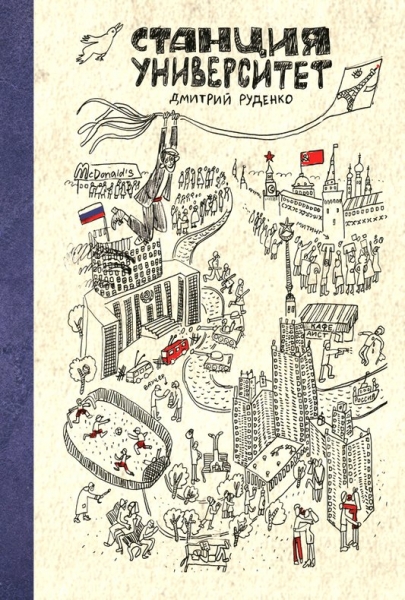

Дмитрии Руденко Станция Университет

Моим дочерям Александре и Вере

Выражаю глубокую признательность Дмитрию Борко за предоставленные уникальные фотографии и доценту факультета журналистики МГУ Владимиру Славкину за ценные советы по русскому языку.

От автора

Неизменно часовым полагается смена.

Б. ОкуджаваЖизнь, как хоккейная шайба, запущенная мастером, летит быстро. Хочется ее затормозить, поймать ловушкой, сказать: «Стой, ну куда ты так несешь меня? Привала хочу. Остановись, мгновенье! Мне здесь, сейчас нравится! Не хочу, чтобы мои дочки Саша и Вера взрослели, хочу в этом времени лет на десять застрять, мне не надоест!». Но ведь нет, невозможно! Все ближе и ближе страшный миг (а может, он вовсе и нестрашный?), когда придется глянуть на мир в последний раз, зажмуриться, вдохнуть, выдохнуть и… ай, прощайте, любимые, дорогие. Как жаль, что звездный мороз вечности все равно возьмет свое.

С годами эти дурацкие, обычно ночные, мысли чаще лезут в голову. Наверное, потому, что, когда мне было десять лет, я ни о чем таком не думал; в двадцать чувствовал, что все — впереди, а вот перевалив за тридцать пять, отчетливо понял: полжизни позади. Однажды за зимним ужином я поделился своими размышлениями с другом Севой. Сева опрокинул в себя рюмку водки и замечтал: «Вот бы записать, как все было в начале, когда мы были студентами. Ведь есть что вспомнить». Он был прав: в те уже далекие годы я и мои друзья высоко держали голову, верили в себя и беззаботно шагали по Москве, а земной шар вертелся вокруг нас! Расслышав Севу, я согласился все записать, ведь у нас короткая память: ясно помним только последние десять-двадцать лет, а все, что было раньше, проваливается в черную пустоту.

Необходимое предисловие

Союз Советских Социалистических Республик, в котором я родился и вырос, был самой большой страной в мире, занимающей одну шестую часть земной суши. Он был первым социалистическим государством, в нем жили дружные и добрые народы. Я с детства знал: «С народом русским идут грузины, и украинцы, и осетины, идут эстонцы, азербайджанцы и белорусы — большая семья». В моей стране производили вдвое больше, чем в любой другой державе мира, чугуна и стали, нефти и газа, цемента и минеральных удобрений, станков, тракторов и зерноуборочных комбайнов. На тысячи километров протянулись каналы, преобразовались некогда засушливые степи, плодородными стали топи.

Командовала Советским Союзом девятнадцатимиллионная Коммунистическая партия (КПСС). Ее верховная власть была закреплена специальной «шестой статьей» Конституции СССР. Генеральный секретарь ЦК КПСС был самым главным человеком в стране. Обычно он был стариком, держащимся за руль власти до самой смерти.

Все было бесплатным — образование, медицина, детские секции и кружки! Это называлось равными возможностями для всех. Почти все взрослые находились на службе у государства. Читали все одно и то же, радовались одним и тем же фильмам, дружно, всей страной, смеялись над одними и теми же шутками. И плакали тоже над одним и тем же. В стране существовала система ценностей, разделяемая огромным большинством, если не всеми. Москвичами назывались только люди с московской пропиской в паспорте, а поселиться в Москве было так же сложно, как теперь стать гражданином другого государства.

Зимы были снежными и холодными. Лед на катке во дворе нашего дома рядом с Садовым кольцом заливали в конце ноября, а таял он лишь в конце марта. На том катке я впервые появился в четыре года. На мне был белый шерстяной свитер с пришитым прабабушкой Ксеней номером 19, фигурные коньки, купленные мамой в комиссионке на Малой Грузинской, и неизвестно откуда взявшийся голубой хоккейный, с подбородником, шлем «Salvo». Моментально я заработал два прозвища: первое — «Чайник» — я получил за шлем, который был мне велик, а второе — «Балдерис» — потому что под номером 19 в сборной СССР играл усатый латышский хоккеист Хельмут Балдерис. «Чайник» испарился, а «Балдерис» стал моим параллельным именем надолго. С того дня каток навсегда вошел в мою жизнь. Даже когда валил хлопьями снег и нужно было беспрерывно расчищать лед скребками и лопатами, я летел туда. Домой приходил к программе «Время». Вечера были тихие и сказочные, их подсвечивали добрые фонари и теплые московские окна. Снег скрипел под ногами, а над головой, в глубине черного неба, опираясь на свои изломанные крылья, величественно проплывала гордость советского народа орбитальная станция «Салют». Я часто искал ее среди звезд.

Дома ждала бабушка Оля. Она кипятила чай, который я с большим удовольствием выпивал из плоского чайного блюдца под сухое вещание трехпрограммного радиоприемника. Чай после хоккея я любил благодаря книге легендарного хоккеиста Старшинова «Чистое время», которую зачитал до дыр. В ней была черно-белая фотография, на которой разгоряченные хоккеисты семидесятых в раздевалке пили чай, а под ней подпись: «Хорош горячий чай в перерыве между хоккейными баталиями». Самым вкусным чаем был, конечно, индийский, в пачке с тремя слонами, а независимая Индия была нашим большим другом. Премьер-министр Индии Индира Ганди часто приезжала к нам в СССР. Я своими глазами видел ее кортеж, мчавшийся в сопровождении эскорта мотоциклистов в белых шлемах по Калининскому проспекту на встречу с Брежневым. Слова «кортеж» и «эскорт» тогда мне очень понравились.

Особое место в ту пору занимал Ленин. Он был вместо Бога. В любви к Ленину, партии и социалистической Родине воспитывали в школе сначала октябрят, потом пионеров, а затем комсомольцев. Все мы тогда были юными ленинцами. На улицах висели плакаты, с которых улыбался Владимир Ильич: «Верной дорогой идете, товарищи!», а в букваре был напечатан рассказик Крупской: «Ленину горячо хотелось, чтобы ребята вырастали стойкими коммунистами. Бывало, шутит с каким-нибудь мальчиком, а потом спросит: «Не правда ли, ты будешь коммунистом?». И видно, что хочется ему, чтобы паренек коммунистом рос».

Торжественно отмечался день рождения Ленина. В этот обычно теплый и солнечный апрельский праздник я вставал рано, гладил раскаленным чугунным утюгом через марлю брюки и пионерский галстук, надевал парадную белую рубашку, быстро выпивал чашку чая с рогаликом за пять копеек или бубликом за шесть и выбегал из дома, чтобы успеть до уроков купить нарциссы на Тишинке или на цветочном базаре у «Белорусской», потому что в школьном Музее боевой славы в этот день всегда проводилась линейка. На занятиях октябрята писали сочинение на тему «Что бы я сказал дедушке Ленину, если бы его встретил», а старшеклассники соревновались в конкурсах чтецов: «Ленин! Это — весны цветенье, Ленин — это победы клич. Славься в веках, Ленин, наш дорогой Ильич!» или «В давний час, в суровой мгле, на заре Советской власти, он сказал, что на земле мы построим людям счастье». Я декламировал Маяковского:

Время, снова ленинские лозунги развихрь! Нам ли растекаться слезной лужею. Ленин и теперь живее всех живых — Наше знанье, сила и оружие.Испанка Долорес Робертовна по прозвищу «Ибаррури»[1], наша училка по литературе, сияла от счастья. По телевизору весь день показывали фильмы про вождя пролетариата. Крепко засел в память эпизод из черно-белого фильма «Ленин в 1918 году», в котором Фанни Каплан стреляет в Ильича после митинга на заводе Михельсона рядом с Павелецким вокзалом.

Машин было мало: они были роскошью. Чтобы их приобрести, надо было записываться в многолетние очереди. Я не верил, что у меня когда-нибудь будет машина, но все-таки изо всех сил мечтал о «шестерке» «Жигули» темно-синего цвета. Иномарки вообще были редкостью — на них ездили разве что дипломаты иностранных государств. Женщина за рулем была явлением необычайным…

Никитские ворота, на стене дома: «С Марксом, Энгельсом, Лениным сверяет каждый свой шаг КПСС»

Было непросто купить хорошие книги, они были по-настоящему «лучшим подарком», а одежда тогда делилась на «нашу», ее никто не хотел носить, и «фирменную», то есть «импортную», или «привозную», за которой охотились. Бренд при этом не имел ни малейшего значения. Важно, чтобы женские сапоги были итальянскими или французскими, а мужские ботинки — немецкими или итальянскими. «Повезло, оторвала шикарные итальянские сапоги», — хвасталась подругам моя мама.

Вообще, в магазинах было пусто — хоть шаром покати, как тогда говорили. Продукты не покупали, а «доставали», их не продавали, а «выкидывали», за ними выстраивались огромные очереди. Все знали, что, если из какого-нибудь магазина торчит хвост очереди — надо пристраиваться, потому что наверняка дают что-то нужное. Я тоже не раз стоял в очередях. Помню, как однажды Зифа, подруга мамы, позвонила сказать, что в магазине «Белград» в Орехово-Борисове выкинут дефицитные кроссовки Adidas, серые, с тремя серебристыми полосами и коричневой подошвой. На руки — по одной паре. Следующим морозным зимним утром я, семиклассник, приехал к магазину за два часа до открытия и в предрассветных сумерках разглядел бесконечный черный хвост очереди. Просто так встать в нее было не по правилам, сначала надо было записаться. Я с трудом отыскал человека в темно-синей вязаной лыжной шапочке с надписью «Спорт-спорт-спорт», ответственного за список, и стал 1271-м в очереди, об этом теперь свидетельствовал чернильный номер на моей руке. Промерзшая очередь ползла медленно, время от времени по ней проносился страшный слух: кроссовки закончились! Как я боялся прозевать обязательные переклички, пропуск которых грозил потерей места! Как я бесстрашно отгонял навязчивого потертого типа, нагло норовившего ввинтиться в колонну передо мной! Но настоящее испытание началось позже, когда до входа в магазин осталось совсем чуть-чуть, а было это уже под вечер: очередь неожиданно утолщилась, в нее влились еще десятки откуда-то набежавших людей, началась сутолока, потом давка, меня чудовищным валом втащило внутрь. У прилавков все кипело, вопило, дралось! Выяснилось, что все размеры, кроме 45-го, закончились. Ну и что? Я схватил свою пару 45-го, на вырост! Что ж с того, что нога у меня тогда была 41-го, а до 45-го никогда и не доросла! Рядом со мной в экстазе стонала женщина — ей тоже повезло!

В такой очереди стоял я за «Адидасом»…

А так в очередь записывали

Отдел мужской обуви в советском магазине

Даже туалетная бумага была дефицитом. Её закупали впрок.

Несмотря на хронический дефицит, в глубине души я верил в то, что мы все-таки движемся к коммунизму. А коммунизм, как объяснили в детстве, это когда идешь в магазин, а там — все, о чем только мечтать можно. Изобилие! И все, что есть, можно брать бесплатно в любых количествах. А люди такие сознательные, что каждый берет по потребностям и не более.

Съездить за рубеж, особенно в капстрану, во времена моего детства было недосягаемой мечтой! Границы были на замке. Только избранным, особенным людям выпадало счастье посмотреть на жизнь далеких государств. Им завидовали. А вот Юрию Сенкевичу, ведущему телевизионного «Клуба кинопутешественников», никто даже не завидовал, понимая, что так попутешествовать не удастся никогда.

Советский Союз и США тогда неустанно соревновались друг с другом: кто сильнее? Бряцали оружием перед носом друг у друга, а мы, дети, по-настоящему боялись атомной третьей мировой войны, которая могла уничтожить жизнь на Земле. По телевизору и по радио певец Игорь Николаев леденил кровь своей жуткой песней, в ней были зловещие слова: «Всего лишь восемь минут летит ракета в ночи, и пламя адской свечи на себе несет». Засыпая, я с ужасом представлял: атомная боеголовка уже летит из Америки в Москву, и нам с мамой не хватит этих восьми минут, чтобы добежать до станции «Краснопресненская» и спрятаться под землей. Особенно страшно становилось, когда со стороны машиностроительного завода «Рассвет», с Малой Грузинской, ночью доносился бередящий душу гул! Что там делали, я не знал, но казалось, это «Першинг-2» или крылатая ракета «Томагавк» уже буравит московское небо, и вот-вот раздастся страшный смертоносный взрыв.

Все привыкли жить с дефицитом и во вражде с капиталистами. Другая жизнь была неведома. Но вдруг! В марте 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС стал молодой энергичный 54-летний Михаил Сергеевич Горбачев и, засучив рукава, принялся модернизировать социализм. Неожиданно брежневскому застою, в котором я достиг отрочества, пришел конец. Возникло новое политическое мышление (причем с ударением на первый слог «мы», потому что так говорил сам Горбачев). Грянула перестройка, опершаяся на гласность и плюрализм мнений! А «перестройка — это революция, — сказал лидер. — Только вперед!».

Слякотным серым днем я брел из школы домой и размышлял: «Что же такое перестройка?». Михаил Сергеевич словно услышал меня и с телеэкранов разъяснил: «Все ли ясно, что мы затеяли в стране, что мы задумали? Знаете, всем надо перестраиваться. От Политбюро ЦК КПСС до последнего рабочего места. Каждый на своем месте должен делать добросовестно, честно! Вот и вся перестройка! А то все говорят, а что такое перестройка, что такое перестройка? Свое дело делать честно. Главная перестройка!»[2]. Что имел в виду наш лидер? Журнал Time печатал: «Gorbachev’s phraseology is not remarkable, or at least does not read well in translation»[3]. Слова Горбачева было трудно разобрать не только американцу, но и русскому. Ясно было одно: благодаря перестройке началась гласность, то есть свобода слова. Она обрушилась на нас лавиной новой информации — за газетой «Московские новости» и журналом «Огонек» с шести часов утра выстраивались очереди, стали выпускать запрещенные раньше романы: «Жизнь и судьба» Гроссмана, «Зубр» Гранина, «Дети Арбата» Рыбакова, «Белые одежды» Дудинцева. Начали снимать с полок «спецхранов» запрещенные кинофильмы.

Кроме того, началось сближение с капиталистами: с телемостов «Ленинград — Сиэтл», а потом «Ленинград — Бостон: женщины говорят с женщинами»[4], их вели советский Владимир Познер и американский Фил Донахью, ставшие после этого мегазвездами по обе стороны океана. Во время второго телемоста одна из советских участниц произнесла эпохальную фразу: «В СССР секса нет». Правда, к этому она прибавила: «А есть любовь!», но эти слова никто уже не разобрал, они потонули в гуле не то смеха, не то негодования. Диалоги с капиталистами помогли: угроза атомной войны быстро отодвинулась на задний план, а следом и вовсе забылась.

Гласность: жажда правды у газетных стендов на Чистых прудах

Один из стихийных диспутов у стен редакции газеты «Московские новости» на Пушкинской. Свобода слова

Вдруг разрешили открывать кооперативы, а было это серьезным отступлением от завоеваний пролетарской революции 1917 года, ведь нас учили: частная собственность — основа жестокой и бесчеловечной эксплуатации человека человеком. Теперь частную собственность узаконили. Первый кооператив — ресторан «Кропоткинская, 36» — в американском Белом доме называли «капитализм на Кропоткинской».

Весной 88-го в кинотеатрах показали фильм «Асса», в финале которого никому тогда еще не известный угловатый, скуластый, несколько надменный Виктор Цой спел революционную песню «Перемен!». Вскоре, летом, прошла драматичная девятнадцатая конференция Коммунистической партии — первая, которую транслировали по телевидению. Выступал опальный делегат Ельцин: «Партия не поспевает за перестроечными процессами в стране!», «За 70 лет мы не решили главных вопросов — накормить и одеть народ!». С трибуны Ельцин ушел под аплодисменты, сменившиеся шквалом партийного гнева. Егор Лигачев, один из лидеров КПСС, тряс своим кулачищем: «Ты, Борис, не прав!». Настоящий триллер! Критика не раздавила Ельцина, наоборот — превратила в героя.

А через год прошел легендарный Первый съезд народных депутатов. Яркими его звездами стали «трибуны перестройки» — академики Лихачев и Сахаров, ректор Афанасьев, юрист Собчак. Они превратили съезд в одно из крупнейших событий двадцатого века, а заодно и в захватывающий телесериал: две недели в прямом эфире его смотрела вся огромная страна, забыв про работу и все остальное. Обсуждение прошлого, настоящего и будущего было настолько горячим, что затрещал режим. Вовсю критиковалось коммунистическое руководство страны! Перестройка взяла высоту! Начавшись как революция «сверху», инициированная Горбачевым, после съезда она стала делом миллионов: люди почувствовали себя свободными, услышанными. Речь теперь шла не о совершенствовании социализма и придании ему «второго дыхания», а о полной смене системы: нечего ждать, и так уже почти семьдесят лет ждали! Ветер новой эпохи захлопал форточками, вихрем врываясь в наши дома.

Конец 80-х оказался историческим временем. Союз Советских Социалистических Республик — гигантский айсберг — стал дрейфовать к южным широтам и таять на глазах. Все устоявшееся, определившееся, казавшееся незыблемым, стало рушиться, исчезать, уступать место новому и неизвестному.

В это переломное время, в июле 89-го, я поступил в МГУ. Тогда я и предположить не мог, что нахожусь на пороге удивительных, невероятных событий, которые ожидают меня и мою страну. Двери в свободу распахнулись, в образовавшийся проем меня внесла судьба.

«Перемен требуют наши сердца!» Митинг в Лужниках, лето 1989

Следующая станция — «Университет»

Мне повезло: с раннего детства я часто бывал в МГУ, точнее — на журфаке: там работала мама. Бродил по истертому паркету широких коридоров, бегал вверх и вниз по парадной мраморной лестнице, заглядывал в аудитории, наливал бесплатную газировку в автомате. Другими словами, впитывал атмосферу учебного заведения. Особенно мне нравилась Ленинская, амфитеатром, с огромными люстрами, свисающими с высоченного потолка, аудитория на втором этаже. Она всегда была переполнена, и, заглядывая в нее из коридора, через узкую дверную щель, я любовался студентами, низко склонившимися над тетрадями и что-то усердно записывающими. Однажды меня угораздило оказаться в кабинете декана журфака Ясена Николаевича Засурского. Он невозмутимо выдал мне лист бумаги, карандаши и предложил порисовать, а сам пошел спрашивать, чей ребенок потерялся в деканате. Помню, как, впервые войдя на кафедру телевидения и радиовещания, я увидел перед собой на стене, прямо под высоченным потолком, черно-белый портрет грозного мужчины с бородой и густой, вьющейся шевелюрой. «Вот он какой, Энвер Гусейнович Багиров», — смекнул я: Багиров был маминым научным руководителем, она часто о нем говорила. Я ошибался, сверху на меня строго взирал Карл Маркс.

Потом я стал ездить в пионерский лагерь «Юность МГУ» на Можайское море. Для этого надо было получить путевку в главном здании университета на Ленгорах. С тех пор я помню и мраморные в крапинку колонны, и профессорскую столовку, и лифты, уносящие к шпилю сталинского небоскреба, и яблоневые аллеи. Ходила легенда: когда план главного здания МГУ принесли на утверждение Сталину, он, не в силах отказаться от внесения личных поправок, указал своей знаменитой курительной трубкой на аллеи вокруг здания и спросил: «А пачэму бы нэ посадить здэсь яблони?». В лагере меня вписали в Книгу почета дружины. Последним до меня такой чести удостоился барабанщик из далекого 1947. Как такое случилось? То ли я и вправду был примерным пионером, а может, лагерь просто ответил мне взаимностью? «Дружина! Равняйсь! Смирно! Равнение на флаг! Флаг поднять!», — голос вожатого на линейках звучал величественно, а мы замирали. Не забуду те мгновения. А когда ездили играть в футбол с командами соседних пионерлагерей, в автобусе мы не умолкали:

Все может быть, все может статься, С женою может муж расстаться! Мы можем бросить пить, курить! Но чтобы «Юность» позабыть? Нет! Этого не может быть! Юность МГУ! Юность МГУ!В поздние школьные годы я наслушался историй родителей, выпускников МГУ, об их студенчестве. Запомнились рассказы отца о легендарной преподавательнице журфака профессоре Елизавете Петровне Кучборской, читавшей античную и зарубежную литературу и по-особенному принимавшей экзамены. Кучборская желала видеть в учениках не столько испытуемых, сколько интересных, увлекательных собеседников, но находила редко, поскольку для многих знакомство с творчеством таких плодовитых писателей, как Бальзак, Стендаль и Золя, начиналось накануне ночью, происходило параллельно и заканчивалось буквально за секунду до отчаянного броска к столу экзаменатора. Однажды на сессии Кучборская неожиданно обратилась к одному из экзаменующихся:

— Товарищ! Какое произведение Стендаля вы бы предпочли со мной обсудить?

— «Красное и черное!».

— Часто перечитываете? — затрепетала Кучборская, предвкушая долгий разговор о любимом произведении — как знать? — может быть, и с будущим коллегой.

— Нет, — бесстрашно глядя в глаза преподавателю и массируя на коленях серую мешковину польских джинсов, честно сознался студент. — Кино смотрел, и ребята в коридоре рассказывали.

— Но получится ли в таком случае у нас беседа? — расстроилась Кучборская, выводя тем не менее слово «зачет» против фамилии правдолюбца.

Другой студент бодро рапортовал по шпорам о всемирно-историческом значении «Божественной комедии». Кучборская быстро поняла, что и в этом случае беседа, увы, не складывается, но решила на всякий случай проверить свою догадку, попросив соискателя зачета приоткрыть перед ней его представление о Ренессансе. «Ренессанс — это лошадь Дон Кихота!», — уверенно заявил студент, после чего они с Кучборской образовали нечто вроде кавалькады, устремившейся по длиннющим коридорам старинного здания в сторону деканата. Первой вприпрыжку неслась потрясенная ответом Кучборская, размахивая над головой зачеткой и на каждом третьем шаге испуганно восклицая прерывающимся от волнения голосом: «Дурак на факультете! Дурак на факультете!». Истории о Кучборской, мне казалось, точнее всего передавали мистическую и восхитительную атмосферу университета.

Выбор был сделан — я жаждал учиться в МГУ! Совершенно осознанно выбрал экономический факультет. Все решила брошюра «Молодежи о политической экономии», случайно попавшая мне в руки[5]. «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо», — делились авторы мефистофельской мудростью, а следом рассказывали такие истории, что становилось очевидно: экономика — не скучная наука, а совсем наоборот. Увлекшись, я записался в Школу юного экономиста при экономфаке, а там читали настоящие лекции! Один молодой аспирант увлеченно рассказывал про теорию поэта Хлебникова, что самые важные события происходят раз в двенадцать лет: 1905 год — первая революция в России, 1917 — вторая и третья революции, 1929 — коллективизация, 1941 — начало Великой Отечественной войны, 1953 — смерть Сталина… Другой лектор цитировал Пушкина: «И был глубокий эконом, то есть умел судить о том…», третий учил житейской мудрости по бальзаковскому «Гобсеку»: «Когда он окажется у власти, богатство само придет к нему в руки». «Это про меня», — втайне надеялся я. Подготовительные занятия были захватывающими, я растворился в них. Теперь я был непоколебим: экономфак!

Вступительные экзамены

Поступление в МГУ далось непросто. Несмотря на изнурительную долбежку с репетиторами трех экзаменационных предметов — математики, литературы и истории — в течение всего года, экзамены стали тяжелым испытанием. Нервотрепки добавлял высокий конкурс — десять человек на место: перестройка требовала экономистов нового формата для решительной модернизации социалистической экономики. «На экономическом факультете бум!» — кричал «Московский комсомолец». Проходным баллом был 12, а стандартным набором оценок — «тройка» по математике, «четверка» по сочинению и «пять» по истории.

Я сдавал экзамены со скрипом, даже хуже: со скрежетом. Сначала скрежетала математика. В тот год, говорили, она была сложнее математики на мехмате. Большинство абитуриентов, я в их числе, получили тройки. Даже мой будущий друг Александр Остапишин, выпускник физико-математической школы на Кутузовском проспекте, получил трояк. Правда, он вообще не занимался с репетиторами. Еще, как я выяснил позже, его школьный учитель по математике Евгений Бунимович, будущий депутат Мосгордумы, объясняя новый материал, традиционно обращался к Александру и его соседу по парте Сергею Немчинову с вопросом: «Остапишин, Немчинов, поняли?». И, если они утвердительно кивали, довольный, продолжал: «Если поняли Остапишин с Немчиновым, значит, поняли все».

Сочинение я писал на какую-то наискучнейшую тему типа «Бюрократия в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»». А в «Мертвых душах» был мимолетный Иван Антонович — кувшинное рыло, бюрократ до мозга костей, будь он неладен! «Кувшинное рыло» — устаревший эпитет, означавший безобразное, вытянутое вперед лицо. На экзамене, волнуясь, я ошибочно придал этому эпитету более высокий статус, переведя его в разряд имен собственных: Иван Антонович Кувшинное Рыло — уверенно вывел я шариковой ручкой за 35 копеек, допуская сразу две ошибки — оба слова в словосочетании «кувшинное рыло» надо было писать с маленькой буквы. Как оправдать такие ошибки?! Разве что появлением в той же сцене «Мертвых душ» разъехавшегося во всю строку «известного Петра Савельева Неуважай-Корыто», у которого похожий эпитет удивительным образом сложился в фамилию. А ведь за Петром поспевали Григорий Доезжай-не-доедешь, крестьянин по прозвищу «Коровий кирпич», а также Иван Колесо, Степан Пробка и Антон Волокита. Эх, непростыми для правописания были их имена… К счастью, мне поставили четверку.

Историю я сдал на «отлично», а ведь вытянул ужасный билет! В нем было два вопроса: «Внешняя политика России во второй половине XIX века» и «Победоносные удары Красной Армии в 1944–45 годах. Разгром милитаристской Японии». Второй вопрос был безнадежным: про сталинские удары, а именно про действия на Правобережной Украине, в Белоруссии, про Львовско-Сандомирскую, Ясско-Кишиневскую, Прибалтийскую и Петсамо-Киркенесскую операции, про удар по Берлину, в конце концов, я что-то помнил, но воспоминание было туманным. Жуков, капитуляция, Победа… Вряд ли это тянуло на пятерку. Сердце заколотилось, ноги задрожали, руки похолодели. Все! Прощай, МГУ! Какая-то прекрасная незнакомка, видя мое отчаянное положение, метнула мне под ноги шпаргалку, поднять которую я испугался. Оставался единственный шанс: я попросил разрешения начать с разгрома милитаристской Японии. Про эту маленькую страну, производящую магнитофоны-двухкассетники Sharp и наручные часы со встроенным калькулятором, я знал все, что включал в себя школьный курс. Свершилось чудо — разрешили. Оборона Порт-Артура, подвиг крейсера «Варяг», уничтожение русской эскадры во время Цусимского морского сражения, Квантунская армия у наших границ в течение всей Второй мировой войны… Короче, из всех русско-японских отношений первой половины двадцатого века я сплел неплохой рассказ, который был прерван вопросом:

— Когда и кем был подписан акт о капитуляции Японии?

— 2 сентября 1945 года в Токийской бухте на американском линкоре «Миссури». С нашей стороны генералом-лейтенантом Деревянко!— Достаточно! Поздравляю! — подвел черту под моим ответом седовласый профессор.

Это был настоящий успех! Нужные баллы я набрал и в МГУ имени дорогого Михаила Васильевича Ломоносова поступил! Ошарашенный, я, как в тумане, ничего не видя перед собой, потеряв от свалившегося на голову счастья ориентацию в пространстве, выполз из аудитории. И тут же попал в вулкан страстей. Коридор бурлил абитуриентами. Кто-то еще только готовился к экзамену, другие праздновали победу, а третьи горестно, потеряв надежду, прятались по углам, низко опустив голову и отчаянно закрывая лица руками. Шум и гам! Радость и слезы! Вдруг на первый план вызывающе вырвался аккуратный, уверенный, светловолосый юноша среднего роста в джинсах и темно-коричневом свитере с бежевыми заплатками на локтях. Он энергично перемещался в толпе, а в руках вертел оранжевый кассетный плеер, точь-в-точь как вертел пачку Marlboro Куравлев в фильме про Ивана Васильевича. «Наверное, тоже поступил», — подумал я и тут же потерял его из виду.

— Привет. Как? Сдал? — почувствовав руку на плече, я обернулся и увидел Костю. С Костей я познакомился два года назад в летнем лагере в чешской деревне Жлутицы, куда нас направили наши школы и где мы провели совершенно незабываемый месяц. Костя тоже поступал на экономфак.

— Вроде да. Ух! Пятерку получил!

— Поздравляю! Расскажи, что там, как?

Разговаривать в столпотворении было невозможно, поэтому мы вырвались из толпы, и теперь я мог поделиться своими впечатлениями об экзамене, не напрягая голосовые связки. Костя, нахмурившись, слушал меня. Внезапно его внимание рассеялось.

— Лёнич, здорово, — вдруг бросился он к подтянутому и показавшемуся мне чрезвычайно серьезным молодому человеку, одетому в черную футболку, джинсы и кроссовки и с зачехленной теннисной ракеткой в руках.

«Надо же, как люди на экзамены приходят!» — подумал я, почувствовав себя некомфортно в непривычном костюме. Костя перебросился парой фраз с Лёничем, а потом вернулся ко мне:

— Это Лёнич.

— Я его не знаю.

— Он пять по математике получил.

— Таких же всего три человека, — удивился я. — Умный, наверное. А зачем ему сейчас ракетка?

— А он уже поступил, а сюда зашел по дороге на теннис.

— Как?

— Так. Он с золотой медалью, и пятерка на первом экзамене.

— Угу… — протянул я.

— Он, кстати, депешист[6] и брейкер, — многозначительно добавил Костя.

Я приободрил Костю как мог, заверил, что бояться нечего, и направился к выходу из второго гуманитарного корпуса МГУ. А Костя пошел на экзамен, с треском его провалил, и больше я его никогда не встречал.

Домой я возвращался на метро, стоял, уставившись в стекло вагонной двери, сквозь надпись «Не прислоняйтесь», в несущуюся назад, по серым кабелям, темноту, и почему-то не чувствовал никакой радости. Все, казалось, разрешилось так, как и должно было, сравнительно легко. Даже сам факт поступления удивительным образом теперь представлялся незначительным. А между тем ведь какую черту я перешагнул!

Осознание случившегося пришло дня через два. Сразу после этого стало невтерпеж — захотелось немедленно броситься в омут полной приключений студенческой жизни. Я грезил о новых друзьях, о красивых девушках, о первой большой любви. Как писал классик русской литературы, вдруг в полной мере возникло чувство, что все впереди, чувство молодых сил, телесного и душевного здоровья, приятности лица и некоторых достоинств сложения, свободы и уверенности движений, легкого и быстрого шага, смелости и ловкости! Узнав, что я зачислен, знакомый семьи, сам выпускник МГУ, напутствовал меня:

— Молодец! Завидую! У тебя начинается лучшая пора в жизни. Целых пять лет ты будешь вращаться среди продвинутой молодежи!

— А какая она, продвинутая молодежь? — полюбопытствовал я.

— Увидишь…

Продвинутая молодежь

Однажды мой лучший школьный друг Кешка Шахворостов сказал: «Главное в этой жизни — appearance!»[7]. Русская поговорка вторила: встречают по одежке. Ключом к любому успеху в то время я считал внешний вид. К сожалению, мой гардероб, всецело зависящий от родителей, был скуден. Кроме костюма, который я после экзаменов носить не собирался, были кроссовки фирмы Asics на шнурках (не на липучках), светлые джинсы-варенки[8] Wrangler модели «бананы», потому что были широкими на бедрах, но сужались книзу, темно-синяя джинсовая куртка не запомнившейся фирмы и такого же цвета плетеный тканый ремень с металлической пряжкой, на которой было выбито «Rifle», — вот и все. Но и этого было достаточно!

Имелся также плеер Sony, несколько аудиокассет фирм BASF и Maxwell (производитель аудиокассеты тогда имел огромное значение!) с записями Макаревича, Dire Straits, Роя Орбисона, «Битлз» и оркестра Поля Мориа. На особом счету у меня была кассета английской группы White Snake, завоевавшей своим альбомом «1987» трансатлантическую аудиторию. «Белая змея» играла «хард энд хэви». Это была не моя музыка, но я шагал в ногу со временем.

Наконец, дома стоял телевизор «Сони тринитрон» с диагональю 54 сантиметра (диагональ тогда тоже была крайне важна) и целых два видеомагнитофона «Хитачи»! Видаки тогда были далеко не у всех! Даже отечественного производства, они были мечтой, купить их было непросто, продавались они по предварительной записи, а хвост очереди терялся где-то в следующем десятилетии. Да и стоили они как автомобиль. Но цена не имела значения! Важнее было то, что у обладателя заветного аппарата было открыто окно в другой мир — мир Шварценеггера, Сталлоне, Ван Дамма, Курта Рассела и Микки Рурка. Я в это окно выглядывал каждый вечер и потому считал себя вполне современным молодым человеком, готовым к общению с лучшими представителями продвинутой молодежи.

Учеба началась с семинара по истории КПСС, который вела старушка Наталья Леоновна Сафразьян. У нее была особенность — один глаз косил так, что никто не мог точно сказать, на кого же она смотрит, это держало в напряжении всех. Маленькая аудитория была переполнена. Чувствовала ли Наталья Леоновна, привыкшая, набожно покачиваясь, читать катехизис про шесть признаков империализма и три способа отношения партии к середнякам, что дни КПСС уже сочтены, что не пройдет и двух лет, как все учебники-кирпичи по ее предмету будут в лучшем случае просто забыты, а в худшем — уничтожены?

В тот день я за обсуждением не следил — жадно рассматривал своих одногруппников. В первом ряду восседал чернобровый теннисист, отличник и медалист Лёнич, тот самый, к которому подбегал несчастный Костя. «Очень важный», — решил я. С прямой спиной, предельно сосредоточенный, он, будто застывший в засаде лев, взирал на преподшу как на жертву. Никакие разговоры, шум, возгласы, реплики — ничто не отвлекало его внимания. Может, именно от этого пожирающего взгляда Лёнича и разбегались в разные стороны глаза старушки?

Рядом с Лёничем увлеченно о чем-то шептались две девушки, которые, похоже, неплохо знали друг друга. Одна из них, казавшаяся в этом тандеме больше слушательницей, чем рассказчицей, поразила меня правильными, интеллигентными, несколько холодными чертами лица. Такими в ту пору мне представлялись иностранки из Западной Европы. Ее собеседница, в очках в роговой оправе и толстыми линзами, с короткой, мальчишеской стрижкой, в широком свитере, джинсах, явно умная, беспрерывно рассказывала о чем-то, что сама считала невероятно забавным, так как время от времени сама же и хихикала. Голову она держала низко над партой, видимо, чтобы спрятаться от взгляда преподавательницы, а правой рукой прикрывала рот, направляя ладонью поток своих историй в сторону «иностранки». Скоро я узнал, что эти две барышни — выпускницы знаменитой 45-й московской школы, поступившие в МГУ по какому-то мифическому «списку Примакова». Ведущий отечественный востоковед Евгений Примаков был директором Института мировой экономики и международных отношений, а чуть позже возглавил Службу внешней разведки и даже стал премьер-министром. «Из «списка Примакова» приняли всех», — разъяснил мне кто-то потом вполголоса. Ксения — так звали «иностранку» — оказалась внучкой Председателя Совета Министров Литовской ССР. Ее разговорчивой соседкой была Маша Майсурадзе, дочь советского разведчика, много лет прожившая с родителями в Англии.

Неподалеку от них разместилась яркая и однозначно умная девушка с длинными черными волосами, выразительными голубыми глазами, чувственными губами. Брюнетки с голубыми глазами в принципе редкость, а тут еще ощущалась порода. Одета она была в черную кожаную куртку-косуху. Поразили ее ногти — очень длинные и выкрашенные в синий цвет. В моей школе таких девочек сразу отстраняли от уроков и вызывали родителей… Это была Ольга Дмитриевна Гольданская — правнучка первого советского нобелевского лауреата, дважды Героя Социалистического Труда, химика Николая Николаевича Семенова, разработавшего цепные реакции. Мемориальная доска «Здесь работал Николай Семенов» навечно вмонтирована в фасад химического факультета МГУ.

Что-то рисовала в своей тетрадке умопомрачительная красавица, фотография с обложки американских глянцевых журналов, небожительница, поражающая длиной загнутых ресниц, Настя Шаповалова. «Недосягаемая», — быстро решил я и перевел взгляд на Пашу, тощего не то грузина, не то грека. Его я запомнил еще во время поступления: за ним тенью ходила мама, сдувая пылинки со своего сыночка. Пашин папа возглавлял абхазское отделение Торгово-промышленной палаты Грузии и вроде бы владел рынком в Сухуми. Папин достаток отражался на Паше: даже в сентябре он ходил в длинной дубленке, достающей до пола, а на его руке «звэркали» могучие часы. Кто-то спросил: «Сколько времени?». Паша поднес запястье к лицу спросившего так, чтобы циферблат уперся в его глаза, и ответил: «Картье!». Паша почему-то сразу стал вести себя нагло, дерзить и хамить. Скучавший у окна Дима Главнов первым не выдержал и сделал Паше замечание: не на базаре. Паша затаил злобу, подговорил кавказскую диаспору отомстить, и она, лязгая зубами и сверкая очами, грозной стеной двинулась на Главнова в просторном холле перед библиотекой, именуемом «сачком». «Шшто?» — выдвинув нижнюю челюсть вперед и сжимая кулаки, прошипел Главнов и, крадучись, как ягуар, бесстрашно пошел на кавказцев. Горцы посмотрели Главнову в колючие глаза и решили: разумнее отступить. Дима заработал репутацию, а Пашу вскоре отчислили или он сам пропал. Никто не обратил внимания на это исчезновение.

Взгляд скользил дальше, жадно фотографировал однокурсников и, наконец, остановился на светловолосом пареньке, которого я приметил сразу после экзамена по истории. Тогда он вертел в руках плеер, теперь все время вертелся сам.

То он тянул руку вверх, проявляя желание отвечать, то ронял на пол ручку, тут же наклонялся, чтобы ее поднять. В общем, находился в постоянном движении. Вдруг, видимо утомившись от семинара — все-таки семинар, как быстро выяснилось, длился дольше, чем школьный урок, — он начал развлекать себя пением. Мне удалось расслышать слова: «I am an animal, I am a little animal, I am an animal in New York»[9]. «Это же песня Стинга «Englishman in NY», — догадался я. — Только ведь слова в ней совсем другие — I am an alien, I am a legal alien, I am an Englishman in New York»[10]. Недоумение заглушил звонок на перемену. Все вскочили, стали шумно и поспешно собираться, лишая меня возможности продолжить прелюбопытные наблюдения. Куда-то, наверное в буфет, заторопился и мой музыкальный сосед. Выходя из аудитории, я подумал: «Это, наверное, и есть продвинутая молодежь…».

Библиотека

В МГУ было всего три отделения, где студентам платили повышенные стипендии. Все они были ключевыми с идеологической точки зрения — «Международная журналистика» на журфаке, «История КПСС» на истфаке и «Политэкономия» на экономическом факультете. Студенты этих отделений получали 55 рублей в месяц, все остальные — 40. Элита! Но ведь бесплатного сыра, известно, нет. Ценой вопроса, причем немалой, была политэкономия. Впрочем, это было естественно: ее в МГУ начали преподавать аж в 1804 году — раньше, чем в родном университете основоположника этой науки Адама Смита.

Трехтомный «Капитал» сразу стал нашей настольной книгой. Ее писал Карл Маркс, дописывал Фридрих Энгельс, а посвящена она была «незабвенному другу, передовому борцу пролетариата Вильгельму Вольфу». Вольф был увековечен потому, что перед смертью завещал Марксу около 50 тысяч долларов. «Капитал» начинался так: «Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, выступает как огромное скопление товаров…». И пошло-поехало. Мы наизусть заучивали параграфы и даже целые страницы из Маркса, без этого экзамены по политэкономии было не сдать. А «Специальный семинар по «Капиталу»», начавшийся, правда, годом позже, стал самым страшным из всех предметов. Вел его профессор Юдкин, у него были металлические зубы, ими он был готов разорвать любого, кто неверно цитировал классиков. Было ясно: лучший способ готовиться к занятиям — детально конспектировать «Капитал». К этому я и приступил незамедлительно, с первого дня прописавшись в просторной библиотеке экономфака. Библиотека стала вторым домом не только мне. Там жили многие первокурсники. Поэтому как-то само собой случилось, что книгохранилище выполнило помимо образовательной еще и крайне важную социальную функцию. Именно в библиотеке, а не на семинарах я познакомился со многими своими сверстниками.

Как-то я вошел в читальный зал с первым томом «Капитала» в руках и сразу же заметил компанию однокурсников, с которыми уже сталкивался, но знакомства завести не успел. Их было десять-двенадцать человек, собравшихся около высоченного книжного стеллажа, делящего огромный зал на две равные части. Девушки и молодые люди увлеченно беседовали, отложив в сторону раскрытые книги и амбарные тетради. Среди них был мой музыкальный одногруппник, распевавший песню Стинга на семинаре по истории КПСС. Не раздумывая, я уселся неподалеку от этой развеселой группы — вдруг удастся влиться в разговор? Заправлял им меломан.

— Смотрели «Меня зовут Троица»? — спрашивал он.

— Нет! Интересно?

— Очень. Там Теренс Хил и Бад Спенсер. Вестерн. Я пять раз смотрел. А смотрели «Полицейский напрокат»? Там Берт Рейнольдс и Лайза Минелли, — да он настоящий эрудит, подумал я.

— А Flashdance видели? А «Грязные танцы»? — к беседе подключился новый участник.

— А «Братья Блюз»? — снова всплыл знакомый голос.

Они о Марксе-то не забыли? — удивился я.

— Да, — послышались ответы, — отличное кино. Здорово он в начале фильма прикуриватель выбросил в окно машины, помните?

— А «Греческую смоковницу»? А «Тор Gun» с Томом Крузом?

Беседа бесповоротно уносила безалаберных однокурсников за тридевять земель от предмета занятий.

— А «Девять с половиной недель» видел кто-нибудь? — снова чей-то вопрос.

— Нет. Я слышал только. Там такое!..

— Мои родители смотрели…

— У меня друг смотрел…

Повисла пауза. Очевидно, этот фильм не видел никто. В тишине стрелками щелкнули настенные часы, отмеряя новый час. Я понял, что вот и настало мое время, и впрыгнул в разговор:

— Я смотрел!

— И как? — выстрелили в меня несколько пар глаз.

Я не нуждался в уговорах и с удовольствием ушел в повествование: «Красавица Элизабет встречает красавца Джона, ее уравновешенность улетучивается в одно мгновение. Изощренный соблазнитель втягивает ее в эффектную любовную игру. Их свидания — это утоление голода, это мед, стекающий по ее груди, это клубника, которую он губами вынимает у нее изо рта. Их постель — это металлическая лестница в подворотне, где они занимаются любовью. И сама их любовь — это дождь, льющийся с разверзшихся небес, это землетрясение, это всесокрушающий ураган. Их любовь — это трагическая невозможность жить вместе, потому что вместо вопроса «что я могу сделать для тебя?» оба задаются вопросом «на что ты готов пойти ради меня?»». Закончил я в звенящей тишине. Первым ее нарушил музыкальный одногруппник: «Неужели они сделали это прямо под дождем на лестнице?». За этим последовал другой вопрос: «А как это было с клубникой и медом?». Потом он вежливо попросил: «Дай посмотреть фильм, пожалуйста, — и представился: — Саша Остапишин».

Остапишин

С Остапишиным мы сошлись стремительно. Как, почему? Объяснить невозможно. Ну не мой же рассказ про «Девять с половиной недель» нас сблизил. Хотя? Даже приходя вечером домой, мы чуть ли не ежедневно созванивались. Сейчас, по прошествии лет, это кажется странным, даже подозрительным. Но из песни слов не выкинешь. Обсуждали все подряд: и его юность в Белграде, там он жил с родителями, и его девчонку Нинку, и бейсбол, которым он начал усердно заниматься в центральной секции МГУ, и новые фильмы. О чем только не говорили!

С тех давних пор я выучил многие истории Остапишина наизусть. Например, эротический триллер про югославскую красавицу в белградском душе, где Александр, конечно же, выступил суперменом, а рука девушки… Она судорожно скользила вниз по стеклу душевой кабинки. Или про его одноклассника Серегу Немчинова, который оказался первым (в седьмом классе!), у кого под мышками выросли волосы — роскошь, которой завидовали многие. Школьные доктора на плановом медосмотре офигели, потому что Немчинов-то был уже «половозрелый». Ха-ха! Или про другого школьного друга, Митрофанова, который жил в доме на Большой Дорогомиловской прямо над магазином «Продукты».

А вывеска «Продукты» была для достоверности украшена изображением огромного яйца. Так вот, Митрофанов жил прямо над этим изображением. И все, конечно, шутили, что «это яйцо Митрофанова», смешно? А еще был рассказ не то об однокласснике, не то о знакомом, у которого случился секс с подружкой в пустом вагоне метро на перегоне «Кунцево» — «Молодежная». Они все успели во время этого «длинного» — три-четыре минуты — перегона. Александр рисовал такие волшебные картины, словно держал свечку: «Поезд качнуло, его рука заскользила по ее спине вниз, он чувствовал все ее изгибы, он ощущал этот шелк, этот атлас, раздался электрический треск…». Дух захватывало от тех сказочных историй. Их можно было слушать часами. Тогда я не догадывался, что that was the beginning of a beautiful friendship[11].

Тренировки хоккейной сборной МГУ, в которую я был зачислен, проходили в Сетуни, на стадионе «Крылья Советов». Начинались они в десять вечера, а заканчивались в половине двенадцатого. Ночной путь из далекой Сетуни домой на общественном транспорте был долог. Сначала на автобусе до «Киевской», потом — на метро до «Краснопресненской». На Большую Грузинскую я добирался к часу ночи, а это был поздний час для первокурсника. Тогда за меня еще волновалась мама, смотрела в окно, нервно курила, ждала…

Как-то Саша предложил мне переночевать у него. Сказал, что родители не против. Я согласился. Помню, он даже поехал посмотреть мою тренировку, а потом мы приехали к нему домой в Кунцево, в самое начало Можайского шоссе. С нескрываемой гордостью он поведал, что его сосед — сам Куравлев, «вдруг, как в сказке, скрипнула дверь», знаменитый артист. Родители уже спали, а в раковине на кухне была сложена гора посуды. «Сейчас помою, и можно ложиться», — Саша засучил рукава: оказалось, мытье посуды входило в его обязанности. «Хозяйственный!» — отметил я, вспомнив утверждение моей бабушки Оли, что «хозяйственный мужик — самый желанный».

Николсон

В жуткое испытание неожиданно превратился английский. Преподавали его старухи Извергиль, женщины-мегеры, державшиеся стаей. Злые, непредсказуемые, зубастые, подчас истеричные. С первого дня они атаковали нас, как пираньи, и принялись издеваться. Семинаров было много, задания были сложными. Приходилось много читать и зубрить нудные тексты. Самыми невыносимыми были занятия фонетикой. Часами сидели мы в лингафонном кабинете, и слушали, и слушали, и слушали один и тот же скучнейший текст только для того, чтобы произносить его точно так же, как это делал диктор: «How do you think we ought to start? My idea is this. Suppose we just say a few ordinary sentences»[12]. Все последующие предложения были чудовищными.

Текст был тщательнейшим образом проработан всеми. Переписанный в тетрадях много раз, он был весь размечен нашими рукописными черточками, стрелочками и палочками, указывающими на то, куда должна пойти интонация и насколько долгой должна быть пауза. Чтобы добиться требуемого произношения, беспрестанно тренировались дома, набрав в рот орехи. Кто-то даже носил с собой зеркальце, чтобы, упражняясь, следить за губами — выпячивать их вперед строго-настрого запрещалось. В общем, аншлаг в театре абсурда. Вместе с тем нам ставили не только интонацию, но и произношение. Аспирация отрабатывалась скороговорками. В одной из них нужно было фокусироваться на произнесении, почти шепотом, звука «р», резко выдыхая воздух при практически сомкнутых и растянутых губах: «Peter Piper picked a peck of pickled peppers…»[13]. Прессинг был создан невыносимый, мы выдерживали его с трудом.

В это тяжелое время на факультете объявился пожилой высокий человек, с зачесанными назад седыми редеющими волосами. Нескольких зубов у него не хватало, а те, которые остались, были желтыми. Он был одет в неряшливый черный костюм, на размер больше, чем нужно. Под пиджаком вместо рубашки был грязно-серый свитер. На лацкане пиджака — синий значок МГУ ромбиком. Ботинки видали виды. Они бессовестно предали свой черный цвет, став серыми, а местами — белыми. В руках у него был не очень чистый, выцветший полиэтиленовый пакет, который, казалось, был таким тяжелым, что заставлял владельца сутулиться. Когда я увидел старика в первый раз, он приклеивал на стену в коридоре стенгазету «Спорт на факультете», которую, как выяснилось позже, сделал сам накануне. Газета на ватмане изобиловала фотографиями и надписями от руки в стиле: «Здоровые экономисты — здоровая экономика страны» и «Лошади падают, а экономисты бегут». Увидев, что я проявляю интерес к его детищу, он живо повернулся ко мне:

— Экономист? В футбол играешь? — он почти кричал. Позже я узнал почему. Он часто громогласно повторял: «Я контуженный». То ли с гордостью, то ли с угрозой. Контузию он получил на Великой Отечественной войне.

— Да, — я был ошеломлен его напором.

— Завтра в 16.00 будем играть! Здесь, на площадке перед факультетом!

— Есть! — ответил я, хотя первым желанием было убежать.

— Фамилия?

— Руденко.

— Зовут? — дед извлек из внутреннего кармана пиджака огрызок карандаша и блокнотик и приготовился записывать мое имя.

— Дима.

— Друзья есть?

— Да.

— Всем передай, завтра играем. Пусть приходят!

Это был легендарный Николай Николаевич Шукленков (мы его скоро прозвали Ник Николсон) — бывший старший преподаватель экономфака по физкультуре. Именно бывший — в то время он уже был пенсионером. Он объяснил, что с факультета его «выдавила новая преподавательница, чья-то протеже». Полковник в отставке, прошедший всю войну, несколько раз раненный, Николай Николаевич не сдался и решил продолжить работать без зарплаты, сам по себе. На пенсию, как он считал, ему было рано, в этом мы быстро убедились. У Шукленкова была своя физкультурная программа. Формально она не входила в учебный план, но была самой стоящей! Его занятия мы не пропускали! В Ленинград за ним поехали! «Порвем ЛГУ в футбол!» — зарядил он нас энергией, и мы побежали покупать билеты на «Стрелу».

Быстро выяснилось, что с Шукленковым не соскучишься. Кто-то рассказал, что давным-давно, в 1967 году, он, как физрук экономфака, в спортивно-оздоровительном лагере МГУ в Пицунде каждое утро выгонял по громкоговорителям студентов на зарядку. Были там и студенты из ГДР. В день их отъезда Николай Николаевич выдал перл, запомнившийся всем слышавшим его навсегда. Когда подошел автобус, чтобы везти немцев в аэропорт, выяснилось, что они еще даже чемоданы не собрали. Они — ни слова по-русски, а переводчик куда-то запропастился. Тогда Шукленков взял инициативу в свои руки, что было ему свойственно, и направился в радиорубку. Познания в немецком ограничивались у Николая Николаевича словарным запасом, приобретенным во время войны, но в своих безграничных языковых возможностях он был уверен. «Студентишен дойтишен демократишен републик!» — требовательно объявил он. Немцы насторожились, а лагерь замер, ожидая чуда. Но чуда не случилось: «Немедленно соберите свои чемоданы!». Лагерь взорвался от хохота, а немцы, как ни странно, Николсона поняли!

А зимой Шукля выгонял студентов на улицу в одних «олимпийках». Однажды в лютый мороз уроженец Мадагаскара, коверкая слова, робко поинтересовался: «Неужели и сегодня на улице?». Николай Николаевич прогремел: «А где еще русским людям заниматься?». На улице он вонзил стул в сугроб, взгромоздился на него и спросил: «Почему проиграли восстания Степан Разин и Емельян Пугачев?». Кто-то вспомнил четыре причины поражения крестьянских войн. «Ерунда — заявил Шукленков, строго смерив взглядом съежившегося мадагаскарца. — Все просто: они спортом не занимались!».

Загипнотизированный Шукленковым, на следующий день я пришел на футбольное поле. Было тепло и солнечно. На втором этаже легкоатлетического манежа МГУ в неокрашенных металлических пеналах я оставил вещи, опасаясь, что их украдут, потому что ключей к этим пеналам не существовало. Переодевшись, вышел на стоптанный газон футбольной площадки. Там уже носился Николай Николаевич со свистком. Рядом с ним, с мячами, разминались ребята.

— Давай быстрее, пошевелись, разогревайся! Что опаздываешь? Не зевай! — завидев меня, прокричал Шукленков.

— С кем играем?— Ни с кем! Не видишь, что ли, тут одни экономисты — ребята плечисты! Между собой играем! Готовимся к осенним стартам!

В разминавшихся атлетах я узнал однокурсников, в том числе и Лёнича. Потом выяснилось, всех пришедших на футбол в тот день Шукленков сагитировал так же, как и меня. Во время неожиданной тренировки Николсон сделал несколько запомнившихся выводов: меня он назвал «трени́рованным», с ударением на «и», а Лёнича — «лёгкоа́тлетом», усиливая сразу две буквы — «ё» и «а». Эти слова он выговаривал так всегда. В конце занятия Шукленков подозвал всех к себе:

— Так. Перекличку начинай! Имя, телефон! Готовимся к первенству МГУ!

Все стали называться. Настала очередь Лёнича:

— Леонид. 251-55-40.

— Ты где живешь? — телефонный номер был мне географически близок.

— На «Белорусской», — ответил Лёнич.

— Я так и понял. Я тоже там живу. У нас первые три цифры телефона похожи — мой телефон начинается с 254. На Бутырском валу?

— На 2-й Тверской-Ямской.

— А где там?

— В доме, где магазин «Дом политической книги».

— Знаю. А я — на Большой Грузинской. А в какой ты школе учился?

— Я в Кунцево учился, на Малой Филевской. Мы недавно на «Белорусскую» переехали.

Зародившийся диалог прервал Николсон:

— Талоны держите, спортсмены! — прокричал он.

— Какие?

— Талоны на обеды! — и Шукля протянул нам розовые бумажки-талоны, превращавшие и без того дешевые обеды в университетских столовках в бесплатные.

— Так, — Николай Николаевич грозно смотрел мне в глаза. — Ты капитаном будешь, пойдем поужинаем, обсудим, как выигрывать будем.

Пришлось идти в профилакторий (он же — профилак) в небоскреб МГУ, где Николсон время от времени проживал. За ужином, который состоял из котлеты и толстых макарон, обсуждая шансы экономфака на грядущих соревнованиях, он озабоченно произнес:

— Не… журфак не пройдем!

— Почему? — удивился я.— Так это ж филиал Института физкультуры. Там же одни спортсмены учатся. Мастера спорта. Не на мехмат же их брать…

Николай Николаевич был прав. За журфак играл Кузя, числящийся чуть ли не в основе киевского «Динамо». Кузя обладал смертельным ударом с обеих ног, причем в цель попадал с любой дистанции.

«Синие ночи ЧК»

После незапланированного ужина я помчал в студенческий театр МГУ на Герцена, 1. Там, я знал, намечалась премьера спектакля-кабаре «Синие ночи ЧК», спектакля не просто хорошего, а потрясающего! Кабаре! Кстати, чуждое советскому уху слово. В фойе — яблоку негде упасть. Ажиотаж! Небольшой зал театра был переполнен энергичными, с горящими глазами, молодыми людьми. Стулья расставляли в проходах, чтобы вместить всех желающих. Я с трудом протиснулся в зал. Волна всеобщего возбуждения накрыла меня. Я будто оказался в кратере вулкана. Атмосфера была фантастической! Сцену украшал белоснежный занавес с изображенной на нем большой красной коммунистической звездой. Когда артист уходил со сцены, занавес раздвигался, деля звезду на две части, и блестяще дирижировавший действом яркий конферансье Валерий Галавский кричал вслед артисту: «Иди в звезду!». «Находка режиссера!» — восхищался я.

На сцену выбежал взрослый студент Алексей Кортнев в светлом костюме. В полутемном зале он под гитару, на мотив патетической песни «Ленин всегда живой», спел: «Lenin is hot Gulf Stream, Lenin is cold ice cream, he is boyfriend of my dream! Lenin is Santa-Claus, Lenin is Mickey Mouse, Lenin is Happy New Year!»[14]. To есть «Ленин — это наше все», но другими словами! Кортневу вторят артисты Нестор и Чан, шепотом декламирующие: «Купил я Ленина карманного и так читал его, читал. Из парня злобного и странного простым и добрым парнем стал».

Всего два года назад мой одноклассник на школьной дискотеке под песню «Битлз» «Back in the USSR» достал из-за пазухи домашнюю заготовку — алый, с серпом и молотом, флаг СССР и стал им размахивать. Дискотеку немедленно остановили, одноклассника чуть ли не за шкирку вывела из актового зала — именно там проводилось мероприятие — завуч по воспитательной работе. А на следующий день вся школа публично разбирала недостойное поведение ученика, осквернившего государственное знамя. Естественно, вызвали родителей. Речь шла об отчислении из школы.

Теперь я не верил глазам — прямо напротив Кремля про великого Ленина пели смешную песню! Совсем недавно за это могли выгнать из университета. Это в лучшем случае! Теперь все было иначе! Стихи лились потоком. Необычные стихи. Их читали как артисты, так и сами поэты нового времени — Игорь Иртеньев и Андрей Туркин:

Слабая, словно больное растение, Меж деревами тугими, ветвистыми, Шла комсомолка по лесу весеннему И повстречалась в лесу с коммунистами. Время прошло, а на месте их встречи Бьет чудотворный, целебный родник. В знак чистоты, совершенства сердечного, Здесь, на советской земле, он возник!В финале на сцене возник сам лидер советского авангарда Дмитрий Александрович Пригов: «Чем больше Родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей! Так я сказал в один из дней и до сих пор не передумал!». Потом мы бежали за Приговым и Иртеньевым, взяли у них автографы. Жизнь стала интереснее!

Лёнич

После обмена телефонами мост нашей с Лёничем дружбы стал цементироваться быстро. Важную роль в этом сыграл монумент малоизвестного тогда скульптора Церетели «Дружба навеки», воздвигнутый в честь 200-летия воссоединения Грузии с Россией. У этого монумента, бронзовым колом торчавшего из крошечного скверика на Тишинской площади и аккурат равноудаленного от наших домов, мы с Лёничем стали встречаться вечерами, чтобы побродить, поговорить, другими словами — расправиться со свободным временем. Лёнич называл памятник «грузинским бананом», а моя бабушка Оля, давний житель Грузинки, и того хлеще: «грузинский хэ». Нам, местным, он совсем не нравился. И только Церетели, по его собственному признанию, получал многочисленные благодарственные письма от москвичей за свое творение.

Вскоре Лёнич пригласил меня к себе на 2-ю Тверскую-Ямскую. Дом был новый, и, как тогда говорили, «цековский». Из желтого кирпича, добротный, с большими окнами, расположенными на достаточном расстоянии друг от друга. В этом доме жили знаменитые люди — писатель Айтматов, главный разведчик КГБ Шебаршин, известный советский экономист Абалкин, коммунист Зюганов, член Политбюро Яковлев, начальник советского олимпийского движения Смирнов, Борис Ельцин, наконец. Это отсюда, с Тверской-Ямской, он отправлялся в свои знаменитые троллейбусные поездки — «походы в народ». Переходил улицу Горького, садился в троллейбус на остановке «Большая Грузинская, ресторан «Якорь»» и мчал в центр[15]. Так он, казалось, вступил в донкихотский бой с ненавистными привилегиями партийной номенклатуры! Народ полюбил «нашего Ельцина в троллейбусе» и стал его опорой в будущих политических схватках! Впрочем, непреложен закон жизни! Революции борются с привилегиями, чтобы потом возродить их и преумножить.

На пороге Лёничева дома меня дружелюбным лаем встретила старушка-колли Джильда. Кубарем пронесся, задев пушистым хвостом, белоснежный кот Маркиз, от которого спрятали мои ботинки, так, на всякий случай. Лёнич провел по квартире, ее размеры впечатляли! Целых двести пятьдесят квадратных метров! С двумя балконами, двумя туалетами, несколькими коридорами, двумя просторными холлами и пятью комнатами! Мне и потом редко приходилось бывать в таких невероятных квартирах, тогда же я был ошеломлен! Отдельная комната Лёнича была настолько просторной, что к одной стене было прикреплено баскетбольное кольцо, в которое можно было бросать мяч метров с пяти-шести.

Вернулся с работы строгий папа Валерий Леонидович, крепко пожал руку: «Здравствуйте, Дима». Мама, Тамара Васильевна, радушно усадила нас за стол. В тот вечер я впервые попробовал вкуснейший венгерский суп баб-левеш, фирменное блюдо Тамары Васильевны. За ужином выяснилось, что Лёнич с родителями долго жил в Венгрии, где папа служил советником-посланником. Потом Валерий Леонидович стал вторым человеком в международном отделе ЦК КПСС, и семья переехала в Москву. О таких людях, как Валерий Леонидович, я читал в газетах, видел их по телевизору, но в жизни никогда не встречал. Вечер прошел в разговорах на кухне. Можно было бы посмотреть какой-нибудь фильм по видео — например, «Перехватчик», я принес с собой кассету, но видеомагнитофона у Лёнича не оказалось. Он появился чуть позже вместе с огромным телевизором Panasonic, купленным за чеки в «Березке» на проспекте Мира. Его установили в просторном холле-гостиной, где вся семья любила коротать вечера.

Ушел я от Лёнича поздно. Пешком добрел до Тишинки, миновал черно-стеклянную будку «Чистка обуви», в которой пресненские ассирийцы начищали до блеска ботинки и продавали гуталин, стельки и шнурки. По пути я размышлял над только что случившимся таинственным политическим происшествием, взбудоражившим всю страну и получившим название «купание в реке» или «падение с моста». Борис Ельцин, сосед Лёнича, решил навестить кого-то на правительственной даче «Успенское». Пошел пешком, отпустив шофера со служебной машиной. Внезапно на него напали неизвестные, затолкали в автомобиль «Жигули», надели на голову мешок, а затем сбросили с моста в Москву-реку, но он выплыл. Я и не предполагал, что скоро благодаря Лёничу окажусь в тех местах, где эта легенда родилась.

Перед входом на старый Тишинский рынок, возле «Металлоремонта», прямо на Грузинке, стояли автоматы с газировкой. Вода с сиропом стоила три копейки, а без — одну. В каждом автомате были граненые стеклянные стаканы для общественного пользования. Стаканы не воровали. Даже местные пьяницы, которые время от времени «одалживали» их, чтобы по-своему утолить жажду, возвращали их обществу. Звеня, подошел пустой 66-й троллейбус, я запрыгнул в него, чтобы проехать одну остановку до дома. Покупать билет или нет? Я опустил в квадратную пластмассовую кассу, закрепленную на стене, 4 копейки и оторвал билет. Тогда была такая примета — если сумма двух первых цифр четырехзначного номера равна сумме двух последних цифр, то билет признавался счастливым и его следовало съесть, загадав желание. В тот раз мне не повезло. Билет не был «счастливым», но я не расстроился.

Эра экстрасенсов начинается

— Сегодня вечером хочу посмотреть «Добрый вечер, Москва» по московской программе, — сказала за завтраком следующим утром бабушка Оля. — Какой-то экстрасенс будет всех в прямом эфире лечить! Его уже показывали в прошлый вторник, так у бабок из нашего двора, кто смотрел, швы от операций рассосались.

— Чумак? — полюбопытствовал я: это был чудаковатый целитель, которого ни с того ни с сего стали показывать по телевизору. Он просил телезрителей поставить перед экранами трехлитровые банки с водой и потом замолкал на несколько минут, только причмокивал и делал пассы руками: заряжал воду целительной энергией. Зрелище было удивительное.

— Нет, не Чумак, новый, какой-то Кашпировский.

Вечером мы с бабушкой вместе замерли перед телевизором. На экране появился, весь в черном, Кашпировский. Сначала он, сидя за столом, энергично подавшись вперед, безмолвно глядел в камеру тяжелым, демоническим, колючим и немигающим взглядом, потом вдруг начал давать жесткие, отрывистые указания телезрителям. К величайшему изумлению, бабушка Оля внезапно стала крутить головой, вращаться на стуле, сгибаться и разгибаться, обхватывая колени руками.

— Оля, что с тобой? Что-нибудь чувствуешь? — насторожился я. Но сразу ответа не получил. Оля была на другой частоте. Пришлось повторить вопрос раза четыре. Наконец Оля промямлила:

— Чувствую. Да!

— А что? Что, бабушка, ты чувствуешь?

Оля не ответила. Потом я догадался, что она вошла в транс. С бабушкой Лёнича Екатериной Матвеевной случилось то же самое. Но удивительнее всего было то, что вместе с нашими бабушками миллионы советских граждан зарыдали и заплакали, завращали головами, начали раскачиваться из стороны в сторону, поднимать и опускать руки, падать навзничь. У кого-то участилось сердцебиение. Одних бил озноб, у других был жар, третьи дрожали. У многих, когда речь зашла о курении, возник приступ тошноты, а у собак, сидевших перед экраном — было и такое! — затряслись челюсти. Кот Лёнича — Маркиз — вообще окаменел перед телевизором, не реагировал даже на валерьянку! Так ярко началась эра экстрасенсов, целителей и колдунов.

Афиши на стенде ДК Зуева на Лесной улице — Экстрасенсы и инопланетяне…

Берлинская стена

К ноябрю были проложены новые маршруты дружбы. Одним из них стал витиеватый путь к дому Маши Майсурадзе на улице Голубинской в Ясенево. Гостеприимная Маша обитала одна, родители ее были в Германии — папа служил разведчиком. Добрая душа, она распахнула двери аккуратной квартиры одногруппникам, и мне в их числе.

Маша казалась мудрой, несмотря на молодые годы. «Это не мир тесен, это прослойка очень тонкая», — любила говорить она, лукаво подмигивая в знак того, что мы встретились не случайно и что мы и есть те самые избранные. Маше нравились фильмы Sex, Lies and Videotape и Dead Poets Society, а еще она рассказывала, что недавно вычислили самое сексуальное число — «2». Удивительное дело, сама Мария родилась 22 февраля, а февраль — это второй месяц. Вывод напрашивался сам собой.

Однажды мы пили чай у Маши на кухне и поддерживали small talk[16]. Обычно чаепитие совершалось под песни любимой Машиной Энни Ленокс, но в тот вечер был включен телевизор. А в нем происходило что-то необыкновенное. Показывали Берлин, на вечерних улицах которого царило возбуждение, сияли яркие прожектора, ликовали толпы людей, реяли флаги, цвели улыбки. Показывали разрисованную бетонную стену, на которой висели, прыгали, плясали счастливые люди. Корреспондент Центрального телевидения быстро говорил что-то в микрофон, было видно, что он сам какой-то взбудораженный. Мы прислушались: «…пала Берлинская стена»[17]. Сделали погромче. «При активном участии СССР и Горбачева пала Берлинская стена. Построенная в 1961 году, чтобы отделить западных немцев от восточных, она была одним из ярчайших символов «холодной войны»».

— Блин! — сказала Маша, громко поставив чашку на стол. — Все! Ауфвидерзейн, ГДР!

Мы переглянулись.

— Почему? Ну почему неграмотная речь Горбачева так быстро меняет карту мира? — возбужденно продолжила Маша. — Блин, блин! Козлы! Козлы! Теперь отца вышлют из Германии!

— Почему?— Да потому, что нас засветил предатель и гад Гордиевский![18] Всю нашу резидентуру в Англии заложил, включая отца. Нам пришлось из Лондона после этого уехать. Тогда все капстраны для нас сразу закрылись. Они же между собой обмениваются информацией. Отец в ГДР уехал — в соцстранах на рассекреченных смотрят сквозь пальцы. А теперь что? Теперь ГДР превратится в ФРГ, станет капиталистической. Отца отзовут обратно. Тьфу! — Маша выключила телевизор. — Не хочу расстраиваться!

После Машиного монолога мы тоже огорчились — где же теперь будем собираться? Маша оказалась права. Через год в посольстве ГДР уже не брали трубку телефона. Такого учреждения больше не существовало. С Бранденбургских ворот, разделявших западную и восточную части Берлина, сняли флаг ГДР. Германия объединилась.

Первые зимние каникулы

Под Новый год мой гардероб пополнился двумя предметами. Первым были купленные с рук, по счастливой случайности, зеленые, узкие, полушерстяные, колючие изнутри штаны, на заднем кармане которых бесстыдно сверкала латинская надпись «Vidal Sassoon»! Конечно, надпись немедленно привлекла внимание. Особенно радовался Остапишин: «Ну-ка, повернись. А? Видал, сасун?». Назойливое внимание конфузило, но что было делать? Это были мои единственные штаны на холодную погоду. Второй покупкой стал зимний серо-черный синтетический польский свитер с очень странным, глубоким V-образным вырезом. Он был куплен мамой на специально организованной распродаже дефицита для сотрудников МГУ. На следующий же день я явился в университет в обновке — для того чтобы тут же наткнуться на десяток преподавателей в точно таких же свитерах. Словно униформу приобрели. Свитер я решил больше не надевать, чтобы во время сессии не раззадоривать преподавателей. А сессия была особенная, первая, она стала настоящим испытанием, но из-за постоянного напряжения запомнилась плохо. В перерывах между экзаменами снимали стресс на катке «Дружба» в «Лужниках», где мы носились по кругу под вихрь мелодий популярной Ким Уайлд и, конечно же, Белинды Карлайл, но более созвучной настроению была, пожалуй, песня «гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные»! Молоденьких разгоряченных московских барышень на катке было много. Очень хотелось с ними знакомиться… Приближался Татьянин день, а вместе с ним — первые каникулы. Лёнич пригласил меня провести их у него на даче. Я с радостью согласился.

В звонкое, хрустящее, морозное утро к моему дому на Большой Грузинской подкатила черная начальственная «Волга» с номерами «МОС». В машине были Лёнич и его папа, Валерий Леонидович. За рулем — шофер.

— Поехали, — тихо произнес Валерий Леонидович.

Машина плавно тронулась. Сначала мы мчались по пустому Кутузовскому, потом повернули направо. Я смотрел в окно, любуясь районами, которые никогда прежде ни видел.

— Это Крылатское, — пояснил Лёнич.— Новый район, — добавил Валерий Леонидович. — Месяц назад, в конце декабря, здесь метро открыли, станцию «Крылатское».

Скоро мы выехали из города. Дорога стала узкой, в два ряда. Расчищенный от снега черный асфальт был ярко размечен двумя белыми линиями по бокам и одной посередине. Это была Рублевка. Минут через двадцать свернули налево. Валерий Леонидович спросил: «Дима, что вы думаете о событиях в Румынии и Баку?». Этот непростой вопрос застал меня врасплох. Конечно, я знал, что только что в социалистической Румынии народ свергнул и расстрелял Чаушеску, это потрясло: вот, оказалось, как быстро можно казнить лидера европейской страны, причем социалистической! Я был на стороне народа, но ведь до конца не было ясно, против чего восстали люди — против социализма или кровавой диктатуры? Или эти два понятия слились в Румынии в одно? Как же так случилось? Еще непонятнее было произошедшее в советском Баку: там азербайджанцы неделю убивали, насиловали, сжигали и грабили армян[19]. Все из-за Нагорного Карабаха, который был азербайджанским краем, но жили в нем в основном армяне. Они потребовали признать Карабах своей территорией и с лозунгом «очистить Армению от тюрок» бросились на азербайджанцев. Ответ получили в Баку. Волнения были такой силы, что в Азербайджан ввели войска. Азербайджанцы тут же решили, что их притесняют, что армия — на стороне армян. Масло в огонь подлила близость академика-армянина Аганбегяна к Горбачеву «Карочи», как говорят на Кавказе, Азербайджан даже захотел выйти из состава СССР!

Как же, думал я, братские народы докатились до войны? Зачем делить общую Родину? Что значит выйти из состава СССР? Как это? Пока я размышлял над ответами, машина въехала в большие зеленые ворота, и мы оказались в красивом сосновом лесу. «На месте, — кивнул Лёнич. — А вот и наш дом, мама уже встречает». Машина плавно затормозила, началась суета, разгрузка, и о разговоре было забыто.

Это был поселок «Успенское». Тот самый, в котором Ельцин полгода назад «упал с моста», хотя, как выяснилось, никакого моста там не было, да и до Москвы-реки было далековато. Разделенный на цековскую и совминовскую половины поселок впечатлял[20]. Выглядел он как очень ухоженный санаторий. Лёнич жил в цековской части. Здесь на почтительном расстоянии друг от друга стояли большие двухэтажные деревянные дома. Каждый дом — на две семьи. Заборов между домами не было. У Лёнича было четыре комнаты, одной из которых была просторная гостиная. Туалеты, ванна, горячая вода, газ. Сказка! Каникулы проходили тихо и спокойно. Мы гуляли по хрустящему снегу в душистом хвойном лесу, катались на коньках и играли в бильярд. За ужином Тамара Васильевна потчевала нас историями, а когда становилось совсем поздно, мы прилипали к телевизору. Только-только по третьей, московской программе новый, первый коммерческий телеканал «2×2» стал крутить модные видеоклипы. Прежде западных музыкантов по советскому телевидению почти не показывали. Для нас в основном пел чешский соловей Карел Готт и реже — полька Марыля Родович («Это ярмарки краски»). Еще наши неокрепшие души поражал полуобнаженными женскими телами балет телевидения ГДР. Теперь же каждый вечер мы видели Сабрину с ее восхитительным стосантиметровым бюстом, Сандру, «Саваж», «Камуфляж», Си Си Кэтч (она же — Каро Мюллер), Дэвида Боуи, Ким Уайлд, «ЭйСи/ДиСи», «Пэт Шоп Бойз», Билли Оушена, Рика Эшли, восхитительную Белинду Карлайл… Клипов на самом деле было немного, поэтому их постоянно повторяли. Зубной болью врезалась в память невыносимая песня группы Nazareth со словами «we are animals»[21]. Ее протяжно ныл фронтмен группы, неприятно извиваясь. Но даже когда выл Nazareth, мы не переключались.

В «Успенском» мы пробыли до самого конца каникул. Все потому, что Тамара Васильевна строго сказала: «Нечего вам в Москве делать, там — митинг». И была права: накануне очередного Пленума ЦК Коммунистической партии в Москве сотни тысяч людей прошли по центру, показывая, что они не хотят жить по-старому: «В Союзе жить — по волчьи выть!», «Вся власть народу!», «Из нас уходит страх, на котором держится система! Так, как мы жили, мы больше не будем жить никогда!», «Не хотим быть безликой массой, на которую привыкла ссылаться Старая площадь!», «Долой партийную номенклатуру», «Долой КГБ!», «Долой шестую статью!», «Судить КПСС», «Номенклатура, помни о Румынии!», «Меняем старое бюро на круглый стол из чешского гарнитура».

Митинг, от которого нас уберегла Тамара Васильевна

Скорей на Пушкинскую!

Когда мы вернулись с Лёничем из «Успенского», Москва несколько дней снова стояла на ушах, но уже по другому поводу. На Пушкинской площади, в помещении бывшего советского кафе «Лира», с благословения Коммунистической партии открылся первый в СССР «МакДональдс» — совместное предприятие, больше чем наполовину принадлежащее отнюдь не «МакДональдсу», а Мособщепиту при Мосгорисполкоме. Это было событие национального масштаба, собрались четыреста репортеров газет, радио и телевидения. Еще бы! Ведь «МакДональдс» — это Америка, сладкий запретный плод! Попробовать хрустящий золотистый картофель фри, молочные коктейли и знаменитый гамбургер «Биг Мак» захотели все советские люди разом. Но ведь даже в кафе «Лира» было трудно попасть, про него пел Макаревич: «У дверей заведенья народа скопленье…». Что уж говорить про «МакДональдс».

Мы, конечно, сразу же помчались на Пушкинскую и влились в очередь, несколькими кольцами обвившую ресторан, на стене которого красовалась табличка: «Только на советские рубли». То была великая очередь, она попала в книгу рекордов Гиннесса, как самая длинная. Ей не был страшен даже лютый мороз! Вместо солнца наш извилистый путь освещала огромная неоновая красно-белая реклама «Кока-колы», недавно установленная на крыше серого дома на углу улицы Горького и Тверского бульвара — чуть ли не первая наружная реклама в Москве, невидаль, на нее не могли наглядеться, как на шедевр изобразительного искусства. Отстояв два или три часа на холоде, мы вошли в настоящий дворец! Шик, блеск, красота! Еще чуть-чуть — и я протиснулся к кассе и попросил «Биг Мак» за 3 рубля 75 копеек, гамбургер за 1 рубль 60 копеек, чизбургер за 1 рубль 75 копеек и «Кока-колу»! Улыбчивая девушка приняла заказ и, поблагодарив за то, что я заплатил «без сдачи», мгновенно выдала поднос, на котором плотно разместились чудные скрипучие пенопластовые контейнеры с желанными бутербродами. Волшебство!

«МакДональдс» сразу же стал частью нашей жизни! Чуть ли не каждый день мы вставали в очередь на Пушкинской, чтобы провести в ней несколько часов. Как выяснилось, почти всегда была возможность купить место в голове очереди, их продавали сомнительные личности, которых Остапишин называл «сталкерами», но сталкерам мы не доверяли. Еще Саша мечтал вслух: «Вот бы зарабатывать столько денег, чтобы каждый день ходить в «МакДональдс!». А «МакДональдс» между тем стойко держал удар в агрессивной среде советского дефицита. Каждый день через его двери проходило сорок тысяч человек, и каждый норовил что-нибудь с собой прихватить, и не всегда это были бутерброды и пластиковые одноразовые стаканчики с надписью: «В память о посещении». За первый месяц работы растащили все подносы, их пришлось заменить пакетами, а в туалете кто-то ухитрился похитить крышку унитаза. Кроме того, посетители быстро сообразили, что пока стоит очередь, можно скупать бутерброды в больших количествах и тут же, на улице, перепродавать их по более высокой цене. Но и «МакДональдс» оказался начеку: сразу пресек начинание, установив «норму отпуска» — десять гамбургеров в одни руки.

Скоро по факультету разнесся слух, что в «Макдональдсе» работает, причем успешно, наш однокурсник Юра. Юру моментально обнаружили и контакт с ним установили. Скоро мы уже звали его вальяжно не Юрой, а Юриком. Он рассказал, что поступить в «МакДональдс» было задачей похлеще, чем стать студентом МГУ: из 25 тысяч желающих на работу приняли лишь шестьсот везунчиков. Я думал: «Молодец Юрик! Отныне он всегда будет уверен в хлебе с маслом!». Через две недели Юрик пригласил нас «к себе в «МакДональдс»». В тот день я понял, что в моей стране нет ничего невозможного.

Юрик встретил нас перед входом в ресторан и, быстро переговорив о чем-то с внушительного размера охранником, провел нас внутрь за считанные секунды на глазах у заторможенной из-за судорожного холода очереди. «Садитесь за свободный столик и ждите, — небрежно бросил он. — Скоро подойду и сам приму заказ. Ни в чем себе не отказывайте. Сегодня все — за мой счет!». В те далекие дни за каждый столик в «Макдональдсе» велась жестокая охота. Их катастрофически не хватало. Не только из-за рекордного наплыва народа, но и потому, что люди шли в «МакДональдс» не как в заведение фастфуда, а как в настоящий ресторан, в котором по советским представлениям принято «посидеть», как тогда говорили. Поэтому все места были заняты, а над счастливчиками нависали недовольные люди с подносами, каждую минуту интересуясь: «Скоро заканчиваете?».

Нам повезло, и большой стол мы захватили быстро. Вскоре, как и обещал, подошел Юрик. В фирменной зеленой Макдональдсовской форме он выглядел инопланетянином. «Выбрали?» — спросил он. В руках у него были ручка и блокнотик. Чего только мы не заказали в тот вечер! Я уходил из «Макдональдса» с фирменным пакетом, набитым «Биг Маками», чизбургерами и милкшэйками. Все — бесплатно! Во дворе моего дома дорогу мне преградил сосед дядя Ваня. Дымя «Беломором», он тщетно пытался завести свой белоснежный горбатый «Запорожец». «Что несем? — простуженным голосом прохрипел он. — МакДональдс? Разбогател никак?».

Юрик приглашал нас в «МакДональдс» еще несколько раз. А потом неожиданно эмигрировал в Канаду. «Зачем? — думал я. — Ведь он и учился не абы где, а в лучшем университете страны. И работа у него была перспективная…».

Завертелось…