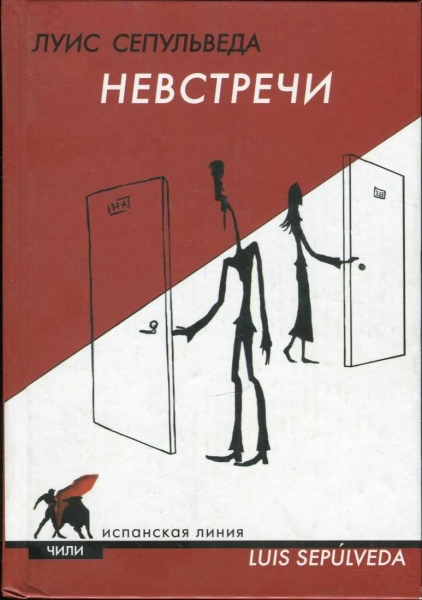

Луис Сепульведа Невстречи

Невстречи в дружбе

Последний факир

Тут не может быть спору. Никто не скажет, что вот, мол, были у тебя друзья получше, чем этот, кто сейчас говорит с тобой, сглатывая слезы. Такого, как я, у тебя никогда не было, никогда. У нас тут не очень уж много хороших знакомых, но, уверен, все давно убедились, что я к тебе относился с огромной нежностью, какую не сразу поймешь, ведь мужская сердечная дружба — вещь особая, тут громкие слова ни к чему, просто наливаешь другу стакан вина, аккуратненько так, чтоб и капли не пролилось.

Мужская дружба — это когда кладешь пачку сигарет на стол, молча, чутье, оно само подскажет, когда другу надо закурить. Мужская привязанность — это когда слушаешь и слушаешь, не перебивая, о всяческих там невзгодах и бедах, которые обрушиваются на человека, а потом молча похлопаешь его по спине. Да, вот она, бескорыстная мужская дружба, которую видели все, почти все, кроме тебя самого.

Ну припомни, компадре! Мы же друг другу как родные, правда? Разве не я сказал тебе однажды, что ты должен добиться признания, стать артистом, выступать как они, по два раза в день. Ну вспомни, вспомни, разве не я говорил, что пора показать людям, чего ты стоишь, хоть бы из уважения к своему таланту, пусть даже к малости этого таланта, который вдруг возьмет и вылезет из нас то ли с голодухи, то ли с горя. А еще вспомни, кто прибежал к тебе с афишей, кто написал ее на белом картоне! Здорово у меня получилось! Как сейчас помню:

«Прочь все сомнения! В нашем мире сплошного обмана наконец-то верх взяла правда. Пресса и телевидение уже показали это тысячам разуверившихся людей. Али Касам воистину последний из настоящих факиров, какие еще остались на земле. Али Касам съедает электрические лампочки, словно это вафли, и глотает бритвенные лезвия, будто анальгин. Али Касам творит такие удивительные подвиги благодаря вегетарианскому образу жизни, которому он следует не хуже любой лошади. Али Касам — худой, как тростинка, но у него отменное здоровье, и он приносит благодарность уважаемой публике, которая, затаив дыхание, с восторгом следит за его выступлениями. Дважды в день Али Касам будет глотать на ваших глазах битое стекло и металлические предметы, а затем покинет арену, чтобы передохнуть и поразмышлять о нашей жизни, сидя на табурете, утыканном гвоздями.

Мы приглашаем вас вместе со всей семьей посмотреть на Али Касама, последнего настоящего факира, который чудом уцелел в этом мире, где царят шарлатаны и жалкие подражатели. Али Касам будет выступать в вашем городе всего несколько дней, затем он продолжит свой путь, начавшийся с берегов далекой и загадочной Индии, с тем, чтобы обрести истину и покой».

И прости, что напоминаю, но кто, как не я, нашел такое славное имя, не будь меня рядом, ты бы со своей придумкой насчет «Гран Маурисио» не дошел бы до угла собственной улицы. Да и тюрбан тебе смастерил опять же я. И он у меня вышел точь-в-точь как в журнале «Селексионес», так что чтение приносит какую-никакую пользу. Слов нет, знатный получился тюрбан, как для настоящего султана, а, компадре? Разве сравнишь с тюрбанами из склеенного тряпья, какие нахлобучивают на головы циркачам?

И если я сейчас все это говорю, компадре, то вовсе не из какой-то корысти. Нет! Что сделано, то сделано, чего уж! Просто еще разок хочу сказать, что без меня ты бы не вышел в артисты, и не видать тебе свое имя в газетах.

Вспомни лучше, что в цирке тебя под конец сделали уборщиком и ты менял львам опилки, чтобы мочой не воняло. Потому что когда на самой середине представления тебе вдруг свело руки судорогой, всем стало ясно, что для человека-змеи ты никак не годишься. И кто заметил твою редкостную худобу в те самые минуты, когда ты — весь в резиновом зеленом костюме — дергался и никак не мог вытащить руку из-под затылка? Я, твой друг, кто же еще! Вспомни, как я к тебе бросился и под хохот уважаемой публики и брань нашего импресарио помогал стягивать с тебя этот чертов костюм и говорил: «Знаешь, приятель, если взглянуть на все с хорошей стороны, то по внешности ты самый что ни на есть факир». А ты, бедный, смотрел на меня своими глазищами, как у бычка, которого привели на заклание, и думать не думал, что я тебе уготовлю такое потрясающее будущее.

Кто тебе дал почитать книги Лобсанги Рампы[1], чтобы ты хоть мало-мальски что-то знал про Индию? Я, твой друг, кто еще!

Кто смолчал, когда ты, не прочитав ни единой страницы, сменил эти книги на пару бутылок дрянного вина?

Кто все это стерпел? Опять же я, твой друг!

Вспомни, кто тебе показал, что исхитряются делать матросы с торговых судов, чтобы жевать стекла до тех пор, пока они не перемелются в белый порошок, и как прячут их под языком. И не я ли раздобыл пузырьки с краской, которые так называемые маги держат в шляпе, когда показывают фокус с сырыми яйцами, а кто, скажи, не пожалел денег на бутылки самого крепкого спирта, что идет на выделку кожи, и все для того, чтобы десны у тебя отвердели как камень и стали совсем сухими? Поройся в памяти, милый, и скажи, не я ли научил тебя просовывать бритвенные лезвия меж зубов, тихонечко, очень медленно, не касаясь десен, чтобы затем, двигая языком, разламывать их пополам. И не забывай, сколько моих денег ухлопано на ампулы для заморозки! Ведь без уколов ты бы и думать не смел о номере, где протыкают руки острыми булавками.

И дело не в том, что я на тебе зарабатывал, имел какие-то деньги, дорогой, мы же, как братья, ну правда! Одного хочу: чтобы ни ты сам, ни кто другой не говорили, что вовсе не я был тебе самым лучшим другом в жизни. Я твой настоящий друг, я тебя вылепил, взял за руку и повел по дорогам таких успехов, что ты пьянел от одних аплодисментов. Значит, мой милый, именно я, сделавший из тебя артиста, и есть твой самый настоящий друг.

Но ты, дорогой, — и уж прости, что говорю это сейчас, при таких страшных обстоятельствах, таких нелепых, — всегда был упрямым, хуже осла.

Сколько раз я тебе говорил: «Компадре, талант талантом, но человеку надо знать, где край». Только говорить с тобой делалось все труднее и труднее, сейчас я понимаю — у тебя от славы крыша поехала.

Ну вспомни, как я бесился, думал — умру от злости, когда ты безо всякой репетиции выходил на арену, да еще поддатый, и не мог сделать ничего путного. А мне — объясняй уважаемой публике, что ты спотыкаешься на ровном месте вовсе не по пьяни, а наоборот — блюдешь пост, как любой уважающий себя факир. И уж грех не вспомнить, чего мне стоило добиться твоего выступления на телевидении, а ты накануне ночью, не сказав ни словечка, отдал в залог шелковую накидку факира в одном из портовых борделей. Пришлось оббежать все публичные дома в порту, чтобы выкупить эту роскошную накидку, в которой ты всегда выходил на арену. И вот так, расспрашивая всех тамошних блядушек, я нашел наконец ее в борделе — она лежала вместо скатерти на засаленном столе. «Да я куплю у вас эту занавеску», — сказал мне их разряженный педик; откуда ему знать, что я двадцать ночей не спал, все пальцы исколол, вышивая знаки зодиака на твоей накидке, в том самом порядке, в каком они указаны в альманахе «Бристоль»[2].

Сколько раз тебе было говорено: «Не ходи пить в цирковом костюме, подумают, что ты полоумный». А ты — ноль внимания, только радовался: меня, мол, принимают за пакистанского посла.

Ох, компадре, компадрито, прости, что повторяюсь, но ты был упрямее осла.

И вот теперь сижу здесь, выкурил чуть не целую пачку сигарет и все думаю, думаю, голову сломал, но не могу представить, где ты взял эту хренову саблю! Если верить нашему карлику, ты, набравшись как следует, сказал: «Пришел час для Али Касама, теперь он сумеет показать такое, чего никто не видывал в этом сраном цирке. Хватит Али Касаму, лучшему факиру на земле, глотать гвозди, он проглотит саблю, всю целиком. Кавалерийскую саблю, без соли и по самую рукоятку!»

Когда мне позвонили, друг, я сидел преспокойно за рюмочкой моего вина, ты-то знаешь, я люблю эти некрепкие вина, от них в душе покой, тишина и никаких скандалов. Наоборот — собираешься с мыслями и придумываешь новые номера, которые приносят бешеные аплодисменты. И сказать по правде, дружище, я как раз обдумывал один потрясающий номер, невиданный-неслыханный, для него надо лишь удвоить дозу заморозки, и все дела, к тому же во мне прибавилось веры в тебя. Я уже готов был совсем довериться тебе, а иначе разве оставил бы тебя без пригляда на трех последних представлениях, но Бог правду видит. А публика, она никогда не любила тебя по-настоящему, ты нет-нет да и схалтуришь в чем-нибудь под занавес.

Когда мне позвонили, дорогой, я помчался сломя голову. Ты же знаешь, я всегда спешил тебе на выручку, только прости, друг, честно говоря, меня смех разобрал, когда увидел, как тебя выносят на носилках: сидишь, скрестив ноги, рот распялен, и оттуда торчит половина сабли.

Нет, когда увидел все это, у меня ноги подкосились, но под конец стало смешно от такого дикого зрелища, хоть глаза у тебя были закрыты и две струйки крови текли изо рта. Мне невольно стало смешно оттого, что санитары скрутили тебе руки, ведь с тебя станет, запросто мог бы вытащить саблю или, наоборот, засунуть ее еще глубже, чтобы доказать свое.

Прости, что говорю все это теперь, но тебя, компадре, как ни бейся, ничто не брало.

Санитар сказал, что саблю вытащили и скоро мне все отдадут. Я спросил, что значит «все», в смысле — саблю? А он в ответ: и саблю и тебя. Как зашьют, так вы и получите вашего покойничка, сказал.

А на улице, дружище, какая-то женщина плачет в голос. Ну почему бы не сказать раньше, что ты женат! Она меня такими проклятьями осыпала. Грозит тюрьмой — мол, я один в ответе, втемяшил тебе в голову черте какую чушь насчет факира. Я всю ее брань проглотил молча, ты меня знаешь. Сказал только: «Я, сеньора, выучил его цирковой профессии, я, между прочим, его менеджер и, главное, его настоящий друг». А она кричит и кричит, что на мне одном вина и ты из-за меня умом сдвинулся.

И вот каково мне тут! Сижу жду, когда тебя вынесут, может, завернутого в накидку, которую я собственноручно вышивал, она, помнишь, сразу принесла нам удачу. А может, завернут в простыни или сунут в пластиковый мешок. Да какая разница! Вот он я, здесь, твой настоящий друг, от тебя ни на шаг до последней минуты, как в лучшие наши времена.

Не знаю, что будет дальше, но главное, чтобы все уверились: я, а не кто-нибудь был тебе настоящим другом, я, не кто-нибудь, научил тебя всем этим трюкам, от которых люди сидели с разинутым ртом, я расшил шелком твою накидку, я покупал тебе талисманы на счастье и сижу теперь рядом с тобой, хоть нас разделяет эта белая стена, я сам заплачу за гроб, свечи и священника, я добьюсь венка от имени синдиката циркачей, я положу все силы, чтобы признали, где надо, что ты погиб в результате несчастного случая на работе, я сегодня объявлю в цирке минуту молчания и помолюсь за упокой Души Али Касама.

Ну вот, открываются двери. Двое парней в белых халатах несут носилки, и я узнаю одну из твоих остроносых туфель.

Санитар спрашивает: «Кто заберет мертвяка?»

«Я, господа!» — отвечаю.

«Вы родственник?» — спрашивает санитар.

«Нет, его лучший друг», — говорю я, потому что так оно и есть.

Роланд-бар[3]

Я ничего не знал о его истории. Просто в один прекрасный день я там родился. Старый порт вылепил мое детство. И сделал это с выражением полного равнодушия на лице.

Хитано Родригес[4]Тусклое зимнее солнце медленно выползало из облаков масляным пятном, когда у причала швартовалось торговое судно и туристы, досадуя, закрывали свои фотокамеры. Тросы перестали надсадно скрипеть, как только докер сделал последний оборот на причальной тумбе.

— Значит, так и было, да?

— Ну вроде так. Давай разопьем еще бутылку?

Панамские моряки хорошо знали дорогу к площади Эчауррен, и хотя никто из них поначалу не собирался в Дом семи зеркал, но каждый, сойдя на сушу, чувствовал, как щекотно покалывает внизу живота.

— Я правильно иду?

— Да, мачо.

Капитан курил на палубе. Слушал рассеянно замечания лоцмана. И зевнув, подписал протянутую ему квитанцию.

— Значит, так и было?

— Думаю, да. Но все же поговори обо мне. Скажи, что понял, что мне больше нечего делать в этом доме. Скажи, что к утру никто уже не усмехался с презрением и в салоне стоял тяжелый запах пота и табака. А проигрыватель крутился себе с противным таким, сверлящим скрипом. Я пытался вспомнить все по порядку, но почувствовал страшную боль в левом глазу, встал на ноги и, шатаясь, кое-как добрался до туалета. И вот, проходя мимо комнаты Розы, успел увидеть ее. Дверь оставили приоткрытой, и первое, что ударило в глаза, — ее потное лицо. Еще я запомнил руку, обхватившую ее спину. Сильная, волосатая — не рука, а здоровенная арка из темных морских водорослей. Потом, стоя перед зеркалом, я увидел свое лицо, все в синяках от ударов. Распухшие губы, спутанные волосы, а на них корки запекшейся крови. И снова понял, что навсегда потерял свое место в этом доме. «Старый, а бьет сильно». Вот что я подумал.

И Альберто был прав. Чернявый бил сильно, он знал все уловки и приемы серьезной драки. У Чернявого за спиной много лет жизни в порту, много лет жизни в тюрьме, где решетка резала на квадраты солнечные лучи, много лет для того, чтобы накопить злобу и заточить лезвие мести.

— В зеркале ты увидел человека, который потерпел поражение, но зато успокоился. Во всяком случае, кое-что и в твою пользу, как-никак узел разрублен, и для вас обоих кончилось это тягостное ожидание. Разве я не прав?

— Да, прав, конечно. Я все думал об этом деле. О деле. Несколько лет назад я брел вечером по берегу возле Кинтеро. И вдруг вижу, как с одного судна сбрасывают мешки в воду. Я дождался, пока стемнеет, разделся и поплыл к этим мешкам. Они были непромокаемые, брезентовые, а внутри сотни пачек американских сигарет. Сказочное богатство, старик, и я-то хорошо знал, кто — хозяин.

В порту нет секретов. Чернявому, само собой, не стоило труда узнать имя вора, он с ним повстречался через пару дней возле бухты Эль-Мембрильо. «Ты, дорогуша, прихватил кое-что мое», — только и успел сказать Чернявый.

Альберто нашелся с ответом быстрее быстрого. Всадил ему нож по самую рукоятку и сразу почувствовал на своей ладони теплую кровь Чернявого, который упал, силясь выговорить какие-то слова.

— К Чернявому приходили в больницу, допрашивали, но он — ни словечка. У него, понимаешь, нашли в кармане пять граммов диосы, самой лучшей, чистенькой, белой, без примеси, и клянусь тебе, парень, что подбросил не я. Кока — это не мое.

— А кто же тогда?

— Поди знай! Небось, эти, из полиции, чтобы сломался и рассказал все начистоту.

— О чем ты думал, когда уходил из этого дома?

— О нем. Ведь он, а не кто другой, занял мое место в постели, завладел запахом Розы, запахом ее простыней. «Ладно, пользуйся, старик, — подумал я. — В конце концов, ты отмотал пять лет на нарах».

— А про немца не думал?

— Нет.

Ганс Шнайдер в двадцать первый раз пересекал Тихий океан на судне, идущем к югу Чили. По своей давней привычке он первым делом приветственно помахал чайкам, которые уселись рядом с желобом из кухни. Немцу полюбился порт Вальпараисо. Каждый раз он говорил, что это его последнее плавание, что ошвартуется здесь навсегда и возьмет в жены одну из девочек Роланд-бара. Но перед самым отплытием судна непременно появлялся на палубе и, махая белой рукой, прощально вбирал глазами холмы Вальпараисо и всех его припортовых кошек.

Когда Чернявый вошел в Роланд-бар, его завсегдатаи уже сидели за столом под большой люстрой, сделанной из штурвала, что был когда-то на S. S. Holmurd. В крови Чернявого снова билась страсть. Оно и понятно! Пять лет тюрьмы — о чем говорить! И все женщины, которых быстро затолкали по комнаткам, сочились горячей влагой, ожидая такого гостя. Но Чернявый искал Розу. Ему нужны были ее груди, упругие, какими он их запомнил, ее полные губы, ее веселье в танцах, ее всегдашняя верность, ему нужна была она, и только она.

Чернявый увидел перед собой целый рой панамских моряков, чье происхождение легко было распознать в танцах под звуки тропической музыки, и скользнул взглядом на каких-то пришлых сутенеров.

— А где же была Роза с немцем?

— В «Герцоге», где еще.

Старый привычный отель. Они поднялись в номер. Женщина молча разделась, и немец, увидев такое знакомое ему тело, ласково притянул ее к себе и неожиданно сказал, что уже поздно, что он совсем устал, что ему просто хочется заснуть рядом с ней.

Женщина все поняла и приклонила к нему голову. От резкого запаха лака его замутило, но он ее обнял, и оба заснули.

Я увидел Чернявого, как только вошел в «Роланд». Он стоял спиной ко мне и беседовал с панамцами. Сразу захотелось уйти, но что-то, что сильнее страха, подсказало: час настал. Нельзя все время ждать развязки. Пошарив в кармане, я ощутил холодок лезвия, и это сразу прибавило мне уверенности. Тут появились Роза и немец. Они шли в обнимку, не замечая ни меня, ни Чернявого. Сели вдвоем в темном углу, где спасательные круги. Чернявый медленно приблизился к их столику. Приблизился и встал перед ними.

«Чернявый, тебя выпустили?» — воскликнула Роза.

Немец засобирался уходить, он знал, что произошло с Чернявым. Но тот удержал его.

«Сидите, приятель. Я знаю, что вы хороший человек».

Они заказали вина и пили, почти не разговаривая. Роза гладила руку Чернявого.

— А ты? Что ты сделал?

— Взял и подошел к их столу. «И я здесь», — только и сказал.

«Сам вижу, — ответил он. — Нам бы пора кое в чем разобраться».

«Давай, разберемся. Но для начала хочу, чтобы ты знал: не я подбросил тебе кокаин. Мне незачем вешать на себя чужих мертвяков».

«Про это я сам знаю».

«Ну и тогда?»

«Времени у нас хватит. Ночь, она длинная. Бывает, длится пять лет».

Альберто сделал шаг назад. Стальной высверк прорезал душный зал, и все окрасилось алым. На заплеванном дощатом полу слышалось прерывистое дыхание Ганса Шнайдера. Нож, блеснувший сталью в ночном баре, угодил ему прямо в грудь и покончил с его странной судьбой в одно мгновенье.

Альберто сжимал в руках наваху. Он глянул на Чернявого с ненавистью и изготовился к новому броску, но поздно. Чернявый молотил кулаками по лицу Альберто так долго, что, когда тот выронил наваху, голова у него гудела страшным гудом и он ждал, что вот-вот его пырнут ножом в спину, в живот, куда угодно.

— Но ничего больше не произошло. Я проснулся в кресле, весь избитый, и не поверил, что жив.

— О чем же ты думал, уходя оттуда?

— О словах «случайное убийство». И одновременно о сроке. «Пять лет, но раз я новичок, то есть у них впервые, скостят, думаю, до трех».

Альберто зашагал к полицейскому участку. По дороге купил газету, сигареты, зубную щетку и, проходя мимо порта, не удивился, увидев целую толпу у грузового судна. В порту нет тайн. Весь Вальпараисо уже знал, что на панамском судне есть вакантное место.

Когда негде выплакаться

Но слабосильны боги мои, и я усомнился.

Антонио Сиснерос[5]Если тебе негде выплакаться, вспомни наш разговор и сходи к Маме Антонии.

Найти ее проще простого: спроси людей в порту, и они безо всякого скажут, как пройти к старинному деревянному особняку.

Тебя скорей всего озадачит портик этого особняка, подумаешь досадливо, что ошибся и перед тобой не иначе как дом архиепископа, но не смущайся — иди вперед и не пялься особо на двуполые лица херувимов, которые украшают стены портика с двух сторон. Позвони в дверь и запомни — звони только один раз. Тебя встретит странное существо, выплывшее из каких-то темных глубин.

Это, разумеется, человек, вернее, полчеловека, такое нечасто увидишь. В припортовых барах рассказывают, что ему трамваем отрезало обе ноги, когда он удирал от ревнивого мужа своей подружки, и что бедняга ползком добрался до Мамы Антонии, чтобы в ее доме найти сочувствие и помощь. Еще говорят, что она не дала умереть истекающему кровью калеке, самолично уплатила за прижигание обрубков, а потом заказала для него деревянную тележку с таким хитрым устройством, что она сама будила его и ловко забрасывала на свой помост, точно тряпичную куклу-страшилку. А впрочем, мало ли что наплетут в припортовых барах, сам знаешь: грузчики, у них язык без костей.

Этот полчеловека вытащит замусоленную тетрадь, запишет в нее твое имя, фамилию, возраст, чем занимаешься, а под конец спросит: отчего, по какой причине хочешь выплакаться. Если станешь путаться в словах или толком не знаешь почему, не тушуйся: там для тебя найдут хороший повод наплакаться вволю, это входит в число услуг, оказываемых домом Мамы Антонии. А станешь ты лить слезы молча или рыдать в голос — это на твое полное усмотрение.

Полчеловека, подпрыгивая на своей тележке, проводит тебя до распахнутой двери. И ты увидишь комнату, где ничего нет, кроме кровати, стула и зеркала.

Станет жутковато наверняка, но доверься, доверься Маме Антонии, вот что важнее всего. Ты захочешь удрать, удрать немедленно, но когда решишься, перед тобой в проеме двери встанет необъятно толстая, огромная женщина, таких размеров, что и не понять, как ей все-таки удалось пролезть в комнату.

Без единого слова, тяжело сопя, она рванется к тебе, повалит на постель, нависнет над тобой и закроет твой рот поцелуем, просовывая язык так глубоко, что он коснется твоих миндалин. И когда ты захрипишь как в удавке, она отвалится в сторону и начнет раздеваться, не сводя с тебя глаз. Не пугайся — эта заплывшая жиром женщина будет смотреть с ненавистью. С такой ненавистью, что станет жадно хватать воздух. Она и есть Мама Антония.

Ты увидишь какое-то скопище живой плоти, вселенную грудей, огромных, как тыквы, с сосками чуть ли не в кулак. Увидишь что-то вроде бочки, из которой растут две ноги непомерной толщины, и меж ними, под нависшими складками жира разглядишь редкие волоски спрятанного лобка.

Еще ты заметишь, что эта желеобразная туша все время колышется, и мелькнет мысль: пырни ее ножом — она растечется зыбким киселем по всей комнате. Мама Антония не произнесет ни единого слова, только застонет, подбираясь к тебе, а потом, взвыв по-волчьи, начнет извиваться в необузданной жажде твоей плоти.

Тут ты сообразишь, что загнан в угол — в комнате их четыре, и неважно, какой ты выберешь, пытаясь спастись. Ты увидишь, как с нее льет пот, услышишь чавкающий слякотный звук, исходящий из-под складок живота, точно там лопаются раздувшиеся жабы, увидишь белые выкаченные глаза, выпавший изо рта язык немыслимой длины, и по скрежету ее зубов поймешь, сколь пронзительны и величественны ее оргазмы, и, глядя, как ее правая рука ходит туда-сюда, теряясь меж ног, убедишься, что она не знает устали.

И тогда вдруг застонешь сам, в испуге от собственного возбуждения. Но не страшись, помни: нет ничего постыдного, когда человек во власти желания.

Ты наспех сорвешь с себя одежду и бросишься на эту темную тушу, задышливо хватая воздух. У тебя возникнет ощущение, будто ты утопаешь в этой жаркой и потной плоти. Ты станешь целовать ее, кусать, стараясь причинить ей боль, ту боль, которая приносит облегчение, станешь бить ее, пытаясь отыскать своим напружиненным членом вожделенную, тайную щель. И ты обманешься, когда твой жезл, тыкаясь куда-то вслепую, изольется, так и не уняв жаркую ярость. Тогда ты со стыда, лишь со стыда захочешь сделать что-то еще, это проклятое что-то еще, и вспомнишь, что у тебя есть язык. Но при первой попытке сунуть его меж огромных ног Мамы Антонии она отбросит тебя в сторону, потому что ты лишь помеха в той надвигающейся лавине наслаждения, которое она творит сама себе.

И тут ты рывком вскочишь, испуганный, с диким отвращением. Посмотришь в зеркало, но не увидишь себя. Там будет только Мама Антония, только она, эта исходящая стонами громадина, которая вот-вот захлебнется собственной слюной.

Ты наспех оденешься, попробуешь открыть дверь, но она будет заперта снаружи, ты закричишь, станешь звать того калеку, сулить ему деньги, наручные часы, да все, что у тебя есть, лишь откройте наконец эту треклятую дверь, но вопли Мамы Антонии заглушат твой голос, и тогда ты, не замечая того, заплачешь и станешь отчаянно колотить и царапать деревянную дверь.

Ты будешь плакать навзрыд, потеряв счет времени. Потом рыдания твои перейдут в тихий плач, почти безмолвный, безропотный. Но когда, совсем обессиленный, ты обернешься, Мама Антония, уже одетая, будет сидеть на постели и смотреть на тебя с искренним сочувствием. Вот тут ты снова заплачешь, и снова со стыда, а она поманит к себе, станет гладить по голове, вытрет тебе сопли, оботрет губы и спросит: полегчало ли чуток или хочешь выплакаться снова. Если рискнешь повторить все сначала, не бойся, так или иначе в этом доме настолько любезны, что перед уходом тебе закапают в оба глаза лимонного сока и приложат кубики льда на распухшие веки.

О том, что я потерял однажды в поезде

Детские годы — богатство писателя.

Грэм ГринЭто место казалось мне краем света, и отчасти так оно и было, по крайней мере для нашего поезда. Там, где неожиданно обрывались железнодорожные пути, вставал заслон, или, как говорят, тупик, из промасленных шпал, которые облюбовали доживавшие свой век чайки; их не занимала суета пассажиров, они смотрели на все невозмутимым взглядом, ублажая свою тусклую старость остатками еды из вагона-ресторана, и, быть может — так мне казалось, — о чем-то думали.

Впрочем, я не был твердо уверен, что чайки умеют думать. Но сам я — умел, и мысли мои кружились вихрем, быстро сменяя друг друга.

Мне, к примеру, вдруг представилось, что машинист взял и уснул. И закрыв глаза, я видел, как поезд проскакивает вперед, волоча за собой сломанные шпалы тупика под жалобный скрип старых досок и разбитых болтов, под всполошенные крики чаек. Я видел, как этот поезд срывается в море, погружаясь в бездну все глубже и глубже, словно какое-то ослабевшее и бездумное животное, чтобы продолжить свой путь мимо проступавших сквозь тьму подводных красот.

В ту пору я мало что знал об устройстве мира. И все мои знания состояли из каких-то разрозненных отрывков. Я знал, что там, за стеной старых шпал, глазам открывается пролив Чакао, а дальше будет остров Чилоэ[6] и начинается архипелаг, где сотни, нет — тысячи островов, узкие протоки среди свирепых каменных клыков, утесы, скалы, острова, еще острова, и все они зеленой россыпью разметаны по воде до самого края планеты.

А еще я знал, что к западу тянется континент, прорезанный невысокими горами, снежными вершинами и фьордами; по вскрытым во льду ранам суровыми патагонскими зимами плывут корабли-призраки: галеоны колониальных времен или высокие, как церковные соборы, трансатлантические пароходы с командой потерявших память людей, не ведающих, что они вечные скитальцы, схваченные в кольцо полярного плена.

Еще я знал, что на континенте почти нет дорог. И те немногие, что есть, бывают проезжими лишь в короткое летнее время, а большую часть года захлестываются внезапными яростными потоками воды или перекрываются заледеневшими в воздухе водопадами.

Но все это я знал по слухам, по рассказам, и страстно мечтал об этом мире, лежащем за пределами края света, за грязными шпалами, что обрывают железнодорожные пути.

Отец пообещал, что однажды, в хорошую погоду мы наймем парусник и попросим хозяина-чилоте[7]провести нас по каналам, где настоящее царство дельфинов и где затейливо играют брачные пары китов-кальдеронов[8]. А мне стоило только услышать удивительные названия тех мест, куда мы поплывем, как уже в голове все рисовалось: залив Корковадо, бухта Десесперасьон, залив Де-Пенас[9], фьорд Последняя Надежда, пролив Дрейка[10]. Безлюдные территории, населенные лишь фантасмагорическими плясками полярных утренних зорь.

Но как дождаться этого мечтанного путешествия? Мне только-только исполнилось четырнадцать лет, и для отца я все еще был мальчишкой.

— Когда же мы поплывем? — спросил я однажды.

Отец сказал, года через два, и по-прежнему дразнил мое воображение рассказами о чудесах этого мира, созданного лишь для отчаянных любителей приключений. Обо всем этом я думал, сидя на чемодане. И смотрел на тупик, на чаек, на людей и на моего отца, который шел в сторону привокзального киоска, чтобы купить сигарет и, наверно, пару журнальчиков с приключениями моих любимых героев.

Я увидел, как он, остановившись, заговорил с одним из железнодорожных рабочих. Здесь почти все знали моего отца и относились к нему с большим уважением. Он много лет подряд ездил из Сантьяго в Пуэрто-Монт[11]. И вот уже пятый раз брал меня с собой.

Все тысяча восемьдесят километров пути от Сантьяго до Пуэрто-Монт мы ехали нигде не останавливаясь. По приезде снимали обычно комнату в пансионате у югославских переселенцев и на другой день переплывали через пролив Чакао на пароме. В Анкуде[12] нас поджидала большая лодка, на ней мы и добирались до островов, где закупали самых отборных моллюсков. Там отец имел дела с басками, разводившими морских улиток на продажу. Торговцы пересыпали свою речь бранными словечками, а заодно почем зря ругали правительство.

Мне нравилось смотреть, как баски выставляют свои богатства, как тянут из моря сплетенные косой веревки и водоросли. К этим веревкам прилеплялись съедобные моллюски — локос, чолгас и странные, похожие по форме на сапожок, чорос, а еще мехильонес с вкусной розоватой мякотью и величиной с мужской башмак Сделку, как всегда, заключали, выпив рюмочку-другую легкого вина — чаколи, и это вернее любой подписи служило залогом, что мой отец получит все обговоренное количество морских деликатесов для своего ресторана в Сантьяго.

На обратном пути мы останавливались в разных городах, и каждый славился своими кулинарными и винными секретами. В Чильяне[13] нас поджидали виноделы, выходцы из Галисии, с крепкой настойкой из выжимок винограда, с лонганисой и домашними колбасками — чорисо — с перцем и чесноком. В Консепсьоне[14] — хозяева винных лавок, где всегда было терпкое бочковое вино. В Линаресе[15] или в Сан-Хавьере — отличные мусты с монастырских виноградников или чича, еще не вино, но градуса хватает. В Тальке[16] — молодые индюшки в глиняных кастрюлях или откормленные зерном перепелки.

Я глядел, как все ладно выходит у отца. Мы с ним по-настоящему дружили, а это больше чем отец и сын. Я любил смотреть, как он пробовал вино, закрывая глаза, словно хотел унести его тайну в самый дальний закуток рта. С задумчивым видом отец сплевывал вино, и хватало одобрительного кивка его головы для новой сделки, которая завершалась крепким рукопожатием. «Смотри-ка, земля глотает хорошее вино, не оставляя поверху кружочка. Придет время пробовать вино и тебе, если, конечно, захочешь продолжить мое дело».

Искренний и раскатистый смех отца прервал мои мысли. Какой-то незнакомый человек радостно поздоровался с ним. Отец сделал мне знак, и я подошел к ним.

— Мы с этим кабальеро потолкуем недолго в баре насчет винца. А ты вот возьми, — сказал отец, протягивая мне два журнальчика с комиксами.

Я вернулся к чемоданам и без особой охоты стал листать страницы. Нет, он молодец, выбрал самое оно. В одном — приключения капитана Брика Брэдфорда[17], а в другом — о Черных ястребах[18]. Но я-то любил читать в поезде, под стук колес и чтоб под рукой — жареные орешки.

Поезд медленно подъезжал к перрону. Он двигался задом, и последний вагон чуть не уперся в тупик. Когда рабочий, стоявший на ступеньках последнего вагона, поднял руку в перчатке, состав остановился. Как только открылись двери, первые пассажиры стали подниматься в вагоны.

У нас были билеты с указанными местами, до отхода поезда оставалось целых полчаса, так что я продолжал листать журналы, где рассказывалось о капитане Брике Брэдфорде, который отправился в путешествие на волчке времени, рядом с ним, конечно, его подруга Далия и несравненный доктор Жарков, ученый, всегда находивший самое верное решение.

Я и не заметил этих двух человек на перроне, пока они чуть ли не нависли надо мной. Тот, кто казался постарше, первым ступил на подножку вагона, и пока он поднимался, я успел заметить, что его левая рука тянется к перрону так, словно ему неохота подниматься. И вдруг сильный рывок, от которого рука эта замерла точно парализованная. Оказалось, что эти двое были скованы цепью, и второй, что помоложе, с силой уперся в перрон, несмотря на вздернутую кверху правую руку.

— Ну-ка, кончай дурить. Давай подымайся, — крикнул тот, кто был наверху.

— Мне надо в уборную. Я по-быстрому, — ответил молодой.

— Поговори у меня! В вагоне сходишь, — разозлился первый.

— До отхода поезда в туалет — нельзя, — сказал на это молодой.

Тот, сверху, оборвал спор, дернув цепь с такой силой, что второй зашатался. Однако каким-то чудом сумел устоять на ногах и, прежде чем подняться в вагон, пристально глянул на меня. Даже улыбнулся мне, пренебрежительно пожав плечами.

До меня наконец дошло: один — полицейский, конвоир, другой — арестант. Полицейских я видел сколько хочешь. А вот арестанта — впервые в жизни.

Поджидая отца, я все время думал об арестанте. И мне пало в голову, что он хороший. Не знаю почему, но я вообразил, что он хороший и без вины арестован. Ну разве что контрабандист? Я много раз слышал от жителей островов это слово, оно казалось мне магическим. Слово это звучало, когда речь шла о таинственных мешках с товаром, сброшенных с судов, дрейфующих без огней и флагов, и потом под покровом ночи и тумана эти непромокаемые мешки втаскивали на лодки.

«Их всего трое. Ты бы видел! Двое налегают на весла, отбивая волну, а третий изо всех сил откачивает воду помпой, потому что лодку при каждом ударе в борт все дальше и дальше относит в сторону. Волны не дают приблизиться к мешку, и они уже рядом с кольцом рифов. Ты бы видел! Мы — орать: «Вы что, спятили? Разобьетесь о скалы!» А они — без внимания, гребут и гребут. И вдруг тот, кто откачивал воду, бросился в приливные волны и поплыл что тебе дельфин. На раз — вдох, на два, три, четыре — взмах рукой, и снова вдох. Вот так доплыл до мешка и приволок его на борт. Ты бы видел! Рисковые ребята! Им все нипочем! А потом ушли в море, в темень, и с концами!»

О контрабандистах всегда говорили уважительно. Уважительно и, похоже, с чувством восхищения и зависти.

Быть может, арестант был из таких контрабандистов, только не успел скрыться в морской тьме. А вдруг он разбойник? В те времена, особенно на юге Чили, все еще ходили разговоры о благородных разбойниках.

Бывало, страшные ливни заставляли нас искать прибежища у островитян, и я зачарованно слушал истории о людях в длинных пончо из самой лучшей шерсти; они пробирались верхом по каменистым склонам андских предгорий, за отворотом сапога у них был обрез — «эль чоко», и всадники эти перегоняли краденный в Аргентине скот по тайным тропам, о которых никто, кроме них, не знал. Угонщики скота щедро платили за ночлег и за любые сведения о карабинерах, охранявших границу. Когда вроде бы неведомо от кого младенец получал при крещении в подарок породистую коровку, все кругом знали, что крестный — из угонщиков, из бандитов. И все говорили о них благоговейно, ожидая их появления как праздника.

А вдруг молодой человек, скованный цепью, один из этих угонщиков?

Я не заметил прихода отца, пока не почувствовал, что он ерошит мои волосы.

— Мы зачитались?

— Нет, я думал.

— Это утомляет. Я лично знаю людей, у которых мозги от думанья распухли. Пора в вагон. До отхода несколько минут.

Поднявшись, мы быстро нашли свои места, и я вздрогнул, увидев, что напротив нас сидят те двое. Отец, похоже, выпил лишнего за беседой в баре. Едва сев, он скрестил ноги и надвинул поля шляпы на глаза.

Арестант снова мне улыбнулся. Но заметив, что я раскрыл рот, собираясь с ним заговорить, кивнул в сторону отца, который блаженно посапывал. И приложил палец свободной руки к губам, мол, сиди тихо. Конвоир читал газету. Он держал сложенную пополам газету в правой руке, меж тем левая лежала на сиденье. Цепь, сковавшая этих двух людей, поблескивала точно кожа змеи.

Поезд уже набрал скорость, а мой отец вдруг расхотел спать. Он снял шляпу, положил ее на металлическую решетку и, нашарив в кармане сигареты, внимательно взглянул на наших соседей. Ему сразу стало ясно, кто есть кто, и он успокоительно подмигнул мне.

— А наши спутники тоже курят? — спросил отец, протягивая им пачку сигарет.

Тот, кто читал газету, бросил коротко: «Нет, спасибо», — и даже не поднял головы. Меж тем арестант протянул левую руку, вынул из пачки одну сигарету, постучал ей о сиденье, поднес к губам и, подняв правую руку вместе с цепью, дал понять, что ему самому не справиться. Отец чиркнул спичкой и наклонился к молодому человеку, чтобы тот прикурил из его ладоней, сложенных лодочкой. Арестант сладостно затянулся. Выпустил две густых струи дыма через нос и сказал:

— Большое вам спасибо, дон. Знали бы вы, как я измаялся!

Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил так медленно, а он вроде бы через силу выволакивал из своего глубокого нутра к губам каждое слово.

— Да не за что. Табачок и вино делить заведено, — улыбнулся мой отец.

Они курили молча, а полицейский по-прежнему сидел, уткнувшись в газету. Я открыл комикс про Черных ястребов, но никак не мог сосредоточиться.

Не мог.

Передо мной сидел человек, и я воображал его в маленькой лодчонке, он гребет себе в полной темноте, не страшась ни разъяренного моря, ни пронзительного шепота морских ведьм. Эти ведьмы не спускают глаз с заколдованного судна «Калеуче»[19], чтобы на его борт не забрался какой-нибудь сердобольный пловец и не снял со всей команды призрачного парусника страшного проклятья — вечно скитаться по каналам, не зная радости и свободы морских просторов. Или представлял, что он, этот арестант, скачет по крутым склонам гор на коне, у которого копыта обмотаны тряпьем, чтобы не оставлять следов. Это было куда интереснее и увлекательнее рассказа о летчиках в нацистской форме. А помимо всего я чутьем понимал, что этот молодой человек в душе смеется над полицейским. Он его презирал, презирал яснее ясного, вел игру, выжидая случая, чтобы сбежать. Я не сомневался, что у него есть верные товарищи. Еще бы не быть! Да, именно верные. Они, узнав о его аресте — кто-то, наверное, на него донес, — спустились с гор, переодевшись в крестьянское платье, и в любую минуту могут ворваться в поезд и освободить его. А потом непременно расквитаются с доносчиком…

Меня будто что толкнуло, и я невольно взглянул на него, а он снова дружески улыбнулся и заговорил странно замедленным, но в то же время твердым голосом.

— А сколько вам лет, землячок?

— Че-четырнадцать, — услышал я свой срывающийся на писк смущенный лепет.

— Надо же, а с виду — постарше. Готов поклясться, что вы умеете хорошо ездить верхом.

Прежде чем ответить, я глянул на отца и по его кивку понял, что он не против. Мне хотелось поговорить с ним, сказать, что я и вправду умею ездить верхом, что могу это делать даже без седла на моем Флоридоре, он, конечно, уже староват, но хороший, мне его подарили на день рождения в десять лет и за ним ухаживали наши родственники в Темуко. Однако я не успел раскрыть и рта, как конвоир меня опередил, так что разговора не получилось.

— Видите ли, сеньор, чтобы не возникли какие-либо недоразумения, должен вас предупредить, что этот человек — арестант и я несу за него ответственность. Все контакты с ним запрещены, значит, ему не положено общаться вплоть до решения суда. Договорились?

Мой отец лишь пожал плечами, и арестант одарил меня самой дружеской улыбкой, двойной смысл которой я понял сразу: дружеская она для меня, а к полицейскому — полная презрения.

Дальше мы ехали молча. Экспресс Пуэрто-Монт — Сантьяго не останавливался на маленьких станциях. Он пролетал мимо, приветствуя местных торговок, одетых во все белое, пронзительным и долгим свистком.

Когда поезд отмахал километров сто, арестант обратился к полицейскому.

— Мне надо в уборную.

— Сначала пойду я.

Полицейский, вынув из жилета ключ, отомкнул свой конец цепи и освободил руку. Затем велел арестанту встать и прикрепил цепь к металлической решетке. И покачиваясь от быстрого хода поезда, двинулся вперед к туалету. Арестант попытался сесть с вздернутой к решетке рукой, но ему не удалось. Я увидел, как он от унижения стиснул кулак. И отец наверняка это увидел, потому что тотчас встал и сунул ему в карман пачку сигарет.

— Спасибо, дон. Такое в жизни не забывается.

— А я ничего не видел. Пусть меня обыскивают, — сказал отец и, взяв шляпу, надвинул ее на глаза.

Вскоре полицейский вернулся. Натянув цепь, он повел арестанта к дверям туалета.

Я тронул отца за руку.

— Не волнуйся.

— А этот человек, ты думаешь, что…

— Не волнуйся. Жизнь по-всякому вертит.

— Но… тот, другой…

— Не волнуйся. У каждого своя голова на плечах.

Вечерний сумрак постепенно заволакивал поезд, и в вагонах зажгли свет. Человек в форме проследовал валкой походкой, записывая тех, кто желал заказать столик в вагоне-ресторане. Мы — нет. Через пару часов нам выходить в Чильяне, где у нас на ужин, как всегда, будет всякая всячина. А полицейский сказал, что им надо поужинать незамедлительно.

Места напротив нас опустели. Отец мой безмятежно дремал, и меня одолевал сонный дурман от мерного покачивания вагона. Но какое там спать, если друзья этого арестанта могут остановить поезд на любом повороте. Как они это сделают? Ограбят пассажиров? Нас-то нет! Арестованный скажет, что нам можно довериться, покажет сигареты, которые дал отец. Нет! Да и зачем им грабить пассажиров! «Бандиты — это последние достойные кабальеро в Чили, но они прячутся в горах», — услышал я как-то от одного островитянина. Какие они из себя, его товарищи? Такие же, как он? А он, надо же, ко мне на вы, с уважением, как ко взрослому, и вдобавок называет земляком. И с первого взгляда понял, что я хороший наездник, хотя, по правде, я ездил только на Флоридоре, на этом остаревшем коне, благородном, безо всякой придури, но уже с ленцой. Я на нем скакал даже без потника, на чилийский манер, как научили родственники в Темуко. Не наваливаясь на шею, вроде этих придурков, англичан, а выпрямив спину струной, чтобы ветер бил в грудь. И надо же, этот арестант, едва глянул на меня, сразу все понял. Да-да. Он, думать нечего, из тех смельчаков, которые на коне пересекают Анды по тайным тропам, и у них у всех пончо из отличной шерсти, а за отворотом сапога — обрез. Все его товарищи наверняка тоже не знают страха, все они отважнее и капитана Брика Брэдфорда и этих Черных ястребов, и Сандокана — Малайского Тигра[20], и Койоте[21], — словом, всех, кто в ту пору был для меня образцом отваги. Друзья арестанта, они, конечно, такие же смелые и неустрашимые, как легендарные братья Нейра, как соратники геррильеро Мануэля Родригеса[22]. Этих братьев Нейра всего пятеро, а вот сумели нагнать страху на испанские войска капитана Сан Бруно[23]. На каком же повороте смельчаки поджидают поезд? Может, они уже повалили толстенный ствол дерева поперек рельсов? Они, конечно, приведут и коня, с которым арестант не расставался, небось, скакун черный как смоль, горячий и молодой, никого не подпустит, кроме своего хозяина. А вдруг этот человек возьмет меня с собой? Вдруг спросит, готов ли я отправиться с ним в горы, туда, где живут кондоры? Как воспримут это отец, мать, братья?

— Земляк, возьми-ка журнальчик, он у тебя упал.

Смутившись, я взял журнал с комиксами и сделал вид, что сплю, но на самом деле не переставал следить за ним краем глаза. Время шло, летели километры. Его друзья, видимо, еще не выбрали самого надежного места для нападения, но арестант казался совершенно спокойным. Он-то верил в своих людей. Знал, небось, что они выжидают, пока совсем стемнеет.

Почти все пассажиры спали. Полицейский, сильно дернув цепь, вытянул ноги и закрыл лицо газетой. Наконец-то мы с арестованным могли смотреть друг на друга без опаски.

Дружелюбная улыбка не сходила с лица молодого человека, но что-то в этой улыбке было обидное для меня. Мне хотелось сказать ему, что я с ним заодно. И что когда друзья освободят его, пусть, ради бога, возьмет меня туда, в свой безлюдный мир, где снег и ветры, чтобы я скакал на коне, не таком послушном и мирном, как Флоридор, чтобы у меня было седло, как у взрослых, и еще кожаные чирипас и чтобы я научился сыпать сочными и непечатными словечками. Мне хотелось рассказать ему, что я с ненавистью смотрю на свое будущее, которое меня давно поджидает. Что я старший сын в семье, и мой отец под старость, нет сомненья, запишет ресторан на мое имя, то есть сделает то самое, что и его собственный отец. Я бы взмолился, чтобы этот человек спас меня от неотвратимого будущего, которое подступало ко мне совсем близко, когда отец или кто из родственников лезли с постоянным вопросом — собираюсь ли я в школу гостиничной службы. Нет, он должен взять меня с собой, и тогда я пойму настоящий смысл этого праздника свободы, которой мы отмечаем ежегодно в сентябре[24]. Да. Он должен взять меня с собой. Я хорошо езжу верхом и всегда буду ему верен там, в его краях среди гор.

Арестант тоже следил за мной и так явно, что я невольно опустил голову, а то бы не удержать слез. И вот тут я увидел серебряную ручку столового ножа, которая высовывалась из-под манжеты брюк. Наверно, у меня глаза сделались совсем круглыми, и он сразу все понял, взгляд его мгновенно переменился, сверкнул холодно, как ручка того ножа. Арестант осторожно дотянулся свободной рукой до щиколотки, взял нож согнутой ладонью, очень медленно поднял его и тотчас сунул в карман пиджака. Не сводя с меня глаз, арестант растянул губы. Я в ответ согласно кивнул головой, и он снова заулыбался. Понял, что не выдам. Теперь мы двое знали тайну, и даже если его друзья не поспеют к сроку, мы сумеем обставить полицию и сбежим в горы. Я весь взмок от счастья, сердце у меня колотилось так сильно, что я испугался, как бы не услыхали.

— Следующая станция Чильян. Поезд стоит пять минут, — объявил проводник, и у меня захолонуло внутри: все рухнуло разом.

Нет. Как же так? Ведь еще бы чуть — и мы оба на свободе. А теперь что с ним станет без моей помощи? Он выжидал, пока полицейский заснет глубоким сном, чтобы пырнуть его ножом в горло, а я бы тем временем вытащил у полицейского ключ и отомкнул наручники. Ну как же так?

— Чильян. Просыпайся, нам выходить.

Это был не я, кто, еле передвигая ноги, шел к двери вагона. Нет, это не я в каком-то сонном забытьи спускался с подножки на перрон. Это был какой-то чужак, засевший в моем теле. А я по-прежнему сидел напротив арестанта, сгорая со стыда от полного бессилия и невозможности отстоять свои мечты.

На перроне нас встречала шумная толпа отцовских приятелей. Все подряд его обнимали. Обнимали и меня, ахая, как я вырос с последнего приезда, сыпали вопросами о школе, о матери, о сестрах, братьях, завел ли я себе подружку, почитаю ли им стихи наизусть. А я их не слышал и не видел, я был не с ними. Всем своим существом и своими мыслями я по-прежнему оставался в поезде, который уже отходил, сначала медленно, а потом, за какие-то секунды, стремительно набрал скорость, и мимо меня — я видел — промелькнул арестованный человек, всадник с Кордильер, человек с ножом, который только и ждал подходящего момента. Я видел, какое у него нахмуренное лицо и растерянная улыбка, словно он хочет сказать: «Выходит, зря я вам доверился, землячок. А ведь думал отдать вам на время моего черного скакуна!»

За ужином в доме у наших друзей, где, как всегда, стол ломился, я не притронулся ни к чему, сидел молча и на все вопросы отвечал односложно. И только когда отказался от моего любимого молочного желе, все сидящие за столом озабоченно обернулись ко мне. И один из них, приложив руку к моему лбу, объявил, что у меня, похоже, жар. Отец прошел со мной в спальню. Расстелил постель и стянул с меня сапоги.

— Тебе надо выспаться, и все пройдет. А я посижу с друзьями за столом. Если что — зови немедленно.

Прежде чем уйти, он наклонился ко мне, чтобы как всегда ласково потрепать мои волосы. Я воспротивился, резко отвернувшись к стене.

— Мы вроде сердимся? Что с тобой? Честное слово, не пойму, в чем дело.

А мне так и хотелось сказать, что я его ненавижу, что только по его вине я не сумел помочь человеку, что из-за него не смог убежать в Кордильеры с друзьями этого человека, что из-за него никогда не увижу тех вольных мест, которые доступны только смельчакам, что по его вине… Чем больше накапливалось у меня доводов, тем стремительнее они смешивались с накипавшими слезами, пока все не кончилось истерикой.

Отец меня обнял, и вот от такой близкой близости всего, что я в нем так любил, — этого запаха табака и английского лосьона, этого «Ну будет, сынок, что такое? Мы друзья или нет?» — мои рыданья вдруг обернулись предательством.

— Тот человек в поезде. У него нож.

— Ты уверен?

— Я сам видел.

Отец, прежде чем заговорить, резко поднял мою голову и испытующе посмотрел мне в самые глаза. А потом лицо его сделалось незнакомо озабоченным, и он начал объяснять, что мы невольно попали в сложную ситуацию и что, хоть ему это не по нутру, он обязан уведомить полицию. Я ничего не ответил. Уткнул лицо в подушку и, чувствуя, что вот-вот снова разрыдаюсь, услышал, как он идет вниз по лестнице.

Не знаю, как долго я тыкался мокрым носом в подушку. Не знаю, сколько прошло времени, пока вернулся отец. Помню лишь, что он закурил сигарету и погладил меня по голове.

— Послушай, знаешь, что мы с тобой завтра сделаем? — начал он.

— Поедем обратно в Пуэрто-Монт, переберемся на пароме в Анкуд, наймем парусник и всю неделю будем плавать по каналам. Я только что предупредил маму. Хорошо?

Мы крепко обнялись, и чем сильнее я к нему прижимался, тем пронзительнее чувствовал, что вот это наше объятие — знак самого грустного расставанья. У меня горели глаза, в горле все пересохло, и тут из какого-то дальнего уголка Кордильер до моего слуха донесся отзвук пустившихся вскачь коней, дробивших камни копытами, коней разъяренных, стремительных, которые сквозь пыльную завесу ветров неслись куда-то безвозвратно от меня и от моей мечты.

В другом направлении

Во вторник, 17 мая 1980 года, поезд отправился от вокзальной платформы по своему обычному направлению: Антофагаста — Оруро[25]. В экспрессе был один почтовый вагон, два товарных и два пассажирских, первого и второго класса, как положено.

Пассажиров набралось совсем немного, и большинство из них сошли в Калама, что на полпути до еще далекой границы с Боливией. А те, кто остались — четверо в вагоне первого класса и восемь во втором, — уже вытянулись на полках, сонно позевывая и слушая, как их приятно укачивает поезд, который медленно и трудно преодолевал высоту в три тысячи с лишним метров, чтобы взобраться к подножью вулкана Ольягуэ и к одноименному городку.

Именно там пассажиров, которые ехали до Оруро, ждала пересадка на боливийский поезд, а экспресс Антофагаста — Оруро, пройдя еще сотню километров по чилийской земле, останавливался в конечном пункте своего маршрута — чилийском местечке Ухине. Почему экспресс назывался Антофагаста — Оруро, а не Антофагаста — Ухина, этого никто никогда не понимал, и так остается по сей день.

Виды в окне навевали скуку. Жизнь в селитряной пампе давно умерла, и поселки, брошенные не только шахтерами, но даже их призраками, ничем не привлекали взгляда. Ленивые гуанако, томясь скукой, изредка глядели вслед поезду с застывшей тупостью в глазах. Не зря говорят: увидел одного, и хватит.

Словом, ничего не оставалось, кроме как хорошенько отоспаться, раз все бутылки уже порожние, или завязать беседу.

В вагоне первого класса ехали молодожены, решившие познакомиться с Боливией и увидеть сокровища Тиауанако[26], в том же вагоне сидели торговец фасолью, у которого в Оруро были какие-то дела, и ученик парикмахера, выигравший билет туда и обратно до самой Ухины в радиоконкурсе. Будущий мастер парикмахерского дела отправился в поездку без особой уверенности в том, что это самое достойное вознаграждение за его двадцать ответов на вопросы конкурса по теме «Кино и ты».

В вагоне второго класса пытался заснуть боксер второго полусреднего веса, который через три дня должен был встретиться на ринге с победителем в чемпионате amateur[27] Боливии в той же категории, а также его менеджер, его массажист и пять сестричек милосердия. Монашки, само собой, не принадлежали к спортивной делегации, они собирались выйти в Ольягуэ[28], чтобы там в затворничестве предаться духовным упражнениям.

В составе, который попеременно вели машинист и помощник машиниста, были еще проводник почтового вагона и контролер.

Дизельный тепловоз легко тянул за собой вагоны. С момента отправления из Антофагасты прошло ни много ни мало восемнадцать часов, и поезд уже огибал первые горы, сторожившие вулкан Сан-Педро, подымавшийся на шесть тысяч метров в высоту. Через пять часов они прибудут в Ольягуэ, и как всегда, с колокольни снимутся встревоженные летучие мыши.

Внезапно машинист увидел возникшую перед тепловозом стену густого тумана, однако не придал этому особого значения. Здесь густой туман — привычное дело, но на всякий случай он сбавил скорость. Рядом с ним дремал его напарник. Он тотчас ощутил маневр машиниста и открыл глаза.

— Что там? Снова эти чертовы гуанако?

— Туман. Очень густой.

— Подумаешь, новость!

Тепловоз легко, точно метательное копье, вошел в стену тумана, но машинист сразу отметил нечто странное. Луч прожектора не пробивал этот туман. Он словно уперся в серую сырую стену размытым белесым кругом. И машинист не задумываясь, инстинктивно снизил скорость до минимума. Его товарищ снова открыл глаза.

— Ну что такое?

— Туман, сплошняком! Ничего не видно. В жизни не встречал такого тумана.

— И правда. Давай останавливай машину.

Так они и сделали. Поезд продвинулся на какие-то сантиметры и застыл в полной неподвижности.

Машинист открыл окошко и, высунув голову, попытался разглядеть, куда падает луч прожектора, однако не увидел мощного снопа света. На самом деле он вообще ничего не увидел и с тревогой повернулся к напарнику. Глянув вперед, он даже не увидел светившегося прожектора.

— Е-мое! У нас лампа перегорела.

— Мать ее за ногу! Пошли поменяем.

С новой лампой и ящиком для инструментов оба машиниста осторожно выбрались на мостик тепловоза. В руках у них были зажженные фонарики. Тот, кто первым вышел из будки, сделал два шага и остановился, решив, что фонарик сломан, но, подняв его кверху, увидел, что он горит. Свет просто не проходил сквозь туман и едва был виден в каких-то миллиметрах от стекла.

— Свояк, ты где?

— Да здесь, за тобой.

— Меня дрожь берет, дай-ка руку.

Они продвигались к прожектору в сплошной мгле, взявшись за руки и прижимаясь к ограждению мостика. Прожектор был в полной исправности. Как только один из машинистов поднес руку к стеклу, мощный луч света сделал ее прозрачной, однако не проник в туман ни на сантиметр.

— Пошли назад. Делать нечего, надо переждать.

Вернувшись в кабину, помощник машиниста нажал на кнопки радио, чтобы сообщить о непредвиденной остановке и о том, что они скорее всего придут с опозданием в Ольягуэ.

— Ни хрена себе! Это уж совсем!

— Теперь чего?

— Радио. Гикнулось. Не работает.

— Что за черт! Только этого не хватало. Что делать-то?

— Ждать. Набраться терпения и ждать.

Время потянулось медленно, как бывает, когда томишься ожиданием, не зная, что впереди. Часы пробили четыре утра, потом шесть, наконец, семь, состав по расписанию должен был уже прибыть в Ольягуэ. Прошло двадцать четыре часа, как поезд отошел от платформы вокзала Антофагасты. Туман не рассеивался. Он был настолько плотным, что сквозь него не мог прорваться даже режущий глаза утренний свет в Андах.

— Надо поговорить с пассажирами.

— Ну да, ну да. Только пошли вдвоем.

Взявшись за руки, машинисты спустились из будки тепловоза и, прижимаясь к составу, добрались до почтового вагона. Проводник обрадовался, услышав их голоса, и все трое двинулись к вагону первого класса.

Кое-как поднялись в вагон. Контролер, который, уже срываясь на крик, объяснялся с торговцем фасолью, при виде их облегченно вздохнул.

— До каких пор мы будем стоять? У меня срочные дела в Оруро, — сердился торговец.

— А вы хоть глянули в окно? Видели, какой туман? — спросил помощник машиниста.

— Ну и что? Рельсы-то никуда не исчезли.

— Ну, будьте благоразумным. Машинисты знают что делают, — вмешалась в разговор та, что недавно вышла замуж.

— Слушай, друг, сходи за пассажирами из второго. Пусть лучше сидят все вместе.

Помощник машиниста перешел в другой вагон, и первыми, кто появился за ним, когда он вернулся, были боксер с массажистом и менеджером. Однако боксер придержал за собой дверь, чтобы могли войти монашки.

После недолгих споров, в ходе которых выяснилось, что из всех пассажиров лишь молодожены и ученик парикмахера способны сохранять выдержку, было принято решение насчет дальнейших действий.

По расчетам машинистов, они находились поблизости от вулкана Сан-Педро, на перегоне, где много крутых поворотов, и при таком тумане продолжать движение более чем рискованно, но может статься, туман завис пластом только здесь, и, глядишь, за первым поворотом ничего нет. Если это так, они снова поведут поезд. Но сначала надо разведать обстановку, а для этого кто-то из пассажиров должен добровольно пойти с одним из машинистов вперед, по путям. Боксер тотчас вызвался, сказав, что ему самое время поразмяться.

Чтобы не держаться друг за друга, боксер и машинист связались веревкой, как альпинисты, и собрались в путь. Они не успели сделать и первого шага, как пассажиры, столпившиеся в дверях вагона, потеряли их из виду. Но они отсутствовали недолго. Машинист потащил боксера, который ничего не мог понять, обратно, и оба они снова возникли у вагона.

— Мы на мосту, — сказал помощник машиниста.

— Что-о? На маршруте нет никаких мостов! — воскликнул машинист.

— Я знаю это не хуже тебя. Но сейчас мы на мосту. Пойдем со мной.

Они оставили боксера и связались веревкой.

И сразу же исчезли в тумане. Пронизывающая сырость мешала дышать.

— Иди по шпалам. Два шага вперед. Теперь попробуй поставь ногу между шпалами.

Машинист чуть было не потерял равновесие. Нога, ушедшая в туман, не почувствовала никакого сопротивления.

— Мать твою! Точно. Где это мы?

— У тебя есть что-нибудь тяжелое? Надо бы узнать, внизу вода или что?

— Понял. Я брошу свой фонарь.

Они старались не дышать как можно дольше, но не услышали всплеска воды.

— Выходит, это высоко. Где же мы?

Когда оба вернулись в вагон, пассажиры, увидев их растерянные лица, разом онемели от страха.

Монашки распределяли остатки кофе, который у них был в термосах, торговец фасолью перелистывал свой блокнот с деловыми записями, молодожены крепко держались за руки, боксер взволнованно ходил взад-вперед по вагону, а менеджер играл в шашки с массажистом. И тут ученик парикмахера опасливо вытащил из своей сумки транзистор.

— Хорошая мысль! Может, услышим сводку погоды. Уже семь утра, и сейчас передают новости, — воскликнул помощник машиниста.

Все столпились вокруг молодого человека и, застыв, стали слушать новости, сначала не желая верить, потом со страхом и под конец со смирением перед очевидностью.

Диктор говорил о крушении на железной дороге, случившемся минувшей ночью поблизости от вулкана Сан-Педро. Состав, видимо из-за неисправности системы тормозов, сошел с рельс и упал в пропасть. Из тех, кто находился в поезде, не уцелел никто. Среди пассажиров был выдающийся спортсмен…

Люди в вагоне безмолвно смотрели друг на друга. Никто уже не сможет осуществить свои замыслы, никто не попадет вовремя в назначенное место. Внимая другому зову, который чужд ходу времени, все они перейдут на другую сторону моста, когда поднимется туман.

Дом в Сантьяго

Я изо всех сил зажмурился, чтобы удержать ее образ,

А потом широко раскрыл глаза, чтобы снова предстать перед миром.

Освальдо Сориано[29] «Один час без тени»Все произошло очень быстро, потому что в небесах вдруг заторопились. Что-то рухнуло в воздухе, туча избавилась от распирающей ее тягости, и в несколько секунд центральную часть проспекта залило дождем. А я припустился со всех ног, отыскивая местечко, где бы укрыться, в надежде добежать до книжного магазина «Эль Кондор», единственного на весь Цюрих, где продавались книги латиноамериканских авторов. Там наверняка меня тепло и душевно встретила бы Мария Моретти, она не мешкая помогла бы мне снять плащ, предложила бы большую чашку кофе и заботливо сушила бы мне волосы полотенцем. Но ливень усилился, и мне ничего не оставалось, как согласиться на роль растерянной курицы, которую напоминает пешеход, застигнутый грозой.

И вот тут сквозь завесу воды я увидел афишку, приклеенную к стеклянной двери:

ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ К.Г. ГУДСОНА

ФАСАДЫ ДОМОВ

Я решил зайти в галерею только из-за проливного дождя и, толкая внутрь узкую дверь, с удивлением подумал, что даже не подозревал о ее существовании, а меж тем несчетное количество раз ходил по этой улице. Но это обстоятельство меня не слишком озаботило: в Цюрихе художественные галереи то открываются, то закрываются, как, впрочем, и во всем мире.

Фотографии висели в белом зале, освещение было безупречным, и я был единственным посетителем.

Лежащие на столе печатные каталоги скупо рассказывали о короткой жизни фотографа:

К.Г. Гудсон. Лондон (1947–1985). Персональные выставки: Дублин, Нью-Йорк, Париж, Торонто, Барселона, Гамбург, Буэнос-Айрес…

Фотографии показались мне очень хорошими сразу, с первого взгляда, хотя эта моя оценка мало что значила. Мы же знаем, что удовольствие или даже чувство, близкое к ликованию, которое вызывает произведение искусства, зависит от нашего душевного настроя, а стало быть, определяется случаем.

На первой фотографии был запечатлен портик венецианского дома на Кампо-делла-Маддалена. Глядя на призывно яркие краски, хотелось прикоснуться к камню и шероховатой древесине. На следующей фотографии был патрицианский особняк на Мария-Хильфе-штрассе в Вене.

Дальше — замшелая ограда, за которой прятался фасад римской виллы, затем — белый призрачный силуэт дома на Крите (Аггиос-Николаос[30]) и горделивый, милый сердцу камень каталонской масии[31] (Палау-Санта-Эулалиа[32]). Внезапно между каталонским, сложенным из массивного камня домом и узким зданием на улице Часовщиков в Базеле я увидел еще одну фотографию: казенно-зеленого цвета дверь с бронзовой женской кистью, сжимающей кольцо.

Я подошел ближе, чувствуя, как печаль все ощутимее стягивает мое лицо своей постылой маской. Я поспешил не к фотографии знакомого мне места или вещи, а к двери, за которой меня ждала тайна, окутанная беспощадностью прошедших лет, насмешкой утерянного времени.

Это был тот дом. Вот он, номер двадцать на темно-синей овальной жестянке, я узнал его. А внизу под фотографией надпись, которая рассеяла все мои сомнения: «Дом в Сантьяго. Улица Рикантен».

Впервые в жизни у меня так захолонуло внутри, что задрожали ноги и по спине пробежал ледяной холод. Мне мучительно захотелось сесть, и не найдя стула, я вдруг поспешно снял с себя мокрый плащ и бросил его на пол, рядом со столиком, где лежали каталоги.

К.Г. Гудсон. Лондон, 1947–1985…

Значит, фотограф умер несколько лет назад, и меня охватило щемящее желание немедля поговорить с кем-нибудь — со служащим, с директором галереи, с любым, кто владел хоть какой-то информацией о фотографе и прежде всего обо всем, что помогло бы мне узнать, когда была сделана эта фотография.

В другом конце зала я увидел дверь и, предполагая, что она ведет в офис, постучал, но не услышав ответа, повернул ручку и тихонько ее толкнул. В помещении, где рядом со всякой утварью для уборки лежали в беспорядке плакаты и афиши, пила кофе какая-то женщина, которая тотчас смущенно спрятала термос.

— Простите за беспокойство. Вы могли бы сказать, когда здесь бывает устроитель выставки. Я журналист, и мне надо задать ему несколько вопросов…

Женщина сказала, что хозяин галереи обычно приходит во вторую половину дня за полчаса до закрытия и что она всего лишь уборщица и просто ждет, когда стихнет дождь.

Я вышел из комнаты и снова вернулся к фотографии. Поскольку в зале кроме меня не было ни души, я позволил себе закурить сигарету. Табак все-таки привел меня в чувство. Ноги больше не дрожали. Однако теперь я встал перед необходимостью замкнуть круг всего того, что, как я напрасно думал, давным-давно и к счастью забылось. Меня взяло отчаяние.

Это был дом. А между домом и мною — время и нечто большее.

Желтый потухший цвет стены, входная дверь агрессивно-казарменной зелени и застывшая бронзовая кисть с кольцом — все это резало глаз, как какое-то зазорное пятно в общей эстетике сфотографированных фасадов, однако эта намеренная некрасивость оживила во мне запах свежевымытых плиток который почти исчез из моей памяти, потому что алхимия счастья зависит от умело и верно составленной смеси всего, что предано забвенью.

Был летний вечер, когда я оказался на пороге этого дома. Лишь это осталось для меня бесспорным. Тут я все помню. Со мной были Тино и Бето. Мы, неразлучная троица, — большие любители копченой ветчины и рассветных зорь, разохотившиеся новички в любовных делах и в распитии красного сухого и терпкого вина из худших городских кабаков, наивные герои танцулек и ночных гуляний.

Каждую неделю накануне выходного дня перед нами вставал вопрос чести — получить приглашение на бал с танцами, на праздник, туда, где можно пофорсить и, если представится случай, зацепить тройку новых девочек, чтобы провести с ними долгие часы, наполненные музыкой и нашептанными словами.

Самые лучшие варианты почти всегда предлагал Бето. Работая электриком от одной фирмы, он снимал данные со счетчиков в частных домах, что давало ему возможность без труда заводить все новые и новые знакомства и таким образом снабжать нас приглашениями на крестины, дни рождения, серебряные свадьбы и прочие домашние праздники.

Бето… а скажите, вы не против, если я приду с двумя приятелями? Очень серьезные молодые люди, из хороших семей, и мы, знаете, как братья, три мушкетера, один за всех и все за одного. Очень славные молодые люди.

Это был летний субботний вечер. Сантьяго полнился густым ароматом цветущих акаций, запахами только что политых садов, уличных плиток, омытых из шланга, и все это сливалось с сумеречной свежестью «города, окруженного символами зимы»[33]. А мы пахли… английской лавандой, которой были щедро надушены наши носовые платки, потому что, наставлял нас Тино, женщины то и дело просят носовой платочек.

Тино… в оба глаза, ребята. Чтобы ко всем — само внимание. Не забывайте про любезности, но, чур, не влюбляться. Парни запросто попадаются на удочку, не верите, полюбуйтесь на Манунго. Где он только не терся с нами, пока не заглотнул наживку, дурень, а теперь вот ходит облизывается, как кот на мясо…

Нет. Мы не такие, мы не влюбимся. Это слишком крутой поворот, которого мы избегали совершенно осознанно, ведь случись с кем-нибудь из нас такое, пиши пропало нашему прочному союзу. Женщин — их пруд пруди, а друзья…

Однажды летом, в субботу… Бето и Тино.

— Бетище, где эта тусовка?

— На улице Рикантен, будет классно.

— Телки?

— Видел двух, прикольные, пальчики оближешь.

— Завяжешь мне галстук, Бетище?

— Боевая готовность, ребята! Тинчик, да от тебя разит бензином. Тебе, что, все еще чистят брюки бензином? Конечно, они же из кашемира. Это, старик, допотопное. Теперь носят кримпленовые. Из кримплена они как новенькие, будто только из-под утюга.

— Ладно, Бетище. Римплен, так римплен. Ну, идем, что ли?

По дороге мы запаслись сигаретами, американскими «Либерти» для нас и «Фрескос» для девочек, потому что в ту пору они предпочитали ментоловые. Еще, само собой, мы скинулись на бутылку писко[34] для хозяев дома, это как верительная грамота, избавлявшая нас от опасности попасть в список любителей халявы.

Рикантен, дом № 20. Дверь — зеленая, как в казармах. И желтая стена с осыпавшейся местами краской, а дверная ручка в виде бронзовой кисти, сжимающей кольцо.

Бето представил нас по всем правилам, нам тотчас поднесли по стаканчику пунша, мы немедля похвалили золотые ручки хозяйки, оглядели всю публику и в несколько минут уже были героями бала. Луис Димас, Палито Ортега, Лео Дан[35]! И хлопали вовсю старикам, когда они вылезали с пасодоблем или с танго.

Ближе к полуночи парочки уже определились: Бето с Амалией, которую он не отпускал от себя ни на минуту. Тино с Саритой, девушкой в очках, которая тихонько переводила ему тексты английских песенок. Меня разбирала зависть, мне наскучило танцевать с этими молодящимися тетками и с хозяйкой дома, и казалось, что я на бобах, ничего не обломится.

Согласно правилам нашей троицы тот, кому не обломилось, обязан угостить всех ветчинкой и пивом в «Фуэнте Алемана». Я мысленно подсчитывал деньги, которые у меня были при себе, когда вдруг появилась Исабель, на ходу извиняясь за опоздание.

Едва я увидел ее, у меня перехватило дыхание. Никогда в жизни — и не знаю, так ли уж стоит радоваться этому, — я больше не встречал таких обалденных глаз. Они не просто смотрели, они влекли к себе, они вбирали в себя все, что им попадалось, и от этого зрачки наполнялись влажным и таинственным сиянием.

— Потанцуем? — пригласил я ее.

— Попозже. Лучше посидим немного.

Пока мы сидели на софе, Исабель не сводила с меня глаз. Похоже, она изучала меня, оценивая каждое мое движение, а я чувствовал себя полным идиотом. Не мог выдавить даже хрестоматийное «Ты учишься или работаешь?» и в довершение всего не нашел ничего лучшего, как спросить, умеет ли она танцевать.

Глаза ее заблестели еще ярче. Не сказав ни слова, она встала с софы, подошла к музыкальному центру, выключила Бадди Рича[36] с его тягучей балладой о печали, поставила диск с ритмами Центральной Америки, водрузила, к великому удивлению собравшихся, себе на голову графин с пуншем и начла танцевать, потрясающе поводя бедрами и плечами, не пролив при этом ни капли.

Отнеся графин на место, она поблагодарила всех за аплодисменты и вернулась ко мне.

— Ну что? Умею или нет?

Я не заметил, как пролетели часы. Мы с ней танцевали, и мне открывалось неведомое пространство языка тел. Я понимал, что она слушается меня во всем и что для нее это не простая формальность, что ей хотелось, чтобы я вел ее по дорогам внезапных прикосновений и мгновенных отстранений друг от друга. Она не сопротивлялась, когда я привлекал ее к себе, напротив, смело приникала ко мне сама. В каком-то па она откинула полы моего пиджака, и я почувствовал легкое касание ее маленьких твердых грудей о рубашку. Тогда я притянул Исабель к себе еще сильнее и на поворотах, замедленных грациозным покачиванием бедер, я выдвигал ногу далеко вперед, и меня пронзало током, когда я чувствовал жар этой телесной близости. Исабель позволяла делать с собой все: вести ее, прижимать к себе, ей это нравилось, она тихо постанывала от удовольствия, впиваясь пальцами в мою спину.

Когда в каком-то прикосновении девушка почувствовала, что он у меня встал, она прижалась всем животом к моему телу, и у меня снизу вверх поползло мыслью-пауком: а ты готова, моя птичка, тепленькая птичка, ты — вот-вот, но что-то заставило меня устыдиться. Я мотнул головой, паук упал, и в новом повороте я со всего маху наступил ей на туфлю.

Часы летели и летели, а мне хотелось лишь обнимать Исабель, молча, покачиваясь в блюзе, пока Рей Чарльз[37]обращался к тем, от кого был отделен стеной слепоты, но ответа не было, потому что наши слившиеся тела и наше единое дыханье заставили нас забыть о существовании всех слов и всех языков на свете.

Мы танцевали и танцевали с закрытыми глазами, однако гости, те, кто постарше, стали постепенно расходиться, а хозяева дома, те просто взяли и выключили Summertime в исполнении Дженни Джоплин[38], показывая нам, что уже поздно, они устали, большое спасибо за внимание. Словом, пустив в ход все самые примитивные приемы нашей столичной дипломатии, они просто-напросто дали понять, что давно пора выметаться.

Мы с трудом оторвались друг от друга.

— Давай увидимся завтра? — услышал я свой молящий голос.

— Завтра не могу. Только в субботу.

— У тебя дела? Может, послезавтра?

— Не задавай вопросов. Я этого не люблю. В субботу.

— Ну ладно. Сходим в кино?

— С радостью. Приходи за мной в семь.

Мы вышли на улицу, чтобы завершить ритуал прощания.

В нескольких метрах от нас — Тино с Саритой, Бето с Амалией. Стоят под теплым ночным ветерком. Видя, что они целуются, прилипнув друг к другу, точно створки раковины, я посчитал нужным отвести Исабель в сторону. Но когда попытался поцеловать ее, она меня остановила.

— Не надо. У нас все иначе. Давай вернемся, и ты узнаешь кое-что получше, чем поцелуй.

Мы снова вошли в дом. В зале было почти темно. Пахло табаком, писко, недопитым пуншем, отыгранной музыкой. Исабель закрыла дверь.

— Отвернись и не поворачивайся, пока я не скажу.

Столкнувшись лицом к лицу с темнотой, я вдруг впервые четко почувствовал, что на меня напал страх. Совершенно необъяснимый страх. Страх, пространство которого начиналось с мысков моих ботинок и простиралось до самого края пропасти, которая была еще неподвластна логическому ходу моих мыслей.

— А теперь повернись.

Я послушался и ощутил, как тысячи тысяч мурашек побежали вверх по моей коже. Исабель лежала на софе, а мурашки были тяжелыми и толстенными. Она подняла платье к плечам, накрыв им свое лицо, но мурашки уже завладели моей шеей. Исабель была нагая, но проклятые муравьи душили меня все сильнее.

В полумраке я различил блеск ее кожи, маленькие дерзко острящиеся груди, увенчанные двумя темными бутонами. Промеж ног виднелся нежный мох, на который падал росинками сноп света, скользящего с улицы. Я задержал дыхание, чтобы муравьи оставили наконец меня в покое.

— Иди ко мне, — прошептала она, шевельнув бедрами.

Встав на колени, я подчинился целиком ее решительным рукам, которые обхватили мою голову, подчинился в надежде, что так сумею побороть свое желание провалиться в тартарары. Я вручил себя этим рукам, доверился им, точно пилоту в небесах. Исабель держала мою голову, позволяя мне лишь слегка касаться губами ее кожи, и вот так повела меня от своих плеч к груди, к животу и, наконец, к заветным полукружьям бедер. Я был самым счастливым аргонавтом в ожидании того мига, когда ему укажут заветное место. Руки ее действовали очень четко. Даже самый легкий ветерок не помешал моему приземлению в долине с волнующейся травой в устье ее раскрытых, как две тропы, ног, чтобы мои губы сумели удобно пристроиться, прежде чем познать неведомый вкус ее тайных губ. И я захотел войти в нее. Жаркое желание пронизывало каждую мою жилочку, оно установило тот ритм сердца и дыхания, который ничем не мог бы помешать моему языку прокладывать дорогу к пучине наслаждения, куда я хотел погрузиться, чтобы потом всплыть на поверхность, потому что чутьем понимал, что счастье находится в этой глубине, увлажненной ее движениями и моими ласками, в глубине, куда должно проникнуть. И я хотел войти в нее, войти хоть умри. Быть может, именно в тот момент я начал сознавать, что любовь — это наивная попытка родиться наново.

— Тебе понравилось? — спросила она вдруг.

— Я люблю тебя, — ответил я, впервые сказав эти слова.

— Тогда приходи в субботу, и полюбишь меня еще сильнее.

Платье разом покрыло ее тело, и куда-то мгновенно исчезли последние муравьи.

Я вышел из дому и поплыл сквозь невесомый воздух. В мыслях моих смешались вкусы, огни, краски, ароматы, мелодии. Шарль Азнавур все повторял — Исабель, Исабель, Исабель[39], потому что я этого хотел, и ощущение счастья разрасталось во мне оттого, что теперь я уже сам знал, что тела не могут утонуть в Мертвом море, раз оно такое соленое. Я чувствовал холод, жар, страх, радость, все сразу и одновременно.

Тино и Бето поджидали меня на углу, и они тоже выглядели счастливыми. То и дело прыгали и хлопали друг друга по спине.

— Нам бы сейчас по бутылочке пильзенского, а?

— Кто бы отказался! Самое оно!

— Ладно. Так и быть, на мои, — сказал я.

Ребята взяли меня за руки с двух сторон и заставили пуститься бегом вместе с ними.

— Ну и? Выкладывай! Как там прощаются с Чабелитой[40]? — спросили они в два голоса.

— Да что вы за мудаки! — резанул я, пресекая расспросы.

Теперь мы шли молча. Я — обозленный на них, а они — на меня. К счастью, нам встретился открытый бар, а пиво, оно старательно помогает сглаживать все шероховатости.

Сантьяго. Сколько лет минуло с той поры? Сантьяго, город, ты все еще там, между холмами и морем, «окруженный символами зимы»?

Оттянуться, зацепить девочку, это было не столь важным, в сравнении с возможностью покрасоваться перед дружками, рассказать им о своих подвигах. Тино и Бето говорили наперебой о недавних победах.

— Заметили? Для начала — глаза в глаза, а там само пошло.

— Не иначе, сработал кримплен, Бетище.

— Нет, серьезно, ребята. У меня свой стиль. Марлон Брандо — лапоть рядом со мной.

— Ну ладно, если речь о стиле, то я тоже не пальцем деланный. В первом же танце сказал Сарите, что у нее такая горячая грудь, что даже мороженное растаяло.

Я слушал их молча. Я не мог и не хотел говорить про Исабель. Впервые я открыл великую ценность молчания. Слово «интимность» било по губам, и это было мне в радость.

Ребята строили планы на завтра. Они условились встретиться с девочками, ну и все, как всегда, — кино, hot-dogs в «Бахамондес», рюмка-другая в «Шез Анри» и затем неизменная прогулочка в благосклонной тени холма Санта-Лусия, «такой греховной по ночам, такой невинной в свете дня»[41].

Воскресенье тянулось невыносимо долго. К великому изумлению моих стариков я весь день просидел в одних трусах и не произнес ни слова. Вечером я видел, как мои ребята шли на свидание, сразу завелся от зависти и, закрывшись в своей комнате, стал читать роман Марсиаля Лафуэнте Эстефания «Я так бы не поступил, чужак»[42], заведомо зная, что ковбои не сумеют заслонить образ Исабель.

Воскресенье, понедельник, вторник. Первая половина недели длилась целую вечность. Уроки тянулись до бесконечности, и вечера, когда мы, стоя на углу, курили, уже потеряли всю свою прелесть.

Наш угол. Угол у мясной лавки. На ее ступеньках — наш маленький большой амфитеатр из стесанной временем брусчатки, мы столько раз были бесчувственными зрителями сцен из спектакля, где разбивались людские судьбы и мечты в схватке с рутинными буднями, на ее ступеньках мы вновь и вновь повторяли репертуар наших свежих воспоминаний перед благосклонной публикой, состоящей из дворовых собак или настырных ребятишек, которые хотели быть похожими на нас.