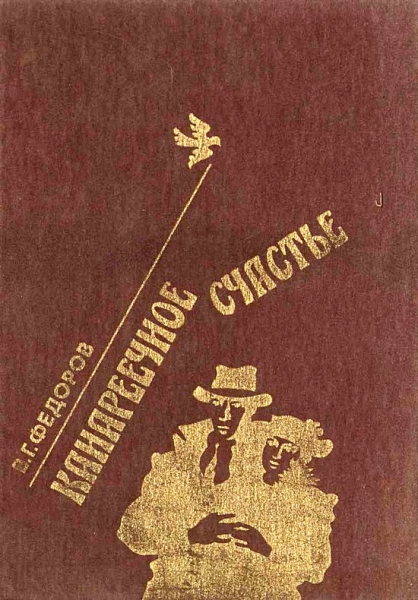

Василий Федоров Канареечное счастье

«Бесспорно талантливый беллетрист» (Жизнь и творчество В. Г. Федорова)

Среди поколения писателей, родившихся в России и начавших писать в 20–30-е гг. за ее пределами, легко назвать десять-пятнадцать значительных поэтических имен, но с трудом можно найти три-четыре равноценных имени прозаиков.

Один из них — Василий Георгиевич Федоров (1895–1959).

И читателю, да и историкам литературы жизнь и творчество этого писателя почти неизвестны. Его скромная личность оказалась в тени, заслоненная фигурами знаменитых современников — И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Б. Зайцева, М. Осоргина, М. Алданова, А. Аверченко, Н. Тэффи, В. Набокова. А между тем было время, когда на Федорова обратили внимание как на одного из талантливых писателей зарубежья.

Такой взыскательный художник, как Владислав Ходасевич, посвятил свою последнюю статью книге Федорова. «Мне хочется приветствовать почин молодого писателя Василия Федорова, только что выпустившего первый том своего романа «Канареечное счастье», — писал Ходасевич. — Поскольку перед нами лишь первый том, трудно судить, во что выльется опыт Федорова, но пока что — не приходится сомневаться, что перед нами именно опыт если не вполне «юмористического», то все же веселого романа. Правда, и федоровская улыбка порою кажется несколько грустной, и можно допустить, что в дальнейшем эта грусть даже усилится, но все-таки в основе замысла у Федорова лежит юмор, притом — легкий и добродушный. К несомненным достоинствам книги надо отнести то, что чувство меры и вкуса почти никогда автору не изменяет, а это как раз самые опасные места, на которых терпит крушения великое множество комических авторов»[1].

Известный литературный и театральный критик Петр Пильский после выхода книги Федорова «Суд Вареника» утверждал: «Это бесспорно талантливый беллетрист… Этот молодой писатель верен и предан крепкой русской литературной традиции. Он лучшее доказательство ее неиссякаемости. Книга производит самое образное впечатление»[2].

По мнению историка культуры, публициста и литературного критика Д. Философова, «Федоров любит слово, умеет видеть; благодаря тому, что (…) сам Федоров талантлив, весь фон его книги до чрезвычайности обаятелен…»[3]

Историк литературы и критик Петр Бицилли отмечал: «…автор эмигрантский писатель; но новороссийская деревня изображена у него с такой жизненностью, с такой свежестью красок, так правдиво и так тонко, что к «эмигрантской» литературе его книга относится столь же мало, как писанные за границей вещи Гоголя, Тургенева и Достоевского»[4].

Авторская судьба Василия Федорова оказалась одной из самых необычных в истории русской литературы зарубежья. Уйдя из жизни, Федоров ушел и из памяти историков литературы. Достаточно сказать, что в «Энциклопедическом словаре русской литературы с 1917 года» Вольфганга Казака, изданном в Лондоне в 1988 г., В. Г. Федоров ни разу не упомянут.

Однако даже при беглом знакомстве с творчеством Федорова становится ясно, что литературное забвение никак не связано с какими-либо художественными недостатками его произведений. Судьба творческого наследия Федорова — следствие недоразумения, которое необходимо исправить.

Конечно, время стремится сделать художника выразителем своих идей и настроений. Писателю как бы остается только выбирать из современности то, что наиболее близко ему. Федоров писал вроде бы не о существенном, а о частном, находящемся вне главных проблем эпохи. И все же произведения его — пестрая, живая картина своего времени.

Федоров обратил на себя внимание современников как знаток эмигрантского быта, живописец природы, защитник «маленького человека». Читателей привлекали в произведениях Федорова нерастраченный в своем богатстве русский язык, любовь к детали, тонкий юмор.

И сегодняшний читатель по достоинству оценит в художнике несомненный дар наблюдательности, высокую языковую культуру, колоритность портретов и речевых характеристик, пафос гуманизма. Лучшие из произведений Федорова и сейчас благодаря своим художественным достоинствам читаются с увлечением.

* * *

Родился Василий Федоров 15 октября 1895 г. в семье урядника земской управы города Херсона. Херсон был тогда самым крупным хлебным рынком и одним из крупнейших лесных рынков Поднепровья. В Причерноморской низменности, в устье реки Днепр и прошли детские годы будущего писателя. Живописные окрестности Херсона утвердили в мальчике чувство прекрасного, внушили глубокую любовь к природе, приведшую к великолепному знанию ее, воспитали сохранившуюся на всю жизнь тягу ко всему жизнеспособному, во многом определив характер его будущего творчества. Жизненный опыт писателя тесно связан с этим краем. Быт, люди, картины природы оставили глубокий отпечаток в сознании Федорова, и впоследствии, спустя годы, он очень часто обращался в своем творчестве к картинам детства, отрочества.

По окончании первой классической гимназии Херсона в 1915 г. Василий поступил на юридический факультет Новороссийского университета, который размещался тогда в Одессе. Однако в 1917 г. он был призван в армию, откуда через два месяца отпущен по болезни.

Причина, по которой Василий Георгиевич в сложнейший исторический момент оказался в эмиграции, проста. Вот как объяснял происшедшее он сам:

«В 1919 году, когда на юге (в Херсонской губернии) беспрерывно продолжалась гражданская война и кроме Красной и Белой армии воевали также различные атаманы — Махно, Петлюра, Григорьев, Струп, а также армии так называемого украинского гетмана Скоропадского, когда Херсон обстреливался с воздуха и со стороны Днепра разного рода интервентами: немцами, французами, греками и англичанами, и город переходил много раз из рук в руки, — я решил на время покинуть родину, чтобы закончить свое образование»[5].

В апреле 1921 г. он пытается перебраться к дяде в Бессарабию, которая тогда принадлежала Румынии. В пограничном городке Бендеры его арестовали и посадили в местную тюрьму, откуда вскоре перевели в кишиневскую. Здесь Василий Георгиевич написал несколько стихотворений, которые переслал на волю. Стихи были напечатаны в газете «Неделя». В тюрьме Федорова посетили поэт-сатирик и драматург Петр Петрович Потемкин и критик Петр Моисеевич Пильский. Благодаря хлопотам Пильского Федоров был освобожден. Он пошел работать на стройку, напечатал несколько фельетонов в кишиневских газетах.

Осенью 1921 г. Федоров перебрался в Бухарест, где устроился маляром в железнодорожное депо. Вскоре он получает место репетитора к дочерям примадонны Королевской оперы русской артистки Ивоны и артистки той же оперы Лучезарской. Для дополнительного заработка Василий Георгиевич поступил платным хористом в церковный хор. В Бухаресте он пел и в украинской оперетте, исполнял роль Петра в комической опере Н. В. Лысенко «Наталка-Полтавка».

Летом 1922 г. Федоров перешел румыно-чешскую границу и оказался в Кошицах. Здесь его снова арестовали, но вскоре освободили. Осенью Василий Георгиевич поступил на Русский юридический факультет в Праге. «Этот факультет, — вспоминал впоследствии журналист и политический деятель Дмитрий Мейснер, — должен был жить, обучать наукам строго по уставу 1889 года и точно по дореволюционной программе. (…) Большинство моих коллег по факультету, если они оставались в Чехословакии, приискивали себе какую-нибудь работу в государственных учреждениях и общественных организациях, занимая самые маленькие места, или же, если им это не удавалось, отправлялись искать счастье или в Париж — столбовая дорога нашей эмиграции, — где они становились шоферами, рабочими на заводах, или уезжали в далекие, часто заокеанские страны»[6].

Преподавателями на факультете были историк философии права, бывший московский профессор П. И. Новгородцев, знаток римского права профессор Д. Д. Гримм, в прошлом сенатор и профессор по кафедре гражданского права С. В. Завадский, русский экономист, философ и историк П. Б. Струве, профессор П. А. Остроухов и другие.

Учение пришлось совмещать с работой. Федоров поступает в русский музыкально-танцевальный ансамбль, с которым колесит по стране. В ансамбле Василий Георгиевич пел, аккомпанируя себе на балалайке, русские песни и цыганские романсы. Изредка он наезжал в Прагу для сдачи экзаменов. В 1926 г. из-за крупозного воспаления легких пришлось оставить сцену. В январе 1927 г., проучившись шесть семестров на Русском юридическом факультете, Федоров оставляет его по собственному желанию.

В Чехословакии началась безработица. Федоров был вынужден перебиваться случайными заработками. Много лет спустя в автобиографической заметке он писал: «Испытал все невзгоды безработицы и случайных грошовых заработков, и после многих лет такой жизни безработного пролетария только в 1935 году мне удалось поступить договорным чиновником в Ужгороде на жалованье 530 крон в месяц. Моя чиновничья «карьера» является ярким примером того, как продвигался в те времена по службе человек со средним и высшим образованием, но без знакомств и протекции. Эта чиновничья дорога напоминает колебания температуры у больного тропической лихорадкой»[7].

В середине 20-х годов в жизни Федорова происходят значительные перемены. Еще в 1924 г. он познакомился с Марией Штефловой. Вскоре они поженились. Сняли ванную комнату в доме в Ржичинах под Прагой. В 1926 г., не совсем еще оправившись от болезни, Федоров пишет здесь свои первые небольшие рассказы. В том же году в третьем номере пражского иллюстрированного литературно-публицистического и информационного журнала «Годы» увидел свет рассказ «Роман с сапогами», а в девятом номере варшавского еженедельника «Родное слово» был напечатан другой его рассказ «Чародейный плес». В четвертом номере ежемесячного журнала «Воля России» за 1927 г. появляется рассказ «Кузькина Мать».

О Федорове заговорили. Вот что писал известный историк и библиограф С. П. Постников:

«Одним ударом — своим рассказом «Кузькина Мать» — г(осподин) Федоров выдвинулся из толпы молодых писателей. (…) Несмотря на богатый бытовой материал рассказа, автор не соблазнился чистым бытописанием, но сумел выдержать своеобразный, «под Гоголя», стиль рассказа и дать захватывающее читателя повествование. Как раз в тех местах рассказа, где молодой писатель мог бы увлечься описаниями и подробностями, Федоров иронически обрывает себя и спешит с развертыванием сюжета. Первый дебют Федорова на редкость удачный и позволяет говорить о нем как о сложившемся писателе»[8]. Говоря о молодых авторах, которые имеют свою писательскую индивидуальность, Постников назвал только трех — Вл. Сирина (Набокова), Вл. Сосинского и В. Федорова.

Следует сказать несколько слов о журнале «Воля России», который был основан как газета в Праге в 1922 г. Журнал издавался под редакцией В. И. Лебедева, М. Л. Слонима, Е. А. Станиславского и В. В. Сухомлинова. В эмигрантской жизни 20-х годов он занимал особое положение. В 1926–1929 гг. по вторникам в редакции журнала устраивались «литературные чаи». На них обсуждались новые произведения известных писателей, звучали проза и стихи в авторском чтении. В 1926 г. журнал предоставил свои страницы молодым писателям русской эмиграции. Вначале читателю были представлены поэты В. Андреев, Б. Божнев, А. Гингер, А. Ладинский, А. Присманова, Б. Поплавский, В. Лебедев, А. Туринцев и другие. За поэтами свои произведения опубликовали прозаики Г. Газданов и В. Федоров.

Федорова приняли в Союз русских писателей и журналистов в Чехословацкой республике. В 1928 г. он вместе с Е. Н. Чириковым участвовал от Чехословакии в работе съезда русских зарубежных писателей, проходившего в Югославии. В Белграде он познакомился с Владимиром Набоковым. Правда, встречаясь, они разговаривали только о бабочках: Федоров, как и Набоков, был страстным коллекционером и большим знатоком бабочек.

Известно, какую значительную роль в жизни писателей играют литературные объединения, кружки, салоны. В любую эпоху они делают внешне незаметное, но очень важное дело. Поэты, прозаики, критики, встречаясь друг с другом, участвуя в литературных беседах, чтениях, обмене мнениями, постоянно учатся.

Федоров начал посещать кружок «Далиборка», названный так по кафе, где собирались участники кружка. Организаторами кружка были В. А. Амфитеатров-Кадашев, П. А. Кожевников, Д. Н. Крачковский и С. К. Маковский. (Кружок существовал в Праге в 1924–1933 гг.) В кружке выступали как начинающие, так и заслуженные писатели — А. Воеводин, Н. Еленев, В. Лебедев, Вас. Немирович-Данченко, Л. Урванцев, С. Шовгенов, А. Эйснер и другие.

В 1926 г. Федоров вошел в литературное объединение «Скит», руководимое известным историком литературы, критиком и библиографом Альфредом Людвиговичем Бемом. Молодой автор прочитал здесь свой рассказ «Кузькина Мать» и был подвергнут суровой критике.

Датой возникновения «Скита» (первоначально «Скит поэтов») считается 26 апреля 1922 г., день, когда приехавший из Варшавы А. Л. Бем прочел кружку литературной молодежи лекцию на тему «Творчество как особая форма активизма».

А. Л. Бем родился в Киеве в 1886 г. Образование получил на историко-филологических факультетах Киевского и Петербургского университетов. Еще в России Бем напечатал ряд трудов, статей по теории поэзии, истории литературы, библиографии. Он был ученым хранителем рукописного отделения Библиотеки Академии наук в Петрограде, секретарем редакции издания «Обозрения трудов по славяноведению». В 1919 г. он уехал в Варшаву, а затем, перебравшись в Чехословакию, состоял лектором русского языка в Карловом университете, преподавал историю русской литературы в Педагогическом институте имени Я. Коменского, был членом Славянского научного института в Праге, сотрудником Научного общества при Немецком университете в Праге, секретарем Русского педагогического бюро, активным членом Союза русских писателей и журналистов в Чехословацкой республике.

Наибольшую известность Бем получил как пропагандист и исследователь творчества Ф. М. Достоевского. Он был основателем и руководителем научного семинара по изучению Достоевского при Русском университете в Праге, учредителем и главным деятелем Общества по изучению Достоевского при Славянском научном институте, секретарем чешского Общества Достоевского:

Следует заметить, что Альфреду Людвиговичу Бему вместе с Сергеем Владимировичем Завадским принадлежит особая заслуга в культурной жизни русского Зарубежья: благодаря, в частности, и их инициативе было введено ежегодное празднование Дня русской культуры за рубежом в день рождения А. С. Пушкина. В 1937 г. в дни празднования пушкинского юбилея Бем был избран членом Пушкинского комитета в Праге. Совместно с Романом Якобсоном он редактировал собрание сочинений Пушкина на чешском языке.

Жизнь Бема трагически оборвалась в конце мая 1945 г. в Праге. Он был арестован советскими работниками Наркомата внутренних дел. Находясь под следствием, Бем покончил жизнь самоубийством.

В эмиграции Бем с необычайной энергией принялся собирать воедино молодые литературные силы. «Скит» являл собою истинное содружество молодых писателей. В этом объединении Бем был главным работником. Он понимал, что молодая литература в эмиграции осталась как бы без тем, во всяком случае, без основной темы, что надо помочь молодым талантам определиться. Бем с горечью отмечал, что быт эмиграции мелок и лишен корней. В противовес этому в объединении культивировалось почитание Пушкина, поддерживался интерес к советской литературе. По свидетельству учеников, из советских прозаиков Бем выделял И. Бабеля, Ю. Олешу, М. Зощенко. Он ценил творчество Б. Пастернака, О. Мандельштама, Э. Багрицкого, М. Цветаевой.

Деятельность «Скита» проходила в нескольких направлениях: велась теоретическая работа по изучению проблем творчества, читались доклады (как самими участниками кружка, так и приглашенными лицами). Для участников кружка Бем прочитал серию теоретических лекций о поэтике. Практическая работа состояла в чтении и разборе произведений. Альфред Людвигович многим помог своими советами.

С 1927 г. Бем начал устраивать публичные выступления участников «Скита».

В эти годы завязалась дружба двух «скитовцев»: поэта Вячеслава Лебедева и прозаика Василия Федорова, знакомых еще по «Далиборке». Они были во всем очень не похожи, но оба чувствовали внутреннюю, духовную близость друг к другу.

В 1929 г. под маркой «Скита» стала выходить серия изданий стихов и прозы. Первым выпустил книгу стихов «Звездный крен» Лебедев. В 1930 г. был издан сборник рассказов Федорова «Суд Вареника». Книга вышла тиражом 1000 экземпляров. В нее вошли рассказы, написанные в 1926–1930 гг.

Критика положительно оценила первую книгу писателя. В отзывах подчеркивалась связь прозы Федорова с традициями русской литературы. Творчество молодого писателя получило одобрение самых взыскательных читателей.

Поэт, беллетрист и литературный критик Евгений Недзельский писал: «Я не сомневаюсь, что будущие поколения будут оценивать талант Федорова как юмориста жесточайшей эпохи…»[9]

Талантливый критик Герман Хохлов констатировал: «Федоров настоящий писатель, и его грубоватая, ироническая и насмешливая книга рассказывает о подлинной жизни…»[10]

И все же условия для творчества, несмотря на все заботы Бема, не были идеальными. Прежде всего угнетала оторванность от родной земли, народа, языка. К этому добавлялись еще и тяготы материальные. Поэт и литературный критик З. Н. Гиппиус свидетельствовала: «Когда бывший военный офицер делался шофером такси, это не так уж плохо: воевать и служить ему все равно негде, нет ни войны, ни русского полка. Но если молодой интеллигент со склонностью к умственному труду и со способностями или талантом писателя убивает себя то на малярной работе, то делается коммивояжером по продаже рыбьего жира для свиней… — это дело как будто иное… Гибло целое литературное поколение»[11].

В 1933 г. Федоров получил по договору должность юриста магистрата в Ужгороде. В Ужгород Федоровы приехали еще в 1932 г. В письме от 29 сентября 1932 г. к писателю Василию Ивановичу Немировичу-Данченко (в свое время Немирович-Данченко помог Федорову получить небольшую литературную стипендию от чешского правительства) Василий Георгиевич писал:

«…Судьба моя сложилась так, что необходимо было навсегда покинуть Прагу, и я с женой переселился в Ужгород.

Мне очень жаль, что я не смог с Вами попрощаться и с Еленой Самсоновной (Тизенгаузен. — В. Я.), Вы и графиня всегда были чрезвычайно добры ко мне и жене и во многом мне помогали. В последнее время мне было очень трудно жить в Праге, заработка не было никакого, и мы с женой изрядно голодали. Конечно, и в Ужгороде устроиться на какую-либо службу очень трудно, но здесь хоть есть какие-то надежды, а в Праге их вовсе не было. (…) Грустно, конечно, менять Прагу на такую дыру, как Ужгород. Боюсь, что завязну в этой трясине по уши и разучусь даже говорить по-русски (здесь говорят на странном жаргоне — смесь польского, мадьярского и малороссийского языков). (…)

Живем мы с женой пока на винограднике под городом (или, вернее, над городом), платим за квартиру 230 крон с электричеством. Денег нам еще хватит недели на две, а дальше все покрыто мраком неизвестности»[12].

В отдаленной провинции, какой было Закарпатье в буржуазной Чехословакии, Федоров прожил семь лет. В 1938 г. он был переведен из Ужгорода актуарским адъюнктом земского уряда в город Хуст.

Одно хорошо: все это время писатель жил в близости к природе.

«В. Г. Федоров с детства любил природу, любил ловить рыбу, ходить на охоту, а также коллекционировать мотылей и бабочек, — вспоминала его жена Мария Францевна. — Во время пребывания в Ужгороде была возможность этим заниматься. Эта тема также находит свое отражение в его рассказах и новеллах. В 1938 году Ужгород заняли венгры, поэтому учреждения переселились в город Хуст. Коллекцию мотылей и бабочек Василий Георгиевич подарил ужгородскому музею»[13].

Федоров был еще молод, полон сил и желания работать. В 1933 г. издательством общества «Школьная помощь» в Ужгороде была выпущена вторая книга писателя — «Прекрасная Эсмеральда». Здесь как бы воссоздано живое течение жизни эмиграции.

Талант Федорова расцветал. Его рассказы все чаще появлялись в журналах. 1926–1938 гг. — самые плодотворные в жизни Василия Георгиевича. Это годы творческого подъема, своеобразного взлета писательской популярности. В это время он сближается с чешским поэтом Йозефом Горой. В 1937 г. в Ново-Почаевский монастырь приезжал гостить из Парижа известный писатель Иван Сергеевич Шмелев. Он не обошел вниманием младшего собрата: на Ужгородской земле произошло их знакомство. Из Парижа Шмелев прислал Василию Георгиевичу книги своих рассказов с дарственными надписями. На одной из них он написал: «Братский привет В. Г. Федорову с искренним пожеланием достойно продолжать великое дело родного Художественного Слова. Ив. Шмелев. 13/26 июня 1937 г. Париж»[14].

Федоров пробует свои силы в публицистике: в 1934 г. печатает в девятом, десятом номерах варшавского журнала «Меч» статью «Бесшумный расстрел. (Мысли об эмигрантской литературе)». Писатель остро поставил вопрос: почему с молодой эмигрантской литературой дело обстоит неблагополучно? — и ответил на него. Он назвал несколько причин неблагополучия, и первой среди них была зависимость от той или иной литературной группировки как в социальном, так и в художественном плане. Так, негласная установка писать, равняясь то на Пруста, то на Джойса, исходила, по мнению Федорова, от парижской группы ведущих русских писателей. Но нельзя работать, подчеркивал Василий Георгиевич, «в отрыве от живых истоков русского языка и от вековой русской литературной традиции»[15]. Живя в трудных материальных условиях, писатели-эмигранты, по словам Федорова, работают без всякой моральной поддержки со стороны критики. «Есть все же какая-то доля надежды, что кирпич будет сдвинут (увы, через четырнадцать лет!), и полузадушенный, полураздавленный эмигрантский писатель скажет наконец свое слово»[16] — так заканчивалась статья.

Первым на нее откликнулся старейший писатель, драматург и критик Д. С. Мережковский. «Около важного» — так он назвал свой ответ. Полемизируя с Федоровым, Мережковский писал только о литераторах, группировавшихся вокруг парижских сборников «Числа». Он заявил, что жаловаться на судьбу молодым эмигрантским писателям не следует, что им надо «научиться культуре»[17].

Федоров ответил Мережковскому статьей «Точки над «і». Прежде всего он заметил, что понятие «эмигрантская литература» включает в себя не только писателей, печатающихся в сборниках «Числа». «Можно приобщиться к культуре, можно понять чужую культуру (и даже полезно ее понять, не спорю), — писал Федоров, — но «научиться ей» невозможно».[18] И жизнь эмиграции можно описать по-русски.

В связи со статьей Федорова в полемику включились Д. Философов, А. Бем, Л. Цуриков и другие.

Известный писатель русской эмиграции Борис Константинович Зайцев так писал об этом: «Журналы, газеты эмиграции мало печатали молодых (…). Отношения между старшими русскими и младшими были неблестящие. Одна сторона мало замечала другую, мало ей интересовалась, младшая чувствовала себя полуобойденной, с самолюбием несколько уязвленным. Поводы к этому отчасти и были. Никто никого гением не считал, но были в обоих слоях такие, кто недовольства не скрывал»[19].

Как бы отвечая Мережсковскому делом, Федоров пишет роман из эмигрантской жизни, отказываясь «от мертвых схем и зыбких мудрствований». В 1938 г. в издательстве общества «Школьная помощь» первая часть романа В. Г. Федорова «Канареечное счастье» увидела свет.

В этом романе, пожалуй, впервые с такими психологическими подробностями, с таким юмором изображена жизнь эмигрантов. Тональность повествования у Федорова лишена трагической напряженности. Под внешней примиренностью с судьбой скрывается неугасающее стремление к счастью героев романа — Наденьки и Кравцова.

В рецензии на роман Бицилли писал:

«Жизнь протекает в двух планах. Люди влюбляются, женятся, заботятся о хлебе насущном — это план вечности. Все остальное относится к плану истории. Поскольку мы участвуем в жизни, мы не различаем этих двух планов. Но как быть, когда в результате «мутации» человек выключен из истории и обречен на то, чтобы в плане историческом только «играть роль»? Как в таком случае, принимаясь за повествование о жизни, соблюсти требование единства, слияния обоих планов? Как избежать той фальши, в какую обычно вследствие этого впадают авторы «исторических» романов? Автору удалось разрешить эту задачу благодаря присущему ему чувству юмора. Юмористическим колоритом окрашены у него оба плана. Его Наденька — олицетворение «вечно женственного» начала; но оно у автора не возвеличено, не превознесено, а скорее, пожалуй, снижено. Наденька — обыкновенная, ничуть не «идеальная» женщина. Она влюбляется в «героя», но не «бездумно», а так, что сразу же подумывает о том, как ей с ним «устроиться»; ко всему она относится с выдержкой, трезво, с житейской мудростью, умеряя пыл «героя» и подсмеиваясь над его романтичностью. В сущности, эта будничность, трезвость, умеренность женщины — это и есть самое «вечное» в ней и самое жизненно важное.

Ведь этим-то держится жизнь (Толстой, как никто, понимал это). При таком подходе к обоим планам жизни автор свободно и легко сочетает их, эпизоды, относящиеся к каждому из них, чередуются у него так, что повествование движется ритмично, как сама жизнь, и художественное единство ни разу не нарушается. В этой правдивости книги В. Федорова, состоящей в строгом соответствии содержания и формы, ее главное достоинство и особая ее привлекательность»[20].

Федоров продолжал работать над второй частью романа. Сохранились черновики второй части. Работа продвигалась медленно.

В 1940 г. Василий Георгиевич возвращается в Прагу. Он еще не знает, куда его пошлют служить. С удовольствием откликается он на предложение директора Русского культурно-исторического музея писателя Валентина Федоровича Булгакова выступить на очередном заседании руководимого им кружка по изучению современной русской литературы при Русском университете в Праге.

«В Вашем литературном кружке, — писал 21 мая 1940 г. Федоров Булгакову, — могу прочитать 5 июня доклад на тему «Основные мотивы в творчестве Бунина». Что касается моих собственных литературных работ, то все мои рукописи еще запакованы в пришедших недавно из Венгрии ящиках, и я еще, за недосугом, не приступал к распаковке»[21].

Он получает место чиновника.

Оккупация Чехословакии Германией и начавшаяся вторая мировая война надолго парализовали русскую литературную жизнь в Праге. Некоторые писатели умерли, некоторые уехали во Францию или в Америку. Были и такие, что погибли в фашистских концлагерях. «Скит» прекратил свою деятельность. Жизнь пражской эмиграции становилась все более суровой. Пять раз Федорова арестовывали и посылали на принудительные работы. Здоровье его было подорвано.

Всю войну Федоров оставался в Праге, где и встретил вступление советских войск. После войны он занял прежнее место чиновника.

«За двадцать пять лет многие русские так крепко связались с работой и жизнью в стране, их приютившей, что уже не находили в себе душевных и физических сил искать путей домой»[22],— вспоминал Д. Мейснер.

С 1945 г. Федоров преподавал русский язык на различных курсах и в кружках. В 1947 г. он вступил в социал-демократическую партию, а затем — в Коммунистическую партию Чехословакии. С конца 1949 г. Василий Георгиевич работает в системе внешней торговли переводчиком, сначала — в организации «Ково», потом — в Техноэкспорте, «Мотоков» и «Инвесте». В 1952 г. он составляет чешско-русский словарь по турбинам для служащих «Инвесты».

Федоров не печатался с конца 30-х гг. О нем совсем забыли. И вот в 1951 г. в первых номерах журнала «Литературный современник» появляются первые публикации двух его работ.

В 1956 г. Василий Георгиевич вместе со своим другом Вячеславом Лебедевым начал сотрудничать в газете «Наша жизнь», которая выпускалась Обществом советских граждан в Чехословакии. В третьем, ноябрьском, номере газеты был опубликован отрывок из нового романа Федорова «Человек задумался». Над этим романом он работал несколько лет. Одновременно он собирался издать сборник рассказов на чешском языке о военных годах в Чехословакии.

В 1958–1959 гг. Федоров предпринял попытку связаться с советскими журналами. Он посылает в редакцию журнала «Огонек» свои рассказы, но опыт заканчивается неудачно. Журнал под разными предлогами отказывает Федорову в публикации произведений.

Несмотря на тяжелую болезнь сердца, писатель полон творческих планов На его письменном столе лежат почти готовые первые части автобиографического романа. Но замыслам не дано было осуществиться. 8 марта 1959 г. Василий Георгиевич Федоров скончался. Похоронен он на пражском русском Ольшанском кладбище недалеко от могил А. Т. Аверченко, Е. Н. Чирикова, Вас. И. Немировича-Данченко, Д. М. Ратгауза.

К сожалению, талант В. Г. Федорова реализовался не полностью. При других, более благоприятных обстоятельствах его вклад в литературу мог бы быть более весомым, но и того, что он сумел написать, достаточно для благодарной памяти о нем.

* * *

Действительно, художественное наследие Федорова невелико. Это два десятка рассказов, две повести, пять публицистических статей, два незавершенных романа, незаконченная пьеса, несколько стихотворений и газетных заметок. В юности он сотрудничал как журналист в херсонских газетах «Родной край» и «Херсонское утро».

Цикл рассказов, составивших первую книгу Федорова, — «Суд Вареника», связан местом действия — Поднепровьем. В книге пять рассказов. Писатель с удивительной точностью и выразительностью поведал о конкретных человеческих судьбах. «Суд Вареника» — воспоминания о юности, о гражданской войне. Революция с ее противоречиями, добром и злом, жаждой социальной справедливости и неоправданной жестокостью смотрит на нас со страниц этой книги.

Герои Федорова не являются личностями выдающимися. Напротив, они не только не выделяются из окружающей среды, но и как бы слиты с массами. Писатель пристально вглядывается в лица, и каждое лицо для него интересно и значительно.

Федоров зачастую соединяет зарисовки природы с повседневной прозой быта, обращая внимание на их вопиющее несоответствие. Он предпочитает четкость, прорисованность, естественность любой невнятице, мастерски владеет диалогом. Юмор его нередко переходит в гротеск.

«Мне лично всегда казалось, что писатель должен прежде всего бояться многословия (безжалостно вычеркивать в своих произведениях целые страницы и видеть всегда перед своим мысленным взором непревзойденные образцы лермонтовской и пушкинской прозы, где нет ни одного слова лишнего, — писал Василий Георгиевич. — Поэтому, вероятно, я так крепко люблю Мопассана-новеллиста (больше всех на свете) (…). Вы понимаете, конечно, что я говорю не о «простоте стиля», — наоборот, стиль должен соответствовать духу эпохи, — а о той особой художественной сдержанности, которая так отличала всегда великих русских классиков — Тургенева, Толстого, Гончарова»[23].

В этих словах — определенная программа, с четкостью сформулированная Федоровым в зрелые годы, но уже ясная ему в начале творческого пути. Он убежденный последователь традиций русской классики, в частности Гоголя, Лескова. Произведениями Гоголя он восхищался еще в юности. Вместе с тем он прекрасно понимал, что не может быть простым подражателем великого писателя, и об этом сказал в своей речи о Гоголе, произнесенной в День русской культуры в Ужгороде в 1934 г.

К рассказу, к новелле Федоров подходил с особыми мерками. В конце 50-х гг. он писал:

«Но вот с чем я никак не могу согласиться — с выдвигаемым Вами требованием «полного раскрытия характеров» действующих лиц в коротком рассказе, где стержнем всего повествования является всегда какой-либо эпизод. Ведь это же не роман и не повесть, когда раскрытие характеров действующих лиц вполне законно и даже необходимо, так как там дело идет о широком полотне, с присущим ему бытом, привычками, укладом жизни. Конечно, и в новелле люди должны быть живыми, но это достигается не «раскрытием характеров», которое, по моему мнению, в новелле совсем не нужно и даже излишне, так как загромождает композицию, а правильно написанными диалогами, непременно короткими, ибо излишняя болтовня действующих лиц погубила уже не одного литератора. Вы сами знаете хорошо, что в современной литературе диалог принял форму сплошного монолога, а новелла, утратив окончательно свои особенные черты, превращается постепенно в растрепанный и художественно недисциплинированный рассказ с десятками восклицаний, междометий, таким «причмокиванием», как за кипящим самоваром где-либо в глухой провинции. Несомненно, что и в новелле более или менее намечаются характеры ее героев, но основная цель новеллы совсем не в этом. Новелла, по моему мнению, всегда объясняет какой-либо эпизод — драматический или комический, заставляет читателя задуматься над каким-либо случаем или жизненным событием. Я говорю это, понятно, в порядке не обмена мнениями…»[24]

Как мы уже говорили, постоянная тема в творчестве Федорова — жизнь русских в чужой стране, в эмиграции. Он прекрасно знал своих героев и ярко описал их в серии рассказов, составивших его вторую книгу, — «Прекрасная Эсмеральда» с подзаголовком «Эмигрантские рассказы». В книгу, кроме повести, давшей название сборнику, вошло восемь рассказов.

Заглавие сборника характерно: в нем как бы зафиксировано свойственное эмиграции противопоставление идеала реальности. Наблюдательность, умение увидеть суть за внешним — эти качества Федоров проявил во второй своей книге в полной мере.

Жизнь героев рассказов протекает в мучительных внутренних раздорах, в противоречиях между порывами духа и практической необходимостью, в постоянной борьбе с обстоятельствами. Размышляя над жизнью русских, живущих за рубежом, Федоров акцентирует внимание на совершенно нетерпимом положении рядовых эмигрантов. Герои его рассказов: агент по продаже швейных машинок («Последнее гаданье Стивенса»), военный («Русские праздники»), студент («Восемь моих невест»), интеллигент («Грибная история») — пребывают в состоянии разочарования, осознавания ненужности, бесперспективности дальнейшего своего существования.

«Жизнь за ширмой» — так назван один из рассказов. В немецкой больнице после катастрофы умирает бывший полтавец Сидоренко. Ему вспоминается газетная фраза: «От западной Европы нас, русских, отделяет ширма». И его, умирающего, отделяют от палаты ширмой. В предсмертном бреду он мысленно возвращается в Россию. «Ему хочется целовать землю, упасть на колени и целовать пахнущую чебрецом и весенними дождями родную русскую землю».

Почти в каждом рассказе Федорова есть слова о России. Духовная связь с русской действительностью глубока и органична. Память о Днепре, о Полтаве, о Херсоне, о России навсегда с писателем. И эта память, постоянно присутствуя в его произведениях, придает им особую убедительность. В каждом из них бьется доброе, страдающее сердце писателя.

Книга «Прекрасная Эсмеральда» заканчивается рассказом «Мертвая голова». В поисках редкой бабочки герой попадает на болгарское кладбище на берегу моря. И здесь ему впервые приходит на ум, что душа его настолько огрубели в скитаниях, что мертвая латынь звучит для него упоительно, а его интерес к энтомологии — это просто «любование смертью, высматривание всех уголков, где она справляет свой вечный праздник». Прекрасное знание материала, изящнейшая обрисовка деталей, тонкая наблюдательность при некоей внешней отстраненности, мастерство пейзажа — все в этом рассказе по совершенству выражения напоминает некоторые страницы Набокова, при несомненной авторской оригинальности.

У Федорова не найдешь идеального героя. Зато в большей части его многочисленных рассказов действует смех. Федоров умело сочетает точный, мастерский анализ душевных переживаний с иронией, усмешкой, причем чувство юмора у него более служит частным характеристикам, а не общим идейным задачам. Русская литература больше тяготеет к сатире. В прозе же Федорова художественные возможности именно юмора обнаруживаются с очевидной наглядностью. Трагикомический эффект достигается тем, что смешно рассказывается о вещах и событиях серьезных.

В повести «Финтифлюшки» нет ни одной страницы, не вызывающей улыбку или смех, но это менее всего юмористическая повесть. Ее герой Кукуреков проживает свою жизнь совершенно нелепо, но в полнейшем соответствии с «героической схемой». Тут и туруханская ссылка, и побег из нее, и переход румынской границы, и многое другое. Это житие «революционера и эмигранта поневоле», рассказанное им самим. Но повесть «Финтифлюшки» — как бы и размышление писателя о сложностях и жестокостях своего времени.

Роман «Канареечное счастье», по словам самого Федорова, представляет собой подробный рассказ о «той горькой жизни, какой мы дышали в изгнании». В романе нет разделения героев на избранных и толпу, да такое разделение и несвойственно Федорову.

«Почему не признаться чистосердечно, — писал он, — что эмиграция вовсе не миф, не только «дурная сказка», а своеобразный уклад жизни с своим особенным опытом, что она заслуживает того, чтобы о ней именно писали ее писатели»[25].

Писатель довольно резко обозначил «каркас» юмористического романа. Отдельные эпизоды, из которых строится роман, пронизаны улыбкой, что создает нужный настрой. Федоров выделяет в каждом из персонажей романа какую-либо черту, которая и становится стержнем образа. Следуя принципу искать и выражать самое общее и интересное всем людям, Федоров и в частных судьбах, и в историях заурядных и даже анекдотичных стремится выйти на обобщения общечеловеческие.

Первые страницы романа задают ему ретроспективный характер. Все то, что «было после», содержится в этих страницах лаконично-сгущенно. Поэтому концовка первой части как бы возвращает читателя к началу, образуя незапланированный автором «кольцевой» композиционный эффект.

С начала 50-х гг. Федоров много работает над автобиографическим романом. Первоначально он дает ему название «Жизнь наизнанку», однако в процессе работы оно заменяется другим — «Человек задумался». Оба заглавия важны для понимания произведения, оставшегося незавершенным.

Роман основан на впечатлениях и воспоминаниях самого Федорова. Старый мир, вековой уклад России рушатся, хороня под своими обломками тысячи ни в чем не повинных людей. Накал драматических событий нарастает от страницы к странице. Писатель создает трагическую картину исхода.

Вот авторский план романа:

«I часть. Бегство.

II часть. Константинополь и скитания с театром по Чехословакии.

III часть. Любовь и эмигрантская общественность.

IV часть. Буржуазная Европа.

V часть. Фашисты и приход Советской Армии»[26].

Были написаны вчерне три части романа, над четвертой Федоров работал до своего последнего дня.

«Больше всего меня занимает сейчас период немецкой оккупации, так как он дает возможность, уже на расстоянии и в художественном фокусе, сконцентрировать все самое главное, отбросив сырой материал, — нагромождение ненужных фактов, — писал Василий Георгиевич. — Кроме того, этот период позволяет заглянуть как в самые темные стороны человеческой натуры (жестокость, предательство, малодушие, трусость, эгоизм), так и в область исключительного героизма, проявленного лучшими представителями чешского народа. В общем, это время по своему драматизму является неисчерпаемым источником тем для каждого писателя. И наконец, что самое важное — только с известной дистанции и возможен синтез событий, без которого, как мне кажется, нельзя коснуться ни «вечных» тем, ни глубоких сюжетов…»[27] Этому периоду посвящен рассказ «Счастье Франтишка Лоуды», который впервые публикуется в данной книге.

* * *

В статье «Литература в изгнании» В. Ходасевич писал, что главная беда современной ему эмигрантской литературы не в том, что она эмигрантская, а в том, что она недостаточно эмигрантская. Писателям, оказавшимся вне России, эмиграция не дала ни темы, ни идеи, в лучшем случае, сообщила интонацию — парижскую, берлинскую, пражскую, харбинскую «ноту». Трагедия писателей эмиграции выразилась не в том, что написано, а как написано.

Федоров — явление уникальное в русской литературе Зарубежья. Пожалуй, он единственный из писателей, которого можно назвать собственно эмигрантским. Лучшие его произведения не могли быть написаны не в эмиграции.

Сейчас мы с полным основанием можем сказать, что все значительное в наследии русского писателя Василия Георгиевича Федорова является частью нашего национального достояния и что оно должно быть нами воспринято и освоено, как и всякое другое явление в культуре нашего народа. Думается, что произведения Федорова найдут своего читателя, и его творчество по праву займет достойное место в истории русской литературы XX столетия.

Вяч. Нечаев

Повести

Финтифлюшки

1

Скажу прямо — человек я аккуратный. Аккуратность я, можно сказать, всосал с молоком матери. И хоть фамилия моя чисто русская — Кукуреков, однако еще в школе получил я прозвище Немец, за аккуратность свою и благочиние. Надо сказать правду: маменька наша, Пелагея Осиповна, пуще всего блюла порядок. Бывало, увидит в хлебе или в бублике запеченного таракана — вся затрясется, побледнеет, слова не может вымолвить. И уж такая чистеха была — на редкость.

— Разуйся, Сеня, разуйся! — кричала она папаше, когда он приходил со службы в пыльных штиблетах. — Нет моих сил убирать за вами…

Делать нечего. Смирный был человек папаша — тут же без лишних слов стягивал с ног штиблеты и, уже босиком, шел в комнату.

— Ишь, отрастил ногти! — ворчала маменька. — Горе мне с вами. Чиновник… благородный… А когти, как у нечистой силы.

Смущался папаша. Тихий он был человек, мягкий. Может быть, по случаю раны был он такой спокойный. А рану ему учинил драгунский офицер Рислинг. Шашкой рубнул он по голове папашу — озорства ради и по причине увеселения знакомой девицы. Собственно, дело было так: папаша шел на службу в Казенную палату. Рислинг же, этот самый драгун, провожал под ручку барышню Лебединскую. В тот год началась как раз русско-японская война, и офицеры повсюду были в большом изобилии. Увидел Рислинг папашу, остановил на улице и говорит:

— Ты это, — говорит, — почему мне не козыряешь? Кокарду начипил, а воинской дисциплины исполнять не хочешь?

Известное дело — выпивши был офицер Рислинг.

— Я, — говорит, — могу тебя казнить.

Засмеялась тут барышня Лебединская. В этот самый момент и ударил Рислинг папашу шашкой. Долго потом хворал папаша — месяца три пролежал в постели. А когда поднялся и пошел на службу, чиновники стали над ним смеяться:

— Проклеванный ты человек, Семен Ефремыч! Конченый, говорят, ты человек, порченый.

Сказать правду, изумительно и поразительно переменился с той поры папаша. Раньше как-то и веселей был, и в карты любил поиграть, и побалагурить. А то вдруг совсем размяк, насупился, редко когда слово какое скажет. Да и скажет это самое слово — сердце воротит от жалости.

Подойдет этак ко мне вечерком:

— Что, обучаешься, Елпидифор?

— Обучаюсь, папаша. Естественную историю готовлю.

— Обучайся, — говорит. — Узнавай.

Перевернет страницу, посмотрит картинку.

— Вот, — говорит. — Инфузории… Морская фауна… А я всю жизнь, может, дал бы, чтоб увидеть эту морскую фауну… Только и слышишь от людей: есть, мол, на свете прекрасный вид на море. А какой это вид на море? Какая такая фауна?.. Куда там нашему брату чиновнику увидеть вид на море!

И так это жалостно скажет, с такой горестью… Сам бы заплакал, на него глядя.

А тут еще случилось со мной в скором времени происшествие. Выгнали меня из городского училища. Собственно, из-за аккуратности своей пострадал я, к тому же совсем невинно. Было мне в то время годков четырнадцать…

Иду я как-то домой из школы, вижу — мадам остановилась на тротуарчике, читает афишку. Глянул я на нее сзади и поразился. Неужто, думаю, ничего не замечает? Нет, стоит себе спокойно, зонтик в ручке переворачивает как ни в чем не бывало. Оробел я немножко спервоначалу, однако подумал и подошел.

— Мадам, — говорю. — Обратите ваше внимание…

Оглянулась она, глаза прищурила. На носу у нее очки золотые блестят. Страшно мне стало от важности ее и красоты.

— У вас, — говорю, — мадам, неаккуратность. Панталончики, — говорю, — малость упали. Видать, тесемка ослабла.

Качнулась она в сторону.

— Что? — кричит.

Оробел я совсем.

— Штанишки, — говорю, — у вас, мадам, изволили опуститься. Неаккуратность из-под юбки видна.

Ударила она меня зонтиком по шее.

— Ах ты нахал! — кричит. — Ах ты мерзавец! Я, — говорит, — тебе покажу, молокосос!

Собралась, конечно, публика моментально. Подошел городовой. Дамочка моя распалилась донельзя. Какой-то старичок подлетел ко мне, потряс в глаза кулаками.

— Это, — кричит, — безобразие! Эт-то распущенность! А еще ученик — герб на фуражке носит. Разрешите, — говорит, — мадам, я ему уши с корнями выдерну.

Завизжал я, понятно, от страху, заплакал. На счастье, учитель проходил гимназический — Брагин. Заступился он за меня.

— Нет, — говорит, — члены вредить в своем присутствии не позволю. За члены, — говорит, — могут и в тюрьму потащить. Лучше уж я сам отведу его куда надо.

Взял меня господин Брагин за ухо (сила у него была большая в пальцах).

— Пойдем, — говорит, — негодяй, к директору. Подлец, — говорит, — этакий!..

Ну и уволили меня, понятно, из училища. Хотели даже в бумажке написать: «За разврат». Папаша на коленях выпросил, чтоб не срамили. Долго я, помню, не мог потом успокоиться. Главное — науку очень любил. Интерес к ней великий чувствовал. Лучше меня никто не умел обернуть бумагой книжку или, скажем, очинить карандаш. А уж доску вытру тряпкой — блестит, как зеркало…

Стал меня папаша обучать на дому канцелярскому делу. Когда бумагу даст переписать, когда на счетах что-нибудь прикинуть… Очень он надеялся определить меня по своей части. Но горе, как говорится, никогда не приходит одно. Уж как сядет это самое горе человеку на шею — качается оно на ней, как на качелях.

Надо было случиться, чтоб у Арины Ивановны Огуречкиной родилась в то время двойня. Собственно, не было в том ничего удивительного: неаккуратная была женщина. При живом муже еще с тремя господами амурилась. Однако прибежал Огуречкин к нам в великой радости.

— Сынок и дочка! — кричит. — Какое счастье! Не пропали, значит, мои труды даром! Приглашаю, — говорит, — вас, Семен Ефремыч, в качестве крестного отца.

Что ж делать — согласился папаша. Не в его характере было обижать человека. Хоть и не любил он всяких зрелищ и увеселений в природе.

— Только, — говорит папаша, — как же я могу быть крестным отцом зараз у двух младенцев различного пола? Как будто не по закону. Да и не в обычае это на нашем земном шаре.

Подумал Огуречкин минуту, почесал в голове.

— Ничего, — говорит. — Управимся. Вы будете крестным у дочки, а уж для сына мы еще отца разыщем. Как, — говорит, — не найтись отцу? Я вам сколько угодно отцов найду.

На том и порешили. Помню как сейчас, в день крестин папаша принарядился, почистил пиджачок, манишку нацепил розовую. Даже изволил пошутить, что вот, мол, будет теперь у него собственная дочка. Вырастет она, мол, важной барыней, такой, каких на мыле пахучем изображают…

Размечтался папаша… Умилительный был человек — царство ему небесное!

Позже нам уже соседи сказывали, как произошло все это смертельное событие. Что же касается нас с маменькой, то мы были чрезвычайно поражены. Под утро, часика в три, стучат к нам в двери.

— Встань, Елпидифор, погляди, кто там, — сказала маменька. — Не может быть, чтоб так рано папаша.

А у меня, надо вам сказать, было уже на душе предчувствие. Не скажу, чтоб знал, а так как-то, нутром догадывался. И как открыл дверь — сразу почувствовал. Несут, вижу, папашу на руках чужие люди. Позади городовой и околоточный надзиратель Цибулянский.

— Куда его положить? — спрашивает Цибулянский.

Глянул я на папашу и обмер. Белее стенки физиономия у папаши, а из носа кровь вытекает на землю.

— Слышь? — говорит Цибулянский. — Куда положить бесчувственное тело?

Выбежала маменька из комнаты, всплеснула руками.

— Сеня! — кричит. — Родимый! Что они с тобой сделали?

— Не прикасайтесь к ним! — кричит Цибулянский. — Разве не замечаете, в каком они виде?

А маменька, известно, как все женщины, без всякого внимания к словам посторонних.

— Что они с тобой сделали? — кричит. — Кто это тебя зарезал?

Осерчал тут околоточный Цибулянский.

— Вы, — говорит, — сударыня, понапрасну выражаетесь. Никто им худого не сделал. А если упали они, извиняюсь за выражение, в клозет, так в этом никто не виновен. Кабы, — говорит, — не мы — быть бы им утопленником, безусловно.

Здесь уж и мы рассмотрели: действительно папаша в обмокшем виде…

С той поры зачах папаша окончательно и бесповоротно. То ли повредил он себе еще больше голову, упавши в гадость, то ли болезнь какая одолела — только стал иногда заговариваться. Иной раз за обедом вдруг заплачет прегорько.

— Всё на свете, — говорит, — входящая и исходящая. Номера меня душат и числа…

А раз из церкви пришел в расстроенном виде.

— И там, — говорит, — и в Божьем храме завели. Стою я, молюсь. Вдруг слышу: «Иже от отца исходящая…» Ровно обухом кто меня по голове ударил.

Смекнули мы с маменькой, что неладное делается с папашей. Вроде того как бы повреждение мозговых способностей.

— Взял бы ты, Сеня, отпуск, — говорит маменька. — Отдохнул бы малость, поправился.

Замахал папаша руками.

— Какой, — говорит, — отпуск! В могилке мой отпуск. Будут, — говорит, — птички петь над моей зеленой могилкой, солнышко будет сиять. Дождик будет поливать мои кости.

Расплакалась, понятно, маменька от таких слов:

— Губишь ты себя, Сеня. Хоть меня пожалей, старуху.

Прослезился и я, глядя на эту картину. Однако успокоились мы постепенно, и все пошло по-старому. Стал и папаша как будто веселей смотреть на мироздание. Иной раз даже начнет смеяться — и не остановишь.

— Смешно, — говорит, — мне, как подумаю о смысле жизни.

И как началась к тому времени весна — целый день после службы копался папаша в огороде.

— Вот, — говорит, — заведем мы, Елпидифор, собственную капусту. Свинку прикупим… Потому раз огород, стало быть, много будет всяческих человеческих отбросов.

— Совершенно верно, — говорю, — папаша. Без свиньи нам не обойтись.

— А то еще — барана, — говорит папаша. — Заведем собственного барана. Только непременно с курдюком. Страсть как хочется мне отведать этот самый курдюк. Еще татарин говорил знакомый: лучше нет деликатеса на свете.

— Безусловно, — говорю, — папаша. Баран, папаша, в нашем хозяйстве не помешает. Наоборот, — говорю, — украшение великолепное вследствие рогов его и прочих конечностей тела.

И так мне радостно стало, что папаша малость развеселился!..

Помню, было это вскорости после Христовой Пасхи. Солнечные стояли дни и тихие. В садике нашем целый день гудели пчелы. Бывало, станешь под деревом и думаешь… И о чем думаешь — трудно ответить. Иногда такое почудится… Прямо-таки слышишь ушами явственно — зовет по имени неведомая красавица:

— Елпидифор! Елпидифор!..

И опять тихо:

— Елпидифор!.. Иди, я тебя поцелую…

Оглянешься, вздрогнешь — а это шмель бубнит над ухом. И нет никакой красавицы — только тени танцуют на заборе. Белые стоят деревья в цвету, дух от них пышет медовый. И птица удод, похожая на индейца, кричит на камне: удуд! удуд!

Очень я любил в это время физические явления в природе!..

Раз вот так стоял я в саду незадолго перед обедом. Маменька вышла из кухни — поставила в тень под вишней молочный кисель.

— Пригляди, — говорит, — Елпидифор, чтоб кошка не скушала. Постоянно, гадюка, надъест или запаскудит.

— Хорошо, — говорю, — маменька. Будьте покойны.

Сел я на камушек приблизительно возле и думаю: «Скоро папаша со службы…» Глядь — а папаша уже входит во двор. Только необычно идет, руками размахивает, фуражка на самый нос надвинута. Увидал он меня и остановился.

— Конец, — говорит, — Елпидифор. Конец нашему раю.

— Как так, папаша?

— А очень просто. Донесли на меня. Видно, соседи. Что за люди! Что за мерзавцы!

— Да в чем же дело? — спрашиваю. — Расскажите, папаша, подробно.

— Что тут рассказывать, — говорит папаша. — Прихожу сегодня к столоначальнику с докладом. Зыркнул он на бумагу — перевернул страницу… «Вы это что ж, — кричит, — опять мне бобы разводите»? — «Никак нет, — говорю. — Главным образом, капусту. Средства, — говорю, — не позволяют расширить огород». Затрясся столоначальник, ударил кулаком по книге. «А-а! — говорит. — Вы еще смеяться? Вон отсюдова сию же минуту! Завтра же подавайте прошение об отставке»… Конец теперь, Елпидифор, нашему райскому блаженству, — закончил папаша.

Признаться, обомлел я от страха, услышав папашины речи. Грусть меня охватила и печаль несказанная.

«Вот тебе, — думаю, — и свинья! Вот тебе и баран…» А главное, папашу стало жаль — Бог уж с ними — со свиньями да с баранами… Гляжу, и папаша плачет — красненьким платочком глаза вытирает.

— Идем, — говорит, — Елпидифор, поскорее. Вырвем бобы эти проклятые. Из-за них все несчастье приключилось. Знал бы, — говорит, — никогда б не разводил бобов.

И уж здесь, могу сказать откровенно, начались все несчастия для нашего семейного дома. Собственно, ушел папаша со службы. Пенсию ему назначили такую, что и воробья не прокормишь. Стала маменька ходить на поденную работу. А то иной раз и дома стирала белье для господ офицеров и студентов. И как была аккуратная женщина маменька — тяжелая оказалась эта работа для ее духовных потребностей.

— Вот, — жаловалась маменька. — Хотя бы студент Чупуренко. Намедни такие исподники притащил, словно бы он в трубочистах состоял или в кочегарах. А уж про дыры и не говорю — назади сплошное отверстие.

Жалко было маменьку. Однако и папаша представлял из себя безнадежное состояние. Высох он весь, извиняюсь, как вобла, стал кашлять, на грудь жаловаться. И чуть свет, бывало, бежит в огород посмотреть, не выткнулся ли где боб.

А уж как найдет это самое растение — накинется на него как лютый враг. Даже корешки истребит. Потом оглянется, опустит голову.

— Это, — говорит, — я не боб вытащил, Елпидифор. Это я свое сердце из груди вынул.

Конечно, утешал я папашу как мог.

— Успокойтесь, — говорю, — папаша. Ничего, — говорю, — папаша. Не сомневайтесь, — говорю. — Дела, — говорю, — войдут в русло собственной жизни.

Да разве утешишь человека, когда и у самого на душе неспокойно?.. А тут еще подошла осень. Хмурая она была в том году, туманная и дождливая. Словно бы камень кто положил на сердце, так стало нехорошо и неловко… Слег папаша в скором времени в постель.

— Слабость, — говорит, — я чувствую и круженье собственной головы. И шум, — говорит, — у меня в ушной раковине. Как будто ангелы юбочками меня обвевают.

Плакала маменька, глядя на папашу. Очень уж плохо он выглядел: один нос остался да черная бороденка. И бывало, ночью проснется папаша:

— Воздуху, — кричит. — Задыхаюсь… Откройте окна…

А окон-то и было у нас всего лишь одно, с зелеными ставнями, что закрывались снаружи…

Откроем мы окно с маменькой — на дворе непогода шумит, черные качаются деревья. Привстанет папаша с подушек.

— Голоса, — говорит, — слышу. Кто это шепчет за домом?

— Лежи спокойно, — говорит маменька. — Никого нет в окрестностях. Это гуси летят на юг — перекликаются.

— Гуси? — спросит папаша.

— Гуси, гуси, — утешает маменька.

— Ну, слава Богу! — вздохнет папаша. — Люблю, — говорит, — я очень пение птиц…

Наведалась еще, помню, к нам в ту пору мадам Огуречкина. Двух деток с собой принесла показать крестному. И как увидела папашу в таком болезненном состоянии:

— Вы, — говорит, — над ним бы обряд совершили. Видно уже у него на лице смертельное выражение. Пусть, — говорит, — хоть умрет миропомазанником.

И правда — после помазания папаша значительно приободрился. Даже кашлять стал меньше и сны у него были спокойнее. Раз только, помню, вскочил он ночью с постели. Подбежал к окну, стучит от страха зубами.

— Бумага, — говорит. — Повсюду бумага. Это ты, Елпидифор, залил бумагу чернилами?

Глянул я в окно — снег выпал за ночь. Бело вокруг, и луна стоит над деревьями. А папаша тычет в окно руками и весь дрожит.

— Не говори столоначальнику, Елпидифор. Мы сначала промокашкой, а потом ножичком перочинным выскоблим. Вот он и не узнает. Или, — говорит, — дай я лучше языком вылижу.

Взял я папашу на руки. Легкий он уже был тогда, как перышко.

— Полно, — говорю, — папаша. Это у вас ночные грезы и мечты.

Уложил я его на постель, прикрыл одеялом. А наутро случилось у папаши большое давление температуры. Жар кинулся ему в голову — стал гореть человек, как свечка. И до Рождества не дожил. Под самый сочельник помер.

Явственно помню я эту ночь. Никогда ее не забуду — не вырвешь из памяти. Измаялись мы с маменькой у смертельного ложа папаши. Метался он на подушках, бормотал… То про бобы вдруг вспомнит — заплачет. То, говорит, книгу забыл прошнуровать.

— А книга, — говорит, — эта важная — приключения Ната Пинкертона.

И уж стал было отходить, даже свечку зажгли мы заупокойную. Вдруг как вскинется на постели.

— Слышите? — шепчет. — Диавол зовет. Сатанинский, — говорит, — крик.

— Что ты, что ты Сеня! — успокаивает маменька. И крестится. — Это осел у булочника Учурова. Разве не знаешь? Ослы, — говорит, — всегда по ночам кричат, когда их кто-либо потревожит.

Упал папаша на подушки и уж больше не двинулся. Так и помер в тихом состоянии и при полной потере чувств. Обомлела маменька с горя, села в уголку под образами. И день пришел — а она сидит, не шелохнется. Пришлось мне самому хлопотать насчет погребения. И как не было у меня практики в этих делах — растерялся я, признаться, малость. К тому же молод еще был — всего лишь семнадцатый год исполнился. «Прежде всего, — думаю, — надо бы обзавестись собственным гробом».

Кстати, через улицу от нас жил гробовщик Супостатов. Пошел я к нему, объяснил в чем дело.

— Хорошо, — говорит Супостатов. — Пойдем. Надо, — говорит, — смерить длину и ширину усопшего покойника.

Пришли мы. Достал Супостатов аршин. Склонился над папашей — вымеривает.

— Эка, — говорит, — неудача! На четыре вершка не выходит. Быть бы им на четыре вершка короче — я бы им гроб готовый предоставил. Или, быть может, согласитесь, чтоб они были в гробу с подогнутыми ногами? Оно, — говорит, — будет почти и незаметно. Так, чуть-чуть коленки в гору приподняты. Все равно китайкой прикроете.

Задумался я тогда — понятно, дело для меня незнакомое. А Супостатов говорит:

— Им ведь и так надоело стоять всю жизнь навытяжку перед начальством. Пускай хоть в гробу отдохнут в изогнутом виде.

Согласился я тут безусловно. Для аккуратности немного поторговался. Помню, еще с могилой много было хлопот и всяких обстоятельств. Крепкие в ту зиму держались морозы — земля была тверже камня и гудела, как бубен. Никто не соглашался копать могилу. Еле уговорил одного могильщика и то за громадную цену.

— Я, — говорит, — только для вас соглашаюсь. Для другого бы и не пробовал. Потому земля теперь, как железо. А я, — говорит, — люблю зарывать добросовестно. Уж если зарывать, так зарывать. Иной зароет — чуть землей притрусит. А уж я, — говорит, — закопаю, и страшного суда не услышит покойничек. Мне, — говорит, — что мороз, что не мороз — наплевать. Только на водку прибавьте что-нибудь для согревания тела.

Подсчитал я вечером расходы. Вижу, меньше как за девять рублей не управиться. «Ну да что ж, — думаю. — Смерть, — думаю, — бывает один раз в нашей жизни…»

И вот сколько уже прошло лет с тех пор — а памятны мне эти папашины похороны…

Помню, как маменька кричала на кладбище, хотела даже в могилу броситься — за руки оттащили. А потом вышел оратор — господин Сусликов. Трогательно говорил господин Сусликов. Прямо за сердце хватал словами.

— Ты, — говорит, — был… И вот тебя нет моментально. Мы, — говорит, — еще здесь, а ты, — говорит, — уже там…

Многие плакали тогда от жалости. А когда шли с кладбища, держал я под ручку маменьку. Спотыкалась она в снегу, хоть и смотрела в землю. И как подошли мы к воротам кладбищенским — вдруг говорит мне маменька (до той поры все время молчала):

— Надо, Елпидифор, квочку уже сажать на яйца. Ту, — говорит, — рябую, что с выбитым глазом…

И здесь же заплакала горько-прегорько. Склонилась мне на плечо головою.

— Он, — говорит, — покойник-то наш… Ему бы теперь цыплят выводить!..

Екнуло у меня сердце.

— Ничего, — говорю, — маменька. Образуется, говорю, обтерпится.

Но уж как сели мы в саночки за оградой, как зазвенели зимние эти бубенцы: «Дзинь, дзинь», — полыхнуло мне в сердце острой болью.

«Вот, — думаю… — бубенцы разные… финтифлюшки… Звенят они себе — для украшения привешены…»

И заплакал я тогда неутешно, главным образом от обиды и огорчения.

2

И вот хочу я еще сказать о человеческой природе. Иной раз полезут мысли — голова кружится. Может стать, от мыслей этих и облысел я так рано. Потому задумывался, глядя на жизнь.

«Вот, — думаю, — живем мы… А для чего — неизвестно. И земля, — думаю, — вертится. И есть, — думаю, — на свете всякие злаки — например бузина или, скажем, смоковница. То же самое апельсины… Однако как разобраться? Ведь если живет в океане кит-рыба — значит, необъятна Вселенная. А поймаешь на собственном теле блоху и помыслишь: какое ничтожество насекомого существо! Дунешь — и нет его. Ровно бы никогда и не существовало. Тоже о слонах еще вспомнишь… Поразительная скотина! Хобот один чего стоит. Агромадный хобот, как пожарный рукав…»

И уж не было мне в те годы покою от умственных рассуждений. В особенности, как помер папаша, задумывался я все чаще и чаще. А тут пришла пора — поступил я на службу в палату. Ради, конечно, куска хлеба и для удовлетворения естественных потребностей. Но и на службе, бывало, напишешь бумагу и задумаешься вопросительно: «Для чего, мол, эта бумага существует? Зачем она, как и почему? По какой такой причине? Вследствие каких обстоятельств? На основании какого решения?»

Думаешь, думаешь, так прикинешь и этак, все равно один толк — ничего непонятно! А разобраться бы надо. Хотя бы из аккуратности. И как ходил к нам в то время студент Голопятов, Андрей Иваныч, задал я ему, конечно, ряд вопросов.

— Ишь, — говорит Голопятов. — Занятный вы человечишко. Вам бы книг побольше читать.

И дал он мне книжонку одну о небесных светилах. Любопытная была книжонка. Подняла она во мне характер и гордость. Допрежь не задумывался о своей физической личности, больше о других старался, а здесь пришлось задуматься. В особенности глядя на луну.

«Вот, — думал я, — луна… Конечно, она круглая. Шарообразное, можно сказать, тело. А отчего на нее все-таки собаки воют? Откуда лунатизм такой и прочее? Междупланетное пространство? Хорошо, — думаю, — пускай так. Для чего же оно существует?»

И уж как начнешь думать — бывало, всю ночь в постели переворачиваешься, не спишь. Ну а маменька, понятно, как все старые женщины, по-своему объясняла волнение моей души.

— Надо тебя оженить, Елпидифор. Пора войти тебе в супружескую связь. И есть, — говорит, — на примете у меня одна такая девица. Красавица собой и денег за ней полторы тысячи. А что глуховата она на одно ухо, так это же не Бог весть какая беда. Меньше будет знать — для тебя же лучше.

— Что ж, — говорю. — Я готов, маменька. Хоть сейчас согласен на брачные сношения. Существуют, — говорю, — и у меня в душе свои идеалы.

И правда, думал я уже об этом. Мысленно представлял себе всякие семейные картины, хоть и стыдился об этом рассказывать. Обрадовало, конечно, маменьку мое согласие.

— Теперь, — говорит, — в момент все дело устрою. Уж так оженю — водой вас не расцепят. Главное, — говорит, — свести бы вас надо поскорее, познакомить.

И на это я согласился, конечно. Даже попросил сам почтительно:

— Уж будьте вы, маменька, нашей дорогой свахой.

С того дня охватили меня всецело супружеские мысли. Надо сказать, что возраст был у меня аккуратный — двадцать второй год пошел с осени.

Однажды пришел я со службы, а маменька мне и объявляет во всеуслышание:

— На мази наше дело, Елпидифор. Ждут тебя завтра к чаю господа Колокольцевы.

Скажу здесь откровенно — взволновался я близостью свидания. Целый вечер шарил в шкатулке папашиной — выбирал себе галстучек подходящий. Остановился на черном с белыми пятнышками. «Этот, — думаю, — лучше всего. И солидность соблюдена, и веселость сразу в глаза бросается».

С тем и успокоился. А утром следующего дня еще до службы сбрил свою бороденку — потому баловство это было. Так, клок волос. Вроде того как у иного под мышками. И как сейчас помню, долго я ходил вокруг заветного палисадника — все не решался постучать в калитку. Наконец вижу, мелькает между деревьями фигура женского телосложения.

«Не иначе, — думаю, — госпожа это Колокольцева. Потому широка очень в своем профиле и физиономия в морщинах».

Подошел я поближе.

— Сударыня, — говорю. — Дозвольте представиться моей персоне.

Вскрикнула она, застыдилась.

— Ах! — говорит. — Какая странная встреча!

Однако открыла калитку без замедления. Снял я фуражку.

— Простите, сударыня, за мое внезапное присутствие. Потому, — говорю, — как есть у вас дочка — я пришел, значит, предложить свои супружеские услуги.

Вдруг, замечаю, смутилась она, даже покраснела в лице.

— Вы ошибаетесь, — говорит. — У меня еще нет дочки.

— То есть как это нет?

— А так, — говорит, — очень просто. Я еще сама дочка.

Смекнул я моментально, что дал маху. Однако сейчас же поправился.

— Конечно, — говорю. — Так я и думал. Это, — говорю, — я о вашем будущем младенце выразился.

Закраснелась она еще пуще прежнего. Даже глаза прикрыла руками.

— Шутник, — говорит, — вы большой. Впрочем, спасибо за комплименты. Только что ж это мы стоим снаружи? Не угодно ли в дом, чайку откушать?

— Чайку? — спрашиваю. — С удовольствием.

Сказал я это для храбрости, а сам между тем подумал: «Уж не повернуть ли мне потихоньку домой? Бог с ними, — думаю, — с тысячами. Больно уж физиономия у нее неподходящая. К тому же и лета у нее не в порядке. Годков под сорок ей, если не больше… Однако вспомнил здесь же свое печальное существование и решился. Все равно, — думаю. — От судьбы не уйдешь».

И все-таки билось у меня сердце в грудной клетке, как переступал я порог их домашнего жилища. Понятно, угостили они меня до чрезвычайности интеллигентно. Чай предложили с вареньем и закуску выставили. А как выпил я четвертый стакан чаю, госпожа Колокольцева подозвала рукою дочку.

— Неонила! — говорит. — Покажи господину Кукурекову красоту естественной природы. Только калитку закрой плотнее, чтобы свинья в сад не попала.

Понял я моментально, что в саду предстоит мне любовное объяснение. Дрожь меня охватила и нервное расстройство. Вышли мы в липовую аллейку и остановились под деревьями. Так минут пять стояли молча. Она молчит, и я молчу. Только и слышно, как лист сухой шелестит по дорожке. Наконец подняла она на меня глаза и закраснелась.

— У вас, — говорит, — очень приятный голос. Не пойму только, бас или тенор. Вы не артист?

— Нет, — говорю, — не артист. Я состою переписчиком в казенной палате. По статистическому отделению.

Вздохнула она и голову опустила. Потом вдруг встрепенулась.

— У нас, — говорит, — был здесь артист в прошлом году — господин Безыменский. Очень он красиво пел. В особенности романсы из оперы. Бывало, станет на коленки, протянет руки и поет: «Ты мою жизнь погубила, коварная женщина»… Очень чувствительно выходило.

— Да, — говорю. — Вообще искусство — это нечто замечательное. Вроде поэзии.

Помолчали мы опять некоторое время. Сообразил я, что пора уже сделать барышне какое-нибудь предложение. И уж открыл для этого рот, но она вдруг первая заговорила.

— Скажите, — говорит, — любите ли вы мороженое на ванели?

Взял я ее тогда за руку и говорю:

— Нет, — говорю, — не мороженое я люблю, а вас. Давайте будем жить в качестве супругов.

Засмеялась она в смущении, однако руки не отняла.

— Ах, — говорит, — какой вы бесстыдник! Впрочем, я согласна. Теперь только иди расскажи все маменьке. Да спроси ее насчет свадьбы, потому платьев у меня не заготовлено подходящих.

— Ну уж насчет этого ты не беспокойся, — говорю. — Потому раз для тебя, так уж я сам постараюсь о тебе. Твои дела все равно что мои. Уж ты, — говорю, — будь уверена.

Словом, стал я женихом с того времени, как полагается, по закону. Назначили мы, понятно, и время свадьбы — на второй неделе после сговора. А чтоб известить о нашем решении широкие массы публичной толпы, порешили устроить гостеприимную вечеринку. Пригласили, понятно, местные круги и вообще всех знакомых с обоюдной стороны. Я, например, и студента Голопятова, Андрей Иваныча, позвал. И еще, кроме того, нескольких знакомых. Конечно, и маменька кое-кого от себя пригласила. Словом, старались, чтобы все вышло по-хорошему. А на самом деле вышло такое… Да что и говорить! Неприятная вышла история. И все из-за чепухи.

Вечером, как собрались гости в доме Колокольцевых, затеялась после ужина игра. Играли, конечно, главным образом, кавалеры и барышни. Барышня пряталась, а кавалер должен был ее отыскать. В случае нахождения полагалось взыскательное наказание. Главным образом, разумеется, поцелуй… Вот и говорит мне невеста моя:

— Ищите меня, Елпидифор Семеныч! Я от вас исчезаю.

Бросился я моментально в следующую комнату. Вижу, темнота вокруг и никаких вещественных следов скрывшейся собеседницы. Что делать — чиркнул я спичку, осветил на секунду комнату. И как наклонился в уголке у кровати (потому в спальне происходили розыски) — вдруг вижу: предмет висит на стенке. Собственно, ящик стеклянный и от него кишка тянется резиновая. «Что, — думаю, — за инструмент такой? Прямо-таки, — думаю, — музыкальное, должно быть, произведение». Взял я в рот кончик этой самой кишки, дунул — нет никакого звука. «Однако, — думаю, — вещица занятная. Не может быть, чтоб она не издавала каких-либо своеобразных звуков». Снял я, понятно, с гвоздя этот самый ящичек, положил его себе под мышку, а трубку во рту пристроил. «Ну, — думаю, — покажу сейчас гостям концертное отделение». Вот уж могу сказать прямо — нечистый толкнул меня на это чреватое последствие. Потому как вышел я в гостиную залу — смех вокруг поднялся невообразимый. Студент Голопятов, Андрей Иваныч, так тот даже упал со стула.

— Ох! — кричит. — Боже мой! Держите меня, а не то лопну со смеха!

Развеселился, конечно, и я, видя всеобщее настроение. Даже пропел в трубку какой-то маршик:

— Тра-та-та, тру-ту-ту!

Здесь уж и барышни фыркнули смешливо. Когда вдруг, замечаю, подбегает ко мне госпожа Колокольцева.

— Это вы что? — кричит. — Страмить нас вздумали?

Глянул я на нее и испугался. Лютым волком смотрит на меня, и руки у нее трясутся.

— Молокосос! — кричит. — Чтоб духу твоего не было в нашей семье! Чуяло мое сердце, что не будет толку от таких женихов!

Смутился я, понятно, видя такой прием.

— В чем дело, — спрашиваю, — мамаша? Потому, — говорю, — если есть какие-либо улики против моей личности, объяснитесь более административно. А кричать в публичном обществе не годится.

Поднесла она тут кулак к самому моему носу.

— Не годится?! — кричит. — А показывать гостям предметы человеческого туалета годится? А стыд делать и секретные вещи показывать можно?

Растерялся я, понятно, совершенно от таких слов. Стою недвижно, ящичек этот самый в руках держу. Только вдруг подходит ко мне студент Голопятов, Андрей Иваныч.

— Унесите, — говорит, — сей предмет моментально.

— Да в чем же дело? — спрашиваю. — По какой причине?

— А потому, — говорит, — что служит сие для промывания человеческого желудка. Кроме того, напрасно вы так поступили. Все-таки присутствуют здесь многие благородные девицы.

Понял наконец и я в чем дело. Бросил об землю проклятую эту штуку, закрыл лицо руками. Так со стыдом и ушел через некоторое время. Ну, понятно, расстроилось наше грядущее супружество… И не потому, чтобы я любил или, скажем, на деньги приданые зарился, но стало мне почему-то до чрезвычайности грустно. Прямо-таки места себе не находил — все размышлял, преимущественно о жизни. Подумаешь, бывало: откуда берутся на свете разные упокойники? По причине смертоубийства? Но опять-таки, почему каждый, скажем, утопленник непременно плавает сверху? А иной тоже повесится — и висит себе на дереве преспокойно… Или еще так помыслишь: одному и богатство и уважение, словом, все преимущества идеалов. Потому у него образование. А другой, глядишь, мается целый свой век понапрасну. Что же касается службы — так подайте нам аттестат половой зрелости. И такое меня обуяло уныние… Вижу ясно — несправедливость на нашей территории и непонятность.

Ну да уж передумал я об этом как следует позже, когда попал в тюрьму. Случилось же это, как сейчас помню, вскорости после Покрова. Еще о тот год была у нас в городе ярмарка и множество понаехало всякого народу. Шел я как-то по ярмарочной площади… Надо бы, думаю, сонник купить хороший. А о соннике я давно уже возмечтал. Снились мне в то время всякие поразительные явления. И только это подошел я к книжным лоткам — вдруг окликают меня:

— Елпидифор Семеныч!

Вижу, студент Голопятов, Андрей Иваныч, машет рукою.

— Ведь вот, — говорит, — как хорошо, что я вас здесь встретил. Вы для меня в настоящее время самый необходимый человек.

— Чем могу служить? — спрашиваю.

Подошел он ко мне, поздоровался.

— Какая такая служба? — говорит. — Пустячок прямо-таки, а не служба. Вот эти объявления надо раздать промеж народа.

Действительно, вижу, держит он под мышкой целую кипу печатной бумаги.

— Я б, — говорит, и сам их раздал, да нет у меня свободной минуты — тороплюсь на урок. А вы человек аккуратный, на вас можно положиться с совершенным уважением.

— Что ж, — говорю. — Давайте. Для меня это на самом деле сущий пустяк.

Передал он мне все свои бумаги и напоследок еще попросил:

— Уж вы раздайте, Елпидифор Семеныч, незамедлительно. Потому это насчет хозяйственных дел. Касательно крестьян и рабочих.

— Если так, — говорю, — будьте покойны. Мигом слетаю и удовлетворю общественные нужды.

Пошел я, значит, по ярмарке, промеж торговых рядов. Одному дашь, другому… Вижу, читает публика с интересом. И как увидал я, конечно, городового, и ему дал бумажку. «Все-таки, — думаю, — должностное лицо. Уж ему-то, — думаю, — главным образом надлежит ознакомиться». Только как всполошится вдруг господин городовой.

— Стой! — кричит. — Ни с места!

И сейчас же, замечаю, обнажает горячее оружие.

— Ты это, — кричит, — почто народ мутишь? Откудова, — спрашивает, — эта литература?

Обмер я, понятно, со страху. И язык во рту, как осиновый кол — ни вправо, ни влево. А городовой меня, понятно, за шиворот и рукой по физиономии хлещет. Даже публика стала вступаться:

— За что бьешь человека? Ишь, — говорят, — физиономист какой нашелся!

Ну да что уж распространяться! Арестовали меня, конечно, по всем правилам судебных законов. Вышло, стало быть, что я оказался главным политическим арештантом и специалистом по каторжным делам. И ах как убивалась маменька! И посейчас, как вспомню, орошаюсь слезами.

Пришла она вскорости проведать меня в арестное отделение. И как увидала, что я за решеткой, — горько-прегорько заплакала. А поплакав, спрашивает:

— Пидя, — говорит, — скажи правду, тебя на цепь не посадят?

— Бог с вами, маменька. Здесь и цепей нет приблизительно подходящих.

Вздохнула маменька тяжко. И вдруг пугливо так по сторонам огляделась.

— А что, — шепчет, — ты зарезал кого или так только из ливорверта стрельнул?

Закричал уж тут я на маменьку не своим, можно сказать, криком. Прямо-таки сердце у меня захолонуло от этаких ее слов.

— Маменька! — кричу я. И плачу. — Маменька!

А маменька уже сама перепугалась от собственных своих выражений.

— Полно, — говорит, — голубчик. Вижу, что спутала, старая дура. Уж и сама теперь понимаю, что есть ты так себе безобидный вор, а то и просто фальшивый монетчик.

— Да нет же! — кричу. — Поверьте, маменька! Я и клопа не убью без крестного знамения.

И так мне горько в ту минуту сделалось вследствие и по причине ее слов… А уж как стали прощаться — развернула маменька узелок, вынула священную просфорку.

— Возьми, — говорит, — сынок. Скушай на здоровье. Еще папаша, покойник, сию просфорку откусил собственными зубами.

Потом простерла ко мне свои материнские руки и говорит:

— Благословляю тебя на долгое тюремное сидение и арештантскую жизнь.

С тем мы, конечно, и распрощались. И уж не видел я больше маменьки на этом вещественном свете… Позже писала она мне еще о своем положении и обстоятельствах жизненных условий. Но опять-таки — что скажешь в письме? Какой-нибудь сущий пустяк, без всякой психики и ясности душевных струн. Оно, конечно, и письмо является результатом. Но все-таки, главным образом, ряды безжизненных строк. А ведь рассудишь с умом: что такое письмо? Бумага — сплошная бумага, и больше ничего… Ну да писала мне маменька уже значительно позже.

Вскорости, помню, вызвали меня на допрос к господину судебному следователю. Очень мне, помню, понравился этот господин. Усадил он меня перед собой на стуле. Как отец родной обласкал и успокоил.

— Вы, — говорит, — Кукуреков, не бойтесь. Видали мы и пострашнее преступников. А что вы анархист, так это же совсем ничего. Главное, признайтесь нам во всей откровенности и по чистоте вашей души.

И так это он ласкательно говорил — прямо-таки привел меня в умиление.

— Ваше превосходительство! — говорю. — Только, — говорю, — вам за вашу ласку и внимательное обхождение… Потому, — говорю, — как есть не пойму, за что пострадал, сохраняя свою невинность.

— Так, так, — говорит. — А признаете себя анархистом?

Задумался я в ту минуту, что бы значило это слово. Но как взглянул на господина следователя, мигом успокоился. Ведь вот, думаю, с какою ласковостью во взоре. И сказать бы знакомый — а то как есть чужой человек.

— Признаю, — говорю, — ваше превосходительство. Раньше, — говорю, — сомневался, но уж как вы объяснили — вижу и сам, что так оно есть действительно.

Усмехнулся тут господин судебный следователь, потрепал меня по плечу:

— Ну вот и хорошо. Спасибо за признание.

— Нет, — говорю. — Вам спасибо, ваше превосходительство. За ласку вашу и культурный разговор. А уж я вас никогда не забуду.

— Да, — говорит, — меня забыть трудновато.

И ведь правду сказал — не забыл я его. Потому умилительный человек был и обхождения европейского. Виделся я с ним еще раз после суда в жандармском управлении. Узнал он меня, сам подошел, поздоровался.

— Здравствуйте, — говорит, — политический деятель! Теперь, — говорит, — назначьте нам город, куда бы вы хотели поехать. А уж мы вам и на дорогу дадим, и стражника для вашей охраны предоставим.

— Что ж, — говорю, — ваше превосходительство, в Харькове у меня есть тетка замужняя. К ней бы, разве так, чтоб проведать.

Вижу, удивился господин следователь до чрезвычайности, даже в голове почесал. Понял я, что неладно как выразился.