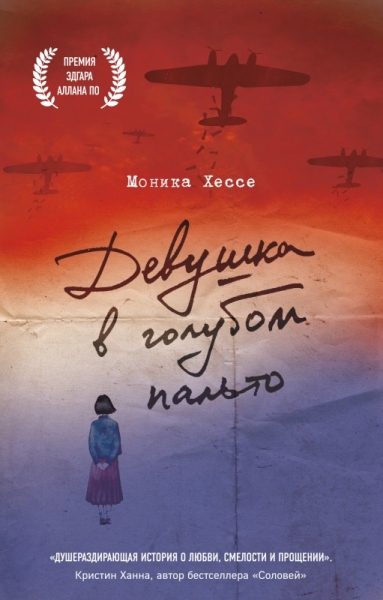

Моника Хессе Девушка в голубом пальто

Monica Hesse

Girl in the Blue Coat

© Фрадкина Е., перевод на русский язык, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

Моей сестре Пейдж и ее сестре Пайпер

Это было задолго до того, как умер Бас. Мы с ним поспорили: кто виноват в том, что он в меня влюбился? «Это твоя вина, – сказал он. – Потому что ты привлекательная». Я ответила, что он не прав: несправедливо обвинять меня в том, что он влюбился.

Я помню весь этот разговор. Мы сидели у него дома в гостиной и слушали радио. А еще я натаскивала его к экзамену по геометрии, который не особенно нас волновал. Американская певица Джуди Гарленд пела: «Ты заставила полюбить тебя» – и с этого начался наш спор. Бас сказал: «Ты заставила полюбить тебя». Я подняла его на смех, поскольку мне не хотелось, чтобы он заметил, как сильно бьется мое сердце. Это было от того, что он поставил рядом слова «полюбить» и «тебя».

Затем он обвинил меня в том, что хочет поцеловаться. А я сказала, что если позволю, то виноват будет он. И тут в комнату вошел его старший брат и заявил: «Вы оба виноваты в том, что у меня вянут уши от ваших разговоров».

И только позже, по дороге домой (тогда можно было идти домой, не опасаясь, что остановят солдаты, или что я пропущу комендантский час, или что меня арестуют), я вспомнила, что ничего не ответила. Он впервые признался в любви, а я забыла ответить.

Мне следовало это сделать. Если бы нам было известно все, что случится, и все, что мне откроется о любви и войне, я бы обязательно ответила.

Это моя вина.

Январь 1943

Глава 1

Вторник

– Привет, красотка. Что там у тебя? Есть что-нибудь хорошее для меня?

Я останавливаюсь, потому что солдат молод и красив, и у него приятный голос. А еще потому, что с ним было бы очень весело на дневном сеансе в кино.

Это ложь.

Я останавливаюсь, потому что от этого солдата может быть польза; потому что он может достать вещи, которые теперь нигде не достанешь; потому что ящики его комода, наверное, набиты плитками шоколада и носками без дырок на пальцах.

Но на самом деле и это неправда.

Впрочем, порой я игнорирую правду, поскольку легче считать, что я принимаю решения по разумным причинам. Легче притворяться, будто у меня есть выбор.

Я останавливаюсь, потому что на солдате зеленая форма. Да, вот единственная причина, по которой я останавливаюсь. Потому что его форма зеленая. А это значит, что у меня совсем нет выбора.

– Как много пакетов для такой хорошенькой девушки!

Он говорит по-голландски с легким акцентом, но меня удивляет, что он так хорошо владеет языком. Некоторые солдаты из Зеленой полиции совсем не владеют голландским. Их раздражает, когда мы не совсем бегло говорим по-немецки. Как будто мы должны были всю жизнь готовиться к тому дню, когда они оккупируют нашу страну!

Я останавливаюсь, но не слезаю с велосипеда.

– Пакетов как раз столько, сколько нужно.

– А что в них? – Он запускает руку в корзину, прикрепленную спереди.

– Вам бы хотелось взглянуть? Вам бы хотелось открыть все мои пакеты? – Я издаю смешок и опускаю ресницы, чтобы он не заметил, что это хорошо отработанная фраза. Я принимаю такую позу, что платье поднимается выше колена. И солдат это замечает. Платье темно-синее и поношенное. Ему немало лет – оно еще довоенное. Теперь оно стало мне тесновато. Я слегка изгибаюсь, и подол едет еще выше, обнажая бедро, покрытое гусиной кожей.

Было бы хуже, если бы солдат был старше, с морщинами или с испорченными зубами, или с обвислым животом. Да, было бы хуже, но я бы все равно с ним флиртовала. Я проделывала это много раз.

Он наклоняется ниже над рулем. У него за спиной темнеет Херенграхт[1], от которого воняет рыбой. Я могла бы столкнуть его в канал. И успела бы проехать полпути до дома на своем старом велосипеде, прежде чем он бы оттуда выбрался. Я люблю играть в такую игру с каждым Зеленым полицейским, который останавливает меня. Как мне тебя наказать? И как далеко я бы уехала, прежде чем ты меня бы поймал?

– Это книга, которую я везу домой, моей маме. – Я указываю на первый пакет, завернутый в бумагу. – А это картофель нам на ужин. А это свитер, который я только что забрала из починки.

– Hoe heet je? – спрашивает он. Он спрашивает мое имя небрежным тоном. Так спрашивает самоуверенный парень на вечеринке имя у некрасивой девушки. Мне становится легче, потому что я предпочитаю, чтобы он интересовался мной, а не пакетами в корзине.

– Ханнеке Баккер. – Нет никакого смысла лгать: ведь теперь все мы в обязательном порядке имеем при себе удостоверение личности. – А как ваше имя, солдат?

Он выпячивает грудь, когда я называю его солдатом. Молодые влюблены в свою форму. Солдат обрадовался, и я заметила, как у него на шее блеснуло золото.

– А что в вашем медальоне? – интересуюсь я.

Он перестает усмехаться, и его рука взлетает к медальону, который вылез из-под воротника. Медальон золотой, в форме сердечка. Вероятно, в нем фотография немецкой девушки с лицом, как яблочко, которая живет в Берлине. Она поклялась ему в верности. Это рискованный вопрос, но если я угадала, все кончится хорошо.

– Фотография вашей матери? Должно быть, она очень вас любит, раз подарила такой красивый медальон.

Его лицо заливается краской, и он засовывает медальон под накрахмаленный воротник.

– Или вашей сестры? – настаиваю я. – Или вашей любимой маленькой собачки? – Тут важно не переборщить. Мои слова должны быть достаточно наивными (чтобы он не разозлился), но в то же время достаточно наглыми (чтобы он предпочел не рыться в моей корзине). – Я не видела вас прежде, – продолжаю я. – Вы каждый день стоите на посту на этой улице?

– У меня нет времени на таких глупых девчонок, как ты. Езжай домой, Ханнеке.

Я кручу педали, и руль лишь слегка дрожит. В основном я сказала ему правду насчет моих пакетов. В первых трех действительно книга, свитер и несколько картофелин. Но под картофелем – на четыре талона сосисок, купленных на продуктовую карточку покойника; а под ними – помада и лосьоны, купленные на промтоварную карточку другого покойника. А еще ниже – сигареты и алкоголь, купленные на деньги, которые господин Крёк, мой хозяин, выдал мне сегодня утром для этой цели. Ни одна из этих вещей мне не принадлежит.

Большинство людей назвало бы меня торговкой с черного рынка. Я же предпочитаю считать себя искателем. Я нахожу разные товары: картофель, мясо и лярд. Вначале мне удавалось находить сахар и шоколад, но в последнее время с этим стало труднее, и я могу лишь изредка раздобыть их. Я нахожу чай. Я нахожу бекон. Богатые люди Амстердама благодаря мне не худеют. Я нахожу вещи, без которых нас заставили обходиться. Нужно только знать, где искать.

Жаль, что солдат не ответил на последний вопрос. Потому что, если это его новый пост и он стоит на углу каждый день, придется либо подружиться с ним, либо изменить маршрут.

Моя первая доставка сегодня была к фрёкен Аккерман. Она живет вместе с дедушкой и бабушкой в одном из старых зданий возле музея. Лосьоны и помада предназначены для нее. На прошлой неделе это были духи. Она одна из тех немногих женщин, которых все еще весьма интересуют такие вещи. Правда, как она мне однажды сказала, она надеется, что бойфренд сделает ей предложение еще до ее следующего дня рождения. Люди тратили деньги и на более странные вещи.

Фрёкен Аккерман открывает дверь. Ее мокрые волосы накручены на бигуди. Наверное, сегодня вечером у нее свидание с Тео.

– Ханнеке! Зайдите, я сейчас возьму кошелек. – Она всегда находит предлог, чтобы пригласить меня в дом. Наверное, ей скучно – ведь она проводит целый день со своими стариками, которые очень громко говорят и от которых пахнет капустой.

В доме спертый воздух и слабое освещение. Дедушка фрёкен Аккерман сидит за завтраком на кухне – его видно в открытую дверь.

– Кто пришел? – кричит он.

– Это доставка, дедушка, – бросает через плечо фрёкен Аккерман.

– Кто-кто?

– Это ко мне. – Она понижает голос. – Ханнеке, вы должны мне помочь. Тео придет вечером, чтобы спросить у дедушки с бабушкой разрешения на мой переезд в его квартиру. Мне нужно решить, что надеть, и я хочу с вами посоветоваться.

Я не могу вообразить такое платье, которое убедило бы стариков одобрить решение внучки жить вместе с бойфрендом до свадьбы. Правда, война не впервые заставляет молодую пару пренебречь традициями.

Когда фрёкен Аккерман возвращается в прихожую, я притворяюсь, будто внимательно рассматриваю два платья, которые она купила. Но на самом деле я смотрю на часы на стене: у меня нет времени для светского общения. Посоветовав надеть серое, я протягиваю пакеты, которые так и держу в руках.

– Это ваши. Вы не хотите убедиться, что все в порядке?

– Я уверена, что все хорошо. Выпьете кофе?

Я и не думаю спрашивать, настоящий ли он. У нее мог быть настоящий кофе, только если бы его принесла я. Но я не приносила, так что она имеет в виду молотые желуди. Эрзац.

Я отказываюсь от кофе по той же причине, по которой не соглашаюсь называть ее Ирен, несмотря на неоднократные предложения. Дело в том, что я не хочу, чтобы она путала наши отношения с дружбой. Мне не хочется, чтобы она однажды не заплатила и считала, что это не важно.

– Я не могу. У меня еще одна доставка до ланча.

– Вы уверены? Вы могли бы поесть со мной – я как раз собираюсь готовить. А потом мы бы решили, какую прическу мне сделать на вечер.

У меня с моими клиентами странные отношения. Они полагают, что мы товарищи, так как нас связывает секрет. Ведь мы делаем вместе что-то незаконное.

– Я всегда возвращаюсь к ланчу домой и ем с родителями, – говорю я.

– Конечно, Ханнеке. – Она смутилась от того, что слишком далеко зашла. – Ну что же, тогда до встречи.

Снаружи пасмурно, небо покрыто облаками. Я еду по узким улочкам зимнего Амстердама. Амстердам построен на каналах. Земля в Голландии низкая – даже ниже уровня океана. Столетия назад фермеры создали сложную систему водных путей – просто чтобы не дать голландцам утонуть в Северном море. Мой старый учитель обычно сопровождал этот кусок нашей истории популярной пословицей: «Бог создал мир, а голландцы создали Нидерланды». Он говорил об этом с гордостью, но для меня эта пословица была и предостережением: «Не надейся, что кто-нибудь придет и спасет нас. Мы здесь одни».

Два с половиной года назад, в начале оккупации, немецкие самолеты бомбили Роттердам, который находится в семидесяти пяти километрах к югу от Амстердама. Они убили девятьсот гражданских лиц и разрушили много зданий. Через два дня немцы прибыли в Амстердам пешком. Теперь приходится мириться с их присутствием, но нам нужно сохранить свои дома. Это никудышный обмен. В эти дни все обмены никудышные – если только вы, в отличие от меня, не знаете своей выгоды.

До моей следующей клиентки, фру Янссен, совсем близко. Она живет в большом синем доме. Раньше она жила там вместе с мужем и тремя сыновьями. Но потом один сын переехал в Лондон, другой в Америку, а третий, самый младший в семье, отправился на фронт. Там было убито две тысячи голландских военнослужащих при безуспешной попытке защитить наши границы. Страна пала в течение пяти дней. Мы больше не говорим с фру Янссен о Яне.

Интересно, был ли он рядом с Басом во время вторжения.

Меня интересует все, что связано с последними минутами мальчика, которого я любила. Был ли Ян с Басом или Бас умер один?

Муж фру Ханссен исчез в прошлом месяце, как раз перед тем, как она стала моей клиенткой. Я никогда не спрашиваю ее об этом. Он мог участвовать в Сопротивлении или просто оказался не в том месте не в то время. Впрочем, может быть, он и не умер, а пьет «большой чай»[2] в Англии вместе со своим старшим сыном. В любом случае это не мое дело – я только кое-что достаю для фру Янссен. Я немного знала ее сына Яна. Это был поздний ребенок. Он родился через двадцать лет после своих братьев, когда Янссены уже были седыми и сгорбленными. Ян всегда казался милым мальчиком.

Сейчас я решаю, что Ян был возле Баса, когда немцы вторглись в нашу страну. Да, я поверю, что Бас не умер в одиночестве. Обычно я не позволяю себе такие оптимистичные мысли.

Фру Янссен ждет у двери, и это сердит меня. Что бы вы подумали о старухе, поджидающей девушку на велосипеде, если бы были немецким солдатом, который обязан замечать все подозрительное?

– Доброе утро, фру Янссен. Вам не следует стоять здесь и ждать меня. Как у вас дела?

– Прекрасно! – звучно отвечает она, как будто произнося театральную реплику на сцене. Она нервно теребит белые пряди, выбившиеся из узла. Фру Янссен всегда закручивает волосы узлом, а очки вечно соскальзывают у нее с носа. Ее одежда вызывает у меня ассоциации со шторами или обивкой дивана. – Вы не зайдете?

– Мне не удалось раздобыть такое количество сосисок, как вы хотели, но немного есть, – сообщаю я, как только за нами закрывается дверь.

Фру Янссен передвигается очень медленно. Она опирается на палочку и теперь редко выходит из дома. Говорит, что «завела палочку», когда умер Ян. Не знаю, в чем тут дело. То ли это физическое недомогание, то ли ее сломило горе, и от этого она захромала.

Передняя комната кажется более просторной, чем обычно. В чем же дело, думаю я. Обычно между горкой с фарфором и креслом стоит маленькая opklapbed[3], скорее похожая на книжный шкаф. Ее можно раскладывать, когда кто-нибудь гостит. Я полагаю, что ее смастерил господин Янссен, как и все вещи в их доме. Мы с мамой обычно останавливались перед его мебельным магазином, чтобы полюбоваться вещами в витринах. Однако мы никогда не могли себе позволить что-нибудь у него купить. Куда же делась opklapbed? Если фру Янссен так скоро продала ее после исчезновения мужа, наверное, у нее туго с деньгами. Впрочем, это не мое дело. Если только это не значит, что она не сможет мне платить.

– Кофе, Ханнеке? – Фру Янссен направляется на кухню, и я следую за ней. Я собираюсь отказаться от приглашения, но она уже поставила две чашки. И выставила хороший фарфор, синий с белым, с знаменитым узором города Делфта. Тяжелый стол сделан из древесины клена.

– Так как насчет сосисок…

– После, – перебивает она. – Сначала мы выпьем кофе со stroopwafel[4], а потом побеседуем.

На столе жестяная коробка для кофе, покрытая пылью, от которой пахнет землей. Настоящие кофейные бобы. Интересно, как давно она их хранит? Да еще stroopwafel! Люди не делают вафли из муки по карточкам – из нее пекут только хлеб. И опять-таки ими не кормят девушек с черного рынка. Но фру Янссен наливает мне кофе в фарфоровую чашку и кладет сверху stroopwafel. От пара вафли стали мягче, и сахарный сироп между ними просочился через края.

– Садитесь, Ханнеке.

– Я не голодна, – говорю я, хотя урчание в животе выдает меня.

На самом деле я проголодалась, но здесь что-то не так: и эти вафли, и настойчивое желание фру Янссен усадить меня за стол, и необычность всей ситуации. Уж не вызвала ли она Зеленую полицию, пообещав выдать торговку с черного рынка? Мало ли на что способна женщина в таком отчаянном положении, что пришлось продать opklapbed мужа.

– Всего на минутку!

– Простите, но сегодня у меня миллион других дел.

Она смотрит на красиво накрытый стол.

– Мой младший, Ян. Это его любимые вафли. Я обычно готовила их к возвращению сына из школы. Вы были его другом? – Она с надеждой смотрит на меня и улыбается.

Я вздыхаю. Нет, фру Янссен не опасна – просто одинока. Она скучает по сыну, и ей хочется угостить его друга вафлями, которыми он любил полакомиться после школы. Это против моих правил, и мне становится не по себе от ее умоляющего тона. Но на улице холодно, и кофе настоящий. Хотя я сослалась на миллион дел, на самом деле родители ждут меня к ланчу только через час. Поэтому я кладу пакет с сосисками на стол и приглаживаю волосы. Заодно я пытаюсь вспомнить правила поведения во время светского визита. Когда-то я их знала. Иногда мы с Басом вместе занимались, и его мать угощала меня горячим шоколадом на кухне. А затем под разными предлогами к нам заглядывала, чтобы убедиться, что мы не целуемся.

– Я давно не ела stroopwafel, – говорю я, пытаясь поддерживать светскую беседу. – Моими любимыми были banketstaaf.

– С миндальной пастой?

– М-м-м.

Кофе фру Янссен крепкий и очень горячий. Он обжигает горло. Когда я ставлю чашку на блюдце, она наполовину пуста. Фру Янссен сразу же снова наполняет ее доверху.

– Хороший кофе, – замечаю я.

– Мне нужна ваша помощь.

Ах, вот оно что.

Теперь понятно, почему меня угощают кофе. Это взятка – а взамен она хочет услугу. Увы, она не понимает, что меня бесполезно умасливать. Я работаю за деньги, а не из любезности.

– Что вам нужно? Еще мяса? Керосин?

– Мне нужно, чтобы вы помогли найти одного человека.

Моя чашка застывает на полпути. Какую-то долю секунды я не могу сообразить, взяла ли я ее или собиралась поставить на место.

– Мне нужно, чтобы вы помогли найти одного человека, – повторяет она, так как я не отвечаю.

– Я не понимаю.

– Для меня это особый человек. – Она смотрит через мое плечо, и я следую за ее взглядом. Он устремлен на портрет семьи, который висит рядом с дверью кладовой.

– Фру Янссен. – Как бы повежливее ответить? Ваш муж умер – вот что я должна бы сказать. Ваш сын умер. Остальные ваши сыновья не вернутся. Я не умею искать призраков. У меня нет таких продовольственных карточек, которые умели бы возвращать мертвого ребенка. – Фру Янссен, я не ищу людей. Я ищу вещи: еду, одежду.

– Мне нужно, чтобы вы нашли…

– Человека. Вы уже говорили. Но если вы хотите найти какого-то человека, следует обратиться в полицию. Вот кто вам нужен.

– Вы. – Она наклоняется через стол. – Мне нужны вы. Я не знаю, кого еще попросить.

Вдали бьют часы на Вестеркерк[5]. Половина двенадцатого. Мне пора.

– Мне надо идти. – Я встаю из-за стола. – Моя мать уже приготовила ланч. Вы бы хотели сейчас заплатить за сосиски или господин Крёк добавит их к вашему счету?

Она тоже поднимается. Но вместо того чтобы проводить гостя до двери, она хватает меня за руку.

– Вы только взгляните, Ханнеке. Пожалуйста! Только взгляните, прежде чем уйти.

Поскольку даже я не настолько очерствела, чтобы вырвать свою руку у пожилой женщины, я послушно следую за ней к кладовой. Здесь я останавливаюсь, чтобы взглянуть на портрет ее сыновей на стене. Все трое сидят в ряд, и у них одинаковые большие уши и длинные шеи. Но фру Янссен не задерживается перед фотографией. Она распахивает дверь кладовой.

– Сюда. – Она жестом приглашает следовать за ней.

Спиритизм. Черт возьми, она еще безумнее, чем я предполагала. Значит, сейчас мы будем сидеть в темноте, среди пикулей в банках, и общаться с ее покойным сыном. Вероятно, здесь она хранит его одежду, переложенную нафталиновыми шариками.

Внутри все как в обычной кладовой. Это маленькая комната с полками на стене, на которых стоят банки со специями и консервами. Правда, их меньше, чем было бы до войны.

– Извините, фру Янссен, но я не знаю…

– Подождите.

Она протягивает руку к полке со специями и отстегивает маленький крючок, который я не заметила.

– Что вы делаете? – шепчу я.

– Минутку. – Она возится с задвижкой. И вдруг вся стенка с полками отъезжает, открывая темное пространство за кладовой. Оно длинное и узкое, но достаточно большое. Там так темно, что почти ничего не видно.

– Что это? – спрашиваю я шепотом.

– Хендрик построил это для меня, – отвечает она. – Еще когда дети были маленькие. Эта комната не очень-то годилась для кладовой: она слишком глубокая, а потолок скошен. Поэтому я попросила отгородить часть для кладовой, а из заднего помещения сделать чулан.

Мои глаза привыкают к темноте. Мы стоим в клетушке под лестницей. Потолок действительно скошен, и в задней части высота не более нескольких футов. В передней части, на уровне глаз, имеется полка. На ней свеча, сгоревшая наполовину, расческа и журнал о кино, название которого мне знакомо. Основная часть этой крошечной комнаты занята исчезнувшей opklapbed фру Янссен. Кровать разложена, словно в ожидании гостя. На ней стеганое одеяло с узором из звезд и одна подушка. Окон нет. Когда закрыта потайная дверь, лишь из-под двери пробивается узкая полоска света.

– Вы видите? – Она снова берет меня за руку. – Вот почему я не могу обратиться в полицию. Полиция не может найти того, кого не должно быть.

– Пропавшего человека.

– Эта пропавшая девушка – еврейка, – говорит фру Янссен. – Мне нужно, чтобы вы нашли ее раньше, чем нацисты.

Глава 2

Фру Янссен ждет моего ответа, стоя в темноте. Воздух здесь затхлый, и слегка пахнет старым картофелем.

– Ханнеке?

– Вы кого-то прятали?

Она возвращает на место потайную дверь с полками, закрывает кладовую и ведет меня обратно к столу. Я шокирована и испугана. Да, я знаю, что такое случается. Люди прячут евреев в своих подвалах, чтобы их не отправили в трудовые лагеря. Но это так опасно, что никто никогда не признается вслух.

Фру Янссен кивает:

– Прятала.

– Здесь? Вы кого-то прятали здесь? Как долго?

– С чего же мне начать? – Она берет салфетку и вертит ее в пальцах.

Я вообще не хочу, чтобы она начинала. Десять минут назад я боялась, что фру Янссен вызвала полицию, чтобы меня арестовать. Но теперь я знаю, что это ее могут арестовать. Наказание за укрывание людей – тюрьма. Холодная сырая камера в Схевенингене. Я слышала, что люди надолго исчезают, и их дело даже не слушается в суде. Наказание для лиц, которые прячутся, – onderduiker – депортация.

– Не важно, – поспешно произношу я. – Я не стану ничего слушать. Я просто уйду.

– Почему бы вам снова не присесть? – молит она. – Я ждала вас все утро. – Она берет в руки кофейник. – Еще кофе? Вы можете пить сколько хотите. Просто посидите. Если вы мне не поможете, придется найти кого-нибудь другого.

Я застываю посреди кухни. Мне не нужна ее взятка в виде кофе, но нельзя уходить, не узнав всю историю. Если фру Янссен попытается найти кого-нибудь другого, она может подвергнуть себя опасности. Да и меня тоже.

– Расскажите мне, что случилось, – наконец говорю я.

– Деловой партнер моего мужа, – начинает фру Янссен, и дальше слова льются потоком. – Деловой партнер моего мужа был хорошим человеком. Господин Родвелдт. Давид. Он работал вместе с Хендриком десять лет. У него была жена, Роза. Она казалась такой застенчивой! Слегка шепелявила и стеснялась этого. Но она умела вязать такие красивые вещи! У них росли две дочери. Лия, которой только что исполнилось двенадцать лет, была любимицей семьи. А старшей дочери стукнуло пятнадцать. Она ценила свою независимость. Всегда где-то пропадала с друзьями. Мириам. – Когда она произносит последнее имя, у нее перехватывает дыхание. Она сглатывает слюну, прежде чем продолжить.

– Родвелдты были евреями. Они не очень-то соблюдали религиозные обряды, и вначале казалось, что это поможет. Но, конечно, не помогло. Давид сказал Хендрику, что у них все будет хорошо. У них была одна знакомая за городом, которая собиралась приютить их. Но все сорвалось, так как эта женщина очень испугалась. В июле, после большой облавы, когда забрали так много евреев, Давид пришел к Хендрику и попросил спрятать его с семьей.

– И Хендрик привел их сюда? – спрашиваю я.

– Нет, он не хотел подвергать меня опасности. Он отвел их в мастерскую. Построил для Родвелдтов потайную комнату в столярной, за фальшивой стеной. Я не знала об этом.

– Не знали? – Я не могу себе представить, чтобы мои родители были способны скрывать друг от друга такой секрет.

– Хендрик стал проводить в магазине больше времени, но я думала, у него теперь больше работы. Ведь теперь Давида не было рядом, и муж трудился один. Я думала, Родвелдты уехали в какой-то дом за городом и находятся в безопасности. И я понятия не имела, что все они здесь, в убежище.

– Когда он сказал вам?

– Он так и не сказал. В прошлом месяце я была в доме одна, когда кто-то постучал в дверь. Стук был отчаянный. Это было после комендантского часа. Я подумала, что Хендрик забыл свой ключ. Но когда я открыла дверь, то увидела эту девушку – бледную девушку в голубом пальто. Она так выросла! Я не видела ее несколько лет и не узнала бы, если бы она не представилась. Она сказала, что мой муж прятал их, но теперь ей нужно новое безопасное место. Сказала, что все остальные мертвы.

– Мириам Родвелдт?

Фру Янссен кивает.

– Ее трясло от страха. Она сказала, что нацисты пришли в мебельный магазин ночью и сразу же направились в столярную мастерскую. Кто-то выдал Хендрика – служащий или покупатель. Хендрик не хотел показывать им убежище. Он притворился, будто понятия не имеет, о чем они говорят. Поскольку он отказывался сотрудничать, офицеры начали ему угрожать. Давид услышал это и попытался помочь. Но у офицеров было оружие.

Она судорожно вздыхает.

– Когда закончилась стрельба, Хендрик был мертв. Давид, Роза и Лия тоже были убиты. Только Мириам удалось сбежать.

Наверное, это был настоящий кошмар. Я слышала о том, что людей сажают в тюрьму, что их забирают и они не возвращаются. Но хладнокровно застрелить четырех людей, включая женщину и ребенка?

– Как же удалось сбежать Мириам? – спрашиваю я. – Всех остальных застрелили. Как сумела юная девушка сбежать от вооруженных нацистов?

– Туалет. В передней части мастерской есть туалет. Родвелдты могли им пользоваться, когда закрывали этаж, на котором находится торговый зал. Перед тем как появились нацисты, Мириам как раз туда зашла, чтобы умыться перед сном. Услышав выстрелы, она выбежала через парадный вход и помчалась в ближайшее безопасное место. В мой дом. Это было три недели назад. Я прятала ее до прошлой ночи.

– Что же случилось прошлой ночью?

Фру Янссен достает из кармана свитера сложенный лист бумаги.

– Я кое-что записала, чтобы показать вам, в какое время что происходило.

Она водит указательным пальцем по первой строчке:

– Она была здесь вчера в полдень. Я заходила к ней в это время. Принесла хлеб и экземпляр Het parool[6]. Она любила перечитывать новости о подполье и запоминала даже рекламу.

– Вы уверены, что это было в полдень?

– Я как раз услышала, как бьют часы на Вестеркерк. Люди выходили на улицу, отправляясь на ланч. – Фру Янссен снова заглядывает в свои записи и продолжает: – Она была здесь в четверть пятого. В это время я зашла предупредить, что должен заглянуть Христффел, мой посыльный, и ей нужно сидеть тихо. Она была здесь в пять тридцать: я спросила, не хочет ли она пообедать. Она ответила, что у нее болит голова и она собирается прилечь. Сразу после этого моя соседка, фру Венстра, попросила меня зайти. Ее сына, Коса, не было дома, и она волновалась из-за этого. Я посидела с ней час, и тут на улице показался Кос. У него спустило колесо велосипеда, и пришлось пройти пешком двадцать пять километров. Я вернулась домой и спросила Мириам через дверь, не лучше ли ей. Она не ответила. Я решила, что девочка заснула. Позже я открыла дверь, чтобы узнать, не принести ли чего-нибудь.

– Ее не было?

– Она исчезла. Ее кровать была пуста. Пальто исчезло. Туфли исчезли. Ее не было.

– В котором часу это было?

– Около десяти. После комендантского часа. Мириам исчезла примерно между половиной шестого (когда уверила, что собирается прилечь) и десятью. И нет никакого объяснения.

Закончив свой рассказ, она складывает лист бумаги и собирается положить в карман. Возле плиты фру Янссен есть спички. Я беру одну, чиркаю о коробок – и крамольные записи фру Янссен превращаются в пепел.

– Что вы делаете? – спрашивает она.

– А что вы делаете, храня записи о девушке, которую незаконно прятали?

Она трет лоб.

– Я не подумала об этом. Мне неизвестны эти правила. Вот почему мне нужна ваша помощь, Ханнеке.

Часы на Вестеркерк снова бьют. Прошло еще четверть часа. Теперь мне действительно пора. Я скрещиваю руки на груди.

– Вы пробыли у соседки час. Не могла Мириам уйти в это время?

– Фру Венстра живет через дорогу от меня. Мы сидели на крыльце, так как вчера было не слишком холодно. Сидели лицом к моему дому. Если бы Мириам вышла с парадного входа, я бы ее заметила.

– У вас есть черный ход?

Не следовало обнадеживать ее подобными вопросами, если я не собираюсь помочь. Но ситуация, которую она описала, такая странная и неправдоподобная. Мне кажется, она что-то путает.

– Дверь черного хода плохо закрывается, уже много лет. Я так сердилась на Хендрика! Подумать только: столяр не может выкроить время, чтобы починить собственную дверь! В конце концов мне надоело просить, и в прошлом году я сама поставила засов. Когда я заметила, что Мириам исчезла, то проверила эту дверь. Она была по-прежнему закрыта. Мириам не могла выйти с черного хода и задвинуть засов изнутри.

– Окно? – Но я сразу же отметаю эту мысль. Это район состоятельных людей, и соседи заметили бы девушку, вылезающую через окно.

– Здесь нет ни одного окна. Разве вы не видите? Она никак не могла отсюда выйти. Да и причин не было: ведь здесь она была в безопасности. А если бы за ней пришли нацисты, они бы увели и меня.

Однако должно же быть какое-то рациональное объяснение. Наверное, фру Янссен отвлеклась на крыльце у фру Венстра и не заметила, как ушла девушка. А может быть, в ее хронологические записи вкралась ошибка и Мириам исчезла, пока фру Янссен дремала днем.

Впрочем, не стоит искать объяснения. Я не могу ей помочь, как бы печальна ни была эта история. Это слишком опасно. Главное – выжить. Таков мой девиз на время войны. Он появился после смерти Баса. Я вела себя легкомысленно – и вот до чего это меня довело. Теперь я доставляю товары с черного рынка, но только чтобы прокормить семью. Я флиртую с немецкими солдатами исключительно ради своего спасения. А поиски пропавшей девушки лично мне ничего не дадут.

На кухне слышно, как со скрипом открывается парадная дверь. Затем юный мужской голос произносит: «Вы дома?» Где-то лает собака. Кто там? гестапо? НСД[7]? Мы ненавидим гестапо и Зеленую полицию. Но больше всего мы ненавидим НСД. Это голландские нацисты, которые предали свой народ.

Глаза фру Янссен расширяются, и наконец она отвечает:

– Христоффел, я на кухне. Я забыла, что он должен сегодня зайти, – шепчет она мне.

– Продолжайте пить кофе. Ведите себя естественно.

У посыльного Христоффела кудрявые белокурые волосы, большие голубые глаза и нежная кожа. По-видимому, он совсем недавно начал бриться.

– Фру Янссен? – Он смущенно теребит в руках шапку. Ему неловко, что он помешал нам. – Я пришел за opklapbed. Вы сказали прийти в это время?

– Да, конечно. – Она начинает приподниматься, но Христоффел просит ее не беспокоиться.

– Я могу справиться сам. У меня тележка, а на улице ждет друг, чтобы помочь. – Он кивает в сторону окна. Высокий плотный парень машет с улицы.

И посыльный уходит к своей тележке. Фру Янссен, заметив мое встревоженное лицо, успокаивает меня.

– Это не та кровать – не кровать Мириам. Он забирает opklapbed из офиса Хендрика. Я теперь почти не захожу туда. Спросила Христоффела, не сможет ли он найти покупателя. Я собиралась использовать эти деньги, чтобы помочь Мириам.

– А теперь?

– Теперь я заплачу эти деньги вам, если вы поможете. – Я качаю головой, но она продолжает: – Вы должны ее найти, Ханнеке. Мои старшие сыновья… Наверное, я никогда больше их не увижу. Младший сын погиб. Мой муж умер, защищая семью Мириам. А ее семья погибла, пытаясь защитить моего Хендрика. Теперь у меня никого нет, и у нее тоже. Мы с Мириам должны стать семьей друг для друга. Не дайте мне потерять ее. Пожалуйста!

Скрип колес ручной тележки Христоффела избавляет меня от необходимости отвечать. Они с другом привязали к ней opklapbed фру Янссен. Эта кровать красивее той, что в кладовой. Гладкое дерево покрыто лаком, и от него еще исходит слабый запах лимонной жидкости для мебели.

– Фру Янссен? Я ухожу, – говорит посыльный.

– Подождите, – останавливаю я. – Фру Янссен, может быть, вам не нужно прямо сейчас продавать эту кровать? Подождите день-другой, подумайте. – Таким образом я даю ей понять, что отказываюсь от ее предложения.

– Нет, я продаю ее сейчас, – решительно возражает она. – Христоффел, сколько я должна тебе за труды?

– Ничего, фру Янссен. Я с радостью это сделаю.

– Нет, возьми. – Она берет со стола кошелек и начинает отсчитывать монеты. – О господи! Я думала, у меня есть…

– В этом нет необходимости, – настаивает Христоффел. Он снова краснеет и с несчастным видом смотрит на меня в ожидании поддержки.

– Фру Янссен, – тихо говорю я. – У Христоффела есть еще и другие доставки. Почему бы нам его не отпустить?

Она прекращает рыться в кошельке и со смущенным видом закрывает его. Как только Христоффел уходит, она снова опускается в кресло. У нее очень усталый вид.

– Вы поможете мне? – спрашивает она.

Я допиваю остывший кофе. Какой же помощи она от меня ждет? Я понятия не имею, с чего начать. Как далеко могла уйти пятнадцатилетняя девочка с Jodenster – желтой звездой на одежде? И я без всяких денег фру Янссен знаю, что случится с такой девушкой, как Мириам. Если уже не случилось. Ее схватят и отправят в трудовой лагерь в Германии или Польше. В лагерь того типа, из которого еще никто не вернулся. Но как же она все-таки вышла?

Должно же быть рациональное объяснение, снова говорю я себе. Люди не растворяются в воздухе.

Но на самом деле это ложь. Во время оккупации люди растворяются в воздухе каждый день. Сотни людей, которых забирают из дома.

Как же может фру Янссен ожидать, что я найду ей одну-единственную пропавшую девочку?

Глава 3

Когда я добираюсь до дома, на пороге меня встречает мама. Наверное, она увидела мой велосипед из окна. Ее губы плотно сжаты.

– Ты опоздала.

– Сейчас двенадцать пятнадцать.

– Двенадцать девятнадцать.

– Всего на четыре минуты, мама.

В нашей квартире, судя по запаху, жарятся сосиски с пастернаком, которые я принесла вчера. Это маленькая квартирка на втором этаже пятиэтажного дома: гостиная, две крошечные спальни, кухня и туалет. У нас уютно.

Папа читает книгу, сидя в кресле. Переворачивая страницы здоровой левой рукой, он пользуется держателем для страниц, который смастерил сам. Его усохшая правая рука лежит на коленях.

Я наклоняюсь, чтобы поцеловать его.

– Ханни! – произносит он мое уменьшительное имя.

Папа стал калекой еще до моего рождения, во время Великой войны. Он жил на фламандской стороне, отделенной от голландской стороны проволочной оградой с электрическим током – Додендрад[8]. Она была установлена, чтобы отделить оккупированную Бельгию от Голландии. Моя мать жила на голландской стороне. Папа хотел перепрыгнуть через ограду, чтобы произвести впечатление на нее. Он уже проделывал это один раз. Когда он впервые рассказал мне эту историю, я не поверила. И тогда отец показал одну книгу. Люди ухитрялись перебираться через Проволоку смерти разными хитрыми, порой идиотскими способами. Они использовали высокие стремянки или набивали карманы фарфором, чтобы не ударило током. Когда отец попытался перепрыгнуть во второй раз, туфля зацепилась за проволоку, и он рухнул на землю. Вот каким образом мой отец эмигрировал в Голландию.

У него парализовало всю правую половину тела и частично лицо. Поэтому речь у папы замедленная и искаженная. Она смущала меня в детстве, но теперь я едва это замечаю.

Папа ласково притягивает меня и шепчет на ухо:

– Мама волнуется, потому что сегодня пришли за господином Бирманом и искали его. Будь с ней поласковей.

Господин Бирман – владелец зеленной лавки через дорогу. Уже несколько месяцев евреи лишены права владеть предприятиями. Но его жена – христианка, и он перевел лавку на ее имя. У них нет детей – только любвеобильный белый кот по имени Снежок.

– Кто пришел? – спрашиваю я. – Это отребье из НСД?

Папа прикладывает палец к губам и указывает на потолок:

– Ш-ш!

Сосед над нами – член НСД. Его жена когда-то заплетала мне косички и угощала печеньем в День Синтаклааса[9]. У меня за спиной мама гремит подносом, перекладывая блюда для ланча на наш маленький столик. Поцеловав папу в щеку, я занимаю свое место.

– Почему ты опоздала, Ханнеке? – осведомляется мама.

– Чтобы приучить тебя не паниковать, когда я прихожу всего на четыре минуты позже обычного времени.

– Но ты же никогда не опаздываешь.

Меня никогда не просили искать пропавших девушек. Перед моим мысленным взором возникает расстроенная фру Янссен в пустой кладовой.

Мама кладет мне полную ложку пастернака. Мы питаемся лучше многих семей. Если бы они с папой почаще выходили наружу, то, вероятно, удивились бы, что мне удается приносить домой так много продуктов.

– Ничего особенного. Меня остановил немецкий полицейский. – Это правда. Я просто не уточняю, что это случилось рано утром, когда я еще не знала о Мириам.

– Надеюсь, ты его не провоцировала, – резко произносит мама.

Я не единственная в семье, кого изменила война. Раньше мама давала уроки музыки у нас дома, и из окон лились мелодии Шопена. Ни у кого больше нет денег на уроки музыки и на переводы, которыми занимался папа.

– Он говорил по-голландски, – продолжаю я, увиливая от прямого ответа. – Довольно бегло.

Папа фыркает.

– Мы откормили его после прошлой войны, чтобы он вернулся и морил нас голодом в эту войну.

Германия была очень бедной после Великой войны. Многие немецкие семьи посылали своих детей в Голландию, чтобы те набирались сил, питаясь местным сыром и молоком. Без нас они бы умерли. А теперь некоторые из этих мальчиков выросли и вернулись сюда.

– Когда тебе нужно на работу? – спрашивает мама.

– У меня еще есть двадцать минут.

Официально я служу секретаршей в похоронном бюро. Это не идеальное место работы, но у меня было мало вариантов. Никто не хотел нанимать молодую девушку, не имеющую опыта и не умеющую печатать на машинке. Господин Крёк тоже не хотел, но я не оставила ему выбора. Мне уже отказали в семи других местах, когда я увидела в его окне объявление: «Требуется секретарша». И я отказывалась уходить, пока он не принял меня на работу.

Господин Крёк – хороший человек. Он платит по справедливости. И он дал мне мою вторую, тайную работу, которая еще лучше оплачивается.

В Голландии – как, вероятно, во всей Европе – немцы ежемесячно выдают населению продовольственные карточки с талонами на еду, одежду, керосин, резиновые изделия. Газеты извещают, что вы можете купить: пятьсот граммов сахара, два литра молока, два килограмма картофеля. Вот тут-то и приходит на помощь господин Крёк. Он использует продовольственные карточки покойников: отоваривает их, а потом продает эти продукты по более высоким ценам. По крайней мере, так я это себе представляю. Я не задаю вопросов. Несколько месяцев назад господин Крёк пришел ко мне с пачкой продовольственных карточек и спросил, не схожу ли я за покупками.

В первый раз мне было страшно, но еще больше я боялась потерять работу. Через какое-то время я наловчилась, и теперь у меня хорошо получается. А еще позже я решила, что занимаюсь благородным делом. Потому что это фашисты навязали нам продовольственные карточки. И если я насмехаюсь над их системой, то также насмехаюсь и над ними. Для меня дорогая ветчина – единственный способ отомстить тем, кто убил Баса. И я цепляюсь даже за этот маленький шанс.

То, чем мы занимаемся, незаконно. Это называется «наживаться на войне». Но господин Крёк небогат, и я, конечно, тоже. Как мне кажется, то, что мы делаем, – попытка реорганизовать бессмысленную систему.

– Ханни! – Мама давно пытается привлечь мое внимание. – Я спросила, что ты сказала Зеленой полиции.

Она все еще зациклена на этом? Если бы только она знала, сколько солдат я встречаю каждую неделю!

– Я сказала, чтобы он убирался из нашей страны и никогда не возвращался. И предложила, чтобы он засунул луковицы тюльпанов себе в…

– Ханни! – Мама в ужасе прикрывает рукой рот.

Я вздыхаю.

– Мама, я поступила как всегда. Убралась оттуда как можно скорее.

Но мама уже отвлеклась от меня.

– Йохан… – Понизив голос до шепота, она вцепилась в здоровую руку отца. – Йохан, они вернулись. Послушай!

Я тоже прислушиваюсь к крикам на другой стороне улицы. Подбежав к окну, я осторожно выглядываю из-за портьеры.

– Ханни! – предостерегает мама. Но я не отхожу от окна, и она сдается. Три офицера НСД в своих черных формах колотят в дверь, приказывая господину Бирману выйти.

Дверь открывает его жена. У нее так сильно трясутся руки, что это заметно даже на расстоянии.

– Ваш муж должен был на прошлой неделе явиться для депортации, – заявляет офицер постарше. Наша улица узкая, и он говорит так громко, что мне слышно почти все.

– Он… его здесь нет, – отвечает фру Бирман. – Я не знаю, где он. Не видела его несколько дней.

– Фру Бирман!

– Клянусь, я его не видела. Я ходила за покупками, а когда вернулась домой, его не было. Я обыскала весь дом.

– Отойдите, – приказывает офицер. Женщина не подчиняется, и он протискивается мимо нее. Мама подошла к окну и стоит теперь рядом со мной. Она так крепко хватает меня за руку, что ее ногти впиваются в мою кожу через свитер. Пожалуйста, пусть господин Бирман действительно исчезнет, молю я. Пусть бы он действительно сбежал, пока фру Бирман ходила за покупками.

Мама шевелит губами. Наверное, молится, думаю я. Правда, мы теперь больше не молимся. Офицеры снова появляются в дверях. На этот раз они волокут за собой мужчину. Это господин Бирман. У него идет кровь из носа, правый глаз подбит и распух.

– Хорошие новости, фру Бирман, – говорит солдат. – Мы в конце концов нашли вашего мужа.

– Лотта! – кричит господин Бирман, когда его тащат к грузовику.

– Питер! – вопит она.

– Мне бы следовало забрать и вас за компанию, чтобы ему не было скучно, – предлагает офицер. – Но, думаю, не стоит наказывать добрую христианку, которая так глупа, что даже не знает, где ее муж. – Ко мне обращена его спина, так что я не вижу лица. Но я улавливаю в тоне издевку.

– Лотта, все в порядке, – доносится из грузовика голос господина Бирмана. – Скоро я вернусь домой.

Фру Бирман не плачет. Она только качает головой, словно говоря: Нет, ты не скоро вернешься домой.

Грузовик уезжает, а фру Бирман все стоит на пороге. Я как бы подглядываю, и это нехорошо. Но я не могу отвести глаз. В День Сантаклааса она дарила мне подарки. А когда я заходила в их лавку, позволяла пробовать клубнику, даже если мы не собирались ее покупать.

Мама оттаскивает меня за рукав от окна и ведет к столу.

– Доедай, – холодно говорит она. – Это не наше дело. Мы ничего не можем сделать.

Я стряхиваю ее руку. Мне хочется напомнить маме о Бирманах и об их клубнике. Но она права. Я ничего не могу сделать, чтобы исправить то, что случилось.

Мы заканчиваем ланч в молчании. Мама делает несколько неудачных попыток завести разговор. Еда кажется безвкусной и не лезет в горло. Извинившись, я встаю из-за стола. Я ссылаюсь на то, что должна кое-что сделать до возвращения на работу.

– Только не опаздывай. У тебя хорошая работа, – напоминает мама. Ей нравится моя работа. Ведь в нашем доме только у меня стабильная зарплата. – Ты же не хочешь, чтобы господин Крёк пожалел, что взял тебя к себе.

– Он не пожалеет.

Мне просто нужно немного побыть одной – без моих родителей и без моей работы. Одна минута вдали от всего мира. В спальне я задергиваю шторы и открываю нижний ящик бюро. Затем роюсь в нем и нахожу выцветший дневник, который мне подарили в девятый день рождения. С неделю я аккуратно делала записи о друзьях, которые мне нравились, и учителях, которые были несправедливы ко мне. Потом я забросила дневник на пять лет и вернулась к нему, только когда встретила Баса. Тогда я превратила его в альбом для вырезок.

Вот школьная фотография, которую мне дал Бас. Небрежным тоном он попросил взамен мою. Вот записка, которую он сунул в книгу. В ней говорится, что зеленый свитер подходит к цвету моих глаз. Он подписался буквой Б, и я тогда впервые поняла, что он предпочитает «Бас» «Себастьяну». Это прозвище, взятое из середины его имени. Многие голландские мальчики предпочитают середину имени началу.

Вот билет с нашего похода в кино. Тогда мы впервые смотрели фильм вместе. Я попросила лучшую подругу, Элсбет, пойти с нами. Дело в том, что я опасалась онеметь от смущения в присутствии Баса. Эта памятная вещь причиняет двойную боль, так как Элсбет я тоже потеряла – но по-другому.

Вот билет со второго фильма.

Вот бумажный платок, которым я стерла помаду в тот вечер, когда Бас впервые поцеловал меня.

Вот бумажный платок, которым я вытирала слезы в тот вечер, когда он сказал, что собирается поступить добровольцем в армию. Ему тогда исполнилось семнадцать. Вот его локон, который он дал мне за день до того, как отбыл. Это было на его прощальной вечеринке. Я тоже ему кое-что дала. Это был медальон с моей фотографией внутри. Вот почему я догадалась, что так делают и немецкие девушки. Я была тогда такой глупой.

Быстро закрыв дневник, я засовываю его подальше в ящик и прикрываю сверху одеждой. Я думаю о Басе. И мои мысли невольно возвращаются к Мириам Родвелдт. Я злюсь на себя за это. К чему впустую тратить время на размышления о пропавшей девушке? Я ничего о ней не знаю, и она только может довести меня до беды.

Правда, одну вещь я знаю: журнал о кино лежит на полке в кладовой. Я почти уверена, что фотография, на которой она открыта, – кадр из «Волшебника из страны Оз». Это фильм о девочке, которую унесла буря и которая проснулась в сказочной стране. Мне ужасно хотелось его увидеть, но фильм еще не дошел до Голландии, когда началась война. Поэтому я так и не посмотрела «Волшебника из страны Оз». Но сейчас мне вспомнилось, как Джуди Гарленд пела в гостиной Баса, когда мы сидели на диване. Бас говорил, что любит меня, и мы смеялись и повторяли слова ее песни.

Бас согласился бы помочь фру Янссен, я в этом абсолютно уверена. Бас сказал бы, что это наш шанс сделать что-нибудь важное. Бас сделал бы из этого целое приключение. Бас добавил бы: «Ты, конечно, тоже решишься помочь ей. Девушка, которую я люблю, соглашается со всем, что я говорю». Потому что Бас ничего бы не знал о той девушке, которой я стала теперь.

А что бы я ответила? Я бы сказала: «Ты думаешь, я бы согласилась со всем, что ты говоришь? Ты так поглощен собой!» Или: «Мои родители зависят от меня, и я должна сделать так, чтобы все мы выжили». Или: «Теперь все изменилось, Бас. Ты не понимаешь».

Я бы все отдала, чтобы сказать ему хоть что-нибудь. Что угодно.

Не в моем стиле заниматься поисками пропавшей девушки. Пусть этим занимаются идеалисты – я же практична. Для такого поступка нужна надежда, а у меня ее давно нет. Мир безумен, и я не могу его изменить.

Так почему же я все еще думаю о Мириам Родвелдт?

Почему я уверена, что сегодня днем вернусь к фру Янссен? Если только мне не удастся отговорить себя?

Глава 4

Что же изменилось в моей стране за прошедшие два года? Всё – и ничего.

После ланча я выхожу на улицу и сажусь на велосипед. Продавец Бирманов отпускает овощи покупателю. Как будто владельца лавки не посадили только что в грузовик и не увезли. Как будто мир фру Бирман не рухнул.

Когда я возвращаюсь на работу, у господина Крёка есть для меня задание, связанное с официальной службой. Завтра похороны, и мне нужно написать объявление в газету и договориться в цветочной лавке. В половине второго господин Крёк подходит к моему столу и показывает черновик объявления. Я неправильно указала адрес церкви.

– Вы себя хорошо чувствуете? – Господин Крёк – маленький пухлый человечек; круглые очки придают ему сходство с черепахой. – Обычно вы не делаете ошибки. – Он мигает и пристально смотрит на свои туфли. Мы знаем друг друга почти год, но он чувствует себя неловко. Иногда мне кажется, что он стал владельцем похоронного бюро, поскольку ему легче проводить время с мертвыми, нежели с живыми.

– Извините. Наверное, я немного отвлеклась.

– Почему бы мне самому не заняться объявлением и цветами? – предлагает он. – У меня для вас несколько поручений на сегодня: мясник, а потом фру де Врис. – Он морщится, произнося это имя. Теперь понятно, почему он так легко спустил мне ошибку с газетой. Это компенсация за предстоящее общение с фру де Врис.

– Благодарю вас, – отвечаю я и хватаюсь за пальто, опасаясь, как бы он не передумал. Разберусь с фру де Врис позже, а сначала заеду к фру Янссен.

Так, это что-то новенькое. На здании через дорогу появилась надпись: «Да здравствует фюрер!» Она сделана белой краской, которая еще не высохла. Теперь я буду видеть ее каждый раз, выходя с работы. Хотел ли владелец магазина продемонстрировать, что он на стороне нацистов? Или эта пропаганда – дело рук самих нацистов? Никогда не знаешь навярняка.

С начала оккупации прошли акции протеста. Забастовка рабочих была быстро подавлена, и на улицах остались трупы. Папа считает, что нужно побольше таких акций. Ему легко говорить: ведь больная нога не позволяет в них участвовать. Мама считает, что нацисты – звери. И они были бы ей безразличны, если бы оставались в Германии. Она лишь хочет, чтобы они убрались из ее страны. После войны люди будут сидеть и вспоминать, как храбро они боролись с нацистами. Но эта «борьба» ограничивалась тем, что они носили красную гвоздику в честь королевской семьи в изгнании. А может быть, люди будут сидеть и говорить по-немецки, потому что немцы победят. И найдутся такие, кто будет ликовать по этому поводу. Это те, кто верит в нацистов или считает разумным поддерживать оккупантов. Как Элсбет. Элсбет, которая…

Ладно, не важно.

По пути к фру Янссен я дважды чуть не повернула назад. Первый раз – когда проезжала мимо солдата, допрашивавшего на улице девушку моего возраста. Второй раз – перед тем как позвонить в дверной звонок. При виде меня фру Янссен улыбается с таким облегчением, что я чуть не поворачиваю назад в третий раз. Потому что я все еще не совсем уверена.

– Вы осмелились мне помочь. – Она распахивает дверь. – Я знала, что поможете. Знала, что приняла правильное решение, доверившись вам. Я увидела это по вашему лицу. Хендрик всегда говорил…

– Вы больше никому не рассказали, не так ли? – перебиваю я фру Янссен. – Только мне?

– Нет. Но если бы вы не вернулись, не знаю, что бы я сделала. Я сижу здесь и все время волнуюсь.

– Фру Янссен, погодите. Давайте зайдем в дом. – Я хватаю ее под локоть и веду в гостиную. Мы садимся на кушетку с выцветшим цветочным узором. – Во-первых, я не соглашалась помочь, – заявляю я, потому что мне хочется полной ясности. – Я здесь для того, чтобы просто побеседовать. Сейчас мы только поговорим о Мириам, и я все обдумаю. Но я не детектив, и ничего не обещаю.

Она кивает:

– Я понимаю.

– Хорошо. Тогда почему бы вам не рассказать побольше?

– Все что угодно. Что бы вам хотелось узнать?

Что бы мне хотелось узнать? Я понятия не имею, какие вопросы задала бы полиция. Но когда я отыскиваю для клиентов товары с черного рынка, то начинаю с внешнего описания. Если им нужны туфли, я спрашиваю, какого размера и какого цвета.

– Если я решу помочь вам, мне нужно знать, как выглядит Мириам, – говорю я. – У вас есть фотографии? Мириам принесла их с собой? Какие-нибудь семейные карточки?

– У нее не было времени что-нибудь захватить с собой.

– А как она была одета, когда исчезла?

Фру Янссен прикрывает глаза, припоминая.

– Коричневая юбка. Кремовая блузка. И пальто. В мастерской мебельного магазина такие сквозняки, что приходится все время быть в пальто. На ней было пальто. Голубое пальто.

– Вот такое? – Я указываю на ярко-синий цвет на блюдцах фру Янссен в горке с фарфором.

– Скорее как небо в солнечный день. И два ряда серебряных пуговиц. Я одолжила ей другую одежду, пока она была здесь. Но когда она исчезла, пропали только те вещи, в которых она пришла сюда.

Продолжая задавать вопросы о разных деталях, которые приходят в голову, я мысленно рисую портрет девочки. Кудрявые темные волосы до плеч, тонкий нос, голубовато-серые глаза.

– Возможно, у соседей Родвелдтов есть фотография, – предполагает фру Янссен. – После исчезновения Родвелдтов они могли попытаться спасти какие-то вещи из квартиры.

– Вы что-нибудь знаете об этих соседях?

Она качает головой. Это значит, что я не могу пойти в ту квартиру и задать вопросы. Ведь жилище Родвелдтов, вероятно, заняла какая-то семья члена НСД. Амстердам – многолюдный город, и даже в нормальные времена здесь трудно найти жилье. А теперь, после исчезновения еврейской семьи, в ее квартиру сразу же вселяются сторонники нацистского режима. Они ведут себя так, будто всегда там жили. Война делает друзей врагами. Быть может, именно соседи донесли о тайном убежище Родвелдтов.

Где же еще можно найти фотографию?

– Вы заходили в убежище в мебельной мастерской? – осведомляюсь я.

Она кивает:

– Назавтра после того, как Хендрик был… Назавтра после того, как это случилось. Там все перевернули вверх дном во время обыска. Немцы забрали почти все. А может быть, просто Родвелдты захватили с собой мало вещей. Секретарша Хендрика могла бы попытаться что-нибудь спасти, но она отправилась в свадебное путешествие на следующий день после налета. Я могу ей написать. Но я не знаю точно, когда она вернется.

– В какую школу ходила Мириам?

– В еврейский лицей. С тех пор как изолировали еврейских учеников. Я не знаю, где он.

А я знаю. Он на берегу реки Амстел. Это здание из красного кирпича, с высокими окнами. Я постоянно проезжаю мимо него. Итак, теперь мне есть куда поместить девушку, мысленный портрет которой я создала.

– Что дальше? – спрашивает фру Янссен. – Вы собираетесь обсудить это с друзьями?

– С друзьями?

– С теми, кто будет вам помогать? Кто разбирается в таких вещах?

Теперь я понимаю, почему фру Янссен обратилась ко мне. Дело в том, что она понятия не имеет, как осуществляется незаконная деятельность. Она считает, что Сопротивление и черный рынок – это единая сеть, которая обменивается информацией и устраивает заговоры против немцев. Но я – лишь маленькое звено в цепи господина Крёка. Если бы меня схватили и начали допрашивать об операциях господина Крёка, я сказала бы, что не знаю, работает ли на него еще кто-нибудь. И это было бы чистой правдой.

Я не связана с Сопротивлением. Торговцы, занимающиеся спекуляцией, с которыми я имею дело, не имеют никакого отношения к Сопротивлению. И вообще у меня нет ничего, кроме воображаемого портрета девушки, которую я никогда не видела. И я еще не обещала фру Янссен, что найду ее.

– Мне нужно снова взглянуть на потайную комнату, – говорю я.

Фру Янссен впускает меня, откинув спрятанный крючок.

– Вчера вечером я там уже все осмотрела.

Я жду, пока глаза привыкнут к полумраку. Ширина помещения примерно четыре фута. Почти все оно занято разложенной opklapbed. Я откидываю одеяло, осматриваю простыню, затем матрас и подушку. На узкой полке журнал, который я заметила раньше. Это старый номер, еще довоенный. Вероятно, он был среди вещей Яна, и фру Янссен дала его Мириам, чтобы той было что почитать.

На страницах журнала нет никаких записей или пометок. Но под ним – последний выпуск Het Parool. Фру Янссен упоминала, что дала Мириам эту газету. Люди жадно читают газеты Сопротивления, а потом дарят другим. Наверное, либо сосед фру Янссен, либо посыльный передал ей этот номер Het Parool.

Я складываю opklapbed и, отвернув тонкий коврик, осматриваю пол.

Ничего. Совсем ничего.

Но что же я ожидала найти? Письмо от Мириам, объясняющее, куда она ушла? Дверцу люка, через которую сюда могли проникнуть нацисты и увести бедняжку? Когда я возвращаюсь на кухню, щурясь от яркого света, фру Янссен снова ставит кофе.

– Ваша соседка через дорогу сейчас дома? – спрашиваю я. – Фру Венстра? Та, у которой задержался в дороге сын?

– Я так не думаю. – Она хмурится. – Вы хотели с ней побеседовать? Она не знает о Мириам.

Я качаю головой.

– Оставайтесь у двери в течение следующих пяти минут. И в какой-то момент откройте ее и выходите. Только не предупреждайте меня заранее.

Обхватив себя руками, чтобы согреться, я перехожу через дорогу, к дому, принадлежащему фру Венстра. Теперь я стою на ступенях, спиной к дому фру Янссен. Через минуту до меня доносится звучный щелчок, за которым сразу же следует пронзительный собачий лай. Когда я оборачиваюсь, фру Янссен в недоумении смотрит на меня.

– Я не понимаю, – говорит она, когда мы возвращаемся. – Что вы делали?

– Я заметила это, когда Христоффел увозил opklapbed. Ваша дверь такая старая и тяжелая, что ее нельзя открыть бесшумно. И как только собака по соседству…

– Фрици, – поясняет фру Янссен. – Шнауцер соседского мальчика.

– Как только собака слышит щелчок, она начинает лаять. Даже если бы вы смотрели совсем в другую сторону, то услышали бы лай собаки и заметили, как Мириам выходит через парадную дверь.

– Именно это я и сказала, – раздраженно произносит она. – Я уже говорила вам вчера. Она не могла уйти через эту дверь. И я осмотрела потайное помещение Мириам. Вы зря тратите время, повторяя то, что я уже сделала.

– Вы ее уже нашли? – резко спрашиваю я. Я изображаю уверенность, чтобы скрыть отсутствие опыта в таких делах. – Вы все время твердите, что я делаю то, что вы уже сделали сами. Но если вы еще не нашли ее, мне нужно увидеть все собственными глазами. А теперь проводите меня к двери черного хода.

Фру Янссен открывает рот, вероятно, желая сказать, что Мириам не могла сбежать с черного хода: иначе внутренний засов был бы открыт. Но, передумав, не произносит ни слова.

Задняя дверь сделана из тяжелого дуба. Сразу становится ясно, почему она не закрывается как следует. От старости и оседания дома дверь сильно деформирована, так что верхняя часть ее перекосилась. Вот почему фру Янссен поставила засов. Он тяжелый, из железа, так что благодаря ему дверь остается закрытой. А когда он не задвинут, сверху просачивается тонкая струйка воздуха.

Фру Янссен права. Невозможно выйти через эту дверь и закрыть за собой засов.

Она пристально смотрит на меня. Я так и не сказала, что помогу ей, однако не ухожу. Это очень опасное предприятие, гораздо опаснее всего, что я проделывала до сих пор.

Но фру Янссен обратилась ко мне – так же как в свое время господин Крёк. Я очень хорошо умею находить вещи.

Я чувствую, что меня уже увлекла эта тайна. Может быть, это из-за Баса. Или потому, что это еще один способ наплевать на правила нацистов. Или же потому, что в мире, в котором я ничего не решаю, это то немногое, что я могу сделать. Мне нужно сходить в школу Мириам. Там может быть ее фотография, и, возможно, удастся что-нибудь разузнать об этой девушке. Потому что если фру Янссен не ошиблась с хронологией событий, и если собака всегда лает, когда кто-то выходит из дома, и если Мириам не могла уйти через черный ход… Словом, если все это правда, то эта девушка – привидение.

Глава 5

Я уже почти целый час отлыниваю от работы. Если я немедленно не займусь доставками, фру де Врис пожалуется.

Очередь в мясной лавке выплеснулась из дверей на улицу. Усталые домохозяйки обмениваются сведениями о том, где удалось купить какой-нибудь дефицитный товар. Я, как всегда, не становлюсь в очередь. Как только мясник видит меня, он падает знак и исчезает в задней части лавки. Мне потребовалась по крайней мере дюжина визитов, чтобы завязать отношения. Когда я зашла в первый раз, мясник рассказывал покупательнице, что его дочь любит рисовать. В следующий раз я принесла цветные карандаши и заявила, что они старые и я нашла их в глубине шкафа. Они были совсем новенькие. Я понаблюдала за его реакцией. Примет ли он ложь ради того, чтобы получить желаемое? Позже я рассказала басню о больной бабушке и ее богатых друзьях, которые хотели бы купить мясо из-под прилавка.

Когда мясник возвращается, у него в руках белый бумажный пакет.

– Это несправедливо, – говорит женщина у меня за спиной. Она права. Другие покупатели не очень-то меня любят. Я бы им больше нравилась, если бы была такая же голодная, как они. Но я предпочитаю не голодать.

– Ее бабушка больна, – объясняет мясник. – Ей приходится заботиться обо всей семье.

– Мы тоже заботимся о своих домашних, – возражает женщина. У нее плохой вид. Все устали от бесконечного стояния в очередях. – Нет, дело в том, что она хорошенькая девушка. Вы бы отпустили товар без очереди мальчику?

– Только не такому мальчику, который похож на вашего сына.

Люди в очереди смеются. То ли они находят эту шутку смешной, то ли хотят подольститься к человеку, который снабжает их едой. Мясник поворачивается ко мне и с улыбкой шепчет, что положил в пакет немного лишнего мяса для моей семьи.

Пока я была в мясной лавке, начался дождь. Сверху падают большие капли, смешанные со льдом. Дороги темные и блестящие. Я кладу мясо в корзину и прикрываю пакет газетой, которая быстро промокает. Когда я добираюсь до дверей фру де Врис, у меня стучат зубы, а вода стекает с юбки прямо в туфли. Правда, я все равно уже промочила ноги. Подошвы проносились насквозь, и туфли стали бесполезными в дождливую погоду. Я стучу в дверь фру де Врис. Изнутри доносится звон фарфора.

– Вы дома? – спрашиваю я.

В конце концов фру де Врис открывает дверь. Как всегда, она разодета в пух и прах. На ней шелковое синее платье и чулки с прямыми швами. Ей за тридцать, и у нее царственный вид. У фру де Врис два несносных близнеца и муж, который издает дамский журнал. Он так много времени проводит на работе, что мне удалось увидеть его только раз.

– Ханнеке, входите. – Фру де Врис небрежным жестом приглашает в квартиру. Однако и не собирается освобождать меня от пакетов. И, конечно, ей в голову не приходит поблагодарить за оказанную услугу. А ведь я вышла на улицу в такой дождь только для того, чтобы доставить ей говядину! – Мы с соседкой пьем чай. Вам же никуда больше не надо, не так ли? Вы можете подождать на кухне, пока мы закончим.

Она кивает в сторону женщины постарше, расположившейся на диване, но не знакомит нас. Фру де Врис явно не собирается прерывать беседу, чтобы уделить мне внимание. Она из тех, кто ведет себя так, будто война – всего лишь досадная помеха, не влияющая на жизнь. Сегодня я игнорирую ее предложение подождать на кухне, которое она определенно считает приказом. Нет, я не позволю тебе забыть обо мне! Поставив пакеты на стол, я упорно стою в прихожей. Вода стекает с обуви на пол.

Соседка, седовласая женщина, бросает на меня взгляд, приподняв бровь. Затем она откашливается и снова поворачивается к фру де Врис.

– Как я говорила, они исчезли. Я услышала о них только сегодня утром.

– Просто не верится, – произносит фру де Врис. – Кто-нибудь знает, куда они ушли?

– Откуда? Они незаметно ускользнули ночью.

– Ханнеке, вы не принесете нам еще печенья с кухни? – обращается ко мне фру де Врис. Она берет со стола тарелку, полную крошек, и протягивает мне.

На кухонном столе стоит коробка с покупным масляным печеньем. Она наполовину пуста. Я отправляю в рот две штуки и наполняю тарелку. Из-за угла на меня пристально смотрит пара глаз. Это один из близнецов. Я никогда не помню, как их зовут, и не могу отличить одного от другого. Оба очень избалованы. Вместо того чтобы дать мальчику печенье, я нарочно отправляю в рот еще одно и слизываю крошки с губ.

– Значит, вы думаете, что они спрятались в тайном убежище? – спрашивает фру де Врис. – Они попали в засаду?

– Нет, определенно не попали. Я бы знала: у меня друзья в НСД. Я уже говорила им несколько раз, что в моем здании живет еврейская семья. Если бы их забрали, я бы это поняла. Они удрали среди ночи, как воры.

Я несу печенье в гостиную, производя как можно больше шума, чтобы привлечь внимание фру де Врис. Она прихлебывает кофе.

– Просто не могу поверить, что их никто не видел! Вы уверены?

– Я надеялась, что мне удастся заглянуть в их квартиру. Мой сын с женой ищут более просторное помещение. Знаете, она ждет ребенка. Было бы так славно, если бы они жили в моем здании.

Эта соседка – низкая тварь. Обе они подлые прихвостни нацистов. Но они богатые, а господин Крёк вряд ли обращает внимание на моральные качества при выборе клиентов. Если они могут заплатить, этого довольно.

– Фру де Врис. – Я наконец прерываю их беседу, указывая на окно. Небо затянуто тучами, но дождь прекратился. – Простите, но я действительно должна идти. Раньше лило как из ведра, а сейчас как будто прояснилось. Могу я оставить ваши пакеты?

Если бы здесь не было любопытной соседки, фру де Врис обязательно проверила бы их содержимое. А сейчас она только поднимает бровь.

– Я не знала, что у вас такое плотное расписание, Ханнеке. Возьмите мою сумочку в шкафу в прихожей.

Она вручает мне несколько банкнот, и я даже не даю себе труда их сосчитать. Я кладу деньги в карман и удаляюсь, оставляя на паркете мокрые следы.

Еврейский лицей. Следует ли мне туда зайти? Сейчас четвертый час. День начался с доставки помады женщине, которая живет вместе с дедушкой и бабушкой, затем произошло так много событий. Этот бесконечный день сильно утомил. Меня утомило то же, что и всегда: немецкие солдаты, объявления, вывешенные на улице, все эти секреты, хитрые уловки и затраченные усилия. Я так вымоталась, что, пожалуй, не стоит сейчас заходить в лицей. Потому что усталость помешает быстро соображать на ходу. Я узнала это благодаря работе на черном рынке.

С другой стороны, сейчас идеальное время для проникновения. Началась перемена, и из-за сутолоки никто не заметит постороннее лицо, которое бродит по коридорам. Лицей всего в нескольких кварталах от моего дома, и обычно мне приходится проезжать мимо него по пути с работы. Когда нужно отыскать какие-то вещи, лучше сделать это как можно быстрее. Иначе они достанутся другому. Этому меня тоже научил черный рынок.

Я останавливаю велосипед перед входом в лицей. Архитектура этого здания напоминает мне школу, которую я посещала.

Три года назад мы с друзьями сидели бы в это время на ступенях и спорили о том, куда сходить после занятий. Элсбет объявила бы, что у нее не хватит на это денег. А потом наблюдала бы, как два или три мальчика сражаются за право заплатить за ее кофе или пирожные. Затем она подмигнула бы мне, намекая, что на самом деле у нее достаточно денег. Просто ей нравился этот спектакль. Некоторые отказались бы пойти, сославшись на то, что им надо заниматься. В конце концов Бас сказал бы, что мы все идем в «Коко». И добавил бы, что нарочно завалит контрольную, чтобы те, кто так озабочен учебой, выглядели рядом с ним отличниками.

Теперь Элсбет больше нет, и мне не хочется думать о том, как это произошло.

У «Коко» были еврейские владельцы. Через девять месяцев после начала оккупации в кондитерской произошла драка. Последствия – самая первая облава и сотни трупов.

А Басу никогда больше не придется учиться.

Моя жизнь была разрушена два с половиной года назад. Но сейчас, у входа в лицей, мне кажется, будто это случилось всего две недели назад. А может быть, кирпичи все еще продолжают сыпаться каждый день.

В школе тихо и пусто. В коридорах не видно учеников, из классов не доносится ни звука. Сначала я подумала, что ошиблась и учебный день уже закончился. Но, заглянув в один класс, я вижу учеников. Просто их очень мало: всего пять. Наверное, остальные исчезли: либо их забрали немцы, либо они прячутся в убежище, либо случилось что-нибудь похуже. Вся школа опустела. Это был мир Мириам. Она ходила сюда каждый день, пока ей не пришлось скрываться. Надеюсь, здесь остались ее следы.

Две девочки лет двенадцати-тринадцати поднимают глаза, когда я прохожу мимо их класса. Я машу им, чтобы показать, что у меня нет дурных намерений. Однако на лицах учениц написан страх, и они следят за мной, пока я не скрываюсь из виду.

В следующей классной комнате худой человек в очках читает лекцию, стоя у доски, а девушка в углу прилежно конспектирует. Я тоже всегда сидела в правом углу, впереди. Бас старался привлечь мое внимание, проходя мимо моего кабинета. Он прижимал к стеклу нос или указывал на учителя, беззвучно произнося: «Занууу-да». Мальчик, который сидит в другом углу, ловит мой взгляд и подмигивает мне. Он смеется, и учитель, резко повернувшись к нему, делает замечание. У этого мальчика темные волосы и круглое, как луна, лицо. Он не похож на Баса, но этот жест так напоминает его! Я сразу же отхожу от стеклянной двери, борясь с нахлынувшими воспоминаниями.

Да, зря я сюда пришла. Весьма неудачная идея. Не знаю, почему я не прислушалась к интуиции. Это небезопасное и плохо спланированное предприятие. Меня может увидеть кто угодно, а я не подготовила легенды. Нужно вернуться за фотографией позже. Я приду с взяткой: с настоящим кофе.

«Занууу-да», обычно говорил Бас через стеклянную дверь классной комнаты. Снова это воспоминание.

Эта школа похожа на лабиринт. Никак не могу вспомнить, куда поворачивала, войдя в здание. Прямо передо мной выход – правда, не тот, через который я вошла. Я направляюсь к нему.

– Могу я вам чем-нибудь помочь? – На пороге школьной канцелярии стоит женщина. Она выше меня и всего на несколько лет старше. У нее острый, настороженный взгляд. Волосы уложены узлом на макушке. На желтый кардиган нашита желтая звезда. – Вы заблудились?

– Я уже ухожу.

Она загораживает выход.

– Но зачем вы здесь? Вы же не школьница.

– Я… – Вопреки обыкновению, мне не удается что-нибудь придумать на ходу. – Я искала фотографию.

– Чью?

– Учеников.

– Учеников, – повторяет она. – Каких именно учеников?

– Не важно. Я зайду в другой раз. Не хочется зря вас беспокоить. – Я пытаюсь обойти женщину, но она снова загораживает мне путь. Чтобы выйти, пришлось бы ее оттолкнуть. Судя по всему, она проверяет, действительно ли мне так нужно то, за чем я пришла.

– Какие еще фотографии? – настаивает она. – Зачем вы здесь на самом деле? – тихо произносит она.

– Бас, – вырывается у меня.

От моего спокойствия не остается и следа. Всё в этой школе напоминает о нем: запах мела, парты, школьные коридоры. Я изучала его расписание, чтобы с точностью до минуты знать, когда смогу столкнуться с ним в вестибюле. Бас не был прилежным учеником, но ему все сходило с рук. Его все любили – и ученики, и учителя.

Женщина качает головой и крепко берет меня за руку.

– У нас нет учеников по имени Бас. Кто такой Бас?

Мне больше не удается сдерживать эмоции.

– Бас умер. Я любила его.

Выражение ее лица смягчается, но она по-прежнему смотрит с подозрением.

– Мне жаль, но у нас нет его фотографий. Кем бы ни был Бас. У нас совсем нет ничего. Наши архивы сгорели несколько недель назад при пожаре.

– Я пойду.

Она не отпускает мою руку.

– Я думаю, следует отвести вас к директору. Это незаконное вторжение.

Ко мне медленно возвращается способность соображать. Я выдергиваю руку и протискиваюсь мимо женщины.

– Мне нужно идти.

– Остановитесь. Как ваше имя?

Нет, она не станет на меня доносить. Еврейка не захочет привлекать к себе внимания, даже если нужно сообщить о преступлении. Ей некуда обратиться за помощью.

– Остановитесь, – нерешительно повторяет она. Я продолжаю идти к выходу, и женщина меня не удерживает. Правда, я чувствую на себе ее взгляд: она наблюдает, как я выхожу из здания. Лицей пробудил во мне воспоминания, вызывающие боль.

Я кручу педали, направляясь домой, и холодный ветер дует в лицо. Ко мне возвращается самообладание, и я злюсь на себя. Мне нужно было всего-навсего найти фотографию, а я с этим не справилась. Следовало прийти с взяткой в виде кофе и с хорошо отработанной историей. Я могла бы сказать, что ищу одну девочку, у которой была приходящей няней. Или, допустим, она жила в соседнем доме. Я сочиняю подобные истории каждый день. Да, мне следовало это сделать, а я не сделала. И теперь я уничтожила один из немногих шансов, которые у меня были. Глупо. Непрофессионально. Опрометчиво.

Выполнив несколько поручений мамы, я отправляюсь домой. Но солдаты заблокировали улицы, по которым я обычно езжу. Они маршируют колоннами. Для них это шанс порисоваться, вышагивая в касках и черных сапогах. При этом они поют. Сегодня это «Эрика» – песня о немецких девушках и немецких цветах. Эти чуждые слова и музыка застревают у меня в мозгу.

К тому времени, как я наконец добираюсь до парадной двери, я едва стою на ногах. Заходя в квартиру, я чувствую бархатный аромат. Мама варит горячий шоколад. Зачем? Я же говорила ей, что у нас осталось совсем немного и лучше приберечь к празднику. Мама не из тех, кто любит устраивать импровизированные праздники. По крайней мере теперь.

– Горячий шоколад? Я забыла, что у кого-то день рождения?

Я разматываю так и не просохший шарф и вешаю на крючок у двери. Будь я юной девочкой, я бы уютно свернулась в клубок на диване, с чашкой шоколада в руках, и рассказала маме о трудном дне. Если бы этот дом не держался на мне, я бы поведала родителям, что меня попросили выполнить непосильную работу. И позволила бы маме погладить меня по головке.

– У нас гость, – сообщает мама. Трудно сказать, настоящая это улыбка или фальшивая, потому что ее губы разучились улыбаться естественно. Улыбка кажется почти настоящей.

И только тут я замечаю фигуру в кресле, сидящую напротив отца. При виде этих волос, веснушек и носа сердце выпрыгивает из груди.

Бас.

Но, конечно, это не он. Я так одинока, что на секунду позволяю себе поверить в чудо. Однако у меня не осталось никакой надежды, и я сразу же отказываюсь от иллюзии. Это не Бас. Это Олли.

Глава 6

Олли. Оливье. Лоренс Оливье – в честь британской кинозвезды. Так называл его Бас, когда на него находило настроение подурачиться. Серьезный старший брат Баса, который удивительно похож на него. Правда, у Олли не такие рыжие волосы и не такие голубые глаза. Теперь я вижу, что он совсем не похож на Баса. Это просто обман зрения и обман сердца.

Когда умер Бас, Олли был на первом курсе университета. Сейчас он, наверное, уже оканчивает учебу. Братья никогда не были особенно близки. Бас всегда подтрунивал над Олли, а тот воспринимал его слишком серьезно. Субботними вечерами в их доме Олли издавал театральные вздохи, считая, что мы с Басом мешаем ему заниматься. Я не видела его с заупокойной службы, во время которой фру Ван де Камп цеплялась за Олли и плакала. А мне тогда было совсем плохо. Очень хотелось плакать, но я считала, что не имею на это права. Однажды я зашла в их дом, но фру Ван де Камп ясно дала понять, что не хочет меня видеть. И, честно говоря, я не могу ее в этом винить.

Но сейчас Олли Ван де Камп сидит в гостиной, проигрывая моему отцу партию в шахматы.

– Что привело тебя сюда? – осведомляюсь я, когда он встает и официально целует меня в щеку.

– Моя мать. Она интересовалась, как у тебя дела. Я обещал, что когда в следующий раз окажусь в твоем районе, зайду к вам.

– И это чудесный сюрприз, – говорит отец. – Потому что Олли ужасно играет в шахматы. И он согласился играть на деньги!

Да, Олли не только внешне не похож на Баса. Бас разбил бы наголову моего отца, весело поддразнивая его, а папа притворялся бы расстроенным. Олли проигрывает методично и с достоинством. Олли – эрзац Баса.

– Ты приготовила шоколад, – замечаю я, чтобы что-нибудь сказать. К тому же мне хочется подчеркнуть из вредности, что визит Олли не повод для шоколада.

– Она не собиралась. – Отец шутливо грозит пальцем маме. – Я настоял.

– Я говорил, что не нужно, – вмешивается Олли. – Ведь я ненадолго. Ни к чему зря тратить шоколад. – Наверное, он не слишком сопротивлялся: его чашка почти пуста.

– Вы останетесь на обед, Оливер? – спрашивает мама. – Правда, у нас только шпинат и картофель в мундире. – Отец морщится при упоминании меню. Бюро образования в области питания выпускает бесконечные брошюры, призывающие есть картофельную кожуру, пить снятое молоко и отведать коровьи мозги. Мать свято следует рецептам, приведенным в этих брошюрах. Это ее способ реагировать на войну. – Я буду рада поставить еще одну тарелку. Правда, мы сегодня поздно обедаем, и вы можете не успеть домой до комендантского часа.

Теперь я точно знаю, что у мамы натянутая улыбка. Сейчас самое начало седьмого, а комендантский час начинается в восемь. У Олли полно времени, чтобы добраться домой. Просто дело в том, что приглашение Олли к обеду – отклонение от привычного порядка, а мама этого не любит.

– Благодарю вас, фру Баккер, но я уже поел. Вообще-то я надеялся, что Ханнеке немного прогуляется со мной. – Он с озабоченным видом трет шею. – Я почти весь день просидел, сгорбившись над книгами. Мне было б полезно пройтись. – Мама смотрит на часы на стене. – Мы бы просто немного прошлись по улице, – заверяет он. – Я приведу ее домой до комендантского часа. – Олли указывает на пальто, которое я так и не сняла. – И ты уже одета. Впрочем, возможно, ты хочешь, чтобы мы остались и побеседовали с твоими родителями?

Что-то в последней фразе наводит на мысль, что это вовсе не приглашение. Он предлагает поговорить наедине во время прогулки, но если я откажусь, выложит все при моей семье.

– Я скоро вернусь, – обещаю я маме, потом бросаю взгляд на Олли. – Очень скоро.

Хотя дождь прекратился, на улице еще мокро. От влажного холода кажется, будто я заледенела и насквозь промокла.

Олли и не собирается предложить мне помощь. Сунув руки в карманы, он идет вперед. По-видимому, не сомневаясь, что я последую за ним. И поскольку у меня нет выбора, я так и делаю.

– Мы давно не виделись, – замечает он. – У тебя теперь длиннее волосы. Ты выглядишь старше.

– Это лучше, чем второй вариант, – сразу же отвечаю я. Это любимая шутка моего отца. Так он отвечает, когда кто-нибудь говорит, что он постарел. Олли склоняет голову набок.

– Что за вариант? – спрашивает он.

И теперь я не знаю, что сказать. Дело в том, что единственная альтернатива в данном случае – смерть. А после гибели Баса мы с Олли больше так не шутим.

– Куда мы идем? – осведомляюсь я, не ответив на вопрос.

Он пожимает плечами, как будто на самом деле не думал об этом.

– Площадь Рембрандта?

Это одна из моих любимых площадей Амстердама, со статуей художника в центре. Вокруг площади расположены кафе, куда мама водила меня, когда хотела побаловать. Кофе для нее, горячее анисовое молоко для меня. Уже два с половиной года я не выношу вкус молока с анисом. Я пила его, когда услышала по радио, что Голландия сдалась.

Олли спрашивает о работе, я его – об учебе. Он говорит, что переехал из родительского дома и снимает квартиру вместе с приятелем, поближе к университету. Но оба мы слушаем вполуха, и когда доходим до угла, я перестаю притворяться.

– Зачем мы здесь на самом деле, Олли? Сомневаюсь, что твоя мать действительно думает обо мне.

– Держу пари, что она думает о тебе каждый день, – возражает он. – Потому что ты связана с Басом.

Не знаю, намеренно ли он причинил мне боль.