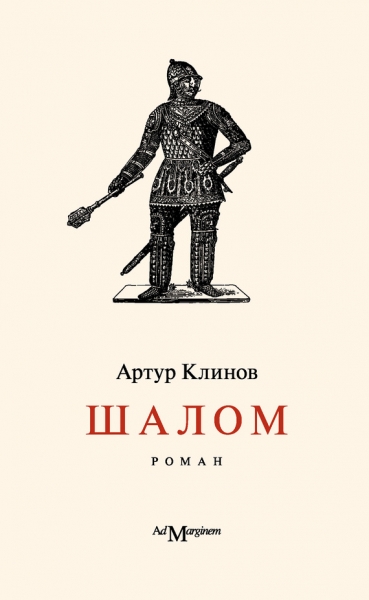

Артур Клинов Шалом

Шелом по-старославянски – шлем воина.

По-белорусски шлем воина – шалом.

Шалом на семитских языках – мир.

У многих народов шалом – форма приветствия.

В разговорной речи, про человека странного,

говорят: человек «с приветом».

Чилийское красное

Утром он проснулся от дикого желания пить. Обнаружив, что спит в одежде, кое-как встал, отпил полбутылки минеральной воды, разделся и рухнул обратно в постель. Так бы он и спал до самого вечера, и, возможно, ничего этого не случилось бы, если б не треклятые тещины сапоги.

Он вспомнил о них часа через два, когда проснулся отпить следующие полбутылки воды. Сознание с досадой резанула мысль, что сегодня суббота – последний день в Бонне, и уже завтра надо отправляться назад в Могилев. Но до этого он должен совершить шоппинг – купить подарки дочерям и жене, а главное, сапоги для тещи, которая специально выдала на это деньги. Конечно, можно сделать покупки в Берлине, но он будет там всего несколько дней. Здесь же за три недели он успел все присмотреть, нужно только оторвать голову от подушки и пройтись по давно известным местам.

Он снова забрался в постель и тупо уставился на свисавший с потолка большой белый шар люстры. Мысль о шоппинге не давала расслабиться и заснуть. «Вот паскудство! – повернулся он на бок. – Ждешь открытия выставки, будто за ней дверь в новую жизнь. А там всё: слава, деньги, почет, красивые машины, домик во Франции. И всякий раз откроешь ее, и то же дерьмо – бодун, сушняк, Федор Михайлович, скотина… нажрался… Швэбсу бы сейчас… лимонного… Еще эти идиотские тещины сапоги!»

Накануне он присутствовал на банкете по случаю окончания их скульптурного пленэра. Незадолго до этого они с Генрихом выбрались в «Лидл», где купили по паре вина и две бутылки дешевого виски – четыре семьдесят евро за штуку. За много лет вернисажного стажа он усвоил бесспорное правило: на любой, пусть даже самый шикарный банкет лучше приходить со своим. Тогда тебя не беспокоит толчея вокруг столиков с дармовым вином. Ты не посматриваешь с тревогой на оставшиеся нераскупоренные бутылки, стоящие за спинами официантов, и уж точно спокоен – в десять вечера тебе не придется бежать на ближайшую бензоколонку за дорогим и дерьмовым пойлом, так как все магазины в округе уже закрыты.

За час до вернисажа они, устроившись на лавочке за скульптурой Генриха, опрокинули по бутылке чилийского.

Генрих был добрым малым, таким же, как он, простым рядовым великой арт-армии, чьи безымянные могилы когда-нибудь затеряются в бескрайних полях лэнд-артов, поп-артов, видео и прочих концептуал-артов. Но его скульптура, больше похожая на деревянный дачный сортир, зачем-то поставленный на главной аллее парка, ему не особенно нравилась. Ему больше нравилась инсталляция Франки – лабиринт, собранный из огромных полиэтиленовых пленок. Когда он заходил в него, пленки начинали на ветру шевелиться и манили проследовать далее – в глубину своих переплетений, где, казалось, зрителя должен ожидать приятный эротический приз.

Ему нравилась эта работа, но еще больше нравилась сама Франка. Когда она впервые зашла в мастерскую, его тронули ее глаза – большие, красивые и печальные. Он сразу понял, что Франка одна из тех вольтанутых солдаток искусства, которые отдают ему жизнь, взамен получая лишь одиночество да пачки каталогов с выставок и каких-то идиотских пленэров. Из симпатии, а может, из жалости, он тут же предложил гостье на выбор – пиво, вино или виски. Она согласилась на виски, но, не допив пол стакана, ушла, оставив в мастерской аромат шанели номер пять.

Потом Франка часто заходила к нему, выпивала полстаканчика виски, рассказывала что-то о своих проектах и величала его на французский манер – Андрэ. Обычно друзья обращались к нему по фамилии или просто говорили – Андрей, жена иногда называла – Андрейка, но Андрэ звучало особенно. В нем не было ни будничного «Андрея», ни простецкого «Андрейки», но присутствовало нечто такое, что уносило его на Монмартр, в романтические грезы, невольно помещало его рядом с Модильяни, Роденом, Пикассо.

Андрэ нравились грустные глаза Франки. Он видел в ней музу. Само имя ее несло в себе что-то прекрасное. Франка… Франция… Загадочная страна, манившая его с юности. Парижские кафе, Эйфелева башня, Мулен Руж, Пляс Пигаль, Ван Гог, Дега, Лотрек. Андрейка же имел виды скромнее. Он просто по-фронтовому хотел затащить Франку в постель. Однако та еще засветло уезжала ночевать в город, где остановилась у андрогинного вида коротковолосой подруги. Случай соблазнить ее мог представиться лишь на открытии выставки, когда гости никуда не будут спешить, а, выпив и захмелев, начнут составлять теплые веселые компании с перспективами, уходящими в ночь.

Отвесив дюжину комплиментов «сортиру», который построил Генрих, хлебнув по большому глотку виски просто из бутылки, они отправились на открытие выставки. Народу к тому времени собралось немало. Кроме Андрэ и семи немцев в пленэре участвовали еще пара французов, итальянец, швейцарец и один финн.

Все, кроме него, были художниками из старушки-Европы и перетекали с пленэра на пленэр, словно это было нечто обыденное, вроде похода в булочную за свежим багетом. Он же представлял маленькую, забытую Богом страну, что приютилась где-то за забором Европы. Всем, кто находился по эту сторону, она казалась зловещим Мордором из сказок Толкиена, где правили орки, издевавшиеся над бедными хоббитами и по-всякому ущемлявшие их права.

Чтобы помочь хоббитам, Старушка время от времени приглашала их на какой-нибудь семинар – разъяснить, как победить орков на выборах и преобразовать Мордор в демократию хоббитов. Иногда на литературный фестиваль – послушать, как звучит их странный архаичный язык, или, как сейчас, на скульптурный пленэр, чтобы убедиться, что они в принципе еще существуют и даже способны создавать произведения искусства.

Правда, многие хоббиты, не дожидаясь специального приглашения, сами всякими способами проникали сквозь щели забора и расползались по необъятному двору матушки-Европы, основывая крошечные, в принципе безвредные и никому не заметные колонии в Берлине, Брюсселе, Амстердаме, Варшаве. В такую маленькую берлинскую колонию хоббитов Андрэ собирался отправиться на пару дней сразу после окончания пленэра. Но сначала предстояло завершить начатое дело – соблазнить Франку.

Он сразу нашел ее глазами, когда они с Генрихом уже навеселе ввалились в павильон, где стояли накрытые фуршетные столы. Гости – в основном любители искусства из Бонна и Кёльна – расхаживали по залу с бокалами красного вина.

– Ну что, окропим глотку красненьким? – Андрэ ухватил бокал с проплывавшего мимо подноса. – А ты знаешь, что у нас вино делают из картошки? Только оно зеленого цвета и называется «Крыжачок» – есть такой славянский танец. Главная проблема, когда его пьешь, – чем глотку заткнуть, чтобы обратно не вышло. Просто конфетка или кусок хлеба не помогут. Лучше всего огурец соленый или луковица, тогда есть шанс, что оно в тебе останется.

– Да… Казацок, – завороженно повторил Генрих.

Тем временем разговоры вокруг стихли, и на сцену начали выходить важные, специально приглашенные гости.

Они рассказывали о том, какой замечательный получился проект, как он помогает налаживать контакты между народами.

Андрэ оставил Генриха слушать умные речи о дружбе народов, а сам начал потихоньку пробираться в сторону Франки. Протиснувшись через публику, он стал у нее за спиной и принялся ласкать ее взглядом. Словно почувствовав это, Франка вдруг обернулась и шепнула на ушко:

– Привет!

– Ты ведь сегодня не уедешь? Когда все закончится, пошли ко мне!

– Посмотрим, – полунамеком на согласие отозвалась она.

Оставив Франку слушать речи о высоком мастерстве собравшихся здесь художников, Андрэ полетел к Генриху, чтобы на радостях сделать с ним еще по одному солидному глотку виски.

Все начиналось неплохо и, пожалуй, должно было так же неплохо закончиться, если бы после второго глотка виски на сцену в кустах не вскарабкался Андрейка. Его наглая, скабрезная рожа с масляными, похотливыми глазками нарисовалась на благородном лице Андрэ, едва они с Генрихом, уединившись в зарослях парка и отхлебнув из горлышка, закурили по сигарете.

Далее события развивались по обычному для Андрейки сценарию. Пусть бы он даже пил, но сосредоточил внимание на Франке, то, вероятно, все пошло бы, как было задумано. Но увидав, сколько симпатичных фройляйн показалось из павильона после завершения торжественной части, его истомившиеся от воздержания кошачьи глазки налились валерьяновым маслом, и он кинулся знакомиться, поить и обхаживать каждую, за кого цеплялись его коготки.

Большинство инсталляций помещались не в павильоне, а были разбросаны по обширной территории старого садово-паркового хозяйства. Андрейка также отправился к месту, где располагалось его творение, и приготовился к встрече фройляйн, которые рано или поздно должны были набрести на этот «шедевр». Тем более, «шедевр» являл собой объект весьма заметный.

Андрейка изваял две большие соломенные скульптуры. Одна изображала обнаженную Венеру, другая была копией античного Аполлона. Статуи стояли на постаментах друг против друга, в боковой аллее парка, и походили на двух крупных, больше человеческого роста, косматых мишек. Узнать в одном мишке Венеру можно было по отсутствию рук и большим соломенным грудям, что неуклюже топорщились ежиками в три стороны света. Аполлон же стоял с поднятой рукой и почему-то таким же значительным, как рука, мохнатым членом, который пялился куда-то в направлении Венеры, словно дуло русского танка – к землям Пруссии.

Лишь начали появляться гости, Андрейка с разной степенью воодушевления принялся объяснять им, что он, собственно, хотел сказать этим произведением. Если подходила пожилая пара или какой-нибудь критик, его рассказ был скуп и краток. Он говорил о новых возможностях, которые дает художнику такой материал, как солома, о связи с традицией, о новом прочтении классики, наигранно вздыхал и что-то невнятно поддакивал, когда разговор заходил о бедствиях хоббитов в его несчастной стране.

Но как только появлялась симпатичная фройляйн, он тут же вскакивал на коня, доставал небольшой пластиковый стаканчик, предлагал даме виски, сам делал изрядный глоток из бутылки, а дальше воображение несло его в необъятные степи. Он рассказывал про гениальность соломы как материала, о ее двусмысленности. Говорил, что на свету она сияет чистым золотом, но, если всмотреться, любой предмет, изготовленный из нее, представляет собой образчик разложения материи, труху, коей, по сути, является все земное. Особенно это касается соломенных человечков, которые напоминают ему полуистлевших вурдалаков из фильмов ужасов. Далее он переходил к особенностям соломенного секса. Рассказывал о его абсолютной экологичности и перспективности. О том, как правильно должны совокупляться соломенный Аполлон с соломенной Венерой и что делать, чтобы партнеры во время акта не развалились. Девицы не без удовольствия и любопытства слушали его, посмеиваясь, выпивали виски и, несмотря на попытки Андрейки подольше задержать фройляйн у соломенных мишек, уходили.

Между тем стемнело. Посетителей стало меньше. Андрейка вдруг вспомнил о Франке и с ужасом отметил, что виски почти закончилось. Первым делом, подумал он, надо бы найти Генриха – у него должна оставаться еще бутылка, а потом отправиться на поиски Франки.

Он обнаружил Генриха в укромном уголке парка в небольшой, но веселой компании. Тот был уже изрядно пьян, а виски в его бутылке оставалось не больше стакана. Уверенным жестом изъяв оставшееся, Андрейка сделал большой глоток и все последующие события этого вечера помнил лишь фрагментарно.

Они, меняя компании, что-то пили еще из других бутылок. Он по-прежнему пытался обаять каких-то девиц, но был уже в таком градусе, что полета не получалось, а выглядело это как-то скабрезно и пошло. Пару раз они пересекались с Франкой, но она находилась в компании незнакомого плейбоя. Потом они сгоняли с Генрихом на бензоколонку купить еще бухла. Затем он исполнял каким-то фройляй-нам «Очи черные» и «Тумбалалайку», говорил с кем-то в кустах о роли будущей белорусской революции, пел блуждающим басом «Смело мы в бой пойдем» и приглашал всех приехать в Могилев. В других кустах он рассказывал о Москве как о новой Мекке мирового искусства, пел уже совсем раздолбанным басом «Боже, Царя храни», нагло приставал к Франке в присутствии неизвестного фраера и около четырех часов ночи, не помня как, приплелся к себе в комнату и тут же отключился на неразобранной кровати.

«Вот сволочь, Мария Прокопьевна! И тут своими каблуками меня достала! Ладно, – решил он, повернувшись на другой бок, – черт с вами, шоппинг так шоппинг! А к обеду, прогулявшись, выпью в городе пару бокальчиков пива». Мысль о пиве показалась приятной. В отличие от многих своих друзей Андрэ старался не похмеляться. Уже давно он исповедовал методику Федора Михайловича. Он сам придумал этот способ борьбы с запоями и назвал его в честь любимого писателя своей юности – Федора Михайловича Достоевского.

Суть метода была проста. Если накануне ты нажрался как свинья, то должен понести наказание и не пить в следующий день до захода солнца ровным счетом ничего, кроме воды. Ты должен искупить вину физическими муками своего тела, пройти испытание, повисеть прибитым толстыми ржавыми гвоздями к собственному похмелью.

Андрэ шел к этому методу долго. В молодости по неопытности он, как и большинство его сверстников, практиковал лечение с утра. Но, выпив утром, он продолжал и днем, затем вечером, а к ночи бывал уже мертвецки пьян. На следующее утро он выпивал опять, и все повторялось. Так могло продолжаться несколько дней подряд, неделю и даже больше. Однажды он понял, что проблема кроется в первой рюмке – вернее, времени суток, когда ее поднимаешь. Если ты поднимаешь ее вечером, так сказать, после захода солнца, то шанс заблудиться в запое становится минимальным.

Удивившись простоте и гениальности своего открытия, Андрэ подвел под него теоретическую базу, обосновал ссылками на классиков, на Священное Писание и стал проповедовать это учение всем и всюду.

Со временем он и сам так уверовал в «Федора Михайловича», его «через страдания к совершенству», что даже стал находить в этом некое мазохистское удовольствие. Бывало, крепко выпив накануне, он в муках, обливаясь холодным потом, шел к совершенству – ждал захода солнца. Однако в этих муках присутствовало некое сладостное предвкушение, которое росло, набухало с каждой минутой. Андрэ представлял, как пробьет шесть, он подымет этот сладкий бокал холодного пива, и оно прольется в его иссушенное и истерзанное нутро самим совершенством – божественным, солнечным, исцеляющим напитком.

Обычно время захода солнца он назначал на шесть вечера. Но сегодня, в связи с особой тяжестью похмелья и из-за этих чертовых тещиных сапог, решил перенести немного пораньше – часа на два или три дня.

С трудом встав, приняв холодный душ и с отвращением съев малиновый йогурт, он вышел на по-субботнему безлюдную улицу Бонна.

Андрэ нравился этот город. Он напоминал ему большой тихий санаторий, куда иногда приятно попасть – поправить измученную «Крыжачком» и тяготами жизни «по ту сторону добра и зла» нервную систему. Впрочем, все немецкие города, кроме Берлина, были для Андрэ похожи на санатории. Изредка приезжая сюда, он чувствовал себя словно солдат, которого отпустили с фронта на побывку домой – отдохнуть и набраться сил, чтобы вскоре последний вечерний поезд увез его опять на восток, в вонючие и грязные окопы, туда, где вши и блохи, туда, где стреляют, – на передовую.

Однако остаться здесь навсегда он не хотел. Андрэ с трудом представлял себе, как проведет остаток дней в санатории, в тиши этих больших антикварных ларцов. Как будет бесконечно гулять среди милых фигурных домиков, пока вконец не свихнется от их красоты. «Нет, – подумал он, ускоряя шаг, – куплю сапоги, попью пивка и обратно домой, в Могилев. Наши ларцы хоть и не такие фигурные, да и не ларцы они вовсе, а скорее чемоданы с бирками да коробки из-под сапог, но мне в них хорошо и уютно».

То, что случилось далее, могло не случиться, и жизнь Андрэ никак бы не изменилась. Он вернулся бы в вонючие окопы, затерянные где-то под Могилевом, кормил бы там вшей, пока бы не демобилизовался по возрасту или по состоянию уже изрядно подорванного фронтовыми напитками здоровья.

А может, он был бы убит шальной пулей, отравлен ипритом, случайно задавлен танком или трактором «Беларусь», контужен пустой осколочной бутылкой из-под «Советского шампанского», заколот вилкой в кафе «Вернисаж», растерзан адептами, разочарованными в правильности учения о «Федоре Михайловиче». А может, на него упала бы любимая скульптура, его новая муза – Франка, Франция, которую он бережно ваял из мрамора долгими зимними ночами, или того хуже – недовольные мертвецы поднялись бы из могилевских могил да потащили его за собой в наказание за халтуру, которую он поставил на кладбищах.

Но провидение направило Андрэ в большой магазин, где лежали тещины сапоги, не короткой дорогой, а в обход через площадь. В это время там проходил субботний флюмаркт – блошиный рынок, на который торговцы из окрестностей Бонна свозили всякий антикварный хлам. Он выбрал именно эту дорогу, потому что любил порыться в старых вещах. Денег на покупку у него не было, но ему нравилось просто рассматривать их, да, на всякий случай, интересоваться ценой – а вдруг попадется что-то хорошее и недорогое.

К моменту появления Андрэ площадь уже клубилась людьми, крутившимися вокруг прилавков с бронзовыми часами, фарфоровыми статуэтками, фолиантами книг, фигурными подсвечниками и прочей изысканной рухлядью. Правда, боннским флюмарктом Андрэ был не очень доволен. Он предпочитал более дешевые и демократичные берлинские рынки, где, кроме дорогих вещей, можно было за евро купить потрепанный порножурнал, старый копеечный видеоплейер, мишку с бантом, картуз французского полицейского, тарелку со свастикой, штоф из зеленого стекла и многое другое, что ему больше ложилось на сердце. Однако, ступив на площадь, Андрэ замедлил шаг и начал в полглаза присматриваться к товару.

Этот предмет он заметил не сразу. Вернее, заметил, но вначале не придал значения и сделал несколько шагов вперед. Потом остановился. Развернулся. И посмотрел полным взглядом.

Перед ним на расстеленной на земле скатерти среди всякого хлама, которого он уже не замечал, стоял Шелом – начищенный до блеска, сияющий золотом кайзеровский шлем прусского солдата – пикельхаубе с устремленным вверх золотым наконечником. В голове Андрэ что-то хрустнуло. Губы пересохли. В груди бешено застучало, как будто какой-то боксер-сволочь залез в него и бил изнутри двумя большими кожаными перчатками.

Окаменев между прилавками, Андрэ завороженно смотрел на Шелом. Неизвестно, сколько бы он мог так простоять, если б кто-то нечаянно не толкнул его.

– Пшепрашам, а-а… извините, битте… – все языки вдруг спутались в его голове.

Он сделал два шага вперед и, указав пальцем на Шелом, спросил:

– Сколько стоит?

– Пятьсот евро. – Продавец, полный седой мужик лет пятидесяти, без всякого энтузиазма, оценивающе, посмотрел на Андрэ.

– Данке, – он развернулся и разочарованно побрел к магазину.

Однако, пройдя метров тридцать, внезапно остановился. В голове начинался какой-то непонятный бунт.

«Нет! Даже не думай! Теща тебя закопает! Ведь это ее деньги. Чертов лузер, тещи испугался? Плюнь на тещу! Она и так тебя ненавидит! Плюнуть? А мастерскую не жалко? Она же проректор. Даже Борис Фадеич у нее в кулаке! Нет, был ты неудачником, неудачником и останешься! Слышишь, придурок, останешься навсегда, если сейчас его не купишь! Это твой шанс! Сделай поступок, измени свою жизнь! Шанс? Ты представляешь, что будет, если ты приедешь в нем в Могилев? Да с твоих детей все будут смеяться и называть их отца рогоносцем! И так все знают, что ты рогоносец! Думаешь, только тебе известно, что у Светки роман с Эдуардом? Думаешь, никто не знает, что происходит за той дверью без вывески на втором этаже? А сам? Тоже мне святоша! Да Светка выставит тебя за дверь и запустит вдогонку самой тяжелой сковородой! Ха-ха-ха! Смешно. Если она попадет в голову, на ней будет Шелом! Кстати, ты завтра едешь на фронт, и знаешь – в окопе без Шелома нельзя! Идиот. Дошутишься когда-нибудь! Да ты распугаешь последних клиентов! И так твоих уродцев никто не берет! А теперь еще и это! Кто доверит надгробный памятник придурку в прусском Шеломе? Да пошли к черту эти клиенты! Разве ты об этом мечтал, когда хотел стать скульптором? Ты ж хотел быть, как Микеланджело, создавать великое, вечное! А сейчас ты кто? Чмо, которое ваяет халтуры для кладбищ! Однажды мертвецы точно соберутся и отмудохают тебя где-нибудь на дальней аллее! Да тебя ж будет останавливать каждый мент и требовать паспорт! Ничего страшного! Сделаешь новый паспорт и сфотографируешься для него в Шеломе! Тебя покажут по ящику в передаче «Тайные пружины политики», где назовут масоном и лидером оппозиции!

Отлично! Наконец-то у белорусской оппозиции появится лидер! Ты станешь популярен! Федор Михайлович будет очень доволен! Представь, как он возрадуется на небесах, увидав тебя в прусском Шеломе! Да ты что? Твои адепты подумают, что ты чокнулся, и начнут бухать до захода солнца! Хочешь, чтоб Витек спился? Мало ему проблем с ментами? Чушь! У Собаки получилось. Не упустишь шанс, и у тебя получится! Ты станешь более знаменит, чем Человек-собака! Эти тупые кураторы начнут приглашать тебя на серьезные выставки! Представь! Слава! Бабки! Домик во Франции! Так Собака ж Кулик! А ты кто? Воробей? Лучше подумай, что ты теряешь? Дерьмо, из которого никогда не вылезешь! Но у тебя нет даже пятьсот евро, чтобы его купить! А деньги, что дала Мария Прокопьевна на сапоги, на подарки жене, дочерям? А на билеты домой? А суточные, сэкономленные на дешевом пойле из “Лидла”? Как же ты доберешься до Могилева? Ерунда! Доедешь до Берлина автостопом! А там хоббиты помогут деньгами! Придурок, открой дверь в новую жизнь! Чертов неудачник, это твой шанс! Даже не думай! Ты должен его купить! Нет! Но ведь ты же хочешь его купить?»

– МОЛ-ЧАТЬ!!!

Андрэ вдруг заметил, что люди, стоявшие вокруг, как-то странно смотрели на него. «Ну, хватит! Это уж слишком!» – сказал он про себя и решительным шагом направился к магазину, где ждали тещины сапоги. Стремительно войдя в него, он поднялся на второй этаж и широкой чеканной походкой, как солдат, размахивая руками, приблизился к прилавку. Увидев черную пару на высоких каблуках, он остановился, с ненавистью посмотрел на нее, подумал мгновение, развернулся и так же стремительно вышел обратно.

– Сколько стоит? – снова спросил он, внезапно возникнув перед седым продавцом.

– Пятьсот эуро.

– Четыреста!

– Четыреста девяносто!

– Четыреста двадцать!

– Четыреста восемьдесят пять!

– Четыреста пятьдесят!

– Четыреста восемьдесят пять!

– Четыреста шестьдесят!

– Четыреста восемьдесят!

– Четыреста семьдесят!

– Четыреста восемьдесят!

– Четыреста семьдесят пять!

– Четыреста восемьдесят!

– А! Черт с тобой! Четыреста восемьдесят!

Андрэ принялся вытаскивать заначки, припрятанные по карманам. Отсчитав четыреста восемьдесят евро, он передал их седому, поднял Шелом и с торжеством победителя над каблуками надел на голову!

Сердце Андрэ, увеличившись до размеров большой птицы, бешено забилось. Он словно отстегнул кандалы, которые давно опутывали его. В голове все гудело, звенело, стучало. Андрэ с вызовом окинул взглядом людей, с любопытством таращившихся на него.

«Отлично! Заход солнца был назначен на три. А теперь пора и похмелье прикончить!» – сказал он себе и решительно направился к бару на другом конце площади.

– Эй! Биг Бен! Ты из какого полка?

Повернувшись, он увидел за соседним столиком подвыпившего косматого мужика с наглой физиономией, который пялил на него выпученные карие глазки.

– Какого черта ты надел эту каску? – не дождавшись ответа, продолжил косматый. – Что, война началась?

– Завтра утром я еду на фронт, на восток, туда, где война никогда не закончится, – неожиданно для самого себя вдруг ответил Андрэ.

Мужик отпил из кружки и опять посмотрел на него.

– Не забудь прихватить валенки! Там, в Сибири, говорят, холодные зимы.

За окном темнело. Воздух в баре был терпким от хмеля, сигаретного дыма и гомона множества голосов, которые пчелиным роем кружили над золотыми бутонами пивных кружек. Время от времени Андрэ ловил на себе любопытные взгляды. Наверное, сейчас он действительно был похож на лондонский Биг Бен, что одиноко тянулся к небу остроконечным шпилем в тумане прокуренного бара. Он сидел в пивной уже часа два. Продолжать беседу с косматым ему не хотелось. Расплатившись у стойки, он закинул за плечи рюкзак и вышел в прохладные сентябрьские сумерки.

Вернувшись к себе, Андрэ тотчас отправился к большому зеркалу в ванной. Он не был красавцем, поэтому каждая победа давалась ему с изрядным усилием. Приходилось брать умом, обаянием, иногда – революционными песнями и речами. Было в его лице что-то воробьиное: маленькие, невыразительные, зеленовато-болотного цвета глаза, хоть и с горбинкой, но незначительный нос, впалые щеки без признаков жизнеутверждающего румянца. Если б он имел мужественный подбородок, то конструкция могла бы обрести завершение. Но подбородок тоже был воробьиный, немного впалый, с признаками начинающегося вырождения. Фигура Андрэ походила на гриб, с которого сняли шляпку да оставили сиротливо торчать из земли невзрачную изогнутую ножку. Сам он относил себя если не к уродцам, то к типу людей, с которыми создатель обошелся равнодушно, не приложив к ним особых усилий.

Но теперь его лицо словно нашло завершение, недостающий акцент. Шелом сидел на нем идеально, будто был скроен точно для его головы. Прямо от макушки отходил вертикальный золотой шпиль. Чем-то он напоминал шпильку тещиного сапога, только не прибивающую к земле, но по-бунтарски устремленную к небу. Измерив шпиль двумя пальцами, Андрэ прикинул, что высотой он около двенадцати сантиметров.

Шелом был отполирован до идеального блеска. Видимо, седой изрядно потрудился перед сегодняшним базаром. Приблизившись вплотную к зеркалу, Андрэ принялся рассматривать рельефный рисунок кокарды. На великолепном фронтоне Шелома резвились два золотых льва, которые, ухватившись лапами, то ли держали, то ли пытались вырвать друг у друга золотой рыцарский щит. Львы явно занимались геополитикой, терзая распластанную на щите рыбу. Чтобы лучше рассмотреть Шелом, Андрэ потянул руки вверх, как вдруг замер.

«Стой!!! Не вздумай снимать! Если ты его снимешь, вся концепция рухнет. Ты не должен снимать его даже теперь, когда тебя никто не видит! В этом смысл твоего проекта. Смысл? Но ведь это идиотизм! Идиотизм? А жизнь вообще есть латентная форма идиотизма. Только где грань между идиотизмом и смыслом? Представь, некто объявит миру: “Я – Собака!” Разденется и станет голый бегать по улицам, лаять на прохожих, кусать их за ноги. Все скажут: "Идиот! И поступок его идиотский!” А если этот некто художник, то поступок его уже манифест! А идиоты те, кто в нем смысла не видят! Ты прослужил простым рядовым солдатом армии искусства всю свою жизнь. Ты убил лучшие годы в окопах, походах, под обстрелами, в грязи, говне, вине, поиске смысла и красоты. И что взамен? Где слава? Где почет? Где ордена? Где звания? Что дало твое служение? Денег у тебя нет. Семьи нормальной тоже нет. Жена и теща тихо ненавидят тебя. Твои гениальные проекты зависают в пустоте. Потому что родился ты в неправильном месте – за забором, в заднице. А одинокий голос из ануса пердежом называется. И всякие мелкобуржуазные хари, может, и слышат его, но из приличия виду подавать не желают. Ты самый банальный лузер! А сейчас у тебя есть шанс! Но если ты его снимешь, то точно станешь идиотом! Ты художник! Объяви миру свой манифест! Сделай из Шелома проект! Подними бунт! Восстание! Человек-Шелом! До такого еще никто не додумался!»

Андрэ по-прежнему стоял у зеркала, держа руки на Шеломе. Сомнения не давали принять окончательное решение. В какой-то момент ему даже представилось, что два льва на его голове – вовсе не львы, а две склочные львицы.

– Не вздумай снимать! – показалось ему, рявкнула вдруг одна. – Пойди-ка лучше откупорь бутылку вина, что у тебя за шкафом припрятана!

Оторвавшись от зеркала, он вернулся в комнату, достал бутылку и наполнил стакан.

«Быть лузером, когда тебе двадцать, не страшно. Но в сорок шансов вступить в брак с удачей практически нет. Ну, разве что какой-нибудь старый черт в чалме возьмет тебя в гарем двадцать восьмой женой. Да и то потому, что некомплект у него. Как раз одной идиотки не хватает! Подумай, что ты теряешь? Посмотри, как резвятся львы на твоей голове! Сейчас ты не воробей, а лев! Последний лев неизвестной войны! Лев? Да, лев, повесивший на лбу надпись: “Я идиот! Нате! Смотрите! Тыкайте в меня пальцем! Я кретин! И горжусь этим!” Ничего! Пусть идиотами будут те, кто в этом смысла не увидят! Ну, снимешь ты его, вернешься к себе в Могилев. Ну, пригласят тебя еще на пару пленэров. И всё? А дальше что? Поставь точку! Открой дверь в новую жизнь! Другого шанса у тебя не будет!»

– Новая жизнь! Лев… Лузер… – тихо бормоча про себя, он размеренно, как маятник, от стены к стене ходил по комнате. – Это твой шанс! Концептуальный проект!.. Не воробей… Собака… У него получилось. Тыкайте пальцем… Горжусь этим… Одинокий голос из ануса… Новую жизнь… Шанс… Человек в Шеломе… Открой дверь… А как же голову мыть?! Ерунда! Потом придумается что-нибудь…

– Ладно! Кончаем дискуссии! – наконец громко произнес он. – Завтра рано вставать!

Подняв стакан, он залпом осушил его и отправился спать.

Ночью Андрэ спалось плохо. Шелом был еще непривычен, к тому же оказался достаточно жестким. Хотя усталость и валила его с ног, но он часто просыпался и сквозь сон ловил обрывки тревоги, что подло проскальзывали в его голову.

Андрэ ворочался с боку на бок, пытаясь найти удобную позу. Но Шелом все равно все время во что-то упирался.

Потом он оказался на Васильевском острове, на пьяном углу недалеко от второй линии. Отдал червонец чернявому пацану.

– Две сухого, если будет – красного, – сказал он и стал ждать.

Рядом в темноте вертелась какая-то мелкая старуха и клянчила деньги. Андрэ дал ей пятьдесят копеек. Подъехало такси. Из него вышли две девицы – по виду бляди. Зарядили две водки.

– Счас сделаю, – ответил гонец и скрылся в черноте подворотни. Вскоре вернулся, отдал девицам бутылки. Те прыгнули в такси и укатили.

Минут через пять появился его пацан, отвел Андрэ в сторону.

– На, держи, – он оглянулся по сторонам и достал из-за пазухи валенок.

– Почему один?

– Кончились валенки, – сказал пацан, возвращая назад пять рублей. – Пойдешь по этому адресу, скажешь – от Севы, – он протянул сложенный клочок бумаги. – Там должны быть. Это тут, рядом. Сейчас выйдешь на Средний, повернешь налево, дойдешь до Четвертой, там направо и вторая подворотня налево.

Андрэ сразу нашел нужную подворотню. Остановился под тусклым фонарем прочитать номер квартиры. В подворотне было темно, сыро и воняло котами. Он отыскал подъезд и начал подниматься по крутой и узкой черной лестнице. Дойдя до третьего этажа, остановился: «Должно быть, здесь». Порывшись в карманах, нашел зажигалку. Слабый огонек осветил маленький кусочек старой щербатой двери. Андрэ повел рукой вверх и наткнулся на номер. «Двадцать пять. Да, это здесь!» Позвонил.

Открыли не сразу. Спустя какое-то время за дверью послышался шорох. Кто-то с той стороны снял дверную цепочку. Щелкнул замок. При слабом огоньке зажигалки Андрэ тотчас узнал того самого косматого мужика с наглыми глазами из бара. Правда, теперь на нем была черная хасидская шляпа, из-под которой свисали длинные с проседью пейсы. Похоже, мужик тоже узнал его. Во всяком случае, он сразу сказал: «Шалом! Проходи!» – и повел по длинному и темному коридору, освещенному одной лишь тусклой лампочкой, мимо каких-то закрытых дверей. Дойдя до одной из них, жестом пригласил войти.

– Мне нужен еще один валенок, – сказал Андрэ, протягивая мужику скомканную пятерку.

– Подожди здесь, – произнес тот и скрылся за тяжелой портьерой, отделявшей боковую комнату.

Андрэ осмотрелся по сторонам. Комната была довольно большая и двумя высокими окнами выходила на улицу. С потолка свисала массивная бронзовая люстра. Пространство вдоль стен занимали старые деревянные шкафы. Шкафов было так много, что стояли они один на другом и даже по центру комнаты, поэтому в целом она казалась тесной. Точно посередине под люстрой находился большой круглый стол, рядом – металлическая кровать с панцирной сеткой. На кровати сидела старуха, та, которой он дал пятьдесят копеек, и ела кефир, черпая его ложкой из пол-литровой банки. Она ела медленно и размеренно, не обращая на Андрэ никакого внимания, как будто здесь его не было. Он принялся следить за движениями старухи. В их точном ритме заключалась странная гипнотическая сила, словно маятник больших часов отсчитывал время – тик-так, тик-так, тик-так.

– Лицом к стене! Руки на затылок! – неожиданно, негромко, но отчетливо раздалось у него за спиной.

Андрэ почувствовал, как что-то твердое и небольшое уперлось ему в спину. Он медленно поднял руки и повернулся. Чья-то невидимая рука толкнула его вперед так, что он уткнулся головой в большой шкаф. Деревянная, покрытая коричневой краской поверхность была теперь совсем близко. Он видел ее шершавость, небольшие трещинки и выемки облупившейся краски. Андрэ ощутил приятное щекотание войлока на своей шее. Это был тот самый валенок, который он купил у пацана и все это время держал в руках.

– Снимай Шелом! – произнес за спиной некто неизвестный.

«Надо бежать!» – в смятении подумал Андрэ и с силой, насколько позволяло неудобство его положения, запустил валенком в направлении незнакомца. Сам же он попробовал развернуться и броситься к двери, но… Черт возьми! Голова его застряла в шкафу! Она уткнулась в него шпилем Шелома, который держал ее, словно прибив к шкафу гвоздем. Андрэ попытался вырваться, ухватился за Шелом руками и дернул на себя, но тот будто намертво прирос к дверке. Он с ужасом понял, что даже не может повернуться и увидеть того, кто находился за спиной. Тем временем неизвестный принялся лупить его валенком, а затем вцепился в шею и со всей силой потянул на себя…

– Черт возьми! Надо ж такому присниться! – вскрикнул Андрэ, открыв глаза и обнаружив себя лежащим в комнате на кровати.

Он попробовал повернуться на другой бок, но понял, что не может этого сделать – Шелом, уткнувшись в выемку кровати, застрял там. Выдернув его, Андрэ приподнялся и отодвинул подушку от спинки. Правда, теперь упирались ноги. Тогда он встал и, скинув на пол матрац, улегся рядом с кроватью.

Остаток ночи Андрэ провел уже не на Васильевском острове. Ему еще что-то снилось, но что именно, он не запомнил.

Утро первого дня новой жизни выдалось теплым и солнечным. Андрэ проснулся немного разбитым, но в целом настроение было хорошее. Ему припомнились Питер и Васильевский остров, где он подолгу жил в молодости, ночуя в мастерской у приятеля, в подвале на Съездовской линии. Видимо, не случайно именно сегодня он приснился ему.

Васильевский вставал рано, и уже под утро сквозь сон Андрэ ощущал его пробуждение. За небольшими полукруглыми окнами подвала начинали грохотать пустыми вагонами трамваи, которые всегда просыпались раньше других. Потом через полуоткрытую форточку до него долетал стук каблуков спешивших к утренней смене прохожих, которые, двигаясь по тротуару, отбрасывали тени ног на тюлевые занавески мастерской. Затем пространство за окнами наполнялось шелестом шин, визгом тормозных колодок, криками клаксонов, голосами, смехами, кашлями, матюгами. Андрэ вставал и немного всклокоченный выходил на улицу, чтобы сделать первый глубокий глоток нового дня. Светило солнце, небо было высоким и бесконечно голубым. Улица упиралась в Тучков мост, который, вдалеке приподнимаясь над ней, казалось, уходил в небо, в чудесное чистое небо его будущей жизни, что простирала к нему свои загадочные объятия.

Приятное радостное предвкушение разлилось по всему телу Андрэ. «Однако, пора!» – сказал он и отправился в ванную. Сомнения больше не мучили его. Приняв душ, не снимая Шелома, он насухо вытер его и снова посмотрел в зеркало.

Львы на кокарде были абсолютно идентичны, будто каждый являл собой симметричную копию другого. Андрэ даже подумалось, что лев на самом деле один, а в лапах он держит не щит, а зеркало, в котором видит свое отражение. Правда, рыба по центру ломала симметрию. Ее следовало бы расположить вертикально, что было бы символично: словно она ускользает, как смысл, и через золотой шпиль уходит в пустоту.

Посмотрев еще раз на свое отражение, Андрэ решил, что все же это Шелом не солдата, а генерала. Иначе зачем в окопе нужна такая игрушка, которая блестит за сто верст, да так и просится в бинокль какому-нибудь придурку из противоположного окопа.

Он представил на мгновение, как некий неизвестный придурок вроде того, который душил его ночью, долго смотрит на него в перископ, а затем громко командует:

– Батарея! Гаубицу заряжай! Пли!!!

И уже огромный снаряд размером с ведро приближается в темноте к его голове с той стороны зеркала.

– Нет! – прервал его полет Андрэ. – Такой Шелом необходим для парада, чтобы приветствовать армию на белом коне!

Наскоро перекусив, он пересчитал оставшиеся деньги – пятнадцать евро и мелочь. Затем взял рюкзак и прикинул, что можно оставить здесь, чтобы не обременять путешествие лишним грузом. В первую очередь он отложил в сторону тяжелые каталоги, которые надарили ему солдаты искусства за время пленэра. С легкой грустью пролистав, бросил туда же и альбом Франки.

– После них хоть каталоги останутся, после нас даже этого не будет, – философски произнес Андрэ и решительно выкинул все, что посчитал ненужным ему в новой жизни. Присев на дорожку, он выждал мгновение и, промолвив: «С Богом!» – вышел на улицу.

Егермайстер

Бонн провожал Андрэ в путешествие к новой жизни солнечным утром. Воскресные улицы были пустынны, поэтому никто не видел, как странный человек в золотом прусском шлеме с рюкзаком за спиной бодро шествовал в направлении предместий.

– Бывай, Бонн! Бывай, батюшка-Рейн! – посылал Андрэ мысленное приветствие этому дню, первому дню его новой жизни.

Идти было легко и весело. Радость переполняла его, смешивалась с прохладным воздухом осени и проникала в легкие забытым ощущением юности. Тем, когда тайна жизни бежала впереди, исчезала за поворотом, горизонтом, углом, манила в неизведанное путешествие. С этим чувством Андрэ вышел на окраину города. Он начал подавать знаки изредка проезжавшим машинам, но те, не останавливаясь, пролетали мимо. Прошло более часа. Наконец, притормозил белый «Пежо». Боковое стекло опустилось, и из салона выглянули два любопытных глаза.

– Тебе куда?

– Мне нужно в Берлин.

– Могу только до Хамма. Это полпути до Ганновера.

– OK! Все ближе к востоку!

Андрэ попробовал устроится на переднем сиденье, но неожиданно столкнулся с проблемой. В Шеломе он не помещался в салоне автомобиля – вернее, не мог сесть как обычный пассажир. Шелом упирался в крышу, поэтому голову надо было либо положить водителю на плечо, либо высунуть кончик шпиля в окно.

– Ты не мог бы его снять? – с легкой досадой спросил молодой парень за рулем.

– Нет, не могу!

– Ты что, панк? – В голосе хозяина авто появилась нотка сожаления.

– Нет, я художник!

– А-а-а… Художник! Ладно, ложись! – Парень откинул сиденье, и, полууложив странного попутчика, тронулся в путь.

Андрэ принялся забавлять водителя рассказами о себе: кто он, откуда, как оказался в Бонне. Он поведал, что в него вселился дух прусского воина и теперь он должен отправиться на восток и вернуть на Землю обетованную его бедный, заблудившийся в столетиях народ. Что он дал клятву никогда, пока не увидит свое болотное племя радостным и свободным на берегах батюшки-Рейна, не снимать Шелом с головы. Правда, миссия эта весьма непростая. Существует его антипод в шлеме воина-освободителя, который желает заманить их людей на берега матушки-Волги. И, собственно, на поединок, от которого зависит будущее его народа, он сейчас отправляется.

Когда Андрэ многозначительно замолк, давая понять, что историй больше не будет, водитель недоверчиво посмотрел на него и включил музыку громче.

– Коктейли, картели, нефтяные бордели, бемс, бемс, бемс, – долетал из радиоприемника антиглобалистский рэп.

«Странно, – подумал Андрэ, – раньше слово «художник» я произносил с гордостью. А теперь – с легкой неловкостью, будто занимаюсь чем-то неприличным».

В детстве, как и все мальчишки, он мечтал стать летчиком. И возможно, его жизнь сложилась бы иначе, если б не появился дядя Ваня – близкий друг матери, местный авангардист. Иван Пантелеевич был человек выдающийся и в отличие от большинства могилевских художников, предпочитавших всем цветам серый, вел серьезный эксперимент в искусстве: составлял серый из множества оттенков. Приблизившись вплотную к его картине, зритель приходил в восхищение: каждый сантиметр полотна вбирал в себя бесконечную гамму оттенков. Но стоило отойти метра на три, как холст становился безукоризненно серым.

Дядя Ваня казался Андрэ если не богом, то уж точно служителем, жрецом некой божественной силы. Сам его образ напоминал Создателя с церковных икон: длинные волосы, борода и, конечно, нимб. Нимб, правда, был слегка поношен, сделан из мягкого велюра, местами в пятнах от краски и вина, но он гордо возносился над головой Ивана Пантелеевича благородным черным беретом.

Решив, что тоже будет авангардистом и посвятит жизнь извлечению серого из многоцветия мира, Андрэ принялся усердно посещать занятия, которые вел дядя Ваня в студии Дворца культуры местного шпалоукладочного комбината. Возможно, ему суждено было стать поэтом бесцветных Могилевских туманов, но вдруг, когда он немного возмужал, откуда ни возьмись, возник Зильдерман. Он определил творчество Ивана Пантелеевича как серую плесень, болотный импрессионизм, сказал, что нет в городе другого авангардиста, кроме него, и принялся посвящать Андрэ в манифесты супрематистов, нумизматокубистов, синхророялистов, гипертрадиционалистов, сукапередвижных мануалистов, а потом взял да повез в Петербург.

Поводив неофита по питерским мастерским, потаскав по сайгонам и прочим важным местам, Зильдерман научил его пить вино, красиво сплевывая, скручивать «Беломор» да с особым шиком повязывать длинный шарф. Вернулся Андрэ в Могилев уже бескомпромиссным авангардистом. Пути к отступлению были отрезаны. Оставалось одно – начинать свой поиск в искусстве. Он распрощался с болотным импрессионизмом и придумал название для собственного стиля – некроромантический турбоабстракционизм.

Андрэ принялся экспериментировать с материалами, попробовал себя в скульптуре, создал первую в Могилеве инсталляцию из пустых вино-водочных ящиков. Потом было художественное училище в Минске, неудачная попытка поступить в институт, мучительный поиск себя, запои, белый билет, налеты на Питер, разрыв с Зильдерманом и, наконец, первые выставки настоящих авангардистов.

В то время Андрэ сожалел, что родился в Могилеве, а не в расположенном за двести километров от него Витебске. Этот город считался настоящей столицей революционного искусства. Там работал гуру и пророк каждого настоящего авангардиста Казимир Малевич, там родился УНОВИС, там жил Марк Шагал. Могилев же казался провинциальной дырой, не давшей миру ни одного великого революционера в искусстве.

Даже Минску повезло больше – недалеко от него родился Хаим Сутин. Под Брестом находилось родовое гнездо Федора Михайловича – величайшего для Андрэ авторитета в литературе всех времен и народов. С могилевских земель если кто и происходил из настоящих авангардистов, то только Отто Юльевич Шмидт да самозванец Лжедмитрий Второй. Но и тот, в отличие от Лжедмитрия Первого, оказался гребаным лузером, так как его попытка захватить Москву окончилась неудачей.

Несколько раз Андрэ предпринимал попытки перебраться в Петербург. Со своим турбоабстрактным некро-романтизмом он был в Могилеве мало кому интересен. Но зависнуть в Питере также не удавалось. Идейные противники – некрореалисты экспрессионистского толка – его не принимали, «дикие» считали манерным, «митьки» – декадентским. Поэтому, проболтавшись по сквотам, попив водки с поэтами в «Сайгоне» или через дорогу, в ресторане Союза театральных деятелей, Андрэ вновь возвращался домой. Единственный, кто его похвалил, был Человек-собака, который, как-то ненадолго пожаловав в Могилев, лизнул его в ухо и назвал настоящим художником. Правда, Собака обитал в Москве, а Андрэ ее не любил, но с тех пор Человек-собака стал для него первейшим авторитетом в современном искусстве.

К концу восьмидесятых, когда приоткрылись границы, его начали приглашать с выставками в Европу. Для Андрэ настало золотое время. Он вдруг стал интересен. Повсюду закипали революции, художники из «совка» были всем любопытны, картины, даже провинциальные «измы», пусть и стоили не дорого, но шли нарасхват. Казалось, вот она – новая, пьянящая перспективами жизнь. Жизнь, где все давалось легко, весело, просто, в которой даже запои были не угрюмы, а легки, словно весенние карнавалы. Карнавалы… Карнавалы… Кар… на… валы…

Под тихое урчание автобана Андрэ начал погружаться в сладкую полудрему. Из отдаленных коридорчиков сознания до него доносились обрывки антиглобалистского рэпа. Дорога убаюкивала шепотом шин, гуденьем моторов больших «тиров», глухим посвистываньем «мерседесов» и «бэ-эмвушек», которые на большой скорости неслись на восток.

«Да, к черту искусство… прав был Зильдерман, вовремя свалил… теперь на Брайтоне дисками торгует… а дядя Ваня по-прежнему… идиот… к черту береты… к черту нимбы… Шелом… ше-лом… ше-елллл-ооомм…»

– Эй! Просыпайся! Приехали! Скоро мой поворот.

Оказавшись снова на трассе, Андрэ спросонья растерянно посмотрел по сторонам. Он попытался еще кого-нибудь притормозить, но машины, не останавливаясь, пролетали мимо. Вскоре он добрел до большого щита с названиями населенных пунктов. Взглянув на карту, он отметил, что проехали они все же немало. За спиной был Цукервафель, Дёнермитзельц, Абендкапут, Хамм. Где-то впереди уже маячил Нахреннахостен. До Ганновера оставалось не более ста километров.

Андрэ решил сойти с автобана для небольшого привала и, свернув на не большую сельскую дорогу, направился в тишину наступающих сумерек.

«Да, прав Человек-собака, – подумал Андрэ, – художник нынче, как пес бездомный, по дорогам войны шляется, лазит по задворкам цивилизации, смотрит жалостливыми глазенками на идущую куда-то колонну человечества, ждет, чтобы кто-нибудь приютил или косточку бросил. А каждый Собака-человек его обидеть норовит, палкой замахнуться и побольней ударить… Стемнеет скоро.

А ведь когда-то художник во главе всей колонны шел, был словно Анубис у древних египтян – Бог с головой собаки. Каждый, кто перед смертью для вечности запечатлеть себя хотел, к нему приходил. Только он таинством отображения владел. Как выглядит Бог, черт, рай, ад, только он мог человеку показать. А теперь техника все за него делает. Идет человечество по дорогам войны, а за ним в обозе компьютеры, станки, фотокамеры. Захотел перед смертью запечатлеться, забежал в фургон – щелк, щелк, три на четыре без уголка, с вас три бакса. А художнику всего-то и осталось – декоративные пятнышки рисовать.

Вот бежит он за колонной и жалостливо скулит: "Дама, дамочка! Купите картинку, недорого. Она вам блиндаж украсит!” А та в ответ: "На хуй мне в блиндаже твоя картина нужна! Я лучше в ГУМе репродукцию куплю!”

Правда, кое-кто из декоративных пород очень даже сытно в тепле живет и пайку регулярно получает. Конечно, если всякий гламур искусством считать, то не все так уж и плохо. А некоторые пятнышки даже больших денег стоят. Вот "Мальчика с трубкой” Пикассо недавно за 104 миллиона баксов какой-то кот толстопузый купил!

А, ладно… Чушь это все! Был полубогом, а стал собачкой декоративной! А тем, кто не согласен, только и остается, что в ногу кому-нибудь вцепиться. Ну, хоть бы вон тому прохожему».

Дорога все дальше уходила в глубину вечера. Вскоре Андрэ набрел на большое поле с тюками свежесжатой соломы. Соорудив себе лежанку для ночлега, он достал из рюкзака скромные припасы. Перекусив, он растянулся на мягком золотом ложе и, раскинув руки, посмотрел в небо. Запах свежей соломы дурманил его ароматом из детства.

«Как мне сразу в голову не пришло! – неожиданно осенило Андрэ. – Вот где должен скрываться главнокомандующий в золотом Шеломе, чтобы не попасться в перископ придурку из вражеского окопа. Солома. Действительно, только она делает тебя невидимым, незаметным, неуязвимым. Да, штаб надо бы разместить именно в стогу соломы.

Эх, жаль, что сейчас нет революции, на которую можно отправиться. Поехать бы куда-нибудь в Мексику к Вилье и Сапатеро или стать соратником Гарибальди, а, может, Робеспьера. Интересно, если рубить голову гильотиной, не будет ли Шелом помехой? А вдруг она не покатится, как свежесрезанный качан капусты, а упадет вертикально да воткнется пикой в деревянный настил эшафота? Станет на помосте, словно десерт в изящной золотой вазе.

…Нет… лучше оказаться в семнадцатом в Питере, взять винные склады да пойти на штурм Зимнего… Эх, красивая была б картина – вместе с матросами залезть в прусском Шеломе на чугунные царские ворота с золотыми орлами…

…Большевикам это бы не понравилось. Сказали бы, что я кайзеровский лазутчик…

…можно на Шелом буденовку надеть… все равно они одной формы… и отправиться возводить новый мир для… болотных людей…

…да, штаб надо точно в стоге делать…

…да… жаль… единственную революцию сейчас чурбаны в паранджах совершают… фу, мерзость… отправят в преисподнюю очередную порцию невинных граждан и красуются в телевизоре… паскуды… поднялись на нефтедолларах… гребаный ОПЕК… и еще шантажируют… мол, добычу снизим…

… почему всякой сволочи все богатства мира достаются, а нам – только болота, березы да сосны… бемс, бемс… партизанские сестры… бемс, бемс… да болотная грязь…

… форму тоже желтую надо пошить… а то как же в стогу в зеленой… заметно будет…

… и погоны желтые… бемс, бемс…

… и сапоги… бемс, бемс… – крутились в голове Андрэ отзвуки анти-антиглобалистского рэпа.

…а эти… антиглобалисты… бемс, бемс… тоже придурки… бемс, бемс… только и умеют, что бить витрины… бемс, бемс… в войнушку… поиграются, а потом сядут… в… папины кресла… бемс, бемс, бемс…

…на-адо… вы-ы… зволять… бемс, бемс… бо-о-олот… ное… племя… бемс…

…пе-е-е… ри-и-ископ… то-о-оже… же-е-е-ел… ты-ы-ый… бе-е-емс…сссс…»

Под мысли о революции Андрэ незаметно заснул на роскошном соломенном ложе. Где-то вдали урчал автобан. Тысячи машин неслись по нему к большим желтым городам. За серым покровом туч, помигивая красными глазками, летели самолеты. Над ними проплывали спутники-шпи-оны, которые наблюдали за желтыми городами, автобанами и мигавшими самолетами. Где-то совсем высоко, над спутниками, пролетали кометы, начинались другие миры, рождались новые звезды. Еще выше над всеми зияли черные дыры, что пожирали кометы, звезды, иные миры с их автобанами, самолетами и городами.

И пока Андрэ спал, тысячи машин продолжали нестись к большим городам, самолеты летели, спутники наблюдали, а желтая звезда по имени Солнце медленно поднималась из-за горизонта, возвращая всех в новый день.

Добравшись к вечеру до Ганновера, Андрэ вышел из машины недалеко от вокзала. Погода к тому времени совсем испортилась. С самого утра небо хмурилось, давая понять, что лето закончилось. Теперь же оно набрякло чем-то тяжелым и, уже не в силах выносить свою тяжесть, начало монотонно отдавать ее земле, зарядив долгий моросящий дождь. Решив, что выбираться на трассу с риском встретить ночь под дождем не стоит, Андрэ побрел в сторону монументального здания с надписью «Банхоф».

Как и любой большой вокзал, ганноверский «Банхоф» жил своей особенной жизнью, во многом не похожей на жизнь окружавших его кварталов. Благодаря положению поезда шли через город непрестанно, поэтому в отличие от вокзалов поменьше, где в ночное время все затихало, он шумел, встречал, провожал круглые сутки без остановки. В его огромных пространствах помещалось множество открытых допоздна полезных заведений – магазинов, кафе, киосков, имбисов, которые, как это часто бывает с большими вокзалами, манили к себе тех особых людей, которые вовсе не собирались никуда ехать. Просто кто-то из них давно променял день на ночь и просыпался, когда многие уже спали. Другие тоже бы спали, но им было негде. Для кого-то это была работа – по ночам обтяпывать на вокзале какие-то делишки. А иной просто скучал и хотел здесь повстречать человека, которому за бутылочкой «Корна» можно было бы поведать о своей скуке.

Войдя в здание вокзала, Андрэ сразу почувствовал на себе любопытные взгляды «особых» его обитателей. Люди, которые встречали, провожали или сами уезжали, тоже с интересом посматривали на него, но не более как на курьезный подвид панка. Сами же панки, попрошайки, выпивохи и нищие сразу определили в нем человека, который, как и они, находился здесь не в ожидании поезда, а пришел, чтобы скоротать время. Оценив размеры вокзала, Андрэ бесцельно побродил по нему и отправился к выходу покурить.

– Привет! Сигаретой не угостишь? – раздалось у него за спиной.

Обернувшись, он увидел молодую особу в черной проклепанной куртке с множеством пирсингов на лице. Хотя сейчас, когда сигареты заканчивались, а денег почти не осталось, подобные просьбы его раздражали, но он все же достал пачку и протянул сигарету.

– Добавь пятьдесят центов на пиво, – особа не уходила и явно намеревалась продолжить общение.

– Я бы сам стрельнул у кого-нибудь пятьдесят центов на пиво, – нехотя ответил Андрэ.

– Ты откуда? – поинтересовалась девица, поняв по акценту, что он не здешний.

– Из Беларуси.

– Где это? Русланд?

– Вайсрусланд!

– А-а-а! Лукашенко! – Поняла вдруг девица и с еще большим любопытством уставилась на Андрэ.

Он тоже внимательней взглянул на незнакомку. На вид ей можно было дать лет двадцать пять. Ее почти маскарадный прикид выдавал в ней человека взбалмошного, от которого можно ожидать любых сюрпризов. «Должно быть, порядочная стерва, находящая смысл в любом экстриме!» – подумал Андрэ, поднося незнакомке зажигалку.

– Куда же ты направляешься?

– Я еду в Могилев на пивной фестиваль. У вас в Баварии есть Октоуберфест, а у нас он тоже проходит осенью и называется Дажынки, или Большой праздник пива в Могиле. «А она ничего! – поймал себя на мысли Андрэ. – Может, и не красотка, но лицо выразительное, с характером. Такая умеет с полуоборота заводить мужиков. Если б смыть эту дурацкую, а-ля леди Макбет, черную тушь с глаз, то будет совсем ничего», – и вслух добавил:

– Хочешь, поехали со мной?

– Дожьинки, – забавно коверкая слово, повторила особа.

– Не дожьинки, а дажынки. Ж – твердое. «До жинки» – это по украински «к жене».

– Ха! Я ни разу не была на востоке! Один раз мы ездили в Познань, но дальше я не выбиралась.

– Тоже мне восток – Познань! Это почти то же самое, что съездить в Бонн!

Андрэ начал понемногу оживляться. Дремавший где-то далеко в глубине Андрейка, видимо, очнулся от субботнего перепоя и высунул свой заспанный лыч в этот дождливый ганноверский вечер.

– Ты должна увидеть настоящий восток! Съездить к нам – то же самое, что съездить в Индию! Ты знаешь, что Беларусь – это священная земля арийских богов? Во время оккупации гауляйтер Кубэ даже хотел Азгард возводить в наших болотах. Не успел, правда. Москва бомбу под матрас подложила. Кстати, как тебя зовут? Меня – Андрей, но здесь, в Германии, друзья называют Андрэ.

– Ингрид!

– Ингрид! Классное имя! Как у богини из древнегерманского мифа. Ну что, едешь?

– Ладно, поехали! У тебя есть чего-нибудь выпить на дорожку? – Ингрид усмехнулась с видом человека, который, конечно, ни в какую Могилу на праздник пива ехать не собирался, но потусоваться вечерок с этим чудаком в Шеломе был не против.

У Андрэ еще оставалось пятнадцать евро, которые надо было с умом растянуть до Берлина. «Но ведь бутылка “Егермайстера” в такой промозглый вечер будет очень кстати. Да, черт возьми! До Берлина каких-то двести пятьдесят километров. Если утром выехать, то после захода солнца я уже буду с хоббитами мозги парить граппой в Тахелесе», – решил он и тут же спросил:

– Ты знаешь поблизости недорогой гастроном типа «Лидла»?

Пока Андрэ нахваливал Ингрид достоинства Могилевского пивного фэста, за ними внимательно наблюдали несколько пар любопытных глаз. Когда же они двинулись в сторону ближайшего недорогого гастронома, некто, по-видимому, хорошо знакомый с Ингрид, окликнул ее и, поинтересовавшись, куда они направляются, осторожно спросил, не мог бы он к ним присоединиться?

На что Андрэ, окинув взглядом экстравагантную прическу кандидата в компанию и, слегка расправив плечи, произнес:

– Знаешь, амиго, я возвращаюсь с фронта домой и малость поиздержался в дороге. В следующий раз, когда буду в Ганновере, непременно поставлю выпивку всему вокзалу, но сегодня, увы, «Егермайстера» хватит только на двоих!

Пока они пробирались по растворявшимся в дожде и сумерках улицам к магазину, Андрэ с интересом посматривал на Ингрид. «Да, то, что надо! Я бы взял ее на святую землю германских богов!» Ему нравились такие барышни подросткового вида, с небольшими бюстами и изящными попками, особенно если они, как сейчас у Ингрид, были плотно обтянуты джинсами.

Еще в юности в альтернативу «тургеневским девушкам» Андрэ сочинил для себя образ, который он назвал «фассбиндеровский ангелочек». В «тургеневских девушках», кроме того, что их образ настоятельно впихивала в недозрелые подростковые мозги школьная программа, его не устраивала малая драматичность, недостаточная внутренняя изломанность души. Они казались ему наивными девицами с широко раскрытыми голубыми глазками, этакими плюшевыми зайчиками с мягкого дивана. В их обществе, еще ничего не совершив, а только подумав, он сразу ощущал себя подлецом, бабником, синей бородой, губителем молодых сердец.

В противоположность им типаж женщины, который он извлек из фильмов Фассбиндера, являл собой образ кубистический, со множеством изломов, перепадами теней и света. Это был ранний Пикассо, а не велюровый пастельный Ренуар. «Фассбиндеровский ангел» – женщина с драмой внутри, со сложной судьбой, возможно, большая стерва, но в ее обществе Андрэ ощущал себя как бы на равных: ведь если он подлец, то и она хоть и ангел, но падший.

Приглядываясь к Ингрид, он чувствовал, что она именно тот ангелочек в самом классическом проявлении, с театрально накрашенными глазами, пирсингом, вызывающей стрижкой, черными нарядами и множеством тараканов и причуд в голове.

Добравшись до магазина, он купил «Егермайстер», по просьбе Ингрид – шесть банок пива и на всякий случай пакет недорогого вина. Выйдя в уже наступившую темноту, он тотчас откупорил бутылку и под моросящим дождем они отпили немного – за знакомство.

– Чем же ты еще занимаешься, кроме пивных праздников? – спросил фассбиндеровский ангел.

– Я ищу новую жизнь, но вообще-то в миру я художник.

– Клево! Я тоже рисую. Правда, так, для себя. И что же ты рисуешь?

– А так, фигня! Уже ничего не рисую. В Могилеве памятники ставлю. На кладбищах. Раньше, конечно, рисовал, великим художником хотел стать, длинные волосы и бороду отпускал, берет, как у Гогена, носил. А потом оказалось, что великих художников слишком много, а покупателей мало. А тут еще капитализм пожаловал: не хочешь с голоду сдохнуть, рисуй всякую хрень для салонов или увековечивай мертвых. И вообще великими художниками уже давно не становятся, их делают добрые феи в черных костюмах, а если таких фей в твоем городе нет…

Андрэ сделал глоток из бутылки.

– У вас такая же хрень. Художник, как собачье дерьмо, – тоже никому не нужен. Так, кидают ему подачки с барского стола, чтобы не сдох с голоду или, не дай Бог, не взбунтовался, как Шикльгрубер.

– Кто?

– У Адольфа фамилия была – Шикльгрубер. Он вначале тоже большим художником хотел стать, а потом с голодухи взбунтовался, и сама знаешь, чем все закончилось.

Тут Андрэ вспомнил, что почти сутки ничего не ел. «Ладно, фигня! – сказал он себе, – “Егермайстер” лучше вставит!» На голодный желудок «Егермайстер» действительно ложился неплохо, и от нескольких глотков Андрэ быстро захмелел. Он сделал еще один и, все более распаляясь, продолжал:

– Ты думаешь, если по телевизору в новостях передали, что какую-то там картину купили за сто миллионов баксов, то это что-нибудь значит? Чушь! Собачье дерьмо! К художнику это не имеет никакого отношения. Чистейший шоу-бизнес! Как тебе это объяснить? Ну, к примеру, есть две колоды карт. Каждая карта – чье-то имя. В одной колоде сто имен. В другой – миллион. Если ты в первую колоду попал, то тебя тусуют везде – музеи, телевидение, обложки журналов, сотбисы! И сто самых богатых пингвинов на тебя ставки делают. Огромные деньги за твои работы дают, покупают, перепродают, воздух накачивают! Ведь, по сути, картина – это холст и сто грамм краски, остальное воздух, дух, пустота. Как оценить этот воздух? Что в нем может стоить сто миллионов? Но если ты во второй колоде сидишь, если в большую игру тебя не приглашают, то что бы ты такого гениального ни создал…

– Какой классный шлем! Я тебя на вокзале сразу заметила, когда ты пялился на витрины с сосисками. – Ингрид неожиданно прервала его и, приблизившись, протянула к Шелому ладони.

Андрэ вдруг ощутил прикосновение ее тепла, которое под моросящим дождем проникало через колючий жесткий свитер и собиралось где-то внизу мягким приятным облаком. Лицо Ингрид было совсем рядом. Он слышал ее дыхание, видел капли дождя на щеках, легкий пушок еле заметных усиков над верхней губой. Он почувствовал животную силу, которая влекла его к этому проклепанному, кожаному, эксцентричному ангелочку. Андрэ положил руки Ингрид на талию, затем осторожно опустил ниже.

– Пошли ко мне, покажу свои рисунки! Я живу недалеко, с бойфрендом. Он, конечно, полный придурок, но сейчас у него репетиция. Думаю, дома он нескоро появится! – Не отрывая взгляда от глаз Андрэ, она сделала глоток из бутылки.

Квартира Ингрид действительно оказалась расположенной совсем неподалеку. Пройдя два квартала, они зашли в подъезд невзрачного серого дома и поднялись на третий этаж. Внутри, как и можно было ожидать, царило художественное смятенье. Всем видом жилище давало понять, что тут обитают люди, для которых домашний уют, по крайней мере пока, не является чем-то первостепенным. Квартирка была небольшая и состояла из крохотной кухни, одной достаточно вместительной комнаты и совсем маленькой спальни. Некую живость его раздолбанному интерьеру придавала черная стена в большой комнате, по центру которой красовалась очерченная кругом здоровенная буква А. Другая стена была покрашена красным. Повсюду без всякого порядка висели рисунки, выполненные на картоне в довольно наивной манере.

«Уже то хорошо, что здесь живут не панки», – отметил про себя Андрэ, войдя в комнату. Он в общем-то с пониманием относился к панкам, но почему-то всегда, когда думал о них, его воображение рисовало образ человека, пожирающего с асфальта собачье дерьмо.

Усадив Андрэ на диван, Ингрид принялась доставать из папок свои работы. Все они были выполнены рукой человека, который, очевидно, не проходил школы классического рисунка. Но в то же время присутствовала в них какая-то искренность. Казалось, автор хочет многое рассказать, но сопротивление материала, неумение подчинить его себе, сделать его всего лишь языком, опутывало художника. Поэтому высказывание получалось неполным, звучало в полслова.

Зная по себе, как бывает раним художник, тем более начинающий, в момент публичного обнажения, Андрэ начал выискивать в работах Ингрид сильные стороны и в меру сил подбадривать ее. Слабых сторон в картинах имелось не меньше, но он решил, что про них пусть расскажет кто-то другой. Ингрид, ползая на коленях по полу большой комнаты, раскладывала перед ним все новые и новые рисунки. Время от времени она изгибалась в таких изысканных позах, что кровь приливала Андрэ в голову, заставляя его все больше и больше расточаться в похвалах, в которых уже вскоре львиную долю составлял восторг не от самих работ, а от автора, от изгиба ее бедер, линии плеч и прочих соблазнов ее тела.

Наконец, Ингрид достала маленькую папку с небольшими рисунками и присела на диван. Теперь она опять была совсем близко. Андрэ чувствовал тепло ее ноги, которая плотно прижималась к нему. Пролистав еще несколько рисунков, она неожиданно обернулась и пристально посмотрела ему в глаза. Он снова осторожно положил руку на ее талию и всем телом подался вперед. Ингрид отпрянула немного назад, потянулась куда-то рукой и неожиданно погасила свет стоявшего у дивана торшера.

В наступившей темноте рука Андрэ скользнула под ее свитер. Он почувствовал тепло ее кожи. Среди мягкого бархата живота Ингрид ладонь ощутила холодок крохотного колечка, обвивавшего ее пупок. Такие же два колечка он нашел выше, на сосках маленьких упругих грудей. Осторожно сняв с Ингрид свитер, Андрэ принялся кончиком языка изучать все еще не известные ему пирсинги на ее теле.

– Может, снимешь свой шлем? – неожиданно прошептала Ингрид, – а то шпилем выбьешь мне глаз.

– Не могу!

– Почему? – тихо простонала она.

– У меня без него не получится, – промурлыкал Андрэ, приближаясь к самому сладкому пирсингу на ее теле.

– Ухватись за шпиль руками – ты поймешь, как это здорово.

Бойфрэнд на самом деле оказался полным придурком. Когда в час ночи он заявился домой, Андрэ с Ингрид пили пиво на кухне. «Егермайстер» к тому времени уже закончился, и они просто тихо беседовали, узнавая друг друга получше.

Войдя на кухню, он в упор посмотрел на нежданного гостя и недовольно, словно Андрэ не было в комнате, спросил:

– Кто это?

– Это мой фрэнд. Он останется у нас ночевать, – спокойно, как о чем-то решенном и не требующем обсуждения, ответила Ингрид.

Опешив от невесть откуда свалившегося фрэнда и как бы смиряясь с его неизбежностью, бойфрэнд спросил:

– Что это за дерьмо у тебя на голове?

– Шелом!

– Ты что, солдат?

«Да, мерзкий тип», – подумал Андрэ, выдержал паузу и произнес:

– Да, был им, теперь уже генерал.

– Ха! И где же твоя армия?

– Везде. Я художник. – С этими словами Андрэ полез в рюкзак и достал оттуда тот литр вина, которым предусмотрительно запасся с вечера.

Злобный бойфрэнд немного подобрел, взял из рук Ингрид банку с пивом и, отпив, представился:

– Я Макс!

Макс оказался не таким уж мерзким типом, каким показался вначале. То, что он был немного придурком, не вызывало сомнений, но каждый творческий человек, а Макс играл на гитаре в малоизвестной начинающей группе, должен быть хоть немного придурком, иначе ему не место в этом деле.

Макс сразу принялся рассказывать о своей группе и их новом альбоме, потом достал диск и поставил послушать кое-что из последнего. Хоть Андрэ не очень любил громкую музыку, особенно если инструменты ревели одновременно, стараясь перекричать друг друга, но из уважения к хозяину дома старательно слушал и, время от времени посматривая на Ингрид, терся под столом о ее ногу носком своего ботинка.

Затем Макс извлек из кармана изящную табакерку и предложил покурить. Ответив, что он не по тем делам, Андрэ вежливо отказался. На что Макс вытаращил на него такие удивленные глаза, как будто впервые в жизни повстречал единственного во вселенной уникального человека, отказывающегося от марихуаны. Гостю пришлось объяснить, что сколько бы раз он ни пытался приучить свой организм к марихуане, ничего путного из этого не получалось. Что, возможно, он действительно есть тот уникальный человек, которого трава не берет, но, наоборот, прибивает. Поэтому нет смысла переводить ценный продукт, а уж лучше он выпьет вина.

Не до конца поверив, что такое чудо, когда трава не берет, существует в природе, Макс забил косяк, и они с Ингрид пыхнули. Андрэ же выпил еще вина и пообещал, что когда они победят, то непременно отправит Максу в подарок морским транспортом большой контейнер «Беломора», чтобы им впредь не приходилось мучиться со всякими там самокрутками. Вдобавок он пришлет им в Ганновер целый ящик «Крыжачка», настоящей, крутейшей дури типа Абсента, настоенной не на каких-то там травках, а на настоящих болотных грибках-галлюциногенах.

Все складывалось неплохо, и второй день новой жизни не в пример первому вроде бы завершался хэппи эндом, если б не подал голос этот чертов вокзал. К сожалению, квартира Ингрид находилась к нему в опасной близости, всю неприятность которой Андрэ почувствовал после часу ночи, когда к ним на огонек начали забредать всякие скучающие в ночи личности, успевшие к тому времени утомиться и от скуки вокзала.

Вначале нарисовались два панка. Они были уже изрядно чем-то обдолбаны, но, главное, когда появились на кухне, там сразу стало шумно, тесно и неуютно. Андрэ понял, что для него вечер закончился, и попросил показать место, где он может прилечь. Ингрид отвела его в большую комнату и, принеся ватное одеяло, сказала, что спать он может здесь, на диване, а они с Максом обычно спят в соседней маленькой комнате.

– Ну что, едешь со мной в Могилев? – Андрэ прижал Ингрид к себе так близко, чтобы вновь ощутить все пирсинги ее тела.

Из кухни опять донеслась музыка в исполнении Макса и его беспощадного бэнда.

– Ты тоже придурок, – ответила Ингрид, кокетливо увернувшись. – Мне надо идти. Разбуди меня утром.

Как и следовало ожидать, спокойно поспать в этой квартире не дали. После первых двух панков вскоре пожаловали еще гости, затем некто уходил, кто-то приходил, на кухне по-прежнему играла музыка, раздавался смех, падали бутылки. Потом Андрэ ненадолго забылся в неглубоком, хрупком сне.

Он проснулся от ощущения, что Шелом сползает с его головы. Андрэ приоткрыл один глаз и увидел в темноте над собой незнакомого типа, который, протянув руки, пытался осторожно снять с него Шелом. Сон моментально исчез:

– Ах ты, блядь, козел!!! – Андрэ вцепился в лицо неизвестного и, что есть силы, оттолкнул от себя.

Тот, рухнув с дивана, вскочил и кинулся к двери. Андрэ схватил попавшийся под руку ботинок и запустил в убегавшего, затем поднялся, включил свет и начал нервно ходить по комнате.

– Ах ты, чертова богадельня! – он никак не мог успокоиться.

Из кухни доносился смех. Видимо, там происшедшее осталось незамеченным. Андрэ заглянул в маленькую комнату – в ней спокойно спала Ингрид. Он растолкал ее и, когда она чуть приоткрыла заспанные глаза, спросил:

– У тебя есть скотч?

– Какой еще скотч, виски?

– Нет, лента клейкая!

– Идиот! Иди спать! – Она повернулась лицом к стенке.

Андрэ вернулся в комнату и принялся рыться по ящикам в поисках скотча. Наконец, он нашел моток клейкой ленты и, приговаривая как заклинанье – «чертова богадельня! чертовы лузеры!» – начал намертво крепить Шелом к голове. Закончив, он взял подвернувшийся под руку шарф и для надежности повязал его сверху.

– Нате, бляди, выкусите! Черта с два вы теперь его снимите!

Выключив свет, Андрэ забрался обратно на диван и в полной уверенности, что теперь до утра может спать спокойно, заснул.

Проснулся он поздно. Открыл глаза и почувствовал, что голова его стала будто бы деревянной. Скотч сдавливал вены, поэтому она распухла и покраснела. Андрэ привстал на диване и обнаружил в комнате еще одного спящего – какой-то кабан лежал, похрапывая, в дальнем углу на матрасе. На кухне уже было тихо.

Андрэ отправился в ванную и, разбинтовав голову, засунул ее под кран холодной воды. Потом взял тазик и, раздевшись, окатил всего себя целиком. Взглянув в зеркало, он с расстройством обнаружил, что один лев на Шеломе по-прежнему блистал позолотой, а второго плотно покрывали остатки желтого скотча. Он, словно клошар, проведший ночь в картонной коробке, теперь сидел в ней, рычал, недовольно скалил зубы, давая понять, что такой вид ночлега никак не отвечает его царственному величию. Андрэ взял мочалку и принялся удалять с Шелома остатки скотча, тихонько бормоча в полголоса:

– Извини, извини, Лева, не думал, что такой паршивый скотч попадется. Лева слева… Лева из Могилева… Надо вас как-то назвать… Вася. Василий, Василиск. Нет. Какое-то кошачье имя. Владимир, Святослав, Святогор, Святодыр, Мойдодыр, Варфоломей, Аввакум, Гримислав, Святополк. Да! Хорошо. Святополк! Святополк и… Зигфрид. Нет, Зигфрид не подходит. Леопольд. Бальтасар. Грациан, Гильдерстерн, Гершензон, Валенрод. Пусть будет Валенрод. Хорошее имя. Святополк и Валенрод!

Закончив натирать льва мочалкой, Андрэ снова приблизился к зеркалу. Валенрод, как и прежде, блистал позолотой, но Святополк все же имел вид немного потрепанный – небольшие частицы скотча оставались на нем. С чувством легкой досады Андрэ оделся и вышел на кухню.

Голова побаливала – то ли от скотча, то ли от вина, то ли от пива и «Егермайстера», а скорее от всего сразу. На кухне виднелись следы прошедшего праздника. Валялись пустые пивные банки, воняло бычками от сигарет.

«Ладно, пора выбираться на трассу», – решил Андрэ и тихонько пробрался в спальню. Макс, растянув свое длиннющее тело, спал, уткнувшись лицом к стенке. Ингрид, к счастью, лежала с краю кровати. Он засунул руку под одеяло и, как скульптор по материалу, прошелся ладонью по изгибам ее тела.

– Вставай, нам пора! – прошептал он на ушко.

Ингрид открыла глаза и, ничего не ответив, посмотрела на Андрэ.

– Нам пора! – повторил он.

– Куда пора?

– Как куда, в Берлин!

– Ты ненормальный, – она закрыла глаза, потом опять посмотрела на Андрэ и добавила: – Подожди меня на кухне.

Когда Ингрид появилась на кухне, Андрэ убедился в своем вчерашнем предположении, что черная косметика ее только портит, делая ее лицо вульгарным. Глаза у Ингрид оказались настолько выразительными, что в принципе не нуждались в косметике, ну разве что самую малость.

– Черт! Голова болит! – Она присела у стола, заваленного пустыми банками из-под пива, и посмотрела на них в надежде обнаружить хоть одну непочатую.

– Придурки, хоть бы одну на утро оставили!

Андрэ выдержал паузу, а потом полез в рюкзак и достал банку пива, которую он предусмотрительно припрятал с вечера.

– Да! Федор Михайлович меня не одобрит! – Он представил, как брови Михалыча на портрете кисти Крамского нахмурились, а указательный пальчик сделал несколько еле заметных укоризненных движений. Зато глаза Ингрид немного прояснились – в них замерцал легкий огонек.

– Кто это Фьедор Михайлович? – открывая пиво, спросила она.

– Да так, знакомый один – Достоевский. Достает меня по утрам! Придет, сядет у кровати и смотрит грустными глазами.

– Будешь?

– Буду! Но позже! Доберемся до Тахелеса, тогда буду!

«Да… Надо будет познакомить ее с Федором Михайловичем!» – подумал Андрэ, заметив, с каким удовольствием Ингрид опустошила первый стакан.

– Что это Тахелес? – спросила она, закурив сигарету.

– Это колония художников в Берлине. Тебе там понравится! Поехали!

– Ты ненормальный!

– Не хочешь! Ладно! Оставайся на этой вонючей кухне среди бычков и пустых банок! А мне пора на трассу! – Андрэ встал и демонстративно направился к выходу.

– Стой! – Ингрид пристально, в упор, посмотрела ему в глаза. Несколько мгновений, не моргая, вглядывалась в них, будто-то считывая некую радиограмму. Потом еще несколько мгновений расшифровывала, анализировала, думала, решала и, наконец, произнесла:

– Ладно! Напишу Максу записку, что несколько дней побуду в Берлине! Поехали!

Финляндия

Андрэ любил возвращаться в этот город. Впервые он приехал в Берлин через несколько лет после падения стены. Сырым мартовским утром он вышел из поезда на перрон Берлин-цоо и вдохнул первый глоток его воздуха – удивительного воздуха, настоянного на запахе позднего снега, паровозной гари и аромата кофе из имбисов. Встречал его старый приятель Вадим, тоже художник, который уже пару лет как обосновался здесь и в то время снимал маленькую квартирку на улице Ораньенбургер в восточном Берлине.

Первое, что поразило Андрэ, когда с вокзала они пешком отправились на квартиру Вадима, была колонна с золотым ангелом, тем самым ангелом из «Неба над Берлином» Вима Вендерса. Казалось, так странно – она стоит среди парка, совсем реальная и земная, но в то же время словно ставящая под вопрос реальность твоего присутствия тут. Будто твое присутствие всего только сон, иллюзия, продолжение фильма, в который ты невесть каким образом случайно попал.

Еще его удивила схожесть этого города с Питером. Когда он увидел его обшарпанные стены, парадные, пахнущие котами, квартиры с выцветшими обоями, кафе, напоминающие питерский «Сайгон», и даже тараканов, которых он нигде в Германии больше не встречал, ему сразу стало здесь хорошо и уютно, словно он попал в милый сердцу город своей юности.

Затем, когда Андрэ в одиночестве отправился гулять по Берлину, город поразил его своим размахом. Он казался бесконечным, огромным – таким, каким в его представлении и должен быть настоящий город, чтобы ты мог выйти из центра в полдень и идти, идти, идти куда-то все новыми улицами, но все равно до захода солнца не достигнуть его окраин.

Вечером этого дня Андрэ ждало еще одно открытие. Март только начинался, и город довольно рано ушел в полутона ранних сумерек. Уставший, он возвращался бесконечными улицами обратно к центру. Для бодрости он купил штоф «Егермайстера» и, изредка отпивая из горлышка, шел к месту назначенной с Вадимом встречи, на стрелку между мостами у входа в Боде-музэум.

Добравшись до музейного острова, Андрэ остолбенел от открывшегося великолепия. Даже не столько архитектура поразила его, хотя она была величественна, грандиозна, сколько атмосфера, которая окутывала эти кварталы. Казалось, это была квинтэссенция прусского духа, того, что несло в себе образ Германии, нарисованный его воображением в юности, когда он взахлеб читал Шиллера, Гофмана, Клейста и даже пытался проникнуть в «Критику чистого разума» Канта.

Андрэ был неплохо знаком с немецкой литературой. Как-то в молодости он решил самообразовать себя и прочитать в хронологическом порядке все основные творения человеческой мысли. Начав с древних греков, он упрямо, иногда мучаясь и скучая, пробирался через столетия. Дойдя до Возрождения, и без особого интереса проглотив Петрарку и Данте, он принялся за немцев. И тут Андрэ ожидало открытие, что-то перевернувшее в его сознании. Взяв в библиотеке многотомное собрание Канта, он принялся изучать «Критику чистого разума». Бродить по путаным лабиринтам кантовской мысли было непросто. Мало что понимая, он все же дочитал до конца, уяснив главное – наверняка существует лишь он, а вокруг пустота, вернее, вещи в себе, проникнуть в которые ему невозможно.

Андрэ представил, что каждый предмет – книга, стол, на котором она лежит, стакан с чаем – всего лишь закрытые на замок черные ящики-шкафы, что парят в бездонно черном пространстве. Воображение почему-то рисовало ему вещь в себе именно парящим в темноте черным шкафом. Заглянуть за дверцы шкафа было нельзя, но, если представить, что они вдруг открылись, внутри все равно бы зияла все та же черная бездонная пустота.