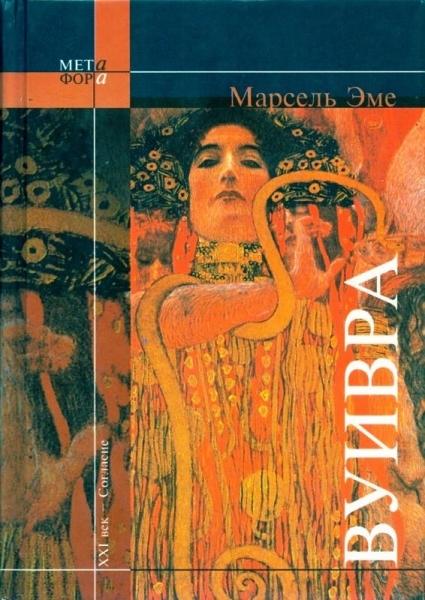

Марсель Эме Вуивра

1

Арсен Мюзелье пришёл на Старую Вевру около шести утра и принялся косить луг, обрамлявший с двух сторон ржаное поле. Старая Вевра была участком земли приблизительно с гектар, вырезанным в лесу в пятистах метрах от опушки. Колючий кустарник рос у подножия больших деревьев тёмной линией, по четырём сторонам образованного таким образом прямоугольника. Луг принадлежал семье Мюзелье, а поле — Мендёрам, их троюродным братьям, с которыми они вот уже три поколения были в прохладных отношениях. Ссора между двумя семьями случилась несколько лет спустя после смерти их общего предка, который раскорчевал этот кусок леса во времена Второй империи.

Арсен, двадцатитрехлетний невысокий, крепко скроенный парень, косил, не поднимая головы, так как работа требовала пристального внимания. Луг был ровный, без уклона, и поэтому глинистая почва удерживала воду в течение большей части года. В жаркую погоду усеянный дырами участок походил рельефом и плотностью на сухую губку, и механическая сенокосилка ломала на нём лезвия. Поэтому приходилось косить косой, стараясь делать это осторожно, чтобы не уткнуться остриём в землю. Арсен оставлял позади себя тощие валки жёсткой травы, такой же жёсткой, как рожь Мендёров. Сено почти не стоило затраченного на него времени, и было бы выгоднее засадить луг рожью или любой другой культурой. Об этом уже не раз думали, но у луга было то преимущество, что он создавал неудобства для владельцев поля. Пренебрегая слишком скудной травой, Мюзелье, убрав сено, пускали пастись туда коров, и какой-никакой урон Мендёрам всегда от этого получался.

Часов в восемь утра, остановившись, чтобы поточить косу, Арсен заметил в нескольких шагах от себя гадюку, скользящую по жнивью между двумя валками. По его телу пробежала дрожь, а сердце сжала лёгкая тоска, как иногда в лесу, когда он слышал шум какого-нибудь шевеления в середине густого куста. В пятилетнем возрасте, собирая однажды ландыши, он дотронулся рукой до змеи, и с тех пор у него остался страх перед пресмыкающимися. Гадюка неслась вперёд, прямо, как стрела, едва изгибая тело, держа неподвижной плоскую головку и наблюдая за юношей своим маленьким, проворным, как у птицы, глазом. Полный ненависти и отвращения, Арсен бросил под ноги точильный брусок. Взяв поудобнее косу, он прыгнул вперёд и сделал короткое, точное движение, послав лезвие косы вровень с травой. Змея видела, как он замахивался и отпрянула в сторону, где её нельзя было достать. А когда он опять поднял косу, она уже скользнула под валок. Арсен стоял со сжатым от нервного напряжения горлом и стерёг то место, где гадюка исчезла, предполагая, что она там притаилась, настороженная и готовая к броску, и ему даже показалось, что он видел, как блеснул её маленький глазок с холодным, устремлённым на него из-под складок кожи взглядом, от одной лишь мысли о котором ему делалось нехорошо. Внезапно он заметил, что птицы в лесу перестали петь, и, стоя в центре этой неожиданно воцарившейся тишины, он почувствовал себя слабым и уязвимым. Пока он готовился пошевелить кончиком косы сено, гадюка выползла несколькими метрами дальше, преодолела открытый участок и, скользнув в высокую траву, исчезла. Арсен, не отважившийся сделать ни шага, чтобы преследовать её, заметил в этот момент, что его руки судорожно сжимают косу, а колени дрожат. Застыдившись, он стал мысленно оправдываться перед самим собой за испытанный страх, вспомнив, что не далее как накануне, когда у них во дворе сорвался с привязи бык, он, Арсен, действовал с хладнокровием и смелостью, восхитившими старшего брата. Он снова принялся за работу, но уже без прежней увлечённости, сосредоточенный на тишине и собственном одиночестве. Он чувствовал тяжесть окружающего леса, враждебную неподвижность просторного сумрака, таящего где-то у своего основания незримое подспудное кишение. Он невольно готовился встретиться глазами с какими-нибудь хладнокровными животными, которые могли выглянуть из-под поросли кустарника, из-за остролиста или чёрного тёрна, живой изгородью окаймлявших Старую Вевру.

Упорное молчание птиц стало в конце концов беспокоить его больше, чем ощущаемое им незримое присутствие многочисленной и затаившейся живности. Чтобы развеять свою тревогу, он решился зайти в лес. Нарочно выбрав именно то место, где скрылась гадюка, он направился по тропинке в сторону источника под названием Соляр, куда он надумал сходить напиться прохладной воды. В полумгле подлеска роса отливала серебряным глянцем, но из-за необычной для такого раннего часа тишины казалось, что наступили предгрозовые сумерки. Арсен, примирённый с окружавшей его природой, жадно вдыхал аромат леса. Ещё не совсем забыв ощущение ужаса, охватившего его на лугу, он чувствовал, что почти избавился от него. Стук башмаков Арсена беспокоил прятавшуюся рядом с тропинкой в папоротнике и диких травах пугливую живность, и о её присутствии можно было только догадываться по шуршанию листьев, колыханию лёгкой растительности, которая, вздрагивая, стряхивала на землю росу. Он старался убедить себя, что всё это доставляет ему удовольствие, и приостанавливался, чтобы раздвинуть траву и попытаться застичь беглеца врасплох.

Так он шёл несколько минут и вдруг почти без волнения увидел, как на скрещение тропинок выползла гадюка. Подлиннее и потоньше, чем та, что появилась на лугу, она ползла неторопливо, вызывающе выпрямив шею. Змея повернула к нему свою плоскую голову, словно оценивая его взглядом, и Арсен, успевший рассмотреть кусочек нежной, мягкой кожи под челюстью змеи, почувствовал, как его снова охватывает какое-то паническое возмущение. Впрочем, это чувство не успело в нём развиться. Вслед за гадюкой в поле его зрения появилась девушка, крепко сложенная, с горделивой осанкой. Одетая в белое чуть ниже колен льняное платье без рукавов, босоногая, она шла размашистой походкой, слегка выгнув вперёд спину. В красоте её загорелого, выразительного лица было что-то мужское. Её уложенные венцом чёрные как воронье крыло волосы украшала витая серебряная диадема в виде тонкой змейки, державшей в зубах большой овальной формы прозрачный камень красного цвета. По оставшимся в памяти с детства описаниям, которые до этого он считал выдумками, Арсен узнал Вуивру.

Имя Вуивра на франш-контийском наречии является синонимом старого французского слова «гивра», означающего змею и сохранившегося исключительно в геральдике. Собственно в здешних деревнях Вуивра — это девушка со змеями. Она одна заключает в себе целую франш-контийскую мифологию, если не брать в расчёт Фарамину, чудовище, конечно, очень страшное, но по своей внешности и роду деятельности во многом зависящее от каприза воображения. О Вуивре же накопилось немало обстоятельных свидетельств, немало точных и совпадающих друг с другом упоминаний. Дриада и одновременно наяда, безразличная к человеческим трудам, она бродит по горам и равнинам Юры, купается в реках, ручьях, озёрах, прудах. Носит на голове диадему, украшенную большим рубином такой чистой воды, что для приобретения его понадобилось бы всё золото мира. С этим сокровищем Вуивра расстаётся только тогда, когда купается. Прежде чем войти в воду, она снимает свою диадему и оставляет её вместе с платьем на берегу. Обычно именно этот момент и выбирают смельчаки, чтобы попытаться завладеть драгоценностью, но это предприятие неизбежно обречено на неудачу. Стоит только похитителю броситься бежать, как тысячи змей, появившихся вдруг неведомо откуда, бросаются за ним в погоню, и тогда у него нет иного шанса спастись кроме как побыстрее отделаться от рубина, бросив как можно дальше от себя диадему Вуивры. Те же, кого желание разбогатеть лишает разума, отказываются бросить свою добычу, и их пожирают змеи.

Вуивра, персонаж франш-контийского фольклора, является, очевидно, одним из самых важных во Франции воспоминаний, оставшихся от кельтской традиции. Будучи одним из тех божеств рек и озёр, которых обожали галлы и которые некогда насчитывались тысячами, она пронесла сквозь века популярное верование древней Галлии. Об этом веровании, очень распространённом в ту эпоху, когда римские завоевания были ещё свежи в памяти, Плиний Старший пишет следующее: «А кроме того, в Галлии нередко можно услышать про некое подобие яйца, не упоминаемое греками. Когда наступает лето, то вместе собираются и переплетаются мириады змей. Приклеенные друг к другу своей слюной и пеной, выделяющейся из их тел, они лепят все вместе шар, который принято называть змеиным яйцом. Друиды говорят, что это яйцо удерживается в воздухе свистом рептилий и что нужно подхватить его в плащ, прежде, чем оно коснётся земли. Кроме того, похититель должен быстро ускакать на коне, так как змеи продолжают преследовать его до тех пор, пока он не переберётся на другую сторону реки. Это яйцо можно распознать по тому, что оно не тонет в воде, даже если привязать к нему кусок золота… Я сам видел одно из таких яиц, которое размером было со среднее круглое яблоко…» (Pl. Historia Naturalis).

Рассказанная Плинием легенда, лишь немного видоизменённая, без труда узнаётся в легенде о Вуивре. Этот талисман, который у галлов пользовался репутацией чудодейственного средства, помогающего выигрывать судебные дела, со временем сильно вырос в цене. Впрочем, можно объяснить, не слишком рискуя ошибиться, каким образом змеиное яйцо превратилось в рубин. Весьма вероятно, что метаморфоза произошла в те времена, когда в городах и посёлках верхней Юры стала развиваться индустрия обработки драгоценных камней.

2

Проходя мимо Арсена, Вуивра повернула голову и посмотрела на него с таким безразличием, что это задело его за живое. Её зелёные с минеральным блеском глаза походили на кошачьи не только цветом, но и своим взглядом, который встречается с взглядом человека, как с чем-то неодушевлённым, отказываясь от общения. Вдруг её осветило солнце, отчего ярко заискрился рубин в диадеме и засверкали красные огоньки в чёрных волосах. Вслед за гадюкой она направилась по тропинке к пруду, который назывался Ну, но, пройдя метров сто, свернула в сторону и, заслонённая деревьями и папоротниками, исчезла из поля зрения Арсена. Едва оправившись от удивления, он почувствовал желание догнать Вуивру, и тоже вошёл следом за ней в подлесок. Теперь у него не было ни малейшего страха перед змеями. Размашистой походкой он шагал сквозь папоротники, и роса, стекая с мокрых штанин в башмаки, холодила ему ступни ног. Выйдя из леса, он был ослеплён волной света. Солнце стояло над противоположным берегом пруда, который по всей его длине разделяла надвое сверкающая борозда. Посредине, там, где вода была зажата в узкой горловине, отливали серебром скопления бледных водорослей. Поближе, справа в окаймлявших глубокую бухточку густых камышах задержалось широкое полотнище белого тумана, который растянулся по берегу до самого леса. Не видя Вуивры, Арсен стал высматривать её именно в этой завесе из тумана. Кругом царила тишина. Ни птичьего пения, ни каких-либо других звуков за исключением шума воды, вытекавшей через трещины подъёмного затвора шлюза в расположенный ниже уровня пруда бьеф. Он забрался на один из холмиков, которые подпирали стойки затвора, и менее чем в ста метрах от себя обнаружил Вуивру в маленькой бухточке, защищённой земляной насыпью. Чтобы искупаться, она выбрала самое красивое место, устье ручья, несущего в пруд чистую воду из источника Соляр. Она была совершенно голая и шла с прижатыми к туловищу руками в доходившей ей уже до пояса воде, но вскоре, потеряв под ногами дно, поплыла, и теперь Арсен видел над поверхностью воды только корону её чёрных волос и смуглые руки, попеременные взмахи которые позволяли видеть её обнажённые плечи. Она плыла очень быстро в направлении камышовых зарослей, за которые зацепился шлейф тумана. Арсен миновал затвор и пошёл по берегу, глядя на удалявшуюся Вуивру. Остановился он лишь тогда, когда дошёл до берега ручья, до того места, где она сбросила лежавшее теперь на траве платье. Солнце, игравшее своими лучами в рубине, отбрасывало на белый лён алые, как сок красной смородины, отблески. Он наклонился, чтобы полюбоваться драгоценным камнем, но у него не возникло желания завладеть им. Поймав себя на подобном бескорыстии, он не мог не удивиться ему, и мысленно спросил себя, не страх ли перед змеями наделил его таким благоразумием. В детстве он часто мечтал о том, что, может быть, когда-нибудь ему представится шанс завладеть этим сокровищем, и, как ему тогда казалось, постыдился бы не попытать счастья, ни за что бы не отказался от испытания, связанного с большим риском, но зато сулящего столь же немалую славу. Ещё совсем недавно он обязательно бы сделал это.

И теперь он лениво протянул руку, чтобы взять диадему, и точно взял бы, если бы возникла угроза в виде гадюки. Наверное, змеи вели с Арсеном игру, дожидаясь, когда похищение станет свершившимся фактом, чтобы пуститься за ним в погоню, но пока в поле его зрения змей не было, и в траве не чувствовалось ни малейшей вибрации. Вместо того чтобы опуститься на рубин, его рука, задев платье из белого льна, задержалась на нём. Прикосновение к этой лёгкой, немного шершавой ткани, ещё сохранявшей теплоту жизни, заставило его отказаться от намерения, возникшего вопреки его желаниям. Арсену вдруг захотелось лечь лицом на платье и вдохнуть его запах, но застенчивость не позволила ему сделать это. Вуивра тем временем повернула в пруду назад и плыла широким брассом, звонко и отрывисто шлёпая ладонями по воде, причём совершенно без брызг. Не думая больше о рубине, Арсен выпрямился, чтобы лучше видеть лицо, черты которого с каждым взмахом рук становились всё более отчётливыми. Когда Вуивра в движении склонялась головой к загорелому плечу, её профиль обрамлялся тонким контуром золотистого света. Ясный, звенящий звук шлепков повторяло эхо, но приглушённо, где-то вдали, словно там в глубине леса что-то рубили топором. Метрах в ста от берега Вуивра остановилась и, повернувшись на спину, соединив ладони под затылком, выставив вверх груди, замерла без движения. Может быть, ей хотелось, чтобы юноша подумал немного и всё-таки рискнул. А ещё у него мелькнуло в голове, не стесняется ли она и не мешает ли он ей выйти на берег. Пока он раздумывал, уйти ему или нет, она снова поплыла и коснулась ногами дна раньше, чем он принял решение. Когда их взгляды встретились, Арсен опустил глаза и смутился из-за того, что, стоя вот так на берегу и разглядывая её, он должен был показаться ей чересчур нескромным. Он всё же решил не уходить, а просто лёг на землю в трёх шагах от платья в более независимой, по его мнению, позе. Вуивра, возникнув вдруг вся целиком в солнечных лучах, остановилась перед устьем ручья, который принёс сюда много гальки, устелив ею дно. Она шла, иногда болтая ногой в родниковой воде, иногда с размаху касаясь ступнёй поверхности струящегося потока, и прозрачные капельки воды стекали с её голеней.

Арсен, поражённый необыкновенной красотой Вуивры, созерцал её тело, не испытывая никакого стеснения. Он видел в нём то, о присутствии чего в человеке до сих пор даже не догадывался, хотя и умел ценить, например, в красивой лошади: благородство, гармоничную непринуждённость и чистоту линий, вносившие ему в душу чувство удовлетворённости. Вуивра легла в ручей, чтобы холодной водой обмыть своё тело после пруда, а затем, плеснув из ладоней себе в лицо, вышла на берег. И там, обращая не больше внимания на лежавшего в её тени мужчину, чем на какое-нибудь животное, она стала медленно поворачиваться в лучах солнца, положив ладони на затылок и закрыв глаза. Это оскорбительное безразличие вызвало у него приступ мужского гнева, и он попытался быть грубым, что с ним случалось весьма редко.

— А ну-ка отставь в сторону свои ягодицы. Ты заслонила мне всё солнце.

Она отступила на шаг, и её тень, упавшая на белое платье, погасила сияние рубина. Арсен покраснел, стыдясь вырвавшихся у него слов. Но Вуивра, кажется, не обиделась. Обсушив своё тело, она спросила, как его зовут и где он живёт. Голос у неё был молодой и звонкий, приправленный юрским акцентом с широко открытыми гласными, чистыми, как белый хлеб. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы преодолеть что-то вроде строптивой и обычно совсем не свойственной ему застенчивости.

— А что ты делаешь в лесу? — спросила она. — Тебе же нужно быть на лугу. В этом году лето раннее. Трава скоро пожухнет.

— Сейчас я кошу на Старой Вевре. Это здесь, совсем рядом.

— Ничего сколько-нибудь стоящего на этой Старой Вевре нет. Сплошные осока да камыш.

— Нужно было бы перепахать землю и засеять её нормальной травой на сено, но только я ещё вчера говорил, что тут овчинка выделки не стоит. Луга из болота всё равно не сделаешь, особенно когда под ногами одна глина.

— Я ещё помню времена, когда там были сплошные топи. Не так уж давно это было.

— Ну как-никак лет семьдесят тому назад, но почва долго помнит.

— Да и не так уж долго.

Повернувшись спиной, она резко потянула к себе льняное платье, отчего диадема слетела с него в траву. Казалось, Вуивра забыла про своего собеседника. В тот момент, когда она подняла руки, надевая платье, Арсен обратил внимание, как заиграли у неё мышцы спины, как натянулась кожа на боках, и заинтересовался её круглыми, твёрдыми ляжками, и точёными подколенками. Ему очень понравилось, что, в тот момент, когда ей на голое бедро села муха, она дёрнулась только одной ягодицей, словно какая-нибудь ретивая лошадь. Платье скользнуло вниз по спине и, чуть задержавшись на талии, упало к икрам. Тут Арсен обрёл несколько большую свободу мысли и одновременно у него появилась склонность судить более сурово поведение этого бесстыжего создания. Так вот заголяться и совать свой зад и живот под нос первому встречному — это уж не иначе как какой-нибудь порок. Да и ладно бы просто порок. Ведь девиц, у которых свербёж, в общем хватает, но не всякая же станет показывать всё, что угодно, мужику, потому как понимает, что это не лезет ни в какие ворота. Не то чтобы это было так уж противно, но всё же как-то неправильно. Вот если бы она повозилась целый день с граблями где-нибудь в поле, то у неё не было бы такой охоты выставлять своё тело. Арсен чувствовал, как его душу переполняет презрение.

Вуивра несколько минут приводила в порядок свою причёску. Несмотря на то что его мысли развивались в неблагоприятном для неё направлении, Арсен всё же сумел по достоинству оценить форму её рук и грацию плавных жестов. Повернувшись к нему в профиль, держа губами заколки, она искоса поглядывала на него, и Арсен заметил в её взгляде насмешливый огонёк. Он встал и с неудовольствием обнаружил, что девушка одного с ним роста, даже немного выше его, так как она была босая, а он в башмаках. Он вспомнил, что у него короткий, приплюснутый нос, жёсткие, как коровья шерсть, волосы и маленькие, серые, со стальным отливом и жёстким взглядом глаза, вовсе не из разряда тех глаз, в которых отражаются девичьи грёзы. Он с завистью подумал о гипсовом изображении святого Франциска-Ксаверия, стоявшем у одного из столбов в их деревенской церкви. У святого, несмотря на бороду, было изящное лицо подростка с нежно-розовыми щеками и столькими иными прелестями, что женщины в церкви только тем и занимались, что подкладывали да подкладывали ему в кружку монеты.

Вуивра свистнула и рядом с водой по сухой траве прошла дрожь. Арсен отпрянул, когда в ярко-зелёной траве показалась, пристально глядя ему в глаза, гадюка. Хотя он и отступил на шаг, она проползла настолько близко от него, что задела хвостом носок его башмака. Вздрогнув от ненависти и отвращения, он выругался. Но, обозвав змею падалью, он почувствовал себя обязанным сказать Вуивре что-нибудь вежливое.

— Вы вернётесь? — спросил он.

— Обязательно, — ответила она. — Я прохожу по этим местам каждые два-три года.

Она подобрала свою диадему и надела её на голову, стараясь, чтобы камень пришёлся точно посредине.

— Что, не посмел взять, а?

— Собирался было, — ответил Арсен, — да увидел в пруду, как вы плывёте сюда, и подумал совсем о другом.

— О чём же?

Вуивра смотрела на него своими жгучими глазами, на лице у неё появился румянец, дыхание участилось. Арсен заметил её волнение и почувствовал, как у него самого жар тоже приливает к щекам, но испугался за свою душу и ответил с притворным спокойствием:

— Я подумал о том, о чём вы думаете сейчас, но только это всё глупости. Время удовольствий, оно никуда не убежит, а вот работа, работа не ждёт, а я оставил свою косу на лугу. До свидания.

Арсен пошёл, не оборачиваясь, и углубился в лес.

3

Фермы Мюзелье и Мендёров стояли у дороги, на краю деревни, немного на отшибе, метрах в ста пятидесяти одна от другой. В былые времена у них был один общий источник, откуда они брали питьевую воду. Вода выходила из земли между двумя домами, в двадцати шагах от дороги, на краю огорода, принадлежавшего Мендёрам. Мюзелье попадали туда через широкий пролом в изгороди и брали воду, но какой-либо договорённости по этому поводу не существовало. В 1875 году Мендёры вовсе не из вредности, а лишь желая защитить свои фруктовые деревья от набегов коров, перегородили вход калиткой, снабдив её простой щеколдой. Поскольку они забыли или не соизволили предупредить об этом Мюзелье, своих двоюродных братьев, те обиделись и, встав в позу, всем своим видом показывая, будто верят, что им нарочно преградили доступ к воде, решили ходить за водой в деревню, пока не вырыли колодец у себя во дворе. С тех пор соседи стали более далёкими друг другу, чем если бы они жили на разных концах коммуны. В третьем поколении речь шла уже не о вражде семей, но о вражде домов. Остальные Мендёры, ветви той же семьи, но только жившие в других местах, не несли на себе груза первородного греха и находились в хороших отношениях с Мюзелье.

Арсен вышел из леса на полуденный солнцепёк и направился через пшеничное поле по тропинке, которая выводила на дорогу как раз напротив дома Мендёров. Позади двух ферм поле полого спускалось к реке, и потом, с другой стороны, так же постепенно поднималось к тонкой полоске леса на горизонте. Дорога пересекала деревню Во-ле-Девер, разбросанную по длинному косогору и отделённую от леса широкой полосой пахотной земли. В противоположном, южном направлении она шла к деревне Ронсьер, стоящей на склоне возвышенности, которая прятала её от взглядов прохожих и прикрывала от северных ветров. А дальше, в тридцати километрах, виднелись горы, бледно-голубые, местами сливающиеся с летним небом горы Юры.

На тропинке Арсен обогнал Ноэля Мендёра, теперешнего главу семейства. Тот тащил срубленную в лесу ветку акации, очевидно, чтобы, прокалив её над огнём, сделать из неё черенок для лопаты или вил. Мужчины не обменялись ни словом, ни взглядом, поскольку в семьях давно укоренилась привычка вообще не замечать друг друга, за исключением тех случаев, когда присутствовал кто-нибудь посторонний, и тогда, напротив, демонстрируя свою галантность, обе стороны изощрялись в любезностях, хотя вражда двух кланов ни для кого в Во-ле-Девере тайны не составляла.

Когда Арсен вышел на дорогу, его там ждал неприятный сюрприз. Он увидел своего пса Леопарда морда к морде с Кровопуском, собакой Мендёра: оба стояли неподвижно, но уже оскалились и сердито ворчали друг на друга. Арман, сын Ноэля, стоял в нескольких шагах от них, спрятав за спиной палку. Он был чрезвычайно счастлив оттого, что собака Мюзелье провинилась, и не спешил вмешиваться, выжидая подходящий момент. У него хватило коварства окликнуть своего пса, но это было сделано настолько благодушно, почти ласково, что походило скорее на науськивание. Леопард и Кровопуск бросились друг на друга и покатились в пыли с неистовым рычанием. Арман двинулся к ним мелкими шажками, явно стараясь не мешать бойцам. Леопард схватил противника за горло и тряс его с такой яростью, что Кровопуск жалобно завизжал от боли. Удостоверившись, что чужак основательно вцепился в его собаку, Арман поднял палку и ударил его по спине. Весь поглощённый схваткой, Леопард вначале даже не замечал посыпавшихся на него ударов, но, получив несколько особенно удачных затрещин, в конце концов встревожился. И тут Мендёр схватил его за ошейник, как бы желая оттащить от своей собаки, но на самом деле, чтобы не дать ему убежать раньше времени, и снова принялся дубасить пса палкой. В окно фермы высунулась по пояс его старшая сестра Жермена Мендёра, здоровенная деваха со смешливыми глазами, скроенная как тамбурмажор и слишком часто дававшая повод посудачить о себе. Мендёры стыдились её и побаивались, как бы дурная репутация Жермены не помешала выдать замуж Жюльетту, младшую из двух сестёр, хотя та была и красива, и благоразумна.

Арсен видел, как его собака дрожит от ударов, и ему было нехорошо от её воя, но, согласившись в глубине души, что правда тут на стороне Армана, он подавил в себе вспышку гнева. Решив как бы не замечать происходящего, он перешёл на другую сторону дороги, повернулся спиной к двору, и, весь топорщась от презрения, помочился на грушевое дерево. Затем с рассеянной медлительностью застегнул штаны, повернувшись к ферме Мендёров и как бы стирая её своим взглядом с равнины. Леопард, прихрамывая, вырвался из рук Армана и, зажав хвост между задними лапами, стал ждать своего хозяина у дороги.

Ферма Мюзелье, не будучи более представительной, чем ферма Мендёров, выглядела более аккуратной. При постройке дома, вместо того чтобы экономить на мелочах, используя разнородные материалы, постоянно что-то добавляя и прилепляя, те, кто строили дом, сделали его монолитным: каменщик заранее прикинул, какими будут стены, плотник поразмыслил над тем, как расположить деревянные конструкции. От одного края фасада до другого крыша спускалась, образуя навес, которому балки и стропила из почерневшего дерева придавали приветливую глубину. Деревья и изгороди, расположенные с продуманной тщательностью, обрамляли и одевали дом.

Арсен подошёл к Леопарду, который стоял под аркой из двух крепких орешников, посаженных у входа во двор, и пнул его башмаком в рёбра, дабы тот раз и навсегда понял, что ему и в самом деле нет никакого резона забредать к Мендёрам. Леопард, кстати был готов к этому и счёл жест хозяина справедливым. Эмилия Мюзелье, невестка Арсена, сидя на маленькой скамеечке, полоскала бельё в водоёме, вырытом напротив дома, с другой стороны двора, и окаймлённом с внешней стороны выстроившимися в ряд осинами. Привычка стирать бельё в этой жёлтой воде восходила к тем временам, когда колодец и примыкающее к нему каменное корыто ещё не существовали. Хозяйки из семьи Мюзелье приписывали глинистой воде необыкновенные свойства, благодаря которым и бельё вроде бы лучше отстирывается, и мыло экономится. Эмилия повернула к Арсену своё круглое одутловатое лицо и спросила про собачий бой, отголоски которого до неё донеслись. Он в нескольких словах, не задерживаясь, объяснил, что произошло, и направился на кухню. На пороге он столкнулся с Белеттой, служанкой, которая шла к колодцу за водой. Белетте только что исполнилось шестнадцать лет, но поскольку вся она была крошечная, маленькая росточком и худенькая, ей никто больше тринадцати не давал. Взмахнув рукой, она подобрала прядь жёстких волос, выбившихся из её жёлтой шевелюры, и подняла к нему с дружеской и заговорщической улыбкой своё остренькое личико.

Луиза Мюзелье, мать Арсена, шарила в шкафу, забравшись туда по самый пояс в поисках глиняного горшка, который, как она предполагала, успела разбить сноха. Она ещё никого пока не обвиняла и даже не высказала подозрения, но тон её заглушаемых глубинами шкафа высказываний был уже весьма сварливый. Виктор, старший её сын, читал у окна газету и притворился, что не заметил, как вошёл брат. Эта поза означала, что собачий бой, какими бы ни были его обстоятельства и перипетии, оставил его совершенно равнодушным. Лично он никогда не питал особой вражды к Мендёрам, и старая ссора, давно разделявшая два дома, казалась ему глупой и смешной. Если бы Виктор не знал наверняка, что это вызовет неудовольствие младшего брата, которого он побаивался, то давно бы всё уладил.

Увидев разложенные на столе приборы, Арсен сел перед своей тарелкой. Юрбен уже был на своём месте — как и положено слуге, в самом конце стола. Все тридцать лет, что он проработал у Мюзелье, Юрбен всегда приходил первым и спокойно, не проявляя нетерпения, сидел и ждал, прямой, неподвижный, с застывшим лицом статуи и взглядом, обращённым внутрь себя. Высокая фуражка с откидным клапаном (последняя в деревне), с которой он расставался лишь в постели, удлиняла его костистое лицо, горделивое в своей строгой худобе. Он поднял на Арсена быстрый опасливый взгляд, пытаясь прочитать на лице юного хозяина свою судьбу. Со двора донёсся звук ведра, стукнувшегося о край колодца, и скрип ворота с разматывающейся цепью. Потом послышались смех и голоса.

— Прекратите ради Бога, — кричала пронзительным голосом Белетта. — Из-за вас я сейчас выпущу ручку.

Виктор подумал, что это его два сорванца опять пытаются потрогать служанку за груди и собрался было вмешаться. Однако, поразмыслив, решил, что дело того не стоит, потому что грудей у Белетты всё равно не больше, чем у мальчишки. Когда голова Луизы появилась из-за раскрытой дверцы стенного шкафа, её мнение о том, кто разбил горшок, вполне определилось. Всё сходилось на том, что сделала это Эмилия. Луиза не любила невестку и обращалась с ней холодно, предоставляя, однако, ей право работать не покладая рук и блюсти интересы фермы. Главная причина её недовольства заключалась в непородистости Эмилии. За десять лет совместной жизни Луиза так и не смогла привыкнуть к этому налитому густой кровью широкому счастливому лицу, к её вульгарной любезности. Пышные бёдра и груди Эмилии, обычно являющиеся в сельских семьях предметом гордости, оскорбляли её взгляд. Причём раздражение Луизы усугублялось ещё и тем, что оба мальчишки, Огюст и Пьер, оказались точными копиями своей матери. У обоих были упитанные славные физиономии; пища шла им впрок; раздавались они в ширину, и при этом ещё — ни стати, ни манер. От добродушного толстого парня, у которого все чувства написаны на лице, особого проку, если говорить по сути, ждать не приходится. Поскольку ребята они были совсем юные, природа ещё могла бы внести какие-то поправки, но такое случается редко, и настоящими Мюзелье им теперь всё равно никогда не бывать. Злость да ещё какая-то жестокая весёлость были написаны на луизином тонком лице, которое годы сделали точёным и гладким, не испещрив его морщинами. Никто из сыновей не походил на мать, разве что Арсен вроде бы унаследовал от неё маленькие серые глаза с жёстким взглядом. Эмилия, пышнотелая, со смеющимися глазами, вошла на кухню, всем своим видом показывая, что она сгорает от желания поболтать.

— А вы опять разбили мой горшок, — сухо заметила ей свекровь.

Эмилия стала протестовать чересчур возмущённо, тем самым подтверждая справедливость обвинений в её адрес. Луиза, уточнив, что речь идёт о горшке с жёлтой каёмкой, приступила к изложению обвинительного акта, но тут невестка, прервав её, закричала: «А вот же он!» И, действительно, горшок стоял на дощечке около плиты, на самом виду. Эмилия хлопнула себя по ляжкам, весело затараторила и продолжала ещё говорить, пока все рассаживались, и даже когда все уже давно сидели за столом. Луиза, теперь много бы давшая за то, чтобы горшок и в самом деле разбился, от досады кусала себе губы. Виктор чувствовал, как в ней нарастает гнев и, чтобы уберечь жену от новой сцены, постарался перевести разговор на другую тему, заинтересовавшись, можно сказать помимо собственной воли, не подрались ли где-то у Мендёров собаки. Арсен в мельчайших деталях рассказал про то, как было дело, упирая на жестокость Армана Мендёра. Присутствие Леопарда, который, прихрамывая, слонялся вокруг стола, неплохо дополняло его рассказ. От ненависти лица сотрапезников насупились, а глаза загорелись. Даже Виктор и то чуть было не поддался общему настроению, и ему пришлось вспомнить, что тремя неделями раньше его сыновья под снисходительным взором своего дядюшки ощипали заживо курицу Мендёров, которая ненароком забрела к луже Мюзелье. Когда он напомнил об этом варварском деянии, Арсен счёл нужным уточнить, что тогда речь шла о справедливом возмездии. Виктор в ответ ухмыльнулся, что уязвило души присутствовавших и оживило старые обиды. Белетта, находившаяся на службе у Мюзелье всего три месяца, ощутила, как у неё всё нутро переворачивается от ненависти к кровному врагу. Один только Юрбен оставался спокойным и безучастным. За обедом он по обыкновению своему ел основательно, заботясь о том, чтобы восстановить свои силы, тогда как за ужином, проглотив похлёбку, отрезал ломоть хлеба и ел его всухомятку, полагая, что много есть в конце дня, когда уже не нужно затрачивать больших усилий, в его положении непозволительно.

За столом семья быстро умиротворилась. Ненависть лишь вспыхнула, погорела немного и погасла. Луиза Мюзелье, хотя и признавала за этим соперничеством домов некоторую тонизирующую ценность, всё-таки хотела, чтобы вражда в конце концов закончилась. Сближение позволило бы осуществить обмен кое-какими участками выгодный как для одной, так и для другой семьи. А главное, она была бы рада, если бы Арсен женился на Жюльетте Мендёр, очень красивой, гордой, трудолюбивой девушке, которая народила бы ему красивых детей. В семье лишь одна Луиза поднялась до истинного понимания ценности человека, на которого все обычно смотрели только как на рабочий инструмент и как на источник богатства. Она была даже готова допустить, что красивый ребёнок не менее ценен, чем красивый бык.

Виктора так и подмывало изложить вслух историю конфликта, чтобы показать его нелепость, но как бывало уже не раз, он побоялся рассердить брата, который, несмотря на свою молодость, сдержанность и немногословность, пользовался в семье, не делая для этого никаких усилий, необъяснимым и неоспоримым авторитетом. Кроме того, Арсен не принадлежал к числу тех людей, на которых действуют аргументы чисто морального свойства. Нечего было и думать о том, чтобы унизить его с помощью логических доводов, так как он и не стремился быть правым. Со вздохом человека, опередившего своё время, Виктор опять оставил при себе все свои аргументы, а тем временем Луиза стала расспрашивать Белетту, которая пасла утром коров на коммунальных лугах, расположенных на другом краю коммуны. Среди прочего служанка сообщила им, что, направляясь на луга и проходя мимо леса, она заметила на лесной дороге какую-то босоногую девушку в белом платье.

— Волосы у неё, пожалуй, чёрные, так мне показалось, но только как-то по-чудному она была причёсана. Я не успела как следует разглядеть, но на голове у неё было что-то вроде большого сверкающего гребешка. Если бы не её босые ноги, то я бы подумала, что она из какой-нибудь богатой семьи.

В конце концов решили, что та девушка и в самом деле, наверное, была из какой-нибудь зажиточной семьи, потому как нынче, в наши странные времена, если кто-то и ходит босиком, то это ещё не является слишком серьёзным признаком нищеты и падения.

Так вот Арсену пришлось вспомнить о Вуивре, но по сравнению с собачьей дракой его утренняя встреча выглядела событием в общем незначительным. Лучше не задерживаться подолгу на том, что порой попадается на глаза, но не входит в нашу жизнь. Вопрос сводился к тому, была ли Вуивра существом сверхъестественным. Арсен в этом не сомневался. Он спокойно принимал это как факт, не делая из него никаких выводов. Он поместил утреннее видение в один из уголков своего мозга, в своего рода непроницаемую ячейку, где оно могло пребывать, не рискуя потревожить его мир. Поскольку сверхъестественное ни в каком деле употребить невозможно и поскольку к тому же встречается оно не так уж часто, то разумнее и приличнее вообще не принимать его во внимание. Например, лично Арсена всегда коробило Евангелие. Манера апостолов повсюду рассказывать про увиденные ими чудеса казалась ему неприличной. На их месте он ничего не стал бы говорить. Ведь настоящая вежливость, настоящая воспитанность как раз в том и состоят, чтобы держать при себе всякие истории, которые могли бы потревожить мир. Это было настолько ясно и понятно, что из жителей Во-ле-Девера только слабоумные и алкоголики, вроде могильщика Реквиема, хвастались, что видели Вуивру. Лично Арсена никакая сила не заставила бы рассказать об этом своим родным. К тому же, вскоре он и вообще перестал об этом думать.

После обеда Виктор прошёлся немного с братом, который опять отправлялся на Старую Вевру. Остановившись на краю дороги, они замолчали, увидев приближавшуюся к ним с граблями на плече Жюльетту Мендёр. Ощущая на себе взгляды братьев, она шла гордо и прямо, с высоко задранным подбородком, но при этом щёки у неё горели, а неподвижные глаза, не мигая, смотрели вперёд. Арсен слегка покраснел. Воспоминание о Вуивре, выходящей из пруда, побуждало его угадывать под тканью платья очертания тела. Когда Жюльетта прошла, Виктор прошептал:

— А красивая всё-таки девка. И к тому же непрочь хоть сейчас выйти замуж.

— Ну я ей в этом не помеха, — сухо отпарировал, Арсен.

Хотя вообще Жюльетта ему нравилась и он хотел бы на ней жениться. Однако поскольку она была слишком бедна и её приданое не могло помочь Арсену осуществить некоторые его мечты, то он запретил себе даже думать об этом браке, а ссору с соседями поддерживал как раз для того, чтобы было легче бороться со своими желаниями.

Из коровника вышла Белетта, подгоняя коров, которых она вела на общинное пастбище.

— У каждого, конечно, свой вкус, но мне она кажется красивее Белетты.

Он удалился, всем своим видом показывая, какой он тактичный человек. Арсен на это только улыбнулся и присоединился к пастушке, чтобы проводить её. Он обычно выказывал ей дружбу, к которой в семье Мюзелье относились настороженно. Как-то раз, отправившись в Доль на ярмарку, он на сэкономленные деньги купил ей платье — довольно красноречивый жест щедрости со стороны такого экономного парня. Луизе было не по душе, что её сын снисходит до такого тщедушного создания. На худой конец она бы ещё согласилась, хотя и не без доли сожаления, поскольку считала такие вещи и нечистыми, и нечестными, чтобы он овладел ею где-нибудь на краю оврага, но предпочла бы, чтобы он сделал это с тем необходимым презрением, которое пристало всяким гнусностям. Для Луизы, придававшей большее значение семьям, нежели индивидам, Белетта была прежде всего одной из Беле, одной из представительниц племени нищих и вороватых бездельников, отторгнутых Во-ле-Девером и перебравшихся в Ронсьер, где они продолжали влачить всё такое же позорное существование. Белетиха, мать Белетты, когда пришла предлагать дочь на ферму, имела наглость потребовать дополнительно пять франков в месяц с учётом возможных дополнительных перегрузок от присутствия двух молодых и сильных мужиков в доме. И вот это самое притязание, из-за которого тогда чуть было не сорвались торги, теперь вдруг показалось Луизе оправданным, отчего с некоторых пор её не покидало неприятное ощущение, что она является должницей семейства Беле.

Расставаясь с пастушкой у фермы Мендёров, Арсен посоветовал ей особенно внимательно следить за стельной коровой. Вспоминая об ударах палкой, полученных во вражеском дворе, Леопард пропустил стадо вперёд и, забыв про гордость, спрятался в тени хозяина. Белетта, отпустив замечание по этому поводу, добавила доверительным тоном:

— А всё-таки, что бы там Виктор ни говорил, Мендёры порядочные свиньи. Я не хотела тебе об этом сообщать, но несколько дней назад, как-то вечером, когда я возвращалась с молочного завода, Арман попытался меня лапать.

Однако действия Армана, похоже, не очень возмутили Арсена. Возможно ему не очень верилось, что факт этот действительно имел место, так как он знал за Белеттой склонность привирать. Он просто спросил её:

— Ну и что же он у тебя лапнул?

Белетта только прикусила губу и вся покраснела от злости, а Арсен улыбался, глядя, как она срывает зло на собаке; Белетта напомнила Леопарду палкой о его обязанностях, обзывая пса одновременно старым козлом, чучелом гороховым и вонючей падалью.

4

Косы не было видно ни там, где Арсен её оставил, на последнем скошенном валке, ни вообще на лугу. Ему пришла было в голову мысль, что это Мендёры решили сыграть с ним скверную шутку, но он тут же отмёл это предположение. Подобно большинству жителей края, Мендёры всегда были готовы злоупотребить своими правами, но к чужому добру относились с уважением. Уже совсем собравшись возвращаться домой за другой косой, он вдруг подумал, что такой фарс вполне могла сыграть с ним и Вуивра.

Придя на пруд, Арсен заметил платье Вуивры на том самом месте, где оно лежало утром. Рубин горел ярко-красным пламенем, а железное лезвие косы поблёскивало в траве в нескольких шагах от него. Арсен подобрал косу, осмотрел её, проверил большим пальцем остриё. Успокоившись, он поискал глазами Вуивру в пруду, но вода нигде не дрожала и на берегу тоже никого не было видно.

Прежде чем вернуться на Старую Вевру, он задержался немного, наклонился над льняным платьем, задумчиво посмотрел на рубин. Он был бы рад завладеть огромным богатством, занимавшим так мало места, но эти грёзы не слишком горячили его кровь. Могущество, которое сулило обладание драгоценным камнем, настолько превышало его запросы работящего крестьянина, грозило сделать жизнь настолько несоответствующей его вкусам, настолько чуждой тому, чем он занимался сейчас, что он думал о нём с враждебностью, как будто с ним было связано отречение от чего-то самого важного. Ведь завладев таким сокровищем, он был бы вынужден по существу отказаться от самого себя и от всего того, что приносит радость и гордость, когда человек напрягает свою силу и волю. Многомиллионное состояние сразу отняло бы цель у его стремления преуспеть, у его предпринимательского духа и у его страсти к преодолению трудностей. Самое большее, на что он мог бы рассчитывать, так это на угрюмые радости скупца, осознающего свою силу, но неспособного пользоваться ею. Все эти доводы, которые он, путаясь, перебирал в уме, вносили в его мысли невообразимую сумятицу, однако при этом он твёрдо помнил, что завладеть таким сокровищем всегда считалось большой удачей. Предприятие влекло его ещё и связанной с ним опасностью. Взяв диадему, он посмотрел сквозь рубин на свет и был очарован его красным свечением. Ему подумалось, что, обладай он чрезмерным богатством, при любых поджидавших его огорчениях он бы утешился, женившись на Жюльетте Мендёр и приспособив для всякой подсобной работы Армана, который стал бы приходиться ему шурином, но которого он всё равно продолжал бы презирать. И всё же Арсен смотрел на своё будущее с некоторой обидой. Он нехотя скрутил диадему, сделав из неё восьмёрку, и сунул в карман.

Поднимая косу, он заметил, что по пруду к берегу плывут с поднятыми вверх головами три змеи. Внезапно возникшее подозрение заставило его обернуться и он побледнел от страха и отвращения. Вся трава на подступах к лесу кишела полчищами змей, которые со злобным посвистом направлялись к нему. В тени опушки они покрывали всю землю движущимся переливчатым ковром, тогда как ближайшие ряды образовали торопливую волну, которую яркий солнечный свет расцвечивал всеми цветами радуги. Из ближайших кустов, справа и слева, выползали другие гадюки, а издалека по всему открытому пространству к нему спешили легионы гадюк и ужей, причём некоторые из них достигали ужасающих размеров. Казалось, что всё пространство между прудом и лесом пришло в движение и покрылось зыбью, словно вдруг ожила сама земля.

Стиснув зубы, Арсен вытащил из кармана сплющенную диадему, бросил её на платье и, покрепче зажав косу в похолодевших от страха руках, отступил назад, забыв про тех трёх змей, что плыли по пруду. Перед ним меньше чем в двадцати метрах стремительно двигалась ползущая волна. Справа от Арсена один аспид, опередивший остальное вязкое сонмище, приблизился к его ногам. Резким ударом каблука он размозжил гаду голову. Было слышно, как при ударе о сухую, жёсткую землю хрустнула челюсть змеи, но тело всё ещё продолжало жить, и хвост, стремясь подтянуться к голове, яростно бился о его башмак. Решив, что ему пришёл конец, Арсен подумал было препоручить свою душу Богу, но побоялся отвлечься на молитву и уменьшить таким образом и без того слабые шансы на спасение, которого можно было постараться добиться с помощью силы и ловкости — он довольно безрассудно полагал, что тень надежды на этой земле стоит больше, чем твёрдая гарантия на том свете. Наблюдая за приближающимися рептилиями, он внезапно почувствовал, как холодное, длинное тело обвивает его ногу поверх тонкого полотна штанины, и по форме головы узнал ужа. Его размеры значительно превышали размеры обычного ужа, и мощное объятие уже почти парализовало ногу. Всего каких-нибудь три метра оставалось между ним и ползущей ордой, когда её резко остановил послышавшийся внезапно свист. Десяток змей, немного опередивших остальных, вздыбились, словно кони, и застыли угрожающей в позе. Арсен со свистом махнул своей косой и мастерским ударом снёс все торчавшие головы. Уж, обвивший его ногу, разжал свои кольца и соскользнул на землю. Среди атакующих наметилось попятное движение, но поскольку оно оказалось несогласованным, среди змей возникло настоящее столпотворение. Рептилии сталкивались, наползали одна на другую, стараясь в этой волнообразной ощетинившейся сутолоке опередить друг друга, и вырваться вперёд. Арсен увидел слева от себя бегущую к нему Вуивру, которая только что выскочила из пруда; вся в струях воды, она одним прыжком перескочила через ручей, издавая яростные крики, но он, не помня себя, опьянённый начавшейся бойней, снова поднял свою окровавленную косу и, шлёпая по крови посреди обрубков, которые извивались в поисках недостающих частей своих тел, резанул со всего размаха лезвием косы по самой гуще свалки. Сталь вошла в кучу с такой силой и так метко, что движение её при столкновении с этой живой массой почти не замедлилось. Удар взметнул в воздух головы и хвосты, рассёк переплетённые тела, а одну свернувшуюся кольцом гадюку разделил сразу на три части. Кровь текла ручьём, брызгая на кишащих в красных лужах змей.

Голая, с распущенными волосами, Вуивра налетела на Арсена и влепила ему увесистую, звонкую пощёчину, обозвав скотиной и мужланом. Он отстранил её движением плеча и с диким хохотом продолжил свою косьбу. Его коса и башмаки были красными от крови и его руки тоже были забрыз ганы кровью по локоть. Он словно потерял рассудок, и при каждом взмахе косы его зубы скрипели от кровожадного удовольствия. После первой минуты паники, змеи ускорили своё отступление к лесу, а он бросился за ними в погоню, рыча, как зверь. Вуивра, бежавшая следом, схватила Арсена за запястье и, остановив его, стала обеими руками изо всех сил хлестать по щекам. Её зелёные глаза горели, словно раскалённый добела металл, побледневшая верхняя губа приподнялась, обнажив зубы и приглушив её торопливые слова.

— Мужлан! Убийца! Напрасно я не дала тебя сожрать, — бесилась она.

Внезапно ярость Арсена обернулась против неё. Поскольку малое расстояние между ними не позволяло ему воспользоваться для защиты косой, он отбросил её и попытался схватить на лету руки Вуивры. Более проворная и ловкая, чем он, она ускользнула от него и продолжала метко лепить ему пощёчины. Он бросился на неё и ударил наудачу сразу двумя кулаками с неразмышляющим неистовством человека, который никогда не дрался и не боится ни за себя, ни за противника. Не такая сильная, как он, но более сообразительная, Вуивра отвечала ударом на удар и успешно защищалась. Чтобы поскорее закончить драку, Арсен схватил её в охапку, не сумев, однако, зажать ей руки, и попытался повалить. Она упорно сопротивлялась, изогнув спину, упираясь ногами, мешая ему руками и ногтями осуществить маневр. Иногда, уже совсем было уступая, она вдруг плавным обманным движением восстанавливала равновесие и сбивала его с толку. Когда он прижимал к своей рубашке тело обнажённой девушки, ему вдруг начинало казаться, что он борется со змеёй, змеёй гораздо более опасной, чем все остальные вместе взятые, злой и лукавой, как исчадье ада. Нечаянно наступив башмаком на её голую ступню, он надавил всем своим весом и, когда она от боли закричала, прошептал: «На вот, ори, дрянь такая!» Одновременно он ударил её коленкой в живот и, схватив одной рукой за волосы, а другой за подбородок, крутанул голову вокруг шеи. Вцепившись ногтями ему в предплечье, она вдруг перестала защищаться, и её напрягшееся в борьбе тело обмякло.

— Всё-таки я тебя укротил, — ликовал Арсен.

Увидев, что она закрыла глаза, а по её безжизненному лицу разлилась неестественная бледность, он испугался, что убил Вуивру. Взяв девушку на руки, он отнёс её на берег ручья и положил на траву так, чтобы голова находилась в тени от куста. Вуивра по-прежнему не шевелилась, но лицо её приняло мягкое, умиротворённое выражение, будто смерть застала её во сне. Арсен вспомнил, как когда-то читал в одном епархиальном календаре, что убить человека, не получившего христианского крещения, и таким образом закрыть перед ним врата неба, является одним из самых страшных преступлений. В данном случае он имел дело с существом, разумеется, сверхъестественным, может быть, даже с неким порождением ада, но ведь именно такие и нуждаются в первую очередь в том, чтобы у них всё было приведено в порядок. Ему хотелось надеяться, что в его жертве ещё теплится дыхание жизни, и, зачерпнув из ручья пригоршню воды, он поторопился исполнить над ней обряд крещения. Лицо её было по-прежнему бледно и неподвижно. Приложив влажные пальцы к её лбу, он громко произнёс:

— Я приношу тебе крещение во имя Отца…

Он успел сказать только это. При слове «Отец» она села, широко раскрыв свои сверкающие глаза; щёки её порозовели, к ней снова возвращалась жизнь:

— Во что ты суёшься? — сказала она, хватая его за запястье. — Нельзя же крестить людей, не спрашивая их мнения.

— Когда меня крестили, — заметил Арсен, — моего мнения никто не спрашивал.

Вуивра улыбнулась, и в её взгляде появилась нежность, тронувшая его.

— Так ты, значит, хотел спасти меня от ада?

— О! То что я делал, относилось скорее ко мне. Чтобы не обременять себе совесть.

Она предложила ему сесть рядом, и они стали обсуждать разыгравшееся побоище.

— Я вот сейчас думаю, — сказал Арсен. — Я же чуть было не убил вас, а ведь вам, если бы вы только захотели, было бы достаточно позвать своих змей, и они бы меня сожрали.

— Мне даже и в голову это не пришло.

— А перед этим, если бы не ваш свист, который сразу остановил их, я бы наверняка пропал. Сначала я даже не понял, что происходит.

— Поскольку ты бросил рубин, то, может, и выкрутился бы как-нибудь, но рисковал ты сильно. Часто бывает достаточно двух-трёх укусов гадюки. Обычно, когда кто-нибудь хватает мой рубин, я предоставляю вору самому разбираться со змеями. Это для них в какой-то мере вознаграждение. А вот тебя я не хотела подвергать риску.

Вуивра приблизилась к Арсену, положила руку ему на плечо и продолжала:

— Ты можешь себе представить, что за последние пятьдесят лет ты оказался первым мужчиной, который посмотрел на меня так, как мужчина смотрит на женщину? Другим нужен только мой рубин. На меня они почти не обращают внимания. Ты бы только посмотрел на них, когда они, несчастные идиоты, застывают в стойке перед рубином: голова уходит в плечи, как у хищников, лицо вытягивается, рот перекашивается. И все дрожат мелкой дрожью. А когда, так и не решившись, они видят меня, выходящую из воды, то взгляд, который они бросают в мою сторону, полон испуга и ненависти, как у собаки, которую заставили выпустить кость. Уверяю тебя, они сразу становятся такими некрасивыми в этот момент. Хоть молодые, хоть старые — все на одно лицо. Да вот, например, вчера был такой случай, когда я купалась в Ну. Выхожу, значит, на берег и вижу: стоит возле моего платья на коленях мальчишка лет пятнадцати, весь красный от волнения. От рубина у него прямо глаза на лоб вылезли. Руки тянет к нему, а взять не смеет. Даже зубами стучит. Когда я подошла, он встал. Повернул глаза в мою сторону, но, понимаешь, на такое короткое мгновение, что мне даже не удалось поймать его взгляд. И тут же опять уставился на рубин. Я попыталась с ним заговорить, спросила, видел ли он уже когда-нибудь голых женщин. Нет, я была первой. Я попыталась заинтересовать его вещами, которые, как мне кажется, должны были бы больше привлекать мальчика в таком возрасте, но куда там: мысль, что он может стать богатым так быстро и так просто, превратила его в какого-то бесчувственного идиота. А ведь ему всего пятнадцать лет. А вот ты, ты не такой, как он.

— Не знаю уж, что меня подтолкнуло. Вообще-то меня всякие такие истории не очень волнуют.

— Когда я вышла из воды, я прекрасно видела, что ты не отрываешь от меня глаз. Ты ведь тогда не думал о рубине, а? Меня это так взволновало! Мне нужно было сразу с тобой поговорить, но я почувствовала себя какой-то неловкой. Да я, конечно, и была неловкой.

Вуивра говорила доверительным тоном с трогательными переливами в голосе, то повышая, то понижая тембр. Она взяла своего собеседника за руку и, наклонившись к нему, не сводила с него взгляда своих зелёных глаз, потемневших от нежности. Арсен ясно видел, к какому завершению движется разговор, и, ничего не делая, чтобы уйти от него, всё-таки боялся этой развязки. Не зная, чем это может для него обернуться, он опасался, как бы удовольствие, полученное в обществе существа, связанного с адом, не обошлось ему слишком дорого. Хотя, впрочем, независимо от того, кем было это существо — посланником ада или нет, так или иначе, любое существо, с которым грешишь, всё равно действует по наущению беса. И может быть, даже более простительно уступить какому-нибудь приспешнику дьявола, чем случайным посредникам, мелким, не очень опытным и не очень изощрённым подмастерьям. Впрочем, маневры Вуивры не оставляли ему достаточно свободы духа, чтобы обстоятельно поразмыслить о всех последствиях возможной слабости. Теперь она обняла рукой его шею и говорила тихо-тихо, приблизив свои губы к его губам. Да и он тоже не оставался бездейственным, а когда подошло время, то сделал всё, что было нужно, чтобы обременить свою совесть достойным сожаления воспоминанием.

Вуивра рассчитывала, что весь остаток дня будет посвящён утехам, но Арсен встал и сказал, застёгивая ремень:

— Забавы — это, конечно, хорошее дело, но время-то идёт, а работа стоит.

Она состроила недовольную мину, в которой присутствовало и немного презрения. С серьёзным, почти суровым видом он добавил нравоучительным тоном, словно собираясь читать проповедь:

— Работа — это не такая вещь, которая позволяет о себе забывать. Завтра утром на луг придут сушильщики сена, и если они не увидят скошенной травы, лежащей на земле, то получится, что я не сделал того, что должен был сделать. Нет, работа, как я сказал, — это не такая вещь, которая позволяет о себе забывать.

А между тем на этом открытом пространстве, со всех сторон окружённом лесом, стояло жаркое лето, никак не располагавшее к работе. Голубой, без единого отражённого облачка пруд нагревался посреди своих раскалённых берегов, а рядом с молодыми людьми в горячей, испачканной кровью траве, которую успели облепить рои чёрных мух, лежали разрубленные на части змеи.

— Работа прежде всего, — настоял Арсен.

Единственным ответом Вуивры была приветливая, сдержанная улыбка, похожая на улыбку взрослого человека ребёнку. После чего, встав на цыпочки и широко разведя в стороны руки, она медленно потянулась и пошла надевать платье. Видя, как она удаляется, озарённая солнцем, голая и свободная, Арсен ощутил в себе всплеск энтузиазма, правда, слишком мимолётный, чтобы подвигнуть его на какие-то действия, но всё же оставивший ему напоследок ощущение собственной тяжеловесности.

5

Луны в тот вечер не было, и братья в темноте неторопливо прогуливались по усадебному двору. Леопард молча подбежал к ним, чтобы обнюхать, и когда Арсен, отвечая на дружеское приветствие пса, ткнул его коленкой в бок, отправился снова к себе в конуру. Остановившись на краю дороги, они закурили.

— Ну как Старая Вевра, всё в порядке? — спросил Виктор.

— В порядке.

— Никого там не видел?

— Никого.

— Жалко, что по такой хорошей погоде мы не начали с луга. Мне хотелось бы побыстрее развязаться с этим. Завтра, если начнём в три косы, то скорее всего к двенадцати уже и закончим.

— Хватит там и нас двоих, — ответил Арсен. — Юрбен на тяжёлой работе уже не тянет. На таком участке да ещё с дрожащими руками он только сломает нам косу и всё.

— Да я, в общем, даже и не из-за работы, которую он сделает, — стал оправдываться Виктор. — Я прежде всего из-за матери. Не взять с собой старика завтра утром — это всё равно, что сказать, что он ни на что больше не годится, и тогда она захочет избавиться от него ещё до осени.

— Это я сказал ей уволить его.

Виктор от этих слов потерял дар речи. Хотя он уже достаточно хорошо знал своего брата, ему бы и в голову никогда не пришло, что идея уволить старика могла исходить от него. Юрбен, проработавший у Мюзелье тридцать лет, был свидетелем рождения Арсена, а когда ребёнок ещё в колыбели потерял отца, привязался к нему, как к сыну. На ферме помнили, как этот, обычно невозмутимый и молчаливый человек оживлялся и радовался вместе с ребёнком, находил нежные слова, чтобы утешить его в горе. Позднее он научил его запрягать лошадь, ухаживать за ней, держать косу, вести прямо борозду, сеять зерно и многое другое — забивать свиней, делать изгороди, прививать яблони. Надо сказать, Арсен всегда относился к нему с уважением, а если и проявлял иногда в разговоре своеобразную властную сухость, то она мало чем отличалась от той интонации, с которой он иногда обращался к членам семьи.

— Неужели ты можешь с ним так поступить? — возмутился Виктор.

— Нельзя же держать его вечно. А раз так, то чего ждать? Он ведь уже старый.

Арсен заметил это таким безразличным тоном, словно речь шла об изношенности какого-нибудь инструмента.

— Всё равно, я скорее ожидал, что ты станешь его защищать, — сказал Виктор. — Как вспомнишь, кем он был для нас. Человеком, который никогда не жалел ни времени своего, ни сил, который был у нас просто как член семьи. Боже мой, и что он тебе сделал? Что ты имеешь против него?

— Ничего я против него не имею. Напротив.

— Ну а тогда разве тебе не тяжела сама мысль, что мы больше не будем его видеть?

— Это вовсе не помешает нам видеться.

— Я просто не могу поверить. Из-за какой-то мелочной экономии. К тому же, если его хлеб и будет нам что-то стоить, он всё равно его отработает.

— Ты говоришь не по делу, — отрезал Арсен невозмутимым голосом. — Я о нём позаботился.

Виктор ждал, чтобы брат объяснил, что он имеет в виду. Но Арсен, у которого редко возникала потребность давать объяснения по поводу своих действий, молчал. Да и на протяжении всего разговора он был замкнут, и брат понял, что, продолжая расспросы, ничего не добьётся, а только напрасно будет портить себе нервы. Виктор направился домой, а Арсен медленно пошёл по дороге, гулко ступая в ночи своими башмаками.

Луиза мыла посуду. Эмилия вытирала её, а Белетта пырейной щёткой скоблила большой стол из белого дерева.

— Хорошая будет завтра погода, — сообщил, входя, Виктор. — Во всяком случае ночь довольно тёмная.

И добавил, повернувшись к Белетте:

— В такую вот ночь тварь Фарамина непременно выйдет прогуляться.

Белетта рассмеялась, но лицо её побледнело от охватившей душу тоски, а взгляд сразу стал каким-то отрешённым.

— Это для неё самое что ни на есть время, — поддержала сына Луиза Мюзелье. — В такую чёрную ночь, как эта, когда на дорогах тепло и приятно, тварь Фарамина не может удержаться, чтобы не выйти из леса. Ей нужно поскакать на воле.

Виктор не без удовольствия подумал о том, какую жестокую игру он только что затеял. Ещё накануне, после ужина, мать начала пугать служанку этой самой сказкой, чтобы наказать её, а может, и для того, чтобы разубедить её таким способом выходить на дорогу, чтобы встречаться с Арсеном, как она это делала каждый вечер. Склонившись над своей щёткой, Белетта опасливо смотрела на хозяйку из-под непокорной пряди, падавшей ей то на один глаз, то на другой.

— Я же знаю, что всё это неправда. Никакой твари Фарамины и не существует вовсе.

— Не существует? Ну так ты сходи да спроси у Клотера Герийо, существует она или нет. Он её видел, так что он тебе всё расскажет. Да и я тоже, может, припомню.

Стремясь убедить служанку, Луиза начала рассказывать историю Клотера и мало-помалу сама увлеклась своим рассказом.

— Сказать, чтобы это было вчера, так нет, я не скажу, ясное дело, это было не вчера, я говорю о том ещё времени, довоенном, сорок лет назад, и даже больше того. Вот, вспомнила, это было как раз тем летом, когда у Бувьона горело, вы знаете их дом, по левую руку, там, где две крыши соединялись под углом, немного в глубине. Хотя нет, Виктор, ты его не знал. Подумать только, Клотер-то тогда только-только женился. А его жена, бедняжка Леонтина, она была Турнер, из тех Турнеров, что в Ронсьере, по ремеслу-то они все плотники. Приличные люди, работящие. Дом, где все знали, как себя вести. И вот в один прекрасный день, как вы сейчас сказали бы, а было это в конце июня, случилось так, что Клотеру понадобилось идти туда по делу. Какое уж там дело, может, я тогда-то и знала, какое, а вот сейчас, столько времени прошло, что я уж даже и запамятовала. Если всё держать в голове, сами подумайте. Ну и вот, отправляется он, значит, туда, приезжает, делает свои дела, а вечером остаётся ужинать у своих тестя с тёщей. Вы же сами знаете, что это такое, когда люди встречаются, об одном надо поговорить, о другом, всегда найдётся, что сказать, а там уж и одиннадцать часов на дворе. А от Ронсьера досюда почитай километров пять или шесть будет. Это не так уж и далеко, особенно если как раньше, в то время, про которое я вам говорю, ходили на своих ногах и ног-то не жалели. Ну и вот, когда полночь пробило, собирается всё же мой Клотер в путь. Одним — до свидания, другим — до свидания. Ты главное, говорит ему тесть, не встреть тварь Фарамину. Он-то ему, сами понимаете, говорил смеху ради. Шутил он так. Ночь тогда была хорошая, летняя, но безлунная. Выходит, значит, мой Клотер из Ронсьера, проходит Два Дуба, и вдруг ему как в голову ударит, что идёт кто-то за ним. Шаг-то мягкий такой, словно босиком кто идёт или будто зверь какой лесной. Оборачивается он, даже и не думает ещё ни о чём, не тревожится, оборачивается и ничего не видит. На выходе из Ронсьера лес подступает к дороге с обеих сторон совсем вплотную. Даже когда луна светит, чернота там, как в могиле. Ладно, думает себе Клотер, собака там или кошка, кто бы ни был, не съест же она меня. А сам всё-таки шажочки-то побольше делает. И слышит, шум-то сзади вдруг начинает приближаться; то ли человек идёт, то ли зверь какой с десятью лапами, никак не меньше. А кругом лес-то всё не кончается. Он поторапливается, а тварь чуть не на пятки ему наступает. Прямо слышно, как дышит. Ха, ха, прямо в шею так вот делает. Ха, ха! Ха, ха! И чувствует он, как один раз, потом второй волосатая лапа ему по руке проводит и по лицу.

Луиза прервала свой рассказ, чтобы пойти вылить во двор воду после мытья посуды, а когда вернулась, то притворилась, что больше и не думает рассказывать. Белетта, застыв с щёткой на весу, с болезненным нетерпением ждала продолжения. Между тем Эмилия расставляла посуду в шкафу, и этой работы ей вполне хватало, чтобы больше не думать ни о каких Фараминах. Виктор, слушавший невероятную историю вполуха, в этот момент проверял содержимое школьных ранцев двух своих сыновей. Поскольку Луиза была слишком горда, чтобы самой вернуться к рассказу, история про Клотера вполне могла бы остаться недосказанной. Белетта поняла, что если просьбы не последует, то это будет ударом по самолюбию хозяйки, и, желая отомстить ей, принялась опять скоблить стол. Но в конце концов не выдержала и, помимо собственной воли подняв голову, всё же спросила:

— А потом? Что потом случилось?

— Потом? Ах да, — сказала Луиза, вроде бы не очень торопясь продолжить рассказ. — На чём же это я остановилась? Сейчас. Так вот, как только Клотер вышел из леса, оборачивается он и видит чудовище. О! Ну конечно, насколько можно было что-нибудь разглядеть при свете звёзд. Господи, оборачивается, а перед ним — три головы, бледные такие, всё равно как у мертвецов, боже, и на каждой-то голове по одному большому глазу посреди лба, и качаются все эти головы на длинных шеях со змеиной кожей. А что больше всего его поразило, так это то, что величина этих голов не оставалась одной и той же. От размера тыквы они уменьшались до размера яблока, но не все вместе, а по очереди. Из тела-то он ничего и не видел, кроме серёдки, только вздутое брюхо совсем почти без волос и мягкое, как у крысы. Как сказал Клотер мне как-то раз, он думает, что тело-то у этого зверя нигде и не кончалось, будто края его смешивались с ночью. Представьте-ка себе такое. Ну мой Клотер тут так перепугался! И пришла ему в голову мысль перекреститься. Перекрестился раз, перекрестился десять раз и «Отче наш» прочитал и «Слава Тебе, Боже». В такой момент молитва на ум легко идёт. Да, прочитал, и что же? Эта тварь Фарамина, ей всё нипочём. И молитвы ей были вроде как песенки. Не смутилась даже, идёт рядышком с ним. Он-то старается и не смотреть на неё, а она как вытянет шею да как подтянет прямо ему под нос то одну голову, то другую, а то и три разом. А потом ещё и разговаривать начала. «Иди, — говорит она ему, — в лес, нас с тобой в полночь ждут». Вот тут-то Клотер и потерял голову. Да и то, поставьте-ка себя на его место. Он как пустился бежать, бежит как очумелый, прямо перед собой, всё прямо и прямо, бежит и бежит. А тварь-то тоже не отстаёт, а он, он чувствует себя так, будто даже темень сопротивляется ему. В конце концов он уже и идти даже не мог, стал спотыкаться, изнемогать. Ну а этой твари Фарамине только того и нужно. Она вскакивает на него, хватает его и начинает валять по земле. К счастью, тут он услышал, как лошадь где-то звенит колокольчиками, и закричал. А это были Кудрье, которые возвращались из Омона, где продавали свою муку. Когда они подняли Клотера, он лежал на дороге без сознания, всё лицо в крови, а одежда порвана. Можете себе представить, каково ему было.

Луиза сделала паузу и добавила:

— Само собой, она не каждый вечер попадается на дороге. Но всё-таки, скажу я вам, не очень мне это нравится, когда Арсен ходит где-то тёмной ночью. Лес так близко.

Белетта, застыв с расширенными глазами перед столом, смотрела на двери, отделявшие свет от мрака.

— Вот, я готов был побиться об заклад, — воскликнул Виктор, потрясая тетрадями своих двух сорванцов. — То-то я себе говорил: почему это они пошли так рано спать? А это, оказывается, чтобы задачки не решать.

— Я тебе много раз уже говорила. У этих детей нет гордости.

— Учитель задаёт им слишком трудные задачки, — вступилась Эмилия. — Задачки не по возрасту.

Луиза сурово посмотрела на неё, но сдержалась и ничего не сказала. Замечание невестки было слишком серьёзным и заслуживало такой обстоятельной критики, что служанке при этом лучше было не присутствовать. Луиза обернулась к Белетте и ласково посоветовала ей идти спать.

— Ты стоишь и вроде работаешь, а мысли у тебя совсем о другом. Иди, на сегодня хватит. Иди спать. Я сама домою стол.

А Белетте в этот момент как раз хотелось, чтобы работа удерживала её на кухне как можно дольше. Кладя щётку, она пожелала спокойной ночи таким потухшим голосом, что Луиза даже почувствовала угрызения совести. Выйдя во двор, Белетта сначала ненадолго задержалась в полосе света, едва сочившемся сквозь жалюзи и тут же обрывавшемся под кухонным окном. Она слышала, как Луиза заявила снохе, что та испортит своим детям всю жизнь. Ночь была тёплая, лёгкий ветерок шелестел листьями осин у края лужи, и казалось, что мрак мерцает. Белетта сняла башмаки, взяла их в руки и, набрав в лёгкие побольше воздуха, как перед погружением в воду, босиком перебежала через двор. Под сводом из двух орешников, где тень была ещё гуще, она явственно ощутила прикосновение твари Фарамины и чуть было не закричала, но на дороге скупой свет звёзд придал ей немного храбрости. Белетта понимала, что во время бега она ещё больше поддаётся панике, и поэтому пошла шагом, стараясь убедить себя, что стала жертвой своего расшалившегося воображения. Однако едва она поверила в это, как по коже у неё пробежала дрожь ужаса. Она поняла, что чудовище гонится за ней. Она слышала короткое дыхание у себя за спиной и те же самые мягкие шаги бесчисленных лап, которые слышал когда-то Клотер в ронсьерском лесу. Белетта пошла быстрее, но зверь тоже ускорил шаги, и дыхание его стало более хриплым. Ха, ха! Ха, ха! Обычно, когда Арсен выходил подышать ночным воздухом, он шёл сначала в сторону поля, удаляясь от деревни, но если он вдруг пошёл куда-то в другую сторону, то Белетта была просто обречена идти в ночи до полного изнеможения. Сжав зубы, она старалась не сорваться на бег и не осмеливалась кричать, чтобы не разозлить тварь и не ускорить развязку. «Ха-ха, — дышало чудовище. — Ха-ха». Потом оно заговорило своим невнятным, прерывающимся голосом и зловеще засмеялось. Белетта не поняла, что говорит тварь, но этот жуткий смех окончательно парализовал её. Не смея повернуть голову, она бросила косой взгляд вбок, и перед ней мелькнули три мертвенно-бледные лица, качавшиеся совсем рядом с её плечом. Она чувствовала, как у неё по икре ходит туда-сюда волосатая лапа. Теряя рассудок, она пустилась бежать со всех ног, зовя на помощь Арсена обессиленным, беззвучным голосом умирающей. Фарамина принялась выть, гоготать, подпрыгивать с головокружительной быстротой. Вдруг на дороге перед Белеттой выросла тень.

— Что случилось? — спросил Арсен. — Ты чего-то испугалась?

Белетта бросилась к нему, крепко обняла, прижалась головой к его груди, тычась в неё лбом, как баран, который пытается сделать в чём-то углубление и устроить себе там пристанище. Он со смехом взял её под мышки, приподнял, подержал немного перед собой и поставил на ноги. Белетта уже успокоилась, но продолжала с тревогой вслушиваться в ночные шумы.

— Хватит, Леопард, довольно, — сказал Арсен. — Лежать, дурья голова.

Белетта рассмеялась и, надев опять башмаки, шутливо обратилась к Леопарду. Её маленькая ручка лежала в жёсткой ладони Арсена, две пары башмаков постукивали по дороге, и она ничего не боясь, шагала, глядя на усыпанное звёздами небо и не видя мрака, простиравшегося внизу. Какое-то время они шли молча.

— Ну-ка давай повторим, — произнёс наконец Арсен. — Восемью семь?

— Пятьдесят шесть.

— Восемью девять.

— Семьдесят один. Нет, семьдесят два. У меня на языке вертелось.

Белетта, почти не ходившая в школу, отвечала не так, как требует учитель, а будто она просто беседует, и Арсен с некоторым сожалением вспомнил, как школьники нараспев отвечали в классе. Задав ещё несколько вопросов, он остался доволен её ответами:

— Ты, наверное, помнишь, что я тебе обещал? Если ты будешь хорошо знать таблицу умножения, я привезу тебе что-нибудь с ярмарки в Доле. Что бы ты хотела?

Белетта задумалась. Опасаясь попросить слишком мало, она положилась на его выбор. Когда они возвращались обратно, он стал рассказывать ей о Юре, чтобы она имела хотя бы самое общее представление о крае, где родилась. Белетта сделала вид, что ей очень интересно, хотя про себя думала, что и этот вечер прошёл впустую. Сегодня он тоже явно не собирался говорить ей про любовь. Когда они входили во двор, Белетта спросила Арсена, верит ли он в тварь Фарамину. Он с невозмутимой убеждённостью ответил, что нет, не верит. Однако, немного подумав, добавил как бы для самого себя:

— Хотя почему же? Может быть, она и существует.

Белетта спала в расположенном за ригой помещении, которое называли комнатой для инструментов, там лежали новый и старый инвентарь: лопаты, мотыги, пилы, грабли, садовые ножи, бороны, а также корнерезка и давно уже сломавшаяся веялка. Расположенная с северной стороны и не имевшая в качестве отверстия для света ничего, кроме круглого слухового окна, комната была сырой и холодной. Туда поставили ещё бочку вина а также мешки с картошкой и свёклой. Привыкшая у родителей к условиям ещё менее пригодным для жизни, Белетта не страдала ни от отсутствия комфорта, ни от запаха вина и плесени, но в этом глухом помещении её всегда пугало одиночество. Расставшись с Арсеном, она легла в постель, но через час, который показался ей четырьмя часами, сна у неё всё ещё не было ни в одном глазу. Белетте чудилось, что Фарамина проскользнула вслед за ней в комнату, она слышала, как та шевелится, пыхтит, посмеивается, пришёптывает. Когда девочка поворачивалась на другой бок, шелест набитого кукурузными листьями матраса пугал её так, что от страха начинали стучать зубы. В конце концов она встала, подошла к двери, где находился выключатель, и зажгла свет, но, понимая, что как только он погаснет, Фарамина опять возникнет из мрака, она решилась пойти и разбудить Юрбена.

Старик спал в глубине конюшни, за деревянной перегородкой, доходившей до середины стены. Он жил там уже тридцать лет, не имея никакой другой мебели, кроме кровати, стула и полки из белого дерева, куда он клал чистое бельё и ещё кое-какие свои вещи. Подумав, что в доме вспыхнул пожар, он, не задавая вопросов, оделся и пошёл следом за Белеттой к ней в комнату. Поскольку у него не было времени надеть свою фуражку с откидным клапаном, девочка впервые увидела Юрбена без головного убора, и его лицо в обрамлении седых волос показалось ей таким старым и таким суровым, что она, смешавшись, побоялась поделиться с ним своими страхами.

— Я вас потревожила, — извинилась она, — но мне кажется, что у меня бегают крысы.

Старик закрыл дверь и, не говоря ни слова, стал методично осматривать комнату. Белетта опять улеглась в постель и следила за его поисками без малейших угрызений совести. После тщательного обследования, продлившегося минут пятнадцать, а то и больше, старик глухим, словно исходившим из-под земли голосом, тем более непривычным, что говорил он очень редко, заявил:

— Крыс тут нет. Можешь спокойно спать.

Он был уже у двери и поднял руку, чтобы выключить свет.

— Юрбен, — прошептала Белетта, — мне страшно.

Он посмотрел на неё и повернул выключатель. В темноте она слышала, как он подошёл к кровати и сел на стул.

— Я тут, — сказал он. — Спи.

Высунув руку из-под одеяла, она наощупь потянулась к нему. Старик взял руку девочки и держал её в своей ладони до тех пор, пока Белетта не заснула.

6

— Отец, я хочу признаться, что согрешил с исчадием ада.

Кюре за своим окошечком недовольно зашевелился и закашлял. Он чувствовал, что его ждёт неприятное дело. Этот Арсен Мюзелье не был плохим христианином, скорее наоборот, хотя и ходил на мессы не очень регулярно. В общем, если поразмыслить, он был хорошим христианином, или, точнее, хорошим католиком. Однако для того чтобы почувствовать потребность исповедаться всего через два месяца после Пасхи, нужно иметь на душе и в самом деле что-то серьёзное. Девушка забеременела или скандал в какой-нибудь семье.

— А я-то считал тебя серьёзным парнем. Кто-нибудь отсюда?

— Не совсем. Откуда она, этого я не знаю. Говорю же вам, исчадие ада.

— Ты только не пытайся всё свалить на неё. Исчадие ада — это очень удобно.

Арсен начал подозревать, что в глазах его исповедника выражение «исчадие ада» выглядело чем-то, относящимся к области чистой риторики.

— Не знаю, как бы вам это объяснить. Когда я говорю «исчадие ада», то имею в виду вовсе не какую-нибудь шлюху, вроде той же самой Робиде, что спит с Реквиемом, и не шельму, которой нужен мужчина и которая умеет его себе заполучить. Нет, я вам говорю о женщине, сотворённой бесом, у которой нет ни отца, ни матери, ни семьи, ни дома. Понимаете, о женщине, для которой ни деньги, ни смерть не имеют значения. По-другому просто не могу вам объяснить.

— Что ты мне тут басни рассказываешь?

— Я знаю, что это может показаться смешным, и всё-таки это правда.

— Но у этой девицы, у неё есть имя?

— Конечно же, у неё есть имя.

Арсен замолчал, раздосадованный. Ему бы не хотелось называть имя Вуивры.

— Арсен, — проворчал кюре, — поостерегись. Знаешь, что ты сейчас делаешь? Это называется умолчанием на исповеди.

— Да я только и хочу, что сказать вам всё. Девица, о которой я говорю, это Вуивра.

— Вуивра! Скажи-ка, Арсен, ты пришёл сюда, чтобы посмеяться надо мной?

— Вот ещё! Теперь оказывается, что я ещё и смеюсь над вами!

— Но ты же не будешь говорить…

— Что ж, как раз буду. Я сказал вам, а теперь повторяю: каюсь, что согрешил с Вуиврой.

Кюре в тени своего углубления пожал плечами. Он не принадлежал к числу тех отказавшихся от буквы догмы светских священников, которые считают истины церкви простыми символами или введением в духовную жизнь и видят в католическом ритуале лишь проявление нравственной дисциплины. Он даже не знал, что подобные сомнительные служители религии вообще существуют. Он твёрдо верил в Святую Троицу, в Пресвятую Деву, в рай, в святых, равно как и в дьявола с его адом. Однако в существование различных воплощений дьявола в реальной жизни кюре не верил. Приобретённый за сорок лет пребывания в сане священника опыт не оставлял ему на этот счёт никаких сомнений, и когда Аделина Бурделок приходила к нему и сообщала, что рогатый чёрт напал на неё на чердаке, он верил ей не больше чем её служанке, утверждавшей, что святой Франциск-Ксаверий приходил к ней на кухню, рассказывал всякие ужасы и делал ей возмутительные предложения. Когда однажды ему выпал случай поговорить об этом с монсеньёром де ла Жай, епископом Сен-Клода, прелат согласился с ним, что во всех этих случаях речь шла о мифомании или же о галлюцинаторных видениях, но добавил, что всё-таки не следует относиться к этим исповедям легкомысленно, поскольку дьявол непременно участвует в подобных фантазиях, равно как и во всех дурных мыслях.

— Ну ладно, — сказал кюре. — Давай рассказывай, как это всё у тебя случилось. Когда ты увидел её в первый раз?

— Вчера утром. И вчера же всё и произошло. А сегодня в полдень мы с ней повторили.

— Ты расскажи с самого начала.

Арсен обстоятельно рассказал свою историю, внимательно следя за тем, чтобы ничего не преувеличивать. Кюре страдал оттого, что ему приходится смотреть на этого крепкого и обычно здорового духом парня, как на помешанного. Когда рассказ был закончен, он попытался вписать это приключение в скромные рамки обыкновенных человеческих понятий. Ведь не было никаких подтверждений того, что это существо было действительно Вуиврой, да их и не могло быть, потому что она жила лишь в воображении жителей Юры. К сожалению, некоторые девицы до такой степени теряют стыд, что купаются в пруду нагишом, но за подобным поведением всё же не следует усматривать непременно руку беса, а что касается рубина, то нет ничего проще, как водрузить себе на голову кабошон. «А змеи?» — возразил Арсен. Настоящая волна из змей, покатившаяся на похитителя. Битва. Свист Вуивры, прекративший натиск змей. Он ничего не сочинял. Трупы наверняка остались на месте. Легко сходить и посмотреть.

— Предположим… — сказал кюре.

— Нет, никакого «предположим».

— Дай мне договорить. Однажды на ярмарке в Лонгви, я тебе говорю про ярмарку в Лонгви двадцать лет назад, а то и больше, когда слава о ней доходила до гор и туда собирались и стар, и млад. Так вот, помню, я сам видел там человека, в котором бесовского было не больше чем в тебе или во мне и который показывал полдюжины змей, делавших всё, что он только захочет, исключительно по одному его свисту. Ты вот молодой, а когда повидаешь свет, как я, то многие вещи уже и не удивляют.