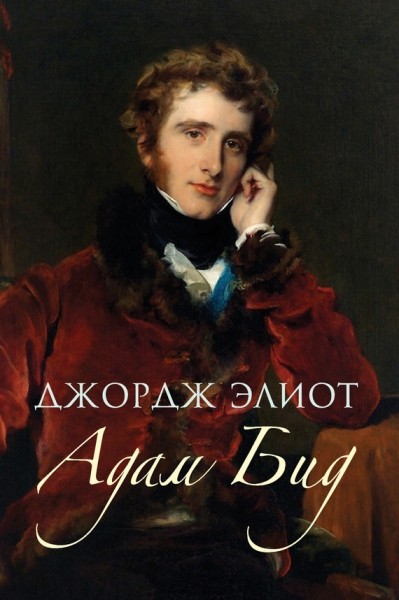

Джордж Элиот Адам Бид

Перевод с английского журнала «Отечественные Записки», 1859–1860

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017

Книга первая

I. Мастерская

Египетский чародей с одною только каплею чернил, которую он употребляет как зеркало, предпринимает открыть всякому нечаянному посетителю обширные видения прошедшего времени. То же самое предпринимаю и я относительно вас, читатель! С каплею чернил на конце моего пера я представлю вам просторную мастерскую мистера Джонатана Берджа, плотника и строителя в деревне Геслоп, в том виде, в каком она находилась восемнадцатого июня, в лето от Рождества Христова 1799-е.

Послеобеденное солнце сильно пекло пятерых работников, трудившихся над дверьми, оконницами и панельными обшивками. Запах соснового леса, распространявшийся от кучи досок, собранных за открытою дверью, смешивался с запахом кустов бузины, цвет которых, белый как снег, виднелся у самого открытого окна, находившегося с противоположной стороны мастерской; косые солнечные лучи светились сквозь прозрачные стружки, поднимавшиеся от твердого рубана, и ярко освещали тонкие нитки дубовой панели, которая была прислонена к стене. На куче этих мягких стружек устроила себе удобную постель обыкновенная серая овчарная собака и лежала, уткнув нос между передними лапами и по временам нахмуривая брови, чтоб бросить взгляд на самого высокого из пяти работников, вырезавшего щит в средине деревянной каминной доски. Этот работник обладал сильным баритоном, покрывавшим звук рубана и молотка; работник пел:

Awake, my soul, and with the sun The daily stage of duty run; Shake off dull sloth…[1]В это время понадобилось снять мерку, что требовало более сосредоточенного внимания, и звучный голос изменился в тихий шепот; но вдруг он раздался с новою силою:

Let all thy converse be sincere, Thy concience as the noonday clear[2].Таким голосом могла обладать только широкая грудь; а широкая грудь принадлежала мускуловатому человеку футов шести росту. Его спина была так пряма, голова покоилась на плечах так ровно, что когда он приподымался для того, чтоб лучше обозреть свою работу, то походил на стоящего вольно солдата. Рукав, засученный выше локтя, обнаруживал руку, которая, очень вероятно, могла б выиграть приз, назначаемый за подвиг, доказывавший силу, между тем как длинная гибкая кисть руки с широкими кончиками пальцев, казалось, годилась бы для художественных занятий. По своему высокому росту и крепкому сложению Адам был саксонец и оправдывал свое имя[3]; но черные, как смоль, волосы, цвет которых выступал еще более при светлом бумажном колпаке, и проницательные черные глаза, резко оттеняемые выдававшимися вперед и подвижными бровями, свидетельствовали и о присутствии кельтической крови. Он имел большое лицо с крупными чертами, которое нельзя было назвать красивым; но когда оно было спокойно, то имело выражение лица добродушного, честного человека.

С первого взгляда легко было узнать, что следующий работник был брат Адама. Он был почти одного с ним росту, у него были те же черты лица, тот же цвет волос и такое же сложение; но это самое фамильное сходство делало еще очевиднее замечательное различие, существовавшее в выражении лица и в фигуре обоих братьев. Широкие плечи Сета были несколько сгорблены, глаза серые; брови выдавались вперед не так, они не были столь подвижны, как брови брата; в его глазах выражалась не проницательность, а доверие и кротость. Он сбросил свой бумажный колпак, и вы видите, что его волосы не густы и не жестки, как у Адама, а тонки и волнисты, так что вы вполне можете различить очерк его лба, выдающегося над бровью.

Ленивцы были уверены, что всегда получат от Сета какую-нибудь медную монету; но они никогда не обращались за тем же к Адаму.

Концерт инструментов и голоса Адама был наконец прерван Сетом. Последний, подняв дверь, над которою трудился с напряженным прилежанием, поставил ее к стене и сказал:

– Ну, вот, я на сегодня кое-как и покончил с моею дверью.

Все работники оставили работу и взглянули на говорившего. Джим Сольт, дюжий рыжеволосый детина, известный под именем рыжего Джима, перестал строгать, и Адам с чрезвычайным удивлением обратился к Сету:

– Как, неужели ты думаешь, что кончил дверь?

– Конечно, – может быть, сказал Сет в свою очередь с удивлением, – чего же еще недостает в ней?

Громкий смех, которым разразились другие три работника, привел Сета в смущение. Адам не участвовал в общем хохоте; но на лице его все же появилась легкая улыбка, и он более мягким тоном, нежели прежде, сказал:

– А ты и забыл панели.

Все снова залились хохотом. Сет ударил себя руками по голове и покраснел до самых ушей.

– Ура! – воскликнул небольшого росту живой малый, которого звали Жилистый Бен, выскочив вперед и схватив дверь. – Мы повесим дверь в конце мастерской и напишем на ней: «Работа Сета Бида, методиста». Послушай, Джим, подай-ка сюда горшок с красной краской.

– Стой! – сказал Адам. – Перестань дурачиться, Бен Кренедж! Ты сам, может быть, сделаешь когда-нибудь такую же ошибку, как же ты будешь смеяться тогда?

– Ну, поймай-ка меня в этом, Адам! Еще пройдет довольно времени, пока моя голова будет набита учением методистов, – сказал Бен.

– Зато она часто бывает наполнена винными испарениями, а это еще хуже.

Несмотря на то, Бен взял уже в руки горшок с красною краской и собирался писать свою надпись, рисуя предварительно букву С по воздуху.

– Полно, говорю! – воскликнул Адам и, положив свои инструменты, шагнул к Бену и схватил его за правое плечо: – Оставь его в покое, или я вытрясу твою душу из тела.

Бен содрогнулся в железных объятиях Адама; но, несмотря на свой небольшой рост, он был очень задорен и не думал уступить. Левою рукою он вырвал кисть из обессиленной правой руки и сделал движение левою рукою, как будто желал совершить ею свой подвиг. В одну секунду Адам повернул его кругом, схватил за другое плечо и, толкая перед собою, так сказать, пригвоздил его к самой стене. Но тут вступился Сет:

– Оставь, Адам, оставь. Бен только шутит. Ведь он имеет право смеяться надо мною… Я сам должен смеяться над самим собою.

– Я до тех пор не оставлю его, пока он не даст мне обещания, что не тронет двери, – сказал Адам.

– Полно, Бен, – сказал Сет убеждающим тоном. – Не станем заводить ссоры из-за пустяков. Ты знаешь, Адам непременно захочет поставить на своем. Ты скорее повернешь телегу в узком месте, нежели заставишь Адама уступить. Скажи, что ты более не тронешь двери, и кончи эту историю.

– Я вовсе не боюсь Адама, – сказал Бен. – Но перестаю только по твоей просьбе, Сет!

– Вот это умно с твоей стороны, Бен! – сказал Адам, смеясь и выпуская жертву из своих объятий.

Затем все они возвратились к своим работам; но Жилистый Бен, уступив в физической борьбе, решился отмстить за свое унижение насмешками.

– О чем же ты думал, Сет? – начал он. – О красивом личике пасторши или ее речи, что ты забыл о панели?

– Приди и послушай ее, Бен, – сказал Сет добродушно. – Она будет говорить проповедь сегодня вечером на Лугу; может быть, ты тогда и призадумаешься о себе самом и выкинешь из головы эти грязные песни, до которых ты такой страстный охотник. Может быть, ты сделаешься верующим, а ведь это будет самым лучшим дневным заработком во всю твою жизнь.

– На все придет свое время, Сет! Я успею подумать об этом, когда буду вести оседлую жизнь: холостякам незачем хлопотать о таких важных заработках. Может быть, я стану свататься и ходить в церковь в одно и то же время, так, как ты делаешь, Сет; но ты не захочешь, чтоб я стал верующим и втерся между тобою и хорошенькою проповедницею и увез ее.

– Это не страшно, Бен, я уверен, что ни мне, ни тебе не удастся привлечь ее. Ты только приди и послушай ее, и тогда ты не будешь отзываться о ней так легкомысленно.

– Хорошо, я, пожалуй, приду послушать ее сегодня вечером, если не будет хорошего общества в «Остролистнике». На какой текст будет она проповедовать? Ты, может быть, расскажешь мне, Сет, если мне не удастся прийти вовремя. Не будет ли она проповедовать на следующий текст: «Кого пришли вы видеть? Пророчицу? Истинно, истинно, говорю вам, и более, нежели пророчицу… необыкновенно красивую молодую женщину»?

– Послушай, Бен, – мрачно произнес Адам, – оставь в покое слова Библии: ты уж зашел слишком далеко.

– Что-о, да разве ты уже обратившийся, Адам? Я думал, что ты глух к проповедям женщин.

– Нет, я не обращаюсь ни к чему. Я ничего не говорил о проповедях женщин; я говорю: оставь Библию в покое. У тебя есть собрание грязных шуток – не так ли? – которое ты считаешь чрезвычайно редким и которым ты очень гордишься? Ну, ты и трогай своими грязными пальцами эту книгу.

– Да ты стал таким же святым, как Сет. Я думаю, что ты отправишься сегодня на проповедь. Мне кажется, ты был бы отличным регентом певчих. Но я не знаю, что скажет пастор Ирвайн, когда узнает, что его большой фаворит Адам Бид сделался методистом.

– Не беспокойся, пожалуйста, обо мне никогда, Бен! Я так же намерен сделаться методистом, как и ты… разумеется, я думаю, что ты, скорее всего, обратишься к чему-нибудь дурному. Мистер Ирвайн очень хорошо понимает, что ему незачем вмешиваться в дела людей касательно религии. Он не раз говорил мне, что эти дела касаются их самих и Бога.

– Да, конечно; несмотря на то, он, однако ж, не очень то любит ваших диссидентов.

– Может быть. Я не очень-то люблю густой эль Джош-Тода, но я не мешаю тебе напиваться этим элем и делать глупости.

За этим ударом Адама последовал хохот; но Сет весьма серьезно заметил:

– Нет, нет, Адди, ты не должен сравнивать веру какого-либо человека с густым элем. Ведь ты знаешь, что учение диссидентов и методистов основывается на тех же началах, как и господствующая религия.

– Нет, Сет, я никогда не насмехаюсь над верою, которую исповедует кто-нибудь, какова бы она ни была. Пусть каждый поступает сообразно с своею совестью, вот и все. Я думаю только, что было бы лучше, если б люди, слушаясь своей совести, твердо держались своей церкви: им пришлось бы тогда учиться в ней многому. Но, с другой стороны, можно быть уж чересчур набожным; на этом свете мы должны заботиться еще о многом, кроме Евангелия. Посмотри на каналы, на водопроводы, на орудия, употребляемые в каменноугольных копях, на аркрейтовы[4] мельницы в Кромфорде. Человек, по моему мнению, должен, кроме Евангелия, знать еще что-нибудь для того, чтоб уметь строить все эти предметы. Но послушай-ка некоторых из этих проповедников!.. подумаешь, что человек всю свою жизнь не должен делать ничего, как только лежать с закрытыми глазами и следить за тем, что происходит внутри него. Я знаю, что человек должен иметь слова Божие в сердце и что Библия есть слово Божие. Но что сказано в Библии? Там сказано, как Бог вдохновил работника, строившего скинию Завета, для того, чтоб он произвел всю резную работу и предметы, которые должна была сделать искусная рука. Вот каким образом смотрю я на это: дух Божий везде и всегда, в будни и в воскресные дни, в великих делах и изобретениях, в произведениях художеств и ремесел. И Бог дарует помощь нашему уму и рукам так же точно, как и нашей душе, и если человек делает работы вне своих рабочих часов – строит печь для своей жены для того, чтоб избавить ее от ходьбы в пекарню для печения своего хлеба, или роется в своем крошечном садике и сажает две картофелины вместо одной, – то таким образом он делает больше добра, и он так же близок к Богу, как если б он бегал за проповедником, молился и стонал.

– Прекрасно сказано, Адам! – сказал рыжий Джим, который в то время, когда говорил Адам, перестал строгать и подвинул вперед свою доску. – Такой отличной проповеди я давно уже не слышал. Она заставила меня вспомнить, что моя жена целый год надоедает мне и просит, чтоб я выстроил ей печь.

– В том, что ты сказал, много справедливого, Адам! – важно заметил Сет. – Но ты сам знаешь, что многие лентяи, слушавшие проповедников, которым ты приписываешь столько ошибок, именно от этого стали трудолюбивыми. Ведь по вине проповедника пустеет пивная, и если человек станет верующим, то он от этого не станет хуже работать.

– Иногда только он забывает, что к дверям нужна панель, не так ли, Сет? – сказал жилистый Бен.

– Ну, Бен, теперь ты будешь острить надо мною всю жизнь. Но религия в этом нисколько не виновата – виноват был Сет Бид, который всегда занимается тем, что болтает всякий вздор. Религия не исцелила его, и тем более мы должны сожалеть о нем.

– Не сердись на меня, Сет, – сказал жилистый Бен. – Ты прямой, добрый, веселый малый, все равно, помнишь ли ты о панелях или нет; но ты не должен щетиниться при всякой пустой шутке, как это делают некоторые из вашей братии, хотя они и считают себя умными.

– Сет, – сказал Адам, не обращая внимания на насмешку, направленную против него, – ты не должен сердиться на меня. Я вовсе не метил на тебя в том, что я говорил несколько минут назад. Один смотрит на вещи так, а другой иначе.

– Нет, нет, Адди, я знаю очень хорошо, что ты не сердишься на меня, – сказал Сет. – Ты похож на свою собаку Джин, которая иногда полает на меня, а потом опять станет лизать руки.

Все молча работали несколько минут до тех пор, пока церковные часы не пробили шесть. Еще не успел замереть первый удар, как рыжий Джим бросил свой рубан и достал свой камзол; жилистый Бен оставил винт ввернутым до половины и кинул отвертку в свою корзинку с инструментами; Тэфт, по прозванию немой, который, согласно со своим прозвищем, сохранял молчание в продолжение всего предыдущего разговора, бросил в сторону молоток, который только что собирался поднять; Сет также выпрямил свою спину и уже протянул руку к бумажному колпаку. Один лишь Адам продолжал работать, как будто не случилось ничего. Но, заметив остановку инструментов, он взглянул и с негодованием сказал:

– Послушайте-ка. Я не могу оставаться спокойным, если вижу, что люди бросают свои инструменты в ту самую минуту, когда только что часы начинают бить, как будто они не находят в работе никакого удовольствия и боятся лишний раз ударить мо лотком.

Сет, видимо, смутился и медленнее стал приготовляться уйти, но немой Тэфт, прерывая молчание, сказал:

– Э, Адам, ты говоришь, как молодой человек. Тебе теперь двадцать шесть лет, а когда тебе стукнет сорок шесть, как мне, тогда ты не станешь так рваться к работе ни за что ни про что.

– Вздор, – сказал Адам все еще сердитым тоном. – Право, мне кажется, тут дело вовсе не в летах. Впрочем, я не думаю, что человек в твои лета должен быть вял. Я с негодованием вижу, если кто-нибудь опускает вниз руки как убитый, лишь только раздастся первый удар часов, как будто он не гордится своею работою и не находит в ней никакого наслаждения. И точильный камень будет вертеться несколько времени после того, как ты отойдешь от него.

– Ну, уж довольно, Адам! – воскликнул жилистый Бен. – Оставь каждого идти своей дорогой. Ты вот несколько минут назад находил ошибки в проповедниках, а ты сам очень любишь проповедовать. Ты, может быть, лучше любишь работать, нежели играть, а я лучше люблю играть, нежели работать. Это приходится тебе по вкусу… от этого тебе только больше дела.

С этою выходною речью, которую он считал весьма действительною, жилистый Бен накинул на плечо свою корзинку и вышел из мастерской, быстро сопровождаемый немым Тэф-том и рыжим Джимом. Сет медлил и пристально смотрел на Адама, как бы ожидая, что он ему скажет что-нибудь.

– Ты сперва зайдешь домой, а оттуда уже пойдешь на проповедь? – спросил Адам, взглянув на брата.

– Нет, я оставил шляпу и платье в квартире Билля Маскери. Я не приду домой раньше десяти часов. Может случиться, что я провожу домой Дину Моррис, если она пожелает этого. Ты знаешь, что ей не с кем будет прийти от Пойзер.

– В таком случае я скажу матери, чтобы она не ждала тебя, – сказал Адам.

– А ты сам не пойдешь к Пойзер сегодня вечером? – спросил Сет несколько робким голосом, собираясь выйти из мастерской.

– Нет, я пойду в училище.

До этого времени Джип лежал на своей удобной постели. Заметив, что другие работники стали уходить, он поднял голову и пристально следил за Адамом. Но лишь только последний успел положить в карман свою линейку и отвернуть передник набок, как Джип вскочил с своего места, подбежал к своему господину и стал пристально смотреть ему в лицо, терпеливо ожидая чего-то; если б у Джипа был хвост, то он, без всякого сомнения, замахал бы им, но, лишенный этого средства выражать свои ощущения, он, подобно многим другим почтенным лицам, таким образом, по определению судьбы, казался флегматичнее, чем он был на самом деле.

– Что, ты уж ждешь корзинки, Джип, а? – сказал Адам, и в голосе слышалась та же мягкость, как в то время, когда он говорил с Сетом.

Джип прыгнул и тихонько залаял, как бы желая выразить:

– Конечно.

Бедняжка, в выражении своих чувств он не имел большого выбора.

Корзинка заключала в себе по будням обед Адама и Сета. Ни одно из официальных лиц, участвующих в какой-нибудь процессии, не обращает так мало внимания на своих знакомых, как делал Джип, когда он, с корзинкой, следовал по пятам за своим гос подином.

Выйдя из мастерской, Адам замкнул дверь, вынул ключ и снес его в дом, находившийся на другой стороне дровяного двора. То был низенький домик, покрытый гладкою серою соломой, с светло-желтыми стенами, имевший при вечернем свете весьма приятный вид. Оправленные в свинец окна были светлы и без пятнышек, ступенька перед дверью – чиста, как булыжник при отливе моря. На ступеньке стояла чистенькая старушка в полотняном темно-полосатом платье, с красным платком на шее и в полотняном чепчике; она разговаривала с пестрыми домашними птицами, которые, казалось, были привлечены к ней обманчивою надеждою на получение холодного картофеля или ячменя. Зрение старухи было, по-видимому, очень слабо, потому что она узнала Адама только тогда, когда он сказал:

– Вот ключ, Долли! Положите его, пожалуйста, в дом.

– Положу непременно. Не хотите ли, однако ж, войти, Адам? Мисс Мери дома, и мастер Бердж возвратится тотчас, он будет рад, если вы останетесь с ним ужинать, за это я ручаюсь.

– Нет, Долли, благодарю, я иду домой. Доброй ночи.

Адам, сопровождаемый по пятам Джипом, быстро и большими шагами удалился с дровяного двора и вышел на большую дорогу, которая проходила от деревни вниз по долине. Когда он достиг подошвы покатости, пожилой всадник, у которого был привязан сзади чемодан, остановил лошадь, поравнявшись с ним, и обернулся, чтоб проводить продолжительным взором плотного работника в бумажном колпаке, кожаных штанах и в темно-синих шерстяных чулках.

Адам, не подозревая приятного впечатления, которое произвел на всадника, скоро пошел по полям и запел гимн, весь день не выходивший у него из головы:

Let all thy converse be sincere, Thy conscience as the noonday clear; For God's all-seeing eye surveys Thy secret thoughts, thy works and ways.[5]II. Проповедь

Около трех четвертей седьмого в деревне Геслон, во всю длину ее небольшой улицы от Донниторнского Герба до кладбищенских ворот, обнаружилось необыкновенное движение; жители оставили свои помещения, побуждаемые к тому, очевидно, не одним лишь желанием понежиться на вечернем солнце. Донниторнский Герб стоял у входа в деревню, и небольшой хуторный и усадебный дворы, находившиеся сбоку и указывавшие на то, что к гостинице принадлежал изрядный участок земли, обещали путешественнику хороший корм как для него самого, так и для лошади. Это могло служить ему утешением в том, что поврежденная временем вывеска не позволяла ему хорошенько ознакомиться с геральдическими изображениями древней фамилии Донниторн. Мистер Кассон, хозяин гостиницы, уже несколько времени стоял у дверей, держа руки в карманах, становясь то на пятки, то на цыпочки и покачиваясь; его взоры были обращены на неогороженный участок, где на середине помещался клен, который, как было известно хозяину, был местом назначения мужчин и женщин важного вида, время от времени проходивших мимо его.

Личность мистера Кассона вовсе не принадлежала к числу обыкновенных типов, которые не заслуживают описания. С первого взгляда она, казалось, главнейшим образом состояла из двух сфер, относившихся друг к другу так же, как земля и луна, то есть нижняя сфера, казалось на простой взгляд, была в тринадцать раз больше верхней, которая, естественно, отправляла должность простого спутника и подчиненного. Но этим и ограничивалось сходство, потому что голова мистера Кассона вовсе не была сателлитом меланхолического вида – или «запятнанным шаром», как непочтительно отозвался о месяце Мильтон; напротив, голова и лицо были весьма гладки и имели совершенно здоровый вид; лицо, состоявшее главнейшим образом из круглых и румяных щек, между которыми нос и глаза образовывали такую незначительную связь и перерывы, что о них почти не стоило и упоминать, выражало радостное довольство, смягчавшееся только сознанием личного достоинства, которым была проникнута вся фигура. Это чувство достоинства нельзя было считать чрезмерным в человеке, находившемся целые пятнадцать лет в должности дворецкого «фамилии» и, в своем настоящем высоком положении, по необходимости часто имевшем дело с подчиненными. В последние пять минут мистер Кассон обдумывал в уме проблему: каким образом удовлетворить своему любопытству и отправиться на Луг, не лишаясь своего достоинства? Он уже отчасти разрешил задачу, вынув руки из карманов и вдвинув их в проймы своего жилета, затем наклонив голову на одну сторону и приняв вид презрительного равнодушия ко всему, что могло попасться ему на глаза, как вдруг его мысли обратило на себя приближение всадника, того самого, который незадолго перед тем останавливал свою лошадь и продолжительным взором провожал нашего знакомца Адама и который теперь подъезжал к дверям Донниторнского Герба.

– Возьми лошадь за узду и дай ей напиться, человек! – сказал путешественник парню в грубой блузе, вышедшему со двора при звуке лошадиного топота – Что у вас такое в вашей деревеньке, хозяин? – продолжал он, сходя с лошади. – У вас какое-то особенное движение.

– Да проповедь методистов, сударь! У нас распространился слух, что молодая женщина будет проповедовать на Лугу, – отвечал мистер Кассон дискантовым и удушливым голосом с некоторым жеманством. – Не угодно ли вам, сударь, войти и не прикажете ли чего?

– Нет, я должен ехать дальше в Дростер. Мне нужно только напоить лошадь… Но что же говорит ваш пастор о том, что молодая женщина читает проповеди прямо у него под носом?

– Пастор Ирвайн не живет здесь, сударь, он живет в Брокстоне, вон там за холмом. Дом священника здесь совсем развалился, сударь, так что господину нельзя жить в нем. Он приходит проповедовать по воскресеньям после обеда, сударь, и оставляет здесь свою лошадь. Это, сударь, серая лошадка, которую он высоко ценит. Он всегда оставлял ее здесь, сударь, еще в то время, когда я не был хозяином Донниторнского Герба. Я не здесь родился, сударь, как вы легко можете узнать по моему произношению. В этой стороне, сударь, выражаются чрезвычайно странно, так что господам весьма трудно понимать их. Я, сударь, вырос среди господ, привык к их языку, когда еще был мальчишкой. Как, думаете вы, произносят здесь люди «hevn't you?»[6]. Господа, известно, говорят: «hevn't you?», ну, а здесь народ говорит: «hanna yey». Так, как они говорят здесь, сударь, это называется диалект. Я слышал, что сквайр Донниторн не раз говорил об этом: это, говорил он, диалект.

– Так, так, – сказал чужестранец, улыбаясь. – Я очень хорошо знаю это. Но я не думаю, чтоб у вас тут было много методистов… в вашем земледельческом местечке. Я даже предполагал, что трудно найти между вами методиста. Ведь вы все фермеры, не правда ли? А ведь методисты имеют мало влияния на это сословие.

– Нет, сударь, здесь в окрестности живет множество рабочих. Здесь живет мистер Бердж, которому принадлежит лесной двор, вот этот; он занимается постройками и починками, и у него много работы. Потом неподалеку отсюда находятся каменоломни. Нет, в этой стороне есть много работы, сударь! Потом, здесь есть славная куча методистов в Треддльстоне… Это ярмарочный город, милях в трех отсюда… вы, может быть, проезжали через него, сударь! Их набралось теперь здесь несколько десятков на Лугу. Оттуда-то наши рабочие и набираются этого учения, хотя во всем Геслоне только два методиста: это Вилл Маскри, колесник, и Сет Бид, молодой человек, занимающийся плотничною работою.

– Следовательно, проповедница из Треддльстона, не так ли?

– Нет, сударь, она из Стонишейра, около тридцати миль отсюда. Но она приехала сюда погостить к мистеру Пойзеру на мызе… Это вот их риги и большие ореховые деревья, все прямо на левой руке, сударь! Она родная племянница жены Пойзера, и Пойзеры будут очень недовольны и огорчены тем, что она так дурачится. Но я слышал, что когда в голову этих методисток заберется такой вздор, то их нельзя удержать ничем: многие из них делаются совершенно сумасшедшими со своей религией. Впрочем, эта молодая женщина с виду очень кроткая. Так, по крайней мере, мне говорили, сам я ее не видел.

– Жаль, что у меня нет времени и что я должен ехать дальше: мне хотелось бы остаться здесь и посмотреть на нее. Я удалился с своей дороги на целые двадцать минут, желая осмотреть ваш дом в долине. Он, кажется, принадлежит сквайру Донниторну, не так ли?

– Да, сударь, это охотничье место Донниторна, совершенно так. Славные дубы, сударь, не правда ли? Я уж должен знать, что это такое, сударь, потому что жил у них дворецким целые пятнадцать лет. Наследник всего этого теперь капитан Донниторн, сударь, внук сквайра Донниторна. Он будет совершеннолетним к нынешней жатве, сударь, вот тогда уж будет праздник на нашей улице. Ему, сквайру Донниторну, принадлежит вся окрестность здесь, сударь!

– Да, прекрасное местечко, кому бы оно там ни принадлежало, – сказал путешественник, садясь на лошадь. – И здесь водятся также красивые, стройные ребята. Я встретил парня, какого мне еще не удавалось видеть в жизни, с полчаса назад у подошвы холма… плотник, высокий, широкоплечий малый, черноволосый и черноглазый. Он был бы отличный солдат. Нам нужен такой народ, как этот малый, чтоб бить французов.

– Знаю, сударь, про кого изволите говорить, это был Адам Бид… готов побожиться, что это был он… сын Матвея Бида… все здесь знают его. Он чрезвычайно сметливый, старательный парень и удивительно силен. Ей-богу, сударь… извините, что я говорю таким образом… он в состоянии пройти сорок миль в день и поднимет около шестидесяти стонов[7]. Его очень любят здешние господа, сударь, капитан Донниторн и мистер Ирвайн очень заботятся о нем. Но он немного задирает нос и важничает.

– Ну, прощайте, хозяин! Мне надо ехать.

– К услугам вашим, сударь! Прощайте.

Путешественник пустил свою лошадь скорою рысью по деревне; но когда он доехал до Луга, то очаровательное зрелище, представившееся ему с правой стороны, странный контраст, образуемый группами поселян и собранием методистов близ клена, а больше всего, может быть, желание увидеть молодую проповедницу искушали его до такой степени, что он остановился и подавил в себе страстное желание совершать свой путь как можно скорее.

Луг находится в конце деревни, и там дорога расходилась по двум направлениям: одна вела вверх на холм, мимо церкви, другая прелестными извилинами шла вниз по долине. С той стороны Луга, которая была обращена к церкви, помещались непрямою линией крытые соломой избы и доходили почти до кладбищенских ворот; с другой же, северо-западной стороны ничто не препятствовало наслаждаться видом прелестного волнистого луга, лесистой долины и мрачной массы отдаленных гор. Богатая, волнистая область Ломшейр, куда входила деревня Геслоп, граничит с мрачным предместьем Стонишейр, голые холмы которого господствуют над областью. Так иногда вам случается увидеть, что красивая, цветущая здоровьем и молодостью девушка идет под руку с неуклюжим, высоким, смуглым братом. В два или три часа езды путешественник проезжает открытую, лишенную деревьев область, пересекаемую полосами холодного серого камня, вступает в другую, где его путь лежит извилинами под кровом лесов или извивается по волнистым холмам, покрытым рядами деревьев, высокою луговою травою и густою рожью, и где при каждом повороте встречаешь старую дачу, расположенную в долине или на вершине покатости, или дом с целою цепью сараев и кучею золотистых стогов, или старую колокольню, виднеющуюся над множеством деревьев и крыш, покрытых соломою и темно-красными черепицами. Такое зрелище, какое мы изобразили в последних двух строках, представляла церковь деревни Геслоп нашему путешественнику, когда он стал подыматься по отлогому откосу, который вел на веселую вершину. Находясь близ Луга, он мог сразу вполне обозреть все другие типические черты очаровательной страны. На самом горизонте виднелись обширные, конической формы массы холмов, походившие на исполинские ограды, назначенные для защиты этой хлебной и полевой области от резких и свирепых северных ветров. Холмы находились в небольшом отдалении и потому не были одеты в пурпуровый таинственный цвет; на их темных зеленоватых откосах ясно виднелись овцы, о движении которых, конечно, можно было только догадываться. Время текло своим чередом, а эти массы не отвечали никаким переменам, всегда оставались мрачными и пасмурными после утреннего блеска, быстрого света апрельского полудня, прощального малинового сияния летнего солнца, заставляющего созревать плоды. Непосредственно за ними глаз отдыхал на ближайшей черте повисших лесов, разделявшихся широкими полосами пастбищ или полосами хлеба, еще непокрытых однообразною лиственною завесою последних летних месяцев, но все-таки показывавших жаркий цвет медового дуба и нежную зелень ясеневого дерева и липы. Затем следовала долина, где леса были гуще, как будто они торопливо скатились вниз на покатости с полос, оставшихся гладкими, и поместились здесь для того, чтоб лучше защитить высокий дом, возвышавший свои стены и посылавший свой слабый голубой летний дым в их сторону. Впереди дома был обширный парк и довольно большой чистый пруд; но волнистая покатость поляны не дозволила нашему путешественнику видеть их со стороны деревенского луга. Вместо этого он видел первый план картины, который быль также очарователен: ровные солнечные лучи проникали, подобно прозрачному золоту, между наклоненными стебельками пушистой травы и высоким красным щавелем и между белыми зонтиками цикуты, испещрившими густую загородь. Лето было в той поре, когда звук точимой косы заставляет нас с сожалением смотреть на осыпанные цветами луга.

Он мог бы увидеть другие красоты ландшафта, если б немного повернулся на седле и посмотрел на восток, за пастбище и лесной двор Джонатана Берджа, по направлению к зеленым хлебородным полям и ореховым деревьям близ мызы; но ясно было, что живые группы, находившиеся близ него, интересовали его более. Здесь были все поколения деревни, начиная с дедушки Тафта, в темном шерстяном колпаке, который был сгорблен в три погибели, но, казалось, был еще довольно живуч и мог держаться на ногах немало времени, опираясь на свою короткую палку, до грудных детей, вытягивавших маленькие круглые головки в стеганых полотняных шапочках. Постепенно прибывали новые лица – поселяне с тяжелою походкой, которые, поужинав, выходили посмотреть на необыкновенную сцену тупым бычачьим взором, желая услышать, каким образом другие будут объяснять сцену, но сами не решаясь сделать какой-либо вопрос. Все, однако ж, старались не смешаться с методистами на Лугу, ожидавшими проповеди, потому что никто из них не допустил бы взвести на себя обвинения, будто он пришел послушать «проповедницу»: все они пришли только для того, чтоб увидеть, «что тут будет происходить». Мужчины главнейшим образом собрались около кузницы. Но не думайте, чтоб они образовывали толпу. Поселяне не толпятся никогда: они не знают, что значит шептаться; они, по-видимому, так же неспособны тихо выражаться, как корова или олень. Истый крестьянин поворотится спиною к своему собеседнику, бросит вопрос из-за плеча, как бы думая убежать от ответа, и в самом разгаре беседы отойдет от вас два-три шага в сторону. Таким образом, группа, находившаяся близ дверей кузницы, вовсе не была сомкнута и не образовывала плотного забора перед Чадом Кренеджем, самим кузнецом, который, опираясь на дверной косяк и скрестив черные дюжие руки, по временам разражался страшным ревом хохота над собственными остротами, видимо предпочитая их насмешкам Жилистого Бена, отказавшегося от удовольствий «Остролистника» для того, чтоб увидеть жизнь в новой форме. Но оба рода острот заслуживали одинаковое презрение мистера Джошуа Ранна. Кожаный фартук и подавленная угрюмость мистера Ранна никого не оставляли в сомнении, что он был деревенский башмачник. Выпятившиеся подбородок и живот и вертящиеся большие пальцы более тонким образом заставляли незнакомых, чужих людей предполагать, что они находятся в присутствии приходского дьячка. Старым Джошкой (так непочтительно называли его соседи) начинало овладевать негодование; но он до этих пор произнес только густым, но сдержанным басом, походившим на достраивание виолончели: «Сетона, царя аморейска, ибо милость его во веки; Ога, царя вазанска, ибо милость его во веки» – изречение, которое, казалось, имело очень мало отношения к настоящему случаю, но которое, как и всякая другая аномалия, было естественным следствием, как вы, читатель, увидите. Мистер Ранн внутренно поддерживал достоинство церкви пред лицом этого соблазнительного вторжения методизма, и так как это достоинство, по его мнению, могло быть поддержано только его звучным голосом, то очень естественно, что первой идеей его было привести цитату из псалма, который он читал в последнее воскресенье после обеда.

Так как женщины были любопытнее мужчин, то они собрались на самой границе Луга, где они лучше могли рассмотреть костюм, походивший на костюм квакеров, и странное поведение методисток. Под кленом стояла небольшая тележка, которая была взята у колесника и должна была служить кафедрой; около нее были расставлены несколько скамеек и стульев. Некоторые из методистов сидели на них с закрытыми глазами, как бы погруженные в молитву или в размышление. Другие продолжали стоять, обратившись к поселянам лицом, на котором выражалось меланхолическое сострадание, что чрезвычайно забавляло Бесси Бренедж, живую дочь кузнеца, называемую «Чадова Бесс». Она удивлялась, почему эти люди строили такие скучные физиономии. Чадова Бесс была предмет особенного сострадания, потому что волосы, зачесанные назад и прикрытые на самой макушке головы чепчиком, показывали украшение, которым она гордилась больше, нежели своими румяными щеками, именно две большие круглые серьги с фальшивыми гранатами. Эти украшения были предметом презрения не только методистов, но и ее родной кузины и тетки Тимофеевой Бесс, которая с истинно родственными чувствами часто выражала опасение, чтоб эти серьги не довели ее до чего-нибудь дурного, в душе своей желая совершенно противного.

Тимофеева Бесс, сохранившая девичье прозвище между своими короткими знакомыми, уже давно была женою Рыжего Джима и обладала порядочным запасом драгоценностей, составляющих принадлежность замужней женщины. Из них достаточно будет упомянуть о плотном грудном ребенке, которого она качала на руках, и о здоровом пятилетнем мальчике в коротких, по колено, штанах и с голыми красными ногами, на шее у которого висела ржавая молочная кружка наподобие барабана и которого особенно обегала небольшая собачка Чада. Эта юная масличная ветвь славилась под именем Бен Тимофеевой Бесс. Бен Тимофеевой Бесс имел весьма любознательный нрав и не стеснялся ложным стыдом. Он вышел из группы женщин и детей, расхаживал между методистами, смотрел им прямо в лицо, открыв рот, и в виде музыкального аккомпанемента ударял палкой в молочную кружку. Но когда одна из пожилых женщин с важным видом наклонилась к нему и в увещание хотела взять его за плечо, то Бен Тимофеевой Бесс сначала лягнул ее изо всей мочи, а потом дал тягу и искал убежища за ногами своего отца.

– Ах ты щенок этакой! – сказал Рыжий Джим с некоторой отеческою гордостью. – Если ты не будешь держать палку спокойно, то я отниму ее у тебя. Как ты смеешь так лягаться?

– Подай его сюда, ко мне, – сказал Чад Кренеджу. – Я его свяжу и подкую, как лошадь… А! мистер Кассон, – продолжал он, увидя трактирщика, медленно подходившего к группе мужчин, – как поживаете? Что, вы также пришли стонать? Говорят, люди, слушающие методистов, всегда стонут, как будто они повреждены внутренне. Я буду рычать так, как рычала ваша корова намедни ночью, – вот тогда проповедник уверится, что я на истинном пути.

– Я советую вам не делать глупости, Чад! – сказал мистер Кассон с некоторым достоинством. – Пойзеру не будет приятно, если он услышит, что с племянницею его жены обращаются непочтительно, хотя он сам, может быть, не очень-то доволен, что она взялась читать проповедь.

– Ну, да ведь она и недурна собой, – сказал Жилистый Бен. – Что до меня, то я очень люблю проповеди хорошеньких женщин: я знаю, что они убедят меня гораздо скорее, нежели проповеди безобразных мужчин. Мне вовсе не покажется странным, если я сделаюсь методистом сегодня же вечером и стану ухаживать за проповедницей, как Сет Бид.

– Ну, Сет, кажется, задирает нос слишком высоко, – сказал мистер Кассон. – Не думаю, что ее родня останется довольна, если она станет смотреть на простого плотника.

– Полно, так ли? – сказал Бен высоким дискантом. – Какое же дело родне до этого?.. Это не касается до них ни на волос. Пусть себе Пойзерова жена задирает нос и забывает прошлое, но Дина Моррис, рассказывают, бедна… работает на мельнице и едва в состоянии содержать самое себя. Статный молодой плотник, да к тому же методист, как Сет Бид, был бы для нее хорошею парой. Ведь Пойзеры заботятся же об Адаме Биде как о своем родном племяннике.

– Вздор, вздор! – сказал Джошуа Раин. – Адам и Сет два совершенно различные человека; им обоим не сошьешь сапога на одной и той же колодке.

– Может быть, – сказал Жилистый Бен презрительно. – Но для меня Сет лучше, хотя бы он был методистом вдвое больше теперешнего. Сет обезоружил меня совершенно: я дразнил его сегодня все время, что мы работали вместе, и он терпел мои шутки, как ягненок. Притом же он смелый малый: мы однажды ночью шли с ним по полям и вдруг увидели горящее дерево, которое приближалось к нам; мы думали, что леший хочет подшутить над нами, и уже собрались бежать, как Сет, не задумываясь, бросился вперед так же смело, как констебль. А! да вот он вышел от Билля Маскри; да вот и сам Билль с таким кротким видом – подумаешь, что он не смеет ударить гвоздя по шапочке, боясь испортить его. А вот и красивая проповедница! Ей-ей, она сняла свою шляпку. Я пойду поближе.

Несколько человек последовали примеру Бена, и путешественник на лошади также приблизился к Лугу, в то время как Дина – впереди своих подруг – довольно быстро подходила к телеге, находившейся под кленом. Когда она проходила мимо высокого Сета, то казалась очень небольшого роста; но когда она поместилась на телеге, где ее нельзя было сравнять ни с кем, то ее рост, казалось, был выше среднего женского, хотя в действительности не превосходил его. Этим она была обязана своей тоненькой фигуре и простенькому черному платью. Чужестранец пришел в изумление, когда увидел, как она приблизилась к телеге и взошла на нее: его изумила не столько женская грациозность ее появления, сколько совершенное отсутствие в ее наружности мысли о себе. Он представлял ее себе иначе, он предполагал, что она станет выступать мерными шагами, что ее наружный вид будет проникнут важною торжественностью; он был уверен, что на ее лице увидит улыбку сознательной святости или грозную горечь. Он знал только два типа методистов: восторженных и желчных. Но Дина шла так просто, как будто отправлялась на рынок, и, по-видимому, вовсе не думала о своей наружности, как маленький мальчик: в ней не было заметно ни особенной краски на лице, ни трепета, которые говорили бы: «Я знаю, что вы меня считаете хорошенькою женщиною, которая еще слишком молода для того, чтоб проповедовать»; она не поднимала и не опускала век, не сжимала губ, не держала так рук, как бы для того, чтоб выразить: «Но вы должны смотреть на меня как на святую». Она не имела никакой книги в руках, которые были без перчаток; она опустила руки и несколько скрестила их перед собою, когда остановилась и своими серыми глазами смотрела на народ. В глазах не было заметно ни малейшей проницательности; они, казалось, скорее проливали любовь, а не старались заметить, что происходило вокруг; судя по их мягкому выражению, все мысли их владетельницы были обращены на то, что предстояло ей совершить, и внешние предметы не имели на нее никакого влияния. Она стояла, обратившись левою стороною к заходившему солнцу, от лучей которого защищали ее покрытые листьями сучья, при мягком свете нежный колорит ее лица, казалось, имел какую-то спокойную яркость, подобно цветам вечером. Она имела небольшое овальное лицо равной прозрачной белизны, контур щек и подбородка напоминал форму яйца, у нее был полный рот, по которому, однако ж, можно было заключить о ее твердом характере, ноздри ее были очерчены изящно, лоб низок и прям, окруженный гладкими локонами светло-русых волос. Волосы были просто зачесаны за уши и прикрыты дюйма на два от бровей квакерскою сеточкою. Брови такого же цвета, как волосы, были совершенно горизонтальны и очерчены твердо, ресницы не темнее бровей, длинны и густы – одним словом, ничто не было смазано или не окончено. Лицо ее принадлежало к числу таких, которые заставляют вспомнить белые цветы с легко подрумяненными чистыми лепестками. Вся красота глаз заключалась в их выражении; они дышали такою простотой, такою искренностью, такою истинною любовью, что перед ними не могли не смягчиться ни грозный неодобряющий взор, ни легкая насмешка. Джошуа Ранн продолжительно кашлянул, как бы прочищая горло для того, чтоб лучше переварить новые мысли, которые теперь представились ему. Чад Кренедж снял кожаную шапочку, прикрывавшую макушку, и почесал в голове, а Жилистый Бен удивился, откуда бралась у Сета смелость даже подумать ухаживать за проповедницей.

«Что за милое существо! – подумал незнакомец. – Но вот уж природа никогда не думала сделать из нее проповедницу, я уверен в том».

Он, может быть, принадлежал к числу людей, предполагающих, что природа имеет театральные свойства и, с целью облегчить искусство и психологию, «сочиняет» свои характеры, так что в них нельзя ошибиться. Но Дина начала говорить.

– Друзья! – сказала она ясным, но негромким голосом. – Помолимся о благословении. – Она закрыла глаза и, несколько опустив голову, продолжала тем же мерным голосом, как бы разговаривая с кем-то, находившимся в недалеком от нее расстоянии: – Спаситель наш от грехов! Когда бедная женщина, отягощенная грехами, подошла к колодцу для того, чтоб достать воды, она нашла тебя сидящим у колодца. Она не знала тебя, она не искала тебя, ум ее был помрачен, жизнь ее была нечестива. Но ты заговорил с нею, ты коснулся ее, ты показал ей, что ее жизнь лежала открытою перед тобою, и между тем ты готов был дать ей благословение, которого она никогда не искала. Иисусе! Ты находишься среди нас, и ты знаешь всех людей: если здесь есть люди, подобные той бедной женщине, если их ум омрачен и жизнь нечестива, если они пришли, не ища тебя, не желая научиться, яви им ту же беспредельную благость, которую ты явил ей. Вразуми их, Господи, отверзи им слух, чтоб они поняли мои слова, открой перед их умом их грехи и заставь их жаждать спасения, которое ты готов ниспослать им. Господи! Ты всегда находишься с избранными твоими: они видят тебя в ночное бдение, и душа их пылает внутри их, когда ты глаголешь им. И ты приближаешься к тем, которые не знали тебя, отверзи им глаза, да увидят тебя… да увидят тебя, плачущего над ними и говорящего: «Вы не хотите прийти ко мне и получить жизнь…», да увидят тебя распятого на кресте и говорящего: «Отче, прости им, они не ведают, что творят», да увидят тебя приходящего со славою судить их. Аминь.

Дина снова открыла глаза, замолчала и обратила взор на группу поселян, которые между тем ближе придвинулись к ней с ее правой стороны.

– Друзья! – продолжала она, несколько возвысив голос. – Все вы были в церкви и, я думаю, должны были слышать эти слова, читанные священником: «Дух Божий на мне, ибо он помазал меня возвестить Евангелие нищим». Эти слова произнес Иисус Христос… Он сказал, что пришел «возвестить Евангелие нищим». Не знаю, думали ли вы когда-либо об этих словах, но я расскажу вам, когда я услышала их в первый раз. В такой же вечер, как сегодня, как я была маленькой девочкой, тетка моя, воспитавшая меня, взяла меня с собою послушать доброго человека, проповедовавшего народу, который собрался на поле, как мы теперь здесь. Я очень хорошо припоминаю его лицо: он был человек очень старый и имел очень длинные седые волосы, его голос был очень мягок и приятен. Такого голоса мне не удавалось слышать в жизни до того времени. Я была маленькой девочкой и почти ничего не знала, и этот старик, казалось мне, так отличался от всех людей, которых я только видела до того времени, что я спрашивала себя: не сошел ли он с неба проповедовать нам? – и сказала: «Тетушка, он опять возвратится на небо сегодня вечером, как на картинке в Библии?» Этот человек Божий был мистер Веслей, который провел всю свою жизнь, делая то, что делал наш Господь… проповедовал Евангелие нищим… Он преставился в вечность восемь лет тому назад. Я узнала о нем побольше уже несколько лет спустя, но в то время я была глупою, безрассудною девочкой и помню только одно изо всей речи, которую он сказал нам. Он сообщил нам, что «Евангелие» означает «благовестие», то есть добрую весть или радостную весть. Вы знаете, Евангелие значит то, что говорит нам о Боге Священное Писание.

Размыслите же об этом! Иисус Христос снизошел истинно с небес, подобно тому, как я, будучи неразумным ребенком, думала о мистере Веслее, и сшел для того, чтоб сообщить благие вести о Боге нищим. Я и вы, дорогие друзья, нищие. Мы были воспитаны в бедных избах, выросли на овсяном хлебе и вели грубую жизнь; мы не находились долго в школе, не читали много книг и знаем только то, что происходит около нас. Мы принадлежим к числу тех именно людей, которым нужно слышать добрые вести. Ибо те, которым жить хорошо, не слишком заботятся о том, чтоб услышать добрые вести с небес; но когда бедный человек или бедная женщина находятся в затруднительном положении и должны тяжко трудиться для того, чтоб жить, то они рады получить письмо, из которого узнают, что у них есть друг, желающий помочь им. Конечно, мы не можем не знать кое-чего о Боге, если даже и вовсе не слышали Евангелия, добрых вестей, которые принес нам наш Спаситель. Так мы знаем, что все исходит от Бога. Разве вы не говорите почти ежедневно: «Дай Бог, чтоб то или другое случилось» и «мы скоро станем косить траву, лишь дал бы нам Бог хорошей погоды подольше»? Мы знаем очень хорошо, что находимся совершенно в руках Божиих: мы не сами родились на свет, когда мы спим, то не можем сами заботиться о своей жизни; дневной свет, ветер, хлеб, коровы, дающие нам молоко, – все, что мы имеем, мы имеем от Бога. Он даровал нам душу, вселил любовь между родителями и детьми, между мужем и женой. Но разве нам только это и нужно знать о Боге? Мы видим, что Он велик и всемогущ и все, что желает, может совершить; если мы попытаемся думать о нем, то совершенно потеряемся, как в борьбе с необъятною массою воды.

Но, может быть, в вашей голове возникает сомнение: может ли Бог много заботиться о нас, нищих? Может быть, он создал свет только для великих, мудрых, богатых? Ему ничего не стоит дать нам горсточку наших жизненных припасов и нашу скудную одежду; но как мы можем знать, заботится ли он о нас больше, чем мы заботимся о червях и садовых предметах, когда разводим морковь и лук? Заботится ли о нас Бог, когда мы умираем? Дает ли он утешение, если мы увечны, больны или находимся в беспомощном состоянии? Может быть, также он недоволен нами – иначе отчего же быть падежу, неурожаю, лихорадке и всякого рода страданиям и беспокойствам? Потому что вся наша жизнь исполнена беспокойства, и если Бог посылает нам благо, то он же, по-видимому, посылает и горе. Как же это? Подумайте!

Ах, друзья мои! И добрые вести о Боге действительно нужны нам; и что значат другие добрые вести, если нам недостает этих? Ибо все прочее имеет конец, и, умирая, мы оставляем все. Но Бог имеет бытие, когда все прочее уже исчезло. Что станем мы делать, если он не будет нашим защитником?

Затем Дина объяснила, каким образом были принесены добрые вести и каким образом милость Бога к нищим обнаружи валась в жизни Иисуса, проявляясь в его смирении и в его милосердии.

– Итак, вы видите, дорогие друзья, – продолжала она, – Иисус провел почти всю свою жизнь, делая добро нищим. Он проповедовал им вне домов, делал бедных работников своими друзьями, учил их и делил с ними нужду. Он делал добро и богатым, ибо он был исполнен любви ко всем людям; но он видел, что нищие более нуждались в его помощи. Таким образом, он исцелял увечных, и больных, и слепых, творил чудеса для того, чтоб на кормить голодных, ибо, говорил он, ему было жаль их, и он был весьма милостив к малым детям и утешал тех, которые лишились своих друзей, и очень милостиво разговаривал с бедными грешниками, скорбевшими о своих грехах.

Ах, неужели вы не стали бы любить такого человека, если б видели его… Если б он был здесь в деревне? Какое доброе сердце он должен иметь! Каким бы он был другом людям, находящимся в затруднении! Как было бы приятно учиться у него!

Но, дорогие друзья, кто же был этот человек? Был ли он только добрый человек… весьма добрый человек, и больше ничего… подобно нашему дорогому мистеру Веслею, который был взят от нас?.. Он был Сын Божий… «единаго существа с Богом Отцом», как говорит Священное Писание; это означает, что он тот же Бог, который есть начало и конец всего… Бог, о котором нам нужно знать. Итак, любовь, которую Иисус обнаруживал к нищим, есть та же самая любовь, которую Бог имеет к нам. Мы можем разуметь, что чувствовал Иисус, потому что он сшел на землю, приняв на себя плоть, подобную нашей, и говорил такие же слова, с какими мы обращаемся друг к другу. Мы боялись при мысли о том, что Бог был прежде… Бог, создавший мир, и небо и гром, и молнию. Мы никогда не могли видеть его, мы могли видеть только созданное им, и некоторые из этих предметов были страшны так, что мы должны трепетать, думая о нем. Но наш божественный Спаситель открыл нам естество Бога таким образом, как могли понять бедные неученые люди; он открыл нам сердце божие и чувства его к нам.

Но посмотрим же поближе, для чего Иисус сшел с небес. В одном месте он сказал: «Я пришел найти и спасти то, что было потеряно», – и в другом: «Я пришел не для того, чтоб праведных привести к раскаянию, а для того, чтоб привести к раскаянию грешников».

Что было потеряно!.. Грешников!.. Ах, друзья мои, не должны ли вы и я разуметь под этим самих себя?

До этих пор всадника невольно приковывал к месту очаровательный, мягкий, высокий голос Дины, разнообразием своих тонов напоминавший превосходный инструмент, до которого касался художник, не сознававший своего удивительного музыкального таланта. Простые вещи, о которых она говорила, казались новостью: так пробуждает в нас новые чувства мелодия, которую поет чистый голос ребенка в хоре; спокойная глубина убеждения, которою была проникнута ее речь, служила, по-видимому, сама по себе ясным доказательством истины сообщений. Она видела, что вполне оковала слушателей. Поселяне еще более приблизились к ней, и на лицах всех выражалось глубокое внимание. Она говорила медленно, хотя совершенно плавно, часто останавливалась после вопроса или перед переменою мыслей. Она не изменяла своего положения, не делала жестов. Сильное впечатление, которое произвела ее речь, следовало приписать переменявшимся тонам в ее голосе, и когда она дошла до вопроса: «Будет ли Бог заботиться о нас, когда мы умрем?», она произнесла таким жалобным, молящимся тоном, что самые жесткие сердца не могли удержаться от слез. Незнакомец, которым при первом взгляде на Дину овладело сомнение в том, чтоб она могла пробудить внимание своих грубых слушателей, теперь убедился в несправедливости своего сомнения, но все еще не знал, будет ли она иметь власть пробудить в них сильнейшие чувства; а это должно было служить необходимою печатью ее призвания – призвания проповедницы-методистки, – до тех пор, пока она не произнесла слов: «Потеряно!.. грешники!», когда в ее голосе и манерах произошла большая перемена. Она долгое время молчала перед восклицанием, и пауза, казалось, была следствием волновавших ее мыслей, которые выразились в ее чертах. Ее бледное лицо побледнело еще более, круги под глазами стали глубже, как обыкновенно бывает, когда скопились слезы, но еще не падают, и в кротких, выражавших любовь глазах отразились испуг и сожаление, как будто она внезапно увидела ангела-истребителя, парившего над головою собравшегося народа. Ее голос стал глубок и неясен, но она все-таки не делала никаких жестов. И Дина вовсе не походила на обыкновенных высокопарных риторов. Она не проповедовала так, как слышала, что проповедуют другие, а говорила по внушению собственных чувств, воодушевленная собственною простою верою.

Но теперь ею овладел новый поток чувств, ее манеры стали беспокойнее, ее речь быстрее и взволнованнее, когда она стала говорить слушателям о их грехах, умышленном невежестве, о их неповиновении Богу, когда она остановилась на ненавистном свойстве греха, на божественной святости и страданиях нашего Спасителя, которые открыли путь к нашему спасению. Наконец, казалось, что она, страшно желая возвратить на путь истинный потерянную овцу, не могла довольствоваться, обращаясь ко всем своим слушателям разом. Она обращалась то к одному, то к другому, со слезами умиляя их обратиться к Богу, пока еще не было поздно, описывая им крайнюю печаль их душ, потерянных в грехе, питаясь мякиною этого несчастного мира, в большом отдалении от Бога, их Отца, и затем любовь Спасителя, с нетерпением ожидавшего их возвращения.

Между методистами слышались не раз вздохи и стоны во время проповеди, но души поселян воспламеняются нелегко, и все впечатление, которое произвела на них в то время проповедь Дины, выразилось незначительным неопределенным беспокойством, которое снова могло скоро исчезнуть. Никто из них, однако ж, не удалился, кроме детей и дедушки Тафта, который, будучи глух, не мог расслышать много слов и через несколько времени возвратился в свой угол за печью. Жилистый Бен чувствовал, что ему было не совсем-то ловко, и почти сожалел, что пришел послушать Дину: он опасался, что сказанное ею будет каким-нибудь образом преследовать его. Несмотря на то, он очень охотно смотрел на нее и внимал ее речи, хотя и каждую минуту опасался, что она устремит на него свои глаза и обратится к нему в особенности. Она уже обращалась к Рыжему Джиму, который, желая облегчить свою жену, держал в то время на руках грудного ребенка, и дюжий, но мягкосердый человек отер слезы кулаком, как-то смутно намереваясь сделаться лучшим человеком, меньше ходить мимо каменных коней в «Остролистник» и быть опрятнее по воскресеньям.

Впереди Рыжаго Джима стояла Чадова Бесс, которая была необыкновенно спокойна и внимательна с той самой минуты, когда Дина начала говорить. Ее не занимала сначала самая речь. Она сначала была совершенно погружена в мысли о том, какое удовольствие в жизни может иметь молодая женщина, носящая такой чепец, как Дина. С отчаянием оставив это исследование, она стала изучать нос Дины, ее глаза, рот и волосы, спрашивая себя, что было лучше – иметь ли такое бледное лицо, как лицо Дины, или же такие, как у нее, Бесс, полные румяные щеки и круглые черные глаза. Но мало-помалу серьезное настроение всех произвело впечатление и на нее, и она стала вникать в то, что говорила Дина. Нежные тоны голоса, исполненное любви красноречие не тронули ее; но когда Дина обратилась к слушателям с суровым воззванием, то Чадовой Бесс начал овладевать страх. Бедная Бесси была известна как шалунья, и она знала это; если же следовало людям быть добрыми, то ясно было, что она находилась на дурной дороге. Она не могла найти псалмов в своем молитвеннике так легко, как Салли Ганн; замечали, что она часто хихикала, когда приседала мистеру Ирвайну, и ее недостатки в религиозном отношении сопровождались соответственною слабостью в отношении к меньшим нравственным правилам, ибо Бесси неоспоримо принадлежала к неумытому, ленивому классу женских характеров, которым вы смело можете предложить яйцо, яблоко или орехи, не опасаясь отказа. Все это знала она и до этих пор вовсе не стыдилась этого. Но теперь она стала чувствовать стыд, как будто явился констебль и хотел взять ее и представить в суд за какой-то неопределенный проступок. Ею овладел неясный страх, когда она узнала, что Бог, которого она всегда считала столь далеким, был, в сущности, очень близок к ней и что Иисус стоит возле нее и взирает на нее, хотя она и не может видеть его. Ибо Дина имела веру в видимые проявления Иисуса, которая распространена между методистами, и умела непреодолимо внушать эту веру своим слушателям; она заставляла их чувствовать, что он осязательно присутствует среди их и ежеминутно может явить себя им таким образом, что поразит их сердца тоской и раскаянием.

– Посмотрите! – воскликнула она, обратившись в левую сторону и устремив взор на точку, находившуюся над головами собравшихся. – Посмотрите, где стоит наш Господь, и плачет, и простирает руки к вам. Послушайте, что он говорит: «Как часто хотел бы я сзывать вас, как наседка сзывает своих цыплят под крылья; да вы не хотели!..» Да вы не хотели! – повторила она тоном жалобы и укора, снова обратив взор на народ. – Посмотрите на следы гвоздей на его божественных руках и ногах. Ваши грехи были причиною их. Ах, как он бледен и изнурен! Он выстрадал великую тоску в саду, когда его душа изнывала до смерти и большие кровавые капли пота струились на землю. Они плевали на него и били кулаками, они бичевали его, они издевались над ним, они положили тяжелый крест на его израненные плечи. Потом они распяли его. Ах, как велики были его страдания! Его уста были сухи от жажды, и они издевались над ним даже при его предсмертных муках, тогда как он этими высохшими устами молился за них: «Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят». Затем обуял его ужас великого мрака, и он чувствовал то, что чувствуют грешники, которые навеки лишены милостей Божьих. Это была последняя капля в чаше горечи. «Боже мой, Боже мой! – восклицает он. – За что оставил ты меня?»

И все это он понес за вас! за вас… а вы никогда не помышляете о нем; за вас… а вы отворачиваетесь от него; вы и не думаете о том, что он выстрадал за вас. И несмотря на то, он не перестает мучиться за вас: он восстал от мертвых, он молится за вас, находясь одесную отца: «Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят». И он также присутствует здесь на земле, он находится между нами, он и теперь находится близ вас. Я вижу раны на его теле и выражение неоскудевающей любви в его взоре.

После этих слов Дина обратилась к молоденькой Бесси Кренедж, привлекательная молодость и явное тщеславие которой возбуждали сожаление Дины.

– Бедное дитя, бедное дитя! Он так настоятельно призывает тебя к себе, а ты не внимаешь ему. Ты думаешь о серьгах, о богатых и красивых платьях и чепцах, а ты никогда не думаешь о Спасителе, который умер для того, чтоб спасти твою драгоценную душу. Придет время, когда щеки твои покроются морщинами, волосы поседеют, бедное тело твое станет сухим и дряхлым! Тогда ты будешь чувствовать, что твоя душа не спасена, тогда придется тебе стать перед Богом одетою в твои грехи, в дурной характер и суетные помыслы, и Иисус, готовый оказать тебе помощь в настоящее время, тогда не окажет ее: так как ты не хочешь, чтоб он был твоим спасителем, то он будет твоим судиею. Теперь он обращает на тебя взор, полный любви и благости, и говорит: «Приди ко мне, да найдешь жизнь»; тогда же он отвернется от тебя и скажет: «Иди же от меня в огнь вечный!»

Черные, открытые во всю свою величину глаза бедной Бесси стали наполняться слезами, ее полные румяные щеки и губы побледнели, и ее лицо исказилось, как искажается лицо ребенка, готовящегося заплакать.

– Ах, бедное слепое дитя! – продолжала Дина. – А если с тобой случится то же, что случилось с рабою Божьею во дни ее тщеславия. Она думала только о кружевных чепцах и копила деньги, чтоб купить их; она никогда не думала о том, как бы ей сделаться чистою сердцем и праведною; ей нужно было только иметь кружева лучше других девушек. И однажды когда она надела новый чепец и посмотрелась в зеркало, то увидела окровавленный лик в терновом венце. Этот лик обращен теперь к тебе. – При этих словах, Дина указала на точку перед Бесси. – Ах, вырви вон эти глупости! Брось их от себя как жалящих змей. Да они и жалят тебя… они отравляют твою душу… они влекут тебя в мрачную бездонную пропасть, где ты погрязнешь навеки, навеки и навеки, вдали от света и от Бога.

Бесси не могла долее переносить этого: ею овладел неописанный ужас; вырвав серьги из ушей и громко рыдая, она бросила их перед собою на землю. Ее отец Чад, опасаясь, что и до него может дойти очередь (впечатление, произведенное на упрямую Бесс, поразило его, как чудо), поспешно удалился и принялся работать за своей наковальней для того, чтоб снова собраться с духом.

– Проповедуй там или не проповедуй! Людям все равно нужны же подковы, ведь не возьмет же меня дьявол за это, – ворчал он про себя.

Но вслед за тем Дина стала говорить о радостях, которые будут уделом покаявшихся, и своим простым языком описывать божественный мир и любовь, наполняющие душу верующего, каким образом чувство божественной любви превращает бедность в богатство и служит отрадою для души, так что ее не раздражает никакое нечестивое желание, не тревожит никакой страх, каким образом, наконец, исчезает самое искушение к содеянью греха, и на земле начинается жизнь небесная, ибо не проходит никакого облачка между душою и Богом, который есть ее вечное солнце.

– Дорогие друзья, – сказала она в заключение, – братья и сестры, которых я люблю, как тех, за которых умер наш Господь, верьте: я знаю, что значит это великое блаженство, и, потому что я это знаю, я желаю, чтоб и вы разделяли его. Я бедна так же, как и вы, и принуждена снискивать себе пропитание трудами рук своих, но никакой лорд, никакая леди не могут быть так счастливы, как я, если у них в душе нет любви к Богу. Подумайте, что значит ненавидеть только грех, любить каждое существо, не страшиться ничего, быть уверенным, что все ведет к добру, не заботиться о страданиях, ибо такова воля нашего Отца, знать, что ничто – нет, ничто, если б даже была сожжена земля или воды вышли из берегов и затопили нас, – ничто не может разлучить нас с Богом, любящим нас и наполняющим души наши миром и радостями, ибо мы уверены, что все, что он ни велит, свято, справедливо и добро. Дорогие друзья, придите и получите это блаженство, оно предлагается вам, это – добрые вести, которые Иисус пришел возвестить бедным. Оно не походит на богатства этого мира: последние таковы, что, чем больше приобретает один, тем меньше остается прочим. Бог бесконечен; любовь его бесконечна.

Its streams the whole creation reach, So plenteous is the store; Enough for all, enough for each, Enough for evermore.[8]Дина говорила по крайней мере час, и румяный свет заходившего солнца, казалось, придавал ее заключительным словам торжественную силу. Незнакомец, заинтересованный речью, как могло его заинтересовать развитие драмы – во всяком красноречивом слове, сказанном без приготовления, существует очарование, открывающее слушателю внутреннюю драму волнений оратора, – повернул лошадь в сторону и стал продолжать свой путь в то время, когда Дина произнесла: «Споем гимн, дорогие друзья!» Спускаясь по извилинам откоса, он слышал голоса методистов, то возвышавшиеся, то опускавшиеся в странном слиянии радости и грусти, которое принадлежит к размеру гимна.

III. После проповеди

Менее часу спустя Сет Бид шел рядом с Диною по окруженной изгородью из деревьев аллее, которая шла по опушке пастбищ и зеленых хлебных лугов, лежавших между деревнею и мызою. Дина снова сняла свою квакерскую шляпку и держала ее в руках для того, чтоб свободнее наслаждаться прохладою вечерних сумерек, и Сет очень ясно мог видеть выражение ее лица, когда он шел с нею рядом, робко обдумывая то, что он хотел сказать ей. Ее лицо выражало бессознательную тихую важность, погружение в мысли, не имевшие никакой связи с настоящею минутою или с ее собственною личностью, – одним словом, ее лицо имело выражение, которое не может ободрить влюбленного. Самая походка Дины лишала Сета мужества: она была так спокойна и легка, что не нуждалась в помощи. Сет неопределенно сознавал это и подумал: «Она так добра и так свята, что никто не достоин ее, а я и подавно». Таким образом, слова, которые он вызвал в себя, возвращались назад, не коснувшись его губ. Но другая мысль придала ему мужество: «Разве найдется человек, который мог бы любить ее больше и дать ей полнейшую свободу предаваться делам, угодным Богу?» – думал он. Они несколько минут молчали, с тех пор, как перестали говорить о Бесси Кренедж. Дина, по-видимому, почти забыла о присутствии Сета; походка ее сделалась гораздо скорее. Заметив, что им оставалось только несколько минут ходьбы до ворот мызного двора, Сет наконец ободрился и сказал:

– Что, вы совершенно решились воротиться в Снофильд в субботу, Дина?

– Да, – отвечала Дина спокойно. – Меня призывают туда. Когда я была погружена в размышление в воскресенье вечером, то мне представилось, что сестра Аллен, которая больна чахоткой, нуждается во мне. Я видела ее так же ясно, как мы видим теперь это небольшое белое облачко: она, бедняжка, подняла свою исхудавшую руку и манила меня к себе. И сегодня утром, когда я открыла Библию для того, чтоб почерпнуть из нее наставление, то первые слова, попавшиеся мне на глаза, были: «И, узрев видение, немедленно решили идти в Македонию»; если б не это ясное указание воли Господней, я пошла бы туда неохотно, потому что сердце мое сокрушается по тетке и ее малюткам и по этой бедной, заблудшей овце Хетти Соррель. В последнее время я много молилась о ней, и в моем видении я вижу знамение того, что она будет помилована.

– Дай-то Бог! – сказал Сет. – Мне кажется, Адам до того привязался к ней сердцем, что никогда не обратится к какой-нибудь другой; а между тем женитьба его на ней нанесла бы сильный удар моему сердцу, потому что я не могу себе представить, чтоб она сделала его счастливым. Это глубокая тайна, каким образом сердце мужчины обращается к одной женщине, несмотря на всех прочих, которых он видел на свете, и ему легче работать для нее семь лет, как Иаков работал для Рахили, нежели обратиться к другой женщине, которая только и ждет его предложения. Я часто вспоминаю эти слова: «И Иаков семь лет служил для Рахили, и казались они ему только немногими днями: столь велика была любовь, которую он питал к ней». Я знаю, что эти слова оправдались бы на мне, Дина, если б вы мне дали надежду, что я получил бы вас по прошествии семи лет. Вы, я знаю, думаете, что муж отнял бы у вас слишком много мыслей, потому что апостол Павел говорит: «Она же, идущая замуж, печется о предметах мира сего, как бы ей понравится мужу»; вы, может быть, считаете меня слишком смелым за то, что я снова заговорил с вами об этом, тогда как вы сообщили мне прошлую субботу, что вы думаете об этом предмете. Но я опять думал об этом ночью и днем и молился, чтоб меня не ослепили мои желания и чтобы я не думал только, что хорошо для меня, то хорошо и для вас. И мне кажется, что больше текстов можно привести за ваше замужество, нежели вы когда-либо приведете против него. Апостол Павел чрезвычайно ясно говорит в другом месте: «Хочу, чтоб молодые женщины шли в замужество, рожали детей, вели хозяйство, не давали никакого случая врагу упрекать их в чем-либо», и еще: «Двое лучше одного», и это так же хорошо относится к женитьбе, как к многому другому. Потому что мы будем жить одним сердцем и одним умом, Дина! Мы оба служим одному Господину и стремимся к одним и тем же благам; и я никогда не буду мужем, который стал бы объявлять свои права на вас и препятствовать вам в совершении дел, возложенных на вас Богом. Я употребил бы всевозможные усилия, снял бы внутренние и внешние двери для того, чтоб вы имели полнейшую свободу, и вы были бы свободны больше теперешнего, ибо теперь вам самим нужно заботиться о своем существовании, я же довольно силен для того, чтоб работать на нас обоих.

Начав однажды свою речь, Сет продолжал говорить серьезно и даже торопился, как бы опасаясь, чтоб Дина не произнесла решительного слова прежде, нежели он успел излить все доводы, приготовленные им. Его щеки раскраснелись, когда он стал продолжать; его кроткие серые глаза наполнялись слезами, и голос дрожал, когда он произносил последние слова. Они достигли одного из весьма узких проходов между двумя высокими камнями, стоявшими здесь, в Ломшейре, вместо дорожных столбиков, и Дина, помолчав, обернулась к Сету и произнесла своим нежным, но спокойным дискантом:

– Сет Бид, благодарю вас за любовь ко мне, и если б я могла думать о ком-либо больше, нежели как о брате моем во Христе, то, вероятно, думала бы о вас. Но сердце мое несвободно для того, чтоб я могла выйти замуж. Это хорошо для других женщин, и быть женою и матерью – дело великое и благословенное; но «что Бог назначил человеку, к чему Господь призвал человека, так да совершится то». Бог назначил мне прислуживать другим, не иметь ни собственных радостей, ни печалей, но радоваться с теми, кто радуется, и плакать с теми, кто плачет. Он призвал меня возвестить его слово, и он высоко признал мои деяния. По самому ясному лишь указанию свыше могла бы я оставить братьев и сестер в Снофильде, которые удостоены лишь весьма немногих благ этого мира, где деревья находятся в небольшом числе, так что ребенок может сосчитать их, и где бедным весьма тяжело жить зимою. Мне предназначено помогать тому небольшому стаду, быть его отрадою и опорою, усилить его и сзывать туда заблуждающихся; и душа моя полна всего этого с раннего утра и до позднего вечера. Моя жизнь слишком коротка, дело же Божие слишком велико для меня, чтоб я могла устроить себе в этом мире свой собственный приют. Я не была глуха к вашим словам, Сет, ибо, когда я увидела, как вы отдали мне вашу любовь, я думала, что само Провидение указывает мне переменить мой образ жизни и нам обоим сделаться помощниками друг друга; и я обратилась с вопросом об этом к Богу. Но каждый раз когда я старалась мысленно остановиться на замужестве и на нашей жизни вдвоем, то голова моя всегда наполнялась другими мыслями… о тех временах, когда я молилась у изголовья больных и умирающих, и о счастливых часах, в которые я поучала, когда сердце мое было полно любви и слово давалось обильно. И когда я открывала Библию для того, чтоб почерпнуть оттуда наставление, то я всегда попадала на слова, указывавшие мне ясно, где было мое дело. Я верю, Сет, вашим словам: что вы употребили бы все старания, чтоб быть помощью, а не препятствием в моих действиях, – но я вижу, что на брак наш нет воли Божией… Он влечет мое сердце по другому пути. Я хочу жить и умереть без мужа и детей. Мне кажется, что у меня в душе нет места для моих собственных нужд и опасений: в такой степени Богу было угодно наполнить сердце мое только нуждами и страданиями бедных избранных им людей.

Сет был не в состоянии отвечать, и они продолжали идти молча. Наконец, когда они уже стали подходить к воротам двора, он сказал:

– Итак, Дина, я должен найти в себе твердость, чтоб перенести это и покориться воле того, кто невидим. Но я чувствую теперь, как слаба моя вера. Кажется, как будто я уже не могу найти ни в чем радости, когда вас нет. Я думаю, что мое чувство к вам превышает обыкновенную любовь к женщинам, ибо я мог бы быть довольным, если б вы и не вышли за меня замуж, если б я мог отправиться в Снофильд, жить там и быть вблизи вас. Я надеялся, что сильная любовь к вам, которую Бог дал мне, служила указанием нам обоим, но, видно, это дано было мне в испытание. Может быть, я чувствую к вам больше, нежели я должен чувствовать к какому-либо созданию, ибо я невольно говорю о вас, как говорит гимн:

In darkest shades if she appear, My dawning is begun; She is my soul's bright morning-star, And she my rising sun[9].Я, может быть, и не прав, рассуждая таким образом, и должен научиться лучшему. Но скажите, будете ли вы недовольны мною, если судьба устроит так, что мне удастся оставить эту страну и пойти жить в Снофильд?

– Нет, Сет, но я советую вам ждать терпеливо и не оставлять без нужды вашей страны и родных. Не делайте ничего без ясного повеления Господа. Та страна холодна и бесплодна и непохожа на эту Гессемскую землю, в которой вы привыкли жить. Мы не должны торопиться в назначении и выборе нашей собственной участи – мы должны ждать указания.

– Но вы позволите мне написать вам письмо, Дина, если мне нужно будет сообщить вам что-нибудь.

– Конечно, уведомьте меня, если будете находиться в каком-нибудь затруднении. Я постоянно буду поминать вас в молитвах.

Они дошли теперь до ворот двора, и Сет сказал:

– Я не войду туда, Дина. Будьте же счастливы.

Она подала ему руку. Он остановился и медлил и потом сказал:

– Кто знает, может быть, через несколько времени вы станете иначе смотреть на предметы. Может быть, последует и новое указание.

– Оставим это, Сет! Хорошо жить только настоящею минутою, как читала я в одной из книг мистера Веслея. Ни вам, ни мне не следует делать планы: нам ничего более не остается делать, как повиноваться и надеяться. Будьте счастливы.

Дина сжала его руку с некоторой грустью в своих любящих глазах и потом вошла в ворота, между тем как Сет повернулся и медленно отправился домой. Но, вместо того чтоб идти прямой дорогой, он предпочел повернуть назад по полям, по которым недавно шел с Диной, и, кажется, его синий полотняный платок был очень влажен от слез гораздо прежде, нежели он успел опомниться, что уже было время прямо отправиться домой. Ему было только двадцать три года, и он только что узнал, что значит любить… любить до обожания, как молодой человек любит женщину, которая, по его собственному сознанию, выше и лучше его. Любовь такого рода почти одинакова с религиозным чувством. Как глубока и достойна такая любовь – все равно: к женщине, или к ребенку, к искусству, или к музыке. Наши ласки, наши нежные слова, наш тихий восторг под влиянием осеннего заката солнца, или колоннад, или спокойных величественных статуй, или бетховенских симфоний приносят с собою сознание того, что это волны и струи в неизмеримом океане любви и красоты. Наше волнение, достигая высшей степени, переходит от выражения к безмолвию; наша любовь при самой высшей струе ее стремится далее своего предмета и теряется в чувстве божественной тайны. И этот благословенный дар благоговеющей любви, с того времени как существует свет, был присужден слишком многим смиренным работникам, и потому мы не должны удивляться, что эта любовь существовала в душе методиста-плотника полстолетия тому назад: тогда продолжал еще существовать отблеск времени, в которое Весли и его сотоварищи-земледельцы питались шиповником и боярышником корнвельских изгородей и, не щадя физических и нравственных сил своих, сообщали божественные вести бедным.

Этот отблеск исчез уже давно, и картина методизма, которую готово представить нам воображение, не является в виде амфитеатра зеленых гор или глубокой тени широколиственных сикомор, где толпа грубых мужчин и утомленных сердцем женщин впивали веру, которая первоначально образовала их, связала их мысли с прошедшим, возвысила их фантазию над грязными подробностями их собственной узкой жизни и облила их души сознанием сострадательного, любящего, беспредельного присутствия, сладостного, как лето для бездомного нищего. Может быть также, некоторые из моих читателей при мысли о методизме представляют себе не что иное, как низенькие дома в темных улицах, жирных лавочников, дармоедов-проповед ников, лицемерный тарабарский язык – элементы, по мнению не одного фешенебельного квартала, составляющие полную идею о методизме.

Это заслуживало бы сожаления, ибо я не могу представить, что Сет и Дина не были методистами – они были методистами, но, разумеется, не современной формы, которые читают трехмесячные обозрения и сидят в капеллах, имеющих портики с колоннами, а были методистами самого старого покроя. Они веровали, что чудеса могут совершаться и в настоящее время, веровали в мгновенное обращение, в откровения посредством снов и видений. Они бросали жребий и искали божественного указания, открывая наудачу Библию, они буквально толковали Священное Писание, что вовсе не утверждено признанными комментаторами. Мне невозможно также сказать, что они правильно выражались или что их учение отличалось веротерпимостью. Но – если я верно читал священную историю – вера, надежда и любовь к ближнему не всегда находились в безукоризненной гармонии. Благодаря небу можно иметь весьма ошибочные теории и весьма высокие чувства. Сырая ветчина, которую неуклюжая Молли откладывает от своей собственной скудной доли для того, чтоб снести ее соседнему ребенку, надеясь унять его этим лакомством, может быть жалким недействительным средством, но великодушное движение чувств, побуждающее соседку к этому делу, имеет благодетельный отблеск, который не потерян.

Принимая во внимание все сказанное нами выше, мы не можем отказать Дине и Сету в нашем сочувствии, несмотря на то что привыкли плакать над более возвышенною печалью героинь в атласных сапожках и кринолине и героев, ездящих на пылких конях и обуреваемых еще более пылкими страстями.

Бедный Сет! Во всю свою жизнь он сидел на лошади только один раз, когда был мальчиком и мистер Джонатан Бердж посадил его на лошадь позади себя, сказав ему: держись крепче! И, вместо того чтоб изливаться в неистовых упреках против Бога и судьбы, он, идя теперь домой, при торжественном сиянии звезд, решается подавить горе, менее подчиняться своей собственной воле и, подобно Дине, более жить для ближних.

IV. Дом и домашние печали

По зеленеющей долине протекает ручеек, почти готовый разлиться после недавних дождей и окруженный наклонившимися к его воде ивами. Через ручеек переброшена доска. По этой доске идет Адам Бид твердым шагом, преследуемый по пятам Джипом с корзинкой. Ясно, что он идет к крытому соломою дому, с одной стороны которого стоит клетка леса, подымающаяся вверх по противоположному откосу ярдов на двадцать.