В начале первой мировой войны Вертинский появился в военной форме санитара «Красного креста», но он не был «земгусаром» — так называли здоровенных лоботрясов, которые укрывались от фронта в учреждениях Земского союза. Он работал на фронте, на передовой в качестве простого санитара и о том, что там видел, рассказывал с глубоким сочувствием к солдатам, к их страданиям и лишениям. И это было искреннее сочувствие человека, увидевшего воочию войну.

Кончалась первая мировая война. Ужасающим был контраст между фронтом и тылом. Петроград, Москва с ресторанами для новых богачей — спекулянтов, авантюристов, «героев тыла» — и очереди голодных людей у булочных, инвалиды на костылях…

В один день создавались громадные состояния, в один час делали карьеру царские министры. Предчувствие конца не тревожило господ, роскошно устроившихся в тылу, и все же их томило какое-то беспокойство, им хотелось забвения, томной грусти, после которой особенно приятной была бы обычная сытая жизнь.

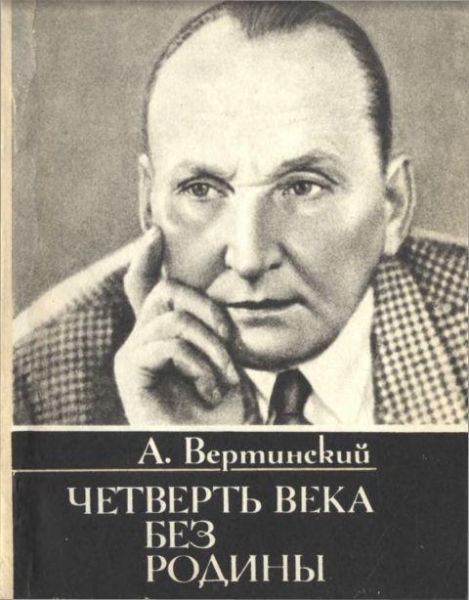

И вот на сцене одного из модных тогда театров «миниатюр» выступил в гриме и костюме Пьеро артист — исполнитель так называемых интимных песенок — Александр Вертинский. Он сам сочинял стихи, мелодии. Экзотика его песенок пленила бездельников и бездельниц, которые в то же время рвались на «поэзо-концерты» поэта-эгофутуриста Игоря Северянина.

В ту пору Вертинский выступал на эстраде как-то робко, неуверенно, у него по-настоящему дрожали руки, это было неподдельное волнение — он словно сам удивлялся своему успеху у публики. А успех был, по-моему, понятен — артист каким-то чутьем угадал конец прежней жизни, вобрал в себя — певца — претенциозность, тоску, отчаянье, безнадежность класса обреченных. Он шел от декадентства, но сумел довести до полной ясности опустошенность, обреченность того, что декаденты называли «серебряным веком».

Удивительно было то, что артист, показывая на сцене нечто болезненное, был вполне здоров, разумен, обладал чувством юмора и вполне искренне презирал публику, которая после Октября искала прежней вольготной жизни то в гетманской «державе», то под крылышком генерала Деникина, то, наконец, за границей.

Именно там в 1927 году, в Париже, я увидел Вертинского, но уже не загримированного под Пьеро, а человека в обыкновенном костюме.

Комментарии к книге «Четверть века без родины. Страницы минувшего», Александр Николаевич Вертинский

Всего 0 комментариев