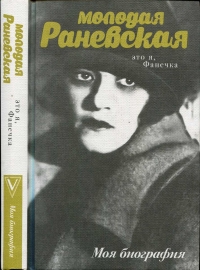

Глава первая МОЯ СЕМЬЯ

БЕЗ ЗАБОТ

В этой книге я хочу рассказать все, что помню о себе и о своем детстве, о своей семье, о том, как я росла и училась. Я расскажу не только то, что помню сама, но и то, что мне приходилось слышать от моих родных и близких.

Дом моих родителей не был похож на помещичьи усадьбы наших соседей. И жизнь в нем текла по особенному.

— Вы нынче будете у Цевловских? — спрашивал один сосед другого.

— А как же, — отвечал ему тот, — нынче новую комедию будут ставить, так мы всей семьей поедем поглядеть.

И вот съезжались к нам, в Погорелое, гости. Не только члены помещичьих семей, но и все их домочадцы — гувернантки, лакеи и горничные по нескольку дней гостили в имении моих родителей. В дни представлений наш дом и все его пристройки были полны народу.

В ту пору театр был большой редкостью даже в городе. А уж в деревне о нем и мечтать не приходилось.

Однако отец устроил у нас домашний театр не для забавы.

— Наш театр послужит для пользы детей, — говорил он матушке, когда она жаловалась, что эта затея стоит им слишком дорого.

Матушка жаловалась даром. Для такой большой семьи, как наша, театр и постоянные гости были не по карману. Ведь нас, детей, было так много! Но прав был и отец. Для братьев моих сестер (я была еще совсем маленькой и не принимав участия в спектаклях) театр имел большое значение

В других помещичьих семьях дети росли, как сорная трава. Они бродили по дому без всякого дела или бегали целый день по двору.

Совсем не то было у нас. Отец, человек образованный и умный, постоянно заботился о детях. Он хотел, чтобы его дочери и сыновья сделались полезными и образованными людьми. Старших он научил иностранным языкам, сам переводив с французского пьесы, разучивал с детьми роли. Мы, дети, никогда не оставались без дела. Готовясь к спектаклям, сестры помогали горничным шить костру и мастерить разные вещи; из золоченой бумаги клеили короны и украшали их цветными бусами, вырезывали из дерева или картона латы и шпаги, раскрашивали их и разрисовывали занавес. Все принадлежности театра были самодельными. И даже артистами были сами дети хотя, конечно, играли на сцене крепостные: одиннадцать человек из них были исключительно предназначены для театра.

Во время театральных спектаклей отец сам всем распоряжался. В антрактах он выходил к публике и, посадив себе на плечо моего младшего брата, заставлял его говорить наизусть стихи или басенку. А после спектакля должны были танцевать мои сестры. Они выходили на сцену в русских нарядах: в сарафанах, кокошниках с множеством Разноцветных лент, падающих на спину вместе с косой, с нитками разноцветных бус на шее.

— По улице мостовой! — кричит отец оркестру, и сестры, помахивая платочками, плывут под музыку одна за другой.

— Русскую! — скажет отец, и вот появляются мои братья. Они одеты в кумачовые рубахи и плисовые штаны.

Вместе с сестрами они весело отплясывают разудалую русскую.

Не удивительно, что все мы, от мала до велика, обожали отца. Играя с младшими, он поднимал такую возню, что нередко в комнату вбегала матушка. Она стыдила мужа за то, что тот сам увлекался игрой, как ребенок, но отец ничуть не смущался и подшучивал над ней. Матушка смеялась шутке, и возня начиналась с начала.

Многие помещики завидовали моим родителям: театру завидовали, веселью и дружной семье. Возвращаясь домой из Погорелого, они часто сплетничали об отце:

— Не по средствам живут эти Цевловские. Ведь, поди, сколько денег стоит театр и угощение. И крепостные, вместо того чтобы работать, в актерах ходят — пиликают на скрипке да поют. Не дело это.

Театр и приемы стоили, действительно, много денег. Поэтому, прожив несколько лет в своем поместье, отец начал подумывать, как бы поправить свои дела. Вскоре ему предложили место уездного судьи в маленьком городке Поречье. Отец принял предложение и переехал со всей семьей в город. Он считал, что переезд в город будет полезен и нам. В городе легче доставать книги и больше образованных людей. Отец радовался, что мы уже не будем слушать разговоров о том, как один помещик ловко подкузьмил приятеля при продаже коня, или о том, как другой за какой-то поступок одного крестьянина выдрал всех мужиков и баб своего поселка — от старика-деда до пятилетней внучки.

Отец и в городе не оставил своей затеи с театром. Напротив, здесь было легче заняться им. Отец покупал комедии Фонвизина и Грибоедова, и мы их разыгрывали у себя.

В Поречье мы занимали большой деревянный дом с пристройками, службами и прекрасным садом. Одну из пристроек отец взял под театр, и по-прежнему со всех концов съезжались к нам на представленье гости. Расходы ничуть не уменьшились.

Матушка понимала, что отец близок к разорению. Но сравнит, бывало, своих детей с соседскими, подумает о том, какие разговоры ведут ее дети и какие у них интересы — и решит никогда не спорить с мужем.

Так и текла у нас жизнь не меняясь. Зиму проводили в городе, а весной уезжали в деревню. Из деревни мы получали провизию, холст, кожи. Крепостные нас обшивали с головы до ног, все делалось руками крепостных. И мы продолжали жить беззаботно и весело, на барскую ногу.

НАША НЯНЯ

Кроме матушки и отца, в нашей семье был еще один человек, такой же близкий и родной для нас, как они. Это была наша няня.

Привязанность ее к нашей семье имела особые причины. Няня всю свою жизнь помнила добро, которое некогда сделал ей мой отец.

Детство у нее было очень тяжелое. Ее отец держал постоялый двор и заставлял жену и дочь Машу работать не покладая рук. Это был человек крутого нрава. За малейшую оплошность он жестоко расправлялся и с женой и с дочкой.

Маше минуло четырнадцать лет, когда у нее умерла мать. Маша одна плохо справлялась с хозяйством, за что нередко терпела жестокие побои отца. Так прожила она с полгода, как вдруг узнала, что отец ее собирается снова жениться, да еще на сварливой бабе. Маша поняла, что при мачехе ей совсем не будет житья, и задумала бежать из дому.

Как-то весной вышла Маша на крылечко. Мимо нее прошли нищие и недалеко от дома расположились на привал. Их пение и рассказы так понравились девочке, что она решила присоединиться к ним.

И вот Маша сделалась нищенкой. Но бродячая жизнь в холод и непогоду, ночевки на сырой земле, грубость и воровство нищих оказались для девочки еще тяжелее, чем жизнь дома.

Вскоре Маша отстала от нищих и начала бродить одиноко, прося подаяния.

Однажды мой отец, разъезжая по делам службы, натолкнулся случайно на девочку, лежащую без чувств на краю дороги. Бледная и худенькая, в грязном, изодранном платьице, с исцарапанными и пыльными ногами, она, наверное, упала от холода и слабости. Отец поднял девочку и сразу же повез в больницу.

Через несколько дней, перед своим отъездом, отец навестил Машу и оставил ей денег и адрес своего поместья, пообещав, что, если она когда-нибудь туда забредет, он непременно устроит ее у себя.

Оправившись, девочка долгое время ходила из дома в дом, зарабатывая кусок хлеба изнурительной черной работой. Заработанных денег хватало только на то, чтобы не умереть с голода и переночевать под крышей. Наконец Маша устроилась няней в доме богатого купца и прожила здесь более пяти лет. Она решила, что, как только скопит достаточно денег, отправится в дальний путь к своему благодетелю.

И вот она явилась к нам с измученным лицом, с большими темными кругами под глазами и резкими складками у губ. Отец едва узнал в ней девочку, которую несколько лет назад поднял на дороге.

С этих пор она стала жить в нашей семье и нянчить нас, детей. Несмотря на то, что она не была нашей крепостной, она из благодарности считала себя настоящей рабой моих родителей и членов нашего семейства. В крепостнические времена ни одно чувство не выражалось по-человечески: господа и рабы, свободные и крепостные выражали свои чувства по-холопски, вытравляя и в детях все зародыши истинно честных и свободных инстинктов. Мне еще не раз придется говорить о няне, описывая разные события моего детства, поэтому я буду продолжать свой рассказ.

ПЕРВОЕ ГОРЕ

Весной 1848 года мы собрались в деревню раньше обычного.

В городе появилась холера. Каждый день узнавали мы о том, что кто-нибудь заболел или умер. Поэтому родители мои особенно торопились с отъездом.

Нас, детей, это, конечно, совсем не заботило. Никому и в голову не приходило, что несчастье стучится у наших дверей.

В одну из ночей, незадолго до отъезда, проснулась сестра Саша и позвала няню. Но та не откликнулась. Саша зажгла свечку и увидела, что няни в комнате нет и что постель ее даже не смята.

Саша испугалась и принялась будить братьев и сестер. С удивлением смотрели мы на пустую кровать няни и обсуждали, почему няня не ложилась спать.

— Тише… тише… — зашикала вдруг Саша, — слушайте!

На минуту в комнате стало тихо, и мы услышали какой-то шум, беготню и суету за стеной. Тогда Саша вскочила с кровати и, распахнув двери, стала громко звать няню.

Едва няня вбежала к нам в комнату, как мы сразу поняли, что в доме случилось что-то плохое. Руки у нее тряслись, из глаз текли слезы, она растерянно смотрела на нас, но ничего не говорила. Мы вскочили с кроваток и бросились ее обнимать.

— Нянюшечка! Что с тобой, отчего ты плачешь?

— Папашенька захворал… Папашенька… — говорила она дрожащим голосом, и слезы градом текли по ее сморщенным щекам — Молитесь богу, чтобы он вас пожалел, не оставил вас сиротами! — И с этими словами она упала на колени перед образами. Босые, в одних рубашонках, бросились на колени и мы. В эту минуту в коридоре раздался голос матери, которая звала няню.

— Ложитесь в кроватки и лежите смирно, — сказала няня и выбежала из комнаты.

Но мы уже не могли заснуть весь остаток ночи. Когда рассвело, в комнату вошла моя старшая сестра Нюта — ей в ту пору было пятнадцать лет, и она уже помогала маме и няне. В эту ночь Нюта тоже не раздевалась, ухаживая за больным отцом. От усталости она едва держалась на ногах. Одев и умыв младших, Нюта повела нас всех в пустой кабинет отца, находившийся в самом дальнем конце дома. Она закрыла дверь и велела нам сидеть как можно тише.

С каждым часом отцу становилось все хуже. Доктор приходил по нескольку раз в день. По-видимому, он не ожидал ничего хорошего. Подсматривая в замочную скважину, мы видели, как он разводил руками и беспомощно качал головой.

Когда няня внесла нам обед, у нее так дрожали руки, что она не могла даже раскладывать кушанье по тарелкам. Присев на стул, она попросила сестру Сашу сделать это за нее.

Вечером отцу стало немного легче, и он крепко заснул.

Заснула и матушка, так как в предыдущую ночь никто из старших не раздевался.

Мы, дети, на этот раз пошли спать очень рано. Измученная накануне беспокойной ночью, я едва успела положить голову на подушку, как тоже заснула крепким сном.

Мы мирно спали в детской, а в это время отец доживал свои последние минуты.

Он проснулся около десяти часов вечера. Матушка уже сидела у его постели и тревожными глазами всматривалась в его лицо.

Отец слабо улыбнулся и тихим, но твердым голосом объявил матушке, что должен перед смертью серьезно поговорить с ней. Тут матушка расплакалась и, осыпая его руки поцелуями, стала уговаривать его не думать о смерти теперь, когда он подкрепился сном и чувствовал себя лучше. Но отец покачал головой и сказал, что сил у него осталось очень мало. Поэтому он просил матушку "не терзать его попами", а позвать сюда няню, так как ему хочется сказать несколько слов и ей.

Матушка так привыкла во всем верить отцу, что и тут сразу же поверила его словам.

Не в силах сдерживать своего отчаяния, она бросилась перед ним на колени и плакала и кричала, пока няня не подняла ее и не успокоила немного.

Потрясенный горем матушки, отец долго не мог говорить, но когда затихли ее рыданья, он собрался с силами. Прежде всего отец благодарил матушку за счастье, которое она ему дала в продолжение двадцати лет. Потом медленно и подробно он ввел ее во все хозяйственные дела. Положение оказалось очень тяжелым. У отца были большие долги, которые он надеялся постепенно покрыть своим жалованьем. Теперь же, после его смерти, говорил он, матушке придется продать лучшую часть имения, чтобы уплатить эти долги. Отсутствие средств не позволит ей нанять опытного управляющего. С этих пор всем хозяйством она должна будет ведать сама с помощью старосты из крестьян. Но отец уверял матушку, что как только она примется за управление поместьем, ее ум и деловитость подскажут ей, что делать, и она, наверно, лучше поведет хозяйство, чем он, который довел его до такого состояния.

Тут он тяжело вздохнул и, повернувшись к няне, сказал, что он надеется на то, что она будет ангелом-хранителем не только его детей, но и жены и сделается ее первой помощницей.

Отец умолк и откинулся на подушки. Потом, сделав над собой усилие, приподнялся снова.

— Последняя просьба, — сказал он матушке едва внятным голосом — Дай детям образование. Сделай это, даже если тебе придется для этого продать все имущество; а другой мой предсмертный завет: будь милостива к крестьянам, не позволяй обижать их, — пусть среди них не раздаются из-за тебя стоны и проклятья.

Больше говорить он не мог. Силы оставили его. Матушка и няня стояли подле кровати, боясь пошевельнуться. А когда матушка нагнулась над ним, он уже не дышал…

В эту ночь я снова проснулась от Сашиного крика.

— Вставайте! — кричала Саша. — Что-то случилось!

Мы вскочили с постелей и прислушались: в доме то и дело хлопали двери, в коридоре шла ужасная беготня, что-то беспрерывно вносили и выносили, громко звали по имени то одного, то другого из слуг. С противоположного конца дома доносились крики и рыданья. Затем послышался топот многих людей сразу, точно выносивших что-то громоздкое…

Когда шум несколько стих, Саша сказала, что она идет посмотреть, что все это значит.

— И я с тобой! И я! Я ни за что без тебя не останусь! — кричали мы, со всех сторон обступив Сашу.

Уцепившись за нее, босые, в одних рубашках, мы выбежали в коридор. Перед нами была дверь, ведущая в залу. Узкая полоска света блестела из-под нее. Саша распахнула дверь настежь, мы вошли и остолбенели: посреди комнаты, на столе, уже одетый, лежал усопший отец, окруженный горящими восковыми свечами. Кто-то из нас пронзительно вскрикнул, а за ним и все остальные.

В ту же минуту из противоположных дверей залы вбежала няня. Увидев нас, она всплеснула руками и, стараясь захватить всех нас в свои раскрытые объятия, стала рыдать, приговаривая…

— Несчастные вы мои!.. Сиротки!.. Горемычные вы крошки!

Но вдруг спохватилась, что мы раздеты и босы, и потащила нас в детскую.

БЕДА ЗА БЕДОЙ

Не успели мы похоронить отца, как заболели холерой две моих сестры. Их хоронили одну за другой. В течение трех следующих недель холера унесла еще четырех детей из нашей семьи.

Старшие были заняты больными и хлопотали о похоронах, а потому на нас, здоровых детей, никто не обращал внимания. Мы свободно вбегали в комнаты больных, входили к покойникам. Не мудрено, что среди нас так быстро распространялась зараза.

За все четыре-пять недель никто в нашем доме не проспал как следует ни одной ночи; матушка и няня еле передвигали ноги от усталости и отчаяния.

Уход за больными, лечение и похороны окончательно опустошили кошелек матушки, и она решилась продать городской дом и перебраться в нашу деревенскую усадьбу навсегда.

На третий или четвертый день после последних похорон матушка стала торопиться с отъездом.

В Погорелое был послан верховой, чтобы предупредить крестьян о нашем приезде. Крестьяне должны были выехать с телегами в Поречье для перевозки нашего городского имущества.

Но, прежде чем приняться за укладку вещей, решено было немножко отдохнуть.

— Пойди поспи, — сказала матушка няне, — ведь ты на ногах еле держишься.

Перед тем как уйти в свою комнату, няня завернула в людскую и приказала горничной затопить в детской печи и последить за детьми.

Нас теперь оставалось немного: пятнадцатилетняя Нюта, Саша, двенадцати лет, два брата, Андрюша и Заря, да я с семилетней сестрой Ниной. Нюта, помогавшая старшим, тоже легла спать, а Саша с Андрюшей и Зарей пошли в сад.

Когда горничная увидела, что матушка и няня спят, что заснула и старшая сестра Нюта, она, несмотря на приказание, преспокойно ушла в людскую. Мы с Ниной затеяли стирку белья для наших кукол. Достали чашку, налили в нее воды и принялись за дело. Но вот Нина объявила, что уже кончила стирку. Придерживая руками свои мокрые тряпочки, она стала сушить их у открытой печки, пылавшей ярким пламенем. Вдруг она отчаянно закричала. Подняв голову, я с ужасом увидела, что легкое платье сестры охвачено огнем. С пронзительным криком Нина понеслась в другую комнату. Я кинулась за ней, но в глазах у меня потемнело, пол, казалось, ушел из-под моих ног, и я упала, потеряв сознание.

Я пришла в себя уже на кровати. У противоположной стены в постели лежала забинтованная Нина. Хотя доктор явился немедленно, но Нине уже нельзя было помочь. Она получила очень тяжкие ожоги и умерла через несколько дней.

После похорон Нины, этих уже восьмых похорон в нашем семействе, я продолжала лежать опасно больная. Страшная боль в желудке и сильная рвота сразу обнаружили холеру.

Не помню, как долго я болела и мучительна ли была моя болезнь. Лишь отрывочные воспоминания остались у меня об этих днях.

Как-то, после сильных судорог и болей, я впала в забытье. Я не могла ни говорить, ни шевельнуться. Няня, не отходившая от моей постели, то растирала мои холодеющие ноги, то поправляла подушку, и я чувствовала, как ее горячие слезы капали мне на лицо. Испугавшись, что я лежу без сознания, она принялась звать меня и просить, чтобы я сказала хоть слово, кивнула бы головой, если слышу ее.

Но я продолжала лежать неподвижно. Не помню, молчала ли я из упрямства, или потому, что у меня не было силы вымолвить слово и кивнуть головой. Тогда няня громко позвала матушку. Матушка быстро вошла в комнату, присела к моей кровати и положила руку мне на лоб.

— Умирает, — еле слышно сказала матушка.

— Боже упаси! — закричала няня. — Мы ее ототрем… Как же так? Непременно ототрем!.. Зовите, зовите доктора, зовите же, матушка-барыня, поскорее!

Но матушка не двигалась. Она сидела в каком-то тяжелом раздумье и, покачивая головой, повторяла:

— Девятый покойник… Девятый покойник! Что же… Пусть умирает. И оставшихся нечем кормить!

Я была еще слишком мала, чтобы правильно понять эти слова. Я не почувствовала в них ни горечи, ни отчаяния.

Боясь пошевельнуться, чтобы не выдать того, что я все слышу, я лежала, уткнувшись лицом в подушку, в то время как тяжелый комок подкатывал к горлу и слезы душили меня.

"Моя мать, моя родная мать желает моей смерти! Моя мать, моя родная мать не любит меня!" — твердила я про себя.

Я и прежде была привязана больше к няне, чем к матери, но эти неосторожные слова, произнесенные матушкой в минуту отчаяния, не раз потом вызывали у меня к ней злобу и вражду, доставив мне в детстве много тяжелых часов.

Наконец доктор объявил, что болезнь моя уже не опасна для жизни, и меня в первый раз перенесли в залу и усадили на диван среди подушек. Сидя здесь, я услышала какое-то однотонное бормотанье, доносившееся из кабинета отца: как будто читали вслух без всякого выражения. Слов я не могла разобрать, а голоса были незнакомые, чужие. На мой вопрос няня отвечала, что в кабинете две сестры-монашенки читают по покойникам; когда одна спит или обедает, ее заменяет другая, чтобы молитвы по усопшим продолжались непрерывно день и ночь.

Однажды, когда я по обыкновению сидела на диване и прислушивалась к однообразному чтению молитв, в залу вбежала наша горничная. Она отчаянно размахивала руками и с криками "воровство! воровство!" металась по комнате.

На шум явилась матушка. Оказалось, что во время укладки вещей слуги обнаружили пропажу: не хватало многих золотых вещей и серебряной посуды, исчезло кое-что из белья и верхней одежды. Так как в доме, кроме двух сестер, приглашенных читать по усопшим, чужих не было, то в воровстве заподозрили именно их.

Не говоря им ни слова, няня побежала к полицмейстеру. Тот вместе с ней и двумя полицейскими сразу отправился к богомолкам на квартиру. Очень скоро кое-что из украденного было найдено в сундуке молодых девушек.

Когда сюда же с полицейскими привели двух сестер, они сразу сознались во всем и объяснили, что каждый день уносили что-нибудь из нашего добра, но большую часть они уже сбыли на базаре. Родители девушек прибежали к матушке и бросились перед ней на колени, умоляя ее не губить семью. Матушка и не собиралась этого делать: все равно разыскать проданные вещи было невозможно в то время. Матушка во всем винила только себя: отец не верил в бога, — значит, ни для него, ни для детей незачем было выполнять обряд, чтения по покойникам.

На этом беды в нашей семье прекратились. Дом был продан купцу Сидорову, и деньги розданы в уплату долгов. Теперь мы могли ехать. Укладка вещей продолжалась несколько дней, и притом все были заняты с утра до ночи: ведь мы забирали с собой все, что у нас было, так как навсегда расставались с городом.

ПЕРЕЕЗД В ДЕРЕВНЮ

Наше поместье Погорелое находилось в 75 верстах от города, в котором мы жили. Чтобы перевезти все наше добро и городскую обстановку, а также нас самих с нашими горничными, лакеями, поварами, кучерами и прачками, нам прислали из деревни множество телег с лошадьми. Для путешествия "господской семьи" был прислан "дормез" — громаднейшая неуклюжая колымага на высоких колесах. Снаружи дормез был обтянут побуревшей и растрескавшейся кожею, прибитой к доскам простыми ржавыми гвоздями, а по бокам его вместо окон были сделаны отверстия. В дурную погоду эти отверстия закрывались сукном, а в хорошую погоду тяжелые занавески отдергивались.

Внутри этот экипаж был обит серой материей, положенной на вату и простеганной в пяльцах руками крепостных девушек.

Каких только мешочков, карманов и отделений не было в обивке нашего дормеза! В нем были устроены карманы для полотенец, для бутылок с квасом и молоком, для кружек, для спичечницы, мыльницы, гребешков, щеток. Несмотря на то, что объемистые бока его были набиты всевозможными дорожными принадлежностями, во всех углах еще стояли ящики с провизией, а узелки и мешочки с разным жарким и печеньем подвешивались к потолку экипажа. Там, где дорога была плоха и дормез встряхивало, бутылки и узлы срывались со своих мест и летели на головы путешественников. Низ экипажа был устлан сеном, а поверх навалены перины и подушки. Лежать в этом дормезе было удобнее, чем сидеть; даже взрослый мужчина мог вытянуться в нем во весь рост. Однако вылежать всю дорогу было довольно трудно, а чтобы сесть, приходилось каждый раз устраиваться заново: передвигать узлы, ящики и картонки, складывать подушки и одеяла. Мы, дети, прозвали наш экипаж "Ноевым ковчегом".

Хотя ехать нам предстояло всего два дня, провизии заготовили столько, сколько потребовалось бы для прокормления целого полка, выступавшего в поход. Накануне, уже с раннего утра, в залу вносили то готовые бисквиты в бумажных коробках, и по комнатам разносился запах жженой бумаги, то блюдо с булочками разнообразных форм, то жареных гусей, куриц и цыплят. А каких только пирожков не заготовляли для этого случая! Тут были пирожки с морковью и с картофелем, с мясным фаршем и даже такие, в которых запекалось по целому маленькому цыпленку.

Наступил день отъезда. На улице перед нашим домом уже стояли нагруженные возы. Вот к крыльцу подъехал дормез.

В последний раз собрались мы в столовой, чтобы по русскому обычаю присесть перед дорогой.

В комнату вошла матушка; села позади нас и вдруг со стоном упала на колени.

— За что за что все это? — отчаянно рыдая, вскричала она Затем, быстро поднявшись, она направилась в кабинет мужа, перешла в комнату только что умерших детей и отовсюду раздавались ее отчаянные рыдания и крики. Мы, дети, прижались к няне и плакали вместе с нею. Но постепенно безумные рыдания матушки стихли, и она вышла к нам с лицом, покрытым красными пятнами, с глазами, опухшими от слез. Она тяжело дышала и прислонилась к стене, как бы ища опоры. Потом с усилием выпрямилась и велела отправляться в путь.

Наш переезд в деревню походил на великое переселение народов. Двадцать телег, нагруженных нашим имуществом, тащились друг за другом. К задкам телег были привязаны коровы. Лошади дормеза были увешаны бубенцами, а к дуге коренной подвесили большой и звонкий колокол; три лошади этого экипажа были запряжены кряду, тройкой, и ими управлял кучер, но одна тройка не могла тащить такую колымагу, а потому были впряжены еще две лошади впереди, которыми управлял крестьянин, сидевший на одной из них верхом. Когда лошади тронулись в путь, раздался шум, визг, треск, звон колокольчиков и бубенцов, которые, конечно, забавляли нас, но едва ли были приятны матушке, чувствовавшей себя совсем слабой.

Низ нашего экипажа был устлан перинами, подушками и покрыт одеялами. Матушка улеглась с одного края. Подле нее положили меня, рядом примостилась няня, а против нас усадили двух братьев и двух сестер. После смерти сестры Нины нас осталось теперь пятеро детей.

Вначале дорога шла совсем ровная, и мы подвигались довольно быстро. Чтобы мы не скучали, няня наделила всех орехами. Братья и сестры щелкали их зубами, выбрасывая шелуху за оконца, открытые по случаю хорошей погоды. Но вот кочки и выбоины стали попадаться все чаще, и нас то и дело встряхивало.

Андрюша вскочил и стал уверять, что, когда экипаж встряхивает, орехи сами собой раскалываются во рту.

В эту минуту резкий толчок чуть не повалил брата. Андрюша схватился рукой за тесьму, придерживавшую бутылку с квасом, нечаянно сорвал ее, бутылка разбилась, и квас выплеснулся нам на ноги.

Матушка гневно приподнялась со своего места и приказала кучеру остановиться. Затем, залепив брату звонкую пощечину, она крикнула ему:

— Болван! Разучился благопристойно держать себя при матери. Марш на телегу с людьми!

Андрюша был старшим сыном. Он уже учился в корпусе и приезжал домой только на летние каникулы. Чувствуя себя старшим в семье, Андрюша важничал; он любил отдавать крепостным приказания и говорил со слугами таким тоном, каким у нас не говорили взрослые.

Поэтому ехать в одной телеге с крепостными было для него особенно чувствительным наказанием.

Высадив брата, мы снова пустились в путь. День уже склонялся к вечеру, когда мы, чтобы не платить денег за ночлег на постоялом дворе, остановились при въезде в одну деревню и вышли из экипажа. Люди вынесли из ближней избы скамейки и стол, поставили самовар, который мы везли с собою, развязали пакеты с провизией и расставили все это на столе. Покончив с чаем и закусками, мы стали готовиться ко сну. Братьев матушка отправила на соседний сеновал, а мы, девочки, с матушкой и няней улеглись в дормезе.

Наши люди устроили между собой смену: одни оберегали лошадей и нас, другие спали в это время, а затем вставали и дежурили в свою очередь. Как только рассвело, нас разбудили. Мы вылезли из экипажа, напились чаю, подкрепились и снова отправились в путь.

От деревни, где мы ночевали, до нашего поместья было всего верст тридцать. Но эта часть пути была самая трудная. Предстояло проехать "Чортов Мост".

Почему это место называли мостом, непонятно: никакого моста тут не было. Но и дороги тоже не было. Это было топкое болото, кое-как забросанное засохшими ветками, щебнем, мусором, камнями. То там, то здесь торчали стволы деревьев, огромные камни, зияли мутные колдобины, блестя на солнце зеленоватою грязью. Конечно, Чортов Мост можно было бы превратить в проезжую дорогу, надо было только вырыть канавы для стока болотной грязи, но никому это не приходило в голову. Лишь изредка, когда становой узнавал что тут скоро должен проехать архиерей или какой-нибудь важный чиновник, он сгонял крестьян, и начиналась починка дороги. К Чортову Мосту свозили хворост, песок, камни, щебень, сваливали все это в трясину, а потом утрамбовывали.

Дорога от этого не становилась хорошей, но все же лошади не увязали по брюхо, а кое-как можно было проехать. Но через месяц-другой после починки, особенно если бывали дожди, Чортов Мост снова превращался в болото.

Когда мы подъезжали к Чортову Мосту, кучер остановил лошадей и подошел к окошечку, у которого лежала матушка. Он объявил, что лошадь с первой телегой, которую он отправил вперед, чтобы испробовать дорогу, уже завязла. Это значило, что нужно вытаскивать завязшую телегу и чинить дорогу.

Все бывшие с нами люди выскочили из телег и принялись за работу: обрубали топорами кустарники и тонкие деревца по бокам дороги и наваливали их в колдобины и лужи; несколько человек подсовывали длинные бревна под колеса завязшей телеги, чтобы вытащить ее из грязи.

Наконец лошадь и телегу вытянули, дорогу кое-как поправили. Можно было трогаться. Решено было пустить вперед один за другим все возы. Как только воз начинал увязать, к нему подбегали двое людей и тащили лошадь под уздцы, направляя ее то вправо, то влево. Сами люди то и дело проваливались в топкую грязь по колено, а то даже и по пояс.

Наша колымага стояла у дороги и ждала своей очереди; проехал последний воз, можно было трогаться и нам. И вот заскрипел, завизжал и отчаянно застонал наш дормез. Впереди двое крестьян забрасывали хворостом ямы и лужи. С боков и сзади наши люди подталкивали дормез, чтобы хоть немного помочь выбившимся из сил лошадям. Кое-как мы выбрались из Чортова Моста. Однако еще не раз нам приходилось останавливаться, забрасывать ямы хворостом и вытаскивать из грязи лошадей.

Чего только не было с нашим ковчегом во время пути! Он вдруг проделывал удивительные скачки, причем вздрагивал и трясся, точно живое существо от страха перед чем-то ужасным, то накренялся набок, то начинал трещать и скрипеть с такой силой, что казалось вот-вот разобьется вдребезги. То и дело ударялись мы о разные металлические скрепы и гвозди, торчавшие изнутри. Исколотили до синяков спины о брусья, набили шишки на головах, растрясли все внутренности. Дорожные вещи в многочисленных карманах срывались со своих мест и падали нам на головы.

Но вот адская дорога кончилась. Люди и лошади совсем измучились, и матушка, чтобы сделать передышку, приказала остановиться у первой деревни, хотя до Погорелого оставалось не больше десяти-двенадцати верст.

Мы въезжали в наше поместье уже вечером. Я совсем забыла деревню. Ведь год тому назад я была слишком мала, чтобы что-нибудь удержать в памяти. Как только показалось наше огромное чудное озеро у подножья горы и наш большой деревенский дом, няня приподняла меня к окошку:

— Смотри, смотри; вот и наше озеро. А наш дом-то, дом, ишь как блестит на солнышке — сущий дворец!

На крыльце нашего дома стояло несколько баб и ребят с приношениями. Бабы подносили матушке хлеб-соль и яйца. Дети протягивали сестрам и мне букеты полевых цветов. Они подарили нам живого зайчика и пару чуть оперившихся птенцов.

Матушка расхаживала по комнатам, точно в первый раз рассматривая их, и слезы градом катились по ее щекам. Она рассеянно давала распоряжения и скоро ушла в "боковушку" — самую маленькую комнату в доме, с одним окном. Через несколько минут она позвала туда меня и няню. Когда мы вошли, матушка схватила меня на руки и начала осыпать поцелуями. Ее горячие слезы падали мне на руки и лицо.

— Эту комнату, — сказала матушка, — я отдаю тебе, Лизуша, и няне. Ты у меня теперь младшая в семье да самая хворая, так что няня тебе нужнее, чем другим.

Радость наполнила мне душу. Как я была счастлива, что буду теперь всегда с моей милой няней! Я поняла слова матушки так, что она дарит мне няню и что няня с этих пор должна будет принадлежать только мне одной.

Глава вторая В ДЕРЕВНЕ

ПО-НОВОМУ

Новая полоса началась в моей жизни. Нам, детям, переезд в деревню был, конечно, по душе. Светлый и уютный дом с просторными комнатами, коридором, боковушками и отдельным флигелем во дворе, большой тенистый сад с извилистыми дорожками, а за ним широкое поле и у подножья горы голубое озеро — все это было заманчиво, располагало к играм и прогулкам и

не могло сравниться с тем, что окружало нас в Поречье.

Матушка, целиком ушедшая в хозяйство, на нас, детей, не обращала никакого внимания.

В помещичьих семьях вообще довольно мало думали о детях. Близости между детьми и родителями почти не бывало. Поутру дети подходили "к ручке" родителей и желали доброго утра, после еды опять целовали ручку и благодарили за обед или ужин. Прощаясь перед сном, желали друг другу спокойной ночи. Вот и все, чем обменивались за день родители, дети, гувернантки и няньки должны были строго следить за тем, чтобы дети не докучали старшим. За каждый пустячный проступок детей награждали подзатыльниками, стегали плеткой, секли розгами.

Не удивительно, что детей всегда тянуло в людскую: в ней было веселей, чем в детской; тут горничные, лакеи и кучера, обедая, сообщали разные новости, рассказывали о происшествиях в семье других помещиков, тут валялись обычно остатки брюквы, репы, кочерыжки от капусты, и можно было втихомолку лакомиться ими.

Детям уделялось все, что было похуже и не могло использоваться взрослыми "господами". Даже в богатых помещичьих домах под спальни детей отводились самые темные и невзрачные комнаты. Форточек в комнатах не было. Спертый воздух очищался только топкой печей. Духота в детских стояла ужасная; всех маленьких детей старались поместить в одной-двух комнатках, и тут же, вместе с ними, на лежанках, сундуках или просто на полу, подостлав себе что попало из хлама, пристраивались на ночь мамки, няньки и горничные. Дети спали на высоко взбитых перинах. Перины эти никогда не сушились и не проветривались. Зимой по месяцам детей не выводили на улицу, никто не имел понятия о том, что свежий воздух необходим для здоровья.

В то время существовало поверье, что черные тараканы приносят счастье и скорое замужество, поэтому помещицы, у которых были дочери-невесты, нарочно разводили их: за нижний плинтус стены клали крошки сахара, хлеба. В таких домах тараканы по ночам, как камешки, падали со стен на спящих детей; в изобилии водились здесь и клопы и блохи.

Благодаря моему отцу, горячо любившему детей, наше положение в доме не было таким печальным. Наша семья была культурнее других помещичьих семейств в нашей местности. Правда, матушка не прочь была дать подзатыльника, толкнуть в спину и дернуть за волосенки, но комнаты, в которых мы жили, содержались всегда в чистоте и порядке. Во всем же остальном нам тоже жилось несладко.

С тех пор как мы обнищали, матушка во всем на водила жестокую экономию. По вечерам мы "сумерничали", то есть не зажигали огня, пока не наступала полная темнота.

Хотя свечей не покупали, а приготовляли их из сала домашних животных, но даже к свечам относились у нас бережливо.

По вечерам во всем нашем доме горели обычно лишь две свечи: одна в столовой на столе, за которым сидели мы все с матушкой и няней, другая — в девичьей.

Однако для нас, детей, самым чувствительным было не это. С особым сожалением говорили мы о сладком, которого нам теперь совсем не давали. Конечно, такие разговоры мы вели только тогда, когда матушки не было в комнате.

— Отчего у нас не делают теперь ни взбитых сливок, ни бисквитов? — спрашивали мы няню. — Ведь сливки и яйца у нас свои, а не покупные.

— А оттого, — говорила няня, — что нам с сахаром и крупчаткой экономить надо, да и некогда нам теперь с этим хороводиться. И не докучайте вы этим мамашеньке… Ради Христа, не раздражайте ее…

Все же нам иногда кое-что перепадало.

Бывало это так. Из меда и патоки у нас заготовляли на зиму варенье, из местных ягод делали сиропы, но часть заготовок, особенно из патоки, часто портилась.

Каждый горшок испорченного варенья или маринада няня показывала матушке.

Отведав того или другого, матушка тяжело вздыхала и говорила что-нибудь в таком роде:

— Какое несчастье! Действительно, никуда не годится. Что же, давай детям.

И, чтобы растянуть наше удовольствие, а не потому, что мы могли бы заболеть от испорченной пищи, она наказывала давать нам по маленькому блюдечку. И вот по целым неделям и месяцам мы ежедневно ели паточное или медовое варенье, прокисшее так сильно, что от него по комнате шел запах кислятины.

— То же самое было со всеми другими домашними заготовлениями: все, что покрывалось плесенью, отдавали крепостным, менее испорченное получали мы,

Радуясь этим неудачам в хозяйстве, мы, однако, не прочь были полакомиться чем-нибудь получше, особенно тем, что от нас тщательно пряталось.

С большим нетерпением ожидали мы времени, когда у нас вырезывали соты из пчелиных ульев. Это происходило в жаркие летние дни. Мы все выбегали тогда на крыльцо. Отсюда видно было, как наш садовник, старый Мирон, шел к пчелиным ульям. По этому случаю он был в специальном наряде. На голове у него было надето что-то вроде маски из грубой кожи с дырками, вырезанными для глаз и рта, а на руках были длинные неуклюжие перчатки. Он держал чистенький деревянный лоток, на котором лежали ложка, нож и лопаточка. С крыльца мы наблюдали, как, отбиваясь от пчел, Мирон ловко и быстро справлялся со своим делом. Пчелы роем кружились вокруг него, но перчатки и маска хорошо защищали, и Мирон никогда не бывал покусан.

Когда вырезанные соты приносили в столовую, матушка с няней укладывали их в особые горшки. Внизу такого горшка сбоку была просверлена дырка, которую затыкали деревянной втулкой. Соты клали в горшок и ставили на высокую табуретку, а к этой табуретке подставляли другую, пониже, с обыкновенным пустым горшком без дырки. Затем из верхнего горшка вынимали втулку, и чистый мед стекал вниз, во второй горшок. Эта операция происходила в праздники, то есть тогда, когда матушка бывала дома. Когда же она уходила, столовая сейчас же замыкалась на ключ.

Однако нас это нисколько не смущало. Подкараулив, когда матушка уходила из дому, наш кадет (так называли мы Андрюшу, учившегося в корпусе и проводившего у нас только летние каникулы) открывал из палисадника окно столовой и без труда влезал через него в запертую комнату. Остальные, затаив дыхание следили за каждым его движением. Убедившись, что ниоткуда не грозит опасность, Андрюша подавал нам знак, и мы один за другим быстро оказывались в закрытой столовой. Меня, как самую маленькую, поднимали дружно на руках. Мы сразу же бросались к горшкам и подставляли под текущий мед свои ладони.

Облизав руки, мы снова и снова совали их в сладкую струю.

Не найдя нас в саду и не слыша в комнатах наших голосов, няня догадывалась о нашей проделке. Боясь, как бы об этом не узнала матушка, она подбегала к окну и звала нас испуганным шопотом: "Мамашенька идет… Вот ужо все ей расскажу".

Мы в ужасе выскакивали из окна. Няни, конечно, никто из нас не боялся. Но матушка внушала страх всем. Убедившись, что матушки не видно, мы сразу успокаивались. Няня же вся тряслась от страха за нас.

— Экий ты озорник, Андрюша, — накидывалась она на брата, — перекрещусь, когда в корпус уедешь! Хорошему сестер-братьев обучаешь… Что если кто из прислуги увидит да мамашеньке и донесет?

Матушка вставала с рассветом и сейчас же уходила из дому на поля. Мы с ней встречались только за обедом.

Друг за другом подходили мы поцеловать ее руку. При этом она торопливо здоровалась с нами и всегда спрашивала одно и то же:

— Ну, что, здорова? Нагулялась?

Нередко она задавала этот вопрос и в дождливый, пасмурный день, когда мы не могли выйти из дому. Но матушка не замечала этого. Не замечала она и того, что мы часто отвечали на эти вопросы молчанием и бросали на нее угрюмые взгляды. Матушка вся ушла в новое для нее дело. Хозяйство заслонило все другие заботы, и она ни о чем другом не успевала думать.

Когда наступало время обеда или ужина, няня выбегала на крыльцо и громко сзывала всех к столу. За стол у нас принято было садиться в строго определенный час. Если кто-нибудь из нас опаздывал и являлся ко второму или третьему блюду, он ел его вместе.

Впрочем, мы не очень боялись пропустить какое-нибудь блюдо. Когда вставали из-за стола, няня тихонько дергала опоздавшего, и тот сразу отправлялся за ней в кладовую или боковушку. Тут нередко после ягод с молоком мы ели холодные щи или борщ. Опоздавший получал в прибавку пару яиц и кусок ветчины, потому что няня всегда боялась, как бы кто-нибудь из нас не остался голодным.

Чаще всего опоздавшими оказывались мои братья. Андрюша то отправлялся в гости к кому-нибудь из соседей, то с кем-нибудь из них шел на охоту. Никто не знал куда он уходил и с кем водил дружбу. Часто за ним увязывался и младший, девятилетний Заря.

Если мои братья не сидели никогда дома, то мы, девочки, почти не выходили из него. Я ни на шаг не отставала от няни. Шла ли она в амбар выдавать муку, крупу или зерно, я, накинув платок, тащилась за нею; сидела ли она с вязаньем в боковушке, я тут же пристраивалась у ее ног. Старшая сестра Нюта постоянно вышивала оборочки и воротнички, переснимала разные рисунки, составляла узоры для рукоделий, забегала в кухню постряпать какое-нибудь кушанье или возилась в саду и палисаднике, сажая цветы, окапывая кусты. Сестра Саша, не поднимая головы, сидела за книгами.

СЕСТРА САША

Покойный отец всегда говорил матери, что Саша очень талантливая девочка. С ранних лет она проявляла необыкновенную понятливость и делала блестящие успехи в ученье и музыке. Когда мы жили в Поречье, с Сашей занимался отец, ходили к ней и учительницы. Она свободно читала, писала и порядочно говорила по-немецки и по-французски. Под руководством отца она прочла на трех языках многие произведения классиков и усердно упражнялась в письменных сочинениях на этих языках.

Потеряв отца, Саша осталась без руководителя в занятиях, но во что бы то ни стало она стремилась продолжить свое образование. Не зная, как за это приняться, она начала перечитывать оставшиеся после отца книги. Но библиотека отца сильно пострадала при нашем переезде, да и большинство книг были слишком трудны для нее.

Не теряя надежды, Саша набросилась на корпусные учебники брата. Но тут еще чаще она становилась в тупик.

Так как Андрюша всегда убегал на целый день из дому, Саша с утра садилась в комнату, окно которой выходило во двор. С этого наблюдательного пункта Саша никогда не пропускала брата.

Как только Андрюша показывался во дворе, она срывалась с места и, схватив приготовленную тетрадку или раскрытую книгу, бросалась к нему.

— Андрюша, минуточку, одну минуточку только! — говорила Саша, умоляя брата объяснить какое-нибудь непонятное ей место,

Но Андрюша редко исполнял ее просьбу,

— Несчастная! — вскрикивал он с деланным ужасом. — Тебя прозовут синим чулком.

Саша не сдавалась. Она крепко держала брата за рукав и скороговоркой сыпала вопросы.

Чаще всего Андрюша вырывался от сестры словами:

— Убирайся к чорту! Я сам ничего не знаю, — и исчезал за воротами сада.

Прежде веселая и живая, Саша сделалась мрачной, раздражительной и нервной. От своих книг она то и дело бежала к фортепьяно, долго и упорно разбирала какую-нибудь пьеску, но вдруг, вся в слезах, бросалась на постель. Матушки никогда не было дома, и если кто приходил утешать ее, так это няня.

Грусть Саши раздирала сердце няни. Помня просьбу отца быть нам второй матерью и любя нас, как собственных своих детей, она долго ломала голову, как и чем помочь Саше.

Она расспрашивала соседей, как наладить Сашино ученье, и, наконец, отправилась к помещице Воиновой, которая как и матушка, считалась одной из самых образованных женщин в нашей местности.

Из разговоров с Натальей Александровной Воиновой няня поняла, что Сашиному горю трудно помочь. Плата в пансионах была не по карману матушке, а попасть на казенный счет в институт было почти невозможно. Собрав эти сведения, няня совсем приуныла.

Вдруг ей пришла в голову новая идея. Няня надумала писать прошение царю. Долгое время она никому не рассказывала о своем плане. Однако выполнить его без чьей-нибудь помощи она не могла. Она не знала, как приступить к делу, да и попросту не умела писать. Поэтому няня решилась во всем признаться священнику нашего приходами просить его написать такое прошение. Ей казалось, что если с толком расписать царю, сколько бедствий претерпела матушка, оставшись вдовой, как она выбивается из сил, чтобы добыть кусок хлеба для сирот, и хорошенько попросить царя взять Сашу на казенный счет в учебное заведение, то царь непременно исполнит такую просьбу.

— К тому же, — говорила она, — надо написать, что сам покойник находил у Саши большие способности, а всем известно, что покойник был — ума палата.

Так думала наша няня. Однако священник, получивший от нее в подарок пару цыплят, рассудил иначе. Он сразу заявил, что такое прошение не будет иметь никакого значения. У отца был слишком маленький чин. Наотрез отказавшись писать прошение царю, священник посоветовал няне, чтобы матушка обратилась к своим братьям, попросив их похлопотать об устройстве Саши в каком-нибудь учебном заведении.

Прощаясь с няней, священник предложил ей приводить к нему Сашу, обещая помочь в ее занятиях. Через день няня со мной и Сашей отправилась в гости к священнику. Саша несла подмышкой переложенный закладками задачник и еще несколько книг. Священник принял нас радушно. Нас усердно угощали, а затем попадья привела целую ораву ребят, чтобы мне не было скучно. Но меня трудно было оторвать от няниной юбки, так что и няне пришлось выйти со мной на двор.

Саша осталась вдвоем со священником. Она сразу же раскрыла свои книги, и оба прилежно склонились над ними.

Через час Саша вышла на крыльцо. Брови ее были нахмурены и губы плотно сжаты. Заметив это, няня стала торопливо прощаться с хозяевами. Мы долго шли молча. Няня ни о чем не расспрашивала Сашу, боясь еще больше растревожить ее. По дороге мы присели отдохнуть. Саша положила голову на нянины колени и горько разрыдалась. В ту же минуту послышался стук колес, и показалась "карафашка" — так называли мы простую тележку, приспособленную для езды матушки по поместью. Матушка возвращалась с поля домой. Она увидела нас, приказала кучеру остановиться и взяла нас с собой.

Хотя матушка и не была к нам очень внимательна, она сразу заметила красные, заплаканные глаза Саши.

Няня объяснила, что мы были в гостях у священника, который обещал помочь Саше в ее ученье.

Но тут вмешалась сама сестра. С трудом, глотая слезы, она начала выговаривать матери, что та не думает об ее образовании. Поэтому, говорила Саша, ей пришлось обратиться к священнику, который растолковал ей лишь несколько арифметических задач. Когда же она стала просить его объяснить ей что-то другое, он отвечал, что девочке вовсе не надо знать столько, что она и без того уже слишком много знает и что над учеными женщинами смеются. При этом Саша добавила, что Андрюша тоже смеется над ее ученьем и называет ее "синим чулком".

— Андрюша — шалопай, а поп — дурак! — перебила ее матушка. — Чем больше будешь знать, тем больше будешь денег получать… Ведь тебе весь век придется ходить в гувернантках.

Больше матушка ничего не сказала. Она не рассердилась на сестру за ее упреки. Весь остаток пути мы ехали молча. Матушка крепко задумалась над чем-то, и няня по ее молчанию поняла, что настала удобная минута. Как только мы вышли из карафашки, няня заговорила с матушкой и передала ей совет священника обратиться за помощью к ее братьям.

Матушка остановилась как вкопанная. Эта мысль не приходила ей в голову. Она ни разу ни к кому не обращалась за помощью. Не легко ей было решиться на это и сейчас. Няня сразу поняла сомнения матушки. Ничуть не смущаясь, она стала указывать ей на то что Саша худеет и бледнеет от тоски, что она совсем изменилась, что у нее портится здоровье.

И в ответ не то на нянины убеждения, не то на свои мысли матушка, вдруг усмехнувшись, сказала:

— Что за спесь, коли нечего есть!

И тотчас же, не теряя ни минуты, удалилась к себе в комнату.

В этот же день няня, дрожа от радости и волнения, отправляла письмо в Петербург. Саше решено было ничего не рассказывать.

ВАСЬКА-МУЗЫКАНТ

Пока где-то далеко за пределами нашего поместья решалась Сашина участь, жизнь в деревне шла своим чередом. Дела и заботы целиком поглотили матушку. Стараясь как можно лучше наладить хозяйство, она то и дело наводила новые порядки.

Прежде всего матушка твердо решила уничтожить все "барские затеи", из-за которых, по ее мнению, произошло разорение. Она продала все наши экипажи, кроме карафашки и простых саней. Вместе с экипажами были проданы и наши выездные лошади. Теперь, если нам случалось куда-нибудь ехать, мы пользовались рабочей лошадью и карафашкой.

Матушка сильно сократила число наших слуг. Для дома она оставила только кухарку и горничную. Большинство дворовых, знавших какое-нибудь ремесло, было отпущено на оброк. Другим матушка отпустила землю, и они превратились в крестьян-хлебопашцев. Матушка объясняла, что теперь, когда семья ее так уменьшилась, ей незачем держать "ораву" людей для домашних услуг. Она говорила, что не может их кормить "даром" и заставит каждого работать и приносить ей пользу.

Но этого добиться ей удалось не сразу. Со многими ей пришлось повозиться. Самым же неисправным и трудным оказался дворовый, по прозвищу Васька-музыкант.

Лет за двенадцать-тринадцать до описываемого времени отец мой стал приглядываться к одному молодому парню. Где бы в праздник ни собирался народ петь и плясать, Васька (так звали парня) был тут как тут. Его приглашали играть на свадьбах даже из чужих деревень. Мой отец, любивший музыку, стал прислушиваться к его игре. Однажды он приказал ему принести в кабинет свои музыкальные инструменты и сыграть на каждом из них. Васька играл на самодельной скрипке, балалайке, гармонике, на разных дудочках и свисточках. Играл он и веселые, плясовые, и заунывные, грустные песни. Тогда отец предложил ему сыграть что-нибудь на хорошей настоящей скрипке, которую он раздобыл для него на время. Тут Васька окончательно поразил отца: он долго настраивал скрипку, долго подбирал что-то и вдруг заиграл ноктюрн Шопена. На вопрос удивленного отца, откуда он знает эту вещь, Васька объяснил, что когда в нашей усадьбе прошлым летом гостила одна барыня, она часто играла это на фортепьяно. Он слушал ее, стоя под окном, и с тех пор эта "песня" не давала ему покоя, но ему не удавалось подобрать ее на своей простой скрипке.

С этого момента участь Васьки была решена.

Отец написал о Ваське своему старому товарищу князю Г. Это был один из самых богатых помещиков нашего края. Отец служил с ним когда-то в одном полку. Любовь к музыке и чтению сблизила их. Выйдя в отставку, отец и князь стали изредка обмениваться письмами. Отец знал, что князь недавно вернулся из-за границы. Жена князя была хорошей музыкантшей. Поселившись с женой в своем поместье, князь решил устроить домашний оркестр. Для обучения крепостных артистов он выписал несколько иностранных учителей-музыкантов.

Князь охотно принял 'Ваську в свой оркестр. Не прошло и двух лет, как он стал просить отца продать ему Ваську. Он писал что тот оказался необыкновенно даровитым человеком; быстро, между делом, научился грамоте; имеет большую склонность к чтению и настоящий музыкальный талант.

Но мой отец, собиравшийся устроить себя театр, наотрез отказал князю и вскоре забрал Ваську

При жизни отца Васька всегда "ходил в артистах". Другого занятия у него не было. Высокого роста, сутуловатый, с большими вдумчивыми серыми глазами, он ни говором, ни манерами не походил на крестьянина. И это понятно: он был грамотный, кое-чему поучился, кое-что повидал и узнал за время своей службы у князя, а отчасти и у отца в театре.

Женился он на нашей горничной Минодоре, которая была ему совершенно под пару. С ранних лет Минодора прислуживала в нашем доме. Ровесница старших моих сестер, умерших от холеры, она много времени проводила с ними, выступала также на подмостках нашего домашнего театра, была грамотной и отличалась ровным и мягким характером, за который ее все в доме любили. Минодоре никогда не поручали грязной работы. Когда наша семья жила на широкую ногу, в этом не было никакой необходимости. Слуг и без нее было достаточно. Всегда чистенькая и аккуратно одетая, Минодора с виду походила скорее на "барышню", чем на крепостную.

Однако теперь для Васьки и Минодоры времена изменились.

Васькина музыка не нужна была больше в доме. Она раздражала матушку, и несчастный парень старался не попадаться на глаза своей хозяйке. Целыми днями не смел он прикоснуться к скрипке, боясь навлечь на себя гнев матушки. И лишь в теплые летние вечера, когда на скотном дворе, в избах дворовых и в господском доме гасили огни, Василий пробирался на сеновал и начинал играть на скрипке, держа в губах что-то вроде маленького свистка, в который он посвистывал во время игры.

Во всем поместье нашем Васькину игру понимала и любила одна Саша. В несчастной Васькиной судьбе Саша находила сходство со своей собственной участью и это заставляло ее как-то особенно горячо сочувствовать ему и жалеть его. Часто, услышав звуки Васькиной скрипки, Саша упрашивала няню отправиться с нами к нему на сеновал. Мы взбирались на сено и долго слушали Васькину игру.

Между тем матушка продолжала вводить свои реформы, и, когда все ее дворовые оказались пристроены к какому-нибудь делу, она принялась за Ваську со всем упорством и строгостью своего решительного характера.

Васька должен был выбирать: итти на оброк или взять участок земли, чтобы сделаться землепашцем.

Он совсем потерял голову: то и дело бегал из людской в господский дом, о чем-то шептался со своей женой Минодорой, то приходил к матушке упрашивать ее дать ему землю, то отказывался и от земли и от того, чтобы итти на оброк.

Ему страшно хотелось поступить в какой-нибудь городской оркестр при театре, но он боялся, что недостаточно для этого подготовлен, да многое и забыл с тех пор, как учился музыке. К тому же его пугала мысль, что он не найдет места, так как никто его не знает.

Недовольство матушки Василием отражалось и на его жене. Прежде Минодора только шила и убирала комнаты. Теперь же ей все приходилось делать самой. Не приученная к тяжелой работе и слабая здоровьем, она с трудом справлялась с новыми обязанностями. Это еще больше злило матушку, и с каждым днем положение Минодоры в нашем доме ухудшалось. Страх, что она должна будет взяться за земледельческую работу, если ее мужу навяжут землю, боязнь за него и вечные простуды совсем расшатали ее здоровье: она все кашляла, худела и бледнела, стараясь через силу казаться здоровой и бодрой. Выбегая по какому-нибудь делу на улицу, она боялась даже в дождь и холод накинуть на себя платок, чтобы не заслужить попреков за "барство".

Как-то после ужина матушке доложили, что Васька просит дозволения переговорить с ней. Догадываясь в чем дело, она приказала позвать старосту Луку. Матушка не принимала никаких решений в хозяйственных делах без его совета. Лука служил ей верой и правдой, а уважение и почет, которые она ему оказывала, заставляли его стараться еще больше

— Что скажешь? — сурово обратилась матушка к Ваське.

Тот объяснил ей, что теперь он решил уже окончательно не брать земли.

— Да ведь ты еще на днях сам просил меня отрезать тебе кусок земли у полянки. Я не могу каждый день менять распоряжений только из-за того, что ты сума переметная. Я уже приказала Луке отпустить тебе лесу на постройку, — забирай жену: мне она не нужна. Устроитесь и будете хозяйничать, как остальные… А не хочешь итти по сельскому хозяйству — на оброк переведу. В последний раз выбирай, что хочешь.

Василий со слезами на глазах бросился перед матушкой на колени, умоляя выслушать его.

— Не могу, видит бог, не могу, сударыня, ни с землею орудовать, ни оброк вам выплачивать. Ведь когда я простым деревенским парнем был, я косил и пахал, все делал, от земли не отлынивал. Покойный барин приказал по музыке итти. По музыке пошел, ведь этому же нынче тринадцать годов, как я от земли оторвался… Как же мне к ней теперь приспособиться? Тоже и насчет музыки. Два с половиной года обучался; но ведь я же от сохи попал в княжеский оркестр, значит, пока обломался, пока что — время-то и прошло. Разбирать-то ноты я научился да ведь если в оркестр проситься, в какой-нибудь город, так, сказывают, читка нот безо всякой запинки требуется, быстрота, легкость игры… Куда же мне? Ведь у покойного барина я в музыке дальше не пошел, — они ведь приказывали мне других обучать или играть то, что я знаю. Разве я виноват, что барин не дозволяли мне дольше учиться? Может, о ту пору я из-за этого по ночам слезы кулаками утирал. А пикнуть, поперечить не посмел. Как же я выплачу вам оброк своей скрипкой? Матушка! Будьте благодетельницей, позвольте мне с женой остаться при вашей милости. Мы — как перед богом — заслужим вам.

— Ты с ума сошел! — крикнула матушка. — Да что же ты собираешься — наигрывать мне "По улице мостовой", когда я с поля возвращаюсь? Если ты и сад находишь, что у князя по музыке настолько не научился, чтоб ею хлеб зарабатывать, так ты просто лентяй и болван! Два с половиной года от тебя не было никакой прибыли в хозяйстве, два с половиной года ушло на твое дурацкое ученье, а теперь, извольте радоваться, из этого ничего не вышло. Тренькать-то "Ванька Таньку полюбил" ты мог и без ученья, принося пользу хозяйству. Вот что: на оброк я тебя не пущу — все равно никаких денег от тебя не дождешься. Но знай, и даром я тебя с женой хлебом кормить не буду. Ты у меня научишься крестьянской работе. Будешь у меня пахать и молотить. А теперь — ступай!

Когда за Васькой закрылась дверь, матушка обратилась к старосте:

— Ну, что ты скажешь? — спросила она его.

— Да что же, матушка-барыня… Не извольте гневаться. Ведь толку-то от евойной работы не будет… к земле ему не приноровиться. Воля ваша, только я с ним из силушки выбился. Вечор вы приказали за огородом лужок скосить — я его с Петроком и поставил. Так во как Петрок его выправлял, во как бился с ним… Да ежели он как есть человек никчемный, так что же с им поделаешь? И потом же, барыня-матушка, ежели от вашей милости какое взыскание за мои недоглядки — дескать, как я смел за тем не доглядеть да за этим — так когда уж мне с им, с Васькой, значит, вожжаться. Окажите божескую милость, ослобоните от Васьки, чтобы, значит, его прочь с моих рук… Потому что — как перед богом — свободного времечка нету…

— Ах, боже мой! — вскричала матушка в отчаянье. — Да пожалейте вы меня! Значит, я его с женой даром хлебом кормить должна.

— Зачем задарма кормить? Можно на что другое переставить: на скотный двор, на починку построек, али там на рубку дров… А ежели, значит, ни на что не годится, так и тут же опять… есть средство…

— Какое средство…

— Такое, какое у всех соседей… Значит, как знатно отпороть, так дурь-то и соскочит.

Матушка и сама думала, что действительно ничего не остается сделать с Васькой, но все же не дала на это разрешения. Твердо помнила она и берегла в своей душе последние заветы мужа. Но, чтобы Васька даром не ел хлеба, она стала следить за каждым его шагом. Бывало отправляется на молотьбу, и Васька за ней. "Болван!" — кричит ему матушка, когда он ударами цепа вместо соломы колотит по ногам своего соседа. А когда на косовице, стоя в ряд с лучшими косцами, он зазубрил одну за другой две косы, матушка в ярости затопала на него ногами.

Не больше пользы приносил Василий матушке и при постройках. Раз как-то приказали ему строгать доски, и сейчас же староста пришел доложить, что Васька испортил рубанок. После каждой неудачи Ваську призывали в комнаты, и матушка на чем свет распекала его.

Во время одного из таких нагоняев она объявила, ему, что если от него не будет толку, она отдаст его в. солдаты.

— За что же так, сударыня? — совершенно испуганный и обиженный сказал Васька. — Может еще сбудете меня с рук. Может еще найдутся люди и настоящие деньги вам за меня представят.

— Как ты еще осмеливаешься такой вздор болтать! Таких дураков на свете больше нет, которым нужна твоя дурацкая музыка.

Между тем Василий никогда не оставался без дела: то носил воду на скотный двор и в дом, то привозил кирпич, то чинил что-то в саду или около дома, то рубил дрова. Постепенно жалобы на Васькино бездельничанье стали реже, и матушка перестала сокрушаться, что не может иметь от Васьки всей той выгоды, которую рассчитывала получать от каждого своего подчиненного.

Толковый, честный и грамотный, Василий как будто был создан для того, чтобы выполнять в хозяйстве самые сложные поручения. Чуть ли не каждый день староста просил у матушки разрешения отправить Ваську то в кузницу "справить спорченный инструмент" или подковать лошадь, то на мельницу. По домашним делам тоже часто приходилось его посылать: и в волость с письмами, и за покупками, и даже а город.

Такие поручения Васька выполнял хорошо, и матушка стала подумывать о том, как бы с еще большей выгодой использовать его способности.

Несмотря на то, что мы существовали почти целиком продуктами нашего деревенского хозяйства, у нас все-таки оставались различные хозяйственные излишки: масло, овес, рожь, а также разная живность — телята, поросята и т. п.

Матушка несколько раз уже пробовала посылать на продажу эти сбережения в ближние города и на постоялые дворы, но выручка от продажи была так мала, что она не находила это для себя выгодным. И вот она решила сделать попытку — отправить с сельскими сбережениями Ваську. Каково же было изумление матушки, когда, вернувшись, Василий выложил ей на стол сумму, в четыре раза большую, чем та, которую она получала до сих пор. При этом он аккуратно записал, где и что продал, сколько и за что выручил.

Матушка была поражена. Она тотчас позвала крестьян, занимавшихся этим делом прежде, и объявила им, что они мошенники и воры, так как прикарманивали ее деньги.

С этих пор Василий стал часто ездить в город, и его торговля всегда приносила выгоду. I

Хотя матушка и не решила окончательно судьбу Василия и Минодоры, но мы, дети, очень любившие эту пару, наконец успокоились за них. Больше всех радовалась Саша. Доброта Василия и, главное, его музыкальный талант трогали ее до глубины сердца.

СЧАСТЛИВОЕ ИЗВЕСТИЕ

Наступила осень, пора было отправлять Андрюшу в корпус. Отвези его и сдать начальству с рук на руки должен был Василий. По вечерам няня нет-нет да скажет матушке, что хорошо-де, что есть у нас такой человек, как Васька, на которого вполне можно положиться

— В дороге копеечки задаром не потратит, и хотя до смерти любит наших детей, но и не даст мальчику баловать.

Так старалась няня замолвить перед матушкой доброе слово за Ваську, хотя сама его и недолюбливала.

Матушка была грустна и молчалива. Ее крепко печалила разлука с Андрюшей.

Несмотря на то, что Андрюша был самым непокорным из ее детей и чаще других позволял себе дерзить ей несмотря на то, что матушку огорчала его наклонность к барским замашкам, он все-таки был самым любимым ее детищем.

Настал час его отъезда. Матушка молча обнимала и целовала Андрюшу; сквозь слезы, которые градом катились по ее щекам, она жадно всматривалась в глаза сына… Наконец дрожащим голосом она произнесла:

— Дурь-то соскочит с тебя! Соскочит. Я уверена. Ведь ты весь в отца. Помни это!

И, захлебнувшись слезами, она отвернулась. На нас, детей, отъезд Андрюши не произвел никакого впечатления. Мы так мало видели его дома. Плакала только Саша, но не расставанье с братом огорчало ее — она оплакивала свою судьбу.

— Все учатся, только я одна… — говорила она сквозь слезы, — весь век просижу в этой трущобе…

Через неделю возвратился Василий. Проезжая мимо нашей волости, он захватил денежную повестку. Матушка долго вертела в руках загадочный листок: Ей кто-то посылал триста рублей

Первая сообразила няня:

— Да ведь это вам, матушка-барыня, от ваших братцев! Вы им писали насчет Шурочкиного ученья, вот они вам и посылают денежки… Только, матушка-барыня, ни слова не скажем Шурочке, — такая она у нас стала слабенькая, худенькая, раздражительная. Поди, радости такой сразу-то не перенесет. А когда удостоверимся, что денежки для Шурочки, тогда исподволь подготовим ее к такому счастью.

Матушка нашла эту мысль правильной; к тому же ей не верилось, что эти деньги — для Саши; она думала, что старший брат посылает ей деньги для передачи управляющему своего имения, которое находилось по соседству с нашим.

Вечером того же дня няня начала понемногу подготавливать сестру:

— Шурочка, дорогая моя, стань-ка на колени перед образами да помолись поусерднее, чтобы исполнилось то, что я во сне видела. А видела я намедни, что ты отправляешься в пансион учиться.

— Не хочу я молиться! Не хочу и не буду! Слышишь, никогда не буду! — закричала Саша в раздражении и вдруг упала на пол и стала биться, плача и крича.

На другое утро матушка получила письмо. Когда в волнении она поспешно его вскрыла, то убедилась с первых же слов в том, что нянина догадка была правильна. Братья матушки, наши петербургские дядюшки, советовали отдать Сашу в пансион мадам Котто в Витебске, считавшийся тогда образцовым пансионом для молодых девиц, и посылали для этого деньги.

Няня с матушкой долго шептались о том, как объявить об этом сестре: после вчерашнего припадка Саша выглядела утомленной и разбитой. Матушка позвала ее к себе и рассказала, что получила письмо от своих братьев, — они обещают помочь устроить Сашу в каком-нибудь пансионе.

— А я знаю, что из этого ничего не выйдет, — резко перебила Саша. И, быстро выбежав из комнаты матушки, бросилась на кровать.

Когда минуту спустя матушка вошла к Саше, она уже спала. Не желая тревожить измученной девочки, матушка не разбудила ее. Саша проспала целый день… Вечером не открывая глаз, она дала себя раздеть и уложить под одеяло.

На следующее утро, когда Саша вошла в нашу комнату няня нарочно громко стала говорить мне:

— Ну вот, Шурочка-то наша поедет учиться… ученая будет и тебя всему обучит. Вот поди ж ты, ведь на не верит. А мамашенька, уходя, ей и письмо оставила. "Пусть, — говорит, — сама прочтет". Мы-то не все сказали ей: деньги-то уже получены, в руках у нас. — Няня посмотрела на сестру. — Ну что же, Шурочка, молчишь, бери письмо.

Ни слова не говоря, плотно сжав губы, Саша взяла письмо и неторопливо вышла из комнаты.

_ Господи! Да что же это с ней? — с испугом спрашивала няня. — И такую-то весточку без радости приняла. Боже ты мой! Спаси ты нас грешных. Быть беде…

В ту же минуту в комнату вбежала Нюта.

— Нянечка! — закричала она. — С Шурочкой что-то творится. Я так обрадовалась, что ее желание сбылось, хотела с ней поболтать об этом… А она молчит, точно столбняк на нее нашел.

Мы бросились к Саше. Она сидела на кровати бледная, с опущенной головой, совсем сонная.

— Шурочка! Да что это с тобой? — спрашивала няня. — Скажи ты мне, голубка, хоть одно словечко. Головка у тебя болит, что ли?

— Спать хочу, — еле слышным шопотом ответила Саша, — оставьте вы меня в покое.

— Как спать? — взволновалась няня. — Вчерашний день проспала да ночь, и только встала опять спать. Нюточка, — обратилась она к старшей сестре, — неси скорее нашатырный спирт. Давай ей нюхать, а я буду ноги ей растирать.

Но Саша умоляла оставить ее в покое. Тогда няня выбежала в девичью и приказала Ваське немедля ехать за матушкой в поле.

Приехала матушка.

— Ну что? — почти крикнула она выбежавшей няне. — Видно, богу-то твоему досадно стало, что мы несколько месяцев без несчастья прожили!

Матушка всегда в тяжелые минуты корила няню богом.

— Матушка-барыня! Разве можно такое говорить. Смириться надо…

— Убирайся со своим смиреньем! — кричала матушка и, в страшном волнении, начала срывать с себя пальто. — Я довольно смирялась. Смирялась до того, что отупела! Не видела, что девочка, точно свечка, тает от горя.

И она быстро вбежала в комнату Саши, бросилась перед ней на колени, целовала ее руки и, захлебываясь слезами, выкрикивала:

— Прости!.. прости меня!.. дочурка моя дорогая;

Саша приподнялась, но голова ее снова упала на подушки.

— Ах, оставьте меня. Я спать хочу, — с усилием выговорила она.

— Боже мой! — кричала матушка. — Зачем мне жить, если они все умирают? Нет, этого горя я не перенесу!

Отчаяние матушки и ее страх за жизнь Саши вдруг напомнили мне мою болезнь, и мне опять пришли в голову ее неосторожные слова: "Пусть умирает". Тяжелый комок подкатил мне к горлу. Горечь обиды и злоба переполнили мое сердце. Быстро подбежав к матушке, я нагнулась и со всей силы укусила ее руку. Затем так же быстро выпрямилась и бросилась вон из комнаты.

В другое время моя выходка была бы, наверное, строго наказана. Но сейчас матушка едва замечала кого-нибудь, кроме Саши.

— Господи, да что это с ней? — произнесла она, отдернув руку. — Что за змееныш! Что за волчонок растет!

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Хотя Саша продолжала спать весь день, но матушка немного успокоилась. На домашнем совете было решено закрыть ставни в ее комнате и дать ей вволю выспаться.

Когда наступили сумерки, к ней внесли свечку и стали ее будить, упрашивая съесть то одно, то другое. Саша проснулась, выпила стакан молока и опять тотчас же заснула. На следующий день повторилось же самое.

Матушка снова забеспокоилась.

— Ничего такого у нее нет, — говорила няня, не отходившаяся ни на шаг от Сашиной кровати. — От горя бедненькая притомилась… От страха, что не будет ученая.

И действительно, Саша спала совершенно спокойно.

Наконец она открыла глаза.

_- Девочка моя милая, — заговорила матушка, нежно целуя ее, — мы тебе больше не дадим спать. Нельзя, Шурочка.

Саша с трудом приподнялась на постели. Глаза ее по-прежнему слипались, но видно было, что она борется со сном.

— Мы тебя сейчас окатим холодной водой, и твои сон сразу соскочит, — заявила матушка.

Поддерживая со всех сторон больную, которая так ослабела, что не могла сама итти, ее вывели в зал, окатили с головы до ног целым ушатом холодной воды, вытерли, на руках вынесли в столовую и уложили на диван.

Нам же приказано было садиться за стол, хотя мы уже отобедали. Не смея показывать свое удивление, мы расселись вокруг стола по местам, перешептываясь друг с другом по поводу такого необычайного случая.

Наконец матушка объявила нам, что сегодня у нас праздник по случаю того, что Саша поступает в пансион. Тут в комнату вошла Минодора с кофейником, из которого несся запах кофе, и двумя сливочниками. В одном были кипяченые сливки, в другом — подрумянившиеся пенки.

Мы все очень любили кофе, но со времени нашего разорения нам почти не приходилось его пить: матушка считала кофе слишком большой роскошью.

Мы с жадностью набросились на угощение.

— Нам по одной или по две чашки дадут? — спрашивал Заря, с ужасом замечая, что в его чашке уже видно донышко.

— По две, по две, — добродушно улыбаясь, отвечала матушка.

— Так ли мы себя еще попотчуем!.. — бормотала няня, больше всех радуясь тому, что нам, детям, доставлено такое удовольствие. — Вот мы и дожили…

При этом она из своей чашки подливала кофе то в мою, то в Зарину чашку.

Мы еще не кончили кофе, когда Минодора внесла на подносе бисквиты со сбитыми сливками, пирожки с вареньем, яблоки, только что снятые с яблони в нашем саду, огурцы с медом.

Заря не то захохотал, не то заржал от удовольствия, а я стала ерзать на стуле. Няня подталкивала нас под столом, напоминая, что неровен час и может разразиться гроза.

— Мамашенька! — вдруг умоляюще проговорила Саша, — позвольте мне чуточку-чуточку вздремнуть.

— Дочурка моя милая!.. Но ведь это ужасно! Постарайся еще хоть часика два не спать… Скушай что-нибудь.

— Есть не хочу… Подарите мне два-три пирожка… Но чтоб это были мои пирожки — кому хочу, тому и отдам.

— Сколько тебе угодно, моя девочка, — отвечала матушка. — Но чем нам тебя развлечь, чтобы ты не спала?

— Я бы вам сказала, мамашенька… да боюсь — вы рассердитесь.

И Саша долго не решалась, несмотря на просьбы матери, сказать, в чем дело. Наконец она призналась, что если Васька поиграет на скрипке, она, может быть, и не заснет.

Пока матушка собиралась с ответом, няня уже нашла выход: она приготовит Саше постель в пристройке, пусть Васька там "разливается" сколько душе угодно, он не помешает матушке выспаться после обеда.

— Правда… я плохо спала эти ночи, — сказала матушка няне, соглашаясь с ней.

И вот мы втроем в пристройке: Саша лежит в постели, няня вяжет чулок, я шью кукле рубашку. Входит Василий он кладет на стул свою скрипку и бросается на колени перед сестрой.

— Барышнечка вы моя брильянтовая, — и Василии целует руку сестры. — Видит бог… ежели бы я да на эстраду попал…

— Бери, Василии, ешь, а потом сыграй, — говорит Саша, протягивая ему пирожки и бисквиты.

— Вы настоящий ангел, Александра Николаевна. Будьте великодушны: позвольте это жене оставить.

— Ты знаешь, Василий, ведь я еду учиться… Все случилось так неожиданно… Может быть, и тебя ждет счастье. Ты не отчаивайся, — утешает сестра нашего музыканта.

— Нет, чудная барышнечка! Теперь уж я потерял последнюю надежду. По секрету вам вот что доложу — тут Василий понизил голос: — о ту пору, когда маменька ваша пригрозила меня в солдаты сдать, я сейчас князю отписал: так и так, дескать, как вы, значит, прежде изволили желать меня купить, а на это отказ от моего барина получили, а как теперь, значит, все в нашем доме переменилось и уж барыня решила мне лоб забрить за то, что я никак не могу приноровиться к крестьянской работе, то не будете ли вы столь великодушны купить меня. Опять же и насчет Минодоры отписал: могу поручиться, что жена моя княгине угодит — большие способности для своего дела имеет, и судьба наделила ее вполне подходящим видом для горничной в княжеских хоромах… И что же вы думаете, барышнечка моя? Вот уже два месяца никакого ответа. Нет, уж пропадать мне! Под сердитую руку барыне попадусь, так и лоб забреют. А теперь извольте обратить внимание — какое унижение выношу: поручения выполняю в самом лучшем виде, а когда чуть свободное времечко выпадет, староста сейчас приказ отдает: то хлев чистить, то навоз вывозить… Это всё, чтоб унизить мою личность. А у меня, барышнечка, муки, всюду и везде звуки. Изводят они меня. В голове они у меня, в сердце… так и выбивают всяческие фирьетуры… А тут, извольте видеть — навоз! Вот, к примеру, сегодня: только заслышал, что вам полегче стало, что вы уезжаете, у меня эти звуки так и забарабанили, так и отбивают марш в честь вашего выздоровления… А ведь к скрипке и не посмел притронуться! Вот извольте прислушаться, хочу попробовать… еще не знаю, что выйдет.

Василий взял скрипку и заиграл. Время от времени он объяснял то, что играет.

— И вы, маленькая барышня, прислушайтесь… — говорил он мне. — Вот это, значит, всякая божья тварь радуется выздоровлению вашей сестрицы. А вот теперь птички щебечут и кукушечка кукует. А вот это ручеек журчит.

Он опустил смычок и несколько минут не произносил ни звука и не играл. Потом, точно собравшись с силами, дрожащим голосом сказал:

— Ну, а в этом уж я судьбу свою злосчастную изобразил.

И он начал выводить что-то очень печальное, — вероятно, то, что наши крестьяне называли "нудным".

Саша горько рыдала.

— Васька, неужели ты это сам сочинил? Ты два с половиной года учился, а я четыре. А ведь я и подобрать бы этого не сумела. О боже, боже! Почему я… ничего не могу сделать для тебя? Ведь ты гений, Васька, настоящий гений!

САШИНА МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ

Через несколько дней Саша совсем поправилась. Ее целиком захватила мысль о пансионе. То и дело она прибегала к няне — матушки, по обыкновению, не было дома, к тому же с нянею она была откровеннее.

— Няня, няня! — кричала она, вбегая в нашу комнату. — А вдруг окажется, что я ничего не знаю. Ведь мне четырнадцать лет, не могу же я поступить в самый младший класс.

Матушка отправила няню с письмами к Воиновой и ее гувернантке Ольге Петровне. Она просила, чтобы в та экзаменовала Сашу, а если нужно — и занялась с ней.

Ответ получился самый хороший: Воинова пригласила Сашу погостить у них, а гувернантка охотно соглашалась заниматься с ней по вечерам, когда дети ложатся спать.

Ольга Петровна сама окончила пансион мадам Котто. В этом же пансионе была учительницей ее сестра. Ольге Петровне хотелось навестить сестру, и она просила матушку вместо платы за занятия отвезти ее с Сашей в Витебск и через три недели прислать за нею лошадей. В свою очередь Ольга Петровна обещала отрекомендовать Сашу всем учителям пансиона, с которыми она была хорошо знакома.

Предложение гувернантки привело в восторг не только сестру, но и матушку. Матушка долго ломала голову над тем, как устроить Сашину поездку. Она боялась поручить дочь Василию и горничной, а ехать самой — значило потерять много времени, да еще в Витебске нанимать номер в гостинице и много тратиться. Теперь же все прекрасно улаживалось. Кроме того, матушка рассчитала, что поездка Ольги Петровны ей обойдется очень дешево: ведь в первый раз Ольга Петровна ехала с Сашей, а посылая за ней лошадь второй раз, можно будет поручить Василию свезти на продажу кое-что из живности и домашних сбережений. Поэтому матушка решила сделать подарок Ольге Петровне — купить ей на платье — и, уступая просьбам няни, заказала в церкви благодарственный молебен.

— Вот теперь можно бога поблагодарить: деньги точно с неба свалились, и все так хорошо устраивается. По правде сказать, и попу за молебен рублишко не жалко, — говорила она.

В первый раз после смерти отца в нашем доме слышны были смех и шутки. В ближайшее воскресенье мы всей семьей отправились в церковь.

В церкви наша семья резко выделялась из всех молящихся: другие помещики и их дети были в нарядных разноцветных платьях, мы же черной тучей стояли в сторонке. Черные платья наши, по тогдашнему обычаю, были обшиты в знак траура широкими полосами белого коленкора.

Матушка и няня все время простояли на коленях в слезах. Даже Саша с цветами в руках стояла на коленях, но, заметив Ольгу Петровну, сразу вскочила на ноги и стала тихонько к ней пробираться.

После окончания службы Ольга Петровна передала нам от Воиновых приглашение пожаловать к ним на обед.

Воиновы были люди весьма состоятельные: у них было два имения, множество прислуги, хороший дом с разными пристройками. При доме небольшой, но красивый сад с аллейками, цветочными клумбами и прудами.

У Воиновых было двое детей: Оля восьми и Митя семи лет.

Когда мы приехали к ним, дети повели нас в детскую. Я и Заря остолбенели от удивления: мы не имели таких замечательных игрушек. И не мудрено: ведь после нашего разорения матушка не потратила на игрушки ни копейки.

Оля и Митя не успели показать нам всех своих сокровищ, как нас позвали к столу. Весь обед просидела я с широко раскрытыми глазами, поглядывая то на необычные для нас блюда, то на нарядные тарелки и серебро. Но больше всего поразил меня хозяин.

Петр Петрович Воинов был похож сразу и на сову и на обезьяну. На худеньком теле его сидела маленькая, круглая, как шарик, головка, напоминавшая голову совы. Рыжеватые волосы его, подстриженные под гребенку, торчали вверх; рыжеватыми же волосами, только покороче и пореже, было покрыто все лицо; но ужаснее всего был взгляд его хищных глаз — они вонзались в собеседника, как гвозди.