ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

В этой антологии нет ни одного рассказа о Холмсе. Возможно, читатель не найдет в ней вообще ни одного знакомого имени. Почти все рассказы впервые переведены на русский язык, иные авторы прочно забыты даже у себя на родине. А ведь некогда все они были знамениты, и публика с волнением ждала очередного выпуска толстого иллюстрированного журнала — «Стрэнда» или «Айдлера», — чтобы узнать о новых расследованиях Старика в углу или проницательной сыщицы Лавди Брук.

Разнообразный и причудливый мир викторианского детектива почти ушел в забвение — на поверхности остались лишь несколько колоритных фигур: диккенсовский инспектор Баккет, сыщик Кафф Уилки Коллинза и, конечно, затмивший всех Шерлок Холмс.

Однако же у Конан Дойла были предшественники, подражатели, соратники и соперники — им всем мы обязаны появлением и расцветом детективного жанра. Как на подбор, все они — люди необычной судьбы, их биографии напоминают порой приключенческий роман; и потому каждой новелле предшествует краткий рассказ о ее авторе. Кроме того, в книге имеется два очерка: один о появлении и развитии детективной литературы, другой — о том, как в реальности было организовано сыскное дело в Англии и Америке.

Сами новеллы подобраны так, чтобы представить детективный жанр рубежа веков во всем его разнообразии — головоломка и судебная драма, детектив научный и детектив плутовской, загадочная кража, леденящее кровь убийство, изощренное мошенничество. Среди сыщиков попадаются респектабельные медицинские эксперты, энергичные молодые леди, всевозможные чудаки, иностранцы и даже один слепой.

Кроме того, взятые вместе, эти новеллы рисуют неожиданную и очень яркую картину викторианской эпохи — эпохи удивительных открытий и бурных противоречий. Именно тогда появились телеграф, железная дорога, телефон, автомобиль, метро, фотография, криминалистика и собственно детектив. Не говоря уже о женской эмансипации.

В книге воспроизводятся иллюстрации, которые сопровождали рассказ в первом — обычно журнальном — издании. К рассказам, которые выходили без иллюстраций, подобраны подходящие рисунки того времени. В конце книги также имеется глоссарий в картинках, поясняющий разного рода детали викторианской жизни.

Новеллы выстроены в хронологическом порядке; что касается термина «викторианский», то мы толковали его по возможности широко. Во-первых, в сборник включены американские авторы (в истории американской литературы принято говорить о «викторианском периоде», кроме того, английская и американская детективные традиции второй половины XIX — начала XX века оказались неразрывно связаны друг с другом). Во-вторых, вслед за многими специалистами мы считаем, что викторианская эпоха кончилась не со смертью королевы Виктории (1901), а с началом Первой мировой войны, которая разрушила устоявшийся жизненный уклад.

Установив, таким образом, правила, мы немедленно принялись их нарушать — последний рассказ антологии относится к 1915 году. В свое оправдание мы можем лишь заметить, что автор этого рассказа, Анна Кэтрин Грин, известная как «мать детектива», по праву должна была бы открывать, а не замыкать наш сборник. Ее роман «Дело Ливенуорта» принес ей славу еще в 1879 году, но, увы, ее блистательные романы слишком велики для антологии, а немногие рассказы уступают им в искусности, и оттого наш выбор был ограничен.

Остается добавить, что перед вами — плод труда переводческого семинара, работающего на филологическом факультете МГУ. Почти три года тринадцать «сообщников» читали, выбирали и переводили детективные рассказы, искали иллюстрации, спорили о том, что оставить и что отвергнуть, все глубже погружаясь в мир викторианского детектива и все больше им восхищаясь.

Мы надеемся, что наше восхищение и азарт задержались между строк этой книги и читатель разделит с нами радость открытия.

Александра Борисенко

А. Борисенко ВИКТОРИАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Многие рассказы этой антологии могут показаться наивными просвещенному читателю. Однако в конце XIX века детектив как жанр только формировался, нащупывал приемы и схемы, осваивал (и нарушал) границы, исследовал неведомые территории. На этих страницах вам предстоит встретиться с авторами, без которых не было бы ни Агаты Кристи, ни Рекса Стаута, ни Себастьена Жапризо. Потому что как бы ни расцвел в XX веке детективный жанр, каких бы высот он ни достиг — все главное было уже придумано изобретательными викторианцами.

ПЕРВЫЙ ДЕТЕКТИВ

Тема загадочного преступления всегда занимала мировую литературу — обратимся ли мы к античным трагедиям, библейским сюжетам или шекспировским пьесам. Однако детектив считается относительно молодым жанром, а его основоположником традиционно называют Эдгара Аллана По (1809–1849). В 1841 году, в рассказе «Убийство на улице Морг», впервые вышел на сцену Огюст Дюпен — эксцентричный французский интеллектуал с необычайными аналитическими способностями (тот же герой действует в «Тайне Мари Роже», 1842, и «Похищенном письме», 1845).

Почему же именно эта серия рассказов стала точкой отсчета нового жанра?

С самого начала мы видим, что автор пытается вовлечь читателя в некую игру — не зря в преамбуле к «Убийству на улице Морг» содержится столь пространное рассуждение о преимуществе шашек над шахматами и тонкостях виста. Где есть игра, там, разумеется, должны быть и правила. Вокруг этого строится вся структура детектива — читатель должен получить ту же информацию, что и сыщик, чтобы на равных состязаться с ним в решении загадки. И хотя авторы детективных историй нередко лукавят, припрятывая в рукаве тайный козырь, читатель может твердо рассчитывать на интеллектуальное упражнение. «Подобно тому как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то прояснить или распутать», — пишет Эдгар По.

Борхес утверждает, что Эдгар По породил новый вид читателя — «читатель детективов». Кроме того — и это еще важнее — он породил нового героя. На сцену вышел сыщик.

РОМАН-СЕНСАЦИЯ

В Англии герой-сыщик впервые появляется в романе Диккенса «Холодный дом» (1852). Инспектор Баккет меняет личины, непринужденно входит в лачугу бедняка и в гостиную баронета, втирается в доверие, раскрывает тайны, неумолимо настигает преступника. Это умение перевоплощаться и разговаривать с каждым на его языке унаследуют многие литературные сыщики.

Следующий примечательный персонаж такого рода встречается в романе Уилки Коллинза «Лунный камень» (1868). Агент сыскной полиции Ричард Кафф сух и наблюдателен, он скрупулезно собирает факты, но любопытным образом делает из них совершенно неверные выводы (строго говоря, настоящим сыщиком поневоле становится главный подозреваемый). Однако Кафф, несмотря на постигшую его неудачу, оказал несомненное влияние на последующую детективную литературу — его мечта разводить розы не раз аукнется в судьбах великих литературных детективов с их причудливыми хобби: видимо, именно отсюда пошли пчелы Холмса, кабачки Пуаро и орхидеи Ниро Вульфа.

Диккенса и Коллинза часто называют родоначальниками английского детектива. С именем Коллинза тесно связан еще один литературный жанр, возникший в шестидесятые годы XIX столетия, — так называемый «сенсационный роман» или «роман-сенсация».

«Сенсационный роман» приходится детективу ближайшим родственником — их не всегда удается разграничить. Оба они многим обязаны готической литературе, чрезвычайно популярной в XVIII веке (уже в начале XIX столетия леденящие кровь сочинения Анны Радклифф становятся мишенью пародий и насмешек — яркий пример тому «Нортенгерское аббатство» Джейн Остин).

Готический арсенал — мрачный замок, зловещий дядюшка, запертая комната на чердаке и прочее — вполне годился, чтобы попугать читателя, однако и детектив, и сенсационный роман гораздо больше интересуются такими приземленными юридическими обстоятельствами, как подделка документов, самозванство и двоеженство. Привидения если и появляются, то оказываются чьей-то злонамеренной подделкой.

Началом сенсационного романа принято считать «Женщину в белом» (1859–1860). Этот роман Уилки Коллинза хорошо известен русскому читателю. За ним последовали другие шедевры жанра — роман Эллен Вуд «Ист Линн» (1861) и роман Мэри Элизабет Брэддон «Секрет леди Одли» (1862). Все три эти произведения имели огромный успех и прекрасно продавались, что обеспечило дальнейшее развитие «сенсационного» жанра. Критики, напротив, стали роптать, что сенсационный роман апеллирует «скорее к нервному возбуждению, нежели к здравому рассудку». Склонность к книгам такого рода объявлялась опасным недугом, сродни наркотической привычке. Джордж Элиот всерьез опасалась, что Мэри Брэддон затмит ее популярностью, и с горечью писала своему издателю, что стоящие книги «буквально похоронены под грудой мусора».

Мэри Брэддон. Карикатура из журнала «Панч»

Другая знаменитая английская романистка, Маргарет Олифант, в целом благосклонно отзываясь о творчестве Коллинза, предостерегала, однако, что увлечение темой преступления и расследования может оказаться заразительным и оказать дурное влияние на английскую литературу. «Мы уже видели достаточно примеров тому, как полицейский детектив способен оживить повествование: нет сомнений, что в конце концов он приберет к рукам всю эту литературную школу». Так оно и случилось.

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Практически все ранние детективы — включая рассказы Эдгара По — опирались на реальные истории громких преступлений.

В Англии 1830-х годов большой популярностью пользовались так называемые ньюгейтские романы — романтизированные жизнеописания преступников. Ньюгейт — одна из самых мрачных английских тюрем, где в XVIII веке содержалось особенно много смертников. В дни публичных казней у ворот тюрьмы продавали «Ньюгейтский календарь», иначе называвшийся «Список кровавых злодеев». Именно он и служил неисчерпаемым источником криминальных биографий.

Изначально это был просто список казненных, составленный надзирателем; впоследствии этот уникальный реестр приобрел размах и пафос — рассказы о преступниках становились все красочней, в них включались детские воспоминания, последние слова казненных, выразительные иллюстрации и даже стихотворные эпитафии.

«Ньюгейтский календарь» претендовал и на воспитательную роль — его рекомендовалось дарить детям в назидание. Иллюстрация на фронтисписе одного из изданий изображает добродетельную мать, которая протягивает ребенку эту душеспасительную книгу, одновременно указывая на виднеющуюся за окном виселицу.

Фронтиспис «Ньюгейтского календаря» 1826 года издания

Неизвестно, насколько благотворно «Ньюгейтский календарь» влиял на молодые умы, но популярность его была огромна. Для английской литературы XVIII–XIX веков он стал неисчерпаемым кладезем сюжетов. К нему обращались Уильям Годвин[1], Генри Филдинг, Даниэль Дефо, Эдвард Бульвер-Литтон, Чарльз Диккенс и многие другие.

Газетные отчеты о преступлениях — часто весьма цветистые — также служили источником вдохновения. Один викторианский критик прямо советовал молодым литераторам читать внимательнее полицейские отчеты в газетах, особо отмечая те, которые удостоились передовицы, — и, таким образом, получать готовую историю, уже заслужившую интерес публики. Диккенсу доводилось писать журналистские материалы о полицейских расследованиях; у инспектора Баккета и сыщика Каффа были реальные прототипы. Многие громкие судебные дела нашли отражение в романах того времени.

Однако если героем «ньюгейтских» историй всегда оставался преступник, то с появлением организованного сыска и полиции ситуация стала меняться[2].

Большую роль в появлении героя-сыщика сыграли воспоминания бывших полицейских — как подлинные, так и вымышленные. Особое место в этом ряду занимают мемуары Эжена Франсуа Видока[3]. В молодости он сидел втюрьме (по разным версиям, за дезертирство, воровство или избиение офицера), был отправлен на каторгу за побег, бежал с каторги (на этот раз успешно) и в конце концов стал ревностно служить закону. Видок возглавил французскую полицию (la Sûreté), куда рекрутировал многих бывших преступников. Позднее он открыл частное сыскное агентство, а в 1828 году в свет вышли «Записки Видока, начальника полиции до 1827 года». Пожалуй, никто в такой мере не повлиял на образ литературного сыщика, как Видок с его страстью к прогрессивным методам криминалистики и талантом перевоплощения[4].

Мемуары Видока внесли свой вклад в создание образа Дюпена, а вместе Видок и Дюпен послужили образцом при создании еще одного знаменитого сыщика — месье Лекока. Лекок — детище французского писателя Эмиля Габорио (1832–1873), чьи «полицейские романы» пользовались огромной популярностью в Англии 1880-х годов.

Сам термин «детектив» был придуман американкой Анной Кэтрин Грин. Эта яркая и самобытная писательница стоит в истории жанра на особом месте — начиная с 1879 года она опубликовала десятки детективных романов, в которых мелодраматические коллизии сочетаются с детальным и точным описанием процедур следствия и коронерского дознания[5], сбора улик и аналитической работы сыщика. (А.К. Грин выросла в семье юриста и неплохо разбиралась в этих вопросах.) Кроме того, она стала первой женщиной, прославившейся благодаря сочинению детективных историй.

ПОЯВЛЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

Классический детектив всегда ассоциируется с «доброй старой Англией», хотя и жанр, и его название родились в Америке, а первый прототип литературных сыщиков был французом.

Разумеется, виной тому Шерлок Холмс. Вся история детектива делится на «до» и «после» Холмса — те же, кто писал детективы одновременно с Конан Дойлом, оказались на долгие годы забыты потомками.

Основное влияние на Конан Дойла оказали Эдгар По и Эмиль Габорио. Многим обязан он и Анне Кэтрин Грин — когда Дойл начинал писать, она была уже в зените славы; во время путешествия по Америке Конан Дойл искал встречи со знаменитой предшественницей, но состоялась ли эта встреча — неизвестно (сохранилась лишь их переписка).

В автобиографии «Жизнь, полная приключений» Конан Дойл писал:

Габорио привлекал меня точно подогнанными сюжетами, а блестящий сыщик Эдгара По, Огюст Дюпен, с детства был одним из моих любимых героев. Но смогу ли я привнести что-то свое? Тут мне вспомнился мой старый учитель, Джо Белл, — его орлиный профиль, чудаковатые манеры, сверхъестественная способность подмечать детали… Легко заявить, что герой умен, но ведь читатель захочет увидеть этот ум в действии, на примерах — и такие примеры Джо Белл ежедневно демонстрировал нам в аудитории.

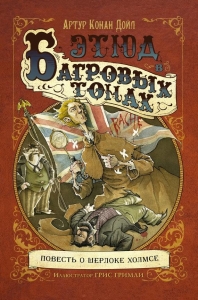

Главным козырем Дойла стал его герой яркий, ни на кого не похожий сыщик, «мыслящая машина», владеющая непогрешимым «дедуктивным» (на самом деле индуктивным) методом. Читатель помнит, быть может, что Холмс был крайне невысокого мнения о собственных литературных прототипах. В «Этюде в багровых тонах» он обсуждает с Ватсоном Дюпена и Лекока:

— Вы, конечно, думаете, что, сравнивая меня с Дюпеном, делаете мне комплимент, — заметил он. — А по-моему, ваш Дюпен — очень недалекий малый. Этот прием — сбивать с мыслей своего собеседника какой-нибудь фразой «к случаю» после пятнадцатиминутного молчания, право же, очень дешевый показной трюк. У него, несомненно, были кое-какие аналитические способности, но его никак нельзя назвать феноменом, каким, по-видимому, считал его По.

— Вы читали Габорио? — спросил я. — Как по-вашему, Лекок настоящий сыщик?

Шерлок Холмс иронически хмыкнул.

— Лекок — жалкий сопляк, — сердито сказал он. — У него только и есть что энергия. От этой книги меня просто тошнит. Подумаешь, какая проблема — установить личность преступника, уже посаженного в тюрьму! Я бы это сделал за двадцать четыре часа. А Лекок копается почти полгода. По этой книге можно учить сыщиков, как не надо работать[6].

Сам Конан Дойл неоднократно вынужден был оправдываться, поясняя, что не разделяет взглядов своего высокомерного героя. Отчаявшись, он даже написал стишок, в котором были такие строки:

Вновь повторяю, теряя терпение: Критик, не путай творца и творение!

Впрочем, Холмсу воздалось той же монетой: современники и последователи Конан Дойла не упускали случая подшутить над Великим Сыщиком — чего стоят только пародии, постоянно появлявшиеся в литературных журналах (одна из первых была напечатана в «Айдлере» уже в 1892 году).

Но все пародии и подражания лишь подчеркивали несомненную истину: Конан Дойлу удалось создать не просто узнаваемую форму, а золотой канон детектива.

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

История викторианской детективной новеллы неразрывно связана с литературными журналами того времени, такими как «Стрэнд», «Айдлер», «Пирсон», «Хэмсворт» и другие.

В XIX веке очень существенно усовершенствовалась — и удешевилась — техника книгопечатания, и потому именно к этому периоду относится появление массовой литературы. Кроме того, заметно разросся средний класс, на который в основном были ориентированы литературные журналы. В журнальной форме было напечатано большинство викторианских произведений — романы Диккенса, Теккерея, Коллинза выходили «выпусками». Именно за счет этой сериальной структуры в жанре короткого рассказа так востребован оказался сквозной главный герой.

Короткие детективные новеллы с «сериальным» героем печатались в журналах и до Конан Дойла — главным образом, в форме беллетризированных мемуаров сыщиков (часто вымышленных). Первый рассказ этой антологии, принадлежащий перу миссис Генри Вуд (прославленному автору сенсационного романа «Ист Линн»), написан в 1877 году — задолго до появления Холмса. Это — один из эпизодов серии о Джонни Ладлоу, которого, однако, нельзя назвать сыщиком в собственном смысле слова. Раскрытие преступления у миссис Вуд происходит часто почти случайно, в центре внимания оказывается не столько расследование, сколько само таинственное происшествие.

Переломный момент в истории детектива наступил в июле 1891 года, когда в журнале «Стрэнд»[7] был напечатан рассказ Конан Дойла «Скандал в Богемии».

Надо сказать, что первый рассказ о Холмсе, «Этюд в багровых тонах», появился на страницах другого журнала — «Рождественского ежегодника Битон» в 1887 году, но не имел громкого успеха, так же как и «Знак четырех», изданный в 1890 году отдельной книгой. Союз со «Стрэндом» принес Холмсу удачу. «Стрэнд» к тому времени существовал всего несколько месяцев, но тиражи его тут же подскочили до небес. (Впоследствии тиражи «Стрэнда» долгие годы держались на баснословном уровне — 500 000 экземпляров.) Большой популярностью пользовались и иллюстрации Сидни Паджета — рисунки на каждой странице вообще были в те времена в новинку и чрезвычайно ценились читательской аудиторией.

Обложка журнала «Стрэнд», 1895

После оглушительного успеха Холмса многие авторы, работавшие в совершенно других жанрах, бросились писать детективы — иллюстрированные журналы охотно их печатали. С 1892 года стал выходить журнал «Айдлер» — детище Джерома К.Джерома, хорошо известного русскому читателю по роману «Трое в лодке не считая собаки»; его постоянными авторами были У.Х. Ходжсон, Израэль Зангвилл, Фергус Хьюм.

Именно в начале 1890-х годов и произошло формирование классической детективной новеллы в том виде, как мы представляем ее сегодня.

Исследователи нередко отмечают, что практически все современники Конан Дойла упирались в трудную задачу: придумать сыщика, не похожего на Холмса. Задача, однако, была еще сложней: нужно было, чтобы «непохожесть» не зашла слишком далеко. Нельзя забывать о коммерческом аспекте детективного ремесла — рассказы Конан Дойла потому и стали «эталоном», что успешно продавались. Важно было не только придумать нечто оригинальное, но и сохранить формулу успеха.

Невозможно переоценить роль денег в развитии детективного жанра. Пролистайте биографии авторов, включенных в антологию: вы убедитесь, что все они мечтали при помощи детективных рассказов поправить свое благосостояние; многие начали писать исключительно с этой целью (и почти всем им это удалось).

Но если бы викторианский детектив был только и исключительно коммерческим предприятием, вряд ли кто-нибудь вспомнил бы о нем сегодня. Между тем возрождение интереса к этим забытым авторам началось на Западе уже в начале семидесятых годов XX века — тогда одна за другой стали появляться антологии викторианского детектива. Почти все они назывались одинаково: «Соперники Шерлока Холмса». Так же назвали и появившийся в 1971 году телесериал. Придумал этот ходовой заголовок Хью Грин, брат писателя Грэма Грина, автор первой антологии такого рода.

Современники Конан Дойла отчасти сами виноваты в том, что их персонажи и по сей день пребывают в тени великого сыщика; кажется, они и сами не могут оставить его в покое. Скажем, в рассказе Гая Бутби «Бриллианты герцогини Уилтширской» Холмс упоминается уже во втором предложении: «Для примера позвольте мне рассказать историю Климо — ныне прославленного частного сыщика, который завоевал себе право стоять в одном ряду с Лекоком и даже с недавно покинувшим нас Шерлоком Холмсом».

Американский писатель Роберт У. Чамберс в своем весьма самобытном рассказе «Лиловый император», практически независимом от дойловской традиции, не удерживается от того, чтобы бросить камушек в холмсовский огород: «Я обнаружил уйму такого, что многие непременно бы посчитали крайне важными уликами — пепел из трубки Адмирала, отпечатки ног на пыльной крышке погреба, бутылки из-под сидра, и снова пыль — она была повсюду. Я, конечно, не специалист, а просто жалкий дилетант, и потому я затоптал следы своими тяжелыми башмаками и не изучил под микроскопом пепел, хотя Адмиралов микроскоп стоял под рукой».

Сборник Э. У. Хорнунга «Взломщик-любитель», вышедший в 1899 году, посвящен Конан Дойлу. История этого посвящения такова: Хорнунг, приходившийся Конан Дойлу зятем (он был женат на сестре Дойла, Констанс), создал зеркальное отражение Холмса и Ватсона — парочку мошенников Раффлса и Банни (предварительно спросив разрешение у Дойла); истории об их похождениях печатались с 1898 года в журнале «Касселз». Конан Дойл дал разрешение не слишком охотно — по его мнению, преступника нельзя было делать главным героем. Это не помешало Раффлсу соперничать в популярности с Холмсом, и когда рассказы вышли в виде сборника, Хорнунг посвятил книгу знаменитому родственнику. Дарственная надпись гласила: «А.К.Д. — в порядке лести».

Грант Аллен (также печатавшийся в «Стрэнде») был близким другом Конан Дойла. Когда Аллен тяжело заболел, он попросил Дойла закончить за него детективный сериал про медсестру Хильду Уэйд — так Аллен и Дойл оказались соавторами.

Артуру Моррисону выпала честь «заменять» Конан Дойла на страницах «Стрэнда» после того, как тот в 1893 году скинул опостылевшего ему гениального сыщика в Рейхенбахский водопад. Мартин Хьюитт — сыщик, придуманный Моррисоном, — полюбился читателям и получил свою долю известности, однако положение обязывало его идти по стопам предшественника, не слишком отклоняясь от проложенной колеи.

Однако было бы большой ошибкой увидеть в пестрой толпе детективных авторов рубежа XIX–XX веков одних лишь подражателей и эпигонов. Напротив, открывшаяся нам картина поражает разнообразием. К детективному жанру обращались люди разных профессий, судеб и дарований — многие из них обладали литературным талантом и воображением, многие добились успеха и на других поприщах. Скажем, Израэль Зангвилл был выдающимся деятелем сионистского движения и автором всемирно известных романов о жизни еврейского гетто, М. Макдоннелл Бодкин — профессиональным адвокатом и членом ирландского парламента, Артур Б. Рив — одним из основателей криминалистической лаборатории в Вашингтоне. Среди авторов этой антологии есть эмигранты и авантюристы, священники и врачи, почтенные домохозяйки и венгерская баронесса. Совершенно очевидно, что приверженность столь разных личностей одному и тому же повествовательному канону происходила не от недостатка фантазии и жизненного опыта, а оттого, что канон оказался удачным, востребованным, как нельзя лучше отвечающим чаяниям публики. Конан Дойл с удивительной чуткостью уловил веяния эпохи — и открытой им золотой жилы хватило на всех.

ДУХ ЭПОХИ

Викторианская эпоха сейчас снова вошла в моду. О ней выходит огромное количество книг: в одних нам сообщают, что викторианцы ратовали за семейные ценности и суровую благопристойность, воздвигали непреодолимые классовые и расовые барьеры, отличались пуританством и лицемерием. Другие увлеченно описывают век удивительных открытий, неслыханных перемен и прогресса, время социальных сдвигов и религиозных сомнений. Журналист и исследователь Мэтью Суит в своей нашумевшей книге «Выдуманные викторианцы»[8] убедительно доказывает несостоятельность большинства расхожих представлений об эпохе: викторианцы были свободнее, чем мы, утверждает он, шире смотрели на вещи, лучше умели развлекаться и получать удовольствие от жизни.

В Англии и Америке прилавки завалены романами, действие которых происходит в XIX веке. Примечательно, что большинство из них написано в детективном жанре. В качестве примера искусной стилизации можно привести книги Сары Уотерс — одна из них даже вошла в короткий список Букеровской премии[9].

По-видимому, викторианская эпоха оттого и продолжает волновать воображение, что в ней так странно сходятся противоположности. Трудно представить себе, как неузнаваемо изменился мир буквально на глазах у тех, кого мы сегодня называем викторианцами. На их веку появилась железная дорога, телеграфное (а потом и телефонное) сообщение, автомобили, метрополитен, электрическое освещение, фотография, эволюционная теория Дарвина, первая женщина-врач и первый туалет со сливным бачком (так называемый ватерклозет). При этом нельзя не признать, что XIX век для Англии был периодом небывалой стабильности — прежде всего материальной. Именно эта материальная стабильность и потребовала жестких полицейских институтов, охраняющих собственность и безопасность тех, кому было что терять. Новый литературный жанр смог отреагировать на противоречивые потребности читателя гораздо более гибко, чем устоявшиеся литературные формы. С одной стороны, детективный канон устанавливал авторитет закона, порядка и рационального начала. С другой — позволял в полной мере предаться восхищению плодами прогресса и изучению этих плодов. Изобретения и открытия были так стремительны и многочисленны, что требовали осмысления. От технических и интеллектуальных новшеств веяло тайной, сенсацией и опасностью. Детектив безошибочно использовал эти притягательные качества — железная дорога, к примеру, отлично сгодилась как пространство приключений и всевозможных загадочных происшествий. Расписание поездов нередко служит ключом к разгадке, темный тоннель предоставляет возможность совершить хитрую кражу, а сосед по купе оказывается не тем, за кого себя выдает. Дальше всех по этому пути пошел, пожалуй, писатель Виктор Л. Уайтчерч — его герой работает сыщиком на железной дороге и раскрывает исключительно «железнодорожные» преступления; он всегда выходит победителем, поскольку знает, как устроен загадочный новый мир рельсов и вагонов.

Фотография стала непременным атрибутом почти каждого детективного рассказа — либо в качестве неопровержимого доказательства, либо как способ изощренного обмана. Только что изобретенный глушитель оказывался ключом к изощренному убийству. Химические эксперименты помогали обличить преступника.

Детальное, «инсайдерское» знание об устройстве чего бы то ни было чрезвычайно высоко ценилось викторианцами. Если мы откроем подшивки журналов XIX века — того же «Стрэнда» или «Айдлера», — нам бросится в глаза обилие документальных статей о производственных процессах, общественных институтах, механизмах и помещениях. Как работает речная полиция? Как выглядит бюро находок в Скотленд-Ярде? Как производится и транспортируется лед, позвякивающий в вашем оранжаде? Как тренируют акробатов и как работает ветеринар?

В 37-м выпуске журнала «Стрэнд» (за 1894 г.) напечатана обстоятельная статья о разных типах наручников, написанная отставным полицейским инспектором: изящный слог, латинские цитаты, экскурс в этимологию. Статья сопровождается собственноручными иллюстрациями автора. Заметим, что «Стрэнд» был журналом для семейного чтения — то есть предполагалось, что почтенной матери семейства будет интересно узнать, чем мексиканские «браслеты» отличаются от американских.

Тут нужно отметить еще одно важное свойство эпохи: язык науки и литературы был, в сущности, не разделен — ученые и философы были не чужды изящной словесности, часто серьезные научные или социальные идеи излагались в популярной форме и широко обсуждались читающей публикой. Так, «Происхождение видов» Дарвина стало событием не только в научном мире, но и в общественной и личной жизни многих людей. Позиции религии к концу XIX века серьезно пошатнулись, позитивизм набирал силу.

Мексиканские наручники. Иллюстрация из журнала «Стрэнд», 1894

Детектив не в последнюю очередь отозвался именно на эту тягу к «научности» и «производственности», к объяснению и рационализации. «Мыслящая машина», каковой представал каждый уважающий себя сыщик, как нельзя лучше служила такой цели.

ПРОФЕССИОНАЛ ЗА РАБОТОЙ

«Я люблю труд, он очаровывает меня: я могу часами сидеть и смотреть, как люди работают», — писал Джером К. Джером. Пожалуй, неотразимая привлекательность чужого труда стала главным коммерческим и литературным открытием детективного жанра.

В XIX веке в Англии сложился новый социальный класс — класс профессионалов. Юристы, врачи, инженеры и ученые оказались облечены новой властью, наделены новой ролью и значительностью. Литературные жанры отозвались на эти перемены по-разному, но лишь один практически целиком посвятил себя «производственной» теме. Этот выбор оказался дальновидным — и с культурной, и с коммерческой точки зрения. Сегодня самые кассовые — и качественные — англо-американские сериалы дают возможность зрителю наблюдать, как люди день за днем делают свою работу. И зритель смотрит — с неослабевающим напряжением. Так построены «Скорая помощь», «Закон и порядок», «CSI: Место преступления», «Бостон Лигал», «Доктор Хауз» и многие другие многосерийные хиты. Наиболее интересные публике профессии остались те же, что и в XIX веке, — врачи, юристы, полицейские.

Криминалистика, включавшая в себя все эти три элемента, была в викторианские времена не просто интересной, но совершенно новой наукой. В ней постоянно совершались головокружительные открытия: химики научились находить в организме следы мышьяка и отличать пятно крови от любого другого (к концу века стало возможным различать кровь человека и животных); были введены системы идентификации (по антропометрическим данным, полицейским портретам и отпечаткам пальцев), появились первые детекторы лжи и баллистическая экспертиза.

Рональд Томас, автор чрезвычайно любопытной книги «Детектив и развитие криминалистики»[10], утверждает, что на заре своего существования криминалистика часто шла по следам писательского воображения, а не наоборот.

Действительно, литературные сыщики нередко оказывались гораздо расторопнее своих реально существующих коллег в применении новейших криминалистических методов. Шерлок Холмс начинает идентифицировать преступников по отпечаткам пальцев раньше, чем эту технику берет на вооружение полиция — немедленно после публикации книги Фрэнсиса Галтона «Отпечатки пальцев» (1892). По мнению Томаса, Англия приняла отпечатки пальцев в качестве основного метода идентификации раньше остальных стран Европы именно благодаря огромной популярности рассказов Конан Дойла.

До детектива литература порой обращала благосклонный взгляд на творческие муки музыканта или художника, иногда мельком отмечала живописный труд матроса — несколько звучных слов вроде «грот-мачта» или «бом-брамсель» вполне могли придать колорит приключенческому роману. Но детальное описание профессионального труда не становилось основной темой художественного произведения.

Детектив вывел «профессиональную кухню» на первый план; на увлечении криминалистикой построен самый, пожалуй, интересный и жизнеспособный извод нового жанра — «научный» детектив. Часто рассказы такого рода ставили перед собой просветительские задачи, пытались внедрять в жизнь передовые идеи. Например, американский автор Артур Б. Рив начинает серию рассказов с утверждения, что в университетах необходимо открыть кафедры криминалистики (по тем временам такая идея казалась довольно диковинной). Его английский коллега Р. Остин Фримен назидательно поясняет, что «так называемая „детективная“ литература становится гораздо полезнее, если избегает невероятного и рассказывает исключительно о том, что является физически возможным». Рив и Фримен по-разному подходили к «научности». Рив увлекался новейшими изобретениями и частенько завирался. Фримен же не гнался за сенсационностью, но, сам будучи медицинским экспертом, соблюдал точность в деталях и каждый факт проверял собственными лабораторными исследованиями. Его истории нередко проиллюстрированы зарисовками препаратов, увиденных под микроскопом, со скрупулезными комментариями. Так, в одном из рассказов постоянный герой Фримена, доктор Торндайк, обнаружив на подкладке шляпы пару волосков, устанавливает, что носивший шляпу был, вероятно, китайцем или японцем — поскольку, объясняет он, поперечный срез волоса у людей разных рас выглядит по-разному (разумеется, тут же приведены зарисовки).

Американский писатель и юрист Мелвилл Дэвиссон Пост создал ставший впоследствии весьма популярным поджанр «судебной драмы» с необычным сквозным героем — адвокатом Рэндольфом Мейсоном[11]. Рэндольф Мейсон использовал глубокое знание закона для того, чтобы помогать преступникам уходить от правосудия. Рассказы Поста вполне можно было использовать как руководство к действию: его юридические описания были совершенно точными и указывали на существующие «дырки» в законах. На упреки в том, что подобные детективы могут помочь мошенникам, Пост логично отвечал, что они также могут помочь и законодателям: «На это следует ответить, что, просвещая врагов, автор также предупреждает друзей закона и порядка и что Зло не становится сильнее, когда на него падают солнечные лучи».

Викторианскую детективную прозу никак нельзя упрекнуть в однообразии, — но правила игры остаются неизменными. Детектив может представлять собой чистую головоломку — и даже обойтись без преступления, — но загадка должна иметь убедительную отгадку. Детектив может удариться в готику и пугать нас старыми замками и древними проклятиями, но каждый фокус должен быть с разоблачением. Герой плутовского детектива — мошенник, а не сыщик, однако и в этом случае канон требует раскрыть секреты ремёсла. Мошенник ведь тоже профессионал — '«этим и интересен».

ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ

На рубеже веков все сильнее ощущалась зыбкость привычных границ — социальных, нравственных, классовых и, как мы бы сейчас сказали, тендерных. Устоявшиеся литературные формы не успевали за переменами, детектив же легко ступил на неведомые территории.

Лучше всего это видно на примере женщин. В викторианском детективе поразительно много женщин-сыщиц. Они начали появляться еще на заре жанра — среди первых (часто анонимных) псевдомемуаров были «Записки леди-детектива», «Случаи из практики леди-детектива» и так далее. Потом на сцену вышли такие заметные фигуры, как леди Молли из Скотленд-Ярда, придуманная баронессой Орци, медсестра Хильда Уэйд (детище Гранта Аллена), мисс Кьюсак (действующая в рассказах Л. Т. Мид), очаровательная Вайолет Стрэндж из рассказов А. К. Грин и многие другие.

Странность состояла в том, что никаких леди-детективов в то время не существовало в природе. Первая женщина была принята на работу в Скотленд-Ярд в 1920-е годы, и отнюдь не на руководящую должность.

В отношении женщин викторианская эпоха была так же противоречива, как и во всем остальном. С одной стороны, во время правления королевы Виктории, как никогда, укрепились семейные ценности и женщине полагалось быть «ангелом в доме» (так называлась невыносимо приторная поэма Ковентри Патмора, написанная в 1854 году). С другой — при Виктории были приняты два поистине революционных закона: билль о разводе и билль об имуществе замужних женщин; оба сильно поспособствовали эмансипации.

«Джек, не уходите! Сейчас принесут чай». — «Я, пожалуй, выпью чаю со слугами. Не могу, знаете ли, без дамского общества». (Карикатура на «новых женщин» из журнала «Панч»)

Традиционный романный канон был скован довольно жесткими условностями, в результате литературные героини жили по совсем иным законам, чем живые женщины. Скажем, если у героя на чердаке обнаруживалась сумасшедшая жена, героине оставалось лишь тихо и горестно удалиться. Живая женщина могла принять другое решение: например, счастливо жить со своим возлюбленным, растить его детей и рожать новых. Именно так поступила Мэри Брэддон, автор сенсационных романов, чуть было не затмившая славой Джордж Элиот (правда, сумасшедшая жена в ее случае жила не на чердаке, а в клинике, но дела это не меняет). Сама Джордж Элиот тоже двадцать лет прожила в счастливом союзе с человеком, повенчанным с другой женщиной, — ее героиням такое и присниться не могло.

Детектив не посягал на основы нравственности, поскольку не интересовался любовной интригой — она годилась лишь для завязки сюжета (позднее Раймонд Чандлер скажет, что любовь в детективе — как муха в супе). Более того, почти все леди-детективы могли предъявить какое-нибудь оправдание столь сомнительному ремеслу: они разыскивают преступника, чтобы спасти возлюбленного, отомстить за невинно пострадавшего, обелить чье-то честное имя, заработать денег для нежно любимой сестры, просто заработать денег… И вот здесь звучит правдивая жизненная нота — в викторианскую эпоху было очень немного занятий, которые могли дать женщине финансовую независимость. Одним из них было писательство. Большинство историй о женщинах, зарабатывающих на жизнь профессиональным трудом, написаны женщинами, которые сумели зарабатывать профессиональным трудом. Леди-детективов не было, но леди-писательницы — были. Впрочем, немало женщин-сыщиц было придумано и мужчинами.

Как правило, сочинительницы детективных историй не были ни суфражистками, ни бунтарками. Большинство их героинь также придерживаются традиционных викторианских ценностей: в конце концов почти все они выходят замуж и оставляют карьеру. Тем удивительней героиня К.Л. Пиркис, Лавди Брук, — женщина, довольная своей участью, профессионал до мозга костей, лучшая среди равных.

У английских писателей оставалась лазейка: когда женщине выпадала уж слишком активная роль, ее можно было сделать американкой. Так поступил Кларенс Рук в рассказе «Происшествие у „Кафе-Рояль“»:

А в это время юная леди неторопливо вернулась к «Кафе-Рояль» и вошла в ресторан, бросив быстрый взгляд на людей, стоявших у входа. Кое-кто удивленно поднял брови, но девушка, не обращая на это внимания, направилась в обеденный зал.

— Американка, бьюсь об заклад, — бросил кто-то ей вслед. — Этим закон не писан. Делают что хотят…

Вероятно, из-за океана свобода американских женщин казалась несколько преувеличенной: Вайолет Стрэндж, героиня Анны Кэтрин Грин, никогда не ездила в дом, где есть мужчины, без сопровождения брата.

ГЕРОИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Детектив — дитя прогресса, и потому ему нередко выпадало опережать — а иногда и подталкивать — события, пересматривать границы дозволенного, ставить рискованные эксперименты.

Может быть, самый рискованный из них — главный герой. Кого мы видим, оглядывая ряды доблестных детективов, нарочито непохожих — и в то же время неотвратимо похожих — на Великого Сыщика? Обманчиво простоватого полицейского, незамужнюю даму невыразительной наружности, старика в углу, крутящего в руках неизменную веревочку, слепого нумизмата, декадентствующего русского князя, полусумасшедшего знатока железной дороги… Все они вполне сгодились бы во второстепенные, комические персонажи традиционного викторианского романа. Но в том-то и штука, что эти маргиналы и чудаки — наша единственная надежда. Мы поневоле отбрасываем привычные критерии: молодость, богатство, родовитость, золотое сердце… Все это не важно. Личная жизнь претендента нас тоже не интересует. Пол, возраст и национальность не имеют значения. Он (или она) должен уметь только одно: разобрать окружающий мир на мелкие детали, посмотреть, как он устроен, устранить неисправность и снова собрать, не потеряв ни шурупа.

Читатель следит за руками. Доктор Ватсон (кто бы он ни был) подает отвертку — как правило, не ту. Собрано! Мы и не сомневались. Но все равно приятно.

Напоследок мне хочется напомнить, что все попытки теоретизировать о детективе и искать в нем сложную социальную подоплеку призваны, как правило, замаскировать позорную любовь исследователя к столь легкомысленному жанру.

Читателю тоже не возбраняется воспользоваться этим приемом: ознакомившись с предисловием, вы можете смело говорить всем любопытствующим, что читаете историческую, познавательную книгу. На самом же деле на этих страницах вас ждут убийства, грабежи, скандалы и прочие восхитительные вещи. Потому что главный секрет детектива — это конечно же удовольствие от чтения.

НЕ ТОЛЬКО ХОЛМС

МИССИС ГЕНРИ ВУД

1814–1887

ЗАГАДКА ДОМА НОМЕР СЕМЬ

Перевод и вступление Анастасии Завозовой

Эллен Вуд (урожденная Прайс) родилась в семье зажиточного торговца. С детства Эллен страдала серьезным недугом — тяжелой формой искривления позвоночника, поэтому большую часть времени ей приходилось проводить в специальном кресле с высокой спинкой. По воспоминаниям сына, писательница не могла держать в руках ничего более тяжелого, чем зонтик или книжка, не говоря уже о том, что долгие прогулки и прочие развлечения были для нее совершенно недоступны. Кроме того, из-за болезни Эллен так и не выросла, оставшись ростом около пяти футов.

Несмотря на хрупкое здоровье, в 21 год Эллен Прайс все же вышла замуж за банкира Генри Вуда и впоследствии родила ему пятерых детей. Двадцать лет миссис Вуд прожила с мужем и детьми в Париже, ведя самую обычную жизнь и не помышляя о писательстве. И только когда дела Генри Вуда значительно пошатнулись, Эллен Вуд в поисках заработка наткнулась на объявление в газете, обещавшее сто фунтов за лучший роман на тему умеренности и воздержания. Так на свет появился роман «Дэйнсбери Хаус» (Danesbury House, 1860), принесший миссис Вуд писательскую славу. К сожалению, кроме призовых ста фунтов, она не получила ни пенни от огромных продаж романа, так как права на него целиком и полностью принадлежали газете. В январе 1861 года миссис Вуд начала работу над своим самым известным романом «Ист Линн» (East Lynne, 1861), который выходил отдельными выпусками в ежемесячнике New Monthly. «Ист Линн» принес ей не только всеанглийский, но и всемирный успех и практически сразу был переведен на все основные мировые языки (в русском переводе этот роман вышел в 1864 году и назывался «Тайна Ист-Линскаго Замка»). Тираж романа только в Англии составил 200 000 экземпляров. В общей сложности Эллен Вуд написала около тридцати романов и более сотни рассказов, став родоначальницей «сериального» детектива. Ее рассказы печатались по частям в газетах и журналах, и действовали в них, как правило, одни и те же персонажи. Большая часть рассказов ведется от лица Джонни Ладлоу, юного джентльмена, проживающего вместе со своей мачехой, миссис Тодхетли, ее мужем, сквайром Тодхетли и их детьми. Семейство Тодхетли в полном составе постоянно попадает в различные как смешные, так и довольно трагические ситуации, но Джонни всегда удается найти разгадку даже самых таинственных происшествий.

Впервые рассказ «Загадка дома номер семь» был опубликован в 1877 году в журнале «Аргоси».

Mrs. Henry Wood (Ellen Wood). The Mystery at Nr. 7. — The Argosy, 1877.

А. Завозова, перевод на русский язык и вступление, 2008

МИССИС ГЕНРИ ВУД ЗАГАДКА ДОМА НОМЕР СЕМЬ

1. МОНПЕЛЬЕ-БАЙ-СИ

Господь певцов послал в юдоль — В их песнях радость, скорбь и боль — Чтоб отвратить от зла сердца И нас вернуть в чертог Творца.Г. У. Лонгфелло. «Певцы»[12]

Так давайте же поедем и поможем ей!! — вскричал сквайр.

— Как, все вместе? — рассмеялся Тод.

— Разумеется, все вместе. А почему бы нет? Завтра и отправимся!

— Бог мой! — В кротком голосе миссис Тодхетли послышалось легкое недовольство. — Что, и дети тоже?

— И дети тоже. Возьмем Ханну, пусть присматривает за ними, — ответил сквайр. — Тебя, Джо, я не считаю, ты ведь куда-то уезжаешь.

— Нам вовек не собраться, — сказала Матап, всем своим видом выражая полное замешательство. — Завтра ведь пятница. Да и Мэри мы написать не успеем.

— Написать?! — резко обернувшись, воскликнул сквайр, который прохаживался по комнате в своей нанковой визитке[13]. — И кто же, по-вашему, ей об этом напишет? К тому же она тотчас примется хлопотать, чтоб получше нас устроить, и хлопотам этим не будет конца. Хорошенькую же услугу вы ей окажете! Лучше всего нагрянуть неожиданно, именно так мы и поступим!

— Но, сэр, что, если к нашему приезду комнаты уже будут сданы? — предположил я.

— Ну так отыщем другие! Отдых на море пойдет на пользу всем нам.

Поводом для этой беседы, равно как и для замыслов сквайра, послужило письмо, которое мы только что получили от Мэри Блэр — вдовы покойного Горбушки Блэра (так мы дразнили его в школе Фроста, где он преподавал). Если помните, он разорился из-за этой затеи с газетой Джерри[14].

Пережив множество невзгод и испробовав различные способы отыскать средства к существованию, миссис Блэр наконец обосновалась в доме на побережье и открыла школу. Она надеялась со временем поправить свои дела, особенно если ей посчастливится сдавать комнаты отдыхающим. Сквайр, человек порывистый и добросердечный, тотчас же воскликнул, что нам следует отправиться туда и снять эти комнаты.

— Вот увидите, это сослужит ей хорошую службу, — продолжил он, — и осмелюсь предположить, что после нашего отъезда другие жильцы не заставят себя ждать. Посмотрим-ка. — Он взял письмо, чтобы еще раз взглянуть на адрес. — Номер шесть, по Сиборд-террас[15], Монпелье-бай-Си. Это еще где?

— Первый раз слышу, — откликнулся Тод. — Неужели такое место существует?

— Спокойно, сынок. Думается мне, это неподалеку от Солтуотера.

Тод вскинул голову:

— Солтуотера?! Да это сущий проходной двор!

— Придержите-ка язык, сэр. Джон ни, принеси мне железнодорожный справочник.

В справочнике нам удалось найти Монпелье-бай-Си — это была последняя станция перед Солтуотером. В Солтуотер же и впрямь съезжалась публика самого разного сорта, но вместе с тем это был весьма оживленный курортный городок.

В путь мы отправились только в следующий вторник, поскольку к пятнице собраться было совершенно невозможно. Тод еще в субботу уехал в Глостершир. Там жили родственники его матери, которые постоянно приглашали Тода погостить.

— Монпелье-бай-Си? — воскликнул кассир с явственным сомнением в голосе, когда мы спросили его о билетах. — Хм, посмотрим-ка, где это.

Разумеется, сквайр тотчас же раскипятился. Какое вообще право имеют эти люди продавать билеты, если они толком-то и дела своего не знают?! Тем временем означенный кассир невозмутимо водил пальцем по списку железнодорожных станций, и вскоре мы получили наши билеты.

— Видите ли, на этой станции мало кто сходит, — вежливо заметил он, — как правило, почти все следуют прямо до Солтуотера.

Если бы наш поезд не стоял на станции, готовый к отправлению, и нам не надо было нестись со всех ног, чтобы успеть на него, сквайр не преминул бы задержаться, чтобы преподать молодому человеку хороший урок.

— Солтуотер, подумать только! — воскликнул он. — Уж не вздумал ли этот малый указывать людям, куда им следует ехать, а куда — нет?!

Мы прибыли на станцию точно по расписанию. «Монпелье-бай-Си» — было написано огромными буквами на белой табличке. Мы очутились посреди чистого поля, вокруг ни моря, ни какого-либо жилья. Местность казалась совершенно безлюдной, нас окружали одни лишь фермерские угодья.

Загудев, поезд отправился дальше, оставив нас стоять со всем багажом на перроне. В замешательстве сквайр принялся оглядываться вокруг:

— Не скажете ли, где находится Сиборд-террас?

— Сиборд-террас? — переспросил начальник станции. — Нет, сэр, не знаю. Поблизости нет ни одной улицы с таким названием. По правде сказать, поблизости вообще нет никаких улиц, да и домов тоже.

Лицо сквайра было достойно кисти живописца. Снова оглядевшись, он понял, что, за исключением одного или двух фермерских домов, стоявших в отдалении, местность была совершенно пустынной.

— А это и есть Монпелье-бай-Си? — наконец спросил он.

— Он самый, сэр. Монплер, так мы здесь говорим.

— В таком случае Сиборд-террас должна быть где-то здесь! Где-то совсем неподалеку! Что за чертовщина!

— Быть может, господам все же нужно в Солтуотер? — включился в беседу один из носильщиков. — Там много разных улиц. Эй, Джим, — окликнул он своего напарника, — поди-ка сюда на минутку! Он вам точно скажет, сэр, он сам родом из Солтуотера.

Подошедший Джим положил конец всем сомнениям. Он и в самом деле знал, где находится Сиборд-террас: в Солтуотере, на самой восточной его окраине.

Итак, нам все же нужно было в Солтуотер. А мы стояли здесь, более чем в двух милях от него. День выдался невыносимо жарким, и помыслить было нельзя о том, чтобы идти пешком — с нашими-то чемоданами, а раздобыть коляску или любой другой экипаж казалось совершенно не возможным.

Сквайр разбушевался, требуя объяснить ему, с чего это люди, живущие в Солтуотере, указывают своим адресом Монпелье-бай-Си.

У него едва хватило терпения вы слушать разъяснения начальника станции, который признал, что мы отнюдь не первые путешественники, введенные в заблуждение подобным образом. Монплер, как упорно продолжали называть эту местность здешние жители, был большим при ходом, отданным исключительно под сельское хозяйство и раскинувшимся на многие мили вокруг. Приход этот граничил с Солтуотером, и люди, поселившиеся в новых домах на окраине Солтуотера, переименовали эту часть города в Монпелье-бай-Си, сочтя, что такое название звучит более аристократично.

Если бы только в силах сквайр; было перенести сюда все эти новые дома вместе со строителями и обитателями, он бы не преминул это сделать.

В конце концов, сев на вечерний поезд, мы добрались до Солтуотера и до номера шестого по Сиборд-террас. Мэри Блэр была вне себя от радости.

— Если б я только знала о вашем приезде, если б вы мне написали, я бы объяснила, что выходить нужно в Солтуотере, а не в Монпелье! — с упреком воскликнула она.

— Но, милочка моя, для чего все это притворство? — продолжал кипятиться сквайр. — Зачем называть Солтуотер Монпелье?!

— Я поступаю как все, — вздохнула она. — Когда я сюда приехала, мне сказали, что это Монпелье. Вообще-то в письмах друзьям я обычно разъясняю, что, несмотря на красивый адрес, на самом деле живу в Солтуотере, но вам, наверное, я позабыла написать об этом — мне ведь столько всего нужно было рассказать. В самом деле, те, кто назвали это место Монпелье, поступили неразумно.

— Истинная правда, и они заслуживают порицания! — сказал сквайр.

Сиборд-террас состояла из семи домов, построенных у самого моря на окраине города. В комнатах нижнего этажа были эркеры, в гостиных второго — балконы и веранды.

Два просторных и красивых дома в конце улицы, номера шестой и седьмой, стояли вплотную друг к другу. В них жили владельцы, а дома поменьше, в середине улицы, сдавались на время летнего сезона. В первый же вечер после нашего приезда, когда мы собрались все вместе, Мэри Блэр принялась рассказывать нам о семье, живущей по соседству, в номере седьмом. Фамилия соседей была Пихерн, и они были несказанно добры к ней с тех пор, как в марте она переехала в этот дом. Мистер Пихерн принял большое участие в ее делах и даже нашел ей нескольких учеников — человек он в Солтуотере был весьма уважаемый.

— Ах, он так добр, — добавила она, — вот только…

— Я непременно нанесу ему визит и поблагодарю его! — перебил ее сквайр. — Я буду счастлив пожать руку такому человеку!

— Увы, это невозможно, — ответила она, — они с женой отбыли за границу. Их постигло большое несчастье.

— Несчастье? Что же стряслось?!

Я заметил, что Мэри слегка нахмурилась, замешкавшись, прежде чем дать ответ. Миссис Тодхетли сидела подле нее на софе, сквайр устроился в кресле напротив, а я так и оставался на своем месте у накрытого чайного столика.

— У мистера Пихерна некогда было свое предприятие — кажется, он торговал лекарствами. Сколотив порядочное состояние, он отошел от дел, — принялась рассказывать Мэри. — У миссис Пихерн слабое здоровье, и она немного хромает. Она тоже отнеслась ко мне с большим участием — и с большой добротой. У них был единственный сын, мне кажется, он изучал право, но точно сказать не могу. Жил он в Лондоне, а сюда наезжал лишь изредка. Моя горничная, Сьюзан, завязала знакомство с их прислугой и прознала, что этот Эдмунд Пихерн, к слову весьма интересный молодой человек, был не самым примерным сыном. Он приезжал сюда на Пасху, пробыл три недели и потом вновь появился здесь в мае. Что точно произошло между ним и отцом, мне неизвестно, но, полагаю, в день его приезда они серьезно поссорились. По крайней мере, слуги слышали, что отец сурово отчитывал сына. И той же ночью юноша… умер.

Последнюю фразу она произнесла шепотом.

— Умер?! Своей смертью? — спросил сквайр.

— Нет, он покончил с собой. На дознании сочли, что он помешался, поэтому его похоронили здесь, на церковном кладбище. Выяснилось, что он оставил после себя множество долгов и денежных поручительств. Мистер Пихерн велел своему поверенному расплатиться с кредиторами, а сам со своей бедняжкой женой уехал за границу, чтобы сменить обстановку. Для меня все случившееся было большим ударом. Мне так их жаль.

— И что же — дом стоит запертый?

— Нет, там осталась прислуга — две горничные. Кухарка, которая проработала в доме добрых двадцать пять лет и тяжело переживала приключившееся несчастье, уехала вместе с хозяйкой. Те две горничные, что остались здесь, — славные, приятные девушки, они то и дело забегают узнать, не нужно ли мне чем помочь.

— Как замечательно иметь таких соседей, — сказал сквайр, — и я надеюсь, моя дорогая, все у вас наладится. И кстати, как получилось, что вы переехали сюда?

— С помощью мистера Локетта, — ответила Мэри.

Мистер Локетт, священник, близко знал ее мужа. После смерти мистера Блэра он продолжал поддерживать переписку с Мэри. Брат мистера Локетта имел врачебную практику в Солтуотере, поэтому они вдвоем решили, что дела Мэри, возможно, пойдут на лад, если она переберется сюда. Уладив кое-какие формальности друзья Мэри помогли ей поселиться в этом доме и — более того — подарили ей десять фунтов на обустройство.

— Вот что я скажу тебе, юный Джо если ты добегаешься до горячки, то в следующий раз я не возьму тебя с со бой на прогулку.

— Но мне хочется обогнать осликов Джонни, — отозвался юный Джо, — я бегаю почти так же быстро, как они Мне нравится глядеть на них.

— Ну так, может, лучше прокатиться на ослике, а, дружок?

Он покачал головой и ответил:

— На это нужен шестипенсовик, а его у меня нет. Я катался-то всего один раз, и тогда денег мне дала Матильда Она берет меня с собой на море.

— Кто такая Матильда?

— Матильда, из седьмого номера — дома Пихернов.

— Что ж, юный Джо, если ты будешь себя хорошо вести и не убегать далеко, сможешь прокатиться, как только ослики вернутся.

Появился ослик, и Джо отправился кататься в сопровождении Матильды.

Чудесное это было местечко. Я расположился на скамейке с книжкой, а Джо принялся высматривать вдали осликов, катавших ребят, в то время как их няньки трусцой бежали сзади. Джо, бедный малыш с кротким выражением лица и задумчивыми милыми глазками, тихонько сидел и терпеливо ждал своей очереди. Этим вечером на променаде было полно народу; отовсюду раздавались звуки шарманки, показывали представление с заводными куклами, а по сверкающей глади моря бесшумно скользили яхты под белоснежными парусами.

— И вы правда заплатите шесть пенсов? — спросил мальчуган немного погодя. — Меньше они не возьмут!

— Истинная правда, Джо. Как-нибудь, когда погода позволит, я покатаю тебя на лодке, если, конечно, твоя мама разрешит. Джо посерьезнел.

— Я не очень-то люблю кататься на лодке, вы уж простите, — сказал он застенчиво. — Альфред Дэйл однажды поехал, свалился в воду и чуть не утонул. Он ходит в мамину школу.

— Что ж, Джо, тогда придумаем что-нибудь еще. Смотри-ка, Панч! Вон начинается представление — не хочешь сбегать посмотреть?

— А вдруг я пропущу осликов? — ответил Джо.

Он тихонько стоял рядом со мной, неотрывно глядя в ту сторону, куда отправились ослики, очевидно привлекавшие его сильнее всего. Его сестру Мэри, которая была совсем крохой, когда умер ее отец, отправили в Уэльс, к родственникам миссис Блэр. Они на время взяли девочку к себе, пока Мэри не освоится в Солтуотере.

Впрочем, мы были уверены, что она прекрасно тут освоится. Она открыла утреннюю школу для мальчиков из приличных семей, которые щедро платили за обучение. К тому же лучшие комнаты можно будет сдавать по меньшей мере шесть месяцев в году.

— Матильда! Ой, глядите, Матильда!

Для малыша Джо это был весьма громкий возглас. Подняв глаза от книги, я увидел, как он бросился к довольно миловидной молодой женщине, одетой в ладное черно-белое платье из набивного ситца и накидку той же ткани. Ее соломенная шляпка была обвита двумя скрещенными черными лентами. В те времена служанки не были большими модницами. Джо торжественно подвел девушку ко мне. Это была горничная из дома номер семь.

— Это Матильда, — сказал он, и девушка сделала книксен. — А я буду кататься на ослике! Мистер Джонни Ладлоу заплатит за меня целых шесть пенсов!

— Я уже видела вас, сэр, в номере шестом, — сообщила мне Матильда.

Она была смугловата, и на лице ее выделялись печальные темные глаза. Многие сочли бы ее весьма привлекательной. Держалась Матильда скромно и почтительно. Я сразу почувствовал расположение к ней — но только ли за ее доброту по отношению к несчастному сиротке Джо?

— У вас в доме не так давно приключилось большое несчастье, — заметил я, не найдя другой темы для разговора.

— Ох, сэр, даже и не упоминайте об этом! — ответила она, вздыхая. — С тех пор у меня то и дело мурашки по коже. Ведь это я его нашла тогда.

Появился ослик, и Джо отправился кататься в сопровождении Матильды. Когда они вернулись и Джо начал расписывать мне свои впечатления, к нам приблизилась еще одна молодая женщина. На ней было в точности такое же платье, как у Матильды, — совпадал даже узор на ситце — и черные митенки[16]. Она тоже была хороша собой: светлые волосы, голубые глазе смеющееся, лукавое лицо.

— Да это же Джейн Кросс! — воскликнула Матильда. — Чего это ради ты решила выйти из дому, Джейн? Все ли там в порядке?

— Как будто там что-то может быт не в порядке! — легко парировала та, которую звали Джейн Кросс. — Задняя дверь заперта, а вот и ключ о парадной. — Она вытащила массивный ключ. — Почему бы мне и не прогуляться, Матильда, коли ты гуляешь? Дом уже не тот, что прежде, не так уж и весело сидеть там совсем одной.

— Истинная правда, — тихо отозвалась Матильда. — А вот и маленький мастер Джо, он катался на ослике.

Две горничные, взяв с собой Дж отправились к морю. У входа на пляж они повстречали Ханну, которая также направлялась туда с нашим младшими детьми, Хью и Линой. Горничные уселись посплетничать, пока дети, сняв башмаки, играли в воде у берега.

Так состоялось мое знакомство с горничными из номера седьмого. К несчастью, на этом оно не закончилось.

Смеркалось. Весь день мы были на ногах, пообедав в городе в час пополудни, чтобы не доставлять лишних хлопот Мэри. Только что мы кончили пить чай в гостиной на первом этаже, где обычно и ужинали. Сквайр любил сидеть в эркере у раскрытого окна и разглядывать прохожих до тех пор, пока не угасал последний луч солнца; из окна гостиной на втором этаже ему было видно не так хорошо. Я сидел напротив него. Матап и Мэри Блэр, обе с вязанием в руках, расположились на своем излюбленном месте — софе в противоположном углу гостиной. Соседняя комната была отведена под класс для школьных занятий.

С моего места был виден последний дом на улице, номер седьмой. Должен сказать, что за прошедшие две-три недели я несколько раз встречал горничных у моря и познакомился с ними поближе. Обе они были воспитанными и достойными девушками, но из них двоих Джейн Кросс, всегда веселая и приятная в обхождении, нравилась мне больше. Однажды она рассказала, почему в номере седьмом ее почти всегда звали полным именем — что лично мне казалось весьма непривычным. Так вышло, что когда она, два года назад, получила место горничной, в доме уже была служанка по имени Джейн, поэтому ее стали называть по имени и фамилии — Джейн Кросс. Через год та горничная взяла расчет, и на ее место наняли Матильду. Ко всем слугам в доме относились одинаково ровно, никого не принижая, как это частенько бывает в иных домах. Эти подробности могут показаться вам ненужными и излишними, но вскоре вы сами поймете, почему я счел необходимым упомянуть о них.

Был понедельник, кончалась третья неделя нашего пребывания в Солтуотере, но сквайр даже и не заговаривал об отъезде. Он наслаждался беззаботной и спокойной жизнью и, будто ребенок, радовался собранным на пляже ракушкам, заводным куклам на променаде и представлениям Панча.

Итак, в тот вечер мы, по своему обыкновению, сидели у окна, и с моего места был виден дом номер семь. Поэтому я заметил, как Матильда, держа в руках кувшин, пересекла лужайку и вышла за ворота, чтобы купить эля к ужину.

— Вон идет Джейн Кросс! — воскликнул сквайр, когда она прошла мимо наших окон. — Верно, Джонни?

— Нет, сэр, это Матильда, — но обознаться было нетрудно, поскольку девушки были примерно одного роста и сложения, да и одевались обычно одинаково, потому что траурные платья для них заказывали по одному образцу.

Матильда вернулась минут через десять или около того — они с хозяйкой «Лебедя» любили почесать языками. Кувшин был наполнен элем до самых краев. Она притворила за собой кованую калитку. Заняться мне было нечем, поэтому я высунулся в окно поглазеть, как Матильда войдет в дом, и увидел, что она, подергав ручку входной двери, принялась стучать. Стучала она трижды, с каждым разом все громче и громче.

— Что, Матильда, не открывают? — окликнул я ее.

— Да, сэр, похоже на то, — отозвалась она, не поворачивая головы. — Джейн Кросс, наверное, задремала.

Даже самый наглый лакей, которому поручено известить о приезде целой толпы знатных дам, не смог бы стучать громче и дольше. Звонка у двери в седьмом номере не было. На стук никто не откликнулся, и дверь так и не открылась.

— Матильда из седьмого номера стоит перед запертой дверью! — вернувшись на свое место, со смехом произнес я. — Она вышла за элем к ужину, а теперь не может попасть обратно.

— За элем к ужину? — переспросила миссис Блэр. — Но, Джонни, в этих случаях они обычно пользуются черным ходом.

— Но сегодня она вышла через парадную дверь. Я сам видел.

И снова раздался оглушительный стук в дверь. Сам сквайр высунул в окно свой внушительный нос, проходившая мимо дама с двумя мальчиками замедлила шаг, чтобы взглянуть, что происходит. Дело принимало интересный оборот, и я выскочил из дому. Матильда все еще стояла под дверью, которая вела в коридор между двумя гостиными.

— Ну что, Матильда, тебя выстави ли за дверь?

— Ума не приложу, — сказала она, — куда это запропастилась Джейн Кросс и с какой стати заперта парадная дверь. Уходя, я оставила ее на за движке.

— А может, к ней заглянул ухажер: например, ваш друг молочник.

Очевидно, упоминание о молочнике пришлось Матильде не по душе Взглянув на нее в свете уличного фонаря, я заметил, что она побледнела Ходили слухи, что молочник оказывал знаки внимания одной из горничных в номере седьмом, но сплетники пока не сошлись во мнениях, которое именно. Сьюзан, служанка миссис Блэр, хорошо знавшая обеих девушек, уверяла, что он отдает предпочтение Матильде.

Подождав еще немного, я спросил:

— А почему ты не войдешь с черного хода?

— Потому что садовая калитка тоже заперта, сэр. Джейн Кросс закрыл ее, потому-то я и вышла через парадную дверь. Хотя я могу пойти и проверить.

Она обогнула дом и попробовал открыть калитку, ведущую в сад. И самом деле там было заперто. Схватившись за шнурок колокольчик она принялась трезвонить что был мочи.

— Послушай, это и впрямь странно! — воскликнул я. И в самом дел что-то было не так. — Как думаешь, она могла выйти куда-нибудь?

— Даже не знаю, сэр. Хотя нет, быть того не может, мастер Джонни. Когда я уходила, она как раз накрывала на стол.

— Она оставалась в доме одна?

— Мы всегда там одни сэр, гостей у нас не бывает. В любом случае сегодня вечером к нам никто не заходил.

Я взглянул на окна второго этажа. Свет там не горел, да и Джейн Кросс нигде не было видно. Окна нижнего этажа скрывала высокая изгородь.

— Думаю, ты права, Матильда, она и впрямь уснула. Может быть, пройдешь через сад миссис Блэр, а там перелезешь через забор?

Я побежал в дом, чтобы сообщить своим, что случилось. Матильда медленно и, как мне показалось, с неохотой последовала за мной. Даже в сгущающихся сумерках было видно, как она бледна. Девушка в нерешительности остановилась перед нашими воротами.

— Чего ты боишься? — вернувшись, спросил я ее.

— Даже и не знаю, мастер Джонни. У Джейн Кросс бывали припадки. А вдруг у нее от страха приключился очередной припадок?

— От страха? Что же могло ее напугать?

Перед тем как ответить, девушка испуганно огляделась вокруг. Тут я обнаружил, что рукав моего пиджака промок. Ее руки так тряслись, что она расплескала эль.

— А что, если… она видела мистера Эдмунда? — с ужасом прошептала девушка.

— Видела мистера Эдмунда? Какого мистера Эдмунда? Мистера Эдмунда Пихерна? Неужто ты говоришь о его призраке?

Она побледнела еще сильнее. Я с удивлением уставился на нее.

— Мы с мая боимся увидеть что-нибудь этакое, по ночам в доме просто невыносимо. У нас чуть ли до ссоры не доходит, когда мы решаем, кто из нас идет за элем — ни одна не хочет оставаться. И много раз, когда Джейн Кросс ходила за элем, я дожидалась ее снаружи, у задней двери.

Да в своем ли она уме? Если Джейн Кросс была ей под стать, она и впрямь могла довести себя до припадка. Да уж, стоило самому убедиться, что с ней ничего не случилось.

— Пойдем, Матильда, не глупи, полезем через стену вместе.

Стоял тихий и спокойный летний вечер, уже почти стемнело. Всей гурьбой мы отправились на задний двор, по дороге я тихонько пересказал своим то, что поведала мне девушка.

— Бедняжка! — сказала миссис Тодхетли, которая тоже не жаловала призраков. — Девушкам, видимо, несладко пришлось там совсем одним, и если Джейн Кросс подвержена припадкам, быть может, очередной приступ свалил ее с ног.

Стена, разделявшая наши сады, была гораздо ниже уличной изгороди. Сьюзан принесла стул, и Матильде не составило бы труда перебраться на другую сторону. Но она замерла на полпути.

— Я не могу идти туда одна, я не осмелюсь, — сказала она, обратив к нам перепуганное лицо, — а если там мистер Эдмунд…

— Не будь такой трусихой, девочка! — вмешался сквайр, не зная, то ли выбранить ее, то ли расхохотаться. — Вот что, я пойду с тобой. Давай-ка, придержи стул, Джонни.

Мы благополучно перетащили сквайра на другую сторону. Потом через стену перемахнул я, и вслед за мной перелезла хихикающая Сьюзан. Она полагала, что, пока Матильды не было дома, Джейн Кросс куда-нибудь улизнула.

Задняя дверь выходила в сад; первыми в дом вошли сквайр и Сьюзан. Свет нигде не горел, поэтому сквайру пришлось осторожно пробираться вперед на ощупь. Я обернулся, чтобы подозвать отставшую Матильду, и обнаружил, что она застыла, ухватившись за решетчатую калитку и расплескав от страха на сей раз чуть ли не весь эль.

— Послушай-ка, Матильда, ты, видать, и впрямь редкостная трусиха, как говорит сквайр, ежели доводишь себя чуть ли не до припадка безо всякой на то причины. Сьюзан считает, что Джейн Кросс просто куда-нибудь вышла.

Матильда коснулась моей руки, губы ее были белее мела.

— Как раз прошлой ночью, мистер Джонни, мы собирались разойтись по спальням и, проходя мимо той комнаты, услышали какой-то звук, будто стон. Спросите сами у Джейн Кросс, сэр!

— Какой комнаты?

— Комнаты мистера Эдмунда, той где все и случилось. Джейн Кросс должно быть, услышала его сегодня или увидела, или еще что, и с ней приключился припадок.

Кухня была направо по коридор) Сьюзан, раньше бывавшая в доме вскоре отыскала и зажгла свечу. На небольшом круглом столе, покрытой белой скатертью, лежали хлеб и сыр, стояли два стакана. Пара ножей были небрежно брошена рядом.

— Джейн Кросс! Джейн Кросс! — громко позвал сквайр, продвигала по направлению к передней.

Сьюзан следовала за ним, держа свечу. Холл был весьма внушительных размеров, на второй этаж вела изящная и широкая лестница.

— Эй! Что это? Джонни, Сьюзан скорей все сюда! Здесь кто-то лежит! Верно, это бедная девочка! Господи помилуй! Джонни, помоги мне поднять ее!

Джейн Кросс лежала у самого подножия лестницы, бледная и неподвижная. Ее голова неестественно от кинулась назад, когда мы попытались приподнять девушку. Мы оба даже слегка отшатнулись. Сьюзан поднесла свечу поближе. Как только свет упал на повернутое к нам лицо, Сьюззн завизжала.

— У нее припадок! — закричал Матильда.

— Боже праведный! — прошептал сквайр. — Боюсь, тут кое-что похуже припадка. Надо звать доктора.

Сьюзан сунула мне свечу и кинулась к черному ходу, сказав, что приведет мистера Локетта. Но она тотчас же вернулась — садовая калитка была заперта, а ключа нигде не было видно.

— Есть же парадная дверь, девочка! — отрывисто бросил сквайр, разозлившись, что Сьюзан вернулась, хоть в том и не было ее вины. Похоже, сквайр вновь вышел из себя, щеки и нос у него стали лиловыми.

Перед нами лежала Джейн Кросс, бледная и неподвижная.

Но и через парадную дверь выйти тоже не удалось. Она была заперта, а ключ от нее исчез. Кто содеял все это? Что за странные вещи тут творятся?

Надо же — запереть бедняжку в доме, чтобы затем погубить ее!

Матильда зажгла вторую свечу и отыскала ключ от садовой калитки — он лежал на кухонном шкафчике для посуды. Сьюзан схватила ключ и исчезла. Потянулись тягостные минуты.

Перед нами лежала Джейн Кросс, бледная и неподвижная, и, кажется, мы ничем не могли помочь ей.

— Джонни, вели этому безмозглому созданию принести подушку! Призраки, ну и ну! Что за идиотки эти женщины!

— Кто же еще мог сотворить это, сэр? Кто мог причинить ей вред? — возразила Матильда, принеся вторую свечу. — С ней бы не приключилось припадка просто так!

Теперь, когда стало светлее, мы смогли разглядеть и другие детали развернувшейся перед нами картины. Рядом с Джейн Кросс валялась пустая шкатулка для рукоделия, размером полтора на полтора фута. Мотки шерсти, ножницы, портновский метр, небольшие образцы шитья и прочие швейные принадлежности были в беспорядке разбросаны вокруг.

Сквайр оглядел все это, а затем глянул наверх.

— Не могла ли она свалиться с лестницы? — тихо спросил он.

Услышав его слова, Матильда издала перепуганный вопль и разрыдалась.

— Подушку! Принеси подушку! Она принесла диванную подушку из соседней комнаты. Поскольку сквайру было трудно нагибаться, он опустился на колени и, приподняв девушку, велел мне подсунуть подушку ей под голову.

Послышался звук шагов, и комнату озарил свет полицейского фонаря. Полицейский спокойно совершал свой ежевечерний обход, когда его повстречала Сьюзан. Она взволнованно сообщила ему, что произошло, и попросила прийти сюда. Мы знали этого полицейского, его участок находился как раз в этой части Солтуотера. Его звали Кнапп, это был вежливый и обходительный человек. Он опустился на колени рядом со сквайром и принялся осматривать Джейн Кросс.

— Она умерла, сэр, — сказал он. — Совершенно точно.

— Думается мне, она упала с лестницы, — заметил сквайр.

— Что ж, может быть, — задумчиво откликнулся Кнапп. — А это что еще такое?

Он направил фонарь на лиф платья несчастной Джейн Кросс. Рядом с застежкой недоставало клочка ткани, одна манжетка была оторвана.

— Она не сама упала, — сказал полицейский, — думаю, это дело рук какого-то негодяя.

— Боже милосердный! — выдохнул сквайр. — Должно быть, в дом забрались воры. Вот что бывает, когда запираешь дверь на одну задвижку.

И все же никто из нас не мог поверить в то, что Джейн Кросс умерла.

Сьюзан примчалась обратно в со провождении доктора Локетта — молодого человека лет тридцати. Бледный и молчаливый, он во многом походил на своего брата — насколько я его помнил. Он констатировал смерть бедняжки Джейн Кросс — по его мнению, она была мертва уже около часа.

Но мы знали, что этого никак не могло быть. Самое большее двадцать пять минут назад Матильда вышла за элем, оставив Джейн в добром здравии. Мистер Локетт снова осмотрел тело, но продолжал стоять на своем. Уж если начинающему врачу что взбредет в голову, переубедить его нелегко.

Неизъяснимый ужас охватил нас всех. Умерла! Столь внезапно! Сквайр с обезумевшим видом беспомощно потирал лоб, глаза Сьюзан округлились от страха, Матильда закрыл; лицо передником, пряча свое горе и слезы.

Оставив бедняжку, мы пошли на верх. Я хотел было поднять перевернутую шкатулку для рукоделия, но полицейский строго велел мне ничего не трогать до тех пор, пока он caм не осмотрит место.

Оказавшись на втором этаже Кнапп прежде всего распахнул одну за другой двери всех комнат, освети каждую лучом фонаря. Там никого не было: комнаты стояли пустыми и чисто убранными. Наверху возле лестницы были разбросаны различные предметы, свидетельствовавшие о том, что именно здесь на Джейн и напали, — наперсток, шило, лоскут, оторванный от платья девушки, манжетка с ее рукава. Перила, хоть и изящные, были до опасного низкими. В спальнях царил полный порядок, лишь та комната, в которой спали горничные, имела жилой вид.

Кнапп снова спустился вниз, чтобы сравнить найденные лоскуты с платьем. Это черное платье из набивного ситца с рисунком из белых зигзагов я часто видел на Джейн Кросс. В точности такой же наряд был сейчас на Матильде. Лоскутки, несомненно, были оторваны от платья Джейн Кросс.

— На нее, по всей видимости, напали наверху, не здесь, — заметил доктор.

Матильда, которую полицейский допросил со всем тщанием, дала столь подробный отчет о событиях вечера, насколько это было возможно в ее плачевном состоянии. Пока она рассказывала, мы все толпились на кухне.

Они с Джейн Кросс весь день провели дома. По понедельникам у них было достаточно хлопот — обычно в этот день они стирали белье. Около пяти девушки выпили чаю и поднялись в свою спальню. Там было повеселее, чем на кухне: окна комнаты выходили на дорогу. Матильда принялась за письмо к брату, который жил далеко отсюда, а Джейн Кросс уселась у окна с шитьем в руках. Так за работой, письмами и разговорами они и провели весь вечер. Когда стало смеркаться, Джейн заметила, что уже темно — хоть глаз выколи, и спустилась вниз, чтобы накрыть стол для ужина. Матильда быстро дописала свое письмо, запечатала его, надписала и присоединилась к Джейн. Та как раз доставала скатерть из ящика буфета. «А ты иди за элем, — сказала она, чему Матильда несказанно обрадовалась. — Нет, там ты не пройдешь! Я заперла ворота», — крикнула Джейн, видя, что Матильда направилась к черному ходу, поэтому та вышла через парадную дверь, оставив ее на задвижке.

Вот что рассказала Матильда. Я почти в точности привожу ее слова.

— На задвижке, — записал полицейский. — То есть вы оставили дверь открытой?

— Я задвинула щеколду так, чтобы дверь казалась запертой. Она тяжелая и сама бы не открылась, — ответила Матильда. — Мне не хотелось беспокоить Джейн, когда я приду обратно. Но, вернувшись, я обнаружила, что дверь заперта и я не могу войти.

— Так вы говорите, Джейн Кросс заперла садовую калитку? — задумчиво произнес полицейский.

— Да, — ответила Матильда, — еще до того, как я спустилась вниз. Мы старались запирать калитку пораньше, потому что ее, в отличие от парадной двери, можно открыть снаружи.

— И на столе всего этого еще не было, когда вы вышли за элем? — указывая на столовые приборы, спросил полицейский.

— Нет, Джейн только стелила скатерть. Я сняла кувшин с крючка и повернулась к ней. Тут она взмахнула скатертью, и меня будто ветром обдало. Тарелок на столе еще не было.

— Сколько вы отсутствовали?

— Не знаю, — всхлипывая, ответила Матильда, — но дольше обычного — перед тем как зайти в «Лебедь», я отнесла свое письмо на почту.

— Минут десять, — вмешался я. — Я сидел у окна в соседнем доме и видел, как Матильда ушла и вернулась.

— Десять минут! — повторил полицейский. — Какому-то негодяю этого хватило, чтобы войти и столкнуть бедняжку с лестницы.

— Но кто мог учинить такое? — Матильда подняла на него свое несчастное бледное лицо.

— Вот это нам и предстоит выяснить, — сказал Кнапп. — Все ли на кухне в том же виде, как и до вашего ухода?

— Да, только она еще положила на стол хлеб и сыр. И стаканы с ножами, — добавила девушка, глядя на стол, на котором со времени нашего прихода все лежало нетронутым. — Не хватает только тарелок.

— Что ж, теперь о другом. Скажите, а она взяла с собой шкатулку для рукоделия, когда спустилась вниз, чтобы накрыть стол к ужину?

— Нет, не взяла.

— Вы уверены?

— Да. Шкатулка стояла на стуле перед ней, там она ее и оставила. Джейн Кросс просто поднялась, стряхнула нитки с подола и спустилась вниз. Когда я выходила из комнаты, шкатулка по-прежнему была там, я ее видела. Верно, — с рыданием добавила девушка, — она накрыла на стол, пошла за шкатулкой и, испугавшись, от шатнулась к перилам и свалилась вниз.

— Испугавшись чего? — спросил Кнапп.

Матильда задрожала. Сьюзан шепнула ему, что девушки боялись пс ночам увидеть призрак Эдмунда Пихерна.

Полицейский пристально поглядел на Матильду.

— А вы его когда-нибудь видели? — спросил он.

— Нет, — содрогнулась Матильда, — но мы часто слышали странные звуки и думали, что он где-то в доме.

— Что ж, — Кнапп закашлялся, что бы скрыть ироническую улыбку, — насколько мне известно, призраки не способны разорвать платье в клочья Должен заметить, здесь побывал кто то похуже призрака. Не было ли) бедняжки дружка?

— Нет, — ответила Матильда.

— А у вас?

— Нет.

— А молочник Оуэн?

Щеки Матильды вспыхнули. Я знал Оуэна, Блэры тоже покупали у неге молоко.

— Думаю, Оуэн ухлестывал за кем то из вас, — продолжил Кнапп. — Я частенько видел, как он болтал и шутил с вами обеими, когда развозил молоко по вечерам. Всякий раз он торчал в этом саду минут по десять хоть в том и не было особой нужды.

— Тут нет ничего дурного, да и ком; какое дело, — сказала Матильда.

Ключ от парадной двери искали по всему дому, но так и не нашли. Скорее всего, тот, кто запер дверь, унес с собой и ключ. Это, а также разбросанные наверху предметы и лоскуты ткани, оторванные от платья, подтверждали версию Матильды: Джейн Кросс поднялась наверх за своей шкатулкой и вследствие какого-то злополучного происшествия упала вниз, перевалившись через перила.