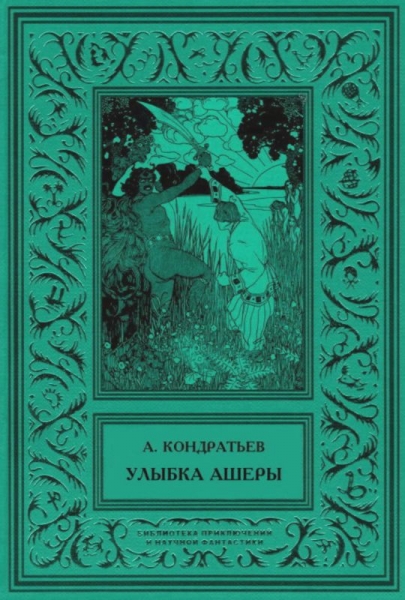

Александр Кондратьев УЛЫБКА АШЕРЫ Избранные рассказы Том 2

Козни дьявольские

На дворе была уже ночь, когда мы, поужинав после охоты и осушив самовар, расположились на отдых, манивший после целого дня беготни по лесным полянам и просекам под неустанный лай гончих собак.

Стащив с утомленных ног сапоги, мы разлеглись по расставленным вдоль стен кроватям и, глядя на ярко пылавшие в печке дрова, обменивались изредка ленивыми фразами.

Все обстоятельства и происшествия охоты были уже подробно обсуждены и рассмотрены во время привалов и за только что покинутым столом, откуда жена нашего лесника Николая уже унесла пустые бутылки, тарелки, жестянки с консервами, хлебные корки и сковородки с остатками пищи.

Сам Николай, тоже успевший поужинать, сидел на лавке и при свете повешенной на стену лампочки занят был чисткой закопченных внутри и мокрых снаружи стволов наших ружей.

Моя кровать стояла недалеко от окна, по стеклам которого барабанил частый осенний дождь, и я порадовался в душе, что нахожусь в теплой комнате, на сухой и не слишком жесткой кровати, а не дрожу от холодного ветра где-нибудь под мокрою елью.

— А что, Николай, теперь, пожалуй, даже всякая лесная нечисть место себе посуше отыскивает, — начал я вслух с тайной надеждою вытянуть у старого лесника какое-либо для меня еще неизвестное повествование из области деревенской мифологии.

— Лешим теперь недолго мокнуть. Они на Ерофея мученика в норы попрячутся и до весны под землею спать будут.

— Кто же вместо них в лесу и по дорогам таскаться станет?

— Мало ли их востроголовых немытиков, всюду толкаются и всякую пакость крещеным делают, пока не влетит им от доброго человека.

— Это как же влетит? Если водой святою опрыскают или зааминят? — продолжал я выспрашивать собеседника, уже чувствуя, что он может нечто мне рассказать.

— Да, бывает и святою водою и молитвою, а часом бывает инако. Вот, к примеру сказать, мой дядя, покойный Филипп Матвеич, так у него другие разговоры с нечистью были…

— А был он пьян в это время, дядя-то твой? — деловито спросил Николая с соседней кровати один из незаснувших еще товарищей по охоте.

— Известно, был. Разве станет нечистый без особой надобности с трезвым разговор заводить… Так вот, дядя мне, когда я еще лет пятнадцати был, рассказывал, что в молодости вышел он раз под вечер на масляной неделе из кабака, и взгрустнулось ему о ту пору по своей любушке. — «Вот, кабы какой дьявол доставил бы меня к ней, кажись четверти вина ему не пожалел»…

А любушка-то в другом селе, верст за семнадцать жила.

Не успел он это сказать, глядит, возле уже стоит мужиченко какой-то, в валенках стоптанных и сиплым таким голосом ему говорит:

— Садись на меня — предоставлю. Только не обмани, смотри!

Дядя здорово выпивши был и хотя понял, кто ему садиться на себя предлагает, нисколько не испугался и не только сел, но еще свистнул и шапкой помахал.

А тот, кто под ним был, как припустит, — только избы замелькали, а потом заборы, овины, поля, лес и сугробы вдоль дороги… Мужик в санках навстречу попался — лошадь на дыбы и в канаву. Старушка с узелком шла — как увидела, так и села… А «тот» все бежит и не запыхался нисколько…

А как прибежали к селу, лукавый и говорит:

— Ты по улице теперь один иди, а когда хозяйка тебя угощать начнет, ты выйди в другую комнату и скажи: «А где же мой товарищ?» Я тогда приду, и ты меня угости, только, смотри, виду не подавай, что я около сижу. А не позовешь — худо будет!

И из глаз скрылся. Дядя же к своей любушке пошел. Та ему так обрадовалась, что не знала даже куда посадить и чем угостить. А он, за столом сидя, задумался; чувствует, что должен позвать теперь «товарища», и страсть ему не хочется в горницу неумытого кликать.

Вот Филипп Матвеич и думал, да и говорит сударке своей:

— Никак у тебя недавно пиво варили?

— Варили, милый, хочешь принесу сейчас ковшичек из подвала? Только вот блинков тебе в печь подогреть поставлю…

— Не беспокойся, голубушка, ты мне дай ковш, а я сам налью и принесу.

Взял он ковш, зажег лучину, спустился в подвал, сперва для храбрости хлебнул там и молвит:

— А где же мой товарищ?

А нечистый — тут, как тут. — Давненько уже, — говорит, — я по свежему пиву скучаю.

Хотел ему дядя в шапку налить (не давать же бесу поганым ртом к ковшику прикладываться), а шершавый ему:

— Из этой бочки не хочу — эта с молитвою ставлена. Вынь вон у той затычку. В нее с руганью лили.

Едва Филипп Матвеич втулку вынул, как нехристь к бочке мурлом своим и припал. Раздулся весь, окаянный, а бочка совсем опустела.

— Довольно тебе, — говорит дядя; наклонился затем ковшик взять, а когда подошел снова к «товарищу», видит — тот стоит около бочки своей и смеется:

— Смотри, — говорит, — она опять полная!.. Ты теперь по своим делам иди, а я тебя за околицей поджидать буду. Только позже вторых петухов не засиживайся!

И пропал.

Покачал головой дядя и пошел наверх к хозяйке своей.

Та ему засмеялась и говорит:

— А я уж и соскучилась по тебе.

Тут они с ней выпили и закусили. Все честь-честью…

Перед вторыми петухами начал Филипп Матвеич прощаться. Любушка обиделась даже, его отпуская, что уходит так скоро.

На околице посмотрел дядя по сторонам и едва успел «А где-то мой товарищ?» вымолвить, тот как из-под земли перед ним вырос.

— Садись, — говорит, — дорога длинная, а я выпивши, и не могу так же прытко, как с вечера, задувать.

Сел ему на плечи дядя, видит — впрямь охмелел нечистый: шатается и бежит плохо. На пятой версте ему подгонять даже своего конягу пришлось.

А тот обижается:

— Это ты меня за мою верную службу сапогами пинаешь?

А Филипп Матвеич ему:

— Беги окаянный, пока я с тебя шкуры не спустил! За свою службу ты и так бочку целую пива высосал.

— Я ж его с собой не взял, твоего пива! А за то, что я тебя возил, ты мне еще четверть водки обещался.

— Ах, ты, шайтан этакий! Мало тебе было пиво спортить, еще и водки захотел! Так вот же тебе!

И начал ему дядя с сердцов по шее накладывать.

Нечистый, сначала припустил по дороге, а потом перемахнул через канаву, да в лес, в самую чащу. Дядя хоть наклоняется, а ветки — так по лицу и хлещут. Того и гляди без глаз останешься.

— Стой! — кричит он. А лукавый его так и тащит целиною по снегу прямо к болоту… В нем ключей было много и оно зимою не промерзало.

Видит Матвеич, что приходит ему конец. Того и гляди утопит окаянный.

И вцепился он с отчаянья бесу в его проклятую харю.

— Я, — кричит, — тебе оба бельма твои выдеру!

Струсил, верно, лукавый. Ноги отпустил и стал глаза себе закрывать.

Дядя с него соскочил, и вновь на чорта с кулаками.

— Ты меня, — говорит, — такой-сякой, зачем сюда завез?!

— А ты меня как смеешь обманывать и от своего слова отказываться?

И начали они драться. У нечистого, известно, когти железные. Живо человеку все лицо исцарапал. Но и дядя не плошал: изловчился да, благословясь, как даст немытому по уху. Тот так и кувырнулся в сугроб.

Сел на беса Матвеич и ну ему бороду драть…

И совсем было его ощипал, да петухи в соседней деревне запели…

Тут нечистый и сгинул.

А дядя выбрался с трудом на дорогу и лишь утром, когда все добрые люди уже на ногах были, пришел в свое село.

И видит он, что кто на него ни посмотрит, так и засмеется А когда стал бедняга рассказывать, как с чортом дрался, еще пуще издеваются.

— Скорей всего, — говорят, — то не чорт был, а ведьма. Только бабы так ловко царапаться могут.

Дядя, чтобы их разуверить, стал доставать из кармана штанов клочья бороды бесовой. Смотрит, а на ладони у него не волосья, а мох длинный с деревьев…

— Не иначе, как тот же бес, — говорил потом Филипп Матвеич, — надоумил на другой день приехать в наше село его любушку. Запало той на ум, что не спроста от нее накануне гость так рано ушел: вот она и собралась посмотреть, в чем дело. Приехала и видит, что ее мил друг весь исцарапанный. Посмотрела да и говорит:

— Подлец ты, подлец!

С тем и уехала… Дядю же к себе и на порог пускать не велела…

— Здорово! — произнес с соседней кровати один из товарищей по охоте.

Николай встал со скамьи и, тихонько ступая по комнате, поставил в угол вычищенное и вытертое ружье.

— Во сколько же часов вставать завтра будете? — спросил он, остановись в дверях, перед тем как уйти в соседнюю комнату.

В ночь на светлую заутреню

Народное поверье

В старые годы, когда еще господа крестьянами владели, жил у одного барина любимый кучер, по имени Онисим. Страсть хорошо за лошадьми ходил. И собой был пригож. Ус черный; кудри вьются; глаза блестят; в левом ухе серьга; а бороду начисто брил. Как наденет, бывало, в праздник свой синий кафтан, барский подарок, да подтянется алым кушаком, да выйдет на улицу, — девки так друг друга локтем в бок и толкают, а молодухи вздыхают только, да глаз от него оторвать не могут… Барин был у него молодой, тихий; работой не притеснял. Жениться только его все уговаривал. Онисим же все отнекивался. Ему и без женитьбы вольготно жилось. Девки да бабы так и липнут. То и дело пироги с маком к нему таскают…

Только вот замечать стали люди, что Онисим от женского пола отстраняться начал. «Надоели, — говорит, — вы мне хуже горькой редьки. Отвяжитесь от меня, Бога ради». Прятаться от них даже стал. Сядет где-нибудь в укромном месте и на балалайке тренькает. Особенно полюбилось ему на реке одно место. Каждый вечер, как свою работу справить, туда проберется, сядет на старой колоде, глядит, как месяц на небе всходит, и играет себе…

Не любил тоже, когда кто туда к нему приходил. Баб этих самых так чуть не в шею гнал, просто. И никто не знал, отчего Онисим так переменился и что с ним такое случилось.

А случилось вот что. Пошел он однажды на берег и стал играть что-то веселое, плясовое. И хорошо играл. Так хорошо играл, что стало ему казаться, будто пыль перед ним завилась и легкой струйкою под музыку кружится, ходуном ходит, словно пляшет…

Смотрит Онисим и удивляется. Ветру и нет, а пыль кружится… И стал он это каждый вечер во время игры своей замечать… А иной раз в пыли нет-нет, да и мелькнет от земли в рост человеческий не то змея темная, не то коса девичья, или ровно спина чья-то голая под закатом солнечным зарозовеет. Дивится Онисим, а игры не бросает. Пальцы так по струнам и отхватывают, а в пыли с каждым днем все ясней и заметней девичье тело проступает. После Онисим и совсем ее разглядел. Из себя тоненькая, стройная; волосы в четыре косы заплетены. А когда пляшет, то так ногами перебирает, что любо дорого посмотреть. А Онисиму это и занятно. Невдомек было парню, что, мол, это за девушка ему кажется. Видит, что собою красива; лицо тонкое, господское; брови, как змейки изогнутые, глаза темные, большие, — ему этого и довольно. Редко, ведь, случается, чтобы девка перед человеком без сарафана и сорочки плясала. В то время, ведь, строго было…

Ребятишки, которые в ночное ездили, сами слышали, как Онисим поиграет, поиграет, да и засмеется, хотя с ним как будто и не было никого. Девка же та стала потом к нему и без музыки приходить.

И парень от нее не бегал. Верно, нечисть эта ему по сердцу пришлась.

Сам же Онисим после рассказывал, что она ему ровно мед стала. «Прижмется, — говорит, — ко мне, руками шею охватит и целует; да так целует, что даже губы потрескаются и долго после зудят». И не то, чтобы она видение какое была, — нет. Виденье, то насквозь пройти можно, а эту — нельзя. Эта крепкая была. И не ведьма. У ведьмы глаза — злые; а Онисим рассказывал, что у нее были ласковые, да грустные. Того и гляди, заплачет. Только это потом стало, как они короче сошлись, а первое-то время она веселая была…

Видят сродственники, что извелся Онисим, по ночам пропадает, днем, как сонная муха бродит; лицо осунулось, и задумываться начал. Бывалые люди ему и говорят: «Ты лучше нам откройся; мы тебе, может, и посоветуем что». Онисим и признайся. «Ходит-де ко мне по ночам девушка, и сам не знаю, ни откуда приходит, ни куда поутру пропадает. Со мною ласкова, только не говорит ни слова. Очень она мне полюбилась, и не знаю, как ее навсегда при себе оставить».

— Да на что она тебе. Ведь если это русалка с реки или другая нежить, то она под венец не пойдет и ни в избе с тобой жить, ни щей тебе варить не станет.

— Если любит, — и под венец пойдет и крещение примет. Только это не русалка. У тех, говорит, волосы мокрые и тело холодное, а эта совсем как настоящая девка, только сквозь дверь запертую проходить может.

Тут кто-то ему и посоветуй: «В следующий же раз, как она возле тебя будет, ты возьми, да и набрось ей на шею свой крест. А там видно будет».

Сказано — сделано. В первую же ночь, как пришла к Онисиму в старую баню, где тот ночевал, его гостья и стала к нему ласкаться, парень ей свой нательный крест и накинул. Девушка даже в лице переменилась, метаться по бане начала, потом к нему припала, обнимает, плачет и жалостным таким голосом заговорила:

— Мил человек, избавь ты меня от этой тягости. Век тебе служить буду, если снимешь.

А Онисим ей: «Для того я на тебя и надел, чтобы навек с тобой не разлучаться. Хочу, чтобы ты женой моей стала».

— Мил человек, не могу я навсегда с тобою остаться. Не отпустят меня.

— Кто не отпустит?

— Да те, у кого во власти живу. Нешто они потерпят, чтобы я крест приняла и к людям вернулась…

И стал тут Онисим девушку свою слезно просить и умолять, чтобы она от него вовсе не уходила и навсегда при нем оставалась. Тронул ее парень своими слезами. И сама плачет и ему глаза легкими своими ладонями вытирает… А наконец, и говорит: «Друг ты мой милый, если я теперь с тобою останусь, — едва только солнце взойдет, беспременно умереть должна буду… Ты меня, лучше, отпусти и крест с меня сними, а то мне в нем назад показаться нельзя будет. Если же хочешь ты меня вызволить — есть для того одно только средство. В ночь на Светлую заутреню, перед тем, как станут петь „Христос Воскресе“, ты выйди из церкви и пойди налево от паперти; там возле боковой калитки железной я тебя ждать буду. Если ты со мною первой похристосуешься, крест на меня наденешь и три раза „Отче Наш“ надо мною прочитаешь, — я тогда на все дни твоя буду… А теперь крест с меня сними и — прощай! Увидимся в ночь на Светлую заутреню».

Вздохнул Онисим, снял с девушки крест и вновь на себя надел. А та парня поцеловала, на ухо его попросила ни с кем без нее не любиться и скрылась — ровно в стенку вошла…

Скучная была для Онисима зима. Барин о ту пору за границу уехал. Работы мало было, а радостей и вовсе не бывало. Как ни старался парень вновь приманить свою гостью: и в бане ночевал, и на балалайке под сумерки играл, и на реку ходил зазнобу свою выкликать — ничто не помогало. Даже во сне ее ни разу не видел…

Настал, наконец, и Великий Пост. Отговел Онисим, отысповедался и к причастию сходил. Вот и Страстная Суббота наступила. Люди кругом моют, чистят и стряпают, а молодец наш ни о чем, кроме суженой своей думать не может. Хоть и говорили ему, что к барскому приезду надо и лошадей перековать и сбрую хорошенько смазать и вычистить, — всякая работа словно из рук у парня валилась. Ждет не дождется, когда в соседнем селе к заутрене заблаговестят.

Начисто выбрившись и подстригши в скобку черные кудри, нарядился Онисим в свой праздничный синий кафтан, перехватил алым поясом стан и, блестя новыми смазными сапогами, не утерпел — зашагал в церковь задолго до заутрени.

Уже стемнело, но дорога была знакомая, и каждый кустик на ней в сумраке ему как родному кивал. Радостно идти парню. На березах, липах и черемухах почки распускаются. Дух такой сладкий… Прошлогодним листом чуточку пахнет и землей талой… К ночи посвежей стало. Заяц (облезть, видно, не успел) белым пятном в сумраке через дорогу промахал. Птичка перепорхнула в кусты у придорожной канавы… Одну за другой обогнал по пути торопившийся парень двух-трех старух-богомолок.

Подошел к церкви Онисим, а там, у каменной ограды и возле паперти, собрались уже из дальних деревень старики и старухи, да ребятишки оравой разыгрались.

Заглянул в церковь молодец, где еще пусто было, и пошел в нетерпении налево от паперти, вдоль церковной стены, обходя кресты и могильные памятники погребенных возле храма господ. Быстро пробрался он к запертой крепко решетчатой калитке в ограде. Там никого не видно; одни только кресты темнеют. Вокруг все тихо. Лишь ветерок шелестит в вершинах кладбищенских голых берез, да издали визг ребятишек долетает… На небе одна за другой серебряные звезды затеплились.

Походил Онисим между крестов и вернулся к церкви; поставил там свечку и вновь терпеливо стал дожидаться заутрени. А народ, тем временем, уже собираться начал. Некоторые знакомые с Онисимом здороваются, а он никого словно не видит…

Вот, наконец, грянул и полетел, гудя по ночному черному небу, первый, торжественно громкий удар с колокольни.

Началась и заутреня. Онисим крестится, поклоны кладет, даже за свечой смотрит, чтобы воском себя и других не залить, а сам об одном лишь думает: «Пришла уже, или нет еще?..».

Вслед за крестным ходом выбрался Онисим из толпы у церковных дверей и заторопился, хрустя сапогами но затянувшимся лужам, налево от паперти к железной калитке. Глядит, — а его суженая уже там, стоит под березкой, вся в черном, как монашенка; один лишь платок на голове белый, а лицо строгое такое и неподвижное.

Стал было Онисим крест сымать и к ней подходить, — она на него замахала и пальцем на церковь показывает: «Рано, мол; погоди, когда заноют». Стоит парень, слушает, как маленькие колокола потихоньку перезванивают, и на невесту свою смотрит. Видит, она на калитку косится. Посмотрел и он туда, — за решеткой будто еще кто-то в черном виднеется.

Тут колокола стихли. От церкви слова молитвы долетают, а со стороны дороги — словно тройка, бубенцами гремя, по подмерзшей земле скачет… В это время запели «Христос Воскресе». Глядит Онисим на свою нареченную, и видит, что она ему радостно так улыбается… Но едва кончили петь, девушка вдруг встрепенулась и снова лицо к калитке повернула. А там с громом и стуком остановилась, храпя, чья-то борзая тройка. Кто-то распахнул снаружи мигом калитку, и Онисим увидел, как его собственный барин из тарантаса вылезть собирается.

— Эй, кто тут есть? — кричит барин, — никак Онисим? Подойди-ка, да помоги вылезть мне!

— Я, барин! — выбежал из-за ограды к тарантасу парень. Так он поражен был приездом своего господина, что обо всем на свете позабыл.

— Христос Воскресе, барин, — произнес парень, и поцеловал своего господина в холодные, как лед, губы.

Вместо того, чтобы ответить: «Воистину Воскресе», барин неожиданно расхохотался и скрылся из глаз вместе с тарантасом, ямщиком и лошадьми, а Онисим увидел, что он обнимает и целует холодное железо запертой кладбищенской калитки.

Тут только Онисим про невесту свою вспомнил и к ней обернулся.

Та с волос своих темных платок сорвала, плачет и руки ломает.

Увидела, что Онисим крест для нее с шеи снимает и говорит:

— «Прощай, милый! Много ты меня спасал и немного не мог спасти. Не увидишь меня больше вовек!»

Помутилось у парня в глазах. Поднял он крест свой, чтобы накинуть своей суженой на шею, но видно нечистая сила руку ему отвела, потому что невеста его внезапно пропала, а его крест на вершине ивового кусточка закачался.

Видит Онисим — нет его суженой, один платок ее, что с головы сорвала, меж двух могилок, где стояла она, белеет.

«Хоть его сохраню на всю мою жизнь», — думает парень, и нагнулся, чтобы поднять тот платок. Но пальцы его воткнулись в небольшую кучку мокрого снега.

Поискал, поискал среди крестов и могил свою суженую Онисим и побрел, с тяжелым сердцем, обратно к церкви. Заутреня уже отошла и служилась обедня. Нарядные девушки, с красивыми и румяными лицами, на молодца искоса смотрят и локтем друг друга незаметно толкают: — «Глянь-ка, мол, какой он грустный сегодня».

Не одна из этих девушек охотно бы вызвалась приласкать и утешить пригожего парня, но ни одной среди них не было похожей на его нездешнюю пропавшую невесту.

Весна

Из славянской мифологии

В то далекое время, когда боги, Свароговы дети, не прятались от людей, жил в древлянской земле парень, по имени Ян. Он был самым красивым отроком из рода Просовичей и искуснее всех умел пускать заунывные трели из своей оплетенной берестою, из липовых желобков слаженной дудки. Волосы его были мягки и светлы, как лен, вызывая горячее желание у деревенских красавиц положить голову голубоглазого парня на упругие бедра себе и расчесывать слегка вьющиеся нежные пряди медным гребнем…

Когда золотые жгучие стрелы Дажбога прогоняли из древлянской земли злую богиню зимы и смерти Марену, Ян с толпой молодых девушек и деревенских парней ходил за околицу выкликать с ними вместе Весну.

«Благослови Мати, Ой Лелю, Ладо Мати, Весну закликати»,— начинала чернобровая запевала, дочь берендейской полонянки Марьяна, и девичий хор звонко подхватывал призывную песню вечно юной дочери Лады — Весне.

«Весна, Весна красная, Приди, Весна, с радостью, С радостью, с радостью, С великою милостью, Со льном высокиим, С корнем глубокиим, С хлебами обильными»…Ян играл на дудке, и все смотрели на полдень, откуда с криком летели крылатые вестники Весны.

Большая станица каких-то яркоперых невиданных птиц, покружась в вечереющем небе, опустилась за лесом. Парень догадался, что они сели на берег протекавшей там реки, и, захотев поближе их рассмотреть, незаметно покинул толпу молодежи.

Торопливо миновал он черневшие пашни, заросли еще безлистого молодняка, полное мелодично хрипящими лягушками болотце и вступил, наконец, в высокий и темный, кое-где еще белеющий снеговыми пятнами лес.

Добравшись по узкой тропинке до окаймлявших реку лугов, Ян остановился при виде множества всяких пернатых на зеленой, кое-где залитой серебристой водою поляне, оглашавших окрестность своим щебетом, гоготанием и свистом.

В небе кружились, густые, как тучи, новые стаи, и среди них юноша заметил что-то большое, издали похожее на облачко, озаренное золотисто-алыми лучами заката.

Своими зоркими глазами Ян разглядел, что это облачко, окруженное и как бы поддерживаемое опускавшимися вниз черно-белыми куликами, имеет вид ладьи, а в нем стоит неописанной красоты, явно небесного племени дева, в ослепительно сверкающей одежде.

Когда черногрудые кулики-сороки коснулись своими красными лапками земли, богиня покинула свою тотчас же растаявшую в воздухе ладью, и из широких рукавов девичьего летника дождем посыпались на землю фиалки.

— Здравствуй, Весна! — запищали, зачирикали загоготали ей навстречу собравшиеся на поляне птицы.

— Здравствуй, Весна! — весело приветствовал ее по пояс вынырнувший из реки, зеленой осокою увенчанный водяник и тут же зашлепал по воде своей широкой лягушачьей лапой.

— Здравствуй, Весна! — чуть слышно зашептали, кивая ветвями темнозеленых елей и белоствольных берез, бледные древяницы.

— Ау! Весна-Красна! — загухал, захлопал в ладоши в зарослях ельника, словно вспугнутый тетерев, леший.

И долго с замирающим сердцем следил в изумлении парень за прошедшей совсем близко от него юной богиней, с улыбкою рассыпавшей по земле то фиалки, то голубые и белые перелески; следил до тех пор пока та не скрылась, мелькая в весенних сумерках, среди березового молодняка…

С того дня Ян каждый вечер стал убегать на берег реки в надежде хоть издали, хотя на миг увидать красавицу богиню, которая показывалась порой по лесным проталинам, то одна, то в сопровождении толпы берегинь, древяниц и русалок.

Следя за Весной, отрок не мог не заметить, что та порою словно томится и поджидает кого-то, задумчиво гадая на лепестках белого с желтым цветка. Скоро он узнал, кого ожидает богиня. Однажды, когда молодой парень из-за толстого ствола столетней березы следил за одиноко сидевшей на пне среди зеленой лужайки Весной, внезапно, вместе с лучами заходящего солнца на поляну к ней вышел высокий и статный Сварожич Ярило.

С венком из колосьев пшеницы на золотистых кудрях, в короткой, по пояс, белой рубахе и с пылающим от волнения лицом, решительным шагом направился он к склонившей от смущения голову Весне.

Ян видел, как та зарделась румянцем стыда при виде подходившего к ней пылкого бога, но не убежала, а, напротив, сама потянулась навстречу его поцелую.

При звуке этого поцелуя громче залились соловьи, на реке захлопали не то крылья птиц, не то ладони русалок, ухнул весело филином леший; раскрылись, лопаясь, почки цветов и деревьев, и сильнее стало благоуханье черемухи.

Ян видел, как счастье разлилось по лицу юной богини. Она сняла с себя венок из благовонных фиалок и переложила на золотистые кудри Ярилы, а тот возложил ей на голову свой…

Лишь поутру, на заре, когда влюбленная пара рассталась, вернулся домой взволнованный виденным Ян.

— Весело ли погулял ночку? Да что с тобою случилось, желанный, — спросил юношу дед, удивленный невиданным выражением лица у светлокудрото внука.

— Я видел, как любились в лесу бог и богиня.

— Остерегись, парень, подглядывать тайны богов, — предостерег Яна старик, — хоть мы и Дажбоговы внуки, но небесные стрелы могут ослепить и даже насмерть поразить каждого из нас, кто, завидев Сварогово племя, не падет тотчас ничком с зажмуренными глазами на землю…

Но Ян не послушался седобородого деда. В тот же вечер отправился он за околицу, по направлению к реке, в надежде полюбоваться на то, как купается молодая Весна и как целуется с пылким Ярилой.

— Куда ты торопишься, Ян, — остановила парня на краю деревни темнокосая Марьяна, — побудь с нами; девушки скоро начнут водить хороводы. Хорошо, если бы ты поиграл нам на своей дудке.

— Некогда, — отмахнулся рукою парень и зашагал по направлению к лесу.

Солнце не успело еще закатиться, а Ян уже был там, где накануне повстречались Весна и Ярило.

Засев возле опушки в кусты, отрок стал ждать. Неподалеку, блестя сквозь деревья, бурля и журча, катила свои веселые струи разлившаяся широко река. Крякали чем-то довольные утки; с болота неслось томное воркованье лягушек; радостным хором заливались, славя Весну, зяблики, дрозды и бекасы; старательно отсчитывала ей многие лета кукушка…

Но вот вдали послышалось пение русалок, сопровождавших обыкновенно богиню. В их заунывный хор, как алая лента в темнорусые косы, вплетался радостный голос Весны.

Богиня с окружавшими ее русалками и берегинями дошла до речной излучины, где обыкновенно купалась, и посмотрела на заходящее солнце.

— Подружки, мы успеем еще порезвиться в воде, — сказала она, — смотрите, как отражается в ней румянец Дажбога!

И подавая пример, сбросила с себя расшитый хитрым узором нарядный летник. Ян с бьющимся сердцем еще раз увидел золотисто- розовое от лучей заката тело богини, по зеленой траве приближавшееся к светлой воде.

Но тут произошло нечто непредвиденное.

Когда Весна была уже возле самого берега, затряслась и разверзлась внезапно земля и из черного зева расселины показался бог страшный и неведомый ни Яну, ни разбежавшимся с криками испуга русалкам.

С кривым мечом на чеканном поясе вкруг пепельно-темного, ничем не прикрытого тела, с серебряной гривой в виде змеи, кусающей хвост, на шее, и красным пятном на выпуклом лбу, выскочил он на траву и схватил царевну Весну. Бесстыдный и страстный, сжал он ее с торжествующим криком в своих сильных объятиях и, скаля из-под подстриженных черных усов большие белые зубы, сказал сдавленным от волнения голосом:

— Ты моя! Давно ожидал я мига, чтобы тобой овладеть. Никогда тебя не увидит больше Ярило!

— Оставь меня! Я дочь Лады. Как смеешь ты трогать богинь?!..

— Я бог Пекла и зовусь Чернобогом. Ты, наверно, слыхала обо мне и царстве моем. Мне подвластен также огонь, скрытый в недрах земли, деревьях, камнях и даже живых существах. Я согреваю корни растений и разливаю томную, горячую страсть в телах богов и людей. Ты хорошо это узнаешь, став моею супругой!

И Чернобог крепко прижал царевну Весну к своему темно-бледному телу.

Пойманной птичкой забилась в его руках юная богиня.

— Ярило! Спаси! На помощь! — тщетно взывала она.

Позабыл Ян про увещания деда и, хотя был даже без палки, соколом налетел на обидчика и стал отнимать у него царевну Весну.

После нескольких тщетных попыток оттолкнуть дерзкого отрока, Чернобог выхватил меч свой и мгновенно изрубил Яна на мелкие части, упавшие на забрызганную алою кровью траву.

А бог Пекла с победным радостным криком, прижимая к себе молодую Весну, провалился в свое подземное царство…

Когда берег перестал трястись, и края расселины, соединясь, скрыли темный зев разверстой земли, испуганные русалки мало-помалу собрались на лугу. Они подобрали и похоронили на том же лугу части тела бедного Яна…

Много месяцев искала по всей земле свою милую дочь кроткая, печальная Лада. Когда желтокосая богиня пришла в пределы древлян, русалки поведали ей об участи юной Весны и передали венок из колосьев пшеницы, свалившийся с головы у ее похищенной дочери.

Узнав, где Весна, Лада решила проникнуть в подземное царство. Выждав время, когда его властелин отлучился на поверхность земли, богиня бесстрашно спустилась в недра земли и вошла в построенные из красной меди палаты, где поселил свою молодую жену Чернобог.

С изумленным лицом поднялась ей навстречу с драгоценного престола в пышные тяжелые одежды облеченная царица Весна.

— Мама! Как ты попала сюда? — воскликнула она взволнованным голосом.

И видя тревогу, охватившую царицу Пекла, испуганно прижались к ней двое ее маленьких сыновей, рожденных в области мрака: золотистоволосый веселый Лель и задумчивый темный Полель.

— Я пришла тебя звать обратно на землю, милая дочь, — торопливо начала свою речь добрая Лада. — Люди соскучились по тебе. Они зябнут в снегах и мечтают о твоей ясной улыбке.

— Не хочу, — ответила медлительно Весна: — на земле холодно. Ты сама говоришь это. А здесь мне тепло и уютно, и маленькие дети играют возле меня.

— Снега растают под твоею улыбкой. Голос твой разбудит зверей и русалок и призовет птиц из-за теплых морей. А дети твои будут веселиться, гоняясь за пестрыми бабочками по расцветшим лугам.

— Здесь у меня Чернобог, муж, к которому я уже привыкла, — возражала Весна.

— А там прекрасный Ярило.

И Лада, сняв с головы, подала дочери когда-то оброненный ею венок из золотистых колосьев.

Увидев этот венок, Весна вздрогнула и изменившимся голосом сказала одно только слово: «Иду»…

В сопровождении своих двух близнецов-сыновей пошла царица Весна из медных палат властителя Пекла…

И когда, на небесной ладье, запряженной куликами и сороками, она вновь прилетела в древлянскую землю, под нежными стопами богини распустились цветы, русалки поднесли ей венок, где переплетались незабудки, выросшие из очей погибшего Яна и ярко-алая гвоздика из пролитой им крови.

Но Весна давно уже позабыла о пытавшемся спасти ее парне и мечтала о том лишь, чтобы увидеть скорее Ярилу.

Ярило

Из славянской мифологии

— Что с тобою случилось, сынок, — спрашивала Солнцева мать вернувшегося поле дневной поездки по крутым склонам высоких небес синеглазого Дажбога. — Почему ты так смущен и задумчив, мой милый, — выпытывала она, омывая теплой водой утомленное, горячим потом покрытое тело прекрасного бога.

— Матушка, хотя и стыдно мне, но я все же признаюсь. Каждый дань в полдневную пару приходится мне гнать колесницу над пучиной морскою, и каждый раз из пенистых волн подымается по пояс красавица в короне из самоцветных камней на волосах огнерыжего цвета. Красавица эта улыбается мне и, когда я задерживаю ненадолго коней, завет сойти с колесницы. «В подводном царстве моем, — соблазняет она, — есть хрустальный терем, где ярким огнем светят на потолке звезды морские, а в окна глядят любопытные рыбы. Серебряным песком усыпаны дорожки в моем саду, где переплетаются ветви красных кораллов и дышат, мерцая, голубоватые лилии. Я — не простая русалка, а дочь морского царя Осинилы, и много в сенях у меня ждет моих приказаний девушек с рыбьими хвостами… Приди ко мне и будь моим мужем!.. Посмотри, как я хороша», — кричит она, выпрыгивая почти до колен из светлозеленой волны. А при виде того, как стыд заставляет алеть мои щеки, красавица, звонко смеясь, начинает плескать в меня морскою водою. Вот отчего я смущен, милая матушка…

— Сын мой, по твоему румянцу я вижу, что пора тебе изведать, что такое любовь. Но отдавать тебя морской царевне я не хочу. В подводном царстве у ней много уже в разное время пропало могучих и славных витязей. Человеческий род верно уже надоел чародейке, и она затеяла заманить в свои сети юного бога… Но это ей не удастся… Вот что: отправляйся лучше на землю, туда, где живет русоволосое, по крови нам не чуждое племя славян. Теперь страна их объята холодом и засыпала снегом. Но когда ты спустишься к ним, пылкий и радостный, страна эта оживится светом, теплом и любовью. Всем дари поцелуи и ласку, и ты увидишь, как все вокруг возликует. Там ты встретишь дочь желтокосой богини Лады, царевну Весну. Полюби ее и умей уберечь… Давно уже заглядывается на нее темнотелый твой родич, царь подземного огня, Чернобог…

Покорный материнскому слову, полетел Дажбог из небесных заоблачных стран на объятую холодом землю. Прорвавшись сквозь серые тучи, белым копчиком опустился он вниз, на мгновенно под ним оттаявший холм; златорогим оленем промчался по дремучим лесам. И всюду, где только он пробегал, таяли поспешно снега, бежали, журча, из-под серебряных оленьих копыт ручейки, и свежая зеленая травка прорастала на оголившихся серо-желтых полянах.

Прискакал златорогий в славянскую землю, подпрыгнул на косогоре, ударился оземь и стал добрым молодцом, красавцем Ярилою.

Славянский люд приветствовал появление веселого бога полными радости песнями и хороводами вкруг костров, на которых пылало соломенное чучело побежденной Марены-Зимы.

Тянулись, льнули к Яриле молодицы и красные девки. Дружески хлопал он по плечу деревенских парней, играя в горелки с толпой молодежи. Подавая пример смеющимся парам, увлекал разыгравшийся бог в душистый молодой березняк пойманную им во время игры после шумного бега красавицу.

Сама как бы нечаянно вышла навстречу ему и помогла себя отыскать царевна Весна. И, встретив, полюбил ее пылкий Ярило.

Едва наступал вечер, шел синеглазый бог к ожидавшей его на усеянной цветами поляне стыдливой богине. Тщетно, смущенная ласками бога, звала она Ночь. Запуганная грубоватыми шутками Ярилы, черноволосая богиня, в расшитом золотом темно-синем платке, не смела показаться в землю славян.

И, покоряясь судьбе, уже влюбленная в румяного бога томно вздыхала царевна Весна.

Но недолго тянулось счастье сошедшей на землю юной четы. От ветров, облетающих моря и земли внуков Стрибога узнала огненнокудрая дочь морского царя Осинилы, куда скрылся прекрасный царевич, которого так старалась она увлечь в свой прохладный терем, на дно синезеленого моря.

— Как, — воскликнула морская царевна, — меня, чьей улыбки добиваются все бессмертные дети Сварога, променял этот безусый божич на неумеющую даже, как следует, петь и плясать девчонку, дочь Лады! Нет, не допущу я, чтобы он стал ее мужем!..

На колеснице, запряженной тремя парами крылатых, легко несущихся по небу змеев, помчалась чародейка в землю славян. Свистя в ушах и развевая пышные косы богини, правили путь ей покорные внуки Стрибога. Но не обращала, как обычно, внимания дочь Осинилы на вольные шутки веселых ветров и ни разу не улыбнулась, пока усталые змеи не опустили ее на уже расцветшую землю.

Вещим словом превратила морская царевна своих клубками свернувшихся змеев в черных голубок, а провожавшим ее ветрам велела лететь прочь от нее. Неохотно, но все же повиновались красавице Стрибоговы внуки, и один лишь Посвист осмелился, улетая, поцеловать ненароком в щеку царевну. Да и то вслед за тем постарался скорей скрыться из глаз…

Пышноволосая дочь Осинилы, убедясь, что вокруг нет никого, окунула в реку венец свой и ожерелья, и обратила то и другое в гирлянды цветов. Велела вслед затем потемнеть огненным своим волосам, посмотрела, как в зеркало, в речную гладь на белое тело и прыгнула в прохладные струи серебристой русалкой Купалой.

Замешавшись в толпу водных дев и берегинь с древяницами, вместе с ними водила она хороводы в честь встречи Ярилы с юной Весной. Выследила чародейка, где в какое время бывает любовница пылкого божича и, оборотясь стрекотуньей сорокой, мигом слетала в заросший лесом темный овраг с бездонным провалом, откуда был ход в подземное царство царя Чернобога. Этот бог давно собирался украсть царевну Весну и не знал лишь, как ее отыскать. Сев ему на плечо, настрекотала чародейка сорока черноволосому царю с серебряной гривной на шее, когда, где и как можно похитить невесту Ярилы. Чернобог в тот же вечер подстерег и унес царевну Весну в свое подземное царство.

Погоревал красавец Ярило, но не дали ему долго тужить русалки и берегини. Под их хохот, песни и поцелуи скоро забыл ветреный божич свою розоликую Весну…

Однажды, когда утомленный игрою в горелки и любовью Ярило лежал в предутренний час у самого берега тихо журчащей реки, недалеко от того места, где пропала Весна, из воды показались увенчанное водяными лилиями чело и белые покатые плечи вынырнувшей неподалеку русалки.

Это была, принявшая вид водяной девы, дочь Осинилы.

— Неужели ты меня так и не поцелуешь, прекрасный Ярило? Вот уже несколько дней тщетно пытаюсь я протолкаться к тебе, но толпа берегинь и древяниц не дает мне приблизиться. Теперь, когда все спят, утомясь от плясок и игр, обними меня и поцелуй, хотя один только разок, осчастливь русалку Купалу!

С этими словами приблизилась к берегу темноволосая водяница и протянула к Яриле бледные, страстные руки. Не умел отказывать и склонился к ней с берега божич, желая коснуться мокрых волос на затылке русалки и припасть к ее в полусумраке темным устам. Но ему самому тесно обвили шею нежные, но цепкие руки, а лицо было прижато ими к холодной, влажной груди. Не успел Ярило опомниться, как русалка утащила его на вязкое дно и щекотала там, и ласкала до тех пор, пока бессмертный божественный дух не покинул прекрасное тело и не улетел в синее небо, чтобы снова там стать лучезарным Дажбогом.

Тщетно пыталась вернуть его к жизни чародейка Купала.

На береговые цветы вынесла она бездыханный труп молодого Ярилы и, убедясь после долгих стараний, что божича не оживить, огласила огласила утренний воздух криками скорби.

Пробужденные этими криками стеклись отовсюду русалки и берегини. Стон пошел по всему лесу от несмолкающих воплей, долетевших вскоре до человеческих сел:

«Помер Ярилушка! Помер наш ласковый божич!»

Услышав такую весть, толпами поспешили к реке парни, а с ними молодицы и девушки.

Проливая горькие слезы, обрядили они тело погибшего бога и положили его в новый гроб из тесанных сосновых досок. Под предводительством одетого в белое платье жреца с заплетенными в косы седыми кудрями, обнесли женщины этот гроб вокруг уже поднявшихся нив и похоронили останки Ярилы на самом берегу светлой реки.

И долго лилась полная жалобы погребальная песня:

«Помер наш батюшка, помер! Помер родимый наш, помер!..»Так причитали женщины. Так причитают они и теперь, хороня в начале лета изображение бога Ярилы.

Царица-Солнце

Черный ворон трижды ударил клювом в слюдяное окно расписного терема царицы Солнца. Та отворила оконце и, рассмотрев в предрассветном сумраке стучавшего, спросила:

— Чего хочешь ты, вещая птица, и кто послал тебя к моему златоверхому терему?

— Светозарная, — отвечал ей ворон: — меня послал царь ветров Стрибог. Он приказал тебя предупредить, что завтра сам прилетит повидаться с тобою.

— Хорошо. Передай твоему господину, что я его буду ожидать.

Ворон улетел, но не успела царица загадать, по какому делу будет Стрибог, в оконную слюду снова послышался стук.

Царица Солнце опять открыла створу. На этот раз, распластав могучие крылья, к окну припал большой сизый орел.

— А тебя кто прислал? — последовал вопрос.

— Владыка Перун велел кланяться тебе и сказать, что завтра после полудня сам будет к тебе по важному делу.

И, взмахнув широкими крыльями, орел заторопился обратно.

«Почему это оба великих бога выбрали один и тот же день, чтобы меня посетить», — думала Солнце, направляясь приказать служанкам своим вымести к приезду гостей начисто пол и вымыть большой липовый стол.

В назначенный час золотисто-красный петух над кровлею терема захлопал крыльями и закричал, возвещая приближение гостей, и почти одновременно с разных сторон прибыли Перун и Стрибог. Каждый из них стал просить у облеченной в багряные одежды царицы отдать за нега одну из ее дочерей.

— Выдай за меня Утренницу, — говорил, протягивая могучую, обожженную молниями руку, Перун. — Я властелин громов и заоблачных стран, и твоя старшая дочь станет царить среди воздушных белых дворцов и зубцами украшенных башен. На синих полях у нее будут без счета пастись стада златорогих коров.

— Отдай за меня твою младшую дочь, — просил похожий на хищную птицу лицом и одеяньем своим быстролетный Стрибог, — ради нее я примчался к тебе от ущелий Карпат. Вечерница станет властвовать над всеми ветрами в мире. От нее будут зависеть морские бури и снежные вьюги в степях. По ее слову будут рушиться горы и перекочевывать с места на место стада в царстве ее старшей сестры.

— Но у обоих вас уже есть дома жены, — возразила царица Солнце, — и не только жены, но и дети от них. Разве мало тебе, Перун, девяти сыновей?! Ваши супруги неласково встретят моих дочерей, и я боюсь, что их доля будет нерадостной.

— Утренняя Звезда станет моей самой любимой супругой, — сказал одетый в серый плащ из пушистых перьев волшебных, живущих за морем птиц, златобородый Громовник.

— Царица, ведь и ты не от одного мужа имела детей. Дочери же твои, выйдя за нас, не потеряют в своем царственном блеске и останутся самыми светлыми звездами в небе, — прибавил востроносый Стрибог.

— Мне лестно, владыки, видеть у себя таких, как вы, женихов, я рада буду назвать вас зятьями. Одного не хочется мне — выдавать дочерей против их воли. Если Утренница с Вечерницею согласятся выйти за вас, я позолочу на радостях всю листву на земле. Надо, стало быть, вам прежде всего получить их согласие.

И царица Солнце послала за Утренней и Вечернею Звездами.

Одна из невест в то время спала у себя в светелке, а другая собиралась идти ворошить серебряными граблями сено на розовевших небесных полях.

Обе Звезды в скором времени предстали, закрываясь от стыда рукавом, перед царицею матерью и ожидавшими тех женихами.

— Дочери мои милые, — начала торжественно мать Солнце, — пришло вам время расстаться с девичьей волей. Самые могучие из богов, потомков Сварога, сватают вас себе в жены.

И упали в ответ к материнским ногам обе Звезды.

— Не выдавай нас, матушка, замуж, не лишай девичьей свободы, — стали они жалобно просить в один голос.

— Разве не любы вам женихи? — спросила мать.

— Не бойся меня, Утренница! Синий венец из сверкающих молний подарю я тебе в день нашей свадьбы и четверку черных громокопытных коней. От ржания их трясется все небо, — попробовал уговаривать свою невесту Перун.

— У меня есть свой серебряный, с золотыми ободками, блестящий венец и никакого другого мне не надо. Коней же твоих я боюсь и ни за что не решусь на них ездить. Мне не любы ни подарки твои, ни сам ты, могучий владыка.

— А я, — свистящим голосом сказал круглоглавый Стрибог, обращаясь к Вечерней Звезде, — пригоню тебе на забаву целые стада небесных волшебных зверей. Все они умеют принимать разные виды. Будет тебе чем потешить твое сердце, царевна.

— Я всегда боялась твоих зверей, небесный владыка. И всегда, только лишь завижу их стадо, тотчас же прячусь у себя в терему. И сам ты слишком страшен для меня, чтобы я согласилась стать твоею женою.

— Простите моих дочерей, дорогие гости. — сказала мать Солнце, — они не понимают еще чести, которую вы нм предлагаете. Погодите с ответом. Одумаются они и согласятся.

— Подумайте, царевны, — сказали женихи и покинули терем царицы с красно-золотым петухом над острой вершиною резьбою украшенной кровли.

Как только лип скрылись из глаз, в горницу плавно вошел, бледной рукой оправляя алмазный пояс на серебряной длинной одежде, Месяц, бывший в то время супругом царицы.

Бросив по сторонам внимательный взор и убедившись, что в горнице нет нелюбимого им пасынка, Дажбога, царственный Месяц направился к расписному трону жены.

— Я недовольна тобою, — встретила его та, — по ночам ты пропадаешь, а днем все время спишь, и никогда тебя нет. если нужно. Я хотела посоветоваться с тобою. Сейчас только были здесь женихи свататься к Утреннице и Вечернице.

— Кто? — озабоченно спросил Месяц.

— Перун и Стрибог.

— Неужели они согласились?

— Нет, пока отказываются, но, я надеюсь, потом согласятся. Стерпится — слюбится.

— Не выдавай дочерей против их воли, — стал говорить Месяц. — Перун очень жесток. Сегодня он бросает жену свою, влажноволосую Мокошь, ради твоей дочери; завтра бросит и Утренницу для какой-нибудь полюбившейся ему облачной девы, а то и зарежет ее как некогда Лайму…

— Не избаловались бы девки, — опасливо произнесла мать Солнце и прекратила разговор.

Через три дня, под утро в светелку царицы вновь послышался стук. Когда мать Солнце открыла слюдяную створку, у подоконника, впившись в него на когти похожими пальцами, оказался сам птицеподобный Стрибог.

— Ты спишь, Светозарная, — заговорил он поспешно, — а Месяц обманывает тебя в это время с твоими дочерьми. Не знаю только, которую из падчериц он недавно на моих глазах обнимал. Завидев меня издали, она немедленно скрылась, а твой муж поспешно поплыл в своей серебряной ладье по темному небу…

— Позвать ко мне дочерей, — тотчас же вскричала царица.

Немного спустя те явились пред матерью Солнцем.

— Которая из вас, забыв стыд и страх, обнималась сейчас с Месяцем?

Обе Звезды переглянулись с удивленным лицом, но ни одна из них не проронила ни слова. Почувствовав на себе бросаемые девами исподлобья гневные взоры, Стрибог смутился и, поспешно распрощавшись с царицею, скрылся.

— Я выучу вас отвечать, — восклицала в гневе мать Солнце. — Идите сейчас в светелки свои и не смейте оттуда никуда выходить… Как только вернется Месяц, немедленно позвать его ко мне, — приказала она испуганно слушавшим слугам.

И когда в убранную красным золотом дверь, бесшумно ступая сверкающими кривыми туфлями, вошел светозарный Месяц — сдерживая сердце свое, обратилась к нему царица Солнце:

— Где и с кем проводил ночь, ты, кого я считала так долго единственным другом?!

Побледнел царь Месяц, но, соблюдал спокойствие, ответил:

— Ночь принадлежит мне, царица, как тебе — день, и я не обязан докладывать тебе о каждом мной сделанном шаге.

Распалилась гневом мать Солнце, вскочила с трона и воскликнула такие слова:

— С которой из двух моих дочерей ты мне изменил? Говори сейчас, или ты жестоко раскаешься!

— Угрозы твои мне не страшны, — отвечал Месяц. — Вольной волею я живу у тебя во дворце, вольной волею гуляю всю ночь с кем хочу по небесным полям.

— Отвечай: кого из моих дочерей обольстил ты своим темным лицом и сладкою речью? — настаивала царица.

Месяц стоял, не отвечая ни слова. Да и трудно было ему что-либо ответить. Каждую ночь, когда он выходил из златоверхого терема супруги на ночной свой объезд темного неба, то одна, то другая из падчериц Звезд выбегала его провожать, и Месяц обыкновенно не мог удержаться, чтобы не приласкать юной царевны. А теперь царица-жена спрашивала, кого он обольстил. Кажется, последнею была Утренняя Звезда, хотя она так похожа на Вечернюю, что всегда возможны были обман с их стороны, или ошибка — с его, и бледноликий царь в сребротканой одежде никогда наверно не знал, которая из двух его падчериц приходит расточать ему ласки, а равно одна или обе… Все это мешало ему отвечать, и он нерешительно попытался уклониться от прямого ответа.

— Разве я должен тебе сообщать имена всех тех, кого я любил или люблю? Ведь и ты не одного меня только ласкала, и далеко не всем детям твоим прихожусь я отцом.

— С тех пор как ты стал называться супругом моим и жить у меня в терему, ты не должен был знать никого, кроме меня! Запирательство твое тебе не поможет. За то, что ты обольстил одну из моих дочерей, я накажу тебя так, что ты никогда не забудешь.

С этими словами выхватила царица Солнце у одного из стоявших близ трона, одетых в белое, гридней огнепылающий меч и сильным ударом рассекла лицо своему изменнику-мужу.

— Гоните его со двора моего! — кричала она в яростном гневе.

Золотыми помелами погнали Месяц с Солнцева двора прислужницы-звезды. И долго скитался он с окровавленным лицом по пустынному небу.

Украдкой от матери и тайком друг от друга пробирались утешить изгнанника его юные падчерицы. Вечерница и Утренница лечили рану его и радовались, видя, что та заживает.

Время от времени царица Солнце, надеясь, что Месяц раскается, призывала его к себе в терем, не выпуская его оттуда порой по неделе. Целые ночи, переходя от ласки к угрозам и от поцелуев к словам, выпытывала она у своего изменника-мужа имя разлучницы-дочери.

Но Месяц по-прежнему не мог решить, с кем его видел Стрибог, а потому на все расспросы жены, как и раньше, упорно молчал.

Царевна Жар-птица

Сказка

Ой вы, славные гости заморские, вы, честные бояре новгородские, расскажу вам сказочку занятную, про Жар-птицу царевну прекрасную. Был я, как вы, именитым купцом, торговал и с Ганзой, и с фряжской землей, а случалось, и далее хаживал.

Снарядил я раз червленый корабль, волнорез крутобокий, белопарусный, нагрузил товаром Нова-Города: сладким медом, белым воском, скатным жемчугом, соболями и лисицами бурнатыми. Поплыл я за море полуденное, к дальним берегам индийской земли.

Подул на море полуночный ветер; подымал он на синем жестокую жестокую бурю. Взбушевала, разыгралась пучина морская.

Поглотила она мой червленый корабль, и кто был на нем — все пошли на дно. Только я один на берег выплыл….

Поутру, себе пищи промышляючи, взобрался я на высокую гору; посмотрел кругом — одно море видать.

Походил по горе я серокаменной; вяжу, на утесе большое гнездо. В нем сидят на пуху пять голых птенцов; каждый ростом с гуся годовалого. В гнезде сидят, пищат, есть просят.

— Вот где, — подумал я, — готов мой обед. Да стало мне вдруг жалко их матери. Она плакать будет. Богу жаловаться. И от тех ее слез не будет мне счастья… Вижу тут, ползет к ним черная змея, гадина злая, прожорливая. Хочет она жалить тех птенцов, досыта сосать их теплую кровь.

Выбирал я камень поувесистей. Что есть силы кидал в злую гадину. Попадал тем камнем ей в голову. Вышиб дух из тела змеиного. Она пала вниз, не шелохнется.

В те поры потемнело небо ясное: словно тучей солнце заслонилося, сильным ветром обдало всего меня.

Подымал тут кверху я голову. Вижу, птица с поднебесья спускается. По пять сажень крыло каждое… А сама в когтях осетра держит.

Опустилась птица к самому гнезду. Увядала птица мертвую змею и воскликнула голосом человеческим:

— Спаси тебя Бог, добрый молодец, за то, что сберег моих детушек! Зовут меня Черногар-птицей. Здесь живу я на острове каменном и кормлюсь по Божьему велению во зеленых водах Окиян-моря. За услугу же твою, добрый молодец, как умею, тебе воздам-заплачу… Расскажи мне только, как попал ты сюда?

Отвечал я Черногар-птице таковы слова;

— Был я в Нове-Городе честным купцом, именитым гостем, корабельщиком. Снаряжал я товаром червлен корабль и поплыл на нем в сторону полуденную, к дальним берегам индийской земли. Разыгралась, взбушевала пучина морская: поглотила она мой червлен корабль. И кто был на нем все пошли на дно. Только я один на берег выплыл… И молю теперь тебя Черногар-птица, коли верно мне хочешь за добро отплатить, — ты снеси меня, птица, на родину, в землю русскую, к Великому Нову-Городу; только дай мне сначала попить-поесть.

И сказала мне Черногар-птица:

— Чего ж тебе дать — не придумаю. Привередливы вы, крещеный народ, — не едите сырым мяса рыбьего; а на острове моем ничего не растет. На соседний остров нам не след лететь. Живет на том острове Стратим-птица. Больно та птица на людской род сердита. Чуть забелеют вблизи паруса, сейчас она с острова — бух в море и начнет в воде биться-полоскаться. Разыграется от того ее полосканья пучина морская и затянет корабль на самое дно.

На другом острове живут три сестры лиходейки. Ноги с крыльями у них, как у пернатых птиц, остальное же тело человеческое. Заманивают они к себе корабельщиков — заморских гостей и никто живой от них не ушел… Нам с гобой и туда не расчет лететь…

Есть на Окиян-море еще остров. Владеет тем островом Жар-птица. С вечера она прилетает, поутру прочь улетает. Целый день ее остров без призору стоит. Растут у ней в саду индийские смоквы, наливные яблочки румяные; вишни, орешенья там без счету…

На тот остров я и снесу тебя. Ты кормись там весь день вплоть до вечера. А когда прилетит к ночи Жар-птица — схоронись от нее в зеленых кустах. И что бы ты ночью ни видал, ни слыхал — берегись, добрый молодец, на глаза ей попасть! Поутру же, когда улетит прочь Жар-птица, — выходи из кустов на морской берег. Я тебя подхвачу и с собой понесу… А как встретим в море попутный корабль — накажу корабельщикам тебя домой отвезти. Сама же в Нов-Город не могу лететь. Пути мне туда больше трех недель. Пока летать буду — дети с голоду помрут.

Накормила своих птенцов Черногар-птица, подхватила меня за парчевой кафтан, понесла высоко над синим морем. Пролетела мимо острова Стратим-птицы, которая птица всем птицам мать. Пролетела мимо чернозубых скал, с коих три сестры, три крылатые лиходейки зазывают сладкими песнями корабельщиков-заморских гостей. Подлетели и к острову Жар-птицы.

Остров тот зарос плодовыми деревами; бродят там по траве-мураве, пасутся гнедые туры; порхают по деревьям пестрые птицы. Сверкают на острове светлые пруды; цветут на нем махровые цветы. По лугам, как по бархату зеленому, бегут-журчат прозрачные ручьи.

Среди острова стоит златоверхий терем с изукрашенным резным крыльцом. У крыльца на цепях свирепые львы. Под окнами лежат лютые тигры. Они не спят, глазами поводят, ушами шевелят, воздух нюхают.

Покружилась над островом Черногар-птица, опустила меня в густых кустах и еще раз на прощанье молвила:

— Держись, молодец, подальше от терема! А завтра поутру я вновь прилечу.

Пошел я тихонько по острову, вышел на дорожку приглаженную: засыпана та дорожка скатным жемчугом. Привела она меня в зеленый сад; бьют в нем фонтаны студеною струей. На ветвях висят яблоки румяные, наливные, сладкие, рассыпчатые. Манят взор заморские плоды, разное орешенье и вишенье. Напитался-наелся там я досыта. Вот, стою под деревом да и думаю: «Какова-то собою будет Жар-птица?»

И тут меня сзади вдруг окликнули:

— Ты откуда сюда прибыл, добрый молодец? Как зовешься и какого роду-племени?

Посмотрел я в ту сторону, где спрашивали, и увидел под яблоней соседнею, — на цепи золоченой мохнатый медведь. Испугался туг, изумился я, почему медведь не ест меня, говорит мне речью человеческой.

— Не дивись тому, добрый молодец, что видишь меня в медвежьей шерсти. Дай тебе Бог того же избегнуть. Был я, как ты, удалым богатырем, первым витязем поморской земли. Увидел я царевну Жар-птицу. Разыгралось во мне сердце молодецкое. Пошел к ней без зову в златоверхий терем и попал навсегда в медвежью шкуру.

Отвечал я медведю мохнатому:

— Ты скажи мне правду, бур-космат медведь, какова собой царевна Жар-птица и почему на нее негоже смотреть?

— Сам увидишь, — отвечал медведь, — какова собой царевна Жар-птица. Сам услышишь, как поет она, как зовет сладким голосом ангельским в свой косящат терем гостя милого. Только ты не ходи к ней на ласковый зов. Люб и дорог ей лишь царевич Светел-месяц. Приплывает он к острову в серебряной ладье. Идет он дорожкою жемчужною. Держит он свой путь к чистым прудам; в них купает свое белое тело. И лишь в ранний час, предутренний, всходит он на крыльцо изукрашенное, где встречает его царевна Жар-птица.

А тебе царевна не рада будет.

Сказал я спасибо мохнату медведю и пошел своей дорогою. Вышел я к терему у чистых прудов, сел там поблизости в зеленых кустах и смотрел, как на небе смеркается.

А как только потемнело небо синее и вышли на нем звезды ясные, — зашумели листья древесные, засверкало вдали будто полымя. В высоте захлопало крыльями. Разноцветные искры посыпались. Прилетела на свой остров Жар-птица. Покружилась над кровлею терема, — осветила полнеба сиянием… и ударилась вдруг о сыру землю.

Вижу, стала Жар-птица царевною, такой красоты, что и рассказать нельзя. На челе у нее корона горит; сквозь платье на теле звездочки светят; коса перевита синей молнией.

Подошла она к прудам тихой павою, сняла с себя ферязь с сорочкою, вынула гребень из пышных волос и вошла, не спеша, в воду светлую.

Вымыв в пруду белое тело, вышла царевна на траву-мураву, выжала воду из густой косы; вновь надела платьице расшитое и пошла легкой поступью к терему.

Припали пред нею скимны у крыльца; вздыбились на цепях лютые тигры; запели на деревьях нездешние птицы. Стали выше бить фонтаны студеные.

Прошла царевна в златоверхий терем, села там у косящата окна, белым локтем подперлась и глядит на пруд.

Много ль, мало ль прошло времени — запела Жар-птица сладким голосом: «Ты приди ко мне, мил желанный друг! Припади ко мне на белую грудь; поцелуй меня в горячие уста; обними мое нежное тело!»

Так поет царевна, что себя забыть можно. Не стерпело мое ретивое сердце. Вышел я из зеленых кустов, поспешил к златоверхому терему. Так и манит меня голос ангельский… Подошел я крыльцу изукрашенному и едва лишь ногу на ступень занес, закричали вдруг птицы заморские, на дыбы стали свирепые львы, рвутся на цепях, рычат тигры лютые. Ни назад, ни вперед не пускают меня.

Услыхала царевна шум из крыльце, спускалася вниз со гневным лицом.

— Чего тебе надо, нахальщина?!

— Лишь тебя одну, — отвечал я ей, — без тебя, царевна, мне и свет не мил!

И ответила мне царевна Жар-птица:

— Если так я тебе приглянулася, оставайся навсегда в моем тереме. Сиди у окна в моей спаленке. Забавляй меня речью приветливой. Будь отныне молодец попугай-птицей.

И наотмашь меня ударила царевна Жар-птица левой рукой.

И стал я тут попугаем — пестрой птицею, пестрой птицею с голосом человеческим.

У оконца спаленки косящатого привязала меня за ногу цепочкою царевна Жар-птица прекрасная. И увидел я в то окошечко, как спустился месяц с неба на море и поплыл в ладье серебряной к острову.

На берег ступил он царевичем такой красоты, что и сказать нельзя; походкою легкой направился к чистым прудам перед теремом. Снимал он там среброкованый шелом, наземь клал свою светлую броню, скидывал с себя сорочку белоснежную и купался-мылся во студеной воде.

Выходил потом царевич из чистого пруда, надевал свое нарядное платье и пошел молодецкою поступью в терем царевны Жар-птицы.

Я сидел у одна в ее спаленке и видали, как ласкала друга милого, прижималась нежно к Светлу-месяцу, целовалась с ним сладко Жар-птица.

Кровью сердце во мне обливалося. Тяжким камнем тоска легла на душу…

Еле светом лишь в небе забрезжило, как простился царевич с царевною и уплыл в ладье в Окиян-море.

А она потом одевалася. Чистую сорочку на белое тело. Червчатый летник шитый золотом; вошвы на том летнике темна бархата, пуговки на нем — бурмицкие зерна.

Заплела царевна светло-русые косы, надвинула она золотую корону. Камни на короне, как жар горят. На ногах сапожки сафьяновые, подбиты подковками серебряными. Засыпала корму мне красавица, налила воды чистой скляницу и вышла из терема павою. Ударилась ведунья о сыру-землю и вспорхнула ярко-цветною птицею. Покружилась над прудом и теремом, залила все небо огневой зарей. Вскрикнула голосом нечеловеческим и улетела в небесную высь.

Сижу и грущу я у окошечка. Неужели суждено мне тут век вековать?.. И заслышал тут я взмахи тяжелые. Пролетает мимо Черногар-птица, кружит над садом и теремом, заглядывает в окна косящаты.

И воскликнул я громким голосом:

— Здесь я, здесь, Черногар-птица! Потерял я свой лик человеческий. Обращен я попугаем, птицей пестрою. Помоги мне, если можешь, Черногар-птица!

Подлетела к терему Черногар-птица, ухватилась когтями железными за наличник оконный и молвила:

— Жаль мне, жаль тебя, добрый молодец! Кто попал к Жар-птице, тех не жди домой… Но за то, что ты спас моих малых птенцов — попытаюсь и я тебя спасти. Через две ночи на третий день я об эту же пору прилечу к тебе. Ты же все замечай, что увидишь здесь!..

И захлопала крыльями могучими, улетела прочь Черногар-птица.

Целый день проскучал я на привязи.

Воротилась к вечеру в терем Жар-птица. Ударилась ведунья о сыру-землю: обернулась красною девицею. Вымылась она в чистых прудах; тихой павою пришла в златоверхий терем; при виде меня усмехалася.

— Рад ли ты меня видеть, добрый молодец? Веселится ли твое пылкое сердце, — что так близко ты к своей любушке? Погоди, придет Светел-месяц — еще больше мной полюбуешься!..

Села она у окошка петь-напевать, мила друга царевича поджидать. Только тот к царевне до утра не приплыл.

Провздыхала царевна всю ночь. Подымалась поздно со хмурым лицом.

Вылетала в небо, слабо вскрикнула.

Некрасна была в то утро заря. И не долго мне ждать пришлось до вечера.

Прилетела Жар-птица домой засветло. Искупалась наскоро в чистых прудах. Вошла в терем на меня и не глянула.

Расчесала царевна золотым гребнем свои шелковые косы светло-русые; сама села у окошечка косящата на скамейке, крытой алым киндяком, и запела грустным голосом:

«Ты приди ко мне, мил желанный друг, Припади ко мне на белую грудь, Поцелуй меня сладко в горячие уста, Обними крепко мое нежное тело!..»Но и эту ночь не бывал к ней царевич Светел-месяц. Тяжко вздохнула, много слез пролила у окошка косящата царевна прекрасная.

Совсем грустная улетела на рассвете Жар-птица.

Бледню, бледно светилась в то утро заря.

Прилетела днем к терему Черногар-птица, зацепилась когтями за расписной подоконник, на меня посмотрела и спрашивает:

— Приплывал ли в эти ночи Светел-месяц, приходил ли в терем к царевне Жар-птице?

— Вовсе не бывал, Черногар-птица. Так теперь тоскует царевна, что и сказать трудно. Кличет она, кличет своего мила друга, ждет-подождет его — и все по-напрасному.

И куда бы это мог он сгинуть-пропасть?

И отвечала мне Черногар-птица:

— Для того и сгинул он, чтобы тебе спастись… Только лишь вечером прилетит Жар-птица, ты скажи ей, что знаешь, где царевич спрятан и проси, чтобы вернула твой человеческий лик. Но до утра ей ничего не открывай.

А когда Жар-птице время будет с острова улетать, ей скажи ты, что схватили Светла-месяца и прячут его в темной пещере за семью замками железными, три сестры лиходейки — полуптицы.

Заторопится тогда спасать его царевна твоя. А как она улетит — ты меня к себе жди… Летала я позавчера к Стратим-птице и на царевича Светла-месяца ей жаловалась. Ездит-де он невозбранно по синему морю и не воздает чести ей, Стратим-птице.

И так отвечала мне Стратим-птица:

— Как будет царевич мимо плыть, я одно крыло в воду опущу и крылом тем челнок Светла-месяца вместо славного острова царевича к чернозубым скалам трех сестер пригоню. Пускай его Жар-птица сама выручает.

Как сказала, так и сделала.

Только приплыл Светел-месяц к чернозубым скалам, лиходейки-сестры ему и рады. Хватали царевича за белые руки. Уводили его в темные пещеры. Запирались с ним за семью замками. Что теперь с ним сталось — не ведаю… А пока прощай, добрый молодец! Утром к тебе я вновь прилечу.

Прилетела вечером с моря Жар-птица, покружилась над кровлею терема, обернулась прекрасной царевною, скорой поступью вошла в свою горницу.

— Здравствуй, попугай-добрый молодец! Не бывало ли днем ко мне весточки от моего мила друга, царевича Светла-месяца?

— Ой, была, — говорю, — весточка, красавица, но ее тебе лишь тогда расскажу, если ты мне вернешь человеческий лик.

И ответила мне царевна Жар-птица:

— Быть, ин, добрый молодец, по-твоему!

Спускала меня царевна с золоченой цепи, ударяла меня наотмашь правой рукой, и принял я вновь человеческий вид. И стала она тут меня расспрашивать:

— Ты скажи мне, мил добрый молодец, ты поведай, удалый, мне весточку, что прислал мне мой любезный друг, возлюбленный царевич Светел-месяц!

Отвечал я царевне Жар-птице:

— Сидел я, царевна, у окошечка, смотрел я, царевна, в синее небо, ждал-гадал, когда ты вернешься. Смотрю, летит по небу мелкая пташка. Села она ко мне на косящато окно и говорит мне таковы слова: «Ты поведай, попугай, царевне Жар-птице, чтобы прилетала меня спасать-выручать… А куда и как, царевна, — о том я тебе поутру скажу».

Распалилась тут гневом царевна Жар-птица:

— Говори сейчас, деревенщина! А не скажешь — выну ленту из русой косы, оберну тебе вокруг белой шеи и той лентой удавлю тебя до смерти; тело же твое зверью скормлю!

— И некому будет, — говорю в ответ, — рассказать тебе, распрекрасная, куда скрылся-пропал твой любезный друг.

Видит царевна, не боюсь ее гнева. Задумала взять меня ласковым словом — хитер и лукав род женский.

Подошла ко мне она белой лебедью. Положила мне руки на плечи, — говорит, улыбаясь, таковы слова:

— Полно тебе шутить, добрый молодец, не томи моего пылкого сердца; ты скажи мне, куда скрылся-пропал разлюбезный мой царевич Светел-месяц!

— О том тебе, царевна, поутру скажу.

И начала она тут лаской и шуткою от меня мою тайну выпытывать. Обвила мне шею легкой ручкою; в глаза мне умильно заглядывает, а сама смеется, приговаривает:

— Говори сейчас, куда царевича девал?!

Дальше — больше. Все смеялась да смеялась, а потом вдруг завалила на пуховую кровать и ну меня под силки щекотать.

— Защекочу, — говорит, — тебя до смерти, коль не скажешь, где царевич Светел-месяц!

Вижу, тут пришел мне конец. Коли правду сказать ей — в ту же ночь его царевна вернет, поутру же вновь меня птицей обернет. Ничего не сказать — как русалка защекочет. Решил я тут, все равно пропадать, и начал с царевной бороться-возиться. Охватил ее крепко обеими руками и щекотать себя не даю под силки. А она разыгралась и не унимается.

Так мы с ней и провозились всю ночь.

Поутру же, как пришло ей время с острова лететь, говорю я царевне таковы слова:

— Ты ищи своего царевича у трех сестер-лиходеек, в глубокой пещере среди чернозубых скал.

— Так вот он где, мой желанный друг, — вскрикнула царевна, ударилась оземь, вспорхнула огненной птицей, да так опять закричала, что все небо кровью окрасилось. А сама, улетая, мне молвила:

— Погоди, добрый молодец, до вечера! А там я с тобою за все разочтусь: за досаду твою и за стыдобушку!.. Дай только царевича вызволить!

«Ну, — думаю, — плохо мне вечером будет, коли не прилетит Черногар-птица».

И не так сильно ждала Светла-месяца царевна моя, как я поджидал Черногар-птицу.

А когда та в небе показалася и на землю ко мне начала спускаться, то от всей души я взмолился к ей:

— Ты возьми меня скорее, Черногар-птица! Уноси меня отсюда ради птенцов твоих малых. А не то вернется на остров царевна и дурной мне здесь конец будет.

Послушала меня Черногар-птица, брала меня в когти железные, полетела со мною по небу. Летим мы и видим над островом трех сестер-лиходеек стоит полымя.

— Это, — слышу, — уронила Жар-птица с синего неба на черные скалы свои огненные перья и от сестер-лиходеек Светла-месяца выручает.

— Лети, — говорю, — скорее, Черногар-птица! А то она меня издали заметит и от тебя насильно отымет!

— Не заметит, — отвечала мне Черногар-птица, — не до нас теперь царевне-ведунье.

Пролетели мы стороной от острова Стратим-птицы. Спала она, верно. Спокойно море было. И понеслись над Окияном-морем полуденным.

С высоты поднебесной лазоревой глубоко видать море зеленое.

Видел я на дне серебряный терем водяного царя; вокруг терема растут красные дерева; плавают средь них чуда-юда морские; ловят чуда-юда мелку рыбу…

Долго ли, коротко ли несла меня Черногар-птица, — завидели мы вдали белопарусный корабль. Было то суденышко венецейское. Плыло дубовое от аравитской земля к славному Гданскому городу.

Садилась Черногар-птица на высокую корму, опускала меня на палубу тесовую, такову корабельщикам речь держала, громким голосом им наказывала:

— Вы свезите, гости-корабельщики, добра молодца безданно-беспошлинно до самого Гданского города, а оттуда домой сам он путь найдет.

Опустила и со мной распрощалася. Довезли меня в Гданск корабельщики. А оттуда в Нов-Город — рукой подать…

Вот и вся моя сказочка, честные бояре. Не судите строго, именитые гости.

Статуя по заказу Береники

Был тихий час июльского вечера. В загородном доме делосского жреца Аполлона, на террасе, откуда так хорошо была видна безбрежная гладь фиолетового спокойного моря, собралось несколько человек, приглашенных на ужин. С венками на вспрыснутых благовониями волосах, гости возлежали уже на разостланных вкруг низенького стола, туго набитых сушеною морскою травою, пурпурно-красных подстилках. Общее внимание было обращено на виновника пира, знаменитого скульптора Архиппа. Хозяин дома, Зенодот, пригласивший ваятеля сделать для храма, взамен нескольких пришедших в ветхость статуй богов, новые их изображения, очень ухаживал за Архиппом и всячески старался, чтобы ему не было скучно.

Две делосских красавицы, жены городских архонтов, Феодора и Лаодика, пришедшие на ужин вместе с мужьями, наперерыв старались занимать почетного гостя, показывая ему, что он нравится им не только как знаменитый художник.

Каждая из молодых женщин втайне надеялась, что черты ее останутся увековеченными в лице одной из богинь, статуи которых Архипп будет работать для храма, а может быть, и муж согласится заказать ваятелю за сходную цену ее собственный мраморный бюст.

Разговор не успел еще сделаться общим. Один из архонтов, любезно улыбаясь окружающим, думал в то же время о беспокоившем его земельном процессе; другой, шутя с женой сотоварища, Лаодикой, ревниво и незаметно следил за каждым взглядом своей собственной супруги, Феодоры, а состоящий при храме поэт, обязанность которого была перекладывать в стихи записанные жрецами откровения бога в шелесте священных деревьев, делил свое внимание поочередно между знаменитым художником, хорошенькою племянницею Зенодота и слегка разбавленным горячей водою пряным душистым вином.

Зенодот поддерживал тем временем с ваятелем разговор об искусстве.

— Мне более или менее известны, Архипп, все твои главные произведения, но мне хотелось бы также знать, которое из них ты любишь больше всего. Не всегда ведь самые красивые дети пользуются наибольшей любовью родителей.

Отхлебнув из серебряной чаши вина, Архипп отвечал:

— Самые любимые наши произведения, — это те, которые потеряны для нас невозвратно.

Предполагая, что за этою фразою кроется что-то интересное, быть может трогательная история о первой любви молодого художника, Феодора, как бы поощряя его. произнесла:

— Какая красивая и вместе с тем верная мысль!

Но скульптор уже продолжал:

— Как порою хочется нам вернуть себе то или другое, доставившее некогда успех нам произведение! Если бы я был уверен, что мне удастся отыскать мою первую работу, — не колеблясь поехал бы я в далекую Сирию и там, за какую угодно цену, купил бы сделанную по моему слепку, сам не знаю даже, из бронзы или из мрамора, статую.

— Неужели, о Архипп, ты не дорожил в юные годы твоей славой и не интересовался судьбой твоих произведений, — спросила жена другого архонта.

— Нет, Лаодика, именно потому, что я в те годы слишком стремился к славе и горел желанием научиться искусству, я бросил первую свою статую исполненной в глине и умчался в Пергам, едва получив за нее первые в жизни золотые монеты.

— В истории с этим моим изваянием до сих пор есть для меня много загадочного, а может быть, — прибавил Архипп, отхлебнув еще раз из кубка, — не обошлось там и без волшебства.

Жены архонтов и племянница Зенодота стали горячо просить знаменитого мастера рассказать им эту историю. Скрыв любезной улыбкой скептический взор старческих глаз, к ним присоединился и сам верховный жрец:

— О, Архипп, не скрывай от потомства своих первых шагов к завоеванию славы! Я уверен, что еще в ранней юности сопутствовало тебе благоволение богов.

— Я предоставляю тебе, Зенодот, решить, кто из бессмертных помогал мне в моем первом труде. Я же охотно вам всем расскажу об этой работе, давшей мне возможность поехать потом учиться к пергамским и александрийским мастерам…

— Я родился в далекой знойной Гадаре, и могу поэтому вместе со славным поэтом Мелеагром воскликнуть:

«Свет я впервые узрел в Гадаре, Сирийских Афинах».— Называться Афинами город этот имеет впрочем довольно сомнительное право. Действительно, там не переводятся поэты, хотя не из крупных, но старательно подражающие александрийским образцам.

Есть театр, есть и два-три скульптора, изображающие в виде богинь Олимпа жен римских чиновников и местных купцов, хотя наиболее богатые из последних, вследствие религиозного суеверия, враждебно относятся к изобразительным искусствам. Да и сами скульпторы представляют там скорее ремесленников, занимающихся украшеньем домов и изготовлением каменных саркофагов для усопших.

— В одну из таких мастерских, выделывавших капители для колонн и мраморные гробницы, отдан был я дядей моим после того, как повальная болезнь унесла у меня родителей и братьев. Отдав меня туда, дядя счел себя исполнившим родственный долг и больше обо мне не беспокоился. Я же был предоставлен всецело на милость своего хозяина.

— Не могу однако пожаловаться на последнего. Это был человек хотя и требовательный, строгий, но справедливый и не жестокий. Видя, что у меня есть способности и прилежание, он старался меня научить всему, что умел. А его бездетная жена, которой я всегда старался угодить, помогая ей по хозяйству, благоволила ко мне и относилась почти как к члену семьи.

— Другие работники, большая часть которых были рабы, тоже любили меня за мой веселый характер и не сердились, когда я в часы отдыха, лепил из глины небольшие фигурки с очень похожими на них смешными человеческими лицами.

— Со временем я усовершенствовался, поскольку это возможно было без художника-руководителя, в уловлении сходства и технике лепки, и даже на память ухитрялся более или менее удачно изобразить того или другого посетителя мастерской. Хозяина это забавляло, но он не придавал способности моей особого значения. «Наш хлеб, — говорил он, — это гробницы. Если ты сумеешь красиво переплести по бокам саркофага гирлянды виноградных лоз и колосьев, это тебе пригодится гораздо более, чем раз в три года исполненная статуя, за которую заказчица еще тебе не заплатит. А гробницы — дело верное, да и расплата по ним скорая»…

— Тем более я был удивлен, когда однажды в час обеденного перерыва, меня позвала к себе хозяйка и сказала:

— «Послушай, Архипп, я хочу доставить тебе заказ, который, если ты его исполнишь как следует, сможет тебя вывести в люди… Ко мне приходила вчера одна моя знакомая, Береника. Она расплачивалась за надгробную стелу своего второго мужа, которого недавно похоронила. Хоть тот и недолго с ней прожил, но оставил все-таки ей большое наследство. Теперь эта женщина очень богата и может, не боясь никого, исполнять все свои прихоти… Так эта Береника мне говорила, что хотела бы иметь бюст или статую одного странствующего по здешним местам галилейского мага. Иошуа бен Иозеф заходил года два тому назад в Гадару и исцелил здесь несколько человек, в том числе и Беренику, страдавшую тогда изнурительною тяжкою болезнью. Оправившись после этой болезни, она в скором времени вторично вышла замуж и теперь стала богатой наследницей. Из чувства признательности к тому, кто ее исцелил, она хочет в настоящее время послать кого-нибудь из здешних скульпторов посмотреть на этого мага и вылепить с него бюст, но только непременно похожий… Едва она мне об этом сказала, я тотчас сняла со стены и показала ей сделанный тобою из ценного воска мой барельефный портрет. Барельеф Беренике очень понравился и она предлагает тебе отправиться в Иерусалим, где теперь скоро праздники, на которые обыкновенно приходить этот пророк. Она даст тебе и денег на дорогу. Я попрошу мужа, и он наверно тебя отпустит. Если же ты успешно справишься, в чем я уверена, то Береника щедро заплатит тебе, а хорошо исполненная работа привлечет к тебе новые заказы… Мы с мужем не завистливы и рады будем, если тебе повезет… Сегодня же вечером сходи к ней повидаться. Я обещала это Беренике».

— Повинуясь желанию хозяйки, я побывал у ее знакомой. Эта высокая, тонкая, еще красивая женщина, быстро сговорилась со мною, научила как отыскать в Иерусалиме галилейского чудотворца и снабдила меня достаточной суммой на путевые расходы. Так как времени до иудейских праздников оставалось немного, то на следующий день я уже бодро шагал по дороге, ведущей левым берегом быстро текущего Иордана почти до самого Моавитского соленого моря. Дорога эта ведет большею частью по равнинным, хорошо орошенным небольшими потоками, красивым местам, и порой обсажена даже тенистыми рядами индийских смоковниц. После нескольких дней пути мимо почти непрерывно цветущих садов, добрался я до иерихонского брода. Там перешел я на другой берег и вступил в каменистую Иудею. Заночевав в Иерихоне, я на следующий день, еще засветло, был в Иерусалиме.

— С утра я направился на поиски галилейского мага.

— Но меня ждало большое разочарование. Люди, к которым меня направила Береника, видимо напуганные происшедшими незадолго до того событиями, шепотом сообщили мне, что отыскиваемый мною ессейский пророк и чудотворец, не поладив в чем-то с местным влиятельным советом жрецов, санхедрином, был обвинен в попытках провозгласить себя царем иудеян и отложиться от римлян, за что и был несколько дней тому назад распят на кресте за городскою стеною.

— Это известие очень меня огорчило, но не окончательно лишило бодрости. Если хищные птицы не выклевали казненному глаз, и лицо его не слишком изменилось, можно было, разглядев его хорошенько, попытаться изобразить что-либо схожее. И, расспросив о месте казни, я отправился посмотреть на распятого.

— Но какова же была моя досада, когда я, еще по дороге, узнал, что выданное для погребения тело казненного было, еще накануне, украдено из запечатанной гробницы, несмотря на приставленную около римскую стражу. Мне приходилось неоднократно ранее слышать, что родственники воруют тела казненных с крестов, для того, чтобы похоронить их, но я никак не мог понять, кому могло понадобиться уже погребенное тело. Такими делами занимаются повсюду только колдуньи, которые нуждаются, как известно, в человеческом жире, глазах и кистях рук для приготовления запрещенных законами всех стран волшебных мазей и прочего чародейства.

— Поэтому я решил отправиться к колдуньям. Так как и они неравнодушны к серебряным монетам, то я рассчитывал, что при содействии их мне, может быть, удастся напасть на след похищенного тела.