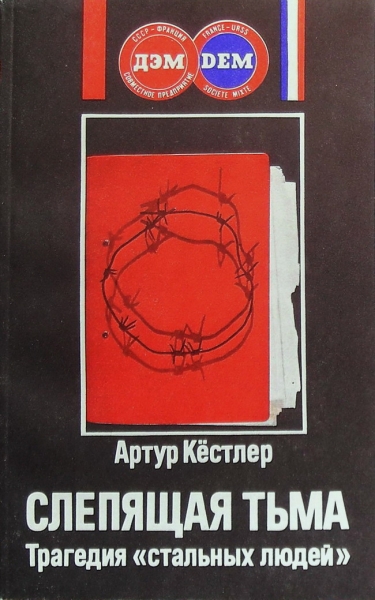

Артур Кестлер Слепящая тьма

© ДЭМ, 1989

Об авторе

«ДЭМ» публикует перевод широко известного политического романа Артура Кёстлера «Слепящая тьма». Любопытна судьба этого произведения: рукопись книги, написанная на немецком языке, пропала. К счастью, уже был готов английский перевод, названный «Мрак в полдень» (по-французски роман называется «Ноль и бесконечность»).

Артур Кёстлер (1905–1983) прожил сложную, исполненную трагических потрясений жизнь. Еврей по национальности, Кёстлер родился в Будапеште, детство и юность провел в Венгрии, Австрии и Германии. Европейскую известность как журналист Артур Кёстлер завоевал совсем молодым человеком: с 1926 по 1929 год он был корреспондентом немецкого издательского концерна Ульштайна на Ближнем Востоке, в 1929-1930-годах работал в Париже. Кёстлер — единственный журналист Европы, совершивший в 1931 году на немецком дирижабле «Граф Цеппелин» полет к Северному полюсу. В середине тридцатых годов писатель предпринял большое путешествие по Центральной Азии и год прожил в Советском Союзе.

Написанный много лет назад, роман «Слепящая тьма» Артура Кёстлера представляет интерес и сегодня. Он дает представление о том, как воспринимались за пределами СССР события внутренней жизни страны, какой огромный, до сих пор трудновосполнимый ущерб был нанесен сталинским террором международному престижу родины социализма и единству мирового коммунистического движения.

Артур Кестлер и его роман

Имя автора «Слепящей тьмы» было когда-то знакомо советским читателям. Летом 1937 года издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет его книгу «Беспримерные жертвы» повествующую о зверствах франкистов на захваченной ими территории Испании в первые месяцы фашистского мятежа. В издательском предисловии говорилось, что Кестлер, будучи корреспондентом английской левобуржуазной газеты «Ньюс кроникл», заслужил почетную ненависть франкистов своими яркими антифашистскими публикациями. Попав в руки фашистов после захвата ими Малаги (это случилось в феврале 1937 года), он был приговорен и избежал казни только благодаря вмешательству иностранных дипломатов и протестам международной общественности. К этому можно было бы добавить, что Кестлер был тогда коммунистом, имел богатейший журналистский опыт, успел побывать и в Советском Союзе. Годом позже журнал «Интернациональная литература» сообщил о выходе в Лондоне новой антифашистской книги Кестлера «Испанское завещание».

Но завязавшийся было диалог Кестлера с советским читателем вскоре прервался. Объяснялось это появлением в 1940 году романа «Слепящая тьма». Коль скоро в этом романе речь шла о беззакониях, порожденных культом личности, он и его автор были отнесены к разряду антисоветской литературы и тем самым изъяты из нашей духовной жизни. А то, что роман завоевал широкую популярность и был переведен на тридцать языков, делало его особенно вредным в глазах управителей наших идеологических ведомств. С тех пор имя Кестлера, как правило, замалчивалось, а если и упоминалось в той или иной книге или статье, то исключительно в негативном и «разоблачительном» контексте.

Не буду касаться общей оценки и сложного и многостороннего литературного и научного наследия Кестлера (он был не только писателем, но и философом, психологом, биологом), тем более что оно еще ждет у нас объективного исследования. Но возьму на себя смелость утверждать, что, по крайней мере, такое его произведение, как роман «Слепящая тьма» заслуживает того, чтобы войти наконец в круг чтения советских людей.

Только нечистая совесть Сталина и его приспешников и догматическая близорукость их духовных наследников могли счесть это выдающееся по своим художественным достоинствам произведение антисоветским. Ибо продиктовано оно было вовсе не враждебностью к Советскому Союзу, вовсе не желанием возбудить к нему ненависть и отвращение, а совсем иными чувствами. Болью, состраданием, отчаянием. И страстным желанием понять, что и почему произошло в стране социалистической революции, так восхищавшей Кестлера ранее. Непосредственной причиной его духовной драмы (а именно так, по моему мнению, следует назвать то, что пережил Кестлер в конце 30-х годов и что побудило его написать этот роман) были московские процессы 1936–1938 годов. Процессы же эти являлись только вершиной гигантской пирамиды репрессий, масштабы и направленность которых казались столь же чудовищными, сколь бессмысленными. Необъяснимым казалось рвение, с которым жертвы процессов, старые заслуженные революционеры, ближайшие и многолетние сподвижники Ленина, обливали себя грязью, признаваясь в диких преступлениях, якобы ими совершенных. Характер судилищ ставил в тупик многих представителей прогрессивной зарубежной общественности, включая и коммунистов (как, естественно, и многих советских людей).

Но представим себе то время. Ощущаемое почти физически приближение новой войны. Наглая агрессивность фашистских держав. Лихорадочные попытки создать боевой союз всех антифашистских сил. И вера в то, что именно СССР — самый надежный, если вообще не единственный, оплот в борьбе против фашизма. В этой обстановке тревожные и непонятные вести, приходившие из Москвы, ставили друзей Советского Союза перед убийственной дилеммой. Нужно было либо просто принять на веру официальную версию о шпионах и врагах народа, проникших во все клетки советского организма, или, на худой конец, отложив на время свои сомнения, опять-таки защищать эту версию, либо, выступая против нее, волей-неволей порывать с прежними единомышленниками и товарищами по борьбе. Других вариантов не существовало. Ведь в те времена любые критические замечания по адресу Советского Союза воспринимались у нас согласно известному и очень навредившему нам лозунгу «Кто не с нами, тот против нас» как враждебные акции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы сами отталкивали и зачисляли в стан врагов даже доброжелательных критиков.

Из названных двух вариантов Кестлер выбрал второй. В итоге он навсегда разошелся с коммунистами и логикой вещей был отброшен в либерально-буржуазный лагерь.

Можно сожалеть о том, что мы лишились талантливого соратника (и, к несчастью, не только его), но едва ли стоит сейчас осуждать или, наоборот, оправдывать его действия. Потрясение оказалось для него слишком сильным, и никакие соображения практической пользы не могли это потрясение нейтрализовать. Художник-мыслитель был в нем сильнее политика-прагматика. А поверить в невероятное было выше его сил. Быть может, эти особенности его индивидуальности и решили его судьбу.

Стремясь добраться до сути потрясших, его событий, Кестлер уже полвека назад, по горячим следам, дал убедительную художественную версию обстоятельств, которые привели некоторых представителей старой большевистской гвардии к аресту, самооговору и казни. Именно это стремление и делает его книгу интересной, ценной и нужной нам сегодня. Мы ведь тоже стараемся постичь смысл противоречивого, героического и трагического в одно и то же время исторического развития нашей страны, исследовать неизведанное, разобраться в том, что пока еще не понятно, раскрыть то, что долгие годы было потаенным. В стремлении к постижению истины такие книги, как «Слепящая тьма», могут оказать нам помощь.

Не беда, что перед нами не исторический трактат, а художественное произведение. Раздающиеся сейчас то и дело стенания или возгласы негодования по поводу того, что нетерпеливые писатели, не дожидаясь медлительных историков, узурпировали право освещать наше недавнее прошлое и при этом что-то там искажают и путают, — эти стенания и возгласы, если они вполне добросовестны и не прикрывают задних мыслей, основываются на недоразумении. На непонимании того, что наука и искусство имеют равное право на постижение действительности, все равно, сегодняшней, вчерашней или позавчерашней. Здесь не может быть монополии, как не может быть и соперничества. Наука и искусство дополняют друг друга. И в каких-то сферах, прежде всего в анализе психологии людей, искусство способно дать больше, чем наука. Казалось бы, это — аксиома. Так о чем же спор?

Я не собираюсь заниматься развернутым разбором романа «Слепящая тьма». Пусть он сначала дойдет до читателя. А там, если нужно, появятся и критические разборы. Материала для этого достаточно.

Ограничусь лишь несколькими замечаниями. Хотелось бы прежде всего обратиться к тем, кто требует от художественных произведений той же абсолютной точности в фактах и деталях, какими должны отличаться сочинения научные. В романе «Слепящая тьма» такой точности искать не следует. Разумеется, всем с самого начала ясно, где происходят описываемые события. Персонажи носят русские фамилии (или такие, какие автор считает русскими). Но, конечно, Кестлер не случайно нигде точно не обозначает место действия, не называет прямо по имени ни страну, ни город, ни исторических деятелей. В ссылках на исторические события он сознательно допускает много вольностей. Не было, например, того многократно упоминаемого в романе Первого съезда партии, где присутствовали и были запечатлены на фотографии все ее основатели, в том числе и тот, кто впоследствии захватил власть и начал уничтожать своих бывших соратников. Придуманы автором и те поручения, которые якобы выполнял герой романа за границей, изгоняя из партийных рядов разного рода «уклонистов». Вымышлены подробности тюремного быта, следствия и прочее. Наконец, в реальной жизни не было человека с биографией, которой писатель наделил своего героя Николая Рубашова. Конечно, создавая его образ, он придал ему кое-какие черты внешнего и внутреннего облика некоторых лично знакомых ему старых большевиков. Но в целом Рубашов — образ вымышленный и собирательный, искать его прототип бесполезно. То же относится и к другим персонажам романа.

Следовательно, тот, кто вознамерится найти в романе описание реального хода исторического процесса, неминуемо попадет впросак. Приходится предупреждать об этом потому, что реакция отдельных читателей — именитых и рядовых — на романы и пьесы о нашей недавней истории заставляет опасаться, что и тут несогласие с антисталинским, антикультовым пафосом писателя будет прикрываться придирками к «неточностям» и «фактическим ошибкам». Для придания роману большей силы обобщения Кестлер, прекрасно знавший исторические факты, намеренно прибегал к домыслам, упрощениям, «неточностям». На то он и художник.

Но дело не только в фактах. Столь же неправомерно было бы принимать за аутентичное отображение реальности все содержащиеся в романе рассуждения о предпосылках и причинах утверждения личной диктатуры и о подоплеке репрессий. В этих рассуждениях немало глубоких и тонких мыслей, порой предвосхищающих сегодняшнее понимание этих проблем. Но при чтении романа ни на минуту нельзя упускать из виду, что на его страницах рассуждает человек, убеждающий (и в конце концов убедивший) себя в том, что он обязан выполнить «последнее партийное поручение», оклеветать самого себя и умереть как ненавидимый и презираемый всеми «враг народа». Чтобы убедить себя в необходимости такой жуткой смерти, он должен признать неизбежность того, что случилось в партии и стране. Он должен стать на позицию исторического фатализма. И потому не может обойтись без софизмов и передержек. По-видимому, к сходным заключениям, хотя и из других побуждений, пришел и сам автор романа. В этом, повторяю, основа его личной духовной драмы. Сходные фаталистические заключения привели героя романа к смерти, а писателя — к разочарованию в марксизме. Но вступать с ним сейчас в полемику значило бы ломиться в открытую дверь.

Думается, мы, несмотря ни на что, окажемся способными осознать, что наличие объективной почвы для какого-либо явления (в данном случае — культа личности и всего, что с ним связано) отнюдь не тождественно с отсутствием альтернативы, с невозможностью выбора и что строительство социализма, даже в отсталой стране, отнюдь не предопределяло обязательность и неизбежность победы сталинщины с ее зловещими методами управления и с идолопоклонническим образом мыслей.

Если принять во внимание все то, о чем сказано выше, можно по достоинству оценить непреходящую ценность романа Кестлера: могучее художественное воссоздание гнетущей и губительной атмосферы периода культа личности, калечившей человеческие души, порождавшей взаимную подозрительность, недоверие, «охоту на ведьм», разрушавшей нормальные человеческие связи, насаждавшей произвол и беззаконие. Атмосферы, тысячекратно воспроизводившей ситуацию, при которой лучшие люди страны гибли оклеветанные и ошельмованные на полвека вперед. То, что своим чутьем художника угадал и показал Кестлер, — лишь часть огромной, написанной кровью и слезами картины. Может быть, даже ее наиболее гуманная если здесь вообще уместно употреблять это слово, часть. То, что он показал, — лишь один — и притом не самый жестокий — из дьявольских способов морального и физического разрушения человеческой личности.

Но ведь давно известно, что в части отражается целое.

В.Чубинский доктор исторических наук, профессорСЛЕПЯЩАЯ ТЬМА

Все персонажи этой книги вымышлены автором. Исторические обстоятельства, определившие их поступки, взяты из жизни.

Судьба Н. 3. Рубашова вобрала в себя судьбы нескольких человек, которые стали жертвами так называемых Московских процессов. Кое-кого из них автор знал лично. Их памяти он и посвящает эту книгу.

Париж, октябрь 1938-апрель 1940Диктатор, не убивший Брута, и учредитель республики, не убивший сыновей Брута, обречены править временно.

Макиавелли, «Беседы»Милостивый государь, милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели.

Достоевский, «Преступление и наказание»Допрос первый

Всякий правитель обагрен кровью.

Сен-Жюст1

Дверь камеры, лязгнув, захлопнулась.

Рубашов привалился к двери спиной, постоял так несколько секунд и закурил. Справа от него, на узкой койке, лежали два застиранных одеяла и набитый свежей соломой тюфяк. Слева торчал водопроводный кран, железную раковину изъела ржавчина. Возле раковины стояла параша, ее совсем недавно дезинфицировали: он почувствовал запах хлорки. Кирпичные стены глушили звук, но зато по штукатурке у труб отопления перестукиваться было, наверное, можно, да и трубы, разумеется, были звукопроводными. Окно начиналось на уровне глаз, и он мог выглянуть в тюремный двор, не подтягиваясь вверх на прутьях решетки. Все нормально, заключил он.

Рубашов зевнул, снял пальто, свернул его и пристроил в головах койки. Потом внимательно оглядел двор. Подсвеченный лучами фонарей и луны, снег отливал синеватой желтизной. Вдоль стен тянулась расчищенная тропка — значит, здесь разрешались прогулки. До рассвета было еще далеко; звезды, несмотря на блеск фонарей, льдисто и ясно сверкали в небе. По узкому проходу на внешней стене, которая возвышалась против его камеры, вышагивал, словно на параде, часовой — сто шагов вперед и сто назад. Временами желтый свет фонарей поблескивал на штыке его винтовки.

Не отходя от окна, он снял башмаки. Потом устало опустился на койку, положил у ее изножия окурок и несколько минут просидел не шевелясь. А потом еще раз подошел к окну. Тюремный двор был тих и безлюден; часовой начинал очередной поворот; вверху, над зубцами сторожевой башни, серебрился ручеек Млечного Пути.

Наконец он лег, вытянул ноги и плотно укутался верхним одеялом. Его часы показывали пять, и вряд ли здесь подымали заключенных раньше семи, особенно зимой. Он проваливался в сонное забытье и подумал, что его не вызовут на допрос по крайней мере дня три или четыре. Сняв пенсне, он положил его на пол, улыбнулся и закрыл глаза. Ему было тепло и удивительно покойно, первый раз за многие месяцы он засыпал без страха перед снами.

Когда надзиратель, не входя в камеру, выключил свет и заглянул в очко, Рубашов, бывший Народный Комиссар, спал, повернувшись спиной к стене и положив голову на левую руку, — рука окостенело вытянулась над полом, и только безвольно опущенная ладонь слегка подергивалась.

2

А за час до этого, когда два работника Народного Комиссариата внутренних дел стучались к Рубашову, чтобы арестовать его, ему снилось, что его арестовывают.

Стук стал громче, и Рубашов напрягся, стараясь прогнать привычный сон. Он умел выдираться из ночных кошмаров, потому что сон о его первом аресте возвращался к нему с неизменным постоянством и раскручивался с неумолимостью часовой пружины. Иногда яростным усилием воли он останавливал ход часов, но сейчас из этого ничего не вышло: в последние недели он очень устал, и теперь его тело покрывала испарина, сон душил его, он дышал с трудом, а часы все стучали, и сновидение длилось.

Ему снилось, как обычно, что в дверь барабанят и что на лестнице стоят три человека, которые собираются его арестовать. Он ясно видел их сквозь запертую дверь — и слышал сотрясающий стены грохот. На них была новая, с иголочки, форма — мундиры преторианцев Третьей империи, а околыши фуражек и нарукавные нашивки украшала эмблема молодой Диктатуры — хищный паукообразный крест; в руках они держали огромные пистолеты, а их сапоги, ремни и портупеи удушающе пахли свежей кожей. И вот они уже здесь, в его комнате: двое долговязых крестьянских парней с рыбьими глазами и приземистый толстяк. Они стояли у изголовья кровати, он чувствовал на лице их учащенное дыхание и слышал астматическую одышку толстяка, необычайно громкую в притихшей квартире. Внезапно на одном из верхних этажей кто-то спустил воду в уборной, и трубы заполнились клокочущим гулом.

Часы остановились; стук стал громче; двое людей, пришедших за Рубашовым, попеременно барабанили кулаками в дверь и дыханием согревали окоченевшие пальцы. Но Рубашов не мог пересилить сон, хотя знал, что начинается самое страшное: они уже стояли вплотную к кровати, а он все пытался надеть халат. Но рукав, как нарочно, был вывернут наизнанку, и руке не удавалось его нащупать. Рубашов сделал последнее усилие — напрасно, и на него вдруг напал столбняк: он не мог пошевелиться, с ужасом понимая, что ему необходимо — жизненно важно — вовремя найти этот проклятый рукав. Бредовая беспомощность нескончаемо длилась — Рубашов стонал, метался в кровати, на висках у него выступил холодный пот, а стук в дверь слышался ему, словно приглушенная барабанная дробь; его рука дергалась под подушкой, лихорадочно нашаривая рукав халата, — и наконец сокрушительный удар по голове избавил его от мучительного кошмара.

С привычным ощущением, испытанным и пережитым сотни раз за последние годы, — ощущением удара пистолетом по уху, после чего он и стал глуховатым, — Рубашов обычно открывал глаза. Однако дрожь унималась не сразу, и рука продолжала дергаться под подушкой, пытаясь найти рукав халата, потому что, прежде чем окончательно проснуться, он должен был пройти последнее испытание: уверенность, что он пробудился во сне, а наяву снова окажется в камере, на сыром и холодном каменном полу, с парашей у ног и кувшином воды да черствыми крошками хлеба в изголовье.

Вот и сейчас тоскливый страх далеко не сразу отпустил Рубашова, потому что он никак не мог угадать, коснется ли его ладонь кувшина или выключателя лампы на тумбочке. Загорелась лампа, и страх развеялся. Он несколько раз глубоко вздохнул, как бы смакуя воздух свободы, вытер платком вспотевший лоб, промокнул небольшую лысину на макушке и с возвратившейся к нему иронией подмигнул цветной литографии Первого — она висела над кроватью Рубашова, так же как она неизменно висела над кроватями, буфетами или комодами во всех квартирах рубашовского дома, во всех комнатах и квартирах его города, во всех городах его необъятной родины, потребовавшей от него в свое время героических подвигов и тяжких страданий, а сейчас опять распростершей над ним необъятное крыло своего покровительства. Теперь Рубашов проснулся окончательно — но стук в дверь слышался по-прежнему.

3

Двое, которые пришли за Рубашовым, совещались на темной лестничной площадке. Дворник Василий, взятый понятым, стоял у открытых дверей лифта и хрипло, с трудом дышал от страха. Это был худой, тщедушный старик; его задубевшую жилистую шею над разодранным воротом старой шинели, накинутой на рубаху, в которой он спал, прорезал широкий желтоватый шрам, придававший ему золотушный вид. Он был ранен на Гражданской войне, сражаясь в знаменитой рубашовской бригаде. Потом Рубашова послали за границу, и Василий узнавал о нем только из газет, которые вечерами читала ему дочь. Речи Рубашова на съездах партии были длинные и малопонятные, а главное, Василий не слышал в них голоса своего бородатенького командира бригады, который умел так здорово материться, что даже Казанская Божья Матерь наверняка одобрительно улыбалась на небе. Обычно Василия смаривал сон уже к середине рубашовской речи, и просыпался он только, когда его дочь торжественно зачитывала последние фразы, неизменно покрываемые громом аплодисментов. Ко всякому завершающему речь заклинанию — «Да здравствует Партия! Да здравствует Революция! Да здравствует наш вождь и учитель Первый!» — Василий от души добавлял «Аминь», но так, чтобы дочь не могла услышать; потом он снимал свой старый пиджак, тайком крестился и лез в постель. Со стены на Василия поглядывал Первый, а рядом с ним, приколотая кнопкой, висела старая пожелтевшая фотография командира бригады Николая Рубашова. Если увидят эту фотографию, его, пожалуй, тоже заберут.

На лестничной площадке перед квартирой Рубашова было тихо, темно и холодно. Один из работников Народного Комиссариата — тот, который был помоложе, — предложил пару раз пальнуть в замок. Василий, в сапогах на босу ногу, бессильно прислонился к двери лифта; когда его разбудили, он так испугался, что даже не смог намотать портянки. Старший работник был против стрельбы: арест следовало произвести без шума. Они подышали на замерзшие пальцы и снова принялись ломиться в дверь, молодой стучал рукоятью пистолета. Где-то внизу вдруг завопила женщина. «Уйми ее», — сказал молодой Василию. «Эй, там, — заорал Василий, — это из органов!» Крик оборвался. Молодой забухал в дверь сапогом. Удары раскатились по всему подъезду. Наконец сломанная дверь распахнулась.

Трое людей сгрудились у кровати: молодой держал в руке пистолет; тот, что постарше, стоял навытяжку, как будто он застыл в положении «смирно»; Василий, чуть сзади, прислонился к стене. Рубашов вытирал вспотевший лоб и, близоруко щурясь, смотрел на вошедших. «Гражданин Николай Залманович Рубашов, — громко сказал молодой работник, — именем Революции вы арестованы!» Рубашов нащупал под подушкой пенсне, вытащил его и приподнялся на постели. Теперь, когда он надел пенсне, он стал похож на того Рубашова, которого Василий и старший работник знали по газетным фотографиям и портретам. Старший еще больше подобрался и вытянулся; молодой, выросший при новых героях, сделал решительный шаг к постели — и Василий, и Рубашов, и старший из работников видели, что он был готов сказать — а то и совершить — неоправданную грубость: его не устраивало возникшее замешательство.

— А ну-ка, уберите вашу пушку, товарищ, — проговорил Рубашов, — и объясните, в чем дело.

— Вы что, не слышали? Вы арестованы, — сказал молодой. — Давайте, одевайтесь.

— У вас есть ордер? — спросил Рубашов. Старший вынул из кармана бумагу, протянул Рубашову и снова застыл.

Рубашов внимательно прочитал документ.

— Что ж, ладно, — проговорил он. — На чужих ошибках не научишься, мать его…

— Одевайтесь, живо, — сказал молодой.

Его грубость вовсе не была искусственной — она составляла основу его характера. «Да, славную мы вырастили смену», — подумал Рубашов. Он припомнил плакаты, на которых юность всегда улыбалась. «Передайте-ка мне халат, — сказал он, — и хватит вам петушиться тут с вашим пистолетом». Юнец побагровел, но ничего не ответил. Старший передал Рубашову халат, и тот просунул руку в рукав. «Получилось», — сказал он с напряженной улыбкой. Остальные не поняли и угрюмо промолчали. Рубашов медленно поднялся с кровати и собрал свою разбросанную одежду. В доме — после оборвавшегося вопля — опять воцарилась глубокая тишина, но у всех четверых было странное ощущение, что жители не спят и, лежа в постелях, стараются даже как бы и не дышать. Потом на одном из верхних этажей кто-то спустил воду в уборной, и трубы наполнились клокочущим гулом.

4

Внизу у подъезда стояла машина — новейшей американской модели. Улица была совершенно темной; обитатели окрестных домов спали — или старательно притворялись, что спят; шофер включил яркие фары, и они поодиночке влезли в машину: сначала работник, что был помоложе, потом Рубашов, потом старший. Шофер, — тоже в форме Комиссариата, завел мотор и включил передачу. За углом асфальтовое покрытие кончилось, и, хотя они ехали через центр города — вокруг возвышались современные дома в восемь, девять или десять этажей, — мощенную разбитым булыжником мостовую рассекали глубокие неровные колеи, подернутые льдом и присыпанные снегом. Шофер ехал со скоростью пешехода, однако прекрасно подрессоренная машина скрипела и стонала, как старая телега.

— Давай-ка побыстрей, — сказал молодой, не выдержав висящей в машине тишины.

Шофер, не оборачиваясь, пожал плечами. Когда Рубашов забирался в машину, тот глянул на него с равнодушной неприязнью. Однажды Рубашову вдруг стало плохо, и водитель вызванной «скорой помощи» бросил на него такой же взгляд. Тряскую, нереально медленную езду по безлюдным, словно бы вымершим улицам, освещаемым дрожащими лучами фар, было мучительно трудно переносить. «Долго нам ехать?» — спросил Рубашов, глядя вперед на разбитую мостовую. Он чуть не добавил «до вашей больницы». «Минут тридцать», — ответил старший. Рубашов вынул из кармана папиросы, вытряс одну папироску для себя и машинально протянул пачку сопровождающим. Молодой резко мотнул головой, старший вытащил две папиросы и одну передал вперед, шоферу. Тот прикоснулся к козырьку фуражки и, придерживая баранку одной рукой, протянул назад зажженную спичку. У Рубашова немного отлегло от сердца, а потом он ощутил едкий стыд. «Ах, как трогательно», — подумалось ему. И все же он не смог побороть искушения — опять заговорил, чтоб растопить отчужденность, заморозившую всех четверых.

— Жалко машину, — сказал он негромко. — Мы платим за иностранные автомобили золотом и доканываем их — по нашим-то дорогам — в несколько месяцев.

— Это уж точно. С дорогами у нас пока плоховато, — отозвался тот, что был постарше. По его тону было понятно, что он заметил рубашовскую растерянность. Рубашов ощутил себя бездомной собакой, которой из жалости бросили кость, и тотчас же решил не продолжать разговора. Однако молодой враждебно спросил:

— У капиталистов дороги лучше, что ли?

Рубашов помимо воли улыбнулся.

— А вы когда-нибудь бывали за границей?

— Я и так знаю, что у них делается. На меня-то буржуазная пропаганда не действует.

— Интересно, за кого вы меня все-таки принимаете? — спросил его Рубашов совершенно спокойно. И сразу же, не в силах удержаться, добавил: — Вам следует подучить историю Партии.

Молодой ничего на это не ответил и упрямо уставился в спину шофера. Больше никто не произнес ни слова. Двигатель опять, в третий раз, заглох, и шофер, чертыхаясь, завел его снова. Машина запрыгала по улицам окраины — дорога, впрочем, нисколько не изменилась. Вокруг теснились деревянные домишки, над их покосившимися горбатыми крышами висела холодная бледная луна.

5

В коридорах недавно построенной тюрьмы ярко горели мощные лампы. Безжизненный, ослепительно ровный свет заливал голые беленые стены, двери камер с картонными табличками, на которых были напечатаны фамилии, черные зрачки смотровых глазков и железные галереи второго яруса. Этот жесткий бесцветный блеск и отрывистый, без эха, стук шагов по выложенному каменной плиткой полу казались Рубашову настолько знакомыми, что иллюзия длящегося ночного кошмара не покидала его несколько секунд. Он всячески пытался внушить себе веру в зыбкую нереальность происходящего. «Если я поверю, что сплю, — думал он, — все это, и правда, окажется сном». Он убеждал себя так напряженно, что у него на миг закружилась голова — и ему стало нестерпимо стыдно. «Назвался спасителем — неси свой крест, — подумал он. — До самого конца». Вскоре надзиратель остановился у двери камеры номер четыреста четыре. Над очком висела белая табличка: «Николай Залманович Рубашов». «Четко работают», — подумал он; вид заранее приготовленной камеры с именем на двери почти потряс его. Он собирался попросить надзирателя, чтобы тот принес еще одно одеяло, но дверь камеры, лязгнув, захлопнулась.

6

Надзиратель регулярно заглядывал в глазок. Рубашов неподвижно лежал на койке, и только свесившаяся к полу ладонь слегка подергивалась; у изножия койки лежали окурок папиросы и пенсне.

В семь — через два часа после того, как Рубашова привезли и водворили в камеру, — он был разбужен протяжным гудком. Его не мучили обычные сны, и он проснулся хорошо отдохнувшим. Сигнал подъема повторился трижды. Когда отзвуки третьего гудка умерли, камеру затопила тяжелая тишина.

Зимний день только начинался, очертания параши и раковины с краном размывала серая рассветная муть. Черная решетка казалась впечатанной в тусклый прямоугольник окна; слева, вверху, разбитое стекло кто-то заткнул комком газеты. Рубашов поднял пенсне и окурок, а потом снова вытянулся на койке. Надев пенсне, он чиркнул спичкой. Камеру по-прежнему наполняла тишина. Во всех выделенных известкой сотах этого огромного каменного улья разбуженные люди одновременно подымались и с проклятьями вступали в новое утро. Но обитатели одиночек ничего не слышали — кроме шагов надзирателя в коридоре. Рубашов знал, что одиночная камера будет его домом до самого расстрела. Лежа на спине, он попыхивал папиросой и теребил короткую клиновидную бородку.

«Значит, расстрел», — думал Рубашов. Помаргивая, он молча смотрел на пальцы своей вертикально стоящей ступни. Ему было тепло, уютно и покойно; он очень устал и хотел задремать, чтобы соскользнуть в смерть, как в сон, не выползая из-под этого тюремного одеяла. «Значит, тебя собираются расстрелять», — мысленно сказал себе Рубашов. Он медленно подвигал пальцами на ногах, и ему неожиданно припомнились стихи, в которых ноги Иисуса Христа сравнивались с белыми косулями в чаще. Он снял пенсне и потер его о рукав — всем его ученикам и последователям был превосходно знаком этот жест. Он ощущал почти полное счастье, и его страшило только сознание, что когда-нибудь ему придется встать. «Значит, тебя собираются уничтожить», — пробормотал он и закурил папиросу, хотя их осталось всего четыре. Первые затяжки на голодный желудок всегда немного пьянили его, а сейчас он и так уже чувствовал экзальтацию, неизменно подымавшуюся в нем всякий раз, когда он заглядывал в глаза смерти. Партия считала это чувство предосудительным, и даже больше — совершенно недопустимым, но ему не хотелось думать о Партии. Он глянул на обтянутые носками пальцы торчащих вертикально вверх ступней и подвигал ими. Потом улыбнулся. Теплая благодарность к своему телу, о котором он никогда не вспоминал, захлестнула Рубашова, а неминуемая гибель наполнила его самовлюбленной горечью. «Старым гвардейцам неведом страх, — негромко, нараспев продекламировал он. — …Но над ними сомкнулась завеса тьмы… Мы остались последними; скоро и мы… будем втоптаны в прах». Он хотел пропеть заключительную строку, но начисто забыл мелодию песни. «Скоро и мы», — повторил он, пытаясь припомнить лица людей, про которых говорили «старая гвардия». В памяти всплыли очень немногие. У первого председателя Интернационала, давно казненного за измену родине, из-под клетчатой жилетки выпирало брюшко — черты его лица Рубашов позабыл. Вместо подтяжек тот носил ремень. Председатель Совета Народных Комиссаров, второй по счету и тоже казненный, грыз в минуту опасности ногти. «История оправдает вас», — сказал Рубашов, однако он не был в этом убежден. Действительно, ну какое дело Истории до обкусанных в минуту опасности ногтей? Он попыхивал папиросой, вспоминая мертвых и те воистину бесчисленные унижения, через которые они прошли перед смертью. И все же Первый не вызывал в нем ненависти — хотя, без сомнения, должен был вызывать. Он часто смотрел на литографический портрет, неизменно висевший над его кроватью, пытаясь вызвать в себе это чувство. (Они давали ему много прозвищ, но утвердилось окончательно одно — Первый. Ужас, который внушал им Первый, укреплялся прежде всего потому, что он, весьма вероятно, был прав, и всем, кого он обрекал на смерть, приходилось признавать, даже с пулей в затылке, что он может оказаться прав. Однако никто в этом не был уверен, а двусмысленные прорицания старухи Пифии, которую они называли Историей, станут понятными только тогда, когда осужденные истлеют в прах.

Рубашов вдруг почувствовал чей-то взгляд и понял, что если он посмотрит в очко, то увидит живой человеческий глаз; вскоре послышался металлический скрип — в дверной дамок вставляли ключ. Через несколько секунд дверь открылась. Надзиратель, старик в стоптанных валенках, не входя, спросил:

— Вы почему не встали?

— Я заболел, — ответил Рубашов.

— До завтра вам к врачу обращаться не положено. А что у вас?

— Зуб, — сказал Рубашов.

— Зуб? — удивленно протянул надзиратель, ушел в коридор и захлопнул дверь.

«Вот теперь можно спокойно полежать», — подумал Рубашов, но покой ушел. Затхлое тепло тюремного одеяла внезапно показалось ему тошнотворным. Он откинул одеяло и шевеля пальцами, опять посмотрел на свои ноги — от этого ему стало еще хуже. Сквозь дыры в носках виднелись пятки. Он хотел подняться и заштопать носки, но, вспомнив, что надо стучать в дверь и выпрашивать у надзирателя иголку с ниткой, решил пока обойтись без ремонта; да иголку ему бы наверняка и не дали. Его вдруг обуяла тоска по газете. Он так яростно жаждал узнать новости, что услышал шелестящий шорох страниц и ощутил запах типографской краски. Возможно, разразилась новая Революция; возможно, убит какой-нибудь президент; возможно, американцы нашли способ преодолеть силу земного притяжения… Нет, о себе он ничего не узнает: некоторое время внутри страны его арест будет храниться в тайне, но за рубеж известие вскоре просочится, и там, вытащив из газетных архивов его фотографию десятилетней давности, напечатают массу дурацких предположений, почему Первый совершил этот акт. Ему уже расхотелось читать газету; теперь он яростно жаждал узнать, о чем действительно думает Первый, что происходит у него в голове. Он ясно помнил — почти что видел, — как Первый диктует своей стенографистке: приземистый торс неподвижно застыл, вытянутые руки покоятся на столе, губы неспешно формуют слова. Когда диктуют обыкновенные люди, они шагают по своему кабинету, или в задумчивости играют линейкой, или, глубоко затянувшись папиросой, пускают к потолку колечки дыма. Первый не выдувал дымных колец, не играл линейкой, не ходил по кабинету… И тут Рубашов неожиданно заметил, что он-то шагает по своей камере: он встал с койки минут пять назад. К нему вернулась старая привычка — не наступать на швы между плитками пола, и он уже запомнил их расположение. Но его мыслями владел Первый, незаметно превратившийся в свой известный портрет, который висел над каждой кроватью во всех городах и деревнях страны, прицеливаясь в людей неподвижным взглядом.

Рубашов расхаживал взад и вперед между парашей у раковины и койкой — шесть с половиной шагов к окну и шесть с половиной шагов к двери. У окна он, по старой тюремной привычке, поворачивал налево, а у двери — направо: если не менять направления поворота, неминуемо начинает кружиться голова. О чем же все-таки думает Первый? Что происходит в его мозгу? Рубашов мысленно представил себе вскрытый череп вождя и учителя — перед ним возник поперечный срез, прорисованный серой акварельной краской на плотном листе ватманской бумаги, прикрепленной кнопками к чертежной доске. Серые извилины сплетались, как змеи, взбухали, словно бесконечные кишки, выцветали, бледнели и закручивались спиралями, подобно туманностям астрономических карт. Что творилось в этих туманностях? Люди подробно изучили Вселенную и ничего не узнали о собственном разуме. Возможно, поэтому земные историки так и остались до сих пор прорицателями. Возможно, позже, гораздо позже, история с помощью статистических таблиц и анатомических схем станет наукой. Тогда преподаватель, записав на доске строго лаконичное математическое уравнение, выражающее условия жизни масс определенной нации в определенный период, уверенно скажет своим ученикам: «Итак, мы видим объективные факторы, обусловившие данный исторический процесс». Потом, указав на серый чертеж, представившийся Рубашову, добавит: «А это их субъективное отражение, благодаря которому над Восточной Европой первой половины двадцатого века властвовал тоталитарный режим». Пока история не превратится в науку, политика будет кровавым любительством, дурным шаманством и лживой волшбой…

Тишину нарушили мерные шаги. Рубашова обожгла мысль: пытки. Резко остановившись, он замер и прислушался. Возле одной из соседних камер шаги оборвались, звякнули ключи, и раздалась какая-то невнятная команда. Потом снова наступила тишина.

Рубашов, не двигаясь и затаив дыхание, готовил себя к первому воплю. Он помнил, что именно первый вопль, в котором больше страха, чем муки, обычно кажется самым ужасным. Когда истязуемый кричит от боли, к этому привыкаешь довольно быстро, а потом начинаешь даже угадывать, какую сейчас применяют пытку, — по тону, громкости и периодичности воплей. К концу пытки почти все люди, как бы они ни отличались друг от друга, ведут себя примерно одинаково: вопли становятся тише, слабее и постепенно превращаются в хриплые стоны. Вскоре после этого лязгает дверь, снова раздается звон ключей, и очередная жертва заходится в крике еще до того, как начинается истязание, — просто при появлении истязателей в дверях.

Рубашов стоял посредине камеры и напряженно ждал первого вопля. Он медленно потер пенсне о рукав и дал себе слово, что и на этот раз скажет лишь то, что найдет нужным. Он ждал, но тишину ничто не нарушало. Потом послышался перезвон ключей, какие-то слова и стук дверей. Шаги приблизились, стали громче.

Он пригнулся и глянул в очко. Напротив, у четыреста седьмой камеры, стояли два вооруженных охранника, один из которых был очень высоким, три баландера, явно из заключенных — двое держали бачок с чаем, третий нес хлебную корзину, — и старик-надзиратель в стоптанных валенках. Пыток не намечалось: разносили завтрак.

Четыреста седьмой получал хлеб. Его самого Рубашов не видел. Наверное, он, как предписывала инструкция, стоял, отступив на шаг от двери, и молча протягивал вперед руки — они, словно две иссохшие щепки, торчали над порогом затемненной камеры. Ладони были сложены горстью. Получив пайку, арестант схватил ее, и руки исчезли. Дверь захлопнулась.

Рубашов оторвал взгляд от глазка. Машинально потев пенсне о рукав, он надел его, облегченно вздохнул и потом, в ожидании первого завтрака, снова принялся шагать по камере, негромко насвистывая какую-то мелодию. Бледные ладони Четыреста седьмого вызвали у Рубашова смутное беспокойство. Очертания этих протянутых рук и даже синеватые тени на них были ему вроде бы знакомы — знакомы, словно полузабытый мотив или запах узенькой улочки, наполненной гулом близкого порта.

7

Двери камер открывались и закрывались, но к нему пока что никто не входил. Он нагнулся и заглянул в очко, с нетерпением думая о горячем чае. Когда кормили Четыреста седьмого, Рубашов видел белесый пар, подымавшийся вверх над бачком без крышки, и полупрозрачные ломтики лимона. Он снял пенсне и приник к глазку. Ему было видно четыре камеры — от Четыреста первой до Четыреста седьмой. Над дверьми тянулись металлические перила и за ними — камеры второго яруса. Справа опять появились баландеры — оказывается, они раздавали завтрак сначала заключенным нечетных камер, а теперь шли по его стороне. Настала очередь Четыреста восьмого, но Рубашов видел только спины охранников с пистолетными кобурами на поясных ремнях: баландеры и надзиратели стояли чуть дальше. Лязгнула дверь, теперь процессия приближалась к Четыреста шестой камере. Рубашов опять увидел баландеров, пар над чаем и корзину с хлебом. Они миновали Четыреста шестую — значит, камера была пустой; прошли, не останавливаясь, мимо Рубашова и двинулись дальше, к Четыреста второй.

Рубашов забарабанил в дверь кулаками. Баландеры, несущие чай, обернулись и нерешительно глянули друг на друга. Надзиратель сосредоточенно возился с замком, делая вид, что ничего не слышит. Охранники стояли к Рубашову спиной. Четыреста второй получил хлеб, и все шестеро явно собрались уходить. Рубашов застучал что было сил, потом сорвал с ноги ботинок и начал барабанить в дверь каблуком.

Высокий охранник не спеша оглянулся и безо всякого выражения посмотрел назад. Надзиратель захлопнул дверь камеры. Баландеры с чаем на секунду замешкались. Охранник дал приказание надзирателю, тот безразлично пожал плечами и медленно двинулся к рубашовской камере. Баландеры с чаем пошли за ним, третий баландер пригнулся к очку и что-то сказал Четыреста второму.

Рубашов отступил на шаг от двери, но ему внезапно расхотелось завтракать. Бачок с чаем уже не парил, а лимонные дольки в бледно-желтой жиже казались вконец раскисшими и осклизлыми.

В замочной скважине заскрежетал ключ, к очку приник человеческий глаз и сразу же исчез. Дверь открылась. Рубашов тем временем сел на койку и сейчас надевал снятый башмак. Надзиратель широко распахнул дверь, и высокий охранник шагнул в камеру. У него был круглый выбритый череп и пустой, ничего не выражающий взгляд. Сапоги и форменные ремни скрипели; Рубашову показалось, что он ощутил удушливый запах свежей кожи. Охранник остановился возле параши и не торопясь оглядел камеру, которая сразу сделалась меньше — просто от присутствия этого человека.

— Камера не убрана, — сказал охранник, — а вам наверняка известны инструкции.

— На каком основании я лишен завтрака? — Рубашов сквозь пенсне посмотрел на охранника и увидел по петлицам, что это следователь.

— Если вы хотите обратиться с просьбой, встаньте, — негромко проговорил следователь.

— У меня нет ни малейшего желания ни разговаривать с вами, ни обращаться к вам с просьбой, — ответил Рубашов, зашнуровывая ботинок.

— Тогда больше не стучите в дверь, иначе к вам будут применены обычные в таких случаях дисциплинарные меры. — Следователь снова оглядел камеру. — У заключенного нет тряпки для уборки, — проговорил он, обращаясь к надзирателю.

Надзиратель подозвал баландера с корзиной, что-то негромко ему приказал, и тот рысцой побежал по коридору. Подошли баландеры, разносившие чай, и, не скрывая любопытства, уставились на Рубашова. Второй охранник, тоже, видимо, следователь, так и не повернулся к рубашовской камере.

— У заключенного нет, между прочим, и завтрака, — сказал Рубашов, завязывая шнурок. — Ему не понадобится объявлять голодовку. Что ж, у вас гуманнейшие методы.

— Вы ошибаетесь, — проговорил следователь ровным, ничего не выражающим голосом. На его круглом выбритом черепе Рубашов увидел широкий шрам, а на груди — ленточку Ордена Революции. «Выходит, и ты участвовал в Гражданской войне», — с невольным уважением подумал Рубашов. А впрочем, все это было давно и не имеет теперь никакого значения.

— Вы ошибаетесь. Больным заключенным питание назначается после осмотра врача.

— У него зуб, — уточнил надзиратель. Он стоял, прислонившись к двери, в своих стоптанных набок валенках и заляпанной жирными пятнами форме.

— Понятно, — сказал Рубашов, сдерживаясь. У него вертелся на языке вопрос, давно ли передовая революционная медицина изобрела способ лечить больных принудительным голодом, но он промолчал. Ему было тошно от этого разговора.

В камеру вбежал запыхавшийся баландер и подал надзирателю заскорузлую тряпку. Тот взял ее и бросил к параше.

— Есть ли у вас еще какие-нибудь просьбы? — безо всякой иронии спросил следователь.

— Есть, — устало ответил Рубашов. — Избавьте меня от вашего присутствия. — Следователь двинулся к выходу. Надзиратель звякнул связкой ключей. Рубашов отвернулся и подошел к окну. Когда дверь, лязгнув, захлопнулась, он вспомнил, что о самом-то главном забыл, и, рванувшись к двери, застучал по ней кулаками.

— Бумагу и карандаш! — заорал он, приставив губы к смотровому глазку. Потом торопливо сдернул пенсне и посмотрел, остановились они или нет. Но, хотя кричал он изо всех сил, никто, видимо, его не услышал. Последнее, что он разглядел в очко, была спина высокого следователя с пистолетной кобурой на поясном ремне.

8

Рубашов размеренно ходил по камере — шесть с половиной шагов к окну, шесть с половиной шагов обратно. Его растревожил разговор со следователем, и теперь, потирая пенсне о рукав, он припоминал каждое слово. Следователь вызвал в нем вспышку ненависти, и он хотел сохранить это чувство: оно помогло бы ему бороться. Однако застарелая пагубная привычка становиться на место своего противника принуждала его разглядывать себя глазами только что ушедшего следователя. Вот он сидел тут, этот бывший — наглый, самонадеянный бородатый человечишка, — и с вызывающим видом натягивал ботинок, демонстрируя драные вонючие носки. Да, у него. были заслуги в прошлом, но тот, уважаемый всеми Рубашов, произносивший с трибун пламенные речи, очень уж отличался от этого, в камере. «Так вот он какой, легендарный Рубашов, — думал Рубашов за следователя со шрамом. — Хнычет, как школьник, что его не накормили. А в камере грязь. На носках — дырки. Типичный мягкотелый интеллигентишка-нытик. Принципиальный или нанятый — разницы-то нету — враг установленных законом порядков. Нет, не для таких мы делали Революцию. Он нам помог ее делать, верно — в те времена он был бойцом, — но сейчас эту самовлюбленную развалину, этого заговорщика пора ликвидировать. А может, и раньше он только представлялся — сколько их вспенилось, мыльных пузырей, которые потом с треском полопались. Да разве уважающий себя человек будет сидеть в неубранной камере?» Рубашов подумал, не вымыть ли пол. Несколько секунд он стоял в нерешительности, потом потер пенсне о рукав, надел его и медленно подошел к окну.

Сероватый, по-зимнему неяркий свет смягчил зловещую желтизну фонарей; казалось, что днем выпадет снежок. Было около восьми утра, значит, Рубашов вступил в эту камеру всего-навсего три часа назад. Двор окружали тюремные корпуса; тускло чернели зарешеченные окна;

Вероятно, за ними стояли заключенные и так же, как он, смотрели во двор; но ему не удавалось их разглядеть. Снег во дворе серебрился настом, под ногами он стал бы весело похрустывать. По обеим сторонам узкой тропы, которая огибала заснеженный двор примерно в десяти шагах от стен, возвышались белые холмистые насыпи. На сторожевой дорожке внешней стены шагал туда и обратно часовой. Один раз, поворачивая назад, он плюнул — плевок описал дугу, и часовой с любопытством посмотрел вниз.

«Пагубная болезнь, — думал Рубашов. — Революционер не может считаться с тем, как другие воспринимают мир».

Или — может? И даже должен?

Да, но отождествляя себя с другими, он не сможет изменить мир.

Или — только тогда и сможет?

Тот, кто понимает других — и прощает, — может ли он решительно действовать?

Или — не может никто другой?

Значит, расстрел, — думал Рубашов. — Мои побуждения никого не интересуют». Он прислонился лбом к окну. Двор внизу был безмолвным и белым.

Несколько минут он стоял неподвижно, бездумно прижимаясь к льдистому стеклу. А потом до его сознания дошло, что он слышит негромкий, но настойчивый стук.

Он оглянулся и напряженно прислушался. Постукивание было таким осторожным, что сначала ему не удавалось понять, справа или слева оно рождается. А пока он соображал, постукивание стихло. Тогда он начал стучать сам — в стенку у параши, Четыреста шестому, но не получил никакого ответа. Он подошел к противоположной стене, отделяющей его от Четыреста второго, и, перегнувшись через койку, тихонько постучал. Четыреста второй сразу же откликнулся. Рубашов удобно устроился на койке — так, чтобы все время видеть очко, — и с бьющимся сердцем принялся слушать. Он всегда волновался при первых контактах.

Четыреста второй явно вызывал его: три удара — небольшая пауза, опять три удара — снова пауза, и опять три удара с короткими интервалами. Рубашов аккуратно повторил всю серию, давая понять, что сигнал принят, Ему не терпелось поскорее выяснить, знает ли сосед «квадратическую азбуку», — если она была ему не знакома, обучение продлилось бы довольно долго. Массивная стена глушила звук, и Рубашову, для того чтобы слышать соседа, приходилось прижиматься к ней головой, да при этом внимательно следить за глазком. Четыреста второй был явно ветераном: он отстукивал буквы неторопливо и четко, каким-то нетяжелым, но твердым предметом, скорее всего огрызком карандаша. Рубашов практиковался очень давно и сейчас, считая размеренные удары, старался представить себе всю азбуку, расчерченную на шесть горизонтальных прямоугольников с шестью буквами в каждом из них. Четыреста второй стукнул два раза: второй прямоугольник — от Е до К; потом, после короткой паузы, шесть: шестая буква в ряду — К. Пауза подлиннее, четыре удара, то есть прямоугольник от С до Ц; короткая пауза, и два удара: вторая буква в ряду — Т. Длинная пауза, и три удара: третий прямоугольник, от Л до Р; короткая пауза, и четыре удара, то есть четвертая буква — О. Четыреста второй замолчал.

кто

«Практичный человек, — подумал Рубашов, — узнает, с кем он имеет дело». Правда, по законам революционной этики разговор начинался с программного лозунга, представлявшего политическую платформу собеседника, потом сообщались последние новости, потом — сведения о еде и куреве, и только потом, через несколько дней — да и то не всегда — арестанты знакомились. Впрочем, все это случалось в странах, где Партия, как правило, была нелегальной и уж во всяком случае не стояла у власти, — так что ее члены, ради конспирации, знали друг друга только по кличкам. Здесь обстоятельства были иными, и Рубашов не знал, как ему поступить. Четыреста второй потерял терпение:

кто

снова простучал он.

А зачем скрывать, подумал Рубашов. Он медленно отстукал свое полное имя:

николай залманович рубашов

и стал с интересом ждать результата.

Пауза тянулась довольно долго. Рубашов улыбнулся — он представил себе, как огорошен его сосед. Минута молчания, две, три; Рубашов пожал плечами и встал. Он снова начал шагать по камере, но при каждом повороте на секунду замирал — и слушал. Стена упорно молчала. Тогда он потер пенсне о рукав, устало подошел к смотровому глазку и выглянул в коридор.

Безлюдье и тишина. Мертвый электрический блеск. Ни звука. Почему же Четыреста второй замолчал?

Почему? Да, наверное, просто от страха — ведь Рубашов мог его скомпрометировать. Тихий беспартийный инженер или врач, панически сторонившийся всякой политики. У него не было политического опыта, иначе не спросил бы фамилии. А взят по мелкому делу о саботаже. Впрочем, взят-то, видимо, давно — перестукиваться он научился мастерски — и вот до сих пор надеется доказать свою полнейшую непричастность к саботажу. Все еще наивно, по-обывательски верит, что виновность или невиновность личности может серьезно приниматься во внимание, когда решаются судьбы мира. По всей вероятности, он сидит на койке, сочиняя сотое заявление прокурору, которое никто не удосужится прочитать, или сотое письмо жене, которого она никогда не получит; он давно перестал бриться, оброс бородой, черной и неопрятной, обкусал до мяса нечистые ногти, а полубезумные эротические видения томят его и ночью и днем. В тюрьме сознание своей невиновности очень пагубно влияет на человека — оно не дает ему притерпеться к обстоятельствам и подрывает моральную стойкость… Внезапно стук раздался снова.

Рубашов сел на койку и вслушался, но он уже пропустил две первые буквы. Четыреста второй стучал торопливо и не так отчетливо, как в первый раз, — ему мешало крайнее возбуждение.

…вно пора

«Давно пора»? Этого Рубашов никак не ожидал. Четыреста второй оказался ортодоксом. Он добропорядочно ненавидел оппозицию и верил, как предписывалось, что поезд истории неудержимо движется по верному пути, который гениально указал Первый. Он верил, что и его собственный арест, и все бедствия — от Испании до Китая, от зверского истребления старой гвардии до голода, погубившего миллионы людей, — результат случайных ошибок на местах или дьявольски искусных диверсий, совершенных Рубашовым и его приверженцами. Черная неопрятная борода исчезла: верноподданническое лицо Четыреста второго было выбрито, камера убрана — строго в соответствии с тюремными предписаниями. Переубеждать его не имело смысла: он принадлежал к породе твердолобых. Но обрывать единственную — а возможно, и последнюю — связь с миром тоже не хотелось, и Рубашов старательно простучал:

кто

Ответ прозвучал торопливо и неразборчиво:

а это не твое собачье дело

вам видней,

ответил Рубашов и, поднявшись, снова зашагал по камере, резонно считая, что разговор окончен. Однако стук послышался снова, на этот раз громкий и четкий — видимо, взволнованный Четыреста второй, для придания большего веса словам, стучал снятым с ноги ботинком:

да здравствует его величество император

Вот это да, изумился Рубашов. Так значит, Первый не всегда их выдумывал, чтобы прикрывать свои вечные промахи. Воплощением его горячечных фантазий за стеной сидел контрреволюционер и, как ему и полагалось, рычал: «Да здравствует Его Величество Император!».

аминь,

улыбаясь, отстукал Рубашов. Ответ прозвучал немедленно:

мерзавец

— и, пожалуй, даже громче величания.

Рубашов забавлялся. Он снял пенсне и, для того чтобы резко изменить тон, простучал в стенку металлической дужкой — нарочито медленно и очень отчетливо:

я или его величество император

Четыреста второго душило бешенство. Он начал выстукивать собака, сбился, но потом его ярость неожиданно схлынула, и он простучал:

за что вас взяли

«Трогательная наивность», — подумал Рубашов. Лицо соседа опять изменилось. Теперь он выглядел юным поручиком — хорошеньким и глупым. В глазу — монокль. Рубашов отстукал дужкой пенсне:

политический уклон

Короткая пауза. Офицер искал саркастическую реплику. Она не замедлила явиться:

браво волки начали пожирать друг друга

Рубашов не ответил. Хватит, надоело; он встал и принялся шагать по камере. Но Четыреста второй вошел во вкус. Он простучал:

послушайте рубашов

А это уже граничило с фамильярностью. Рубашов коротко ответил:

да

Видимо, Четыреста второй колебался, но все же он отстукал длинную фразу;

когда вы последний раз провели ночь с женщиной

Да, он наверняка носит монокль; возможно, им-то он и стучал, причем его оголенный глаз нервно, в такт ударам, подергивался. Однако Рубашов не почувствал отвращения. По крайней мере, человек открылся — перестал кликушески прославлять монарха. Он ответил:

три недели назад

четыреста второй нетерпеливо простучал:

расскажите

Это уже было чересчур. Рубашов решил прекратить разговор, но понял, что тогда оборвется связь с Четырехсотым и другими заключенными. Ведь Четыреста шестая пустовала. Поначалу он не нашелся с ответом. А потом вспомнил довоенную песенку, которую слышал еще студентом, — она сопровождала французский канкан, исполняемый девицами в черных чулочках:

груди что чаши с пенным шампанским

Он надеялся, что соседу понравится. Так и случилось — тот простучал:

валяйте дальше побольше подробностей

Он, без сомнения, сидел на койке и нервно пощипывал офицерские усики. У него обязательно были усики с лихо закрученными вверх концами. Вот невезение — этот чертов поручик связывает его с другими заключенными, так что ему придется угождать. О чем говорили между собой офицеры? О женщинах. Ну, и конечно, о лошадях. Рубашов потер пенсне о рукав, потом добросовестно отстукал продолжение:

бедра как у дикой степной кобылицы

И замолчал: его фантазия истощилась. Больше он ничего придумать не смог. Но Четыреста второй был явно счастлив.

великоле…

невнятно простучал он. Он, без сомнения, радостно ржал — и поэтому не смог закончить слово; но в рубашовской камере стояла тишина. Без сомнения, он хлопал себя по коленкам и весело теребил офицерские усики, но Рубашов видел лишь голую стену — мерзко непристойную в своей наготе.

валяйте дальше, попросил поручик.

Однако рубашовская изобретательность иссякла.

хватит,

холодно простучал он — и тут же пожалел о своей резкости. Ведь это связной — его нельзя оскорблять. К счастью, Четыреста второй не оскорбился.

прошу вас,

лихорадочно отстукал он.

Рубашов больше не считал удары: они автоматически превращались в слова. Он как бы слышал голос соседа, умолявший его об эротическом вдохновении. Мольба продолжалась:

дальше прошу вас

Да, он был еще очень молоденьким — скорее всего сын эмигрантов, посланный на родину с фальшивым паспортом, — и теперь он, видимо, ужасно страдал. Он вставил в глаз свой глупенький монокль, нервно пощипывал офицерские усики, обреченно смотрел на беленую стену…

прошу вас

…беленую голую стену — и вот уже пятна сырости на известке приобрели очертания обнаженной женщины с бедрами, как у дикой степной кобылицы, и грудями, что чаши с пенным шампанским.

прошу вас дальше прошу вас прошу вас

Возможно, он стал коленями на койку и протянул руки — как Четыреста седьмой, когда он тянулся за пайкой хлеба.

И сейчас Рубашов наконец-то вспомнил, где он видел этот молящий жест худых протянутых рук… Пиета!

9

Пиета… Северогерманский город, картинная галерея; понедельник, утро. В зале ни души, только он, Рубашов, да молодой партиец, пришедший на встречу, — они сидели на круглом диванчике, окруженные тоннами женской плоти, когда-то вдохновлявшей фламандских живописцев. Страна замерла в тисках террора 1933 года; вскоре после встречи Рубашова арестовали. Движение в Германии было разгромлено, объявленных вне закона партийцев выслеживали, ловили и безжалостно убивали. Партия распалась: она походила на тысячеголовое умирающее животное — бессильное, затравленное, истекающее кровью. И как у смертельно раненного животного бессмысленно, в конвульсиях, дергаются конечности, так отдельные ячейки Партии корчились в судорогах последнего сопротивления. По всей стране были рассеяны группки, чудом уцелевшие во время катастрофы, и вспышки подпольной борьбы продолжались. Партийцы встречались в лесах и подвалах, на станциях метро, вокзалах и полустанках, в музеях, пивных и спортивных клубах. Они постоянно меняли квартиры и знали друг друга только по кличкам. Каждый зависел от своих товарищей, и никто никому ни на грош верил. Они тайно печатали листовки, пытаясь убедить себя и других, что борьба продолжается, что они еще живы. Они прокрадывались в улочки предместий и писали на стенах старые лозунги, пытаясь доказать, что они еще живы. Они карабкались на фабричные трубы и вывешивали наверху свои старые флаги, пытаясь доказать, что еще живы. Немногие решались читать листовки — это были послания мертвецов; лозунги стирали, флаги срывали, но и те и другие появлялись снова. Потому что во всех районах страны оставались разрозненные группки людей, метко называвших себя «предсмертниками», которые посвятили остаток своей жизни доказательству того, они еще живы.

У этих группок не было связи — Партия агонизировала, — но они действовали. И их конвульсиями пытались управлять. Из-за границы прибывали респектабельные дельцы с фальшивыми паспортами и тайными инструкциями — Курьеры. Их ловили и убивали. Вместо убитых приезжали новые. Остановить агонию было невозможно, но лидеры Движения, сидевшие за границей, целенаправленно гальванизировали Партию, чтоб не пропали даром ее предсмертные судороги.

Пиета… Рубашов расхаживал по камере, забыв о существовании Четыреста второго, — он перенесся в картинную галерею с запахом пыли и паркетной мастики. Он приехал на встречу прямо с вокзала — за несколько минут до условленного срока. Он был уверен, что не привел «хвоста». Свой чемоданчик с образцами продукции датской фирмы зубоврачебных инструментов он оставил в камере хранения. Сидя на круглом плюшевом диванчике, он рассматривал сквозь пенсне холсты, заполненные женскими телесами, — и ждал.

Молодой человек, известный как Рихард, возглавлявший партийную группку города, опаздывал уже на несколько минут. Он никогда не видел Рубашова — так же как Рубашов не видел его. Опознавательным знаком служила книга, которую Рубашов держал на коленях, — карманное издание гетевского «Фауста». Наконец молодой человек пришел: он увидел книгу, пугливо огляделся и присел на край плюшевого диванчика — примерно в двух шагах от Рубашова; свою фуражку он положил на колени. Молодой человек работал слесарем, но сейчас он надел воскресный костюм, потому что посетитель в рабочем комбинезоне неминуемо привлек бы к себе внимание.

— Я не мог прийти в назначенное время, — проговорил молодой человек, — извините.

— Ладно, неважно, — ответил Рубашов. — Давайте начнем с состава группы. Вы захватили список людей?

Молодой человек, известный как Рихард, покачал головой:

— Какие там списки! Адреса и фамилии я знаю на память.

— Ладно, неважно, — сказал Рубашов. — Хотя и вас ведь могут арестовать.

— Список-то есть, — ответил Рихард. — Я отдал его на хранение Анни. Она моя жена, вот какое дело.

Рихард умолк и сглотнул слюну, резко дернулся его острый кадык. Потом он поднял глаза на Рубашова — в первый раз с тех пор, как пришел, — воспаленные, немного навыкате глаза с белками в сетке розоватых прожилок. Его худые щеки и подбородок покрывала невыбритая утром щетина.

— Они ее забрали, сегодня ночью, вот какое дело, — проговорил Рихард, по-прежнему глядя в глаза Рубашову, и Рубашов прочел в этом взгляде надежду, что он, Курьер Центрального Комитета, совершит чудо и спасет Анни. Рубашов потер пенсне о рукав.

— Вот как? И список попал в полицию?

— Да нет, — ответил Рихард, — не попал. Когда они пришли ее забирать, в квартире была еще моя свояченица, и Анни успела передать ей список, вот какое дело. Свояченица — наша; зато у ней муж служит в полиции, вот какое дело; ее не тронут.

— Ладно, неважно, — сказал Рубашов. — А вы что делали во время ареста?

— Меня там не было, — ответил Рихард, — я уже три месяца не живу дома, вот какое дело. У меня есть друг; ну и вот, а работает он киномехаником, и, когда вечерние сеансы кончаются, я пробираюсь спать в его будку. Я залезаю туда со двора, по пожарной лестнице… И кино бесплатно. — Он умолк и сглотнул слюну. — Мой друг и Анни давал билеты, бесплатно; а она, как потушат свет, все оборачивалась и смотрела назад. Меня-то она разглядеть не могла, зато я иногда видел ее лицо — если на экране было много света, вот какое дело…

Рихард умолк. Напротив них висела картина, изображавшая сцену Страшного Суда, — кудрявые херувимы с жирными задами выдували из труб грозовые вихри. Слева виднелся рисунок пером какого-то старого немецкого мастера, но он был закрыт, головой Рихарда и спинкой зеленого плюшевого диванчика; Рубашов рассмотрел только руки Мадонны — худые, протянутые вперед руки с чуть согнутыми, сложенными горстью ладонями да кусочек пустого заштрихованного неба. Рихард все время сидел неподвижно, немного склонив обветренную шею.

— Вот как? А сколько ей лет, вашей жене?

— Семнадцать.

— Вот как? А вам?

— Девятнадцать.

— И дети есть? — Рубашов чуть вытянул шею, пытаясь учше рассмотреть рисунок, однако это ему не удалось.

— Анни беременная, — ответил Рихард. — Это наш первый. — Он сидел неподвижно, напоминая отлитую из свинца статуэтку.

Они помолчали, потом Рубашов попросил продиктовать ему список партийцев. Рихард назвал человек тридцать. Рубашов задал пару вопросов и внес несколько фамилий с адресами в книгу заказчиков датской фирмы, делавшей инструменты для зубных врачей. У него был заранее заготовленный перечень городских дантистов с пропущенными строчками, — их-то он теперь и заполнил. Немного подождав, Рихард сказал:

— А теперь я отчитаюсь о нашей работе. — Ладно, давайте, — согласился Рубашов. Рихард сделал подробный доклад. Он сидел совершенно неподвижно, немного ссутулившись и наклонившись вперед, а его красные рабочие руки тяжело и устало покоились на коленях. Он рассказывал о флагах и лозунгах, о листовках, расклеенных в заводских уборных, — монотонно и тускло, словно счетовод. Напротив него толстозадые ангелы недвижимо плавали в грозовых вихрях, которые они сами же и выдували; слева, скрытая диванной спинкой, протягивала худые руки Мадонна, и со всех сторон их окружала плоть — мясистые ляжки, мощные бедра и огромные груди фламандских женщин.

«Груди, что чаши с пенным шампанским», — вспомнилось Рубашову. Он остановился — на третьей черной плитке от окна — и прислушался. Четыреста второй молчал. Рубашов подошел к дверному глазку и выглянул — туда, где Четыреста седьмой протягивал за хлебом худые руки. Он увидел черный зрачок очка и стальную дверь запертой камеры. Коридор тонул в глухом безмолвии и бесцветном блеске электрических ламп; было почти невозможно поверить, что за дверьми камер живут люди.

Рубашов терпеливо слушал Рихарда. Из тридцати партийцев, переживших катастрофу, в группке осталось семнадцать человек. Двое — рабочий и его жена, — догадавшись, что их пришли забирать, выбросились из окна и разбились. Один дезертировал — уехал, исчез. Двоих считали агентами полиции, но точно никто ничего не знал. Трое сами вышли из Партии, выразив свой категорический протест против политики Центрального Комитета. Четверых и жену Рихарда, Анни, взяли накануне рубашовского приезда; причем двоих сразу же убили. Семнадцать оставшихся расклеивали листовки, вывешивали флаги и писали лозунги.

Рихард рассказывал очень подробно — так, чтобы Курьер Центрального Комитета понял структуру связей в группе и причины наиболее важных акций; он не знал, что у Центрального Комитета имелся свой осведомитель в группе, который ввел Рубашова в курс дела. Он не знал, что этим осведомителем был его друг, киномеханик, давно уже спавший с его женой. Рихард не знал, но Рубашов знал. Партия как организация умерла, выжил единственный партийный орган — Комитет Контроля и Контрразведки — и возглавлял его именно Рубашов. Этого Рихард тоже не знал — он знал, что его Анни арестована, но лозунги и листовки должны появляться, что товарищу из Центрального Комитета Партии следует доверять, как родному отцу, но открыто показывать свою веру нельзя, так же как нельзя проявлять слабость. Потому что чувствительные и слабые люди не годились для борьбы за всеобщее счастье: их безжалостно сметали с пути — в одиночество и тьму беспартийного мира.

Коридор наполнился стуком шагов. Рубашов быстро подошел к двери и, сняв пенсне, заглянул в очко. Двое охранников с кобурами на ремнях вели по коридору деревенского парня; следом за ними шагал надзиратель, негромко позвякивая связкой ключей. Один глаз у парня заплыл, на верхней губе запеклась кровь; проходя мимо Рубашовской камеры, он вытер кровоточащий нос; лицо его было тупо терпеливым. Процессия скрылась, потом в отдалении отворилась и с лязгом захлопнулась дверь. Надзиратель и охранники прошли обратно.

Рубашов принялся шагать по камере, и память снова унесла его в прошлое: над ним сомкнулась тишина музея — Рихард закончил свой длинный доклад. Он сидел неподвижно, в двух шагах от Рубашова, положив руки на колени, и ждал. Казалось, он только что закончил исповедь и готовился принять благословение исповедника. Рубашов довольно долго молчал. Потом негромко спросил:

— Все?

Рихард кивнул, его кадык дернулся.

— Кое-что мне в докладе не совсем ясно, — сказал Рубашов, — давайте уточним. Вы упоминали о своих листовках. Их неоднократно и резко критиковали. Там имеется несколько положений, которые не могут быть одобрены Партией.

Рихард испуганно посмотрел на Рубашова. На щеках у него выступили красные пятна; прожилки, испещрившие глаз, обозначились еще отчетливей и резче. С другой стороны, — продолжал Рубашов, — мы постоянно посылали вам материалы, специально предназначенные для раздачи населению; среди них были пропагандистские брошюры, изданные Центральным Комитетом Партии. Вы получали эти издания?

Рихард кивнул. Его лицо горело.

— Вы не распространяли наши материалы, а сейчас ни словом о них не обмолвились. Вы предпочли распространять свои — не только не одобренные, но осужденные Партией.

— У н-н-нас же н-н-не было д-другого в-выхода, — выговорил Рихард с большим трудом. Рубашов внимательно посмотрел на него; он не замечал, что парень заикается. Вот ведь странно, пришло ему в голову, третий случай за две недели. Интересно, обстоятельства так на них подействовали или само Движение привлекает дефективных?

— В-в-вы сами д-д-должны п-понять, т-товарищ, — продолжал Рихард с возрастающим отчаянием, — у в-в-вашей п-пропаганды н-неправильный тон…

— Успокойтесь, — резко сказал Рубашов. — Говорите тише и не смотрите на дверь.

У входа в зал появилась пара — высокий юнец из преторианской гвардии и с ним дебелая юная блондинка; он обнимал девушку за талию, а она положила ему руку на плечо. Они остановились у картины с херувимами, спиной к Рубашову и его собеседнику.

— Продолжайте говорить, — приказал Рубашов тихим, но совершенно спокойным голосом и машинально вынул из кармана папиросы. Потом, вспомнив, что здесь не курят, опять положил пачку в карман. Рихард, словно разбитый параличом, завороженно смотрел на вошедших. — Вы давно заикаетесь? — спросил Рубашов и жестким шепотом прошипел: — Отвечайте! И сейчас же прекратите на них таращиться!

— С-с-с-с д-детства, в-временами, — ответил Рихард. Пара медленно продвигалась к диванчику. Она задержалась у пышной женщины, лежащей без одежды на атласной кушетке, с головой, повернутой в зал, к зрителю. Преторианец сказал что-то смешное, потому что девушка негромко хихикнула, мимолетно оглянувшись на Рубашова и Рихарда. Потом они прошли чуть дальше, к натюрморту с фруктами и мертвым фазаном.

— Может, уйдем? — прошипел Рихард.

— Сидите, — коротко сказал Рубашов. Он боялся, что Рихард, встав, чем-нибудь обязательно себя выдаст. — Мы сидим против света, наших лиц не видно. Вздохните, да поглубже. Это помогает.

Девушка все еще продолжала хихикать, и пара медленно двигалась вперед. Проходя, они посмотрели на сидящих. Потом вроде бы собрались уходить, но девушка показала пальцем на Пиету, и оба остановились около рисунка.

— Это очень мешает, когда я заикаюсь? — спросил Рихард, опустив голову.

— Владейте собой, — ответил Рубашов. Он не хотел, чтобы их разговор приобрел оттенок дружеской беседы.

— Ничего, через пару минут пройдет, — пообещал Рихард, и его кадык дернулся. — Анни тоже потешалась надо мной, когда я заикался, вот какое дело.

Пока пара оставалась в их зале, Рубашов не мог направлять разговор. Спина преторианца в черной форме прочно пригвоздила его к диванчику. Но угроза, нависшая над ними обоими, помогла Рихарду преодолеть неловкость: он даже пересел поближе к Рубашову.

— Ну, а все-таки она меня любила, — добавил он шепотом и почти не заикаясь. — Хотя я никогда ее не понимал. Она не хотела, чтоб у нас был ребенок, да только с абортом ничего не получилось. И может, теперь, раз она беременная, они ничего ей плохого не сделают? Правда, сейчас еще не очень заметно, вот какое дело, но понять можно. Неужели они и беременных бьют?

Кивком головы он указал на юнца, а тот в это время посмотрел назад. Их взгляды встретились. Рихард замер. Потом преторианец наклонился к блондинке и что-то шепнул ей, она оглянулась. Рубашов опустил руку в карман и судорожно сжал пачку папирос. Девушка тихо ответила спутнику и решительно потянула его вперед. и подчинился, но с явной неохотой. Они медленно вышли из зала, еще раз послышалось приглушенное хихиканье, и их шаги заглохли в отдалении.

Рихард повернулся и проводил их взглядом. Теперь, когда он изменил позу, Рубашов лучше рассмотрел рисунок — бесплотные руки девы Марии с мольбой тянулись к невидимому кресту.

Рубашов мельком глянул на часы. Рихард непроизвольно отодвинулся подальше.

— Итак, — негромко сказал Рубашов, — если я вас правильно понял, вы сознательно скрывали материалы, рекомендованные Партией для распространения, потому что не соглашались с их содержанием. А мы в свою очередь решительно не согласны с содержанием печатавшихся вами листовок. Выводы напрашиваются сами собой.

Рихард поднял на него глаза — воспаленные, иссеченные розоватыми жилками.

— Вы же сами понимаете, товарищ, что в ваших брошюрах понаписаны глупости. — Голос Рихарда звучал безжизненно. Однако заикаться он совсем перестал.

— Нет, этого я не понимаю, — спокойно и сухо возразил Рубашов.

— Ваши брошюры написаны так, как будто с нами ничего не случилось, — бесцветным голосом настаивал Рихард. — Нам устроили кровавую бойню, а вы толкуете про жестокие битвы да про нашу несгибаемую волю к победе — то же самое писали в газетах перед самым концом Мировой войны… Люди прочтут и станут плеваться. Да вы ведь и сами это понимаете.

Рубашов искоса глянул на Рихарда — тот сидел, пригнувшись вперед, утвердив на коленях острые локти и подперев подбородок красными кулаками. Рубашов все так же сухо сказал:

— Вы пытаетесь — во второй уже раз — приписать мне ваше понимание событий. Прошу вас больше этого не делать.

Рихард поднял на него взгляд — в его покрасневших и воспаленных глазах светилось недоверие. А Рубашов продолжал:

— Партия ведет жестокую битву. Хотя другие революционные партии вели битвы и пострашнее этой. Решающим фактором в подобных битвах является несгибаемая воля к победе. Слабовольным, нестойким и чувствительным людям не место в рядах партийных бойцов. Тот, кто пытается сеять панику, объективно играет на руку врагам. Каковы его субъективные побуждения, не играет решительно никакой роли. Он приносит вред Партии, и к нему будут относиться соответственно.

Рихард, опираясь подбородком на кулак, неподвижно смотрел в глаза Рубашову.

— Я приношу вред Партии? Я играю на руку врагам? Так, может, я им, по-вашему, продался? Я или, например, моя Анни?

— В ваших листовках, — продолжал Рубашов все тем же сухим и официальным тоном, — которые, как вы сами же и признали, сочинены вами, говорится следующее: «Мы потерпели полное поражение, мы разбиты. Партия уничтожена; и теперь, чтобы начать сначала, нам надо круто изменить политику…» — А мы называем это пораженчеством. Такие настроения деморализуют Партию и подрывают ее боевой дух.

— Я знаю одно, — сказал Рихард, — людям надо говорить правду. Тем более когда она всем известна. Тут уж скрывать ее и вовсе глупо.

— На недавно закончившемся Съезде Партии, — не меняя тона, продолжал Рубашов, — принята резолюция о тактическом отступлении. Цель маневра — избежать поражения. Съезд отметил, что в настоящее время нецелесообразно менять стратегию.

— Да ведь это же все вранье, — сказал Рихард. — В таком тоне, — оборвал его Рубашов, — я не могу продолжать разговор.

Рихард не ответил. В зале темнело, очертания херувимов и женских тел становились расплывчатыми и блекло-серыми.

— Простите, — после паузы выговорил Рихард. — Я хотел сказать, что это ошибка. Вы толкуете о «тактическом отступлении», а большинство наших лучших людей уничтожено; вы толкуете о правильной стратегии, а те, кто выжил, так испугались, что толпами переходят на сторону врагов. От ваших резолюций — там, за границей — здесь никому легче не становится.

Сумерки смазали черты его лица. Он помолчал и потом добавил:

— По-вашему, Анни тоже «отступила»? Пожалуйста, товарищ, должны же вы понять — нас тут травят, как диких зверей…

Рубашов не прерывал его. Но Рихард умолк. Сумерки сгустились в тяжелый сумрак. Рубашов потер пенсне о рукав.

— Партия не ошибается, — сказал он спокойно. — У отдельных людей — у вас, у меня — бывают ошибки. У Партии — никогда. Потому что Партия, дорогой товарищ, это не просто группа людей. Партия — это живое воплощение революционной идеи в процессе истории. Неизменно косная в своей неукоснительности, она стремится к определенной цели. И на каждом повороте ее пути остаются трупы заблудившихся и отставших. История безошибочна и неостановима. Только безусловная вера в Историю дает право пребывать в Партии.

Рихард молчал; опершись на кулаки, он не отводил взгляда от Рубашова. Немного переждав, Рубашов закончил:

— Вы скрывали наши материалы, вы зажимали нам рот. В ваших листовках каждое слово — неверно, а значит, вредоносно и пагубно. Вы писали: «Движение сломлено, поэтому сейчас все враги тирании должны объединиться». — Это заблуждение. Партия не может объединяться с умеренными. Они неоднократно предавали Движение — и будут предавать его неизменно. Тот, кто заключает с ними союз, хоронит Революцию. Вы говорили: в доме начинается пожар, с огнем должны бороться все; если мы будем спорить о методах, дом сгорит». Это заблуждение. Мы заливаем пожар водой, другие подливают в огонь масла. Поэтому, раньше чем объединяться, надо решить, чей метод правилен. Пожарным нужен холодный ум. Ярость и отчаяние — плохие советчики. Партийный курс определен точно — он, как тропа среди горных ущелий. Тот, кто сделает неверный шаг — вправо или влево, — сорвется в пропасть. На пожаре и в горах необходима устойчивость: закружилась голова — и человек погиб.

Вечерний сумрак еще уплотнился, Рубашов не видел рук Мадонны. Дважды продребезжал хриплый звонок — через четверть часа музей закрывался. Рубашов глянул на свои часы; ему оставалось произнести приговор, и на этом встреча будет закончена. Рихард, упершись локтями в колени, молча и неподвижно смотрел на Рубашова.

— Да, — сказал он после долгой паузы, — тут мне с вами спорить не приходится. — Его голос был усталым и тусклым. — Тут вы правы, что и говорить. И про узкую дорожку в горах — тоже… Только мы-то все равно разбиты. А тот, кто остался живой, — дезертирует. Может, потому, что на нашей тропке, в горах-то, было очень уж холодно. Другие — у них и музыка, и знамена, и яркие костры по ночам, чтоб погреться. Может, поэтому они и победили. А мы, хоть и на правильной дороге, да угробились.

Рубашов молчал. Он хотел узнать, не скажет ли Рихард чего-нибудь еще, а уж потом объявить окончательный приговор. Правда, приговор был предрешен — и все же Рубашов терпеливо ждал.

Темнота скрадывала мощную фигуру отодвинувшегося еще дальше Рихарда; он сидел совершенно неподвижно, его широкие плечи ссутулились, локти твердо упирались в колени, а ладони почти закрывали лицо. Рубашов не шевелился и молча ждал. У него немного ломило челюсть — видимо, разбаливался глазной зуб. Немного погодя Рихард спросил:

— Ну и что же со мной теперь будет?

Рубашов прикоснулся к зубу языком. Ему хотелось потрогать его пальцем, но он сдержался и бесстрастно сказал:

— Мне поручено сообщить вам, Рихард, что Центральный Комитет вынес постановление отныне не считать вас членом Партии.

Рихард не шевельнулся, Рубашов тоже; однако через пару минут он поднялся. Рихард вскинул голову и спросил:

— Значит, для этого-то-вы и приехали?

— В основном, да, — ответил Рубашов. Ему давно было пора уйти, но он все стоял у диванчика и ждал.

— Так что со мной будет? — повторил Рихард. Рубашов промолчал, и Рихард спросил:

— В кинобудке мне больше нельзя ночевать?

Рубашов, немного поколебавшись, ответил:

— Да, лучше не надо, Рихард.

И почти сразу же пожалел о сказанном, притом он Новее не был уверен, что Рихард правильно его поймет. Посмотрев вниз, на ссутуленную фигуру, он закончил:

— Что ж, пора. Выйдем порознь. Всего хорошего.