Валтасаров пир. Лабиринт

ТРУДНЫЙ ПОИСК ГЕРОЕВ

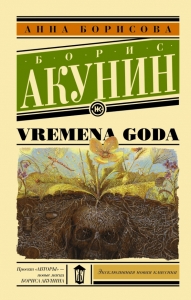

Однотомник Тадеуша Брезы (1905—1970) позволит нашему читателю познакомиться с многообразием творческой индивидуальности писателя, ощутить его талант в движении, в развитии: поздний роман «Лабиринт» (1960), уже публиковавшийся на русском языке, предваряется здесь более ранним произведением — «Валтасаров пир» (1952).

Если до сих пор Т. Бреза был известен нам как великолепный и тонкий знаток Ватикана, сложную структуру которого он анализировал помимо «Лабиринта» и в «Бронзовых вратах», тоже переведенных на русский язык, то роман «Валтасаров пир» целиком посвящен послевоенной Польше.

Написанный, что называется, по горячим следам событий, «Валтасаров пир» несет на себе определенную печать времени. Для самого Брезы, однако, «Валтасаров пир» имел важное, этапное значение. Одним из первых в послевоенной польской литературе он, «одержимый тоской по текущему», выражаясь словами Достоевского, стремился запечатлеть здесь приметы новой действительности, отразить те процессы, что совершались в жизни, равно как и сдвиги, происходившие в сознании людей.

Как литератор Т. Бреза начинал еще в конце 20-х годов, будучи студентом вначале Познанского, а позже Варшавского университета, где он изучал философию под руководством выдающихся ученых Вл. Татаркевича и Т. Котарбинского. Уже тогда он выступает со стихами и рассказами и даже получает премии на университетских конкурсах.

Вслед за этим Т. Бреза провел несколько лет на дипломатической работе в Лондоне, где продолжал свои углубленные занятия философией в библиотеке Британского музея, внимательно изучая классиков английской эссеистики XVIII века (вероятно, именно с тех пор у него на всю жизнь сохраняется особая любовь к этому жанру, искусством которого будущий автор «Бронзовых врат» овладел в совершенстве).

С дипломатической работой были связаны в ту пору и поездки Т. Брезы в Голландию, Италию, Австрию, Турцию, Чехословакию, Румынию. И хотя писателя всегда тяготила дипломатическая служба, отрывая его от главной жизненной цели — литературного творчества, он окончательно не порывает с дипломатией и позже: в 50-е годы Бреза несколько лет исполняет обязанности советника по делам культуры в посольстве ПНР в Риме, а позже в Париже.

Но тогда, в начале 30-х годов, Т. Бреза, вернувшись из Англии на родину, со страстью отдается журналистике, успешно пробуя свои силы в разных ее областях — от судебного отчета до рецензий на книги и театральные постановки.

Основные же свои силы он отдает работе над романом «Адам Грывальд», который появляется в 1936 году и сразу обращает на молодого автора внимание критики.

Тогдашнюю критику удивила нетрадиционная форма произведения: автор как бы намеренно отказывался от сюжета, обнажал перед читателем многие «тайны ремесла» романиста и т. п. Впрочем, непривычной представлялась не только формальная сторона произведения, но и его интеллектуально-философская структура. Писатель занимается в этом произведении исследованием характеров, внимательным изучением той среды, в которой пребывают персонажи. Он рисует ограниченный буржуазный мирок, представители которого уже на грани вырождения. Поэтому всякого рода духовные, нравственные, психофизические отклонения здесь — обычное дело и никого, собственно, не удивляют. Однако рассказчик отстраненно регистрирует все происходящее и стремится дать каждому «феномену» чисто научное, философское объяснение (даже таким явлениям, как модный в ту пору в европейской литературе гомосексуальный мотив). При этом картина подчас приобретает черты гротеска. Современные исследователи, продолжая оживленный после переиздания «Грывальда» в конце 60-х годов спор, отмечали, что бихевиористская философия, дань которой автор отдал в этом романе, — регистрация очевидных, видимых фактов человеческого поведения и игнорирование всякого рода внутренних, психологических и психических процессов, — нанесла определенный урон Брезе-писателю. Помешала ему сделать более широкие обобщения, подсказанные произведенным им анализом.

Однако, вопреки сковывавшей его философской концепции, автор «Адама Грывальда» оказался достаточно проницательным художником. Не случайно М. Спрусинский, один из молодых исследователей творчества Т. Брезы, перечитывая его книгу сегодня, как бы свежим взглядом, констатировал:

«…Изменения в жизни, которые обрекли на гибель мир Грывальда, не замкнули роман в строго ограниченных исторических рамках. Они только резче обозначили их… Жизнь протекает под колпаком в социальной и политической пустоте… В «Грывальде» жизнь лишена будущего. Действительность застыла в странном, безумном, маниакальном жесте поколения отцов, в сценах флирта и сплетен, инсценированных поколением молодых».

Словом, в этом дебюте уже как бы угадывалось зерно будущей дилогии Т. Брезы («Стены Иерихона», «Небо и земля»), которую он начал в годы оккупации, а завершил и опубликовал вскоре после освобождения. В ней писатель развернул широкую социально-политическую панораму предвоенной Польши, изобразил жизнь той общественной верхушки, тех военных кругов, которые привели государство к сентябрьской катастрофе 1939 года.

Дилогия эта — итог многолетних раздумий художника над причинами поражения старой, санационной Польши — как бы подводила черту под безвозвратно канувшей в Лету эпохой. Вместе с тем она явилась и своеобразным рубежом в творческой биографии самого писателя: отошел в прошлое целый мир, уходили из сферы авторских интересов и символизировавшие его литературные персонажи. Романиста влекли уже новые люди, новые конфликты, порождаемые окружающей его действительностью, которая властно приковывала его внимание.

…Трудности послевоенного периода в Польше, только освободившейся от фашистской оккупации, усугублялись тем, что процесс восстановления нормальной жизни сопровождался решительной ломкой старого социального уклада, а этому всячески противились силы, стремившиеся его сохранить.

Перевод страны на новые рельсы сопровождался многими драматическими конфликтами, которые разыгрывались как в самой действительности, так и в душах людей. Далеко не каждому и не сразу удавалось найти свое место в круто менявшейся жизни.

Эти острые коллизии и стремилась показать польская литература тех лет, выявляя, сколь разными были пути и сколь мучительными подчас оказывались поиски, сопутствовавшие приобщению человека к новой действительности.

Главный персонаж «Валтасарова пира» Анджей Уриашевич, приехавший в Варшаву из Парижа, как будто еще связан со старым миром и происхождением и взглядами, но, по существу, уже ничто, за исключением далекой родни да редких, оставшихся в живых школьных друзей, не привязывает героя к нему.

Анджей, бывший участник Варшавского восстания, закончившегося поражением повстанцев и гибелью польской столицы, после освобождения американцами из фашистского концлагеря оказался на Западе. Теперь он приезжает в Варшаву ненадолго. Его визит сугубо делового свойства. Однако истинную его цель он вынужден скрывать. Франтишек Леварт — последний отпрыск некогда знаменитых варшавских промышленников (с этой семьей был связан отец героя, работавший на их фабрике управляющим) — упросил Анджея доставить ему из Варшавы фамильную реликвию — картину Веронезе «Валтасаров пир». И хотя Анджею не очень по душе такое предприятие, он соглашается из соображений чисто практических: Леварт дает ему деньги. Поначалу кажется, что, помимо поисков укрытой в тайнике картины, ничто не интересует Анджея ни в родном городе, который поднимается из руин, ни вообще в Польше.

Такой редкостной для молодого человека политической, общественной пассивности дано психологически верное объяснение: Анджей, подобно тысячам других повстанцев, глубоко пережил трагедию поражения. Авантюризм эмигрантских политиканов, отдавших из Лондона соответствующий приказ и тем самым обрекших столицу и ее жителей на муки и гибель во имя призрачных, «высших» соображений, заставил его разочароваться в самой программе, выдвигавшейся руководителями восстания, на долгое время вызвал неприязнь ко всякого рода политическим декларациям и призывам. Само понятие родина в опустошенной душе Анджея не вызывает поначалу никакого отзвука, кажется всего лишь пропагандистским лозунгом новой власти.

Не удивительно, что известная пассивность отличает многие действия героя. Даже в поисках драгоценной фамильной реликвии Левартов Анджей не проявляет энергии и изобретательности.

Некоторые поступки Анджея на первый взгляд как будто лишены всякой логики. Уже завладев картиной, герой романа не спешит, однако, привести в исполнение вторую часть своего плана — переправить «Валтасаров пир» за границу. Буквально бросив эту вещь в Варшаве на произвол судьбы, Анджей на неопределенное время покидает столицу, оседает в маленьком приморском городке Оликсна, где его давний приятель по политехническому институту Биркут занят восстановлением разрушенного немцами при отступлении порта. Именно в Оликсне, где его инженерный талант пришелся к месту, Анджей утрачивает свою пассивность, с увлечением принимается за работу.

Подобный поворот в судьбе главного героя заставил некоторых рецензентов упрекнуть автора «Валтасарова пира» в схематизме заключительных глав книги и выразить сожаление, что Т. Бреза к остросюжетной поначалу фабуле «подверстал» эпилог производственного романа.

В статье, посвященной «Валтасарову пиру» и его оценке критикой, Т. Бреза оспорил такого рода прочтение книги. Обращаясь к «портовой части» романа, он пишет:

«Некоторым критикам эти страницы, попросту говоря, кажутся схематичными. Действительно ли за мной водится такой грех, в чем меня обвиняют не в одной рецензии на «Пир»? Пожалуй, нет. Как эту проблему рассматриваю я сам? А вот как: поскольку тема книги не школьная и не портовая среда, а сам Уриашевич и его перерождение, я вправе из молодежной и производственной среды взять только те моменты, под воздействием которых Уриашевич изменился. Если бы я написал книгу в форме дневника самого Уриашевича, упомянутые упреки отпали бы сами собой».

То, что некоторые главы, особенно в последней части романа, выполнены как бы методом «замедленной киносъемки», — это не просчет неопытного автора, а сознательный прием. Ведь развитие характера Уриашевича определяется не острыми, динамичными ситуациями, а иными, более глубокими причинами. Приезд Анджея в Польшу — лишь первый шаг в процессе его становления.

Поэтому, думается, сюжетные перипетии и все, связанное с картиной Веронезе, исподволь как бы вытесняется на периферию романа: главный герой словно «передоверяет» прежние свои «прожекты» другу детства Хазе, который в них давно и полностью посвящен. Но как человек, исполненный вероломства, Хаза реализует их по-своему, преследуя откровенно корыстные цели. Реализация эта оказывается неудачной. Хаза гибнет в водах Балтики вместе с похищенной картиной. Автор, однако, далек от того, чтобы на примере Хазы преподать Анджею наглядный урок.

Эта сюжетная линия скорее призвана дискредитировать в глазах героя некоторых людей, их взгляды, жизненные позиции, тем самым способствуя тому, что Анджей делает следующий, важный для него шаг. И картина Веронезе служит своего рода лакмусовой бумажкой, помогающей герою четко определить свое отношение ко всему этому.

Любое подлинное произведение искусства — это в первую очередь эстетическая ценность. Но в мире Левартов, где единственным «богом» всегда были деньги, картина Веронезе оценивалась с чисто коммерческой стороны. В годы преуспевания старик Фридерик Леварт даже переплатил за нее ради того, чтобы, украшая его гостиную, эта вещь служила своеобразным доказательством «солидности фирмы». Последнее, впрочем, не помешало его сыну Станиславу после смерти отца тайком (даже от своих близких) продать «Валтасаров пир» зарубежному музею. Ведь картина сама по себе у такого мота и гуляки, как Станислав Леварт, никогда не будила высоких эмоций. Заменив в фамильной гостиной оригинал копией, Леварт-младший рассчитал правильно: сохраняя за собой славу респектабельного промышленника, он в то же время положил в карман солидную сумму, когда-то затраченную отцом на приобретение картины.

Всю эту «подноготную» герой романа узнает в ходе своих поисков. Он узнает и многое другое. А именно, что некоторые из членов семьи Левартов отлично ладили с оккупантами, тем самым извлекая для себя немалые выгоды, но тщательно скрывали это от окружающих. Вполне естественно, что Анджей очень скоро отказывается от всяких попыток вернуть картину прежним владельцам и думает о передаче ее в музей.

Тема искусства, различного восприятия художественных творений разными людьми — от восхищения ими до корыстного, чисто потребительского к ним отношения — всегда волновала Брезу. В «Бронзовых вратах», говоря о недостойном, низменном отношении к шедеврам человеческого гения, писатель охарактеризовал его как «игру злых сил вокруг произведений искусства». В «Валтасаровом пире» он каждым новым поворотом сюжета добивается как бы своеобразного «отлучения» от картины Веронезе всех (от Леварта до Хазы), кто, видя в ней лишь предмет купли-продажи, не способен наслаждаться ее созерцанием бескорыстно.

Тадеуш Бреза, думается, вполне сознательно до конца романа умалчивает о том хитроумном трюке, который некогда проделал с «Пиром» покойный Станислав Леварт. Тем беспощаднее в финале откровенная авторская насмешка: ведь копия (в отличие от оригинала), даже будь она благополучно переправлена за границу, ничего не стоила бы! В результате давняя чисто финансовая «операция» с картиной Леварта-отца теперь больно ударила бы по его сыну и всем, кто поспешил в качестве посредников примазаться к новой афере со знаменитым полотном.

Не лишне добавить, что картина «Валтасаров пир» — вымышленная вещь, отсутствующая в списке работ Веронезе. Романист, естественно, волен в своей фантазии. Он вправе приписать одному из титанов Возрождения любой шедевр. Но в самой этой мистификации скрыта доля писательской издевки над профанами, далекими от искусства, которые не прочь разбогатеть за его счет…

Итак, на мой взгляд, не эта остросюжетная линия особенно важна для понимания происшедших в сознании героя сдвигов. Гораздо большую роль играют здесь как раз относительно «статичные» главы. Главы, где Анджей пытается как-то осмыслить события, происходящие в Польше, разобраться в собственных поступках, сделать выводы на будущее. Один из таких поворотных моментов — это приезд его в Оликсну. Именно здесь Анджей впервые осознает свою сопричастность с окружающей его жизнью. Момент такой «иллюминации», если воспользоваться названием фильма польского режиссера К. Занусси, то есть озарения, наступает у героя далеко не сразу.

Не случайно этот высший миг он переживает в Оликсне, на древних пястовских, позже надолго онемеченных и лишь недавно возвращенных Польше землях, переживает, осматривая стены замка, которые сохранились здесь с тех давних времен. Анджей с волнением ощупывает замшелые камни этой твердыни, обнаруживая на ней изображение грифа — полустершийся герб пястовских князей. При этом он сам как бы восстанавливает утраченные связи с родиной, обретает корни.

«Валтасаров пир», как уже говорилось, был для Брезы этапным произведением. Обращение к новому жизненному материалу отразилось и на языке романа. Рафинированный, утонченный, подчас усложненный язык предыдущих романов Брезы здесь уступил место другому — более свободному, непринужденному, почти разговорному языку. Писатель не стремился намеренно «опростить» его. Сама динамичность действия, многочисленные диалоги и скупые, близкие к ремаркам лапидарные авторские описания — все это во многом предопределило саму манеру повествования. После «Валтасарова пира» Т. Бреза уже никогда — ни в «Бронзовых вратах», ни в «Лабиринте» — не вернется к «барочной» стилистике своих ранних вещей. «Валтасаров пир» как бы подготовил в этом отношении будущую афористическую краткость и классическую ясность «Бронзовых врат».

Но Бреза-романист понес в «Валтасаровом пире» и определенные потери. Сила Брезы-художника, начиная с «Адама Грывальда» (это, впрочем, подтвердили и более поздние его вещи), состояла в углубленном, длительном, неторопливом исследовании явления, события, характера, которые писатель изображал несколько отстраненно, словно с некоторой дистанции. Эти особенности своего таланта Бреза сам сформулировал в одном из интервью, когда на вопрос журналистки о том, что он посоветовал бы молодым прозаикам, ответил: «Наблюдать и описывать». Именно этим «методом» пользовался он сам, создавая «Адама Грывальда», «Стены Иерихона», «Лабиринт».

В «Валтасаровом пире» Бреза иной раз, будто торопясь запечатлеть то или иное явление, описывал увиденное, так сказать, еще в ходе самого наблюдения, не успев достаточно основательно постичь его суть. Поэтому глубокое художественное осмысление некоторых сторон послевоенной польской действительности подменяется здесь чисто журналистским, очерковым изображением. Это относится, например, к той части, где автор повествует о неудавшейся попытке героя испытать свои силы на ниве просвещения. Будни сельского учителя в такой трудный для польской деревни период представлены довольно эскизно, невыразительно. Романист то принимается чисто внешними средствами искусственно драматизировать события в Ежовой Воле (вооруженное нападение бандитов на близлежащий завод, засада, в которую попадают едущие по шоссе инспектор и директор школы), то рисует почти идиллические сценки жизни и быта учащихся.

Словом, роман написан неровно. Но, наряду с отдельными авторскими просчетами, в нем немало отличных, запоминающихся страниц. Удивительно поэтична вся лирическая партия книги. Рассказ о любви Анджея к юной и прелестной воспитаннице балетного училища Галине Степчинской как бы освещает всю вещь неким внутренним светом. Их крепнущее чувство на пути к тому, что Стендаль называл «кристаллизацией любви», проходит разные стадии. Их любовь переживает неизбежные взлеты и спады (дают себя знать и разность характеров, и конфликты, порожденные недостаточным сперва взаимопониманием, порывистостью молодости), но каждая новая фаза в отношениях героев вместе с тем как бы отражает новый этап в становлении их характеров. Ведь именно под воздействием своего первого настоящего чувства к такому цельному человеку, как Анджей, Галина, эта поначалу довольно поверхностная, своенравная кокетка, постепенно превращается в сильную, глубокую, волевую натуру. Наряду с этим любовь оказывает существенное влияние и на дальнейшую судьбу Анджея, на его решение остаться на родине.

Завершая разговор о романе «Валтасаров пир», небезынтересно будет напомнить, что история полотен Веронезе не переставала занимать писателя и позже. Почти через десятилетие в «Бронзовых вратах» Бреза вновь уделил немало места одному из поздних шедевров итальянского мастера — «Пиру в доме Левия», картине, вызвавшей гнев священной инквизиции своим еретическим духом. Бреза приводит подробный протокол допроса художника на этом судилище, его ответы и обстоятельно анализирует уникальный документ, где с поразительной ясностью зафиксирована борьба независимого, свободного творческого духа с косными, догматическими воззрениями инквизиторов, стремящихся умертвить в зародыше все, что способно разбудить живую человеческую мысль.

Эта тема единоборства, не закрепощенного католическими догмами сознания, так отчетливо вырисовывающаяся в протоколах Венецианского трибунала, осудившего за «ереси» великого мастера, созвучна одной из центральных идей «римского дневника» Брезы.

Исследуя в «Бронзовых вратах» природу Ватикана, его воздействие на окружающий мир в прошлом и настоящем, когда апостольская столица уже вынуждена как-то «сообразовываться» с веяниями времени, Бреза показывает, как римская курия, то несколько ослабляя (по чисто тактическим соображениям) свое «идеологическое наступление», то усиливая его, по существу, сводит все свои усилия к одному — к попыткам обуздать разум человека, подчинив его мертвящему официальному канону.

Знаменательно высказывание, завершающее эту великолепную книгу. Рассказывая в последних главах о кончине главного догматика — Пия XII, целые десятилетия противившегося всем реформам церкви, и об избрании нового либерального папы — Иоанна XXIII, Бреза приводит суждение одного итальянского театрального режиссера насчет только что избранного главы римско-католического мира:

«Общий замысел роли будет другой, но роль останется той же самой».

Правда, в «Бронзовых вратах», где подводится своего рода итог эпохе Пия XII, подобная фраза звучит еще скорее как предположение. Кажется, что после продолжительного, мрачного и бесславного периода «тоталитарного» правления Пия XII апостольская столица все же пойдет на какие-то существенные внутренние реформы, что церковь эта станет менее догматической, менее отрешенной от конкретных, насущных нужд верующих.

Однако «Лабиринт» Т. Брезы невольно рассеивает подобные надежды. Если в «Бронзовых вратах» автор дал своего рода «общий слепок» церковного ведомства, обозначил его основные контуры, то в «Лабиринте» он исследует работу этого механизма как романист, показывая, насколько медленно, но и неумолимо проворачиваются шестерни и как они, вращаясь, прокатывают по человеку, ломают его жизненные планы.

В «Лабиринте», однажды названном Брезой «беллетристическим дополнением» к «Бронзовым вратам», свою мысль о догматизме церковников писатель выразил по-иному: используя возможности романа, он показал это на конкретной судьбе отдельного человека.

Молодой поляк-католик, историк по профессии, прибывает в римскую курию ходатайствовать за своего отца, консисториального адвоката, подвергшегося несправедливым притеснениям местного епископа. Епископ Гожелинский, желчный, озлобленный человек, возненавидел адвоката, так как тот принадлежал к числу «мягкотелых» — так Гожелинский именовал тех католиков, которые оставались лояльными в отношении новой власти. Своей непримиримостью к «мягкотелым» Гожелинский напоминает другое духовное лицо — приходского священника Споса из «Валтасарова пира».

Центральный персонаж «Лабиринта», хотя он мил, честен, искренен в своем стремлении добиться для отца справедливости, горячего участия и симпатии не вызывает. Он, пожалуй, довольно ординарен как личность. О чем, кстати, говорил и сам Бреза, заметив однажды, что «меньше всего ему импонирует главный герой», позволяющий римской курии «столь долго водить себя за нос». Будь он иным, продолжил свою мысль писатель, «то стукнул бы кулаком по столу или удалился, громко хлопнув дверью, и возвратился на родину через неделю, а я остался бы… без романа».

Замечание Брезы подтверждает, что выбор такого инфантильного героя не случаен, так же как не случайно и то, что он ни разу не назван по имени. Перед нами просто один из тысячи смиренных просителей-пилигримов, прибывающих в апостольскую столицу по личным делам. А он к тому же еще приехал из Польши, «из-за железного занавеса», выражаясь языком представителей римской курии. Значит, он должен быть вдвое, втрое смиреннее, если хочет надеяться на какую-то поддержку в Ватикане.

То, что герой позволяет «столь долго водить себя за нос», как раз и помогло романисту скрупулезно исследовать весь извилистый лабиринт «небесной канцелярии». Центр тяжести в книге как бы перемещается с героя на сам объект — Ватикан, который оказывается своего рода «действующим лицом» произведения. Примечательно, как в связи с этим автор искал заглавие, наиболее емко выражающее идею вещи. В периодике публиковавшийся с продолжением роман назывался «Миссия». Потом, стремясь подчеркнуть, что его больше занимает сама ватиканская бюрократическая машина, которая, по словам Брезы, «служит прообразом всех настолько же гигантских и отчужденных от человека учреждений», писатель в отдельном издании озаглавил книгу «Ведомство». И, наконец, для русского перевода предложил более выразительный вариант — «Лабиринт».

Объяснение подобному символу — в тексте романа. «Римская курия, — говорит поляку-просителю один из высоких отцов церкви, удостоивший его аудиенции, — это лабиринт. Механизм с сотней, с тысячей неизвестных». Подробно, день за днем прослеживает автор скитания героя по бесконечным коридорам ватиканского лабиринта, повергая его из одной крайности в другую — от разочарования к надежде, от радости — к полному отчаянию, сталкивая его с самыми разными людьми, занимающими различные посты на иерархической лестнице.

Вот старый друг отца героя — Кампилли — его однокашник по «Сан Аполлинаре» — римской юридической школе, которую они некогда вместе кончали. Ныне Кампилли один из адвокатов Священной Роты — ватиканского трибунала. Отлично знающий свое дело юрист, он, в отличие от молодого поляка, давно постиг все тонкости папского ведомства. В его лице ходатай из Польши, казалось бы, обретает надежного, опытного советчика. Но Кампилли — это старый, хитрый лис, который вовсе не собирается рисковать своим положением, своей безупречной в глазах курии репутацией. Кампилли — человек-флюгер. Его отношение к сыну давнего друга определяется не душевным расположением, а тем, как продвигается мемориал, поданный молодым поляком, по незримым бюрократическим инстанциям «небесной канцелярии». Вот другой былой отцовский приятель, де Вос, — милый, отзывчивый старик. Наконец, вежливый, корректный монсиньор Риго, один из высших «функционеров» Священной Роты.

Все они как будто по-своему принимают большее или меньшее участие в молодом поляке, выслушивают его, направляют, дают советы. И вместе с тем как бы образуют единый, замкнутый круг, в пределы которого герой никак не может пробиться. Любопытная деталь, связанная со всем замыслом романа: проситель из Польши наряду с хлопотами по отцовскому делу намерен заняться историческими разысканиями в ватиканской библиотеке. Ведь он историк в области права. И ему хочется найти здесь документальное подтверждение своей гипотезе о происхождении названия Священной Роты. Правда, герою так и не удается по-настоящему изучить этот вопрос. (Святые отцы, полные недоверия к поляку-католику, довольно скоро лишают его доступа к рукописям.) И все же он успевает установить, что «Рота» означает «круг», который изображен на самых старых оттисках печати, сохранившихся на отдельных документах священного трибунала, а вовсе не некий вращающийся пюпитр для бумаг и папок, призванный облегчать работу членов Роты, как утверждал это официальный ватиканский историк. На первый взгляд как будто чисто академического свойства вопрос. Однако в сложной образно-смысловой структуре романа — это важная деталь. Замкнутый круг, как эмблема высшей судебной инстанции в папском государстве, пороги которой тщетно обивает молодой поляк-проситель, приобретает довольно мрачный смысл, если учесть еще, что итальянское слово «рота» в далеком прошлом имело также и другое значение: так назывался круг, на котором инквизиторы истязали свои жертвы, добиваясь от них необходимых признаний во всевозможных «ересях». Надо думать, перед автором «Пира в доме Левия» маячил грозный призрак именно такого «круга», когда священный трибунал допытывался, как он посмел на картине религиозного содержания «намалевать шутов, пьяниц, собак и прочую мерзость».

Для героя «Лабиринта» эта сперва отвлеченная историческая «реалия» печать-круг — символ Священной Роты — постепенно приобретает зримые, почти реальные очертания. Вначале «огромный вращающийся пюпитр и вместе с тем карусель», на которой кружится он сам, — это лишь навязчивый сон-кошмар. Но в заключительной сцене романа, когда печатью Роты секретарь скрепляет окончательное — негативное — решение по делу консисториального адвоката, этот сон под воздействием внезапной психологической травмы, пережитой героем, как бы материализуется:

«Голова моя не перестает кружиться… Стараюсь прийти в себя. Положить предел догадкам и подозрительности. Отбросить все неправдоподобное и пустое. В конце концов доводы и мотивы, которые курия могла принять во внимание, вихрем проносятся передо мной, движутся по кругу, обретя зримые формы, вращаются, распятые на крыльях гигантского пюпитра, и в определенный момент меняют очертания; теперь они кружатся в пестрых, разноцветных лодках карусели. Взгляды и точки зрения олицетворяют люди, живые и умершие, занимающие важный пост либо собирающиеся занять его. Среди них нет только одного человека: ни на одном крыле, ни в одной лодке я не вижу моего отца. Вероятно, потому, что в этом ведомстве соображения, связанные с личностью моего отца, не сыграли никакой роли в его собственном деле».

В этом финальном эпизоде, как справедливо отметил в свое время польский критик Тадеуш Древновский, «между печатью эпохи средневековья, которую разыскивал наш герой, и печатью, скрепившей приговор, что предопределил судьбу его отца, заключена вся правда о ватиканском заколдованном круге, где нет места для справедливости в отношении к человеку».

Повествуя о злоключениях своего героя, автор вводит в роман фигуру провинциального итальянского священника Пиоланти. Священник этот, потрясенный нищетой крестьян в своем приходе, их недоверием к церкви, которая, как он хорошо понимает, не в состоянии облегчить их участь, написал об этом горькую книгу. В ней Пиоланти дал волю своим сомнениям. Книга вызвала недовольство в Ватикане и была изъята из обращения.

Пиоланти тоже ищет в римской курии справедливости. Но здесь равнодушны к терзающим его сомнениям. Ему предложено в канонических текстах из ватиканской библиотеки найти не подтверждение справедливости своих мыслей, выраженных в «крамольной» книге, но обоснование аргументов, какими он «желал бы руководствоваться» в будущем. Иными словами, Пиоланти должен доказать самому себе, что он якобы не прав и его отступление от официальной доктрины — ошибка, ересь, всякое воспоминание о которой следует вытравить из собственного сознания. У Пиоланти нет иного выхода, кроме смирения. Оставаясь священником, он не может вырваться из этого круга. Ему, видимо, предстоит испить горькую чашу до дна: вернуться в свой приход, где его ждут одни унижения. Пиоланти — трагический образ. Знакомство с ним, с его судьбой усиливает ощущение замкнутости того мира, по кругам которого автор проводит своего юного героя.

Парадоксально, но вместе с тем этот глубоко верующий итальянский священник как бы помогает просителю из Польши освободиться от напрасных надежд, связанных с «небесным ведомством», понять, что добиться здесь справедливости для простого смертного невозможно.

Книга Брезы написана мастерски. Исподволь, едва уловимо возникает в ней атмосфера духоты, затхлости. Мимолетное упоминание в самом начале, что в Риме немилосердно палит солнце, переходит в отчетливый рефрен. И нам начинает казаться, будто мы сами бродим по бесконечным коридорам фантастического папского ведомства. «Роман» героя Брезы с римской курией завершился поражением героя, так как в результате его ходатайства отца перебрасывают в другой приход, в другой город, словно и впрямь он чем-то запятнал свою репутацию. Но потрясение, пережитое в апостольской столице молодым католиком из Польши, не начало ли его духовного прозрения?

Об этом невольно думаешь, дочитывая последние страницы книги. От перрона римского вокзала отходит поезд, увозящий молодого краковского историка обратно, на родину. Он открывает окно, чтобы бросить последний взгляд на Вечный город. И впервые за все это время дышит полной грудью, с облегчением. Его наконец покидает неотступное ощущение духоты. Кажется, будто с его души спали какие-то оковы.

Эволюция героя «Лабиринта» от слепой веры к трудному, но неизбежному прозрению характерна для персонажей целого ряда произведений польской литературы последних полутора-двух десятилетий. Любопытно при этом заметить, что и «Лабиринт», и некоторые другие романы современных польских авторов об Италии — это произведения о крахе каких-то несбывшихся надежд. Достаточно хотя бы напомнить, помимо романа Брезы, уже известные нашему читателю книги: «Путешествие» Ст. Дыгата, «Грустная Венеция» В. Кубацкого.

Путешествие в Италию для всех этих персонажей как бы освящено определенной литературной традицией. Они не просто отправляются в зарубежную поездку, а будто следуют маршрутом своих знаменитых поэтов-романтиков, едут теми же дорогами, через те же города, созерцают те же памятники культуры прошлого, что и Мицкевич, Красинский, Словацкий, Норвид.

Известная романтическая «настроенность» героев этих книг при столкновении с нынешней грубой «прозой» итальянской жизни, естественно, приводит к крушению определенных иллюзий. Но, переживая своего рода очистительную «драму идей», они возвращаются на родину духовно более зрелыми, обогащенными новым знанием, чтобы у себя дома после периода трудных поисков начать новый жизненный этап.

В этом смысле в судьбах главных персонажей обоих публикуемых в этом томе романов Т. Брезы угадывается известная общность, некие точки соприкосновения. Анджей Уриашевич возвращается на родину, хотя и не из Италии, но с немалым и горьким опытом эмигрантских скитаний. Его окончательное духовное прозрение тоже во многом подготовлено длительным пребыванием на чужбине.

Итоги такого рода путешествий, как бы свидетельствуют своими книгами польские романисты, иногда оказываются поучительными. И это естественно: «большое видится на расстоянье».

С. Ларин

ВАЛТАСАРОВ ПИР Роман

Перевод Н. ПОДОЛЬСКОЙ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ветер задул со стороны развалин и, вздымая тучи кирпичной пыли, понес их к дворницкой. Кроме этого каменного строения, от бывшей фабрики и большого жилого дома Станислава Леварта, не уцелело ничего. Дом, четыре фабричных корпуса, гаражи, склады, два флигеля: левый, бывшая лаборатория, и правый, где жили прежде Уриашевичи, — все обратилось в груды кирпичей. Не пощадила судьба и вторую дворницкую — точное подобие первой. Когда все уже было позади, налетевший ночью ураган обрушил на нее поврежденную бомбежкой фабричную трубу. В единственной уцелевшей постройке с грехом пополам можно было жить. И вот после войны там поселились люди; с утра до вечера перед глазами у них маячили руины. Конечно, не в такие минуты, когда окна застилало густой кирпичной пылью.

В комнате потемнело. Старуха Уриашевич подняла глаза от пасьянса.

— Я знаю, — сказала она, — я уверена: вам что-то известно.

Старуха была обижена. Это чувствовалось по голосу. Но Ванда отнеслась к словам матери так, будто та просто заупрямилась.

— Нет, мама, ты ошибаешься. Мы от тебя ничего не скрываем.

Уриашевич перевела взгляд с Ванды на Тосю — и у той в волосах уже серебрилась седина. Тося шила, сидя на кровати, шила, упорно в продолжение всего разговора, и это показалось матери тоже подозрительным. Она долго смотрела на младшую дочь. Но тщетно. Тося не поднимала глаз от шитья. В этой скованности было что-то неестественное.

— Ну, как хотите!

Теперь в голосе ее прозвучала такая печаль, что нервы дочерей не выдержали. Ванда тотчас очутилась у постели. А Тося, которая за минуту перед тем была так поглощена работой, что, казалось, ничего не слышала, отбросила свое шитье и, воздев руки, воскликнула:

— Ну, почему тебе, мама, в голову приходят такие мысли! Просто уму непостижимо!

Вскочив с места, она встала рядом с Вандой. Теперь обе старались поймать взгляд матери, обе, точно сговорившись, нежно, любовно заглядывали ей в глаза, стремясь убедить в своей искренности. Но старуха снова взялась за карты, задумавшись бог весть о чем. Она уже много лет не вставала с постели. Дрожащие руки — все в коричневых пятнах, ноги — в незаживающих язвах: последствия диабета. Но страшнее всего было повышенное давление: чем это грозит — известно. Пани Уриашевич взяла карту из колоды, перевернула, но даже не посмотрела на нее. Кажется, закрыла глаза. Заснула или от боли? А может, опять на минуту сознание потеряла? Но нет.

— Чего вы надо мной стоите? — не поднимая головы, спросила она.

— Мама, ты стала такая мнительная, — с упреком сказала Тося.

Упрек — следствие разговора, а не ответ на вопрос матери. Поэтому, наверно, в голосе больной и слышится ирония:

— Думаете, если будете торчать возле меня, мне это поможет?

Тося вспыльчива и не любит такого обращения с собой. Кроме того, она религиозна до фанатизма, и пасьянсы матери вызывают у нее какое-то тревожное и ревнивое чувство. По мнению Тоси, это непорядок. Она вообще против всяких суеверий и гаданий. И, забыв, что подошла к матери с намерением ласково, примирительно посмотреть ей в глаза, говорит сердито:

— Все оттого, что ты картам веришь.

— Нет. Но и вам тоже не верю.

Она поморщилась. Явно от боли. Дочери понимали: на сей раз это страдания только физические. Мать откидывается на подушку, повернув набок голову, широко открыв глаза с желтыми белками и пробуя переменить положение ног, но все ее попытки ни к чему не приводят. Вот сейчас застонет громко. Дочери в отчаянии переглядываются. Одно и то же, вечно одно и то же. Матери то совсем худо, то чуть полегчает, но состояние ее тяжелое. С каждым днем старушка становится все раздражительней, а силы уходят, она слабеет. Надо ее щадить, а она волнуется из-за всяких пустяков. Угодить ей невозможно, и она мучает дочерей, но что гораздо хуже — себя; нервничает, переутомляет сердце, которому и без того немного нужно, чтобы перестать работать. А какой рассудительной и уравновешенной была всю жизнь. И даже еще полгода назад.

— Мама, так нельзя. Доктор строго-настрого запретил трогать повязки.

Пани Уриашевич от боли поджала ноги, пытаясь поправить или сдвинуть бинты. Спеша помешать этому, Ванда мягко удержала ее своими изменившимися до неузнаваемости синими, загрубелыми руками. Это не стоило ей больших усилий: мать не вырывалась, она совсем ослабела и только вытягивала руки, теребя чехол от перины. Карты, лежавшие на перине, посыпались на пол. Ванда нагнулась, чтобы поднять их. Но, опустившись на колени, позабыла о картах и губами прильнула к материнской руке. Она то целовала руку, то старалась ласково успокоить мать:

— Сейчас Тося сделает тебе укол. Потерпи минутку!

Старуха наморщила лоб. Видно было, как глазные яблоки вращаются под ее опущенными веками. Но глаз она не открывала — ни разу не посмотрела на дочь. Ванде тяжело было думать, что мать все еще сердится на нее. И она, как заклинание, стала твердить слова, которые уже не раз повторяла:

— Мама, ты нам дороже всего на свете! Мы только ради тебя и живем!

Отрадного в этих словах было мало. И утешением они могли служить, если только вкладывать в них какой-то особый смысл. Видимо, такой смысл вкладывала в них Ванда, считая, что и мать разделяет ее мнение: она всегда улыбалась Ванде мудрой, всепонимающей улыбкой. Но сейчас она не улыбалась; может, слова дочери просто не доходили до ее сознания. Язвы на ногах жгли с каждой минутой сильнее. В последние месяцы она чуть ли не через день часами кричала от боли. И укол не всегда приносил облегчение.

— Сейчас, сейчас! Еще минутку!

Тося поспешно вынула шприц из кипятка. Развернула марлю, насадила иглу, успев, однако, перед тем обжечься о кастрюльку. Она всегда торопилась. А сейчас особенно, хотя заранее знала, что без укола сегодня не обойтись. Даже если не будет сильных болей. Так они порешили с Вандой, не видя иного выхода из положения.

После укола боль проходила не сразу. Иногда облегчение наступало через четверть часа, иногда и позже. В конце концов измученная мать забывалась сном. В ожидании этого дочери с ней обычно разговаривали. Но сегодня говорила одна Ванда. У Тоси слова застревали в горле. Она вообще не любила щекотливых ситуаций и, хотя умом понимала, что они порой неизбежны, мирилась с этим неохотно, через силу. До того неохотно, что, услышав, о чем Ванда говорит с матерью, повернулась к ним спиной и стала вытирать пыль с фотографии на стене. Она уже вытирала ее утром. А сейчас снова принялась за это занятие, стараясь растянуть его подольше. Кроме фотографии, на стенах больше ничего не было.

— Тебе, мама, кажется, будто мы что-то от тебя скрываем, — тихим ровным голосом объясняла Ванда. — Поверь, мы говорим тебе все. А если молчим, значит, нам нечего тебе сказать, потому что мы сами ничего не знаем: такова наша жизнь после катастрофы.

Под катастрофой подразумевала она и войну, и разрушение Варшавы, смерть брата в тюрьме, разрыв с дядей Конрадом, обращенную в руины фабрику, на которой работал брат, разбомбленную квартиру, где она родилась и прожила столько лет, разлуку с родными и близкими, и прежде всего с Анджеем. Она имела в виду все, вместе взятое.

Наконец Ванда поднялась и постояла неподвижно. Мать перестала стонать вот уже несколько минут. Укол подействовал. Теперь надо набраться терпения и спокойно ждать, пока она заснет. Тося обернулась. Застыв с тряпкой в руке, смотрела она на мать. Но, заслышав ее голос, тотчас отвернулась и снова принялась протирать фотографию. Большая раскрашенная фотография под стеклом, изображавшая прелата в фиолетовой сутане, с митрой на голове, никогда так не сверкала, как сегодня.

— Кто там, наверху? Вы же сказали, пани Климонтова уехала, а там кто-то ходит!

Старуха пробормотала это в полусне, не открывая глаз и морщась, как человек, который к чему-то прислушивается.

— Значит, вернулась, — как ни в чем не бывало ответила Ванда.

Уриашевич открыла глаза, потом рот. Она вся обратилась в слух. Наверху царила полная тишина. Но, не считаясь с этим очевидным фактом, она сказала:

— А может, и не возвращалась, шаги-то совсем не ее!

Еще с минуту смотрела она в потолок, прислушиваясь. И когда Ванда попыталась ей что-то объяснить, сердито отрезала:

— Не мешай!

Тогда Тося вторично прервала свое занятие и глазами сделала Ванде знак не перечить матери. Наступило молчание. Веки больной медленно опустились, прикрыв пожелтевшие от старости белки. А рот так и остался открытым. Наконец старуха заснула, дыша громко и тяжело, изредка всхрапывая.

Ветер унялся, и плети дикого винограда, выросшего уже после войны, перестали раскачиваться за окном. Ванда уставилась в него невидящим взглядом. Казалось, она не замечала ни остатков стен, ни искореженных железобетонных конструкций. Картина была ей слишком хорошо знакома. Она продолжала смотреть в пространство, даже когда Тося, подойдя к окну, открыла его. В руке у Тоси была метла. Ничего удивительного: она всегда поддерживала в доме чистоту. И когда стихал ветер, сметала с подоконника пыль и листья. Для этого она пользовалась той же метлой, которой подметала, — маленькой метелки в доме не было. Но в этот раз, сметя сор с подоконника и затворив окно, она, не выпуская метлы из рук, прошептала:

— Тс-с! Теперь можно?

— Можно, — очнувшись, кивнула Ванда.

Тогда Тося высоко подняла метлу палкой вверх и трижды стукнула в потолок у себя над головой. Негромко, но отчетливо. Потом еще два раза и еще. После чего поставила метлу и вместе с Вандой подошла к двери. Услышав шаги, те самые, не похожие на шаги Климонтовой, они приоткрыли ее. Спускавшийся по лестнице человек старался ступать как можно тише. Сестры впустили его в комнату.

— Анджей, только, бога ради, ни слова! — попросила Ванда.

— Наши голоса маму не разбудят, а чужой может разбудить, — пояснила Тося.

Сказала и спохватилась, поняла, что совершила оплошность. Как это угораздило ее назвать Анджея чужим! Она хотела объясниться, но раздумала и промолчала. Анджей не отрываясь смотрел на больную. Он так и остался стоять в дверях. А они не решались пригласить его в комнату. Их взгляды были прикованы к племяннику, которого они знали с младенческих лет. Ванде вчера удалось поговорить с ним полчаса, Тося обменялась несколькими словами, но разве это можно назвать разговором! Обе приглядывались: как будто и не изменился и в то же время совсем другой человек. Все выжечь внутри, а внешность не тронуть — это была одна из особенностей минувших лет. На Анджее были куцый полушубок, из-под которого выглядывала зеленоватая куртка, тоже куцая и узкая, и брюки в обтяжку. Может, это военная форма? Тетки в мужской одежде не разбирались, особенно теперешней, а в заграничной — тем более. Одежда у Анджея была лагерная. Из лагеря его освободили американцы, а потом сами посадили за колючую проволоку. Теткам хотелось с ним поговорить, рассказать обо всем, но он ни о чем не спрашивал и вообще, казалось, не замечал их. Его так и подмывало подойти к бабушке. Она его воспитала после смерти матери и была ему, пожалуй, ближе отца. Но он даже посмотреть на нее пристальнее не решался. Как сдала! До чего же она сдала! Он поглядел по сторонам. Направо, налево. Тетки велели ему обождать наверху, пока не постучат, — в комнате какой-то Климонтовой, похожей на их собственную. Но та комната не производила неприятного впечатления. А эта, в которой жили его родственницы, показалась ему отвратительной.

Три кровати, на бабушкиной — крестьянская перина, в углу раскладушка, тут же, в комнате, плита, табуретки. Голые, обшарпанные стены в трещинах. Большая фиолетовая фотография викарного епископа Крупоцкого, бабушкиного брата, — безвкусная, уместная разве что в домишке приходского ксендза, неизвестно откуда взявшаяся. Дома Анджей никогда раньше ее не видел. Он опустил глаза. Пол дощатый, выщербленный, как в сельской школе. Положив берет, который он держал в руке, Анджей полез за сигаретой. Но Ванда его остановила.

— Возьми берет, а то забудешь еще. После тебя не должно оставаться никаких следов.

— Даже запаха дыма! — прибавила Тося и отобрала у него сигарету.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Наверху ему разрешили закурить. Это тетки предложили Анджею подняться в комнату Климонтовой; разговаривать внизу было невозможно. Обе сели на кровать, он возле них, на стул. До войны они тоже любили вот так притулиться рядышком и слушать его, особенно после долгого отсутствия. Бывало, они то смеялись, то ужасались, когда он рассказывал про свои приключения во время каникул или экскурсий. И то и дело призывали друг дружку в свидетели, что в жизни, мол, ничего подобного не слыхали. Но с тех пор, видно, немало наслушались всякого, потому что сидели молча, безучастно, не издавая никаких восклицаний. Когда он кончил, Ванда дотронулась до его руки.

— Ты не сердишься, что тебе пришлось вернуться из-за нас?

Анджей хотел было поцеловать теткину руку, протянутую в безотчетном порыве. Но та быстро отдернула ее.

— Нам одним это не под силу, — прибавила Тося. — Ты должен нас понять!

— А на произвол судьбы бросить все было бы с нашей стороны нехорошо, — сказала Ванда. — Ведь у нас в прошлом столько связано с Левартами и плохого и хорошего. Да и сейчас как-никак мы живем в их доме. Фаник первый написал нам и просил поддерживать с ним связь.

Фаником называли они, как и все Уриашевичи, Франтишека, сына Станислава Леварта, у которого много лет работали отец Анджея и двоюродный брат отца, Конрад.

— Когда ясно стало, какой оборот принимает дело, — продолжала Ванда, — мы немедля дали ему знать, чтобы он приехал или прислал кого-нибудь. Сами заниматься этим мы не в состоянии.

— Вы по почте его известили?

— Нет, что ты!

— Вы часто встречались с Фаником в Париже? — спросила Тося.

— Нет, тетя.

— А до войны ведь неразлучными друзьями были.

Анджей развел руками. Леварт перед самой войной послал сына в Швейцарию. И Фаник не испытал ни лишений, ни опасностей. А молодой Уриашевич провел всю войну в Варшаве.

— Во всяком случае, — сказала Ванда, — он оказал доверие тебе. Мы так и думали, что он к тебе обратится.

— Что ж тут удивительного? — Анджей пожал плечами. — Ведь я ее прятал. И знаю, где искать.

Ванда не спускала глаз с племянника; лицо его не выражало радости. Он приехал сюда ради Франтишека Леварта. Но говорил о нем без восторга. И без восторга относился к делу, за которое взялся по его просьбе. Ванде показалось, что она понимает его состояние. Наверно, винит их в глубине души за свой вынужденный приезд.

— Пойми, самое большее, что мы могли взять на себя, это написать письмо! — вырвалось у нее. — Мы целиком предоставлены себе, а в каких условиях живем, ты сам видишь!

В прежние времена у нее была привычка жестикулировать, но сейчас ее смущали огрубевшие руки. К тому же от них пахло хозяйственным мылом.

— Мы вышли из горящего города, в чем были, с больной старой матерью. По очереди толкали с Тосей кресло на колесиках. А оно ломалось то и дело. Что мы тогда пережили, передать невозможно.

— Не надо, он же все знает, — попыталась остановить сестру Тося.

Анджей знал кое-что из писем, рассказов очевидцев, которых встречал за границей, но не от самой Ванды. И для нее это было не одно и то же.

— Невозможно передать, что мы тогда пережили. Перезимовали в простой деревенской избе, потом вернулись в Варшаву. И поселились в этом домике — все-таки крыша над головой. Последнее мамино кольцо пришлось продать, мои серьги. Привели кое-как жилье в порядок, и вдруг у нас отбирают вторую комнату. И вселяют эту Климонтову!

— Но ведет она себя вполне прилично, — сочла нужным сказать ей в оправдание Тося. — Позволяет пользоваться своей комнатой, вот как, например, сейчас. Иногда я или Ванда ночуем здесь, даже когда она дома. Потому что мама во время сильных болей так стонет, что глаз нельзя сомкнуть. А новальгин для уколов достать не всегда удается.

Анджей слушал с унылым видом. Надо бы сразу сказать теткам, что он, не в пример прочим, не привез денег из-за границы. Он это чувствовал. Но язык не поворачивался их огорчить. И чтобы поддержать разговор, он из приличия спросил:

— А кто она, эта Климонтова?

— Учительница, — сказала Тося. — Работает в системе народного образования. Кажется, инспектором. Часто уезжает.

В конце концов Анджей превозмог себя и сказал, краснея:

— Мне бы очень хотелось вам помочь, но с деньгами сейчас у меня туговато.

— Что ты, детка, это же понятно!

— Увы, — вздохнул он. — Из лагеря я приехал в Париж без гроша. Пытался устроиться — и там, и в провинции. Вначале еще удавалось. Но теперь все иначе: если наличных нет или капитала в банке, а только руки да голова, дело плохо!

— Ты, значит, не сердишься, что пришлось вернуться из-за нас? — повторила Ванда вопрос, который задала в начале разговора.

Анджей снова запротестовал. Несмотря на это, Ванда еще раз привела свои доводы, несколько изменив их.

— У Фаника, по-моему, ничего ценного не осталось из отцовского имущества, кроме этой вещи.

— У него вообще больше ничего нет, — уточнила Тося. — Эта вещь — все его имущество…

— И землю под строительство новой трассы забирают, — поддержала Ванда сестру.

Анджей знал об этом. Участок, на котором до войны стояла фабрика Леварта, пересечет большая коммуникационная артерия. А на остальной площади предполагалось разбить парк.

— Значит, из всего состояния у него сохранилось только то, что ты замуровал в стене, — сказала Ванда. — Сначала мы думали за это взяться сами, ясно было, что Фаник ни в коем случае на родину не вернется, но побоялись ответственности. Что он подумал бы о нас, если бы дело сорвалось! Чего доброго, еще властям сообщил бы, и тогда нам несдобровать! И вообще легко сказать: сами! Мы просто физически не справились бы. А что значит полагаться в наше время на посторонних — сам знаешь. На людей нашего поколения рассчитывать нечего, они такие же беспомощные, а молодым веры нет. Как, впрочем, после всякой войны! И вот мы вспомнили про тебя и в том же письме, где сообщали про эту злополучную трассу, намекнули, что ты наверняка не откажешься ему помочь.

Анджея раздражало, что ему приписывают такую роль в этом деле. Приехать и взяться за это рискованное предприятие он решил не из привязанности к Леварту и отнюдь не бескорыстно.

— Он предложил мне выгодные условия, — твердо заявил он, — и я принял их.

Тетки посмотрели на него с осуждением. Но, понимая, что возражать бессмысленно, промолчали. И Ванда вернулась к главному предмету разговора.

— Если бы дядя Конрад так не изменился, он сам бы уладил это дело.

О том, что дядя Конрад отрекся от всех и всего, с чем был связан до войны, Анджей узнал из первых же писем из дому. Вместе с отцом Анджея он много лет работал у Левартов, занимая высокую должность; в начале оккупации добывал деньги для себя и Леварта, который ни в чем не привык себе отказывать. А в последние годы ударился в политику и довольно значительную роль играл в делегатуре[1]. В Париже Анджей узнал, что дядю прочили на пост вице-министра просвещения, но ему не повезло: по дороге в Люблин его схватили немцы. На следствии ему выбили глаз, был он в Майданеке и других лагерях и в живых остался лишь благодаря наступлению Советской Армии. Это, наверно, на него и повлияло.

— Ты, конечно, знаешь, — нахмурясь, спросила Тося, — что он придерживается теперь совсем других взглядов?

— Мы не желаем с ним иметь ничего общего, — сказала Ванда со злостью.

— И он с нами тоже, — дополнила ее сообщение Тося.

— Новой власти продался. На автомобиле разъезжает, — продолжала Ванда. — Не постеснялся даже в партию их вступить, вот до чего докатился!

— Не в самую худшую, правда, — поправила ее Тося. — В какую-то второстепенную.

— Какое это имеет значение! Все они от лукавого, как сказал ксендз Завичинский! — выкрикнула Ванда.

— Так он уцелел? — обрадовался Анджей.

— Уцелел, уцелел! И церковь наша тоже уцелела!

От радости, что может сообщить приятную новость, Тося улыбнулась — впервые с тех пор, как пришел Анджей. Но это была не прежняя Тосина улыбка. У нее недоставало нескольких верхних зубов с одной стороны. И улыбка получилась сдержанной. Зато о ксендзе и костеле рассказывала она с воодушевлением.

— Помогает нам, как может, только сам он, бедняга, нуждается: костел-то теперь на голом месте стоит. Зато он рассказывает всем о нашем бедственном положении.

— Видел внизу фотографию дяди Крупоцкого? — спросила Тося с благоговением. — Это ксендз Завичинский для нас раздобыл.

— А зачем она вам? — поморщился Анджей.

— Ничего ты не понимаешь, мой мальчик. Дядя Крупоцкий хорошую память оставил по себе. И теперь он как бы опекун наш, покровитель. Он уже многим нашим просьбам внял.

Ванда относилась к делу более практично.

— Пускай люди видят у нас его портрет.

Чтобы покончить с этим, Тося доверительно сообщила Анджею:

— Письмо Леварту переправить, в котором Ванда писала о тебе, тоже Завичинский помог. С одним монахом-салезианцем за границу переслал.

— Ведь это он тебя крестил, помнишь? — спросила Ванда, переносясь мыслями в далекое прошлое.

Этого Анджей, конечно, не помнил, зато помнил, что ни одно семейное событие не обходилось без старого ксендза. Многое связывало его с Уриашевичами. Когда-то он учился в семинарии с братом бабушки, ксендзом Крупоцким, впоследствии викарным епископом, который умер еще до войны. Венчал родителей Анджея. Он же хоронил его мать, которая скончалась, когда Анджею было два года. Проявив отвагу и упорство, добился у немцев выдачи тела его отца, расстрелянного как заложника, и предал его земле.

— Никого из близких у нас не осталось. Во всей Варшаве хоть из конца в конец пройди… — И Ванда, не кончив фразы, горестно замолчала.

— Но дядя Конрад?! — недоумевал Анджей.

Хорошо зная дядю, он не мог взять в толк, что с ним произошло.

— Потерял небось все, что за оккупацию скопил, а жить-то надо! — высказала свои соображения Ванда.

Тося язвительно засмеялась.

— Не беспокойся, птичьего молока он у них все равно не получит. Очень скромно живет.

— Какая разница, скромно он живет или нет, лишился сбережений или нет? Захотел бы, так мог бы за нас похлопотать перед властями, а он не хочет, — пожаловалась Ванда.

— А вы к нему обращались?

— Обращались. Он сказал, чтобы мы не рассчитывали на него.

— Сказал, что с прошлым покончено, — прибавила Тося. — Совсем очерствел!

— Все старые знакомые от него отвернулись. Ведь он новой власти продался. Если бы ты знал, какие он речи произносит! Публично! То ли он помешался, то ли его лукавый попутал!

Ванду душила злость.

Тося из двух зол выбрала меньшее — болезнь.

— По-моему, он помешался.

— Знаешь, что сказала про него пани Рокицинская? Что второй глаз, который ему в гестапо не выбили, должны выбить теперешние наши правители. Тогда у него будет объективный взгляд на вещи.

Тося в ужасе закрыла руками лицо.

— Ванда, разве можно так говорить?

— Это не мои слова. Я только повторяю, что люди говорят.

Тося перевела разговор на другую тему — тоже невеселую.

— Боже мой, не верится даже, что все было когда-то иначе. И совсем еще недавно. Как будто только вчера. За год до конца войны! Когда твой отец и Леварт были живы. Мы жили в своей квартире, а рядом — Леварты в своем роскошном доме, как всегда, широко, шумно.

— Чересчур даже! — заметила Ванда не без едкости.

— Не надо так говорить!

— Я только повторяю то, что ты сама же говорила во время войны. И отец Анджея был того же мнения. Станислава Леварта не заботило, что о нем люди думают.

— Оставь ты его в покое, хоть на том свете. Он же умер. Все кончено.

В комнате воцарилось молчание. Ванда сидела неподвижно, отвернувшись к окну. Она была зла на себя и на весь мир. Потрескавшиеся руки саднило. Мази, обещанной в «Caritas»[2], ей сегодня не дали. Даже простого глицерина. А за продуктами, которые получала она каждую неделю, велели зайти завтра. Она не могла даже предложить Анджею остаться поужинать. А переночевать — и подавно.

— А как Фаник? Все такой же деликатный и благовоспитанный? — расспрашивала Тося: ей хотелось как можно больше узнать о Левартах. — Что он поделывает?

— Ничего. Без денег сидит.

— А пани Роза?

— Замуж вышла.

— Роза Леварт, мать Фаника, вышла замуж? — опешила Тося.

— Да.

— Слышишь, Ванда?

— Слышу, я ведь не глухая. Овдовела, вот и вышла, что же тут особенного.

— Какая была холеная. Всегда в роскоши, комфорте… — размышляла вслух Тося. — Знаешь, а она ведь наша ровесница.

— Муж ее австриец, кажется, — припомнил Анджей.

— Военное знакомство небось?

Внезапная печаль вытеснила злобу из сердца Ванды. Она подумала о прошлом, которого не воротишь, о настоящем, таком непонятном, обо всех мелких будничных неприятностях, от которых никуда не денешься, и из глаз ее выкатились две слезинки.

— Детка, — дрожащим голосом произнесла она, — разве такими ты нас представлял? И свое возвращение?

Но, заметив, что ее настроение передалось Анджею, который приуныл, взяла себя в руки и сказала потеплевшим голосом:

— Какое счастье, что ты вернулся!

— Если бы еще и мама могла тебя увидеть! — вздохнула Тося.

Они уже вчера объясняли ему, с каким это связано риском. Правда, после последнего сердечного приступа непосредственная опасность миновала, но всякое волнение для больной еще опасно. Соображения, как подготовить мать к встрече с внуком, целиком поглотили сестер. Некоторое время они спорили, как это лучше сделать.

— Мама столько месяцев ждала этого! — воскликнула Тося.

— Лет, а не месяцев, хочешь ты сказать, — перебила Ванда.

И вдруг то, что она старалась подавить в себе с самого начала, прорвалось наружу. Не обращая внимания на предостерегающий взгляд сестры, заломив руки, которые ото всех прятала, она воскликнула:

— Боже мой, зачем ты привез с собой в Варшаву Иоанну!

Анджей был поражен. Более нелепого упрека он не ожидал.

— Что вы, тетя! Скорей уж она меня привезла, если на то пошло, а не я ее!

Тося обняла сестру. Она полностью разделяла ее чувства, но на сей раз сдержалась.

— Ну ладно, ладно, — сухо, измученным голосом сказала Ванда. — Мне дела нет до этой женщины. Не хочу о ней больше говорить. Слышать даже не желаю!

— Интересно, бабушка вспоминает ее когда-нибудь? — подумал Анджей вслух.

— Давай не будем говорить об этом! — решительно прервали его мысли тетки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Иоанна Уриашевич, младшая сестра Тоси и Ванды, прошла мимо старушки, продававшей фиалки на Маршалковской, потом вернулась, купила букетик и попыталась приколоть к отвороту жакета, но булавка, которую дала ей старушка, оказалась негодной.

— Бабушка, а другой у вас нет?

— Теперь все такие!

Тогда Иоанна, порывшись в большой сумке, извлекла английскую булавку, в отличие от обыкновенных — цветную.

— Заграничная? — поинтересовалась старушка.

Иоанна откинула волосы со лба. На дворе стоял март, и она была без шляпы. Впрочем, она не носила ее и зимой.

— Заграничная, — ответила она. — Я и сама заграничная!

На душе у нее было и грустно и радостно. Грустно оттого, что маленький и грязный город — таким она его смутно помнила — превращен был в руины. А радостно оттого, что она начинала в нем новую жизнь и встретили ее здесь приветливо. Засунув в карманы руки, большие и сильные, как у всех Уриашевичей, пошла она дальше легкой, пружинистой походкой. И на каждом углу приостанавливалась: тщетно искала табличку с названием улицы. Но табличек не было. Не хватало кое-где и самих углов, а то и целых домов.

— Первая Журавья, вторая Вспольная, — считали вслух прохожие, которых спрашивала Иоанна, — пятая, что поперек пойдет, она и будет.

Вот она, пятая улица. Иоанна свернула направо. Нашла нужный номер, сверилась с бумажкой — сходится. Только самого дома нет. Но оказалось не так. Пройдя во второй двор, Иоанна увидела другое, уцелевшее строение. При свете спички отыскала звонок. На каждой двери их было по два, по три. На лестнице темень, хоть глаз выколи, окна забиты фанерой.

— Пан Уриашевич здесь живет?

— Нет!

Через минуту, когда глаза привыкли к темноте, Иоанна увидела перед собой дядю Конрада.

— Нет! — повторил он. — Здесь проживает гражданин Уриашевич.

— Это я, Иоанна. Дядя, вы, наверно, не узнали меня.

Тот не произнес ни слова, не предложил войти. Только отступил в сторону, как бы пропуская ее. Комната в конце коридора — большая, с высоким потолком — была вся заставлена мебелью. Он указал Иоанне на кресло. А когда протянул ей сигареты, Иоанну неприятно поразили его глаза. Один — закрытый черной повязкой, второй — холодный, умный, испытующий.

— Я читал в газетах, что ты собираешься остаться в Польше.

— Да, собираюсь.

Она повторила ему, что уже говорила в интервью. Что хочет поделиться своим опытом с коллегами на родине.

— Гм. И сама тоже будешь танцевать?

Иоанна рассмеялась резким, гортанным смехом.

— Посчитайте, дядя, сколько мне лет! — Она была моложе Ванды, но и ей было уже около сорока. — Можете не волноваться! Балерины рано оставляют сцену. Я еще до войны перестала танцевать.

По его лицу было видно: старается сосчитать, сколько ей. Но это не входило в ее планы. Ей нужно только, чтобы он принял к сведению этот факт, а не раздумывал над ним.

— Начну преподавать. Может быть, открою балетную школу. А в театре… в театре роль моя сведется к тому, что балеты буду ставить.

Он терпеливо все выслушал. И критические замечания о польском балете, и в чем причины его упадка, и оценку отдельных талантов: польский балет всегда ими блистал.

— Если я правильно тебя понял, — заключил он, — ты пришла меня успокоить относительно твоих выступлений. Благодарю. Но если ты переменишь свое решение, не считай себя ничем связанной. Пожалуйста, танцуй. Танцуй открыто, как в Париже. И можешь не приходить и не объяснять, почему ты не сдержала слово. Вообще я освобождаю тебя от родственного долга навещать меня.

Он был еще неприятнее, чем представлялось ей по воспоминаниям. Нетерпимое, враждебное отношение ко всему, о чем ни заходила речь, вывело ее из равновесия. Но она сделала над собой усилие.

— Нет, дядя, вы ошиблись! Я к вам с просьбой пришла.

Не давая сказать, в чем же просьба, он перебил:

— Единственное, что я могу для тебя сделать, это избавить от унижения.

— Не понимаю.

— Получать отказ, по-моему, унизительно. А я всем отказываю, всем подряд, кто только ни просит меня о протекции в расчете на мои политические связи и служебное положение.

Иоанна засмеялась было, но тотчас смолкла. Мысль о просьбе, которая привела ее к дяде, не настраивала на веселый лад.

— Нет, нет, — сказала она тихо. — Я хотела попросить вас совсем о другом.

Но стоило ей заговорить, как уверенность покинула ее. Запинаясь на каждом слове, кое-как изложила она главное: ей кажется, пора уже родным с ней помириться. Столько лет прошло, из близких мало кто в живых остался, все переменилось. Мать с сестрами могли бы уже предать забвению ее опрометчивый шаг.

— И ты считаешь, я могу быть в этом деле посредником?

Да, она так считала. Он ничего не ответил. Только посмотрел в ее сторону. Иоанне показалось, что он глядит сквозь нее на какой-то неведомый предмет.

— Счастья этот шаг мне не принес! — прибавила она.

— Слышал. Кажется, и следующие шаги тоже?

Она покраснела. На глаза у нее навернулись слезы. Она достала носовой платок. Трудно было понять, заметил ли он, какое впечатление произвели его слова на Иоанну. Но бесстрастный тон рассеял все ее иллюзии.

— Мое вмешательство только еще больше осложнило бы твои отношения с семьей, — промолвил он и встал, давая понять, что разговор окончен.

Иоанна попрощалась. В коридоре он приостановился и показал на многочисленные визитные карточки на дверях.

— Теснота обязывает соблюдать определенные правила, иначе жизнь в этой квартире стала бы сущим адом. Гостей, в частности, мы почти не принимаем. Прощай!

Выйдя на улицу, Иоанна была приятно поражена. Но чем? Она и сама не знала. Только спустя минуту сообразила, что ее удивили свет и солнце. Было еще рано, но после визита к дяде естественней было бы очутиться в ночной темноте и мраке.

* * *

Доехав на такси до Банковской площади, она пешком пошла к Старому городу, где, как ей помнилось, был костел, куда они ходили с матерью. Здесь, поблизости от их прежнего дома, ориентироваться стало легче. Она ускорила шаг. Было пустынно, вокруг громоздились развалины. Иоанна нервничала, издали всматриваясь в женщин и каждую принимая за ту, которую не хотела бы встретить.

Костел оказался заперт. Иоанна обошла его кругом. Он уцелел, но война не пощадила и его. В ограде, где прежде росли деревья, валялись перевернутые надгробья, куски стен — обломки соседних домов, листы жести. Иоанна еще раз подергала за дверную ручку.

— Вам кого?

— Я хотела бы узнать, где живет ксендз Завичинский?

— Вон там!

Старичок, заговоривший с нею, по виду нищий, показал дом на другой улице. Между этим домом и костелом все было разрушено. Иоанна пошла было напрямик, но нищий остановил ее.

— Так вы не пройдете.

И вызвался ее проводить. Дорогой он рассказал, что просит возле костела милостыню и ксендз ему покровительствует, он ведь ни на шаг от костела не отходит, сторожит его от воров.

— Тяжелые времена! — Он покачал головой. — Ксендз наш молится о ниспослании перемен. Может, услышит господь его молитвы. Он — святой человек.

Она ни за что не узнала бы ксендза. Зато он узнал ее сразу. Маленький, седенький, он погладил ее по голове, когда она склонилась к его руке.

— Вы узнали меня?

Иоанна была приятно удивлена.

— Узнал, узнал! А как ваша фамилия?

Знакомые черты не ассоциировались у него ни с какими определенными воспоминаниями.

— Уриашевич Иоанна, та, что…

Теперь он действительно узнал ее и сразу принял неприступный вид.

— С нами его святая воля! Откуда вы здесь? Приехали или как? — задавал он вопросы, чтобы прийти в себя.

Иоанне показалось странным, что он не знает о ее приезде.

— Об этом во всех газетах писали.

Пресса уже давно не проявляла интереса к ее особе, и заметки в варшавских газетах произвели на нее впечатление.

— Проглядел! — признался ксендз.

На самом деле он просто читал только один лишь «Церковный вестник», а там о балеринах не писали. Но ксендз был так потрясен, увидев Иоанну, что ему даже не пришло это в голову.

Комната, в которую они вошли, была залита солнечным светом. Ксендз, опасаясь воров, перенес сюда из костела ризы, покрывала, чаши, дароносицу и даже некоторые самые ценные иконы и фигуры святых. Серебро, золото, яркие краски слепили глаза. Иоанна отколола фиалки и положила возле какого-то святого.

— Слушаю вас! — Ксендз Завичинский остановился, держась за спинку кресла.

По мере того как Иоанна говорила, самообладание к нему возвращалось, и он уже знал, как должен поступить. Перед глазами его вставало прошлое, позор, пережитый из-за нее, когда она убежала из дома с мужчиной. Сколько страданий причинила она дорогим его сердцу Уриашевичам, этим почтенным людям и примерным прихожанам, лучшему его другу епископу Крупоцкому. Он не мог себя превозмочь и не предложил Иоанне сесть. И хотя ноги у него стали уже неметь, стоял и сам, выпрямившись, непримиримый и ожесточенный, только повторяя время от времени:

— Да, я слушаю. — И наконец, когда счел, что причина ее прихода ясна, воскликнул: — Ты хочешь, чтобы я с матерью тебя помирил, а с богом ты помирилась? Здесь бог твоих слов не услышит. Богу угодно, чтобы ты произнесла их во храме.

Иоанна развела беспомощно руками. Этого она не ожидала. В бога она давно не верила. И давно не придавала значения подобным условностям. А о том, что ксендзам положено верить в бога, как-то не задумывалась.

— А что ты собираешься делать здесь? Мужа у тебя, кажется, нет? — продолжал ксендз.

Как перед тем дяде, она рассказала ему о своих планах. Но при первом же упоминании о школе он ее перебил:

— Учить?! Ты хочешь, чтобы этот легкий заработок, погубивший тебя, и других тоже погубил?

Его душил гнев. Порождением дьявола были в его представлении балетные школы. Если бы не они, не было бы этой скандальной истории в семье Уриашевичей. Крупоцкий предостерегал сестру, предостерегал ее и он, ксендз Завичинский. Но после смерти главы семьи, старика Уриашевича, отца трех дочерей и сына, говорить стало, собственно, не с кем.

— Если так, ступай и не возвращайся, покуда не одумаешься. И оставь навсегда надежду увидеться когда-нибудь с матерью. Это мое последнее слово!

Произнося свою угрозу, ксендз приподнялся на носки и от этого казался выше ростом. Возмущенная Иоанна направилась к двери. На пороге она обернулась и сказала сквозь зубы:

— Может, вы и святой, но человек нехороший!

Внутри у нее все клокотало от возмущения. В голове теснились какие-то мысли, доводы, опровержения. Но, кроме упомянутого замечания, она ничего больше не сказала. На улице заметила, что букетик фиалок каким-то образом снова очутился у нее в руке. Отняла, значит, у святого. И от этого бессознательного поступка на душе стало легче.

— К черту! Пропадите вы все пропадом! Плевать я на вас хотела!

Эти слова относились к ее сегодняшним собеседникам.

Так шагала она по улице, бормоча про себя ругательства и покрепче.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Збигнев Хаза, у которого поселился Анджей, то спал до полудня, то вскакивал чуть свет и мчался в гараж ремонтировать автомобили: он был владельцем небольшой мастерской. После обеда он принимал у себя знакомых дам, иногда они оставались на ночь, и тогда Анджей переселялся на кухню. Но чаще предпочитал уходить из дома и часами слонялся по городу.

Хазу он знал с детства (бабушка Хазы и мать Конрада Уриашевича были родными сестрами), они учились с ним в одном классе, встречались и после школы, хотя Анджей поступил в политехнический институт, а Хаза — в университет, на юридический. В Варшаву Хаза вернулся с группой офицеров, освобожденных из немецкого лагеря армией Рокоссовского. И с места в карьер, словно спеша наверстать упущенное, вступил в некую организацию, действовавшую на освобожденной территории. Но ее вскоре выловили. Хаза каким-то чудом уцелел и на сей раз приехал в Варшаву с большими деньгами. За ними никто не явился — ни в первый месяц, ни позже. Тогда он со спокойной совестью вложил капитал в дело. Но после объявления амнистии почувствовал себя значительно хуже. «Что толку от этой амнистии, — рассуждал он сам с собой, — если сперва надо всю подноготную о себе выложить. Вот загвоздка!» Незадолго до приезда Анджея он в конце концов уладил это дело и получил на руки соответствующий документ. Как уж он оправдался перед комиссией — неизвестно. Но нервы у него явно сдали. И он старался забыться, как умел.

— Я убедился, что методы борьбы у нас были идиотские, — кратко заявил он Анджею.

— А по-твоему, есть другие, разумные? Или вообще нужно что-то совсем другое?

— Нет, — решительно сказал Хаза и, пристально глядя на Анджея своими близко посаженными глазками, прибавил: — Впрочем, мы еще потолкуем об этом.

Но разговор так и не состоялся. И времени не было, да и не тянуло Анджея обсуждать серьезные проблемы. Чем больше бродил он по городу, тем меньше желал раздумывать над «принципиальными» вопросами. Разрушенная Варшава причиняла неутихающую боль. Это он сам, своими руками разрушал ее, стремясь защитить. Простой рядовой, глупый и несознательный, он плохо разбирался тогда в обстановке, настолько же плохо, насколько хорошо разбирались те, чьим интересам он невольно служил. Но об этом думать не хотелось. Что же до себя самого, то он считал, что у него все уже в прошлом. И борьба, и высокие идеалы. И все прочее.

Первый вечер провел он на Мокотове, обследовав четырехугольник, образуемый улицами Нарушевича, Олесинской, Аллеей Независимости и Бельведерской. Но где проходили их позиции, так и не смог установить. До́ма на Урсыновской улице, откуда они делали вылазку в первый день восстания, тоже не нашел. Не было и люка, через который он спустился в канализационную трубу и пробрался в центр города, не желая складывать оружия, пока другие еще дерутся. Могилы его командира тоже не оказалось в сквере Одынца; там они предали земле сначала туловище, потом голову и правую руку — то, что осталось после разрыва мины. Останки перенесли на кладбище, щебень убрали, в домах, которые удалось отремонтировать, поселились люди. Что было, то прошло навсегда!

А развалины на площади Наполеона? Здесь в доме номер десять застрял он случайно на ночь, благодаря чему сам уцелел, но потерял отца. В тот раз засиделись допоздна — наступил комендантский час, и он позвонил домой, что не придет ночевать. А под утро на квартиру к ним нагрянули с обыском и нашли в комнате Анджея пистолет, спрятанный, казалось, так надежно, что лучше нельзя. Через несколько дней отец значился в списках заложников, расклеенных в городе. На самом же деле расстреляли его сразу, авансом, так сказать. Об этом Анджей тоже узнал на этой площади, в доме четыре, где нашел временное пристанище. Всюду, куда ни посмотришь, встают воспоминания.

Правда, не все они такие печальные. Вот Мазовецкая: ресторан, последний серьезный разговор с отцом; замотанный на работе, задерганный дома вечно раздраженными женщинами, отец не имел даже своего угла, где мог бы спокойно поговорить с сыном. А вот Королевская улица: Рокицинские, первая романтическая любовь. Гостиница на Козьей: первая любовь с успешным исходом. Польная: политехнический институт, блестяще сданный вступительный экзамен, отличное свидетельство о прослушанном курсе. Отрадные, дорогие воспоминания! Но и они вызывали грусть.

В один из первых дней после приезда Анджей поехал на Повонзки. Трамвай медленно тащился между разрушенными кварталами, средь бесконечных, как море, руин, среди людских толп, которые сновали по проложенным поверх развалин дорожкам, копошились у вновь возводимых зданий. У ворот кладбища Анджей купил несколько веточек оранжерейной сирени — больше было не по карману. Где семейная могила Уриашевичей, он знал хорошо. Там похоронена мать, которой он не помнил, отец, на чьи похороны не пошел: побоялся гестапо — гитлеровцы иногда устраивали ловушку, выдавая тело родственникам. Но, выждав немного, стал наведываться на отцовскую могилу. Сразу за воротами находился фамильный склеп Левартов, и Анджей, как всегда, остановился перед ним. Здесь покоился Ян Кароль Леварт — основатель химической фабрики; отец Станислава — Фридерик, человек волевой и честолюбивый, известный в Варшаве тем, что небывало расширил предприятие; это он построил рядом с фабричными корпусами особняк — семейную резиденцию, а на аукционе после смерти последнего из Вишневецких, который состоял в родстве с королевской фамилией, не моргнув глазом, купил музейную редкость — картину Веронезе «Валтасаров пир», ловко обставив заграничных конкурентов. Лежал тут и Станислав, сын Фридерика, любивший пожить в свое удовольствие. Этот жил на широкую ногу, как говорится, не по средствам, особенно в первые годы после смерти отца, пока не научился выкачивать из фабрики деньги, не доводя дела до полного банкротства. Умер он от разрыва сердца за год до восстания. Постояв немного возле склепа, Анджей двинулся дальше.

Свернув в последний раз, он увидел то, что искал, и обомлел. Между поредевшими деревьями зияли воронки в пять, в десять метров глубиной. Там и сям торчали покалеченные памятники. Поваленные, разбитые. Несколько человек с ломами и лопатами приводили все это в порядок. Анджей со всех сторон обошел место, мучительно соображая, не перепутал ли. Но ориентиром служили уцелевшие могилы. Сомнений не было: ближайшая огромная воронка находилась на месте их семейной могилы. Рабочий, стоя в яме, ломом разбивал обломок цоколя: он был слишком тяжел, чтобы вытащить его из могилы целиком.

— Где останки, что здесь лежали? — крикнул Анджей рабочему.

Но тот не расслышал. В яме стоял грохот. И на вопрос Анджея пискливым старческим голосом ответила кладбищенская сторожиха, которая копалась в нескольких шагах на соседней могиле, где были посажены цветы.

— Останки? Да они переселились!

— И адреса не оставили! — не без злорадства прибавила вторая, тоже, как видно, остроумная старушонка.

Обозлясь, пошел он обратно. «Вот идиотки!» Он кусал губы, хотя понимал: подобный вопрос с его стороны — тоже идиотизм. Что сталось с гробами и всем прочим после такого взрыва, ясно. Тем не менее из упрямства направился он к кладбищенской конторе. А там поджидали таких с нетерпением. Не с намерением сообщить нужные сведения: откуда им было взяться, а чтобы предъявить претензии за просроченные платежи. Несколько раз контора давала объявления в газетах, призывая родственников заняться могилами. Из семьи Уриашевичей никто не откликнулся, и контора сама взялась за наведение порядка.

— Вы счет имеете в виду? — спросил Анджей. Молодой румяный блондин, который с ним разговаривал, потянулся к картотеке.

— Да, таковой имеется!

Анджей взглянул на счет.

— Все на могильщиков идет, — пояснил блондин. — Мы даже конторских расходов покрыть не можем.

Сумма была небольшая. Но она в несколько раз превосходила возможности Анджея.

— Сейчас я не располагаю деньгами!

И, покраснев, пробормотал еще что-то насчет своего положения.

Блондин выслушал сочувственно, согласился на отсрочку, но предостерег на прощанье:

— Только не думайте, пожалуйста, что кладбище будет ждать бесконечно!

Выйдя за ворота, Анджей решил как можно скорей попасть на бывшую фабрику Левартов. И хотя торопился, направился туда пешком. Хотелось немного прийти в себя. Он был по горло сыт воспоминаниями. Не ради них приехал он сюда. У него была другая цель. И чем быстрей он ее достигнет, тем лучше для него же. Чем скорей перестанет кружить по собственным следам — военным и довоенным, — там полезней. Так ему казалось.