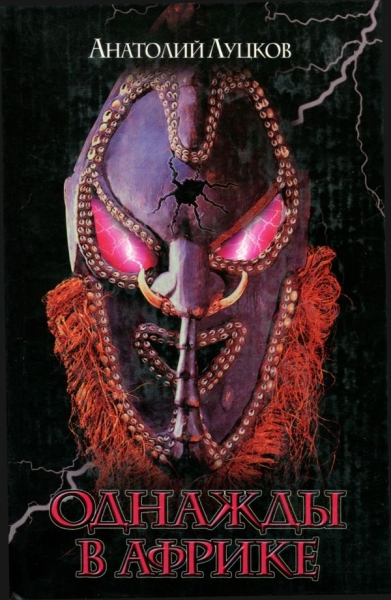

Анатолий Луцков ОДНАЖДЫ В АФРИКЕ… Роман ПАСЫНКИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ Рассказ

ОДНАЖДЫ В АФРИКЕ…

Дует ветер, новый ветер — Где-то в этой Африке, Но не ласковый, не с моря, Завывают на рассвете Вихри горечи и горя — Где-то в этой Африке. Адду Агво (Нигерия), пер. А. Эппеля1

Леса по берегам реки с какой-то подавленной обреченностью стояли, уже сменив свой беззаботный летний наряд на несколько печальный желто-багряный. Только остроконечные ели с хмурым равнодушием к сменам времен года с вызывающей заметностью темнели среди всей этой недолговечной и уже обреченной желтизны и багрянца. Своей неподверженностью переменам в природе они словно бросали вызов ходу времени. Но это был всего лишь мнимый вызов, а их игра в неизменность и это их вечнозеленое великолепие выглядело все же неубедительно. Осень была уже во всем: в низком и неярком солнце, в облаках со свинцовым подбоем, в сумрачно-холодной синеве реки.

Все эти осенние прелести, с суровой торжественностью проплывавшие мимо, Вадим Комлев какое-то время довольно отрешенно наблюдал из окна своей каюты, над дверью которой сияла медная табличка с надписью «старший помощник капитана», прежде чем бухнуться, сняв только туфли, на свою узкую койку, чтобы немного вздремнуть до вахты, которая начиналась ровно в четыре дня. Его старая и верная «Спидола» на столике у окна передавала новости и Комлев в ее работу не вмешивался. Он давно уже привык спать при любом звуковом сопровождении, а на движущемся судне всегда стоит какой-то шум и гул. В этом случае звук голосов из эфира не только помогал нейтрализовать или уравновесить этот гул, но еще и должен был помочь Комлеву проснуться до того, как посланный с мостика матрос грубо постучит в окно или в дверь, напоминая ему о вахте. Когда он уже готовился провалиться в соблазнительно мягкую и упругую внутри, словно наполненную еловым лапником, яму сна, он еще успел услышать, как диктор с равнодушной деловитостью в этот момент вещал: «В африканском государстве Бонгу прошли президентские выборы. Действующий президент, выставивший свою кандидатуру повторно, не сумел набрать нужное число голосов, дающее возможность сохранить за собой пост на новый срок. В настоящее время его местопребывание неизвестно, предположительно, он скрывается в одном из иностранных посольств. В столице Бонгу, городе Лилонгве, неспокойно, повсюду слышится стрельба. Идут поиски и арест членов правительства и чиновников аппарата президента.»

Потом приемник заговорил о погоде. Со стороны Атлантики ожидался обширный циклон. «Ну и нравы в этом государстве Бонгу», — успел еще неодобрительно подумать Комлев засыпая.

Он проснулся через сорок минут под назойливо-развязную рекламу какого-то чудодейственного медицинского препарата: «Верните себе радость бытия — покупайте наше лекарство! Наш фантазипин возьмет вашу боль на себя!»

Пока Комлев надевал форменную тужурку с потускневшими шевронами на рукавах, в которой ему полагалось выходить на вахту и затягивал узел галстука, он думал о быстро улетучивающемся, как утренний туман, сне, который он только что видел. «Что мнится, то и снится», — вспомнилась ему старая присказка, как бы начисто отметающая идею вещих снов и толкующая природу сновидений со строго материалистических позиций. А сон Комлева как раз был на тему того, что он успел услышать тогда по радио, и видел он перистые кроны кокосовых пальм над крышами невысоких обшарпанных домов, черный дым и пламя горящего прямо посреди улицы автомобиля, солдат в пятнистой униформе со скорострельными винтовками в руках, он даже запомнил сверкающие белки глаз на темных, блестящих от пота лицах. И он, Комлев, в легкой рубашке и шортах, с тревожным любопытством смотрит на улицу, слегка отвернув штору на окне. Дверь у него надежно заперта, и в нее никто не стучит прикладами. Но за спиной он вдруг именно почувствовал, а не услышал, какое-то легкое, но пугающее движение. Он обернулся и окаменел, увидев, что дверь на лестничную площадку широко распахнута, и там уже зловеще темнеют две или три фигуры. «Как они сумели бесшумно открыть дверь?» — мелькает у него в голове запоздалая и ненужная теперь мысль. Комлев понимает, что пришли за ним и теперь ему конец. Он с отчаянной радостью ринулся навстречу спасительному пробуждению, словно выныривая из опасной водной глубины на поверхность, где светит солнце, и заметил, что сердце его учащенно билось. «Ерунда какая», — с растерянным неудовольствием думал он, шагая по длинному коридору верхней палубы. Остановился на миг перед высоким зеркалом в круглом зальчике, где с двух сторон двери вели на прогулочную палубу. Он поправил темный галстук, чтобы тот строго по вертикали рассекал белую гладь рубашки, и проследил за застегнутостью всех пуговиц тужурки. Капитан был строг в отношении форменной одежды, тем более, что на борту были пассажиры. Вероятно, последние в эту навигацию; сейчас они возвращались из рейса, короткого туристского, — на родину известного поэта.

На мостике было свежо, хоть и солнечно, но в рулевой рубке царило электрическое тепло. Рулевые только что сменились и теперь за штурвалом высился сутуловатый Синяков, от которого неистово несло только что выкуренной перед вахтой сигаретой из плохого табака. Еще он был до неприличия любопытен, поэтому капитан этого старого теплохода (и кажется, даже его ровесник) Сивковский поманил Комлева из рубки и вывел на мостик, отчасти лишая его этим возможности указывать рулевому и участвовать в судовождении.

— Идите пока по створу, Синяков, — сказал, выходя, капитан, — а там дальше будет перевальный столб на правом.

Синяков хотел сказать: «Знаю», но решил не нарываться на замечание и буркнул: «Есть, по створу». Фарватер он знал неплохо.

— Я вас долго не задержу, Вадим Алексеевич, — суховато сказал капитан.

Всех своих помощников он педантично называл по имени-отчеству, воспитывая и держа дистанцию.

На палубе виднелись лишь отдельные фигуры или небольшие кучки пассажиров. Видимо, все собрались в носовой части, в музыкальном салоне, где был отличный обзор и к тому же тепло. «Крупская» с будничной неторопливостью двигалась против течения, и навстречу ей плыли осенние леса, а у берегов вода уже была усеяна плывущими по течению желтыми и бурыми листьями.

— Для вас у меня две новости, — сказал капитан. — Как в анекдоте: хорошая и не очень. С какой начинать?

— С той, что не очень, Владимир Андреич. Тогда вторая пойдет на то, чтобы подсластить горечь первой.

— Что ж, не лишено логики. Итак, «Крупскую» ставят после этого рейса в затон, и ее дальнейшая судьба неизвестна. Могут отдать кому-нибудь в аренду или даже продать, в том числе и на металлолом. Сейчас, кажется, все можно. Оставят же пока на ней капитана, механика с парой мотористов и троих матросов, чтобы вахту стояли у трапа. Уяснили?

— Так точно. От вопросов пока воздержусь.

— Перехожу ко второй новости. Я, как вы, возможно, догадываетесь, ухожу на так называемый заслуженный отдых. Все, отплавал свое. Вас я рекомендовал на должность капитана. Завтра должен быть приказ. Не вижу, однако, радости на вашем мужественном, хотя и озябшем лице.

— Она будет, — пообещал Комлев. — После выхода приказа.

— Благополучной вахты, — скупо сказал капитан и со сдержанной заботливостью добавил: — Двигайтесь осторожно. Судоходную обстановку на реке кое-где уже сняли, да за ней путейцы, кажется, особенно и не следят. Перестроечная расхлябанность и все такое. Я пошел.

Комлев следил, как черный верх капитанской фуражки медленно исчезает в районе левого трапа, ведущего вниз с мостика. Конечно же он был рад назначению. В самом слове «капитан», а это от латинского «капитус», то есть «голова», было что-то веское, в нем звучала властность и неуступчивая непреклонность. Комлев смущенно поймал себя на том, что самолюбие его было вполне польщено. Стать капитаном всего лишь на пороге своего тридцатилетия было совсем неплохо. Но в этом назначении таилась и некая издевательская двусмысленность. Ему теперь придется командовать дряхлеющим судном в затхлом грязном затоне, и почти без команды. Судном, звездный час которого миновал еще почти полвека назад, и теперь ему только оставалось вспоминать славную молодость, поскрипывая якорной цепью и швартовыми тросами. А для того, чтобы взойти в этой должности на капитанский мостик какого-нибудь нового, белоснежного четырехпалубного красавца, который швартуется перед самым речным вокзалом, ему пришлось бы ждать еще лет пятнадцать — двадцать. И это если еще повезет.

Старый капитан Сивковский был немногословен и часто обходился взглядом, скупым жестом или мимикой. Временами же он бывал еще и едкоироничен. Слух о том, что он уходит на пенсию ходил по судну с начала осени. Когда же он вдруг сказал о своем уходе, Комлев сделал вид, что слышит об этом впервые и изобразил на физиономии неискреннее удивление. Но капитана он уважал. Он не опускался до жалоб, когда в девяностых недопустимо долго задерживали зарплату, тогда как механик Трушкин, несменяемый годами парторг «Крупской», то и дело с безжалостной громогласностью повторял на палубе и у себя в машине, и в столовой комсостава во время скудной трапезы:

— Доорались на своих сборищах и в народных шествиях — вот и получайте, что заслужили! Домахались белогвардейскими флагами! Где это видано, чтобы плавсоставу не платить месяцами?

Его гневно-укоряющий взгляд, словно лазерный луч, упирался в тех, кто, по мнению Трушкина, участвовал в упомянутых митингах и шествиях. Комлев ловил себя на том, что взгляд механика останавливается на нем чаще, видимо, чутье старого партийца его не подводило. Комлев действительно хаживал на митинги, не столько по убеждению, сколько от безделья, когда «Крупская» целыми днями, а то и неделями пребывала у причала в унылой неподвижности, ибо топливная база не отпускала соляр для машины, требуя от кого-то предоплаты, и было даже неизвестно, кто кому подчинялся. То было время, когда популярная экономистка призывала к «обвальной приватизации» всего, что еще оставалось в руках государства. А внук известного писателя-героя склонял к тому, чтобы отбросив остатки сомнений, всецело довериться спасительному рынку, который якобы все расставит по своим местам, накормит и напоит, оденет и обует. Комлеву это напоминало призыв начать навигацию на реке, где не сделаны промеры глубин, не стоят бакены и вехи и вообще никак не обозначен судовой ход.

Капитан тогда хмуро отмалчивался. Лишь в октябре девяносто третьего (год, напоминавший название известного романа Виктора Гюго) он с удрученностью сказал:

— Хотелось бы дожить до того дня, когда собственную страну можно будет не только любить, но и уважать.

Такие длинные фразы у него встречались не часто.

Несколько лет назад, когда Комлев плавал вторым помощником на гидрографическом судне «Путеец-2», его однажды вызвали в отдел кадров и сделали заманчивое предложение. Была возможность отправиться на год и даже больше поработать на дноуглубительном судне в одной далекой южной стране, бывшей ранее британской колонией или протекторатом. Для работы требовалось рабочее знание английского языка, и Комлеву даже обещали оплатить его занятия на кратких городских курсах. Комлев раздумывал недолго, ибо соблазн был велик. Экзотичная страна, инвалютный счет в банке, в дальнейшем доступ в магазины «Березка»… Ничто человеческое Комлеву не было чуждо. Только что закончилась навигация, судно его стало на зимний ремонт, и он с воодушевлением стал заниматься на курсах, с приятным удивлением отмечая, как к нему возвращаются полузабытые школьные познания в языке британцев. Со справкой об окончании курсов, с заполненной обширной анкетой и, главное, с характеристикой, подписанной капитаном, парторгом и профоргом судна, где стояла сакраментальная фраза «политически грамотен, морально устойчив», Комлев помчался в кадры. Шла зима, «Путеец» стоял в судоремонтном заводе, в стране вяло набирала обороты горбачевская перестройка. Она, видимо, нисколько не коснулась компетентных органов, а если и коснулась, они ей не поддались: не на тех напали. Короче говоря, Комлеву в зарубежной командировке отказали и не было даже известно, от кого исходил отказ и чем он вызван. Было что-то обидное в самой анонимности этого отказа, а возможности для догадок о причинах были почти безграничны: от предположения об участии в каком-нибудь крамольном разговоре до непохвальных фактов биографии самого Комлева и его близких родственников, хотя с некоторыми из них он виделся только в раннем детстве. Так, старший брат отца, дядя Коля, был во время войны в немецком плену, кое-кто был на оккупированной неприятелем территории, а один из двоюродных братьев имел судимость. Все эти порочащие его факты Комлев, заполняя анкету, злодейски утаил, наивно надеясь на то, что ястребиная зоркость взгляда Органов может быть теперь несколько притуплена под порочным воздействием перестройки. Осознав тот факт, что отказ окончателен и обжалованию не подлежит, Комлев напился в своей каюте в обществе механика и при этом допустил ряд нехороших высказываний в адрес этих самых славных органов, руководящей партии и родного правительства. Тем самым он усугубил тяжесть своего положения, сделав себя еще более невыездным, учитывая тот факт, что даже стены имеют уши. Этот малопочетный статус оставался за ним до того самого рокового августа девяносто первого года.

Рейс заканчивался, и к речному вокзалу «Крупская» подходила утром, когда заканчивалась вахта Комлева. Было ясно, сухо и свежо, при небольшом отжимном ветре. Капитан почему-то на мостик не поднимался, и тогда Комлев понял, что он дает ему возможность почувствовать всю прелесть единоначалия. Мнимого, потому что Сивковский, несомненно, таился где-то внизу под левым крылом мостика, откуда и наблюдал за судоводительскими деяниями своего старпома.

Комлев старался показать себя и подвести судно к бетонному причалу с ювелирной точностью, а боцман с двумя матросами уже следили, чтобы мягкие кранцы были в местах соприкосновения борта с бетоном. Второй помощник уже был на корме, где следил за швартовкой. В машину Комлев дал команду «самый малый», когда до причала было метров пять, но ветер делал свое дело и исправно тормозил движение.

— Стоп, — скомандовал он в машину на всякий случай голосом, хотя и передвинул ручку телеграфа на нужное деление.

Нос теперь шел вдоль причала по инерции, приближаясь к нему. И вот мягкий толчок и команда на бак: «Подать носовой». Боцман с профессиональной лихостью перебросил на причал широкий огон толстого швартового троса, на причале его накинули на тумбу, а на теплоходе два матроса мигом выбрали слабину и закрепили на кнехте. С кормы второй сообщил, что ее подтягивают к стенке работой шпиля. Швартовка подходила к концу, и Комлев уже начинал себя чувствовать капитаном.

2

Комлев знал Вьюнова давно, еще когда оба были в училище на первом курсе. Никакой дружбы они не водили, но и не враждовали тоже. Вьюнов вообще ни с кем не дружил, он был из тех, для кого важна не дружба, а хорошие отношения. Он и не враждовал ни с кем, считая это глупым и недальновидным. С юных лет он был активистом, а в те времена это качество могло реализоваться в общественной деятельности, прежде всего связанной с молодежным помощником единственной политической партии в стране — комсомольской организацией. Талант Вьюнова был сразу же замечен. Вскоре было предложено избрать его комсоргом курса, а к концу учебы он уже возглавлял комсомольское бюро училища и готовился вступать в партию. В учебе, несмотря на все старания, он не блистал, так как прискорбно сказывалось отсутствие заметных способностей, хотя тупицей он не был. Однако после второго курса его явно стали проталкивать в отличники. А окончить с отличием означало поступить без экзаменов в Институт инженеров водного транспорта, что давало еще и освобождение от военной службы. В то время, когда Комлев носил бескозырку с надписью на ленте «Тихоокеанский флот» и крутил штурвал на старом минном заградителе, Вьюнов успел окончить институт и получить какой-то начальственный пост в пароходстве. Изредка и вполне случайно они встречались, Вьюнов с доброжелательной предупредительностью бросал ему пару дежурных фраз, избавляющих от разговора и как бы подтверждающих историческую ненужность воспоминаний об их юных годах в училище. Поэтому Комлев был немало удивлен, когда получил от Вьюнова письмо в официальном конверте на второй день, когда «Крупская» заняла свое малопочетное место в затоне, рядом с каким-то дебаркадером, который давно облюбовали бомжи, и старым колесным пароходом «Дмитрий Ульянов».

— Мы на свалке истории, — небрежно прокомментировал этот факт матрос с незаконченным высшим образованием Веточкин.

— При механике воздержись от своих оценок, — сдержанно посоветовал ему Комлев. — Дискуссионный клуб здесь устраивать не будем.

Письмо от Вьюнова было небрежно-коротким, но в то же время туманно-интригующим: «Вадим, зайди ко мне в понедельник, начиная с 10. Есть дело. Пропуск будет выписан».

Комлев отправился к Вьюнову, ведомый указанным на конверте названием учреждения, где тот трудился, с подробностями его расположения. Название было непростое, в окружении разных таинственных сокращений, но, кажется, имело отношение к водному транспорту. Подъезд здания был внушителен, празднично сияла медь ручек, охрана была сурово-непроницаема и одета в форму цвета осенних сумерек.

Следующие полчаса Комлев провел в кабинете Вьюнова, монументально полнеющего и одетого в обманчиво-скромный костюм хорошего покроя.

— Ну вот, сейчас принесут чай и мы поговорим, — с развязным жизнелюбием начал Вьюнов, нажимая какую-то кнопку.

Все, что Комлев затем услышал, привело его в состояние какой-то пленительной нереальности, ибо сам-то он рассчитывал в лучшем случае на то, что Вьюн поможет ему перейти на плавающее судно в прежней и привычной ему должности старпома. Это лучше, чем быть капитаном-сторожем на полупустом судне в затоне. А ему сейчас вместо этого предложили работу в Африке! Это даже было похоже на дешевый розыгрыш, но Вьюнов в своем кабинете, уставленном новейшей оргтехникой, настороженности не вызывал. И подробности затеваемого в одной африканской стране дела убеждали в серьезности замысла. Во всяком случае не вызывали подозрений. Водный транспорт там нуждался в развитии, и его эксплуатация сулила прибыли. Создавалась компания, ведающая не только судоходством, но и строительством малотоннажного флота. Будет организована доставка дизельных двигателей, возможно, с Брянского завода, и части корпусов, которые будут собираться на месте, так как там имеется судосборочное предприятие. Комлев, сам профессиональный судоводитель да еще с капитанским дипломом, будет первым представителем создаваемой компании. Видное место в ней ему будет обеспечено.

— Диплом тебе выдадут без проволочек, — с веской убедительностью заявил Вьюнов. — Подготовим и надежно заверенную копию на английском. Ну что тебя сейчас здесь ждет? Повсюду идет сокращение кадров. Капитанов теперь больше, чем плавсредств. Пассажирский флот переживает тяжелые времена. Перевозить некого, кроме разве что туристов и отпускников, да и то в разгар летнего сезона, а это значит, что весна и осень проходят впустую. Цены на билеты растут и будут расти, и обычный пассажир едет теперь поездом или автобусом. Сейчас осень, навигация идет к концу. А в Африке, как известно, навигация круглый год, и ты знаешь английский. Я твое дело смотрел.

— А что это хоть за страна? — нетерпеливо спросил Комлев, заранее зная, что название ему мало что скажет, потому что политическая карта Африки была для него все еще пугающе загадочной: он и десятка стран на ней бы не показал.

— Страна, судя по всему, очень интересная и перспективная во многих отношениях, — с жизнерадостной убежденностью заявил Вьюнов, пытаясь найти какой-то рекламный листок среди бумаг на столе. — Климат, говорят, отличный, благодаря высоте над уровнем моря.

— Называется-то она как?

Вьюнов выудил наконец из кипы бумаг красочный проспект с жирафами, зебрами и диковатого вида воином с копьем на обложке.

— Вот! Бонгу! — с радостной торопливостью объявил он, будто в самом названии заключалась высота оценки обозначаемой им страны.

Комлев чуть не вздрогнул от грозной неожиданности, и давнишнее его дневное сновидение вдруг предстало перед ним с пугающей наглядностью.

— Это там, где кровавые события были недавно? — с жестковатой прямотой несговорчивого клиента спросил он.

— Не знаю. Ничего не слышал, — опешил Вьюнов или же просто сделал вид, что страшно удивлен. И попытался отшутиться: — Ну, это ведь Африка, а там такие вещи всерьез не принимают.

Вьюнов видел, что Комлев заколебался, вот-вот «отработает» назад. А Комлеву было уже ясно, что тому не хочется его упустить. Зная бывшего училищного комсорга, он понимал, что у того своя игра и что он на него, Комлева, уже сделал ставку. «Пожалуй, он уже акционер в этой новой компании», — с вялой подозрительностью подумал Комлев. Отказываться ему теперь не хотелось. Внутри в нем сладко заныло в ожидании чего-то несбыточного, или тоска по приключениям, таившаяся в нем, теперь оживилась в ожидании событий. В своей жизни Комлев не предвидел для себя в ближайшие годы ничего заманчивого или необычного. «Разве что по ошибке получу пулю у себя в подъезде, предназначенную для какого-нибудь дельца, которого уже кто-то „заказал“», — с мрачной иронией подумалось ему.

А Вьюнов с надрывным беспокойством в глазах убеждал его в том, что Бонгу стоит в первой десятке самых безопасных стран Африки.

— Это же не Конго, в конце концов, или Либерия, не говоря уже о Руанде. В общем, приноси свое фото побыстрее, и паспорт тебе оформят без твоего участия, со всеми нужными визами. Билет и аванс в валюте — за два дня до вылета. Лады?

Вечером Комлев записал себе на листке бумаги задание на текущую неделю: «Фото на загранпаспорт; пройти медосмотр в поликлинике; сообщить (или не сообщать пока?) старикам; жилищно-коммунальный вопрос». У него была просторная комната в доме гостиничного типа для водников. Надо было подумать, как сохранить ее за собой во время своего длительного отсутствия, чтобы из-за чьих-то коварных действий она не уплыла от него навек. Он опасливо старался не изнурять себя размышлениями о том, что именно будет его, опаленного африканским солнцем блудного сына, ждать на родимой земле, когда он вернется. Но правовая обоснованность желания иметь крышу над головой заставляла с собой считаться.

3

В самолете у Комлева место оказалось у самого иллюминатора, и это его как-то утешило. Ощущать в пути достоверность окружающего мира за бортом, пусть даже ограниченного овалом из прочного стекла, означало сохранять с ним связь. А пока он несколько подавленно смотрел на мокрый от дождя бетон с желтыми пятнами отражений аэродромных фонарей. Было ему очень не по себе. Вся эта поездка казалась ему глупой авантюрой, а сам он, кажется, стал пешкой в чужой непонятной игре. Возможно, Вьюнов тоже пешка, но он хоть надеется сорвать хороший куш. На то он и Вьюнов. А для него, Комлева, еще неизвестно, чем все это вообще кончится. Но, с другой стороны, такая поездка, разве она не ценна сама по себе? Увидеть и, главное, прочувствовать то, что дается немногим? Ведь ему удастся побывать в самом центре Африки («Сердце тьмы» — некстати припомнилось ему название африканского романа Конрада). Комлев почему-то чувствовал внутри какое-то странное, немного пугающее сжатие, оно появилось с того времени, когда он прошел паспортный и таможенный контроль, и потом вышел на мокрое летное поле, будто на ничейную землю. Так еще чувствуют перед прыжком с большой высоты или решаясь перебежать через рельсы перед мчащимся поездом.

Салон самолета между тем заполнялся. Много темнокожих, и это понятно: кому как не им лететь в первую очередь в Африку? Комлев представил себе карту. Самолет полетит строго на юг, почти по меридиану или, точнее, между двумя: тридцатым и сороковым. Если ничего не случится, завтра примерно в это время он может быть уже на месте. Зависит от того, как получится с пересадкой в Хартуме. Хартум! От одного названия веяло Нубийской пустыней и африканской саванной. Место слияния Белого и Голубого Нила. Это уже было что-то запредельное. Лучше вообще пока об этом не думать. Ему рассказывали, что в прежние и совсем не отдаленные времена «органы» иногда, спохватившись, пресекали чей-либо выезд из страны в самый последний момент. Даже, говорят, высаживали из самолета. Ему это, видимо, не грозит, все-таки другая эпоха. Комлеву вдруг с какой-то постыдной жалостью и самоупреком подумалось о старом, оставленном им судне. Сорные воды затона, где оно сейчас стоит, ожидая своей участи, покрывает мелкая рябь от порывов осеннего ветра. На черной воде — колеблющиеся пятна света от редких береговых фонарей. У сходней на берег сидит сейчас, нахохлившись, на ящике с пожарными причиндалами вахтенный матрос и дымит дешевой сигаретой. А он, его капитан без года неделя, почему-то переместился в салон международного лайнера и теперь похож на самого банального беглеца, заурядного дезертира. И поглядывает с виноватым смущением в круглое самолетное оконце, за которым в полутьме скрывается покидаемое им прошлое.

Когда Комлев намечал для себя некое количество дел, которыми ему надлежало заняться перед отъездом, он не включил в этот ряд одно, которое не давало ему покоя, пожалуй, больше других. Возвращаясь после рейса домой в свое одинокое жилище в доме водников, он давно уже не слышал от соседа-пенсионера, отставного багроволицего шкипера, хриплое: «Вадим! Тут твоя на днях заходила. Сказала, что будет еще звонить». Никаких звонков от Вики не было уже много дней.

Знакомство с ней произошло за пару месяцев до этого, на той же «Крупской» долгим летним вечером. После одного короткого рейса, когда уже началась стоянка у причала и на судне остались только те, кому полагалось оставаться здесь по службе, к Комлеву, которого утром должен был сменить второй помощник, подошел вахтенный матрос Зыкин. Этот молодой еще парнишка был в нервной растерянности и в то же время с дурацкой улыбкой на лице. Он сбивчиво доложил Комлеву:

— Там пассажирка одна еще не сошла на берег. Стоит у борта и плачет чего-то. На шлюпочной палубе.

— Она уже не пассажирка, если рейс закончился, — наставительно напомнил ему Комлев. — Она теперь для нас просто постороннее лицо на борту судна. Пойду посмотрю. Не отходи от трапа.

Посторонней на борту оказалась довольно привлекательная особа, несмотря на безнадежную заплаканность лица и покрасневшие глаза. Комлев же не выносил женских слез и, оказываясь их свидетелем, чувствовал себя в глупейшем положении, так как утешитель из него был плохой.

— Девушка, — с наигранной беспечностью начал Комлев. — Уже поздний вечер и всем, кроме вахтенных на судне, пора баиньки. Где вы живете?

— Мне некуда идти, — с выражением сумрачного неприятия окружающего мира ответила она, пристально вглядываясь в мерцающий просвет между бортом и причалом, как бы намекая на то, что это и есть то место, куда ей надлежит отправиться.

Комлеву пришлось оставить ее до утра в своей каюте, а самому перейти на ночь в штурвальную рубку, где имелся вполне удобный диванчик. Правда, почти до самой ночи он выслушивал от девушки долгие ламентации по поводу ее несчастливой судьбы, гнусности нынешней жизни, усугубляемой еще и непростительным коварством мужчин.

Рано утром, отказавшись от чая, все еще довольно безутешная девушка по имени Вика, покинула борт судна, имея при себе номер комлевского телефона. Данных о своем местонахождении она предпочла не оставлять. В дальнейшем, правда, Комлев получил чей-то телефон для связи, но им ни разу не воспользовался.

Потом она изредка появлялась в доме, где жил Комлев и не переставала его поражать непредсказуемостью своих действий и поведения. Так, она могла во время разговора, как бы жестоко обиженная чем-то, повернуться и молча уйти с намеком на то, что расстается с ним навек. Потом, через несколько дней, она могла так же молча появиться и броситься Комлеву на шею с какой-то водевильной картинностью. Так как она ничего о своей жизни не говорила, то Комлев допускал, что она замужем или же просто живет с кем-то и не решается его бросить. Сам же он удрученно чувствовал, что попадает в какую-то вяжущую и досадную зависимость от нее. Теперь у него был только ее адрес «до востребования», и он не знал еще, что он будет с ним делать. Своему соседу-шкиперу он, впрочем, оставил для нее немногословную записку.

Соседом Комлева в самолете оказался некто очень высокий, худой и очень темнокожий, с седеющими курчавыми висками. Проверяя свое знание английского, Комлев спросил его, далеко ли он направляется.

— Хартум, — с готовностью ответил он. — А вы, сэр?

Комлев ответил, немного польщенный обращением «сэр», это было внове.

— О, Бонгу! Я там бывал не раз. В Лилонгве у нас свое представительство.

Комлев не стал уточнять, что означает это «у нас». Сосед представился, его звали Нгор, Тим Нгор. Он напомнил, что страна, где он живет (он даже привел ее арабское название: аль-Гумхурия эс-Судан) — мусульманская, но сам он христианин. И как бы в доказательство его черная рука проворно нырнула куда-то под галстук и извлекла белый нательный крестик на цепочке, видимо, католический. Хотя Комлев не был большим сторонником ношения крестов, амулетов и талисманов, но на этот раз почему-то надел старый, медный, давно бывший в их семье крестик. Он его и предъявил своему черному соседу и вызвал у единоверца широкую белозубую улыбку понимания.

Завязавшаяся беседа немного отвлекла Комлева от самого факта взлета, а по радио заученным тоном объявлялись слова о высоте и скорости полета и еще о том, что утром они прибывают в Каир, где у них будет часовая стоянка.

— Птица не садится на незнакомое дерево, — сказал Нгор, давая своей пословицей понять, что у него будет к Комлеву одна просьба, и он теперь готов ее высказать, убедившись, что Комлев тот человек, которому можно довериться. И еще он сказал, что лучше отдавать свое, чем просить что-то у другого, но иногда приходится это делать.

Дело же было в следующем. Нгор возвращался домой откуда-то из Западной Европы и вез с собой изданную там небольшую скромного вида книжку, которая называлась в переводе с английского как-то неопределенно: «Голос саванны». Пробежав предисловие, Комлев понял, что издали ее те, кто сочувствовал оппозиции в стране Нгора. И еще в ней была масса фотоснимков; можно сказать, что книжка из них и состояла. На этих снимках было больше мужчин, меньше женщин, все они были весьма темнокожи, как Нгор. Под ними стояли годы их жизни, и с суровой очевидностью все указывало на то, что умирали они далеко не в преклонном возрасте, а скорее, в самом расцвете жизни.

Пока Комлев листал книжку, Нгор смотрел на него просящим, почти собачьим взглядом. Точнее, взглядом большой, черной и доброй собаки.

— У меня ее отберут. Да и меня самого могут задержать, но уже по другому поводу, — с горестной уверенностью и тихим голосом поведал он Комлеву. — У белых же досмотр не делают, это уже давно замечено. А потом я вас от нее избавлю. Незаметно, конечно.

Несмотря на просящее выражение глаз, Нгор говорил уже как о деле решенном.

— А если меня уведут, вы передадите книгу моему товарищу.

Комлев даже и не заметил, как у их кресел появился некто, такой же высокий и черный, но гораздо моложе Нгора. Его звали Обоке. Нгор, между тем, написал записку на каком-то незнакомом языке, подписал ее и даже приложил внизу небольшую печать, достав ее из внутреннего кармана. Это было изображение скорпиона с изогнутым хвостом. Нгор веско сказал, что если у Комлева будут какие-либо трудности в Лолингве, он может с этой запиской зайти по адресу, указанному вместе с номером телефона на обороте.

— Там для вас сделают все, — сказал он с торжественной убежденностью и многозначительно добавил:

— Теперь лучше, чтобы нас не видели вместе. Правда, многие уже спят. В другом конце самолета находятся мои товарищи, и я сейчас отправлюсь к ним. А на мое место придет пассажир оттуда. Я с ним договорился. Заранее огромное вам спасибо, сэр!

Комлев невесело усмехнулся и спрятал записку, сунув ее в кипу документов, полученных от Вьюнова, которые он должен предъявить в ряд учреждений, в том числе и в «Стэндард Бэнк», где потом откроют счет на его имя. Вся эта история вдруг напомнила ему волшебную и страшную сказку, где герой, долго колеблясь и очень неохотно, делает кому-то доброе дело, но потом все это окупается сторицей. И именно в тот момент, когда он находится в отчаянном положении, он вдруг вспоминает, что произнеся загадочное, хотя и бессмысленное на первый взгляд слово или же плюнув направо и налево и при этом подпрыгнув на месте, можно открыть дорогу к спасению.

В салоне огни светились теперь совсем тускло, за бортом была черная мгла, так как, видимо, летели в облачности или еще не вышли из нее, поднимаясь повыше. Внизу спала злосчастная родина Комлева, готовясь к новому дню испытаний экономическими реформами и социальными экспериментами. «Хорош же я, — с некоторой удрученностью размышлял Комлев, — еще над Россией летим, а для меня уже начинаются африканские приключения».

Гул самолета проникал даже сквозь плотную обшивку, и слегка закладывало уши. Видимо, самолет продолжал набирать высоту. Спать и даже дремать не хотелось, и Комлев был недоволен собой из-за этой ненужной вовлеченности в чужие дела, поэтому он без особой любезности покосился на пассажира, который уселся рядом с ним на место Нгора. Внешний вид нового соседа, его костюм и даже общее выражение лица с неоспоримой ясностью свидетельствовали в пользу того, что кресло занял соотечественник Комлева. Склонности к беседе Комлев не испытывал, ему просто хотелось помолчать, хотя по инициативе соседа вялое подобие разговора все же состоялось. Тот о чем-то Комлева спросил, он суховато ответил, но новому соседу, видимо, хотелось кое-что поведать о себе, а также выразить свое отношение к положению вещей в мире. Комлев подобные разговоры не выносил, считая, что их ведут только пенсионеры и лица без определенного места жительства. Сосед тем временем со скромной гордостью заявил, что он сын небольшого народа со славным прошлым, который героически борется с угнетателями за свою независимость.

— У меня есть высшее образование, — небрежно, но как бы повышая свой статус в глазах Комлева, сказал сосед. — Окончил лет десять назад университет в Ростове.

— Несмотря на угнетение, — едко вставил Комлев. — Что касается меня, то я довольствуюсь среднетехническим.

— Но все это мне теперь не нужно, — невозмутимо продолжал сосед, как бы не слыша Комлева. — Я еду в Каир и там наконец я начну получать духовное образование, а потом (иншаллах!) попробую попасть на учебу в Саудовскую Аравию, на родину Пророка.

Он стал обосновывать свое желание углубленно изучать исламскую науку, потом резко повернул руль в сторону текущей политики. «Светало бы скорее, — вдруг с тоской подумал Комлев, — уже на землю взглянуть хочется». В это время внизу, в черноте долгой осенней ночи проплывали далекие огоньки каких-то, скорее всего, уже турецких городов. А облака, которые все заслоняли, остались далеко на севере.

Кавказский же сосед все говорил и говорил, и Комлеву, наконец, надоело выслушивать докучливые упреки в великодержавности. Он грубовато буркнул:

— Не забывайте, однако, что вы въезжаете в другую страну как гражданин России, а не вашей родной Ичкерии. Без российского паспорта ни в какую другую страну вас просто не впустят.

Сосед ненадолго обиженно замолчал, но потом с каким-то жертвенным самоотречением заговорил о священной борьбе за свободу, которая оправдывает любые действия. Он даже не оборачивался к собеседнику, словно уже представлял слушающие его массы, поэтому Комлев, глядя искоса, мог видеть только четко очерченный кавказский профиль. Прекратить разговор он решил, задав соседу один банальный вопрос, надеясь, что сама примитивность его постановки и просто оскорбительная для слушающего упрощенность, приведет собеседника к мысли о бессмысленности разговора на столь низком интеллектуальном уровне.

— Если ваш народ, из всех прочих народов бывшего Союза, — начал Комлев подчеркнуто спокойно, почти лениво, — затеял не политическую, а вооруженную борьбу за независимость, значит ему хуже всех жилось в этой стране? Или же он самый свободолюбивый народ на земле?

В ответ, все так же являя Комлеву свой суховатый и гордый профиль, немного помолчав, сосед угрюмо заговорил об имперском мышлении, которое мешает многим русским смотреть на вещи объективно. Все-таки чувствовалось, что рядом с Комлевым сидел человек с вузовским образованием.

Уже заметно светлело и самолет теперь летел на более низкой высоте. Внизу было нечто похожее на горы. А потом Комлев неожиданно для себя погрузился в короткий сон, и когда открыл глаза, было уже совсем светло, внизу синело море и приближался желтоватый берег с белыми прямоугольниками домов и чем-то странным, похожим на множество грибов на тонкой, длинной ножке. А это были пальмы, целые рощи финиковых пальм. Сосед держал перед собой книжку в черном переплете и, кажется, шевелил губами. Уже была команда пристегнуть ремни. Подлетали к Каиру — воротам в Африку.

Когда говорят о Каире, представляют себе Нил и пирамиды. Сверху не было видно ни того, ни другого. Вокруг был только желтый песок пустыни и сразу же бетонное посадочное поле. Всех пассажиров отвели в аэровокзал. Было еще утро и почти прохладно. Нгор держался поодаль с двумя своими соплеменниками и украдкой послал Комлеву едва уловимый, доброжелательный взгляд единомышленника. В просторном зале звучала тягучая и одновременно ритмичная восточная музыка, и Комлев наконец освоился с тем, что он уже на самом деле находится за границей, да еще и в Африке, хотя пока и не в «черной», а только на северной ее оконечности.

Потом полет на юг продолжился. Сразу после взлета зажелтели внизу ставшие уже знакомыми пески пустыни, потом наконец появился Нил, широкий и мутно-коричневый, была даже видна лодка с косым парусом на высокой мачте. А самолет все набирал высоту, и вскоре Нил превратился в петляющую нить в долине зеленоватого цвета. Ее с двух сторон ограничивала желтизна пустыни, видимо, холмистой, иссеченной следами русел давно высохших рек и речек. И хотя в последний раз вода по ним бежала тысячи лет назад, они, эти русла-вади, казалось, так и сохранили свою свежую первозданность.

Полет над нильской долиной все продолжался. Комлев временами задремывал, ел самолетную еду, которую ему подавали на подносе, а внизу была все та же картина: вади, сбегающие в синевато-зеленую долину справа и слева, и узкая, извилистая ниточка реки посредине. Примерно за час до намеченного прилета в Хартум картина стала меняться. Пустыня заканчивалась и уже пошла сухая саванна с редкими закорючками ее колючих деревьев. И вот снижение, мелькнул широкий коричневый простор той же самой реки, плоские кровли домов, минареты, финиковые пальмы. Еще в пути пассажиров предупредили, что в городе жара: свыше сорока градусов. Комлев, благоразумно захвативший с собой летнюю одежду, теперь сидел переодетый во все светлое и легкое, что сумел найти у себя дома.

Зной сразу же свирепо ударил в дверь самолета, словно она открылась в огромную духовку. И в здании аэровокзала большой прохлады не чувствовалось, хотя на потолке вращались огромные лопасти вентиляторов. «Drink Camel beer!» — призывала пить местное пиво «Верблюд» изрядных размеров реклама с бутылкой, на которой действительно был изображен этот одногорбый корабль пустыни.

Комлев быстро прошел все формальности, так как рейс у него был транзитный, и ему даже повезло с пересадкой: нужный самолет внутриафриканской авиалинии отправлялся всего через пару часов. Усатый чиновник в мундире цвета хаки и с продольными шрамами-полосами на темно-бурых щеках не попросил его открыть чемодан и не пожелал заглянуть в дорожную сумку Комлева, где лежала книжка Нгора, а просто кивнул ему в сторону выхода.

Комлев слонялся по залу, выпил холодного «верблюжьего» пива, и оно оказалось никак не хуже других известных ему марок, хотя большим знатоком пива он себя не считал. Он вышел наружу и с интересом приглядывался к окружающей жизни, ограниченной аэропортом и прилегающим пространством. Конечно, чтобы хоть как-то судить о стране, этого было явно недостаточно. Слабый горячий ветер шуршал в редкой и жесткой на вид листве деревьев и колыхал ветви пальм. В знойном небе с ленивой грацией парили птицы, похожие на коршунов. Впрочем, они и были местными коршунами. Мужчины были одеты в длинные светлые рубахи с круглым вырезом у шеи и с высокими тюрбанами на голове, другие обходились обыкновенной рубашкой и шортами. А вот костюм здешних женщин описать было сложнее. Они, похоже, обматывали себя длинной белой тканью, которая охватывала все тело от самых щиколоток и была затем накинута на голову.

У высокого полицейского с таким же темным лицом, как у Нгора и его спутников, была куртка и шорты бежевого цвета, черные башмаки и обмотки на ногах, а голову венчала широкополая черная шляпа с заломленным левым краем. На отвороте был красный ромб, а на нем большой медный слон.

Подъезжали и отъезжали желтые такси с зеленой полосой, их водители, словно униформу, носили традиционные рубахи и тюрбаны. Здесь уже начиналась Черная Африка.

Комлеву предстоял еще один перелет. Самолет был местной, внутриафриканской, линии и большими удобствами не отличался. Почти все пассажиры теперь были темнокожими. Считанные белые лица заметно выделялись в салоне, и их владельцы смущенно переглядывались с несколько оторопелым видом людей, отмеченных какими-то не украшающими их физическими особенностями, почти недостатками. Все бортпроводницы были африканки, их коричневые лица слегка блестели, как поверхность каштана, только что вынутого из кожуры. Комлев с рассеянной озадаченностью подумал, что теперь такие лица он будет видеть постоянно, и не будет ли он ощущать какую-то свою чужеродность и даже неуместность в этом необычном для него мире?

4

Самолет прибыл в Лилонгве с опозданием и уже ночью, из-за долгой стоянки в Китури. Это было где-то в соседней с Бонгу страной. По самолетной трансляции шли какие-то маловразумительные объяснения на странно звучащем английском. Обращаться же с вопросами к своим новым соседям Комлев не решился. Это говорило бы о том, что он, белый, неодобрительно относится к африканскому произношению и даже как бы отказывается понимать его. Всем роздали по несколько бананов и апельсинов и еще по пачке сухого печенья с сыром. Авиакомпания сочла себя виновной в задержке рейса и поэтому за ее счет пассажиров устроили в городской гостинице. Автобус быстро промчался по слабо освещенным улицам, а за окном мелькали вывески магазинов, рекламные щиты, ряды пальм вдоль улиц и памятники неизвестно кому на небольших площадях. Эта ночная поездка по чужому городу была похожа на быстрое перелистывание незнакомой книги с картинками в полутьме — занятие, которое иногда усиливает интерес к прочтению книги.

Через полчаса Комлев уже стоял на балконе своего номера и с немного опасливой вопросительностью глядел на ночные огни города, где ему теперь предстояло находиться долгое время. А узнал он о его существовании не так уж давно, случайно услышав по радио сообщение о том, что в этом городе происходило нечто, уж никак не создающее ему рекламы. С улицы тянуло тепловатой сыростью, разогретым камнем и целым букетом незнакомых запахов. Даже запах выхлопных газов здесь чем-то отличался.

Гостиница его называлась «Стэнли» в честь того самого Генри Мортона Стэнли, которого одни называют знаменитым путешественником, другие, особенно на родине Комлева, пособником колонизаторов. Комлев считал, что в нем, видимо, было и от того, и от другого. Эта гостиница была построена еще в колониальные времена, в ней, как он узнал, останавливались гости в основном из неафриканских стран, и порядки в гостинице до сих пор сохранялись английские. В семь тридцать, например, в номер вносили поднос с крепким чаем и горячим молоком, а в девять всем обязательно подавали английский завтрак: яичницу с ветчиной, овсянку и апельсиновое варенье к гренкам и кофе в конце. Позавтракав таким образом по-английски, Комлев сразу же отправился по делам. Было еще не жарко, уличные подметальщики лениво шаркали метлами из каких-то странных колючих прутьев, а с ними вяло переругивались лежащие на циновках прокаженные, на которых не хотелось, но почему-то тянуло смотреть. Они, видимо, еще с ночи занимали наиболее выгодные места для сбора подаяний. Пахло чем-то сладковато-пряным, странные голоса птиц с безмятежной старательностью выпевали свои утренние обязательные номера. Шум машин на улицах их пока не заглушал.

К вечеру Комлев закончил намеченные на этот день дела и в сибаритском бездействии валялся, после принятия душа, на гостиничной кровати с москитной сеткой, которая поднималась на день и укладывалась на верх деревянного каркаса. Ноги Комлева гудели от долгого хождения. Он нашел, что Лилонгве довольно велик и что общественного транспорта здесь недостает. Сам город вызывающе подчеркивал, что создан для тех, кто пользуется автомобилями, и ясно давал понять, что пешеходы в нем неуместны. Впрочем, плата за такси была не так уж велика, к тому же можно было и поторговаться, чего Комлев никогда не умел делать.

Он узнал, что название местной денежной единицы «пондо» происходит от английского «паунд», то есть фунт, и один американский доллар сейчас равен двадцати этих самых пондо, на которых красовались представители здешней фауны, а на самых крупных бумажках — страшноватые портреты традиционных вождей.

Сначала он посетил «Стэндард Бэнк» и имел короткую беседу с самим господином Маньози, черным управляющим, который быстро его спровадил к своему заместителю Фергюссону, видимо, ведавшему здесь всеми делами. Комлев представил ему все свои документы, а также бумаги, которыми снабдил его Вьюнов и первоначальная, почти враждебная, недоверчивость англичанина была как-то преодолена. Комлев выслушал его речь, нашпигованную малопонятной терминологией, но заключительные слова финансиста были для него как разрешительный сигнал у входа в узкость на реке, дающий капитану знать, что вход свободен.

— На счет компании Интертранс, — стараясь теперь казаться любезным, сказал мистер Фергюссон, — переведена из вашей страны весьма значительная сумма, которую мы не имеем права называть. Вам, мистер Комлев, будет открыт отдельный счет, на который будет вам ежемесячно переводиться пятнадцать тысяч пондо. Завтра вы получите чековую книжку и можете уже снимать деньги со счета.

Комлев о чековых книжках читал только в литературе и никогда не помышлял, что когда-нибудь с ними соприкоснется в своей жизни.

Но Фергюссон вдруг холодно блеснул на Комлева стеклами очков и некоторым неудовольствием добавил:

— Нам сообщили, что должна приехать группа специалистов из вашей страны, чтобы сразу приступить к работе. Все нужные бумаги уже подписаны. А пока мы видим вас только в единственном числе. Это, конечно, лучше, чем никто, но…

— Неожиданно заболел старший в группе, и пока не нашли ему замену, — нашелся Комлев и, вывернувшись таким образом, внутренне поморщился от необходимости врать в первый день приезда в чужую страну. А сам подумал с хмурым неудовольствием: «Вьюнов, мерзавец, не назвал мне ни одной фамилии из этой группы. Сколько хоть в ней человек, если спросят?»

Визит в Министерство транспорта прошел менее официально и без неприятных неясностей, к тому же Комлев с какой-то нереальной легкостью сразу же попал на прием к самому министру. «У нас такое абсолютно невозможно», — отметил он про себя.

— Добро пожаловат в Бонгу, дорогой товарышь! — сказал, с детской старательностью выговаривая полузабытые слова, улыбчивый господин министр, который еще во времена Советского Союза учился в двухгодичной профсоюзной школе для представителей стран третьего мира. Преподавание в этой школе велось на английском, поэтому ее слушатели в русском языке преуспеть не могли.

Джозеф Китинги стал министром благодаря недавней смене власти. Его назначению способствовало то, что он перед этим возглавлял профсоюз работников транспорта, принадлежал к партии нынешнего президента и еще был одного с ним племени. Идею развития речного транспорта в Бонгу он принял с большим одобрением. Поэтому он сразу же заявил, что возлагает большие надежды на представляемый сейчас Комлевым Интертранс, который обещал наладить сборку мелкосидящих судов для транспортного освоения небольших, но вполне судоходных рек, по которым можно добраться до самых дальних районов страны. Он сам родился в деревне на берегу такой реки, одного из притоков Мфолонго, но по ней плавали только на долбленых челноках и лишь немногие на моторках.

— Когда в стране мало дорог, — министр значительно поднял указательный палец и выразительно повращал белками глаз на лице цвета мореного дуба. — Реки — это наши главные транспортные артерии, а используются они совсем мало.

Девушка-секретарь, высокая, с выпрямленными волосами, и немного похожая на модель Наоми Кемпбелл, внесла графинчик с виски и вазу с кубиками льда. Во время дальнейшего разговора, в который затем включился и заместитель министра, Комлеву последний пообещал незамедлительно подыскать квартиру и для начала направить в гостиницу к Комлеву человека, который ему в этом поможет.

— Этот человек — журналист, но сейчас у него нет постоянной работы. В нашем министерстве иногда находится для него дело, и мы держим с ним связь. Мне жаль, что он невостребован профессионально.

Томас Мутеми собственной персоной предстал перед Комлевым буквально на следующее утро. Был он одет весьма затрапезно, но лицо его светло-кофейного цвета было очень неглупым и с налетом наигранной простоватости, а взгляд был отчетливо-ироничен. В его коротких волосах с подчеркнутой наглядностью торчала шариковая ручка, что, видимо, являлось частью образа, который он себе создал. Этим он как бы говорил о том, что нося одежду белого человека, он может себе позволить держать себя так, как будто на нем не было ничего, кроме разве что набедренной повязки.

У африканцев принято долго и подробно справляться о здоровье, о положении дел собеседника, о его семье и близких, а также о положении дел у них. Но Мутеми окончил в свое время университетский колледж и мог пренебрегать многими местными условностями. Разумеется, общаясь с людьми из народной гущи, он вел бы себя так, как от него ожидали. Но сейчас ему предстояло говорить с человеком, приехавшим из Европы. А там, он слышал и знал из литературы, отношения между людьми суше, да и время там экономят больше, чем в Африке.

— Меня зовут Томас Мутеми, но чаще зовут меня Мфумо, — начал он с любезной торопливостью, чтобы не злоупотреблять вниманием и терпением другого. — Под этим именем меня все знают, хотя в документах оно не значится. Я сразу же перейду к делу, сэр. Вопрос квартиры для вас.

— Обойдемся без слова «сэр», — сделал демократичный жест Комлев, которого смущали некоторые особенности речевого этикета языка, на котором они сейчас разговаривали. Они казались ему устаревшими и даже книжными. В тот момент он еще не предполагал, что и ему придется говорить кому-то «сэр».

— Хорошо, мистер Комлев, — охотно согласился Мфумо. — Отбросим «сэр». Я ведь родился и вырос уже после независимости, но кое-что, видимо, успел всосать с молоком матери. А она, моя мама, принадлежала колониальному прошлому. Отсюда определенное отношение к белому человеку и прочее. Итак, я опускаю «сэр», для вас же я теперь Мфумо.

— Тогда я для вас просто Вадим, — пошел в своем демократизме еще дальше Комлев.

— Не все сразу, мистер Комлев. Всему свое время. Я ведь сын Черной Африки и за ее пределами не был. Я навел справки о квартире для вас, которая только что освободилась, и я не очень советую ее брать. Извините, сколько примерно вам здесь собираются платить?

— Мне сказали, что пятнадцать тысяч пондо.

Комлев еще толком не знал, много это или мало.

— Это не очень много, извините, для белого человека в Лилонгве. Вместе со счетами за все, включая электричество и воду, квартира из комнаты и спальни обойдется вам более чем в треть всего заработка.

Они сидели за низким столиком в номере Комлева и допивали кофе, оставшийся от завтрака. Вороны, галдевшие за открытым окном с самого рассвета, вдруг выжидательно притихли. На крышу дома рядом с деревом, где они расселись, приземлился стервятник и загремел своими когтями по железу.

Мфумо на листке бумаги между тем подсчитывал грядущие издержки Комлева, обосновывая выгоду своего нового предложения. План его был таков. Проживать в гостинице оказывалось дешевле, если платить по тарифу постоянного жильца. А потом, уже не спеша, можно подыскать хорошую и недорогую квартиру.

— Только из этого дорогого отеля «Стэнли», который в самом центре, нужно перейти в другой, менее престижный. У меня есть один на примете. Вполне приличный и тоже с завтраком, но там все раза в два дешевле. Я даже предлагаю вместе туда и поехать.

Странным образом Комлев был рад такому повороту. Во-первых, его немного страшила хозяйственная сторона дела. Бытовое обустройство было всегда его слабым местом. Во-вторых, было еще одно странное соображение, от которого он досадливо отмахивался, но не мог от него избавиться. Время от времени ему вдруг с пугающей очевидностью припоминалось виденное им в том давнишнем сне на его старом теплоходе перед вахтой. И ему казалось, что он узнает в квартире, в которой ему придется жить, ту, привидевшуюся ему во сне, в тот момент, когда в этом тихом сейчас городе шла стрельба и лилась кровь. И тогда тот сон превратился бы в пророческий, и ему надо было бы готовиться ко всяким неприятным случайностям.

У Мфумо сейчас был период жестокого безденежья. Из двух газет последовательно ему пришлось уйти, из третьей его просто выгнали за одну обычную для него статью обличительного характера. Писал он такие и раньше, и все сходило с рук. Дело же было самым обычным. Одного белого фермера, кстати, родившегося в Бонгу, обвинили в расизме, заставили продать ферму и выдворили из страны. Мфумо не был уверен, что это обвинение было справедливым. По заниженной цене да еще и в рассрочку ферму продали одному крупному чиновнику-африканцу. Предполагалось, что новый черный фермер заменит белого и продолжит поставлять на рынок товарное зерно, которого в стране никогда не было в избытке. Но чиновник любви к земледелию не питал. Он продал все трактора и комбайны на торгах через подставных лиц, а всю землю в виде небольших участков отдал в выгодную для себя аренду местному населению, которое стало обрабатывать ее вручную, то есть дедовскими мотыгами и сеяло ровно столько, чтобы хватило на жизнь до следующего урожая. Об излишках зерна для продажи не могло идти и речи. Статья Мфумо вызвала неожиданный скандал, и вопрос обсуждался в местном «паламенди» — парламенте. Землевладельца выгородили друзья, а Мфумо вылетел из газеты, где работал. Было это незадолго до новых выборов. Власть переменилась, но Мфумо на работу не приглашали.

Так он и жил, перебиваясь случайными заработками. За последнюю неделю он не мог пристроить ни строчки. Скоро ему придется сочинять рекламные объявления, если, конечно, получит заказ. Мфумо снимал теперь комнату в дальнем пригороде, и его старинный «фольксваген» давно уже стоял без движения во дворе под старым деревом манго. У Мфумо давно не было денег на бензин, и он ездил теперь на велосипеде, который одолжил у соседа, благо тот был у него лишним. В этот день рано утром он успел побывать в старой гостинице «Сангам», где имел беседу с ее хозяином Чандрой Кумаром. Он сам в тот момент был за стойкой, отпустив всех на ранний завтрак.

— О, сам мистер Мутеми, чье острое разящее перо заставляет трепетать всех нехороших людей! — иронично прокомментировал появление Мфумо хозяин «Сангама».

— Кумар, ты лучше скажи, сколько я тебе должен? — с суровой деловитостью спросил Мфумо.

— Ты что, проверяешь мою память, Мутеми? Пятьсот пондо. Ты возвращаешь деньги? В условиях инфляции в долг без процента дают только дураки. Один с тобой сейчас разговаривает.

— Если ты простишь мне долг, Кумар, да еще дашь мне взаймы двести пондо, я тебе приведу долговременного жильца, к тому же белого.

Со стороны Мфумо это была наглость, и Кумар тут же изобразил на своем толстом усатом лице горестную обиду, хотя уже знал, что долг простит и деньги придется дать. Дело в том, что он втайне побаивался острого языка Мфумо, так как газеты он читал и знал, на что способно перо его должника. И кто знает, долго ли продержится нынешний президент? А если снова разрешат прежнюю оппозиционную газету «День страны», этот Мфумо Мутеми как и прежде будет в ней на первом месте, и тогда только держись!

Так, с помощью Мфумо, Комлев еще задолго до полудня перебрался в «Сангам», и Кумар его вселил в лучший из свободных номеров на теневой стороне, с балконом и под сенью молодых и поэтому невысоких кокосовых пальм. Правда, по утрам белогрудые африканские вороны, а их было много в этом городе, поднимали под их кронами дикий галдеж, безобразно выясняя отношения, но это ему предстояло узнать позднее. Зато здесь почти не было слышно уличного шума.

Завтрак по утрам был почти такой же, как в «Стэнли», да еще с добавлением пары бананов.

Комлев еще с училищных лет помнил слова адмирала Нахимова: «Праздность недопустима». Правда, это изречение касалось флота, но и в обычной жизни оно своей актуальности не теряло. Вся его работа пока заключалась в ожидании, и это ему не нравилось. Ведь деморализующее ничегонеделание грозило затянуться. Комлев не привык находиться в долгой и какой-то растерянной неопределенности. Это все равно, что чувствовать себя капитаном на судне, на которое еще не прислали команду, и оно пребывает в унылой неподвижности у причала, в то время как по его палубе бродят и с безнаказанной наглостью гадят где попало чайки.

Комлев успел побывать на судоремонтном заводе, и ему показали простаивающие без дела участки для строительства и сборки небольших судов. Не было заказов и дело стояло. Во многом это напомнило ему то, что происходило и в его далеком отечестве. Возможно, даже и причины были те же. Еще он побывал на ветеране и флагмане пассажирского флота на реке Мфолонго, старом пароходе «Лоала», который только что вернулся из рейса. Капитан Форбс, седой и очень представительный в своем белом мундире с золочеными пуговицами, провел его на мостик и показал просторную рулевую рубку со старомодным большим штурвалом и компасом на высокой тумбе. Компас на речном судне вызывал удивление, но капитан его тут же развеял.

— Когда мы идем по озеру, — тоном усталого, но доброжелательного экскурсовода объяснял Форбс, — особенно при плохой видимости или в темноте, мы пользуемся проверенными курсами.

Он посмотрел на Комлева, словно ждал от него вопроса, и не дождавшись продолжил объяснение:

— Надо только следить, чтобы скорость была постоянной. Тогда по этому курсу следует идти ровно час, а потом сразу переходить на другой, пока на берегу не покажется знакомый ориентир. Они все у нас отмечены на карте озера Китве, и они не меняются годами.

Комлев понял, что никаких береговых навигационных знаков, не говоря о плавучих, на этом озере нет, но удивление свое скрыл. А старик капитан будто читал его мысли.

— Хотите спросить о знаках ограждения, о маяках и прочем? Их практически нет. «Сердце тьмы» Джозефа Конрада читали? Там изображена африканская река, почти такая, как наша Мфолонго.

— Читал я эту книгу, — безрадостно подтвердил Комлев, так как она вызвала у него когда-то гнетущее впечатление. — В русском переводе. Конрад у нас весь давно переведен. Но все это происходило в начале колонизации Африки. А Бонгу была английской колонией почти шестьдесят лет.

— Один ноль в вашу пользу, молодой русский друг, — почему-то обрадовался Форбс. — Все верно. Раньше стояли навигационные знаки на реке и кое-где на озере в местах возможной опасности: бакены, вехи, береговые створы. Но тридцать лет независимости тоже сделали свое дело: смена правительств, случайные люди в роли министров.

Капитан Форбс решил сократить деловую часть комлевского визита в пользу более непринужденной и пригласил его в свою просторную каюту, куда стюард тотчас же принес холодные напитки и стаканы. Расспросив Комлева о его предыдущей жизни, он посмотрел на него более внимательно своими стареющими, но еще достаточно зоркими глазами. Ведь этот молодой русский был дипломированным речным судоводителем, тогда как все они здесь на этой реке были, в сущности, только практики, учившиеся у тех, кто был здесь до них. Ну, еще учились на судоводительских курсах, которые иногда открывались в соседней стране. Сдавали экзамены разным комиссиям, и у каждой была своя программа и требования. Сам Форбс, например, был из военных моряков. Теперь же он был уже достаточно стар, и ему надо было подумывать о том, что скоро придется покинуть капитанский мостик, на котором он и состарился. В этой неумолимости времени ему чудилось даже что-то оскорбительное, в этом было безличное, как бы даже подчеркнуто равнодушное отношение к человеку и лично к нему, Форбсу.

А еще он не забывал, что в этой стране шла очередная волна национализации, а на самом деле африканизации. Ему уже почти открыто говорили о необходимости продажи «Лоалы» государству. При этом чиновники неискренне, как ему казалось, предлагали ему остаться на ней капитаном, если он этого пожелает.

Ничего этого он Комлеву не сказал. Высокое дерево навлекает на себя ярость ветра, говорят в этих краях. Форбс зазнайством не отличался, но понимал, что стал частью здешней истории, тем более что в Бонгу ее документированная часть насчитывала от силы сотню лет. А до этого история жила в сказаниях, преданиях, мифах и легендах многочисленных племен, населявших эту страну.

— «Лоала» хоть и заметно поскрипывает, но ходит еще исправно. На смену ей еще пока ничего не построено. Есть на реке несколько небольших теплоходов, частных и государственных. Скорость у них, конечно, выше, но зато «Лоала» берет на борт кроме двух сотен пассажиров еще и пару десятков автомашин, из которых половина — грузовики с полным кузовом.

Два окна каюты Форбса выходили на бак, и капитан не без гордости сделал жест в сторону носовой части парохода, где наличие мачты со стрелой над самой крышкой трюма указывало еще и на грузовые возможности речного ветерана.

Комлев ничего не сказал о планах своего Интертранса, о которых он и сам толком не знал. Она, эта почти виртуальная организация, не была конкурентом пароходу Форбса, в чем он его и поспешил заверить. Компания намеревалась строить и эксплуатировать суда для плавания по всем судоходным притокам Мфолонго.

Окна каюты были открыты. День был жаркий, но от воды тянуло сырой прохладой, пахло мокрым илом и где-то гниющей на берегу рыбой.

Бенджамин Форбс (или, как его называли туземцы, Форбиси) по праву считался частью истории Бонгу. Он оказался здесь, когда страна называлась еще Британской Бонгамбией, а до этого четыре года служил в королевском военном флоте на Средиземном море. Он был участником знаменитого прорыва конвоя с боеприпасами и продовольствием для осажденной немцами Мальты, и превосходящие силы итальянского флота не сумели его остановить. К концу войны он попал в Южную Африку на военно-морскую базу в Саймонстаун, а после демобилизации приехал в Лилонгве. Он по-хозяйски оглядел широкую Мфолонго, вытекающую, прорываясь через пороги, из полноводного озера. Затем она сама впадала в еще более обширное озеро Китве, а из него вытекала уже под другим названием и являлась пограничной с другим колониальным владением рекой. Форбс осмотрелся, ему удалось получить щедрую ссуду в банке как участнику войны, и он тут же купил и тогда уже не новый пароход, стоявший на приколе, так как у его владельцев не было денег на небольшой ремонт. Лейтенант запаса Форбс рискнул всеми своими средствами, ремонт на местном заводе произвел и сделал пробный рейс с пассажирами и грузом. Затея себя оправдала. Замечено, что англичанам свойственна склонность к нестандартному поведению, поэтому некоторая эксцентричность даже считается чуть ли не чертой характера. Молодой Форбс оправдал ожидания тех, кто разделял подобные взгляды, женившись вскоре на дочери вождя местного и довольно заметного в те времена племени, и ее имя Лоала вскоре и стало названием парохода. Впрочем, ее отец не был каким-нибудь экзотичного вида дикарем в леопардовой шкуре через плечо и с длинными перьями в волосах. Он в свое время окончил миссионерскую школу и разъезжал в сравнительно новом «моррисе». У него был неплохой дом, роща масличных пальм да еще и кокосовых, а на ферме — стадо из сотни коров-зебу. А сама Лоала, по словам тех, кто ее помнил в молодости, могла считаться красивой даже по европейским понятиям и работала учительницей в школе при миссии. Говорили, что Форбс прошел церемонию «усыновления» племенем тестя и даже получил дополнительное имя Умензи. К сожалению, это племя потеряло свое былое значение, и ко времени независимости его оттерли от власти два наиболее влиятельных и соперничающих племени, одно из которых подарило стране нынешнего президента Питера Бусилизи.

Комлев не без удовольствия отметил, что уже почти привык говорить, хоть и не без ошибок, целыми днями на другом языке. И справлялся он с этой задачей, как ему казалось, все лучше. Но к концу дня он досадливо стал ощущать странную усталость от пользования чужой речью. Это выражалось в том, что нужные слова куда-то улетучивались, образные речевые обороты забывались и заменялись избитыми штампами. Первоначальное довольство собой заменилось чувством языковой неполноценности. Вечером ему уже хотелось просто помолчать и отдохнуть от всех видов общения. В Лилонгве, как он знал, было одно место, где можно было поговорить на родном языке, и адрес его он получил еще от Вьюнова. Правда, дал он его с безучастной небрежностью, как бы намекая на то, что делать Комлеву там особенно нечего. Кое в чем он оказался прав.

И вот Комлев собрался наконец побывать в российском посольстве. Он не знал, в каком виде туда следует являться, но понял, что не в шортах, рассудив, что ради необходимой внешней респектабельности можно и пожертвовать стремлением не стеснять себя в одежде. Правда, галстук Комлев решительно отверг, поскольку он ему порядком надоел еще во время работы на отечественных пассажирских судах. Впрочем, он слышал, что здесь без галстука, а иногда и без пиджака не пускают в приличные рестораны в центре. Но сам он туда не собирался.

Такси доставило его на тенистую улочку и остановилось у двухэтажного особняка, где у ворот стоял темнокожий полицейский и балагурил со своей подружкой. Комлева как белого человека он спрашивать ни о чем не стал.

Комлев ровно ничего не знал о посольской жизни, но ему почему-то казалось, что в этом особнячке будут страшно рады видеть соотечественника, засыпят его вопросами, главным из которых будет «ну, как там у нас?» И возможно даже сам величественного вида посол выйдет, сдержанно улыбаясь, ему навстречу. Откуда ему было знать, что для работы в Бонгу, стране почти в самом центре Африки, направлялись люди, не имеющие к упомянутому континенту ни малейшего отношения ни в смысле своего образования, ни в смысле предыдущей жизни и работы. Новый посол здесь был, например, сыном какого-то высокопоставленного отца, но все посольские должности во всех «приличных» странах были давно и надолго заняты. Бедняге оставалось влачить чиновничье существование на родине, переживающей мучительную эпоху реформ, либо отправиться на Черный Континент. Он выбрал последнее, и ему пообещали, что через пару лет его вызволят из этого «сердца тьмы» (как тут снова не вспомнить роман Конрада?) и вознаградят маленькой, уютной страной в Европе, коих на этом старом континенте теперь значительно прибавилось.

Посол, разумеется, был занят, и Комлев общался с одним из секретарей. На нем была белая рубашка и темный галстук и он глянул на Комлева с почти враждебной настороженностью, поскольку в посольстве считали, что все компатриоты приходят сюда, чтобы что-то просить. В кабинете работал кондиционер, поддерживая в нем приятную, но коварную прохладу, пользоваться которой посетителю, как правило, долго не удавалось. Комлев сжато, ценя секретарское время, рассказал о цели своего появления в стране, ему все еще казалось, что в посольстве непременно все должны об этом знать. Секретарь был еще молод, но взгляд его выдавал знание жизни, только, скорее, ее задворков и проходных дворов, и он слушал Комлева с выражением скучающего терпения. Когда Комлев это заметил, то решил сыграть нехитрую и нетрудную для него роль простого работяги-водника, человека что называется с палубы.

— Слушай, друг, а где тут можно пивка хорошего попить?

Дипломат чуть заметно, но понимающе усмехнулся и глянул на него со снисходительной дружественностью. Потом глянул на часы и быстро сказал:

— Ты подожди меня на улице, только стой подальше от ворот, а я что-нибудь начальству совру, чтобы зря не искали.

Через двадцать минут, когда кончалась уже пятая бутылка ледяного пива с незнакомым Комлеву названием в приятной прохладе бара «Мсомбала», они уже были друзьями.

— Сергей, значит ты считаешь, что к послу соваться не стоит?

Комлев странным образом не хотел терять остатки веры в то, что в лице посла и была та самая родина-мать, которая заботится о каждом с колыбели.

— Вадим, ты меня продолжаешь удивлять своей наивностью: посол — пустое место. Ему что Африка, что Австралия. Без разницы. О том, что этот Тванга прокакал выборы и уже не президент, он узнал, когда по городу пошла стрельба. Поэтому не обольщайся: если у тебя в этой стране возникнут трудности, помощи от посольства не жди. Здесь спокойно переступают через упавшего и идут дальше. А свой домашний телефон я тебе дам.

Комлев чувствовал, что Мфумо прочно сидит на финансовой мели и предлагал помощь, но тот с какой-то пугливой поспешностью отказывался. А сегодня утром он зашел, когда Комлев допивал свой кофе и с победным довольством заявил, что получил заказ на статью в одной газете. И что теперь он дня два будет сидеть у себя дома за своей старой машинкой. Но глаза его большой радости не излучали и Комлев понял почему, когда спросил его, о чем статья.

— Африка остается Африкой, — издалека и загадочно начал Мфумо. — Когда в соседней стране шла междуусобная война, в рядах войск и с той, и с другой стороны проводили сеансы внушения штатные маги и колдуны. После этого солдаты, как стадо, шли прямо на пулеметы, уверенные, что пули не причинят им вреда. А когда результат получился обратный, колдуны объяснили, что духи предков прогневались. К чему это я?

— Да, к чему? — спросил и Комлев озадаченно. — Это имеет отношение к статье?

— Имеет. И прямое. Здесь, в Лилонгве, раскрыто одно преступление. Нашли по чьей-то наводке зарытые части тела ребенка на месте будущего строительства какой-то фабрики. Сейчас на подозрении фирма, которая ее строит. Такие случаи уже были. Ритуальное убийство с целью обеспечения кому-то успеха в делах. А ребенка просто украли или же его вынужден был отдать для жертвоприношения сам отец, особенно если он член тайного общества «Мтумфо» или какого-нибудь другого. Там у них нельзя отказываться, они все там связаны клятвой. Вот мне и предложили написать, зная, что я в стесненных обстоятельствах. В редакции есть кому написать, но разве коза ходит мимо логова леопарда? И я тоже немного боюсь, но мне нужны деньги и еще я хочу им доказать, что я выше их, хотя им кажется, что они уже втоптали меня в грязь.

Комлев не знал, что сказать Мфумо. Он только сейчас с каким-то виноватым удивлением подумал о том, что абсолютно ничего не знает о сложной запутанности жизни вокруг и о ее грозной таинственности, невидимой для непосвященного.

— Я ничего почти не знаю о вашей стране, — с угрюмой горечью признался Комлев. — Я ведь и попал сюда, можно сказать, случайно.

Он вспомнил рекламную брошюрку в кабинете Вьюнова — с ее обложки смотрели львы сонными и в то же время внимательными глазами профессиональных убийц. А глаза у травоядных были либо совсем глупо-бездумные, либо испуганные. Этот мир тоже был Комлеву неведом. У себя в гостинице он видел только ящериц-мухоловок, ворон и грифов на свалках, а по ночам там суетились полосатые мангусты. А тут, оказывается, еще и колдуны, и культ мертвых. Ему захотелось рассказать о сне, в котором он увидел себя в этой стране, но что-то его удержало. Комлеву казалось, что сны рассказывают друг другу только глупые старухи.

— Время близится к обеденному, и я предлагаю где-нибудь перекусить, — с некоторой нерешительностью предложил Комлев, опасаясь всегдашнего отказа Мфумо.

Но тот с критическим вниманием глянул на свою не очень свежую зеленоватую рубашку-распашонку, на пузырящиеся в области коленей штаны цвета старой ржавчины и изношенные сандалии на босу ногу.

— Тогда мы пойдем к Абдулхаку, и это недалеко. У него чисто, почти всегда одно только блюдо, но готовят там хорошо и совсем недорого.

На улице стоял уже для Комлева привычный и вполне терпимый зной, тянули свою бесконечную песню невидимые цикады на деревьях с осыпающейся от жары листвой, а над пустырем в квартале отсюда раздумчиво кружили в горячем небе стервятники.

У Абдулхака везде висели липкие ленты от мух, и в зале, казалось, просто царила прохлада, когда входили с улицы. Слуга в белой куртке и шортах принес им по большой тарелке вареного риса и по щедрой порции мясного соуса с овощами, а Мфумо приступил к рассказу. И Комлев услышал то, что ученые языковеды назвали бы обзором этнолингвистической ситуации в стране. Комлев теперь знал, что в Бонгу больше десятка племен, но борьба за власть идет между габони и лонгве. Так, нынешний президент из габони. Но говорит большинство населения, общаясь между собой, на лулими и на нем давно уже говорили народы, проживающие вдоль реки Мфолонго и на берегах озера Кигве. Этот язык еще до прихода в страну англичан был здесь главным средством общения.

— Кстати, мистер Комлев, — отвлекся от рассказа Мфумо, — я настоятельно вам советую его как-то подучить. Все европейцы и азиаты, живущие здесь, его знают. В основном на бытовом уровне. Я вам достану учебник и узнаю о курсах. Они здесь открываются периодически, и там учат, причем бесплатно, всех приезжающих в страну специалистов.

— Значит, английского здесь мало? — спросил Комлев, чувствуя, что это не самый умный вопрос с его стороны.

— Английский здесь знают, как правило, только образованные, а таковыми считаются все, окончившие хотя бы шесть-семь классов. И некоторые городские жители, которых жизнь заставила кое-как объясняться на этом языке. Водители такси или гостиничные слуги. Все остальные, кроме жителей глухих лесных деревень, знают только язык своего племени да еще лулими.

Мфумо доел все на своей тарелке и еще вытер ее аккуратно хлебной коркой, отправив ее затем в рот. Был принесен кофе, его тут пили повсюду, он не был привозным, и кофейные плантации занимали здесь немало места. А Мфумо еще кое-что добавил о том, что значит для каждого его родное племя.

— Здесь человек чувствует себя уверенно, только чувствуя себя членом своего племени. Бывает так, что в городе у него хорошая работа или даже важный пост, но в случае беды он защиту сначала ищет не у юристов, а у старейшин своего племени. Он бросает все и устремляется в свою родную деревню или дальний городишко за советом. Там ему всегда помогут. Здесь любят говорить, что если буйвол отбивается от стада, он становится мясом.

Позже, в конце дня, лежа под уже спущенной москитной сеткой, но не позволяя себе задремывать, чтобы ночью не нажить бессонницы, Комлев обдумывал услышанное, чтобы лучше узнать эту страну и людей ее населяющих. Он спросил Мфумо и о смешанных, разноплеменных браках. Оказывается, ребенок от такого брака не может принадлежать обоим племенам одновременно, он должен быть членом племени одного из родителей. У Мфумо родители были из разных племен, отец — тот вообще был беженцем из Конго, Мфумо ездил туда с ним пару раз. С племенем матери он почти не связан, и поэтому он на себе ощущает драму племенной неприкаянности. Мфумо также немного приоткрыл завесу и своей личной жизни. Он женился, когда они с женой только что окончили колледж. В ее родном племени строго придерживались традиций, и обязательная уплата брачного выкупа была одной из них. У Мфумо не было денег на весь выкуп, и он женился «в рассрочку». Оттягивание выплаты всей суммы родных жены весьма раздражало, и тогда они просто настояли, чтобы она уехала из Лилонгве, оставив Мфумо. Сейчас она работает в своих родных краях в начальной школе. Хорошо хоть изредка пишет.

И еще Комлев узнал от Мфумо о том, что живется всем в его стране очень по-разному. Недаром у них говорят: если хочешь переправиться через реку в дождливый сезон, надо дружить с лодочником в сухой. Тот, кто ближе к власти да еще занимает пост, который раньше занимал белый, получает и плату белого. А таких постов теперь стало еще больше. Если один из твоих родственников высоко на дереве, ты будешь есть спелые плоды. Тот, кто у власти, хочет, чтобы вокруг были верные ему люди. Это только иголка одевает других и остается голой. И еще говорят: корми курицу, а не дикую птицу, которая, поклевав, улетает, курица же остается дома.

— Все политики уже тридцать лет в Бонгу говорят о социальной справедливости и даже равенстве и еще столько же будут говорить. В языке лулими есть поговорка: то, что еда у тебя во рту, этого мало, надо, чтобы она дошла до желудка.

Мфумо замолчал, подумав, что обрушил на белого собеседника целый ворох не очень нужных ему сведений. Нельзя обогреться от дальнего огня.

— А что у вас все-таки произошло на последних выборах?

Комлеву давно уже не терпелось узнать больше того, что он успел когда-то услышать по радио за многие тысячи километров отсюда.

Мфумо заметно вздохнул, словно перед выполнением какой-то траурной повинности. С выражением терпеливой благожелательности по отношению к Комлеву, но как-то вяло, сообщил, что Питер Бусилизи победил на выборах с очень небольшим перевесом, говорили также, что не обошлось без махинаций и что в столице происходило кровопролитие. Бывшему президенту удалось бежать в соседнюю страну, и из политики он пока не ушел. По своим взглядам Бусилизи националист и ратует за сохранение «африканских ценностей». Демократия западного типа в их число явно не входит.

— Лично я от перемены власти ничего не получил, а вот работу потерял, — сумрачно, несмотря на улыбку, заключил Мфумо. — Газету, где у меня наконец появилась постоянная должность, сразу же закрыли. Сочли оппозиционной. Мед можно есть только тогда, когда рядом нет пчел.

Статью, о которой Мфумо говорил Комлеву на днях, он не только написал, она уже пойдет в следующий номер. Это его подбодрило, и сейчас он занимался новой оценкой своих возможностей газетчика в неблагоприятных для него условиях. Надо писать, несмотря ни на что. Он устал от безденежья и утраты уважения к себе как к профессионалу. Известно, что культура труда требует постоянного упражнения. У него уже были новые планы. Так, путнику, поднявшемуся на холм, открываются новые горизонты.

Гостиничный клерк, видимо племянник Кумара, с любезной улыбкой вручил записку, в которой он школьно-каллиграфическим почерком передал следующее телефонное послание постояльцу: «Мистер Комли, вас любезно просили прийти завтра к 10 часам в „Стэндард Бэнк“ по очень важному делу».