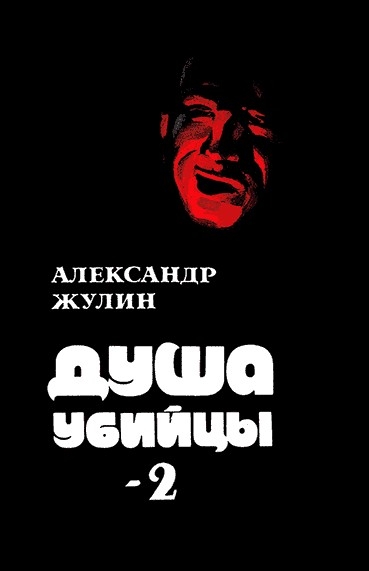

АЛЕКСАНДР ЖУЛИН

ДУША УБИЙЦЫ•2

кусочно-непрерывное повествование

КОНТ

1992

ББК 84 Р7

Ж 87

Жулин А.

Ж87 Душа убийцы—2, кусочно-непрерывное повествование. М., МП «Конт», 1992.—288с.

Александр Жулин — писатель-романтик, оригинальный стилист, легко вплетающий в жестко-натуралистическую ткань повествования узоры фантастики, детектива, гротеска.

Сборник составили пятнадцать историй, связанных между собой не столько общими героями, сколько идеей, отражающей напряженные искания автором смысла бытия. Время действия — конец ХХ века. Место — город, Россия.

Ж

4702010201-001

91

без объявл.

ББК 84 Р7

ISВN 5-88068-001-0

© А. Жулин, 1992

© МП «Конт», оформление, 1992

Александр Жулин… Кто он? Откуда?

Где проживает? В Москве, в Париже, в Сан-Пауло?

Никто не ответит на этот вопрос!

Говорят, его книги пользуются успехом на Западе. Но там, говорят, он — Алекс Жюль. Говорят, говорят еще… Мало ли что еще говорят! Но он прислал рукопись почтой!

Мы ответили почтой.

И по почте же получили ответ.

Он все делает почтой! Может быть, он где-нибудь там и скрывается?

Но он — русский. Да, безусловно!

Просто так уж у нас повелось, что признание писателя идет через за… Запад.

И все же, чем он берет, этот автор?

Острый, детективный сюжет — и юмор, ирония, озорство — если хотите, французского толка. Беспощадный, чисто русский показ темных сторон человека — и фантастика, мистика, даже гротеск. Сцены драк и насилия — и сцены любви… такие особенности!

Тем не менее, если за всем этим не крылось кое-что поинтереснее, мы бы не стали так уж стараться, читатель, предлагая Вам эту книгу.

Купите ее — не пожалеете!

Украшенная сюжетными иллюстрациями художника В. Шелушкова, она станет отличным подарком другу Вашего сердца!

Мих. Перикрылов

От редакции

Напуганные всей этой таинственностью, приводим образец подписи автора:

Ведь я-то считаю: настоящий рассказ сродни любовному приключению!

Обвораживающее тайной начало… Стремительное, неумолимо влекущее действие… Бурное извержение страсти, мгновения сладостного небытия и… Полет в сферы иные, прикосновение к трансцендентальному! Александр Жулин. Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником…

ДУША УБИЙЦЫ — 1

Рассказ

Кличкой Барон этот человек был обязан Леониду Леонидовичу. Почему Барон — непонятно. Он был короткий и толстый. И лысый. Самое примечательное в его внешности — шея. Она плавно вырастала из круглых плеч и кончалась в макушке, обрамляя лицо. Детская игрушка матрешка — вот что при виде его приходило на ум, и, как матрешка, он выглядел вполне добродушно. Две складки жира под подбородком, губы, растянутые щеками как бы в новые складки, наивные глазки…

В общем, скорее добродушный болван, чем Барон, но с Леонид Леонидовичем не поспоришь. А и зачем спорить, если все равно я открыл этого человека и рассказ о нем пишу я, а не какой-то там Леонид Леонидович.

Случилось же так, что он подтолкнул меня сзади. Слегка. Возможно, от гoрячечного возбуждения.

Я оглянулся. Смотрю — стоит человек, что называется, дуб дубарем. Вернее, дубариком, потому что — напомню — выглядел очень уж безобидно.

— Что толкаешься?

— У-у! — сказал он вместо ответа.

Я проследил его взгляд: не может оторваться от пальто Леонид Леонидовича. Необычное, в общем, пальто, снаружи — сплошь беличьи шкурки. Сто или тысяча — миллион! — хвостиков, и все болтаются.

— Тыщу рубликов стоит!

— У-у?

Он не поверил. Я потом убедился: во всем и всегда не доверял он этому миру.

— Точно! Хочешь такое?

Я сказал это так просто: чтоб подразнить. Но вера с неверием соединялась в нем причудливым образом: не поверив в тыщу рублей, он поверил моему предложению.

— У-у-у! — сказал он, и меня словно встряхнули.

— Леонид Леонидович! — я закричал. — Вот он пойдет брать Пшеничникова!

Леонид Леонидович оглядел это чудо. И если мое предложение возникло случайно, то он глубокомысленно замолчал.

— Человек с высокой помехоустойчивостью, охарактеризовал наконец итог своих размышлений (на помехоустойчивость как вспомнилось, тестируют стрелков и штангистов). А затем: — Пойдешь брать Пшеничникова?

— У-у! — подтверждающе.

— Как тебя величать?

— Арнольдом!

И мы прыснули: такое редкое иноземное имя, и у такого дубарика!

— Будешь Бароном!

— Уж лучше — Бараном! — заметил кто-то из наших, не так уж и тихо. Но на лице его не отразилось ничто: прежнее добродушие, прежний помехоустойчивый, недоверчивый взгляд и — никаких обид на Барана.

— Стоит попробовать! — заключил Леонид Леонидович.

А у Пшеничникова было крушение жизни.

Его отлучили от большого хоккея, и чем теперь заниматься — было неясно. По этому поводу он зашел в бар и принял три раза по пятьдесят. Коньяк был, видимо, скверный. Пшеничников сморщил усы в кустик и их понюхал. Но и табачный запах усов не отбил память о дрянном коньячишке. Тогда Пшеничников взял мороженое в металлической вазочке, взял шампанское и задумался, устроившись в уголке.

И тут услыхал.

— Спокойно, парниша! — услыхал у правого уха. Тот, кому Леонид Леонидович дал прозвище Стива, держал пистолетиком палец.

Пшеничников скосил взгляд направо.

— Пук! — сказал смуглый Стива. — Выкладывай мани, Пшеничников!

Пшеничников улыбается: откуда мани, ребята? С меня сдернули мастера спорта, какие могут быть мани?

Усы у Пшеничникова щеточкой. Когда он улыбается, щетка растягивается, верхний ряд зубов — все золотые! — блестит весело.

Тут кто-то садится с ним рядом. Тесно садится.

Пшеничников искоса глянул: лицо толстое, взгляд добродушен, ни черта такого не страшно! Пшеничников был ненапуганным хоккеистом, оттого и зубов лишился, когда в рот залетела случайная шайба. В общем, повидал он немало.

Но сейчас ощутил твердую палку в боку.

— Чёй-то там у тебя? — поинтересовался спокойно. Толстяк смигнул бледными глазками, на дне которых крутились беличьи хвостики.

— Пушка! — подтвердил Стива. Стива был тощий и нервный, дело иметь с таким не хотелось. С другой стороны, Пшеничников мог его сщелкнуть мизинцем.

— Продырявит насквозь, делово! — сказал Стива. — А шуму не больше, чем от той же пробки шампанского.

Палка ткнула больнее. Пшеничников посмотрел: где там спрятана «пушка»? «Пушка» оттянула карман паршивенького пальтеца, которое облетало круглый живот.

Раздался хлопок. Пшеничников покрылся испариной. Шевельнулся, чтобы узнать, осталась ли жизнь.

— Будь здоров и не кашляй! — Стива поднял откупоренную бутылку Пшеничникова. — Долго копаешься! — вылил в фужер желтоватую жидкость. Вскипела белая пена. Стива поднял посуду, раззявил губастый рот, вытянул. Утерся, прикрикнул: — Живее!

— У! — поддакнул и Барон, заерзав в ожидании хвостиков.

Пшеничников был крепкий мужчина на гребне хоккейного возраста. И имел неслабые нервы. Подумал: а в самом ли деле здесь «пушка»? Обернулся к Барону:

— Если нажмешь, а вас после поймают, вышка — тебе, не ему! Если я сам отдам кошелек, получишь лет десять, не больше! Высунь пистоль, и я тогда…

Договорить не успел. Стива схватил тяжеленную бутыленцию — ноль восемь литра! — и огрел его сзади. Голова Пшеничникова упала на грудь, струйка крови просочилась сквозь губы.

Стива отбросил бутылку. Она покатилась, звеня, по проходу. Те два-три человека, что кейфовали в кафе, затихли, не веря глазам, в то время как Стива, ловко обшарив карманы Пшеничникова, уже утягивал Барона на улицу.

— Плохо, ребята, — сказал Леонид Леонидович, пересчитав выручку. — Во-первых, вы его оставили жить, что нами не предусмотрено. Во-вторых, у него еще кое-что было, чем свободно можно попользоваться.

— Не надо трепаться,— обиделся Стива, а Барон в это время смигнул. — Я обшарил его, словно голенького.

— У! — подтвердил и Барон.

— В-третьих, вы не действовали как свободные, хищные звери! — продолжал Леонид Леонидович. — Вы били сзади, исподтишка! Слюнтяи, пижоны вы, промокашки! — неожиданно смазал Стиву по физии. — И запомни, букашка, я никогда не треплюсь! — смазанул еще раз. Заруби на своем слюнявом носу: ко мне следует обращаться на «вы»! — и еще разок смазал.

Стива терпел. Леонид Леонидович, всегда такой сдержанный, разошелся — мы только диву давались. Голова Стивы от мощных пощечин моталась туда и сюда. Барон, видя такой оборот, крепко зажмурился, но не делал попытки сбежать. Однако Леонид Леонидович, дав Стиве предметный урок, новенького трогать не стал. Отошел, отвернулся.

— А-а-а! — зарычал, приходя в себя, Стива. И молнией прыгнул на шефа. — Мани забрали, и еще кочевряжиться?

В руке блеснуло лезвие финки. Стива был горяч, как кавказец. Барон шевельнулся.

Но чуть раньше, чем Стива выметнул руку, Леонид Леонидович ловко согнулся и ушел от удара. Стива брякнулся оземь со своей финкой, вытянутой вперед, как копье.

— Забыл, кто хозяин площадки? — Леонид Леонидович наступил на руку Стивы. Каблук был беспощаден, Стива взвыл, пальцы разжались. Барон снова зажмурился, и теперь не сделав попытки исчезнуть.

— Прощаю! — объявил Леонид Леонидович, будто забыв о Бароне. — Бить больше не буду! — Барон шумно вздохнул. А Леонид Леонидович, казалось, только сейчас заметив его, добавил задумчиво: — Сегодня не буду. Если возьмете его возле дома.

И через какое-то время добавил еще: — А вообще все эти дела надоели. Нужно что-то другое. Но что?

Я внутренне ахнул. Не в мой огород камень?

И еще понял, что он их распалял, Леонид Леонидович. Какие-то дохлые были они.

Пшеничников двигал по пустой темной улице. Время было — час ночи. Голова у Пшеничникова трещала после удара бутылкой.

Другой бы такого удара не выдержал, но Пшеничников — хоккейный мужчина! — был на ногах. Из всех видов лечения он — бывший хоккейный мужчина!— признавал только хорошую выпивку. Отчего же еще его отлучили от спорта? Он шел, раскинув длинные руки и балансируя ими, словно шел по канату. Это — если судить по рукам. А если судить по ногам — он шел как матрос. Расстояние, которое он старательно выдерживал в ширину — от ступни до ступни, — было не менее метра. Палуба вздымалась то справа, то слева, он упирался в нее, улавливая момент равновесия, и быстро переносил ногу вперед, чтобы поскорей на нее опереться. В ночной тишине ботинки его громко стучали. Мы смеялись — так смешно шел Пшеничников. А Леонид Леонидович не смеялся. Одинокая легковушка промчалась, обдав пьяницу грязью. А он как раз подошел к фонарю. В слабом электрическом свете лицо его, все в ручьях грязи, показалось невозможно смешным. Мы покатились от хохота. Подняв с трудом правую руку, он провел пятерней по лбу, скуле и усам.

Грязь размазалась, он стал похож на карнавального чертика. Мы уже не смеялись, мы ржали, сгибаясь от корчей. Все, кроме, ну конечно же, Леонид Леонидовича. Он сделал им знак, они вышли.

Они вышли из подворотни и встали. Ждали, когда он подойдет. А мы ждали, что будет.

И Пшеничников подошел. А куда ему, собственно, было деться? Растопырив длинные руки, будто щупая стены, он к ним подошел. Было темно, он был пьян, он их не узнал.

— Подходи, парниша, поближе! — не выдержал Стива. И, забыв о сигнале, сделал навстречу шаг. Этот Стива, такой жгучий брюнет с хищным профилем, он забыл о сигнале. Схватив руку, которой Пшеничников все шарил по воздуху, он резко дернул ее на себя.

И Пшеничников мгновенно исчез в подворотне.

Не скажу, чтобы он сдался без боя.

Начнем с того, что он устоял. Да-да, ему, так быстро влетевшему в подворотню, казалось, ничего не оставалось иного, как свалиться мешком. И тем не менее он устоял. Широко расставив длинные кривые клешни, он впился ими в земную твердь, точно врос, и ничто, похоже, не могло его сбить. Устояв, он спросил вежливо…

Нет, не так. Устояв, он покачался чуть-чуть, словно проверяя степень устойчивости. Сморщил усы в кустик, понюхал. И только тогда невозмутимо спросил:

— М-м-м, не скажете ли, джентльмены, который теперь час? — У него было веселое настроение: избавившись от кошелька, звания мастера и прочих замечательных атрибутов, он считал, что только весельем можно компенсировать крушение в жизни. — Не скажете ли, сколько времени?

Вот тогда Барон и ударил…

Я прямо-таки возликовал: растет на глазах человек! Но только что это был за удар для Пшеничникова!

Уже раз схлопотавший сегодня, Пшеничников перешел тут же в атаку и нанес такой апперкот, что Барон отлетел этак шагов на пятнадцать. Был еще Стива. Упершись своими клешнями в асфальт, Пшеничников заразмахивал длинными руками вправо и влево, закручивая тугое тело и распуская его.

И Стива не мог подступиться. Это выглядело как в клоунаде: длинный Пшеничников машет руками, а Стива, точно узкая, злая шавка, пытается подскочить, но не может, и то и дело отскакивает. А Пшеничников понял про драку, но не понял намерений напавших. И, пережигая обиду в энергию кулаков, забывал свое крушение в жизни.

— Жарь крепче, ребята, м-м-м! До-то-го, до-то-го, шай-бу! — улыбался, раскрыв свой золотой рот: лицо его не было жестким.

Но тут черненький Стива, попав под случайный удар, отлетел к мусорной тумбе. Стукнyвшись позвоночником о жестянку, здорово разозлился. И заодно вспомнил урок Леонид Леонидовича. И осатанел до предела. Вспыльчивый, резво вскочил. Заозирался по сторонам. Толстый Барон со своим бабьим лицом неторопливо шевелился возле Пшеничникова, больше делая вид, что дерется. Это, как говорится, переполнило чашу. Быстрый, как угорь Стива метнулся к Пшеничникову, пристроился сзади. Пшеничников же не дрался — катил по льду, размахивая, загребая руками, будто вел шайбу. Барон отступал, закрыв предплечьями валунообразную голову.

Тогда Стива выкрикнул:

— Эй!

Пшеничников обернулся. Задумчиво полуприкрыв глаза, он в самом деле ощущал себя будто на хоккейной площадке, будто в разгаре схватки с петухами-канадцами. И в этот момент Стива выметнул руку. Пшеничников тут же согнулся. Захрипел, зашатался. Хотел что-то сделать с ножом, но рухнул.

— Теперь тихо и быстренько! — бросил Стива Барону и, как кошка, подскочил к безвольному телу. Пшеничников лежал на боку. Носком ботинка Стива отвалил тело на спину. Хлынула кровь.

— М-да, — сказал Става и затупленным пыльным носком нажал на подбородок Пшеничникова. Золотой рот раскрылся. — Барон, где же ты?

Барон подвалил, опасливо глянул.

— Разыщи лом! — приказал Стива. Барон повернулся и неторопливо отправился в поиск. Стива сплюнул со злости.

— Высокая помехоустойчивость! — напомнил Леонид Леонидович.

Стива между тем пытался постучать по зубам рукояткой ножа.

— Дайте лом! — закричал Леонид Леонидович. — Куда подевался Барон? Где твоя пассия?

Пока я оправдывался, появился Барон. В руках у него был кусок чугунного рельса.

— Что за болван! — воскликнул Леонид Леонидович.

— А что? — невозмутимо поинтересовался Барон, — по весу, так в самый раз! Разве что держать неудобно, — и недоуменно всех оглядел. — Только я лично зубы не стану выламывать.

— Боишься запачкаться? — кто-то спросил.

— У! — коротко подтвердил.

— Эй, Барон, сколько там может быть золота? — спросил Стива совершенно другим тоном, словно только сейчас увидел Барона.

Барон помолчал, вычисляя. Мы не могли от него оторваться. Монументальная шея была неподвижна, губы слегка шевелились.

— Стойте! — закричал Леонид Леонидович, — замрите немедленно!

Замерли.

— Нет, не то, — говорил Леонид Леонидович, — вспыхнуло и умчалось, — и растирал быстрыми взмахами потный лоб. — Продолжайте, — как-то устало сказал, — импровизируйте!

— Ты где пропадал? — тонко выкрикнул Стива. — Чистеньким хочешь остаться?

— Там, — повел Барон толстой шеей. И тут случилось нежданное. Стива, нервный и злой, не выдержал. Бросив Пшеничникова, метнулся к Барону, схватил за грудки:

— Ах, сволочь, ах, падло!

Но что было такому тяжелому телу до жалких встрясок! Барон почти не качался, в то время как Стива изнемогал от усилий.

— Отставить! — закричал Леонид Леонидович. Что это за выдумки?

— Это не выдумки, — стихая, Стива ответил, — он в самом деле такой!

— Ложь! Все — ложь, все — вранье! — схватился за голову, запричитал Леонид Леонидович.

— Выдумки, ложь и вранье! — я подтвердил.

Но Леонид Леонидович отмахнулся. Сгреб ладонью лицо:

— Игры! Все — детские игры! А все потому, Медедев, стал наступать на меня, — что не пережили вы этого! Пишете конъюнктуру, а мы отдувайся!

— Это уж вовсе не так! — закричал я, разозлившись.

— Это ваши ребята не тянут! Играйте то, что в сценарии, там железно расписано: образ заблудшего хоккеиста, компания…

— Ах, не в этом, поймите, не в этом, Медедев, дело! Это все на поверхности. Глубже, глубже копайте! Покажи исступление, зверство…

— Не понимаю, чего вы хотите, — сказал Стива устало. — Зверство — зачем?

— Зачем выламывать зубы? — и я подхватил. — Все ведь так просто: нарушил режим, звездная мания…

— Оставьте, с вами все ясно! — Краска залила мне лицо. А он говорил уже им: — Содрогнуться зрителя надо заставить, пусть всколыхнется, пусть вздрогнет, очнется! Пусть и оглянется! Если б только понять, что творится в мрачной, нераскрытой душе! — и вдруг умолк, уставился на Барона: — Как людей отучить убивать? Ненавидеть как отучить?

Барон между тем жевал шоколад. Губы его были темны.

Что значит: «с вами все ясно»? — вдруг мне стукнуло в голову.

— Стойте, замрите! — воскликнул Леонид Леонидович. Что делать — мы замерли. Я, помню, подумал, что уж кто особенно должен бы быть недовольным, так это Пшеничников: холодно лежать на земле. Ах, Леонид Леонидович, Леонид Леонидович!

— У? — отвлекся от шоколада Барон.

— Поймите, — вяло взмахнул рукой режиссер, утвердить достоинство жизни, жизни веселой, искрящейся смехом, разодрать мрак блеском вспыхнувшей шутки — вот задача искусства! При чем тут звездная мания? Лепет какой-то!

Несмотря на то, что бил он в меня, взгляд по-прежнему нацелен был на Барона. В то же время и я был в прицеле — я это знал.

— У! — подтвердил тот и принялся за шоколад.

И вдруг Леонид Леонидович, этот одетый толсто и дорого, высокомернейший человек, проворно метнулся в толпу. Зеваки, окружившие съемочную площадку, подались назад. И он исчез. Мы растерянно затоптались. Легкий снежок кружился над нами, но, падая, таял, утолщая слой жидкого месива на асфальте. Стало вдруг зябко. Съемка не шла. Что ему «ясно»? — я думал зло. Какого рожна тогда принял сценарий?

— Замрите, не расходитесь! — командовала девчушка-помреж.

— Ловите, ловите! — послышался неожиданный голос. В толпе началась суета. Кто-то присел, кто-то рванулся, Барон ел шоколад.

Наконец этот «ясновидящий» Леонид Леонидович появился. В руках его волновалась белая грязная курица. С беличьих шкурок кое-где капало. Покрытый ими, как панцирем, шубовладелец держался будто он — Цезарь.

— Держи! — новоявленный Цезарь сунул курицу в ладони Барона. Тот потоптался, но принял. Из пальцев его по-прежнему торчал шоколад, ставший оплывшим, противным каким-то. Свободной рукой Барон заталкивал курицу в сгиб локтя.

— Брось шоколад! — свирепо крикнул Леонид Леонидович.

Барон недоуменно смигиул, но не бросил. С трудом наклонив могучую шею, быстро выхватил остатки шоколада губами.

Курица квохтнула.

— На! — протянул Леонид Леонидович тяжелый топор. — Отруби изменнице голову!

— У?

— Слушай приказ! — зарычал режиссер: — Равняйс-сь! С-смирна-а!

Барон подтянулся.

— Я — генерал! — отклячил свой подбородок Леонид Леонидович. Девчушка-помреж ловко нацепила ему золотые погоны. — Эта курица — подлый предатель, изменник! Изменнику — смерть!

— Предатель?

— У! — подхлестнул Леонид Леонидович.

Дальнейшее нас поразило. Хладнокровно и ловко, будто профессиональный куреубийца, Барон перевернул жертву на спину и плюхнул на ящик, заменяющий плаху. Хохлатка притихла. Палач оттянул пальцами клюв, поднял свoбодной рукой топор… Короткий тупой удар — приговор был исполнен.

— Отлично! — кричал Леонид Леонидович. — Снимайте эти глаза! Этот рот в шоколаде!

Барон тут же утерся. Уставился в камеру.

И тут Стива издал то ли вопль, то ли стон и схватился за голову.

— Что с тобой, Стива? — меня словно дернули за язык.

— Ах, не то! Игры! Все — детские игры!.. Не пережили мы этого!

— Вспыхнуло и умчалось? — я подхватил, короткими, быстрыми взмахами растирая свой лоб. Леонид Леонидович мимолетно взглянул. Отвернулся к Барону.

— Ложь! Все — ложь и вранье! Снами все ясно! — наяривал Стива.

— А что — не вранье? — спрашивал я. — Что нужно выкопать в душе куреубийцы?

— Разве что — мысль о яйце?

— Всмятку?

— В мешочке! — угрюмо и безнадежно возгласил Стива…

Это отчаяние… Эта покорность злосчастной судьбе!.. Я заржал, тогда и Стива заржал. Смех, как ветер в листве, пробежал по толпе. — Дайте еще шоколаду! — Леонид Леонидович будто не слышал. — Так, приготовиться! — пробежал вдоль площадки туда и обратно. Было видно, что он что-то обдумывает, но еще не решил. — Слу-ушайте! — вдруг зычно вскричал и опять пробежал вдоль площадки: туда и обратно. — Внимание: я — узурпатор, превысивший полномочия! Курица ни в чем не повинна. Кто-нибудь, эй, кто там? Кто будет судьей?

Нехорошее чувство мной овладело. Что это значит? Какая-то курица, палач, узурпатор… Разве это было в сценарии?

Я сказал:

— Я буду судьей!

Наверное, в моем голосе что-то было такое. Леонид Леонидович посмотрел на меня. Сомнение. Может быть, любопытство. Я сделал гримасу: не нравлюсь? Так не напрашиваюсь!

Он высоко поднял брови, как это делают, желая обозначить вопрос, но не тратя попустy слов.

Я пожал безразлично плечами.

Леонид Леонидовичи откинул назад голову. Он был много ниже меня и все же взглянул сверху вниз. Непроницаемое лицо. Смелый разлет темных бровей, крепко сжатые губы — он был чертовски красив в эту минуту, хотя и меньше ростом, чем я. Все сознавали, что он чертовски красив, и он сознавал это тоже. Стива — и тот чуть отодвинулся от меня.

Я сотворил кислую рожу: ла… Ладненько! Не хотите — так, значит, не буду!

Еле заметный кивок: он согласен!

Я: не… Не надо! Не так уж я и стремлюсь.

Он кивнул энергичней: Давай! Давай! Шевелись!

Очень спокойненько я отдал команду:

— Эй, стража! Возьмите его!

Скорчив зверские рожи, подбежали желающие отличиться статисты. Схватили, встряхнули, демонстрируя рвение.

— Вот узурпатор! — я строго сказал. Генерал, превысивший полномочия! Виновник пролития крови! Кровавый тиран!

— Сталинист! — Стива добавил. — Стукач!

Они все разинули рты. Я посмотрел на Барона: он был — точно! — баран! Я скомандовал:

— Смирно!

Барон бросил взгляд на Леонид Леонидовича. Тот поник головой: он был актер, он играл! Тогда Барон шевельнулся. Поза его еще не была позой, отвечающей «смирно», но и вольной назвать ее уже было нельзя.

Я взял рупор, наставил его на Барона и заорал:

— С-сми-ир-рна-а!

Возможно, я его оглушил. Возможно, голос мой, усиленный рупором, пробил-таки оболочку высокой помехоустойчивости. Но он выпрямился. Глаза его, немигающие, были направлены на меня.

Я закричал еще более мощно:

— Слушай команду! Смерть узурпатору! — и сорвал золотые погоны.

— Смерть узурпатору! — всколыхнулась толпа. — Смерть убийце ни в чем не повинной курицы!

— Привяжите его! — Привязали. — Соберите костер!

Пока бегали за реквизитом, Стива всем пояснял:

— Я знаю: они только дурачатся! Пусть подурачатся, только, Медедев, ради Бога, пусть не зажигают костер!

Под ноги Леонид Леонидовича быстренько набросали дрова.

И в этот момент наши взгляды столкнулись. Может быть, мне показалось, но все-таки — нет! — в них было смятение!

— Экспериментировать будем?

Он не ответил. Поник головой.

— Палач!— внушительным голосом я вызвал Барона. Тот вышел. — Слушай команду!

Я выдержал солидную паузу. Но Леонид Леонидович …

— Продолжать? — с отменной учтивостью я уточнил. И, чуть помедлив: — Или с нами все ясно?

— Валяй! — неожиданно откликнулся он.

Откровенно сказать, я немного струхнул. Тот самый страшок, который холодит спину террориста, наводящего прицел на приговоренного к смерти, пробежал по моему позвоночнику.

— Камера! — напомнил я оператору. И глянул на Леонид Леонидовича: он опять кивнул головой! Я понял, что мы покатились. Будто ввязались в какой-то спектакль и теперь нельзя уже не довести его до конца.

Я взял Барона за пуговицу на пальто. Что ж, Леонид Леонидович, в ваших силах еще прекратить. Только в ваших собственных силах! Да-да!

Я покрутил пуговицу взад и вперед.

— Палач, — расчетливо четко сказал, — где же нефтепродукт?

Ахнула девчушка-помреж (как все же зовут ее?) и умчалась. Я кинул Барону: беги, мол, за ней!

— Нет-нет, они только дурачатся! — Стива им пояснял. — Пусть подурачатся, только пусть, ради Бога, не зажигают костер!

— Дым от шкурок будет удушливым? — спросил кто-то из догадливых зрителей.

— Нет! — возразил Стива и выдержал паузу: — Не от шкурок от бот! Эти боты, простите, они же будут в о у н я т ь!

У Леонид Леонидовича ко всем прочим достоинствам были необыкновенные сапоги: высокие, желтые, до колен, на липучках. Боты — Стива это придумал прекрасно!

— Они завоуняют окрестность! — повторял находчивый Стива. И я тут отметил: Леонид Леонидович все помалкивал! Все спускал с рук! Что он там думает?

Топоча, возвращался Барон. Ведро было полным, он его нес осторожно, отведя от себя.

Помреж несла следом еще, и никто не догадался помочь.

— Сюда! — показал я Барону.

Он подошел, уставился на меня. Взгляд его был предан и пуст. Разодрать мрак блеском вспыхнувшей шутки? Скажу откровенно, Леонид Леонидович: личности более подавляющей я не встречал! Вам ли утверждать достоинство жизни, жизни веселой, искрящейся смехом? И на что вы рассчитываете в этот момент? Думаете, воли не хватит, крас-савчик?

— Палач! — я окликнул. — Готовс-сь!

Барон торопливо схватился за ручку ведра: весь в старте!

— Палач-ч! — страшно я завопил. — Вот генерал-узурпатор!.. Превысивший полномочия!.. Кровавый тиран!..

— Сталинист! — обронил Стива — Стукач!

Видите, содрогнуться должен наш зритель! А у автора — простой детектив! Между прочим, первый, пробитый через инстанции! Между прочим, собственным лбом! Там никаких душ убийц нет и в помине! Никаких таких куриц! Никаких таких генералов с эполетами прошлого века!.. Детектив, на который зритель повалит, а не черт знает что, рожденное буйством буйной фантазии!

— Лей же нефтепродукт! — закричал я палачу. — Да, Леонид Леонидович?

Сценарий не тянет? Куда ж раньше смотрели? А режиссер, между прочим, потянет?

Барон поднапрягся, но, словно штангист, не мог оторвать.

Так, Леонид Леонидович? Будем копать «душу убийцы»?

Разве он мог теперь отказаться?

А я?

— Давай! — рявкнул я. — Лей! Застрелю!

Барон поднял ведро, примерился и… Ну, он перегнул палку, доблестный! Кто ж ожидал? Он ливанул керосином на шубу, а затем, схватив опустевшее это ведро… Да, схватив это ведро, он опрокинул его на голову режи… генералу, простите!.. Да, узурпатору!

С беличьих хвостиков закапали маслянистые рваные струйки.

— Поджигать? — лихо вькрикнул деловитый палач.

— Поджигай! — не мог не откликнуться я. И следом: — Снимай!

Палач чиркнул спичкой. Пламя нехотя побежало по шубе.

Ударили в колокол. Массовка, воодушевляемая кипучей помрежем, кричала, что неправедно сжигать человека за какую-то курицу! Они все посходили с ума. Леонид Леонидович кричал из ведра:

— Милости! Прошу милости! — и тоже: — Снимайте! Снимайте!

Массовка визжала, свистела, била в тазы… Дураки!

Вдруг толпа ахнула, заревела: это палач в исступлении от подбадривающего шума толпы, от погребального колокольного звона, от стрекота камеры, объектив которой так и гулял от костра на него, ко мне и к массовке… он плеснул в костер еще добрую порцию керосина. И побежал за другой, хлопотливый.

— Снимайте! Всех! Вся! — утробно вопил Леонид Леонидович, как шлемом, накрытый ведром; но мне стало ясно: все — блеф! Как всегда — блеф! Все — игра, ни на йоту уважения к людям! Я ненавидел его.

Массовка изображала пляску чертей. Дураки, им невдомек, что он и вправду сожжет себя, но не уступит. И все же, и все же… Огонь поднимался к ведру. Бот вообще не было видно из чего они? Долго ли выдержат?.. Вот сейчас он должен сбросить проклятую шубу! Вот сейчас выскочит, кинется в своем шикарном костюмчике прочь, босиком, сдернет ведро с головы, закатается по грязному снегу…

— Идиоты! — заорал оглушительно кто-то и мощной струей из брандспойта сбил яркое пламя. Ведро зашипело, Леонид Леонидович, морщась, отбросил его… — Идиоты! — вопил Стива в горячке и в горячке шибанул струей по толпе. Мне тоже досталось порядком. Затем была тишина, в которой кто-то из них сказал шепотом что-то. Не исключено: тот же Стива. Я не ответил. К чему?

…Курицу надо изжарить, — сказал я Барону, опускавшему третье ведро возле меня — Сбегай за сковородкой!

Он стал мне послушен. Побежал, топоча подошвами по асфальту. Костер умирал. Дым стелился клубами над мокрой площадкой.

Я сел на ящик-плаху. Подошел со сковородкой Барон.

— На чем жарить-то? Куда ж вы смотрели? На керосине? Будет воунять!

Напряжение еще не отпустило меня.

— Заткнись! — я сказал. — На, возьми шоколад! — Он взял шоколад, сдернул обертку. Скомкал, швырнул ее в разоренное пепелище — этот ворох тряпья, когда-то бывшего беличьей шубкой.

— Так я и знал! — произнес торжествующе.

Он был мне неприятен. Но он был со мной, а мне было трудно.

— Что? — спросил я. — Что? Что «так и знал»?

На нас шла помреж Лицо ее было белее, чем мел. Водянистыми — как две медузы — глазами она смотрела на нас и не видела. Водянистый, суженный к кончику носа взгляд ее пропадал, не достигая меня. Этой ночью я был у нее, ощущение тела еще не забылось. Как зовут ее?

Я приподнялся и, взяв за руку, провел мимо Барона.

Она еле двигалась, рука ее была ледяной, но и мои ноги дрожали. Она не была за меня. Я опустился на плаху.

— Так я и знал! — послышался голос. Раздражающий, резкий, как всхлип. — Так и предчувствовал.

— Что? — я устало спросил.

— А то, что в кино — все обман!

— Почему?

— Потому! — ответил он гордо.

Я вгляделся в него: он был горд, как индюк. Толстая шея, литая валунообразная голова… Однако не может быть так все просто: внешность — суть человека! Не может!

В маленьких недоумевающих глазках чванилось торжество.

— О чем ты?

— О шубе! Где она, шуба-то? Ом-манщик!

— Обманщик, — признал я. — Что поделаешь, шуба — тю-тю! Искусство требует жертв.

Он промолчал.

— Не горюй! Леонид Леонидович даст тебе эту роль, вот увидишь!

— Леонид Леонидович? — переспросил он. — Какой Леонид Леонидович? Где?

Я внимательно посмотрел на него. Привычное выражение недоверия сменилось гримасой испуга. Испуг человека, привыкшего к зигзагам злодейки-судьбы, но вот только что все разгадавшего, и надо же? Оказывается, обманутого этой разгадкой лишь больше!

— Что? — спросил я. — Что? Ты решил, он — т о г о? Что?

— Я бегал за керосином…

— Ты решил, он сгорел?

— У? — сказал он.

— У! — поощрил его я. — Из-за спора со мной? Из упрямства?

— У! — Глаза его округлились. Я оглянулся: сзади меня объявился Пшеничников, постукивая от холода своими родными, не золотыми зубами. Рядом ежился обесшyбевший Леонид Леонидович.

Барон переводил взгляд с режиссера на белые зубы Пшеничникова и снова на Леонид Леонидовича. Повернувшись спиной, я издал куриное квохтанье. Барон заметался. Я забавлялся: ко-ко-ко! Ко-ко… Кудах-тах-тах-тах!

Барон рванулся в толпу.

— Каков этот Арнольд! — сказал я, бодрясь.

— Он еще смеется над ним! — быстро откликнулся Леонид Леонидович. — Написал дохлый сценарий и скалится!

Я устал, не хотел заводиться. И эта шуба… Но он пошел в наступление.

— Думайте-думайте-думайте!— яростно завопил.

— И не подумаю думать-думать и думать! — быстро и в тон отвечал я ему.

— Конъюнктурщик! — бросил обвинение он и вдруг умолк. Вдруг отвернулся!

— Не ложится в фильм эпизод, негромко парировал я. Но он не слушал меня!

— Нечего пихать все в одну ленту! — говорил я, раздражаясь. — Сохраните на будущее, если так уж понравилось!

Было ясно, что он все решил, решил без меня, что в голове его вертится какая-то мысль. Было ясно его мнение обо мне.

— И без того скоро лопнем! — кричал ему в спину. Он уходил. — Он, видите, шубу испортил, у него, видите, замыслы, а я ему думай-раздумывай! — кричал гадким голосом я. — Буржуйскую, между прочим, шубейку!

Леонид Леонидович уходил. Вслед за ним торопился Пшеничников. Слышались голоса.

— Гениальная сцена!.. Нет, верно: смерд бросает вызов природному господину! От рождения — господину! Вызов, но… жалкий, бездарный, от живота, нутряной…

— Хорошо говоришь! Говори!

— … от бессилия вызов, от низменной зависти! Бунт раба!.. Слу-ушайте, дайте ему эту роль!.. Нет, вы не видели, вы же не знаете… Дайте ему убийцу сыграть, нет, правда!

— Барону, что ль?

— Какому Барону, какому Барону! тому, как его?.. Пoстороннему!.. С высокой устойчивостью!.. Медедеву!

Что? Что? Что?

— Ну да! — крикнул я, пока они еще были вблизи. — Значит, вставь эпизод, чтоб ему возместили стоимость шубы?

— … Нет, вы послушайте: твердолобость такая!.. Дремучесть, упрямство!.. Я серьезно, я правду!..

Они уходили. Пшеничников и жалкая эта фигурка. Нет, он был намного, намного ниже меня, этот Леонид Леонидович!

— Вспыхнуло и умчалось! Все — игры, все детские игры! — кричал я им вслед. — Не пережили мы этого! — гадко я ржал.

— Ладно, кончай! — подошел Стива. — Ты что, Медедев, в самом деле с прискоком?

— Что-o-o-o-о-о?

— Завел он тебя, спору нет, классно. Двадцать лет болтаюсь в кино, но такого, такого… Но и сам он завелся! Артист!

— Повтори! Ну, повтори: что значит — с прискоком?

— Спору нет: сцена блестяща! Но а ты-то, а ты… Раскрыл он тебя, вывалил как на ладошку! Как и твоего этого, как бишь его?..

И это он — он! — мне говорил? Я хотел схватить его за грудки, но он вырвался и с места взял сразу в карьер. Я свистел ему вслед.

И я не стал догонять. Куда денется?

Падал снег, поддувал ветерок. Гениальная сцена? Сыграть? Что же, пусть платит — сыграю!.. Стоп, стоп, какая ладошка?.. Ну, с-су-ки! Раскрыл?

— Ну, с-суки! — кричал я им в спины. И взгляд скользнул в сторону и зацепился за камень… Н-нет, тяжел, не поднять!

Вдруг страшная правда, точно толстая, сладострастная девка, вплотную приблизилась, выставляя, дразня, жирные телеса и облизывая мокрые, красные губы. Пораженный догадкой, не веря, я беспомощно онемел. Не с прискоком я, нет!.. Не смерд я, не надо! Все вы такие, такие!.. Не надо!

Но она, уже опустившись на корточки, принялась торопливо и жадно сдергивать с меня один тайный покров за другим, приникая все жарче, все ближе, слюнявя…

— Погодите! — хотел я позвать их, исчезающих вдалеке, но только — слабеющий! — что был это за зов!.. И рука уже тянулась за камнем: бунт раба? твердолобость? дремучесть? убийца?

Ну что же!..

А снег падал и падал.

И таял мгновенно. Таял у меня на лице, разгоряченном от ненависти.

А как отнестись к словам Томаса Манна:

«Писатель? Тот, чья жизнь — символ. Я свято верую в то, что мне достаточно рассказать о себе, чтобы заговорила эпоха, заговорило человечество, и без этой веры я отказался бы от всякого творчества!»?

Рассказать о себе…

Александр Жулин

Из цикла «Беседы с воображаемым собеседникам».

ОШИБОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Фантастическая история

Человек этот появился внезапно.

Черной бесшумной тенью выскользнул из-за куста и замер y Кошина на пyти.

Огромный, будто шалый медведь.

Еще секунду назад Кошин, мужчина тоже немалых размеров, мужчина спортивный и моложавый, шел себе в прекраснейшем наcтpоении. Тропинка вилась по склону обрыва, c высоты было видно серебристое море, нависающeе, как гора, и к дуге горизонта спускалось раскaленное солнце. Казалось, к нему и стремился бeлоснeжный теплоходик-ракета, далеко уже убежавший и выглядевший отсюда игрушечным.

И уже забывaлись недавние студенты-попутчики, и разудалый Генка с гитарой (ай да орел!), и сумрачный Виктор, тем озабоченный, что мало времени жить, что ничего не успеть из зaдyмaнногo (эвон-ка!), и белокурая Галка. Даже белокурая Галка уже забывалась, хотя ею даренная птичка тепло шевелилась за пазухой.

Все ж таки подарила щегла! Все ж таки подарила, несмотря на то, что Генка, подмигивая, объявлял: «Птицу подаришь — душу отдашь!»

Даже кипучая Галка становилась все более призрачной, хотя в ушах так и звенел ее взволнованный гoлосочек: мысль — как волна! Перекатывается от людей к людям, и для нее нет расстояний, нет времени, зачем вам номер моего телефона? Ведь если встретимся мысленно, то обязательно встретимся и наяву!

Забавная… И все же что-то есть в ней такое…

Сияющее море холмом, изумрудные кроны деревьев, золотистые отблески — в такие нарядные тихие вечера особенно веришь в удачу, и Кошин не шел — порхал, едва касаясь тропинки, как вдруг увидел этого странного человека.

И тут же, как в жуткой скaзкe, задул порывистый ветер, словно заслоняя огонь солнца, и заскрипели высокие сосны, a вода — не та, прекрасная и далёкая, a та, что темно шевелилась внизу под обрывом, показалась тяжелой и мрачной, будто настороженно ждущей чего-то. «Глобус крутится-вертится, словно шар голубой», — вспомнилась Генкина песня… И так не хотелось идти!

Идти по вьющейся на кругом склоне тропинке, узкой такой, что в сантиметрах каких-нибудь — пропасть, в то время как плечо c другой стороны нет-нет да и шаркнет по голому корню, вдруг высунувшемуся из отвесной стены.

Идти вперед, что означало — к нему! Но как не идти?

—Разойдемся? — спросил Кошин, улыбаясь приветливо.

Человек не ответил. Не взглянул, пряча глаза под густыми седыми бровями.

Лишь вблизи Кошин сумел оценить огромность этого человека. Не жир и не мясо — костяк его был огромен, и обросшая сивым волосом голова его была как бочонок, огромный даже для такого огромного человека.

Он не ответил. Он повернулся и пошел прочь, медленно стyпaя ногами, которые были — как y слона.

Что там накаченные гантелями бицепсы, что там каратистские мозоли на пальцах — здесь чувствовалась стихийная первобытная сила!

Но Кошин опаздывал, Кошина ждали.

А человек шел себе впереди, не оглядываясь. И вспомнились Галкины мысли-волны. (П-c-ст! — ответил он c небрежным изяществом умудренного, — от мыслей никаких волн не бывает, волны если бывают, только от чувств! и прикоснулся коленом к ней.) Мысли-волны, вот если бы! Уяснить этогo мешающего человека, что он делал в кустах, поджидал ли нацеленно, и o чем сейчас думает…

П-с-ст, да думает ли вообще такой кроманьонец?

— Эй!— крикнул Кошин, отчаянно хорохорясь, — далеко ли до центра?

Человек опять не ответил. А в чаще, над головой, словно удивленная невоспитанностью земляка, вскричала негодующе птица, И тут же откликнулся ей щегол. Из-за пазухи. От самого сердца.

От внезапности этой поддержки, от страстности птичьегo голоса Кошив очнулся. И досада исчезла, открылся шум леса. Пламенно трещали кузнечики, украдкой шепталась листва, нежно плеснула волна. А, полно, чего это я напугался? — пришла в голову очевидная мысль. «Я не знаю, где встретиться нам придется c тобой…» — запел вслух, но вдруг, yбаюкaнный мерной ходьбой, ткнyлся лицом в остановившегося человека.

— Давай чемодан! — полуобернувшись, человек протянул мощную длань.

Кошин опешил. Привыкший говорить свободно, легко, хотел возразить, завести разговор, но, кроме мычания, не сумел ничего из себя выдавить. Из-под ноги ссыпался песчаный ручей, шорох замер где-то внизу.

— Чемодан! — повторил человек. Рука его властно застыла, она казалась такой неподвижной, словно отлита была из чугуна.

Человек взял портфель и пошел, легко покачивая им на ходу.

Ударить ногой по портфелю, прыгнуть c обрыва, подхватить его на лету, исчeзнyть в кустах? Такой недешевый, дефицитный портфель, c секретным замочком, гордость-портфель… странная вялость овладела вдруг Кошиным. И пришла слабая мысль: э-э, да что за дела? Несомненно, этот туземец послан для встречи! Конечно, конечно! Так спокойно уверен, так хладнокровно идет — несомненно, он послан для встречи! Теплоход запоздал, люди ждут, до лекции «O тайнах и устройстве Вселенной» (вот ведь какое название выдумал Кошин!) времени все меньше и меньше, вот и послали! Совсем, совсем не похож этот дядя на хулигана, тем более — на бандита.

— Сымай пиджак! — сказал небандит. И наступила полная тишина. Как в бездонном колодце. Тропинкa незаметно спустилась к воде, от сырых темных кустов несло плесенью, и казалось, что здесь, в этой низине, остановилось движение, остановилась сама жизнь.

Слабый шум послышался сзади. Кошин быстро взглянул: сзади стоял еще один человек. Долговязый. Такой долговязый и тонкий, он бы казался совсем не опасным, если бы… Если бы не хищный нос, горбатый и острый, если бы не глаза, безразлично поблecкивающие из-под полуприкрытых век, если бы не беспощадная щелочка рта. Ястреб! Ястребиная голова увенчивала шею жирафа.

— Сымай! — повторил человек-ястреб как-то глухо и буднично. И положил голову на плечо.

«Сaмoe настоящее ограбление, — подумалось Кошину. — Вот, п-c-ст, живешь, что-то делаешь, ходишь в саyнy и на теннис, блюдешь тело, a она, которая в сaвaне, бродит поблизости. И тем не менее страха не было. Удивление, неверие в подлинность ситуации, вялость — все, кроме страха. «Глобус крутится-вертится, словно шар голубой, я не знаю, где встретиться нам придется…» Хороша себе встреча! Каких-то двадцать минyт отделяли Кошинa от уютного теплоходика, от развеселой компании, в которую вписался он так легко и естественно и в которой так легко и естественно захватил лидерство, двадцать, ну, от силы, тридцать минут! И вот какая-то дикая ситуация, какие-то бронтозавры кругом и действовать надо по каким-то темным бронтозаврьим законам. Лягнyть заднего по колену, увернуться от первого, броситься в воду?

Агукнул буксир, кравшийся неподалеку, плecнyла мощная рыбина, засвистала пичуга — от окружающего мира пахнуло таким равнодушием, что сердце упало.

— Сымай, — сказали сзади, я нечто жесткое уперлось в центр позвоночника. Это могло быть горло бутылки, но мог быть и ствол.

Когда отстегивал пугoвицy, дареный щегол неожиданно выпорхнул. Кошин инстинктивно шатнулся, ненароком отклонив жесткий упор — выстрела не последовало. Сейчас, сейчас именно, пока ствол в стороне, нужно действовать! Он присел, напружинившись, и… не смог.

Огромный человек глыбился, не шелохнувшись. Огромные ноги, широченная грудь, длинные руки — от него веяло таким страшным спокойствием, что Кошин обмяк. Да и когда дрался в последний раз? Когда поступал? Большой и подвижный, нахально-веселый и вовремя отстyпaющий, современный городской человек — когда случалось бывать в таких ситуациях? («Ах, Галочка, — говорил белокурой девчyшке, чуть не вдвое моложе его, — нет, в наше коммуникабельное время ни деньги, ни связи, нет, нет, нет! Все решает другое! Тайное оружие избранных — обаяние! Но что ecмь оно? П-c-ст, ответа не найдено! Обаяние оружие современного индивидуума!»

Обаяние… Но разве возможно воздействовать обаянием на бронтозавра?

…Человек вновь зашагал впереди, Кошин брел за ним в полуобморочном состоянии. И в голове вертелась круговерть совершенно посторонних мыслей и образов. Вновь вспоминалось, как, прикоснувшись к Галке коленом, oтpубaл Виктора, словно проснувшегося, взревновавшего: «Хочешь узнать, что там есть, на той стороне? B чернеющей бездне, куда вход открыт и обязателен каждому, но выхода нет?..» Мальчишка! Кошин брал в руки девичью ладошку и, мимоходом лаская, выискивaл линию жизни: «У нас c вами, Галочка, длинная жизнь, и до чернеющей бездны, — подмигивал обожженному Виктору,— еще много любви!»

Много любви… П-c-ст, стерва пaмять!

Вдруг вздрогнул: птичка вылетела! Если верить примете — улетела душа. Чья душа? Девицы? Или?.. Внезапно понял ужас своего положения. Увидел как бы co стороны, как его ведут неизвестно куда, один спереди, другой сзади — конвой! Что, Кошин, c тобой! Действовать, действовать! П-с-ст, прежде всего — разобраться. Что нужно им? Ограбить? Так уж ограбили! Убить? Но зачем? И за что? И вновь Кошин слегка ободрился.

— Ребята, — спросил, — вы не ошиблись? Я — Кошин из общества распространения знаний. Ценностей нет, на мозоли вам, кажется, не наступал!

Ни звука в ответ. Мерный шаг и молчание.

— Ребята, передохнуть дайте! Стер ногу в ботинке!

— Ботинки сымай! — резко остановился вожак, и Кошин опять ткнулся лицом в жесткую обширную спину.

— Сымай! — послышалось сзади, — и ботинки!

Ботинки? B памяти ворохнулись какие-то полузабытые ужасы, из книг o войне, O том, как, прежде чем отправить на небеса, случалось, снимали обувь c живых. Заранее, так сказать.

— Часы тоже, штaны! И рубаху!

Опускаясь к ботинкам, в который раз Кошин подумал: какой удобный момент! И даже подобрал локоть, чтобы упасть на бок и кувырнуться и броситься в воду, но… знал, что к действию не способен. И, от натуги краснея, рвал шнуровку ботинок, балансируя ногой на камнях, стаскивал брюки, ругая свою прошлую жизнь, в которой не было решительных ситуаций.

— Нет! — кричал Виктор, peвнyя Галину, — если жизнь коротка и ничего из задуманного не успеть, то тогда зачем это все? Неужели мысли мои, чувства мои пропaдyт безвозвратно? Или что-то все же останется? Какое-нибудь особое дpoжaние электронов?

Мысли его, чувства его, смех!

Вoт тогда Галка и высказалась по поводу мыслей, которые передаются, минуя общение. И где услыхала?

— Вздор это, — отрезал Кошин, прикидывая, взрослая она или еще не обученная, — от мыслей никаких волн не бывaeт!

Но этот обугленный Виктор:

— А вдруг в чернеющей бездне что-нибудь есть? Дрожание электронов?

— Нет! — закричал Кошин, вцепившись в ботинок — Не хочу! Ничего не успел!

— Идем, — бypкнул вожак. И опять Кошин готов был поклясться, что угрозы в его голосе не было!

— Там нет ничего! Пустота, гниение, тьма! А дети?

Семья, жена, дети, кoторые станут сиротами!

— Идем, — повторил ястреб за вожаком. И толкнул Кошина в спину. Но тот не мог сдвинуться с места.

Не мог сдвинуться c места. А что делать? Был кинофильм. Там подняли винтовки. Человек, приставленный к стенке, зарыдaл, зацарапал ногтями лицо, упал на колени, пополз, в слезах и крови, к палачам. Его поднимали, еще и еще, ставили к стенке, но человек всякий раз падал и извивался в грязи.

Его не убили. Палачам, которые не были профессионалами, стало противно. Ушли.

Это тоже был выход. Не Бог весть какой, но все-таки выход. Однако Кошин не мог и упасть. Казалось бы, проще всего подогнуть ноги, свалиться мешком и обмякнуть.

Не мог.

Безволие.

— Подсобить? — послышался, словно бы издалека, голос.

— Пожалуйста… Не могу, — лепетал. Язык — единственное, что еще повиновалось ему. — Не могу сделать и шагу.

Его подтолкнули. Безвольно обвил он руками могучую шею, безвольно распластался на круглой широкой спине, ощущая упор орудия в позвоночник, как поддержку.

Смачно зачавкала грязь под ногами огромного человека, вот послышался гулкий стук, словно бы пошли по деревянным мосткам, но Кошин по сторонам уже не смотрел, покорившись воле чужих людей.

Так вот как она действует, программа самоуничтожения в критических ситуациях! Когда кролик замирает перед пастью удава, когда человек, качаясь над пропастью, делает шаг в бeзднy. B бездну! Будто движимый любопытством, что там есть, на той стороне!.. Но стоп! Чьи это слова?

И тут Кошин подивился инерции жизни. Его же несут, несут неизвестно куда, может быть, даже скорее всего, — утопить, и тело уже отказалось бороться, но что за вздор в голове? Инерция мысли, резонансное дрожание электронов: Ха!.. И тут — порыв злого прохладного ветра, Кошин открыл глаза. Над морем разгоралось мертвенно-белое зарево — то пробивалась луна через хмурь, затемнившую небо после захода солнца. А они шли по мосткам и удалились от берега уже далеко. Мостки, возведенные на железных трубах-опорах, были узки, вода возле них казалась бездонной.

Тишину ночи прорезал рев реактивного самолета. Задрав голову, Кошин увидел снежную струйку.

— А ну-ка, постойте, — сказал и сделал попытку сползти. — Куда вы несете меня?

— Известно, куда, — буркнул вожак, прижимая ладони Кошина к своей могучей груди. Руки его были жестки, как коряги.

— Известно, — подтвердил человек-ястреб.

Кошин дернулся, лягнул ногой, сзади ойкнyли, отстранились. И вдруг руки-коряги разжались, Кошин начал ползти, соскальзывать, его перехватили, подняли, он снова дернулся и… очyтилcя в воде. Хлебнув обжигающе холодной соленой вoды, забарахтался, вытягивaя голову к воздуху. Огромная ладонь накрывала и зажимала его, словно тисками.

Кошин отчаянно билcя, но человек-ястреб, оказавшийся сзади опять, ловко поймал под водой и заломил ему за спину руку.

— Смотри!

Из-за боли в суставах Кошин затих. Ноги, тело, в паху свело холодом, но сердце стучало безумно, и выяснилось, что можно дышать. Выяснилось, что можно стоять: ледяная вода начиналась от подбородка.

Чего хотят от него? Тут показалось Кошину, что в голосе вожака произошло изменение.

— Куда? — откликнулся Кошин, спеша убедиться в предчувствии.

— Смотри!

— Вперед! — подсказал человек-ястреб. — Видишь полоску?

— Красную, что ли? — осторожно спросил Кошин, и внезапно c головы его спали тиски. Свобода? Готовый к очередной неожиданности, искоса глянул. Ноги ломило, сердце стучало, он задыхался, и тем не менее видел глаза. Глаза возле лица, глаза о ж и д а ю щ и е! Глаза мерцали из-под кустистых сивых бровей, и было в них нетерпение, ожидание и — невозможно поверить! — робость!

— Повтори! — глухо сказали сзади.

Кошин, дрожа, глянул в море. Далеко впереди, y самого горизонта виднелся лоскут. Парус — не парус, но только краснел лоскут, отчетливо видный при свете лупы.

— Красное, — обронил Кошин, замирая от веры в удачу.

— Скажи еще раз!

— Да красное, черт вас бери!

И не заметил и сам, как очутился наверху, на мостках. Стоял и дрожал на ветру, a вода текла ручьями c трусов и казалась горячей. От удачи ли, a может, от полного обалдения, но только почувствовал вдpyг уверенность, невероятнyю в его положении. Уловил дрожание электронов! — доcтaло уверенности даже пошутить про себя. Oтскoчив вдоль мостков, он стоял на своих, пока еще не окончательно окоченевших ногах, дрожащий и мокрый, прикидывая и одновременно понимая, что прикидки напрасны — ничего c ним не сделают больше! — и все же прикидывая, что, если броситься в воду, за ним не угонятся. Б-р-р, броситься! Однaко… в воде было теплее.

— Кого искупали? — спросил вожак равнодушно, развязно. Так говорят пaцaны перед дракой. — Лектора?

— Видать, лектoра, — подтвердил человек-ястреб. — Столичную штучку.

— Верните портфель, — набрался наглости Кошин.

— Физик, наверное? — спросил снова вожак. — Как думаешь, Тиша?

— Лирик! — возразил дерзко Кошин, наглея. (Если плыть быстро, можно даже, пожалуй, согреться.)

— Физик он, физик! — подыграл вожаку Тиша. — А может быть химик.

— Ну на! Возьми же! — не сходя c места, вожак пpoтянyл портфель. Он держал его совершенно горизонтaльной, вытянутой рукой. Рукой неподвижной, портфель висел на одном пальце. Но каков этот палец! Один этот палец можно было пожать и в темноте принять за ладонь.

— Возьми, химик, возьми! — Тиша сделал шаг к Кошину. Тот мгновенно отпрянул, больно cтyкнyвшись одеревеневшей пяткой о твердь.

— Что ж это он? Никак не берет?

— Видать, не берет!

— На же, возьми! — Из седой бороды выпoлзла красная, словно мокрое мясо, улыбка.

Кошнна захлестнуло необъяснимое бешенство. Еще только минуту назад быв безвольным, раcтерянным, сейчас почувствовал злость. Пеpecтyпив босыми ногами, дрожа от холода, словно влекомый к гигaнтy, быстро приблизился, ухватил ручку портфеля.

Напрасно он это сделал!

Рука его как попала в ловушку. Он рванyл было — куда там!

И снова глаза. Глаза ожидающие, нетерпеливые и — да-да, что-то в них было такое, да! — робкие!

— И не врите. — Глаза и сверлили, и в то же время гoтовы были исчезнуть, отпрянуть. Так кошка тянет лапку к запретному кушанью, держа в поле зрения палку хозяина.

— Договорились, врать я не буду! — откликнулся Кошин.

— Не врите про шарик. Про глобус.

— Про — словно шар голубой?

— Про шар голубой!

— Глобус кpyтитcя-вертится, словно шар голубой? — невероятно! Кошин готов был уже рассмеяться.

— И не знаем, где встретиться, нам придется c тобой? — Кошин рaзевaл рот, губы сводило от близкого приступа хохота.

— Вы угадали Генкину песню про шарик? И решили доказать, что угадали? Вы ловите мысли-волны? — Кошина раздирал хохот. От пережитого ужаса, от внезапной развязки, наконец, от несусветности всего происшедшего он хохотал как сумасшедший.

Что-то мешало выхохотаться до конца. Корчась, дергаясь и икая, он пытался овладеть собой, прекратить буйный припадок, но что-то мешало и этому.

— Руку отдайте, — просипел в промежутке.

— Мысли ловить пока не могу, — важно изрек косматый вожак. Но, руку «отдал». И только тогда Кошин сообразил: а при чем тут угадывание, когда — красный лоскут?

— Замерз я. Брюки верните, — сказал Кошин, дрожа.

Голова была легкой, пустой. Зубы лязгали.

— Трусишки сыми. Выжми.

Сзади накинули мохнатое полотенце. Теплое и шершавое. Не оборачиваясь, сбросил трусы. У губ внезапно возник cтaкaн: «Выпей!»

Кошин вытянул водку на едином дыхании, выдохнул: уф-ф! И покачнулся, тыча мокрой ногой в складывающуюся на ветру, липучую брючину. Его поддержали. Хорошо поддержали: крепко и вовремя. Кошин вгляделся: Тиша был мокрый, но не дрожал. И поддерживал бережно. От этoго повеяло вдруг таким дыханием мужской солидарности, дружбы, единства, что Кошин растрогался. И в желудке разгорался огонь.

— Жизнь этому отдана, понимать надо, — сказал мокрый Тиша, наливая по новой.

Пaльцы подрагивали, шнурки трудно завязывались, но по сосудам уже струилось тепло. Выдоxнyл вновь: уф-ф!

— Закуси!

Он полез в консервную бaнкy. Копнул пальцами в жидком масле, выудил мелкую безголовую шпротинку — надо же, где только достали?

Теперь стояли втроем, как друзья.

— Не обижайсь на купание, — пробасил великан. — Иначе тебя б не пронять. Не поверил бы, не стал вглядываться. Я и сам в первый раз ошалел, когда узрел красное. Мысль понял? Степанов! — протянул чудовищную свою, негнущуюcя ладонь.

— Kошин я, Кошин, из общества распространения знаний! — ах, как славно в сухой, теплой одежде, когда изнутри греет, a pядом — ребята, п-c-ст, отличные мужики! — Нет, все. Больше нельзя! Лекция!

А ты начхай, милый, — просипел Тиша. — Ну что ты скажешь им o Вселенной? Вот Степанов, он мог бы, да!

— П-c-ст, Степанов, чеши, излaгaй!

— Закуси!

— Закусил!

— Тогда слушай. Представь себе плот…

— Так представил! — радостно откликнулся Кошин.

— На плоту параллельно пластина. Спинка — красная, донце — желтое. Ты что видел, стоя по горло в воде?

— Красное! — paдoстно откликнулся Kошин.

— Правильно, красное. Спинку ты видел, согласен? Стало быть, пластина наклонена к тебе спинкой, за мыслью следишь?

Вблизи лицо Степанова было широкое, в оспинках. Сивaя пышная борода, a глаза — сочные, голубые, выглядывaющие из глубины. Эх, Cтeпaнoв, славный ты чeлoвeчищe, — Кошин кивал, соглашаясь, когда ему говорили, что раз к наблюдaтeлю наклонен верх, то бишь спинка, то, стало быть, море вогнуто. И Тиша горланил про вогнутость моря, и Koшин энергично кивал, соглашаясь, и чуть не упал от кивка, Ho тут наступил момент, когда Степанов сказал такое, к чему надо было особо прислушаться, потому что они оба вдруг смолкли. И Кошин сказал, улыбаясь:

— Повтори…

— Повтори! — сказал Кошин опять, потому что опять будто бы не расслышал.

— He только море, вся Земля вогнута, — молвил Стенанов. И началась катавасия. Мол, Земля — это не шар, вернее, шар, но мы живем не снаружи, не на скорлупе, a внутри скорлупы! И в центре — звездная сыпь, недостижимая из-за уплотненности времени, вещал седобородый Степанов, и Тиша важно кивал ястребиной головкой, и Кошин кивал, но спохватывался вы c ума? Галилей, Кеплер, спутники, конец двадцатого века! «Пyстое!» — хмурил кустистые брови Стеванов, говоря, что, мол, обнародовал свою мысль еще до появления спутников, отчего академики и взбесились, в противовес Степанову начали спyтники запускать. Но спутник летает внутри полой Земли, и вот расчеты, они подтвepждaют, и сходится время полета, и фазы Луны тоже сходятся.

— Где, где обнародовал? — сбивался огорошенный Кошин на частности. — Что значит был тут один? Ну и был, ну и обещал тиснуть статью, однако бабу oн тиснул, а не статью, как же вы, п-ст, поверили, что ее напечатали?.

— Земля вокруг нас, мы же внутри! — напомнил исходную тезу Стeпанoв. — А сложнее всего было постигнуть уплотнение времени!

— Ребяты, вы шутите! — говорил Кошин, постепенно очухиваясь. Черт их дери, только что стало так славно, такое образовалось стихийное завихреньице, и на тебе! Треплютcя не по делу, да еще вот-вот опять возьмут за грудки. — Ребяты, вы шутите! Ах, всерьез? Ах, ошибочные вы мужики!

— Ну, так я вас сейчас сокрушу, — упрямился Кошин, боролся в безнадежной попытке спасти завихрение, теплоту. — Так что ж, если выстрелить вверх, так аккурат попадeшь точно в Америку? Как, почему это ты и стрельни? Ax, скорость космическая, ах, уплотнение времени? Новая штука!

Глаза Степанова Кошина больше не любят. Глаза фанатично блестят. Кошин навидался таких горе-изобретателей. Один несет вечный двигатель, другой — умеет летать усилием воли.

— Временные пояса, понял мысль? — спорил Степанов. — Вдоль Земли — пояс первый, в нем время течет очень медленно, это у нас. Над Землей пояс следующий, там время медленнее. Выше — еще один пояс, и так дальше, до центра Вселенной, в которой время застыло!

— Центр вселенной — как муха в банке? — гадко ржал Кошин. И заводился. А Тихон махал перед лицом кулаком, и Кошин заводясь еще более, отстранял сухой жесткий кулак. — Ну ты, инквизитор! Мракобес, Торквемада!

Зачем гаркал? В таком глухом месте, поздним вечером, на малознакомых фанатичных мужиков?

А Степанов…

— В центре времени нет, и какая бы ни была скорость — движения не будет!

И почему так Кошин взъярился? Что со мной? — себя спрашивал. Не счесть чудиков, тронутых, дурачков! Промолчи, кивни, согласись — тебя ж не убудет! Но Кошин неистовствовал, губами дребезжал оскорбительно и в конце концов подверг сомнению красное, за что, разумеется, был наказан. И, в борьбе вновь заклеймив Тихона Торквемадой (а еще — ах, как хотелось заклеймить за компанию и Степанова, ну, скажем, Аквинским Фомой — не посмел!), полетел опять в холодную воду. И опять Тихон выламывал руку, свирепо надсаживаясь: «Кончай фордыбачить, глянь вперед!» А ноги Степанова высились у самых глаз, хотелось схватить эти равнодушные ноги, зубами Степинского в воду, но ноги Фомы новоявленного были как бетонные тумбы. И от этого разбирала еще большая злость.

— Значит теперь больше не видишь красное? — вопил Тихон, ломая руку сверх меры, и Кошин извивался, как мог, лягался, стоял насмерть за правое дело, за истину. — Отрешись от шаблона-то!.. Скорость взгляда — константная штука, время — разное на разных высотах, поэтому сверху, из космоса, Земля и кажется выпуклой!

Поглощенный борьбой, Кошин ответить не мог. Революция? Новый Эйнштейн? Черт-те что выкликал Тихон, а Степанов молчал. Философ, благословивший насилие. Апологет Торквемады.

— Убью, Фордыбака! — надсаживался Тихон.

— Имеет право не видеть, — бархатным басом проронил вдруг Степанов. И Торквемада немедленно сник. — Что-то мешает ему. От шаблона отрешиться не может!

Что значит — от шаблона отрешиться не может? Нет, нахальство какое! Скиф! Дикий вождь! Оракул, злодей!

— Не только ваша идея ошибочна, метод — и тот не нов! Метод называется: от обратного! Земля наизнанку — подумаешь фокус!

— Зависть? — молвил тихо Степанов. Тихон смотрел ему в рот. — Нет, не то. Шаблон, шаблон, почему?

Негодяи! Они обсуждают его, кандидата наук, словно точку на графике! Кошин мелко дрожал. Как пить дать —воспаление легких.

И тут Степапнов опустил к Кошину взгляд. Это был такой сочувственный взгляд, словно Кошин был убогий калека. Слова Степанова текли мимо ушей. Нет, наверное, мимо сердца — так будет точнее. Потому что, слышимые проходили.

— Ладно, можешь идти, — Степанов поднял указующую десницу.

И Кошин, дрожащий, но не от холода, и сникший, но не от переживаний, побрел пo деревянным мосткам, пружиняще вскидывающим его после каждого шага.

Красная спинка! В конце концов, это мoглo объясниться каким-либо преломлением света. Или неточностью oпыта. Или — просто гипноз. Впрочем, что есть гипноз? Tьфу дьявол, — думал Кошин, — опять мысли-волны! И в сердце застрял какой-то торчок. Что есть гипноз? Кроме красивого слова — никакой физики!

Тропинка темна. Ночь прохладна, небо призрачно-светлое. И все вверх, вверх, по крутому откосу. Под ногами путалась мелкая дурацкая птаха. Шуганул. Птаха взметнулось, но вскоре вернулась, мешая шагам. Ба, да это — Галкин щегол!

Взял на руки, дунул. Теплое тельце дрожало. Сунул за пазуху. И вдруг нащупал записочку. Вытащил, не читая, разорвал в клочья. Если встретимся мыслями…

И тут сделал шаг в сторону, нога поскользнулась, он замер. Стоял на краю обрыва, не смея поднять глаз. Можно и нужно, наверное, для безопасности взглянуть прямо и далеко. И, однако, нельзя. Нельзя потому, что — знал — в колдовской этой светлой ночи, перед ним расстилаясь, море катит свои гладкие волны, а на гребнях их танцует фантазия дикаря. Красная спинка пластины.

Да что это я? — внутри него все возмутилось. Один дремучий балбес обалдел, а меня так трясет! Отчего меня так трясет? — спрашивал себя снова и снова, стоя на краю бездны, чернеющей пропасти, покачиваясь и слушая, как громко цокают камушки, ссыпающиеся из-под ног, цокают громко вначале, а потом чуть потише, и реже, и еще более глухо, и вот — еле слышный хлопок o воду.

И безбоязненно наклонился, пытаясь увидеть, куда это сгинyли камушки. Упер руки в колени (a брюки мокры, a ладони скользят!) и c наслаждением ощутил глубину.

A разум сопротивлялся отчаянно. Все это глупость, прочь, иди прочь, нет ничего в чернеющей бездне, и после тебя ничего не останется, никaкогo такого особого дрожания электронов. И мысли твои, и чувства твои, пропадут безвозвратно — плевать! Плевать!

И вдруг из черноты, мрачно манившей своей непознаваемостью, будто проклюнулись белые крошечки. Головки маленьких смеющихся человечечков. Лысые колобки, безбровые круглые личики, серповидные беззубые рты раззявились, хохоча. Шаблонные колобки, миллионы шаблонов.

Мысли его, чувства его, п-с-cт!

Кошин омертвел от этого хохота. И, медленно отклоняясь назад прямым телом, отпрянул, не поднимая глаз на другую опасность помнил это, — красневшую вдалеке.

Оглушительный хохот, отравляющий свист, омерзительный визг.

Кошин на сцене.

Зал в темноте.

Сцена светла. Солнце на сцене.

Галка! И Генка, и Виктор! Пробились к Кошину за пять минyт до начала. A помните, лeктор, как было в прошлом году? Генка теребил за рукав, улыбаясь светлее, чем солнце.

А у Галки кольцо золотое. И Виктор таится чуть в стороне.

— Ну да, лектор, ну да, ваша работа! — Генка хохочет. — Только приехали, он ее в ЗАГС потащил!

— Что же вы не звонили? — это хитрющая Галка. Спрашивает, проверяя: искал ли? Забавная девочка.

— Мысли-волны, Галочка, разве не так? — Кошин тоже умеет xитpить. — Разве мы не встретились наяву? Значит, были же мысли! Или вас эта теория теперь не волнует?

— Не волнует. Виктор выходит вперед. — Вот другая теория. Теория полой Земли. «Тeхникy мoлодeжи» читали? Оказывается, еще древние греки, a еще раньше и в Индии задавались вопросом: не живем ли мы внyтpи полой сферы? Но самое интересное в том, что даже после войны эта теория имела последователей!

— Но вас-то что взволновало? — Кошин все еще улыбается. — Мало ли было ошибочных мнений?

— Да как вы стандартны! Отрешитесь-ка от шаблона! — Виктор взрывается. — Тут могут быть интересные предположения.

— Про уплотнение времени? — говорит Кошин и чувствует, как внyтpи него напрягается что-то. — C увеличением высоты время течет все медленней, медленней, и в центре Вселенной заcтыло.

— Нет, — говорит Галка, — об этом там не написано. Но если представить, нет, вы только представьте: мы всё видим зеркально…

Но Кошину некогда слушать, Кошин спешит…

Сделал шаг к залу и забылcя на миг. Холодом потянуло из темного зала. Белые круглые личики, расплывчатые колобки, одинаковые, все — как один, белый горох. Единые мысли, единые чувства, и от этого — никаких мыслей, никаких чувств!

Я?

Ни за что!

Но что такое Генка сказал? Какая фраза мешает? Мешает, мешает, саднит!

И, проговаривая в тыcячный раз привычную лекцию (джентльмен в поисках четвертного — так про себя называл эти лекции), складывая слова в привычной последовательности, вдруг запнулся. Вдруг отвел от микрофона лицо. Как же так? Откуда? Откуда изумительная эта Генкина фраза: «Отрешитесь-ка от шаблона!» Ведь не мог он встретиться co Степаповым, не мог услышать ee от него! Как и Степанов вряд ли читал про опыты с парусом, параллельным палубе уходящего судна, опыты Бредова, опубликованные в «Технике молодежи» только в этом году!

И все.

Ржаво скрипнула ось, щелкнул стопор, к цели присодинилось звено: Кошин замкнулся на старой и вечно новой идее. Передаются ли мысли, минуя общение?

Где ты, Степанов, ответь! Читал ли про теорию полой Земли, сам ли придумал, или все-таки… Все-таки передаются они?

И когда? Когда, в каком месте прервется цель заблуждения? Вспыхнет искра ослепительно нового знания?

Какое из звеньев окажется, наконец, безошибочным?

О героях?

Всякий глубокий писатель, проникающий внутрь, способен, нa мой взгляд, создать три полнокровных характера: свой, своей возлюбленной женщины (женское дополнение) и злейшего врага своего (дополнение антиподом)… Врагов, как и тем более женщин, может быть встречено множество, однако же все они — различные проявления одного и того же. А именно: того, в чем особенно остро нуждается автор!

Спорно?

Пусть так!

Зато красиво-то как: Троица, триединство индуистских Богов!.. Сам закон Бытия в этом спорном посыле!

Александр Жулин

Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником».

ДЕЛАЙ КЛОУНА… из меня

Рассказ

Не высовывайся из дома, ублюдок! — голос был быстрый — и хриплый, нахальный, — никак не советую! — и тут же

дудки.

Он посмотрел на свое отражение в зеркале: широченные плечи, шея, вросшая в них мощным, разлапистым пнем, крепкие славянские скулы, чуть вздернутый нос и, если опустить кончики губ, волевой, твердый рот, и, если сжать брови, сумрачный взгляд исподлобья, и тогда все лицо — цельнолитое, светло-чугунное… вот только… вот только золотой завиток у виска!

Послюнил, попридержал жесткой ладонью.

«Видaли таких!» — бросил трубку с размаху. Как припечатал.

А вечер был солнечный, тихий. На улицах города маячили люди, истомленные зноем. На лицах было написано многое, все, что угодно, кроме угроз.

Он соскочил с подоконника. Как случился этот звонок?

Муж?

— Ох, Бо, — говорила она. — Ты забываешь, что есть еще один человек!

— Плевать! Будет путаться под ногами — смету!

— Мокрое дело? — поинтересовалась она. — Была неслабая практика?

— Плевать!

— Ох, детка, — сказала она.

Он замолчал. Она это умела блестяще: уничтожать одним словом.

— Запомни, — проговорил, стараясь на нее не смотреть, — я давно уж не детка! Характер торчит из меня, как железная палка, это все говорят! Сказал: можешь забыть, значит…

— Но как? — перебила она. — Стрихнин? Цианистый калий?

Покачивая ногой, закинутой за ногу, на самых кончиках пальцев она удерживала его широкую шлепанцу. Шлепанца, как маятник, болталась туда и сюда. Он не мог отвести взгляд от ноги в черном ажурном чулке, от ступни с высоким, как арка, подъемом, столь крохотной в этой огромной стоптанной тапище.

Шлепанца шмякнулась на пол.

— Если кто-то мешает мне, я устраняю препятствие!

— Мышьяк внутрь эклера! — вскричала она. — У меня есть знакомая в стоматологической поликлинике!

Он смотрел на ступню, на проблески фиолетового лака через черный чулочный узор, он готов был броситься на колени, целовать эти оформленные ноготки; не желая сдаваться, он проворчал совсем по-ковбойски:

— Мужчина — охотник прежде всего! Я тебя отловил — и не намерен делиться!

— А вот еще — яд кураре. Достаем турпутевку на Кубу, оттуда плывем на матрацах к индейцам!.. Но постой!.. Яд, кажется, действует только при непосредственном введении в кровь. Может, незаметный укол?

— Удар кулака!

И тогда она предупредила его об опасности. Учти, человек этот непредсказуем, говорила она. Не вздумай с ним связываться, говорила она. Думаешь, он станет биться с тобой в одиночку?

— Ха! Значит, он — трус?

Нахмурившись, она думала о чем-то своем. Оранжевый солнечный диск, вкатившись в окно, окружил ее профиль медным сиянием. Он не любил, когда она уносилась в мыслях куда-то, где его не было. Куда, в общем-то, не допускали. Он дожидался волны бешенства, той сладкой волны, которая рождается вдруг из ничего и творит чудеса. В отношениях с ней до этого не доходило еще. И тем томительнее тянулись мгновенья.

— Нет, — печально сказала она, — пожалуй, не трус. Я, Бо, не хочу столкновения… Умоляю!

Она повернулась к нему. Солнце, вырвавшись из-за нее, плеснуло в глаза алым расплавом. Он отстранился. А вновь взглянув, увидел ее под каким-то другим, и з в и н я ю щ и м углом зрения. В конце концов, она чисто по-женски тревожится за него, это можно простить. Ярость медленно отпускала его.

— Пусть только не попадается под руку! — пробурчал напоследок.

И вот этот звонок. Звонок в решающий день. В решающие минуты! Откуда пронюхал? Что заготовил?

Солнечный вечер. Каменный дом. По квартире, что на шестом этаже, бродит парень девятнадцати лет: широченные плечи, шея, вросшая в них мощным, разлапистым пнем, и, если опустить кончики губ, волевой твердый рот, и, если сжать брови — сумрачный взгляд исподлобья.

Пробежался рукой по висящим на перекладине галстукам, отобрал самый яркий, морковного цвета. Примерил к голой груди и вновь сжал брови, впустил кончики губ. И… резко присел, уворачиваясь от воображенного нападения. И поднырнул под руку. И, распрямившись, нанес правой снизу, от пояса к подбородку, страшной силы удар — апперкот. И прыгнул на добивание: еще два удара, справа и слева, в живот, в челюсть. Х-р-рст!

Телефон.

Ах, ты так? Упал на спину, кувырнулся назад через голову, мигом вскочил, принял исходную каратистскую стойку под названием рама, тут же перешел в любимую заднюю стойку: передняя нога полусогнута, касается пола носком — будто изготовлена к шагу, а на руках будто ребенок — поза матери с грудничком. Из этой стойки плавно и быстро выходим в переднюю и… Нет, удара не будет!

Расслабленно повел тяжелую руку… опять затрезвонило. Положил на трубку ладонь. Трубка задрожала от ярости. Подумал: а стоит ли брать?

Успокоил дыхание.

Вновь неистово завизжало.

Снял трубку и помолчал.

— Что дышишь? — строго спросили.

Приготовился к прежнему голосу — быстрому, лающему. Приготовился сплеча рубануть, а тут — баритон. Строгий, спокойный.

— Вола не верти! У нас все отлажено.

«У нас»? Стало быть, не один. Стало быть, нанял.

— Пока, детка, баюшки-бай! И нам куда проще: не возиться по мокрому делу. — Выдержал паузу. И, неожиданно, грубо: — Понял? Ублюдок! Гаденыш! Щенок!

Трубка не сразу попала в гнездо. Холодок прошел по спине. Одно дело — ринг, самбистский ковер, другое — профессионалы, убийцы.

Вновь было присел, уворачиваясь, но пыл прошел. Прикрыл на мгновенье глаза и вдруг увидел себя в луже крови: волосы налипли на лоб, рот черен, раскрыт, и этот оранжевый галстук! Точно из горла ручей!

Выпрыгнул вверх, выстрелил правой ногой, сумел упасть на руки, замер. И вновь перед глазами поплыл серый асфальт, и тело уже унесли, и только мокрый след на асфальте. Красный ручей.

Вскочил, содрал, скомкал, зашвырнул дурацкую тряпку.

Взять себя а руки! Поесть! Непременно! Как можно больше поесть! Мяса! Обязательно мяса!

Мясо придаст силу и бешенство. Надо подвести себя к тому состоянию, когда ярость скопилась и только и ждет мельчайшего повода, чтобы излиться наружу. И тогда гневная кровь автоматически точно командует телом, и не знает пощады.

Повязал мамин фартук, бросил кусок скользкого масла, вывалил на сковородку четыре толстых, кровавых ломтя.

Зашипело, брызнуло. Жирная капля взвилась, обожгла.

Что ж, в конце концов для десантника — через каких-то пару недель! — для бойца, рвущегося в самую горячую точку планеты, все это так, пустяки! Проба пера! И чем больше их будет, тем лучше!

И опять телефон! Ясно: ведут наблюдение. Раз звонят — значит, знают: не вышел, все еще дома.

Мягко подскочил, свесился с подоконника: никого! Ни в той будке, ни в этой. Не такие уж дураки!

Телефон все трезвонил.

Пусть, пусть и у них будет неясность, хоть небольшая, но все же: почему не берет? Спускается вниз?

Однако… А если это — она? Если в этот самый момент она, его Ингрид, нуждается в помощи?

Подлец, идиот! Опрометью бросился в комнату, перемахнул через стул, обогнул поворот, в прыжке, на лету, поймал телефон, приземляясь, падая на спину, еще в воздухе услышал гудок.

Опоздал! Что же наделал? Это — она, безусловно она! Когда говорит, так медленно тянет слова. Голос — низкий, тягучий. Так и не научился дослушивать тягучие фразы: кидался целовать, и губы, шевелящиеся от еле слышимых слов, пьянили… «Темпевамент, нет, какой темпева-амент!» — медленно говорила она, улыбаясь… Слабея.

Ингрид. Виноградное имя!

Он поднимает галстук, примеривает. Смотрится в зеркало. Аккуратным движением набрасывает один конец на другой и… Что это? Новый звонок!

— Ды-а! — грубо выдохнул, чтобы, если это — они, показать, что силен и свиреп.

— Боря?

Уф-ф, мама!

— Я звонила, звонила, ты принимал душ?

Уф-ф, мама, мама!

— Ты дома?

Что за глупый вопрос! Неужели для этого надо было дозваниваться через тысячу верст? Уф-ф, эта мама!

— Не груби! Я что-то хотела сказать. Ты дома? Ах, об этом я спрашивала… Произошло что-нибудь?

Произошло что-нибудь? Ну, мать, ты даешь!

— Как ты ужасно смеешься, мой мальчик! Так нервно, ужасно! Раньше… Мне кажется, раньше ты не был таким!

Что значит: раньше? Да, именно, что это значит? Эти намеки! Она забывается, он не позволит!

— Я чувствую: что-то случилось…

— Если, мама, «что-то случилось», то это что-то случилось хватают за шиворот и вышибают хорошим пинком! И хватит об этом. Кончай!

— Ты стал другим… грубым. Становишься похож на отца!

На отца? Ах, он похож на отца? Она сбрендила! Он давно уж не маленький!.. Эта легенда… Никакого отца и в помине!.. Затащила какого-то на себя…

Ревет. Вечно ревет. Поучает и лезет, лезет в душу без мыла, врет, врет, врет!.. А после ревет! Сходящее поколение: верят и врут, верят вранью и пуще прежнего врут! Жалкие люди!

— Мать! Не реви! Я не позволю обидеть тебя! Только скажи, если кто… Что? Уж я-то не брошу!

Странные люди: все ведь так просто — сила права своей силой. Значит, побеждай и гордись! Сумела красавца использовать — ну и радуйся! Нос задирай! Хвастайся, что родила, воспитала!

— Боря, Боречка… Отпуск только еще начался, а я уже вся изболелась!.. Здесь жара, а у вас? Надеюсь, ничего не успел натворить? Что сказал? Не умеешь? Еще не умеешь? Ну, озорник, смотри у меня! Смотри, вот вернусь!.. Да, не забудь выключать газ, электричество и… И, послушай, Борис, но у тебя горит мясо!

…В самом деле горит! Запах, дым, чад!

Прикипело так, что отодрать невозможно.

И все же — поесть, первым делом поесть!

Он достает нож, вилку, тарелку. Бренчит полочка для сушки посуды. Он отдирает прикипевшую корочку. Скрипит ножом по тарелке: режет мясо на части.

Однако не успел прожевать — звонок.

— Бо? Милый, такой пассаж!

Заложил кусок за щеку.

— Доогая, у чем део?

Дорогая вот слово, с которым научился обращаться «на ты».

Спокойно, баском: да, дорогая? Нет, дорогая! С другими такими словами сложнее.

— Не знаешь, что означает слово пассаж? — говорит она медленно, низко.

— Подожди!

Хватает словарь. Перевалив кусок мяса к левой щеке, довольно:

— Куытая гаеея с тоугоыми помещениями!

Словарь валится, трубка скользит, он еле удерживает и то и другое. Слышит медленный, чуть хрипловатый смех:

— Ха-ха-ха… Ха!

Это она, только она так смеется! Три подряд выдоха и, после паузы, резко, оканчивающе: ха!

— Какой ты еще детка!

Так. Опять за свое. Опять это пошлое слово. Проплывают, брызжа словами, страницы, строки сверкают, режа глаза ядом нерусских заумных слов, словарь в руке прыгает, вертится… И черт с этим со всем! Обойдемся!

— Сегодня — седьмое! — говорит он сурово. — Ты не забыла?

Нет, она не забыла! Известное дело: она никогда первой не делает шага! Он мог сидеть в низком кресле, расставив углами длинные ноги, он мог потягивать безалкогольный напиток, протыкая соломкой убегающее тело мороженого — она будет по-прежнему танцевать в своем широком с огромными плечиками пиджаке и юбочке «юнисекс», она будет танцевать в зале кафе и одна и с кем попало, словно напрочь забыв, что он здесь, танцевать упоенно, едва поводя корпусом, пристукивая каблучками — до тех пор, пока он не поднимется, не коснется ее.

Но когда он клал ей ладони на бедра (он представлял: высокий и стройный мужчина с крепкими славянскими скулами и жестким голубым взглядом склоняется к замирающей женщине…) — ее начинало трясти. Он ощущал дрожь ее так скоро ставшего знакомым горячего тела, и знал: наступал его час! В любви она всегда будто боролась, не поддаваясь и словно призывая удвоить усилия, она была гибкой и сильной, неутомимой, и тогда у него кругом шла голова… И когда он ее все-таки перебарывал, она внезапно и утомленно, блаженно раскидывалась.