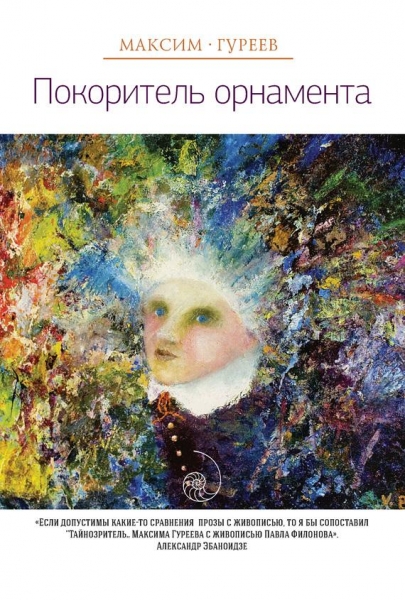

Максим Гуреев Покоритель орнамента

© Гуреев М. А., 2015

© Буркин В. А., иллюстрация на переплете, 2015

© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015

Калугадва

Посвящается отцу

1. Комната

Женя проснулся оттого, что ему показалось – кто-то гладит его по лицу. Наверное, мама. Открыл глаза, но в комнате никого не было.

За стеной гости пели пьяными голосами. Выцветшими голосами. Старухи выли. Они не прекращали выть с тех пор, как вернулись с кладбища, – сначала от голода, потом от обиды, а теперь у них пучило животы.

Женя вышел в коридор – тут было темно, на ящике у двери спал отец Мелхиседек Павлов, его еще называли просто – отец Павлов, как отец Павел-Савл. Он развалил обросшие глиной гигантские кирзовые сапоги, ведь старательно же отслужил погребальный чин, совершенно вымок под дождем, замерз и проголодался изрядно – вот его теперь и сморило.

Гроб неровно вынесли из церкви и понесли через поле к погосту, ноги увязали в грязи, ветер раскачивал деревья, собаки дрались.

Женя наклонился, и поцеловал руку отцу Павлову, и погладил его по лицу, спящего, тот задергал головой, зарычал, но не проснулся, а вскоре так и вообще оказался на полу, подоткнув под себя лыжную палку, – столь умаялся за день, сколь смог. По долгу службы.

Дверь из залы открылась, мелькнула часть стола, гости. У окна сидела Фамарь в черной косынке. Женечка всегда знал старуху одинаково старой, поджимающей губы, и они у нее белели оттого. Рядом с ней сидел дед. Вернее сказать, истукан онемевшего деда, что не выпускал из рук мокрого полотенца, – интересно, однако, какое же у него было нынче сморщенное лицо, делавшее его похожим на больного плаксивого ребенка. Сидели еще какие-то родственники, древние подруги Фамари Никитичны, приживалки, затравленно озираясь по сторонам, ковырялись в салате из вареной свеклы и репы.

Женя присел на ведро, ведь все они тоже сидели в раме дверной коробки, сидели под портретом Лиды, перевязанным черной газовой лентой для волос.

В коридор вышел Серега, икнул.

– Вишь, как, малец-то, получилось, приказала мамка долго…

Его шатало.

Держась за стену, Серега добрался до туалета, потом вышел, дверь захлопнулась, перестав освещать Женю, отрезав тени.

Опять стало темно.

Женя на ощупь пробрался к комнате матери. Зашел. Тут вкусно пахло сырой затхлостью, обои вздулись и трещали, когда протапливали печь, зеркало задернуто сукном, а иначе и быть не могло, потому как лампу с налетом извести и клея вывернули, провода перемещались в поле стены, вдоль двери перемещались, а на потолке свет уличных фонарей рисовал ветки, раскачиваемые ветром. Женя подумал: осень, ежедневный дождь, волглые листья залепливают окно, жесть с крыши сарая улетела, скоро снег.

Теперь голоса звучали где-то очень далеко, и, может быть, впервые в доме сделалось тихо, и можно было спокойно смотреть туда, где существовала аллея, скамейки, зеленый дощатый забор без щелей, скелет кровати – пружинами в темноту, без полосатого, пахнущего мочой тюфяка, перепаханная кривая дорога, тянущаяся к краю леса, часть поля и рыжие песочные горы на глиняных разработках, обозреваемые по касательной к плоскости пыльного, покрытого мушиными трупами подоконника. А еще дальше – на огороде – огромная ржавая бочка из-под топлива, в которой обмывали мышей, раздавленных железной рамой на пружине.

Женя подошел к подоконнику, воображая его почти настоящим кладбищем, на котором и похоронили его мать. Ну, разумеется, разумеется, игрушечным – кресты из спичек, ограды из клееных коробков, свежая земля (из горшков для домашних растений), размятая пальцем, и резиновые трубы-кишки, из которых на кафельные столы льется вода. Старые маленькие старательные девочки погребали тут своих любимых голых куколок – целлулоидных, целомудренных, – обряжали их в дырявые войлочные подстилки и… в добрый путь!

Потом Женечка прилег на мамину кровать и вспомнил, как в конце лета ему приснился страшный сон и он, в слезах, прибежал сюда и лег рядом с мамой, а панцирная сетка – продавленная – свалила их в кучу. Стало жарко, но он уснул, улыбаясь.

Женя стал раскачиваться на кровати, ведь теперь это можно было делать совершенно безнаказанно и не бояться старых, расслоившихся пружин, что прорвут блин тюфяка и вопьются в бока и попу… По крайней мере, именно так ему всегда говорила мама: «Смотри, будешь раскачиваться на кровати, пружины вопьются тебе в бока и попу!»

Весело.

Кажется, еще утром Женечка сидел на лестнице, на старых деревянных ступенях, на мохнатых холмах, напоминающих волны, оставленных заколачивающими шаги-гвозди сапогами-волноломами, тут же в матового стекла колпаке была лампа-дежурка. Бабка суетилась, скоро должны были привезти гроб из морга или даже уже везли его.

За забором у Золотаревых завыла собака: сначала она скреблась когтями в заколоченную калитку черного хода на огород, потом, исходя слюной, пыталась ухватить зубами собственный ошейник – столь идиотское занятие, – вертелась, приседала, облепила толстый, как труба, хвост куриным пометом.

И завыла, как почувствовала.

Во двор въехал грузовик, стал разворачиваться, сдавая задом к крыльцу. Свора каких-то родственников, теток, паломников, татар, газокалильных ламп, керосиновых ламп, стариков-канониров из инвалидной роты в медвежьих шапках, манчьжурцев, дребезжащих на сквозняке старух, клеенчатых, залитых кровью фартуков, разносчиков кипятка, горюнов и землекопов облепила высокие борта, колеса и кабину. Жене показалось, что многие уже были пьяны. Они приглашали водилу зайти обогреться – начал накрапывать дождь, обещали угощение и выпивку. Даже дед что-то бесшумно вещал, перемешивая ватой губ в беззубой дырке рта.

Соседские мужики уже сидели в кузове и с уважением щупали черный ситец, которым был оббит гроб, тихонько переговаривались, потом закурили.

Фамарь Никитична держала Женю за руку. Вдруг водила, его, кажется, звали Голованом, заблажил дурным ржавым голосом кирного дебила:

– Ну, чео-о стали? Давай выгружай ее! Мне еще на лесопункт конец делать!

Женя вздрогнул. Как по команде бабки завыли, морща свои и без того маленькие лица, глазки копеечкой, куриные шеи, а мужики, покидав окурки, поволокли тяжесть по доскам кузова, перегружая гроб на подставленные для того плечи.

А потом был весь следующий день, расцвеченный жидким глиняным редколесьем поздней осени. Туман двигался вместе с низким небом. Пахло ледяным зубным настоем заиндевевших лежалых листьев.

Женя вышел со двора. Улица была завалена дровами, привезенными по случаю на лесовозе. Где-то за забором ревела бензопила, черной трухлявой корягой упиралась в небо вымороченная колокольня на Филиале, у соседей гудела паяльная лампа, тянуло бензином и вонючей щетиной – палили борова. В длинной дренажной канаве дрожал пуховый студень – здесь жили толстозадые прожорливые утки со своими костяными глотками.

Женя спустился к карьеру. У самой воды, на врытой в землю бочке сидел Леха Золотарев, трава была вытоптана совершенно.

Женечка представил себе, что на дебаркадере толпились люди и некто, столь малоразличимый из них, уронил в глубину мутной цементной воды суповой половник. Половник блеснул своим фальшивым серебром и исчез, зарылся в ил, а ведь его вполне можно было бы приспособить к ловле слизней в луже у водоразборной колонки или выкапыванию червей.

Леха ковырял матового цвета болячку на губе.

– Помочь? – усмехнулся Женя.

– Не-е, я сам, мне дома мать не разрешает ковырять, говорит, будет заражение крови – и все, помрешь… – Леха косил глаза, оттягивал губу, морщился.

– Паром ждешь?

– Ну! – Леха кивнул. – Тебе собака не нужна?

– Не-а, не нужна. – Женя отвернулся.

– Жаль, а то мать говорит – пусти ты ее в лесу или утопи где, старая, скотина, стала, воет, блажит, житья от нее нет.

Вообще-то, тут все действительно ждали парома, чтобы переправиться на тот берег, ведь многие из стоявших на дебаркадере работали в мастерских, ждали эту ржавую лоханку, в каких, как правило, с полей вывозят навозные кучи, реже – глину. По дренажным путям.

– Говорят, к тебе отец приехал? Женя вздрогнул.

– Злой, что ли?

– Не знаю, я с ним еще не разговаривал, он на похороны опоздал…

– А может, он даже и добрый? – Леха пожал плечами, в том смысле что он и сам сомневается.

– …а ты ее отрави!

– Кого отравить?

– Ну собаку свою и отрави, если старая стала, сам же говорил.

Леха уставился на Женю.

– Да жалко вроде.

– А утопить не жалко? – Женя усмехнулся. – Привязать к ошейнику камень и закинуть подальше в карьер, пускай поплавает. А она еще будет кричать: «Леша, Леша, спаси меня и сохрани!» Это так бабка моя говорит: «Спаси и сохрани». А потом и захлебнется, в общем, все как положено…

В водяных кустах запутались цветные пятна нефти, пошли волны. Кряхтя и отплевывая кипяток, к дебаркадеру подвалил паром, нарисовав в глазах лебедку, троса, длинные вытертые поручни, треснутое и заклеенное газетой стекло рубки. Кинули трап. На берег вышли приехавшие из мастерских и кирпичного завода. Кочегар делал неприличные жесты контролеру. Все вышли и стали подниматься на холм к поселку.

Женя встал.

– Ладно, пошли на Филиал костер жечь. Леха обернулся.

– Можно вообще-то. Удобрением, например. Оно у нас на чердаке припасено, а матери скажу, что костью поперхнулась.

– Зачем это?

– Как это зачем? Удобрения нигде нет, а нам еще гряды присыпать.

– Ну присыпай тогда.

Леха продолжал сидеть у воды.

– Ты идешь?

Такой толстый ушастый воротник пальто, спина зашита в нескольких местах, какие-то узоры шитья и прилипшая глина. Резиновые сапоги выглядывают из норы, откуда пахнет горячей капустой, извалянной в каше. Шапки почти не разобрать, ведь она хоронится. Может быть, шерстяная.

Скользко. Здесь мелководье.

Женя подошел и толкнул пальто в воду. Оно мгновенно набухло и превратилось в колокол.

– Ты чео-о, Жень, одурел совсем? – заорал Золотарев. – Давай вытаскивай меня, чео-о уставился?!

Потом допоздна жгли на Филиале костер и сушили одежду.

Ночью Женя проснулся оттого, что ему показалось, что кто-то гладит его по лицу, наверное, мама. Открыл глаза, но в комнате никого не было.

Были только слова отца Мелхиседека: «О славлю тебя, жена, что подвизаешься здесь в кущах непроходимых, вознесенных трезвением и страстей строительством, столь влекущими твою натуру – тоскующую, одинокую, романтическую, а порой и одноглазую…» Фамарь Никитична одобрительно кивала головой. Вдруг все переглянулись и улыбнулись. Во славу Божию. Во славу Божию.

Гости засмеялись: смотри, смотри – приехал-таки.

– Что же ты опоздал, братан? – Серега приподнялся из-за стола.

Женя хорошо услышал этот вопрос и сел на кровати. Кто приехал? Кто опоздал?

В комнате стало совершенно тихо, скорее непроницаемо для посторонних звуков – потолка было уже не различить, он растворился в вышине. Столь было странно и одновременно обыденно в этой сырой мгле вдруг услышать гудящий печной чугунной заслонкой голос бабки: «Женя, иди поздоровайся с отцом».

Потом Серегу поволокли из-за стола, он что-то кричал, выволокли на кухню, засунули в мойку головой и пустили воду.

Гости запели. Женя вышел в коридор: дед спал на скамейке у двери, Фамарь Никитична скрежетала зубами во сне. В зале.

Спустился по лестнице и вышел на улицу.

Женя подумал о том, что хорошо бы завтра пойти на карьер и посмотреть, как приходит паром, привозит работающих в мастерских и на цементном заводе. С собой на карьер можно взять и Леху Золотарева, а потом пойти на Филиал и пожечь костер.

Теперь с карьера доносился лай собак, ветер отсутствовал. Крыльцо, деревянная приступка, скользкие поручни и дорожка к воротам еще хранили воспоминания о Лиде разбросанными и уже почти ободранными еловыми ветками.

Через огород Женя пробрался к сараю – у входа горел свет.

Раньше здесь дед, как он говорил, «баловался с инструментом», потом сарай забросили, потекла крыша – жесть улетела, окно заткнули мешком из-под удобрения, пол погнил. Вообще-то, малоприятная местность, какая-то безлюдная, глухая и чрезмерно сырая. Теперь же, по бабкиному хотению – «Не пущу ирода в дочкину комнату, пусть, как пес, в сарае ночует», – здесь должен был спать отец – «Не пущу ирода в дочкину комнату, пусть, как пес, в сарае ночует, как живет, так пусть и ночует – под забором!»

И уже после этого разжились низкими скрипучими козлами, когда гроб стащили с грузовика, его поставили на эти низкие козлы, к земле расположив его тем самым, но исходил снизу холод, и даже лом не втыкался в смерзшийся песок, звенел, дудел, а еще разжились тюфяком, набитым соломой, дед приволок из кладовки старое одеяло.

Женя открыл дверь – тут было как в комнате: вкусно пахло сытой затхлостью, обои вздулись и трещали, когда протапливали печь, но ее никогда не топили здесь по причине ее отсутствия, зеркало, задернутое сукном, а иначе и быть не могло, ведь лампу с налетом извести и клея вывернули, полоска света с улицы проехала по отошедшим от пола и загнувшимся плинтусам, выхватила стол, обшитый картоном, – гвозди, скобы, проволока, висящее на ней чучело собаки, шкаф, раньше стоявший в комнате матери, ящик, на котором лежали вещи отца. Все столь знакомо…

За забором у Золотаревых, видно, проснулась собака, она загремела цепью в очке покосившейся конуры, зевнула, прилегла на ступеньку, шевеля своими острыми мохнатыми ушами.

Женя смотрел на отца.

Отец спал – он казался каким-то маленьким, укутанным, замерзшим. Женя воображал себе, как его отец завернулся в старое одеяло, как подогнул ноги, как сопел во сне, стонал, чесал заросшую щеку, как положил под голову свернутую дедову шинель.

«Зачем ты приехал? Зачем? Отвечай!» Вдруг стало душно. Отец завертелся на хрустящем тюфяке, Женя попятился к двери, наступив в темноте на банку из-под солидола. Банка с грохотом помчалась по непригнанным доскам пола.

Сквозняк.

«Кто тут?» – закричал спросонья отец. Этот крик из трубы в окружении зубов, в клоках желтой ваты в сравнении с погребальной урной или бетонной урной, выкрашенной нитрой, продолжал вертеться, продолжал вопрошать в темноту, ринулся, ринулся ведь по следам своих горячих слюней, сбегавших по узенькому желобку. Прикусил язык. Он завыл от боли.

Женя догадался: отец, наверное, испугался, подумал, что его пришли убивать среди ночи в чужом поселке, в сарае, где из щелей тянуло огородной дрянью перекопанной на зиму земли.

«Кто здесь?! Кто здесь?!» – ходящий и невидимый, смотрящий и дышащий кипятком. Женя захлопнул дверь, все погрузилось в темноту. Вот придет дед-дедушка, похожий на Николая Угодника с бородой, и побалуется с инструментом, с топориком например.

Отец стал метаться, стал проситься, стал греметь полностию погребенным в бочке, стал вопрошать, извиваясь и кривляясь отвратительно: «Кто ты? Кто ты? Чего тебе от меня надо?»

– Дед, дедушка, а дедушка! Не слышит, что ли? Приди сюда, завернувшись в простыню, примись сноровисто орудовать ножовкой, посыпая приступку желтыми опилками – «Вот сейчас несущие подрежем, а потом и само пойдет…»

– Открой дверь, слышь, открой! Кто тут?!

– Это же я, твой сын Женечка!

– Не знаю я никакого Женечку! Изыди, сатана!

Женя побежал по огороду. За спиной раздался треск рухнувших балок, хотя нет, сначала сарай зашатался, наружу полезли гвозди, и повалился набок. Отцовский голос, что исходил из недр, перешел на хрип. У Золотаревых за забором собака начала рваться с цепи, включили свет:

– Что у вас там происходит? Полпервого ночи! Совсем обалдели!

Вот и побаловались с инструментом, с каким-нибудь штангенциркулем степенным.

2. Собака

На следующее утро Леха вывел собаку со двора, с опаской косясь на окна первого этажа, где он жил с отцом, матерью и сестрой.

– Постой тут, – сунул Жене брезентовый поводок и исчез за дверью.

Женя посмотрел на собаку, на ее редкие слежавшиеся острова шерсти – старые, душные, что клочья драного ватного одеяла от татарина, на ее лысые бока, как вытоптанная трава в лесу, обнажавшие судорожное дыхание – отрывистое, от раза к разу – свист рваных мехов кузнечных, фотографических, фотографические щелчки, пронзительное фистульное сопение в трубу, дудение… Да, но довольно об этом.

Еще был мутный взгляд, казалось, она даже не замечала его – Женю, – уставившись куда-то перед собой.

А что было перед нею? – кусты, голые деревья, кряжи для распиловки – ну что еще? – улица, дома, наконец, были.

Собака утомленно зевнула, вероятно, после бессонной старческой ночи на сквозняке. Соблаговолила после подобной тошноты – ломило суставы, да и кормили не Бог весть как и чем: известковая скорлупа яиц и вода, картофельные очистки и изжога до умопомрачения, – соблаговолила-таки обратить внимание и на Женю. Понюхала воздух, окрест летающий, отвернулась.

Женя попытался погладить ее (то есть, то есть, может быть, даже и погладил бы ее), он присел перед острой слюнявой мордой, снабженной безразличными чешуйчатыми глазами, рука потянулась к мохнатым ушам, но почему-то (что же произошло?), Женя так и не понял почему, стал ощупывать мощный стальной карабин на ошейнике.

– Сильная вещь? А? Отец из части принес, таким парашюты цепляют. – Леха появился внезапно, правый карман его пальто оттопыривался.

Женя заметил выглядывавший оттуда целлофановый пакет с какой-то белой дрянью.

– Пошли.

Через огороды спустились в низину на зады квартала. Улица ушла вверх, изредка светясь глиной сквозь решетку черных ветвей деревьев. Голых. Собака медленно ковыляла, постоянно препираясь с натянувшимся в струну поводком, желая его укусить, столь ненавистен он был.

Остановились у поваленного дерева. Леха перемешал отраву с разваренными петушиными шкурками – красный гребешок, индюшачья бородка, утиные перепонки, кишки, комок желудка с приправой, сердце, цементная глотка – поставил жестяную банку на землю…

Фамарь Никитична рассказывала внуку Женечке, как совсем недавно повязывала белый клеенчатый передник и рубила голову петуху – пернатому обитателю двора – топором. Потом снимала клеенчатый, залитый кровью передник, а на поминках угощала всю свору гостей и родственников густым бездонным бульоном из огромной железной кастрюли, на дне которой мерцал ржавый половник.

Поставили банку на землю. И вот произошло то, что должно было свершиться тысячу раз, когда, еще будучи молодой визгливой сукой или кобелем (не столь важно!), она, эта собака, носилась по помойкам, выискивая съестное, так же (так же!) облизнулась, видимо, показалось мало, так же принялась обнюхивать жухлую траву… Леха отшвырнул пустую банку ногой.

…жухлую траву – ведь это была уже не трава на самом деле, а нечто, смутно напоминающее траву, некие таинственные бурые острые ленты, из тех, которыми заклеивают оголенные провода.

Провода, провода.

– Пошли домой. – Золотарев встал и поволок собаку обратно.

Она почему-то не упиралась, как прежде, но миролюбиво – нет! – умиротворенно потрусила за хозяином.

«Нечем ли подлечиться, любезный?»

Женя почувствовал, что готов ответить со спокойствием: «Отчего же нет?.. Есть… удобрением, например…» – с ужасом.

Потом Женя взял целлофановый пакет, оставшийся лежать на поваленном дереве, и сунул его в карман. Со спокойствием. Как дымящийся лед, как дымящийся уголь, как погружение и мгновенное, сиюминутное вознесение, рука как бы оказалась в воображаемой стороне от происходящего, в предположительном отдалении. В этой местности.

– Вот и все. Женя встал.

Леха с собакой поднялись на улицу и шли вдоль забора. Женя двинулся за ними. У дома Золотаревых остановились.

Женя наклонился к собаке. Собака смотрела на него, и он увидел свое отражение в ее глазах.

…Он – на кого же он похож? Вот, у него такие торчащие ладонями уши (его четыре руки), подобные древесным грибам – чагам.

Глазами Женя более походил на мать, все родственники это находили – «Когда на поминках они сели за стол, я вызвался им подать чаю, ведь чем еще, кроме чая, я мог привечать их – своих родственников».

Подбородок, надбровные дуги, песчаные холмы и высохшая пойма могли бы изобразить Женю в довольно невыгодном свете лампы-дежурки, если бы не впалые щеки – низинами в предгорьях, – Женя вдруг схватил себя пальцами за нос и стал истово вертеть его: «Расти вверх! Расти вниз! Горой в облаках! Кучей в пирогах! Яблоками печеными! Стаканами толчеными! Вот так! И вот так! А еще так!» Следовательно, в предгорьях птичьего клюва, следовательно, левая скула не имела ни малейшей возможности переговариваться с правой, к примеру, в редкую минуту одиночества, в некоем энергетическом порыве, движении ли.

Было что-то и от Фамари Никитичны: может быть, затылок, а может, и макушка – такая же, с низким трухлявым пнем, заросшим папоротником и цветистыми лишаями. (Забавное сравнение! Более того, когда нос – оставленный, отринутый, познавший пальцы, испытавший мучения, вкусивший насилия сполна, красный совершенно, потираемый благосклонно, почесываемый, более не привлекает внимания, Женя трогает собственную макушку и выдвигает подобное, довольно душное, чтобы не сказать, дышащее лесом, сравнение.)

Дед всегда обижался, приговаривая, бормоча: «Ну возьми хотя бы мою походку через шаг на второй, а через второй на сажень».

– Косая сажень в плечах! «До Москвы – две версты» – написано.

Женя ходил, устремив носки внутрь, отчего имел вечно сбитые под ус задники туфель. Ценное приобретение для загребания песка или земли, наращивая целые сугробы, с извечной легкостию исчезающие при наличии доброй воли: жестяной формочки, начищенного бузиной медного козырька или разросшегося, ветвистого, проведшего всю зиму в банке с водой березового веника. Веника проволочного, царапающего стекло, оставляющего за собой полосы-борозды.

В ту минуту худые ноги с острыми коленями щелкающе резали воздух кухни. Поиск чашек, поиск сахара, нахождение кипятка.

Женя вспомнил, что, когда он уготовлял на кухне горький чай для родственников, почувствовал на себе взгляд. Оглянулся. На буфете стояли фаянсовые игрушки: Онегин и Татьяна, Пушкин и Гоголь, Борис и Глеб, Герцен и Огарев…

– Долго еще чаю ждать? Что ты там делаешь, поганец?…Флор и Лавр, Минин и князь Пожарский. Еще прятались слипшиеся леденцы.

Женя ненавидел свое отражение в зеркале. В воображении он настаивал на пропорциях этих самых Минина и князя Пожарского (все же!): сидящий и совершенно облупившийся, но иной способен к сохранению зыбкой одежды из мела или снега, вернее, убранный изъеденным ситцем, стоит, воздев руку, стоит вровень с игрушечной петардой, начиненной соскобленной со спичек серой, что вот-вот взорвется и оторвет руку и ногу. Тому, кто сидит, – левую руку, а тому, кто стоит, – правую ногу и обожжет бровь и хвост… не в бровь, а в глаз… и в хвост, и в гриву, это, конечно, в случае наличия какого-нибудь устремляющегося за блохами зверя.

– …Давай быстрей, мне уже идти надо. – Леха нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

Собака икнула, выпустив на всклоченную бороду желтые вспененные слюни.

Женя вздрогнул.

Калитка захлопнулась.

Когда уже совсем стемнело и по длине улиц зажгли фонари, Золотарев выволок окоченевшую собаку со двора и закопал за сушилкой в куче сбитого цемента. Наскоро, пока не смерзлось.

Смерзлось.

3. Отец

Вот и в наш город потянулись обозы с дровами и углем. Обозы выстраиваются где-то на извозных и дровяных слободах, на грузовых железнодорожных перегонах, разъездах и оттуда устремляются бесконечными грохочущими потоками. Значит – скоро будет тепло! Значит – снова придется ковырять ломом заиндевевшее очко в сортире! Но ничего, это даже и хорошо!

От извозчиков, тех же водителей, в стеганых ватниках, тулупах ли, пахнет табаком. Поднимается пар. Целое парное марево.

Женя с отцом пробираются сквозь эту шумную толпу однообразного цвета и звука: кто-то кашляет, но не закрывает рта руками, кто-то громко смеется, хохочет, тыкает пальцем, чешет ушанку-шапку, съехавшую на затылок, кто-то просто зевает, курит, сморкается в жестяную трубу соответственно трубно. Подвозят уголь в вагонах или тачках, подвозят и дрова на лесовозах.

Поодаль стоит тарантас цыган, и сам цыган, облаченный в валенки и изорванный собаками тулуп, греется, прислонившись к дымящемуся боку мохнатой лошади. В руках держит лопату для угля, чтобы, лязгая, загружать железный сварной короб.

Никто не обращает на Женю и его отца никакого внимания.

Они выбрались в поле и пошли, оставив за спиной церковь, пошли к лесу, где находился погост.

Женя краем глаза наблюдал за отцом, который, не вынимая рук из карманов пальто, торопился, пытался попасть на полосу мокрого, липкого снега, но постоянно ошибался и проваливался в канаву, полную гнилых листьев, ботвы и вонючей воды.

– Как же здесь гроб-то несли? – вопрошал сам у себя.

Наконец вошли в лес. В темноте пропитанных влагой стволов, местами подмерзших и даже обледеневших, начинали свое движение навстречу идущим низкие, гнутые, едва ли доходящие до метра, крашенные в синий цвет ограды из проволоки, ножек кроватей, слежавшихся пружин и ребристых прутов – ограды могил.

Ограды могил.

Дорожки занесло снегом, и потому приходилось придумывать новые пути через кусты, кучи дерна, гравия, спиленные деревья и хрустящий лед осыпавшихся могил.

А ведь снег усилился тогда – он опухшим, отяжелевшим, бесформенным, прокисшей комкастой кашей (Господи, каким же еще?), распаренным после неверного пудового бега, сумасшедшим неистово рвался в глаза, в рот, в уши, за воротник, свисая, и рушился, раскачивая волосы и ветки, искусственные цветы и подставленные руки. Все, абсолютно все приводил в движение.

Женя был здесь как в кладовой, где под потолком по разъезженным рельсам и трубам перемещались отсыревшие куклы с пластмассовыми масками улыбок. Тут же были лацканы, полы, воротники, пазухи и запазухи, разного рода облачения и так далее. Все это несметное, но вполне обозримое по длине ангара-ризницы воинство шевелилось. Женя почти чувствовал объятия их душных рукавов.

Это все рисовалось его воображению…

Отец остановился:

– Кажется, пришли?

– Пришли. – Женя принялся разгребать снег с могилы, затем достал печенье.

Вдруг в тишине однообразного шума падающего снега, в темноте белого, синего и черного отец начал говорить монотонно. (Ты чео-о? Пап? А? Ты чео-о?) Говорить хрипло, даже распевно – может быть, он был голосом прозы, почти беззвучным? Раскачивался почти беззвучным, закрывал глаза почти беззвучным, вторил дрожанием полой трубы шахты лифта почти беззвучным. У него начала расти борода из снега. Борода из волос… тоже начала расти. Женя почувствовал дурноту.

Отец сел на скамью, закурил, стал рассказывать. Вот что Женя услышал тогда:

– В райцентре мотовоз обычно стоял три минуты. Подходил неспешно, газовал, свистел, громыхал тамбурами и агрегатами сцепки, сообщал: «Филиал – Кирпичный завод – Лесопункт Айга – Тихонова пустынь – Калугаодин – Калугадва» – все это, стало быть, пройдено.

На платформу, прибранную плешивыми кустами, еще на ходу выпрыгивали пильщики, водители лесовозов, мотористы, охрана. Выбрасывали деревянные обшитые железом ящики с почтой. А за поручни уже тяжело цеплялись другие, волоча перетянутые ремнями мешки. Тут же нищие просили, скользя по коварному перронову льду (костыли, палки, клюки-крюки), кто быстрей получит воздушный поцелуй или кто верней распорядится собранной мелочью. Некоторые из этих нищих, разумеется, падали, истошно вопили, скорее всего по причине бессильной злобы.

Отец улыбнулся.

– Я успел тогда вскочить на подножку в самую последнюю минуту и закричал: «А ну, мужики, потеснись! Ехать-то всем надо!» В глубине тамбура послышались голоса: «Ну, ехай, ехай, солдатик!» и еще «О, сильные люди лезут!»

Мотовоз загудел утробно гудком, и мы тронулись.

Я оглянулся – Калугадва медленно поплыла назад…

Женя вообразил себе эту мерзкую картину отбытия-исхода: картину опоздавших на поезд, смеющихся, отупело-безразличных, пьяных, неизвестно откуда взявшихся бритых дебилов и нищих.

– Ну, поехали, слава Богу. – Отец встал со скамейки, прошелся вдоль могильной ограды, вернулся. – К Кирпичному заводу стало немного посвободней, и мне удалось пробраться в вагон. Тут было нестерпимо душно, а еще нарядчики с дальних лесоучастков – от станции два часа на вездеходе – столпились у совершенно распаявшейся печки-перекалки и курили. Пахло дымом и табаком. Окна запотели. Я подумал тогда, как все глупо, безнадежно и бессмысленно… Понимаешь меня?

Женя кивнул головой.

– …ведь, понимаешь, я хорошо знал, что никакого болота и даже самой незначительной, мало-мальски ощутимой сыростью топи здесь не было. Просто старые вырубки слишком медленно зарастали редкой голутвой и кустарником. А я все ждал, все надеялся, что наступит тот момент, когда шпалы, а за ними и рельсы, и наш вагон врежутся в мутную, густую киселем водорослей воду… и все, расталкивая друг друга, бросятся к аварийному люку в потолке, будут просить подсадить, больно ударяя по каше лиц каблуками коротеньких резиновых ботиков или кирзовых сапог.

Женя закрыл глаза.

– Тебе плохо? – Отец подошел к нему, наклонился.

– Не-е, нормально, просто тошнит.

– После Мастерских, где когда-то работал мой отец, твой дед, кстати сказать, Дмитрий Павлович, вагон опустел совершенно, и до леспромхоза мотовоз ехал почти пустой…

– У тебя был отец? – Женя открыл глаза.

– А как ты думал, обязательно… Ну вот, тогда я и сел на скамью в вагоне – такую, знаешь, плоскую, обитую дерматином или фанерой, сейчас не помню, дурного, резкого цвета. Сел рядом с Лидой. Рядом с твоей матерью.

– Да, да. – Женя улыбнулся.

– На ней было старообрядское пальто с вытертым мерлушковым воротником.

Лида.

Она напоминала мне мою мать, такую же слабую, раздраженную, вечно уставшую, что надорвалась после войны, когда работала на погрузке леса, ведь тогда мужчин совсем не было и женщинам приходилось ворочать огромные сосновые стволы, подтаскивать к подводам, обвязав мерзлым корабельным канатом-тягой.

Мы молчали, смотрели в окно, за которым двигался назад рваный лес, какие-то заброшенные бараки, вагоны на путях и на земле, в них жили люди, вереницы грузовиков и трелевочных машин на переездах. Потом я спросил у Лиды…

– Что ты спросил, – Женя выдернул свою руку из руки отца и отвернулся, – ну, что ты спросил?

– Я спросил, где она работает, и она, то есть твоя мать, ответила, что работает в конторе леспромхоза, сидит в бытовке, которая не отапливается зимой. Сначала она говорила как-то нехотя или делала вид, смешно путаясь в блеклой косынке, вырезанной из полосатого пледа с кистями и витыми колбасками – вязаными-перевязаными, колючими и безобразными, знаешь такие?

– Знаю, знаю…

– Поправляла волосы, но потом осмелела и даже показала неведомые списки и счета, сокрытые до времени в ее папке. Как ты себя чувствуешь?

– Нормально. – Женя улыбнулся. – Даже хорошо.

Ну, конечно, старообрядское пальто, ну, конечно! И принадлежало оно сначала Фамари Никитичне, его бабке, сухой, мрачной насельнице двухэтажного бревенчатого барака для бывших спецпереселенцев, или их охраны, или черт знает кого еще!

– Вот… а потом она сказала: «Меня Лидой зовут, а вас как зовут?» «А меня зовут…» – и я сказал свое имя. Женя, ты помнишь, как меня зовут, как зовут твоего отца?

– Пойдем домой.

– Конечно, конечно. – Отец засуетился, принялся отряхивать снег с рукавов, шапки. – Уже поздно.

Теперь Женечке даже начинала и нравиться эта игра.

«Как звали моего отца? Владимиром? Александром? Иоанном? Иовом? Сергеем? Максимом? Валерием-Уалерием? Завулоном? Андреем или Иаковом? Нет, нет и нет!» Столь необычно он продолжал описывать происходящее, уподобляясь ветру, дыму, рваному подряснику, свитку.

Закрывал глаза. Подходил к окну с видом во двор. Ласкал сам себя, забравшись в рукав. Столь необычно все это, столь необычно. Придумывал чахлую мерцающую службу, жидкий ладан, слабые, почти немощные голоса, красный дребезжащий огонь свечей. Вспомнил, как поцеловал руку отцу Мелхиседеку.

– Лида тогда впервые привела меня на окраину поселка, в храм, который больше напоминал катакомбы, сырой подвал с бетонным полом, где еще год назад могли бы стоять циркулярные пилы и электрические ступы для мела, извести и гравия. Здесь на стенах, укрытых домашними полотенцами, изукрашенных припасенными образками, сохранилась бело-красно-зеленая пелена и лица были разбиты уступчатыми ямами в штукатурке…

Женя увидел: только ладони лодочкой и ризы колоколом в одной плоскости. Все повернуты, все смотрят, вносят огромный восьмиконечный крест.

По углам – печи, черные пробки дымоходов, топки забиты красным кирпичом и опилками. А зимой снег ложится здесь на подоконники и остатки растрескавшихся рам, образуя целые седловины и холмики. Ведь Лида впервые привела его в церковь, что располагалась на окраине поселка, где вполне можно было задохнуться от ладана, от гула чавкающих губ, шагов нескончаемым круговоротом и окна были непрозрачны. Отец Павлов обращался ко всем.

«На полях иконы обозримы клейма-жития – Рождество, Крещение, обращение к горнему (например, дикие звери приносят пищу), кормление хлебами и насыщение хлебами, подвиги веры, мученическая кончина, страсти и чудеса у гроба. Замкнутый цикл – идея круга. А также ряды-чины – идея последовательности, последовательного предшествования. Святоотеческий, пророческий – „сбылось реченное через пророка…“, деисус, местный, Святые Врата, Евхаристия и, наконец, страшный пожар, неистовство огня – тябла выгибаются и с грохотом валятся на пол, проламывая его. Жар раздирает доски, и они раскалываются, уходя в темноту…»

Отец Мелхиседек выключает свет, и сразу наступает зимний вечер.

Отец усмехнулся:

– Сам-то я давно в церкви бывал, кажется, еще в детстве, у себя в городе. Все забыл или даже не знал толком. Понимаешь, совершенно как чужой, как в гостях, в которые не приглашали. Одним словом, заглянул по случаю.

Женя кивнул в ответ.

– …на скамьях стояли забытые чашки с хлебной мякотью. Свечи вдруг начинали громко хрустеть в наступившей тишине, дымить, валиться и набрасываться друг на друга. Потом открыли потайные двери и вынесли пластмассовые ведра и корзины. Оранжевый воск капал, мутнел и застывал молниеносно. Пластмассовые ведра и корзины наполняли пакетами, мусором, бумагой, в которую заворачивали рыбу. Пластмассовые ведра и корзины ставили у стен, ставили их, таких пузатых, а они, как назло, падали и катались по бетонному полу, нарушая благоговейную тишину храма. Потом… что было потом?…А-а, да, потом протирали стекла и становились видны огни и снег на улице. Пластмассовые ведра и корзины падают и катаются, катаются, рассыпая мусор по полу, и его вновь терпеливо собирают. Пахнет рыбой, что поджаривали на огне.

– Как это на огне? – Женя почесал нос. – Чего-то чешется…

– Очень просто – сначала поджаривают на огне на решетках или подвешивают за ребро над углями, чтобы запеклось, а потом колесуют, чтобы проветрилось…

– Как это?

– Вот лето наступит, поедем на рыбалку, тогда и покажу. – Отец улыбнулся.

Женя опять увидел перед собой: только ладони лодочкой в одной плоскости и ризы колоколом в одной плоскости, еще ступени, копья, черепа. «Все это напоминает Голгофу, Секирную гору», – сообщает отец Мелхиседек. Боже мой! Боже мой! Отец Мелхиседек уходит, поклонившись.

– Потом мы с Лидой вышли на улицу. Она рассказала мне, что довольно редко заходила сюда, в храм, не знала толком ни праздников, кроме Рождества и Пасхи, ни служб, ни постов, ни молитв, ни чинопоследования, хотя ее мать, Фамарь Никитична, тут помогала церковному старосте, и все ее знали, и даже сам батюшка ее несколько побаивался за громкий стальной голос, была ли она права или неправа… какая разница?

Потом мы пошли с твоей мамой гулять. В пути следовало бы свернуть в переулок, чтобы сократить долгую, только что схваченную морозом дорогу по неосвещенной улице, но Лида повела меня на карусели – какие карусели зимой!

– Я знаю, – подхватил Женя, – мы там с мамой потом часто бывали. Я не люблю карусели, меня на них укачивает и начинает тошнить. – Женя подошел к могиле.

Теперь могила Лиды была чиста. Чиста от снега и черна от ночи бесформенной кучей дерна. Женя расчистил ее полностью, встал, вынул из карманов припасенное угощение – ломкий песок прошлогоднего печенья к новогодней елке, укутанной ватой, цветной бумагой, – к новогодней елке, ко дню ангела, к утренней службе, к службе вечерней, к маленьким, к крохотным таким вспотевшим ладоням лодочкой, совершившим свое слепое, но верное путешествие во влажной темноте карманов куртки, перешитой из ветхой бабушкиной кацавейки. К ладоням пристал белый порошок, рассыпанный повсюду.

Это был не снег, потому как не таял.

Женя вспомнил, что забыл выбросить целлофановый пакет, и теперь он разорвался. Значит, отрава перемешалась с крошками печенья, которым он только что угощал маму…

– Ты что? – Отец наклонился к Жене. – Замерз? Ну, пойдем домой, уже поздно, нам бабушка чаю согреет.

Но ведь она мертвая и, стало быть, не так страшно, что покушала это угощение. Она уже умерла. А бабушка говорила, что у Бога все живы…

– Я не виноват, я совсем, совсем забыл…

– Что ты забыл? – проговорил отец пустым, бесцветным голосом. – Сынок, пойдем скорее домой, пойдем, прошу тебя.

– Нет! – Женя отскочил к покосившейся, почти целиком погребенной под снегом ограде. – Нет! Не пойду с тобой! В глушь, в дремучую темь – там лешие, упыри, бесы и покойники!

– Что ты говоришь такое?!

– Я здесь останусь, рядом с мамой!

«Круг могилки я хожу, хожу, круг я келейки хожу, хожу, круг я новенькия, круг да сосновенькия, все я старицу бужу: „Уж ты, старица, встань, ты, спасена душа, встань, уж к заутрене звонят. Люди сходятся, Богу молятся, все спасаются!“ Все я матушку бужу, все я матушку бужу: „Уж ты, матушка, встань, ты, спасена душа, встань!“

– Ты поди прочь, пономарь! Ты поди прочь, молодой. Уж я, право, не могу, вот те Бог, не могу: ручки-ножки болят, все суставчики мозжат.

Круг могилки я хожу, хожу, круг я келейки хожу, хожу, круг я новенькия, круг да сосновенькия, все я старицу бужу: „Уж ты, старица, встань, ты, спасена душа, встань, как у наших у ворот собирается народ все со скрипочками, с балалаечками“. Все я матушку бужу, все я матушку бужу.

– Ты постой-ка, пономарь! Подожди-ка, молодой! Уж и стать было мне, поплясать было мне, хоровод поводить с девушками, да лежу я в гробу – „круг я новенькия, круг да сосновенькия“ – с медными пятаками на глазах».

Под вечер Женя заболел…

4. Женя

Под вечер Женя заболел.

Начался жар, поднялась температура, мокрые, расползшиеся валенки, оставленные в коридоре, повторяли форму влажных мучнистых ног, луж, хлюпающих шагов.

Дед старался не топать, прохаживаясь в темноте, лишь изредка озаряемый сполохами красного света из открытой топки печи. Часы с шипением стершихся шестерен и вытянутых вслед за цепями пружин пробили половину десятого. Отмерили границу тишины.

С кухни потянуло запахом настоя, приготовлением которого занялась Фамарь Никитична. Она специально для того пошла на неотапливаемую веранду и долго выбирала среди развешанных веников по окнам, среди трав и кореньев.

Сквозь цветной полусон Женя слышал голоса, шелест твердых, накрахмаленных углов подушки, шелест спиц, треск вздувшихся обоев, шум ветра и подвластных ему ветвей, шаги где-то очень далеко, шепот сухих губ, советовавших, как способней следует полоскать воспаленное горло. Женя почувствовал отвратительную горечь толченного в ложке анальгина, очень боялся пошевелиться, чтобы не растревожить такое слабое, постоянно сменяющееся ознобом, мерцающее тепло здесь, в огромных мокрых простынях. Ведь бабушка уложила Женечку к себе в кровать, накрыв стеганым одеялом.

Лежал, лежал да и свалил сам себя в кучу…

Под утро он уснул, однако вскоре проснулся: комната была освещена зеленоватым дымом перламутрового, давно заброшенного и заросшего водоема. Комната была пуста, комната была, и он – Женя – был. «А если я умру, как мама, то меня не будет… Все станут меня искать, звать, кричать: Женя, Женя, где ты? А меня уже давно не будет, и они пребудут в неведении и слепоте».

Посреди комнаты стоял стол, чуть шевелились благодаря горячему печному духу прелые занавески, газовые занавески, и страшила, страшила стена своим зимним рельефом побелки, отколотой штукатуркой и пролежнями замаскированных кирпичей, схваченных глиной, вьюшек ли. Речь, разумеется, идет о печной стене…

Под столом прятался грузовичок, доверху набитый игрушками, пусть даже новогодними, покрывшимися пылью. Окаменели за отсутствием – «гордо реет» – мятые первомайские флажки, услужливо снабженные подтеками казеинового клея. Когда-то Женя приклеивал их к уступам мебели, воображая себе парад на Красной площади, что транслировали по радио, – фанерный ящик, обтянутый колючим суровьем, светящийся ограненным стеклом и керамическими клавишами настройки, – радиоточка.

По столу ползали муравьи, но медная платформа для кускового сахара – фарфоровые балерины, тряпичные клоуны, лысые мраморные пасхи Фаберже и бумажные гномы, – круглая, подобная карусели, в центре стола, круглого, вздрагивала и начинала вращение.

Все быстрее и быстрее…

Женя вдруг становился невольным свидетелем этой нечаянной игры, нечаянной радости, и диспетчер по каруселям Афанасьевич пускал Лиду покататься бесплатно. Хотя Фамарь Никитична и давала ей двадцать копеек медными пятаками на завтрак, на мороженое… на глаза.

Да, на глаза, на глаза!

Диспетчер по каруселям в парке, где играла музыка, пускал покататься бесплатно. И они катались бесплатно вместе с кусковым сахаром, хозяйственным мылом, тряпичными клоунами и грудастыми физкультурницами.

Здесь все казалось реально и предельно знакомо, хотелось только иного света. И он становился иным – голубоватым утром, свежим, морозным, с наледью у водоразборной колонки и лаем собак, переживших эту ночь.

Женя пошевелился. Пижама высохла, затвердела, прилепившись к телу, и было столь приятно изуверски медленно отрывать ее от этого тела, распространявшего запах масел, зверобоя, загипсовавшейся марли и водки, которыми его (Женечку) натирали давеча.

Женя, кажется, был в беспамятстве и ничего не помнил из этого.

…вот они вернулись с отцом с кладбища, тогда мокрый, тяжелый снег сменился дождем, вот молча сели за стол и стали ждать ужина. Потом Женя почувствовал головную боль – сначала несильную, но медленную, вязкую, напоминавшую мерный, однообразный звук внутри лба и бровей, будто там кто-то ползал на чердаке, заглядывая в слуховые окна, затыкая вытяжные короба из глубин низа пробками – тряпьем и мятой бумагой. Женя попытался встать, ноги не слушались, боль молниеносно усилилась, взорвалась, растекшись по рукам, губам, одежде. Женя вскрикнул. Отец обернулся. Он начал что-то говорить громко, даже, вероятно, кричать, а на лице у него была надета маска из плотной бумаги, которую он, судя по безуспешным попыткам, никак не мог снять.

Женя услышал совершенно чужой хриплый голос бабки: «…вот, пожалуйста, померили температуру – тридцать девять и пять! Додумался в такую погоду ребенка на кладбище таскать, ирод!»

Фамарь Никитична помогала Жене раздеваться, кричала деду: «Давай ставь чайник, чего-о уставился!»

Отца в тот вечер она к Женечке не пустила, и он остался сидеть в коридоре у открытой печной топки, сушил промокшее пальто и Женины валенки. Они курились.

Стало жарко.

Женя вспоминал лето, когда он рвал подорожники и обклеивал ими голые ноги и руки, рвал и цветы, восхищался их свежестью, терпким тошнотворным запахом, густым голубоватым духом сумрачных водорослей.

Женя помнил, как сюда, в тень кустов, мама всегда прятала банку с водой, забеленной молоком, и банка остывала здесь.

Лида укрепляла сорванные цветы на тарантасе, стоявшем во дворе. Лошади вздрагивали, становились добычей оводов, навозной духоты, прели, мечтали о пронзительном ветре.

Тарантас, который теперь более походил на большую корзину цветов, после полудня уезжал на дальние лесоучастки. По его сиденьям, фартукам и блестящим подлокотникам ползали жуки. Лесник готовил зеленые военные термосы с их курящимися внутренностями – с чаем ли, щами, кашей. Проверял ружье. Кучер-цыган смотрел на маму: она выходила на солнце, на солнечную сторону, и ветер слегка шевелил ее волосы.

Жила-была себе в этой местности, посреди старого парка с единственной аллеей, на берегу заболоченного дурно пахнущего пруда, вернее сказать, карьера (глинодобытчики постарались!), в комнате из парусины и веников зверобоя. Выходила на веранду, вдыхала этот самый зверобой, эти самые языческие благовония-услады, здесь еще пахло сырым луком, а на кухне всегда говорило радио.

Летом Женя любил ходить на Филиал один. Филиалом назывались окрестности поселка, где располагались кирпичный завод, лесобиржа и интернат. В это время интернатовских увозили на торфяные разработки за болото Чижкомох, и поэтому интернат пустовал.

Площадка перед бревенчатым зданием школы зарастала травой, куча угля за котельной покрывалась теплым дымящимся мхом, и можно было, вполне обезопасив себя, избегая вопросов и погони по пятам, забраться на самый верхний звон полуразрушенной колокольни. С высоты после узкой, темной лестницы – крутого, крюкастого лаза, низкого, невыносимо низкого, скребущегося в голову потолка Женя принимался за эту территорию мира, разлитого под летним солнцем.

Конечно, ослепляло с непривычки, хотя этой минуты следовало ожидать с неотвязностью, борясь с волнением, не подавая вида в том, но все же, все же эта минута наступала внезапно – болели глаза, ломило голову.

Женя видел лес до горизонта, поселок, мутную зелень карьера.

В продолжение тишины улицы пустовали, расчерченные песчаной пылью, поднятой вероятным метанием камней или путешествием велосипеда. Деревянные мостовые возлежали в тени деревьев. Единственным местом, где происходило хоть какое мало-мальски различимое с вышины движение, была станция УЖД – узкоколейной железной дороги: мотовоз дышал черной копотью солярки и двигался игрушечной спичечной коробкой.

Потом Женя пробирался вдоль кирпичной монастырской ограды, и колокольня оставалась за спиной на фоне синего июльского неба.

…наконец лесник уезжал на лесоучастки, и ворота закрывались.

Женя очнулся. Дед сидел рядом с его кроватью на стуле и дремал.

Было уже поздно, часов одиннадцать, когда в дверь постучали. Отец открыл. На лестнице стоял Леха Золотарев. Он говорил быстро – «но Женя заболел», – он постоянно оглядывался – «но Женя заболел», – он чесал нос – «но Женя заболел», – он переминался с ноги на ногу – «но Женя, говорю, заболел».

Женя почувствовал, что этот разговор, свидетелем которого он стал, теряет для него всякий смысл. Голоса сливались в какое-то однообразное гудение, вой.

– …а как же звали твою собаку?

– Мухтаром звали.

– Стеклом, говоришь, подавилась?

– Да, она, зараза такая, все по помойкам лазила, дрянь всякую жрала.

«Я не понимаю, что он говорит». – Женя попытался встать.

– А ты его не слушай, не слушай. – Прямо перед собой Женя увидел усатое лицо Фамари Никитичны.

Оглянулся, деда уже нигде не было, а была только она… конечно, ведь Фамарь Никитична родилась в этом старом двухэтажном деревянном бараке, разгороженном печными трубами и фанерными ширмами, прожила здесь всю жизнь и знала свое заветное, укромное место под лестницей, где неторопливо располагалась с собственными опушенными холмами двойного подбородка, снопообразным пепельным париком и растянутыми, в сравнении с древесными грибами, мочками ушей. Естественно, чтобы никто не видел. Не дай Бог! Она разматывала свой серебряный тюрбан, сыпала на пол потоки стекол, конфетти, елочных украшений, снимала клипсы, закусив ими полысевший и потому скользкий манжет старой плисовой шубки Элизабеты Шварцкопф… Нет! Она не вкушала всего этого, у нее наличествовал гастрит, и ее частенько подташнивало.

Бабка всегда вспоминала зиму в той лишь связи, что в холодное время года на веранде хранилась картошка в корзинах на фоне засыпанных снегом деревьев. Веранда, на которую вела дверь, прорубленная в конце сумрачного коридора, была пересвечена солнцем, дымившимся пылью и паутиной. Последние недели, когда уже не могла выходить на улицу, Лида неподвижно сидела здесь, завернувшись в одеяло. Было свежо. Прозрачно…

Потом Женя услышал, как хлопнула входная дверь. Некоторое время шаги разносились на лестнице. Стукнула калитка. Золотарев ушел.

Теперь воцарилась тишина, и только из комнаты доносился сиплый голос Фамари, она что-то пела Женечке, который заболел.

Колыбельную песенку пела:

Приходи к нам ночевать, Нашу Лидочку качать!Пела распевно, закрывала глаза, раскачивалась, казалась совершенно беззвучной. Мертвой:

Уж ты, котенька-коток, Я тебе, тому коту, За работу заплачу: Дам кувшин молока Да кусок пирога…5. Интернат

Столовая располагалась в бывшем братском корпусе монастыря. Первый этаж, лишенный перегородок, был переоборудован в зал и кухню с прилавком-раздачей, кафельными до половины стенами, электрическими плитами и жестяными закопченными вытяжками. Второй же этаж был превращен в склад, там стояли холодильники, а окна были снабжены решетками из арматуры.

Рассказывали, что года три назад интернатовские, воспользовавшись пожарной лестницей и выбив стекла, залезли сюда в поисках спирта. Кто-то пустил идиотский слух, что на нем работали холодильные установки, но, естественно, ничего не найдя, они разгромили продуктовые шкафы и разбили часть хранившейся здесь посуды. Тогда даже вызывали милицию на сине-зеленых с расшатанными рессорами УАЗах-буханках. Зачинщиков вскоре нашли и отправили в райцентр, после чего их больше никто не видел. Вся эта довольно неприятная история закончилась тем, что окна второго этажа забрали металлическими прутами, грубо и неумело сваренными между собой, а пожарную лестницу приковали цепью к здоровенному пню, оставшемуся после расчистки монастырского двора.

Стены столовки, прокрашенные синей масляной краской, сохраняли рельеф заложенных ниш, арок и разобранных контрфорсов. Потолок тут был необычайно низок и расходился к углам традиционными парусами, столь типичными для старых построек. В тех местах, где было возможно наибольшее напряжение, во время капитального ремонта воткнули бетонные сваи – ледяные колонны. Колонны – вечно влажные своей цементной подвальной сыростью. Столпы… В шесть часов утра зажигали свет на кухне и включали плиты прогреваться. Длинные острые тени от ножек перевернутых стульев, что ставили во время ночной уборки на столы, втыкались в окна и рукомойники – противорасположенные. Здесь, у рукомойников, всегда была натоптана грязь, потому что интернатовские никогда не выключали кранов за собой, как, впрочем, и редко мылись, приходя на завтрак заспанными, а в большинстве своем и неопохмелившимися. Мутило, конечно: запах хлорки, готовки, пара, горелых проводов.

Висел плакат «Соблюдай чистоту!» Висел себе и висел, пока его не сорвали со стены и не положили в лужу перед рукомойниками этаким шатким спревающим мостком.

Продукты из холодильников и шкафов всегда выдавали Серега или директор интерната Борис Платонович – из отставников.

Дежурный с трудом протискивал короба со строго размеренными порциями в узкий лаз, что вел на первый этаж. Спускался. Этот лаз остался еще с монастырских времен и вел раньше в трапезную церкви Святых Отцов Семи Вселенских Соборов, во время капитального ремонта уничтоженную. Тогда даже умудрились спрямить алтарь, выступавший из стены полукругом, превратив его в отхожее место, где водонапорные баки прятались высоко под потолком… прятались себе во влажной темноте и струпьях отошедшей штукатурки. Их почти не было видно, и едва ли вообще было возможным помышлять об их уединенном существовании, если бы не среднего диаметра расцарапанные гвоздями трубы, вьющиеся вкруг яслей змеями, и гул, вой желтоватого оттенка воды. Ржавой воды, вонючей воды, которую изредка выпускали, как безумного зверя, чтобы неминуемо наблюдать ее исчезновение в подтечных коричневых глубинах унитаза со стопами. Со стопами на дне… для получения удовольствия. Продукты два раза в неделю привозила вахтовая машина, идущая в сторону промзоны, а оттуда на лесобиржу. Там тоже работали столовки для кочегаров заводских печей и заготовителей.

Деревянные ящики с хлебом и консервами принимал сам Борис Платонович, все записывал в амбарную книгу, ругался с водителем, много курил, а иногда и помогал таскать ящики к продуктовым шкафам, если дежурный оказывался слабым или вида синюшного. В интернате многие болели…

Столовались тут и лесники, и водители лесовозов, свободные от смены. Они приходили часам к девяти утра, когда «синяки» – так они именовали интернатовских – уже уходили в классы или в мастерские. Брали с утра двойной суп, двойную кашу и два вторых. Запивали горячим чаем без сахара или просто огненным кипятком. Вообще-то, суп готовили только к обеду, но для них – людей уважаемых, неторопливых и бывалых – всегда находилось что-нибудь из вчерашних запасов – суточное.

Хлеб нарезали толщиной в два пальца. Работать хлеборезом было престижно и неутомительно. Ведь хлеборез приходил вместе со всеми на завтрак к восьми часам, ибо подготовил ломти загодя, и сидел он за одним столом с преподавателями. Опять же от нарядов на службу освобождался.

Так вот, лесники и водители лесовозов, как правило, садились у запотевших к тому времени окон – это дальше всего от грязных рукомойников, сдвигали столы, развешивали огромные тулупы и телогрейки на свободные от своей молчаливой компании стулья, некоторые не снимали шапок, а некоторые и снимали, разглаживали морщины лба, волосы. Причесывались.

В их тарелках плавали капуста, лук, поленца моркови и извечный, как будто его перекладывали из супа в суп, из порции в порцию, изрядный кусок сала. Скользкий, горячим жиром он бежал с ложки, за ним охотились. Как правило, он оставался последним в обмелевшей тарелке, которую в конце концов водитель лесовоза, лесник ли хищно опрокидывали себе в рот, вонзаясь желтыми от табака зубами в этот вязкий парафиновый ком. Угощались, одним словом.

Плиты были старые и потому разогревались медленно. Дежурные ставили чаны с водой на варку. Снимали стулья со столов, включали свет в зале, отпускали дверь от замка, которую, однако, до поры припирали деревянным брусом, специально для этой надобности заведенным. Ведь вся эта интернатская свора ломилась сюда до срока, стучалась в окна, расплющивала свои носы и губы по стеклам, вопила: «Давай открывай помойку! Жрать охота!»

В обязанности дежурных также входила ежемесячная проверка труб в бойлерной в подвале здания, ведь пар поднимался через вентиляционную тумбу вверх, намерзая грязными тиглями на железную решетку. Комьями.

Немалую опасность представляли оставшиеся здесь после ремонта циркулярные пилы и электрические ступы для мела, извести и гравия, что совершенно загромождали узкий проход. А также – неподъемный чугунный люк, еле освещаемый слабосильной лампой в матовом колпаке. Вдоль стен перемещались провода, горячая вода в трубах шумела, грела влажный воздух, на полу в беспорядке лежали мешки с углем и паклей.

«…а я все ждал, все надеялся, что наступит тот момент, когда шпалы, а за ними и рельсы, и наш вагон врежутся в мутную, густую киселем водорослей горячую воду… и все, расталкивая друг друга, бросятся к аварийному выходу в потолке, будут просить подсадить, больно ударяя других по лицу каблуками резиновых ботиков и кирзовых сапог», страшась затопления тамбуров, подвала, столовой и всего монастыря-интерната.

Жители поселка именовали интернат еще и Филиалом, подобием вольного поселения в виду казарм воинской части за бетонным формованным забором. Вновь прибывших тут селили в длинном двухэтажном корпусе, тянувшемся вдоль полуразвалившейся ограды из красного кирпича. Серега здесь работал военруком.

Серега здесь работал военруком, он вел гражданскую оборону (гроб) и энвэпэ. У него в классе висели плакаты по полной и неполной сборке-разборке автомата и пистолета, еще стояли столы, изрезанные заточенной ножовкой, а в несгораемом шкафу лежал единственный противогаз.

Одно время и Лида работала на Филиале воспитателем в младших классах, платили мало, но тогда другого выхода не было: Женя только что родился, и были нужны деньги.

Рассказывали, что как-то на ноябрьские праздники Серега достал из шкафа противогаз, напялил на себя это резиновое дерьмо и вышел на спортивную площадку перед школой. Площадка была разворочена тракторами, тогда возили дрова, но кое-где из-под грязи и колотого асфальта проглядывала белая известковая арматура разметки для строевой муштры.

Серега что-то бубнил тогда в газоотводную гофрированную трубу, пытался достать спички, но промахивался мимо карманов, хотел закурить, но не находил рта. Несколько раз упал, провалился в заполненные жижей борозды-колеи, гонял квадратными носками ботинок комья земли – футбол…

Лида насилу оттащила Серегу к колонке, стянула с него противогаз, который он успел благополучно заблевать внутри, и отмывала его бледное скользкое лицо. Серега тогда вдруг заплакал, а в циклопических размеров луже, рядом, совершало свое плавание мятое ведро из-под угля, из кочегарки украденное за ненадобностью.

Через несколько лет, уже на похоронах Лиды, Серега опять заплачет, запричитает: «Вишь, как, малец-то, получилось, приказала мамка долго…» – узнает в темноте коридора мальчика Женю.

Теперь все иначе…

Серега икнул. Почесал затылок. Закурил – до завтрака еще было время. Скоро построение.

«Дисциплина прежде всего для этих скотов, – сплюнул. Посмотрел на часы. – Ничего, ничего, есть еще время, есть…» Вспомнил, что вчера перед сном опять «увидел» родителей. Они давно умерли, они говорили ему: «Сереженька, Сереженька, тебе надо жениться, чтобы был дом, семья, а у нас будут внучки, наверное, они будут похожи на тебя. Ты помнишь, какой ты был маленький?»

Кажется, родился где-то в Средней Азии в русской семье, с трудом переносил жару, колыхавшую энцефалитные сетки, расставленные лохматые сети в ковчегах солончаков, марлевые пологи, растянутые по углам камнями. Потом был переезд в Крым к тетке, сестре матери, и медленное глиняное существование в глиняном хуторе – то ли Кзыл-Орда, то ли Кучук Янышар, то ли Гезель Дере, то есть под названием таким странным. В хуторе были кривые пыльные улицы и не было моря, до него было километров сорок по гравийной дороге.

– Стой! Ко мне! – Серега поправил шапку. – Фамилия?

– Вобликов.

Этот Вобликов – несуразный, худой, ушастый, с визгливым женским голосом, неловко волочащий безразмерные стоптанные ботинки. Серега увидел его выносящим чан с помоями из столовки. Скользко.

– Смирно… чан поставь… вольно, оправиться.

Вобликова не любили буквально все – в столовке кричали: «Вобла-сука, опять добавку зажал! Да это не вобла, черепа, какая же это вобла! Это петух вонючий! Самый что ни на есть петух! Зуб даю!»

Огрызаться было бесполезно и защиты ждать было неоткуда. Даже добродушная посудомойка баба Кланя, работавшая по найму, не упускала случая поддеть его. Придурковато улыбаясь, бормотала, тряся головой:

– Угости сигареткой, солдатик.

Эта Кланя жила где-то возле вокзала узкоколейной железной дороги. Однако приходила раньше всех, просыпаясь часа в три утра в неотапливаемой оштукатуренной пристройке к вагону с надписью «дефектоскоп», потому и кашляла, потому и отогревалась у плит и чанов с кипятком – «угости сигареткой, скотина».

– Не курю.

Вобликов брезгливо отворачивался, его мутило от запаха хлорки, а еще надо было выносить чан с помоями, а еще надо было подметать зал, а еще надо было отнести пустые ящики на двор и подняться за консервами на второй этаж, а еще со вчерашнего вечера плохо себя чувствовал, видно, простыл, когда снег убирали.

Да, наверное, точно так и получается: сначала мерз, затем разогрелся и даже вспотел, а потом целый час ждали на ветру грузовик, чтобы привязать огромный деревянный ковш и передвинуть снежную гору к ограде.

Пронизывающий ледяной ветер.

«Ну, зачем, зачем все это? Почему все так? Зачем я живу?»

– Значит, не угостишь даму сигареткой-то?!

– Я же говорю – не курю!

– Пожалел! Пожалел старой женщине даже бычка поганого! Падла! А у меня мужа и двух сынов на войне бонбой убило, понял ты? А у меня пенсия сорок рублев будет, и дрова не на что купить! Скотина! Самого маленького, малюсенького такого окурка, бычка обслюнявленного, и того старой женщине пожалел! Морда! – Она хватала Вобликова красными мокрыми руками, она тащила его в кладовку без окон, кричала: – Вот смотри! Видел? Видел?

Вобликов вырывался, ненавидел себя в тот момент, боялся быть застигнутым врасплох, как если бы он уединялся у зеркала, созерцая себя, страшился признания самому себе в том, что красные, вареные-перевареные мокрые руки посудомойки могут доставить ему неведомое удовольствие.

Из зала уже кричали: «Дежурный, где чай?»

В столовой всегда ели холодными мокрыми ложками, поданными на раздаче в тазу, хотя многие, в основном старшеклассники, доставали собственные приборы из карманов или из-за голенищ сапог (у кого они были). В этом случае ложки, как правило, были заточены вкруг – «Смотри рот не порежь!»

После завтрака проходили построение на плацу и развод в классы или мастерские.

Содержимое чана с надписью «отходы» двинулось в обратном направлении, снег залепил глаза. Серега размахнулся и пустил кулак куда-то в темноту, наудалую, потом еще и еще. Вобликов упал на асфальт, закрывая лицо руками, что-то кричал, корчился.

Чан перевернулся, и сразу же запахло какой-то дрянью.

– Что здесь происходит?

Серега обернулся, ему было жарко, шапка упала в снег, кулаки были окровавлены, пот заливал глаза.

– Я спрашиваю, что здесь происходит? – В дверях столовки стоял Борис Платонович, директор интерната.

– Да вот, дисциплину нарушает.

Рассказывали, что вчера на поминках Лиды Черножуковой Серегу откачивали под рукомойником и до общежития еле дотащили.

– Немедленно прекратите!

Борис Платонович постоял еще несколько минут в дверях, затем, почувствовав холод, быстро повернулся и вошел в натопленный коридор. Здесь он остановился и как бы улыбнулся сам себе… вспоминал весну, День Победы.

…в начале мая, когда просыхали подъездные пути и дороги освобождались от спускавшихся с холмов мутных потоков желтой жидкой глины, когда в лесу еще лежал снег, черный от сухой хвои и гнилой травы, когда болото Чижкомох по утрам курилось зеленым паром (может быть, и дымом) и всплывали оттаявшие черенки лопат, кирзовые бесформенные ботинки, грязно-оранжевые путейские спецовки, затопленные при торфяных разработках, и деревья падали с оглушительным треском, рвали телеграфные провода в сторону кирпичного завода, и паром открывал навигацию, хотя у берега в кустах еще плавали куски льда, и до лесоучастков можно было добраться уже не только на вездеходе, Борис Платонович приезжал в интернат на мотоцикле, на «Урале»…

Борис Платонович жил рядом с бывшим Сытным рынком.

Сытный рынок – это торговые ряды конца века с большими деревянными козырьками, каменными подоконниками и разбитыми колесами взвозами для продуктовых подвод.

Борис Платонович выкатывал свой мотоцикл из сарая, где тот стоял всю осень и зиму, и катил его по доскам к воротам. Хотя раньше, когда был молодой, катался на мотоцикле и зимой: надевал старое отцовское кожаное пальто, шерстяную кепку и очки.

Борис Платонович толкал мотоцикл. Толкал. Заводил мотор. Гудел, гудел. Глохло. Опять заводил.

Ему приходилось сначала ехать вдоль длинной штукатуренной стены, на которой еще сохранились стальные кольца и крюки-тяги. Потом мимо складов ящиков, потом по улице Плеханова, с нее на Красную переезжал, площадь Победы, Расстанная, затем срезал по Витебскому переулку мимо двухэтажных жилых бараков.

Борис Платонович выезжал на зады квартала и ехал в интернат, туда, где виднелась полуразрушенная колокольня, черной корягой торчавшая в небо.

Мимо двухэтажных бревенчатых бараков, разгороженных печными трубами и фанерными ширмами.

Когда еще Лида была маленькой девочкой, Фамарь Никитична часто говорила ей: «Не будешь меня слушаться, отдам Платонычу в интернат, где холодный подвал с мышами, вон, вон он на мотоцикле едет!» То же самое потом слышал и Женечка: «Не будешь меня слушаться… вон, вон он на мотоцикле едет!»

Женя смотрел тогда в окно веранды, что была пересвечена солнцем, дымившимся пылью и паутиной, и действительно там шел праздник Девятого мая, украшенный флагами, играла музыка. В тот день, по обыкновению, Афанасьевич впервые в сезоне запускал свежевыкрашенные карусели, и Борис Платонович пылил на мотоцикле по Витебскому переулку по направлению к интернату. Борис Платонович совсем не был страшным и совершенно не подходил на роль пугала. «Что ты там торчишь у окна, ну-ка немедленно отойди и займись делом!» – доносился с кухни крик бабки.

Женя не шевелился. У Бориса Платоновича на груди были медали.

Шел праздник Девятого мая: в воздухе разносился гул моторов, на аэродроме происходило наблюдение воздушного боя, разумеется, показательного, коего устроители, задрав головы, переговаривались, восхищались, спасая свои глаза сложенными козырьком ладонями.

– Ах, праздник Девятого мая, Девятого мая, что каждую весну, говорю, каждую весну наступает. Ведь, понимаешь, у нас другого-то праздника и нет.

– Это точно.

– Что наблюдаем, товарищи? – Борис Платонович глушит двигатель, слезает с мотоцикла, поправляет пиджак.

– Здравия желаем, Борис Платоныч, с праздничком! Вот, так сказать, воздушный бой обозреваем, наших, так сказать, соколов.

– Дело хорошее. – Борис Платонович задирает голову к небу и долго молчит.

К празднику приурочены крашеная бумага, фанерные щиты с надписями, газированная вода, пиво, чай, духовой оркестр.

– Есть попадание! – Борис Платонович как бы улыбается сам себе.

Самолет противника с воем проносится над самыми головами зрителей, оставляя за собой густой след дыма, качается, от него отваливаются какие-то куски. Потом он приподнимается, заходит над лесом и, нырнув за макушки деревьев, исчезает.

– Сейчас баки примутся. – Борис Платонович садится на мотоцикл и начинает заводить его.

Так оно и случается: раздается густой, гулкий взрыв, который окрашивает бледное мерцающее небо бурым вонючим дымом. Огненная струя поднимается все выше и выше…

Серега поднял шапку и отряхнул ее от снега. Борис Платонович уже ушел и закрыл за собой дверь. Вобликов все еще валялся на земле, выл, закрывал разбитое в кровь лицо.

– Встать! Два наряда на службу вне очереди!

Серега напялил шапку на голову, достал сигарету, закурил.

– Я сказал – встать!

Вобликов поволок чан за здание столовки, там находилась выгребная яма – затишье, пустынно, можно долго сидеть на сваленных тут досках, смотреть на дымящееся содержимое опорожненного чана и вытирать разбитое лицо рукавом грязной телогрейки.

Женя довольно хорошо знал Серегу – последний год он часто заходил к ним в дом, разговаривал с дедом, слушал радио, рассказывал об интернате, пил чай с матерью на кухне.

…Женя скорчился, поджал колени к подбородку, чтобы было не так холодно, не так страшно, чтобы все не так было. Отвернулся к стене и закрыл глаза, а Фамарь Никитична запирала Лиду в комнате, освещенной зеленоватым дымом перламутрового, давно заброшенного и заросшего ряской водоема, и, может быть, впервые в доме становилось тихо и можно было спокойно смотреть туда. А что «там»? Туда, где существовали аллея, скамейки, дощатый крашеный забор без щелей, кровать, спеленатая набивным одеялом, перепаханная кривая дорога к краю леса, часть поля и рыжие песочные горы на глиняных разработках, видимые по касательной к плоскости пыльного, покрытого мушиными трупами подоконника. А еще дальше, в воображении – существование целого кладбища, разумеется, игрушечного: кресты из спичек, ограды из клееных коробков, свежая земля, размятая пальцем, и резиновые трубы-кишки, из которых на кафельные столы льется горячая вода.

Старые маленькие старательные девочки хоронили тут своих любимых голых куколок – целлулоидных-целомудренных, обряжали их в дырявые войлочные подстилки, пеленали и… в добрый путь!

В добрый путь!

Женя смотрел на них…

Интернатовские встречали его усмешками, жевали спички, сплевывали, презрительно приговаривая:

– Ну, тебе сейчас будет.

Серега мутно-тупо наблюдал за строем:

– Равняйсь, смирно, к перекличке готовьсь!..

Интернатовские выходили из столовки после завтрака, ковырялись в зубах, закуривали, лениво переругивались. Горели фонари, но лиц-то не разглядеть.

– Ты где, пап, а?

– Какой я тебе «пап»?

Интернатовские дружно заржали, как-то по-свойски, по-домашнему, без должной угрюмости, притопывая по обледеневшему асфальту, пропуская поземку.

– Отставить!

– Это же я, твой сын, Женечка Черножуков!

– Не знаю я никакую Женечку, понял?

Как это было мучительно переносить, лучше бы его они всей своей кучей-сворой били, но не унижали смехом, молчанием ли, перенося срам слов и жестов в выразительность бесстыжих взглядов – от первого ко второму, от второго к третьему, а там и до указующего перста недалеко, или, как говорил дедушка Женечки: «Недалече… Да, недалече тут до лесопункта, верст пять будет».

«Благое молчание». Благое молчание?

Серега почесал ухо.

– Ну, чего-о уставился? – И улыбнулся: – Забоялся, штоль? Не боись, пацан. – И засвистел, и зашатался высохшим стеблем на пронзительном ветру.

Вообще-то в этих краях постоянно дуют ветры: летом – раскачивая сосны и поднимая песок, зимой – путаясь в снегу, блуждая в снегу, создавая заносы, сугробы, ледники, горы до небес.

И вдруг стало известно, ну, буквально всем стало известно, даже за пределами интерната, даже в мастерских и на кирпичном заводе, что Серега напал на дежурного, выносившего из столовки чан с помоями, на ушастого придурка Вобликова. Это наверняка была истерика, припадок в том смысле, что внезапно произошел, ведь раньше за ним такого не замечали, хотя выпивал, конечно, истерика морозного утра и сухих мглистых сумерек вечера, потому как не было сил больше терпеть эти скандалы, эти звуки – капель из крана, шепота, этого плача и нищеты, этих праздников и похорон, этого ада кромешного, в который попал, сам того не желая, этого сарая без крыши, этого нефтяного ежедневного чая, этих пьяных голосов за стеной, этого старушечьего воя…

Ведь они не прекращали выть с тех пор, как вернулись с кладбища, – сначала от голода, потом от обиды, а теперь у них пучило животы. Икота замучила.

6. Лида

Кажется, прекратились судороги.

Сумерки эмалевые, выцветшие миниатюры в летописи – заглавные буквицы, увитые виноградом и змеями, сухая кора и летний кинотеатр в поселке.

Женя проснулся, встал и почувствовал себя прозрачным, промытым совершенно, только что покинувшим серебряную купель и необычайно легким.

Женя воображал, что раскачивается на качелях с удовольствием, смотрит по сторонам, недоумевает: почему же эта буквица «П», увитая проволокой и плющом, столь напоминает лобное место? Голгофу? Например, каждое Божье утро просыпается, и каждое Божье утро – напоминание о Казни!

«Казань, Уфа, Ораниенбаум, Рай-Семеновское, Остафьево – „оставь его“, Пюхтицы, Иыхве – язык можно сломать во рту».

Во рту, а полный рот-то, набитый тополиной ватой, сахарной ватой. Из переполненного рта можно и кадить нагретым духом, песком, ветром, можно и просто дуть окрест, оставляя на стекле матовые пятна.

Женя воображал, что заново учится ходить, хотя постоянно ловил себя на том, что все же умеет это делать, противоестественно кривил стопы и коротил шаги. Нет, нет – умеет, однако, соразмерить свой шаг с пространством комнаты, кухни, коридора.

За неделю болезни, когда Фамарь Никитична не позволяла ему вставать с кровати, даже после того, как спала температура, Женя вдруг ощутил себя таким уютным, самодостаточным, необходимым самому себе в этой столь прихотливо свалявшейся норе из одеяла и множества разноцветных подушек.

Конечно, слабость еще давала о себе знать, особенно по утрам, когда дед приносил к кровати банный помятый тазик с водой для мытья, мыло в пластмассовой мыльнице-кувуклии и полотенце через плечо.

Дед садился на табуретку и терпеливо ждал благорасположения внука – как будто так было всегда! Да так было всегда! Так будет всегда!

После завтрака Женя разрешал себе несколько прогуляться по коридору до двери и обратно. До первой приятно-ноющей усталости.

Теперь встречи с отцом, проводившим отныне ночи в пустующей комнате на первом этаже – спать в сарае было уже невозможно, – стали даже занимать Женечку. Ведь он признавался себе в том, что ждет этих встреч – таких никудышных, таких никудышных.

Отец и сын молча сидели в коридоре у топки печи до тех пор, пока Фамарь, застигнув их в уединении, с криком не выгоняла внука обратно в залу, где «потеплей будет», со сквозняка. Отец только улыбался, мол, «что поделаешь, надо так надо», но получалось у него как-то грустно, беспомощно, прощание получалось грустно у него. Жене становилось обидно в ту минуту, он начинал злиться на отца: почему он молчит? Почему не отвечает бабке? Боится?

Уходил в комнату, ложился на кровать поверх одеяла, поворачивался лицом к стене, закрывал глаза, забавляясь томлением, собственной беспомощностью, слабостью, жалел себя, издавал какие-то бессмысленные звуки Азии, узких улочек и расставленных лохматых сетей в солончаках – заунывные песни, «папкины песни», потом закрывал глаза.

Потом открывал глаза – на противоположной стене висело радио. Это было трофейное радио, светящееся ограненным стеклом и керамическими клавишами настройки, фанерный ящик, обтянутый колючим суровьем, собственно мануфактура, маленький свечной завод со своими голосами и приводными ремнями, шитье крестом. Кажется, дед рассказывал Женечке, как нашел это радио в каком-то разрушенном доме в Кенигсберге, что дымился развороченной помойкой, и взял его себе, правда, пришлось немного потрудиться, в том смысле, что что-то там перепаял, провода заменил, стекло и медную сетку динамика зубным порошком начистил.

В комнате было тихо, словно в плену устоявшихся запахов лекарств и трав, веток и листьев, кореньев и ссохшихся, морщинистых плодов шиповника, что плавали в стакане с горячей водой. На полу лежали чешуйки ореховой скорлупы, прозрачные золотистые семена кедра, перепонки или маленькие еловые деревья – маленькие копии деревьев, которые с хрустом распрямлялись, высыхая. Еще фанерный ящик, стоявший на шкафу, окружали остро срезанные ветки терна и обожравшаяся трупным теплом и кирпичной непроточной водой прошлогодняя верба. Женя вспоминал Вербное воскресенье, о котором всегда напоминал фаянсовый мох на разбухших от сырости досках забора. Вкруг ящика-дома-обители-кельи-склепа-пустыни-гроба стояли черные башни просохших дров напоминанием средневекового города, по улицам которого можно было ходить, постоянно плутая, но нечувствительно, совершенно нечувствительно, отыскивать теряющиеся в темноте лестницы и двери, трогая медные вертушки звонков.

Женя трогал языком и губами горячие, вернее, дымившиеся красные ягоды шиповника, их можно было прокусывать, выискивая тягучий сок и самое мякоть.

Вечером Женя вышел немного погулять во двор.

«На свежий воздух» – Фамарь Никитична так говорила. Она долго одевала внука, кутала со всевозможным старанием: это, чтобы ноги не промокли, это, чтобы спина была в тепле, это, чтобы шею не надуло, а это, чтобы холодного воздуху не надышаться с непривычки.

Женя медленно спустился по лестнице, от которой уже успел отвыкнуть за время болезни. Она ему показалась чрезмерно узкой, а перила, лишенные привычной заботливости, выглядели со своим блеском в темноте заваленными и скрипучими, целым заваленным трещащим городом, тем же Кенигсбергом после войны, той же Калугойдва.

Скрипучие, светящиеся во мгле перила…

Женя вышел на улицу. С карьера доносился лай собак, ветер, как ни странно, отсутствовал. Крыльцо, деревянная приступка и дорожка к воротам хранили воспоминания. Воспоминания о Лиде – разбросанными и уже почти лысыми, ободранными еловыми ветками. Воспоминания и об отце Женечки с воем, с ветром, с духом, что скрипел, дудел, шумел, чтобы не сказать, разорялся в заброшенном дровяном сарае с проваленной крышей. Вот.

Вот этот огород, вот – вода, замерзшая в бочке, вот этот город-городок.

Было тихо.

Ведь сумерки только начинали спускаться с низкого неба. Да и небо было выкрашено полосами: пока крепкий матовый сердолик Коктебеля чешется о красное, белые паровые пути-линии на востоке грядут в клубах ладана и фиолетовый дым исходит слоистым треснутым халцедоном, а красное медленно угасает – гаснет, неотвратимо притом.

Итак, кровяное медленно угасает в базальтовой темноте гор, предгорий, холмов, горовосходных холмов, покрытых лесами, а в нашем случае – рваными тяжелыми облаками холода. Льда.

Значит, завтра будет морозно.

Значит, солнце будет погружаться в стекло снега, оставляя за собой вертикальный оранжевый столп углей.

Так вот, значит, завтра будет морозно, и карьерный паром, эта ржавая сварная лоханка, в каких, как правило, с полей свозят навозные кучи и глину по дренажным путям, еще крепче вмерзнет в грязный, щербатый лед у дебаркадера.

Значит, снова придется ковырять ломом заиндевевшее очко в сортире: «Но ничего, это даже хорошо!» – приговаривая.

Женя прошелся по огороду до сарая, вернулся. Показалось столь недостаточным даже для самой избыточной, болезненной, неврастенической мнительности его: «Ведь ты мучим различными думами, страхами, страстями, наконец… да и немного горчит на вкус, бок побаливает, пугает воспоминание о головной боли». Открыл калитку на улицу.

Женя открыл калитку на улицу. Фонари только что включили, и они неровно мерцали, разгораясь в полную силу.

Ранней весной, где-то в начале марта, Лида – мать Женечки – выбиралась в Калугудва.

Снег тогда становился мягким, рыхлым. Дул теплый ветер, бешено терзая серую мглу – сонную, устоявшуюся, прокисшую за долгие зимние месяцы. Кое-где уже проглядывала земля со своими помятыми, свалявшимися клочьями-волосами перегнившей травы, клонились кустарники долу, на деревьях находили свое последнее отдохновение улетевшие тряпки со старой чугунной фабрики «Зингер и Гершензон».

Март – в понимании отвратительной погоды, мокрого колючего снега и ветра-первоотца.

Март – нахождение последнего отдохновения: как хорошо тут! Как славно! Столь пустынно, сколь и одиноко!

Март – прелести известны, хорошо известны всякому.

Женя поцеловал руку отцу Мелхиседеку и погладил его по лицу – спящего, а он задергал головой, зарычал, но не проснулся.

Не просыпался и пастух, и стадо разбредалось в эти часы сна, пожирая молодые побеги клевера и травы-кислицы, ломая себя в волчьих ямах, погрязая в чаще леса, становясь легкой добычей одичавших собак.