Три приоткрытые двери Исторические зарисовки Марина Алиева

© Марина Алиева, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Сметанка

Арабский жеребец Сметанка. Картина крепостного художника конца XVIII века, предположительно Гавриила Васильева, Музей коневодства, Москва

– Хорош конь! Ох, хорош!

Граф Алексей Григорьевич нежно, как не касался даже женщин, провёл большими пальцами под нижним краем недоуздка и восхищённо причмокнул:

– Бархат! Чистый бархат, а, Никифорыч? Ты только глянь – не шерсть, сметана! Ежели султан на сделку согласится, Сметанным его назову. Лучшим жеребцом на моём заводе станет!

Конюший Кабанов и сам уже с полчаса головой качал, да так же, как граф, причмокивал.

– Не то слово, Ляксей Григорьич! Брильянт, а не конь! А много ль просят?

– Много. Но я дам. За такого дам, не постою…

– Это скока же, ваше сиятельство?

– Коли говорю много, так значит столько, что не каждый себе позволит.

– Видать, взаправду – брильянт.

На пальцах Орлова, словно соперничая, сверкнули драгоценные перстни. Нетерпеливо потряс рукой:

– Овёс подай. Пускай нашей еды понюхает.

Никифорыч степенно подтащил мешок. Овёс отборный, с самого Острова, где он лично кормовое зерно просеивал – на два мешка – и всю дорогу сюда глаз не спускал, только что не спал на них, да и то из боязни, что ночью вспотеет и пОтом своим мешковину пропитает. А всем известно – в сырой мешковине схрон уже не тот…

– Да не галдите вы! – цыкнул на забеспокоившихся конюхов-турок. – Небось не потравим.

Алексей Григорьевич сунул руку в мешок. Подождал, пока лишнее зерно ссыпется и горстью протянул ладонь коню. Ноздри жеребца трепетно дрогнули. Осторожно, с достоинством он потянулся к угощению, но тут же фыркнул и вывернул лебединую шею в сторону.

– Ишь ты, не нравится. Ничего, еще привыкнешь. Потом, глядишь, так же на свой ячмень фыркать будешь.

Кабанов услужливо подставил руки, сложенные ковшом.

– Сделку завершу, подошлю к тебе лекарей, будешь овёс ему давать, как скажут, чтоб он животом не маялся, – говорил Орлов, ссыпая овёс и отряхивая руки. – Да смотри, покуда будешь тут, всё дельное примечай. В Острове потом новых конюхов обучишь.

Он в последний раз окинул взглядом коня.

Ох, любовался бы и любовался! Но нельзя. Уж и так еле вырвался взглянуть на это диво и скорей в столицу… Война хоть и кончена, а покоя всё нет. Не турки, так свои жизнь норовят попортить. В Оренбуржье с Пугачёвым никак не сладят, флот самого Орлова, что в Средиземном море стоит, за три года командующего считанные дни видел – всё гоняют его по делам разным, и брат Григорий у государыни уже не в фаворе – Потёмкин Гришка обошёл, мать его – влез-таки упырь со своим греческим проектом… Брат запил, а в запое, да в обиде, не ровён час, непотребное что сотворит, так что полную опалу огребёт, а за ним и до него, до Алексея, волна докатится, а нельзя, никак нельзя, особенно теперь…

– Следи за конем, Иван Никифорыч! – уже возле самой кареты, Орлов не удержался, обернулся на конюшего, знал, что Кабанов выйдет проводить. – Уж как увидел его – всё, что есть отдам, но куплю. Хоть за полцарства. Так что следи, как за своим!

Никифорович издали поклонился. Стоял бы рядом, обязательно пробубнил своё обычное «Не изволь бояться, твоя милость», да ещё с обидой, дескать, сам, что ли, не знаю. Но тут дело особое – не грех лишний раз напомнить. Тут на кону действительно полцарства…

* * *

В карете Алексей Григорьевич позволил себе ещё немного насладиться воспоминаниями о дивном жеребце, потом, со вздохом, снова впустил в душу беспокойство, которое угнетало последнее время.

Екатерина требовала его присутствия.

В былые годы подобный призыв заботой бы не отяготил, но сейчас не то. Сейчас он из кожи вон лезет, чтобы угодить императрице, а всё так, да не так. Всё холодком каким-то веет. Вот уже три года, как Катерина простить ему не может мирные переговоры в Фокшанах. Говорит, как последний дурак себя повёл. А он что? Он не дипломат! Увидел, что турки время тянут, так сразу дверью и хлопнул. Хоть он и граф, и генерал, а по сути, всё тот же сержант-преображенец. Какое у него образование? Никакого. Всё, что получил, имеет потому, что сметлив и людей толковых, учёных уважает – многому у них обучился. Но вот придворному шарканью, хоть убейте, учиться не желает! Уж сколько раз Катерина сама его корила за хамство… Только тогда она корила ласково…

«Что-то много жалюются на тебья, Альёша. Грюбишь кому не следует». А сама на брата Григория глазами постреливает, веселится… Тот тогда в царских креслах вольготно сидел, ноги чуть не выше головы задирал. Сам собой любовался, как жеребец неаполитанский. Всё подмигивал – дескать, не бойся, не взаправду ругают. И Алексей Григорьевич тоже не мялся. Шутливо руками разводил: «Не дипломат я, матушка. Знаешь ведь, мне на конюшне привычнее…». – «Так что ж ты, и двор мой за коньюшню держишь?», – вскидывала брови Катерина. И ну хохотать с Гришкой на пару…

Под тот хохот он и получил сельцо Остров в восемнадцати верстах от Москвы. Катерина, когда грамоту вручала, тоже улыбалась, акцентом чеканила: «Знаю, давно хочешь. Вот на том Острову свои коньюшни и разводи».

Да, она знала. Точнее, помнила. Ещё помнила…

Помнила, как в шестьдесят втором душной июньской ночью скакали они в Петербург из Петергофа, и нужно было успеть.., обязательно успеть, потому что другого случая могло уже не быть! А толстозадые неаполитанские кони выдохлись на полпути и – хоть плачь! – ни туда, ни сюда! Ох, наслушалась тогда будущая государыня императрица русского мата… Хорошо, хоть быстро удалось разжиться подводами у местных селян. Ехали до столицы молчком, друг на друга смотреть боялись – каждый думал, что глупо, по-дурному новое царствование начинается…

Это потом, когда свершилось, и судить их уже было некому; когда пили, праздновали, и каждый причастный вспоминал поминутно, что было, а более всего, чего, верно, и не было, припомнил и Алексей Григорьевич тот стыд на крестьянской подводе. Знак ли дурной то был, или нет, теперь уже не заботило. Но, даже если и знак, то только ему – давнему страстному лошаднику, – что нужна, до зарезу нужна порода лошадей скаковых, выносливых, статью и красотой не хуже аравийских, но способных и тяжелую работу выполнять, и в упряжке красоваться. И запала в душу мечта – вывести такую!

Уже и война с турками шла, и стал он в одночасье и графом, и генералом, и командующим, а мечта покоя не давала. За всеми адмиральскими заботами об Острове не забывал – отборные датские и неаполитанские кобылы терпеливо там дожидались, когда из Сирии и Египта доставят им выписанных графом драгоценных аравийских жеребцов. Драгоценных во всех отношениях – добывать аравийских жеребцов из-за войны становилось всё труднее, но Орлов добывал и денег при этом не жалел. И даже, когда получал коней в дар, а получил он немало1, отдаривался дорогими мехами. Тридцать жеребцов и девять кобыл, в общей сложности, куплены в Островский конский завод. Восемнадцать Орлов подарил императрице – хотел загладить свой срыв в Фокшанах, остальные составят новый костяк его завода, который за несколько лет стал лучшим в России. И всё вроде бы хорошо: и война выиграна, и славу он стяжал – получил право именоваться Орловым-Чесменским, и новые земли получил в Прибитюжье, где сразу заложил два новых завода. Но делом любимым заниматься всё некогда и некогда! Вот хоть и вызов этот…

Преданные люди из окружения графа Панина уже донесли, что объявилась в Тоскане самозванка – принцесса Елизавета Владимирская2, о которой давно уже слухи по Европе ходят. Объявилась и нашептала через поляков, будто Пугачёв ей брат, и бунт свой затеял ради её интересов, а он, Орлов, из-за отставки Григория, сильно на государыню Екатерину обижен и якобы готов поддержать притязания принцессы на престол, о чём и дал ей знать через верных людей на своём флоте… Так что теперь одно из двух – либо его вызвали давать объяснения, либо, как намекали многие, даст ему императрица последний шанс на свою милость – отправит в Тоскану с поручением, чтобы разом за всё ответил, и за сорванные переговоры с турками, и за то, что в скандал с самозванкой именем своим замешался.

Ох, тяжело…

Алексей Григорьевич нахмурился. Ладно, отправит, так отправит, ему теперь деваться некуда. Но, как бы дело ни обернулось, главного он не бросит, потому что увиденный только что жеребец будет ему теперь во снах являться и мучать своей красотой, как мучает пылкого любовника недоступность возлюбленной. Уж и так за последний год от одних только мыслей и разговоров, будто породнился с конём. А увидев, прикипел к нему всей душой, потому что, сколь ни представлял в мечтах его красоту, действительность оказалась совсем невероятной…

Граф с флотом у Пелопоннеса стоял, когда прошёл слух, что везут в Стамбульские конюшни невиданной красоты и стати аравийского коня. Ясное дело, кровь в матёром лошаднике тотчас взыграла. Эмиссаров своих заслал в Грецию, где во время войны коня прятали, чтобы глянули, так ли уж хорош, и те доложили, что в жизни своей ничего подобного не видывали. Да и другие, кто хоть мельком на того жеребца смотрел, только охали и руками разводили – восьмое чудо, не иначе. Ну и не стерпел граф, затеял с султаном переговоры о продаже, а теперь вот и сам вырвался, хоть накоротке, но посмотреть. А посмотрев, ахнул и понял – душу чёрту заложит, но купит! Хоть и за те деньги, что султан запросил!

Алексей Григорьевич вспомнил сумму и крякнул. Шестьдесят тысяч! Половина годового дохода России. Цена немыслимая. Но, доведись Орлову оценивать такого коня, он бы и больше запросил. Если бы вообще продал. Хотя султану тоже деваться некуда. Он в этой войне – сторона побеждённая… А деньги что? Найдутся. Чай не для себя одного Орлов этого коня покупает. Вот и в Тоскану съездит, и выполнит там всё заради монаршей милости – дай Бог, чтобы послали – не для того, чтоб при дворе удержаться, а чтобы заводы свои поднимать. За войнами-то, да за интригами не до мечты было. Но теперь, когда такой конь в руки плывёт, можно, ой, можно и царедворцем побыть, и дипломатом, и иезуитом, ежели придётся…

* * *

В Тоскану графа отправили.

Успокоился конюх только в октябре, в Польше, когда нагнал их нарочный с приказом от Орлова. Как бы ни был граф занят, а про коня своего не забывал – велел встать на зимние квартиры под Дубно, у князя Радзивилла аж до весны.

«Но девку эту, граф, ты мне привези. Как хочешь. Хоть силой, хоть обманом.., хоть женись на ней…».

Знала матушка, что не предаст Орлов. Не останется с опасной смутьянкой – вернётся домой, к заводам своим, да к чудо-коню. Потому и скупиться не стала. Не за коня плата – за покой…

Вот так и вышло, что в начале семьдесят пятого сделка с султаном была завершена, и в Стамбул прибыли Островской конюх Степан, два толмача и пятнадцать солдат-гвардейцев для охраны. Переправлять драгоценного коня морем, с другими, купленными ранее, Орлов поостерёгся. «Хоть год ведите, но посуху, да по землям безопасным – через Румынию и Молдавию. А там, как Бог даст – кружите, как получится, лишь бы доставили коня в целости!»

Кроме охраны и конюха, отправил Алексей Григорьевич в Стамбул ещё и пару толковых лекарей, которых присоветовал ему ветеринарный врач государыниных конских заводов, чтобы по науке приучали коня к новой пище и следили, пуще глаза, за тем, чтоб не простыл, не охромел, и в дороге никакой заразой не отяготился. Под седло ставить строго-настрого запретил, а недоуздок, во избежание потертостей, велел ватой подбить, да шелком обтянуть.

Султан, со своей стороны, тоже проявил заботу – выдал фирман3 и усилил охрану турецким офицером-янычаром, тремя конными чаушами, и впридачу дал тех солдат, что караулили коня в Греции.

Кабанову такая султанская забота совсем не понравилась.

– Мало нам беды от буджацких татар хорониться, так теперь за этими нехристями знай, доглядывай… Ты, Степан, спать ложись прямо в стойле. А у дверей я солдат поставлю – авось до Греции продержимся, а там басурманы эти назад пойдут.

– Они назад, а мы-то как же? – озаботился Степан.

– А мы дальше – в Венгрию. Там австрийский император свою охрану дать обещал…

Идти решили именно так – через Грецию и Македонию, затем через Венгрию и Польшу, делая не больше пятнадцати вёрст в день и с выходными. В такие дни разбивали лагерь, не хуже военного – с часовыми и сменным постом возле походного стойла. Сено для коня на постое солдаты руками перебирали. Ячмень просеивали, а прикорм овсяной лекаря-ветеринары чуть не по зёрнам отвешивали.

Турок, хоть и вежливо, но сторонились. Для своих сторожей Кабанов даже тайные пароли придумывал и сам у костра допоздна засиживался – за порядком следил, да с конюхом Степаном судачил.

– Это ж надо, Иван Никифорыч, какие деньжищи-то за Сметанку нашего взяли! – говорил ему Степан во время таких посиделок. – Я прежде думал, что дороже восьмерной их сиятельства ничего и быть не может – аж в две тыщи парадный выезд встал. А тута – ого-го – все шестьдесят! Силюсь, силюсь представить, а не могу.

– Что ж, я тоже не могу. Но ведь хорош конь.

– Ой, хорош!

– То-то. Ты вон хоть лекаря нашего спроси – стоит Сметанка таких денег али нет?

Молодой ветеринар как раз принёс аккуратно взвешенные и расфасованные по порциям добавки овса на завтра и тоже подсел к костру, над которым Кабанов вертел нанизанные на шомпол картофелины.

– Можете не спрашивать, – сказал он весело. – По моему разумению, коня этого деньгами вообще не оценить. Это великое счастье, что нам видеть его довелось. Он уникален во всём! Взять хотя бы масть. Этакое серебро годами можно выводить и не вывести, только разве, когда конь состарится, да поседеет. А этот таким родился! И корпус… Вы видели когда-нибудь, чтоб у жеребца корпус был так длинен при росте в два аршина с вершками?! Ноги тонкие, сам весь лёгкий, как стрела! А ход каков! Это же совершенство!

– Ход – да, – степенно соглашался Кабанов. – Я его в манеже видал, так скажу – он во всех аллюрах хорош, а уж как рысью пошёл – ну чисто бабочка!

– И сметливый к тому, – поспешил вставить слово Степан. – Вчера перед ночью всё топтался, угомониться не мог, а только я в ногах у него пристроился, мигом затих – забоялся, видать, что поранит…

Степан, действительно, от коня почти не отходил. И ел с ним, и спал, а когда переходы делали, вёл его в поводу, пешком, и словно не замечал, что все остальные верхом ехали. Сам на них смотрел свысока, поскольку, верхом-не верхом, а всё одно, под него подстраивались. И к коню, кроме него да Ивана Никифорыча никто подходить не смел. Даже лекарь этот учёный, который про лошадей всё знает…

– А ещё, Иван Никифорыч, кажется мне, что речь он нашу начал понимать. Утром сегодня, просто так, говорю ему: «Ты, Сметанка, часом не заболел? Что-то кушаешь плохо…». Так он – верите – копытцем передо мной вот так вот! И хвост задрал, только что не машет. Это, я так думаю, показывал, здоров, дескать…

Лекарь тут же лицо серьёзное сделал, закивал.

– Очень хорошо, Степан, что ты его к русскому языку приучаешь. Кони, они ведь, как люди, с характером, с переживаниями, и знакомая речь для них очень важный психологический фактор… Только зря ты его Сметанкой зовёшь. Я слышал будто граф Алексей Григорьич его Сметанным назвал.

– Пускай зовёт, – покосившись на набычившегося Стапана, проворчал Кабанов. – Стёпка своё дело хорошо знает. Чай не Жемчугом зовёт.

– А коню бы подошло…

– Есть уже у его сиятельства Жемчуг.

Иван Никифорович стряхнул картофелины с шомпола в горшок.

– Ешьте вот, пока горячее…

«Отчего ж мне нельзя Сметанкой звать?» – обиженно думал Степан, перекидывая из руки в руку почерневший дымящийся клубень. – «Сам же он только сказал – с характером кони-то. А этот при всей красе добрый и сметливый. Как есть – Сметанка…»

Уже ночью, укладываясь в стойле, едва ли не под копытами подопечного, Степан со вздохом подложил локоть под голову и пробормотал:

– Ну чё? Добрых снов тебе…

И через мгновение почувствовал, как щёку ему обдало тёплым дыханием, а мягкие лошадиные губы ласково прощекотали от скулы до уха.

Степан улыбнулся.

– Ну, говорю же, Сметанка и есть…

* * *

На Дунае, наконец, расстались с турками из охраны. А возле австрийской границы, как и ожидалось, их уже ждали конные жандармы, чтобы сопровождать дальше по стране.

Лето тянулось к концу. До Карпатских гор добрались к осени, и в долине Тиссы холода стали давать о себе знать, отчего Степан впал в сильное беспокойство.

– Как же дальше-то, Иван Никифорыч? Горячий конь-то, не для здешних мест, а нам ещё с полгода идтить! Застудим Сметанку-то.

Успокоился конюх только в октябре, в Польше, когда нагнал их нарочный с приказом от Орлова. Как бы ни был граф занят, а про коня своего не забывал – велел встать на зимние квартиры под Дубно, у князя Радзивилла аж до весны.

– Вот это-то хорошо, – говорил обеспокоенный Степан. – Это дело. У князя конюшни знатные, слыхивал про них. И левады4, говорят, просторные – будет где Сметанке побегать. Авось, перезимуем…

На комнату свою при конюшне он едва глянул. А потом скрутил тюфяк и отправился в стойло – как прежде, спать у коня в ногах. «Покуда до дому не дойдём, не брошу Сметанку. Он мне теперь товарищ…» Радзивилловым конюхам да и самому князю подопечного своего показывал с гордостью, степенно и бережно, как хозяин, и лопался от гордости, глядя на их изумлённые, восторженные лица.

Даже на посиделки к Никифоровичу почти перестал приходить – всё со Сметанкой говорил. И горести, и радости ему пересказал, всю свою нехитрую жизнь поведал, и кормил с ладони овсом, к которому коня уже приучили. Так что теперь, как и обещал когда-то Алексей Григорьевич, на привычный прежде ячмень Сметанка только фыркал.

Перезимовали хорошо.

По первому теплу дали жеребцу побегать в леваде вволю, и снова в путь.

За прошедший год как одна семья стали – уже не чинились, как поначалу, кто военный, кто гражданский, кто холоп, а кто человек вольный – шли дружно, весело. А как Российскую границу пересекли, так и вовсе покойно стало – дом есть дом, тут только одно печалило, что скоро расставаться. Но это же и радовало – значит, добрались. Кто к родным спешил, кто просто по родине стосковался, а Степан и тут особняком, ему скорей бы Сметанку в Островской завод привести да обустроить.

– Устал, милой, – приговаривал он, обтирая коня после очередного перехода. – Устал. Но ничего, ничего, скоро дома будем, а там я тебе жизнь, как в раю, преподам. Будешь султана вспоминать и плеваться, как верблюд ихний…

Как раз к апрелю, по самому теплу и солнцу пришли в Остров. Словно по заказу, в день памяти Георгия Победоносца. По сему случаю, да по приказу его светлости, был в местной церкви молебен. Всех купленных графом лошадей привели и Сметанку тоже. Кропили святой водой, словно российским гражданством одаривали, да басурманский налёт смывали.

Степан Сметанку своего опять в поводу держал. Гордый, довольный. Такой путь проделали, а конь ни разу не чихнул, не заскучал, только, кажется, ещё краше сделался. Возмужал, что ли?

Теперь уже и сам конюх считал, что нет таких денег, которыми этого коня можно оценивать. Когда при нём начинали разговор о шестидесяти тысячах, только пожимал плечами, дескать, что тут говорить, сами разве не видите – на дело али нет деньги пошли?

А посмотреть было на что.

Уж и ленивый, кажется, прибегал на ипподром поглазеть на Сметанку, каков он в аллюрах, каков в рыси. И в упряжке он бегал, и под седлом летал – птица, а не конь! В хорошем галопе не один круг держал, да не просто так, а красиво, словно танцор какой. Даже в леваде и то красовался – бегал не вдоль забора, по центру, а потом встанет бочком, шею лебедем изогнёт – ну, чистая картина! Из усадьбы специально художника привозили, Гавриила Васильева, чтобы портрет Сметанкин сделал, но, по мнению Степана, портрет дурной вышел. Только то и видно, что корпус длинный, да голова щучья, а стать не та, и характер добрый по этой порсуне не угадаешь.

– Дрянь рисовальник, – по укоренившейся традиции сообщил конюх Сметанке. – Вот, погоди, граф-батюшка приедет, он для тебя из столицы итальянца какого выпишет, а то и аглицкого порсунщика. Они, говорят, лучшие изо всех…

И конь кивал согласно и приосанивался, словно тоже, как все, ждал приезда своего хозяина, который, по прошедшим летом слухам, в Россию уже вернулся.

* * *

«Что ж, молодец Алексей Григорьич. Дело ладно справил – хвалю. Только что ты в отставку просишься? Милость свою я тебе вернула, служи… Или обиду затаил?..» «Делом хочу заняться, государыня». «Делом?.. Коли делом, отпущу. Но, что-то кажется мне, пьян ты сегодня, Альёша. Что, сильно хороша самозванка оказалась?»

Алексей Григорьевич сплюнул и снова приложился к бутылке. Этот разговор вертелся у него в голове всю дорогу от столицы, да и дома, в Острову покоя стыдом не давал. Хороша Лизавета-то оказалась. И красива, и характером тверда, и глазами бесстрашна. А глаза карие, персидские, туманной влагой подёрнуты. Пару раз так взглянула, что Орлова пот прошиб. Подумал – догадалась красавица иноземная.., распознала, что предаст её жених российский…

«Нет, государыня. До самозванки той дела мне боле нету». «А коли так, подпишу твою отставку. Поезжай в свой заводик, чудо-конь там, поди, заждался совсем…»

Эх, мала.., мала бутылка, чтобы совесть-то залить.

Повертел Алексей Григорьевич её пустую в руках, в окно вышвырнул. От звона разбитого стекла поморщился и за новой потянулся… Не первый день уже в запое. На коня дивного только раз и взглянул. Думал, отойдёт душа, а не вышло…

Наутро собрался на ипподром. Конюху Степану велел Сметанного жеребца подготовить, удивился, когда услышал: «Верхом на Сметанке желаете?»

– Ты чего же его Сметанкой кличешь?

– Не извольте гневаться, ваше сиятельство. А только чистый Сметанка он и есть, потому как добрый да сметливый. Два года при нём состою, по-другому назвать язык не провернулся.

– Ну, зови. Имя хорошее.

Повернулся, к коню подошёл, над недоуздком морду погладил, заглянул в глаза. А они карие, туманные, как у княжны той, у Лизаветы…

Весь день на ипподроме просидел мрачнее тучи. Сметанку велел последним показывать, только тут и отвлёкся на миг, залюбовался. А как он рысью пошёл, с места подскочил, не высидел.

Да только недолго забвение длилось. Повело вдруг воздух перед глазами, заискрило от солнца, и плеснуло синей волной воспоминание о том, как венчались с Лизаветой посреди моря на корабле его предательском…

* * *

Как-то ночью проснулся Степан от того, что наступил на него кто-то. Вскрикнул, собрался тревогу бить, но по голосу, а более всего, по запаху, понял, что граф перед ним.

– Ты тут что? – пьяно качнулся Алексей Григорьевич. – Зачем в стойле спишь?!

– Так я это… Привык, ваше сиятельство.

– При-ивы-ык… Ишь, барин… Пшёл вон!.. Не по чину… Чтоб больше сюда ни-ни… Увижу – запорю… пёс…

Выскочил Степан за ворота, от обиды весь горит. Уж скоро год, как граф вернулся, а нет, нет, да и ударится вдруг в запой, как в тот раз, когда приехал. Дворовые люди разное толковали. Одни шептали, что отставка Алексею Григорьичу вышла от царицыной немилости, а другие шептали – нет, напротив, милостива царица к графу, вот только сам он служить ей более не хочет, потому как по милости её бесчестьем себя запятнал.

Что там было правдой, что нет, Степан не больно разбирался. Будучи в запое, граф в конюшни не шёл, а по трезвому делу они возле Сметанки завсегда как равные говорили. Другого такого толкового лошадника ещё поискать. Граф сам с конём, как с товарищем, говорил, а через него и с конюхом. Служа при Сметанке забыл Степан, что такое барская грубость…

А в стойле, между тем, припал Алексей Григорьевич к теплому конскому боку, заплакал тихо и пьяно.

– Год сегодня, Сметанка, понимаешь… Мне бы её бриллиантами обсыпать… А она, как крыса какая, утопла в каземате-то… Говорят, ребёночка ждала… А я что?.. Я не хотел, да вот вышло так… погано вышло…

Полночи граф проплакал. А потом, не хуже конюха, уснул на соломе. Утром вышел помятый, похмельный, велел Степана кликнуть да вести Сметанку на верхний пруд мыться. Уходя, зачем-то арапником пригрозил. В глаза не смотрел, но по всему было видно, о вчерашнем не сожалеет.

Горько стало Степану, совсем горько.

По дороге к пруду начал было Сметанке жаловаться, а тот вдруг заржал, затрепетал ноздрями, словно смешно ему от конюховой обиды. И совсем для Степана мир вокруг почернел. Про то, что в нижнем пруду кобыл датских купали, и не вспомнил. Чудилась ему в Сметанкином волнении одна только барская спесь. Впервые в жизни голос на коня повысил, за поводья в сердцах дёрнул.

– Что вьёшься?! Что играешь?! Иди уж из воды, басурман, отмыл тебя пёс до блеска

А Сметанка всё шеей вертит, всё к нижнему пруду тянет, головой трясёт, не слушается.

Не рассчитал Степан с обиды – дёрнул за повод так, что повалил коня. Копыта по скользким камням съехали, без опоры ноги тонкие подломились, и упал Сметанка головой прямо на каменную чашу, что возде пруда для питья была поставлена.

Так и умер от удара. Прямо на месте.

Долго не знали, как графу сказать. Пока он в пьяном забытьи лежал, челядь конюшенная зелёная от страха ходила. А наутро в опустевшем стойле нашли повесившегося Степана…

* * *

По официальной версии Сметанка умер, не пережив российской зимы, что, отчасти, могло быть правдой, потому что климат Островского завода арабским скакунам мало подходил. Вскоре перевели их всех в новые заводы под Бобровым, где и началась история новой породы – породы Орловских рысаков.

Сбылась-таки мечта Алексея Григорьевича.

От Сметанки осталось пять жеребят – девочка и четыре мальчика – Фалькерзам, Полкан, Бовка и Любимец. Из мальчиков только Полкан, рождённый датской буланой кобылой, пошёл в отца, и уже его сын – внук Сметанки Барс – стал родоначальником породы…

Умершего Сметанку передали ветеринарам, и при вскрытии обнаружилась причина его диковинной стати. У коня оказался лишний, 19-ый позвонок и соответствующая ему пара рёбер – отсюда и небывало длинный корпус – вытянутый, как стрела…

По английской традиции велел граф Орлов сохранить скелет Сметанки, но…

ПОСТСКРИПТУМ

Весьма печальный.

После смерти графа Орлова все его заводы перешли к дочери Анне, слишком набожной, чтобы интересоваться коневодством. Проданные в казну, они, возможно, захирели бы, не возьми их под опеку один из великих князей Романовых.

Очень скоро Орловские рысаки стали так знамениты, что о заводах заботилось даже революционное советское правительство. И продолжали заботиться все последующие правители, пока времена не переменились, и получение мгновенной прибыли не вытеснило все другие резоны из любых сфер деятельности.

Тут уж не до престижа и национальной гордости.

Заводы под Бобровым – в сёлах Чесменка и Хреновое – существуют до сих пор. Хреновское хозяйство широко известно, поэтому кое-как сводит концы с концами. Чесменке приходится хуже. Государственная годовая дотация на племенную кобылу с жеребёнком столь мала, что стыдно о ней говорить. Семья среднего дохода в день тратит больше.

Работают на конном заводе, в основном, одинокие женщины, которым надо содержать детей, гастарбайтеры, более привыкшие к верблюдам, и временщики-студенты. Да ещё страстные любители лошадей, такие как Саратова Ирина Николаевна, бросившая Москву ради Чесменки.

В итоге, гордость отечественного коневодства держится, с одной стороны, на безысходности, с другой – на энтузиазме и меценатском интересе. Пропадёт интерес, и ничего не останется, как не осталось в Хреновом уникального скелета Сметанки, выброшенного за ненадобностью номенклатурным начальством в 90-е…

Жалко, господа. И за державу обидно.

27.03.2013Тугенбунд

Восстание 14 декабря 1825 года. Худ. Р. Френц. 1950 г.

Весной 1858 года, в живописных окрестностях Кайлы-Йоа, у подножия замка Фалль, склонившись над белой могильной плитой, стоял человек, обликом схожий с патриархом. Его глаза, почти такие же крупные, как в молодые годы, были сухи, и спокойное лицо, если и отражало какое-либо душевное волнение, то заметить его могли бы лишь те, кто когда-то хорошо знал этого старца.

Оставалось, правда, таких немного.

Вот и эта плита, словно тяжеловесный том, прочитанный и закрытый самой жизнь, являла ему только заголовок давней, очень, очень давней дружбы.

«GENERAL ADIUTANT

GRAF ALEXANDER VON BENKENDORFF»

Старец смотрел на буквы, как на лицо. Долго, почти не моргая. Пока гуляющий вокруг холма ветерок не разметал в стороны полы тяжелого пальто, дунув старцу прямо в грудь.

Пора…

Сколько позволяли годы, он согнулся, прощаясь, и медленно пошёл по направлению к замку.

«Ан, дё, труа! Ан, дё, труа! Ан…»

Гувернёр строго стучит линейкой.

– Вы не тьянуть носёк! Шаг есть быть льёгхк… О, мон дьё! Репете, репете!…

Сквозь короткую анфиладу виден зал с колоннами, которые кажутся тоньше и стройней из-за глубоких каннелюр. Вчера там начищали паркет к скорому приёму, а сегодня «мусье» учит племянника невестки некоему подобию мазурки.

Старик усмехнулся в густые седые усы. Мазурка… Когда-то он так же, с «мусью»… Только тот не ругался. Почтителен был, уживчив, на нынешних не похож. Либерасьон. Пардоне муа, ву ву зе ле… Наполеон ещё не был даже генералом… Или уже был? Впрочем, какая разница! В пятнадцатом году, в Париже, молодой Серж – сам уже генерал, эту мазурку оттанцовывал, не хуже поляков. Мадемуазель Жоли её всегда для него оставляла и, когда он лихо опускался на колено, порхала вокруг, еле касалась пальчиками его руки в свежайшей, надушенной перчатке. А потом, когда он поднимался с бравым видом и властно привлекал её одной рукой к себе за талию, плотно вкладывала свою ладонь в его другую руку и вздыхала со стоном. Глаза её при этом заволакивало тем вожделением, которое испытывает нравящаяся всем и каждому женщина в те минуты, когда совершенна не только она одна, но и всё вокруг.

Как они тогда все за нею увивались, жуировали… Даже государь чуть голову не потерял. А оказалась шпионка… Кабы не Бенкендорф, конфуз мог произойти…

Или нет, не в пятнадцатом это было, а раньше, ещё до войны?

Впрочем, какая теперь разница. Всё, что было «до», было «до» и вне времени, просто было и было. И забылось уже, потому что, если и было, то с другим Сержем, на него ничуть уже не похожим…

– Барин! Барин! Гости к вам! Пожаловали… Его сиятельство… Ждут-с!

Малый – балбес, бежит, орёт, глаза выпучил. «Мусью» аж припрыгнул! И за что такое наказание, право слово? Сын приставил этого недоросля, как денщика, велел прислуживать старому отцу во всём, но старик обходился малым и требовал только одного – «барином» не звать. Но балбес и этого не помнил, то и дело сбивался, а когда Сергей Григорьич, в сердцах, чуть его не пристукнул, пару дней лопотал невнятно по имени-отчеству, но после опять съехал на «барина».

– Что ещё за «сиятельство»? Я не ждал никого.

– Уж не знаю, ба.., Сергий Григорич, но представились они князем.., – затарахтел балбес, заглаживая очередную оговорку, и добавил с обидой и укором: – А князья-то, известно, всегда «сиятельства».

Сергей Григорьевич пожал плечами.

– Ну, иди, что-ль, морсу нам принеси какого…

И, заметив отчаяние во взгляде своего «денщика», нахмурился и буркнул:

– Или кофею там.., с ликёром каким. Уж сам придумай, чего «сиятельству» подать.

«Денщик» радостно закивал. Небось не в сельском трактире прислуживает – в господском доме! Когда узнал, что при отце господина будет состоять, рад был, гордился. А старик оказался, как мужик какой, ей-богу! Только что в лаптях не ходит, а по разговору и по манерам – чистый лапотник! Где ж такое видано?! Ведь князь! Родовитый, как царь, если не более! Ну и что, что ошибся по молодости? Не он же один. Другие вон, вроде гостя его, тоже в разжалованные попали, а глянешь на такого и сразу согнуться хочется. Порода!… А в породе главное что? Стать и манеры всякие, при которых и самый распоследний лакей вроде как при ином статусе оказывается.

– Так я кофею в фарфоре подам?

Сергий Григорьич только рукой махнул, иди, дескать. А сам в комнату свою прошёл, на ходу пальто расстёгивая. Что за гость? Зачем?

Под низеньким потолком любой человек высоким кажется. А уж Сергей Петрович Трубецкой всегда был статен и высок. Когда встал навстречу хозяину из глубокого кресла и без того небольшая комната ещё словно уменьшилась.

– А-ааа, вон кто тут! – протянул с порога Сергей Григорьевич. – А я-то голову ломаю, кто это ко мне? Ну, здрав будь, Сергий Петрович.

Трубецкой поморщился, не скрываясь, но протянутую руку пожал с чувством.

– Что морщисся? – спросил Сергей Григорьевич. – Не любишь по-простому, по-русски?

– По-русски люблю, – густым баритоном ответил Трубецкой. – Простоту не всегда понимаю. Я тебе, Сергей Григорьич, и в Иркутске это говорил, и здесь скажу – всё, что сверх меры – в ложь оборачивается. И всё то, что не по своей природе происходит – туда же.

Старик-хозяин снова отмахнулся, беззлобно и привычно. Похоже, этим жестом он отделывался ото всех с ним не согласных. Сел на стул, гостю же указал на кресло, из которого тот встал.

– Ложь, не ложь, а чиниться я всё одно не буду. Денщик мой тебя «сиятельством» доложил, от усердия аж пОтом покрылся. А какой ты, Сергей Петрович, князь, а? Ссыльно-каторжный! Выселенный! Ты по статусу своему сам ему бы должен кофеи в фарфоре подавать.

– Ну, это ты уж…

Трубецкой снова поморщился, но тему поспешил сменить.

– Что ж ты, Сергей Григорьич, не спросишь, зачем я к тебе?

– А чего спрашивать? – старик потёр обоими руками колени, словно разлаживал на них брючное сукно, и повторил: – Чего спрашивать-то? Приехал и приехал… Я вон тоже к Пущину ехать хотел, да по холоду остерёгся… Привычка, брат… То, думаю, век бы не видал никого, а время пройдёт, посижу, посижу, подумаю – нет.., тянет. Скучаю, что ли? Или не в свою жизнь вернулся… Ты сам-то как? Как дома, или словно в гости попал?

Трубецкой мелко и часто закашлял, прикрываясь морщинистой рукой с длинными пальцами, будто прикрученными на шарнирах к сухой, истыканной пигментными пятнами ладони. Потом вытащил носовой платок из кармана длинного пальто, которое так и не снял в холодноватой комнате, и деликатно обтёр узкие губы. Его опущенное лошадиное лицо в густых и длинных, как борода, бакенбардах оставалось бесстрастным, но голос дрогнул, когда он попытался ответить с максимальной безликостью:

– Свои дома мы давно потеряли. А новые в Иркутске так и остались… Дома, да могилы.

Балбес «денщик» принёс кофе с такой важностью, словно обслуживал царский приём. Подчёркнуто уважительно поклонился Трубецкому, осведомился, не желают ли их сиятельства чего-нибудь ещё – есть кулебяка, утром испечённая, грибочки и клюква прошлогоднего сбору, и творожник аглицкий вот-вот подоспеет. И был счастлив услышать, что гость не отказался бы от кусочка кулебяки. Почтительно принял снятое, наконец, пальто и, обнимая его, словно танцор барышню, упорхнул в кухню.

Разговор тёк неспешно.

Вернувшийся из ссылки в пятьдесят шестом, декабрист Сергей Петрович Трубецкой жил в Киеве у замужней дочери, новых знакомств не заводя, но и старых особенно не восстанавливая. Жизнь была почти прожита и оказалась столь причудлива, что требовала подвести итоги. Поэтому, не столько тоскуя, сколько коротая дни в ожидании встречи в ином мире с дорогой, ушедшей ещё в Иркутске, супругой Катериной Ивановной, Трубецкой часто предавался любимому занятию уединённой старости – он вспоминал. И процесс этот казался ему похожим на поедание какого-то сочного, невероятно вкусного фрукта с огромной червоточиной внутри. Причём, червоточина эта не делила воспоминания на «до» и «после», а была где-то внутри всего! Сергей Петрович с удовольствием «объедал» свой «фрукт» по краю, но, когда доходил до чёрной, горькой сердцевины, начинал страшно волноваться и дальше запрещал себе думать. Но именно в такие моменты перед глазами назойливо поднималось заиндевевшее по краям окно Сената, в которое хорошо было видно мятежное каре на площади – солдаты, весело.., ещё весело притоптывающие на морозце и растерянные жандармы, словно вмёрзшие в углы площади, совершенно бесполезные со своей властью что-либо запрещать, пресекать… А потом, сквозь это видение, раздвигая в стороны все милые, залитые солнцем итальянские рандеву и тихие сибирские вечера под клавикорды, непременно лезло наружу то страшное, не забываемое никак, сомнение!

– Я, собственно, не только к тебе, Сергей Григорьевич, я и на могилу к Александру Христофоровичу приехал, – присматриваясь к пирогу сказал Трубецкой.

И деликатно придерживая вилкой, принялся отпиливать кусочек со стороны, которая была прожарена не так сильно, как другая.

– Да я уж понял, – покивал Волконский. – Сам сегодня ходил к нему с утра. Кабы знал, что приедешь – дождался бы, а теперь только завтра пойдём.

Бывшие князья куснули от своих кусков пирога и зажевали медленно и осторожно.

– У нас тут днями бал будет, – не дожевав до конца сказал Волконский – Не желаете ли, князюшка, ради такого случая задержаться у нас?

И причавкнул не без удовольствия.

Трубецкой снова поморщился, только теперь уже еле заметно, скорее по привычке, и отрицательно покачал головой.

– Благодарствую за приглашение, Сергей Григорьевич. В незнакомых обществах как-то неловок стал. Да и что нам теперь делать-то на балах?

Волконский пожал плечами.

– А в других местах, что нам делать?

Трубецкой опустил глаза. Из памяти снова выплыло то окно – тронутое морозцем, всё, словно в мелких, острых иголках-штрихах. А за ним размытые, и от этого какие-то обобщённые в полную безликость, ряды солдат.

Тогда везде дело находилось. И каждое казалось неотложным, обязательным к исполнению и своим! Даже молодая, успешная жизнь была не настолько важна и будто бы не своя – только ДЕЛО! То самое, которое эту молодую жизнь вытребовало в жертву и перемололо в воспоминания… Воспоминания жестокие и злые, спрессовавшиеся в ту самую червоточину, которая потом обросла новым, вкусным, но уже с горечью…

Тринадцатого вечером, к ним с Катиш на Галерную вдруг приехал тесть – человек добродушный, полный, седоволосый, с брюшком и гигантским французским носом, изрядно простуженным. Этот нос без конца погружался в носовой платок, способный послужить скатертью для небольшого столика, и краснел раз от раза всё сильнее. Тесть охал, вздыхал и на все укоризненные слова Катиш о том, что выезжать в мороз с этаким здоровьем не следовало, отвечал только досадными взмахами этой скатёрки.

– Тревожно, Серж, – прошептал он, когда Катиш оставила их наедине. – Наверное, со времён проклятых термидоров развился во мне какой-то инстинкт. И не хочу, а чувствую – революцию чувствую, будь она проклята! Вы не представляете, князь, как ужасно отчаянное бессилие, которое приходит к вам с осознанием того, что в любой момент, прямо вот сюда, в этот тихий мирок вашей семьи, вашего рода Лавалей – заметьте, древнего, имеющего не просто историю, а Историю – в эту святая святых может войти хамоватое, немытое отребье – а только такие и делают революсьон – взять, что ему понравится, сломать, разбить, что не понравится, и просто так, просто потому, что им захотелось, веселья ради, убить и тебя, и твоих родителей! Либерте, эгалите… Эта зараза прицепилась и к вам когда-то, Серж, я прав, да? Вы все, молодые и пылкие вернулись из Парижского похода.., м-ммм, как это у вас говорится – «без царя в голове»! И то, что сейчас происходит, есть прямое тому следствие!

– А что происходит? – отводя глаза спросил Серж.

– Да полноте Вам!

Тесть даже высморкался с обидой.

– Один царь умер, другой, в последний момент отрёкся!. И это в стране, где, не то что генералы – флигель-адъютанты в Наполеоны глядят!

Он посмотрел с печалью. Вздохнул.

– О ваших тайных обществах, Серж, судачат все, кому не лень! Даже имена называют… Но, скажите мне, ради чего всё это?! Либерте? Эгалите? Но кому?! С кем?! Как вы их зовёте? Чернь? Однако, послушайте человека, который уже видел, как всё это происходит, и к чему приводит. Чернь – это не статус, не социальное положение! Чернь – это образ мыслей!

– Зачем Вы мне всё это говорите?

– Боюсь. Затем и говорю. Хорошего правительства никогда не бывает! Всякий, получивший власть, обязательно становится плох, даже если встречали его с лавровыми венками и пальмовыми листьями. Но тот, кто получил эту власть по праву рождения всегда лучше того, кто сменит его через кровь и ужас революции. И, знаете почему? Потому что террор – единственный способ узурпатора отвлечь подданных от желания сменить и его!

Каре за окном Сената колышется, дышит. Солдатские головы вертятся в разные стороны и их безликость дробится на оскаленные, хохочущие в азарте рты, на рты, бессмысленно орущие «Конституцию на власть!» и всё! Другого ничего не видно…

– Какой ужас, князь! – бормочет кто-то рядом. – Ужас! Ужас… Страшно представить, что теперь начнётся… Говорят, Николая Павловича арестовали, или того хуже… Вы не слышали?

– Нет.

Надо бы выйти. Он ведь диктатор… Или даже Диктатор! Один из тех, кто потом получит право, как бы ограничивать власть. А кто у власти? Пестель? Говорят, мальчиком он видел Бонапарта, и тот показал на него своей свите со словами: «Кто скажет, господа, что это не мой сын?»

Но внешнее сходство ещё не всё. Пестель, скорее, Робеспьер… Как долго он будет позволять ограничивать свою власть?

Каре за окном снова стало безликой чёрной массой. Чернью с мыслями, которые внушили всем этим людям они – господа, радеющие о благе всех, но никак не каждого.

Волконский закашлял, постучал ладонью по груди, подёргал кадыком, прочищая горло. Потом с досадой буркнул:

– Всё-таки простыл.

По тёплому боку чистой, дорогого воска свечи покатилась похожая на слезу расплавленная капля.

– Воспоминания тебя не мучают? – поднял больные от грусти глаза Трубецкой.

– Пестель повешенный иной раз мерещится. Да Лунин Миша.., упокой, Господь, их души на небесах.

Оба перекрестились.

– Но боле ничего. И ты про своё не рассказывай, – сердито и подчёркнуто по-крестьянски выговорил гостю Волконский. – Ужо в Иркутске наговорились, а всё одно – как воздух между собой ни гоняй, перемен от того не случится, и молодыми не сделаемся, сколь прошлое ни вызывай.

Теперь пожал плечами Трубецкой.

– Я и не думал начинать. Но ты, Сергей Григорьевич, уволь, сделай милость – не любил и никогда не полюблю, как ты из себя потомственного крестьянина изображаешь…

Внезапно Волконский захохотал громко и расслаблено, так, что в дверь тут же просунулась голова денщика-балбеса.

– Иди, иди! – махнул на него Волконский.

И, утерев заслезившийся стариковский глаз, сказал Трубецкому примирительно:

– А я люблю посердить тебя, Сергей Петрович, посмотреть, как ты аристократа-то из себя наружу… Но тут – да, тут ты прав – насчёт потомственности все козыри у тебя. Небось от Рюриков род ведёшь…

Всё ещё посмеиваясь, Волконский потянулся к столу, поставил на край стакан, из которого пил, и ладонь его, выпустившая стекло, вдруг обмякла и бессильно опустилась рядом, похожая на подбитую птицу, которая ещё жива, но уже смирилась со скорой смертью.

– Все мы от Адама, – пробормотал Трубецкой, глядя на эту руку.

Свеча неторопливо оплывала.

За низким окошком подвывал ветер, размахивая тонкими голыми ветками жасминового куста. Ветки сердито постукивали в стекло при каждом новом порыве, бросавшем их к окошку, и казалось, что это от их назойливого стука жёлто-оранжевая пика огонька вздрагивает и трепещет.

– Спать-то ваше сиятельство не желает? – спросил Волконский.

Трубецкой отрицательно качнул головой.

– А я и вовсе спать перестал, – махнул рукой Волконский. – Или в кресло вон сяду, думаю всё, думаю, а потом, глядь, и свалилась голова на грудь-то. Дёрнусь, порешу было на кровать перебраться, да и позабуду. Так до утра в кресле и ныряю.

Оба понимающе посмеялись, будто покряхтели, но без особого сожаления о глубоких и долгих снах, которым когда-то предавались. Было что-то такое в их сидении друг против друга, что не хотелось завершать. Может, потому, что напоминало отчасти те давние, такие же тепло-сумеречные вечера в Иркутске, когда жили уже на поселении, отстраивали дома и ходили в гости, где играли в карты под дамские разговоры о солениях и спорили, горячась. Да, спорили всё время, о разном, но рано или поздно всё в итоге сводилось к одному – правы или не правы? Или нет, даже не так – не правы или не правы, а верные ли цели были когда-то выбраны?!

А самое странное в тех давних спорах было то, что ожесточённей и шумливей они становились по мере того, как налаживалась и делалась обыденной ссыльная жизнь бывших дворян. Когда-то, ещё в Нерчинске, не спорили вообще, были единым целым, объединённым общей бедой. Словно горсть, которую Судьба швырнула в гигантское сито событий, а время потом неспешно растрясло по различным точкам зрения. И вот, когда растрясло, тогда начались и споры, и вовсе расхождения до полного непонимания.

Тогда-то и «ушёл в крестьяне» Сергей Григорьевич Волконский – бывший князь, бывший генерал, бывший жуир и любимец государя Александра Павловича! Стал жить по-простому, говорить по-простому, и, в конце концов, так «опростился», что это начало вызывать раздражение у многих. Дамы, правда, жалея князя, считали, что виной всему слишком тёплые отношения между Марией Николаевной и Иосифом Поджио. Но говорить об этом, или, упаси Боже, намекать кому-либо! Ни-ни! Право на подобные разговоры имели только самые близкие, да и то, лишь между собой, по случаю… Другие, как к примеру Бестужев, с головой ушедший в изучение сибирской природы и рисование, видели в поведении Волконского некое покаянное действо и то же желание изучить, постичь. Но Трубецкой рассмотрел во всём этом один только никому не нужный эпатаж. И стараясь своего раздражения открыто не показывать, всё же не мог не морщиться, когда слышал от бывшего князя малограмотные простонародные фразы.

– Мемуары пиши, Сергей Григорьевич, – отстранённо проговорил Трубецкой, заранее зная, какую реакцию вызовет его замечание.

– Да уж, наслышан, что ты пописываешь, – кхекнул Волконский. – Могу представить…

– А ты, будто, в том совсем не грешен?

– Грешен, как же, пописывал, было. Потому и знаю, о чём говорю. Враньё всё. Разве что себе, когда почитать, да припомнить. И то подумаешь, надо ли?

– Отчего ж враньё? – нахмурился Трубецкой.

– Оттого, что, как ни старайся, правды ни о себе, ни о том, что было, никогда не напишешь. Нет её, правды-то. Есть одно наше восприимство – через нас пропущенное, нами же пережёванное, переваренное и вышедшее, пардон, сам знаешь, как. Хорошо ещё, если пахнет не сильно, а то читывал я как-то графа Чернышова воспоминания. Ох и воняло, князюшка, дорогой, ох, воняло! До пятого колена киселём залился граф – краше только в могиле становятся, где ни кожи, ни мяса, одни голые кости, белые да гладкие. Все мысли, как доклад в сенатскую комиссию.

– Я так не пишу.

– Да ты-то, ясное дело, так не напишешь! А всё одно всей правды знать не можешь, потому что голова у тебя одна и мыслит так, как мыслит, по-другому не сумеет. А правда, она как колесо – в ней всякого человека мысль, как спица, и всякая на своём месте.

– Так тогда и графа Чернышова правда на своём месте, – невесело усмехнулся Трубецкой.

– Одно дело спица в колесе, и совсем другое железка на ней для пустого грохоту. То не правда, князь, а лист фиговый, коим на скульптурах в наших бывших дворцах места причинные прикрывали.

* * *

Утром пошли к могиле Бенкендорфа, не дожидаясь, когда проснётся и «обслужит» их балбес-денщик.

Пальто Трубецкого сами отыскали на вешалке, и вспомнилась почему-то та самая, знаменитая на весь Петербург шуба, которая бесследно исчезла в Зимнем, когда князя привезли ночью на допрос.

– Ты знаешь, Сергей Григорьевич, – оглаживая рукой пышные бакенбарды, сказал Трубецкой посмеиваясь, – а я по сей день, нет-нет, а и подумаю – кто ж её, шубу-то мою тогда, а? Интересно, ей богу…

– Дурень какой-нибудь, вроде нонешнего моего денщика, попёр, – с абсолютной уверенностью сообщил Волконский. – Небось решил, что в одночасье князем стал.

И шагнул за порог.

Трубецкой последовал за ним в холодный сумрак раннего утра.

– Понять не могу, как при своей тяге к простонародью, ты ухитряешься их ещё и презирать? – спросил он без особого ехидства.

Ответа не было. Волконский только поёжился и вытащил из-за добротной ограды крепкую высокую палку, на которую тяжело навалился.

– Холодная весна нынче, – пробурчал, словно этим объяснил всё сразу – и нелюбовь к слугам-балбесам, меряющим свой статус статусом господ, и нетвёрдую походку человека, знакомого с ревматизмом. – Здесь вообще холодно. Но это ничего – сейчас в низинку спустимся – там не столь зябко.

Трубецкой терпеливо поморщился.

– Так ты в мемуарах своих не токмо про жизнь в Иркутске пишешь? – продолжил Волконский тему, которой посвятили прогоревшую, как свеча, ночь. – А по мне, так лучше бы только про Иркутск и писал. Про Катерину Ивановну, про родных… О Благовещенском руднике, пожалуй, что и не стоит – там тяжко было, а вот об Иркутске – да… Думаешь, правнукам твоим про дела наши читать интересно будет? И не мечтай! Свои дела затеют, и, дай Бог, чтобы поумнее наших.

– Пускай всё знают, – жестко сказал Трубецкой.

Волконский покосился на него, но промолчал.

До могилы Бенкендорфа так и дошли молча. Поклонились, постояли.

– А ведь это мы его опричником-то сделали, – внезапно сказал Волконский. – Об этом ты, Сергей Петрович, напишешь ли?

Трубецкой запрокинул голову к розово-рассветному небу и глубоко втянул весенний воздух.

– Нет, Сергей Григорьевич, об этом не напишу. Ради самого же Александра Христофоровича. Не так он был слаб, чтобы из-за нас притчей во языцах становиться. Не мы, так другие. По России тогда брожения хватало.

– Его и сейчас не меньше стало… А знаешь, как Бенкендорф сам себя величал? Полковым хирургом. Где, говорит, гниёт, там и режу. Прав, прав был государь Николай Павлович, что под него третье отделение создал – оттого и правил без потрясений. Нас всех сослал – и всё, и покойно! Боюсь, нынешний государь примочками да притирками мало чего добьётся.

Трубецкой вздохнул.

– Не нам судить.

С кряхтением согнулся, смахнул с надгробия сухие ветки, нанесённые за ночь ветром, обдул пыль с гранита. Волконский наблюдал молча, только поднял воротник пальто. Потом немного подумал, повозил концом палки по сухой земле и словно решился:

– Хочешь, Сергей Петрович, скажу тебе, зачем я крестьянствовать начал?

– Да я уж и сам, кажется, понял.

– А я всё-таки скажу, чтобы правда не по одной твоей мысли была. Я желал изнутри посмотреть на ту жизнь, ради которой мы свои положили. Не на каторжанскую, а на простую – которой изо дня в день живут те, коих мы рабами почитали.

– И как? Увидел?

– Не сразу. Только когда понял, что жизнь у всех и всегда либо счастливая, либо нет. Живёшь по чести и совести – вот тебе и счастье, и никакого переустройства общества не нужно. Ты по чести и совести, другой рядом так же – вот тебе и свобода, и равенство, и братство.

– А коли другой рядом так жить не хочет?

– Он не хочет, а ты живи. И детей учи, чтобы так же, с пониманием. И делом занимайся. А дело – оно, брат, лишней трескотни не терпит. Все умствования от безделья происходят. Нам бы молодыми это понимать, может, жили бы сейчас, да, действительно, делом занимались. И не вздыхали бы через слово. И Александр Христофорович, может, не в земле бы лежал, а был с нами, как раньше… Сколь бы пользы могли принести!

Трубецкой задумчиво потёр подбородок.

– М-да, Сергей Григорьевич, не совсем так я о тебе понимал. Думал от досады всё идёт.

– Во как! И на кого ж мне досадовать-то было?

– На нас всех, за то, что сами каторжные, а про старую жизнь никак забыть не можем.

– Да, какое там! – Волконский даже головы к Трубецкому не повернул. – Не осталось у меня ни досады, ни обиды. А говорить никому ничего не хотел, чтобы советы давать не начинали, откель мне лучше всего в чужую жизнь вникать. Помнишь, как Саша Бестужев любил? Пару вёрст на телеге с мужиком-поселенцем проедет и месяц потом о мужицких нуждах возле клавикордов рассуждает.

Трубецкой перекрестился, посмотрел с укором.

– Знаю, знаю, – зябко поёжился Волконский, – об умерших только хорошо. Но мы с Сашей в любой момент встретиться можем. Сколь той жизни осталось? Завтра помру, тогда перед ним и отвечу. И потом, я ведь не в осуждение – я, чтобы ты понял. И не морщился боле!

– Почему вдруг именно сегодня?

– А у нас теперь, князь, всякая встреча последней может обернуться. Не приехал бы ты сейчас, я бы не сказал ничего, а потом, может, жалел. Но про то, что сказал, жалеть уже не стану. Жалеть о не сделанном надо. А коли что сделал, так, что ж, так тому и быть.

– Ну, тогда и я тебе скажу, – собрался с духом Трубецкой. – Знаешь, почему я в тот день на площадь не вышел?

– Знаю, – опустил лицо в воротник Волконский. – Я про тебя давно всё понял, Сергей Петрович. И жалел тебя сильно. Страшно это, наверное, осознать всё в момент, когда ничего уже не поправишь?

– Страшно. Но и тогда можно было бы выйти, а я не стал. И правы те, кто говорит – испугался. Вот только испугался я не того, что проиграем, а того, что победим.

Волконский еле заметно усмехнулся в усы.

– Проиграем… А верно ты заметил – проиграли мы. Играли, играли и проиграли… Ведь, пожалуй, получись у нас тогда, ты бы, князь, в деревню к себе уехал и носа бы оттуда не казал, да?

– Не знаю. Но в правительство ни в какое бы не пошёл.

– И каялся бы, небось?

– Я и теперь каюсь. Сам же говорил – о не сделанном надо сожалеть.

– О не сделанном – да. Но ты-то сделал, как хотел – по чести и совести, и сожалеть тут не о чём.

– Сомнения остались, Сергей Григорьевич, от них и терзаюсь.

– А ты не сомневайся.

Волконский перестал возить палкой по земле и воткнул её твёрдо, словно точку поставил.

– Намедни сам, как сказал? Что не по своей природе делается – то ложь. Не захотел по лжи жить – молодец! И забудь про сомнения

– Не могу, Сергей Григорьевич. Слишком многие из нас знамя сделали. Боюсь, пойдут они с этим стягом дальше нас, и сделают хуже. Я потому и пишу в своих записках всё, как было. Может, поймут.., может одумаются.

С ласковой жалостью Волконский скосил на него глаза.

– Не одумаются, князюшка, не жди. Бог даст, забудут. Но, боюсь, бездельников у нас всегда многовато было, и они не читают – они сами пишут, без сомнений и душевных терзаний. Извольте нынешний «Современник» почитать, там господин Чернышевский нашу с вами идеалистическую эстетику ох, как клеймит! Александра бы Христофоровича на него, да на наше место, в Сибирь, но, увы, вышли времена. Будет бунт хуже Робеспьерова, потому, как мы, князюшка, Сергей Петрович, уж ежели честно говорить, на дело своё вдохновились примером государя Александра Павловича. Тот тоже, по молодости, в либералы стремился, грех отцеубийства прикрывал. Это брожение, так сказать, по верху. Там что? Пену снял и хорошо. Снова покойно стало. По низу подогревать – никакой жизни не хватит, если только там. Мужички у нас, те, которые работящие, своим разумением живут, их в пустую говорильню не втянешь. А вот посерёдке, где ни туда, ни сюда – там, если забродит, то и вверх, и вниз пойдёт! Там ведь государственного разумения нет, и работы серьёзной тоже, вот и пишут, и мыслят, как им кажется, передово… А, ежели разобраться, то новизна мысли в одно и выливается – всё, что есть, есть плохо! То, что красиво, что благородно – идеализм глупейший, а те, кто во власти – непременно душители и угнетатели! И, спроси у этих, средних, «что делать?», так, пожалуй, про то, чтобы жить по чести и совести не вспомнят, а велят бороться и бороться! И слова правильные найдут, и благородство с красотой притянут, как лакеев, чтобы нечистоты всякие прикрыть, и про нас забыть не дадут! Только пожурят за то, что действовали вяло. А сами не побрезгуют, крови не побоятся, и, случись что, первыми во власть полезут, где и будут душить и угнетать!

Волконский вдруг задохнулся, сморщил лицо, как от боли, но всполошившемуся Трубецкому замахал побелевшей ладонью, дескать, всё в порядке, бывает. Потом перекрестился и облокотился о палку уже двумя руками.

– Пустое всё, Сергей Петрович. Идём уже в дом, тут тоже зябко. А ты, – поклонился могиле, – прости нас за всё, Александр Христофорович. Много ты понимал, о многом догадывался, сочувствовал… Сами мы тебе не дали иным быть, за то и каторгу получили. И спасибо за то…

* * *

На другой день Трубецкой уезжал.

Прощались не долго, читая в глазах друг друга, что больше не увидятся. Куда дольше смотрел потом Сергей Петрович через окно своей кибитки на статную патриаршию фигуру Волконского. А когда ничего не стало видно, перед глазами снова замелькали по стеклу морозные иглы зимы двадцать пятого года, и чей-то голос скороговоркой зашептал рядом: «Ужас, князь! Какой ужас!».

«Нет, Сергей Григорьевич, – подумал Трубецкой, мысленно проговаривая то, что так и не сказал при прощании, – и ты терзаешься, и я не перестану. И не потому, что слабы оказались или глупы, а потому, что изо всего предложенного жизнью, воспитанием и образованием, которое считали блестящим, выбрали бунт, осуждение и меч карающий. И стоять мне теперь вечно перед тем окном в Сенате, и вечно слушать про то, какой ужас теперь начнётся!».

Он откинулся на жёстком сидении, прикрыл глаза и задремал в мерном покачивании.

За кружевной шторой искрило под солнцем море, лёгкие лодочки разморённо скользили с волны на волну под чей-то тенор, выводивший незамысловатые фразы о «белла вита», и милое лицо Катерины Ивановны светилось счастьем. Вчера доктор клятвенно заверил, что рожать детей юная княгиня может, и, если поддаться страстному итальянскому солнцу, песням и неге, которая словно разлита в тени всех этих кипарисов, то уже к ноябрю можно ожидать добрых вестей.

Нежная рука, вся искрящаяся солнечными бликами, тянется к поверхности столика на террасе. Голос звучит издалека: «Это новая книга, Серж?». На обложке название – «Тугенбунд)»5. «Это что-то немецкое, Серж? „Союз доблести“ – я правильно перевела?». «Оставь, Катиш, это пустое… Пойдём к морю?»

Рука отпускает книгу. «Конечно, пойдём!»…

Качаются лодки, всё залито солнцем, и про «белла вита», поёт чей-то тенор…

01.12.2014День и жизнь Афанасьевых

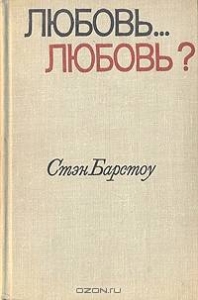

Фаина Фёдоровна и Николай Ефимович Афанасьевы. Фото из личного архива.

9 мая 1965 года Николай Ефимович Афанасьев встал раньше всех.

Он умылся, побрился, аккуратно расчесал седеющий венчик волос на затылке, вздохнул, вспомнив молодые годы, когда, из-за ранней лысины, брился совсем наголо, вышел на кухню и с удовольствием открыл холодильник.

Хорошо!

Вот ведь, не думали, не гадали – шутки ради попросили трехлетнюю внучку Манюню вытащить лотерейный билет, а оказался холодильник! Удобнейшая, надо сказать, штука, не то, что раньше. Теперь не надо бояться, что купленное заранее мясо подпортится в начинающейся майской жаре. Да и всё остальное тоже лежит себе, полёживает, аппетитное, почти свежее – только успевай готовить!

Николай Ефимович вытащил кастрюлю, приоткрыл крышку, потянул носом. Ах, до чего же пахнет отменно! После завтрака и до начала парада надо всё это в духовку и к приходу гостей оно так протушится, что все пальчики оближут! Из такой вырезки грешно сделать плохо! Её знакомый продавец из «придворного» мясного отложил ему, как подарок к празднику – знает, что Николай Ефимович любит готовить. И, что важно, умеет. И ещё, конечно же, из уважения к Фаине Федоровне…

Это она – супруга-красавица все окрестные магазины назвала «придворными». На первом этаже соседнего дома и рыбный, и мясной, и булочная с длинными металлическими лопатками на веревочках, чтобы проверять – свежий хлеб на полке или не очень. А хлеба всякого много – по всей стене деревянные наклонные полки, плотно заложенные и белым, и черным, и обдирным, и нарезным, и с маком…

Хорошо!

А за угол завернешь, и там, в другом крыле этого дома, выплывшего словно корабль на край широкого перекрестка, прямо сразу и овощной. Со вкусным запахом солений по одну сторону и грохочущей в стальном желобе картошкой по другую. Внучка Манюня обожает смотреть, как дородная продавщица в надменной пунцовой помаде дергает за тайную ручку под весами и внизу прилавка из квадратного косого окошка валятся в подставленную авоську отмерянные килограммы картофеля…

Николай Ефимович засучил рукава, надел фартук жены и достал огромную коричневую гусятницу с крышкой.

Гостей сегодня много будет.

Осторожно, как будто боялся что-то испортить, начал перекладывать содержимое кастрюли, выравнивая его ложкой, одновременно приправляя любимым перцем и любуясь результатом словно художник. Красота получится, а не блюдо! Плита с духовкой теперь газовые, не надо больше топить углем, как пару лет назад…

Хорошо!

На пороге кухни появилась сонная Фаина Федоровна.

– Ты чего подскочил так рано?

Занятый творчеством Николай Ефимович, не оборачиваясь, сосредоточенно помахал локтем.

– Иди, иди, умывайся, я тут сам пока… Хочу до завтрака все сделать, чтобы парад спокойно посмотреть

Фаина Федоровна ревниво осмотрела свой «кабинет». Так она называла кухню, и, разумеется, любой вторгшийся на эту священную территорию, пусть даже и с благими намерениями, всё всегда делал не так.

– Ты гусятницу протёр?

– Протёр.

– А ложку зачем эту взял? Там же другая есть, побольше…

Николай Ефимович доскреб остатки из кастрюли и понес её в раковину.

– С праздником тебя, мамуль.

– И тебя, Коля, с праздником.

Оба поцеловались.

– Стол надолго не занимай, сейчас приду, буду завтрак собирать, – сказала Фаина Федоровна и пошла в ванную.

Всю жизнь она была красавицей.

Сейчас умоется, расчешет волосы и привычными движениями станет ловко перекидывать прядь за прядью в косы, которые потом свернет на затылке «корзинкой»…

Хорошо!

…Николай Ефимович влюбился в неё сразу и на всю жизнь. Прямо с той минуты, когда вошел во вкусно пахнущую угощениями солнечную комнату, которую снимало в их городе почтенное семейство Алисовых. Туда он пришел свататься к старшей из дочерей Федора Фёдоровича – Антонине и сватом позвал старшего брата Алексея. Тот недавно женился, значит, и ему, младшему, пора. А про сестер Алисовых все хорошо говорили, да и красивая Антонина оказалась – её Николаю издали показали – стройная, серьезная, как раз, жена для военного. Вот и пошли они свататься честь по чести, сговорившись с родителями, как положено. Оба пришли солидные, военные, совсем взрослые, серьёзно и с волнением. Без конца оправляли под ремнем отглаженные угольным утюгом гимнастерки, от которых так и тянуло прогретой тканью, и переминались неловко в начищенных скрипучих сапогах, оставивших по всей улице едкий гуталиновый аромат.

Антонина тоже вышла смущенная, раскрасневшаяся. За ней выскочила любопытная Шура, таща за руку младшую Зою. А потом…

Николай Ефимович, как вдохнул, так и замер! Ни выдохнуть, ни снова вдохнуть, потому что страшно.., потому что не знал, что так бывает… Глаза – будто туманные озера – утонешь и не заметишь! Шея длинная, тонкая, по бокам косы, как витая рама у картины… Одну она как раз доплетала. Потом перекинула за спину, взглянула всего один раз, затянула в омут безвозвратно и в ладошку прыснула. Смешно ей, видите ли! А Николай Ефимович, как слепой, брату пальцами по боку елозит, хочет за руку дернуть, чтобы не заговорил, не дай Господи, да не просватал ему Антонину вместо Фаины…

…Дверь ванной хлопнула, и Николай Ефимович очнулся.

– Ну, что же ты со стола до сих пор не убрал!

Фаина Фёдоровна укоризненно качнула головой.

– Снимай фартук, я сама всё доделаю.

Широкая седая прядь надо лбом растянута косами на пробор, опасные туманы под очки спрятаны, движения хозяйские, уверенные. За ручку холодильника взялась – подобрела.

– Не нарадуюсь, Коль. Никак не привыкну…

А сама, почти не глядя, с привычных уже мест, достает маслёнку, варенье, нарезанную колбасу… Один раз только и заглянула – проверить, как там торт её фирменный поживает?

Пока Николай Ефимович воду в чайник набирал, она уже и газ на плите зажгла, и чашки по столу расставила.

– Иди молодежь буди, что ли.

Последним вытащила из шкафа толстый граненый стакан и серебряный, с черненым узором, подстаканник. Это для Николая Ефимовича. Чашек он не признавал и пил из стакана шумно, со вкусом и грохотом, гоняя по дну ложкой кусочки сахара. И, звонко отряхивая с неё капли, стучал о стеклянный край.

– Ну, что они там? Встают?

– Отозвались.

– Ты пойди убедись, что встали, а то опять заснут.

Фаина Федоровна чихнула и сердито уставилась на забытую мужем возле плиты баночку с перцем.

Вот ведь, любитель острой грузинской кухни! И всех приучил, потому что готовит вкусно. Ему сосед и черемши вчера из своего сада привез, и свежие побеги чеснока… Опять гости будут махать руками перед разинутым ртом и выдыхать, словно драконы. А потом добавки попросят.

Вспомнилось, как в послевоенной Германии им не хватало русской горчицы. От сладенькой немецкой Николай Ефимович в настоящую тоску впадал, поэтому и сам привозил, и всех, кто ехал в отпуск, просил: «Привезите нашей, чтобы до мозгов пробирала»… Над водителем-немцем как-то подшутил, намазал бедняге сосиску на бутерброде своей горчицей, у того глаза на лоб вылезли! Тоже руками замахал, рот разинул, задышал, как дракон. Хорошо хоть не обиделся… Впрочем, они в сорок седьмом смирные были…

Николая Ефимовича тогда в Лейпциг назначили, советником при новой демократической армии, и дали всё, что положено – машину с шофером и особняк для проживания. Особняк самый, что ни на есть, немецкий, мрачно-готический с камином, в котором вечерами, как водится, завывал ветер, и с большим количеством комнат, часть из которых, правда, была заперта, а другая наводила тоску темными деревянными балками и панелями по закопченным стенам.

Ох, как тоскливо было там Фаине Фёдоровне после многолюдных советских коммуналок, где без конца хлопали двери, топали ноги, и кто-то кого-то звал. Неделю она помучилась, а потом запросилась в нормальный дом, с соседями. «Не могу! – объясняла мужу. – Ты с утра до ночи на службе, а мне и поговорить не с кем». И в конце добавила: «Сам приучил…».

Он и в самом деле приучил её не жить в одиночестве. То ли ревновал, то ли жалел, то ли боялся чего-то…

Один раз, через год после женитьбы, оставил молодую беременную жену в деревне у своих родителей. И, хотя роды прошли нормально, мальчик, их сын, умер, не дожив до года.

И словно ледяной ветер закружил в туманах её опасных глаз, на веки вечные занеся в них тоску, которая, сквозь любую веселость проступала, даже на фотографиях…

Когда, уже в Баку, дочь Ниночка родилась, Фаина Фёдоровна весь первый год от страха в полную силу дышать боялась. Потом отпустило понемногу. А у Николая Ефимовича видно осталось что-то. То ли страх, то ли вина. Когда в Вильнюс перевели, сразу сказал: «Летом со мной, в лагеря поедете. Там воздух, сосны…, пусть Ниночка подышит. Нечего вам в городе…».

И увез. Дачу снял поближе, чтобы в выходные сразу к семье… А в выходные-то, как раз война началась….

– Всем с добрым утром и с праздником!

Дочь Нина вошла в кухню уже умытая, бодрая, снимая с волос новомодные поролоновые бигуди с жесткими черными резинками. Кудри после них получались тугие, стоячие, не то что после привычных тряпочек, да и спать не жестко. Всех расцеловала, залезла в холодильник и аппетитно зажевала, что-то оттуда стянутое.

– Не таскай куски! – беззлобно отогнала дочь от холодильника Фаина Фёдоровна. – Лучше своих иди поторопи, нам ещё парад надо посмотреть и на стол накрывать.

Гостей сегодня будет много, как всегда, и наготовлено всего, ещё с вечера, соответственно. Но всякий раз она волнуется – вдруг чего-то не хватит, вдруг что-то не успеют. А стол должен быть полностью готов именно к двум часам – традиционному в семье времени сбора – чтобы, когда первый гость позвонит в дверь, никто уже не бегал по коридору с подносами и салатниками, да ещё, не дай Господи, в фартуке!

Из комнаты долетели веселые повизгивания Манюни. Судя по всему, папа Володя её там активно будил, и Фаина Федоровна нахмурилась. Процесс этот, с прятаньем под одеялом и вытаскиванием оттуда за брыкающиеся пятки, мог затянуться надолго, и зять, конечно, другого времени для игр выбрать не мог. Николай же Ефимович, услышав Манюнин смех, наоборот, заулыбался.

Хорошо!

Против маленьких детей он всегда был безоружен.

Как-то раз приехала погостить сестра Фаины Федоровны Зоя со своей малолетней дочерью Танькой. Никаким другим именем её никто никогда не называл, потому что хулиганкой Танька была такой, что матери приходилось привязывать её к спинке кровати, чтобы, хоть немного пожить в благости и покое. Манюни тогда ещё не было, поэтому Танька оказалась в доме единственным ребенком, да ещё и ГОСТЯЩИМ! Кто в такой ситуации станет слушаться и вести себя прилично? Хозяева, с Танькиными выкрутасами пока незнакомые, смотрят добродушно и маму Зою одергивают, если слишком уж ругаться начинает, дескать «ребенок ещё маленький, что уж ты её в ежовых-то рукавицах…»

Когда в один прекрасный день повела Фаина Федоровна сестру по «придворным» магазинам, и Нина, уже студентка, за ними увязалась, Таньку оставили на Николая Ефимовича. Зоя, правда, волновалась очень, но Фаина Фёдоровна, по-своему расценив её волнение, сказала, что «Коля детей любит, с ним не страшно…», и пришлось рискнуть.

Однако, по возвращении оказалось, что страшно должно было быть за Колю.

Видимо Танька выдала доброму Николаю Ефимовичу полный арсенал домашних заготовок. Что именно она вытворила, на проведенном дознании выяснить не удалось, потому что зареванная виновница торжества, шмыгая носом, смогла рассказать только одно: «Я не слушалась, и дядя Коля меня шлепнул. А потом схватился рукой вот тут, стал капать себе в стакан из того вон пузырька, выпил и теперь лежит».

Бедной Зое впору было самой за сердце хвататься. Николай Ефимович на её настойчивые расспросы только вяло отмахивался. А когда страсти немного улеглись, тихо спросил у притихшей Таньки:

– Я тебя не больно?

– Иди, гони их умываться, – велела дочери Фаина Фёдоровна. – До парада всего ничего осталось. Не успеете позавтракать – будете ждать до двух!

Нина крутанула юбкой и пошла в свою «семейную» комнату, выпутывая из волос последний поролоновый валик. Через мгновение звук оттуда утроился, и Манюнин смех стал слышнее и веселее.

– Так я и знала, – пробормотала Фаина Фёдоровна. – Тоже мне, нашли время…

Ниночку она родила в тридцать седьмом. А вскоре Николая Ефимовича перевели преподавать строевую в Вильнюсском пехотном.

Там, в Литве, они и встретили лето сорок первого, ни к чему такому не готовые, несмотря на то, что разговоры о войне ходили, и немецкая форма, уже с начала лета стала мелькать на улицах города всё чаще…

Фаина Федоровна поставила на стол хлебницу и сразу, чтобы потом не искать, вытащила из шкафа старинное блюдо под торт. Она купила его как раз в Вильнюсе, на развалах блошиного рынка, когда не смогла пройти мимо искусно прорисованной нежнейшей ветки с весенними цветками и вьющихся вокруг, то ли шмелей, то ли бабочек. Не отпугнуло её даже то, что блюдо было с трещиной. Фаина Фёдоровна сама немного рисовала и умела ценить хорошую работу. К тому же, когда-то давно и у них в доме было нечто подобное…

Или ей казалось, что было?

Когда родителей «раскулачивали», из дома вынесли всё, даже платья мамы, Анны Николаевны, и детскую гордость самой Фаины – красное пальтецо с чёрными каракулевыми обшлагами и воротником. Папа подарил это пальто на день рождения. Он всегда делал чудесные подарки – жене и незамужней сестре обязательно золотые украшения, а детям какие-нибудь обновки…

Сколько же ей тогда было? Как Манюне, или чуть больше? Да, кажется, как Манюне. Будь она старше, наверное запомнила бы, как её в этом самом пальто украли прямо с улицы цыгане, когда папина сестра на минуту вернулась за чем-то в дом, а маленькая Фаина сама вышла на улицу…

Хорошо, что быстро отыскали, и она ничего не запомнила. А узнала о происшествии много позже, из рассказов Анны Николаевны, которая любила немного печально вспоминать прошедшие годы, обучая четырех дочерей всяким кулинарным премудростям. Фаине лучше всего удавались пироги и торты. Может поэтому она и захотела купить эту нежную ветку, рассеченную трещиной и притянувшую её к себе каким-то узнаванием…

– Коля, ты мне блюдо это протри вон тем полотенцем. Только осторожно!

Видимо благодаря именно этой трещине, тортовница и по сей день была у них. А могла бы, вместе с другими довоенными вещами, пропасть где-нибудь в сундуках вильнюсской квартирной хозяйки.

Она, уже после войны, открыв дверь и увидев живую и невредимую Фаину Фёдоровну, затеребила нервно фартук, забегала глазами во все стороны и, бесконечно сокрушаясь, что «всё остальное немцы забрали», вынесла только жалкий узелок, в котором с другими непригодными вещами была и эта тортовница с трещиной.

Ладно, черт с ней, с хозяйкой. Фаина Фёдоровна зла не держала. Другие и хуже поступали. Те семьи военных, что снимали квартиры неподалеку и не поехали по разным причинам в лагеря, были расстреляны немцами в первые дни войны. Расстреляны быстро и очень избирательно. Слишком быстро для захватчиков, только что вошедших в город…

Литовских гражданских в тех расстрельных списках почти не было…

Снизу, от входа в подъезд, по всем его внутренностям от первого до четвертого этажа, пронеслось зычное: «Мо-ло-ко-о-о!», и Фаина Фёдоровна, очнувшись, полезла за бидоном.

– Коля, сходи, там молоко привезли. Я Маринке на завтра кашку сварю. И творог возьми, если будет. Сейчас деньги дам.

– И на кефир давай.

– Хорошо, возьми и кефир.

Николай Ефимович, как был, в домашних шлёпанцах, пошел вниз, на первый этаж. А что – у них чисто – в подъезде ступени ещё не просохли – значит, только что убирали, а недавно и перила подкрасили, и табличка новая висит с именами всех жильцов. Каждый из них знакомый, каждый давно уже, как родной, поэтому и очередь внизу даже радует.

– Доброе утро, Николай Ефимович, с праздником!

– С праздником, с праздником, спасибо…

Хорошо!

На тележке перед подъездом два больших алюминиевых бидона. Продавщица добродушная, громкая. Черпаком на длинной ручке ловко разливает по домашним емкостям кому литр, кому два. Кефир, ряженка и всякое другое молоко – топленое-перетопленое – у неё в отдельной корзинке, а творог, укрытый марлей, внизу, в глубоком квадратном поддоне. Каждые выходные она объезжает дом и, заглядывая в подъезды, горласто оповещает жильцов до самых последних этажей: «Мо-ло-ко-о-о!».

И правда, хорошо!

В тот день, четверть века назад Фаина Фёдоровна тоже собиралась сварить кашу. Только не Манюне, а Ниночке, которая была такой же маленькой, непоседливой, с огромными глазами под светлой челкой. Чтобы дочка в лагерях не скучала, когда мама Фаина занята, и не выбежала одна на улицу, где проезжали порой военные машины, Николай Ефимович принес ей живого кролика…

– Дудюська плисёл.

В коридоре перед дверью лохматенькая, ещё припухшая после сна Манюня. На руках заяц Тюпа, без которого не спится, не сидится. Его тоже Николай Ефимович подарил. Год назад ездил к брату Алексею в Каховку, оттуда и привез.

– Это, кто же у нас встал? Ну, с добрым утром…

– Манюня, умываться!

Нина подхватила дочку подмышки, потащила в ванную. Та хохочет, вырывается, болтает ногами, но Тюпу держит крепко.

– Нин, а помнишь, я тебе перед самой войной зайчика принес?

– Конечно помню, пап.

– Да что она там может помнить? – кричит из кухни Фаина Фёдоровна. – Ей лет-то было…, всего ничего!

– А я помню!

Нина затащила, наконец, Манюню в ванную и забрала Тюпу, чтобы его тоже не умыли.

Конечно, она помнит.

И рыжеватого кролика, быстро двигающего носом, который прыгал по траве перед домом, смешно подбрасывая попу. И то, как прибежали и напугали маму словом «война». И первый самолет, расстрелявший их улицу…

Она бы, может, и не смогла всё это связно описать, да и помнилось то утро, как из далекого сна. Но начало войны для Ниночки Афанасьевой навсегда осталось в одной четкой картинке – изрешеченная пулями лейка, которую она только что приготовила, чтобы полить для кролика травку, и в одном определенном чувстве – горького безутешного сожаления, что папин кролик сбежал и теперь потеряется…

Из ванной с ревом выскочила Манюня и прямиком на кухню!

Ужас! Кошмар! Возле раковины она увидела паука!

Мама Нина следом бежит, утешать, а папа с дедушкой изгонять злодея. Папа даже шлепанец потерял.

– Ох, ты и трусиха растешь! – глядя на внучку сверху вниз, укорила Фаина Фёдоровна.

Нос у Манюни сразу стал, как клубника. Глаза от слез совсем посветлели, моргают напугано из-под беленькой челки. Для неё страшнее этого паука ничего в жизни нет, да и слава Богу. Фаина Фёдоровна многое бы отдала, чтобы и в Ниночкином детстве самыми страшными были мыши да тараканы. Но не сложилось.

Какие-то люди решили, что без войны им никак не прожить, и сотни стальных пауков поползли по детству тех, кому не повезло родиться до лета сорок первого. А самой Фаине Фёдоровне, вместо того, чтобы взять дочку за теплую ладошку, посадить в машину рядом с папой и поехать в город к дежурному врачу, подлечить ноющий зубик, а потом, как обещалось, зайти в кафе-мороженое, пришлось, обезумев от страха, укрывать малышку от пуль.

Николай Ефимович после того обстрела прибежал бледный, глаза страшные! Сказал, что в лагере мобилизация, им он помочь ничем не сможет – собираться придется самим. Только сунул жене в руку свой наградной пистолет, расцеловал, крепко к себе прижимая, её и дочку и велел бежать с вещами к штабу, где всех гражданских политрук погрузит в машину и вывезет.

У Фаины Фёдоровны до сих пор стоят перед глазами её трясущиеся руки, которыми она утрамбовывала в чемодан свои и Ниночкины вещи.

Потом бежали по пустой, пыльной и бесконечно длинной улочке, стараясь не думать «что дальше?!». Что дальше с ними и, самое страшное, с Колей, потому что свист пуль первого короткого обстрела ещё звенел в ушах, и было невыносимо думать, что ему теперь идти туда, где от этого свиста может не оказаться ни защиты, ни спасения…

У штаба уже стояли другие, такие же, с расширенными, беспокойными глазами. Стояли молча, потому что страшно – гораздо страшнее, чем от любой беды в мирной жизни – и все слова показались вдруг лишними. Только когда на дороге задребезжала машина, разом заволновались, подсобрались, подтягивая к себе детей – все-таки, какая-никакая определенность… Но машина, обдав их пылью, промчалась мимо, не останавливаясь. И если бы не мелькнуло за стеклом тусклое лицо политрука, так бы они и стояли дальше, ожидая помощи…