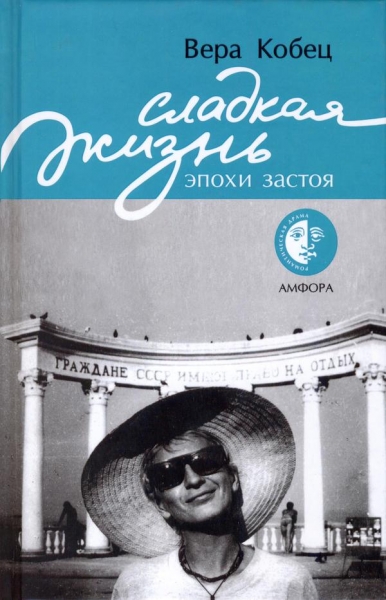

Вера Кобец СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ ЭПОХИ ЗАСТОЯ книга рассказов

Несколько слов от автора

Оглядываясь сегодня на время «застоя», послужившее фоном и материалом представленных здесь рассказов (фрагментов?), чаще всего ощущаешь его змеящимся, долгим, нелепым, смешным разноцветным сном. Присутствуют все атрибуты: расплывчатость лиц, совмещение несовместимого, назойливо выступающие вперед незначительные детали, а главное — готовность воспринять абсурдное как неизбежное и логическое.

Сон. Почему так важно, чтобы он превратился в повествование (организованное, впрочем, тоже по принципу сна)? Что побуждает? Ностальгическое желание украдкой вернуться хоть на денек в недавнее, но уже так далеко отодвинувшееся прошлое, или стремление «выступить на процессе» и дать свои свидетельские показания? Пожалуй, последнее.

Долгие годы мы жили огороженные крепостными стенами.

Стены защищали от сквозняка, разумно ограничивали порывы и наделяли временем для сладких и терпких мечтаний.

Еще стены способствовали образованию особого — как стало теперь понятно, оранжерейного — климата.

Многое в этой оранжерее было неладно, и лучшие бутоны засыхали, не раскрывшись. Воспоминания о них были остры и упоительны. С годами они накапливались и становились медом, заменявшим нам хлеб и соль подлинной жизни.

Мед несбывшегося действовал как наркотик и погружал нас в цветной полусон.

В полусне мы (благополучные) хихикали. Играли в надежды, в любовь, в страдание.

Иногда клюквенный сок оказывался настоящей кровью. Тогда вдруг прозревали. Но всего только на минуту.

Эта книга росла десять лет. Каждый кусок был бы, наверно, немыслим без предыдущего, хотя часто спорил с ним и тянул в свою сторону. Между зарубками порой недели, а порой годы. Иногда они стоят густо и едва ли не наезжают друг на друга, иногда между ними огромные интервалы. Отдавая себе отчет во всем этом, я все же решаюсь предложить эту книгу как целое: вытащенный из-под обломков кусок картона, разрисованный временем, запечатлевший то, что успело пройти перед странно замедленным взглядом, то, что взгляд различил и зафиксировал, и то, что, зафиксировав, успел отлить в слова.

«Титаник» медленно погружался в воду. Все смотрели — никто не верил. Танцевать было уже лень. Иногда погружение казалось простой аберрацией. Не было точек отсчета — не только крысы, но и чайки сбежали. Тишина. Или все-таки музыка?

Пусть это скажет читатель.

Судьба Веденеева

Ночью мне показалось, что я проснулась от грома. Грохнуло и оборвалось, потом еще раз, еще. Наконец стало понятно, что это стучит подоконник. Наружный. Приподняв голову, я разглядела, как поднялся лист железа, а потом стукнул о каменный выступ, стукнул не просто так, а неистово, с бешенством. Не ровен час, оторвется, подумала я, да и прохожего по голове. Я вдруг увидела, как, подняв воротник, торопливо бежит, огибая лужи, человек в длинном темном пальто и в галошах. Так одевались лет тридцать назад, когда я впервые запомнила странное слово «прохожий». В альбоме, на первой странице, была тетя Валя, веселая и молодая, в берете. Рядом деревья, а в уголке — высокий мужчина в шляпе и в длинном пальто. «Это кто?» — «Как кто? А… это прохожий. Он попал в кадр случайно». Случайно попал и живет в нашем альбоме. Живет в нашем альбоме, но мы про него никогда ничего не узнаем. Прохожий. Мне очень хотелось получше его разглядеть, но это не удавалось: на фотографии была только спина. Грохнуло снова. Я встала, прошла к окну, посмотрела на улицу. Дождь барабанил по лужам, деревья мотало, скамейка блестела под фонарем. И еще пахло намокшим пальто. Полузабытый, давно исчезнувший запах. Зонтики, что ли, его уничтожили? Или метро? Ведь сильней всего запах намокших пальто ощущался в трамваях. Сивушный, тяжелый, тоску нагоняющий запах. Молчание, теснота, серый ватник кондукторши с орденским иконостасом из разноцветных катушек. «Цзинь», — дергает за веревку кондукторша-командир; сигнал к отправлению подан, и вагон медленно пробирается дальше по темным ноябрьским улицам, подслеповато моргая рядами прямоугольников-окон. Трамвай пробирается к своей цели — к кольцу, и пассажиров в вагоне становится меньше и меньше. Только что — теснота, и вдруг сразу пусто. Привычно и равнодушно глядят друг на друга два ряда желтых скамеек, на них чернеет всего три пятна: закутанные в платки бабка с внучкой, девушка с худеньким синеватым лицом, какой-то мужчина с портфелем. Мужчина сидит, опустив на грудь голову, черные поля шляпы бросают тень на лицо, и кажется, что лица нет. Человек-невидимка, ворчу я раздраженно, а впрочем, не много ли чести? Скорее уж человек в футляре образца сорок девятого года. Я говорю это, наверное, слишком громко: мужчина слышит меня и оглядывается. Какое-то время мы молча рассматриваем друг друга, и наконец я, не веря еще себе, узнаю Веденеева.

Раньше я знала его хорошо только в двух ипостасях: быстрым в движениях стройным светловолосым юнцом с цепким взглядом и стариком в кресле, с ногами, укрытыми пледом. Полвека, во время которых молодой человек превращался в благообразного старца, были как кадры поврежденной кинопленки, рвущейся во всех важных и интересных местах. Я знала, что, выехав — и неожиданно — из витражного дома, он жил на Васильевском острове, где-то у Невки. Ясно чувствовалась сырость двора-колодца, отчетливо виден был и силуэт Веденеева, два раза в день проходившего сквозь подворотню. Все остальное терялось в засветке. А реальностью, фактом был только рассказ «Сизиф», появившийся осенью двадцать девятого года. Рассказ был страшный. Дочитав его, я долго бродила по улицам. Казалось невероятным, что тогда, во времена «Серапионов», рассказ этот просто-напросто не заметили. Но почему так случилось, оттого ли, что он не понравился, или оттого, что журнальчик был очень уж несолидный, выходил крошечным тиражом, а номер с «Сизифом» и вовсе не состоялся, и отпечатано было всего лишь несколько экземпляров, сказать было трудно. Когда я попыталась выяснить что-то у самого Веденеева, он отмахнулся с усмешкой: «Ну какой может быть результат, когда речь идет о Сизифе?» И мне пришлось отступиться, так же как приходилось и раньше, ну, например, когда очень хотелось узнать, почему Веденеев всю жизнь проработал архивной крысой. Были ведь и другие возможности. И я о них знала. Знала, что приходил к нему с каким-то предложением сам Сухоржевский, профессор, специалист по «поэтам пушкинского круга». Сцену свидания Веденеева с Андреем Никитичем Сухоржевским я всегда вижу очень отчетливо. Учитель — шляпа, трость, пелерина (было в нем много декоративного, и он в себе это пестовал и любил) — и ученик, все еще быстрый в движениях, хотя лицо пожелтело и волосы поредели, сидят в грязноватом архивном «предбаннике», друг против друга, по разные стороны грубого, исцарапанного, чернильными пятнами испачканного стола. Учитель говорит длинно, красиво и бархатисто. Мимика, жесты его убедительны, но слов не слышно. Звук, звук! Но черт-механик заснул, наверно, и я никогда не узнаю, что же сказал Сухоржевский и что же ответил ему Веденеев, и буду поэтому только гадать, строя нелепые предположения, почему, когда кончен был наконец разговор, мой герой, вставши со стула одновременно с профессором Сухоржевским, как будто и не заметил протянутой на прощание белой холеной руки, а быстро, решительно наклонил голову (руки по швам) и щелкнул как-то подчеркнуто вежливо каблуками. «Душенька, это дешевая мелодрама», — сказал как-то раз Веденеев, когда я изложила ему свою версию. «Что же поделать, когда вы вели себя как в мелодраме», — отрезала я. В последние месяцы мы с ним нередко пускались в какие-то кухонно-раздраженные перепалки. Время, когда я смотрела благоговейно на этого старца с трагически-горькой судьбой, кануло, увы, в лету, и я теперь стала бесцеремонной, назойливой, въедливой, но, к сожалению, это не очень-то помогало. И потом были вопросы, которые все же я не решалась ему задавать. В первую очередь о жене. Она не должна была появиться. Ведь он считал: одиночество — это путь к книге. Книга — суть, смысл его жизни. И все же жена была. Я ее не придумала. Она сама появилась в загроможденной и темноватой, но, в общем, уютной комнате на Васильевском. Пришел ли сюда уют вместе с ней? Не знаю, ведь раньше я видела Веденеева только на улице, когда он проходил подворотней. Теперь, с появлением его жены, ритм и темп его жизни переменились. В движении я его больше не видела. Видела, как он сидит за столом — спиной к комнате. Именно в эту пору у него появилась привычка, читая, поигрывать машинально слоновой кости ножом. Рукоятка ножа была в виде головы льва. Лев был роскошно кудрявый и улыбался. А жена Веденеева, наоборот, была грустной (печальной? угрюмой?) и вечно куталась. Без шерстяного платка на плечах я ее никогда не видела. Платок, безусловно, вызывал жалость, но все же симпатии к этой женщине у меня не было, и грызла мысль, что, может быть, и она виновата в том, что работа так странно застопорилась и пачка живых листов превратилась — или же постепенно начала превращаться — в бумажный хлам, годный только для печки. И все-таки Веденеев не сжег свой роман. Листы погибли, когда разбомбило квартиру. Женщина умерла еще раньше от голода, и Веденеев остался совсем один, и прожил еще тридцать лет, и стал старцем с вольтеровски тонкой улыбкой, живущим в светлой квартирке в большом новом доме напротив приятного сквера. Как он попал сюда? Где он был раньше? «Здесь, — отвечает мне Веденеев сорок девятого года. — Можете все осмотреть, хотя осматривать нечего». Я озираюсь. Хозяина комнаты нет, но сейчас это неважно. В трамвае я его хорошо разглядела, увидела нос крючком (ни в молодости, ни в старости он таким не казался), прямую линию рта, которая изогнется потом в улыбке-усмешке, морщины, четкие и почти щегольские, на лбу, на щеках. Его лицо мне кое-что сказало. Осмотр жилища может дать больше. Так, что же я вижу? Голые стены, тени на потолке, железную спинку кровати. В углу стоит кухонный стол, и на нем керосинка. У окна, очень высокого, щелевидного, втиснут еще один стол, и на нем папки, книги. Посередине — листок бумаги, придавленный пресс-папье. Пресс-папье мне знакомо так же, как мне знакомы костяной ножик с головой льва и чернильница. «Но ведь ваш дом разбомбило. Как же могли уцелеть эти вещи?» «Такое случалось», — медленно, будто подумав, говорит Веденеев. «И значит, Роман спасся тоже?» «Нет, — он вздыхает, но вздох звучит подозрительно и фальшиво. — Все было завалено штукатуркой. И похоронено». Глупо, нелепо, логики в этих словах ни на грош, но я понимаю, что он ни на шаг не отступит от второпях брошенной версии. Он сидит, положив ногу на ногу, на табуретке. Его глаза кажутся мертвыми, и он весь неподвижен. Я жду, почему-то я абсолютно уверена, что он начнет говорить. И в самом деле, проходит какое-то время, и он оживает. Смотрит внимательно: «А хотите, я расскажу вам, как все вернулись три года назад, в конце мая?» И он начинает рассказывать, как шел по пустынной пыльной набережной, шел навестить неблизкого, в общем, знакомого, о котором случайно узнал, что тот болен; шел медленно, потому что жара была страшная (в мае бывают такие жаркие дни), вытирал пот со лба и вдруг понял: что-то случилось. Что? Непонятно. Но ощущение было отчетливым, резким и незнакомым. «Что же это?» — сказал чуть не вслух Веденеев и тут же понял: нет боли. Исчезла. Впервые за долгие-долгие годы его душа не болела. Боль растворилась в усталости, или расплавилась на жаре, или же утонула в тоскливой ненужности его жизни. «Кажется, я потерял то последнее, что у меня оставалось», — подумал тогда Веденеев. Он сделал шаг, другой, третий, он как-то не понимал, сон это или явь. С большим трудом, чуть задыхаясь, он дошел до угла Менделеевской линии и вдруг почувствовал — или это ему показалось? — давно забытый, томящий, дурманящий запах. Запах персидской сирени, росшей когда-то возле витражного дома. «Да-да, и здесь тоже персидская, я это помню», — сказал Веденеев. Он стоял на углу, держался рукой за решетку и вдыхал запах-воспоминание. Пруста он, разумеется, знал, и в этот момент даже вспомнил, но эта «литературность» не помешала. Все вновь возвращалось; разъятость исчезла, и, как когда-то, он будто поднялся в воздух на небывалом летательном аппарате, сосредоточенно и спокойно смотрел на лежавшую внизу жизнь.

Придя домой, вечером, он зажег лампу и начал писать какой-то рассказ, или притчу, или отрывок. Закончив, понял, что это — глава из Романа, глава, с которой он будет теперь начинаться. «Глава называлась „Черти на Аничковом“?» — быстро спросила я. Он кивнул. Потом начал рассказывать снова. И я увидела странные силуэты за окнами в брошенном, темном, холодном дворце, услышала голоса, которые невозможно назвать человечьими. «Если хотите, прочтите мне этот кусок», — сказал мне Веденеев. «А разве можно?» — «Конечно, ведь его давно нет». Странное пояснение. Я развязала тесемки коричневой папки и побежала глазами по строчкам, но они прыгали, корчились и рассыпались. «Трудно?» — спросил Веденеев и рассмеялся злым смехом. Его глаза снова казались пустыми и мертвыми. Комната накренилась, и я поняла, что мне нужно отсюда бежать. Теперь я знаю достаточно, я поняла, поняла. Быстро набросив халат, я кинулась к двери — задела за стул в полутьме. Севка пробормотал что-то, громко и недовольно. «Что делать, если проснется?» Чувство вины вдруг схватило меня за загривок. Я замерла, как воришка, которого вот-вот схватят. Но нет, все было в порядке. Мой муж спал, укрывшись чуть ли не с головой одеялом, — только вихор на макушке торчал.

Год назад, когда началась Веденеевская эпоха, Севка встревожился не на шутку и велел мне сходить к Алексею Перфильеву, своему другу, зубру и асу-невропатологу. Затея мне показалась дурацкой, но бунтовать я не смела. Рассказать Леше о моей новой жизни? Что ж, расскажу. Мы встретились с зубром и асом недалеко от его института и часа два гуляли по набережной — погода, к счастью, благоприятствовала. «Ну, вот что, — сказал мне наконец Алексей, — если ты хочешь посидеть годик дома и отдохнуть, так и скажи это Севке прямо. Он мужик добрый: прокормит тебя. А приплетать к вашим делам Веденеева, который был гением, но почему-то оставил нам, грешным, один только шизорассказ, на который ты абсолютно случайно невесть где наткнулась, — это, пожалуй, не совсем честно. Но, главное, ты себе не внушай, что твой долг — заняться судьбой Веденеева. Все-таки это, прости меня, бред. А вот усталость — это реально, тут я не спорю. И диссертация, и болезни младенца, и весь наш прекрасно организованный быт. Посидишь дома — порядка в хозяйстве будет побольше, и всем полегче. А деньги — что? Их всегда или нет, или мало». Севке он, вероятно, сказал то же самое, и, думаю, Севка был недоволен. Но возразить не решился. Леша Перфильев — специалист с большой буквы. Хороших специалистов Севка всегда ценил и поэтому больше не отговаривал меня бросить работу, смолчал, когда я сообщила, что подала заявление об уходе, но стал обращаться со мною иначе, чем прежде: с жалостью и брезгливо. По временам это было невыносимо. «Севочка, ну зачем же ты так?» — не удержалась я один раз, и вдруг он взорвался: «Ты сделала все, что хотела. Вся наша жизнь отдана Веденееву. Я терплю это. Ты хочешь, чтобы я был в восторге? Я не в восторге». «Сева, я буду стараться», — сказала я совершенно бессмысленно, и он решил почему-то, что я над ним издеваюсь.

Выбравшись в коридор, я оказалась в каком-то другом измерении, гула ноябрьской бури здесь не было слышно, и тишина оглушила. Помедлив минуту, я прошла в Котькину комнату. Мой мальчик спал, сбив одеяло в комок, свесив правую ногу. Пятка была умилительно маленькой. «А будет ражим детиной», — подумала я и сама не поверила. Мне было как-то не приложить к нему будущее. Семь лет назад он пришел к нам из своего таинственного небытия и посмотрел на меня голубыми — даже белок был голубоватым — глазами. Потом прошло время, его глаза стали серыми. Оки сохранили всю свою ясность, но обрели новую определенность: уже не весь мир был отражен в них, уже появился свой угол зрения. А теперь глаза Котьки стали такого же цвета, как у отца, — светло-карие с прозеленью — и были всегда широко открыты: глядели вокруг себя с любопытством. Я аккуратно расправила одеяло — укрыла мое голоногое чудо. Он заворочался, что-то бурча, потом наконец примостился уютно. Его уже не было видно — только вихор на макушке торчал.

В кухне гудел холодильник. Он был изрядным брюзгой, но по ночам мы неплохо соседствовали. Я вынула пачку листков из-за банки с мукой, пересмотрела последние записи, вычеркнула страницу и попыталась передать ощущение той жары, что висела над городом в день, когда Веденеева вновь поманил и повел за собой вдруг воскресший Роман. Я очень старалась, но без толку. Из окна дуло, и еще очень мешал тот знакомый, к которому шел Веденеев. Кто это? Друг гимназической юности? Или же сослуживец, случайно, как он сам, попавший в архив? Знакомый — обросший темной щетиной человек с лихорадкой в глазах — лежал в дворницкой и был покрыт лоскутным деревенским одеялом. Что, его дворничиха приютила? Или он жил с этой дворничихой, может быть, даже скрывал такую деталь биографии от старых друзей (друзей не было), ну хорошо, от старинного друга, то есть от Веденеева, которого встретил случайно, совсем недавно, возле Адмиралтейства и вдруг подумал, что эта встреча — знак и надежда на перемены. «Р-р-р», — сказал холодильник. «Я понимаю, — ответила я, — и признаю, что ты прав. Какой-то заросший щетиной друг детства, лоскутное одеяло — все это может и подождать. Я должна либо записать быстро то, что я узнала от Веденеева, либо пойти и лечь спать, чтобы завтра все шло путем. Но ведь я знаю, что мне не заснуть, уж лучше я посижу здесь, подумаю, ведь кто знает, может быть, этот больной (умирающий?) в дворницкой на самом деле важнее всего остального? Может быть, он и есть Веденеев, а тот, за которым я так упорно иду по пятам, всего лишь подделка, двойник? Что, если снова проследить все с начала? А где начало, в четырнадцатом году?» Нет, тот подросток, так же как и ребенок, которым он был еще раньше, не занимал меня. В общем, я знала: судьба Веденеева началась в девятнадцатом, когда он, чудом выживший после тифа, вышел, совсем еще слабый, на улицу.

Ему было семнадцать лет, минувший год сделал его сиротой, мир, привычный и чуть надоевший, как то какао, которым поили его по утрам, исчез, улетучился, испарился. Вокруг стояли роскошные декорации, но спектакль, к которому он опоздал, был уже сыгран. Он вспомнил, как мучили его в детстве слова «Конец Римской империи», и ему было странно, что он приобщился к событию, по своей важности не поддающемуся осмыслению. Ему было трудно, и он пытался найти опору, защиту. Он сделал правильный ход: работая в некой конторе, где разбирали два года назад потерявшие смысл документы, поступил в Зубовский институт. Здесь изучали искусство, здесь изучали литературу. Но Веденееву было не спрятаться от постоянного чувства, что он живет между обломками, среди развалин. И храм культуры, к которому он приобщился, казался ему бутафорским, и мертвыми были слова. «Ну наконец-то жизнь стала входить в колею», — радостно говорила тетушка Веденеева Мария Петровна, раскладывая пасьянс. Она хозяйничала теперь в квартире родителей Веденеева, преобразовавшейся в соответствии с ситуацией: в бывшей столовой жил некто Андрей Степанович, в спальне родителей — матрос Коля Скворцов. Выпив, Коля был весел и пел, а потом вдруг впадал в тоску и начинал кричать дико, надрывно: «Вот они! Вижу! Идут! Идут, гады! Не подходи, не трожь, сволочь, ты же покойник, отойди, гнида!» Унять его могла только Мария Петровна. Она входила к Скворцову спокойно и деловито и говорила: «Нельзя так, голубчик. Молитесь, молитесь заступнице», — а потом брала Колю за руки и крестила, а он плакал, а она отводила его — покорного — к кровати, укладывала, как маленького, укрывала одеялом, еще раз крестила и уходила, а его всхлипывания становились все реже и реже и наконец замолкали. Племянник несколько раздражал Мария Петровну. Однажды она начала с ним беседовать о гордыне. «Смирение — главная из добродетелей, — говорила она. — А кроме того, нужно помнить, что все, все от Бога». Племянник не отвечал ей; через какое-то время нашел себе комнату около Кронверкской, и широкий рукав реки отделил его от квартиры, хранившей память о мальчике в белых носочках, о нем же постарше, читавшем «Дубровского» и «Отверженных», а потом, позже, «Подростка» и «Воспитание чувств», «Бесов» и «Петербург», Вячеслава Иванова и Мережковского.

Квартира, в которой нашел обиталище Веденеев, была по стечению обстоятельств грязной и шумной, а комната — неудобной, и все же он захотел сюда въехать, и дело было не в чем-нибудь — в витражах. Витражные окна были на всех площадках: от первого этажа и до пятого. Лестница уходила торжественно вверх, и через красные, желтые и зеленые стекла лился сияющий, радостный свет. Корзины фруктов, невольники, ангелы-девы в спадающих складками золотистых одеждах — все было нелепо и все было празднично, и Веденееву, когда он вставлял ключ в замочную скважину, чтобы потом до утра погрузиться в содом коммунальной квартиры, чудилась некая вакханалия в пышном соборе, и его жизнь среди хохота, рева и брани случайных соседей была как бы естественной ее частью. По ночам, когда все в квартире наконец затихало, Веденеев писал маленькие истории, напоминавшие, может быть, сказки Гофмана. Потом, постепенно, возник большой замысел. Почувствовав смутно абрис романа, переплетавшего фантастически прошлое и настоящее, Веденеев сначала скептически улыбнулся и отогнал прочь несуразные мысли, но вскоре со смешанным чувством тревоги и радости понял, что они оплели его и что он пленник невесть откуда возникших фантомов. Несколько месяцев он пытался сопротивляться. Он резал нити ножами иронии, распутывал узелки с помощью доводов логики, но с каждым днем становился беспомощней и зависимей. И вот тогда, в этот период тоски, ожиданий, видений, он в первый раз встретил Юнну, юную девочку в красно-клетчатой юбке. Собственно, это и встречей назвать нельзя. Он стоял на площадке, а наверху хлопнула дверь, и мимо него пронеслись, как во сне, девочка и собака. «Тише, Бурбон, Бурбон, тише!» Но язык высунут до отказа, и с мягким рычанием, вздохами, топотом мчится огромное, густой шерстью покрытое тело и тянет вслед за собой хозяйку, а она, легкая, ловкая, смуглая, тоже стремится за ним и проносится мимо, и в этом есть что-то от мифа, от вечности и от мечты о полете. Может быть, было, конечно, не так. Может быть, Веденеев давно был знаком через того же Андрея Никитича Сухоржевского, часто его, студента, к себе приглашавшего, с отцом Юнны, доктором и меломаном, может быть, он и дочку уже раньше видел, все это уже неважно. А вот та встреча, тот образ, мелькнувший перед глазами, то ощущение приглашения к жизни сыграли, как это ни странно, огромную роль и в большой степени помогли ему одолеть и растерянность, и чувство краха реальности, которые столько лет были основой его душевного состояния. Девочка в красно-клетчатой юбке, как символ движения жизни, не раз приходила на память. Он усмехался, качал недоверчиво головой, потом срывался вдруг с места и шел, сам не зная куда. Эти кружения по городу были круженьями по лабиринтам души; он метался, но знал уже, что впереди есть и свет, есть и выход. И вскоре он начал писать Роман.

Да, все было так, но дальше я вязла в сомнениях. Однажды вечером Веденеев подробно поведал мне о своей сделке с судьбой, о договоре с «витражным богом», о жертве кровью. Я его слушала открыв рот, но в какой-то момент разглядела название книги, которую он держал на коленях. Это был «Доктор Фауст». «Как вам не стыдно! — в ужасе закричала я. — Это какие-то хлестаковские штучки. Вам они не к лицу, Александр Алексеевич!» С досады я чуть не отправила в мусор «Начало романа», но вовремя спохватилась и, положив все в папку, написала «Судьба Веденеева, вариант первый».

Холодильник молчит. Вместо него решили подать свой голос часы. Тикают громче и громче. Но я стараюсь не слышать их. Ведь Веденеев сидит напротив меня в своем кресле. Он, правда, задумался и беседовать явно не расположен, но, может быть, он согласится прочитать мне хоть три странички из своей книги. «Александр Алексеевич, я вас очень прошу, прочитайте, пожалуйста, мне то место, где Отец пригвоздил Сына к кресту послушания, а сам смотрел на мученья Его и говорил „истинно, истинно“, а потом вдруг усомнился и поднял ввысь жалкое мертвое тело. Мне очень важно услышать этот кусок, прочитайте». Но Веденеев не отвечает. Надо задеть его за живое, расшевелить: «Кажется, я понимаю, почему моя просьба вам неприятна, и вы ведь убийца, Юнну убили вы». Впервые я говорю это прямо. Прежде витавшее в воздухе слово «жертва» наконец обретает конкретность и в то же время теряет какой-то важный оттенок. После томительной для меня паузы Веденеев говорит холодно и спокойно: «Не понимаю, почему вас так тянет в пошлятинку? Можно подумать, романы для горничных — ваше любимое чтение». («Так мог бы сказать ваш отец, но не вы», — отмечаю я в скобках.) И Веденеев, скорей всего, слышит оговорку. Голос его смягчается. «Почему вы так уверены, что она умерла? Состарилась — это бесспорно». Он берет с подлокотника книгу и погружается в чтение. Он опять ускользает и оставляет мне только обрывки, калейдоскоп ярких и бледных картинок, какие-то реплики, Юннин смех. Как жалко, что с Юнной я разговаривать не умею. Веселая девочка с ярким румянцем всегда бежит мимо, не замечая, не откликаясь. Ей остается всего шесть месяцев жизни. За это время она полюбит Веденеева, спасет его, перельет в него все свои силы, погибнет, как погибают матери в родах. И как не прав Веденеев! Ведь, в самом деле, неважно, умерла она от горячки, не вынеся его бегства, или же просто погасла. Ее смех замолк, и она, та, летящая, перестала существовать, когда ей было семнадцать. И виноват в этом он, никто больше. Закутавшись поплотнее в халат, я стала писать. Дело пошло очень быстро и даже легко, и я все писала, пока вдруг кто-то не потянул меня за рукав. Тут я испуганно вскинулась. «Четверть седьмого», — сказали часы. «Кошмар и ужас», — охнула я и, мгновенно убрав все следы преступления, на цыпочках пробежала по коридору и моментально заснула.

Будильника я не услышала, и сборов Севы и Котьки, конечно, не слышала тоже. Проснулась, когда мой сын крикнул мне в самое ухо: «Холодной водой оболью!» Тогда я открыла глаза и увидела, что они оба стоят у тахты. Они были почти одинаковые в своих свитерах, синих с белым, связанных Ольгой Михайловной; только один был большой, а другой совсем маленький. «Вы как подобные многоугольники», — сказала я с удивлением. Но они не услышали. «Две просьбы», — сказал Севка строго. И оказалось, что нужно поехать к Богданову за чертежами и непременно закончить отчет. «Но ведь ты говорил — к четвергу». — «Я так думал, но ситуация изменилась». Инструкции Севки, как всегда четкие и обстоятельные, я слушала через силу: глаза закрывались. «Она засыпает! — Костик захлопал в ладоши. — Опять ничего не услышит и все перепугает. Скажи ей скорей про обед!» — «Что сказать?» — «Папа, ведь мы же договорились!» «Ах да, — Севка прокашлялся. — Мамочка, мы объявляем бойкот всем яичницам и сосискам. Выводы сделай сама». «И еще сделай „негра в сметане“», — со смехом закричал Котька. «Время. Идем!» — сказал ему Сева, и, помахав мне на прощанье, они друг за другом вышли в прихожую, откуда какое-то время я слышала их голоса: чириканье Коти и добродушный Севкин басок. Никаких разногласий, подумала я. Все проходит спокойно, по-деловому, а когда с Котькой я, то крик стоит на весь дом: «Я не надену, не буду, шерстит, ненавижу!», и я кричу в ответ: «Что ж, ненавидишь — не надевай!» А вечером кашель, горчичники, и уже ничего нельзя сделать, и болезнь входит на две-три недели, и я варю морс и тру яблоки, езжу на рынок за творогом, читаю ему часами и строю из кубиков замки. А сама с раздражением чувствую, как течет время, и растворяется, и исчезает…

Проснулась я поздно, взглянуть на часы было страшно. Чтобы хоть как-то наверстать время, я стала крутиться в бешеном темпе. Взялась за уборку, в которой квартира давно нуждалась. Блеск наведу, чистоту, красоту, думала я, принимаясь за дело. Вода лилась из всех кранов сразу, тряпки и швабры мелькали в воздухе, пахло бытхимией. Солнце, вдруг вылезшее на небо, смотрело на меня с большим удивлением и с усмешкой, но я все больше входила в азарт. Вытащить все барахло из кладовки и выбросить все к чертовой бабушке! Сколько раз Севка мне говорил, что ему нужно место для инструментов. Раз-два! И тут зазвонил телефон. Я перепрыгнула через коробку с каким-то тряпьем и, отодвинув ногой старый Котькин велосипед, вовремя добежала до аппарата. «Ира, ты не забыла, что я тебя жду?» — спросил голос Богданова. «Как, разве три?» — «Около половины четвертого». Да, сюрприз… «Владик, я замоталась, но сейчас выйду — приеду к тебе через час». — «Скорее, через два с лишним. Но это неважно. В четыре я должен быть у врача, тубус оставлю соседке из сорок шестой. Звони к ней долго и громко: она глуховата». — «А может быть…» Но куда там, Владик повесил трубку. Я всегда знала, что он относится ко мне скверно. В последнее время он демонстрировал это в открытую. Да, час туда — час обратно, а у меня обед не готов. И как же быть? Разумеется, помогло бы такси, но у меня и так адский перерасход. Я быстро вытряхнула из кошелька рубль и трешку, оставила две монеты по пять копеек — так деньги целее будут — и выскочила за дверь. Добежав до угла, я сразу увидела очередь из «зеленых огней» на стоянке. Да, на другом сэкономить бы, но рассуждать было поздно. А вот и автобус. Я поднажала, но он ушел перед носом. Стоя на остановке, я на все корки ругала Богданова. Его болезнь была явно дипломатической. Сидя дома, он занимался ремонтом, а заодно уж готовил к сдаче отчет. Мог бы и сам привезти свои чертежи, но и я тоже могла бы съездить за ними пораньше. Вздохнув, я с раздражением посмотрела на серый забор, на тетку в шубе, на подползающий к остановке троллейбус. Двери открылись. Старуха с палкой пыталась выйти и не могла, женщина, пялившая глаза в окно, открыла вдруг рот и зевнула, и тут я сообразила, что на троллейбусе можно добраться до площади, а там масса вариантов, годится любой. Рванувшись вперед, я успела вскочить. Двери захлопнулись, и я сразу же вспомнила, что в кошельке у меня всего десять копеек. Ладно, не страшно, я попрошу пятачок у соседки Богданова. Потом, правда, придется тащиться к ней еще раз — отдавать, не признаваться же Владьке, какая я недотепа. Он ведь из этого анекдот сделает, и весь институт за животики будет держаться. Мне все равно, но Севку я не могу подводить: по моей милости он и так стал объектом здорового любопытства.

На прошлой неделе, когда все собрались, потому что Макс Груздев спихнул наконец свою кандидатскую, Сережа Лосев увел меня в кухню и объяснил популярно, как все, собственно, выглядит. И оказалось: защитив диссертацию, я без всякой причины, просто так, с бухты-барахты ушла с работы и села дома. Обсудив это событие всесторонне и не создав ни одной сколько-нибудь убедительной версии, институт начал ждать, что же дальше. А дальше было вот что: Севка, всегда работавший не за страх, а за совесть, вдруг начал бегать с кошелками, узнавать у буфетчицы Раи, не привезут ли бифштексы, дважды беседовал с Люсей Петровой о разных способах варки борща, на заседании в кабинете директора вытащил из портфеля ботиночки Котьки и объяснил всем: «Пардон, мне сегодня в сапожную мастерскую», словом, поставил себя в положение, когда начальство косится, мужики ржут, а бабы только и думают, как бы к рукам прибрать (и приберут, вот увидишь, и поделом тебе будет). Да, все это было невесело, но я знала, что институтские сплетни не так уж трогают Севку. Работает он, как работал, а вот что действительно его мучает — это реакция Ольги Михайловны. Мнением матери он всегда дорожил, и до сих пор, в общем, остался пай-мальчиком, который только тогда и спокоен, когда мама хвалит. А сейчас Ольга Михайловна явно считает всю ситуацию недопустимой, но при этом ведет себя в высшей степени благородно: демонстративно молчит и холодно протягивает руку помощи. Вчера она позвонила мне и спросила подчеркнуто вежливым тоном, не стану ли я возражать, если Сева и Костик будут два раза в неделю ужинать у нее. Ну, скажем, во вторник и в пятницу… Я много раз порывалась поехать к Ольге Михайловне, поговорить с ней, объяснить все. Но как я могла надеяться, что меня поймет Ольга Михайловна, если Анюта не понимала? С Анютой — когда умерла ее мать — мы целый год жили вместе. Пять лет назад, когда меня сняли вдруг с диссертабельной темы и Севка сказал, что помочь мне, пожалуй, нельзя, Анюта отправилась к Кузьмину и, как потом рассказывала всем Алла Макаровна, не сморгнув, заявила: «Пожалуйста, не надейтесь, Олег Петрович, что вам эта подлость удастся. Кирсанова бессловесна, но я шум устрою. И, если надо, большой». Так вот, если Анюта на все мои просьбы не дергаться и не дергать меня говорит: «Ты не видишь, куда идешь, ты ведь лунатик, и тебя разбудить надо, прежде чем ты окажешься на карнизе», то на какое и чье понимание можно рассчитывать? Ох. Вот и площадь.

Перескочив из троллейбуса в подкативший пятидесятый, я сразу повеселела. Может, еще все успею. Главное, затолкать рухлядь обратно в кладовку. Пачка пельменей у меня есть. Ну поругаются, но не съедят же? Пельмени съедят, а меня не съедят тарабарщина. Тара-рабарщина, бьют барабаны. Что это? Да, сон, который я увидела утром. Теперь он вдруг вспомнился совершенно отчетливо. Я была в комнате Веденеева. Он лежал, вытянувшись, на своей койке. Лицом к потолку. Я поняла, что он болен. «Он очень болен», — подтвердил «голос за кадром». Веденеев повернул голову, будто прислушался к этим словам. «Роман душит меня, сказал Веденеев. — Сначала он давал силы, а теперь убивает». Он весь напрягся, как будто к чему-то прислушивался, и тихо добавил: «Но меня все же спасут». — «Кто?» Я шевельнулась, хотела к нему подойти, но Веденеев вдруг поднял руку и щелкнул в воздухе пальцами. «Мы в театре, — сказал он. — Смотрите!» И тотчас же дверь отворилась и в комнату резво вбежали какие-то парни в спортивной форме. Подхватив Веденеева за ноги и под мышки, они понесли его прочь. Лестница залита была красным, как в фотолаборатории, светом. Витражи, вспомнила я. «Скорее», — крикнули парни, несшие Веденеева. «Куда мы?» — «В квартиру доктора», — пояснил чей-то гнусавый голос. Фамилия отца Юнны до сих пор оставалась мне неизвестной. Доктор Штольц? (Пахнет «Обломовым».) Доктор Красаускас? Доктор Корсунский? Я шла какими-то длинными пыльными коридорами. Где же квартира доктора, так поразившая, а потом исцелившая Веденеева своим покоем, уютом, теплом? Где шоколад? Где бульон? Где книги в глубоких шкафах? Где лампа под розовым или кремовым абажуром? И где, наконец, смуглолицая, нежная, быстрая девочка в красно-клетчатой юбке? Где пес Бурбон? Где все это? «Свет», — сказал кто-то, и я очутилась в большом круглом зале. Сверкал оскаленно будто к концерту готовый рояль. Всюду стояли цветы, разбросаны были какие-то безделушки, какие-то перья. Веденеев сидел в большом — на колесиках — кресле. Ноги укутаны пледом, и он, молодой, был все же очень похож на себя старика. Девушка в красно-клетчатой юбке прыгала через скакалку. «Юнна!» — позвала я. «Двести три, двести пять, двести десять», — считала она.

Я чуть не проехала остановку, но в последний момент спохватилась. Район, в котором живет Владик Богданов, — это район унылых, барачного вида пятиэтажек. Построены они вроде уже лет десять назад, но вокруг до сих пор все не прибрано. Кое-где, среди голых площадок, качели, песочницы и деревянные домики. Два-три ребенка на ветру, на юру. Наверно, когда-то, в глазах Веденеева, весь город был вот таким: неуютным, пустым, продуваемым, страшным… Добежав до подъезда Богданова, я поднялась быстро на третий этаж, увидела четкое «сорок шесть» на одной из квартир, позвонила. Подождала — нет ответа. Нажала снова: длинный — короткий — два длинных — прерывистый — длинный. И тут дверь у меня за спиной распахнулась. «Что ж это вы хулиганите? — крикнула тетка с шумовкой в руках. — Слышит, что дома нет, а трезвонит. Я думала, мелкота со двора набежала, а это вон кто! Ведь взрослые люди!» Она захлопнула дверь. «Слышимость в этих пятиэтажках роскошная», — буркнула я и попыталась язвительно улыбнуться, но не сумела: улыбка скривилась. Так. И что же мне делать? Ждать, когда Владька вернется из поликлиники? А кто сказал, что он сразу вернется? Укатит, скорее всего, на весь вечер. Я постояла в раздумье, потом пошла медленно вниз. Две копейки у меня оставались, и я решила позвонить Севе. С трудом найдя автомат, я аккуратно набрала номер. В трубке пищало. «Алло, — закричала я что было силы, — будьте добры, попросите Кирсанова!» Но в ответ зашипело, защелкало — связь прервалась. Выйдя из будки, я пошла в сторону остановки, потом вдруг повернулась, бегом добежала до дома Богданова и, взлетев вверх, вжала палец в знакомую кнопку: «Не боюсь теток с шумовками, пусть обругают. Что делать? Не возвращаться же мне без Владькиных чертежей!» Я долго звонила. Никто не вышел. Этажом выше плакал ребенок. Где-то бубнило радио, и, потеряв надежду, я стала неторопливо спускаться по лестнице.

На часах было без пяти пять. Я поняла, что в автобус не сяду. Контролер, шум, скандал. Закон подлости бдит, и вероятие, что меня уличат в безбилетном проезде, — огромно. Если идти пешком, путь займет часа два. Попросить у кого-нибудь пятачок?.. Девицу в куртке и с сумкой через плечо я все-таки пропустила, двух девочек лет по тринадцать я не решилась остановить и тут же дала себе слово: больше не пропускать никого. Высокий старик шел навстречу. Неторопливо, спокойно. «Простите, вы не могли бы… шептала я, репетируя. — Простите, так получилось…» Я быстро шагнула к нему — и онемела. Передо мной был Веденеев, вставший с кресла старик-Веденеев. Секунду мы простояли друг против друга. Потом, прошептав, вероятно беззвучно, «простите», я пошла дальше и уже спиной видела, как он улыбался одним углом рта и высоко поднял правую бровь. Остановиться? Догнать его? Заговорить? Но даже если я просто поверну голову, я все испорчу. Миф об Орфее и Эвридике. Ну нет уж, я этой страшной ошибки не повторю. Живой Веденеев! Какая огромная радость. Жалко, что этой радостью я ни с кем не могу поделиться. Никто не поймет, почему теперь ближе Роман, «сверкавший где-то вдали стоглавым собором, манивший к себе и звавший еще с тех пор, как впервые он вдруг случайно увидел его за Невой, и улыбнулся, вздохнул, отвернулся, но все не мог забыть, и, решившись (ах, Юнна, Юнна), бросился наугад и вслепую искать…»

Я вдруг поняла, как упорно работал он над Романом, выехав из витражного дома. Служба была ерундовой, он умудрялся не замечать ее. На службе он копил силы, а вечером и ночью писал. Но Роман двигался очень неровно, толчками, и иногда появлялись куски, отвечавшие замыслу, цельные, но потом сразу же все начинало крошиться, и башни, прямо и дерзко глядевшие в высоту, вдруг рушились в одночасье. И приходилось все делать заново, но и новое было обречено. То чувство целостности живого, которое в давний, с трудом вспоминаемый день Веденеев вдруг ощутил на площадке витражного дома, которое зрело в нем все то время, пока он жил, выздоравливая, в квартире у доктора, теперь, после бегства от Ифигении-Юнны, пропало бесследно; и в странный какой-то момент то ли прозрения, то ли самообмана, потеряв интерес ко всему, что копилось годами и называлось Собором-Романом, написал Веденеев рассказ «Сизиф» — единственное, что мог написать в том своем состоянии. И это был рассказ-вопль, заклинание, и, напечатав его, Александр Алексеевич смутно и неосознанно, но напряженно ждал отклика. А от кого и какого — не знал. В долгом томительном ожидании, как один скучный день, пролетела зима. А весной, теплым мартовским утром, он сел в трамвай и поехал к витражному дому. Поднялся, как во сне (может быть, что и впрямь вся поездка приснилась), по очень знакомой и все-таки сильно уже изменившейся лестнице и узнал от кого-то унылого, что никакой доктор здесь не живет и не жил, хотя табличка с нарядными буквами «Доктор Корсунский (Красаускас?)» была, как и раньше, над бронзовой ручкой звонка. «Куда же они уехали?» — думал, бредя по улице, Веденеев и, как бы ища ответ на этот вопрос, еще раз, лет через пять, поднялся на четвертый этаж — там было темно, — зажег спичку и прочитал четкое «Доктор Красаускас» (дверь в квартиру была заколочена). Так. И этот, второй, визит был, безусловно, реальностью. Да-да, он поднимался по лестнице, он убедился, что дверь заколочена, но в то же время он в глубине души понимал, что, может быть, это парадный ход заколочен, может быть, черный ход остался, и, может быть, Юнна и доктор живут по-прежнему в этой квартире, хотя, вероятнее всего, «уплотненные». От этой мысли он отмахнулся, она была неприятна и тяжела. Усталая, постаревшая, тусклая жизнь — нет, это было бы слишком чудовищно. И вот тогда в первый раз промелькнуло: а может быть, Юнна давно умерла? И странно, эта догадка сняла вдруг какое-то бремя с души. И он вернулся к работе. Немного позже написал цикл «Апокалипсис». Стихи погибли вместе с Романом во время блокады. Но о Романе он не жалел. Роман казался ему неудавшимся. Я вдруг с облегчением вздохнула, мне показалось, что я ухватилась за чью-то надежную крепкую руку. Только бы не обман, подумала я суеверно, но уже знала, что нет никакого обмана.

Журнал, в котором был напечатан «Сизиф», я вытащила из шкафа, когда искала книжку для Котьки (он слишком разбегался, был красный, мокрый, и надо было немедленно усадить его, успокоить). «Сказку, сейчас я найду тебе сказку…» И все-таки я успела прочесть полстранички рассказа, почувствовать, как озноб бежит по спине. «Ну, слушай, Костик, жил-был однажды…» Чья это вещь, интересно? Какой-то особенный, сильный и горький слог. И каждое слово — как шаг, и каждый шаг — все труднее… А дело происходило на дне рождения Котьки. Праздновали его в квартире Ольги Михайловны, по ее просьбе, разумеется. «Пять лет — это первый юбилей в жизни», — сказала она и собрала кучу людей (только взрослых); и груда подарков высилась, как гора, и Котька был страшно доволен, и принимал поздравления, а когда дядя Митя, брат Ольги Михайловны, лихо поставив его на стул, закричал трубно: «Ну, брат, пять лет — это не шутки, это событие, и ты теперь больше не маменькин тютя — мужчина!» — то принялся бегать, как сумасшедший, по комнате, в шляпе ковбоя и с пистолетами, палил из четырех стволов сразу и громко выкрикивал: «Бах! Я не маменькин! Бах-бах-бах! Я не маменькин!» — «А чей же ты? Папенькин?» Севка поймал Котьку и поднял над головой. Они оба смеялись, и я тогда в первый раз поняла, что они страшно похожи. Потом я неоднократно пыталась сообразить, существовал ли «мужской союз» до того дня рождения, и не могла дать ответа. «Сказку, еще одну сказку, про троллей!» — бушевал Котька. Он был все также в азарте. «Лучше, я думаю, уложить его спать», — сказала мне Ольга Михайловна. «Да, вероятно, вы правы». «А лучший подарок — пищалка, — говорил Котька. — И еще кот в сапогах, и еще бензовоз…» Он говорил сам с собой, сам все знал и вопросов не задавал, а я читала при слабеньком свете «Сизифа», и еще прежде, чем прочитала его до конца и увидела инициалы А. В., которыми он был подписан, я уже знала, что это рассказ — обо мне.

Когда-то, не помню, в связи с чем, я сказала Анюте: «Ты понимаешь, все в моей жизни „с чужого плеча“, не мое, ну и поэтому все идет прахом, как бы я ни старалась». Она изумилась: «Да как же ты можешь?» И я замолчала — не могла найти правильных слов… Какое-то время загадка А. В. занимала меня. Журнальчик на ломкой тонкой бумаге был без конца, без начала. Снова и снова читать «Сизифа» сделалось для меня наваждением, манией. Я знала его уже наизусть, но сила воздействия не слабела. Однажды я поняла, что А В. — Александр Алексеевич Веденеев. И тут же возник молодой человек в светло-сером костюме, откинул со лба прядь волос, осмотрелся. Потом кто-то с грохотом вытащил кресло и стукнул ножками об пол. В кресле сидел старик, тонкогубый, насмешливый. Руки, большие и белые, в сеточке вен, ровно лежали на мягком темно-коричневом пледе, а глаза были прикрыты, и сквозь прикрытые веки он неотрывно смотрел на бегущую вдалеке (на экране? на движущейся дорожке?) веселую девочку-девушку в красно-клетчатой юбке. Проследив этот взгляд Веденеева, я тоже стала прилежно ее рассматривать. Но рассмотреть ее было непросто. Она все время бежала, ежесекундно менялась, дразнила, смеялась, размахивала руками. Меня она знать не знала, не видела, не замечала, но в то же время притягивала к себе сильней и сильней. А так как, в отличие от Веденеева, я не была прикована к креслу, то в какой-то момент сорвалась вдруг и побежала вперед, побежала неловко, с одышкой, роняя предметы, толкая кого-то. «Ириночка, ты не блажи, — говорила Анюта. — Работай тихонько, и, если ты в самом деле права, через год-два у тебя будет книга. И перейдешь ты из инженеров в писатели, и никто тебе слова не скажет». Она улыбнулась лукаво, она меня очень любила, а я была перед ней виновата: мне было не рассказать так, как надо, о молодом Веденееве, о витражах. Подумав, я завела речь о невозможности совмещения жизни и мертвечины. «Хватит, — сказала Анюта. — Ты мелешь чушь. Постарайся, пожалуйста, думать о ком-нибудь, кроме себя. У тебя Сева и Котька». Она смотрела решительно, строго, также смотрела, наверно, на Кузьмина, грозившего лишить меня диссертации. Голос похож был на голос Юнниного Бурбона. Анюта встала, легким движением быстро поправила блузку и вышла. «Кажется, что-то вы начали понимать», — сказал Веденеев в тот вечер, и я расцвела вся, а потом скромно потупилась: «Я знаю, что мне будет трудно, но, кажется, я готова ко всем испытаниям». Видимо, я ожидала в ответ похвалу, но Веденеев только поморщился, чуть усмехнулся, махнул безнадежно рукой.

Войдя в квартиру, я сразу же поняла, что Сева и Костик дома. «А вот и отгадка, вот и отгадка», — радостно прыгал, размахивая руками, мой сын. Сева, нагруженный, вышел из комнаты: «Я тут собрал кое-что из вещей. Мы с Константином перебираемся на Потемкинскую». «Мы будем жить у бабушки Оли, мы будем жить у бабушки Оли, — пел Котька, очень довольный происходящим. — А ты к нам в гости придешь?» — спросил он меня. Я молчала. Это было так страшно, немыслимо, непоправимо. И было понятно, что именно этого я и боялась почти целый год. Боялась? Да, очень боялась, но не ждала. Я надеялась. Хотя на что, Господи, я надеялась? «Мама, конечно, придет к нам, как только станет немножко свободнее», — сказал Севка сухо. «И бабушка Оля испечет маме яблочный пирог?» — «Естественно. Ты одевайся, а то мы поздно приедем». Через минуту они уже были готовы. Кинуться Севке в ноги? Обнять? Плакать, молить до тех пор, пока он не отменит это свое чудовищное решение? Он добрый, он должен простить меня, он простит. Я сделала шаг вперед, но он сразу опередил меня. «Разве ты чем-нибудь недовольна? Именно к этому ты и стремилась. Ты умеешь добиваться своих целей». Лицо у него было твердое, но без упрямства. Хорошее, волевое лицо человека, который уверен в своей правоте. «Тебе повезло, он надежный», — сказала в какое-то давнее время Анюта. Мне, вероятно, действительно повезло. «Завтра я позвоню тебе. Ты будешь вечером дома?» — спросил меня Сева. «Ты без нас не скучай», — сказал Костик. Они двинулись к выходу. Котька — в коричневой куртке, в синей с помпонами шапочке, в синих рейтузах и в сапогах, которые год назад я купила ему в магазине «Андрюша». Захлопнулась дверь. Потом я услышала, как гудел увозящий их лифт. Я все стояла в передней. Руки вдруг стали дрожать, а потом я вся как-то странно задергалась. Надо бы сесть, догадалась я и прошла в кухню. «Р-р-р», — зарычал холодильник. «Вот мы и остались вдвоем», — сказала я ему очень спокойно и начала тихо плакать. Плач становился все больше похожим на завывание. Слушать его было дико и неприятно, и в то же время мне было отрадно, что я так плачу. «Не надо, это юродство», — сказал вдруг отчетливо чей-то голос. Кто это? Ольга Михайловна? Севка? Но ведь их нет здесь. «Попробуйте взять себя в руки», — сказал тот же голос, и я поняла, что со мной говорит Веденеев. «Да как вы можете, — крикнула я сквозь слезы. — Ведь это все вы — ваш „Сизиф“! Если бы я на него не наткнулась, я продолжала бы жить нормально. Нормально! Вы понимаете? Вы, вы во всем виноваты!» Я захлебнулась, упала на стол головой и мычала. Картинки мелькали перед глазами: Котька смеялся мне прямо в лицо и кричал: «Даже ездить в автобусе не умеет», Ольга Михайловна обнимала за плечи огромную тетку с шумовкой и говорила с интеллигентной улыбкой: «Вы правы, вы, к сожалению, правы», а рядом Анюта тянула ко мне чудовищно длинные руки, кричала: «Я спасу тебя, хочешь не хочешь, спасу». Где-то все это было. Наверное, у Булгакова. Что это? Литературные костыли? Я попыталась разумно все объяснить, разумное объяснение помогло бы, но мыслей не было и слов тоже не было. Какие-то сцены-видения в сполохах света ехали на меня, как по рельсам, а потом вдруг смешались в одно безобразно орущее шествие, и оно двинулось на меня, хохоча, угрожая. «Только бы не сойти с ума, — в страхе шептала я, — только бы не сойти с ума». Я крепко вцепилась руками в стол. Кухню качало вверх-вниз, вправо-влево. «И бортовая, и килевая, — стонала я. — Господи, помоги мне!» И постепенно грохот стал утихать, остались только шум ветра, рычание холодильника и мои всхлипы. Тогда я медленно подняла голову и сразу встретила очень спокойный сочувственный взгляд Веденеева. «Значит, вы еще здесь, — пробормотала я, плохо соображая, где я, что со мной. — Я безобразно реву, и я что-то кричала, но я попытаюсь сейчас успокоиться». «Ничего страшного, — мягко сказал он. — Поплачьте, вам станет легче». Его ответ удивил меня. «А вы впервые такой покладистый, добрый. Я вас сегодня на улице встретила. Правда». «На улице? — переспросил он, и его интерес был явным, неподдельным. — Если так, значит, я прожил отменно долгую жизнь. Мне это приятно. Парадоксально, но чуть ли не с детства мысли о старости занимали меня. Старость казалась загадочнее, чем смерть…» Он был спокоен, как олимпиец; он поднялся на вершину, с которой все видно, все ясно. С холма своей старости он с интересом, спокойно взирал на долину. «И все же, откуда в вас это самодовольство? — спросила я, вдруг почувствовав, что сейчас, в этот момент, я могу узнать главное, что момент этот нужно не упустить. — Александр Алексеевич, — голос окреп, стал жестким. — Вы прожили жизнь, но так и не написали Романа, не сделали ничего, от всего отказались, не совершали поступков, хотя и убили однажды любившую вас чудесную девочку. Почему вы так спокойны?.. Молчите? Скажите мне, объясните, я не позволю вам спрятаться в этом молчании. Что это значит? Вас попросту нет?» Я поняла вдруг, что два-три усилия, и я его уничтожу. Роман, судьба, нить — все окажется вымыслом, и я буду свободна. Свободна? — комком встало в горле. Тоскливая тишина застучала в висках. Но Веденеев заговорил вдруг, и ножик с головой льва постукивал в такт словам, убеждая. «Я прожил свою жизнь, — сказал Веденеев с напором. — И это, наверное, главное. Ну а Роман? Что же, Роман написан… Хороший, даже прекрасный Роман об абсурде, о долге, о Мастере… Роман написан. Он строился, как вы знаете, долго. Горел. Кто знает, сумел бы ли он без меня состояться… — Он смотрел прямо перед собой, приподняв правую бровь, как будто чуть удивляясь и даже не веря себе. Вольтеровская улыбка не покидала лица. — Не нужно было вам этого говорить. Вы сами должны были догадаться. Но вам очень трудно, и вы так просили о помощи, что я не смог промолчать». Он продолжал улыбаться, он смотрел ласково и с состраданием. «Но это слишком жестоко, — сказала я, — я не знаю, кто мог так жестоко распорядиться?» «Собор не строится в одиночку», — ответил мне голос, и у меня все заныло в душе. Я вдруг увидела Город, каким он был в юности Веденеева: пустой, светлый, гулкий… Синие воды Невы и высокое синее небо. Казалось, что Город мог поместиться весь на ладони. Он был неживой и прекрасный. Я осторожно вздохнула, и в тот же момент появились какие-то признаки жизни. И город начал расти, а жизнь стала густеть, суетиться, и понеслась беспорядочным, говорливым потоком, и охватила уже и меня, потащила куда-то напористо, шумно. «Знать бы еще куда?» — вслух спросила я и услышала смех. Нет, Веденеев не мог так смеяться. Смех был заразительный, звонкий, счастливый. Котька? Я покрутила отчаянно головой. Но Котьки не было видно. Девушка в красно-клетчатой юбке бежала ко мне, раздвигая цветущие ветки. С каждой секундой она приближалась, и я могла уже видеть веселый смеющийся рот, и глаза, окруженные щеткой ресниц, и родинку над губой, похожую почему-то на пятнышко шоколада. «Она жива, — крикнула я. — Александр Алексеевич, посмотрите, она, безусловно, жива. Александр Алексеевич! Слышите?» Но Веденеева не было в кухне. Тикали озабоченно-громко часы, и полусонно рычал холодильник.

Полеты и проводы

Двадцать четвертого октября, в мой день рожденья, всегда играли во что-нибудь глупое. Сначала — лет до шестнадцати — во взрывчатку. Все приносили с собой что-нибудь, что трещало, хлопало, хлюпало, и незаметно подкладывали друг другу на стулья или в карманы. Если кого-нибудь удавалось схватить во время попытки подложить «порох», на пойманного немедленно накладывали штраф. По части штрафов все были изобретательны. Штрафы придумывались со сладострастием, заранее.

Потом появилась другая игра: «найти бутылку». На стол не выставлялось ни одной — все были тщательно запрятаны. Искали по очереди, очередь устанавливалась считалочкой. Каждый пришедший имел свою, собственного сочинения, неплохо рифмованную. Наверное, так трансформировался в нас всеобщий бум поэзии.

Одна из считалок, Алешина, сделалась чем-то вроде гимна. И ее знали уже не только в нашей компании. Как-то раз в электричке я слышал, как ее пели, аккомпанируя на гитаре, какие-то не похожие на нас типы. Тошно было. Алеша в то время уже погиб.

Ну а теперь, здесь, когда в одном городе собралась добрая половина нашей старой компании, да еще увеличилась за счет тех, кто хотел к нам когда-то примкнуть, да не успел, не сумел, постеснялся, мы снова играем двадцать четвертого октября в игру, которая, может быть, и нелепа среди людей, которым за тридцать, а если быть точными, даже и к сорока, но увлекает всех чуть ли не больше, чем в давние времена взрывчатка и поиск заветных бутылок. В прошлом году, в разгар споров о назначении штрафа, я вдруг вспомнил, как мы впервые наткнулись на этот вид развлечения: в девятом классе, когда заболел математик и у нас был «свободный урок», кто-то предложил пофантазировать на тему «Куда ты пойдешь, впервые приехав в Париж». Мы все тогда только что прочитали «Праздник, который всегда с тобой». Названия улиц и площадей Парижа манили нас и пьянили.

— …Театральная площадь, площадь Труда, Шестая линия…

— Штраф.

— Это еще почему?

— Ты пропустил остановку.

— Не может быть. Ты что-то прослушал…

— Не спорить. Вторая попытка.

— Ланская, Удельная, Озерки, Шувалово, Левашово…

— Штраф.

— Он разорится сегодня.

— Ладно, еще один шанс: троллейбус номер один. От Александро-Невской до площади Льва Толстого…

Вечерний, почти пустой, может быть, и последний. Водитель-педант, и объявляет все остановки, хотя двери приоткрывает на долю секунды. Торопится. Невский пустой. Лишь далеко впереди неторопливым жуком ползет синий троллейбус. Это «пятерка», и, сверкнув искрами от проводов, она неспешно уходит налево, по улице Гоголя, про которую я никогда не запомню, была она просто Морской, или Большой Морской, или Малой. Она-таки стала улицей Гоголя и отличается этим от близлежащей Гороховой, накрепко зацепившейся за свое, в общем, случайное имя. «Адмиралтейский проспект». В дверь успевает прорваться запах цветущих каштанов. Ангел с тяжелым крестом парит над площадью, не замечая всех нас. Троллейбус приостанавливается на секунду у Эрмитажного сквера, а потом плавно въезжает на мост, и нам навстречу сверкает великолепие линий, форм, красок. Музыка! Я попрошу вас, маэстро!..

Мы едем домой от Витальки Сабанцева, у которого только что прошумели и прокричали весь вечер. Мы едем домой.

…Пушкинская площадь, проспект Добролюбова, Пионерская, Ленина…

— Штраф.

— Ты с ума сошел. Я же три года прожил на Кировском.

— И все-таки штраф…

Дождь шел в тот вечер. И было отчаянно холодно. Выскочив из метро, я почти сразу промокла, на остановке автобуса не было ни души. Вероятно, он только что отошел. Ждать, стоя под этим страшным дождем, не хотелось. Зонтика не было. Две остановки. Я лучше пройду эти две остановки пешком. Я быстро пошла вдоль проспекта. Лужи были какие-то очень глубокие. Холодно, холодно. Как мне хотелось скорее домой! Тех двух парней я даже не видела, от дождя я ослепла, да и темно уже было.

«Девушка!» — крикнул вдруг кто-то над самым ухом, и я увидела прямо перед собой мерзейшую харю. Он весь из студня, подумала я и содрогнулась от отвращения. Расставив руки, Студень дышал мне в лицо и бессмысленно улыбался. «А вот мы ее и поймали!» — сказал кто-то сзади меня. Я закричала — крик вырвался прежде, чем я смогла что-то понять. Парень, который загородил мне дорогу, детски и радостно засмеялся. Да он идиот, ненормальный, вдруг поняла я, и это мне показалось страшнее всего. Тот, кто был сзади, обхватил меня, крепко сдавил грудь руками. Студень смеялся все громче и радостнее. Я закричала еще раз, рванулась и побежала. Но мне удалось пробежать всего несколько метров. Споткнувшись, я плюхнулась в лужу. Дождь барабанил с удвоенной силой, но теперь, когда я бежала, он не хлестал меня, а укрывал, защищал. С трудом поднявшись, я пошла, чуть прихрамывая. Ногу я подвернула, но, вероятно, не страшно. Я понимала уже, что смогу дойти до дому. Дома я отогреюсь и успокоюсь, дома забудется Студень с его кретинской ухмылкой и эти мерзкие прикосновения. Я продолжала идти по лужам, боль в ноге становилась слабее. По лестнице я поднялась почти без труда.

Дом.

В прихожей было темно.

Я повернула выключатель: все двери закрыты. Тихо. Дремлют плащи на вешалке, сонной лягушкой сидит на полочке телефон, бегемот улыбается мне с картинки календаря. «Сейчас все будет в порядке, — говорю я себе, снимая мокрые туфли, — сейчас все будет в порядке, я дома». И в этот момент раздается звонок, резкий и раздраженный звонок несется из брюха только что спавшей лягушки. В комнате с грохотом отодвигается стул, и почти в ту же секунду Мишка оказывается у аппарата. Его взгляд с удивлением останавливается на мне: «Я не слышал, как ты вошла. Очень промокла?» Я пожимаю плечами. «Игорь?» — говорит Мишка, говорит, в общем, негромко, но все равно голос заполняет все уголки. Мишка вообще умеет «заполнить собой пространство». Даже тогда, когда в комнате, скажем, уйма народа и кто-нибудь говорит, а он просто слушает. «Да, все в порядке, — отвечает он в трубку, — нет, не могу. Инна пришла. Да, только что». Я надеваю теплый халат, сушу волосы полотенцем. Нога не распухла. Все хорошо. Сейчас я выпью горячего чаю, и все будет просто отлично.

— Темка заснул нормально? Не кашлял?

— Нет. Сядь. Я был сегодня в ОВИРе. Я сдал документы.

Лицо Студня всплывает передо мной. Выражение глаз неожиданно стало осмысленным: «Ну что, птичка в клетке?» «Нет, — говорю я, — нет, невозможно». Я ничего не вижу, не чувствую, не понимаю, где я. Мишка трясет меня: «Ты, значит, считала, что я передумаю? Ты продолжала надеяться?» Я молчу. Я просто не знаю, что мне ответить. Он наливает мне чай. Я слышу, как часы тикают у него на руке. Я прижимаюсь к руке щекой, я не верю. «Инна, — говорит Мишка, — нельзя было больше тянуть. Полгода, о которых ты попросила, кончились позавчера». Он смотрит на меня очень ласково. Так он смотрел иногда, когда я ждала Темку, и потом, позже, когда я болела. «Все будет отлично, — говорит он. — Ты только не трусь». А я не трушу я просто плохо соображаю. Я знаю одно: что он здесь еще, он еще здесь, и я могу гладить и целовать этот шрам у запястья, и эту родинку. Эту. И эту, и эту. И все мои. Весь он мой, и я его никому не отдам. Обниму и не выпущу. Просто не выпущу, потому что нельзя, невозможно, немыслимо, чтобы его от меня оторвали. Ведь если это случится, то что-то сдвинется, что-то пойдет вкривь и вкось. Не придет лето. Зимой не выпадет снег. И потом Темка. Темка, который с таким восторгом смотрит всегда на отца. На кого он так будет смотреть? На меня?

— …Дом будет на берегу океана. Полоса пляжа тянется далеко — сколько хватает глаз. Птицы кричат. Нам весь мир открыт. Помнишь, ты говорила, как страшно при мысли, что проживешь долго-долго и никогда не увидишь Южной Америки. Помнишь, ты говорила, что тебе снятся названия… Буэнос-Айрес, Монтевидео, Ла-Плата? Все это сбудется. И Париж тоже будет твоим. Мы поселимся где-нибудь в старом квартале, неподалеку от Люксембургского сада. Мы проживем в Париже полгода: с ранней весны и до осени. А потом мы поедем в Испанию. И если ты не захочешь, то не пойдем смотреть бой быков. А просто разыщем места, которые знаем по Хэму. А если Испания будет жаркой, и пыльной, и скучной, то мы отправимся в Скандинавию. Думаю, что от Мадрида до Копенгагена не больше пяти часов лета, и все там будет покрыто хрустящим сияющим снегом. Ну, что ты скажешь на это?

— Что Копенгаген чересчур близко от Ленинграда.

Обо всем этом мы говорили не раз, и сегодня уже не хочется разговоров. Все сказано, двадцать раз сказано, я люблю тебя, и сегодня ты еще здесь. А остальное не имеет значения.

Там мостик. Чтобы увидеть зал, в котором они ждут отлета, надо смотреть вниз и влево. Видно отлично, как в театре из первого ряда балкона. И даже иначе. Видно настолько отчетливо, что кажется, будто стеклянные стены наделены способностью укрупнять. Или что в зале горит сразу сотня прожекторов. И все-таки Мишку я разглядела не сразу. Странно, но мне было как-то не сконцентрироваться на поиске. Мне стало вдруг интересно разглядеть все. Их было так много, они были разные, в основном очень нарядные и элегантные. Я поняла, что, может быть, никогда прежде не видела сразу столько прекрасных людей. И умных глаз, и свежих и бодрых лиц, непринужденной жестикуляции. Это меня поразило, ведь только что, перед контролем, я всех их видела, и впечатление было иным. Отчего? Оттого что они освободились от нас? «Инна, пойдем, не надо тебе стоять здесь». Верный Малахов попытался взять меня под руку, но я увернулась и, кажется, даже толкнула его, и надо было, наверное, извиниться, но все это было неважно, я не хотела с ним разговаривать. Как в театре во время действия. Всем существом я была там, на сцене, там было тепло и красиво, и бегали дети, сплетая и расплетая узор какой-то игры. Я попыталась понять, каковы ее правила, но не сумела. Руководил всем очень крепкий светловолосый спортивный мальчик. Ему, наверное, было лет восемь, и ему явно нравилась девочка с челкой, в клетчатой юбке, в красных колготках. Как хорошо они смотрятся вместе! А лет через десять?.. Сзади меня теснили. Прижавшись боком к барьеру, я наконец-то увидела Мишку. Он сидел, положив ногу на ногу, и, чуть покачивая головой, слушал, что говорит ему очень в себе уверенный, очень красивый, очень породистый пожилой человек. Тот говорил весомо, неторопливо, но увлеченно, рот его часто растягивался в улыбке, и я отчетливо видела крупные и желтоватые зубы. Лингвист, определила я вдруг профессию человека, который рассказывал что-то моему мужу, который уже перестал быть мне мужем. Когда перестал? «Инна, пойдем, тебе нужно погреться, ждать еще долго». — «Я не замерзла. Меня сибирские белки хорошо греют. И здесь же самое интересное». — «Ну тогда хоть хлебни». Это можно. Только не глядя, чтобы не отрывать глаз оттуда, не пропустить ни секунды из тех двух часов, во время которых мне еще разрешается видеть. Да, ни секунды. А там все непрерывно меняется. Вот теперь Мишка с лингвистом смеются. Над чем смеются? Дурацкий какой-нибудь анекдот? Нет-нет, быть не может. Другое. Но что? Не узнать. Рядом с лингвистом я замечаю вдруг женщину. Лет двадцать восемь, может быть, тридцать. Дочь? Зеленый свитер с белой отделкой, идущей по рукавам и плечам. Красивый свитер, и сама красивая. Странно, как она раньше не попала в мое поле зрения. Настоящий египетский профиль. Лицо почему-то очень знакомое. Мы где-то встречались. Где? Пытаюсь сосредоточиться, но в этот момент отсмеявшийся Мишка тоже вдруг поворачивает голову и смотрит прямо на меня. Какое между нами расстояние? Сто метров? Триста? Никогда не умела определять это на глаз. Он смотрит, но он не видит меня. Актеры на сцене не могут различать лица людей, сидящих в зале. Он смотрит в упор, а я даже не понимаю, видит ли он наш мостик и нас — жалкую кучку сбившихся вместе пальто. Я перехватываю его взгляд, и нить протягивается между нами. Она проходит через аквариумное стекло, от тех оживленных и элегантных людей, которые ждут путешествия, к нам, мерзнущим на ветру. Нить натянулась, звенит, и я чувствую, как бегут по ней токи упрека и раздражения.

* * *

— Не можешь? — говорил он. — Не можешь. Скажи, а что ты могла бы? Ну, скажем, уехать в Новосибирск или хотя бы в Дубну? Могла бы? А как же? А Медный всадник? А папа с мамой? А воздух? А дождь? Тебе ведь все это необходимо. Не мучить тебя? Но кто кого мучает? Ведь то, что ты делаешь, — это шантаж. Тебя бросают? Тю-тю. Бросаешь ты. Бесстыдно и мерзко. Ты говоришь: если не будешь жить так, как велит моя мама, там, где велит моя мама, с теми, с кем велит моя мама, то никогда не увидишь меня и Темку. Так? Разве не так? Ну, отвечай же мне, Инна? Слезами отделаться легче всего, ты хочешь добиться слезами, чтобы все было так, как хочется твоей маме и тебе, соответственно, тоже. Вам хочется, чтобы я был ручной. Не может этого быть, пойми. И слушай. Если бы я был на десять лет старше, если бы у меня была язва желудка, ты, может быть, и добилась бы от меня того, что тебе нужно. Но я здоров и силен как бык, и у меня достаточно сил, чтобы прожить свою жизнь, а не тащиться по колее, вздыхая о молодости. Ты поняла?

Как страшно все это было! И временами ненависть поднималась во мне. И била фонтаном, густым и черным, похожим, наверно, на нефтяной. Казалось, Мишка уничтожал, ломал меня. И он в самом деле был очень сильным. Эта сила пугала и раздражала меня. Однажды вечером я вытащила из кладовки раскладушку, принесла в Темкину комнату и застелила. Мишка вошел, посмотрел на меня, в комок сжавшуюся под одеялом, сказал устало: «Что ж, это логично», и вышел, закрыв за собой аккуратно дверь, а я вдруг вспомнила день, когда впервые был поднят вопрос о квартире, и снова услышала, как он сказал тогда: «Я понимаю, у меня нет возражений». И вышел так же спокойно и так же устало. Фиктивный развод. Господи, ну и что тут такого? Мне все казалось тогда очень ясным и очень простым, я даже не понимала, почему отец нервничал, тщательно подбирал слова, говорил долго, сумбурно, витиевато, хотя суть дела была очевидна: нам представлялась возможность построить квартиру, для этого нужно было проделать кое-какие формальности. И мне казалось, что Мишка тоже наконец это понял, и тогда все пошло очень гладко, наступил мир. И я запрещала себе понимать, что все шло по маслу оттого только, что, приняв все условия, Мишка одновременно от всего отступился и стал далеким, недосягаемым. Эту недосягаемость я ощущала, и она меня удивляла, потом начала раздражать, и иногда я взрывалась, и, может быть, эти взрывы подготовили почву тому грандиознейшему скандалу, ведь раньше у нас скандалов никогда не было, и мы этим очень гордились, а тут случился скандал, настоящий и безобразный, и безобразно смотрелись, естественно, все. И все-таки Мишка, да, Мишка сохранял какую-то каплю достоинства и какую-то верность себе, а мы все кричали такое, чего никогда не смогли бы произнести в обычном своем состоянии, и было страшно от мысли, что, значит, по-настоящему, в глубине, в тайне, мы живем с этим диким, помоечным отношением к миру. А с чего все началось? Мама, вернувшись с работы на два часа раньше обычного, застала Мишку на кухне сидящим на столе в трусах. Рядом с ним стоял громко орущий транзистор, а он жевал бутерброд и запивал его, прямо из горлышка, «Цинандали». «Вы не были на работе сегодня?» — спросила его удивленная мама. «Нет», — сказал Мишка и, приложившись снова к бутылке, допил до дна. После чего, извинившись, что он слегка не одет, слез со стола и пошел прочь из кухни. Но мама была уже в состоянии, близком к истерике. Через час Мишка позвонил мне на дачу, и я примчалась, оставив Темку Марине, по счастью у нас гостившей. Предположение «у него была женщина» было отвергнуто, в общем-то, сразу, но легче не сделалось. «Молодой человек, мы вас впустили в свой дом…» Вот после этого Мишка и перестал выбирать выражения, но и родители как-то забыли о том, что «мы люди интеллигентные». Когда было выкрикнуто «нахлебник, альфонс, вы представляете хоть, во сколько обходится вас содержать», это уже и по мне, и я была внутренне на стороне Мишки, когда он сказал: «Что ж, Григорий Борисович, если я задолжал вам, то, будьте добры, предъявите мне счет, я со временем заплачу», а потом, сдернув с себя французскую майку, которую мама недавно купила ему в сертификатном магазине, швырнул ее на пол: «На это вы тоже потратились. Но я почти не носил ее, и, постаравшись, вы можете полностью возвратить себе деньги». Мама хватала ртом воздух, Мишка навис над ней как гора. «Ты хоть понимаешь, что делаешь, ведь они старики, — крикнула я в исступлении, и меня понесло: — Все вы сволочи! Всех ненавижу, всех, всех!» Мама заплакала, громко, со всхлипами, и, опустив голову, быстро пошла к себе в комнату, отец — за ней, на ходу доставая таблетки, хватаясь рукой за грудь. Мы с Мишкой стояли друг против друга, и я понимала: сейчас он уйдет. Жизнь без него прокрутилась перед глазами. Мы все еще так и стояли посреди кухни, когда мама вошла с дрожащим лицом, сказала мне — Мишки как будто и не было: «Если с отцом сейчас что-то случится, то виновата во всем будешь ты, только ты». Мишка подошел к крану, налил воды в стакан, протянул ей. «Спасибо», — сказала мама почти машинально. И, как ни странно, эта история прошла почти без следа. Что-то непоправимое произошло уже раньше, что-то пока стояло на очереди. А мы жили. В четком устоявшемся ритме, но я все напряженней ждала момента, когда готова будет квартира, когда мы наконец переедем, когда у Мишки, у Темки и у меня будет свой дом и мы будем в нем жить припеваючи. Иногда ожиданье казалось растянутым, как резинка, и становилось тоскливо, но я не давала себе раскисать. План нашей квартиры был вычерчен у меня на картоне, и, когда падало настроение, я доставала его украдкой из ящика и развлекалась, переставляя и так и этак вырезанную из ватмана мебель. И еще снова и снова считала недели, дни… А переехали мы в канун дня рождения Темки. И, боже, какой это был день рождения! «Довольна? — спрашивал Мишка. — Счастлива? Все хорошо?» И я кивала, и только на третьем кивке поняла, что все это — с иронией и с подвохом. Я посмотрела на Мишку внимательно. У меня в голове все плыло. От вина, от усталости, от впечатлений. Его лицо надо мной было очень красивым, и скорбным, и нежным. У меня сердце ударило дважды «тук-тук» и закатилось куда-то от страха, от восхищения. «А я ведь все тот же альфонс, — сказал он, и мне показалось: все это мне снится. — Твой папа прав. Я приживальщик, альфонс. Сейчас еще больше, чем раньше». «О чем ты?» Мне показалось, что он не слышит себя, но он отчетливо слышал. «Я поселился в квартире, купленной и обставленной твоим папой, и в день рождения сына я угощаю друзей коньяком, приобретенным на средства, почерпнутые все из того же источника». — «Но ты же не виноват, что защиту откладывают по идиотским причинам!» «Ты знаешь, — сказал он, — я подсчитал. Банкет, который будет устроен в связи с защитой, когда она наконец состоится, выльется рублей в триста — четыреста, то есть в ту сумму, которую я своей кандидатской надбавкой едва ли высижу за год, а там придет пора праздновать что-то еще: например, юбилей нашей свадьбы». — «Но ведь мы можем ничего этого не устраивать». Он улыбнулся углами губ: «Нет, моя киса, не можем». И тут мне стало обидно до слез: «Как ты умеешь все вывернуть наизнанку! Ведь было так хорошо!» Он внимательно посмотрел на меня: «Прости, Инка, — сказал он. — Прости, все и вправду отлично».

Через год он защитился, и банкет был в «Прибалтийской» — ее тогда только открыли. «Ну хорошо, — говорила я раздраженно, — но почему, ты считаешь, отец не может помочь своей дочке?» — «Помочь? Разве с дочкой случилась беда? Дочь замужем за неглупым и не лишенным способностей человеком, которому вскорости стукнет тридцать. Странно, когда приходится помогать этой дочери». — «Прекрасно. — Я была уже агрессивной. — И какой выход ты видишь?» — «Один, к сожалению, только один». И я поняла, я сразу же поняла, о чем речь, хотя раньше мы это уже обсуждали, и «за» было меньше, чем «против», и Мишка говорил это ребятам, а после отъезда умницы и блестящего теоретика Алика Разумовского сказал мне задумчиво: «Знаешь, я не уверен, что он сделал правильный выбор» — и меня эти слова успокоили, я за них спряталась, уговорила себя, что мы с Мишкой решение приняли, и у нас все спокойно, мы прочно на якоре. И вот теперь одной фразой он выбил почву у меня из-под ног, и было уже не спрятаться, не спастись.

Лавина катилась. Все паковались — и справа и слева. «Вы когда?» — «Через месяц». — «А вы?» — «Мы только еще подаем». — «Руткины? Боже мой, да они уже в Филадельфии, слушают знаменитый филадельфийский оркестр». — «Да… Филадельфия — город прекрасный. Вы знаете, мне показалось, когда я был на конгрессе, что он похож чем-то на Ленинград». — «Вот как? Это, пожалуй, перебор». — «Ну, тогда западный берег, Сиэтл». Со смехом и трепом там, где еще не стоят чемоданы. С надрывом или с преувеличенной деловитостью там, где вовсю идут сборы. «Инка, послушай, мне уезжать хочется так же, как умирать». — «Но ты ведь сама, сама все заварила». — «Сама. И, ты знаешь, я думала утром, что, если бы все сначала, все было бы так же». Выходя из дому, я осторожно оглядывалась: дома-то на месте? Однажды вдруг не увидела купола Исаакия там, где он должен был быть. Не удивилась. И только через секунду поняла, что туман стоит и что в этом все дело. А вечером Темка меня попросил, чтобы я ему почитала. Новую книжку, которую принесла ему бабушка. «Страшный песчаный вихрь поднял вдруг домик Элли, и он помчался, крутясь, неизвестно куда». «Волков! — насмешливо сказал Мишка. — Он содрал все, от начала и до конца, с американца… Забыл сейчас его имя». Но так нельзя, думала я, мне всюду чудятся символы. Знаки, как на пиру Валтасара. Такие же непонятные… А потом заболела Мишкина мама. Страшно и тяжело. И я поняла, что получила отсрочку, и пошла в церковь, поставила свечку, рублевую, толстую. «Черненькая, а молится», — сказал старушечий голос, когда я отходила. Мне показалось, она говорит с одобрением, и я обернулась зачем-то. Старуха смотрела насмешливо и с неприязнью. Я вышла, перекрестившись еще раз. Уже на улице сообразила, что крест клала по-католически — слева направо.

Женщина в зеленом свитере смотрит на Мишку уже с интересом. Глаза блестят, и вся она изменилась. Как будто в ней кошка проснулась. Жмурится, выгибается, пробует когти. Кем ей суждено стать для Мишки? Спутницей в самолете? Женой? Не чувствую ничего. Ревности нет. Это точно. Может быть, и меня нет? Может быть, все-таки я улетаю с ним, а это тело на мостике — не мое? Мое. И скоро ему станет больно. Через несколько дней, может быть, раньше, а может быть, позже. Но сейчас главное — любопытство. Мне интересно, я должна все увидеть. Но как же могло случиться, что, такая любопытная, я отказалась от всего нового и выбрала мостик, а не прекрасную Вену, которую Мишка увидит уже так скоро? Вена и сказки Венского леса. Ах, эта Вена! На нее можно, наверно, взглянуть, она промелькнет, как на пленке, но ты никогда ее не почувствуешь. Это не твой мир, твой мир — это мостик. Стоя на мостике, ты смотришь фильм. Красивый, почти что в стиле Лелюша. Вот к Мишке, лингвисту и женщине в свитере подошел молодой человек, стройный, в вельветовом пиджаке. Я узнаю его, хотя раньше он был в дубленке. Теперь дубленка брошена где-то на кресло. В том вестибюле, куда всех пускали, этот молодой человек прощался с родителями. Как я могла это видеть? Ведь я смотрела на Мишку. Но мне все, все нужно было увидеть, было нельзя не увидеть. Так ли смотрела бы я на все в день его похорон?.. «Инка, мне уезжать хочется так же, как умирать». А теперь она шлет вполне бодрые письма. Как бы хотелось поговорить с ней. Хоть раз. Когда-то мы очень много писали друг другу. Летом, во время каникул. И письма соединяли. Из писем все можно было понять. И то, что за строчкой, и то, что между строками. А теперь — ничего. «Инка, мне уезжать…» Но как хорошо они смотрятся. Отлично сгруппировались. Кадр. Еще кадр. Прямо хоть на обложку журнала. А если бы я была с ними? В синем брючном костюме я тоже смотрелась бы очень неплохо. Рядом с вельветовым пиджаком? Или, наоборот, рядом с Мишкой? Не получается.

— Я не могу, я честно пыталась, но не могу себя там представить. Не верю, что я могу по правде там жить…

Когда я попросила полгода отсрочки, Мишка сказал «хорошо», но лицо постарело и стало очень усталым. Со мной в эти полгода он был очень нежен, и мы могли разговаривать обо всем. «Ты понимаешь, — сказала я как-то, — меня нередко мучает мысль, что я говорю свое „нет“ просто так, в злобном упрямстве. Я понимаю: разумных логических объяснений мне не набрать. А у тебя их избыток Может быть, этот избыток как раз и мешает. В твои доводы входят и доводы Венечки Ласкина. Венечке мало того, что есть здесь. Он подсчитал, что там будет иметь раз в пять больше. А я боюсь, что мне там не пойдет кусок в горло. Меня будет мутить от этого изобилия. И я просто умру там голодной смертью, и ты станешь убийцей, а этого я не могу допустить». Мишка не отвечал мне, а только гладил тихонько по голове. Я понимала, как много бредятины в том, что я говорю, но все же эта бредятина была мне понятней, чем все остальное. Однажды я положила перед ним черный томик «Мне голос был…» — прочитал он неспешно, нейтрально. Потом сказал: «Не то время, Инна, не та эпоха. Я помню, как мы говорили об этом. В последний раз — у Витальки. Когда? Года три назад? Эпоха Анны Андреевны к нам отношения не имеет. Когда-то стоицизм, геройство, а когда-то глупость».