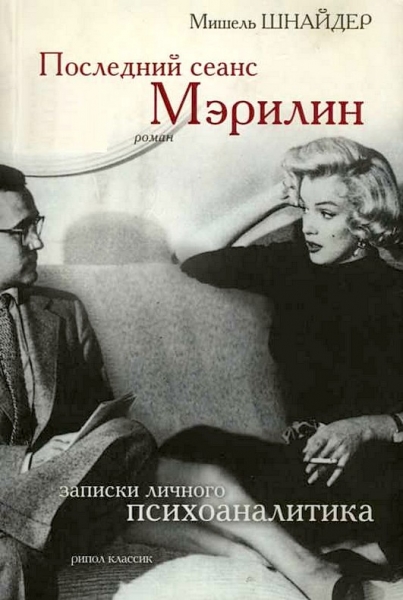

Мишель Шнайдер Последний сеанс Мэрилин Записки личного психоаналитика

В каждой истории есть две стороны.

Мэрилин МонроПосвящается Мэрилин

Нью-Йорк, апрель 1955 года. Писатель Трумен Капоте беседует с Мэрилин Монро на похоронах.

— Мне надо подкрасить волосы, — говорит она. — Я не успела.

Показывает ему свой потемневший пробор.

— Ну и наивен же я! Всегда считал, что ты настоящая стопроцентная блондинка.

— А я и есть настоящая блондинка. Но ведь блондинкой не становишься просто так, от природы. И вообще, плевать я хотела на твое мнение…

Так же как и цвет волос Мэрилин, этот роман (или переплетающиеся между собой романы) на самом деле не настоящий, В отличие от устаревших предубеждений, имеющих место в старых фильмах, он вдохновлен подлинными фактами и персонажи носят в нем свои настоящие имена, за несколькими исключениями, сделанными с целью защиты неприкосновенности частной жизни ныне живущих лиц. Места действия сохранены, даты проверены. Цитаты, взятые из рассказов, записей, писем, статей, бесед, книг, фильмов и некоторых высказываний персонажей, подлинные.

Моя бесцеремонность как автора книги все же не позволяет приписывать одним то, что сказали, увидели или пережили другие, открывать несуществующий «личный дневник», приводить цитаты из выдуманных статей и записей или пересказывать сны и размышления персонажей, не подтвержденные какими-либо источниками.

В этой истории любви без любви, поразившей двух реальных людей — Мэрилин Монро и Ральфа Гринсона, ее последнего психоаналитика, — привязанных друг к другу нитями судьбы, не стоит искать стремления к правдоподобию. Я вижу их такими, какими они были, и воспринимаю их странности так, как если бы они указывали мне на мою собственную странность.

Вымысел иной раз дает нам доступ к реальности. Но в конце истории, как и в конце жизни, истина каждого из нас не раскрывается полностью. Тот, кто выводит слова на бумаге, не является автором написанного, точно так же, как ими не являются мои персонажи — Мэрилин и Ральф; писатель смотрит на свою руку, которая, слово за словом, поднимается вверх по течению времени, как на руку, которая ему не принадлежит. Строки ложатся слева направо, но их можно читать, как отражение в зеркале, пока в темноте экрана не задрожит надпись: «СИГНАЛА НЕТ».

Я хочу, чтобы эта игра в тайные слова и явные действия, эта череда отрывочных кадров, перемежающихся внезапными вспышками, закончилась лишь вопросительным знаком, когда персонажи медленно тают в пространстве, а ладонь автора раскрывается — пустая, как у покинутого ребенка.

Пригород Лос-Анджелеса, Первая Западная улица август 2005 года

REWIND. Перемотать кассету назад. Начать всю историю сначала. Снова прослушать последний сеанс Мэрилин. Конец — это всегда начало. Мне нравятся фильмы, которые начинаются с голоса за кадром. В кадре нет почти ничего: бассейн с плавающим телом, покачивающиеся верхушки пальм, обнаженная женщина под голубой простыней, осколки стекла в сумерках. И кто-то говорит. Сам с собой. Чтобы не чувствовать одиночества. Беглец, частный детектив, врач или психоаналитик — почему бы и нет? — рассказывает как бы с другого берега историю своей жизни. Говоря о том, от чего он умирает, он упоминает и то, чем он жил. Кажется, его голос произносит: «Послушай меня, ведь я — это ты». Историю создает голос, а не то, о чем в ней говорится.

Я попытаюсь рассказать эту историю. Нашу историю. Мою. Она была бы некрасивой, даже если бы нам удалось избежать ее конца.

Женщина, уже несущая в себе смерть, тянет за руку печальную девочку. Она ведет ее к доктору, который лечит болезни головы, лечит словами.

Он взял ее — и он ее бросил. С любовью и отвращением он слушал ее два с половиной года. Он ничего не услышал — и потерял ее.

Это будет грустная и даже мрачная история; ничто не сможет искупить ее безысходность, даже та улыбка, которой Мэрилин, казалось, просила прощения за свою красоту.

Под трижды подчеркнутым заглавием REWIND был написан этот краткий фрагмент незаконченного рассказа. Эти строки, написанные от руки и не датированные, нашли в бумагах доктора Ральфа Гринсона, последнего психоаналитика Мэрилин Монро, уже после его смерти. Именно его голос услышал офицер полиции Джек Клеммонс накануне, в ночь с 4 на 5 августа 1962 г., в комиссариате Западного Лос-Анджелеса, когда в четыре двадцать пять утра раздался телефонный звонок из района Брентвуд.

«Мэрилин Монро умерла от передозировки», — пробормотал тусклый мужской голос. И когда ошеломленный полицейский переспросил: «Что?» — тот же голос с усилием повторил: «Мэрилин Монро умерла. Покончила с собой».

REWIND. В августе город потеет еще сильнее, чем весной. Загрязненный воздух розовой вуалью висит над улицами, которые даже в полдень обретают расплывчатость, напоминающую старые фильмы, подернутые дымкой цвета сепии. В 2005 году Лос-Анджелес еще менее реален, чем сорок лет назад. В нем больше металла. Он обнаженнее. Он серее. От тяжелого, давящего воздуха ломит глаза. В офисе «Лос-Анджелес Таймс», находящемся по адресу Первая Западная улица, 2002, Джон Майнер входит в кабинет журналиста Форджера У. Бэкрайта. Он высокого роста, сутулый и все время озирается, как будто сбился с пути. Старик (ему восемьдесят шесть лет) пришел рассказать старую историю.

Будучи заместителем начальника отдела судебной медицины окружной прокураторы, он присутствовал на проведенном Томасом Ногучи вскрытии тела Мэрилин Монро. В тот день он был свидетелем взятия проб слизистой оболочки рта, влагалища и ануса. Тому же следователю предстояло, шесть лет спустя, выполнить вскрытие трупа также погибшего в Лос-Анджелесе Роберта Кеннеди, которого подозревали в соучастии в организации убийства Мэрилин. Подозрение вызвало загадочное присутствие в крови актрисы 4,5 % снотворного (нембутал), причем не было обнаружено каких-либо следов его инъекции или орального приема. Отчет заканчивался фразой, которую Майнер непрестанно пережевывал все эти годы: «Самоубийство вероятно». Так было записано в протоколе расследования. В первых протоколах говорилось просто о самоубийстве или о возможном самоубийстве. «Действительно вероятно, если ограничиться физиологической стороной дела», — думал Майнер с того дня. Это не исключало того, что звезда потратила тридцать шесть лет на его осуществление и воспользовалась для этого рукой преступника. Он пытался подыскать другие выражения, чтобы описать произошедшее: «а foul play», грязная игра, или, как сказал доктор Литмен из Группы по предотвращению самоубийств, «а gamble with death», игра со смертью.

REWIND. Джону Майнеру, который уже давно ушел на пенсию, хотелось бы снова нажать на кнопку магнитофона с одной из кассет, записанных Мэрилин для ее психоаналитика в конце июля или в первые дни августа 1962 года. На эти кассеты Ральф Гринсон приклеил этикетку: «Мэрилин — последние сеансы». Майнер прослушал и расшифровал их сорок три года назад, но не сохранил записи у себя и ни разу с тех пор их не слушал. Они исчезли при жизни психоаналитика. Или после его смерти — кто знает? От них осталось только то, что Майнер записал своим скрупулезным почерком законоведа.

Поздоровавшись с журналистом, старик трясущейся рукой протянул ему пачку пожелтевших измятых бумаг. Бэкрайт пригласил посетителя сесть, протянул ему стакан холодной воды.

— Что заставило вас довериться прессе по прошествии стольких лет?

— Ральф Гринсон был порядочным человеком. Я был с ним знаком задолго до смерти его пациентки. До того как посвятить себя уголовному праву, я изучал медицину и слушал его лекции по психиатрии в УКЛА (Университет Калифорнии, Лос-Анджелес). Я уважал его и до сих пор уважаю. Его личность вызывала у меня огромный интерес. Через два дня после смерти Мэрилин Монро он попросил меня допросить его, потому что пожелал пересмотреть свои первые заявления для полиции. Он очень беспокоился о том, как бы его не представили в газетах как «странного психиатра» или «последнего человека, который видел Мэрилин живой, и первого, который видел ее мертвой». Он настоял на том, чтобы я прослушал две последние магнитофонные записи, которые он получил от нее в последний день, в субботу 4 августа 1962 года. Он оставил их мне, чтобы я их расшифровал, на том условии, что не разглашу их содержание даже окружному прокурору или следователю, занимавшемуся этим делом. После вскрытия у меня было слишком много оставшихся без ответа вопросов, чтобы отказаться от его свидетельских показаний, как бы трудно мне ни было сохранить их в секрете.

— Как и когда вы встретились с этим психиатром?

— Я провел с ним несколько часов в среду, 8 августа, в день похорон актрисы, на которых он присутствовал.

— Вы никогда не говорили об этой беседе?

— Я помню его заявление, когда он оказался мишенью слухов, — ответил Майнер дрожащим голосом. — «Я не могу объясниться или защититься, не упоминая о том, чего не хочу раскрывать. Крайне неудобно отвечать, что я не могу об этом рассказать, но для меня действительно невозможно рассказать всю историю полностью». Я не разгласил содержание записей из уважения к этой тайне. Только когда биографы вновь начали обвинять Гринсона в насилии и даже в убийстве, я решился заговорить. Вначале была беседа с британским журналистом Мэтью Смитом. Он сделал из нее книгу. Но я подавил свое желание сказать всю правду. Мне хотелось получить согласие вдовы, Хильди Гринсон, прежде чем предать гласности мои давние заметки и довести их до вашего сведения.

Форджер Бэкрайт напомнил ему, что Хильдегард Гринсон в интервью «Лос-Анджелес Таймс» уверяла, что никогда не слышала, чтобы ее муж говорил о магнитофонных записях, и вообще не знала об их существовании. Майнер ответил, что Гринсон строго придерживался деонтологии, сохраняя сказанное его пациентами в строжайшей тайне.

— Я хранил тайну в силу обязательств перед Гринсоном. Если сегодня я открою ее, то только потому, что он умер более двадцати пяти лет назад, и я обещал его вдове не оставлять без ответа заявления таких субъектов, как Джеймс Холл, Роберт Слацер, Дон Уолф, Марвин Бергман — всех, кто ставил под вопрос добросовестность последнего психоаналитика Мэрилин Монро. Другие, например Дональд Спото, говорили о «преступной халатности». Именно для того, чтобы ответить на эти обвинения, порочащие имя человека, к которому я испытываю почтение, я решил поделиться содержанием этих записей.

REWIND. В густой влажной атмосфере калифорнийского лета, в другом августе, перед другим магнитофоном, Майнер прерывающимся, но исполненным силы голосом рассказывал журналисту о том, как пришел к доктору Гринсону в августе 1962 года. В кабинете для консультаций, находящемся на первом этаже виллы с видом на Тихий океан, он увидел небритого, глубоко потрясенного человека, который стал говорить с ним откровенно, как с человеком, которому он доверяет. Психоаналитик попросил его сесть и без предисловий дал ему прослушать сорокаминутную кассету. Говорила Мэрилин. На пленке был ее голос. Больше ничего. Ни следа какого-либо диалога или присутствия собеседника. Она, и только она одна. Звучал ее голос, не срывающийся, а просто тихий, как будто она предоставляла самим словам добиваться внимания слушателей или остаться неуслышанными. Этот потусторонний голос проникал вам в душу с вкрадчивостью тех голосов, которые мы иногда слышим во сне.

Это был не сеанс психотерапии — ведь, как уточнил Майнер, психиатр не записывал на пленку своих пациенток. Мэрилин сама купила магнитофон несколько недель назад, чтобы передавать своему аналитику свои слова, записанные вне сеансов.

В тот день Майнер делал очень подробные дословные записи. Он вышел из кабинета Гринсона убежденным в том, что самоубийство Мэрилин было крайне маловероятно.

— Среди прочего, — подчеркнул он, — было ясно, что она строила планы на будущее и надеялась на осуществление некоторых ожиданий в краткосрочной перспективе.

— А доктор Гринсон? — спросил Бэкрайт. — Он склонялся к версии самоубийства или убийства?

— На этот счет я не могу составить определенного мнения. Все, что я могу сказать, — в отчете, который мне позднее велели представить начальству: я утверждал, что психиатр не верил, что его пациентка покончила с собой. Я написал примерно следующее (цитирую по памяти): «По вашему требованию я побеседовал с доктором Гринсоном о смерти его бывшей пациентки Мэрилин Монро. Мы обсуждали этот вопрос несколько часов, и на основе той информации, которую мне доверил доктор Гринсон, и содержания записей, которые он дал мне прослушать, я могу утверждать, что речь шла не о самоубийстве». Я послал этот отчет. Он не вызвал никакой реакции. Через десять дней, 17 августа, дело было закрыто. В настоящее время моей служебной записки в архивах нет.

REWIND. После второго стакана ледяной воды Майнер продолжил рассказ:

— У меня остался один вопрос, на который доктор Гринсон в тот день не ответил с определенностью: почему он упомянул о самоубийстве вначале, если был убежден, что это не было самоубийством? Ответ прост, но мне понадобились многие годы, чтобы догадаться: потому что он сообщил о самоубийстве по телефону, из квартиры умершей, и знал, что все комнаты начинены микрофонами.

— Гринсон, скорее всего, не был ни убийцей, ни сообщником, — вставил Бэкрайт, — но, возможно, он помог прикрыть убийство версией самоубийства по неизвестным причинам?

Майнер ничего не ответил.

— Кто же убил Мэрилин, если не она сама? — настаивал журналист.

— Я задаюсь не этим вопросом. Я не спрашиваю — кто? Я задумываюсь о том, что убило Мэрилин. Кино, душевная болезнь, психоанализ, деньги, политика?

Майнер попрощался. Уходя от Бэкрайта, он положил на его стол два помятых, пожелтевших конверта из плотной бумаги.

— Я не могу вам оставить никаких доказательств. Ее слова я слышал. Как описать ее голос? Я потерял его. Любой след стирает или покрывает ложью след предыдущий. Но я могу вам оставить кое-что. То, что тоже ничего не доказывает. Снимки.

Чтобы открыть конверты, журналист дождался момента, когда он окажется наедине со своим компьютером. В эту же ночь он должен был написать статью, уточняя, в каких условиях к нему в руки попал текст аудиозаписей, который предстояло опубликовать в завтрашнем издании. В первом конверте была только одна фотография — снимок на столе морга. Белое на белом: женщина — обнаженная, немолодая, белокурая. Лицо невозможно узнать. Во второй было шесть снимков, сделанных за несколько дней до этого в «Кал-Нева Лодж», роскошном отеле на границе между Калифорнией и Невадой. Мэрилин на четвереньках; с ней совокупляется мужчина, который смеется, глядя в камеру, и поднимает густые пряди ее волос, скрывающие левую сторону лица.

REWIND. Майнер, сутулясь, спустился по лестницам «Лос-Анджелес Таймс» и, не находя выхода, несколько минут блуждал наугад в подвале, где стоял застарелый запах типографской краски. Сегодня, через сорок три года после смерти Мэрилин и через двадцать три года после того, как окружной прокурор графства Лос-Анджелес, несмотря на повторное рассмотрение фактов и архивов, подтвердил версию первоначального расследования, Майнер не желал больше оставлять память актрисы на милость фанатов со всего света, каждый год собиравшихся у памятной доски и склепа на кладбище мемориального парка Вествуд Виллидж. Он никогда не верил, что Мэрилин убили, но никогда и не оспаривал этого. Чувствуя горечь и обиду теперь, по прошествии многих лет, он не хотел умереть, не исправив кое-чего. Не поделившись образом, который открыли ему записи. Это был образ женщины, полной жизни, юмора, желаний — какой угодно, но не страдающей депрессией и не склонной к самоубийству. Тем не менее Майнер по опыту знал, что часто люди, которые минуту назад были полны воли к жизни и надежды, убивали себя решительно и безжалостно. А также и то, что человек может захотеть перестать жить, не желая умереть. И то, что желание смерти часто означает желание прекратить жизненные страдания, а не саму жизнь. Но он не хотел верить в это противоречие в случае с Мэрилин. Что-то в записях говорило ему, что она могла быть только убита.

Однако не эта мысль преследовала его больше всего. Различные гипотезы убийства убедили его в том, что виновники и мотивы этой казни, в самом факте которой уже давно никто не сомневался, уже никогда не будут раскрыты. Его заставила заговорить та роль, которую Гринсон сыграл в ночь убийства. Майнера преследовали вопросы, которые он не смел сформулировать, ему не давали покоя молчание психоаналитика, его убитое лицо, взгляд, который он, отвернувшись, бросил на застекленную дверь и бассейн своей виллы в Санта-Монике в тот мерцающе-пурпурный вечер, когда он задал ему вопрос:

— Извините, но кем она была для вас — простой пациенткой? Кем вы были для нее?

— Она стала моим ребенком, моей болью, моей сестрой, моим безумием, — ответил Гринсон тихо, словно припоминая цитату.

REWIND. Майнер пришел к Форджеру Бэкрайту не за тем, чтобы раскрыть ему тайну заговора и дать ответ на вопрос, который мучает агента ФБР Дейла Купера в сериале «Твин Пикс» Дэвида Линча: «Кто убил Мэрилин Монро?» Он пришел задать другой вопрос: «Что произошло за те тридцать месяцев, в которые Гринсона и Мэрилин охватило страстное безумие психоанализа, преступившего свои границы?»

Лос-Анджелес, Уэст Сансет-бульвар январь 1960 года

Даже в самом конце жизни доктор Гринсон так и не забыл тот день, когда Мэрилин Монро срочно вызвала его к себе на дом.

«Вначале мы смотрели друг на друга как совершенно чужие люди, готовые разойтись в разные стороны, потому что им нечего делать вместе. Она — такая красивая; я — скорее непривлекательный. Легкомысленная блондинка и целитель мрачных глубин человеческой души — что это за пара?.. Сейчас я понимаю, что эти различия были чисто внешними: я в душе был актером и пользовался психоанализом, чтобы удовлетворять свою потребность нравиться, а она — интеллектуалкой, которая защищалась от страданий, связанных с размышлениями, своим детским голоском и напускной глупостью».

Мэрилин обратилась к тому, кто должен был стать ее последним психоаналитиком, когда начала сниматься в фильме «Давай займемся любовью» режиссера Джорджа Кьюкора. Ее партнером по фильму и любовником был Ив Монтан. Трудности, с которыми столкнулась Мэрилин, были всего лишь новым эпизодом в сложной работе актрисы в Голливуде. Диван психоаналитика представлялся ей обязательным средством от кризисов во время каждых съемок. Чтобы преодолеть приступы волнения, стеснительности и тревоги, которые парализовали ее на съемочной площадке, она за пять лет до того начала свой первый курс психоанализа в Нью-Йорке. Она обращалась последовательно к двум психоаналитикам, Маргарет Хохенберг и Марианне Крис. Осенью 1956 года, во время съемок фильма «Принц и хористка» режиссера Лоренса Оливье, у нее даже было в Лондоне несколько сеансов с дочерью самого Фрейда, Анной.

Теперь, в начале шестидесятых годов, вернулись ее страхи перед камерами кинокомпании «XX Сенчури Фокс» («XX Century Fox»), которая недоплачивала ей и плохо с ней обращалась. По контракту Мэрилин должна была сняться в последнем фильме. Съемки «Давай займемся любовью» все никак не могли начаться. Мэрилин трудно было играть роль Аманды Делл, танцовщицы и певички, которая влюбилась в миллиардера, не зная, кто он такой, и не заботясь о деньгах и репутации. Пока съемочная группа ждала, когда она пробудится от тяжелого сна, навеянного барбитуратами, и наконец прибудет на съемки, опоздав на несколько часов, на первый план выходила ее дублерша, Эвелин Мориарти. Она занимала место Мэрилин на площадке во время пробных съемок и даже первых репетиций с другими актерами. В начале съемок Ив Монтан признался Мэрилин в собственном страхе неудачи, и общая тревога очень быстро их сблизила. Работа над фильмом стояла на месте из-за внесения поправок в сценарий и неуверенности режиссера. Атмосфера катастрофы сгущалась над студией, парализованной его элегантным и рассеянным безразличием. Хотя Мэрилин была не единственной виновницей отставания от графика, продюсеры велели ей сделать что-то, чтобы не ставить под угрозу завершение работы над фильмом.

В Лос-Анджелесе у нее не было постоянного психоаналитика. Она обратилась за помощью к доктору Марианне Крис, у которой уже три года лечилась в Нью-Йорке. Крис порекомендовала Ральфа Р. Гринсона, одного из самых видных психотерапевтов в Голливуде, предварительно спросив его, готов ли он заняться сложным случаем. «Женщина в полном раздрае, она уничтожает себя лошадиными дозами наркотиков и медикаментов. Приступы тревоги свидетельствуют о хрупкости ее личности», — уточнила Крис. Доктор Гринсон согласился стать четвертым психоаналитиком Мэрилин Монро.

Первый сеанс состоялся в отеле «Беверли Хиллз». Из соображений секретности и из-за физического состояния актрисы беседа прошла в бунгало со светло-зеленым ковровым покрытием, где она проживала. Психоаналитику не удалось убедить Мэрилин прийти к нему в кабинет. Первый контакт был недолгим. После нескольких вопросов, относящихся скорее к ее медицинскому состоянию, чем к психической истории, Гринсон предложил принять ее позднее в своем кабинете, неподалеку от отеля. В течение почти шести месяцев съемок Мэрилин каждый день в послеобеденное время покидала съемочную площадку, чтобы явиться в кабинет своего психоаналитика в «Беверли Хиллз», Норт Роксбери-драйв, на полдороге между студией «Фокс» на Пико-бульвар и ее отелем на Сансет-авеню.

Архитектура отеля «Беверли Хиллз» напоминает его постояльцев. Фальшиво-импозантный розовый фасад. Беспорядочная, эклектичная, нелогичная планировка. Кричащие цвета тонированных цветных фильмов. Мэрилин вместе со своим мужем, Артуром Миллером, проживала в бунгало № 21. Ив Монтан с женой, Симоной Синьоре, занимал двадцатый номер. По счетам актеров, проживающих в этой гостинице в стиле «средиземноморского возрождения», напоминающей довоенные фильмы, платила студия «Фокс». Мэрилин смеялась над этим словом: «Возрождение». Как будто что-то и впрямь может возродиться. Как будто можно восстановить то, что никогда не существовало. Тем не менее она регулярно приглашала к себе из Сан-Диего прилетавшую на самолете пожилую даму, которая тридцать лет назад на площадках Эм-джи-эм обесцвечивала волосы звезды безумных двадцатых годов Джин Харлоу. Она посылала за Перл Портерфилд лимузин и угощала ее шампанским и черной икрой. Перл пользовалась старым методом — перекисью водорода, и Мэрилин не надо было ничего другого. Ей особенно нравилось слушать рассказы о звезде, ее блистательной жизни и холодной смерти. Возможно, эти истории были такими же фальшивыми, как платиновый оттенок ее волос и сама парикмахерша. Это был мир кино, и Мэрилин видела саму себя на экране воспоминаний.

Голливуд, Сансет-бульвар 1960 год

Лос-Анджелес, город ангелов, стал фабрикой грез. Встреча Ромео Гриншпуна, ставшего Ральфом Гринсоном, и Нормы Джин Бейкер, также известной как Мэрилин Монро, могла состояться только в Голливуде. Два человека со столь разной личной историей могли встретиться только в «Тинсельтауне», городе прожекторов, блесток, гирлянд, вблизи от студии с ярко освещенными площадками, на которых актеры выставляли напоказ темные уголки своих душ.

Именно там психоанализ и кино роковым образом переплелись. Их встреча была встречей двух незнакомцев, открывающих друг в друге не сходства, а скорее общие стремления — и не расстающихся лишь по недоразумению. Психоаналитики пытались истолковывать фильмы — иногда успешно, — кинематографисты ставили фильмы о психотерапевтах, интерпретирующих бессознательное. И те и другие — богатые, ранимые, невротичные, неуверенные в себе — были больны и лечились лошадиными дозами «словесной терапии». Бен Хехт — сценарист фильма «Завороженный» Альфреда Хичкока, десять лет спустя послуживший Мэрилин «негром» для написания автобиографии, — в 1944 году выпустил роман «Я ненавижу актеров». Он показал людей золотого века кино под всеми ракурсами психопатологии: психоз, невроз, перверсии. «Над каждым в Голливуде как дамоклов меч нависает угроза стать, рано или поздно, жертвой депрессии. Я знал кинорежиссеров, которым не пришло в голову ни одной идеи за десять лет и которые, тем не менее, в одно прекрасное утро или в один прекрасный вечер вдруг рухнули, как переутомившиеся гении. Пожалуй, с самой ошеломляющей частотой депрессия поражает актеров».

Однако в начале 1960 года, когда Мэрилин и Ральф встретились, упадок Голливуда уже начался. Фабрика фильмов достигла расцвета уже тридцать три года назад, когда Мэрилин родилась в заштатном городишке. Сегодня просторные помещения киностудий пустуют, в них витают лишь призраки актеров, чьи имена незнакомы туристам, заполонившим картонные улицы. Сегодня по Сансет-бульвар гуляют только латиноамериканские проститутки, останавливающиеся перед корейскими закусочными с разбитыми витринами. Сегодня психоанализ уже не «перспективная возможность» для человека, желающего настроить свое восприятие бытия на волну «нового века» и тем более найти смысл жизни. Сегодня трудно себе представить, что являл собой союз психоанализа и кино в прошедшие великие годы. Союз мысли и искусственности, всегда денег, часто славы, иногда крови — люди образа и люди слова объединились, чтобы быть вместе в горе и радости. Психоанализ не только исцелял души голливудского общества — он из бутафории создал город мечты.

Встреча Ромео и Мэрилин стала репетицией встречи психоанализа и кино: оба разделяли безумие друг друга. Как все совершенные сочетания и длительные союзы, эта встреча была основана на ошибке: психоаналитики стремились услышать невидимое; кинематографисты пытались выразить на экране слова, которые не могли высказать. Эта история продлилась около двадцати лет. Она закончилась с концом Голливуда, но призраки все же остались, и кино, как пациенты в процессе анализа, еще долго страдало навязчивыми воспоминаниями.

Лос-Анджелес, Мэдисон-авеню сентябрь 1988 года

На фронтоне празднично украшенного зала знаменитого рекламного агентства «Чиат-Дэй» в Лос-Анджелесе красуется неоновая надпись: «Многие специалисты — психи». Напоминающий пещеру свод из экзотического дерева и матированной стали украшен воздушными шарами, надутыми гелием, стены — яркими зонтиками, столы завалены кричащими безделушками в стиле Мейн-стрит Диснейленда. В оргкомитете праздника — один бомонд: Кэндис Берген, Джек Леммон, Софи Лорен, Уолтер Маттау, Мильтон Рудин, который был адвокатом Мэрилин. Фрэнк Гери, знаменитый архитектор, которому принадлежит проект перестройки этой бывшей ткацкой фабрики, разговаривает с калифорнийской элитой пластических хирургов перед тележкой с хот-догами. Пэтти Дэвис, дочь нынешнего президента и бывшего актера Рональда Рейгана, смертельно скучает. Рокер Джексон Браун разговаривает с актером Питером Фальком, а музыканты Генри Манчини и Квинси Джонс обмениваются светскими банальностями с режиссерами Сидни Поллаком и Марком Райделлом. Режиссер Блейк Эдвардс в кожаной куртке — рядом со своей женой, актрисой Джулией Эндрюс, — скучает, как все остальные, и молчит. Эта вечеринка напоминает ему фильм, в котором он показал очень похожий прием. С тех пор он снял два фильма по сценариям Мильтона Уэкслера, много лет бывшего его психоаналитиком; «Мужчина, который любил женщин» и «Такова жизнь».

Все следят за Дженнифер Джонс, звездой без возраста, которая ищет местечко, не слишком освещенное вспышками, чтобы продолжить разговор с сыном, Робертом Уолкером-младшим. В 1962 году она сыграла шизофреничку, пациентку психоаналитика Дика Дайвера в фильме по роману Скотта Фицджеральда «Ночь нежна». Раздав несколько поцелуев и вспомнив о том, как Николь была очарована Диком, Дженнифер подходит к герою вечера — высокому человеку с серебристыми волосами, в белом кардигане, белых же брюках и бордовом галстуке. Мильтон Уэкслер — не звезда экрана и не знаменитый режиссер. Сегодняшнее празднество посвящено не фильму и не звезде: самый известный из голливудских психоаналитиков отмечает свое восьмидесятилетие. «Психоаналитик звезд и звезда психоаналитиков», как его называют.

Хотя не все из собравшихся психи (несколько наиболее известных психов Голливуда не явились на торжество), большинство приглашенных побывали, хотя бы в течение нескольких сеансов, пациентами Уэкслера. Рекорд принадлежит Дженнифер Джонс: посвятив процессу психоанализа около пятидесяти лет, она сама стала предлагать пациентам сеансы лечения словом. Последние годы жизни она проработала психотерапевтом в Консультативном центре Южной Калифорнии в Беверли Хиллз. Тринадцать лет назад Дженнифер вышла замуж, причем не за одного из своих психоаналитиков, а за своего продюсера Дэвида О. Селзника, с которым она, впрочем, разделила диван психотерапевта Мэй Ромм.

В 1951 году первый муж Дженнифер Джонс, актер Роберт Уолкер, умер, будучи тридцати двух лет от роду. Обстоятельства гибели странным образом предвосхищали смерть Мэрилин. Тот же район — Брентвуд, тот же август месяц, та же смерть из-за передозировки медикаментов и алкоголя. На самом деле Уолкер умер от укола амитала натрия, который сделал ему его психоаналитик Фредерик Хакер, приехавший к нему по вызову среди ночи.

Затем, после попытки самоубийства, Дженнифер лечилась у Мильтона Уэкслера. Она бросилась в прибойную волну на севере пляжа Малибу. Сняв комнату в мотеле под именем Филлис Уолкер, она проглотила горсть таблеток секонала, позвонила своему врачу и сказала ему, что хочет умереть. Повесила трубку, доехала до пустынного мыса над Пойнт Дьюм, взобралась на него и бросилась с парапета на пляж. Врач, поднявший на ноги полицию Малибу, нашел ее без сознания лежащей на сером песке. Это была ее третья попытка самоубийства. Она стала одной из самых известных в Голливуде и самых активных в киноиндустрии женщин. Психоаналитик продолжал лечение, когда она переживала новые кризисы, в частности самоубийство ее двадцатиоднолетней дочери Мэри Дженнифер Селзник, которая бросилась с крыши небоскреба в Лос-Анджелесе в 1976 году.

Как и со своими страдающими шизофренией пациентками в Клинике имени Меннингера в Топеке, в лечении голливудских пациентов Уэкслер брал на себя очень активную роль и не довольствовался тем, чтобы просто находиться на заднем плане и молчаливо прислушиваться, как того требовал традиционный фрейдовский стиль. Он без колебаний указывал пациентам, что они должны делать — как в любви, так и в бизнесе. По-видимому, именно в этом подходе и нуждались такие хрупкие личности, как Дженнифер.

Хозяин показал выставку фотографий, отражающих вехи его карьеры: Уэкслер, везде Уэкслер, рядом с актерами и писателями, всеми известными личностями Лос-Анджелеса шестидесятых. Он поморщился при виде одной фотографии: сценаристка Лилиан Хеллманн, свернувшаяся на диване. Ни одной фотографии Ральфа Гринсона. Молодой коллега спрашивает его — почему?

«Я снял комедию о любви психоаналитика и пациентки, — отвечает Уэкслер. — Фильм «Мужчина, который любил женщин». А Роми, сам того не ведая, сыграл роль мужчины, который убивал женщин. Поймите меня правильно: он делал это из любви и для их же блага. Не знаю, стоит ли приводить подробности, но известно ли вам, что еще одна пациентка Роми умерла при невыясненных обстоятельствах через несколько лет после Мэрилин? Женское стремление к подражанию? Или актер репетировал роль фатального терапевта? Об этом я расскажу вам как-нибудь в другой раз. Ведь сегодня мой праздник». И он зашагал прочь.

Наконец появился гигантский именинный торт, а впереди шествовала Элейн Мей, бывшая комическая актриса, которая в свое время шокировала нью-йоркскую общественность тем, что вышла замуж за своего терапевта Дэвида Рубинфайна.

«Некоторые из вас знают, что Мильтон — не только именитый сценарист, но и психоаналитик», — начала Мэй. «Именитый» — это несколько преувеличено. Оба фильма, к которым Уэкслер написал сценарии, с треском провалились. «Может быть, некоторые из вас и не являются пациентами Мильтона, но всем, кто с ним встречался, становилось лучше».

Услышав последнюю фразу, Уэкслер напрягся. Он снова вспомнил о мае 1962 года, когда за несколько недель до смерти Мэрилин коллега Гринсон доверил ее ему, как домашнего зверька на время передают соседям, чтобы спокойно уехать на каникулы. «Иногда я задумываюсь, смогу ли продолжать с ней работать, — в отчаянии сказал Ральф. — Я стал узником этой пациентки. Я думал, мой метод ей подходит. Но дело в том, что она не подходит мне».

«Проклятый Ромео. Он-таки потерял свою Джульетту», — думал Уэкслер. Затем, после секундного колебания, под гром аплодисментов и афро-кубинские ритмы, бодрый восьмидесятилетний юбиляр решился разрезать гигантский торт-профитроль, специально для этого случая созданный дизайнером Клаасом Ольденбургом.

Голливуд, Беверли Хиллз, Норт Роксбери-драйв январь 1960 года

Норма Джин и Ральф. Между бедной необразованной девушкой из Лос-Анджелеса и обеспеченным интеллектуалом с восточного побережья не было ничего общего. Он — буржуа, воспитанный среди книг; она — девочка из рабочей семьи, повзрослевшая на съемочной площадке. Но они узнали друг друга с первой секунды. Он смотрел на нее, а она на него, как на потерянного, а затем вновь обретенного друга, призывно улыбавшегося. Но что-то бросало тень — что-то такое, что они отказывались видеть друг в друге. Послание судьбы: это твоя смерть вступила на сцену.

На первый сеанс Мэрилин приехала к своему последнему психоаналитику после трудного дня съемок, с получасовым опозданием. Доктор Гринсон заметил, что на ней были широкие брюки. Она сидела в кресле очень прямо, как будто ожидая кого-то в гостиничном холле.

— Вы опоздали, — произнес он.

Ему, любителю игры в шахматы, нравились дебюты, выбивающие из равновесия другого игрока.

— Я опоздала, потому что опаздываю ко всем, на все встречи. Я не только вас заставляю ждать, — ответила Мэрилин, задетая за живое.

Позднее, вспоминая об этих словах, Гринсон думал; первый сеанс всегда надо записывать. Все, что будет важно впоследствии, уже сказано на нем, пусть и между строк. Она продолжала, и в ее голосе грусть смешалась с гневом.

— С самого начала съемок Джордж Кьюкор насчитал тридцать девять потерянных съемочных часов. Я все время опаздываю. Люди думают, что это из наглости. А на самом деле — совсем наоборот. Я знаю кучу людей, которые вполне могут прийти вовремя, но только для того, чтобы, ничего не делая, сидеть и пересказывать свою жизнь или еще какие-нибудь глупости. Вы что, этого ждете?

Аналитик, которому уже доводилось лечить безумных актрис, был поражен нечеткой, тусклой манерой речи и отсутствием аффектов. Она говорила о болезненных переживаниях без боли. Она почти не реагировала — вероятно, приняла лошадиную дозу успокаивающих. Она казалась отстраненной, не понимала самых простых шуток и разговаривала бессвязно. Ей захотелось сразу же лечь на диван для проведения сеанса фрейдовского психоанализа, к которым она привыкла в Нью-Йорке. Встревоженный ее состоянием аналитик планировал обойтись без помощи дивана и предложил поддерживающую психотерапию лицом к лицу.

— Как хотите, — ответила она. — Скажу вам, что могу. Как говорить о том, что вас поглощает?

На этом сеансе он расспросил ее о событиях повседневной жизни. Она пожаловалась на роль, которую ее заставляли играть в ненавистном для нее фильме. На Паулу Страсберг, жену ее преподавателя актерского мастерства в Нью-Норке, которую она устроила репетитором на съемки и которая предпочитала ей свою дочь Сьюзен. На Кьюкора, который явно не любил ее и грубо обрывал.

— Он сказал мне эдак слащаво: «Каждый воображает себе, что он непохож на других, что в нем все уникально и неповторимо. Но невероятно, насколько каждый представляет собой эхо других, своей семьи, своего детства, которое придает ему форму и контуры». «Форму и контуры» — подумать только! Старый гомик! Что он понимает в этом теле, которым я зарабатываю себе на жизнь?

После долгой паузы Мэрилин рассказала о хронической бессоннице, чтобы оправдать прием наркотических препаратов. Она призналась, что часто меняет врачей, посещает одних врачей втайне от других. Она проявила поразительные познания в области психофармакологии. Гринсон узнал, что она регулярно принимает демерол (наркотическое обезболивающее, аналог морфина), пентотал натрия (средство для подавления нервной системы, использующееся и в анестезии), фенобарбитал, снотворное из группы барбитуратов, и амитал, а также барбитурат. Часто она вводила их себе внутривенно. Он возмутился поведением врачей и настоятельно посоветовал ей отныне лечиться только у одного врача, Гаймена Энгельберга, которому он обещал рассказать о телесных аспектах ее болезни.

— И он, и вы — нарциссические личности, и я думаю, вы найдете общий язык.

Наконец, Гринсон порекомендовал ей больше не вводить лекарства внутривенно и отказаться от демерола из-за катастрофических последствий в случае злоупотребления.

— Предоставьте мне самому решать, что вам понадобится.

Этот врач определенно сбивал ее с толку: он слушал ее, но не удовлетворял ее требования покоя, любви, приятия. Они расстались.

Вернувшись к себе вечером, Мэрилин снова вспомнила о спокойном и тихом человеке, который смотрел на нее с некоторой холодностью. Под вызовом в его глазах скрывалась нежность. Когда она спросила, займется ли она с ним настоящим анализом, лежа на диване, как у доктора Крис, он ответил, что этого делать не стоит: «Надо быть скромнее.

Мы не планируем глубоких изменений, ведь вы скоро снова уедете в Нью-Йорк, к мужу, и продолжите свое лечение там». Слово «скромнее» ранило ее. Она заплакала. Аналитик ответил, что это не упрек, а цель, которую он сам ставит перед собой.

«Все-таки странно, — снова думала Мэрилин, — странно, что он не предложил мне лечь. Меня всегда удивляет, когда мужчина не хочет видеть меня в горизонтальном положении. Увидеть мою задницу, когда я повернусь к нему спиной».

Держа стакан в руке, смотря на белую стену и черный гобелен в своем бунгало, она вспоминала о сеансе. «Думаю, у доктора Гринсона нет задних мыслей. Хорошо, что он не предложил мне лечь. Может быть, он боялся. Меня? Себя? Так лучше. Я вот боялась. Не его. Это был не сексуальный страх. Давай займемся любовью» — это не только название фильма. С Ивом я поняла это название буквально. С доктором это не была бы любовь».

На самом деле она не любила, когда ее просили лечь, она боялась ночи, боялась начинать, боялась, что не кончит. Она часто занималась любовью стоя и днем.

Бруклин, Браунсвиль, Миллер-авеню сентябрь 1911 года

Когда Ральф Гринсон приступил к терапии Мэрилин Монро, ему не было еще и пятидесяти лет. Ромео Гриншпун, родившийся в 1911 году в Бруклине, в районе Браунсвилль, был близнецом сестры Джульетты, впоследствии ставшей блестящей концертирующей пианисткой. Сам он в свободное время играл на скрипке. Его родители, русские евреи, были эмигрантами и добились некоторого благосостояния благодаря энергии умной и честолюбивой матери. Она нашла себе мужа, словно наняла работника. Однажды Катерина, владелица аптеки, поместила в газете такое объявление: «Ищу фармацевта, который согласится на скромное жалованье и длинный рабочий день». Джоэль Гриншпун ответил и получил место. Пораженная его способностью к диагностике болезней у покупателей, будущая супруга сразу же убедила своего служащего-аптекаря учиться на врача. Так отец Ромео стал доктором, хотя и поздновато, когда двум его первенцам исполнилось три года.

Катерина, сама превосходная пианистка, поощряла своих четверых детей в их занятиях музыкой. У нее были определенные амбиции. Она забросила пилюли и посвятила себя искусству. Став художественным агентом, партнершей знаменитого нью-йоркского импресарио Сола Хурока, она привлекала на свои вечера актерскую элиту. Ромео (со скрипкой) и Джульетта (за фортепиано) сами по себе могли служить хорошей вывеской, но они еще играли квартет с младшей сестрой Элизабет и маленьким братом Ирвингом. Дивы и солисты валом валили в салон мадам Гриншпун. Позднее они будут также толпиться в Лос-Анджелесе в гостиной ее сына. Ромео уже звала сцена: он видел себя у рампы и переживал в воображении страстный роман с Павловой, балериной на вершине славы. Иногда он мечтал о темном экране и окруженных дымкой силуэтах в большом, оформленном в стиле барокко зале главного кинотеатра Бруклина. Он проводил там часы, которые ему удавалось урвать у классических квартетов и греческих трагиков, глядя на то, как бледные актрисы оплакивают гибель любви.

Еще со школы он научился выпаливать одним духом: «Мы — Ромео и Джульетта, мы близнецы». «Куда он запропастился, этот сопляк Ромео?» — этот издевательский крик часто раздавался на Миллер-авеню, и юный Гриншпун не высовывал носа из дому, послушно играя гаммы. Когда ему исполнилось двенадцать лет, он решил изменить имя и потребовал, чтобы в школьный журнал внесли соответствующее исправление. В 1937 году, во время медицинской интернатуры в лос-анджелесской больнице «Ливанские кедры», он изменил также фамилию. Как-то раз он сказал, что его имя и фамилия долго были как раны на лице и эта травма стала причиной раннего интереса к психоанализу. Друзья продолжали называть его Ромео или же, чаще, Роми. На табличке он сохранил букву Р после своего нового имени — Ральф. Мэрилин обращалась к нему «дорогой доктор», но в его отсутствие ласково и жалобно произносила его уменьшительное имя.

Ральф Гринсон рассказывал, что вырос на красивой вилле в богатом квартале Уильямсбург. Он описывал дом как «колониальный особняк, величественно возвышавшийся за оградой, и отражающий растущее благосостояние семейства». В действительности они проживали в скромном доме в Браунсвилле до самого отъезда семьи в Лос-Анджелес в 1933 году.

Когда Ральф заканчивал медицинское образование, которое начал в 1931 года в Берне, в Швейцарии, он встретил Хильдегард Трош, на которой женился незадолго до возвращения в Америку. Ее очаровали его ум и дар приспособления к новым условиям. Он выучил немецкий язык за два месяца, чтобы читать Фрейда в подлиннике. В начале 1933 года с медицинским дипломом в кармане Ральф приехал в Вену и прошел психоанализ у Вильгельма Штекеля, одного из первых учеников Фрейда и основателей Венского психоаналитического общества, — того самого Штекеля, которого Фрейд назовет позднее свиньей и лживым предателем. Гринсон познакомился и с самим Фрейдом. Разговаривая с ним о трагедии и патологических персонажах на сцене, он понял, что у Шекспира Ромео и Джульетта были проклятыми любовниками, которых навсегда связала смерть. На всю жизнь он сохранил к Фрейду не столько чувство преданности, сколько верность боевого товарища. В узком кругу единомышленников он называл его «мужчиной, который слушал женщин».

В двадцать шесть лет Гринсон поселился в Лос-Анджелесе в качестве психиатра и психоаналитика; между этими двумя профессиями в представлении американских психоаналитиков не было различий. Ему сразу захотелось стать ведущей фигурой в местном обществе психоанализа. Лидер этого общества, Эрнст Симмель, враждебно отнесся к кандидатуре ученика ренегата Штекеля. Гринсону хватило ума скрыть свое происхождение вторым психоанализом: четыре года он провел на диване Отто Фенихеля, более чем законного властителя дум, эмигрировавшего из Берлина в Лос-Анджелес в 1938 году.

После войны Гринсон почувствовал потребность в новом психоанализе. Его третий психотерапевт — уже не врач и не мужчина. Он выбрал Фрэнсис Дери, женщину с короткой стрижкой и импозантной драгунской статью, всегда сжимающую в зубах длинный мундштук а-ля Марлен Дитрих. Она эмигрировала в Лос-Анджелес в 1936 году, а до этого сделала в Германию карьеру в качестве акушерки и стала аналитиком в группе, собранной Эрнстом Симмелем на основе фрейдомарксизма в клинике Шлосс-Тегель, в окрестностях Берлина. Она прошла два психоанализа, с Ханной Сакс и Карлом Абрахамом, учениками Фрейда и членами комитета, собиравшегося у мэтра по средам. Оба вступили в ожесточенный конфликт с Фрейдом в 1925 году, когда пожелали показать психоанализ на экране и приняли участие в создании первого фильма, в котором было представлено лечение психоанализом, — «Тайны одной души» Г. В. Пабста. Дери, как и ее учителя, питала всепоглощающую страсть к кино. Кстати, мадам Дери, как ее называли коллеги из Лос-Анджелесской психоаналитической ассоциации (ЛАПСИ), специализировалась на психоанализе актеров; она осталась для Гринсона путеводной звездой, когда он предпринял первые попытки создать себе клиентуру. Прежде всего он обрел в ней воображаемую связь с Фрейдом, проблематичную связь, оживляющую в ходе его собственного психоанализа конфликт между образами и словами. Он хотел бы остаться в памяти потомков как «человек, который слушал образы».

В Вавилоне калифорнийских киностудий, среди подмостков, декораций и прожекторов, Гринсона преследовал искусственный блеск гигантских застывших кадров и блестящих актеров, и в волшебном слове «мотор!», запускавшем каждый дубль, он искал лекарство от бездействия, на которое обрекало его кресло психоаналитика. Театр и игра на сцене навсегда остались важным измерением его жизни. Очарованный артистами, он попытается понять актерскую психологию. «Артист или артистка кино лишь тогда становится звездой, когда они признаны не только своими собратьями, но и толпой… Начинающие актеры, жаждущие славы, и звезды на закате были самыми трудными пациентами, которых мне когда-либо приходилось лечить», — пишет он в августе 1978 года, за год до смерти. В своих трудах по технике психоанализа — Гринсон написал учебник, который уже пятьдесят лет используется во всех психоаналитических школах мира, «Техника и практика психоанализа», к созданию которого он приступил, когда Мэрилин еще была его пациенткой, — он сравнивает аналитический сеанс с театральной сценой или киноэпизодом. «Странным образом аналитик становится молчаливым актером в пьесе, которую создает пациент. В действительности аналитик не играет в ней роли, он старается оставаться призрачной фигурой, необходимой для фантазий пациента. Но вместе с тем он участвует в создании этого персонажа, уточняя его контуры с помощью интроспекции, эмпатии и интуиции. Он становится некоторым образом режиссером ситуации — важным участником пьесы, не будучи в ней актером».

Ему также удавалось удовлетворять свои актерские амбиции в бесчисленных психоаналитических конференциях по всей Калифорнии. До самой Европы дошла его слава лучшего актера среди ораторов, самого речистого из речистых. Перед кафедрой, к которой он всегда шел быстрым шагом, он не обнаруживал никакого страха сцены. «С чего бы мне нервничать? Всем этим людям повезло, что они пришли меня послушать!» Его жесты были широки и свободны, он говорил взволнованно, умел посмеяться над собственными шутками. Любовью к публичным выступлениям и склонностью к созданию образа он стремился выделиться среди основной массы психоаналитиков, которые, по его мнению, страдали неким страхом сцены и, страшась быть увиденными, прятались за диваном. На светских вечеринках в Бель-Эр или Беверли Хиллз он давал настоящие бенефисы, рассказывая о сеансах лечения некоторых счастливых избранных, причем утаивал их имена достаточно формально, не заботясь о том, что о них легко догадается каждый.

Гринсон делил со своим коллегой Мильтоном Уэкслером просторный и импозантный кабинет для консультаций в доме 436 на Норт Роксбери-драйв, в квартале Беверли Хиллз, неподалеку от Бедфорд-драйв, которую называли «Couch Canyon» (улица диванов). Жил он в Санта-Монике, на Франклин-стрит, рядом с Брентвуд Кантри Клубом и площадкой для гольфа. Из задних, восточных окон его виллы открывался вид на океан и Пасифик Палисейдс. Тогда, в начале 1960 года, психоаналитик был стройным, элегантным мужчиной, говорившим всегда серьезно и умно. Когда он принял Мэрилин Монро в качестве пациентки, он стал звездой фрейдистского бессознательного made in Hollywood, «хребтом психоанализа на всем Западе США», по выражению одного из его коллег. Он давно уже преподавал клиническую психиатрию в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и заведовал Институтом подготовки психоаналитиков — членов ЛАПСИ. Он страстно увлекался психотерапевтической практикой и проявлял к своим больным неподдельный интерес. Многие из них, в том числе Питер Лорр, Вивьен Ли, Ингер Стивенс, Тони Кертис и Фрэнк Синатра (в ту пору любовник Мэрилин), были актерами, другие также имели отношение к миру кино; режиссер Винсенте Миннелли или продюсер Дор Шари.

Обаятельный, хотя и не стремящийся обольстить, Гринсон — как в лечении, так и в лекциях, и частных отношениях — вел одну и ту же непредсказуемую игру на грани усталости и иронии, нетерпения и разочарования. Он был вполне доволен своей сумрачной внешностью и любил проводить сеансы лицом к лицу. Большие черные глаза с темными кругами придавали что-то одновременно нежное и грубое его чертам, казавшимся более резкими из-за пышных усов. Он гордился тем, что очень легко вступает в контакт и чувствует себя исключительно непринужденно уже на первых сеансах. Он также любил открытые столкновения с пациентами и хотел, чтобы они реагировали на его провокации и обращались к нему не как к богу, а как к человеку, который тоже не застрахован от ошибок. Иногда он сознавал свою склонность к преувеличению и самовлюбленности. Когда Мэрилин упомянула своего прошлого психоаналитика-женщину, он не удержался от восклицания: «Не будем больше о ней! А я? Что вы думаете обо мне?» — и сразу же рассмеялся.

В действительности, сам того не зная, но горячо желая этого, Ральф Гринсон испытал к актрисе то роковое притяжение, которому интеллектуалы предаются с тем большей страстью, чем более они уверены в том, что остаются хозяевами положения. Единственным врагом Гринсона была скука, и когда белокурая звезда показалась на его ровном небосклоне, ее сияние нарушило однообразие психоаналитической практики. Удивление — одна из самых тонких форм удовольствия, а проклятие — самое утонченное стремление к несчастью.

Голливуд, отель «Беверли Хиллз», Уэст Сансет-бульвар январь 1960 года

На некоторое время, сеансы возобновились в отеле у Мэрилин. Усталая, выбивающаяся из сил, она не могла ездить в кабинет психоаналитика. В бунгало отеля «Беверли Хиллз» Гринсон начал следующую беседу с обычных вопросов о первых годах жизни и детстве. Мэрилин долго молчала, затем обронила только одно имя: Грейс.

— Кем она была для вас?

— Никто, подруга моей настоящей матери, то есть, я хотела сказать, ненастоящей. Настоящая — это Грейс; она хотела сделать из меня кинозвезду. Что хотела сделать из меня мама, я не знаю. Убить меня? Странно, я только вам могу об этом сказать. Я всегда говорю журналистам, что моя мать умерла. Она жива, но я не вру, говоря, что она мертвая. Когда меня отдали в детский дом на Эль Сентро-авеню, я кричала: «Нет, я не сирота! У меня есть мама! У нее рыжие волосы и нежные руки». Я говорила правду, только вот она ни разу до меня не дотронулась.

Гринсон счел, что эта история об умершей матери не была ложью. Мертвая была на самом деле жива, но когда Мэрилин сказала, что ее живая мать словно мертвая, она говорила правду. Он не стал интерпретировать.

— Чему вы учились, прежде чем стать актрисой?

— Я не закончила среднюю школу. Я позировала, была натурщицей. Всматривалась в зеркала или в людей, чтобы узнать, кто я такая.

— Вам для этого нужен был взгляд других людей? Мужчин?

— Почему же только мужчин? Мэрилин не существует. Когда я выхожу из своей гримерной на съемочную площадку, я Норма Джин. И даже когда камера снимает, Мэрилин Монро есть только на экране.

— Вы поэтому испытываете такую сильную тревогу, когда должны сниматься? Вы боитесь, что кино украдет у вас ваш образ? Женщина на экране — не вы? Образ дает вам жизнь и в то же время он вас убивает? А живой взгляд настоящих людей в реальной жизни?

— Слишком много вопросов, доктор! Я не знаю. Мужчины на меня не смотрят. Они бросают на меня взгляд, но это не то. С вами все по-другому. В первый раз, когда вы меня приняли, вы посмотрели на меня словно из глубины самого себя. Как будто во мне был кто-то, с кем вы собирались меня познакомить. Мне от этого стало легче.

Психоаналитику понадобилось некоторое время, чтобы заметить одну странную, беспокоящую деталь. В промежутке между двумя взглядами, когда никто на нее не смотрел, лицо Мэрилин, расслабляясь, словно увядало, умирало.

Хотя Мэрилин сразу показалась Гринсону умной, его, тем не менее, удивила ее любовь к поэзии, театру и классической музыке. Артур Миллер, третий муж Мэрилин Монро, за которого она вышла четыре года назад, решил расширить ее кругозор, и за это она до сих пор была ему благодарна. В то же время она не упускала случая высказать ядовитую обиду на него: он холодный, бесчувственный, его привлекают другие женщины, им помыкает его собственная мать. В ту пору ее брак уже пошатнулся. Ив Монтан стал лишь предлогом. В действительности она отдалилась от мужа по другим причинам.

Психоаналитик специально встретился с Миллером и обнаружил, что он действительно дорожит своей женой и искренне обеспокоен ее состоянием, хотя время от времени сердится и отталкивает ее. «Мэрилин нуждается в безусловной любви и преданности. Иначе все для нее невыносимо».

Впоследствии Гринсон думал, что Монро, вероятно, в итоге прогнала Артура Миллера по сексуальным причинам. Она считала себя фригидной, и ей было трудно получить больше нескольких оргазмов с одним и тем же мужчиной.

После смерти Мэрилин один разговор подтвердил чувство, которое появилось у Гринсона, когда он увидел ее впервые: у нее есть тело, но она — не это тело.

«В конечном итоге, — сказал ему Миллер, устремив взгляд в пустоту, — что-то божественное рождалось из этой бесплотности. Она была совершенно неспособна порицать, осуждать — даже тех людей, которые причинили ей боль. Находясь рядом с ней, любой встречал безусловное приятие, входил в зону какой-то лучезарной святости, покинув ту жизнь, в которой безраздельно царствует подозрение. Она была наполовину королевой, наполовину потерянной девочкой, то поклоняясь своему телу, то отчаиваясь из-за него».

Вскоре после этого психоаналитик рассказал своему коллеге Уэкслеру о впечатлениях от начала терапии. «Когда ее тревога растет, она начинает действовать, как сирота, брошенный ребенок, проявляя мазохизм, который провоцирует окружающих на то, чтобы плохо обращаться с ней, оскорблять ее. История ее прошлого все более и более фиксируется на травмах, которые переживают сироты. Эта тридцатичетырехлетняя женщина до сих пор живет в убеждении, что она всего лишь брошенная беззащитная девочка. Она чувствует себя маленькой и незначительной. В то же время весьма гордится своей внешностью, хотя и не удовлетворена сексуально. Она считает себя очень красивой, даже самой красивой на свете. Когда она должна появиться на людях, то делает все, чтобы выглядеть обольстительно и произвести хорошее впечатление; а у себя дома, когда никто ее не видит, совершенно не обращает внимания на то, во что одета. Украшать свое тело — это для нее основной способ обрести некоторую стабильность, придать жизни смысл. Я сказал ей, что, насколько я знаю, действительно красивые женщины не все время красивы. В некоторые моменты, в некоторых ракурсах они банальны и даже уродливы. Это и есть красота — не состояние, а преходящий момент. Как мне показалось, она не поняла моих слов», — заключил Гринсон, покидая своего компаньона и не оставив ему возможности ответить. Уэкслер хорошо знал его, он понимал что Ральфу Гринсону не хватает не столько ответов, сколько вопросов.

Пригород Лос-Анджелеса 1948 год

Первый фотограф в жизни той, которую пока еще звали Норма Джин Бейкер, в тридцать три года приехавший из Европы по приглашению продюсера Дэвида О. Селзника, был привлекательным мужчиной.

В конце пятидесятых годов журнал «Лайф» заказал у Андре де Динса серию фотографий Мэрилин с Наташей Лайтесс, ее преподавательницей актерского мастерства. Лайтесс была неудавшейся театральной актрисой русского происхождения, она приехала в Голливуд из Берлина. Монро и Лайтесс должны были изобразить урок театрального искусства в их доме в самом центре Беверли Хиллз. Все начало портиться с первых же фотографий. Они поссорились. Де Динсу не понравился костюм Мэрилин. На ней была очень закрытая блузка и ужасная юбка, доходящая до щиколоток. Ее претенциозная прическа показалась ему просто отвратительной, а ведь он хотел показать ее обворожительной, шокирующей, желанной женщиной. Де Дине предложил Мэрилин позировать лицом к Наташе, в одной короткой черной комбинации, с растрепанными волосами, и делать театральные жесты. Он хотел, чтобы кадры кипели жизнью. Наташа была с ним не согласна. Она возразила, сказав, что Мэрилин должна стать настоящей актрисой, а не сексуальной куклой. Де Дине напомнил ей, что Мэрилин прославилась именно благодаря своей сексуальности, затем собрал оборудование и хлопнул дверью, крикнув на прощание, что не желает работать с ханжами.

В последние годы жизни Мэрилин фотография оставалась для нее последним прибежищем каждый раз, когда она впадала в отчаяние. Когда ей предстояло сниматься в фильме, двадцать раз повторять одну и ту же сцену перед сотней человек, это настолько наполняло ее ужасом, насколько успокаивал танец порхающего вокруг нее мужчины с фотоаппаратом.

«Look bad, not only sexy, dirty» («Покажи себя порочной — не просто сексуальной, а грязной») — наверное, именно это сказал Мэрилин неизвестный оператор, прежде чем включить камеру в неприглядной квартирке в Уиллоубрук, в предместье Лос-Анджелеса. Фильм длится три минуты сорок одну секунду. Он был снят на черно-белую пленку. Фильм немой, но впоследствии был озвучен отрывком песни Мэрилин «My heart belongs to daddy».

Если этот короткий фильм — не фальшивка, то это первая видеозапись Мэрилин. В двадцать два года, чтобы выжить в Голливуде, она продавала, что могла, всем желающим: свое тело — продюсерам, а свой образ — неизвестным зрителям, просматривавшим эти короткие порнографические фильмы, снятые при студиях. Они назывались «Сиськи, яйца и члены». Этот фильм, «Порно», особенно непристоен. Актриса приходит в черном платье и снимает его, чтобы остаться в черном же корсете, с подвязками и без трусов. У нее выпуклый живот, толстые бедра, большая голова и левая сторона лица закрыта спадающими каштаново-розовыми волосами. Что-то невыразимо вульгарное и усталое видно в ее тяжелой походке и неуверенных движениях, когда она засаживает в себя инструмент, который только что, в подарочной упаковке, передал ей мужчина. Если бы не ее лицо на последнем кадре, когда она курит сигарету, глядя на мужчину, которому она только что делала минет и с которым занималась сексом, вспрыгнув к нему на колени, можно было бы усомниться, что это Мэрилин Монро. Однако только ей одной принадлежит эта улыбка.

В этих кадрах с раздеванием и печальным совокуплением — устаревшая порнография, жестокость секса, завораживающее уродство. Из-за отсутствия звука еще громче слышится стон или крик, выраженный в кадрах. Этот фильм с выявляет не столько истины секса, сколько кино. Оставшиеся копии, истертые до дыр и не подлежащие реставрации, показывают, как образ пожирает образ; как проказа забвения разъедает самую откровенную позу; как тени поднимаются на поверхность пленки и говорят вуайеристу: не на что здесь смотреть.

Январским днем 1951 года в Голливуде кинематографист Илья Казан и драматург Артур Миллер ехали на «линкольне» с откидывающейся крышей по территории «Фокс», разыскивая площадку, на которой снимался фильм «Не старше, чем тебе кажется». Как только они доехали до места, они услышали, как охрипший ассистент выкрикнул имя Мэрилин. Режиссер разразился проклятиями в адрес молодой двадцатичетырехлетней актрисы, которая все время убегает с площадки и возвращается расстроенная, вся в слезах. Роль была короткой, но на съемки каждой сцены уходило несколько часов. Наконец она появилась, обтянутая черным платьем. Казан лишился дара речи. Он приехал, чтобы предложить ей роль.

Он стал ее любовником, потом другом, потом, при маккартизме, врагом, позднее вновь другом. «Когда я встретил ее, — скажет Казан, — это была простая и страстная молодая женщина, которая училась кататься на велосипеде, девочка с честным сердцем. Голливуд уложил ее на съемочную площадку с раздвинутыми ногами. Она была необыкновенно ранима; она всей душой жаждала, чтобы ее приняли люди, которых она сможет уважать. Как многие другие девочки, которые познали тот же опыт, что и она, Мэрилин измеряла свое самоуважение количеством мужчин, которых ей удавалось завлечь».

Санта-Моника, Франклин-стрит февраль 1960 года

Мэрилин продолжала опаздывать к психоаналитику.

— Почему у вас столько враждебности к людям, которые хотят вам помочь, работать с вами в добром согласии? Мы ведь союзники, а не противники!

— Просто так сложилось. С самого начала. На моем первом фильме, «Билет в Томагавк», помощник режиссера попытался мне угрожать; «Знаешь, тебе легко найти замену!» Я ответила: «Тебе тоже!» Дурак! Он не понимал, что опаздывать — значит убеждаться в том, что ты незаменим, что все остальные ждут тебя — тебя, и никого другого. А потом, вы знаете, когда я опаздываю, я не просто задерживаюсь, но готовлюсь. Я снова и снова переодеваюсь, поправляю макияж. Творю свой образ. И свои слова тоже. Я записываю то, что собираюсь сказать, и планирую темы для разговора.

Врач прервал ее:

— Здесь вы не на съемочной площадке и не на светской вечеринке. Вы знаете, что значит ваше опоздание? Оно значит: я не люблю вас, доктор Гринсон. Я не хочу вас видеть.

— Неправда, я люблю с вами встречаться, честное слово! — ответила Мэрилин детским голоском. — Я люблю с вами разговаривать, хоть мне и приходится отворачиваться, чтобы не чувствовать на себе ваш взгляд.

— Не ваши слова, а ваши поступки говорят: «Я вас не люблю».

Мэрилин замолчала. Она думала, что ее опоздания означают только одно: вы ждете меня. Вы меня любите. Вы ждете только меня. Вы любите меня, доктор, вы же знаете, что тот, кто любит, всегда ожидает другого.

После этого она больше никогда не опаздывала. Часто обедала прямо в машине, чтобы приехать вовремя. Она даже стала приходить раньше времени, на полчаса, затем на час. В итоге она так и не научилась приходить вовремя.

— Вот видите, вы сами не знаете, чего хотите, вы не знаете, который час, — сказал ей аналитик.

Он думал, что теперь слишком ранний ее приход означает: он здесь. Это вопрос времени. Но он здесь. Он мой. Он здесь.

Следующим летом, на одном напряженном сеансе, она рассказала аналитику, что на съемках «Неприкаянных» под руководством режиссера Джона Хьюстона ей пришлось сыграть сцену, в которой она отвергала предложения мужа помириться.

— Я все время застревала на короткой фразе: «Тебя здесь нет». Хьюстон разозлился, но Кларк Гейбл стал меня защищать: «Когда она здесь, она здесь. Она здесь вся. Она здесь и полностью готова работать». С тех пор, — сказала она аналитику, — это мое любимое выражение, когда я говорю о своих опытах с мужчинами: они-то редко бывают здесь.

В первый раз, когда Мэрилин уселась в кожаное кресло, похожее на кресло психоаналитика, она заметила большой письменный стол из темного дерева, на котором не было ни одной бумажки. Она предположила, что Гринсон пишет свои статьи в другом месте. Ее удивило, что нигде не было видно портрета Фрейда, украшавшего каждый кабинет в Беверли Хиллз и кабинеты ее предыдущих аналитиков. Но еще больше ее поразила большая картина с женщиной, сидящей спиной к зрителю и разглядывающей сад. Ее лица было не видно, но по нежным тонам освещения и одежды угадывалось спокойствие, которым она была проникнута. Ее сразу же восхитила спокойная и тихая красота этой просторной комнаты, защищенной от закатного света занавесками с геометрическим орнаментом в зеленых и коричневых тонах.

После нескольких сеансов в кабинете на Беверли Хиллз Гринсон предложил Мэрилин регулярно встречаться у него дома, чтобы не привлекать внимание общественности. Несколько странное предложение. Вход в его дом в Санта-Монике был с улицы, его семья жила вместе с ним. Дети, Джоан и Дэниэл, знали, что их отец принимает знаменитых клиентов, но были удивлены, когда узнали, что он изменил своим привычкам и отменил назначенные в кабинете встречи, чтобы принимать дома Мэрилин Монро. Заметив новую знаменитую пациентку, Джоан сразу же захотела с ней подружиться; вскоре отец попросил ее встречать Мэрилин, когда он опаздывает, и посоветовал иногда гулять вместе с ней. Аналитик так и не признал, что пригласить Мэрилин в дом, а затем сделать ее членом семьи было ошибкой в лечении. Позднее он скажет, что цель психоанализа — дать пациенту независимость мышления; но здесь он сделал прямо противоположное. «Сейчас я становлюсь ее единственным и неповторимым психотерапевтом», — гордо написал он Марианне Крис, к которой Мэрилин продолжала обращаться еще на протяжении года, когда бывала в Нью-Йорке. Когда он писал о Мэрилин, его почерк терял связность, словно он утрачивал контроль над собой.

Психоаналитик принимал Мэрилин пять-шесть раз в неделю и сверх того поощрял ее звонить ему каждый день. «Ведь она была так одинока, ей было не с кем встретиться и нечего больше делать во время съемок, если я ее не принимал», — оправдывался Гринсон перед Марианной Крис. Однажды вечером, после сеанса, Мэрилин вернулась из Санта-Моники в такси и пригласила к себе шофера, а потом провела с ним ночь. Гринсона рассердило это «патологическое» поведение, а его жена пригласила актрису ночевать у них в те вечера, когда сеанс затягивался допоздна. Время от времени Мэрилин пользовалась этим приглашением.

Гринсон оправдывался перед Уэкслером, объясняя, что речь шла о специальной стратегии, которая бы позволила Мэрилин выжить и занять свое место на съемочной площадке «Миллиардера». «Хотя она и похожа на наркоманку, она не относится к этой категории», — уточнял он. Действительно, его пациентке случалось прекращать принимать наркотические препараты, не проявляя при этом обычных симптомов ломки, и психоаналитик предпринимал попытки отучить ее, рекомендуя ей распорядок более здорового образа жизни. Но нередко Мэрилин вызывала его в отель «Беверли-Хиллз», чтобы сделать ей внутривенное вливание пентотала или амитала. Он соглашался и затем в отчаянии рассказывал Уэкслеру: «Я сказал, что уже принятых ей лекарств хватило бы, чтобы вырубить полдюжины человек, и она не спит только потому, что боится сна. Я обещал усыпить ее меньшим количеством снотворных, если только она честно признает, что борется со сном и ищет другой формы забвения, кроме сна».

Форт Логан, Колорадо, госпиталь военной авиации 1944 год

Ральф Гринсон, психиатр, призванный в армию в 1942 году, специализировался на травматических неврозах. Кроме лечения раненых на войне, он начал читать лекции медицинскому персоналу, армейским священникам и общественным работникам, которые помогали бойцам вновь включиться в гражданскую жизнь. Этот опыт военного психиатра лег в основу очень популярной книги Лео Ростена. Гринсон стал героем романа «Доктор медицины капитан Ньюман», изданного в 1961 году. В следующем году роман был экранизирован.

Сам Гринсон часто возвращался к одному воспоминанию тех лет. Однажды ему пришлось сделать внутривенную инъекцию пентотала автоматчику на бомбардировщике В-17, вернувшемуся с задания. Пациент страдал бессонницей, кошмарами, приступами дрожи, обильно потел и проявлял симптомы тяжелой шоковой реакции. Он недавно выполнил пятьдесят боевых вылетов, но не испытывал в этой связи какой-либо особой тревоги, просто не любил говорить о своих заданиях. Он согласился на прием пентотала, потому что слышал о том, что этот препарат вызывает ощущение опьянения, но прежде всего потому, что это позволяло ему не отчитываться перед своим начальством. Как только Гринсон ввел ему пять кубических сантиметров, больной вскочил на кровати, вырвал иглу из вены и завопил: «В четыре часа, в четыре часа, они близко, цельтесь в них, цельтесь в них — или они нас подстрелят, сукины дети! О боже, цельтесь в них, цельтесь в них! Вот они, еще час, еще час, цельтесь в них, ублюдков, цельтесь… О боже, больно, не могу двигаться, цельтесь в них, кто-нибудь, помогите, в меня попали, помогите! Ах подонки, помогите мне, цельтесь в них, цельтесь в них!..»

Больной вопил так более двадцати минут, с паническим ужасом в глазах; пот катился по его лицу. Левой рукой он держался за правую, которая безвольно свисала. Он дрожал. Наконец Гринсон сказал ему: «Все в порядке, Джо, их сбили». Услышав это, больной свалился на постель и погрузился в глубокий сон. На следующее утро доктор спросил его, помнит ли он об эпизоде с пентоталом. Пациент с застенчивой улыбкой ответил, что помнит, как кричал, но воспоминания очень нечеткие. Когда Гринсон напомнил, что он говорил о задании, во время которого был ранен в правую руку, и все время кричал: «Цельтесь в них!», больной перебил его: «Ах да! Я вспомнил — мы возвращались из Швайнфурта, они напали на нас; они появились в четыре часа, а потом в час, и мы попали под обстрел…» Под действием пентотала пациенту удалось легко вспомнить пережитое им в прошлом событие.

Затем Гринсон продолжил искать секрет забвения, прибегая к наркотическим препаратам, «сыворотке истины», как называли пентотал в фильмах того времени. Ему потребовалось самому пройти анализ с Фрэнсис Дери, чтобы избавиться от увлечения инъекциями воспоминаний и пуститься по следам истины, скрывающейся в глубине памяти больных, с помощью других средств, помимо фармакохимии. Перенос, психоаналитическое лечение, в котором любовь — единственное лекарство, а выражение своих чувств при помощи слов позволяет вспомнить вытесненные из памяти события. Но Гринсон сохранил после своих экспериментов с наркотиками понятие о лечении, при котором терапевт должен присутствовать в реальности и передавать пациенту элементы собственной психической и физической реальности.

Беверли Хиллз, Роксбери-драйв ноябрь 1979 года

— Господин Уэкслер, вы можете меня принять? Я журналист, пишу книгу о Мэрилин. Но прежде всего о Гринсоне и о роли, которую он, по обвинениям, сыграл, ускорив ее гибель. Он недавно умер. Вы хорошо знали обоих, я хотел бы поговорить с вами о них и о ваших отношениях с ними.

Уэкслер отклонил эту просьбу, не отличающуюся от тех, которыми его осаждали уже многие годы. Он отправил прочь этого репортера, как и всех любителей расследований, вечно рыщущих в поисках заговора или скандала. И попытался больше не думать об этом. Но воспоминания осаждали Уэкслера, и на следующий день он все же позвонил репортеру, чтобы сделать другое предложение. Уэкслер попросил журналиста помочь ему написать свои мемуары. Психоаналитик в золотой век киностудий. Название он уже придумал: «Взгляд в зеркало заднего вида».

— С чего начать?.. Все это было давно, так давно. Прошел год после смерти Мэрилин. С Гринсоном я познакомился сразу после войны. Не могу удержаться, уж очень хочется вспомнить этот эпизод. В «Докторе медицины капитане Ньюмене» рассказывалась история героического врача во время Второй мировой войны. Убожество. Я говорю не о Роми. И не о Грегори Пеке, он играл не хуже, чем обычно.

Ничтожный фильм. Он вышел в 1963 году, как я припоминаю, и имел большой успех. В отличие от фильма «Фрейд» Джона Хьюстона, который шел в то же время, на афишах еще был нелепый подзаголовок: «Тайная страсть». Вы знаете, это фильм, в котором должна была играть Мэрилин; Ральф Гринсон сделал все, чтобы воспрепятствовать его съемкам.

— Что произошло?

— Вы не знаете эту историю? Я как-нибудь вам расскажу. Что поделаешь, у меня уже нет времени деликатничать с умершими. Вы только подумайте! Пытаясь запретить фильм о жизни Фрейда в кинематографе, Гринсон сам проецировал на себя роль психиатра-спасателя и был вполне готов к представлению себя в виде великодушного аналитика, впрочем не позволяя пациентке играть фрейдовских истеричек. Эта история о Ньюмене, героическом психиатре, действительно отражала жизнь самого Роми в армии, ведь он занимался лечением травмированных солдат, вернувшихся с Тихоокеанского фронта. Всегда на переднем крае, всегда харизматичен. Везде, где он оказывался, начинали происходить события, достойные кино, все становилось ярче, чем в жизни. Ральф показывал себя и драматичным, и легким, полным юмора. В фильме храбрый целитель душевных болезней не жалел сил, чтобы вернуть психическое здоровье трем инвалидам войны. Рядом с ним фельдшер Джейк Лейбовиц, которого играл Тони Кертис, пациент Гринсона, слегка оттенял эту трагедию медицинской совести: зачем работать над тем, чтобы люди, травмированные войной, вновь оказывались в состоянии ходить и сражаться? Лечить — значит посылать на смерть или на жизнь, которая не похожа на жизнь? Этим вопросом иногда задаемся и мы в нашей будничной психотерапевтической практике.

Будучи автором сценария «Капитана Ньюмена», Гринсон с трудом смирился, что его имя не фигурировало в титрах, хотя принял такое решение по совету жены, которая боялась, что пациенты подадут на него в суд. Когда он познакомился с романистом Лео Ростеном, он только начал работать в Лос-Анджелесе в качестве психоаналитика, а Ростен начинал работать для Голливуда. Между ними наладилось оживленное интеллектуальное общение: Роми приглашал писателя на вечера психоаналитиков, а в благодарность Лео ввел его в светское общество Голливуда. Будучи замечательным рассказчиком, Роми пускался в яркие повествования о своих сеансах. Как-то Ростен сказал о нем; «За день ему надоедает молчать, и вечером он дает себе волю и потчует Голливуд историями своих пациентов. Мне кажется, он всю жизнь сожалел о том, что не стал актером. Он не читал лекций, а играл их, представлял их в лицах». Так считает и Чарльз Кауфман, сценарист, который сменил Жана-Поля Сартра в проекте Хьюстона «Фрейд» и в связи с этим часто виделся с Гринсоном. Он понял, что владеть словом — еще не значит быть человеком слова и что настоящая власть заключается в искусстве молчания.

Наш коллега и враг Лео Рэнджелл, председатель Лос-Анджелесского психоаналитического общества, который встречался с Гринсоном в Колорадо, считал, что он неспособен общаться с другими психотерапевтами на равных: «С ним надо быть или рабом, или врагом». Когда я сообщил Роми об этом мнении, он рассмеялся, как всегда обаятельно: «Почему он не сказал об этом мне? Я бы сразу провел с ним небольшой анализ». Рэнджелл остался его врагом. Роми любил власть, но еще больше любил играть с властью. Не столько пользоваться властью, сколько говорить себе: «Если бы я захотел, я бы главенствовал здесь, я превратил бы всех этих людей в своих вассалов». Он любил быть на виду. Но я закончу, а то вы подумаете, что я не любил моего коллегу. И вообще, все это меня утомляет. Оставьте меня!

Минутой позже Мильтон Уэкслер остановил своего собеседника на пороге.

— Самое смешное, понимаете ли, что, как раз когда Роми делал фильм из своей жизни, его пациентка, не говоря ему об этом, играла свою жизнь, как роль в фильме. Каждому — свое кино.

Санта-Моника, Франклин-стрит март 1960 года

Съемки «Давай займемся любовью» были хаотичными от начала до конца. Двадцать шестого января Мэрилин прервала запись песни «My heart belongs to daddy». Она явилась на съемочную площадку к семи утра, затем ушла из студии, как только ее загримировали, и исчезла на целых три дня.

— Вот увидишь, что такое сниматься с самой худшей актрисой на свете, — бросила она Иву Монтану, с которым должна была сыграть первую сцену дуэтом. — Мне хочется исчезнуть. В кадре или за кадром — все равно, но исчезнуть.

— Ты просто испугалась. Подумай обо мне! Я чувствую себя таким же потерянным, как ты.

Сыграв на сочувствии, он добился желаемого результата. Через несколько дней Мэрилин простудилась. Она заперлась в своем бунгало. Однажды вечером Монтан толкнул ее дверь, сел рядом с ней на кровать, взял ее за руку. Она притянула его к себе и стала целовать с каким-то веселым отчаянием. Очень скоро Мэрилин поняла, что француз тоже всего лишь один из статистов в истории любви, которую она рассказывает самой себе с детства. «История всегда одна и та же, — говорит она психоаналитику. — Вечером мужчина засыпает с Мэрилин Монро, а утром просыпается со мной. Но Монтан… мне хотелось бы, чтобы он меня полюбил. «Сыграй это снова, Ив». Поставь пластинку сначала». Гринсон сразу же посоветовал ей закончить связь с Монтаном.

Мэрилин снималась целую неделю, постоянно опаздывая, каждый день дольше оставаясь в своей гримерной, каждый день попивая джин из кофейной чашки, с каждым днем забывая свою роль, так что в конце концов ей удавалось вспомнить только по одной реплике. Но она все же снималась, и Кьюкор получил свой фильм, один из самых плохих фильмов с одной из самых плохих ролей Мэрилин.

Санта-Моника, Франклин-стрит весна 1960 года

В просторном, красивом доме Гринсона в Санта-Монике, построенном в мексиканском стиле, собирались на блестящих приемах знаменитости и психоаналитики. Чтобы принадлежать к элите Лос-Анджелеса, просто необходимо было удостоиться приглашения. Гости слушали камерную музыку, закусывая пирожными на пластиковых тарелках. Гринсон любил деньги, но как игрок, только для того, чтобы тратить их, показывая, что они дороги ему лишь как средство достижения власти и признания. Один из его пациентов, художник Тони Берлант, в то время сидевший без гроша, рассказывает, что Гринсон не брал с него платы. Гринсон даже рассказал ему, что его следующий пациент, богатый бизнесмен, платил по сто долларов в час и он систематически укорачивал его сеанс, удлиняя сеанс художника. Берлант вспоминает о какой-то раздвоенности своего бывшего аналитика: за самоуверенным, привлекательным и ярким рассказчиком, царившим на светских приемах в Санта-Монике, проглядывал великодушный и открытый человек.

У Роми все было просто и впечатляло высоким классом. Прежде всего, на его вечерах привлекала беседа. Это был единственный психоаналитический салон, где можно было развлечься. Публика всегда блистала разнообразием. Можно было встретить Анну Фрейд, антрополога Маргарет Мед, сексологов Мастерса и Джонсона, а также массу голливудских завсегдатаев. Продюсер Генри Вайнштейн, приехавший с восточного побережья, стал завсегдатаем с тех пор, как актриса Селеста Холм представила его Гринсону. «Он меня прямо-таки очаровал», — вспоминает Вайнштейн много времени спустя, несмотря на резкий разрыв между ними во время съемок последнего фильма Мэрилин, который Вайнштейн продюсировал, «Неприкаянные». Для гостей Гринсона, проживающих в Лос-Анджелесе, его дом в Санта-Монике был подобен оазису интеллекта и искусства посреди денежной пустыни.

Мэрилин, которую регулярно приглашали на музыкальные вечеринки, проводившиеся в роскошной гасиенде, встречала там людей из мира кино. Сценаристы Лилиан Хеллман и Лео Ростен, несколько пациентов Роми или бывших пациентов: продюсер Дор Шари или Селеста Холм. Работники кушетки приходили во множестве; Ханна, вдова Отто Фенихеля, Льюис Филдинг, Мильтон Уэкслер. Мать хозяина, Кэтрин Гриншпун, царила среди этого избранного общества. Все с удивлением замечали в стороне от слушателей Мэрилин, которая, примостившись в кресле голубого бархата, грациозно помахивала рукой в такт музыке. «Чтобы быть ближе к музыке, — говорила она Хильди, — надо держаться подальше от музыкантов». Ее привлекала музыка в чистом виде, не зависящая ни от чего.