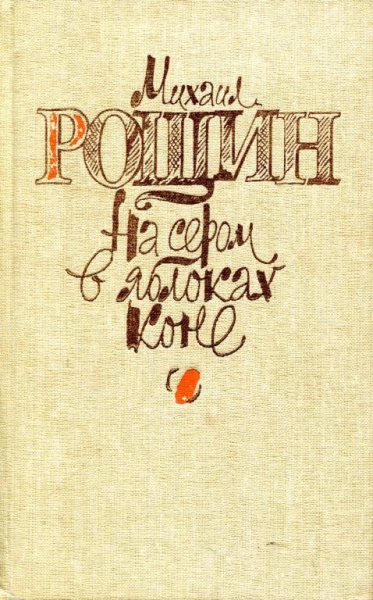

На сером в яблоках коне

МОЙ УЧИТЕЛЬ ГРИША ПАНИН Рассказ

1

В первые же дни на заводе я нажил себе врагов.

И вообще с самого начала все было не так, как я думал.

Прежде всего сам цех, куда оформили меня учеником: это был не обычный производственный корпус, стеклянный и гулкий, как полагается, а обыкновенное белое школьное здание, приспособленное под цех. Дальше на территории стояли настоящие закопченные корпуса, но мне, когда я спросил инструментальный, указали идти к этой самой школе. И будто я опять, как десять лет подряд, бежал сентябрьским утром к первому уроку.

Я поднялся на каменное крыльцо, тоже точно такое, как школьное, и очутился в тесном коротком коридоре, вроде вестибюльчика. Справа стояла открытой дверь в просторное — там было светло от желтого утреннего солнца — помещение: сразу можно понять, что это и есть цех.

В нашем школьном вестибюле обычно висели по стенам плакаты, доски с фотографиями отличников, расписанием уроков, и здесь я тоже увидел красную Доску почета с фотографиями, и точно так же подписи были напечатаны на машинке, и буквы уже выцвели. И еще плакаты, и еще доска, табельная, утыканная гвоздиками, пока пустая, всего с двумя-тремя жетонами. Мне еще нечего было на нее повесить.

Я постоял, ожидая, что кто-нибудь сейчас появится, встретит меня и, может, отведет куда нужно, но нет, пусто и тихо. Только крепко пахло холодным машинным запахом цеха.

Я еще раз огляделся и вошел в ту открытую дверь справа.

В цехе тоже было тихо, пусто и очень светло, окна шли в два ряда, одно над другим — видно, здесь сняли перекрытие между первым и вторым этажами, чтобы вышло высокое помещение.

Вокруг тесно, так и сяк, будто налезая друг на друга, мертво стояли станки, тянулись вдоль стены верстаки слесарей с круглыми, как для пианино, только замасленными табуретами перед ними.

И — ни души.

По стенам висели пыльные выцветшие плакаты по технике безопасности: рисунки, на которых показано, как не надо работать, перечеркивал жирный красный крест. И еще сильнее пахло металлом и маслом.

Я стоял на одном месте, не зная, что делать, боялся, что сейчас придет кто-нибудь, застанет меня и еще выгонит, пожалуй. Кто его знает, может, мне одному и нельзя сюда?

Потом я услышал, как за станками шаркает метла, и скоро в той стороне появилась старуха уборщица. Она двигалась среди толстых желтых снопов света и махала голяком, насаженным на длинную палку, будто улицу мела. Я посмотрел на пол — густо-черный, мягкий, пропитанный маслом, он поблескивал въевшейся в него мелкой стружкой, как подошва стертыми гвоздями.

Я снова огляделся. Как я тут буду, где окажется мое место? И почему это никого нет? Выйти мне пока, что ли?

И тут появился еще один человек. Я стоял спиной к двери и вдруг услышал позади густой голос:

— Чего табель-то не повесил, Ваня?

Я обернулся. На пороге стояла толстая тетка в теплом платке и сером халате, щурилась от света, бившего в глаза, и смотрела сердито. Это была, как я понял, табельщица.

— Глядеть за вами, за кажным! — Она уже чуть сбавила тон — видно, успела окинуть меня взглядом и увидела мои наглаженные брюки (я аккуратно срезал внизу бахрому, а штанины еще до сих пор холодно-сыроваты после моей усердной глажки) и начищенные ботинки. — Чего-то не призна́ю, новенький, что ля?

Я кивнул.

— Небось десятилетку кончил?

Я опять кивнул.

Она, наверное, еще бы что-нибудь сказала, но там, за нею, в коридоре, стукнула дверь, кто-то вошел, и она повернула туда голову.

— Егоровне — наше! — Мне было видно, как вошедший повесил в коридоре на доску свой номерок.

Табельщица отступила, давая дорогу.

Вошел румяный парень, сразу видно — весельчак, плечистый, бодрый такой, рукава у рубашки закатаны. Они с Егоровной улыбались друг другу, парень ткнул ее походя в толстый живот. Егоровна заколыхалась. Я почувствовал, что тоже улыбаюсь, как они, будто тоже участвую в их разговоре и хочу, чтобы они увидели мою улыбку. Парень скользнул по мне веселыми глазами — они у него ярко-голубые, — вот сейчас (я даже подался вперед) скажет что-нибудь, поздоровается, спросит. Но он не задержал шага — прошел мимо, точно меня и нет.

Я растерялся. Стоял как дурак, глядел ему вслед. Егоровна пошла в коридор — там опять хлопнула дверь. Может, он сейчас вернется? Нет, парень скрылся за станками.

Часы показывали пять минут восьмого, дверь стала хлопать беспрерывно. Мимо меня один за другим пошли рабочие. То молодой совсем, вроде меня, парень в надвинутой на глаза кепке, то свежевыбритый загорелый высокий дядька с мокрыми зачесанными волосами, то какой-то щуплый, небритый, с хозяйственной сумкой. Один прихрамывал, другой был с усами, третий в гимнастерке со споротыми погонами. Почти у всех белели под мышкой или из кармана завернутые в газету завтраки.

Я раньше не заметил, вдоль стены стоял ряд узких длинных ящиков — раздевалка, как в бане. Гремели замки и замочки, у каждого свой, открывались узкие дверцы, за ними переодевались: кто, прыгая на одной ноге, влезает в комбинезон, кто натягивает спецовку, кто башмак, мелькнула чья-то широкая загорелая спина. Громыхали дверцы железных тумбочек — такая тумбочка возле каждого станка, — оттуда доставали инструмент, мятые, захватанные чертежи. Обмахивали станки щетками и тряпками.

— Здоров, Вася!

— Иван Иванычу!

— Ну, как вчера-то?

— Кто сверло тиснул?

— Гляньте, Бабкин-то, Бабкин! Сам пришел!

Цех ожил в пять минут. И только до меня по-прежнему никому не было дела. Я стоял на самом виду у входа, все шли мимо меня, и хоть бы что, будто сговорились, будто я столб какой. Я ожидал чего угодно: что меня окружат, станут рассматривать, может, посмеются, как бывает с новенькими, или заставят силу показать, спросят, что умею. Но меня просто не замечали.

Конечно, все торопились, я видел, что торопились, но все равно… Лишь один сутулый старик кинул на ходу: «Ученик, что ли, опять?» — и тут же отошел, да еще вертлявая, с накрашенным ртом молоденькая работница, за эти десять минут раз пять успевшая пробежать мимо меня туда и сюда, с любопытством стрельнула глазами.

Наконец появился человек, мне знакомый: пожилой, осанистый, лицо выбритое, мясистое — мастер Дмитрий Дмитрич. В кожаной потертой куртке и кожаной кепке, похожий на старого боцмана, тем более что не выпускал изо рта короткую трубку. Я разговаривал с ним в отделе кадров. Вернее, он присутствовал, когда я говорил с инспектором, сонно, начальственно кивал, а потом сказал нехотя: «Ладно, оформляй, поглядим».

Теперь я обрадовался, шагнул навстречу, но и он всем видом дал понять: сейчас не до меня. Попыхивая трубкой, подошел к большому щиту — я его тоже раньше не заметил — и, оглядев сразу весь цех, собственноручно двинул снизу вверх здоровенный рубильник. В цехе уже не было суеты, и каждый находился на своем месте — кроме меня, конечно. Мастер включил ток, и сразу как бы подземный гул, живой и сильный, наполнил здание, и тут же оглушительно (как в школе) загремел звонок — мне с моего места видно было, как толстая Егоровна в коридоре, протянув руку, тоже нажала там кнопку или рубильник и так стояла в важной позе. И вот уже завыли, набирая обороты, моторы, и заскрипело, завизжало железо.

На часах было семь пятнадцать.

— Товарищ мастер, — сказал я Дмитрию Дмитричу, когда он оказался рядом со мной, — а, товарищ мастер?..

Его, наверное, никто так никогда и не называл, он сердито глянул и буркнул на ходу:

— Вижу, подождешь…

Да… А я думал, все будет не так.

2

Нас, новеньких, оказалось четверо: Титков, Мирошниченко, Володя Беляев и я. В ноябре некоторые ребята из цеха уходили в армию, и нас поэтому взяли на замену. Титков и Мирошниченко уже отслужили, оба носили еще гимнастерки и сапоги; Володя вроде меня пришел из школы, только он успел год поработать: возил на мотофургоне торты по булочным; ему надоело, и он решил идти на завод.

Это был парень что надо. Он сразу сумел себя поставить, не то что я или, например, Мирошниченко. О нем уже все знали, когда я пришел. Его послали сначала на резку, резать заготовки, к Пилипенко. Резальная — отдельная тесная каморка, заваленная круглыми, метра по полтора длиной, тяжеленными стальными болванками. Стоял один маленький резальный станок, и вся работа заключалась в том, чтобы заложить в станок стальной брус и отреза́ть заготовки разных размеров. Станок пилил сам, только присматривай, подвигай брус. Пилипенко в полчаса объяснил Володьке всю нехитрую технику. «Понял, милок?» Он всех так называл: «милок». Он был кругленький, низенький и беспечный; высокий, модно подстриженный Володька головы на две его выше. «Ну, милок, я пошел», — сказал Пилипенко Володьке через полчаса после знакомства, и чуть не до обеда Володька его больше не видел.

Это Володька сам потом рассказывал, как дело вышло: брус, говорит, неподъемный, его в одиночку и не сдвинешь (он весь размечен мелом, и, когда один кусок отвалится, надо станок остановить и подвинуть заготовку, пока другая белая отметина придется под пилу). Весь потом обольешься, пока справишься. Хорошо, люди все время в резку заходят брать материал — кто-нибудь помогал. А Пилипенко приходил на минутку, вытаскивал из карманов спецовки латунные пластинки, проволоку, винтики, перекладывал к себе в пиджак и хитренько подмигивал. Володька сразу понял, что это он подмигивает. «Телевизор, что ли, собираете?» — спрашивает. А тот «ха-ха» да «хи-хи»… И вот так покрутится две минутки, спросит: «Ну как, мол?» — и опять: «Ну, милок, я пошел».

И вот Володька (я бы, конечно, ни за что так не сумел) на третий, что ли, день, с утра, пока Пилипенко переодевался у своего железного ящика, быстро запустил станок, отер руки ветошью и небрежно сказал старикану: «Ну, милок, я пошел». Тот так и остался с открытым ртом, а Володька — к начальнику цеха.

И в тот же день его прикрепили к Водовозову, хорошему токарю.

Всю эту историю узнал я, к сожалению, много дней спустя.

Но самое интересное, что вместо Володьки послали на резку Мирошниченко, и тот там так и застрял. Мирошниченко был совсем другой человек — долговязый, сутулый, с длинным прыщавым лицом, ходил в распоясанной гимнастерке и шаркал ногами, как старик. Он ленился даже разговаривать и двигался медленно и сонно. В цехе ему живо приклеили прозвище: Секундомер. Лучше не придумаешь. Другого такого покладистого подмастерья Пилипенко, наверное, в жизни не видел: молчит и молчит.

Лучше всех устроился третий из нас — Титков. Мастер Дмитрий Дмитрич родственник ему или из одной деревни, и Титкову сразу дали станок, учили как полагается. И сам он старался изо всех сил. Он был здоровый, загорелый, лицо круглое, курносое. «Сразу видно, с чистого воздуха человек», — сказал о нем кто-то. Но стоило только поглядеть, как он вился перед тем же Дмитрием Дмитричем. Мастер подойдет, и — руки по швам, глаза выпучит, а сам в одной майке, весь потный от усердия, блестит, волосы на лбу прилипли. «Ну чего ты, чего ты? — забормочет мастер. — Работай, я так, поглядеть». И старается побыстрее отойти, самому неудобно, а тот еще стоит и вслед смотрит. Я, когда узнал, что он тоже ученик, не поверил: настолько Титков был уже свой человек, всех знал, всех величал по имени-отчеству.

Сам я работал на обдирке. В тот первый день меня так и не нашли, куда приткнуть, и лишь на другое утро Дмитрий Дмитрич подвел меня к двум большим станкам в самом углу, к двумя старым, облезлым «вандерерам». Между станками, на ящике, прислонясь к стене, сидела и дремала белобрысая, полная, лет двадцати, девчонка в брезентовом фартуке и растоптанных мужских ботинках без шнурков на босу ногу. Она нехотя разлепила глаза, медленно поднялась. «Покажешь ему!» — пересиливая шум цеха, крикнул мастер. И все, весь разговор. Я с интересом глядел даже на эти старые — видно сразу, что старые, — гробы, а Тома — ее звали Тома — уставилась на меня и молчала. Станки скрипели и сотрясались, как на привязи. Обливая их, струясь вверх паром, текла из трубочки белая эмульсия, брызгала Томе на фартук и ботинки. Сыпались толстые, обрубленные, как мелкие осколки, стружки. Круглая болванка была зажата в тиски, и толстая фреза со скрежетом медленно ползла по ней. Это и была обдирка — сдирать с куска стали лишний толстый слой, чтобы получалась заготовка. Тома показала мне, как ставить и снимать фрезу, крепить деталь, пускать станок на самоход. Ничего хитрого, и на другой день, запустив станки, мы уже вдвоем сидели на ящике: она дремала, я глядел в одну точку.

Я проходил мимо токарей и видел две склонившиеся над станком головы — голову Водовозова в кепке и Володькину с тонким обручем, чтобы держать волосы: хоть у него была короткая стрижка, но он уже успел завести себе стальной зажим, какие бывают у некоторых парней в цехе. Володька уже что-то вытачивал, сам запускал станок, подмигивал мне издали. Рукава засучены. Я хмуро отворачивался, завидовал. Когда же меня-то начнут учить по-настоящему?

Вообще-то по всяким документам считалось, что меня должен учить фрезеровщик седьмого разряда Панин Г. П., но Панин был в отпуске.

«Панин, Панин…» — только я и слышал. Дня через три, набравшись смелости, я подошел к Дмитрию Дмитричу, а потом к другому, молодому мастеру, которого все звали просто Мишкой, в пиджачке с нарукавниками, как у инженера или технолога, в галстуке, повязанном на ковбойку. Я решил спросить, когда же дадут мне какое-нибудь дело. Дмитрий Дмитрич стоял спиной, покачивался, попыхивал трубочкой и даже не обернулся на мой голос. Отросшие на затылке светло-седые волосы мастера колечками завивались на край кожаной кепки, толстые плечи под кожаной курткой были как стена. Не меняя позы, он пальцем поманил к себе пробегавшего мимо парня с новеньким, еще в бумаге и масле, длинным сверлом в руке.

— Второе, что ль, нынче?

— Первое, Дми-Дмитрич, ей-богу, первое. — Парень испугался, залебезил, противно было смотреть.

— Ври!

— Чес-слово, Дми-Дмитрич, хоть у кого спросите…

— Ладно, чеши!

Парень побежал, суетливо оглянувшись, а мастер, хмыкнув, медленно пошел следом. На меня так и не обернулся. Ну, не свинство? С кем-нибудь другим так бы не обошелся.

Мишка же, молодой мастер, вечно в отличие от Дмитрия Дмитрича спешащий, болтливый, с одним и тем же радостным, оживленным выражением толстогубого лица — он со всеми запанибрата и даже как бы заискивает перед рабочими, — остановился на бегу, весело хлопнул меня по плечу, бодро, ликующим своим голосом объяснил:

— Ну что ты? Тебя же Панину дали-то. Вот вернется Панин, и порядок будет. Не тушуйся. Панин — человек!

Он хлопал по плечу, тараторил, но сам тоже смотрел куда-то по цеху, торопился, и, наверное, спроси его через минуту, какой такой я из себя, он и не скажет. Все спешка, спешка, норма… А мне тоже хочется давать норму, спешить, а не слоняться и не сидеть с Томой на ящике…

Я носил от Пилипенко к своим станкам на пузе тяжелые заготовки через весь цех, по скользкому полу, а когда заикнулся, что, мол, нет ли какой-нибудь тележки, меня осмеяли. Я сказал, что это нехорошо — гнать металл в стружку, — надо выточить какой-нибудь спичечный коробок, а металла берут с почтовый ящик, — мне ответили: не твое дело, без тебя знаем, будут еще тут всякие молокососы свои порядки заводить. Я подходил в обед к играющим в «козла» или к какой-нибудь группе, где хохотали и что-то рассказывали, подходил с готовой тоже улыбкой, но все тотчас замолкали и иронически глядели на меня — до тех пор, пока я, краснея, не поворачивал обратно. Один парень подкрался к моей Томе сзади и облапил ее, продев руки под фартук. Она крутилась, молча отбивалась, я подбежал, крикнул: «Ты что?» Парень обернулся, загоготал, не выпуская Тому, повернул ее и толкнул на меня: «Твоя, что ли? На!»

Тот самый голубоглазый веселый малый, Володька Мороз, которого я увидел в цехе первым и который казался, мне вообще-то симпатичным, ни с того ни с сего крикнул мне как-то в спину: «Эй, интеллипупция! Покажь ладошки!» И толсторожий Титков, оказавшийся рядом, подобострастно загоготал. Табельщица Егоровна — она каждого называла Ваня — кричала мне свирепо: «Ты что ж, Ваня, опять табель не снял?» Она стала просто караулить меня — я всякий раз забывал про этот чертов табель.

Я убирал чужие станки и выносил из цеха на горбе в железном ящике стружку. Я поссорился даже с Секундомером: унес какой-то кусок стали, чужой, ему за это попало, он меня обругал, я тоже сказал: «Да пошел ты!» — и самому стало противно.

В обед я выходил из цеха и шел не в столовую, где была давка и все свои, а к проходной. Тут, сразу за заводскими воротами, шла обыкновенная улица, торопились прохожие, гремели трамваи, стояла очередь за арбузами и капустой. Все знакомое, привычное. Тут же, неподалеку за углом, точно спрятавшись от чистого, торжественного входа на завод, тесно стояли, слепившись друг с другом, пивнушки, шалманчики, павильончики всякой масти, величины и класса. После работы здесь не протолкнуться, позади тесного фасада пивных, на задках, среди ящиков и бочек, пили пиво и притаенную водку, колотили о край бочки воблой, вели, размахивая руками, долгие разговоры. Иногда затевался скандал или драка — ссору разбирали сами, не допуская ни милиции, ни дружинников.

Я покупал в одной из палаток, чинных и скучных сейчас, днем, две теплые пузатые сардельки или тройку мятых, резиновых пирожков с печенкой или повидлом, садился на скамью в соседнем чахлом скверике и одиноко глядел, как ребята с завода, чумазые, промасленные, вырвавшиеся на перерыв, гоняют по пожелтевшим, замусоренным газонам мяч. Перерыв — сорок пять минут — как раз тайм. Бегали и тоже на ходу жевали. Я бы и сам с удовольствием погонял, постукал, но и без меня хватало желающих, да и куда вообще мне лезть? И я сидел один на скамье, осыпанной сухим листом, глядел на чистое небо, исполосованное молочными полосами реактивных, и на новенькие, белые, из силикатного кирпича, длиннющие трубы соседнего завода, из которых шел то черный, то оранжево-красный дым. Старик с девочкой стояли рядом на дорожке, глядя на футбол: где-то неподалеку, гремя, падая, будто низвергаясь, проносилась электричка; тяжело ухало на заводе; за высоким каменным забором железно скрежетал трамвай. Взять вот и не возвращаться больше. Что я себе работы не найду?.. «Васька, пас!», «Женечка, откинь!.. Сзади, сзади!» — кричали играющие. Я едва проглатывал свои тугие сардельки. Ну отчего так? Всем чужой, никому не нужен. Женщина катила по дорожке коляску с малышом в розовом чепчике. Она так поглядела, будто хотела спросить: «Что это, мол, паренек, с тобой, чего ты?» Я отвернулся.

Еще этот Панин! Я ждал его не знаю как; казалось, произошло какое-то недоразумение, а вот придет Панин («Панин — человек!»), сразу во всем разберется, все поймет — и все станет на свое место.

3

Пока Панина не было, на его станке работал Филя Зуев. Станочек маленький, аккуратный, новенький, самый точный на всем фрезерном участке, на нем делали особо тонкие и сложные детали. Не дай бог к нему притронуться кому-нибудь. Филя нервный, крикливый, с ранней лысиной, вид всегда замученный. Я уже через два дня знал, что у него больная жена, трое детей, живет он за городом на частной квартирке — он без конца жаловался и говорил об этом: о своей больной жене, детях и плохом жилье. Он все время отлучался — то в завком, то в партком, вел там переговоры насчет квартиры, детских яслей, пособий. Работал он, как мне казалось, бестолково, неряшливо, суетливо. Я смотрел и думал, что сам, когда научусь, лучше буду работать. Правда, возле этого станка без конца толпился народ, Филю подгоняли. Шел как раз какой-то сложный штамп, и на сборке уже ждали эту деталь, которую Филя вытачивал четвертый или пятый день подряд. Подбегал мастер Мишка, степенно подходил Дмитрий Дмитрич, являлись с четвертого этажа (там за окнами видны белые рулоны на подоконниках, чертежные доски с кульманами) молодые технологи в галстуках и еще некто самый главный, огромного роста, толстый и чистый, пахнущий одеколоном. Все собирались вокруг станка, оттеснив Зуева, тыкали пальцами в деталь, делали замеры микрометрами, лезли под самую фрезу, едва не стукаясь головами, а Зуев суетился за их спинами, заглядывал. После смены на станке оставалась стоять зажатая в тисках, как и вчера и позавчера, плоская круглая матрица, вроде бы обыкновенный кусок металла, а на самом деле сложнейшая деталь: в ней десятка четыре крупных и мелких отверстий, в отверстия загнаны сверла, чтобы матрицу не сжало, и она похожа на крохотный стальной лес. Мастер Дмитрий Дмитрич говорил: «Смотри, Филька, смотри у меня, если запорешь. Панина-то нету…»

«Панин, Панин…» Где же ты, Панин?

А тут вышла со мной, перед самым возвращением Панина, еще одна глупая история. Я два дня потом глаз ни на кого не поднимал от стыда. Как-то утром мастер Дмитрий Дмитрич послал меня в инструменталку — в кладовую, где хранятся и откуда выдают сверла, фрезы, метчики, ключи, напильники и тому подобное. Туда пришла новая партия инструмента, и надо было помочь разложить все из ящиков по полкам, пересчитать и составить списки, сколько чего получено. «Все равно болтаешься», — сказал мастер мрачно, как будто я был виноват, что болтаюсь.

Инструменталка — узкая, длинная комната; кроме полок, там стоял письменный стол и на низком подоконнике электроплитка с чайником. Заведовала всем этим Лена, молодая женщина с накрашенными губами, сильно затянутая в синий халат. «Это я сама попросила, чтобы мне тебя прислали», — сказала она сразу, как только я переступил порог. Она усадила меня за стол, а сама села на него, так что ее обтянутые тонкими чулками колени оказались у меня прямо перед глазами. И она не закрывала больше рта ни на секунду. Рассказала мне всю свою жизнь: и что она выгнала мужа-пьяницу, и что у нее двое детей, а мать-старуха не хочет ехать из деревни в город, и что все ей завидуют и думают о ней бог знает что. Я расчувствовался. Мне тоже хотелось рассказать ей о себе и пожаловаться, только ни словечка нельзя было вставить.

Лена включила плитку, в инструменталке стало жарко, мы пили чай с конфетами-подушечками. Рабочие приходили и стучали в фанерное окошечко, в которое Лена выдавала инструмент, но она не открывала и кричала, что у нее переучет, инвентаризация и все такое.

В конце концов рабочие пожаловались мастеру. Дмитрий Дмитрич явился и стал стучать трубкой в дверь. Лена открыла. Ввалилось сразу человек десять. Лица у нас обоих пылали от чаю, жара плитки и наших разговоров, списки лежали на столе пустые, ящики стояли раскрытые, неразобранные, блестели промасленной бумагой. И еще эти стаканы на столе, конфетки в кулечке. Вошедшие за спиной мастера давились от смеха. «Опять ты мне тут черт знает что устраиваешь?» — сурово сказал Дмитрий Дмитрич Лене, а мне кивнул на дверь, чтобы уходил. Я едва протискался, не поднимая глаз, мне вслед говорили: «Ну как, парень? Как тут насчет инструменту-то, в порядке?»

Потом Володька Мороз подошел ко мне со старым сверлом и напильником в руке и невинно попросил: «Эй, новенький, может, сходишь сверлышко сменяешь, а то у меня Ленка не берет. А тебе-то даст небось, а?» И тут же подошедшие как бы случайно вместе с Володькой другие ребята дружно загалдели: «Ему-то? Даст, ясное дело. Даст!» И потом — «гы-ы-гы! Го-го-го!» Хоть плачь.

Но вот, наконец, появился Панин. Я не ожидал его в тот день, не думал. Он, правда, пришел просто так, как бывает, когда до конца отпуска остается еще два-три дня, но человек уже вернулся в город и заходит на работу узнать, как и что, какие новости. Мы волокли с Томой от Пилипенко тяжелый ящик с заготовками, и я вижу, у Филиного станка столпились наши фрезеровщики, еще подумал, опять что-нибудь проверяют, но потом смотрю, среди них один незнакомый парень в белой рубашке, невысокий, смуглый, черноволосый, смеется, и все вокруг тоже смеются, и понятно, что это они его окружили. Он ладный такой, крепкий, хоть и маленького роста, и на вид лет двадцать пять, не больше. Я и не подумал, что это Панин, но там, в их группе, когда мы с Томой приблизились, кто-то, видимо, сказал обо мне, все повернулись в нашу сторону, и этот, в белой рубашке, тоже. Может, еще начальство какое или по комсомольской линии, а я до сих пор на учет не стал?..

— Здорово, Томка! — крикнул он издали.

Томка заулыбалась, быстро глянула на меня: мол, видишь, кто пришел-то, и направилась туда, ко всем. Хоть бы сказала, дурища, что это и есть Панин. Я наклонился, выгружаю заготовки из ящика как ни в чем не бывало, но самому интересно, и чувствую, они тоже на меня посматривают и говорят там обо мне. Уж не Панин ли? Все побросали свои станки, стоят покуривают, и видно, что рады ему. Слышу, кто-то спрашивает:

— Так ты, Гриш, с женой был-то?

Он что-то отвечает, и все опять смеются. Гриша? Неужели Панин на самом деле? И симпатичный такой, нестарый. У меня сердце заколотилось. Надо же, Панин!

А тут кто-то из них кричит:

— Э, новичок, поди-ка!

Я еще медлю, не верю.

— Меня, что ли? — спрашиваю.

— Ну да, иди, познакомься.

Я подошел, они расступились, пропуская меня к Панину. Он руку протянул. Я наспех оттер свою ладонь от масла, мы поздоровались.

— Ну, здоров, — сказал он. — Григорий меня зовут, Гриша. Мне, значит, тебя дали?

— Да, как будто вам. — Я едва смог пролепетать эти слова, волновался. Уже потом Томка рассказывала: «Ты чудак какой-то все-таки, прямо побледнел весь, как будто сейчас заплачешь». И она же рассказывала, что, когда мы подошли со своим ящиком, Панин у ребят спрашивает: «А это что, новенький, что ли?» — «Ну да, — говорят ему, — четверых взяли». — «Мне, что ль, опять?» — спрашивает Панин. «Тебе». — «Вот елки-моталки. Ну и как малый? Из десятилетки, что ли?» — «Точно». — «Фу ты, черт!» Тут Томка вмешалась: «Да вы позовите его, он и так все спрашивает, когда Панин придет. Хоть познакомиться». — «Успеется», — сказал Панин. «Да ладно, позови», — сказал еще кто-то, и тут меня позвали.

Сам Панин маленького роста, а голова, лицо — крупные, брови и глаза черные, черты лица точные, и весь он быстрый, живой, заметно отличимый от всех, и видно, что крепкий, уверенный в себе человек, немножко небрежный. Когда я сказал ему «вы», тут кто-то сбоку, кажется, Филя, объяснил, посмеиваясь, про меня:

— Он у нас вежливый. Культурный малый.

— Профессор!

Это уже гоготнул Володька Мороз. Он теперь перестал называть меня «интеллипупция», а перешел на «профессора». Я все время таскал с собой в цех книги, читал в трамвае или в перерыв; я ведь мечтал об университете, об истфаке, учил самостоятельно латынь. Тот же Володька небрежно, походя, по-хозяйски взял у меня однажды в обед из рук книгу, стал смотреть обложку. «А ну поглядим, что тут читает наш профессор». — «Ладно, отдай», — сказал я. «Ладно, не съем», — ответил он довольно мирно, раскрывая книгу. Это были записки Цезаря о Галльской войне. «Ого, даешь! — сказал Володька. — Это который кинжалом там кого-то запорол, Цезарь-то?» — «Это не он, а его». — «А-а, ну да, я помню, я учил. Дашь почитать?» Я пожал плечами. «Ну ладно, не надо», — тут же согласился Володька и, паясничая, с поклоном отдал мне книгу, держа ее двумя руками.

— Чего профессор? — возразил еще кто-то. — Гвардеец!

Это было другое мое прозвище. Я носил оставшийся от отца военный китель с желтыми пуговицами, он сидел на мне мешком, и рукава я подвертывал, и синие офицерские брюки с кантом, которые мне подарил сосед-майор, Федор Алексеевич. Брюки перешили, а кант не выпороли. Вот за этот наряд меня и назвали гвардейцем.

Они посмеивались сейчас надо мной, но я видел, что на этот раз без злобы, добродушно, и сам тоже робко улыбался.

— Ты в инструменталку сам теперь не ходи, — сказал Панину Юрка Корольков, еще один наш фрезеровщик. — Его посылай, он тебе все достанет.

Все на разные голоса загоготали. Я залился краской. Панин оглядывал всех с вопросом, ожидая, чтоб ему рассказали, в чем дело.

— Ой, умру! — стонал Володька. — Чаем поила!

— Да ладно вам! — сказал Панин. — Ленка, что ли, опять?

Филя быстро, привирая, рассказал ему, как Лена со мной заперлась в инструменталке, и вроде уж чуть ли никто в цехе и не работал, все бегали в щелку смотреть, как мы там с ней чаи распиваем и прочее.

— Да ну, не так это все, — сказал я хмуро.

— А как? А как? — подскочил ко мне Филя. — Обжал ты ее, обжал?

— Да ну вас! — сказала Тома.

— Она сама кого хочешь… — сказал Юрка. — Уж я-то знаю.

— Ты-то что, ты-то, конечно! — сказал Панин, и опять все загоготали, глядя на Юрку, вспомнили уже, видимо, какую-то другую историю, насчет Юрки.

Вот так благодаря Панину в первый раз стоял я вместе со всеми, участвовал в общем разговоре и почти не чувствовал себя чужаком, не думал мучительно и растерянно, как все время думал, что я будто с луны сюда свалился. И еще я почувствовал, что не до такой уж степени существую здесь сам по себе, никем не замечаемый, — все, оказывается, обо мне знали, все видели, приглядывались. Что ж, был рад. Мне стало легче.

— Я в понедельник выйду, — сказал мне Панин. — В вечернюю. Давай договорись с мастером, выходи в вечер тоже.

Я вечерами сидел в читальне, потом на мне была обязанность забирать в шесть братишку из детского сада, но сейчас я об этом не вспомнил.

— Хорошо, — сказал я. — Ладно. Обязательно.

И в следующий понедельник вышел в вечернюю смену.

4

Стол Дмитрия Дмитрича стоял на другом конце цеха, у окна, ничем не огороженный, всегда чистый: чернила, ручка, какой-нибудь чертеж на углу, прижатый новенькой деталью, и ничего больше. Мастер редко сидел за столом. Сейчас, пожалуй, впервые за три недели я видел его на своем месте. И к тому же без кепки и в очках. Он подписывал наряды. Привинченная к стене лампа — точно такая, какие укреплены на станках, только на раздвижном штативе, как у чертежников или слесарей, — освещала стол. Мастер перекладывал наряды справа налево, из одной аккуратной горки в другую, исписанным вниз, чтобы никто не заглядывал, какие он ставит расценки. Мы подошли к его столу вместе с Паниным.

— Ну? — строго спросил мастер. Он прикрыл ладонью лежавший перед ним наряд и нетерпеливо глядел на нас.

— Я вот что. На станок надо парня поставить, — сразу сказал обо мне Панин. — Сколько ж ему…

— Поставим! — оборвал мастер. — Знаю.

С этим надо было и уйти. Но Панин не ушел.

— Сегодня, Дмитрич, надо поставить, — сказал он терпеливо.

— Ты видишь, да? — мастер кивнул на наряды.

— Понятно, — Панин тоже кивнул. — Там «вернер» пустой стоит, на котором днем этот, тоже новенький, работает, как его?..

— Титков, — подсказал я тихо.

— Вот, Титков. Так он пустой стоит. Я его, — Панин кивнул на меня, — на «вернер» поставлю.

— Успеет!

— Ну, Дмитрич…

— Успеет! Все равно сбежит через год.

Вот оно что! А я-то, дурак, ходил за ним, просил…

— Почему это? — сказал я хмуро.

— А то у нас таких не было, мы не знаем! — Мастер обратился к Панину: — Ты сколько того Валеру своего учил? А где он? В мячик играет? То-то…

Я даже растерялся, непонятно было, почему он говорит так зло и старается меня обидеть. Панин, чуть склонив голову, слушал.

— Придут, понимаешь, на два дня… Больно много ученых развелось, работать ни черта не хотят. — Мастер снял очки, мясистое лицо его покраснело, он перевел теперь глаза на меня и глядел, ей-богу, с ненавистью. — Вот ты? Я тебя насквозь вижу. Книжки в голове. Рабочим, что ль, будешь? Как вот он, — толстым пальцем в Панина, — или как я? Что в колхозе, что здесь. Все учатся, учатся… А горб гнуть — дядя…

— Ну ладно, Дмитрич, все мы теперь учимся…

— Ты не ладь — учимся! У меня план. А мы на этих цуциках каждый год теряем…

— Ладно, Дмитрич…

Я уже не мог больше. За что он так? Что я-то ему сделал? Если в университет хочу, так все равно на заочное, а на завод я по-настоящему пришел и никакой работы не боюсь. Может, я… Но даже если так, ему-то что? Я уж и без того наслушался всяких таких слов от соседа Федора Алексеевича, довольно. Вот, мол, каждый должен трудиться, руками должен что-то делать, вот этими вот руками своими, ручками, чтобы мозоли и чтобы на чужом-то хлебушке не сидеть… Он мне старые штаны с кантом подарил, и вообще они нам помогали, так что Федор Алексеевич считал себя вправе быть мне вроде бы вместо отца. А я слушал покорно, и кивал, и только молча, про себя, отвечал ему, что надо быть дураком, чтобы говорить всякие такие вещи в двадцатом веке при современной системе разделения труда. Просто ослы, честное слово!

А мастер все продолжал насчет «щипанной интеллигенции» и тому подобного.

— Ученые тоже нужны, — угрюмо сказал я.

— А! — Он махнул в сердцах рукой. — Ученые! Чужой хлеб жрать вы нужны!

«А врачи? А вот эти станки, а машины, а эта лампа?» — хотел я сказать первое пришедшее в голову и совсем было раскрыл рот, но Панин глянул искоса: молчи, дескать, и я ничего не сказал.

— Так договорились, значит, Дмитрич? — сказал Панин опять очень терпеливо.

Мастер отбуркнулся и уткнулся в наряды: Панин подмигнул мне, и мы отошли.

Так я получил станок.

Как мне нравилась вечерняя смена! Цех становился красивым: уютно горят лампы над станками, освещая только рабочую часть станка и руки, все на своих местах, никакой лишней суеты, людей мало, чисто. Не видно ни технологов, ни мастеров, никто не останавливается у станка, не глазеет, не говорит тебе под руку, так ты работаешь или не так. Оглядишь весь цех — все спокойно, мирно, немного загадочно. Все заняты делом, и ты тоже наравне со всеми — что может быть лучше.

За то время, пока я слонялся по цеху, я все-таки понаблюдал, кто и как работает, кое-что заметил, и Грише не пришлось объяснять мне все с самого начала. Он просто давал мне чертеж, говорил, каким инструментом лучше работать, когда сменить фрезу на сверло или наоборот, на какой скорости лучше резать ту или иную сталь. Если у меня не ладилось, я подходил и спрашивал. И он сам несколько раз за смену отрывался от своего станка, наведывался ко мне. Постоит, посмотрит, скажет одно-два слова и отойдет. Так я выточил свои первые детали: небольшие кубики, пластинки, и все было в порядке, наряд оформили на мое имя, детали принял ОТК, и они пошли дальше в дело.

Мой «вернер» был большой, солидный станок, еще не старый, послушный. Гриша говорил, что опытный человек любую работу на нем может делать, от самой грубой до самой тонкой. Я не меньше часа тратил в первое время в конце смены, чтобы вычистить станок, протереть, смазать, и он стал совсем как новенький. Титков, мой сменщик, как я заметил, тоже оставлял мне станок безукоризненно чистым. Тумбочка нам тоже полагалась на двоих, сначала нам нечего было в ней держать: я клал книги, тетрадки, Титков бутылки из-под молока и чистую ветошь и тряпки, которые он потихоньку собирал по цеху, а потом уносил домой. Через какое-то время нам выписали личный инструмент — ключи, штангенциркули, напильники и прочее, и тумбочка стала такой же, как у всех: там и инструмент, и чертежи, и масленки, и недоделанная деталь, и пирожок с рисом — все твое хозяйство. Я, как было у Панина, выстелил тумбочку чистой бумагой, все укладывал аккуратненько, Титков сначала тоже, но потом опять забил свой ящик тряпками, бутылками, запихивал туда хозяйственную сумку, с которой ходил на работу.

Гриша был чистюля. Стоило только поглядеть теперь на его станок — Филе и не снилась такая чистота. Когда у меня не было работы, я стоял рядом с Гришей, смотрел, как он работает, и он по ходу дела объяснял мне, что и как, иногда просил что-нибудь подержать, поделать, я тут же бросался и подавал, приносил. Но это редко. Иногда я видел, что он хочет меня за чем-нибудь послать, попросить, но стесняется. Один раз я говорю: «Ты устал, давай я тебе станок уберу, все равно ничего не делаю». — «Ну вот еще! — отвечает. — Не вздумай!»

Нравилось мне смотреть, как он работает. Быстро, ловко, легко, не то что Филя. И все время ветошь из рук не выпускает, так и держит комочком в левой руке и все время отирает то деталь, то станину, то рукоятки. Без конца замеры делает, чтобы все было точно, чтобы ни одной заусеницы на детали не осталось. Иногда ему приходилось минут сорок-час отлаживать станок, устанавливать фрезу, чтобы потом за минуту провести одну какую-то бороздку, — я бы поленился, честное слово, зажал бы деталь в тиски да махнул напильником, а он нет. Маленький, в чистом комбинезоне, сосредоточенный, быстрый — таким и вижу его. И не отмахнется, как ни занят, не зарычит, не выругается. Очень красиво работал — можно просто стоять и смотреть.

Я ему без конца что-то рассказывал, меня как будто прорвало — и о себе, и о школе, об отце, о книгах, которые читал. Он работает, двигается быстро, меняет сверло через каждые пять минут, а сам слушает, улыбается, поддакивает. Я облокочусь о станину поближе к нему и треплюсь, треплюсь, даже самому странно. «Я тебе не мешаю?» — спрашиваю. «Нет, валяй, интересно». Если к слову придется, он тоже расскажет что-нибудь — про армию, как служил, про жену или про дочку — у него уже дочке было шесть лет, а самому не двадцать пять, как мне показалось, а тридцать два. «Я сам всегда, знаешь, кем хотел быть? — рассказывал он мне с усмешкой. — Геологом. Очень хотел. Теперь вот, когда там в кино где-нибудь или по радио про геологов, я всегда иду смотрю, вроде родственное что-то. Но не вышло. Из ремеслухи сразу на завод, потом вроде зарабатывать стал, а там армия, женился, ну вот такая петрушка…»

«Послушай! — подозвал он меня как-то. — Поди-ка, может, знаешь…» Я подошел. Он разложил на своей тумбочке довольно большой чертеж — коричневая синусоида ползла через лист — и тут же на обрывках бумаги что-то высчитывал. Сбоку лежал еще раскрытый на логарифмических таблицах справочник. «Чего-то не соображу», — сказал Гриша. Мы стали разбираться вместе — оказалось просто, тригонометрию я любил — и скоро нашли ту цифру, которая нужна. «Надо же… — сказал Гриша и добавил: — А ты у меня молоток!» Я растаял.

Он показал мне дорогу в опытный цех. Мы, инструментальщики, были, оказывается, частью этого цеха, филиалом, что ли, а опытный — главная база. Все «старики» — Пилипенко, Водовозов, Филя, Дмитрий Дмитрич, сам Гриша — там раньше и работали, пока их не перевели сюда, в «школу». И работали мы в основном на заказах опытного — все наши детали шли туда. А там, в свою очередь, стояли станки, каких у нас не было, и, например, так называемую разметку, когда надо точно нанести предварительно размеры на ту или иную деталь, делали только в опытном. И термитка была там и многое другое. Гриша как раз отправился делать разметку и спросил, был ли я уже в опытном. Нет, я и знать о нем не знал. «Ну что ж ты», — сказал он.

Мы шли по заводу, он рассказывал мне, какой где цех: вот этот недавно выстроен, а вот этот горел два года назад, такой пожарище был, не дай бог, а асфальт и деревца — это совсем недавно, при новом директоре. Мы поговорили еще насчет того, что наш завод делает, — до этого никто со мной об этом не говорил. Мы шли быстро, деловито, и все, кто нам встречался, тоже двигались так же.

Опытный меня поразил. Вот это был цех! Огромный, чистый, теплый, станки стоят просторно, рядами, под одним углом к проходу. Светло, как на улице. Возле окон кадки с фикусами. Парни и девчата почти все в одинаковых комбинезонах, в беретах — не цех, а картинка! Ездят желтенькие немецкие автокары, развозят к каждому станку заготовки, забирают готовые детали. А высота, а воздух! Надо же, совсем рядом, пять минут ходьбы, наша шарашкина контора — и такая красота! «Год только после реконструкции, — объяснил Гриша. — Поддерживают, видишь. А раньше тоже друг на дружке сидели, грязь по колено…»

Ну и цех! И огромный, из одного конца другой не видно, а главное, эти фикусы! Как будто я в другой стране побывал, честное слово. «Сюда бы надо попасть, — думал я. — Тут бы по-другому было». Мне казалось, что и люди здесь другие и работа. Но ничего, теперь у меня Панин, ничего.

После смены мы выходили вместе, нам было по пути: Грише на электричку, мне на трамвай. Уже зарядили дожди, мы торопливо шагали по темной улице, по мерцающим под фонарями лужам, и опять я что-то говорил, рассказывал — я теперь ему все мог сказать. «Да, брат, — задумчиво отвечал он. — Да-а. Ну пока, до завтра». Расстанемся, попрощаемся, и я бегу дальше, и настроение у меня прекрасное. Стою потом в толпе на остановке — народу много, все со смены, — и если увижу кого-нибудь из наших, из цеха, кивну, как своему, или переброшусь двумя-тремя словами. Хорошо все-таки, повезло мне, не зря я столько ждал, он именно такой человек, как я думал, просто отлично, что я к нему попал, просто здорово.

Возбужденный, приезжал домой, нарочно гремел погромче крышками на кастрюлях, отыскивая, что бы поесть, мать просыпалась — у нее прямо-таки условный рефлекс на звон кастрюль, — я присаживался возле нее на пол и быстрым шепотом рассказывал, какой Панин человек. «Ты свой китель и штаны в коридоре повесь, — говорила она, — от тебя очень заводом несет, работяга…» — «Да? — переспрашивал я. — Правда?» Мне нравилось, что от меня пахнет заводом.

Как я вдруг выяснил, он Горького не читал. Я очень удивился: первый раз видел человека, который Горького не читал.

— «Челкаша» не читал?

— Это да, это вроде помню.

— А «Дело Артамоновых»?

— Это в кино, кажется, видел.

— А «Двадцать шесть и одна»?

— Ну, говорят же тебе!

— Ну как же, Гриша!.. А «Фому Гордеева»?

— Ну вот чудак, ей-богу, говорю тебе.

Ему, видно, стало неловко. А я никак не мог понять: человеку тридцать два года, он Горького не читал. И на другой же день я принес ему и рассказы, и «Дело Артамоновых», и «Фому Гордеева». Я сам тогда очень любил Горького.

Гриша аккуратно завернул книги в газету и спрятал в тумбочку.

— Только я медленно читаю, ничего?

— Да пожалуйста, держи сколько хочешь.

Он опять усмехнулся.

— Вот жена у меня вроде тебя тоже. Она в больнице работает, когда дежурит, делать нечего, тоже читает. Жутко культурная стала. Музыку по радио слушает. Я говорю: выключи ты ее к черту, она обижается. То ли притворяется, то ли вправду что понимает. Теперь стихи даже стала читать. Спать ложимся, а она с книжкой. «Ты послушай, послушай», — говорит. Я послушаю чуточку и сплю. Она опять обижается…

Я слушал и смотрел на него во все глаза. «Гриша! — хотелось мне сказать. — Да ты что, Гриша!» Ну, пусть бы Володька Мороз так говорил, или Юрка, или Титков, наконец, но Гриша!..

— Не привык я, понимаешь, как-то все некогда, да и книжки попадаются муровые… Пока придешь, пообедаешь, газету прочтешь, с дочкой там поиграешь, а там телевизор или в кино жена потащит — уже и спать надо. А в воскресенье тоже — то сад, то братаны приедут в гости, то там матрас надо перетягивать. Я за все лето на футболе-то всего раза три был, все некогда…

У меня был вид, наверное, ошарашенный. «Матрас перетягивать, на футболе…» — повторил я про себя.

— Ну чего ты? — спросил он, глядя на меня с усмешкой. — Первый раз слышишь, что ли?

Я молчал, не зная, что сказать.

— Так что ты учись, пока можешь, читай свои книжки, — сказал Гриша весело. — А то потом, когда работать всерьез станешь, семейку кормить надо будет, тоже тогда тово… Вспомнишь тогда…

Я долго потом был под впечатлением этого разговора. Мне хотелось что-то сделать, помочь Грише, мне казалось, это несправедливо — иметь те знания, которые имею я, мальчишка, когда он их не имеет. Или, может быть, думал я потом, здесь они ему не очень-то и нужны, как не нужны они, кажется, здесь и мне самому. В самом деле, разве мне нужна здесь моя десятилетка, мои книги, «Записки Цезаря»? Лучше бы я знал что-нибудь другое, лучше была бы у меня сила, как у Титкова, или нахальство Володьки Мороза, или Гришина сноровка, его опыт, его седьмой разряд. Подумаешь, профессор! «Клима Самгина» два раза читал. Ну и что? К мастеру Дмитрию Дмитричу не придешь и не скажешь: давайте мне, мол, самые сложные и дорогие шаблоны делать, я «Клима Самгина» читал. Пошел ты, скажет, со своим Климом куда подальше, мне рабочие нужны, а не профессора. Но все равно я постараюсь, я буду носить Грише книги, рассказывать то, что знаю сам, помогать.

Я принес Грише книги, но что-то не заметил, чтобы он их читал. Мы перешли снова в утреннюю смену, я опять встретился с Томой, Володькой Беляевым и Володькой Морозом, с Секундомером — до этого мы виделись по нескольку минут только на пересменках.

Была середина месяца, заказов шло все больше и больше, даже мне мастер дал работу по четвертому-пятому разряду. Разгуливать и разговаривать стало некогда. «Чтобы сегодня сдал», — говорил Дмитрий Дмитрич хмуро, и я старался. Гриша уходил в обед играть в домино, после смены обычно задерживался. Как-то Филя Зуев, Мороз, еще кто-то позвали его с собой в столовую, и он пошел; я стоял тут же, но мне никто ничего не сказал, и Гриша тоже — скользнул взглядом, и все. Однажды я подошел, облокотился на его станок, хотел что-то рассказать или спросить. Он суетливо, не глядя на меня, пробормотал: «Ты вот что, ты иди на свое место, сейчас некогда, а то, знаешь, мастер и все такое…» В другой раз я решил его подождать после работы, он уже убирал станок, торопился, а у меня все было сделано. «Я тебя подожду, Гриша».

Он оглянулся: «Чего? Нет, не надо, я тут зайти еще должен…» И я видел, как потом они с Зуевым, мастером Мишкой и Дмитрием Дмитричем вместе повернули к одному из наших шалманчиков с пивом. Я постоял, поглядел, пока они не скрылись, и пошел своей дорогой. Что ж, не стоит надоедать, хотя я тоже мог бы в «козла» сыграть и пива выпить, что ж тут такого. С Дмитричем пошел, надо же, тоже мне друг-приятель.

Шестнадцатого мы получали зарплату. Это уже во второй или третий раз давали мне деньги. Мы стояли в очереди в кассу вместе с Володькой Беляевым. Володька совсем преобразился, ходил в новеньком комбинезоне, держался хозяином. Когда кто-то полез без очереди, он заорал громче всех.

— У тебя наряды были? — спросил он, когда мы получили каждый свои одиннадцать рублей, если считать на новые деньги.

— Были.

— Много?

— Ну, штук шесть-семь, не больше.

— На сотню набежит?

— Не знаю, вряд ли, мелочь всякая…

— Ну все равно, пошли к мастеру.

— Ты что?

— Ничего, пошли. Я сотни на полторы настрогал, где они?

— Брось ты, у нас же ученические.

— Пошли, чего ты боишься. Я ему сейчас скажу, паразиту. Я корочки хотел купить с получки, понял? Такие корочки есть, без шнурков, австрийские…

— Брось, Володь…

Он потащил меня чуть ли не силой. По дороге я спросил — давно хотел его спросить, — думает ли он, куда поступать учиться.

— Да ты что? Мне школа-то в печенки въелась. Хватит. А ты что, учиться, что ль, хочешь?

Я пожал плечами, промолчал.

— Учиться! — Володька гоготнул. — Нет уж! Я через пару лет тут больше инженера зашибать буду. Как мой Водовозов или твой этот, как его?

— Панин! Что уж ты, Панина не знаешь?

— Да знаю, забыл! Всех сразу не запомнишь. Он ничего вроде у тебя мужик, да?

Я хмыкнул и показал большой палец.

Мы вернулись в цех (зарплату получали в опытном) — и сразу к столу мастера. Но тут уже бушевал Филя Зуев. Красный, растрепанный, щупленький, он наскакивал, махая длинными руками, на Дмитрия Дмитрича и кричал:

— …она мне поверит, да? Это деньги, да? Пацанам на калоши не хватит, да!

Мастер сидел за столом совершенно спокойный, попыхивал трубочкой и пролистывал толстым пальцем пачку сшитых на уголках черной ниткой нарядов. «Не визжи!» — время от времени повторял он презрительно.

— Я тоже счет веду, не маленький, знаю, сколько положено…

— Не визжи!

— Кому все, а кому шиш! Кому за счет малолеток мастер делает, а кому…

Тут Володька ткнул меня в бок: слышал? — и решительно шагнул к столу.

— Чего ты так орешь-то? — нахально сказал он лысому Филе. — Мастер небось лучше знает… Точно, Дми-Дмитрич?

Да, с этим Володькой не пропадешь! Мне даже слушать было стыдно, как он говорит с мастером, а ему хоть бы хны. Я держался в сторонке.

— У нас тут нарядики были, Дми-Дмитрич, нам как за них, причитается? — Володька говорил это с небрежной, панибратской улыбочкой, вихлялся, опершись обеими руками на стол, невинно глядел мастеру в лицо.

— Вот-вот! — крикнул Филя. — Вот они, сами пришли!

— Ты не визжи! — опять сказал ему мастер. — А вы, молодой человек приятной наружности, еще малэ́, понятно?

— Это мы, конечно, понять можем, — тут же игриво ответил Володька. — Но, знаете, ботиночки хотелось купить, просто выйти не в чем, а там нарядики были, или это, может, в фонд обороны идет или там еще куда?

— Малэ еще! — повторил мастер, усмехаясь. Было видно, что он очень доволен Володькой.

— Ну что ж, малэ так малэ! — согласился вдруг Володька. — Подождем другого раза. Может, тогда баланс будет в нашу пользу, а?

— Дожидайтесь! — закричал опять Филя. — Дождетесь вы у него!

— Пока разряда не получите, вам полагаются только ученические, ясно? — сказал нам мастер, даже не взглянув на Филю.

— Всё поняли, — сказал Володька. — Спасибо за внимание.

Мы отошли. Володька закурил и в том же быстром ритме, в каком он вел весь разговор, сказал:

— Сволочь, жук. А лаяться с ним нельзя. Себе дороже. Понял?

Я ничего не понял. Не полагается — значит не полагается. И нечего было лезть. И только потом до меня дошло: в самом деле, нам же дают работу по нарядам, и там расценки стоят, и мастер их закрывает, куда же деньги-то идут?

— Ладно, мы свое вернем, — сказал Володька. — Черт с ним пока. Пойду своего Водовоза найду, надо ему поставить.

— Чего? — спросил я.

— Здрасьте! — сказал Володька. — Ты своему этому… опять забыл… да, Панину, не ставил, что ли?

Я смотрел на него, как дурак.

— Нет, ты тюфяк, просто тюфяк! Беги скорее, позови его, скажи: так и так, айда, отметим с получки…

— Пить, что ли?

— Нет, кашку манную есть.

— Ты в самом деле думаешь?

— Слушай, не смеши эту самую, как ее… публику. Иди скорее.

Володька открыл свой шкафчик, стал торопливо одеваться, а я, похрустывая деньгами в кармане, пошел искать Панина. Может, в самом деле так надо?.. Я слышал, конечно, что полагается угостить мастера или того, кто тебя учит, но как это? И зачем? Что ж, приду я к Грише и скажу ему?.. Чудно́! Да нет, это стыдно просто. И кому, Грише? Нет, это не укладывалось у меня в голове. Я уже заранее краснел, думая об этом… Да! А может, он потому как-то вроде сторонится меня, что я до сих пор этого не сделал, а? Может, я нарушил какое-то правило, традицию?.. Выпить я могу, но вот так, вдруг, ни с того ни с сего? И главное, Панин…

Но теперь это новая мысль не давала мне покоя: вдруг на самом деле он на меня обиделся, что я его не угостил? С одиннадцати рублей не разгуляешься, конечно, но все равно. Может быть, дело просто в жесте, в символе, так сказать? Вон Володька угощает же своего Водовоза, и тот, видимо, угощается? Нет, надо и мне. Мы встретились с Гришей у моего станка.

— Ну как, получил свой миллион? — спросил он весело.

Я оглянулся, рядом никого.

— Вот он, как же! — Я вынул на ладони деньги из кармана, другой ладонью лихо прихлопнул. — Пойдем выпьем, Григорий Петрович? Что нам, малярам!

— Угощаешь? — Гриша подмигнул.

— Ну, спрашиваешь.

— Ну что ж, давай!

«Батюшки, как все просто-то, — думал я потом по дороге, когда мы действительно быстренько собрались и шли вместе к проходной, а потом через дорогу, за угол. — Как просто, оказывается! Вот так Володька, ну что за парень!» Я оживился, что-то громко говорил, махал руками и старался не думать, сколько я сейчас должен буду истратить и сколько привезу потом домой: одиннадцать рублей были тогда для нас приличные деньги.

На дворе сыпал дождь, вился ветер, было холодно и уже почти темно — весь народ набился внутрь тесных палаток, мы едва втиснулись. Пивные кружки плыли над головами на вытянутых руках. Гул и туман стояли, как в бане. Кисло воняло пивом, табаком, мокрой одеждой, колбасой.

— Ты найди место, — сказал Гриша. — Я сейчас.

Он чуть не с каждым здоровался, кивал, все были свои, заводские.

— Давай я, — мне было неловко, что он сам идет к стойке.

— Ладно, а то до морковкиных заговен простоим.

— Деньги-то, Гриша?

Но он уже не слышал. Я протиснулся к подоконнику, дождался, пока допьет свое пиво круглый, розовощекий парень, и занял место.

— Эгей, там нету у тебя местечка?

Я оглянулся. Возвышаясь надо всеми, ко мне протискивался с кружками в руках Секундомер. Лицо его было мрачно и красно, он ходил уже в зимней солдатской шапке, сейчас она едва держалась у него на затылке.

— Нету! — ответил я.

— Давай, давай! — Я узнал голос Пилипенко, самого его видно не было. — Ходи, милок!

«Вот вам, пожалуйста, — подумал я, — то же самое, обычное дело».

Я поднимался на цыпочки и поверх голов глядел, где мой Гриша. Черт возьми, глупо вышло, что ему придется сейчас платить. В пивной противно, но я радовался, что попал, наконец, сюда. Пусть кто-нибудь скажет теперь, что я профессор или еще что-то такое.

— Эй, ты где? — позвал меня Гриша, и я ответил ему:

— Сюда, здесь я!

Он вынырнул из толпы с двумя кружками, с бутербродами, а потом достал из пальто откупоренную и ополовиненную поллитровку: видно, только что разлили с кем-то пополам. И один стакан.

— Водку пьешь? — спросил Гриша.

Я терпеть не мог водку, мы с ребятами пили тогда сладкие вина или ликеры, но я, конечно, не признался.

— Ладно, — сказал Гриша. — Раз в жизни, с получки, сам бог велел.

Я быстро сосчитал, сколько все это может стоить, и старался больше об этом не думать, но все равно думал и думал, сколько мне надо отдать и сколько останется. Даже неприятно.

Мы выпили, стали есть бутерброды с салом и потягивать пиво. Я даже не поморщился от водки, махнул чуть не целый стакан, и хоть бы что.

— Гриш, а деньги-то? — сказал я и полез в карман.

У него рот был полон, он замычал и стукнул меня по руке. Потом прожевал и сказал строго:

— Ты что это, шуток не понимаешь?

— Ну как же, Гриш?

— Да ты что, в самом деле?

— Ну… я думал… Я же сам… Ну и вообще обычай есть такой…

— Обычай! Ты сначала заработай на водку — понял? — а потом угощай.

Я что-то промямлил. Все равно глупо вышло.

— То-то же! — опять строго сказал Гриша.

Нам стало жарко, мы расстегнули пальто, Гриша сбил кепку на затылок. Народ все подходил, нас сжимали, кто-нибудь выныривал с кружками и подозрительно глядел: допили мы или так стоим, лясы точим без дела. Гриша сказал, чтобы я приезжал как-нибудь к нему в гости, там можно посидеть спокойно.

Потом мы ушли, на улице еще похолодало, и дождь сыпал, но мне стало тепло, хмельно и не хотелось домой. Я проводил Гришу к электричке, и мы стояли на платформе под навесом и все разговаривали. Я говорил в запале, что не пойду теперь в институт, буду всегда работать на заводе, научусь и стану зарабатывать как следует, а история — что ж, я и так могу учиться и читать, что хочу, было бы желание, а знать буду не меньше, чем другие, подумаешь! И пусть мастер на меня не косится и не болтает, что я сбегу. Латынь я и сам выучу, и греческий, если нужно, и вообще я не собираюсь быть, например, учителем истории, а меня интересует наука. И например, у меня есть одна идея насчет истории России, и если б мне только добраться до книг, засесть за них по-настоящему…

— Ну ладно, — сказал Гриша. — Ты не кричи, народ смотрит. Я поеду, а то поздно уже…

— Да-да, сейчас. — Я торопился. — Понимаешь, страны, как звезды, понимаешь, они затухают и вспыхивают вновь…

— Хорошо, — сказал он. — Вон моя гудит. Ты давай тоже домой сразу.

Подлетела мокрая электричка, слепя прожектором и шипя тормозами. За мокрыми стеклами горел свет, люди уютно сидели в тепле, кто книжку читает, кто прислонился к стеклу и смотрит сюда, на улицу, какая станция. Я пошел по мокрым доскам, подняв воротник, сунув руки в карманы.

— Это все ты не выдумывай! — крикнул Гриша, и двери захлопнулись.

— Чего? Чего? — кричал я. Он там делал какие-то знаки за стеклом, крутил головой, но я так ничего и не понял, и электричка ушла. Но он имел, конечно, в виду ученье, так я подумал, что же еще, кроме ученья: все, кто не учился, говорят: учись, а кто учился, бывает, наоборот: зачем, мол, это надо?..

5

Нас посылали от цеха на картошку — меня, Секундомера, Тому, еще троих ребят. На целую неделю, до ноябрьских праздников. Тогда без конца посылали из города на картошку. Мастер Мишка подошел с двумя списками: в одном — кому ехать, а в другой заносил желающих пойти на оперу «Травиата».

— Чего он там наработает, — сказал про меня Гриша. — Кто это там придумал? Пусть остается, он мне нужен.

— Ну что ты! — сказал я испуганно. — Зачем? Я не отказываюсь.

— Да ты копал ли когда?

— Там копать не надо, — как всегда, весело ответил за меня Мишка, — там картофелекопалка — подбирай только.

— Ты мне не объясняй, — Гриша сердился, видно, недоволен был, что я влез в разговор. — Сам бы и ехал или Титкова вон посылал.

— Только там, наверное, сапоги нужны, — сказал я. — А у меня нет.

— В колхозе дадут, — сказал Мишка и обернулся к Грише. — Ну, писать тебя?

— Ну, пиши, что ли, а что за пьеса-то? Сроду не ходили, надумали!

— А как же, — ответил Мишка. — «Травиата», опера, говорю же, как одна там была вроде дешевки, что ли, а потом завязала это дело. Про любовь в общем.

— Гм. Почем билеты?

Мишка назвал разные цены. Гриша глянул на меня, повел глазами в сторону, опять хмыкнул.

— А сапоги там ни черта не дадут, не трепись, — сказал он Мишке.

— Конечно, кто ж ему даст, — вдруг согласился Мишка, — откуда там сапогов наберутся? Так писать, что ли?

Гриша смотрел на меня, а я на него. Потом я сказал:

— Это красивая опера, грустная такая.

— Ты видел?

— Да, слушал.

— Оперы еще… — Гриша усмехнулся и махнул рукой. — Ладно, валяй, какие получше, где наша не пропадала!

Мишка стал записывать, примостясь тут же, на станке.

— Два?

— Два, конечно, один, что ли, я пойду? А сапоги, — он обратился ко мне, — я тебе принесу. Ты какой носишь?

Я сказал.

— Ну, в самый раз. И еще бушлат у меня есть брезентовый.

— Ну вот, видали! — сказал Мишка не то про оперу, не то про бушлат.

— Когда уж это кончится. — Гриша опять хмурился. — Прошлый год ребята ездили, из-под снега уже ее доставали, и обратно…

— Шефство! — ответил Мишка. — Помощь города селу!

— Пошел ты! — сказал Гриша.

На другой день он принес мне бушлат и сапоги.

Крепко меня выручила Гришина одежка!

Я не буду рассказывать про ту неделю в деревне — скажу лишь, что вернулся я и все никак не мог забыть эту картошку, которую мы действительно выбирали уже из-под снега, из грязи, а потом она смерзалась в ворохах, потому что ее не вывозили: машины буксовали, их самих вытаскивали тракторами, а снег сыпал и за ночь заметал все, и по бесконечному белому полю, как могильные курганы, стояли белые бугры, которые мы накануне натаскивали, насыпали ведрами. И зачем нас только посылали, отрывали от работы, кормили, гоняли машины?.. Тома у нас там заболела, и ее положили на печь, а до этого все мы спали в избе на полу, и тут же на полу сушилась у хозяев рассыпанная картошка.

Снимая вечером и натягивая утром тяжелые сырые сапоги (Секундомер меня учил, как накручивать портянки), я всякий раз вспоминал добрым словом Гришу.

Мы вернулись под праздник, пятого или шестого, на работу вышли девятого. Я бежал, спешил, оказывается, успел соскучиться, и не терпелось повидать Гришу, Володьку, узнать, как там прошел их культпоход на «Травиату». Мне вроде тоже обрадовались, и Гриша.

Про «Травиату» он сначала не стал много рассказывать, видно, не хотел меня обидеть.

— Да, красивая вообще штука — эта опера, — а сам усмехался. А потом сказал: — Поют там, понимаешь, и ничего сперва не разберешь, вроде не по-русски, я только под конец вник, улавливать стал. Вчетвером как затянули каждый свое — где тут понять? Но вообще интересно, конечно…

А про колхоз, когда я стал рассказывать, Гриша слушал хмуро и раза два выругался, хотя редко ругался при мне.

— Я сам два года в эмтээс проработал, знаю это дело, — сказал он. — Но ты, ладно, не думай много, мозгов не хватит.

Он даже руку положил мне на плечо — мы сидели рядом на подоконнике — и подержал ее так немного у меня на плече.

— На земле самая тяжелая работа, — добавил он, будто успокаивая меня. — Еще тяжелее, чем наша. (Разве наша такая тяжелая? Я еще не понял в ту пору.) У меня вон три сотки всего, садик вшивенький, и то все время рук требует…

Я молчал. Гриша умолк тоже, и мы еще недолго так посидели.

— Ладно, — сказал он потом. — Давай работать.

Я еще сказал ему спасибо за сапоги.

— Да ну, чего там! — Он поднялся и немного постоял, задумавшись. И мы пошли работать.

6

Как-то в пересменку, когда все рабочие были в цехе, созвали собрание: дело шло к концу года, годовой план решали выполнить до срока, выступали с речами начальник цеха, парторг, мастер Дмитрий Дмитрич, народ густо сидел на верстаках, ящиках, прямо на полу, иные стояли. Потом пошло разное, насчет дисциплины, прогулов, чистоты, спецодежды и тому подобного. Говорили, что мы хуже всех на заводе, и когда уже хоть душ нам сделают. Потом о читке газет. Что вот, мол, десять раз постанавливали читать в обед газеты, летучки делать, и все равно дуются в «козла», и никакой политработы нету. Стали кричать:

— И без того все грамотные!

— Что уж, мы сами газет не читаем!

— Не детский сад!

— Пустой разговор!

Однако постановили: газеты в обед читать и поручить это дело новеньким, грамотеям, это значило — мне и Володьке Беляеву.

Так появилась у меня общественная нагрузка.

Уже на другой день я, усевшись повыше на верстак, развернув газету, скороговоркой вычитывал самые интересные новости. Вокруг меня собиралось человек двадцать: разложив на коленях завтраки, жевали, хрустели бумагой, пили молоко и кефир, слушали. В другом конце, у окна, за столом мастера, все-таки играли в «козла». Володька Мороз был, конечно, там и время от времени, грохнув фишкой о стол, кричал мне: «Ты давай погромче, ты давай нас тоже охватывай!» Его утихомиривали: «Ладно! Помолчи! Тише там!»

Ничего особенно интересного в газете не было, я за пять минут прочел все, что можно было, а люди расположились надолго, по-серьезному и расходиться теперь, видно, не хотели. «Надо других газет штуки две брать», — сказал кто-то. Потом кто-то еще спросил, вспомнив прочитанное: «А вот как она сейчас вообще, Дания?» — и стали говорить про Данию. И никто ничего, оказывается, не знал про Данию, а старик Пилипенко и вовсе спросил: «Где это?» Я стал рассказывать, что помнил, меня слушали.

Потом настала очередь Володьки Беляева.

Володька в подробности не вдавался — прочтет заголовок и говорит: «А, это мура, это неинтересно!» — «Да ты читай давай!» — крикнут ему, а он: «Что вы, ей-богу, как маленькие, читай вам, больные, что ли?»

Потихоньку дело с чтением газет заглохло — должно быть, до следующего собрания, но за мной осталась слава, что я много чего знаю и хорошо рассказываю. Когда я заходил, например, потом в резальную и там вдруг почему-то оказывался Пилипенко, то он семенил мне навстречу и говорил: «Ну давай, милок, расскажи чего-нибудь…» — «Да что вы, что я расскажу?..» — «Ну-ну, расскажи-ка давай, расскажи…» — «Да о чем?..» — «Ты ему про американцев давай, — прогудит Секундомер. — Он про американцев любит». — «А может, про русских рассказать?» — говорю я. «А что про русских? — удивится Пилипенко. — Чего, новости, что ль, какие?..»

И вот однажды, пока Секундомер, втянув в станок болванку, отрезал сталь, которая была мне нужна, я действительно решил рассказать старику о русских: меня распирало в ту пору от прочитанного, я проглатывал том за томом Костомарова, Соловьева, Ключевского, все было не так, как говорили в школе, все переворачивалось в голове.

Почему-то я начал о самом эффектном, должно быть, только что прочел, и картины эти еще стояли перед глазами: как Степан Разин гулял по Каспию, разоряя берега от Дербента до Баку, как вернулся в Астрахань и был так богат, что веревки и паруса на стругах висели шелковые, и как хотел вроде бы повиниться перед государем, но передумал и «учинил дурость» в Царицыне, и как пришел к нему Васька Ус, а потом, весной, они вместе двинулись на Астрахань, разбив перед тем московских лопатинских стрельцов.

Я рассказывал, как воевода астраханский, князь Прозоровский и митрополит Иосиф ждали Разина, как на валах и раскатах ставили пушки капитан «Орла» Бутлер и полковник англичан Фома Бойль, и как от «воров»-разинцев пришли «прелестные грамоты», и в том числе Бутлеру на немецком языке, а Разин стоял в это время у Жареных Бугров с семитысячным войском…

Резальный станок давно отпилил заготовку, вокруг меня, кроме разинувшего рот Пилипенко и Секундомера, появились еще слушатели — каждому, кто входил, говорили «тише!», и вошедший оставался. Мне давно бы надо было вернуться на свое место, но я уже не мог остановиться. Я рассказывал, как изменили астраханцы воеводе, как вместо того, чтобы лить на врагов, приступивших к стенам с лестницами, смолу и метать копья и камни, принимали их прямо с этих лестниц в объятия, как сами пошли резать и грабить своих «начальных людей». Не забыл я и о последнем оплоте астраханцев, о Капсулате Муцеловиче Черкасском и его девяти пушкарях, которые засели в пыточной башне и стреляли по разницам, когда вышел свинец, медными деньгами.

Я волновался, я словно видел перед собой этот званый обед у митрополита Иосифа, когда Иосиф, друг убитого на паперти Прозоровского, позвал к себе Разина, и ввалилось сто казаков, и Иосиф угощал их, кланялся в пояс и улыбался, а потом выдал скрывавшуюся у него в кельях жену Прозоровского с княжатами, и княжат повесили за ноги на стене — одному было шестнадцать, и он смело отвечал Разину, а другому восемь.

— Это еще что здесь у меня такое? — вдруг рявкнули за моей спиной.

Явился Дмитрий Дмитрич. Слушатели мои быстренько потекли в дверь, я тоже бросился за своей заготовкой. Мастер смотрел свирепо, и трубка его пыхтела. Старик Пилипенко засуетился:

— Да это так, милок, это он так, ничего…

— Ты смотри у меня! — сказал мастер. — А то я за ноги-то тебя повешу!

И мне было стыдно, что он опять меня не за делом застал.

Минут через десять Пилипенко проскользнул мимо мастера к нам на участок, уцепился за мой рукав:

— Ну а дальше-то, милок?

Я уже поставил тиски, заготовку, затягивал болты, мне не до Разина было.

— Как-нибудь в другой раз… — пообещал я ему.

Он подкатил к Панину и стал — я видел издали — хвалить меня, покачивать головой. Гриша тоже спешил, он кивнул раза два, соглашаясь, глянул в мою сторону, подмигнул одобрительно и продолжал работать.

Володька Беляев сказал, что он все выяснил насчет наших нарядов и что все очень просто. Мастер, конечно, не кладет этих денег себе в карман, но он заинтересован, чтобы лучшие рабочие, которые делают основную работу, получали больше, чем другие. Они и сами зарабатывают, конечно, но если есть возможность им «подкинуть», то почему не подкинуть? И вот мастер делит наши ученические деньги на тех, кто, по его мнению, этого заслуживает. Там, конечно, не бог весть какие суммы, но все-таки. «Два плюс один, — как сказал Володька, — это уже будет три».

— Что же, выходит, что и Панин, значит? — Я усмехнулся и пожал плечами.

— Вот как раз, наверное, твоему Панину в тот раз и пришлось. Водовоз но получал, Филя — ты сам видел, как орал. — И Володька назвал еще три-четыре фамилии семиразрядников, кто, по его мнению, тоже мог бы получить деньги по нашим нарядам, но не получил.

— Брось ты! — сказал я. — Не поверю.

— Дурак ты, дурак! — сказал Володька.

Но этого действительно не могло быть, я не верил: Гриша и какие-то денежные махинации, нет, не верю. Может, мастер сам так делает, но тайком от всех? Может, так надо? От ученика какой толк? А если уйдет, допустим, Гриша или даже Филя Зуев, то кто сможет сделать то, что они делают? Мастер у нас, конечно, крокодил, что говорить, но за производство болеет, это все знают. Наверное, он старается, как лучше. Панин вообще-то получает раз в шесть-семь больше меня, на то он и Панин. Как-то недавно мы вместе делали шаблоны, он и я, шаблоны почти одинаковые, но ему заплатили за них вдвое больше, чем мне, я сам видел наряды. Ну и что такого? Я ж не обиделся. Он лет двенадцать работает, а я без году неделя. Нет, зря это Володька, я, например, не стал бы. Пусть. Интересно только, врет он или нет? Берет Гриша э т и деньги или не берет?

Я потом улучил минуту и прямо спросил:

— Гриш, скажи, пожалуйста, а вот эти деньги, что по моим нарядам и вообще учеников?..

— Да-да, — он перебил меня. — Да, будешь получать теперь, я мастеру сказал. И разряд пора давать тебе. Техминимум сдашь и разряд получишь…

— Правда? Это бы здорово! — Я обрадовался. — А то куда они раньше шли?

— Кто?

— Ну деньги эти. Говорят, будто мастер…

— Ну да, верно, он их раскидывал…

— Как?

— Ну, раскидывал тому, другому… — Гриша стоял ко мне боком и все хотел уйти, а я каждым новым вопросом задерживал его, и потому он отвечал с досадой.

— Но ведь это несправедливо, — сказал я. Сам не знаю, зачем вдруг так сказал, ведь думал до этого, что, наоборот, справедливо и ничего особенного в этом р а с к и д ы в а н и и нет.

— Да ты не волнуйся, я ж тебе сказал, что получишь…

— Я ведь не волнуюсь, Гриш, я вообще, понимаешь…

— Чего вообще?

— Ну вообще. Так. Не из-за себя, понимаешь. Я и не знал. Нет и нет. Но вообще противно, когда…

— Ну все!..

Он хмыкнул и отошел, не поглядев на меня. Я остался стоять. Я понял, что Володька не врал. Он не врал, но Грише тоже неприятно, я же вижу, что неприятно. Ну ладно, ничего. А насчет разряда — это здорово!

7

Как-то, хоть и случайно, я попал к Грише домой. Не то чтобы в гости, но почти что. В конце смены ему позвонила жена, Галя. Это редко случалось, чтобы кого-то звали к телефону, а тут один слесаренок, из тех, кто поближе к столу мастера, прибежал и кричит: «Панин, к телефону!» Гриша пошел и вернулся сердитый. Я спросил: «Ты что, случилось, что ли, что-нибудь?» — «Да мура! — отвечает, а сам хмурится. — Затеяла тоже!» Оказывается, жена в мебельном магазине стулья купила и ждет Гришу, а Гришин брат Леха, с которым вместе везти договорились, не пришел, и вот она волнуется, просит, чтобы Гриша кого-то с собой взял, кому до дому по пути. А то на такси не увезешь. Тут я, конечно, вызвался помочь, я рад был для Гриши что-нибудь сделать, даже пусть стулья нести, и еще мне интересно было на его Галю посмотреть, а то жена, а какая она, я так и не видел. Сначала Гриша отказывался: «Да ну что, ей-богу, брось ты!» — а потом согласился: «Ну ладно, хоть до электрички поможешь, там недалеко…»

Мы подъехали к мебельному на троллейбусе — большущий магазин на полквартала. Я еще никогда ничего в мебельном не покупал, мне интересно было. Тут, как всегда, стояли вдоль тротуара автофургоны — в один из них человек пять затаскивали голубой диван, модный такой, из двух половинок. Прямо на грязном тротуаре выстроились светленькие шкафы, а улица — серая, осенняя, с растаявшим снегом, и у шкафов оказался жалкий, озябший вид. Прохожие отражались в зеркалах, и мы с Гришей тоже отразились по очереди раз пять: он сердитый, в кепке и своем коротком полупальто, а я в куртке и все еще без шапки, с синими от холода щеками. Тут толклись все больше женщины, возбужденные, крикливые, и мельтешили «вась-васи», ища, кому что поднести, подвезти, и толкались шоферы, грузчики, сами мебельщики-продавцы в синих халатах, и у них, особенно у мебельщиков, тоже был яро-деловой вид, глаза горели, каждого то и дело куда-то кто-то отзывал, договаривался, держал за пуговицу халата, заглядывал в глаза, а они слушали нетерпеливо и уже глядели в сторону — словом, это был настоящий торг, азартный и шумный, и народу толпилось, входило и выходило множество. «Во жуки-то, во жуки», — сказал Гриша даже как будто изумленно.

Галю мы нашли где-то в середине магазина, возле горы обернутых в бумагу стульев, возвышавшейся чуть не до потолка. Худенькая, очень молодая женщина, щеки горят, красное пальто расстегнуто, платок съехал с головы, она отгибала бумагу с сиденья стула и начала сразу: «Гриша, ты погляди только, ты погляди, какие, и задешево совсем». — «Ну ладно, ладно, вижу, — сказал Гриша сердито, — не могла уж тут кого срядить, вот парня пришлось просить…» Он сразу сказал ей обо мне, чтобы она здесь не очень-то распространялась. И она смешалась, улыбнулась, запахнула пальто и протянула мне руку — знакомиться. Я глядел весело, приветливо, мне не хотелось, чтобы они стеснялись меня.

Стулья оказались солидные, крепкие, с ярко-красными, в крапинку, мягкими сиденьями, не какие-нибудь там тонконогие, на трех ножках, чашеобразные модники, а обыкновенные, приличной тяжести, хоть и отечественные изделия. «Ничего вроде», — неуверенно сказал Гриша и поглядел на меня. «Тебе-то как?» — спросил он потом у Гали. Я бодро сказал, что вполне приличные стулья, а Галя быстро стала объяснять, что она пошьет на них чехлы, что стулья в самый раз для комнаты, она полдня за ними стояла и взяла чуть ли не последние полдюжины. «Ну, порядок тогда, — сказал Гриша, — давай мотать отсюда. — И, опять обращаясь ко мне, сказал виновато: — Совсем сидеть дома не на чем, люди приходят, неудобно даже». — «Доску кладем, — добавила Галя, — по соседям табуретки собираем», — и тоже улыбнулась, как Гриша.

Мы взяли по два стула и отправились. Гриша хотел найти такси, но Галя сказала, что в легковом не повезут, а грузовое дорого, да и не отыщешь сейчас. Едва мы вышли, к нам бросились сразу два-три типа, но я, пристраивая стулья на голову, сказал, что мы сами управимся. Так мы и пошли, даже в троллейбус не стали садиться. Гриша держался следом за мной, он взял у Гали еще стул и нес три. «Прибарахлились, — смеялся он сам над собой. — Мебель отрываем!»

На перроне, пока мы ждали электричку, Гриша сел на стул, скрестил на груди руки, надул щеки и стал изображать барина. «Жана, — дурачился он, — подай мне шаньпаньского!» Я его ни разу еще не видел таким. «Ну, ну, взялся, обалдуй!» — укоряла его Галя и радостно смеялась.

Я поехал с ними, сами они свою мебель не дотащили бы, и Гриша опять хмурился. Мы ехали в тамбуре, Гриша сказал: «Хорошо, хоть стемнело, а то сейчас потянемся по поселку…» — «Да мы что, украли, что ли?» — сказала Галя. «Ну ладно, ладно…» И что он так стеснялся этих стульев?

Мы шли потом от станции минут десять, под ногами чавкала грязь, а крыши и деревья в палисадниках белели от снега, фонари стояли далеко друг от друга, и пахло морозцем, прелым листом, вечерним дымом. Теперь Гриша шел впереди, торопился, и Галя сильно отстала от нас. Мы пришли раньше, и, когда сбросили, наконец, стулья на крыльце маленького, высоко стоящего дома с высокими окнами, светившими уютным красноватым огнем, Гриша тихо выругался и сказал вдруг: «Вот не люблю я это как-то, прямо удавился бы…» — «Да что? Что тут такого?» — сказал я не очень искренне, потому что сам сильно презирал всякие блага жизни. «Да ну!» Он не умел объяснить, но я понимал, чувствовал, в чем тут дело: мне бы самому, если бы пришлось вот так нести с в о и стулья, тоже было бы неловко.

На крохотной застекленной терраске, пропахшей яблоками, Галя, быстро скинув пальто, стала раскручивать со стульев бумагу, стружку, вытирала их чистой тряпкой от выступившего на полированном дереве тумана. Ей помогала не старая еще женщина, которую Гриша называл тетя Поля, — его теща, такая же худенькая, как Галя, и моложавая. Тут же вертелась смуглая, с темными глазами — вылитый отец — девчонка в черных валеночках. Это и была Гришина семья. Все они мне понравились.

Гриша переворачивал каждый стул, постукивал, щупал, рассматривал бумагу и как уложена в ней стружка, покручивал головой и говорил: «Чисто все делают, черти». Потом он сказал строго: «Ну ладно, насмотритесь еще, поесть бы нам дали». И Галя спохватилась, стала приглашать в комнату, сама бросилась на кухню. Минут через десять мы уже сидели за столом.

В комнате было чисто и тесно от вещей. Когда я осмотрелся, переводя взгляд с укрытого вышитой салфеткой телевизора на диванные подушки-думочки, на этажерку с немногими книгами, на большой сундук, покрытый ковриком, на швейную машину и выпиленную лобзиком полку с вазочкой, в которой стояли восковые розы, и на другие вещи, Гриша, потирая подбородок, сказал: «Вот так, значит, и живем, такое наше хозяйство». Я торопливо улыбнулся и сказал, что мне очень нравится, потому что в Гришином тоне опять мне послышалось извинение или досада даже, словно он стеснялся, что я вижу, как он живет.

Обедали все вместе, и было весело и хорошо: Галя рассказывала, как стояла в очереди и какие там, в мебельном, порядки; тетя Поля все ужасалась, как это я хожу без шапки и больно уж худой, не кормят меня, что ли, совсем; девочка сначала долго, в упор, рассматривала меня, а потом, когда я ей надоел, стала приставать, скоро ли включат телевизор. Все, кроме девочки, выпили по две рюмки вкусной домашней рябиновой настойки, и я с голоду, что ли, или от тепла, от радости, захмелел и был совсем счастлив, что познакомился с такими хорошими людьми, и что Гриша — душа-человек, и жена его Галя — славная, и это замечательно, что они купили себе стулья, шесть крепких красных стульев, которых им хватит на много-много лет.

Потом мы с Гришей стали говорить о заводе, и было очень здорово, что мы сходимся во мнении о знакомых нам людях. Титков — барахло? Барахло. Секундомер — чудак, но добрый парень? Да, так оно и есть. Дмитрий Дмитрич — волкодав или не волкодав? Но тут Гриша меня остановил: «Ты не понимаешь, — сказал он. — Дмитрич всю жизнь тут, он с двенадцати лет работает, ему комар носа не подточит. Ты не думай, на нем все больше, чем на начальнике цеха, держится. Чего-чего, а за производство Дмитрич болеет, как за свое, это каждый скажет». — «За производство он болеет! — почти крикнул я. — А с людьми он как обращается? За людей он болеет?» — «Ну, это что… — просто сказал Гриша, — у него главное — план. А люди — что ж… Уж он так привык, не переделаешь…» Галя стояла тут же, собирая посуду, и сказала вдруг: «Барбос он, твой мастер, еле уломала к телефону тебя нынче позвать, прямо рычит, будто ты свое не отработаешь…» — «Ну ладно, — сказал Гриша, — ты еще! Все станут звонить, что будет?..» Я понял, что больше не стоит говорить о Дмитриче.