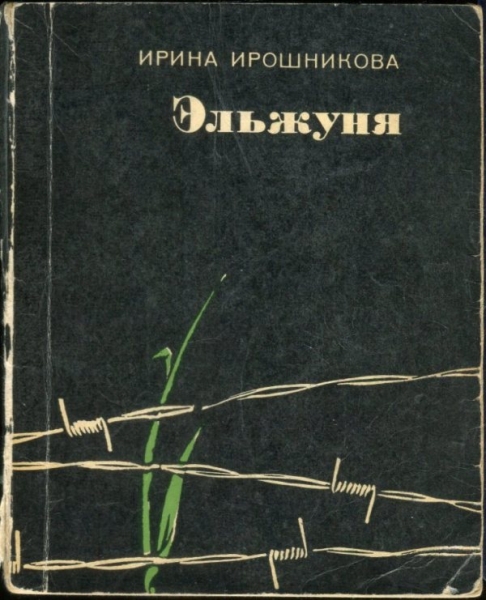

Ирина Ирошникова Эльжуня

Була соби раз Эльжуня, Умирала сама. Бо ей ойцец в Освенцима, На Майданке мама…_________________________

Это — посмертные строки, написанные польской девочкой Эльжуней, застреленной гитлеровским солдатом.

Ее именем я назвала книгу потому, что судьба Эльжуни — символ беззащитности детства перед лицом фашизма, войны.

Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ…

«Видя нерешительность эсэсмана[1], Гесс схватил за ноги маленького ребенка и бросил его живым в огонь. Следуя примеру Гесса, другие эсэсманы тоже стали бросать детей живыми в огонь…»

(Процесс Рудольфа Гесса, коменданта лагеря Освенцим. Допрос свидетелей. — Материалы Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений в Польше.)

«Вчера на Кроумлин Роуд убили мою двоюродную сестру… Она шла сказать матери, что выходит замуж. Она умерла не сразу, а лишь в больнице… Сестру хоронят в четверг…»

(Из дневника белфастского школьника. — «Литературная газета» от 5 июля 1972 г.)

«ПРОКУРОР: Где были грудные дети, когда вы начали стрелять в них?!

СВИДЕТЕЛЬ: На руках у матерей».

(Процесс лейтенанта Полли, командовавшего расправой над жителями южновьетнамской деревни Сонгми. Допрос свидетелей. — «Правда» от 5 марта 1971 г.)

Листки из записной книжки с алфавитом. На них совсем еще детским почерком, выписанные большими буквами, громоздятся неровно фразы:

«Женя умерла… Бабушка умерла… Лёка… Мама…»

«…Савичевы умерли… умерли все… осталась одна Таня…» Это записи Тани Савичевой — ленинградской девочки, блокадницы. Как документ обвинения, они фигурировали на Нюрнбергском процессе.

«Нет, я не гулял на улице. Я сидел дома, в комнате, вдруг прилетели самолеты, и они бросили на меня две бомбы, но только стена упала, а я крепко прижался в углу…»

(Из рассказа семилетнего вьетнамского мальчика, доставленного в госпиталь после налета американских бомбардировщиков. — «Правда» от 3 октября 1972 г.)

Запрокинуто вверх лицо ребенка. Темные, круглые глаза его доверчиво смотрят ввысь. А оттуда, из высоты, наплывают на детское это лицо тяжелые бомбардировщики. И трассирующие пули роятся вокруг него… Это только фотомонтаж. Из западноберлинской газеты «Вархайт».

Впрочем, то, о чем я пишу здесь, это тоже только монтаж. Сведены воедино записи разных лет — фрагменты событий, судеб… А сквозь это — необъемлемость темы, суть которой в сочетании слов: «война и дети».

И еще одна фотография — фотография, не фотомонтаж. Врезалась в память как изобразительное решение все той же темы.

Руины варшавских улиц. Сожженные дома. Обвалы. Щебень и кирпич. Груды золы и пепла. На переднем плане ребенок — мальчик, полосатая маечка, коротенькие штанишки. Подстриженный хохолок… Весь он еще ухоженный, еще сохранивший следы домашности. Уперся руками в колени, подбородок в ладонях — сжался! Примостился словно на островке на развалинах своего дома. А вокруг бушует война…

Мальчик подлинный с именем и фамилией: варшавянин Рысёк Паевский. Фотографию эту я видела в альбоме, что недавно вышел в Варшаве под названьем «Война и дети».

Фотографии для альбома собирались из разных мест: из захваченных фашистских архивов, из личных коллекций «победителей» — гестаповца Шмидта, например, и из… «частных собраний» — так сказано в предисловии.

На каждой фотографии — дети. Успевшие позабыть, что бывает на свете добро и смех. И отчий дом. И тепло. И сытость…

Недетская обреченность лиц. Глаза, из которых многолико смотрит война… Листаешь страницы, а в горле крик!

Никогда не знаешь, как нахлынет на тебя то, что принято в обиходе называть темой. Завладеет мыслями. Заполонит душу.

То, о чем я пишу здесь, началось для меня, как тема, со случайно услышанного рассказа о судьбе белорусской девочки Людочки Безлюдовой.

Впрочем, это, наверное, не совсем так. И началось все это гораздо раньше, множество лет назад, июльской ночью сорок первого года…

Той ночью Москву бомбили. Под рев сирены я выбежала из дому с полусонной дочкой на руках. Где-то рядом, видимо в рощице, что за домом — жили мы тогда под. Москвой, — ухали тяжело зенитки.

«Ложи-ись! — заметив нас, закричал дежурный. — Осколками поранит»…

В чьей-то недорытой и непокрытой щели-убежище мы с дочерью оказались лишь вдвоем.

Помню зябкую сырость — ни на что не похожий запах свежевскопанной, развороченной земли. Помню небо над нами — иссеченное лучами прожекторов. И — огненное, клубящееся в той стороне, где была Москва.

Помню теплую тяжесть детского тельца на моих руках, испуганно жмущегося ко мне, беззащитного тельца.

Кто знает, может, начиналось все это еще той июльскою ночью и таилось все эти годы, ожидая своего часа. Ожидая толчка, импульса, чтоб, поднявшись из каких-то глубин памяти, обернуться болью, и гневом, и волей к действию. То есть, иными словами: стать темой…

А о белорусской девочке я впервые услышала в дни подготовки ко Всемирному женскому конгрессу. Женщины-матери всей Земли должны были съехаться в Москву.

Помните то московское лето — разноцветные процессии женщин по утрам у ворот Кремля? Ослепительно яркие канги Африки и нежные индийские сари на московских улицах…

Помните эту многоязычно выплескивавшуюся сквозь стены Кремля тревогу за детей всего мира? За их будущее.

Не могу объяснить, почему и как возникло во мне это чувство неколебимой уверенности в том, что мне необходимо быть на конгрессе. Не побывать по пригласительному билету, а именно — быть! Слышать голоса этих женщин. Видеть вблизи их глаза, их лица.

Путь к этому был один — билет прессы.

— Пожалуйста! — сказали мне в «Огоньке». — Но только в обмен на очерк. О нашей, советской делегатке. Сейчас они собрались в Колонном зале. Там проходит пресс-конференция. Идите, слушайте, выбирайте — какая приглянется.

Это оказалось не так легко — выбрать! Пятьдесят наших женщин: жен, матерей. Знаменитых, значительных, красивых. Космонавт. Вулканолог. Капитан дальнего плавания. Хирург…

Чего же мне не хватало? Видимо, какого-то созвучия тому, что скрытно, что неосознанно звучало во мне. И чему я не смела изменить.

А потом на трибуну вышла Нина Гусева.

«Война застала меня молоденькой учительницей на Смоленщине, — так рассказывала она. — Мужа замучили фашисты. Мой единственный ребенок погиб. Меня арестовало гестапо. Вместе с нами в камере рудненской тюрьмы находились дети… — Она рассказывала о детях, которых везли в Освенцим тем же транспортом, что и ее. И о детском бараке Освенцима — одно время она работала в этом бараке. — Со мною на нарах спала маленькая девочка из Белоруссии Людочка Безлюдова. Отца ее казнили в Борисове. Мать перегнали из Освенцима в другой лагерь. Брата Алика, который был немного старше ее и был неотступно с ней, увезли неизвестно куда…»

Я написала о делегатке конгресса Нине Гусевой. И о маленькой Людочке из Белоруссии. Очерк был небольшой и незатейливый. Но откликов вызвал столько, что редакция «Огонька» посчитала нужным командировать меня в Польшу, где отыскался след Людочки. Я должна была «досмотреть» ее судьбу.

Мне, однако, не удалось рассказать читателям «досмотренную» мною судьбу. Судьба этой белорусской девочки оказалась много сложнее и запутаннее, чем представлялось нам в Москве.

Но не смогла я и позабыть о ней. Шло время, и тема трагической незащищенности перед лицом войны семьи, материнства, детства — тема, к которой я прикоснулась в очерке, завладевая мыслями, все явственней открывалась мне в своей значимости. В своей протяженности сквозь годы…

О Нине Гусевой, Алине Тетмайер и других

Признаюсь, поначалу я собиралась рассказать здесь только о Нине Гусевой. Но видно, природа того, о чем пишу, такова, что стоит назвать одно лишь имя, и тотчас же, врываясь в рассказ, переплетаются с этим именем другие имена и другие судьбы — хоровод судеб…

В читальном зале одной из московских библиотек обсуждали повесть польской писательницы Зофии Посмыш «Пассажирка». Действие повести происходит в Освенциме — лагере уничтожения, лагере обезлюживания, оккупированной немецким фашизмом Европы. Происходящее в повести раскрывается через воспоминания ауфзеерине — надзирательницы, эсэсовки, вступившей во внутренний поединок с узницей.

Но повесть эта не только об Освенциме. Она о фашизме — явном и скрытом.

На это обсуждение я пришла с подругами Нины по Освенциму — сама она живет не в Москве. С Ириной Хариной, Екатериной Белостоцкой и Алиной Тетмаейр — польским врачом, профессором, директором детского хирургического госпиталя в Варшаве, она по приглашению Министерства здравоохранения была в то время в Москве.

Я сидела подле Алины, и обращенное ко мне в профиль ее лицо казалось совсем еще молодым и красивым, если глядеть справа. Левая же его сторона была сведена словно бы застывшим на щеке спазмом. Я знала — это память об Освенциме…

В Освенциме Алина — Нуля, так называют ее друзья, работала в лагерной больнице — ревире. Там ей удавалось помогать многим, в том числе и нашим, советским. Недаром, прослышав о приезде Алины, бывшие узницы Освенцима стали искать возможность повидать ее. Уж не говорю о москвичках. Алину встречали на станциях еще по пути следования в Москву.

Я видела в номере у нее несметное количество записных книжек, пластинок, альбомов с репродукциями, которыми задаривали ее встречавшие. Читала я и памятные надписи, и приложенные к подаркам записочки одного и того же содержания:

«Нуля! Я всегда тебя помню. Ты мне помогла в Освенциме». Или — «спасла». Или — «выручила». Или — «вылечила».

Из рассказов я знала, как именно она выручала, лечила, спасала… Как укрыла однажды в ревире от смертельной опасности Ирину Харину, что сидела теперь рядом с ней. И подругу Ирины Женю Сарычеву. Но рассказать хочу не об этом. Рассказать хочу об одном эпизоде, который тоже как-то связан с Алиной. И который, в конечном счете, оказался спасительным для Ирины и для ее подруг.

В карантинном бараке Освенцима на самом верху трехъярусных пар сидели три девушки, три москвички — наши разведчицы в тылу врага — Женя Сарычева, Люся Мушникова, Виктория Никитина. Четвертой, Ирины Хариной (тогда Иванниковой), с ними не было. Она заболела тифом еще в пути, когда их везли в Освенцим. Везли под особым конвоем, отдельно от других узников.

Первые дни в Освенциме Ирина как-то держалась. Но ей становилось все хуже, и, понимая, что иного выхода нет, девушки отвели ее в ревир. Отвели — потеряли из виду…

Ревир — двенадцать бараков, отгороженных от остального лагеря колючей проволокой. Внутрь не проникнуть. Да если б и удалось! Больных там тысячи — разве ее отыщешь?

Многое они пережили. Путь их лежал из Смоленска через всю Германию. Тюрьмы, допросы, штрафные лагеря…

В последнем лагере, в Брауншвейге, решились их судьбы. Вчетвером стояли они тогда по команде «смирно» перед специальной комиссией. А прибывшие эсэсовцы в чинах совещались между собой. Девушкам удалось уловить, что их направляют в лагерь Аушвиц — Освенцим, что лагерь этот тяжелый, потому что один из эсэсовцев, седоватый, немолодой, с сомненьем глядя на девушек, сказал: «Бессер шоссен», — лучше расстрелять.

А другой, помоложе, заметив, что девушки прислушиваются, подошел к Жене и, ткнув ее пальцем в лоб, пригрозил: «Нумер будет. Клеймо».

И вот они в Аушвице — Освенциме. Затаились на самом верху нар. Нет уже с ними Ирины. А за нею кто? Кто из них окажется следующей?!

Много им довелось пережить, но безнадежней минуты, казалось, не было.

И вдруг они услышали, что кто-то внизу выговаривает с нерусским акцентом их имена: «Люсья, Женья, Викторья, Ирена…» Свесили головы, увидели: ходят меж нар две женщины. Одна — постарше. Вторая — совсем молоденькая, круглолицая, в очках. Она держит перед собой листок бумаги и, глядя в этот листок, выговаривает старательно: «Люсья, Женья, Викторья, Ирена…»

Это разыскивали их. Разыскивала Власта — чешка, работавшая в шрейбштубе — лагерной канцелярии: молоденькая, в очках. А с нею, та, что постарше, тоже Власта — ее подруга. Зачем разыскивали?

Оказалось, вот что: в лагере, в Брауншвейге, где была решена их судьба, девушек держали в карцере в одиночках. На территорию лагеря выводили один раз в день под конвоем: умываться и прочее. Умывальники находились в том же помещении, где прачечная. А в прачечной работали «остенарбайтен» — русские девушки, угнанные из оккупированных областей и «проштрафившиеся» в Германии. Завидев «карцерниц», девушки эти старались забежать в умывальную, чтоб переброситься словечком, иногда поделиться хлебом. И одна из них, Надя, которая забегала чаще других, сказала им однажды: «Вы ничего мне не говорите, я вас ни о чем не спрашиваю. Но мы в шрейбштубе (канцелярия) дознались, что вы — парашютистки. Поэтому вас и содержат в карцере».

Надю эту в Освенцим отправили раньше, общим транспортом, под общей охраной. В дороге Надя подружилась с чешкой, которую звали Властой. Эта Власта оказалась подругой писаря из шрейбштубы, тоже Власты, много ранее заключенной в Освенцим.

Когда Женю, Люсю, Викторию и Ирину гнали по территории лагеря, Надя, увидев, узнала их и показала Власте, той, с которой ехала: «Наших девчат ведут, парашютисток, я тебе рассказывала». Власта пересказала это подруге. А подруга, та, что из шрейбштубы, отыскав по картотеке имена прибывших, пришла в карантинный барак, будто ей понадобились о них какие-то сведения.

Они пришли не с пустыми руками, обе Власты. Лагерный нехитрый гостинец: луковица и сухари. Старшая Власта незаметно передала это девушкам, а Власта, та, которая из шрейбштубы, грустно глядя на них сквозь стекла своих очков, сказала, трудно выговаривая по-русски: «Не надо печалится. Найдем Ирену. Вам еще будет хорошо…»

Она пришла за ними после отбоя, эта Власта, и, петляя между бараками, выбирая путь потемнее, привела их в ревир. Приоткрыла какую-то дверь, пропустила вперед.

И едва закрылась за ними дверь, едва они показались на пороге…

«Москау! Мóсква! Салют!» — негромко послышались со всех сторон. Дружеские руки тянулись к ним, дружеские лица были вокруг.

«Дорогие, дорогие мои москвички! — говорила седая женщина, видимо, она была старшей здесь. — Где встретились! А я… я так мечтала побывать в Москве».

Оглушенные, растерянные, не смеющие поверить в то, что слышат, стояли они среди окруживших их женщин: Женя, Люся, Виктория…

У каждой из этих женщин, как и у них, на одежде был винкель — угольник, знак узника. Как и у них, угольники эти были одного и того же цвета — красного (красный цвет отличал политических). А вот буквы в центре угольников, что обозначали национальность, были разными.

Алина Тетмайер, польская коммунистка, врач в ревире. Герда — седая женщина, немецкая коммунистка. Она была «эльтесте — хефтлинг кранкенбау» — старостою ревира. Схваченная фашистами после поджога рейхстага, Герда более десяти лет провела уже в тюрьмах и концлагерях. Орли — помощница Герды по ревиру — тоже немка и тоже коммунистка. Почти ровесница девушек, немногим старше их, она с шестнадцати лет находилась в заключении. Француженка Марн Клод, вдова известного журналиста — члена ЦК Французской компартии Поля Вайян Кутюрье.

Но все это девушки узнают гораздо позже, а пока…

Все говорят, перебивая друг друга, мешая слова и языки. Алина говорит немного по-русски. Мари — тоже. Она бывала с мужем в Москве. Женя знает французский. А немецкий… Лучше, хуже — все они теперь понимают по-немецки.

Разговор возвращается все время к Москве. Какая она, Москва воюющая? Правда ли, что солдаты Гитлера подошли к Москве? Как случилось, что они смогли подойти так близко?!

— Это были такие страшные дни для нас, — говорит Мари. — А потом такие счастливые, когда мы узнали, что гитлеровские дивизии разбиты. Если бы пала тогда Москва…

— Мóсква не мóгла пасть! — перебивает ее Алина.

Кто-то просит девушек спеть советскую песню.

— Есть хорошая песня, — говорит Алина, — только не запомнила слов. — Она тихонько напевает мелодию, и девушки тотчас подхватывают этот до боли родной мотив:

Утро красит нежным цветом Стены древнего Кремля…Поют. А перед глазами потемневшая от времени и непогод кирпичная кладка кремлевской стены, сбегающая круто к Москве-реке… Поют! А глазам горячо от слез. Так неожиданно все это, так невероятно! За стенами — лагерь: трупы перед бараками. Дым из крематориев. Колючая проволока. Сторожевые вышки. Палки капо и блоковых. Плети и пистолеты эсэсовцев…

А здесь отделенный ото всего этого лишь непрочными стенами другой мир. Другой мир?.. Но, если он существует, этот мир, значит, существует и надежда!

Пора расходиться. Кто-то тихонько запевает Интернационал. И все поднимаются, вскидывают вверх кулаки: «Рот фронт!» Поют стоя. Поют почти шепотом. Каждая — на своем языке. А в помещении тесно. И стоят поэтому тесно: лицом к лицу и глаза в глаза…

Пройдут годы с того дня, вернее, с той ночи. И, приехав в Москву, однажды, Мари Клод Вайян-Кутюрье скажет, что никогда не забудет руку дружбы, которую ей протянули русские девушки в тяжкую годину фашистской каторги. И вспомнит, как ухаживали за ней эти русские девушки, когда она, Мари, болела в Освенциме, болела так тяжело, что не на что было, пожалуй, и надеяться. Их имен тогда она не запомнила. Запомнила лица, которые видела постоянно над собой. Запомнила руки, ловко переворачивающие и укрывающие ее, подносящие к ее губам питье — кисловатый «лагерный витамин» — отвар из конского щавеля.

Они тогда работали в ревире «нахтвахами» — ночными дежурными — все четверо: Ирина, Женя, Люся, Виктория. Эта работа была тяжелой. И многочисленны обязанности: они должны были, кроме всего другого, выносить из бараков трупы, складывать у бараков, грузить на машины (через ночь подъезжали за трупами машины).

Отработав ночь, нахтвахи имели право отдыхать днем. Но и днем и ночью девушки, сменяя друг друга, неотлучно были при Мари, до тех пор пока не миновала опасность.

«Что заставляет вас жертвовать своим отдыхом для меня?» — так примерно спросила Мари однажды сероглазую маленькую худышку, склонившуюся над ней, — Женю Сарычеву. Та удивленно взглянула на нее: «Но ведь мы же товарищи, Марн! Товарищи по борьбе…»

Пройдет четверть века с того дня, вернее, с той ночи, Алина Тетмайер, сидя в читальном зале одной из московских библиотек, будет слушать с пристрастным интересом обсуждение повести об Освенциме. Ибо Освенцим реальный остался лишь в памяти тех, кому довелось его пережить. И — в литературе…

Об Освенциме мы с Алиной не говорим. На вырванном из блокнота листке она рисует какие-то схемы, добросовестно пытаясь растолковать мне суть операции, которую провела сегодня в одной из детских больниц, демонстрируя московским врачам методику этой операции, разработанную в их госпитале в Варшаве.

Постепенно зал заполняется людьми. Не осталось свободных мест. На стульях усаживаются по двое, стоят в проходах у стен. За столом президиума появляется Зофия Посмыш. Легкая, тоненькая, с копною рыжеватых волос на красиво посаженной голове.

О себе Зофия говорит коротко. Дочь рабочего. Краковянка. До оккупации училась в гимназии. В 1942 году была арестована гестапо и выслана в Освенцим. В Освенциме ей исполнилось девятнадцать…

О повести говорит подробнее. Биографична ли повесть? Да. Но только в какой-то мере. Еще в лагере, может, и не очень осознанно тогда, но ее мучила мысль: кто они, эти палачи — эсэсовцы, надзирательницы, капо? Как удается им сочетать свою обычную, человеческую жизнь с теми функциями, которые они выполняют в лагере?

— В повести я не задавалась целью воссоздать картину лагерной жизни, — говорит Зофия. — Меня интересовало другое: как после стольких лет разрешится конфликт между жертвой и палачом? Какова же мера его вины? И — тяжесть ответственности? В повести я не отвечаю на этот вопрос. Я лишь ставлю его, лишь спрашиваю.

Обращаясь к собравшимся, она сердечно благодарит их за тот интерес, который они проявляют к повести… «Не столько к повести, сколько к теме» — так она говорит. Это радует ее, потому что во многих странах явственно ощущается спад интереса к военной теме. Люди не хотят помнить, не хотят вспоминать, а это в конечном счете может обернуться равнодушием к судьбам мира.

— Я была сегодня в одной из московских школ, — говорит Зофия. — В этой школе организован музей Освенцима. Уникальные экспонаты, уникальные фотографии, воспоминания узников. Сколько сил и энергии, и души понадобилось, чтобы собрать все это!

Зофия спросила: что натолкнуло на мысль о создании этого музея. Может быть, кому-либо из близких к школе людей довелось пережить Освенцим?

— Нет, — было сказано ей. Все гораздо сложнее. Преподаватели стали замечать, что слова, подобные Освенциму, для детей уже не наполнены содержанием. Видимо, воображение детей не в состоянии охватить того, что скрыто за этими словами.

«Мы должны были что-то предпринять, — так говорили педагоги. — Мы не можем, не смеем допустить, чтобы дети жили в неведении, против чего боролись и погибали их отцы. А теперь уже отцы их отцов…»

Зофию спросили: будет ли она еще писать об Освенциме?

— Да, я вернусь к этой теме, — сказала Зофия. — Вернусь, хоть это и очень трудно, особенно потому, что трудно в нашем нынешнем языке найти слова, адекватные той действительности. Но я вернусь, — повторила она. — Еще далеко не все рассказано. А люди — уходят. Тех, кто помнит, становится меньше и меньше с каждым годом…

Выступали читатели. Люди разные, они и говорили по-разному. Благодарили Зофию за мужество, с которым она возвращается к пережитому. Об этом действительно надо писать, говорили они, потому что новые поколения входят в жизнь. Говорили, что интерес читателей к подобным книгам велик. Что эти книги не стоят обычно на полках. И не залеживаются на книжных прилавках. Говорили, что «Пассажирка» — это повесть не только о прошлом, это — предостережение на будущее.

Так говорили люди старшего поколения, видевшие фашизм в лицо. А молодежь — допытывалась. Сомневалась. Уточняла, подвергая сомнению каждую ранящую душу деталь: «Неужели так было? Так могло быть?», «Так?!», «Вот именно так?!»

Но вот на трибуну вышла девушка: светлоглазая, розовощекая. Откашлялась, доверчиво улыбнулась аудитории.

О повести она говорила так, как никто еще до нее.

Выступавшие ранее воспринимали рассказанное автором, как подлинные события жизни. И поэтому, выступая, смешивали литературу и жизнь, не умея, а может быть я не стремясь в данном случае, разделить их.

А эта девушка первая заговорила о повести, как о литературном явлении. Квалифицированно, толково она разбирала повесть с точки зрения литературного мастерства. Говорила о тонком психологизме образов, о ювелирной отточенности деталей, о глубине и объемности подтекста.

— Вы показали мне детскую коляску, — говорила она, обращаясь непосредственно к автору, — детские пустые коляски, которые гонят от крематория. И мне достаточно. И можете больше ничего не рассказывать о том невероятном и ужасающем, что заключено в этом слове «Освенцим».

Слушали ее с интересом, а в президиуме, я сказала бы, с умиленным вниманием. Она, несомненно, была в активе читателей. Руководство библиотеки гордилось своим активом.

— И столь велико ваше мастерство, пани Зося, — заканчивая, сказала девушка, — что оно заставляет нас верить даже в подлинность чувств, которыми вы наделили Марту, несмотря на то что она — заключенная…

— Заключенная! — Женщина впереди меня покачала седеющей головой. — Люди моего поколения не могли бы сказать об узнице фашистского концлагеря — «заключенная»!

— Почему чувства Марты вызывают у вас сомнения?! — кричали с мест.

— Почему? — улыбка ее обезоруживала. — Конечно, я понимаю. — Она взглянула на автора так, словно им обеим известно было что-то такое, чего открывать другим не следовало. — Да, я понимаю, конечно, даже в тех невероятных условиях заключенные сохраняли какую-то долю присущих им человеческих чувств, и тем не менее…

Конец этой фразы потонул в нарастающем гуле. А девушка удивленно, недоуменно глядела в зал.

И вот на трибуне, кажется даже не попросив слова, появилась невысокая, темноволосая женщина: Екатерина Алексеевна Белостоцкая. В обиходе — Наташа. Это была ее подпольная кличка «Наташа» — и поныне, она осталась при ней. Наша разведчица в тылу врага, в Белоруссии, Наташа больше года ходила по краю пропасти. А потом была схвачена гестапо и — повешена. Виселицу оборудовали в подвалах гестапо, где находились камеры заключения. При казни присутствовал следователь. Он же — несколькими днями ранее зачитал ей приговор. А в день казни неожиданно снова вызвал ее к себе. И предложил ей — жизнь. И работу на гитлеровскую армию. При этом сказал, что ей терять нечего. Красная Армия никогда уже не вернется в Белоруссию.

— Вернется! — воскликнула она. И успела заметить, как что-то всплеснулось в его зрачках. А заметив, не сумела скрыть своего торжества: — Вы знаете, что вернется!

Он с размаху ударил ее по лицу. Впервые за месяцы следствия собственноручно ударил.

…Ей накинули на шею петлю и следователь спросил, хочет ли она что-нибудь сказать. Она — хотела. Чтобы еще раз ощутить этот вдруг прорвавшийся тайный страх, что жил в нем. Теперь она знала это.

На нее был направлен ослепляющий свет прожектора. И, почти ничего не видя, она крикнула в этот свет, за которым укрылся от нее следователь, крикнула яростно и отчаянно:

— Красная Армия придет!

Удалось ли ей договорить эту фразу до конца — она не знала. Что с нею было дальше — не помнила. Очнулась в камере, на тюфяке. Впервые за все эти месяцы — на тюфяке. Что-то делали с нею, она не сознавала что. Запомнился только шприц, блестевший в чьей-то руке. Ее оглушала боль. Тупая, саднящая, она разбухала и разбухала. Невозможно было вздохнуть, шевельнуть языком, проглотить слюну. Задыхалась, проваливалась куда-то… Очнувшись в очередной раз, она увидела над собой следователя:

— Вот мы и снова живы… — Право же, он глядел на нее с нескрываемым интересом человека, поставившего эксперимент. Впрочем, она и раньше, во время следствия, замечала в нем этот интерес экспериментатора. — Живы. И теперь уже будем жить. Я отправлю вас в такое местечко, где люди… живут.

Если бы она знала, какую жизнь он милостиво дарил ей в ту минуту…

— То, что вы сказали, причинило мне боль… — говорит Наташа. У нее глуховатый, негромкий голос, но при первых же звуках этого голоса выжидающая тишина устанавливается в зале. — Значит, мы плохо рассказываем о том, что пережили, — по-прежнему негромко продолжает она, — и не умеем донести главного. Да, условия в Освенциме были такие, что должны бы вытравить все человеческое, и мы об этом рассказываем. А вот о силе, стойкости, очевидно, не умеем рассказать.

Да, мы были узницами Освенцима. Кто «мы»? Я и мои подруги — московские студентки, ставшие разведчицами в войну. Парашютистки, захваченные в тылу врага. Ваши ровесницы, девушки! Впрочем, нет, мы были моложе вас. Мне, например, восемнадцать исполнилось уже в Освенциме.

Неброская, очень собранная, спокойная внешне, она говорила ровно, неторопливо, подбирая точные слова.

— Мы были обычные узницы и находились в более тяжелых условиях, чем героиня повести Марта, потому что были советскими. И каждой из нас было отпущено три месяца жизни в Освенциме. Предупредил нас об этом начальник лагеря. «Если в транспорте находятся евреи, — так говорил он, встречая прибывающие в лагерь транспорты, — они не имеют права жить более двух недель. Ксендзы могут жить один месяц. Остальные три месяца».

А мы провели там около двух лет. И выжили, опрокинув эти расчеты. Выжили, потому что в каждой из нас и в тех, кто был рядом, сохранилось все присущее человеку! Более того, именно в Освенциме проявилось в полную меру. Я могла бы вам рассказать, — она помедлила, словно бы выбирая что-то из подступивших воспоминаний. — Я могла бы вам рассказать, — повторила она и вдруг, вместо ожидаемых слов, жестом, порывистым, неожиданным, указала в угол: — Видите, вон под стендом, что справа, седая женщина? Это Алина Тетмайер, полька, она была врачом в освенцимском ревире. Вот попросите ее рассказать вам, как она, рискуя закончить свою жизнь в газовой камере, спасала людей. Как спасали людей наши советские врачи-узники. Пусть она расскажет, как наши девушки, рискуя попасть под пули эсэсовцев, дежуривших на сторожевых вышках, лазали по ночам на крыши, собирали снег, чтобы, растопив его, добыть по глотку воды для мечущихся в жару товарищей, потому что в освенцимском аду для узников не было и воды.

Она говорила еще и еще и, рассказывая, все повторяла: наши девушки, не называя фамилий. Но те, о ком она говорила, для меня в ту минуту оборачивались одним знакомым лицом…

Вот теперь я хочу рассказать о Нине Гусевой — не потому, что судьба ее отлична от других судеб. И не потому, что она совершила в Освенциме нечто особое. Нет, она делала то, что делали и другие. Но это обычное в Освенциме было подвигом. Самым высоким проявлением человечности. Потому что делалось это ради спасения детей.

…В ту пору, когда я с ней познакомилась, Нина Савельевна Гусева жила на Орловщине, преподавала литературу и русский язык в средней школе. Школа эта — на территории совхоза. Стоит она над самой рекой, на опушке густого старого парка.

На берегу пасется школьная лошадь, брезгливо поджимая лапки, гуляют индюшки. А в парке за школой птицы щебечут так, что кажется, будто воздух звенит. Нина Савельевна часто гуляет по аллеям этого парка. Говорит, что после Освенцима полюбила бродить одна.

— Первое ощущение свободы: идешь, а конвоя нет за тобой.

Она нетороплива в движеньях и в разговоре. Сдержанная, спокойная и какая-то очень русская. Есть в ней что-то от полотен Кустодиева: светлые косы уложены вокруг головы, глаза синие, смотрят прямо, открыто… «Бандитише ауген» — бандитские глаза, — ей не раз приходилось слышать это в фашистских застенках.

Нина Савельевна хорошо контактирует с детьми — так говорит о ней директор школы. И еще говорит, что Гусева «очень гуманный человек».

А Ванда Якубовская, польская коммунистка, известный кинорежиссер, которая тоже была в Освенциме и работала с Ниной Савельевной в одной и той же команде, говоря со мною о Гусевой, называла ее «отважною женщиной, которой многие обязаны жизнью».

— Уж если об этом говорить, — хмурится Нина Савельевна, — жизнью и я обязана многим подругам моим по Освенциму. А отвага… Там и жить-то было отвагой. На колючей проволоке каждое утро находили трупы тех, кто этой жизни не вынес.

В комнате Гусевой на стене — портрет ее сына. Теперь ему было бы за тридцать.

На темном фоне из зеленых и голубых тонов возникает маленькая фигурка. Голубоватые тени лежат на губах, на бескровном детском лице…

Портрет этот сделан после войны — художник рисовал его с фотографии. На фотографии теплый, полный жизни малыш. От портрета — ощущение небытия.

— Отчего он умер? Крупозное воспаление легких. Дифтерия. Медикаментов не было… — И вдруг прорывается: — Такой здоровенький мальчик был, такой здоровенький! Пятый годик шел, а он еще ничем не болел…

До этого погиб муж. Был оставлен в подполье на Смоленщине. Его предали. Сидел в рудненской тюрьме. В Рудне, районном центре, он до войны был директором педагогического училища. Там его знали как коммуниста и человека кристальной честности.

Из деревни, где Нина Савельевна с сыном жила у родных, она ходила каждый день в Рудню, в тюрьму. За самогон полицай разрешал ей видеться с мужем.

Однажды муж сказал ей:

— Завтра не приходи. Дай хоть денек отдохнуть ногам.

Она согласилась:

— Не приду.

До Рудни было неблизко. А назавтра, будто толкнуло что-то, проснулась чуть свет и, как всегда, пошла. У здания, где помещалась полиция, стояла толпа. Не задерживаясь, Нина Савельевна прошла мимо и вдруг услышала за собой осторожный шепот:

— Нина! Петр Захарович здесь!

Тогда она бросилась сквозь толпу, пробилась, увидела: окруженные полицаями и эсэсовцами, на коленях стоят мужчины — несколько десятков мужчин. Руки их скручены за спиной.

И муж ее стоял на коленях, руки его тоже были скручены за спиной. И вчера еще темные волосы его были совершенно седыми…

Потом умер сын. И она как будто закаменела. Жила, пила, ела, делала что нужно по дому. Но механически все это, как автомат.

Однажды к Нине Савельевне пришли девушки: Катя Бирюкова, Гайдаманова Ксеня — они учились вместе. Сказали:

— Нина, муж твой погиб недаром. Собираются люди, создается организация… — И еще сказали: — Гореванием. Ниночка, ничему не поможешь — бороться надо.

Она согласилась:

— Верно! Если жить, то бороться!..

Потом ее вели по селу. Два эсэсовца с автоматами и овчаркой. Бросили в ту же рудненскую тюрьму. Взяли девушек, с которыми Нина держала связь. Взяли по подозрению: указал староста. А прямых улик не было, улики надо было добывать на допросах.

Допрашивал шеф гестапо, специально приехал из Смоленска. Предупредил через переводчика:

— Не скажет — будет тоже, что с Кужелевой.

А ту на допросах били по голове, и она лишилась рассудка.

— Сделаем с нею то же, что с Кужелевой, — повторил гестаповец.

— Что ж, революция не пострадает и от этого, — почти машинально Нина высказала, что думала. Странное безразличие овладело ею.

— Что она говорит? — уловив знакомое слово «революция», насторожился гестаповец.

— Она говорит, что коммунисты живы и будут жить, — добросовестно перевел переводчик.

Нина увидела над собою бешеные глаза. Она не отвела взгляда.

— Бандитише ауген — «бандитские глаза» — это было последнее, что она успела услышать.

…Потом ее перевели в витебскую тюрьму. Вместе со взрослыми здесь сидели и дети. Юра, грудной малыш, угасал на глазах. Он был настолько слаб, что даже не плакал, только стонал тихонько, как голубок, у его матери от истязаний пропало молоко.

А маленький Шурик плакал и все допытывался, где его мама. Мать его ежедневно допрашивали. А когда возвращали в камеру, она пряталась за людей, чтобы Шурик не видел ее такой. Нина брала его на руки, тихонько пела ему песни, рассказывала сказки, какие помнила:

У лукоморья дуб зеленый. Златая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый…Смотрела в его милые глазенки и думала: что его ожидает? Думала, и от этих мыслей становилось все тяжелее. Тяжелее настолько, что однажды…

В тот вечер из камеры увезли Таню — партизанку из отряда Заслонова. Она была еще совсем девочка. Попалась при выполнении задания — минировала железнодорожное полотно. Мучили Таню страшно. С допросов привозили как неживую. Однажды, очнувшись после допроса в камере, Таня сказала Нине:

— Теперь уже — все! Если сегодня приедет душегубка, значит, за мной!

Почти каждый вечер к тюрьме подъезжала эта машина, и в камере, где сидела Нина, слышно было, как выводят на улицу людей…

Они лежали рядом, и Нине казалось, что Таня спит. Сама она не спала. Напряженно вслушивалась в окружавшую камеру непрочную тишину. И вдруг услышала шум подъезжающей машины.

И Таня тоже услышала — сжала Нинину руку.

Таню увезли…

Ночью Нина тихонько встала. Прислушалась. И убедившись, что все спят, достала из своего узелка полотенце — льняное, добротное, длинное мамино полотенце — и направилась в угол, где стояла параша.

В том углу — она давно приметила это — в стену был вбит костыль. Она примерилась было накинуть на него полотенце, но кто-то перехватил ее руку:

— Что ж это ты надумала, дочка?!

Рядом с ней стояла старуха заложница, мать партизана. Отобрав полотенце, она решительно взяла Нину за руку, повела в свой угол, уложила рядом с собою.

— Что же ты надумала, дочка! — прижимая Нину к себе, тихонько шептала она. — Им же только это и надо! Они же над трупом твоим измываться станут. Нет, Ниночка, надо жить!

— Уж не знаю отчего, только после этой ночи я о смерти больше не думала, — говорит Нина Савельевна. — Даже в Освенциме не думала. А там ведь колючая проволока под током. Притронешься — и мгновенно смерть!

На каторгу Нина ехала с Шуриком на руках — мать его была настолько истерзана, что еле передвигалась.

Ехали в телячьих вагонах без воды, без пищи. Не знали, куда везут. Думали: может быть, на работу? И сговаривались, чтоб не работать. Все равно погибать!

К станции поезд подошел ночью. Огни. Очертания труб. В темноте вырывается из них пламя, валит дым. Завод?..

Это был Освенцим.

— Столько уже об Освенциме писали! — говорит Нина Савельевна, голос ее звучит глухо. — Сколько о нем писали, а всего не расскажешь, как бы ты ни хотел. Каждый день был по-своему ужасен…

Да, об Освенциме писали много. Причем каждый, кто пережил Освенцим, рассказывает о нем что-то свое. И рассказы эти, дополняя друг друга, ложатся тоже каждый по-своему, образуя мозаику Освенцима.

Но есть и другие данные.

Доктор Ян Зэн, польский судья, член Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений в Польше, приводит в собранных им материалах по Освенциму такие цифры.

Бараки женского лагеря в Биркенау (филиал Освенцима, где как раз находилась Гусева) были рассчитаны на триста человек каждый. В действительности туда помещали до тысячи — тысячи двухсот человек.

«Если вычесть пространство, занимаемое комнатками корпусного надзирателя, капо и продовольственным складом, — пишет Ян Зэн, — то на каждого заключенного придется приблизительно 0,28 квадратных метра площади и около 0,75 кубических метра воздуха…»

Что же касается пищи, то, кроме приводимых им цифр, Ян Зэн ссылается на не менее впечатляющее, чем цифры, исследование Хеллера. Английский исследователь Хеллер из рациона для заключенных составил рацион для… крыс.

В отчете Королевского медицинского общества за 1947 год Хеллер сообщает, что эта пища, которая крысам, в отличие от узников Освенцима, давалась неограниченно, была настолько не калорийной, что крысы не в состоянии были насытить свой крысиный организм. И после трех месяцев подобного рациона, несмотря, повторяю на то, что количество пищи никак не ограничивалось, у крыс наступали изменения, характерные для голодной болезни.

Вначале Шурик помещался вместе с Ниной и матерью. Вскоре, однако, его забрали от матери и перевели в десятый корпус. Находившиеся в десятом корпусе заключенные значились в отчетности лагеря под рубрикой: «Заключенные для экспериментальных целей».

В материалах доктора Зэна приводятся раскрывающие существо этих «целей» выдержки из обвинительного заключения:

«Рейхсфюрер СС обещал бригаденфюреру проф. Кляубергу, что для его опытов с людьми и животными будет предоставлен в его распоряжение концентрационный лагерь в Освенциме. На основании нескольких главных опытов надлежало найти такое средство стерилизации, чтобы люди, подвергнутые стерилизации, этого не замечали…»

Там же есть ссылка на приказ Гиммлера от 25.IV.1944 г. произвести на заключенных опыты с наркотическим средством, которое «дало бы возможность принудить военнопленных к выдаче военных секретов».

Из этих же обвинительных материалов следует, что главный врач СС Роберт фон Границ, обратившийся к Гиммлеру «с просьбой о разрешении производства опытов над заключенными с целью исследования инфекционной желтухи», получил на это письменное согласие.

Разрешение от Гиммлера на производство в освенцимском лагере опытов по замораживанию людей получил и некий профессор Рошер.

Фашистская медицинская «наука» работала в тесном содружестве с практикой.

Действие новых химических препаратов также проверялось на заключенных. Оплата медперсонала проводилась «заинтересованными лицами», то есть концерном «ИГ Фарбениндустри», «Шверинг верке» и прочими. Ими же оплачивалась и стоимость подопытных.

Об этом убедительно свидетельствует переписка фирмы «Байер» с комендантом освенцимского лагеря: «Мы были бы вам благодарны, если бы вы в связи с предположенными опытами для испытания нашего нового снотворного средства отдали в наше распоряжение определенное количество женщин…»

«Мы получили ваш ответ. Цена 200 марок за одну женщину, кажется нам, однако, высокой. Мы предлагаем не свыше 170 марок за голову. Нам нужно приблизительно 150 женщин…»

«Мы подтверждаем наше согласие. Прошу приготовить 150 женщин, по возможности наиболее здоровых. По получении уведомления, что они готовы, мы их заберем…»

«Мы получили 150 присланных женщин. Несмотря на их истощение, мы признаем их подходящими. О ходе опытов мы будем вас уведомлять…»

«Опыты окончены. Все женщины умерли. Вскоре мы снесемся с вами относительно новой поставки…»

Но, как правило, эксперименты производились на месте, в Освенциме, в десятом корпусе, окруженном глубокой тайной. Вот в этот корпус и перевели Шурика.

…Поначалу Гусеву послали работать в команду, которая убирала трупы с территории лагеря. Подле десятого корпуса Нина увидела однажды скрюченный детский трупик-скелетик. Похолодев от своей догадки, она осторожно повернула его. Нет! Искаженное гримасой предсмертной боли, туго обтянутое желтой кожей лицо ребенка показалось ей незнакомым. На тоненькой ручке темнел номер. Чтобы не позабыть, Нина щепкой выцарапала его на своей руке. Вечером она рассказала об этом в бараке. А когда назвала номер, то увидела: как подкошенная упала на землю мать Шурика.

Был на территории еще и двадцать пятый барак. Двери его были так же, как и в десятом, заперты наглухо на засовы, окна зарешечены. Переводили туда не прошедших «селекцию» людей — узников, отобранных для газовых камер, для крематория. Но предпоследним этапом их пути был двадцать пятый барак.

То ли газовые камеры не успевали пропускать вовремя всех отобранных, то ли лагерное начальство опасалось эксцессов, только перед казнью узников держали в этом бараке по нескольку дней. Без воды. Без пищи.

И оттуда сквозь решетки с мольбою тянулись руки. Есть никто уж не просил. Просили пить.

Однажды, проходя в рабочей команде мимо этого барака, Нина заметила девичье лицо, прильнувшее к решетке.

— Пить! — протягивая к ним руку, просила девушка, пожелтевшими пальцами показывая на бурый от грязи снег. — Пить!

Нина видела, как одна из узниц — немка, судя по треугольнику на одежде, — незаметно нагнулась и, подобрав с земли, бросила девушке ледышку. И тут же эсэсовка ястребом кинулась на нее.

Ночью, лежа в тесной клетке-отсеке, Нина говорила с подругой о происшедшем.

— Зойка, а может, фашисты — не люди? Может, сердце у них как-то по-другому устроено?

— По науке — люди! — серьезно и грустно ответила ей на это Зоя, харьковская студентка-медичка. — Я анатомию перед самой войной сдавала и могу сказать тебе точно: сердце у всех людей устроено одинаково.

Лето 1943 года. Все больше и больше прибывает в Освенцим партизанских семей с детьми: с Украины, из Белоруссии. Сперва детей помещают вместе с матерями. А некоторое время спустя отбирают их у матерей, переводят в особый детский барак.

Подпольному центру женского лагеря удается устроить так, чтобы в этот барак для присмотра за детьми направлены были надежные люди. Нина Гусева в том числе.

— Дети в лагере!.. Восковые лица, голодные глаза, костлявые плечики вздрагивают от холода. В полосатых, как мы, костюмах, прямо на голом теле — узники! — вспоминает Нина Савельевна. — Двести детей в бараке, а смеха не слышно. Ни шалостей, ни возни. Съежатся, как старички, на нарах, жмутся испуганными зверьками.

Это был, как и все, холодный, темный барак. Врываясь сквозь дощатые стены, гулял по бараку ветер. Трехэтажные нары вместо постелей. Пол из утрамбованной глины. В жару от нее поднимается пыль. Во время дождей — болото. Потолка не было — крыша: доски, покрытые толем. Дождь идет — протекают. Под крышей — крохотные оконца.

— Какие глупые немцы! — сказала однажды Людочка Безлюдова, крохотная девчушка из Белоруссии. — Разве в доме с такими окошечками люди живут?

Она была белокурая, эта Людочка, и такая прозрачная от истощения, что казалось, просматривались косточки. Отца ее казнили в Борисове, мать была в другом лагере. Спала Людочка на нарах вместе с Ниной Савельевной. По ночам доверчиво прижималась к ней.

Она никогда ни на что не жаловалась, была ласковая и терпеливая. Только однажды ночью заплакала.

— Отчего же ты плачешь, детка? — спросила ее Нина Савельевна?

— Я очень хочу хлебушка, — всхлипывая, призналась Людочка. — Я так хочу хлебушка, маленький, совсем маленький кусочек.

Дети — узники. Дети в лагере! Постоянно голодные. Мерзнувшие в бараке. Застывающие на аппеле — поверке. Начались болезни.

Узницы Освенцима: женщины, матери, они были охвачены единым стремлением помочь детям. Нина Савельевна рассказывает, что узницы, работавшие в огородной команде, под страхом тяжкого наказания проносили в лагерь, а потом передавали в детский барак овощи; узницы, работавшие на вещевых складах по разборке вещей сожженных, воровали теплые вещи для детей; чешки, польки, француженки, которым было разрешено получать посылки Красного креста или «пачки» из дому, делились содержимым с детьми.

Подпольному центру через узников-мужчин, работавших в женском лагере водопроводчиками, монтерами, удавалось получать из мужского лагеря хлеб и медикаменты для детей. Но этого было мало, так мало. Из детского барака каждый день выносили трупики.

…Печь в бараке была, а топлива не давали и не разрешали ее топить. Нина с подругой воровали топливо. По ночам они ползком, чтобы не заметил охранник на сторожевой вышке, пробирались к складу, набирали в подолы уголь и, придерживая зубами край юбки, чтобы не рассыпать его, ползли обратно.

Однажды печь не успела остыть за ночь. Придя на утреннюю поверку, надзирательница обнаружила это и тут же, на глазах у детей, жестоко и бив Гусеву, увела ее с собой.

Вечером Нина вернулась в барак, осторожно легла на нары подле Людочки. И Людочка тотчас прижалась к ней, порывисто обняла худыми холодными ручонками, зашептала в самое ухо:

— Тетя Нина, я тебя так люблю! Я тебя аж до самого неба люблю…

— Я эту Людочку разыскивала после войны. Хотелось ее найти, чтоб уж больше не разлучаться. И вот отыскалась.

Гусева вынимает фотографию. Девичье милое лицо. На обороте надпись: «Дорогой и любимой тете Нине» и дата — июль 1962 г.

— Удочерила ее польская женщина, — рассказывает Нина Савельевна. — Вырастила. Отыскалась и мать Людочки. Живет под Витебском. Людочка в прошлом году была у матери. И я тогда приезжала к ним. Ничего-то она толком не помнит об Освенциме — малышка! Говорит только, что и до сих пор еще вздрагивает, услышав собачий лай. И что помнит, будто в детском бараке спала на нарах со своей мамой. И помнит, как маму однажды забрали от нее. А матери ее в Освенциме и не было… — Глаза у Нины Савельевны влажные…

О семье Безлюдовых, Булаховых, Королевых. И об Ольге Никитичне Клименко

Приказ Гиммлера от 6 января 1943 года. Гриф: «секретно». Приказ адресован многим организациям и деятелям. Но прежде других:

«Высшим чиновникам СС и полиции в России».

«Специальному уполномоченному СС по борьбе с бандами» (читай — партизанами).

В приказе сказано следующее:

«Во время проведения акций против банд (читай — партизан) следует забирать мужчин, женщин и детей, подозреваемых в связях с бандами (читай — партизанами), и сборными транспортами присылать в лагерь в, Люблине или Освенциме.

…В лагерях должен быть проведен осмотр детей и молодежи под углом зрения — расовым и политическим. Расово-неполноценная молодежь пола мужского и женского должна быть придана хозяйственным предприятиям концентрационных лагерей, как ученики.

…Дети должны получить воспитание. Воспитание должно приучить их к повиновению, к старательности, к беспрекословному подчинению и добросовестности по отношению к немецким господам.

Должны быть обучены считать до ста, распознавать дорожные знаки и быть подготовлены к своим будущим профессиям, как работники сельского хозяйства, слесари, каменщики, столяры и т. д.»

Я привожу здесь этот приказ потому, что, выполняя его, гитлеровские каратели захватили на белорусской земле многие партизанские семьи, в том числе, Безлюдовых, Булаховых, Королевых. И в соответствии с приказом, вывезли их в Майданек, в Освенцим.

Этот приказ я поминаю еще и потому, что им были запроектированы на будущее судьбы захваченных вместе с родителями детей. В том числе Люды и Алика Безлюдовых. Детей Булаховых. И детей Королевых.

Рассказывая о прошлом, Зинаида Романовна Булахова все возвращалась к первому дню войны.

Тот день был воскресным, а в МТС работали: в праздники, как и в будни, подготавливались к уборочной.

Муж ушел из дому как обычно. Но необычно быстро вернулся.

Она хлопотала на кухне и, услышав, как он вошел, удивилась, обрадовалась, окликнула: «Павлович! По пути забежал или, может, соскучился?!» Он не ответил. И не было больше слышно его шагов. Заподозрив недоброе, она выбежала к нему, вытирая о тряпку руки. Он стоял, словно остановленный чем-то на ходу, растерянно зажав кепку в руке:

— Ты что, Павлович?!

Муж взглянул на нее невидящими глазами.

— Война! — Он сказал это медленно и негромко, будто сам не успел поверить.

— Война?! — повторила она за ним. И ахнула: — Боже ж мой! А я ж и соли не запасла!

Почему ей подумалось в ту минуту про соль? Может, вспомнила, что в гражданскую соли не было? Маленькая была тогда, а это помнила.

— О чем думаешь? — трудно выговаривая слова, упрекнул ее муж. — Соль! Да может она… и не понадобится тебе. — Сказал, будто знал уже в ту минуту и ее и свою судьбу.

Муж ее, Федот Павлович, был оставлен в тылу врага. Партизанил в их же местах комиссаром в партизанской бригаде батьки Миная. Об этом стало известно. Ее не раз вызвали в полицию. Поначалу пытались уговорить:

— Иди в лес, приведи своего хозяина. Он же там с голоду подохнет. Небось весь мох уже в лесу поели… Сходи! Корову тебе дадим. По пятнадцать пудов хлеба на каждого ребенка дадим. Будешь жить — барыней…

Детей было пятеро. Старшая Валя. В сорок первом году ей минуло тринадцать лет. За нею Коля, ему только только исполнилось одиннадцать. Затем малыши: трехлетний Володя, Галинка, Рая…

Ничего не добившись уговорами, перешли к угрозам:

— Партизанская тварь! Не приведешь мужа — живой не быть. Отмеряй два метра на два, копай могилу себе!

— Я и без метров выкопаю. — И копала — под дулом автомата. На глазах у детей…

Когда и эта угроза не помогла, заперли ее с детьми в доме и подожгли… Сгореть бы им в том огне. Но на деревню как раз наскочили партизаны. Загасили огонь, раскидали угли. А ее с детьми забрали в партизанскую зону. Поместили в глухой деревушке под названьем то ли «Клинки», то ли «Калинки». Стояла деревушка та меж лесов и болот. Пробиться к ней было нелегко. Но каратели однажды пробились. Шли, сжигая все на своем пути…

Женщинам с детьми приказано было бежать в глубь леса. Партизаны приняли бой.

Вот она с детьми и бежала в глубь леса. Бежали в том, что успели набросить на себя. У Вали на руках Галя — грудняшка. У нее самой Рая. Коля вез Володю на санках. Бежали сколько хватило сил: а за ними — автоматные очереди, стрельба. Обессилев, притаились за поваленным деревом. Вечер был ясный. Луна. На снегу от деревьев тени колышутся, движутся… Все кажется: кто-то за ними гонится.

Морозец был небольшой, сгоряча не почувствовалось. Но вот, когда поостыли… Малых она и Валя старались собою прикрыть, согреть их своим теплом (кровью своей обогрела бы их, когда б смогла!) Но гибельнее чем холод был страх за детей. Вина перед ними. Как же она просила мужа, как просила: «Павлович! Прилетают самолеты с Большой земли. Переправь детей за линию фронта, старших хотя бы переправь: Валю с Колей. Их же немцы не пощадят, если что (думала — малых пощадят!)» Что он ей на это ответил? «Не проси, Зина, не могу! Раненых и тех переправляем с трудом». — «Каменное сердце у тебя, Павлович! Для своих детей — каменное! Гибнут дети твои — гляди!» Думая так и не в силах удержать свою боль, шепнула старшенькой:

— Видно, нам погибать, Валюша!

Как они ту ночь пережили, не рассказать! А когда рассвело, услышали поблизости от себя шаги. Ходит неторопливо кто-то, палкой по деревьям постукивает. Из карателей? Непохоже. Каратели, полицаи — те поодиночке в лесу не ходят. Может, кто из своих? Может, Павлович кого на розыск за ними выслал?!

Выглянула она осторожно из укрытия, увидела: ходит по лесу старичок. Невысокий, не так уж крепкий на вид. Валенки на нем плохонькие. И довольно изношенная шубейка. А держится уверенно, по-хозяйски. Осматривает деревья, обстукивает своей дубинкой. Которые пропускает, на которых ножичком делает отметку. Словно бы собрался строиться и отбирает лес. Самое время — строиться!

Подумалось ей сперва, что не в себе человек. Но не было на это похоже. Вел он себя разумно, действовал умело и сноровисто. И тогда подумалось: может, старичок этот знает что-то такое, чего еще они не узнали? Может, даже и так, что за эту ночь, пока они здесь отсиживались, приключилось в мире такое, что несет и им избавление. Только они не знают. А человек узнал. И заторопился вот побыстрей налаживать жизнь. И с несмелой надеждой окликнула его:

— На дом, что ли, лес отбираешь, дедушка?!

Оглянувшись на ее голос, старик подошел поближе. Окинул их взглядом — застывших, сжавшихся на снегу. И, словно бы ничему не удивившись и не спросив ни о чем, ответил:

— Строиться, однако, придется, дочка! Так уж лучше подготовиться загодя. — Он сказал это так убежденно, что и у нее посветлело в мыслях. И хоть не подтвердилась ее надежда, но что-то очень разумное и естественное, настолько, что казалось — не может оно не сбыться, замаячило впереди.

Видно, то же почувствовала и Валя, потому что шепнула ей:

— Вот же, мама, человек на жизнь нацелился, не на гибель. Что уж так убиваться нам?!

На транспорт, вывозящий партизанские семьи из Белоруссии, Булаховых взяли из лагеря смертников под Витебском, куда поместили их каратели. Оттуда же взяли и семью Королевых: мать, Надежду Ивановну, и троих ее дочерей — старшенькая, Людмила, была уже на собственных ножках, хоть и цеплялась еще за материнскую юбку. А Римма и Шура обе были у матери на руках.

Безлюдову Валентину Ивановну с сыном Аликом и дочерью Людочкой взяли из лагеря под Борисовом. В тот лагерь их перевели из Борисовской городской тюрьмы, где они сидели втроем.

Везли в товарных вагонах: без воды и без пищи. Привезли в город Люблин. До Майданека прогнали пешком. Почти сразу же по прибытии на место старших детей разлучили с матерями, Валю и Колю Булаховых, в том числе. Куда увели их, никто не знал. Слухи ходили страшные, и матери думали, что им уже не увидеть своих детей…

О первом транспорте партизанских семей, прибывшем в Освенцим, транспорте, в котором были лишь женщины и дети, мне рассказывала Ольга Никитична Клименко, детский врач, сама в то время узница Освенцима. Стерлись, ушли из памяти какие-то детали ее рассказа, весь он словно бы сконцентрировался в одном эпизоде.

Висят над землею тяжелые облака. Порывами налетает ветер, швыряет оземь колкую снежную крупу.

От «брамы» — ворот гонит охрана беспорядочную толпу: дети, женщины… Одна из них вырвалась вперед — куда торопится?! Ветер сбил платок с ее головы, лохматит волосы. Рвет одежду на ней, мешает идти. За юбку держатся двое — малыши! Вцепились, только бы не оторваться. У груди — третий. Она одною рукой прижала его к себе. Другою, тянет — приподнять уже не хватает силы — тянет по лужам, по воде, мешочек с бульбой-картошкой. Тянет так, будто в бульбе этой — спасенье. А глаза у нее невидящие, застланы пеленой…

События тех дней остались и в детской памяти — в рассказах детей, теперь уже ставших взрослыми людьми. Записывая эти рассказы, я старалась ничего не утратить в них.

Рассказывает Олег Безлюдов

Когда эшелон наш прибыл в Майданек, нас построили и повели в баню — так нам сказали.

В бане отобрали все вещи. Женщин остригли наголо. Среди женщин было много беременных, в том числе и наша мама, она ожидала Эдика. Потом нас всех стали загонять в комнату без окон, с массивными железными дверьми и таким же железным полом. Перед дверью в эту комнату стояло железное корыто с какой-то маслянистой жидкостью. Всех заставляли окунать в эту жидкость ноги до щиколотки. Немец, стоявший у корыта, все время покрикивал: «Шнель, шнель!» — и добавлял при этом какую-то фразу, в которой мне было понятно слово «швайн» — свинья! Потому что к этому слову я привык в тюрьме. Комната была большая. В ней могло поместиться, думаю, сто — сто пятьдесят человек, если поставить их тесно друг к другу. Так нас и поставили. Захлопнулась наглухо дверь за нами, и мы увидели, что пол стал мягко опускаться вниз одной стороной.

Из щели, что образовалась между стеной и полом, повалил удушливый дым. Полетели оттуда искры, выбилось пламя. Дышать стало трудно. Мы поняли, что никакая это не баня. Что нас — сожгут.

И верно, те, что стояли впереди, стали уже соскальзывать вниз, в огонь.

Страшно кричали женщины…

Мы стояли почти последними, прижавшись к дальней стене, что была напротив той щели. Мама крепко взяла меня за руку, а Людочку подняла зачем-то повыше…

И вдруг пол стал медленно подниматься обратно. Открылась дверь, и нас всех погнали назад из этой комнаты. И немец снова кричал: «Шнель, шнель! Руссише швайн!»

После, уже в бараке, взрослые говорили между собой, что произошла ошибка. Перепутала охрана. В этот день должны были сжигать евреев, эшелон которых прибыл несколько раньше нашего.

Нам выдали полосатую узничную одежду, распределили по баракам. Некоторое время мы были в бараках вместе с матерями. Вместе с ними нас выгоняли на аппель, едва светало. Помню, я плакал. Очень холодно было вскакивать с нар. Очень холодно было стоять на аппеле — часами. Дождь ли, ветер ли, снег ли… Мать держала Людочку на руках, а я, закутавшись в ее юбку, прижимался к ее ногам, чтобы согреться.

На работу нас тоже гоняли вместе с матерями — в бараке оставаться не позволяли. Если матери работали на территории лагеря, мы — ребята, когда темнело, старались тайком пробраться к помойным ямам, куда выбрасывали отбросы из кухни для эсэсманов. Рылись в них, выбирая все, что можно съесть. А пуще всего — картофельные очистки. Ели сырыми. Или сушили, если в бараке топилась печь. Приложишь к печке кусочек картофельной шелухи, и она становится, как сухарик…

Однажды, после аппеля, по бараку разнесся слух, что детей будут отбирать. И правда. Когда в барак принесли бачок с баландой — обед, появились в бараке эсэсманы и ауфзеерки — надзирательницы со стеками в руках.

Я думаю, они неспроста подгадали к обеду. Надеялись, видимо, что раздача пищи явится отвлекающим моментом. Там ведь действовал железный закон: опоздаешь — останешься без еды. Но они плохо знали наших матерей!

Ауфзеерки объявили, что детей переводят в другой барак. Дети будут жить там отдельно, чтобы не мешать матерям работать. Матери смогут видеть своих детей по воскресеньям.

Что поднялось в бараке! Никто не вспоминал о еде. Успев уже убедиться, что гитлеровцам верить нельзя, матери наши думали: нас забирают, чтобы сжечь! Они хватали нас на руки, прижимали к себе, умоляли оставить нас. Ауфзеерки силой вырывали детей, избивали при этом матерей. Матери падали наземь, теряли сознание…

Помню, как подле нас повалилась наземь какая-то женщина. Она была с большим животом, как и моя мама. Другие женщины подхватили ее, а одна из них, набрав в рот баланды из своей миски, стала брызгать ей в лицо, потому что воды в бараке не было.

Надзирательницы теснили нас к выходу. Матери, отчаянно крича, рвались к нам. Мы тоже кричали и рвались к своим матерям. Эсэсманы загоняли матерей в глубь барака… Наконец, ауфзееркам удалось вывести нас, детей, на улицу — всех, кто умел ходить. А матери, запертые в бараке, приникли к окнам. Плакали и кричали нам вслед. И пока нас вели по лагерштрассе — лагерной улице, мы слышали крики и плач…

Со мной была моя маленькая сестренка Людочка. Когда нас с нею выволакивали из барака, мать кричала мне вслед: «Аличек! Береги Людочку! Береги Людочку!»

В новом бараке больных и болезненных детей отделяли от здоровых. Мы с Людой попали в группу здоровых.

Два раза в неделю у нас брали кровь. В эти дни нас кормили лучше. Вдоволь давали хлеба. И даже стакан молока или кусочек пудинга. Когда брали кровь, было очень больно. Игла была толстая, длинная, с какой-то резиновой трубочкой. Нас по очереди заводили, в угол, отгороженный простынями от барака, укладывали на кушетку и брали кровь. Многие плакали потихоньку от страха и боли, но громко плакать боялись. Надзирательница била потом по рукам стеком.

После дачи крови было странное состояние. Голова легонько кружилась и водило в сторону. Появлялась какая-то вялость. Хотелось спать. Не хотелось двигаться, мы тогда тихо лежали на нарах.

Кстати, это воспоминание о боли при уколах сохранилось у меня по сю пору. Я и сейчас панически боюсь уколов.

Людочке было тогда четыре года, но кровь брали и у них, малышей. Старшие дети говорили, что эту кровь отправляют на фронт, для гитлеровских солдат.

Кровь брали только у детей вполне здоровых. Если в течение недели у тебя поднималась температура, а температуру нам, «донорам» измеряли три раза в день, то кровь не брали. Мы использовали это как средство самозащиты. Выбегали раздетыми на улицу. Старались побольше бегать, прыгать перед измерением температуры. Надеялись, что температура от этого повысится.

Бегая украдкой по лагерю, я нашел дорогу в барак, где находилась наша мама. Встречаясь с ней, видел, какая она стала худая, черная. Мне было очень жаль маму так, что самому кусок не лез в горло…

Мы, мальчишки, ловчей добывали пищу, чем взрослые.

Мы наладились забегать в бараки, где жили француженки — они получали посылки Красного креста и жили поэтому сытнее. Или польки. Полькам было разрешено получать раз в месяц «пачку» — посылку из дому. Вот забежишь к ним в барак, и они обязательно что-нибудь сунут тебе, иногда и кусочек сахара, и даже печенюшку. Или хоть баланды нальют. Я стал этим пользоваться и частенько приносил маме свою порцию баланды. А если мы с Людой съедали свои порции, то, чтобы не прийти с пустыми руками к матери, я брал Люду за руку, брал котелок, и мы тихонько пробирались с нею в барак к француженкам. Людка была маленькая и очень славная. Ее все жалели. И, когда я приходил с ней, обязательно что-нибудь нам давали, хоть сами мы не просили, молча стояли в уголке, чтоб не попасться на глаза блоковой. Потом, получив что-либо, прокрадывались в мамин барак. И тоже стояли где-нибудь в уголке, чтобы нас не прогнала блоковая. Ждали, пока мама сама заметит нас. Или кто-нибудь скажет маме: «Валя, ребята твои пришли!»

Мы отдавали нашу добычу маме и были так рады, когда она ела то, что мы приносили. Только она никогда не брала от нас ни печенюшки, ни сахару. Если нам случалось получить это, мы с Людкой делили все на троих. Но мама не брала свою долю. Говорила: «Нет, детоньки! У меня от этого зубы заболят. Ешьте сами…»

Однажды по лагерю разнесся слух, что нас, детей, будут отправлять из Майданека в специальный детский лагерь. Но получилось иначе. Угнали не нас, а матерей — их перегнали в другой концлагерь.

Мы, дети, узнали об этом опять же во время раздачи обеда. И, забыв о еде, тут же кинулись из барака. Наших матерей уже выстроили на лагерной улице. Они стояли там под охраной, которая должна была их сопровождать до места. Шла перекличка по номерам.

Мы бросились к ним, но охрана не подпустила. Матерей повернули и повели, угрожая оружьем…

Я кинулся в свой барак. Я задумал утащить в суматохе буханку хлеба для мамы. И мне это удалось. Я схватил из корзины хлеб и, спрятав его за пазуху, побежал догонять колонну и у самой «брамы» — ворот — догнал. Путаясь меж рядами, верней, меж ногами женщин, пробрался к маме, сунул ей в руки буханку хлеба.

Мама заплакала: «Беги, сыночек, беги. Не то застрелят». И повторила то, что всегда повторяла мне: «Береги Людочку. Нигде ее не бросай»…

Потом мы с ребятами повылезли на разные крыши, кому куда удалось. И видели, как гнали колонну. И как наши матери, на ходу оборачиваясь, глядели в сторону лагеря, надеялись, что ли, увидеть нас.

Кричать мы боялись, чтобы не застрелил часовой. Мы только украдкой махали им с крыш. И кто-то из женщин заметил это. И матери наши, оборачиваясь, тоже украдкой махали нам.

А хлеб, что я принес маме, украли у нее в бане, в Равенсбрюке — лагере, куда их угнали. Она и сейчас вспоминает об этом. А когда вспоминает — плачет.

Помня наказ мамы беречь Люду, я ни на шаг не отходил от нее. Да и она меня от себя не отпускала. Она даже не очень заметила, что мамы не стало в лагере — знала только меня.

Но вот однажды нам объявили, что нас переводят в другой лагерь — особый, детский. А мы и до этого знали — старшие дети говорили, что Красная Армия приближается. И нас поэтому будут куда-то угонять. Про себя мы надеялись, может, туда же, куда угнали и матерей?!

Помню, что это было зимой, наверное, 44-го года. Выдали нам теплые куртки в дорогу и велели нашить на них лоскуты с номерами. А у Люды в тот день поднялась температура. Больных же детей не брали. Услышав, что Люду не возьмут, я решил, что без нее не поеду. И, как был, уже в куртке и кепке, полез к ней на пары. Она лежала на нарах и плакала.

Когда детей выстроили и началась перекличка номеров, меня хватились. Ауфзеерка побежала за мной в барак. И, увидев меня на нарах, велела тотчас же идти в строй. Я сказал, что пойду только с Людкой. Пускай и ее возьмут. Тогда ауфзеерка схватила меня за шиворот, чтобы стащить с нар. Ей удалось это только наполовину: ноги мои и нижняя часть туловища повисли в воздухе, а руками я крепко ухватился за нары.

Ауфзеерка стала хлестать меня стеком по голове, по плечам, по рукам… Но я все равно держался за нары. Поскольку на мне была уже шапка и куртка, мне не было особенно больно. Не были ничем защищены только руки. Сообразив это, ауфзеерка стала бить меня стеком по рукам. Она так разбила мне руки, что они онемели. Стали багровыми, синими, распухли, я больше уже не мог держаться имя. И долго еще потом ничего не мог брать руками.

Вдвоем с блоковой они кое-как стащили меня с нар и поволокли в строй, где под охраной эсэсманов и сторожевых псов стояли дети: пересчитанные, готовые к отправке. Отправили и меня… А Люду через некоторое время вывезли вместе с другими детьми в Освенцим.

Рассказывает Людмила Королева

У меня воспоминания путаные, мне ведь было всего пять лет. Помню, как меня с мамой и двумя сестричками — Шурой и Риммой привезли в лагерь, наверное, это был Майданек.

Риммочка была совсем маленькая, грудняшка. Мама держала ее на руках, а мы с Шурочкой держались за мамину юбку. Риммочка была очень красивая, как кукла, с большими голубыми глазами. Она всем нравилась. Мама подносила ее к окну барака, и польки, проходя мимо, тихонько совали ей что-нибудь из еды.

Вскоре я заболела тифом. Лежала в ревире лагерной больницы на нижних нарах. Мама приходила проведывать меня. Но в барак ее, конечно, не допускали. Вообще приходить в ревир было запрещено, он был огорожен колючей проволокой. Мама стояла за проволокой, а я выходила к ней. Мама всегда приносила с собой солдатский котелок. Я через проволоку украдкой брала у нее котелок и сливала туда все, что оставалось от больных, которые есть не могли или не доедали свою пайку. В ревире кормили получше, чем в бараке. Давали суп из непросеянного овса, а иногда даже кашу. Мои «передачи» ели втроем — мама, Шура и Риммочка, потому что молоко у мамы пропало. Кормить Риммочку было нечем.

Если матери удавалось дождаться меня, я передавала ей котелок сразу. А если ее успевали отогнать, то старалась спрятать котелок с пищей у себя на нарах, чтоб отдать маме, когда она придет снова.

Еще помню, как на нарах рядом со мной лежала мертвая женщина. Она умерла ночью, но ее не убирали до утра. Это была очень страшная ночь для меня.

Помню, что после болезни к маме я не вернулась. Однажды сделали аппель, я стояла вместе с другими детьми, а немцы ходили по рядам и отбирали нас. Меня отобрали тоже, и после этого аппеля меня увезли в другой концлагерь, детский. Маму с Шурой потом перегнали в Освенцим. А Риммочка умерла в Майданеке, и ее сожгли.

Рассказывает Валя Булахова

Из лагеря смертников — так называли лагерь, в котором мы были, в городе Витебске, нас привезли в концлагерь Майданек.

До лагеря нас гнали пешком. Я держала на руках Раю, а мама Галю.

В лагере нас переодели в арестантскую одежду, поместили в холодный барак.

Вскоре построили всех русских. Стали отбирать детей, оставляли при матерях только маленьких.

Взяли и меня с Колей. Дали нам по куску хлеба. Загнали в какой-то барак вне лагеря. А через несколько дней увезли в другой лагерь, особый, детский. В город Лодзь.

А маму с Володей, Галей и Раей потом перегнали в Освенцим.

Рассказывает Володя Булахов

Однажды в барак, где содержались мы, дети, это было в Освенциме, куда перегнали нас с матерью из Майданека, — пришли какие-то мужчины: одни из них были в белых халатах, другие — в военных мундирах.

Всех находившихся в бараке детей раздели догола, выстроили, и эти мужчины стали очень внимательно нас осматривать, переговариваясь о чем-то друг с другом. Куда отбирают, мы не знали.

Вместе со мною были мои две сестренки: Рая и Галя. Они были еще совсем маленькие, Гале было два, а Рае — три годика.

Галю и Раю оставили в бараке, а мне сказали отойти в сторону. Среди тех, кого отобрали, были и старшие, и младшие дети, возраст колебался примерно от трех до восьми лет. Узница, которая смотрела за нами, говорила потом кому-то, а мы слышали, что отбирали детей с чертами арийской расы. Не знаю, какие такие нашли у меня черты!

…Из Майданека, из Освенцима уходят детские транспорты. Матерей оставляют — детей вывозят. Куда? На какую гибель? И если на жизнь, так сказано матерям, то на какую?!

Не верят матери, что на жизнь. Надрывным материнским отчаянием стонут лагеря.

Выгороженная колючей проволокой от общего лагеря территория детского барака. Эсэсовцы плотно, нога к ноге, охраняют подступы. Перед бараком уже наготове крытые грузовые машины. И дети уже подготовлены к отправке: пересчитаны, выстроены в шеренги, стоят под конвоем, что будет сопровождать их в пути.

Застыли в ожидании ряды детей. Напряженно вслушиваются в то, что происходит за спинами их охранников. А там… А там — матери. Словно обезумев, вырываются из своих бараков, куда загоняют их капо и блоковые. Кидаются на колючую проволоку, на серо-зеленый кордон эсэсовцев, прорываются. И — падают под ударами. Поднимаются и падают снова. И — снова поднимаются… Словно нет такой силы, что могла бы остановить их, словно жизнь утратила для них свою ценность. Видно, и впрямь утратила.

Дети! Пусть отдельно от них, от матерей. Но здесь же, на том же клочке земли, под теми же автоматами. И пусть только раз в неделю, по воскресеньям, разрешено им видеть своих детей. На это свидание их, матерей, приводят под охраною. И уводят оттуда под охраной же, по свистку. Но они могут видеть своих детей. Могут! И всю неделю жить этим. И вспоминать. И готовиться к новому свиданию. Отрывая от голодного пайка своего, сушить кусочки сбереженного хлеба. А выпадет работать за проволокою, за воротами лагеря, то — улучив минуту, нарвать крапивы, конского щавеля, еще какой-никакой травы, пронести тайком в лагерь. А потом мудрить над этою травкой, готовя из нее варево, чтобы не с пустыми руками прийти, с гостинцем. И глядеть, глядеть, как жадно глотает это твое дитя, испытывая пронзительное, неподдающееся обычным словам чувство: вот же хоть чем-то, но смогла его одарить. И перехватив взгляд чужого ребенка, к которому уже некому прийти, пообещать ему от души, от щедрости, от могущества своего в ту минуту: «Погоди, деточка, в другой раз и тебе чего-нибудь принесу». А если тот ребенок постарше, попросить его: «Ты только за малым моим приглядывай: чтоб оно ж не упало с нар, чтоб никто его не обидел, чтобы хлеб ребята не отняли…»

Пусть всего раз в неделю, но можно, можно было приголубить свое дитя. И — ободрить, пошептав ему: «Папка — близко, только молчи! Папка скоро придет за нами…» И, прижимая к себе, ощутить ту силу, что словно бы переходит в тебя от этого слабенького тельца. Силу — жить! Все вытерпеть, вынести, но выжить…

Страшно кричали матери, прорываясь к детям. В разноголосых их криках явственно прослушивалось одно: «Спалят их… спалят!..»

И, подхваченное детьми, шелестело уже меж детских рядов, сперва шепотком, а потом все громче и все надрывнее: «Спалят, ой, спалят нас… всех попалят…»

— Мне и до сих пор это видится, — рассказывает Ольга Никитична Клименко. — Колонны детей в полосатых хламидах узников. Матери, падающие наземь под ударами. Их предсмертные стоны. И ни на миг не умолкающие рыдания тех, кого удалось охране загнать, запереть в бараках… Каждый нерв начинает дрожать во мне и сейчас, как только вспомню.

Видно, растерялись в тот день освенцимские фюреры разных рангов, если разрешили ей, узнице, говорить с матерями. Впрочем, матери видели в Ольге Никитичне не просто узницу. Детский врач на воле, она и в Освенциме оставалась детским врачом. И, как могла, а вернее, как не могла, спасала детей. Матери верили ей, как себе в ту пору. А может, и больше, чем себе.

Трудно было бы представить себе трибуну той высоты, на которую должно подняться Ольге Никитичне, чтобы при малом росте ее и при ее хрупкости быть замеченной. Той невиданной мощи рупор, в который должно бы ей говорить, чтобы быть услышанной. Не было: ни трибуны, ни рупора. Надзирательницы приводили ее в бараки к запертым, к теряющим разум от горя матерям. Как ей удавалось пробиться сквозь их отчаяние? Этого я не знаю. А вот что она говорила — это знаю. Потому что каждая из матерей, вспоминая тот день, вспоминает ее слова. Звучали они примерно так: «Матери, слушайте меня! Я пойду сейчас к коменданту. Я буду просить его, чтобы он отправил меня сопровождать детей. Если ваших детей сожгут, то вместе с ними и меня (кто оставит в живых свидетеля — вот что было в подтексте). Если же я вернусь — значит, дети живы…»

Отдавала она себе отчет, на что решается? Узница, осмелившаяся о чем-то просить! Осмелившаяся обратиться к самому лагеркоменданту! В Освенциме — это было неслыханно. И тем не менее: «Матери, слушайте меня…»

Почему слова ее обнадежили матерей? Разрешат ей сопровождать или нет — разве это могло изменить предрешенную их детям судьбу?!

Но матери утверждают, что с той минуты у них появилась надежда.

Вот и пришло время рассказать подробнее об Ольге Никитичне. Признаюсь, будь моя воля, я бы привела только письма, полученные ею в разное время от разных людей. Потому что перед документальной строгостью этих писем бледнеют, а подчас звучат фальшиво и выспрено все рассказы, все разъяснения.

Но товарищи мои и Ольги Никитичны считают, что так нельзя. Нужны еще какие-то сведения, какие-то главные обстоятельства ее жизни.

Что же посчитать этим главным?

Может быть, следует сказать, что на международных встречах бывших узников фашистских концлагерей польки, чешки, француженки, югославки обязательно спрашивают нашу делегацию: как живет доктор Ольга. Называя ее при этом — спасительницей детей. И у нас на подобных встречах Ольгу Никитичну обнимают нередко люди, которых она не знает, обнимают ее, утверждая при этом, что она в Освенциме спасла им жизнь. Может быть, следует сказать и о том, что, несмотря на возраст и на то, что ей довелось пережить, Ольга Никитична не утратила и поныне душевной щедрости. Не утратила вкуса к жизни — активной, действенной, — о том свидетельствуют почетные грамоты, полученные ею уже в последние годы.

Может быть! Может быть!

Но мне этот перечень «главных сведений» хотелось бы начать с надписи на той фотографии, которую Ольга Никитична подарила в послевоенные годы Нине Гусевой, вместе с которой пережила Освенцим. Вместе с которой спасала детей в Овенциме.

«Слова и иллюзии гибнут — факты остаются» — так написала Нине Ольга Никитична.

Я хотела бы начать с этой надписи потому, что для меня эта надпись приоткрыла характер Ольги Никитичны в то время, когда лично я еще не знала ее. Кстати, у этой надписи своя история.

В день рождения Герды — немецкой коммунистки, подруги преподнесли ей такой подарок: склеенный из грубой оберточной бумаги конверт со многими отделениями — ячейками. В каждую из этих ячеек был вложен еще один крохотный конвертик, а в него столь же крохотная полоска бумаги, на которой каждая написала какую-то, главную для себя, мысль: мудрость, может быть, и чужую, но давно уже ставшую своей. Свой девиз.

Ольга Никитична написала именно это: «Слова и иллюзии гибнут — факты остаются».

В общем, не пытаясь установить, что же в данном случае может считаться «главным», я просто попробую рассказать предысторию тех писем, что будут приведены ниже.

Ольга Никитична — детский врач с дореволюционным стажем. Во время вражеской оккупации она, уже пожилая женщина (мать и бабушка), работала в Первой инфекционной больнице города Днепропетровска.

В этой больнице (как и во многих других в ту пору) врачи, медсестры и санитарки, рискуя жизнью, освобождали попавших туда на излечение советских военнопленных, укрывали подпольщиков, спасали от угона в гитлеровскую Германию молодежь.

Деятельность их была раскрыта гестапо.

К этому периоду относятся строки из письма лейтенанта Карпенко. Письмо это Ольга Никитична получила по возвращении из Освенцима. Оно было адресовано ее товарищу по работе, врачу.

«Многими людьми уважаемая Евгения Георгиевна!

Для Вас я неизвестный человек. Но считаю своим долгом написать Вам с фронта.

В 1942 году с 19 августа по 21 сентября я находился на излечении при Первой инфекционной больнице, в 6-м отделении, в 9-й палате. Был на краю гибели, но благодаря Ольге Никитичне и Вам остался жив и оказался на свободе.

Летом этого 1944 года я встретился с врачом из Днепропетровска, который сообщил мне, что Вы чудом спаслись от гитлеровских извергов. А Ольга Никитична увезена ими и судьба ее неизвестна. По моему мнению, они многоуважаемую Ольгу Никитичну замучили или расстреляли. Если это так, то за ее смерть я и все спасенные вами будем еще крепче и больше мстить…

Если есть кто из работавших тогда сотрудников больницы, прошу передать им товарищеский привет, теперь уже не с Украины или России, а из дальних мест Польши…»

На той же польской земле, на пропитанной кровью земле Освенцима, находилась в то время и Ольга Никитична. Ее вывезли из Днепропетровска с другими узниками осенью 1943 года. В ту осень наши самолеты летали уже над городом. Наши войска приближались к Днепропетровску, и горожане, провожая этот страшный состав, передавали узникам: «Крепитесь! Вас скоро освободят!»

В октябре 1943 года Советская Армия освободила Днепропетровск. В октябре 1943 года в Освенцим прибыл транспорт с узниками из Днепропетровска. Ольга Никитична была самой пожилой в этом транспорте, а может, и во всем Освенциме.

Исхудавшая, маленькая, с непокрытой седой головой, дрожа от предрассветного холода, от резкого осеннего ветра, стояла она на аппеле и, чувствуя, как слабеет, норовила хоть локтем придержаться стены. А женщины, те, что стояли рядом, жалея ее, шептали: «Стань прямо, не то изобьют!»