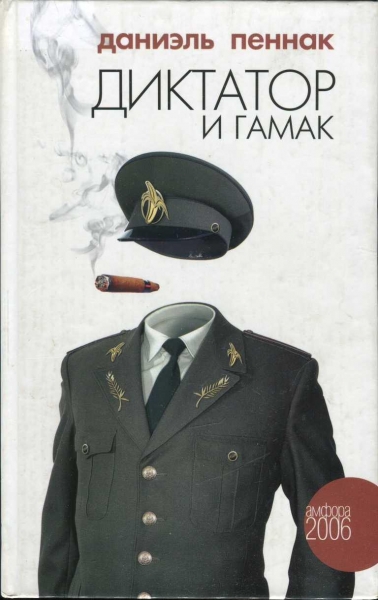

Даниэль Пеннак Диктатор и гамак

Моему брату Бернару, самому близкому товарищу.

В память о Тьери, нашем строителе

I. Эпсилон

1.

Это могла бы быть история одного диктатора-агорафоба. В какой стране — не столь важно. Стоит лишь представить себе одну из этих банановых республик с недрами, довольно богатыми, чтобы стремиться захватить здесь власть, и с верхним слоем почвы, достаточно засушливым, чтобы благоприятствовать революциям. Предположим, что столица называется Терезина, как столица Пиауи в Бразилии. Пиауи — слишком бедное государство, чтобы здесь когда-либо произошло то, что потом можно было бы описать как историю о власти, но Терезина — вполне подходящее название для столицы.

А Мануэль Перейра да Понте Мартинс — пожалуй, подходящее имя для диктатора.

Так что это могла бы быть история Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора-агорафоба. Перейра и Мартинс — две самые распространенные фамилии в этой стране. Отсюда и его призвание к диктаторству; когда тебя зовут дважды как всех, власть сама просится к вам в руки. Сам он именно так и думает, с тех пор как научился думать.

Далее мы будем называть его просто Перейра, по имени его отца. Можно было бы называть его также Мартинс, по имени его матери, но отец его — один из Перейра из Понте (Понте находится в трех днях пути верхом от Терезины), семьи самых крупных землевладельцев в этих краях. У них есть земли, у них есть имя, у них есть деньги и будет власть — такова одна из самых первых идей Перейры, что называется, наипервейшая, тайная и жгучая, огонь, вспыхнувший в душе молчаливого ребенка. Конечно, без образования не обойтись. Нужно говорить по-английски, по-французски, по-немецки. Нужно считать и знать географию. Нужно приобщиться к утопиям, чтобы уметь противостоять любым угрозам. Нужно разбираться в оружии и танцевать, знать протокол и документацию. Чтобы научиться всему этому, Перейра восьми лет от роду покидает Понте, до пятнадцати лет находится у иезуитов Терезины (ученик блестящий, но скрытный, непобедимый игрок в шахматы), затем отправляется завершать свое образование за границу — в Европу, возвращается в возрасте двадцати двух лет и поступает в Военную академию. Он все так же жаждет власти, но уже приобрел вкус к путешествиям. Конечно, его взоры обращены на Европу. Например, на Италию. Или хотя бы на это маленькое скалистое Монако, где казино распахивает перед вами свои объятия, а местная княжна — как ему кажется — приветливо подмигивает.

_____

Так что это могла бы быть история диктатора-агорафоба, который хотел бы одновременно и того, и этого, и власти, и разнообразия. Сначала он делает следующее: помогает лагерю Генерала Президента, собираясь занять его место. Генерал Президент пренебрег образованием. В салонах Терезины ходит известная шутка: «На Генерала совершено нападение: в него запустили словарем». Это шутка. Народ смеется, однако скромно прикрываясь веерами. Генерал на это не обижается. Большинство его фраз начинается словами:

— Перейра, ты, который умеешь читать…

Генерал не интересуется культурой. На его взгляд, это занятие для слабаков.

— Мое же дело мужское, — говорит он.

И любит добавлять:

— Поэтому я предпочитаю езду верхом.

Генерал отличился в войне против Парагвая, затем в истреблении крестьян Севера. Крестьяне Севера стали вдруг требовать. Сначала они просили, но их просьбам не вняли, затем они стали робко заявлять свои права, но не были услышаны. Они умоляли — все напрасно. И тогда они стали требовать. Науськиваемые своими кюре, крестьяне Севера двинулись на Терезину. Терезине угрожало крестьянское нашествие. Генерал выдвинул кадетов Военной академии. В ход пошла кавалерия, шашки, шрапнель, затем артиллерия, все было брошено на северные селения, где скучились крестьяне. С благословения епископа Генерал расстрелял мятежных кюре.

Отец Перейры, старый да Понте, осудил сию бойню. Да Понте-старший был сторонником христианского милосердия. Он бесплатно кормил на своих кухнях крестьян, которые батрачили на его фазендах. Будучи медиком, он врачевал обезвоживание своих равнин и фурункулезы своих гор. Он терпеливо выслушивал голодных, умирающих от жажды, больных и их родителей. Старый да Понте любил повторять:

— У того, кто слушает, ничего не просят.

К тому времени, когда Перейра вернулся из-за границы, увешанный своими дипломами. Генерал Президент находился у власти уже четыре года.

На заре пятого он его убил. Это можно было бы назвать порывом. Он просто почувствовал, что момент настал. Он предстал перед Советом и сказал:

— Я прикончил этого идиота.

И добавил:

— Я отдаюсь на вашу милость как виновный или как новый президент.

В руках он все еще держал дымящийся парабеллум, он был Перейра да Понте, они сделали его президентом.

У епископа, который был ему крестным отцом, Перейра попросил:

— Крестный, благословите меня.

Олигархии он заявил:

— Ничего менять не будем. Я лишь добавлю немного толка.

Крестьянам он объявил:

— Я избавил вас от мясника Севера.

А всему населению сказал:

— Я буду вашими ушами.

Фраза была двусмысленная, — поскольку ухо столь же слушает, сколь и подслушивает, — но никто не обратил на это внимания, так все хотели, чтобы их выслушали.

Так что это могла бы быть история Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора-агорафоба, который интуитивно завладел властью, вот так, одним прекрасным утром, потому что мечтал об этом, когда был молчаливым ребенком.

Хорошо, но почему агорафоба?

2.

До того как прийти к власти, Перейра не был агорафобом. Молчаливым — да, скрытным — да, но не агорафобом. Он не боялся ни широких площадей, ни пустынных улиц, ни проспектов с вытянутой перспективой и еще меньше — толпы, которая часто запруживала эти места. Не то чтобы он особо любил толпу, но он к ней привык. Толпы бедняков в его детстве в Понте, перед кухнями его отца или в коридорах лечебницы, толпы верующих в Рождество или в Страстную пятницу, толпы крестьян во время всех праздников по случаю голосования, на которых семья да Понте считала своим долгом присутствовать, толпы на свадьбах и на похоронах, толпы на рынках и на ярмарках, толпы подвыпивших гуляк во время больших ночных шабашей, когда среди грохота взрывов вспыхивали в свете бенгальских огней причудливые маски… нет, он никогда не страшился толпы. И если призадуматься, то кроме спокойных обеденных часов в кругу семьи, часов, проведенных за шахматной доской или с книгой, в уединении, Перейра, можно сказать, всегда находился среди толпы; в Терезине — среди толпы детей на переменках, в Европе — среди разодетой в шелка толпы пышных балов, толпы театралов, поеживаясь, высыпающих на улицу после спектакля, толпы, наполняющей в сумерки злачные места в поисках женщины, напряженной толпы ипподромов и даже в Париже — среди толпы бастующих рабочих… В сущности, вечно среди людей… Перейра мог бы пересчитать часы, проведенные в одиночестве. Нет, правда, он никогда не боялся толпы. И больших пустых пространств.

Так почему же агорафоба?

Из-за одной фразы, произнесенной другим Мануэлем: Мануэлем Калладо Креспо, главой цеха переводчиков, бесстрашным оратором и тонким эрудитом. По поводу опочившего Генерала Президента Мануэль Калладо Креспо заявил:

— Этот придурок умер от руки провидения.

— И что это значит? — спросил Перейра, который просто проходил мимо и вообще не должен был бы услышать этих слов.

— Это значит, что этот придурок был предупрежден, господин президент.

— Кем же, ведь еще за пару секунд до случившегося я сам не знал, что нажму на курок?

— Маэ Бранка, — ответил Калладо. — Но этот придурок не умел ни читать, ни слушать.

— Что вы скажете после моей смерти, Калладо? — решил спросить Перейра.

— То, что внушит мне ваша жизнь, господин президент, и вы сделайте так же, если окажетесь на моих похоронах. И в этом нет никакого злословия. Генерал был… Вы помните его униформу? Нет, настоящий придурок, вот и весь итог его жизни; я говорил это почти с нежностью.

Маэ Бранка (или Белая Мать) была бразильской колдуньей из Сеары. Белой колдуньей, в отличие от других, черных. И дело здесь не в цвете кожи, а в магии. Черная колдунья (которая может быть белокожей) напускает на человека злосчастную судьбу. А белая колдунья (которая может быть чернокожей) ограничивается тем, что предсказывает и снимает порчу. Все приходят спросить Маэ Бранку: о любви, о семье, о здоровье, о деньгах, о карьере… К белой колдунье как-то даже приходил один известный профессор, спросить, получит ли он кафедру религиозной антропологии в Университете Терезины и будет ли читать лекции по всему миру. Тот же профессор отправился затем к черной колдунье, чтобы извести своих конкурентов. И в самом деле, все его собратья по науке загадочным образом самоустранились, уступив ему место, и он, совсем уже дряхлый старик, по сей день является единственным признанным специалистом в своей области. (Но это другая история.)

Накануне покушения будущие диктаторы, естественно, приходят к Маэ Бранке. Да и в демократических государствах кандидаты в президенты перед выборами этим не брезгуют. Тут Перейра сообразил, что он этого не сделал. В Европе он начитался Огюста Конта и не верил в подобные вещи. Как и все, кто в это не верит, Перейра все-таки отправился к вещательнице, из любопытства. Это была маленькая женщина (белая), худощавая и хромая, державшая свою лавочку в одном из предместий Терезины. Перейра явился туда один, ночью, инкогнито, никому о том не сказав, вооруженный своим парабеллумом, с которым никогда не расставался. Он стал кидать камешки в ставни вещательницы. Для начала он ей заплатил, а потом задал всего два вопроса. Первый: что она сказала Генералу Президенту?

— Я сказала ему, что если он не прочитает «Лорензаччо», он кончит свои дни, как граф Александр.

(Это была чистейшая догадка. Сама прорицательница читать не умела и ничего не знала об этой пьесе.)

— А я, как я кончу?

Таков был второй вопрос Перейры. Маэ Бранка предсказывала по распрыскиванию благовоний. Она окунала руку в большой сосуд настойки бородача и опрыскивала всю комнату по кругу. Запах бил ей в голову, она начинала что-то бормотать, кружась на одном месте, все быстрее и быстрее, превращаясь в настоящий волчок. Затем она останавливалась с вытаращенными глазами. Только тогда она начинала вызывать духов кандомбле[1]. Все это длилось довольно долго, поскольку эти бразильские божества очень многочисленны, не говоря уже об их гвинейских предках и карибских отпрысках. Опорожнив весь сосуд, Маэ Бранка останавливалась, дрожа всем телом.

Перейра заскучал, как на мессе. Запах бородача напоминал ему его детство, когда его мать по вечерам обкуривала комнаты, чтобы избавиться от мошкары. Наконец, в апогее своего транса, Маэ Бранка выдала запрашиваемую информацию:

— Ты кончишь растерзанный толпой.

— Какой именно толпой?

— Крестьянской.

Перейра прибил ее костылем и вернулся во дворец.

Все подумали, что она просто упала. Он заплатил ей достаточно щедро, чтобы хватило на достойные похороны. За гробом шла огромная толпа. Горожане, но также и крестьяне, прибывшие со всех концов страны. Перейра присоединился к ним, надев свою парадную форму, чтобы доказать всем, что разделяет верования народа, и самому себе, что магии не существует. Ясное дело, он вернулся с похорон живым и невредимым. Живым и даже снискавшим всеобщее одобрение.

Так почему же агорафоба?

3.

Потому что после похорон наступила ночь. И той ночью Перейра спросил себя, почему он убил вещательницу. Это не был наплыв угрызений, это был приступ логики. Если он не верил в ее предсказания, почему тогда он ее убил? И если он не собирался в это верить, зачем вообще к ней пошел? Он убил ее так же спонтанно, как и Генерала Президента. Это было одно мгновение паники, если можно так сказать. Он с той же точно уверенностью почувствовал, что пришло время власти, как и постиг, что эта женщина предвещала ее конец. Он убил ее инстинктивно, будто защищаясь, чтобы бросить вызов судьбе, в которую он до сего убийства просто не верил. Он сам окрестил себя суеверным.

Эти мысли, которые скрыто зрели в его голове, когда он стоял над могилой вещательницы, сейчас, в постели Перейры, вышли на свет. Он предпочел бы убить ее из удовольствия или из чувства долга, как делал этот Генерал Президент, который любил убийство и справедливость. Но Перейра не был убийцей. За все про все, за всю его жизнь от его руки погибло всего три человека. Для того времени и для выходца из его касты это было маловато. К тому же он убил их, как дикарь, Генерала Президента — из аппетита, а двух других (одной была вещательница), потому что почувствовал себя загнанным в угол. Все три раза — инстинктивно, как животное, не знающее собственной вины…

— Значит, я верю в эти глупости.

На этом он уснул. И приснился ему кошмар. С Перейрой расправлялась толпа крестьян. «Разумеется». Это был сон, которого он ожидал, и он принял его хладнокровно. Он не боялся смерти. Он часто представлял ее себе: либо от одной точно всаженной пули, либо от целой дюжины пуль, выпущенных взводом противника. Но, в конце концов, пусть даже и в результате самосуда, почему бы и нет? Он родился и вырос на земле революций. Если разобраться, это было менее позорно, чем умереть дряхлым стариком, цепляясь крючковатыми пальцами за край одеяла. В своем сне он выходил из здания, стоящего, как кубик, в центре пустой площади. Он услышал, как прозвучало его имя: «Перейра!». И увидел, как из домов, окружавших площадь, стали выходить крестьяне. Из маленьких глинобитных домишек в один этаж, широким кольцом окружавших здание в центре, и вот уже несметная толпа надвинулась на него. «Ладно, — сказал он себе, разряжая всю обойму в толпу, прибывавшую из домов, выплевывавших жаждущий крови народ, — ладно, я умираю от аллегорического кризиса». Он стрелял без остановки, но круг все сужался, «неумолимо» (ему нравилось это слово, когда он встречал его в книгах). Он стрелял более из принципа, нежели надеясь на что-либо — кто же даст себя убить, не защищаясь! Последнее, что он увидел, прежде чем его схватила чья-то рука, это двух человек, там, вдалеке, на краю площади, у подножия одного-единственного фонаря: они стояли, повернувшись спиной ко всему происходящему, облокотясь на велосипед, и смотрели, тихо посмеиваясь, на тусклые отсветы у своих ног — почти как огонь, горящий белым пламенем. От смеха у них дрожали плечи. «Вот там — жизнь», — сказал себе Перейра, и вдруг ему отчаянно захотелось жить. Но толпа уже наседала, и страх наконец овладел им. Впрочем, всех этих рук, ног, взглядов, беззубых ртов, криков, возмущения, тяжелого дыхания, палок, ружей, дубинок, посыпавшихся ударов, первых ран все равно было недостаточно, чтобы объяснить его ужас. Нет, здесь было что-то другое, еще хуже. Эта ненависть… Все эти мужчины и женщины, раздиравшие его на части (они тянули его за ноги, за руки, за голову; палки ломали ему кости, дубинки с удивительной точностью дробили его суставы), были Перейры и Мартинсы.

Он с воплем проснулся.

Затем его сердце постепенно стало биться спокойно.

— Так, это всего лишь кошмар.

Но на следующее утро ему пришлось сделать над собой величайшее усилие, чтобы выйти на круглую площадь перед президентским дворцом. Вся эта пустота, грозившая в один прекрасный день заполниться, сжала ему горло.

— Черт, я становлюсь агорафобом.

Следующей ночью тот же кошмар подтвердил зародившуюся у него фобию.

Вот так. История могла бы на этом и закончиться, поскольку Перейра умер именно так, как видел во сне. Однако, как и всякий человек, достойный быть героем рассказа, он решил избежать своей участи. И вся история Перейры — это история данной попытки.

Именно эта история и заслуживает быть изложенной, не правда ли?

4.

Итак, пусть это могла бы быть история Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора-агорафоба, который хотел и того, и этого (и власти в Терезине, и путешествий по Европе) и который, обреченный на линчевание, скажем, тщетно попытается избежать своей судьбы.

Единственный план спасения, который пришел ему в голову — поистине идея диктатора! — заключался в том, чтобы нанять двойника. Двойник во всем походил на него, как один человек может походить на другого, как одна и та же буква алфавита, за исключением закорючки эпсилона. Впрочем, никто не заметил этой закорючки. Чтобы в этом убедиться, Перейра, посвятив двойника в свою жизнь и дела и натаскав его подражать себе с необычайной точностью, отправил его задать вопрос всем, кто был особо близок к нему. Всем один и тот же вопрос:

— Кто я?

Старому да Понте вопрос не понравился. Он смерил строгим взглядом шалопая, который его ему задал:

— Власть не должна позволять тебе забыть, кто ты, Мануэль. Ты — Мануэль Перейра да Понте Мартинс, слава моих седин, никогда об этом не забывай.

Двойник поцеловал руку отца и отправился с тем же вопросом к полковнику Эдуардо Ристу, начальнику Военной академии, главнокомандующему армиями и другу детства Перейры. (Они вместе сидели за партой у иезуитов и провели не одну тихую ночь за шахматной игрой.)

— Вы — Мануэль Перейра да Понте Мартинс, наш президент-освободитель, и скинув эту генеральскую башку, вы попали в точку.

— Правильно, однако время шахмат прошло, Эдуардо, — ответил двойник, который совершенно ничего не понимал в этой игре. — Кстати, с глазу на глаз можешь по-прежнему быть со мной на «ты».

Когда двойник задал вопрос епископу (который был крестным отцом Перейры, принимал у него первое причастие и символически дал ему по щекам двумя пальцами в день его конфирмации), служитель церкви внимательно посмотрел ему в глаза:

— Как это, кто ты? Что с тобой, Мануэль? Ты что, принимаешь себя за Лорензаччо? Неужто смерть этого болвана так на тебя подействовала? (Он намекал на почившего Генерала Президента.) Я уже благословил тебя, но если это тебя успокоит, я готов отпустить тебе все грехи. Вот, пожалуйста, отпускаю тебе все: ты тот, кого послал Господь, чтобы избавить нас от этого хищного зверя. Аминь. Ну, иди с Богом.

На улице двойник, переодетый крестьянином, спрашивал у прохожих. И всегда получал один и тот же ответ:

— Вы — наш Перейра.

С некоторыми вариациями:

— …а я еще один.

Или:

— Вы — тот самый Перейра да Понте, а ваша матушка — Мартинс, как и моя.

Или:

— Вы — наши уши.

Или еще, как ответила ему продавщица змей на рынке Терезины:

— Перейра, превратись хоть в мангуста, я тебя все равно узнаю. Ты — сердце, которое бьется у меня в груди.

Двойник вышел отменный. Перейра дал ему прочесть новогоднюю речь, которую он приготовил для иностранных канцелярий. Это была речь, взвешенный тон и политическая эрудиция которой безвозвратно порывали с веселыми отрыжками выступлений почившего Генерала Президента. Дипломаты тем более оценили «европейский настрой» этой речи (выражение принадлежит сэру Энтони Кальвину Куку, послу Великобритании), что в основном новый президент гарантировал всем сохранение их «привилегированных отношений» (разграбление недр) в спокойной обстановке «непрерывного гражданского мира» (покорности верхнему слою).

С бокалом шампанского в руке двойник принимал поздравления, предназначенные Перейре, который в своем личном кабинете немного погодя уже вел переговоры о процентных ставках на золото, никель, нефть и акмадон. Себе лично Перейра требовал больше, чем почивший Генерал Президент, однако он умел заставить закрыть на это глаза, открыв счета во всех банках, где находились доверенные лица каждого из его собеседников.

— Примите это как дань моего уважения вашей семье, господин посол.

И чтобы заглушить последние возражения, прибавлял:

— Дань уважения, комиссионные от которой положены вам по праву.

С сэром Кальвином Куком он даже позволил себе небольшую шутку:

— Наши марксистские друзья правы: семья — основная ячейка капиталистического общества, особенно если является частью совета администрации.

Вот так. Убежденный в крепости собственной власти внутри страны, обеспеченный солидными счетами в зарубежных банках, Перейра смог наконец усмирить свою местную агорафобию, предавшись своей второй страсти — путешествиям.

Прежде чем сбежать (от себя самого он не мог скрывать, что речь идет именно о бегстве), он вызвал своего двойника. Он объявил ему, что отправляется в путешествие и оставляет вот здесь, в этом тайнике, «вот в этом, в барабане, видишь?», речи, которые двойник будет произносить в его отсутствие. На каждый случай была приготовлена особая речь. Двойник не мог ошибиться: они были сложены стопкой в хронологическом порядке.

— Я хочу, чтобы ты выучил их наизусть. Я хочу, чтобы перед народом мои слова лились из твоих уст как источник истины. Я не из тех европейских политиканов, которые читают на публике приготовленные заранее сообщения по листочкам, я вдохновенный президент, когда я говорю, сам народ глаголет моими устами — остаток моей дикости! Все дело в тоне, ты понимаешь?

Двойник сделал знак, что понимает.

— Что до всего остального — молчи. Я — прежде всего молчаливый президент.

Двойник принес клятву молчания.

— Еще одно: не забывай, откуда ты — не прикасайся к женщинам моей касты, а то останешься у меня без самого дорогого. Скажем так: я целомудренный президент; я женат на своем народе. У меня нет времени на женщин.

Двойник принес клятву целомудрия.

— Ты можешь прикоснуться к женщине только для того, чтобы открыть бал, в день церемонии.

Перейра научил своего двойника танцевать танго.

— На нашем континенте президент, достойный носить это звание, должен танцевать танго как никто другой!

Двойник стал неповторимым тангиста[2].

— Хорошо. Теперь — одна частность.

И Перейра доходчиво объяснил своему двойнику, что если, свыкшись с данным положением, ему, двойнику, вдруг взбредет в голову занять место его, диктатора, то он, двойник, окажется на том свете столь же скоро, как если бы проглотил горошину цианида.

— Ну давай, попробуй. Здесь, сейчас, передо мной, попробуй хоть на секунду серьезно занять мое место. Давай. Попробуй. Ну, ты президент? Ты сын моего отца? Давай, поставь себя на мое место, всего лишь, я жду. Я жду!

Двойник не только не смог представить себя президентом вместо настоящего президента, или сыном Перейры да Понте, или крестником епископа, или просто другом Эдуардо Риста, или имеющим хоть какое-то значение для торговки змеями с рынка Терезины, но даже сама попытка напугала его до такой степени, что он был в полумертвом состоянии, когда промямлил:

— Я не могу. Вы — это вы… а я — это я.

«Ты прав, — подумал Перейра, — ты нисколько на меня не похож. Внешность — это просто дерьмо в замороженном виде».

Однако вслух сказал только:

— Смотри же, не забывай.

5.

О том, что Перейра делал в Европе, количество лет, которые он там провел, страны, которые посетил, города, в которых останавливался, женщины, которых любил, — обо всем этом можно было бы кратко поведать в одной главе, так сказать, по верхам. Однако ж нет никакого сомнения, что он оставил неизгладимую память о себе везде, где появлялся. Об этом свидетельствует удвоение ставок, названное «расчетом Перейры», переполошившее все казино Ривьеры несколько месяцев спустя после его появления в Монако, а среди игроков в шахматы — «начало да Понте», которым в Амстердаме на чемпионате Двух Фландрий индиец Мир медленно задушил магистра Турати. (Постичь, каким ветром Миру надуло это «начало да Понте», значит узнать то, что связывало Перейру с танцовщицей Кэтлин Локридж — тайной советчицей индийского чемпиона.)

Весьма интересным может оказаться свидетельство полковника Эдуардо Риста по этому поводу:

— Это начало черным слоном обеспечивало победу Перейре, но делало партию нескончаемой. Мы в пансионе проводили за этой партией ночи напролет. Мануэлю нравилась такая бесконечность, изматывающая силы противника. Я никогда еще не встречал человека одновременно столь импульсивного и столь терпеливого. В шахматах, в политике, в любви и в молчании он был настоящей анакондой. Если Мануэль передал свой секрет магистру Миру, то, вероятно, для того чтобы получить взамен небольшое любовное утешение: все то время, которое индиец тратил на то, чтобы выиграть благодаря своему новому другу, время всех этих бесконечных партий Мануэль проводил в постели с танцовщицей. Руку даю на отсечение!

На самом деле, чем дольше работаешь над подобной краткой главой, тем чаще думаешь, что целые тома не вместили бы всех следов, которые Перейра оставил во время своего пребывания в Европе. Мы встречаем его отметки в таких суетных областях, как игра, танцы (одно боковое скользящее па в танго носит его имя), мода в одежде, нумизматика, тавромахия, искусство составлять коктейли (господи, эти коктейли, с их монотонным разнообразием… всегда завершающимся одним и тем же — послевкусием ржавой меди) и амурные похождения — наставление рогов, похищения, преследования, дуэли, бросание, меланхолия, самоубийства… — которые, представив Перейру последним неоромантиком, превратили его (по словам Кэтлин Локридж) в модель Рудольфа Валентино, звезды, безраздельно владевшей киноэкраном в эту фривольную эпоху и (по словам все той же Кэтлин Локридж) походившей на Перейру, «как две капли мутной воды в стакане муранского стекла».

_____

Чтобы придерживаться конкретных примеров, возьмите хотя бы униформу, которую носил первый портье в отеле «Негреско» в Ницце как раз в эти самые годы. Вне всяких сомнений, кто-то разодел его совсем как почившего Генерала Президента. Нет, нет и нет, не «разодел как», посмотрите внимательнее на снимки: он «одет» в ту самую нелепую форму покойного; ту самую, которая была на диктаторе, когда Перейра его прикончил!

— То, что Перейра толкнул униформу придурка этому расфранченному лакею, совершенно меня не удивляет, — подтвердил потом Мануэль Калладо Креспо, глава цеха переводчиков и биограф Перейры. — Видеть, как все эти головы, увенчанные коронами, всех этих послов, министров, наследников самых богатых владений, все это парадное шествие англичан встречает портье, разодетый, как дохлый клоун, должно быть, доставляло ему особое удовольствие. Это неизбежное анархическое свойство всех мелких тиранов, полагающих, что «сами себя сделали». И потом, Перейра был сыном да Понте; а у них не прощают тем, кого убивают.

Другим явным следом стали долги. Карточные долги, счета из роскошных гостиниц и шикарных ресторанов, от портных, ювелиров, оружейников, цветочников, обувщиков, из железнодорожных и морских компаний, отовсюду счета ливнем сыпали на Терезину. Двойнику было поручено отвечать на них, отправляя письма, состав ленные самим Перейрой. Молодой президент жаловался в этих письмах, что кто-то выдает себя за него, там, в Европе, и ведет веселую жизнь, ничем не похожую на его жизнь здесь, в Терезине, «полностью посвященную руководству государством и заботам о народе». Он прибавлял, что охотно бы заплатил долги этого наглого двойника, «если бы меня не останавливало пресловутое чувство зависти».

— Иезуитское совершенство, — отозвался бы епископ, крестный отец Перейры, расскажи ему кто-нибудь эту историю.

Однажды вечером в Париже Перейра является в сопровождении дамы в ресторан «Лаперуз». Местный физиономист узнает его и собирается выставить вон. Вместо того чтобы пришибить его на месте, к чему он испытывает сильный позыв в первые секунды (физиономист так никогда и не узнает, что он чуть не оказался третьей жертвой Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора-агорафоба, подверженного собственным порывам), Перейра притягивает его вплотную к себе и говорит ему прямо в ухо: нет, он не двойник президента Перейры да Понте, он — президент Перейра да Понте собственной персоной, прибывший в Европу как раз для того, чтобы положить конец бесчинствам этого двойника. Согласен ли он, физиономист, работать на него? Ему хорошо заплатят, более того, щедро вознаградят, если удастся схватить негодяя.

(Самый красноречивый документ из архивов Терезины о пребывании Перейры в Европе — это, вне всякого сомнения, письмо, в котором физиономист в вежливой форме требует причитающееся ему, естественно, не подозревая, что его имя пополнит список кредиторов, исчерпывающий перечень которых он сам приложил к своему письму, чтобы доказать серьезность проделанной им работы — и, стало быть, вполне оправдывающей вышеизложенное требование. Звали его, этого физиономиста, Фелисьен Понс.)

Словом, Перейра развлекался.

Однако развлечения эти были мрачными для него…

Страдал ли он от изгнания, этой непереводимой саудаде[3]? Проклинал ли кошмары агорафоба, которые не давали ему вернуться в Терезину? Протрезвев от своей влюбленности, открыл ли он наконец, что Европа «была не для него»? Или же он ненавидел ее, как северный американец, ненавистью собственника? Как бы там ни было, он развлекался без радости, что никогда не предвещает ничего хорошего.

А может, это зависело от темперамента. Все эти невеселые розыгрыши.

Довольно точное представление о данном темпераменте можно составить, изучив происхождение bacalhau do menino («ребячьей трески»), блюда, которое еще и сейчас является одним из лучших блюд «Эсториля». Слой красного перца, слой черной фасоли, слой белого риса, слой яичных желтков, слой красного лука, слой трески, и так семь раз подряд: перец, фасоль, рис, яйцо, лук, треска. Все посыпается сверху мукой из маниоки и отправляется на угли (сегодня чаще используют печь), где превращается в кусок обгорелого камня, отбивающий всякое желание его попробовать. Легенда называет его «блюдом милосердия» Перейры, которое было выдумано им самим в детстве, чтобы кормить бедных, каждый день приготовлялось его матерью и раздавалось собственноручно старым да Понте длинной очереди оголодавших, ежедневно выстраивавшейся перед кухнями родительского дома, и т. д.

После проведенной проверки оказалось, что все это правда.

Однако в кулинарии действуют те же законы, которые касаются лучших произведений искусства: вы не имеете ни малейшего представления о блюде, пока не знаете, что вызвало его появление. Чтобы отыскать подоплеку bacalhau do menino, следует позабыть про сплетни рестораторов («блюдо милосердия», как же, сколько ты за это заплатил, дорогой?) и послушать тех, кому довелось по-настоящему, до конца узнать Перейру: например, женщин — больших любительниц мифологии в счастливые времена, превращающихся в неутомимых искательниц правды, как только небо начинает затягиваться, — взять хотя бы одну из них, Кэтлин Локридж, шотландскую танцовщицу. Если вы прочтете каких-нибудь четыре тысячи страниц рукописи ее неуловимых «Мемуаров», вам непременно встретится отрывок об одном ужине, как раз в «Эсториле», где ей как раз подали bacalhau do menino под пристальным взглядом Перейры.

— Ну как? — спросил он, едва она проглотила первый кусочек.

— Отменно, — ответила она.

— Отменно, — эхом отозвался он.

Больше он не произнес ни слова. Она же вычистила свою тарелку, как две последующие.

Когда поздно ночью ей все никак не удавалось уснуть от несварения, он повторил:

— Отменно…

Он улыбнулся ей:

— Это мой рецепт.

И добавил:

— Смесь стыда, ненависти, отвращения, презрения и ничтожества.

Он все так же продолжал улыбаться, перечисляя:

— Красный перец — это покров нищеты, стыд нашей кухни. У фасоли — черная кожица, дневной паек раба; рис с трудом можно назвать настоящим продуктом — он как бумажный клей: яичный желток воняет, как поносный пук, гнилостная сущность ипокрита. Лук? В свежем виде — девичьи слезы, в приготовленном — шматки мертвой кожи. Что же касается трески… — Он поднялся и стал всматриваться через открытое окно в морскую даль. — …В ней вся глупость Португалии: отправиться так далеко от родных берегов, чтобы ловить самую мерзкую рыбу в мире.

Он обернулся:

— А вы, с таким вкусом: «Отменно».

— Вы забыли еще муку из маниоки, — заметила она, задетая за живое.

— А это оно и есть, ничтожество! Маниока — это ничто. Ни цвета, ни вкуса, ни консистенции.

Прошло какое-то время. Он уже больше не улыбался.

— Это — ничто и это все, что мы имеем; уловка, чтобы прикрыть наше ничтожество: маниока.

И поскольку она уже готова была расплакаться, он присел на край кровати и склонился к ней:

— Деточка, я выдумал это блюдо, чтобы отбить у бедняков охоту подходить за добавкой. Став президентом, я превратил его в наше национальное блюдо.

Можно себе представить, какая воцарилась тишина, пока наконец Кэтлин Локридж не ответила неуверенным голосом:

— А я вот заказала еще.

— Потому что вы — богатая, европейка, пустая и сентиментальная. Вы считаете своим долгом любить то, что вам не угрожает… Все ваша погоня за «достоверностью». Лет через двести, если к тому времени ваши бедняки не сожрут вас, ломаки из вашей касты будут все так же лизать свои тарелки… «Отменно».

Сказав это, он пустился танцевать по комнате, импровизируя вслух, в нос, металлическим голосом, как «дуэтисты», те самые гитаристы, которые на рынках Терезины швыряли друг другу в лицо колкие строфы.

Na França, Henrique quatro Rei queridinho do povo Inventou a «pulopo» Nosso Pereira criou O mata-fome supremo O Bacalhau do Menino! Генрих Четвертый был славный король, Блюдо простое он изобрел. Чтобы французов своих накормить, «Куру в горшочках» сказал он варить. Наш же Перейра его обскакал, Верное средство от голода дал. На всем белом свете вам не найти Блюда сытнее «ребячьей трески».И он подскакивал, напевая, с задорной свирепостью, как ребенок, который мстит за других детей.

6.

Итак, это могла бы быть история Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора-агорафоба и кочевника, который не сделал ничего, достойного упоминания, в тех странах, где он побывал.

Да, но quid[4] двойник?

Как он там разбирается, в Терезине, на самом-то деле?

_____

Разбирается, следуя оставленным указаниям, дословно, буквально. Он — двойник человека, который укладывает вам Генерала Президента и глазом не моргнув, как быка на рыночной площади. Перед отъездом Перейра пустил такую угрозу, от которой волосы дыбом встают: «Я всегда буду поблизости». Двойник избегает мыслей. Мыслить — это слишком сложная операция в его положении. У него приказ выдавать себя за другого, не пытаясь в то же время стать этим другим (а попытается — цианид, он хорошо усвоил урок), и все это, несмотря на почести, оказываемые ему, на внешние приличия, которыми он окружен, на уважение, которое ему выказывают, на страх, который он внушает, и на любовь, которой к нему проникаются. Портрет Перейры, встречающийся на каждом шагу, — не его, но он везде видит в нем себя. Двойник — ничто, меньше самого себя, но это ничтожество выписывается с заглавной буквы. Стоит ему только об этом подумать, как у него дух захватывает. И потом, поскольку он обманывает всех, он вынужден подозревать каждого. «Возможно ли, чтобы мне верили? Возможно ли, чтобы они принимали меня за Перейру? Народ, в крайнем случае, верит тому, что ему показывают издалека, народ обожает и убивает лишь свои представления, но вот Эдуардо Рист, друг детства, или епископ, или отец, кого они видят во мне? Возможно ли, чтобы отец — да еще один из да Понте! — сказал тому, кто не является его сыном: „Ты — слава моих седин“? Просто возможно ли такое? Даже несмотря на удивительную схожесть? Нет, нет, эти трое, конечно же, в курсе, Перейра смотрит на меня глазами отца, друга, крестного, может быть, даже глазами торговки змеями, Перейра поблизости, он повсюду, даже внутри меня самого, притаился и ждет первого моего неверного шага!» Вот о чем думает двойник, как только решается думать. Отсюда его решение вообще не думать, придерживаться своей роли, чтобы зрители придерживались своей.

— Политика, — сказал ему Перейра, — это парадокс зрителя.

Двойник не был уверен, что хорошо понял его, но он почувствовал, что в этой фразе сокрыта истина, от которой зависит его жизнь.

Так что он прекрасно играет свою роль.

Это роль со словами, отягощенная молчанием. Когда двойник не занят тем, что учит наизусть бесчисленные речи Перейры, то он их произносит, а когда он не обращается к народу, то он его выслушивает.

Каждый вечер, в час, когда солнце падает за горизонт, как молот приговора, двойник, сидя под цезальпинией, обращается в слух, внимая обездоленным.

— Делай, как мой отец, — приказал ему Перейра, — выслушивай их в определенный час; придавай своему взгляду сколь нужно человечности и молчи. Чтобы показать, что аудиенция окончена, ограничивайся словами: «Я тебя выслушал» — и переходи к следующему.

— И это все? — спросил двойник.

— И это настоящий переворот, — подтвердил Перейра. — Никто никогда их не слушал, им понадобится три поколения, чтобы начать требовать чего-то еще; а к тому времени уже ни ты, ни я не будем в состоянии выслушивать кого бы то ни было.

Насколько двойнику нравится метать в толпу речи Перейры и замечать, как обращенные на него взгляды загораются его искренностью, настолько же он ненавидит эти сеансы вечерних стенаний. Трудно сохранять вид, что слушаешь, когда по-настоящему не слушаешь. Не задремать, ничем не выказать собственного нетерпения, не начать считать, сколько еще человек осталось в очереди, не думать об ужине, забыть о неотступном желании выпить бананового пива, не поддаваться очарованию женщин («Я — целомудренный президент!»), не чесать, где чешется, контролировать свой мочевой пузырь, производить впечатление, что ты всей душою здесь, в то время когда тебе хотелось бы быть… А где, собственно? Где бы ему хотелось находиться, не будь он здесь? Главное, не задавать себе вопросов, слушать, выслушивать каждого так, как если бы он единственный пришел жаловаться — черт возьми, сколько же их еще в этой очереди? — и выслушивать его, как будто ты единственное ухо, способное услышать, ухо, которое значит больше, чем чрево матери, больше, чем небесный Отец в решающий час.

_____

— Итак, слушай меня, как если бы меня могли услышать только твои уши в целом мире!

Перейра долго натаскивал двойника слушать как следует, сам играя роли то изможденного крестьянина, то обеспокоенного торговца, то истощенной вдовы, то доведенного до ручки сына бедняков — он, Мануэль молчаливый, который никогда никому не открывался, пользовался этим случаем, чтобы доверить наемному уху горести своего детства, посетовать на ханжескую строгость отца, вялую глупость матери, идиотское обожание крестьян, их безвольную покорность судьбе и дурацкие суеверия; он дошел до того, что поведал ему, какой ужас внушал ему дом да Понте, с его тишиной и мрачными тенями, о своем полном одиночестве среди огромных семейных владений! Каждый раз, когда внимание двойника ослабевало, он вонзал ему под ребра дуло своего парабеллума:

— Тренировка с настоящими пулями, — предупреждал он. — Быть двойником — завидная участь! И потом, двойника всегда можно заменить! Достаточно верить в свое сходство с оригиналом.

(Странно, как все складывается. Все, что последовало за этим, до самой трагической развязки, вне всякого сомнения, содержится в одной этой фразе.)

Итак, двойник выучился слушать. Пусть сумерки исповедника и были для него невыносимы, зато благодаря этому он открыл в себе свою истинную природу актера: он умеет слушать. Он читает это в глазах мужчины или женщины, которые покидают его, умиротворенно склонив голову, с грацией птицы, ныряющей под крыло.

— Я тебя выслушал.

И он думает: «Следующий! Следующий!..» — но даже виду не показывает, что ждет следующего мужчину или женщину. Неожиданное открытие собственного таланта вдохновляет его: он больше не случайный двойник, он актер от природы. Теперь в его устах речи Перейры звучат с большей искренностью и силой. «Если Перейра так верно говорит, — мчится по всей стране, — это оттого, что он умеет слушать, если ему удается затронуть все сердца, значит, для каждого из нас есть место в его сердце». Образ диктатора утопает в святости: в каждом доме его портрет располагается рядом с образом Христа Вседержителя со светлыми кудрями. Двойник играет роль юного монарха, причащающегося под видом «народа», который есть евхаристия тиранов. В конце концов, ему даже удается усмотреть некое уважение в глазах отца, епископа и друга, тогда как до сих пор ему казалось, что он видит там лишь насмешливое восхищение.

И, однако же, ни разу двойник не уступит опьяняющей власти своей роли. Храня трезвость мысли, умело используя красноречивое молчание и отточенные тексты, он никогда не сделает даже попытки принять себя за Мануэля Перейру да Понте Мартинса, диктатора, возведенного в ранг святого. Но теперь это уже будет не из страха, а от сознания собственного гения.

7.

Продолжение напрашивается само собой. Время шло, двойнику надоело. Не то чтобы надоело ломать комедию, но все время одну и ту же, причем в театре, который в конце концов стал казаться ему незначительным; тот же текст, та же постановка, те же маршруты, те же города, та же публика, те же овации… Актер всегда стремится к новым ролям, к новым сценам, под новыми небесами… конечно, Америки! Такой близкой и столь много сулящей Северной Америки!

Можно попробовать и кинематограф.

Ну конечно же кинематограф!

И двойник эмигрировал в Соединенные Штаты Америки.

Прежде чем уехать, он нашел двойника, который походил на него, как только один человек может походить на другого, за исключением закорючки эпсилона. Никто не заметил этой закорючки, так как новый двойник получил в точности то же воспитание, которое прежний получил от самого Перейры: он думал, что его нанял сам президент, усвоил те же угрожающие наставления и сначала выполнял свою роль псевдопрезидента с тем же усердием, затем с тем же энтузиазмом, чтобы наконец почувствовать ту же скуку и, в свою очередь, найти себе другого двойника, который, пройдя тот же путь, передал эстафету следующему,

и т. д.

8.

И наступил день, когда Перейра вернулся в свою страну.

По какой причине?

Государственный переворот? Если бы это было так, то Перейре, капиталы которого вращались в здешних банках, незачем было бы возвращаться туда. Ностальгия? Ничуть; история с bacalhau ясно показывает, что у menino не обязательно должно быть определенное происхождение. К тому же он запросто обходился без власти. Ему был интересен именно захват, и только. А эта пуля в затылок Генералу Президенту — мгновенный, но сильный порыв. Само амплуа, в театральном смысле, вовсе его не привлекало. Он больше не был ребенком, который мечтал об этом. Теперь Перейра даже находил весьма своеобразным то, что именно двойник играет его роль. (Кроме того, мысль, что Мануэль Калладо Креспо, глава цеха переводчиков, будет готовить ему посмертную речь, глядя на кого-то другого, даже забавляла его.)

И потом, как уже говорилось, тень Маэ Бранки спала с ним. Его кошмары агорафоба вовсе не подталкивали его вернуться, чтобы отираться в толпе крестьян Терезины. Каждую ночь огромная пустая площадь в его сне заполнялась народом, крестьяне окружали его, и он успевал лишь заметить белые отсветы, там, у подножия фонаря, перед двумя мужчинами, которые беззвучно смеялись, опершись на велосипед, и сказать себе; «Вот там — жизнь», прежде чем проснуться в полной уверенности, что он уже на том свете.

Тогда что же? Романтический порыв? Естественно, возвращение Перейры было необходимо, чтобы его судьба могла совершиться, как автор это предсказывает в конце третьей главы. Однако этого недостаточно, здесь не хватает той самой пресловутой свободы выбора: ведь когда Господь Бог назначает нам свидание в определенный день и час, он не отказывает себе в удовольствии позабавиться, указывая пути и причины, которые, как нам кажется, мы выбираем сами.

Перейра решил вернуться в Терезину после одной партии в бридж под вершинами Юнгфрау, в отеле «Виктория Интерлакен» в Швейцарии. Только что раздали карты и сделали ставки. Перейре подфартило с пиками и с партнером — покойником, который к тому же картавил. Разложив перед собой свои карты, покойник, французский промышленник в области «производства дорожных вещей класса люкс» (неологизм принадлежал ему самому, в его устах это звучало как «произвоство дорозных везей класса люсс»), трепался без умолку, ни во что не ставя обычаи бриджа, которые требуют молчания во время раздачи карт. Промышленник только что вернулся из Латинской Америки, куда ездил затариться редкой кожей — змей, броненосцев, ящериц, игуан, кайманов и т. д., — и считал, что этот «поусительный опыт» дает ему право критиковать европейские демократии и прочие конституционные государства. Там, по его словам, «в тропиках», заслужить власть — значило завладеть ею.

— Это приводит к диктатурам, которые заслузивают ни больсе и не меньсе увазения, чем наси здесние правительсва. По крайней мере, всегда знаесь, с кем имеесь дело, с хозяином, который говорит на языке реализьма: языке интересов, распределенных по справедливосьси.

Среди прочих столиц с их «хозяевами» промышленник посетил и Терезину, где имел возможность переговорить с властелином данной местности, неким Перейрой да Понте.

Настоящий Перейра, который не спеша выкладывал свои козырные пики, естественно, был в курсе этого дела. Двойник оттелеграфировал ему ставки, и Перейра ответил, какой следует взять процент.

— Не мозет быть и реси о том, стобы уладить детали в министерсве торговли, — продолжал француз, невзирая на упорное укоризненное молчание других игроков. — Президент лисьно ведет дела, прекрасно осведомлен о мездунароных курсах и сам устанавливает просентные ставки! Все проходит как по маслу, услузливый персонал, тамозенные поблазки…

Перейра складывал свои взятки небольшими аккуратными стопками, которые ставил ребром. Попав в переплет с физиономистом, он теперь играл инкогнито, вероятно, под чужим именем. При этом он не избегал взгляда своего партнера, и тот обращался именно к нему всякий раз, когда Перейра, собирая свои карты, поднимал глаза.

— Выдаюсяяся лисьность этот Перейра! В юности он улозил одного солдафона, который ни серта не смыслил в торговле, и занял его место, вот так запросто. Прекрасно проведенный государсвенный переворот! Сказать, что Перейра пользуеся доверием народа, означало бы сильно преуменьсить истинное полозение дел: его любят, вот и все, сверху до низу сосиальной лесьнисы, которая, собсвенно, имеет только один верх и один низ, и это такзе долзно вдохновлять нас! Он больсе сем президент, он глава семьи, его поситают, как святого… Всегда молсяливый, слова лисьнего не сказет. Он лис выдал мне сифры и снова замолсял. Оставалось лис подписать. Настоясий характер! Кстати, его перевосик говорил на превосходном франсуском, — прибавил он, словно выдавая удостоверение о цивилизованности.

Когда Перейра добрался наконец до своего номера и своей постели, он сдался. Француз ни на мгновение не заподозрил никакого сходства между ним и двойником. Ни малейшего намека. В общем, речь шла об импортере, которому через посредство своего двойника Перейра только что предоставил монополию на «рептилийное кожевенное производство» («рептилийное козевенное произвоство» — еще одно выражение промышленника) в обмен на значительные коммиссионные и проценты. Этот человек не мог забыть лица своего собеседника, который, по его собственному признанию, так его поразил. Тогда что же это? Скромность? Нет, он слишком рьяно выставлял напоказ свой «поусительный опыт». Если бы делец узнал Перейру, он бы так и сказал: «О! Вот это встреся!..» Притворщик? Шпион на службе неизвестно у кого? Почему тогда шпион выдавал себя, не признавая человека, с двойником которого — как он утверждал — он встречался? Всю ночь Перейра не сомкнул глаз. Он, который бежал физиономистов как огня, теперь забил тревогу из-за того, что его не узнали! Он беззвучно рассмеялся. И потом решил напроситься на следующий же день на обед к промышленнику, чтобы вывести его на чистую воду.

На следующий день в полдень постоянные клиенты отеля «Виктория» отмечали годовщину трагического события, которое случилось несколькими годами ранее в этой самой столовой, за тем самым столом, где расположились теперь Перейра и французский промышленник.

— Я как раз был здесь, — подтвердил француз. — Вообсе-то, я появился узе в самом консе. Бедный Мюллер был узе мертв.

— Мертв? Боже мой, и отчего же? — воскликнул какой-то женский голос.

— Пуля в колено, другая — в бедро, еще одна — в почку, одна — в селезенку, одна — в поджелудочную железу, и еще одна, шестая — прошу прощения у дам — в пах, — ответил Хофвебер, который остановил преступницу.

— Преступницу? — воскликнул другой голос.

Да, молодую женщину, совершенно спокойную внешне, не оказавшую никакого сопротивления, когда Хофвебер попытался связать ее: она стояла на ступеньках веранды отеля, с пальца у нее свисал браунинг, а взгляд блуждал где-то на заснеженных вершинах Юнгфрау. «Не будьте грубым, вы же видите, что я не сопротивляюсь и не собираюсь бежать». Обойма браунинга была пуста; седьмая пуля угодила в столешницу.

— Некая мадам Статтфорд, — объявил французский промышленник.

— Если позволите заметить, это имя, которое она оставила в регистрационной книге. Ее настоящее имя — Татьяна Леонтьева.

— Преступление из ревности? — спросил кто-то.

— Политисеское покусение, — ответил французский промышленник.

Перейру, которого, впрочем, донимали другие заботы, на какое-то время зацепила история этой юной русской активистки Татьяны Леонтьевой, которая явилась сюда прикончить невезучего рантье, принятого ею за Петра Николаевича Дурново, министра внутренних дел Николая II. Это белое платье, плывущее через просторную обеденную залу, этот женский пистолетик, внезапно появившийся в руке, затянутой в перчатку, эти спутанные чувства (целая обойма для одного трупа!), последний взгляд на белоснежные вершины Юнгфрау… Перейра почти жалел, что не оказался здесь в нужный момент, чтобы уложить неумелую преступницу к себе в постель и придать немного смысла столь необъятному идеализму. Рантье был бы сейчас жив и здоров, а дама осталась бы с разбитым сердцем, это, по крайней мере, было бы лучшей причиной окончить свои дни в сумасшедшем доме Мюзингена, куда ее поместили.

— А знаете самое главное? Она никогда в зизни не видела министра Дурново. Никогда! Ни разу, дазе на фотографии!

Картавящий промышленник вытаращил на Перейру глаза, до сих пор ошарашенные этим фактом прошлого.

— Она видела только его карикатуру в газетах!

И тут французский промышленник воскликнул с самой неподдельной искренностью:

— Вот вы бы узнали селовека, если бы видели лис его карикатуру?

— …

Итак, это могла бы быть история Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора-агорафоба и кочевника, который мог бы, как и многие другие, окончить свои дни в Европе никчемным расхитителем, но который пустился навстречу своей судьбе, подгоняемый уверенностью, что там, в Терезине, где он оставил двойника, во всем походившего на него, правит сейчас его карикатура.

9.

Именно свою карикатуру Перейра уложил шесть недель спустя пулей прямо в лоб. Это произошло на центральной площади Терезины — круглой площади, окруженной глинобитными домами: в тот день здесь было полно народу.

Это был день годовщины. По всей стране всеобщей и бесплатной раздачей bacalhau do meniпо, национального блюда, праздновалось пришествие Святого Президента. Примерно в тридцати метрах от Перейры, на крыльце президентского дворца стоял какой-то полусгорбленный человек в парадной униформе (той самой, которая была на Перейре в день похорон провидицы) и наполнял церемониальным половником чашки и миски, тянувшиеся к нему со всех сторон. Перейра не мог определить, был ли этот человек грубым наброском с него самого или же полностью законченным портретом, который, пройдя стадию совершенного сходства, пошел дальше, представляя собой варианты разнообразных возможностей развития, не поддающегося уже никакому контролю. Несходство тем более бросалось в глаза, что самозванец совершал священнодействие под огромным портретом, являвшем настоящего Перейру во всей его неповторимой красе.

Однако Перейру удивил не столько вид уродца (когда ожидаешь увидеть карикатуру, готовишься именно к такого рода картинам), и не сама церемония (она разворачивалась строго по плану, установленному им самим), и даже не рвение народа (в этом проявлялось достижение цели, поставленной и предвиденной давным-давно), нет, у него защемило сердце, когда он увидел рядом с этой карикатурой своего отца, старого да Понте, своего крестного, епископа, и Эдуардо Риста, друга детства. Боже мой, какой у них был взгляд! Отеческая любовь, епископское благоговение, дружеский пыл… Родные и близкие обожали самозванца так, как если бы он был их настоящим сыном, крестником или другом! Немного поодаль, в группе министров и зарубежных представителей, Мануэль Калладо Креспо, глава цеха переводчиков, изучал все происходящее внимательным взглядом и записывал. И повсюду — обожающая толпа, стекавшаяся со всех сторон к белому крыльцу президентского дворца, превратившемуся в алтарь. Перейра с миской из нержавейки, специально загримировавшийся, чтобы пробраться сюда инкогнито, понял, что даже и без этого маскарада его все равно никто бы не узнал. Взгляни он сейчас прямо в глаза торговке змеями, она улыбнулась бы ему как постороннему, указывая пальцем на самозванца: «Не правда ли, он прекрасен, наш Перейра?» И прибавила бы с беспокойством заботливой матери: «Но, Боже мой, как он устал!» Что непременно вызвало бы волну сочувствующих откликов: «Да, наш Слух стареет на глазах, это вам не шутки — быть президентом!», «Какая самоотверженность, так он, пожалуй, и жизнь оставит на этом посту…», «Да нет же, да Понте от усталости не умирают!».

Перейра вдруг спросил себя, кто был этот человек, способный настолько завладеть душой народа и сердцем отца, что вовсе не стремился хоть сколько-нибудь походить на оригинал?

— Это неважно, — ответил бы ему Мануэль Калладо Креспо, если бы Перейра задал ему этот вопрос.

Потом глава цеха переводчиков, вероятно, прибавил бы:

— И если бы в конце этого забега — от небольшого несходства, всего в закорючку эпсилона, до полного, абсолютного несходства — им впихнули в качестве последнего двойника кривую волосатую дамочку с претензиями, и это нечто сносно выполняло бы порученную ему роль, они с той же искренностью называли бы ее своим сыном, крестником и другом.

— Но вы, Калладо, — воскликнул бы Перейра, усомнившись, наконец, — вы же с самого первого двойника должны были понять, что это не я!

— О, я всего лишь переводчик, толмач, — ответил бы Мануэль Калладо Креспо. — Во всех семи-восьми языках, на которых я говорю, я не встретил еще двух слов, которые обозначали бы совершенно одно и то же. Я здесь вовсе не за тем, чтобы отлавливать двойников. Мое предназначение — гоняться за закорючкой эпсилона.

Но этот разговор так никогда и не должен был состояться. Перейра слишком спешил наказать самозванца. На деле самозванец уже был мертв. Перейра целил в него с первого же взгляда. («Целься, как в собственную смерть, — учил его Генерал Президент, — и стреляй лишь для того, чтобы подтвердить непогрешимый прицел».) В глазах у Перейры стояло нечто, что ускользнуло от него и теперь должно было исчезнуть. «Это красота, — сказала какая-то молодая женщина в толпе, — это красота добра».

Перейра бросил свою миску и выстрелил.

_____

После того как охрана дворца освободила площадь, разогнав народ, давая залпы под ноги и над головами, от Мануэля Перейры да Понте Мартинса, настоящего, диктатора, растерзанного толпой, осталось лишь неузнаваемое месиво плоти и переломанных костей. Его сбросили в сточную канаву, а непохожему двойнику, в которого он стрелял, устроили пышные похороны, на которых все дружно обливались горючими слезами — и народ, и правительство, и семья, и друзья. Епископ послал в Ватикан запрос о причислении к лику святых, старый да Понте скончался от отеческой скорби, а друг Эдуардо Рист унаследовал пост, оставшийся вакантным.

Вот это и есть история, которую следовало рассказать.

II. То, что я знаю о Терезине

1.

То, что я знаю о Терезине, заключается в одном ночном воспоминании: этом белом отблеске, который пляшет у подножия фонаря, на глазах у двух смеющихся мужчин, стоящих, облокотясь на велосипед.

«Вот там — жизнь», — говорит себе Мануэль Перейра да Понте Мартинс, прежде чем толпа успевает нахлынуть на него.

«Вот там — жизнь», — мимолетно говорит он себе в своем сне.

Так вот, это видение, или, точнее, воспоминание, которое у меня о нем сохранилось: этот фонарь, затерянный в ночи Терезины, эти два человека, стоящие спиной, их плечи, тихонько вздрагивающие от смеха, велосипед, на который оба они опираются, и этот танцующий свет, скрытый от меня их ногами, — и есть причина появления этой книги, ее свидетельство о рождении.

Она упоминается в одном письме, которое я писал другу в ноябре 1979-го.

Я жил тогда с Ирен на северо-востоке Бразилии, в Марапонге, одном из предместий Форталезы, столицы Сеары. Ирен преподавала. Я проводил светлое время суток между небом и землей, подвешенный в своем гамаке, сочиняя романы, которых не писал.

В остальном же я просто глядел по сторонам. И слал отчеты в письмах своему другу.

2.

Это правда, что тогдашний бразильский диктатор заявил, что предпочитает запах лошадей вони, исходящей от народа. Правда, что на его счет ходила одна шутка про словарь: «Еще одно покушение на президента: в него запустили словарем!» Правда, что на южноамериканском континенте хватает и Перейр, и Мартинсов. Правда и то, что в Форталезе я видел, как одна белая колдунья предсказывала будущее целой группе антропологов, неподвижно выстроившихся в ряд, которых она опрыскивала благовониями, вертясь, как юла, в то время как я подыхал со скуки. Правда, что на том же северо-востоке Бразилии один наш знакомый врач фазендейро[5] бесплатно лечил крестьян, которых морил голодом у себя на полях, и что, если к сегодняшнему дню он уже скончался, этого сострадательного рабовладельца, вероятно, почитают как святого. Правда также, что в отеле «Виктория» в Интерлакене, в Швейцарии, одна эсерка-максималистка, Татьяна Леонтьева (историк Жак Бейнак даже посвятил ей книгу «Роман Татьяны»), стреляла в рантье, принятого ею за министра Дурново, которого она видела только на карикатуре. Это произошло первого сентября 1906 года, ровно в 12 часов 45 минут. Во время следствия Эрнст Хофвебер, метрдотель, проронил следующую фразу: «Карикатура легко подходит к любому».

Правда еще и то, что Ясмина Мелауа, Мануэль Серра Креспо, Эвелин Пассе и некоторые другие из моих друзей-переводчиков сомневаются, чтобы «la fenêtre», «la janela», «das Fenster», «the window» или «la finestra»[6] обозначали ровно одно и то же, поскольку каждое из них открывается, чтобы впустить свой особенный шум, и за каждым из них скрывается своя, не похожая ни на какую другую музыка.

Однако точкой отсчета этой истории, окном, через которое я вошел, остается этот белый отблеск в ночи Терезины, столицы Пиауи, у подножия того самого фонаря, танцующий перед глазами у двух мужчин, которые тихонько посмеиваются, облокотясь на велосипед.

3.

Мы возвращались из Бразилиа в Форталезу, я, Ирен и Гуван, в самолете, который на лету терял масло. Пассажирам, естественно, была неизвестна эта деталь. Каждый о чем-то думал себе в своей вечерней полудреме — все, за исключением моего соседа по креслу, известного химика, который с шариковой ручкой в руке сидел, погруженный в свои формулы.

В то время Бразилиа еще строился. По всеобщему мнению, этот город был совершенно никчемный, фиктивная столица, спальный район, из которого спешно бежали члены правительства после каждого совещания министров, чтобы вернуться на ночь одни в Рио, другие — в Сан-Паулу. Что до рабочих, то их размещали в пригородных бараках, которые скоро обступили город кольцом нищеты. Таким образом, Бразилиа оставался лишь местом регистрирования бразильских федеральных законов. К чему было все это великолепие, этот город-памятник, нечто вроде тысячелетнего новорожденного, посаженного на хребте мира на высоте 1200 метров над уровнем моря? Чтобы изумлять марсиан?

Я, сидя в самолете, который на лету терял масло, писал в уме письмо другу. Как передать ему это физическое ощущение, которое ты испытывал в Бразилиа, ощущение, будто находишься на другой планете? Город был почти пуст, деревья еще не проросли, и повсюду, куда ни кинешь взгляд, открывалась дуга горизонта, уводившего в бескрайнее небо. Казалось, что это невесомое устремление стекла и бетона, вся эта грациозная бесполезность, напоминавшая по форме птицу, выступает из-под земли только затем, чтобы обратиться к звездам. Отсюда это чувство космического одиночества, в котором черпает свои силы суеверие.

Ходил слух, что однажды Бразилиа превратится в столицу сект. Торговцы мечтой уже повадились продавать небольшие участки земли, нарезанные вокруг города, поскольку инопланетяне якобы должны были явиться именно сюда, чтобы спасти уцелевших при мировом катаклизме, намеченном на 1984 год, — Оруэлл, никуда не денешься.

«Земля — круглая, Бразилиа — тому подтверждение»; я, должно быть, как раз оттачивал подобные высказывания для своего письма, когда голос моего соседа, химика, вдруг выдернул меня из моей мечтательности:

— Скажите, Пеннак, вы впечатлительны?

— …

— Дело в том, что мы теряем масло, — прибавил он, мельком кивнув на иллюминатор.

4.

Я всегда любил тишину. Я люблю ее страстно, как иные любят музыку. Главное, в чем я могу упрекнуть этот звон в ушах, который кружит у меня в голове вот уже несколько лет, это даже не то, что он производит шум, но то, что он лишает меня тишины. В моем мозгу постоянно зудит какая-то вытекающая тонкая струя — газ? пар? бормашина? сумасшедший сверчок? — которая крадет у меня чистоту тишины. Когда все вокруг умолкает, я остаюсь подвешенным на этой однотонной ноте. Но в то время, о котором я сейчас говорю, ах, какие у меня были удивительные моменты тишины! Я их коллекционировал. Та, что установилась в самолете, после того как бортовой командир подтвердил предположение химика, занимает в моей коллекции почетное место.

Сожалею.

Авария.

Вынуждены изменить маршрут.

Ближайший аэропорт.

Если возможно.

Без паники.

Плотная тишина; человеческая материя в грубом состоянии, в которой тонул мой собственный страх. Один из самых прекрасных экземпляров в моей коллекции моментов тишины.

…

(Если хотите пример «живой» тишины, следует, смешав все категории, выудить молчание моего отца, погруженного в свое чтение; кресло, очки, старый шерстяной свитер, конус света от настольной лампы, дым трубки, средний и безымянный пальцы, скользящие по виску, поза нога на ногу, покачивание правого носка, точка, или запятая, или другой знак на переворачиваемой странице… Мы никогда не ощущали так явно его присутствия, как в те моменты, когда он нас покидал, чтобы уединиться в этой своей тишине.)

…

Утечка масла…

Значит, в цинковых реакторах есть масло?

В иллюминаторы ничего не видно. Одна лишь струя белого дыма, рассекающая ночное небо, между двумя железными листами реактора. Она превратилась в фосфоресцирующую полоску, и каждый думал, что может загореться от нее в любую секунду.

— Где мы? — спросил я у химика.

Он бросил взгляд на свои часы.

— Где-то над Пернамбуком или Пиауи. Во всяком случае, уже внутри.

5.

Внутри…

Как ее звали, бедняжку, которая скончалась несколько месяцев спустя? Она еще училась в Альянс Франсез в Форталезе. Среди поваров, горничных, нянек, садовников, личных шоферов (ее и ее мужа) она имела девять эмпрегадос[7] в своем услужении. Об этом штате домашних служащих — все они прибыли «изнутри», местные — она говорила вполне серьезно:

— Они позволили мне эмансипироваться.

Это была женщина левых убеждений. Она читала Бовуар. Она знала дона Эльдера Камару, «красного епископа». Она задавала милые вопросы по всем правилам французской грамматики:

— Случается ли вам иногда путешествовать внутри Франции?

Соледад, с высоты своих двадцати лет, своим страшным ртом, расстояние между зубами в котором пугало невероятной социальной разницей, спрашивала то же самое:

— А у себя в стране ты ездишь внутри, по глубинке?

Дело в том, что бразильцы живут, прижатые необъятными пространствами внутренней территории к прибрежной полосе океана. Они стоят спиной к земле, обращая взгляды к небытию открытого моря. Отсюда и Бразилиа — как необходимость воздвигнуть столицу в самом центре ничего, бросая вызов демонам внутреннего пространства.

Эти демоны — не простая выдумка, если верить тому, что поют бульварные поэты на площадях внутри: посылаешь солдат (целый взвод), чтобы уладить проблему с крестьянами в глубинке сертана[8]— солдаты пропадают. Снаряжаешь кампанию — возвращаются разрозненные части. (Все это происходит в 1896 году на Северо-Востоке, в области Жуазейру-ду-Норти. Эвклид да Кунха, журналист того времени, предлагает хронику этой трагедии в одной внушительной книге со строгим названием «Os Sertaoes».) Посылаешь батальон — батальон поглощается сертаном. Посылаешь полк — находишь лишь части униформы, висящие то тут, то там на деревьях каатинги[9], отсеченные головы солдат, смотрящие друг на друга по краям окольного пути, и тело полковника, которого, между прочим, звали Цезарь, посаженное на кол. (Восемьдесят лет спустя Варгас Льоса напишет об этом же свою добрую тысячу страниц «Войны конца света».) Вызываешь бригаду федеральной армии, отличившуюся в победоносном разгроме Парагвая, — бригада разваливается. Понадобится треть бразильской армии — пехота, кавалерия, артиллерия, невиданный расход сил, — чтобы в конце концов раздавить крестьян под камнями их же деревни Канудос. Несколько сотен мужчин, женщин и детей, возглавляемых рогатым предводителем, целомудренным и мистическим, хромым вождем, имя которого навсегда сохранила легенда: Антонио Конселейрос.

— Как такое возможно? — раздавались недоуменные голоса в салонах побережья.

Внутри, в глубинке, дуэтисты от литературы корделя до сих пор воспевают эпопею Канудос на своих исцарапанных гитарах.

6.

Демоны внутреннего пространства… Все, что, кажется, возникло из ниоткуда, внезапно оказывается здесь, перед тобой.

Они явились нам в тот день, когда Гуван повез нас, меня и Ирен, смотреть «Конча акустика»[10] в пригороде Бразилиа.

Дело в том, что для любителя тишины…

Конча представляла собой оперу под открытым небом, куда местные Паваротти съезжались, чтобы попробовать голос. Но перед кем, для кого? Везде, насколько хватало глаз, были одни колючие заросли мато[11], обрывавшиеся полукругом линии горизонта, которая ничего не обещала. Так что «Конча» представлялась монументом во славу одиночества и тишины. Мы приехали на машине, взятой напрокат. Довольно долго мы стояли, выйдя из автомобиля, но не захлопывая дверцы.

Реальность — это то, что припадает на одну ногу.

Ни птицы.

Ни дуновения ветерка.

Какие-то насекомые.

И эта опера.

Пустота уступов, спускающихся в немой колодец сцены.

И только мы трое, над этой необъятной дырой, смутно напоминающей что-то греческое, но из массивного бетона, задуманное для того, чтобы вобрать в себя весь человеческий шум до скончания веков.

Было так тихо, что можно было слышать, как остывает капот автомобиля.

Конечно, опера, для нас одних, на необитаемой планете, это было заманчиво. И вот мы, пред центральным пролетом, собираемся выступать в пользу небытия. Три двадцатилетних кретина, готовые сотрясать небеса, ни больше ни меньше. Я помню, как Гуван и Ирен сидели на одном из этих огромных выступов, слегка обнявшись, и представляли бесчисленную публику А я, что же я тогда вещал со сцены? Стансы из «Сида» голосом де Голля, вероятно, давний трюк еще из моей зеленой юности. Или вариацию на тему Квебека, переделанную под аграрный бразильский вопрос: «Да здравствует свободный сертан!» Долгие споры в эпоху де Голля о перераспределении земель между крестьянами Северо-Востока…

До тех пор, пока я краем глаза не уловил чужое присутствие, там, наверху, на уступах, немного справа.

На нас смотрят.

Нас слушают.

Мы не одни.

Значит, «Конча акустика» выстроена не зря.

Это была большая желтая собака с серыми пятнами. Она стояла там, наверху, на прямых лапах, свесив голову к нам в глубину, и очень внимательно слушала. «Привет, пес!» Тот лишь перевел глаза на другой край уступов. Я обернулся: еще один пес. Такой же громадный, как первый, но черный и курчавый, как бриар. Оба — поджарые и мощные, оба поглощены нашим присутствием, здесь, на дне дыры.

Одно дело — выпендриваться перед знакомой публикой, но эти двое новоприбывших имели более требовательный вид. Я подошел к Ирен и Гувану, указал им пальцем на собак, и спектакль внезапно изменил точку зрения. Два огромных пса были не одни. На самом деле это было похоже на появление апачей в фильме Джона Форда. Их было десятка три: все стояли наверху, над сценой, свесив головы и повернув к нам свои морды, пронзая острыми лопатками небо. Гуван побледнел.

— Сматываемся.

— Только не бегом.

— И продолжая дурачиться, — посоветовала Ирен.

Собаки тоже двинулись с места. Они выстроились двумя полукругами по изгибу раковины, не спуская с нас глаз, выгнув спины и следуя за своими вожаками. Откуда они взялись? Нам предстояло пройти по центральной аллее и добраться до машины, прежде чем эти псы преградят нам дорогу… Не спеша, ступенька за ступенькой, и желательно, чтобы голос не дрожал. Здесь было целое собрание самых разнообразных сторожевых и дворняг, шавок, недавно сбежавших от хозяев, и старых скитальцев, обращенных в дикое состояние не одно поколение назад. Все породы, все масти, все повадки, все помеси, причем все — с ранами, с кровоточащими боками, неподвижным взглядом и неслышной поступью. Я насчитал их целых шестнадцать, и это только слева от меня. Тот, кто любит собак, не доверяет собачьим сворам: это как раз мой случай. Стоило лишь одному из них двинуться нам наперерез, и все они разом свалились бы нам на шею.

Бесполезно держать вас далее в этом ложном томлении: если я сегодня об этом вспоминаю, значит, мы все-таки спаслись. Но едва-едва. Мы не выдержали до самого конца; на последних метрах мы бросились бежать. Как и следовало ожидать, они кинулись на дичь. Они вскакивали на захлопнувшиеся дверцы машины, которая вихрем рванула с места.

7.

Еще одно фантазматическое видение внутреннего пространства: паук-птицеед, который сгорает, как спичка, на глазах у Соледад. Их убивают, опасаясь укусов. Их сжигают в спирте, чтобы отложенные яйца не развились в оставшемся трупе. И вот это черное тельце пылает бесконечно долго, выпростав лапки кверху, обугливается, не уменьшаясь в размерах, все никак не догорит… И мертвый он выглядит, как живой; настоящий образ ада: неустранимый.

Однако, как только извели паука, нас стала заедать мошкара, которой он питался.

Так учишься предпочитать пауков-птицеедов.

К тому же они не кусаются.

8.

Демоны внутреннего пространства… Бразилиа еще строился, когда шесть психоаналитиков уже открыли там свои кабинеты.

9.

Примерно это я и писал своему другу. Внутренние истории. Например, историю одного эфемерного поезда, который доставил в Амазонию все материалы, необходимые для постройки нового города лесорубов; целого города, с бассейном, полицейским отделением и посадочной полосой. Поезд продвигался по туннелю зеленых зарослей длиной в две тысячи километров; по мере его продвижения вперед северо-восточные рабочие прокладывали путь прямо перед локомотивом. Когда город был построен, поезд вернулся обратно тем же путем; рабочие демонтировали рельсы, нагружая ими вагоны, и лес замкнулся за тем, что даже не оставило воспоминания о себе как о железной дороге.

Может, это Гуван сделал этот снимок брошенного локомотива несколько недель спустя? Пырей затянул колеса, змеиный лишайник поднялся до самой кабины.

10.

Итак, я в ловушке в этом самолете, вчера — из-за страха, сегодня — из-за попытки вернуть воспоминания и подобрать нужные слова.

Во всяком случае именно в ту ночь я впервые услышал о Терезине. Слово упало из громкоговорителя, произнесенное голосом бортового командира, который объявлял о попытке приземления.

Терезина…

— Столица Пиауи, — заметил мне мой сосед-химик. — Сомневаюсь, чтобы местный аэродром смог принять такую махину, — прибавил он, прежде чем опять погрузиться в свою работу.

Молчание химика также входит в мою коллекцию: британская категория, подвид — хвастливое. Что же до молчания прочих пассажиров, это было молчание молитвы, кружащей вокруг себя самой. Предложения души всем божествам, которые только могут вас услышать. А их в этом самолете, должно быть, было предостаточно, с тех самых пор, как ангелы сертана свободно сношаются с духами Карибских островов с благословения Христа, Девы Марии и всех их святых. Сколько, верно, было дано обещаний совершить паломничество по святым местам во время нашего приземления в Терезине! И прочих вкладов в раскаяние! Как нам иногда приходится срочно требовать присутствия доктора в случае недомогания, точно так же я не удивился бы, если бы услышал в громкоговоритель просьбу к Святой Деве предсказать нам ближайшее будущее.

В подобных обстоятельствах не брезгуешь и суевериями. Вонзаешься в свое сиденье и пытаешься думать о том, о чем можешь. В падающем самолете прослойка между духом, мнящим себя свободным, и просто живым духом оказывается очень тонкой. Как первый, так и второй отказываются воспользоваться данным случаем, чтобы возвыситься. Они лишь хотели бы пожить еще немного: упасть на мягкое.

Возможно, я тогда же подумал о нашем друге Жеральдо Маркане, пока мы с Ирен пытались вместить все наши мистические представления в узенькую полоску ремня безопасности. Жеральдо не было тогда с нами в самолете, но он верил во все эти потусторонние вещи… Это была вера абсолютная, но — как бы это сказать — абсолютно легкомысленная. Миловидная милость… Именно от Жеральдо Маркана услышал я историю о профессоре, отправившемся к белой колдунье узнать, получит ли он кафедру религиозной антропологии в таком-то серьезном университете, а затем — прямиком — к черной, избавиться от своих конкурентов. Жеральдо рассказывал это с улыбкой, от которой топорщились его усы. То, что антрополог может предаваться подобным суевериям, которые он же призван исследовать, возмущало его не больше, чем обнаружение политических убеждений в голове у историка. Может быть, он полагал, что такая двойственность представляет собой единственный предмет, достойный изучения. Если бы он оказался тогда с нами в самолете, теряющем масло, и если бы мы воспользовались этим случаем, чтобы вызвать его на разговор о суевериях, он, вероятно, сказал бы:

— Здесь два варианта: либо мы разбиваемся, и дебаты о суевериях оказываются закрытыми, либо мы приземляемся, и лет через двадцать ты узнаешь, что президент-социалист, которого ты так желаешь для своей страны, тоже консультировался у вашей местной Маэ Бранки, чтобы подняться на этот светский трон.

Самолет приземлился, прошло двадцать три года, президент и правда был у власти и уже умер, и в этот самый момент, когда я пишу эти строки (а именно: 10 апреля 2001 года), астрологу, к которому он в самом деле обращался, только что присудили докторскую степень по социологии в Университете Сорбонны.

Вот так, ни больше ни меньше.

«Эпистемологическая ситуация в астрологии, рассматриваемая с двойственной позиции притяжение/отталкивание в обществах эпохи постмодерна…»

Кроме шуток.

Если бы тогда, в том самолете, меня это шокировало, Жеральдо, вероятно, заметил бы мне:

— А почему бы и нет? Аль Капоне, например, разве не находился в самом выгодном положении, чтобы защитить, скажем, диссертацию по социологии, посвященную крупному бандитизму, — «Миф и реальность в современной вражде племен»?

Затем Жеральдо достал бы гребешок из слоновой кости, с помощью которого приводил в порядок свои усы после этих небольших упражнений для ума.

11.

Естественно, я не думал о Жеральдо Маркане, сидя в самолете, который терял масло: но Ирен только что сообщила мне о его смерти. Мы отправились проститься с ним к нему домой, в Форталезу. Был ли это все еще тот старый дом, где у входа тихонько журчал фонтан?

Хотим мы того или нет, но мы представляем себе потусторонний мир на основе этого, пересмотренного и исправленного. Наш собственный рай населен теми, кто сделал наше существование здесь более или менее сносным. Выбранные нашим представлением о них, они царствуют там пока, в наше отсутствие, на протяжении всего того времени, которое еще остается нам на земле. (Разумеется, наполненного бесконечными проблемами, из необходимости контраста.) Вопрос о том, найдем ли мы их там, когда сами преставимся, представляет некий интерес лишь в споре с приятелем, желательно лежа в гамаке и желательно в интерьере, специально разработанном для Корто Мальтеза.

Такова, например, была ситуация в этот ноябрьский день 1980 года, года мы мирно болтали, Жеральдо Маркан и я, на веранде в Марапонге, каждый лежа в своем гамаке. (О чем мы тогда говорили? В моей памяти осталось лишь воспоминание о лице Жеральдо и его голосе, расслабленном течении его мысли, доброжелательности, которой светились его глаза, мудрости, сквозившей в каждой из его шуток, его улыбке, предупреждающей их появление; большинство же тем наших разговоров как-то затерялось во времени. Жеральдо оставил мне в наследство лишь музыку своего настроения.)

Нельзя не упомянуть, что в тот день, в Марапонге, наш разговор прервал какой-то пьянчужка, появившись под деревьями. Весь в лохмотьях, изможденный, в состоянии крайнего возбуждения, с глазами, выпученными от качасы[12], он стремительно двигался к нам, петляя между кокосовыми пальмами. При этом он орал в испуге, утверждая, что его преследует привидение. Ему абсолютно необходимы были двадцать крузейро[13] — поставить свечку святой Рите, чтобы она заставила этого духа «подняться» обратно. И если мы добрые христиане, мы…

Жеральдо раскошелился, не заставив себя упрашивать.

Удивленный, Качаса сразу прекратил горланить и принялся торговаться. С пятьюдесятью крузейро можно было бы поставить толстую свечу, и возвращение духа восвояси прошло бы быстрее.

Жеральдо отказался:

— Знаю я твоего духа, это был сосед, хороший парень, грешил мало, так что его душа не должна быть слишком тяжелой, двадцати крузейро святой Рите будет достаточно, чтобы отправить его обратно наверх.

Качаса на мгновение заколебался:

— Если ты его знаешь, отчего же сам не поставил свечу?

— Потому что я скуп. Если ты их сожжешь, эти двадцать крузейро, ты истратишь свои деньги.

Вот так. А потом — маленький гребешок для усов.

12.

Однажды утром, когда я писал своему другу (может быть, я как раз рассказывал ему историю с пьянчужкой), на веранде в Марапонге появилась молодая женщина. Я встал из-за стола, чтобы встретить ее. Она попросила разрешения переждать здесь, пока кончится дождь.

А дело все в том, что никакого дождя не было.

Небо было безоблачным.

Это была молодая женщина лет тридцати, с серыми глазами, в строгом платье, с убранными назад волосами и в туфлях без каблуков. Я никогда ее раньше не видел. Она явно пришла не из фавелы[14] и не из близлежащих домов. Соледад предложила ей чашку чаю. Она же предпочла кокосовую воду. Когда мы вернулись с расколотым кокосом, то обнаружили ее в гамаке, созерцающей небо.