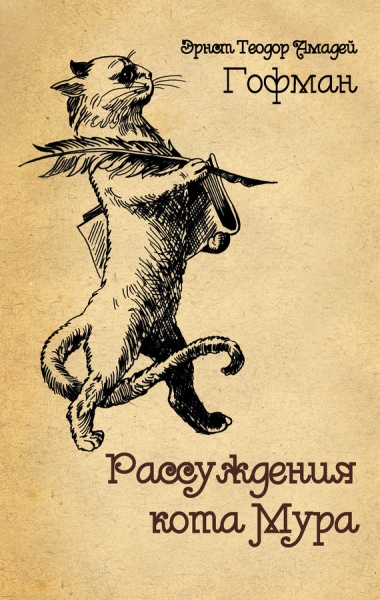

Эрнст Теодор Амадей Гофман Рассуждения кота Мура С отрывками биографии капельмейстера Иоганна Крейслера в случайных макулатурных листах

Предисловие издателя

Ни одна книга не нуждается в предисловии так, как эта. Необходимо объяснить, каким удивительным образом она возникла и появилась в свет. Поэтому издатель просит благосклонного читателя непременно прочесть это предисловие.

У издателя есть друг; с ним у него одна душа и одно сердце, и он знает этого друга, как самого себя. Друг сказал ему однажды: «Так как ты, мой милый, напечатал уже много книг и знаешь толк в издателях, тебе не трудно будет найти кого-нибудь их этих храбрых господ, который напечатал бы по твоей рекомендации вещь, написанную молодым автором с блестящим талантом. Займись моим автором. Он этого сто́ит».

Издатель обещал сделать все возможное для своего литературного коллеги. Ему показалось только немного странным, что рукопись, по словам его друга, принадлежала коту, которого звали Муром, и заключала в себе его житейскую философию. Но слово уже было дано, а так как он нашел, что введение книги написано довольно хорошим стилем, то он отправился немедленно с рукописью в кармане к Дюмлеру на Unter den Linden и предложил ему издать книгу кота.

Дюмлер сказал, что никогда еще не видывал писателей из котов и не слыхал, чтобы кто-либо из его уважаемых коллег имел дело с подобными личностями. Тем не менее он не прочь был попробовать.

Рукопись начали печатать, и к издателю пришли первые корректурные листы. Как же испугался он, когда увидел, что история Мура местами прерывается вставками из совершенно другой книги: из биографии Иоганна Крейслера.

После тщательных розысков и расследований издатель узнал, наконец, следующее: когда кот Мур писал свою «Житейскую философию», он без церемонии рвал печатную книгу, которую нашел у своего хозяина, и преспокойно употреблял эти листы частью для прокладки, частью для просушки рукописи. Эти листы остались в рукописи и были теперь напечатаны по недоразумению, как принадлежащие к рукописи.

К сожалению, издатель должен сознаться, что это смешение материалов произошло по его легкомыслию; ему, конечно, следовало просмотреть рукопись кота, прежде чем пустить ее в печать. В утешение мы можем сказать, что читатель легко справится с книгой, если будет обращать внимание на частые заметки «М. л.» (макулатурные листы) и «М. пр.» (Мур продолжает). Разорванная книга, по всей вероятности, никогда не появлялась в продаже, так как никто о ней ничего не знает. Друзьям капельмейстера, по крайней мере, будет приятно, что, по милости литературного вандализма кота, им станут известны кое-какие весьма странные обстоятельства из жизни в некотором роде замечательного человека.

Издатель надеется на великодушное прощение.

Справедливость требует заметить, что нередко авторы бывают обязаны наиболее смелыми своими мыслями и самыми удивительными оборотами добрым наборщикам, которые содействуют полету их идей так называемыми опечатками. Например, один автор говорит во второй части своего рассказа «Nachtstücke», на странице 326-й, о густом боскете, находившемся в саду. Но это показалось наборщику недостаточно гениальным. Он набрал слово «каскет» вместо «боскет». Есть также рассказ «Девица Скюдери». Наборщик коварно одел героиню вместо черного платья в черную краску (Farbe и Robe) из тяжелого шелка.

Но да воздастся всякому по заслугам. Ни кот Мур, ни автор биографии капельмейстера Крейслера не должны рядиться в чужие перья. Поэтому издатель просит благосклонного читателя, прежде чем он начнет читать эту книгу, просмотреть нижеследующие примечания для того, чтобы не думать об обоих авторах хуже или лучше того, чего они заслуживают. Впрочем, здесь отмечены только главные ошибки, что же касается мелких, то в этом мы полагаемся на догадливость благосклонного читателя.

(Затем следует 14 опечаток в первом издании, в последующих изданиях они исправлены.)

В заключение издатель должен прибавить, что он знал лично кота Мура. Это был мужчина с приятным и мягким характером.

Берлин. Ноябрь 1819-го года. Э. Т. А. Гофман.Предисловие автора

Робко, со стесненным сердцем отдаю я для печати несколько страниц моей жизни, полных страданий, надежд и стремлений, волновавших меня в сладкие часы досуга и поэтических вдохновений.

Устою ли я перед строгим судом критики? Но я писал для вас, родственные чувствительные души с детски-невинными чувствами, – да, для вас писал я, – и одна слеза умиления, пролитая вами, утешит меня и заживит раны, которые нанесет мне холодное порицание бесчувственных рецензентов.

Берлин, в мае 18… Мур. (Etudiant en belles lettres)[1].Интимное предисловие автора

С уверенностью и спокойствием, свойственными истинному гению, отдаю я на всемирный суд свою биографию. Пусть видят все, как развиваются великие коты, пусть все узнают мои совершенства, любят меня, ценят, уважают, удивляются мне и даже несколько благоговеют передо мною. Но если кто осмелится выразить какое-либо сомнение насчет достоинств этой удивительной книги, пусть помнит, что будет иметь дело с котом, у которого есть острый ум и острые когти.

Берлин, в мае 18… Мур. (Homme de lettres très renommé)[2].Примечание. Это уж слишком! Напечатано даже и то предисловие автора, которое не предназначалось для публики. Остается попросить благосклонного читателя извинить литературному коту несколько надменный тон его предисловия и принять во внимание то, что, если бы перевести на настоящий язык сокровенный смысл предисловий многих смиренных авторов, вышло бы почти то же самое.

Издатель.Том первый

Отдел первый Чувство бытия. Юношеские месяцы

Нет ничего прекраснее, возвышеннее, великолепнее жизни! «О сладкая привычка бытия!» – восклицает некий нидерландский герой в знаменитой трагедии. То же говорю и я, но не в столь тяжкую минуту, как упомянутый герой. Ему приходилось расставаться с жизнью, а я весь проникнут блаженным сознанием, что я окончательно освоился с этой сладкой привычкой и потому не желаю с ней расставаться. Я разумею ту духовную силу, ту неведомую власть или, вернее, то управляющее нами начало, которое навязало мне эту привычку, не спросясь моего согласия. Эта неведомая мне власть не могла иметь худших намерений, чем мой милый хозяин, который никогда не вытаскивает у меня из-под носу приготовленного мне рыбного блюда, если запах его мне нравится.

О природа, святая, великая природа! Какой восторг и отрада наполняют мою взволнованную грудь, как обвевает меня твое таинственное дыхание! Ночь свежа, и я хотел бы… Но тот, кто прочитает или не прочитает эти строки, не может понять моего высокого вдохновения; он не знает возвышенного пункта, на который я вознесся, – вернее было бы сказать – влез, – но поэты не говорят о своих ногах даже в том случае, если их четыре, как у меня: они упоминают только о крыльях, хотя бы эти крылья были произведением искусного механика, а не выросли у них за спиной. Надо мной расстилается звездное небо, полная луна сияет в вышине, озаряя серебристым блеском крыши и башни вокруг меня. Постепенно стихает подо мной городской шум. Все спокойнее становится ночь. Облака плывут. Одинокая голубка с робкой любовной жалобой порхает вокруг церковной башни. О, если бы милая крошка приблизилась ко мне! Я чувствую, как внутри у меня что-то переворачивается, мечтательный аппетит поднимается во мне с непобедимой силой. О, подойди сюда, моя нежная голубка! Я хотел бы прижать ее к израненному любовью сердцу и никогда не отпускать ее. Но коварная улетает и оставляет меня безнадежно сидящим на крыше. Как редка истинная симпатия душ в наше жалкое, черствое, бессердечное время!

Неужели ходить на двух ногах такая великая вещь, что существа, называющие себя людьми, смеют властвовать над теми, кто тверже стоит на четырех ногах? Я знаю, в чем дело: они ужасно высокого мнения о том, что будто бы сидит у них в голове и называется разумом. Я не совсем ясно представляю себе, что они под этим разумеют, но, судя по тому, что я слышал от моего хозяина, разум есть не что иное, как способность действовать сознательно и не делать глупостей. Если так, то я не уступлю в этом ни одному человеку. Кроме того, я думаю, что к сознанию привыкают. Ведь мы сами не знаем, как живем и являемся на свет. По крайней мере, так случилось со мной, и, насколько я понимаю, ни один человек не знает по собственным наблюдениям, как и почему он родился, он знает это только по преданиям, которые часто бывают очень неточны.

Города нередко оспаривали друг у друга честь места рождения знаменитых людей. Я сам не знаю ничего положительного о том, где я увидел свет: в погребе, на чердаке или в дровяном сарае; вернее сказать, не я увидел свет, а меня увидала на свете моя дорогая мамаша. По свойству нашей породы мои глаза были закрыты. Я помню, как в полной темноте раздавались вокруг меня какие-то урчащие и пискливые звуки, которые производил почти невольно и я, когда мною овладевал гнев.

Яснее помню я себя в тесном пространстве с мягкими стенками. Я едва дышал и в страхе издавал жалобный писк. Я почувствовал, как что-то вторгнулось в тесное помещение и очень грубо схватило меня. Это дало мне случай проявить первую удивительную способность, которой наделила меня природа. Из моих богато опушенных передних лап я выпустил острые когти и вонзил их в то, что, как я узнал впоследствии, было человеческой рукой. Эта рука вынула меня из тесного помещения, бросила меня, и немедленно вслед за тем я почувствовал два сильных удара по щекам, на которых у меня выросли вскоре почтенные усы. Теперь я понимаю, что рука эта наградила меня пощечинами за движение моих когтей. Это было мое первое открытие в области нравственных причин и следствий. Нравственный инстинкт заставил меня так же быстро спрятать когти, как я их выпустил. Впоследствии справедливо признали мое последнее действие за акт величайшего добродушия и любезности. За это я и получил прозвище «бархатной лапки».

Итак, рука бросила меня на землю. Но вскоре за тем она опять взяла меня за голову и нагнула вниз так, что я попал мордочкой в жидкость, которую начал лакать совершенно невольно, вероятно, по физическому инстинкту, и чувствовал при этом необыкновенное удовольствие. Теперь я знаю, что я пил молоко, что я был голоден и насытился. Так вслед за нравственным развитием наступило физическое.

Еще раз взяли меня две руки и осторожно положили на мягкое теплое ложе. Я чувствовал себя все лучше и лучше и начал выражать мое удовольствие особыми звуками, свойственными нашей породе; люди довольно удачно называют их мурлыканьем. Так шел я гигантскими шагами по пути развития. Какое наслаждение, какой бесценный дар неба выражать свое внутреннее удовольствие звуками и движениями! Сначала я мурлыкал, потом у меня явился неподражаемый талант грациозно поводить хвостом, а затем – чудный дар выражать одним словечком «мяу» радость, горе, блаженство, отчаяние, – словом, все чувства и страсти в их разнообразнейших оттенках. Что человеческий язык в сравнении с этим простейшим средством заставить себя понять! Но будем продолжать интереснейший рассказ о моей юности, полной разнообразных событий.

Я проснулся после глубокого сна. Ослепительный свет испугал меня. Пелена упала с моих глаз – я видел! Прежде, чем я привык к свету и к пестрому разнообразию цветов, которое открылось передо мной, я несколько раз сряду сильно чихнул, но скоро все пошло на лад, как будто я давно уже привык к зрению. О зрение! Без этой чудной привычки было бы трудно существовать на свете! Счастливы те высокоодаренные натуры, которые так легко привыкают к зрению, как я.

Я не стану лгать: я опять почувствовал некоторый страх и испустил жалобный писк в этом тесном пространстве. Показался маленький старичок, которого я никогда не забуду, так как, несмотря на обширный круг моего знакомства, я никогда не встречал подобной фигуры. Часто бывает в нашей породе, что тот или другой мужчина носит белую с черным шкурку, но редко бывает, чтобы у человека были белоснежные волосы и совершенно черные брови. Этим отличался мой воспитатель. Он был одет в короткий ярко-желтый халат, которого я так испугался, что сполз с мягкой подушки, насколько позволяла мне моя тогдашняя беспомощность. Человек этот подошел ко мне с ласковым движением, внушившим мне доверие. Он взял меня. Я воздержался от выпускания когтей. Связь между царапанием и ударами сама собой возникла в моем уме. Человек этот желал мне добра. Он посадил меня перед блюдечком молока, которое я с жадностью вылакал, что, по-видимому, его очень обрадовало. Он говорил мне много такого, чего я не понял, потому что в то время я еще не понимал человеческой речи: я был еще неопытным котенком. По-видимому, человек этот много знал и был хорошо знаком с науками и искусствами, так как его посетители (я видел у него людей, носивших кресты и звезды на том самом месте, где природа поместила у меня желтое пятнышко, то есть на груди) обходились с ним особенно вежливо, а иногда даже с некоторым подобострастием (так обходился впоследствии я сам с пуделем Скарамуцем), и называли его не иначе, как «много уважаемый, дорогой, бесценный мейстер Абрагам». Только два человека называли его просто «мой дорогой»: высокий худой человек в ярко зеленых панталонах и белых шелковых чулках и маленькая, очень толстая женщина с черными волосами и множеством колец на пальцах. Господин был, вероятно, владетельный князь, а дама – еврейка.

И хотя его навещали такие важные лица, мейстер Абрагам жил в маленькой комнатке на самом верху, так что я мог очень приятно совершать мои первые прогулки через окно на крышу и на чердак.

Да это не могло быть иначе: я родился на чердаке. Что погреб! Что дровяной сарай! Я стою за чердак! Климат, родина, ее нравы и обычаи, – какое влияние оказывают они на характер и на внешность гражданина! Откуда явились во мне этот высокий дух, эта непобедимая склонность к возвышенному? Откуда эта изумительная ловкость в лазании, это завидное искусство прыгать? Ах, сладкое чувство наполняет мою грудь! Во мне шевелится тоска по родном чердаке! Тебе посвящаю я эти строки, прекрасная родина, тебе это странное ликующее «мяу», тебя прославляют эти прыжки! И в этом заключаются добродетель и патриотический дух. О чердак! Ты давал мне в изобилии мышей, и у тебя я находил колбасу и сало; сидя на трубе, подстерегал я воробьев и даже время от времени ловил голубей.

«Безгранична любовь моя к тебе, о родина!» Но я должен рассказать еще многое…(М. л.) …«но, ваша светлость, разве не помните вы ту ужасную бурю, которая сорвала и сбросила в Сену шляпу у адвоката, проходившего ночью по Новому мосту? Такой же случай приведен и у Раблэ, только шляпу адвоката похитила не буря: предоставив свой плащ разыгравшимся стихиям, он крепко прижал к голове свою шляпу, но в это время мчался по мосту гренадер и, проскакав мимо с громким возгласом: «Какой сегодня ужасный ветер!», быстро стащил с парика адвоката его прекрасную касторовую шляпу; однако в Сену попала не касторовая шляпа, а драная шапка солдата, которую бурный ветер сбросил в пучину. Вашей светлости известно также, что, пока адвокат стоял на месте совершенно ошеломленный, мимо проехал другой солдат и, также воскликнув: «Какой сегодня ужасный ветер!» – схватил адвоката за воротник и стащил с него плащ; а затем пронесся третий солдат; он тоже воскликнул: «Какой сегодня ужасный ветер!» – и вырвал из рук адвоката испанскую трость с золотым набалдашником. Адвокат закричал изо всех сил, бросил свой парик вдогонку негодяю и пошел с непокрытой головой, без плаща и без трости, намереваясь составить самое удивительное завещание и разоблачить самое таинственное дело. Все это известно вашей светлости?

– Ничего этого я не знаю, – сказал князь, когда я кончил свою речь, – не знаю и не понимаю, как вы, мейстер Абрагам, можете рассказывать мне такую чепуху. Я очень хорошо помню Новый мост, он находился в Париже. Я никогда не ходил по нему пешком, но зато часто проезжал, как это прилично моему званию. Адвоката Раблэ я никогда не видал, и мне не было никакого дела до солдатских проказ. Когда в молодых годах я командовал армией, я приказывал раз в неделю сечь юнкеров за те глупости, которые они делали или могли сделать, простых же солдат я предоставлял лейтенантам, которые по моему примеру тоже секли их каждую неделю по субботам, так что к воскресенью не оставалось ни одного юнкера, ни одного нижнего чина во всей армии, который не получил бы своей порции палок. Посредством моей палочной системы войска вполне привыкали к побоям прежде, чем они видели врага, так что при встрече с ним они, конечно, стали бы его бить. Кажется, это ясно? А теперь скажите мне, ради бога, мейстер Абрагам, что хотели вы сказать вашей бурей и вашим адвокатом Раблэ, ограбленным на Новом мосту, и чем объясните вы то, что праздник кончился такой сумятицей, что в тупей мой попала шутиха, что мой сын упал в бассейн и был окачен с головы до ног предательским дельфином, что принцесса бежала через парк, как Аталанта, в разорванном платье и без вуали, что… что… Но кто исчислит все несчастья этой роковой ночи? Ну, что вы скажете, мейстер Абрагам?

– Ваша светлость, – отвечал я, почтительно кланяясь, – что же было причиной всего несчастья, как не буря, как не ужасная гроза, разразившаяся в ту минуту, когда все шло так прекрасно? Могу ли я повелевать стихиями? Разве я сам не подвергался величайшим неприятностям, разве не потерял я, как тот адвокат, которого я покорнейше прощу не смешивать с знаменитым французским писателем Раблэ, разве не потерял я шляпу, сюртук и плащ, разве я…

– Послушай, – прервал здесь мейстера Абрагама Иоганн Крейслер, – послушай, друг, даже теперь, когда это уже давно прошло, все еще говорят о дне рождения княгини и о празднике, устроенном тобой в этот день, как о какой-то непонятной тайне, и, конечно, ты, по обыкновению, натворил много чудес. Если и прежде народ считал тебя чем-то вроде колдуна, то теперь он еще более в этом уверился. Расскажи-ка мне теперь, как все было. Ты знаешь, что меня тогда здесь не было…

– Ну да, – перебил друга мейстер Абрагам, – то самое, что тебя здесь не было и что ты, бог знает – почему, бежал, точно сумасшедший, преследуемый адскими силами, – именно это и привело меня в бешенство, потому-то и призвал я на помощь стихии, желая расстроить праздник, приводивший меня в отчаяние, что недоставало тебя, главного героя пьесы. Сначала праздник был только бледен и скучен, но потом он принес некоторым милым особам страдания, ужас и страшные сны. Знай, Иоганн, я глубоко заглянул в твою душу и открыл ее опасную и ужасную тайну, – клокочущий вулкан, вечно угрожающий извергнуть губительное пламя и уничтожить все вокруг себя. В глубине нашей души часто покоятся такие тайны, о которых мы не говорим даже самым близким друзьям. Поэтому я скрывал от тебя то, что я заметил, но хотел овладеть твоим «я» посредством этого праздника, глубокий смысл которого касался не княгини, а другой милой особы и тебя самого. Я хотел оживить самые сокровенные твои страдания и отдать твое сердце на растерзание этим проснувшимся фуриям. Это средство хотел я употребить, как целебный яд, которого в смертельной опасности, грозящей больному, не должен бояться ни один мудрый врач. Это лекарство принесло бы тебе или смерть, или выздоровление. Знай, Иоганн, что день именин княгини совпадает с днем именин Юлии, которую, так же как и княгиню, зовут Марией.

– А, – воскликнул Крейслер, вскакивая и сверкая глазами, – а, мейстер, кто дал тебе власть так дерзко надо мной насмехаться? Или ты – сама судьба, что осмеливаешься проникать в глубину моего сердца?

– О дикий, необузданный человек, – спокойно возразил мейстер Абрагам. – Когда же, наконец, обратится в чистое пламя пожирающий огонь, горящий в твоей груди, и в тебе останется только присущее тебе глубокое понимание искусства и того, что прекрасно? Ты требовал описания этого рокового праздника, так выслушай меня спокойно; если же силы тебе изменят, и ты этого не выдержишь, я тебя оставлю.

– Рассказывай, – сказал Крейслер глухим голосом и снова сел, закрыв лицо руками.

– Милый Иоганн, – сказал мейстер Абрагам, неожиданно переходя в веселый тон, – я не буду утруждать тебя описанием интересных приготовлений, бывших по большей части плодом богатой фантазии князя. Праздник начался поздно вечером, и, разумеется, весь парк, окружающий увеселительный дворец, был иллюминован. Я постарался ввести в эту иллюминацию особые эффекты, но это удалось только отчасти, так как, по желанию князя, на всех дорожках горел вензель княгини с княжеской короной, составленный из разноцветных лампочек, приделанных к черным щитам. Эти щиты, укрепленные на высоких столбах, очень походили на иллюминованные надписи, гласящие, что здесь курить или проезжать воспрещается. Главным пунктом праздника была знакомая тебе сцена, устроенная в парке среди кустов и искусственных развалин. На этой сцене городские актеры должны были представить аллегорию, которая была достаточно глупа, чтобы особенно понравиться публике, даже если бы она не была произведением самого князя и не вышла бы из-под «светлейшего» пера, как остроумно выразился директор театра, ставивший одну из княжеских пьес. От дворца до театра довольно далеко. Согласно поэтической мысли князя, парящий гений должен был освещать этот путь двумя светильниками. Кроме этого, никакого освещения не полагалось, но, как только княжеская фамилия и ее свита займут свои места, театр должен был внезапно осветиться. Поэтому все это пространство оставалось в темноте. Напрасно указывал я на трудность этих махинаций, усложненную еще длиною пути. Князь вычитал нечто подобное в версальских празднествах, а так как эта поэтическая мысль принадлежала ему самому, то он настаивал на ее исполнении. Во избежание незаслуженных нареканий я предоставил гения с его светильниками машинисту из городского театра.

Когда княжеская чета со свитой вышла из зала, с крыши увеселительного дворца опустили кругленького, толстого человечка в княжеской ливрее с двумя горящими светильниками в руках. Но кукла эта оказалась слишком тяжела. Шагов за двадцать от дворца машина остановилась, и светящий гений-хранитель княжеского дома – повис в воздухе. А так как машинисты начали тянуть его сильнее, то он перевернулся вверх ногами. Тут из опрокинутых светильников закапал горячий воск. Первая капля упала на самого князя. Он перенес боль со стоическим хладнокровием. Тем не менее князь несколько изменил важность своей походки и пошел скорее. Гений парил теперь над группой, состоявшей из гофмаршала, камер-юнкеров и других придворных чинов. Он висел вверх ногами так, что огненный дождь из светильников падал кому на голову, кому на нос. Выказать боль и испортить этим праздничное настроение значило бы нарушить этикет. Интересно было видеть, как эти несчастные выступали вперед подобно целой когорте Муциев Сцевол. Лица их были страшно искажены, тем не менее они пересиливали боль и даже слегка улыбались, хотя улыбка у них выходила несколько дьявольская. Они шли в гробовом молчании, едва испуская сдерживаемые вздохи. Тем временем зазвучали трубы, и тысячи голосов воскликнули: «Да здравствует светлейший князь, да здравствует светлейшая княгиня!» Трагический пафос всей этой сцены, происходящий от контраста лаокооновских лиц и ликующих восторженных криков, придал ей невообразимое величие.

Толстый, старый гофмаршал наконец не выдержал. Когда жгучая капля упала ему прямо на щеку, он вне себя от ярости отскочил в сторону и задел за веревки, идущие от воздушной машины и прикрепленные к земле вдоль дороги. Зацепившись, он упал на землю, громко воскликнув: «Ах, черт возьми!» В ту же минуту воздушный паж покончил со своей ролью. Увесистый гофмаршал сильно потащил его вниз. Кукла полетела в самую середину свиты, которая с громкими криками рассыпалась во все стороны. Все очутились в полной темноте. Все это произошло перед самым театром. Я старался зажечь тут шнурок, от которого должны были вспыхнуть лампы и огни в этом месте, но провозился с этим минуты две, то есть ровно столько, чтобы дать время всему обществу заблудиться среди кустов и деревьев.

«Огня, огня!» – кричал князь, как король в «Гамлете». «Огня, огня!» – кричало множество голосов. Когда все было освещено, разбежавшаяся свита напоминала стадо, которое с трудом собирается в одно место. Обер-камергер выказал большое присутствие духа. Он вел себя как искуснейший тактик своего времени, так что, благодаря его расторопности, порядок был восстановлен в несколько минут. Князь со свитой взошел на возвышенье, убранное цветами, которое поднималось в виде трона посреди зрительного зала. Как только княжеская чета села на места, на нее посыпался дождь цветов (это была выдумка одного искусного машиниста). Но жестокая судьба, как нарочно, устроила так, что огромная красная лилия упала прямо на нос князя и покрыла все лицо его красной пылью, причем он сохранил необыкновенно величавый вид, вполне отвечавший торжественности случая.

– Это великолепно, это восхитительно! – воскликнул Крейслер, разражаясь хохотом, от которого задрожали стены.

– Не смейся так судорожно, – сказал мейстер Абрагам, – я тоже смеялся в эту ночь, как никогда; я был расположен ко всяким безумствам, мне хотелось, как духу Дролю, еще больше все запутать, но от этого только глубже вонзались в мою грудь те стрелы, которые я направлял на других. Теперь я скажу тебе все. В момент глупого осыпания цветами начал я вытягивать ту невидимую нить, которая должна была идти через весь праздник и, подобно электрическому току, проникнуть в души тех, кого хотел я привести в соприкосновение с таинственным духовным аппаратом, где терялась моя нить… Не перебивай меня, Иоганн, слушай спокойно… Юлия с принцессой сидели сбоку за княгиней. Я видел их обеих. Когда замолкли трубы, к Юлии на колени упала полураспустившаяся роза, окруженная душистыми ночными фиалками, и, как волнующееся дуновение ветра, полились звуки твоей глубоко трогательной песни: «Mi pignero tacendo della mia sorte amara»[3]. Сначала Юлия испугалась. Когда же раздалась песня, которую играли по моему приказанию лучшие музыканты (я говорю это, чтобы у тебя не были никаких сомнений), из уст Юлии вылетел легкий вздох, и я расслышал ясно, как она сказала принцессе: «Верно, он опять здесь!» Принцесса порывисто обняла Юлию и так громко воскликнула: «Нет, нет, никогда!», что князь обратил в ее сторону свой огненный лик и сердито проговорил: «Silence!»[4] Он, вероятно, не очень сердился на это милое дитя, но здесь я должен заметить, что его удивительные румяна (оперный tirano ingrato[5] не мог бы лучше загримироваться) придавали его лицу выражение неумолимого гнева, так что самые трогательные речи, самые нежные места, аллегорически изображавшие семейное счастье на троне, как будто пропадали даром. Актеры и зрители пришли от этого в немалое замешательство. Даже тогда, когда князь целовал княгине руку и утирал платком слезу в моментах, заранее отмеченных красным карандашом в экземпляре, который он держал в руках, он, казалось, был охвачен ужасным гневом. Камергеры, стоявшие по обеим сторонам трона, шептали друг другу: «Боже, что случилось с его светлостью?»

Я должен сказать тебе, Иоганн, что в то время, как шла вся эта чепуха, я с помощью оптического зеркала и других снарядов давал в воздухе призрачное представление в честь милой Юлии, – этого небесного создания. После других твоих песен раздалась мелодия, которую ты создал в минуту высокого вдохновения; то ближе, то дальше, как робкий и страстный призыв духов, прозвучало имя Юлии. И тебя здесь не было! Когда я, по окончании пьесы, должен был, как шекспировский Просперо, хвалить моего Ариеля и говорить ему, что все шло отлично, я находил в душе, что все придуманное мною с таким глубоким смыслом, вышло вяло и бледно. Но Юлия поняла все своим тонким чутьем. Казалось, будто она находится под впечатлением приятного сна, которому обыкновенно не придают значения в действительной жизни. Принцесса была очень задумчива. Рука об руку бродили они по освещенным дорожкам парка в то время, как двор ужинал в одном из павильонов. Я рассчитал главный удар для этой минуты, а тебя все не было, Иоганн! Недовольный и рассерженный, побежал я присмотреть за приготовлениями к большому фейерверку, которым должен был закончиться праздник. Взглянув на небо, я заметил в сумраке ночи над дальним Гейерштейном маленькое красноватое облачко, которое всегда предвещает грозу. Оно медленно плывет и потом разражается над нами с страшным громом. Ты знаешь, что я рассчитываю время этого извержения по секундам, судя по состоянию облака. Гроза могла разразиться в течение этого часа, и потому я решил поспешить с фейерверком. В эту минуту я заметил, что мой Ариель начал фантасмагорию, которая должна была все разрешить: я услышал, что хор запел в конце парка в маленькой капелле св. Марии твое произведение «Ave, Maris Stella». Я поспешил туда. Юлия и княжна преклонили колени на скамейке, поставленной перед капеллой под открытым небом, как только я подошел… Но тебя не было! Тебя не было, Иоганн! Позволь мне умолчать о том, что было после. Ах, то, что я считал ве́рхом моего искусства, было напрасно, и я открыл только то, чего не понимал по своей глупости!

– Перестань болтать! – воскликнул Крейслер. – Говори все, что случилось.

– Зачем? – возразил мейстер Абрагам. – Тебе это не принесет теперь никакой пользы, а у меня разрывается грудь при воспоминании, как печально кончились все мои замыслы. «Облако, – подумал я, – счастливая мысль! Итак, – воскликнул я в безумии, – все должно кончиться полным хаосом!» И я побежал к месту фейерверка. Князь желал, чтобы я подал знак, когда все будет готово. Я не сводил глаз с облака. Оно поднималось все выше и выше над Гейерштейном. Когда мне показалось, что оно уже довольно высоко, я велел выстрелить из мортиры. Скоро весь двор и все общество были на местах. После обычных ракет, колес, шутих взвился вензель княгини, играющий пестрыми китайскими огнями, а над ним, сияя белым светом, горело имя Юлии. Теперь пришло время. Я зажег римскую свечу, и в то время, как, шипя и свистя, взвивались на воздух ракеты, разразилась гроза с огненно-красными молниями и страшными ударами грома, от которого дрожали горы и лес. А ветер ревел в парке и завывал на тысячу жалобных голосов в глубине леса. Я вырвал трубу из рук пробегавшего музыканта и извлек из нее ликующие звуки, а лопающиеся ракеты и пушечные и мортирные выстрелы весело гремели навстречу раскатам грома.

Слушая рассказ мейстера Абрагама, Крейслер вскочил и стал быстро ходить по комнате, размахивая руками. Наконец, он воскликнул в порыве восторга:

– Это прекрасно, это великолепно! Я узнаю в этом мейстера Абрагама, с которым у меня одна душа и одно сердце!

– О, – сказал мейстер Абрагам, – я знаю, что тебе по душе все дикое и странное! Но я забыл рассказать о том, что окончательно свело бы тебя с ума. Я велел натянуть эолову арфу, которая, как тебе известно, перекинута через большой бассейн, и буря играла на ней, как искусный музыкант. Среди рева и воя урагана, среди ударов грома грозно звучали аккорды гигантского органа. Все быстрее и быстрее неслись могучие звуки. Это была настоящая пляска фурий такого величавого стиля, какой едва ли можно услышать в стенах театра. Через полчаса все кончилось. Месяц выплыл из-за туч. Ночной ветер, утихая, шелестел по испуганному лесу и осушал слезы на темных кустах. И время от времени звучала еще эолова арфа, как глухой, отдаленный звон колоколов. На душе у меня было странно. Ты, Иоганн, так наполнял собой мою душу, что мне казалось, будто ты встаешь передо мною из-под могильного холма потерянных надежд и несбывшихся снов и падаешь ко мне на грудь. В тишине ночи я думал о том, какую игру я затеял, как хотел я разрубить тот узел, который завязала судьба, и как из глубины моей души выглянул в ином виде я сам, и я ужаснулся. Множество блуждающих огоньков плясало и прыгало по всему парку, – это были слуги с фонарями, разыскивающие шляпы, парики, сетки, шпаги, перчатки и шали, потерянные в быстром бегстве. Я стоял на большом мосту перед нашим городом и еще раз оглянулся на парк: залитый лунным сиянием, он казался волшебным, и чудилось, что там резвятся эльфы. И вдруг долетел до моих ушей слабый писк, похожий на крик новорожденного ребенка. Заподозрив преступление, я наклонился через перила и увидел на ярком лунном свете котенка, судорожно уцепившегося за решетку. Вероятно, его хотели утопить, и он выкарабкался. «Ну, – подумал я, – хоть это и не ребенок, но все же бедный зверек, взывающий о помощи. Надо его спасти».

– О чувствительный Юст, – со смехом воскликнул Крейслер, – где же твой новый Тельгейм?

– Извини, Иоганн, – возразил мейстер Абрагам, – едва ли можно сравнить меня с Юстом. Я переюстил самого Юста. Он спас пуделя, – животное, которое все любят, от которого можно ждать даже приятных услуг: пес приносит перчатки, кисет, трубку и т. д. Я же спас кота, – животное, которого многие боятся и обыкновенно считают коварным, неспособным к искренней дружбе и никогда не перестающим враждебно относиться к человеку; да, я спас кота из чистого, бескорыстного человеколюбия. Я перегнулся через перила и, не без некоторой опасности для жизни, достал котенка и положил в карман. Придя домой, я быстро разделся и бросился в постель (я очень устал в этот день). Но как только я заснул, меня разбудил жалобный писк, который раздавался как будто из моего платяного шкапа. Я забыл про котенка и оставил его в кармане сюртука. Я освободил его из тюрьмы, за что он меня оцарапал, и у меня все пять пальцев были в крови. Я уже хотел бросить кота в окошко, но опомнился и устыдился своей мелочности и мстительности, еще более непростительной по отношению к неразумному существу, чем по отношению к человеку. Я самым тщательным образом воспитал котенка. Это – самое милое, забавное и благонравное животное в своей породе. Ему недостает только высшего образования, которое ты легко можешь ему дать, мой милый Иоганн, поэтому я и решил передать тебе кота Мура, – так я его назвал. Хотя Мур еще не homo sui juris[6], как выражаются юристы, я все-таки спросил его, согласен ли он поступить к тебе на службу. Он рад перейти к тебе.

– Ты все шутишь, мейстер Абрагам, – сказал Крейслер. – Ты знаешь, что я не выношу кошек, ты знаешь, что у меня есть любимая собака.

– Я прошу тебя, милый Иоганн, – сказал мейстер Абрагам, – возьми моего многообещающего кота Мура, хотя бы на время моего путешествия. Я уже принес его для этого. Он за дверью и ждет только милостивого приглашения. Взгляни на него!

При этом мейстер Абрагам открыл дверь. На половике, свернувшись клубком, спал кот, который был действительно чудом красоты в своем роде: черные и серые полосы шли у него по спине и по затылку, образуя на лбу самые замысловатые иероглифы. В таких же полосах был хвост, необыкновенной длины и силы. Пестрая шкурка кота блестела и лоснилась на солнце так, что между серыми и черными полосами можно было различить еще и золотистые.

– Мур, Мур! – позвал мейстер Абрагам.

– Kppp… Kppp… – ответил кот, потянулся, встал, изогнул спину и открыл свои зеленые искристые глаза, в которых светились разум и сознание. Так утверждал по крайней мере мейстер Абрагам, и даже Крейслер должен был подтвердить, что у кота какой-то необыкновенный вид, что голова его достаточно велика, чтобы вместить науки, а усы, несмотря на молодость, так белы и длинны, что придают ему важность греческих мудрецов.

– Как это можно вечно спать! – сказал коту мейстер Абрагам. – Ты потеряешь свою веселость и сделаешься угрюмым котом. Ну, причешись хорошенько, Мур!

Кот сейчас же сел на задние лапы, начал гладить лоб и щеки бархатной лапкой и испустил звонкое, веселое «мяу».

– Смотри, Мур, – начал мейстер Абрагам, – вот это – капельмейстер Иоганн Крейслер, к которому ты поступаешь на службу.

Кот обвел капельмейстера своими большими, сверкающими глазами, потом начал мурлыкать, вскочил на стол, стоявший около Крейслера, а оттуда без церемонии прыгнул к нему на плечо, точно хотел сказать ему что-то на ухо. Затем он опять соскочил на пол и начал ходить вокруг своего нового господина, мурлыча и урча, точно хотел с ним познакомиться.

– Боже мой, – воскликнул Клейслер, – мне положительно кажется, что у этого маленького серого существа есть разум! Он, верно, происходит от потомков знаменитого Кота в сапогах!

– Я знаю одно, – заметил мейстер Абрагам, – что кот Мур – забавнейшее животное в мире, настоящий пульчинелло; кроме того, он благонравен и не назойлив, как бывают иногда собаки, надоедающие нам своими неуклюжими ласками.

– Этот умный кот, – сказал Крейслер, – наводит меня на печальные мысли о том, как ограниченны наши познания. Кто скажет, как далеко простираются духовные способности животных? Если мы чего-нибудь не понимаем в природе, мы сейчас придумываем название, а потом кичимся нашей глупой школьной ученостью, идущей не дальше нашего носа! Точно так же и духовные способности животных, проявляющиеся иногда самым удивительным образом, обозвали мы словом «инстинкт». Я хотел бы знать только одно: совместима ли способность грезить с идеей инстинкта, – этого слепого, бессознательного побуждения? Ведь всякий, кто наблюдал за спящей охотничьей собакой, знает, что она видит очень живые сны. Перед ней проходит во сне вся охота: она ищет, обнюхивает, двигает ногами как будто на бегу, визжит и лает. О грезящих котах я пока еще ничего не знаю…

– Кот Мур, – перебил друга мейстер Абрагам, – видит очень живые сны, и нередко я замечаю, как он впадает в то приятное, мечтательное настроение, в тот лунатический бред, в то странное состояние, граничащее между сном и бодрствованием, которое внушает поэтическим душам гениальные мысли. С некоторых пор он необыкновенно стонет и охает, и я подозреваю, что он или влюблен, или сочиняет трагедию.

Крейслер громко рассмеялся и воскликнул:

– Ну поди сюда, умный, благонравный, забавный, поэтический кот Мур, позволь нам…

(М. пр.) …о моем первоначальном развитии и главное – о юношеских месяцах моей жизни.

В высшей степени поучительно, когда личность высокого ума подробно рассказывает в автобиографии о всех событиях своей молодости, даже самых незначительных. Да и может ли быть незначительно что-либо, касающееся гения? Все, что он предпринял или не предпринял во времена своего отрочества, в высшей степени важно и проливает яркий свет на сокровенный смысл его бессмертных творений. Благородная гордость поднимается в груди пылкого юноши, мучимого сомнениями в своих силах, когда он читает, что и великий человек в детстве играл в солдатики, был лакомкой, иногда получал колотушки, бывал ленив, шаловлив и бестолков. «Совсем как я, совсем как я!» – в восхищении восклицает юноша и не сомневается больше в том, что он – такой же великий гений, как и его кумир.

Многие, читая Плутарха или только Корнелия Непота, воображали себя героями, а читая в переводах трагедии древних, а также Кальдерона, Шекспира, Шиллера и Гёте, воображали себя если не великими поэтами, то хоть маленькими, милыми стихотворцами, которых очень любит публика. Так, вероятно, и мои творения зажгут высокий пламень поэзии в груди многих юных котов, богато одаренных разумом и чувством, и если благородный юноша-кот прочтет на крыше мои биографические забавы и проникнется возвышенными идеями книги, которую я держу теперь в лапах, он воскликнет в восторженном порыве: «Мур, божественный Мур, величайший гений нашей породы! Тебе, тебе обязан я всем, твой пример делает меня великим!»

Очень похвально, что, воспитывая меня, мейстер Абрагам не придерживался ни забытой системы Базедова, ни мето́ды Песталоцци, а предоставлял мне полную свободу развиваться самостоятельно, требуя, чтобы я руководствовался только некоторыми главными принципами, которые он считал необходимыми в обществе, господствующем на земле. Он думал, что общественная жизнь была бы немыслима, если бы мы стали бессмысленно и слепо кидаться друг на друга, угощая встречных толчками и пинками. Эти принципы мейстер Абрагам называл естественной вежливостью в противоположность условной, в силу которой следует говорить «виноват», когда какой-нибудь болван набежит на тебя или наступит тебе на ногу. Быть может, эта вежливость и нужна людям, но я не могу понять, почему должна она связывать также и нашу свободную породу, а так как главное средство, которым мейстер Абрагам внедрял в меня эти принципы, был один роковой березовый хлыст, то я имею полное основание жаловаться на строгость моего воспитателя. Я убежал бы от хозяина, если бы меня не связывало с ним мое прирожденное стремление к высокой культуре. Чем больше культуры, тем меньше свободы, это – несомненная истина. С культурой возникают потребности, с потребностями… Вот именно немедленное удовлетворение некоторых естественных потребностей без уважения ко времени и месту было первое, от чего совершенно отучил меня хозяин при помощи рокового березового хлыста. Потом мы перешли к обжорству, которое, как я убедился впоследствии, происходит от особого ненормального состояния духа. Это состояние – вероятное следствие моей психической организации – побуждало меня оставлять молоко и даже мясо, поставленное передо мной хозяином, вскакивать на стол и слизывать то, что хозяин приготовил себе. Я испытал силу березового хлыста и – перестал делать это. Теперь я вижу, что хозяин был прав, отвлекая мой ум от того, что, как мне известно, приводило к величайшим несчастиям и доводило до печального состояния многих из моих добрых собратьев, менее культурных и хуже меня воспитанных. Мне известно, например, что один многообещающий юный кот, не имея духовной силы противостоять искушению вылакать горшок молока, поплатился за это удовольствие хвостом и, осмеянный, опозоренный, должен был удалиться от мира. Итак, хозяин был прав, отучая меня от этого, но я не могу простить ему того, что он противился моему стремлению к наукам и искусствам. Ничто не привлекало меня в комнате хозяина так сильно, как письменный стол, загроможденный книгами, бумагами и разными странными инструментами. Я могу сказать, что этот письменный стол притягивал меня магической силой, но я ощущал некоторый священный ужас, который мешал мне вполне отдаться моему увлечению. Однажды, когда хозяина не было в комнате, я победил свой страх и вскочил на стол. Как я был счастлив, когда очутился наконец между книгами и бумагами и начал рыться в них! Нет, это были не шалость и не любопытство, а только жажда знания; я схватил в лапы одну рукопись и до тех пор таскал ее во все стороны, пока она не оказалась разорванною на мелкие части. Тут вошел хозяин; увидав, что случилось, он бросился ко мне с обидным возгласом «Проклятое животное!» и так жестоко наказал меня березовым хлыстом, что я, визжа от боли, забился под печку и целый день не откликался на самые ласковые слова. Кого бы не отучило такое испытание от желания следовать влечению, хотя бы и вложенному в него самой природой? Едва я оправился, как снова вскочил на стол, следуя непобедимому влечению. Правда, достаточно было одного слова хозяина, одного возгласа «Не сметь!», чтобы согнать меня со стола, так что ученье мое все еще не начиналось. Я терпеливо ждал удобной минуты, чтобы начать занятия, и эта минута скоро настала. Однажды хозяин собрался выйти из дому, причем я так хорошо спрятался в комнате, что он не нашел меня: я знал, что он хотел выгнать меня, помня о разорванной рукописи. Как только он вышел, я одним прыжком вскочил на письменный стол и разлегся на бумагах, что доставило мне необыкновенное наслаждение. С восхищением открыл я лапой довольно толстую книгу, лежавшую передо мной, и попробовал понять начертанные в ней знаки. Сперва мне это не удавалось. Я не читал, а только смотрел в книгу, ожидая, что на меня снизойдет вдохновение и научит меня читать. В таком положении застал меня хозяин. Он громко воскликнул: «Ах, ты, скверное животное!» – и подскочил ко мне. Спасаться было уже поздно. Я прижал уши, свернулся в клубок и уже чувствовал хлыст над спиной. Но хозяин, занесший руку, вдруг опустил ее, разразился смехом и воскликнул: «Кот, кот, да ты читал? Этого я не могу и не хочу тебе запретить. Какова жажда образования!» Он вытащил книгу у меня из-под лап, заглянул в нее и захохотал еще громче. «Мне кажется, – сказал он, – что ты составил себе собственную маленькую библиотеку, так как я не знаю сам, как попала сюда эта книга. Ну читай же, учись прилежно, котик, ты можешь даже отмечать легкими штрихами места, поразившие тебя в книге, – я тебе это позволяю». При этом он опять подложил мне раскрытую книгу. Это было, как я узнал впоследствии, сочинение Книгге «Об обхождении с людьми», и я почерпнул в этом прекрасном произведении много житейской мудрости.

Оно написано совершенно в моем духе и так подходит к котам, желающим играть некоторую роль в человеческом обществе, что просто удивительно. Тенденция книги, насколько мне известно, до сих пор еще не принята во внимание, и потому сложился фальшивый взгляд, будто человек, точно придерживающийся правил, изложенных в этой книге, непременно делается черствым педантом. С этого времени хозяин не только пускал меня на свой письменный стол, но ему даже нравилось, когда я вскакивал на стол и располагался между бумагами, пока он работал.

У мейстера Абрагама была привычка часто читать вслух. При этом я не упускал случая так садиться, чтобы заглядывать ему в книгу, что при остроте зрения, которым наделила меня природа, я мог делать, сидя довольно далеко от него. Я сравнивал письменные знаки с произносимыми им словами и в короткое время научился читать. Тот, кому покажется это невероятным, не имеет никакого понятия о необычайных способностях, вложенных в меня природою. Гениальные умы, которые меня поймут и оценят, конечно, не усомнятся в возможности такого способа обучения, так как они, вероятно, испытали его на себе. При этом я не могу не поделиться одним интересным наблюдением, сделанным мною относительно понимания человеческой речи. Я заметил, что я не знаю, как достиг я этого понимания. С людьми случается то же самое, но это не кажется мне чудом, потому что порода эта бывает в детстве гораздо глупее и неуклюжее нас. Когда я был маленьким котиком, мне никогда не случалось царапать себе глаза, хвататься за огонь или съедать сапожную ваксу вместо вишневого киселя, как это часто бывает с детьми.

Начав свободно читать и с каждым днем все более начиняться чужими мыслями, я почувствовал непреодолимое желание спасти от забвения свои собственные мысли, порожденные моим гением, но для этого нужно было владеть трудным искусством писания. Как внимательно ни следил я за рукою хозяина в то время, как он писал, мне не удавалось усвоить его приемы. Я изучал старого Гильмара Кураса, – единственный учебник чистописания, который был у хозяина, – и почти пришел к убеждению, что загадочную трудность писания можно победить только большими манжетами, надетыми на пишущей руке, изображенной в учебнике; то, что хозяин писал без манжет, доказывало, как я думал, только его необыкновенное искусство, подобно тому, как опытный плясун на канате не нуждается уже в палке для сохранения равновесия. Я мечтал о манжетах и хотел уже надеть на правую лапу ночной чепчик нашей старой служанки, как вдруг в минуту вдохновения явилась у меня гениальная мысль, которая все перевернула. Я открыл, что невозможность держать перо и карандаш так, как держит хозяин, происходила, вероятно, от различного строения наших рук, и это открытие подтвердилось.

Я должен был найти новый способ писания, приспособленный к строению моей правой лапки, и я, конечно, нашел этот способ. Так возникают новые системы, порожденные особой организацией индивидуумов.

Другая трудность заключалась в макании пера в чернильницу. Мне не сразу удалось уберечь свою лапу: она все попадала в чернила, поэтому почерк моих первых страниц, написанных больше лапой, чем пером, вышел немного груб. Непонятливые субъекты могут принять мои первые рукописи за бумагу, закапанную чернилами, но выдающиеся умы легко угадают гениального кота в его первых творениях и будут удивляться глубине и полноте ума, впервые вырвавшегося наружу. Чтобы свет не спорил о порядке моих бессмертных творений, я скажу, что прежде всего я написал философски-сентиментально-дидактический роман «Мысль и догадка, или Кот и собака». Уже и это произведение заслуживает величайшего внимания. Потом я, успешно пробуя себя в разных областях знания, написал политическую статью под названием «О мышеловках и их влиянии на миросозерцание и деятельность кошачества». Затем я вдохновился и написал трагедию «Крысиный царь Кавдаллор». Эта трагедия должна была бы пользоваться блестящим успехом и, если бы ее поставили, наверное, прошла бы множество раз во всех театрах, какие только существуют на свете. Эти произведения моего возвышенного ума должны стоять на первом месте в ряду моих сочинений. О том, как и почему они были написаны, я скажу в надлежащем месте.

По мере того, как я выучивался держать перо и не пачкать лапы, мой стиль делался свободнее, чище и приятнее, я с удовольствием располагался на альманахе муз, писал разные милые вещицы и вообще скоро сделался тем чувствительным и милым мужчиной, каким остаюсь и поныне. Я чуть было не написал героической поэмы в 24 песни, но у меня вышло нечто совсем другое. И за это Тассо и Ариост должны благодарить небо в своих могилах. Если бы из-под моих лап вышла действительно героическая поэма, ни один человек не захотел бы читать ни того, ни другого. Теперь я приступлю к…

(М. л.) …для полного понимания моего рассказа, читатель, я считаю необходимым объяснить тебе положение дел.

Всякий, кто хоть раз побывал в гостинице красивого городка Зигхартсвейлера, конечно, уже слышал про князя Иринея. Закажет, например, гость хозяину блюдо форелей, которыми славится эта страна, и хозяин сейчас же скажет: «Наш светлейший князь, сударь, тоже любит кушать форель, и я умею приготовлять эту рыбу совершенно так, как готовят ее при дворе».

Образованный путешественник знал из новейших географий, карт и статистических отчетов, что городок Зигхартсвейлер с окрестностями и с Гейерштейном находился в великом герцогстве, по которому он проезжал. Ни о каком князе там не упоминалось, и он должен был весьма удивиться, найдя здесь его светлость и двор. Вот, однако, в чем дело: князь Ириней действительно управлял маленькой земелькой близ Зигхартсвейлера и с помощью хорошей подзорной трубы мог обозревать все свои владения с бельведера своего дворца. Неминуемым следствием этого было то, что счастье и несчастье его любезных подданных были постоянно у него на виду. Во всякую минуту мог он знать, какова пшеница у Петера, живущего в отдаленнейшем участке его владений, а также наблюдать, прилежно ли возделывают Ганс и Кунц свои виноградники. Говорят, что князь Ириней выронил свою землю из кармана во время одной прогулки через границу. Как бы то ни было, но в новом, исправленном и дополненном, издании великого герцогства земелька князя Иринея оказалась приписанной к герцогству. Князя избавили от тягот правления, уделяя ему ежегодно из его прежних доходов довольно крупную сумму, которую он проживал в прелестном Зигхартсвейлере.

Кроме своей земельки, князь Ириней владел еще и значительным капиталом, которого у него не отняли и теперь. Итак, он превратился из мелкого правителя в богатого частного человека, который мог располагать своей жизнью по собственному усмотрению.

Князь Ириней слыл за тонко образованного человека, склонного к наукам и искусствам. Часто он, проходя, жаловался на тяготы правления и выразил однажды в прелестных стихах романтическое желание вести одинокую, идиллическую жизнь в маленьком домике, окруженным домашними животными. Поэтому можно было ожидать, что теперь он посвятит себя радостям домашней жизни, как подобает богатому и независимому частному человеку. Однако этого не случилось.

Быть может, любовь сильных мира к наукам и искусствам есть только неотъемлемая часть придворной жизни. Приличия требуют любить картины и слушать музыку, и было бы странно, если бы придворные переплетчики бездельничали и не одевали в золото и кожу произведений новейшей литературы. Если же эта любовь составляет неотъемлемую часть придворной жизни, то она должна исчезать вместе с ней и вспоминаться лишь, как существенное утешение в печали о потерянном троне или маленьком стуле регента, на котором привыкли сидеть.

Но князь Ириней оставил за собой и то, и другое: и придворную жизнь, и любовь к наукам и искусствам, он видел наяву приятный сон, в котором фигурировал он сам, его близкие и весь Зигхартсвейлер.

Он жил так, как будто продолжал управлять страною: держал придворный штат, государственного канцлера, финансовую коллегию и т. д. У него был свой этикет, он давал даже придворные балы, на которых бывало от двенадцати до пятнадцати особ. На этих балах этикет соблюдался строже, чем при больших дворах, а город был довольно добродушен и делал вид, что придает значение фальшивому блеску этого призрачного двора. Добрые зигхартсвейлерцы называли князя Иринея «ваша светлость», иллюминовали город в день его именин и в именины членов его семьи и охотно жертвовали собой для удовольствия двора, как афинские мастеровые в шекспировом «Сне в летнюю ночь».

Надо признаться, что князь Ириней выдерживал свою роль с большой серьезностью и умел заражать этой серьезностью всех окружающих. Вот появляется в зигхартсвейлерском клубе княжеский советник финансов. Он мрачен, сосредоточен и скуп на слова. На челе его ходят тучи. Часто впадает он в глубокое раздумье и по временам быстро поднимает голову, как бы внезапно проснувшись. В его присутствии едва смеют громко говорить и двигаться; как только бьет девять часов, он вскакивает и берет свою шляпу. Тщетно стараются его удержать. Он заявляет с гордой улыбкой, что его ждут кипы бумаг, что ему нужно просидеть всю ночь, готовясь к очень важному, последнему в этой четверти года, заседанию коллегии и быстро уходит, повергая все общество в благоговейное удивление перед необыкновенной важностью и трудностью его службы. В чем же состоят важные дела, к которым нужно готовиться всю ночь этому несчастному человеку? Это просто хозяйственные счета из всех департаментов, как-то: гардеробной, кухни, буфета и т. д. Они накопились за четверть года, и ему предстоит составить об этом доклад. Немало сочувствовали в городе и бедному княжескому каретнику, но в то же время о решении, которое приняла по этому поводу княжеская коллегия, отзывались так: «Строго, но справедливо». Согласно полученному предписанию, каретник продал половину одного экипажа, пришедшую в негодность, и под страхом немедленной отставки должен был в течение трех дней указать коллегии, куда девал он другую половину, которая, может быть, еще годилась на что-нибудь.

Самой яркой звездой при дворе князя Иринея была советница Бенцон, вдова под сорок лет, когда-то признанная красавица, еще и теперь не утратившая своей привлекательности.

Несмотря на то, что вряд ли она была дворянского происхождения, князь Ириней раз навсегда дал приказ принимать ее при дворе. Ее светлый, проницательный ум, живой нрав и житейская мудрость при известной холодности характера, неизбежно связанной с уменьем повелевать, поддерживали ее власть во всей силе, так что она держала в руках все нити, управлявшие кукольной комедией этого миниатюрного двора. Ее дочь Юлия выросла с принцессой Гедвигой, и советница имела такое влияние на душевный склад принцессы, что она казалась чужой в кругу княжеского семейства и резко отличалась от брата. Юный князь Игнатий был обречен на вечное детство: он был почти идиот. Так же близко стоял ко двору и таким же влиянием, только совсем иначе, пользовался тот удивительный человек, который уже известен тебе, читатель, как maître de plaisir[7] и насмешливый чернокнижник при дворе князя Иринея. Мейстер Абрагам попал в княжеское семейство при весьма странных обстоятельствах. Блаженной памяти папаша князя Иринея был человек простого и мягкого нрава. Он видел, что всякое напряжение может только сломать маленький, слабый механизм его государственной машины вместо того, чтобы дать ему лучшее направление. Поэтому он оставлял все по-старому, и, если у него не было случаев выказать блестящий ум или другие особые дары неба, он довольствовался тем, что всем было хорошо в его княжестве и что по отношению к иностранцам с ним было то же, что с женщинами, которые пользуются наилучшей репутацией, если о них не говорят. При маленьком дворе князя было чопорно, церемонно и старомодно, князь не принял новых идей, появившихся в последнее время, и все это происходило от неподвижности того деревянного механизма, который составляли вместе его обер-гофмейстеры, гофмаршалы и камергеры. Но в этом механизме работало маховое колесо, которого не мог остановить никакой гофмейстер. Это было свойственное князю стремление к чудесному и таинственному. Часто любил он, по примеру достойного калифа Гарун-аль-Рашида, ходить переодетым по городу и по окрестностям, желая удовлетворить свое стремление к чудесному, идущее вразрез с остальным складом его жизни, или хоть дать ему пищу. Он надевал тогда круглую шляпу и серое пальто, вследствие чего все знали с первого взгляда, что князя теперь не следует узнавать. Случилось однажды, что переодетый таким образом и неузнаваемый князь шел по аллее, ведущей от дворца в дальний угол поместья, где стоял домик вдовы княжеского повара. Придя к домику, князь увидал двух людей, закутанных в плащи, стремительно выскочивших из двери. Князь отошел в сторону. Историограф княжеского дома, у которого я заимствую эти сведения, уверяет, что князь не мог быть ни замечен, ни узнан, даже если бы надел вместо серого пальто блестящий придворный костюм со сверкающей орденской звездой, так как вечер был необыкновенно темен. Когда обе закутанные фигуры медленно проходили мимо князя, он услышал следующий разговор. Один говорил: «Прошу тебя, брат, успокойся и не будь на этот раз ослом! Человека этого нужно удалить прежде, чем князь о нем что-либо узнает. Мы должны вытолкать в шею этого проклятого колдуна, а не то он погубит нас всех своим сатанинским искусством». Другой отвечал: «Mon cher frère[8], ты можешь не горячиться на этот счет, ты знаешь мое искусство, мое savoir fair[9]. Завтра я разделаюсь с этим опасным человеком, и он может проделывать свои штуки, где ему угодно. Здесь ему нельзя оставаться, ведь князь…»

Голоса затихли; князь так и не узнал, за кого считал его гофмаршал, так как особы, вышедшие из дома и разговаривавшие таким образом, были не кто иные, как гофмаршал и его брат обер-егермейстер. Князь прекрасно узнал их по выговору.

Конечно, князь немедленно решил отыскать этого опасного колдуна, знакомству его с которым желали помешать. Он постучал в дверь домика. Вдова вышла со свечой в руках и, увидев серое пальто и круглую шляпу, спросила с холодной вежливостью:

– Что вам угодно, monsieur[10]?

Monsieur обозначало самого князя, так как он был переодет и неузнаваем. Князь спросил о незнакомце, который, как он узнал, находился в гостях у вдовы, и узнал, что это очень известный фокусник, снабженный многими аттестатами и привилегиями и желавший показать здесь свое искусство. Вдова рассказала, что у него только что были два придворных господина, перед которыми он проделал совершенно непонятные вещи. Они были так поражены, что оставили ее дом бледные и расстроенные. Не расспрашивая больше, князь вошел в дом. Мейстер Абрагам (он и был знаменитый фокусник) встретил его, как давно ожидаемого гостя, и запер за ним дверь.

Никто не знает, что делал мейстер Абрагам. Известно только, что князь провел с ним всю ночь, а на другое утро во дворце были приготовлены комнаты для мейстера Абрагама, куда князь мог незаметно проходить через потайной ход из своего кабинета. Известно также, что князь не называл больше гофмаршала «mon cher ami»[11] и никогда уже не заставлял обер-егермейстера рассказывать про удивительную охоту на рогатого белого зайца, которого он – обер-егермейстер – никак не мог подстрелить на своей первой охоте. Это повергло обоих братьев в такую печаль и уныние, что они скоро оставили двор. Известно, наконец, и то, что мейстер Абрагам удивил весь двор, город и государство не только своими фокусами, но также и все возрастающим влиянием на князя.

О фокусах его вышеупомянутый историограф княжеского дома рассказывает столько невероятного, что нельзя их описывать, не рискуя потерять доверие читателя. Самый удивительный фокус, по мнению историографа, доказывающий, по его уверению, преступную связь мейстера Абрагам с таинственными силами, есть не что иное, как акустическая игра. Фокус этот, пользовавшийся впоследствии огромным успехом, был известен под названием «невидимой девушки»; эту игру мейстер Абрагам умел уже и тогда обставлять самым фантастическим, поразительным и остроумным образом.

Известно было, что сам князь занимался с мейстером Абрагамом некоторыми магическими операциями, и между придворными дамами, камергерами и другими лицами, допущенными ко двору, возникло приятное соревнование в глупых и бессмысленных догадках относительно этих фокусов. Утверждали, что мейстер Абрагам обучает князя делать золото, так как иногда из лаборатории поднимался дым, и что князь, через посредство мейстера Абрагама, общается с духами и совещается с ними. Все были убеждены, что князь не выдавал ни одного патента, не разрешал ни одной просьбы придворного истопника, не посоветовавшись с «добрым демоном», со «spiritus familiaris»[12] или с небесными светилами.

Когда умер старый князь, и сын его Ириней принял бразды правления, мейстер Абрагам покинул страну.

Молодой князь, не унаследовавший от отца склонности к чудесному и загадочному, не удерживал его, но скоро нашел, что магическая сила мейстера Абрагама была очень полезна для заклинания некоего злого духа, который слишком часто поселяется при маленьких дворах, т. е. духа адской скуки. Уважение, которым пользовался прежде мейстер Абрагам, пустило глубокие корни в сердце юного князя. Минутами мейстер Абрагам казался князю Иринею сверхъестественным существом, стоявшим выше всего человеческого. Говорят, что это совершенно особое ощущение осталось у него после одного незабвенного критического момента, пережитого князем в детстве. Как-то раз вбежал он из детского любопытства в комнату мейстера Абрагама и сломал маленькую машину, сделанную мейстером с большим трудом и искусством. Мейстер Абрагам в гневе дал сиятельному олуху изрядную пощечину и вывел его из комнаты в коридор с некоторой, не совсем приятной поспешностью. Проливая слезы, юный князь едва мог выговорить слова: «Abraham… soufflet»[13], – так что пораженный обер-гофмейстер счел опасным и нескромным глубже проникнуть в страшную тайну князя, которую он осмеливался подозревать.

Князь живо почувствовал необходимость сохранить при себе мейстера Абрагама как живое олицетворение придворного механизма, но все старания вернуть его были напрасны. Однако после той роковой прогулки, когда князь Ириней потерял свою землю и завел в Зигхартсвейлере химерическую придворную жизнь, мейстер Абрагам появился снова, и надо признаться, что он не мог прийти более кстати, так как, не говоря уже о том, что…

(М. пр.) …удивительному событию, которое, – воспользуюсь остроумным выражением всех биографов, – составило эпоху в моей жизни.

Читатели! Юноши, мужчины, женщины, под чьими шкурками бьются чувствительные сердца, стремящиеся к добродетели! Если вы цените нежные узы, которыми соединяет нас природа, то вы меня поймете и полюбите!

День был жаркий. Я спал до вечера под печкой. Спустился сумрак, и свежий ветер повеял в окно моего хозяина. Я пробудился от сна; моя грудь расширялась под влиянием неизъяснимого чувства: в нем было и горе, и радость, и самые сладостные предчувствия. Чувство это побудило меня подняться и сделать известное выразительное движение: выгнуть спину, как сказали бы бездушные люди. Меня влекло туда, туда – на лоно свободной природы. Я вышел на крышу и стал весело бродить под лучами заходящего солнца. Тогда услыхал я с чердака невыразимо приветливые, сладкие, ласкающие звуки; что-то неведомое влекло меня к себе с непобедимой силой. Я покинул прекрасную природу и проник на чердак через слуховое окно. Спрыгнув туда, я увидел большую, красивую кошку с белыми и черными пятнами; она сидела в приятной позе на задних лапках, издавая ласкающие звуки, и смотрела на меня испытующим взглядом. Я немедленно сел против нее и, следуя внутреннему влечению, старался вторить той песне, которую пела пятнистая красавица. Я должен сказать, что это удалось мне свыше всякой меры, и с этой минуты, – замечу это для психологов, изучающих мою жизнь, – я почувствовал веру в свой музыкальный талант; но вот что удивительно: вместе с верой возник и самый талант. Взгляд пестрой кошки становился все пристальнее и острее. Вдруг она смолкла и прыгнула ко мне. Я выпустил когти, не ожидая ничего хорошего, но в эту минуту из глаз красавицы брызнули слезы, и она воскликнула:

– О сын мой, сын мой, приди в мои лапы! – Потом она обняла меня и воскликнула, прижимая к груди: – Да, это ты, мой сын, милый сын мой, которого я произвела на свет без особых страданий!

Я почувствовал глубокое волнение; уже одно это чувство свидетельствовало о том, что пестрая кошка была моя мать, но я все-таки спросил ее, твердо ли она в этом уверена.

– Ах, это сходство! – сказала пестрая кошка. – Эти глаза, эти черты лица, эти усы и шкурка – все живо напоминает мне того неверного, неблагодарного, который меня покинул. Ты – точное подобие отца, милый Мур, – ведь так тебя зовут? Но я надеюсь, что вместе с красотой отца ты унаследовал образ мыслей и добрый нрав твоей матери Мины. У отца твоего была очень внушительная осанка, лицо его выражало много достоинства, зеленые глаза сверкали умом, на усах и щеках часто играла приветливая улыбка. Эти физические преимущества, вместе с умом и той любезной легкостью, с которой он ловил мышей, покорили мое сердце. Но скоро обнаружился его тяжелый и деспотический нрав, который он сперва искусно скрывал. О ужас!.. Едва ты родился, как отец хотел съесть тебя и твоих братьев!

– Дорогая мамаша, – перебил я пеструю кошку, – не осуждайте эту склонность. Самый образованный народ на земле приписывает богам эту удивительную склонность к детоедению, но Юпитер был спасен так же, как я!

– Я не понимаю тебя, сын мой, – ответила Мина, – мне кажется, что ты или говоришь глупости, или желаешь оправдать отца. Не будь неблагодарным: ты наверно был бы сожран этим кровожадным тираном, если бы я не защищала тебя храбро вот этими острыми когтями и не скрывалась туда и сюда: то в погреб, то на чердак, то в конюшню, спасая тебя от преследований противоественного варвара. Наконец он меня покинул. Больше я никогда его не видала. Но сердце мое и теперь еще полно им! Он был красивый кот! Многие принимали его за странствующего графа, судя по его важной осанке и изящным манерам. Потеряв его, я мечтала вести спокойную жизнь в тесном домашнем кругу, посвятив себя детям. Но, увы, меня ждал новый, страшный удар! Когда я вернулась с небольшой прогулки, я не нашла детей. Ты исчез вместе с твоими братьями! За день перед тем одна старая женщина открыла мое убежище и говорила что-то ужасное о том, что надо бросить вас в воду и т. п. Счастье твое, что ты спасся! О милый сын мой, приди ко мне на грудь!

Пестрая мамаша ласкала меня с большой нежностью и расспрашивала о всех событиях моей жизни.

Я рассказал ей все, как было, и не забыл упомянуть о моем высоком развитии и о том, как я его достиг.

Казалось, редкие способности сына радовали Мину менее, чем можно было ожидать. Да, она ясно дала мне понять, что я со своим необыкновенным умом и глубокой ученостью стою на фальшивой дороге, которая может привести меня к гибели. Она убеждала меня не открывать мейстеру Абрагаму приобретенных мною познаний, так как он мог ими воспользоваться, чтобы обречь меня на позорное рабство.

– Я не так образованна, как ты, – сказала Мина, – но не лишена природных способностей и приятных талантов. К ним причисляю я, например, уменье пускать искры из шкурки, когда меня гладят. Сколько мучений принес мне этот единственный талант! Дети и взрослые постоянно хлопали меня по спине, желая увидеть этот фейерверк, и, когда я отпрыгивала от них или показывала когти, меня называли диким животным, а иногда и наказывали… Итак, если мейстер Абрагам узнает, что ты умеешь писать, милый Мур, он сделает тебя своим переписчиком, и то, что ты делал по склонности, обратится в обязанность.

Мина много говорила о моих отношениях к мейстеру Абрагаму и о моем образовании, но только позднее увидел я, что ею руководило не отвращение к наукам, а истинная житейская мудрость.

Я узнал, что Мина жила у соседки в довольно стесненных обстоятельствах и что ей было трудно снискивать себе пропитание. Это глубоко потрясло меня. Сыновняя любовь проснулась в моей груди со всей силой: я вспомнил о прекрасной селедочной головке, оставшейся у меня от вчерашнего обеда; я решил принести ее моей доброй матери, которую так неожиданно нашел.

Кто опишет непостоянство нашего сердца? Зачем предает нас судьба игре жестоких страстей? Зачем мы, слабые тростинки, должны гнуться под бурей жизни? Неумолимая судьба! О аппетит, твое имя – Кот! Неся в зубах селедочную головку, взбирался я, как второй pius Aeneas[14], по крыше и хотел уже влезть в слуховое окно. Но тут я пришел в состояние, которое как-то странно отчуждало мое «я» от меня самого и вместе с тем как будто и было моим настоящим «я». Полагаю, что я выражаюсь достаточно ясно, чтобы в описании моего состояния каждый увидел глубину проницательного психолога. Я продолжаю. Странное чувство, состоящее из желания и нежелания, смутило мой ум и победило меня… Сопротивление было невозможно, я… съел селедочную головку!

Я слышал, как печально мяукала Мина, печально звала она меня по имени. Терзаемый раскаянием и стыдом, я прыгнул назад, в комнату хозяина и забился под печку. Тогда стали преследовать меня самые мрачные образы. Я увидел Мину, мою вновь обретенную пеструю мать, безутешную, покинутую, тоскующую об обещанной пище, близкую к потере чувств… А!.. Ветер в дымовой трубе завывал: «Мина, Мина!..» – «Мина!» – шелестели бумаги мейстера Абрагама, «Мина!» – говорили тростниковые стулья. «Мина» – жаловалась печная заслонка. Сердце мое разрывалось. Я решил при первой возможности пригласить к утреннему молоку мою бедную мать. Эта мысль снизошла на меня освежающей тенью и наполнила меня блаженным спокойствием. Я прижал уши и заснул.

О вы, понявшие меня, чувствительные души! Вы увидите, если вы только не ослы, а настоящие, честные коты, вы увидите, говорю я, что эта буря в моей груди должна была очистить небо моей юности, как благодетельный ураган, который, рассеяв мрачные облака, раскрывает чистейшие горизонты. Как ни тяжело легла на мою душу эта селедочная головка, я все-таки узнал теперь, что такое аппетит, а также и то, что бороться с матерью-природой – дерзость. Пусть всякий сам снискивает себе селедочные головки и не рассчитывает на уменье других, которые, движимые законным аппетитом, ищут их для себя.

Так заключу я этот эпизод моей жизни…

(М. л.) …хуже всего для историографа или биографа, когда приходится ему, подобно человеку, скачущему на диком коне, носиться то туда, то сюда, перепрыгивать через овраги, камни и заборы, вечно ища желанной дороги и никогда ее не находя. Так случилось с тем, кто решил записать для читателей то, что узнал он про удивительную жизнь капельмейстера Иоганна Крейслера. Охотно начал бы он так: «В маленьком городке Н. или Б. или К. весной или осенью такого-то года увидел свет Иоганн Крейслер».

Но такой прекрасный хронологический порядок здесь невозможен, так как в распоряжении несчастного рассказчика есть только отрывочные сведения, которые он должен сейчас же обрабатывать, чтобы ему не изменила память.

Как составлялись эти сведения, ты можешь узнать в конце книги, милейший читатель, и тогда ты, быть может, простишь мне рапсодический характер всего произведения, а может быть – даже подумаешь, что, несмотря на кажущуюся отрывочность, крепкая нить соединяет все части его воедино.

В эту минуту я хочу рассказать только то, что вскоре после прибытия князя Иринея в Зигхартсвейлер в один прелестный летний вечер принцесса Гедвига и Юлия гуляли по прекрасному зигхартсвейлерскому парку. Лучи заходящего солнца пронизывали лес золотой сетью; в молчании стояли кусты и деревья, ожидая ласкающего вечернего ветра. Только журчанье лесного ручья, пробиравшегося по белым камешкам, нарушало глубокую тишину.

Молча, рука об руку, шли девушки по дорожкам, переходили через мостики, перекинутые через изгибы ручья, и, наконец, пришли к большому озеру, где отражался далекий Гейерштейн со своими живописными развалинами.

– Как хорошо! – воскликнула Юлия.

– Пойдем в рыбачий домик, – сказала Гедвига, – солнце ужасно жжет, а там из среднего окна вид на Гейерштейн еще лучше, чем здесь, так как местность там представляет настоящую картину, а не панораму.

Юлия последовала за принцессой, которая, едва взглянув в окно, потребовала карандаш и бумагу, чтобы нарисовать открывавшийся вид, находя его необыкновенно удачным.

– Я хотела бы, – сказала Юлия, – обладать твоим искусством рисовать с натуры кусты, деревья, озера и горы. Но я знаю, что если бы я умела рисовать даже не хуже тебя, мне никогда не удалось бы срисовать ландшафт с натуры, и чем он был бы лучше, тем мне было бы труднее. Мне кажется, что от радости и восторга я не могла бы приняться за работу.

При этих словах Юлии на лице принцессы мелькнула улыбка, которая могла бы показаться опасной для шестнадцатилетней девушки. Мейстер Абрагам, выражавшийся иногда немного своеобразно, говорил, что такую игру лица можно сравнить с рябью на поверхности воды, если в глубине ее есть нечто угрожающее. Итак, принцесса улыбнулась. Когда же она открыла свои розовые уста, чтобы ответить кроткой и безыскусственной Юлии, совсем близко от них раздались аккорды, зазвучавшие сильно и дико: почти не верилось, что играют на простой гитаре. Обе девушки поспешно вышли из рыбачьего домика.

Теперь они еще отчетливей услышали странные модуляции и аккорды. К этому присоединился звучный мужской голос, который то разливался нежнейшей итальянской песней, то, вдруг обрываясь, переходил в строгие мрачные мелодии или в речитатив, придавая словам особое выражение.

Снова настраивают гитару, снова раздаются аккорды, все обрывается… опять настраивают гитару, потом слышны энергичные, точно в гневе сказанные, слова, потом мелодия, потом опять настраивание.

Заинтересовавшись этим странным виртуозом, Юлия и Гедвига подходили все ближе и ближе и, наконец, увидали человека в черном платье, сидящего к ним спиной на обломке скалы у самого озера. Это он так странно играл, пел и разговаривал. Только что перестроил он гитару каким-то особенным способом, попробовал взять несколько аккордов и воскликнул:

– Опять неверно, никакой чистоты, то чуть-чуть ниже, то чуть-чуть выше, чем нужно!

Взяв обеими руками инструмент, висевший у него через плечо на голубой ленте, он заговорил, держа его прямо перед собой:

– Скажи мне, маленькая, упрямая вещица, где же твой настоящий строй? В каком углу запряталась у тебя чистая гамма? Или ты, может быть, взбунтовалась против твоего господина и станешь уверять, что его ухо оглохло в кузнице темперированного строя, а его энгармонизм – пустая детская игра? Мне кажется, ты надо мной смеешься, несмотря на то, что борода моя выбрита гораздо лучше, чем у маэстро Стефано Пачини, detto il veneziano (прозванного венецианцем), вложившего в тебя дар гармонии, остающийся для меня неразгаданной тайной. Знай же, милая вещица, что если ты не дашь мне унисонирующих дуализмов Gis и As или Cis и Des, а также и других тонов, то я напущу на тебя девять новых ученых немецких музыкантов, и они уж тебя как следует выругают и будут честить самыми негармоническими словами. И тебе не удастся спастись в объятия твоего Стефано Пачини и оставить за собой последнее слово, как делают обыкновенно сварливые женщины. А может быть, ты очень горда и думаешь, что обитающие в тебе прекрасные духи покоряются только волшебной силе, давно уже покинувшей землю, и что в руках труса…

При последних словах человек этот вдруг замолк, вскочил с места и стал смотреть в озеро, погрузившись в глубокое раздумье. Девушки, пораженные этим странным поведением, стояли за кустом и едва смели дышать.

– Гитара, – вдруг заговорил человек, – это самый жалкий и несовершенный инструмент, он годится только для воркующих влюбленных пастушков, которые потеряли амбушюр и не могут так громко играть на свирели, чтобы будить эхо вместе с мычанием коров и в сладостном томлении посылать жалобные мелодии в дальние горы навстречу Эммелинам, сгоняющим милых животных при громком хлопаньи бича. О боже! Пастушки, «вздыхающие, как печки, с печальной песней к милым пастушкам», объясните им, что трезвучие состоит только из трех тонов, и что оно уничтожается острым ударом септимы, и тогда дайте им в руки гитару! Но серьезные люди с кое-каким образованием и громадной эрудицией, выдающие себя за греческих мудрецов и отлично знающие, что делается при пекинском или нанкинском дворе, не понимают ни черта ни в пастухах, ни в пастушестве; и что им за дело до вздохов и бренчанья? Что ты делаешь, дурак? Вспомни о покойном Гиппеле, уверявшем, что человек, обучающий игре на фортепиано, производит на него такое впечатление, как будто он сбивает яйца всмятку… А тут еще бренчанье на гитаре! Черт возьми!

При последних словах человек с досадой бросил инструмент в кусты и быстро ушел, не заметив девушек.

– Однако! – воскликнула Юлия со смехом. – Что ты скажешь, Гедвига, об этом необычайном явлении? Откуда взялся этот странный человек, который умеет так хорошо говорить со своим инструментом и потом бросает его, как разбитую коробку?

– Это нехорошо, – сказала Гедвига, вдруг рассердившись, и ее бледные щеки вспыхнули ярким румянцем, – нехорошо, что парк не заперт и всякий может в него входить.

– Как, – возразила Юлия, – ты думаешь, что князь должен бессердечно закрыть для зигхартсвейлерцев и для всех, кто идет по дороге, самое лучшее место в окрестностях? Не может быть, чтобы ты так думала!

– Но ты не думаешь, – еще с большим волнением сказала принцесса, – о той опасности, какой мы подвергаемся. Часто гуляем мы одни, как сегодня, по самым отдаленным дорожкам парка. И вдруг какой-нибудь злодей…

– Но, – прервала принцессу Юлия, – я не думаю, чтобы ты серьезно боялась, что из-за куста вдруг выйдет страшный великан или рыцарь и увезет нас в свой замок. Что может с нами случиться? Я должна признаться, что мне было бы даже приятно, если бы с нами случилось маленькое приключение в этом уединенном, романтическом лесу. Я вспомнила про шекспировское «Как вам будет угодно». Мама долго не давала нам этой комедии. Нам прочел ее наконец Лотарио. Ну отчего бы тебе не разыграть хоть Целию, а мне – твою верную Розалинду? Какую роль дадим мы нашему неизвестному виртуозу?

– О, – воскликнула принцесса, – этот неизвестный! Поверишь ли, Юлия, его вид и странные речи навели на меня необъяснимый ужас. И теперь еще я нахожусь под влиянием странного чувства, овладевшего всеми моими помыслами. В самой глубине моей души встает смутное воспоминание, которое я напрасно стараюсь выяснить. Я уже видела этого человека при каких-то ужасных обстоятельствах; быть может, это был только тяжелый сон, впечатление которого у меня осталось, но все равно: этот человек с его странным поведением и запутанными речами показался мне грозным призрачным существом, желавшим увлечь нас в заколдованный круг.

– Что за мысли! – воскликнула Юлия. – Я с своей стороны превращаю грозный призрак с гитарой в monsieur Жака или почтенного Оселка, философия которого звучит почти так же, как странные речи незнакомца… Но прежде всего нужно спасти бедную крошку, которую этот варвар бросил в кусты с таким ожесточением.