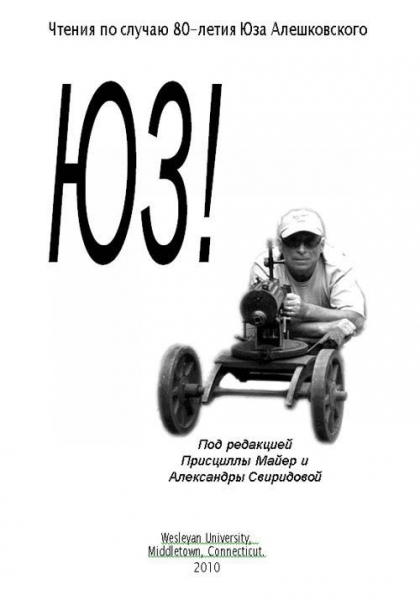

Чтения по случаю 80-летия Юза Алешковского ч. II

ЮЗ!

Ветер изгнания

Борис Хазанов

Посвящается Юзу Алешковскому,

другу и писателю, который не

принадлежит ни родине, ни чужбине,

а лишь самому себе и русской литературе.

I

С тех пор, как существует цивилизация, существует эмиграция, с тех пор, как существуют рубежи, существует зарубежная литература. Основоположником русского литературного рассеяния можно считать князя Андрея Курбского, но генеалогия изгнанной литературы много старше. Поистине у литературного эмигранта есть право гордиться древностью своей участи. Череда предков за его спиной уходит в невообразимую даль. На берегу Понта его тень греется у огня рядом с Назоном. Вместе с Данте в чужой Равенне не он ли испытывал злобную радость, заталкивая папу Бонифация в ад? Столетия мало что изменили в его судьбе. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен. Александр Герцен покоится на кладбище в Ницце за три тысячи верст от Москвы. Немецкий поэт Карл Вольфскель писал из Новой Зеландии друзьям: «Сюда-то уж они не доберутся». Он лежит на окраине Окленда, под камнем с надписью Exsul poeta, «поэт-изгнанник». На могиле Иосифа Бродского, на острове-погосте Сан-Микеле в Венецианской лагуне написано только имя. Ура, мы свободны!

«Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник. Полынью пахнет хлеб чужой».Это реминисценция Данте, это у него сказано о горьком хлебе чужбины (lo pane altrui). Предполагается, что дома хлеб сладок. Как бы не так. Ахматова не могла признаться себе, что она эмигрант в собственном отечестве.

II

Слово exsilium, изгнание, вошедшее в новые языки, встречается у авторов I века и спустя два тысячелетия означает все то же. Изгнать, значит прогнать насовсем, чтобы духу твоего не было. Изгнанный умирает для тех, кто остался и самим этим фактом как бы приложил руку к его изгнанию. Так было со всеми; и с нами, разумеется. Между тем мы не умерли. Прошли годы, кое-что изменилось, и о нас вспомнили на бывшей родине, чтобы торжественно объявить нам, что мы, беглецы и беженцы, принадлежим прошлому: граница стала проницаемой, эмиграция утратила свой резон, дорога «домой» открыта.

Но изгнание – это пожизненное клеймо, бывают такие неустранимые стигматы. Изгнание, если угодно, – экзистенциальная категория. Можно объявить его недействительным, сделать его нереальным невозможно. Византийская пословица гласит: когда волк состарился, он издает законы. Разве мы не византийцы? Мы слишком хорошо знаем эту страну. В новом обличье она кажет нам прежний оскал.

Мы жили в век полицейской цивилизации. Ее памятники обступают каждого, кто приезжает в Москву; только ли памятники? Но даже если бы их больше не было в помине. Даже если бы гигантская опухоль в центре столицы была вырезана, если бы вместе с комплексом зданий тайной полиции была снесена вся многоэтажная храмина коррупции, дикости, привычного измывательства и произвола, – возвращение оказалось бы для изгнанника новой эмиграцией. С него хватит одной.

III

Разумеется, это человек прошлого. Все часы остановились в тот день, когда он уехал. Родина, как лицо умершей женщины на фотографии, стоит перед его глазами, какой он видел ее в последний раз. Он не в состоянии поверить, что на самом деле она жива, и снова замужем, и рожает детей, и даже чего-то достигла в жизни. Все его существо – сознает он это или нет – противится предположению, что «у них там» может выйти что-то путное. Не оттого что он кипит ненавистью к оставленной родине, отнюдь нет; но потому, что он так устроен. Это не должно удивлять. Это можно было легко заметить у эмигрантов первого послереволюционного призыва: будущее, на которое они так упорно возлагали свои надежды, было не что иное, как прошлое. Они грезили о стране, которой на самом деле давно не было; а та страна, которая продолжалась, казалась им безнадежной. Солдат, раненный в деле, считает его проигранным, сказано у Толстого. Эмиграция пожимает плечами, когда слышит об успехах отечества, не потому, что она желает ему зла, а потому, что она так устроена, потому что обременена памятью и живет этой памятью. С изгнанием ничего не поделаешь, изгнание – это отъезд навсегда. Билет в одну сторону, побег с концами. Вынырнуть ночью за бортом, вылезти из подкопа по ту сторону тына, вышек с прожекторами, штрафных полос и проволочных заграждений; уйти в небытие, в потусторонний мир, или, лучше сказать, уйти из потустороннего мира в широкий мир, из рабской зарешеченной страны на волю.

IV

За эту удачу нужно было платить. В сущности, за нее надо было расплатиться всей прожитой жизнью. Государство, наградившее беженца пинком в зад, вместо того чтобы расправиться с ним, как оно привыкло расправляться с каждым, в ком подозревало хотя бы тень несогласия, – не довольствовалось тем, что ограбило его до нитки, отняло все его права, его достоинство и достояние. Нужно было истребить его прошлое, зачеркнуть все, что он сделал, выскоблить всякую память о нем. Отныне его имя никогда не будет произноситься. Все, что он написал, подлежит изъятию. Его не только нет, его никогда не было. Зато никуда не денется, никогда не пропадет его пухлое дело с грифом «Хранить вечно». Зубастая пасть хранит память об ускользнувшей добыче. Авось когда-нибудь еще удастся его сцапать.

Между тем изгнанник увозит, вместо имущества и «корней», нечто бесценное и неискоренимое. В камере для обысков в аэропорту Шереметьево-2, в последние минуты, его раздевают, как водится, догола, но самого главного не находят. Волчьи челюсти щелкают, ловя пустоту. Невидимая валюта, то неуловимое, что он захватил с собой, – это язык. Язык! Неотчуждаемое богатство, крылья, которые вырастают у сброшенного со скалы, язык, не напрасно названный жилищем бытия. Язык возрождается в каждом из нас и переживет всех нас, и через голову современников и правителей свяжет нас с традицией.

Никто не относится к языку так ревниво, никто так не страдает от надругательства над языком, как эмигрант. Гейне назвал Библию портативным отечеством вечно скитающегося народа. Единственное и неистребимое отечество, которое изгнанник унес с собой, – язык.

V

Но ведь там, где он бросил якорь, все называется по-другому, и даже если ему не чужд язык приютившей его страны, он тотчас заметит, что и думают здесь по-другому. Его язык – так, по крайней мере, ему кажется – непереводим. Благословение писателя-эмигранта, родная речь, – это вместе с тем и его тюрьма. Не сразу доходит до него, что он притащил с собой свою собственную клетку. Любой язык представляет собой замкнутый контур мышления, но русский изгнанник затворен вдвойне, он прибыл из закрытой страны, из гигантской провинции; самая ткань его языка пропахла затхлостью и неволей. Власть воспоминаний, привычки и повадки, привезенные с собой, мешают ему спокойно и с достоинством вступить в новый мир; то, что называется культурным шоком, есть психологический или скорее психопатологический комплекс растерянности, неуверенности, ущемленного самолюбия и страха признаться самому себе, что ты не понимаешь, куда ты попал. Счастье обретения свободы, то необыкновенное, неслыханное счастье, от которого рвется грудь, и о котором не имеют представления те, кто остался, – обернулось разочарованием. Душевная несовместимость становится причиной смешных и печальных faux pas, спотыканий, осечек. О них отчасти могут дать представление первые пробы пера на чужбине и даже обыкновенные письма родным. Отчет новосела о жизни в другой стране – документация недоразумений.

Вопреки распространенному мнению, первые впечатления ошибочны. Девять десятых того, что было написано и поспешно распубликовано русскими беженцами вскоре после прибытия в Европу или Америку, подтверждают это. «Свежий глаз» наблюдает поверхность, ничего не зная о том, что под ней, он не может отрешиться от стереотипов, от иллюзий и предубеждений, он не столько наблюдает, сколько ищет в увиденном подтверждение чему-то затверженному, когда-то услышанному, где-то вычитанному; свежий глаз на самом деле совсем не свежий и невольно искажает пропорции, преувеличивает значение второстепенного и побочного, не замечает главного.

VI

Знание языка не ограничивается умением понять, о чем говорят; скорее это умение понять то, о чем умалчивают. Настоящее знание языка – это знание субтекста жизни. Неумение понять окружающих, а еще больше непонимание того, о чем они не говорят, что разумеется само собой, превращает новичка в инвалида. Сочувствуя ему, с ним невольно обходятся, как с несмышленышем. Простой народ принимает его за слабоумного. Но и самые скромные познания в языке – роскошь для подавляющего большинства русских эмигрантов, не исключая интеллигентов. О писателях нечего и говорить. Вот одно из следствий жизни в закрытой стране. Горе безъязыкому! Он как глухонемой среди шумной толпы, как зритель кино, где выключился звук. Что происходит? Действующие лица смеются, бранятся, жестикулируют. Он глядит на них, как потерпевший кораблекрушение – на островитян. Как письмо из клочков бумаги, он тщится сложить смысл из разрозненных, с трудом пойманных на лету слов. Когда же мало-помалу он овладевает туземным наречием, многое, о, сколь многое остается для него зашифрованным, невнятным, неизвестным; научившись кое-как читать текст жизни, он не знает контекста. Но он – писатель и помнит о том, что искусство гораздо больше интересуется вытесненным, нежели разрешенным, скрытым, чем явным, подразумеваемым, чем произносимым. Он писатель и может писать только о том, что знает досконально. Это знание ему не приходится добывать. У него открытый счет в банке памяти, и он может брать с него сколько захочет. Вот почему литература изгнанников обращена к прошлому, к тому, что оставили, как конники князя Игоря, за холмом.

VI

Эмигрант переполнен своим прошлым. Он должен его переварить. Условия самые подходящие: переваривание начинается, когда процесс еды в собственном смысле закончен – когда перестают жить прежней жизнью. Забугорная словесность чаще всего не ищет новых тем. И когда она «возвращается», то кажется многим на родине устарелой. При этом не замечают, что она создала и освоила нечто, может быть, более важное: новое зрение.

Люди, ослепленные предрассудками или оболваненные пропагандой, думают, что изгнание обрекает пишущего на немоту. Власть, приговорившая литератора к остракизму, преуспела вдвойне, заткнув ему глотку на родине и выдворив его на чужбину. Теперь он окончательно задохнется. Кому он там нужен? Вырванный из родной почвы, он повиснет в воздухе. Так ей кажется. И она радостно потирает руки. Свои грязные волосатые руки, где под ногтями засохла кровь.

Между тем ботанические метафоры более или менее ложны. Они были ложны и сто лет назад. Потому что литература – сама себе почва. Литература живет не столько соками жизни, сколько воспоминаниями: память – ее питательный гумус. Искусство бездомно и ночует в подвалах: в подземелье памяти. Если труд и талант составляют две половины творчества, то память – его третья половина. Когда независимость влечет за собой кару, когда писательство, не желающее служить кому бы то ни было, объявляется государственным преступлением, когда родина, а не чужбина приговаривает писателя к молчанию и ставит его перед выбором: изменить себе или «изменить родине», – тогда эмиграция предстает перед ним как единственная возможность отстоять свое достоинство. Тогда изгнание – единственный способ сохранить верность литературе. Эмигранту – и это тоже часть традиции – присуще непомерное самомнение. Он утверждает, что он «не в изгнании, а в послании». С неслыханной заносчивостью он повторяет слова, приписываемые другому изгнаннику – Томасу Манну: «Wo ich bin, ist der deutsche Geist». Где я, думает он, там торжествует свободное слово, там русский язык и русская культура.

VIII

Он уверен, что настоящая литература не страдает от дистанции, наоборот, нуждается в дистанции – и во времени, и в пространстве. Литература жива не тем, что видит у себя за окошком, – в противном случае она вянет, как только спускается вечер, и на другой день о ней уже никто не вспомнит, – но жива тем, что стоит перед мысленным взором писателя, на экране его мозга: это просто «осознанное» (воплощенное в слове) сознание.

Литература питается не настоящим, а пережитым, она не что иное, как praesens praeteriti, сегодняшняя жизнь того, что уже миновало. Литература – дело медленное: дерево посреди кустарников публицистики. Литература, говорит он себе, является поздно и как бы издалека. Мы не совершим открытия, указав на главный парадокс ускользнувшей, очнувшейся на другом берегу словесности. Это – творчество подчас в самых неблагоприятных условиях, так что диву даешься, как оно может вообще продолжаться. Самое существование эмигрантской литературы есть нонсенс. Нужно быть сумасшедшим, чтобы годами предаваться этому занятию, нужно обладать египетским терпением и фанатической верой в свое дело, чтобы все еще корпеть над своими бумагами, все еще писать – в безвестности и заброшенности, без читателей, без сочувственного круга, посреди всеобщей глухоты, в разреженном пространстве. Никто вокруг не знает языка, на котором пишет изгнанник (unus in hoc nemo est populo, жалуется Овидий, ни одного человека среди этого народа, кто сказал бы словечко по-латыни!). Если его страна и возбуждает у окружающих некоторый интерес, то это интерес чаще всего политический, а не тот, который может удовлетворить художественная словесность; обыкновенно от такого автора ждут лишь подтверждений того, о чем уже сообщили газета и телевизор. Безнадежная ситуация. И вместе с тем – вместе с тем это писательство, которому жизнь в другой стране предоставляет новый и неожиданный шанс.

IX

Выбрав удел политического беженца и отщепенца, писатель лишился всего. Черт возьми, тем лучше! Он одинок и свободен, как никто никогда не был свободен там, на его родине. Пускай он не решается описывать мир, в котором он оказался, который ему предстоит осваивать, может быть, всю оставшуюся жизнь. Зато он живет в мире, который прибавляет к его внутреннему миру целое новое измерение, независимо от того, удалось ли в него вжиться. Нет, я не думаю, что век национальных литератур миновал, как миновал век национальной музыки и национальной живописи. Но литература, увязшая в «национальном», обречена, это литература провинциальных углов и деревенских околиц. Жизнь на чужбине обрекает писателя на отшельничество – что из того? Зато он видит мир. Ветер Атлантики треплет его волосы. Зато эта жизнь, огромная, необычайно сложная, несущаяся вперед, оплодотворяет его воображение новым знанием, наделяет новым зрением, новым и неслыханным опытом. Об этом опыте не догадываются те, кто «остался». Недаром встречи с приезжими соотечественниками так часто оставляют у него чувство общения с людьми, которым как будто не хватает одного глаза. Расстояние имеет свои преимущества, о них хорошо знали классики. Гоголь в Риме, Тургенев в Париже, Достоевский, создавший в Дрездене едва ли не лучший из своих романов, – нужны ли еще примеры? Взгляду из прекрасного далёка открывается доселе неведомый горизонт.

X

Оставив злое отечество, писатель-эмигрант хранит ему верность в своих сочинениях, но не ностальгия, а память движет его пером. Да, он по-своему верен отечеству, только это такое отечество, которого уже нет. (Может быть, никогда и не было.) В этом, собственно, простое объяснение, почему эмигранты обыкновенно воспринимаются как «бывшие». «Надтреснутые чашки», как выразился о немецких эмигрантах Эрих Носсак. Изгнанники производят впечатление инвалидов истории. Так оно и есть. Только подчас эти инвалиды шагают вперед бодрее других. Во всяком случае, упреки в том, что они «оторвались», совершенно справедливы. Действие «Улисса» приурочено к июньскому дню 1904 года, книга пишется во время Первой мировой войны. Величайший исторический катаклизм сотрясает Европу – а чудак корпит над сагой о временах, теперь уже чуть ли не допотопных. «Человек без свойств» создается в межвоенные годы и годы Второй мировой войны, а в огромном романе не наступила еще и первая; действие происходит в государстве, которого давно нет на карте. «Доктор Фаустус» начат 23 мая 1943 года, бомбы сыплются на Германию, но роман и его герой, разговоры, споры, события – все это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Ничего не осталось от старой России, о которой пишет Бунин, – пишет, как в забытьи, ничего не видя вокруг.

Эмигрантская проза, как жена Лота, не в силах отвести взгляд от прошлого. Парадокс, однако, в том, что прошлое может оказаться долговечнее настоящего. У прошлого может быть будущее – настоящее же, как ему и положено, станет прошлым.

XI

Лозунг Джойса: exile, silence, cunning. В несколько вольном переводе – изгнание, молчание, мастерство. Превосходная программа, если есть на что жить. Автор «Улисса» сидит в Триесте по уши в долгах. Роберт Музиль в Швейцарии сочиняет воззвание о помощи: нечем платить за квартиру, не на что жить. Жалкая нищета российской «первой

Ergo quod vivo durisque laboribus obsto, Nec me sol icitae taedia lucis habent, Gratia, Musa, tibi! nam tu solacia praebes, Tu curae requies, tu medicina venis. Tu dux et comes es… *волны» – общеизвестный сюжет. Вопрос, который задает себе писатель-изгнанник, есть, собственно, вопрос, который рано или поздно встает перед каждым пишущим, только в нашем случае он приобретает драстический характер: кто его затащил на эту галеру? Почему, зачем и для кого он пишет? Вопрос, на который нет ответа.

То, что делает проблематичным любое писательство и вдвойне сомнительным – писательство в изгнании, есть именно то, что делает его необходимым; воистину мы околели бы с тоски, когда бы не «муза». Чем бессмысленней и безнадежней литературное сочинительство, тем больше оно находит оснований в самом себе. И можно спросить – или это все та же заносчивость отщепенцев? – можно поставить вопрос с ног на голову: не есть ли эмиграция идеальная модель творчества, идеальная ситуация для писателя?

* Итак, за то, что я жив, за то, что справляюсь с тяжкими невзгодами, с докучливой суетой каждого дня, за то, что не сдаюсь, – тебе спасибо, муза! Ты утешаешь меня, ты приходишь как от- дохновение от забот, как целительница. Ты вожатый и спутник… – Овидий.

XII

Всевозможные эмигрантские исповеди оставляют впечатление тяжелого невроза. Но это вовсе не общий удел. На самом деле эмиграция – это, знаете ли, большая удача. Это значит не петь в унисон, не шагать в ногу; не кланяться ни режиму, ни народу, не принадлежать никому. Хорошо быть ничьим. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен.

Умерший в эмиграции публицист и поэт Илья Рубин писал:

Над нами небо – голубым горбом, За нами память – соляным столбом, Горит, объятый пламенем, Содом, Наш нелюбимый, наш родимый дом.Хорошо быть чужим. Умереть, зная, что «там» по тебе никто не заплачет. Дом сгорел, возвращаться некуда, разве только в тот вечный приют, где есть место для всех нас: в русскую литературу.

P.S. Лучшее в мире стихотворенье

Я перечитываю Строки Гусиного Пера и, как прежде, испытываю недоумение. Вдумываюсь в эту прелестную прозу (если это проза), наслаждаюсь музыкальным стихом (если это стихи) и не знаю, как их оценить. Старая, въевшаяся привычка искать за текстом нечто скрытое и подразумеваемое, нечто требующее истолкования, привычка «интепретации», комментаторский зуд – мешают мне воспринять эти маленькие шедевры просто и прямо, такими, каковы они есть.

Что это: пародия, стилизация, искусство водить читателя за нос, изящные пустячки, мнимая мудрость? Или подлинная мудрость жизни, преподнесённая в экзотически-шутовском наряде? Где, как сказал по другому поводу германский поэт, кончается ирония и начинается небо?

Я знаю, что мой друг, чьё кулинарное искусство не уступает словесному, на сей раз потчует меня необычным, непривычным блюдом. Щедрый вельможа и опасный царедворец, почтивший меня дружеским расположением, тот, с кем в былые дни мы прогуливались между красными, как огонь, колоннами Запретного Града, под жёлтыми крышами императорского дворца Гугун в Пекине, тот, с кем сидели за чашами с душистым напитком забвения в павильоне Цянь-циньгун, что означает «Соитие Неба и Земли», ныне удалился на покой в отдалённое поместье на восточной окраине мира, в заокеанских колониях Поднебесной. Там он предался любимому занятию. Там я впервые услышал его декламацию – то были Строки Гусиного Пера. Там был я представлен высокой гостье, неувядающей красавице и возлюбленной поэта, воспетой им под именем фрейлины И.

Сам же он скрылся под псевдонимом, изобразив себя изгнанником в отдалённой провинции, скромным бражником и нищим поэтом, мудрецом и отшельником, познавшим покой и волю, не тоскующим, если позволено будет цитировать, по «лишней паре яиц».

Я не пытаюсь более разгадывать тайну этих строк – читаю и перечитываю, и твержу наизусть:

…Лучшее в мире стихотворенье Накорябала веткой ива На чистой глади Янцзы… …Два бамбуковых деревца. Отдохну между ними, Вспоминая голенастых девчонок… …Лишняя пара яиц ни к чему однолюбу. Слепой стороной не обходит говно. Дереву нечего посоветовать лесорубу. Самурай не обмочит в похлёбке Рукав кимоно…Мюнхен, июль 2010

Сказ в творчестве Юза Алешковского

Присцилла Майер

Все оригинальные писатели сталкиваются с непониманием – Юз Алешковский в их числе. Создавая новый язык в каждой из своих книг, некоторых он отталкивает тем, что употребляет «непечатные» слова, тогда как другие, Иосиф Бродский, например, провозглашают его великим мастером русского языка. Разногласия, пожалуй, проистекают из того, что присутствию «матерщины» в его текстах придается слишком большое значение. А ведь если обратиться к русской литературной традиции, окажется, что он пишет на те же темы, что и лучшие писатели России, и пользуется приемом сказа, как это делали Лесков, Зощенко и Шварц.

Для Алешковского важен разговорный язык, а мат, как и воровской жаргон, – это всего лишь наиболее эмоционально окрашенные его разновидности. Любая литературная традиция определяется, в той или иной степени, соотношением «высокого» и «низкого» в ее лексике. В России разница между нормативным литературным языком образованной части общества и различными группами разговорного языка, включая диалекты и профессиональный жаргон, заметно стерлась в эпоху возросшего социального угнетения. Языком массы (массовой культуры) стал язык журналистских клише. Именно в нем обрела опору идеологически обусловленная советская культура.

Искусственная и потому бессодержательная литература социалистического реализма вкупе со средствами массовой пропаганды непоправимо изуродовали печатное слово. Когда после смерти Сталина снова стало возможно говорить в литературе собственным голосом, оказалось, что советские писатели попали в ситуацию языкового застоя: нескомпрометированного русского языка в их распоряжении просто не осталось. Нужен был новый, независимый язык. И многие серьезные советские писатели в своих попытках воссоздания подлинной национальной литературы стали обращаться к разговорной речи: деревенская проза ввела в литературу говор неграмотных крестьян, юношеская проза – молодежный сленг, лагерная проза – смесь элементов уголовной и «низкой» лагерной речи, отличающейся резкостью, непристойностью и лаконизмом. Фазиль Искандер, рисуя простых жителей Абхазии, увидел советскую жизнь в ее комической ипостаси – в устах пастухов расхожие советские клише звучат особенно нелепо.

Именно этот диссонанс между казенным языком и человеческой речью является формообразующим фактором в книгах Алешковского. Каждое его произведение тяготеет к устному рассказу. И оказывается при ближайшем рассмотрении, что такой рассказ-монолог – это всегда спор с советской идеологией, чуждой нравственному и философскому пафосу русской литературы. Тонко используя прием сказа, Алешковский дает открытое словесное выражение непрекращающегося спора с властью, который ведут лучшие писатели России.

Сюжеты у Алешковского, как правило, анекдотичны, в основе рассказа-монолога лежит какой-то невероятный случай. Кульминацию образуют не события, а столкновение лексики из разных стилей в пространстве рассказа, смысл которого – это обнажение конфликта между голосами. Например, в финале рассказа «Маскировка» (1980) герой, помещенный в сумасшедший дом, вправду сходит с ума, когда понимает, что всю жизнь жил обманутым и что его преданность режиму – это чудовищная ошибка. Рассказ завершается бредовой тирадой, где в речь алкоголика вплетены советские лозунги и пародии на обрывки реклам: «Ой, молчу. Не надо звать санитаров! Молчу. Но я скажу еще всего лишь одно слово: Люди! Не грейте на костре портвейна! Люди! Ешьте тресковое филе! Оно вкусно и питательно! Долой «Солнцедар»! Ша-а-ай-бу!»

Монолог героя у Алешковского, если пользоваться терминологией Бахтина, представляет собой на самом деле непрерывный диалог с вездесущим Оппонентом, именуемым в народе «Софья Власьевна» (то есть советская власть). Модель Бахтина, указывавшего на существующую в эпосе дистанцию между повествованием и читателем, можно использовать для описания официозной советской идеологии. И когда герои Алешковского ниспровергают эпические нормы, это – явление той же природы, что и сократические диалоги или раблезианский бунт против средневекового мировоззрения, как он трактуется у Бахтина. Герой разговаривающий служит антитезой герою эпическому. У Алешковского рассказчик – это преступник и (или) сумасшедший. Он создан языковыми средствами – игрой разных форм живой разговорной речи с включением пародированных официозных оборотов, что образует сложную комбинацию стилей, и представляет собой карнавализованный персонаж, средствами стилистического «снижения» и смеха разрушающий страх и пиетет, рожденные эпической дистанцией.

Герой Алешковского, произносящий монолог, всегда шизофреничен, у него в душе, как у Голядкина из «Двойника» Достоевского, звучит одновременно и подлый голос Оппонента. Герой изо всех сил старается разъединить эти два препирающихся внутренних голоса, найти свое собственное чувство правды, свое самоощущение, очистить свое сознание от советской «софистики». Официозное сознание само по себе тоже шизофренично, поскольку имеет дело с двойственной (истинной/ложной) реальностью, но тут за двуличием стоит глубокий цинизм, поэтому драматического эффекта не создается. Голоса, присущие герою и Оппоненту, а также чужой голос, усвоенный героем, аранжируются Алешковским в форме вариаций на одну тему – разрушение личности средствами языка в советском государстве.

Герой романа «Кенгуру» (1981), Фан Фаныч, рассказывает свою историю дружку Коле, который фигурирует лишь как невидимый зритель. Наличие слушателя, конечно, служит формальной мотивацией для монологической формы повествования, но, кроме того, Коля – верный друг, единственный из друзей Фан Фаныча, кто не предал его на допросе, и потому воплощающий собой душевную чистоту. Фан Фаныч же – мошенник, человек с множеством имен и лиц. С самого начала в романе у него есть антагонист, агент КГБ Кидалло, который уже десять лет «выдерживает» его, приберегая для особо важного дела. Он заставляет Фан Фаныча сочинять сценарий своего предстоящего показательного судебного процесса, т. е. придумывать для себя образ государственного преступника (само преступление, понятно, значения не имеет), потому что так надо КГБ.

Насколько этот мотив характерен для советской психологии, можно видеть в сцене демонстрации фильма, рассказывающего о том, как Фан Фаныч изнасиловал в московском зоопарке кенгуру Джемму: «Я заметил, что начинаю во время этой картины болеть за чекистов ‹…› я начал именно желать ‹…› чтобы Фан Фаныча скорей, падлу такую, схватили и чтобы не ушел он, паразитина, от возмездия! ‹…› Я взволнованно привстаю, когда берут в ресторане «Арагви», прямо из танго ‹…› но это опять, к сожалению, оказываюсь не я». Верный друг Коля – с одной стороны и Кидалло – с другой воплощают две противоборствующие силы, истины и лжи, которые переплетаются в сознании Фан Фаныча.

В романе «Рука» герой по прозвищу Рука обращается с речью к одному из своих врагов – важному чиновнику Гурову. Рука сделался следователем КГБ, чтобы отомстить членам карательного отряда, которые во время кампании по борьбе с кулаками убили его родителей. Герой принимает внешний облик Оппонента, становясь сотрудником КГБ, но при этом старается сохранить верность своей изначальной идее. Такая противоестественная раздвоенность сводит его с ума. Полюс чистой мотивации представлен голосами убитых родителей, но все кончается тем, что они заклинают своего сына отказаться от кровавой мести, да только уже поздно: он стал одержимым и так же кровожаден, как и те, кому он мстит.

В «Синеньком скромном платочке» (1982) шизофрения и диалог с Оппонентом выражены открыто, прямым текстом: герой пишет из психиатрической клиники письмо Леониду Ильичу Брежневу, умоляя, чтобы тот вернул ему имя и цельность. Раздвоение личности выражено буквально: левая нога пишущего похоронена в могиле Неизвестного солдата, с которым они, оказывается, были на фронте корешами, – он пал смертью храбрых, находясь в траншее бок о бок с автором письма, и тот, дабы избавиться от своего предосудительного происхождения, обменялся с убитым солдатскими жетонами. В результате Неизвестный похоронен под его именем, а он взял имя покойного друга и стал зваться Леонидом Ильичом Байкиным. Присвоенное имя связывает героя с официальными сферами («Леонид Ильич Брежнев» плюс «байка», т. е. вранье), да еще ему досталась чужая слава как Неизвестному солдату. И Петр Вдовушкин (так зовут на самом деле автора письма), он же – Байкин, пытается исправить положение. А вот два его соседа по палате смирились и окончательно уступили свою индивидуальность официальной личине: один стал Лениным, другой – Марксом.

И, наконец, в сборнике под названием «Книга последних слов» голоса, участвующие в диалоге, впервые оказываются четко разделенными. Здесь каждую новеллу предваряет описание реального судебного случая, взятого из советского учебника по криминалистике. Показания преступника опровергают обвинение. Немудрящим разговорным языком простодушных обывателей, замешенным на стереотипной советской фразеологии, излагаются истинные события, приведшие к преступлению, в котором обвиняется подсудимый. И получается, что одно и то же событие рассказывается как бы на двух разных языках: сумасшедшей официальной логике противопоставляется обыденная наивная правда индивидуумов, оказавшихся беспомощными жертвами абсурдного официального мира, которому они, по мере своего разумения, пытаются противостоять.

Алешковский демонстрирует, как средствами языка можно и неузнаваемо изменить, и наглядно выявить правду. Доказывая, что бюрократический язык и логика, им порожденная, неизбежно приводят к безумию, Алешковский в качестве мерила естественности использует поведение животных – их ведь не совратить словесными уловками и умозрительными построениями. Так, жертва изнасилования кенгуру Джемма служит своего рода символом всех безвинных мучеников Сталина, недаром Фан Фаныч несколько раз произносит тост за зверей в зоопарке как своих товарищей по заключению. От Гурова в «Руке» убегают псы, не стерпев его извращенного цинизма. Животный инстинкт не только безошибочно подсказывает путь к самосохранению – благодаря ему звери оказываются образцом преданности и любви: верный пес спас Байкина, т. е. Вдовушкина, от гибели на фронте.

Люди доведены духовной и материальной нищетой советской жизни до такой степени деградации, что вынуждены в поисках утраченного психического здоровья возвращаться к своим биологическим основам. Универсальные природные потребности – инстинкт пола и самосохранения – являются для Алешковского как бы мерилом правды. А там, где нет правды, происходит извращение самих природных инстинктов: Рука сжигает свою первую жертву во время оргии начальников, среди обжорства и разврата.

Наши тела с их естественными потребностями честны; они говорят нам правду, как учит о том мэтр Рабле.

Ноготь на мизинце ноги спасает Фан Фаныча от безумия, когда Кидалло пробует ему внушить, что будто бы он народился вне времени, в космическом полете – верный ноготь знай себе растет. Все телесные функции являются мерой человечности. Нога Сталина оказывается единственным членом Партии (Алешковский использует здесь игру значений слова «член» – политического и физиологического), у которого достало храбрости сказать вождю правду.

В «Синеньком скромном платочке» опять же нога приравнивается к совести: Петр Вдовушкин испытывает угрызения из-за того, что предал свою ногу – отдал ее на погребение в чужой могиле и отрекся от нее, спасаясь от нежелательных ассоциаций с врагами народа.

Открытое обсуждение сексуальных материй в советской печати никогда не допускалось, и для Алешковского это – еще одна ложь, поддерживаемая русской письменной традицией. Запрет на элементы языка, связанные с сексуальной природой человека, аналогичен лишению его права на еду – что Алешковский изо всех советских тягот воспринимает особенно болезненно. Сексуальные ощущения служат в текстах Алешковского индикатором глубинного душевного состояния героев. В «Николае Николаевиче» сексуальность Николая используется во имя советской науки – он сдает сперму для одной исследовательской лаборатории. Он – советский Дон Кихот, чье опозоренное копье направляется не против, а в защиту материалистических ветряных мельниц. Зародыш, зачатый в пробирке, погибает, что подтверждает мнение одного из профессоров, что «вся советская наука – суходрочка», а «марксизм-ленинизм – это очевидный онанизм». Но половая функция Николая находится в прямой зависимости от его психики, и потому он чутко реагирует на художественные качества предлагаемой ему литературы.

Сходную роль выполняет и член Фан Фаныча в «Кенгуру». Фан Фаныч не способен пользоваться услугами дам, которых присылает к нему в камеру Кидалло, вполне, ка залось бы, привлекательных с виду, – его сексуальность зависит от морального неприятия всего того, что они для него знаменуют.

Руку карательный отряд лишил мужской способности, и эта утрата, за которую он так одержимо мстит, приводит его вообще к потере человеческого облика.

Алешковский, стремясь возвратиться хотя бы к самой элементарной духовной цельности, использует как бы сырой язык, еще не подвергшийся обработке, не сведенный к формуле и не получивший признания правящих сил. Это – разговорный язык. Главными героями, как правило, он избирает людей необразованных, так как его цель – представить совершенно свежий, не испорченный книжной наукой взгляд на мир. Расстояние от уголовника до «образованного» забавно проявляется в «Кенгуру», где «международный урка» Фан Фаныч оказывается в среде узников лагеря – старых большевиков.

«…Не дождетесь, бляди, нашего поражения, сколько бы вы ни тешили себя на нарах! Расстановка сил на международной арене снова в нашу, а не в вашу пользу! Поняли, кадетские и эсерские рожи? У нас бомба водородная появилась! Съели, гаденыши? Ты бы посмотрел, Коля, что стало при этом известии твориться в бараке! Эти зачуханные, опухшие, седые, худые, забитые, голодные, бледные зэки заплясали от радости, начали трясти друг другу руки, обниматься, целоваться, а один, жилистый такой, с бородкой и в пенсне, слезы вытирает и говорит Дзюбе: – Да поймите вы, наконец, гражданин надзиратель, что у вас и у нас одна конечная цель – мировая коммуна, и если мы разыгрываем на самодельных международных аренах классовые бои, то это исключительно из желания, чтобы некоторые наши тактические и стратегические задумки стали орудием в борьбе пролетариата против фашизма и капитала».

Ругательная речь «здоровенного хохла» Дзюбы, лагерного охранника, и болтливость Фан Фаныча контрастно противопоставлены интеллигентному разговору заключенного Чернышевского, начетчика-марксиста, как ни в чем не бывало продолжающего счастливо существовать в окаменевшем мире основополагающих трудов, хоть теперь и за колючей проволокой концентрационного лагеря, который эти же труды и породили.

Чтобы взорвать сложные языковые конструкции, на протяжении полустолетия властвовавшие в стране, нужен крепкий язык, и некоторые герои Алешковского употребляют в речи мат. Для Алешковского табуированные матерные выражения служат святой цели. Русский литературовед-структуралист Борис Успенский показал, что, в ряде случаев восходящий к язычеству, мат функционально эквивалентен молитве. Он считался даже действеннее, чем молитва, когда требовалась защита от всевозможных злых духов, особенно от дьявола. Так что это как бы очистительное заклинание, освежающее гнилой язык, на котором поневоле говорит каждый советский гражданин. Матерщина как антитеза фальшивому казенному языку – это для советской литературы в ее лучших образцах ходовой аргумент против диалектического материализма. А полюсами в языке героев Алешковского являются, с одной стороны, свинцовый бюрократический жаргон, а с другой – библейский распев, в котором фразы часто вводятся союзом «ибо», образуя интонационный контрапункт.

В «Кенгуру» философские рассуждения всегда адресуются Коле: «Много есть в жизни такого, Коля, что мне теперь ясно. Но как понимать этот немой смех над всем, что кажется особенно жутким в нашем существовании? Что он означает? Может быть, то, что внутри нас имеется Душа, которую не смог изничтожить дьявол своим адским оружием – отчаянием?»

Другая крайность – пародирование лозунгов: «Руки прочь от исторической необходимости, ублюдки международной арены!». Пародийный эффект создается за счет столкновения ложной абстракции – «историческая необходимость» – и реального, практического призыва – «руки прочь». Еще один прием, которым пользуется Алешковский для нагнетания бессмыслицы, состоит в том, что лозунги громоздятся один на другой, утрачивая при этом всякий смысл, превращаясь в нечто нелепое: «‹…› в случае неизбежного давления на светоч коммунизма и оплот безопасности во всем мире для производства бомб и ракет, и солидарности с врагами США ‹…›».

Центральная тема творчества Алешковского – сохранение духовной чистоты индивидуума, который способен противостоять клише своих угнетателей благодаря тому, что хорошо знает жизнь, мир, и прежде всего – собственное тело. Эта тема связывает творчество Алешковского с основным направлением западноевропейской литературы XIX-XX вв. Его романы – психологические, так как исследуют расколотое сознание целого народа, утратившего способность различать очевидную ложь; но они и политические, поскольку открыто и яростно направлены против советской власти; а также метафизические, ведь в них описана борьба Добра и Зла.

В своем нравственном и философском анализе советской ситуации Алешковский идет от языка, он показывает, какую важную роль играет язык в судьбе человека.

Несколько русских писателей последнего времени – Венедикт Ерофеев, Фазиль Искандер, Эдуард Лимонов пошли по этому же пути, используя контрасты разных языковых уровней в спектре между языком «естественных» людей Абхазии и полуграмотным русским Нью-Йорка.

В лице Юза Алешковского русская литературная традиция остается верной себе и отстаивает прежние ценности с той же страстью, с тем же воистину религиозным пафосом, что и во времена Достоевского и Толстого.

«И тогда я начал носить повязку на глазах, чтобы оскверненные слова моего великого и могучего языка не кололи мне глаза, чтобы они не оскорбляли моего зрения и не плевали мне в сердце и в душу».

Русская литература 20 века: исследования американских ученых, Санкт-Петербург 1993, стр.526-535 (Перевод М.Бернштейн и М.Штейнберг)

Песня о Сталине: тюремные песни и ирония

Cюзанна Фуссо

Осип Мандельштам дал, наверное, лучшее определение оригинальности в поэзии: «Поэзия дышит и ртом и носом, и воспоминанием и изобретением».

(1) «Песня о Сталине» Юза Алешковского, написанная в 1959 году, остается бессмертной благодаря именно этому счастливому сочетанию традиции и новаторства. По ряду всем известных исторических причин, «жалобы узника» широко представлены как жанр в русской песне. В «Песне о Сталине» можно заметить все основные темы и приёмы этого жанра. Алешковский красноречиво продолжает главнейшие темы: физических страданий от тяжёлого принудительного труда в страшном климате и нравственных страданий невинно осуждённого. Песня Алешковского кончается словами зека не сомневающегося в том, что он не зря пожертвовал своей жизнью на благо родины:

Я верю: будет чугуна и стали На душу населения вполне. (2)Мотив неправедного обогащения за счёт страждущих крестьян и рабочих, рефреном повторяется в разных

вариантах в дореволюционных тюремных песнях:

Всё, чем держатся их троны Дело рабочей руки…(Л.П. Радин «Смело, товарищи, в ногу!»

1896 (?) 1897)

За тяжким трудом, в доле вечного рабства, Народ угнетённый вам копит богатства…(Г.М. Кржижановский

«Беснуйтесь, тираны»,

1898) (3)

Самое удивительное в «Песне о Сталине» это «забота» заключённого о вожде, который тоже сидит в своей крепости, хотя условия их заключения подчёркнуто разные:

Вам тяжелей, вы обо всех на свете Заботитесь в ночной тоскливый час, Шагаете в кремлёвском кабинете, Дымите трубкой, не смыкая глаз. И мы нелёгкий крест несём задаром Морозом дымным и тоске дождей, Мы, как деревья, валимся на нары, Не ведая бессонницы вождей.Вспомним известную дореволюционную песню, в которой заключённый думает о царе, сидящем в своём дворце:

А деспот пирует в роскошном дворце, Тревогу вином заливая, Но грозные буквы давно на стене Чертит уж рука роковая!(Неизв. автор «Вы жертвою пали

в борьбе роковой»,

1870-ые г.)

И то же в другой:

А хозяин сему дому (Александровский централ), Здесь и сроду не бывал. Он живёт в больших палатах, И гуляет, и поёт, Здесь же в сереньких халатах Дохнет в карцере народ.(Неизв. автор «Далеко, в стране Иркутской»,

1906) (4)

Несомненно, что именно эти отголоски и повторения давно знакомых мотивов придают «Песне о Сталине» качество народной, не сочинённой каким-то одним автором, но кочующей от исполнителя к исполнителю в устной народной традиции.

Тем не менее, у песни есть автор, к тому же весьма искусно владеющий выразительными возможностями поэтической словесности. Изысканность мастерства Алешковского состоит в том, что в песню заключённого он внёс современное восприятие человека середины 20-го века. Его новаторство заключается в двух главных и взаимосвязанных компонентах: юморе и иронии, почти совсем отсутствующих в дореволюционных тюремных песнях. Они полны серьёзного негодующего пафоса, речь в них идёт о жизни и смерти, а о таких делах не шутят. В песне Алешковского напротив – её серьёзность заключается как раз в её несерьёзности. Вместо того, чтобы негодовать по поводу несправедливости своего заключения, герой Алешковского даёт почувствовать эту несправедливость, якобы покорно воспринимая все ужасы происходящего:

В чужих грехах мы сходу сознавались, Этапом шли навстречу злой судьбе, Но верили вам так, товарищ Сталин, Как, может быть, не верили себе.Юмор и ирония совершенно очевидны в восхвалении сталинской мудрости, его учёных достижений, его героизма в борьбе с царизмом, в сочувствии его легендарной бессонице, вызванной заботами о родине. Но, конечно, самым сильным и самым смешным, одновременно грустным, у Алешковского является его приём использования советских штампов в свете индивидуального опыта личности. Он снова и снова демонстрирует нам как советские абстракции и клише воспринимаются отдельным человеком. Семь из одиннадцати строф песни, опубликованной в 1996-ом году в «Собрании сочинений» Алешковского, являют нам примеры подобного приёма.

Во-первых, это, конечно, вызывающая ироничность обращения «товарищ» в первой строфе. Иллюзорность возможности такого обращения каждого простого советского гражданина к великому вождю как к «товарищу Сталину» моментально обнажает замечание заключённого, что в настоящее время у него один товарищ – серый волк. Расхожая фраза «обостренье классовой борьбы» становится ужасающе и отчётливо реальной в образе конвоиров, которые «словно псы, грубы». Революционным лозунгом газеты РСДП Ленин сделал слова «Из искры возгорится пламя», а у Алешковского эта вдохновляющая революцинеров «искра» превращается в костёр, обогревающий замерзнувших заключённых. Точно так же Алешковкий обращается с одной из любимых сталинских поговорок: «Лес рубят – щепки летят», – и её переносный смысл сразу же превращается в буквальный – исполненный исторической трагедии. У Алешковского рубка леса становится реальной деятельностью для заключённых строгого режима:

Вы снитесь нам, когда в партийной кепке И в кителе идёте на парад… Мы рубим лес по-сталински, а щепки – А щепки во все стороны летят.Такой поворот заставляет слушателя вернуться к метафорическому смыслу и грозной силе поговорки, когда «щепки» это уже не просто кусочки древесины, но человеческие жизни. Похожее отстранение совершается и с выражением «на душу населения» в последней строфе песни:

Дымите тыщу лет, товарищ Сталин! И пусть в тайге придётся сдохнуть мне, Я верю: будет чугуна и стали На душу населения вполне.Таким образом оправдывается приём Алешковского использовать метафору в буквальном смысле, потому что мы неизбежно начинаем воспринимать слово «душа» в его первоначальном смысле, а не в избитом выражении «на душу населения». Противопоставление мёртвой материи чугуна и стали человеческой душе, принесённой им в жертву, является великолепным концом песни, посвящёной именно этой теме.

В 1952-ом году, ещё до смерти Сталина и до своего освобождения, Алешковский написал «Песенку свободы», произведение намного более простое и прямолинейное, чем «Песня о Сталине». В ней герой жалуется на тяготы арестантской жизни: холод, голод, изнурительный труд. Он прочувствованно, хотя может быть и немного наивно, славит свободу:

Снова надо мною небо голубое, Снова вольным солнцем озарён, И смотрю сквозь слёзы на белую берёзу, И в поля российские влюблён. (5)Только в 1959-ом году, уже через несколько лет после освобождения из лагеря, Алешковский сумел трансформировать свой опыт, мастерски используя иронию и юмор, в произведение, которое нашло отзвук в людях по всему Советскому Союзу, известной части которых пришлось отсидеть свой срок.

Одна из лучших тюремных песен была написана аристократом, графом Алексеем Константиновичем Толстым. Описывая в своих «Колодниках» (1854) страдания каторжников, бредущих в цепях по пыльной дороге, он предугадал судьбу своей песни:

Что, братцы, затянемте песню, Забудем лихую беду! Уж видно такая невзгода Написана нам на роду! (6)И действительно, песня Толстого стала популярной среди заключённых и ссыльных, помогая им забыть об их невзгодах и бедах, исполняя ту самую функцию утешения и забвения, о которой в ней поётся. «Песня о Сталине» была создана через шесть лет после смерти Сталина, но она появилась в стране, которая тогда в ней нуждалась. Несмотря на то, что хрущёвский режим позволил людям, хотя бы на короткое время, попробовать осознать что же происходило с одной шестой частью суши в сталинскую эпоху, советские граждане всё ещё чувствовали себя своего рода заключёнными.

И хотя «Песня о Сталине» рассказывала им о человеческих страданиях, веками запечатлеваемых в стихах и песенных текстах, именно эта песня дошла и до зеков и до вольняшек, потому, что была воплощена в жизнь и сознание общества очень простыми современными художественными средствами, по иронии судьбы, а может быть самой поэзии, всегда кажущимися загадочно удивительными.

Перевод И. Алешковской Коннектикут,

2010

Молитва матерщинника

Александра Свиридова

– Сделай, пожалуйста, мне копию «Руру», – попросила я Алешковского однажды.

Юз сделал и прислал с изумительной дарственной:

«Жрице важнейшего изискусств от рулета Алешковского»…

Чтобы судить художника «по законам, им самим над собою признанным», как рекомендовал это делать А.С.Пушкин, Юзу Алешковскому нужен критик равного масштаба личности и мировосприятия. Таким мог бы быть Михаил Бахтин – единственный в российской словесности знаток непреложных законов, царящих в раблезианско-свифтовском мире. Увы – Бахтин не прочтет, и яркое карнавальное шествие персонажей Ю.Алешковского обречено на неполное понимание. Мои размышления над миром его героев – не более, чем попытка анализа произведений Ю.Алешковского с позиций благодарного читателя.

Деревенские Боги

В огромном ареале написанного Алешковским меня завораживает сочинение «Руру» – «Русская рулетка», поскольку в нем Юз явил миру образец невероятно целомудренной, глубоко религиозной литературы. Главным событием этого сочинения является представленная читателю новая форма контакта материального мира сущностей с миром тонким – надсущностным. И новизна эта состоит в сокращении дистанции, на которой прежде в российской словесности отстояли друг от друга Бог и Человек.

«Руру», опубликованная в девяностые годы XX века в российском журнале «Искусство кино», – это локальная история, явившая забытое классическое триединство – времени, места, действия. «Деревенская поэзия» – определил Алешковский «Руру» по жанру и атрибутировал сообразно.

В некой деревне, на самом ее отшибе посадил он пить классических троих: двух деревенских мужиков и одного городского, заезжего. «Сочинитель», назвал его Ю. Алешковский. К этим троим присоединится попозже четвертый, несколько нарушив гармонию и ритм триединства. Но ненадолго: один из стартовых трех – Федор – вскоре отойдет от стола, за которым останутся снова трое. Уснет в лопухах и, как обнаружится в развязке, – вечным сном. Такая простая сценическая площадка… Но простота обманчива, как и все в этой прозрачной поэтичной вещи. Сценическая площадка «Руру» обрамлена в виньетку причудливой геодетерминированности: посвящение, пролог-экспозиция, где дана маркировка местности, настораживает внимательного читателя откровенной казуистикой, и не напрасно… «Посвящается крестьянке Нью-Хемшира…», «… когда мы возвращались в Париж из Бургундии…» и «Вспоминаю свое пребывание в 1982 году в бывшей Смоленской губернии, под Ельней»… – дано в первых трех абзацах.

Первый акт драмы заявлен в прологе в виде фрагмента приватного письма. Он разыгрывается во Франции. Некая Ира «налопалась лягушек в Бургундии», и у нее случился жар как аллергическая реакция. Потом в Париже ей полегчало. На этом сообщении автор резко обрывает пролог буколики скупо взятым в скобки «Из письма». И следом за французским прологом – по прямой ассоциации – возникает российская деревня 1982 года. Трое пьющих без закуски на отшибе и – в кульминационной точке – русские лягушки, выловленные одним из алкашей и съеденные всеми тремя. Но это не все. Внутри ассоциативно возникшей матрешки из двух лягушек – французской и российской – возникает третья, глубинная, затаенная – прародительница двух последующих колен лягушек «Руру»: русская лягушка, выловленная в русской реке французским солдатом армии Наполеона в 1812 году!

Так формируется еще одно триединство: три лягушки, три поколения лягушек, три случая контакта двух культур и традиций – Франции и России – на уровне лягушек. Знакомое фантасмагорическое снижение патетического до комического, так присущее творчеству Алешковского в целом. Царить внутри композиции дано первой пралягушке 1812 года, т. к. именно она воспета в стихах: алкаш Федор сложит поэму о ней и только после «Оды лягушке» уснет и умрет, словно выполнив ниспосланное свыше поручение.

Такова внешняя – временная – граница «Руру»: причудливая история многообразного поедания лягушек в пространстве двух стран на протяжении двух веков, прелестная в своем изяществе и логике абсурда, когда невероятное плетение невинных случайностей выстраивается Алешковским (ли?) в стройную закономерность. Но не в сюжете дело… Гармонично выстроенная композиция – только башня, в которой развиваются события внутреннего свойства. События драматические, с трагической развязкой.

Один из героев – Степан, – деревенский сумасшедший по социальному статусу и мудрец в иерархии автора, вместе с участковым милиционером неожиданно для приблудившегося Сочинителя – лирического героя повести – сыграют в русскую рулетку. По всем правилам, доставшимся России уже от другой войны – во Вьетнаме, – где возникла «руру». Так линия наследования лягушек сменится генеалогией войн: от войны 1812 года с Наполеоном будет переброшен мостик к войне неизвестно с кем во Вьетнаме, и – дабы закрепить окончательно прозрачную апелляцию к надличностной социальной памяти, Ю. Алешковский введет еще одно географическое наименование: «Афганистан». Предъявит третью войну. И трех алкашей в российской деревне посадит пить не просто так, а на поминках: пришла похоронка на погибшего в Афганистане паренька из этой деревни на Смоленщине. Так в элегичный мирный пленер заданной буколики ворвется война. А дальше – подсядет к поминальному столу милиционер, достанет из кобуры пистолет… Кто-то предложит сыграть в «руру».

Первым в лоб себе выстрелит герой Степан и останется жив. Потом вложит дуло себе в рот милиционер и спустит курок… И тоже – чудом – останется жив. А умрет совсем другой человек, точнее – третий: поэт, сказитель баллады о ловле лягушек, сам ловец – Федор. Он не станет играть в «руру». Он встанет от стола с сивухой и пистолетом, отойдет, приляжет на травку неподалеку и умрет тихо сам по себе – без выстрелов – во сне. Так ли уж «сам»?

На уровне метафизики его физическая смерть есть прямое следствие всех прозвучавших выстрелов – от 1812 года начиная, и сам умерший – по энергетике – окажется жертвой: то ли убитым, то ли самоубийцей. Ибо энергия насилия, разлитого в мире, коснется чела всех участников застолья, но сконцентрируется и закрепится навечно на челе только одного из них.

Вся эта причудливая история разыграется на глазах случайно забредшего в российскую деревню Сочинителя и всплывет в его памяти многие годы спустя в далекой от Смоленщины Франции…

История завораживает обилием прозрачных культурологических ассоциаций. И только когда осваиваешь целиком это гармонично выстроенное произведение, открывается, что не в лягушках дело и даже не в выстрелах русской рулетки… Дело в другом. Сочинителю – лирическому герою, т. е. самому Юзу Алешковскому, с неожиданной ясностью, как Менделееву во сне – периодическая система, – открывается простая и внятная картина божественного промыслительного мироустройства. Открывается через механизм примитивной американской головоломки – игры в пазлы, с правилами которой писатель знакомит читателя. Алешковский подробно и ненавязчиво описывает игру, в которой из мелких кусочков – фрагментов разрезанной изначально цельной картины – складывается эта самая картина. И Господь Бог открывается Сочинителю персонажем, складывающим картину своего мира, в которой сам Сочинитель – и герой и автор – не более чем фрагмент Божественного «пазла».

Именно это открытие в современной русской литературе представляется мне событийным. Прежде всего потому, что писатель нашел – обнаружил и предъявил – «действующую модель» демиургова строительства. Увидел себя – маленький фрагмент – с точки зрения Бога. И тем самым приоткрыл вектор вертикали взаимоконтакта Человек – Бог. Сочинитель, оставаясь на протяжении всего повествования самым неярким, непроявленным персонажем, лишенным индивидуальных черт и особенностей, самым неглавным и неколоритным, – выходит на авансцену по уровню собственной внутренней высоты. На протяжении всего сюжета он только смотрел и слушал. Его остраненность, дистанцированность от других персонажей располагалась в горизонтальной плоскости: Сочинитель был не над своими случайными собутыльниками, а вне, особняком: равный среди равных по одному – главному на момент прозрения – параметру: как пьющий среди пьющих.

Неожиданно вектор контакта сместился, и обнаружилось размежевание: Сочинитель оказался городским – среди деревенских, уезжающим – среди остающихся, соглядатаем, свидетелем – среди покушающихся на убийство себя и – самое главное – посредником между людьми и Богом. Страшно выговорить, но – функционально – Сочинитель Алешковского выступил невольно в роли священника, принимающего исповедь. Не он сам, а другие герои по- ставили его выше себя и ситуации, в которую они попали, играя в «руру». И одному Сочинителю по воле Божией открылось двойное зрение: способность одномоментно узреть – по горизонтали – деревенских мужиков и их быт, и – по вертикали – задрав голову повыше в небо – прозреть Божий умысел и промысел.

Роль свидетеля, которому завещают: «Запомни нас такими», отвели Сочинителю герои. Роль интерпретатора, переводчика, ибо им самим до Бога далеко. И Сочинитель вступил в контакт с Богом, минуя посредников – напрямую: вне храма, вне попов, без третьих лиц. И в этот момент наивысшего подъема, на вершине прозрения Сочинителя происходит следующая невероятная вещь: Сочинитель обнаруживает собственное уравнивание с деревенскими мужиками, которых, казалось бы, он априорно оставил внизу. Он сам оказывается внизу – фрагментом среди фрагментов, деталью среди деталей в непостижимом «пазле» Бога. В момент, когда ему открывается высота Верха, именно с этой – Божественной – высоты Сочинитель и находит самого себя Внизу.

И это уравнивание себя с деревенскими алкашами, уменьшение себя происходит без самоуничижения. Без неизменного опостылевшего «Смирись, гордый человек!». Напротив, со всей гордыней и инакостью, единственно за счет установления точного масштаба в системе координат Верх – Низ, Сочинитель становится маленькой деталью, но – исключительно в контексте пасьянса Бога. И в момент, когда Сочинитель достигает крайней степени самоуменьшения, происходит следующий перевертыш и открывается вещь, абсолютно крамольная: это удивительное произведение, завораживающее ритмом размеренного верлибра – редкий образец стихотворения в прозе! – не имеет вовсе всех представленных персонажей! Каждый из трех участников застолья с лягушками в свою очередь оказывается только фрагментом самого Сочинителя. А сам Сочинитель в этот момент становится равным Богу, ибо – Творец. По образу и подобию Божию. И это в его персональном «пазле» уживаются и сосуществуют и пьяница поэт, и психопат-мудрец, и участковый с пистолетом. Но ни одним из них, взятым в отдельности, Сочинитель не исчерпывается. Эта троица сильна своим триединством только внутри Сочинителя и, как положено Троице, – нераздельна и неслиянна… Все эти трое – и есть он сам, Сочинитель. Из створок его складнем раскрывшейся души вышли Трое и сели за стол, накрытый им на отшибе смоленской или нью-хэмпширской деревни… Напились, стрелялись, один даже умер… И все это случилось внутри одного Человека-Творца. Так обнаруживается, сколь велик Сочинитель, что умещаются в нем многие его персонажи, но и он – Сочинитель – мал в масштабе Бога.

Вектор, направленный вверх, привычно обнаружил Бога, и огромный внутренний мир Сочинителя – со всеми поэтами, пьяницами, участковыми и лягушками, с наполеоновскими солдатами, Смоленщиной и Парижем, – весь микрокосм автора стал деталью в игре Бога, компонентом Его макрокосма. Художественный факт того, что Сочинитель уменьшился, – ситуация достаточно новая. Прежде уменьшались герои произведений либо – погружались в другой контекст, контекст другого масштаба. Как Гулливер Джонатана Свифта – оставаясь неизменным, перемещался в мир Великанов и познавал участь лилипута. Но сам сочинитель – Свифт – оставался собой.

Юз Алешковский впервые уменьшил автора. И такому – новому – автору открылся достаточно новый Бог. Бог-творец – это не ново, но Бог-ребенок, играющий в мир, складывающий цветную картинку мира из мелких деталей, – это дерзкое открытие Алешковского. Бог, не знающий конца своего замысла! Бог – взятый в процессе созидания мира. И в «Руру» не дождаться того момента, когда Бог поглядит на то, что сотворил, и скажет, что это «хорошо есть»… Бог Алешковского лишился статики. И мир, творимый таким Богом, открылся незавершенным. Но сокращение дистанции между человеком и Богом оказалось обусловлено еще и позицией самого Бога: не только Сочинитель воспарил в своем озарении, но и Бог Алешковского сошел с небес ниже обычного. Это не Бог античной Греции, сошедший на землю, а Бог, проходящий над землей, словно авиатор на бреющем полете, так, что можно разглядеть, чем он, Бог, занят.

Юзу Алешковскому удалось сократить дистанцию до невиданной короткости. И сделано это без фамильярности и богохульства, без богостроительства и богоискательства. На смену этим традиционным для русской литературы «упражнениям» пришло свободное богопостижение. И Бог открылся – как должно, накоротке. И гармонично выстроенное сочинение оказалось не более чем молитвой, что и потребовало от автора белого стиха. «Собирай нас почаще, Господи!» – ключевая фраза сочинения. Я не знаю аналогов такого диалога накоротке в российской словесности, хоть и приходит на память смелая попытка европейца Бекета установить новый тип контакта – «В ожидании Годо». Но Годо Бекета не пришел. Думаю, потому, что сценический вектор ожидания героев был устремлен по горизонтали: они смотрели на дорогу, ожидая, что Он явится к месту встречи тем же путем, каким пришли туда герои пьесы. Алешковский же поднял голову вверх: и к Богу, и к себе, пришедшему от Бога.

В этой смене положения вектора ожидания и есть тайна обаяния открытия Алешковского. И это – дань новому времени. Ибо жить и писать в России ХХ века и делать вид, что не существует страшной молитвы тридцать седьмого года, засвидетельствованной и приведенной в повести кинописателей Фрида и Дунского: «Господи, ебаный мой Боже, если ты все это видишь, что же ты не стреляешь?», вырвавшейся из уст заключенного в момент лагерных испытаний, – нельзя. Делать вид, что такого – неканонического, внехрамового контакта не было, – ханжество. Все было. Был на Руси 1917 год, была и есть власть Антихриста. Были богохульство и поругание, осквернялись храмы, и творилось великое зло. Связь с Богом нарушилась, и ищет Россия пути к ее восстановлению и не находит: не дает Бог покаяния грешникам. Но потребность в Боге мучает всех: мужиков и баб, пьющих и трезвенников, поэтов и прозаиков, зэков и участковых. И Юз Алешковский приподнимает завесу тайны: делится личным опытом, как найти этот путь – путь постижения Бога, как обратиться к Богу, как увидеть его и как разглядеть себя – маленького – в огромном Божьем мире.

Бог творил человека по образу и подобию своему, и именно Творец в душе Алешковского сотворил новую модель взаимодействия с Богом на короткой дистанции: без храма, священника, без причастия и святой воды. «Бог есть!» – радостно обнаружил пьющий сивуху лирический герой и поделился своим открытием с читателем. Поразительная по своей простоте, плодотворности и доступности поставленная и решенная задача. Все, что осталось привычного у Бога Алешковского, – то, что Он – вверху, и то, что Он творящ. Новое – то, в каких экстремальных условиях открывается Бог: на краю. Функция Бога в современном мире – это функция лекаря, к которому бегут опрометью, когда остальные припарки не помогли. Такое функциональное отношение к Богу снято Алешковским: он ничего у Бога не просит – никаких милостей для себя. «Собирай нас почаще» – это не просьба, а некое пожелание Богу, то есть – складывай, Господи, свой «пазл» почаще, так, чтобы мы оказались друг к другу поближе – на любом краю любой деревни, сообщай нам почаще, что Ты – есть, что мы для Тебя – есть и имеем хоть какой-то, но смысл. Самая смиренная молитва с самой невинной просьбой – об участии: поставь нас на место, Господи! Яви свой умысел и промысел. Все в воле Твоей в нашей «руру»: и выстрел, и осечка…

Юз Алешковский, словно истинный сын, сдал этим произведением экзамен Отцу на право родства. И выдержал экзамен с честью. Что делает «Руру», в отличие от других – мирских – произведений Алешковского, повестью религиозной и храмовой. Где в качестве храма выступает сама природа, а Сочинитель Алешковского растворяется в ней, как растворен в ней Бог, тем самым снова и снова сокращая дистанцию.

Городские Бесы.

Минуло четверть века, как Юза Алешковского нет в городе Москве и в Стране Советов. Он изъял себя из Москвы и России, но никогда не пытался изъять Москву и Россию из себя. Сохранил ее настолько, что сегодня в Алешковском Москвы больше, чем в самой Москве: один из его последних романов, «Перстень в футляре», навеки запечатлел бассейн «Москва», сооруженный на месте храма Христа Спасителя, а сама Москва уже благополучно уничтожила бассейн и служит обедню в храме-«ремейке», сооруженном на месте бассейна «Москва».

«Рождественский роман», уточнил Ю. Алешковский в подзаголовке, указывая на то, что речь в романе пойдет о гоголевском часе: ночи перед Рождеством и события закрутятся и закружатся в белой московской метели конца девяностых XX века. В очередной раз мастер, снискавший славу хулигана, ошеломляет внимательного читателя религиозной литературой. И если в «деревенской поэзии» – «Руру» – Ю. Алешковский явил образец диалога накоротке с Создателем, то в городском – «московском» – романе «Перстень в футляре» автор знакомит мир с бесами современной Москвы.

Сюжет романа прост: в рождественскую ночь пьяный москвич, герой романа, попадает в ряд передряг. Едва не гибнет, но к рассвету еле живой добирается до храма, где находит спасение. Это – внешнее. Внутренний сюжет – история ста- новления парадоксального характера главного героя – псевдофилософа Гелия. Классово происходящий из «пролетарской буржуазии» – выкормыш благополучной партийной среды и семьи, – половозрелым юношей он встречается в бассейне «Москва» с девушкой Ветой, на которой намерен жениться. Именно здесь – в бассейне – Вета читает ему стихотворение Б. Пастернака, где есть такие строки:

«О Боже, волнения слезы мешают мне видеть тебя… Кончаясь в больничной постели, Я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, И прячешь, как перстень, в футляр».Из стихотворения следует, что Бог – есть, а Гелий – как и всякий другой человек – «изделье» Бога. В ответ на это известие Гелием внезапно овладевает неистовый гнев. Он отрицает свое божественное происхождение, на чем роман с Ветой заканчивается. А причиной гнева оказываются маленькие бесы, в большом количестве плавающие в воде бассейна «Москва» – в сущности, луже, образовавшейся на месте взорванного в тридцатые годы храма Христа Спасителя.

Бесы бассейна «Москва» вселяются в героя-атеиста и москвича, подчиняя его волю себе… Далее проходит жизнь героя до следующего приступа бесовского гнева, который овладевает им много лет спустя в ночь перед Рождеством и едва не приводит его к гибели. Но – Бог милостив, и Гелий спасен: к рассвету он оказывается в храме, где случайно обнаруживает, что в гробу, ожидая отпевания, покоится его первая любовь – та самая Вета…

Такой вот «московский роман» родился у русского писателя в Америке.

Одно из открытий романа – герой: современный мужчина с фантасмагорическим именем Гелий Револьверович, с не менее невероятной профессией – АТЕИСТ. Автор создает образ «нового человека»: продукта эпохи, среды. Новый по всем параметрам и, тем не менее, узнаваемый в каждой подробности собирательный образ выходца из партийной элиты. Трагичный и фарсовый в равной степени. Обремененный всеми условностями класса, к которому принадлежит. Это сочетание новизны и узнаваемости одномоментно строится по принципу, некогда определенному Кантом в отношении к сознанию малообразованных, но нахватанных молодых людей: принципу «лоскутного одеяла». Каждый лоскуток – узнаваем, но такого одеяла из лоскутов никто не потрудился сложить до Алешковского.

Автор прослеживает подробности происхождения своего героя. Восстанавливает его родословную, процесс формирования и становления как продукта «эпохи развитого социализма», определенной социальной культуры. Уточняет детали и подробности его образования, и вся кропотливая работа сводится к тому, чтобы по достижении образом некой «критической массы» взорвать его, чтоб разнесло героя на мелкие куски – «лоскуты» Канта, – каждый из которых был бы верно опознан читателем.

Загадочный тип «советского человека» впервые отслежен с педантизмом и скрупулезностью. С прозорливой беспощадностью по отношению к выкормышам ненавистного советского режима Алешковский выходит на уровень футурологической антиутопии и создает колоритный образ биоробота с запрограммированными мышлением и сознанием. Программа, заложенная в черепную коробку героя Алешковского, сформирована была в 1917 году человеконенавистниками, прорвавшимися к власти, – в кровавом бреду революционеров с револьверами, память о чем сохранилась в отчестве героя (от «отечество»): Револьверович. Генотип героя – на клеточном уровне – смоделирован автором из всех известных ложных посылов революции и действует по закону железной логики революционного абсурда, достигая апофеоза в главном «научном» открытии Гелия Револьверовича: бесы – есть, а Бога – нет. Это – триумф дегенеративности системы, отпрыском которой является гомункул Алешковского.

Гелий Алешковского – это Пигмалион и Франкенштейн в одном лице. Франкенштейн – поскольку создан системой и восстал на нее, прародительницу: атеист, входящий в храм Божий. Пигмалион – поскольку возлюблен ваятелем Алешковским. В нем, уходящем корнями в октябрь семнадцатого, читаются черты всех лицемеров нынешней власти в России, стоящих с пустыми лицами на Пасху в соборе Кремля и пожимающих руку Патриарха-однопартийца, прости Господи…

Алешковский ставит атеиста с диссертацией «Штурм небес как основной методологический принцип атеистического воспитания советской художественной интеллигенции» посреди Москвы в ночь перед Рождеством, и такое соединение – Рождества с атеистом – обещает яркую химическую реакцию. Рождество – время, которое астрономы отмечают паузой в деятельности солнечного светила – точкой зимнего солнцестояния на экваториальной карте звездного неба. Время, в которое многовековой солярный миф отдает планету Земля во власть темных сил, активных в предсмертной агонии. Минута глубокой зимней беззвездной ночи, когда гипотетический вертикальный канал, соединяющий метафизический Верх и Низ, открыт, как труба для ветров, с обеих сторон, и обитатели теологического Низа стремятся подняться как можно выше до утренней – Вифлеемской! – звезды и отхватить себе кусок пожирнее. Это – хронотоп настоящего. Но зрелый муж Гелий помнит свою первую встречу с бесами в прошлом, когда он юношей плавал в бассейне «Москва»… И это – важное «обстоятельство места» на горизонтали географического пространства Земли, России, Москвы.

Сегодня бассейн «Москва» канул в Лету, а все годы советской власти он был не только бассейном, но еще и памятником. Многоуровневым памятником – как славе, так и позору России. Бывший до бассейна грандиозный храм воздвигнут на пожертвования верующих во славу победы России в войне 1812 года с Наполеоном. Далее – храм был взорван, и возникший на его месте бассейн стал памятником сталинизму. Нынче – это бездарный памятник волюнтаризму нуворишей, решивших воспроизвести в пластмассе некое подобие былой роскоши на прежнем – многажды оскверненном – месте… Фактически Лужков и компания, слив воду, поставили памятник роману Алешковского…

С момента, когда сталинский динамит оказался покрепче камней, сложенных во славу Христа, бассейн в центре Москвы стал точкой столкновения Верха и Низа, местом победы дьявольских сил: ибо Храм пал! То есть лужа романа Алешковского – абсолютный энергетический ноль. И в этом месте победившей воли Антихриста – в прокаженном месте! – кощунством звучит известие из уст вожделенной девушки, что герой-атеист – изделие Бога. Герой протестует, встает на дыбы, и поднимают его бесы, которые овладевают героем в бесовском месте. Ибо бесы знают, что свято место пусто не бывает: и если они не займут место внутри героя, туда может войти Бог. Так открывается ДНО падения героя, донный мир нечистой силы, московской преисподни, дно романа. И это удивительная пластическая подробность: в бассейне как объекте понятие «дна» срабатывает жестко и одномерно: низ, ниже которого пасть нельзя. Так обретает границы карта мира романа, проявляется система координат, крестовина графика, где в точке «ноль» стоит герой, человек без Бога. Вертикаль Бог – Бес в точке «ноль» пришпиливает его булавкой к ткани романа. Атеист Гелий в разомкнутом пространстве бассейна «Москва» – бассейн без крыши! – под куполом небес, где голубое небо смотрится в голубую лужу, оказывается евангельской свиньей, в которую входят бесы…

И если в Евангелии Христос изгонял бесов из бесноватого человека, то в романе Алешковского бесы возвращаются в человека, отринувшего Христа. Именно библейская притча, положенная в основу ключевого конфликта героя, позволяет мне считать роман «Перстень в футляре» религиозной литературой.

Бесы Евангелия имели ряд особенностей: у них не было лица и тела, но, несмотря на это, ясны были их параметры и масштаб: бесноватый человек сообщал Христу, что имя им – Легион, а сами бесы, покидая человека и переходя в свиней, захватили СТАДО, то есть – емкость впору! Бесы были контактными: сами просили Христа позволить им войти в стадо свиней. Осталось неизвестным, что и как Христос говорил бесам, чтобы они оставили бесноватого, но, чтобы вместить их всех, даже Христу потребовалось СТАДО. Завладев свиньей, как транспортным кораблем, бесы падали в воду, когда обезумевшие свиньи бросались со скалы и тонули. Сценарий Евангелия заканчивается печально: хоть бывший бесноватый кротко затих у ног Христа, пастухи разгневались и изгнали Мессию, так жалко им было погибших свиней… С тех пор, наверное, и повелось, что пастуху свинья дороже Пророка…

Но куда деваются бесы? Они остаются в воде, согласно вульгарной логике… И в российской словесности бесы возникали на фоне водной глади: пушкинский Черт плавал перед Балдой, Булгаков выводил свою нечисть посидеть на лавочке подле Патриарших (!!!) прудов…

Юз Алешковский в своем романе селит бесов в бассейне «Москва», но меняет масштаб: его бесы – такая мелочь, что на весь их «легион» оказывается достаточно одного атеиста и одного дохлого жареного поросенка с московского рождественского застолья, которого выбросят из окна в ночь… Бесы, как персонажи русской классической литературы, известны давно. Само множественное число – «бесы» – привычно для российской словесности со времен А.С. Пушкина. Для России нынешней бесы – это прежде всего апелляция к «Бесам» Ф.М. Достоевского, с которых ныне принято одномерно считывать большевиков, гениально предсказанных Федором Михайловичем. Наследуя ряду традиций, Алешковский создает принципиально новый тип бесов.

Бесы Алешковского отличаются от всех предыдущих прежде всего субстанцией и размерами. Они бесплотны: «плазменные», прозрачные, мерцающие зеленоватым светом, чрезвычайно мелкие – маленькие, мерзкие, измельчавшие за две тысячи лет с момента распятия Христа. Им дан статус глистов, бактерий, микробов, пронизывающих пространство воды. И такие параметры бесов делают их страшно далекими рождественским чертям классической литературы. Они – не роскошный Мефистофель средневековой Германии и даже не пудель. Не недуг, по Томасу Манну поразивший мозг композитора Леверкюна в романе «Доктор Фаустус». Они внеположны герою, как у Т. Манна, но субстанция их ближе к бледным спирохетам, поразившим мозг Ницше-Леверкюна, с той только разницей, что спирохеты Алешковского снуют снаружи, не проникая в мозг.

Это гнус, москит – в отличие от плотских и плотных чертей Пушкина, Гоголя, Достоевского, Булгакова. Они ближе к Гнусику Клайва Льюиса («Письма Баламута»), но, в отличие от бесов мирных протестантов, они необаятельны и лишены индивидуальных черт. ПЛАЗМА, данная через функцию, разъедающая сомнением, – вот бесы Алешковского. И эта их личина и есть самое опасное – для автора! – откровение. Ибо Гете, Пушкин, Гоголь, Достоевский и даже Булгаков – льстили «черному ведомству», создавая образ мрази в объемах, соразмерных человеку.

Алешковский лишил бесов «маскировки» (термин Ю. А.): разоблачил, дезавуировал, низвел до нераспознаваемости,«опустил» мразь до размера мрази. Тем самым предавая огласке главную тайну инфернального дна: его нераспознаваемость. Юз Алешковский дешифрует библейскую притчу, разворачивает ее до масштабов романа, приземляет до реальности и переносит в Москву. Погружает читателя в знакомый раблезианско-свифтовский мир нарушенных соразмерностей, где атеист Гелий оказывается Гулливером в стране лилипутских бесов, а Христом предстает изгнанное пастухами-большевиками христианство Руси…

Автор делает то, что опущено в притче: открывает драму бесноватого. Приподнимает завесу над процессом сотворения чуда и, в противовес статике и заданности библейской притчи, создает напряженный процесс перемещения бесов. Динамика романа функционально стала экспозицией притчи: Алешковский вывел на сцену бесноватого до его встречи с Христом, до крика «Спаси!» и так приоткрыл скрытый мир бытия самого Легиона. Равно как и последующее переселение бесов в поросенка сделал процессом, педантично проследив, кто, за кем, как и куда – в какое отверстие – ушел… Алешковский раздробил процесс перехода бесов на мелкие фазы, снизив пафос притчи до фантастического реализма, где на одном клочке суши сошлись не Сын Божий и Человек страдающий, а бес и атеист встретились в бассейне в центре города, оставленного Богом. В столице страны, от которой отвернулся Бог. Алешковский делает важное открытие: бес не страшен сам по себе. Страшна оставленность Богом. Мелкие безобидные бесы овладевают Гелием, а следствием этого оказывается то, что уходит любовь: и чувство, и женщина.

Так бес Алешковского предстает не наличием зла, а отсутствием добра – любви, любовного счастья и Бога. Автор определяет, что сие есть – АД атеиста: оставленность Богом и Любовью. А дальше – рассматривает подробности: как образовавшуюся пустоту пытаются заполнить и сам герой, и его бесы. Это горчайшие страницы романа, когда привычный способ заполнения пустоты водкой обретает новую деталь: на краю стакана, свесив лапки, сидит маленький зеленоватый бес… То, что прежде было прерогативой допившегося до белой горячки русского мужика, – отныне стало достоянием культуры. И это тоже – открытие Алешковского.

Благодаря повести «Руру» мы знаем, каков ОН – тот, которого якобы нет в «Перстне…». Бог автора, в которого не веруют в Москве и России герои романа. И формула «Его – нет, а они – есть» – это открытие Гелия-атеиста. Но сам автор прекрасно знает, что они – это тоже часть единого Божьего мира. А потому – Юз Алешковский потешается над своим героем: сам того не ведая, атеист Гелий оказывается человеком верующим, признающим, правда, только нижний уровень тонкого мира. И такой герой прав: свою личную оставленность Богом он считывает как отсутствие Бога вообще. Но автору, Сочинителю Бог открыт, и Ю. Алешковский рассматривает своего героя в контексте вертикали: от низа, открытого герою в образах, доступных его восприятию, – до верха, закрытого для героя до поры, отведенной ему автором.

Атеист-то верующий, – вот в чем светлый апофеоз романа. Чтобы увидеть это, следовало просто подняться ступенькой выше. Герой этого не смог, зато смог автор: Алешковский поднялся и над героем, и над его миром. И увидел атеиста как фрагмент Божьего мира, и привел его в храм.

Герой, оставаясь в плену собственных предрассудков, выжил только за счет своей обращенности к Богу. Атеист – он еще не обратился в веру, но уже пошел, пополз в сторону храма, и эта новая для него адресность дала новый жизненный импульс и самому герою, и произведению в целом. В романе «Перстень в футляре» Юз Алешковский привел героя в храм, а литературе вернул ее исконную роль пастыря. Два великих дела сделал художник, мало ведая о том, – как и должно быть в истинном творчестве.

Нью-Йорк, сентябрь 1993 г.

Юз!

Лев Лосев

Апология