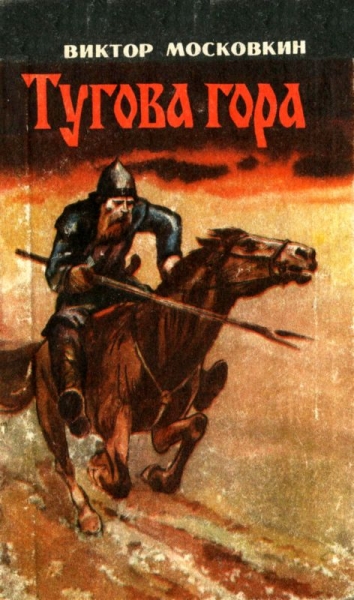

Виктор Московкин ТУГОВА ГОРА Историческая повесть

Пролог. Брат на брата

1

Тревожно, гнетуще было на исходе метельного февраля в большом княжеском доме; казалось, сам воздух был пропитан неутешной скорбью — в душной, с низкими потолками опочивальне, утопая в подушках, сгорал от лихорадки великий князь Владимиро-Суздальской земли боголюбивый Константин, старший сын Всеволода Большое Гнездо, внук Юрия Долгорукого.

В сенях и переходах с утра в смятении толкались владимирские бояре — никто уже не верил в выздоровление, — пытливо приглядывались друг к другу, злословили, гадали, кто займет великокняжеский стол, к кому теперь прибиваться: к сыну ли больного князя — десятилетнему несмышленышу Васильку, или к брату князя — суздальскому Юрию Всеволодовичу, до этого уже занимавшему княжеский стол во Владимире и потерявшему его в междоусобных распрях. Дело великое: ошибешься — не только достатка, можешь лишиться и головы!

Константин Всеволодович недомогал с осени. Сначала приступы лихорадки случались слабые и не больше раза в неделю; так прошла зима, а сейчас слег совсем: жестокий озноб, при котором мутилось сознание, и наступавшее Затем облегчение чередовались каждые пять-шесть часов. Он так ослаб, что не только вставать не мог — с трудом поднимал голову.

В горячечном состоянии князь видел сны, где явь перемешивалась с вымыслом; правда, ему казалось, что и вымышленное когда-то было с ним, но только он не помнил — когда? Короткими, пугаными обрывками проходило перед ним все его недолгое княжение, мелькали лица, и он не мог вспомнить — живы ли они, привидевшиеся ему люди. Или уже расстались с этим непостоянным миром. Мучило и то, что прожитая собственная жизнь представлялась ему сплошной чередой ошибок, и тогда он страстно молил: «Помилуй мя, господи! Прости мои прегрешения!»

Замкнутая в своем горе княгиня Анна Мстиславна почти не отходила от ложа больного, беспрерывно промокала платом его потный лоб, слезы непроизвольно скатывались с ее лица, а когда она слышала его часто повторяемые страстные молитвы о грехе, страдальчески думала: «Ненаглядный мой, единственное твое прегрешение — это доброе сердце твое!» Даже в забытьи он не отпускал ее руку; он казался ей слабым мальчиком, несправедливо обиженным, и от этого ей было еще более горестно.

Княгиня была старше годами. Восемнадцатилетней выдали ее за десятилетнего отрока — так великий князь Всеволод Большое Гнездо, устроитель русской земли, распавшейся на многие мелкие уделы, скреплял клятвенную дружбу со смоленским владетельным князем Давыдом, попросив для сына племянницу его. Отныне Давыд признавал старейшинство великого князя владимирского и обязан был во всем помогать ему. Никого этот брак не удивил, кроме разве самой княжны; первое время нередко всплакивала, с удивлением и болью за себя замечая ребячьи шалости «суженого»; и теперь еще, несмотря на то, что у них уже было трое сыновей, она не отучилась обращаться с ним матерински-покровительственно. Сейчас ей было сорок.

Анна Мстиславна с жалостью вглядывалась в измученное болезнью, но все еще красивое лицо мужа, поправляла волнистые рыже-русые волосы, разметанные по подушке, и горечь неотступно давила ей грудь. Ее, как и бояр, тревожили перемены, которые должны произойти с уходом из жизни князя. Анна Мстиславна хорошо знала вспыльчивый и неправый характер деверя, суздальского князя Юрия Всеволодовича, и боялась за своих детей.

В бреду князь стонал, говорил несвязно, но в минуты, когда лихорадка отступала, голова его была ясна, он мог выслушивать, что ему говорили, делал распоряжения. Но до последнего дня так и оставалось неясным — кому быть на престоле; Константин Всеволодович медлил, может, оттого, что еще не до конца сознавал, каким плохим, безнадежным было его здоровье.

На улице разгулявшаяся метель хлестала в окна снежной крупой, в спальной комнате было сумеречно и потому горели свечи, их слабые огни беспомощно трепетали, будто опасались, что метель вот-вот доберется до них и загасит.

Непогода еще больше угнетала княгиню, она со страхом присматривалась к этим трепещущий огонькам, ей казалось, что в них заключена жизнь мужа, — погаснут они, и жизнь кончится. Ей так хотелось по-бабьи завыть от подступавшей тоски: «На кого ты нас покидаешь, на кого оставляешь нас, сиротинушек!» Впрочем, когда на короткие минуты она уходила на свою половину к детям, она так и делала: ревела в подушку приглушенно, безутешно:

— Как мы жить без тебя станем, сокол ясный! Не ко времени распорядился собой, солнышко наше красное!

Низкая входная дверь, висевшая на кожаных петлях, зашуршала, открываясь, звук заставил княгиню вздрогнуть, но она тотчас успокоилась, — в палату тихо входили старый лекарь грек Феогност и ростовский воевода Александр Попович, моложавый и статный, всегда с чуть грустным взглядом карих глаз. У воеводы пылало исстеганное ветром лицо, в мягкой бороде блестели капельки растаявшего снега — он прискакал из Ростова и пришел к князю сразу с дороги.

Анна Мстиславна ласково улыбнулась осторожно подошедшему о поклоном Поповичу, мысленно перекрестилась: «Вот и хорошо, что приехал, поспешил к моему горю!» Воевода был близким человеком Константина Всеволодовича, добрым наставником княжичей — Василька и Севы, меньшенький Володенька был еще очень мал и находился на попечении нянек.

Пока была не закрыта дверь, из сеней в палату доносился многоголосый шум — там переругивались бояре. Он был так густ, этот шум, что, видимо, его уловил и слух князя, начавшего приходить в себя, веки больного дрогнули, он весь напрягся.

— Матвей… Дедкович? — внятно произнес Константин. — Зачем? Не хочу!.. Гоните его!., — Лицо князя исказилось от гнева.

Александр Попович понимающе взглянул на лекаря.

— Бредит. Боярин Матвей Дедкович… да о нем уж и память стерлась. — Он тяжко вздохнул, добавил тихо, с болью: — Ох, беда наша лихая, беда нежданная! Бояре уже сейчас перегрызлись, что будет после, одному богу известно… Коршуны! Прикажи, княгиня-матушка, дворец от них очистить, нельзя им давать своевольничать, душу воротит от…

Воевода не договорил, обомлел: князь смотрел на него зорко, осмысленно и вроде даже улыбался.

— От чего, воевода, твою душу воротит? — спросил Константин спокойно, хотя и слабым голосом. — Кому не дашь своевольничать? — Князь помолчал, собираясь с силами, и продолжал: — На кого осерчал, Александрушка? Расскажи… Твои речи мне любы, то ты знаешь… Рассказывай! — Его, кажется, забавляла растерянность Поповича, уже явно усмехнулся — Эк, гляжу, как тебя перепугал! А я еще не с того света с тобой разговоры веду, ты не боись…

— Помилуй, князь милостивый, не говори ты такого! Иль я ходил когда к тебе с хитростью, с умыслом злым? — Поповичу показалось, что князь упрекает его в чем-то. — Молвишь ты для меня обидное, уверять вином не стану, но знаешь ли ты, княже, как утешил меня сейчас? Воспрял-то я, господи! Многие лета тебе на радость нам!

У Александра Поповича на глазах были слезы, князь видел их и верил — искренние. Да и мог ли он сомневаться в этом человеке— всегда был верным другом в ратных делах, умным в советах, самое дорогое — сынов своих — доверил: обучает воинским потехам. Но знал Константин Всеволодович и то, что на уме у воеводы, и не мог убедить себя согласиться с ним…

— А перепугаться, то правда, я перепугался, — продолжал Попович. — Гонцы спешные матушки-княгини, чаю, с дороги, с устатку, может, лишнее сказали… Бояр тут осатанелых целый сонм… Да и вошел, увидел тебя… боярина Матвея Дедковича ты вспомнил — подивился: к чему бы?..

Князь удивленно повел взглядом на воеводу, но справился с собой, не стал выспрашивать, что говорил о Дедковиче, кости которого уже давно гниют на берегах невзрачной Липицы близ Юрьева-Польского. Сказал только:

— Бояр ты, в самом деле, проводи-ка, нечего им тут… Только помягче с ними, не усердствуй. Да и приходи, ждать буду, лихоманка меня как будто отпустила… Я пока с княгиней перемолвлюсь…

Но вперед решительно выступил лекарь Феогност, до этого колдовавший у стола со склянками.

— Потом, Константин Всеволодович, после, — непреклонно возразил он. — Ослабевшему телу надобен покой. Я должен лечить…

— Лечить! — Князь брезгливо передернулся. — У меня от твоих горьких и вонючих зелий все нутро выгорело.

Грек сделал вид, будто ничего не слышал, подошел с подносом, на котором стояли склянки с жидкостью.

2

Нелегким сложилось княжение Всеволода Юрьевича, оставшегося в русской истории под именем Всеволода Большое Гнездо, собирателя разрозненных удельных княжеств под одной сильной властью.

После смерти отца, Юрия Долгорукого, Северо-Восточной Русью стал править его старший сын Андрей Юрьевич, прозванный впоследствии Боголюбским. С младшими своими братьями — Михалкой и Всеволодом — он поступил просто: отправил в изгнание «в заморские края», справедливо посчитав, что — будут вдали, меньше станет возможности у бояр строить козни за его спиной. Так-то надежнее, когда нет рядом наследников княжеского стола, не будут грозить: «Поведешь-де себя круто, другого князя призовем!»

Но на склоне лет, сжалившись над братьями, он разрешил им вернуться в отчий дом. Он как будто предчувствовал, что его княжению приходит конец.

Не успели еще Михалка и Всеволод, много повидавшие в чужих странах, и не без пользы, обжиться на родной земле, с великим князем Андреем Юрьевичем случилось несчастье: бояре Кучковичи, близкие родственники по жене, затеяли заговор и жестоко расправились с ним в его пригородном дворце, в Боголюбове.

Во Владимиро-Суздальской земле началась смута. Завладевший великокняжеским столом средний Юрьевич — Михалка, — вынужден был уступить его ставленнику ростовских бояр князю Ярополку, а когда вскоре возвратился, согнал Ярополка, внезапно, не болев, умер…

И тогда на княжеский стол вступил Всеволод, молодой и, как оказалось, сильный князь.

Прежде всего он отомстил боярам Кучковичам за убийство брата Андрея, убийство жестокое и, казалось бы, бессмысленное. Он им придумал лютую казнь: все участники заговора вместе с вдовой княгиней Улитой были зашиты в ивовые коробья и утоплены в озере с затхлой водой. Летописец поведал: «…и быша яко гной земны тако си окоянные Кучковичи, и погибе память их с шумом».

Всеволод Юрьевич дознался больше: Кучковичи были выходцами из ростовских земель, их вотчина находилась в сельце. Андреевском, откуда брат и взял себе жену Улиту; они были связаны с ростовскими боярами, которые давно хотели восстановить свое былое величие. Как же, издревле была Ростово-Суздальская Русь, как так случилось, что появилась Владимиро-Суздальская? Суздаль и тут на втором месте, ладно, но почему вместо Ростова стал самозванный Владимир? Убив владимирского князя, ростовские бояре готовились призвать послушного себе и снова сделать свой город стольным. И тогда потечет полагающаяся с удельных княжеств дань, обогатится город, расцветут торговля и ремесла.

Ростовские бояре так и сделали. Уж коли не вышло с Ярополком, повернули на другого. Еще не утвердившийся прочно молодой Всеволод узнал, что они призвали из Новгорода князя Мстислава Ростиславовича и тот идет на Владимир в великой силе, намереваясь лишить его княжения. Всеволод собрал рать и вышел навстречу. «Всеволод же поиде противу Мстиславу. И много послаще к нему о миру, — сообщал летописец, сочувствуя молодому князю. — Он же [Мстислав] не хоте мира, слушающе ростовцев, и бишася у Липиц, у Юрьева на поле».

Так впервые недоброй памяти междоусобица помянула реку Липицу.

Ратное счастье в битве осталось за Всеволодовой дружиной: Мстислав бежал, а «ростовцев всех повязаша».

Ратники еще не возвратились к домам — новое известие: рязанский князь Глеб сжег Москву и теперь подступал к Владимиру; в союзники взял половцев; безжалостно грабят, жгут, уводят людей в полон.

Воины Всеволода Юрьевича обрушились на насильников. Отогнали! Был схвачен главный виновник разбоя рязанский князь Глеб. Простые владимирцы вытащили его из княжеского острога-поруба, куда он был посажен, и в ярости своей ослепили.

Вороньем слетались враги с разных сторон. Возмущало русских людей — ремесленников и землепашцев, — что князья в свои разорительные походы зовут еще и иноземцев, которые толпами гонят пленных русичей в чужие страны.

Снова лавина половцев. Только идут на сей раз с князьями киевским, черниговским, новгородцами. С берегов Камы и Волги делают опустошительные набеги булгары. Молодой князь Всеволод с дружиной и пешцами из простых людей мужественно обороняет землю.

Постепенно его начинают побаиваться— силу набрал: в относительной независимости от стольного Владимира только далекая южная Волынь; не покорствуют ещё новгородцы, отстаивая вечевые права и свободы, но и они уже не решаются призывать к себе князя — он у них только как военачальник, для обороны границ, в делах управления не участвует, — и они не решаются звать князя без ведома Всеволода Юрьевича: Новгород хлебом не богат, торговые пути идут через Владимир, поневоле задумаешься, поневоле смиришься.

— Долгие руки были у батюшки, городки новые рубил в лесных дебрях… И то: срубил городок на речке Москве — Москвой и нарёк город сей; оно так, славы искал: тоже на речке срубил новый городок, так назвал Переяславлем, а речку Трубежем, всё как в южном древнем Переяславле — славу, мол, мы переяли. Так городки-то се были вокруг Владимира. А сынок его Всеволод ишь как расщеперился! Длань свою простер на все пределы русские. Вона как мы, глядите! Гордыня обуяла!

Это о нем так поговаривали, и было тут больше восхищения, нежели ненависти и зависти.

В годы затишья обустраивали и крепили города, возводили каменные храмы, искусные мастера украшали их чудной лепкой и фресками. Белокаменной сказкой разросся на высоком берегу Клязьмы стольный Владимир.

В один из дней Всеволод Юрьевич собрал вместе сынов своих, их у князя много, недаром прозвище ему — Всеволод Большое Гнездо. Сыновья подрастают на диво: старшие, Константин и Юрий, под надзором умудренных в воинском деле воевод уже участвуют в ратных битвах. Они еще отроки, но отец женит их, старается теснее связать удельные княжества родственными узами, хотя знает, как непрочны бывают эти узы — Константина обвенчал со смоленской княжной, Юрия — с киевской, и сам, овдовев, взял дочь витебского князя. Ему скоро стукнет шестьдесят, три с лишним десятка лет из них он — великий князь. Жизнь была сложной, беспокойной, временами его одолевает усталость.

— Живете в княжом дому с оглядкой на меня: батюшка-де голова всему, все решит, все сделает, зачем втягиваться в дела многотрудные? — с такими словами обратился он к княжичам. — Пора вам расправить крылья, не все оставаться птенцами, пора взлететь и соколами. Поедете в земли, какие и вам назначил. Устраивайте свои города и веси, высоким разумом вершите правый суд. А правому бог помощник.

Старшему, Константину, велением князя был дан Ростов и к нему Ярославль, Углич и все заволжские земли до Кубенского озера; Ярославу достался Переяславль; Святослав поехал княжить в Новгород, гордую боярскую республику. Плотный увалень княжич Юрий обидчиво скривил губы.

— Что же, батюшка, для меня и города не осталось?

Всеволод Юрьевич отшутился:

— Какие лютые у меня сыны. Не могу же я здесь без никого остаться?

— Как без никого? — вспылил княжич. — А Володька? А Ванька?

— Им еще с мамками на женской половине быть. Малы! И не спорь!

Князь не стал скрывать своего раздражения, вызванного непослушанием сына, сказал резко. Юрий торопливо смахнул пухлым кулаком внезапно выступившие стыдные слезы, в злом отчаянии убежал из палаты. Он чувствовал себя незаслуженно обделенным, не мог понять, почему отец поступил с ним так сурово. Мелюзга Ярослав и Святослав уже князья, а он старше и по-прежнему княжич, — обидно! У самолюбивого княжича к более удачливым братьям росла глухая неприязнь.

3

Отец не торопил с отъездом, но Константин сам не хотел задерживаться, хотя невыносимо грустно было расставаться с городом, где родился и вырос, с его великолепием белокаменных соборов, с заклязьминскими лесами, где с братьями гоняли зверя.

В Ростове он бывал, но зимой, — заснеженный по уши Ростов не произвел на него впечатления, показался тихим и сонным.

Обоз выглядел громоздким, далеко растянулся, ехало много дворовых людей, везли всяческую кладь, — все это собрала княгиня Анна Мстиславна, которая впервые готовилась стать матерью и пугалась незнакомых мест, незнакомых людей и, боже упаси, вдруг что-то понадобится из обихода, а в чужом Ростове не достанешь. Ко всему, она была хозяйственна и бережлива. Константин посмеивался, глядя на ее сборы, — ровно на чужбину подалась, — но не вмешивался. Себе он взял только необходимое на первое время, и самой ценной его кладью был сундук с книгами — к книгам он пристрастился с детства, они доставляли ему много радости.

Перед отъездом отец наставлял его:

— Рад ты или не рад — ехать в Ростов тебе, хотя и думал подержать тебя пока при себе: суть великокняжеских дел не в одних ратных походах, много и другой докуки. Приохотить хотел ко всем делам. Но и в других землях княжеская рука должна быть, за всем отсюда не уследишь. Потому выбрал тебе Ростов. Юрия туда не пошлешь, горяч не в меру, тяжело ему было бы. Да и тебе, Константин, нелегко будет. Много воевал я с ростовскими боярами, посбил спесь, а до конца их гордыню не смял. Боярская кость там замшелая, темная, будут шептать на меня, будут стараться поссорить. Надеюсь на твою разумность.

Князь положил руку на плечо Константина, слегка сжал плечо сильными пальцами. Продолжал:

— Советчиками там тебе будут мой наместник Яков Резанич, он мне предан, и епископ Пахомий, муж ученый и осторожный на решения. Не забывай испрашивать его, когда что задумаешь. Одно меня заботит — доброта, доверчивость твоя излишняя. Обликом вроде в меня, а вот уж характер — от кого ты его взял? В роду у нас таких и не было. И дед твой Долгорукий, и прадед Мономах, да и меня знаешь, — с врагами суровы были, к сподвижникам справедливы. Будь тверд, Константин. Придет время — на тебя падет тяжкий крест, будешь в ответе за всю землю. Укрепляй ее, не давай раздирать на куски, всегда помни: сила Руси — в единстве. Ну, с богом!

Уходил от отца взволнованным, обещал исполнить его наказ. Сердечно простился с братьями Ярославом и Святославом, которые тоже собирались в свои уделы, а при прощании с Юрием вышла какая-то неловкость.

— Обживусь — приезжай гостить. Там, говорят, по речкам бобровые гоны завидные.

Хотел обнять брата, а тот уклонился, сказал с криво! ухмылкой:

— Нет уж, приеду — так хозяином.

Константин донельзя удивился, не понял — чем обидел? Когда? Неужто так переживает, что отец оставил его при себе? Да он бы с радостью поменялся местами, с отцом рядом мудрости набираешься, а там еще неизвестно, каких шишек нахлопочешь на свою голову. Самое-то время, пока молод, погулять да попировать всласть. Молодость уйдет, тут уж останутся одни заботы — навластвуешься, успеешь.

— Прощай, коли так, — сухо сказал Константин. — Не знаю, чем вызвал твою досаду.

4

Уделом своим князь Константин остался доволен и не скрывал этого. Лесные угодья, богатые зверем, и птицей, и медом, богатые рыбные ловы по многочисленным полноводным рекам и в озере Неро. В дороге, пока ехал, все представлял будущее пристанище скучным и серым, как тогда зимой видел, и вдруг открылась просторная водная гладь озера и по его низкому берегу сияющие на солнце купола церквей, тесовые крыши добротных изб. Стояла ранняя осень, воздух был прозрачен и свеж, чисто золотились березы, еще не сбросившие лист. Стаи уток черными точками пролетали над водой, выше тянули гуси, их крики сладкой печалью отзывались в груди. Пернатые готовились к отлету в теплые края.

У князя Константина Всеволодовича отлегло от сердца. Ростов был куда меньше Владимира, но по-своему красив, внушителен. Городские постройки надежно защищались с одной стороны озером, с другой — вытянутым полукругом, довольно высоким земляным валом со рвом, заполненным водой.

— А хорошо ведь? — оживленно спросил он Анну Мстиславну, с которой ехал в одном возке.

— Да, — протянула она. И вдруг поправилась: — Еще не знаю.

Константин Всеволодович радостно засмеялся, обнял ее, сказал нежно:

— Ты — как пуганый воробышек, даже не смеешь признаться, что тебе нравится.

«Пуганый воробышек», в двадцать девять лет собравшийся первый раз родить, застенчиво улыбнулся.

— Ты доволен, отчего мне жаловаться?

В деревянном просторном тереме разместились с удобством, хотя Константин Всеволодович сразу же решил, что будет строить белокаменный, строгой красоты дворец, который напоминал бы отцовский княжеский дом в стольном Владимире. Потом начались первые знакомства.

Князь с удивлением и еще с неведомым для себя лестным довольством встретил у входа в терем епископа Пахомия. Это было не по обычаю: князь первым должен был навестить духовного отца.

— Прости, владыка, видит бог, только что собрался к тебе.

Старенький, чистенький Пахомий ласково посматривал младенческими голубыми глазами.

— С благополучным прибытием, князь, и ты, княгинюшка! — сказал он неожиданно сочным, густым басом. — Благодарение богу, вижу вас в добром здравии!

— Спасибо, владыка, на теплом слове, — принимая благословение старца, ответил князь Константин. — Батюшка мой много сказывал о тебе, мудростью восхищен, ученостью знатной. Не откажи и мне в твоем внимании. Сказывал батюшка, дюже много книг собрал ты, позволишь ли пользоваться?

— Батюшке твоему, светлому князю Всеволоду Юрьевичу, премного обязан, преувеличивает он мои скромные познания. А от тебя, Константин Всеволодович, был рад услышать, что желание имеешь приохотиться к книжной мудрости. Все, все покажу, и книги, и моих писцов, кои перекладывают греческие сочинения на наш язык.

Расстались довольные друг другом.

Доверенный великого князя Всеволода Юрьевича боярин Яков Резанич пришел не один — был с ним высокий и плотный русоволосый богатырь с легкой, упругой походкой, одет ладно, хоть и просто, только и бросались в глаза широкий кожаный пояс с серебряными пластинами да слева на перевязи тяжелый меч в нарядных сафьяновых, с серебряной же отделкой, ножнах. Яков Резанич выглядел рядом с ним коротышкой, был длиннорук, вроде как бы скособочен, но привлекало сухое строгое лицо, обрамленное темной бородой с просединами, притягивали внимание живые, искрящиеся умом глаза. Резанич сказал после взаимных приветствий:

— Не прогневайся, княже, пришел со товарищем. Александром Поповичем кличут. Что о нем сказать — воин, воевода ростовской дружины. А дальше как посмотришь: люб — приблизь, и я обрадуюсь, нет — твоя воля.

Попович внимательно смотрел на князя, во взгляде была скромность и достоинство уважающего себя человека. Константину Всеволодовичу воин пришелся по душе.

— Добрые воины мне надобны, — коротко сказал князь, — а такие молодцы тем паче. Спасибо тебе, Резанич. Но сам-то он что молчит? Согласен ли?

— Рад тебе служить, князь. — Попович поклонился и больше не проронил ни слова, был, видимо, на речи не очень щедр. И это Понравилось Константину Всеволодовичу.

— Город, чаю, хочешь посмотреть? — спросил Резанич. — Приказывай, князь, мы твои слуги.

— Город посмотрим, — улыбнулся Константин Всеволодович, — пока же зову вас на добрую чарку. Княгиня моя рада будет гостям.

Уже на второй день Константин Всеволодович отправился осматривать подвластные города: Ярославль, Мологу, Белоозеро, Углич. С десятком дружинников его сопровождал воевода Александр Попович.

5

Все больше прикипал князь к выделенному отцом уделу. Край был щедро богат, земля плодородна. На ростовский торг собирались купцы с разных мест: поднимались с Волги — по Которосли и озеру Неро — иноземные, нередко можно было встретить торговых людей из Владимира и Суздаля, но основная торговля шла с Новгородом, который в огромных количествах покупал хлеб, лен, кожи, мед, соль, хмель и многое другое, что поставляли оборотистые ростовские купцы. Торг с Новгородом начинался, когда устанавливался санный путь, а до этого купцы забирались в самые отдаленные боярские вотчины, в самые лесные дебри, где скупали все, что производилось землепашцами смердами, Скотоводами, бортниками, охотниками.

Бойкая торговля шла изделиями ремесленников. Во время поездок по городам князь не без приятного удивления узнал, что заволжские земли славятся мастерами чеканки по серебру, изготовлению сусального золота, идущего на покрытие куполов соборных храмов: в Ярославле, в посадах, десятками стояли кузницы, где ковалось от топора до тонкой работы кольчужной рубахи. В самом Ростове делали осиновую плитку — чешуйчатое серебристое покрытие из нее было на многих церквах и шатровых крышах над крылечками боярских хором. Как ему объяснили, плитки эти выдерживают и дожди, и лютый мороз, долго не гниют. Яков Резанич сводил князя на подворье Власа Демидова, мастер изготовлял изразцы, покрытые цветной эмалью, с узором удивительной красоты.

Осмотревшись, Константин Всеволодович занялся строительными делами. В Ярославле, возле Успенского Собора, на самом мысу, образованном слиянием Волги и Которосли, начали строить деревянный княжеский дворец; чуть выше по течению Которосли, на берегу за Медведицким оврагом, по настоянию епископа Пахомия был заложен монастырь с каменной церковью Спаса. Пахомий намеревался открыть здесь училище духовных лиц.

Полным ходом шло строительство княжеского дворца в Ростове. Тут же на подворье был заложен храм Бориса и Глеба. Несколько лет назад рухнул обветшалый каменный собор Успенья Богородицы. На том месте воздвигался новый.

Теперь князя постоянно окружали зодчие, камнерезных дел мастера, объясняли свои замыслы, иные приносили вылепленные из белой глины модели будущих строений. Сначала входили к князю с опаской: каков-то норов у него, не угодишь, так и в порубе насидишься, но скоро стало ясно: Константин Всеволодович советуется, умеет слушать, а если что и поправит, то разумно.

Мастера были сплошь из простых людей. Бояре, о которых Константин Всеволодович и думать забыл, начали роптать все громче и громче: да что же это за князь, ежели он высоких людей ни во что не ставит? Не зовет для советов? Иль уж мы ничего умного подсказать не можем? Слава богу, не первый год Ростов-батюшка стоит, и раньше строились. Кто решал? Да мы же всё и решали. Посмотрим-посмотрим да и турнем обратно во Владимир.

Совсем вылетело из головы молодого князя предостережение отца, что-де сильна боярская кость в Ростове.

Пахомий несколько раз осторожно намекал, что, мол, не лишне собрать бояр на совет, нельзя пренебрегать ими Константин Всеволодович недоуменно спрашивал:

— Да о чем толковать-то с ними? Слава богу, ратных дел не предвидится. Пусть себе пируют да рвут в застолье друг дружке бороды.

— Вот и собрать бы застолье, — подсказывал владыка. — Слабы люди на лесть, это их успокоит.

— Ладно, отец духовный, подумаю.

И опять забыл за делами, что пообещал.

Так бы все и продолжалось, но однажды Александр Попович притащил за шиворот тщедушного человека, обросшего, грязного. Поводит дикими глазами, бесноватый не бесноватый, не поймешь.

— Послушай, княже, что глаголет пес смердящий. На паперти народ полошил. — Воевода тряхнул мужика, у того голова дернулась, мало что не отлетела. — Ну!

Мужик закатил глаза и завыл:

— Увы! Увы граду Ростову, а паче же людем его, отъяси от них власть им принадлежащую! Возложиша великую нужду на град!..

— Хватит! — оборвал князь, он стал бледен от гнева. — Чего кликушествуешь? Ты кто?

— Толикого дерзновения над Ростовом еще не соделаше никто! — продолжал выть мужик, не слушая вопросов.

Александр Попович опять тряхнул его. Мужик затих, видно, перехватило горло.

— Позволь, княже, попытаю, кто да что? Сдается мне, не от дурости его крики, кто-то должен за ним стоять.

Константин Всеволодович брезгливо поморщился:

— Уведи!

Не прошло и часу, снова появился воевода, с ним Яков Резанич. У обоих озабоченные лица.

— Как знал, Константин Всеволодович, — сообщил воевода. — Боярина Никиты Голени человек. Не от себя выл, по наущению.

Вот теперь Константин Всеволодович вспомнил наставление отца: «Посбил спесь, а до конца их гордыню не смял. Боярская кость там замшелая, темная…»

Как в корень смотрел батюшка, вот уж и княжескую власть принялись хулить. Жарко стало в груди, но спросил внешне спокойно:

— Кто тот боярин?

— Родовитый боярин, — стал пояснять Яков Резанич. — Вотчина Голени дюже богата, многолюдна. Хоромы же его в Ростове. Вели, княже, сыск учинить.

Константин Всеволодович задумался. Он понимал, что бояре решили испытать его, решили посмотреть, как он поведет себя. Если оставить все без внимания, могут вообразить, что испугался их, станут наседать сильнее; учинить сыск— озлобятся. Смел все же тот боярин Голеня.

— Говоришь, родовитый боярин?

— Да, княже.

— Не надо сыска. Ничего не произошло.

— Напрасно, князь, — упрекнул Резанич. — Возьмут силу, потом не сладишь с ними. Самое время проявить власть, поймут крепкую руку и поутихнут. Батюшка твой поступал иначе. Никому не позволял против себя пойти.

— Батюшка — великий князь. У него силы поболе моей.

— Константин Всеволодович! Батюшка при Андрее Юрьевиче Боголюбском княжил в Ростове.

«Да, да, забыл, ведь говорил, что до того, как стать великим князем, кое-то время был в Ростове. Родовитый боярин… Видать, чувствует силу, коли решился бросить вызов, смелый Голеня. И начинать с самого корня не хотелось бы, оттолкнешь тех, кто не против меня».

— За боярином Голеней посмотреть не мешает: кто ходит к нему, о чем беседы ведут. — Говорил твердо, но в глаза не смотрел. — Мужику надобно внушить: дерзким словам мы не вняли, забыли.

— Воля твоя, Константин Всеволодович, — покорно подчинился Яков Резанич.

Ушли, разочаровавшись в князе, уверенные, что Константин Всеволодович поступил неразумно, Они-то лучше знали своих бояр.

6

Константин Всеволодович прислушивался к шуму на крыльце терема, в сенях шла какая-то возня. Он разом вскочил из-за стола, за которым писал, рванул со стены меч. В конце опочивальни пробивался сумеречный вечерний свет.

«Так вот, наверно, было в Боголюбове, когда бояре Кучковичи ворвались в опочивальню к дяде Андрею Юрьевичу, — быстро пронеслось в воспаленной голове. — Но у него даже меч заранее выкрали… Меня им легко не взять».

Князь пожалел, что после случая с дворовым человеком боярина Никиты Голени и своей слабости — вскоре сам понял: не такое решение надо было принимать — расправиться с супротивником без жалости, — после того случая отдалил от себя Александра Поповича: презрение увидел в глазах воеводы, взыграла спесивая княжеская кровь, не стерпел, отдалил. А тот смирился, старался не попадаться на глаза. Как бы он сейчас был нужен!

Когда князь не тронул Никиту Голеню, ждавшего худа, бояре и впрямь посчитали его слабовольным и податливым, потирали от удовольствия руки, горделиво разглаживали пышные бороды: «Вот такой князь нам и нужон!» Да только просчитаетесь, сказал себе Константин Всеволодович, когда до него дошли слухи о торжестве бояр. Жаль вот, что не мог перебороть себя, не признался Якову Резаничу и воеводе, что правы они были.

За дверью спальничий отрок Василий — где ему справиться одному? Константин Всеволодович напряженно ждал.

Но вот дверь распахнулась. Вбежал с заполошным криком раскрасневшийся суховатый человек — лукавый владимирский боярин Матвей Дедкович; его Константин Всеволодович сразу признал. Упало сердце от тревожного предчувствия: неужто с батюшкой что случилось? За боярином теснились лучшие местные мужи — глаза безумно горят, дерут в крике рты:

— Князь! Час настал! Спеши во Владимир. Батюшка на тебя в гневе, не дай бог, передаст стол меньшому Юрию! — вопил задышливым голосом боярин.

Дедкович в то же время косился на обнаженный меч, конец которого упирался в половицу. Лицо князя было бесстрастно, только темнел, яростнее становился взгляд.

— Князь! Не дай свершиться заговору! — закричали бояре от двери.

— Поспешай, милостивец, возьми великий стол!

— Всегда наперед Ростов-то ставили! Владимир пригород есть наш. Наши смерды в нем живут, и холопи, и камнесечцы, и древодели. Все наше!

Тяжелый меч опустился с глухим стуком на столешницу.

— Как вы смеете! Белены объелись? Я не волен решать за великого князя. Ты послан от него? — спросил он Дедковича, который медленно отступал к двери. — Говори!

— Конечно, князь. Я только из Владимира.

— Почему же не пришел ко мне один? Ты к кому послан?

— К тебе послан. Да разве от них укроешься, — боярин сокрушенно развел руками. Тяжелый, ненавидящий взгляд Константина Всеволодовича пугал его.

— Не юли, боярин! Зачем устроил переполох?

— Видит бог! — Дедкович мелко перекрестился, не спуская глаз с меча в руках князя. — Нет у меня ничего за собой. Клянусь, князь!

Ни одному слову его не поверил Константин Всеволодович, но и догадаться не мог, для чего Матвей Дедкович растревожил ростовских бояр, зовет к мятежу. Припомнилось, что никогда Матвей не был приближенным отца. Тогда почему он здесь? Не по своей ли воле? Да разве прочтешь в глазах лукавого боярина, с чем и для чего он прибыл.

— Вот что, бояре, — обратился он к местным мужам, — осатанелыми псами ворвались вы в княжеский терем, подобало бы посадить вас в поруб, чтобы охладили вы свои горячие лбы. Так, помнится, и делал мой батюшка Всеволод Юрьевич, когда был у вас князем. Так буду впредь делать и я. Не услышь я сегодня ваших криков корыстных, поехал бы во Владимир. А сейчас повторяю: не волен решать за великого князя. Что он порешит, так и будет. Идите!

Смущенные резкостью молодого князя, бояре стали расходиться. Злобно шипели на Никиту Голеню:

— Говорил, податлив-де князюшка, в рукавицу зажмем, все станет делать по нашей воле. Как бы не так! Не зря поминал свирепого своего батюшку, волчонок волком хочет стать.

— Не с таким подходом надо было к нему, — отбивался Голеня. — Ума-то мало было в криках наших: «Ростов-де наперед стоял, владимирцы холопи наши». Криками-то такими его и напугали. С испугу он это!

А Константина Всеволодовича ждала встревоженная Анна Мстиславна, в глазах немой вопрос.

— Посланный от батюшки из Владимира. Зовет к себе, — объяснил князь.

— Отчего же такой шум? И ты кричал, гневался?

— Да странный какой-то посланный. Бояр переполошил…

— Надо ехать?

— А вот завтра поговорю с ним с глазу на глаз…

Утром он велел позвать боярина Дедковича. Ему сказали, что он уже отбыл обратно во Владимир,

7

— Дозволь говорить, князь?

— Говори.

Гонец, молодой дружинник, откашлялся, стал чеканить:

— Константин, князь ростовский, велик грех переступать заповедь отца своего. Дошло, что преуспеваешь в непослушании своем. Повелеваю прибыть ко мне, не медля ни часу.

Сказав это, посланец низко поклонился. В словах великого князя Всеволода Юрьевича, переданных через него, слышалась откровенная угроза. Как на грех, в палате оказалась Анна Мстиславна. Ее глухой стон вывел из оцепенения Константина Всеволодовича. Досадливо махнув гонцу рукой, чтобы уходил, князь бережно поддержал обессилевшую Анну Мстиславну.

— Не надо так пугаться, перестань, — уговаривал он, сердясь на себя, что позволил посланцу отца говорить при ней. — Нет у меня вины перед батюшкой.

— Да как же! Гневны слова его. Боюсь за тебя!

— Ну вот еще… С чего взяла? Иди к детям.

— Наговор на тебя, не иначе, — не унималась Анна Мстиславна. — Чует мое сердце — злой наговор. И не поехал ты по его первому зову, огневил…

— Честность мою признает батюшка. Он справедлив…

Быстры кони. Не отдыхая, не останавливаясь, князь мчался во Владимир на повторный, сердитый зов отца. Взял с собой воеводу Поповича и двух дружинников. В пути пересаживались на запасных коней, которых прихватили с собой.

Майское солнце жаркое, лесной воздух густой, запашистый. Дорога подсохла после весенней ростепели, но еще не стала пыльной. В иное время дышалось бы легко, радость была на сердце, а сейчас не отпускала тревога, lie представлял, чем вызван гнев отца, догадывался только — начало его связано с внезапным появлением зимой в Ростове боярина Матвея Дедковича, Константин Всеволодович по какому-то упрямству не поехал тогда. А зря…

На княжьем дворе Константин Всеволодович бросил поводья подбежавшему конюху, поднялся уже на ступеньки крыльца, но задержался, увидел брата Юрия. Стоял тот возле белого жеребца, любовно оглаживал его, приговарил что-то. «Получил, видимо, от кого-то в подарок», — подумал Константин Всеволодович, вспоминая, что не было среди княжеских коней такого красавца.

Юрий тоже заметил его, передал коня стоявшему рядом дружиннику.

С того раза, как неловко простились они перед отъездом Константина Всеволодовича в Ростов, будто легла меж ними невидимая преграда. И сейчас — не обнялись, обрадовавшись встрече, не улыбнулись приветливо.

— Явился все же? Только мог не спешить, все одно поздно.

Юрий был в алом княжеском плаще, в мягких сафьяновых сапожках, прошитых по голенищу золотой строчкой, без шапки — длинные светлые волосы ложились на плечи. Был он чуть не на голову ниже Константина Всеволодовича, но гораздо плотнее. Сильными коротковатыми ногами твердо ступал по выложенному плитняком двору.

— Неведомо что говоришь, брат. Отчего поздно-то?

— То от батюшки узнаешь, — уклонился Юрий.

— Гонец сказывал: плох батюшка. Как он?

— Почти не выходит из терема. Увидишь…

Пошли вместе.

Великий князь Всеволод Юрьевич сидел в кресле с высокой прямой спинкой. Кресло было придвинуто к открытому окну, за которым слабо шелестели листвой недавно распустившиеся деревья. Солнечный свет, бьющий сквозь ветви, ложился на изможденное лицо.

У Константина Всеволодовича сжалось сердце от боли: никак не ожидал, что так перевернет отца, — когда он последний раз был во Владимире, постаревший отец был бодр, весел. Сейчас особенно бросалась в глаза мертвенная желтизна на запавших висках.

Константин Всеволодович припал к ногам князя, едва удерживая себя от рыданий, плечи его вздрагивали.

Как ни гневен был князь на старшего сына, он не мог не отметить искреннего порыва, проявления любви к себе, хмурый взгляд, с каким он встретил появление в палате Константина Всеволодовича, заметно потеплел, на суровом, замкнутом лице появилась смягченная улыбка.

— Встань! — Всеволод Юрьевич легонько толкнул в плечо сына.

Константин Всеволодович поднялся и отошел к лавке, сел рядом с Юрием. Отец в упор, молчаливо разглядывал его. Он уже прогнал минутную слабость и опять был тверд и подозрителен.

— Константин, князь ростовский, — сухо начал он, — в свое время повелевал быть тебе во Владимире, слал боярина Матвея Дедковича. Ты пренебрег моим велением, не приехал. Подобает ли дерзить великому князю, отмахиваться от его слов?

Константин Всеволодович резко вскочил, щеки его запылали:

— Отец! — крикнул он с негодованием. — Кого ты прислал? Слышал бы ты, какие речи вел твой посыльный боярин! Спеши, мол, не то отдаст батюшка великое княжение меньшому брату твоему Юрию. Час твой настал. Какой час? Твоя воля, батюшка, — как ни решишь, подчинюсь. Но лезть на рожон, лезть в драку? Он же звал пойти на тебя, бояр переполошил. Оттого и не поехал, рассудил: не годится княжичу идти на отца, на великого князя.

— Так, по-твоему, — вмешался Юрий, — не кричали бояре, чтобы ты в смуте захватил батюшкин стол? Ростов-де всегда наперед был, владимирцы наши холопи? Владимир подчиним Ростову, сделаем Ростов стольным градом Северо-Восточной Руси? Не так разве?

— Кричали такое бояре, было, — согласился Константин Всеволодович. — Но что с того? Те же бояре рты запечатали, когда я прикрикнул на них. Выгнал я их, батюшка, из своего терема.

Юрий недоверчиво засмеялся.

— И ты веришь, отец? Рты запечатали… Непохоже! — Глаза у него стали злыми. — Сил было у тебя маловато, потому решил пока выждать. Теперь у тебя по городу темные людишки шатаются, плачутся об обидах, отца твоего, великого князя, порочат, к великой смуте зовут! Милостивый же князь Константин только что дары им не шлет за это, любо ему!

— За глаза про кого худа не говорят! — У Константина Всеволодовича от облыжных обвинений дрожал голос. — Знаю, кем эта лжа грязная придумана. Выслушай меня, отец, повели привести боярина Дедковича.

— Оседлали тебя ростовские бояре, под их дуду пляшешь, — не унимался Юрий.

Давняя неутихшая ненависть была у Всеволода Юрьевича к кичливым ростовским боярам, что в несбыточных мечтах видели свой город, подобным Новгороду, хотели слабого князя и самим ведать всеми делами. Что им земля русская, крепкая, единая? Своя вотчина, вот она, ближе! Знал Юрий эту затаенную ненависть отцовскую и хотел растравить его, вызвать необузданный гнев. Поглядывал на него с надеждой, ждал. Всеволод Юрьевич сидел, полуприкрыв глаза, лицо казалось безжизненным.

— Что же ты, батюшка, молчишь? — не выдержав, обидчиво спросил Юрий.

— Да, да… — Князь выпрямился, зорко оглядел сыновей. Пока Константин был вдали, верил всему, что о нем доносили, гневался, но вот он перед ним, пылает возмущением, — нет в нем притворства, и князь чувствует к нему нежную отцовскую любовь, хотя еще и не хочет признаться, что поддался наговорам лукавых людей. — Скажи там, — сухо приказал Юрию. — Пусть кликнут сюда боярина Матвея.

— Батюшка! — Юрий смущенно развел руками, лицо стало покрываться пятнами. — Батюшка! Велел ты снарядить с княжичем Владимиром умудренного человека, помочь княжичу освоиться на новом месте. Я и послал с ним боярина Матвея. В Юрьеве он сейчас.

После такого объяснения брата смутная догадка мелькнула у Константина Всеволодовича, а потом уже стала уверенностью: по братниной указке раздразнил ростовских бояр Матвей Дедкович, устроил шумство, чтобы потом опорочить его перед отцом. И как обдуманно Юрий устроил: «Узнал, что меня ждет разгневанный отец, поверивший недоброй молве, побоялся, что могу уличить боярина во лжи, всплывет правда, — немедля отправил того с глаз долой».

— Напрасно поторопился, сын, отослать боярина, — хмуро сказал Всеволод Юрьевич. — Нешто иного дядьки для княжича не нашлось? — Князь быстро вскинул взгляд на Константина, тот напряженно опирался ладонями в края лавки, на которой сидел, будто готовился к прыжку, лицо было недоброе. — Напрасно поторопился. Пошлешь за боярином в Юрьев. Хочу еще раз выслушать его.

— Хотел, батюшка, взять я боярина Матвея в железа и отправить к тебе, — глухо проговорил Константин. — Но он, как уж, ускользнул, сбежал той же ночью.

— Не забывай, брат, чей боярин Матвей, — с угрозой заметил Юрий. — В железа заковать! Привез бы ты в железах ростовского боярина Никиту Голеню. Нужнее был бы он батюшке.

— Ложь ходит рядом с тобой! — не выдержал Константин Всеволодович.

— Перестаньте! — Всеволод Юрьевич поднялся с кресла— все еще высокий, прямой, как и в былые времена; взор его был грозен. — Стыдно мне за вас, княжичи! О чем вы думаете? Что терзаете друг друга? Вы дети одного отца, одной матери. Имейте в себе любовь меж собою. А будете жить в распрях — погибнете сами и потеряете землю дедов и отцов своих. Того ли вы хотите?

Семейный раздор угнетал старого князя, тревогой обволакивало душу предчувствие, что после его смерти все его труды, все заботы пойдут прахом, не удержать сыновьям землю в единстве: передерутся. Вот уже и сейчас нет согласия между старшими детьми.

Всеволод Юрьевич снова почувствовал себя обессилевшим, вернулся в кресло, руки его, положенные на подлокотники, мелко дрожали. Уже более спокойно продолжал, обращаясь к Константину Всеволодовичу:

— Осерчал на тебя, не скрываю. Не только боярин Матвей, есть и другие доверенные люди, о каждом шаге твоем передают. Ладно, что ты устраиваешь города, но ты забываешь о власти, даденной тебе, упустил ее… — Заметил, что Константин недоуменно пожал плечами, прикрикнул;— Не спорь! Не знаешь, что делается возле тебя, являешь ненужную мягкость. Князь — твердь в своем уделе, во все вникать должен… И уже порешил я отдать владимирский стол твоему брату Юрию. Но не объявлено еще сие. Сейчас думаю по-другому, не годится нарушать родовое право: старший сын должен наследовать отцу. И потому остаешься ты во Владимире великим князем. Юрий пойдет в твой удел, в Ростов. Есть у него желание справиться с непокорством бояр, нынче показал это.

Константин был поражен решением князя.

— Отец! — с волнением заговорил он. — Могу ли надеяться, что я ослышался? Ах, отец! Не ты ли всегда повторял, уверен был: только единством жива будет Русь, иного выхода у нее нету. А сам делишь землю на два равных княжества. Ростовский удел обширен и богат. При тебе я мог быть в нем князем, потому как знал: я в полной твоей воле. А что будет после?..

— Что ты хочешь? — раздражаясь и подозрительно оглядывая старшего сына, спросил Всеволод Юрьевич.

— Хочу, чтобы был один великий князь. Я буду им, или Юрий, или кто другой из братьев, но один, как ты сейчас. Оставь в Ростове доверенного боярина, пусть им будет нынешний Яков Резанич. Дай братьям по городу, каждому по достоинству, но не дели княжество на два равных удела, способных противустоять друг другу.

— Вот, батюшка, — скромно вставил Юрий, — ему всё, другие братья пусть бедствуют. Вот что он хочет! Ему и Владимир, и богатый Ростов. Жаден старший братец. Одно только непонятно, отчего он Ростов приравнивает к стольному Владимиру? Не зря, пожалуй, слухи-то идут, что хочет Ростов столицей сделать. Полюбился он ему… Вот они, боярские-то наущения, где всплывают.

— О другом моя речь, как не поймешь? — укорил брата Константин Всеволодович. — Но и не скрываю, полюбился Ростов мне, и беды в том нету. И уж если батюшка решил создать новое ростовское княжество со многими городами и землями, то лучше там мне и быть.

Говорил и надеялся, что отец поймет пагубность своего решения.

Всеволод Юрьевич устало качнулся в кресле, недовольно сказал:

— Дерзок ты, Константин, отца учишь!.. Идите, затомился я с вами. Последнее слово скажу позднее.

«Не станет же рушить то, чему посвятил долгую, неспокойную свою жизнь, — уходя от отца, раздумывал Константин Всеволодович, — не станет дробить землю».

К вечеру великий князь собрал к себе в палату ближних бояр. Ослабевший, задыхающийся, жаловался на непослушание старшего сына и объявил, что наследует великое владимирское княжество его второй сын Юрий. За Константином Всеволодовичем оставался Ростов с городами и заволжскими землями.

Многие любили Константина Всеволодовича за прямоту и мягкость, сочувствовали ему, но не посмели противоречить старому князю, — присягнули Юрию. Наиболее дальновидные понимали, что нарушение родового права усилит раздор между братьями, трудно будет старшему смириться, ходить под рукой меньшого брата.

Горделиво выходил из отцовских покоев новый великий князь Северо-Восточной Руси — Юрий Всеволодович. Оттиснул старшего брата в сторонку от бояр, сказал весело, не заботясь, что прислушиваются к нему:

— Ехал, поди, надеялся: переменит батюшка свое первое решение, тебя поставит великим князем. Ан не вышло! Погоди, братец, я еще и Ростов-то у тебя отберу. Поедешь на прокормленье в маленький городишко, какого мне хотел.

— Не спеши карать, всякое может быть, — угрюмо ответил Константин Всеволодович. — Недозрелый умок — что вешний ледок, от дождя и от солнца тает.

— Посмотрим, — с загадочной улыбкой сказал Юрий Всеволодович.

«О господи, что-то будет!» — вздыхая, крестились бояре.

8

Запыленные всадники на княжеском подворье спешились с усталых коней. Юный воин в нарядной одежде спросил подбежавшего конюха:

— Что князь Константин Всеволодович, здоров?

— Благодарение господу, в полном здравии!

— Доложи, брат его Святослав челом бьет.

Конюх услужливо бросился к терему, но тут же и остановился: князь увидел из окна всадников и вышел сам. Прищурившись, оглядывал прибывших.

— Рад видеть тебя, князь Константин! — Святослав поклонился, лицо его стало покрываться румянцем: смутила холодность Константина Всеволодовича.

— Здравствуй! — сдержанно отозвался Константин Всеволодович; пытался догадаться, с чем пожаловал к нему Святослав из Новгорода. — Заходи гостем!

Посторонился, пропустил младшего вперед себя. А когда остались одни, Святослав стал горько жаловаться на несправедливость Юрия Всеволодовича и переславского князя Ярослава, которые выгнали его из Новгорода. Боярское вече признало новгородским князем Ярослава.

— Так, — раздумчиво говорил Константин Всеволодович, угощая проголодавшегося брата. — Выходит, Юрий прежде на тебя замахнулся, согнал с княжения. Что же новгородцы не отстояли, подчинились безропотно? Али досадил им чем?

— Что им, новгородцам… И ничем не досаждал, а Ярослава, не моргнув, призвали. Им ведь, чем чаще князья меняются, тем сильнее они сами, не хотят твердой княжеской руки.

Два соседних княжества — владимирское и ростовское. Первое время после смерти старого князя кто-то прибивался к Юрию Всеволодовичу, кто-то шел к ростовскому князю Константину Всеволодовичу. Но то были бояре и служилые люди, воины. Ничего не было в этом удивительного. Другое дело взять под свое покровительство изгнанника из княжеского рода. Юрию Всеволодовичу явно не понравится, затаит обиду, подозрение. Но и в беде оставлять Святослава грешно.

— Оставайся. Забав себе найдешь. Скучать не станешь.

— Спасибо, брат, — скромно поблагодарил Святослав. Не того он ждал, думал, даст ему Константин Всеволодович какой-нибудь из своих городов, вроде Углича или Белоозера, — но не выпрашивать же!

Не успелось забыться волнение, вызванное внезапным появлением Святослава, — новое негаданное событие: с жалкой кучкой бояр и воинов прискакал из Юрьева-Польского младший брат Владимир.

— Под твою защиту, брат, не гони! Невмоготу больше оставаться под тяжелой рукой Юрия.

Приезд братьев ничего хорошего не сулил.

С отцом Пахомием Константин Всеволодович поехал на восточный берег озера Неро в сельцо Угожи. По дороге епископ много рассказывал про это село. Угожане занимались торговлей, рыбной ловлей, огородничеством. Еще при деде Константина Всеволодовича, Юрии Долгоруком, в Угожах было открыто училище, в котором помимо грамоты учеников знакомили с ведением торговых дел. Все это очень заинтересовало князя.

Село и в самом деле произвело на Константина Всеволодовича хорошее впечатление: дома добротные, людей много, живут богато. Впоследствии он не раз приедет сюда и даже поставит терем неподалеку от села. В эту поездку его встречал купеческий старейшина Михей Русин. Купец вел обширный торг с иноземцами, его корабли с товарами ходили в водах греческих. Как раз он только что вернулся из далекого путешествия.

Купеческий караван проходил через Владимир, и Константин Всеволодович, выспрашивая о разном, услышал и о Юрии Всеволодовиче: «Опечалился великий князь, узнав, что братья ушли в Ростов», — передал Михей.

Юрий Всеволодович появился под городом внезапно. Ростовские воины вышли навстречу. Сошлись на берегах неглубокой реки Ишны.

Князья выехали вперед войск. Юрий Всеволодович гарцевал на белом жеребце, был в блестящем стальном шлеме, в кольчуге, плотно сидел в седле.

— Князь Юрий! Зачем пожаловал в ростовскую землю? — Константину Всеволодовичу сказали, что по пути Юрий не зорил деревенек, и потому в голосе его не было гнева, только настороженность.

Оглянувшись на дружину, Юрий Всеволодович подбоченился:

— Не подобает тебе допрашивать меня. Я великий князь Владимиро-Суздальской Руси. Али ты со своими боярами считаешь, что мы, владимирцы, — ваши холопи?

Хвастливость его была невыносима.

— Брат Юрий, не вводи в грех, — сдержанно увещевал Константин Всеволодович. — Не поднимай меча, возвращайся к себе домой.

— Ты мне не указчик! Я волен решать, где мне быть и что делать!

Ростовские воины зароптали, теснее сдвинулась к берегу дружина Юрия Всеволодовича. Казалось, вот-вот ринутся навстречу друг другу, сомкнутся в жаркой схватке.

Но не хватило решимости ни у той, ни у другой стороны. Князья покричали, тем и кончилось. Юрий Всеволодович видел, что ростовская дружина не слабее владимирской, а из города еще подходили пешцы из посадских людей.

Рядили мир. Святослав и Владимир уехали с великим князем: первому был дан в княженье Юрьев-Польский, Владимир отправился княжить в подвластный Юрию Переяславль-Южный.

Мир миром, а Юрий Всеволодович не оставил намерения схватиться со старшим братом. Поняв, что малой дружиной ростовцев не одолеть, собрал сильное войско.

Константин Всеволодович был в Ярославле, когда узнал о новом походе великого князя: с горечью понял: «Для брата мирный уряд — ничто». В этот раз Юрий Всеволодович шел, как по чужой земле: жег селения, захватывал пленных.

В Ярославле с князем находился воевода Александр Попович, при нем была отборная сотня воинов: намеревались спуститься вниз по Волге, дабы потрепать мордовских князьков, разбойничьи шайки которых добирались до заволжских селений, грабили их.

Князь приказал воеводе возвращаться в Ростов, сам с небольшим отрядом ринулся к Костроме — городу Юрия Всеволодовича.

При появлении его отряда костромичи, как это не раз делали, убежали со своим скарбом в лес, благо лес подступал к самым стенам города. Кострому Константин Всеволодович, не особо терзаясь, пограбил и сжег — в отместку за вероломство великого князя владимирского; все — как по пословице: князья дерутся — с холопов шапки летят.

Ростовцы не пустили Юрия Всеволодовича в город, встретили его войско на подступах к нему, на реке Саре. Завязалась жаркая схватка. Не подоспей со своей дружиной воевода Попович — не миновать бы ростовцам поражения. Но свежие силы, прибывшие к ним, решили исход сражения, войско Юрия Всеволодовича было рассеяно.

Первый поход Юрия Всеволодовича на Ростов объясняли тем, что Константин Всеволодович укрыл у себя беглецов, князей Святослава и Владимира, не передал их великому князю. Для второго набега не было никакого повода. Правда, выиграй Юрий Всеволодович битву — нашли бы ему оправдание. Вернулся же он во Владимир с позором. Стали роптать бояре, у которых в горячую страду князь забрал в войско земледельцев из вотчин, недовольна была неудачливостью князя и дружина. О скором новом походе на старшего брата не могло быть и речи, волей-неволей Юрию Всеволодовичу пришлось смириться.

Все ждали: теперь наступит долгое затишье. Но когда установился санный путь — горячая пора торговли, — с Новгорода не пришли купцы. Князь Ярослав повздорил с новгородцами и у Торжка перекрыл торговый путь. Новгородцы отправили на переговоры с ним самых уважаемых людей. Ярослав посмеялся над посланными мужами и всех засадил в поруб.

Рискнули пробиться в Новгород ростовские купцы. Ярослав перехватил первые обозы, другие в страхе великом повернули назад.

Ростовские купцы и бояре пришли к Константину Всеволодовичу.

— Отговори брата, образумь. Ты старший в роду.

Князь отправил к Ярославу боярина Якова Резанича со словами:

«Брат, не твори зло, придет беда!»

Яков Резанич вернулся с ответом:

«Почему мне слушаться тебя? Владей своим уделом!»

Тем временем новгородцы призвали к себе воинственного торопецкого князя Мстислава Удатного, будущего участника битвы с татарами на Калке, одного из немногих, кто с честью вышел из той битвы.

Мстислав Удатный обещал вступиться за честь Господина Великого Новгорода и на том целовал крест.

В союзники он взял псковского и смоленского князей. Объединенное войско направилось к Твери, где, по слухам, пребывал князь Ярослав и плененные им новгородские бояре Но в Твери его не оказалось. Тогда повернули к Переяславлю. Не дойдя до города, узнали: Ярослав со своими силами ушел во Владимир к Юрию Всеволодовичу, оба готовятся дать бой.

Мстислав Удатный с новгородцами прислали в Ростов гонца: просили присоединиться к ним. Константин Всеволодович собрал бояр. Все в один голос заявили: выступать; несправедливость, допущенная старым князем Всеволодом Юрьевичем, должна быть исправлена: Константин Всеволодович пусть займет великокняжеский стол.

Константин Всеволодович против такого решения возражать не стал. Неприязнь к брату пересилила все доводы рассудка.

Пятьсот ростовских воинов присоединились к войску Мстислава Удатного.

Летописец отметил:

«Оле страшно… братье! Поидошя сынове на отцы, а отцы на дети, брат на брата, рабы на господу, а господа на рабы».

Войско Юрия и Ярослава было огромно. Помимо опытных воинов оно состояло из пешцов — посадских людей и смердов. У Мстислава Удатного людей было много меньше..

Сошлись обе стороны на реке Липице, близ Юрьева-Польского. Мстислав и Константин Всеволодович все еще пытались не допустить кровопролития, слали гонцов:

«Отпусти мужей новгородских и новоторжских, — предлагали Ярославу, — а с нами возьми мир, а крови не проливай».

«Мира не хочу, мужи ваши у меня. Пришли издалека, так куда уж вам уходить», — глумился Ярослав.

И опять слали сотника:

«Юрий и Ярослав, мы пришли не кровь проливать — не дай бог сотворить такое! Договоримся, ведь мы же родичи. Дадим старейшинство Константину, а вам вся суздальская земля».

Князья отвечали:

«Брату Константину говорим: пересиль нас — вся земля твоя будет».

Князья были уверены в победе, предостережения осторожных не задевали их, льстивые нашептывания принимали благосклонно.

— Да когда ж такое было, — говорил ближний боярин Матвей Дедкович, — чтобы пришедшие в нашу землю чужаки уходили безнаказанно? Ни при дедах, ни при отцах такого не было. А потом, сколько их и сколько нас, — седлами закидаем.

— Так оно и есть, боярин, — важничал Юрий Всеволодович. — Твоя правда, не устоять им противу нас.

— Воины Мстислава Удатного умелы, дерутся зло, — осторожно говорили умудренные опытом воеводы. — Легко ли будет сладить с ними!

— Сказывают, перед битвой они спешиваются с коней, разуваются…

— Неужто разуваются? Зачем?

— Чтоб легче бегать, чтоб не догнали…

— То новгородцы идут так, — поправили рассказчика. — Дерутся новгородцы пешими, иной раз и обувку сбросят, чтоб увертливее быть.

— Что с того! — упрямо гнул свое боярин Матвей. — Аль наши вои слабее? Задавим силой, многолюдством.

В шатре у князя Юрия Всеволодовича начался пир.

— Добро само пришло вам в руки, — внушал он воеводам. — Все вам будет: и кони, и оружие, а кто человека возьмет живого, сам будет убит. С князьями после решим, как быть.

Вина и крепкий мед туманили голову. Юрий Всеволодович, не дожидаясь исхода битвы, заново кроил уделы:

— Мне, брат Ярослав, владимирская земля и ростовская, а тебе Новгород с Переяславлем, а брату нашему Святославу Смоленск…

Утром вступили в битву передовые сотни. День был ветреный, промозглый, перевалило за середину апреля, а в оврагах еще лежал снег.

Дрались неохотно, не было злости друг к другу. А и какая злость, когда то и дело встречается знакомое лицо: бывало, в одном строю бились с булгарами да половцами, изгоняя их с родной земли. Сейчас-то почему друг на друга? По чьей прихоти?

Еще более лениво сходились пешцы, переругивались, разъяряя себя, но рогатины в ход не пускали. Им-то — ремесленникам да землепашцам — эта битва и вовсе была ни к чему.

Так прошел день. Результат его обескуражил Юрия Всеволодовича. Скучным ходил Ярослав. Воеводы старались не попадаться им на глаза. Не было нигде видно и речистого боярина Матвея Дедковича.

Утром следующего дня воины Мстислава и Константина Всеволодовича: новгородцы, смольняне, псковичи — свернули лагерь и покинули поле битвы. Двигались к Владимиру. Воеводы рассудили: город оборонять некому, взять его легко. Пусть после Юрий Всеволодович вертится возле своей столицы.

Впереди шли отборные сотни, за ними пешцы; чтобы не отстать от всадников, бежали рысцой, без строя. В стане князей ликовали:

— Устрашились! Бегут!

— В самом деле, господи, — не сдюжили! Догоняй! Уйдет добыча!

Нет большего искушения — броситься вдогонку убегающему войску. Нестройной толпой, иной и кольчугу не успел надеть, шлем где-то потерял, побежали; одна мысль владела всеми — настигнуть отступающих, смять.

И тогда передовые сотни повернули коней. Описав полукруг, охватили беспорядочно набегавших ратников. Первые стоны, первая кровь. И уже появилась ярость… И раз, и два прошел сквозь полки князей Мстислав Удатный со своими дружинниками, и там, где он шел, земля была красна от крови, леденили душу стоны умирающих.

Ростовский воевода Александр Попович пробивался к шатру великого князя. Подвернувшегося под руку, рвущегося из толчеи боярина Матвея Дедковича сбил с коня тяжелым мечом. Княжеский шатер воевода нашел пустым…

Загнав трех коней, в одной сорочке прискакал великий князь Юрий Всеволодович во Владимир, бросил клич:

— Укрепляйте город! Обороняйте город!

Хмуро встретили владимирцы князя. Легко сказать: «Укрепляйте город! Обороняйте город!» А когда его укреплять, коли вот-вот нагрянут следом воины ростовского князя? А кто будет оборонять, коли все войско осталось у Юрьева-Польского? Недобро оглядывали владимирцы Юрия Всеволодовича: «Голову потерял от страха… И это великий князь! С таким князем только беспокойство вечное и разор».

Те, что имели родственников в войске великого князя и надеялись на добычу, не скрывали своей обозленности:

— И отца, и дядю его помним, никогда не бывало такого позора. Уж ни на что не годен, не совался бы…

Стыдные минуты переживал Юрий Всеволодович, стоя перед собравшейся толпой. И не выдержал, попросил:

— Не выдавайте меня Константину. Утром уйду из города.

— Пошто выдавать! Разве можно! — успокоили его. — Миритесь и деритесь сами…

К вечеру с поля битвы стали прибывать первые воины, рассказывали, как все было; взбудоражили город. Спешно снарядили подводы, отправили к Юрьеву-Польскому за ранеными. Ждали подхода ростовского князя, именитые бояре и духовные лица готовились к встрече.

Еще до подхода Константина Всеволодовича запылал чьей-то рукой подожженный княжеский дворец. И хоть охотников тушить пожар набежало много и потушили быстро, но вызволенный из огня вместе с семейством Юрий Всеволодович не увидел сочувствия к себе. Его уже никто не считал великим князем.

Тем временем улицы оживились, к воротам побежали люди: приближалось войско ростовского князя. Юрию Всеволодовичу предстояло последнее, самое жестокое унижение.

С непокрытой головой вышел он навстречу старшему брату. Все припомнилось ему: и как задирал брата, обещая войти в Ростов хозяином; как мстительно мечтал дать брату захудалый городишко на прокормление; оба своих неудачных похода к Ростову. И теперь вот эта злосчастная битва на Липице… Юрий Всеволодович не знал еще, что в брошенном шатре нашел воевода Попович свиток, по которому закреплялись заново перекроенные им уделы: владимирская и ростовская земли — великому князю, Новгород и Переяславль — Ярославу, Смоленск — Святославу…

За воротами Юрий Всеволодович встал на одно колено, приложил ладонь к груди, с трудом поднял затуманенный взгляд.

Константин Всеволодович спешился, остановился в двух шагах. И ростовская дружина, и владимирские бояре не подходили близко, предоставив им возможность разговаривать наедине.

— Прости, брат, прошу милости! — Юрий Всеволодович говорил хрипло, сорванным голосом.

— Встань! Не гоже князю в пыли порты полоскать.

— Брат, не лишай жизни… Молю!

Юрий Всеволодович заглядывал старшему брату в лицо, не удивился бы, увидев торжествующую усмешку. Усмешки не было. Лицо Константина Всеволодовича было сурово, губы плотно сжаты. Помолчав, он спросил:

— Ответь, что ты хотел для меня? С братьями Ярославом и Святославом? — Он выхватил из-за пояса свиток, протянул побледневшему Юрию.

— Брат, хмельны мы были, похвалялись глупо…

— Все же? Когда б твоя взяла, твой верх?

Юрий Всеволодович беспомощно улыбнулся.

— Ростов, конечно, взял бы у тебя. Но не думай худа, нашелся бы для тебя город. Хмельны мы были, прости…

— Вот и я не знаю, куда тебя послать, — сказал Константин Всеволодович. — Владимирский стол я беру по родовому праву. Ростов с землями тебе не отдам. Поедешь на Волгу в Радилов-городок.

— Спасибо, брат! — Юрий Всеволодович ждал худшего и был рад, что так обошлось, хотя Городец на Волге, как его еще называли, был мал и беден.

Впоследствии он вымолит себе Суздаль, но до того, как переберется на новое место, натерпится бед от набегов булгар, натерпится и нужды.

Шесть веков спустя нашли на Липице доспехи Ярослава Всеволодовича. Тот тоже в страхе, полуодетый, примчался в родовую вотчину Переяславль, закрылся в городе, намереваясь выдержать осаду. От бессилия и неудачи в напавшем на него бешенстве бессмысленно расправился он с пленными новгородцами, чем вызвал неудовольствие и бояр своих и дружины. Когда следом подошел к Переяславлю Мстислав Удатный, тесть Ярослава, пришлось распахнуть перед ним ворота. С поникшей головой просил Ярослав прощения.

— Из-за тебя сотворилось много зла, — ответствовал князь, отнял у Ярослава свою дочь, а его жену, и несколько лет не внимал его мольбам отпустить жену к мужу. Вернувшись же, в первый год родила она ему сына Александра, будущего князя Александра Невского.

Из всех междоусобных княжеских распрей битва на Липице была самой страшной, самой кровавой. «Не 10 бо убито, ни 100, но тысяща тысящами», — сообщает летописец.

В непрекращающихся княжеских стычках обескровела Северо-Восточная Русь. А воинская сила была нужна: с востока уже надвигались на русские земли полчища неведомого народа, названного потом татарами.

9

Великий князь владимирский Константин Всеволодович умирал. Он знал, что наступает прощание с жизнью, и был кроток и просветлен. Утром лекарь Феогност дал ему возбуждающий травяной настой, ему стало лучше. Потом исхудавшие до прозрачности пальцы его стали судорожно перебирать края меховой полости, которой он был укрыт. Заметив это, Анна Мстиславна сжала лицо ладонями, глухо застонала. В опочивальне находились епископ Кирилл и воевода Попович. Епископ уже причастил и исповедал умирающего.

— Что ты? — откликнулся князь на стон княгини, он нашел в себе сил улыбнуться. Но тут же лицо его исказилось, он забеспокоился, — Брат… Брат Юрий?

— Да здесь он, здесь. Сейчас позовут.

— Позови… Всех позови…

Воевода Попович сидел насупившись, хмурый.

— Князь, — с настойчивостью в голосе сказал он. — Князь Константин Всеволодович, передай княжение сыну Васильку. Буду ему оберегой! Решись, князь, все мы того хотим.

Больной долго молчал, словно обдумывал сказанное, хотя все у него было давно решено.

— Нет… Тебе верю, Александр, будешь оберегать сына. Верю… Брат не успокоится, пойдет на вас… Опять смута…

В опочивальню стали входить бояре, вошел и Юрий Всеволодович, огрузший в последнее время, отяжелевший, с набрякшими веками, с плотно сжатым ртом. Скромно отступил в сторону.

— Подойди! — позвал Константин Всеволодович. И когда тот приблизился, продолжал отвердевшим голосом: — Тебе завещано наследовать княжество. Слышите, бояре?

— Слышим! Слышим! — закивали бояре. — Слышим, милостивец!

Воевода Попович тяжело дышал, был бледен. Понимал, что оставаться под тяжелой рукой Юрия Всеволодовича он не сможет, князь никогда не забудет старые обиды.

Константин Всеволодович продолжал:

— Старшему сыну Васильку даю Ростов, Всеволоду — Ярославль, меньшому моему — Углич. Клянись, князь, что не нарушишь моего слова.

— Как перед богом! — Юрий Всеволодович перекрестился. — Клянусь, брат, помнить твое слово. Целую крест…

— Слышите, бояре?

— Слышим! Слышим!

…В Северо-Восточной Руси появились два новых княжества: угличское и ярославское. Шел 6726 год, или 1218, что одинаково.

Глава первая. Ярославль

Красив град Ярославль, что стоит по-над Волгой, на торговом пути.

С обрывистого мыса — Стрелки — видны на многие версты низменные ровные места, нескончаемые лесные дали. Сосняки на песках, глухой ельник с родниковыми ручьями; Которосль разрезает правый берег Волги, за Которослью тоже леса вперемежку с топкими болотами. Только сам город будто выпрыгнул на крутой волжский берег, выпрыгнул, чтобы обозреть окружавшие его дебри.

Идут ли купеческие струги с низовьев Волги, спускаются ли сверху — причаливают у зеленого мыса. Под знойным летним небом за полосой береговых лип блестят островерхие крыши боярских хором, добротных свежесрубленных купеческих изб, высятся маковки больших и малых церквей— чаше деревянных. Дальше к Которосли, за Медведицким оврагом, в ремесленных слободах дома поплоше, поприземистее, встречаются горелые пустыри — память о Батыевом нашествии. Два десятка лет назад навалились на Русь несметным числом татаро-монгольские полчища. Рушили города, беспощадно вырезали население, молодых и здоровых угоняли в свои степные кочевья. Плач и стон пронесся над землей.

Ярославские воины ушли на зов великого князя владимирского, Юрия Всеволодовича, на реку Ситъ и там в неравной битве сложили головы. Татары сровняли с землей городские защитные стены, засыпали оборонительные рвы. Градчане, кто сумел укрыться, сбежали в леса, и когда-то шумный торговый Ярославль омертвел…

Но ушли в ненасытной жадности захвата новых земель басурмане, возвратились из лесов беглецы, постепенно, в одиночку и группами, добирались с Сити избежавшие злой участи израненные воины.

Неистребима жизнь — понемногу строились, обживались.

1

В 6765 году, а по-нынешнему исчислению, от рождества Христова, 1257-м, начало лета выдалось на редкость сухое. Вода в реках быстро спадала, и это торопило торговых людей. К пристани причаливали суда, пришедшие сверху и снизу Волги: разгружали привозной товар, укладывали в трюмы — местный. Особенная спешка была у купцов, которым предстояло еще подняться по Которосли до Ростова Великого.

Жаркое июньское утро…

С жадным криком носились над водой чайки, схватывая с поверхности все, что казалось съедобным. Густо пахло смолой и сырой тиной. От бepeгa вверх по склону тянулись к торговой площади подводы. На телегах зерно и кожи, мед в липовых кадках, меха, льняное масло, про-сольная рыба и живая, в мокрых корзинах со льдом. Иногда проходили возки с товарами купцов из дальних мест — у тех ценные узорчатые ткани, тонкое сукно, серебряные и металлические изделия, женские украшения. Среди простых домотканых рубах мелькали в толпе яркие бархатные кафтаны. Кого только не было на берегу в этот воскресный торговый день! Купцы всех достоинств, воины из охраны, без которой не отваживались пускаться в дальний путь торговые люди, плотники-мастера, тут же на ходу чинившие потрепанные суда, нищие, просто любопытные. Бывалому человеку потолкаться на шумливом берегу в диковинку, не то что сопливому малому — Фильке.

Филька, долговязый подросток с тонкой шеей, веснушчатый, с взлохмаченными волосами, — приемный сын старшины кузнечного ряда Дементия Ширяя, — стоял, открыв в изумлении рот, глазел на причаленные струги, людскую круговерть возле них, дивился богатым товарам. Не часто приходилось бывать на Волге: спозарань до темки торчали в кузнице; это сегодня тятька Дементий отпустил по случаю. Прибежал вместе с дружком своим Васькой Звягой, тоже сыном слободского кузнеца. Все на свете забыл отрок— даже Ваську проглядел, куда-то тот подевался, — само собой приходили мысли: «Эх-ма! На струге бы да куда подальше, чай, там города не хуже нашего. Посмотреть бы, что ль… Наняться по хорошей цене в работники к купцу, а после заявиться домой: смотри, тятька, вот серебряные гривны, а вот товары — сами в купцы вышли. Бросай свою копченую кузню, торговать едем — прибытку больше. Небось зарадуется!»

Веснушчатое круглое лицо само собой растягивается в счастливой улыбке. Поискал взглядом Ваську — а чего, Ваську тоже можно с собой взять, с дружком веселее, — и вдруг опомнился, засомневался: «Не, не согласится тятька, зачем ему купцом, когда в городе он и так всем люб, и живет неплохо: по праздникам щи с говядиной на столе. К нему в кузню князь Константин запросто приходит».

С низу Волги поднималась еще ладья. Шесть весел торопливо, но без разнобоя, врезались в сверкающую на солнце речную гладь, стремительно гнали судно вперед.

— Ишь, наверстывают, — посмеивались на берегу, любуясь быстрым ходом ладьи. — Убежит торг-то от них.

— Весело идут.

— Ребята, а ведь у них что-то случилось. Смотрите!

— И верно! С чего бы ему орать?

На палубе ладьи стоял худой, опаленный солнцем купец, потрясал руками и орал что-то. Видели, что лицо его гневно. И это насторожило людей, притихли.

2

— Други! Люди добрые! — расслышали на берегу, когда ладья подошла ближе. — Доколе терпеть! Сказано: торговому гостю путь чист, без рубежей, А смотрите, что делают с нашим братом.

Только тут все заметили пластом лежавшего на палубе человека. Купец подхватил его под мышки, поднял на ноги. Вид человека был страшен, глаза бессмысленно блуждали, под распахнутым кафтаном виднелась окровавленная повязка.

Размахивая свободной рукой — второй поддерживал ослабевшего человека, — купец возмущенно выкрикивал:

— Вот как заповедь русская — не чинить купцам помех— блюдется у нас. Битый!.. Ограбленный!.. Нашел я его на берегу. Товаров при нем никаких, а ладья изрублена, на мелководье затонула. И сидит с ним на бережку молодец, красавец, целехонек. Кто его знает, кто он? Говорит, товарищ купца, помочник. Ночью будто налетела на них ватага. Да… Связал я того молодца на всякий случай, потому как все побиты, а он целехонек. Вон он, у меня в трюме. Эй, тащите его сюды! — приказал купец своим гребцам.

Из трюма выволокли дюжего парня со скрученными за спиной руками. Лицо скуластое, широкое, губы толстые. Парень глуповато оглядел толпу и, подняв к солнышку глаза, громко чихнул. Расплылся вдруг в улыбке, — наверно, оттого, что не ко времени чих напал.

— Ишь, щерится! — крикнули из толпы. — Рожа-то какая! Наверняка с шатучими татями был.

— С такого станется! Чисто разбойник!

— Вестимо станется! Как увидел его, в смущение вошел: не разбойник ли? — торопливо заговорил купец, обрадовавшись поддержке. — Ну-ка, милок, говори честному народу: ты ли навел татей, отчего тебе милость от них?

Парень захлопал глазами: слова купца рассердили его.

— Ин, как тя распирает, — обидно сказал он. — Послушать подольше, так не иначе — тать, разбойник, А я увернулся, меня и не заметили. Я, когда отошел от страха, — стал он объяснять толпе, — подполз: Костька и Кудряш порублены, а Семен Миколаич еще живой, дышит. Перевязал его. Костьку и Кудряша, конечно, схоронил и ждал: может, кто появится на подмогу. А этот налетел, ничего не спросил… Татары нас побили, — выдохнул парень.

Толпа глухо заволновалась: темные слова сказал парень. Много всего от татар натерпелись, но такого лиха — купца без нитки оставить, да еще и порубить, — давно уже не было. Их баскаки дань собирают, тут уж никуда не денешься, их власть, но чтоб такое?..

— От них, супостатов, чего ждать, — неуверенно донеслось из толпы. — Они могут.

— Сумнительно что-то, браты…

Связанный парень, обиженный недоверием, сердито выкрикнул:

— А вот вы Семена Миколаича спросите! Опомнится он — скажет.

— Монах меня мечом полоснул, — слабым голосом сказал вдруг очнувшийся раненый купец. Ноги у него были как ватные, хозяин ладьи продолжал поддерживать его, — Чернец в рясе… Темно было, а разглядел…

Гул прошел по всему берегу, притиснулись ближе.

— Господи, пресвятая богородица, да что же это такое? — послышались сомневающиеся голоса. — Один — татары, другой — чернец. Подозрительно все это.

— А я так скажу! — вылетел наперед мужичок в войлочном колпаке, суетливый. — Тащи их, други, к князю. Пусть судит.

— Давай к князю, — поддержали его. — Пусть на княжом дворе разберутся.

— То так! Князь Константин молод, а разберется. Он рассудит!

Раненого купца с бережением положили на телегу. Связанный парень шел сбоку под неусыпным надзором хозяина прибывшей ладьи: его пленник, ему и сторожить его, и к князю доставить. Толпа любопытных повалила за подводой.

— Филька! Ну где ты? — раздался суматошный голос Васьки Звяги. — Бежим на княжий двор, не то не успеем.

Филька сорвался с места. Побежали вперед толпы, пыля дорогу босыми ногами.

3

— «В лето 6724 (1216) заложи Костянтин церковь святого Спаса на Ярославле дворе камену и монастырь ту устрой».

Афонасий оторвался от пергамента и пытливо взглянул на молодого князя — внемлет ли?

Константин, опираясь локтями на столешницу, рассеянно смотрел в единственное оконце с мелкими цветными стеклышками в свинцовой раме. В келье игумена было сумрачно и прохладно. Лениво подумал: «Чего Афонасию вздумалось напоминать об устроении монастыря?»

Игумен вздохнул и продолжал:

— «Лета 6732 (1224) свещена бысть церковь святого Спаса в Ярославля, еже заложи Костянтин, великий князь, а сверши сю сын его Всеволод».

Константин уже с любопытством взглянул на игумена, но лицо того, обрамленное пегой холеной бородой, было бесстрастно, непроницаемо. «Неспроста старец затеял скучное чтение, плетет какую-то хитроумную нить. Потерплю еще, пусть скажет яснее». Однако упоминание об отце — Всеволоде Константиновиче— ущемило грудь. Сколько раз представлял его со слов матери — самому где помнить: родился, когда отец уже погиб на Сити вместе с дружиной. Со слов матери выходило: высокого ума был человек, ученый, мягок одинаково с боярином и простым дружинником, совсем и не воин. А боярин Третьяк Борисович не устает повторять: могутен был князь, грозен. Еще юношей вниз по Волге на мордву ходил, бесстрашным воином показал себя. Кто из них прав?

— Родитель твой Всеволод Костянтинович, благоверный и пречестный, любовью жаловал Спасский монастырь, пекся об устройстве его, отписывал деревеньки с пожнями на прокормление чернецам, — монотонно говорил игумен. — Хиреет монастырь…

Константин чуть заметно улыбнулся. Вот зачем Афонасию потребовалось ворошить старые свитки. Вельми жаден духовный отец. Деревенек у монастыря достаточно, рыбные ловли имеют на Которосли. Монахи осатанели без дела, по все дни бражничают, а он — «хиреет монастырь». Сказал неопределенно игумену:

— Дед и отец мой не скупились на добрые дела. Дай бог, пойдет так и дале…

Недовольство мелькнуло на лице игумена.

— Хорошо бы «дале»… Пока, вижу, больше благоволишь, княже, лесным язычникам. Им, отщепенцам веры христовой, твоя ласка.

Князь рассердился. Юношеское лицо с чуть пробившейся светлой бородой запылало гневом.

— Ты меня не кори! — одернул монаха. — Те люди — добрые рудокопы. Исправно платят подати. Там обучаются воины, копится оружие. И негоже, святой отец, вслух поминать о том, что тебе доверено в великой тайне.

Игумена словно не затронул гнев Константина, сказал скучно:

— Я, княже, говорю не при людях. Только тебе. Твоя тайна, доверенная мне, при мне и останется.

— Хорошо, что так, — остывая, сказал Константин. — Ладно, не будем ссориться, — что хотел ты, говори яснее?

— От устья Которосли по Волге бросовые земли. Весьма пригодились бы…

— Там же болото, — удивился князь. — Деревеньки ни одной нету.

Константин силился понять, чем понравилась игумену пустошь, куда в сырую погоду зверь ногой не ступит, не то что человек.