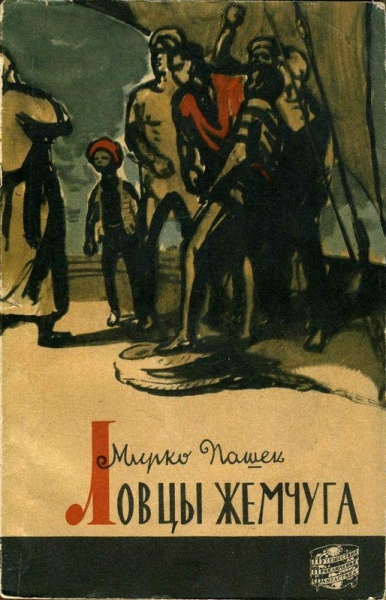

Мирко Пашек ЛОВЦЫ ЖЕМЧУГА

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Это повесть о самых прекрасных жемчужинах, которые когда-либо дарило море, о смуглых людях, которые добыли их с морского дна, и история их первого бунта против воли аллаха, бунта, окончившегося на острове Омоному, что означает Мать Комаров.

Эта книга не выдумка, а рассказ о том, что было на самом деле, и историю эту еще и сегодня можно услышать на арабском и африканском берегах Красного моря; люди украшают ее множеством достойных изумления подробностей и необыкновенных приключений.

Но в книге обо всем рассказывается без романтического приукрашивания, подробно и обстоятельно, и люди в ней показаны такими, какими они есть на самом деле, со всеми достоинствами и недостатками.

И книга от этого только выиграла — ведь душой всего является сам человек, его воля, его разум и сердце.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Все началось с того, что с Ауссой случилось несчастье. Это произошло в 1896 году, вскоре после того как войска абиссинского негуса Менелика были разбиты итальянцами у Адуи; хотя это и происходило вблизи, но с повестью нашей ничем не связано. Нельзя же ожидать, что победа Италии хотя бы на иоту изменила течение событий, ведь Эритрея, в которой произошла эта история, давно уже была итальянской.

Однажды утром у безыменного островка вблизи мыса Бурь, лежащего в Эритрее, к югу от Массауа, невдалеке от самого большого из Дахлакских островов, богатых жемчугом, стояло на якоре небольшое парусное судно «Эль-Кебир», водоизмещением около двадцати тонн. Оно имело всего одну мачту и относилось к судам такого типа, который чаще всего применяется для поисков жемчуга. У него были низкие борта, и на палубе стояла крохотная каюта, в которой жили «нахуда», т. е. капитан, и «сериндж», помощник нахуды, его приказчик и надсмотрщик.

Когда судно плыло по широкой морской глади, оно напоминало утку, потому что тащило на буксире, словно утят, шесть небольших лодок.

Но в этот предрассветный час судно стояло у берега, а лодки полукругом лежали на песке; было похоже, что они спали.

Люди тоже спали, двенадцать данакильцев и среди них Аусса. Спали и два мальчика, один десяти, а другой двенадцати лет, в обязанности которых входило готовить пищу и прислуживать капитану. Младший был мальчик из племени галла, с кожей такой смуглой и блестящей, что напоминал мокрого медвежонка. Старший был проворный сомалиец, худой и нескладный; его звали Саффар, и позднее, когда он вырастет, ему суждено будет прославиться под именем Эль-Сейф. У него выделялись глубокие темные глаза и высокий лоб.

Утро было ясное, как это часто бывает в Красном море. Ночью море светилось, а перед восходом солнца гладь его отливала фиолетовым цветом, который к утру перешел в бледно-голубой. В Красном море все голубое, кроме пурпурных утесов в проливе Баб-эль-Мандеб и безмерных кроваво-красных пространств, окрашенных планктоном.

Планктон… Право же, это изумительная вещь! Иногда он красный. Временами зеленый или голубой, или седой, как туман. Это одно из самых загадочных явлений. Он состоит из миллиардов живых частиц, из множества крошечных созданий, невидимых простым глазом, которые сами не могут передвигаться, и их носит вода. Больше всего они боятся своего незначительного веса; опуститься на дно — для них значит погибнуть; чтобы не погружаться на дно, они меняют свою форму, размеры, надуваются пузырьками воздуха, как миниатюрные воздушные шары… Таков планктон… Да, это действительно интересная вещь!

Однажды утром планктон покрывал огромные пространства Красного моря от африканского берега до побережья Аравии, и было этих крохотных существ, пожалуй, больше, чем всех остальных живых созданий на земле, вместе взятых.

Море не было красным; оно светилось изнутри прозрачным фосфоресцирующим светом. Море искрилось… И вот из-за этого и погиб Аусса, не потому, конечно, что море искрилось, а потому, что здесь был планктон. А точнее говоря, потому что здесь был жемчуг, а Аусса был ловцом жемчуга.

И еще потому… Ах, есть много причин, которые со временем обнаружат себя, но об этом вы узнаете позднее.

Еще до рассвета проснулся Саффар и, разбудив своего маленького друга, принялся разжигать костер, чтобы испечь на нем лепешки.

Ясный и прозрачный воздух был наполнен тяжелым запахом гнили, всюду сопровождающим суда ловцов жемчуга, — запахом гниющих раковин, которые должны гибнуть под палящими солнечными лучами, чтобы раскрыть свои створки. Но к соленому аромату моря и сладковатому запаху гнили примешивался еще острый запах мочи. Но ни Саффар, ни его товарищ не обращали внимания на этот букет запахов. Они привыкли. Они знали, что должно сгнить много, много жемчужных раковин, чтобы люди нашли хотя бы одну жемчужину, достойную внимания. Знали они и то, что спуск на большие глубины ведет к заболеванию мочевого пузыря, и ночью ныряльщики не в состоянии удерживать мочу. Они знали это все из жизни, которая их окружала, и они никогда не задумывались над этим, не задумывались, что такая же судьба ожидает и их, когда они вырастут и спустятся в синие глубины, что давление воды разорвет ушные перепонки, и они станут плохо слышать, а позднее, в возрасте, который бывает различным, но никогда не бывает большим, у них, ныряльщиков, хлынет изо рта кровь — и это будет конец. Да, все это они знали, но никогда не думали об этом.

Костер уже догорал, когда над морем показался край золотого диска.

Один за другим ловцы начали пробуждаться; вставали они быстро, не протирая глаз, и переход от сна к бодрствованию был также скор, как переход от ночи к дню в тропиках. Их двенадцать человек, и один из них был Аусса, который не догадывался, что сегодня он проснулся в последний раз. Все они нагие, если не считать узких набедренных повязок. У всех высокие стройные фигуры, кожа темная, почти черная, а головы украшены густыми, как шерсть, копнами волос. Лишь у нахуды и серинджа волосы коротко подстрижены; они были арабами, но скрывали свои стриженые головы под белыми чалмами.

Нахуду звали хаджи Шере. Выглядел он очень низкорослым благодаря своей небольшой голове, которая выглядывала из-под чалмы, словно репа, не больше, и была такая же сморщенная; под носом у него торчали взъерошенные усы; пара маленьких заплывших глаз бегала с предмета на предмет, все время находясь в непрерывном движении.

Сериндж был тучный мужчина, как это и подобает арабскому купцу. Имя его позабыто. Позднее, когда лодка, в которой он плыл, перевернулась, и он погиб, эта смерть стала настоящим праздником для его многочисленных должников.

Оба они встали, едва только туман на краю горизонта рассеялся, возвещая восход солнца.

В момент, когда солнце вынырнуло из моря, когда волны засветились золотом его лучей и разукрасились золотыми и лазурными полосами, хаджи Шере склонился к земле и, коснувшись лбом песка, забормотал слова молитвы «собх»[1]. Потом все вместе прочитали первый стих молитвы фатхи. Зазвучал общий хор. Молясь, хаджи Шере не переставал озираться по сторонам; он был хозяином и никогда этого не забывал, а остальные были всего лишь ловцами жемчуга, и они тоже не забывали это.

Окончив молитву и позавтракав, ловцы столкнули лодки в воду и отплыли. Лодок было шесть, по два ныряльщика в каждой лодке; Аусса был вместе с молчаливым Камесом. День уже начался, и жар, словно капли дождя, падал с неба. Многие считают, что небо в тропических странах голубое. Нет, оно очень светлое, почти белое, как бы просветленное солнечными лучами, и насыщено жаром, который давит на людей.

Но Аусса и Камес не ощущали этой тяжести, которая европейца свалила бы с ног. Они были детьми этой жаркой земли, оба родились здесь, на этом берегу, лишь кое-где покрытом чахлой зеленью, обожженном солнцем, опустошившим страну, словно страшный ураган.

Я слышал, что некоторые племена в пустынях Африки ненавидят солнце как злейшего врага и швыряют в него камни в детской надежде попасть. Но Аусса и Камес даже не взглянули на него. Оно было наверху, они внизу. Они смотрели вперед.

Лодка была длинная и с низкими бортами. На их языке она называлась «хури». В ней лежал большой плоский камень с отверстием в центре; длинная веревка, к которой он был привязан, свернута кольцами. В лодке лежала еще острога с длинной ручкой, стояли глиняный сосуд с питьевой водой и небольшой деревянный ящик без крышки, но с застекленным дном. И это все. За поясом у Ауссы и Камеса были еще ножи и сетки из пальмовых волокон. Лодка плыла быстро, подгоняемая сильными ударами весел. Остальные хури тоже набирали скорость, веером расходясь в разные стороны. Вдруг Камес отложил в сторону весло и опустил в воду ящик со стеклянным дном. Затем он наклонился над ним. Переход в царство чудес был таким же быстрым и неожиданным, как переход от сна к бодрствованию, от ночи к дню. Казалось, что этот ящик обладает чудесными свойствами, что леса, которые видны сквозь стеклянное дно, нигде не существуют.

Но ящик был обычный, и все дело в том, что поверхность воды под стеклом была ровной, а высокие стенки ящика загораживали стеклянное дно от блеска солнечных лучей. Вот почему простой ящик мог служить окном в неведомый и таинственный мир.

Глубина здесь была около двадцати метров, но вода такая прозрачная, что, казалось, стоит только протянуть руку и можно будет дотронуться до коралловых ветвей. Но кораллы далеко. Сказочные коралловые леса с причудливо изломанными веточками, белыми и пурпурными, растущие в зеленоватой воде. Это напоминало какое-то фантастическое мертвое царство, но над кустами кораллов, как птицы, проносились рыбы, и каждое их движение порождало снопы разноцветных искр.

По мере того как лодка продвигалась вперед, коралловые заросли редели. Вот показалось дно, покрытое обломками скал и раковинами всех видов, от мелких ракушек до гигантских чаш, огромных, как мельничные жернова, с поверхностью, волнистой, как крыша дома. Это были двухметровые великаны из семейства тридакн, которых туземцы зовут «сахала», а французы — «bénitier», или «кропильница», так как, по поверью, стоит принести такую раковину в церковь и установить ее там, как та превратится в кропильницу, выложенную жемчугом и расцвеченную такими красками, каких не придумает даже самый искусный мастер.

Но здесь, в теплом море, эти раковины совсем не напоминали кропильницу. Присосавшись к скалам, жадно открыв свои чудовищные челюсти, они висят, и из их створок льется холодный огонь — фиолетовый, золотой, белый — это солнечные лучи отражаются от перламутра створок… А вокруг, словно бабочки, мелькают рыбы.

Потом лодка плыла над чем-то неподвижным, слегка вздрагивающим, над какой-то массой, которая чернела под водой длинными полосами, — это был огромный косяк рыб, застывший на месте.

Затем показались заросли морских водорослей, внешне напоминавших какие-то необычные цветы, но их длинные листья извивались, как змеи, а сами цветы росли на кораллах.

Тысячи форм, сотни оттенков… не было видно лишь прозрачных масс планктона.

Но вот лодка остановилась. Она была у цели: среди кораллов, среди водорослей, среди огромных «кропильниц» было видно множество раковин, облепивших скалы. Формой и размерами они напоминали ладонь человека, выглядели невзрачно — грязно-зеленые и бурые. Это были жемчужные раковины.

Когда лодка достигла места лова, отложил весло и Аусса. Он смотрел на дно, вспоминая расположение скал. Потом, делая глубокие вдохи, привычным движением привязал к пальцам правой ноги сетку из пальмовых волокон, правой рукой сжал плоский камень с отверстием, пальцы левой отыскали рукоятку ножа. И, вобрав в себя побольше воздуха, он без плеска нырнул с лодки в море.

Он погружался, влекомый ко дну тяжелым камнем. Все вокруг него было сине-зеленое и теплое. Он ни о чем не думал и старался лишь вспомнить расположение скал на дне. Неясно всплывали воспоминания о первых спусках в морские глубины, которые он совершал когда-то; он вспоминал, как мучительно отзывалось тогда на его организме огромное давление воды, вспоминал о резкой боли в ушах, когда у него лопнула барабанная перепонка.

Но все эти воспоминания были мимолетными. Он опускался со своим камнем все глубже и глубже. Вокруг проносились испуганные стайки рыб, виднелись неясные очертания скал, которые росли, приближались, но были еще далеко… Это очень долгий путь, двадцать метров в глубину моря.

Но вот он на дне. Опустил камень, который тотчас же, словно птица, рванулся вверх — Камес вытащил его. Аусса даже не проследил за ним. У него в распоряжении было всего двадцать секунд, и он не смел медлить, если хотел остаться в живых. Привычным движением подвесив сетку к шее, он вытянул руки и, двигаясь непривычно медленно, стал отдирать от скал жемчужные раковины. Сердце стучало, как колокол, но воздух в легких еще был. Собирая раковины и складывая их в сетку, Аусса не думал о времени, но что-то внутри него отсчитывало секунду за секундой. И вот Аусса вдруг почувствовал, что срок его истек. Одновременно он рванулся вверх. Поднимаясь сквозь бесконечную голубизну, он чувствовал то же, что всегда охватывало его в эти минуты: что у него не хватит воздуха, что его хрупкое тело лопнет, как пузырь.

Но вот он на поверхности. Он вдохнул воздух так глубоко и жадно, что это прозвучало, как стон.

Обессиленный, он схватил руку Камеса и перевалился в лодку. Высыпал свою добычу из сетки. Дышал медленно, словно наслаждаясь этим, и молчал. А Камес привязал сетку к пальцам правой ноги, схватил камень и, зажав нос, прыгнул в море.

Все еще медленно и глубоко вдыхая, Аусса смотрел на круги каната, которые тихо распутываясь, с шелестом исчезали в глубине.

Потом он следил за Камесом. Он видел его, распростертого, висящего на конце веревки, видел, как тот опустил камень и начал вытаскивать веревку. Сердце его билось спокойнее. Он следил за Камесом, так же как и Камес будет следить за ним, когда он снова нырнет. Он охранял Камеса, так же как Камес будет охранять его, Ауссу. Но в глубине души Аусса сознавал, что все это ни к чему. Никто не сможет защитить ловца жемчуга на глубине двадцати метров, потому что надо целых пятнадцать секунд, чтобы достичь дна, и пятнадцать — обратно.

Вот вынырнул и Камес и сделал свой первый вздох, болезненный и сладостный. Аусса подал ему руку. Солнце палило немилосердно, и кожа у него была уже совсем сухая. Лишь на волосах, густых и спутанных, как шерсть, висели капельки воды. Аусса несколько раз вдохнул воздух и прыгнул в воду.

А солнце все поднималось, искрясь испепеляющим жаром. Море блестело, как лист жести. Шесть лодок расположились на его поверхности огромным полукольцом, и ни одного звука, ни одного движения… лишь нагие смуглые люди исчезали поочередно в глубине и появлялись снова, издавая жалобные вздохи. По десять раз успели нырнуть Аусса и Камес, пока раковины гибли в лодке, раскрывая свои створки, словно желая вдохнуть свежий воздух. Но они вдыхали только смерть.

Потом на большой высоте летел альбатрос, и Аусса с тоской глядел на него, сам мечтая о таких вот крыльях, чтобы взять и полететь. Это было до того, как он в одиннадцатый раз нырнул в море. И потом он полетел, держа в правой руке груз… летел не как птица, а как камень. Он падал. Камес следил за ним, вытащил его камень и еще держал его в руке, когда увидел, что Ауссе пришел конец.

На дне было заметно какое-то слабое движение. Что- то заблестело — красное, фиолетовое, золотое, — но лишь на мгновение. Аусса странно рванулся, но остался на дне, словно прилип к нему. Это было непонятно. А затем в зеленоватой глубине расплылось темное облако… Это была кровь.

Камес вскочил на ноги.

Он простой человек и многого не знал. Он не знал, что такое планктон, чем питаются огромные тридакны, не догадывался, что они отворяли свои створки лишь затем, чтобы в огромном количестве заглатывать планктон, который им приносит вода. Но он знал, что опасно даже прикоснуться к прожорливому великану, который так чувствителен, что сразу же сожмет створки. И он знал, что края створок острее ножа. Знал, какая огромная сила у «сахалы», и что раковину эту не поднимут и двое взрослых мужчин.

Камес сразу понял, что случилось. Все еще держа в руках камень, он издал пронзительный крик, всполошивший все вокруг. Люди в других лодках оглянулись. Но они увидели лишь круги на воде; Камес камнем падал ко дну.

А Аусса, словно птица, висел в глубине, желая взлететь, но не в состоянии это сделать.

Тридакна, страшная «сахала», сжала ему запястье левой руки, до кости разрезала мясо, но не смогла перерезать руку, так как края створок никогда не бывают ровными. Аусса уже не чувствовал руки, но продолжал висеть на ней, не испытывая ни ужаса, ни страха, не сознавая, что он в последний раз видит солнце, которое, просвечиваясь сквозь зеленовато-синий полумрак, висело над его головой. Он не видел и Камеса, приближающегося к нему, он был загипнотизирован этим огненным шаром, а его сердце лихорадочно билось, и легкие были пусты.

Он не чувствовал боли, так велико было его смятение. Он не чувствовал, как Камес ножом отсек ему руку, оставив тридакне то, что она смогла захватить. Потом оба полетели наверх, к солнцу, и Аусса был так счастлив, что ему захотелось закричать… Но вода залила ему легкие, и тело его, словно вдруг почувствовав боль, поникло в объятьях Камеса. Они вынырнули на поверхность, и Камес увидел пять лодок, которые направлялись к ним, подгоняемые сильными ударами весел.

Глава II

Когда ловцы возвращались вместе с Ауссой, они радовались — аллах милостив, аллах не захотел послать на землю ангела смерти!

Это по его воле «сахала» размозжила руку Ауссы, а иначе Камес ничего бы не смог сделать своим ножом.

Аллах акбар! Аллах велик!

Так пели они высокими голосами, так тараторили они, потрясая лохматыми головами. Их сердца тянулись к радости, как у детей, они были детьми природы и любили жизнь, как дети. Смотри, Аусса жив! И они славили аллаха!

Увидев с берега приближающиеся лодки, хаджи Шере помрачнел и беспокойно подергал свою бороду, грязную, как метла. Это первый случай, когда ловцы вернулись раньше чем положено. Когда же он увидел Ауссу, лежащего в крови, то прикрыл себе лицо краем бурнуса и громко произнес слова корана: аллах делает живое мертвым и мертвое — живым. Таков аллах!

— Иншаллах! — поклонился сериндж. — Во всем его воля!

— Иншаллах! — склонились ловцы. Они были данакильцами, но предки их много поколений назад приняли ислам.

Ауссу вынесли из лодки и положили в тени на песок. Из обрубка руки струей лилась кровь, и мухи кружились вокруг. Мальчик Саффар сел рядом с ним и стал отгонять мух. А Аусса глядел в небо, словно ожидая появления аллаха или хотя бы альбатроса, того самого, который тогда летел к материку. Но небо было пустынным и таким блестящим, что Аусса закрыл глаза; хотелось заснуть и не ощущать боли. Он чувствовал, что жизнь вытекает из его тела, как вода из треснувшего сосуда.

И он закричал:

— О! Воды!

Ему дали пить. Потом принесли веревку и туго перевязали ему руку пониже локтя. Кровь продолжала течь. Веревку затянули потуже. Кровь все текла. Люди стояли над ним в замешательстве, не зная, что предпринять.

Саффар продолжал отгонять мух.

— Надо ехать в Джумеле, — решил Камес.

Хаджи Шере нахмурил брови. Он притворился, что не услышал совета. Ему не хотелось плыть до Джумеле и обратно; он потерял бы день лова и откуда знать, какая будет потом погода.

— К хакиму![2] — продолжал настаивать Камес.

Хаджи Шере взглянул на небо.

— Если аллах захочет, чтобы кровь текла, что сможет каким? — спросил он.

Никто не ответил.

— Кровь остановится, если этого захочет аллах, — продолжал хаджи Шере. Его взгляд встретил взгляд серинджа.

— Иншаллах, — поклонился сериндж. — Во всем воля аллаха.

— Иншаллах, — склонились люди.

Они любили жизнь, но ведь они были мусульманами. Никто не сможет изменить то, что аллах написал в кишмете; кишмет — это судьба, и никто ее не избежит. Так гласит коран. Что сможет сделать хаким? Ничего. Во всем лишь воля аллаха.

А кровь текла на песок. Но песок был сухой, и он жадно впитывал ее. Казалось, это ненасытные уста аллаха пили кровь. Он дал ее, он и берет ее обратно… Во всем его воля.

Так говорили они, стоя вокруг Ауссы и глядя на то, как течет кровь. Тогда сериндж решился на красивый жест и, оторвав край своего бурнуса, опустился на колени и забинтовал руку Ауссы. Кровь перестала течь.

— Возвращайтесь в море и продолжайте лов! — приказал хаджи Шере. — Мы сделали все, что могли. Аллах знает, что наша совесть чиста.

Его бегающие глаза склонились к земле, словно в молитве.

— Да, аллах это знает, — согласились ловцы. Они верили во всеведение аллаха, ведь об этом говорится в коране. И их совесть была чиста.

Они вернулись к лодкам. Камес сел в одну из лодок третьим. Хаджи Шере следил за ними. Сериндж рассматривал свой испорченный бурнус. Мальчик Саффар смотрел на повязку Ауссы, сквозь которую проступала кровь.

Этот день был такой же, как и все остальные дни в этом жарком уголке земли.

Ни звука, кроме плеска волн, ни движения, кроме самих волн, ничего зеленого, кроме зеленой тени, падавшей от судна «Эль-Кебир» на поверхность волн. Ни ветерка, ни навеса, где можно было бы укрыться от палящего солнца. Тень не спасала от жары. Казалось, что время остановилось. Но капли крови, падая на песок, словно отсчитывали секунды.

Аусса молчал; лицо у него было желтое.

Когда ловцы в полдень возвратились, чтобы засветло успеть рассмотреть добытые раковины, Аусса еще дышал. Увидев возвратившиеся лодки, сериндж снова оторвал край бурнуса и снова перевязал рану Ауссы. Хаджи Шере стоял на берегу, радостно улыбаясь.

— Эй! — кричал он. — Аллах милостив. Кровь течет мелкими каплями. Слава аллаху!

И люди встали на колени и горячо молились; было время после полуденной молитвы аср. Потом высыпали на берег свой улов и, распевая протяжные песни, стали раскрывать жемчужные раковины. Стоял ужасный запах гнили; ловцы руками отрывали от створок куски зловонного мяса и бросали его в море. Когда они кончили, сериндж подсчитал улов. Был он небольшой: горсть бильбилу, т. е. мелких жемчужин, не больше, чем булавочная головка.

И опять нахуда хаджи Шере опустился на колени и громко прочитал первые слова фатхи, молитву, которая заменяет присягу: я не скрыл ничего, что дал мне сегодня аллах.

И ловцы подхватили молитву, так как глаза нахуды бегали от лица к лицу, словно охваченные безумием. Но вот и фатхи закончена, и они подошли к Ауссе, который лежал на песке и был бледнее песка. Мальчик Саффар все еще отгонял мух, которых привлекала кровь на повязке.

— Спит, — произнес хаджи Шере. — Оставим его в покое.

Но Камес уже опустился на колени и приложил ухо к груди Ауссы.

Бегал.

— Мертв, — произнес он с удивлением.

— Как так? — удивился сериндж. — Не может быть?!

— Молчи! Не пытайся обсуждать поступки аллаха! — перебил его нахуда. С этими словами он наклонился и прислушался к дыханию Ауссы.

— Да, он мертв, — сказал нахуда, поднимаясь. И про тянув руки к небу, затянул дрожащим голосом стихи из корана:

— Люди же богобоязненные обретут жизнь спокойную, будут жить в райских садах, облаченные в шелковые одеяния… Так будет; а в жены получат они дев чернооких…

И сериндж и ловцы опустились на песок, подхватывая его слова. Лишь мальчик Саффар молчал. В его маленькой головке проносились мысли, которых он не понимал, перед глазами мелькали образы, которые он не улавливал. Но когда до его сознания дошло, что он молчит, он склонился и детским голосом стал повторять вслед за нахудой последние слова молитвы: …там не будет смерти, и сам аллах будет охранять их покой.

Еще минуту оставался в глубоком раздумье на коленях хаджи Шере. Потом встал.

— Похороните его, — обратился он к ловцам.

В песке вырыли могилу, а Саффар и другой мальчик натаскали камней и обложили тело Ауссы, чтобы уберечь его от хищников. Когда ловцы поднимали мертвого друга, сериндж заметил, что к его шее по-прежнему привязана сетка с тремя раковинами, его последним уловом. Он снял ее. Моллюски были мертвы, как и Аусса. И, отойдя на берег, сериндж засунул свои пальцы в разлагающуюся массу. Выбросил первую раковину. Выбросил вторую. Взял третью — и вздрогнул. На лице его выступил пот, а глаза, словно в ужасе, широко раскрыты. Это была большая жемчужина, круглая, как горошинка, и она сверкала на солнце трепещущим зеленым блеском.

— О, аллах! — шепнул сериндж. Он сжал кулак и оглянулся. За спиной стоял хаджи Шере; глаза его на мгновение перестали бегать с места на место, взгляд был направлен на кулак с зажатой в нем жемчужиной.

И разжал сериндж руку и показал жемчужину.

— Она совершенна! — заявил он. — Красавица!

Нахуда быстро ее оценил. И глаза его снова забегали по сторонам, не зная, где остановиться, от жемчужины к судну, от судна к морю и горизонту, где опускалось солнце, от солнца к людям, которые засыпали могилу.

— Возвращаемся! — крикнул он. — Возвращаемся!

Но ловцы продолжали засыпать могилу, сериндж нетерпеливо забегал по берегу.

— Плывем в Джумеле! — кричал он, — Быстро! Мы нашли Королеву Жемчужин! Быстрее, Али Саид засыплет вас серебром!

Люди столпились вокруг него, охваченные радостью, словно уже получили обещанное серебро, а когда они увидели жемчужину, то с счастливыми улыбками стали готовить судно к отплытию. При этом они, как птицы, пели высокими голосами.

У могилы остались лишь мальчики, Саффар и его друг, которые обкладывали ее камнями. Но камни были маленькие и не покрывали всю могилу.

Когда солнце зашло, судно «Эль-Кебир» уже плыло по морю.

Вот как случилось, что Аусса погиб, ибо в море был планктон, иначе бы створки «сахалы» были закрыты, и рука Ауссы осталась бы невредимой. Но имелись и другие причины его смерти, и хотя у Саффара и была ясная голова, сам он еще так юн, что не мог рассуждать о неисповедимой воле аллаха.

Глава III

Шейх Али Саид, господин Дахлакских островов, жил в Джумеле, расположенном на берегу самого большого острова этой группы, который назывался Дахлак-эль-Кебир. Дом, где жил Али Саид, был побелен, и его можно видеть далеко с моря сквозь просветы в аллеях финиковых пальм. Пальмы были высокие и давали обильные плоды, хотя и росли на голой земле, не покрытой травой; так всегда бывает на Востоке. Лишь кусты граната и жасмина зеленели под пальмами. Сама земля была бурая. И стволы пальм бурые, как какао. Плоды пальм были сначала желтыми, потом золотыми, а когда созревали, становились красно-бурыми. И весь этот бурый сад имел грустный и печальный вид.

Но пальмы Саида были единственными деревьями в этих местах, и сразу же за садом желтел песок, который днем раскаляло солнце, а ночью месяц поливал своими лучами, серебристыми, как иней; тогда шакалы, подняв морды, выли на луну. Кроме дома Саида, в Джумеле были еще жилище каида[3], несколько рыбацких хижин и дом, где жил брат Саида Азиз, развлекавшийся тем, что мучил своих черных невольников. Азиз был низенький желчный мужчина с усами, докрасна накрашенными хной, и с вечно грязной одеждой, всегда охваченный жаждой мучить других. Саид презирал его.

Али Саиду было тогда еще только 40 лет, но он уже давно носил славный титул Господина Жемчуга. Он гордился им. Это был высокий мужчина с кожей, по цвету напоминающей кофе, разбавленное молоком. У него были тонкие ноздри, нос с горбинкой, как у хищной птицы, а усы подстрижены по-йеменски. На чалме у него была зеленая лента — отличительный знак потомка пророка.

О нем говорили, что он ненавидел женщин. Это была неправда, он только презирал их, как презирал все, кроме жемчуга. Верхние этажи его дома занимали обширные помещения гарема: когда-то там жило семь его жен. Но эпидемия холеры, посетившая остров, взяла из дома Саида все молодое: шесть жен из семи и всех девятерых сыновей, которых дали ему жены. И в доме Азиза эпидемия унесла только молодых, и теперь Азиз был тоже без детей. У Саида осталась только старшая жена, от которой он уже не ожидал потомства. Тогда он привел в дом молодую жену, не из-за того, конечно, что он любил ее, а из-за того, что хотел, что должен иметь сына. Ее звали Зебиба, она была уже беременна, и ожидали, что скоро должна родить.

Зебиба была йеменка. Али Саид — его предки пришли из Йемена — обожал все йеменское. Йемен, считал он, это древняя, славная земля, где сохранились арабские порядки и обычаи. Али Саид пил йеменское кофе мур, т. е. кофе, размолотое в порошок и приправленное гвоздикой и корицей. Он пил его, сидя у фонтана во дворе дома, и смотрел вверх на окна, за которыми Зебиба дожидалась своего часа. Потом поднимался на верхнюю террасу и опять пил кофе мур, глядя на море. Оно было серо-голубое и покрыто белыми узорами волн, как йеменский ковер. Все, или почти все, что на нем появлялось, принадлежало ему, Саиду. Исключения бывали редки, слишком уж мало чужих кораблей заходило в эти отдаленные места. Когда на горизонте виднелась мачта, он зная, что это судно с ловцами жемчуга и что судно принадлежит ему. Он был Сахиб-эль-Сембук, Господин Кораблей… да и Господин Жемчуг тоже, так как иметь средства для лова жемчуга — это значит иметь и улов.

Были дни, когда в маленькой гавани в Джумеле рейд был заполнен судами ловцов жемчуга, многим из них не хватало места в гавани, и они бросали якорь вдали от берега. Потом, на другой день, корабли уходили в море, и гавань пустела… лишь иногда ночью темная тень бесшумно скользила по волнам, направляясь в открытое море. Это были суда рабовладельцев, и они везли черных рабов из Хабеша и Эритреи к арабским берегам, скрываясь в темноте от английских и итальянских сторожевых судов. И хотя Али Саид не любил говорить об этом, но и эти ночные тени частично принадлежали ему.

На другой день после смерти Ауссы море было пустынно, а в гавани Джумеле стоял на якоре лишь один «Эль-Кебир», который приплыл ночью. Солнце еще не поднялось над горизонтом, а нахуда хаджи Шере и сериндж уже стояли у ворот дома Али Саида, прося допустить их к Господину Жемчугу. Их принял евнух Башир.

Все скопцы к старости имеют склонность к ожирению, но ожирение Башира было необычным: казалось, что Башир растекался… что вместе с мужскими признаками он потерял и определенность своих форм. Да, так оно и было. Башир стал скопцом еще будучи десятилетним мальчиком, тогда, когда такая операция в Хабеше была большой редкостью, и после этого его тело долгое время было телом нормального человека. А потом понемногу… Но любовь Саида дала Баширу многое; он был управляющим дома, пил шербет, ел медовые лепешки, и невольники трепетали при звуках его писклявого голоса. Что еще нужно бедному скопцу? В последнее время его, как и Али Саида, охватила страсть к жемчугу.

Когда Башир ввел гостей во внутренний двор дома, Али Саид лишь слегка кивнул им головой.

И поклонились нахуда и сериндж, и приветствовали его, касаясь пальцами лба, сердца и губ. Лишь после этого Али Саид пригласил их сесть. Но разговор начался не сразу, так как нельзя было, чтобы низшие начинали его, и нельзя было, чтобы вельможа проявил свое любопытство. И лишь когда нахуда и сериндж выпили по чашечке йеменского кофе, Саид открыл рот, чтобы произнести первое слово. И можно было видеть его зубы, острые и белые, как клыки хищника.

Разговор был продолжительный, потому что сначала говорили о пустяках. Нельзя начинать с объяснения своего визита; хозяин мог подумать, что гости пришли из-за дела, а не ради него. И гости, и хозяин курили наргиле, и казалось, что время остановилось. Тихо было в доме Саида, и только звенел фонтан, распространяя вокруг прохладу.

Глава IV

Когда Господин Жемчуг увидел добычу Ауссы, его лицо осталось каменным, но ноздри вздрогнули.

Он взял жемчужину и, рассматривая ее прищуренными глазами, взвесил на ладони. В темном помещении она словно светилась.

Потом Саид встал и подошел с ней к окну, рассматривая ее как пальцами, так и глазами. Из кармана вынул лупу; сейчас он напоминал опытного ювелира.

— Это красавица, Саид, — сказал сериндж, который был не в состоянии переносить тишину.

Али Саид пожал плечами.

— Есть еще одна такая? — спросил он, катая жемчужину между пальцами, как хлебный шарик.

— Сам знаешь, о Саид, что аллах раздает счастье по каплям, — с усмешкой отвечал хаджи Шере, но глаза его яростно забегали по сторонам.

Саид не отвечал. Он снял с полки весы. И, взвешивая жемчужину, он напоминал уже аптекаря.

— Она стоит сорок фунтов, но я дам вам пятьдесят, — сказал он, наконец.

Сериндж потемнел.

Хаджи Шере снова усмехнулся:

— Ты шутишь со своими слугами, Саид. Ладно. Но если бы ты отрубил мне руки, эта шутка была бы менее жестокая.

— Руки рубят преступникам, — ответил сухо Али Саид и засунул жемчужину в красный кошелек.

— Эта жемчужина стоит сто двадцать либров! — воскликнул сериндж. — Правда, она зеленоватая, но…

Али Саид усмехнулся. Он знал лучше, чем кто-либо другой, что морская вода изменяет цвета жемчужин, что на воздухе они принимают другие оттенки: зеленоватая жемчужина со временем белеет, белая — зеленеет. Улыбаясь, он подвесил кошелек с жемчужиной к своему поясу.

— Жемчужины, как и люди, проверяются только временем, — произнес он задумчиво. — Есть жемчуг со скрытым пороком… Я дам вам шестьдесят либров. Время покажет, дорогая она или нет. Пока же…

Сериндж потемнел от бешенства. Али Саид не обращал на него внимания. Ключом, который висел у него на шее, открыл йеменский сундук и отсчитал сорок фунтов. Двадцать фунтов — треть добычи — были платой за его лодки. Но, держа в руке сорок фунтов, он на мгновенье замер.

Сериндж стиснул рот, а глаза нахуды забегали по сторонам.

Но Саид добавил еще один фунт.

— Ловцу, который нашел ее.

— Он мертв! — сказал сериндж. Дыхание его было прерывистым.

— Иншаллах. На то воля аллаха, — ответил Али Саид и взял либр обратно. Хаджи Шере следил за его движениями. Потом молча сгреб деньги. Саид хлопнул в ладоши, и Башир появился так быстро, словно ожидал за дверьми. Его бесформенное лицо колыхалось.

— О, сын ослицы и мула!

Эти слова, которые он так тщательно сдерживал, находясь в доме Саида, хаджи Шере бросил в лицо серинджа.

— О, сын ослицы и мула! Зачем ты вмешиваешься в разговор, когда тебя не просят?

Сериндж покраснел.

— Саид все равно узнал бы, что один из ловцов погиб, — возразил он, обтирая концом чалмы пот со лба.

— Но не тот, который нашел жемчужину! О, ты сын тысячи ослиц и мулов!

Сериндж ничего не отвечал.

Они направились к пристани, но, не доходя до нее, остановились, чтобы поделить деньги; одну часть серинджу, две части — нахуде. Сериндж получил 13 либров, нахуда 26 либров, один либр остался. Потом они двинулись дальше и еще издали услышали голоса ловцов.

Те пели. Были они счастливы, потому что нахуда и сериндж понесли Саиду жемчужину и принесут от него много серебра. Поэтому они и пели. Они пели о тучных баранах, которых зажарят на вертеле и съедят, о курицах, которых сварят и съедят, о меде, в котором, словно рыбы, будут плавать лепешки, о серебре, которое будет звенеть. О женщинах с большими черными глазами, которых они смогут купить за это серебро… О всем этом пели они, как дети, тешась своими мечтами. И маленький галла пел о сале, которое будет сочиться из зажаренного барана и шипеть на огне, словно змея. И мальчик Саффар пел о ноже, который он купит в Массауа, и который он будет носить на шнурке, привязанном к шее, как это делают взрослые мужчины. Все пели. Утро было прекрасное, и плоды фиников зрели в пышной листве.

Но вот пришли сериндж и нахуда, и лица у них были темными. Ловцы умолкли. А нахуда, войдя на палубу, простер руки к небу и произнес напыщенно:

— Аллах справедлив! Он не терпит несправедливости и наказывает зло!

Потом он замолк и, усевшись на палубе, закрыл лицо руками.

А ловцы сразу помрачнели, собрались в кружок и начали тихо и боязливо о чем-то говорить.

— Аллах акбар, — произнес сериндж. — Аллах велик. На небе он наградит праведных, которые страдали при жизни. Мы мало получили за жемчужину.

— Мы мало получили, но хорошо вам заплатим, — прервал его нахуда. — Саид дал лишь пятнадцать фунтов. Две части нахуде, который кормит вас, одну часть серинджу, который покупает для вас табак, а остальное — вам, счастливым, которые едят мою пищу и курят табак серинджа.

С этими словами он выгреб из кармана горсть мелких монет. Ловцы по очереди подходили к нему, нахуда клал на ладонь каждому монетку и говорил:

— Тебе, о счастливый, который ест мою пищу и курит табак серинджа.

Мальчик Саффар и его товарищ не получили ничего; их кормили, и этого было достаточно.

Когда эта процедура окончилась, хаджи Шере встал и хотел уйти в свою каюту. Но ловцы столпились вокруг него, сжимая в руках монетки и глядя на него так, словно спрашивая или ожидая чего-то. Глаза хаджи Шере забегали по сторонам.

— Денег больше нет, — сказал он.

Но ловцы не сдвинулись с места, и один из них пробормотал:

— Сериндж обещал, что нам будет большая награда.

— Обещал, — грустно согласился сериндж. — Но не было на это воли аллаха. Саид спрашивал, кто нашел жемчужину.

— А кто ее нашел? — спросил с ударением нахуда.

— Аусса…

Ловцы поглядели друг на друга. Они вспомнили незасыпанную могилу. Сердца их заволновались, как сердца маленьких детей, они уселись в кружок и запели грустную песню, которую забыли пропеть вчера, охваченные неотвязчивым видением серебра.

Пели они долго, и в их песнях слышалась то тоска, то слезы, то гнев. Тогда хаджи Шере вышел на палубу, хлопнул в ладоши и закричал:

— Перестаньте! Мало заплатил Саид, нахуда прибавит. Купите себе барана!

И он кинул им денег.

Они перестали петь, купили старого, тощего барана (на большее не хватило денег), зажарили его и съели. Потом легли спать. Об Ауссе они уже не думали. Утром отплыли снова, вспоминая о вчерашнем пире; им почему- то представлялось много тучных баранов, лепешки с медом и много серебра; такова душа детей Востока.

Встречаясь с другими ловцами, они рассказывали о жемчужине необыкновенной красоты. Так о добыче Ауссы узнали все на берегах и островах Красного моря.

А Али Саид молился на свою жемчужину, был очарован ее таинственным блеском и вместе с Баширом часами любовался ею, замечая как она со временем становилась более светлой, дорогой и прекрасной.

Наконец, она стала совсем белой, но история наша на этом не оканчивается, потому что эта жемчужина и привела в Джумеле господина Бабелона.

Глава V

Господин Бабелон объявился на побережье Красного моря незадолго до смерти Ауссы. В один прекрасный день он сошел в Массауа с почтового парохода, коренастый, невозмутимый, улыбающийся, в руке — большой зеленый зонтик, на голове — красная феска, в синих очках и с белым плащом, перекинутым через руку. Он был похож на богатого египтянина, и не старался опровергнуть это, хотя и был — как теперь выяснилось — марионигом[4] из Бейрута.

Сначала он остановился в гостинице — если этот дом для приезжих можно назвать так громко — и проявил любопытство ко всему, что касалось жемчуга. Родом сириец, он хорошо владел арабским языком, но также хорошо говорил по-итальянски, французски и турецки.

Знание арабского и турецкого языков весьма упростило его задачу. И он стал завсегдатаем кофеен в Массауа, куда часто захаживали купцы и торговцы жемчугом.

Оказалось, что чужеземец разбирается в жемчуге. Это было первой причиной успеха, потому что его интересовал лишь самый лучший товар; мелкие жемчужины он ни во что не ставил. С хладнокровием отказывался и от цветного жемчуга, который ценится на Востоке. Но зато от имени парижской фирмы Роземан скупал все дорогие жемчужины бледных оттенков, какие только ему попадались.

Того, что он представляет крупную европейскую фирму, господин Бабелон не скрывал. Это лишь поднимало его авторитет, потому что раньше жемчужина, прежде чем попасть в Европу, проходила через много рук; ее путь начинался от Али Саида и кончался в Измире, Стамбуле или, в лучшем случае, в Александрии. А не лучше ли продавать без перекупщиков, пользоваться услугами мастера, а не подмастерьев?

Не прошло и месяца, а господин Бабелон уже чувствовал себя в Массауа, как дома; он нанял дом и обставил его такой смесью Европы и Востока, на какую был способен только человек, находящийся между этими двумя мирами. Так, например, в одной комнате рядом с канцелярским письменным столом высилась груда восточных подушек, на которых он любил сидеть или курить с приятелями наргиле. Этот письменный стол производил на жителей Массауа большее впечатление, чем лучшие образцы мебели; и дом господина Бабелона стал магнитом для всех любопытных глаз, тем более что хозяин ни перед кем не закрывал дверей. Но это еще не все: для пущей важности он показал гостям граммофон с чудесной трубой, разрисованной лилиями.

Без сомнения, гостеприимство было очень выгодным для хозяина дома: люди приходили, приносили новости, а господин Бабелон слушал. Чаще всего он молчал, редко задавал вопросы. Он молчал, а его маленькие глаза смеялись, и мозг неутомимо работал, откладывая все интересное в своей памяти. Люди уходили, довольные граммофоном, а господин Бабелон был доволен тем, что он все знает. Все. И обо всем. О всех жемчужинах и о том, где кто что выловил. О всех трюках, которые можно делать с жемчужинами. Знал он и о многом другом. Но о своих познаниях господин Бабелон никому ничего не говорил.

Вот так и случилось, что господин Бабелон одним из первых узнал о жемчужине Ауссы, которая, по слухам, была величиной с вишню и красоты необычайной. Это произошло однажды вечером. На рассвете следующего дня он уже стоял на палубе парусного судна, с попутным ветром летевшего к Джумеле.

Ветер был такой сильный, что мужчина в голубых очках был вынужден сложить свой зеленый зонтик. Потом он снял красную феску и стал совсем простоволосый — если можно сказать это о голове с такой совершенной плешью. Он стоял на палубе, как моряк, широко расставив ноги, и на губах его играла улыбка человека, уверенного в своей силе. Сколько ему лет? Трудно сказать. Может тридцать, может пятьдесят. Он из тех людей, внешность которых формируется еще в молодые годы и потом уже не изменяется. Можно даже поверить, что господин Бабелон так и родился с лысиной… да, пожалуй, и в этих синих очках.

Пролив между Массауа и Дахлакскими островами имеет в ширину около пятидесяти морских миль, и Бабелон мог прикинуть, что достигнет места назначения лишь после захода солнца. Но он был терпелив. Стоял и усмехался, словно в кармане у него уже лежала эта самая жемчужина величиной с вишню. А надо величиной со сливу, слышите, вы, идиоты из Массауа! Господин Бабелон довольно усмехнулся. Он не верил чудесным сказкам, но знал, что они всегда имеют под собой основание, и в этом он не ошибался.

Хотя господин Бабелон и не проявлял нетерпения, но все же нахмурился, когда ветер переменился и принудил судно выполнять сложные и многочисленные маневры. Его очень интересовал Али Саид — Господин Жемчуг, о котором ему рассказывали прямо сказки. Он прибыл на Дахлак лишь ночью.

Известие, что к пристани приближается судно со странным чужеземцем на палубе, пробудило любопытство у Али Саида; такое случалось очень редко. А господин Бабелон недвижно сидел на палубе и отправился с визитом лишь после часовой молитвы аср, которой он дал понять, что чтит мусульманские обычаи.

Его принял Башир, сопровождаемый для большей пышности четырьмя черными невольниками; он едва удержался, чтобы не поклониться чужеземцу, так величественно тот выглядел. Господин Бабелон не поклонился тоже, чему толстый евнух был рад. Он поклонился только Саиду, да и то по-европейски. Это было на верхней террасе, откуда открывался вид на морскую даль. И господин Бабелон не смог удержаться, чтобы не поднести к глазам бинокль, который висел у него на груди.

Глаза Саида сузились, уже давно он мечтал о бинокле.

— Я вижу судно, — непринужденно сказал господин Бабелон. — У него две мачты и оранжевые паруса с заплатой в верхнем углу. Это твой корабль, о Саид?

Он приставил бинокль к глазам Саида.

— Это мой корабль, — кивнул тот. Потом осмотрел бинокль. — Хорошая вещь, — добавил он сухо, обращаясь к чужеземцу.

А господин Бабелон поклонился ему второй раз, одновременно протянув руку с биноклем.

— Он твой, Саид, — сказал он.

Саид поклонился ему, потом хлопнул в ладоши.

— Отнеси, — бросил он Баширу.

Потом они сидели и пили кофе мур.

— Ты очень богат, — заметил Саид.

— Я покупаю жемчуг для фирмы Роземан в Париже, — отвечал господин Бабелон, словно это объясняло все. Али Саид улыбнулся, хотя слышал о фирме Роземан первый раз.

— Я продаю жемчуг, — согласился он. — Принеси красный кошелек, — бросил он Баширу.

Господин Бабелон заглянул в кошелек и отодвинул его.

— Я покупаю только хороший жемчуг!

Саид улыбнулся.

— Принеси желтый кошелек, — кивнул он Баширу.

Господин Бабелон порылся в желтом кошельке и покачал головой.

— Я покупаю только самый лучший жемчуг!

— Такого жемчуга нет, — отвечал Саид.

— Есть одна жемчужина, которую принес тебе корабль «Эль-Кебир».

Али Саид ничего не отвечал. Он смотрел на море. Потом пожал плечами:

— Ничего не знаю…

Господин Бабелон замолчал. Они допили кофе, и Саид поднялся.

Господин Бабелон возвратился на корабль задумчивый. Много времени просидел он неподвижно на палубе, а когда, уже дал приказ к отплытию, двое невольников принесли мясо, овощи и фрукты — дар Саида. И господин Бабелон отменил приказ об отплытии; сам попробовал только финики, а остальное отдал команде. Этой ночью он долго не мог заснуть и долго смотрел на море, которое фосфоресцировало, потому что в нем был планктон.

Рано утром приехал на муле Башир и передал господину Бабелону приглашение от Саида. Господин Бабелон усмехнулся, весь день ловил удочкой рыбу, а после молитвы аср отправился с визитом.

Саид принял его в той же комнате, где произошел его разговор с серинджем и нахудой.

— Я думал о той жемчужине, — начал он. — Ты думаешь, что я солгал; я ничего не знаю о ней.

— Верю тебе, — поклонился ему господин Бабелон.

Потом они говорили о пустяках, а солнце клонилось к западу, похожее на золотую монету. Господин Бабелон думал уже, что день потерян напрасно. Но тут Али Саид встал и, глядя ему в глаза, сказал:

— Ты отплываешь с пустыми руками. Ты подарил мне вещь, которая мне очень правится. Я покажу тебе что-то, что очень тебе понравится, потому что ведь ты знаток.

Но дать тебе ее я не могу.

Ключом, который висел у него на поясе, он отворил йеменский сундук и вытащил шарообразный хрустальный сосуд с плоским дном. Он был наполнен прозрачной водой, но когда Саид поднес его к свету, господин Бабелон увидел, что не напрасно потерял день, что теперь он потеряет и ночь, потому что сегодня уже не уснет.

Дно хрустального сосуда было покрыто слоем жемчужин, но казалось, что дна нет вообще и есть только какое-то неестественное свечение, голубоватое, неосязаемое облачко, по краям которого поднимаются хрустальные стенки сосуда, грубые и явно материальные. Так выглядело благородное стекло в сравнении с блеском жемчужин. Они были бледными. Но есть много оттенков белого цвета: сахар тоже белый, но рядом со снегом он серый. А снег был бы серым рядом с этими жемчужинами! Об этом подумал господин Бабелон в первый момент своего восхищения. Он подошел поближе. Было видно, что жемчужины разных размеров — любая не меньше горошины — и все абсолютно круглые. Он напрягал глаза, чтобы увидеть в этой массе хотя бы одну жемчужину с пороком, хотя бы один несовершенный экземпляр, жемчужину с темным блеском. Но он не находил их, видел перед собой лишь холодное мерцающее пламя. Потом попробовал прикинуть количество жемчужин и их цену… Но ничего у него не вышло.

— Да, здесь жемчужины жемчужин… — шепнул он.

— Это лучшие жемчужины в мире, — кивнул Саид. — Одну из них нашли мои люди с корабля «Эль-Кебир». Какая из них? Не знаю. Ее не найти. Не знаю, какая из них она. Я не лгал тебе: не знаю.

Он поставил сосуд на подоконник и сел, глядя на него широко раскрытыми глазами безумца. У дверей, словно сторож, стоял Башир, и на его бесформенном лице был тот же сумасшедший взгляд.

Господин Бабелон тоже сел. Он был спокоен.

— Я купил бы все, — заявил он.

Али Саид засмеялся одновременно с Баширом:

— Я богат, как султан!

— Богаче! — качнул головой господин Бабелон. — Скажи свою цену. Я пошлю каблограмму в Париж.

Башир хихикнул своим неприятным голосом. Но Саид лишь покачал головой:

— Свет луны не продается!

Минуту стояла тишина. Али Саид словно в экстазе смотрел на подоконник.

— Их девяносто шесть, — начал он, кивая головой в такт словам, словно читая коран. — Отец моего отца начал собирать их. Мой отец собирал их сорок лет. Я начал около двадцати лет назад и добавил сюда восемнадцать…

— Лишь одну в год? — удивился господин Бабелон.

— В некоторые годы по две, в некоторые — ни одной, как этого хотел аллах, — пожал плечами Али Саид. — Теперь их девяносто шесть — все, что аллах позволил взять у этого моря.

Господин Бабелон поднял голову:

— Все? Некоторые жемчужины могли и пропасть, Саид. Ловцов много, а море большое.

— Аллах велик, — отвечал с усмешкой Али Саид. — Море это капля на его ладони, а я тот, кому он доверил свои драгоценности.

Он медленно поднялся.

— Я Господин Жемчуг! — воскликнул он. — Ни одна не минует меня. Не сможет! Не смеет!

— А если б миновала, мы бы знали об этом! — вмешался Башир.

— Знали бы об этом, — кивнул Саид. — Нельзя утаить такую жемчужину. От меня нельзя. Все проходит через мои руки. Только то, что я отвергаю, идет в продажу. И этого хватает.

Господин Бабелон кивнул. Так и было. Али Саид был Господином Жемчугом. Корабли принадлежали ему. Но и те, которые искали жемчуг на своих судах, шли к нему, если случалась хорошая добыча. Только лишь безумец отважился бы разгневать Али Саида, Господина Жемчуга.

…Глядя на сосуд и снова поддаваясь странному очарованию, он подумал, что эта поблескивающая кучка есть все, что за столетие дало одно из лучших жемчужных мест на земле… Да, это было все, горсть блестящих шариков, которые называют жемчужинами лишь по невежеству и недостатку сравнений.

С усилием он освободился от этого очарования; ведь он прежде всего купец.

— Я куплю их, Саид, — заявил он. — Скажи любую цену — я приму ее. Или продай часть из них, ведь у тебя достаточно.

— У меня их недостаточно, — громко засмеялся Саид. — Никогда их не будет достаточно! Я любовник этих жемчужин, а не только их господин!

Он взял сосуд и понес его к сундуку. Вдруг судорожно рассмеялся:

— Я не продам их, даже если буду умирать с голоду. А я ведь не умираю. На что мне деньги? У них нет души. А у жемчужин она есть. Поэтому они и не украшают глупых женщин. Знаешь ли ты это?

Господин Бабелон не отвечал. Он знал, что у жемчужин нет души, что они не вечны, что их разъедает пот, что они гаснут в нездоровых испарениях, что воздух губит их. И то, что Али Саид называл «смертью жемчужины», он называл «химическая реакция».

— Зачем ты держишь их в воде? — спросил он. — Хочешь сохранить их?

— Да, — кивнул Али Саид. — В чистой дождевой воде они не стареют и не умирают.

Он запер сундук.

Господин Бабелон встал:

— Но ведь ты умрешь, Саид. А сына у тебя нет.

Али Саид смутился.

— У меня будет сын… Если на то будет воля аллаха, — добавил он поспешно.

— Хорошо. Я подожду и куплю жемчужины у него, — засмеялся господин Бабелон. — Я очень терпелив.

Засмеялся и Саид, а у Башира от смеха затряслось лицо.

Этим же вечером господин Бабелон отплыл в Массауа, и действительно, ночью он плохо спал, тем более, что море было неспокойным.

Неделю спустя Зебиба родила Али Саиду сына. Был он хилым ребенком, и все говорило о том, что он не выживет. Из страха перед таким исходом его назвали Абдаллах, т. е. сын божий.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

Смерть Ауссы была лишь первым шагом на пути к дальнейшим событиям, которые начались тогда, когда к ста пятнадцати жемчужинам Саид прибавил еще одну.

Это произошло в 1913 году. Корабль Саида «Йемен» стоял на якоре среди залежей жемчужных раковин к югу от Дахлака. Нахудой на нем был хаджи Шере — теперь уже сморщенный, как старая клюква, и усы у него совсем белые, — а самым старшим из ныряльщиков был сомалиец Саффар, тот самый, который мальчиком носил камни на могилу Ауссы.

Но сам Аусса давно забыт. Из всей команды старого «Эль-Кебира» остались в живых лишь двое, хаджи Шере и Саффар; остальные постепенно исчезли, так же как сам «Эль-Кебир».

«Йемен» приходился родным братом «Эль-Кебиру». За ним также плыли на буксире длинные, низкие лодки — хури, но теперь их уже семь. И также на нем были молодые смуглые ловцы жемчуга, данакильцы и сомалийцы, и так же два мальчика занимались приготовлением пищи. Сериндж на нем новый. Звали его Бен Абди, и был он высокий, тучный мужчина, который вечно тер себе спину длинным скребком из рыбьей кости.

С возрастом на икрах и бедрах Саффара наросло немного мяса, но ноги так и остались длинными, худыми ногами африканца. Зато грудная клетка сильно увеличилась, благодаря постоянным упражнениям в дыхании, а мускулы рук были словно из тукового дерева.

Когда Саффар с веслом в руках сидел в лодке, он казался живым воплощением силы. Это впечатление еще более усиливалось, сравнением с узкими плечами мужчины, который сидел в его лодке. Он тоже сомалиец, звали его Раскалла. У него усталые, испуганные глаза; он еще не привык к спускам на большие глубины.

Когда лодка достигла места лова, Раскалла нырнул так, как когда-то нырял Аусса — с сеткой и камнем. Потом нырнул Саффар…

А Раскалла поспешно оглянулся, скорчился в лодке, взял одну из раковин, которую только что достал со дна моря, и раскрыл ее ножом, ища жемчужину…

Он делал так уже много дней, но всегда раскрывал лишь одну раковину, прося прощения у аллаха. Он знал, что ожидает ловца, укравшего жемчужину, и поэтому боялся. Но больше всего боялся аллаха. Поэтому открывал в день лишь одну раковину, оправдываясь перед самим собой, что он не хочет воровать и не ворует; ведь он мог положить в сетку одной раковиной меньше! А эта раковина принадлежит ему.

Но до сих пор он не нашел ни песчинки. И он продолжал испытывать судьбу, потому что должен был найти жемчужину! Ему казалось, что иначе он скоро умрет.

И Саффар знал, что Раскалла тайком вскрывает раковины, потому что, когда он однажды поднимался на поверхность, увидел раковину, которая падала на дно медленно, как сухой лист; это мог сделать только Раскалла. Но Саффар молчал.

Раскалла был из тех немногих ловцов жемчуга, которые начали нырять уже в зрелом возрасте.

Еще год назад он жил в Сомали, ловил рыбу и выращивал растения, из которых потом выжимал благовонное масло. Рыбу он носил на базар, а масло продавал «саладину», потому что другого покупателя не было. Саладин сидел у себя в доме, закутанный в белый бурнус, и курил наргиле. В селенье был один саладин. В каждом селенье был только один саладин, и он сидел и курил наргиле, сколько саладинов, столько наргиле, сколько селений, столько саладинов. Это были арабские купцы, и у них были разные имена, но народ звал их «саладинами». А они звали народ «баркале», что означает «тот, кто не имеет подушку», т. е. нищий, бродяга.

Прошедший год был богат рыбой и маслом. Раскалла наскреб немного денег и привел в дом жену. Чтобы оказать уважение «своему» саладину и обеспечить себе его дружбу, он послал ему в подарок рыбы. Но случилось так, что саладин во время еды подавился и несколько дней не мог курить наргиле. Он обвинил Раскаллу, что тот хотел навредить ему и публично его оскорбил. Раскалла разошелся вовсю и заявил, что саладин просто объелся, что часто случается с саладинами. Все смеялись над саладином, и тот отказался впредь покупать у Раскаллы благовонное масло. Раскалла отправился в соседнее селенье, но и тамошний саладин отказался от его услуг, заявив, что не хочет иметь никаких дел с злоречивым баркале. И Раскалла понял, что он нигде уже больше не сможет продавать свое благовонное масло.

Он возвратился домой и стал жить ловлей рыбы. Но однажды ночью, взглянув в окно, он увидел большой костер. Горела его лодка, а слуги саладина стояли вокруг нее и пекли на огне рыбу, нанизанную на прутья. Раскалла обнажил нож, но то же самое сделали и слуги саладина. Раскалла был вынужден смириться, но, взяв в свидетели аллаха, он поклялся, что пойдет к каиду и пожалуется на злодея. Но слуги смеялись: иди! Для каида и пекут они рыбу! Он частый гость в доме саладина!

Тут Раскалла понял, что это конец и что он должен покинуть селение. Но он не смог взять с собой жену, потому что она ждала ребенка. Так он попал в Массауа, где работал грузчиком в порту, носил бочки и мешки. Но на это он едва мог прокормить себя. И тогда в Массауа прибыл сериндж Саида, который искал ловцов жемчуга и обещал горы серебра тем, у кого окажется счастливая рука. Так и стал Раскалла ныряльщиком, будучи уже в зрелом возрасте, что очень опасно для жизни: сердце и легкие должны привыкать к глубине с малых лет.

А потом он очутился на «Йемене» и сразу же узнал две вещи: что горы серебра существуют только на устах у серинджа, и что смерть его близка. Но он не хотел умирать, потому что у него была жена и ребенок, которого он еще не видел. Лежа как-то ночью рядом с Саффаром и глядя на небо, усыпанное звездами, он рассказал ему о своей судьбе и просил совета. Но Саффар знал только то, чему его учили в детстве: судьба в руках аллаха. И он не мог дать совет… И когда он увидел раковину, которая опускалась ко дну, словно сухой лист, он понял, что Раскалла ищет жемчужину, чтобы продать ее и вместе с женой уехать туда, где нет ни жемчуга, ни саладинов. Поэтому он и молчал, хотя то, что делал Раскалла, было большим преступлением, и за это полагалась жестокая кара. Он надеялся, что аллах будет великодушен и поможет Раскалле. И вот, оказалось, что в голубом небе действительно есть аллах, и что он услышал его просьбу.

Глава II

Раскалла открыл раковину и отбросил ее. Она была пуста. Это была уже седьмая за день, потому что семь раз успел нырнуть он и каждый раз поднимал одной раковиной больше для себя.

Саффар вынырнул, перевалился через борт хури и высыпал свой улов. Но Раскалла все еще тяжело дышал. Кожа его лоснилась не от воды, а от пота. Это был тревожный признак; ныряльщик не должен потеть.

Саффар водил ногами в воде и ждал, глядя на море. Он чувствовал, что его взгляд побудил бы Раскаллу нырнуть. Это чувство было непонятно и для него самого, но он знал, что это так. Много было у него странных чувств, мыслей и догадок, каких не было у его друзей. Иногда ему казалось, что он чересчур много думает… Но и это было лишь странным неясным ощущением.

Узкая грудь Раскаллы вздымалась все свободнее. Но он все еще сидел в лодке даже и тогда, когда привязал сетку к пальцам ноги, и движения его были медленными и неуверенными. Он все еще боялся глубины, и страх этот он не мог преодолеть ни волей, ни привычкой. Он рыбак, а не ныряльщик. Но что сделает рыбак без лодки? Ничего. А о новой лодке нельзя и мечтать. Дерево — большая ценность на сомалийском побережье…

Он взял камень и прыгнул в воду. Но не нырнул, а чего-то ждал, держась за борты хури и глядя на худые ноги Саффара, мелькавшие в воде. А Саффар смотрел на густую шевелюру Раскаллы и снова испытывал странное, непонятное ощущение: он жалел этого запуганного мужчину. Он жалел его так, как жалел Ауссу, когда тот истекал кровью…

И в эту минуту, наверно, единственную за прошедшие годы, у него в голове пролетело воспоминание о безыменном острове и о крови Ауссы, которая вытекала и исчезала в песке, словно ее пил ангел смерти, посланный аллахом. И вдруг перед его глазами эта картина встала так ясно, словно была соткана не из воспоминаний, а из настоящих форм и красок: ловцы столпились в кружок, нагие и смуглые, на песке лежит нагой и смуглый Аусса… и нахуда протягивает к небу руки:

— Если аллах захочет, чтобы кровь текла…

В этот момент Раскалла с тихим всплеском погрузился в воду. Саффар наклонился над ящиком со стеклянным дном и следил за товарищем.

А Раскалла падал в голубую бездну, влекомый камнем. В голове его стучала неприятная, навязчивая мысль. Он знал, что умрет, но не хотел умереть здесь, в глубине. Он сжимал камень, словно тот мог защитить его, словно мог на него надеяться. Но вот он на дне. Но и там заколебался, не отпуская из рук камень, словно боясь остаться один. Наконец, отпустил его. По дну двигался вялыми движениями, словно был измучен ими. Он не мог иначе, он боялся! Он оторвал от камней несколько раковин и сунул их в сетку… а потом увидел жемчужину.

Это была «одинокая» жемчужина. Она выпала из раскрытой раковины и теперь лежала в расщелине скалы, как в футляре. Это было похоже на чудо. Но это не было чудом; иногда в море попадаются такие «одинокие» жемчужины. Выскользнув из раковины, они падают на дно, где их заносит песком. А эта упала в расщелину скалы.

И Раскалла нашел ее. В бескрайних, бесконечных просторах дна он бросил взгляд именно туда, где лежала эта жемчужина. Это было чудом, но он верил в чудеса, творимые аллахом.

Но в эту минуту у него не было времени раздумывать об этом. Он нагнулся за жемчужиной и засунул ее в рот. Потом начал подниматься на поверхность, хотя сетка была еще наполовину пустая. Но у него в легких уже не было воздуха. Он поднимался кверху, отчаянно перебирая руками, с ужасом думая о том, что утонет или что у него не хватит воздуха теперь, когда у него жемчужина, когда у него все!

Он по пояс выскочил из воды и схватился за лодку, тяжело дыша.

— Тише, тише, — успокоил его Саффар и поспешно нырнул, разглядев убогий улов Раскаллы.

Раскалла вскарабкался в лодку. Вытащил изо рта жемчужину. Она была круглая и немного зеленоватая. Он хотел спрятать ее, но не знал куда, ведь он был совершенно нагой, если не считать набедренной повязки. Он засунул ее обратно в рот.

Он был счастлив! У него была жемчужина, у него было все! Ему хотелось петь. Но он все еще тяжело дышал. Во рту ощущал жемчужину. Это была его жемчужина! Аллах акбар! Аллах акбар! Раскалла смотрел на небо и плакал.

Когда лов окончился, все семь хури направились к одному месту, туда, где стоял на якоре «Йемен», и где пахло мочой и гнилью.

Ловцы высыпали на палубу свою добычу, уселись на корточки и, распевая песни, протяжные, как само море, начали вскрывать мертвых моллюсков. Бен Абди следил за ними, расчесывая скребком свою спину.

Ловцы пели. А когда последняя раковина исчезла над водой, нахуда хаджи Шере и сериндж Бен Абди принялись скороговоркой читать молитву фатхи, так почитаемую ловцами жемчуга.

Люди подхватили ее. И Раскалла тоже раскрыл рот.

Но вдруг он вздрогнул и почувствовал, будто невидимые руки сжали ему горло. Он замолчал. Боли не чувствовал, просто что-то мешало дышать… И Раскалла знал, что это страх перед аллахом. Он не мог выговорить святую молитву фатхи; не мог поклясться. У него была жемчужина. Но он видел и блуждающие глаза нахуды, которые обшаривали людей, приближаясь к нему… Он начал беззвучно шевелить губами, словно читая молитву, но глаза его бегали по сторонам, словно у зверька, который не знает, куда убежать. И вот пристальный взгляд нахуды коснулся его лица и остановился.

Хаджи Шере смотрел на Раскаллу. Голос его сделался высоким, и ритм молитвы нарушился. Он выговаривал слова все быстрее и быстрее, и в конце концов они перешли в невнятное бормотанье… Молитва фатхи окончилась, и нахуда встал.

Он протянул руку к Раскалле. Его зрачки сузились.

— Ты молчал!

Сериндж тоже смотрел на Раскаллу своими выпученными водянистыми глазами; скребок в его руке дрожал.

— Почему ты молчал? Почему не читал фатхи? — спрашивал нахуда, и в голосе его слышалась угроза.

Раскалла открыл рот. Но какая-то непонятная сила сжала ему горло… и ему показалось, что жемчужина у него во рту растет, увеличивается, что каждый видит ее, словно она лежит на ладони. Он хотел заговорить, но не смог.

Сериндж Бен Абди медленно встал. Он приблизился и схватил Раскаллу за волосы.

— Почему молчишь? — крикнул он. — Говори!

Но Раскалла не мог говорить, и Бен Абди тряс его, словно желая вытрясти признание.

— Нет! — вымолвил, наконец, Раскалла.

И жемчужина выпала из его рта.

Настала такая тишина, что было слышно, как скрипит мачта, и волны плещут о борт корабля.

Потом нахуда и сериндж одновременно наклонились за жемчужиной. Поднял ее хаджи Шере. Они выпрямились и долго рассматривали ее. Снова стояла немая тишина…

Сериндж повернулся, и скребок в его руке протянулся к Раскалле.

— Нет! — выкрикнул Раскалла. — Я не украл ее! Я нашел ее на дне!

Но сериндж уже набросился на него:

— Пес! Сын пса! Пес!

Он работал кулаками, словно молотом. Он бил Раскаллу в лицо, в грудь, по плечам, но больше всего в лицо.

— Пес! Пес!

Хаджи Шере все еще рассматривал жемчужину. А ловцы сидели в кружке, неподвижно, словно истуканы, и глаза их бегали туда и сюда, от нахуды к Раскалле и обратно…

И Саффар видел на их лицах только любопытство. Любопытство и ничего больше. Любопытно видеть жемчужину — и любопытно видеть побои! Ничего больше… Лишь маленький Шоа, данакилец, смотрел на Раскаллу, и в глазах его стоял ужас.

Нахуда тщательно запрятал жемчужину в нижний карман и повернулся к Раскалле, который лежал ничком, скуля, как пес.

— Факих! Грабитель! — воскликнул он и пнул распростертое тело.

— Факих! — крикнул еще раз, и еще раз пнул.

— Факих! — крикнул в третий раз, и в третий раз пнул.

— Свяжи его! — бросил он серинджу. — Это преступник!

Потом отвернулся и протянул руки к небу:

— Аллах милосерд! Он послал нам жемчужину, которая обрадует Саида! Возвращаемся в Джумеле! Вам повезло, о люди! Саид засыплет вас серебром!

Ловцы поднялись. Большая детская радость была на их лицах. Взволнованно крича, они разбежались по палубе…

А Бен Абди связал Раскалле руки и ноги и в последний раз пнул его ногой.

Глава III

Рассвет уже окрасил верхушки финиковых пальм, когда «Йемен» бросил якорь в Джумеле. Бет-эль-Саид, дом Саида, белел на берегу.

Нахуда и сериндж передали Раскаллу каиду, который запер его в своем доме, потому что тюрьмы в Джумеле не было. Потом они отправились к Господину Жемчугу.

На корабле остались только ловцы. Они сидели на палубе и пели о своей радости, о дарах, какими осыплет их Саид, о всем том, о чем поют дети. Они ведь были детьми природы.

Саффар сидел рядом с маленьким Шоа. Глаза его были закрыты, лоб гладкий и блестел, как старое седло; казалось, он ни о чем не думает. Но он думал. Бессвязные мысли, яркие видения возникали из тьмы и снова исчезали, чтобы уступить место другим. Саффар не умел размышлять. Никто его этому не учил, и голова его напоминала легкие Раскаллы, который не владел дыханием. Его голова была занята лишь тем, что непосредственно касалось его: поисками жемчуга, поисками пищи. Но иногда в голове появлялись и более сложные образы, неясные, все время изменяющиеся… Вот такие образы охватили его и сейчас, и он закрыл глаза, словно темнота могла сделать их более отчетливыми.

Долго пели ловцы, и долго о чем-то думал Саффар. Потом он открыл глаза и прикоснулся к плечу Шоа:

— Пойдем к Саиду, — сказал он.

Но Шоа не понимал.

— Пойдем к Саиду и спасем Раскаллу, — продолжал Саффар.

Шоа повернул к нему удивленное лицо.

— Как?

Саффар не отвечал. Он сам ясно не представлял, как он сможет спасти Раскаллу.

У него был такой план: склониться к ногам Саида и крикнуть:

— Раскалла взял жемчужину, потому что у него не было выхода. Не губи его! — и это было все.

Он встал.

— Аллах да поможет тебе, — сказал Шоа. Он глядел на Саффара удивленными глазами.

Саффар сел снова. Он никогда не видел Саида. Он только знал, что тот большой, величественный и седой и что он всегда гуляет в прекрасных садах. В этих садах он его и найдет. Он бросится перед ним на землю. Саид поднимет руки к небу и воскликнет: Раскалла будет жив!

Когда он добрался до ворот дома Саида, он понял, что во внутрь ему не попасть; Саид не принимает нагих сомалийских ныряльщиков. Он долго шел вдоль глиняной ограды сада, пока не нашел место, где она была низкая и разрушенная. Он перескочил через нее и очутился в саду. Действительность оказалась ярче его представлений. Тени пальмовых верхушек лежали на земле, как большие черные звезды, в ручьях текла холодная прозрачная вода. Среди зелени алели гранаты, земля была коричневая и на ней росли кусты, покрытые белыми цветами. Было тихо и пустынно, лишь шелест пальмовых листьев доносился сверху, и птицы стучали клювами по стволам пальм.

Было очень красиво. На мгновенье он забыл про свою миссию, залюбовавшись садом; слишком долго он видел лишь море и скалы. Но потом с ужасом вспомнил, что никто не должен увидеть его здесь, тем более нахуда или сериндж. Он сошел с тропинки и крадучись стал пробираться между деревьями, направляясь к задней стене дома, откуда должен выйти Саид. Он не сомневался в этом: нельзя оставаться дома, имея такой сад.

Он приблизился к зданию и затаился в гранатовом кусте. Здесь решил ждать. Но тут же услышал поблизости голос нахуды.

Это повергло его в замешательство. Захотелось убежать отсюда, но он боялся, что хаджи Шере увидит его. Боялся и остаться здесь в зарослях граната, боялся глаз нахуды, которые бегают с места на место и все замечают… Ему пришла в голову мысль, что лучше всего скрыться на верхушке пальмы, среди ветвей, и он начал карабкаться на одну из пальм, стоявших у самого дома, наклонив к земле свои верхушки, увешанные гроздьями фиников. Он долез до половины ствола и остановился. Саффар увидел нахуду и серинджа так близко, что мог бы коснуться их, будь у него в руках пальмовая ветка. Они сидели на ковре прямо у окна, в которое заглядывал Саффар, а Саид — потому что высоким, величественным мужчиной в белой одежде мог быть только он — Саид давал им деньги.

Саффар был поражен ужасом. Он знал, что стоит одному из них поднять голову, и он будет обнаружен. Но они не видели его, занятые деньгами, а Саффар не отважился залезть выше. Он остался на прежнем месте. На ковре блестела груда серебра, и Саид прибавлял к ней все новые и новые горсти монет. Это был настоящий серебряный дождь, а Саффару до сих пор приходилось видеть только отдельные капли его.

Но вдруг поблизости раздались чьи-то шаги, он спрыгнул с пальмы, словно боясь быть заподозренным в краже, и бросился бежать…

Он бежал, хотя женщина, испугавшая его, сама застыла на месте от ужаса. Он не знал об этом и бежал из всех сил, направляясь к глиняной ограде, которую перескочил одним прыжком. Он не думал ни о Саиде, ни о своей просьбе, и в голове его была только одна мысль: бежать.

Добежав до моря, он окольными путями пробрался на корабль. Кожа его блестела от пота. А ловцы все еще пели…

Шоа приветствовал его вопросительным взглядом. И Саффар был вынужден закрыть глаза, потому что его мучил стыд. Он видел Саида, был от него так близко, что смог бы коснуться его пальмовой веткой… и убежал. Почему? Потому что боялся нахуды и серинджа. Теперь он уже не сможет спасти Раскаллу. Он испугался нахуды и серинджа. В этом все зло: он всегда будет бояться нахуды и серинджа…

А сериндж Бен Абди и нахуда хаджи Шере уже возвращались из дома Саида, и лица их были мрачными. Нахуда простер руки к небу:

— Иншаллах. Горе нам, о люди.

Сериндж с выражением глубокой печали на лице почесал себе спину.

— Саид не нашел жемчужину ценной. Он дал нам всего двенадцать фунтов, — сказал он неуверенно.

Саффар встал, словно подброшенный какой-то неведомой силой. Он сам не понимал, что с ним случилось, но чувствовал эту силу у себя в сердце, у себя в душе, переполненной возмущением:

— Лжете! Он дал вам больше!

— О, баркале! — возмутился сериндж, в гневе своем употребляя любимое слово саладина. Он шагнул вперед.

А Саффар закричал:

— Читайте фатхи!

Удивленный сериндж застыл на месте.

— Читайте фатхи! — настаивал Саффар.

— Да, читайте фатхи! — поддержал Шоа.

— Читайте фатхи! — потребовали остальные ловцы. Они улыбались. Им понравилась мысль о том, что и нахуда с серинджем должны поклясться святыми словами в своей честности.

— Читайте фатхи!

Хаджи Шере и Беи Абди стояли и молчали. Потом посмотрели друг на друга. Это было неслыханно… но они не могли отказаться; этим они только бы подтвердили подозрения.

— Читайте фатхи! — требовали ловцы. Они гримасничали.

Саффар начал отчетливо произносить святые слова, вкладывая в них всю душу.

Хаджи Шере и Бен Абди опустились на колени и раздраженными голосами стали читать молитву.

Саффар следил за каждым движением их губ; потом голос его стал все слабее и, наконец, как бы сломался… И внутри у Саффара тоже что-то сломалось: его наивная, слепая вера заколебалась. Ему было страшно. Казалось, что он вдруг увидел то, что ему никогда не доводилось видеть, увидел оборотную сторону всего возвышенного, святого, великого… Сериндж и нахуда читали фатхи, а до этого они солгали. И ничего не случилось, ангел не слетел с неба, и молния не вспыхнула в облаках, и не было слышно грозного, карающего голоса, ничего, ничего… Нахуда и сериндж не боялись ничего. Они читали фатхи не со страхом, а со злостью. В их душах был гнев. Вот они окончили молитву и встали.

Встал и Саффар. Лицо у него было грозное.

— Вы клятвопреступники! — крикнул он. — Клятвопреступники. Богохульники! Я видел все у Саида. Вы воры!

Бен Абди двинулся к нему. Но Саффар ускользнул от него и подбежал к борту корабля. Снова он поднял голову:

— Воры! Воры!

Что-то обожгло его — нож, который швырнул сериндж в слепой ярости.

Но он не обратил на это внимания.

— Воры! — кричал он изо всех сил. — Воры! Богохульники! Клятвопреступники!

Потом он бежал вдоль морского берега. Остановился лишь тогда, когда почувствовал, что истекает кровью. Нож серинджа нанес глубокую рану. Он вымыл ее прозрачной морской водой. Потом лег на песок, и в голове бесконечной чередой одна за одной оживали картины и образы…

Вечером он прокрался к кораблю. Шоа дал ему поесть. Саффар утолил голод и двинулся вдоль берега.

На следующий день ловцы с «Йемена» собрались перед домом Саида. Пришел и каид, мигая глазами за стеклами очков в жестяной оправе и перебирая янтарные четки; он делал это не из религиозных побуждений — для этого четки на Востоке не применяются — а для того, чтобы сосредоточивать свои мысли. Черный невольник держал над его головой зонтик с длинной ручкой. На песке лежал кусок пальмового ствола, и рядом, на костре, кипело масло. Привели Раскаллу. Ему отрубили кисть правой руки и сунули обрубок в кипящее масло, чтобы остановить кровь. Палач — он же мясник — перевязал рану куском материи, смоченной в масле. Так велит аллах — ведь коран советует отрубать вору руку.

После этого Раскалла был освобожден. Но куда он мог идти после этого? Что делать ныряльщику, у которого нет руки?

Через несколько дней его посадили в первую попавшую лодку и отвезли на материк.

Там они высадили Раскаллу. Он сел на песок и задумался. У него не было ничего, кроме двух кусков полотна, одного на бедрах и одного на обрубке руки. Он действительно был «баркале», «тем, кто не имеет даже подушки». Он шел по берегу. Его жена и ребенок жили далеко на юге, но Раскалла направлялся к западу, от моря. Шел он долго. Никто не знает, где окончился его путь. Никто и не старался узнать.

К этому времени его жемчужина окончательно побелела, и Али Саид положил ее в свой хрустальный сосуд — это была сто семнадцатая красавица. Но на вид ничего не изменилось — просто в кучу маковых зерен добавили еще одно.

Саффар же некоторое время жил в рыбацкой деревушке на западном берегу острова Эль-Кебир. Рана зарубцевалась, но после нее остался большой шрам. Потом он вернулся в Джумеле и поступил на службу к господину Попастратосу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

Господин Попастратос прибыл в Массауа как раз в то время, когда Раскалла впервые поддался искушению открыть жемчужную раковину.

Так же как и господин Бабелон семнадцать лет назад, господин Попастратос сошел с почтового парохода. У него была высокая коренастая фигура, необычайно подвижное лицо, маленькая бородка и щегольски закрученные усы. Но в отличие от тихого господина Бабелона приезжий прямо на набережной стал ругать своих носильщиков.

Мигом он познакомился со всеми жителями Массауа. Да и сам господин Бабелон — все такой же, как и семнадцать лет назад, — проявил такое любопытство, что, не ожидая, пока приезжий навестит его гостеприимный дом, — что в конце концов непременно бы произошло — оставил свой письменный стол и наргиле с грудой подушек и пришел в гостиницу к господину Попастратосу с визитом, предложив себя к его услугам.

Господин Попастратос, пожав руку господину Бабелону, заявил, что услуг ему не надо, а нужен хороший дом и быстроходный корабль, что он приехал не за дружбой, а за жемчугом и что бескорыстие это признак лицемерия, которое он — почтенный грек — не переносит. Господин Бабелон выразил удовлетворение, что в Массауа теперь будет хоть один добропорядочный человек, и ушел, пряча свое впечатление за синими непроницаемыми стеклами очков.

Через месяц у господина Попастратоса уже был хороший дом, быстроходный корабль и мешочек с жемчужинами. Дом его был частью европейский, а частью восточный, но совсем не так, как дом господина Бабелона, потому что в нем одни помещения были полностью обставлены по-европейски, а другие — по-восточному.

Корабль назывался «Эль- Сейф», что означает «Меч», и был он достойным своего имени. У него были красивые очертания и острый нос, окованный железом и украшенный вырезанной из дерева рукоятью меча; и в этом была вся соль, потому что, когда «Эль-Сейф» плыл по морю, казалось, могучий, изогнутый меч на носу рассекает перед ним волны. Но жемчужин в его мешочке было пока еще немного. И господин Попастратос отправился с визитом в дом господина Бабелона.

После этого визита господин Бабелон решил подкупить одного из его служащих, который представлял ему подробные сведения о всех поступках господина Попастратоса, и, таким образом, он был в курсе всех его торговых дел. Это для него очень ценно, потому что пути «Эль-Сейфа» и господина Попастратоса были неисповедимы, и господин Бабелон справедливо полагал, что лучше, если он будет обо всем информирован. А торговые дела одного скупщика жемчужин всегда интересны для другого. Вторая дюжина жемчужин господина Попастратоса была уже значительно лучшей.

А за третьей он отправился прямо к Али Саиду.

Едва господин Бабелон узнал, что его соперник отправился на Дахлак, он сразу же бросился за ним; его пугала такая целеустремленность.