Игорь Степанович Улуханов О языке Древней Руси

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Серия «Из истории мировой культуры»

Издательство «НАУКА»

Москва

1972

Ответственный редактор доктор филологических наук Л. П. ЖУКОВСКАЯ

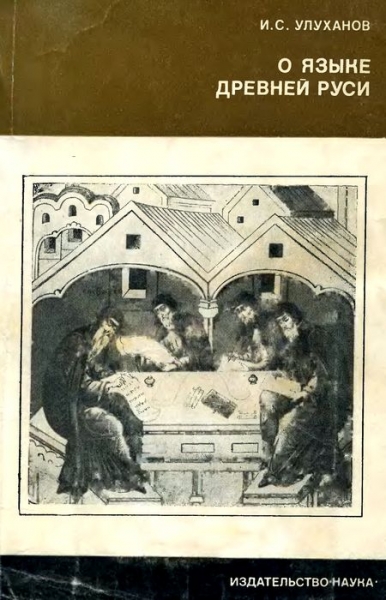

На обложке помещена миниатюра «Переписка книг» из рукописи «Житие Сергия Радонежского» XVI в (рукопись хранится в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина): на контртитуле — фрагмент листа Остромирова евангелия XI в. (рукопись хранится в. Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

ВВЕДЕНИЕ

Язык Древней Руси — это язык далекого прошлого. Но прошлое языка постоянно напоминает о себе.

Вот несколько отрывков из «Руслана и Людмилы» А. С. Пушкина:

Уже Фарлаф по граду мчится, И шум на стогнах восстает... В полях наездники мелькают, Вдали подъемля черный прах... В устах открытых замер глас, И пал без чувств он на колена...Как видим, устаревшие элементы языка можно встретить даже в широко известном и всеми любимом произведении: это слова, отсутствующие в современном языке (стогна — «площадь», подъемля — «подняв») или малоупотребительные (град, глас, уста); слова, выступающие в иных значениях, нежели в современном языке (восстать — в значении «подняться», прах — в значении «пыль»); наконец, устаревшие формы широко употребительных слов (на колена вместо на колени).

Но не только устаревшие слова и формы заставляют нас обращаться к прошлому языка.

Задумывались ли вы когда-нибудь, например, над тем, почему можно сказать причинить зло, но нельзя — причинить удовольствие? Почему говорят прервать разговор, но нельзя прервать нитку? Почему в современном русском языке рядом со словами берег, дерево, голова имеются прибрежный, древонасаждение, обезглавить? Родственно ли слово подражать слову дорога, обвязать — обязать, гражданин — горожанин, смрад — смородина? Ответить на эти вопросы можно, лишь обратившись к истории русского языка, к языку Древней Руси.

История языка помогает узнать, как жили, мыслили наши предки, каково было их мировоззрение, их внутренний мир. Следы язычества можно найти, например, в таких словах, как чаровать, обаяние, кудесник и др. Глагол чаровати в древности означал «колдовать, ворожить», обаяние — «чародейство, волхвование», а кудесник — «колдун» (образовано от куде́сы, кудеса́ — «колдовство, чудеса»). В языке много слов, имевших в древности значения, связанные с отжившими ныне понятиями. Например, слово государство связано по происхождению со словом государь — «царь, монарх». Слово обожать образовано от слова бог и когда-то означало «обожествлять» или «приближать человека к богу, возвышать его нравственно».

Многие устаревшие слова или формы слов, выйдя из употребления, оставили следы в языке в составе устойчивых сочетаний, имен собственных или производных слов.

Слово зеница в выражении беречь как зеницу ока означает «зрачок», и все выражение в целом первоначально значило «беречь, как зрачок глаза». В выражении почил в бозе (т. е. умер «в боге», как подобает христианину) мы встречаемся со старой формой в бозе[1]. Слово бологое в древности значило «хорошее, красивое»; этим словом было названо село, превратившееся затем в город. Слово Мытищи означало место, где собирали мыто — «пошлину за проезд и провоз багажа». Глагол ошеломить был образован от слова шелом — «шлем» и означал «сильно ударить по голове, шлему» (по-древнерусски «по шелому»).

В художественной литературе мы также встречаемся с устаревшими значениями слов, которые иногда сосуществуют с современными. Вот пример из пьесы А. Афиногенова «Машенька»:

Маша. Потом анкету надо заполнить. В графе родителей мне как писать? Кто моя мать?

О к а е м о в. Хм. Мещанка, наверное.

Маша. Что ты, дедушка, разве можно так про маму говорить? Мещанка — это которая сплетничает, склоки любит, жадная.

О к а е м о в. Нет, нет, я имею в виду социальное происхождение, а не нравственный облик.

Маша. Все равно нельзя. Я напишу — домашняя хозяйка, и все.

Здесь в речи представителей разных поколений столкнулись два значения слова мещанка (образовано от слова мѣсто, ранее означавшего «город»): старое — «женщина, принадлежавшая в старой России к городскому сословию, состоявшему из мелких торговцев, ремесленников, низших служащих и т. п.» и новое — «женщина с мелкими, ограниченными интересами и узким кругозором».

Можно было бы привести еще очень много примеров связи прошлого и настоящего в языке. За отдельными разрозненными примерами стоят более общие процессы, сыгравшие огромную роль в истории русского языка, — такие, как взаимодействие книжных и народно-разговорных элементов, изменения значений слов, смена одних грамматических форм другими и т. д.

В этой небольшой книге будут кратко описаны важнейшие процессы развития языка, на котором говорили и писали на Руси в средневековый период (с XI по XVII в.). Мы стремимся познакомить читателя с основными разновидностями письменного и устного языка Древней Руси. Книга не содержит, конечно, систематического описания развития словарного состава, фонетического и грамматического строя русского языка. Рассматриваемые в ней явления иллюстрируются лишь отдельными примерами, взятыми чаще всего из словарного состава[2].

* * *

Как же сформировались разновидности языка Древней Руси?

Восточные славяне — предки русских, украинцев и белорусов — выделились примерно в VII—VIII вв. из общеславянского единства. С этого времени начинает свое существование и восточнославянский язык — предшественник русского, украинского и белорусского языков, выделившийся из общеславянского языка — предшественника всех современных славянских языков. К славянским языкам кроме русского, украинского и белорусского относятся также болгарский, македонский, сербо-хорватский, словенский, польский, чешский, словацкий и лужицкие языки — верхний и нижний. Общеславянский язык задолго до нашей эры выделился из индоевропейского языка-основы. Читателя, желающего подробнее узнать об этих процессах, мы отсылаем к научно-популярным работам о происхождении языка и отдельных языковых семей (27, 44).[3]

На восточнославянском языке говорили племена (поляне, древляне, дулебы, уличи, тиверцы, так называемые «белые хорваты», северяне, вятичи, радимичи, дреговичи, кривичи и словене новгородские), заселявшие западную и центральную часть нынешней Европейской части СССР — от Среднего Поднепровья на юге до озера Ильмень на севере.

В IX в. в среднем течении Днепра, на территории, заселенной полянами, возникло феодальное государство — Киевская Русь, объединившее вокруг себя восточнославянские племена, которые составили древнерусскую народность. Кроме Киева — «матери русских городов» — еще в VIII—IX вв. возникли Смоленск, Псков, Изборск, Полоцк, Искоростень, Чернигов и др. Страной городов («Гардарикой») называли скандинавы Киевскую Русь. Молодое, но могущественное государство вступает в культурное общение с Византией, Болгарией, Венгрией, Чехией, Польшей. Изделия русских мастеров становятся известными далеко на Западе и на Востоке. Строятся красивые здания. Важнейшим культурным событием было появление письменности.

Гнездовская надпись, X в.

Какие-то элементы письма, очевидно, существовали у славян и ранее: черноризец (т. е. монах) Храбр — автор сказания «О письменах», написанного в конце IX в., сообщает о «чертах и резах» как о знаках какого-то письма. Но никаких следов этого письма не найдено. Очевидно, это были надрезы и черточки на дереве, имевшие значение чисел. Отдельные надписи так называемого кирилловского письма (т. е. того же письма, которым мы пользуемся и в настоящее время) относятся к X в.

В 1949 г. под Смоленском около села Гнездово была открыта первая русская кирилловская надпись. Она была сделана в середине X в. на сосуде. Одни ученые читают ее как горухща, другие — как горушна, третьи — как горунща (31). Возможно, надпись означала, что в сосуде хранятся горчичные зерна. В X в. на Русь стали поступать из Болгарии церковные книги, написанные на старославянском языке. Особенно усилился их приток после того, как Русь приняла христианство в 988 г. Это, естественно, способствовало все большему распространению письменности. Книги переписывались русскими писцами, которые таким образом усваивали особенности старославянского языка. Что же представлял собой этот язык?

Старославянский язык — это язык, на котором написаны первые письменные памятники славянства: переведенные с греческого языка во второй половине IX в.

Евангелие, Апостол, Псалтырь и другие богослужебные книги. Перевод был осуществлен братьями-греками Константином (827—869 гг.) и Мефодием (умер в 885 г.), жившими в Солуни (современные Салоники) и хорошо знавшими славянский язык местного населения. Константину (в монашестве Кириллу) принадлежит заслуга создания первой славянской азбуки. До Кирилла славяне, по-видимому, неупорядоченно употребляли для письма и счета буквы греческого алфавита.

Известны две древнейшие славянские азбуки — глаголица и кириллица. Несмотря на то, что кириллица названа по имени Кирилла, ученые на основании ряда убедительных фактов полагают, что Кирилл (Константин) создал не кириллицу, а глаголицу (очевидно, в 862 г.). По мнению одних ученых, глаголица была создана на основе греческого минускульного письма (т. е. греческой скорописи), по мнению других, — на основе специальных знаков греческого письма, употреблявшихся для сокращения слов, для ускорения письма, для обозначения терминов в текстах ученого содержания, для целей криптографии (тайнописи) и магии (13, стр. 305). Глаголица распространилась главным образом в Моравии, Македонии и Хорватии.

Кириллица возникла позднее глаголицы, очевидно в первой половине X в., и получила распространение в Болгарии, Сербии и на Руси. Кириллический алфавит был создан на основе греческого устава (крупного почерка, характеризующегося тщательно выведенными буквами); при этом неупорядоченно использовавшееся славянами греческое письмо было усовершенствовано по образцу глаголицы, приспособлено к особенностям славянской речи.

Дальнейшая судьба славянских азбук была неодинакова. Начиная с XII в. глаголица почти во всем славянском мире выходит из употребления. На Руси глаголица не играла существенной роли. Отдельные ее элементы можно встретить в памятниках, написанных кириллицей, а также в некоторых надписях. В более позднее время ее иногда употребляли в качестве тайного письма. Кириллицей же (в несколько упрощенном виде) мы пишем до сих пор.

О деятельности Кирилла и Мефодия нам известно главным образом из их биографий (житий), написанных их учениками, из документов, написанных на латинском языке разными лицами, жившими в Риме в то же время, что Кирилл и Мефодий, а также из сочинения «О письменах» черноризца Храбра. Последний так пишет о создании первой славянской азбуки: «Пото(м) же чл҃колюбець б҃ъ... посла имъ ст҃го костянтина философа, нарицаемаго кирила мужа праведна и истинна, и створи и(м) писменъ. тридесяте и осмь, ова убо по чину грьчьскы(х) писменъ. ова(ж) по словеньстѣ рѣчи... Се же су(т) писмена словеньская. сице и(х) подобае(т) писати и глашати. а. Б. В. даже до Ѧ и о(т) сихъ су(т) четыри между десятьма. подбна грьчьскы(м) писмено(м)... а четыре на десяте по словеньскому языку... [Потом же человеколюбец бог... послал им (т. е. славянам) святого Константина философа, называемого Кириллом, мужа праведного и истинного. И он создал им азбуку, состоящую из тридцати восьми букв, часть — по образцу греческих букв, а часть — применительно к славянской речи... Вот славянские буквы, которые следует писать и произносить: а, б, в и так до Ѧ. И из них 24 буквы подобны греческим буквам... а 14 созданы для славянского языка]».

В основу языка древнейших славянских переводов с греческого Кирилл и Мефодий положили хорошо известный им говор славянского населения Солуни — древнеболгарский (южнославянский) в своей основе. В процессе перевода этот говор подвергся известной обработке, нормализации, приспособлению к устоявшимся особенностям греческих текстов. Переводы, сделанные Кириллом и Мефодием, не сохранились, и о старославянском языке мы можем судить на основании более поздних памятников (X и XI вв.).

Книги, написанные на старославянском языке, получили широкое распространение уже в конце IX в. Этому способствовала просветительская деятельность Константина и Мефодия, совершивших поездку в Моравию и Паннонию. Затем братья отправились в Рим, где их принял папа Адриан II. В Риме Константин заболел и умер. Мефодий и многочисленные ученики братьев продолжили начатое им дело.

Распространяясь вместе с книгами по территории, занятой славянами (в Моравии, Чехии, Паннонии, у болгар, сербов и хорватов, у восточных славян), старославянский язык впитывал в себя особенности местных говоров. Так в XI—XII вв. образовались местные редакции (разновидности) старославянского языка. Совокупность этих редакций — русской, среднеболгарской, сербской и западнославянской (чешской) — носит название церковнославянского языка.

На протяжении всего средневекового периода церковнославянский язык был общим литературным языком славян. На старославянский, а позднее на церковнославянский язык были переведены с греческого сочинения византийских церковных и светских писателей. В процессе перевода создавались средства передачи абстрактных понятий, вырабатывалась славянская политическая и религиозно-философская терминология.

Первыми письменными текстами, известными нашим предкам — восточным славянам, были, по всей вероятности, тексты, написанные на старославянском языке, и в этом огромное значение последнего в развитии русского языка и русской культуры.

Таким образом, уже в X—XI вв. на Руси существовал не только исконный по происхождению восточнославянский (древнерусский) язык, но и церковнославянский язык (старославянский в своей основе). О взаимодействии и взаимовлиянии этих языков свидетельствуют многие памятники письменности. Распределение восточнославянских и церковнославянских элементов в письменности было тесно связано с жанром произведения, а сами жанры в письменности Древней Руси выделялись на основе темы произведения, определялись его предназначенностью.

Церковнославянский язык распространялся на Руси прежде всего как язык церкви. Поэтому естественно, что на нем писалось все, что было связано с церковной тематикой, и прежде всего канонические книги «священного писания» (Евангелие, Апостол и Псалтырь; древнейшей из дошедших до нас книг, написанных на Руси, является «Остромирово евангелие» 1056—1057 гг.).

На церковнославянский язык переводились также сочинения греческих авторов. Профессиональные переводчики, несомненно, существовали на Руси уже в начале XI в. Об этом свидетельствует запись, помеченная в летописях 1037 г. Речь идет о сыне Владимира Святославича князе Ярославе Мудром: «Ярославъ... книгамъ прилежа и почитая е часто в нощи и въ дне. и собра писцѣ многы. и прекладаше о(т) Грекъ н(а) Словѣньское писмо. и списаша книгы многы [Ярослав... к книгам проявлял усердие и часто читал их ночью и днем. И собрал писцов множество, которые переводили с греческого на славянский язык. И написали они много книг» («Повесть временных лет»).

Страница «Остромирова евангелия» 1056—1057 гг.; в правом нижнем углу запись писца. В записи упоминается имя новгородского посадника Остромира, для которого была написана эта рукопись

С греческого языка переводились сочинения видных церковных деятелей (Иоанна Златоуста, Феодора Студита), жития, церковные уставы, а также историко-повествовательная литература. В частности, в XI в. была переведена «Хроника Георгия Амартола» (т. е. Грешника) — византийского монаха, жившего в середине IX в. и изложившего в своем произведении события от «сотворения мира» до начала IX в., а также «История Иудейской войны» Иосифа Флавия — историка и военачальника (I в. н. э.), поселившегося в Риме после Иудейской войны (66—73 гг.). В первых переводах помимо русских переводчиков, по-видимому, принимали участие южные славяне (болгары). Об этом свидетельствуют данные языка.

Кроме переводов с греческого языка в Древней Руси были известны переводы с латинского, с древнееврейского, а также с чешского, польского и немецкого языков.

Однако в это время (XI—XII вв.) на Руси занимались не только переписыванием и переводом книг. Сохранились оригинальные произведения, написанные уже в XI в. древнерусскими писателями на церковнославянском языке. К числу таких произведений относятся, например, «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона (середина XI в.) — панегирик, прославляющий «благодать» — символ христианства; «Житие Феодосия Печерского» (конец XI в.) — биография-прославление основателя Киево-Печерского монастыря Феодосия Печерского (умер в 1074 г.), «Чтение о Борисе и Глебе» (конец XI в.) и «Сказание о Борисе и Глебе» (начало XII в.) — рассказы о праведной жизни и мученической смерти младших сыновей киевского князя Владимира Святославича, убитых в 1015 г. в междоусобной борьбе их братом Святополком. И в дальнейшем — вплоть до XVII в. — церковнославянский язык господствовал во всей церковной письменности: в книгах «священного писания», житиях святых, сводах церковных правил, проповедях, поучениях, посланиях церковных деятелей и т. п. На церковнославянском языке писались и некоторые политические, исторические и научные сочинения.

В общем объеме письменности, дошедшей до наших дней, безусловно преобладают богословские тексты, написанные на церковнославянском языке. Так, среди книг XI—XIV вв. сохранилось 370 евангелий и почти 100 списков Апостола, но лишь два списка летописи (I Новгородская и Лаврентьевская) (19, стр. 37). По-видимому, это более или менее правильно отражает реальное соотношение памятников церковнославянского и древнерусского языков, характерное для русского средневековья (хотя определенную поправку следует сделать на то, что у церковных памятников было больше шансов сохраниться, нежели у светских). По подсчетам ученых, в XI—XIII вв. на Руси существовало примерно 10 тыс. церквей и 200 монастырей, в которых имелось не менее 85—100 тыс. книг. Церковь оказывала огромное влияние на все средневековое общество. «Средние века, — писал Ф. Энгельс, — присоединили к теологии и превратили в ее подразделение все прочие формы идеологии: философию, политику, юриспруденцию»[4]. Господство церкви в сфере культуры и просвещения и определило преобладание церковнославянского языка в письменности Древней Руси. О церковнославянском языке рассказывается в первой главе этой книги.

«Хроника Георгия Амартола», список 1386 г.

Страница из «Успенского сборника» XII в. Начало «Сказания о Борисе и Глебе»

Вторая глава посвящена древнерусскому языку. В ней мы сначала знакомим читателя с сохранившимися в письменных памятниках записями устной речи Древней Руси и с важнейшими изменениями, которые претерпела устная речь в средневековый период. Затем рассмотрен письменный древнерусский язык.

Письменность на древнерусском языке возникла уже вскоре после появления на Руси книг на старославянском языке. Язык летописей, язык многих художественно-повествовательных произведений (см. стр. 77—80 [подраздел "Язык летописных рассказов и художественно-повествовательных произведений"]), возникших на Руси, существенно отличается от церковнославянского языка обилием слов и форм, свойственных русской народной речи. Вместе с тем в этих произведениях находим и элементы, заимствованные из церковно-книжных сочинений. Летопись и художественно-повествовательные произведения — это та сфера письменности, где народно-разговорные элементы взаимодействовали с церковно-книжными.

Кроме того, существовал еще один вид письменности на древнерусском языке. Он подвергся минимальному влиянию церковнославянского языка. Это тексты юридического содержания — древнейший свод русских законов Русская Правда, а также грамоты — рукописные акты, юридически закрепляющие конкретные деловые соглашения.

При раскопках, проведенных в послевоенные годы в Новгороде, был обнаружен новый вид письменности, неизвестный ранее науке, — грамоты, написанные на бересте. Это деловые записи, подсчеты, документы, а также письма. В настоящее время найдено более 500 грамот. Они относятся к XI—XV вв. Язык этих памятников также почти полностью лишен книжно-славянского влияния.

Рисунок шести-семилетнего мальчика Онфима (Новгородская берестяная грамота XIII в.). На ней нацарапаны начало азбуки и всадник, поражающий врага. Надпись «Онфиме», помещенная рядом с фигурой всадника, свидетельствует о том, что Онфим рисовал «автопортрет»

Церковнославянский язык и древнерусский язык, на котором написаны русские летописи и художественно- повествовательные произведения, обычно рассматриваются лингвистами как литературные языки (или, учитывая их родство и близость, — как два «типа» древнерусского литературного языка: книжно-славянский и народно-литературный). Заметим, что термин литературный язык применительно к русскому языку употребляется в двух значениях: по отношению к национальному русскому языку (т. е. к языку нации) он обозначает обработанную стандартизованную форму языка, обслуживающую все сферы культурной и общественной жизни нации, а применительно к донациональному языку (т. е. к языку народности) — это язык религиозно-философской, исторической, научной и художественно-повествовательной литературы. Донациональный язык деловых документов и частных писем, как не входящий в сферу литературы, обычно не включается и в сферу литературного языка.

В третьей главе рассмотрена история славянизмов в русском языке. Славянизмы — это слова, их значимые части («морфемы») и устойчивые сочетания слов, заимствованные из старославянского или из церковнославянского языков.

Старославянский язык был языком, родственным живому русскому языку, на котором говорила древнерусская народность. Сложившись на южнославянской основе, старославянский язык имел очень много слов (и среди них наиболее употребительных, таких, как земля, вода, домъ, князь, богъ и т. п.), общих с древнерусским языком. Правила склонения, спряжения слов, сочетания слов в предложении в значительной своей части также совпадали. В настоящее время русский может объясниться со славянином (скажем, с болгарином), говорящим на близко-родственном языке, а 900—1000 лет назад славянские языки были еще ближе, чем современные.

Чтобы читателю была ясна степень разницы между древнерусским и старославянским языками, мы перечислим почти все наиболее существенные различия между ними. Многие различия старославянских и русских слов объясняются разными фонетическими (звуковыми) изменениями, пережитыми старославянским и русским языками. Так, в общеславянском языке были сочетания ор, ол, ер, ел между согласными, которые в старославянском языке изменились в ра, ре, ла, ле (неполногласные сочетания), а в древнерусском — в оро, ере, оло (полногласные сочетания); этим и объясняются различия в звучании слов страна и сторона, власть и волость и т. д.

Первые заимствованы из старославянского языка, т. е. являются славянизмами, вторые — исконно русские. Неодинаковыми фонетическими изменениями объясняются и такие соотношения, как старославянские жд, щ — русские ж, ч (в случаях типа чуждый — чужой, мощь — мочь, сравните «мочи нет»), начальные ра, е, ю в соответствии с русскими ро, о, у (равный — ровный, единый — один, юродивый — урод) и др.

В сочетаниях с плавными звуками (т. е. л, р) редуцированные (т. е. ослабленные) звуки ъ и ь (см. стр. 71) между согласными в старославянском языке следовали после плавных (старославянские тръгъ, смрьть), а в русском — перед плавными (древнерусские търгъ, смьрть, из которых получились современные слова торг и смерть). Звуку Ѧ (т. е. носовому е) в конце некоторых форм существительного и прилагательного в древнерусском языке соответствовало окончание ѣ («ять» — особый, утраченный ныне звук, см. стр. 71), например: старославянское из землѧ — древнерусское из землѣ (современное из земли). В окончаниях полных имен прилагательных также имелись некоторые различия: в дательном падеже единственного числа мужского и среднего рода (после твердых согласных) старославянский язык имел окончание -уему (добруему), а древнерусский — -ому (доброму); в местном[5] падеже тех же прилагательных — соответственно -ѣемь и -омь (старославянское добрѣемь — древнерусское добромь); в дательном и местном падежах единственного числа женского рода старославянские прилагательные имели окончание -ѣи (добрѣи), а древнерусские — -ои (доброи). В именительном падеже единственного числа мужского и среднего рода действительных причастий настоящего времени старославянский язык имел окончание -ы (несы), а древнерусский — -а (неса, в современном языке — несущий). Старославянскому окончанию -тъ в третьем лице единственного и множественного числа глаголов настоящего времени в русском языке соответствовало окончание -тъ (старославянское несетъ — древнерусское несеть), а так называемым нестяженным формам имперфекта (имперфект обозначал длительное, иногда повторяющееся действие в прошлом) в русском языке соответствовали стяженные формы (старославянское несѣахъ — древнерусское несяхъ — «я нес»).

Кроме этих звуковых и грамматических различий существовали и различия в лексике (например, старославянским словам истина, выя, свѣдетель соответствуют древнерусские слова правьда, шия—шея, послухъ), в синтаксисе (старославянскому языку свойственны более сложные правила построения предложений, нежели древнерусскому, для которого типичны были простые соединения предложений с помощью союзов и, а и др.) и в составе приставок и суффиксов (из- в соответствии с исконным вы-: избрать — выбрать; пре- — древнерусское пере-: пресечь — пересечь; пред-, например, в представить, сравните предлог перед; раз- — исконное роз-: (раздать, сравните древнерусское роздат; суффиксы причастий -ущий, -ащий (сравните русские -учий, -ачий в словах типа летучий, горючий, сидячий, лежачий).

Таковы основные языковые черты, которыми различались старославянский язык и живая восточнославянская речь. Некоторые из особенностей старославянского языка почти не проникали в памятники, созданные на Руси, другие начали проникать лишь с XIV—XV вв., третьи регулярно встречаются в текстах, написанных на церковнославянском языке, и гораздо менее регулярно в других текстах. Отношение к старославянским языковым особенностям определялось очень многими взаимодействующими между собой причинами. Эти причины, различные для разных сфер устной и письменной речи, будут рассмотрены в процессе описания церковнославянского и древнерусского языков.

1. ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК РУССКОЙ РЕДАКЦИИ

Старославянский язык распространялся по Руси двумя путями. Во-первых, на нем велось богослужение еще до официального принятия христианства; об этом, в частности, свидетельствует булла (т. е. грамота, послание) римского папы, написанная между 954 и 972 гг., в которой папа требует, чтобы чехи вели богослужение на латинском языке, а не уподоблялись русским и болгарам, у которых богослужение ведется на славянском языке. Во-вторых, распространение старославянского языка происходило книжным путем: как уже было сказано во введении, русские люди переписывали старославянские книги, а затем стали создавать переводы и оригинальные произведения, стремясь писать на старославянском языке, авторитет которого освящался церковью. В обоих случаях — и в богослужении и в книгах — старославянский язык претерпевал существенные изменения: в него проникали элементы живой русской речи, он превращался в церковнославянский язык русской редакции (или «славенский», как называли его на Руси).

Языки близкие, но разные

В течение всего времени своего бытования на Руси книжный церковнославянский язык отчетливо противопоставлялся в сознании людей живому русскому языку.

Образованные русские люди владели, очевидно, по крайней мере двумя языками — русским и церковнославянским (об этом говорят приписки на полях церковнославянских книг, см. стр. 60, 62). Это были родственные, но все-таки различные языки. Выбор одного из этих языков был обусловлен жанром произведения, а жанры, как говорилось выше, были обусловлены темой, характером изображаемого. В древней письменности средства изображения, как правило, соответствовали тому, что изображается. Возьмем русские летописи. В них мы найдем как тексты, богатые книжно-славянскими элементами, так и тексты, в которых широко представлены народно-разговорные слова и формы. К числу первых относятся отрывки разного объема, а иногда даже целые произведения. Это, во-первых, отрывки из церковно-книжных оригинальных и переводных памятников (например, в «Повести временных лет» встречаем отрывки из «Хроники Георгия Амартола», «Жития Василия Нового», «Поучения о казнях божиих» и др.) или сочинения самих летописцев, написанные по образцу церковно-книжных произведений (таково, например, «Сказание о первых черноризцах», помещенное в «Повести временных лет» под 1074 г., написанное под влиянием патериков); во-вторых, многочисленные биографии — прославления русских князей, ничем не отличающиеся от житий святых, например «Повесть об убийстве Андрея Боголюбского», помещенная в Суздальской летописи под 1175 г., и др.; в-третьих, это религиозно-моралистические комментарии летописца к описываемым событиям: рассказы о военных победах и поражениях, как правило, сопровождаются оценкой события с точки зрения христианской религии. Сами же рассказы написаны на древнерусском языке. Один и тот же автор мог писать то на «славенском» языке, то на русском. Иван Грозный пишет «по-славенски» во всех тех случаях, когда говорит о религии или использует авторитет «священного писания» для подтверждения своих политических воззрений. Обращаясь к светской тематике, он переходит на русский язык.

Те авторы, которые считали необходимым писать «по-славенски» ученые сочинения, философско-религиозные, исторические и другие произведения, в быту изъяснялись совершенно иначе. Достаточно сопоставить любой наудачу взятый отрывок из историко-публицистических сочинений князя А. Курбского и его бытовую записку, чтобы отчетливо представить себе «двуязычие» Курбского, вряд ли существенно отличавшегося в этом отношении от других авторов книжных произведений: «И абие обдираютъ спасительские одежды съ него, и катомъ отдаютъ въ руки святаго мужа, отъ младости въ добродѣтелехъ превозсиявшего, и нага влекутъ изъ церкви, и посаждаютъ на вола опоко [т. е. задом наперед] — окаянныи и скверныи! — и бичуютъ лютѣ, нещадно, тѣло, многими лѣты удрученное отъ поста, водяще по позорищамъ града и мѣста» («История о великом князе Московском», XVI в.); «Да осталися тетратки переплетены, а кожа на нихъ не положена, и вы тѣхъ бога ради не затеряито» (Записка в Печерский монастырь).

Старославянский язык и навыки живой речи

Попытаемся представить себе, какими «лингвистическими» соображениями и нормами руководствовался образованный человек Древней Руси, создавая дошедшие до нас памятники письменности. Если это был церковный памятник, то автор, переводчик или переписчик, в древнейшую эпоху стремился писать его, следуя старославянским образцам. Но в старославянском языке было очень много такого, что или было непонятно русскому читателю (автору), или противоречило тем языковым навыкам, которые сложились у них под влиянием живой русской речи.

Стремление писать по-старославянски выражалось в том, что во всех случаях, когда русский книжник имел возможность выбирать между русским и старославянским средством языка и при этом старославянизм не противоречил свойствам живой русской речи, он выбирал старославянизм.

Возьмем уже известные нам слова с неполногласными сочетаниями. Можно сказать, что их употребление было нормой для языка церковно-книжных памятников, а употребление слов с полногласием было отступлением от этих норм. Имея возможность выбирать между словами типа градъ — городъ (в том случае, если они имели тождественное значение), книжник, стремившийся ориентироваться на старославянские литературные образцы, выбирал градъ и т. п. Эти слова не противоречили его языковым навыкам: сочетание ра между согласными было вполне обычно и для русских слов (трава, братъ и т. п.), унаследованных из общеславянского языка. Подсчеты случаев употребления некоторых распространенных слов с полногласными и неполногласными сочетаниями (глаголов с приставками, пере- и пре-, предлогов передъ и предъ) в памятниках разных эпох показали, что в памятниках религиозно-философского характера эти неполногласные слова составляют от 95 до 100% общего количества слов с неполногласными и полногласными сочетаниями (40, 41). Такое же соотношение свойственно и другим категориям русских и старославянских слов (например, словам с начальными ра-, ла- и ро-, ло-, с приставками из- и вы-; 3, 4) в том случае, если старославянизм не противоречит сложившимся навыкам произношения тех или иных звуков (сравните русские слова радъ, родъ, ладити, ложе).

Церковнославянский язык русской редакции не был только письменным языком. Несомненно, существовала и устная его разновидность. Ведь церковные книги часто читались вслух. И в процессе этого чтения вырабатывались особые нормы русского церковного произношения. Чем же отличалось оно от живого русского произношения? Историки русского языка полагают, что в церковном произношении почти не было таких звуков, которых бы не было в живом бытовом произношении. Исключения немногочисленны. Одно из них составляют, например, мягкие звуки к, г, х, отсутствовавшие в древнерусском языке древнейшей эпохи, но читавшиеся в греческих по происхождению словах типа кивотъ, ангелъ, архиереи, широко представленных в церковных книгах. Правда, некоторые звуки, имевшиеся как в живом, так и в церковном произношении, употреблялись по-разному: в церковном произношении, например, в начале слова были возможны а, е, позднее ю (йу), а в живом — нет, в русских словах в этом положении звучали я (йа), о, у (современные слова единый, юноша, устаревшее агнец и другие — по происхождению славянизмы). Основное же различие между русским бытовым и русским церковным произношением состояло в следующем: звукам бытовой речи, которые произносились в определенных словах, соответствовали в церковном произношении другие звуки, также возможные в бытовой речи, но в других словах. Мы уже поясняли это явление на примере слов с полногласными и неполногласными сочетаниями: звукам оро бытовой речи (например, в слове городъ) в церковном произношении соответствовали звуки ра (в слове градъ), возможные в бытовой речи в других словах (типа братъ и т. п.). Точно так же звуку ч бытовой речи (например, в словах ночь, печера и т. п.) в церковном произношении соответствовали звуки шч, изображавшиеся буквой щ (нощь, пещера), возможные в бытовой речи в словах типа ищу и т. п.

Звуки или сочетания звуков, совершенно чуждые живому русскому произношению (но имевшиеся в тех живых говорах, на основе которых возник старославянский литературный язык), отсутствовали и в русском церковном произношении. Они заменялись звуками русского языка. В древнейших памятниках церковнославянского языка русской редакции, в особенности оригинальных, а не переписанных со старославянских, мы регулярно встречаем написание ж в тех словах, которые в старославянском языке имели сочетание звуков жд. Так, например, русские писцы в XI—XIV вв. чаще всего писали гражанинъ, преже вместо старославянских гражданинъ, прежде, заменяя сочетание жд на ж, но сохраняя старославянское неполногласие ра, ре. Это объясняется тем, что сочетание жд не было свойственно русскому языку в древнейшую эпоху (до падения редуцированных, см. стр. 71) и русские писцы сначала более или менее регулярно заменяли это сочетание при переписывании старославянских книг, а затем ж стало нормой для церковнославянского языка русской редакции XI—XIV вв. Лишь после того как между звуками ж и д в словах типа жьдати, къжьдо перестал произноситься редуцированный звук и возникло «свое» сочетание жд, получило возможность распространения и старославянское сочетание жд, имевшееся в словах типа гражданинъ, прежде и т. п. (Этому способствовала «славянизация» церковных книг и церковного произношения в XIV—XV вв., в период так называемого второго южнославянского влияния, о чем речь пойдет ниже.)

В старославянском языке имелись так называемые носовые звуки о и е, унаследованные из общеславянского языка. Они изображались на письме буквами ѫ («юс большой») и ѧ («юс малый»). В русском языке в XI в. таких звуков уже не было. Об этом свидетельствует тот факт, что в «Остромировом евангелии» 1056—1057 гг. юсы очень часто заменяются буквами у, ю, а, ѧ [йотированное а], которыми обозначались звуки, произносившиеся на месте старославянских носовых звуков. Так, например, форма въвръгѫть в старославянском языке произносилась с о носовым после г, а в древнерусском — с у. Так она и написана в «Остромировом евангелии»: въвъргоуть (сочетанием оу изображался звук у). Правда, многие юсы употреблены еще на своем месте: ведь «Остромирово евангелие» — это памятник, списанный со старославянского оригинала, причем очень хорошими, грамотными писцами (по мнению исследователей, писцов было два). Но не зная, в каких случаях нужно употреблять юсы, русские писцы все чаще и чаще стали заменять их, и юс большой вообще вышел из употребления, а юс малый стал употребляться для обозначения звука а после мягких согласных (видѧть и др.).

Итак, одной из причин, способствовавших проникновению русских элементов (в данном случае звуков) в церковнославянский язык, было несоответствие ряда старославянских элементов нормам живого русского произношения. Кроме того, существовал еще ряд причин, действия которых могли взаимно дополняться и пересекаться. Рассмотрим эти причины уже на примере слов, а не звуков.

Почему русские слова попадали в церковнославянский язык?

Генрих Вильгельм Лудольф — немецкий ученый и путешественник, проживший более года в России (1692—1694 гг.), — писал в своей «Русской грамматике» (1696): «... названия большинства обычных вещей, употребляемых в повседневной жизни, не встречаются в тех книгах, по каким научаются славянскому языку» (30, стр. 114). Действительно, в языке богослужебных книг (а именно по ним велось обучение грамоте) русский книжник, стремившийся следовать старославянским образцам, не находил средств для выражения многого из того, о чем он хотел написать.

Представим себе такую ситуацию. Русский переводчик «Огласительных поучений Феодора Студита», работавший в конце XI или начале XII в., встретился в греческом тексте с длинным перечнем различных профессий. Славянские книжные названия многих из них переводчику неизвестны (по-видимому, их просто не существовало). Как перевести эти греческие слова? Можно было либо взять слово из живой бытовой речи (если оно имелось), либо изобрести самостоятельно новое слово, копируя структуру греческого слова и используя старославянские корни, приставки или суффиксы, либо, наконец, заимствовать греческое слово. Переводчик успешно использовал все эти пути. И вот в церковнославянском тексте появляются целые серии названий профессий: «...призрить г(с҃)ь на кождо дѣло... Писци мя да расматряють. и не токмо того но и шевци. ли болноприимьци и дверницы. ли здателе и златолѣици. ли иконници. и вязебьници ли печьци. ли конюси. ли слуги, ли съблюстеле. и възбудители. и кандилници. и виноградницы... [господь взирает на каждого человека и его дело... пусть обратят на это внимание писцы и не только они, но и портные, и ухаживающие за больными, и привратники, и строители, и золотых дел мастера, и живописцы, и ткачи, и пекари, и конюхи, и слуги, и надсмотрщики, и будильщики, и лампадчики, и виноградари...]». В этом перечне встречаются слова, взятые, по всей вероятности, из живой речи (конюси, вязебьници), книжные новообразования, созданные, очевидно, переводчиком поучений по образцу греческих (болноприимьци, передающее греч. νοσοκόμοι, златолѣици — греч. χρυσοχόοι) и, непосредственные заимствования из греческого языка (кандилници — греч. κανδηλάριοι). О книжных новообразованиях речь будет идти в следующем разделе, а сейчас мы приведем еще ряд примеров русских слов, проникших в церковнославянские тексты.

Единственным глаголом с русской приставкой пере-, отмеченным в обширном сборнике поучений, носящем название «Пчела» (список XIV—XV вв.), является глагол пересолити. Нормой для этого памятника является употребление глаголов со старославянской приставкой пре- (их там 51, и употреблены они 152 раза). Но для передачи этого конкретно-бытового действия переводчик, очевидно, не нашел в церковнославянском языке подходящего слова (глагола пресолити в памятниках не находим) и употребил глагол, взятый из живой речи: «повары безумны су(т҃), иже пересоливъше брашно (т. е. пищу) и рекуть. много бо соли у на(҃с) е(с)ть».

Другие книжники были в таких случаях более последовательны: они заменяли в русском глаголе полногласную приставку на неполногласную, создавая новый глагол. Так, например, в летописных рассказах на военные темы и, по всей вероятности, в живой речи был употребителен глагол перебродитися — «перейти вброд какую-нибудь водную преграду», например: «Тогда же князь Мьстиславъ Галицькии перебродися Днѣпръ...» («Софийская первая летопись»). Но переводчик «Истории Иудейской войны», по-видимому, избегал употреблять глаголы с приставкой пере- (они в этом огромном памятнике употреблены всего пять раз при 78 глаголах с пре-, употребленных 324 раза). Поэтому, говоря о переходе озера вброд, он заменил в русском глаголе перебродитися приставку пере- на пре-: «въскочи на конь и еха напреди возлѣ край озера, пребродився и внидѣ въ градъ». Получившийся глагол пребродитися является своеобразным «славяно-русизмом»: это слово возникло на русской почве (в памятниках старославянского языка оно отсутствует) и на базе русского слова, но с использованием старославянской неполногласной приставки пре-. Замена полногласия на неполногласие может осуществляться и в корнях слов; так появились в церковнославянских памятниках русской редакции такие слова, как клаколъ (из колоколъ), влатъ (из волотъ — «великан)».

Как видим, русские переводчики иногда использовали различные книжные приемы восполнения недостающих им книжных слов, но это не исключало возможности использования и народно-разговорных слов даже в памятниках, написанных на церковнославянском языке. Исследователи этих памятников обнаружили в них довольно много таких слов. Это русские имена (Ярославъ, Вьсеволодъ, Ростиславъ) и географические названия (Новъгородъ, Берестово, Ростовъ), военные термины (осада, бронистьць — «воин, носящий латы или кольчугу», гробля — «ров, окружающий город», дружина, присъпа «насыпь, вал» и т. п.), названия должностных лиц и профессий (ключьникъ, огородьникъ, посадьникъ — «наместник князя в различных землях», староста, конюхъ), монет, мер веса (гривна, капь, куна, рѣзана), различных предметов быта (кожухъ, ларь, шелкъ) и многие другие народные слова (заморозъ — «время, когда замерзают реки», бересто — «березовая кора», мошница — «кошелек», улица и др.), не имевшие, по-видимому, синонимов-славянизмов.

В тех сравнительно нечастых случаях, когда в памятниках, написанных по-церковнославянски, речь шла о конкретных явлениях реального мира, народно-разговорные слова могли употребляться и в том случае, если они имели церковно-книжный синоним. Так, например, при описании церковного быта в «Уставе Студийском» (XII в.), памятнике, переведенном на церковнославянский язык, вместо сланъ — «солёный» употреблено солонъ («капуста же солона без масла»); переводчик «Хроники Георгия Амартола» употребил слово ягнята, говоря о предмете светской дани: «... и бы(҃с) емля у него дань по вся лѣ(҃т) ягнятъ [и брал у него каждый год в дань ягнят]», в качестве же церковной жертвы фигурировал чаще всего агнець, например: «жреться [т. е. жертвуется] агнець Б҃ии въземляи грѣхы всего мира» («Служебник Варлаама», XII в.[6]).

Русские народно-разговорные слова используются в церковно-книжных памятниках для пояснения тех слов, которые могут быть непонятны русскому читателю. В «Хронике Георгия Амартола» в составе глосс употреблены такие русские слова, как поромъ, перевозъ, мороморянъ, городъ и др. Чаще всего глоссы используются для пояснения малоизвестных старославянских, церковнославянских и греческих слов, но иногда и заимствований из западноевропейских языков; так, например, в «Рязанской кормчей» 1284 г.[7] немецкое шпильманъ поясняется русским словом глумець: «...есть шьпильманъ рекъше глумець [он — шпильман, т. е. забавник, скоморох]».

Естественно, что русские писцы, переписывавшие книги со старославянского оригинала, могли не пояснять незнакомые им слова, а просто заменять на известные. Так они поступали часто и в том случае, если в оригинале встречали слово, употребленное не в том значении, которое оно имело в живой речи. В церковно-книжных памятниках слово воня употреблялось в значении «запах» или «хороший запах», а также — «хорошо пахнущая мазь» (сравните заимствованное из старославянского языка слово благовоние), а в русской бытовой речи воня (позднее — вонь) означало, вероятно, «плохой запах». Поэтому, как показало сопоставление разных рукописей Евангелия (17, стр. 12), слово воня оригинала писцы могли заменять на народно-бытовые слова (масть — «мазь, масло») или на греческие по происхождению ароматы, хризма, мюро (миро). Весьма вероятно, что русские авторы и писцы, писавшие по-церковнославянски, употребляли слова, свойственные живой речи, и из эстетических соображений. С помощью народных слов устранялись случайные тавтологии и нарушения правил орфографии. Употребив какое-нибудь неполногласное слово, автор мог в дальнейшем с целью избежать повторений употребить полногласное (реже — наоборот), демонстрируя тем самым свободное владение разнообразными синонимами. Вот пример из «Жития Феодосия Печерского»: «и се бо видѣ на срачици [т. е. на сорочке] его кръвь сущю. о(т) въгрызения желѣза и раждьгъши ся [т. е. распалившись] гнѣвъмь на нь. и съ яростию въставъши и растьрзавъши сорочицю на немь; по сихъ облечашети [т. е. одевает] и въ мьнишьскую одежю и тако пакы въ всѣхъ служьбахъ искушашети [т. е. экзаменует] и ти тъгда остригы и оболочашети и въ мантию».

Существовали, по-видимому, и чисто орфографические причины, способствовавшие употреблению русских слов в церковно-книжных памятниках (25). Так, употребление многих полногласных слов в «Изборнике 1076 г.», «Житии Феодосия Печерского» и других было, может быть, вызвано необходимостью введения лишней буквы с целью соблюдения норм переноса со строки на строку. Согласно этим нормам, писец должен кончать строку буквой, передающей гласный звук, например, зла/то. Однако последняя буква строки могла выйти на поля рукописи. Чтобы избежать этого, писец употреблял соответствующее полногласное слово; нетрудно заметить, что таким путем можно было соблюсти правила переноса, например, «сребро и зо/лото вина и медове» («Сказание о Борисе и Глебе» по рукописи «Успенского сборника» XII в.).

Как видим, русские писцы считали более допустимым употребление слов бытовой речи в церковно-книжных памятниках, нежели нарушение стилистических и орфографических правил.

Количество русских элементов в памятниках церковнославянского языка колебалось в зависимости от места создания памятников, индивидуальных склонностей их авторов.

Русские авторы, писавшие на севере (главным образом в Новгороде), гораздо свободнее пользовались народной речью в произведениях на церковные темы. Произведения новгородского происхождения сильно отличаются от произведений такого же содержания, возникших на юге. Так, например, язык церковно-правового произведения «Вопросы Кирика, Саввы и Ильи с ответами Нифонта, епископа Новгородского» 1130—1156 гг. (помещено в «Новгородской кормчей» 1280 г.) гораздо больше подвергся влиянию живой речи, чем язык произведений того же жанра, возникших за пределами Новгорода. В «Вопросах Кирика....» встречаются такие народно-разговорные слова и формы, как выходъ, вышедъ, выплеваше, служаче, смысляче, молоко, молоди, холостъ, перестати, боронити — «запрещать», терезвыи, вередити и др., например: «А иже се на выходъ вышедъ по(п). на обѣдни и на в(ч҃)ернии. въ что цѣловати [это вопрос, а далее следует ответ] ре(ч҃) въ икону, не служаче. цѣловати и людемъ. того бо дѣля [т. е. ради] икона поставлена».

Просто и доступно, используя общеупотребительные слова, пишет новгородский епископ Лука (XI в., список XIV—XV вв.): «Любовь имѣите съ всякымь ч҃лвкмь. А боле съ братиею. Не буди ино на срд҃ци. А ино въ устѣхъ. И подъ братомъ ямы не рыи...» и т. п. Правда, и за пределами Новгорода изредка находились проповедники, вполне допускавшие возможность иногда говорить со своей паствой на близком ей языке. К их числу относятся, например, Серапион Владимирский — русский проповедник XIII в., Алексей, митрополит всея Руси (XIV в.). Вот отрывки из их сочинений: «... о(т) сна въставъ не на молбу [т. е. на молитву] умъ прилагаеши, но како бы кого озлоби(т), лжами перемочи ко(г)». (Серапион Владимирский): «къ ц҃рквному пѣтью будите спѣшьни. утѣкаяся другъ передъ другомъ. якоже иванъ б҃ословъ передъ петромь къ гробу хр(с҃)ву [спешите к церковному пенью, обгоняя друг друга, как Иван Богослов обгонял Петра на пути к гробу Христову]» (Алексей Митрополит).

Количество русских и церковно-книжных языковых элементов в произведениях, возникших на Руси, зависело от индивидуальных склонностей не только их авторов, но писцов, переписывавших эти тексты. Писцы могли как вносить, так и удалять народно-разговорные элементы. Так, например, дошедший до нас список XII в. «Жития Феодосия Печерского» написан двумя писцами, причем у первого писца находим гораздо больше русских элементов, чем у второго, хотя оба написали примерно поровну.

Мы познакомились с основными причинами появления русских народно-разговорных слов и форм в произведениях, написанных на церковнославянском языке.

Конечно, многие употребления русских слов, форм и т. п. в церковнославянских текстах можно объяснить только невнимательностью автора и переписчика. В самом деле, если в церковно-книжном памятнике мы встречаем такое русское слово, наряду с которым имелось равнозначное и широко употребительное старославянское или церковнославянское слово, и при этом русское слово употреблено в таком окружении, в котором обычно употребляются славянизмы, то остается лишь признать, что русское слово случайно «сорвалось с пера», что это описка, допущенная русским писцом под влиянием живой речи, которая окружала его в быту. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда славянизм и синонимичное русское слово близки по форме (т. е. если они различаются лишь одним-двумя звуками: неполногласия и полногласия, слова с начальными а—я, е—о и т. п.). В тексте «Истории Иудейской войны» русский переводчик постоянно употреблял глагол престати — «перестать», например: «престаша от боя; да престануть о(т) рати; да престанеть о(т) стенобитиа; да быша престали о(т) кровопролития» и т. п. — всего 35 употреблений. И только один раз, и то лишь в одном из списков, использован глагол перестати: переставъ о(т) оружиа». Как видим, престати и перестати употреблены совершенно одинаково: в сочетании с близкими по значению словами (в отличие от современного перестать они употреблялись с предлогом от и существительным); во всех случаях говорится об одном и том же — о прекращении сражения. Ясно, что это единственное применение глагола перестати ничем не мотивировано — ни отсутствием старо- или церковнославянского синонима, ни эстетическими соображениями.

Народно-разговорные слова иногда можно встретить даже в цитатах из «священного писания», где их употребление, конечно, никак нельзя мотивировать, например: «убо г҃ь г҃лаше. и беремя мое льгъко есть» («Изборник 1076 г.», цитата из Евангелия), сравните применение славянизма бремя в том же памятнике и в том же окружении: «Г҃у гл҃юшту. ярьмъ мои благъ есть и брѣмя мое льгъко».

В церковнославянских памятниках мы находим не только русские слова, но и формы различных слов с русскими окончаниями, причем если одни окончания встречаются эпизодически (особенно в древнейших памятниках), уступая в количественном отношении старославянским окончаниям, то другие, наоборот, уже с древнейших времен абсолютно преобладают над старославянскими. Так, например, если в форме родительного падежа единственного числа мужского и среднего родов прилагательного окончания -ааго, -яаго и позднее -аго, -яго абсолютно преобладали в церковно-книжных памятниках над русским окончанием -ого, то в форме дательного падежа единственного числа тех же прилагательных русская форма с окончанием -ому к концу XII в. почти полностью вытесняет старославянские окончания -ууму и -уму. Что же касается, например, русских форм творительного падежа единственного числа существительных (селъмь в соответствии со старославянским селомъ) или третьего лица единственного и множественного числа глаголов (береть, беруть в соответствии со старославянским беретъ, берѫтъ), то эти формы почти регулярно употребляются уже в древнейших памятниках церковнославянского языка русской редакции (начиная с «Остромирова евангелия»), заменив собою соответствующие старославянские формы.

С течением времени на церковнославянском языке начинают писать все больше светских сочинений: светские повести, научные труды, например «Грамматика» М. Смотрицкого (XVII в.), публицистику, исторические произведения, такие как «История о великом князе Московском» А. Курбского (XVI в.), «История о Казанском царстве» (XVI в.), Повести «смутного» времени (XVII в.), «Сказание Авраамия Палицына» (XVII в.) и др.). Это способствует еще большему проникновению народно-разговорных элементов в церковнославянский язык, а также появлению в нем заимствований из западноевропейских языков. Начиная с XV в., в произведениях, написанных одним автором, ориентирующимся, несомненно, на церковно-книжные образцы, можно встретить целые отрывки, характерные для иных сфер письменности, — деловых документов, воинских повестей. Авраамий Палицын — русский политический деятель и писатель конца XVI — начала XVII в. — пишет по-церковнославянски. Но отдельные места его «Сказания» ничем не отличаются по характеру языка от деловых документов. Достаточно сопоставить два отрывка, чтобы в этом убедиться.

У Авраамия Палицына:

И посла князь Михаил воевод... за Волгу на перевоз к Николе чюдотворцу в слободу на речку Жабну под литовских людей, чтобы за тое речку не перепустити их.

В деловом памятнике:

и велѣли тѣ(х) нагаиских улусны(х) татарь оберега(т) накре(п҃)ко, что(б) и(х) в Кумыки чере(з) Терекъ реку не перепустить.

(Астраханские акты, отписка 1654 г.)

Такие «нецерковнославянские» отрывки в произведениях, написанных по-церковнославянски, можно встретить лишь в том случае, если речь идет о реальных явлениях русской жизни. В церковной письменности с конца XIV — начала XV в. проходил иной процесс — устранение явлений разговорно-бытовой речи. Происходило это в период так называемого второго южнославянского влияния. Но о нем — в следующем разделе, где речь пойдет об употреблении и развитии средств самого церковнославянского языка.

По книжным образцам

До сих пор мы говорили о русских элементах в церковнославянском языке, т. е. о тех элементах, благодаря которым и выделяется русская редакция этого языка. Церковнославянский язык, несмотря на свое книжное и церковное бытование, не был отгорожен непроницаемой стеной от живой речевой стихии. Однако основу этого языка составляли старославянизмы (наряду с общеславянскими элементами). Русификация церковнославянского языка — это лишь одна из тенденций развития его русской редакции. Другая тенденция состояла в его обогащении и изменении на базе собственных ресурсов.

Церковнославянский язык русской редакции, употреблявшийся в тех литературных жанрах, которые отличались традиционностью и устойчивостью, изменялся медленнее живой речи. Тем не менее и в нем возникали новые слова, фразеологические сочетания, изменялся грамматический строй, произношение. Эти процессы происходили постоянно, но с разной степенью интенсивности. Особенно серьезные качественные изменения произошли в церковнославянском языке в конце XIV и в XV в., в период второго южнославянского влияния (первое южнославянское влияние, как мы знаем, относится к X—XI вв.). Из Болгарии и Сербии в XIV—ХV вв. было перенесено много литературных произведений. В русские города переселяются некоторые выдающиеся южнославянские писатели (болгарин Григорий Цамблак, серб Пахомий Логофет и др.). Подъем национальных и (что вполне естественно для средневековья) религиозных чувств во всех трех странах, боровшихся против иноземных завоевателей (турок и татаро-монголов), нашел отражение в целом ряде произведений, написанных возвышенным, витиеватым, предельно украшенным, восторженным стилем. «Плетение словес» — так сами авторы называли свое творчество.

Второе южнославянское влияние — это сложное и важное явление, имевшее свои политические и философские основы и отразившееся на всех областях духовной культуры. Не останавливаясь на нем подробнее, рекомендуем читателю ознакомиться с научно-популярной книгой академика Д. С. Лихачева «Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV в.)».

Здесь будут рассмотрены основные процессы развития, протекавшие в церковнославянском языке и особенно активизировавшиеся в период второго южнославянского влияния.

Словотворчество

Новые слова в церковнославянском языке создавались главным образом по старославянским образцам. Например, в памятниках старославянского языка употреблялось около 20 глаголов с приставкой предъ- (таких, как предъварити, предълагати, предълежати, предъписати, предърешити, предъставити, предъстати, предъстояти), а общее число глаголов с этой же приставкой, известных из памятников церковнославянского языка русской редакции, превышает это число не менее чем в 10 раз. Старославянские глаголы послужили образцом для многочисленных новообразований книжного характера — как окказиональных, эпизодических (типа предъизложити — «заранее изложить, сообщить», предъображати — «заранее показывать, изображать», предъсияти — «заранее сиять» и др.), так и употребительных (типа предъвидѣти, предъводити, предъположити, предъсѣдѣти, предъшьствовати и т. п.).

В церковно-книжных памятниках мы постоянно встречаемся с такими новообразованиями по старославянским моделям. Особенно богаты ими переводные памятники. Так, упомянутые выше глаголы с приставкой предъ- в памятниках, переведенных с греческого языка, употреблялись для перевода греческих глаголов с приставкой προ- — «пред». Если переводчик встречался в греческом тексте с глаголом, имевшим эту приставку, то он чаще всего или подыскивал глагол с приставкой предъ- из числа имевшихся в церковнославянском языке, или, если отсутствовал такой глагол, создавал его самостоятельно, переводя последовательно все значимые части («морфемы») греческого слова церковнославянскими морфемами. Например, переводчик «Хроники Георгия Амартола», встретившись в греческом тексте с глаголом προδείκνυμι, перевел приставку προ- приставкой предъ-, а глагол δείκνυμι — глаголом показати. В результате получилось книжное новообразование предъпоказати со значением «показать заранее, предсказать»: «И тому будущая предъпоказа» («Хроника Георгия Амартола»). Такой поморфемный перевод иноязычного слова называется калькированием, а слова, возникшие этим путем, — кальками. Особенно часто путем калькирования возникали новые сложные слова, т. е. слова, в составе которых имеется два или более корня, например: златоустыи — греч. χρυϭόϭτομος (χρυϭός — «золото», ϭτόμα — «рот», «уста»), самоубиица — αυτόειρος (αυτός — «сам», сравните автопортрет, автобиография, χειροω — «убивать, уничтожать»), любомудрие — греч. φιλοσοφία (сравните заимствованное из греческого слово философия: φίλος — «любимый», σοφία — «мудрость», сравните женское имя София) и др.

Однако много новых слов можно найти и в оригинальных памятниках, написанных по-церковнославянски на Руси. Такие образования мы встречаем уже в ранних памятниках, например: причастие прѣисъхъшии — «сильно высохший» в «Слове о законе и благодати» Илариона: «Пустѣ бо и прѣисъхши земли нашеи сущи. вънезаапу потече источни(к҃) еуа(г҃)льскыи. напояя всю землю нашу [Когда Земля наша была пустой и совершенно иссохшей (имеется в виду отсутствие «истинной», по представлениям Илариона, христианской религии), внезапно потек евангельский источник и напоил всю землю нашу]». Употребленное в образной, эмоциональной речи, это причастие является одним из ярких стилистических средств.

Особенно велико число подобных новообразований в произведениях, написанных в период второго южнославянского влияния, и в более поздних памятниках, ориентирующихся на усложненный, цветистый стиль «плетения словес». В русских оригинальных произведениях возникает множество сложных слов, включающих два, а иногда и три корня, появляются слова с несколькими приставками старославянского происхождения (воз-, из-, предъ-, пре-). Употребляя такие слова, русские церковные писатели придавали своей речи книжный и «ученый» характер. Кроме того, они давали понять, что описываемое ими явление настолько важно, необычно и возвышенно, что имеющихся в языке слов недостаточно для его «достойного» описания и прославления и поэтому надо создавать новые средства. Литература этого времени полна панегириков. Вот изобилующий сложными словами (как старыми, так и новыми) отрывок из похвалы князю Василию Васильевичу, содержащейся в «Слове избранном на латыню» (около 1461 г.): «Държавою владеющаго на тобѣ богоизбраннаго и боговозлюбленнаго, богопочтеннаго и богопросвѣщеннаго и богославимаго богошественника, правому пути богоуставнаго закона и богомудраго изыскателя святыхъ правилъ, ревнителя о бозѣ и споспѣшника благочестию, истиннаго православия высочайшаго исходатая, благовѣрию богоукрашеннаго и великодержавнаго благовѣрнаго и благочестиваго великаго князя Василия Васильевича, благовѣнчаннаго православию царя всея Руси...» или обширная похвала из «Жития Стефана Пермского» (XV в.), в которой мы видим серию новообразований с несколькими приставками: преизмечтанный, преупещренный и другие: «Многими же похвалами ю [т. е. ее, церковь] похваляю... преукрашену божиею славою, и добродѣтельми преудобрену, и божественными словословии преизмечтанну, и чѳловеческымь спасениемъ преупещренну, и православна лѣпотою преодѣну». В оригинальных произведениях этой эпохи встречаем такие новообразования, как хвалословие, многоразумие, доброглашение, многоплачие, нищекръмие, злоначинатель, христианогонитель, крѣпкодушныи, превозрастати, превозсияти, преобрадоватися, сребролюбствовати и т. п. Многие из этих новообразований были словами-однодневками, не вышедшими за пределы тех произведений, где они были употреблены. Однако большое количество подобного рода сложных и производных слов стало широко употребляться и впоследствии закрепилось и за пределами церковнославянского языка. К числу таких слов относятся, по-видимому, могущество, имущество, преимущество, суеверие, рукоплесканье, вероломство, первоначальный, предъвозвестить, предъвосхитить, предъопределить, предъпочитать, предъшествовать, подобострастный, гостеприимство, тлетворный и др.

Как видим, результаты процессов, происходивших в церковнославянском языке, нашли отражение и в словарном составе современного русского языка. Более того, церковнославянские слова, вошедшие в современный язык, зачастую являются образцом для новых слов, возникающих в современной книжной речи. Вот примеры таких новообразований — глаголов с приставкой предъ- (предсуществовать, преднайти, предслышать), употребленных в современных научных трудах и в поэзии, но не встретившихся ни в древних памятниках, ни в более поздней литературе: «... в языке нет ни идей, ни звуков, предсуществующих системе» (Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики); «преднайденный опыт и личный опыт грамматиста так или иначе взаимодействовали» (В. Г. Адмони. Основы теории грамматики);

Все непременным чередом идет, Двадцатый век наводит свой порядок, Подрагивает, словно самолет, Предслыша небо серебром лопаток. (Б. Ахмадуллина. Моя родословная)В области грамматики церковнославянский язык был довольно консервативен: его система склонения и спряжения изменялась медленно и незначительно. Те немногие формы, которые довольно рано вышли из употребления (например, так называемый супин — особая форма глагола, имеющая значение цели, и др.), были искусственно восстановлены в период второго южнославянского влияния. Если в лексике возникали главным образом новые книжные образования, то в области грамматики книжный оттенок приобретали уже существовавшие старые формы. Дело в том, что к XIII—XIV вв. в живой речи (см. стр. 71) были утрачены многие грамматические формы (например, формы двойственного числа, аориста, имперфекта), а в церковнославянском языке они искусственно сохранялись. Ясно, что когда стали говорить зналъ или зналъ есмь, а в церковных книгах продолжали писать знахъ, то форма знахъ стала восприниматься как книжная, чего не могло быть тогда, когда форма знахъ употреблялась и в живой речи, и в церковнославянском языке. В данном случае специфически книжная, церковнославянская форма знахъ восходит не к старославянской, а к общеславянской форме, бывшей ранее стилистически нейтральной. Заметим, что такие явления иногда имели место и в лексике: общеславянские слова око, уста и другие приобретали книжный характер благодаря тому, что они сохранились в церковнославянском языке, будучи вытесненными из живой речи словами глаза, губы.

Изменения имели место и в церковном произношении, а также в орфографии церковно-книжных памятников. На славянском юге, а затем и на Руси началась правка церковных книг с целью их унификации. Элементы живой народной речи заменялись книжными, южнославянскими. Часть этих изменений имела большое значение для развития русского литературного языка: именно в период второго южнославянского влияния закрепились в церковнославянском языке, а затем и за его пределами произношение и написание жд вместо русского ж в словах типа невежда (сравните русское невежа), гражданинъ (русское горожанинъ), прежде и очень многих других, начальное ю (вместо русского у) в словах типа юноша, юность, юдоль, юг, юродивый, а также в корнях слов с приставками (современное слово союз образовано с помощью приставки со- и корня -юз-, сравните узы). В живой речи еще в XII—XIII вв. произошло исчезновение редуцированных звуков (ъ и ь) в определенном положении (см. стр. 71). Однако в церковном произношении существовала тенденция употреблять о на месте ъ в том положении, где в живой речи уже никакого звука не было; например, в живой речи говорили сдвинуть, а в церковной — содвинути или содвигнути и т. п. Благодаря этому в некоторых словах (или их частях) закрепляется это «церковное» о. Так произошло, например, со многими словами с приставками во-, со-, воз- (вопросъ, соборъ, совѣтъ, востокъ и т. п.). Приставка со- в церковнославянском языке даже получает особое значение, отсутствующее у приставки с-, — значение совместности: собеседовати —«совместно беседовать», соболѣзновати — «совместно страдать» (этот глагол образован от глагола болѣзновати — «страдать, печалиться»), соединити, соревнование, сообщество и т. п. (сравните новообразования современного языка: сопереживать, сотворчество и др.).

Наряду с появлением новых церковнославянских форм расширялось употребление старых (неполногласных слов вместо полногласных, слов с щ вместо слов с ч и т. п.).

Правка церковных книг проводилась и позднее — в период реформ патриарха Никона (1605—1681 гг.). В процессе этой правки были, например, изменены некоторые формы канонических (т. е. церковно узаконенных) имен. Так, форма Никола была заменена на Николай, употребляющуюся в русском литературном языке в настоящее время; противники Никона — старообрядцы сохранили в своем обиходе форму Никола, употребляющуюся и сейчас в просторечии.

Как видим, в современном русском языке сохранились результаты той правки церковных книг, которую проводили русские книжники XIV—XVII вв. Однако некоторые исправления были чисто орфографическими. Они не соответствовали ни церковному, ни живому произношению и вскоре были устранены. К числу таких орфографических новшеств, введенных было в период второго южнославянского влияния, относится восстановление буквы юс большой (Ѫ) для обозначения звука у, написания ръ, лъ, рь, ль в словах типа влъна, тръгъ, прьвыи (вместо вълна, търгъ, пьрвыи), употребление буквы а после гласных вместо ѧ (добраа вместо добраѧ).

Книжная риторика

Мы рассмотрели некоторые изменения, происшедшие в церковнославянском языке русской редакции. Многие из этих изменений были связаны с особенностями стиля церковно-книжных произведений — возвышенного, зачастую эмоционального и в то же время подчиненного строгим требованиям литературного этикета. Читатель должен был восхищаться красотой и величием церковно- книжной речи, как восхищался он красотой и величием церковной архитектуры или живописи. Стены храмов украшались фресками, лепными орнаментами. Церковно-книжная речь тоже имела свои фрески и орнаменты — разнообразные риторические приемы. Наиболее авторитетным литературным источником таких приемов были греческие тексты и церковнославянские переводы с греческого. Некоторые черты стиля произведений, написанных по-церковнославянски на Руси, будут рассмотрены в этом разделе.

Стиль памятника во многом обусловлен его содержанием. В религиозно-философских произведениях абстрактные моралистические рассуждения превалировали над сюжетными рассказами. Последние использовались чаще всего лишь для иллюстрации какой-либо моралистической сентенции. Обыденное, земное, конкретное постоянно сопоставлялось с вечным, небесным, абстрактным. Эта «двуплановость» средневекового мировоззрения определяет основную особенность стиля религиозно-философских произведений — его метафоричность.

Напомним, что метафора — это употребление слова или выражения в переносном значении на основании сходства, аналогии (сравните современные примеры метафор: чуткий камыш, говор волн, шелковые ресницы). Средневековая метафора (преводъ — «перенос», как называется она в памятниках) построена чаще всего на сходстве материальных явлений с духовными (или, по средневековой терминологии, несдушного, т. е. не имеющего душу, неодушевленного, и сдушного). Духовное становилось конкретней и понятней благодаря сопоставлению с обыденным, материальным.

Набор метафор, использовавшихся в произведениях, написанных по-церковнославянски, довольно ограничен. Авторы не искали новых, неожиданных аналогий (что характерно для литературы нового времени), а пользовались готовыми метафорами, известными главным образом из переводных книг Ветхого и Нового завета, а также из произведений «отцов церкви». Вот эти наиболее употребительные книжные метафоры: христианство, «книжное учение» — солнце, свет, тепло или весна, а также источник воды; безбожие, ересь — тьма, холод, зима; жизнь — море; бедствия, волнения — буря, волны; судьба человека — корабль; бог, князь, царь — кормчий; ум, сердце, душа — земля; благие мысли, добродетели — проросшее семя, плоды; злые мысли — терние, плевел (т. е. сорняк); учитель, глава церкви — сеятель или пастырь; верующие — стадо; лжеучитель или дьявол — волк; чистый, целомудренный, кроткий человек — голубь, горлица, «ластовица»; человек с возвышенными мыслями — орел; храбрый, сильный человек (иногда также жестокий или злой) — лев; судьба — чаша и др. (1). Эти немногие метафоры постоянно повторяются в церковно-книжных произведениях. Приведем лишь несколько примеров. Митрополит Иларион так говорит об отказе от языческой веры («бесослужения») и принятии христианства: «Тма бѣсослужения погибе и с҃лнце еув҃нгльское землю нашю осия» («Слово, о законе и благодати»). Та же тема у Кирилла Туровского получает несколько иное словесное оформление: «Ныне зима грѣховная покаяниемь престала есть (т. е. перестала, прекратилась) и ледъ невѣрия богоразумиемь растаяся; зима убо язычьскаго кумирослужения апостольскымъ учениемъ и Христовою вѣрою престала есть, ледъ же Фомина невѣрия показаниемь Христовъ ребръ растаяся. Днесь весна красуеться, оживляющи земное естьство...» («Слово в новую неделю по пасце», XII в., по рукописи XIII в.).

Церковно-книжные произведения заполнены такими метафорическими выражениями, как житииское море, море страстей, душевная лодия, бездна греховная, пристанище (т. е. пристань) покаяния, буря мыслена, струя православия, дождь благочестия, знои неверия, брашно (пиво, семя) духовное, бразды сердечныя, бразды покаяния, семя веры, семя благочестия, щит веры, броня правды, шлем спасения, мечь духовный, смертная чаша, струпи душевные, душевный домъ, огонь духовный и т. п.

Встречаются даже такие выражения, как лопата веры, мотыка молитвъ, которые сейчас воспринимаются как неудачно-комические. Особым обилием книжных метафор, иногда следующих непрерывно друг за другом, отличаются произведения эпохи второго южнославянского влияния.

На сближении материального и духовного чаще всего построены и сравнения. Цель этих сравнений — наглядное выявление сущности духовного. Поэтому наряду с простыми сравнениями (например: «яко же отъ лиця змиина тако бѣжи отъ грѣха». «Изборник 1076 г.») часто встречаются довольно сложные сравнения, когда ситуация духовного мира сопоставляется с похожей ситуацией мира материального. Вот два таких сравнения: «яко же и градъ бестѣны [т. е. без стены] удобь прѣятъ бываеть ратьными [т. е. легко захватывается войсками], тако же бо и д҃ша не огражена молитвами, скоро плѣнима есть отъ сотоны» («Изборник, 1076 г.»); «яко же бо въ темнѣ пещерѣ свѣща просвѣщаеть тако и м҃лтва и псалтыря в д҃шю вшедши всяку мракоту грѣховную о(т)гонить о(т) д҃ш(а)» (Приписка на Псалтыри 1296 г.). Перед нами сравнение сходных ситуаций, т. е. ряда явлений и действий, сходным образом связанных между собой. В первом примере сравниваются душа и город; молитва и стена; пленение души и захват города; сатана и ратные (т. е. войска неприятеля); во втором примере — душа и пещера; молитва, псалтырь и свеча; грех и темнота (сравните метафорическое выражение мракота греховная); отгонять грех и освещать. Такие сложные сравнения — специфика возвышенного стиля средневековья. Писатели эпохи второго южнославянского влияния зачастую выстраивали целые серии сравнений.

Постоянное использование метафор и метафорических сравнений способствовало тому, что переносные значения закреплялись за многими словами церковнославянского языка. Так, если вы внимательно прочтете два только что приведенных примера, то поймете, откуда у глаголов оградить и просвещать, означавших «обнести оградой» и «направить лучи света на кого- или что-нибудь», появились новые переносные значения. Но о развитии новых значений у слов, заимствованных русским языком из церковнославянского, речь пойдет в третьей главе. А пока мы продолжим рассмотрение тех литературных средств, которыми пользовались авторы церковно-книжных произведений, созданных на Руси.

Одним из таких средств было повторение слов, связанных между собой по значению или по форме (звучанию, написанию).

Церковнославянский язык был богат синонимами. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что одно и то же греческое слово зачастую передавалось целым рядом славянских слов, близких по значению. Например, греческое существительное έννοια в разных местах «Хроники Георгия Амартола» переведено следующими словами: домыслъ, домышление, замышление, мысль, помыслъ, размышление, разумъ, разумѣние, смыслъ, умъ, чувьствие (23, стр. 228). Русские авторы и переводчики использовали и пополняли синонимическое богатство церковнославянского языка. В церковно-книжных произведениях нередко встречаются целые серии синонимов, следующих друг за другом, например: «...кротость бо я [их, т. е. праведников] доправи [т. е. направила] и съмѣрение же и благъ съмыслъ. покорение и любы и добросьрдие. милостыни же и миръ къ вьсѣмъ малыимъ же и великыимъ» («Изборник 1076 г.»); «...зѣло желаше и велми хотяше еже шествовати къ Перми» («Житие Стефана Пермского») и др. Нередко следовали друг за другом синонимичные метафоры: «Тебе [т. е. тебя, речь идет о богородице] Х҃ву ластовицу и красьну гърълицу и непорочьную б҃жию голубицу» («Минея служебная», 1095—1097 гг.[8]), а также синонимичные сравнения: «...младенца в утробѣ носящи, яко нѣкое съкровище многоцѣнное, и яко драгый камень, и яко чюдный бисеръ, яко съсуд избранъ» («Житие Сергия Чудотворца», написанное Епифанием Премудрым в XV в.). Образность, содержащаяся в метафоре или сравнении, усиливается здесь их повторением.

Нередко в одном ряду с синонимами следовали слова, отличающиеся по значению друг от друга, но означающие разновидности какого-либо более общего понятия. Так, стремясь подчеркнуть многообразие и полезность деятельности епископа Стефана Пермского, автор его жития Епифаний Премудрый перечисляет двадцать существительных со значением «лица-благодетеля»: «Единъ тотъ былъ у насъ епископъ, то же былъ намъ законодавець и законоположникъ, то же креститель, и апостолъ, и проповѣдникъ, и благовѣстникъ, и исповѣдникъ, святитель, учитель, чиститель, посѣтитель [т. е. тот, кто навещает страдающих, покровитель], правитель, исцѣлитель, архиереи, стражевожь [руководитель, защитник], пастырь, наставникъ, сказатель, отецъ, епископъ». Как видно из этого примера, такие перечни могут оживляться рифмовкой: за сериейслов на -никъ следует серия слов на -тель. Часто близкие по значению слова попарно объединяются (обычно с помощью союза и). Такие объединения можно встретить как в составе длинных перечней, так и вне их: «...и много подвизався на добродѣтель, постомъ и молитвою, чистотою и смирениемъ, въздержаниемь и трезвѣниемъ, терпѣниемъ и безлобиемъ, послушаниемъ же и любовию» («Житие Стефана Пермского»); «да уведять вси, яко самого господа промысломъ и волею, того пречистыя матере молитвою и хотѣниемъ создася и свершися боголѣпная и великая церькы святыя богородица печерьская» («Киево-Печерский патерик», XIII в., список 1406 г.) и т. п.

Нередко в текстах сближаются слова, частично совпадающие по составу морфем или просто близкие по звучанию: «...печаль прият мя и жалость поят мя» («Житие Сергия Чудотворца»), «простота без пестроты» (там же). Такие слова называются паронимами, а их стилистическое использование — парономазией (от греч. παρα- «возле, вблизи», ονομάζω — «называю»).

Одним из видов парономазии является этимологическая фигура — риторический прием, заключающийся в повторении этимологически (т. е. по происхождению) родственных слов. Этот прием часто используется, например, в «Огласительных поучениях Феодора Студита». Это один из первых памятников, переведенных на Руси с греческого языка (в конце XI — начале XII в.). Переводчик этого памятника успешно воспроизводил риторические приемы греческого текста, зачастую самостоятельно создавая новые средства их передачи. Так, например, только в тексте «Поучений», но зато целых двадцать раз встретился глагол премолитися, который употребляется только в сочетании с глаголом молитися:молитеся и премолитеся (так Феодор Студит призывал своих слушателей); в греческом тексте чаще всего этому сочетанию соответствовал глагол εύχομαι — «обращаться с просьбами, молиться» в сочетании с глаголом υπερεύχομαι, образованным от первого глагола с помощью усилительной приставки υπερ-. По образцу глагола υπερεύχομαι переводчик и образовал глагол премолитися (υπερ — пре-; εύχομαι — молитися).