Владимир Ильич Порудоминский Николай Ге

Освобождение

Ручей нанес так много земли и камней себе в ложе, что и сам принужден был покинуть свое русло.

Леонардо да ВинчиВместо пролога

Николай Ге, русский художник, спешил из-за границы на родину. Надо было поспеть к открытию академической выставки. Ге торопился показать соотечественникам свою картину.

Возвратиться насовсем он, судя по всему, еще не надумал: семья оставалась в Италии и «домом» в то время он большей частью называл Флоренцию.

Россия начиналась Королевством Польским. В Польском Королевстве было неспокойно. Стояло лето 1863 года. Жаркое лето польского восстания. Николай Ге читал в «Колоколе» о сожженных дотла деревнях, о разоренных крестьянах и повешенных пленных, о притихших городах, из которых слышится лишь шелест молитв в костелах, о понурых извозчиках, наряженных по приказу в ямщицкие кафтаны и шляпы русского образца, о женщинах, которым запрещают носить траур по мужьям и братьям, по своей Польше, ежедневно убиваемой из ста семидесяти шести царских пушек и ста двадцати шести тысяч царских ружей. Он знал людей — итальянцев, французов, русских, — которые уезжали сражаться на стороне инсургентов, он разговаривал с ними и пожимал им руки. Он жадно верил всякой вести о победе повстанцев.

Теперь он ехал по измученной Польше. Солдаты-конвойные сопровождали поезд на случай нежданной опасности.

Ге прильнул к окну — он хотел видеть следы.

Поверженный лес лежал плашмя вдоль дороги. Войска валили деревья, чтобы чаща не стала ничьим убежищем. Чернели, лениво дымясь, пепелища. Люди не показывались — словно вымерли.

У переезда трое верховых казаков ждали, пока пройдет состав. Кони топтались на месте, тревожно вскидывали головы.

Ге вдруг подумал, что давно не рисовал лошадей. В детстве он любил рисовать их. Что ни день прибегал на конюшню, бесстрашно гладил большие и теплые лошадиные морды. Рыжий, веснушчатый Гришка-кучер с прямыми, расчесанными на пробор волосами сажал его на караковую. Ге помнит крепкие Гришкины руки, желтые от веснушек, и ощущение взлета. Его снимали — он хватал кусок мела и рисовал лошадь тут же, на дощатом полу конюшни.

Ге хорошо помнит свою караковую. Вот она пьет, круто уткнувшись в колоду, вот, не желая, чтобы Николай гладил ее, резко запрокидывает голову и, чуть поведя ею, будто прислушиваясь, беспокойно и добро косит на него продолговатым, влажным глазом. Он представил себе ее сверху, ему захотелось набросать ее пером — с круто изогнутой шеей, разделенной продольной черной полосой, подвижным задом и струящимся хвостом. Но память бежала дальше, вырывала из прошлого новые картины. На том самом месте, где барчонок рисовал мелом свою лошадку, ставили гладкую скамью, приносили бадейку с рыжими, скользкими розгами… Ге не захотел больше вспоминать.

Лежали за окном леса. Синеватой гарью было подернуто небо. Люди не показывались. На площадке у солдат-конвойных в такт колесам побрякивали ружья.

Из прекрасной Италии едет в Петербург художник Николай Ге, везет на выставку свою картину. Он пробыл за границей шесть лет — все «положенные» шесть лет академического пенсионерства. За шесть лет он написал десятки эскизов, этюдов, портретов, но еще год назад он, скорее, мог подумать, что совсем оставит искусство, чем предположить, что создаст полотно, о котором сможет сказать словами Жан-Жака Руссо: «Вот что я делал, что думал, чем был!» Таков, видно, удел великих творений: они вынашиваются дольше обычного и рождаются неожиданней. Картина, которую Ге везет из Италии, называется «Тайная вечеря». С «Тайной вечери» начинается художник Николай Николаевич Ге.

Творческая его биография до 1863 года внешне почти непримечательна. За исключением фактов частного характера — что отличает Николая Ге в плотной толпе молодых русских художников, создаваемых словно по одному образу и подобию? Черты личности художника интересуют историю искусства лишь реализованные в творчестве.

В одно время с Ге в Италии совершенствовались живописцы Флавицкий, Бронников, Железнов, Сорокин, Годун-Мартынов. Можно пополнить этот перечень еще десятком имен, известных теперь только специалистам. Можно даже попробовать составить на всех одну общую творческую биографию — в конце концов, до приезда в Италию у всех за спиной одна и та же Академия, одни и те же профессора, одни и те же натурщики, Тарас да Василий, одни и те же гипсы, одни и те же темы для работ на соискание медалей, серебряных и золотых, и одни и те же традиции, образцы для подражания, каноны, предписывающие, что хорошо и что плохо.

Ге вспоминал потом, как русские художники, жившие в Риме, собирались в одной кофейне. Знакомые оставались знакомыми, приятели — приятелями, но дальнейшего сближения не происходило. Оно и понятно: «вырвавшись на свободу», они пытались идти в разные стороны — каждый искал себя.

Многие из живописцев, начинавших в одно время с Ге, искали себя не там, оттого и нашли быстро. Пропитанные традициями, они колесили по городам и галереям Европы, сквозь призму канонов рассматривали заранее заданные образцы для подражания, прикидывали: «И я так попробую», а кто посмелее: «И я так могу». Гонка за лидером прибавляет скорость; найдя себя слишком быстро, они себя теряли — часто навсегда.

Они любили говорить, что вырвались на свободу, но их надежды были призрачны: мало самому уйти из старого, надо, чтобы старое ушло из тебя.

Когда в 1857 году Николай Ге вышел из Академии художеств, у него был один бог — Брюллов. Мудрено ли! Почти семь лет просидел он в Академии, где всё — классы, коридоры, лестницы — заполнено было Брюлловым. Этюдами Брюллова, набросками Брюллова, суждениями и изречениями Брюллова, рассказами о Брюллове, анекдотами о Брюллове. Один бог восседал на Олимпе — единственный и неповторимый Карл Павлович Брюллов!

Еще не приспело время переоценок. Отзывы Гоголя и Пушкина, Белинского и Герцена подкрепляют и утверждают восторги современников. Николаю ли Ге, академическому выученику, населявшему программы Ахиллесами, Патроклами, Саулами и Самуилами, ниспровергать богов с Олимпа! Тем более — Николаю Ге, порывистому, умевшему бросаться с головой в увлечения и не умеющему жить не увлекаясь.

Он и в Академию-то поступил вдруг, повинуясь охватившему его увлечению. Приехал из Киева в Петербург на математический факультет, деловито рассудив, что наука надежнее обеспечит его будущее, чем искусство, а тут увидел брюлловскую «Помпею» («и не мог наглядеться»), встретил к тому же гимназического товарища, будущего скульптора Пармена Забелло, и — прощай, университет! За несколько месяцев из благополучного, чинного студента Ге превратился в завзятого художника, фанатически преданного карандашу и кисти, беспечного, общительного, имеющего одно пальто на все времена года. Кстати, и здесь — опять увлечение! Отец присылал Николаю Ге-художнику ровно столько, сколько Ге-студенту, право, хватило бы и на отдельную комнату и на то, чтобы одеваться поприличнее. Да где вы видели обеспеченного художника?! И Ге живет общежитием, раздает деньги товарищам, питается кое-как и доводит свою одежду до такой степени ветхости и небрежности, что иные знакомые не рискуют показаться с ним на улице. Столь крутой поворот не мог не быть подготовлен, но сама крутизна поворота немало открывает нам в характере Ге.

Николай Ге был зоркий человек, он видел и слабости профессоров, и огрехи преподавания, и ограниченность академических канонов, но разве можно омрачить бурную радость человека, нашедшего свое призвание и ринувшегося ему навстречу? Что для увлеченного юноши равнодушие наставников, неумные требования, коробящие чувство советы, если есть темно-красные комнаты живописного класса, если весело стучат мольберты, щедрой юностью замешанная краска густо сползает с палитр, если слышатся позади одобрительные возгласы товарищей. Ге наслаждался Академией, брюлловской Академией.

Мог ли Ге отличить в Брюллове сегодняшнее от вчерашнего, мог ли отделить зерно от плевел, когда он видел гигантскую разницу между Брюлловым и остальными всеми, когда переданная из третьих рук случайная шутка Брюллова больше приносила пользы, чем долгие рассуждения профессоров, когда Брюллов был действительно единственным — и некого поставить рядом с ним.

Для ясного видения нужно время. Много лет спустя, как бы подводя итоги, Ге набрасывал в речи на съезде художников беглые и точные словесные портреты русских художников. Тогда-то среди своих предшественников он оценил не только Брюллова, но и Федотова. Он оценил в Федотове именно то, к чему сам всю жизнь стремился, — жажду «выразить в живописи те мысли, которые давили его и которые он спешил высказать».

Но в годы ученичества «завзятому академику» Федотов, быть может и прекрасный, казался случайным; русское искусство представлялось Ге кометой, увлекаемой ослепительным ядром — Брюлловым. Ге верует истово, он молится на «Последний день Помпеи». Он еще не понял, что надо быть собой. Его этюд хвалят: «Ого, настоящий Брюллов!» «Но я не обиделся, — вспоминает он, — я был вне себя от радости».

Через несколько лет Ге остановится на минуту отдышаться, оглянется назад и пойдет по-своему, спотыкаясь и падая, счастливый — не второй Брюллов, а первый Ге.

До перелома в русском искусстве рукой подать. Творческая биография Ге накладывается на место перелома.

Федотов уже был. Бунтари еще не пришли: Крамской с товарищами уйдет из Академии через два месяца после того, как Петербург увидит «Тайную вечерю» Николая Ге.

Увлечения и настроения

В автобиографических записках Ге называет свой отъезд за границу «бегством».

«1857 года весной мы — я с женой — побежали за границу. Этот порыв, этот спех был свойствен тогда всем; долго двери были заперты, наконец — отворили, и все ринулись… Право ехать за границу еще не получено, а билет в мальпосте уже взят: откладывать нельзя — очередь ехать придет через месяц».

Он не стал дожидаться ни документов о сдаче экзамена, ни завоеванной золотой медали, ни разрешения на выдачу академического пенсиона. Умер отец, Николай получил долю наследства и уехал на свои.

А куда он, собственно, так спешил? Почему бежал столь стремительно? Почему даже месяца лишнего не захотел ждать? За месяц не выцветут фрески в римских и флорентийских церквах, и в творческих планах Ге месяц не играл никакой роли, и не из тех он был, кому не терпелось проскакать галопом по Европе, других посмотреть и себя показать. Да и чем плохо, в конце концов, было ему, Николаю Ге, в России — барчонку, росшему под крылышком помещицы-бабушки, примерному гимназисту, чинному студенту и увлеченному ученику императорской Академии художеств? Как и всякий россиянин, встречался он каждый день с несправедливостью и угнетением, однако, редкий из россиян, он не испытал их на себе — чем ему плохо? А он торопится уехать, нет, он бежит, он объясняет откровенно: «Ежели бы меня спросили: зачем вы едете? Я бы, может быть, ответил: заниматься искусством; но это был бы ответ внешний, не тот. Себе я бы отвечал: остаться здесь я не могу; там, где ширь, где свобода — туда хочу… То, что я узнавал, приобретал, давило меня, отравляло. Не хватало уже воздуха, свободы…»

Вот он как заговорил — барчонок и завзятый «академик»! Но разве не тем и определяется общественное лицо человека, насколько при решении вопросов времени он умеет отвлечься от личного? И если Ге, которому живется во сто крат лучше, чем миллионам соотечественников, не выдерживает, кричит: «Довольно, больше нельзя выносить!» — то это уже от убеждений.

Видно, не только о композициях, торсах и складках говорили, собираясь вместе по вечерам, завтрашние художники.

«Вчера я был у Сырейщиковых и читал там очень интересную статью, и она меня не оставляет ни на минуту, тем более что сюжет этой статьи мне по сердцу (вообще о крепостном состоянии). Целый вечер, ложась спать, думал об этом и никак не могу переварить многое…»[1]

Стасов пишет про Сырейщикова — купец, приятель Ге, поверенный в его делах. Но, видно, не только в делах — в мыслях тоже.

В другом письме Ге сообщает, что подбирает «все лучшие статьи прошлых годов» из «Современника»[2].

Непрерываемый поток впечатлений, начиная с детских, — вроде экзекуций на конюшне или любимой няньки, избитой отцовским управляющим, — подготовил Николая Ге к восприятию определенных идей; демократическая публика, заполнившая классы Академии, оказалась благодатной средой для распространения этих идей; а откуда они шли, идеи эти, Ге объясняет без обиняков: «Самые влиятельные, близкие по душе были Герцен и Белинский».

Существует мнение, что в программной картине на большую золотую медаль — «Саул у аэндорской волшебницы» — Ге придал пророку Самуилу внешнее сходство с Белинским.

Если так, то программа Ге приобретает совершенно недвусмысленную направленность. Она писалась в 1856 году. Пришло к концу тридцатилетнее николаевское царствование («глухим и темным временем» называл его Ге), потянуло в воздухе весенним ветром надежд. И именно в этот момент ученик Академии Ге пишет грозного пророка Самуила, который предсказывает царю Саулу гибель и потерю царства. Вот что может означать сходство с Белинским!

Зато доподлинно известно, что в августе 1856 года (точно: 15 августа), то есть как раз когда шла работа над картиной о пророке Самуиле, ученик Академии художеств Николай Ге побывал на могиле Белинского и запечатлел ее в небольшом эскизе.

Известно также, что образ Белинского много лет волновал творческое воображение Ге.

Однако вернемся к новоиспеченному академическому пенсионеру, который спеша погрузился вместе с молодой женой в мальпост и уже катит без оглядки прочь от Петербурга — в сторону Варшавы.

Женился Ге так же увлеченно, как все делал. Скульптор Пармен Забелло, поселившись в одной комнате с Ге, много рассказывал ему о своей сестре, давал читать ее письма. Скоро Николай Ге сам стал переписываться с девушкой, жившей у своего отца в черниговском имении. «Божественная Анна Петровна», «святая Анна Петровна», «целую вашу подошву» и даже — «пойду, закажу башмаки и поцелую подошву на самом деле» — вот как он пишет девушке, которую по письмам оценил и по письмам полюбил.

Возникла даже легенда, что он и женился-то «не глядя», тоже «по письмам»: закончив курс в Академии, бросился к Анне Петровне, познакомился, сделал предложение, обвенчался и увез за границу. Легенда не соответствует действительности. Ге по дороге в имение отца несколько раз заезжал к Анне Петровне, видел ее; потом — уже в Петербурге — радовался: «Потушу свечку, лягу, и настанет для меня лучшее препровождение времени — буду вспоминать время, когда я был у вас, — особенно 28 февраля. Благодарю бога, что я художник — так ясно вижу вас в это время». Отношения с каждой встречей ближе, интимнее; в письмах тотчас замечаем этот трогательный переход от «вы» к «ты». Вспоминается пушкинское: «пустое вы сердечным ты она, обмолвясь, заменила».

Свадьба тоже не свалилась как снег на голову — они к ней готовились. Нет, не приданое укладывали в сундуки, не составляли опись салопам, шалям и постельному белью — они духовно готовились. Ге торопился: поменьше вещей, поскромнее свадебный ритуал, чтобы без визитов и прочих церемоний. «Наша будущая жизнь будет не такая, какая обыкновенно бывает после венчания». Главное: «Мы заживем как люди, а не бары»[3].

Но легенда о странном браке Ге «приехал — познакомился — увез» возникла, а легенды, коли возникают, значит, бывают нужны. Вот и в этой люди, должно быть, узнавали характер Ге.

Мы знаем Анну Петровну Ге по портретам — художник много писал ее в первые годы совместной жизни. Она, пожалуй, некрасива: крупный нос, подбородок тяжеловат, в чертах лица некоторая резкость. Но Николай Николаевич рассказывает в своих портретах об уме Анны Петровны, благородстве, воле, о ее способности точно видеть, чутко слышать и глубоко понимать.

Анна Петровна получила хорошее образование; сидя в деревне, сама пополнила его; теперь брак с Николаем Ге открыл перед нею новый мир — большого искусства.

Втройне радуясь — свободе, друг другу и творениям искусства, — путешествовали они по Германии и Швейцарии, добрались до Рима, оттуда бросились в Париж — и снова в Италию, уже надолго. По дороге из Генуи в Ливорно, на пароходе, — знаменательная встреча с поэтом и публицистом Иваном Сергеевичем Аксаковым. Не потому знаменательная, что с Аксаковым, а потому, что Аксаков из Лондона ехал — от Герцена.

По письмам Герцена датируем встречу Ге с Аксаковым: август 1857 года. С этой встречи начинается своего рода герценовское десятилетие в жизни Ге.

Герцен для Ге в то время — главнейший из наставников, никого нет влиятельнее, дороже, ближе. Белинский умер, а Герцен хоть и далеко, то и знай подает весть своим друзьям, единомышленникам, последователям. «Кто жил сознательно в 50-х годах, — вспоминал потом Ге, — тот не мог не испытать истинную радость, читая Искандера „Сорока-воровка“, „Письма об изучении природы“, „Дилетантизм и буддизм в науке“, „Записки доктора Крупова“, „Кто виноват?“, „По поводу одной драмы“, наконец, первый том „Полярной звезды“. Были и другие писатели, но никто не был нам дорог своей особенностью, как Искандер… Мы ему были обязаны своим развитием. Его идеи, его стремления электризовали и нас».

Перед свадьбой Николай Ге преподнес своей невесте, «как самый дорогой подарок», статью Герцена «По поводу одной драмы». Это статья о любви, о браке, о семье, об отношениях людей друг с другом и со своим временем. Молодые собирались строить жизнь по Герцену и тут — вот ведь удача какая! — встречают человека, который только что от их кумира.

Встреча Ивана Аксакова с Герценом была дружеской, интересной; Аксакову есть что рассказать, и, надо думать, столь вдохновенные слушатели, как Николай и Анна Ге, разжигали в нем желание рассказывать.

А для Ге в этой встрече есть еще нечто очень важное: он и раньше слыхал, что можно поехать к Герцену, теперь он точно знает, что это вполне осуществимо. В своих записках Ге пылко утверждает: будь у него средства — тотчас после свидания с Аксаковым повернул бы в Лондон. Но академическая пенсия еще не поступает, собственные деньги изрядно порастрачены — приходится отложить намерение до лучших времен и продолжить путь в Рим.

Наверно, тотчас после встречи с Аксаковым он и впрямь повернул бы в Лондон (это на Ге похоже!), однако затем произойдет нечто на первый взгляд необъяснимое.

Ге будет целые десять лет жить мечтой о свидании с Герценом. С еще большей страстью станет ловить всякое печатное слово Искандера, станет жадно выспрашивать всякого возвратившегося из Лондона. Он с Александром Ивановым будет говорить о Герцене — мы об этом разговоре почти ничего не знаем, знаем только, что его вряд ли могло не быть. Через общих знакомых Ге станет посылать приветы Герцену и однажды получит в ответ бесценный дар — фотографический портрет своего кумира. Ге познакомится с детьми Герцена и в 1863 году разминется с ним самим: незадолго до приезда Герцена во Флоренцию Ге повезет «Тайную вечерю» в Петербург.

И все десять лет Ге будет откладывать свое паломничество. Изнывая от желания видеть Герцена, говорить с ним, он будет изыскивать поводы, чтобы… не ехать: нет денег; нельзя ехать в Англию, не зная языка; Герцен слишком занят делами, вправе ли кто-нибудь мешать ему. Однако пóходя, в общем ряду, Ге назовет и главную причину — Герцен «окружен многими людьми и не даст мне того, что мне было дороже всего: знакомства интимного, отдельного». С годами Герцен уже не просто «кумир», а личность настолько духовно близкая, что Ге теперь не в силах раствориться в толпе обычных, рядовых посетителей.

Десять лет ждал Ге своего часа. Он дождался. Их знакомство было непродолжительным, но отдельным, содержательным и плодотворным. Герценовское десятилетие в жизни Ге разрешилось одним из лучших портретов в мировой живописи, который сам Герцен оценил коротко и выразительно: «rembrandtisch».

Когда Гекуба становится своей

Однако до этого портрета еще десять лет — долгие версты, тяжкий путь поисков себя.

Пока колесит по Италии академический пенсионер Николай Ге, всматривается в творения великих мастеров. Он говорит, что теперь «ближе стал к ним, мог понять, почему они такие и что говорили». Он радуется, что увидел их рост — «от лепета детского до полного совершенства, от Чимабуэ до Микеланджело».

Рим, Генуя, Ливорно, Неаполь, Помпеи, Милан — в конце концов Ге обосновывается во Флоренции. Здесь, в богатейших флорентийских сокровищницах, он как бы подводит итог всему, что увидел. Ге сжато намечает вехи развития живописи итальянского Возрождения: Джотто, Гирландайо, Мазаччо, Учелло, Рафаэль, Тициан, Леонардо, Микеланджело. Список весьма произволен, с Ге можно спорить — но зачем? Ге не историк искусства, он по-своему, опять-таки увлекаясь, укладывает ступени от Чимабуэ до полного совершенства, до Микеланджело.

Микеланджело его потряс. «Кто же для меня дороже, глубже всех, кто достиг недосягаемого? Бесспорно — Микеланджело».

Перед его творениями не сорвется с языка роковая скороговорка начинающего: «И я так попробую», тем более «И я так могу». Законченность совершенства: Микеланджело нельзя продолжать, ему даже подражать нельзя — он сам сделал все, что хотел. После него надо начинать сызнова. «Его мысль, дух творчества независимы, — пишет Ге. — Он один сам в своих произведениях». В Микеланджело для Ге не частности дороги, а общее — уразумение задачи искусства. Найти свою мысль, свое чувство — вот задача художника, ищущего истину. Ге увидел «полную связь художника с истиной». Он понял, к чему стремиться нужно. Он сделал первый шажок к самому себе, к своей истине.

Микеланджело «более всего поразил» Ге, Леонардо да Винчи он «больше всего» любит. Лет через тридцать пять старик Ге, беседуя с молодыми художниками о Леонардо, признается:

— Я иду следом за ним, иду по-своему…

Сколько сил нужно, сколько самоотречения, чтобы перешагнуть через эту запятую, посметь сказать: «Иду по-своему». Независимость и неповторимость — в искусстве синонимы. Когда Ге почувствует, что свободен, он не побоится пойти следом за Леонардо, но так пойти — это почти вызов бросить.

В конце 50-х годов Ге еще не свободен, зависим; близ Микеланджело и Леонардо академический пенсионер уже многое понял, но еще не приступил; он пока следует, повторяя, он пока лишь уразумевает суждения Леонардо «Об ошибках живописцев в прошлом и настоящем»: «Я говорю живописцам, что никогда никто не должен подражать манере другого, так как в таком случае он будет называться внуком, а не сыном природы в отношении искусства».

Заголовок трактата можно расширить: «Об ошибках живописцев в прошлом, настоящем и будущем».

В Италию Ге «привез мысль» написать полотно на сюжет «Смерть Виргинии». По словам самого Ге, это была первая мысль, которая показалась ему своей. Когда видишь своими глазами Форум, Колизей, Капитолий, воспринимаешь историю Рима совсем иначе, чем по книжке (даже с картинками). Внешние впечатления подогревали замысел Ге. Казалось, если писать с натуры колонны и портики, если голову Виргинии писать не с петербургской натурщицы, а с красавицы римлянки, картина сама оживет, заговорит. Ге увлекся, написал за год «целые кучи» эскизов, однако эскизы оставались эскизами — картина не задалась.

Но Ге — увлеченный работник, ему нужны были эти «кучи» эскизов, чтобы убедиться, что мысль не своя и чувство не свое — «и отца-римлянина я не знаю, и Аппия я не знаю, следовательно, это не живая мысль, а фраза».

Появляется слово «фраза», которым Ге обозначает внешнее, не горящее внутри мыслью и чувством, не свое. «Фраза» — это много говорить и ничего не сказать. Картина остается немой.

Николая Ге потряс Микеланджелов «Страшный суд»: какая неимоверная острота и сила чувства у художника великой мысли. Жизнь самого Микеланджело и вся жизнь, кипевшая вокруг него, словно одним ударом кисти брошены на стену Сикстинской капеллы.

Ге печально разглядывает и отвергает свои эскизы. Холодные картинки! Точно выписанные колонны и портики сами по себе ничего не значат. Фраза.

После «Виргинии» Ге целый год бился над новой темой — «Разрушение Иерусалимского храма».

На эскизе дым валит клубами и колонны вот-вот упадут, и в смятенных позах замерли охваченные ужасом и задрапированные тканями люди. Но Ге горько чувствует свою немоту. Его приговор безжалостен: «богатая остроумная фраза». Пожалуй, и фраза-то не своя — цитата. Как ни странно, цитирует молодой пенсионер не Джотто, не Рафаэля, не Леонардо и уж не Микеланджело, конечно, а все своих, наставников, — Бруни, Басина, Маркова, прежде всего и больше всего Брюллова.

За каждой колонной эскизов Ге стоит Брюллов, в лице и позе каждой запечатленной римлянки проглядывают черты Карла Павловича. Одну из работ («Утро») Ге прямо помечает: «подражание Брюллову»; впрочем, и так видно — можно было не помечать. «Разрушение Иерусалимского храма» — дитя или (следуя определению Леонардо) внук «Последнего дня Помпеи». «Мои мне были ближе, — признается Ге, — с ними дольше я жил, они меня учили».

Стасов будет потом посмеиваться над затянувшимся «академичеством» начинающего художника. Но сам Ге неожиданно и своеобразно объясняет это обстоятельство: он подражает Брюллову, борясь с подражательностью. Он переносит разговор из области искусства в область психологии. Великий Брюллов тоже прошел когда-то школу изучения итальянских мастеров, однако сумел же потом разбить скорлупу подражательности, едва ли не первый из русских художников стал совершенно самим собой.

Ге уже хочется взлететь, да страшно оторваться от земли, страшно начинать по-новому, на пустом месте; приобретать оказалось легче, чем отказываться, узнавать — легче, чем забывать. Еще не один десяток лет пройдет, пока Ге скажет, что надо вытряхивать из себя старый хлам, за каждую новую работу приниматься свободно — «как дитя». Но он к этому всю жизнь стремился — увидеть по-новому и по-новому сказать. В Италии он радуется, встречая рядом с Микеланджело и Рафаэлем фрески Беато фра Анджелико — Ге нравится, что этот мечтательный монах, не поддаваясь ветрам влияний, выражал себя «с наивностью и силой младенца».

Ге должен был подражать и мучиться оттого, что подражает.

Отвергая в себе чужое и прошлое, художник находит себя. Он осмысляет за время своего ученичества весь путь развития искусства и является затем на свет — наивное и мудрое дитя, которое все знает и жаждет тем не менее начать все сызнова.

Отвергая эскиз «Разрушение Иерусалимского храма», Ге энергично восклицает:

— Кто этот пророк? Кто эти голодные? Что такое для меня храм? Ничего!

Вспоминается Гамлет:

«…Что ему Гекуба, что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?»

Искусство начинается, когда художнику есть дело до Гекубы, когда Гекуба стала своей.

Нужно, подобно шекспировскому Первому актеру, в воображенье поднять дух свой до своей мечты.

В 1858 году Ге написал эскиз «Похороны ребенка»: залитый солнцем итальянский дворик, посреди, на полуразрушенных каменных ступенях, скорбящая мать.

Ге написал с натуры и мать, и ступени, и дворик, но картинка получилась холодноватой. Не выручила даже трагическая тема.

Через восемь лет, тоже в Италии, Ге набросал рисунок пером — не с натуры, по памяти, — «Похороны ребенка в Каменец-Подольской губернии». Печальная заброшенная деревенька. Мрачный день. Жалкий поп с крестом и малолюдное крестьянское семейство, бредущее за гробиком. Ни скорбных поз, ни заломленных рук, все просто, буднично, даже торопливо как-то. Однако рисуночек — не фраза. Тут поэзия. Тут пушкинское:

Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед, Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка И кличет издали ленивого попенка, Чтоб тот отца позвал да церковь отворил. Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил…У Ге не иллюстрация к Пушкину — набросок пером сам по себе зазвучал с поэтической силой.

Так Гекуба становится своей.

Александр Иванов и Николай Ге

В Риме Ге застал Александра Иванова, успел увидеть его «Явление Мессии». Потом Ге вспоминал, что картина при всех ее громадных достоинствах не произвела на него большого впечатления. Картина запоздала: «Требования искусства были дальше ее».

В. В. Стасов, приведя мнение Ге, тут же начинает доказывать что оно случайно. Стасов припоминает, что в частных беседах «с близкими людьми» Ге отзывался об ивановской картине «с уважением и любовью». Кроме того, указывает Стасов, в списке произведений против одной из работ, написанных вскоре после знакомства с «Явлением Мессии», Ге собственноручно пометил: «Под влиянием Иванова».

Не будем принимать чью-либо сторону в этом странном заочном споре. Ограничимся лишь предположением, что Ге, человек порывистый, человек настроения, мог в разное время по-разному отзываться о картине Иванова, а Стасов в свою очередь мог не знать всех суждений Ге, высказанных в частных беседах с близкими людьми. Что же касается «роковой» пометы, то сама мысль, будто художник подражает лишь произведениям, вызвавшим в нем восторг, требует, пожалуй, доказательств. Ге, сидя в Италии, не подражал, к примеру, Микеланджело, а вот Бруни, о котором молодой художник высказывался весьма иронически, явно проглядывает хотя бы в той же «Смерти Виргинии».

Даже если полотно Иванова при первом знакомстве показалось Ге «запоздавшим», то это вовсе не означает, что личность Иванова, его творчество, его замыслы и пути их исполнения не произвели впечатления на человека, ищущего своей дороги в искусстве. Чтобы отказаться, надобно прежде на себе примерить. Вот Ге и «примеряет» Иванова — убежденно и бессознательно. И не в одной работе, упомянутой Стасовым, но также в пейзажах, в некоторых этюдах и рисунках. Влияние Иванова на Ге, быть может, вообще куда более сложно, чем представляется на первый взгляд. Параллели опасны, поэтому только упомянем об ивановских акварелях 50-х годов, таких, как «Пилат спрашивает Иисуса: „Откуда ты?“» или «Члены синедриона издеваются над Иисусом».

Для нас важно, что после знакомства с «Явлением Мессии» Ге, по собственному его признанию, начинал что-то под влиянием Иванова. Он еще переимчив. Зато Иванов помог ему «освобождаться» от Брюллова. После «Явления Мессии» Ге замечает холодность брюлловского совершенства. Иванов писал о Брюллове из Рима: «Его разговор умен и занимателен, но сердце все то же, так же испорчено…» Не будем разбираться в том, насколько справедлива эта характеристика. Обратим лишь внимание на разницу внешнего и внутреннего в Брюллове, подмеченную Ивановым, искреннейшим художником и, по свидетельству современников, человеком «с чистой младенческой душой».

Иванов помог Ге находить «фразы» у любимого Брюллова. Именно в этом плане Ге сопоставит Брюллова с Ивановым: искренне религиозный Иванов не мог писать образá, а равнодушный в вопросах веры Брюллов охотно их писал («и этим доказал свою слабость в этом жанре»). У двух великих художников своего времени Ге почувствовал разные взаимоотношения с Гекубой.

Ге понял: чтобы найти себя, мало познать брюлловскую тайну совершенной формы. Он понял: лишь осмысляя по-своему тысячелетний сюжет, Иванов стал независимым и неповторимым.

И еще одна особенность встречи Ге с Ивановым. Начинающий академический пенсионер пришел к художнику, подводящему итоги творческой жизни, без остатка отданной достижению одной цели. Казалось, Ге должен был увидеть удовлетворенность, успокоенность художника, завершавшего жизненный подвиг, но перед ним стоял человек смятенный, по-прежнему мучительно ищущий, тревожно вопрошавший себя, как быть дальше. А он-то, Ге, полагал по наивности, что до конца его собственных поисков рукой подать!.. Уже на закате жизни Ге скажет об Иванове: сплошное страдание, сплошное мучение, отыскивание, недовольство тем, что найдено, полное разочарование в конце работы, вечная борьба душевных стремлений с тем, что давала школа и жизнь.

Скромная помета на небольшом (43×54,2) эскизе 1859 года — «Под влиянием Иванова» — дорого стоит.

В конце августа 1857 года Иванов ездил в Лондон к Герцену — в те же дни, когда о таком путешествии начал мечтать Ге.

Можно предположить, что Иванов и Ге говорили о Герцене: слишком большое впечатление произвело на Иванова свидание в Лондоне, слишком интересовало Ге все, что связано с Герценом.

Беседа Иванова с Герценом касалась вопросов, в то время еще не вполне занимавших Ге, но скоро ставших основной проблемой всего его творчества. Иванов говорил, что утратил религиозную веру, которая облегчала ему работу, оттого мир души расстроился; он просил — укажите новые идеалы, новую веру.

— Конечно, христианская живопись не вдохновит больше, — отвечал Герцен, — но ведь поэтический элемент и, главное, драма присущи всем эпохам. Не есть ли задача художника схватить самый полный, страстный момент катастрофы. Поэтических и притом трагических элементов и в современном брожении бездна. Чем кровнее, чем сильнее вживается художник в скорби современности — тем сильнее они выразятся под его кистью. Ищите новые идеалы в борьбе человечества за свободу, тут тоже есть и жертвы и мученики.

А Ге все-таки пойдет по-своему: схватит самый страстный момент катастрофы и попробует передать в евангельской теме «скорби современности».

В голубой гостиной

Он поселился с семьей во Флоренции.

Где-то между собором Санта Мария дель Фьоре с «Положением во гроб» Микеланджело и церковью Санта Мария Новелла с фресками Гирландайо, между Санта Кроче с расписанными Джотто капеллами Барди и Перуцци и монастырем Сан Марко, расписанным Фра Анджелико, — где-то между творениями, на века запечатлевшими в камне и краске мысль, чувство и труд своих создателей, разместилась квартирка русского художника Николая Ге, о которой известно только, что в ней была гостиная, обитая голубым шелком.

В голубой гостиной было всегда полно народу — итальянцы, французы, русские. Здесь не жались по углам, не искали глазами знакомых, не представлялись чинно друг другу — здесь встречались без церемоний; гости не делились на постоянных и новичков — все равноправны; сюда являлись, когда хотели, и приводили приятелей — радушие хозяев было неистощимым.

Всякий салон имеет свое лицо. У Ге не слушали итальянских певиц, не играли в карты, не танцевали. У Ге говорили и спорили — об искусстве, о философии, о жизни. В голубой гостиной собирались те, кто умел серьезно говорить и остро спорить.

Здесь, во Флоренции, Ге открыл в себе и развил до совершенства талант оратора. Нет человека, который встречался с Ге и не был поражен его умением говорить, убеждать, доказывать. Восхищенные друзья именовали его пророком, недруги отзывались о нем неприязненно, как о фразере, но и те и другие подчеркивали захватывающую увлекательность его проповедей, блистательную отточенность оборотов речи, в споре — высокую технику шахматного виртуоза, умеющего неожиданными ходами захватить инициативу, разгромить противника, поставить мат. Ге был не просто оратор — он был полемист, «диалектик», как тогда называли. У Даля слово «диалектик» объяснено: «ловкий, искусный спорщик».

С годами он приобрел «чарующую» дикцию профессионала и постоянную уверенность, что его слушают, что внимают ему.

Ге даже внешне очень подходил для роли проповедника. Его красивое лицо было отмечено чертами благородства и силы. Величественная посадка головы. Крепкая, стройная фигура. В момент спора — страстная поза трибуна. И вместе с тем — располагающая доброта улыбки, глаз, задушевная мягкость жестов, как бы струящаяся от него готовность выслушать, понять, принять.

Его внешность часто называли апостольской. Этот эпитет употребляли даже художники — точность их наблюдений как будто не должна вызывать сомнений. (Впрочем, Мясоедов считал его темно-русым, а Репин брюнетом.)

Его называли «апостолом», Репин писал, что от его внешности «веяло эпохой Возрождения», Нестеров в недоброжелательных записках именует его «архиереем». Все это черты одного образа, нужно только смыть эмоциональную окраску.

Известно, что страстного апостола Петра в «Тайной вечере» Ге писал с самого себя. Однако это не флорентийский Ге: апостол Петр много старше автора «Тайной вечери». В 1863 году Ге как бы провидел автопортрет 1893 года.

У Ге всю жизнь были своеобразные отношения с женщинами — душевные и неясные. Женщины тянулись к нему, охотно его слушали, были с ним доверчивы, горячо и преданно разделяли его мнения. Родственница, близко с ним знакомая, вспоминает: «…У него всегда чувственности было очень мало. Он часто и прекрасно описывал красивых женщин, описывал живописно, ярко, но он относился к ним только как художник… Он мало знал женщин и не интересовался женской прелестью, а чем-то другим, когда писал их. Он испытывал, собственно, культ к прекрасным женщинам, но не любил их». Его могла воспламенить ложбинка над верхней губой или милая ямка на подбородке, но женщин, которые ему нравились, он называл «Беатричами»; в имени прекрасной возлюбленной Данте для нас звучит некоторая бесплотность. Женщины ценят чистоту обращенного к ним взгляда; они более чутки к проповеди — искренность для них важнее, чем безукоризненная правота.

…Что они говорили, Ге и его знакомые, собираясь в уютной голубой гостиной?

Не будем задним числом сочинять диалоги. Все равно не воспроизведем теперь ни индивидуальных особенностей, ни пафоса их речей. А пафос был велик; не жалели, по свидетельству очевидца, «ни слов, ни порицаний, ни восторгов»; у Ге в пылу спора выразительно подергивалась правая щека, что придавало его доказательствам особую убедительность.

Однако можем определить круг политических тем, которые обсуждались. Догадываемся, о чем говорили.

Годы 1857–1863-й перенасыщены событиями. Обе страны — и та, в которой поселился Ге, и та, к которой были обращены его помыслы, — переживали бурное время.

Надо полагать, Ге был свидетелем восстания во Флоренция: 27 апреля 1859 года народ изгнал тосканского великого герцога Леопольда. Скоро настала очередь других герцогов — поднялись граждане Пармы и Модены. Ге наверняка был свидетелем знаменитых флорентийских демонстраций. Толпы шли по улицам, несли знамена с гербами городов. На шляпах у демонстрантов были прикреплены розовые таблички с лозунгом «Рим — столица Италии!». Разгоралась борьба за освобождение и воссоединение страны. Знаменитая «тысяча» Гарибальди отплыла из Генуи на помощь восставшим крестьянам Сицилии. Вся страна затаив дыхание следила за победным шествием гарибальдийцев: Палермо — Милаццо — Неаполь. Решающая победа при Вольтурно. Среди «красных рубашек» — солдат «тысячи» — были русские добровольцы. Нет, порывистый Николай Ге не примкнул к отряду свободы, которой всей душой сочувствовал. Он уезжал из Флоренции разве что на этюды в деревню. Видным гарибальдийцем был Лев Мечников, человек блистательной биографии, ученый, публицист, друг Герцена; впоследствии он окажется в числе посетителей голубой гостиной.

Газеты, журналы — герценовский «Колокол», «Современник» — и многочисленные приезжие и проезжие приносили в флорентийскую квартирку Ге вести из России. У русских в Италии оказалось тогда вдоволь злободневных тем для обсуждения и споров. Ге «по целым часам может говорить о России, о ее несчастном положении», — писал едва ли не из гостиной художника один из посетителей. Подготовка крестьянской реформы и отмена крепостного права, мужицкие бунты, близость революции, в которую верили и к которой звали лучшие люди страны, острая взбудораженность общества, жаждавшего перемен, — подумать только, эти годы Ге прожил в далекой Флоренции! Две тысячи триста верст пути и голубой шелк, обтянувший стены гостиной, приглушали вести: тревожные события оборачивались пылкими разговорами.

Впрочем, кое-что ему довелось увидеть своими глазами. Архивные документы раскрывают неизвестную страничку жизни Ге[4].

Оказывается, бурным летом 1861 года он побывал с семьей в России. А принято считать, что он безвыездно прожил за границей все шесть лет пенсионерства.

Дата и маршрут поездки — через Вену и Львов в Подольскую и Черниговскую губернии — позволяют предположить, зачем он отправился на родину: шло межевание земель после реформы. Анна Петровна с сыновьями Николаем и Петром — дома их звали Коко и Пепе — сперва гостила в отцовском имении, потом поселилась на лето в небольшом (188 дворов) местечке Осламове. Здесь Ге расстался с женой и тронулся обратно во Флоренцию; по дороге он навестил своих братьев, Григория и Осипа; Григорий предложил ему взять при разделе поместье в Попелюхах. Ге вдруг почувствовал, что деревенская жизнь его манит: «Буду спешить… приехать и поселиться здесь. Во всех отношениях мне здесь нравится жить». Но до деревенской жизни — еще пятнадцать лет.

Неизвестно, что увидел Николай Ге в России. Однако доподлинно известно, что в Подольской губернии восемьдесят тысяч крестьян отказалось отбывать барщину, волнения охватили 159 сел. Известно, что Черниговская губерния стала центром движения на Левобережье. Вряд ли все это прошло мимо Ге.

Во Львове, на обратном пути во Флоренцию, он встречался с польскими деятелями, жадно набросился на местные газеты, прочитал в «Колоколе» послание русских женщин к польским. В первых же письмах к жене из Флоренции он рассказывает о «льве» Гарибальди.

Догадываемся не только, о чем говорили в гостиной у Ге, знаем, как говорили. По воспоминаниям, в разговорах о политике «господствовал» «тон крайнего либерализма»; в ту пору слово «либерал» означало — человек, мыслящий или действующий вольно. Но от мыслить вольно до вольно действовать самый трудный шаг… Чай из русского самовара, хоть и горячий, остужал пыл острых споров, за малороссийскими варениками, которые виртуозно готовила нянька, вывезенная из черниговского имения, наступало примирение. И все же молодой приятель Ге жаловался: «Он иногда меня упрекает со всем его добродушием, что я, несмотря на свои лета, так мало революционер»[5].

Как, однако, был чуток художник Ге, если запоздалые вести, заглушенные верстами и плотным шелком стен, шумом голосов и звяканьем чайной посуды, тревожили его, воспламеняли, пробуждали в нем замысел картины, в которой передовые деятели русского общества найдут нечто главное, свое.

Для Ге шаг к действию — шаг из гостиной в мастерскую.

Открылось!..

Ге потом вспоминал, как начал «Тайную вечерю». Читал Евангелие — и вдруг ему открылось. А он уже был в отчаянии, он уже хотел бросить живопись — вернуться в Россию и заявить, что ничего не привез, нету таланта, ошибся.

Он уже не разрушает храм, не убивает торжественно никого из своих героев. Шестидесятые годы Ге начал портретами знакомых, набросками на литературные темы: Лир и Корделия, леди Макбет, Дездемона, миф о Фаэтоне, Жан-Жак Руссо, «Пир во время чумы». Он все ищет, уже мало надеясь, — не в истории, так в книгах: сколько страсти у Шекспира — Лир возле мертвой дочери, у Пушкина — последние пирующие в замке, осажденном чумой. Его привлек ненадолго юноша Фаэтон, который не сладил с солнечной колесницей и, пораженный молнией, упал с неба — не всем дано светить людям.

Он пробует силы в пейзаже — Вико, Фраскати, Ливорно. Горные дали, Везувий, залив, виноградники. Природа на его холстах взволнованна и одушевлена. Не «равнодушная», «сияющая вечною красою», а увиденная чутким, влюбленным в мир человеком. Он будет писать пейзажи, пока не покинет Италию, он создаст замечательные полотна, по-новому, по-своему расскажет о прекрасной стране — лет через десять начинающий скульптор Гинцбург увидит в петербургской квартире Ге эти пейзажи и почувствует волнующую, порой гармоническую, порой тревожную красоту далекой страны. Но пейзажи — тоже только поиск. Творческого счастья, полного и всепоглощающего, они не приносили.

И когда, казалось, впереди уже ничего не маячит и он в который раз читал Евангелие, — ему открылось.

Он вдруг все увидел и понял, что это — то, что это ему теперь всего дороже — через неделю была подмалевана картина, «в настоящую величину, без эскиза».

Какое это счастье, когда открылось! Сразу забываешь о годах мучительных поисков, о мыслях и чувствах, которые тайно копились и ждали только последней капли, чтобы выплеснуться в творчестве. Она тяжела и сверкающа, эта последняя капля! Она слепит. Она одна остается в памяти. Рождаются легенды, что великое открывается вдруг. Ньютон увидел, как упало яблоко… Пушкин рассказал Гоголю анекдот о ревизоре… Чайковский услышал случайно песенку деревенского плотника… Так в прекрасных легендах рождаются законы физики, драма, симфония. Капля катализатора пересиливает во мнении людском целые моря — ума холодные наблюдения и горестные заметы сердца.

Как это, однако, много значит, что Ге нашел свое в Евангелии. В книге, которую до него миллионы людей читали полторы тысячи лет. В которой сотни художников до Ге искали и находили свое.

Как это много значит, что Ге, неудовлетворенный собой, страдающий от несамостоятельности, от зависимости, вдохновенно взялся за традиционный сюжет. Он, который вчера только отбрасывал кисть и повторял слова Брюллова: «Лучше ничего не сказать, чем сказать ничего»; он, который еще вчера и думать не смел о евангельской теме, вспоминал разговор Иванова с Герценом — лучше бросить кисть, чем взойти в храм без веры.

И вдруг все увидел там, где и не искал, поднял кисть, осмелился, приступил — да как пошел сразу!

Ручей устал пробиваться между камнями, которые натаскал в свое ложе, он принялся прокладывать новое русло.

Традиционный сюжет подчеркивает новаторство Ге.

Ге читал Евангелие от Иоанна. Он именно это Евангелие любил. Наверно, за его страстность, увлеченность. Оно было по характеру близко Николаю Ге. Мудрец Иванов анализировал Евангелие и в тексте от Иоанна нашел всего более «злоупотреблений и прибавок». А Ге загорелся, читая Евангелие от Иоанна, как просмоленное дерево загорается от молнии, пролетевшей рядом.

Что Николаю Ге до «прибавок»! Он не исторической достоверности искал в Евангелии, он вдруг нашел там отклик своим мыслям, чувствам, увидел в тысячелетней легенде иносказательное отражение того, что его, Николая Ге, сегодня тревожило и давило.

Ге потом признается, что во Флоренции «стал понимать Святое писание в современном смысле».

Разговоры в голубой гостиной, хоть и были всего лишь эхом бурных событий, пробуждали в нем острое чувство современности.

А читал он в Евангелии известную и много раз замеченную художниками сцену тайной вечери — последней встречи Иисуса Христа со своими учениками, когда произнес он роковые слова: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».

«И вдруг я увидел там горе Спасителя, теряющего навсегда ученика-человека. Близ него лежал Иоанн: он все понял, но не верит возможности такого разрыва; я увидел Петра, вскочившего, потому что он тоже понял все и пришел в негодование — он горячий человек; увидел я, наконец, и Иуду: он непременно уйдет. Вот, понял я, что мне дороже моей жизни… Вот она, картина! Чрез неделю была подмалевана картина, в настоящую величину, без эскиза. Правду сказал К. П. Брюллов, что две трети работы готовы, когда художник подходит к холсту…».

Одно важное обстоятельство отличает рассказ Ге о том, как он представляет себе тайную вечерю, от всего, что мы прежде слышали об этом эпизоде. У Ге отсутствует самое ходовое слово, самое привычное для характеристики Иуды — «предатель».

Предательство Иуды — неизбежный финал трагедии, но минута наивысшего напряжения — Иисус, теряющий навсегда ученика-человека. Иоанна взволновало не предательство — разрыв. И сам Иуда — не «предаст», а «непременно уйдет». Ге смещает акценты.

Для него Иуда — не мелкий негодяй, который со страху или из корысти предал своего учителя. Такого Иисус не сделал бы своим апостолом — посланником, избранным для распространения нового учения. В том-то и трагедия Иисуса Христа, что Иуда был доселе учеником и человеком, верным спутником, одним из двенадцати избранных, таким же, как Иоанн, как Петр.

Нужно очень верить, тогда пойдешь по воде. Иуда усомнился — надо ли идти до конца? — и пошел на дно. Новое учение требует служения беззаветного. Такое служение мучительно трудно. Подчас не выдерживают даже избранные — сами апостолы. Когда провокатор несет за тридцать сребреников донос в сыскное отделение — это вызывает омерзение, гнев, досаду. Но великая боль — это когда уходят избранные, словно отрываются кусочки сердца.

Всюду вокруг — в России, в Италии, в Польше — жили и боролись новые люди. Они собирались в группы и партии, каждый шаг их был труден, каждый рассвет означал для них новые бои, новые лишения и тяготы, а ведь чтобы идти, нужно было очень верить да еще убеждать сомневающихся, многие тысячи, — ради них избранные каждый день готовились отдать жизнь.

И, быть может, самая страшная трагедия рождалась тогда, когда один из новых людей, призванный вести других за собой, вдруг понимал посреди пути, что дальше идти не может, потому что идет не туда. Он уходил, зная, что предает, и не мог не уйти. Это было бы тоже предательством — он уже не верил.

Деятели, вместе начиная борьбу, на каком-то этапе по-разному видят конечные ее цели — вот неизбежный конфликт, расчленяющий новых людей общества, новые партии. Он необходим, такой конфликт, однако совершается тяжело, приносит участникам суровые испытания и душевные муки. Не мудрено — именно в этот момент решаются судьбы учений, партий, борьбы, определяется направление.

После ареста Христа преданнейший апостол Петр трижды за одну ночь отрекся от своего учителя. Но не свернул с пути. Пошел дальше. Позорная кличка предателя на века осталась за Иудой.

Замысел — сегодняшнее и вечное

«Современное брожение», свидетелем которого стал Ге в начале шестидесятых годов, было очень сильно и многообразно. Освободительное движение — русское, итальянское, польское — представляло собой яркую палитру направлений, тенденций, взглядов.

За освобождение Италии боролись и гарибальдийцы и монархисты. Монархисты вели тайные переговоры и заключали сделки, гарибальдийцы с оружием в руках принесли свободу доброй половине Апеннинского полуострова. Народ шел за Гарибальди; Гарибальди оставался один шаг до республики, но он добровольно передал власть в руки монархии. Король расформировал отряды Гарибальди, а его самого «отпустил домой».

Частыми посетителями голубой гостиной были поляки — завтрашние повстанцы. Богатые паны и безземельные шляхтичи. Теоретики-утописты. И практики, знавшие деревенские кузницы, где холопы по ночам тайно ковали косы. Все эти люди жаждали освобождения Польши. Завтра они вместе сделают первый шаг, но кто из них рискнет сделать второй, третий… Сотни людей, которых видел и о которых слышал Николай Ге, трогались в путь вроде бы по одному тракту, но направлялись до разных станций.

А Россия! И царь был «освободитель», и благонамеренные реформаторы обсуждали проекты «освобождения», и газеты трубили о «новом времени», но слышались и призывы браться за топоры.

Ге листал журналы, жадно ворошил газеты, добывал нелегальные издания: всюду говорили об идеалах свободы — и в отвлеченной научной полемике и в боевой прокламации. Раскол в «Современнике» показал, что не само слово важно, а кто его произнес. Прекрасные люди Тургенев, Григорович, Толстой — разве они не обличают, разве не пекутся о народном благе? И вдруг оказывается, что «зло» и «благо» для Чернышевского и Добролюбова нечто совсем иное, нежели для Тургенева и Толстого, и им не то что идти вместе, но даже в одном журнале сотрудничать никак невозможно.

К тому времени, когда Ге явится с картиной в Россию, Тургенев будет за границей, Толстой в Ясной Поляне (примется за «Войну и мир»), Чернышевский в крепости, а Добролюбов в могиле.

Кстати, Ге попадет в Петербург в разгар антибрюлловской кампании. Николая Ге станут противопоставлять Брюллову, авторитету и учителю, начнут побивать художника Брюллова художником Ге. Кто знает, может быть, Ге чувствовал себя иногда апостолом, уходящим навсегда от учителя, но уходящим, чтобы идти вперед.

В 1867 году Герцен увидел у Ге авторское повторение «Тайной вечери». Долго стоял перед полотном.

— Как это ново, как верно.

Ге стал говорить, что наступает минута — и уходят друзья, самые близкие, самые верные, уходят, словно часть самого тебя. Он напомнил Герцену о его разрыве с Грановским. Ге знал историю этого разрыва из «Былого и дум». Он помнил стихи Огарева:

И он ушел, которого, как брата Иль как сестру, так нежно я любил!Грановский! Кто бы подумал, Грановский сказал Герцену и Огареву, что ему с ними не по пути.

Герцен печально кивал головой перед «Тайной вечерей»:

— Да, да, это глубоко, вечно, правда.

Он рассказал Ге о своем отношении к новому поколению, идущему за ним, о встрече с Чернышевским:

— Я не смог полюбить его…

Вот ведь до чего конкретно задумывал Николай Ге — и его понимали так же конкретно и остро.

Но конкретное, осмысленное и переданное, как конкретное, никогда не приносило миру великих творений искусства. Нужно в конкретном увидеть общее, выразить это общее, не порывая с конкретным, — нужно, чтобы глубина мироощущения и широта взгляда слились со страстной взволнованностью современника и участника событий. Так рождался «Ночной дозор» Рембрандта.

Ге обладал этим подчас загадочным свойством больших художников, этим особым настроем ума и чувства. Много лет спустя в малороссийском селе он спросил крестьянского мальчика, как его зовут. «Меня — Грицком, — отвечал мальчик, — а вон его — Трофимом, а того — Опанасом». Этот ответ поразил Ге. Слова мальчика, на которые сотни, тысячи людей попросту не обратили бы никакого внимания, привели его к мысли о связи каждого человека с другими, со всем человечеством, о связи всех живущих в мире.

Открывать современное, конкретное в творениях искусства не значит снимать аккуратно масочки: «Под видом такого-то скрывался такой-то». «Этой сценой автор хотел сказать…». Открывать современное — значит, не расчленяя произведение, услышать в нем «музыку Времени», почувствовать идею и среду, в которых оно рождалось, увидеть за частным общее. Именно так прочитал, почувствовал чеховскую «Палату № 6» Владимир Ильич Ленин: «У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6».

«Тайная вечеря» Ге — это тайная вечеря, последняя трапеза Христа с учениками; Христос, Иуда, Иоанн, Петр — именно они, а не ряженые. Но множество незримых нитей связывает картину Ге с той реальностью, в которой он жил. Замысел питало Сегодня…

1 августа 1861 года Герцен в частном письме сообщал: «Главные события в Париже — замирение с Львицким, вследствие чего превосходный портрет…»

Сергей Львович Левицкий (или Львов-Львицкий) — двоюродный брат Герцена, в 50-х годах известный парижский фотограф.

На фотопортрете 1861 года Герцен сидит (скорее, полулежит) у стола в большом кресле. Он облокотился о стол, голову положил на руку. Он глубоко задумался о чем-то. Более того: он живет сейчас лишь этой трагически-напряженной мыслью.

Фотография быстро стала знаменитой. Один из ее экземпляров Герцен через кого-то из общих знакомых переслал Ге. Герцен полагал, видимо, что вот-де живет где-то во Флоренции еще один горячий приверженец, молодой русский художник («Как его? Ге? Совершенно французская фамилия!») — ну хорошо, пусть будет у него фотография, коли ему охота!.. Ничего больше в ту пору Герцен о Ге и знать не мог. Ге даже не относили к числу «подающих надежды». Писатель Григорович, посетив его в Риме, пари держал, что «этот Ге» никогда «ничего не сделает». Между тем фотография Герцена оказалась очень важным эпизодом в жизни Ге.

Даже при беглом упоминании о «Тайной вечере» неизбежно отмечается портретное сходство Христа с изгнанником Герценом. Конечно, сходство есть, и не только портретное, даже поза Христа — как бы зеркально отраженная поза Герцена. Фотография подсказала художнику общие черты героя. Ге уже не отступает от них. Не нужно искать прямого копирования (Ге никогда не «вставлял» натуру в полотно), лицо Христа вовсе не лицо Герцена, но, когда в поисках обобщения художник делает карандашный портрет певца Кондратьева, в нем при полном внутреннем отличии повторяются основные внешние черты герценовской фотографии. Но, пожалуй, стоит задуматься не только о внешнем, бросающемся в глаза…

Тут все вместе: и уже отчаянное желание найти свою стезю в искусстве, любыми, пусть самыми решительными способами порвать со старым; и бурный поток впечатлений, тревожные раздумья, попытки осознать Евангелие в современном смысле; традиционно приходящий в голову образ Христа и полное глубокого значения лицо Герцена, его поза, его напряженная мысль, запечатленная фотографическим аппаратом; и поразивший, как открытие, рассказ о разрыве с Грановским, опубликованный в том же 1861 году в отдельном издании «Былого и дум».

Я правды речь вел строго в дружнем круге, Ушли друзья в младенческом испуге. И он ушел, которого, как брата Иль как сестру, так нежно я любил!Пир, который «приготовлял» Герцен для своих друзей, и неожиданное осознание того, что он расходится с ними, исполнившее его глубокой печалью, идейный разрыв, когда на сердце так тяжело, точно кто-нибудь близкий умер, — вот она межа, вот предел, но надо идти дальше, не оглядываясь, об истине глася неутомимо.

Этот рассказ странно, своеобразно перекликался с переосмыслением евангельской тайной вечери и вместе с тем как бы подытоживал многие беспокоившие Ге впечатления и раздумья.

Фотография, присланная Герценом, оказалась уже не просто внешней подсказкой: она сформировала замысел Ге.

Замысел — традиции и новаторство

Картина была подмалевана за неделю.

Ге всю жизнь писал «запоями». Приходил в мастерскую на рассвете. На нем был длинный, до полу, старый халат; подходя к картине, он засучивал рукава выше локтя. Но он не принимался сразу. Садился против картины в кресло, крутил папироску. Сидел, подперев кулаком щеку, покачивал ногой, стараясь не уронить висящую на пальцах просторную домашнюю туфлю без задника. Искоса и будто лениво разглядывал холст, дымил. Потом резко вставал; обжигая пальцы, торопливо гасил папироску, изо всей силы тыча ее в широкую медную чашку; путаясь в халате, теряя туфли, спешил к картине, брал палитру, кисти — и тотчас снова закуривал.

Он писал быстро, смело; его распирали идеи — он решительно переписывал лица, изменял ракурсы, по-новому решал освещение; шлепая туфлями, отбегал в другой конец мастерской — взглянуть — и уверенным боевым шагом возвращался к картине, будто шпагу, держа в вытянутой руке нацеленную кисть. Он не замечал, как в мастерскую входила Анна Петровна, принимала у него халат и подавала взамен темную, свободную в поясе рабочую блузу. Может, он и руку-то в рукав просовывал, не выпуская кисти.

Порой он злился — палитра со стуком летела на пол и кисти влипали в густые комья краски. Он подбегал к столу, отбрасывал тяжелый переплет альбома и с такой поспешностью, словно от этого зависела вся его жизнь, набрасывал карандашом портреты, позы, варианты композиции. Руки его все время были заняты (современник вспоминал: работал Ге так энергично, что казалось удивительным, как ему двух рук хватает), неизменную папироску он сжимал в зубах, синий дым обволакивал его встревоженную апостольскую бороду, лез в глаза — Ге щурился, встряхивал головой.

По ночам ему снилась его картина. Сердце отчаянно колотилось, он просыпался от страха и сомнений. Все не так…

С трудом попав ногами в растоптанные туфли, он быстро шагал в мастерскую, волоча по полу темно-красный, словно взятый напрокат с полотен Рембрандта халат. Подносил свечу к самому холсту — «не так, не так», — ставил свечу на стол, жадно от нее прикуривал, издали всматривался в картину. Рассказывают, он иногда даже писал ночью. В желтом густом свете бродили черные тени — предметы были изменены, выпуклы и подчеркнуто осязаемы.

Всю группу «Тайной вечери» Ге вначале вылепил из глины и с этой модели писал. Однажды ночью он зашел в мастерскую, поставил свечу на новое место — и вдруг увидел, что его скульптура освещалась с новой точки лучше, выразительнее. Но при таком освещении композиция ему не понравилась: вот если повернуть всю группу вправо вокруг вертикальной оси, тогда будет так. Ге схватил мел и прямо по записанному холсту, по оконченной почти картине набросал все заново. Он работал весело и дерзко. А до отъезда в Петербург, на выставку, оставалась всего неделя.

Это что! Через тридцать лет, работая над «Распятием», в поисках выразительности отхватит ножом правую часть картины!

Домашние в подобных случаях поглядывали на него с опаской — в своем ли уме? А он горячо говорил молодым художникам:

— Не бойтесь своих картин, иначе вам смерть!

Едва заходит речь о «Тайной вечере», сразу припоминаем Леонардо да Винчи; Ге и сам часто повторял:

— Ах, Леонардо! «Тайная вечеря»! Я шел за ним!

Шел-то, может, и шел, да только совсем не туда пришел. У Ге и замысел и решение — все свое.

Между художниками разных эпох и поколений есть более высокий и достойный способ общения, чем подражание.

Лев Толстой, будущий близкий друг Николая Ге, рассказывал, что читал однажды том прозы Пушкина: «И там есть отрывок „Гости собирались на дачу“. Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман…» Вышла «Анна Каренина».

Так художники передают из рук в руки горящий огонь.

Ге говорил о «Тайной вечере» Леонардо да Винчи:

— Вот вам и самый страшный из всех страшнейших суд…

Суд сомнения, суд недоверия, суд совести. «Один из вас предаст меня». Имя не названо. Но каждый из двенадцати учеников Христа уже не верит остальным одиннадцати. Себе не верит — вопрошает Иисуса: «Уж не я ли, господи?» Нарушено великое духовное братство. Гармонию сменила разобщенность. «Тайная вечеря» Леонардо — это двенадцать разных людей, узнавших одну жгучую истину. За длинным столом развернут как бы целый спектр чувств, оттенков отношения. Бессильная скорбь и жажда покарать, порыв самопожертвования и холодок недоумения. Фреска Леонардо — это одна большая духовная драма и еще тринадцать духовных драм.

Ге несет огонь дальше, развивает действие. Его «Тайная вечеря» — уже не смятение чувств, не сомнение. Услышав пророчество Иисуса, Иуда спросил, как и другие апостолы:

— Уж не я ли?

И Христос ответил:

— Ты сказал.

Это в Евангелии от Матфея. А в любимом Евангелии Ге от Иоанна — Христос подает Иуде кусок хлеба со словами:

— Что делаешь, делай скорее.

Апостолы не поняли, к чему это сказано. Они решили, что Учитель просит Иуду прикупить еще еды. Уход Иуды незаметен.

Ге как бы компонует и заостряет оба текста: имя названо, Иуда уходит, все понимают — куда.

Тема Ге — не смятение, не оттенки чувств, пробужденных роковым пророчеством. Тема Ге — столкновение.

Он находит удивительно экономную и напряженную композицию. Эти понятия взаимосвязаны — так же, как в физике, когда при уменьшении сечения проводника возрастает сопротивление.

Нет ни просторных покоев, ни архитектурных элементов, ни пейзажа на заднем плане, нет даже привычного длинного стола, за которым каждый апостол все-таки сам по себе. Угол небольшой комнаты, пустые стены (на них только тревожные глубокие тени). Обстановка помещения почти неощутима — все сосредоточено на главном; недаром современники часто именовали картину: «Тайная вечеря на полу». Низкий стол взят с торца, оттого апостолы как бы сгрудились в темном углу. Каждый из них по-своему откликается на происходящее, но это всего лишь многоголосье хора. Решение темы в четырех крестообразно расположенных фигурах: Христос — Иуда, Иоанн — Петр.

Сечение проводника, по которому течет мысль художника, уменьшено до предела. «Маленькие комнаты или жилища собирают ум…» — говорил Леонардо.

Когда Ге, уже известный художник, увидел в репинской мастерской «Бурлаков», он пришел в восторг:

— Слушайте, юноша, вы сами еще не сознаете, что вы написали. «Тайная вечеря» перед этим — ничто. Очень жаль только, что это не обобщено — у вас нет хора. Каждая личность поет у вас в унисон. Надобно было выделить две-три фигуры, а остальные должны быть фоном картины: без этого обобщения ваша картина — этюд. Ах, впрочем, вы меня не слушайте, это уже специальные придирки. И Рафаэль, и Джотто, и Чимабуэ не задумались бы над этим. Нет, вы оставьте так, как есть. Это во мне говорит старая рутина.

«Картина моя была уже окончена, — вспоминает Репин. — Но как он осветил мне ее этим замечанием зрелого художника. Как он прав! Теперь только я увидел ясно скучную, сухую линию этих тянущих людей, нехудожественно взятых и сухо законченных, почти все одинаково. „Да, разумеется, это этюд, — подумал я, — я слишком увлекся типами“. Но у меня уже не хватало духу переделать все сызнова. „„Тайная вечеря“ — ничто!“ Нет, она идеал картины. Какая широта живописи и обобщения, какая гармония, какая художественность композиции».

Ге ломал традиции. Он словно вошел в комнату тайной вечери на минуту позже, чем все, кто писал этот эпизод до него.

Роковые слова не только произнесены, они уже пройденный шаг. Совершается роковое действие. Происходит молчаливое столкновение. Следующий шаг — разрыв. События разворачиваются стремительно. Некогда даже остановить мгновение — рассказать о каждом из учеников Христовых. Да и нужно ли? Важно, что мы ощущаем их присутствие — там, в плохо освещенном углу, ощущаем их растерянность, волнение, тревогу, даже испуг, — через час, когда придут арестовывать Христа, апостолы разбегутся со страху.

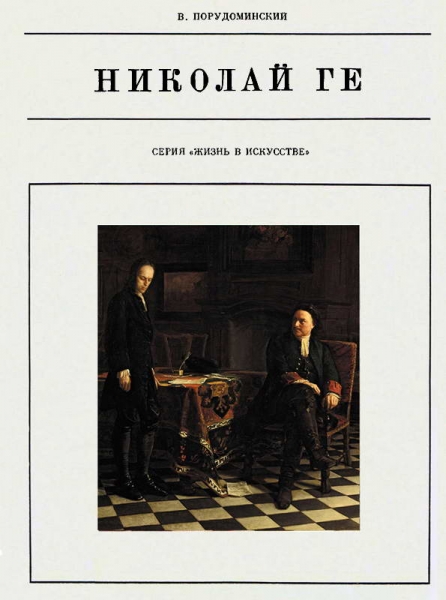

1. Тайная вечеря. 1863

2. Закат на море в Ливорно. 1862

Ге не разворачивает спектра чувств, отношения к событию, он как бы выхватывает лишь два крайних цвета — красный и фиолетовый; точнее, пожалуй, инфракрасный и ультрафиолетовый. Группа апостолов — «хор» — замкнута слева и справа двумя ярко освещенными, выдвинутыми вперед фигурами. Это Иоанн, «ученик, которого любил Иисус» и который во время тайной вечери «припадал к груди» Учителя, и Петр, едва ли не первый, пошедший за Христом. Это границы, крайние точки чувства — страстное отчаяние и страстный гнев. Но их довольно. Все остальное между ними. Слыша стук сердец Иоанна и Петра, мы ощущаем все многоголосое тревожное волнение «хора». Уменьшение площади сечения проводника помогает обобщать.

Новаторство Леонардо состояло и в том, что он поместил Иуду вместе с остальными апостолами, выделив, правда, его лицо упавшей тенью. У предшественников Леонардо (у Гирландайо, например) Иуда одиноко ютится по другую сторону стола.

На картине Ге Иуда опять отдельно (и к тому же окутан тенью). Но в этом «повторении пройденного» заключено зерно нового. Полоса, отделяющая Иуду от остальных, — не воля художника, не средство выразительности, а межа разрыва.

В сохранившемся наброске пером Петр выдвинут вперед, как бы поставлен лицом к лицу с Иудой. Внешне конфликт обострен. Однако Ге изменил композицию. Тема физического столкновения полностью снята. Чистая полоса, отделившая Иуду от тех, с кем он был еще минуту назад, подчеркивает духовный характер, неизбежность и окончательность разрыва.

То же молча утверждают и главные герои. Страстный порыв Иоанна и Петра оттеняет внешнее спокойствие Христа и Иуды, спокойствие, рожденное глубоким осознанием того, что ничего уже изменить, ничего возвратить невозможно.

Все уже кончено для ушедшего в свою скорбную думу Христа, и все кончено для уходящего прочь Иуды. Взгляните, как Иуда накидывает на себя одежду! Его жест откровенен. Его вскинутые руки — словно темные крылья. Он еще думает о полете. Он еще думает, что идет своим путем. Он пока не осознал всей глубины предательства. Это не предатель, который, таясь, крадется продавать. Уходит в открытую человек, который не может остаться.

Рождение живой формы

Ге одел товарища в костюм Иоанна, попросил встать ненадолго в нужную позу, но писал потом — по памяти. Так же писал он Иуду: вглядывался, как кто-то из друзей накидывает плащ, а после изобразил движение — по памяти. Во время работы над «Тайной вечерей» метод был находкой. Впоследствии это стало системой: «Я в голове, в памяти принес домой весь фон картины „Петр I и Алексей“, с камином с карнизами, с четырьмя картинами голландской школы, со стульями, с полом и с освещением — я был всего один раз в этой комнате и был умышленно один раз, чтобы не разбить впечатления, которое я вынес». Из системы рождается теория, которая затем подкрепляет систему.

Жизнь движется непрерывно, не останавливаясь, нужно искать такие выразительные средства, которые передадут эту непрерывность движения. «Невозможно задержать в действительности жизнь», — Ге хочет, чтобы события и на холсте продолжали происходить. Он ищет живую форму.

Ге по-новому рассматривает и обдумывает все, что делал до «Тайной вечери». Почему не задавалось? Он хуже рисовал? Не умел передать натуру? Не знал правил живописи или приемов композиции? Наоборот, он знал слишком много, по крайней мере слишком много, чтобы стать собой; он старается сбросить с плеч лишний груз академических познаний и примеров. Все узнать, все забыть, потом начать сызнова.

Как и всем художникам до и после, Ге приходится для себя решать вопрос о взаимоотношении внутреннего и внешнего: живая форма вызывается живым содержанием, то есть «содержанием истинным». Главное — найти это истинное и вместе с тем до конца свое, броситься в него с головой или, может быть, целиком вобрать его в себя. Нужно быть «полным тем содержанием, которое в сердце и никогда его не покидающее».

Так Ге по-своему развивает мысль Брюллова о том, что картина на две трети готова, когда художник подходит к холсту.

Л. Н. Толстой в письмах к Ге размышлял о «картинах как произведениях человеческой души, а не рук». Ге к этому стремился. Чтобы «содержание, которое в сердце», словно бы само выплескивалось на полотно, чтобы открытая художником истина передавалась прямо из сердца в сердце.

Ге часто будет казаться, что он нашел форму, равнозначную тому, что в сердце, передающую веру в открытую истину, искренность, воодушевление художника, но его не будут понимать. Он станет утверждать, что если в картине то есть — все есть, но многие не почувствуют того. Он мечтал о таком искусстве, «чтобы было без разговоров дорого и ясно одинаково для всех», но ему, как никому другому, придется подолгу и подробно объяснять свои картины.

А он, уже старик, будет повторять восторженно:

— Искусство — это когда взглянул — и все, как Ромео на Джульетту и обратно.

Картина «Совесть» сюжетно как бы продолжает «Тайную вечерю». Стражники уводят Христа. Иоанн и Петр бегут следом. Иуда остается один на залитой лунным светом дороге. Он вдруг очень ясно понял, что ушел с тайной вечери не туда, что разрыв обернулся простым предательством. За доказательствами в идейном споре Иуда обратился к властям, а власти, приняв сторону Иуды, выдвинули свои доказательства: арест, публичное осмеяние, казнь. Они полагали, что можно убить идею, уничтожив ее носителя. Но Иуда понял, что казнь утвердит правоту идеи Христа; Иуда понял, что в борьбе с идеей предал человека, самого себя предал, предал свою идею, подкрепив ее доносом.

Сохранились карандашные наброски Ге — поиски главного, да, собственно, и единственного героя картины — Иуды. В набросках чувствуется упрямое желание поймать неостановившееся мгновение, самое главное, когда всё, ради чего художник взялся за кисть, передается к зрителю — как от Ромео к Джульетте.

Ге ищет живую форму. Иуда в порыве отчаяния прижался лицом к стене — нет, не прижался, он вдавиться в нее хочет, уйти в прохладный, остывший в лунном свете камень… Иуда, разметав руки, распластался на земле в бессильной ярости — что дальше: биться об острые камни? выкрикивать проклятие холодному диску луны? ждать, пока сердце в груди разорвется?.. Иуда сидит, скорчившись, уставился в одну точку, что-то бормочет растерянно; прозрение убило личность… Еще наброски — еще поиски: Иуды стремительные и застывшие. Иуда лежит, мечется, сжался в комок и решительно выпрямился.

И неожиданно последний, «окончательный» Иуда. Спиной к зрителям стоит посреди опустевшей дороги усталый, печальный человек, смотрит вслед ушедшим. Ни лица его не видно, ни рук — одна спина. К тому же — длинные, с головы до ног, одежды. Ничего внешнего — ни порыва, ни скованности, ни яростного раскаяния. Обхватив себя под плащом руками, стоит на дороге одинокий человек. Зябко ему, наверно, и ноги будто каменные — с места не сдвинешь. А ведь надо куда-нибудь идти. Может, бежать за тем, как Иоанн, как Петр? Пасть ниц перед ним? Целовать его израненные ноги? Но разве, вымолив прощение, он вновь уверует в того, перешагнет межу обратно? И уже совсем немыслимо смешаться с толпой, которая будет требовать казни Иисуса, но будет презирать того, кто отдал ей в руки ненавистного Иисуса. Стать рядом со стражниками — увидеть, как истязают человека, которого он любил, но за которым не мог идти дальше? Совершенно некуда деваться. А те уходят — стражники, Иисус, Иоанн, Петр — у каждого своя дорога. А он один посреди дороги — и деваться некуда…

Истина, открытая Ге, обрела живую форму, стремится из сердца в сердце.

Биография начинается

Но до «Совести» еще двадцать восемь лет. А пока — год 1863-й — едет в Петербург художник Николай Ге, везет на выставку первую настоящую картину. Жаждет славы — полного признания, шумного успеха. Он ее получит — свою славу: о «Тайной вечере» будут писать, говорить, спорить. Пролог заканчивается. Начинается биография. Ге это смутно чувствует. Но ему тревожно, даже страшно, по-детски страшно — перехватывает дыхание, замирает внутри. Мальчишеская, увлеченная вера в себя сменяется томительными сомнениями. Ему как-то не приходит в голову, что суждения могут быть разными, противоположными. Завтрашние зрители представляются ему то группой добрых, проницательных друзей, то возмущенной толпой придирчивых и ограниченных недругов. Он старается не думать об этом.

Он прижался лицом к пожелтевшему, в мелких трещинках стеклу. Лежат за окном поваленные, умершие деревья. В вагоне едва уловимо тянет горьковатым дымком.

Ге набивает папиросу и выходит на площадку. Побрякивают поставленные в угол ружья конвойных. Один солдат дремлет, сидя на корточках. Он смугл, похож на итальянца. Ге спрашивает:

— Откуда ты, братец?

— Из Старобельского уезда…

Странно, — этакий итальянец. А для «Тайной вечери» Ге позировали все больше русские, странно. Ге не хочет думать о картине, хочет думать о чем-нибудь пустяшном — о какой-нибудь вынырнувшей в памяти лошадке, которую он не нарисует никогда. Он вспоминает, как рисовал в детстве картинки про 1812 год — одинаковые солдатики на одинаковых лошадках едут рядами — сабли наголо. Тихо переговариваются конвойные. Вот такие смуглые солдатики — сабли наголо — въезжают в польские села.

Шесть лет назад Ге ехал до Варшавы в карете, обедал в деревенских харчевнях, ночевал на постоялых дворах. Теперь громко перестукиваются под вагоном колеса: железная дорога Варшава — Петербург. Ге беспокойно: за шесть лет многое изменилось.

В Италии, еще в Риме, зашел к нему в мастерскую красивый, седобородый старик, разглядывал его эскизы, этюды, бормотал:

— Как это ново, однако! Как необычно!

Ге перебил его с досадой:

— Это старо, подражательно. Вот это, например, я писал под влиянием Брюллова.

— Я не знаю Брюллова, — сказал старик и, взяв Ге под руку, добавил мягко. — Не удивляйтесь, друг мой, я оставил русское искусство во времена Ореста Кипренского.

Это был князь Волконский, декабрист.

На академической выставке 1863 года вместе с «Тайней вечерей» будет выставлен «Неравный брак» Пукирева.

К 1863 году уже открыл себя Перов; русская публика успела оценить запрещенный «Сельский крестный ход на Пасхе», написано «Чаепитие в Мытищах». В Петербурге, куда держал путь Ге, читали «Что делать?» Чернышевского, переданное из Петропавловской крепости, переданные из той же крепости статьи Писарева. В Петербурге запоем читали также Сеченова — «Рефлексы головного мозга». Ходили по рукам листки «Земли и воли».

За шесть лет появилась не только железная дорога Варшава — Петербург.

Знаменательно, что именно в это время — Перова и Пукирева, Чернышевского и Писарева — картину Ге встретят, как «великую искренность». О Ге скажут: «громадный», «колоссальный талант», что всего ценнее — «независимый талант». Независимость — уже много. Но не окончательный итог. Это одновременно результат и начало поисков. Начинается «мучительная работа, которая наполняет в жизни художника все его помыслы». «Мы постоянно должны открывать, узнавать, отыскивать!» — скажет Ге через десятилетия, вступая в последний месяц жизни.

…В воспоминаниях брата Ге, бесстрастных и, наверно, оттого — недобрых, рассказывается, что в детстве Николай не выказывал творческой одаренности: он лишь терпеливо копировал картинки из иллюстрированных журналов.

Бремя славы

Достаточно ли мощный я свершитель,

Чтобы меня на подвиг звать такой…

ДантеПетербургская мостовая

Ге вез домой свою «Тайную вечерю», волновался, а в России уже знали о картине, ждали ее.

В «Санкт-Петербургских ведомостях» появилось датированное первым августа 1863 года «Письмо из Флоренции»: «На годичную выставку Академии художеств прислана будет вещь поразительной красоты… Она удивляет своею новостию».

Автор письма, укрывшийся под инициалами Н. А. (это был романист и критик Н. Д. Ахшарумов), заключал рассказ о картине выводом: «Вы видите совершенно оригинального, самостоятельного мастера, за которого можно поручиться, что он пойдет своею дорогою и будет всегда верен себе и строгой правде своих сюжетов».

Ге волновался: он сам открыл себя в «Тайной вечере» — поймут ли? Он не знал, что едет навстречу славе.

Но российские ценители искусства, еще не видя картины, заранее, понаслышке, радостно и шумливо открывали нового художника — Николая Ге. В Петербурге его встречали восторженно — восходящая звезда, надежда русской живописи!

Шесть лет назад уезжал отсюда по проторенному пути в Рим обыкновенный академический пенсионер; сколько таких безвозвратно кануло в Лету вместе со своими несовершенными холстами, великими замыслами, нечеловеческими страданиями обидчивых неудачников — и следа не осталось! Разве что упоминание в протоколах заседаний академического совета.

А вот он, Ге, добился — едва ступил на петербургскую землю, сразу попал в объятия славы. Художники, ученики Академии, любители — все хотели видеть его самого и его картину.

Прямо с вокзала Ге повезли в Академию и, едва залы освободились от публики, развернули «Тайную вечерю» и натянули на раму. Профессора, члены совета, не пожелали дожидаться утра, толпою отправились в залу. Было уже темно, принесли канделябры, зажгли свечи и осветили картину. Все стояли пораженные, потом молчание разорвали шумные возгласы одобрения. Совет тут же решил присвоить Ге звание профессора, пренебрегая обычным порядком присуждения степеней: ученик — академик — профессор. Из учеников — в профессора! По свидетельству тогдашней печати, «случай, чрезвычайно редкий в летописях нашей Академии художеств».

В честь нового светила устроили торжественный обед. Н. В. Гербель, известный в те годы поэт и переводчик, «спешит уведомить» П. А. Ефремова, известного библиографа и историка литературы, «что обед для Ге будет сегодня в воскресенье, 15 августа, в 5 часов, в гостинице Верра, что около Демута…[6]».

У Гербеля описка — не «15 августа», а «15 сентября», но все остальное точно: обед состоялся, триумфальный обед с именитыми гостями, восторженными тостами и пылкими овациями.