Мойзес Наим Конец власти. От залов заседаний до полей сражений, от церкви до государства. Почему управлять сегодня нужно иначе

Публикуется с разрешения издательства BASIC BOOKS, an imprint of PERSEUS BOOKS LLC. (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия).

© 2013 by Moises Naim

© Н. Мезин, перевод на русский язык (главы 10–11), 2016

© Ю. Полещук, перевод на русский язык (главы 1–6), 2016

© А. Саган, перевод на русский язык (главы 7–9), 2016

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2016

© ООО “Издательство АСТ”, 2016

Издательство CORPUS ®

* * *

Сюзане, Адриане, Клаудии, Андресу, Джонатану и Эндрю

Предисловие Как появилась эта книга

Может показаться, что власть – понятие абстрактное, однако те, кто к ней приспособлен лучше других, то есть сильные мира сего, инстинктивно чувствуют ее взлеты и падения. Те, кто обладает наибольшей властью, острее прочих ощущают, до какой степени ограничена свобода их деятельности, и испытывают чувство бессилия из-за того, что их ожидания от власти, которую обеспечивает занимаемое ими положение, расходятся с тем, что они имеют на самом деле. В феврале 1989 года мне тоже довелось пережить подобное разочарование, пусть и не такое масштабное. Мне было тридцать шесть лет, и меня выбрали министром экономического развития в тогда еще демократическом правительстве Венесуэлы, моей родной страны. Вскоре после того, как мы в результате безоговорочной победы на выборах пришли к власти, в Каракасе начались волнения, вызванные нашими планами урезать субсидии и поднять цены на топливо. Город погрузился в хаос, повсюду царили насилие и страх. И программа экономических реформ, которую мы отстаивали, вдруг обрела совершенно иное значение, несмотря на нашу победу и очевидные полномочия. Если раньше она олицетворяла благополучие и надежду, то теперь стала источником уличных беспорядков, роста бедности и неравенства.

Именно тогда я впервые столкнулся с явлением, полностью осмыслить которое смог лишь много лет спустя. А именно – с пропастью между восприятием и подлинной сущностью власти. Будучи одним из главных министров в сфере экономики, теоретически я обладал огромной властью. На деле же я имел весьма ограниченную возможность распоряжаться ресурсами, привлекать к работе организации и отдельных лиц, ну и в целом делать что-либо. То же чувствовали мои коллеги и даже президент, хотя нам и не хотелось признаваться в том, что наше правительство – колосс на глиняных ногах. Я склонен был отнести эту слабость на счет общего положения дел в Венесуэле: наверняка же преследовавшее нас ощущение собственного бессилия связано с печально известными своей слабостью и неудовлетворительной работой венесуэльскими государственными институтами. Не может быть, чтобы во всем мире тоже было так.

Однако впоследствии я понял, что это практически универсальное ощущение, свойственное всем, кто когда-либо побывал у власти. Фернанду Энрики Кардозу, бывший президент Бразилии, благодаря которому государство добилось успеха, объяснил мне: “Меня всегда удивляло, что меня считают влиятельным лицом, – признался он, когда я брал у него интервью для этой книги. – Даже хорошо информированные и сведущие в политике люди не раз обращались ко мне с просьбами, из которых ясно следовало, что они приписывают мне куда больше власти, чем у меня есть на самом деле. И я всегда думал: «Знали бы они, до какой степени в наши дни ограниченна власть президента». На встречах с главами других государств мы часто об этом рассуждали. Пропасть между нашей реальной властью и тем, что от нас ждут, – причина самого серьезного давления, с которым приходится сталкиваться главе любого государства”.

Нечто похожее я слышал от Йошки Фишера, одного из самых популярных немецких политиков, бывшего канцлера Германии и министра иностранных дел. “Я был молод, и власть меня зачаровывала и манила, – рассказывал Фишер. – И я испытал большое потрясение, узнав, что все эти величественные правительственные резиденции и прочие атрибуты власти суть пустое место. Имперская архитектура правительственных дворцов скрывает, до чего на самом деле ограниченна власть тех, кто в них работает”.

Схожие рассуждения я слышал не только от министров и глав государств, но и от руководителей крупных компаний, глав фондов и больших организаций в самых разных сферах деятельности. Вскоре мне стало ясно, что происходит нечто более серьезное: дело не только в том, что сильные мира сего жалуются на пропасть между предполагаемой и реальной властью. Сама власть испытывает беспрецедентное давление. Начиная с 1990 года я каждый год посещал Всемирный экономический форум в Давосе, где собирались самые влиятельные персоны из сфер бизнеса, государственного управления, политики, СМИ, неправительственных организаций, науки, религии и культуры. Мне посчастливилось присутствовать и выступать практически на всех самых привилегированных встречах сильных мира сего, в том числе на конференции Бильдербергского клуба, ежегодном собрании магнатов индустрии СМИ и развлечений в Сан-Валли и ежегодных собраниях Международного валютного фонда. Каждый год я беседовал с разными участниками, и наши разговоры подтверждали мою догадку: сильные мира сего в наши дни сталкиваются со все более серьезными ограничениями власти. И реакция на мои расспросы свидетельствовала об одном: власть становится слабее, неустойчивее и несвободнее в своих проявлениях.

Я вовсе не призываю пожалеть тех, кто облечен властью. Жалобы правителей на собственное бессилие – еще не повод для паники в нашем мире, где “победитель получает все”. Я лишь хочу описать влияние упадка власти. Далее я подробно разберу процесс упадка, его причины, проявления и последствия с точки зрения способов, которыми он влияет не только на 1 % избранных, но, что важнее, на большой и растущий средний класс, а также на тех, кто вынужден каждый день бороться за выживание.

Мойзес Наим Март 2013 годаГлава 1 Упадок власти

Это книга о власти.

В частности, о том, как власть – то есть способность заставить других делать или не делать что-либо – претерпевает историческую и геополитическую трансформацию.

Власть расширяется, меняет границы, и у авторитетных крупных игроков появляются новые, более слабые соперники. У тех же, кто обладает властью, оказывается все меньше способов ее применить.

Мы зачастую недопонимаем, а то и вовсе упускаем из виду масштаб, сущность и последствия этой трансформации. Слишком уж заманчиво сконцентрироваться исключительно на влиянии интернета и прочих новых технологий, на том, как власть переходит от одного к другому, или же на вопросе, вытесняет ли мягкая сила культуры жесткую силу оружия. Но для полноты картины этого недостаточно. Более того, эти аспекты лишь мешают понять основные силы, меняющие методы, с помощью которых можно получить, употребить, сохранить или утратить власть.

Как известно, власть переходит от мускулов к интеллекту, с севера на юг и с запада на восток, от гигантских старых корпораций к расторопным стартапам, от закоснелых диктаторов к обычным людям на площадях и в виртуальном пространстве. Но недостаточно сказать, что власть переходит от одной части света или страны к другой или распределяется между множеством новых игроков. Власть претерпевает куда более серьезные изменения, которые пока что не до конца осмыслены и признаны. Государства, компании, политические партии, общественные движения и организации, отдельные лидеры по-прежнему соперничают друг с другом, как раньше, но власть, сам предмет борьбы, который они так отчаянно стараются завоевать и удержать, ускользает.

Власть переживает упадок.

Проще говоря, она уже не приносит таких дивидендов, как раньше. В XXI веке власть куда проще обрести (и утратить), а вот пользоваться ею стало гораздо труднее. Бои за власть остаются столь же напряженными – и в зонах боевых действий, и за столами переговоров, и в киберпространстве, – однако отдача от них все меньше. Их ожесточенность маскирует изменчивую природу власти как таковой. Понять, как власть теряет ценность, и мужественно встретить испытания и трудности, которые влечет за собой этот процесс, жизненно необходимо для того, чтобы разобраться в одной из ключевых тенденций, меняющих мир в XXI веке.

Это не означает, что власть исчезает как таковая, равно как и облеченные ею. Президенты Китая и США, руководители компаний J. P Morgan и Shell Oil, главный редактор New York Times, глава Международного валютного фонда и папа римский по-прежнему обладают огромным влиянием. Но все же в меньшей степени, нежели их предшественники. Те, кто ранее занимал эти посты, не только не сталкивались с таким количеством трудностей и соперников: у них было куда меньше ограничений, будь то гражданская активность, глобальные рынки или пристальное внимание СМИ. Они были вольны пользоваться властью так, как считали нужным. В наши дни сильным мира сего приходится расплачиваться за ошибки быстрее и серьезнее, чем их предшественникам. Их отношение к этой новой реальности, в свою очередь, влияет на поведение тех, над кем они властвуют, запуская цепную реакцию, которая затрагивает все аспекты человеческого взаимодействия.

Упадок власти меняет мир.

Цель данной книги – доказать эти смелые утверждения.

Слышали ли вы о Джеймсе Блэке-младшем?

На упадок власти влияют множество самых разных беспрецедентных сил. Чтобы это понять, давайте на время забудем о Клаузевице[1], крупнейших компаниях, входящих в рейтинг Fortune Global 500, и том единственном проценте населения США, на который приходится непропорционально большая доля государственного дохода, и обратимся к примеру Джеймса Блэка-младшего, шахматиста из семьи рабочих, родом из района Бедфорд-Стайвесант, Бруклин, Нью-Йорк.

К двенадцати годам Блэк стал мастером спорта по шахматам: это звание имеют менее двух процентов из 77 тысяч членов Американской шахматной федерации, и только 13 мастеров спорта тогда были моложе 14 лет{1}. Случилось это в 2011 году, и у Блэка были все шансы стать гроссмейстером (звание, которое присуждает Международная шахматная федерация на основе побед претендента в турнирах с титулованными игроками. Гроссмейстер – самое высокое звание, которое может получить шахматист, сохраняется пожизненно){2}.

До Блэка самым юным гроссмейстером в истории Америки был Рэй Робсон из Флориды: он получил это звание в октябре 2009 года, за две недели до пятнадцатилетия{3}.

Играть Блэк выучился самостоятельно с помощью дешевых пластмассовых шахмат, купленных в магазине Kmart, и вскоре переключился на книги о шахматах и компьютерные программы. Кумир Блэка – Михаил Таль, чемпион мира 1960-х годов. Помимо удовольствия от игры, Блэком движет жажда власти. Как он признался в одном из интервью: “Мне нравится диктовать сопернику, что ему нужно делать” – более четкую декларацию врожденной жажды власти трудно себе представить{4}.

Однако успехи Джеймса Блэка и Рэя Робсона уже не диво. Это часть общемировой тенденции, новый феномен, охвативший мир профессиональных шахмат, который долгое время оставался закрытым. Новое поколение учится играть и достигает мастерства в куда более юном возрасте. Гроссмейстеров сейчас больше, чем когда бы то ни было: более 1200 против 88 в 1972 году. Новички все чаще побеждают признанных мастеров, и средний срок чемпионства стремительно сокращается. Гроссмейстерами в наши дни становятся люди самого разного происхождения. Писатель и журналист Д. Т. Макс заметил: “В 1991-м, в год распада Советского Союза, все девять самых авторитетных шахматистов мира были родом из СССР. Воспитанники советских шахматных школ становились чемпионами мира на протяжении последних 43 лет (и только три года это звание принадлежало гражданину другой страны)”{5}.

Теперь ситуация изменилась. Все больше игроков разных национальностей и разного происхождения способны добраться до вершин шахматного Олимпа. А вот удержаться там непросто. Шахматный блогер Миг Грингард заметил: “На планете наберется две сотни игроков, которые, если повезет, смогут победить чемпиона мира”{6}. Иными словами, власть нынешних гроссмейстеров уже не та, что раньше.

Чем объясняются перемены в мировой шахматной иерархии? Отчасти (но лишь отчасти) цифровой революцией.

Нынешние шахматисты пользуются компьютерными программами, которые позволяют воссоздать миллионы партий, сыгранных лучшими гроссмейстерами мира. С помощью специальных программ можно спрогнозировать последствия каждого хода. Соперники могут переиграть любую партию, рассмотреть ходы при всех возможных сценариях, изучить манеру игры любого шахматиста. Интернет расширил кругозор шахматистов всего мира и, как показывает пример Джеймса Блэка, открыл новые возможности игрокам любого возраста и социоэкономического статуса. Каждый, у кого есть доступ в интернет, может найти на многочисленных шахматных сайтах интересующую информацию и достойного соперника{7}.

И дело тут не только в технологиях. Возьмем, например, другого шахматного гения, норвежца Магнуса Карлсена, который в 2010 году в возрасте девятнадцати лет стал первым в рейтинге ФИДЕ. По словам Д. Т. Макса, который опубликовал о шахматисте статью в журнале New Yorker, успех Карлсена объясняется скорее оригинальной и неожиданной стратегией (которой тот отчасти обязан своей феноменальной памяти), чем компьютерным обучением: “Карлсен меньше, нежели его соперники, тренировался с помощью компьютера, а значит, и манера его игры отличается от остальных. Он рассчитывает на собственную способность оценивать ситуацию. Это делает его опасным противником для тех, кто привык полагаться на компьютерные программы и базы данных”{8}.

Разрушение иерархии власти в мире шахмат обусловлено также переменами в глобальной экономике, политике, демографической и миграционной моделях. Многие границы открылись, путешествия стали доступнее, и большее число игроков смогло попробовать свои силы на турнирах по всему миру. Благодаря более высоким стандартам образования, распространению грамотности и умению считать, а также здравоохранению число потенциальных гроссмейстеров увеличилось. В начале XXI века впервые в истории городское население превысило сельское, что вкупе с продолжительным периодом экономического роста, начавшегося в 1990-х годах во многих бедных странах, открыло новые возможности перед миллионами семей, для которых прежде шахматы были непозволительной, а то и вовсе неизвестной роскошью. Разумеется, тому, кто живет на далекой ферме в бедных краях, без электричества и компьютера, или каждый день вынужден тратить много времени на то, чтобы добывать пропитание или носить домой воду, стать шахматистом мирового уровня нелегко. Прежде чем интернет сотворит чудо, нужно, чтобы совпало множество условий.

От шахматной доски – ко всему, что нас окружает

Шахматы – классическая метафора власти. Но в шахматах разрушились, а в некоторых случаях вовсе исчезли барьеры, прежде ограничивавшие крохотный, тесный и стабильный мир чемпионства. Препятствия, мешавшие понять тактику и в совершенстве овладеть искусством игры, равно как и прочие преграды, которые ограничивали доступ на вершину, стали менее серьезными.

То, что случилось в мире шахмат, происходит и с властью в целом. Разрушение барьеров меняет как внутреннюю политику отдельных государств, так и геополитику, битву за клиентов и паству между религиями, соперничество между неправительственными организациями, интеллектуальными институтами, идеологиями, философскими и научными школами. Везде, где власть важна, виден ее упадок.

Одни приметы этого упадка заметны невооруженным глазом, другие становятся понятны благодаря экспертному анализу и научным исследованиям.

Начнем с геополитики. С 1940-х годов число независимых государств выросло в четыре раза. Более того, теперь они соперничают, враждуют или сотрудничают не только друг с другом, но и со всевозможными транснациональными и негосударственными организациями. Появлению Южного Судана (а произошло это в 2011 году), самого молодого государства на планете, активно способствовали десятки неправительственных организаций, в особенности группы евангельских христиан, такие как “Мошна самаритянина” под руководством Франклина Грэма, одного из сыновей Билли Грэма, известного американского религиозного и общественного деятеля, служителя баптистской церкви.

Если государство в наши дни вступает в войну, то военная мощь играет куда меньшую роль, нежели раньше. Боевые действия стали асимметричными: целые армии воюют против малочисленных отрядов повстанцев, сепаратистов, боевиков, причем все чаще побеждает более слабая в военном отношении сторона. Согласно исследованию, проведенному учеными Гарвардского университета, в асимметричных войнах с 1800 по 1849 год слабая (в плане численности войск и вооружения) сторона достигала стратегических целей в 12 % случаев. В тех же войнах, которые происходили в период между 1950 и 1998 годами, слабые побеждали чаще – в 55 % случаев. По целому ряду причин исход современных асимметричных боевых действий скорее зависит от взаимосвязи противодействующих политических и военных стратегий, чем от вооруженных сил. Таким образом, многочисленная, хорошо вооруженная армия уже не гарантирует того, что государству удастся достичь своих стратегических целей. И один из важных факторов такой перемены – растущая способность слабой стороны наносить противнику тяжелый урон в живой силе с незначительным ущербом для себя. Использование самодельных взрывных устройств (СВУ) в Афганистане и Ираке – лучшее тому доказательство. Один из генералов морской пехоты в Афганистане подсчитал, что на долю СВУ приходится 80 % потерь в его подразделении, а в годы войны в Ираке – две трети потерь, понесенных войсками коалиции, стали СВУ. И такой уровень поражающего действия сохраняется, несмотря на значительные средства, которые Пентагон выделяет на меры противодействия, включая 17 миллиардов долларов на покупку 50 тысяч приспособлений для радиоэлектронного подавления: предполагалось, что они нейтрализуют примитивные взрывные устройства на дистанционном управлении (мобильные телефоны, пульты дистанционного управления воротами гаража), приводившие бомбы в действие{9}.

Также сокращается власть диктаторов и лидеров политических партий, равно как и их число. В 1977 году 89 государствами руководили автократы; к 2011 году их количество уменьшилось до 22-х{10}. В наши дни более половины населения планеты живет в демократических государствах. События “арабской весны” вызвали отклик в каждом уголке мира, где не проводятся честные выборы и власть целиком и полностью принадлежит диктатору или правящей верхушке. В странах с недемократическим строем, где разрешены различные политические партии, количество оппозиционных партий выросло в три раза по сравнению с 1980-ми годами. И главы крупных партий соперничают с кандидатами и лидерами, которые вышли из пресловутых политических кулуаров. Примерно половина крупных политических партий в государствах с демократическим правлением в наши дни устраивает праймериз или же прибегает к иным репрезентативным методам, чтобы дать рядовым членам организации больше свободы в выборе единого кандидата. От Чикаго до Милана, от Нью-Дели до Бразилии политические боссы охотно признаются в том, что утратили возможность обеспечивать себе голоса избирателей и свободу решений, которую их предшественники воспринимали как должное.

Эта тенденция затронула и деловой мир. Доходы растут, богатые накапливают огромные состояния, и некоторые пытаются купить политическую власть. Но это явление, столь же тревожное, сколь и неприемлемое, не единственное, что определяет механизмы власти президентов корпораций и состоятельных инвесторов.

Даже элита, составляющая 1 % от всего населения США, не защищена от внезапных изменений в том, что касается богатства, власти и статуса. Несмотря на растущее имущественное расслоение, Великая рецессия имела и корректирующее действие: сильнее всего она сказалась на доходах богачей. Как пишет Эммануэль Саэз, профессор экономики из Университета Беркли, доходы 1 % наиболее обеспеченных граждан США, получающих зарплату, сократились на 36,3 %, а у оставшихся 99 % граждан – всего на 11,6 %{11}. Стивен Каплан из Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете подсчитал, что доля дохода, приходящегося на 1 % населения США, составляющий элиту, сократилась с максимального показателя в 23,5 % в 2007 году до 17,6 % в 2009 году и, как свидетельствуют данные Саэза, в последующие годы продолжала падать. Как писал Роберт Франк в газете Wall Street Journal: “Самые высокооплачиваемые специалисты несут сокрушительные потери. Число американцев, зарабатывающих миллион долларов и более, с 2007 по 2009 год сократилось на 40 % и составило 236 883 человек, в то время как их общие доходы упали почти на 50 % – куда больше, нежели у тех, кто получает 50 тысяч долларов: по данным Федеральной налоговой службы, они лишились менее 2 % своего дохода”{12}. Разумеется, из сказанного вовсе не следует, что концентрация доходов и крупных состояний в большинстве передовых демократических государств, и в особенности в США, не увеличилась. Увеличилась, причем весьма существенно. Но это не отменяет того факта, что экономический кризис затронул отдельных состоятельных людей и целые семьи, в результате чего их богатство и влияние существенно сократились.

Разумеется, личный доход и богатство – не единственные источники власти. Главы крупных корпораций зачастую обладают большей властью, чем “обычные” богатые. В наши дни топ-менеджеры зарабатывают больше, чем раньше, но вот положение у них так же шатко, как и у чемпионов по шахматам. И если в 1992 году президент корпорации из рейтинга Fortune 500 с вероятностью 36 % мог и следующие пять лет занимать тот же пост, то в 1998-м вероятность этого сократилась до 25 %. К 2005 году средний срок пребывания в должности для американского руководителя компании сократился до шести лет. И это общемировая тенденция. В 2011 году 14,4 % президентов 2500 крупнейших мировых корпораций покинули занимаемые посты. Даже в Японии, известной относительной статичностью корпоративной структуры, в 2008 году число вынужденных случаев смены глав крупных компаний выросло в четыре раза{13}.

То же происходит и с самими компаниями. В 1980 году для американской корпорации, входящей в пятерку лидеров отрасли, риск в ближайшие пять лет утратить это положение составлял всего лишь 10 %. Двадцать лет спустя такая вероятность возросла до 25 %. В наши дни один лишь список из пятисот крупнейших американских и международных компаний, которых десять лет назад не было и в помине, показывает, что новички вытесняют традиционные гигантские корпорации. Что касается финансовой сферы, то банки уступают в силе и влиянии более молодым и ловким хедж-фондам: во второй половине 2010 года, в самый разгар резкого экономического спада, десять крупнейших хедж-фондов, большинство из которых неизвестно широкой публике, заработали больше, чем шесть самых солидных банков мира вместе взятых. Причем даже в самых крупных фондах, оперирующих огромными капиталами и получающих значительную прибыль, работает лишь несколько сотен человек.

Гигантские корпорации в наши дни стали куда более уязвимы с точки зрения “ошибок бренда”, которые ставят под угрозу их репутацию, доходы и оценочную стоимость. В одном исследовании было доказано, что для компаний – владельцев самых престижных мировых брендов риск совершить такую ошибку в течение пяти лет за последние два десятилетия увеличился с 20 до 82 %. Состояние BP, Tiger Woods и News Corporation Руперта Мердока сократилось практически мгновенно из-за событий, повредивших репутации компаний.

Словно в доказательство диффузии власти в бизнесе, транснациональные корпорации из бедных стран вытеснили или перекупили некоторые из крупнейших мировых компаний. Инвестиции из развивающихся стран выросли с 12 миллиардов долларов в 1991 году до 210 миллиардов в 2010-м. Крупнейшая сталелитейная корпорация в мире ArcelorMittal выросла из Mittal Steel, индийской компании, которая была основана всего лишь в 1989 году{14}. И когда американцы потягивают свой легендарный Budweiser, они пьют пиво, которое производит компания, образованная в 2004 году путем слияния бразильской и бельгийской пивоварен и в 2008 году взявшая на себя управление Anheuser-Busch, сформировав тем самым крупнейшую пивоваренную компанию в мире. Кстати, ее президент, Карлос Брито, родом из Бразилии.

Подобные тенденции просматриваются не только в традиционных сферах применения власти – военных действиях, политике, бизнесе, но характерны и для благотворительности, религии, культуры и способности граждан влиять на события. В 2010 году число новых миллиардеров достигло рекордных высот. Каждый год одни имена исчезают из этого списка, а другие, ранее неизвестные, появляются, причем это уроженцы самых разных стран.

Благотворительность также перестала быть областью деятельности всего нескольких крупных фондов и международных организаций: возникло множество мелких фондов, появились новые способы жертвования, которые в большинстве случаев позволяют напрямую передать средства от спонсора получателю в обход классической схемы. В 1990-е годы число международных пожертвований, которые совершали в США как отдельные граждане, так и организации, увеличилось в четыре раза, а в период с 1998 по 2007 год еще в два и достигло 39,6 миллиарда долларов – сумма, более чем вполовину превышающая ежегодные отчисления Всемирного банка. Количество благотворительных фондов в США выросло с 40 тысяч в 1975 году до 76 тысяч с лишним в 2012-м. Актеры, спортсмены и прочие знаменитости – от Опры Уинфри и Билла Клинтона до Анджелины Джоли и Боно – популяризовали благотворительность среди элиты. И, разумеется, новые крупнейшие фонды, которые спонсируют Билл и Мелинда Гейтс, Уоррен Баффет и Джордж Сорос, в корне изменили традиционные методы работы такого рода организаций. Тысячи недавно разбогатевших магнатов в научно-технической сфере и руководителей хедж-фондов начинают активнее, чем прежде, заниматься благотворительностью и тратят на это куда большие суммы, нежели это было принято ранее. “Венчурная филантропия” способствовала возникновению новой сферы деятельности, направленной на использование стратегий управления бизнесом в области благотворительности. Агентство США по международному развитию (USAID), Всемирный банк и Фонд Форда столкнулись не только с множеством соперников, которые используют интернет и прочие технологии, но и с более пристальным вниманием общественности и с ограничениями со стороны активистов, получателей и правительств принимающих пожертвования стран.

Стремительно сокращается и традиционная власть главных мировых религий. Так, в государствах, некогда бывших оплотом Ватикана и основных протестантских церквей, все большее распространение приобретают общины пятидесятников. В Бразилии пятидесятники и харизматы в 1960 году составляли лишь 5 % населения – по сравнению с 49 % в 2006 году. (В Южной Корее их 11 %, в США – 23 %, в Нигерии – 26 %, в Чили – 30 %, в Южной Африке – 34 %, на Филиппинах – 44 %, в Кении – 56 %, а в Гватемале – 60 %.) Общины пятидесятников обычно небольшие и ориентируются на местных прихожан, однако некоторые распространяют деятельность и на другие страны. К таким относится, например, бразильская Всемирная церковь “Царство Божие” (Igreja Universal do Reino de Deus, сокращенно IURD), общее число прихожан которой составляет четыре миллиона человек, и нигерийская Искупленная христианская церковь Божья (RCCG). У одного нигерийского пастора сорокатысячный приход в Киеве. Церкви, которые эксперты называют “органическими” или “простыми”, – то есть стихийные, домашние, неиерархические собрания верующих в общинах – разрушают католицизм и англиканскую церковь изнутри. В исламе же (кстати, изначально нецентрализованном) появляются все новые и новые направления, поскольку разные богословы и имамы, выступая по телевидению, излагают противоречащие друг другу интерпретации тех или иных догматов.

Добавьте к этому схожие тенденции в сфере труда, образования, искусства, науки, даже в профессиональном спорте и получите полную картину. Власть разделяется между растущим числом новых мелких игроков самого разного и неожиданного происхождения, в общем, происходит то же, что мы наблюдаем в шахматах. И эти игроки руководствуются совершенно иными, нетрадиционными схемами и правилами.

Я понимаю, что утверждение, будто власть становится слабее и уязвимее, противоречит широко распространенному мнению: мол, в наше время сильные мира сего обладают большей властью, чем когда бы то ни было, они могущественнее прежнего, и позиции их прочны, как никогда. Действительно, многие полагают, что власть – как деньги: если она есть, значит, будет еще больше. С этой точки зрения бесконечный цикл концентрации власти и богатства можно считать основной движущей силой в истории человечества. Разумеется, в мире существует множество организаций и людей, которые обладают властью и едва ли ее утратят. Но, как будет сказано далее, такой подход скрывает из виду очень важные аспекты того, как меняется жизнь.

Как мы увидим далее, в мире происходят гораздо более сложные процессы, нежели переход власти от одной группы влиятельных игроков, связанных общими интересами, к другой. Трансформация власти масштабнее и сложнее. Власть сама по себе становится все более доступной: в наши дни ею обладает куда большее число людей. При этом пределы ее ограничены, и пользоваться ею труднее. И вот почему.

Что изменилось?

Власть укрепляется благодаря барьерам, которые отделяют лидеров от конкурентов. Эти барьеры не только мешают новым претендентам стать серьезными соперниками, но и обеспечивают господствующее положение сильных игроков. Барьеры присутствуют везде – когда речь идет о правилах проведения выборов, о вооружении армий и полицейских формирований, а также о капитале, ограниченном доступе к ресурсам, рекламных бюджетах, запатентованных технологиях, брендах, привлекающих потребителей, и даже моральном авторитете религиозных лидеров или харизме некоторых политиков.

Однако за последние тридцать лет барьеры, окружающие власть, стали не такими прочными. Теперь их куда проще разрушить, преодолеть или обойти. Как покажет наша дискуссия о внутренней и внешней политике, бизнесе, войне, религии и прочих сферах деятельности, причины, лежащие в основе этого явления, связаны не только с демографическими и экономическими трансформациями и распространением информационных технологий, но и с изменениями в политике, а также с существенными сдвигами во всем, что касается ожиданий, ценностей и социальных норм. Так, информационные технологии (в том числе интернет, но и не только он) существенно меняют доступ к власти и ее использование. Но есть и более фундаментальное объяснение того, почему барьеры, окружающие власть, стали слабее – это связано с различными факторами: быстрый экономический рост во многих бедных странах, миграционные модели, медицина и здравоохранение, образование и даже взгляды на жизнь и культурные нормы, – в общем, началась трансформация целей и задач, устройства и возможностей человеческой жизни.

В конце концов, жизнь наших современников от жизни предков отличается не инструментами, которыми мы пользуемся, и не законами, управляющими обществом. Дело в том, что людей на планете стало куда больше, мы дольше живем, лучше себя чувствуем, мы грамотнее и образованнее предков; все больше людей не испытывают недостатка в пище и могут себе позволить тратить больше времени и денег на иные цели, а если нас не устраивает место жительства, нам проще и легче, чем раньше, переехать куда-то еще. Плотность населения увеличилась: теперь люди живут в более тесном соседстве. Выросли благосостояние и продолжительность жизни. Мы чаще контактируем друг с другом, а это, в свою очередь, увеличивает наши ожидания и возможности. Разумеется, далеко не каждый в наши дни может похвастаться хорошим здоровьем, образованием и достатком. Бедность, неравенство, войны, болезни, социальные и экономические проблемы никуда не делись. Но статистические данные, учитывающие продолжительность жизни, грамотность, детскую смертность, питание, уровень дохода, уровень образования, свидетельствуют о том, что мир существенно изменился, равно как изменились человеческое восприятие и отношение к чему бы то ни было, а это, в свою очередь, влияет на условия обретения, сохранения и утраты власти.

В следующих трех главах мы подробно обсудим эту мысль. Во второй главе представлены практические рассуждения о власти, применимые к любой сфере человеческой деятельности. Мы рассмотрим различные способы применения власти, найдем отличия между такими аспектами власти, как влияние, убеждение, принуждение и авторитет, а также продемонстрируем, как власть прячется за барьерами, которые позволяют ей расти и концентрироваться, пока эти же самые преграды не разрушаются и не теряют способность сдерживать натиск. В третьей главе объясняется, как увеличивается власть в самых разных сферах жизни. Почему на практике власть тем больше, чем крупнее организация, которая ею обладает? Почему крупные, иерархически упорядоченные, централизованные организации стали основными инструментами, посредством которых применялась и по сей день применяется власть? Причем эта взаимозависимость между уровнем власти и размерами организации, которая ею обладает, достигла апогея в XX веке. И представление о том, что чем крупнее институт, тем большей властью он обладает, по сей день влияет на обсуждения и споры несмотря на то, что факты свидетельствуют об обратном.

В четвертой главе подробно рассматривается вопрос о том, как большие перемены в жизни ставят перед нами новые сложные задачи, из-за которых труднее воздвигать и защищать барьеры власти, сдерживающие натиск конкурентов. В основе этих перемен – три революционные трансформации, определившие наше время: революция множества, характеризующаяся ростом во всем, начиная с количества стран до численности населения, уровня жизни, уровня грамотности и количества товаров на рынке; революция мобильности, в результате которой люди, товары, деньги, идеи и ценности перемещаются по всему миру (даже в самые отдаленные и ранее недоступные уголки планеты) в невиданных прежде объемах; революция ментальности, отображающая существенные сдвиги в мировоззрении, ожиданиях и надеждах, которые сопровождают подобные трансформации.

Отдельные аспекты этих трех трансформаций наверняка знакомы читателям, однако вопрос о том, как в результате каждой из них власть становится проще обрести и труднее использовать или удержать, ранее в таком объеме не исследовался. В четвертой главе рассматривается, как именно эти серьезные перемены сдвигают барьеры власти и усложняют ее эффективное использование. Результат этих перемен существенно затруднил деятельность крупных централизованных организаций, чьи солидные активы уже не гарантируют лидерства, а в некоторых случаях и вовсе являются недостатком. Обстоятельства, при которых применяются различные виды власти, в том числе подавление, принуждение, убеждение и побуждение, изменились таким образом, который до определенной степени ограничивает, а то и вовсе нивелирует преимущества масштаба.

Упадок власти – новое явление? Он есть? Что делать?

Перемены, которые мы рассмотрим подробно, оказались на руку многим новаторам и новичкам в разных сферах, в том числе, увы, пиратам, террористам, мятежникам, хакерам, торговцам людьми, фальшивомонетчикам и киберпреступникам{15}. Однако эти перемены также открыли новые возможности для продемократических активистов (равно как и для мелких политических партий узкой и экстремистской направленности) и альтернативные пути к политическому влиянию, которые позволяют обойти или вовсе сломать формальную и жесткую внутреннюю структуру политической номенклатуры, причем как в демократических странах, так и в странах с репрессивным режимом. Когда горстка малайзийских активистов летом 2011 года решила “оккупировать” площадь Независимости в Куала-Лумпуре, подвигнув тем самым “индигнадос” (от испанского in-dignados – “возмущенные”) разбить палатки на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, мало кто мог предвидеть, что это выльется в “Захвати Уолл-стрит” и акции протеста в 2600 городах по всему миру.

И хотя эти и подобные им протестные движения так и не привели к существенным политическим переменам, их влияние достойно внимания. Известный историк 1960-х годов Тодд Гитлин заметил: “Кардинальные перемены в общественных дискуссиях, на которые в давно минувшие шестидесятые ушло немало времени – потребовалось три года, чтобы люди заговорили о кровопролитной войне, недостаточном благополучии, ущербной политике и невыполнении демократических обещаний, – в 2011-м совершились за три недели”{16}. С точки зрения скорости, степени воздействия и новых форм горизонтальной организации движения “Оккупай” обнажили ослабление некогда принадлежавшей традиционным политическим партиям монополии на средства, с помощью которых члены общества выражают свои надежды, претензии и требования. “Арабская весна”, начавшаяся в 2010 году на Ближнем Востоке, и не думает заканчиваться: более того, она продолжает распространяться на новые страны, причем отголоски этих волнений ощущают авторитарные режимы по всему миру.

Как было сказано выше, практически то же самое происходит и в мире бизнеса. Мелкие, никому не известные компании из стран, рынки которых только-только стали свободными, умудряются обскакать, а то и вовсе перекупить крупные мировые корпорации и престижные бренды, которые лидеры отрасли создавали десятилетиями.

В геополитике мелкие игроки – будь то “маленькие” государства или негосударственные образования – получили новые возможности: налагать вето, вмешиваться, менять направление и препятствовать объединенным усилиям крупных держав и многосторонних организаций, таких как, например, Международный валютный фонд. Вот лишь несколько примеров: Польша наложила вето на планы государств-участников ЕС по сокращению выбросов парниковых газов, Турция и Бразилия пытались сорвать переговоры крупных держав с Ираном о ядерной программе, дипломатические секреты США были опубликованы на сайте WikiLeaks, фонд Билла Гейтса перехватил у Всемирной организации здравоохранения лидерство в борьбе с малярией, а содержание переговоров по вопросам торговли, климатических изменений и многим другим быстро становится достоянием общественности.

Эти новые и обретающие все большее влияние “мелкие игроки” существенно отличаются друг от друга – как и сферы, в которых они соперничают. Общее у них одно: чтобы добиться известности, уже не важен размер, масштаб деятельности, история и сложившаяся традиция. Они знаменуют собой появление нового типа власти (назовем ее “микровластью”), у которого прежде было мало шансов на успех. В наши дни, как будет показано далее, факторы, влияющие на перемены в мире, в гораздо меньшей степени связаны с соперничеством между суперигроками: скорее, эти факторы зависят от возвышения тех, кто обладает микровластью, и от их способности бросить вызов суперигрокам.

Упадок власти не свидетельствует о том, что суперигроки вымирают. Влиятельные правительства, крупные армии, большой бизнес и престижные университеты столкнутся с небывалыми ограничениями, но своего значения не утратят, и их действия и решения по-прежнему будут иметь вес. Но не тот, что раньше. И не в той степени, в какой им хотелось бы. И уж точно не так, как они ожидают. Может показаться, что утрата сильными прежней власти – сплошное благо (ведь власть развращает, не так ли, однако их ослабление может спровоцировать нестабильность, беспорядки и неспособность решать сложные задачи.

В следующих главах мы рассмотрим, как усиливается упадок власти, несмотря на тенденции, которые, на первый взгляд, свидетельствуют об обратном: “возвращение гигантов” и спасение “стратегически важных компаний” в конце прошлого десятилетия, постоянное увеличение военного бюджета Соединенных Штатов и Китая, а также все увеличивающееся различие в доходах и материальное неравенство. Упадок власти – куда более важное и масштабное явление, нежели поверхностные тенденции и изменения, о которых в настоящее время спорят аналитики и высокопоставленные чиновники, определяющие государственную политику.

Цель этой книги в том числе и в том, чтобы развенчать два главных стереотипа относительно власти. Сторонники первого объясняют перемены во власти, в особенности в политике и бизнесе, воздействием интернета. Приверженцы второго одержимы сменой авторитетов в геополитике, вследствие которой влияние одних государств (в особенности США) уменьшается, а других (в частности, Китая) растет, и это считается главной тенденцией, меняющей мир.

Власть приходит в упадок не под воздействием информационных технологий в целом и интернета в частности. Интернет и прочие средства коммуникации, безусловно, меняют политику, массовую политическую активность, бизнес и, разумеется, власть. Но их роль зачастую преувеличивают и недопонимают. Новые информационные технологии лишь инструменты: чтобы они оказали воздействие, необходимы пользователи, которым, в свою очередь, нужны цели, направленность и мотивация. Фейсбук, Твиттер, смс очень помогли участникам акций протеста во время “арабской весны”. Но обстоятельства, побудившие людей выйти на улицы, обусловлены ситуацией в стране и за рубежом, которая не имеет никакого отношения к новым средствам информации, оказавшимся в распоряжении у протестующих. В египетских демонстрациях, в результате которых Хосни Мубарак ушел в отставку, принимали участие миллионы человек – но в самый разгар событий у страницы на Фейсбуке, которая, как утверждают, и побуждала к протестным действиям, было всего 350 тысяч подписчиков. Более того, недавнее исследование трафика в Твиттере во время волнений в Египте и Ливии показало, что 75 % пользователей, переходивших по ссылкам, связанным с протестным движением, жили за пределами арабского мира{17}. Другое исследование, которое проводил американский Институт мира, тоже посвященное роли Твиттера в событиях “арабской весны”, показало, что новые средства информации “не сыграли существенной роли в организации коллективных действий внутри страны или в распространении протеста на другие государства региона”{18}.

Первым и основным побудительным мотивом протеста оказалась демографическая ситуация в таких странах, как Тунис, Египет и Сирия: в наши дни молодежь там здоровее и образованнее, чем когда бы то ни было, но при этом не имеет работы и вследствие этого испытывает фрустрацию. Кстати, те же самые информационные технологии, которые увеличили возможности обычных граждан, породили и новые способы слежки, подавления и корпоративного контроля: например, так в Иране вычислили и посадили в тюрьму участников несостоявшейся “зеленой революции”. Было бы неверно отрицать важную роль информационных технологий, в особенности социальных сетей, в переменах, свидетелями которых мы являемся, равно как и объяснять эти перемены исключительно следствием широкого распространения технологий.

Упадок власти также не следует путать с любой из “модных” смен власти, которые аналитики и комментаторы исследуют с тех пор, как ослабление Америки и усиление Китая было безоговорочно признано ключевой геополитической трансформацией нашей эпохи: одни радовались, другие порицали, третьи предупреждали о ее недопустимости, с разными нюансами – в зависимости от точки зрения автора. Профессиональные и доморощенные политологи развлекаются вовсю, предрекая грядущий закат Европы и возвышение стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и “прочих”. Но поскольку соперничество между государствами всегда находится в состоянии изменения, чрезмерная сосредоточенность на том, кто слабеет, а кто входит в силу, большое и опасное заблуждение. Это пустая трата времени. Каждую новую группу победителей ждет неприятное открытие: в будущем свобода и эффективность действий властей предержащих окажется ограничена, причем так, как они даже не подозревают, поскольку их предшественники ни с чем подобным не сталкивались.

Кроме того, суммарный эффект этих перемен ускорил разрушение морального авторитета и законности в общем.

Одно из проявлений этой тенденции – утрата веры в профессии и государственные организации, о которой писалось не раз. И дело не только в том, что общественные лидеры теперь кажутся более уязвимыми: те, над кем они некогда властвовали безраздельно, осознали многообразие возможностей и больше прежнего нацелены на то, чтобы реализовать себя в профессии. Сегодня мы не спрашиваем себя, что мы можем сделать для страны: мы спрашиваем, что наша страна, работодатель, поставщик быстрого питания или любимая авиакомпания могут нам предложить.

Неспособность отвлечься от текущих битв и осознать упадок власти в целом обходится дорого. Она вызывает растерянность, мешает осознать важные и сложные проблемы, которые требуют нашего внимания, – от эпидемии финансовых кризисов, безработицы и бедности до истощения ресурсов и климатических изменений. Как бы парадоксально это ни звучало, сейчас мы куда острее осознаем и лучше, чем когда-либо, понимаем эти явления, но при этом совершенно неспособны пойти на решительные действия, чтобы исправить ситуацию. А виной всему упадок власти.

Что же такое власть?

В книге о власти без определения власти не обойтись – равно как и без причины, которая побудила автора взяться за эту старую как мир, но в каком-то смысле самую сложную для понимания тему.

Власть диктовала образ действий и порождала соперничество с тех самых пор, как возникло общество. Аристотель считал власть, богатство и дружбу тремя составляющими счастья. Практически все философы согласны с тем, что человеку свойственно добиваться власти на личном уровне, а правители стремятся укрепить и расширить сферу своего влияния. В XVI веке Никколо Макиавелли в трактате “Государь”, посвященном искусству управления государством, писал о том, что приобретение территорий и политический контроль “поистине… дело естественное и обычное: и тех, кто учитывает свои возможности, все одобрят или же никто не осудит[2]”{19}. Английский философ XVII века Томас Гоббс в “Левиафане”, классическом трактате о природе человека и общества, заходит еще дальше: “.на первое место я ставлю как общую склонность всего человеческого рода вечное и беспрестанное желание все большей и большей власти, желание, прекращающееся лишь со смертью[3]”{20}. Два с половиной столетия спустя, в 1885 году, Фридрих Ницше скажет устами героя “Так говорил Заратустра”: “Везде, где находил я живое, находил я и волю к власти; и даже в воле служащего находил я волю быть господином[4]”{21}.

Это вовсе не означает, что все человеческие устремления сводятся исключительно к жажде власти. Разумеется, любовь, секс, вера и прочие потребности и чувства играют немаловажную роль в жизни человека. Но погоня за властью служила и служит побудительной причиной. Власть формирует общественную структуру, помогает управлять взаимоотношениями как между людьми, так и между членами общества и между государствами. Власть пронизывает все сферы, в которых существует борьба, соперничество или организация: международную политику, войны, внутреннюю политику, бизнес, научные исследования, религию, социальные действия, такие как благотворительность и гражданская активность, социальные и культурные связи всех видов. Даже в нашей личной и семейной жизни власть играет не последнюю роль, равно как и в речи, и даже во снах. Последние две сферы мы затрагивать не будем, но это вовсе не значит, что для них не характерны тенденции, которые я стараюсь объяснить.

Подойдем к вопросу с практической точки зрения. Наша цель – понять, что нужно для того, чтобы обрести, сохранить и утратить власть. Следовательно, необходимо рабочее определение – например, такое: “Власть – это способность направлять настоящие или будущие действия других групп людей и отдельных лиц или препятствовать им”. Иными словами, власть – то, что позволяет нам влиять на поведение других людей, в результате чего они совершают действия, которые в противном случае не совершили бы.

Такой практический взгляд на власть не является ни новым, ни спорным. Несмотря на то, что власть – тема сложная, большинство определений, которыми пользуются социологи, похожи на приведенное выше. Так, мой подход перекликается с изложенным в классическом труде политолога Роберта Даля “Концепция власти” (написан в 1957 году), на который часто ссылаются. По словам Даля, “А обладает властью над Б в той степени, в которой может заставить Б сделать то, что в противном случае тот бы не сделал”. Разные способы применения власти и различные ее выражения, такие как влияние, убеждение, принуждение и авторитет – о них будет сказано в следующей главе, – существуют в этом контексте: одна сторона может (или не может) заставить другую поступать определенным образом{22}.

Но даже если власть – тот побудительный мотив, который движет каждым из нас, как утверждают философы, как сила действия она все же относительна. Чтобы измерить власть, недостаточно обычных показателей, например, чья армия больше, казна богаче, население многочисленнее или ресурсы обильнее. Власть не является неизменной, ее невозможно измерить количественно, поскольку в жизни влияние того или иного лица или организации меняется от случая к случаю. Поскольку власть, дающая возможность управлять, требует взаимодействия или обмена между двумя и более сторонами: слугой и господином, правителем и гражданином, начальником и подчиненным, родителем и ребенком, учителем и учеником – или сложной комбинацией лиц, партий, армий, компаний, институций, даже наций. И с каждой новой ситуацией меняется и способность игроков направлять действия других или препятствовать им – иными словами, их власть. Чем меньше меняются игроки и их характеристики, тем стабильнее становится распределение власти. Но когда количество, отличительные черты, мотивы, способности и характеристики игроков меняются, изменяется и соотношение сил.

И это не абстрактное утверждение. Я настаиваю на том, что власть выполняет социальную функцию. Ее задача не в том, чтобы усилить господство или создать победителей и побежденных: она упорядочивает сообщества (как малые, так и большие), рыночные отношения и весь мир. И Гоббс объяснил это очень хорошо. Поскольку человеку свойственно стремление к власти, писал Гоббс, люди по природе своей агрессивны и склонны к соперничеству. И если власть не обуздает и не направит эти их склонности, они будут воевать до последнего. Но если люди подчиняются “общей власти”, они могут направить усилия на создание общества, а не на его уничтожение. “…Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, – писал Гоббс, – и именно в состоянии войны всех против всех[5]”{23}.

Упадок власти: что поставлено на карту?

Разрушение преград на пути к власти открывает дорогу новым игрокам вроде тех, что изменили мир шахмат и, как мы подробно разберем в следующих главах, продолжают трансформировать другие важные сферы конкуренции.

Эти новые игроки и есть микровласть, о которой мы упоминали ранее. Это власть нового типа: не та масштабная, сокрушительная, зачастую подавляющая власть крупных экспертных организаций, но сила противодействия, проистекающая из способности противостоять большим игрокам и ограничивать их возможности.

Власть эта обусловлена не только нововведениями и инициативностью, но и расширенным спектром таких методов воздействия, как вето, проволочки, диверсии и помехи. Классические тактики повстанцев в условиях военного времени теперь с успехом применяются во многих сферах деятельности. А это значит, что они открывают новые перспективы не только прогрессивным новаторам, но и экстремистам, сепаратистам и прочим людям, чьи намерения сложно назвать благими. Этих игроков, как уже ясно, с каждым днем становится все больше, что вызывает серьезные опасения по поводу того, что произойдет, если упадок власти будут по-прежнему игнорировать, не принимая никаких мер.

Мы все знаем, что чрезмерная концентрация власти наносит вред обществу, в том числе и в тех сферах, которые изначально ориентированы на то, чтобы делать добро: вспомните хотя бы скандалы, сотрясавшие католическую церковь. А что происходит, если власть полностью рассредоточивается или находится в упадке? Философы знают ответ: воцаряется хаос и анархия. Война всех против всех, о которой писал Гоббс, это антитеза социального благополучия. Если власть приходит в упадок, возникает риск именно такого развития событий. В мире, где игроки обладают достаточной властью, чтобы блокировать начинания других, и при этом ни у кого нет возможности осуществить собственный план действий, решения либо не принимаются вовсе, либо принимаются слишком поздно или в таком ограниченном виде, что оказываются неэффективными. Без предсказуемости и стабильности, обусловленных общепризнанными правилами и авторитетами, даже самым беззаботным художникам, композиторам, писателям и поэтам не удастся жить полной жизнью: так, без защиты интеллектуальной собственности они не смогут существовать исключительно за счет творчества. Знания и опыт, которые политические партии, корпорации, церкви, вооруженные силы и культурные организации накапливали десятилетиями, окажутся под угрозой исчезновения. И чем менее надежной будет власть, тем больше наша жизнь будет подчинена краткосрочным стремлениям и опасениям, тем меньше мы сможем планировать будущее.

Совокупность подобных рисков может привести к отчуждению. Влиятельные общественные институты так прочно вошли в нашу жизнь, а барьеры, окружавшие власть, традиционно были так высоки, что мы привыкли строить свою жизнь (решать, что делать, с чем мириться, а с чем нет), руководствуясь параметрами, заданными этими институтами. И в случае отхода от прежних норм упадок власти окажется разрушительным.

Нам жизненно необходимо понять природу и последствия упадка власти, равно как и принять необходимые меры. И хоть вышеупомянутых рисков для воцарения полной анархии недостаточно, они уже влияют на нашу способность справляться со многими серьезными задачами, которые ставит перед нами современность: от изменения климата до распространения ядерного оружия, экономических кризисов, истощения природных ресурсов, пандемий, неискоренимой нищеты “беднейшего миллиарда”, терроризма, торговли людьми, киберпреступности и прочего. Мир сталкивается с целым рядом сложных проблем, для решения которых требуется участие самых разных сторон и игроков. Однако упадок власти также стимулирует развитие: он открыл путь новым предприятиям и компаниям по всему миру, дал слово новым лидерам, создал новые возможности. Но с точки зрения стабильности его последствия чреваты опасностью. Можно ли приветствовать новые мнения, инновации и инициативы, не переживая при этом разрушительный кризис, который стремительно сводит на нет результаты этого прогресса? Понять сущность упадка власти – значит сделать первый шаг к тому, чтобы найти свой путь в новом мире.

Глава 2 Что такое власть Как она функционирует и как ее сохранить

Будильник звенит без пятнадцати семь, на полчаса раньше обычного: начальник настоял, чтобы вы непременно были на совещании, хотя вы уверены, что оно совершенно бессмысленно. Вы бы, конечно, поспорили, но на следующей неделе состоится ежегодная оценка результатов вашей работы, а рисковать повышением не хочется. По радио рекламируют новый Toyota Prius: “Самый экономичный расход бензина среди всех автомобилей в Америке”. Вам до смерти надоело каждую неделю тратить кучу денег на бензин. У ваших соседей Джонсов Prius, почему бы и вам не купить такой же? Но не хватает на первый взнос. За завтраком вы замечаете, что дочка несмотря на то, что на прошлой неделе вы разрешили ей слушать музыку в наушниках при единственном условии: если она вместо шоколадных шариков будет есть мюсли, сидит за столом в наушниках и ест… шоколадные шарики. Вы спорите с женой, чья очередь отпрашиваться пораньше с работы и забирать дочь из школы. Победа остается за вами. Но вас мучит совесть, и чтобы как-то сгладить неловкость, вы соглашаетесь выгулять собаку. Выходите на улицу. Льет дождь. А собака уперлась, и сдвинуть ее с места совершенно невозможно.

Каждый день мы принимаем множество решений, как важных, так и незначительных, выступая в роли граждан, сотрудников, потребителей, инвесторов, членов семьи. При этом нам приходится постоянно помнить о масштабах и пределах собственной власти. Какие бы задачи перед нами ни стояли: получить повышение или прибавку к зарплате, заставить избранного чиновника проголосовать за законопроект, который мы поддерживаем, сделать свою работу так, а не иначе, распланировать отпуск с супругом или уговорить ребенка питаться правильно, – мы каждый раз, сознательно или нет, проверяем пределы собственной власти, то есть способности заставить других поступать так, как нужно нам. Нас раздражает, когда кто-то другой, будь то начальство, правительство, полиция, банк или поставщик телефонных услуг, пытается диктовать нам условия, вынуждает поступать определенным образом или чего-либо не делать. И все-таки мы часто ищем власти, хотя порой и смущаемся этого.

Иногда власть применяют настолько сурово и бесцеремонно, что это запоминается надолго. Несмотря на то, что Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи уже нет в живых, их жертвы наверняка до сих пор вздрагивают при упоминании их имен – впрочем, те же чувства испытывают все жертвы жестоких преступлений, даже если виновных давным-давно поймали. Мы ощущаем власть, и неважно, прошлую или нынешнюю, даже если ею пользовались умело или просто продемонстрировали силу.

Однако степень, в которой власть влияет на нашу повседневную жизнь и образ мыслей, определить трудно. За исключением случаев применения грубой силы, когда нас принуждают к чему-либо с помощью наручников, штрафов, понижения в должности, унижения, побоев и любых других наказаний, власть для нас – скорее эмоциональное давление, нежели физическое насилие. И поскольку с проявлениями власти мы сталкиваемся всю жизнь, мы, как правило, не задумываемся о ней, не анализируем, где она сосредоточивается, как функционирует, как далеко простираются ее пределы и как ее можно ограничить.

Впрочем, это вполне объяснимо: власть трудно измерить. Строго говоря, вообще невозможно. Власть нельзя подсчитать или выстроить по ранжиру. Оценить можно лишь ее субъекты, факторы, средства и проявления. У кого больше денег в банке? Какая из компаний может купить другую или у какой из них самые крупные активы? В какой армии больше солдат, танков или истребителей? Какая политическая партия набрала наибольшее число голосов на прошлых выборах или получила больше мест в парламенте? Все это можно измерить и зафиксировать. Но это еще не власть. Это лишь ее показатели. И, как всякие средства измерения, они ненадежны: подсчеты не дают исчерпывающего представления о том, каким влиянием обладает тот или иной человек или явление.

Власть охватывает все сферы жизни, от государственной системы до рынков сбыта и политики: словом, она присутствует в любой ситуации, когда люди или организации соревнуются или взаимодействуют друг с другом. Соперничество тесно связано с распределением власти, и это неотъемлемая часть человеческого опыта. Борьба за власть – не единственная движущая сила в данном случае, но все же одна из самых важных.

Так как же продуктивно говорить о власти? Чтобы понять, как обрести, применить или утратить власть, необходимо найти доступный, простой и недвусмысленный способ обсуждения. К сожалению, большинство разговоров о власти натыкаются на эти подводные камни и так никуда и не приводят.

Как рассуждать о власти

О власти можно рассуждать продуктивно. Действительно, власть отчасти принадлежит к материальной сфере, отчасти к сфере психологии: она одновременно и вполне осязаема, и существует в нашем воображении. Власть трудно определить и измерить как продукт или явление. Но как движущую силу той или иной ситуации власть можно оценить, равно как ее границы и масштаб.

Возьмем, например, групповой портрет глав государств и правительств, который по традиции делается на саммите “большой восьмерки”, в которую входят наиболее влиятельные государства. Вот президент США, канцлер Германии, президент Франции, премьер-министр Японии, премьер-министр Италии и другие высокопоставленные лица. Все они облечены властью. И с этой точки зрения равны. Действительно, каждый из них обладает гигантской властью. Но чем определяется эта власть? Авторитетом ли занимаемой ими должности, ее истории и связанных с этим традиций? Победой на выборах? Тем ли, что у них в подчинении многочисленный аппарат чиновников и военных? Или тем, что одним росчерком пера они указывают, куда потратить миллиарды долларов налогов на трудовую и коммерческую деятельность граждан? Видимо, всем этим и многими другими факторами. Такова власть как сила: ее можно ощутить, но трудно разделить на составляющие и количественно измерить.

А теперь, держа в уме все ту же фотографию, попробуем представить, насколько лидеры этих государств свободны (или несвободны) в своих действиях. Что происходит во время встреч на высшем уровне? Какие вопросы обсуждают, какие заключают соглашения, чье слово оказывается последним? Неужели каждый раз одерживает верх президент США, которого часто называют “самым влиятельным человеком на планете”? Какие образуются коалиции, кому приходится идти на уступки и на какие именно? Представим, как каждый из лидеров после саммита возвращается к себе на родину и рассматривает накопившиеся вопросы – сокращение бюджета, трудовые конфликты, преступность, иммиграцию, коррупционные скандалы, передислокацию войск и прочие проблемы, актуальные для данного региона. Одни лидеры руководят сильными партиями парламентского большинства, другие опираются на недолговечные коалиции. Одним занимаемый пост позволяет издавать больше распоряжений и указов, другим – нет. У одних рейтинг и авторитет выше, другие замешаны в скандалах, или же их политическое положение непрочно. Эффективность их власти – то, какие действия позволяет предпринимать занимаемая ими должность, – зависит от всех этих обстоятельств и варьируется от ситуации к ситуации.

Несмотря на то, что мы не можем дать количественную оценку власти, мы четко представляем себе, как именно она функционирует. Власть действует в отношении других. Чем точнее мы определим ставки и игроков, тем лучше мы поймем, что же такое власть: из расплывчатого явления она превратится в решающую силу, которая позволяет выбрать конкретное действие, возможность повлиять на ситуацию (или в корне ее изменить), с четким масштабом и реальными границами. Если же мы разберемся в том, как функционирует власть, то поймем, благодаря чему она становится эффективной, укрепляется и растет, поймем, что ослабляет власть, рассеивает, приводит в упадок и вовсе убивает. Насколько власть скована или ограничена в какой-то конкретной ситуации? Какими возможностями обладает каждый из игроков, чтобы изменить положение дел? Рассматривая конкурентную борьбу или конфликт, оперируя практическими понятиями, мы поймем, как будут развиваться события.

В наши дни, как мы увидим далее, накопление и применение власти непредсказуемы.

Как функционирует власть

В первой главе я предложил рабочее определение: “Власть – это способность направлять настоящие или будущие действия других групп людей и отдельных лиц или препятствовать им”. Мне оно представляется удачным в силу своей прозрачности, а также потому, что не использует никаких параметров объема, ресурсов, вооружения и числа сторонников, которые только сбивали бы с толку. Однако это определение необходимо дополнить. Ведь действия других можно направлять и пресекать самыми разными способами. На практике власть проявляется с помощью четырех конкретных средств. Назовем их каналами власти.

• Сила. Первый канал власти, самый известный и очевидный. Сила (или угроза применения силы) – грубое орудие, с помощью которого применяют власть в ряде крайних случаев. Сила – это и побеждающая армия противника, и полицейские с наручниками и камерами, и хулиган на школьном дворе, и нож у горла, и ядерный арсенал для сдерживания агрессии, и чья-либо возможность обанкротить вашу компанию, уволить вас с работы или отлучить от церкви. Проявляется она и в монопольном контроле над каким-нибудь важным ресурсом, который можно как дать, так и отнять (деньги, нефть, голоса избирателей). Наличие силы – это не всегда плохо. Мы радуемся, когда полицейские ловят преступника, даже если для этого им приходится применить силу. Законное применение силы – это право, которое граждане предоставляют государству в обмен на стабильность и защиту. Но на службе и тиранов, и просвещенных правителей сила в конечном счете основывается на принуждении. Вы повинуетесь ей, поскольку последствия сопротивления будут куда хуже.

• Свод норм и правил. Почему католики ходят к мессе, иудеи соблюдают шаббат, а мусульмане пять раз в день совершают намаз? Почему во многих обществах в качестве посредников в конфликтах призывают старейшин и их решения считаются мудрыми и справедливыми? Что заставляет людей следовать золотому правилу и не причинять вред другим, когда ни закон, ни наказание их от этого не удерживают? Ответы кроются в сфере морали, традиций, культурных норм, социальных соглашений, религиозных верований и ценностей, которые передаются из поколения в поколение или которым учат в школе. Мы живем в мире норм и правил. В одних случаях мы им следуем, в других нет. Мы позволяем другим руководить нашими поступками посредством этих норм. Этот канал власти не требует принуждения, он основывается на моральном долге. Пожалуй, лучшим примером служат десять заповедей: посредством их высшая безусловная власть недвусмысленно диктует нам, что делать.

• Реклама. О влиянии рекламы сказано много. Если вместо McDonald's люди начинают покупать бургеры в Burger King или продажи у Honda растут, а у Volkswagen падают, все это заслуги рекламы. Миллиарды долларов тратятся на рекламу на радио и телевидении, на уличных щитах и веб-сайтах, в журналах, видеоиграх и на прочих самых разных носителях, которые способны заставить потребителя сделать то, что он в противном случае не сделал бы: приобрести товар. Рекламе не нужны ни сила, ни моральный кодекс. Она заставляет нас изменить образ мыслей, восприятие: реклама доказывает, что тот или иной продукт или услуга лучше прочих. Реклама – это способность убедить других взглянуть на ситуацию под нужным для убеждающего углом зрения. Торговцы недвижимостью, в красках расписывающие потенциальным покупателям преимущества жилья в том или ином районе, не применяют силу, не давят авторитетом и не меняют структуру ситуации (например, снижая цену). Они воздействуют на поведение клиентов, меняя их восприятие ситуации.

• Вознаграждение. Сколько раз вы слышали эту фразу: “Да я в жизни этого делать не стану, даже за деньги”? Но обычно справедливо обратное: людям платят за то, что они в противном случае не стали бы делать. У любого, кто может обеспечить желаемое вознаграждение, куда больше шансов заставить других поступать так, как ему надо. Он способен изменить структуру ситуации. Будь то предложение жидкого топлива Северной Корее в обмен на разрешение провести инспекцию ядерных реакторов, дополнительные сотни миллионов долларов в бюджете, выделенном на помощь иностранным государствам, чтобы заручиться их поддержкой, или конкуренция между несколькими работодателями за опытного банковского работника, известного певца, профессора или хирурга: в данном канале власти, чтобы повлиять на чье-либо поведение, чаще всего прибегают к материальным благам.

Эти четыре канала – сила, свод норм и правил, реклама и вознаграждение – суть то, что социологи называют идеальными типами: это четко сформулированные, крайние проявления категории, которую они представляют. Но на деле (или, точнее, в случаях применения власти в различных ситуациях) они обычно смешиваются, объединяются друг с другом и редко бывают однозначными. Возьмем, например, власть религии, которая проявляется через множество каналов. Догматы, моральный кодекс (представленный как в священных текстах, так и в проповедях современных священников и гуру) – важная часть вероучения, которая помогает организованной религии вербовать адептов, то бишь получать их время, веру, присутствие на службах, труды и пожертвования. Соревнуясь за потенциальных прихожан, церкви, храмы и мечети прибегают к рекламе. Многие религиозные организации проводят целые рекламные кампании, которые специально для них разрабатывают агентства. Причем вознаграждение они предлагают вполне материальное – не обещание грядущего спасения, а осязаемую выгоду: скажем, доступ к приходскому банку вакансий или к базе данных по прихожанам, которые занимают высокие посты, по детским дошкольным учреждениям, по встречам холостяков. В некоторых обществах причастность к религии не обходится без применения силы: так, например, законы отдельных стран устанавливают определенные формы поведения и виды наказаний, они регулируют длину платья у женщин и бороды у мужчин или предают анафеме врачей, которые делают аборты.

При этом каждый из этих четырех каналов – сила, свод норм и правил, реклама и вознаграждение – функционирует по-своему. Понимание различий между ними позволяет осознать атомарную структуру власти.

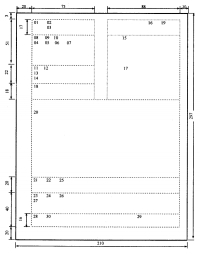

Приведенная мной классификация каналов власти восходит к основополагающему труду выдающегося южноафриканского исследователя бизнеса и управления Йена Макмиллана из Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете (см. таблицу 2.1). В книге “Формулировка стратегии: политические концепции”, опубликованной в 1978 году, Макмиллан рассказывает всем, кто изучает бизнес, о сложностях власти и ведения переговоров. Он подметил, что во всех случаях, когда речь идет о власти, одна сторона манипулирует ситуацией, чтобы повлиять на действия другой стороны{24}. Виды манипуляций могут быть различными в зависимости от ответов на два вопроса:

Во-первых, меняет ли манипуляция структуру сложившейся ситуации или только оценку ситуации второй стороной?

Во-вторых, предлагает ли манипуляция улучшение или же подводит вторую сторону к тому, чтобы та приняла результат, который не является улучшением?

Роль силы (принуждение), свода норм и правил (долг), рекламы (убеждение) и вознаграждения (поощрение) определяет ответы на эти вопросы в любой конкретной ситуации.

Таблица 2.1. Классификация власти по Макмиллану

Источник: по материалам книги Йена Макмиллана “Формулировка стратегии: политические концепции” (1978).

Подход профессора Макмиллана отличают три больших преимущества. Во-первых, он связан непосредственно с практической стороной власти, с ее воздействием на реальные ситуации, решения и поведение. Макмиллана не ослепляет образ лидеров, которые позируют на красном ковре фотографу, олицетворяя собой мощь своих должностей. Исследователь задается вопросами: а) какими средствами располагает каждый из лидеров (равно как его противники и союзники), чтобы справиться с конкретной задачей, б) каковы масштаб и пределы, в которых возможно изменить ситуацию.

Во-вторых, подход Макмиллана стратегический и рассматривает власть в динамике, а следовательно, применим (помимо геополитики, анализа военных проблем и конкуренции между корпорациями) практически к любой сфере деятельности. Поскольку Макмиллан исследует бизнес, то и теорию разработал на основе своих научных интересов, а именно бизнеса и управления, изучая динамику власти внутри компаний. Однако этот же подход можно применить к любой другой области, что я и делаю в этой книге.

Третье существенное преимущество такого взгляда на власть в том, что он позволяет разграничить такие понятия, как власть, могущество, сила, авторитет и влияние. И в этом очень помогает концептуальная схема Макмиллана. И власть, и влияние могут менять поведение других или, точнее, заставить других делать или не делать что-либо. Но влияние меняет восприятие ситуации, а не саму ситуацию{25}. Таким образом, классификация Макмиллана помогает продемонстрировать, что влияние – разновидность власти в том смысле, что власть включает в себя не только действия, которые меняют ситуацию, но и действия, которые меняют способ восприятия ситуации. Влияние – форма власти, но, разумеется, власть можно применять и другими способами.

Например, красочный рассказ о преимуществах того или иного района, направленный на то, чтобы заключить сделку, изменив восприятие покупателем стоимости жилья, отличается от другого способа продажи – снижения цены дома. Агент по продаже недвижимости, который меняет восприятие покупателя, обладает влиянием для того, чтобы это сделать, а владелец, который снижает цену, чтобы продать дом, обладает властью изменить структуру сделки.

Почему власть меняется (или не меняется)

Поговорим о власти с точки зрения способности различных игроков влиять на исход сделки. Любая конкуренция или конфликт, будь то война, битва за долю на рынке, дипломатические переговоры, привлечение верующих общинами соперничающих конфессий, даже спор о том, кому после ужина мыть посуду, связаны с распределением власти. Это распределение отражает способность соревнующихся сторон заставить других поступать так, как им надо, с помощью комбинации силы, свода норм и правил, рекламы и вознаграждения. Иногда соотношение сил не меняется в течение длительного времени. Примером может служить классический “баланс сил” в Европе XIX века: континент избежал масштабных войн, границы государств и империй менялись незначительно и только по договору. Так же было и в разгар холодной войны: СССР и США с помощью значительного количества силы и вознаграждений выстраивали и поддерживали глобальные сферы влияния, которые, несмотря на эпизодические локальные конфликты, практически не менялись.

Структура рынков колы (как Coca, так и Pepsi), операционных систем (PC и Mac) и пассажирских самолетов для перелетов на дальние расстояния (Boeing и Airbus), на каждом из которых представлены два главных игрока плюс несколько аутсайдеров, – еще один пример стабильного (или, по крайней мере, не очень изменчивого) соотношения сил. Но как только новая сторона обретает способность более действенно применять силу, убедительнее апеллирует к традициям и моральному кодексу, выдвигает более заманчивое торговое предложение или обещает большее вознаграждение, власть меняется и преобразует всю перспективу, причем зачастую кардинальным образом. И тут начинается самое интересное: возникают новые возможности, трансформируются сферы деятельности, меняется государственный строй, развивается культура. Если же такие сдвиги происходят более-менее одновременно, меняется повседневная жизнь каждого.

Но из-за чего меняется соотношение сил? Например, из-за появления нового талантливого игрока, подрывающего устои, такого как Александр Македонский или Стив Джобс, или революционного изобретения вроде стремени, книгопечатного станка, интегральной схемы или YouTube. Разумеется, распределение власти может меняться из-за войн и стихийных бедствий: так, последствия урагана Катрина привели к маргинализации некогда могущественных школьных советов Нового Орлеана и росту влияния чартерных школ. Нельзя сбрасывать со счетов случайности и слепое везение: тот, кто прежде прочно сидел в своем кресле, может допустить стратегическую ошибку или промах и лишиться должности. Вспомните хотя бы Тайгера Вудса или Дэвида Петреуса. А иногда годы и болезнь берут свое и меняют расстановку сил в руководстве компании, в правительстве, армии или спорте.

С другой стороны, не каждое изобретение становится популярным. Не каждый хорошо управляемый бизнес с востребованным продуктом и тщательно разработанным планом получает финансирование или возможность сбыта, необходимые для того, чтобы получить место под солнцем. Одни гигантские корпорации и организации оказываются беззащитными перед новыми ловкими соперниками, другие же отгоняют их, как назойливых мух. Перемены во власти непредсказуемы. Распад Советского Союза, “арабская весна”, спад популярности крупных газет вроде Washington Post, появление Twitter в качестве источника информации – все это говорит о том, что невозможно предугадать, какие перемены во власти ожидают нас в ближайшее время.

Значение барьеров для достижения власти

Пытаться предсказать перемены во власти – пустая затея, однако понять тенденции, которые влияют на расстановку сил или меняют саму природу власти, необходимо. А для этого нужно определить, какие существуют барьеры для достижения власти в данной конкретной сфере. Из-за каких технологий, законов, оружия или уникальных ресурсов новичкам трудно добиться власти, которой обладают старожилы? Как только возникают барьеры, те, кто наделен властью, укрепляют свое положение и контроль. Когда же барьеры разрушаются, новые игроки получают конкурентное преимущество и могут бросить вызов существующей структуре власти. И чем сильнее разрушен данный барьер власти, тем необычнее и неожиданнее оказываются новые игроки и тем быстрее добиваются успеха. Определите барьеры власти и то, укрепляются они или слабеют, и вы разгадаете бо́льшую часть загадки власти.

Монополии, однопартийные системы, военные диктатуры, общества, где предпочтение официально отдается какой-то одной нации или религии, рынки, переполненные рекламой одного-единственного продукта, картели наподобие ОПЕК, политические системы вроде американской, когда две партии эффективно контролируют весь избирательный процесс, так что у мелких партий нет никаких шансов, – все это ситуации, когда барьеры, окружающие власть, высоки, по крайней мере пока что. Однако некоторые крепости можно взять штурмом – либо потому, что их оборона не так сильна, как кажется, или же они не готовы к новым типам нападающих, либо, если уж на то пошло, потому что ценности, которые они защищают, утратили смысл. Но в этом случае торговые пути их обходят, да и для противников они не представляют никакого интереса.

Например, основатели Google не ставили себе целью ослабить влияние New York Times или любой другой крупной медиакомпании, однако именно этого они и добились. Афганские повстанцы, использующие самодельные взрывные устройства, банды сомалийских пиратов, которые на утлых суденышках, вооруженные АК-47, захватывают крупные корабли в Аденском заливе, обходят барьеры, которые обеспечивали господство армий и флотов, оснащенных по последнему слову техники. Это приводит не столько к переменам во власти этих армий и флотов, сколько бросает вызов власти как таковой.

Из-за барьеров, окружающих власть, разнятся ситуации, которые на первый взгляд кажутся похожими. Небольшая группа компаний может контролировать большую долю рынка в определенной сфере, потому что располагает необходимыми ресурсами, предлагает востребованный продукт или уникальную технологию. Или же она может попытаться воздействовать на политиков (а то и просто подкупить их), чтобы те разработали свод правил, в силу которых конкурентам будет труднее выйти на рынок. Запатентованные технологии, доступ к ресурсам, нормативные ограничения и коррупция – четыре очень разных вида преимуществ. Передел власти происходит, когда растет необходимость контроля над определенными ограниченными ресурсами для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке: появляются либо альтернативы, которые помогают другим игрокам обойти барьер, либо новые технологии, благодаря которым новые игроки могут выйти на рынок.