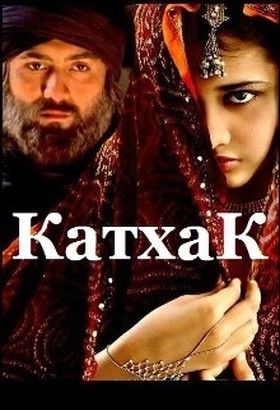

Артур Сунгуров Катхак

Пролог

Восток всегда манил меня, а Индия представлялась загадочной страной, попасть в которую можно только во сне. И вдруг мечта сбылась — моя двоюродная сестра получила работу в посольстве и переехала в Лакхнау, штат Уттар-Прадеш.

«Приезжай, — написала она. — Покажу настоящую Индию!».

И вот я уже в самолете, вот выхожу под палящее южное солнце, от которого небо кажется не голубым, а белым.

Лена специально взяла отпуск на три дня, чтобы показать мне город. За то время, пока мы не виделись, она превратилась в настоящую индианку — стала смуглой, очень стройной и говорила по-русски с забавным акцентом. Дома она переоделась в сари и приготовила на обед местные деликатесы, хвастаясь тем, что переняла индийские традиции.

Лакхнау был именно таким, как я и представлял — мирно уживающиеся рядом современность и старина, смешение рас и вероисповеданий. Я шел по улицам и видел местных жителей, одетых в деловые костюмы и джинсы, в сари и дхоти[1], в хиджабы и галабеи[2]. Лена показывала мне развалины английского посольства, погубленного народным восстанием, руины храмов, уничтоженных в период правления династии Моголов, резиденцию последнего наваба Лакхнау, местные семейные ресторанчики, существовавшие, казалось, от начала сотворения мира.

Потом была ночь — жаркая, черная. Отдыхая от дневной прогулки, мы сидели в открытом кафе и пили жасминовый чай. Смотрели на город, усыпанный желтыми звездами фонарей, и на реку Гомти, усыпанную желтыми фонарями звезд. И фонари и звезды здесь были иные, не такие, как мне приходилось видеть раньше — глазастые, яркие, любопытные. Они вспыхивали и гасли, будто подмигивали, обещая в ближайшем времени невероятные события.

— Поехали на «Рамаяну»? — предложила вдруг сестра, отставляя пиалу, в которой на донышке золотилось озерцо недопитого чая.

— Разве театры еще работают?

— Здесь представления дают и днем, и ночью, — загадочно улыбнулась Лена. — Поедем, тебе понравится.

Морщинистый таксист на автомобиле середины прошлого века отвез нас в Старый город. Многоэтажные здания сменились каменными особняками, храмами, похожими на окаменевшие яблоки, груши и кукурузные початки. Улочки становились уже и извилистей. Остаток пути пришлось преодолеть пешком, вдыхая ароматы специй, цветов и горячего молока.

Вскоре я услышал музыку — грохот барабанов, мелодичные перекаты струн и звон бубенчиков. Мы сделали еще один поворот и оказались на небольшой площади перед двухэтажным домом за каменной полуразрушенной стеной. На площади находилась настоящая сцена — с занавесом, рампой и оркестровой ямой. Правда, занавесом служил видавший виды отрез плюша, вместо софитов горели факелы, а музыканты сидели на досках, брошенных поверх мостовой. Зрители тоже расположились, как кому вздумается — кто на переносных стульчиках, кто на циновках, которые продавались здесь же, кто просто на земле. Лена взяла циновку, бросив продавцу десять рупий, мы уселись позади всех и стали смотреть.

Сюжет «Рамаяны» я знал еще с детства: два брата — Рам и Лакшман — отправились в опасное путешествие, чтобы победить демона и освободить красавицу. Позже Лакшман построил дом на одном из местных холмов и основал город Лакшамнпур, который сейчас называется Лакхнау.

— Это сцена изгнания Рама, — шепотом пояснила мне Лена. — Мы видим его мачеху, царицу Кайкейю, она собирается настроить царя против Рама и прихорашивается, чтобы произвести на мужа впечатление…

— Скажешь мне, когда появится Хануман?[3] — так же, шепотом, попросил я.

— Хануман?! Что ты, я не уверена, что сегодня мы увидим хотя бы самого царя!

— Как так?

— Если показывать «Рамаяну» от начала и до конца, то понадобится полтора года! Не находишь, что это немного утомительно не только для артистов, но и для зрителей? Это семейный театр. Они показывают кусочек из «Рамаяны» каждые выходные, по праздникам, а иногда и в будни. Смотри, не отвлекайся! Вот она — настоящая Индия!

Я последовал ее совету с удовольствием, потому что артистка, изображающая вероломную царицу, была чудо, как хороша. Ей было едва ли больше двадцати лет, и от индианок она отличалась светлой кожей, цвета молока с корицей. Сначала я даже подумал, что лицо у нее выбелено гримом.

Но самым удивительным оказалось ее искусство — изящество жестов и быстрота, с которой она отбивала ритм босыми ступнями. Браслеты из бубенчиков, охватывающие щиколотки, звенели при каждом движении. Танцовщица умудрялась создавать из звона бубенцов собственную музыку, которая гармонично перекликалась с барабанами и оттенялась игрой на ситаре.

Лицо танцовщицы, ее плечи, кисти, пальцы словно рассказывали зрителям историю, не произнося ни единого слова. Я увидел, как царица примерила ожерелье и отбросила, сочтя его недостаточно красивым, потом подвела глаза, потом улыбнулась своему отражению, потом помрачнела, вспомнив, что сейчас ей предстоит коварный и опасный разговор. Я видел, как ее снедал стыд за то, что она решила оговорить безвинного, и как наполнял страх за свое будущее при мысли, что не ее сын, а Рам взойдет на трон.

Было странно, что я, совсем не знающий хинди, так прекрасно понимал девушку, которая не знала русского языка и едва ли могла общаться на английском. Время остановилось, мир вокруг исчез, и я забыл обо всем и обо всех.

В свете факелов царица казалась прекрасной, как богиня. Запах бетеля, который жевали некоторые зрители, действовал подобно наркотику. Не в силах усидеть на месте, многие вскакивали и начинали танцевать, захваченные порывом и талантом юной артистки. Когда музыка смолкла, танцовщица убежала за занавес, а потом опять вышла на сцену с традиционными поклонами. Следом появился пожилой индус, пропел благодарственную молитву, совершил ритуальные возлияния и надел на шею танцовщицы венок из цветов. Люди стали расходиться, но мы с Леной медлили уйти — я уговорил ее подойти к артистам, чтобы лично поблагодарить за представление.

— Вам понравилась Рекха? — спросил пожилой индус на очень правильном английском, после того как Лена сделала комплимент танцовщице. — Рекха моя дочь, и катхак у нее в крови. Вы англичане?

Лена сказала, что мы русские.

— Русские?! — лицо индуса расплылось в широчайшей улыбке. — Индия, Россия, дружба! Я был в Советском Союзе, давно, в юности. Мы показывали «Рамаяну». Я люблю русских, они так похожи на нас!

Мы познакомились. Джамшид оказался хозяином маленькой семейной труппы. В нее входили его жена, два сына с женами и детьми, старшая дочь с мужем, и еще одна дочь — Рекха. С чисто индийским гостеприимством Джамшид тут же пригласил нас на ужин. Отказаться было невозможно, и вскоре мы с Леной уже стояли во внутреннем дворе, где был разбит сад. Старые сливовые деревья отцветали, и бледно-розовые лепестки падали нам на головы и в пиалы с чаем, которые поднесли перед едой.

Дом был старый, каменный, но хозяева привнесли в него блага цивилизации. Джамшид с гордостью щелкнул включателем, и при электрическом свете Рекха из богини превратилась в обыкновенную девушку. Кроме светлой кожи она отличалась еще и необычным цветом глаз. Глаза ее были синими, как утреннее небо Лакхнау. Я так смотрел на нее, что Лена толкнула меня локтем.

Нас пригласили в гостиную, обставленную вполне современно. Здесь было старенькое фортепиано, фотографии членов семьи на каком-то пикнике, диван, кресла — как в обычных домах. Но всюду валялись ножные браслеты, одиночные бубенчики, реквизиты для спектаклей — копья, луки, венки из искусственных цветов. Женщины вмиг убрали их и накрыли стол.

За ужином я убедился, что Лакхнау оказался верен себе. Мы брали невообразимо вкусную еду с фарфоровых тарелок пальцами, сидели вокруг низкого столика поджав ноги и передавали друг другу бутылку с «Кока-колой».

— Что такое — катхак? — спросил я.

— Это танец, — пояснила Лена. — Он появился в Лакхнау в XVII веке, во время правления Великих Моголов.

Лена болтала с Джамшидом, а я очень хотел и не решался обратиться через нее к Рекхе. Она лукаво улыбалась, замечая мое внимание, но потом ускользнула из комнаты — ее позвала мать. Скучая без девушки, я стал рассматривать фотографии на стене, и заметил среди них миниатюру. На ней изображалась свадьба на индийский манер, хотя одежды на женихе были мусульманские — галабея и тюрбан. Жених был стар, со спокойным и умным лицом, а невеста, наоборот, очень юная, почти девочка. Она показалась мне похожей на Рекху. Художник не забыл даже синие глаза. Самое интересное, что под миниатюрой в персидском стиле была надпись на санскрите.

— Спроси, кто нарисовал Рекху, и что там написано, — попросил я сестру.

Лену тоже заинтересовала миниатюра, и она указала на нее хозяину дома.

— Это не Рекха, — засмеялся Джамшид. — Это Гури, наша родоначальница. Именно она придумала танец, которым вы любовались сегодня. Художник изобразил ее свадьбу. Это было, примерно, в 1705 году. Надпись внизу гласит «Катха кахе со катхак», то есть: «Тот, кто рассказывает историю».

— А старик, за которого выдают Гури?.. — спросила Лена. — Она так молода, но не выглядит несчастной.

— Это шейх Хафиз[4] Камлалл Джаханабади, — с гордостью объяснил Джамшид. — Он был советником при дворе Великого Могола Аламгира.[5] Того самого, кто поклялся уничтожить культуру индусов — наши танцы, песни, поэмы, храмы. Хафиз Джаханабади был мусульманином из почтенной семьи, а Гури — незаконнорожденной таваиф…[6]

Лене пришлось переспросить значение непонятных слов, и хозяин, хитро улыбнувшись, шепнул что-то старшему сыну. Тот вышел и вернулся с простой школьной тетрадкой, листы которой были заполнены крохотными, но четкими английскими буквами.

— Это записал еще один мой сын, — сказал Джамшид, — он не хочет быть артистом, и я отправил его в Дели. Он поступил в университет, чтобы стать адвокатом. Может, он и прав. Молодежь сейчас редко идет по стопам родителей. В прошлом году Раджив нашел записи шейха Джаханабади, и перевел с санскрита на английский нашу семейную историю. Я научился английскому, чтобы общаться с туристами, но писать и читать не умею. Возьмите, переведете на русский. Мне будет приятно.

Лена попыталась возразить, что перевод семейной истории — это драгоценность, и мы не можем забрать ее. Но Джамшид пояснил, что у него сохранился оригинал, а тетрадь, которую он предлагал нам — копия, поэтому мы со спокойным сердцем можем принять подарок.

Когда нас провожали, я снова увидел Рекху. Она танцевала на каменных плитах внутреннего двора под аккомпанемент пения матери. Желтые звезды смотрели на нее и перемигивались, как заговорщики, а слива осыпала лепестками. И девушка вновь показалась мне богиней, небожительницей.

Лена крепко сжала мою ладонь, и потянула за собой.

— Приходите завтра! — приглашал нас Джамшид. — Рекха будет танцевать для вас!

Потом было еще несколько ярких, удивительных дней в древнем городе. А ночью я неизменно бывал у дома со старыми сливовыми деревьями и смотрел танцы под звон бубенцов. И только вернувшись из путешествия я раскрыл тетрадь, чтобы узнать удивительную историю шейха Джаханабади и таваиф Гури…

1

История, рассказанная шейхом Джаханабади

Так получилось милостью Аллаха, что я был первым, кто увидел ее. Был месяц азар, и была ночь. Я засиделся, просматривая «Книгу исцелений» Абу Синны, и не сразу услышал стук в дверь. Кормилица Хадиджа, которая после смерти моей дражайшей Басиме заменила хозяйку, проснулась и пошла открывать.

Предоставив Хадидже разбираться с нежданными гостями, я перевернул страницу, пробегая пальцем строчку справа налево. Это была моя любимая книга, я часто перечитывал ее, хотя и знал едва не наизусть.

Ворчанье Хадиджи становилось громче, и вскоре она уже кричала, призывая на чьи-то головы проклятья всех джиннов.

— Что там, Хадиджа-джан? — спросил я, но кормилица захлопнула двери и задвинула для верности засов.

— Попрошайки с улицы, — возмущено заявила она, застыв на пороге в белой неподпоясанной галабее и со светильником в руке.

— Дай им все, что найдешь на кухне, и пусть уходят с миром, — сказал я, возвращаясь к мудрости Абу Синны.

— Сама разберусь, кому и что давать из этого дома, — буркнула Хадиджа, глядя на меня с неодобрением. — Почему вы не спите? В вашем возрасте…

— Хафиз Камлалл! — раздался вдруг женский голос с улицы. — Открой!

Моя кормилица оказалась у окна быстрее, чем я успел моргнуть.

— Пошла вон, бесстыдница! — крикнула она и в сердцах плюнула за подоконник.

— Кто это? — спросил я.

— Попрошайки, — с мрачным упрямством ответила Хадиджа. — Они не стоят вашего внимания.

— Хафиз! Ради Аллаха! — снова позвали с улицы.

— Кто там? Кому не спится в столь поздний час?

Почему-то в сердце моем этот горький голос поселил тревогу. Я отложил книгу, поднялся с ковра и пошел открывать сам, хотя Хадиджа пыталась помешать.

Передо мной стояла женщина, закутанная в покрывало. Под локоть ее поддерживала девочка, яркий наряд которой сразу указал мне, к какому сословию принадлежат мои полночные гости.

— Не прогоняйте, хафиз! — торопливо сказала женщина, открывая лицо. Ее я тоже узнал сразу. Не было в Лакшманпуре человека, который не узнал бы ее. Это была Мохана — хозяйка Дома Счастья. Самого богатого и изысканного притона куртизанок, развратных музыкантш и певиц, танцовщиц, и чтецов, осмеливающихся назвать себя поэтами.

— Постыдилась бы появляться у этого порога, — сказал я, не торопясь, однако, закрыть двери. Что-то — вероятно, воля Аллаха — удержало меня. А впрочем, я никогда не отличался торопливостью.

— Простите, хафиз! — Мохана низко поклонилась, и это было не похоже на нее. Обычно она вела себя высокомерно, ибо пользовалась покровительством самого наваба.[7] — Моя дочь умирает, я прошу вас помочь.

— На все воля небес, — ответил я, — пусть наваб позовет своих лекарей. Иди, женщина.

— Хафиз! — сводница вдруг упала на колени и схватила меня за край халата. — Моя дочь рожает, но повитуха сказала, что ребенок не выйдет из ее тела. Спасите мою дочь и мою внучку! Я слышала, вы спасли невестку наваба, когда случилась та же беда. Заклинаю вас кровью вашей покойной супруги! Помогите!

Она все-таки не сделала непоправимого — не произнесла своим грязным языком честного имени Басиме. Тем не менее, Мохана[8] полностью оправдала свое имя. Вскоре я шел по извилистым улицам, чувствуя себя героем сказки Шахерезады, прижимал к груди ящичек с инструментами, и старался не отстать от хозяйки продажных женщин. Вопреки моим опасениям, она повела меня не в Дом Счастья, а в один из домов знатного квартала. Нас встретили слуги и рабы, следом вышел хозяин. И его я узнал. Раджпутский наваб, уважаемый человек. Ему было неловко, и он прятал глаза, но все же пробормотал приветствие.

— Где роженица? — спросил я, снимая верхний халат и ополаскивая руки в тазу с розовой водой, который мне тут же поднесли.

— Она в комнате, хафиз, — Мохана пошла вперед, указывая дорогу.

Женщина была без сознания. Огромный живот, казалось, мог раздавить хрупкое тело. Меня поразила красота ее лица — тонкое, необыкновенно белое по сравнению со смуглыми лицами местных женщин. Волосы ее разметались по подушке, как отрез черного шелка. Я прощупал пульс, потом обнажил ее живот, чтобы определить положение плода.

— Мы испробовали все, — сказала Мохана. — Но ребенок не желает покидать ее тела.

— Нужно много горячей воды. Еще приведите двух женщин покрепче и телом, и духом, чтобы поддерживать роженицу. И принесите глубокую чашку и старого красного вина.

Все мои приказанья исполнялись быстро и бесшумно.

— Ребенок лежит правильно, — успокоил я Мохану. — Но твоя дочь слишком слаба, чтобы вытолкнуть его. Мне придется помочь ей.

Сводница быстро закивала головой. Из глаз, густо подведенных сурьмой, потекли черные ручейки слез.

— Сначала ее надо привести в чувство, — сказал я женщинам, которые вызвались помогать. Они с готовностью принялись растирать ступни и ладони роженицы, и легко похлопывать по щекам. Наконец, она открыла глаза и зашевелилась. Я просунул ей в рот обезболивающую пилюлю, не обращая внимания на стоны, и дал запить водой. — Следите, чтобы она не теряла сознание. Если такое случится, дайте понюхать из этого пузырька.

Нельзя было терять ни минуты, потому что и мать и ребенок совсем ослабли. Я вдруг подумал, а надо ли помогать этому существу? Может, Аллах не хочет его появления на свет? Но тут же напомнил себе, что если я здесь — то это воля Аллаха, а значит, надо сделать все, чтобы ребенок остался жив.

Положив инструменты в вино, как советовал великий Абу Синна, я выждал немного, и достал нож. Лезвие было тонким, как бритва.

— Держите ее за руки и за ноги, — приказал я. — Не давайте ей дернуться, и поднимите галабею…

Я вспомнил, как мне пришлось делать подобную операцию невестке наваба. Не могло быть и речи, чтобы увидеть детородные органы благородной женщины постороннему мужчине. «Пусть лучше умрет — на все воля Аллаха! — но не осквернится», — заявил наваб, грозно вращая глазами. Я не стал спорить и нашел выход, приказав покрыть тело рожавшей полотном, проделал два отверстия для рук, и сделал все наощупь.

Здесь было гораздо легче. Я рассек женщине промежножность, и велел поставить ее на колени, чтобы ребенку легче было выйти. Роженица была слишком слаба, чтобы противиться и только стонала, кусая губы.

Прошло несколько томительных минут, и в мои руки упал сморщенный красный комок, покрытый слизью и кровью.

Ребенок, хоть и не очень большой, был все же крупным для этой женщины. Я взял на руки окровавленное тельце и положил себе на колени, прочищая крохотный ротик и ополаскивая водой личико.

— Девочка? — приглушенно спросила за моей спиной Мохана.

— Девочка, — подтвердил я.

Мохана зашептала благодарственные молитвы. Я был уверен, что она молится своим, индийским богам, хотя это и было запрещено Великим Моголом. Я ничего не сказал. Новорожденная открыла глаза — мутные, но удивительно светлые. Мне показалось, что они были синего цвета, хотя при светильниках ни в чем нельзя быть уверенным. Девочка закричала, и ее мать дернулась в руках моих помощниц, прося показать дочку. Я положил ребенка ей на грудь и достал иглы и нити.

Когда операция была закончена, я вымыл инструменты, набросил халат и пошел к выходу, ни с кем не прощаясь.

Мохана пыталась поцеловать мне руку, но я отстранился. Она заметила мое недовольство, но не отступила. Настойчивость этой женщины могла войти в поговорку. Наваб из Раджпута тоже пытался поблагодарить, протягивая кошелек. Я отказался брать деньги.

— Хафиз! — сказала вдруг Мохана. — Вы спасли мою внучку, ее жизнь принадлежит вам…

— Эта жизнь принадлежит распутству и похоти, — ответил я. — На все воля Аллаха, а я лишь делал свое дело. Теперь дай пройти.

— Тогда скажите, как назвать новорожденную, — продолжала настаивать сводница. — Имя, данное вами, принесет счастье.

— Сомневаюсь, — ответил я, уже выходя из дома, но она снова вцепилась в край моих одежд. Чтобы отвязаться от настырной женщины, я сказал: — Дай ей имя — Гури,[9] может это хоть немного обелит ее.

Прошло около десяти лет или более. Я уезжал в Дели по приказу Великого Могола Аламгира, проверял казначеев в Бенаресе, потом опять был призван в Дели, и наконец получил разрешение вернуться на родину. Лакшманпур был моим городом. Только здесь дышалось легко, и я чувствовал себя дома.

То была моя сорок пятая весна. Аллах медлил призвать меня в джанну,[10] но я не торопился. Я никогда не был тороплив. Слуги остались в Дели, потому что Хадиджа хорошо справлялась и одна. Мы вернулись в Лакшманпур в сумерках, никем не замеченные. Я с удовольствием вдыхал запах цветов, корицы и горячего молока, витавший над улицами. Здесь ничего не изменилось. И я не изменился, только борода поседела больше, чем наполовину.

Дом, казалось, ждал меня. Даже слива расцвела пышно, как никогда ранее. Мысленно я перенесся в ту счастливую пору, когда рядом была Басиме, и как наяву услышал серебристые переливы ее смеха.

Сначала звон браслетов показался мне отзвуком собственных мыслей. Но нет — звуки доносились со стороны сада. Я приоткрыл дверь и выглянул во внутренний двор, не покидая дома и не обнаруживая себя.

В саду под сливами я увидел девочку лет двенадцати.

Это было маленькое, еще по-детски угловатое существо, наряженное в синие и желтые шелка. Черные волосы, не заплетенные в косу, доходили ей до пояса. Девочка, позванивая браслетами, старательно принимала вычурные позы, подобно танцовщицам индийских храмов, а ее чувяки,[11] стояли в стороне, сиротливо уткнувшись друг в друга загнутыми носами. С ветвей сливы медленно осыпались розовые лепестки, и я так залюбовался этой картиной, что совершенно забыл о времени.

Внезапно юная танцовщица замерла, молитвенно вскинула руки и начала бить себя по щекам. Удивленный ее поведением, я покинул свое укрытие и подошел ближе.

— Салам, малышка! — позвал я, и девочка обернулась, испуганно тараща глаза.

Глаза у нее были синие, и мне припомнилось, что я уже где-то видел их.

— Чем провинились перед Аллахом твои щечки? За что ты наказываешь их? — спросил я, забавляясь ее смущением и испугом.

— Это не они, а я сама провинилась, — ответила девочка с неожиданной для ее возраста грустью. — От меня никогда не будет никакого толка…

— Не слишком ли рано ты отчаялась? Все в руках Аллаха. Едва ли он призвал тебя в этот мир, будь ты, действительно, бестолкова.

Она понурилась и вздохнула:

— У вас доброе лицо… Наверное, вы всем говорите хорошее… Но мне не стоило появляться на свет. Я и родилась только благодаря великодушию другого доброго человека…

— Не надо унывать, — мягко пожурил я ее. — Уныние — харам![12] Расскажи-ка лучше, почему ты считаешь, что от тебя не будет толка?

— Я ничего не умею, — начала она нараспев, явно повторяя чужие слова. — Ноги мои слишком слабы, чтобы отстукивать ритм и держать равновесие, лицо не красиво, шея коротка…

— Подожди, — прервал я ее, с трудом сдерживая смех — так она была забавна в своем детском горе. — Кто сказал, что ты плохо танцуешь? Мне кажется, у тебя прекрасно получается.

— Что вы! Я такая неуклюжая… — она сделала еще несколько движений, но, видимо, танец опять не получился, потому что малышка всплеснула руками, и личико ее омрачилось. — Это трудно… Моя бабушка сказала, что я — позор на ее голову, что из меня никогда не получится танцовщицы, что мне не место в ее доме, и что она не желает смотреть, как я оскверняю священные танцы…

— И поэтому ты учишься танцевать в одиночестве здесь, под сливами?

— Да, я прихожу сюда уже три полных луны, — призналась она. — Я думала, дом заброшен.

— Я был в Дели и вернулся только сегодня. А кто твоя бабушка, и как тебя зовут?

— Меня зовут Гури, — ответила она. — А моя бабушка — Мохана. Она самая красивая в мире! Нет, мама красивее. Но мама не умеет так танцевать…

Воспоминание обожгло меня, словно открытым огнем, и я взглянул на девочку уже другими глазами. Она и вправду была белее жителей Лакшманпура. Какая-то чужая кровь примешалась к ее крови, придав коже оттенок молока с корицей. Увидел я, что черты ее лица не так красивы и тонки, как у матери. Носик был похож на твердую пирамидку с удлиненной вершиной, как у всех раджпутов, но губы совсем не велики, а глаза не столь глубоко посажены. Тонкой костью и изящным сложением она напоминала мать, но плечи и руки были развиты сильнее, в чем тоже сказалась наследственность ее отца.

— Значит, ты считаешь, умение танцевать — самое главное? — спросил я, размышляя о воле Аллаха, что снова привел в мою жизнь этого ребенка. Я был первым, кто увидел ее в нашем мире.

Гури не заметила моего смятения и с воодушевлением заговорила, сопровождая речь короткими жестами, придававшими ей особое очарование:

— Танцевать, петь, играть на ситаре… Именно это женщина умеет делать лучше мужчины… Значит, именно это ей и надо развивать. Видели ли вы, как преображается лицо танцовщицы во время исполнения обрядовых танцев? Оно несет свет, оно сияет. Изящество в танце — это особый дар небес. Но хуже всего, когда сердце танцует, а ноги не слушаются… — она уныло посмотрела на собственные ножки. Ее пальчики напоминали перламутровые раковины жемчужниц.

Слова маленькой кокетки задели меня, и я сказал назидательно:

— Предназначение женщины — быть подругой мужчине и заботливой матерью. Разве тебе нравится, как живут женщины в доме твоей бабушки?

Она задумалась, выпятив нижнюю губку, а потом покачала головой:

— Вы правы, там не все хорошо. Но ведь обыкновенной женщине нельзя петь и танцевать, а это так печально…

— Она может и петь, и танцевать, — возразил я, — но только для своего мужа или для других женщин.

— Почему же ей нельзя танцевать на муджарате?[13]

Теперь уже я вскинул руки в молитвенном жесте. Что за разговоры я введу с девчонкой?! Что она может понять своим детским умом?! Но я всегда был терпелив.

— Танцевать перед другими мужчинами кроме своего мужа — харам. Этим танцовщица вводит в соблазн тех, кто смотрит на нее.

Девочка вдруг прыснула, закрывая ладошками лицо, и что-то зашептала сквозь пальцы. Я спросил, почему она смеется. Она долго и смущенно отнекивалась, а потом призналась, опустив глаза и играя ямочками на щеках:

— Прошу простить, но… цветущая слива тоже может ввести в соблазн, если смотреть на нее с вожделением. И разве дерево в этом виновато?.. Или вы готовы обломать его цветущие ветки?.. Может, харам не в танце, а в глазах смотрящего?..

Я не нашелся, что ответить. Личико Гури снова стало испуганным. Она поспешила подобрать свои чувяки, поклонилась и пошла к той стороне стены, которая была частично разрушена землетрясением. Видимо, через нее она забиралась в сад. Я задумчиво подергал себя за бороду и окликнул девочку:

— Можешь приходить сюда, Гури. Сад всегда пуст, и ты никому не помешаешь.

Она стала благодарить, но я вернулся в дом и открыл книгу.

С тех пор до моего слуха часто доносился звон браслетов. Гури появлялась в саду почти каждый день. Я никогда не выходил к ней, только смотрел из окна. Она поворачивала в мою сторону милое, разгоряченное танцем лицо, и почтительно кланялась. Я откладывал книгу и кивал, принимая ее приветствие.

Однажды, когда день был особенно жаркий, и девочка села отдохнуть в тени деревьев, я подозвал ее и угостил охлажденным зеленым чаем, который принесла для меня Хадиджа.

— Салам, Гури. Как продвигается твое учение? — спросил я.

Она с наслаждением напилась, а потом поклонилась низко-низко. Я спросил, что бы это значило.

— Теперь я знаю, кто вы, хафиз, — произнесла девочка. — Бабушка рассказала. Вы — тот добрый человек, благодаря которому я живу.

— Ты живешь благодаря милости Аллаха, — поправил я ее, но она только заулыбалась, показывая ровные белоснежные зубки. — Так что с танцами? Как твоя дорога к совершенству?

Девочка усмехнулась углом рта, совсем не по-детски, и поставила пиалу с остатками чая на сгиб локтя:

— На последнем муджарате наваб приказал Сундари танцевать с кубком вина. Вы знаете, что происходит, если пролить хоть каплю?..

Мне не было известно, кто такая Сундари, но о жестоких развлечениях чиновников я слышал не раз. Танец с кубком был любимой забавой. Аламгир запретил индийские храмовые танцы, как и местные религии, но наместники не отказывали себе в удовольствии полюбоваться на красивых женщин.

— Наваб приказал ее высечь, — продолжала Гури, удерживая пиалу в равновесии. — Ее и наставницу — Бисмиллах-джан. Он сказал бабушке, что танцовщиц учат очень, очень плохо.

— И после этого ты все еще хочешь танцевать на муджарате?

Девочка вернула мне пиалу, вскинула носик к небу, щурясь от солнца, потом потупилась, но смолчать не смогла:

— Хочу. Когда-нибудь я станцую для наваба танец с кубком. И не расплескаю ни капли! — потом ее решимость поутихла, и она виновато развела руками: — Но я никогда не научусь танцевать так, как Сундари…

— На все воля Аллаха! — сказал я ей. — Желание уже творит. Если ты не можешь летать, как птица, научись бегать, как газель. Но делай это лучше всех.

Она задумчиво нахмурилась и вдруг спросила:

— Говорят, в юности вы слагали газели, хафиз. Это правда?

— Правда, — признал я.

— Это было давно?

— Двадцать шесть лет назад.

Гури сосчитала по пальцам:

— Прошло много времени…

— Для меня — не очень, — сказал я.

— И еще говорят, что вы бросили поэзию после смерти жены?.. — Гури произнесла это так тихо, что мне пришлось податься вперед, чтобы услышать.

— И это правда.

— Почему, хафиз?

Я молчал довольно долго, а потом ответил:

— Аллах говорит с нами через наше сердце. Значит, только из него должны исходить слова и дела. Все остальное — харам. А мое сердце безмолвно, в нем больше нет стихов. Значит, писать их — грех.

— Почему же молчит ваше сердце?

— Потому что вместе с женой умерло мое вдохновенье.

— Нет, оно не умерло! — возразила Гури. — Ваше вдохновение живет! Я слушала газели, которые пела моя мать! Они прекрасны! Особенно мне нравится та, где пери[14] собирается на праздник! — и она начала декламировать с выражением: «Ты на праздник Науруза с утра начала собираться…»

— Не надо! — остановил я ее. — У меня нет сил, чтобы это слушать.

Но все же мысленно я повторил газель от начала до конца:

«Ты на праздник Науруза с утра начала собираться. Ты прекраснее пери. Ответь же: зачем наряжаться? Алый цвет твоих губ горит жарче, чем цвет твоих лалов. А кудрей гиацинт разве спрячешь под покрывалом? Розу ты сорвала, но в сравнении с розами щек Потерял свою нежность и прелесть несчастный цветок, Агаты ресниц посрамили сурьму из Ирана, Тонкий пояс порвался, завидуя стройности стана. Глянуло солнце с небес в зеркало то же, что ты. И, посрамлённое, тучей укрылось от света твоей красоты!»Казалось, Гури позабавили мои просьбы.

— Но я не могу остановиться! — пропела она. — Когда я вспоминаю эти строки, мне хочется повторять их громко-громко!

— Не надо, Гури.

— Хорошо, хафиз! — легко согласилась она. — Если вы запрещаете мне петь, я стану танцевать!

Шалунья выскочила на середину дворика и начала в пантомиме изображать содержание газели, делая это с таким изяществом, что я не удержался от возгласа на ее родном языке:

— Ты рассказываешь историю!

Девочка остановилась, щуря на меня смешливые синие глаза:

— Что вы сказали, хафиз?

— Ты рассказывала историю! — восхитился я. — И при этом не произносила ни слова!

— Я буду танцевать по-другому, — Гури блеснула улыбкой и вдруг отбила пятками какой-то сложный ритм. — Я буду рассказывать ваши газели, хафиз. Видите, теперь вы стали моим вдохновеньем.

Подпрыгивая и хлопая в ладоши, она убежала под сливы, чтобы сейчас же привести в действие свою выдумку. В сине-желтом платье она походила на бабочку-махаона. Я покачал головой, глядя ей вслед, и вернулся к книгам.

Через месяц Аламгир прислал мне письмо, приказав прибыть в Дели. В последнее время участились восстания в северных провинциях. Великий Могол считал, что никто лучше него не усмирит мятежников и ему нужны были верные люди в столице в его отсутствие, а мне он всегда доверял. Я уехал, и не возвращался в Лакшманпур еще четыре года.

2

Было бы обманом сказать, что я вспоминал о Гури. У меня хватало дел и забот. Аламгир вернулся с победой, сообщив на тайном совете, что нашел сказочные алмазные копи возле одной из завоеванных крепостей. Он решил, что мне необходим отдых, и я с радостью вернулся в Лакшманпур. Здесь меня догнало письмо из Дели. Не успел я еще переступить порог, а получил неутешительные вести — Великий Могол, чувствуя скорую смерть, начал жестокие гонения на иноверцев. Он и раньше не отличался кротостью нрава, а сейчас стал просто безумен.

Знакомый звон заставил меня оторваться от письма. Я поспешил отдернуть занавеску и увидел Гури. Только сейчас это была не та неуклюжая девочка, которая когда-то била себя по щекам. Под сливами танцевала юная женщина. Она исполняла странный, никогда не виденный мною танец. Синий кафтан подчеркивал тонкую талию и высокую грудь, а юбка была гораздо короче, нежели носили даже таваиф. Крепкие ноги выстукивали замысловатый ритм, заставляя ножные браслеты из бубенцов, нанизанных в десять или двенадцать рядов, звенеть при каждом движении, создавая… музыку. Танцовщица аккомпанировала сама себе, и это было удивительно.

Некоторое время я любовался ее движениями. Руки девушки летали словно птицы, то приглаживая волосы, то словно подкрашивая глаза. Вот она лукаво улыбнулась, будто подзывая кого-то, вот смущенно спрятала лицо в ладони и закружилась так, что сине-желтая юбка поднялась колоколом. Стремительное кружение прервалось так же внезапно, как и началось. Танцовщица застыла подобно статуе, выбросив одну руку к небу, и вдруг посмотрела в мою сторону.

Я сразу опустил занавеску, раздумывая, было ли харамом то, что я сейчас наблюдал. Заглянула Хадиджа, и я сделал вид, что занят чтением.

Дни потекли обычной чередой. Я жил уединенно, гости не посещали мой дом. Проводя время за книгами, я часто слышал звон бубенцов, и, бывало, выглядывал в окно, принимая приветствие от Гури. Но больше не заговаривал с ней.

По приезду я засвидетельствовал свое почтенье навабу Лакшманпура. Князь был неприятным человеком, склонным к излишествам. Я не преминул напомнить ему, что Великий Могол — ревнитель ислама, не пропускает ни одной молитвы, часто постится, не ест мяса и не пьет вина. Вряд ли это понравилось навабу, но он тут же поклялся, что не нарушает заветов пророка и рад видеть меня в городе.

Вскоре он прислал приглашение на муджарат. Послание было написано изящным слогом и с такой почтительностью, будто предназначалось падишаху. Я сомневался, что его составила рука наваба, но ответил, что буду непременно.

На муджарат дворец украсили с особой пышностью. Меня встретили слуги и проводили в главный зал, где уже находились гости — младшие князья, чиновники и купцы.

— Счастлив, что ты пришел, хафиз! — приветствовал меня наваб. — Садись рядом со мной, разделим радость этого вечера!

Я сел на пуховые подушки, не испытывая особого удовольствия. Даже при дворе Аламгира я редко бывал на подобных праздниках. Принимая пиалу с чаем, я спросил:

— Зачем ты позвал меня? Подобные сборища мне не по душе.

— Ничто и никто не оскорбят твой взор и слух! — пообещал правитель Лакшманпура. — Я не решился бы беспокоить, хафиз, но тебя просили позвать. И просили так настойчиво, что отказать было невозможно…

— Просили позвать? Кто же? — я удивленно осмотрелся. Среди собравшихся мне были знакомы двое или трое.

— Он пожелал, чтобы я сохранил это в тайне! Просто отдохни и повеселись с нами.

Мне никогда не нравились тайны. А такие — тем более. Наваб не догадался о моем недовольстве, он был не слишком догадлив. К тому же, вошла Мохана в сопровождении трех таваиф. Их появление привлекло всеобщее внимание. Мохана улыбалась и дарила поклоны направо и налево. Кланялась она на индийский манер — поднося к лицу руку, сложенную «лодочкой». Заметив меня, сводница стала кланяться еще усердней, и я понял, что именно она настояла на моем приглашении.

Расположившись слева от наваба, таваиф вступили в беседу с гостями и хозяином праздника. Я не участвовал в разговоре, но должен был признать, что женщины не выходили за границы дозволенного. Речь их была легка, остроумна, но не развязна.

После первого угощения появились музыканты. Мохана попросила слова и объявила, что из Дели приехала знаменитая таваиф Сонала, которая просит позволения станцевать на муджарате. Разумеется, наваб разрешил танцовщице порадовать гостей. Она выбежала, одетая в традиционный наряд — сари с золотой каймой. Волосы ее были собраны в пучок слева от макушки, лицо тщательно выбелено, ладони, ступни и кончики пальцев окрашены хной. Глядя на четкие движения Соналы, я не находил ни одной погрешности в выступлении. Она то плавно покачивалась из стороны в сторону, выворачивая наружу колени, то балансировала на одной ноге, подобно индийским богам на древних фресках. Невольно мне вспомнилась Гури. Как она переживала, что не может соперничать в грациозности с другими таваиф, как упорно стремилась к цели — танцевать перед навабом. Задумавшись, я не заметил, что танец закончился. Гости долго не могли успокоиться, требуя повторения. Некоторые, впрочем, требовали, чтобы Сонала разделила с ними трапезу и развлекла беседой.

Посчитав, что проявил достаточно уважения к навабу и теперь могу удалиться, я поднял голову, собираясь прощаться, и увидел новую танцовщицу — Гури. Костюм ее представлял странную смесь стилей, но — самое удивительное! — шел ей. Косу она украсила, как индианка — гирляндой из бутонов жасмина, а оделась в приталенный камзол, столь любимый мусульманскими женщинами, укороченную широкую юбку по персидской моде и шальвары. Юбка открывала белые, как морские раковины, ноги, украшенные браслетами из бубенчиков. Она не накрасилась, и все равно лицо ее светилось, подобно льдинке, среди смуглокожих гостей.

Сначала ее не заметили. Гури не была красивее других таваиф, а после выступления Соналы ее появление вовсе не вызвало интереса. Только Мохана улыбалась и поигрывала бровями в такт музыке. Таваиф, сидевшая рядом с ней, сказала довольно громко:

— Зачем ты выпустила Гури за Соналой?! После нее меркнут все!

— Только не Гури, — возразила Мохана.

Дробный перестук барабанов привлек общее внимание. По знаку Моханы, Гури дали кубок с вином, который она должна была поднести навабу. Девушка поклонилась и приняла позу, поставив кубок на согнутый локоть. Присутствующие затихли, ожидая необыкновенного зрелища. Гури топнула, заставив бубенцы на браслетах резко зазвенеть и замолчать, и начала танец.

Я уже видел его, но все равно смотрел, как впервые. Гури держалась очень прямо, не изгибаясь в талии, как ее предшественница, и не принимая изнеженных, томных поз. Выбивая босыми ступнями ритм, под оглушительный грохот барабанов и звон бубенцов, она приблизилась к навабу и завертелась волчком, каким-то чудом сохранив неподвижным вино в бокале. Потом замерла, подобно статуе, выбросив руку вверх, а потом начала выделывать ногами такое, что в зале поднялся сплошной восторженный вой. Танец ее перешел в чувственную пляску, а сама плясунья стала похожа на демона-ракшу в женском обличии. Внезапно, я понял, что она исполняет. Это была одна из моих юношеских газелей — о красавице, тайно встретившейся с возлюбленным. Языком жестов, не произнося ни слова, танцовщица рассказывала, как шла на свиданье — пугалась змей, переплывала на лодке реку и дрожала от страха, боясь, что возлюбленный не придет. Но вот он пришел, и счастливая героиня заигрывает с ним, подшучивает, пеняет за медлительность, а потом покрывает поцелуями, прощая опоздание. Гури с большим искусством исполняла эту роль. Она не столько танцевала, сколько играла, и это было чудесно. Казалось, кубок сам перетекает из одной руки в другую. Она подносила его к лицу, ласкала, ставила на плечо, на локоть, и снова кружилась, вздымая юбки колоколом.

Наваб подался вперед, опираясь о колени и пожирая девушку взглядом.

Она послала ему улыбку — будто ударила молнией.

Странное волнение охватило меня. Сознание затуманилось, и в нем, словно в больном сне, картины сменяли одна другую: улыбка Гури, багровое лицо наваба, завистливо кривящиеся губы столичной танцовщицы… Я пытался отвернуться, пытался набрать воздуха в грудь, но что-то давило на сердце, и взгляд сам собой возвращался к танцовщице с жасмином в волосах.

Пожалуй, я один был рад, когда музыка умолкла. В полной тишине, звеня при каждом шаге браслетами, Гури поднесла навабу кубок, из которого не пролилось ни капли вина. Он принял и выпил до дна, а потом спросил, как ее зовут.

Ответила ему Мохана:

— Ее имя Гури. Она придумала танец специально для тебя, повелитель. А еще она прекрасно слагает бейты.

— Тогда пусть споет, — велел наваб.

Мохана поклонилась, скрывая усмешку:

— Как скажешь, повелитель.

Грудь Гури порывисто вздымалась. Едва успев отдышаться, она вернулась на середину ковра и села, поджав ногу и расправив юбки. Мохана взмахнула платком, давая знак музыкантам. Те отложили барабаны и взяли ситары, а Гури запела газель:

— Одари меня счастьем, мой шах, повелитель души! Знаешь, в деле любви все дороги к тебе хороши. Я, как вор, проберусь в сад за домом печальным твоим. Там я спрячусь под сливами, ты же ко мне поспеши.Обычно после танца таваиф исполняли хвалу хозяину праздника, и никто не ожидал подобного пения. Газели воспевали прелести красавиц, но никогда еще красавицы не признавались в своей любви стихами. Многие гости, даже те, кто не отличался скромностью, стали закрывать лица ладонями — так они были смущены. Для меня же небо и земля поменялись местами. Разум отказывался верить в то, что слышали уши, а Гури тем временем пропела следующие бейты, прикасаясь кончиками пальцев к груди, щекам, уголкам глаз и губам:

— Хоть слово скажи мне, молю! Исцели сердце Гури от ран! Но ты лишь кивнешь из окна и опять приласкаешь калам.[15] Поблекли тюльпаны, нарциссы завяли, гляди! [16] И в горе моем не поможет мне даже кади.[17] Я чувства таю, дабы глупой любовной тоской Тебя не тревожить, и твой не нарушить покой. Уста замыкаю, но тщетно!.. И тысячу раз Любовь, проходя через сердце, исходит из глаз.Я почувствовал себя так, словно подушки подо мной были набиты не пухом, а соломой пополам с колючками. Гури провела руками по лицу, словно молясь Всевышнему, а потом прижала ладонь ко лбу, как гулящая женщина, напившаяся в харабате:[18]

— Для меня твое имя — самый священный аят.[19] Я его как молитву твержу, сто и тысячу крат. Пусть люди судачат: «Пьяна Гури! Стыд позабыла!» Тем, кто пьян от любви, целомудрие вредно, как яд.Газель закончилась, певица перевела дух. Последовала долгая, томительная тишина, которую никто не решался нарушить. Но вот наваб воскликнул: «Вах!» — и следом за ним гости разразились восторженными возгласами и стали бросать в таваиф лепестки роз. Она засмеялась и что-то ответила князю, который усиленно приглашал ее подойти ближе. Я пытался поймать взгляд Гури, но она даже не посмотрела в мою сторону. Продолжая смеяться, она вдруг спряталась под покрывалом, спасаясь от града лепестков. Это вызвало еще большую бурю восторга.

Не прощаясь, я незаметно вышел из зала, а затем и из дворца. Ночь была душная, тяжелая, и не давала спасительной прохлады. Я прошел три квартала, когда здравость мысли стала возвращаться.

Обманщица! Она просто посмеялась надо мной! Страстный угар сменила досада, а затем и гнев. Старик! О чем ты возмечтал? О юной красавице, которую пленила твоя седая борода? Желтые звезды, мерцавшие над Лакшманпуром, издевательски перемигивались. Даже они смеялись над глупцом.

Шатаясь, как пьяный, я добрел до дома и прошел в сад, опасаясь потревожить сон Хадиджы. Кровь стучала в висках. Я сжал их пальцами, прогоняя головную боль.

Звон бубенцов заставил меня вздрогнуть. Чья-то тень метнулась через стену — и появилась Гури, одетая в праздничный наряд. Тот самый, в котором она была на муджарате.

— Хафиз, — робко позвала она, не осмеливаясь подойти ближе. — Почему вы ушли?

Я молчал, и она в волнении переплела пальцы:

— Не смотрите на меня так, хафиз! Что я сделала, чем не угодила вам?

Она ждала ответа, боясь пошевелиться, потому что при любом ее движении бубенцы начинали весело звенеть.

— Не приходи сюда больше, — сказал я.

— Что?! — пролепетала она.

— Не смей появляться в этом саду. Я отнесся к тебе, как к дочери, а ты посмеялась надо мной.

— Посмеялась? Нет-нет, вы неправильно поняли…

— Довольно, — я устало потер виски и повернулся к девушке спиной, чтобы уйти. Созвездие «шаула»[20] нависло над крышей, нацелив в меня сияющее жало.

— Хафиз! — крикнула Гури с таким отчаяньем, что звезды, словно испугавшись, перестали мигать. — Не прогоняйте меня! Я умру без вас! Вся моя жизнь — это разврат, пьянство и непристойные увеселения, но разве я в этом виновата?! Зачем же вы помогли мне родиться для такой жизни?! Когда вы снисходили до бесед со мной, я утешала себя тем, что у меня есть надежда на спасение. Гури, говорила я себе, раз такой достойный человек по-доброму к тебе относится, то неужели Аллах отдаст тебя на растерзание шайтану?.. И кто упрекнет в том, что душа моя тянется к этому доброму и достойному человеку? Видит Аллах, все, что я спела на муджарате — сложено в сердце. Так, как вы учили! Или ваше ученье было ложно? И теперь вы решили наказать меня за правду?

Я оглянулся:

— О какой правде говоришь ты, несчастная? О той, которую ты разнесла сегодня по всему городу? Что старик бегает к тебе на любовные свидания?

— Пусть я буду проклята, если сказала что-то подобное!

Не желая больше слушать, я вошел в дом, закрыл дверь и привалился к ней спиной.

— Хафиз… — донесся из сада голос Гури. — Сжальтесь, хафиз…

Ночь я провел без сна. Пошел дождь, но даже его шуршанье не успокоило меня. Пытаясь избавиться от гнетущих мыслей, я читал наизусть Коран, но на сей раз это не помогало.

Утро я встретил совсем разбитым. Хадиджа принялась ворчать, что я снова сидел над книгами, и у меня не было сил приказать ей замолчать.

Дождь все шел и шел. Запах свежести и влажной травы немного успокоил мою душу. Желая посмотреть на небо, чтобы определить, сколько еще продлится дождь, я выглянул в окно и отшатнулся — в саду стояла Гури. Похоже, она пробыла там всю ночь. Синие и желтые шелка ее одежд потемнели и прилипли к телу, а пряди рассыпавшейся косы опутывали руки, как черные змеи.

Заметив меня, Гури встрепенулась, но я поспешил отойти вглубь комнаты, и целый день провел за чтением Корана. Когда Хадиджа принесла ужин и вернулась в кухню, я снова посмотрел в окно. Дождь кончился, но Гури по-прежнему стояла под сливами, устало сгорбившись. Поразмыслив, я позвал Хадиджу и указал в сторону внутреннего двора:

— Скажи той женщине, чтобы ушла.

Хадиджа проследила мой палец взглядом, близоруко прищурилась, ахнула и помчалась в сад со всей поспешностью, на которую была способна.

Вскоре послышалась отборная брань, которой кормилица осыпала Гури, гоня ее прочь. Я взял книгу, пытаясь читать. Хадиджа вернулась, охваченная праведным гневом:

— Эта дочка шайтана не желает уходить! Она словно пустила корни там, под сливами! Позволь, я позову кади, хафиз? Пусть накажет негодницу!

— Делай, что хочешь, — ответил я, стараясь углубиться в чтение.

Я не видел прихода подручных кади, но слышал, как они силой выволокли Гури на улицу.

Утром Хадиджа поставила передо мной лепешки с медом и во всех подробностях рассказала о расправе над дерзкой таваиф:

— Она стояла перед судьей, будто принцесса высокородных кровей! Даже глаз не опустила, бесстыдница! Мало того, что эти гулящие девки ходят, не прикрывая лиц, так еще будут досаждать почтенным людям! Кади приказал дать ей десять плетей. Она потеряла сознание после четвертого удара, но даже не всхлипнула. Мохана — старая сводня — перенесла ее к себе, в веселый квартал — там им самое место!.. Поделом ей, поделом негодной! Кади еще пожалел ее. Не иначе растаял из-за красивых глаз! А надо было дать ей двадцать, нет — пятьдесят плетей! Чтобы кожа слезла!

Я так и не притронулся к лепешкам.

3

На следующий день Гури не появилась. И на следующий за следующим днем — тоже.

После памятного муджарата я перестал читать у окна, выходящего в сад, и перебрался к другому окну, откуда была видна улица. Со временем я привык к шуму и суете, царившим здесь. Дом мой стоял рядом с площадью, и болтовня горожан не смолкала сутки напролет. Днем перекликались и зазывали покупателей торговцы зеленью, молоком и сладостями, а крикливые женщины в хиджабах так торговались за каждую монету, будто именно этот динарий или рупия были выкупом Джабраилу за место в кущах Аллаха. Под вечер, едва спадала жара, из ворот выползали старики. Они курили кальян, жевали бетель и сплетничали без конца. Слушая их, можно было не выходя из дома узнать самые последние новости Лакшманпура. Ночь была царством влюбленных. Не единожды наблюдал я, как двое осторожно крались вдоль улицы, прижимаясь к стенам, чтобы встретиться посредине, соединив уста поцелуем. Низкому мужскому голосу вторил нежный женский, и когда головы их сближались, наступала тишина. Я не любил ночь. Но заслышав осторожные шаги, невольно прислушивался, стараясь уловить в женском голосе что-то знакомое…

Прошел месяц. По обрывкам разговоров я узнал, что Гури стала знаменитой и танцевала во дворце по требованию самого наваба. Говорили еще, что Мохана решила сделать ее преемницей, передав Дом Счастья, и что почти все знатные люди Лакшманпура добивались ее благосклонности, но никто не преуспел. Я слышал о танцовщице, которая рассказывает истории языком танца, все чаще и чаще. Юнцы горланили бейты в ее честь, а замужние женщины поносили, на чем свет стоит, едва кто-то из мужчин произносил ее имя.

Я слышал о ней все чаще и чаще, и однажды увидел. Она шла по улице, похожая в своих синих и желтых шелках на райскую птицу, попавшую в курятник. Женщины разбегались перед ней, и, вероятно, злословили в спину, но она никого не замечала. Она держалась гордо и прямо, как и тогда, когда танцевала перед навабом. Наверное, она так же стояла и на суде, выслушивая приговор. Я не смог заставить себя отвернуться, и просто смотрел.

Проходя мимо, Гури поклонилась. Она не сказала ни слова упрека, и поклон ее был почтителен. Я нашел в себе силы опустить глаза, но боковым зрением продолжал следить, как она уходила. Потом я еще долго сидел, вцепившись в книгу, и опомнился, только заметив, что полностью смял страницу.

С тех пор Гури появлялась каждый день. Она проходила возле моего окна, кланялась — и удалялась, даже не оглянувшись. Мой сад казался пустым без веселого перезвона колокольчиков.

В одну из бессонных ночей мне принесли письмо от наваба. Великий Могол тайно прибыл в Лакшманпур и созывал совет. Я давно не видел его, и сразу отметил, как он постарел.

Он был старше меня лет на сорок. Совсем седой, немного сутулый, но глаза смотрели по-прежнему зорко. Одевался он всегда просто и не любил чревоугодия. Вот и сейчас на нем был выцветший халат, а рядом стояло блюдо с пресными лепешками.

Он призвал немногих. Кроме меня и наваба были еще двое сановников. Аламгир более слушал, нежели говорил. Фразы его были коротки, казалось, что он думает о чем-то своем. Вскоре падишах отпустил князей, и, оставшись со мной и с навабом, стал более разговорчив.

Великий Могол ехал в Дели с алмазных копей и подарил нам по три неограненных камня величиной с голубиное яйцо. Он поведал, что собирает войско, чтобы покончить с мятежным принцем Акбаром, который переметнулся к раджпутам, но просил держать это втайне, ибо все еще надеялся, что сын одумается и вернется к истинной вере.

Пока мы беседовали, мимо дворца прошла толпа разодетых таваиф. Они пели и смеялись, а два молодых князя собственноручно несли факелы, указывая им дорогу. Аламгир нахмурился.

— Это переходит дозволенное, — сказал он, мрачнея. — Слышал, что и тебе, хафиз, досаждала местная блудница?

— Все закончилось, падишах, — ответил я.

— Мы наказали негодницу, чтобы остальным не было повадно, — вступил в разговор наваб.

Аламгир откинулся на подушки, губы его сжались в узкую полоску.

— Не похоже, что из этого извлекли урок! — сказал он жестко, и наваб сначала покраснел, а потом побледнел. — Они продолжают свободно разгуливать по моему городу!.. Продолжают смеяться и развращать юношей!.. Так быть не должно.

Великий Могол погрузился в раздумье, а мы с навабом боялись пошевелиться. Прошло достаточно много времени, когда Аламгир снова заговорил:

— Я решил. Аллах требует, чтобы я хранил эту страну от разврата. Повелеваю завтра же собрать всех блудниц и утопить.

— Повелитель!.. — прошептал наваб, вцепившись себе в колени. Перо на его тюрбане мелко задрожало.

— Ты хочешь возразить? — Аламгир холодно посмотрел на наваба, отчего тот втянул голову в плечи и потупился. — Молчишь? А ты, хафиз?..

Помедлив, я положил подаренные алмазы на столик перед падишахом, встал на колени, поклонился, уткнувшись лбом в ковер, и сказал:

— Воля твоя, но пророк советовал не судить поспешно.

— О чем это ты?

— Многие из женщин, что живут в веселых кварталах, могут исправиться. Не все довольны такой жизнью. Было бы жестоко судить их вместе с остальными.

— Пророк велел побивать блудниц камнями! — возразил Аламгир.

— Воля твоя, повелитель, — твердо сказал я, — но позволь напомнить, что письменного свидетельства об этом не оставлено, и что пророк также сказал: обходитесь с женщинами достойно, и если они вам не по нраву, то, может быть, Аллах устроил в этом великое благо.

— Какое же благо в том, что блудницы заполонили город?! — спросил падишах, грозно глядя на меня.

— Может, Аллах удостоил тебя великой милости — ты обратишь на пусть спасения многие души, и тем самым добудешь себе место в джанне, — сказал я и без страха встретил его взгляд.

Он снова задумался, и это был добрый знак.

— Будь по-твоему, хафиз, — произнес он наконец. — Пусть те, кому уготовано Аллахом, спасутся. Я даю месяц для того, чтобы всех продажных женщин выдали замуж. Кого не пожелают взять — утопите без жалости! И горе всем вам, если хоть одна блудница покинет город незамужней!

В ту же ночь Великий Могол отбыл в столицу, а на следующее утро на площади зачитали его приказ. Было много споров, но те, чья жизнь зависела теперь от воли мужчин, не тратили время. Я видел, как пестрая стайка таваиф накинула на головы покрывала, и разбежалась в разные стороны. Наверное, кто-то хотел предупредить подруг, а кто-то торопился напомнить поклоннику о пылких заверениях в любви.

Теперь каждую неделю в Лакшманпуре играли свадьбы. Одна за другой мимо моего окна тянулись пышные процессии — то индусы вели жениха и невесту, связанных друг с другом гирляндами цветов, то чинно шествовали последователи пророка — впереди мужчины, а следом за ними — женщины, похожие в своих хиджабах на коконы, поставленные на разноцветные чувяки. И каждый день мимо проходила Гури. Проходила, останавливалась, кланялась, шла дальше.

На закате жизни время летит быстрее, чем в молодости. Этот месяц показался мне коротким, как полвздоха. Хадиджа ворчала, что я сижу у окна с упорством, достойным горы Гира.[21] Я не отвечал ей, но бессонница все больше и больше одолевала меня.

В один из последних дней, установленных Аламгиром, Гури, поклонившись, подошла ближе и заговорила.

— Хафиз! — позвала она, просительно складывая руки. — Простите, что осмелилась обратиться к вам. Примите сегодня прощальный поклон вашей покорной слуги.

Я посмотрел в ее синие глаза, и сердце мое смягчилось.

— Почему ты прощаешься со мной? Ты уезжаешь? — вопрос сорвался с языка сам собой, словно бубенец с нитки.

Гури мягко улыбнулась:

— Да, хафиз.

— Значит, ты вышла замуж, как повелел Аламгир?

— Да, хафиз.

Я кивнул, и углубился в чтение, а она удалилась. Так же, как и вчера, и позавчера, и месяц назад. Строчки сливались в одну сплошную линию, а буквы никак не желали обретать четкие контуры. В конце концов, я отложил книгу, ушел в сад и просидел там до темноты.

— Пришла эта женщина! — с осуждением сказала Хадиджа, когда я вернулся в дом.

— Гури? — спросил я, и голос мой дрогнул.

Старуха уставилась на меня:

— Какая гурия?![22] Пришла городская сводня! Просит встречи с вами! Я сказала, чтобы она убиралась.

— Позови ее, — сказал я коротко.

— Я, верно, ослышалась, хафиз…

Раньше я никогда не повышал голоса на Хадиджу, но все когда-то бывает впервые:

— Позови Мохану! — приказал я, и кормилица обижено поджала губы. Но мне не было дела до ее обид.

Главная таваиф не заставила себя ждать и после приветствий открыла лицо. Она была по-прежнему красива. Красива так же, как в тот день, когда впервые осмелилась придти к моему порогу. Я понял, что она вышла замуж — ладони ее были расписаны хной. Я ни о чем не спрашивал, потому что не знал о чем спрашивать. Мохана села передо мной на пятки и сказала:

— Мне нужно поговорить с вами о моей внучке, о Гури.

Так как я не ответил, она продолжала:

— Вы ведь знаете, что падишах приказал утопить тех таваиф, кого не возьмут замуж. Сегодня их заперли в подвале дворца, а завтра казнят. Гури среди них.

— Но она сказала, что вместе с мужем уезжает из города.

— Моя внучка солгала вам. Она не вышла замуж, — Мохана вдруг расплакалась и мгновенно превратилась из величественной красавицы в старуху с насурьмленными бровями. — Я все прокляла из-за этой глупой девчонки! Она ничего не хотела слышать!.. Она отвергла всех поклонников. Она не захотела принимать у меня Дом Счастья, а ведь тогда ей не понадобилось бы продаваться, как пришлось делать мне в ее возрасте!.. После приказа Аламгира нашлись мужчины, пожелавшие взять ее в жены, но она всем отказала. Она думает только о вас. Шайтан помутил ее разум. Я и ее мать поседели раньше времени.

Если она ждала ответа, то не дождалась его. Я молчал, уронив калам на колени. Чернила пачкали мою одежду.

— Она так талантлива, — продолжала Мохана. — Я не сразу разглядела ее, это моя вина. Гури слаба телесно, как и моя бедная дочь, но дух ее тверже алмаза! Чтобы выступать на муджаратах, она придумала новый танец. «Катха кахе со катхак!» — тот, кто рассказывает историю! И это было великолепно! Она создала новое направление в нашем искусстве! А ее газели? Никогда не слышала ничего подобного! Кажется, само сердце поет их! Мне не хочется жить, хафиз, едва я представлю, что завтра ее свяжут, как барашка, и принесут в жертву жестокости нашего правителя… Наверное, я прошу слишком много, но вы в ответе за ее жизнь! Вы спасли ее при рождении, вы дали ей имя, вы смутили ее сердце!.. Прошу, сходите во дворец. Наваб сообщил, что Великий Могол тайно приехал в наш город, чтобы присутствовать при казнях. Вы можете уговорить падишаха смягчиться! Сделайте это, молю вас! Заклинаю кровью вашей покойной жены!.. Святой кровью Басиме!..

— Оставь этот дом, — сказал я. Сказал тихо, и Мохана не расслышала. Мне пришлось повторить. Сводница вздрогнула, как от удара, потом поникла, и, тяжело поднявшись, вышла. На улице еще какое-то время раздавались ее шаркающие шаги.

4

Было около полуночи. Я достал праздничный шервани[23] из белого шелка, оделся и зажег фитилек в переносном светильнике.

— Куда это вы направились? — послышался голос Хадиджы. — Что это вы задумали?!

Я захлопнул дверь прежде, чем она успела добежать до порога, и поднял светильник повыше, освещая себе путь.

Дворцовая стража проводила меня удивленными взглядами, когда я сказал, что хочу поговорить с падишахом. Великий Могол еще не спал. Ему доложили обо мне, и он разрешил войти.

Он встретил меня благосклонно и предложил сесть. Расспросил о здоровье, поинтересовался моим мнением об умении нового казначея. Потом спросил причину, по которой я побеспокоил его.

— Я хочу жениться, падишах, — сказал я.

Удивлению Аламгира не было предела. Он засмеялся, и это был хороший знак.

— Ты позабавил меня, хафиз, — сказал он. — Ради этого ты преодолел в столь поздний час половину города и нарушил мой отдых? Но я доволен, что ты решил забыть свое горе. Мой отец потерял разум, когда умерла его любимая жена. Он перестал интересоваться жизнью, и потерял все — власть, богатство, и умер в тюрьме. Нашему государству нужны верные и достойные люди. Я буду молить Аллаха, чтобы ты успел оставить наследников.

Он пытливо посмотрел мне в лицо:

— Кто она? Ты пришел ко мне, значит, опасаешься, что родные не дадут разрешения на брак. Говори, я помогу. Назови ее имя, и женщина станет твоей.

Я вздохнул и сказал:

— Хочу взять одну из таваиф, которые заперты в подвале дворца. Из тех, кого поведут завтра на казнь.

Аламгир перестал улыбаться и отставил в сторону пиалу. Некоторое время он молчал, то сжимая, то поглаживая кисточку подушки, лежавшей под его локтем.

— Значит, и мудрость пала в прах перед пустой красотой… — сказал он. — Я думал, тебе уже ничто не страшно в этом мире.

— На все воля Аллаха, — ответил я.

— Как ты можешь просить таваиф? Разве мало достойных девушек? Я найду тебе хорошую жену, которая будет жить по законам ислама.

— Век живи, повелитель, но мне нужна только она.

— Шайтан не дремлет, — произнес Аламгир, и я понял, что навсегда теряю его расположение. — Я приказал бы казнить тебя, хафиз, чтобы тем самым спасти от харама, но не сделаю этого. Твои прежние заслуги связывают меня. Хорошо. Иди и забирай ее. Но помни, что теперь ты лишен всех милостей и больше ни о чем не смеешь меня просить.

Я поклонился падишаху, поблагодарил и ушел. Когда за мной закрывали двери, Аламгир громко, так чтобы я услышал, велел нукерам[24] никогда больше не впускать меня во дворец.

В подвал, где держали таваиф, меня пропустили без препятствий. Подняв светильник повыше, я увидел обреченных. Их было много — около сотни. В ночь перед казнью им не дали ни еды, ни питья — Аламгир считал, что не стоит тратиться на тех, кого завтра не будет в живых. Ожидая рассвета, женщины расстелили на полу юбки — и сидели, и полулежали на них. Некоторые плакали, некоторые молились, но все — как одна — вздрогнули, когда скрипнула подвальная дверь, и повернулись к выходу. Глаза их — жадные, печальные, заплаканные, злые, сияли в полумраке, как звезды над Лакшманпуром. Я положил ладонь на деревянную решетку, разделявшую меня и пленниц, и позвал Гури по имени. Почему-то я боялся, что не узнаю ее. Таваиф взволнованно зашептались, а я нашел, наконец, свою танцовщицу. Она медленно поднялась мне навстречу.

Никогда еще мы не находились столь близко друг от друга. Я просунул руку сквозь прутья и впервые прикоснулся к ней. Погладил ее волосы, не убранные в косу.

— Почему ты солгала мне? Почему сказала, что вышла замуж? — спросил я.

Гури устало улыбнулась и не ответила на вопрос. Она сказала:

— Доброй ночи, хафиз.

— Аллах подарил нам добрую ночь, — сказал я, стараясь держаться спокойно, но это плохо получалось. — Я пришел за тобой, потому что хочу жениться на тебе. Аламгир дал свое согласие.

Губы ее приоткрылись, а между бровями пролегла морщинка:

— Вы хотите меня в жены?

— Да, — ответил я.

Один из нукеров отомкнул замок, кивком предлагая Гури выйти. Она двигалась словно во сне, и я, не утерпев, шагнул за решетку, взял ее за плечо, и потянул наружу.

Она вдруг заплакала. Тихо, лишь слезы катились и катились по щекам. Я чувствовал это, потому что она прижалась лицом к моей руке.

— Благодарю вас, хафиз, — ответила она, наконец. — Аллах видит, я мечтала об этих словах едва ли не со дня нашей встречи. Как вы узнали, что я здесь?..

— Мохана приходила и умоляла спасти тебя. Ты знаешь свою бабку — кто может отказать ей? Пойдем, нам надо успеть до рассвета.

Но Гури медлила. Она повела плечом, освобождаясь от меня, и замерла. Бледность все больше и больше заливала ее лицо. Пожалуй, она никогда не была так красива. Потом она опустилась передо мной на колени и поцеловала край одежд:

— Благословите свою рабыню, хафиз. Благодаря вам, я умру счастливой.

— Ты не умрешь, — возразил я. — Великий Могол отпускает тебя.

— А их?.. — она приподнялась и указала в сторону решетки, из-за которой на нас смотрели блестящие глаза. Мне вновь припомнилась черная ночь месяца азар. — Их он тоже помилует?..

— Нет, — сказал я через силу. — Тебя одну.

Гури покачала головой:

— Я не могу, хафиз. Простите меня. Как я оставлю подруг? Будет ли это справедливым? Помните ваши слова, однажды там, в саду?.. Вы сказали, чтобы жить по закону Аллаха, слова и дела должны исходить из сердца. Все остальное — харам. Пойти с вами, спастись — это харам. Хотя мне и хочется этого больше всего на свете, мое сердце подсказывает, что я должна остаться здесь.

— Ты поступаешь неразумно, — только и мог произнести я.

— Неразумно? — она горько усмехнулась. — Я поступила бы неразумно, если бы пошла с вами и стала вашей женой… А еще — обузой для вас, грузом на совести. Вы — уважаемый человек, ведете праведную жизнь. А кто я? Таваиф, танцовщица без роду и племени, женщина для муджарата…

— Не беспокойся, брак будет только для вида, — сказал я тише, чтобы никто нас не услышал. — Ты будешь свободна, и продолжишь жить так, как тебе нравится.

Она сухо рассмеялась:

— Неужели вы ничего не понимаете, хафиз? Зачем мне такая свобода? Верните меня туда, — она прислонилась к решетке. — Пусть свершится воля Аллаха.

Я молчал, пока нукер снова отомкнул замок. Молчал, пока Гури, пригнувшись, скользнула к своим подругам в душную темноту. Она поклонилась и сказала чинно, будто стояла в саду, под сливами:

— Простите. Я не приму вашей жертвы. Вы до сих пор живете памятью покойной жены, а я не смогу делить вас даже с воспоминанием.

Несколько таваиф подползли поближе и шепотом стали предлагать в жены себя.

Вернувшись домой, я не снял шервани. До рассвета было несколько часов. Я прошелся по комнате и сел на ковер, поджав ноги. Пододвинул столик, разложил лист пергамента и задумался. Более тридцати лет прошло с тех пор, как я сложил свой последний бейт.

Когда умерла моя жена, я сказал, что вместе с ней умерло мое вдохновение, и считал, что это так. Сегодня же я всем сердцем взывал к Аллаху, чтобы он помог мне сложить еще одну, самую последнюю газель.

Я не зажигал лампы. Мне было светло от огромной луны, которая взошла над домом, заставив поблекнуть даже желтые, любопытные звезды. Я посмотрел на ее бледный лик и обмакнул калам в чернила.

В ту ночь я так и не сомкнул глаз. Едва небо на востоке порозовело, я поспешил ко дворцу Аламгира, пряча за пазухой свиток пергамента, который должен был спасти Гури и ее подруг. Охранники пропустили меня, помня, что вчера я проходил по приказу Великого Могола. Гури сидела у решетки, откинув голову и глядя невидящими глазами прямо перед собой. Я окликнул ее, но она услышала меня не сразу.

Я торопливо передал ей свиток.

— Что это, хафиз? — спросила она удивленно.

— Это моя газель. Прочитай ее подругам, заучите стихи наизусть, и когда вас поведут к реке, начинайте петь как можно громче.

Девушка развернула пергамент и пробежалась по строчкам глазами.

— Я не знаю такой газели, — сказала она удивленно.

— Не знаешь. Я написал ее сегодня ночью. Не забудь — начинайте петь, когда вас поведут на казнь.

— Вы написали газель? — казалось, мои слова не достигали ее слуха. — Это ваша новая газель, хафиз?

— Мне надо идти, скоро за вами придут. Помни, ты должна непрерывно петь это, и так спасешь себя и остальных.

— Вы написали газель для меня?..

Мне пришлось встряхнуть Гури, чтобы привести ее в чувство.

— Да, для тебя. Ты стала моим вдохновеньем. Обещай, что выполнишь все, как я сказал.

Она опустила ресницы, и вдруг пылко поцеловала пергамент. На прощанье я коснулся ее волос. Они были мягки, как черный китайский шелк.

Обогнув дворцовую площадь, я зашел в переулок, и прислонился к стене, окружавшей чей-то дом. Ноги отказывались мне повиноваться.

Прошло достаточно много времени, а я продолжал подпирать чужой забор, как нищий, не знающий, куда идти. Мимо меня проходили люди — мужчины, женщины, старики и дети, собиравшиеся поглазеть на казнь.

Солнце показалось до половины, когда я расслышал далекие вопли и стенанья. Они становились все отчетливее. Вскоре шарканье сотни ног наполнило улицу. Я боялся выглянуть и только взывал к Аллаху, прося милости для одной — для Гури. И тут свершилось.

Я сразу узнал голос Гури. Она запела сначала тихо, потом громче и громче, а последние строки подхватили остальные таваиф. И столько тоски и отчаянья было в их пенье, что слезы сами собой набегали на глаза:

— И грешным, и праведным явлена милость Аллаха, И равно обласканы солнцем и жаба, и птаха. Но нет в тебе милости, нет снисхожденья и страха. Готов приговор, ждет палач, и уже установлена плаха. В грязи кто родился — его ли вина в том, скажи? Аллах пощадил, но себя ты поставил выше Аллаха…Снова и снова пропевая газель, толпа таваиф, подгоняемая нукерами, двинулась в сторону реки. Я не мог больше выдержать этого, и бросился домой, не разбирая дороги.

Тот день я провел, как умалишенный. Я не мог ни молиться, ни думать, а лишь сидел над книгой, не в силах прочитать ни единой буквы, или начинал мерить комнату шагами. Солнце прочертило по небу полукруг, спряталось за сливы, а потом исчезло. Хадиджа принесла ужин.

— Что же это делается, хафиз! — начала она с негодованием, расставляя на столике пиалы и чашки. — Аламгир приказал пощадить этих бесстыдниц таваиф! Всех, до одной! Едва их вывели из подвала, они начали петь. И, говорят, такая тоска напала на повелителя, что он не выдержал и повелел отпустил их. Они разбежались, как крысы!..

Нежный перезвон бубенцов заставил ее замолчать, а я даже не успел восславить Аллаха. Замерев, мы с Хадиджей уставились друг на друга, а потом старуха выглянула в окно.

— Хафиз, там эта женщина!

— Мохана? — спросил я, и тоже посмотрел.

Во внутреннем дворе стояла Гури. Только на сей раз она была не в сине-желтых одеждах, а в красном сари, расшитом золотом. Золотая тика[25] спускалась по пробору на лоб, руки были унизаны браслетами. Когда она поклонилась мне, сложив руку «лодочкой», я заметил, что ладони ее расписаны хной.

— Зачем пришла, бесстыдница?! — заголосила Хадиджа. — Или снова захотела отведать плетей?!

Я не приказал ей замолчать, потому что слова кормилицы пролетели мимо, как весенние мухи. Я вышел в сад, заставляя себя не ускорять шаг. Ведь я никогда не был тороплив. А может, трусливо надеялся, что Гури исчезнет, растает, как сказочная пери. Ведь зиме всегда трудно поверить, что весна распахивает ей объятия. Но Гури не исчезла, а по-прежнему стояла под сливами.

— Салам, малышка, — сказал я ей. — Значит, все кончилось? Ты и твои подруги спасены?

— Благодаря вам, хафиз, — ответила она.

— Тогда почему же ты в свадебном наряде? Или это новый приказ Аламгира?

Она смутилась, замотала головой, и как в детстве прикрыла лицо ладонями, шепча сквозь пальцы.

Я заставил ее опустить руки:

— Говоришь, Аламгир тут ни при чем? Чей же это приказ, гурия?

— Приказ моего сердца, — ответила она еле слышно и покраснела.

Так и закончилась эта история. Я, шейх Камлалл Джаханабади, вам ее рассказал.

Примечания

1

Сари, дхоти — национальная индийская одежда.

(обратно)2

Хиджаб, галабея — традиционная одежда мусульман.

(обратно)3

Хануман — персонаж поэмы «Рамаяна», сын бога ветра, помощник Рама.

(обратно)4

Хафиз — почетная должность, чтец Корана.

(обратно)5

Аламгир — падишах Аурангзеб, правил в 1659–1709 гг.

(обратно)6

Таваиф — куртизанка в Средневековой Индии, аналог японским гейшам и греческим гетерам.

(обратно)7

Наваб — князь.

(обратно)8

Мохана — «околдовывающая» (санскрит).

(обратно)9

Гури — «белая» (санскрит).

(обратно)10

Джанна — мусульманский рай.

(обратно)11

Чувяки — вид туфель без задников.

(обратно)12

Харам — грех (мусульм.).

(обратно)13

Муджарат — праздник, на котором выступали куртизанки.

(обратно)14

Пери — мифическая красавица в мусульманских верованиях.

(обратно)15

Калам — тростниковое перо.

(обратно)16

Тюльпаны и нарциссы — иносказание, обычное для восточной поэзии. Тюльпаны — щеки, нарциссы — глаза.

(обратно)17

Кади — судья.

(обратно)18

Харабат — кабак.

(обратно)19

Аят — стих Корана.

(обратно)20

Шаула — созвездие скорпиона.

(обратно)21

Гира — гора, на которой пророку Мухаммаду явился ангел Джабраил.

(обратно)22

Гурии — красавицы, живущие в джанне, предназначенные в жены праведникам.

(обратно)23

Шервани — мужской сюртук, застегивающийся до воротника, длиной ниже колена.

(обратно)24

Нукеры — воины из личной стражи падишаха.

(обратно)25

Тика — украшение в виде подвески.

(обратно)

Комментарии к книге «Катхак (СИ)», Артур Сунгуров

Всего 0 комментариев