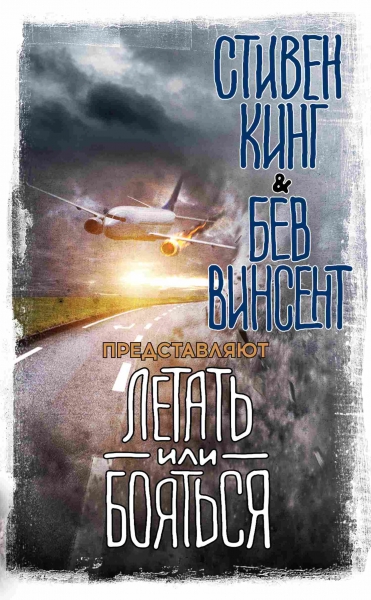

Летать или бояться сборник под редакцией Стивена Кинга и Бева Винсента

FLIGHT OR FRIGHT

edited by

Stephen King and Bev Vincent

Серия «Вселенная Стивена Кинга»

Перевод с английского И. Я. Дорониной

Компьютерный дизайн А. А. Кудрявцева, студия «FOLD&SPINE»

Печатается с разрешения автора и литературных агентств The Lotts Agency и Andrew Nurnberg.

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Flight or Fright, 2018

© Перевод. И. Я. Доронина, 2019

© Перевод. Н. И. Эристави, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

* * *

Эта антология посвящена всем пилотам, реальным и вымышленным, которые сумели посадить самолеты в экстремальной ситуации, благополучно доставив на землю своих пассажиров. В их числе:

Уилбур Райт

Чесли Салленбергер

Тэмми Дж. Шульц

Вернон Димирест

Роберт Пирсон

Эрик Женнотт

Тим Ланкастер

Минь-Хуан Хо

Эрик Муди

Питер Беркилл

Брайс Маккормик

Роберт Шорнштаймер

Ришар Шампьон де Креспиньи

Робер Пише

Брайан Энгл

Тед Страйкер

Предисловие

Существуют ли в современном мире развивающихся технологий люди, которым доставляет удовольствие летать? Как бы трудно ни было в это поверить, я уверен: существуют. Это пилоты, большинство детей (не младенцев, конечно: этих перепады давления воздуха сводят с ума), некоторые энтузиасты воздухоплавания – ну вот, пожалуй, и все. Остальным же из нас авиаперелеты кажутся столь же приятными и вызывающими восторг, как и процедура колоноскопии. Современные аэропорты зачастую представляют собой перенаселенные зверинцы, в которых наши терпимость и обычная вежливость подвергаются нешуточному испытанию. Рейсы откладываются или отменяются, багаж летает, как шарики в погремушке, и зачастую не прибывает в порт назначения вместе с пассажиром, отчаянно нуждающимся в чистой рубашке или хотя бы одной смене белья.

Если у вас билет на ранний утренний рейс, да поможет вам Бог. Это означает, что вам предстоит вылезти из постели в четыре утра, чтобы успеть пройти процесс регистрации и посадки, такой же сложный и требующий такого же огромного напряжения, как выезд из какой-нибудь маленькой коррумпированной южноамериканской страны в 1954 году. У вас есть документ с фотографией, удостоверяющий личность? Позаботились ли вы о том, чтобы ваш шампунь и кондиционер были в маленьких прозрачных пластиковых бутылочках? Готовы ли вы к тому, что ваша обувь потеряется, а ваши многочисленные электронные устройства подвергнутся облучению? Уверены ли вы, что паковали ваш багаж сами и никто не имел к нему доступа? Готовы ли вы пройти полное сканирование тела, а сверх того, возможно, и ощупывание его пикантных частей? Да? Отлично. Тем не менее может оказаться, что ваш рейс перебронирован и для вас места нет, что он откладывается по техническим причинам или из-за погодных условий, а также отменен из-за компьютерного сбоя. И храни вас Господь, если вы летите, находясь в списке ожидания: уж лучше купить билет моментальной лотереи.

Но вот, преодолев все эти препятствия, вы поднимаетесь на борт того, что автор одного из рассказов, вошедших в эту антологию, назвал «ревущей оболочкой смерти». Вы можете спросить, не чересчур ли это сильно сказано, не говоря уже о том, что это противоречит фактам. Ладно. Авиалайнеры редко загораются (хотя все мы видели снятый на мобильный телефон ролик, на котором двигатели выбрасывают столбы огня на высоте более девяти километров), и полеты редко заканчиваются гибелью (статистика утверждает, что вы больше рискуете жизнью, переходя улицу, особенно если в этот момент по глупости пялитесь в свой мобильник). Тем не менее, садясь в самолет, вы оказываетесь в капсуле, наполненной легковоспламеняющимся кислородом, и сидите на тоннах воспламеняющегося с еще большей легкостью авиационного горючего.

Едва запечатанная, как (держитесь!) гроб, капсула из металла и пластика оторвется от взлетной полосы, оставляя позади себя постепенно убывающую тень, уверенным можно быть лишь в одном исходе – столь несомненном, что он не нуждается ни в какой статистике: вы обязательно приземлитесь. Это гарантирует закон гравитации. Единственный вопрос: где, по какой причине и в скольких фрагментах, – идеально было бы в одном. Если воссоединение с матушкой Землей произойдет в пределах бетонной мили (желательно в аэропорту вашего назначения, однако, в крайнем случае, сойдет любая миля асфальтированной поверхности), – все в порядке. Если нет, ваши шансы выжить стремительно убывают. Это тоже статистический факт, и любой, даже самый закаленный, воздушный путешественник постоянно думает о том, когда же самолет, в котором он летит на высоте свыше девяти тысяч метров, попадет в турбулентность при ясном небе.

В такие моменты от вас ничего не зависит. Вы не можете предпринять ничего конструктивного, кроме как перепроверить свой ремень безопасности. А тем временем в бортовой кухне будут дребезжать посуда и бутылки, над вашей головой станут распахиваться багажные полки, начнут орать младенцы, ваш дезодорант утратит эффективность, а из динамиков над головой прозвучит голос стюардессы: «Капитан просит всех оставаться на местах». Пока набитая людьми капсула будет трястись, раскачиваться, вибрировать и скрипеть, вы успеете поразмыслить о хрупкости своего тела и непреложности того факта, что так или иначе вы приземлитесь.

Обеспечив вас таким образом пищей для раздумий насчет вашего следующего небесного путешествия, позволю себе задать уместный вопрос: существует ли другой вид человеческой деятельности, сюжетно больше подходящий для приключенческих рассказов и страшных историй, антологию которых вы сейчас держите в руках? Не думаю, дамы и господа. Здесь вы найдете все: клаустрофобию, акрофобию, утрату самоконтроля… Наши жизни всегда висят на волоске, но никогда это не ощущается так остро, как в тот момент, когда вы снижаетесь над Ла-Гуардия сквозь плотные облака и проливной дождь.

По личным наблюдениям, ваш редактор теперь стал более спокойным «воздухоплавателем», чем раньше. Занимаясь писанием романов, в последние сорок лет я много летал и примерно до 1985 года был очень трусливым авиапассажиром. Я понимал механику полета, знал статистику безопасности, но это мне ничуть не помогало. Отчасти моя проблема была следствием свойственного мне желания (которое я и теперь не утратил) контролировать любую ситуацию. Я чувствую себя уверенно за рулем, потому что доверяю себе. Если же за рулем вы… уверенность моя сильно уменьшается (вы уж простите). Когда вы поднимаетесь по трапу и занимаете свое место в самолете, вы уступаете контроль людям, которых не знаете и которых, вероятно, никогда не увидите.

Еще хуже – для меня – то, что за долгие годы я до предела отточил свое воображение. Это прекрасно, когда я сижу за письменным столом и придумываю истории, в которых с очень милыми людьми могут происходить ужасные вещи, но далеко не так прекрасно, когда я оказываюсь пленником в самолете, который выруливает на взлетную полосу, немного мешкает, а потом срывается с места со скоростью, которая для семейного автомобиля находится за гранью самоубийства.

Воображение – обоюдоострый клинок, и в те далекие дни, когда я стал часто летать в силу профессиональной необходимости, я мог легко порезаться этим клинком. Я слишком легко соскальзывал в тревожные размышления об уйме движущихся деталей в моторах там, за иллюминатором. Этих деталей так много, что кажется почти нереальным, чтобы между ними не наступил разлад. Трудно – а на самом деле просто невозможно – не начать прислушиваться к каждому изменению в гуле двигателей и не задаваться вопросом, что оно означает, или не волноваться из-за того, что самолет вдруг накренился под другим углом и вместе с ним наклонилась (опасно!) поверхность моей пепси-колы в пластиковом стаканчике.

Если пилот выходил в салон немного поболтать с пассажирами, я беспокоился, достаточно ли компетентен второй пилот (разумеется, он не может быть таким же компетентным, иначе он не был бы всего лишь дублером). Вероятно, самолет летит на автопилоте, но что, если автопилот внезапно откажет именно в тот момент, когда капитан обсуждает с кем-нибудь шансы «Янкиз», и лайнер сорвется в пике´? Что, если разблокируется багажный отсек? Что, если замерзнет механизм выпуска шасси? Что, если лопнет стекло иллюминатора, имевшее дефект, не замеченный контролером качества, потому что он мечтал о своей возлюбленной? В конце концов, что, если в нас врежется метеорит и самолет разгерметизируется?

Позднее, в середине 1980-х, большинство этих страхов отступило благодаря опыту, который я приобрел, оказавшись на волосок от смерти во время набора самолетом высоты, когда летел из нью-йоркского аэропорта Фармингдейл[1] в Бангор, штат Мэн. Уверен, у очень многих людей – вероятно, кто-то из них как раз сейчас читает эту книгу – сохранились собственные травмирующие воспоминания о самых разных происшествиях в воздухе, от разрушения передней опоры шасси до соскальзывания самолета с обледеневшей посадочной полосы, но та авария подвела нас так близко к смерти, как только возможно, и память о ней все еще жива во мне.

День клонился к вечеру. На небе не было ни облака. Я зафрахтовал «Лирджет-35», который взлетает так, как будто к вашей заднице привязана ракета. Я летал на этом «Лире» много раз, знал пилотов и доверял им. Почему бы нет? Тот, что сидел в левом кресле, начинал управлять реактивными самолетами в Корее, благополучно выполнил множество боевых задач и с тех пор не переставал летать. У него за плечами были десятки тысяч часов, проведенных в воздухе. Я достал роман в бумажной обложке и сборник кроссвордов, предвкушая спокойный перелет и приятную встречу с женой, детьми и нашей собакой.

Мы преодолели высоту в две с лишним тысячи метров, и я размышлял, удастся ли мне уговорить домашних вечером сходить в кино, когда «Лир» вдруг словно врезался в каменную стену. В тот момент я был уверен, что мы столкнулись с другим воздушным судном и все трое – оба пилота и я – сейчас умрем. Маленький бортовой буфет распахнулся и извергнул свое содержимое. Подушки незанятых кресел выстрелили в воздух. Самолет накренился… накренился еще больше… и перевернулся вверх днищем. Я это почувствовал, хотя и не видел: мои глаза были закрыты. Вся жизнь не промелькнула перед моим мысленным взором. Я не подумал: Но ведь мне еще столько нужно сделать! У меня не было ощущения покорности или непокорности – вообще ничего. Была только уверенность, что пришел мой час.

Потом самолет выровнялся, и из кабины пилотов донесся крик второго пилота: «Стив! Стив! У тебя там все в порядке?»

Я ответил, что да. И посмотрел на вещи, разбросанные в проходе: среди них были сэндвичи, салат и кусок чизкейка с ягодой клубники наверху. Я увидел желтые кислородные маски, свисавшие с потолка, и спросил – с достойным восхищения спокойствием, – что случилось. В тот момент мой состоявший из двух человек экипаж еще этого не знал, хотя и подозревал – и позднее это подтвердилось, – что мы чудом разминулись с «Боингом-747» авиакомпании «Дельта», попали в их выхлоп и были отброшены, как бумажный самолетик, захваченный бурей.

С тех пор прошло двадцать пять лет, и я стал гораздо оптимистичнее относиться к воздушным перелетам, поскольку на собственном опыте убедился, в каких кошмарных передрягах способен выстоять современный самолет и как спокойно и эффективно действуют хорошие пилоты (а таковы большинство из них) в экстремальных ситуациях. Один из них сказал мне: «Ты тренируешься, тренируешься, тренируешься, поэтому, когда шесть часов жуткой скуки сжимаются до двенадцати секунд максимальной опасности, ты точно знаешь, что делать».

Чего только вы не встретите в собранных здесь рассказах: от злого гнома, усевшегося на крыле «Боинга-727», до прозрачных монстров, живущих над облаками. Вы будете путешествовать во времени и на самолетах-призраках. А главное – вы испытаете те двенадцать секунд максимальной опасности, когда худшее, что может случиться высоко в воздухе, случается. Вы познакомитесь с клаустрофобией, трусостью, ужасом и проявлениями высшей храбрости. Если вы собираетесь лететь рейсом «Дельты», «Американ», «Саутуэст» или какой-нибудь другой компании, лучше вам взять с собой роман Джона Гришэма или Норы Робертс, а не эту книгу. Даже если вы благополучно пребываете на земле, вам может захотеться потуже затянуть ремень безопасности.

Потому что полет обещает быть головокружительным.

Стивен Кинг 2 ноября 2017 годаЭ. Майкл Льюис Груз

Э. Майкл Льюис, который начнет наш полет, учился писательскому мастерству в Университете Пьюджет-Саунд и живет на тихоокеанском Северо-Западе. Его стюард сопроводит вас на борт Локхид С-141А «Старлифтер»[2] (такого же, как в экспозиции авиамузея военной базы ВВС США Маккорд; в нем, говорят, обитали призраки), готового вылететь из Панамы, чтобы доставить груз в США. «Старлифтер» – рабочая лошадь авиации, способная перевозить до тридцати с лишним тонн грузов. Он также может взять на борт сотню парашютистов-десантников, полторы сотни бойцов линейных войск, грузовики и джипы, даже межконтинентальные баллистические ракеты «Минитмен». А может и более мелкие грузы. Гробы, например. От некоторых рассказов кровь стынет в жилах, и вот один из них: от него по спине побегут мурашки, и он надолго застрянет у вас в мозгах.

Добро пожаловать на борт!

Ноябрь, 1978

Мне снился груз. Тысячи ящиков заполняли трюм самолета, все они были сколочены из неотшлифованных сосновых досок, от которых в рабочих перчатках застревают щепки. Все были промаркированы какими-то цифрами и причудливыми аббревиатурами, неприятно светившимися тусклым красным светом. Считалось, что в них покрышки для джипов, но одни из них были огромными, как дом, а другие – маленькими, как свечи зажигания, и все для безопасности были привязаны к паллетам, словно облачены в смирительные рубашки. Я пытался проверить все, но их оказалось слишком много. Когда ящики передвигали, из них раздавался низкий шаркающий звук, а потом груз свалился на меня. Я не мог дотянуться до телефона внутренней связи, чтобы предупредить пилота. Пока самолет раскачивался, груз впечатывал меня в пол тысячами маленьких острых пальцев, когда накренился – начал выдавливать из меня жизнь и продолжал, даже когда мы проваливались в яму, даже когда рухнули окончательно… Звонок телефона внутренней связи напоминал пронзительный крик. Но был еще и другой звук, он шел из ящика, к которому прижималось мое ухо. Что-то боролось там, внутри, что-то влажное и мерзкое, чего я не хотел видеть, и это что-то рвалось наружу.

Потом этот звук сменился другим: словно кто-то отдирал дощечку с именем от железной рамы моей кровати. Я открыл глаза. Какой-то летчик – видимо новичок, с промокшим от пота воротничком, – стоял надо мной с планшетом в руках, будто решая, не из тех ли я, кто способен оторвать ему голову только за то, что он делает свою работу.

– Техник-сержант Дэвис, – сказал он, – вас срочно требуют в зону стоянки и обслуживания.

Я сел и потянулся. Он вручил мне планшет с прикрепленной к нему грузовой декларацией: разобранный HU-53[3] с летным экипажем, механиками и вспомогательным медицинским персоналом, порт назначения… что-то новенькое.

– Аэропорт Тимехри?

– Это возле Джорджтауна, в Гайане. – Поскольку на моем лице отразилось непонимание, он пояснил: – Это бывшая британская колония. Раньше там была военно-воздушная база Аткинсон.

– И каково задание?

– Вроде массовая медицинская эвакуация экспатов из какого-то Джонстауна.

Американцы в беде. Бо́льшую часть своей службы в ВВС я вызволял американцев из беды. И то сказать, вывозя американцев из зон бедствия, испытываешь куда большее удовлетворение, чем транспортируя покрышки для джипов. Я поблагодарил пилота и поспешно надел чистый летный комбинезон.

А ведь я надеялся провести еще один День благодарения здесь, в Панаме, на базе Говард – при тридцатиградусной жаре, с фаршированной индейкой из столовой, футболом по армейскому радио и имея достаточно времени до обратного рейса, чтобы напиться. Только что прибыл рейс с Филиппин, пассажиры и багаж были уже выгружены и отпущены. И вот сразу – новый.

Прерванный сон для помощника командира по загрузке самолета, помпогруза, – дело привычное. С-141 «Старлифтер» был самым большим транспортно-грузовым самолетом в распоряжении военно-воздушного командования, он был способен принять на борт и перенести в любую точку мира более тридцати тонн груза или двести солдат при полной амуниции. Длиной в половину футбольного поля, со стреловидными крыльями, высоко задранным Т-образным хвостом, створчатыми дверями и встроенным грузовым пандусом, «Старлифтер» не имел себе равных, когда речь шла о переброске грузов. Отчасти стюард, отчасти грузчик, я отвечал за погрузку, и моя задача состояла в том, чтобы расположить груз как можно рациональнее и безопаснее.

Когда погрузка была закончена и сводки по весам и центровке заполнены, меня нашел тот же летчик – теперь он проклинал панамскую наземную команду, оставившую царапину на корпусе самолета.

– Сержант Дэвис! Планы меняются! – заорал он, стараясь перекричать вой автопогрузчика, и вручил мне другую грузовую декларацию.

– Больше пассажиров?

– Состав другой. Медицинская команда остается здесь. – Он произнес нечто нечленораздельное по поводу изменения полетного задания.

– И кто эти новые пассажиры?

И снова мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать, что он сказал. А может, я его и расслышал, но, похолодев внутри, хотел убедиться, что ошибся.

– Похоронная служба, – прокричал он.

Вот что, как мне показалось, я услышал.

Тимехри был типичным аэропортом третьего мира – достаточно просторный, чтобы принять «Боинг-747», но изрытый выбоинами и застроенный сборными домами из проржавевшего гофрированного железа. Ближняя линия джунглей, окружавших поле, выглядела так, словно ее атаковали всего час назад. Взлетали и садились с жужжанием вертолеты, и американские военнослужащие толпились на бетонированной площадке. Я сразу понял, что дело плохо. От асфальта поднимался такой жар, что я боялся, как бы подошвы моих ботинок не расплавились прежде, чем я успею подставить под колеса тормозные колодки. Наземная команда из американских солдат спешно разгружала вертолет. Один из членов команды – с голой грудью и завязанной вокруг талии рубашкой – подошел и вручил мне декларацию груза.

– Не расслабляйтесь, – сказал он. – Как только разгрузим вертолет, начнем загружать вас. – Он кивнул через плечо.

Я тоже посмотрел в том направлении на мерцающую в раскаленном воздухе рулежную дорожку. Гробы. Вереницы унылых алюминиевых погребальных ящиков мерцали под безжалостным тропическим солнцем. Я знал, как они выглядят, по полетам в Сайгон шестилетней давности, когда только-только стал старшим по погрузке, и ощутил, как внутри меня словно затрепетали бабочки, – может, оттого, что не имел возможности отдохнуть, а может, потому что уже несколько лет не переносил трупы. Тем не менее, сглотнув ком в горле, я посмотрел на порт назначения: Довер, штат Делавэр.

Наземная команда уже загрузила новые авиационные паллеты, когда я понял, что на обратном пути у нас будет два пассажира.

Первый был почти ребенком, на вид только что окончившим школу, – с черными коротко стриженными волосами, в маскировочном костюме для джунглей, который был ему явно велик, накрахмаленном, чистом, со знаками отличия рядового авиации бизнес-класса. Я сказал ему: «Добро пожаловать на борт!» и подошел, чтобы помочь пройти в дверь кабины экипажа, но он отшатнулся, едва не ударившись головой о низкую притолоку. Думаю, он бы отскочил, если бы было куда. Меня обдало исходившим от него запахом – резким, медицинским: «Викс ВапоРаб»[4].

За ним следовала бортмедсестра, решительная и профессиональная во всех отношениях – в походке, одежде и жестах. Она тоже поднялась на борт, отказавшись от помощи. Я спокойно поприветствовал ее, узнав в ней одну из многих, с кем регулярно летал из Кларка[5] на Филиппинах в Дананг и обратно в первые годы службы, – лейтенанта со стальным взглядом и серебристыми волосами. Она недвусмысленно – и не раз – указывала мне, что любой тупица, исключенный из школы, мог бы выполнять мою работу лучше. На ее бейдже значилась фамилия: «Пембри». Она положила руку мальчику на спину и повела его к креслам. Если она меня и узнала, то ничем этого не выдала.

– Садитесь где хотите, – сказал я. – Я – техник-сержант Дэвис. Мы взлетаем меньше чем через полчаса, так что устраивайтесь поудобнее.

Парнишка внезапно остановился и обратился к медсестре:

– Вы мне не говорили…

Трюм «Старлифтера» с его нагревательными, охлаждающими и нагнетательными трубопроводами, расположенными на поверхности, а не скрытыми, как в пассажирском лайнере, очень похож на внутренность котельной. Гробы поставили двумя рядами по всей длине трюма, по четыре один на другом, оставив посередине свободный проход. Всего сто шестьдесят. Желтые грузовые сетки удерживали их на месте. Глядя в конец прохода, мы видели, как солнечный свет мерк, по мере того как закрывался грузовой люк, оставляя нас в неуютном полумраке.

– Это самый быстрый способ доставить тебя домой, – бесстрастным голосом ответила мальчику медсестра. – Ты же хочешь попасть домой, правда?

Его голос сочился испугом и гневом:

– Я не хочу их видеть. Я хочу сидеть лицом по направлению полета.

Если бы парнишка осмотрелся, он бы заметил, что в самолете не было сидений, обращенных вперед.

– Все в порядке, – сказала женщина, потянув его за руку. – Они тоже возвращаются домой.

– Я не хочу на них смотреть, – повторил он, когда медсестра подтолкнула его к сиденью у одного из маленьких иллюминаторов.

Поскольку мальчик не пошевелился, чтобы пристегнуть ремень, Пембри наклонилась и сделала это за него. Он вцепился в подлокотники, как в перекладину на головокружительных американских горках.

– Я не хочу о них думать.

– Я поняла.

Пройдя вперед, я выключил свет в грузо-пассажирском салоне. Теперь длинные металлические контейнеры освещали только парные мигающие красные лампочки. На обратном пути я принес мальчику подушку.

На идентификационной карточке, прикрепленной к его слишком просторной куртке, значилось: «Эрнандес». Он поблагодарил, но рук от подлокотников не оторвал.

Пембри села рядом с ним и пристегнула ремень. Я уложил их вещи и в последний раз перед взлетом просмотрел контрольный перечень операций.

Как только мы оказались в воздухе, я сварил кофе на электрической плите, закрепленной на паллете. Сестра Пембри отказалась, а Эрнандес выпил. Пластиковый стаканчик дрожал у него в руках.

– Боишься летать? – спросил я. В этом не было ничего необычного. – У меня есть драмамин…

– Я не боюсь летать, – сквозь стиснутые зубы ответил мальчик. Он все время смотрел мимо меня на выстроившиеся в трюме ящики.

Теперь об экипаже. Ни один самолет не имел постоянного экипажа, как в старые времена. ВТАК – военно-транспортное авиационное командование – очень гордилось взаимозаменяемостью своих служащих, тем, что летная команда, члены которой никогда прежде не видели друг друга, могла собраться на площадке стоянки и обслуживания самолета и лететь на любом «Старлифтере» в любой конец Земли. Каждый умел выполнять мою работу, а я – его.

Я прошел в кабину пилотов и увидел, что все заняли свои места. Второй бортинженер сидел ближе всех к двери, склонившись над контрольно-измерительной аппаратурой.

– Выравнивание на четыре. Держать малый газ, – сказал он.

Я узнал это отталкивающее лицо и тягучий арканзасский говор, но не мог вспомнить откуда. За семь лет полетов на «Старлифтерах» я успел поработать почти со всеми. Он поблагодарил меня, когда я поставил чашку черного кофе на его стол. На его летной куртке было написано: «Хедли».

Первый бортинженер сидел на «сиротском месте»[6], обычно предназначавшемся для «черношляпника» – представителя воздушной инспекции, бича всех экипажей военно-транспортной авиации. Он попросил двойную порцию сахара, потом встал и сквозь стекло пилотской кабины посмотрел на проносившуюся мимо синь.

– Держать малый газ на четыре, понял, – ответил пилот. Официально командиром корабля был он, но они со вторым пилотом были такими опытными летчиками, что вполне могли поменяться местами. Оба заказали кофе с двойной порцией сливок.

– Мы стараемся обогнуть зону болтанки в чистом небе[7], но это будет непросто. Предупредите пассажиров, чтобы были готовы.

– Есть, сэр. Что-нибудь еще?

– Спасибо, помпогруз Дэвис, это все.

– Слушаюсь, сэр.

Наконец-то можно немного расслабиться. Направляясь в спальный отсек для экипажа, чтобы ненадолго принять горизонтальное положение, я увидел, что Пембри ходит вокруг паллеты, что-то выискивая.

– Вы что-то ищете? Могу я помочь?

– Дополнительное одеяло.

Я вытащил одеяло из шкафа между бортовой кухней и туалетом и, скрипнув зубами, спросил:

– Что-нибудь еще?

– Нет, – ответила она, снимая с шерсти воображаемую пушинку. – Мы ведь и раньше летали вместе.

– В самом деле?

Она приподняла бровь.

– Мне, наверное, следует извиниться.

– Нет необходимости, мэм, – сказал я, обошел ее и открыл холодильник. – Чуть позже я могу подать бортовое питание, если желаете…

Она положила руку мне на плечо, так же, как раньше клала ее на спину Эрнандеса, – чтобы привлечь мое внимание.

– Вы ведь меня помните.

– Да, мэм.

– Во время тех эвакуационных полетов я была излишне резка.

Я бы предпочел избежать такого прямого разговора.

– Вы говорили то, что думали, мэм. Это помогло мне лучше овладеть специальностью старшего по погрузке.

– И все же…

– Мэм, нет необходимости.

Почему женщины не могут понять, что их извинения только усугубляют ситуацию?

Строгость в выражении ее лица сменилась искренностью, и мне вдруг пришло в голову, что она хочет поговорить.

– Как ваш пациент? – спросил я.

– Отдыхает. – Пембри старалась вести себя непринужденно, но я видел, что ей хочется сказать что-то еще.

– А что с ним?

– Он прибыл одним из первых, – сказала она, – и уезжает первым.

– Из Джонстауна? Там все было так плохо?

Прежний взгляд, тяжелый и холодный, мгновенно вернулся, словно кадр из тех наших давних полетов.

– Мы вылетели из Довера по приказу Белого дома через пять часов после того, как им позвонили. Он специалист по медицинской документации, служит всего полгода, нигде прежде не был, никогда в жизни не видел ни одного раненого. И сразу – южноамериканские джунгли и тысяча трупов.

– Тысяча?

– Точно еще не подсчитано, но около того. – Она провела по щеке тыльной стороной ладони. – Столько детей!

– Детей?

– Целые семьи. Они все выпили яд. Говорят, это какой-то культ. Кто-то сказал мне, что сначала они умертвили своих детей. Не знаю, что может заставить человека сделать такое с собственной семьей. – Она покачала головой. – Сама-то я находилась в Тимехри, помогала организовать сортировку. Эрнандес сказал, что запах был невообразимый. Пришлось опрыскивать трупы инсектицидом и защищать их от гигантских голодных крыс. Он сказал, что его заставили протыкать трупы штыком, чтобы ослабить давление газов. Он сжег свою форму. – Пембри переступила с ноги на ногу, чтобы сохранить равновесие, потому что самолет тряхнуло.

Я старался прогнать картину, возникшую перед глазами во время ее рассказа, но по задней стенке глотки ползло что-то отвратительное. Я изо всех сил пытался сдержать гримасу.

– Капитан говорит, что может начаться болтанка. Вам лучше пристегнуться.

Я проводил ее на место. Эрнандес неуклюже распластался в своем кресле, приоткрыв рот; со стороны казалось, что ему здорово досталось во время драки в каком-нибудь баре. Я улегся на свою койку и заснул.

Можете спросить любого помпогруза: после стольких часов, проведенных в воздухе, перестаешь замечать рев двигателей и можешь спать в любой обстановке. Однако сознание не прекращает свою работу и пробуждается при первом же необычном звуке, как было во время перелета из Якоты[8] в Элмендорф[9], когда джип сорвался с крепления и врезался в ящик с ПГУ[10]. Сушеное мясо засы́пало все вокруг. Будьте уверены, наземной команде от меня за это досталось как следует. Поэтому неудивительно, что я мгновенно очнулся от пронзительного крика.

Не успев ничего сообразить, я уже спрыгнул с койки, обежал паллету и увидел Пембри. Она стояла перед Эрнандесом, бессмысленно молотившим руками, и, уклоняясь от них, что-то спокойно говорила ему. За ревом двигателей слова ее разобрать было невозможно, чего нельзя было сказать о словах Эрнандеса:

– Я слышал их! Я их слышал! Они там, внутри! Все эти дети! Все эти дети!

Я решительно и твердо положил руку ему на плечо.

– Успокойся!

Он перестал размахивать руками. На лице его появилось пристыженное выражение. Он впился в меня взглядом.

– Я слышал, как они пели.

– Кто?

– Дети! Все эти… – Он сделал беспомощный жест в направлении неосвещенных гробов.

– Тебе приснилось, – сказала Пембри. Голос у нее слегка дрожал. – Я все время была рядом с тобой. Ты спал и не мог ничего слышать.

– Все дети мертвы, – продолжал он. – Все. Они не знали. Откуда им было знать, что они пьют яд? Кто способен дать яд собственным детям? – Я убрал руку с его плеча. Он посмотрел на меня. – У вас есть дети?

– Нет, – ответил я.

– Моей дочке полтора года, сыну – три месяца. С ними нужно быть очень осторожными и терпеливыми. Знаете, у моей жены это очень хорошо получается. – Я только теперь заметил, что по лбу у него катится пот. – Но я тоже справляюсь, то есть на самом деле я не очень хорошо, черт меня побери, понимаю, что делаю, но я никогда не причинил бы им вреда. Я держу их на руках, пою им песенки, а если бы кто-нибудь попробовал их обидеть… – Он схватил мою руку. – Кто мог дать яд детям?!

– Ты в этом не виноват, – сказал я.

– Они не знали, что это яд. Они и сейчас этого не знают. – Он притянул меня к себе и прошептал на ухо: – Я слышал, как они пели.

Будь я проклят, если от его слов у меня по спине не поползли мурашки.

– Я проверю, – пообещал я ему, срывая со стены фонарь и направляясь по центральному проходу.

Была и практическая причина проверить его слова. Как ответственный за груз, я знал, что необычный звук означает непорядок. Рассказывали, как один экипаж во время полета постоянно слышал кошачье мяуканье, доносившееся откуда-то из трюма. Стюард не смог найти кошку и решил, что она сама объявится, когда самолет разгрузят. А оказалось, что мяукающий звук издавал ослабший крепежный ремень, который лопнул, едва шасси коснулось посадочной полосы, освободив три тонны разрывных снарядов, что сделало приземление весьма впечатляющим. Странные звуки означают опасность, и я был бы круглым дураком, если бы не выяснил, в чем дело.

Идя по проходу, я трогал все скобы и сетки, останавливался, прислушивался, проверял, не сдвинулся ли груз. Я прошел в конец салона, исследовав всю правую сторону, потом обратно, осмотрев левую, даже проверил грузовой люк и ничего не обнаружил. Все было надежно закреплено, я сделал свою работу, как всегда, на совесть.

Вернувшись к своим пассажирам, я увидел, что Эрнандес плакал, закрыв лицо руками. Пембри, сидя рядом, гладила его по спине, как гладила когда-то меня моя мама.

– Все чисто, Эрнандес. – Я повесил фонарь обратно на стену.

– Спасибо, – ответила за него Пембри. – Я дала ему валиум, теперь он должен успокоиться.

– Просто проверка безопасности, – сказал я. – А теперь вам обоим надо отдохнуть.

Вернувшись к своей койке, я увидел, что она занята вторым бортинженером Хедли. Я лег на нижнюю, под ним, но сразу заснуть не смог. Я старался не думать о том, почему гробы оказались в нашем самолете.

Груз – это эвфемизм. От плазмы крови до взрывчатых веществ большой мощности, от лимузинов секретных служб до золотых слитков – ты таскаешь и пакуешь все это, потому что это просто твоя работа, и нужно сделать все возможное, чтобы ее ускорить.

Просто груз, думал я. Но это были целые семьи, убившие себя… Черт, я был рад вырвать их тела из этих джунглей и вернуть домой, их семьям, но медики, прибывшие на место первыми, все те, кто работали на земле, и даже наш экипаж, мы все появились слишком поздно, чтобы сделать для них что-то большее. В некоем туманном, неопределенном смысле я думал о том, что когда-то у меня будут дети, и меня бесило, если я слышал, что кто-то невольно причинил детям зло. Но ведь эти родители поступили так умышленно!

Я никак не мог расслабиться. На койке валялся забытый кем-то старый номер «Нью-Йорк таймс». «Мир на Ближнем Востоке уже при нашей жизни», – гласил один из заголовков. Статья сопровождалась фотографией, на которой президент Картер и Анвар Садат пожимали друг другу руки. Я уже начал было впадать в дрему, но тут мне показалось, что Эрнандес снова кричит, и я неохотно вылез из койки.

Пембри стояла, зажав рот ладонями. Я решил, что Эрнандес ударил ее, поэтому подошел и отвел ее руки, ожидая увидеть следы от удара. Но их не было. Через плечо медсестры мне был виден Эрнандес, вжавшийся в кресло, его глаза мерцали в темноте, как отражение светящегося экрана цветного телевизора.

– Что случилось? Он вас ударил?

– Он… он опять это слышал, – заикаясь, ответила она, и ее рука снова потянулась к лицу. – Вам… вам бы нужно еще раз проверить. Еще раз…

Угол наклона самолета изменился, и она немного подалась в мою сторону. Чтобы сохранить равновесие, я схватился за ее плечо, и она упала на меня. Я посмотрел на нее как ни в чем не бывало. Она отвела взгляд.

– Что случилось? – повторил я свой вопрос.

– Я тоже слышала, – ответила Пембри.

Я посмотрел в сторону затененного прохода.

– Только что?

– Да.

– Это было то, о чем он говорил? Детское пение? – Я был близок к тому, чтобы встряхнуть ее. Они что, оба сошли с ума?

– Детские игры, – ответила она. – Ну, такой шум, какой бывает на детской площадке, понимаете? Когда дети играют.

Я напрягся и попытался представить предмет или группу предметов, которые, находясь на С-141 «Старлифтере», летящем на высоте почти двенадцать тысяч метров над Карибами, могли бы издавать звуки, похожие на шум детских игр.

Эрнандес изменил позу, и мы оба переключили внимание на него. Он обреченно улыбнулся и произнес:

– Я же вам говорил.

– Пойду проверю, – сказал я.

– Пусть играют, – попросил Эрнандес. – Им просто хочется поиграть. Разве вам не хотелось, когда вы были ребенком?

В голове у меня промелькнуло воспоминание: бесконечные летние дни, катание на велосипеде, сбитые коленки, возвращение домой в сумерках и мамины слова: «Ты посмотри, какой ты грязный!» Интересно, поисковые команды вымыли тела, прежде чем положить их в гробы? – подумалось мне.

– Я выясню, что это может быть, – сказал я, снова снимая со стены фонарь. – Оставайтесь на месте.

Я не стал рассеивать темноту фонарем, надеясь, что в ней слух будет острее. Турбулентность к этому времени ослабла, и я светил только себе под ноги, чтобы не запутаться в грузовых сетках. Я прислушивался ко всему необычному и новому. Звук был не один, это была комбинация звуков, и она продолжалась непрерывно, а не затихая и потом возобновляясь. Утечка топлива? Человек, тайно прокравшийся на борт? Мысль о змее или какой-нибудь другой тропической живности, шныряющей в одном из этих металлических ящиков, усилила мою тревогу. Я вспомнил свой сон.

Возле грузового люка я выключил фонарь и прислушался. Сжатый воздух. Четыре турбореактивных двигателя «Пратт энд Уитни». Дребезжание в стыках. Хлопанье грузоподъемных строп.

А потом – что-то еще. Вдруг возник еще какой-то звук, сначала глухой и однородный, как гул, доносящийся из глубины пещеры, но постепенно становившийся отчетливым – как случайно ворвавшийся в наушники радиоперехватчика разговор.

Дети. Смех. Как на школьной переменке.

Я открыл глаза и обвел лучом фонаря серебристые ящики. Они ждали, обступив меня и словно бы глядя на меня почти с надеждой.

Дети, подумал я, всего лишь дети.

Промчавшись мимо Эрнандеса и Пембри, я заскочил в туалет. Не знаю, что они увидели на моем лице, но если то же самое, что увидел я, глянув в маленькое зеркало над умывальником, то наверняка и пришли в ужас, и одновременно испытали удовлетворение.

Я отвел взгляд от зеркала и посмотрел на внутренний телефон. О любой обнаруженной проблеме с грузом следовало немедленно доложить – этого требовала инструкция, но что я мог сказать капитану? На миг у меня возникло желание ничего не сообщать, просто сбросить гробы и покончить со всем этим. Если бы я сказал, что в трюме возник пожар, мы должны были бы снизиться до трех тысяч метров, чтобы я мог мгновенно открыть затворы и скинуть весь груз на дно Мексиканского залива, – никто и вопросов бы задавать не стал.

Потом я опомнился, выпрямился и заставил себя думать. Дети, размышлял я. Не монстры, не демоны, всего лишь шум детских игр. Ничего убийственного. Ничего такого, что может тебя убить. Я сдержал охватившую меня дрожь и решил обратиться за помощью.

В спальном отсеке я нашел Хедли – он все еще спал. На груди у него домиком лежала книга с загнутыми уголками, на обложке которой были изображены две женщины, слившиеся в страстном объятии. Я потряс его за руку, он сел. Несколько секунд мы оба молчали. Потом он потер лицо рукой, зевнул и посмотрел прямо на меня. Я увидел, как на его лице появилось выражение тревоги, и он схватил свой переносной кислородный прибор, но через мгновение напустил на себя деловой вид.

– Что случилось, Дэвис?

Я нащупал опору и сказал:

– Груз. Кажется… там что-то сдвинулось. Мне нужна помощь, сэр.

Тревога Хедли сменилась раздражением.

– Ты доложил капитану?

– Нет, сэр. Я… Я не хочу зря беспокоить его. Может, там ничего серьезного.

Лицо его исказила недовольная гримаса, и я подумал, что он начнет ругаться, но он позволил мне проводить его в хвостовую часть. Самого́ его присутствия оказалось достаточно, чтобы мой профессионализм вновь восторжествовал и я начал сомневаться, что действительно что-то видел. Походка моя сделалась увереннее, желудок вернулся на свое место.

Теперь Пембри сидела рядом с Эрнандесом, оба притворно изображали безразличие. Хедли равнодушно взглянул на них и последовал за мной по проходу между гробами.

– Может, зажечь основной свет? – спросил он.

– Это не поможет, – возразил я. – Вот здесь. – Я вручил ему фонарь и спросил: – Вы слышите?

– Что я должен слышать?

– А вы прислушайтесь.

И снова ничего, кроме рева двигателей и реактивной струи.

– Я не…

– Тс-с! Слушайте.

Хедли открыл рот и так простоял с минуту. Звук моторов сделался глуше, послышался шум, сочившийся сверху, как водяной пар, и нас обволокло звучащим туманом. Я не отдавал себе отчета в том, как похолодело все мое тело, пока не заметил, что у меня дрожат руки.

– Какого черта? Это что такое? – спросил Хедли. – Похоже на…

– Не надо, – перебил я его. – Этого не может быть. – Я кивнул в сторону металлических ящиков. – Вы знаете, что в этих гробах?

Он ничего не ответил. Звук, казалось, вдруг сделался ближе, потом снова отдалился. Хедли попытался настигнуть его лучом фонаря.

– Ты можешь сказать, откуда он исходит?

– Нет. Я просто рад, что вы его тоже слышите, сэр.

Инженер почесал голову и скривился так, словно проглотил что-то мерзкое и не может избавиться от послевкусия.

– Будь я проклят, – пробормотал он.

Вдруг, как и в предыдущий раз, шум замер, и в уши мне ворвался рев двигателей.

– Я потушу свет, – предложил я, нерешительно двинувшись назад. – Капитану звонить не буду.

Он промолчал с заговорщическим видом. Вернувшись, я заметил, что он осматривает определенный ряд гробов через сетку.

– Нужно провести обследование, – мрачно сказал он.

Я не ответил. Мне доводилось обследовать груз в полете, но такой, как этот, – никогда, даже не тела военнослужащих. Если все, что рассказала Пембри, правда, я и думать не хотел о том, чтобы вскрыть один из этих гробов.

Мы оба насторожились, снова услышав звук. Представьте себе мокрый теннисный мяч. А теперь представьте себе звук, который он издает, ударяясь о корт, – что-то вроде глухого «ч-чвак» – как птица, врезавшаяся в фюзеляж. Звук раздался снова, и на этот раз он исходил из самого́ трюма. Потом, после турбулентной волны, снова раздался «ч-чвак». Он явно исходил из гроба, стоявшего у ног Хедли.

Он попытался изобразить на лице что-то вроде: «Ничего серьезного. Мы все это просто себе вообразили. Из-за шума в одном из гробов самолет не рухнет. А призраков не существует».

– Сэр?

– Придется посмотреть, – повторил он.

Кровь снова разлилась у меня в животе. Он сказал посмотреть? Я не хочу этого видеть.

– Позвони капитану и скажи, чтобы сбросил скорость и держал самолет ровно, – велел он.

В этот момент я понял, что он собирается мне помочь. Не хочет, но поможет.

– Что вы там делаете? – спросила Пембри. Она стояла рядом, пока я стаскивал грузовую сетку с нужного ряда гробов, а инженер расстегивал стропы, скреплявшие один определенный штабель. Эрнандес спал, свесив голову: успокоительное наконец подействовало.

– Нам придется обследовать груз, – сухо ответил я. – Вероятно, от качки он разбалансировался.

Когда я проходил мимо, она схватила меня за руку.

– Так все дело в этом? Груз сдвинулся? – В ее вопросе звучало отчаяние.

Скажите же, что все это мне показалось, говорил ее взгляд. Скажите – и я поверю, пойду и немного посплю.

– Мы так думаем. – Я кивнул.

Плечи у нее опустились, и лицо расплылось в улыбке, слишком широкой, чтобы быть искренней.

– Слава богу. А то я думала, что схожу с ума.

Я похлопал ее по плечу.

– Пристегнитесь и постарайтесь заснуть, – сказал я.

Она так и поступила.

Наконец-то я что-то делал. Как помпогруз я должен был положить конец этому бреду. Поэтому принялся за работу. Расстегивал крепежные стропы, взбирался на соседние ящики, сдвигал с места верхний гроб, после чего мы его снимали, а я закреплял, потом следующий, и так снова и снова, испытывая радость от простых повторяющихся действий.

Так было, пока мы не добрались до нижнего, того, из которого шел звук, как определил Хедли. Он стоял, глядя, как я выдвигаю гроб на свободное место, чтобы можно было его обследовать. На ногах он держался твердо, но все равно было заметно, что его мутит. Среди самодовольных военных летчиков, за кружкой пива, он мог бы скрыть это, но не сейчас, не передо мной.

Я бегло осмотрел место, где до того стоял гроб, и соседние гробы, но не обнаружил никаких повреждений и дефектов.

Снова послышался звук – влажное «ч-чвак». Изнутри. Мы одновременно вздрогнули. Ледяное отвращение инженера было невозможно утаить. С трудом унимая дрожь, я сказал:

– Мы должны его открыть.

Инженер не выразил несогласия, но его тело, как и мое, двигалось медленно и неохотно. Все же он присел и, твердо положив руку на крышку гроба, отстегнул зажимы со своей стороны. Я сделал то же самое. Вспотевшие ладони скользили по холодному металлу, и стало заметно, как дрожат мои пальцы, когда я отнял их от зажимов и обхватил крышку. На миг мы с Хедли встретились взглядом, в котором сосредоточилась вся наша решимость. Вместе мы открыли гроб.

Первым мы почувствовали запах – смесь гнилых фруктов, антисептика и формальдегида, заключенных в пластик с перегноем и серой. Он ударил нам в нос и наполнил весь трюм. Верхние лампы высветили пару блестящих черных похоронных мешков, скользких от конденсата и физиологических выделений. Я знал, что это будут детские трупы, но все равно их вид ошеломил меня и причинил страшную боль. Один мешок лежал неровно, закрывая другой, и я сразу понял, что в гробу не один ребенок. Мой взгляд скользил по влажному пластику, выхватывая то контур руки, то очертания профиля. Что-то размером с младенца свернулось у нижнего края мешка, отдельно от всего остального.

В этот момент самолет дернулся, как испуганный пони, и верхний мешок соскользнул, открыв тело девочки от силы лет восьми-девяти, наполовину высунувшееся из своего мешка, свернувшееся, как человек-змея, и втиснутое в угол. На ее животе виднелись колотые раны от штыка, но он снова вспух, а скрюченные ноги и руки раздулись, как толстые древесные сучья. Слой кожи, содержащий пигмент, облез повсюду, кроме лица, которое осталось чистым и невинным, как у небесного херувима.

Именно это лицо сразило Хедли и заставило сжаться мое сердце. Нежное детское лицо.

Моя рука до боли впилась в край гроба, так что костяшки на ней побелели, но я не посмел ее убрать. Ком встал у меня в горле, и я попытался его сглотнуть.

Одинокая муха, жирная и блестящая, выползла из мешка и лениво полетела к Хедли. Он медленно встал и словно бы приготовился отразить удар, наблюдая, как она поднимается и неуклюже прокладывает себе путь в воздухе. Потом резко отступил, взмахнул руками, хлопнул ладошами – я услышал шлепок и подавился рвотным позывом.

Когда я встал, в висках у меня стучало и ноги были ватными. Я ухватился за ближайший гроб, в горле появился тухлый привкус.

– Закрой его, – произнес Хедли так, словно рот у него был чем-то набит. – Закрой его.

Руки у меня были как резиновые. Собравшись с духом, я поднял ногу и толкнул ею крышку. Она грохнула, словно разрыв артиллерийского снаряда. У меня заложило уши, как бывает при быстром снижении.

Хедли уперся руками в бедра, опустил голову и стал глубоко дышать ртом.

– Господи Иисусе, – прохрипел он.

Я заметил какое-то движение. Пембри стояла позади нас, на ее лице застыло выражение крайнего отвращения.

– Что… это… за… запах?

– Все в порядке. – Я сообразил, что одна рука у меня свободна, и попытался сделать небрежный жест. – Мы обнаружили проблему. Хотя пришлось открыть один гроб. Возвращайтесь на место.

Обхватив себя руками, Пембри пошла к креслу.

Сделав еще несколько глубоких вдохов, я понял, что запах развеялся достаточно, чтобы можно было снова приступить к делу.

– Мы должны его закрепить, – сказал я Хедли.

Он оторвал взгляд от пола, и я заметил, что его глаза превратились в узкие щелки, руки сжаты в кулаки, а широкий торс грозно напряжен. В уголке одного глаза блеснула влага. Он ничего не ответил.

Как только я защелкнул зажимы, гроб снова превратился в груз. Напрягшись, мы поставили его на место. Через несколько минут и другие гробы были уложены в штабель, закреплены стропами и затянуты грузовой сеткой.

Хедли подождал, пока я закончу, потом подошел ко мне.

– Я скажу капитану, что ты решил проблему и можно снова набирать скорость.

Я кивнул.

– И еще одно: увидишь ту муху – убей ее.

– А разве вы не…

– Нет.

Я не знал, что еще сказать, поэтому сказал лишь:

– Слушаюсь, сэр.

Пембри полулежала в своем кресле, запрокинув голову и притворяясь спящей. Эрнандес сидел прямо, его веки были чуть прикрыты. Он жестом подозвал меня, я наклонился к нему, и он спросил:

– Вы выпустили их поиграть?

Я ничего не ответил. Сердце у меня щемило так же, как бывало в детстве, когда кончалось лето.

Когда мы приземлились в Довере, похоронная команда в полной парадной форме вынесла из самолета все гробы, отдавая должные почести каждому покойному. Рассказывали, что по мере того как доставляли остальные трупы, формальности сворачивали, и в конце самолеты встречал уже только военный капеллан. К концу недели я снова был в Панаме и набивал желудок индейкой, запивая ее дешевым ромом. Потом мы полетели на Маршалловы острова с грузом провианта для тамошней базы управляемых ракет. У командования военно-воздушных сил нет недостатка в грузах.

Артур Конан Дойл Ужас в небе

Помимо рассказов о Шерлоке Холмсе Дойл написал больше сотни других, среди которых несколько десятков – о сверхъестественном. Некоторым из них недостает динамики; в них повторяется матрица рассказов о Холмсе – «смотрите, что случилось дальше»: главный герой – честный и прямодушный молодой англичанин – сталкивается со сверхъестественным ужасом и благодаря своему мужеству и изобретательности одерживает победу. Но несколько из этих рассказов – по-настоящему страшные. Таков, например, «Номер 249». А вот еще один. Как его современник Брэм Стокер Дойл увлекался новыми изобретениями (в 1911 году он купил автомобиль, хотя ни разу ни на одном не ездил), в том числе его интересовали аэропланы. Когда будете читать «Ужас в небе», помните, что рассказ был опубликован в 1913 году, всего через десять лет после того как «Флайер» братьев Райт, взлетев из Китти-Хок, провел в воздухе 59 секунд: Орвилл – за простейшими рычагами управления, Уилбур – на летном поле[11]. К тому моменту, когда рассказ Конан Дойла был напечатан в «Стрэнде»[12], рабочий потолок большинства самолетов составлял от трех с половиной до, возможно, пяти с половиной тысяч метров. Дойл попытался представить себе, что могло быть выше этого предела, далеко над облаками, и создал свой самый страшный рассказ.

Мысль о том, что удивительное повествование, получившее название «Записки Джойса-Армстронга», является изощренной мистификацией, придуманной неким человеком, наделенным извращенным и зловещим чувством юмора, давно отвергнута всеми, кто досконально изучил факты. Даже интриган, обладающий самым мрачным воображением, трижды подумал бы, прежде чем связать свои болезненные фантазии с неоспоримыми и трагическими фактами, которые подкрепляют содержание «Записок». Хотя утверждения, в них содержащиеся, ошеломляющи и даже чудовищны, тем не менее, исходя из общего уровня современных знаний, приходится согласиться, что они правдоподобны, и это означает, что мы должны пересмотреть наши представления в соответствии с новой ситуацией. Похоже, наш мир весьма зыбко и ненадежно защищен от самых невероятных и неожиданных опасностей. В этом повествовании, воспроизводящем подлинный документ – в той фрагментарной форме, в какой он был найден, – я постараюсь развернуть перед читателем все факты, известные к настоящему времени, предварив их изложение замечанием: если кто-то сомневается в повествовании Джойса-Армстронга, то в фактах, касающихся лейтенанта королевского военно-морского флота Миртла и мистера Хэя Коннора, которые со всей очевидностью встретили свою кончину в обстоятельствах, подобных описанным Армстронгом, сомневаться не приходится.

«Записки» Джойса-Армстронга были найдены в поле, которое называется Лоуер-Хейкок и расположено в миле к западу от деревни Уитихем, на границе между Кентом и Сассексом. Пятнадцатого сентября прошлого года Джеймс Флинн, работник Мэтью Додда, хозяина фермы «Чантри» в Уитихеме, заметил вересковую курительную трубку, валявшуюся неподалеку от края тропы, огибающей живую изгородь поля. В нескольких шагах от нее он подобрал разбитый бинокль. И, наконец, в канаве, среди зарослей крапивы, нашел книгу в ледериновой обложке, которая при ближайшем рассмотрении оказалась блокнотом с отрывными листками, несколько из них трепетали, прибитые ветром к нижним веткам кустов. Флинн собрал их, но какие-то, в том числе первые, так и не были найдены, и это осталось прискорбным пробелом в крайне важном тексте. Работник отнес свои находки хозяину, который, в свою очередь, показал их доктору Дж. Х. Атертону из Хартфилда. Этот господин сразу же понял, что блокнот следует передать для изучения специалистам, и рукопись была отослана в лондонский аэроклуб, где теперь и находится.

Двух первых страниц в ней недостает. Оторвана также последняя страница, однако эти пропажи никак не влияют на общий смысл повествования. Предполагается, что недостающее начало записок мистера Джойса-Армстронга касается данных о его квалификации как аэронавта, а эти сведения можно почерпнуть из других источников, и они свидетельствуют о его непревзойденном среди английских пилотов профессиональном мастерстве. Уже много лет он пользовался славой одного из наиболее отважных и мыслящих летчиков, подобное сочетание достоинств позволило ему как изобретать, так и испытывать разные новые устройства для самолетов, в том числе гироскопическую приставку, которая носит теперь его имя. Основная часть текста написана чернилами, аккуратным почерком, но последние несколько строк – карандашом, и буквы в них скачут так, что их едва можно разобрать; в сущности, именно этого и следует ожидать от послания, поспешно нацарапанного пилотом летящего самолета. Следует также отметить, что на последних страницах и на обложке блокнота имеются пятна, которые эксперты Министерства внутренних дел признали пятнами крови, – возможно даже, человеческой, и уж несомненно принадлежащей млекопитающему. Тот факт, что в ней было найдено нечто, весьма напоминающее возбудителя малярии – а Джойс-Армстронг, как известно, страдал перемежающейся лихорадкой, – превосходное свидетельство существования новых методов и средств, которыми современная наука вооружила наших детективов.

А теперь – несколько слов об авторе этого эпохального документа. Джойс-Армстронг, по словам немногих друзей, которые действительно хорошо знали этого человека, был поэтом, мечтателем, но при этом также механиком и изобретателем. Большую часть своего весьма значительного состояния он тратил на увлечение аэронавтикой. В своих ангарах неподалеку от Девайза он держал четыре личных самолета и, как рассказывают, за последний год совершил не менее ста семидесяти вылетов. Характером он отличался замкнутым и, впадая в угрюмость, сторонился общения с коллегами. Капитан Дейнджерфилд, знавший его лучше чем кто бы то ни было, говорит, что случались периоды, когда его эксцентричность грозила перерасти в нечто более опасное. Одним из ее проявлений была привычка брать с собой на борт самолета ружье.

Другая проявилась в болезненной психической реакции на гибель лейтенанта Миртла. Миртл, пытавшийся установить рекорд высоты, упал с девяти тысяч метров. Страшно сказать, но голова его была словно бы срезана, хотя тело и конечности сохранили свою форму. По словам Дейнджерфилда, на каждой встрече с авиаторами Джойс-Армстронг с загадочной улыбкой задавал один и тот же вопрос: «А где же, скажите на милость, голова Миртла?»

Однажды после обеда в летной школе на Солсбери-Плейн[13] он затеял спор на тему: какой будет самая неотвратимая опасность, с которой придется сталкиваться летчикам? Выслушав по очереди мнения всех присутствовавших – воздушные ямы, дефекты в конструкции самолета, срывы при неправильном выполнении виража, – он пожал плечами и своих соображений высказывать не стал, хотя было ясно, что они отличаются от изложенных коллегами.

Следует отметить, что после его собственного исчезновения обнаружилось: личные дела его были приведены в такой безупречный порядок, словно он заранее предчувствовал беду. Сделав эти существенные пояснения, передаю слово самому автору «Записок», начинающихся с третьей страницы испачканного кровью блокнота.

«Тем не менее, обедая в Реймсе с Козелли и Густавом Реймондом, я понял, что ни один из них не отдает себе отчета в особой опасности, таящейся в верхних слоях атмосферы. Я не стал открыто делиться с ними своими мыслями на этот счет, но подвел разговор так близко к ним, что, будь у них хоть отдаленно схожие идеи, они бы не преминули их высказать. Впрочем, они – всего лишь легкомысленные тщеславные парни, которые не думают ни о чем, кроме того чтобы увидеть свои жалкие имена в газете. Характерно, что ни тот, ни другой никогда не взлетали выше шести тысяч метров. Разумеется, люди поднимались и на бо́льшие высоты – при полете на воздушных шарах или при восхождении на горные вершины. Но, если мои предчувствия меня не обманывают, опасная для летчика зона находится гораздо выше этого.

Воздухоплавание существует уже более двадцати лет, и встает резонный вопрос: почему же опасность проявилась только сейчас? Ответ очевиден. В прежние времена слабых двигателей, когда для любых нужд использовались стосильные «Гномы» или «Грины», полеты были очень ограниченны. Теперь, когда двигатели в триста лошадиных сил считаются скорее правилом, чем исключением, полеты в высших слоях атмосферы стали доступнее и никого не удивляют. Некоторые из нас еще помнят, как во времена нашей молодости Гаррос стал всемирно известен тем, что достиг высоты в пять тысяч восемьсот метров, а перелет через Альпы был признан выдающимся достижением. Теперь наши возможности неизмеримо выросли, и количество перелетов на больших высотах увеличилось в двадцать раз по сравнению с предыдущими годами. Многие из них окончились благополучно. Раз за разом пилоты достигали высоты в девятьсот метров, не испытывая при этом никаких неудобств, если не считать холода и недостатка кислорода. Но что это доказывает? Пришелец из других миров может тысячу раз высадиться на нашу планету и ни разу не увидеть тигра. Тем не менее, тигры существуют, и если пришелец случайно приземлится в джунглях, у него есть все шансы быть ими сожранным. Такие же джунгли есть и в верхних слоях атмосферы, и населены они существами гораздо более страшными, чем тигры. Уверен, со временем эти небесные джунгли будут тщательно отмечены на карте. Уже сейчас я могу назвать два таких места. Одно из них находится над французским департаментом Атлантические Пиренеи, между По и Биаррицем. Другое – в небе Уилтшира, над домом, где я пишу эти строки, прямо у меня над головой. Весьма вероятно, что есть и третье: над Гамбургом – Висбаденом. Впервые меня заставило задуматься об этом исчезновение летчиков. Разумеется, все твердили, что они упали в море, но меня это отнюдь не убеждало. Сначала это был Веррье во Франции; его самолет нашли неподалеку от Байонны, а вот тело исчезло бесследно. Подобным же образом исчез Бакстер, хотя двигатель и кое-какие металлические детали его самолета обнаружили в лестерширских лесах. В связи с этим происшествием доктор Миддлтон из Эймсбери, который наблюдал за полетом в телескоп, заявил, что как раз перед тем как облака закрыли ему обзор, он увидел: машина, летевшая на огромной высоте, вдруг резко поднялась еще выше серией перпендикулярных рывков, что, с его точки зрения, просто невозможно. И это был последний раз, когда кто-либо видел Бакстера. Об этом много писали в газетах, но дискуссия так ни к чему и не привела. Было еще несколько подобных происшествий, а потом погиб Хэй Коннор. Сколько кудахтали все о «нераскрытой тайне неба», как изощрялись на этот счет низкопробные газетенки, и как мало было сделано для того, чтобы докопаться до сути дела! Коннор спланировал с какой-то неведомой чудовищной высоты, не сделав даже попытки выбраться из самолета, он умер прямо в кресле пилота. Умер – от чего? «Сердечный приступ», – сказали врачи. Вздор! У Хэя Коннора сердце было таким же здоровым, как у меня. А что сказал Венаблз, единственный человек, находившийся рядом с ним в момент смерти? Он сказал, что Коннор дрожал и выглядел как человек, жутко напуганный. «Он умер от страха», – утверждал Венаблз, но понятия не имел, что́ его так испугало. Перед смертью Коннор успел сказать лишь одно слово – что-то вроде «чудовищно». Те, кто вели расследование, так и не смогли разобраться, что это могло означать. А вот я могу. Чудовища! Вот какое слово оказалось последним словом бедняги Гарри Хэя Коннора. И он действительно умер от страха, Венаблз не ошибся.

А потом – история с головой Миртла. Неужели вы и впрямь верите – неужели кто-либо способен действительно поверить – в то, что человеческая голова может быть полностью вколочена в тело от силы удара при падении? Допустим даже, что теоретически это возможно, но не в случае с Миртлом. А жир на его одежде? Она была «вся липкая от жира», как сказал кто-то во время дознания. Странно, что это никого не заставило задуматься. А я задумался – но я-то думаю об этом уже давно. Я совершил три высотных полета – уж как потешался Дейнджерфилд над тем, что я беру с собой ружье! – но никогда не поднимался достаточно высоко. Однако завтра, на новом, легком «Поле Веронере» с его стасемидесятипятисильным мотором «Робур», я запросто коснусь планки в девять тысяч метров. Я нацелился на рекорд. Вероятно, придется целиться и во что-то другое. Разумеется, это опасно. Но если избегать опасности, то лучше вообще не летать, а сидеть дома в халате и войлочных тапочках. Итак, завтра я нанесу визит в небесные джунгли, и если там на самом деле что-то есть, я это узнаю. Если я вернусь, то сделаюсь какой-никакой знаменитостью. Если нет, то этот дневник, возможно, объяснит, что́ я пытался сделать и как погиб, делая это. Только прошу: не надо нести вздор насчет несчастных случаев или каких-то там тайн.

Для осуществления своей задачи я выбрал моноплан «Пол Веронер». Когда нужно сделать настоящую работу, нет ничего лучше моноплана. Бомон установил это в самом начале своей летной карьеры. Прежде всего, он не боится сырости, а, судя по погоде, лететь мне предстоит сквозь сплошную облачность. Это отличная маленькая машина, управлять которой так же легко, как лошадью с чувствительным ртом. Двигатель – десятицилиндровый ротационный «Робур» мощностью до ста семидесяти пяти лошадиных сил. Самолет усовершенствован в соответствии со всеми достижениями современной авиационной техники: закрытый фюзеляж, посадочные лыжи с круто загнутыми носами, надежные тормоза, гироскопические стабилизаторы, три скорости, соответствующие изменениям угла плоскости крыльев по принципу жалюзи. Я беру с собой ружье и дюжину обойм с патронами. Видели бы вы лицо Перкинса, моего механика, когда я велел ему погрузить их в самолет. Оделся я, как покоритель Арктики: два свитера под комбинезоном, толстые носки, утепленные сапоги, шлем с ушными клапанами и слюдяные защитные очки. На улице было душно, но ведь я собирался на высоту гималайских вершин и должен был одеться соответственно. Перкинс догадывался, что я готовлюсь к чему-то необычному, и упрашивал меня взять его с собой. Может, я и взял бы его, если бы летел на биплане, но моноплан – машина для одного, если хочешь выжать из нее все до последнего метра. Разумеется, я взял кислородную подушку: без нее человек, идущий на побитие рекорда высоты, обречен либо замерзнуть, либо задохнуться – либо и то, и другое.

Прежде чем сесть в самолет, я тщательно осмотрел крылья, рычаг руля управления и рычаг набора высоты. Насколько я мог судить, все было в порядке. Потом я завел мотор и убедился, что он работает ровно. Когда машину отпустили, она взлетела почти с места на низкой скорости. Я сделал два круга над летным полем – просто для разогрева, – после чего, помахав Перкинсу и остальным, выровнял самолет и дал полный газ. Он, словно ласточка, проскользил миль восемь – десять на потоке ветра, а затем я чуть-чуть задрал нос, и машина начала по широкой спирали подниматься к скоплению облаков над моей головой. Очень важно подниматься медленно и по ходу дела приспосабливаться к перемене давления.

Для английского сентября день был теплый и душный, все замерло в тягостном ожидании дождя. Время от времени с юго-запада неожиданно налетали порывы ветра, один из них оказался столь резким и внезапным, что застал меня врасплох и на миг развернул чуть ли не на сто восемьдесят градусов. Помню времена, когда шквалы ветра, завихрения и ямы представляли опасность – это было до того, как мы научились придавать нашим моторам мощность, способную превозмогать эти явления. Как раз в тот момент, когда я подлетал к границе облачности – альтиметр показывал высоту девятьсот метров, – хлынул дождь. Да как хлынул! Он молотил по крыльям, хлестал меня по лицу, застилал стекла очков так, что я почти ничего не видел. Пришлось снизить скорость до минимальной, потому что лететь против секущего ливня было больно. А выше посы́пался град, и я был вынужден спасаться бегством. Один из цилиндров двигателя вышел из строя – по моим соображениям, засорился, тем не менее, я продолжал равномерно и мощно набирать высоту. Вскоре проблема – в чем бы она ни состояла – рассосалась, я снова услышал ровный, сливающийся воедино утробный рокот всех десяти цилиндров. Вот когда оценишь пользу современных глушителей: наконец стало возможным по звуку контролировать работу двигателя. Когда в нем появляются неполадки, он визжит, скрипит и стонет, но все эти мольбы о помощи в былые времена были напрасны, потому что чудовищный рев вокруг машины заглушал все остальные звуки. Если бы только первые авиаторы могли воскреснуть и увидеть красоту и совершенство механизмов, доставшихся нам ценой их жизней!

Около половины десятого я приближался к плотной массе облаков. Внизу подо мной сквозь пелену дождя смутно проступал обширный простор Солсбери-Плейн. С полдюжины аэропланов отрабатывали приемы пилотажа на высоте не более трехсот метров; на зеленом фоне долины они напоминали черных ласточек. Рискну предположить, летчики терялись в догадках: что это я делаю там, в стране облаков? Внезапно серая пелена затянула вид подо мной, и влажные складки тумана заскользили по моему лицу. Он был липким, холодным и унылым. Зато я находился теперь над грозой и градом, и это уже можно было считать достижением. Туча была темной и густой, как лондонский туман. В стремлении вырваться из нее я задрал нос самолета так сильно, что раздался автоматический сигнал тревоги, и я начал скользить назад. Мокрые крылья, с которых стекала вода, утяжелили машину больше, чем я предполагал, но вскоре масса облаков стала менее плотной – я пробился через нижний слой. Далеко в вышине виднелся второй, пушистый, опаловый; сплошной белый потолок над головой и темный, тоже сплошной, пол под фюзеляжем, а между ними – мой моноплан, трудолюбиво взбирающийся все выше по широкой спирали. В этих облачных просторах было смертельно одиноко. Однажды мимо пролетела большая стая каких-то мелких водоплавающих птиц, быстро удалявшаяся на запад. Частое хлопанье их крыльев и мелодичный щебет были приятны уху. Кажется, это были чирки, но я тот еще зоолог. Теперь, когда мы, люди, тоже стали птицами, следовало бы научиться различать своих братьев по виду.

Подо мной ветер взвихривал и стремительно нес мимо необозримую массу облаков. Однажды в ней образовался туманный водоворот, огромная воронка, сквозь горло которой, как сквозь перевернутый дымоход, я на миг увидел далекую землю. Внизу, на большом удалении от меня, летел белый биплан. Наверное, это был утренний почтовый самолет, курсировавший между Бристолем и Лондоном. Затем облака втянулись в воронку, и великое одиночество вновь обрело свою бесстрастную цельность.

Сразу после десяти я приблизился к нижнему краю верхнего облачного пласта. Он состоял из неплотного прозрачного тумана, стремительно дрейфовавшего с запада. Все это время ветер постоянно усиливался и теперь достигал двадцати восьми миль в час, судя по показаниям моих приборов. Стало очень холодно, хотя альтиметр фиксировал высоту всего в две тысячи семьсот метров. Мотор работал безупречно, и мы с ровным гулом продолжали ползти вверх. Гряда облачности оказалась плотнее, чем я предполагал, но в конце концов она истончилась до золотистого тумана, а потом вдруг я вырвался из нее и очутился в чистом небе, над моей головой ослепительно сверкало солнце: вверху – синева и золото, внизу – серебристое сияние бескрайнего простора. Было четверть одиннадцатого, стрелка барографа стояла на отметке три тысячи девятьсот. Я поднимался все выше и выше, прислушиваясь к низкому мерному рокоту мотора, взгляд мой был сосредоточен на показаниях приборов: число оборотов, уровень топлива, топливный насос. Неудивительно, что авиаторов называют племенем бесстрашных. Когда приходится одновременно думать о стольких вещах, нет времени тревожиться о себе. Примерно тогда же я отметил, насколько ненадежным становится компас, когда поднимаешься на определенную высоту над землей. На четырех с половиной тысячах метров мой указывал на восток, сдвигаясь на одно деление к югу. По-настоящему ориентироваться приходилось по солнцу и ветру.

Я ожидал, что в этих высотах будет царить вечное безмолвие, но по мере набора высоты и без того штормовой ветер еще усиливался. Летя навстречу ему, моя машина стонала и дрожала всеми своими стыками и заклепками, и ее сносило в сторону, как бумажный листок, при каждом крене на вираже, а потом ветер подхватывал ее и нес со скоростью, недоступной ни одному смертному. Тем не менее, я каждый раз возвращался в исходное положение, лицом к ветру, потому что моя цель состояла не только в том, чтобы поставить рекорд высоты. По моим соображениям, воздушные джунгли располагались на сравнительно небольшом пространстве прямо над Уилтширом, и если бы я вышел за пределы этого небольшого пространства, все мои труды могли пропасть даром.

Когда к полудню я достиг отметки в пять тысяч восемьсот метров, ветер оказался здесь таким свирепым, что я с тревогой посматривал на опоры крыльев, опасаясь, что они могут в любой момент ослабнуть или надломиться. Я даже расчехлил парашют, лежавший у меня за спиной, и пристегнул его крюк к кольцу на своем кожаном ремне, чтобы быть готовым к худшему. Настал момент, когда за любой промах механика аэронавт расплачивается жизнью. Но самолет отважно противостоял натиску стихий. Все стропы и стойки гудели и вибрировали, как струны арфы, но я испытывал торжество, видя, как, несмотря на дикую тряску и швыряние из стороны в сторону, машина оставалась победительницей Природы и любимицей неба. Без сомнения, есть нечто божественное и в само́м человеке, если он способен так высоко подняться над пределом, поставленным ему самим Создателем, руководствуясь при этом таким бескорыстным героическим призванием как покорение воздушного пространства. Вот и говорите после этого о вырождении человечества! Есть ли в анналах истории что-либо сравнимое с этим?

Такие мысли бродили у меня в голове тем утром, пока я взбирался все выше в небо по необъятной наклонной воздушной плоскости и ветер то бил мне в лицо, то свистел за спиной, а страна облаков уносилась вниз так далеко, что ее серебряные складки и возвышенности сглаживались до плоской сияющей равнины. Но вдруг я испытал нечто ужасное, чего не испытывал никогда прежде. Мне уже доводилось попадать в то, что наши соседи-французы называют tourbillon[14], но чтобы он был такой силы – никогда. Гигантский, все сметающий на своем пути поток ветра, о котором я говорю, изобиловал водоворотами, столь же грозными, как и он сам. Я опомниться не успел, как был втянут в самое жерло одного из них. Минуту или две меня вертело с такой скоростью, что я почти лишился сознания, а потом вмиг провалился левым крылом вперед в безвоздушный тоннель в горловине воронки. Я падал камнем и потерял почти триста метров высоты. Лишь благодаря пристегнутому ремню мне удалось не выпасть из самолета; задохнувшись, в состоянии шока, почти лишившись чувств, я висел на нем с внешней стороны фюзеляжа. Но я в любом состоянии способен приложить сверхусилие – это, пожалуй, единственное мое достоинство как авиатора. Вскоре я почувствовал, что скорость падения замедляется. Водоворот имел, скорее, форму конуса, чем тоннеля, и в конце концов я достиг его нижней точки. Невероятным усилием я извернулся, перебросил тяжесть тела через борт, выровнял машину и отвернул ее нос от ветряного вихря. Через мгновение меня вытолкнуло из водоворота и понесло вниз. А потом, потрясенный, но победивший, я задрал нос самолета и снова начал свой размеренный упорный подъем по спирали. Я сделал большую петлю, чтобы обойти опасный участок воронки, и вскоре оказался над ней в безопасности. В самом начале второго я был на высоте шести с половиной тысяч метров над уровнем моря. К своей великой радости, я уже поднялся над ураганом, и атмосфера становилась все спокойнее. С другой стороны, стало очень холодно, и я ощущал ту особую тошноту, которая возникает в разреженном воздухе. Я впервые открутил вентиль кислородной подушки и время от времени вдыхал спасительный газ, чувствуя, как он разливается по моим жилам, словно крепкий напиток, и ощущая нечто, сходное с опьянением. Ввинчиваясь вверх, в этот холодный неподвижный внешний мир, я пел и кричал от радости.

Мне было совершенно ясно, что Глейшер потерял, а Коксуэлл почти потерял сознание, когда в 1862 году они поднялись на воздушном шаре на высоту в девять тысяч метров, потому, что шар с предельной скоростью взлетал строго вертикально. Такой ужасной реакции организма можно избежать, если подниматься плавными кругами, с небольшим наклоном и давать организму возможность медленно, постепенно привыкать к уменьшающемуся атмосферному давлению. Сейчас, на такой же высоте, я даже без помощи кислородной подушки мог дышать, не испытывая особого недомогания. Тем не менее, холод был жуткий, термометр показывал ноль градусов по Фаренгейту[15]. В половине второго я находился почти в семи милях над поверхностью земли и неуклонно продолжал подъем. Однако выяснилось, что разреженный воздух значительно хуже держит крылья моего самолета, и, соответственно, угол подъема следовало существенно уменьшить. Мне уже было ясно, что даже при легком весе и сильном моторе «Пола Веронера» настанет момент, когда дальнейший подъем окажется невозможным. В дополнение ко всем бедам одна из свечей зажигания снова забарахлила, и мотор опять стал работать с перебоями. От предчувствия вероятности провала на сердце стало тяжело.

Примерно в это время я пережил чрезвычайно необычное ощущение. Что-то со свистом пронеслось мимо меня, оставляя позади дымный след, и взорвалось с громким шипящим звуком, выбросив вперед облако пара. С минуту я не мог даже представить себе, что это было, но потом вспомнил, что Землю постоянно бомбардируют метеориты и она едва ли была бы планетой, пригодной для жизни, если бы почти все они не обращались в пар в верхних слоях атмосферы. Вот еще одна опасность для человека на больших высотах – когда я приближался к отметке двенадцать тысяч метров, мимо меня пролетели еще два метеоритных камня. У меня не было сомнений, что на краю земной сферы риск столкновения с ними будет по-настоящему велик.

Стрелка барографа показывала двенадцать тысяч шестьсот метров, когда я понял, что дальнейший подъем невозможен. Физически я вполне мог перенести такое напряжение, но моя машина достигла предела. Разреженный воздух не обеспечивал надежной опоры крыльям, и при малейшем крене самолет скользил на крыло, плохо слушаясь управления. Вероятно, сохрани мотор полную мощность, еще метров триста мы могли бы одолеть, но два из десяти цилиндров вышли из строя, и он работал с перебоями. Если я еще не достиг зоны, к которой стремился, не видать мне ее в этом полете. Но что, если я уже достиг ее? Паря́ кругами, словно гигантский ястреб, на высоте в двенадцать тысяч метров, я предоставил моноплан самому себе, вооружился мангеймовским биноклем и тщательно осмотрел пространство вокруг. Небо было идеально чистым – ни намека на присутствие той опасности, которую я себе воображал.

Я уже сказал, что пари́л на месте кругами. Но вдруг меня осенило: нужно увеличивать диаметр этих кругов и немного смещать их центр. Если на земле охотник въезжает в джунгли, то в поисках дичи прочесывает их насквозь. Логический ход мысли привел меня к заключению, что воздушные джунгли, которые я себе представлял, расположены где-то над Уилтширом, то есть, к юго-западу от моего нынешнего местонахождения. Я ориентировался по солнцу, поскольку компас здесь был бесполезен, а земли не видно – только серебристая равнина облаков далеко внизу. Однако я вычислил направление с наибольшей возможной точностью и повел самолет в соответствии с ним. По моим соображениям, топлива мне должно было хватить максимум еще на час или около того, но я мог позволить себе израсходовать его до последней капли, поскольку к земле собирался спланировать одним виртуозным скольжением.

Внезапно у меня возникло какое-то новое ощущение. Воздух впереди утратил свою кристальную прозрачность. Он заполнился длинными рваными клочьями чего-то, что я мог сравнить только с очень легким сигаретным дымом. Этот «дым» закручивался кольцами и змеился вокруг, медленно колышась и сворачиваясь спиралями в ярком солнечном свете. Когда мой моноплан пролетел сквозь них, я ощутил масляный привкус на губах, а на деревянных деталях самолета образовалась жирная пленка. В атмосфере совершенно очевидно присутствовало какое-то неплотное органическое вещество. Нет, это не было нечто живое. Оно было бесформенным и рассеянным, как взвесь, простиралось на много квадратных акров[16] и заканчивалось вдали пустотой. Но не могло ли оно быть остаточным следом жизни? А еще вероятнее – пищей для жизни, какой-то монструозной формы жизни. Ведь питаются же киты-великаны ничтожным океанским планктоном. Я как раз обдумывал подобную вероятность, когда, подняв взгляд, увидел самое удивительное зрелище, когда-либо представавшее перед человеческим взором. Хватит ли мне слов описать его вам, хотя видел я его собственными глазами всего лишь в прошлый четверг?

Представьте себе медузу, какие летом плавают в наших морях, красивой формы, но огромных размеров – куда больше, насколько я могу судить, чем купол собора Святого Павла, – нежно-розовую, с тонкими зелеными прожилками. Плоть этого гигантского существа была настолько призрачной, что контуры ее едва вырисовывались на фоне темно-синего неба, и пульсировала ритмично и плавно. От «медузы» отходили два длинных свисающих зеленых щупальца, которые медленно качались вперед-назад, словно на волнах. Это ошеломляющее видение бесшумно, со сдержанным достоинством проплыло у меня над головой, легкое и хрупкое, как мыльный пузырь, и величаво продолжило свой путь.

Я уже наполовину развернул моноплан, чтобы понаблюдать, как удаляется это прекрасное существо, когда вдруг осознал, что нахожусь в гуще целой флотилии таких же существ разных размеров, однако ни одно из них не крупнее первого. Некоторые были совсем маленькими, но большинство – величиной со средний воздушный шар, и с такой же формой купола. Утонченностью текстуры и расцветки они напомнили мне изысканные образцы венецианского стекла. В их окрасках преобладали нежные оттенки розового и зеленого, и все они испускали радужное сияние, когда мерцающий солнечный свет пронизывал их изящные формы. Несколько сотен их проплыло мимо меня – волшебная эскадра необычных небесных кораблей, существ, чьи формы и субстанция настолько гармонировали с этими чистыми горними высотами, что невозможно было представить ничего столь же воздушно-нежного среди плотных земных зрительных образов.

Но вскоре мое внимание привлек новый феномен – воздушные змеи. Они были длинными и тонкими – причудливые кольца какой-то парообразной субстанции – и извивались так быстро, летали кругами с такой скоростью, что за ними невозможно было уследить. Некоторые из этих призрачных существ имели длину в шесть – девять метров, хотя я едва ли мог судить об их истинной длине или толщине, поскольку очертания их были так зыбки, что, казалось, тут же растворялись в окружающем воздухе. Окраска этих воздушных змей была светло-серых, или дымчатых тонов, с более темными полосками внутри, которые и создавали впечатление определенности формы. Одна из змей скользнула по моему лицу, и я почувствовал ее холодное и липкое прикосновение, но существа эти выглядели настолько бесплотно, что не вызывали ощущения физической опасности, так же, как и красивые колоколоподобные создания, им предшествовавшие. Плотности в них было не больше, чем в хлопьях пены от разбившейся о берег волны.