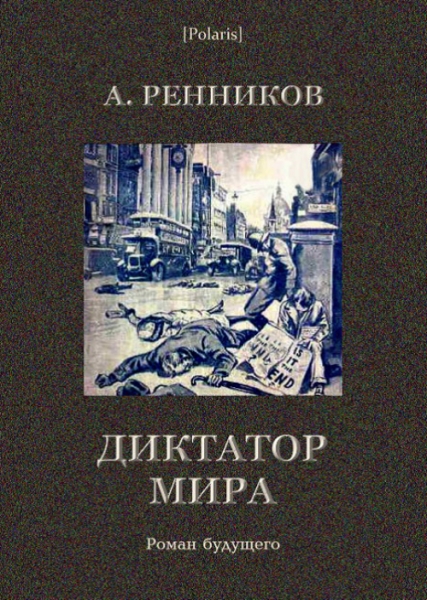

А. РЕННИКОВ ДИКТАТОР МИРА

Роман будущего

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Рассвело. Побледнев в лучах зари, в небе одна за другой меркли ночные световые рекламы. Медленно спускались вниз к своим ангарам на отдых дирижабли электрической станций с висящими, уже погасшими, ночными солнцами. На четырех гигантских башнях Берлина и Шэрлоттенбур-га затихли перед дневной сменой гудящие вентиляторы, очищающие дневной воздух… И сирена «Рабочего дворца» радостным воем возвестила об официальном начале дня.

Проснулся город, зазвенел, загудел. Потянулись по небу громоздкие аэробусы, отвозящие рабочих на фабрики. Взметнулись с площадок домов частные аэропланы, отошел с воздушной платформы Friedrichstrasse-Bahnhof первый утренний цепеллин-поезд. Среди многоэтажных домов в теснинах улиц запорхали на автоптерах, на автопланах продавцы булок, разносчики, торговки… И в семь часов в куполе «Храма труда» в Тиргартене ударил гулкий автоматический гонг, и над городом пронесся громкий голос Прокуратора Германской Социалистической Республики:

— Привет трудящимся!

После чего в небе грянул веселый марш.

— Газеты!

У окна квартиры доктора Штейна, находящейся в 18-ом этаже, на автоптере висит в воздухе газетчик. Уже 10 часов утра, а две главные берлинские газеты «Arbeiter Tageblatt» и «9 Uhr 25 Minuten Morgens Zeitung» выходят около этого времени. Доктор Штейн встает из-за стола, подходит к окну.

— Благодарю вас. A «Lustige Blatter»?

— Не вышел. Задержан цензурой.

— А что?

— Не знаю. Говорят, из-за рисунка. До свиданья!

Доктор Штейн садится снова за стол, придвигает пустую чашку жене, разворачивает «АгЬекег Tageblatt».

— Ариадна, налей, пожалуйста.

Жена Штейна — русская. В 1920 году, тридцать лет тому назад, когда ей было всего два года, ее мать, вдова офицера, бежала из Петербурга в Берлин и здесь вышла впоследствии замуж за немца-профессора. Дочь давно могла бы вернуться на родину: уже много лет, как в России, после длительной военной диктатуры, восстановилась монархия, условия жизни стали легче, чем во всей остальной Европе. Но разве она что-нибудь помнит о Петербурге? Кроме того, отчим умер только в прошлом году, мать не хотела его оставлять… А сама Ариадна два года назад вышла замуж за Штейна.

— Прочесть тебе телефонограммы?

— Нет… Спасибо…

Она неподвижно смотрит в окно на повисший между крышами лоскут синего неба. И этот прорыв кажется страшным. Все вокруг понятно: окна, кариатиды, аэропланные зонты на площадках. А он — прозрачный… Искрящийся. И — без дна… В бесконечность…

— Ты что: нездорова?

— Нет…

Она смотрит в глаза спокойно, равнодушно. Штейн пожимает плечами.

— Не пойму я тебя, Ариадна!

— Да, должно быть…

Он нервно пробегает столбцы, на некоторое время останавливается взглядом, затем снова рыщет среди многотысячных строк.

— Может быть, опять что-нибудь насплетничала Бенита?

— Ах, оставь… Просто — настроение.

— Настроение! Два года, все настроение!

Она апатично берет со стола вторую газету, просматривает.

Как все надоело! Во Франции по-прежнему конфликт между Палатой депутатов и Рабочим сенатом. Законопроект об уменьшении налога свободных профессий не утвержден… Возвращен обратно в Палату… В Англии забастовка художников… В Швеции — страхование семей рабочих на случай запоя главы семьи… В Тимбукту, на юге Сахары, сгорел кафешантан «Казино»… Во время исполнения кордебалетом популярной пантомимы «Грезы рабочего»…

Отвратительная пантомима!.. Как назойлива ее бездарная музыка, с рожками, гудками, стуком ложек в тарелки! Каждый день воздушный городской оркестр посылает с неба попурри этой пошлости во все окна… И нет спасения нигде…

Она вздыхает, встает, подходит к буфетному шкапу.

— Ты не брал моей книги, Отто?

Штейн поднимает голову.

— Да. Она в кабинете.

— Ты читал?

— Нет… Ей не место на буфете, когда есть книжные полки.

Ариадна отвечает молча — презрительной скучающей улыбкой. Выходит из столовой, возвращается. У нее в руках — издание дешевой стеклянной библиотеки, получившей большое распространение в последние годы. Вместо прежних бумажных листов — одна только пластинка формата книги. Вделана в деревянную раму. Вставив штепсель и нажимая сбоку пружину, можно на матовой поверхности последовательно проявлять все страницы. Одну за другой.

Книги эти дешевле. И, кроме того, посвящены оккультизму, мистике чисел, спиритизму, телепатии… Самым модным вопросам сороковых годов.

— Так, так… — задумчиво стучит Штейн по столу пальцами. — Опять, значит, придется в Рейхстаге призывать демократов к порядку… Ты что читаешь? «Жизнь за гробом»?

Голос — чуть заискивающий, с напускною веселостью. Она удивленно смотрит.

— Да.

— Я просматривал… Глупость. Хотя я и не крайний социалист, чтобы отрицать Бога… Хотя я и не клерикал, чтобы в Него верить… Но все в ней так бездоказательно! Кстати…

Он улыбается, нагибается над газетой, протягивает жене.

— Вот, прочти… Это тебя, наверно, заинтересует… «Таинственное радио». В отделе «Смесь».

Она покорно кладет книгу на стол, просматривает.

— Где?

— Не нашла? Ну, дай я. Погоди… Вот… Слушай:

«Таинственное радио.

Центральная мировая радиостанция на Монблане 18го апреля получила от подчиненных станций различных частей света донесения о странном перерыве в работе, происшедшем 17 апреля. В продолжение получаса волны какого-то могущественного аппарата парализовали деятельность станций, после чего всеми ими записано следующее сообщение неизвестно откуда:

С вами говорит Диктатор мира. Приказываю вам немедленно, по получении сего, оповестить правительства всех держав земного шара, что с настоящего момента, 12 часов дня по гринвичскому времени, я, по милости Божьей, принял власть над земным человечеством. Первого мая, в день вашего праздника, будет издан первый приказ по народам и нациям. Да исполнится воля Божья. Человечество должно обрести себя. Мною будут восстановлены попранные демократией и социализмом духовные ценности. Свобода творческого духа, искание правды, уважение к человеку, любовь к Богу возродятся снова, чтобы указать людям утерянный путь. Горе народам, пожелавшим идти наперекор мне. Горе правителям, не исполнившим моих распоряжений. Президенты, короли, императоры, палаты, сенаты, советы, военачальники армий всего мира, флоты всего мира — все отныне подчинено мне. В моей власти жизнь и смерть всех живущих. И один только надо мною повелитель — Всемогущий Господь».

— Ну-ка, дай номер… Что это? Шутка, конечно…

Ариадна заинтересовалась.

— Хорошо, если шутка… — смеется Штейн, вставая. — Но дело, наверно, значительно проще и хуже. Ведь радиотелеграфисты нашего времени дают наибольший процент психических заболеваний!.. Погоди… Кажется, звонят?

Штейн выходить в переднюю, открывает дверь, ведущую в лифт, любезно говорит с кем-то.

— Ариадна! Ты можешь выйти?

— А что, Отто?

— Это барон. Уезжает сегодня, пришел проститься…

II

Мать Ариадны сегодня плохо себя чувствует, лежит в постели. Отто не возвращается из Рейхстага, очевидно, обедает в ресторане с приятелями… А к трем часам приходит Бенита, предлагает совершить на аэроплане загородную прогулку.

— Аппарат до восьми часов не нужен отцу, — говорит она. — Хочешь в Дрезден, к Альтмюллеру? Выпьем кофе, вернемся…

Бенита, как всегда, веселая, добродушная. Ее отец, — председатель союза объединенных германских метельщиков улиц и помощник комиссара труда. Живется ей недурно — казенный автомобиль, аэроплан, два автоптера, на взморье у Свинемюнде в летнее время подводная лодка… И, кроме того, бесплатные билеты повсюду: в оперу, в театр пантомим, в фонокинематографы…

— Поезжай, деточка, — говорить Ариадне Софья Ивановна. — Мне сейчас лучше… А тебе надо освежиться: посмотри, какая ты бледная.

— Летим? — подтверждает Бенита.

Ариадна условливается, что к шести часам обязательно — назад. Она уже готова в дорогу: на ней высокий белый шлем с синей лентой вокруг, спускающейся до пояса сзади, мягкое деревянное черное манто…

Однако, звонок в передней изменяет план.

— В Дрезден? — презрительно усмехаясь, говорит знаменитый изобретатель доктор Штральгаузен, поздоровавшись и осведомившись у дам, куда они собираются. — Что вы нашли интересного в Дрездене, не Цвингер ли? Я предложу вам, mesdames, другой проект, если угодно: осмотреть мою лабораторию.

— А как наш стереопортрет? — вспоминает Ариадна.

— Относительно него и залетел… — самодовольно улыбается Штральгаузен. — Ваша Frau Mutter вышла великолепно, скажу без хвастовства. Но вы вот не так… А мне очень хотелось бы, Gnadige, демонстрировать перед публикой свое изобретение именно на вашем портрете. Разрешите сегодня снять снова?

— Наверно, я вам буду мешать, господа, — многозначительно смеется Бенита.

А Ариадна, избегая навязчивых глаз Штральгаузена, говорит строго, спокойно:

— Нет, если мы полетим, то полетим все вместе, Бенита.

В дороге почти не говорили, хотя мотор, работающий на переходе вольфрама в гелий, был совершенно беззвучен, а заостренная к носу глухая каюта не передавала внутрь воздушного вопля. Штральгаузен сам управлял. Подняв аппарат над Берлином, он поставил его неподвижно, дал дамам возможность полюбоваться панорамой и затем, взявшись за рычаг, обернулся:

— Можно уже?

Шпицы и купола зданий отбросило в сторону. Метнулся к западу Рабочий дворец, графлеными строчками под прозрачным полом зарябили мутные улицы. Над предместьями города мелькнули фабричные трубы, давно не дымившие, упраздненные переходом промышленности на энергию атомного распада… И через двадцать минут у плоского берега Одера, между Франкфуртом и Фюрстенбергом, аппарат уже мягко спускался к лаборатории «Ars», пользовавшейся мировой славой благодаря работам Штральгау-зена в области искусственного превращения материи в энергию.

— Я согласен с вами, Frau Штейн, что одушевленность невозможно получить техническими средствами, — снисходительно говорил Штральгаузен, сидя за столом в своем кабинете с узкими решетчатыми окнами и стараясь при помощи кофейника с чашками и бутылки с ликером быть радушным хозяином. — Но нам до сих пор не известно, в конце концов, что такое одушевленность… Ведь если мне удастся технически зафиксировать внешние проявления отдельного человека во всей их совокупности, а затем воспроизвести их, — может быть, этот снимок сам окажется живым человеком?

— Не совсем понимаю, — нерешительно произнесла Ариадна.

— Вообще не люблю философии, — капризно поморщилась Бенита. — Я лучше еще раз рассмотрю картины…

Бенита встала, подошла к длинной черной стене, на которой в узких золоченых рамах висели яркие движущиеся портреты, улыбавшиеся, что-то говорившие немым ртом, многозначительно кивавшие головами. Это были — миниатюрные кинематографические экраны, лишенные, однако, громоздкой надобности в проекционных фонарях.

— Я вам объясню свою мысль… — удовлетворенно скосил глаза Штральгаузен, глядя вслед уходящей Бените. — Ведь теперь, после того, как тайна превращения материи в энергию технически к нашим услугам, мы перешагнули прежнее заблуждение, будто техника — простая служанка промышленности. Уже восемь лет, Frau Штейн, как мир промышленной техники стал только одной незначительной областью всего великого целого — того, что профессор новой магии Коллис называет пантехникой. Да, мы подошли к магическому периоду техники, к техномагии, это вне всяких сомнений. Человек в старое время при помощи изобретений копировал то, что по частям находилось у него самого в организме: рычаги рук и ног, зрительные стекла глаз, мембрану уха… Все было развито, усилено, усовершенствовано… Но все было разбито на части, раздроблено… Старая техника не могла сложить подобные части в одно органическое целое. Она не могла их связать, вдохнуть в них то, что вы до сих пор называете душой. Для старой техники было только важно доведение наших отдельных свойств до грандиозных размеров: вместо рук — подъемные краны, вместо скромного глаза — телескоп в 100 дюймов в диаметре… И техномагия, как протест против смешения всей техники с технологией, ставит перед собою основной задачей заниматься именно не таким мертвым анализом, а творческим синтезом. Цель которого — достижение полной одушевленности.

— Что же? Снова что-нибудь вроде гомункулуса? — Ариадна говорила робко, смущенно. Но глаза светились, обычная грусть сменилась живым интересом.

— Нет, именно не гомункулуса! — пренебрежительно улыбнулся Штральгаузен. — Наивные времена гомункулуса безвозвратно прошли. Мы пойдем к достижению одушевленности новыми путями. Сначала добьемся воспроизведения материальных образов живого обычного человека, затем — созданием одухотворенного великана, руки которого будуть подъемными кранами, а глаза телескопами. Первый путь мне уже ясен — мы скоро преодолеем его. Ну, а что касается второго…

Штральгаузен смолк, загадочно посмотрел на Ариадну, встал.

— Пока займемся, однако, первым. Вот я сейчас покажу вам полученные стереопортреты… Вы сами убедитесь, что эта задача мною почти решена.

В темном, совершенно пустом зале со стенами, затянутыми черным сукном и лишенными каких бы то ни было отверстий для доступа дневного света, Штральгаузен нажатием кнопки засветил длинную трубку наподобие гелиевой и залил все пространство зала нежным фиолетовым светом.

Затем он прошел к противоположной стене, у которой, на некотором расстоянии друг от друга, были расположены четыре аппарата. И медленным вращением винтов стал наводить объективные отверстия приборов на центральное место зала, где с потолка спускался короткий металлический стержень.

— Вы с кого хотите начать? — раздался со стороны аппаратов озабоченный голос. — С себя?

— Все равно, доктор… Ну, пусть мама сначала…

Ариадна волновалась, но старалась не показывать этого.

Что же касается Бениты, то последняя не на шутку тревожилась:

— Дорогая моя, а с нами ничего не случится?

— Хорошо, пусть сначала Frau Muller, — глухо произнес Штральгаузен, скрываясь в нише стены, откуда шли к приборам электрические провода. — Вы простите, я сейчас потушу свет, и вам несколько мгновений придется пробыть в темноте.

Фиолетовая трубка погасла. В черном мраке стояла жуткая тишина, прерываемая иногда далекими тихими шорохами. Но прошло десять, двенадцать секунд — и центр зала начал постепенно светлеть. Под металлическим стержнем на полу образовалось матовое пятно; затем постепенно наверх стало вытягиваться дрожащее неясное облачко, принимая форму человеческого тела.

— Сейчас наведу на фокус, — донеслось из глубины недовольное бормотание Штральгаузена. — Эманометр что-то капризничает…

— Мама! — тихо вскрикнула Ариадна. На полу, посреди зала, окруженная светящимся воздухом, стояла Софья Ивановна, уже не в виде дрожащего расплывчатого призрака, а совсем живая, реальная.

— Ты бы лучше без меня снималась, Адик, — недовольно заговорил по-русски снимок Софьи Ивановны. — Не люблю я эти новейшие изобретения… Иди, стань на мое место!

— Вы можете подойти к своей матери, Frau Штейн, — торжественно произнес, стоя у ниши, Штральгаузен. — Обнимите ее, потрогайте: не бойтесь испортить.

Ариадна сделала несколько нерешительных шагов, но Бенита испуганно потянула сзади за руку.

— Не ходи… Ради Бога!

— Хотите, чтобы я? — после некоторой паузы насмешливо спросил доктор. — Хорошо, сию минуту… Закреплю только…

Через несколько секунд в глубине зала послышались уверенные шаги.

Сияние в центре пересекла быстрая тень. И Штральгау-зен подошел к дамам.

— Идемте, mesdames. Прошу вас обратить внимание не на световое изображение этих портретов, которое давно уже известно, а на осязательное и тепловое. Вот, смотрите, — продолжал он, когда все втроем приблизились к Софье Ивановне. — Вы видите? Протяните руку… Настоящее живое плечо!.. Голова… Глаза… Вы простите, что я невежлив по отношению к вашей почтенной матушке… Но это ведь не сама она… Копия. Лицо — теплое. И рука тоже. Троньте руку… Чувствуете?

— Твердая… — вздрогнула Ариадна.

— Но упругая?

— Да…

— И такой температуры, как живая?

— Да…

— Доктор, может быть, можно сидя? — печально заговорил портрет. — Хорошо, — повеселев, произнес он после небольшой паузы. — Адик, дай стул. Это прямо безобразие, — прошептал затем портрет сердито по-русски, — таскаешь старуху во время прогулок Бог знает по каким местам!

Недовольные глаза матери на мгновение встретились с глазами Ариадны и повернулись дальше. Под Софьей Ивановной очутился стул; кисть чьей-то руки на одно мгновение показалась на спинке, затем исчезла.

— Адик, — продолжала Софья Ивановна, — он просит что-нибудь сказать тебе на память. Так вот что… Если, действительно, портрет выйдет таким, как он говорит, немедленно уничтожь его, когда я умру. Неприлично мне после смерти продолжать говорить, улыбаться, оставаться на ощупь такою, какою была при жизни… Я не хочу этого, Адик. Слышишь?

III

Они возвращаются в Берлин к сумеркам. Уже задолго, с Фюрстенвальде, видны ослепительные диски только что зажженных ночных солнц. На бывших фабричных трубах у окраин стоят призрачные великаны, размахивающие огромными флаконами, коробками, туфлями, расстилающие перед собою в воздухе разнообразный яркие цветные ткани. Запад еще горит оранжевым отблеском, но на нежной вечерней зелени неба уже пробиваются плакаты: «Питайтесь искусственным белком д-ра Гейна», «Радуйтесь, лысые!», «Весь мир носит обувь из алюминиевой кожи»…

В эти часы первый воздушный ярус Берлина всегда оживлен праздной веселой толпой летательных аппаратов. В трех направлениях — на Фюрстенвальде, на Потсдам и на Ораниенбург — образуются встречные ленты фланирующей публики, отдыхающей после законченного дневного труда. Громоздких аппаратов не видно — они давно переведены на будничную деловую работу. Среди редких небольших монопланов на несколько человек — больше всего автопланов, — с одним или двумя креслами, — работающих над головой бесшумным винтом в прозрачном каркасе.

— Вы очень быстро идете, — недовольно говорит Штраль-гаузену Бенита. — Я не могу хорошенько рассмотреть знакомых! Ади, это не Буркгардт с дамой?

— Не знаю…

— Наверно! У него над аппаратом голубой фонарь… Какая обида — проскочили. Herr Кунце!… — кричит она, нагибаясь, — летите сюда!… Я хочу вам сказать несколько слов. Herr Кунце, — протягивает она руку вынырнувшему снизу молодому человеку с двумя красными мерцающими фонарями, — папа очень недоволен, что вы не занесли до сих пор проекта памятника неизвестному германскому металлисту. Зайдите завтра вечером, я предупрежу… А вы почему здесь? Разве Мелита летает не по Ораниенбургской линии? Ну, завтра поговорим… Хорошо, хорошо. До свиданья.

Огни цветных фонарей — к центру Берлина — гуще. Публика по преимуществу из рабочих союзов, из правящих социалистических кругов, из среды торговцев и промышленников тех предприятий, которые обложены пока в виде поощрения не особенно высоким налогом.

— Не люблю этой сутолоки… — хмурится Ариадна, кутаясь в мягкую ткань манто. — Скучная, серая толпа… Повернем назад…

— А по-твоему что же: лучше внизу, на улицах? У этих нищих — художников, писателей, теоретиков?… Погоди: это кто? Ади, смотри — Отто! Честное слово, Отто!

Навстречу аэроплану среди шумной толпы приближался двуместный автоплан с зеленым и красным огнями. Аппарат шел медленно; обгонявшие сбоку и сверху соседи недовольно оборачивались, так как несоразмеренностью хода он мешал общему движению. Забыв о руле, доктор Штейн о чем-то горячо спорил с сидевшей рядом баронессой Ос-терроде, очевидно, успокаивал ее, в чем-то оправдывался, а аппарат, лишенный управления, автоматически шел, не лавируя, не считаясь с пролетчиками.

— Я его окликну, Ади! — взволновалась Бенита. — Мне удобней отсюда. Хочешь?

— Не надо, Бенита.

— Как не надо? Ты именно покажи, что мы заметили. Это Бог знает что такое с его стороны! Каждый раз афиширует… Я окликну, Ади! А?

— Оставь… Не смей… Доктор, может быть, уже снизимся к Potsdamerplatz? Мне что-то холодно… Ветер.

Бениту завезли домой по дороге, и Штральгаузен, как видно, рассчитывал, что Ариадна пригласит его на вечер к себе. Однако, у нее разболелась голова. Она поблагодарила за прогулку, попросила как-нибудь прилететь на днях, стала прощаться.

— Когда оба снимка будут переведены на карманные аппараты, — сладко проговорил Штральгаузен, не отрываясь глядя в глаза, — я попрошу разрешения поднести их вам на память.

— Нет, доктор… Это неудобно… Чересчур большая любезность…

— Но если это доставить мне удовольствие? Откажете?

— Хорошо… Мы поговорим… После. Я сейчас устала…

— А один снимок будет у меня в кабинете. Около письменного стола… Всегда. Всю жизнь. Спокойной ночи!

Софье Ивановне к вечеру стало значительно лучше. Она встала с постели, приготовила чай, поджидала дочь в столовой за накрытым столом.

— Я бы тебе вообще советовала остерегаться и самого Штральгаузена и его изобретений, — недовольно заметила она в ответ на рассказ Ариадны о всем виденном в лаборатории. — Хотя он и знаменитость, и почетный член всех академий, — но мне напоминает манерами совсем не ученого, а провинциального фокусника прежнего времени.

Она закашлялась, сделала несколько глотков, пытливо посмотрела на дочь.

— А за твое отсутствие, знаешь, новость… Очень интересная…

— Новость?

Ариадна побледнела. В многозначительном и в то же время ласковом тоне почувствовала для себя что-то тревожное.

— Звонил по телефону какой-то профессор… Представился. Фамилия русская, но точно не разобрала: как будто, Корельский. Говорит, что прилетел по делам из Петербурга, привез мне пакет от Владимира Ивановича.

Невольный страх не обманул. Ариадна сразу, с первых слов матери, почувствовала, что речь будет именно о Владимире. Почему пришло в голову? Владимир уехал в Россию два года назад… После той сцены ревности, которая так ее оскорбила, заставила даже назло выйти замуж за Штейна… Два года она старалась не думать… Запретила матери вспоминать… И почему вдруг сейчас — та сказала: «интересная новость», а у нее сразу в мыслях — Владимир?

— Я не приму… — холодно произнесла Ариадна, вставая со стула и переставляя на буфете посуду, чтобы скрыть волнение.

— Кого? Профессора?

Софья Ивановна испугалась.

— Да.

— Ну и характер!… Ведь это глупо, в конце концов, Адик!

— Что глупо?

— Да вообще все… Вся ваша ссора. Ты прости, Адик. Не мое дело… Я знаю. Но ведь Владимир Иванович такой хороший, такой благородный… Если не ты, так я его ценю… Уважай мое мнение! Среди всех этих несчастных тупых демократов и социалистов — он такой умница, такая светлая голова. Никто из них и в подметки ему не годится.

— Ну, да… И что же?

— А то, что нельзя быть озлобленной так долго, Адик. Нехорошо, милая. Поссорились, не подошли друг к другу — и кончено. Но к чему злоба? Адик, когда профессор придет — будь любезной, не уходи к себе, как обыкновенно делаешь, когда кто-нибудь тебе не нравится. Для меня сделай. Я очень люблю Владимира Ивановича.

— Для тебя?

Ариадна задумалась.

— Ну, поди ко мне… Я тебя поцелую. Что ты так плохо выглядишь? Устала? Адик, а ну наклонись…

Ариадна нагнулась. С замиранием сердца ждала чегото.

— А знаешь что, Адик?

Ариадна круто повернулась. Быстро вышла из комнаты.

IV

Профессор Корельский оказался очень милым и интересным человеком. Держал он себя просто, естественно, говорил увлекательно, часто не без остроумия. И совершенно подкупил Софью Ивановну презрительным своим отношением как к социалистам, так и к бессильной оппозиции к ним со стороны европейской демократии.

За жизнью в России Софья Ивановна следила внимательно по распространенной петербургской газете «Крестьянин», которую аккуратно выписывала уже много лет. Но Корельский, конечно, сообщил ей в живом изображении много того, чего не может дать никакая газета.

— Да, да, — вздохнула Софья Ивановна, выслушав рассказ о деятельности Земского Собора за последнее время.

— Опять, значит, начинается старое! Когда Собор собирался раз в год, от него был и толк и польза… А теперь что ж такое? Чем отличается он от всех этих рейхстагов и палат и сенатов? Только и делают, что болтают, интригуют, мутят народ… Я бы на месте царя просто разогнала всю эту публику, и дело с концом…

— Ну, это легче сказать, чем сделать, — улыбнулся Ко-рельский. — Такое течение в Петербурге и в Нижнем Новгороде, конечно, есть. Но для этого нужно опираться на реальную силу, а армия, к сожалению, в значительной степени распропагандирована партией радиотелеграфистов.

Если вы подсчитаете голоса Собора по всем профессиям, то увидите, что всецело поддерживают правительство только духовенство, профессора университетов, педагоги, студенты и ассоциация российских кустарей. Крестьянский союз занимает центральное выжидательное положение… Мужики всегда так: «моя хата с краю»… А все остальное — в сильнейшей оппозиции к власти: сахарозаводная партия, суконная, башмачная, текстильный прогрессивный союз, восемнадцать рабочих ассоциаций, группа кинема-тографистов-республиканцев, радиотелеграфисты-индивидуалисты… Если законопроект о новом изменении конституции пройдет, император безусловно отречется от престола.

— Что вы говорите! Значит, опять смута?

— Не знаю… Может быть.

Корельский задумался. Быстрым, как будто случайным взглядом окинул сидевшую за столом Ариадну и с презрением добавил:

— Что же… Этого надо было ожидать. Ведь когда народам дают право высказываться, они всегда ходят по кругу, как лошади в цирке. Сегодня морда в одном направлении, завтра — в другом. А в центре движения — пусто.

— Я помню наши времена… Когда была еще барышней… — грустно заговорила Софья Ивановна. — Ведь что происходило в Петербурге перед революцией! Не приведи Господи. Все будто только того и желали, чтобы сделаться беженцами. В Государственной Думе не заседания, сплошная истерика. В газетах не статьи, а прокламации. Потом видела здесь, в Берлине, многих из этих почтенных деятелей. Не социалистов, конечно, — я с ними, как и с чумными, никогда дела не имела… А своих — монархистов, националистов. «Ну, что, миленькие, — спрашиваю, — устроили прогрессивный блок? Прогрессируете в Берлине-то?» А они — вместо того, чтобы плакать, — улыбаются. На черта сваливают: «Черт попутал, Софья Ивановна». Скажу вам правду, я на наших правых всегда больше злилась, чем на левых. Те что? Тем все равно — царь не царь, Россия не Россия… Лишь бы разбитое корыто после революции разделить по программе поровну. А наши куда смотрели? Черт попутал! А зачем черта к себе пускали? Что они от черта ждали: что тот ради их прекрасных глаз ангелом себя проявит?

— Мамочка, тебе налить?

Ариадна прервала нарочно. Когда Софья Ивановна начинала вспоминать прошлое, ее трудно было остановить. В особенности, если собеседник нравился.

— Да, налей… Я, дорогой мой… Простите, ваше имя-отчество?

— Глеб Николаевич.

— Глеб Николаевич. Я, миленький, много за свое время всего передумала. И покойный муж Ганс всегда со мной соглашался… Не только за жизнь в Петербурге, но и здесь, когда беженкой была, ясно почувствовала, что это за публика русский народ, когда над ним палки нет. Не то что рабочий какой-нибудь или мужик… Генерал даже, почтенный генерал и тот равновесие теряет! Стоит, растерянный, как былинка в поле, от всяких фантазий качается. Только при крепком начальстве русский человек и бывает умен. И в глазах тогда смысл, и разговор настоящий, солидный, и походка с достоинством. А что происходило после революции? Вы мальчуганом тогда были, вам не вспомнить, конечно… Но я видела: серьезные люди, уважаемые — и вдруг не узнать: приготовишки какие-то. Сорванцы! Будто во двор на большую перемену выскочили! Ганс правду говорил: «Помни, Сонни, ваша русская культура принадлежит к тем продуктам, которые получаются под прессом, как вино, например, или масло». Я сначала даже, признаться, обижалась. А потом согласилась. Без нажима из русского человека, действительно, ничего не получишь: как виноград — перезреет, свалится и загниет.

— Правильно, совершенно согласен, — с удивлением поглядел на бойкую старушку Корельский. — Просвещенный абсолютизм для нас, русских, конечно, самая лучшая форма, это показала история. Но я все же думаю, что эти мысли справедливы не только по отношению к России, а вообще ко всему человечеству. В Петербурге, скажу вам по секрету, давно образовалась тайная интернациональная лига, которая поставила целью свержение социалистических и демократических правительств и восстановление всюду просвещенного абсолютизма. Форма, конечно, не такая, какая была в 18-м веке… Сейчас время другое. И ошибок повторять не следует. Однако, поверьте мне: не только русский, но вообще всякий народ всегда инстинктивно рад, когда власть над ним осуществляется сама собою, а не по его желаниям и выборам. Владимир Иванович, с которым мы нередко беседовали на эту тему, идет даже дальше. Он считает, что достойному правителю гораздо приличнее сначала получить власть, а потом симпатии народа, чем сначала симпатии, а потом власть…

До сих пор о Владимире Ивановиче ни Софья Ивановна, ни тем более Ариадна не расспрашивали Корельского. Корельский же, знакомясь с дамами, в свою очередь, только передал краткий привет, а затем, зная о ссоре, решил дипломатически выжидать, пока собеседницы поднимут сами разговор о его друге.

— Ах, мы тоже так часто говорили с Владимиром Ивановичем обо всем этом! — радостно улыбнулась при вос-поминаиии о Павлове Софья Ивановна. — Его непримиримость и, как бы сказать, внутренний аристократизм — меня всегда приводили в такой восторг! Кстати, вы ничего еще не сказали… Ну, как он? Женился, наверно?

— Нет… Не женат.

— А где сейчас? В Петербурге?

— Нет… Уехал… довольно давно.

— Что вы! Уехал… А Сорокины говорили, что там. Будто снова профессором физики. Что же? В провинции?

— Нет… Вначале он, действительно, читал лекции в университете… Но зимой прошлого года отчего-то захандрил, решил бросить научную деятельность, продал патент на зрительный прибор для слепых за огромную сумму и уехал. На остров Яву.

— На Яву? Да что вы? Навсегда?

В восклицании Софьи Ивановны слышалось искреннее сожаление.

— Да, навсегда… С ним вообще что-то сделалось в последнее время… Во-первых, разочарование в политическом строе России… После того, как Земский Собор ограничил права императора… Затем общий скептицизм по отношению к нашей цивилизации… Увлечение идеей, будто человек должен вернуться к первобытному состоянию и начать после этого свое совершенствование на новых началах… Прежде, чем переехать на Яву, Владимир Иванович около двух месяцев пробыл в Америке. Ликвидировал там отношения с одной фирмой… А затем купил участок земли около Зондского пролива, выстроил дом, развел сад. И живет отшельником.

— Как жаль, как жаль! — вздохнула Софья Ивановна, с упреком бросив взгляд на Ариадну. Та молча сидела, как-то странно выпрямившись на стуле. — Теперь, может быть, нам не придется и увидеться с ним… А вы были на Яве? Видели, как устроился?

— Да, летал к нему в начале весны… На «Илье Муромце»… У нас теперь есть раз в неделю курьерские: «Петербург — Калькутта — Мельбурн». Дом у него отличный — дворец, если хотите. И природа… Фантастическая. Ява вообще всегда отличалась диковинными цветами, животными… Там, возле Батавии, целый естественнонаучный городок, несколько приютов для престарелых английских казенных огородников. Живет Владимир Иванович совсем обособленно, ни с кем не знакомится, есть, конечно, прислуга, сторожа… Был я всего три дня… Недолго. Но беседуем мы теперь часто, благодаря микрорадиотелефону, который недавно изобретен в Америке. Кстати, по поручению Владимира Ивановича я привез один экземпляр этой новинки и вам. Разрешите взять из передней пакет?

Раскрыв небольшой алюминиевый ящичек, Корельский осторожно вынул из ватной обертки блестящий цилиндрический прибор размером не больше чайного стакана. Он осмотрел его со всех сторон, поочередно нажал несколько кнопок, приложил аппарат к уху, поставил, наконец, на стол.

Софья Ивановна и Ариадна молчали. Старушка сильно волновалась, на морщинистых щеках даже выступило нечто вроде румянца. Ариадна была бледнее обыкновенного, карие глаза стали совсем черными под надломленными сосредоточенными бровями, будто ушли вглубь…

— Хотите, может быть, вызвать? — любезно обратился Корельский к Софье Ивановне. — Я настрою на его волну… У нас сочетание С-13.

— Кого? Владимира Ивановича? Конечно… Господи! Господи!..

Старушка перекрестилась.

Корельский придвинул к себе аппарат, нажал сначала одну кнопку, затем другую. Надавил сверху миниатюрный рычаг.

— Владимир!

Молчание.

— Владимир? Ты в кабинете?

Молчание.

— Наверно, сейчас подойдет, — отодвинулся от стола Корельский, — аппарат будет у него гудеть, пока не услышит… А удобная вещь, — продолжал он, с любовью взглядывая на телефон. — Вы можете поставить где угодно в комнате и разговаривать в другом конце, не подходя близко… Вообще, как развилась за эти десять лет микротелефония! Ага… Простите…

Со стола раздался нежный гармонический звук. Будто аккорд отдаленного органа. Затем громкий голос ясно и четко проговорил:

— Я слушаю. Это ты, Глеб?

— Да… Угадал, — улыбнулся Корельский. — Здравствуй, Владимир. Я исполнил поручение. Аппарат стоит сей-чась в квартире у Софьи Ивановны и Ариадны Сергеевны. Обе дамы тут, возле меня. За столом.

— Владимир Иванович, здравствуйте, миленький, здравствуйте, — придвинулась Софья Ивановна к аппарату, вытянув шею и ласково качая вперед головой. — Сколько времени о вас ни слуху, ни духу! Как живете? Нехороший вы!..

— Здравствуйте, Софья Ивановна, — ответил сдержанный, но как будто взволнованный голос. — Вы говорите: нехороший? А что? Опять в чем-нибудь провинился?

— Нет, нет… Я шучу. Я так счастлива, дорогой, что слышу вас! Скажите — неужели вы говорите сейчас с Явы?

— Да, с Явы…

— Боже, Боже… Вот чудеса! Адик, ты не здоровалась? Погодите, Владимир Иванович. С вами будет сейчас говорить Ариадна… Адик… Ну?

— Здравствуйте, Владимир Иванович, — с усмешкой в лице проговорила Ариадна, медленно расставляя слова, точно с усилием. — Очень рада встретить вас на Яве… Что поделываете? Отдыхаете?

— Адик!.. — укоризненно прошептала Софья Ивановна.

— Да, отдыхаю, — иронически ответил голос Павлова.

— Если бы вы знали, Ариадна Сергеевна, какая здесь природа… Все можно забыть!

— Я представляю… Конечно.

— А как доктор? По-прежнему депутатом в Рейхстаге?

— Отто? Да… В этом году в президиуме… Товарищем председателя. Ну, очень рада… С вами будет сейчас говорить мама, Владимир Иванович…

— Что со мной случилось? — неестественно весело проговорил Павлов в ответ на длинную речь Софьи Ивановны о прежнем его интересе к общественной жизни и о неожиданности перехода к отшельничеству. — Ничего, уверяю вас. Никакого перелома!… Глеб Николаевич, очевидно, сгустил краски. Конечно, общественность мне порядком надоела… Об этом вы уже давно знаете… Видеть сразу много голов, много ног… Слышать гул голосов… Мысли… Крики… Призывы. Скучно! Я теперь, Софья Ивановна, уже, слава Богу, не депутат, не физик, не профессор, а просто-напросто цветовод и праздный наблюдатель природы. И бесконечно рад этому.

— Счастливец! — вздохнула Софья Ивановна. — Я вас так понимаю! Ведь подумайте: у нас в городе в прошлом году вырубили последние деревья в Тиргартене, чтобы поставить памятники великим социалистам. Великих социалистов, разумеется, оказались так много, что получилось нечто вроде братского кладбища. А дерево оставили только одно: окутали проволочной сеткой, огородили и таблицу прибили. Чтобы школьники знали. Вы для чего цветы разводите, Владимир Иванович: так? Или для продажи? А что у вас — какие сорта? Я когда-то занималась…

— Что хотите… Розы, камелии, азалии, гортензии… Туберозы, хризантемы, гардении…

— Боже!

— Цветущие деревья есть — мимозы, олеа фрагранс, магнолии, питосфорум.

— Милый! Вот если бы мне к вам!

Корельский улыбнулся при восклицании Софьи Ивановны. Ариадна нахмурилась.

— А вы хотите? — раздался ласковый смех. — Так вот… приезжайте! Будем вместе разводить, ухаживать… На экспрессе долетите в 36 часов. Всего 7000 километров.

— Ну, что вы! Это я так… — встревожилась старушка. — Куда мне на Яву! Такое путешествие не для старухи. Я до сих пор вот боюсь, когда меня Адик вытаскивает на аэроплане за город… Адик… Ты как думаешь: могу разве я?

— Тебе виднее, мама. Не знаю…

Ариадна встала, провела рукой по лбу, поправила волосы.

— Мне что-то нехорошо. Я пойду, прилягу. Вы простите меня, — устало улыбнулась она Корельскому. — Владимир Иванович, до свиданья…

Штейн в этот день вернулся после полуночи. Софья Ивановна засиделась с Корельским и с голосом Владимира Ивановича до одиннадцати часов и не заметила, как прошло время. О слабости, которая была днем, уже не вспоминала. Без умолку говорила, сначала о политике, потом о театре, об изобретениях, об увлечении дочери магией, спиритизмом, оккультизмом. Осторожно, как бы случайными вопросами, Павлов выпытал от Софьи Ивановны все подробности жизни Штейнов, узнал об их холодных отношениях друг к другу, об увлечении Отто баронессой. Вначале Софья Ивановна была в своей откровенности несколько сдержана; но когда Владимир Иванович заявил, что Ко-рельский — его лучший друг, от которого он ничего никогда не скрывает, высказалась до конца, отвела душу.

— Если разрешите, я вас буду часто тревожить, — сказал на прощание повеселевший голос Владимира Ивановича.

— Вам это не будет в тягость, скажите правду?

— Вы знаете, что к вам я всегда относилась, как к родному… — растрогано произнесла Софья Ивановна. — Каждый день буду обязательно вызывать. И вы тоже. Спокойной ночи, мой милый.

— Спокойной ночи, Софья Ивановна. Хотя мне, собственно говоря, вставать пора. У меня утро.

Телефон глухо щелкнул. Корельский встал, подошел прощаться.

— Заходите, пожалуйста… — ласково протянула руку старушка. — И почаще… Всегда буду рада… А? Хотите что-то сказать?

Она вздрогнула. Он оглянулся, придвинулся ближе, протянул два небольших кружа с выпуклым дном.

— Желтую мембрану, — прошептал он, — оставьте в квартире у баронессы… Зеленую — в комнате Ариадны Сергеевны. Может быть, это упростит дело…

V

Празднование первого мая в этом году, как и обычно за последнее десятилетие, было обставлено в Берлине с большою торжественностью. С раннего утра дома разукрасились розовыми флагами с изображением рычага и наклонной плоскости — гербом Германской Социалистической Республики. Над городом реяли воздушные машины, обвитые искусственными бумажными цветами, спускавшие вниз длинные разноцветные ленты с надписями: «Счастье республики — в страховании рабочих!», «Да здравствуют пенсии!», «Слава в элеваторах хлебу!»

В воздухе играли несколько шумных оркестров главных гвардейских полков имени Мануфактуры, Кожи, Сахара, Муки. В третьем ярусе, с высоты трех километров, аэропланы сбрасывали картонные бомбы, разрывавшиеся с гулом, обсыпавшие крыши и улицы веселыми хлопьями конфетти. И над окраинами города длинные громоздкие дирижабли грохотали орудиями, салютуя воздушным процессиям отдельных заводов и фабрик.

Доктор Штейн около десяти часов вышел из дому. Первое мая было одним из редких дней, когда социалисты и независимая демократия объединялись, когда праздник правительства был также праздником и оппозиции. В этот день в Рейхстаге, по обыкновению последних лет, происходило торжественное заседание обеих палат — Рейхстага и Рабочего Государственного совета. И председательствовал на заседании Прокуратор республики.

До начала торжества оставалось почти два часа. Штейн поднялся по лифту на площадку крыши соседней гостиницы, махнул тростью:

— Аэро!

Он сделал несколько официальных коротких визитов — супруге председателя союза кельнеров, жене главы металлистов, семье покойного председателя рабочих центральной электрической станции… И к одиннадцати часам был уже в Рейхстаге. Остававшийся свободный час можно было бы, конечно, посвятить баронессе Остерроде. Но Софья Ивановна почему-то собиралась сегодня до обеда навестить баронессу. Благоразумнее, поэтому, свой визит отложить на вечер…

— Что нового, Фриц? — весело спросил Штейн молодого журналиста Гольбаха, усевшись на мягкий диван в помещении бюро печати при Рейхстаге. Гольбах был известен в Берлине, как талантливый публицист и репортер. Но по обычаю, установившемуся за последнее время, социалистические журналисты обыкновенно вставали, когда в помещение входили члены их партий. И Гольбах почтительно вскочил.

— Первый телефон уже принят с Эйфелевой, господин доктор, — проговорил он, чуть-чуть изогнув спину. — Из Рима тоже полчаса назад получили.

— Садись, Фриц… Ты же работаешь…

— Покорно благодарю… Желаете, может быть, ознакомиться?

— А что… Есть особенное?.. Что в Париже?

— В Париже печально, господин доктор. Палата депутатов отказалась от совместного чествования… В виде протеста за особый налог на профессоров философии. Сообщают, будто ожидаются даже беспорядки со стороны членов Академии наук…

— Ого! Осмелели. Интересно… Еще что?

— В Константинополе кое-что… Президент арабской республики объявил по случаю первого мая амнистию… Всем муллам, осужденным за отпевание усопших… А вот еще… чуть не забыл! Только что получено. Вы изволили читать около недели назад заметку о таинственном радио?

— Сумасшедшего? Помню… Да.

— Точно так, сумасшедшего. Так сегодня опять… Но уже более любопытно. Я бы сказал, если позволите, даже тревожно.

— Да что ты? А ну… Покажи-ка…

— Сейчас… Сию минуту… Пятый лист, восьмой, десятый… Вот.

Гольбах сделал значительное выражение лица, не лишенное, однако, сознания скромного своего социального положения, робко кашлянул, начал:

«Еще о таинственном радио…

Центральная мировая радиостанция на Монблане сообщает об удивительном случае, происшедшем на ней сегодня в семь с половиной часов утра. Находившиеся на станции служащие в числе ста двадцати пяти человек, в разгар очередной своей работы, вдруг одновременно почувствовали какое-то легкое недомогание. Вслед за тем неожиданно наступило полное оцепенение. Никто не мог ни пошевельнуться, ни произнести слова, ни расслышать, ни увидеть, что происходит вокруг. Находясь в полном сознании, служащие тем не менее пробыли в этом оцепенении ровно полчаса, по истечении которых явление исчезло…»

— Атмосферное электричество! — презрительно пробормотал Штейн.

— Простите?.. Атмосферное?

— Индукция… Влияние аппаратов, мало ли что!

— Это возможно, конечно. Индукция… Но вот, разрешите дальше… Дальше значительно хуже…

«Спустя пятнадцать минут радиотелеграф той же станций принял странное сообщение, которое в связи с предыдущим происшествием наводит на тревожные размышления. Мы приводим текст сообщения полностью, предоставляя публике самой сделать выводы:

«Я, Диктатор мира, объявляю всем подвластным мне народам* Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии и Островов, что с сего числа, первого мая, мною предпринимаются в порядке постепенности коренные социальные и политические реформы во благо человечества и во имя Всемогущего Бога.

С прискорбием наблюдая всеобщее оскудение духа среди вверенного моей власти населения Земного шара; с отеческой жалостью видя угнетение лучших моих сыновей худшими, разумных глупыми, ученых неучами, честных мошенниками, застенчивых наглыми, утонченных безвкусными; со страхом взирая на постоянную борьбу за власть, на которую уходит драгоценное для самоусовершенствования время; с беспокойством наблюдая, как интересы народов оберегаются теми, от которых народы сами должны оберегать себя, а тюрьмы строятся теми, кто должен сам быть немедленно в них заключен… Видя, обозревая, наблюдая все это, я со смирением в сердце перед Господом Богом и с твердой решимостью перед земным человечеством приступаю к осуществлению своих начертаний.

А посему, в первую очередь, повелеваю:

В недельный срок со дня сего эдикта распустить все парламенты мира, все палаты верхние, нижние, все советы, соборы и сенаты, обладающие законодательной властью. Закрыть клубы и бюро всех партий и фракций. Обратить в благотворительный фонд все партийные суммы, всю недвижимость их и всю движимость. Императорам, королям, президентам, прокураторам и всем правительствам мира оставаться на своих местах в ожидании дальнейших моих распоряжений.

В случае неисполнения сего эдикта за № 1, мною будет применена к непокорным столицам первая мера наказаний:

Всеобщий двигательный и чувствительный паралич населения сроком на 24 часа: от 12 час. 8-го мая по 12 час. 9 мая.

Дано в крепости Ар, 1 мая 1950 г.»».

— Как это понять? — после некоторого молчания задумчиво произнес Штейн, взяв в руки бюллетень и перечитав снова его. Он с тревогой почувствовал, что к концу чтения текста его праздничное веселое настроение куда-то исчезло. — Что ты на это скажешь, Фриц?

— Я? Мне трудно самому… Без указаний… — уклончиво пробормотал Гольбах. — Во всяком случае, многоуважаемый доктор, когда я прочел незадолго перед вами эту телефонограмму Штральгаузену, он отнесся к ней чрезвычайно серьезно. Даже удивительно, как нервно принял известие… Простите, телефон. Из Гринвича…

Гольбах направился к аппарату, в котором раздалось гудение и возле которого пишущая машинка быстро защелкала, автоматически записывая текст.

— Чепуха! — тряхнул головой Штейн, с улыбкой вставая и направляясь к двери в зал заседаний. — Просто, — наверно, шутка центральной станции по случаю праздника!..

Он уже закрыл за собой дверь, когда испуганный Гольбах громко воскликнул, держа в руке лист:

— На Гринвичской станции тоже оцепенели!

VI

Обычай делать визиты первого мая получил давно распространение во всей Европе. Не только правящие социалистические круги, но оппозиционная демократия и даже непримиримые тайные роялисты и члены нелегальных противоправительственных лиг восприняли первомайский обычай. Ариадна в этот день с утра принимала визитеров и до изнеможения варила в электрическом кофейнике кофе, сама принося, унося и промывая стерилизатором чашки. Как известно, декретом Прокуратора республики уже три года как воспрещено гражданам пользоваться трудом наемной прислуги.

Чтобы избежать визитеров, Софья Ивановна с полдня отправилась в город, намереваясь, между прочим, зайти к баронессе Остерроде взять одолженный ей номер поваренного журнала «Автокулинар». За время отсутствия Софьи Ивановны у Ариадны перебывало визитеров немало. Залетал председатель союза кельнеров, Herr Шмидтен, изящный молодой человек, рассказавший о всеобщем увлечении Европы новым шампанским «Универсаль», приготовляемым из искусственного алкоголя и антрацита. Были Herr Брандт, простодушный глава рабочего союза «Мясные консервы», Herr Кунце, чиновник комиссариата воздушных дорог, знакомый Бениты; было еще много других: доктор Штейн вообще пользовался симпатией и демократических кругов и правительственных сфер, как лидер партии правого социалистического центра в Рейхстаге. И круг знакомств его был довольно разнообразен.

От баронессы Софья Ивановна вернулась в сопровождении Штральгаузена. В это время Herr Кунце, пересидевший других визитеров, мучил Ариадну своими рассуждениями о современном искусстве и подробно передавал содержание серьезных драматических пьес, которые видел в последнее время.

— Ну, и что же? — равнодушно смотрела Ариадна на пестрый галстух Кунце. — Кончается все хорошо?

— Если бы хорошо, Gnadige! Но в том-то и дело: содержание великолепно, а финал глуп. Стоило тратить деньги на одну женщину, чтобы жениться потом на другой? Рецензент «Arbeiter Tageblatt» прав, что такие пьесы демора-лизующе действуют на хозяйственные способности зрителя… Конечно, пьеса, если и привлекательна, то только трюками. Удивляюсь, например, как этот Альберт, возлюбленный Минны, бросаясь с потолка зрительного зала на сцену, не разбивается! А в цирке бываете?

— Нет… Несколько лет, кажется, не была…

— Очень жаль! «Circus Maximus» сейчас великолепен. Возьмите хотя бы осла Джимми, который решает задачи на составление уравнений с двумя неизвестными! А доктор Краген? Политический эксцентрик, как его называют?.. Удивителен! Кто угодно из публики дает тему, и он, представьте, сразу произносит блестящую парламентскую речь. С цифрами, с аргументами, с историческими справками. И для какой угодно партии. Кстати, может быть, соберемся сегодня вместе? Жалеть не будете, Gnadige!

— Нет, благодарю… Как-то нет настроения…

— А в «Рабочий дворец»? Сегодня — пантомима «Роман в фаланстере»… Погодите, что еще дают? Я помню репертуар: в Opernhaus'е «Капиталист-скиталец»… В оперетте Тиргартена «Превращение элементов». В оперетте Куно «Машина Мюнхгаузена». В драматическом в Шарлоттен-бурге, кажется, мелодрама «Дитя металлиста»… В фоно-кино-Паласе — «Загадочный девятиугольник…» В фоно-киноКазино…

— Здравствуйте, доктор, — обрадованно произнесла Ариадна, прервав вдохновенные перечисления молодого человека. — Мама, была у баронессы?

— Да. Мы вместе оттуда. Взяла журнал…

Не добившись согласия, Негг' Кунце грустно откланялся. Софья Ивановна отправилась на кухню. И Ариадна осталась в гостиной с доктором.

— Вы простите, что я против правила, — печальным, несвойственным для него тоном проговорил Штральгаузен.

— Теперь пять минут четвертого, а ведь в три все визиты без приглашения кончаются… Но я бы хотел, Frau Ариадна, сегодняшний вечер обязательно провести у вас. Мне, в общем, очень нехорошо…

Он был неузнаваем. Где обычная самоуверенность? Снисходительность? Покровительственное отношение к собеседнику?

— Ну конечно! — дружески произнесла Ариадна. — Вы ведь знаете, какое удовольствие доставляют ваши беседы… А что с вами? Неприятность какая-нибудь?

То, что всегда так не нравилось в нем, — сейчас как будто исчезло. И ей представилось: если бы он был всегда таким… Простым… Гениальный ум при отсутствии рисовки, при искренности, при интересной внешности…

— Неприятность? — поднял он на нее грустные глаза. — Я сам не знаю… Да, конечно, неприятность. Даже больше: горе. Нет, нет! — вскочил вдруг он, страдальчески улыбаясь. — Счастье! Я пойду дальше! Я сделаю больше! Но только…

Он сел. Сидел долго молча, опустив голову, не двигаясь. Затем посмотрел на нее… Совсем не тем взглядом, который ей всегда бывал так неприятен. В этом взгляде сейчас — как будто надежда на что-то, тоска в то же время…

— Вы понимаете, Frau Ариадна, — заговорил он наконец, — несмотря на то, что меня всюду так ценят, оказывают знаки внимания, уважения… Мне некому даже открыться. Некому рассказать о том внутреннем, что происходит в ответственные минуты. У меня нет друга! А когда голова кружится… Когда вдруг или блеск… Или неудача… Вроде смерти… Провал на всю жизнь… Когда… Например…

— Доктор… Что с вами?

— Нет, нет. Сейчас пройдет. Нет, нет.

Он закрыл глаза, виновато улыбаясь и мягко проводя ладонью по виску, точно успокаивая его. Что случилось? Ариадна никогда не питала к Штральгаузену большого расположения. Но сейчас он был так несчастен… Так подавлен… Горем? А, может быть, радостью? Действительно, ведь он одинок… Замкнут… Она об этом раньше не думала…

— Вы не хотите? — спросил вдруг он тихо, с искривленным лицом, которое сделалось таким детским, беспомощным. — Вы откажетесь? Нет?

— В чем дело? Доктор…

Ариадне стало страшно.

— Вы рассмеетесь? Вот, если я скажу: будьте другом. Моим… Навсегда…

— Мы ведь и так, доктор…

— Нет, нет. Совсем. Чтобы бежать. Бросить все. Я прокляну это… Лабораторию. Славу. Не надо ничего… Не нужно больше. Материя… Энергия… Ужасные волны… Пусть будут прокляты! Душа есть, Ариадна, есть!.. Вот, у вас — у вас… Я ее вижу… Большая. Неизвестная. И у себя… нашел. У себя! Сегодня… Весь мир берет у меня волны… Материю. А кому — она? Хотите, Ариадна? Возьмете?

— Доктор…

— Не полюбите? Нет? И не смейте! Я неискренен. Да! Не все говорю! Да, да! Скрываю. Честолюбие… Тщеславие… Прогнил в них… Насквозь. И души, может быть, нет. Ну, отлично! Ясно. Прощайте!

— Доктор… — протянула руку Ариадна, — вы хороший, славный… Когда вы успокоитесь, тогда…

— Не полюбите?

— Доктор… Не надо этого…

— Не надо?.. Да, да… Да, пора. Ведь, теперь четверть… Извините — задержал. Прощайте, Frau Штейн!.. Очень рад был… До свиданья!

Наступал вечер. Сгущались сумерки. Ариадна сидела в мягком кресле у окна, при свете электрического городского солнца дочитывала недавно вышедшую в свет книгу Штральгаузена. Уже около месяца, как он поднес ей этот экземпляр, снабдив его длинным витиеватым автографом.

Но до сегодняшнего дня она успела прочитать только предисловие президента Академии наук, введение самого автора и несколько первых глав. Называлась книга: «Колебания от нуля до бесконечности» и, судя по первым главам, была как будто сухой, специальной. Но со второй части начинались любопытные мысли. В главе «Новые виды энергии» Штральгаузен развивал предположения о том, что человеческий организм в скрытом виде воспринимает все колебания эфира в обе стороны от светового спектра. Если сотни биллионов колебаний нами ощущаются, то почему не ощущаются десятки биллионов? Биллионы? Миллионы? Осязание, быть может, и есть то ощущение, которое соответствует одной из групп этих волн? Внутренние органы тела, быть может, тоже специфически реагируют на эти низшие эфирные волны, точно так же, как глаз реагирует на световую группу лучей? А если так, то нельзя разве предположить, что и все наши аффекты, и все настроения, и ощущения здоровья и ощущения слабости — результат воздействия невидимых физических раздражителей? Этих неизвестных лучей ниже световых и выше световых — до бесконечности.

Аппарат, над созданием которого, судя по заявлению в книге, работает теперь автор, должен дать возможность получить все эти колебания в постепенной градации. Нет сомнения, утверждает Штральгаузен, что после опытов с воздействием подобного аппарата на живые организмы можно будет добиться грандиозных открытий. Определить, какие колебания приводят мертвую клетку к жизни, какие вызывают стремление к питанию, к размножению. И, быть может, будет найдена та группа, подобно колебаниям света, которая производит иннервацию, возбуждает нервную ткань, разрушает ее, дает в конце концов то, что мы называем мыслью?..

— Аппаратом вызывать мысль!.. — задумалась Ариадна, опустив книгу на колени. — Аппаратом оживлять мертвую клетку… Возбуждать и разрушать нервную ткань… Как смешно было читать это хотя бы десять лет назад, до открытия Штральгаузеном искусственного уничтожения материи!

А между тем… Странно, что могло его сегодня так взволновать? Она, конечно, давно замечала… Старалась делать вид, что не видит…

— Прости, дорогая, что опоздал, но это проклятое официальное положение…

Ариадна обернулась. Голос Отто! Разве пришел?

— Отто!..

В ответ ничего. Ариадна с тревогой встала, прошла в переднюю, заглянула в кабинет, в спальню.

— Мама, ты слышала?

Она стояла возле кухни, дверь которой выходила в конец передней. У электрической плиты что-то месила и лепила Софья Ивановна.

— Что, Адик?

Софья Ивановна низко нагнулась, с интересом разглядывая тесто.

— Ты слышала голос мужа?

— Да. Он в гостиной?

— Нет его! А что ты слышала?

— Не разобрала. Как будто извинялся, что поздно… А что?

— Ничего… А где твой аппарат?

— Владимира Ивановича? Тут… На полке… В чем дело? Разве Оттомар не вернулся?

— Нет…

Софья Ивановна удивленно посмотрела на дочь, повернулась, усиленно стала искать что-то на столе.

— Не понимаю в таком случае, Адик. Вот, может быть, у окна… Пролетал? В окно крикнул?..

— Ты думаешь? Может быть…

Успокоенная Ариадна вернулась в гостиную. Сумерки кончились, но она не зажигала пока электричества. В открытое окно, выходившее на улицу, видны соседние площадки и крыши домов, высится вдали обвитый электрическими лампочками купол Рабочего дворца, горят вертящимися фонтанами фейерверка верхушки бывших фабричных труб. И наверху воздух — в бесшумной огненной буре. Распадаются бледные луны, падают разноцветные звезды, взад и вперед мчатся молнии, ударяя среди визга и хохота в аппараты, украшенные световыми гирляндами.

Шум и говор повсюду — в небе, на улицах, на крышах с площадками. И среди хаоса электричества и гула человеческих жизней — сверху и снизу неотвязная музыка, скачущий мотив модного танца «Dog-Love».

— Ну, иди ко мне… — произнес сзади Ариадны обиженный голос баронессы Остерроде. — Я прощаю…

— Сознаешь, что глупо? — рассмеялся Штейн. — Ну, то-то же!..

Ариадна обернулась. Со страхом оглядывала пустую комнату.

— Если ты будешь так со мной разговаривать, я опять замолчу! — снова послышалось громко рядом. — Сядь сюда… Поцелуй руку!

— Только руку?

— Пока. Значит, домой не заезжал?

— Нет.

— А к Frau Гомперц?

— Тоже.

— Клянешься?

— Какая смешная! Конечно, клянусь.

— В таком случае, можешь сюда… И сюда. Погоди, какой нетерп…

Слова оборвались. В гостиной, разрезанной на яркие части ближайшим солнцем, трепещут в прорывах огни фейерверка. Тень какого-то аппарата прочертила на полу черный угол, исчезла. Наверху звуки «Dog-Love» сменились веселым маршем.

— Мама!

Ариадна выбежала, столкнулась в передней с Софьей Ивановной. Вслед за матерью она подошла к двери гостиной, остановилась, смотрела внутрь осветившейся комнаты, следила за тем, как Софья Ивановна внимательно осматривала стены.

— Оставь, Отто… Довольно!..

— Еще… Любимая… Родная…

— Ты с ума сошел!.. Мы сейчас будем ужинать…

— Не хочу… Не хочу… Не хочу…

Софья Ивановна быстро повернулась к столу. Приложила ухо. Подняла круглую зеленую пластинку с неглубоким выпуклым дном.

— Нашла!

Она с суровым лицом подошла к дочери, вырвала пальцами тонкую мембрану, смяла в комок, брезгливо бросила на пол.

— Проклятые изобретения!..

А Ариадна стояла в дверях — застывшая.

— Это он! — не отрывала она взгляда от страшного комочка на полу. — Это он… Ужас… Ужас…

— Кто он? Скажи?..

— Штральгаузен!

Ариадна опустила голову на плечо матери. Долго вздрагивала. С тех пор, как уехал Владимир, она плакала в первый раз.

VII

На следующий день Ариадна с матерью переехала на Engelsstrasse в огромный новый городской дом, где сдавались по дешевой цене отдельные меблированные комнаты.

После смерти мужа Софья Ивановна получала ежемесячную пенсию, на которую, хотя и скромно, но можно было жить вдвоем. Кроме того, покойный Ганс Мюллер завещал жене свой небольшой пятиэтажный железобетонный дом с садом на одной из окраинных улиц Дрездена…

Они обе твердо решили переехать после ликвидации имущества в Петербург. Уже ни что больше не связывало с жизнью в Берлине. И Корельскому, принявшему в судьбе Софьи Ивановны и Ариадны искреннее теплое участие, не пришлось долго их уговаривать.

Вообще, Корельский теперь был неразлучен с ними. Помог переехать, устроиться, брал на себя все неприятные хлопоты, организовал дело спешной продажи дома, а по вечерам ежедневно проводил время с дамами, приходя к ним или приглашая куда-нибудь в загородные сады.

— Числа девятого или десятого можете переезжать в Петербург, — заявил он в один из ближайших дней. — Только что вернулся из Дрездена, наладил все. На восьмое число условился с покупателями, что вы, Софья Ивановна, лично приедете.

— Восьмого? Отлично. А как идут поезда?

— К чему поезда! Мы полетим, Софья Ивановна. Это быстрее и проще.

— Ну, нет. Я поеду. Ведь до Дрездена верст триста лететь, не меньше. И потом, дорого стоит. Мы не пролетарии, миленький!

— Мы с мамой вам так благодарны за все, Глеб Николаевич… — добавила Ариадна, видя, что Софья Ивановна, не поблагодарив, сразу перешла к делу.

— Благодарны?.. — удивленно посмотрела на Ариадну старушка. — А как же иначе? Ах, да. Вы, профессор, не обижайтесь, дорогой, что я иногда так… Без формальностей. Ведь вы теперь у нас совсем свой!

— Конечно…

Корельский улыбнулся, взял руку Софьи Ивановны, поцеловал.

— Хороший вы!

Ариадна тоже стала привыкать к Глебу Николаевичу. Будучи сама скрытной и замкнутой, она тем не менее ценила в людях простоту и искренность. А Корельский именно казался таким.

— Кстати… В Петербурге мой друг, приват-доцент Паль-мин, уже подыскивает вам комнату, — вспомнил Корель-ский. — Я говорил утром по телефону. К сожалению только, теперь там нелегко найти помещение.

— А что?

— Сейчас пересмотр конституции… Съехалось много народа. Ораторы, лидеры, представители… Банкеты везде, заседания.

— Нечего людям делать! А в какой части ищет? Только не на Васильевском, голубчик. Не люблю я Васильевский: скучный, однообразный.

— Ну, это, может быть, было когда-то, — рассмеялся Ко-рельский. — Теперь вы Васильевского острова не узнаете. Такие небоскребы! А где хотите? В старой центральной части, конечно, нечего думать. Там никто и не живет: все — учреждения, конторы, канцелярии. Если угодно, попрошу взять в Лесном, или на Лахте. В Белой части тоже недурно.

— В какой Белой?

— Очень хорошее место. Разве не встречали в газете? Новый центр, прекрасные улицы… Между прежней Новой деревней и Озерками.

— Новой деревней? Ах, да. Вспоминаю, читала. Да, да, не узнать мне, действительно, Петербурга! — вздохнула старушка. — Ведь Гостиный-то двор в наше время какой был? Всего в два этажа. А теперь, шутка ли сказать, — двенадцать!

На следующий день Корельский зашел за Софьей Ивановной, чтобы отправиться вместе к нотариусу. Ариадна осталась одна, села у окна, стала вышивать на платке метку.

…Как это все неожиданно! Налетело, разрушило… Освободило. Почему сама раньше не сделала? Ведь было так ясно и без того… Чужие, совсем чужие! Слава Богу, он вел себя благородно. Без сцен, без оправдания… Когда прощался, на глазах были слезы. Очевидно, любил. Да она потому и терпела. Не все ли равно? Жизни не было… С тех пор, как с Владимиром кончено, — все кончено. Какие глупые бывают концы! Может быть, и она неправа? Ведь он мог и не придавать обидного смысла словам, с которых все началось… «Я твоему сознанию верю, а инстинкту не верю. Ты можешь изменять…» Это теперь она другая… А тогда? Тогда, действительно, дразнила… Виделась с Отто… К чему?

Ариадна вздохнула, повернулась в кресле, взглянула на стол.

…Так близко, так жутко… Всегда рядом, будто вместе… Если бы только знать наверно — такой ли, как раньше!.. Должно быть — как у всех: утихло, заглохло… Сделалось просто воспоминанием — ничем больше… Но почему этот, сверкающий?.. Неужели для мамы? Они часто ведут беседы. Она молчит… За все время сказала несколько слов. А если для этих слов и прислал? Чтобы услышать? Почувствовать близость? Нет, нет… Не такой… Только забыв, может возобновить. Все прошло, исчезло. Теперь, наверно, другая… Вместе. Всегда. Смотрит ей в глаза, как смотрел… Улыбается… Два года смерти из-за него. Впереди — то же самое… А он упрекал: «Говоришь, что навсегда, вечно. У тебя вечности надолго не хватит…»

Ариадна подошла к столу, села, придвинула аппарат.

— Владимир!..

Пальцы обеих рук обхватили металл, голова опустилась. Взгляд застыл среди блестящих колец. Искаженное чужое лицо смотрело оттуда.

Холодный… Безжизненный… Кончено. Кончено. А раньше, когда-то!.. Все для нее. Улыбка… Взгляд… Каждое слово. В последний раз, перед ссорой… помнит: в Швейцарии. Было холодно. Между двух озер, среди зелени, проскользнул Интерлакен. По дороге на Эйгер полз игрушечный поезд… Вблизи вершины Юнгфрау, над ледником, в который смотрят из каменной глыбы окна станции «Eis-meer» — предложила: хочешь на небо? Вверх, вверх, вверх — без конца — пока работает винт! Там, вместе, смерть… Вдвоем… Выше всех. Все равно — ты разлюбишь. Все равно — счастье кончится…

Над Юнгфрау стоял аппарат… Они рядом. Молчали. Ледяною тропою уходили вершины, одна за другой, в обе стороны с прова лами к глубоким долинам. И тихо, тихо, без конца: твой, твой, твой… Мой? Теперь? Прежний? Владимир!..

В руках прозвучал нежный орган.

— Я слушаю. Глеб, ты?

Ариадна вскочила. В лице — хлестнувшая кровь. Тяжело дыша, поднявшись на цыпочки, застыла. Пряча за спиною руки, стала тихо, крадучись, отходить.

— Софья Ивановна?.. Вы у телефона?

— Софьи Ивановны нет.

— Это вы, Ариадна Сергеевна? — голос Владимира затуманился. — Вы вызывали?

— Я? Нет… Да… Я прибирала стол. Зацепила… Простите.

— Ах, вот что… Значит — как же?.. Закрыть? Или…

— Как хотите. Закройте…

— Хорошо! До свиданья.

Телефон щелкнул. Ариадна подбежала к окну. Закрыла глаза, частым дыханием схватилась за воздух.

…Зачем не остановила? Зачем?

Она стояла. Долго. Без движения. Затем быстро повернулась, подошла к телефону, нажала рычаг.

— Софья Ивановна?

— Нет, я.

— Ариадна… Сергеевна?

— Да, я. Я хочу… Поговорить…

— Со мной? Очень рад.

— Расскажите… Что-нибудь… Вообще…

— О себе?

— Нет… Не о себе… Не обо мне. О постороннем. О Яве… Я буду сидеть. Вышивать… Хотите?

В ответ — долгая пауза.

Он начал как будто с улыбкой, с грустной шутливостью:

— Вот лежу сейчас на траве… Под большим манговым деревом. Аппарат возле меня… Красный муравей пытается взобраться, исследовать…

Скоро вечер у нас. Солнце смотрится в океан. От горизонта, я вижу, ко мне идет широкий сверкающий путь. Никогда люди не говорили мне, что я так велик. Что солнце свяжет меня с собою такою царской дорогой…

Океан там, внизу. За воздушными корнями манглий, научившихся бороться с приливами. Я люблю его по утрам, — ранним утром, когда царь явских вулканов, великан Смеру, играет солнечным диском, долго держит его за спиною, уверяя прибрежные острова, что солнце погибло. В тихий день так нежна голубая вода — океан может не доказывать величия серьезностью: ему верят без этого. Тихо плещет волной, точно рябью пруда. Как дитя, шепчет у берега, перебирая песчинки.

Надо мной, под ветвями манго, вьются чудесные бабочки. Хотите знать, как их звать? Papilio Blumei. Золотистозеленые, с тонкими крылышками, с лазурно-голубыми подвесками. Мы давно познакомились. В прошлом августе, когда я приехал, они показали опушку, у которой в чаще деревьев снежными гроздьями зацвели орхидеи. Трудно этим деревьям жить в такой тесноте. И все-таки на ветвях приютили чужие корни… Согласились отдать последние силы, чтобы цвела красота.

Здесь друзей у меня много… И так покойно душе! Каждый день, ровно к полдню, когда круглый бамбуковый стол под питосфорумом заполняется завтраком, на звон тарелок приходит из парка застенчивый Аноа, маленький буйвол. Появляется за ним со своим клыкастым мужем бабируза…

Мы все завтракаем молча. Все уважаем мысли друг друга. Самое главное понимаем без слов. О пустяках говорить не желаем. И когда после этого через парк идем на берег посмотреть, что принес на волнах океан, хитрый Аноа отстает среди зелени. Делает вид, будто он садовод…

Вот теперь здесь, под деревом, я один. Целый день Аноа не было: очевидно, не в духе. Но наверху, надо мной, на широких листьях другие друзья: муравьи. Мохнатые, красные. Мои коллеги, ученые, называют их oecophylla. Как oecophylla называют ученых — не знаю. И каждый день вижу их настойчивый труд, вижу, как из манговых листьев они лепят на ветвях целый дом в виде огромного шара… Я заметил: они притягивают листья, как акробаты, челюстями поднимая друг друга. Я узнал: клей для постройки получают от своих же личинок, щекоча их усами.

Да, какая культура!.. Хоть бы когда-нибудь человек научился для общественной работы находить цемент в самом себе. Хоть бы челюсти его хватали ближнего не для того, чтобы разрушать, а чтобы строить дворцы!..

Иногда, во время блужданий у берега на своей скромной лодке, вижу сифонофоры… Вы не устали, Ариадна Сергеевна? Я — о постороннем…

— Говорите!

— Может быть, теперь… вы?

— Видите сифонофоры. И что же?

— Вижу часто… На голубой водной поверхности… Флотилия красноватых стеклянных шаров. Каждый шар — это парус. Его соткали, скроили медузы, плывущие под ним дружной семьей. И у них там, внутри, водолазный колокол. Аппарат для нагнетания воздуха. Кто из нас может соткать из себя парус? Без станка, без орудия, без пролетариата?

Много знаю теперь я того, о чем не думал раньше. Это у них, у скромных и мудрых, нужно учиться. Аргиронита-паук уверяет: для уютных жилищ можно лепить кирпичи из своего тела и воздуха… Пурпурная улитка показывает: смотрите, как нужно воздвигать неприступные крепости!.. Электрический скат говорит: я презираю ваши электрические станции, батареи, аккумуляторы…

Да, сколько знанья. Сколько уменья… Какая культура! В наших человеческих бедствиях, как я вижу, всецело виноват преступный ужасный питекантроп. Живя здесь, когда-то, на Яве, положил он начало проклятию человеческой жизни. Это он первым испугался солнца и света. Гроз и бурь. Воды и воздуха. Он бежал, чтобы скрыться… Схватился за чужую одежду. За рычаг, колесо. И никогда нам уже не защитить себя от внешнего мира без мрачной взаимной вражды. Без рабства, без противоречий, без тупика, в которых рушатся цивилизации во все времена, у всех народов… Я каждый день вижу в кокосовой роще семьи яв-ских летающих лягушек, добившихся того, что у них выросли, наконец, крылья-перепонки… И мне стыдно… Лягушки могут, если захотят. Мы — не в силах. Без посторонних предметов, аппаратов, орудий — ничто. Бездарнее лягушки. Ничтожней моллюска…

— Я знаю, вы это говорили в насмешку… — тихо произнесла Ариадна.

— Над чем?

— Над просьбой… О постороннем… А между тем…

— Между тем?

— Это было так хорошо… Скажите: почему ваш голос теперь — среди какого-то гула? Я слышу глухие удары…

— Это прилив… Океан шумит.

— Океан?

Молчание.

— До свиданья, Владимир Иванович.

— Спокойной ночи…

Аппарат замер.

VIII

Они сидят втроем, рядом, на скамье аэробуса. Софья Ивановна долго упрямилась, прежде чем согласилась лететь. Однако, заманчиво: теперь только девять часов, а к сумеркам можно вернуться, окончив все дело.

Аэробус длинный, громоздкий. Мест 120, по шесть человек в отделении. Обыкновенно по будним дням, как говорят, свободно. Но сегодня публики масса. Многие стоят посредине, в проходе, хватаясь за ремни во время качки на воздушных ухабах. Кто-то бранится…

— Миттенвальде! — кричит кондуктор. — Господин, уберите сверток, нельзя пройти! Кто в Миттенвальде? Прошу на заднюю площадку, в мегапарашют!

Против Софьи Ивановны на скамье две толстые немки. Судя по ярким шелковым платьям, жены рабочих. Рядом с ними — мрачный господин, углубленный в газету.

— Берта, может быть, в Миттенвальде?

— Ты думаешь? Нет, лучше до следующей. Безопаснее… Вилли!

— Ну?

Мрачный господин, скрипя воротником, медленно поворачивает шею.

— Вилли. Где слезем?

— Где хотите. Мне все равно. Глупости!

Аэробус гудит. Остановка. Пассажиры на Миттенваль-де проходят на корму аэробуса, отделенную от главного корпуса железной решеткой, начинают медленно вместе с площадкой проваливаться вниз.

В пять минут мегапарашют успевает спуститься, вернуться назад с новыми путниками. Кондуктор смыкает площадку, щелкает затвором.

— Готово!

— Вы на прогулку, наверно? — не удерживается Софья Ивановна, чтобы не заговорить с соседками. — Погода хорошая, приятно на воздухе.

Ей не только интересно, однако. Хочется забыть о высоте, не думать о том, что до земли, по крайней мере, полкилометра. И, к удивлению, вместо вежливого обычного ответа, презрительный возглас той, которая ближе:

— Хороша прогулка, к дьяволу. Бежим из Берлина, вот что!

— Берта!

Мрачный господин укоризненно смотрит. Бросает косой взгляд на Ариадну, обращается к Софье Ивановне.

— Ничего не могу с ними поделать, мадам, — как бы извиняясь, говорить он, с негодованием кивая на спутниц.

— Прочли в газетах о каком-то идиотском радио и уверяют, что сегодня в Берлине будет светопреставление.

— В каких газетах?

Софья Ивановна вопросительно смотрит на Ариадну, на Корельского. Корельский удивленно пожимает плечами. Ариадна вспоминает, рассказывает матери о недавней радио-телефонограмме с Монблана.

— Интересно!… Кто же это мог сделать, Адик?

— Вы не думайте, мадам, что только они так… — снова иронически говорит пассажир, стараясь показать свою интеллигентность. — Потому так много народу и едет сегодня, что среди населения ходят эти глупые слухи. Вчера работницы у нас уверяли, будто сегодня над Берлином появится призрак последнего кайзера и разрушит Рабочий дворец. Одна женщина говорила тоже — что нужно 8-го числа ожидать грозы: пойдет град, который разобьет все дома, все заводы и фабрики. Вы сами знаете, мадам, какая теперь публика! Невежество, темнота: каждый читает газеты, ну, конечно, и сбивается с толку.

Обе спутницы пассажира презрительно молчат, поджав губы. Перед остановкой Люббен они торопливо вскакивают, снимают с металлической сетки саквояжи с провизией и, не прощаясь, исчезают в проходе. А рабочий, снисходительно качает им вслед головой, встает, галантно приподнимает шляпу:

— Adieu!

И, как будто случайно, задерживается взглядом на Ариадне.

Дом был продан. Софья Ивановна получила чек на 200 тысяч гросс-марок на Дрезденский национальный банк, хотела немедленно получить по этому чеку и к трем часам к обеду вернуться в Берлин…

Но было уже четверть двенадцатого. А все учреждения в республике, не исключая и банков, работали только с восьми до десяти и с трех до пяти. Волей-неволей пришлось ждать трех часов. Ариадна предложила пойти в Цвингер, осмотреть галерею. Но Софья Ивановна воспротивилась. Ей вообще был неприятен по воспоминаниям Дрезден, а Цвингер в особенности. Никто теперь не знал, никому никогда, даже дочери, она не рассказывала этого. Но Ганс, с которым она прожила мирно и дружно двадцать шесть лет, однажды во время их летнего пребывания в Дрездене преступно увлекся какой-то учительницей. Чтобы никто из местных граждан не сплетничал, он назначал свидания в Цвингере, в той самой угловой маленькой комнате, где помещалась Сикстинская Мадонна и куда усталые туристы-демократы и социалисты обыкновенно не доходили. Так бы и не раскрылась эта ужасная история, если бы не сестра Софьи Ивановны — Елена, ныне покойная, которая внезапно приехала в гости и через час по приезде, умывшись и переодевшись, отправилась в Цвингер.

— Ну, если не хотите, покатаемся до обеда по Эльбе, — предложил Корельский. — Вы согласны, Ариадна Сергеевна?

Прогулка в Саксонскую Швейцарию заняла часа полтора. Небольшая быстроходная лодка, снабженная гидроли-затором, производившим передвижение путем разложения воды на водород и кислород, — мчала их, поднимая сзади бурлящую пену. Промелькнула нежно-зеленая луговая часть Эльбы. Поднялись оголенные скалы, подобные башням, осколкам бесчисленных береговых крепостей. Показался справа, высоко на горе, старый замок Кенигштейн…

— Не люблю я Саксонию, — говорила за обедом на террасе фешенебельного ресторана «Zum goldenen Proletar» Софья Ивановна. — И народ неприветливый, и женщины какие-то неискренние… Ариадна, ты что на второе?

— Я? Консервы бизона…

— А на сладкое?

— Радиоторт…

К половине третьего кончили. По случаю продажи дома Софья Ивановна разошлась — заказала шампанское «Уни-версаль». Корельский, со своей стороны, предложил к кофе ликер. И все втроем стали говорить о том, как устроится жизнь в Петербурге. Ариадна повеселела, несколько раз вступала в пикировку с Корельским по вопросу о женском труде, объявила о твердом желании своем по приезде в Петербург искать службу…

— Гибель Берлина! Небывалая катастрофа в Берлине! Телефон! Телеграф! Радио!

Газетчик-мальчишка заметался по терассе, бросаясь от столика к столику, потрясая листами. Гул испуганных голосов ответил выкрикам. Застучали о бетон стулья, загремели вилки, ножи, вокруг мальчишки — толпа, внутри — летящие вверх клочья бумаги.

— Не все! Не все! Не могу так!

Корельский вырвал из рук растерявшегося газетчика лист. Софья Ивановна дрожала. Ариадна встала, с удивлением смотрела… Напрягая голос, чтобы преодолеть шум, Корельский читал дамам, нервно разделяя слова:

БЕРЛИН ОЦЕПЕНЕЛ!

СТРАШНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ!

Пролетарии; всех стран, соединяйтесь!

Экстренное приложение к «Dresdener Sozialisti-scher Beobachter».

«Потсдамское радио срочно сообщает нам о потрясающем несчастье, постигшем сегодня столицу республики. Аппараты, вылетевшие из Потсдама в Берлин после 12 часов дня, застали в столице зрелище, невиданное когда-либо в истории человечества. Все шестимиллионное население города, не исключая представителей власти, членов Рабочего Государственного совета, депутатов Рейхстага и даже самого Прокуратора республики — впало в состояние глубокого столбняка. Никакими мерами привести в чувство хотя бы кого-либо из берлинцев не удалось. Прокуратор найден в остолбенелом положении в кресле за своим письменным столом с широко раскрытыми немигающими глазами и с удивленным выражением лица. Сидевший за столом напротив комиссар народного здравоохранения окаменел, держа в руке доклад о принудительном лечении неврастении у лиц свободных профессий. В зале заседаний Рейхстага — мертвая тишина, несмотря на присутствие 428 депутатов и президиума в полном составе. Говоривший с ораторской трибуны член партии «Panem et drcenses» — доктор Гейнце найден лежавшим перед трибуной на столе среди онемевших стенографисток. В городе начались пожары. На улицах — публика без движения. Много катастроф. Городские предприятия не работают. Вылетевшая из Потсдама правительственная комиссия установила, что оцепенение охватило не только Берлин и Шарлоттенбург, но и близлежащие места: Герцфельде, Кепеник, Тельтов. В Миттен-вальде юго-восточная часть городка осталась нетронутой, северо-западная подверглась участи Берлина. Высланными из Потсдама воинскими частями приняты меры к охране города и прекращению пожаров…»

IX

С большим трудом Корельскому удалось достать в Дрездене наемный аэро. Почти все улетели к Берлину с пассажирами, падкими до всякого рода происшествий и зрелищ. Растерявшаяся Софья Ивановна сначала предложила остаться, переночевать, подождать, пока события выяснятся. Но Корельский вполне благоразумно рекомендовал не брать сейчас из банка денег и немедленно возвращаться домой на случай пожаров и грабежей. Кроме того, ему самому нужно обязательно в Берлин, где он оставил в номере гостиницы важные деловые бумаги.

Уже издали — на горизонте будто черная туча. Гигантской стаей застилают небо десятки тысяч аппаратов, кружатся, подобно воронам, над безмолвным городом, облетают окраины, стараются снизиться, быстро вздымаются кверху. На вершине купола Рабочего дворца, на площадке, где для Прокуратора республики установлен мощный звуковой прожектор, потсдамский комиссар, временно принявший на себя власть, отдает распоряжения, слышные далеко вокруг:

— Всем аппаратам отойти к Лихтенбургу! Разрешения для влета на трубе № 8! Спуск в город по очереди!

— Алло! Дорогу!

— Осадите!

— Именем республики!