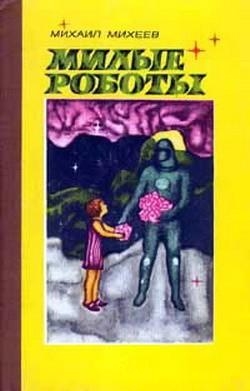

МИХАИЛ МИХЕЕВ МИЛЫЕ РОБОТЫ (сборник)

ОТ АВТОРА

Фантастика для автора — это, прежде всего, размышление о будущем.

Заглядывая в будущее, мы надеемся увидеть его радостным и светлым. Это естественно, это лежит в основе нашей натуры — мы оптимисты и всегда склонны больше верить в хорошее, нежели в плохое. Мы также знаем, что все, чему мы радуемся сегодня, — это плод наших совместных усилий. И все, к чему мы стремимся в будущем, тоже явится не само собой, а в результате упорного коллективного труда.

Технический прогресс невообразимо расширил возможности людей. Их могущество растет с каждым днем.

И поэтому очень важно, чтобы все достижения человечества не стали предметом спекуляции и запугивания.

Между тем, в капиталистическом мире это неизбежно.

Залог нашего светлого будущего в умелом и продуманном освоении природы, в столь же продуманном развитии техники, науки и культуры. И здесь фантастика позволяет развивать любую научную или общественную проблему в любом направлении и как угодно далеко — вплоть до абсурда! Фантастический жанр дает возможность любую проблему исследовать и оппозиции: «a что будет, если…» И это позволяет прийти к любопытным построениям.

В нашем мире сказочно быстро развивается и совершенствуется медицина. Ученые заглядывают в самые потаенные уголки человеческого мозга и уже могут вызывать простейшие эмоции, воздействовать на психику.

Все сложнее становятся опыты, и все больше растет ответственность ученых за результаты их поисков. Что получится, если достижения медицины попадут в руки близорукого или аморального ученого? Автор и попытался ответить на эти вопросы рассказами «Машка» и «Бактерия Тима Маркина».

Развитие фантастического сюжета легко привести и к шутке, и к гротеску. Автор не думает, что это умаляет серьезность разбираемых проблем, и пользуется шуткой, как доказательством «от обратного», в рассказах «Утюг», «Счетная машина и ромашка».

Человечество обживает свой дом, свою Планету, приспосабливая ее к своим вкусам и неудержимо растущим потребностям. Среди полей и лесных массивов появляются буровые вышки, запахи цветов вытесняются запахами нефти и бензина. Появляются химкомбинаты, бумкомбинаты, закладываются новые шахты — человеку так много всего нужно! Вырубаются вековые леса, на их месте прокладываются асфальтовые дороги и вырастают многоэтажные кварталы городов. Человек теснит природу по необходимости.

И не всегда делает это разумно.

Хочется привести образные слова хорошо известного и печатающегося у нас ученого-натуралиста Джеральда Даррела:

«…мы получили в наследство невыразимо прекрасный и многообразный сад, но беда в том, что мы никудышние садовники. Мы не позаботились о том, чтобы усвоить основные правила садоводства, С пренебрежением относясь к своему саду, мы готовим себе в не очень отдаленном будущем мировую катастрофу, не хуже атомной войны, причем делаем это с благодушным самодовольством малолетнего идиота, стригущего ножницами картину Рембрандта…»

Так обстоит дело за рубежом.

Нигде не заботятся о своем саде больше, чем в нашей стране. У нас есть все возможности гармоничного сосуществования Природы, и Человека. Но даже и у нас возникают проблемы: вспомните газетные дискуссии о судьбах наших рек, озер и лесов.

Пользуясь упомянутым приемом фантастики: «а что, если?..», автор и написал рассказ «В Тихом Парке».

Конечно, это не пророчество. Автор, лично, не считает такое будущее неизбежным и так же, как читатель, верит, что на нашей Земле всегда будут расти настоящие деревья и цвести живые цветы…

ДАЛЕКАЯ ОТ СОЛНЦА

КОТОРАЯ ЖДЕТ

1

В белом небе возникнет стремительный след, Будет спуск протекать по спиралям крутым, Я вернуть постаревшим на тысячу лет И таким же, как прежде, почти молодым…[1]Город праздновал День Планетолетчиков.

Его многомиллионное население вечером вышло па улицы. Люди заполнили парки, бульвары, стадионы. Толпами стояли у громадных экранов уличных телевизоров. Сидели за столиками закусочных автоматов. Просто бродили по зеленым аллеям бульваров, слушали музыку.

И ждали…

Все свои сообщения Совет Звездоплавания обычно приурочивал к этому дню…

Разноцветные, юркие, как мыши, электробусы бесшумно сновали по улицам. Их было множество, но пешеходы безбоязненно пересекали улицы — скорость электробусов была невелика. Постановление о снижении скорости ввели сравнительно недавно. Человечество умнело быстро, но мудрым делалось медленно и не сразу дошло до истины: глупо убыстрять темп своей жизни до такой степени, что каждую секунду рискуешь эту жизнь потерять. Рациональная планировка городов, разумные условия общественной жизни избавляли горожан от необходимости совершать ежедневные многокилометровые поездки.

Люди постепенно отвыкали от излишней суеты и торопливости и научились ходить пешком.

Впрочем, кто очень спешил, мог спуститься в метро. Город протянулся более чем на сто километров, по подземный электропоезд пробегал это расстояние — с тремя остановками — за пятнадцать минут…

Городские аэродромы ежедневно принимали и отправляли около сотни воздушных кораблей. Трассы их проходили далеко за городом. Шум реактивных моторов уже не беспокоил горожан, небо было ясное и чистое, ни один дымный след не перечеркивал его голубизну.

Нарушать этот порядок разрешалось один раз в год, в День Планетолетчиков, и единственному в мире кораблю…

Он летел медленно, тускло поблескивал в лучах заходящего солнца, — старый огромный планетолет. Из его кормовых дюз с грохотом вырывались длинные красивые языки пламени, но сам он плыл тихо и спокойно, как старинный дирижабль. Он шел не на тяге реактивных моторов — мощные вертикальные винты, невидимые с земли, поддерживали его в воздухе и двигали вперед.

Грохочущее пламя из дюз было декоративным.

Да и сам планетолет оставался только праздничной декорацией. Закопченный, изъеденный космической пылью, с обгорелыми и помятыми дюзами — старый ветеран эпохи начала освоения Космоса. Когда-то на нем люди впервые долетели до Марса и вернулись обратно. По тем временам это был трудный и опасный полет.

Сейчас на Марс еженедельно ходили грузо-пассажирские корабли, и школьники писали сочинения на тему: «Что я видел на Марсе».

За прошедший век люди побывали на многих планетах солнечной системы. Новые, современные звездолеты уже штурмовали бездны Галактики. Звездолетчика покидали Землю и надолго терялись в бесконечном океане Космоса. Их терпеливо ждали па Земле. Некоторых не ждали. На гранитном обелиске Вечной Славы прибавлялись начертанные золотом новые имена…

Уже поздно вечером динамики передали сообщение Совета Звездоплавания. Оно было кратким, категорически ясным и, как всегда, породило много разговоров, беспокойств и сомнений.

Каждому жителю Земли стало известно, что через месяц с Центрального Космодрома в далекий поиск в глубины Галактики отправится новейший звездолет «Поток». Он проведет в пути десять лет, но вернется, когда по земным часам пройдут уже два с половиной столетия.

Экипаж звездолета — двенадцать человек.

Командир корабля и его заместитель — опытные космонавты, уже побывавшие на планетах солнечной системы. Остальные десять человек — молодежь, воспитанники Высшей Школы Звездолетчиков…

2

Он ушел. Туда, в синеву… В небо ввинчены тополя, По антеннам струится ток, Вслед бежит по орбите Земля, Словно хочет позвать: «Сынок!»Высшая Школа Звездолетчиков… Единственная школа на Земле, которая готовила космонавтов для особо трудных полетов. Это была самая суровая из школ… однако желающих попасть в нее находилось много.

Предварительные медицинские комиссии ежегодно обследовали несколько сот человек. Из них Специальная комиссия при Высшей Школе отбирала ровно пятьдесят для зачисления на первый курс. Принимались юноши с отличными способностями, с отменным здоровьем и безукоризненно настроенной нервной системой. На нервную систему и волевые качества обращалось особое внимание. В прошедшие века — судя по старинным романам — часто употреблялись слова: «железная воля… нервы крепости стали…» Такие определения не были в ходу среди членов Специальной комиссии. Они знали, что прочности всех земных материалов давно высчитаны и занесены в соответствующие таблицы; пределы возможностей нервной системы человека не поддавались точному измерению. Часто там, где разрушалась легированная сталь космолетных кораблей, воля и выдержка человека оста» вались несокрушимыми.

С первого года обучения в Школе Звездолетчиков начинались тренировки, проверки волевых качеств курсантов.

Испытания на суперцентрифугах…

Испытания в кабинах секундных ориентировок…

Испытания в камерах вибрационных, тепловых, звукошумовых…

Испытания в самой безобидной, самой тихой и самой страшной камере полной изоляции, где исключались все внешние раздражители и где через несколько суток — менее недели — человек мог сойти с ума.

Это была школа суровых и даже жестоких дисциплин. Иной она быть и не могла. Она готовила к поединку, к схватке с самым безжалостным, самым коварным чудовищем Вселенной — Бесконечностью Космоса. И человек — микроскопический кусочек пульсирующей протоплазмы — мог противопоставить неизмеримой Бесконечности Космоса только неизмеримую мощность своего Духа. И часто он побеждал…

Испытания… занятия… тренировки… Тренировки… испытания… занятия… После первого курса оставалось полтора—два десятка человек. Они обычно заканчивали школу.

Вот из них-то и были отобраны десять лучших — экипаж звездолета «Поток».

Каждый получил значок звездолетчика — завиток голубого пламени, перечеркнутый золотой стрелой.

Через месяц они покинут Землю. Умчатся в неведомое и вернутся в будущее. Расстанутся с Землей на два с половиной столетия. С родными и близкими — навсегда.

Тридцать дней им было дано на прощание с людьми.

По суровой традиции Школы никто таких слов вслух не произнес. Но каждый из десяти об этом подумал…

3

Возвращается человек. Пыль на нем неземных дорог. Человек задумчив, как снег. И, как смерть любимой, жесток.Он шел по аллее городского парка. Он казался таким же, как все, как многие его сверстники. Молодой, широкоплечий. Обыкновенное лицо. Спокойные — очень спокойные — губы и глаза. На отвороте спортивной куртки маленький эмалевый значок — завиток голубого пламени, перечеркнутый стрелой.

Такие же, как и он, юноши и девушки бродили взад в вперед по аллеям, собирались в кучки, шутили, танцевали на полянках под музыку карманных приемников. Много было детей. Они бегали по лужайкам, возились в траве, кричали и визжали — то есть вели себя так, как дети во всем мире, во все времена.

Все менялось — расы, культуры, цивилизации. Менялось поведение взрослых людей, и только дети всегда оставались детьми.

Маленький человечек, в погоне за мячом, нечаянно наскочил на юношу в спортивной куртке, ударился о его колено и заплакал.

Юноша подхватил его на руки:

— Не плачь! — сказал он.

— Мне больно, — пожаловался малыш.

— Но ты — мужчина. А мужчины не плачут.

Юноша говорил очень серьезно. Малыш посмотрел на него и перестал плакать. Потянулся пальчиком к отвороту его куртки.

— Это что?

— Это — значок.

— Дай мне. Я тебе отдам за него мячик. Юноша взглянул на мячик, лежавший у ног.

— Я позабыл, как в него играют.

— Он прыгает, — объяснил малыш. — Он знаешь как прыгает!

Молодая женщина шла по аллее и беспокойно глядела по сторонам.

— Томик! — звала она. — Томик, где ты?

— Я здесь! — закричал малыш. — Мама, я хочу вот такую звездочку. Попроси, чтобы он подарил ее мне.

Мать с улыбкой взглянула на гоношу и тут же узнала его лицо, знакомое по журнальным портретам.

Испуганно метнулась вперед и выхватила сына.

— Нет! — крикнула она, прижимая сына к груди. — Нет, нет!

На нее оглянулись. Она тут же опомнилась.

— Простите меня… — от смущения даже слезы выступили на ее глазах. — Простите, пожалуйста.

Но юноша и не обиделся. Он понял. Твердость характера не уменьшает тонкости интуиции. Матери, как и дети, не меняются во времени…

Он поднял мячик, подал его замолчавшему в растерянности малышу и прошел мимо. Но его уже узнали и окружили шумные молодые люди.

Юноша шутил и улыбался вместе со всеми. Он был такой же, как и они. Только у него был значок на отвороте куртки. И это отделяло от них. Все знали, что через месяц он уйдет. Уйдет навсегда, станет легендой. Те, кто окружает его сейчас, умрут, исчезнут, а он все будет жить… Нелегко это представить, трудно об этом думать, а тем более говорить.

Он был с ними, но его уже не было.

— Ты привезешь мне оттуда подарок? — вдруг спросила задорная черноволосая девушка. Вокруг замолчали.

— Конечно привезу, — тут же нашелся юноша. — Я привезу тебе щеночка. Лохматого щеночка из созвездия Малого Пса.

Чувство юмора — талант, с ним нужно родиться. Специальная комиссия по подбору курсантов особо отмечала наличие этого качества: там, в пустынях Космоса, хорошая шутка бывает так же нужна, как защитный скафандр…

Хрупкая ясноглазая девушка, с цветком бессмертника на белом платье, проходила мимо. Черноволосая окликнула ее.

Девушка с бессмертником глядела на юношу.

— Это он, — оказала ее подруга.

— Я знаю.

— Ты с ним встречалась?

— Он давно живет в моей комнате.

— Что ты говоришь…

— Его фотография стоит на моем столе.

— Ах, вон что… Зачем?

— Я разговариваю с ним каждый день.

— Чудачка… Он улетает. Через месяц.

— Я знаю. Мне его жаль. Он так одинок.

— Ну, девушек и товарищей вокруг него много.

— Вокруг много, а с ним никого нет. Все знают, что он улетит. Он улетит, и у него на Земле не останемся ни любимой, ни друга… Познакомь меня с ним.

— Ты хочешь влюбиться?

— Я люблю его давно. Он улетит, а я все равно буду любить. И он будет знать, что на земле остался человек, который любит его и ждет.

— Он тебе не поверит.

— Поверит, я знаю,

— Ты сумасшедшая… подумай, что говоришь. Двести пятьдесят лет. Ты три раза успеешь умереть.

— Нет.

— Что — нет?

— Я буду его ждать.

4

У него не дрожит рука, И спокоен бровей разлет. Он пришел к ней через века И опять на века уйдет… Теплая трава мягкая, как шелк.Шелестят невидимые в ночи листья серебристых тополей.

С черного купола неба мириады звезд смотрят на землю, и двое с земли смотрят на них.

Ласковые девичьи волосы зацепились за завиток голубого пламени.

— Я такая счастливая, что тебя люблю. Больше мне ничего-ничего не нужно. Я только хочу, чтобы ты взял мою любовь с собой Туда. Я знаю, вам не разрешают брать ничего лишнего. Но мою любовь ты возьмешь, Хорошо?

— Хорошо. Возьму.

— Она большая, как этот мир… и она не весит ничего. Ты легко спрячешь ее вот здесь… под значком, там ее никто не заметит. Даже твой командир… Ты будешь вспоминать о ней изредка, и тебе, может быть, не так будет трудно.

— А ты, что ты оставишь себе?

— О, мне останется еще много. Я буду тебя ждать… Ты улыбаешься?

— Нет, я не улыбаюсь.

— Значит, ты мне веришь?.. Я буду тебя ждать… Очень ждать…

Мягкая, как шелк, трава. Над головой Млечный Путь из пылающих звезд…,

Первый день и первая ночь… второй день и вторая ночь…

Его значок звездолетчика был известен всюду, во всех уголках земного шара, им нигде не отказывали ни в чем.

Они брали двухместный турболет, летели, на крохотные островки Тихого океана. Купались в мохнатом зеленом прибое, ели жареных осьминогов. Спали тут же в тростниковых хижинах на берегу. Соленый ветер шумел лиственной крышей, дерзко врывался в хижину и замирал у их изголовья.

Девятый день и девятая ночь… десятый день и десятая ночь…

Они входили в сумрак индийских храмов, где свирепые каменные боги смотрели в далекое будущее пустыми глазницами. По ночам в джунглях ревели павианы. Она не могла уснуть, лежала с открытыми глазами. Слушала, как рядом бьется его сильное спокойное сердце, и улыбалась счастливо во тьму.

Двадцать пятый день и двадцать пятая ночь…

Они жили в палатке на берегу сибирской горной реки. Слушали вечный ропот ее на порогах. Ели неспелые орехи, и губы их потом долго хранили скипидарный привкус кедровой смолы. Каждое утро поднималось солнце, и каждый вечер оно стремительно опускалось за горизонт. Миллионы часов на земле неустанно отсчитывали крупинки времени, утекающего в Ничто…

Время текло быстро, как вода из разбитого сосуда. Наконец, на дне его не осталось ничего.

Солнце поднялось и опустилось в двадцать девятый раз…

— В шесть часов мне нужно быть на корабле.

— Я знаю.

— В восемь часов отлет.

— Я не забыла… Я помнила об этом все двадцать девять дней.

Последний раз прижалась к его груди. Щеку что-то укололо вдруг, больно, очень больно. Она улыбнулась себе и прижалась еще сильней.

— Иди! — сказала она.

— Ты придешь на космодром?

— Конечно.

— Прощай…

— До свидания, мой хороший…

Он бережно распутал ее локон, зацепившийся за значок.

И ушел.

Она осталась одна на пороге открытых дверей.

Только в Бесконечности Космоса нет ни начала, ни конца. Но все отмерено на Земле…

5

В белом небе растет стремительный след, И виски от космической пыли как дым… Это мир постареет на тысячу лет, Это я остаюсь навсегда молодым… Космодром опустел.Погасли клочья пламени на каменных плитах. Ветер развеял серо-дымчатое облако, ушедшее в зенит. Только па экранах радаров командного пункта еще подрагивало светлое пятнышко.

Потом исчезло и оно.

Техники разобрали обожженные стартовые фермы. На их месте положили стальную плиту с памятной датой, — с этого места стартовал в будущее звездолет «Поток». Ждите его, потомки!

Прошел год… другой… третий… Неутомимо мчалась по орбите Земля. Осенние ветры сдували с памятной плиты бледно-розовые бессмертники.

А космодром продолжал свою обычную работу. Улетали корабли в очередные рейсы — на Марс, на Венеру, на Луну. Люди расставались на десятки лет и встречались после долгих разлук. Много перевидел горя и радости межпланетный вокзал.

Однажды Председатель Совета Звездоплавания заглянул на командный пункт космодрома. Старый космический волк, сгорбившийся от тяжестей стартовых перегрузок, многие годы провел он в ледяных безднах Космоса, где чувство восторга жило рядом с ужасом. По-прежнему его тянуло Туда, но летать он уже не мог, — приходил на космодром встретить товарищей или проводить своих учеников в первый полет.

Он заметил в отдалении, возле памятной плиты звездолета «Поток», светлую девичью фигурку. Навел в ее сторону стереотрубу.

— Это она?

— Она, — ответил дежурный.

Все работники космодрома знали историю любви этой девушки. Слышал о ней и Председатель Совета. Тогда он не принял ее всерьез. Мало ли какие обещания дает молодежь в эти смешные юные годы…

— Все еще ждет, — улыбнулся дежурный. Он был самоуверен и красив, его чаще и сильнее любили, нежели он сам, и для него это было обычным положением вещей. — Ждет. Два с половиной столетия. Смешно!

Под суровым взглядом Председателя Совета он смутился и замолчал.

Тяжелыми шагами старый космический пилот вышел с командного пункта. Направился к своему электробусу. Остановился.

— Смешно… — повторил он угрюмо. — Умные стали очень!..

Девушка сидела недвижимо, сложив руки на коленях. На стальной плите лежали цветы бессмертника. Она не слыхала, как Председатель Совета ласково опустил руку на ее склоненную голову.

Она не плакала. В ее чистых глазах не было ни горя, ни тоски. В них было ожидание. Она ждала, как ждут того, кто сказал, что вернется через час.

Председатель Совета присел рядом.

Девушка ответила на его вопросы бесхитростно и просто. Да, она любит его. И не хочет думать, разумно это или нет. Она любит, а любить для нее — это ждать.

Председатель Совета молчал. Он поверил девушке — да, она будет ждать. Они были похожи — старый космический пилот, отдавший Космосу жизнь, и совсем юная девушка, отдавшая Космосу любовь. Но он был стар и мудр, он глядел на нее и думал. Пройдет не так уж много лет — и поблекнет ее юное милое лицо. Появятся морщинки на губах. Поседеют, поредеют ласковые русые волосы… Сгорбится тонкая фигурка, потухнут глаза… А она по-прежнему будет приходить сюда и ждать… жалкая смешная старушка.

Но разве можно позволить любви стать смешной?

Внеочередное заседание Совета шло необычно. Рядом с Председателем сидела девушка. Члены Совета выслушали ее внимательно, без улыбок. Желание ее могло показаться смешным и глупым, если бы чувство не было таким ясным и большим.

Не, колеблясь, наивно и бесстрашно она поставила ото самое земное человеческое чувство против неумолимой логики фактов.

Она бросила вызов Времени, а у Времени еще не выигрывал никто.

Члены Совета понимали это лучше, чем кто-либо другой. Тем не менее они решили помочь девушке. Остановить Время нельзя. Но они смогут задержать Смерть.

Наука давала им эту возможность.

Это был сложный и смелый эксперимент. Рискованный — девушка могла умереть. Члены Совета сознавали свою ответственность и приняли на себя неизбежность риска, — его было столько же, сколько у пилота, отправляющегося в неизведанный полет. Жертва велика, но велика была и цель.

Любовь — это молодость. Члены Совета обещали девушке сохранить юность па два о половиной столетия.

Пусть она сохранит любовь.

В загородном парке, в окружении вечнозеленых деревьев, стоит Пантеон. Невысокий полукруглый купол на мраморных колоннах. По фронтону надпись:

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЖДЕТ.

Внутри под куполом — саркофаг. В изголовий саркофага факел — вспыхивает и гаснет розовое пламя… Машинное отделение в глубоких подвалах под Пантеоном — моторы, регенераторы, холодильники. Запас атомного горючего на два с половиной столетия.

Саркофаг прозрачен. Он наполнен чем-то голубоватым, струящимся как дым.

В саркофаге лежит девушка. Глаза ее закрыты. Она лежит каменнонеподвижная, в глубоком сне. Редко-редко бьется сердце… и в такт его ударам вспыхивает и гаснет розовое пламя в факеле, показывая, что девушка жива.

Идут года…

Умер старый Председатель Совета. Уже нет людей, которые построили Пантеон. А в саркофаге спит девушка, такая же юная, какой была. Лежит на космодроме плита из бронзовой космической стали.

Давно оборвалась связь со звездолетом «Поток». Пылинкой затерялся корабль среди неведомых миров и пустынь. Никто не знает, вернется ли он.

Но не гаснет пламя факела у изголовья саркофага…

В ТИХОМ ПАРКЕ

Он так и назывался — Тихий Парк.

Планировка его была самая старомодная — кусты, узкие аллеи, цветочные клумбы, удобные покойные скамейки. Не было ни стереомузыки, ни танцевальных кругов, ни спортивных площадок. Только фонтаны на перекрестьях аллей; тонкие струйки воды опрокидывались в бассейны с мягким шелестом, который не нарушал, а наоборот, подчеркивал тишину.

Как и все остальные парки, он был пластмассовый.

Специалист-ботаник не нашел бы в парке ни одного живого растения. И трава на газонах, и цветы на клумбах, и кустарники — все это было искусственное, все было сделано на Заводе декоративного искусства, по эскизам художников-декораторов из специальной, запрограммированной саморастущей пластмассы.

Двойная стена пластмассовых деревьев отгораживала парк от шумящего многомиллионного города.

Из городских жителей только древние старики еще смутно помнили, как выглядели живые цветы. По их мнению, искусственные растения в парке походили на настоящие так же, как мраморная статуя — пусть самая прекрасная! — походит на живого человека. Но таких людей осталось уже мало, и посетителей парка вполне устраивали искусственные растения, которые казались более красивыми, чем настоящие. Там были цветы, которые могли складывать и распускать свои чашечки и даже пахли), ароматные эссенции изготовлял Завод прикладной синтетики… Были цветы, которые распускались только по ночам, лепестки их флюоресцировали в темноте — этого уже не могли делать живые цветы.

Песок на аллеях, конечно, тоже был пластмассовый, из упругого пылеотталкивающего метабистирола.

Даже воздух… Специальные установки кондиционирования увлажняли его, обеспыливали, обогащали кислородом, и уже такой облагороженный воздух подавался на аллеи парка. Громадные насосы, фильтры, увлажнители находились глубоко под землей, шум работающих механизмов не нарушал тишины.

Тишина была самая настоящая. Это признавалось всеми и считалось главной особенностью парка.

То, что он был пластмассовый, — это не удивляло никого.

Садовод такому парку не требовался. Но установки кондиционирования, а также сложная электроника запрограммированной пластмассы нуждалась в уходе и регулировке. Человеку такое занятие показалось бы нетворческим и поэтому скучным.

За всем природоподобным, но искусственным хозяйством парка следили два таких же искусственных, но человекоподобных робота.

Серийный технический робот РТ-120 считался специалистом по электронике и автоматике. В его метапластиковые пальцы были вмонтированы всевозможные датчики, индикаторы, миллиампервольтметры, и он мог обнаружить и устранить повреждение в электрической схеме во много раз быстрее, нежели человек.

Но РТ-120 разбирался только в технике и ничего не смыслил в искусстве. Если почему-либо ветка кустарника или цветок на клумбе начинали нарушать общий рисунок — тут он уже сообразить не мог. Поэтому декоративными работами заведовал другой робот — ЭФА-3, специально сконструированный для этой цели в опытном цехе Института Кибернетики.

В опытном цехе конструкторами работали женщины, и ЭФА-3 в общих чертах походила на РТ-120, но ростом была поменьше и сделана не из черного метапластика, а из более упругого коричневатого полистирола. Она имела две локационные антенны, вместо одной, хотя по электрическим данным этого и не требовалось — конструктором-художником внешнего вида ЭФА-3 тоже была женщина…

В Тихом Парке особенно хорошо было по вечерам.

Когда над грохочущим городом повисало ослепительное зелено-розовое зарево ночных светильников, аллеи парка заполнялись тихими сумерками.

Подсвеченные струи фонтанов бросали вокруг дрожащие голубые сполохи, дальние уголки парка освещались только слабым свечением флюоресцирующих цветов.

К причальной колонке у входа в парк подплывали огромные городские аэробусы.

Высадив пассажиров на площадку лифта, аэробус уносился неслышно дальше, как детский воздушный шарик, гонимый ветром.

Приехавшие спускались в парк и по одному, по двое исчезали в сумерках аллей.

Сюда приезжали не развлекаться — для развлечений имелись другие места, — сюда приезжали просто посидеть и помечтать в тишине и одиночестве, или не спеша поговорить с хорошим товарищем о каких-либо житейских, но душевно необходимых делах.

Заглядывали сюда и влюбленные.

Здесь было где уединиться, спрятаться от чужих глаз, выключиться на время из суматохи громадного города, где на каждом квадратном километре площади, застроенном высотными зданиями, жили полмиллиона человек…

Скамейка ничем не отличалась от настоящей — она даже резалась ножом, но в ней не было ни единой белковой молекулы; скамейку отлили на Заводе Общественного Оборудования из алюмонатрипластика, сырьем для которого служила глина.

На скамейке сидели двое… настоящие люди, сложное сочетание живых клеток, в свое время стихийно синтезированные неживой природой из хаоса белковых молекул; люди, которые — уже не стихийно — создали весь этот окружающий их искусственный мир.

Они впервые приехали в Тихий Парк, Впервые выключились из толчеи городской жизни, где всегда нужно было что-то делать, где что-то ежеминутно владело их вниманием, управляло их поступками. Впервые они очутились наедине, в темной тишине аллеи, предоставленные только самим себе. Почувствовали себя растерянно и никак не могли начать разговор.

Ветви искусственного кустарника нависали над их головами. Она протянула руку, подергала за листок, хотела оторвать и не смогла.

И сказала тихо:

— Прочная…

Он тоже потрогал листок и сказал еще тише:

— Да, полимерная пролиллаза… предел разрыва шестьдесят кг на квадратный миллиметр.

— Это не пропиллаза, — робко возразила она. — Это — дексиллаза. Пропиллаза гладкая, а эта — бархатистая.

Он не понял:

— Какая?

И смутился.

— Бархатистая, — повторила она. — Ткань была такая — бархат, мягкая и пушистая.

Он не хотел спорить, но и согласиться не мог. И сказал расстроенно: пропиллаза тоже бывает пушистой… когда в основе дихлор-карболеновая кислота.

Она посмотрела на него с робким сомнением. Потупилась и сказала:

— Ща карболене… пропиллазу не запрограммируешь… — и тут же добавила радостно: — Хотя, можно поставить усилитель Клапки-Федорова…

Он тоже обрадовался:

— Конечно! — сказал он. — И пустить токи в релаксации…

— И программу записать на пленку, — добавила она.

Они исчерпали тему и говорить опять стало не о чем.

Он долго и мучительно раздумывал и наконец спросил:

— Ты что делала вчера?

Она оживилась.

— Вечером, в двадцать ноль-пять ходила в зал концертов цветомузыки. Играли желто-розовую симфонию в инфра-красном ключе Саввы Ременкина.

— Хорошо?

— Не знаю… Видимо, у меня спектр зрения сдвинут в сторону фиолетового восприятия, за четыреста миллимикрон… Я ничего не поняла. Люди вокруг улыбались, а мне было грустно… Я думала, что ты придешь.

Он заволновался.

— Я хотел… только задержался. В лаборатории установили новый диполятор, и вчера мы свертывали пространство.

— Почему вы свертывали его вечером?

— Мы начали днем, свернули почти кубометр, а потом в диполяторе лопнул мезодатчик и мы никак не могли раскрутить пространство обратно.

— Оставили бы так.

— Ты же знаешь, что пространство держать свернутым нельзя. Может произойти временной парадокс.

— Пусть происходит.

— Что ты! Потеряется целый кубометр…

— Подумаешь, один кубометр у бесконечности. Никто бы и не заметил.

— Конечно, никто бы не заметил. Только наш профессор заявил, что мы не имеем права так бесхозяйственно обращаться с бесконечностью. Пришлось раскручивать пространство вручную, вот мы и крутили до вечера. Хорошо, что потом Бинель нашла в утиле старый мезодатчик.

— Значит, Бинель тоже… раскручивала…

— Разумеется. Она же наш мезопрограммист.

— Так я и знала…

— Послушай… ты не права. Мы с ней работаем вместе и только…

Она отвернулась. Он беспокойно задвигался на скамейке.

— Я же тебе верю… — сказал он. — Я не спрашиваю, с кем ты тогда была в автомате. Что это за молодой человек?

— Это… это не молодой человек. Это мой отец.

— Вот как? Я думал, у тебя нет отца.

— Он недавно вернулся из экспедиции к Большой Медведице.

— Сколько же времени его не было?

— Восемнадцать земных лет.

— Он такой молодой.

— Они летели на субсветовой скорости. Сейчас он моложе меня на один год.

Легкий, но холодный ветерок — настоящий, далекий гость с семидесятой параллели — проник за деревья, зашелестел искусственными листьями.

На ней было легкое платье без рукавов. Она невольно поежилась.

— Тебе холодно?

— Немножко. Мама говорит, что у меня плохо усваивается витамин группы «В», поэтому нечетко работает центр теплорегуляции, и я мерзну чаще других.

Он продолжал беспокоиться.

— На самом деле, холодный ветер. Не понимаю, почему здесь не устроили би-поле над скамейками, для микроклимата.

— Вероятно, много потребуется энергии.

— Подумаешь, над каждой скамейкой полусфера в десять квадратов. По восемь на десять в пятой джоулей на квадрат.

— Ты забываешь про деревья, их тоже придется накрывать би-полем.

Тут он наконец вспомнил про свою куртку. Снял ее, накинул на ее плечи.

— Спасибо, — сказала она. — А ты?

— Мне не холодно.

Но он подвинулся ближе, она прижалась к его плечу, и они закрылись вместе одной полой и притихли.

Ее щека коснулась его щеки. Время остановилось для него, как останавливалось оно в днполяторе, когда свертывали пространство. Ему хотелось сидеть так вечно…

Она думала о другом и спросила:

— Ты меня любишь?

— Что? — переспросил он. — Ах, ты в том смысле?.. Кажется, люблю.

— Почему — кажется?

Он замялся.

— Ну… это слово, как я помню, выражает общее состояние…

Она нетерпеливо завозилась у его плеча.

— Вот и вырази свое общее состояние.

— Я не знаю, как сказать.

— Ты же читаешь художественную литературу.

— Там нет таких слов. Разве только в старинных романах. Но кто же сейчас говорит теми словами.

Она вздохнула легонько.

— Старинными словами тебе говорить не хочется. А своих у тебя нет. Мне так захотелось, чтобы ты сказал какие-нибудь старые слова.

— Зачем?

— Не знаю, — сказала она грустно. — Наверное, такие слова приятно слышать…

Он разволновался, задвигался, растерянно поморгал.

— Хорошо! Я скажу. Подожди, сейчас… — он помедлил, потом заговорил быстро и сбивчиво: — Мне всегда скучно без тебя… всегда трудно без тебя… Я всегда хочу тебя видеть. Я, кажется…

— Кажется…

— Нет, просто… я не хочу без тебя жить!.. Хорошо?

— Хорошо, — сказала она и улыбнулась чуть. — Почти так же, как у Диккенса…

Незаметные в темноте, по соседней аллее прошли два робота.

РТ-120 шагал методично и размеренно, каждый шаг его был равен метру и делал он один шаг в секунду.

ЭФА-3 была ниже его, зато ножки ее двигались быстрее, и она не отставала от своего спутника.

Она остановилась первая.

Повернула в сторону сидящих на скамейке хорошенькие решетчатые ушки очень похожие на кухонные шумовки, но ничего не поняла.

— Ты слышишь, что они говорят?

Слуховые локаторы РТ-120 были несравнимо чувствительнее. Он отрегулировал усиление и без труда разобрал все слова.

— Он сказал, что, кажется, любит ее. Что такое «любит», ты не знаешь?

— Конечно, знаю, — ответила ЭФА-3.

— Объясни мне.

— Ты не поймешь.

— Я попробую понять.

РТ-120 подключил к киберлогике схему сложных понятий. Он еще ни разу ею не пользовался, и схема работала нечетко. Тогда он увеличил напряжение питания. На предохранителе защелкали голубые искорки.

Запахло озоном и изоляцией.

— Ну тебя! — сказала ЭФА-3. — Выключись, а то сгоришь. Я прочитала про. любовь в справочнике.

— И поняла?

— Поняла. Почти все… — ЭФА-3 пощелкала переключателями эмоции, просто так, без надобности. Что они еще говорят?

РТ-120 прислушался.

— Он сказал, что не хочет без нее жить. Как это так?

— Помолчи! — тихо сказала ЭФА-3. — А что он делает?

РТ-120 включил инфракрасные видеоанализаторы.

— Он обхватил ее руками за плечи, будто она падает.

— Как интересно! — сказала ЭФА-3. — Покажи, как он это сделал.

РТ-120 обхватил ЭФА-3 стальными руками.

— Тише, тише! — воскликнула ЭФА-3. — Отпусти, сейчас же.

Она отступила на шаг.

— Посмотри, что наделал. Смял правый локатор. Теперь я потеряю слуховую ориентировку. Разве так можно!

— Я не знал, что ты такая непрочная, — оправдывался РТ-120. — Ничего, в институте тебе поставят новый локатор.

— Для меня нет запасных деталей. Я же экспериментальная модель, не то, что ты.

— Локатор помялся совсем немного, — сказал РТ-120. — Я его выправлю сам.

Он щелкнул переключателем, и на его пальце появилась отвертка. Осторожнее! — сказала ЭФА-3. — Не поломай.

Но повреждение на самом деле оказалось невелико.

Да и локатор был не таким уж сложным, чтобы в нем не мог разобраться ремонтный робот РТ-120, запрограммированный талантливыми инженерами Завода Высшей Кибернетики…

Маленькая девочка шла за мамой к остановке аэробуса. Возле цветочной клумбы девочка остановилась.

— Мама! — сказала она. — Можно мне сорвать вон тот цветочек?

— Что ты, разве его сорвешь. Он там крепко держится.

— А как же раньше рвали цветы?

— Кто тебе это сказал?

— Дедушка Дим, который учил меня спектромузыке.

— Дедушке Диму уже сто пять лет. Он рвал цветы, когда был маленький, как ты. Сейчас таких цветов нет. Даже я никогда не рвала цветы.

Девочка расстроилась. Пока дожидались аэробуса, она стояла молчаливая и печальная. Вокруг нее было множество цветов, но она не хотела на них смотреть.

— Когда я вырасту большая, — сказала она, — я обязательно найду цветы, которые можно будет рвать.

— Не выдумывай глупости! — ответила мама.

ДАЛЕКАЯ ОТ СОЛНЦА

Третья планета Солнечной системы имеет в составе атмосферы кислород… есть все условия для существования белковой жизни… возможно наличие разумных существ…

Из первого справочника для астронавигаторов Планеты Энн1

Над Городом шел дождь.

Мелкие капельки, освещенные неярким, из-за облаков, солнцем, беззвучно опускались на чешуйчатые купола домов, на пенолитовый гранит уличных переходов и пешеходных дорожек, на сферические крыши городских аэробусов, на лица прохожих, на прозрачный водопластик накидок и непромокаемых плащей.

Обычно дожди над Городами Планеты проходили ночью. Но, раз в декаду, Служба Погоды внезапно перегоняла облака с загородных полей и лесных массивов, и такие неожиданные дожди приносили на улицы Городов веселую сумятицу, которая приятно нарушала некоторую монотонность искусственного климата.

Никто уже не расстраивался от того, что промочил ноги, простудные болезни исчезли много поколений тому назад.

2

В Институте Инженеров Хорошего Настроения только что закончились лекции.

— Дождь! — крикнул кто-то. — В Городе дождь!

Биполярные двери распахнулись во все стены. Толпы студентов заполнили просторные аллеи институтского парка.

С сине-фиолетовой листвы деревьев звучно шлепались крупные капли, легкие одежды сразу промокли, налипли на плечи. Но всем было весело, и никто не хотел уходить. Включили мелодинер, и под электрическую музыку юноши и девушки импровизировали под дождем на темы, которые давались им в лекциях по Танцевальной Пластике.

Мокрый аэробус стоял пустой у причальной колонки.

Внезапно возникший гул перекрыл разом и шум дождя и музыку мелодинера. Что-то тяжелое обрушилось сверху на деревья, ломая и расшвыривая ветки, и рухнуло на аллею, среди танцующих.

К счастью, никто серьезно не пострадал. Только одна девушка вскрикнула и затрясла обожженной рукой.

На аллее, вдавившись в песок, лежал большой — в два обхвата — раскаленный шар. Дождевые капли вспыхивали па нем белыми шипящими облачками пара.

Плачущую девушку увели подруги.

Кто-то протянул к шару ладонь, ощущая излучаемое тепло.

— Метеорит?

— Нет, — сказал другой. — Не похоже.

Мелодинер выключили. Любопытные подошли ближе, окружили черный загадочный шар.

— Смотрите, смотрите!

По темно-вишневой поверхности шара пробежали светлые трещины. Посыпалась окалина. Оболочка шара вдруг начала раскрываться, как чашечка огромного цветка. Показалась веточка радиоантенны.

В это время над аллеей появился Патрульный Диск и опустил па шар экранирующее поле защиты.

3

На орбите Третьей Планеты Патрульный Диск № 24 принял дежурство у Патрульного Диска № 21, которому пора было возвращаться на зарядку энергобункера, а экипажу на отдых на родную Планету Энн.

Сменный пилот Патрульного Диска № 24, прощаясь, помигал лазером вслед улетевшим товарищам. Подогнал скорость Диска применительно к скорости патрулируемой Планеты. И пошел над нею на высоте двадцати ее диаметров. Опускаться ниже не следовало, можно было попасть в поле зрения мощного телескопа или в луч радара и возбудить у жителей Третьей Планеты ненужное любопытство.

Дежурный штурман сидел на своем месте у пульта звуковизора. Слушал через автомат-переводчик многоязычный радиоголос Планеты. Опустив на ее поверхность узкий луч локатора, следил за ее жизнью, чужой жизнью, столь непонятной ему. Хотя любой из жителей Третьей Планеты ничем не отличался от него.

Штурман не заметил ни момента запуска межпланетной станции, ни места, откуда она стартовала. Да и трудно было заметить, очень много поднималось с Третьей Планеты ракет; ракет специальных и исследовательских, ракет, которые выносили на орбиты спутники, служившие научным целям и другим, ненаучным делам.

Но автолокатор засек станцию, когда она, развив вторую космическую скорость, покинула орбиту Планеты. Штурман передал ее координаты пилоту.

Расчетный автомат тут же скорректировал угол поворота, необходимого для перехвата космической станции, и увеличил скорость Патрульного Диска. На переднем лезвии рассекателя заструилось бледно-голубое пламя, оно стремительно вытянулось длинным языком, и экипаж Диска утонул в упругом пластике противоперегрузочных кресел. Станция пересекала курс, пришлось делать огромную петлю, но автомат точно привел Диск в место встречи. Нагнав станцию, пилот включил ручное управление и пошел следом, немного в стороне от нее, чтобы не попасть в створ сигналов, которые связывали станцию с местом запуска, откуда направляли ее полет.

Станция развернула решетки солнечных батарей. Штурман услышал, как она передала свое первое сообщение.

Автомат-переводчик принял радио с Третьей Планеты. И стало известно, кто запустил станцию, куда она направляется и что от нее ждут.

— Это не к нам, — сказал штурман пилоту. — Это на другую Планету.

И Патрульный Диск вернулся на свою прежнюю орбиту над поверхностью Третьей Планеты.

4

Внеочередное Обсуждение в Совете Трехсот закончилось.

Члены Совета в молчании покинули зал. В молчании разъехались. После Обсуждения не было принято обмениваться мнениями.

Верховный Сумматор вышел последним.

Он выслушал полярные высказывания Членов Совета, суммировал различные взгляды и предложил решение. И оно было утверждено.

Совет принял и утвердил Особое Задание. Ото было рискованным. Выполнение его связывалось с опасностью, смертельной опасностью для участников. Но другого пути никто не нашел.

Верховный Сумматор мог сейчас очутиться дома, не затратив на это особого труда, даже не нарушив ритма своих размышлений. Но размышления были невеселые. В душе Верховного Сумматора остались неуверенность и сомнения, ему хотелось от них избавиться, хотя бы на время.

Поэтому он избрал самый древний и самый успокаивающий способ передвижения — пошел домой пешком.

Минуя лифт, он спустился по лестнице в вестибюль.

Автомат Службы Погоды предупредил, что идет дождь. Мокнуть Верховному Сумматору не хотелось — никаких восторгов от этого он уже не получал. Поэтому он сразу прошел в угол, к вещевому ретранслятору, где хранилась уличная одежда.

Как и полагалось — угол был пуст. Только овал стереозеркала матово поблескивал на стене — Верховный Сумматор в него даже и не взглянул. Он протянул руку в пустой угол, и па руке, возникшая из пустоты, повисла накидка из веселого разноцветного водопластика.

Верховный Сумматор недовольно бросил накидку обратно в угол, и она исчезла.

Вещевые ретрансляторы изобрели сравнительно недавно: в Технике Быта то и дело появлялись разные новоустройства. Верховный Сумматор всегда считал, что трудно придумать что-либо удобнее простого стенного шкафа, где осязаемые вещи висят на виду, где всегда знаешь, что ты берешь. Однако ретрансляторы избавили дома и вестибюли общественных зданий от груд хранимой одежды. Он согласился, что это ценное изобретение, но привыкнуть к нему так и не смог.

Верховному Сумматору пришлось мысленно уточнить, что же ему требуется, и тогда он получил из ретранслятора темную одноцветную накидку с капюшоном и натянул ее на плечи.

Дверей на улицу у вестибюля не было. Вход закрывала непрозрачная пленка силового поля. Оно было настроено на биочастоту каждого из Членов Совета. Верховный Сумматор прошел через поле, как через мыльный пузырь.

Биполярные двери тоже были поставлены недавно, они оказались удобнее прежних дверей с их автоматически раздвигающимися створками. Но привыкнуть к новым дверям он тоже не успел и, каждый раз, проходя через неощутимую, но ясно видимую пленку силового поля, невольно закрывал глаза и наклонял голову.

Он спустился по пологим полукруглым ступеням и зашлепал мягкими подошвами по мокрому пенолиту пешеходной дорожки. Он шел, заложив руки за спину, провожаемый шепотом и взглядами прохожих. Самый известный и самый старый житель Планеты. Он прожил немыслимо долгую жизнь, триста восемьдесят циклов — почти три жизни нормального планетянина. Он уже и забыл, сколько раз Академия Здоровья проводила ему Регенерацию, которая частично обновляла и восстанавливала клетки старого тела. Давно уже у него работают чужие пересаженные почки, чужая печень, чужой желудок. И сердце, сердце тоже не его, а неизвестного ему юноши-астролетчика, который погиб при аварии корабля. Это его молодое сердце бьется сейчас в этой старой груди. Хорошее, сильное сердце!.. Оно еще пригодится кому-нибудь, когда он, Верховный Сумматор, сможет, наконец, перестать жить.

Давно потеряна радость ощущения своего бытия. Он уже как-то просил у Совета разрешения отправиться в Институт Последнего Дня, где его старое тело распылили бы на атомы.

Совет отказал ему в просьбе.

Его голова, его мозг — нервные клетки которого нельзя ни регенерировать, ни заменять — хранит знания, собранные за три поколения. Его опыт, его мудрость, его непогрешимая логика, его дар предвидения нужны Планете сейчас. И сейчас более чем когда-либо.

Все, что он предсказывал еще два поколения тому назад, свершилось…

Тогда из первой межпланетной разведки вернулся Патрульный Диск. Покрытый язвами метеоритных ударов, обожженный пламенем атмосферных слоев, дымящийся Диск опустился на ракетодром. Он привез видеозаписи, которые сделал, облетая по орбите их далекую соседку — Третью Планету.

Было созвано специальное Обсуждение в Совете Трехсот.

В глубоком молчании просмотрели Члены Совета на видеоэкранах картины жизни Третьей Планеты.

Верховный Сумматор сказал:

— Итак, мы убедились, что наши астрономы оказались правы — Третья Планета населена. На ней есть Разум, хотя жители ее еще ведут себя неразумно. В их атмосфере много кислорода, вероятно, поэтому у народов такая буйная горячая кровь. Они много времени тратят на войны и междоусобицы. Их культура и наука пока отстают от нашей на несколько поколений. Но у них много энергии и пылкая фантазия, у них обязательно появятся космические корабли, и они начнут разведки окружающих планет. Мы еще не готовы к встрече с ними. Здесь много причин как морального, так и чисто биологического порядка. Вероятно, каждый понимает, о чем я говорю. На Третьей Планете не знают, что мы существуем, и мы должны, на время, спрятаться от них. Мы не имеем права ошибиться, это может стоить жизни нашим поколениям.

Совет принял решение.

В атмосфере распылили миллиарды объемов ионизированной воды и за облачным занавесом скрылись от любопытных взоров астрономов Третьей Планеты.

Чтобы поддерживать облачные массы, требовались колоссальные затраты энергии. На несколько циклов были выключены все подсобные потребители, вся освободившаяся мощность энергосистем пошла на распыление воды, ионизацию и устройство защитной пелены. Строились сложные установки для управления облачными массами, пришлось создавать станции искусственного климата, а это требовало новых и новых затрат. Некоторые Члены Совета считали все это ненужным — бездна Космоса, разделяющая планеты, казалась им надежной защитой…

И вот сегодня первая автоматическая станция, пробив ионизированный занавес, опустилась на поверхность Планеты Энн. Правда, она не успела послать сообщение — Патрульный Диск вовремя накрыл ее силовым полем экрана.

Третья Планета начала разведку дальнего Космоса…

Верховный Сумматор незаметно добрел до своего дома, так и не избавившись от своих тревожных мыслей и сомнений.

5

Он снял мокрую накидку, бросил ее в ретранслятор. Она исчезла не сразу, а растаяла постепенно, как струйка дыма в воздухе. Верховный Сумматор подумал, что пора сообщить в Бюро Обслуживания, чтобы заменили разрядившиеся энергодатчики, он все время забывает об этом.

В его рабочей комнате стоял простой пластмассовый стол и старинное мягкое кресло.

В этом кресле сидел еще его отец. Верховный Сумматор заменить кресло не пожелал, хотя Бюро Обслуживания предлагало ему новое, современное, с биорегулировкой, которая могла по желанию менять форму, степень упругости, превращаться в спальное ложе и во многое другое. Самый старый человек на Планете… ему позволительно быть кое в чем старомодным.

Верховный Сумматор привычно расположился в кресле, вытянул ноги и сразу почувствовал, как он устал. Устал не физически, он свободно прошагал бы и не такой путь, молодое сердце астролетчика работало уверенно и надежно. Устала его голова. Он устал думать. Изнашивались, распадались клетки мозга, их нечем было заменить. И его колоссальная память уже с трудом и не сразу выдавала нужные сведения. Не изменяла ему только логика мышления; интуиция позволяла Верховному Сумматору решать задачи, перед которыми были бессильны счетно-анализирующие машины Планеты.

Он закрыл глаза. Привычным усилием воли выключил сознание. И окружающий мир, полный забот и тревог, перестал для него существовать.

Верховный Сумматор спал.

Планета Энн продолжала заниматься своими неотложными делами. Бюро Погоды перегоняло облака с Городов на лесные массивы. На Главном Космодроме готовились к испытанию нового Космического Диска на антигравитационной подушке. Институт Проблемной Механики устанавливал машину для свертывания пространства. В Академии Микробиологии спешно искали вакцину против четыреста тридцать пятого вредоносного вируса, обнаруженного в атмосфере Третьей Планеты…

Верховный Сумматор спал. Но сон его был беспокойным.

Сегодня, на Обсуждении в Совете Трехсот, он сказал:

— Рано или поздно народы Третьей Планеты и Планеты Энн встретятся. Две цивилизации сольются в одну и дадут друг другу лучшее, что имеют. Будет один народ на обеих Планетах, одни цели познания мира, одна жизнь. Это произойдет еще не скоро. Но мы должны начать к этому готовиться. Поэтому Патрульному Диску нужно опуститься на поверхность Третьей Планеты и нить Особое Задание…

Верховный Сумматор открыл глаза.

Он не сразу понял, что заставило его проснуться.

Тихий девичий голос где-то за стеной читал нараспев старинную, когда-то всем известную, а сейчас уже позабытую балладу:

…Рыбы, милые рыбы,

Из чужого холодного мира…

Верховный Сумматор повернулся в кресле. Под его взглядом стена посветлела, по ней побежали радужные пятна, и вот она стала прозрачной.

Невысокие пушистые кустарники окружали площадку, засыпанную белым кристаллопластиком. На площадке стоял громадный шар-аквариум. Разноцветные кистеперые рыбы плавали среди сине-фиолетовых водорослей и тыкались в прозрачные стенки шишковатыми безобразными мордами.

Рыб кормила девушка.

Из маленького ведерка, стоящего у ног, она брала щепотки корма и бросала его в воду. Голос ее был еле слышен за стеной. Его хватило только на то, чтобы разбудить тревогу в сердце Верховного Сумматора. И он понял, что тревога и заставила его проснуться.

Девушка бросила последние крошки. Отряхнула ладони и, отступив от аквариума, заложила руки за спину.

Так же, как обычно делал он, Верховный Сумматор…

Как давно он не видел ее. Она много времени пробыла в Изоляторе Биоинститута, где ей делали прививки против смертоносных микробов и вирусов Третьей Планеты. Длительные и тяжелые процедуры. И опасные… Бедная девочка! Похудела, взгляд усталый, под глазами протянулись морщинки. Все это нужно!.. Нужно ли?..

Что-то опять заболело и заныло в груди. Конечно, это не сердце, оно не могло болеть, такое молодое здоровое сердце…

Девушка обернулась тревожно.

Но стена уже опять была непрозрачной…

Что ж, он сам предложил Совету Трехсот ее, как переводчицу для Особого Задания. Он считал, что имеет право подвергать риску ее жизнь, так как это была и его жизнь, его кровь, переданная через два поколения. Он объяснил Совету, что она рискует не более, чем весь экипаж Патрульного Диска.

Но Верховный Сумматор рассказал Совету не все…

6

Патрульный Диск долго шел над самой поверхностью Третьей Планеты.

Пилот придерживался затененной ночной стороны. Лучи пограничных радаров, несомненно, обнаружили диск; чтобы сбить наблюдателей с толку, штурман то и дело выбрасывал в воздух облачка ионизированного газа, тогда экраны радаров пересекали длинные светящиеся полосы, по которым трудно было судить о характере летящего предмета.

Сменный пилот достал из отсека, где лежали запасные части для двигателя, два комплекта одежды с неудобными застежками в виде круглых шайбочек — такую одежду носили все жители Третьей Планеты.

Экипаж диска точно знал, что нужно каждому делать.

Они понимали, чем рискуют.

Понимали и необходимость риска.

И если беспокоились, то только о том, чтобы выполнить Особое Задание как можно лучше. Задание потому и называлось Особым, что за всю историю планеты оно выполнялось впервые.

Диск замедлил скорость и медленно плыл в темноте над громадным материком — самым большим материком Третьей Планеты.

Штурман включил инфравизор. Леса… леса… широкая длинная полоса воды… цепочка огней поперек… берег… плещет волна, шумит ветер в вершинах деревьев.

Скамейка под деревьями…

Двое сидят па скамейке.

Штурман долго вслушивался в монотонное бормотание автомата-переводчика. Потом взглянул на пилота.

Диск наклонился на ребро, скользнул вниз…

Ветер дул на берег.

Короткие и крутые волны речного моря накатывались на песок. Качались верхушки разлапистых сосен.

В лесу было совсем темно. Светлый «Москвич» за кустами боярышника походил на притаившегося зверя. Конечно, в машине сидеть было бы теплее, но там пахло бензином, Аня терпеть не могла этот запах.

На скамейке под соснами показалось вначале холодно. Но вскоре скамейка согрелась, Аня сбросила туфли и легла, положив голову на колени Васенкову. Она попыталась спрятать ноги под юбку, но сумела только прикрыть колени. Тогда Васенков протянул руку. Ладонь его была большая, ее хватило, чтобы закрыть ступни ног. Стало немножко теплее.

Аня притихла и лежала не шевелясь. Было хорошо так лежать и ни о чем не думать. Но рядом был Васенков, и не думать о нем тоже было нельзя.

— Васенков, — сказала она. — Ты что делаешь? Он сидел, запрокинув лицо к темному в созвездиях небу.

— Смотрю.

— Куда смотришь?

— Смотрел на тебя. Теперь смотрю на звезды.

— А куда смотреть интереснее?

Васенков улыбнулся, прижал ладонью подошвы. Ногам стало совсем тепло. Аня повернула лицо.

— Я тоже буду смотреть. Это что за звезда?

— Альдебаран, в созвездии Тельца.

— А это?

— Я не пойму, куда ты показываешь.

— Ну, вот… вот!

— Это — Андромеда.

— А, это та, туманность?

— Созвездие. Туманность не разглядишь.

— Далеко до нее?

— Порядочно. Больше полумиллиона световых лет.

— Ух ты! Васенков, а как ты это все знаешь? Ты же не астроном, а физик.

— Ну, интересуюсь, всем понемножку. Читаю популярную литературу.

— Популярную и я читаю. Вот, скажем, где эти самые… ну, Сейшельские острова?

— В Индийском океане.

— Вот — знаешь! Я про них читала недавно. А где они есть, не запомнила. А ты все помнишь. Наверное, потому, что ты способный, а я простая, посредственная… зато я тебя люблю больше, чем ты меня. Гораздо больше.

— Почему ты так думаешь?

— Потому, что сильнее любить уже нельзя… А где Венера?

— Венеры сейчас не видно.

— А она все летит.

— Кто летит?

— Автоматическая станция.

— Летит. Скоро садиться будет.

— А телекамера на ней есть?

— Вот не знаю.

— Как же ты этого не знаешь? А хорошо, если бы была.

— Там тоже смотреть нечего.

— Почему нечего?

— Условия для органической жизни не подходящие. Температура и все прочее. Кислорода нет. Хотя толком еще никто ничего не знает.

— Вот видишь, не знают! А вдруг… представляешь, сидим мы, смотрим, что станция передает, и на экране такая симпатичная… неорганическая…

— Ящерица!

— Сам ты ящерица. Фу… скажет! Аня приподнялась на локте, вдруг толкнула Васенкова и вскрикнула.

— Ты чего?

— Смотри, смотри!

Васенков послушно задрал голову.

— Пролетело что-то! — воскликнула Аня. — Вот отсюда — туда.

— А чего ты испугалась? Сова, наверное. Или летучая мышь.

— Нет, нет! Большое, круглое…

— Ты еще про летающее блюдце расскажи.

— Васенков, я серьезно. Ох, боюсь! Поехали отсюда. Заводи своего «Москвича». Подожди, не оставляй меня здесь одну!

Аня наспех надела туфли и побежала следом за Васенковым к машине.

Васенков уже изучил сварливый характер и капризы своего старенького автомобиля и обычно находил с ним общий язык. Но на этот раз, безрезультатно повизжав стартером, он откинул крышку капота и убедился, что пробило катушку зажигания. Неисправность была, по шоферским понятиям, редкостная и уже по всем статьям непоправимая — катушку зажигания не ремонтируют.

Станция пригородных электричек была неподалеку. Васенков не стал терять времени и, бросив свой экипаж в кустах, успел посадить Аню на последний ночной поезд в город, а сам вернулся на берег.

Небо сплошь затянуло тучами, в лесу стало совсем темно, и Васенков кое-как разыскал в кустах свою машину. Он забрался на сиденье, собираясь вздремнуть до утра. Просто так, чтобы лишний раз убедиться, включил зажигание и стартер.

Мотор заработал как ни в чем не бывало.

— Вот, черт! — Васенков даже не обрадовался. — Водитель-любитель. Анюте хоть не рассказывай, засмеет.

Прогревая мотор, он включил свет и увидел на скамейке, где они только что сидели, две мужские фигуры в светлых костюмах и шляпах. Они встали и, прикрывая лица ладонями от слепящего света фар, направились прямо к машине.

Покрой их широкоплечих пиджаков и широких брюк с отворотами был явно довоенный.

Васенков удивился.

Откуда бы это? Сейчас, кажется, даже эскимосы и те носят миниюбки и джинсы. И что они делают тут ночью, на берегу. Для купания, пожалуй, холодновато…

Светлые костюмы разделились. Один пошел справа, другой слева, как бы беря машину в кольцо. Неужели…

— Глупости! — отмахнулся от такой мысли Васенков. Сейчас попросят довезти их до ближайшей станции или гостиницы. Он опустил стекло и высунул голову.

* * *

Много времени спустя, когда он лежал в больнице, и после того, как выписался из нее, Васенков тщетно пытался вспомнить: что же произошло потом. Вот он покрутил ручку, опуская стекло, высунул голову из машины…

Далее был мрак, пустота, черное небытие…

7

Сознание вернулось сразу.

Васенков почувствовал, что лежит на спине, вытянувшись на чем-то упругом, хотя и не очень мягком. Руки были вытянуты вдоль тела; шевельнув пальцами, коснулся бедер и понял, что он совсем обнажен.

В больнице?

Совсем близко, возле глаз поблескивала гнутая прозрачная поверхность, похожая на крышку. Васенков догадался, что лежит в чем-то похожем на саркофаг. Мимо лица проплывали струйки зеленоватого дыма, будто кто курил рядом папиросу. Но дышалось легко — зеленоватый дым не имел запаха.

Через прозрачную крышку был виден потолок комнаты, матово-белый, освещенный изнутри и покрытый странным узором, похожим на рыбью чешую.

Да, на больницу это не походило!

Голова работала отлично, мысли были ясные и отчетливые. Васенков помножил двадцать четыре на тринадцать и понял, что он не бредит, а видит все это воочию. И прозрачный саркофаг, и комната, и струйки зеленоватого дыма — все это было необычным и удивительным, однако удивительнее всего было то, что он принимал все окружающее как самое обычное, повседневное, будто он проснулся в своей комнате, на своей постели.

Он повернул голову.

И опять он не удивился, хотя мог бы заверить честным словом, что никогда в жизни не видел такого лица. На первый взгляд это было обычное девичье лицо, и все же оно чем-то отличалось от всех лиц, которые он видел до этого и даже если и не видел, то мог бы нарисовать в своем воображении. Может быть, в этом повинны глаза девушки: темно-голубая радужная оболочка их была значительно увеличена, по сравнению с привычной, нормальной, взгляд их казался глубоким и загадочным, и Васенков вспомнил невольно рафаэлевскую Сикстинскую Мадонну — только могучее воображение художника могло создавать такие неземные и в то же время такие человеческие глаза.

Через прозрачную крышку девушка спокойно рассматривала Васенкова, и внезапно он так отчетливо представил себе, как он лежит перед ней, беспомощный и голый, как червяк.

Он смутился, покраснел.

Девушка подняла голову.

Губы ее шевельнулись, она что-то сказала — крышка приглушила звуки.

Мужчина стоял с другой стороны и поодаль — Васенков мог разглядеть его всего, с ног до головы. Он был одет в светлую просторную одежду, похожую на дачную пижаму. Частая сетка старческих морщин покрывала его лицо. Он тоже смотрел на Васенкова, и глаза его были такие же необычные, как у девушки. Только взгляд их показался Васенкову холодным, даже враждебным. И лежать под таким взглядом было уже не столько стыдно, сколько унизительно.

Васенков шевельнулся нетерпеливо.

Мужчина не торопясь повернулся, подошел к стене… и исчез. Он не вышел через дверь, там не было ни прохода, ни дверей — чистая гладкая стена. Васенков видел ее хорошо. Казалось, мужчина просто прошел через нее. Это было не удивительно, а просто непонятно.

«Тут что-то не так!» — подумал Васенков.

В это время крышка саркофага сдвинулась и запрокинулась набок. Хлопья зеленоватого дыма растаяли в воздухе.

Васенков приподнялся, подобрал под себя ноги и сел.

Комната напоминала не то лабораторию, не то медицинский кабинет. Длинный узкий стол, на котором сидел Васенков, сильно походил на хирургический; тянулись к столу резиновые шланги и провода, матово поблескивали на тумбочках циферблаты незнакомых приборов. Васенков еще раз взглянул на стену, в которой исчез мужчина, и по-прежнему ничего там не разглядел. И вообще в комнате не было и следа каких-либо окон или дверей — белые гладкие пластмассовые стены и чешуйчатый светящийся потолок.

Сознание Васенкова работало чуть лениво, как после хорошего сна. Девушка стояла рядом и продолжала разглядывать его спокойно, как больного, пришедшего в себя после наркоза. Васенков и сам бы подумал, что лежит где-то в больнице — мало ли каких кабинетов ни настроили в клиниках. Вот только эти стены… Да и сама девушка уж никак не походила на медсестру.

Пижаму бы принесла, что ли!

Он не успел ничего сказать, девушка молча кивнула головой и направилась в угол. Васенков, конечно, поглядел ей вслед. Она была одета в короткий, похожий на купальный, халатик. На загорелых ногах были затейливые плетеные сандалеты без каблуков.

Она совсем недолго задержалась в углу, где ничего не стояло и ничего не висело, тем не менее вернулась оттуда с одеждой. Молча подала ее Васенкову и отступила на шаг.

Васенков ожидал, что оно уйдет или отвернется хотя бы. Не мог же он одеваться, когда она смотрит! Он хотел спуститься со стола на противоположную сторону, но там висела крышка.

Черт знает что!

Он нахмурился, и на лице у девушки появилось легкое недоумение, она даже моргнула растерянно. Потом повернулась спиной.

Давно бы пора сообразить!.. Он быстро разобрался в одежде, нашел брюки, сунул в них разом обе ноги и спрыгнул на пол. Брюки оказались впору — он был узок в бедрах. Но куртка явно не налезала на плечи. Он сильно повел руками, ожидая, что тонкая ткань пижамы расползется по швам. Но куртка, как стальная кольчуга, только врезалась в тело, стесняя движения. Васенков хотел ее снять, но никак не мог зацепить пальцем рукав.

Тогда девушка протянула руку, дернула за рукав и куртка снялась. Девушка унесла ее обратно, в тот же угол. На этот раз Васенков смотрел во все глаза. Угол на самом деле был пуст, плавно сходились две стены — и все. Она бросила куртку в угол. Куртка исчезла. Вместо нее в руках появилась другая.

Васенков сильно моргнул. Тряхнул головой.

Здорово походило на фокусы Кио, хотя заниматься ими здесь вроде бы и не было надобности…

Новая куртка оказалась даже свободной. Пуговиц и застежек каких-либо Васенков на ней не нашел. Полы куртки просто прилипали одна к другой, как намазанные клеем. И это оказалось даже удобнее пуговиц.

Он посмотрел на свои босые ноги и увидел на полу сандалеты. Такие же плетеные, как у девушки. Откуда они появились, он не заметил. Когда спускался со стола, их, похоже, не было.

Он пригладил волосы и повернулся к девушке.

— Здравствуйте! — сказал он.

— Здравствуйте! — ответила она, слегка нараспев. — Как вас называют?

— Зовут, — поправил Васенков.

Сонное оцепенение проходило медленно, и удивляться он начал уже потом.

8

Он не спрашивал ничего.

Девушка рассказала все сама.

Она говорила минуты две, не более, и как ни фантастично было все, что Васенков услышал, он поверил в это сразу.

Да, он находился на обитаемой Планете. Девушка назвала ее Планета Энн. Разумеется, это ничего не говорило Васенкову, но девушка пока не сообщала никаких астрономических ориентиров, по которым можно было понять, что это за планета. Условия жизни на ней были схожи с земными, и населяли ее, естественно, разумные существа, внешне почти не отличающиеся от земных людей. А если судить по этой девушке, то таких на Земле, по мнению Васенкова, еще пришлось бы поискать.

Точного ее имени он, как ни старался, произнести не мог. На их певучем языке это звучало нечто вроде Ллииинн. Простая длительность звука, как мог заключить Васенков, коренным образом меняла значение слова. Непривычное ухо его не различало таких тонкостей, поэтому он попросил разрешения называть ее просто Линн.

Она кивнула согласно, хотя и улыбнулась чуть. Возможно, это слово обозначало что-либо па их языке, но она не стала объяснять.

Линн свободно говорила по-русски и по-английски — в специальном Институте по изучению Третьей Планеты преподавались именно два этих языка.

Вопросов, разумеется, у Васенкова было множество. Однако он считал, что узнает все в свое время, а пока старался не быть излишне любопытным. Меньше всего ему хотелось походить на малограмотного простачка, попавшего в окружение технических чудес.

Конечно, чудес здесь не было. Было тонкое владение тайнами строения материи. Высочайшая, доведенная до совершенства техника — и все! Васенков это так и принимал. Он считал себя способным инженером и, тем не менее, многого объяснить себе не мог. Это действовало на самолюбие, и он не хотел выражать своего удивления вслух.

А удивительного было сколько угодно!

Например, эти стены!

В комнате, в которую они попали из лаборатории, также не было ни окон, ни дверей. Линн просто подошла к стене… и шагнула прямо в нее, как будто стена была из неощутимого, хотя и видимого вещества. Васенков, идя следом, оторопело замешкался. Линн оглянулась, он шагнул поспешно, и стена тут же сомкнулась за его спиной. Он обернулся, потыкал в стену пальцем, взглянул на Линн… и ничего не спросил.

Комната была вначале пуста. Столик и две мягкие скамеечки появились незаметно, не то из-под пола, не то из стены — он даже не заметил, откуда именно.

— Сейчас я буду вас кормить, — сказала Линн. — Вы хотите есть?

Васенков подумал.

— Что-то не пойму. А я долго к вам летел?

— Не очень?

Она уклонилась от точного ответа, он не стал, переспрашивать.

Легонько, одним пальцем Линн толкнула легкий столик к стене. Потом прямо из стены достала тарелочку, за ней другую… третью… Васенков отвернулся, присел на скамеечку и уставился на потолок.

По чешуйчатой поверхности потолка побежали, вздрагивая и переливаясь, разноцветные зелено-голубые сполохи, похожие на игру северного сияния… и Васенков услыхал музыку. Он повертел головой, пытаясь определить, откуда она доносится, и тут же догадался, что музыка рождается внутри него, в его сознании, вот от этих зелено-голубых мельканий. Он закрыл глаза — и музыка стихла.

Цветовая психотехника!

И Васенков даже обрадовался, что хоть что-то из увиденного смог понять и объяснить.

Линн подкатила к нему столик и начала снимать крышки с тарелочек. Кушанья выглядели весьма необычно, но пахли вкусно. Зато столовый прибор мало чем отличался от земного. Васенков с удовольствием взял в руки вилку — нехитрую четырехзубую конструкцию из приятного золотистого металла. И подумал, что если даже здесь не сконструировали ничего, что могло бы заменить вилку, то это значит, она и на Земле просуществует еще долго, пока люди не сотворят какие-либо питательные таблетки или не начнут выдавливать съедобную пасту из тюбиков прямо в рот, как космонавты.

Тарелочек перед Васенковым стояло много, и он не знал, с чего начать. Как бы ни оправдывало его незнание местных обычаев, ему не хотелось выглядеть смешным. Линн и тут догадалась о его затруднениях. Ничего не говоря, она начала есть сама. Поглядывая на нее, Васенков подвинул к себе тарелочку с чем-то похожим на вермишель. По вкусу еда напоминала рыбу. Съел котлету, похожую на мясную, но это оказалось не мясо.

Немного освоившись, он просто подвигал к себе одну тарелочку за другой и запивал чем-то, похожим на крюшон.

А потом Лиин толкнула столик, и он уехал сквозь стену.

Когда столик вернулся, на нем стояла большая круглая ваза, как будто хрустальная. Через ее края на стол свешивались большие фиолетовые цветы странной формы, с четырьмя клиновидными лепестками и ярко-золотистыми длинными тычинками. Кажется, цветы были настоящими — в вазу была налита вода.

Васенков устроился поудобнее на скамеечке, вытянул ноги… и вдруг почувствовал, как скамеечка под ним шевельнулась, задвигалась.

— Не пугайтесь, — сказала Лини.

И Васенков понял, что сидит в мягком покойном кресле и руки его лежат на подлокотниках.

— Вам удобно? — спросила Линн.

Спинка его кресла, словно живая, качнулась взад… вперед, как бы отыскивая наилучшее для Васенкова положение.

— Спасибо! — сказал он. — Мне уже хорошо.

9

Линн молчала.

Васенков выжидательно сложил руки на коленях. Он не собирался начинать разговор. Он не напрашивался в гости, и, коли уж его сюда привезли, пусть объяснят сами, зачем он здесь понадобился. И если здесь считают, что это начало контакта двух культурных миров, двух цивилизаций, то, прямо говоря, начало плохое. При таком уровне культуры можно было придумать что-либо умнее похищения…

Линн протянула руку и взяла из чашки цветок. У цветка оказался длинный, как у кувшинки, стебель, он прочеркнул по столу мокрую полосу. Потом Васенков явственно почувствовал, что Линн смотрит на него. И ему показалось — он даже как-то ощутил это, что Линн уже знает, о чем он думает и о чем хотел бы узнать и говорить. И хотя ему нечего было стесняться ни своих мыслей, пи будущих слов, он почувствовал неловкость не за себя, а за Линн, словно уличил ее в подглядывании в замочную скважину.

Он насупился и покраснел. И Лини тотчас опустила глава.

— Извините меня! — сказала она тихо.

Васенков только вздохнул.

— Я не буду больше так делать, — продолжала Линн, — не сердитесь.

— Ничего, — сказал Васенков. — Я уже не сержусь. Он поднял глаза к потолку и прислушался к музыке. Непонятные мелодии набегали, сменяли одна другую. Казалось, музыка пытается подстроиться к его настроению… он вздрогнул от неожиданности, услыхав звуки Четвертой симфонии Чайковского, до того она показалась неуместной в этом неземном пластмассовом мире. И тут же симфонию сменили певучие неторопливые созвучия. Васенков прислушался с любопытством… чуть бы потише! — и музыка послушно притихла.

Положив руки на стол, Лини перебирала сине-фиолетовые лепестки цветка. Золотистая пыльца пачкала ее пальцы. Она уже не смотрела на Васенкова.

Он решил, что ему незачем повторять свои вопросы вслух.

Лини начала говорить сама.

Она негромко и слегка нараспев произносила слова, изредка останавливаясь, очевидно, подбирая нужное ей выражение на чужом, малознакомом ей языке, и Васенков не мог не признать, что она справлялась со своей задачей хорошо.

— Я согласна, — сказала она, — мы привезли вас сюда без вашего согласия, мы поступили не очень… — она запнулась.

Васенков великодушно пришел ей на помощь:

— Не очень хорошо, — подсказал он.

— Не очень хорошо, да, — послушно повторила Лини. — Это плохой начал… плохое начало, — поправилась она сама, — для контакта двух цивилизаций.

Она повторила слова, которые он еще не успел произнести, улыбнулась чуть виновато. «Как они это умеют? — подумал Васенков. — Парапсихология!..». Он нервно постучал по подлокотнику кресла пальцами, хотел спросить. Но Линн по-прежнему не смотрела на него, и он не спросил.

За все время разговора она ни разу не подняла на него глаза.

— Встреча с вами, — продолжала Линн, — это еще не начало контакта. Это случайная встреча. После нее… после нее все останется как был… как было. Вы ничего не будете о нас знать.

— Почему? — спросил Васенков.

И подумал: «А как же я? Я-то ведь уже знаю… Куда же денут меня?».

Но эта мысль мелькнула и исчезла, не вызвав особенной тревоги. Почему-то Васенков был уверен, что с ним здесь ничего плохого не может случиться.

— Вы боитесь нас? — спросил Васенков.

— Да, — согласилась Линн. — Мы боимся, потому что многого еще не понимаем. Вся история вашей Планеты — это войны и войны без конца. Мы не можем без страха смотреть на экранах картины ваших сражений. У нас не было этого. Мы сражались только с природой, которая всегда была к нам… немилостива. У вас все шло иначе.

«Да, у нас все шло иначе!»… — подумал Васенков.

— У вас много, очень много хорошего, — продолжала Лини. — Нам бы очень хотелось встретиться. Но это время еще не пришло. Мы должны подготовиться к встрече. Поэтому Верховный Совет Планеты — Совет Трехсот решил познакомиться с представителем вашего мира. И вот вы здесь.

— На Земле более трех миллиардов представителей. Почему ваш выбор пал именно па меня? Или это произошло случайно?

— Не совсем. Вы гражданин страны, которая особенно настойчиво ведет разведку окружающих планет, — сказала Линн.

Васенков хотел быть объективным:

— Американцы тоже ведут.

— Да, мы знаем, — согласилась Линн. — Но вы, русские, первыми начали строить общество будущего, нам легче вас понять. Поэтому мы выбрали вашу страну. Нужен был представитель этой страны, который мог бы ответить нам на вопросы.

— Вот как? — сказал Васенков. — Мне будут задавать вопросы? Кто, вы?

— Нет. Совет Трехсот.

— О чем же?

Линн помолчала.

— Вы не знаете? — спросил Васенков.

— Примерно знаю. Лучше будет, если вы услышите их на Совете. Мы запишем на диктографе ваши ответы, ваши мысли, ваши эмоции и попытаемся составить представление о вашем земном характере.

— Чем же наш характер так непонятен?

— Своей нелогичностью. Здесь, у нас, наши дела, наши поступки всегда подчиняются логической необходимости: так нужно! Вы у себя на Планете часто говорите: Я так хочу! И делаете поступки, совершенно непонятные для нас.

— Пожалуй, это будет нелегко вам объяснить, — сказал Васенков. — А вы не считаете, — не утерпел он, — что скучно и утомительно все время жить по закону так нужно?

— Может быть, — согласилась Линн. — Но мы не привыкли жить иначе.

— Значит, — решил уточнить Васенков, — основное, что мешает встрече, — это неустройство наших домашних дел?

— Не только это, — сказала Линн. — Есть опасность более грозная. Ваши микробы.

— Микробы?

— Много поколений тому назад мы у себя на Планете уничтожили все инфекционные болезни и полностью потеряли способность вырабатывать иммунитет. Вы можете свободно жить среди нас, дышать нашим воздухом. Но мы уже не можем дышать тем воздухом, которым дышали вы. Эта комната, в которой мы сидим, изолирована от атмосферы Планеты специальным полем биозащиты.

— Неужели я так опасен? Вы же окуривали меня вашим газом.

— Это была только поверхностная обработка экзоном. Она не сможет уничтожить всех ваших микробов. Все поры вашего тела наполнены вирусами, большинство из них смертельны для нас. Вы один способны погубить все население нашей Планеты.

— А как же вы сидите со мной? — спросил Васенков.

— Я проходила специальную процедуру иммунизации против ваших болезней. Это очень трудно… и очень неприятно. И она все-таки тоже не защищает полностью.

— Ну, а люди, которые меня сюда привезли?

— Пилоты, выполнившие Особое Задание, — пояснила Лини. — Они тоже проходили иммунизацию.

— Они дышали воздухом моей Планеты. Они остались живы?

Линн не ответила.

Она оторвала от цветка лепесток, положила его на стол. За ним рядом другой… третий.

На цветке остался один лепесток.

— Неужели? — только и мог сказать Васенков.

— Да, — кивнула Линн. — Последним погиб сменный пилот. Он успел усадить вас в противоперегрузочное кресло, включить кислород… На космодром Диск привели уже автоматы.

— Отчего же они умерли?

— Вирус сто девяносто второй. Вы называете его — грипп. Для вас это простой насморк. Для нас пока это — смертельная болезнь.

— Подумать… У вас такая техника, медицина… А пилоты умирают от простого гриппа. Неужели вы не могли найти вакцину?

— Наши медики думали, что нашли. Процедура иммунизации защищает от многих болезней, но не от всех. Одних вирусов гриппа на вашей Планете более двухсот. Это наши медики обнаружили столько. А сколько их на самом деле, не знает никто.

— Значит, — решил уточнить Васенков, — находясь в моем обществе, вы рискуете заразиться каким-либо неведомым вирусом? Почему вы не отгородитесь от меня вашим полем биозащиты?

Склонив голову, Лини разглаживала на коленях последний оставшийся на цветке лепесток.

— Мне нельзя… отгородиться от вас… полем биозащиты, — наконец сказала она.

— Но почему? — настаивал Васенков. — Вы таким образом проверяете надежность новой вакцины? Или еще чего-нибудь?

Лини тихо вздохнула.

— Не спрашивайте меня.

— Это что, секрет?

— Не сердитесь… Хорошо, я объясню. Поле биозащиты изолирует полностью. Я перестаю чувствовать вас, а мне это важно. Не просто уловить вашу мысль, ее возникновение, ее развитие. Я тогда лучше понимаю вас… — Помолчав, она добавила убежденно: — Мне очень нужно верно понять вас.

— Очень нужно… — повторил Васенков. — Ну, а я? После того, как я буду вам не нужен, куда вы денете меня?

— Вас отправят обратно, сразу после Совета.

— А вы не боитесь, что я у себя на Планете раскрою вашу тайну?

— Нет.

— Вы возьмете с меня слово?

— Тоже нет.

— Не понимаю тогда, — нахмурился Васенков.

— Просто у вас в памяти сотрут все воспоминания, начиная с того момента, как вы очнулись под колпаком биообработки.

— Вот оно что… — Васенков задумался. — Любопытно, конечно, как это вы сделаете. А у меня, случайно, не сотрут чего-либо моего, земного? Знаете, мне не хотелось бы кое-что забывать.

— Вашего не тронут. Только то, что связано с нами.

— Это сотрут все?

— Все!

— И даже вас?

Васенков сказал это с улыбкой.

Но Линн не улыбалась.