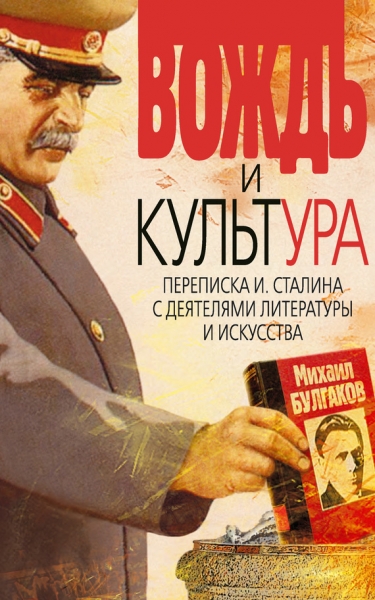

Вождь и культура. Переписка И. Сталина с деятелями литературы и искусства. 1924–1952. 1953–1956 Составитель В. Т. Кабанов

К читателю

Как бы это изъяснить, Чтоб совсем не рассердить Богомольной важной дуры, Слишком чопорной цензуры? Александр Пушкин 1822Законная и бесспорная власть, сильная всею силой своего народа и единая с ним, не имеет повода бояться никакой свободы, напротив, свобода есть верная союзница и опора такой власти.

Михаил Катков 1867Читатель почувствует существенную разницу между задиристым вольнолюбием молодого Пушкина и зрелым суждением публициста Каткова, в шестидесятые годы рьяного поборника свободы как основы государственного устройства. Но дело здесь не в разности их возрастов.

Между датами приведенных цитат в жизни российской печати и российской жизни вообще произошли большие перемены. После смерти Николая Первого и поражения России в Крымской войне начался сложный и длительный период отечественной реформации.

Отмена крепостного права и телесных наказаний, введение земского самоуправления, цензурная и судебная реформы позволили тогдашней России впервые обрести возможность цивилизованного развития в условиях экономической свободы, гласности и правовых отношений в обществе и государстве. Это была Эпоха Великих Реформ шестидесятых годов.

Если действующий до начала реформ Свод Законов Российской Империи предусматривал запрет даже «рассуждений в печати о потребностях и средствах к улучшению какой-либо отрасли государственного хозяйства», то Закон, принятый 6 апреля 1865 года, давал печати возможные облегчения и удобства, а также разрешал обсуждение как отдельного, так и целого законодательства и опубликованных распоряжений правительства.

А 4 сентября 1865 года впервые за все время существования русской печати в Петербурге вышли в свет без предварительно цензурного просмотра и одобрения две газеты: «С.-Петербургские ведомости» и «Голос».

Чем не день печати?

* * *

И все-таки реформы продвигались со скрипом.

Казалось бы: сам царь инициирует реформы, а дело туго идет… Были тому две причины: тихий, но упорный саботаж со стороны высшего чиновничества и нетерпеливое подстегивание со стороны народно-демократических сил, которого власть только пугалась. И недаром пугалась.

4 апреля 1866 года Дмитрий Каракозов стреляет из пистолета в Александра Второго. Слава Богу, неудачно.

Появляется «Земля и воля» – тайное революционное общество разночинцев. Затем вторая «Земля и воля» с ее «дезорганизаторской группой». И наконец, террористическая «Народная воля», которая с седьмой попытки 1 марта 1881 года убивает все-таки Царя-Освободителя! Реформы тут же сменились реакцией. На трон сел Александр Третий, началось очередное замораживание России…

Дальнейшее известно: при последнем царе – Ходынка, Цусима, баррикады в Москве, восстановление «свободы печати», вплоть до черносотенной, Распутин, чудовищная Германская война и полный развал власти. Эту власть в один прекрасный день, брошенную буквально на улице, подобрали большевики и первым своим декретом закрыли «буржуазные» газеты.

Долгое время у нас жила легенда, что «при Ленине» все было правильно и хорошо. Но вот два только факта, касающиеся писателей, к тому же Ленину, казалось бы, небезразличных.

В 1920 году Политбюро ЦК РКП(б) по заявлению т. Ленина приняло постановление «никоим образом не помещать» в журнале «III Интернационал» статей Горького, «ибо в этих статьях не только нет ничего коммунистического, но много антикоммунистического». А еще в 1919 году (тоже при Ленине) была арестована хранительница музея «Ясная поляна», дочь Льва Толстого Александра Львовна Толстая. Правда, вскоре освобождена, но в марте 1920 вновь арестована, в мае освобождена под подписку о невыезде и в августе осуждена на три года концлагеря. Так обошлись с любимой дочкой «матерого человечища», рядом с которым (по выражению Ленина) «в Европе поставить некого».

Политическая цензура при большевиках держалась под собственным именем, правда, недолго. Был изобретен Главлит: Главное управление по охране государственных тайн в печати. Тем не менее работники этого учреждения назывались цензорами, а миновать око Главлита не могли не только детские стихи Агнии Барто, но и наклейки на пивных бутылках и спичечных коробках. И это при том, что любой текст, предназначавшийся к печати, «цензорским» глазом прочитывал редактор, затем зав. редакцией, зам. главного редактора, главный редактор, а за «ошибку» отвечал головой директор издательства перед каким-нибудь министерским Главком.

Но и это было не все. Помимо контролирующих функций государства, была еще одна – высшая – внегосударственная организация – партийная. Она была тоже ступенчатая, и на вершине ее пирамиды восседало Политбюро. Оно было, правда, вне Закона, зато выше Закона и могло решительно все. И это бюро, обладающее высшей и ничем не ограниченной властью, целиком и полностью беспрекословно подчинялось воле одного человека. Звали его – Иосиф Сталин. Он учился когда-то в духовной семинарии, боролся с царизмом, грабил банки, пароходы, караваны и сочинял стихи. Художники, писатели, театр и кино – очень были ему интересны. А писатели и поэты, композиторы и музыканты, актеры, режиссеры и живописцы очень хорошо понимали, что только благоволение Сталина может стать хотя бы временной гарантией их сносного существования в этом мире, а неблагосклонность Его или тем паче гнев в одночасье лишит их работы, свободы, а то и самой жизни. И целование «туфли» великого кормчего стало нормальной и необходимой процедурой. Если же иные деятели культуры, лишенные истинного таланта, замечали, что не стоят они в первом ряду служителей пролетарского искусства, поспешали тут же известить товарища Сталина, что их так называемые «коллеги» совсем в своем порочном «творчестве» не вписываются в «пролетарскую линию».

Не всех челобитчиков удостаивал ответами Сталин. Но и письма без ответа не оставались без последствий. Вождь обладал чудовищной злонамеренной памятью и мог по прошествии того или иного времени одним движением прокуренного пальца сразу уничтожить человека или начать с ним долгую или недолгую игру в кошки-мышки.

* * *

Для того чтобы представленные в книге письма и документы были более понятны читателю по обстоятельствам их возникновения или возникшим по ним последствиям, к большинству из них в книге (сразу после того или иного письма) даются необходимые пояснения.

Думается, что человеку, не жившему в сталинскую эпоху и не прочитавшему об этом времени хотя бы минимум неохватной горы изданной об этом литературы, а также имеющему довольно смутное представление о русской истории от Пушкина до наших дней, эта небольшая скромная книжечка все-таки даст некоторое представление о важной стороне такой недавней нашей с вами истории.

Вячеслав Кабанов

Часть первая Deus et dominus[1]

Демьян Бедный – Сталину

26 июня 1924 г,

Иосиф Виссарионыч, родной!

Очень здесь хорошо. Я в первый раз в своей жизни почувствовал, что, в сущности, я же никогда так не отдыхал. Даже не имел представления, как можно отдыхать. Мозг похож на воду источника, из которого я пью: прозрачный, с легенькими пузырьками.

Говорю это потому, что имею намерение сагитировать вас приехать сюда хоть на один месяц, если нельзя на больший срок. Отдохнете, и ваша ясная голова станет еще яснее и заиграет этакими свежими пузырьками.

Не дураки буржуи были, что ездили сюда стаями ежегодно. Известный вам сторож Григорий рассказывает мне преинтересные вещи, хоть записывай. Он тут с 1900 года. Насмотрелся.

Присматриваюсь к нынешней публике и я. Какая смесь одежд и лиц. Контрасты. Приметил я одного рабочего. Парализованные ноги иксом. Полуволочатся. Руки тоже вертятся как у Ларина. Но кое-как ходит. И много ходит. Потом можно видеть нэпманочку поразительной красоты и несравненного изящества. Я ее мысленно прозвал «мировая скорбь», потому что она вечно хнычет, стонет, заламывает ручки: «зачем люди рождаются, если надо умирать», «зачем в жизни так много жестокого» и т. п. А позавчера, когда я в парке около полудня грелся на солнышке и полудремал, меня разбудило чье-то веселое мурлыканье на непонятном языке. Что-то вроде бесконечного «чум-бара, чу-чу-чум-бара…». Оглянулся. Кто поет? Оказалось, вот этот самый полупарализованный рабочий. Поет, едри его мать, хоть бы что!! Никакой тебе скорби, ни мировой, ни иной. Меня даже, знаете, вроде электрическим током вдарило. Нет меры пролетарской силе, сказывающейся в его нутряном, несокрушимом оптимизме. – «Живее-е-ем!!»

Вчера вечером видел у источника картиночку: очередь человек двести. Сзади всех стоит с кружечкой Атарбеков. Знаменитый по вечекистским якобы жестокостям Атарбеков. Перед ним линия затылков и нэпманских нарядов. Получив свою воду, Атарбеков подошел ко мне явно расстроенный.

– Вижу, Демьяша, не чисто я работаю. Вон того видишь? Я его должен был вывести в расход. А теперь стой за ним в очереди. Дай ему, сукиному сыну, брюшко прополоскать.

Рабочие, те не церемонятся:

– Куда, нэпман, прешь? Не видишь, очередь!

Нэпман покорно становится в очередь, боясь даже поворчать. На всяком месте политграмота.

Вчера же, когда мы разговаривали с Атарбековым, мимо нас по аллее прошло строем около двухсот работниц молодых и пожилых. Идут весело по трое. Мы решили, что с какого-либо собрания. Но представьте мой ужас, когда я, вернувшись к своему флигелю, увидал, что весь дворик запружен этими самыми работницами. Как увидели меня, такое подняли, беда! «Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали». Ораторша мне заявила, намекая на проволоку вокруг флигеля, что нет таких проволочных заграждений, которых бы не атаковали работницы, желая повидать и приветствовать своего любимца. Поднесли цветы. Я со вкусом лобызался, отвечая на приветствия, еле-еле удерживался, чтобы не заплакать самым идиотским образом. Нервы стали паршивые. А потом и трогательны очень эти работницы. Чистосердечно вам скажу: при нынешних спорах о «партлинии в литературе и искусстве» – мне эти розы от простых банщиц и поломоек дороже всего на свете, и нет такого иезуитско-талмудического аргумента, который в моих глазах мог противостоять простым словам нехитрого привета: – «любим мы тебя очень»!

И больше ничего. Да большего и быть не может.

Все это очень хорошо. Я очень рад возможности поделиться с вами моим радостным настроением. Вот только не знал, как быть дальше. «Заявок» тут сделано на меня без числа. И обидеть боюсь, и лечиться надо.

Разболтался я в этом вашем веселом флигельке. Не обессудьте. Главное-то ведь в том, что я вам настоятельно советую побывать здесь.

Говорят, вы здесь лечились не ахти как аккуратно. Я о себе не могу этого сказать. Питаюсь скудно и все такое, как мне предписано. Увидим, что выйдет. Пока успеха не заметно. Должно быть, крепко запущена эта проклятущая подагра.

Газеты получаю решительно все и аккуратно. Амнистионные нотки вашего «доклада секретарям укомов» не без лукавства. К сожалению, не на ком проверить впечатления. Оппозиция ведь преимущественно центрально-городская штучка.

На сем месте точка. До встречи… если не случится чего глупого, потому что в Ессентуках изрядно «шалят». В вагоне у меня задержано и передано в уголовку двое. Каждую ночь, что я здесь, где-либо происходит сюрприз с ограблением. А так как при мне жена и дочурка, то страхи к ночи принимают ощутительные размеры.

На счастье, я глух на одно ухо, и когда этим ухом сплю, то другое все равно ничего не слышит.

Ну, всего!

Крепко вас любящий

ДЕМЬЯН

P.S. У вас там от жары собаки бесятся, а у нас здесь все время с прохладцей. А не слишком ли будет жарко зимой… если урожай подведет. Ненадежный это товарищ, Урожай. Нестойкий, сукин сын. Почистить бы его. Скажите там Ярославскому. Он мужик «старательный». В парт, «кулаки» метит.

P.P.S. Смеялся очень, читая разъяснения Ваковского о прахе Маркса, насчет которого, де, не хлопотали. Вспомнил я новый анекдот, будто «англичане согласились выдать нам прах Маркса в обмен на… прах Зиновьева!» Остроумные черти!

– Слушайте, приезжайте. А потом мы будем «на Типлис гулялся».

Легкомысленный ДЕМЬЯН

Необходимые пояснения. По Советскому Союзу, в том числе на отдых и лечение, Демьян путешествовал в персональном «синем» вагоне, там были спальня, столовая, библиотека, включающая словари и энциклопедию Брокгауза – Ефрона, и пишущая машинка «Ундервуд».

Ю. Ларин – зам. председателя Госплана.

Атарбеков – председатель Закчека, погиб в автокатастрофе; говорили, что это подстроено за его расстрелы.

Из письма кронштадтского военного моряка Ивана Зенушкина по поводу речи Сталина на пленуме ВЦСПС 19 ноября

26 ноября 1924 г.

«… Вы выдвигаете положения, противоречащие некоторым словам Ильича, а также взглядам пролетариата на тов. Троцкого…»

Далее Зенушкин цитирует «Популярный политсловарь» (изд. 1924 г.), где сказано, что Троцкий «организовал и руководил восстанием 25 октября… Организатор Красной Армии… Организовал победу над Колчаком, Деникиным…»

«В течение 7-ми лет, – писал Зенушкин, – Троцкий был в глазах пролетариата не только вождем партии, а и вождем Армии…» При этом Зенушкин еще ссылался на предисловие Ленина к книге Дж. Рида («… Я от всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран».)

Сталин – военному моряку Ивану Зенушкину

1 декабря 1924 г.

Здравствуйте, тов. Зенушкин.

Письмо Ваше получил. Хотя и мало у меня времени, однако постараюсь коротко ответить.

1) Джон Рид, конечно, не знал и не мог знать обстановки заседания ЦК от 16-го октября. Заседание происходило ночью, строго конспиративно, вдали от центра города. Конспиративность эта диктовалась не только условиями слежки вообще, но и особым положением Ленина, находившегося тогда в подполье и служившего объектом отчаянной охоты ищеек Керенского. Уже из этого видно, что никто из не членов ЦК не мог присутствовать на этом заседании. И действительно, на заседании присутствовали только перечисленные в протоколе 12 человек. Фраза Джона Рида о рабочем, ворвавшемся на заседание ЦК, есть позаимствованная у сплетников фантазия американского социалиста, падкого на сенсацию. Советую обратиться с письмом к тов. Троцкому (или товарищам Бубнову, Ломову и т. д.) с вопросом сообщить правду об этой сплетне. Вы увидите, что все эти товарищи подтвердят Вам фантастичность сообщения Джона Рида.

Как могло случиться, что тов. Ленин дал предисловие к книге Джона Рида без всяких оговорок насчет некоторых неверных сообщений? Я думаю, что Ленин не читал всю книгу Рида и дал предисловие лишь для того, чтобы содействовать распространению книги ввиду наличия в ней других очень важных качеств. Дело в том, что на другой день после победы Ильич и другие товарищи интересовались не отдельными фантастическими местами книги Джона Рида, а тем, чтобы противопоставить общее описание хода нашей революции в книге Джона Рида, в основном безусловно правдивое, той лжи и клевете, которую тогда распространяла западная европейская печать. В этом был центр тяжести, а не в отдельных частных искажениях, допущенных в книге Джона Рида.

Почему тов. Крупская согласилась дать предисловие? Спросите тов. Крупскую, она, как знаете, жива и сумеет ответить.

2) Разговоры о том, что тов. Троцкий организовал Красную Армию и победу над Колчаком и Деникиным, преувеличены втрое, если не вчетверо. Вы ссылаетесь на политсловарь, который будто бы собрал сведения о т. Троцком из ЦК. Должен Вам сказать, что, во-первых, авторы словаря не пользовались ни одним документом из ЦК (они изложили в словаре свое мнение), во-вторых, если бы они обратились в ЦК за документами, то они убедились бы, что дифирамбы, воспеваемые тов. Троцкому, лишены почвы. Нам некогда было разрушать легенду о т. Троцком или о ком бы то ни было другом из «вождей», тем более что легенды эти не представляли опасности для партии. Но теперь, когда на легендах стараются строить атаку на партию, мы, члены ЦК, в частности я, поставили перед собой цель бороться и с легендами. Это, пожалуй, не понравится кой-кому из товарищей, ищущих себе царя и услаждающих себя красивыми легендами. Но что поделаешь, – правду все же надо восстановить.

Советую Вам обратиться к тов. Троцкому и спросить его: правду ли я сообщил в своей речи о Деникине и Колчаке.

3) Что касается т.т. Каменева и Зиновьева, то я нисколько не отрицаю их ошибок. Но я должен сказать, что их ошибки менее серьезны, чем ошибки тов. Троцкого до Октябрьской революции и после 17-го года. Мы не могли бы победить в Октябре, если бы у нас не было готовой сплоченной партии, скованной за период царизма от 1903 до 1917 года. Заслуга т.т. Зиновьева и Каменева состоит в том, между прочим, что они строили (конечно, вместе с другими лидерами) большевистскую партию в продолжение 15-ти лет. Тяжкий грех т. Троцкого состоит в том, что он разрушал в продолжение того же периода нашу большевистскую партию. Забывать эту разницу нельзя. Я уже не говорю о разногласиях по Брестскому миру и профдискуссии, когда тов. Каменев и Зиновьев стояли в одних рядах с Лениным против тов. Троцкого.

Вот почему я отношусь по-разному к ошибкам тов. Троцкого, с одной стороны, и т.т. Каменева и Зиновьева, с другой стороны.

С коммунистическим приветом

И. СТАЛИН

Необходимое пояснение. В дальнейшем моряк Зенушкин отречется от «заблуждений» и направит объяснение Мехлису в редакцию «Правды»: «От тогдашних мимолетных сомнений у меня не оставалось и следа…»

Демьян Бедный – Сталину

4 декабря 1925 г,

ВЦКРКП(б)

Toв. СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!

В конце минувшего ноября месяца мне из ЦКК было сообщено, что состоится специальное заседание президиума ЦКК для обсуждения вопроса о протекционных вагонах, а в частности, и о моем вагоне и что мое присутствие на означенном заседании необходимо.

Я сообщил, что предпочту, чтобы вопрос о моем вагоне решался без меня. Мне казалось, что вопрос об оставлении в моем распоряжении вагона не может возбудить никаких сомнений, так как целесообразность такой привилегии доказана семилетней практикой.

На днях я получил нижеследующую выписку из протокола № 118 заседания президиума ЦКК от 23 XI с. г.

СЛУШАЛИ:

О протекционных вагонах и пользовании протекционным вагоном тов. Демьяном Бедным.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Не возражать против оставления за Демьяном Бедным протекционного вагона с тем, чтобы он был использован исключительно для деловых поездок по разовым мандатам (Прин[ято] 3 голосами против 2-х).

ОСОБОЕ МНЕНИЕ т.т. Ярославского и Чуцкаева. «Считать, что в интересах поддержки престижа тов. Д. Бедного, как коммуниста и как пролетарского поэта, необходимо отменить расход на содержание протекционного вагона» (превышающий 10.000 рублей в год).

Итак: постановление об оставлении в моем распоряжении прошло всего большинством одного голоса: три против двух. Эти два – авторитетные товарищи и члены президиума ЦКК, т.т. Ярославский и Чуцкаев. Могу ли я пренебречь их «особым мнением».

Я сделал естественный вывод, что при таком расхождении мнений в составе президиума ЦКК я не могу дальше пользоваться протекционным вагоном без особого постановления Центрального Ком. партии, подтверждающего несомненную, установленную фактами целесообразность такого пользования.

Аргументировать лично в пользу такого постановления ЦК я не в состоянии по той же самой причине, по какой я отказался это делать перед президиумом ЦКК. Мне пришлось бы давать самому себе оценку, разъяснять методы моей работы и их своеобразие, ссылаться на ту исключительно важную роль, какую вагон играл в моей работе в фронтовое и последующее время, говорить о плодотворности того контакта в любой момент с любым местом, какой создается наличием «всегда готового», оборудованного для моей работы вагона, и т. д. и т. д.

Уже самая необходимость в такого рода с моей стороны аргументации доказывала бы, что во мнении если не всей руководящей части партии, то значительной ее группы произошло явное снижение оценки моей работы. Тогда о чем говорить? Надо будет сделать дальнейший вывод – и только. А у поэтов, как известно, выводы делаются сами собой:

Их голос сорванный дрожит От незаслуженной обиды.Нельзя, однако, не отметить странности «особого мнения». Вагон надо отобрать у меня для поддержки моего «престижа». Стало быть, я целых семь лет, пользуясь вагоном, непрерывно ронял свой престиж. Товарищу Ярославскому полезно было бы проделать со мной одну, не дутую, не прорекламированную в газетах, поездку в любой провинциальный город и убедиться, насколько «уронен» мой престиж. Он с удивлением убедился бы в том, что не только благодаря вагону престиж не уронен, но сам злополучный вагон превратился в сюжет трогательной легенды: «тов. Ленин дал Демьяну Бедному вагон, чтобы Демьян ездил по России да смотрел, хорошо ли народ живет» (см. журн[ал] «Печ[ать] и револ[юция]» за тек[ущий] год).

«Дал Ленин». Разве это не верно? «Ленин» много мне дал, ничего не отбирая. Нужно ли, чтобы легенда о вагоне приобрела внезапный конец: «Умер Ленин, и вот у Демьяна…», или «Проштрафился Демьян, и вот у него…» Пользы от обоих вариантов мало.

«Особое мнение»! Было время, вы помните его, Иосиф Виссарионович, так как вам пришлось тогда ратовать за меня – было время, когда меня чуть политически не угробила таким вот «а-ля Ярославский» подходом покойная Конкордия Самойлова. Сколько усилий было сделано Владимиром Ильичем, чтобы вернуть меня в старую «Правду». Противодействие Самойловой и ее группы было сломлено. Самойловой пришлось уйти. Теперь через двенадцать лет – можно взвесить, много ли бы выиграла партия, если бы победила «элементарность» Самойловой. («И пишет в «Правде» по складам элементарная мадам».) Такой ли уж это несущественный пустяк – вышвырнуть из арсенала партии мои десять томов, десять снарядов со взрывчатой начинкой!.. Самойлова была по-своему честной. Но она меня «ела». Будь она теперь членом президиума ЦКК – а это могло быть так, она, вне всякого сомнения, осталась бы тоже при «особом мнении». Элементарность.

Я больше скажу, раз уж мне волей-неволей пришлось писать это письмо, которое останется в партархиве и попадет на глаза нашим партпотомкам, я считаю, что я окреп и существую как «Демьян Бедный», имея потенциально «против себя» громаднейшую часть, «подавляющее большинство» нашей, более мня старой, верхушечной партинтеллигенции, в оформлении революционного сознания и воли которой я не участвовал и потому кажусь ей «явлением десятого разряда». Ольминский пишет (Эпоха «Звезды» и «Правды»), что на меня, нового пришельца, «старики косились». Это мягко сказано. Меня чуть не погубили! Дальше было не легче. «Подавляющее» большинство меня не подавило только потому, что не оно решало целиком дело. Были читатели. Был Ильич и еще кое-кто. И я сам не из навоза сделан: упорствовал. Не скрою: я тоже интеллигентщину недолюбливал. Она труслива. Прихорашивается. «Упрощается».

– Ах, как бы чего мужик или рабочий не сказал!

– Ах, как бы он чего не подумал!

Маскарад прежде бывших добрых старых народолюбцев. Кому он был нужен? Мужик, скажем, барина нюхом берет. Его не обманешь. Страх твой он уловит. У меня этого страха никогда не было и быть не могло. «Вот я – таков, каков уж есть, мужик и сверху и с изнанки. С отцом родным беседу весть я не могу без перебранки». И разве я не перебранивался с мужиками? Натурально. В Калуге, напр., был случай на крестьянском совещании: осердившись, я стал «крыть» мужиков. А они с криками: «Крой! Тебе можно!» – бросились ко мне и чуть не задушили своей лаской. Этой потехе был свидетель тов. Л. Сосновский.

А вот у т. Ярославского есть страх. Он боится за меня. Думает, что меня надо «прихорашивать». «Поддержать престиж»… отнятием вагона. Недавно другой интеллигент, тоже член ЦКК, тов. Смидович, пошел еще дальше в желании «поддержать» мой престиж: он настоятельно рекомендовал мне, отдыхая на солнышке в Сочи, чтобы я надел лапти, взял посох и ушел на несколько лет в странничество. Какой это стариной пахнет! И каким незнанием народа! В этом отношении насколько трезв М. И. Калинин. Когда заграничные, уже чужие, враждебные интеллигенты стали в газетах подхихикивать тоже насчет вагона, Калинин резонно ответил: «Очевидно, они иначе не мыслят: если ты крестьянин или рабочий, то, какую бы ты обязанность ни исполнял, можешь продвигаться по святой Руси на крыше вагона или пешком, с посохом в руках на манер деревенских юродивых, на посмешище врагов рабочих и крестьян» («За эти годы», стр. 9).

Но в отношении меня т. Смидович – а он для меня лицо собирательное – договорился прямо до чудовищных вещей: «Ничего б я вам так не пожелал, Демьян, как того, чтобы на вас обрушилось какое-либо ужасное несчастье. Тогда ваш талант засверкал бы новыми красками. Мы могли бы насладиться дивными стихами…» и т. д.

Крайне своеобразное мнение тов. Смидовича напомнило мне о существовании в прежние блаженные времена особых, тонких ценителей соловьиного пения, которые придерживались того мнения, что для того, чтобы соловей запел исключительно хорошо, надо, чтобы на него тоже «обрушилось ужасное несчастье»: надо ему выколоть глаза, ослепить его.

В применении ко мне можно сказать, что я без вагона в изрядной таки мере «ослепну», но чтоб я лучше от этого запел, сомнительно.

Вот к чему может привести, ничем худым не вызванная, «поддержка» моего престижа.

«Худое», впрочем, как можно догадаться, заключается в том, что я ездил лечиться в вагоне. Правда, я не только лечился, но и работал, так как при мне было все, что мне было нужно. Работаю-то я все-таки как целое «учреждение», как добрый «цех поэтов». Это же неоспоримо? Если бы я, как было условлено с тов. Орджоникидзе, сделал поездку по Кавказу, то отпал бы «личный» момент в пользовании вагоном? Разве не было лучше то, что он, вагон, был бы под рукой, а не вызывать его из Москвы. К чему же создавать неудобства ради «формы»? Но, к сожалению, у меня так сложились обстоятельства, что мне пришлось ехать скорей в Москву. И не по личным делам. У меня их нет: я весь в своей работе. Даже когда я ковыряю пальцем в носу, то это не значит, что я только этим и занят, а не обдумываю, скажем, ответ на «особое мнение».

В постановлении ЦКК, как знак недоверия ко мне по вагонной части, предложено мне пользоваться вагоном только по «разовым мандатам». Против этого я категорически протестую, так как этим создается ненужная, формальная, отнимающая много времени, обременительная канитель. У меня секретарей нет гонять каждый раз за мандатами. Да и вопрос о доверии не пустяк. Если ЦК утвердит вагон за мной, я просил бы об оставлении прежнего порядка пользования вагоном по постоянному персональному, на мое имя, мандату НКПСа. Иначе мне пользоваться им, в сущности, невозможно. Я никогда не буду гарантирован, что мой вагон «всегда готов», а не угнан в какую-либо поездку. «Постоянный» вагон с «разовыми» мандатами – это какой-то нонсенс.

С товарищеским приветом

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

4/ΧΙΙ-25

P.S. Я прошу извинения, что я все-таки был пространен в письме, тогда как я мог в качестве ответа на «особое мнение» ограничиться просто ссылкой на нижеследующую давнюю мою басню, как будто специально написанную в предвидении казуса с вагоном.

КОНЬ И ВСАДНИК

Какой-то всадник благородный, Покамест был он на войне, Не чаял, кажется, души в своем Коне: Сам по три дня сидит, случалося, голодный, А для Коня добудет и сенца, И овсеца, Накормит вовремя и вовремя напоит! Но кончилась война, и честь Коню не та: Товарищ боевой двух добрых слов не стоит, Иль стоит… доброго кнута! Насчет овса уж нет помину: Кормили вьючную скотину Соломой жесткой и сухой, А то и попросту трухой. В работе черной Конь в погоду, в непогоду То тащит кладь, то возит воду… Но подошла опять война, И тощему Коню вновь почесть воздана: Оседлан пышно Конь, причищен и приглажен. Однако же когда, суров и важен, В доспехи бранные наряжен, Сел Всадник на Коня, Конь повалился с ног И, как ни силился, подняться уж не мог. – Хозяин! – молвил он, вздохнув: — По доброй воле Ты обратил Коня в забитого осла, — Так не ищи ж во мне ты прежней прыти боле: Нет прыти у меня: СОЛОМА УНЕСЛА!1914

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Необходимое пояснение. Эта история с вагоном нашла отражение в мемуарном свидетельстве поэта Александра Жарова. Он рассказывает, как зашел однажды в кабинет к Марии Ильиничне, которая выполняла тогда обязанности по линии партконтроля. Она звонила по телефону Сталину. Разговор был о том, что вагон, в котором с разрешения Ленина разъезжал по фронтам во время гражданской войны Демьян Бедный, теперь ему не нужен и стоит где-то в тупике. И Марии Ильиничне поручено было спросить у Сталина: согласен ли он с тем, чтобы Демьяновский вагон был передан кому-то другому, кто в нем нуждается.

Мария Ильинична говорила спокойно. Вдруг голос ее дрогнул. Сталин, видимо, как-то оборвал ее и положил трубку…

Он сказал: «Согласен. Пусть отберут вагону Демьяна Бедного и отдадут ему мой вагон».

После этого никто уже не покушался на вагон Демьяна.

Демьян Бедный – Сталину

8 октября 1926 г.

Иосиф Виссарионович!

Посылаю – для дальнейшего направления – эпиграмму, которая так или иначе должна стать партийным достоянием. Мне эта х-евина с чувствительным запевом – «зачем ты Троцкого?!.» надоела. Равноправие так равноправие. Демократия так демократия!

Но именно те, кто визжит (и не из оппозиции только!), выявляют свою семитическую чувствительность.

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

В ЧЕМ ДЕЛО?

Эпиграмма

Скажу – (Куда я правду дену?) — Язык мой мне врагов плодит. А коль я Троцкого задену, Вся оппозиция галдит. В чем дело, пламенная клака? Уж растолкуй ты мне добром: Ударю Шляпникова – драка! Заеду Троцкому – погром!Примечание Д. Бедного: Клака – небольшая часть публики в театре, хлопающая своему любимцу.

Необходимое пояснение. А. Г. Шляпников – член РСДРП с 1901 г., член ЦК РКП(б), с 1926 г. на хозяйственной работе. В 1933 г. исключен из партии. В 1937-м расстрелян.

Сталин – редакциям «Правды» и других газет

2 марта 1927 г.

Дорогие товарищи!

Я очень извиняюсь, что мне пришлось задержать вчера печатание речи. Но вы должны понять, что мною руководили лишь интересы дела. Я говорил на собрании совершенно откровенно. Я поступил так потому, что не было на собрании стенографисток, и знал, что моя речь не будет записываться. Я хотел хоть раз, хоть на одном большом собрании сказать все откровенно об одном из важнейших вопросов нашей международной политики. Ваши корреспонденты записали речь с совершенной полнотой и добросовестностью. Но именно поэтому нельзя ее печатать в таком виде, если мы хотим избегнуть возможных недоразумений и, может быть, даже осложнений во внешнем мире. Поэтому я решил максимально завуалировать речь, сократить ее елико возможно и в таком виде пустить в печать.

С ком. приветом

И. СТАЛИН

Необходимое пояснение. 1 марта 1927 г. Сталин выступил на собрании рабочих Сталинских железнодорожных мастерских Октябрьской дороги. 3 марта речь в изложении опубликована в «Правде».

Сталин – в Политбюро о состоянии здоровья Демьяна Бедного

19 июля 1928 г.

Демьян Бедный в опаснейшем положении: у него открыли 7 % сахара, он слепнет, он потерял 1/2 пуда веса в несколько дней, его жизни угрожает прямая опасность. По мнению врачей, нужно его отправить поскорее за границу, если думаем спасти его. Демьян говорит, что придется взять с собой жену и одного сопровождающего, знающего немецкий язык. Я думаю, что надо удовлетворить его.

И. СТАЛИН

Демьян Бедный – Сталину

20 сентября 1928 г.

Дорогой мой, хороший друг.

После девятинедельного отсутствия я снова дома. Вы меня не узнаете, до того я стал «элегантен». Здорово меня немцы отшлифовали. Был у меня вчера Молотов, и я ему красочно изобразил, какова разница между немецкими врачами и нашими партачами. Молотов прямо руками разводил. Разведете и Вы, когда я повторю Вам то же самое…

В «неметчину» я приехал немым. Меня это так озлобило, что я с азартом стал усваивать немецкий язык. Азарт в чтении был такой, что Ноордены[2] меня пробовали осаживать. Тем не менее, я арендовал немку и два часа в день насиловал ее своими «немецкими» разговорами. Пускался в разговоры, где только было можно и с кем угодно. Нахальство было большое. А результат еще больший. Газеты я читаю свободно, и книги – трудные – почти свободно, а обыкновенные читаю легко. Предвидятся дальнейшие успехи, так как я прикупил немецких книжонок и очень даже замечательных книжонок, которые читаю запоем: книги политические, касающиеся современного положения Германии, или такие, как вышедшие на днях дневники пресловутого генерала Гоффмана[3], которые мною будут весьма использованы, как и многое другое. В моих будущих писаниях неметчина займет большое место. С немцами нам придется расхлебывать сообща политическую] кашу. Хорошие в общем люди. Точней: много там хороших людей, набирающихся понемногу ума-разума, и с каждым днем их делается больше. Некуда им податься.

Да, так это я о чтении. Но я и насобачился в разговоре настолько, что никакой беглейтер «для разговора» мне больше не нужен. Разве для чего другого. Все эти полгода буду два часа ежедневно тренироваться в разговоре с немкой. Во вторичную поездку поеду достаточно мобилизованным, чтобы нахвататься еще больше впечатлений, чем теперь. Хотя и теперь их – на большую книгу. Попробую, что выйдет. Накануне отъезда из Берлина мне знакомый приказчик в книжном магазине преподнес многословную рекламу о выходящей на днях книге «Ди вирклихе ляге ин Русслянд»[4]. Автор – «Лео Троцки». Согласно извещению, «из этой книги мир впервые узнает истину относительно борьбы между «Троцки» и… одним моим приятелем, опирающимся на «коммунистише бюрократии»…

Даже на основании того, что я мог увидеть за такой короткий срок и при таких не совсем благоприятных условиях для наблюдений – я все же пришел к непоколебимому выводу, что если что и идет к концу, то не нынешний, ненавистный Троцкому большевизм. Для этого совсем не нужно пользоваться аргументом «буржуазия разлагается». Наоборот, внешне все сверкает и ошарашивает. Но надо быть совершенно слепым, или абсолютно глупым, или в корне нечестным человеком, чтобы не увидеть, не уразуметь и не признать, что в Европе старый порядок не идет, а неудержимо летит к концу. Потеряна ориентация. И пропал здоровый инстинкт, как он пропадает у существ, которые обречены на гибель. В сущности, это могло бы быть ясно самим обреченным, что дело их конченое. Моментами того или другого из современных горе-политиков «осеняет»: погибаем. Но каждый погибающий – как я со своим диабетом – внезапно испугавшись, спешит успокоить себя надеждами, которые тем обольстительнее, чем они несбыточнее.

Мне очень хочется оформить печатно свои впечатления, но я боюсь, не будет ли моя работа скороспелой и не верней ли будет взяться серьезно за такую книжицу после второй поездки. Я знаю, я чувствую, что кое-что я увидел «по-своему». Но боюсь, поторопившись, сделаться смешным. А мне уже это не пристало. Посмотрим, увидим. Но пока я полон замыслов и желания скорее взяться за работу. Я имел достаточный досуг и соответствующую обстановку, чтобы немного пораздумать о себе, о своей бывшей работе, чтобы без излишней, неискренней скромности сказать себе: много я мог бы сделать лучше, но и то, что сделано, сделано не плохо, и никто другой моей работы пока сделать не может. И скромность тут ни при чем, если я скажу, что чертовски недостает немецким коммунистам вот такого немудрого писателя, как я: немецкий Д. Б[едны]й мог бы иметь еще большее значение, так как в Германии почти все грамотны. Столько материалу для высмеивания и разжигания. И грубый юмор так немецкое простонародье любит!

Дописался я до саморасхваливания. Это потому, что крепко соскучился по всем родном, по вас, и… по самом себе. За границей я был чужой.

Подумал я было махнуть к Вам туда, в Сочи, да передумал, лучше пошлю письмо сначала. Может, Вы так скоро вернетесь, что уж лучше Вас здесь дождаться, а кроме того, тяжело мне будет глядеть – на зажаренного барашка и прочую приятную остроту, к чему нельзя и прикоснуться. Такая досада!!

Баба моя влюбилась в Европу. Вот чистота! Вот порядок! Вот!.. Вот!.. Вот!..

И на это пальцем ткнет, и на это. Димочке, и Светику, и Тамарочке, и Сусанночке!.. Детей много, и каждому есть что взять, а взять не на что. Измучилась бедная женщина. Станет у иного магазинного окна и умирает, умирает. Оттащишь, а она в следующее окно уставится. Глаза мутные, изо рта слюни.

Вот до чего была смешная и жалкая! У нее, наверное, появится тоже диабет, потому что эта болезнь, оказывается, есть результат «перекалки», «перерасхода» своей энергии, организм «отказывается» работать, а сильные волнения именно и дают такую перекалку. И сам теперь буду изображать «цацу», которую нельзя волновать, на которую нельзя наседать, которая, вообще, уже ни к черту не годится, но еще пытается шевелить лапками.

Впрочем, Ноорден в ответ на мое скептическое замечание, что я все равно долго не протяну, ответил остроумно и не без лукавства: «У Вас еще будет достаточно времени, чтобы сделать много справедливого и… несправедливого».

Умный старик.

А кончу я свое «коротенькое» письмо одним пожеланием: не болезни ради, а ради иных результатов, побывать бы Вам под шапкой-невидимкой месяц-другой за границей. Ай-ай-ай, как бы это, представляю я, было хорошо. Ай, как хорошо. Этак с трубочкой в зубах сощурились бы Вы, да поглядели, да усмехнулись, да крякнули, да дернули бы привычно плечом, а потом бы сказали: «во-первых… во-вторых… в-третьих…»

Коротко и ясно[5].

Ясная Вы голова. Нежный человек. И я Вас крепко люблю.

Ваш ДЕМЬЯН

20 сент[ября] 1928 г.

Объединение «Пролетарский театр» – Сталину

Москва, декабрь 1928 г.

Уважаемый товарищ Сталин!

Целиком доверяя Вам как выразителю определенной политической линии, мы, нижеподписавшиеся члены творческого объединения «Пролетарский Театр», хотели бы знать Ваше мнение по следующим вопросам, волнующим не только специальные круги, но, бесспорно, и имеющим общекультурное и общеполитическое значение:

1. Считаете ли Вы, что констатированная партией правая опасность в политике, питаясь теми же корнями, просачивается и в область различных идеологических производств, в частности, в область литературы и театра? Относятся ли к проявлениям правой опасности такие факты, как нашумевший конфликт во МХТ-2 (где советская общественность пока победила), как «головановщина» (не ликвидированная до конца в Большом театре, но поднявшая голову в консерватории, где на ее сторону встала… партийная ячейка!), как поощрение Главискусством сдвига вправо МХТ-1 (где советская и партийная общественность пока бита)?

Считаете ли Вы марксистским и большевистским заявление т. Свидерского (опубликованное в «Рабочей газете») о том, что «всякое (?) художественное произведение уже по своей сущности революционно»? Считаете ли Вы марксистской и большевистской художественную политику, построенную на таком утверждении?

2. Находите ли Вы своевременным в данных политических условиях, вместо того чтобы толкать такую крупную художественную силу, как МХТ-1, к революционной тематике или хотя бы к революционной трактовке классиков, всячески облегчать этому театру соскальзывание вправо, дезорганизовывать идейно ту часть мхатовского молодняка, которая уже способна и хочет работать с нами, сбивать ее с толка, отталкивать вспять эту часть театральных специалистов, разрешая постановку такой пьесы, как «Бег» Булгакова, – по единодушному отзыву художественно-политического совета Главреперткома и совещания в МК ВКП(б), являющейся слабо замаскированной апологией белой героики, гораздо более явным оправданием белого движения, чем это было сделано в «Днях Турбиных» (того же автора)? Диктуется ли какими-либо политическими соображениями необходимость показа на крупнейшей из московских сцен белой эмиграции в виде жертвы, распятой на «Голгофе»?

3. Почему, имея дело с сухой и схематичной агитацией белых газет, мы не полагаемся на «иммунитет» широкого читателя и конфискуем случайно проникающие к нам экземпляры этих газет, отнюдь не думая восстанавливать свободу печати для буржуазии; а имея дело с тою же, по существу, агитацией, но при том искусно замаскированной высоким художественным мастерством «художественников», тем самым во сто крат усугубленной в своей впечатляющей силе, во сто крат более тонкой, действенной и опасной, – благодушно уверены в… «иммунитете» зрителя и щедро тратим народные деньги на подобные инсценировки?

Возможно ли, чтобы в какой-нибудь буржуазной стране (например, в Англии), не находящейся в социалистическом окружении, буржуазная диктатура не только смотрела сквозь пальцы на аналогичные проявления пролетарской идеологии, но и щедро субсидировала их из госбюджета?

Имеем ли мы дело в данном случае с проявлением более высокого в принципе типа советской демократии или же, попросту, с неуместным прекраснодушием?

4. Как расценивать фактическое «наибольшее благоприятствование» наиболее реакционным авторам (вроде Булгакова, добившегося постановки четырех явно антисоветских пьес в трех крупнейших театрах Москвы; при том пьес, отнюдь не выдающихся по своим художественным качествам, а стоящих, в лучшем случае, на среднем уровне)? О «наибольшем благоприятствовании» можно говорить потому, что органы пролетарского контроля над театром фактически бессильны по отношению к таким авторам, как Булгаков. Пример: «Бег», запрещенный нашей цензурой, и все-таки прорвавший этот запрет! в то время как все прочие авторы (в том числе коммунисты) подчинены контролю реперткома.

Как смотреть на такое фактическое подразделение авторов на черную и белую кость, причем в более выгодных условиях оказывается «белая»?

В чем смысл существования Главреперткома, органа пролетарской диктатуры в театре, если он не в состоянии осуществлять до конца свою задачу (что, повторяем, происходит отнюдь не по его вине)?

5. Если все вышеприведенное позволяет говорить о том, что в области художественной политики «не все благополучно», то достаточно ли интенсивна и действенна, по Вашему мнению, та борьба, которая ведется с этим «неблагополучием» и в развитии которой нам приходилось слышать ссылки наиболее последовательных представителей правого «либерального» курса на Ваше сочувствие?

Соответствуют ли истине подобные ссылки, которые мы никак не можем отождествить с хорошо известным нам политическим курсом, представляемым Вами?

Все эти вопросы (особенно последний), как Вы знаете, не могут не волновать широкие круги партийной и советской общественности, интересующейся вопросами культурной революции, и мы просили бы Вас дать на них такой же прямой и четкоориентирующий ответ, какой мы привыкли слышать от Вас по другим вопросам.

Члены объединения «Пролетарский театр» В. Билль-Белоцерковский (драматург), Е. Любимов-Ланской (режиссер, директор Театра им. МГСПС), А. Глебов (драматург), Б. Рейх (режиссер), Ф. Ваграмов (драматург), Б. Вакс (драматург и критик), А. Лацис (теаработник и критик), Эс-Хабиб Вафа (драматург), Н. Семенова (теаработник и критик), Э. Бескин (критик), П. Арский (драматург).

По поручению членов группы: В. Билль-Белоцерковский,

А. Глебов, Б. Рейх.

Сталин – В. Н. Билль-Белоцерковскому

1 февраля 1929 г.

Т. Билль-Белоцерковский!

Пишу с большим опозданием. Но лучше поздно, чем никогда.

1). Я считаю неправильной саму постановку вопроса о «правых» и «левых» в художественной литературе (а значит, и в театре). Понятие «правое» или «левое» в настоящее время в нашей стране есть понятие партийное, собственно – внутрипартийное. «Правые» или «левые» – это люди, отклоняющиеся в ту или иную сторону от чисто партийной линии. Странно было бы поэтому применять эти понятия к такой непартийной и несравненно более широкой области, как художественная литература, театр и пр. Эти понятия могут быть еще применимы к тому или иному партийному (коммунистическому) кружку в художественной литературе. Внутри такого кружка могут быть «правые» и «левые». Но применять их в художественной литературе вообще, где имеются все и всякие течения, вплоть до антисоветских и прямо контрреволюционных, – значит поставить вверх дном все понятия. Вернее всего было бы оперировать в художественной литературе понятиями классового порядка, или даже понятиями «советское», «антисоветское», «революционное», «антиреволюционное» и т. д.

2). Из сказанного следует, что я не могу считать «головановщину» ни «правой», ни «левой» опасностью, – она лежит за пределами партийности. «Головановщина» есть явление антисоветского порядка. Из этого, конечно, не следует, что сам Голованов не может исправиться, что он не может освободиться от своих ошибок, что его нужно преследовать и травить даже тогда, когда он готов распроститься со своими ошибками, что его надо заставить таким образом уйти за границу.

Или, например, «Бег» Булгакова, который тоже нельзя считать проявлением ни «левой», ни «правой» опасности. «Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям эмигрантщины, – стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белое дело. «Бег», в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление. Впрочем, я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по-своему «честные» Серафимы и всякие приват-доценты, оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою «честность»), что большевики, изгоняя вон этих «честных» эксплуататоров, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно.

3). Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже «Дни Турбиных» – рыба. Легко «критиковать» и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое легкое не есть самое хорошее. Дело не в запрете, а в том, чтобы шаг за шагом выживать со сцены старую и новую непролетарскую макулатуру в порядке соревнования, путем создания могущих ее заменить настоящих, интересных, художественных пьес пролетарского характера. А соревнование – дело большое и серьезное, ибо только в обстановке соревнования можно будет добиться формирования и кристаллизации нашей пролетарской художественной литературы. Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, – значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь». «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма. Конечно, автор ни в какой мере «не повинен» в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?

4). Верно, что т. Свидерский сплошь и рядом допускает самые невероятные ошибки и искривления. Но верно также и то, что Репертком в своей работе допускает не меньше ошибок, хотя и в другую сторону.

Вспомните «Багровый остров», «Заговор равных» и тому подобную макулатуру, почему-то охотно пропускаемую для действительно буржуазного Камерного театра.

5). Что касается «слухов» о «либерализме», то давайте лучше не говорить об этом, – предоставьте заниматься «слухами» московским купчихам.

И. СТАЛИН

Необходимое пояснение. В приведенный текст письма, адресованного драматургу, внесены редакционные поправки, сделанные при подготовке его к публикации в собрании сочинений Сталина 1949 года.

Сталин – украинским литераторам

12 февраля 1929 г.

(Устно, неправленая стенограмма).

… Вы спрашиваете, какие перспективы национальной культуры. Ясно, она будет развиваться. Конечно, мы могли бы, придя в страну, сказать: «Ну, мы маленько подождем, как будет партийный аппарат национализироваться на Украине, литература, профессиональный аппарат, государственный и проч.» Мы на это так смотреть не можем, мы должны это дело двинуть вперед активно. Вот насчет темпа – в этом и состоит покровительственная политика советской власти в отношении развития национальных культур, т. е. то, чем советская власть принципиально отличается от всякой другой власти. А всякая другая власть боится развивать национальную культуру, потому что по-буржуазному – развитие других национальностей есть решение в сторону… (не слышно).

Перспективы какие? Перспективы такие, что национальные культуры даже самых малых народностей СССР будут развиваться и мы будем им помогать. Без этого двинуться вперед, поднять миллионные массы на высшую ступень культуры, и тем самым сделать нашу промышленность, наше сельское хозяйство обороноспособными, – без этого мы не сможем.

Крестьянин – одно дело, если он 4 класса прошел, некоторые элементарные агрономические знания приобрел, если может ориентироваться, – такой крестьянин поднимает сельское хозяйство; другое дело – абсолютно безграмотный, элементарных знаний нет. На каком языке его образовывать? Только на народном, потому что других языков он не знает.

Перспективы такие, что национальные культуры будут развиваться, а советская власть должна развитию национальных культур помогать. Об этом т. Каганович говорил с вами, долго я распространяться не буду, но два слова скажу, что надо различать в национальной культуре две стороны: форму и содержание.

Когда говорят – форма ничего не значит – это пустяки. От формы страшно много зависит, без нее никакого содержания не бывает. Форма – национальная, содержание – социалистическое. Это не значит, что каждый литератор должен стать социалистом, марксистом и проч. Это не необходимо. Это значит, что в литературе, поскольку речь идет о литературе, должны появиться новые герои. Раньше обычно героев иных выдвигали, теперь появиться должны герои из народа, из крестьян, из буржуазии – в том освещении, которого они заслуживают.

Взять, например, таких попутчиков, – я не знаю, можно ли строго назвать попутчиками этих писателей, – таких писателей, как Всеволод Иванов, Лавренев. Вы, может быть, читали «Бронепоезд» Всеволода Иванова, может быть, многие из вас видели его, может быть, вы читали или видели «Разлом» Лавренева. Лавренев не коммунист, но я вас уверяю, что эти оба писателя своими произведениями «Бронепоезд» и «Разлом» принесли гораздо больше пользы, чем 10–20 или 100 коммунистов-писателей, которые пичкают, пичкают, ни черта не выходит: не умеют писать, нехудожественно.

Или взять, например, этого самого всем известного Булгакова. Если взять его «Дни Турбиных», чужой он человек, безусловно. Едва ли он советского образа мыслей. Однако своими «Турбиными» он принес все-таки большую пользу, безусловно.

КАГАНОВИЧ: Украинцы не согласны (шум, разговоры).

СТАЛИН: А я вам скажу, я с точки зрения зрителя сужу. Возьмите «Дни Турбиных», – общий осадок впечатления у зрителя остается какой? Несмотря на отрицательные стороны, – в чем они состоят, тоже скажу, – общий осадок впечатления остается такой, когда зритель уходит из театра, – это впечатление несокрушимой силы большевиков. Даже такие люди крепкие, стойкие, по-своему честные в кавычках, как Турбин и его окружающие, даже такие люди, безукоризненные по-своему и честные по-своему в кавычках, должны были признать в конце концов, что ничего с этими большевиками не поделаешь. Я думаю, что автор, конечно, этого не хотел, в этом он неповинен, дело не в этом, конечно. «Дни Турбиных» – это величайшая демонстрация в пользу всесокрушающей силы большевизма.

ГОЛОС: И сменовеховства.

СТАЛИН: Извините. Я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения. Для беллетристической литературы нужны другие меры – не революционная и революционная[6], советская – не советская, пролетарская – не пролетарская. Но требовать, чтобы и литература была коммунистической – нельзя. Говорят часто: правая пьеса или левая, там изображена правая опасность. Например, «Турбины» составляют правую опасность в литературе. Или, например, «Бег», его запретили, – это правая опасность. Это неправильно, товарищи. Правая и левая опасность – это чисто партийное. Правая опасность – это, значит, люди несколько отходят от линии партии, правая опасность внутри партии. Левая опасность – это отход от линии партии влево. Разве литература партийная? Это же не партийная, конечно, это гораздо шире литература, чем партия, и там мерки должны быть другие, более общие. Там можно говорить о пролетарском характере литературы, об антипролетарском, о рабоче-крестьянском характере, об антирабоче-крестьянском, о революционном, не революционном, о советском, антисоветском. Требовать, чтобы беллетристическая литература и автор проводили партийную точку зрения, – тогда всех беспартийных надо изгонять. Правда это или нет?

Возьмите Лавренева, попробуйте изгнать человека, он способный, кое-что из пролетарской жизни схватил довольно метко. Рабочие прямо скажут, пойдите к черту с правыми и левыми, мне нравится ходить на «Разлом», и я буду ходить, – и рабочий прав. Или возьмите Всеволода Иванова «Бронепоезд». Он не коммунист, Всеволод Иванов. Может быть, он себя считает коммунистом (шум, разговоры). Ну, он коммунист липовый (смех). Но это ему не помешало написать хорошую штуку, которая имеет величайшее революционное значение, воспитательное значение бесспорно. Как вы скажете – он правый или левый? Он ни правый, ни левый. Потому что он не коммунист. Нельзя чисто партийные мерки переносить механически в среду литераторов.

Я считаю, что тов[арищ] в очках, там сидящий, не хочет меня понять. С этой точки зрения, с точки зрения большего масштаба и с точки зрения других методов подхода к литературе, я и говорю, что даже и пьеса «Дни Турбиных» сыграла большую роль. Рабочие ходят смотреть эту пьесу и видят: ага, а большевиков никакая сила не может взять! Вот вам общий осадок впечатлений от этой пьесы, которую никак нельзя назвать советской. Там есть отрицательные черты, в этой пьесе. Эти Турбины по-своему честные люди, даны как отдельные оторванные от своей среды индивиды. Но Булгаков не хочет обрисовать настоящего положения вещей, не хочет обрисовать того, что, хотя они, может быть, и честные по-своему люди, но сидят на чужой шее, за что их и гонят.

У того же Булгакова есть пьеса «Бег». В этой пьесе дан тип одной женщины – Серафимы и выведен один приват-доцент. Обрисованы эти люди честными и проч. И никак нельзя понять, за что же их собственно гонят большевики, – ведь и Серафима и этот приват-доцент, оба они беженцы, по-своему честные неподкупные люди, но Булгаков, – на то он и Булгаков, – не изобразил того, что эти, по-своему честные люди, сидят на чужой шее. Их вышибают из страны потому, что народ не хочет, чтобы такие люди сидели у него на шее. Вот подоплека того, почему таких, по-своему честных людей, из нашей страны вышибают. Булгаков умышленно или неумышленно этого не изображает.

Но даже у таких людей, как Булгаков, можно взять кое-что полезное. Я говорю в данном случае о пьесе «Дни Турбиных». Даже в такой пьесе, даже у такого человека можно взять кое-что для нас полезное. Почему я все это говорю? Потому, что и к литературе нужно прилагать более широкие масштабы при оценке. Правый или левый не подходит. Можно говорить – пролетарский или антипролетарский, советский или антисоветский.

Взять, например, «Бруски» Парфенова[7]. Сейчас самым характерным для деревни является то, что нет одной деревни. Есть две деревни. Новая деревня, которая поворачивается к городу, ждет от него тракторов, агрономических знаний и т. д., хочет жить по-новому, по-новому работать, связаться с городом. Это новая деревня. И есть старая деревня, которая чихать хочет на все новое, на трактора, на агрономические знания и т. д. Старая деревня хочет жить по старинке, – и гибнет. У Парфенова в «Брусках» замечательно обрисовываются эти две деревни, их борьба между собой.

Должна ли быть литература, рисующая деревню, крестьянской? Вот парфеновские «Бруски». Парфенова нельзя назвать крестьянским писателем, хотя он в своем произведении пишет только о крестьянстве, а о городе у него нет ни слова…

Конечно, неправильно, когда говорят, что на Украине литература должна быть чисто крестьянская. Неправильно это. Совершенно правильно то, что раньше рабочие на Украине были русские, а теперь – украинцы. Состав рабочего класса, конечно, будет меняться и будет пополняться выходцами из окружающих деревень. Это общий закон национального развития во всем мире. Если вы возьмете венгерские города лет 40 тому назад, они были немецкими, а теперь стали венгерскими. Возьмите латышские города – они раньше были эстонские, теперь стали латышскими. Состав рабочего класса должен пополняться из окружающих деревень. За волосы нельзя вытаскивать национальности, это трудно и может вызвать отпор со стороны русских элементов и дать некоторый повод русским шовинистам; но, если взять естественный процесс, – не отставать от этого процесса, – национализация пролетариата должна быть и шаг за шагом должна идти. Это общий закон, и смычка национальная, смычка между городом и деревней пойдет.

Украинские рабочие в качестве героев произведений будут выступать, их много теперь. Даже коренные русские рабочие, которые отмахивались раньше и не хотели изучать украинского языка, – а я знаю многих таких, которые жаловались мне: «Не могу, тов. Сталин, изучать украинский язык, язык не поворачивается», – теперь по-иному говорят, научились украинскому языку. Я уже не говорю о новых рабочих, за счет которых будет пополняться состав рабочего класса. У вас сложится такая литература, как здесь, у русских. Там будут изображены и рабочие, и крестьяне, и буржуазия, отрицательно или положительно, – все зависит от вкуса. Они будут изображены так же, как и в других советских странах. И разговоры насчет того, что у вас только крестьянская литература должна быть в смысле героев, они скрывают некоторый шовинизм насчет того, что, мол, плохо дело пошло; даже работники Украины как бы затормозили это дело и считают, что литература для рабочих должна быть русская, а для крестьян – украинская. Это – сознательная или бессознательная махинация у людей, которые не хотят понять того, что рабочий класс все время будет пополняться выходцами из окружающих деревень. Вот вам вопрос о перспективах.

Значит, о судьбах национальных культур в эпоху перехода к социализму, в эпоху диктатуры пролетариата, и о характере украинской литературы я сказал…

Необходимое пояснение. Это застенографированное (и неправленое!) выступление следует воспринимать с учетом замедленности сталинской речи и «значительности» его мысли. Напрашивается предположение, что вождь был не вполне трезв.

Сталин – писателям-коммунистам из РАППа

28 февраля 1929 г.

Уважаемые тов[арищи]!

1). Вы недовольны, что я в разговоре с т. Авербахом защищал т. Б[илля]-Белоцерковского от нападок журнала «На Литпосту». Да, я действительно защищал т. Б[илля]-Белоцерковского. Защищал, так как нападки на т. Б[илля]-Белоцерковского, изложенные в «На Литпосту», несправедливы в основном и недопустимы. Пусть «На Литпосту» ищет себе наивных людей где угодно, – серьезный читатель никогда не поверит ему, что т. Б[илль]-Белоцерковский, автор «Шторма», «Голоса недр», представляет «деклассированного люмпена», что заявление т. Б[илля]-Белоцерковского о Мейерхольде и Чехове есть «повторение заявлений эмигрантской печати», что т. Б[илль]-Белоцерковский является «объективным (?!) классовым врагом» (см. «На Литпосту» № 20–21). Критика должна быть прежде всего правдивой. Вся беда в том, что критика «На Литпосту» неправдива и несправедлива в основном.

2). Допустил ли т. Б[илль]-Белоцерковский ошибку в своем заявлении о Мейерхольде и Чехове? Да, допустил некоторую ошибку. Насчет Мейерхольда он более или менее не прав, – не потому, что Мейерхольд коммунист (мало ли среди коммунистов людей «непутевых»), а потому, что он, т. е. Мейерхольд, как деятель театра, несмотря на некоторые отрицательные черты (кривляние, выверты, неожиданные и вредные скачки от живой жизни в сторону «классического» прошлого), несомненно связан с нашей советской общественностью и, конечно, не может быть причислен к разряду «чужих». Впрочем, как видно из материалов, приложенных к вашему письму, т. Б[илль]-Белоцерковский сам, оказывается, признал свою ошибку насчет Мейерхольда еще за два месяца до появления критики «На Лит-посту»… Что касается Чехова, то надо признать, что т. Б[илль]-Белоцерковский в основном все же прав, несмотря на то, что он чуточку перебарщивает. Не может быть сомнения, что Чехов ушел за границу не из любви к советской общественности и вообще поступил по-свински, из чего, однако, не следует, конечно, что мы должны всех Чеховых гнать в шею.

Но можно ли на основании этих перегибов, допущенных т. Б[иллем]-Белоцерковским и в основном уже исправленных им, квалифицировать Б[илля]-Белоцерковского как «классового врага»? Ясно, что нельзя. Более того: квалифицировать так Б[илля]-Белоцерковского – значит допустить худший перегиб из всех худших перегибов. Так людей советского лагеря не собирают. Так можно их лишь разбросать и запутать в угоду «классовому врагу».

3). «Но, может быть, Вы (т. е. я) против резкости тона?» – спрашиваете вы. Нет, дело тут не в резкости тона, хотя тон тоже имеет немалое значение. Дело в том, во-первых, что критика «На Литпосту» в отношении Б[илля]-Белоцерковского неправдива и неправильна в основном (она правильна лишь в частностях). Дело в том, во-вторых, что РАПП, видимо, не умеет правильно построить литературный фронт и расположить силы на этом фронте таким образом, чтобы естественно получился выигрыш сражения, а значит, и выигрыш войны с «классовым врагом». Плох тот военачальник, который не умеет найти подобающее место на своем фронте и для ударных и для слабых дивизий, и для кавалерии и для артиллерии, и для регулярных частей, и для партизанских отрядов. Военачальник, не умеющий учитывать особенности всех этих разнообразных частей и использовать их по-разному в интересах единого и нераздельного фронта, – какой же это, прости господи, военачальник? Боюсь, что РАПП иногда смахивает на такого именно военачальника.

Судите сами: общая линия у вас в основном правильна, сил у вас достаточно, ибо вы располагаете целым рядом аппаратов и печатных органов; как работники – вы, безусловно, способные и незаурядные люди; желания руководить – хоть отбавляй, – и все же силы у вас расположены на фронте; да и сам фронт построен у вас таким образом, что вместо гармонии получается нередко какофония, вместо успехов – прорывы.

Вы говорите о «бережном отношении к попутчикам», о «коммунистическом перевоспитании их в товарищеской обстановке». И вместе с тем вы готовы изничтожить Б[илля]-Белоцерковского и целую группу революционных литераторов за пустяк! Где же тут логика, последовательность, пропорция? Много ли у вас таких революционных драматургов, как т. Б[илль] – Белоцерковский?

Возьмите, например, такого попутчика, как Пильняк. Известно, что этот попутчик умеет созерцать и изображать лишь заднюю нашей революции. Не странно ли, что для таких попутчиков у вас нашлись слова о «бережном» отношении, а для Б[илля]-Белоцерковского не оказалось таких слов? Не странно ли, что ругая Б[илля]-Белоцерковского «классовым врагом» и защищая от него Мейерхольда и Чехова, «На Литпосту» не нашел в своем арсенале ни одного слова критики ни против Мейерхольда (он нуждается в критике!), ни, особенно, против Чехова? Разве можно так строить фронт? Разве можно так размещать силы на фронте? Разве можно так воевать с «классовым врагом» в художественной литературе?

Дело, очевидно, не в резкости тона, а в вопросе о руководстве сложнейшим фронтом советской художественной литературы. А руководить этим фронтом призваны вы, и только вы, ибо вы есть «Российская Ассоциация пролетарских писателей». Вы забыли, что вам слишком много дано. Забыли, что кому много дано, с того много и спросится. Смешно жаловаться и скулить: «Нас критикуют», «нас травят». Кого же еще критиковать и «ругать», как не вас?

4). Правильно ли поступил т. Керженцев, выступив в защиту Б[илля]-Белоцерковского от нападок «На Литпосту»? Я думаю, что тов. Керженцев поступил правильно. Вы подчеркиваете формальный момент: «У ЦК нет еще формального решения». Но неужели вы сомневаетесь, что ЦК не поддержит политики изничтожения Б[илля]-Белоцерковского, проводимой «На Литпосту»? За кого же вы принимаете ЦК? Может быть, в самом деле поставить вопрос на рассмотрение ЦК? По-дружески советую вам не настаивать на этом: невыгодно, провалитесь наверняка.

5). В ряду вопросов, поставленных в вашем письме, есть один вопрос, который вы почему-то не захотели сформулировать и поставить ясно, но который сквозит в каждой строчке письма. Я имею в виду вопрос о моей переписке с Б[иллем]-Белоцерковским. Вы, как мне кажется, думаете, что моя переписка с Б[иллем]-Белоцерковским не случайна, что она, эта переписка, является признаком какой-то перемены в моих отношениях к РАППу. Это неверно. Я послал т. Б[иллю]-Белоцерковскому свое письмо в ответ на коллективное заявление ряда революционных писателей во главе с т. Б[иллем]-Белоцерковским. Самого Б[илля]-Белоцерковского я лично не знаю, – не успел еще, к сожалению, познакомиться с ним. В момент, когда я писал свой ответ, я не имел представления о разногласиях между РАППом и «Пролетарским театром». Более того – я не знал еще об отдельном существовании «Прол[етарского] театра». Я и впредь буду отвечать (если будет время) любому товарищу, имеющему прямое или косвенное отношение к нашей революционной литературе. Это нужно. Это полезно. Это, наконец, мой долг.

Мне думается, что ваши разногласия с пролетарскими писателями типа Б[илля]-Белоцерковского не имеют и не могут иметь существенного характера. Вы могли бы и должны найти общий язык с ними даже при наличии некоторой организационной «неувязки». Это можно было и нужно сделать, ибо разногласия у вас в конце концов – микроскопические. Кому нужна теперь «полемика» вроде той, которая напоминает в основном пустую перебранку: «Ах, ты, паскуда!» – «От паскуды слышу»? Ясно, что никому не нужна такая «полемика».

Что касается моих отношений к РАППу, они остаются такими же близкими и дружескими, какими были до сегодняшнего времени. Это не значит, что я отказываюсь критиковать ее ошибки, как я их понимаю.

С коммунистическим] приветом.

И. СТАЛИН

P.S. Ваш вопрос о т. Лебедеве-Полянском и его «теории» отпал: нельзя требовать от ЦК, чтобы он «реагировал» на все и вся на свете.

И. СТ[АЛИН]

Необходимые пояснения. В. Н. Билль-Белоцерковский публично приветствовал отъезд за границу Михаила Чехова и задержку Мейерхольда на гастролях в Париже, пояснив, что «рабочий класс ничего от этой поездки не потеряет» и что «не Чехов и Мейерхольд уезжают, а наоборот, советская общественность «их уезжает». Руководство РАППа, воюющее с Билль-Белоцерковским, воспользовалось выступлением драматурга и обвинило его в «ком-чванстве и презрении к культуре прошлого», а тот пожаловался Сталину. Вот почему Сталин пишет в РАПП.

Е. Микулина о встрече со Сталиным

Май 1929 г.

Как пришла мне в голову дерзкая мысль послать свой сборник очерков о социалистическом соревновании тов. Сталину – я сама не знаю. Я не могу точно уловить момента ее возникновения и того исходного пункта, от которого она могла зародиться.

Я знаю только то, что, когда я написала большую половину книги, утром, лежа в постели, я перебирала в уме написанное, и у меня вдруг явилась необыкновенная уверенность в важности и правдивости очерка. И показалось очень простым отдать их прочесть Сталину. Именно ему, потому что никому из вождей недорога так индустриализация, как ему. От этой мысли я закончила книгу в четыре дня. На меня напала какая-то лихорадка творчества. Я больше волновалась, чем писала.

Но вот книга была написана. Я понесла ее в ГИЗ к своему издателю Файбышеву. Перелистывая брошюру, он поморщился: «Как бы мне не попало за эту книгу. Сектор ведь у меня крестьянский, а в книге больше говорится о рабочих». Мне стало страшно за судьбу книги. Неужели никто не узнает, как проходит на фабриках соревнование? Я сказала ему: «Знаете что? Я снесу ее в ЦО Работниц на отзыв». В тот момент, когда я говорила с ЦО Работниц, у меня снова возникла мысль отнести книжку Сталину Но как, как это сделать? На другой день, сразу решившись и не давая себе времени на размышления, я позвонила в ЦК – кабинет секретаря тов. Сталина. Чей-то голос ответил:

– Я слушаю.

– Я хочу передать тов. Сталину материал о том, как проходит соревнование на предприятиях, – говорю я, чувствуя, что от волнения у меня замирает сердце.

Голос отвечает:

– Ну, что же, пожалуйста, пришлите.

– Но я хочу видеть лично, – возражаю я, собрав последний остаток своих сил.

– Приходите и принесите.

Трубка вешается…

Я никогда не забуду этого дня, потому что он был днем чудес. В тот же день совершенно неожиданно меня позвали к телефону. Я, конечно, не ждала ответа из ЦК, а, лежа на кровати, смотрела, как по потолку ползет первая муха. В телефоне голос, как будто знакомый.

– Мне нужна Микулина.

– Это и есть Микулина, я сама.

– Ну, так слушайте, товарищ. С Вами будет говорить сейчас Сталин.

– Кто? – переспросила я. – Сталин?

– Да, с Вами будет говорить Сталин, не отходите от телефона.

Ту секунду, что я стояла у молчавшей трубки, я вспоминаю, как бешено вертящийся хаос. Уши у меня горели холодным огнем, а по животу ползли мурашки. Наконец трубка ожила и незабываемый, и теперь самый любимый из всех голосов на свете, – голос спросил:

– Вы хотели со мной говорить?

От того чудесного, что на меня накатилось, я могла только ответить:

– Да.

Трубка снова заговорила:

– Я согласен дать Вам предисловие к Вашей книжке.

– Правда? – закричала я, забыв о страхе. – Вы ее прочли? Всю? Она Вам понравилась?

– Да, я ее прочел, – отвечает Сталин. – Это прекрасная, правдивая книга. Надо дать ее в «Правду» вместо фельетона.

– Но мой ГИЗ? Мой договор с ним? Хотя, если Вы хотите, я его разорву, – кричу я.

– Нет, – сказал Сталин, – я не хочу, чтобы Вы материально пострадали. Мы сделаем лучше так: мы дадим отрывки из книги. Это будет Вам хорошо для тиража.

Я готова была влезть в трубку, чтобы увидеть Сталина ближе. И охваченная этим желанием, забыв обо всем, я заорала в трубку:

– Я хочу Вас увидеть, хоть одним краешком глаза, хоть на минутку.

В ответ послышался хохот.

– Зачем же одним глазком, можно – двумя. Вы можете прийти в пятницу в два часа?

– Могу ли я, вот вопрос. Конечно, могу, – закричала я. И добавила: – Ой, я умираю, я не могу. Неужели это Вы действительно со мной говорите? Нет, я должна умереть.

Трубка опять захохотала.

– Нет, не умирайте, товарищ. Надо писать побольше правдивых рассказов. А простите, разрешите задать Вам один нескромный вопрос: Вы партийная?

– Нет, беспартийная.

– Еще один нескромный вопрос: сколько Вам лет?

– Много, – вырвалось у меня. Но тотчас же я спохватилась: – Не знаю – много или нет – 24 года…

– Ну ладно, товарищ, так Вы договоритесь с ГИЗом – не возражает ли он об опубликовании в «Правде» части книги. И приходите в пятницу.

– Если не умру от счастья, – крикнула я.

– Нет, не умирайте. До свидания…

В пятницу с утра меня охватил страх, что я не увижу Сталина, он, наверное, забыл, что я приду? Он будет занят, и я его не увижу… думала, поднимаясь по лестнице ЦК ровно 40 минут второго.

В приемной секретарей та же самая женщина удивленно посмотрела на меня, когда я молча села в кресло.

– Вам что надо, товарищ?

Стараясь говорить как можно незаметнее, я ей сказала:

– Меня к двум часам вызвал Сталин.

Я видела, как недоверчиво скривились у нее губы, и тот момент, что бралась она за телефонную трубку к секретарю Сталина, – был для меня похож на минуту перед казнью. Вдруг оттуда ответят: принять не могут.

Мне хотелось броситься на нее, вырвать трубку, чтобы оттянуть решающий момент, но она уже говорила:

– Ко мне пришла товарищ Микулина из…

То, что ее длинное лицо стало еще длиннее и она не договорила фразы, положила трубку, сказало мне, еще до ее слов: «Можете, товарищ, идти», что меня примут.

– Вы найдете дорогу, товарищ? Комната 521, по коридору налево, – голос у нее сладкий-сладкий…

Я шла по толстой полотняной дорожке, стараясь ступать на носки, но туфли отчаянно скрипели. Дверь поддалась упруго и мягко. В большой комнате за конторкой, обставленной телефонами, сидел человек.

– Вы Микулина?

Я утвердительно кивнула головой. Из двери, которая направо, вышел очень худой и длинный человек с лохматой головой. Это был Товстуха, секретарь Сталина. Он посмотрел на меня и сказал, показывая рукой на дверь налево:

– Идите к Сталину.

– Одна? – Более глупого сказать, конечно, было нельзя, но у меня был такой испуганный, жалкий вид, что Товстуха добавил:

– Да не бойтесь Вы так.

Еще один шаг через порог, и я в кабинете. Я не увидела ничего: ни обстановки, ни комнаты, ничего, кроме фигуры в темном костюме, идущей спиной ко мне по дорожке к столу. Еще секунда, и фигура, сделав три шага, обернулась и пошла ко мне навстречу. Я увидела не то резкое, строгое лицо, которое стоит у каждого из нас на столе и которое смотрит со всех витрин в городе. Нет, я увидела бесконечно добрые глаза и незабываемую улыбку. И все лицо было мягче, округлей и окружено пеплом волос. И густые волосы, зачесанные кверху, и усы, все было пепельное от седины. И первая мысль, мелькнувшая у меня, была: Сталин поседел. И от этого он стал удивительно близким.

Улыбающееся лицо наклонилось ко мне:

– Это Вы – Микулина? Вы написали книгу? Ну, здравствуйте.

Крепкое, сильное пожатие горячей сухой руки, я вся, красная от смущения, сижу в кресле у стола.

А через стол на меня смотрит все время в улыбку сталинское лицо и такие умные глаза, видящие насквозь все самое сокровенное.

– Вы хотели мне что-то сказать?

– Я ничего не скажу, потому что я страшно боюсь и совсем обалдела, – пролепетала я.

– Ха-ха-ха, – засмеялся Сталин. И в смехе показались зубы. И все лицо, усеянное крупными рябинами, тоже засмеялось.

– Боитесь? Не надо бояться. Расскажите, почему Вы написали эту брошюру?

– А как Вы ее находите? – это я говорю.

Он похлопал рукой по моей рукописи, лежавшей у него на столе.

– Правдивая книга, в ней действительно показана жизнь фабрики. А откуда Вы знаете производство? В книге затронуты специальные вопросы, – спрашивает Сталин.

– Я жила в текстильных районах, и потом, я знаю некоторые производства…

– А что? – И он ближе наклоняется ко мне, и глаза смеются, смеются без конца. – В партию не берут?

Я заряжаюсь его весельем и отвечаю, улыбаясь: нет, не берут.

– Говорят, небось, буржуазный элемент?

Мне хочется его расцеловать, расцеловать каждую рябиночку, и я, улыбаясь во весь рот, повторяю за ним: буржуазный элемент.

– А как с комсомолом?

Я коротенько говорю о мужьях-коммунистах, у которых жены-комсомолки постепенно превращаются в домашних хозяек.

На минуту лицо его сереет и делается строгим.

– Да, в быту коммунисты часто бывают плохими учителями. Ну, ничего, это изживется. – И он снова смеется и, вставая, говорит: – Езжайте в совхоз, пишите правдивую книгу и собирайте людей. Ну, а что Вы теперь, не боитесь меня?

– Нет, – отвечаю я. – Разве можно бояться человека, который 20 минут подряд улыбался. А как же я буду собирать людей, я такая маленькая, – поднимаю я на него глаза.

– Маленькая, – говорит он с укором. – Раньше царей на престол сажали в 16 лет, а Вам уже 24, а Вы все маленькая. 24 года – это достаточный возраст. До свидания, товарищ, я предисловие Вам дам на днях. Пишите, работайте, до свидания.

– А кто меня пошлет в совхоз?

– После этой книжки Вам дорога открыта.

Опять моя рука растворяется в его сильном пожатии, и я выхожу. На пороге оглянулась. Сталин стоял, улыбаясь, подняв руку к усам. И вот таким улыбающимся, бесконечно добрым и ласковым я унесла его образ с собой.

Как прекрасно то, что в великих людях, до невозможного занятых работой, под кажущейся строгостью и резкостью скрыта такая бесконечная нежность, внимание и чуткость к людям.

Это трогает, это делает вождей, которых мы любим за их дела, делает их страшно близкими, родными, делает их живыми для нас…

А Сталин… Именно он, про грозность которого ходят легенды, – кто знал, что он сможет уделить столько внимания к начинающей писать девчонке, не побоявшейся обратиться к нему? Это лишний раз показывает то величие человека, умеющего находить слова от тех, которые потрясают мир, до тех, которые наполняют счастьем, несказанной радостью сейчас меня.

Необходимое пояснение. Предисловие Сталина к брошюре Е. Микулиной «Соревнование масс» опубликовано в «Правде» 22 мая 1929 г. Госиздат издал брошюру тиражом 100 тыс. экз.

Сталин – начальнику Главискусства Феликсу Кону о критической заметке журналистки Руссовой по поводу брошюры Е. Микулиной «Соревнование масс»

9 июля 1929 г,

Тов. Феликсу Кон

Копия секретарю областного бюро ЦК

Иваново-Вознесенской области

т. Колотилову

Тов. Кон!

Заметку т. Руссовой о брошюре т. Микулиной («Соревнование масс») получил. Мои замечания на этот счет:

1). Рецензия т. Руссовой производит впечатление слишком односторонней и пристрастной заметки. Я допускаю, что прядилки Бардиной нет в природе и в Зарядье нет прядильной. Допускаю также, что Зарядьевская фабрика «убирается еженедельно». Можно признать, что т. Микулина, может быть, будучи введена в заблуждение кем-либо из рассказчиков, допустила ряд грубых неточностей, и это, конечно, нехорошо и непростительно. Но разве в этом дело? Разве ценность брошюры определяется отдельными частностями, а не ее общим направлением? Знаменитый писатель нашего времени тов. Шолохов допустил в своем «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и др., но разве из этого следует, что «Тихий Дон» – никуда не годная вещь, заслуживающая изъятия из продажи?

В чем состоит достоинство брошюры т. Микулиной? В том, что она популяризирует идею соревнования и заряжает читателя духом соревнования. В этом суть, а не в отдельных частных ошибках.

2). Возможно, что в связи с моим предисловием к брошюре т. Микулиной критики ждали от этой брошюры слишком многого и чего-то необыкновенного и теперь, разочаровавшись в своих ожиданиях, решили наказать за это автора брошюры. Но это неправильно и несправедливо. Брошюра т. Микулиной, конечно, не является научным произведением. Брошюра т. Микулиной есть рассказ о делах соревнования масс, о практике соревнования. И только. Не вина т. Микулиной, если мое предисловие создало слишком преувеличенное мнение об ее, по сути дела, очень скромной брошюрке. Нельзя за это наказывать автора брошюры, а также читателей брошюры изъятием брошюры из продажи. Изымать из продажи можно лишь произведения не советского направления, произведения антипартийные, антипролетарские. Ничего антипартийного и несоветского в брошюре т. Микулиной нет.