Николай Жеребцов Представитель П/Я

В аэропорту Васьково представителя П/Я никто не провожал. Ни члены правительства, ни генеральный секретарь, ни чиновники Министерства обороны.

Поэтому подоспела мысль: «Нужен ли мне этот остров Моржовец?», и он не поехал к месту назначения. Сходил в дивизион, уговорил командира составить рекламационные документы по телеграфному описанию (все равно всякий раз причина поломки одна и та же), поставил нужные печати в командировочные бумаги и как-то незаметно исчез из военного мира. Еще гостил несколько дней в городе ангелов и улетел на Урал.

Сказать по правде, причин для такого лицемерного наплевательства было много. Эта командировка была последней: кончился срок отработки. Три года защищал он цвета почтового ящика Г-4310, маленького оборонного заводика, затертого уральскими горами.

Другой причиной было то, что вралось всегда легко. Вся работа внешнего бюро была построена на очковтирательстве — лишь бы отбить штраф от родного предприятия. В ход шло любое крючкотворство, чтоб только в итоговый документ не попала причина поломки по вине родного завода. Штрафы за доказанные причины арбитражный суд начислял немалые: премии же сотрудников бюро внешних работ прямо зависели от числа штрафов. Так что не могло развиться у представителя кристально чистое отношение к долгу, если сам долг обязывал лгать.

Он знал, что, прилетев домой, на следующий день придет в свой отдел и напишет заявление по собственному желанию. Три года прошли — прощай, хозяин! Что там оборонка, если вокруг много других интересных дел. Так что, имея такое настроение, можно было смело думать: кому нужен этот остров Моржовец? Конечно же, моржам и генералам ПВО.

* * *

Довелось угодить после окончания политехнического института в маленький поселок, где был завод по производству двигателей, генераторов и прочей электроказуистики. Завод старый, древний, на нем еще сам Татищев чего-то мастерил.

При заводе было общежитие: небольшое, двухэтажное, невзрачной крепкой постройки, помалеванное в розовый цвет, чтобы молодым специалистам не приходилось носить очки того же цвета. Два одинаковых, близнецовых корпуса. Один — для «медам».

Баранча считалась местом ссылки для нерадивых выпускников. Мы с Минькой были именно таковыми, а Шура напросился добровольно: то ли ему понравилось слово Баранча, то ли его тяготили большие города, предназначенные для законопослушных выпускников.

* * *

Проехав теплым августовским днем, мы обнаружили, что здесь загорают балбесы прошлых выпусков, как то: Фадя, Костян и Стояк. В переносном смысле — то, что они год как отрабатывают на заводе, а в прямом — они просто лежали на травке в разгар рабочего дня. Оформили командировочные и не спешили уезжать — лежали в скверике напротив общежития, потягивая пиво.

Это было правилом хорошего тона: оформить командировку, а билет на самолет взять на попозже. А вот нету на пораньше! И докажи?!

Однажды оболдуев обнаружил в скверике сам начальник Глинский:

— Ой! А что это вы тут делаете? Вам давно положено быть добравшимися до места?!

Костян сонным глазом окинул шефа и сказал великие слова:

— Юрий Васильевич! Мы, русские, долго запрягаем, но зато быстро едем!

…Нам с Минькой оболдуи очень понравились, и мы, сдав на завод документы и устроившись в общежитие, купили в местном магазине водки для поддержания задушевности.

Шура приехал на неделю позже: поселился в нашей комнате и сразу стал качать права. Он решил, что в комнате курить нельзя. Сам он был из некурящих, и как только мы с Минькой закуривали, лежа на постелях (последняя радость для молодого специалиста), он открывал двери и окна, всячески генерируя сквозняк. Нам было грустно и больно видеть, как выветривается с таким трудом созданный кумар.

Иногда, чтоб не простыть на сквозняке, он надевал черный длинный плащ с капюшоном и становился похож на инквизитора. Многие даже поговаривали, что Шура по ночам ловит еретиков.

Но мы не спешили покупать у него индульгенции, а наоборот — старались сделать веселой жизнь нашего добропорядочного падре. Один раз напихали ему в зимнюю одежду и в валенки железяк весом до килограмма и более, в другой раз прибили под койкой его вещевой чемодан. На следующий день застали картину: сидя на корточках, Шура вертел на полу чемодан вокруг невидимой оси и демонически хохотал.

Нам от Шуры страдалось не меньше. Он был жаворонком, ранней пташкой, и иногда в выходной вставал в семь утра, брал в руки гитару и духовой камертон и принимался долго и заунывно настраивать. Звук у камертона был тоскливый и незвучный, короткий, как жизнь рябчика, и походил на охотничий манок. Досыпать при такой фонограмме было совершенно невозможно:

«Жаворонок — это вовсе не птица! Это Шура Испанец — виртуоз, гитарист».

Настроивши, он принимался тамбуринить однотипные вариации фламенко.

— Шура? А знаешь ли ты, что все люди делятся на сов и жаворонков?

— Ну, знаю…

— Так вот ты — дятел!

Радостно осклабившись, он полез душить кого-нибудь из нас, делая при этом мистическую мину:

— Я Алессандро! Алессандро! А ты убил меня. Убийца…

Он и в самом деле был похож на коварного слугу из известного фильма.

* * *

Баранча — уникальное место. Здесь даже в самый спокойный день почему-то бывает ветер. Он летает взад-вперед по прямой, как кусок трубы по главной улице Коммуны, словно кучумов гонец, и нет ему никакого дела до людей, ищущих покоя.

Неподалеку, за заводом, начинается гора — главная во всей местности, на которой словно жженная спичка в пепельнице, торчит телеретранслятор. Там очень высоко, и когда гора зарастает дождями, то телебашни не видно. На восточную стену горы в погожие дни приезжают карабкаться альпинисты.

* * *

Маленький, желтый, как плод абрикоса, автобус, прямо от проходной идет на станцию, где человека подбирает электричка, идущая в Тагил. Человек идет в трансагентство и покупает синий, аккуратно отпечатанный на машине бланк авиабилета, потом на автовокзале садится на кольцовский автобус.

Вот уже в окне мельчают и источаются знаки города. По сиденьями зажигаются таинственные синие огоньки, мерно гудит под полом дизельный мотор. На обочинах ночного шоссе нет ничего, кроме угрюмого леса и искорок дальних деревень. Человек откинул назад спинку сиденья, задвинул ногой тяжелую командировочную сумку и уснул. Зыбок и ломок дорожный сон. Скоро, очень скоро, подъезжая к аэропорту, он проснется от свиста турбин, пройдет регистрацию в прозрачном, словно аквариум, здании аэровокзала, сядет в большой самолет и полетит в неведомый край делать большое и ответственное дело.

Где-то что-то сломалось в титанической машине обороноспособности, и надо разобраться: починить, отладить, запустить.

Но еще спится под ровное гудение дизеля, автобус качается на полотне асфальта, и человеку снятся сны о времени, от которого отрекутся.

* * *

В веселой повести не место плачу. Да и не выйдет плача. Просто это были хорошие войска. Это была наша армия. Очень глупая и несокрушимая. Безалаберная и через свою глупость несокрушимая.

Это ведь профессионалы из сытых закордонных армий умеют запускать ракеты при помощи компьютера, а у нас профессионализм — чужеродное тело. Мы ничего не умели, кроме подвигов. А еще у нас была страна, ради которой совершались любые подвиги.

За деньги всему можно намучиться, кроме обыкновенного героизма.

Но еще не скоро, а пока простой рязанский солдатик поставил бражку в теплой кабине генератора, а натовские вояки, шелестя компьютерной клавиатурой, дрожат при одном упоминании о загадке русской души. И это очень серьезно.

* * *

Первой серьезной командировкой был остров Аскольд в далеком штормовом Японском море. Прилетел в Артем: целый день дознавался у компетентных товарищей, где головной дивизион. Попал в него за полночь. Розовощекий дежурный майор Денискин устроил меня на койке в караульном помещении. Всю ночь снились тревожные сны, а чуть свет проснулся от грозного вопроса, обращенного невесть к кому:

— Кто это?

Потирая глаза и разминая шею, деформированную древесной солдатской подушкой, сел на кровати. Вокруг толпилось много полковников, подполковников и других не менее важных чинов.

— Это представитель завода, — весело отрапортовал майор Денискин. — Тут ему тепло, тут он и живет! — рассуждал обо мне вслух, как о приблудившемся кошаке.

Полковники из комиссии переглянулись, потянули догадливо: «А-а-а!» — и переключились на об суждение, видимо, недавно происшедшего ЧП: одного солдата, припозднившегося из увольнения, вечером по дороге схарчевал тигр. Легонько передернуло при мысли о том, что вчера за полночь довелось идти три километра по безлюдному темному шоссе сквозь таежный лес. Может тигр еще не переварил солдата.

Как бы то ни было, мысли об этих полосатых чудовищах не покидали меня весь приморский вояж.

Долго не мог попасть на Аскольд из-за шторма: жил в маленькой гостинице городка Техас, слушал рассказы сокомнатников о тех же самых тиграх. Наверное, в Приморье — это главная тема.

Добрался на остров через неделю на катере береговой охраны, попав по пути в жуткую болтанку из-за мертвой зыби — главного последствия шторма. В один день заменил подшипник в генераторе, сдал агрегат в работу, и опять неделю пришлось торчать на острове. На сей раз, был сломан катер. Читал невзрачные книги, найденные у командира, подъедал евоные консервы.

Ночью на острове бушевал ветер, и осенний лес за окном шумел последней листвой, как гигантский водопад.

В штормовых снах на остров приплывали с материка тигры. Выходили на берег, отфыркиваясь и бряцая мокрыми ушами:

— Где тут у вас очень вкусный представитель военной промышленности?

— Прочь! Пошли прочь, проклятущие!

* * *

Ездил еще на одну точку с банальным названием Звездочка. Невзрачно. Полсуток трясся в дизельном мотовозе, шел через унылые деревни по избитым донельзя дорогам, прыгал через лужи, порвал напрочь штаны.

Первым делом спросил у командира иголку с ниткой. Тот вообще не удивился (видимо, все представители на подступах к части рвут что-нибудь) и всем необходимым обеспечил.

В самом деле? Какая работа может быть в неисправных штанах? Починил преобразователь частоты и откланялся.

На обратном пути, в мотовозе, стали приставать пограничники. Наверное, я им показался подозрительным и похожим на японского шпиона. Виноват, не выспался… Оттого и глаза узкие. Проверили документы, но, уходя, все равно косились. Откуда-то из ничего сплелась глупая песенка:

Шпионская морда жила припеваючи. И всякий секрет добывала играючи, Немалые деньги за труд попучаючи, Была на почетной доске ЦРУ. Ментовская морда жила голодаючи, Свой куцый оклад иногда получаючи, Квартиру лет десять уже поджидаючи, Имела жену и штук восемь детей…И так далее, но обязательно с идеологически крепкой развязкой:

И где-то в Приморье, на станции Ружино, Шпионская морда была обнаружена, Комплектно в вагон арестантский погружена И снята с почетной доски ЦРУ.* * *

Мотовоз мчался по осеннему Приморью, где на всякой станции было полно молодого народа в телогрейках. Понемногу завершался воинский призыв.

Самолет из Артема вылетал под утро. Ночь слонялся по аэропорту и окрестностям, стараясь не садиться на лавочки, чтоб не заснуть. Покупал в буфете жареную рыбу и кефир.

Толчея, толкотня, сутолока. Обычное небесное дело — задержки, невылеты, неприбытия.

В витринах аэровокзала, между стекол, на пестрой гальке красовались чучела морских котиков и тюленей. Дальше, в перспективу, на подоконниках спали вповалку люди. Гостиницы не для всех, так что лежбище — смешанное.

Мытарства в портах и вокзалах — это очень даже отдельный разговор.

Однажды Фадя рассказывал, как он неделю бичевал в сахалинском порту: спал на полу, на подоконниках, весь оброс щетиной, и его забрали в отделение милиции.

Забрали потому, что физие не соответствовало предъявленному паспорту. Держали долго, не зная, как с ним поступить. Затем насильно побрили, и, убедившись, что он и есть обладатель паспорта, выпустили на свободу. Так погибла фадина мечта отпустить бороду.

О, нелегкая судьба скитальцев! Впоследствии у меня даже появился любимый подоконник в Шереметьево. В левой части вокзала, за автоматами газводы. Там всегда было тихо, спокойно. Автоматами почти никто не пользовался — большинство предпочитало пить в буфете «фанту», и можно было целую ночь мирно спать, положив сумку под голову.

* * *

В общежитии редко удавалось собраться всем вместе. Практически никогда. Кого-нибудь да мотало…

Но даже имея самое небольшое общество, учиняли задушевность. То есть неплохой гудеж-оживляж:

— Гуляй, рванина, БВР башляет!

Минька все чаще жаловался, что Баранча — место безнадежное и что здесь даже в вытрезвитель не забирают, что в КГБ патронов нету.

Безопасность давно стала человечной.

Кто-то надел ушанку на бронзового Ильича, что стоял в поселковом парке. Хороший вождь получился — полдня все хохотали. Комитетчики расстарались: изловили Черныша и Стрелку — местных хулиганов. Но когда те сказали, что действовали из лучших побуждений (холодно ведь — голова мерзнет!), их с миром отпустили.

Кривился и тоньшал становой хребет государства.

И было веселье говорить по поводу и без повода.

Никто и не подозревал, что скоро кислота свободы изъест все позвонки и тело станет текучим и неуправляемым. Великая страна будет ходить под себя.

Пришла мода поносить партию.

А тут еще Фадя взалкал некстати. Подал заявление в кандидаты из корыстных побуждений. В отдел часто приходили загранкомандировки — в Индию, Египет, Иран и в страны соцлагеря. Но посылали туда только людей с партбилетами, и несчастный Вовчик не выдержал: захотел в коммунисты.

Мы, разумеется, про все это узнали и решили, взяв пол-ящика водки, провести в общежитии собрание с целью обсуждения кандидата. Если отбросить в сторону живописные подробности, то собрание закончилось тем, что на следующий день бедный Фадя с огромным пунцовым синяком под глазом забрал назад свое заявление.

Кроме команды БВР, в общежитии обитало большое множество всякого народу.

В комнате напротив жил Палыч — родная мать всех балбесов и обалдуев. Палыч работал технологом на заводе, носил казачьи усы, был холост и любил варить суп. Потому мы и ходили за ним, как голодные котята за кошкой. Все продукты, что покупали в магазине, непременно несли к нему. Он варил, жарил и радушно приглашал ужинать.

Иной раз выпив водки, Палыч и вовсе становился ангелом расцветал в благодушной улыбке, лез бороться и целоваться. Мы звали его Великим Сварщиком, потому как всегда сварит суп.

Как-то раз Минька попытался затмить палычевы лавры. Пошел в магазин, купил курицу. Около часа что-то колдовал, пока мы играли в настольный теннис, потом подошел почему-то именно ко мне и промурлыкал на ухо: — Пойдем пробовать супчик. Когда открыли кастрюлю, то чуть не стало дурно: из поверхности жирного бульона торчал прямо в небо самый настоящий Хенде Хох!

То есть две когтистые, даже толком не вымытые лапы. Поначалу хотелось бежать из комнаты, но потом по здравому рассуждению варево все-таки съели. Желудок тоже имеет право на авторское зрение.

* * *

Еще в нашем крыле обитала колоритная и самая зловредная личность — Макарка Подосланный. Он же Броневик, или Бронников Виктор. Маленького роста, кучерявый, с поганенькими усишками под приплюснутым носом, он работал на испытательной станции, где в проверочных режимах гоняли двигатели и генераторы. Станция была обнесена решетчатым забором, и Макарка кидался в проходящих мимо людей гайками М10, коих у него был целый ящик для привинчивания электрических кабелей.

Славился подлец Макарка своей злонамеренной прожорливостью. Однажды он попросился посмотреть телевизор в комнату к Сане Пожарнику, пока тот ходил на дежурство. Вместо того, чтобы мирно смотреть телевизор, он слопал шестилитровую кастрюлю супа, которую намедни сварили пожарниковские девки.

Еще страдал болезненным любопытством: любил подглядывать, и приплюснутость его носа можно было объяснить только хлесткими ударами дверей.

Раз Витюн, выйдя из комнаты, увидел, как Подосланный подглядывает в замочную скважину к Палычу. И в этом занятии он был глух, как токующий глухарь. Не заметил подошедшего Витюна. Тот же ловким движением сдернул с Макарки штаны вместе с подштанниками. Макарка оторопел, ломанулся и, запутавшись в штанах, упал на пол голым попенгагеном вверх. Остолбенел до такой степени, что мог бы лежать в таком виде хоть сутки, если б на шум из другого крыла не пришел азербайджанец Гибар.

Гибар окинул зрелище орлиным взором, глубокомысленно сказав: «Вах!», и Макарка, стукая локтями, уполз по коридору к себе в комнату.

Кроме широкоплечего горца Гибара, жил еще один азер — смешной и смешливый Физули. Он был щупл, тщедушен, будто все свое детство смотрел на высохший урюк, сочинял стихи на родном языке и всем советовал читать Анара и Самеда-оглу.

Не сильно владея русским, он порой весьма оригинально изъяснял ситуации. Как-то, возвращаясь из поездки, я встретил его на станции, и он взахлеб стал объяснять, что в мое отсутствие Минька, будучи пьяным, по частям падал со второго этажа женского общежития. Он говорил, что вначале падал Мишин голова, потом сам Миша. Только придя в общежитие, выяснил, что все-таки хотел сказать Физули. Оказывается, Миха просто упал головой вниз. С ним и раньше такое случалось.

* * *

Иногда выдавалось затишье — командировок не было. Просиживали в отделе стулья, резались в балду. Есть такая хитрая игра на придумывание слов. Ход — одна буква в сетке шесть на шесть, и с каждым новым ходом нужно расположить существительное. Чем больше в слове букв — тем больше очков в запись.

Всех давил Костян. Он был гениальным балдистом и однажды придумал самое длинное слово. В творческом смятении и возбуждении он зачем-то ворвался в кабинет к начальнику, выкрикивая: «Колонизатор! Колонизатор!»

Юрий Васильевич ничего не понял.

Большинство в отделе составляли местные, исконно баранчинские аборигены. Унылый и худой, как облетевший куст, старичок Степаныч, что заведовал рекламационными делами. Начальник бюро Выругаев, очень хозяйственный мужик, иногда отпрашивал у Глинского всю разъездную группу, закупал вина и еды, и мы шли к нему огребать картошку.

Был эксперт Бобиков, клетчатый парень бесцветного возраста, отверженец красивых женщин.

Делопроизводитель Аза Васильевна, женщина определенно роковой внешности, которую прозывали не иначе как цыганка Аза. Она посылала своего мужа с ружьем в лес и при хорошем раскладе дел торговала в отделе убитыми или просто замученными до смерти дикими утками.

Замужний курьер Света, чей муж был редиской и крошил батон судьбе на спину. Молодые девчушки, стажировавшиеся на секретарш: Галя и Ленусик. Ленусик слыла несмеяной и поэтому никогда не улыбалась. Галя, наоборот, всегда улыбалась и была комсомольским вожачком. Вожаком ее назвать было трудно из-за небольшого роста. Она собирала взносы: ходила, канючила, уговаривала, шмыгая при этом пуговичным носиком.

Костян ей говорил, что он по понедельникам, вторникам, равно как и по остальным дням, не подает, а Минька делал блатной прищур:

— Сдается мне, мил человек, что ты комсомольский вожачок?

В разъездной группе тоже были баранчинцы. Седой, как узбекский хлопок, пенсионер Швахтин, который таки под старость решил поболтаться по бескрайним просторам. Коммунист Шевалов, твердый, как кремень, повидавший все недоступные для нас страны.

Был еще суперагент все времен и народов — пенсионер Автюхов. Попросту Автюша. В порученных делах он ни пыжа не смыслил, нарывался на рекламации и штрафы, часто гостил на ковре у Глинского, числился штатным клоуном и, сам того не подозревая, работал на публику.

Однажды, когда мы привезли очередной штраф, у шефа в кабинете состоялись крупные разборки. Что уж с ним там делал Юрий Васильевич, но выскочил Автюша из дверей всклокоченный и красный и, страшно вытаращив глаза, прошипел: «Вот, разгребай покровский!»

После непродолжительной, прозрачной тишины Стояк подвел черту:

— До чего же самокритичен наш Автюхов?

В наказание Автюша отправили в безответственную, но трудоемкую поездку: надо было в какой то городок срочно доставит двухпудовую крыльчатку вентилятора диаметром около метра Пытался засунуть вначале крыльчатку в рюкзак — рюкзак оказался маловат. Он порвал рюкзак по боковым швам, нахлобучил клапан, примотал бельевыми веревками. Лопасть при этом торчали в разные стороны. В таком виде, с вентилятором на спине, он влетел в отдел и с порога заорал:

— Юрий Васильевич! Что делать? На самолет нет билетов?

Отдел взорвало:

— Автюхов! Зачем тебе самолет? Лети уж так!

Он еще долго стоял на пороге, маленький, сморщенный, с огромными лопастями на спине.

Другой раз, неконкретно прослушав прогноз погоды, два дня рассекал по лужам в валенках в Ивановской области.

Еще Автюша сочинял стихи местного значения, и мы ему часто говорили, что лет через десять-двадцать в парке культуры поселка будут стоять два памятника: Ленин в зимней шапке и он — с бронзовым вентилятором на спине.

Желанными были вызовы на юг и в Среднюю Азию, но это случалось не так часто. Чаще вызывал застуженный циклонами сырой и снежный Кольский полуостров.

Мурманск. От него теплоходом по побережью: Харловка, Дроздовка, Гремиха, Поной. Попал в Поной — сиди, не ной! А то еще — Дальние Зеленцы, или, в обиходе, Зеленые Крантецы.

В Мурманске, в ожидании теплохода, селился в гостинице «Арктика» и подначивал консьержек:

— А в каком номере обычно селился Визбор?

— Какой… Визбор?

— Который играл Бормана!

Консьержки делали страшные глаза: нихт шиссен, Гитлер капут, «Спартак» — чемпион…

* * *

Теплоходов было немного. Вдоль побережья ходили «Вацлав Воровский», «Алла Тарасова» и на Рыбацкий — «Михаил Канин».

«Тарасову», видимо, небо любило больше: что ни рейс — то хорошая погода. И внутрь на палубах, как-то спокойнее, уютнее. Ей, женщине и чайке, видимо, не хотелось быть штормовой и неуютной.

На шторма везло чекисту Воровскому. Какова судьба у человека — та и будет у тезоименитого корабля.

Первый раз добираясь до Йоканьги в начале декабря на «Вацлаве», я попал за Тювой в довольно приличный шторм — баллов в семь-восемь.

«Вацлав» был перегружен солдатами-новобранцами последнего призыва и представлял собой номерной круг ада. Салабонов, едущих к месту службы, сразу же захватила морская болезнь: в туалетных и коридорах стоял нестихающий топот и звериный рык.

Я лежал на верхней полке в каюте и наслаждаясь внезапными порывами невесомости, слушал, как внизу по полу катается невесть откуда взявшаяся пустая пивная бутылка. Качало: от кормы к носу, от борта к противоположному борту. Иногда — комплексно.

Дверь в каюту то открывалась, то закрывалась: в проеме появлялся сосед по каюте, новобранец, который, не отставая от других, бегал в гальюн и, придя обратно, мученически закатывал глаза: «О, нелегка ты, служба в ПВО!»

* * *

С неисправностью пришлось повозиться изрядно. Но и повеселились потом, когда обнаружили, конечно же, повеселились.

Случайно сняли электронную плату в блоке управления: за ней лежала начищенная до блеска солдатская латунная пряжка. Видимо, какой-то неопознанный дембель, сидя на дежурстве в дизельной кабине, мастерил себе неуставную пряжку, на случай отъезда из войск к месту жительства. Потом решил спрятать в укромном месте: открыл блок управления и сунул до лучших времен. У электронных плат (полупроводниковая сборка на гетенаксовой досочке) сзади оловянные контакт-дорожки — их-то и перемкнул продукт художественного воображения неудачливого дембеля, лишив работоспособности генератор.

Потом этот случай оброс всякими художественными подробностями, в конце концов появились и свидетели — москвичи Пальох и Дохлята с головного завода, вместе со мной разбиравшие это дело. Славные ребята! Оба играли в преферанс, но очень, очень не любили проигрывать.

Йоканьга… Она же — Мурманск-40, или дивизион Островной, или, точнее всего, Гремиха. Это можно понять, стоя на обледенелом пирсе и слушая, как береговая артиллерия расстреливает шугу в акватории: гром, грохот и ледяные, прозрачные кусты взрыва на бледном горизонте.

Конечно, от скуки немного придумаешь гениального, но в финале нам все-таки удалось ушатать публику.

Началось с того, что на сцену на четвереньках выбежал Палыч, имея на морде тупоносый противогаз. Он изображал дикого кабана, хрюкал, порывался всех кусать под баянное пиликанье «нам не страшен серый волк».

Никифор — главный первобытный человек и зёма, собрал кодлу себе подобных, и, вооружившись дубинами, они убили Палыча. Палыча валили за кулисами, и в неразберихе произошла накладка: на длинном шесте, связанного по рукам и ногам, на сцену зачем-то вынесли пьяного Миньку. Он корчил страшные рожи и непотребно мычал.

Ошибку быстро исправили и вскоре приволокли Палыча, бросив его к моим ногам (роль женщины досталась на короткую спичку!)

Все действо строилось на первобытных выкриках: «Уа! Уа!», а переводчик, сидя перед сценой, выдавал в зал скупые фразы:

— Скотина! У меня сегодня рыбный день, а ты мне свинью подложил?!

Зрителям понравилось, и Палыч долго бегал на бис на четвереньках по сцене.

КВН был первый и последний: местные, проиграв, никогда не помышляли о реванше.

* * *

В общежитии много не поманеврируешь. Комендантша жила на первом этаже и зловреднейшим образом пыталась искоренить всякий топот сверху:

— Вы что там, со шкафу прыгаете?

— Нет! В связи с перестройкой мы учимся ходить по-новому! Теперь все будут громко ходить!

Иногда шумели меньше. Стреляли из детского арбалета присосками в мишень, а проигравший (у кого очков меньше) катал всех по коридору. Не хочешь в Робин Гуда — будешь титаном или атлантом.

* * *

Осталось с трепетной нежностью вспоминать о той поре, о бездомной, но прекрасной работе.

Помилуйте! Где бы и когда еще увидел Херсонес Таврический? Иногда доставались командировки на юг, и выкурить оттуда нас было очень трудно.

Достался вызов на севастопольскую верфь. Чего-то там заменил, а что… и не вспомнить. Неважно. Просто над крымским побережьем легкой, невесомой дымкой висел уходящий сентябрь, и мне удалось уговорить свое начальство по телефону, что непременно надо дождаться швартовых испытаний плавкрана, на котором чего-то там…

Жил в трехэтажной гостинице, что лежала за огромной, поросшей деревьями балкой. Гостиница была до отказа набита праздными личностями, то же несомненно дожидающимися каких-нибудь испытаний.

Поутру уезжал на троллейбусе в Ушакову балку: загорал, плескался в море, смотрел, как работают на публику в дельфинарии настоящие мокрые дельфины. Рвал горячие дикие сливы, растущие на каждом шагу. Такие же терпкие и кислые, как история крымской земли.

Уезжал автобусом на мыс Виолент, где было настоящее чудо: из-под толщи горячей земли и песка раскопанный Херсонес. Раньше думалось, что древние постройки большие и громоздкие, как на картинках в учебнике истории. Херсонес оказался маленьким и уютным, сложенным из серого теплого камня. И звуки здесь жили мягкие, совсем летние: шум волн по округлой гальке и дыхание известковых раковин.

Бродил по центру Севастополя, заходил на панораму Малахова кургана, трогал руками прохладные шершавые стволы многовековых деревьев в дендрарии, подходил к берегу, где из-под воды скромно возвышается памятник погибшим кораблям. Дальше в мареве бухты начинались огромные серые корабли.

Не помню, каким титаническим усилием вытащил себя из этого земного рая. Наверное, там до сих пор сидит на автовокзале чистильщик старик-армянин и, глядя проходящим на ботинки, восклицает:

— Эх! Чистит надо!

Словно и не про обувь, но и про все. И о чем-то большем.

* * *

Одесса же, помпезно воспетая лысыми артистами, произвела на меня совершенно отвратительное впечатление. После того, что одесситы сделали с прибрежным морем (а засрали они его до невозможности), могут ли вообще они о себе чего-нибудь говорить?

Попробуешь искупаться в такой воде — получишь термический ожог. Душевный ожог получишь оттого, что все жители — пройдохи и жулики.

И о чем тут петь проникновенным баритоном?

Дюк ихний издали на потаскушку похож — и зеленый весь, как со злобы, что его мало уважают. Подумаешь, богатые трусы на стенах домов рококо наляпали И хваленая Дерибасовская — вообще Коминтерн какой-то! Опера? Ну, это одно хоть немного стоящее.

А уж чего и зачем было привоз красочно расписывать — конюшня, да и то неухоженная!

В общем на Одессу можно ругаться всю оставшуюся жизнь. Вы оттуда уехали, и вам не срезали там кошелек? Это больше, чем сто тысяч в Спортлото.

* * *

Летом в Баранче лучше. Но не потому, что летом лучше везде, а потому, что под окнами общежития волейбольная площадка. Под вечер тут собиралось некоторое количество народу — кто поиграть, кто просто так, кто попаясничать:

— Эй, Марадона! Мама дома? Нет!.. А сестра?

— Эй, у вас двоих на поле не хватает!

— Эй, у нас только двоих не хватает, а у вас всех шестерых не хватает.

— Ку!

Шанька с первого этажа высоко подкидывает мяч и, прежде чем его стукнуть в игру, успевает нахлопать себя по щекам. Когда совсем не хватало игроков, в ход шел со скамейки наш падре Шура. Будучи от волейбола далеким человеком, играл он свирепо.

С вестибюлем у него были полнейшие нелады, и вместо того, чтобы немного подпрыгнуть (с его-то ростом — хоть чуть-чуть), он бил себя пятками по попе, а провисший пас непременно стравливал в сетку со своей стороны.

Однажды нас вызвали играть в футбол на стадион, поросший репьями, раскосые жители степей, приехавшие на практику из Алма-Аты. Умело играли, черти: задавили по всем пунктам, мы насилу унесли перешибленные конечности.

Вендетта состоялась на волейбольной площадке. Они вдруг решили, что им тут оно чего-то светит. Никакого свету им не вышло. За сто шагов было слышно, как трещали от прямых попаданий мячом их вихрастые, кочевые тыквы. А, довершая весь этот хэллоуин, Костян, бренча на гитаре в проеме окна, пел очень дурацкую песню:

Однажды пьяный ежик полез на провода, И током поизжарило пьяного ежа! А-а-а-а-а-а-а! Двести двадцать киловольт.* * *

Ближе ко второй баранчинской зиме нас покинул Шура. Перебрался жить к Палычу. То ли устал бороться с кумаром, то ли решил быть поближе к главной кастрюле. Вобщем он съехал, и некому стало наставить нас, грешных, на путь истинный.

На его место вселился Вася Тутынин из нового выпуска. Вася был розов, комплектен, носил большие умные очки и играл в шахматы. Еще любил спать, несмотря на то, что в комнате собиралась очень шумная компания. Его, что ли, людские голоса убаюкивали?

Однажды заклеили ему очки черной копиркой, надели на лицо ему, спящему, стали тормошить, истошно вопя:

— Вася! Бежим! Корпус горит!

Бедный Вася вскочил, ломанулся в первом попавшемся направлении, наскочил на кухонный шкаф, завалив его при этом. Надо же, какой нервный оказался!

Вася отыгрывал на нас свои чувства в шахматы и по очереди нас с Минькой драл. Костян — тот хоть как-то сопротивлялся. Их партии продолжались более часу, и Минька, не выдержав такой муки, лез с подсказками. То Васе присоветует, как побыстрее кончить Костяна, то наоборот. Однажды Гибар, увидав такой троцкизм, изрек суровые горские слова:

— Вай, Миша! Ти нихороший чиловек! Тебя надо унитаз — и вода смывать!

Еще я пожаловался, что, когда он приезжает в войска, его фамилию всячески извращают: то Тупыгиным назовут, то Топтыгиным, то Пупыниным. Мы же посоветовали ему сменить фамилию на Путанин и идти работать на панель. А что еще от балбесов ожидать?

* * *

Начальник наш Юрий Васильевич, благообразного вида седой человек, был утомлен и умудрен жизнью, а также своей большой и ответственной должностью. Носил серый дорогой костюм и частенько заговаривался. И почему-то все его заговорки касались нашей разъездной группы.

Он постоянно нас путал. Называл Костю Мишей, путал Стояка с Фадей, а Миньке вообще говорил: «Эй!».

Не выдержав такого беспредела, Костян набрался наглости и назвал шефа Севастьяном Варлаамовичем. Тот поднял от бумаг умные беспокойные глаза, сдвинул на нос очки в тонкой оправе и, как обычно, ничего не понял.

К концу второго года наша ватажка немножко подфранцузилась: Миньку стали звать Мишелем, Фадю — Бовэ, Стояк стал Сержем. Еще Стояк вспомнил, что он древних польских и притом дворянских корней, стал зазнаваться, выпячивать вперед нижнюю розовую, как у ягодной барышни, губу, чаще гостить пролетом в Питере. У него там, видите ли, бабушка, и он единственный наследник престижной квартиры на петроградской стороне.

Дознавались: кто оставил на подоконнике баночку с майонезом? Так и не найдя хозяина, майонез пустили в дело, а Костян голосом конферансье объявил:

— Майонез Стоинского. Прощание с родиной.

* * *

Костян очень не любил политику — как внешнюю, так и внутреннюю. В то время народный любимец уже мостил пути во власть, а Костя, глядя в телевизор или куда-то дальше, язвил грустно и мудро:

— Ох и слез будет!

Еще его доставало скупердяйство шефа насчет отгулов. За субботу или воскресенье, проведенные в пути, положен отгул. Он все записывал в толстую тетрадь к Выругаеву и очень злился на шефа, когда тот говорил:

— Костя (или Вася), ну какие у тебя могут быть отгулы?

— А вот (на манер гроссмейстера), у меня все записано.

Раз он решил отомстить. В тот день шеф вышел из своего кабинета и объявил отделу:

— Меня завтра не будет…

Не успел он досказать, почему его завтра не будет, как Костян подсуетился:

— Юрий Васильевич! Ну какие у вас могут быть отгулы?

Шеф, как всегда, поморгал глазами и ничего не понял. Он просто хотел ехать на следующий день в арбитражный суд, для опротестования штрафа.

* * *

Второй раз Кольский полуостров принял меня более радушно. Лето, июнь, и никаких штормов. Правда, в ожидании посадки на теплоход пришлось жить в североморской «Ваенге», так как в «Арктике» мест не оказалось. Сосед по комнате попался на редкость разговорчивый. Приятели называли его Юрцом. Служил он на ракетном крейсере «Киев», что стоял на рейде Североморска. Юрец был еще очень молод и в свободное время любил поупражняться в красноречии.

Не пощадил он и родное судно, рассказав, как однажды на крейсер с концертом приезжал женский ансамбль «Березка».

Ансамбль водил с экскурсией по судну сам капитан, имея при себе наиприличнейший парадный мундир, и с нескрываемой гордостью рассказывал о мощи отечественного флота, как вдруг по громкой связи по крейсеру стал транслироваться разговор боцмана с коком. Наверно, на камбузе кто-то нечаянно нажал кнопку громкой связи, и вся команда вместе с экскурсантами узнала немало пикантных подробностей про мать, крестителя и ангелов кока.

Капитан побледнел, как будто его заставили чихнуть в чан с крахмалом, и стал теребить старпома за рукав, чтобы бежал и быстрее выключил.

На камбузе в это время боцман, скорее всего, увидел, что кнопка включена — взял да и выключил, чтоб не мешало вдохновению. Старпом влетел как ураган, ткнул пальцем в кнопку, и по судну пронеслось:

— Твою мать! Ты тут матюгаешься, а по кораблю два вагона б…ей шастает!

Когда у Юрца истощалось красноречие, я уходил на побережье слушать волны. Мне нравилось смотреть на чаек и бакланов, озабоченно клюющих песок возле кромки воды.

Незаметно приспела посадка на «Аллу Тарасову» — очень хороший, нет, самый лучший в жизни теплоход. Он тоже был полон солдат, но солдаты были веселые, летние. На верхней палубе, в общем салоне, громогласно хохотал огромной комплекции и латышской внешности детина:

— Ну, я и двинул-то ему всего только раз! За что же судить-то было?

Позже выяснилось: он действительно латыш, намял своему земляку за нелучшие дела физию, и его возили на суд в Мурманск. Правда, оправдали и отправили обратно в часть.

Веселый латышский богатырь оказался мне попутчиком: он и сопровождающий его лейтенант были из харловской части, куда и был мне вызов.

С теплохода мы перегрузились на мотодору, моторную лодку, так как в захолустной Харловке не было причала. Да, собственно говоря, вообще не было никакой Харловки — только войсковая часть.

С мотодоры пришлось выпрыгивать в прибрежную воду, и мне не повезло: сзади накрыла большая прибойная волна.

Мы шли по песчаной косе: впереди латыш с лейтенантом, сзади — я, всхлюпывая ботинками при каждом шаге.

Миновали старое поморское кладбище — все, что осталось от Харловки, славившейся когда-то императорской семгой. В конце кладбища, за выветренными крестами, виднелись две железные, крашенные в синий цвет, пирамидки с красными звездами.

— А это чьи могилы?

— А… Это? — охотно отозвался латышский детина, — приезжали к нам тут двое доработчиков!

В мокрых ботинках юмор и сатира воспринимаются очень плохо.

* * *

Семги в Харловке давно не стало. Она любит кристально чистую воду, а тут, на побережье, войска ПВО: дизельные кабины, из которых просачиваются в реку солярка, масло и прочий гайморит. Семга теперь живет в соседней Норвегии.

А насчет двух могил латыш-таки наглядел в прибойную воду. В тот день приехали в часть два маячника: дела поделать, со спиннингом побродить. Приехали на моторке и в тот же день уплыли.

Утром с маяка сообщили, что их лодку нашли пустой, вблизи острова. К вечеру на остров дул сильный ветер, и они не смогли причалить. Мотор нашли в воде, привязанный длинным ремнем к перевернутой лодке. Хотели, видимо, использовать его как якорь, но из-за этого лодку перевернуло. Выбраться в большой прибой на скалистый берег почти невозможно, а держаться на воде в спаспоясе можно недолго: в Северном море человек, попавший в воду, живет полчаса от силы, затем следует переохлаждение.

* * *

Много раз везло на погодные причуды. Январский Норильск, и температура за окнами гостиницы минус сорок восемь. Заштурмуешь аляску так, что становишься похожим на огромную черную электробритву «Бердск», и — в гастроном или в кафе, кушать оленьи сосиски.

На точки выезжать стоит только в глухом теплом кунге с печкой внутри. Кунг, или, вернее, военный автомобиль «Урал», подходит к дверям гостиницы.

В общем, не видел никакого Норильска.

В туркменский Ак-Тепе попал в июле, когда термометр выдавал сорок три в тени.

Извольте пожить, как древнегреческий циник, в бочке — в старой цистерне, оборудованной под жилье.

Днем лежал, обложившись мокрыми простынями, на койке, почитывая досужие исторические вымыслы. Ночью на пустыню опускалась неспокойная прохлада: выходил побродить по дорогам. Ночью здесь тишины не бывает. В оазисах противно верещат древесные лягушки и еще кто-то, по открытым местностям с топотом носятся ушастые ежики.

Охо-хо русским парням, которых судьба загоняла сюда служить. Есть ведь туркмены, много туркменов… Так нет же, туркменов — в Норильск! Должны же все узнать свою страну. Вот таковский, блин, туризм!

Вершиной счастья было плюхнуться на сиденье самолета, летящего на Урал.

Включил верхний вентилятор — вокруг лица завертелся прохладный воздух. Очень хотелось нажать кнопку вызова бортпроводницы, и когда она придет, закатив глаза, тихо прошептать:

— Стюардесса! Мне… очень… очень…хорошо!

Еще был Кизил-Атрек, куда пришлось добираться шесть часов из Кизил-Арвата.

Шофер ЗИЛа, коренной житель, Байрам-кули, всю дорогу молчал, но по приезде оказал восточное гостеприимство: пригласил во двор дома, разостлал ковер, накормил и напоил верблюжьей простоквашей — чалом.

На дворе была глубокая ночь, и в полной тишине откуда-то неподалеку доносились страшные звуки. Не то хрип, не то бульканье.

— Это спит мой верблюд, — сказал Байрам-кули, — три месяца он жил пустыня. Теперь пришел и спит.

В часть он повез меня на своем мотоцикле, и в свете одинокой фары часто виделось, как с телеграфных столбов слетают тревожные тени больших пустынных птиц.

Туркмения — это, прежде всего, дыни. К концу странствий я стал большим бахчезнаем. Перепробовал всяких: серые, крапчатые, желтые, полосатые в трещинах, как на старинных картинах, в сетках, продолговатые, как мяч регби, круглые и величиной чуть больше кулака.

Как чудесно выйти на какой-нибудь станции с поезда, идущего в Ашхабад, и возвращаться в купе, имея полукруглые руки. Есть, обливая подбородок душистым соком, пока в окне поезда проплывают серые неухоженные барханы. Заваривать в кружке зеленый чай и снова есть дыни.

Еще азиатские края были хороши тем, что здесь можно было разжиться интересными книгами. В то время, когда полки наших магазинов трещали от спуда графоманской литературы, в любом восточном городе можно было купить Цветаеву или Булгакова труднопроизносимого издательства «Казусы». Книги по тем временам еще крамольные, но здесь их печатали в надежде, что никто не купит.

* * *

Первый, после прибытия из командировки. день в отделе начинался как правило с написания командировочного отчета.

Сначала составлялся реестр расходов: на чистый лист аккуратно приклеивались дорожные билеты, ниже подписывалось, откуда и докуда следовал. Это было время освежать память воспоминаниями.

Бланк билета: Симферополь — Уфа. При заходе на посадочную полосу у «Ту-154» не сразу вышло левое шасси. Пришлось давать второй круг.

Или: Ростов-Киров.

При посадке на полосу послышался сильный хлопок. Позднее выяснилось: лопнула корда у одного из колес шасси.

В прессе об авианесчастьях ой-ой-йо-е как было не принято распространяться, но мы по своим надежным каналам знали почти все. Да, и раньше самолеты разбивались.

Фадя со Стояком с помощью книг по теории вероятности и подпольной статистике вычислили очень полезные цифры, но не очень утешительные: на двести взлет-посадок одна техническая неисправность без последствий, на шестьсот — авария с жертвами. И все равно это мизер по сравнению с нынешними показателями.

После приклеивания транспортных билетов отчет обрастал гостиничными квитанциями, прочими ксивками и становился похожим на цыганскую юбку.

Стояк, с целью халявы, вклеил в отчет ресторанный счет на шестьдесят три рубля пятнадцать копеек, где пунктом первым значилось шампанское. Думал, оплатят, но вместо этого вызвали к директору на воспитание.

Затем отчет подписывался кем только можно: зав. группы, зав. бюро, прочими крючкотворцами и относился в бухгалтерию. Там проверялся бухгалтером и сдавался расчетчикам.

Если перерасходовал умным способом взятую сумму — в зарплату скомпенсируют. Если недорасходовал — удержат.

Чаще всего удавалось неплохо экономить. Ездить в войска было выгодно: харч и спач бесплатен, а квитанции на обратном пути в аэрогостиницах стреляли у всяких туристов.

* * *

Однажды Костян на спор решил развеселить Ленусика. Он нашел в библиотеке ОТК годовалой засохлости букет, пришел к ее столу, плюхнулся на колени и стал сознаваться в любви. Лена оторвалась от бумаг и грустно спросила:

— Костя, тебе надо взаймы денег?

Она не рассмеялась даже тогда, когда опечаталась в одной ответственной телеграмме, вместо позывного «сабля» — «асбля». Хотя над этим смеялся даже Юрий Васильевич.

Бесцветный, клетчатый эксперт Бобиков ходил в рабочее время приставать к контролершам со сборочного участка, чего не одобрял старший контролер сборки Василий Потапович. Был он высок, как и положено старшему контролеру, — лыс, с заостренными чертами лица и по-птичьи устремленной ввысь шеей. Всякий раз при его виде на ум приходила песня: «Аист на крыше. Мир на земле».

Макарка на испытательной станции, что находилась на участке сборки, много безобразничал: корчил рожи, кидался гайками.

Вечером в общежитии устроили на него сафари. Макарка, как лягва, скакал по койкам, потом выскочил в коридор. За ним, угу-гукая, как горилла, бежали Гибар и ржавший конем Саня Пожарник. Костян был в засаде, и общими усилиями мы изловили Подосланного. Привязали к койке и стали насильно кормить дешевыми прошлогодними пряниками, найденными у Палыча. Думали, что получится пытка, а Подосланный жрал и лыбился. Потом играли в робингудов присосковыми стрелами, и проигрался Славка Аграрий. Когда он нес на себе Стояка, в дверь фойе, встревоженная топотом вплыла дородная комендантша. Серж поприветствовал ее по-парадному:

— Здравия желаю, товарищ комендант Хремлевского гарнизона!

* * *

Конечно же, была дедовщина в войсках, о которой вдруг закричали на всех газетных углах. Но помилуйте! Вся наша жизнь — дедовщина, а земля — и юдоль, и школа унижений. И унижения лучше всего воспринимать философски. Что плохого в том, что человеку, служившему два года в глухомани, вдруг захотелось развеселиться, и он завалился на кровать в начищенных сапогах и дембельском кителе: заставил двух салабонов раскачивать кровать, а еще одного бить в кастрюлю, изображая рельсовый стук. Еще двоих — бегать с фикусными кадушками, имитируя мельканье деревьев в окне вагона.

Картина называется «Дедушка едет на дембель».

* * *

Ох, и ушлые деды в Пертоминске! Один, к примеру, захотел разжиться новой шапкой за чужой счет. Смотрит: утром бесподобный салабон топает через плац к сортиру в совершенно новехонькой (ах, какая наглость!) шапке.

Как только салабон зашел в неосвещенный (а в этом-то и вся соль) сортир, дедок ворвался следом и на ощупь из низкой тьмы выдрал вожделенную шапку. Когда прибежал в казарму, то при освещении увидел, что шапка не солдатская, а офицерская. Оказывается, на первом очке в неосвещенном сортире пребывал майор, страдавший расстройством, а салабон проследовал на следующий номер. В общем, скандал. Самый большой вред и язва для войск — это, конечно же, землячество. Придет призыв из диких степей или со сверкающих льдом гор и сразу скучкуется: моя твоя не понимай, моя, моя работать не умей! Такой паразитизм не вызывает светлых чувств.

— Урюк! Ты служить приехал или землячить? Вот швабра, вон сортир.

— На киль пашоль!

За такую наглость и в лучших домах Ноттингема канделябром по голове дают.

* * *

В ожидании кукурузника до Васьково — беспросветный преферанс. Москвичи Пальох и Тухлята за глаза обозвали Фадю кузнечиком. Представители заводов часто встречаются вместе, вот и подглядели они где-то в Порозово подпрыгивающую Фадину походку.

* * *

Стали наступать незваные времена. С вырубленных виноградников смерчем катился по стране суховей. Водочные заводы тоже по приказу сверху сокращали выпуск. Наше маленькое выездное братство стало нервничать и чахнуть. В поселковом магазине по неделям стоит полный вакуум, и приходилось ездить куда-нибудь очень далеко. Померзнешь, натолкаешься и глядишь — начинаешь думать, как бы стать в отместку государству полным трезвенником.

В довершение всех неприятностей Баранчу покинул Палыч, и главная суповая кастрюля стала сиротой. Вообще Палыч уехал в Ростов, страна трезвела, училась делать легальный бизнес и понемногу гибла.

* * *

Было это на Тихоокеанском флоте. Один молодой комитетчик инспектировал сторожевой корабль. Ходил вместе с капитаном, совал нос, как и положено, во все щели, задавал команде провокационные вопросы. Потом вдруг сказал:

— Я на минуточку! До гальюна и обратно!

Но ни в какой гальюн он не пошел, а спустился в механическое отделение и в какой-то укромный уголок подложил учебную мину с инвентарным номером. Поднялся на палубу и сказал капитану обидные слова:

— Совсем вы потеряли бдительность. У вас на корабле заложена мина с часовым приводом.

Ох, и напрасно он похвалился проведенной операцией. Не знал, глупый, что именно в том же самом хитром уголке, где он приладил собственность КГБ, механик судна прятал фляжку со спиртом, к которой по нескольку раз за вахту прикладывался.

Вот и теперь, буквально через минуту после ухода особиста, он потянулся в хитрое место за фляжкой и увидел… мину!

Перекрестился — не помогло: мина как лежала, так и лежит. Недолго думая, осторожно поклал ее в мешок, открыл иллюминатор — и за борт. Меж тем радостный особист уже ведет к месту потери бдительности понурых капитана и старпома. Открывают — а мины нет! Что ты, голубчик! Тебя, наверно, укачало от рвения к службе? Видишь? Никакой мины нет! Механик молчит, ничего не видел. Особист — в крик:

— Мина! Моя любимая казенная мина! Меня же за нее повесят!

Полдня он бегал по кораблю с криками:

— Подлецы, отдайте назад мою мину! — а потом горько затих в каюте.

После его отъезда механик сознался капитану, что это он выбросил за борт комитетную подлянку, и кэп его хвалил.

А вы спрашиваете, в чем секрет непобедимости нашей армии. Если сделать армию профессиональной и трезвой, она не даст достойного отпора даже зулусам.

Очень нравилось слушать войсковую феню, то есть засекреченную речь. Куда там Эзопу с Лафонтеном! Ехали на дальнюю погранзаставу. Зам командира извлек из куртки портативную рацию и стал в нее озабоченно наговаривать:

— Лесник! Лесник! Чем заняты сейчас кузнечики?

Сквозь потрескивание ответно донеслось:

— Кузнечики поели росы и теперь сидят в травке.

— Передай кузнечику с красной крапинкой, что если сейчас кузнечики не выберутся из травки, то он сам сегодня будет скакать у главного зоолога!

Кругом глухомань, тайга и дикие звери. Медведи повадились бродить по помойкам и забираются в продуктовые склады. Их за это отстреливают и кладут в суп. Шаткое равновесие в природе. А вот с пригорка видна мутная вода протоки Амура. Два китайца плывут в длинной лодке и что-то едят:

— Чифана, корифана!

* * *

Матерые обалдуи уже отработали положенный срок, но покидать завод не торопились.

Костяну просто нравилось бродяжничать по стране. Стояк ждал, когда же наконец высветится дело с квартиркой в Петербурге, а Фадя просто привык к компании и не хотел терять публику. По вечерам он часто брал гитару и мощным голосом, не лишенным приятности, поведывал, что под ольхой, опять-таки, задремал молоденький есаул.

Баранча — место татарское, и слово это вроде бы как переводится ямой, зинданную скуку плена иногда скрашивала своими приходами Доминушка — юная местная жительница. Я говорил ей, что неплохо бы носить из дома лепешек. Взамен обещал налепить свистулек и глиняных козликов. Видимо, так и не осилив в школе «Кавказского пленника», она хлопала пышными от природы ресницами и ничего не понимала.

Еще приходил старый вор Борис. Очень старый и авторитетный. Жил он по-нищенски, но иногда к общежитию подкатывали иномарки, и после их отъезда старый Борис угощал французским коньяком. Каждый раз просил меня спеть одну и ту же песню:

Дорогая, стоят эшелоны. Скоро, скоро простимся с тобой. Пулеметы поднял на вагоны Вологодский свирепый конвой.Иногда спрашивал его, как жилось на Колыме. Он отвечал, что по-всякому. Порой лососину из бочек ели, а чаще долила голодуха. Раз поймали ворону и варили ее часов шесть. И все равно — зубы сломаешь. Про другое рассказывать не любил. Стояку все чаще ударяла в голову его дурная дворянская кровь. Ради куражу он просил сестер Ру, двух абсолютно одинаковых чернявых близняшек, поплясать на столе канкан, на что они соглашались крайне неохотно. Он ужасно страдал оттого, что не мог определиться: кто же из сестер ему больше подходит в спутницы жизни, и часто донимал нас душеизлияниями.

Как-то в субботнее утро он бегал по общежитию в гневе. Кто-то повесил на дверь его комнаты деревянный круг от унитаза в виде бублика, разрезанного с одной стороны. Потревожил и наш сон. Минька сказал ему:

— Стоинский! Ты очень несчастный человек. Ты никак не можешь разобраться, кто тебе нужен: Ирка или Инка. Поэтому мы вчера бродили по поселку, чтобы найти подкову, которая бы принесла тебе удачу. Но взгляни на этот чудесный подсрачник, который нашли в туалете. Он очень похож на подкову и принесет тебе много счастья и лет жизни.

Миха, маленький белобрысый Минька, иногда вспоминал, что он призер института по гимнастике, и утром выходил на турник. Он проделывал на нем все, что только может человек, и под занавес, когда во все окна таращился народ, вертел без ремней солнечный круг.

— Во, алкаш дает!

— Смотри, как вертится, нахал!

— Что, Миха, в винном пусто?

Минька спрыгивал с турника и, обозвав зрителей козлами, поднимался пить чай.

Потом шли загорать на Мызу, где возле Дома культуры, на берегу пруда, стояла вышка для прыжков. Миха и там показывал мастерство, ныряя с десяти метров головой вниз. Вечером, надеясь на плоды дневной рекламы, мы шли продавать Мишку в женское общежитие за бутылку водки. Но его почему-то не покупали: говорили, что его надо выпустить — пусть побегает, подрастет.

* * *

Прав, конечно же, прав был беспокойный философ Гумилев, говоря, что у всякой общности, как и у живого существа, имеются рождение, жизнь и смерть. И незачем присягать стране, которая отжила свой срок. Незачем цепляться за то, что скоро станет памятью. Наше маленькое бродяжье братство было обречено стать звонким осенним листопадом, и его было совсем не жалко.

Вся наша веселая, беззаботная жизнь холодной шелковой ниточкой была привязана к оборонке. Оборонка стала готовиться к гибели.

Сама же ты, страна, себе на погибель понарожала политиков и всяческих пассионариев.

* * *

Были большие города, но от них осталось немного воспоминаний. Так… фрагменты, сыпучие блестки. Новосибирск — холодный пыльный ветер. Барнаул — дома ссыльных при въезде в город. Вологда — красивая древняя архитектура. О Москве вспомнить нечего. Петербург украли поэты.

Носило еще к морю Лаптевых, за хребет Черского. Здесь Индигирка из берегов вымывает мамонтовых костей больше, чем топляка.

За две недели до окончания отработки пришло указание явиться на остров Моржовец, что на Белом море. Нарушил традицию — отправился в путь сразу. Очень хотелось день в день, через три года, покинуть эти места. Как ни странно, нашелся в трансагентстве билет до Архангельска на утро.

* * *

Большое время становится памятью, а междугородный автобус все еще несет человека сквозь нестойкий сумрак июльской ночи.

Уютно гудит под полом сильный венгерский дизель. Водитель давно выключил верхние плафоны, и только в проходе под сиденьями мерцают тревожно фиолетовые огоньки.

В окнах, медленно качаясь, проплывает загадочный ночной лес, кое-где подсвеченный неразборчивыми блесками дальних деревень. Скоро в сознание спящего ворвется мощный шум аэропорта, и он полетит в далекий город.

Но в конечный пункт назначения не поедет, и не потому, что отменен рейс теплохода, а самолет туда только через неделю, а потому, что от этого ровным счетом, ничего не изменилось бы в жизни страны, которой и не станет. Побудет пару дней в городе ангелов, где воздух пахнет рыбой и морской пеной, и вскоре насовсем покинет военный мир.

Понемногу это время станет бессвязными обрывками памяти. Вот капитан, жутко оскалившись, с брони вездехода стреляет автоматной очередью в стадо оленей. Еще зачем-то грязные, неухоженные лебеди в холодной зимней воде на феодосийском причале, жадно глотающие брошенный хлеб.

Снеговые тучи над кольским зимником. Аэропорты, вокзалы, плывущие под серым крылом города.

* * *

Спустя четыре года мне случайно встретился на екатеринбургском вокзале бывший начальник Юрий Васильевич. Говорили об обыденном, прощаясь, он сказал:

— А зря ты тогда не поехал на Моржовец. Там тебя очень ждали москвичи, чтоб перекинуться в картишки.

Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

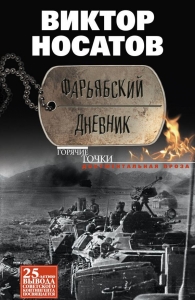

Комментарии к книге «Представитель П/Я», Николай Жеребцов

Всего 0 комментариев