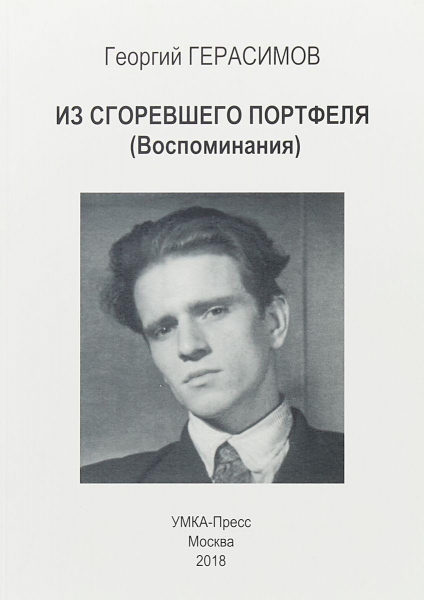

Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)

Герасимов Георгий Павлович

А. Герасимова. Предисловие

Мой отец Георгий Павлович Герасимов (14 февраля 1928 – 20 июня 2003) ничем выдающимся не прославился, несмотря на то, что обладал художественными талантами и человеческими достоинствами. Но несомненная заслуга его и большая удача – то, что в своем небольшом автобиографическом сочинении он сумел точно и честно зафиксировать живой кусок эпохи. На войну он не успел по возрасту, к ответственности не привлекался, ни за отчизну, ни за убеждения не пострадал. Постоянно твердит: «повезло», «я счастливый человек»... Ясное дело, повезло. Это можно сказать вообще о каждом, кто во всей этой многоступенчатой мясорубке остался жив, да еще и потомством обзавелся – если, конечно, принять жизнь человеческую за непреложную ценность; но тут наши бодрые борцы-безбожники вряд ли уступают своим верующим оппонентам. Не только сам уцелел, но и родители остались живы (точнее, умерли своей смертью – какое, если вдуматься, ужасное выражение, как смерть может быть «своей»?), причем никто не отсиживался, не прятался, наоборот – активничали и не скрывались. Воистину: «были ли репрессированы, и если нет, то почему?» Получается, едва ли не каждый из ныне живущих может рассказать невероятную историю о том, как выжили его родители или деды-прадеды. Вот и папе нашему повезло, хотя, по сути, он неудачник, как и все его поколение. Революция своих детей хотя бы пожирала, а этих преданных, искренних, горячих людей советская власть даже не съела – пожевала, помусолила и выплюнула догнивать на обочине. Он даже воспоминаний своих не окончил, и обрываются они (по крайней мере то, что сохранилось) на весьма показательном месте: в тот момент, как его забрали в армию. Дома папины писания считались скорее блажью, чем необходимостью, мы уговаривали его продолжать, но было ясно: сомневаясь (в том числе неоднократно на этих страницах) в их необходимости, он недалек от истины. Он даже ездил в дом творчества, как настоящий писатель, сидел там неделями за машинкой, я как-то навещала его там. Потом, синхронно с крахом перестройки (в 1998 году), бабахнул инсульт, и лежание на кровати перед телевизором превратилось из свободного выбора в единственную возможность.

Конечно, мои художества тоже не могли способствовать спокойствию и душевному здоровью. Не знаю, как сохранять спокойствие, когда любимая дочка, в которую столько вложено, круглая отличница, почти вундеркинд, вдруг бросается в объятия непонятных существ и веществ, наплевав на все человеческие ценности. Папа был достаточно широк, чтобы приветствовать перестройку в надежде, что его страна и народ наконец выберутся на верную, вымечтанную отцами и дедами дорогу, но отказывался понимать, при чем тут грязные клеша и сомнительные знакомства. Было дело, мы с ним полгода не разговаривали, – и думаю, он меня тоже до конца не простил, в основном за то, что я вынудила его на крайние меры. С горечью вспоминаю, что тогда (в 1986 году) я даже была как-то рада такому повороту событий: вот и у меня конфликт с родителями, всё как у людей.

Думаю даже, папу было бы легко склонить к лояльности по отношению к моим сомнительным друзьям и увлечениям, но он, как бывает во многих семьях, ринулся поддержать мамину строгость, переборщил и сам пострадал больше всех. На самом деле папа был совершенно прав, и я никак не могу перестать об этом думать, чем дальше, тем настойчивее. Стоило ли «нищее наше кочевье», как я называю его в тогдашнем стишке, таких жертв? Уж не знаю, понимал ли он, что моя фронда – во многом его наука. Тоже ведь какая-никакая революция, хоть и в других одеждах. А революция была привита прежде всего папиными рассказами, въелась, так сказать, с молоком отца. Не забуду, как он стучал на меня кулаком, огромным, не писательским своим кулачищем по хлипкому кухонному столику, когда я (лет в 12? 13?) заикнулась, что Солженицын предатель и «литературный власовец», как его клеймили в «Литгазете». «Павлик Морозов!» – бушевал папа, и даже мама не могла его унять, а я с того момента начала что-то своей девственной башкой соображать. Сталина, правда, они ругали хором – мама и папа. Оба в детстве и юности честно обманывались, у обоих было опубликовано по стишку «о великом и родном» в правоверной пионерской прессе, оба безоговорочно приняли 20-й съезд, ворчали в застойные годы, с восторгом приняли перестройку. На большее их не хватило, несмотря на то, что среди друзей водились и диссиденты, и подписанты, и будущие эмигранты.

Еще пару слов о папином актерстве. С ним вроде бы было покончено, но оно постоянно давало о себе знать, проникая в повседневную жизнь. Например, рассердившись на нас, папа мог крикнуть: «Вы меня до второго инфаркта доведете!» Ситуация была нешуточная, но становилось смешно – никакого первого инфаркта у папы никогда не было, а в тот момент он свято верил, что был. Видимо, именно это умение вживаться в роль провоцировало в принципе милосердную, но не терпевшую пафоса маму на то, что выводило папу из себя и заставляло меня вслед за ним кричать ей: «Не иронизируй!». Тут уже всем становилось смешно и неловко, ведь значение этого слова было мне, шестилетней, неведомо. Однажды папа пошел гулять с собакой и пропал на полдня, а когда вернулся, смущенно объяснил, что познакомился на улице с другим собачником и на вопрос того, чем он занимается, наврал, что «физик-теоретик». Следующие три часа он рассказывал новому знакомому о загадках и достижениях теоретической физики; дело было в середине 70-х, тема модная, современная, а папа очень много читал и все знал. В другой раз в классе пошло поветрие: грызть ногти. А у папы был отличный микроскоп. Он развел «культуру» каких-то особенно отвратительных бактерий, принес к нам в класс свой микроскоп, взял у всех детей пробу из-под ногтей, с понтом положил на стеклышко и показал всем желающим копошащихся мерзких тварей.

Иногда, особенно в раннем детстве, он разыгрывал для меня целые моноспектакли, очевидно, сам получая не меньшее удовольствие, – об этом я пишу и в примечаниях. А однажды напугал до полусмерти: уже вечером, перед сном, скорчил такую страшную рожу, что я с воплем бросилась спасаться – конечно, к нему самому, к кому же еще? Я эту рожу помню до сих пор – перекошенную, дрожащую, как желе, – и до сих пор боюсь. Он был несколько смущен произведенным эффектом.

Хорошо помню, как смотрела и пересматривала фотографии, где папа «в ролях». Меня завораживал сам факт того, что один человек, да еще хорошо знакомый, может так по-разному выглядеть: «и это ты? – (о «Перелеснике»), – НЕ ТЕТЯ? не может быть!» И, конечно, любовь к сцене, полное отсутствие страха перед ней, потребность «выступать», что-то для всех изображать, исполнять стихи и песни, – папина наука. Хвать вместо микрофона рожок для обуви, и вперед: я и Зыкина, и Магомаев, и Аркадий Райкин... Но тут, пожалуй, пора прерваться: остальное вы сами знаете.

Хочется выразить отдельную благодарность моим близким, без которых не было бы этой книги. Сквозь все пертурбации, через которые прошла наша бывшая квартира на Малой Грузинской и ее многочисленное содержимое, мой сын, внук автора Алексей Радов сохранил единственный экземпляр оригинала – черновую машинопись. Я ее отсканировала и одну из копий отвезла в Днепропетровск Виктору Борисовичу Герасимову, сыну папиной сестры Музы Павловны.

У меня всё руки не доходили, а он (вовсе не профессионал) взялся, «распознал» этот местами трудночитаемый текст вместе со всей рукописной правкой (а почерк у папы плохой, непонятный – у меня, правда, еще хуже) и прислал мне, тогда я уже волей-неволей осуществила финальную корректуру и составила примечания. Титульный лист, правда, утерян, и я рискнула выбрать название на свой вкус из упомянутых в тексте вариантов.

Авторский текст представлен практически неизменным, исправлены лишь очевидные ошибки и опечатки, в угловых скобках – немногие конъектуры на месте случайно ошибочных, плохо читающихся или пропущенных при перепечатке слов.

А. Герасимова

Вступление

Так мы жили. Такое было время...

(Из разговоров)

Давайте условимся сразу: специального предисловия не будет. Что, зачем и почему я пишу, станет ясно и без него. Однако кое о чем договориться с читателем следует. Посему – все-таки вступление или предуведомление.

Задумывалось и начиналось все это, пожалуй, уже лет тридцать назад человеком, по моим теперешним понятиям, еще молодым. Активно записывалось в конце пятидесятых – начале шестидесятых, когда возникла вера, что писания эти могут увидеть свет. Потом оказалось, что дело табак, что они – мартышкин труд. Мало сего, при том образе мыслей, который я никогда не умел скрывать, запечатленный на бумаге он мог составить еще больший криминал, нежели мнения, выболтанные с определенной степенью сдержанности публично или с меньшей – в частных разговорах. Как-никак, а эпоха сталинщины закончилась, и доносы, не подкрепленные собственноручными, полученными не под нажимом признаниями, уже не имели того веса. Короче – не следовало составлять компромат на самого себя. И все же возникшая уже привычка фиксировать нечто неизвестно для чего, в расчете, вероятно, на «будущие поколения», – образовалась. И нет-нет, <да и> продолжал я заполнять страницы амбарных книг, этаких здоровенных в картонных переплетах тетрадей, своими откровениями. И валялись они в ящике письменного стола на даче, строенной еще родителями в середине тридцатых. В подмосковном Крюкове на даче, которая уцелела в сорок первом и стала моим Болдино, Спасским-Лутовиновым, Мелеховым. Сие подтверждает и такое четверостишие тех лет:

Бывает болдинская осень,

Бывает в Крюково весна...

Пусть я у Музы недоносок,

Но все же матерь мне она.

В семьдесят шестом дачка из списанных трамвайных шпал, окруженная спутником Москвы – городом Зеленоградом, – сгорела. Вместе с ней и мой архив. Это был уже второй пропавший архив. О том, куда делся первый, расскажу в своем месте.

В последнее десятилетие, окончанием которого стал апрель восемьдесят пятого, я многократно возвращался к мысли-мечте об этой своей так и не написанной книге. И даже вновь делал заметки. Но все это было спорадически и несерьезно. Основательно сесть за работу подвигли меня три обстоятельства. Первое из них – требование одного моего друга, литературного критика, в течение нескольких вечеров терпеливо выслушивавшего мои россказни и даже предложившего название будущей книги: «Из сгоревшего портфеля», чтобы я немедленно записал все то, что поведал ему. Второе – наличие свободного времени. До своего шестидесятилетия, до пенсии я никогда не имел его, ибо почти всю жизнь вкалывал на двух работах: в театре и в газете, в редакции и дома. Днем официально, а утро, вечер, выходные, отпуска – над переводами с литовского. Так было тридцать последних лет. Дочка даже спрашивала: «А что такое отпуск? Это когда все пишут и пишут?». Так прожили и я, и моя жена свою жизнь. В четыре руки, в среднем по двенадцать часов в день. Из года в год. Теперь одна из составляющих отпала, а привычка-то сохранилась! Вот и осмеливаюсь сидеть за столом для души.

Третье: желание доверительно поговорить с тем, кто решится прочесть мой труд, который не собираюсь называть ни автобиографическим романом, ни мемуарами, ни модным ныне словечком – эссе, ни просто книгой. Пожалуй, ближе всего – исповедью, ибо она не только признание во грехах, но и заявление о своей вере, поток воспоминаний и сегодняшних впечатлений, где смешивается и давнее, и сиюминутное, мелочи быта, мечты, надежды, боли и радости, мнения человека, прожившего свои шестьдесят в нелегком нашем веке, записанные им самим в конце восьмидесятых годов, о вопросах глобальных и о «гвозде у меня в сапоге». Не претендую, что высказываю истину в последней инстанции, но готов отстаивать все, о чем говорю. По въевшейся годами привычке, рассматривая какой-нибудь предмет, какое-либо явление, частенько полемизируя сам с собой, пытаюсь выдавить из себя «внутреннего редактора», который всю сознательную литературную жизнь зажимал мне рот, стоило лишь подумать о написании такой исповеди. И, клянусь тебе, возможный читатель, что буду абсолютно правдивым, пусть это не всегда представит тебе мою особу с лучшей стороны. Говорят: скромность украшает. Не будем приукрашиваться! Все как есть! Достало бы сил не выставлять себя лучшим, чем был на самом деле.

И еще одно условие: не собираюсь цитировать никаких документов, опираюсь лишь на собственную память, на свою совесть. Поэтому заранее приношу свои извинения читателю, если обнаружит он ошибки в именах, датах, даже фактах – я запомнил это именно так, так мной было услышано, увидено, прочтено и осмыслено на протяжении почти полувека сознательной жизни. Все, о чем пишу, было и есть с нами, со мной. Во многих случаях употребляю измененные имена просто по той причине, что не помню подлинных или не желаю обидеть кого-то из тех, кто кажется мне достойным жалости. Скверная у меня память на имена. В общем, здесь выжимка из всего пережитого мной, и не только мной, ибо включаю я свидетельства, мнения и соображения других людей, с которыми согласен, – что не всегда оговариваю и как бы присваиваю их.

Верю, что кому-то сгодятся показания и мысли человека, бывшего современником и свидетелем, а иногда и участником всяческих событий, подвигов и преступлений, человека, принимавшего жизнь своих близких, своего народа, государства и мира близко к сердцу, считающего себя, пусть слишком самонадеянно и без особых оснований, наследником и последователем уникальнейшего явления в жизни человеческого духа – российской интеллигенции. Да поможет чему-то моя исповедь. Нет. Не чему-то, а избавлению моего народа (вишь, на что замахиваюсь!) от страха, лжи, заблуждений, неверия, скепсиса, от отвычки договаривать все до конца, безбоязненно выкладывать свою позицию. Ныне, когда пишу я это вступление, идет лето восемьдесят восьмого года, третьего года перестройки и гласности, эпоха ликования многих прежних молчунов и лгунов, дескать – разрешили! Вот какие мы смелые. Но произнесши «а», не торопимся сказать «б», «б» может выйти боком. Тешу себя надеждой, что на протяжении жизни не очень лукавил, часто во вред себе говорил, что думаю. Правда, давно перевожу рассказы литовского сатирика Витауте Жилинскайте, поднаторел в эзоповом языке, научился не только читать, но и писать между строк. Некоторые сегодняшние публицисты стремятся ныне выдавать свои соображения прямым текстом, честь им и хвала. Кое-кто из них и в застойные годы многое себе позволял. Преклоняюсь. Но вот точки над i и ныне еще не все ставят. Кричат о плюрализме мнений, к примеру, и тут же молятся на монолит решений партии. Правящей и единственной. Нонсенс! Реникса! У тебя с кем-то различные взгляды на довольно существенные вещи. Большинство приняло его точку зрения – такое уже неоднократно бывало в нашей истории – и вот ты, из-за иезуитски требуемой от тебя солидарности и партийной дисциплины, вынужден смиряться с неприемлемым для тебя порядком вещей, вынужден наступать на горло собственной песне и идти против своей совести, в надежде, мол, «история рассудит». История, как мы видим, рассуживает и осуждает и сталинщину, и волюнтаризм, и застой – а это семь десятков лет нашей несгибаемой генеральной линии. Хватит! Пора покончить со всеми этими играми! Надо думать и договаривать все до конца. Авторитаризм стал ругательным словом, но единственная в стране правящая партия, глядящая в рот своей верхушке и подкармливаемая из ее рук, единственная в стране политическая сила, сметающая и порой жестоко отбрасывающая со своего неверного, как позже выясняется, пути всех инакомыслящих, обязательно приводит к диктатуре личности, демагогически объявляющей себя гарантом диктатуры передового класса – т. е. к авторитаризму. Разве я не прав? Разве не лежит эта тривиальная истина на поверхности всех наблюдаемых нами событий и явлений, происходивших и происходящих в нашей стране, да и не только в ней? Доколе будем награждать высшими орденами СССР всяких Ким Ир Сенов, Чаушесок, душащих свои народы «коммунистов» сталинского разлива, застывших на его кровавых принципах в позиции прутковского рыцаря, что «всё в той же позицьи на камне сидит»? Доколе будем молчать о том, что известно всему миру, о всех тех беззакониях и мерзостях, преступлениях и жестокостях, которые вопиют к справедливости, чести и правде в наших перестроечных лозунгах? И ради чего? Ради сохранения того пресловутого «единства» международного коммунистического движения, что давно уже не существует? Ради вышвырнутых на свалку истории ложных теорий, ложных догм и принципов, не оправдавших себя, зачастую поддерживаемых людьми, лишь называющими себя коммунистами, переродившимися, изолгавшимися, превратившимися в китайских мандаринов, сановников и вельмож типа Жданова, Суслова, Романова и им подобных? Несть им числа, смрад от них по всему земному шару. Доколе?! Все эти «вожди», большие и маленькие, присосались к своим тепленьким местечкам, готовы на все, лишь бы удержаться на них. Готовы к провокациям, подлогам, доносам, убийствам, да, да – и к убийствам! Лишь бы продлить свое правление. Готовы сжить со свету каждого, кто осмелится не только противостать им, не только возразить, но даже слегка покритиковать. Правда ненавистна им. Они идут на союз с любой нечистью, с любой самой темной силой, с мафией, антисемитами, националистами, демагогически натравливая на интеллигенцию серых и бесталанных «писателей», некомпетентных директоров, бездарных и завистливых неудачников всех мастей и рангов. Любая «революция сверху», пусть и преисполненная самых благих намерений, когда верхи поняли, что так жить дальше нельзя, что впереди пропасть, что, повремени, и начнется подлинная и кровавая «революция снизу», – ничего изменить не может. Власть вынуждена оставлять привилегии тому клану, что все годы поддерживал ее, из недр которого она вышла. Таким образом коррумпированная привилегированная прослойка продолжает существовать и осуществлять власть не только на местах, но и в центре. Замена некоторых, вконец разложившихся бонз типа Романова или Гришина ничего не дает. Система сохраняется. И ничего из подобной перестройки-революции не выйдет. Ежу понятно. Простите меня, но о добровольной передаче, самоликвидации любой власти (исключая выкрутасы, которые может разрешить себе гнилая буржуазная демократия, чему мы не раз были свидетелями) во всей истории человечества мы что-то не слыхивали. Поэтому возможность смены системы дает обществу лишь законная альтернативная сила, партия, находящаяся в оппозиции к правящей. В социалистическом государстве она, сохраняя, как вдалбливали нам на политзанятиях долгие годы, основополагающий принцип общественного владения средствами производства и препятствуя эксплуатации человека человеком, дает каждому отдельному труженику право получать по труду, присваивать определенную часть прибавочной стоимости, что безусловно стимулирует производительность любого труда на пользу всему обществу. Мы же как черт ладана боимся самого термина: «частная собственность». Такая альтернативная партия, основывая свою власть на действительном волеизъявлении народа, может бескровно взять впасть. Если хотим мы выжить как народ и государство – мы обязательно придем к этому. Никакой «плюрализм» в одной, монопольно правящей партии ничего обществу не даст. Демократический централизм – счастливая выдумка недобросовестных властолюбцев, всегда размахивающих от имени народа жупелом опасности, грозящей этому народу от внутренних и внешних врагов, – сможет задавить любую попытку «плюралистических» слабаков, гнилых интеллигентов, поверивших в гласность. При наличии же альтернативной партии, где, боюсь, тоже будет немало демагогов и лезущих к власти деятелей, ни один представитель правящей, ни один бездельник, проворовавшийся подлец, подхалим и бездарь, или даже ловкий демагог, клянущийся Марксом, Лениным, Горбачевым или еще кем угодно, но заваливший порученное дело, в своем руководящем кресле не усидит. А ежели полезет туда некомпетентный человек из оппозиции, то и ему народ долго властвовать не даст, не будет еще у такой особы крепких корней и связей, приобретаемых долгим нахождением в номенклатуре. Выгонят его. Выметут. И сменит его не очередной деятель, а представитель иной команды... Несчастная Италия – сорок правительств за сорок лет. А разве сравнишь уровень народной жизни? Или та же буржуазная Франция, или Швеция? Э, да о чем говорить! Народ должен иметь право выбора. И не как Адам – единственной Евы... И не под нажимом властей предержащих, что пока повсеместно происходит в соцстранах, где в конституции содержится статья о направляющей и руководящей роли единственной партии. Народ должен заставить шевелиться политиков, юристов, экономистов, – представляющих разные точки зрения. Тогда он сможет стать владыкой своего бытия не на бумаге, а на деле. Почему капитализм, сохраняя и охраняя основополагающие ценности частнособственнического присвоения прибавочной стоимости, может разрешить себе такое, может допустить «игру в демократию», а нам, на социалистических принципах, слабо? Повторяю – добровольно власти никто не отдает. Никто. Никогда. Речь и об отдельной личности, и о системе. И если мы поняли это и не собираемся раздувать новую гражданскую войну, то лишь осознание права личности и народа путем свободного волеизъявления, через свободные выборы своих представителей изменить порочную систему – единственный выход из болота, в котором Россия барахтается семь десятилетий.

Смотрите, какой я, оказывается, пророк – вступление это писано в начале восемьдесят восьмого, до победы Солидарности, до «бархатной революции» в Чехословакии, до свержения Хонеккера, Живкова, до, может быть, несколько поспешной казни Чаушеску... Нет, я не кровожаден, но... Собаке – собачья смерть! Идет январь 1990 года. Сегодня обо всех этих «бывших» наши говорят: «тиран, вор, палач, убийца». Народ казнил Чаушеску, предает суду Хонеккера и Живкова, с треском выгнал Якиша и вернул к государственной деятельности Дубчека, а президентом сделал недавно лишь отбывавшего тюремный срок Вацлава Гавела – честнейшего и талантливого человека, писателя и правозащитника, два десятилетия шельмовавшегося не только чехословацкой мафией, но и нашими убежденными защитниками социалистических ценностей. А ведь так еще недавно – два месяца назад, прекрасно, куда лучше нас, зная цену всем этим бандитам, наши сегодняшние вожди перестройки (по моему глубокому убеждению, недалеко от них ушедшие, а то и тон им задававшие) целовались с ними, братались... Ну не безнравственность ли? И хотят, чтобы мы им верили... Когда осенью восемьдесят <второго> в одночасье прекратилась деятельность нашего Генерального, лишь пару дней назад выступавшего с «основополагающим» докладом в годовщину революции, когда наша пресса и политорганы уже подняли визг о необходимости всем народом «изучать» ценнейшие указания дряхлого маразматика, – мы с одним нашим редакционным деятелем, отставным полковником, вышли с траурного митинга, и он тут же понес Брежнева, – я не утерпел и спросил: «Как же ты еще вчера ратовал за то, что необходимо изучать доклад этого корифея марксизма?» И он не смущаясь ответил – «То было вчера...»

Жутко, когда такой уровень порядочности сохраняется и у наших нынешних «корифеев». О Ким Ир Сене – молчим, о выживающем из ума диктаторе Кастро – глухо поварчиваем, но всеми силами поддерживаем его режим. Да и не успеваем поздравлять тех «коммунистов», что на волне народного гнева на какие-то дни приходят к власти, как это случилось в ГДР или Чехословакии, а через пару дней летят вверх тормашками прочь! Продолжаем играть в давно дискредитированную игру: лишь бы провозглашал себя вождь сторонником марксизма – и уже хорош. А вот гадкий убийца Пиночет не переизбран, и мы ликуем. Хотя кровавый чилийский диктатор собирается уступить свою власть демократически избранному президенту без особых условий, согласно закону... Или воем по поводу того, что американцы вторглись в Панаму и арестовали диктатора и торговца наркотиками Норьегу – ах, ах, нарушили суверенность государства! А этот Норьега не передал власти законно избранному президенту, аннулировал результаты выборов. Разве не так? Китайский Ли Пен беспрепятственно душит демократическую оппозицию, а мы молчим и шлем дружеские поздравления... Когда же в среде наших политиков возобладают моральные принципы? Или я слишком требователен? Забываю, что политика – грязное дело? Или слишком прекраснодушен? Пока не отправим «на пенсию» всю нашу прогнившую верхушку, всё в стране будет замарано ложью. И никогда не поверю, что Чаушеску или Живков смогли отправить в швейцарские банки сотни миллионов награбленных у народа долларов, а наши – чисты, как ангелы небесные. У них ведь куда больше возможностей было: и времени – семь десятков лет, и страна – не чета нищей Румынии или маленькой Болгарии... Восточноевропейские мандарины из наших рук смотрели, нам подражали... Пока не избавимся – все останется по-прежнему. Самое время помянуть слова великого пролетарского гимна: «...до основанья, а затем...» Только применительно не к исконным врагам тружеников – царям и буржуям, – а к своим кровососам. Ко всем этим Лигачевым, Гришиным, Романовым, Медуновым, Алиевым и прочей мерзости, как ушедшей в тень, так и до се выставляющей свои «принципы» в качестве примера для народной жизни. А мы даже брежневской семейки не можем тряхнуть, чтобы отобрать незаконно нажитое, а мы пойманных с поличным взяточников по суду обеляем – ах, несчастные, а то, что у них при аресте изъяты в доход государства миллионные ценности, так того наше правосудие видеть не желает, спросить, откуда сие, – не осмеливается... Еще бы – «правовое государство»! Не пойман – не вор. Разве сам взяточник признается, что брал? Позор! Все они повязаны одной веревочкой. Народа не обманешь. Как хочется верить, что удастся вывести на чистую воду всю эту камарилью. Сколько терпеть будем? Врага искать – жида, кооператора, мелочь аппаратную – бюрократа? Главный и основной враг народа – они, верхушка Политбюро, ГБ и армии, давно и накрепко усевшиеся на нашей шее. И все карабахские, все ферганские дела, если копнуть поглубже – дело их рук. Лишь бы отвести народу глаза, кинуть ему красную тряпицу, как разъяренному быку... Вот надеемся на Горбачева, верим ему, а почему он, при такой народной поддержке, при такой готовности масс – выжидает, не решается, боится кардинально дать по шее своим соратникам? Ведь и за рубежами у него столько адептов! Боится. Лигачева? ЦК? Может, у самого рыльце в пушку?

И как же больно, что отдирается от нас Литва – три десятка лет отдано ее литературе, в друзьях многие, земля ее мила. Но осудить не могу. Правы. Сколько же можно терпеть обман, глотать обиды и тешить себя обещаниями грядущего рая под рукоблудством КПСС? Даром, что ли, тысячи и тысячи честных людей возвращают партбилеты, просто рвут с партией и у нас, и за рубежом? Даром ли во всей Восточной Европе поставлен в повестку дня вопрос об объявлении компартии вне закона? Устрой сегодня референдум, спроси: как ты относишься к этой партии? Убежден – у нас в стране не собрала бы она и десяти процентов приверженцев. Вон в Польше – 5 всего. Официально...

Такое вот лирическое отступление... Боюсь, что множество подобных доведется встретить читателю этой исповеди. Дело в том, что пока писалась моя исповедь – шла жизнь, вторгалась в сюжеты, заставляла что-то переосмысливать... Думаю, все это закономерно.

В своей исповеди я сейчас крепко отвернул в сторону от того, о чем написано было мной уже много-много страниц, от (до какой-то степени) последовательного изложения событий собственной жизни и их осмысления на разных уровнях сознания. Эта исповедь – она же и покаяние. В грехах больших и малых. Надеюсь, что читатель и сам поймет это. Не буду вычеркивать своих гордых заявлений, дескать: «я есмь беспартийный большевик». Так было.

Впервые сии заметки прервала встреча Никиты Сергеевича Хрущева с деятелями литературы и искусства, дебош в Манеже, а вскоре и пресловутый «дворцовый переворот». Общественная жизнь возвращалась на круги своя. Началась эпоха Брежнева – как теперь именуют ее, «стагнации», попроще – застоя, а еще проще – гниения и разложения. От жизни стало совсем дурно пахнуть. Вонять. Покатились годы не кровавые, не героические, даже не кукурузные и целинные – годы тупого затаптывания ростков, выбившихся из-под земли в конце пятидесятых. Восторжествовали привычная для нас бездарность, конформизм, демагогия и просто, как теперь выясняется, бесстыдная уголовщина в самых верхних эшелонах власти, в кругах рангом пониже и до самых низов, до приписчиков, несунов и т. д. Говорю не только об окружающей жизни, но и о постепенной кончине, казалось, навсегда, своей задумки. Кому нужно? Молод еще был, едва на четвертый десяток повернуло. А тут пришло в жизнь новое, захватившее меня занятие – литературные переводы. Сначала стихов литовских, а там уж поднаторел, за прозу вместе с женой принялся. А главное – новая семья, вторая дочь. Не до крамольных записок. Сам считал их крамольными. Однако все последующие годы и мысленно, а нет-нет <да и> перышком по бумаге, возвращался к ним. Очень хотелось рассказать свое – ведь уже немало было видено, узнано, передумано.

Помню один разговор со своим главным редактором – я работал уже в журнале «Советская литература», просидел там тридцать два года, – завредакцией, литсотрудником, редактором отделов художественной литературы, искусства, критики, публицистики, секретариата. Обо всем этом ниже. Так вот, разговор с главным. Им тогда был в журнале прозаик Дмитрий Еремин. Конец пятьдесят шестого года. В ответ на мои радикальные высказывания по поводу венгерских событий, ратования за невмешательство, за свободу слова для литераторов и прочее, – <я> считал, что все мы – работники литературы – однозначно относимся к этому, – он заявил: «Дай нам свободу слова, и у нас начнутся подобные дела! Не кто иной, как писатели – закоперщики контрреволюции! Взбудоражили народ». Вот так. Добровольно желал быть рабом. Свобода слова ему, «писателю», как собаке пятая нога. А ведь вроде порядочный человек, да и XX съезд только в начале года прошел...

Господи, опять меня в сторону повело. Давайте считать, что вступление окончено, и затанцуем-ка от печки.

Легенды детства и моя родословная

Эта главка, вероятно, может быть интересна очень узкому кругу людей. Скорее всего, моим внукам и правнукам, которые, надеюсь, когда-нибудь появятся. Остальные читатели могут безболезненно пропустить ее. Хотя, как мне кажется, в ней корни многих последующих мыслей и дел моих.

Почему легенды? Потому что не совсем факты. Что-то случалось со мной, мною самим видено, пережито – считай, факты, а что-то именно так запомнилось, хотя полной уверенности в подлинности происшедшего нет. Что-то отложилось в памяти из позднейших рассказов родных и близких, а иное, может, и прифантазировано, не с тобой самим было, а с кем-то другим. Но вот заложилось, что вроде с тобой, и уже не отличишь – было, не было. Потому и легенды.

Отец автора, Павел Архипович Герасимов, в молодости

Самые первые впечатления, самые ранние, вероятно, таковы: высокий белый потолок, под ним матово-молочная полусфера абажура. Отец, это, конечно, он, носит меня на руках и, баюкая, напевает: «Сыдыть ко-озак на могы-иле, з витром роозмовляе: кажи, ви-итер, кажи, бу-уйний, де козачча доля?..» И мои вопросы: «А шо таке козак? А шо таке – на могыле?» Правда, вопросы уже позже, самое первое – грустный напев и понятно-непонятные слова. Сколько мне? Год, полтора? Родители с юга Украины. В доме наряду с русским полноправен украинский. Отец в начале века окончил Херсонскую учительскую семинарию. Он из большой крестьянской семьи, что жила в Нижних Серогозах – селе на левобережье Днепра, вернее, верстах в сорока от реки, на Крымском шляху, по которому «чумакы с Крыму силь возылы». Где-то неподалеку, в степи, известное на весь мир имение баронов Фальцфейнов – Аскания-Нова. Дед Архип Родионович – русский. Бабушка (а ведь я ее имени не знаю!) – украинка. Видеть мне их не довелось. Знаком только по рассказам. Ребенок я у своих родителей поздний. Ни с отцовской, ни с материнской стороны ни бабушек, ни дедушек не застал, задолго до моего появления на свет божий покинули они его. Мама – горожанка. Из Херсона, из уважаемой в городе еврейской семьи с не совсем обычной фамилией – Доктор (по семейной легенде, кто-то из далеких предков, еще в Германии, окончил университет. Отсюда и – «Доктор»).

На об.: "7. VII 1928 г. - без одной недели 5 месяцев"

Еще раз предупреждаю: несколько последующих страниц могут заинтересовать далеко не каждого читателя. Скорее всего – моих потомков: двух дочерей и внуков. Именно в расчете на их интерес я и пишу эту краткую родословную. Многого и сам не знаю или не помню, но о том, что держу в памяти, хочу сообщить им. Итак, рассказ о некоторых наших родичах. Если не я, то кто же сообщит им о них, поведает о том, что жили-были, оставили свой след на земле и ушли, как многие и многие миллионы других людей, особенных подвигов не свершивши,подлостей не творивши, добрые ко мне в моем детстве, самим существованием своим утверждавшие вечность на нашей земле человеческого рода. Потому и считаю нужным отметить здесь имена близких, кто наряду с отцом и матерью был мне воспитателем, чей пример учил по-доброму относиться к людям, их заботам, сочувствовать им в горе и радости. Без них, вероятно, не было бы и меня, такого, каким дожил я до своих шестидесяти.

На об.: "летом 29 г. Херсон"

Мало, ох как мало знаем мы, сегодняшние, о своих корнях. У простых людей испокон веку нет обычая составлять родословные и рисовать генеалогические древа. Чай, не дворянских кровей. Но век назад и в простых семьях было иначе – семьироды жили кучно. Внуки от дедов-бабок знали и про пращуров, основателей рода, передавались в семьях прадедовские заветы. А мы какие-то Иваны, не помнящие родства. Может, о дедах-бабушках знаем, да и то лишь те, кому довелось с ними жить. Ну, может, еще о дядьях-тетках родных. А уж о двоюродных-троюродных... Или о тех, кто прежде нас? Разбросало, раскидало людей по градам-весям, а то и по разным странам планеты стремительным бегом двадцатого века. Вы только задумайтесь: столетие назад все жители какой-нибудь деревеньки могли быть родственниками или свойственниками. Тут и на помощь ближнего можно было рассчитывать, и сам человек душевнее относился к однодеревенцам – играли вместе в детстве, глядишь, какая-нибудь тетка Лукерья, матери или бабке троюродная сестра, приласкает, сунет вкусный кусок, защитит... Дальше волости или уездного городка никто никуда носа не казал, разве что молодые парни, под рекрутчину угодившие, да еще мастеровые-хозяева, в отход по нужде отбывавшие. Но корней и они не теряли, не забывали дома родного. А теперь? Вот у меня два внука от двух дочерей. Двоюродные братья. А ведь в их крови весь евразийский континент. Смотрите сами: Алеша Радов, сын младшей дочери. Второй его дед, известный в свое время очеркист Георгий Радов, по <настоящей> отцовской фамилии – Велш. Рассказывали мне, что он сын то ли валлийца, то ли ирландца, попавшего в Россию после англо-бурской войны и осевшего здесь. То есть – с самого Запада Европы. Второй внук Володя Герасимов, сын старшей – Маши, со стороны отца – японец. С самого востока Азии. И оба они москвичи, русские. Вот и пишу для них. Пусть хоть что-нибудь про род свой помнят.

Юра в Херсоне с родственниками (на руках у тети Ани). На об.: "снимали 14/VII 1929 г. Юрику 1 г. 5 м. Дорошим нашим Танечке и Панечке от Саши, Ани и Анечки. Мамочка и папочка не забывайте сыночка Юрочку."

Отец рассказывал мне о прадеде Родионе, потомке уральского, яицкого казака Герасима. После поражения Пугачевского восстания упразднено было Яицкое казачье войско, как известно, «запятнавшее» себя участием в бунте. Кого-то казнили, рвали ноздри, ссылали на каторгу. Остальных, видимо, не поддержавших Пугачева, выслали в башкирские степи, под Уфу. Наш предок Герасим тоже попал туда. Его не лишили «прав состояния» – остался в казачьем сословии. Короче, сохранил свободу. Где-то в сороковые годы прошлого века его сына или внука Родиона Герасимова послали с Урала на Украину, где тогда шли «картофельные бунты». Уехал он туда с двумя младшими сыновьями Архипом (моим дедом) и Савелием. Двое старших остались в Башкирии. Семейные уже были. Еще в начале века, по словам отца, какие-то связи с уральскими дядьями сохранялись, подавали они весточки. Даже в тридцатые годы кто-то из троюродных появлялся в Москве. Но я их никого не помню. Мой прадед Родион назначен был уездным картофельным старостой. Мотался по селам, учил крестьян, как эту «чертову ягоду» сажать, как за ней ухаживать, как собирать и что «с той бульбы йисты». Подумать только: каких-нибудь полтора века назад не знали наши селяне картохи. Своего второго хлеба. Спасительницы в голодную годину. Что кормило народ в недороды, в войну? Она и поныне одна из главных на нашем столе. В Литве и Белоруссии – основа многих национальных блюд. Драники, блины жемайтийские, «цеппелины»... А котлеты картофельные с грибным соусом, а жареная на сале, а печеная в золе, а в мундирах – с селедочкой да лучком? А заморские чипсы? Кто откажется? Во время войны, помню, лакомством были и блины из крахмала, лепешки из очисток. За милую душу шли. Спасибо тебе, прадед Родион! Есть и твоего труда толика на сегодняшнем нашем столе. В семье Герасимовых бытовало предание, что дожил он до ста двадцати лет. Заболел, заблудившись зимой в степи. Лошадь Серко сама привезла полузамерзшего старика в Серогозы. А умер он, повествовали, весной, когда в саду зацвели яблони. Сам смертушку свою предсказал, созвал всех внуков-правнуков, попрощался и отошел. Красиво. Боюсь, правда, тут не без плагиата – в известном довженковском фильме «Земля» есть очень схожий эпизод. А вот легенда о том, что на девятом десятке сменились у Родиона во второй раз зубы – выпали и выросли новые, может, и имеет под собой какую-то почву. Почему, спросите? Вот ведь и у отца моего, и у меня, и у одной из сестер, да и у моей младшей дочери повырастало не по тридцать два положенных человеку – костяных, а по тридцать три. Откуда сие? Уж не Родионовы ли гены дают о себе знать?

П.А. Герасимов, 1910-е(?). На об. поздняя надпись шариковой ручкой: "Дорогой Юра! Посылаю тебе фотографию отца. Раз у тебя нет пусть будет память! Пусть Анечка посмотрит какой у нее был дед. Революционер Херсонской области, имя его выбито на мраморе, на доске в г. Херсона на здании Горсовета. В Революционномподполье его называли "Буревестником" (Очевидно, фотография прислана сестрой; Анечка в данном случае - это я).

У деда Архипа Родионовича было шестнадцать детей. У Савелия тоже более десятка. Из отцовых сестер и братьев знал я не всех: кто во младенчестве помер, кто на японской, кто в первую мировую да в гражданскую погиб. Отец – из младших в семье, а ему уж сорок четыре было, когда появился я. Знал и любил старшую папину сестру тетю Нилу – Неонилу Архиповну. Отец звал ее «ненькой». Как водилось тогда в больших крестьянских семьях, вынянчила Нила младшего (на шестнадцать лет!) братишку. За отсутствием законных бабушек и дедушек, почитал я тетю Нилу за бабушку, и она меня за внука держала. Хотя у нее и настоящие были, старше меня. От двоюродных моих Пети и Павла, в честь моего отца так названного. К слову, и сына младшего отцова брата дяди Афони в честь отца Павлом назвали, и еще кого-то из детей родственников и друзей. В семье рассказывали, что умел отец угадать пол будущего младенца. И предсказывал. Вот, к примеру, как обстояло дело с сыном Афанасия: знал отец, что тетя Феня – Хеония Павловна, жена дяди, на сносях. В то время, году в девятьсот восьмом, жили они далеко друг от друга, – дядя Афоня после первой революции был выслан на Урал, работал там на одном из заводов, а отец учительствовал на Херсонщине. И вот, как говорится, в один прекрасный день шлет он брату телеграмму: «Поздравляю рождением первенца». Только получили, а к вечеру тетя Феня родила сына. И нарекли Павлом. Про это слышал я в детстве и от дяди, и от отца, и от тети Фени. Обладал Павел Архипович и даром предвидения. Тетя Настя, сестра его, рассказывала, как в украинском селе, куда газеты доходили из губернского города на третий-четвертый день, он как-то сказал утром: «Умер Лев Толстой». Тогда вся страна жила слухами о его уходе из Ясной Поляны, никто не знал, где он и что с ним. А отец рассказывает сон: будто привиделась ему комнатка, полусумрак, простая кровать, на столе лампа со стеклянным абажуром. Два человека в комнате – седобородый и чернобородый. Старый прилег на кровать, а одеяло наползает от ног, он старается сбить его, а оно ползет, ползет и прикрыло. И замерло тело. Умер. А потом получили они газеты. И фотографии. На одной – комнатка, кровать, керосиновая лампа на столе со стеклянным абажуром... А вот то, чему я сам свидетелем был: в мае еще сорок первого года, когда немцы вошли в Югославию и вокруг вплотную заговорили о войне с фашистами, хотя кое-кто вслед за нашей пропагандой утверждал, что никакой войны не будет (как же – Договор!), отец сказал: «В конце июля будут за Днепром. Приснилось, что на шлях, ведущий к Серогозам с запада, валятся с неба спелые арбузы, колются, бьются и катятся к Востоку. Будет там враг, когда арбузы поспевать начнут». Так по слову его и вышло. Еще разные разности об отцовских вещих снах передавали в семье. А про определение пола новорожденного он мне, уже юноше, говорил так: это вещь тонкая, с налету, не вникнув глубоко, не зная досконально отношений между супругами в данное время, предсказывать не берись. Отношения эти меняются: то он семье голова, то она. И кто от кого на данный момент больше зависит, кто духовно сильнее, чей, может, на первый взгляд и незаметный, верх, – мужа – сын родится, жены – дочь. У меня на памяти несколько верных отцовых предсказаний. Сам я тоже пытался, но не всегда попадал. Однако про себя точно знал: у первой жены должен родиться сын. Да такое было время – молодые, неустроенные совсем. Жили врозь, я еще в армии служил... Родичи уговорили ее на аборт. Хоть я и очень не соглашался. И вот нету сына. А потом уже, конечно, дочь... И вторая – дочь. Ничего не попишешь – жена у меня в семье главная. Уважает, любит, верит, но главная. Сильнее характер. И про сестер своих знал, что сыновей народят. И старшая, и младшая. Мужики им попались настоящие. Крепкие. Хоть один и спился, а другой рано ушел из жизни. Но народили мне сестры четырех племянников. Вот так.

На об.: "Юрик спит. 12. I. 1930 г."

Вернемся, однако, к тете Ниле. Жила ее семья в Гайвороне, под Винницей, на Буге. Кроме сыновей, было у нее и две дочери, Маруся и Паша (тоже Павла!). Фамилия им Клавацкие. Сам глава семьи к тому времени уже помер, не видал я его. А в Гайвороне мы с отцом гостевали. И сама тетя Нила в Москве бывала, и дети ее наезжали, и внуки – почитай, ежегодно до войны. Потому и помню всех хорошо. Маруся учительствовала, Петя тоже, Павел – агроном, Паша, как и моя старшая сестра Муза Павловна – врач. (Ровесницами были три двоюродных: моя Муза, дяди-Афонина Муза и Паша). После войны, когда не стало уже тети Нилы, умер и отец, встречался я только с Пашей и Павлом. Петя погиб в войну, на фронте. А Паша все время проработала в госпиталях. После демобилизации заехала в Москву, разыскала нас. Водил ее в театры. Поразило меня, как плакала эта молодая, в орденах и медалях <женщина>, капитан медицинской службы, слушая «Евгения Онегина». Меня в те поры оперы еще не слишком трогали, мне драму подавай! А Павел заглянул к нам в начале пятидесятых. На ВСХВ приезжал. У него было несколько медалей выставки за достижения в сельскохозяйственной области. С тех пор потерял я Клавацких из виду. Рязань, армия, Чита, семья. Другие адреса, другие интересы. А жаль. Прекрасные люди. Да и вообще, большинство родичей растерял, дурень. У каждого своя жизнь. Сестер родных и то раз-два в году видел,хотя любил их и младшая все эти годы жила в Москве.

До войны ближе всех из отцовской родни была мне семья дяди Афони – следующего за отцом сына Архипа Родионовича. Жили они в Москве. Встречались часто – то мы к ним, то они к нам. Дядя – инженер, работал главным на каком-то заводе, на самой окраине (...)

<отсутствуют листы машинописи 19 и 20>

(...) и дружественности, и нежности, и верности. И стойкой неприязни к злобе и предательству. Каким-то шестым чувством умеют они распознавать человека. Иначе им и нельзя, ведь от него порой зависит собачья жизнь. Ну да опять я что-то очень в сторону забрал, но обещаю, что в моем монологе найдется место и для моих Динки, Лады, Урса, Бима и Бимки – ибо немало места занимали они в моей жизни.

У дяди была отдельная двухкомнатная квартира, по тогдашним временам – редкость. Свои кухня, газ, даже ванная, правда, на лестничной клетке, сразу для нескольких квартир. Меня там частенько купали. Был у дяди в большой комнате рояль. Играли тетя Феня и двоюродная сестра – Муза. Муза в моем младенчестве много со мной возилась. Видимся теперь редко. О ком еще следует упомянуть? О папиной сестре тете Насте, учительнице, о брате – дяде Володе и его жене тете Нине, тоже учителях. Вообще в отцовском роду все больше учителя – интеллигенты в первом поколении. Учительствовал и тети-Нилин Петя, и старший дяди-Володин сын Лева, и двоюродная сестра, дочь Савелия Мария Савельевна, и его же внучка, уже моя троюродная <сестра> и тоже Мария – Гавриловна, – хотя звал я ее тетей Марусей. И многие другие родичи, коих имена позабылись. Иных знавал только по рассказам, других видел в детстве мельком и не запомнил. В доме, когда наезжали родичи, обсуждались вопросы педологии, слышались имена Руссо, Песталоцци, Ушинского, Макаренко. В предвоенные годы тетя Настя жила с отцом в поселке Дзержинского под Москвой, учительствовала в той же школе, что и он. Долгожителем в отцовском поколении был дядя Володя, умер в начале восьмидесятых, девяноста пяти лет. Друзьями моего детства были его сыновья Слава и Саша, старший Лева жил уже отдельно от родителей. Саша старше меня на четыре, а Слава на шесть лет. Мои «браты». Слава еще до войны успел поступить в Ленинградскую военно-морскую медицинскую академию. Кончил году в сорок третьем, служил корабельным врачом. Живет в Ленинграде, уже на пенсии. Саша пошел было по стопам брата, уехал в Ленинград сдавать экзамены летом сорок первого. Погиб при обороне города. И Лева погиб на фронте. Из известных мне братьев отца назову еще Алексея, Анисифора и Тимофея. Все они старше его. Уникальной профессией владел дядя Тимофей – дегустатор винных подвалов то ли в Сухуми, то ли в Батуми. Женат он был на местной грузинке. Когда умер, папу вместе со мной, как представителей мужской родни покойного, вызвали на похороны телеграммой. Запомнились те похороны криками плакальщиц, огромным поминальным столом в саду, какими-то людьми в чохах, папахах, с кинжалами на поясах. А за год до того мы гостевали у дяди Тимофея. Водил он нас по сумрачным сырым подвалам, переворачивал бутылки на полках, слизывал капельки проб и все говорил отцу: «Нет, ты этого не пробуй, сейчас дойдем, я тебя таким угощу – семьдесят лет!» Сам не пил, но, как вспоминали в семье, умер от цирроза печени. Мне тоже тогда дали пригубить чего-то сладкого, пахучего и терпкого. Кружилась голова.

Большая была у отца семья. Жили дружно, помогали, старшие тянули младших. Удалось Архипу Родионовичу вывести всех детей в люди. Сам он познал грамоту, как рассказывали, только годам к двадцати. Но был книгочеем, большим поклонником Льва Толстого, даже, по слухам, писал ему. Но «непротивленцем злу» не стал. Дети пошли в революцию, и дед за ними. Верно, жил в Герасимовых вольный казачий дух. Недаром сожгли перед четырнадцатым годом черносотенцы архипову хату, а власти выслали его, уже старика, по этапу в Архангельскую губернию. Умер он в начале двадцатых. Восьмидесяти четырех лет, бабушка умерла много раньше.

До Великой Отечественной войны в Херсонском областном музее был целый стенд, семье Герасимовых посвященный – висели там фотографии моих дядьев и тети Насти во главе с Архипом Родионовичем. Участники двух революций. Своими глазами видел. Дядю Афоню в ссылку отправили, отец дважды в херсонской тюрьме сидел. Говорили мне, что и ныне на здании Херсонского обкома висит мраморная мемориальная доска с именами первых губернских большевиков. Среди других имен и отцовское – Павла Архиповича Герасимова – организатора большевистских ячеек на Херсонщине. Его даже «Буревестником» звали. До революции отец лет пятнадцать учительствовал по селам, руководил губернским съездом народных учителей, после революции был продкомиссаром Юга Украины, создал первую в тех местах коммуну «Нове життя». В первый раз угодил в тюрьму, как член партии эсеров, но удалось доказать, что он уже год как из той партии вышел, а что был уже большевиком, суд не дознался. Выпустили. Потом попал как большевик. Тюремным старостой был. Проводил голодовку политических, протестовавших против произвола тюремщиков. Интересно про все это рассказывал. Были дома и фотографии тех лет – группа арестантов во главе с отцом, сам он у зарешеченного окна – это после победы в голодовке пришел в тюрьму с воли фотограф и снял их.

На об.: "дорогому папочка" (дата отрезана), другими чернилами: "Мирра (Марина)" Херсон

И у деда с материнской стороны тоже немалая семейка была. Двенадцать детей. Дед Нахман (Наум) Доктор из купеческой семьи, его предки «платили гильдию», чтобы иметь право жительства. В Одессу они вроде из Германии перебрались. И раввины, говорят, в роду водились. К тому моменту, как родилась в 1887 году мама, семья обеднела. Нахмана, правда, уважали в городе, но никаких купеческих привилегий у него уже не было: мелкий строительный подрядчик. Бабушка Дина из семьи Резниковых – тоже из большого клана. У мамы с ее стороны множество двоюродных и троюродных. Кое-кого из них я знал. Но писать о них не стану. А вот про родных теток упомяну: Настя (Эстер), Клара и младшая – Анна. К теткам Насте и Ане мы почти ежегодно ездили в гости, в Херсон, там же тогда жила и папина тетя Настя и неподалеку, в Голой Пристани, учительствовал дядя Володя. Полно было и других родичей. Только у маминой сестры Насти четверо детей: Муся, Рая, Борис, Аня. О них несколько ниже. А сейчас о мамином брате Шмере (Шмерле), которого я ни разу не видал, но наслышан был основательно. Он, эсер-боевик, сидел в Херсонской тюрьме одновременно с моим будущим отцом. Отсюда и знакомство отца с матерью – по просьбе брата носила она передачи своему «жениху»: в городе тогда у него близких не было. Шмеру приговорили к ссылке в Сибирь, бежал он оттуда, эмигрировал во Францию. Как рассказывали, там, в эмиграции, и одолела его психическая болезнь – очень тяжело переживал издевательства тюремщиков. Но еще до этого переехала к нему из Херсона жена, родила сына Ику (Исаака?). А дядя Шмера после войны попал в психлечебницу при каком-то монастыре. И лет двадцать заботились о русском революционере – террористе да вдобавок еврее – сердобольные католические монахини. Он был не совсем помешанным. В периоды просветления переписывался с сестрами, собирался вернуться на родину. Я сам читал его открытки с ятями и твердыми знаками – по старой орфографии. Дядюшка наивно полагал, что его революционные заслуги будут приняты во внимание, что ему дадут возможность адаптироваться к незнакомой ему жизни в свободной России. Шел тридцать седьмой... Переписывалась мама и с женой Шмеры, и с Икой. Он ушел в маки и погиб. После войны уже получили мы фотографию и письмо от его жены и сына Клода. Сколько мне известно, этот Клод – единственный обладатель фамилии прадеда: Клод Доктор. Сын тети Клары Роберт, талантливый хирург, начальник госпиталя в партизанской армии Тито, тоже погиб. В самом конце войны. Его госпиталь находился в тихом словенском городке, у границы с Австрией. 14 апреля 1945 года на городок набрела прорывавшаяся на запад эсэсовская часть. Хирург Роберт Куковец организовал, защищая раненых, круговую оборону и погиб вместе со своими помощниками и пациентами. Посмертно ему присвоили звание Народного героя Югославии, в Любляне есть ему памятник. Так и лежат по всей Европе мои двоюродные братья: во Франции, под Любляной, в украинской Умани, где похоронен сын тети Нилы Петя, где-то в братской могиле у русской деревни покоится прах дяди-Володиного Левы, под Ленинградом нашел свою смерть Саша... На мемориальном кладбище, на горе Славин, что высится над Братиславой, лежит еще один папин племянник – младший лейтенант Евгений Герасимов. Недавно, будучи в Чехословакии, увидел я его могильную плиту. Самого Женю почти не помню. Он сын одного из старших отцовских братьев, и по концу войны был слух, что участвовал в освобождении Братиславы и погиб. Такая вот география... У меня со всеми этими солдатами общие деды и бабушки.

Почему Роберт оказался в Югославии? Потому что его мать, тетя Клара, еще в начале века, отчаявшись получить в России высшее медицинское образование – а она обязательно хотела стать врачом: не акушеркой, а настоящим врачом, – уехала в Швейцарию. Учиться. В России женщинам тогда не разрешали поступать в медицинские высшие учебные заведения. Еще на сестер милосердия – да, а уж доктором – никак! В Лозанне познакомилась она со студентом, будущим инженером Янкой Куковцем – словенцем (тогда Словения входила в состав Австро-Венгрии), стала его женой. И в Россию уже не вернулась. Поселились они в маленьком городке Мариборе, родили двух сыновей, Володю и Роберта. Мама, сама тогда еще гимназистка, бегала по урокам, добывала деньги на собственное учение и на помощь лозаннской студентке-медичке. Семья Нахмана Доктора к тому времени совсем оскудела. Он умер довольно рано, вроде бы году в девятом. Бабушка Дина – в двадцать втором, в Камышине. В голодный год... Вот, пожалуй, и все, что помню я о своих предках и родственниках старшего поколения. Мать у меня была храбрым и принципиальным человеком – не желая признавать «правил игры», всю жизнь переписывалась с сестрой, с двоюродными братьями Резниковыми, еще до революции мальчишками эмигрировавшими в Америку. И это несмотря на тридцать седьмой и на сорок девятый годы, не обращая внимания на то, что некоторые московские родственники порвали с ней из-за этого отношения. О них-то и не хочу писать! Так что вся жизнь семьи Куковцев, как и наша им, была нам известна и близка. Регулярно отсылались и получались фотографии: вот два молодых парня на мотоцикле – Роберт и его брат Володя, вот жена Володи в карнавальном костюме, получивши какой-то приз в Мариборе, вот тетя с дядей на фоне Эйфелевой башни... Дочь Володи – Невенка, сын Роберта – Петр... После смерти тети Клары, где-то уже в конце семидесятых – ей было за девяносто – все связи прервались. Володя еще прислал два-три письма, но мы друг друга не знали, и переписка заглохла. Невенка теперь, пожалуй, и сама бабушка, Петр работал шеф-поваром в одном из мюнхенских ресторанов. Мои «зарубежные связи». Тетя неоднократно бывала в СССР и до войны, и после хрущевского примирения с Тито. Звала к себе – у нее возле Дубровника на Адриатике был свой домик. Мама собралась было ехать, но ОВИР тянул с разрешением целый год, и когда я, не утерпев, лично явился туда за ответом, то мне было объявлено: «Мы считаем поездку нецелесообразной». Они «считают»! Две старые женщины, прожившие в разных странах семь десятков лет, но сохранившие живые сестринские отношения, дружившие, помогавшие друг другу, – не смогли повидаться. Я так разозлился на это малопочтенное учреждение, что много раз отказывался от поездок за рубеж, хотя меня и направляли туда в командировки: в ГДР, Венгрию, Чехословакию. Наш журнал выходил на разных иностранных языках, и в виде поощрения нас посылали за границу. Не желал я иметь дел с ОВИРом, пропади он пропадом. Лишь в восьмидесятые годы сменил гнев на милость, посетил Чехословакию. И все равно это – «нецелесообразно» – никогда не забуду, так обидно за маму. Тетка звала ее на два месяца, на полное свое содержание, даже билет обратный покупала... Обидно, горько... и стыдно. Вот, пожалуй, и все сведения о близких родственниках. Жили, трудились, растили детей, мечтали о лучшей для них доле. Воевали, гибли. Но не было среди них ни единого, кто сражался бы по ту сторону баррикад.

Теперь о самых близких. Мама, золотая медалистка Херсонской Мариинской женской гимназии, окончила первый выпуск юридического факультета Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге. Как было записано, вернее, напечатано, в ее дипломе, тоже со сплошными «Весьма» – отлично – на большом листе веленевой бумаги, с водяными знаками, гербовыми печатями и подписями многочисленных профессоров – она получила право работать «помощником присяжного поверенного». Я в детстве гордился: «как Ленин». Похвастаю – у меня и жена с золотой медалью окончила школу, и дочь младшая Анка – золотая медалистка, получавшая в институте именную стипендию и недавно ставшая кандидатом филологических наук. У Анки и дедушка с материнской стороны – медалист, правда, серебряный, и тоже – кандидат наук. Вот они какие – три поколения подряд! Среди бестужевок всегда существовало некое братство, вернее, «сестринство». Незнакомые, в разные годы и разные отделения окончившие, они при одном слове «бестужевка» готовы были принять в свое сердце сестру по курсам. Я заметил, что есть это чувство и у уходящих уже из жизни предвоенных «ифлийцев» – студентов института философии, литературы и истории, этаком советском лицее, кузнице нашей элитной интеллигенции. Сохранились еще тогда «зубры» – старая, высокоинтеллектуальная профессура, работавшая не за страх, а за совесть, стремившаяся передать знания, научить, видевшая в каждом студенте – личность. Да и сами эти профессора были личностями, внесшими немалый вклад в гуманитарные науки. В конце сороковых их повыбили: космополиты безродные... хотя не все были евреями. Ох, какие же мы дурни – и сегодня можно услышать наскоки «памятников» на людей науки, основным негативом коих является пятый пункт... Стыдобина! Даже первые послевоенные выпускники МГУ как-то гордились своей причастностью к «альма матер». В них еще что-то было, какая-то преемственность культуры российской, традиции. Выпускники же конца пятидесятых и последующих годов в массе своей ничего подобного не ощущают. Сам такой. И уровень преподавания, и собственный человеческий и культурный уровень этих «высше-образованных» молодых людей стал так низок, личности так нивелированы, что оторопь берет. Конечно, и в их среде есть высокоталантливые, образованные, интеллигентные, но их меньшинство. И не они определяют гордое звание – выпускник Московского университета. Если я ошибаюсь, пусть хорошие люди на меня не сердятся, но ведь старшая моя дочь тоже кончала МГУ, слышал я о ее сокурсниках, вижу, что никакой общности, никакой «печати» на них нет. А уж о вечерниках и заочниках, поставленных на поток, и говорить не приходится: сплошная серость. Учившиеся ради «корочек», по известному выражению «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». Такой серятины напекли, а ведь именно эти люди сегодня учат других – преподают, редактируют, судят. Говорю только о гуманитариях. Сколько лет пройдет, пока схлынет эта мутная волна, пока в университеты и школы придут настоящие учители, тонкие, авторитетные, умные, бескорыстные, подвижники и пророки?!. Без этого нет преемственности культуры, ее движения, развития. И никакая «перестройка учебного процесса» ничего не даст. Как говорил великий Крылов: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!» При назначении на должность преподавателя я бы завел анкету, где не было бы вопросов о национальности, о том, есть ли родственники за границей, не подвергались ли родители репрессиям – муть все это, – а вот <были бы> о том, кто тебя учил (не какое высшее заведение окончил, а именно, кого считаешь своими учителями!), какие у тебя любимые писатели, философы, художники. Чему собираешься научить своих подопечных?..

Многие из бестужевок ушли в революцию. И сами были ее деятелями, и подругами видных государственных и партийных функционеров. Большевичками, эсдечками, эсерками. Или просто учили детей, старались передать им то, что получили в наследие от замечательных людей – гордости русской культуры, представителей ее «серебряного» века, интеллигентов конца девятнадцатого – начала двадцатого. Господи боже, как же далеко ушли бы мы вперед, не повыбив – революцией, гражданской войной, сталинщиной, хрущевскими недодумками, брежневскими застойщиками и взяточниками, – этой «прослойки». Бестужевки были на виду, и, простите невольный каламбур, ввиду этого и получали если не пулю, то сроки на Соловках, в Магадане и на Колыме. В довоенные годы многие из них были уже беспомощными старухами, с мизерной пенсией, без мужей и детей – война и разруха сделали свое черное дело. Те из их однокашниц, кто был еще правоспособен, кто работал в Москве, Питере, других городах, – списывались, ежемесячно собирали какие-то суммы и помогали неимущим. Мама в этом деле участвовала очень активно, была казначеем, ей привозили и присылали трояки и пятерки, которые она регулярно отправляла старшим подругам.

В студенческие годы была она эсдечкой – социал-демократкой, ни большевичкой, ни меньшевичкой. С молодой задоринкой в голосе говаривала: «...и экспроприаторы – экспроприируются!» И упрекала меня, уже студента: мы, мол, тайком собирались, Гегеля и Фейербаха читали, «Капитал» конспектировали, листовки по заводам носили – а вам все на блюдечке подносят, но вы кроме «Краткого курса» ничего не знаете и знать не желаете. Позор! Не без ее влияния, я все-таки кое-что почитывал. Ленина, Энгельса, даже Гегеля, и, конечно, Ницше, Хейдеггера, Фрейда. Последних доставать было нелегко и опасно, читал не систематически, в голове – хаос. Но Плеханова проштудировал еще мальчишкой, до войны. И «К развитию монистического взгляда на историю», и «К вопросу о роли личности в истории». Книги эти были в домашней библиотеке, как и тома второго собрания сочинений Ленина. Стыдно признаться, но первый том «Капитала» до конца не осилил. В качестве «внеклассного чтения». Но все же, по сравнению с некоторыми своими приятелями, был подкованным марксистом, что многие и признавали.

Имя Георгия Валентиновича Плеханова пользовалось в нашем доме особым пиететом. Мама была с ним знакома еще до революции, на том столике, где делал я уроки, стояла скромная рамочка с портретом Плеханова и его надписью «Милой Тане Доктор». Позже этот портретик исчез, и особых разговоров по этому поводу в доме не было. Но так или иначе, а назвали меня Георгием в его честь и, начиная печататься в пятидесятых годах, я подписывался «Г. Бельтов» – этот псевдоним даже занесен был мной в билет Союза журналистов, который вручили мне в 1957 году.

С матерью Татьяной Наумовной. На об. кар.: "Юрику 1,11 мес. (около этого) - в начале января 1930 г."

Познакомились мои родители, как я уже писал, в Херсоне. После того, как отца «за недоказанностью обвинения» (бывало же такое в царской России!) выпустили, они с мамой продолжали дружить. К тому времени в губернский Херсон приехал папин младший брат-погодок дядя Афоня. И вот в доме патриархального еврея Нахмана Доктора дневали и ночевали отпрыски казацкие, на кухне, рядом с фаршированной рыбой, жарилась традиционная яишня со шкварками, в столовой аппетитно пахло салом и колбасой – дарами Серогоз. «Папа делал вид, что ничего этого не замечает», – рассказывала мне мать. А «Панька-Афонька», мало того, что кормили его детей «трефным», так еще пели украинские песни, уводили по субботам дочерей на всякие гулянья. И, кроме того – оба участвовали в дружине самообороны. В те годы по югу России катилась волна еврейских погромов, и честные русские люди, как могли, противились черносотенцам. Самые радикальные из них вступали в пятерки, всякими правдами и неправдами добывали револьверы и готовы были стрелять в толпу погромщиков. Горжусь, что и мой отец делал это. И, как рассказывали, их пятерка – двое русских и три еврейских парня разогнали в дни разгула черносотенцев готовую к погрому толпу. Потом отец учительствовал в разных селах Юга Украины. А будущая моя родительница уехала в Петербург на курсы. Пути их надолго разошлись. У меня от первого брака отца было две сестры. Ныне осталась одна старшая. В похвалу и моим родителям, и их матери Марии Сергеевне – они не препятствовали нашим встречам. Я сестер всегда любил и часто виделся, одно время сначала Муза, а потом и Мирра жили у нас в Москве, учились. А в начале тридцатых помню мамины вопросы: «Паня, ты отправил деньги девочкам?» Продуктовые посылки она посылала сама, на Украине был голод. Высылали, что могли, не только им, но и семье маминой тети Насти, и тете Ане. Как я писал уже, у старшей маминой сестры было четверо детей, муж ее, агроном Петр Крамаренко, погиб в годы гражданской войны. Старшая – Муся – профессор в Ленинградском институте им. Герцена. Ее муж художник, сын – Валя Невельштейн. Давно ничего о них не ведаю. Вторая сестра, Рая, тоже была замужем за художником Сашей

Булгаковым – у них трое детей: Дина, Саша и Ася, мои двоюродные племянники. Динка всего на два года моложе... Пережили блокаду в Ленинграде, Саша погиб при обороне города. С Булгаковыми мы были близки в пятидесятые-шестидесятые годы: Рая с детьми, а потом и внуками живала у нас на даче в Крюково. После очень помогла мне, когда осталась у меня на руках больная старая мать – приехала, жила с ней, а потом увезла к себе, в Ленинград, поменяв на ленинградскую квартиру ее московскую комнату. И похоронила маму в Питере. Умерла мама в ночь с 31 декабря 1972 на 1 января 1973 – на восемьдесят шестом году жизни.

Младшая дочь тети Насти, Анька, выскочила замуж очень рано – едва шестнадцать ей стукнуло. Она ровесница моей Миррке, учились в одном классе. У Ани двое детей: Алик и Дина (как и у Раи – в честь бабушки). Не встречался очень давно. Дина ее еще бывала у меня в Москве в середине шестидесятых, а потом потерял я их из виду. Жили они в Минске. Фамилия им – Мусарские, отец – полковник отставной, Мося – Моисей. С Раей иногда переписываемся, но давно не виделись. Ей уже за семь десятков.

На об.: "в начале августа 1930 г. в Алешках на даче"

Теперь о родных, или, вернее, единокровных сестрах – Музе и Мирре. Росли они в Херсоне. Мы ежелетне встречались. Я их любил и гордился тем, какие у меня красивые сестры. Самые красивые! Герасимовы «Архиповичи» в основном шатенистые, «Савельевичи» – блондинистые. Мы с Миррой в отца, а Муза русая, с огромной золотой косищей. Между прочим, дядя Афоня был рыжеватым. Старшая сестра в моем отрочестве была для меня олицетворением греческой музы, когда узнал я об Аполлоновых спутницах: прямой ото лба нос, огромные серо-голубые глаза, какая-то особенная стать, вероятно, от тяжелой косы, венчавшей голову, белейшая кожа. Помню ее фотографию – сидит па стуле и видно только лицо, все остальное, до самого пола, в волнах золотых волос. Она, пожалуй, первая женщина, которую я, мальчишкой лет восьми, увидел обнаженной. Валялся на ковре у окна в их большой комнате, читал, как сейчас помню, – «Принца и нищего», обо мне все забыли, чего-то там шебуршили, я и внимания не обращал, слышу вдруг, вода плещется, поднял глаза – стоит Муза в большой оцинкованной лохани, поливает себя из кувшина. Жара. Юг. И ни она, ни я не смутились. Увидела меня, улыбнулась и только сказала: «А ну, брысь, братишка!» И я пулей – из комнаты. Потом, когда читал рассказ Горького «Женщина» – перед глазами, как образец прекрасного обнаженного женского тела, которым без стыда можно любоваться, возникал у меня в памяти образ сестры. После десятилетки она приехала в Москву, поступила в медицинский, жила поначалу у нас, на Никольской, потом ее определили на постой к папиному и маминому приятелю, писателю Гавриилу Добржинскому, революционеру, ослепшему после ранения в баррикадных боях 1905 года. У него была квартира в районе нынешней улицы Калинина, возле Арбата, где жил он со своей женой и секретаршей тетей Шурой. После войны они получили жилье в одном из новопостроенных домов на улице Горького, в корпусе «Б». Гавриил Валерьянович, вероятно, еще появится на страницах моих воспоминаний, ибо сыграл какую-то роль в моей жизни. Ему принадлежит известная пьеса о Пугачеве, роман о нем же, брошюрки-раешники, которые в предвоенные годы частенько с дарственными надписями появлялись в нашем доме. Автор – Добржинский-Диез. По малолетству и неведению я считал, что он пишет вместе с соавтором, каким-то «Диезом».

Окончив мединститут, Муза уехала по распределению в Магадан, куда многие в те годы отправлялись не по доброй воле. Там она вышла замуж за Бориса Штерензона, инженера-горняка, возглавлявшего золотые прииски. Кажется, был он главным инженером Магаданзолота. Сколько, вероятно, человеческих трагедий, мерзостей лагерного бытия хранила его память, ведь добывали металл зеки. В начале войны Муза родила сына Игоря. И уже в Москве, осенью сорок пятого, – второго сына, Виктора. С Виктором мы довольно близки, бывая в Москве, племяш обязательно навещает нас – живут они в Днепропетровске. Иногда звонят оттуда. Как же переживал этот чистый парень, когда вынужден был идти на компромисс с собственной совестью: фамилия Штерензон не дала ему возможности учиться в аспирантуре, всячески прижимали молодого инженера и на работе. А он в Музу – русый, сероглазый. Умница и деятельный человек. Пришлось менять фамилию на материнскую – Герасимов. А ведь Борис Штерензон был из тех отцов, которыми должно гордиться: комсомолец двадцатых, талантливый инженер, отличный работник. В пятидесятые годы был директором горно-обогатительного комбината. Настоящий. Умер – еще и пятидесяти не было. «Сгорел». И сыну, любившему и уважавшему его, приходилось как бы отрекаться от отца. Наши правоверные расисты, деятели отделов кадров, вникали только в анкетные данные. Впрочем, перемена фамилии не повлияла на его карьеру. Еще в годы застоя Виктор, писавший стихи, интересовавшийся литературой, страстный поклонник Высоцкого, – ушел в «индивидуальную трудовую деятельность», сколотил какую-то маленькую артель, зарабатывал деньги, как он говорил. Имел даже неприятности, но, слава богу, криминала в его деяниях не обнаружили. Только прикрыли лавочку. Но, думаю, наше производство потеряло в его лице дельного инженера с явной изобретательской жилкой, мыслящего и инициативного. Ныне ему живется куда легче, однако на завод его уже не вернешь.

Младшая сестра Мирра – веселая и добрая хохотушка-хохлушка – по стопам старшей тоже приехала в Москву, учиться. Сначала жила у нас, потом, когда отец уехал в поселок Дзержинского, – с ним. Там, в бывшем Николо-Угрешском монастыре, где за десяток лет до этого организовалась Люберецкая трудкоммуна, был ВТУЗ. Поступила Миррка туда, но вскоре перевелась в Стоматологический институт в Москву. Кончить не успела – выскочила замуж за томилинского парня (есть такая станция под Москвой, Томилино, по той же, что и Люберцы – Казанской железной дороге) Алексея Новикова, – военного учлета. Вместе на учебу в Москву в электричке мотались. Алексей кончил, получил лейтенанта и увез ее в сороковом году в Луцк, где стоял полк. Уже в сорок первом, в эвакуации, в Казани, родила она сына Алешку. Несчастливая судьба выпала на долю моей младшей сестренки. Хотя, если на первый взгляд – куда с добром! Старший Алексей Новиков – один из кумиров моей юности, летчик-истребитель, Герой Советского Союза, внешне – прекрасный образец русского человека: крепко сбитый, сероглазый, русоволосый. Короче – плакаты с него писать. 27 немцев сшиб. С первого дня – в небе, войну кончил подполковником. Орденов, медалей – пруд пруди. Еще в сорок первом, когда в газетах печатались списки награжденных, позже-то их столько стало, что газетные листы не вмещали, мы нет-нет, да и находили среди других имен и имя Алексея Ивановича Новикова. В Москву мы с мамой вернулись из эвакуации раньше Миррки. Зимой сорок четвертого. Алексей часто бывал в Москве. В Томилино, к своим, ездить не всегда было с руки, – заходил к нам, на Никольскую. Таскал меня по концертам, театрам и ресторанам, – билеты, правда доставал я, он только «финансировал», а в коммерческие рестораны, которые к лету появились в Москве, у него была лимитная скидка – 75%... Как-то привез мне с фронта трофейный вальтер с двумя обоймами, часы-штамповку, подарил. Широкий был человек, не жадный, веселый. Правда, несколько по-своему, по-армейски. Но не обидно. И хохотал от души. В своем месте, я, наверно, припомню пару случаев общения с ним по концу войны. Потом Мирра возвратилась, получили они комнату – маленькому Алеше четвертый год. Очень я любил первого своего племяша, не паренек – картинка. Бегал к ним на Вузовский переулок, гулял с Алешкой, какие-то игрушки ему мастерил, игрался. А Новиков делал карьеру. Кому же еще было ее делать? Офицер, Герой, красавец. Вскоре после войны получил полковника, стал командиром дивизии, и, забрав семью, укатил на два года в оккупационную армию в Германию. Вернулся другим человеком. Нетерпимым, заносчивым и... алкашом. Без бутылки – за стол не садился. Вывез два вагона «трофеев» – очистил весь баронский особняк, где квартировал. Изменилось и его отношение ко мне и маме. Уже не свояк – младший братишка любимой жены, а какой-то бедный родственник да еще не очень желательных кровей. Антисемитизм, наличия которого я в Алексее раньше никогда на ощущал, расцвел махровым цветом – этакий непотребный, грубый. Так и перло из него. Уж чем там ему евреи насолили? У меня действительно жидовская кровушка наличествовала... А вот в Миррке и капельки не было. И назвали-то Миррой в честь Мировой революции. Но полковнику все казалось, что и от нее чесночным душком несет. И стала моя сестра – Мариной. На этой почве мы как-то с зятьком и поспорили – я ее Миррой, а он: «Марина!» Слово за слово, и выдал я ему: на кой, мол, черт притащил ты из побежденной Германии два микроскопа, альбомы с марками, пять сервизов, какие-то толстенные книги на немецком и других языках с золотыми обрезами, не считая мебели, ковров и прочего?! В общем, обозвал его мародером. С тех пор наши дорожки разошлись. Последние сорок лет почти не виделись. Даже не звонил я лишний раз Мирре-Марине, не желая нарваться на генерала, а он уже и генералом стал. Устраивал ей скандалы, если обнаруживал, что она со мной или мамой общается. У нее к тому времени еще один сын родился, Виктор. Его я почти не знаю, может, раза три и видел-то. А вот Алешу жалел, горько было, что не складывается у парня жизнь. Не доучился в медицинском, не стал офицером, хоть папаша и устраивал. Несколько лет работал телеоператором для какой-то американской телестудии, имевшей своего корреспондента в Москве. После похорон Мирры мы несколько сблизились. Очень Алеша горевал по матери, ненавидел отца, который не надолго пережил жену. Звонит Алеша редко. В душу к нему не лезу. А так вроде парень он честный, искренний. В мать. Жаль мне ее, доброй и славной была моя сестренка, готова была, как говорится, последнюю рубаху с себя снять ради ближнего. Невеселую жизнь она прожила.

Теперь несколько заключительных слов о самых близких: о папе и маме. Я уже немало о них поминал на предыдущих страницах, о тех двух людях, по милости которых явился на свет, о тех, чьи душевные движения, мысли, далее порой жесты, ощущаю в своем повседневном существовании. Ловлю себя: вот так подумал бы отец, а так – посмотрела бы мама... Их давно нет. Папа прожил шестьдесят два, мама – восемьдесят шесть. Хотя моложе его на три года.

Почти через двадцать лет после знакомства встретились они в Москве, где мама уже работала в статуправлении и «имела жилплощадь» в Четвертом доме Советов – бывшей гостинице «Славянский базар», заселенной совслужащими. Папа, у которого возникли нелады с первой женой, уехал по делам в столицу, в одной из компаний херсонского землячества встретился с Таней Доктор. Как шутили они при мне, отец покорил маму тем, что умел «все-все делать своими руками» – укрепить расшатанную табуретку, починить электроштепсель, забить в стену гвоздь и т. п., а она его тем, что утром, не разжигая примуса на общей кухне, напоила гостя горячим чаем – с вечера укрыла вскипевший чайник пуховой подушкой. Ко времени моего появления отец стал уже заправским москвичом, восстановил связи со многими былыми друзьями и товарищами по подпольной работе – они занимали в тогдашней Москве крупные посты и помогли земляку. Определился как парттысячник в инженерно-строительный институт и году к тридцатому, закончив его, работал уже заместителем начальника строительства московского аэропорта на месте нынешнего спорткомплекса ЦСКА – ЦДСА. Под его же руководством возводился дом, где ныне выходы метростанции «Аэропортовская». Получал партмаксимум, что тоже являлось предметом шутливых пикировок моих родителей – мама, к тому времени начальник планового отдела Щепетильниковского трамдепо, получала больше. Впрочем, у отца была служебная машина, возившая его на работу и с работы – в те годы район нынешней «Аэропортовской» был чуть ли не на самой окраине. Я в том автомобиле катался единственный раз – не с кем было почему-то меня оставить, и папа взял с собой на работу. Запомнилась поездка. Автомобиль. А так ездили на трамваях или, куда реже, на извозчиках, что тоже было большим удовольствием. Мама, кажется, так и не удостоилась чести прокатиться в служебной машине отца. С утра он заезжал кое за кем из сотрудников, а по вечерам в машину садились те, кому надо было ехать в центр... Все это помню я по разговорам и рассказам родителей. Очень в свободные их минуты любил требовать от них: «Расскажите, как я был маленьким?»

На этом, дорогие мои потомки и въедливые, терпеливые читатели, у кого хватило мужества прочитать предыдущее, очерк моей родословной заканчивается, и можно вплотную приступать к фактам собственной биографии. Все это я рассказывал для того, чтобы потомки мои не думали, что их деды и бабушки произошли непосредственно от обезьян, что и у них было в свою очередь множество предков, что много-много поколений жило на земле, прежде, чем появились на белый свет мальчишки, носящие фамилии Герасимовых и Радовых.

Начало биографии

Москвич я с червоточинкой – родился в Херсоне. Первый ребенок у матери, а ей к сорока. Смелая. Однако рожать меня все-таки поехала на родину, к детным сестрам. Через два месяца вернулись мы домой. Но метрику получил на двух языках – русском и украинском, и местом рождения указан Херсон. Южный город на берегу Днепра. По-украински я Юрко Павлович, по-русски соответственно – Георгий Павлович. Отсюда детское – Юра, Юрка. Отец называл Юрко. Фамилия, как тогда было модно, двойная: Доктор-Герасимов. В доме и первых классах школы – Юрка Доктор-Герасимов. Только уже в старших классах окончательно определился – Георгий Герасимов, в просторечии – Егор. Первый паспорт и все последующие документы называют именно так. Но место рождения Херсон, Украинская ССР.