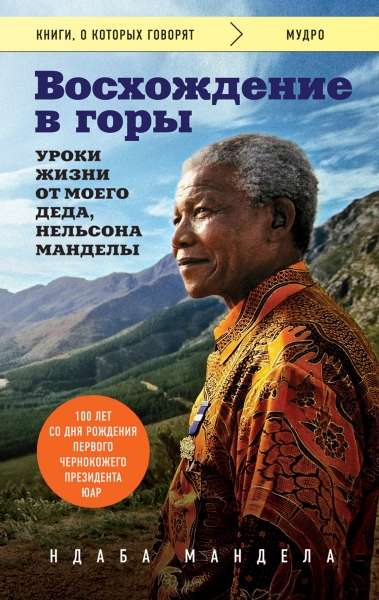

Ндаба Мандела Восхождение в горы. Уроки жизни от моего деда, Нельсона Манделы

Ndaba Mandela

GOING TO THE MOUNTAIN

© 2018 by Ndaba Mandela

© Малышева А., перевод на русский язык, 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

«Борьба с апартеидом – это отчаянная попытка не забыть… это стремление помнить наших предков, наши легенды, наши ценности и наши мечты».

Нельсон МанделаПролог

Одна из последних известных фотографий моего дедушки Нельсона Манделы была сделана у него дома в Йоханнесбурге субботним утром 2013 года, всего за несколько недель до его смерти. На этом снимке мой трехлетний сын Леваника сидит на подлокотнике кресла Старика и с огромным интересом смотрит на «Деду». Дед загадочно улыбается, сжимая ладошку Леваники – точно так же, как когда-то сжимал мою, когда я в первый раз встретился с ним в тюрьме «Виктор Верстер», мне тогда было семь лет. Я невольно улыбаюсь, замечая, насколько они похожи: та же странная прическа, те же уши-ракушки, даже морщинки в уголках глаз, когда они, смеясь, смотрят друг на друга!

В то субботнее утро Старик был непривычно молчалив. Ему уже исполнилось девяносто пять, он отчаянно боролся с медленно прогрессирующей респираторной инфекцией, но в его манере поведения все еще чувствовалась невероятная сила духа, которая проявлялась даже в том, как он держал на руках Леванику. Мой дед всегда любил детей. Стоило Старику войти в комнату с младенцем или маленьким ребенком, и весь остальной мир переставал для него существовать. Этот великий человек – революционер, президент, реформатор – внезапно становился добрым и смешным, как любой дедушка. Все его внимание целиком и полностью было отдано малышам.

В детстве, когда мы с дедом вдвоем сидели за длинным обеденным столом, он не раз говорил мне: «За долгие годы, проведенные в тюрьме, я ни разу не слышал детских голосов, и именно этого мне недоставало больше всего».

Трудно было представить себе двух более непохожих людей за одним, даже самым длинным, обеденным столом. Он родился в южноафриканской деревушке в 1918 году, я – в квартале большого города Соуэто в 1982-м. ОН БЫЛ ГИГАНТОМ, НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ, Я ЖЕ – ОДНИМ ИЗ ТЫСЯЧ ОБОРВАНЦЕВ, ГОНЯВШИХ ЖЕСТЯНЫЕ БАНКИ ПО УЛИЦЕ. Меня легко было не замечать, что многие и делали; но не обращать внимания на ребенка, каким бы бедным, грязным и незначительным он ни казался, было совершенно не в характере Мадибы[1]. Он упустил период взросления своих детей и внуков и всегда испытывал по этому поводу огромную тоску и сожаление. Всю мою жизнь и бóльшую часть жизни моего отца Макгато Леваники Манделы, своего второго сына от первой жены Эвелин Нтоко Масе, Старик провел в тюрьме. Теперь же он, казалось, старался наверстать упущенное, взяв меня под свое крыло и став мне отцом – в прямом смысле этого слова. Как часто случается с благими намерениями, в этой ситуации были и отрицательные моменты, к которым он не был готов. И все же нам с дедом удалось преодолеть те бескрайние долины, что нас разделяли.

Дети Мадибы, его внуки и правнуки дарили ему неиссякаемую надежду, но рука об руку с ней шла огромная ответственность и почитание древних традиций. Глядя на нас, он видел прошлое и будущее – своих предков, стоящих рядом с потомками. Я не осознавал этого до тех пор, пока не появился Леваника, а за ним – его сестренка Неема. Лишь потом, когда Старику исполнилось восемьдесят, а потом и девяносто лет, я стал понимать все больше, и мы потихоньку начали меняться ролями. В детстве дед заботился обо мне и оберегал, теперь пришел мой черед. В последние годы своей жизни он не любил, когда вокруг него сновали чужие люди, а предпочитал, чтобы мы со старшим братом помогали ему подниматься по лестнице, а его жена Граса – справляться с личными нуждами. Отправляясь куда-либо, он доверял мне все вопросы безопасности. Лежа в постели, он просил меня принести ему свежие газеты.

Бывало, он говорил:

– Ндаба, я тут решил поехать в Восточно-Капскую провинцию и провести там остаток своих дней. Поедешь со мной?

– Да, дедушка, конечно, – неизменно отвечал я.

– Вот и хорошо.

Он так и не вернулся туда, где прошло его детство. Должно быть, мы оба не могли смириться с этими его словами про «остаток дней». Мне хотелось думать, что у него впереди еще долгие годы жизни, и его уход стал для меня страшной неожиданностью.

Даже когда ему перевалило за девяносто, он не утратил жажды жизни. Но в последние годы очень ослаб, и это угнетало его. Временами он становился агрессивным, кричал на медсестер и сиделок; однажды даже ударил одного медбрата кулаком в нос – к всеобщему потрясению и страху. Словно сидевший внутри него боксер внезапно взбесился от всей этой чепухи, и – бац! – исполнил удивительно мощный левый апперкот, прежде чем кто-то успел опомниться.

– Убирайся! – орал он вслед бедняге. – Проваливай, а не то мой внук тебе покажет! Ндаба! Где моя палка?

– Эй-эй-эй, дедушка! – Я всегда старался успеть его успокоить, но иногда это было бесполезно. Его мощный, глубокий голос эхом прокатывался по крыше, повергая в шок тех, кто к нему не привык, а для меня он был ужасным напоминанием того, что Старик и в самом деле старел. Я запрещал себе думать о том, что за этим стоит: в нашей семье у мужчин не принято поддаваться ностальгии и сентиментальности. За пять поколений до моего рождения, в эпоху апартеида, членам нашей семьи пришлось вынести все формы нужды, унижений и жестокости. Такие испытания закаляют характер. Мы идем только вперед. Мы не сдаемся.

«Ndiyindoda!» – кричим мы в самый важный момент уквалука, древнего ритуала обрезания, когда мальчик из народа коса становится совершеннолетним. Это означает «Я – мужчина!», и именно эти слова определяют всю нашу дальнейшую судьбу. Уквалука – «восхождение в горы» – так называется сам ритуал, но прежде абакхвета (инициируемому, обычно юноше девятнадцати-двадцати лет, предстоит месяц суровых физических и психологических испытаний). По мнению деда, уквалука – «акт храбрости и стоицизма». «Ndiyindoda!» – кричит посвященный, когда ингсиби, специалист по обрезанию, делает резкий взмах ножом, и это не просто слова. Нет никакой анестезии, значит, и страху здесь не место. Любое неточное движение может привести к катастрофическим последствиям. Любая инфекция может стать смертельной. Этот обряд всегда вызывал множество споров и противоречий и на протяжении многих поколений был окутан тайной. Судите сами: знай вы все подробности, согласились бы пройти через это?

Не стану лукавить: подростком я и сам испытывал определенный страх, зная, что рано или поздно мне самому предстоит «восхождение в горы». Я знал, что после обряда обрезания нужно будет взять себе второе имя и занять подобающее место в мире, стать мужчиной в полном смысле этого слова. По правде говоря, тогда это казалось мне непростой задачей, а дед ясно дал понять, что не ждет от меня меньшего. Но его призыв «Будь мужчиной!» не был пустыми словами. Все те годы, что я жил вместе с ним, и тогда, когда мы жили порознь, он был для меня примером, который нельзя было игнорировать. Благодаря ему я понял: ни один ритуал не сможет сделать из мальчика мужчину. Уквалука – лишь внешнее проявление внутреннего перевоплощения, которое уже произошло, и именно это перевоплощение было для меня самым сложным.

Мой дед прошел столь долгий путь, столько мне дал и столькому научил, а я только недавно осознал, что самое прекрасное скрывалось в мелочах. Ласковое прикосновение руки, когда мне было одиноко или страшно. Суровый взгляд, когда он делился со мной мудростью за обеденным столом. Раскатистый смех и театральная манера рассказывать истории – уж это он любил! – особенно африканские притчи и легенды, на которых вырос. Он даже написал книгу для детей «Любимые африканские притчи Нельсона Манделы», предисловие которой гласило: «История есть история: вы можете пересказать ее так, как диктуют вам ваше воображение, окружающая среда и образ жизни, но если у вашей истории вырастут крылья и она станет достоянием общественности, удерживать ее нельзя». Он искренне желал, чтобы голоса африканских сказителей никогда не умолкали, полагая, что для этого сами истории должны развиваться и подстраиваться под каждого нового слушателя.

Мне бы хотелось, чтобы именно этим духом были пронизаны истории в этой книге – книге, в которой я рассказываю о жизни с моим дедом, а также делюсь старинными притчами и поговорками народа коса. Я хочу поделиться с вами величайшими уроками жизни, усвоенными от Мадибы. Повзрослев, я по-новому взглянул на эти события и теперь понимаю, почему другие их участники могут иметь о них свое мнение. Человеческая память куда более переменчива и загадочна, чем любое сказание о волшебных чудовищах и говорящих пауках, о реках, имеющих собственную душу. Но любая история неизменно обнажает сердце рассказчика, и даже в самых невероятных легендах кроется истина. Начиная работу над этой книгой, я невольно робею при мысли, что ее прочтет весь мир – и даже мои собственные дети! – и вспоминаю кенийскую молитву духу истины: «Пусть боги избавят меня от трусости, мешающей встретиться лицом к лицу с правдой, от лени, которая довольствуется полуправдой, от дерзости, полагающей, что знает всю правду».

Легенды народа коса тесно связаны с проблемами, которые волновали Мадибу и до сих пор находят горячий отклик в моей душе: справедливость и ее отсутствие; поиски истины и исправление ошибок; невероятные преображения и загадочные происшествия. Легендарный рассказчик Нонгениле Маситату Зенани, хранитель преданий коса, считает, что сила рассказчика в ihlabathi kunye negama – «мире и слове». Мой дед знал, что человеку под силу изменить свою собственную историю, а эта история изменит мир. Когда я был маленьким, моя история – мой маленький мир – сводилась к двум вещам: бедности и апартеиду. С одиннадцати лет я жил с дедом, который помог мне по-новому взглянуть на мир и на мое место в нем. Раннее мое детство порой было ужасным; отрочество – сложным. Школьные годы были сплошной борьбой. Я проводил все свое время на вечеринках, чтобы заглушить боль от разлуки с родителями. Некоторые мои решения разбивали деду сердце, и не все его поступки были мне по душе. Но с годами наша вера друг в друга не ослабевала. Он видел то хорошее, что было во мне, и не отступал, пока я сам не осознавал это. Я же видел, каким великим человеком он был, и изо всех сил старался стать хоть чуточку на него похожим.

Я верю, что слова Мадибы изменят и ваш мир, точнее оба – внутренний и тот, что вас окружает, и помогут вам раскрыть свои собственные возможности. Я верю в то, что мудрость Мадибы, которую мы вместе преумножим и воплотим в жизнь, еще сможет сделать лучше мир, где мы живем и где будут жить наши дети.

1 IDOLOPHU EGQIBELELEYO IYAKUSOLOKO IMGAMA «Идеальный город всегда далеко»

Когда я впервые встретился с дедом, мне было семь лет, а ему – семьдесят один. В моих глазах, как и в глазах всего мира, он уже был старым человеком. Разумеется, я много слышал о Старике, но, поскольку сам был ребенком, эти истории были для меня такими же фантастичными, как и легенды коса, которые рассказывали мне двоюродные дяди, тети и другие пожилые люди нашего квартала. «Сказка о ребенке со звездой во лбу», «Сказка о дереве, которое нельзя было обхватить», «Легенда о Нельсоне Манделе, которого пленили белые люди», «Легенда о бойне в Шарпевиле». Легенды и сказания переполняли пыльные улицы вперемешку с новостями, доносящимися из автомагнитол. Притчи и поговорки сквозили даже в библейских историях в Храме – «Притча о работниках в винограднике», «Притча об Иове много выстрадавшем».

Моего отца воспитали улицы Соуэто, и плохо это или хорошо, но нигде так не учишься рассказывать истории, как там. «История о том, где я был вчера вечером» или «История о том, каким богатым я стану в один прекрасный день». Взрослые вокруг меня, каждый в свойственной ему манере и в меру своего воображения, все время рассказывали истории, покуривая сигары, прихлебывая пиво и покачивая головами. Все говорили, говорили, говорили. Ребенком я постоянно слышал их разговоры, но по-настоящему не вслушивался в них. Я не замечал, как эти истории мало-помалу проникают под мою кожу и словно впитываются в кости.

Я был сообразительным мальчиком с богатым воображением, но не осознавал, что моя семья находилась в эпицентре глобального политического пожара. Я не понимал, почему мы все время переезжаем и почему люди принимают меня в свою стаю или, наоборот, отвергают меня. Они либо любят, либо ненавидят – только за то, что я Мандела. Я смутно догадывался о том, что отец моего отца был очень важным человеком, о котором постоянно говорили по радио и ТВ, но я и не подозревал, какую важную роль он сыграет в моей жизни и как много я сам буду значить для него.

Мне говорили, что он любил отца и меня и всех своих детей и внуков, но я не видел тому никаких подтверждений и уж точно не осознавал, что есть люди, готовые сыграть на чувствах Мадибы к нам, чтобы сломить его дух и уничтожить его. Они думали, что груз этой любви станет для него тяжелее, чем работа на каменоломне под палящим южноафриканским солнцем. Они ошибались и все же предпринимали все новые и новые попытки. Сначала они разрешили совершить визит большой группе родственников в честь его семьдесят первого дня рождения, в июле 1989 года. Должно быть, для него это было как капля воды для человека, который двадцать семь лет умирал от жажды в пустыне, и все же Мадиба не отступил от своих политических суждений. Спустя полгода, под самый новый 1990 год, ему вновь разрешили свидание. Это произошло всего через несколько недель после моего седьмого дня рождения.

Отец сообщил мне об этом без лишнего драматизма, просто сказал: «Мы поедем к дедушке в тюрьму». До этого момента подобное заявление звучало бы для меня так, как если бы он вдруг сообщил, что мы едем на встречу с Майклом Джексоном или Иисусом Христом. Впрочем, для людей в телевизоре мой дед, кажется, был чем-то вроде них: звездой и божеством в одном лице. Для меня такой поворот событий был довольно неожиданным, но в африканских семьях дети не задают вопросов. Отец и бабушка сказали: «Мы едем» – и мы поехали.

Больше мне никто ничего не объяснил, да я и не ждал объяснений, но внутри весь сгорал от любопытства. Какая она – эта тюрьма? Может быть, мы вместе с бабушкой Эвелин пройдем за железный забор, а потом по бетонному коридору и выйдем во двор, оцепленный колючей проволокой? А возможно ли, что железные двери с лязгом захлопнутся за нами? Вспомнит ли кто-нибудь, что нужно прийти и выпустить нас? Будут ли вокруг нас одни убийцы и головорезы? А тетям придется отбиваться от них своими огромными сумками?

Я был готов даже драться, если понадобится, чтобы защитить себя и свою семью. Я хорошо дрался на палках – годы непрерывных боев с друзьями на грязных улицах и в пыльных дворах не прошли даром. В мыслях с наслаждением представлял себя героем великого сражения, тем более что времени для этого было предостаточно: целых тринадцать часов мы ехали от Йоханнесбурга до тюрьмы «Виктор Верстер» вереницей из пяти забрызганных грязью машин с женами Манделы, его детьми, сестрами, братьями, кузенами, тетями и дядями, младенцами и стариками. Дорога была дальняя.

Мне показался вечностью этот путь, лежащий через крутые холмы и просторные саванны к горам Хавека. Когда мы свернули к югу от Паарла, маленького городка, застроенного белеными домами в голландском стиле, я на своем заднем сиденье придвинулся к окну, чтобы вдохнуть свежий воздух, пахнущий виноградными листьями и свежевскопанной землей. На протяжении тысячи лет, до того как в 1650 году на эту землю приплыла голландская Ост-Индская компания, здесь жили люди народа кхойкхой. Они пасли скот и ни в чем не нуждались. Теперь эти бескрайние просторы были засажены виноградниками, а горы, которые кхойкхой назвали Черепашьими, голландцы переименовали в Жемчужные. Сами горы, конечно, ничего об этом не знали, как и я в свои семь лет. Я видел лишь девственно-зеленые виноградники, выстроенные аккуратными рядами, и, не задумываясь, принял это как данность и не подвергал сомнению. КАК ИСТИННЫЙ АФРИКАНСКИЙ РЕБЕНОК, Я ПРИВЫК НЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСОВ. Но теперь, став мужчиной – мужчиной коса, как отец, сын и внук, я задаюсь вопросом: в какой момент корни винограда прорастают так глубоко, что становятся на этой земле «исконнее» пяти столетий скотоводства?

Этот вопрос звучит в моей голове голосом моего деда даже сейчас, когда со дня его смерти прошло уже несколько лет и еще больше минуло с тех пор, как я перебрался к нему, и в этом бешено вращающемся мире мы полностью изменили представление друг друга о том, что есть настоящий мужчина. Его голос все еще отдается внутри меня, перемешиваясь с древними легендами. Этот голос словно проник в костный мозг, и, повзрослев, я слышу, как он исходит из моего собственного горла. Все говорят, что у меня его голос, и, зная об этом, я стараюсь тщательнее подбирать слова, особенно в публичных выступлениях.

У входа в тюрьму стояла маленькая будка охраны с раздвижными воротами в белой прямоугольной арке. Вывеска желтыми буквами на ярко-зеленом фоне гласила: «ВИКТОР ВЕРСТЕР. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ». Под ней – слоган: Ons dien met trots («Мы служим с гордостью»). Вероятно, мои тетки обменялись ироничными взглядами, но если и так, я этого не заметил, во все глаза уставившись на возвышающиеся над нами горы. Взрослые принялись беседовать с охранниками, высунувшимися из будки. Поговорили о том о сем. Затем охрана пересадила две дюжины человек из семейства Мандела из пяти машин в один большой белый фургон. Мы плотно уселись на жесткие сиденья и снова тронулись в путь, но не на территорию тюрьмы с ее высокими стенами, оцепленными колючей проволокой. Вместо этого мы свернули на длинную грунтовую дорогу – две изъезженных полосы от шин, ведущие к самому дальнему углу тюремного комплекса.

У арочных ворот гаража фургон остановился, и мы выбрались из него. Перед нами было симпатичное бунгало лососевого цвета в тени елей и пальм. Бабушка и двоюродные тетки были одеты так, будто собрались в церковь или на какое-то важное мероприятие. Яркие, как экзотические птицы в причудливых узорах, выстроились они у этих бледно-розовых стен. Отец и другие мужчины были в нарядных рубашках и галстуках, и, прежде чем подойти к воротам, они встряхнули аккуратно свернутые пиджаки и надели их.

Дом был окружен декоративной садовой стенкой, которая, впрочем, была не выше моего отца. Двое вооруженных охранников стояли перед маленькой калиткой из кованого железа – эта симпатичная дверца была совсем не похожа на тяжелые лязгающие двери, которые рисовало мое воображение. Они поприветствовали нас и махнули рукой, чтобы мы проходили. За воротами стоял дедушка. Я едва успел разглядеть его широкую улыбку, как на него обрушилась волна эмоций. Женщины плакали и обнимали его со словами «Tata! Tata!», что означало «отец». Мужчины держались сурово, с неподвижными лицами они ждали своей очереди, чтобы крепко обнять Старика, пожать ему руку и сжать плечо. Никаких слез. Только плотно стиснутые зубы и крепкие рукопожатия.

Дети, в том числе мой брат Мандла, кузен Квеку и я, стояли поодаль, не зная, чего ждать. Для нас этот Старик был незнакомцем, и он, похоже, сам это понимал, улыбаясь поверх голов наших родителей и двоюродных дедов, терпеливо ожидая, когда подойдет наша очередь и он сможет обнять каждого из нас по отдельности. Дойдя до меня, он взял мою ладошку в свою огромную руку и тепло сжал.

– Как тебя зовут? – спросил он.

– Ндаба, – ответил я.

– Да! Ндаба! Славно, славно! – Он оживленно кивнул, словно узнав меня. – Сколько же тебе лет, Ндаба?

– Семь.

– Славно. А в каком ты классе? Хорошо учишься?

Я пожал плечами, уставившись в пол.

– Кем хочешь стать, когда вырастешь? – снова спросил он.

На этот вопрос я не мог ответить – все мое детство меня перебрасывали из стороны в сторону. Кроме бедности и многочисленных препятствий, окружавших нас повсюду в гетто, я мало что видел и не хотел опозориться, ответив какую-нибудь глупость, вроде «борца на палках».

Старик погладил меня по голове своей ручищей и произнес:

– Ндаба. Славно.

Он вновь пожал мою ладошку, очень официально и вежливо, и поздоровался со следующим ребенком в очереди. Должен вам признаться, что тот момент меня не слишком впечатлил. Теперь изо всех сил пытаюсь вспомнить, что я чувствовал тогда, когда он прикоснулся к моей голове, пожал руку своей мощной ладонью, когда его нога в штанине возвышалась надо мной, когда он наклонился, чтобы услышать мои робкие ответы на его вопросы, а от него исходил запах льна и кофе, – и ничего. Я не почувствовал ничего. На меня это не произвело совершенно никакого эффекта. Я читал, что об этом писал дед в «Долгой дороге к свободе». Он всегда с неохотой пишет о делах семейных и личных, но дом в «Виктор Верстер» он описывает как «коттедж», который был обставлен «скромно, но уютно». Когда я прочел это, то от души посмеялся: в детстве, после Соуэто, это место показалось мне настоящим особняком.

Мягкий диван и легкие кресла из того же гарнитура были как розовые облака. Безупречно чистая ванная комната не уступала размерами спальне, которую я делил с двоюродными братьями. Из кухни то и дело выходил белый человек, чьей обязанностью было готовить и следить за домом. Он принес тарелки, чашки и корзины с обедом. На заднем дворе был бассейн с кристально-чистой водой, и мне показалось, что кожа у меня зачесалась – так мне хотелось туда нырнуть. По краям бассейна стояли цветы в кадках в окружении садовой изгороди. Позже дед рассказал, что по верху изгороди шел слой колючей проволоки, но я был либо слишком мал, либо слишком занят невозможно зеленой травой. Даже если бы тюрьмой Старика был «Отель Ритц», на меня он и то не произвел бы такого впечатления. Теперь, КОГДА КТО-НИБУДЬ СПРАШИВАЛ МЕНЯ: «КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ, КОГДА ВЫРАСТЕШЬ?», Я ОТВЕЧАЛ: «Я ХОЧУ В ТЮРЬМУ!»

Разумеется, я ожидал увидеть что-то вроде тюрьмы на острове Роббен – адской бездны, где мой дед провел большую часть своей жизни. С распространением движения против апартеида по всему свету новое правительство распорядилось о переводе Мадибы в дом в «Виктор Верстере», пытаясь разлучить его с друзьями и членами Африканского национального конгресса. Его политические враги надеялись, что, оказавшись в комфортных стенах этого уютного домика, после обещания встречи с семьей – женой, попавшей в тюрьму и подвергнувшейся пыткам; детьми, которых он в последний раз видел, когда они были совсем маленькими; внуками, которых не видел вовсе, – он станет более сговорчивым. Но враги недооценили его. Целых два года он держал оборону и не сдавал своих позиций в бесконечных и ожесточенных переговорах, в которых решалась судьба Южной Африки. Прошло немало времени, прежде чем я осознал: в тот день мы с братьями сидели в тех самых креслах, где мой дед и могущественные главы государств вели политические и идеологические дебаты, которым вскоре суждено было изменить ход истории.

Вечером взрослые собрались на кухне и в столовой, как это обычно бывает, а мы, дети, расселись на ковре в гостиной и включили кассету с фильмом «Бесконечная история». Я смутно помню голоса взрослых: они делались то тише, то громче, сквозь смех и оживленную беседу звучал дедушкин зычный бас. Но нам их разговор был неинтересен.

По правде говоря, этот день и первую встречу с дедом я вообще помню весьма смутно. Как он выглядел, помню в основном потому, что провел с ним тысячу других дней, пока он старел, а я – взрослел. Однако для восстановления деталей мне пришлось обратиться к недавно увиденному и прочитанному о месте, которое теперь называется «Исправительный центр Дракенштейн». Зелено-желтая табличка все еще там, но теперь люди видят ее, лишь когда приезжают к памятнику моему деду – бронзовой статуе перед «Виктор Верстером», воздвигнутой в честь его освобождения 11 февраля 1990 года. Воспоминания о том дне превратились для меня в коллаж из фотографий, газетных вырезок и бесконечных разговоров с дедом, бабушкой, матушкой Винни и другими людьми, которые там были. Но одно я помню отчетливо – «Бесконечную историю».

Наверное, рассказчик коса назвал бы ее «История о мальчике, который спас мир от пустоты». Герой этой истории (если вдруг вы не видели фильм и не читали книгу Михаэля Энде) отправляется в опасное путешествие, чтобы победить невидимую угрозу – ничто, медленно и неотвратимо пожирающее волшебный мир. Мальчик должен найти способ остановить эту невидимую угрозу, но сначала ему нужно убедить других в том, что она на самом деле существует. Его цель – сделать так, чтобы люди поняли, что все, кто исчез, были важны, а мир, который теперь воспринимается как нечто «нормальное», не должен быть таким, и, чтобы его возродить, нужны перемены.

Эта история во всех отношениях – история моего деда Нельсона Манделы. Думаю, это и моя история, и надеюсь, мне удастся убедить вас в том, что это касается и вас.

Мадиба и его коллеги по Африканскому национальному конгрессу, Ганди и его последователи, доктор Мартин Лютер Кинг-младший и все, кто пошел за ним, – все эти люди сумели разорвать оковы, существовавшие в период апартеида в Южной Африке, британского правления в Индии и законов о расовой сегрегации Джима Кроу в США. То, что апартеид и сегрегация были чудовищной ошибкой и злом – бесспорно. В ту пору черным говорили: «Нет, вы не можете жить в таком-то районе или в таком-то доме потому, что рядом живут белые. Нет, вы не можете ездить этим автобусом, открывать этот кран или ходить в этот туалет». Эти законы были несправедливыми, и судьи, полиция и тюремные надзиратели совершали огромную ошибку, поддерживая их. Если они действительно «служили с гордостью», то должны стыдиться, вспоминая те времена. Любые законы, нарушающие гражданские или общечеловеческие права, должны оскорблять наше чувство социальной справедливости одним своим существованием, скрести нашу совесть как наждачная бумага. Думаю, так и происходит, просто мы научились не обращать на это внимания.

«Быть свободным значит не просто скинуть с себя оковы, – говорил мой дед, – но жить, уважая и приумножая свободу других».

Когда мой дед и многие другие активно боролись за гражданские права людей всего мира, против оков апартеида и сегрегации, было ясно, кто враг. Но в современном мире молодым африканцам и многим другим молодым людям по всему миру приходится вновь вступать в бой, чтобы разрушить оковы, которые до сих пор существуют. А сделать это куда сложнее, ведь они неосязаемы – их нельзя ни потрогать, ни указать на них пальцем. Но, несмотря на всю свою невидимость, оковы эти прочнее железа. Каждое звено их выковано из несправедливости, большой или малой. Некоторые из них навязывает нам окружающий мир, в другие мы заключаем себя сами. Именно об этих оковах поет в своей песне «Redemption Song» («Гимн искупления») Боб Марли, напоминая слушателю, что единственный человек, способный освободить его, – это он сам.

Путешествуя по миру, я повсюду слышу, как молодежь рассуждает об «американской мечте» – большом доме с бассейном, шикарной мебелью и прислугой, а для меня это тюрьма. В рекламных роликах и реалити-шоу я слышу бесконечные разговоры, в которых представление о благополучии и благосостоянии сводится к этой ограниченной картинке, и не могу отделаться от мыслей о молодом африканце из Монровии, который просто мечтает о библиотеке или о ребенке из Сирии, который хочет ходить в школу с крышей, или о чернокожем американце, которого избивают просто за то, что он посмел сказать: «Моя жизнь важна!» В них, в вас – и в самом себе, поскольку мой дед открыл мне на это глаза, – я вижу новое поколение, которое изменит этот мир.

«Иногда поколению приходится стать великим, – говорил Мадиба. – Этим поколением можете стать вы. Позвольте расцвести своему величию».

* * *

Я родился в Соуэто в декабре 1982 года. Брак моих родителей трудно назвать безмятежным: они были хорошими людьми, сильными личностями, но им стоило огромных усилий поддерживать семью на плаву, когда все вокруг было против них. Когда мне было два года, родители уехали из Соуэто – из-за постоянных притеснений со стороны полиции и бесконечных акций протеста в черных кварталах жизнь там стала совершенно невыносимой. Мы перебрались к бабушке Эвелин – матери отца – в Кофимвабу, крошечный городок в Восточном Кейпе, где она держала продуктовый магазин. Это была сельская местность, вокруг раскинулись огромные фермерские угодья. Коровы и куры то и дело перебегали дорогу, когда мы шли в школу.

Бабушка Эвелин была Свидетелем Иеговы, поэтому каждое утро и каждый вечер в доме обязательно читали Библию: десять минут перед завтраком и сорок пять перед ужином. По субботам и воскресеньям бабушка Эвелин посещала службы в храме. После одной особенно долгой службы – целых три часа! – я заявил:

– Никогда больше сюда не приду!

Бабушка Эвелин посмеялась и сказала:

– Ничего страшного.

Она знала, что мне хватает этого и дома.

Жизнь у бабушки текла размеренно и спокойно. Она была хозяйкой, но и мои родители помогали ей в повседневной жизни. Отец работал в бабушкином магазине и всегда разрешал мне приходить и угощаться чипсами, конфетами, шоколадками – в общем, чем угодно. Иногда он посылал меня за сигаретами, и я чувствовал себя совсем взрослым. На мой седьмой день рожденья отец купил барана, мы забили его и зажарили на барбекю. В жизни не ел ничего вкуснее. Родители, наконец, жили в мире; они были вместе, молодые и здоровые, и в целом у нас была счастливая семья. По праздникам к нам приезжала сестра отца Маказиве (для меня – тетя Маки) вместе с моими двоюродными братьями, Думани и Квеку. Хотя Квеку был на три года младше меня, нам было ужасно весело вместе.

Все говорили на языке коса. Для меня этот язык стал первым, и я до сих пор люблю его. В фильме «Черная пантера» народ вымышленной страны Ваканда тоже говорил на языке коса – истинном языке моего деда и моем. Выход фильма в мировой прокат в некоторой степени способствовал интересу к этому языку. Я был так рад этому – теперь люди узнают, как прекрасна Африка, и мой язык услышат во всем мире. Язык этот очень красочный, в его фонетике множество щелкающих и рыкающих звуков, а его музыкальная интонация не похожа ни на какой другой язык мира. Чтобы на нем говорить, недостаточно просто шевелить языком – на коса говорят всем телом.

В 1960-е народная песня коса «Qongqothwane», которую поют на свадьбах, чтобы пожелать молодым счастливой совместной жизни, прославилась на весь мир благодаря Мириам Макеба. Европейцы назвали ее «The Click Song» – «Щелкающая песня», потому что в европейских языках нет тех звонких смычных согласных, которые существуют в языке коса. Это тонический язык, поэтому один и тот же слог, произнесенный тихо или громко, может полностью изменить смысл слова. При написании разница не ощущается – чтобы понять этот язык по-настоящему, нужно услышать его в живой речи.

Я начал учить английский в семь лет, когда переехал вместе с отцом в Дурбан. Не знаю, почему мама не поехала с нами. Помню только, что ее там не было, а когда я начинал приставать с вопросами, то получал затрещину. Мы с отцом поселились в семье Уолтера Сисулу, активиста Африканского национального конгресса (АНК), заключенного вместе с моим дедом. Его жена Альбертина Сисулу, медсестра и борец за свободу АНК, была кузиной бабушки Эвелин и ее лучшей подругой. Ее называли «Матерью нации», но для меня она всегда была «матушкой Альбертиной». Матушка Альбертина взяла меня под свое крыло. Она была одновременно ласковой, как настоящая бабушка, и энергичной – она заправляла домом, где жили семеро детей и несколько взрослых. Нам приходилось делиться всем, и в доме постоянно была толпа народу, но все были очень хорошими, и всегда была еда. Эту последнюю деталь я научился ценить лишь спустя время. Все взрослые были членами АНК, поэтому дети постоянно жили в особенной атмосфере – слышали эту риторику, их страсть, видели их целеустремленность и неизбежно перенимали все это. Ежедневно мы чувствовали на себе удушающую хватку апартеида и думали о таких вещах, как свобода и ответственность, на таком уровне, о котором дети в столь раннем возрасте еще и не задумываются.

В Дурбане жили множество южноафриканцев с индийскими корнями. Индийцев здесь было больше, чем в любом другом городе за пределами Индии, а все потому, что по закону о групповых областях «азиаты» и «небелые» во время апартеида должны были жить в определенных районах. Так и получилось, что в Дурбане я ходил в мусульманскую школу, где учились в основном индийцы. В своем классе я был единственным черным ребенком, и мне приходилось нелегко. Все, что мне оставалось, – это быть сильнее, чем те, кто меня унижал. Жаловаться и ябедничать было бессмысленно – у взрослых были свои проблемы.

Поэтому я испытал облегчение, когда приехала мама и забрала меня в относительно спокойный район Соуэто, где мы стали жить вместе с ее братом. Дом был маленьким, но зато там были водопровод и плита с двумя конфорками, но самое главное – там была мама. Я скучал по отцу, но мне нравилась католическая школа в Йоханнесбурге. Поэтому я стал жить с мамой, иногда навещая семью отца. Я попеременно жил то с матерью, то с отцом, да и сами родители то сходились, то расходились – в их отношениях теперь появилась жестокость. ИНОГДА МНЕ БЫЛО СТРАШНО, ИНОГДА ХОТЕЛОСЬ ЕСТЬ. ПОМНЮ, КАК-ТО МЕНЯ ПОСЛАЛИ К СОСЕДЯМ СПРОСИТЬ, НЕ ДАДУТ ЛИ ОНИ МНЕ ЧЕГО-НИБУДЬ ПОЕСТЬ НА УЖИН.

Потом на какое-то время меня отправили к матушке Винни и ее семье, у которых дела шли получше, и они могли себе позволить прокормить и меня. Винни Манделу в Южной Африке знали все – она была второй женой моего деда и ярой активисткой АНК. Правительство внимательно следило за ней. Пока Мадиба сидел в тюрьме, ее арестовали и пытали. Думаю, таким образом они хотели воздействовать на деда, который, находясь на острове Роббен, ничем не мог ей помочь. Но пытки не сломили ее дух, напротив, после них и она, и весь АНК еще больше уверились в правильности своих действий. Все, кто носил фамилию Мандела, были объектом тщательного контроля и давления со стороны правительства, поэтому взрослым приходилось создавать своего рода убежища для себя и своих детей. Мы, дети, почти всегда ходили только туда, куда было разрешено, и старались вести себя тише воды, ниже травы.

Матушка Винни жила в Соуэто на углу улиц Вилакази и Нгакане, всего через улицу от архиепископа Десмонда Туту. Теперь на этом месте находится музей «Дом Манделы», который в 1999 году был провозглашен объектом национального наследия. Я давно там не был, и мне очень странно представлять туристов, которые ходят по тем комнатушкам, где мы когда-то ютились, заглядывают в туалет, где мы смывали из ведра. Сам я вспоминаю этот дом как место, где был особенно несчастен, но тогда я не жаловался. Я был благодарен уже за то, что у меня есть крыша над головой, но ужасно скучал по родителям и отчетливо ощущал, что в этом вечно переполненном доме мне не очень-то рады. Я то и дело убегал к отцу – он жил рядом, за холмом, и в конце концов он забрал меня к себе. Позже к нам вернулась и мама, но родители постоянно дрались. Когда родился мой брат Мбусо, они едва сводили концы с концами.

К десяти годам я успел уже свыкнуться с состоянием дискомфорта, наполнявшего всю мою жизнь, но в то же время знал, что на свете есть люди, которые меня любят. Тетя Маки на несколько лет уехала жить в Штаты, где получила докторскую степень по антропологии Массачусетского университета, и Квеку уехал вместе с ней. Мне не хватало наших игр, но к тому времени в Йоханнесбурге у меня появились новые друзья. После восстания в Соуэто 16 июня 1976 года я перешел в католическую школу Колледж Святого Сердца, двери которого были открыты для чернокожих детей, да и вообще для детей любой расы. Поводом к восстанию с участием чернокожих южноафриканских старшеклассников послужило введение африкаанса как языка, на котором должно было вестись обучение в школах по всему региону. Власти отреагировали на акцию протеста с ужасающей жестокостью. По сообщениям полиции, открывшей огонь по детям из полуавтоматов, количество убитых составило 176 человек, но на самом деле их было намного больше: ходили слухи о шести-семи сотнях погибших и более тысячи раненых. Точных цифр мы никогда не узнаем, потому что полиция велела врачам докладывать о всех пациентах, поступавших с пулевыми ранениями, чтобы потом расстрелять раненых детей, и врачам пришлось регистрировать «абсцессы» и «контузии» вместо огнестрельных ранений и следов от ударов дубинками.

Уровень жестокости возрастал, как цунами, и всю ночь броневики «Хиппо» бороздили улицы города. Эти машины были обычным зрелищем в черных кварталах Соуэто и Йоханнесбурга. Их массивный кузов – ярко-желтый с синей полосой – был рассчитан на езду по минному полю, и им, конечно же, ничего не стоило расправиться с протестующими. Внутри помещалось целых десять стрелков, которые при необходимости могли выпрыгнуть через заднюю дверь, но сам вид пушки «Хиппо» был настолько устрашающим, что такая необходимость возникала редко. На другой день после восстания прибыл отряд из полутора тысяч полицейских, вооруженных электрошокерами и автоматическими винтовками. За ними стояла вся мощь южноафриканской армии, готовой их поддержать, если потребуется. Восстание было подавлено, но с того момента жизнь круто изменилась.

В ответ на акции протестующих Колледж Святого Сердца распахнул свои двери ученикам всех рас. Они сделали это одними из первых, поэтому многие члены АНК отправили туда своих детей. В те годы АНК был одной большой семьей. Мы, дети, не понимали степени нависшей над нами угрозы, но наши мамы были умными и бдительными и считали своим первым долгом поддерживать и защищать друг друга. Внуки Уолтера Сисулу и Джейкоба Зумы, членов АНК, отбывавших наказание вместе с моим дедом на острове Роббен, были моими друзьями, и все мы учились в Колледже Святого Сердца, расположенном в Обсерватории, пригородном районе минутах в десяти от нашего дома.

Мы с друзьями слышали о восстании в Соуэто и других ожесточенных боях между протестующими и полицией. Мы дрались на палках – только вместо «полицейских» и «воров» у нас были «полицейские» и «протестующие» – и разыгрывали во дворах жестокие сцены, которые каждый день видели по телевизору. Мы хвастались, что сможем победить целую армию, если она только приблизится к нашему дому.

Однажды осенним днем 1992 года (лето у нас заканчивается в апреле, то есть это был, наверное, май), играя с друзьями в футбол, мы увидели, как прямо на нашей улице собирается марш протеста. Мы стали думать, не присоединиться ли к ним. Сами мы тогда учились в начальной школе – нам было лет по десять, – и мы все еще боялись своих мам, бабушек и теток. Нам не хотелось попасть в какую-нибудь неприятность и тем самым вызвать их гнев. Но потом мы подумали: «Да ведь мы же уже взрослые! Мы – воины!» И побежали по улице.

Марш был не очень многолюдным – всего лишь небольшая группка, человек восемьдесят – сто лет двадцати, они распевали песни, размахивали знаменами и что-то хором скандировали. Мы подстроились под их шаг и стали маршировать вместе с ними, подпевая и подхватывая их лозунги. Так мы прошли два или три квартала, как вдруг увидели огромный желтый «Хиппо», вывернувший из-за угла прямо на нас. Тут пушка его резко крутанулась: «Пах! Пах! Пах!» Над нашими головами зашипели канистры со слезоточивым газом, и в следующий момент воцарился хаос. Люди с криками бросились врассыпную, ослепленные газом, в отчаянии пытаясь скрыться от «Хиппо». Кто-то спотыкался и падал, другие помогали им подняться.

Мы с друзьями, как стайка перепуганных птенцов, сгрудились и припустили к дому. Мы были всего в нескольких кварталах от того места, где играли все утро. «Хиппо» взревел и рыкнул, чуть замедляясь на перекрестке, но мы не останавливались, лишь изредка бросая беглые взгляды через плечо. Мы все бежали и бежали вперед, из глаз текли слезы, в горле першило, нос, казалось, был забит раскаленной лавой. Добежав до двери нашего дома, откашлявшись, отплевавшись и изрыгнув из себя содержимое желудка, мы заверили друг друга: «Нет-нет, я вовсе не плачу! Это просто слезоточивый газ!» Нам было не страшно – наоборот! Мы были в восторге – теперь-то мы стали настоящими солдатами! Теперь мы знали, что такое слезоточивый газ.

Все это случилось в считаные минуты, и самым примечательным во всей этой истории было то, что она была совершенно непримечательной в мировом масштабе. Я сомневаюсь, что об этом происшествии рассказали хотя бы в вечерних новостях. Всего лишь незначительная стычка, одна из многих в череде ежедневных беспорядков, рейдов и жестоких столкновений. В моей памяти она занимает особое место лишь потому, что это «История о том, как я в первый раз вдохнул слезоточивый газ». В первый – но не в последний.

ТАКОВА БЫЛА ЖИЗНЬ ПРИ АПАРТЕИДЕ. ПОЛИЦИЯ МОГЛА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВОРВАТЬСЯ В ЧЕРНЫЙ КВАРТАЛ И ПРОЧЕСАТЬ ВСЕ ДОМА, А ЕСЛИ КТО-ТО ВОЗРАЖАЛ, ИХ ИЗБИВАЛИ И АРЕСТОВЫВАЛИ. Единственным способом, каким белое меньшинство могло контролировать черное большинство, было держать их в постоянном страхе, бедности, унижать, десятилетие за десятилетием убеждая их в собственной неполноценности. Были среди белых и те, кто ненавидел апартеид и знал, что происходящее неправильно. И, разумеется, если взглянуть с точки зрения логистики и экономики, апартеид невыгоден. Те, в чьих руках была власть, знали, что рано или поздно это закончится, только не знали как. Для них единственным способом положить этому конец была чудовищная жестокость – только так можно было его поддерживать.

А между тем в мире зародилось такое явление, как культурная революция. Моего деда арестовали в августе 1962 года (по обвинению в организации забастовки рабочих и выезде из страны без паспорта), а освободили в 1990 году. За те долгие годы, что он провел в тюрьме, мир изменился. Чтобы понять масштаб перемен, представьте себе разницу между программой «Кукольный театр» по черно-белому телевизору и шоу «Рена и Стимпи» на компьютере. Или между твистом Чабби Чекера и альбомом Dr. Dre «The Chronic». «Битлз» и Вьетнамская война остались в прошлом. В США и Европе приняли закон об интеграции. Появился MTV. Во всех клубах от Соуэто до Швеции крутили Майкла Джексона и Принца. Пали железный занавес и Берлинская стена, развалился Советский Союз. Мир изменился до неузнаваемости: художники и музыканты, поэты и «Club Kids», панки и «Iron Blood Orphans» – целое поколение, рожденное вихрем современных технологий.

К концу рокочущих восьмидесятых уже почти весь мир открыто осуждал южноафриканское правительство. Прогресс неумолимо наступал, они это знали, но боялись перемен. Что случится, если белое правительство прекратит наступать на горло чернокожему населению, чья численность к тому моменту в десять раз превышала число белых? Могли ли люди ответить на подобные унижения и притеснения иначе, кроме как праведным гневом? Они знали об огромном влиянии Манделы, который постоянно призывал к примирению и прощению, но станет ли кто-то слушать его разговоры о мире, когда, наконец, представилась возможность отомстить? Для того чтобы поверить, что способность прощать может победить жестокость, нужно быть либо истово верующим, либо глупцом.

Старинная поговорка коса гласит: «Idolophu egqibeleleyo iyakusoloko imgama», что в вольном переводе означает, что Бакуба, так у нас называют идеальный город – Утопию, всегда далеко. Никому еще не удавалось туда добраться. Но это не значит, что его нет или что его нельзя построить. Возможно, для того чтобы туда попасть, придется побороться и приложить немало усилий, и все же нужно идти вперед, к высокому идеалу мира и равенства.

Когда я познакомился со своим дедом, он был ближе к концу своей жизни, чем к ее началу. У него отняли двадцать семь лет воспоминаний, опыта и возможностей, но его идеалы остались незыблемыми, как и его решимость и врожденное жизнелюбие. Он знал: грядут перемены. В своем интервью каналу BBC он сказал: «Не важно, вижу я это или нет, но перемены рядом, и это дает мне силы двигаться вперед».

* * *

Деда освободили в 1990 году, и это был великий момент. Почти вся семья приехала его встречать, но они едва успели пожать друг другу руки. Его тут же обступила толпа доброжелателей, куда бы он ни направлялся, люди поздравляли его. Тысячи людей любили его и ждали хоть мимолетной возможности прикоснуться к нему, хоть мельком увидеть его машину, проезжающую мимо. Южную Африку охватила волна восторга и радости – но за одну ночь невозможно изменить мир.

Дед как-то рассказывал легенду о великом воине. У этой истории есть несколько версий, но вот что рассказывал мне он: «Давным-давно жил да был храбрый бушмен, который боролся с африканерами. Сражался он долго и отчаянно, хотя у них были ружья, а у него – только лук да стрелы. Он видел, как погибают один за другим его товарищи, пока, наконец, не остался совсем один. И все же он не сдавался до тех пор, пока не оказался на краю пропасти, а в колчане его осталась лишь одна стрела. Увидели это африканеры и восхитились: как это он сражается, даже оставшись совсем один! Они выкинули белый флаг и крикнули ему: «Эй, мы больше не будем воевать! Мы победили твоих людей, и тебе ничего не остается, как только сложить оружие и сдаться! Иди сюда, мы дадим тебе еды и покончим с этим!» Тогда воин-бушмен поднял лук, выпустил последнюю стрелу и спрыгнул с утеса».

Даже в детстве я понимал, что эта легенда о том моменте, когда приходится выбирать между собственной жизнью и верностью великой цели. На суде 1964 года Мадиба сказал:

– Я боролся как против господства белых, так и против господства черных. Я чтил идеал демократического и свободного общества, в котором все граждане живут в гармонии и имеют равные возможности. Это тот идеал, ради которого я готов жить и к которому стремлюсь. Но если нужно, то ради этого идеала я готов умереть.

И это были не просто красивые слова, не бравада и не преувеличение, ведь он был уверен в том, что его и его соратников повесят как террористов. Это был тот самый прыжок в пропасть – и они считали, что им повезло: им дали всего лишь пожизненное заключение.

Итак, они прыгнули, готовые умереть, и провели двадцать семь лет в падении. Но потом случилось невероятное – кто-то поймал их! Они оказались в объятьях миллионов людей, веривших в идеалы свободной и демократической Южной Африки, о которой мечтали члены АНК. Они были готовы умереть за эти идеалы, но что важнее – жить ради них. Готовы были встать стеной и заявить об этом во весь голос, не сдаваться даже ценой собственной жизни.

– Наши люди требуют демократии, – сказал Мадиба на объединенной сессии Конгресса США в 1990 году. – Наша страна, истекающая кровью и стонущая от боли, нуждается в демократии.

2 UMTHI OMDE UFUNYANWA YIMIMOYA ENZIMA «Высокое дерево ветер гнет сильнее»

Четыре года, последовавших за выходом Мадибы из тюрьмы, были одними из самых неспокойных в истории моей страны и моей семьи. Ему нужно было сплотить вокруг себя людей и приложить немало усилий, для того чтобы добиться честных выборов и мирного ухода от апартеида, а времени на восстановление пошатнувшихся за годы его заключения отношений с семьей почти не оставалось. Дед не раз говорил мне, что, пока он был в тюрьме, его семья страдала больше его самого. Он писал об этом и в своей автобиографии «Долгая дорога к свободе»: сначала он превратился из человека в легенду, «а потом вернулся домой, и оказалось, что он всего лишь человек». Выступая как отец невесты на свадьбе моей тети Зиндзи, он сказал, что его дети знали, что у них есть отец, они верили, что однажды он вернется к ним – и он вернулся, но теперь снова оставил их, потому что стал отцом нации.

– Быть отцом нации – большая честь, – сказал тогда Мадиба, – но быть отцом семейства приносит больше радости. А этой радости было так мало в моей жизни.

После того дня, когда мы навестили его в тюрьме «Виктор Верстер», я не видел его до 1993 года, когда мне исполнилось уже одиннадцать. Однажды вечером в бедный квартал Соуэто, где я жил, въехал черный «БМВ» и остановился перед домом по улице Вилакази. Из машины вышел водитель и велел мне сесть внутрь. Я никогда не встречался с ним прежде – это был Майк Мапонья, он давно работал у Мадибы, был его доверенным лицом и другом. Потом я узнал, что моего деда после освобождения сначала возил дядя Майка, но плотный график Мадибы был для него слишком утомителен, и он передал эстафету Майку. Мадибе он понравился и впоследствии проработал у него водителем больше двадцати лет. В этот день ему было поручено забрать меня. Вот только мне об этом никто не сказал.

– Я от твоего дедушки, – объяснил мне Майк. – Он велел мне забрать тебя.

А я такой: что, правда? Или вы разыгрываете меня? Неизвестно откуда приезжает незнакомец и говорит маленькому ребенку садиться к нему в тачку. Ну уж нет!

– Твой дедушка, – повторил Майк. – Ты ведь знаешь, кто твой дедушка?

Я подумал: «Дедушку-то я знаю, а вот тебя – нет, чувак». Родители еще не вернулись домой с работы, а деда я не видел с тех пор, как он вышел из тюрьмы три года назад. Я не собирался никуда ехать с первым встречным, но меня учили уважать старших, поэтому я сказал:

– Простите, сэр, но я не могу с вами поехать.

– Что? Ты что, серьезно? С ума сошел? – Майк открыл дверь и настойчиво повторил: – Давай, малец, садись!

Я стоял на тротуаре, пытаясь придать себе грозный вид. Тут он не выдержал и заорал:

– Хочешь, чтобы я потерял работу? Ты этого хочешь?

– Нет.

– Тогда садись в машину! Я не собираюсь торчать тут весь день!

– Нет.

Так мы препирались довольно долго, пока он не понял, что в машину я не сяду, а запихнуть меня туда против воли не выйдет. В конце концов он сел в машину, хлопнул дверью и укатил, подняв клубы желтой пыли на глазах у соседей.

Когда отец вернулся домой, я рассказал ему о случившемся. Он выслушал меня, нисколько не удивившись, а потом сказал:

– Если этот человек вернется, поезжай вместе с ним.

В голове у меня был миллион вопросов: Поезжать – куда? В прошлый раз, когда я видел деда, он был в тюрьме в сотнях миль от дома. Я знал, что он уже вышел, но где он теперь живет? Сколько я там пробуду? Вернусь ли обратно домой? Теперь он был президентом АНК, и я решил, что дом у него тоже должен быть красивым. Интересно, есть ли там бассейн? А видеомагнитофон? А приставка «Нинтендо»? Конечно же, там будет «Нинтендо», и я решил, что при наличии всех этих вещей согласен пожить у него какое-то время, даже если придется остаться на неделю или две.

Через несколько дней Майк снова приехал на своем большом черном «БМВ». Никаких прощаний – дома никого не было. Я схватил рюкзак и сел в машину. Я решил, что если останусь там ночевать, то мне нужны будут мои учебники, чистые носки и еще пара вещей. Когда мы уже выезжали из нашего квартала, мои друзья прервали свою игру и с восторженными криками стали показывать пальцами на машину, в которой мы ехали. В тот момент я чувствовал себя важной шишкой. Мой район был самой настоящей трущобой, а на подъезде к Хьютону пейзажи вокруг стали намного приятнее. Майк подъехал к большому белому дому, чьи ворота на электронном управлении раздвинулись, пропуская нас внутрь. Он припарковался рядом с гаражом, а я выбрался из машины и не знал, что делать дальше.

– Есть хочешь? – спросил Майк.

Я кивнул.

– Входи. – Он махнул в сторону двери и проводил меня на кухню, где суетились какие-то женщины. Одна из них замерла и оглядела меня с ног до головы.

– Это матушка Ксоли и матушка Глория. – Майк слегка подтолкнул меня вперед. – Это его внук, – сказал он женщинам.

– А имя у тебя есть? – спросила матушка Ксоли.

– Ндаба.

Она кивнула и усадила меня за стол, поставив передо мной тарелку с ужином. Не помню, что это была за еда, но чувствовал себя так, будто бы у меня самый главный праздник в жизни. Я привык питаться сравнительно скромно, в основном рисом с кетчупом, а тут передо мной была целая гора всего. На большой дедушкиной кухне было полно свежих фруктов и овощей, а на плите в кастрюле кипело что-то очень ароматное. Думаю, у каждого члена нашей семьи с этой кухней связаны сладкие и пряные воспоминания, многие из которых собраны в поваренной книге матушки Ксоли «Ukutya Kwasekhaya: Вкус кухни Нельсона Манделы» («ukutya kwasekhaya» значит «домашняя еда»).

Матушка Ксоли была настоящей африканской женщиной, крепко сложенной и добродушной. В ширину она была размером с бегемота, но это не мешало ей всегда пританцовывать, перемещаясь по кухне, чтобы помешать еду в кастрюле или нашинковать овощи на деревянной разделочной доске. Ее полное имя было Ксолисава Ндойия. Она выросла в Восточно-Капской провинции, а готовить научилась у мамы и бабушки и непревзойденно делала традиционные блюда, которые так любил мой дед. Где она только не работала – сначала в разных семьях, потом в еврейском доме престарелых – и теперь могла приготовить все, что угодно, от кошерных картофельных оладий до вкуснейшей рассыпчатой кукурузной каши – умпхококво.

– Вместе с рецептом умпхококво моя бабушка передала мне свои надежды и мечты, – сказала она, ставя передо мной тарелку. – Тата Мандела говорит, что каждый раз, когда я готовлю умпхококво, он вспоминает, как ее с любовью готовила его мама.

Думаю, любовь была главным секретным ингредиентом и в блюдах матушки Ксоли. Все, что она готовила для меня и моей семьи, – от самого маленького сандвича до рождественского ужина, – было наполнено любовью. У каждого ее блюда была своя история.

– Когда у меня появились дети, мама велела мне десять дней подряд есть исидуду, – рассказывала она, раскладывая по тарелкам ароматную кашу из тыквы, капусту карри и тушеную печень. – И с каждой ложкой я чувствовала, как в меня по капле вливаются сила и мудрость всех женщин моего рода.

Она была вечно занята, но всегда находила время, чтобы, проходя мимо, ободряюще сжать мое плечо или проникновенно заглянуть в глаза. И я знал, что могу ей довериться. Что бы ни случилось, она самоотверженно заботилась о Старике и считала своим священным долгом следить за тем, чтобы он был сыт и здоров, для того чтобы взвалить на свои плечи судьбу Южной Африки.

– Тата очень-очень занят, – повторяла она. – И ты не беспокой его, понял?

Я кивнул с набитым ртом.

– Ты ведь знаешь – он очень важный человек. Теперь он президент АНК и готовится к выборам. Вот увидишь, в следующем году он станет президентом Южной Африки, а это очень важный пост. К нему вечно приходят ненормальные люди, недовольные то тем, то этим, и лишние хлопоты с маленькими мальчиками ему не нужны.

– А почему они недовольны? – спросил я.

Она села за стол и принялась чистить горох и ссыпать его в миску.

– Кто-то недоволен тем, что с апартеидом покончено. Кто-то – тем, что с ним не покончили раньше. Кто-то думает, что мир можно изменить за одну ночь, а кто-то – что ничего не нужно менять. Они боятся и обвиняют во всем Мадибу.

– Вот зачем вам ворота.

– Да, – резко ответила она и сурово посмотрела на меня. Потом добавила, уже мягче: – Мой отец говорил: «Высокое дерево ветер гнет сильнее».

– А что это значит? – спросил я.

– Это значит, что ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ЧАЩЕ РАССТРАИВАЮТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. ЕСЛИ НИКТО НА ТЕБЯ НЕ ЗЛИТСЯ, ТО В СВОЕЙ ЖИЗНИ ТЫ НЕ ПРОЯВИЛ НАСТОЯЩЕЙ ХРАБРОСТИ И НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО ВАЖНОГО.

Матушка Ксоли ссыпала горох в раковину и открыла воду.

– Большинство людей – и белые, и черные – любят Мадибу. Они знают, что мир изменить нелегко, но сделать это необходимо. Так же как детям нужно ходить в школу и хорошо учиться, – добавила она. – И есть овощи, даже если их не любишь.

Накормив меня до отвала вкуснейшей едой, матушка Ксоли отвела меня наверх и показала мою комнату.

– Я буду жить здесь? – спросил я.

– Тата тебе все объяснит, – ответила она.

Тогда она не сказала мне, что парой дней раньше Старик пришел к ней с матушкой Глорией и спросил, готовы ли они перебраться к нему, чтобы заботиться о его внуке. Она знала, что это не временное решение, но полагала, что он сам должен мне это объяснить. Я понял, что останусь там на несколько дней, и это меня вполне устраивало: никогда прежде у меня не было такой шикарной комнаты. Что уж там – у меня вообще никогда не было своей комнаты, не говоря уж об огромной кровати с мягкими подушками и одеялами! Еще там был телевизор, который стоял на комоде, и огромный, как пещера, стенной шкаф. Из окна открывался вид на цветники и деревья, посаженные вдоль высокой стены вокруг дома. Я плюхнулся перед телевизором: должно быть, я умер и попал в рай! Не знал, надолго ли это, но собирался оторваться на полную катушку.

Когда чуть позже в дверях моей комнаты появился дедушка, я все еще лежал и смотрел телевизор.

– Ндаба! Добро пожаловать!

Я вскочил и вытянулся перед ним, чувствуя себя очень маленьким. Я и забыл, какой он высокий: все эти годы, с того дня, как мы познакомились в тюрьме, видел его только по телевизору. Сейчас же он возвышался надо мной, как высокое дерево из поговорки матушки Ксоли, но вид у него был вовсе не устрашающий и не властный. С его приходом комнату будто бы окутало умиротворение и уверенность в том, что все будет хорошо. То впечатление, которое производил на меня дед, во многом было схожим с тем, как его видел остальной мир – от него исходило отеческое спокойствие, великодушие и тепло. Глубокие морщины в уголках глаз свидетельствовали о том, как он любил смеяться. Держался он всегда прямо и с достоинством, одинаково вежливо и с маленькими детьми, и с главами государств.

– Как у тебя дела?

– Хорошо, спасибо.

Он обратился ко мне по-английски, и я тоже ответил ему по-английски.

– Хорошо, хорошо, – произнес он. – Устроился? У тебя есть все, что нужно?

На этот вопрос я ответить не мог, потому что до сих пор не знал, сколько пробуду у него, но, не желая его беспокоить, сказал:

– Да, дедушка.

– Вот и славно. Вот и хорошо. Мне сказали, ты очень хорошо говоришь по-английски.

Я кивнул: мне не хотелось дать неправильный ответ.

– А африкаанс?

– Нет! – замотал я головой. Большинство моих знакомых считали африкаанс ужасно некрасивым и называли его языком голландских империалистов. Зачем кому-то говорить на африкаансе, а не на коса?

– Выучишь, – ответил дед. – Это очень важно.

Его слова удивили меня.

– Но почему? – начал было я, но умолк, не желая показаться невежливым.

– Я учил африкаанс в школе, – сказал Мадиба. – И когда был на острове, то мог писать и читать на нем лучше, чем мои белые тюремщики. Они стали обращаться ко мне за помощью – перевести письма, разобрать документы. Начальнику тюрьмы приходилось менять охранников каждые полгода, чтобы они не подружились со мной. Он все спрашивал: «Кто охраняет Манделу? Этот? Нет, этот слишком близок к нему. Назначьте того, кто считает его своим врагом».

Дед умолк и вгляделся в мое лицо, чтобы понять, улавливаю ли я ход его мыслей. Но я все еще не понимал.

– Они должны были быть моими врагами, – объяснил он. – Но если ты знаешь язык врага, он в твоей власти. Чтобы победить врага, нужно сотрудничать с ним. Тогда он станет твоим партнером, может быть, даже другом. Этим ты и займешься в школе: будешь учить африкаанс. Договорились, Ндаба?

– Да, дедушка.

Он спросил меня о друзьях. Держался он тепло и вежливо, как всегда, но для меня пока он был абсолютно чужим, и вся эта ситуация казалась мне странной и волнительной, поэтому на его вопросы я отвечал нехотя.

– Ну хорошо, – наконец произнес он. – Со временем мы во всем разберемся. В десять часов – спать.

– Да, дедушка.

Он повернулся к двери, но прежде чем уйти критически, оглядел комнату и кивнул на мой рюкзак на полу у кровати:

– Надеюсь, ты будешь поддерживать в комнате порядок, Ндаба.

– Да, дедушка.

– В богатстве ты живешь или в скромности, порядок – это дань уважения к себе самому.

– Да, дедушка.

– Вот и славно. Спокойной ночи, Ндаба.

– Спокойной ночи, дедушка.

– Тебе точно больше ничего не нужно?

– Ну…

Он улыбнулся и сказал:

– Если будет что-то нужно, скажи.

Я улыбнулся в ответ и сказал:

– «Нинтендо».

3 UMNTANA NGOWOLUNTU «Ни один ребенок не принадлежит одному дому»

Чтобы лучше понять «Историю Ндабы и его дедушки», необходимо понять сам принцип устройства африканских семей (а также плюсы и минусы этого устройства) как обширной, многокомпонентной группы. Моногамия в культуре коса – относительно новое явление, как и «традиционная» семья, состоящая из мужа, жены, двух детей и собаки. Все это пришло к нам с миссионерами и колониализмом. ПОЛИГАМИЯ И ДОГОВОРНЫЕ БРАКИ БЫЛИ НАМ ГОРАЗДО ПРИВЫЧНЕЕ И ПОНЯТНЕЕ – ТАК УЖ У НАС ПОВЕЛОСЬ ИСПОКОН ВЕКОВ. У моего прадедушки Нкоси Мпхаканисвы Гадла Манделы, главного советника короля племени Тембу, было четыре жены и тринадцать детей, но мой дед принял осознанное решение не брать несколько жен, и все его браки были по любви.

Первой женой Мадибы была моя бабушка Эвелин. Они поженились в 1944 году и развелись в 1958-м когда его деятельность в АНК стала представлять для семьи все бóльшую и бóльшую угрозу. Их первый сын, мой дядя Темби, у которого было двое детей, Ндилека и Нанди, трагически погиб в автомобильной катастрофе в первые годы заключения деда. Второму сыну, моему отцу Макгато, было двенадцать лет, когда Мадиба оказался в тюрьме, а тете Маказиве – десять. В 1958 году Мадиба женился во второй раз на матушке Винни, и у них родились двое дочерей: Зенани и Зиндзи, которые еще даже не ходили в школу, когда их отца арестовали. Мой старший брат Мандла – сын первой жены отца Роуз. Когда отец с Роуз развелись, он женился на моей матери Зонди, из народа зулусов, и у них родились я и мои младшие братья, Мбусо и Андиле. Мой двоюродный брат Квеку, сын моей тети Маки, мне все равно что родной брат, а уж всех двоюродных бабушек и дедушек, кузенов, троюродных братьев, зятьев и невесток, бывших и нынешних жен, мужей и их детей – и не перечислить. Но главное: мы все одна семья. Все до единого.

Африканские семьи всегда шумные и суетные, в наших домах звучит музыка, а атмосфера наполнена любовью и преданностью друг другу, хотя мы нередко до хрипоты спорим обо всем на свете. Женщины народов коса и зулусов славятся своей силой и красотой, они готовы защищать своих детей до последней капли крови. Все члены семьи самоотверженно заботятся о стариках. В наших семьях считается обычным делом принимать гостей и рассчитывать на ответное гостеприимство: ты желанный гость за моим столом, а я – за твоим; твои дети могут спать под крышей моего дома и делить комнату с моими детьми. Разумеется, время от времени и у нас бывают разногласия, вспышки ревности и зависти, но что бы ни случилось, семья превыше всего.

Современная молодежь думает, что «любовь есть любовь» – это какая-то принципиально новая мысль. «Нет четкого определения семьи, – утверждают они, – во всяком случае такого, с которым согласились бы люди во всем мире. Нужно отбросить все, что мы знали до этого о семье, и сделать все возможное для создания в своем доме здоровой, душевной атмосферы, наполненной любовью и заботой, для нас самих и наших детей». Но ведь именно так в африканских семьях было заведено испокон веков! Как хорошо, что остальной мир, наконец, нас догнал.

Уклад большой семьи во многом продиктован традициями, но помимо этого семье Мандела и другим членам АНК на протяжении многих десятков лет приходилось постоянно помнить о нависшей над ними опасности и неопределенности. Поэтому, несмотря на всю необычность ситуации, свой переезд к дедушке я воспринял как нечто само собой разумеющееся. Я решил, что поживу у него некоторое время – несколько дней, недель или даже месяцев, но потом за мной все-таки приедет отец и заберет обратно к себе, и жизнь снова вернется в привычное русло. Отец и в самом деле приехал в дом Мадибы всего несколько дней спустя. Не помню, чем я занимался в тот момент, может быть, играл на приставке «Сега».

В 1994 году «Нинтендо» все еще был недосягаем, как Святой Грааль, но «Сега» была полностью в моем распоряжении. «Просите, и дано вам будет», – говаривала бабушка Эвелин. В первую неделю я почти не видел деда, он был очень занят – баллотировался на пост президента страны на грани гражданской войны. Но я уже понял, что он был добрым и щедрым и делал все, чтобы я чувствовал себя как дома. Через пару дней меня обеспечили одеждой, обувью, носками и нижним бельем – все это было новым и пахло магазином, а не старшим братом или кузенами, за которыми раньше мне приходилось донашивать вещи. Теперь у меня был собственный платяной шкаф, и если за обедом мне случалось посадить пятно на футболку, я мог бросить ее в корзину с грязным бельем, а потом, как по волшебству, она появлялась на полке чистая и выглаженная, совсем как в «Сказке о зулусской женщине и щедрой реке». Героиня этой сказки бросила в волшебную реку пригоршню земли со словами: «Река-река, дай мне глиняный горшок». «Хлоп!» – и река выбросила на берег красивый глиняный горшок.

Поэтому, когда спустя несколько дней после моего переезда к деду в Хьютон на пороге его дома появился отец, я подумал: «Ну что ж, хорошего понемножку!» Единственное, о чем я переживал, – разрешат ли мне взять «Сегу» с собой? Отец прошел в дедов кабинет и закрыл за собой дверь. Пока они разговаривали, я поднялся к себе в комнату и принялся собирать вещи в рюкзак. Мне было жаль оставлять это чудесное место, и я знал, что буду скучать по стряпне матушки Ксоли, но все же я был рад, что вернусь домой к маме и маленькому брату. Конечно, я уже был большой – целых одиннадцать лет! – и все же было непривычно не слышать маминого голоса по утрам. Я чувствовал, что должен быть рядом и заботиться о ней: иногда родители дрались, и ей приходилось нелегко. Мне нужно было заботиться и о Мбусо – родители иногда выпивали слишком много, и от его плача мне становилось плохо. От одной мысли о том, что он будет плакать, а меня не будет рядом, на душе скребли кошки.

Когда в комнату вошел отец и присел ко мне на кровать, я уже был готов. А он сказал:

– Мадиба – великий человек и заслуживает великой семьи. Еще не поздно, и я могу исправиться и стать адвокатом. Мне нужно сосредоточиться на своем образовании.

Он сказал, что Мадиба отправляет его учиться на факультет юриспруденции в Университете Квазулу-Натал. Должно быть, на моем лице отразилось непонимание, и он сказал прямо:

– Теперь ты будешь жить здесь.

Может быть, он даже обнял меня на прощание – я не помню. Но эмоциональным этот разговор назвать было сложно. У нас так не заведено. Я не задавал вопросов. Я не плакал. Просто распаковал вещи и аккуратно сложил их на прежнее место – так в моей комнате снова будет порядок, когда дедушка придет пожелать мне спокойной ночи.

С матерью мы долго не общались. Она не звонила мне и не писала, и, хотя мне никто прямо не говорил об этом, я понимал, что мне не стоит ждать ее. Потом дед рассказал, что она где-то учится на курсах социальных работников. «Где-то» означало «подальше от меня и моего отца». Никто не говорил мне, что и она, и отец боролись с алкоголизмом. По мнению старшего поколения, подобные темы были неподходящим предметом для обсуждения, тем более с детьми.

Следующие несколько лет родители не принимали никакого участия в моей жизни. С последствиями этой ситуации мне пришлось бороться значительно позже. Лишь повзрослев, я смог понять, как эта разлука отразилась на их отношениях, а узнав, какую роль в этом сыграл мой дед, я приложил немало усилий, чтобы его простить. Я знал, как глубоко его ранило осознание того, что за тюремные годы он пропустил целую жизнь собственных детей, и это частично смягчало его вину в моих глазах. Теперь, вернув себе власть и благосостояние, он, разумеется, хотел помочь им. Я знаю, что он действовал из добрых побуждений, и все же разлучить их было ошибкой с его стороны. Если уж говорить откровенно, о матери и вовсе все позабыли. Для меня в тот момент она словно исчезла – совсем как та зулусская женщина из сказки о реке.

В той сказке река кажется бездонной, и женщина приходила к ней, с каждым разом прося все больше и больше, а река взамен требовала от нее все бóльших жертв. Горшок в уплату за лодку. Лодку – за дом. Наконец женщина говорит: «Река-река, верни мне ребенка, которого я давно потеряла», а река отвечает: «Вырежи свое сердце и отдай его мне».

Мораль этой сказки схожа с известной западной поговоркой «Опасайтесь своих желаний!». Но теперь, когда у меня появились собственные дети, я понял эту историю совсем на другом уровне: она – об огромной роли детей в африканской семье. Героиня сказки, не раздумывая, вырезает сердце из груди, чтобы вернуть ребенка, и я уверен, что моя мать любила меня так же сильно. Думаю, отправляя меня к Мадибе, она верила, что поступает правильно, и, как ни больно мне было это осознавать, так оно и было. Иногда нелегко сделать для своего ребенка то, что нужно сделать, – словно вырвать сердце из груди. Но если бы мама приехала и забрала меня у деда, моя жизнь сложилась бы совсем по-другому и, скорее всего, не была бы лучше.

Спустя долгие годы я понял это в полной мере: когда сам поступил в колледж, чтобы изучать политологию в Претории. Только тогда я увидел тесную связь между разбитым сердцем моей матери и более глобальной картиной апартеида – политической системы, по вине которой черные семьи оказались в подобной ситуации. Когда Мадиба стал президентом ЮАР, законы изменились, но лишь на бумаге. Он понимал, что жители Южной Африки терпели лишения в образовательной, социальной, политической и экономической сферах на протяжении многих поколений и столько же времени потребуется, чтобы это наследие притеснений по-настоящему осталось в прошлом.

Его собственная семья была ярчайшим примером: отец Мадибы умер, когда он был совсем маленьким, а потом его и самого лишили возможности быть со своими детьми. В свою очередь, мой отец, который никогда не видел деда, потерял и отца – уже во втором поколении. И это случилось не от недостатка любви, ума или таланта. Все эти мужчины были готовы на все ради блага своей семьи, но у них раз за разом отнимали возможность иметь отца и самим быть отцами. Поэтому нынешнее поколение – я и мой сын – должно наверстать упущенное и за всех них. Я уверен на сто процентов, что, если понадобится, вырву собственное сердце за моего маленького Леванику. Но также знаю по собственному опыту, что этого мало, ведь ему нужен я сам. Мой голос, мои сильные руки, мой смех. Мой пример. Ему нужно, чтобы я занимал четкую позицию в своей жизни и принимал постоянное участие в его. Только так он поймет, что и сам важен: для своей семьи, для общества, для нации и для всего мира. Это нелегко, потому что он и его сестра живут с матерью, моей бывшей девушкой. Со своей стороны я должен принять осознанное и целенаправленное решение проводить много времени со своими детьми – это должно стать моим приоритетом. Я понимаю, что это может быть непросто, но подхожу к этой задаче со всей серьезностью и ответственностью.

Нынешнему поколению африканских мужчин – моему поколению – вполне по силам изменить курс этой непреклонной реки. Как отцы мы можем в буквальном смысле воссоздать культуру всего континента. Я ни в коем случае не хочу преуменьшать роль матерей, лишь призываю своих братьев, исходя из своего опыта, подумать о том, что значит быть хорошим отцом, иметь хорошего отца и вырастить хорошим отцом своего сына. Нам необходимо создать такую культуру, в которой роль отца занимает центральное место, и такую социально-экономическую систему, которая ни за что не допустит, чтобы отдельные ее члены оказались беспомощными.

Я признаю, что в жизни мне удивительно повезло. Знаю, что мой дед был уверен: я, мои братья, кузены и все дети Африки должны иметь перед глазами пример уважающих себя взрослых на фоне выросшего в глазах международной общественности уважения к Африке как к стране. Я и сам в это верю, но считаю, что для достижения этой высокой цели необязательно забывать о собственной семье, и мне жаль, что дед не смог помочь родителям быть вместе.

* * *

Может быть, вы слышали поговорку «Чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня». Так вот, у народа коса говорят Akukho mntwana ungowendlu enye – «Ни один ребенок не принадлежит одному дому». Это означает, что не бывает чужих детей, все дети общие, мы несем ответственность за то, чтобы дети всего мира были сыты и ни в чем не нуждались.

Я СКУЧАЛ ПО МАМЕ И ОТЦУ, НО ВСЕ ХОРОШЕЕ В МОЕМ ДЕТСТВЕ НАЧАЛОСЬ, ТОЛЬКО КОГДА Я НАЧАЛ ЖИТЬ СО СТАРИКОМ. Матушка Ксоли носилась со мной, как наседка. Потом из Штатов вернулась тетя Маки, я стал проводить каникулы у нее, и нам с Квеку было весело, как в детстве. Жизнь с дедом текла в упорядоченном ритме. Я должен был быть послушным, хорошо учиться и содержать комнату в чистоте. Мадиба был человеком невероятной силы воли, который почти тридцать лет вынужден был соблюдать очень строгий режим, и самодисциплина в его доме была чем-то вроде религии. Для меня же такие порядки были в новинку. Бабушка Эвелин вела хозяйство уверенной и твердой рукой, но никогда не скупилась на тепло и ласку. Что же до деда, то не помню, чтобы в первые пару лет мы с ним часто обнимались. Думаю, нам обоим нужно было время, чтобы притереться друг к другу.

И все же мне было грех жаловаться. Впервые в жизни у меня была своя комната и куча других вещей, которым мои друзья отчаянно завидовали. В школу я приезжал на частной машине, а не на такси. Надо сказать, что у африканских такси в отличие от классических желтых машин с шашечками одно название. На самом деле это микроавтобус, куда битком набиваются пятнадцать-шестнадцать человек. За рулем частной машины был Бхут (это имя означает что-то вроде «чувак», только покруче). Моим друзьям тоже иногда разрешалось прокатиться в моей машине и вместе со мной поиграть дома в компьютерные игры, посмотреть кино или поплавать в бассейне.

В то время с нами жила и моя кузина Рошелль, но ей уже было за двадцать, и у нее была своя жизнь. Я никогда не спрашивал, почему матушка Винни не живет с нами. Из разговоров взрослых я подслушал достаточно, чтобы понять, что теперь они со Стариком живут порознь. К тому моменту они еще не развелись, но теперь обязанности первой леди исполняли тетя Зенани и тетя Зиндзи. Они приходили в кабинет Мадибы, когда нужно было сопровождать его на разных светских мероприятиях и встречах на государственном уровне. Все, кто работал у деда в доме, любили его и почитали эту работу за честь – и не раз напоминали, что это честь и для меня.

Женщины, работавшие на кухне, с огромной гордостью готовили для него свои лучшие блюда. Свои предпочтения он выражал предельно ясно, и кухонный персонал с удовольствием их удовлетворял. Дед обожал рубец, куриные окорочка и нечто под названием амаси (по-зулусски), или маас (на африкаансе). Матушка Ксоли готовила его так: ставила банку с коровьим молоком на подоконник, давала ему скиснуть до тех пор, пока не получался густой белый амаси со слоем водянистого умлаза сверху. Это было нечто среднее между творогом и натуральным йогуртом. Амаси можно было есть ложкой прямо из банки или же заправлять им кукурузную кашу. Дед любил, когда он был очень кислым: чем кислее – тем лучше. Бывало, попробует, задумается – и покачает головой, и женщины снова ставили банку на подоконник, чтобы стало еще кислее.

Завтракал и обедал я на кухне с матушкой Глорией и матушкой Ксоли, но чаще всего по вечерам мы с дедом садились вдвоем, ровно в семь, за длинный стол в столовой и ужинали. Сам он, разумеется, всегда сидел во главе стола, а я – сбоку на соседнем стуле. В первый год диалоги наши были сдержанными и всегда на английском. Он говорил:

– Добрый вечер, Ндаба. Как дела в школе?

– Хорошо, – отвечал я.

– Вот и славно.

Когда он был готов к приему пищи, то звонил в маленький колокольчик – не повелительно, но так, чтобы было понятно, что мы готовы. В один из первых дней он заметил, с каким любопытством я разглядываю этот блестящий серебряный колокольчик, и однажды вечером, подмигнув, спросил:

– Хочешь сам позвонить?

Я кивнул.

Он пододвинул мне колокольчик, и я уверенно позвонил. Вошел шеф-повар с нашим ужином, и я почему-то почувствовал огромное удовлетворение – как будто был организатором какого-то праздника. Мадиба рассмеялся, похлопал меня по плечу и поблагодарил всех за ужин, который мы съели молча. Это не было напряженное молчание. Мы были вместе, и это было хорошо. Дед был счастлив оттого, что делит этот ужин с членом своей семьи. Я был счастлив оттого, что сыт. Все было здорово.

Иногда за стол приносили телефон. Звонящий непременно был очень важным человеком и звонил оттуда, где рабочий день еще не закончился. Мадиба откладывал вилку, вытирал рот салфеткой и брал трубку.

– Здравствуйте! Как поживаете? – неизменно спрашивал он, широко улыбаясь, несмотря на то что по телефону улыбки не было видно. Но ее можно было услышать и почувствовать – в этом не было никаких сомнений. Тогда я не слушал – мне было одиннадцать, и все мои мысли были заняты футболом, компьютерными играми и MTV. А даже если бы и слушал, все равно мало что понял бы. Насколько жаркими были эти дискуссии, я понял спустя много лет, когда стал изучать историю того периода. Иногда звонящие были рассержены, язвительны или напуганы. И теперь при мысли об этом я восхищаюсь тем, с каким неизменным уважением и теплотой он приветствовал каждого из них.

В апреле 1994 года Мадиба впервые в жизни принял участие в голосовании и 10 мая стал первым чернокожим президентом ЮАР.

– Пусть будет справедливость для всех, – заявил он в своем инаугурационном обращении. – Пусть будет мир для всех. Пусть будет работа, хлеб, вода и соль для всех.

Чернокожие южноафриканцы наконец обрели свободу, а моего деда назвали Отцом нации, но, как сказала Коретта Скотт Кинг: «Свободу нельзя получить раз и навсегда – ее нужно завоевывать снова и снова, для каждого поколения». Тяжелое наследие апартеида глубоко пустило свои корни: расизм, жестокость и бедность проникли в самые недра сознания, а эпидемия СПИДа и растущее политическое давление со всех сторон только усугубляли ситуацию. Взгляды всего мира были устремлены на нас в ожидании великих перемен – к лучшему или к худшему. Тогда я не осознавал этого в полной мере, но сам Мадиба находился под колоссальным давлением и при этом умудрялся сохранять невозмутимость и спокойствие даже наедине с собой, как бы ни изматывала его вся эта ситуация.

Но уж если он срывался на меня, то вселял настоящий ужас. Его зычный бас рокотал надо мной, как раскаты грома. Это было хуже, чем если бы он просто злился на меня, тогда он был разочарован. Бывало, развалившись безмятежно у телевизора в гостиной, я вдруг слышал сверху его рык:

– Ндаба! Приберись у себя в комнате.

Это означало, что нужно немедленно подняться и убрать, одновременно выслушав проповедь о личной ответственности. Он заставлял меня содержать комнату в чистоте и порядке, так же как он содержал свою: сам застилал постель и все такое, несмотря на то что прислуга была бы счастлива сделать это за него. Со мной он держался строго, и это было причиной некоторого напряжения между нами в течение нескольких лет.

Об одном случае я буду помнить всю жизнь и обязательно как-нибудь расскажу своим детям. Началось все с того, что я потерял школьный пиджак и мне нужны были деньги на новый. Я мог спокойно попросить его о чем угодно – о компьютерных играх, книгах, новом плеере. Он соглашался или говорил: «Нет, по-моему, тебе хватает игр». В общем, я не боялся просить, дело было в другом: мне нужно было заменить вещь, которую я потерял по собственной небрежности. Поэтому сначала я пошел к своей кузине Рошелль.

– Рошелль, ты не могла бы одолжить мне сорок рэндов?

В ответ она только закатила глаза: