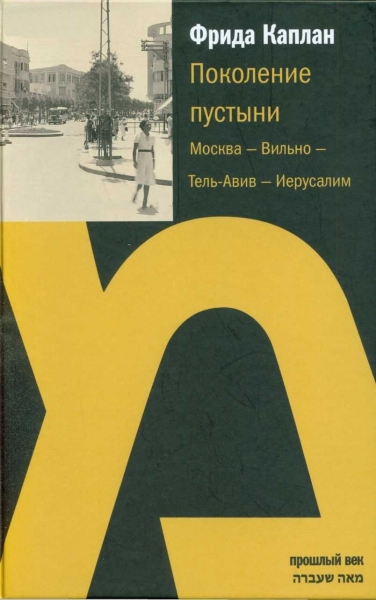

Фрида Каплан Поколение пустыни Москва — Вильно — Тель-Авив — Иерусалим

«В новый край идешь ты, где не будет манны…»

Биография Фриды Вениаминовны Яффе (в девичестве Каплан; апрель 1892–1982) совпала с бурными событиями европейской и еврейской истории. Будучи незаурядным и чрезвычайно деятельным человеком, Фрида не просто вслушивалась в шум времени, она жила в ритме эпохи, и в коллизиях ее судьбы ощутимо эхо общих — национальных и универсальных — свершений и катаклизмов. Всю жизнь эта женщина вела дневник, а после того как в 1948 году овдовела, решила переработать свои записки в связное литературное жизнеописание, которому дала название «Поколение пустыни», что на языке еврейской традиции эквивалентно «поколению Исхода».

Фрида Яффе многократно возвращалась к рукописи, о чем свидетельствуют разновременные исправления в тексте, но так и не довела ее до печати. Ее мемуары обрываются на дневниковых записях января 1948 года. Они изобилуют интереснейшими подробностями эпохи и культурной биографии поколения определенного социального слоя — московской русско-еврейской интеллигенции, пришедшей к сионизму и посвятившей себя труду на земле Палестины с мечтой о своем независимом государстве. Ни в архиве ее сына, ни в рукописи нет портрета автора, а потому приходится искать впечатления у других. Вот какой увидел Фриду в 1919 году соратник ее мужа по сионистской работе в Вильне:

…молодая очаровательная женщина, среднего роста, но очень стройная, с гордой осанкой и благородными манерами, казалась нам принцессой из сказочной страны. Вот она стоит, опершись о перила веранды в молчаливой мечтательности. Нежное лицо — нет на свете равного ей в изысканности профиля! А там, внизу, виднеется река <Вилея>, и заходящее солнце расстелило на ее тихих водах золотисто-парчовую скатерть[1].

А несколько раньше с Фридой познакомился в Москве Михаил Осипович Гершензон и сообщил о своем первом впечатлении матери в таких словах:

Недавно, мамаша, — на прошлой неделе — Яффе был у нас с женою, приводил знакомиться. Он оба очень хорошие, и оба с хорошими манерами, из богатых домов. Он пользуется здесь в евр<ейском> обществе большим уважением. Мы с ним все спорим о сионизме, я — против[2].

Фрида Вениаминовна Яффе родилась в Москве. Там, в доме деда, богатого купца первой гильдии, имевшего право на жительство вне черты оседлости, прошло ее детство. Родители девочки развелись, и каждый из них затем повторно вступил в брак. Мать осталась в Москве и много лет спустя приехала к дочери в Палестину. Отец жил в Вильне, где прошли школьные годы Фриды. Она получила добротное образование, с юности свободно владела французским и немецким и в семнадцать лет, не имея гимназического аттестата, стала вольнослушательницей историко-философского факультета в университете в Лозанне, где проучилась год. Затем в Петербурге сдала экстерном экзамены на аттестат в министерской гимназии имени Великой Княгини Евгении Максимилиановны и уехала в Вильну, а оттуда — в Германию. Девятнадцати лет Фрида была принята на Высшие женские курсы Полторацкой в Москве. Она запоем читала книги на русском языке и принадлежала к московскому кругу культурно-ассимилированной еврейской интеллигенции.

В Москве, на собраниях студентов, Фрида познакомилась с Лейбом Яффе и под его влиянием начала учить иврит, читать сионистскую литературу и готовиться к жизни в Палестине. Выбор жизненного пути был ею сделан, и в 1913 году она вместе с мужем участвовала в 11-м Сионистском конгрессе в Вене. Перед войной Фрида с мужем жили в Вильне, затем в Москве, а в 1920 году начался палестинский период ее жизни. Обо всем этом она подробно рассказала сама.

Как явствует из романа «Поколение пустыни», Фрида любила мужа и гордилась им. Он во многом создал ее среду общения, ведь благодаря мужу она познакомилась с разными интересными людьми, творившими тогда еврейскую историю на земле национальной родины. Представить окружение семьи автора мемуаров читателю поможет краткая биография Лейба Яффе, в свое время более чем известного.

Лейб (Лев Борисович) Яффе (1876, Гродно — 1948, Иерусалим) происходил из состоятельной ортодоксальной семьи. В детстве получил домашнее религиозное, а затем и общее образование. Дедом по отцу ему приходился известный раввин Мордехай Яффе, автор книги «ѓа-Львуш». Дед со стороны матери, р. Фишл ѓа-Коѓен Лапин, был религиозным палестинофилом (ховев Цион). Он переселился в Страну Израиля одновременно с р. Иегудой Алкалаем, р. Иехиэлем Пинесом и Довом Фрумкиным и посвятил свою жизнь созданию новых еврейских кварталов и благотворительных организаций.

Лейб рос в обстановке любви к Стране Израиля, ведь из семьи Яффе вышло не одно поколение сионистов. Эту любовь прививали ему также религиозные книги, средневековая поэзия на иврите — сиониды Иегуды Галеви и русско-еврейская палестинофильская поэзия С. Г. Фруга. Уже в 1893 году 17-летний Яффе участвовал во Второй конференции в Друскениках, делегатам которой писал приглашения под диктовку р. Шмуэля Могилевера. Казенным раввином в Гродно некоторое время служил Шмарьяѓу Левин, прирожденный оратор, харизматический лидер и всесторонне образованный человек, сторонник национального еврейского возрождения. Его речи расширяли представления Л. Яффе о национальной работе, и вскоре после конференции он создал в Гродно молодежный кружок палестинофилов и сам вел разъяснительную работу. Кроме того, он организовал сбор денег для ивритской школы для девочек в Яффе, субсидируемой Одесским комитетом Ховевей-Цион. Вот каким он запомнился в те годы Йосефу Клаузнеру, будущему историку литературы на иврите, проведшему в Гродно весну и лето 1896 года и встретившему там свою будущую жену:

Там я познакомился с Лейбом Яффе, который с тех пор и до последнего дня своей жизни оставался моим добрым другом, несмотря на частые жаркие споры по вопросам сионистского мировоззрения. Меня вдохновлял его юношеский романтизм, притягивавший к нему многочисленных юношей и прелестных девушек, которые волновали меня и постепенно сделались моими задушевными подругами, побуждая размышлять и обостряя чувства…

Тогда как раз появилось «Еврейское государство» Герцля, и мы оба были им очарованы. <…> Яффе писал по-русски неплохие стихи национального содержания и предложил мне составить на русском языке сборник «Заря», чтобы посвятить его пропаганде палестинофильства и ивритской литературы среди тех евреев, которые не читают на иврите. А в ту пору сионистские сочинения выходили почти исключительно на иврите. Этот сборник весьма достойных статей и стихов так и не увидел света из-за запрета русской цензуры, в глазах которой национальные идеи евреев не могли считаться легальными[3].

А вот еще одно впечатление о юном Лейбе Яффе в пору его становления — из автобиографических заметок близкого друга Клаузнера и знакомца Яффе (см. об этом в мемуарах Фриды), поэта Шаула Черниховского, который, как и эти двое и одновременно с ними, учился в университете Гейдельберга:

В 1899 я летом сравнительно чаще бывал в доме Верник (Ф<ейга> — невеста Клаузнера). В конце лета я уехал в Герм<анию>. Поехали: я, Кл<аузнер> и Рудя Дроб<инский> на Варшаву. <…>

На станции, уезжая <из Варшавы. — З. К.>, встретились с Л. Яффе и его сестрой. Было немного неловко. Кл<аузнер> жил в Гродно в период увлечения там, и, по-видимому, всех хотел наградить любовью. <…>

Я поехал не в Heid<elberg>, а в Лейпциг. Таким образом я сразу лишался необходимости встречаться с ними. Яффе мне показался балованным провинц<иальным> львенком, похватавшим всякие верхушки, но может быть увлекающийся, любит играть роль самца, сентиментальный очень; русский язык он знал в пред<елах> евр<ейской> интеллигенции (аптекаря, зубн<ого> врача и повив<альных> бабок), его произношение коробило уши, в особенности «р». Слабые водянистые стихи в его манере произносить их вызывали улыбку. Ухо его не понимало таких неизящных соединений как: «я как узник в темнице», «будем стараться не рвать, дорогая». — Монотонный припев… Почему он должен писать непременно по-русски?[4]

Несмотря на этот более чем скептический отзыв, умудренные знанием последующей деятельности Лейба Яффе, мы понимаем, что он был многогранно одарен. В 1891–1892 годах он учился в Воложинской иешиве, где несколькими классами старше учились вместе его брат Залман и поэт Хаим Нахман Бялик. В 1897–1901 годы изучал философию в университетах Гейдельберга, Фрейбурга, Лейпцига.

Яффе был делегатом 1-го (1897) и 2-го (1898) Сионистских конгрессов в Базеле как корреспондент петербургской газеты «Биржевые ведомости» и 3-го (Базель, 1899) — от московских газет «Новости» и «Еврейская мысль». Он выступал в печати и рассказывал в лекциях о конгрессах евреям Гродно, Вильны, Киева. Он был делегатом 4-го (Лондон, 1901) и 5-го (Базель, 1901) Сионистских конгрессов, на последнем вместе с Вейцманом и другими активистами создал Демократическую фракцию Всемирной сионистской организации и в 1902–1903 служил ее идеологом. Яффе выступил против «плана Уганды», который обсуждался на 6-м Сионистском конгрессе (Базель, 1903).

Личное знакомство Лейба Яффе с Теодором Герцлем состоялось на курорте в Баденаухайме, а в 1904 году, после похорон Герцля в Вене, Яффе отправился в агитационную поездку по городам Центральной России и Поволжья. Он объехал Нижний Новгород, Самару, Саратов, Казань, Царицын, Курск, Воронеж, Тулу и прочие города, где жили евреи. Его лекции о сионизме убеждали в правильности палестинского плана «национального возрождения» и в том, что территориализм — борьба за национально-политическое самоопределение евреев на другой территории — неприемлем. В 1905 году Лейб Яффе впервые посетил Палестину, участвовал в слете Ционей Цион в Вильне и Фрейбурге с целью подготовить умы к 7-му Сионистскому конгрессу (Базель, 1905), где был делегатом, как, впрочем, и на всех последующих.

В 1906 году на съезде российских сионистов в Хельсинки Лейб Яффе был избран членом Центрального комитета Сионистской организации от Вильны, где жил с 1906 по 1909 год и где в 1907–1908 годы редактировал газету «Дос идише фолк», а в 1909-м — ивритский журнал сионистской направленности «Ѓа-Олам». На 8-м Сионистском конгрессе (Гаага, 1907) был избран членом Исполнительного комитета (занимал этот пост до 1911 г.). В 1908 году по инициативе Иехиэля Членова Яффе вместе с поэтом Семеном Фругом совершил поездку по городам России, выступая с пропагандой сионизма среди евреев. В 1910–1911 годы он руководил сионистским комитетом Гродненского округа, в годы Первой мировой войны (1914–1916) был одним из организаторов помощи еврейским беженцам, выселенным из прифронтовой полосы по приказу армейского командования, и привлек к делу представителей русской интеллигенции (в том числе Максима Горького и Леонида Андреева). В 1917 году, после смерти Иехиэля Членова, Лейб Яффе был избран в Москве секретарем Сионистской организации, а в 1918-м стал делегатом Всероссийского съезда еврейских общин.

В 1919 году, после закрытия в Москве Еврейского общинного центра (Ва’ада) в результате деятельности Евсекции, направленной против сионизма и культуры на иврите, Лейб Яффе с семьей решил перебраться в Палестину и осенью прибыл в Вильну, где был избран председателем Сионистской организации независимой Литвы; редактировал газеты «Лецте неейс», «Идише цейтунг», «Ѓа-Шавуа». Яффе был арестован поляками, временно оккупировавшими Литву, и освобожден после вмешательства дипломатических кругов Великобритании и США.

2 января 1920 года Лейб Яффе с семьей прибыл в Палестину, а в 1921-м обосновался в Иерусалиме. Он сразу же стал редактором, а в 1921–1922 годы — главным редактором газеты «Ѓа-Арец», с 1919 года издававшейся в Иерусалиме. На 12-м Сионистском конгрессе (Карлсбад, 1921) был делегатом от еврейства Советской России. Он выпустил сборник материалов «Сефер ѓа-конгресс» («Книга Конгресса», 1922), посвященный 25-летию Первого Сионистского конгресса.

В 1923-м Яффе был назначен первым эмиссаром фонда Керен ѓа-Йесод (Основной фонд) в Южной Африке, затем в Польше и странах Прибалтики, а с 1926 года и до конца жизни занимал (в ротации с Артуром Хантке) пост директора этого фонда в Иерусалиме. В те годы он посетил большинство еврейских общин мира, в том числе побывал в Южной Африке (1934, вместе с Нахумом Соколовым), Великобритании, США и странах Южной Америки (1941–1945). Яффе, обладавший недюжинными ораторскими способностями и личным обаянием, всюду пропагандировал идеи сионизма, разъясняя евреям и неевреям, что создание еврейского «национального очага» есть дело каждого прогрессивного человека, и с успехом призывал регулярно отчислять средства на сионистское строительство на Земле Израиля. Наделенный активным общественным темпераментом, Лейб Яффе встречался со многими иностранными политическими деятелями и интеллектуалами своего времени. В 1947 году в Базеле он выступал на праздничном вечере в честь 50-летия Первого сионистского конгресса.

11 марта 1948 года Лейб Яффе погиб на своем рабочем месте — при взрыве бомбы, подложенной арабскими террористами в здание Центрального сионистского отдела в Иерусалиме. Он был похоронен в Санѓедрии, а в 1967 году, после объединения Иерусалима, перезахоронен на Масличной горе.

Помимо сионистской деятельности, Лейб Яффе с ранних лет занимался литературой, преимущественно на русском языке. В 1902–1903 годы в журнале «Еврейская жизнь» он публиковал первые поэтические переводы ивритских стихов Бялика (строкой одного из них я назвала этот очерк) и Шаула Черниховского на русский язык. В годы Первой мировой войны, в обстановке запрета на иврит и идиш, Яффе издавал в Москве газету с тем же названием, где освещал новости и задачи развития национальной культуры. В 1917 году Яффе основал в Москве издательство «Сафрут», в 1918-м выпустил совместно с Вл. Ф. Ходасевичем знаменитую «Еврейскую антологию» переводов ивритской поэзии, выполненных русскими поэтами, такими как Ф. Сологуб, Вяч. Иванов, В. Брюсов, Ю. Балтрушайтис[5], а также поэтический сборник «У рек Вавилонских» и литературно-общественные альманахи «Сафрут», №№ 1–3. Его собственные русские стихи вышли в сборниках «Грядущее» (Гродно, 1902) и «Огни на высотах» (Рига, 1938). Последний сборник содержит стихи о Палестине, которые могут служить поэтической иллюстрацией к мемуарам его жены Фриды, автора рукописи «Поколение пустыни».

12 марта 1948 года, стоя у свежей могилы Лейба Яффе, его соратник по сионистской деятельности, будущий 3-й президент Израиля Залман Шазар (Рубашов) сказал:

Написанные им по-русски и на идише стихи о Сионе были теми искрами, из которых возгорелось пламя сионизма в дореволюционной России. В разгар революции ряды сионистов пополнялись теми, кто слушал его выступления во время агитационных поездок по городам и местечкам «черты оседлости». А сионисты пореволюционной России избрали его одним из своих лидеров. Когда же настала эпоха свершений и центр сионизма переместился в Страну Израиля, где создавались сельские хозяйства и росли жилые кварталы, нам понадобилась всесторонняя помощь евреев диаспоры. И тут он взял на себя задачу создания и пополнения Основного фонда и отдал этому служению все свои годы. Он был самым любимым, почитаемым и успешным в деле мобилизации средств для возрождения Палестины. Он исколесил мир, пересекая страны и континенты, пробуждая дремлющих, окрыляя жаждущих действия, и долгое время задавал тон многоголосой сионистской пропаганде среди нашего рассеянного по свету народа. Да, он перестал писать стихи, но горевшее в нем поэтическое вдохновение, как маленький кувшинчик чистого масла в эпоху Маккавеев, поддерживало пламя в семисвечнике его речей и в течение десятилетий влекло к нему и его идеалам многих-многих слушателей. Он был выдающимся пропагандистом, и всякий, кому довелось после него побывать в местах его выступлений в странах рассеяния, слышал отголоски его слов…[6]

Как видим, увлеченный работой муж большую часть времени проводил в разъездах, и Фрида оставалась с детьми одна. Яффе зарабатывал немало, но и жил широко. Фрида с дочерьми Мирьям (1911–1993, жила в кибуце «Гиват Бреннер», по мужу Ѓаисраэли) и Тамар (7.5.1914–2004, по мужу Орнштейн/Орен) и сыном Биньямином (1921, Иерусалим —1985, Иерусалим) постоянно нуждалась в деньгах. В Иерусалиме Фрида окончила курсы диетологии и открыла у себя в доме пансион с диетическим питанием. Яффе жили в районе Тальпиот, на улице, носящей ныне имя профессора Йосефа Клаузнера, а в доме напротив жил писатель Шмуэль Йосеф Агнон, и сын Яффе Беня ходил к своим знаменитым соседям читать книжки. Когда муж погиб, Фрида уехала в Хайфу, чтобы, как она говорила, ее дом «не стал домом жалоб и плача». Последние годы она провела в доме престарелых в Иерусалиме, а умирать приехала к дочери Мирьям в кибуц «Гиват Бреннер». Похоронена Фрида на Масличной горе, рядом с мужем.

* * *

Фрида всю жизнь вела дневник. Овдовев, она решила превратить его в роман «Поколение пустыни». Герои романа — Марк Натанзон (читай, Лейб Яффе) и его жена Эва (читай, Фрида), их дочь Рут (собирательный образ двух дочерей, Мирьям и Тамар) и сын Меир (читай, Биньямин). Только Марк в романе не сионистский деятель, как его прототип, а врач. Зато люди, окружающие «вымышленных героев», и обстоятельства их жизни абсолютно реальны. Более того, когда повествование подходит к концу 1938 года, то есть за год до начала Второй мировой войны, беллетристика уступает место подлинным дневниковым записям. Но концовка романа далека от действительности. Фрида оборвала жизнь своих героев в дорожной аварии, и ее повествование осталось как бы незавершенным.

Незадолго до смерти Фрида передала дневник дочерям и заставила их поклясться, что после ее похорон они прочтут дневник и сожгут. Дочери сдержали клятву. Но часть дневника сохранилась в тексте романа, в картонной папке с объемистой, на машинке отпечатанной рукописью. Папку берег сын Фриды, а мне она была подарена его второй женой (тогда уже вдовой) Хавой. Хава, не зная русского языка, но храня теплые воспоминания о свекрови, взяла с меня обещание опубликовать рукопись. И теперь, по прошествии двадцати лет, я выполняю обещанное.

Прожив более полувека в Палестине и неплохо владея несколькими языками, Фрида Яффе, тем не менее, писала по-русски (рукописные вставки свидетельствуют, что по старой орфографии), и ее мемуарный роман «Поколение пустыни» сохраняет особенности авторского языка и стиля. Нетрудно заметить, что Фрида, читавшая на русском, немецком, французском, английском, идише и иврите, нередко мыслила иноязычными конструкциями, что ее речь изобилует галлицизмами, германизмами и англицизмами, а иногда в ней слышится еврейский акцент. Кроме того, надо учесть, что делавшиеся в спешке дневниковые записи даны без всякой литературной обработки, и тем ценнее они как историческое свидетельство.

Машинописная рукопись неоднократно перечитывалась автором: в ней есть обрезанные листы, вклейки и правки карандашом, синей и красной шариковыми ручками, видимо, тем, что оказалось под рукой. Некоторые фразы или слова вычеркнуты автором, но их можно прочесть, и они даны в квадратных скобках. Добавленные Фридой слова и фрагменты приведены в угловых скобках. Некоторые иноязычные слова она писала кириллицей, другие — на языке оригинала, я старалась их прокомментировать и восстановить оригинал. Имена собственные и иноязычные слова в рукописи нередко отличаются от их современного звучания, например: «Тиверия» вместо Тверия или «мильон» вместо миллион, но я сохранила их в неприкосновенности, указав, если необходимо, принятое ныне написание в примечании.

Я публикую мемуарный роман Фриды в надежде, что этот драгоценный памятник благородного образа мыслей и трогательного сионистского идеализма найдет своих читателей.

Дополнением к роману я включила избранные стихи Лейба Яффе — не ради их художественной ценности, но как свидетельство эпохи и сионистского горения. В книге три Приложения. В первом читатель найдет богатый эпистолярный материал из переписки Лейба Яффе с русскими поэтами, которых он привлек к переводам с иврита, и воспоминания Лейба Яффе о том, как он организовал в 1916 году в Москве чествование Бялика по случаю 25-летия его литературной деятельности. Во втором — сделанную Фридой Яффе запись беседы историка русской культуры М. О. Гершензона с ивритским поэтом Х. Н. Бяликом, в третьем — письма Лейба и Фриды Яффе Гершензону.

Мне приятно поблагодарить историка Илью Лурье за поддержку, вдумчивую редактуру моих примечаний и мудрые вдохновляющие советы.

Работу над этой книгой я посвящаю вознесению души моей мамы, Лены Бичман (1925–1988). Как и Фрида Яффе, моя мама родилась в Москве, свободно читала по-русски и по-английски и пыталась понять и осмыслить суть исторических и семейных катаклизмов, участницей и свидетельницей которых была. В отличие от Фриды, мама прожила в Москве всю жизнь, на Арбате и вблизи Бульварного кольца, но время было другое, и страх перед режимом не позволил ей доверить пережитое бумаге. Светлая ей память.

Зоя Копельман, ИерусалимФрида Каплан Поколение пустыни

Мое детство связано с домом дедушки, который мне казался незыблемой крепостью, вечным приветом, от начала и до конца жизни.

Дедушка был купец первой гильдии и как таковой имел право жительства[7]. Во время изгнания евреев из Москвы при царе Александре Третьем[8] его не трогали, он остался в своем доме, при своих делах и предприятиях.

На современном языке его назвали бы «self made man»[9]. Он приехал в Москву 14-летним мальчиком с богатыми пушниками, торговцами мехом, и благодаря своей смышлености, необычайной энергии и честности он выбился в люди. Будучи двадцатилетним юношей, он уже завел собственное дело, купил себе дом и занял большое положение как в еврейском, так и в московском торговом мире.

Сам дедушка никогда не рассказывал о своей юности, но от матери я знаю, что на дорогах в кибитках и на постоялых дворах, куда хозяева его брали с собой в поездки за товарами, он бывало хранил у себя хозяйскую мошну — у мальчика, мол, воры не будут искать денег — и, таким образом, с раннего детства привык к большим суммам денег.

В работе он имел неустанную инициативу, которая ему не давала ни одной минуты покоя (кроме субботы и больших праздников), он не знал уюта и тишины, и его энергия держала в напряжении всю семью.

Женился он тоже быстро и решительно. Сватовство шло заочно через дальних родственников и сватов, почти до самой свадьбы жених и невеста не видели друг друга.

Отец моей бабушки был сын раввина и сам «ламдан», ученый, делами и заработками заведовала моя прабабушка, как это было принято тогда в маленьких еврейских городках черты оседлости. Муж мог беспрепятственно заниматься Торой и служить Богу.

Все дочери были красавицы, и слава о них шла за пределами городка. Бабушка была самая младшая из трех сестер, и, как и сестры, — бесприданница. Когда ее сосватали в Москву и снарядили в дорогу, она выехала в кибитке «балаголе»[10], с круглым брезентовым кузовом. С ней ехали другие женщины, жены московских служащих: мужья от времени до времени выписывали их на побывку. Были также купчихи, которые ездили за товарами в столицу и другие города. Дорога продолжалась несколько недель. Останавливались на ночевку на станциях, на постоялых дворах, иногда у знакомых или родственников, если таковые имелись в том или ином местечке.

Для девушки, которая никогда не выезжала за околицу своего городка, дорога была очень интересна и полна впечатлений. Она запомнила ее на всю свою жизнь и часто рассказывала о разных случаях, встречах и приключениях на пути.

Москва ее подавила и поразила, хотя это и была старая Москва, которую называли «большой деревней». Величина города, шум, чужой язык, нравы, а особенно — сам жених смутили ее. Это был чужой еврей, некрасивый, с рыжеватой бородкой, неразговорчивый, суетливый и очень решительный. Он торопился со свадьбой.

Бабушка заехала к своим богатым родным, которые высмотрели для нее жениха, и у них, на Покровке, в большом неуютном доме она прожила все недели до свадьбы. Она спала в одной из многочисленных проходных комнат на клеенчатом диване. Каждый день приближал ее к решению: вернуться в местечко всем на смех не солоно хлебавши или остаться в Москве и дать свое согласие на свадьбу. Она поплакала в подушку, дала себя уговорить и вышла замуж.

Дедушка был человеком широкой натуры. Он одел бесприданницу в шелка и бархат, купил ей нитку жемчуга и бриллиантовые серьги, ей сшили меховые салопы и клешевые ротонды, сделали приданое, о котором она и не мечтала.

Невесту взяли в Большой театр на оперу, название которой она не знала, она почувствовала себя как в раю и не верила, что все, что видят ее глаза, существует на самом деле. И, как ни странно, брак оказался очень счастливым. Бабушка была образцовой хозяйкой, дедушка ее оценил и полюбил. С четверга на пятницу всю ночь пекли халы, кихелах[11] для кидуша, варили фаршированную рыбу, жарили гусей, заготовляли на субботу куриный бульон, тушеную грудинку с морковью (цимесом) и всякие закуски.

Из синагоги обыкновенно приходили на кидуш зазванные гости, пили вишневку, разные самодельные настойки, водку, вина и закусывали рубленой печенкой, маринованной селедкой, солеными огурчиками и капустой. Кугол и чолнт[12] и шкварки гусиные почему-то бабушка не признавала.

С течением времени некоторые традиционные кушанья отпали, и их начали заменять блюдами из русского стола: маринованные грибы, пироги, кулебяки с капустой, рисом и яйцами и проч. Впрочем, эти блюда больше подавались на завтрак в воскресенье. Завтракали в 12 и обедали в 6, как у прочих москвичей.

Рано в пятницу, в большом чистом переднике, высокая, красивая, с тремя нитками жемчуга на шее, с бирюзовыми серьгами в ушах, бабушка зажигала свечи в больших канделябрах и произносила благословение. Парика она не носила[13], и в особых случаях надевала шелковый платочек, причем уши с сережками оставались открытыми.

Дом был полон детей, нянюшек, горничных, разных родственниц и приживалок, бедных невест из провинции, которых одевали, обували и выдавали замуж по той же системе, как это случилось с самой бабушкой.

В кухне была специальная кухарка, которая следила за кошерностью, и к ней помощница, стряпуха Феоктиста; ее со временем «произвели в белую кухарку», потому что еврейке Софье запретили проживание в Москве.

На дворе и в коридорах всегда толкались дворники, мальчики на посылках, кучер Василий и еще много всякой челяди.

К столу, кроме своих, приходили еще еврейские служащие. Большинство из них были «неприписанные», т. е. не имели законного права жительства в столице и жили благодаря дедушкиной щедрой протекции и бабушкиной благотворительности.

Бабушка выезжала из своего дома очень редко. Перед праздниками за покупками в Пассаж или в Зарядье, иногда с визитом к своим или родственникам мужа, поздравить с обрезанием, с «бар мицве»[14] или со свадьбой. Еще ездили в баню или в оперу.

Внизу всегда ждала бричка или санки зимой, с бабушкой повсюду ехал кто-нибудь из дочерей или племянница, и еще брали с собой горничную, чтобы держала и берегла господские салопы и ботики.

Когда бабушка бывала в хорошем настроении, она велела позвать кого-нибудь из сыновей или приказчиков и посылала в театральную кассу заказать ложу на «Аскольдову могилу», «Пиковую даму», «Евгения Онегина» — это были ее любимые оперы. Также «Жизнь за царя»[15].

Зато «сам» не переносил музыки. Когда сестры упражнялись на рояли, одна младшая непременно стояла на страже и, если раздавались шаги дедушки, кричала: «Пер» — и музыка прекращалась. Если дедушка входил неожиданно, бывало непременно скажет: «Не стучите, совершенно».

Слово «совершенно» было всегда выражением недовольства. Дедушка употреблял его чаще, чем того требовал смысл его речи: «где, совершенно?», «почему, совершенно?», и тогда все начинали бегать, суетиться и искать то, что искал «папаша», или прибирать то, что стояло несимметрично или лежало не на месте. Аккуратность его была педантична, стулья стояли в аракчеевском порядке, как и вся прочая мебель.

Квартира была большая, барская, занимала целый бельэтаж. На парадном ходу была широкая дубовая лестница с широкими перилами. На черном ходу каменные ступени были гладко отшлифованы многолетним шмыганьем дворни. Большая парадная зала была оклеена белыми обоями с золотом, мебель была гладкая, красного дерева, в стиле русского ампир (Александра Первого), а в синей гостиной — в стиле «жакоб», черная с золотом. В торжественных случаях зажигались бронзовые люстры с хрустальными подвесками, а в большом шкафу стояли разные религиозные книги: молитвенники, Тора, специально написанная[16], Мгилот для Пурима[17], Талмуд и проч.

Тора писалась больше года специально выписанным из провинции софером, который месяцы и годы жил в доме дедушки. Давал уроки древнееврейского языка мальчикам, готовил их к «бар мицве» (13-летие) и обучал девиц быстрому чтению еврейских молитв.

Молитвы эти читали без перевода, так что девушки набили руку в быстром чтении, не понимая ни единого слова из текста.

Кроме большого шкафа была еще витрина с хрустальными полочками и зеркальной стеной. Там были аккуратно расставлены серебряные бокалы, вызолоченная коробка для «этрога» (плод наподобие лимона, получавшийся специально из Палестины к празднику Кущей) и ваза для «лулава» (пальмовый лист, еще не распустившийся, украшенный миртами). Эти вещи употреблялись только для праздников и для кидуша в субботу. Тут же стояли бокалы — призы, полученные фабрикой на разных местных и заграничных выставках. На каждом бокале были выгравированы место и дата, а также фирма дедушкиной фабрики, и поэтому он особенно дорожил и гордился этими призами.

Столовая была не меньше залы, она отличалась только цветом обоев и своей обстановкой: большой буфет со стеклом и сервизами, керосиновая лампа над длинным столом, самоварный столик с медным огромным самоваром придавали этой комнате более будничный вид.

Эти обе комнаты в два просвета, с глубокими подоконниками, с высокими трюмо между окнами (зеркала были до самого потока и с подзеркальниками) были торжественны, но мало уютны. Единственный уголок, где можно было приютиться, было то бабушкино кресло со скамеечкой в ногах, в котором она вязала бесконечные чулки для всей семьи, и где стоял маленький шкафчик, в котором она хранила свои знаменитые пряники, коврижки, печенье.

Тут бабушка баловала меня своими «лекехлах»[18] и еще новенькими серебряными рубличками и полтинниками, а то и четвертаками, которые, впрочем, легко закатывались под половицы и пропадали навсегда, едва только я приносила их домой.

Как все в этом доме, и картины были традиционными, они не носили индивидуальных черт. В голубой гостиной, купленные, вероятно, по случаю, висели швейцарские пейзажи в золоченых рамах, в бабушкиной спальне был неизбежный гобелен: Моисей в корзинке на берегу Нила и его сестра Мирьям с гуслями в кустах. И еще большая картина: Юдифь с головой Олоферна в руках. Юдифь была очень красива, с детски невинным лицом, пухлыми губками, и трудно было поверить, что она была способна кому-нибудь снять голову. Только ковер над кроватью бабушки, вышитый ее собственными руками, был пестрый и красивый, цветы на нем были неестественно большой величины и красок.

Но Святая Святых этого дома был кабинет дедушки.

На большом письменном столе был разложен ассортимент разных ручек, карандашей, пресс-папье, чернильница, деловые бумаги, связки ключей, а впоследствии — телефон: все это неприкосновенные фетиши.

Над письменным столом висел портрет царя-освободителя Александра Второго, которого евреи уважали за относительные свободы и поблажки, которыми они пользовались при нем и при московском губернаторе князе Долгорукове и которые были уничтожены при их последователях.

Над черным клеенчатым диваном висели портреты Моисея Монтефиоре, рабби Акивы Эйгера[19] и других древних и новых еврейских героев и святых. Кабинет имел широкое окно, выходящее на небольшой, очень чистый двор, с дорожками, посыпанными желтым песком.

Из окна была видна фабрика. Мы, дети, слабо разбирались в том, какие товары там продуцировались: о делах в доме никогда не разговаривали, особенно с женщинами. Но были большие склады, была «приемка товаров», погрузка и выгрузка каких-то тюков, ящиков, и, сидя на окне, можно было видеть всю эту работу. В глубокой подворотне дремал обычно зимой в своем бараньем тулупе, а летом — в розовой ситцевой рубашке дворник Степан, с медной бляхой на груди, в крепко насаженной на голову папахе или в лаковом картузе. Это был степенный мужик с русой окладистой бородой, с волосами, расчесанными на пробор и смазанными деревянным маслом. Говорили, что на барских хлебах он больно уж разжился и обзавелся собственным домиком за заставой, но Степан был себе на уме, умел ладить с жильцами, угождал хозяину, был трезв, так что его все уважали. Зато его помощник Демид любил выпить, был ленив, любил позубоскалить с горничными, когда они шмыгали в погреб за сливами или в лавочку за тем и другим.

При жизни бабушки традиции дома были неизменны. Продукты приносились из Зарядья, еврейского рынка. Там были специальные лиферанты — кошерные мясники, рыбники, зеленщики и проч. Молочные продукты доставляли от Чичкина (самой большой фирмы молочных продуктов в Москве[20]). Горячие калачи и плюшки покупали у Филиппова[21] (пирожки жаренные считались некошерными и были введены значительно позже). Варенье — от Абрикосова, шоколад — от Алберт (Крафт), пирожные — от Сиу, сухое печенье — от Эйнема, глазированные каштаны — от Яни из Пассажа, а тянучки, помадки, халва, мармелад, сухое киевское варенье, а также финики, винные ягоды, икра, семга, балыки, лососина, маслины черные, яффские апельсины, виноград в коробках, пересыпанный отрубями, и лучшие сорта фруктов посылались в дом в особой упаковке от Елисеева, Белова, Генералова на Тверской улице[22].

Эти гастрономические товары перед праздниками заказывались неделей ранее, потому что спрос был очень велик, в очередях в те времена никто не стоял, и хорошими покупателями дорожили, так что всякий товар покупался в строго раз и навсегда установленном магазине. Так, рыба и соленья и маринованные грибы, например, а также сухие продукты (мука, крупа) покупались оптом в Охотном ряду.

Для этого сама бабушка ездила с кухаркой, и пролетку наполняли кульками и плетенками с продуктами, которые служили запасом на много месяцев.

Капуста, и огурцы, и моченые яблоки с клюквой ставились дома. Для этого присылались бабушке с фабрики бабы и девки. Они в кухне и в девичьей рубили, шинковали, солили, вели деревенские песни и городские частушки. Утром Демид, еще трезвый, топил печку голландку, сначала в большой столовой, и, растопив ее ярко, переходил в коридоры и другие комнаты. Дрова весело шипели, бросали искры и ярко вспыхивали каждый раз, когда Демид подкладывал новую охапку дров. А когда он вынимал последние головешки и закрывал ярко начищенные медные отдушины, в доме было то равномерное неподражаемое тепло, которого не давало впоследствии никакое центральное отопление, ни электрические или угольные печи.

Это было время голландских печей и домашнего уюта. Завтрак был священнодействием: чай с французскими булками, горячие плюшки и ватрушки — это было все, что ели за завтраком. Мы не знали яиц и овсянки, как в Америке, не знали салатов, как на юге. Но без плюшек не садились за стол. Дедушка сам заставлял намазывать маслом хлеб и сам поливал молоко, которое еще горячим вынималось из закрытой печи, где оно «утушивалось» до густоты, покрывалось коричневой пленкой и принимало розово-желтый цвет.

В «черной передней» был кран и слив и медная кружка с двумя ручками «для омовения рук» перед едой.

* * *

Но больше, чем установленные традиции, дедушка любил нововведения: в другой передней за деревянной ширмой появилась впервые фарфоровая миска с текучей водой. А одна из девичьих была превращена в ванную комнату. Дедушка был одним из первых в Москве, в доме у которого была текучая вода, когда еще по всей Москве водовозы развозили воду в бочках из Москвы-реки или «мытищенскую», которая славилась. Электричество он тоже провел раньше других, и хотя он завел ванну на удивление всем знакомым, семья продолжала ездить в Центральные и Сандуновские бани, а ванна долгое время была достопримечательностью дома без особого употребления.

Но все эти новшества появились значительно позже: когда же я была ребенком, все мылись в тазах, керосиновые лампы отбрасывали жуткие тени вдоль длинных коридоров и бесчисленных проходных комнат, а в больших комнатах по углам собирались тени, где, может быть, прятались «нечистые». По-еврейски их называли «ди нит гуте»[23], они уносили одежду из шкафов, если хозяева, вместо того, чтобы подарить бедным, жадничали и копили лишние платья; они забирались даже в большие кованые сундуки, где хранились еще прабабушкины шелковые шали и платья, скатерти из парчи и броката, вышитые «порехес»[24], кружева и белье. Впрочем, о чертях и домовых мы знали только от прислуги и то — по секрету: господа, мол, не велели пугать детей.

В обязанности Демида входило также оправлять лампы и наливать керосин, и горе было ему, если лампа коптила, если были «языки».

В бани собирались всей семьей: в двух, трех санках, если зимой. Брали с собой нянюшку, горничную и еще кого-нибудь из приживалок, чтобы помогать одевать барыню и барышень. Ехали с большими узлами, как в экспедицию, с банными простынями и мочалками, желтым яичным мылом от Брокара[25], со своими же блестяще вычищенными тазами — чужими брезговали.

В Центральных банях были души и бассейны, также полки для парения, но всем этим не пользовались — это было для мещан и русских купчих. Когда приходили в баню, первым долгом спрашивали: «А где моя Паленька или Дашенька?» — «Я тут, барыня, не извольте беспокоиться», — отвечала молодая женщина с гладко зачесанными волосами, в розовом ситцевом платье с белым передником. Она же делала «педикюр» и помогала одеваться.

Банщица Афросинья или Аксинья тоже была «своя». Если случайно она была занята или ее не было, то рассказывали потом дома: «Сегодня что-то совсем неприятно было купаться, моей Аксюши не было, у нее рука легкая!» После бани мороз щипал разгоряченные щеки, укутанные в пушистый ангорский платок, и снег скрипел под высокими ботиками от подъезда до санок.

Как портрет Гаона[26] уживался с портретом царя в кабинете моего дедушки, так и русские праздники справлялись и уживались с праздниками еврейскими.

На Пасху собирались к Сейдеру за столом дедушки не меньше 25 человек. Все дети и внуки, служащие и родственники, и еще проезжие и заезжие гости, которые почему-либо не могли или не успели вернуться на праздники к себе домой, в провинцию. Дедушка всегда приводил из синагоги бывших кантонистов, которые тосковали по еврейству и празднику, солдат и разных неприписанных, которые были под его покровительством и даже на его иждивении. Вся еврейская прислуга, конечно, сидела за Сейдером за столом.

В Пурим из ближайшей к нам синагоги приходил шамес (служка) — читать Мгилас Эстер, а днем приходили переодетые ряженые — пурим шпилерс — бродячие артисты, музыканты, которые изображали не только Амана, Мордехая и Ахашвероша, но и Эстер-малку и Вашти, жен персидского царя. На еврейском жаргоне они давали традиционное представление, получали выпивку и закуску и еще щедрый «шалахмонес»[27].

В этот день дедушка одаривал не только всех домашних, но посылал на тарелке, покрытой красивой салфеткой, угощение родным с прибавлением закрытого конверта с деньгами.

В праздники появлялись нищие из московского гетто Зарядье, и не в пример нищим в черте оседлости, они были материально в привилегированном положении. В то время, когда в Вильне или Гродне, например, полкопейки тоже была монета, в Москве бедным давали не меньше пятачка, и часто подачки доходили до рубля и больше.

Зарядье — это еврейское гетто — с течением времени было раскассировано: там делались облавы более строгие, чем в русской части города, и в 24 часа неприписанных евреев выселяли из Москвы. Два города — Шклов и Бердичев — посылали сюда особенно много своих представителей, поэтому эти два города были символами «жидовства» для всех антисемитов. Все еврейские анекдоты начинались словами: «У нас в Шклове…»

Но нашим любимым праздником была Ханука. На Хануку дедушка благословлял маленькие восковые свечки, которые он приклеивал к кафлям печки. Почему в этом доме, в котором было столько богатства, ящики с серебром, не было какой-нибудь традиционной меноры, как я это видела бесконечное количество раз в черте оседлости, где в каждом доме был восьмисвечник или менора с двумя львами, с голубями, с шамесом в виде кувшинчика для елея, и все это украшено такими же высеребренными виноградными гроздьями, — я не знаю. Может быть, потому, что в еврейских городах менору обычно ставили на окна и таким образом освещали весь город, как бы устраивали иллюминацию, и весь городок приобретал праздничный вид. В Москве же евреи жили в своего рода подполье, как мараны, и не смели показывать соседям, что у них праздник.

Так что маленькие восковые свечечки были нашей голусной[28] иллюминацией. Мы играли в дрейдл (волчок), в карты в дурака, ели оладьи, а после смерти бабушки это были блины русские, как на масленице. Появилась и икра.

Дедушка был южанин, хасид, и Симхас Тора был тот праздник, когда он бывал в особенно хорошем настроении. К нему собирались служащие, родственники, они танцевали вокруг стола, пели змирот[29], варили пунш, жженку, но женщины во всем этом не принимали участия.

Если вместе с мужьями приходили жены, их принимали в синей гостиной, угощали сладкими наливками и бабушкиными литовскими сладостями: орехи с изюмом, эйнгемахц — варенье из репы в меду, тейглах — тесто на чистых яйцах с орехами, тоже вареное в меду, маковые монелах, а также марципаны и померанцы — самые большие деликатесы, потому что они делались из миндаля и апельсинной корки, которые считались заморскими фруктами. На все эти изделия бабушка была большая мастерица.

* * *

Русские праздники чувствовались в доме не меньше еврейских. Воскресный обед в 12 часов, грибной суп, кулебяка, кисель с молоком, блины русские на масленицу с икрой, сметаной и растопленным русским маслом, которое привозили в бочонках из Сибири. Пасха и куличи на Пасхе, крашеные яйца были почти так же необходимы, как маца на нашей Пасхе и хоменташи[30] на Пурим. Эти угощения приготавливались для русских посетителей, для рабочих, прислуги, нянек и тех христиан, которые приходили с поздравлениями. В зале ставилась большая раскрашенная елка, которая нам, детям, доставляла не меньшее удовольствие, чем тем, для кого она предназначалась. Под елкой на столе были разложены подарки для слуг. Мы были только зрителями.

На Рождество и на Новый год у ворот останавливалась карета «батюшки» — попа из ближайшей церкви — с диаконами и служками. Поздравляли «с праздничком», получали порядочную мзду и уезжали. Когда я потом у старших добивалась смысла этих посещений, мне объяснили в такой форме: «как же, ведь если бы этот дом был не в еврейских руках, хозяева были бы прихожанами этой церкви, и церковь имела бы доход. Таким образом мы, евреи, благодарим за право владеть домом в Москве».

За тяжелой церковной каретой появлялись легковые дрожки, или лихач на дутых резиновых шинах, или сани с приставом, околоточным и другими представителями власти. Тут уж ясно, что их нужно угостить фаршированной рыбой, до которой все они были большие охотники, водочкой, икоркой, а на прощание всовывалась в руку бумажка: кому трешница, кому пятерка, а кому и «красненькая» (десять рублей).

Поэтому в околотке дедушка пользовался не только уважением, но и большими привилегиями. Пристав смотрел сквозь пальцы на неприписанных, давал разрешение на венчание (а за особую взятку и с музыкой), а в экстренных случаях посылал квартального: «Вы передайте барину, того… что может быть ночью нагрянут…» И за это квартальный получал отдельно на водку.

Вот на таком-то основании жила и я, маленькая девочка, первая внучка, 12 лет в Москве.

Может быть, из страха, что как раз во время родов или в послеродовой период, который в те времена продолжался не шесть дней, как теперь, а шесть недель неподвижного лежания в постели на строжайшей диете и при уходе, как если бы роды были самой тяжелой операцией, из страха, что придется бежать от полиции, моя мать родила меня в доме дедушки. Несмотря на то что с самого рождения я была вечным жидом, ребенком, родившимся вне черты оседлости без права проживания в столице, при бесконечных преследованиях полиции, перемене места, квартир, городов, жизнь для меня была нечто иное, как путешествие с приключениями. Авантюры — одна интереснее другой.

Я очень любила гостить у дедушки, где все меня баловали, задаривали серебряными рубликами, сладостями, подарками. Я не знала, что мое пребывание незаконно, и считала себя такой же коренной москвичкой, как и мои подруги-христианки.

Всегда занятой и рассеянный старик, строгий «Сам», когда был в хорошем настроении, завидев меня, останавливался на полдороге и спрашивал: «А, что она говорит?» И застенчивые тетушки должны были ему повторять все мои «хохмы» (детские мудрости), и дедушка довольный бежал дальше.

Моими подругами были самые младшие тетушки: златокудрая Катюша и блондиночка Нюта. Когда я оставалась у них ночевать, мне стелили в их детской на качалке, к которой придвигали большое кресло. На широких подоконниках в столовой или в одной из проходных комнат мы провели наше детство. Здесь мы менялись разными сокровищами: бутылочки граненые, парфюмерия из брокаровских «пробных» коробок, которыми торговал один из наших родственников. Картинки переводные[31] и для наклеивания, ангелы и проч. На таком широком окне можно было видеть, кто идет в воскресенье в церковь, как расфрантились генеральские дочки, как грузят товар. Мы знали точно, в каком участке пожар, потому что из окна была видна каланча; на каланче днем выставлялись черные шары (каждый участок имел свое количество шаров), а ночью — фонари.

Мы знали, кто уже выехал в имение весной или за границу, а осенью — кто вернулся с дачи с нагруженным до верха возом; кухарка сидела на бархатном диване с самоваром в одной руке, с клеткой с канарейкой — в другой и еще с букетом нарванных из клумб цветов.

В Троицын день все девицы нашего двора, и особенно фабричные девушки, были расфранчены в белые платья с розовыми и голубыми бантами и несли в мешочках гостинцы, а в Пасху еще несли блюдо с куличом и пасхой «святить» в церковь. Этих девушек мы всех знали в лицо, потому что они часто помогали бабушке в генеральной чистке перед праздниками или перед «смихос» (семейными празднествами). Поэтому не удивительно, что мы были в курсе дел, с кем переглядывается Палаша или Груша и за кого выйдет замуж Красной Горкой[32] Дуняша.

Тетушка Катя была очень застенчива, она краснела от каждого взгляда, сло́ва, готова была расплакаться, даже если ее хвалили. У нее были длинные золотистые косы, полненькие красные ручки, которые она прятала под передник. Нюточка была посмелее. Ей обычно давали поручение купить что-нибудь или попросить денег у «папани» на извозчика или на книжку или спросить что-нибудь у учителя и классной дамы. Поэтому она называла Катю «квашней» и сердилась на нее. Из нас троих младших я была «сорвиголова». По-еврейски это называлось «а схейре», «а мазик», и я сама вызывалась на всякого рода поручения.

Старшая из четырех сестер моей матери была Эсфирь. Она была очень музыкальна, у нее был хороший сопрано, и тайком от родителей она брала уроки пения у русского профессора. Она компонировала и рисовала, мечтала об артистической карьере. Но разве могла еврейская барышня из купеческой семьи думать о сцене? Для этого нужно было креститься или сбежать с кем-нибудь, чего в семье нашей не могло случиться: все девушки были «тихие и смирные», как они сами себя с иронией называли.

Фира рисовала декадентские натюрморты, любила блеклые цвета: палевый, фиолетовый, сиреневый, гри де перл и сомон, электрик[33] и оливковый цвет. В таких же тонах прошла и вся ее жизнь.

Вторая сестра Машенька была, в отличие от Фиры, хохотушкой и лентяйкой. Ее исключили из гимназии, где она училась плохо, смешила подруг разными гримасами и шутовством во время уроков и вообще вела себя слишком смело для еврейки. Еврейские девочки должны были быть примерными как в успехах, так и в поведении, а живости от Машеньки никто не ожидал. Из школы Маша вынесла чистый русский говор, равнодушие ко всему еврейскому (если не антипатию) и осталась в переписке с одной обрусевшей немкой, причем письмо она переписывала три раза: два начерно и один раз набело. Комната ее была как бонбоньерка, с розовыми занавесочками, с массой безделушек и даже игрушками, с которыми она жалела расстаться до самой свадьбы.

У моей матери было еще два брата. Они были красивые рослые парни. Как богатые сынки, оба «выскочили» не то из шестого, не то из седьмого класса гимназии. Один работал в деле у отца. Про него старик говаривал: «Велвел (звали его Володя) — честный работник, что ему велишь — исполнит, но сам лично ни на что не способен!» О втором — Сендере — Саше — в семье мало говорили. Он писал какие-то книжки об искусстве, знался с артистами разных театров и получал контрамарки на концерты, требовал от отца деньги на какие-то предприятия литературного характера и даже грозился креститься и жениться на христианке, если не исполнят его желания.

Но не женился и не крестился.

Он часто вздыхал, кашлял, и в этом упорядоченном доме вел жизнь богемы. Вообще, насколько жизнь девушек была ясна и проста, настолько половина, на которой жили «мальчики», была запрещенным и таинственным для меня царством. На их половине, на клеенчатых диванах часто спали эти самые «неприписанные», разные холостяки и сваты. Володя любил выпиливать из дерева домики и кораблики, с галерейками, террасками, с петушками на крыше и лестницами. Кроме того, он был спортсмен, ежедневно упражнялся на гирях и делал гимнастику, он готовился в солдаты. И был очень разочарован, когда его, здорового и высокого, не приняли на военную службу. Я не уверена, что всемогущая дедушкина «широкая натура» не сыграла тут роль без того, чтобы дядюшка Володя прознал об этом.

Это был мир дедушкиного дома, куда я позднее вернулась, где я жила и где был мой настоящий дом.

* * *

Наша семья чаще всего жила за заставой[34], и после дня, проведенного у дедушки, меня усталую и полусонную одевали в шубку, капор с муфтой и варежками и везли домой на извозчике или в санках. Сначала я следила за непривычными огнями на улицах, за ночным движением на площадях и бульварах, но потом засыпала и уже утром просыпалась в своей детской.

Летом мы жили на даче. Большой парк вмещал с десяток больших деревянных построек, главная аллея вела до круга, а потом круто спускалась к Москве-реке. По дороге были колодцы, пруды, рощи. На больших воротах парка всегда были наклеены афиши, которые извещали, какой спектакль или сборный концерт или детский праздник готовится в ближайшее воскресенье. «Дирекция не скупилась на затраты» и сулила бега в мешках, военный оркестр, лотерею, фейерверк, конфетти, серпантин, танцы и состязания всякого рода.

Наш парк был большой: огромные луга, которые косились только в конце лета и где трава была в рост восьмилетнего ребенка. Там росли ландыши, иван-да-марья (желто-лиловые цветочки), голубые незабудки и другие полевые цветы, которые растут на сырой подмосковной почве. Лески белых берез и лип, рощицы густого орешника, дубки с желудями и акации росли без ухода, дичком, и только вокруг дач были разбиты клумбы с массой пестрых цветов: желтые бархатцы, оранжевые настурции, петуньи, лиловые георгины, белые астры и анютины глазки всех оттенков, розовые маргаритки.

По дороге к Москве-реке мы проходили мимо старинного Солдатенковского парка, барского имения, где дома в духе Растрелли, где дубы были в обхват, уединенные беседки с видом на реку и клумбы из роз, левкоев, резеды и гвоздик, чего в нашем скромном саду не было.

Наша дача была деревянная, двухэтажная; в комнатах верхние стекла были разноцветные. Может быть, девицы себе выбирали цвета по вкусу или наоборот, характер формировался под влиянием цвета, но мне всегда казалось, что комната мечтательной Фиры не могла иметь иных стеклышек, как желтые и зеленые, у Машеньки все было сине-красное, а у нас в детской окна были фиолетовые и оранжевые с красными вставочками. И эти цветовые детали остались в воспоминании на всю жизнь, как принадлежность характера каждой девушки в отдельности. Это как тон минорный или мажорный в музыке, которую предпочитает тот или иной человек и который сопровождает его до гроба.

Спальни все были «на вышке», а внизу были столовая, веранды, комната стариков. Мебель была дачная, которая оставалась из года в год и не отвозилась в город.

Все нянюшки, горничные и кухарка Феоктиста ютились где попало: в людской, в небольшой темной кухне, в кладовках. Когда мне пришлось посетить дворец Петра Великого в Петербурге, тот, который называется «домик Петра Великого», и я увидела темные комнаты без окон, в которых спала семья царя, я не удивилась, что прислуга у нас на даче не имела своей порядочной комнаты.

Кухарка была толстая приветливая женщина, которая не слишком высоко ценила свое поварское искусство: «За вкус не ручаюсь, а горячо будет!» И действительно, она ловко орудовала заслонкой, кочергой и лопатой в русской печке и давала все «с пыла».

Продукты из города в кульках и плетенках привозил все тот же Демид, и плоские щепки этих корзинок шли на растопку самоваров. Фрукты и зелень приносил особый «придворный поставщик», и называли его «Помилуйте». Он на каждом третьем слове говорил «помилуйте»: «Помилуйте, барыня, малина себе дороже стоит, а огурчики не то что великоваты, а самые мерные, нежинские» (т. е. из города Нежина). Яблоки антоновские и крымские с красными щечками привозили в яблочный Спас на возах, и покупали их на гарнецы[35], так что весь дом пахнул свежими душистыми яблоками. Варенье варили в саду на жаровнях, треножниках с медным тазом. Снимали пенку серебряной ложкой, пробовали варенье несколько раз, охладив его в блюдечке над холодной водой, и только когда сироп был настоящей густоты и цвета и вкуса, его снимали с огня и потом разливали в стеклянные банки, завязывали белой тряпочкой и ставили в прохладную кладовку. Варилось варенье пудами, на всю зиму, а иногда оставалось с года на год.

Каждая хозяйка была мастерица на одну ягоду. «Уж очень в этом году кизил удался, ягода в ягоду», — бывало хвастается соседка по даче. Абрикосы должны были быть прозрачными, как глазированные фрукты, клубника и малина и крыжовник заливались на сутки спиртом, чтобы натянулись алкоголем, а сливы варились, как теперешние джемы или повидла, так же и брусника и смородина — кисловато, к мясу.

Свежие и сушеные грибы приносили бабы в лукошках — их красные платочки мелькали в зелени сада — и звонким голосом выкрикивали: «Боровики, грузди, лисички, подберезовики, рыжики, масленки, по грибы, по грибы…» Охотнее всего мы сами ходили в лесок собирать землянику и белые грибы. На желтушки и сыроежки и смотреть не хотели.

Самое заветное место на дедушкиной даче была башенка. Там на много верст видны были окрестности, поля, леса, огороды, сады вокруг дач, а вдали извивалась Москва-река.

Целый день проводили мы на крокетной площадке, на качелях и гигантских шагах. Крокетом увлекались так, что забывали про обед и чай, и не раз прибегала горничная «кликать» к столу, потому что старшие уж больно не терпели беспорядка и запоздания.

На качели нас, детей, подносили старшие, потому что ногами не достанешь до земли; а на гигантских шагах захватывало дух так, что делалось страшно. И просили и кричали: еще, дяденька, выше, еще!

Воскресенье был самый веселый день, его ждали с нетерпением и считали, сколько осталось до воскресенья. К обеду на кулебяку и грибы съезжалось из города много гостей, к чаю приходили соседи и молодежь из других дачных местностей, а дедушка привозил разные филипповские калачики, шоколад в пестрых бумажках и тянучки. Демид ради праздничка был навеселе, распаковывал кульки, оделял детей подарками и шоколадками и картинками, так что можно было целую неделю меняться до следующего воскресенья: две шоколадки за маленький мячик, три — за перочинный ножик. Все эти сокровища относились на вышку, на башенку, чтобы не мешать взрослым — с глаз долой, — и там шла своя жизнь: игра в папу и маму, в лавку, в куклы и проч.

На лодке катались только большие, но на станцию провожать гостей брали и маленьких.

На станции была своя жизнь. Тут знали всех чиновников, начиная со станционного начальника, его жены, дочек, всех телеграфистов и тот особый тип «станционных барышень» в передничках, шарфиках, которые у нас получили почему-то название «курмалядок» или «дачных звездочек». Одна из них, верно, не зная хорошо французского языка, вместо «пуль маляд»[36] сказала «кур маляд», так и пошло — курмалядки. Над ними посмеивалась дачная аристократия, но они имели успех у молодых станционных чиновников, офицеров и даже студентов, что уж было совсем обидно: барышни считались «пустенькими», а студенты «серьезными».

Еврейским барышням не разрешали дружить с русскими, потому что русским не велели водиться с жидовками, а может быть потому, что еврейки были «тихие и смирные», а русские себе позволяли в Татьянин день или в день Веры, Надежды, Любови и Софии — 17–18 сентября — справлять шумные именины с цветными фонариками, с попойками и даже танцами «семи покрывал»[37], о чем шептались все соседи, начиная с горничных, и чем возмущались дамы.

Еврейские барышни танцевали только три-четыре раза в году, на еврейских благотворительных вечерах, на свадьбах, а на даче больше жались к стенке или, если танцевали, то с кузенами и женихами.

Однажды одной тетушке начал какой-то «аноним» посылать букеты роз. Пробовали отсылать обратно, но розы приходили, и никто не знал, каким образом садовник находил их в саду. Впрочем, садовник, верно, получал на чай, а героиня не смела сознаться, от кого были розы. Так и уехали с дачи, не зная имени тайного воздыхателя.

Вечерами старшие уходили гулять или сидели на балконе за чаем, громко смеялись, и жизнь была несправедлива только к маленьким. На перилах, на двойном кресле — диванчике, который звался тет-а-тет, на ступеньках, в качалках и креслах, вокруг стола с самоваром, когда бабочки и мотыльки вьются вокруг большой висячей керосиновой лампы и, обжигая крылышки, падают на скатерть, велись шумные беседы и страстные споры о вещах, которые были непонятны и тем более интересны.

Вдруг тебя замечают где-то в углу на самой последней ступеньке лестницы и безапелляционно заявляют: «Общий реверанс — и марш в постель!» Ничего не поделаешь, им там весело, проклятым, а ты иди спать!

Потом вдруг двигают стульями, собираются гулять или на станцию провожать гостей. Тени берез двигаются от ветерка, отбрасывают странные силуэты на занавески. Прибегает еще одна тетушка: «Ты не видала моего белого шарфа?» — Я притворяюсь спящей, хочется плакать. Черти!

Шаги и смех удаляются и затихают, издали слышна музыка военного оркестра из дачного парка, свистит локомотив последнего поезда, внизу слуги убирают со стола, тоже смеются. Я засыпаю.

Осенью возвращаемся в город. За три месяца улицы и самые комнаты в квартире кажутся изменившимися, точно стали меньше. Или я выросла, и за лето пространства изменили свою пропорцию.

* * *

О том, что бабушка больна, никто не знал в нашем доме. Иногда летом она уезжала в Карлсбад или Друскеники или на воды на Кавказ, взяв кого-нибудь из дочерей с собой (дедушке было не до того, всегда он был занят, как зимой, так и летом). Но каждый раз, когда бабушка, бывало, поест фаршированной рыбы или печенку с жареным луком и перцем, она получала какой-то приступ, и все знали, что это от рыбы или печенки.

Ранняя смерть пятидесятилетней бабушки поразила всю семью как громом. «Старик» дедушка (ему еще не было 55 лет) и все сестры, особенно младшие дети, — осиротели, растерялись. Красивая, без единого седого волоса, работящая, хозяйственная, без деспотизма и властности, но уверенная в себе и своей аккуратности и правильности заведенного порядка, глава дома ушла.

Девочки притихли, сидели на окне в проходной комнате и втихомолку плакали. Мы никогда не видали столько евреев в длинных сюртуках, как в эти дни после смерти бабушки. Вся большая родня, сестры дедушки с мужьями и детьми, слуги и фабричные, приказчики и просто люди «для миньяна» (десять мужчин, молящихся за упокой) толпились в доме, молились в парадной зале. В синей гостиной сидели мама и тетушки в черных платьях. Обычно веселая Машенька билась теперь в истерике, и ей давали валерианку. Эсфирь застыла, как мраморная, а моя мама принимала какие-то микстуры, которые прописал ей наш домашний врач Алексей Иванович.

Похорон бабушки я не видала, нас с бонной отослали домой.

Семь дней[38] мы с Марьей Карловной были одни, вырезывали картинки, шили что-то, и Марья Карловна была тоже какая-то необычная. По-видимому, она знала то, чего я еще не знала, что со смертью бабушки развалится наша семья.

Потом рассказывали, как бабушка, зная о приближающейся смерти, позвала всю семью к себе, со всеми прощалась, особенно обратила свои взоры на тетю Фиру — «что мне с тобой делать, доченька», — тетя была первой дочерью, которую надо было выдать замуж, а моей матери сказала: «Ты сделай то, что считаешь правильным».

В те времена жили просто не боялись правды и так же умирали.

Мама была долго больна, она запустила хозяйство; дом и мое воспитание были всецело в руках бонны.

Утром мы с Марьей Карловной и еще соседской девочкой Соней и ее бонной ходили на бульвар Чистые пруды и за покупками. Вокруг бульвара был низенький заборчик из березовых веток, поставленных крест-накрест; на замерзших прудах дети катались на коньках и была горка для санок. При входе на бульвар был киоск со сластями и орехами и особенно вкусными мятными пряниками белого, как сахар, цвета. Вкус и запах этих пряников тоже остался на всю жизнь, как и все впечатления раннего детства. В киоске продавали еще семечки и китайские орешки[39] (если осторожно разнимешь орешек — виден китайский божок в остром колпачке), но нам не покупали ни семечек, ни орешков: барышням не полагалось щелкать ни того, ни другого.

Мои родители были то, что называлось «передовой интеллигенцией». Мой отец был значительно старше матери. Воспитанный на Литве, он выглядел настоящим шляхтичем. Свою молодость он провел в польских панских имениях, был красив, с закрученными нафабренными усами, имел хорошие манеры, кроме своего еврейского, прекрасно говорил на трех языках — по-русски так же безукоризненно, как и по-польски, и еще знал немецкий. Одевался всегда с иголочки, носил норковые шинели с бобровым воротником, и, может быть, благодаря этому своему барскому виду, он понравился в доме московских купцов. В мою мать, которую ему просватали, он влюбился, она осталась его единственной большой любовью на всю жизнь.

Свадьба, по обычаям того времени, была очень пышная, с ужином на несколько сотен человек, с каретами не только для своей семьи, но и для всей большой родни, с двумя оркестрами, столом с выставленными подарками и проч. Невеста имела платье из белого муара, вышитое «жетом» (мелким серебряным бисером), и длинную вуаль, которую вместе со шлейфом должны были бы нести пажи, если бы в еврейских семьях таковые имелись. Этот наряд еще много лет сохранялся в большом кованом сундуке в нашем доме, но потом куда-то бесследно исчез.

После свадьбы молодые поехали в Париж, на выставку[40], и в Бельгию, и в Вену, где провели несколько месяцев.

Когда они вернулись в Москву и надо было устраиваться собственным хозяйством, выяснился один очень неприятный факт: сваты ошиблись или нарочно утаили то обстоятельство, что жених не имел потомственного почетного гражданства и, следовательно, правожительства в Москве. Моя мать наотрез отказалась поехать в черту оседлости, в Вильну, где у отца была большая семья, собственный дом и возможность устроиться. И тут начались те мытарства, которые продолжались тринадцать лет и кончились разводом.

Жили мы всегда за заставой. Не успеют, бывало, расставить мебель и повесить занавески в новой квартире, не пройдет и нескольких спокойных месяцев, как приходилось переезжать: из Петровского Парка за Трехгорную Заставу, оттуда за Драгомиловскую или на Пресню. Или менялся пристав, или околоточный попадался взяточник, и его сменяли, но в 24 часа нужно было разгрузить квартиру и скрыться. На квартире оставалась русская прислуга, и с помощью одной из тетушек или служащих с дедушкиной фабрики перевозили вещи и перебирались на новое место, где участковый пристав был сговорчивее или еще не попался за поблажки евреям.

Каждое лето уезжали за границу или на Рижское побережье, на Кавказ, в Харьковскую губернию или в Одессу, на Лиман. Единственное место, куда мы с мамой никогда не ездили, была родина отца — Вильна, и поэтому я не знала своих дедушку и бабушку с отцовской стороны.

* * *

Когда мне было два с половиной года и нужно было экстренно оставить очередную квартиру, а отец должен был хлопотать о потомственном гражданстве, мама решила со мной и няней поехать в Швейцарию на целый год. Мы жили в Лозанне в фешенебельном отеле в Уши[41] — Hotel de Chateau, мама посещала университет, слушала лекции на faculte de lettre[42], а я играла с детьми русских дворян, которые тоже проводили зиму в Швейцарии.

Моя няня Настя научилась нескольким французским фразам, и когда потом мы через год возвращались через границу домой, она жаловалась маме: «Барыня, да на нас здесь все волком смотрят». Она долго потом вспоминала французского лакея, который утром приносил на подносе кофе с булочками круассон или бриош, и нашу детскую столовую, где все русские няни в накрахмаленных белых чепчиках и передниках, и английские nurse[43] и немецкие бонны ели отдельно от господ, но вместе с детьми. Все они были нарядные и важные, и нашей няне тоже купили кружевные батистовые чепчики, которые она потом с гордостью всем показывала, но никогда не надевала в Москве.

Из детства в Лозанне я запомнила только озеро, каменные стены с отверстиями, из которых выбегали ящерицы и куда они пропадали так же быстро и легко. Одна французская дама (так мне потом рассказывала мама), маркиза, всегда угощала меня круглым шоколадом из бонбоньерки, а на елке у князей Долгоруких всем детям дали подарки. Мои хранились еще долго среди моих игрушек. Эти реликвии из-за границы, как и нянины чепчики, были неприкосновенны.

Тем временем папа как-то устроил наше правожительство, и мы должны были снова вернуться в Москву.

Мы поселились недалеко от Ваганьковского кладбища, за Пресненской заставой, в доме купцов Тихоновых. Квартира была очень просторная, с большими деревянными сенями, тесовыми стенами во всех комнатах, только столовая и зальце были оклеены обоями. Моя детская была большая, продолговатая, в углу висел киот с образами Николая Чудотворца, любимого святого моей няни. Лампадка теплилась день и ночь, а ризы чистились перед всеми первопрестольными праздниками.

После Швейцарии для мамы и няни все было скучно и тускло в подмосковной провинции. Мама редко выходила, еще меньше выезжала по вечерам. Она читала французские книги, которые привезла с собой из-за границы, играла на рояли и пела грустные сантиментальные романсы: «Что так задумчиво, что так печально, друг мой, головку склонила свою?», и «Прости, на вечную разлуку», и «И ночь, и луна, и темный развесистый сад»[44], и «И сердце так трепетно бьется, и чаще вздымается грудь»[45] — и много цыганских романсов, которые потом так вошли в моду, благодаря певице Вяльцевой[46].

Все эти песни я знала почти наизусть, хотя не понимала ни слова в них, но их меланхолия и грусть залегли в душе ребенка, который рос без товарищей, без братьев и сестер. После смерти матери я перелистывала все ее ноты, все эти романсы и поняла, как эта молодая, красивая и по тем понятиям блестящая женщина должна была страдать в своем захолустье без личной жизни, без деятельности, которая в последующем поколении вылечила много женских неудовлетворенных душ.

Ее единственным увлечением был театр: раньше Малый с Ермоловой и Федотовой, Южиным и Ленским[47], а потом — Московский Художественный. Концерты в Филармонии и лекции — было все, что давало какое-то содержание ее ненаполненной жизни. Но выезжать по вечерам из-за Заставы, особенно при полном равнодушии отца к искусству и лекциям, было нелегко и связано, как я понимаю, с недоразумениями и неладами в их семейной жизни. Мама всегда брала с собой кого-нибудь из сестер и потом привозила Фиру или Машу к нам, пили чай, возбужденно говорили о театре. Мой отец оставался вне этих интересов.

* * *

Часто мы с мамой сидели у окна и смотрели, как несли покойников на Ваганьковское кладбище. Если покойника везли на катафалке с балдахином, а впереди несли или везли на черной лаковой повозочке венки и букеты цветов, если шел поп во всем облачении с паникадилом, а певчие пели, и за покойником ехали кареты с дамами в черных вуалях и господа в цилиндрах, значит, похороны были богатые. Если гроб везли на простых дрогах или несли на плоских шпагатах, значит, люди были бедные, их хоронили по последнему разряду. Отсюда, главным образом, и родилось мое представление о богатстве и бедности.

То же самое было со свадьбами. Когда няня меня брала в приходскую церковь смотреть венчание, и невеста была в фате, а жених во фраке, и карета была выстегана изнутри белым атласом, а гости были нарядные, и шлейф невесты несли мальчики в бархатных костюмчиках, и группа шаферов и шафериц сопровождала свадебное шествие, все шептались: «генеральская дочь» или «купец такой-то выдает дочку замуж за столбового дворянина» — то были богатые. А если гости были не в шляпках, а в платочках и картузах, мы знали, что это лавочник Петров или Иванов женит сына на дочке сапожника Ильина. В первом случае мы с няней приходили домой возбужденные и рассказывали, что мальчик был в красной шелковой рубашке, а невесте одели венец раньше, чем жениху, и кто вступил на коврик первый, и какие флердоранжи и какая музыка была, а в последнем случае рассказывать было не о чем. «Жених-то пьяница, — говорила няня, — позарился на невестин домишко, да все равно пропьет наверное. Что уж тут!»

Сама няня Настя, как я потом узнала, имела чуть ли не семь человек детей — все без венца, так как жених был солдатом. Из этих семи детей, которые воспитывались в деревне и в сиротских домах, осталось в живых только трое, и после того как она ушла от нас, она повенчалась со своим солдатом, они усыновили или, вернее, узаконили всех детей, открыли прачечную и зажили семейной жизнью. Настя часто к нам приходила, особенно по праздникам, приносила мне гостинцы, яблочко или леденцы, а когда и куклу. Она была моей кормилицей и уверяла, что любит меня больше собственных детей.

— Няня, мы богатые или бедные? — спрашивала я ее.

— Ничего, состоятельные, — отвечала она успокоительно.

А когда я подросла, я ее спросила:

— А что такое развод?

Она вздохнула: «Это, деточка, ты узнаешь скоро».

* * *

С появлением Марьи Карловны в доме стали говорить только по-немецки. Вместо сказок о Кощее Бессмертном, о Бабе-Яге — Костяной ноге, о жар-птице и Иванушке Дурачке пошли сказки Гриммов: Гензель и Гретель, Красная Шапочка, Розочка и Беляночка, а также сказки Перро и Андерсена. Я научилась немецкому языку, клеила картинки в альбом, рисовала по матовому стеклу и на грифельной доске, играла в лото, и мне разрешили играть с соседскими детьми в куклы.

В шесть лет я начала заниматься музыкой. Хождение в церковь прекратилось, иконы исчезли вместе с православной няней, а бонна внесла рождественскую елку и елочные игрушки. Золотые шары, серебряные гирлянды, хлопушки, восковые ангелочки висели в специальном «рождественском» шкапчике. Мама не столько из религиозных соображений, сколько из свободомыслия не поощряла елки, но отец баловал меня и покупал все, что я просила.

Летом мы обычно уезжали на дачу или в русские курорты. Я смутно помню Одессу, большую улицу с киосками, в которых продавались напитки в пестрых стеклянных кувшинах, фрукты, персики, ананасы. Набережная, большое море, сады, парки и Лиман, где мы провели все лето, — были самым красивым сном. Но конец был тяжелый для меня и мамы: она заболела воспалением легких, а у меня, по-видимому, был коклюш, который оставил следы в бронхах на всю жизнь. Отец приехал за нами и забрал нас домой. Одно лето мы жили в Дуббельне на Рижском побережье. Там были тоже красивые выхоленные парки и сады, море и лес. На этот раз мама уж взяла с собой и Марью Карловну, с которой мы ходили купаться, строили крепости из песка и в лесу собирали землянику и грибы. Моя бонна была очень популярна среди нянек, может быть потому, что ее немецкий язык был похож на прибалтийский и остпрейсен — она была из Мемеля[48].

Из тех времен я запомнила два события: детский спектакль, где герой-разбойник был завернут в белую простыню, а декорации в середине обвалились, и еще — мы нашли заблудившуюся девочку, которую моя бонна привела к нам, напоила, накормила, а потом разыскала ее мать и вернула ей ребенка.

Одно лето мы провели с мамой в Харьковской губернии на даче. Домики были выкрашены в синевато-белый цвет, прислуги говорили на малопонятном малороссийском языке (они были чистоплотные хохлушки), белили каждую неделю кухню и сени, водили нас в деревню покупать леденцы и красный кумач куклам на платье. У одной такой няни ребенок заболел, и для изоляции его устроили в кустах на дворе. Если бы не правожительственные мытарства моих родителей, я бы не имела всех этих путешествий и воспоминаний. В каждом новом месте, на каждой даче и квартире, были другие дети, другие няньки, бонны, леса, сады, парки, речки, горы и моря.

Наши родственники разделялись на московских, харьковских, одесских, виленских и рижских. И друзья мамы тоже. Все нас по-своему баловали, нянчились со мной, задаривали и закармливали, ухаживали за мамой. И блюда, которыми нас угощали, были непривычные: малороссийские борщи, галушки, вареники, соленые арбузы, абрикосовые пироги — на Украине, французская кухня — в Швейцарии и на Рижском побережье, цимес и кугель — в еврейских домах и семьях, которые еще соблюдали кулинарные традиции. Поэтому в своей последующей жизни я не была привязана к определенному национальному столу, я рано научилась различать запахи, вкусы и даже вид поданных блюд. Это мне пригодилось в моей дальнейшей профессии.

* * *

Когда мне было семь лет, в нашем доме случился пожар. В ту ночь я случайно спала у дедушки в своей качалке, припертой креслом. Мы все три девочки проснулись от непривычного шума в доме. Растрепанные, встревоженные со сна, мы уселись на наше широкое окно в проходной комнате и начали следить за фонариками на пожарной каланче. Мама с братьями и дедушкой несколько раз на извозчике привозили какие-то вещи. Нам велели идти спать, чтобы не простудиться на подоконнике, но мы, укутанные в одеяла, не двигались с места. Только когда фонари потухли, и их сменили круглыми черными шарами, на рассвете, мы вернулись в постели.

Обратно к себе на квартиру моя семья уж больше не вернулась. Мы с мамой остались у дедушки, отец куда-то уехал.

Нам с мамой дали большую спальню покойной бабушки, а дедушка перебрался в другую комнату. Мама начала вести хозяйство в этом большом доме. Если она уезжала, что случалось довольно часто, ее заменяли старшие сестры, мои тетушки. Эсфирь была спокойна и терпелива, даже немного апатична, ее любили все и не боялись. Маша была строга, практична, требовала, чтобы признавали ее авторитет «хозяйки вместо», и мы, дети, не раз даже плакали и жаловались на нее дедушке, что не было в обычаях дома: дедушку никогда не втягивали в каждодневные домашние заботы. Но надо признать, что во время Машенькиного хозяйничанья было больше порядка, лучше стол, чище во всех закоулках, подтягивались как прислуга, так и дети.

Моя мама поступила на бухгалтерские курсы, чтобы научиться профессии. Она знала иностранные языки и могла бы стать хорошей корреспонденткой в любой фирме, но служить ей так и не пришлось: во-первых, это не было принято в кругу еврейской буржуазии, а главное — это могло бы ей «повредить», если бы она вздумала снова выйти замуж. Часто она паковала в корзины какие-то вещи, и когда я ее спрашивала, почему она пакуется, она отвечала, что она отсылает папе в Петербург вещи, он там получит работу, и мы к нему поедем. Перед своим отъездом из Москвы отец был очень печален, ласкал меня, приносил сласти. Однажды в присутствии мамы он меня спросил: «С кем бы ты хотела жить, с мамой или со мной?» — «С обоими!» — «Ну, а если нельзя с обоими?» — «Тогда с мамой», — ответила я. Отец ничего не сказал, ушел к себе.

После пожара он жил где-то в отеле. Раз он взял меня в цирк братьев Дуровых. Там были клоуны, наездники и наездницы, которые скакали через горящее кольцо, были ученые львы, которые делали «пирамиды», и ученые собаки и лошади. Они считали не хуже меня, делали сложение и вычитание. А обезьянки в штанишках были забавнее всего. Но почему-то мне не было весело с папой в цирке. Я чувствовала, хотя и не понимала, трагедию своей распадающейся семьи. Ни словом, ни повышенным голосом мне никто об этом не сообщил. Я часто сидела на своем подоконнике в проходной и скучала по маме и папе в их отсутствие.

Особенно недоставало мне моей бонны Марьи Карловны, моей детской с игрушками, с елочным шкафчиком, Чистых прудов и подруги, санок, мятных пряников, белого заборчика и сказок Гримм, вырезных и переводных картинок. Весь мой детский мир сразу рухнул.

Меня начали готовить в гимназию. Новая гувернантка, русская, была строга, била линейкой по рукам, если, бывало, зазеваешься и ответишь невпопад. Она заставляла писать буквы и цифры; мама занималась со мной французским языком, главным образом напирала на произношение, как в Париже и Лозанне, чтобы не было «нижегородского» тона. Новая учительница музыки требовала гамм и упражнений. Это было скучно, но придавало мне важности; я играла, раскачиваясь, как взрослые, и злоупотребляла педалью.

К Кате и Нюточке приходил учитель музыки Василий Васильевич. Катя стеснялась каждой сделанной ошибки и краснела до слез, но Нюта хорошо успевала и была его любимицей.

Однажды Василий Васильевич, разгуливая по зале и отсчитывая такт — раз, два, три, — рассеянно подошел к зеркалу, трюмо, и начал перелистывать книгу, которая лежала на подзеркальнике. Обе девочки, которые играли сонатину в четыре руки, остановились и застыли как вкопанные.

— В чем дело? Начните сначала.

Обе с ужасом рассказывали потом: «Понимаешь, сидер, еврейский молитвенник, он сразу увидел, что мы еврейки». Я не понимала, что в этом ужасного и почему тетушки переполошились, но вскоре я сама убедилась, что быть еврейкой не так просто, как это казалось.

Осенью меня отвели в ту же гимназию, в которой учились мои тетушки. Не знаю, как обошлось дело с моим правожительством. Может быть, плата за учение в частной гимназии была так высока, что на формальности смотрели сквозь пальцы. Или сказалось то преимущество, что все мои тетушки учились в той же самой гимназии и образовалась как бы семейная традиция, которая исключала возможность новенькой восьмилетней девочке быть более «опасной инородкой», чем ее предшественницы, и они не видели в этом «еврейского засилия». Факт, что я несколько лет беспрепятственно ходила в эту школу.