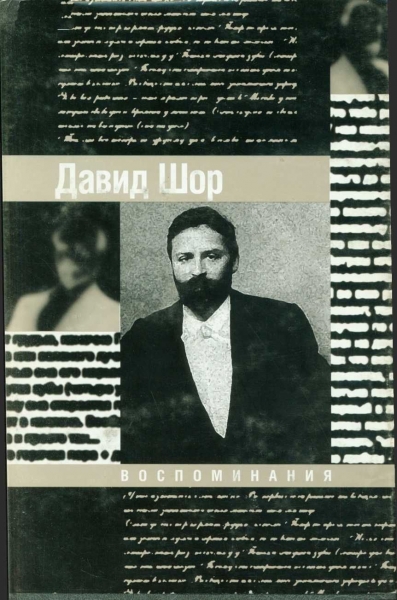

Давид Шор. Воспоминания

От составителя

Предлагаемые вниманию читателей воспоминания Давида Соломоновича Шора, блестящего пианиста, педагога, общественного деятеля, являвшегося одной из значительных фигур российского сионистского движения рубежа веков, являются частью архива семьи Шор, переданного в 1978 году на хранение в Национальную и университетскую библиотеку Иерусалима Надеждой Рафаиловной Шор. Для книги был отобран ряд текстов и писем, охватывающих период примерно до 1918 года, что соответствует первому, дореволюционному периоду жизни Шора, самому продолжительному и плодотворному в его жизни.

В данную публикацию включены уникальные, не публиковавшиеся ранее на русском языке материалы. Воспоминания Шора — яркие, эмоциональные, написанные живым литературным языком — воссоздают образ человека сложной, интересной, насыщенной и исключительно своеобразной судьбы. Он не был ни приспособленцем, ни бунтарем, воинственно восстающим против юдофобски настроенного общества. Он утверждал свое еврейство как равный среди равных. Не декларировал о своем еврействе и равноправии с котурн, но утверждал его без ложного пафоса и фанатизма. Характер Шора отражается и в самом стиле его записок. Это размышления человека, пытавшегося разобраться в себе и, следовательно, в таком сложном феномене как “еврей”, человека, считавшего себя “иври”, а не только евреем, тем самым подчеркивающего свою принадлежность не к гонимому и притесняемому национальному меньшинству, а к презирающей рабство нации.

Основным материалом для публикации послужили тексты различных жанров: 1) собственно воспоминания; 2) дневниковые записки; 3) биографические эссе; 4) статьи и 5) письма. Эти тексты расположены в том порядке, в каком хотел их видеть сам Шор, систематизировавший свои воспоминания, что значительно облегчило работу составителя. В случаях, где указания Шора отсутствовали, текст вставлялся по хронологическому принципу в соответствии с описываемым в нем периодом.

Первую жанровую группу возглавляет основной текст воспоминаний Шора (ок. 80 машинописных листов), начатый им в 1917 году и озаглавленный “Что случилось в ноябре 1917‑го, когда большевики только заняли Москву”. Воспоминания начинаются с описания детства Шора в Симферополе и заканчиваются учебой в Петербургской консерватории. Характерной особенностью этого текста является его хронологическая многослойность. Об этом свидетельствуют многочисленные вставки от руки в машинописные варианты воспоминаний. Образцы почерка Шора в черновиках его писем, датированных 40‑ми годами, сопоставленные с правками в данном тексте, позволяют утверждать, что, начав его в 1917 году, Шор работал над ним до конца жизни. Существует два почти идентичных машинописных варианта — оригинал и копия, напечатанная под копирку. В обоих — рукописные правки и вставки сделаны рукой Шора. В процессе подготовительной работы над текстом сохранены и собраны все его пометки на обоих вариантах, в настоящей публикации они даны курсивом в квадратных скобках.

Воспоминания о детстве и юности заканчиваются отсылкой к следующему периоду в жизни Шора — московскому, поэтому следующей главой стал текст, озаглавленный Шором “Москва”, который является, по сути, автономным фрагментом. Эта часть воспоминаний публикуется также по машинописному варианту. Принцип сохранения авторских правок тот же[1]. Следует обратить внимание на тот факт, что и над этим текстом Шор работал по меньшей мере до 1937 года, поскольку в текст вкраплены абзацы и отдельные предложения, которые вошли в статью Шора о В. И. Сафонове, опубликованную в 1937 году в “Новом русском слове” (см. подробнее в “Примечаниях”). О процессе поздней обработки текста свидетельствует приписка, сделанная рукой Шора “Руб. конкурс. Затем Толстой”. Почерк Шора здесь сопоставим с его записками и письмами конца 30‑х, возможно, 40‑х годов.

Следующая серия текстов была отобрана в соответствии с вышеуказанной отсылкой Шора: 1) [Рубинштейновский конкурс]* — название дано составителем единственному тексту, посвященному этому событию и составленному из двух фрагментов; второй очевидным образом является продолжением первого, хотя далее и отходит от темы непосредственно конкурса. 2) [Антон Рубинштейн] — ряд текстов, объединенных под одним заголовком; состоит из пяти лишь тематически связанных друг с другом отрывков, большей частью аналитического характера, посвященных разбору творчества Рубинштейна. Включение этих отрывков сразу после описания конкурса обусловлено желанием сконцентрировать в одном месте материал, посвященный Рубинштейну. Как и в предыдущих текстах, правки Шора указывают на более позднюю обработку текстов. Не выделяется из общего ряда и отрывок № 2, первые два с половиной абзаца которого написаны в 1894 году и являются частью надгробной речи Рубинштейну. Пятый отрывок, несомненно, часть газетной статьи, на это указывает и сам Шор (см. “Примечания”). 3) “Л. Н. Толстой”, название дано Шором. К тексту прикреплен фрагмент № 2, посвященный теме “Толстой и музыка”. Фрагмент не поддается однозначной датировке, поэтому объединение сделано по тематическому принципу. Первый фрагмент, собственно эссе о Толстом, наоборот, благодаря указанию Шора на письмо дочери Толстого Т. Л. Сухотиной — Толстой, написанное в 1934 году, позволяет датировать последнюю правку 1934 годом.

Серия биографических и полубиографических эссе Шора, публикуемая вслед за эссе о Толстом, посвящена различным людям, в большинстве выдающимся музыкантам и общественным деятелям, с которыми доводилось встречаться Шору. Это: М. Я. Герценштейн, И. И. Петрункевич, А. Ф. Кони, И. А. Добровейн, А. С. Аренский, С. В. Рахманинов, И. И. Левитан, А. М. Горький. Эти тексты отличает одна особенность: они воспроизведены с рукописи (исключение составляет эссе о Левитане) и не содержат более поздних правок. Период, которому посвящена серия, охватывает 90‑е годы XIX века и начало XX века, не позднее 1920 года.

Вслед за биографической серией идет серия историческая, объединяющая три текста: [1904], [1905] и “1906”, которые представляют собой жанровую смесь: воспоминания соседствуют с дневниковыми записями. Тексты найдены в архиве лишь в машинописном варианте, в котором отделить воспоминания от дневниковых записей возможно, лишь проведя текстологический анализ. Последний выявил, что преобладает дневниковый жанр, что видно, к примеру, по употреблению наречий времени “теперь”, “сейчас” и др. В соответствии с этим тексты упоминаются как дневниковые записки и в примечаниях, и во вступительной статье.

Следующие три текста объединены тематически, но отчасти и хронологически, что обусловило их появление после записок 1906 года. “Давид Васильевич Высоцкий” [1907. Поездка в Палестину] и “Мое первое посещение Палестины”. Под этим заглавием [1907. Поездка в Палестину] публикуется отрывок из дневников 1924 года, не вошедших в данную публикацию по причине их большого объема, требующего их издания отдельным томом. Текст 1924 года потребовался для завершения картины 1907 года, ибо небольшой рукописный фрагмент “Мое первое посещение Палестины” не давал представления о поездке Шора в Эрец — Исраэль. Тема еврейства, доминирующая в этих трех текстах, потребовала выделения их в отдельную группу и присоединения еще одного, жанр которого — биографическое эссе о Высоцком.

Завершают публикацию два текста: [О Бетховене] и [Бетховенская студия] — тексты, которые иллюстрируют круг музыкальных интересов Шора.

В разделе “Письма” публикуются 23 письма Шора: 14 — из архива Шора в Национальной и университетской библиотеке Иерусалима (4°1521, папка 367), остальные 9 из Центрального сионистского архива в Иерусалиме (J43/2).

В заключение следует отметить, что в задачу подготовительных работ над текстами входило максимальное воспроизведение их в архивном варианте, отсюда сохранение не только правок и вставок Шора, но и перечеркивание им слов, фрагментов или целых абзацев, а также подчеркивания, отражающие ключевые, по его мнению, моменты его жизни. Сохранен стиль и правописание Шора, грамматические и орфографические ошибки исправлены в квадратных скобках без комментариев. Перевод иностранных слов и цитат дан в подстрочных примечаниях. Примечания по содержанию помещены в конце книги, нумерация дана сквозная, но с разбивкой по главам. В разделе “Приложения” опубликован фактический и иллюстративный материал, касающийся дореволюционной музыкальной деятельности Шора, а также некоторые его семейные фотографии. В указателе имен отражены все реальные персонажи, упоминаемые в текстах Шора, в “Примечаниях” и во вступительной статье. Указатель имен дает одновременно и краткую аннотацию персонажей, восполняя недостающую во всех предыдущих текстах информацию (отчество, годы рождения и смерти, род деятельности), или же отсылает на страницу, где содержится наиболее полная информация по данному лицу.

Данная публикация является завершением многолетних исследований архива семьи Шор. Автор выражает глубокую благодарность за помощь и содействие в архивной работе сотрудникам отдела рукописей Национальной и университетской библиотеке в Иерусалиме.

Моему мужу Валерию и дочери Анне я благодарна за неизменную моральную поддержку.

Список публикуемых материалов с указанием архивных номеров:

1. Что случилось в ноябре 1917‑го, когда большевики только заняли Москву (4° 1521, папка 449)

2. Москва (4° 1521, папка 449)

3. [Рубинштейновский конкурс] (4°1521, папка 208)

4. [Антон Рубинштейн] (4° 1521, папка 208)

5. Л. Н. Толстой (4° 1521, папки 367 и 209)

6. В. И. Сафонов (4°1521, папки 444 и 449)

7. [Исай Добровейн] (4°1521, папка 445)

8. [Аренский] (4° 1521, папка 445)

9. [Рахманинов] (4° 1521, папка 445)

10. [Исаак Левитан] (4° 1521, папка 209)

11. Герценштейн, Петрункевич, Скирмут, Кони (4° 1521, папка 209)

12. А. Ф. Кони (4°1521, папка 209)

13. Максим Горький — Ал[ексей] Максимович] Пешков (4°1521, папка 367)

14. [1904] (4*1521, папка 446)

15. [1905] (4°1521, папка 446)

16. 1906 г[од] (4° 1521, папка 446)

17. Давид Васильевич Высоцкий (4°1521, папка 396)

18. [1907. Поездка в Палестину] (4°1521, папка 450)

19. Мое первое посещение Палестины (4° 1521, папка 410)

20. [О Бетховене] (4° 1521, папка 390)

21. “Музей Музыки” (4° 1521, папка 343)

22. [Бетховенская студия] (4° 1521, папка 343)

23. Иллюстрации (афиши) (4° 1521, папки 367, 395 и 405)

24. Проект Музея Музыки (4° 1521, папка 343)

Юлия Матвеева. Давид Соломонович Шор

Давид Соломонович Шор (1867–1942), пианист и музыкальный деятель, основатель и руководитель Московского трио (1892–1924) и Бегховенской студии (1911–1917), был хорошо известен в музыкальной среде столичной и провинциальной России на рубеже XIX–XX вв. Вот что писала о нем “Еврейская энциклопедия” в 1913 г.:

“Ш[ор] составил известное Московское трио, с успехом игравшее в России и за границей. Ш[ор] выступал в Москве и провинции, как лектор по истории музыки, иллюстрируя лекции фортепианным исполнением. Ш[ор] популярен в Москве, как музыкальный педагог”[2].

В состав Московского трио входили: пианист Давид Шор, скрипач Давид Крейн (1869–1926), первая скрипка балетного оркестра Большого театра в 1900–1926 годах, и виолончелист Модест Альтшулл ер (1873–1963), которого после эмиграции в США в конце 1890‑х гг. заменил Рудольф Эрлих (1866–1924). Московский книгоиздатель и меценат Михаил Сабашников (1871–1943) в своих “Записках” отмечал “заслуженную известность” камерного ансамбля под руководством Шора среди московской и провинциальной публики: [грио] “насажда[ло] у нас в то йремя еще мало распространенную любовь к камерной музыке”[3].

Беллетрист и переводчик Татьяна Щепкина — Куперник (1874–1952), которой с детства любовь к музыке была так же свойственна, как и любовь к литературе[4], посвятила Шору одно из своих стихотворений.

Тонкий запах белого левкоя; Гайдн, Рамо[5], Бетховен, милый Бах… Ощущенье сладкого покоя И невольная улыбка на губах… Оживает вдруг душа Бехштейна[6] Под касаньем сильных нежных рук… Точно прелесть сказки, легковейно, Радостно летит за звуком звук. Слыша их — печаль свою оставишь И уйдешь от суетных забот… Кто умеет гак касаться клавиш, — И сердца ласкать умеет тот![7]Успех открывал Шору двери многих известных домов Москвы. Жена Льва Толстого (1828–1910), Софья Андреевна (1844–1919), приглашала его на семейные музыкальные вечера. Толстой вспоминает об одной из встреч с Шором в своих дневниках, отзываясь о нем как о незаурядном знатоке музыки, способном не только исполнять ее, но и умевшем ясно и доступно излагать воплощенную в музыкальном произведении идею.

“1893 г. 22 декабря.

На днях был тут музыкант Шор. Мы с ним говорили о музыке, и мне в первый раз уяснилось истинное значение искусства, даже драматического. Это будет первое из того, что я думал за это время”[8].

Вплоть до смерти Толстого Шор был частым гостем в его доме. О посещениях Шора вспоминают Софья Андреевна[9] и старший сын писателя, Сергей Львович (1863–1947).

Список ценителей музыкального дарования Шора можно продолжить, в их числе было много известнейших музыкантов и писателей того времени: русский философ и поэт Вячеслав Иванов[10] (1866–1949), писатель Федор Степун[11] (1884–1965), пианист и дирижер Большого театра (с 1919 г.), а затем Сток гольмской оперы (с 1941 г.) Исай Добровейн[12] (1891–1953), пианист и руководитель симфонического оркестра в Детройте (с 1918 г.) Осип Габрилович (1878–1936), художник Леонид Пастернак[13] (1862–1945) и многие другие.

В настоящее время имя Шора знакомо, пожалуй, лишь узкому кругу специалистов в области камерной музыки и исследователям истории еврейской культуры, для большинства оно практически забыто. Этот факт объясняется в значительной степени спецификой профессии музыканта — исполнителя: Шор не писал музыку, после него не осталось произведений, исполнение которых восстановило бы его имя для потомков, нет и звукозаписей с его исполнением, которые могли бы сохранить память о нем как о музыканте. Можно получить лишь опосредованное представление о его исполнительском мастерстве — по отрывочным воспоминаниям современников, что предполагает целенаправленный исследовательский поиск.

Между тем судьба этого еврейского музыканта, добившегося колоссального успеха и признания, — уникальна. Жизнь и творчество Шора вобрали в себя гуманистические идеалы русской, еврейской и европейской культур. Не раз публично заявляя о своем еврействе и активно участвуя в российском сионистском движении (и временами даже играя в нем ведущую роль), а также позже, живя в Палестине, Шор всегда подчеркивал, что культура еврейского народа немыслима без интеграции в ней других культур. “Духовное собирательство” было его кредо и символом его веры; именно такое поведение представлялось ему в наибольшей степени отвечающим высокой миссии артиста, педагога и сионистского деятеля. Его стремление сочетать в исполнительском искусстве еврейскую, русскую и европейскую музыкальную традицию было обусловлено его особым музыкальным восприятием мира — для него как музыканта достижение гармонии было важнейшим моментом творчества. На этом пути Шору приходилось как сталкиваться с предрассудками российской музыкальной элиты, очень неохотно принимавшей в свою среду евреев и пренебрегавшей еврейской музыкой, так и преодолевать непонимание части еврейской интеллигенции, считавшей, что с еврейской культурой можно обождать и что на данном этапе сионистское движение должно иметь ясную и “сравнительно легко достижимую цель”[14] — создание для евреев обеспеченного законом убежища в Палестине.

Этим проблемам, центральным для биографии Шора, ставшим неким стержнем, вокруг которого сконцентрировались основные события его жизни, посвящена данная статья, охватывающая три периода жизни Шора: российский, разделенный Октябрьской революцией 1917 года на дореволюционный (I) и послеоктябрьский (И), и палестинский (III). Каждый период рассматривается с различной степенью подробности. Основное внимание уделено первому периоду, освещающему то время, к которому относятся публикуемые в данной книге дневниковые записи, воспоминания, эссе и письма Шора. Данная работа — одна из первых попыток опубликовать[15] и проанализировать его рукописное наследие, которое является в некотором смысле духовным завещанием музыканта, где он касается главных вопросов, волновавших тогда деятелей еврейской культуры, и которые, как мы увидим, но сей день не утратили своей актуальности.

I

Давид Шор родился в Симферополе 15 января 1867 г. в многодетной семье (пять братьев и одна сестра). Глава семейства, Соломон Шор ([годы рождения и смерти устанавливаются приблизительно]: 1836–1921), бухгалтер по профессии, был пианистом — самоучкой. Трое его детей, унаследовав музыкальные способности отца, связали свою судьбу с музыкой[16]. Осмысливая роль отца в своей жизни, не только определившего его профессию, но и сформировавшего его характер и мировоззрение, Давид Шор пишет в своих воспоминаниях:

“Какие побуждения заставляли отца избрать для своего любимца (старшего брата) карьеру музыканта, я не знаю, но полагаю, что здесь значительную роль сыграли побуждения идеального свойства. Сам он, натура в высшей степени одаренная, полный стремлений к чему — то возвышенному, но в силу житейских обстоятельств принужденный работать в атмосфере глубоко прозаической, всеми фибрами души тянулся к тем неопределенным сладким ощущениям, которые уносили его в другой мир[17].

Это, в чем — то романтическое, отношение к музыке отца позднее сказалось на музыкальном вкусе и исполнительских принципах Давида Шора. Выступая против голой виртуозности, в своих концертах он отдает предпочтение таким крупнейшим композиторам — романтикам XIX века, как Людвиг ван Бетховен, Феликс Мендельсон — Бартольди, Роберт Шуман и Фридерик Шопен.

На Шора как музыканта оказало влияние и его еврейское воспитание. Нельзя сказать, что его семья была чересчур религиозной, несмотря на то что Шоры соблюдали еврейские праздники и регулярно посещали синагогу. Родители не требовали от детей неукоснительного соблюдения религиозных обрядов (например, чтение молитв или строгое следование правилам проведения праздничных ритуалов). Однако по традиции мальчики посещали хедер; и хотя, по словам Шора, он сам не очень много из него вынес, все же влияние его наставников предопределило его двоякое отношение к музыке.

“Уважение к ремеслу составляло существенную часть поучений отцов синагоги. “Мыслителю — философу”, проповеднику, учителю и другим деятелям в духовной области рекомендовалось ремесло, как средство к существованию. Вся духовная деятельность слишком высоко чтилась, и она не должна была быть доходной статьей”[18].

Как свидетельствуют его воспоминания, Шор весьма серьезно и ответственно относился к выбранной им профессии музыканта. Музыка не стала для него исключительно ремеслом, но понималась и как духовная миссия.

Давид Шор — самый младший из пяти братьев и самый одаренный из них — стал заниматься музыкой с семи лет. В возрасте восьми лет он уже играл 19‑ю сонату Бетховена, которая стала впоследствии его “коньком”. Первым его учителем был отец, затем обучение продолжил пианист Масалов[19], тогда один из лучших учителей музыки в Симферополе, как считал Шор. В 1877 г. Соломон Шор увозит сына в столицу для поступления в Петербургскую консерваторию. Поступление было сопряжено с массой трудностей для еврейского мальчика.

“Прежде всего надо было обладать выдающимся талантом, а кроме того, талантом ухитриться поступить в столичную консерваторию, не имея права жительства в столице”[20].

Но благодаря петербургским знакомствам отца ему удалось временно закрепиться в столице и участвовать в прослушивании, в результате чего десятилетний мальчик был принят.

Описывая годы своего ученичества, Шор с большой теплотой отзывается о консерватории. Окончившим ее присуждалось звание “свободного художника” и диплом высшего образования, дававшие евреям право селиться во всех городах России, включая Москву и Петербург. Это обстоятельство было особенно значимым для тех, кто, как Шор, окончил консерваторию в конце 80‑х годов, когда в России ужесточилось антиеврейское законодательство[21].

В первые годы учебы Шор сменил многих учителей по классу фортепиано, ища необходимое ему взаимопонимание между учителем и учеником, а также общность взглядов на музыку и призвание артиста. Директор консерватории, композитор и основоположник русской виолончельной школы Карл Давыдов (1838–1889), разрешил ему самому выбрать себе преподавателя, которым с января 1885 г. стал Василий Сафонов (1852–1918), пианист и педагог, создавший одну из ведущих дореволюционных русских пианистических школ, учениками которого были такие всемирно известные пианисты, как Николай Метнер (1879/1880 — 1951) и Александр Скрябин (1871/1872 — 1915). Много лет спустя Шор напишет о своем учителе:

“Сафонов не ограничивался обучением игры на фортепиано. Он обнаруживал огромное понимание значения искусства, глубоко и искренно любил его, умел ценить красоту всех эпох и времен, и благодаря своей образованности раскрывал перед нами новые горизонты. […] Это был добрый, заботливый учитель, внимательный к духовным и житейским нуждам своих учеников. […] половина музыкальных деятелей Москвы так или иначе причастна к Сафоновской школе. Большинство профессоров консерватории, а также и филармонии если не прямые ученики Сафонова, то так или иначе находились под его влиянием”[22].

Не только профессиональное единомыслие связывало Шора с Сафоновым, но и обоюдная симпатия, переросшая в многолетнюю дружбу[23], на которую не повлияло даже определенное юдофобство последнего. Шор настолько привязался к любимому учителю, что осенью 1885 г. перевелся в Московскую консерваторию, куда перешел преподавать Сафонов. С этого времени и до 1925 г. артистическая и музыкально — общественная деятельность Шора тесно связана с Москвой.

Закончив Московскую консерваторию (1889 г.), Шор впервые столкнулся с проблемой крещения, бывшего тогда необходимым условием для интеграции еврея в русской музыкальной среде. Шор вспоминает, как Сафонов, став с 1889 г. директором консерватории, предложил ему место адъюнкта при “известном условии” — перемены вероисповедания. Шор отклоняет заманчивое предложение, несмотря на предупреждение Сафо нова, что второго подобного предложения от него уже больше не поступит.

В связи с вышесказанным следует упомянуть, что в марте 1887 г., за два года до предложения Сафонова, Шор женился на своей ученице Раисе Михайловне Муллер (? — 1920), 24 марта 1889 г. родилась его старшая дочь — Мири. Вслед за ней с разницей в год родились дочь Евгения и сын Евсей. Очевидно, что отказ от предложения Сафонова ставил Шора в весьма затруднительное положение. И тем не менее Шор предпочел свою верность еврейству академической карьере. И это на фоне того, что “к концу XIX в. участились случаи крещения […] среди интеллигенции, индифферентной к религии”[24] (например, выкрестом был Крейн[25], партнер Шора по Московскому трио). Отказ креститься говорит о рано сложившемся национальном самосознании Шора, ведь большинство людей его круга были выходцами из чисто русской среды. С той же ответственностью, с которой он подходил к профессии музыканта, он относился и к своему еврейству. Позже, уже в более зрелом возрасте, пройдя школу сионистского движения, он определит свой отказ от крещения как идею личной ответственности в общем национальном деле. Тогда же им руководили соображения скорее идеального свойства, чем идеологического: Шор не желал быть “калекой”, имя которому еврей — выкрест, и потому не желал скрывать свое лал скрывать свое еврейство подобно многим выдающимся евреям поколения Рубинштейна[26], Давыдова и Ауэра. Об этом красноречиво говорят воспоминания Шора:

“Рано покинув родной дом и живя постоянно вне еврейского круга, я был равнодушен или, вернее, просто не интересовался религиозными и национальными вопросами. Но где — то в глубине души прочно засели глубокие воспоминания детства, связанные со всем пережитым в доме родителей. И все эти воспоминания, трогательные, поэтичные, неразрывно связанные со всем обиходом текущей еврейской действительности, насквозь проникнутой духом закона, духом религиозности, явились могучим оплотом против всяких посягательств…

Да, посягательств, т. к. трудно иначе назвать то, с чем мне впервые пришлось столкнуться. Любимый учитель, имевший на меня исключительное влияние, человек, которому я был предан всей душой, умный, развитой, образованный Сафонов — вырос в атмосфере старообрядческих верований и на всю жизнь сохранил какой — то особенный настойчивый фанатизм и религиозную узость, которых ни образование, ни просвещение, ни искусство не вытравили в нем. Он был убежденный антисемит и юдофоб, в то же время постоянно имел дело с евреями, среди которых у него было немало друзей. Желание обратить всех в свою веру доходило у него до какой — то болезненной мании. И, будучи директором консерватории, он окрестил немало народа; я знаю также случай перехода в старую веру! Во мне все это возбуждало горячий [прямой — приписано от руки сверху, Ю. М.] протест и негодование. Религиозные споры эти меня сильно волновали, и старушка Сафонова любила слушать мою горячую защиту еврейства и негодование по поводу нападок на него. Я упорно и настойчиво доказывал, что нет более свободного и широкого вероисповедания как иудейское, и что положительно ничто не может помешать, признав христианские истины прекрасными, следовать им, оставаясь евреем, и что случайно или по расчету взятая [ванна крещения], в сущности ничто не изменяет. Не знаю […] не очень верил мне Сафонов, или надеялся на то, что вся моя философия и горячая приверженность еврейству не устоит перед лестным и выгодным предложением, но вот разговор, который происходил между нами в 1889 г. в конце мая, после окончания мною консерватории […]”[27].

Следующий отрывок процитирую с сокращениями.

“[…] Он: Я предлагаю вам занять место моего адъюнкта […].

Я: […] Не знаю, как вас и благодарить, дорогой учитель […].

Он: Да, но есть одно условие. Евреев не принимают на службу в консерваторию. Надо перейти рубикон.

Я: […] Как вы, зная меня, мои убеждения, делаете мне такое предложение и полагаете, что я могу так поступить?

Он: Но ведь это донкихотство, ведь вы не правоверный, глубоко верующий еврей. Что же вас заставляет упорствовать?

Я: Но разве вы не понимаете, какое ужасное предложение вы мне делаете, и как я должен пасть в Ваших глазах, если бы я крестился.

Он: Итак, вы не хотите мне помочь[…]. А теперь я для вас ничего больше сделать не могу”[28].

Твердость Шора в вопросе крещения еще дважды подвергалась испытаниям. Оба этих факта подробно описаны в его воспоминаниях. В кратком переложении они выглядят следующим образом.

Вопреки всем обещаниям Сафонова не помогать больше Шору, несколько лет спустя он предложил ему место профессора в Петербургской консерватории. Шор был польщен и считал, что поскольку его нежелание креститься было известно Сафонову, то нынешнее предложение на этот раз не будет сопровождаться “известным условием”. Шор уже принимал поздравления от коллег и инспектора консерватории, составлял списки учеников, когда художественный совет консерватории проявил малодушие и побоялся принять в свою среду некрещеного еврея.

В 1901 г. Шор еще раз получил заманчивое предложение по рекомендации известного пианиста и дирижера Александра Зилоти (1863–1945), с которым познакомился в Московской консерватории. Теперь Шору предлагался пост директора Музыкально — драматического училища Московского филармонического общества. Члены дирекции филармонического общества одобрили кандидатуру Шора, посчитав его крестившимся евреем и приняв его жену за чистокровную русскую. Убедительным доводом против еврейства Шора для них послужило то обстоятельство, что тот, преподавая после окончания консерватории в Елизаветинском институте, был представлен к награде и получил большую золотую медаль на Владимирской ленте. “Когда я […] все разъяснил, — пишет Шор, — то он [один из членов дирекции филармонического общества. — Ю. М.], глубоко разочарованный ушел от меня. Этим кончились все предложения, сделанные мне, и которые я не мог принять”[29]. Лишь много лет спустя, после Октябрьской революции 1917 г., Шор получил наконец место профессора Московской консерватории безо всяких условий.

Печальный опыт несостоявшихся назначений не восстановил Шора против русского общества. Преодолевать общественные предрассудки Шору приходилось и ранее. Еще мальчиком, живя в Симферополе и готовя себя к музыкальной карьере, он сталкивался с пренебрежительным отношением к музыкантам, поскольку эта профессия была, по мнению местной провинциальной интеллигенции, одной из малоуважаемых и не пользовалась популярностью.

“[…] в семидесятых и восьмидесятых годах в маленьком провинциальном городе на карьеру музыканта весьма и весьма косились. Наезжих настоящих музыкантов было очень мало, и все представление о музыкантах сводилось или к играющим на свадьбах клейзмерам, или к тем учителям музыки, которые влачили действительно жалкое существование”[30].

Тем не менее, имея перед глазами пример отца, который не останавливался ни перед какими затруднениями, чтобы дать детям тщательное музыкальное образование, Шор научился “плыть против течения”. Это определило его позицию и в вопросе крещения. Более того, став знаменитым и обретя авторитет среди московского бомонда, Шор не раз предпринимал попытки через воспитание музыкального вкуса публики повлиять на ее общий культурный уровень, что привело бы, как он считал, к прогрессу и в еврейском вопросе, в частности к тому, чтобы заслуги личности не ставились в зависимость от “известного условия”. Идеей воспитания музыкального вкуса публики проникнуто создание в 1892 г. Московского трио. Шор писал впоследствии, что, исполняя на своих концертах произведения прославленных композиторов XIX в. Мейербера и Мендельсона (евреев по происхождению), хотя и воспитанных в иной культурной традиции, но сохранивших в своей музыке еврейский колорит, он стремился соединить понятия “прекрасное” и “еврейская музыка”, развивая идею, что российская публика, игнорируя еврейское наследие, тем самым лишает себя одного из сокровищ музыкального мира, а игнорируя евреев — музыкантов, обедняет в первую очередь свою музыкальную культуру. Эти концерты Шора часто предварялись докладами, в которых он пытался приобщить слушателей к высшим духовным сферам, где национальные и религиозные различия между еврейской, русской и европейской музыкой теряли свою остроту.

Посвятив себя артистической деятельности, Шор должен был самостоятельно создавать себе положение в музыкальном мире, не рассчитывая ни на чью помощь, но опираясь исключительно на свое исполнительское дарование и умение отобрать и творчески освоить все ценное в музыке, все то, что способно привлечь внимание публики. Взыскательным музыкальным вкусом, способствовавшим артистическому успеху, Шор обязан не только влиянию Сафонова. В Московской консерватории его дарование развивалось в окружении прославленных профессоров музыки Сергея Танеева[31] и Николая Зверева и под влиянием его гениальных современников — русских композиторов — классиков, таких, как Петр Чайковский и Николай Римский — Корсаков. В консерватории Шор близко общался и с молодыми начинающими композиторами Сергеем Рахманиновым (1873–1943) и Антоном Аренским (1861–1906). Начав концертировать, Шор живо откликался на выходящие из — под их пера произведения, стимулируя их появление. Из эссе Шора, посвященных Рахманинову и Аренскому, известно о двух концертах, где Московское трио выступило с их композициями. Один был дан в 1901 г. в Ялте; на нем ансамбль Шора исполнил трио D-moll Аренского, посвященное Давыдову. Второй состоялся в Синодальном училище церковного пения в Москве весной 1903 г. и был посвящен памяти Чайковского (десятилетию со дня его смерти в 1893 г.); Шор, Крейн и Эрлих исполнили элегическое трио соль минор Рахманинова, написанное на смерть великого композитора.

Совершенствованию таланта Шора способствовало и знакомство с Антоном Рубинштейном, которого можно назвать вторым учителем — единомышленником Шора, так как музыка в глазах Рубинштейна не была лишь профессией, но призванием, “для осуществления которого, — приводит его слова Шор, — каждый музыкант должен стать всесторонне образованным человеком и цельной этической личностью”[32].

Знакомство с Рубинштейном состоялось на первом международном рубинштейновском конкурсе (названном по имени его организатора А. Рубинштейна) пианистов и композиторов в Петербурге 15 августа 1890 г., в котором Шор, по совету Сафонова, принял участие. После конкурса Шор решил обратиться к Рубинштейну с просьбой взять несколько уроков у великого мастера. В течение сезона 1890–1891 гг. Шор несколько раз приезжал к нему.

“Это был самый большой авторитет, и удостоиться его одобрения или послушать, как он понимал произведение, т. е. слушать Рубинштейна с глазу на глаз — было верхом счастья. […] Встретив после нескольких свиданий со мною Сафонова, он сказал ему: ‘Был у меня Шор несколько раз и играл мне очень хорошо’[…]”[33].

В музыке Рубинштейн был для Шора идеалом артиста. Два эссе Шора содержат подробный анализ его творчества. Но личная драма крещеного еврея, ассимилировавшегося еврейского музыканта, декларировавшего, но не воплотившего в своей жизни “цельность личности”, была для Шора примером того, как сковано творчество художника, “приспосабливающегося” к чужой культуре.

“Приспосабливаясь] к ней [культуре. — Ю. М.] и проникаясь ею, они перестают быть самим[и] собою и теряют ту непосредственность и самобытность, которые составляют сущность всякого оригинального дарования. Подобно растению теплых стран, пересаженному в чуждую ему почву, на которой оно не в состоянии достигнуть полного расцвета своего, еврейские гении в атмосфере чуждой национальной культуры не в состоянии развернуть всех своих сил. Гению необходима своя национальная почва. Врастая глубокими корнями в нее и черпая из нее необходимое питание, гений поднимается на такую высоту, [на] которой, оставаясь сыном своего народа, он тем не менее принадлежит всему человечеству”.

По свидетельству Шора, о конфликте между происхождением художника и окружающей его культурной средой, мешающем ему “познать самого себя и выявить все духовное наследие нации, к которой он принадлежат] по крови”[34], ярче и решительнее сказал Рубинштейн в знаменитом афоризме: “Для евреев я христианин; для христиан я — еврей; для русских я — немец; для немцев я — русский. Вобщем ни рыба, ни мясо. Существо, достойное сожаления”. Пессимизм Рубинштейна, считал Шор, был обусловлен внутренним разладом композитора. Внешне порвав с еврейством, он “широкой рукой черпал свои мелодии в еврейских национальных мотивах”[35] (достаточно вспомнить его оперы “Вавилонское столпотворение” 1870 г., “Маккавеи” 1875 г. и “Демон” 1871–1875 гг.); стремясь быть русским, он не нашел прочной опоры в российском обществе; получив европейское музыкальное образование, проведя за границей молодые годы, он оставался для Европы иностранцем. Рубинштейн терял ориентацию, когда пытался целостно определить свою личность и свое положение в современной ему музыке, и поэтому “лишь очень немногие из [его] произведений, — по оценке Шора, — […] обладают законченностью, свидетельствующей о полном внутреннем единстве между композитором и стихией его искусства. Вместо того чтобы поставить в центр своего творчества близкую ему восточную мелодическую стихию и подчинить ей, как основной духовно — музыкальной силе все остальные элементы своего искусства — гармонию, ритмику, форму, и таким образом найти органический синтез национального духа и западноевропейской музыкальной культуры,[…] Рубинштейн, всем своим воспитанием отлученный от своего народа, не только не взялся за осуществление этой задачи, но и отрицал необходимость и возможность разрешения ее”[36].

Проблема органического синтеза волновала Шора не чисто теоретически, ибо себя он тоже считал человеком, приобщенным к трем культурным традициям. Музыкальное образование, полученное им в обеих консерваториях, было ориентировано на европейский стандарт и вкус; общее образование, полученное им в симферопольской гимназии, и русская культурная среда привили любовь к русской культуре, которая стала частью его мировоззрения; сам же Шор считал себя евреем по духу. Без соединения этих трех ипостасей в единое целое Шор не мыслил себя ни как личность, ни как музыкант.

Современная еврейская музыка еще только создавалась усилиями целого ряда молодых композиторов, еще только заявляла свое право на существование, тяготея к фольклорному примитиву и религиозным песнопениям, в которых видела свои истоки, и не могла по — настоящему заинтересовать ни Шора, ни искушенную российскую публику, без которой он не мог существовать. Еврейской публики, способной поддержать своего национального музыканта, практически не существовало, поскольку она еще стеснялась открыто заявлять о своем интересе к еврейской культуре.

Поиск решения данной проблемы вылился для Шора в попытки посредством исполнительского мастерства выразить синтез, отрицаемый Рубинштейном, в котором сольются национальный дух и западноевропейская музыкальная культура. Идеей “духовного объединения” пронизана вся артистическая деятельность Шора, смотревшего на эту задачу как на свою миссию в музыке, где свой личный вклад он рассматривал как вклад национальный. Дошедшие до нас черновики лекций Шора, предположительно написанные в первых годах XX в. — в период его интенсивной концертной деятельности, — отражают его поиск в исполнительском искусстве приемлемого сочетания традиционно еврейского, национально — характерного, исполнения и музыкального интонирования с близкой ему русской и европейской музыкой. Эта проблема занимала тогда умы и композитора Михаила Гнесина (1883–1957), и фольклориста Ивана Липаева (1865–1942), и дирижера и музыковеда Лазаря Саминского (1882–1959), писавших о еврейской мелизматике[37] (искусстве интонирования), отражающей “гибкую и богатую логическими и эмоциональными поворотами речь евреев” и способной “перерабатывать все чужеземное в глубоко национальное одной силой исполнительского творчества — превращения”[38]. Даже Рубинштейн “в области […] исполнения, где непосредственно проявлялись его темперамент, мать, душа, тут он становился неподражаемым, гениальным, […] самим собой”.

К проблеме творчества еврейского художника Шор вновь возвращается спустя несколько лет, после посещения им в апреле — мае 1907 г. Палестины[39]. Поездке предшествовал творческий кризис. Получив признание как музыкант у себя на родине и познав артистический успех за границей (Париж — Лондон — Берлин), куда Московское трио выезжало в сезон 1903 г., Шор начал задаваться вопросом “что дальше?". В записях 1904 года он пишет о некоем “духовном перевороте” в жизни, “переоценке ценностей”, о неудовлетворенности концертной деятельностью[40]. Кризис привел к трем важным вехам в его жизни: идее Бетховенской академии (об этом немного позже), поездке в Бонн на родину Бетховена (1906 г.) и поездке в Палестину.

Впечатлениями от пятинедельной поездки по Эрец — Исраэль Шор поделился в докладе, сделанном в 1908 г. и частично опубликованном на страницах сионистского еженедельника “Рассвет”, выходившего в Петербурге. В докладе он сравнивает “свободный еврейский народ” Эрец — Исраэль, “где учатся свободные дети” и “нашей запуганности и следа нет”[41], с лишенными этой национальной почвы, а следовательно, и смелости самовыражения еврейскими художниками России.

“А если вспомнить нашу гордость — Антокольского[42], который так чудно начал свое художественное поприще народными сюжетами, создавшими ему имя, и который надламывал затем свою душу художника в желании творить из чуждой ему жизни. Стасов[43] — чисто русский человек, не раз заклинал его не отворачиваться от национальных сюжетов. К сожалению, Антокольский это несколько поздно понял и лишь незадолго перед смертью принялся за заканчивание своего старого труда ‘Инквизиция’[44]. Смерть не дала ему вернуться на настоящий путь”.

Шор упоминает в своем докладе и сходную судьбу художника Исаака Левитана (1860–1900), как бы отозвавшуюся на его полотнах грустью среднерусского пейзажа. Левитан, как рассказал Шор, лишь однажды обратился в своем творчестве к еврейской тематике. Узнав о проблесках еврейского культурного возрождения, он посвятил этой теме эскиз — аллегорию: “свет, подымающийся из — за руин Иерусалима и радостно освещающий дорогу возвращающимся из голуса [галута, т. е. стран рассеяния (букв, изгнания) евреев. — Ю. М.] измученным, изнуренным сынам народа — изгнанника”[45].

В Палестине Шор стал свидетелем зарождающейся национальной культурной жизни, увидел, как создаются и множатся еврейские школы, налаживается выпуск еврейских периодических изданий на языке иврит. Дав в начале мая 1907 г. в Иерусалиме лекцию — концерт, Шор обнаружил для себя заинтересованную в еврейской музыке публику. Заметив разницу между духовной и эмоциональной атмосферой в еврейских общинах России и Палестины, Шор в своем докладе горячо выступает за поощрение искусства на исторической родине еврейства, где “национальный склад” еврейского художника сформируется в условиях свободы, не подавляемый, как в России, атмосферой политического и бытового антисемитизма. Лишь свободно развиваясь, национальное станет не частью, но основой творчества; и тогда еврейское искусство не будет носить характер преодоления чужой культуры и “надламываться” ею, но, наоборот, обогащаться, постепенно сливаясь с современной мировой культурой (сохраняя самобытность еврейского духа) и одновременно внося свой вклад в ее дальнейшее развитие.

“Когда — то нас считали народом ‘учителей и священников’. Направим же все наши способности на то, чтобы и теперь оправдать эти старые эпитеты. Побольше веры, энергии, желания и… цель будет достигнута. Пусть — если это окажется возможным — свет действительно исходит из Сиона. Вот в этом смысле я готов считать себя сионистом. Но это сионизм универсальный, касающийся всех людей. Расширим наши рамки, и пусть совершенство еврейского народа послужит на пользу всему человечеству”[46].

Поднимая вопрос о слиянии национальной культуры с мировой, Шор тем самым увидел и сумел сформулировать проблему, превратившуюся в дальнейшем, после провозглашения государства Израиль, в центральную и жизненно важную, — в проблему взаимосвязи и взаимопроникновения еврейской, русской и западной культур в современном Израиле; проблему, породившую две спорные концепции о характере израильской культуры — плавильный котел и киббуц галуйот (параллельное сосуществование в израильском государстве культур из стран рассеяния). Почти столетие тому назад Шор предвидел, что будущее еврейской культуры — в незамкнутости на самое себя, в открытости чужим культурным ценностям и традициям. В дневниковых записях 1924 г. Шор почти слово в слово повторит свои слова из доклада:

“Раскрепощение национальных рамок и приобщение к человечеству, слияние с ним. Внести всюду эту настойчивость, энергию, интенсивность, остроту ума, и этим обогатить другие культуры, обогатить себя достоинствами других наций. Мне эта идея не то чтобы понравилась, но стала частью моего существа”.

Следует коснуться еще одного момента в докладе Шора. В то время в сионизме различалось два течения: сионизм “духовный” (к которому примкнул Шор) и сионизм “политический”.

Последний в определенной мере был вызван энтузиазмом, охватившим часть еврейской общественности после первого сионистского конгресса. Отношение представителей “политического” направления, вложивших свою энергию в налаживание социальной и политической жизни евреев, к “духовным” сионистам было явно скептическим; их считали далекими от реальности и от решения насущных проблем. В этом контексте очень характерно звучит одна из ремарок С. Быховского[47], прокомментировавшего для читателей “Рассвета” доклад Шора о Палестине.

“Как я упомянул выше, г. докладчик не обогатил нас никакими статистическими данными или сравнительными таблицами […]“[48].

Кроме того, Быховский всюду по тексту называет Шора “несионистом”. Однако, в то время как “политические” сионисты видели лишь ближайшее будущее — заселение Эрец — Исраэль и создание там жизнеспособного еврейского общества, их оппоненты считали, что основной целью сионизма должно являться создание духовного центра в Палестине для всего еврейского народа и развитие еврейской культуры в России (такую позицию занимал автор концепции “духовного” сионизма Ахад — ха- Ам, 1856–1927). Эта концепция соответствовала взглядам Шора, признававшего первенство духовной жизни над внешними формами общественного устройства. В его глазах действительную ценность для национального дела имела сознательная и плодотворная культурная работа, “соучастником” которой он хотел себя видеть. На этой почве и произошло его сближение с сионистами Москвы, положившее начало его многолетней деятельности на этом поприще.

Пользуясь своей известностью, вызывавшей благоволение высших чиновников Москвы к устраиваемым им мероприятиям, Шор брал на себя устройство концертов в пользу студен — тов — евреев. Эти концерты проходили в рамках культурных мероприятий, проводимых крупнейшей еврейской культурно — просветительской организацией — Обществом для распространения просвещения между евреями в России.

“Я помню первый такой вечер в Немецком клубе. Впервые еврейский артист получил в Москве разрешение на такой вечер. Настроение приподнятое. На программах красуется виньетка художника Леонида Осиповича Пастернака (‘Три музыканта’, картинка которую я подарил Бецалелю), с которым мы очень подружились […]. Зал переполнен. Концертная программа прошла успешно”.

Один из подобных концертов, посвященный памяти бывшего председателя московского отделения Общества, юриста Владимира Гаркави (1844–1911), описан в отчете Общества за 1911 г.: “Благодаря участию в концерте “Московского трио” художественный и материальный успех концерта превзошли все ожидания”.

Стремление поощрять еврейское национальное музыкальное творчество приводит Шора к участию в учреждении Общества еврейской народной музыки 64 (зарегистрированного в Петербурге 4 марта 1908 г.), наряду с композитором и музыковедом Шломо Розовским (1878–1962), председателем Общества Давидом Черномордиковым (1869–1947), основоположниками еврейской музыкальной фольклористики Зиновием Кисельгофом (1876–1939) и Йоэлем Энгелем (1868–1927). Учредители Общества “задумали объединить деятелей музыкального искусства для собирания, исследования и разработки образцов еврейского музыкального творчества, чтобы несомненно обогатить мировую сокровищницу звуков”. Шор становится членом правления Общества, при его московском отделении (возникшем год спустя) он создает смешанный хор и выступает в дискуссиях о характере национальной музыки. В 1916 г. в третьем январском выпуске сионистской газеты “Еврейская жизнь” (Москва), заменившей закрытый в 1915 г. петроградский “Рассвет”, упоминается доклад Шора “Евреи в музыке и музыка у евреев”, зачитанный им на закрытом собрании Общества еврейской музыки 29 декабря 1916 г. и вызвавший оживленные прения.

И все же, несмотря на активное участие в еврейских культурных начинаниях, Шор предпочитает более широкое отношение к культуре, рамки национального кажутся ему слишком узкими: “сионизм универсальный” так определил Шор свое кредо в докладе 1908 г.; “идея ‘человечества’ — вот что меня всегда привлекало”[49] — продолжит он в дневниках 1924 г.

В 1905 и 1906 гг. Шор обдумывает создание Бетховенской академии (позже он предпочел более скромное определение — Бетховенская студия), музыкально — просветительского учреждения, которое будет пропагандировать идею “духовного всечеловеческого братства”, воплощенную в музыке Бетховена, которого Шор боготворил не только как композитора, чьи произведения составляли основную часть репертуара Московского трио, но и как величайшего гуманиста своего времени.

“Революция 1905 года, грандиозная всеобщая забастовка и волна общего братства, едва успевшая прокатиться по нашей необъятной стране, так грубо [и] жестоко подавленная карательными отрядами, оставили неизгладимый след в душе. Идея всеобщего братства, высший идеал Бетховена был попран насильниками, и с этим мириться не хотелось”[50].

Вера Шора в заразительность личного примера, которым был для него Бетховен, не изменявший своим идеалам под давлением обстоятельств, определит в дальнейшем цели Бетховенской студии — “в наше время, когда колеблются устои, поддерживающие человека”, опорой ему может послужить чужой индивидуальный духовный опыт.

“[…] Дух Бетховена точно веет надо мною и помогает мне разбираться в себе самом, в своих силах и средствах”[51].

Год спустя, побывав на родине Бетховена, Шор укрепляется в мысли, что изучение бетховенского опыта и наследия поможет найти ключ к пониманию пережитых и переживаемых бурных событий и способствовать выходу из духовного кризиса общества, разочарованного — после кратковременного опьянения “освободительным движением” 1905 г. — в том, что в его силах изменить жизнь страны.

Одним из первых прообразов Бетховенской студии был проект Общества “Музея музыки”. Цель Общества — демонстрация музыкальных произведений, “сопровождаемая философскими, научными и историческими толкованиями”[52], а также проведение концертов, лекций и музыкальных выставок. К сожалению, архив Шора не располагает сведениями (кроме проекта устава Общества) о реальной деятельности “Музея музыки”, и можно предположить, что этот проект Шора остался нереализованным.

В 1911 г. Шор осуществляет наконец свою давнюю мечту, создает Бетховенскую студию (Москва, Крестовоздвиженский пер., 7), получив материальную поддержку богатого филантропа Давида Высоцкого (1860 — после 1925).

Сравнительно за короткий срок музыкальное учреждение Шора завоевало всеобщее признание, и не в последнюю очередь благодаря творческому, неформальному подходу к музыке. Эта особенность студии рельефно выступала на фоне господства техницизма и формализма в музыке. В своей студии Шор устраивал циклы исторических концертов (первый состоялся в октябре 1912), концерты — лекции и музыкальные вечера; при ней существовало издательство, выпустившее в 1914 г. “Музыкальный справочник” и “Музыкальный альманах — справочник” (под ред. Евсея Шора[53]). В студии Шор намеревался сочетать занятия музыкой с музыкальным образованием и воспитанием посредством музыки, в основе которых лежала идея, что “ученье дает человеку знания, а воспитание приводит к [его] духовному развитию или даже перерождает его”. Шор предлагал не ждать “прогресса” общей культуры и нравственности общества, а способствовать ему и начать процесс совершенствования каждой личности, “углуби[вшись] в духовную жизнь Бетховена”, которая, как записано в программе студии, “глубоко поучительна, как соединение нравственного и художественного совершенства”[54].

Отзывы современников Шора свидетельствуют об исключительной силе и впечатляемости его бетховенских концертов. Проиллюстрирую это письмом одного московского учителя, А. Ермолова, к его знакомому И. Пустовалову, которое сохранилось в архиве Шора.

“[…] Третьего дня вечером затащен был одним из моих кол лег на лекцию — концерт Шора на тему: ‘Бетховен и его творчество’. Слыхал я не раз Бетховена в исполнении Зилоти, других пианистов разных, многих знакомых мужчин и дам, слывших хорошими пианистами, и… Бетховена прямо невзлюбил. А третьего дня вернулся домой, как ошалелый, положительно не был в состоянии приняться за срочную работу над тетрадями, и часа через два после прихода — заметь: через два часа и дальше все росло это состояние — очнулся, как ото сна, от наплыва дум и чувств, переполнивших душу. Лицо было мокро от слез, и так стало жаль всего погибшего хорошего, так куда — то потянуло вверх от показавшейся смрадным гноищем земли, так захотелось отдать за кого — то, за что — то прекрасное, жизнь…”[55]

Понимая основную художественную идею бетховенской музыки как стремление к прекрасному и возвышенному, Шор, как видно из приведенного письма, сумел увлечь ею даже среднего, “немузыкального” слушателя. В нем жил подлинный популяризатор.

Бетховенская студия как бы продолжила уже начатую воспитательную работу Шора с целью поднять культурный уровень широких слоев российского общества, предрассудки которого помешали когда — то его академической карьере. На целях и задачах студии сказалось и увлечение Шора просветительскими идеями “духовного” сионизма, призывавшего к еврейскому национальному возрождению и настаивавшего на том, что только в этом случае можно быть уверенным в будущем нации. Студия явилась первой серьезной попыткой Шора создать “школу воспитания души”, собрав воедино ранее разрозненный опыт лекций — концертов и опираясь на идеологию, почерпнутую в сионизме. Однако достижения студии не оправдали крупномасштабных замыслов Шора, и он впоследствии признал утопичность ее целей, что остудило его идеалистический энтузиазм на длительное время, а именно до 1927 г., когда, переехав в “молодую и подающую надежды”[56] Палестину, он принялся за создание Института музыкального образования и воспитания (1936–1942) в Тель — Авиве. Вспоминая студию, он пишет:

“Я хотел видеть тотчас же результаты своей работы, т. е. чтобы под влиянием искусства мы сами и с нами наши ученики и слушатели стали бы лучше. […] мечтатель часто верно определяет будущее, но он не хочет дождаться его. Он хочет, чтобы будущее тотчас же наступило, будучи им ускорено. То, на что природе нужны тысячи лет, он хочет свершенным во время своей жизни”.

В 1917 г. студия прекратила свою работу. На этом завершился дореволюционный этап музыкально — общественной деятельности Шора. После Октябрьской революции для него и для всего российского еврейства началась новая эпоха.

II

Революцию и последовавшую за ней коммунистическую диктатуру Шор воспринял противоречиво. С одной стороны, его привлекала коммунистическая идея всеобщего братства народов. К тому же новая национальная политика сделала возможным для него преподавание в консерватории. С 1918 г. Шор ведет классы фортепиано и камерного ансамбля в Московской консерватории. В 1919 г. ему присваивают звание профессора. С другой стороны, его угнетало насилие, сопровождавшее приход и пребывание у власти большевиков. Однако он считал, что террор — “недоразумение”, которое можно исправить, если открыть глаза правительству на творящийся произвол. В письме своему другу, пианисту и композитору Эмилию Розенову (1861–1935), Шор описывает одно из таких “недоразумений”:

“В Москве был фабрикант красок, Файвел Маркович Шапиро. Он был в числе арестованных в [19]21 году в Москве членов сионистской конференции. Вот когда я начал особенно усиленно хлопотать. Я доказывал Курскому абсурдность обвинений. Говорили, что у сионистов нашли пироксилиновые шашки и т. п. Во время концерта, посвященного памяти Герцля, на устройство которого я получил разрешение от Каменева, я публично с эстрады заявил 2000-ной публике, что правительство введено в заблуждение, что все обвинения ложны и что я приглашаю присутствующих выразить сочувствие заключенным. Вся аудитория поднялась как один человек […]. Запели Атикву[57]. До сих пор не понимаю, как это мне даром прошло”[58].

Как известному музыканту, лояльно относившемуся к новому режиму, Шору подобные акции действительно “сходили с рук”. Более того, он и руководимое им “Московское трио” были постоянными гостями на культурных мероприятиях в Кремле.

“[…] засевшие в недалеком Кремле большевики […] приглашают в Кремль трио ‘Шор, Крейн и Эрлих 821 и слушают музыку чуть ли не со слезами на глазах”[59].

Одно из подобных мероприятий, 23 апреля 1920 г., описано в воспоминаниях Шора.

“[…] был день рождения Ленина[60]. Ему минуло 50 лет, и ‘партия решила торжественно отпраздновать этот день, тем более, что сам Ленин говорил: ‘Стыдно жить после 50 лет.‘ […] была собрана вся головка партии. На эстраде — все комиссары с Троцким[61] во главе, за столом президиума — генеральный секретарь Сталин[62]. Рядом с ним Ольга Дав[ыдовна] Каменева, Каменев и др. — само собой разумеется, что без музыки не могло обойтись такое собрание. Остановились главным образом на инструментальной музыке. Исай Добровейн как пианист, квартет “Страдивариус" и я с Д[авидом] Крейном [исполнили] Крейцерову сонату Бетховена”.

Близость к кремлевскому руководству неоднократно использовалась Шором для подачи просьб и прошений за сионистов и несионистов, преследовавшихся за инакомыслие и деятельность, не отвечавшую генеральной линии правительства. Дневники Шора 1923 г. пестрят пометками следующего содержания:

4 ноября 1923 г.: “[…] А тут еще приговор по Морскому Ведомству, где к смертной казни приговорены 10–12 человек. Надо хлопотать. Я написал Каменеву и молю о смягчении. Есть некоторая надежда, так как 7‑го празднование 6‑й годовщины революции”.

8 ноября 1923 г.: “[…] Опять смертные приговоры в Петропавловске. Дело у Петра Гермогеновича. Надо что — нибудь сделать. […] Я дал письмо Смидовичу[63], в котором пишу, что пора отменить смертные приговоры. Как он отнесется, не знаю. 1„.] Смидович отнесся как всегда хорошо. Надеюсь что, быть может, удастся спасти 4‑х, напрасно приговоренных к смертной казни.”[64]

12 ноября 1923 г.: “[…] До 12 час[ов] ночи я все порывался в Кремль. Тяжело и трудно просить, а необходимо”.

3 декабря 1923 г.: “[…] Каменев был немного утомлен и расстроен. Меня выслушал со вниманием и обещал принять во вторник. Просил его также […] и за право свободного преподавания еврейского языка. […] Я поиграл Шопена и после ужина удалился”[65].

В 1924 г. Шор обратился во ВЦИК и лично к Каменеву с просьбой заменить ссылку арестованным членам центрального бюро хе-Халуца[66] высылкой в Палестину. По рекомендации Каменева, как пишет Шор в дневниках 1924 г., советское правительство заменило ссылку в Сибирь высылкой (без права возврата) в Палестину[67]. В 1925 г. лидер московских сионистов Ицхак Рабинович (1887–1971) и Шор ведут переговоры с правительством Советской России о прекращении гонений на сионистов и легализации алии[68]. Акциями защиты сопровождалось и участие Шора в работе открывшегося с 1918 г. театра- студии на иврите “Габима”, под руководством актера и режиссера Нахума Цемаха (1887–1939), где некоторое время он читает лекции по музыке; для тех артистов театра, которые желали ознакомиться с теоретическими основами музыкальной дикции и музыкальной интонации. В 1924 г. вместе с группой деятелей культуры и ученых Шор участвует в акции протеста против преследования языка иврит. В небольшом эссе о “Габиме”, написанном в 30‑е годы, Шор вспоминает:

“[…] нами были предприняты всевозможные хлопоты за язык. Решили подать меморандум правительству. К участию в его составлении были привлечены самые разнообразные общественные деятели: Каменецкий[69] и Тубянский из Петрограда, Ген /учитель/ из Киева, д-р Л. Быховский, Садин Гольберг, поэт Гофштейн[70], Гнесин и я. Решили подать меморандум власть имущим и объяснить, что только “недоразумение" могло создать запрещение языка”[71].

Отношение Шора к коммунистическому террору как к “недоразумению” не претерпело значительных изменений за период 1919–1925. Поразительно упорство, с которым он верил в силу убеждения словом; на протяжении шести лет он ходил в Кремль, доказывал, убеждал и просил. “Последние пять — шесть лет целиком отданы общественности”, — писал Шор Розенову[72].

Этот период сам Шор определил как духовный кризис. Музыкально — преподавательская деятельность его практически ограничена стенами Московской консерватории, концертная — из служения искусству превратилась в обязанность “придворного” музыканта, пользующегося ’’сентиментальными слезами ‘великих мира сего, чтобы выхлопотать помилование для невинно осужденных”[73]. В это время значительно ухудшилось и материальное положение Шора. Сбережения, накопленные им за 40 лет концертной деятельности, пропали во время революции. Консерватория платила мизерное жалованье, которого едва хватало на жизнь.“[…] если мне приходилось из — за погоды или боли в ноге брать извощика, — продолжает Шор в письме к Розенову, — то мне приходилось уплачивать ему столько, сколько я получал за несколько часов работы”[74]. Привыкший к не роскошной, но достаточно обеспеченной жизни, Шор столкнулся с проблемой физического выживания, когда “2 пуда муки и полпуда сахару […] было целое богатство”. В короткий срок “от ужасных условий […] тогдашней действительности”[75] Шор теряет одного за другим родных и близких ему людей. 4 марта 1920 г. от воспаления легких умерла его жена. В один день с ней умирает брат Шора Иосиф, заразавшись сыпным тифом от своих пациентов. Год спустя умирают в Симферополе отец и мать, “пережив все ужасы Крымской эпопеи, когда там свирепствовал Бела Кун”[76]. Старший брат, Лев, проработав 40 лет преподавателем музыки в Пензе, вернувшись с семьей в 1923 г. в Москву, через три месяца заболевает и умирает от паралича сердца. Давид Шор содержит в клинике его душевнобольную жену. В его доме нашла приют и шестнадцатилетняя дочь брата, оставшаяся практически сиротой. Третий брат умирает в это же время в Симферополе, оставив вдову с тремя детьми, заботу о которых принял на себя Давид Шор. “[…] я никогда не брал, а всегда только давал […] события последних лет вынудили меня подумать о себе”. Шор всерьез засобирался в Палестину, надеясь обрести там удовлетворение от достойного применения своих опыта и знаний музыканта и педагога, В это тяжелое время в Москве он образовал союз музыкантов, в который вошли кроме самого Шора Энгель, Крейн, Гнесин и Мильнер, “для создания будущей музыкальной акаде мии в Палестине.”

“Не легко оторваться от тех глубоких корней, которые пущены в течение 40 лет, сознавая, что ты так нужен там, что много осталось людей которым разлука тяжела, что покидаешь много близких, дорогих, с которыми так много пережито. С другой стороны, я сознаю, что так надо, что необходимо остаток своих дней, свои знания и способности отдать на создание учреждения, деятельность которого явилась бы объединяющим элементом всего побережья Средиземного моря”[77].

III

20 октября 1925 г. Шор прибыл в Палестину. В Яффском порту его встречали друзья и единомышленники: известные сионистские деятели, бывшие москвичи, Лев Шенкарь, Исаак Гольдберг 110111, Лев Быховский, а также Энгель 112, прибывший в Эрец — Исраэль годом раньше.

1925 г. — второе посещение Шором Палестины, предшествовавшее его окончательному переселению в Эрец — Исраэль в 1927 г. вместе с дочерью Евгенией и внучкой Ириной. Прибытие такого видного музыкального и общественного деятеля в Палестину в 1925 г. было крупным событием для маленькой страны; Шор окружен вниманием, дни его наполнены встречами со знаменитым пионером возрождения языка иврит Элиэзером Бен — Йегудой, который освещал в газете “Хашкафа” еще первый приезд Шора в Палестину 113, с бывшим московским, а теперь палестинским композитором Шломо Розовским 114, с семьей сионистского деятеля Виктора Якобсона 115, с Моше Хопенко[78], бывшим петербуржцем, а в двадцатые годы преподавателем по классу скрипки в музыкальной школе консерватории “Шуламит”[79].

Приезд Шора в Палестину связан с культурной миссией и состоялся с благословения Каменева, оформившего этот приезд как командировку от Наркомпроса профессора Московской государственной консерватории, в задачи которого входило расширение культурных связей между Россией и Палестиной. Шор, приехав в октябре 1925 г., развернул активную деятельность, знакомясь с музыкантами и музыкальной жизнью Палестины.

В декабре 1925 г. Шор посещает киббуц Эйн — Харод, где Гистадрут[80] устраивает концерт, празднуя пятилетие своего существования. В программе концерта: произведения Бетховена в исполнении квартета Егуды Чертока. Музыкальная жизнь того времени имела специфические черты: так, члены квартета Чертока были не только музыкантами, но и рядовыми членами киббуца, не освобождавшимися от тяжелой работы. Шора удивила коммунистическая практика совмещения служения искусству и работы в киббуце:

“На следующий день я имел беседу с Егудой Чертоком. Мне хотелось выяснить, нельзя ли закрепить артистов за музыкальной работой, освободить их от тяжелых работ, которые вредно отражались на их игре, и поручить им обслуживать квартетными исполнениями весь Эмек. “Кто же будет исполнять за них тяжелую работу? ” — ответил мне с непередаваемым раздражением Черток — “А Эмек [Изреэльскую долину, где располагается киббуц. — Ю. М.] мы и так обслуживаем музыкой.” В этом ответе отразилась психология истинного халуца, стремящегося, в отличии от буржуазного человечества, соединить культурную деятельность с самой тяжелой работой”".

Сам Шор, как музыкант — профессионал, всегда был далек от мысли, что настоящее искусство (особенно такое специфическое, как музыка, требующее ежедневных многочасовых занятий) можно без ущерба совмещать с тяжелым трудом, который не только истощает тело, но и губительно сказывается на творчестве. Но знаменательно, что многие высказывания Шора, разбросанные в письмах того периода, свидетельствуют о том, что он с энтузиазмом приветствует подобную жертвенность музыкантов, как и они, увлеченный идеей молниеносного возрождения на земле предков и полноценной культурной жизни, и хозяйства.

Таковы взгляды Шора 1925–1926 гг., полные надежд “музыкой завоевать все побережье Средиземного моря” и халуцианских иллюзий, которым впоследствии суждено претерпеть коренные изменения. Восторги того времени сменятся разочарованиями, но это произойдет позже, после ряда попыток создать профессиональную основу музыкальной культуры в Палестине.

Стремление Шора объединить музыкальное искусство и науку о музыке в одном музыкальном учреждении было его “жизненной идеей”. Идея музыкального института имела множество воплощений как в Палестине, так и в России. Достаточно вспомнить историю создания Бетховенской студии или идею “Музея музыки". Основные направления музыкально — просветительской работы в этих заведениях связаны с вопросом внедрения музыкальной культуры, под которой Шор понимал не только обучение музыке как специальности, но и просветительскую деятельность в широких слоях населения, которая создаст основу музыкальной культуры общества. Мечта создать институт, подобный Бетховенской студии, не изменив своего основного смысла, переместилась в иную область приложения и осуществления ее; теперь Шор стал связывать ее с возрождением Эрец — Исраэль, ибо в то время земля предков видится ему самой благоприятной почвой для реализации его замысла.

В письме к Габриловичу Шор пишет:

“В Палестине, особенно в Тель — Авиве существует ряд музыкальных школ, где для занятий музыкой выделяется очень много часов. Все эти заведения, пусть бы их и называли консерваториями, не могут делать ничего другого, как только плодить все больше и больше новых музыкантов, которые увеличивают ряды профессионалов в иллюзорной надежде сделать мировую карьеру. Но нет ни одного заведения, которое бы подготовило основу для истинной музыкальной культуры. Таким заведением должен явиться мой институт”. [Перевод с немецкого мой. — Ю. М.]

И именно второй приезд Шора в Палестину стал не только более подробным знакомством с ее возможностями, но и подготовкой почвы для осуществления идеи создания института. В

1926 г. возникает Институт для распространения музыки в на роде (по адресу: ул. Пинскер, 10 — домашний адрес Шора), при котором Шор организовывает ряд концертов — лекций с просветительскими целями. Вскоре подобные мероприятия проводятся все реже и реже, пока в 1929 г. не исчезают совсем. Первый неудачный опыт создания музыкального института развеял иллюзии Шора как в отношении музыкальных запросов палестинской публики, так и в отношении его планов быстрого создания базы для музыкального института.

“Я не знал тогда условий жизни и работы того “побережья Средиземного моря”. Вместо того, чтобы начать осуществлять большое дело, пришлось начать музыкальную работу как бы с самого начала”[81].

В записках Шора того времени сквозит горечь разочарования, он пишет о равнодушии публики к серьезным музыкальным мероприятиям (“Большая тель — авивская публика занята по вечерам. Она может наполнить синема, концерты Вертинского и т. п. Ей не до концертов серьезной музыки, ей не до искусства вообще”.), о предпочтении ею зарубежных артистов отечественным: “Артистический ‘тоцерет ха — арец’ [отечественное производство. — Ю. М.] не признается и не пропагандируется. Публика предпочитает импортных артистов”[82]. Наряду с равнодушием публики еще одно обстоятельство способствовало неуспеху лекций — концертов Шора того периода — это арабские вооруженные восстания в 1929 г., создавшие атмосферу страха и растерянности, которая не располагала к посещению концертов или лекций о музыке.

Параллельно с Институтом для распространения музыки в народе по инициативе Шора в 1926 г. возникает Союз музыкантов Палестины, объединивший всех музыкантов страны. Председателем Союза становится сам Шор, а почетными членами дирижер Мордехай Голинкин[83] и Габрилович, поддерживающие его своим авторитетом. 11 и 12 июня того же года проходит первый съезд, на котором было решено, что всякое обращение к музыкантам помимо Союза будет считаться выражением недоверия ему и незаслуженным оскорблением. Объединив музыкантов на короткое время, Союз распался.

Провал первого созданного им в Палестине института и неудача с Союзом не охладили энтузиазма Шора. В 1927–1929 гг. он принимается за создание материальной базы для следующего проекта, основав при содействии евреев Европы Общество поддержки музыкальной жизни в Палестине (World Society for the Promotion of Jewish Music) — “Hanigun”, — филиал которого находился в Тель — Авиве по адресу: ул. Пинскер, 10, и общество “Друзей еврейской музыки”, которые были призваны материально поддержать профессиональных музыкантов Палестины, создав им условия для свободного творчества. Шор обращается за помощью и к американским организациям, вернее, лично к Габриловичу с просьбой через его связи оказать материальную поддержку Розовскому и Голинкину, “которые в долгах и без работы”. Поняв, однако, что ему не найти материальной поддержки для такого “мелкомасштабного” предприятия, Шор находит другое решение. Тогда же, получив поддержку Габриловича, обладавшего влиянием в американском Обществе для распространения музыки в Палестине (Society for the Advancement of Music in Palestine), почетным председателем которого был банкир и меценат Феликс Варбург 126127 (также член Американского еврейского комитета), Шор основывает второй институт — Институт музыкальных наук, директором которого становится Голинкин. Институт финансирует научно — исследовательскую работу Розовского, в результате которой вышла книга “Музыка Пятикнижия, тропы и их музыкальный анализ”. В начале 30‑х годов Шор испытывает разочарование от деятельности института, ибо основные ресурсы уходят на содержание оперной труппы Голинкина: “Денег нет ни на концерты, ни на махон [институт. — Ю. М.], ни на музыкальную работу”[84].

Одновременно с этим Шор работает куратором детских садов Тель — Авива, что позволяет ему в поисках талантов устраивать прослушивания музыкально одаренных детей; он преподает и в музыкальной школе Бейт — Левиим, учителями в которой работают С. Гартер (он же руководитель школьного оркестра), М. Левит и М. Рабинович (руководитель хора). К этому времени относится и лекционная работа Шора под эгидой Еврейского университета в Иерусалиме. С 1929 по 1935 г. Шор разъезжает с лекциями — концертами по всей стране, не оставляя надежды подстегнуть интерес к серьезной музыке у населения. Провинциальная публика тепло принимает Шора; в этот период изменилось отношение к его лекциям и в крупных городах: “Лекции происходили во всех городах страны: в Иерусалиме, Тель — Авиве и Хайфе, и посещались весьма усердно”[85]. В письме к Габриловичу (31.08.35) Шор описывает свои впечатления от лекционных турне:

“Сейчас моя лекционная работа имеет глубокий отклик в стране. Сотни, даже тысячи людей, переживают вместе со мною не только наслаждение от музыкальных произведений, но нечто большее: анализ музыкальных произведений позволяет нам глубже проникнуть в тайники нашего искусства, и глубже, и сосредоточеннее испытать на себе преображающее действие великих явлений музыки. Лекции становятся все популярнее: колонии по собственной инициативе начинают устраивать их”.

Оживлению культурной жизни способствовал общий хозяйственный подъем в Эрец — Исраэль во второй половине 30‑х годов, связанный с массовой репатриацией из Германии. Для немецкого еврейства после прихода к власти нацистов в 1933 году Палестина стала главным убежищем. В 1935 году, когда были провозглашены Нюрнбергские законы, лишившие гражданства немецких евреев, Палестина приняла наибольшее в те времена количество репатриантов, что имело для становления Эрец — Исраэль большое экономическое и политико — стратегическое значение; недаром ту эпоху принято называть термином “медина ба дерех” (“государство в пути”).

Лекции Шора, хотя и выступавшего от имени Еврейского университета, поддерживались американскими организациями, благодаря настойчивости Габриловича.

“Габрилович проникся сознанием необходимости распространения музыки в народе в тех формах, в каких я с первых дней своего пребывания в Палестине пытался делать это; и если вскоре затем Еврейский университет в Иерусалиме включил мою музыкально — просветительскую деятельность в план своей работы и предоставил мне возможность от имени университета давать мои лекции — концерты в городах и колониях нашей страны, то это явилось результатом настойчивой инициативы Осипа Габриловича и той материальной поддержки, которую он оказывал университету в течение нескольких лет. Забота университета о музыкальном просвещении страны оборвалась в тот момент, когда тяжелая болезнь Габриловича лишила его возможности давать университету соответствующие средства”.

Лекционная деятельность Шора в период 1929–1935 гг. велась в рамках музыкального факультета, созданного Шором в 1929 г. при Еврейском университете. Совместно с Институтом распространения музыки в народе при музыкальном факультете было создано университетское хоровое общество, давшее несколько концертов. На одном из таких концертов выступала виолончелистка Раиса Гарбузова, приглашенная Шором, хорошо знавшим ее еще в Москве.

В 1936 г. музыкальный факультет прекратил свое существование, не получив нигде поддержки. Сознавая значение и полезность такого факультета, Шор обращался с письмами к доктору Егуде Магнесу (1877–1948) (в то время президенту Еврейского университета), предлагая продолжать свои выступления и лекции бесплатно, но Магнес не счел возможным для университета принять такую жертву от профессора Шора. Тогда Шор вновь начинает переписку с Америкой и обращается к комитету, заведующему средствами для просветительской работы, оставленными по завещанию Габриловича. Чем завершилась эта переписка, не известно, но музыкальный факультет не возобновил свою работу.

Создание обществ, союза, двух институтов и музыкального факультета, успешная лекционная работа — все это шаги, приближавшие Шора к его мечте об институте музыки, окончательный вариант которого возник в 1936 г. Речь идет о появлении крупнейшего творения Шора и как бы венчающего его музыкально — педагогическую и общественную деятельность в Палестине — Института музыкального образования и воспитания в Тель — Авиве. Создание института Шор воспринимал как свой долг перед народом — способствовать возрождению еврейской культуры.

“Только на еврейской почве и среди подлинной еврейской культуры может свободно развиваться еврейское творчество и — после многовекового перерыва — вновь создаться еврейское музыкальное искусство”[86].

В 1936 г. в газетах “Ха — арец” (18.09.36) и “Давар” (19.09.36) публикуется объявление Шора о записи желающих в Институт музыкального образования и воспитания; в то же время выходит брошюра института с перечнем курсов, лекций и условий обучения. Программа обучения составлена подобно университетской: первый уровень обучения (3 года), второй уровень (диплом), третий уровень — для желающих совершенствоваться далее.

Поле деятельности института видится Шору теперь несколько иначе, чем в 20‑е годы: акцент делать не на просветительской работе среди взрослых, а на “воспитании подрастающего поколения”, но задача института неизменна: “Школы Палестины главное внимание обращают на изучение игры на разных инструментах, а между тем центр тяжести должен быть в изучении музыки. […] Такая академия музыки является насущной потребностью”[87].

При институте были созданы общеобразовательные музыкальные курсы: по истории и теории музыки, по изучению музыкальной литературы. Институт ставил перед собой не только чисто практические задачи; в его планы входило создать одно общее учреждение, авторитетное в глазах всех музыкальных деятелей, контролирующее музыкальную жизнь страны и способное объединить разрозненные силы всех музыкальных школ, дабы восполнить пробелы в отдельных музыкальных образовательных программах. За время существования института Шору пришлось решить и ряд практических задач: создать нотный фонд, заказать книги для музыкальной библиотеки, выписать музыкальные инструменты. К деятельности института можно причислить и попытки Шора создать фонд стипендий для поддержки молодых талантливых музыкантов по типу того, который был при Бетховенской студии.

Появилась возможность занять музыкантов, обеспечив их жалованьем. При институте была создана и музыкальная школа. Известны имена некоторых учеников Шора: талантливая пианистка Шуламит Шафир, Рут Каценельсон, Захава Идельзак, Софи Кремер, Това Бородецки. Занятия с учениками велись на частных квартирах. У института не было своего помещения, почтовым адресом института был домашний адрес Шора (ул. Пинскер, 8); запись в институт и музыкальную школу проводилась на его квартире.

Институт, задуманный как научно — просветительское учреждение, функционировал до 1942 г. (года смерти Шора), то сворачивая, то активизируя свою работу. Основной причиной нерегулярной деятельности института была его слабая материальная база. Не имея государственной поддержки, он не смог существовать на средства, поступающие от работы музыкальной школы, равно как и на деньги, добытые хлопотами одного Шора. Трудности института в конце 30‑х начале 40‑х годов усугубили напряженные предвоенные и военные годы, а также почтенный возраст и болезнь его руководителя.

Музыкальная школа оказалась более жизнестойкой, чем институт. В 1943 г., продолжая дело отца, ею руководил Евсей Шор, по его инициативе ей было присвоено имя Д. С. Шора. Но, несмотря на титанические усилия, 1943 г. явился последним, когда была объявлена запись в музыкальную школу (опять же по адресу: ул. Пинскер, 8). С 1949 г. Е. Шор начинает хлопотать о возрождении института в том виде, в котором его оставил отец. Он ведет переписку с “Керен ха-Ясод” и Львом Шенкарем, к тому времени занимавшим высокий пост в Гистадруте, в надежде получить финансовую помощь для строительства Института музыкального образования и воспитания в Холоне. Институт, обосновавшись на ул. Соколов, начинает работать в начале 50‑х годов, представляя собой учреждение с довольно твердой материальной базой, с более или менее постоянным преподавательским составом, организующее ученические концерты, симпозиумы, фестивали, отмечающее свои юбилеи. Во главе института вплоть до 1974 г. стоит Евсей Шор 136. После его смерти и до 1980 г. временным директором становиться его жена Надежда Рафаиловна. В эти же годы институт теряет свой прежний статус, постепенно превращаясь в обычную музыкальную школу, которая существует и по сей день по прежнему адресу института: Холон, ул. Соколов, 85.