Взгляд извне

Автор:

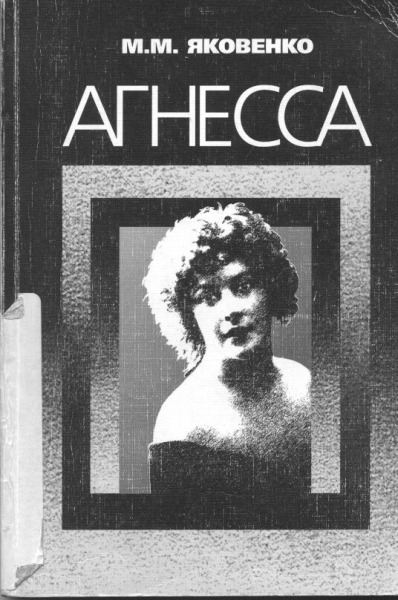

Я познакомилась с Агнессой Ивановной Мироновой в 1960 году у своих друзей. Это была женщина лет сорока (так мне в первый момент показалось, но вскоре выяснилось, что она много старше), еще очень красивая. Прекрасные черты лица, живые зеленовато-карие глаза какого-то удивительного сияющего оттенка, прическа из крупно вьющихся каштановых волос венцом вокруг головы, большое декольте (хотя была уже осень), безупречно гладкая стройная шея. Платье было светлое, летнее, идеально пригнанное по фигуре, подчеркивающее большой крутой бюст. Было видно, что она следит за своей еще очень хорошей фигурой.

За ужином она стала рассказывать об этапе, которым пересылали ее из Москвы в Караганду. Она рассказывала ярко, красочно, темпераментно, с интонациями действующих лиц, все мелочи в ее рассказе вставали, как живые. Талант рассказчицы и сама рассказчица произвели на меня огромное впечатление.

Мы вышли вместе, нам было по дороге. Я стала ее расспрашивать.

Агнесса не принадлежала к тем реабилитированным, которые словно стеной закрывают пережитое от чужих глаз, не хотят говорить о нем, обрезают всякие воспоминания. Она ничего не хотела вычеркивать, ничего не хотела забывать, наоборот — она рассказывала охотно, с огоньком, ни в чем не таясь, а с людьми несведущими чувствовала ответственность — дать им узнать правду. Больше того — тут она становилась страстной пропагандисткой этой правды, которую люди не знают по неинформированности или не хотят знать.

В тот первый вечер мы, прощаясь, условились, что в ближайшее время она придет ко мне. И она пришла и принесла мне прекрасные письма из лагеря Михаила Давыдовича Короля и стихи тогда уже умершей Сони Солуняновой. А затем я стала приходить к ней. Так возникла наша дружба.

Мы дружили до самой ее смерти, больше двадцати лет…

Я любила приходить к ней. Я побуждала ее к рассказам, а ей рассказывать было нужно, это теперь была ее жизнь.

Оговорюсь — я не точна. Она жила не только прошлым. Активная и энергичная натура, она деятельно жила настоящим, жизнью своих близких и друзей и собственной духовной жизнью.

Но вернусь к рассказам. Предложить ей записывать их я не решилась. Я боялась не того, что она не согласится, а того, что, узнав, что слова ее запечатлеваются, она цензуровала бы себя, рассказывая, подбирала бы, что сказать, а что нет, и естественный рассказ превратился бы в надуманный и мертвый.

Приходя от Агнессы домой, я записывала, что удалось запомнить. Были и пропуски в памяти. Тем не менее что-то осталось. И на основании этих вех, дополнив их рассказами близких Агнессы и собственными воспоминаниями о ее рассказах, я и попыталась написать о ней то, что удалось сохранить. Увы! Это только схема, только краткий смысл, только скелет ее рассказов. Живые интонации, яркие подробности, эмоциональная окраска ситуаций — все это потеряно…

У Агнессы была исключительная память. А зрительная — просто феноменальная. Пятьдесят лет спустя она могла подробно назвать, кто во что был одет и какого цвета что было. Цвета и оттенки она помнила удивительно. Все это ускользает из моего изложения, и не только потому, что самой мне многое не запомнилось, но и умышленно, иначе описание туалетов заняло бы слишком много места.

Ускользнут и многие имена. Это жаль. Я вовремя не переспросила Агнессу и не записала их точно.

Друзья и близкие Агнессы на годовщине ее смерти

Вера Никифоровна (Верочка):

Хотя я и моложе была на пять лет и училась в гимназии на несколько классов позже, но кто же не знал тогда сестер Аргиропуло? Это были первые девушки в Майкопе. Очень красивые, но совершенно разные. Старшая, Лена, была похожа на мать, младшая, Агнесса, в отца — гречанка.

Лева (племянник):

Никогда не забуду влюбленного в нее молодого телохранителя Миронова. Помню, мы уходили из гостей, она надела беличью шубку, но надо было еще надеть боты. Она села на стул, а он ей надевал. Даже нам, детям, было ясно, как он в нее влюблен.

… Вот уже сейчас недавно она со мной поспорила, что сумеет поддержать разговор на любую тему. Ну, думаю, о чем бы таком заговорить? И придумал: о лошадях, вот тут она и проиграет! Но она тотчас стала рассказывать об английской принцессе, которая здесь у нас получила приз за верховую езду. Правда, потом призналась: «Ну, в этом ты понимаешь больше меня!»

Вера Никифоровна:

Меня старшие девушки часто выбирали в наперсницы. Идешь с кем-нибудь и только и слышишь о победах спутницы — и тот в нее влюблен, и этот… От Агнессы я никогда не слышала, что кто-то в нее влюблен. Она никогда не роняла себя до таких рассказов, но, идя с ней, я только и ловила безмолвные восхищенные взгляды. А она ни на кого не смотрела. А как она шла! Высоко подняв голову, уже тогда, у девушки, у нее была эта осанка. Ни на кого не глядя, ничьих взглядов не перехватывая, она шла своим путем, зная, как она действует на людей, но даже как будто не придавая этому значения. Реалисты про нее сочинили песенку: «Аргиропуло Агнесса нос дерет, как баронесса».

Лева:

А вы когда-нибудь видели, как она играла в бильярд? Она очень хорошо играла. Но не в этом даже было дело, а в том, как красиво она играла. И она это знала, она любила покрасоваться своей игрой.

Вера Никифоровна:

…Да, у нее были возможности одеваться…

Лева:

Ну, об этом я могу вам рассказать! Никто с ней не мог сравниться в туалетах! Только раз она была посрамлена. Это было знаете когда? Когда встречали Громова и других летчиков после перелета. Был парад на Тушинском аэродроме, и мы, пацаны, тоже там были с тетей Агой и дядей Мирошей на трибуне для привилегированных.

Жена Громова подговорила Данилову и Юмашеву, и они попросили Сталина (все это мне рассказывала тетя Ага) разрешить им встретить своих мужей в Париже. Жена Громова была спортивного склада, с хорошей фигурой, а в Париже она приоделась по последней моде.

И вот тетя Ага, привыкшая первенствовать, вдруг видит в правительственной ложе Громова и его жену в этом парижском костюме! Тетя Ага долго потом не могла успокоиться. Но это было единственный раз.

А мы, мальчишки, были потрясены машиной Громова. Это был «шевроле».

Часть I. И РАЙ, И АД — ВСЁ РЯДОМ

Агнесса Аргиропуло,

1919 год

МОЙ ДЕДУШКА

Вы знаете, я сейчас больше всех писателей люблю Чехова. Я его не понимала прежде, я только сейчас оценила. Спасибо, что вы принесли мне его письма. Это ведь самое подлинное.

Чехов мне еще и потому интересен, что он был на Сахалине, как раз когда там отбывал каторгу мой дедушка — отец моей матери. Чехов, думается мне, знал его. Я рассказала в Ленинской библиотеке, и они мне разрешили пройти в рукописный фонд. Там я нашла картотеку арестантов, составленную Чеховым. На каждого арестанта, о котором удалось Чехову получить какие-то сведения, он заводил карточку.

И я нашла там карточку на Зеленова Ивана — уроженца Томска. Все сходится, и возраст сходится, только фамилия дедушки была Зеленцов. Ошибся ли Чехов? Или дедушка значился там как Зеленов?

Семья дедушки Ивана и бабушки Анисьи (Они) жила в Барнауле. Дедушка был простой человек, русский. Бабушка была якутка, неграмотная. Детей было много, дедушка ходил на заработки, уходил рано, приходил поздно.

Напротив жили богатые поляки. Вероятно, они были высланы после восстания в Польше в 1863 или даже в 1830 году. В Сибири они разбогатели, имели несколько доходных домов — сдавали квартиры жильцам.

И вот однажды этот хозяин, поляк, старик — уже восемьдесят лет ему было — вызывает моего деда и говорит:

— Стар я и слаб, ничего уже делать не могу, вот только сижу и смотрю в окно, дом твой вижу и всю вашу жизнь вижу, как дети выбегают босые на мороз, как ты каждый день уходишь рано утром на заработки. Не пьянствуешь, в церковь ходишь. Я понял, что ты человек честный, трудящийся. У нас с женой никого нет — ни детей, ни внуков, одиноко живем, а смерть наша не за горами… Вот я и хочу завещать тебе все свое имущество, чтобы ты присматривал за мной и за женой в нашей старости, стал бы нам за родного.

Дедушка согласился не сразу, сказал, что посоветуется с женой, и, поговорив с бабушкой Оней, предложение принял.

Старик поляк прожил недолго, умер. Осталась старушка, за ней дедушка ухаживал заботливо: вызывал докторов, покупал лекарства, сам, не доверяя горничной, давал их ей, следил, чтобы у старушки все было, часто сидел с ней, разговаривал, и она относилась к нему как к сыну.

В доме были горничная и два поляка-приживала, они от зависти не знали, что и выдумать. Может быть, они сами надеялись стать наследниками, а тут объявился какой-то бедняк без роду и племени… И вот, когда старушка умерла, они стали говорить, будто дедушка отравил ее, будто они сами видели, как он давал ей яд с ложечки. Старушка уже была похоронена, но слух не затихал. Состоялся суд. Главным свидетелем выступил батюшка, его голос на суде был равноценен голосам двенадцати свидетелей. Батюшка сказал, что в гробу умершая была с зелеными пятнами, значит, ее отравили. Тут же выступили и горничная, и те два приживала и опять сказали, что якобы видели, как дедушка давал ей яд с ложечки.

Труп выкопали, вырезали желудок и в запечатанной банке отправили на экспертизу в Томск. Ответ пришел, что в желудке найдены следы мышьяка. А он, мышьяк этот, входил в состав лекарства, которое старушке прописали для аппетита. Но никто в этом не разбирался. Все знали, что мышьяк — яд, и значит дедушка мой — отравитель.

Его осудили на двадцать лет каторги. Начиналась зима, пароходы по Оби уже не ходили, а ехать надо было на пароходе. Дедушка просидел в тюрьме в Барнауле восемь месяцев. К нему в тюрьму пускали на свидания бабушку Оню и детей. Там, в тюрьме, ставили самовар, и все, сидя на полу вокруг самовара, пили чай с принесенными булками. При этом присутствовал жандарм и тоже пил чай.

В начале лета пароход увез дедушку. Он стоял на палубе, закованный в цепи, ножные кандалы были привязаны к поясу, на голове — арестантская шапка. По лицу текли слезы.

После его ареста старшая его дочь, мамина сестра, пошла работать, а маму отдали ученицей в пошивочную мастерскую, где ее заставляли подметать пол, бегать за покупками, помогать кухарке, а шить не учили. Когда она спросила, почему так, хозяин ответил, что днем все швейные машины у него заняты и учить ее не на чем. Учись, мол, сама, ночью.

Маме в мастерской каждый день давали два кусочка сахара. Она не ела его, а прятала в мешочек, который затем приносила домой — маленьким братьям и сестрам.

Пока дедушка не был осужден, а только нависла над ним угроза, умные люди научили бабушку, и она брала из дома поляков серебро — посуду, подсвечники, безделушки, — там все было из серебра. С этим бабушка ездила в Томск и другие места и продавала. Вырученные деньги помогали сводить концы с концами.

У мамы было четыре класса образования. Она ушла из пошивочной мастерской. Старшая сестра к тому времени уже работала кассиршей в одном магазине и на такую же работу смогла устроить и маму.

Так прошло восемь лет. И вдруг приходит телеграмма: «Молитесь Богу оправдан».

И опять все на пристани, но уже не провожают, а встречают. На палубе худой человек с длинной белой бородой, слезы катятся по его лицу.

Почему же его оправдали? Дедушка рассказывал, что он встретил на Сахалине очень умного и хорошего человека, которому поведал все, что с ним случилось. А тот тотчас обратил внимание на такую деталь: когда дедушка якобы отравил старушку, он уже юридически был полным хозяином всего и отравлять ему ее не было никакого смысла. Человек, о котором рассказывал дедушка, вскоре уехал с Сахалина, подал от имени дедушки прошение в Петербург, и дедушка был оправдан.

Кто это был? Может быть, Чехов? Есть фотография, где Чехов снят с каторжанами, и там есть один худой, с длинной белой бородой. Я думаю, что это мой дедушка, но проверить это не удалось.

Дедушка вернулся, и к нему на дом пришли городской голова и другие почтенные люди города. Только батюшки, который свидетельствовал, с ними не было — он сошел с ума. Пришедшие принесли дедушке ларец с золотыми и ассигнациями и сказали, что все годы дедушкиного отсутствия дома сдавали жильцам и вот от них доход — он принадлежит дедушке.

МОЙ ОТЕЦ

Греция… Я никогда не была в Греции. В Барнауле была, а в Греции нет, а ведь Греция — это тоже родина моих предков.

Отец мой — Иван Павлович Аргиропуло — был грек по национальности, турецкий подданный. Царское правительство разрешило части турецких греков, спасавшихся от расправы турок, приехать в Россию. И родители отца привезли его, еще совсем маленьким, в Анапу. Как и почему уже юношей он попал в Барнаул, я не знаю.

Там это было диво — южанин, грек. Подружки прибежали к маме на работу:

— Знаешь, в лавке у Прохоровых новый приказчик! Грек! Красавец! Все барышни приходят на него посмотреть!

Пришла и мама. А папа был и правда красивый — черноглазый, черные кудри. Нос большой с горбинкой, но это его не портило. И не только лицом был папа интересен. Он был гораздо культурнее барнаульских юношей, он очень любил книги, знал литературу. Какой-то принц из далеких экзотических стран — таким он показался маме.

Они познакомились, встретились на маскараде, папа был в костюме Пьеро. Он стал ухаживать за мамой. Дедушка сказал ей:

— Смотри, если выйдешь за него замуж, он увезет тебя за тридевять земель.

Мама говорила, что не выйдет и не увезет, а самой ей именно и хотелось, чтобы он увез ее.

Она вышла за него замуж.

Поп не хотел венчать:

— Не буду, вы разной веры!

Папа вспылил:

— А откуда вы свою веру взяли, вы не знаете?

Поп не знал и был очень упрям. Пришлось венчаться в другом месте, у другого попа, который был грамотнее.

Дедушка дал несколько тысяч приданого за мамой, и папа увез ее в Майкоп. Тут оказалось у него очень много родственников-греков, и все мечтали разбогатеть. Мамино приданое оказалось для них как раз кстати, и они стали вовлекать отца во всякие аферы, а он легко поддавался их влиянию.

Помню, появилась затея разбогатеть на извести. Где-то можно было ее раздобыть чуть не бесплатно. Ее приобрели, наняли железнодорожные вагоны за пятьсот рублей, привезли эту известь, а никто не берет. Продать удалось всего на пятьдесят рублей. Железная дорога больше ждать не хотела, требовала, чтобы вагоны наконец-то разгрузили, пришлось вывезти известь в поле и сбросить, а тут как раз пошли дожди… Другие затеи были не лучше. Родственники отца комбинаторами были плохими: все комбинации у них лопались, принося убытки. Но папа и сам был прожектером. Уже при белых у нас жил отец белого офицера (мы брали жильцов для приработка), за этого офицера Лена вышла замуж. Отец его тоже был «делец». Они с папой затеяли приобрести совместно мельницу. Папа рассчитывать не умел, в делах ничего не понимал, ему все казалось, что компаньон его надувает… В конце концов они оба прогорели на этой мельнице.

Моя память начинается раньше этого времени, когда папа поступил работать управляющим к очень богатому греку. У этого папиного хозяина были плантации табака, виноградники, склады, магазины, кинотеатр. Папа был управляющим магазинов и кинотеатра. Хозяин платил ему жалованье семьдесят пять рублей в месяц. К Новому году давал еще конверт с пятьюдесятью рублями (не мог даже полного оклада дать, скупердяй!).

Отношения с хозяином у отца были близкие. Оба греки, они говорили друг с другом на родном языке, были на «ты».

Жена хозяина Клио Федоровна была рябая и некрасивая, но очень хорошо сложена — стройная, высокая. Она тоже относилась к нам по-семейному. Однажды она пришла поболтать с мамой, а уходя, споткнулась о какой-то половик и упала. Ее тотчас подняли, все у нее было цело, и даже ушибов не было. Она ушла.

И вдруг вскоре хозяин взволнованно сообщил отцу, что Клио Федоровна потеряла из кольца очень ценный бриллиант — подарок покойного деверя… Не нашли ли мы его? Папа сказал, что нет. Мы стали искать. Сперва ничего не находили, затем мама велела прислуге принести все половики, стала их тщательно перебирать пальцами и нашла бриллиант. Тотчас позвонили отцу по телефону-вертушке. Обрадованный хозяин отпустил отца с работы, благодарил, превозносил, на радостях говорил: «Вот что значит честные люди!» Это было перед Новым годом.

А на Новый год хозяин пригласил нас всех на семейный ужин. Мы, дети, играли с детьми хозяев. Моей подружкой была Галатея — хозяева давали своим детям греческие имена. Ужин был роскошный.

В начале ужина Клио Федоровна встала и в наступившей тишине сказала:

— Вы знаете, какой это ужин? Это бриллиантовый ужин!

И произнесла тост за честных людей.

Но больше никак они нас не отблагодарили.

Когда пришла советская власть и у них все отняли, мама сказала отцу:

— Ну и дураки мы были, Иван, что отдали бриллиант! Мы бы сейчас себе дом купили!

Помню свадьбу сестры Клио Федоровны. Невеста в длинной фате, жених высокий, похожий на Столыпина. Шлейф невесты несли две девочки из гимназисток — Агриппина и Медея. Свадебный обед был в греческой кофейне. Столы стояли подковой. Нас, детей, сперва за столы не посадили. Мы с сестрой Леной были одеты очень просто, в белых платьях. Мама из голубых лент сделала нам повязки на голову.

После праздничного обеда был бал. Открывал его наш отец — стройный, красивый. Ему очень шли большие черные усы. Танцевал он отлично. Он пригласил невесту на вальс. Все смотрели на них. Папа вел бал, танцевал все время — и с мамой, и с Клио Федоровной, и с другими, а мы смотрели, и любовались, и гордились папой, и чувство у нас было такое: «Это наш папа танцует! Видите, какой у нас папа? Хоть вы и богаты, а мы нет, и одеты мы просто, но мы не хуже вас! Наш папа здесь лучше всех!»

Потом нас посадили за стол.

У нас не было своего дома, мы снимали квартиры. В начале гражданской войны мы снимали квартиру у генерала в отставке в его особняке. Генерал был на пенсии, с утра до вечера занимался своим садом. Сад был прекрасный, аккуратный, в английском стиле, все подрезано, подчищено, зеленые лужайки. Генерал знал названия всех деревьев, рассказывал нам о них. Старик был добрый, приветливый.

Пришли красные. Генерала убили, «надели», как на вертел, на садовую решетку. Некоторое время он висел так.

Папа был в Махачкале, отрезан от нас фронтом. Когда он вернулся, так совпало, к нам в особняк пришли реквизировать вещи.

Отец говорил:

— Это не наше.

И пришедшие все забирали.

Затем явились уже к нам, реквизировать наши вещи. Нашли Ленины новые маленькие сапожки.

— А говорят, буржуи в каблуки бриллианты прячут!

И хотели оторвать каблуки. Лена взмолилась, они ей:

— А если найдем, что будет, а?

— А если не найдете, — сказала Лена со свойственным ей задором, — мне ходить будет не в чем.

Они оставили.

Вы знаете, я ездила недавно в Майкоп… Как только получила наследство Шарлотты, тотчас поехала «по следам своей юности»… Отыскивала старых знакомых, улицы, родные мне с детства. Многое изменилось, только кое-где еще следы прежнего… А скольких людей уже нет — или умерли, или раскидала жизнь… Но кое-кого все-таки разыскала. Свою майкопскую подругу я нашла в Сухуми. Ее семья когда-то была очень богата, у них действительно были драгоценности. Они зарыли их под большой цветущий куст в саду, но реквизиторы были дотошны, они почти все цветы перекопали, чудом этот куст не тронули — надоело возиться, вероятно.

На сохраненные драгоценности семья моей подруги потом купила несколько домов в Сухуми, один из них — ей. Он небольшой, сияющий белизной между синим морем и синим небом. Кругом сад, где цветут магнолии. Это рай.

Подруга моя смеялась:

— Помнишь, какие были у нас розовые кусты в Майкопе? Вот ты видишь один из них.

И, заметив мое недоумение, раскрыла мне только сейчас — спустя пятьдесят лет — их семейную тайну.

Но у нас брать было нечего.

После прихода красных слух пошел такой: будет объявлена свободная любовь, ни одна женщина никому не должна отказывать.

Папа умолял маму:

— Ты их не выпускай из дому!

Лена потешалась над его страхами, не верила.

Весь мир, в котором мы жили, встал вверх дном. Папе это очень не нравилось. А тут его родственники начали хлопотать об отъезде в Грецию. Еще до того отношения с мамой у отца разладились. Я часто слышала, как мама, вспылив, кидала ему упрек, что его родственники профукали ее приданое. Это была правда, но отец был очень предан этим своим родственникам, а они, в свою очередь, настраивали его против мамы. В конце концов он ушел от нас, стал жить врозь с семьей. Но нас — Лену, меня и Павла — он очень любил. Мы уже были не дети. Лена была замужем, я собиралась замуж, но никому еще об этом не говорила.

Отец давно мечтал о Греции, думал о ней, о родине, которой не знал, о земле своих предков. Мечта эта захватывала его все больше. И когда родственники начали хлопотать об отъезде, его стали раздирать противоречия. Он приходил к нам, уговаривал маму и нас поехать с ним. Мама и слышать не хотела, у нас с Леной уже была своя жизнь, я жила ожиданием, что мой жених приедет за мной. Мы отказывались.

А тем временем родственникам пришел ответ из Москвы. Ленин разрешал им уехать в Грецию. Отец разрывался на части — поехать? остаться с нами?

Родственники его уже уехали в Новороссийск, оттуда должны были плыть морем. Отец пришел к нам совершенно убитый. Я понимала все, стала его успокаивать:

— Что ты такой грустный, папа? Ты хочешь ехать? Поезжай в Новороссийск, там еще, может быть, и корабля не будет. А если будет, поезжай в Грецию, узнаешь, как там, напишешь. Если хорошо, приедешь за нами.

Он поехал. В Новороссийске корабль стоял уже в порту, родственники — на чемоданах. Раздумывать было некогда. И он решился. Поехал.

И — как в воду канул. Никаких вестей.

О судьбе отца мы узнали много позже, когда Павел сделал запрос — написал одному богатому греку в Афины, а тот разыскал папиного двоюродного брата Алкивиада, который и рассказал, что случилось.

На пароходе было очень тесно, все ехали на палубе. Наконец увидели свою вымечтанную Грецию. Но на берег их не пустили. Они были из большевистской России, их называли «агентами большевиков» и высадили на остров в нескончаемый карантин. Он длился и длился, было голодно, холодно, трудно. Начались эпидемии. Умерли тетя Лизика с мужем и ребенком. Начали умирать и другие братья, сестры, родственники… Отец еще крепился, он обязательно ходил к морю, купался, старался не сдаваться. Но эпидемия и его подкосила. Он тяжело болел, плакал, вспоминал детей, подолгу рассматривал фотографию, где сняты мы трое, говорил:

— Если бы Ага была со мной, я бы выздоровел!

Я была его любимицей.

Он умер. В живых из всех остался только Алкивиад.

Милая Мира, вы едете во Францию? А на берегу Средиземного моря вы будете, да? В Марселе и на Лазурном берегу?

У меня к вам просьба: привезите мне, пожалуйста, камешек с берега Средиземного моря. Море, Средиземное море, мое море… Это такая же эфемерная мечта у меня, как была у отца… Но я Средиземного моря никогда не увижу…

МАМА. ЛЕНА

Мне хочется дожить до 1986 года. Почему именно до 86-го? Тогда должна вернуться комета Галлея. Она возвращается каждые семьдесят пять — семьдесят шесть лет. В детстве я ее видела. Она приближалась с каждым днем, все вырастала в небе. Тогда пошли слухи о конце света. Некоторые даже ямы рыли — спасаться, если она столкнется с Землей.

Она появлялась и при Пушкине. Это ведь она навела его на образное сравнение с Натальей. Помните — «Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой длинный хвост»?

Потом она появилась уже… Когда? Сейчас вспомню. Наверное, в 1910 году, потому что, помню, — как раз когда она была на небе, мы как-то с Леной пошли к колодцу, а там был соседский мальчик. Он нам сказал: «Толстый умер». Мы не поняли, спросили папу. Папа объяснил, что это граф Толстой, самый большой русский писатель. Папа сильно переживал смерть Толстого, он его очень любил.

Так вот это было как раз тогда, когда появилась комета, а Толстой умер в 1910 году, значит, осенью или зимой того года.

Мне хотелось бы только дожить до ее возвращения…

Комета вернется, а юность…

Нас было трое детей в семье: Лена старшая, потом я, потом Павел (или «Пуха», как мы его звали).

Папа был очень начитанный. Много он вложил и в наше образование.

Вложила и мама. Она учила нас добру — подавать нищим, молиться Богу, помогать людям.

— За каждое доброе дело, — говорила она, — вам отплатится добром.

Помню, кто-то мне рассказал, как надо дразнить евреев: приставить к своему уху большой палец, растопырить пятерню и шевелить пальцами. Это называлось «свинячье ухо». Евреи ведь не едят свинины.

Я очень обрадовалась затее и как только пришла в школу стала показывать «свинячье ухо» своей соседке по парте — еврейке. Но девочка ничего не поняла. Это испортило мне все удовольствие.

Я рассказала маме, как дразнила девочку «свинячьим ухом».

Мама очень рассердилась и сказала мне:

— Твоя бабушка была якутка, а отец — грек. Значит, и тебя надо дразнить за это?

А греков тоже дразнили: когда Павлику купили велосипед и он стал ездить по улице, мальчишки кричали ему вслед:

— Пиндос, поехал на паре колес!

Моя сестра Лена была старше меня на два года, а Пухи на пять. Она по характеру была заводилой, главарем, да еще — у нас старшая. Она была вспыльчива, горяча, привыкла первенствовать, привыкла, что все лучшее — ей.

Помню, в детстве она изображала королеву на троне, но если мы с Пухой не так ей прислуживали, бросалась бить нас кулаками. А мы все терпели, чтобы не выбыть из игры. Она всегда выдумывала очень интересные игры. За эти игры мы соглашались быть ее рабами. А ей только того и надо было — властвовать, чтобы ей подчинялись беспрекословно. Правда, мы с Павлом были для нее «мелюзга». Запросто могла нас прогнать из игры. Это ей ничего не стоило.

Она была насмешница, могла рассмешить до слез. Уже когда я была замужем, к нам часто приходил в гости один армянин — рохля и размазня, неинтересный и скучный. И вот стала Лена играть роль, что влюблена в него. И ласкова, и предупредительна, и все ему подает, угощает, а он не понимает, что она над ним смеется, что она нарочно разыгрывает страстно влюбленную. Ну а мы знаем и только удерживаемся, чтобы не рассмеяться. Она еще пуще. Зайдет за его спину и рожки ему пальцами ставит, и рожи строит. Помню, раз Верочка не сдержалась (она у нас тогда жила) и, чтобы не расхохотаться, выскочила из-за стола.

Лена была очень красива. Мама наша имела в лице что-то монгольское — от бабушки Они. Лена была на маму похожа, но монгольского было в ней чуть-чуть, едва намечалось и придавало ее лицу это особое выражение — затаенной насмешки. В остальном же она была русская красавица. Блондинка, синие глаза, густые косы, яркий румянец, такой яркий, что, бывало, она прибегала к маме в слезах: «Мама, меня дразнят, что я щеки накрасила!» Мама утешала, а когда Лена стала постарше, посоветовала ей гуще пудриться, но и это не помогало — румянец проступал сквозь пудру.

Я была моложе. Лена расцветала, а я была еще девочка, и я носила одежду после нее. У нас было заведено — Лене покупалось новое, а я донашивала.

Но вот я стала Лену перерастать, я стала плотней ее, такая «бомба». Тогда и мне пришлось покупать новое.

Все кругом говорили: «Толстой быть нехорошо, некрасиво». Я им верила и все старалась поменьше есть, стесняясь, что меня так разносит. Лена говорила, что и ноги у меня толстые. Такие «бутылочки» стали. Я им всем верила, а потом стала замечать, что мужчинам такие «бомбы», как я, нравятся гораздо больше тощих.

Лена пользовалась большим успехом у мужчин. В любой компании она всегда была первая, «душа общества», ее острый язычок никому не давал спуску.

Когда в Майкоп пришли белые, за ней многие ухаживали. Помню, генерал Калмыков устроил бал. Сам в темно-бордовой черкеске, со стэком. Лена была в центре внимания, ее приглашали наперебой. Но генерал Калмыков оттеснил всех. Хотя не бал ему был нужен, а резня.

Через день белый офицер, дворянин известной фамилии, поклонник Лены, повез ее на своем выезде (прекрасные лошади были у него!) кататься за железную дорогу. Он собирался поразить ее — показать ей виселицы. Вот мужчины всегда так: обязательно им нужно воевать, убивать, уничтожать, а потом еще гордятся этим. Лена, как только поняла, куда он ее везет, приказала остановиться, повернуть обратно.

Красные расстреливали, белые вешали. Вешали за железной дорогой и на центральной площади. Было объявление: родственникам приходить в подвалы Сазонтьева, там сложены трупы повешенных, пусть берут и хоронят.

Лене хотелось блистать по-настоящему, стать самостоятельной, хозяйкой дома, хозяйкой салона, устраивать приемы. Ей было тогда девятнадцать лет.

Она вышла замуж за белого офицера, и мечта ее исполнилась — она стала хозяйкой в своем доме и никому отчета больше не давала.

Лену любили два гимназиста — братья Роговы. Однажды старший брат встретил меня на улице:

— Это правда, что Лена вышла замуж?

Я молчу, а он с горечью:

— Что ж она не подождала? Мы скоро кончим, мы бы на ней женились.

Любила ли Лена мужа? Нет.

Она прожила с ним ровно год. Когда красные вошли в город, белые ушли без боя (по договоренности), желающие остаться сдали оружие, им обещали, что их не тронут. И они стали служить в разных местах.

Спокойно прожили год. И вдруг приказ: всем бывшим белым офицерам зарегистрироваться и прибыть на станцию Тихорецкую такого-то числа в такое-то время.

Лена провожала мужа. До Тихорецкой ехали на лошадях. Прощаясь, он плакал. Затем Лена вернулась домой. Она мне рассказывала: ехала домой и вдруг почувствовала, что она совсем свободна. Свободна! Это была радость.

Он прислал несколько открыток с дороги. Сообщил, что едут в Архангельск. Затем все затихло.

И вдруг вернулся один из увезенных. Он рассказал, что тяжело болел тифом, в бараке лежал, свернувшись на койке, лицом к стене. Его сочли умершим и оставили.

А всех других офицеров увезли и расстреляли из пулемета.

Так Лена узнала, что она вдова.

ЗАРНИЦКИЙ

1.

У нас в Майкопе белые стояли несколько лет. Когда вошли красные, я заканчивала гимназию. Нам объявили, что мы должны сдавать политэкономию, прислали лектора. Он был маленький, тощий. Но такая была в нем страсть ко всем этим «коммунизмам и диктатурам», такой это был фанатик, что только дивиться можно было, как в таком хилом теле — и такой пылающий дух. Суть учения он излагал так:

— Вот есть у меня пинжак. И если у тебя его нет, то я должон его тебе отдать, и я с радостью отдам. Или рубашка, которая, как говорится, ближе к телу.

Мы, барышни, смотрели на него с удивлением.

Было лето, жара стояла страшная. Я была дома. Вдруг прибегает моя подруга Лиля:

— Агнеска, что ты тут сидишь? Ты что, ничего не знаешь? Еще вчера вошла в город башкирская бригада, а ты тут сидишь взаперти! И командиры культурные, интересные. Солдаты у них башкиры, а командиры, ну как белые офицеры! Честное слово, пойдем скорее в городской сад! Как раз они там гуляют. Сама увидишь.

Я быстро вытащила из колодца два ведра холодной воды и — в сарай. Там на земле крест-накрест сложены были жерди, я на них встала и облилась. Затем надела белое платье, чулки (тогда «на босянку» не ходили), черные лакированные туфли.

Лиля меня торопит:

— Ну что ты копаешься, они уйдут!

Мы пошли. По дороге она мне рассказывала шепотом, смущаясь:

— Мы так вчера обмишулились с Ирой, ты знаешь? Вечером мы были в саду, видим — красный командир, на фуражке красное нашито. Я и говорю Ире по-французски, но так, чтобы он слышал, что мы говорим на иностранном языке, которого он, конечно, не знает; говорю ей с пренебрежением: красное, говорю, только дураки любят, а он… Ой, ну ты только подумай — он вдруг нам по-французски тоже: «Милые барышни, вы ошибаетесь. Красный цвет — это цвет свободы!» Ох, я чуть не провалилась, мы тут же удрали. Ну ты подумай, а? Теперь я боюсь его встретить. Правда, вчера уже темнело, он мог нас не разглядеть.

Мы пришли в сад. Сели на лавочку у спуска к реке и смотрим, выжидаем. Солнце садится, от реки повеяло прохладой, поодаль в раковине заиграл духовой оркестр.

И вот видим, идут по аллее трое, в середине — высокий, стройный, интересный, в черкеске! По бокам — один постарше, другой совсем молоденький. Я посмотрела на этого в середине, и вдруг так он мне понравился, что я подумала: если буду выходить замуж, то только за него…

А тут порыв ветра, моя синяя шелковая косынка, которую я накинула на плечи, улетела. Я — бегом за ней под откос к реке, догнала. Возвращаюсь, запыхавшись, а Лиля мне шепчет:

— Зачем ты побежала? Они все кинулись наперерез твоей косынке. Если б ты не догнала, они бы тебе ее принесли…

А они стоят поодаль, поглядывают на нас. Я быстро сообразила. Новый порыв ветра — и как будто случайно моя косынка улетает вновь. Я не стала спешить. И вот тот самый, который мне понравился, приносит ее мне.

— Как вы тут сидите, такой ветер, можно простудиться! — И смотрит на меня.

— Это приезжим можно, а мы к этому климату привыкли.

И начался разговор. Тот, что был старше всех, ушел. Как мы вскоре узнали, это был командир башкирской бригады. У него была жена, семья.

А двое других — к нам на лавочку по обе стороны от нас. Тот, кого я наметила, — рядом со мной. Он назвался: Зарницкий.

А другой, молоденький, — с Лилиной стороны. Он назвался тоже: Женя, но тут же поправился: Агеев. Наверное, недавно из дома, еще не привык по фамилии.

О чем мы говорили в тот первый раз? И это помню. У нас в Майкопе рассказывали такой случай. Как-то, когда красные гнали через город пленных белых, один из них сунул стоящей у дороги девушке (она смотрела на пленных) толстую палку, которая у него была в руке. «Возьми, — сказал он, — все равно отнимут, сохрани ее. Ты только скажи — кто ты?» Она показала на дом: «Я здесь живу».

Взяла палку, повертела. Палка как палка. Почему надо было ее хранить? Но сохранила. Потом пленных отпустили, и он пришел. Разобрал набалдашник палки, а там — деньги. Много, туго скручены. Деньги эти ходили при белых, он надеялся, что белые вернутся.

Наши кавалеры смеялись:

— Не вернутся уже! Конечно, интервенция, Антанта… Но — отобьемся, обязательно отобьемся!

И вдруг Агеев, Женя, говорит Лиле:

— А я думал, что вы говорите только по-французски!

Она вскинула на него глаза — узнала. Тут же дернулась удрать, но я удержала. А Женя ей:

— Пожалуйста, не удирайте, как вчера.

Мы стали встречаться. Женя только год назад кончил гимназию и пошел добровольцем в Красную Армию «сражаться за свободу народа», как он говорил. До того, еще в гимназии, он участвовал в нелегальных кружках. У них с Лилей начался роман, но Женю вскоре куда-то услали.

В Майкопе был театр «Двадцатый век» и там же кабаре. На сцене идет представление, а в зале столики, можно смотреть представление и закусывать. Потом столики сдвигали и устраивали танцы. Иван Александрович (так звали Зарницкого) хорошо танцевал. Он был на десять лет старше меня.

Однажды мы пошли гулять втроем — он, Лиля и я. Началась гроза, ливень. Мы спрятались под дырявый навес. В яркой вспышке молнии, как блестящие стеклянные стержни, видны были струи дождя, льющего в щели крыши. Наконец нашли место, где не текло. Но успели уже вымокнуть. Когда ливень стих, Зарницкий пошел меня провожать. А на мне была красная шляпка, она линяла. Зарницкий был в белой рубахе (в цивильном), он взял меня под руку, а я склонилась к нему, и краска со шляпки стекала на его рубашку. Только утром он заметил, что рубашка его вся в красных разводах.

Как помнятся такие мелочи! Все имеет какой-то особый смысл в начале любви.

Ливень и шляпка — это было уже после того, как Иван Александрович стал открыто отдавать мне предпочтение. Я поняла это сразу, но он был человек воспитанный, вежливый и первое время, пока Женя отсутствовал, оказывал внимание и Лиле — делил свое внимание между нами. Но все яснее становилось, что нужна ему я. Как-то мы сидели в кино, в темноте, шел фильм «Отец Сергий» с Мозжухиным в главной роли. Иван Александрович сидел между мной и Лилей. Он взял наши руки в свои. Но потом поднял мою и безмолвно поцеловал — прикоснулся губами.

— Какие крепкие зубы! — воскликнула я.

— У кого зубы? — удивилась Лиля, которая его поцелуя не заметила.

— Конечно, у меня! — ответила я непонятно. В тот миг у нас с Зарницким получилось словно какое-то тайное объединение, как будто мы очертили себя волшебным кругом: то, что внутри, было только наше, а Лиля осталась за кругом.

Вскоре она поняла это. Но ничуть не обиделась. Вернулся Женя, и их роман получил продолжение.

А я вот не могла бы тогда влюбиться в однолетку, как и я, недавно окончившего гимназию. Меня влекло к мужчинам старше, уже повидавшим что-то на своем веку. Мне и потом нравились только такие, перед умом и авторитетом или силой и доблестью которых я могла преклоняться. Таким был Зарницкий.

Мы много гуляли с ним по городу, чаще всего вечерами, когда можно было где-нибудь под покровом тенистого дерева или в другом укромном местечке целоваться. Меня удивляло, что Зарницкий так сдержан. Другие меня уже так целовали, бывало насилу отобьешься, а он — ничего подобного.

Когда провожал меня, инициатива разлуки всегда исходила от него. «Пора спать», — говорил он, и мы прощались. Целовал меня крепко, но прерывал поцелуй всегда он. И уходил. Я недоумевала. Я к такому не привыкла. Называли мы друг друга на «вы».

Он сделал мне предложение перед самым уходом бригады. Нельзя было долго раздумывать, и я согласилась. Он сказал:

— Я приеду за вами, как только где-нибудь обоснуюсь.

И стали приходить ко мне толстые письма в голубых конвертах. Я отвечала.

Лена в юности меня ни в грош не ставила, всегда смеялась над моими поклонниками. А Зарницкий… над ним она не смеялась, понимая ему цену и недоумевая, вероятно, как это я сумела «закрутить» с таким. Они с Таней Каплановой — ее подругой — дразнили меня:

— Чего ты ждешь? Сколько других кругом, а ты все ждешь! Нам говорили, что в Петрограде у него невеста. Столичная. Куда тебе против нее! Ты даже и вести себя в Петрограде не сумеешь!

А я только губу закушу — и ни слова. Уйду и про себя все возражаю, возражаю… «Я, если хотите знать, даже за столом королей смогу себя держать как надо!.. И если б у него была невеста, если бы я была ему не нужна, то зачем бы он писал мне так часто, так длинно? Если бы я была ему не нужна, — то уехал бы и все бы на этом кончилось!»

Так я отбивалась мысленно, пока были от него письма, а потом они прекратились. А Лена и Таня встретят и давай смеяться:

— Ну, госпожа Зарницкая, где же твой жених? Мы же говорили тебе — не жди его! Чего ты ждешь, он давно и думать о тебе забыл!

Ну почему Лена бывала такой жестокой? Насмешница, — я уже говорила, такой был ее характер, — но неужели как женщина она не понимала, что разрывает мне душу? Или на этот раз она завидовала мне?

Когда почтальон приносил мне письма, я, бывало, отдавала ему всю мелочь, которую могла наскрести. А тут еще издали его завижу, а он мне: «Ничего для вас нету, барышня». Я и перестала выбегать ему навстречу — стыдно.

Мы тогда уже жили втроем — мама, Пуха и я. Папа еще в июне уехал в Грецию. Лена, проводив мужа, жила в его квартире свободной и самостоятельной хозяйкой, проматывая оставленное ей добро.

А к нам стал ходить Абрам Ильич. Он очень за мной ухаживал. Он тоже был военный, в военной форме. Все время делал мне мелкие подарки, например купил черные, облегающие руку перчатки. Я бывала с ним в кино, в театре, но после Зарницкого мне никто не нравился.

Абрам Ильич приходил к нам пить чай. Мама как-то мне сказала: «А он неплохой, знаешь…» Она тоже стала думать, что я жду Зарницкого напрасно.

— Ну что же, что неплохой, — отвечала я, — но мне с ним скучно.

Однажды мы шли по улице втроем — мама, Абрам Ильич и я. И вдруг навстречу нам какая-то особа из «бывших», предлагает купить у нее персидский ковер, и так пристала: «Купите, купите, не пожалеете», — что мы завернули к ней посмотреть. Ковер, действительно, был прекрасный.

— А сколько он стоит? — спросила мама.

— Сто пятьдесят миллионов.

— У меня столько нет.

— А сколько дадите?

— У меня всего пятьдесят миллионов.

— Ну, это слишком дешево!

И вдруг вмешался Абрам Ильич:

— Я даю еще сто миллионов. Теперь у вас, Марья Ивановна, хватит, чтоб его купить.

— Спасибо, большое спасибо. Я вам эти деньги верну.

И Абрам Ильич сам повесил нам ковер над тахтой.

Но все это было не то, не то, не то… Я ждала, я не могла поверить, что все кончено после таких встреч и таких писем! Не могло этого быть!

Я не выдержала, спросила у Лили:

— Женя тебе пишет?

— Пишет. А что?

Я промолчала. Но через некоторое время:

— Дай мне его адрес.

— Зачем тебе? — насторожилась она.

— Я что-то хочу у него спросить.

Она дала — неохотно. Уж что она вообразила, не знаю. Я запросила Женю о Зарницком. Он мне ответил: «Я ничего о нем не знаю. Мы с ним уже два месяца как расстались, теперь мы в разных частях, в разных местах…»

Как же я переживала!

И вдруг… Вижу, идет почтальон по двору, машет издали голубым конвертом… я сразу кинулась искать мелочь. Какая же это была радость, как сразу отлегло, как стало весело, хорошо жить!

Зарницкий писал, что три месяца лежал в сыпняке, что еще очень слаб, но выздоравливает.

А затем пришло еще письмо, что он обосновался в Ростове надолго. «Приеду за вами 16 августа, ждите».

— Ну что? — сказала я Лене и Тане. — Что? Кто говорил, что, мол, напрасно ты ждешь? — Они молчат.

И вот шестнадцатое августа.

Мы жили около вокзала. Вижу в окно — извозчики подтягивают свои фаэтоны к вокзалу, к ростовскому поезду. Мысленно представляю себе: вот пришел поезд, сейчас поедут обратно с седоками. Вот едут! Один проехал — не он… Другой, третий… Все уже проехали, а его нет.

Так я просидела весь день. Были и другие поезда, я все ждала — может быть, с этим приедет или с этим?

Он не приехал.

— Ну, мадам Зарницкая, — спросила Лена на другой день, — где же ваш жених?

Теперь уж я молчу.

Через несколько дней я написала Зарницкому письмо: вы, мол, не приехали в назначенный день, вероятно, я вам не нужна и мы оба можем считать себя свободными.

Ответа нет. Опять почтальон, когда заходит во двор, ко мне не обращается или шутливо: «А вам пишут». Сколько лет этому «утешению»!

Но я думаю: не может Зарницкий мне не ответить на такое письмо.

И письмо пришло! «Вы напрасно на меня обиделись, — писал Зарницкий. — Я не мог приехать за вами. Я сейчас имею должность начальника штаба погранвойск Северного Кавказа. Командующий погранвойсками уехал, и я не могу оставить штаб. Я пришлю своего адъютанта. 20 октября он приедет за вами».

Но опять двадцатого никого не было. Через день или два я ушла из дому, а мама до вечера была на базаре. Приходим домой, соседка нам говорит: «Тут к вам военный приходил, целый день вас ждал, сказал, что зайдет завтра утром, сказал, чтобы вы ждали его до двенадцати».

По описанию — не Зарницкий. Значит, сам не смог, значит, его адъютант. На следующий день жду его. Приходит. Молоденький, розовощекий (между собой мы стали называть его «поросеночком»). Он был татарин, с татарской фамилией, но я ее забыла. Потом он стал наркомом Татарской республики на Волге. У Евгении Гинзбург в «Крутом маршруте» он упоминается.

Он принес мне письмо от Зарницкого, чтобы я ехала с ним к Зарницкому в Ростов. Я заволновалась, пригласила «поросеночка» на обед, побежала к маме на базар (она там распродавала вещи — этим мы и жили).

Бегу к маме, а она навстречу. Несет судака. Обрадовалась: вот хорошо, будет чем угостить.

Приготовили на первое борщ, на второе — судака в соусе. Мама рада, волнуется.

— Только вот что, Ага, как же ты поедешь? Ведь у тебя ничего нет, даже простыню и ту… не возьмешь же с собой свою латаную?

И порешили так. Я сейчас не поеду. Напишу Зарницкому, что еще не готова. Через месяц буду готова, тогда и присылайте за мной. Так и сделали.

Срочно стали собирать приданое. Для этого мы продали рояль. Когда нас выселяли из особняка генерала, мы въехали в небольшую квартиру, поставить рояль было некуда и он стоял у знакомых. Мы его продали.

Купили материала и нашили простынь, на старое ватное одеяло сшили пододеяльник, сшили мне платья — черное, голубое, белое. Ложки, посуду купили на толкучке. Кое-какое серебро у мамы оставалось. Она мне его дала. И старинное большое зеркало, что некогда стояло еще в Барнауле, в доме тех богатых поляков, которые сделали своим наследником дедушку.

Лена сказала:

— А я? А мне? А мне ничего? Вот это будет мне. Мама, дай мне это зеркало.

Ей всегда все отдавали. Но на этот раз мама напомнила Лене, что в свое время она получила приданое, еще при папе, и гораздо больше и лучше было это приданое, чем мое.

Мама поставила два условия: во-первых, венчаться в церкви и, во-вторых, меня сопровождать поедет Лена. Это Лена настояла, ей очень хотелось поехать в Ростов, а мама была рада — все-таки приличнее как-то с сестрой.

2.

Ровно через месяц, теперь уже без опоздания, «поросеночек» приехал за мной. Это было 20 ноября 1922 года. Мне было девятнадцать лет, почти двадцать.

И вот мы отправились в путь — «картина, корзина, картонка…» Чемоданов у нас тогда не было, только маленький чемоданчик при мне. В нем я везла самое ценное — серебряные ложки, — не выпуская из рук. Были баулы, узлы, упакованное в солому и в рогожу, перевязанное зеркало, и т. д., и т. д.

Вокзал. Поезд. Посадка.

Посадка! Это был ужас что такое! Тогда люди ехали даже на крышах. А мы с такими вещами — и в классный вагон. Мы бы с Леной, конечно, не сели, если бы не «поросеночек» и еще один военный — артиллерист, который сразу вызвался нам помогать. В драке, в свалке они втолкнули вещи, затем втиснулась Лена, а я — последняя вскочила на ступеньки, когда поезд уже тронулся. (Я не лезла вперед, я держалась скромно, в душе сознавая свое право самого главного лица здесь, но из-за этого своего «достоинства», которое хотела соблюсти, чуть не осталась.) Когда я уже прыгнула на ступеньки, слышу вопли и рыдания нашей майкопской соседки из толпы оставшихся: «Лена, Ага, вы едете, а я вот с детьми остаюсь!» Но я ничем не могла ей помочь.

Посадка была дикая, но в вагоне неожиданно оказалось спокойнее и просторнее, чем можно было ожидать. Конечно, мест не было, но хоть не стояли впритычку.

Я протолкалась вперед, смотрю — наши сопровождающие заняли места на нижних полках, вещами завалили все на полу — и под полками (прежде под сиденьями не было ящиков для вещей) и между полками. На третьи полки вещи поднять было нельзя — всюду люди. Завалили все нашими вещами. Артиллерист, он был одессит, предупреждает:

— Приглядывайте, а то могут «ножки приделать» коробкам вашим под полками.

И мы все время проверяли — тут ли они? Тогда кражи были страшные.

Поехали.

А на средних полках и наверху ехали какие-то интеллигентные люди, как оказалось, инженеры и один музыкант. Как только они разглядели Лену и услышали ее реплики, они тотчас спустились вниз, наши вещи подняли на свои полки, а сами примостились с нами внизу на наши лавки и на два узла, которые поднять не удалось. Эти мужчины и артиллерист сосредоточили свое внимание на Лене, как это всегда бывало. Только «поросеночек» оставался мой. И Лена заблистала в центре нашего общества.

Моя сестрица меня всегда забивала, я всегда была на заднем плане и к этому привыкла. Но тут она ко мне снизошла. «Ты ложись, Ага, — сказала она мне по-сестрински, — за наши спины и спи, я тебя укрою своим пальто». Я легла, но спать не могла — мешали волнение и взрывы смеха, которые всю ночь потрясали наше купе.

Конечно, Лена рассказала, что мы едем в Ростов на свадьбу. Когда она сказала, что невеста не она, а я, они не поверили, решили, что Лена их разыгрывает.

На станциях опять люди лезли с мешками и ящиками, но и тех, кто втискивался, наши к себе в купе старались не пустить, а когда у них требовали снять с полок вещи, безапелляционно заявляли, что это их полки и что они сейчас там лягут. Надо сказать, наши интеллигенты весьма агрессивно отбивались — кто бы мог подумать! «Поросеночек» и артиллерист тоже не сплоховали. Еще помогало то, что купе было далеко от двери, почти последнее, и пока до нас доходили, люди успевали рассосаться. В общем, ехали мы по тем временам очень комфортабельно.

В Армавире была у нас пересадка. Мы «вытряхнулись» на перрон со всеми нашими баулами, узлами и пакетами. Сели на вещи, решили, что тут и будем ждать поезда. И вдруг на площади появляется роскошный выезд. Лошади белые, холеные. Соскакивает стройный военный (очень интересный, если бы не прыщи), спрашивает: «Кто тут Агнесса Аргиропуло?»

Оказывается, из Ростова позвонили, что едет невеста Зарницкого, чтобы местное отделение ЧК приняло хорошо. Ведь Зарницкий был для них высоким начальством.

Военный, который нас встретил, сразу влюбился в Лену и все вился вокруг нее, называл «невестой Ивана Александровича». Лена возражала: «Да что вы? Разве я невеста? Вот невеста». А он смеялся и тоже, как те, в поезде, не верил. Мол, не может быть, э, меня не проведешь!

Привез нас и «поросеночка» в реквизированный особняк. Входишь — мебель старинная, обитая бархатом, обстановка роскошная, только, конечно, все запаршивлено, как всегда бывало при советской власти.

На столе ужин — какао и яичница.

Когда мы ужинали, пришли еще чекисты, и, конечно, Лена царила. Я держалась скромно. И опять та же самая история: не верят, что невеста — я.

Столовая находилась на втором этаже. Оттуда нас проводили вниз. Там была роскошная спальня с большой двуспальной кроватью. Чистые простыни, хорошее одеяло, только холодно! Но тут пришла женщина (сказали, что она будет нам помогать) и заботливо заторопилась: «Я сейчас затоплю, барышни!» — и затопила печь.

— А вот тут ведро, если вам понадобится. Я утром вынесу.

Канализация, ванна — все это, конечно, не работало: водопроводные трубы полопались еще прошлой зимой.

Утром опять яичница и какао. Потом нас отвезли на фаэтоне на станцию. Пришел поезд на Ростов, посадка — как вчера. Чекисты с боя брали для нас вагон. Помню обледенелые ступени, мы с трудом влезли. Вскочив в вагон раньше всех, чекисты уже заняли для нас хорошие места в глубине вагона. И опять, едва появилась Лена, ей — всеобщее внимание: «Леночка, Леночка!» И опять шум, смех.

А я села на маленькую лавочку у окна и смотрю на черноту за окном. Даже мелькания столбов не видно. Электричества в поезде нет. Где-то в середине вагона в фонаре свечка.

Надышали, было не холодно. Сижу, вся ушла в свои мечты. Представляю, как он меня встретит, как я предстану перед ним в черном элегантном пальто и в черной шляпке, в облегающих руку черных перчатках (подарок Абрама Ильича), надушенная французскими духами (тоже подарок Абрама Ильича). Мама дала мне в приданое и персидский ковер, купленный на деньги Абрама Ильича. Я не хотела брать: «Ну как же, мама!» — воскликнула я с укором, но она мне: «Ничего, бери, не стесняйся, я с ним рассчитаюсь».

Поезд прибывает в Ростов в шесть часов утра. Глубокая осень — конец ноября, еще ночь, темно… Но вдруг впереди — огни. Море огней. Вся станция залита электрическим светом. Я еще никогда не видела такого освещения. Вот что значит большой город! Я подумала, что это хорошее предзнаменование.

Сошли на перрон. Я прихорошилась еще в вагоне, сердце замирает — вот сейчас он встретит, поцелует, а от меня — тонкий аромат…

Но — никого. Ни-ко-го. Перрон пуст. Только мы со своими «картиной, корзиной, картонкой…». «Поросеночек» видит, как я расстроилась, побежал на станцию узнавать. Позвонил оттуда по телефону в штаб. Вернулся обратно, рассказывает: Зарницкий, когда узнал, что мы приехали, страшно взволновался. Оказывается, он уже два дня нас встречал, а нас все не было. И как раз сегодня он не пошел встречать. Но сейчас будет.

И вот цоканье копыт, едет фаэтон, и на залитом светом перроне вижу — быстро, быстро, почти бежит к нам в длинной шинели «с разговорами», стройный, на голове «спринцовка» буденновская с красной звездой. Запыхался, взволнован.

— Видите, я вас сегодня не ждал, я даже небрит… Вы уж простите! — нетерпеливо заглядывает мне в лицо, но не поцеловал при всех, только смотрит на меня.

А тут приехавшие с нами военные и «поросеночек» подхватили наши «корзины, картины, картонки»… Зарницкий крепко взял меня под руку и повел вперед, забыв про Лену. Она тотчас обиделась.

— А я? — воскликнула она.

— Да, да, Леночка! — И второй рукой взял и ее под руку.

И тут я впервые почувствовала, что отныне первая дама — я.

3.

Зарницкий жил, как и армавирцы, в большом реквизированном особняке. Это был дом ЧК. Зарницкий занимал там только две комнаты, хотя он был начальство. Во всех других комнатах жили его подчиненные с семьями. Особняк этот был, как большая коммунальная квартира.

Иван Александрович предупредил меня: все соседи по дому знают, что он ждет невесту, и, когда мы приедем, изо всех дверей будут высовываться любопытные лица — какая я? Так оно и оказалось. Лица все были женские.

Иван Александрович провел нас в свои комнаты, в спальню, чтобы мы могли переодеться с дороги. Там была его кровать. Как только он вышел, Лена приподняла одеяло на его постели.

— Смотри, на чем спит твой жених! — И показала на рваные простыни. Как хорошо, что мне сделали приданое!

Потом мы завтракали в другой его комнате, и нам принесли яичницу и какао. Наверное, ничего другого у чекистов не было ни здесь, ни в Армавире.

До свадьбы мы с Леной жили не у Зарницкого, а у нашей родственницы.

Я сказала Ивану Александровичу, что иначе не согласна, как венчаться.

— Ну что же, — сказал он, — будем венчаться.

Он не протестовал, я уже знала, что его отец — священник. Мне в поезде об этом рассказал «поросеночек». Я тогда удивилась, я думала, он еврей.

Со свадьбой надо было очень спешить, потому что начинался пост, а в пост не венчают.

Была масса хлопот, готовились к свадьбе, украшали нашу комнату. Всюду стояли цветы — осенние хризантемы. А над брачной кроватью — персидский ковер Абрама Ильича.

Накануне расписались мы в каком-то темном, мрачном, казенном здании. Нам выдали справку, что в ростовской книге записей актов гражданского состояния мы зарегистрированы как муж и жена.

На другой день — венчание в церкви. Перед венчанием мы с Леной поехали в особняк к Ивану Александровичу. Я заглянула в шкаф, а там сложены разнообразные торты, пироги. Это соседки напекли нам на свадьбу. Ивана Александровича все любили.

Соседки пришли спрашивать, есть ли у меня скатерть. У меня была, но только одна. Я сказала, что есть простыни (опять я подумала: как хорошо, что мама позаботилась о приданом!). Моими простынями и накрыли столы. Правда, потом они все оказались в пятнах, но в китайской прачечной их отстирали. (Были у нас тогда китайские прачечные, как там хорошо стирали!) Иван Александрович сказал мне:

— Ага, я пригласил парикмахера, он вас причешет.

Парикмахер опаздывал, мы нервничали, я уже была в предвенечном платье. Наконец он пришел. Он мне сделал прекрасную прическу — крупные локоны, вокруг головы венчик из крупных кудрей. Волосы у меня были тогда каштановые, густые, блестящие — не то что сейчас.

Меня парикмахер завил, начал завивать Лену (она была по моде коротко стрижена), но тут пришел Зарницкий:

— Нужно ехать, пора!

Лена изумилась:

— А как же я?

Она именно изумилась, так как всегда привыкла быть главным лицом. Иван Александрович извинился:

— Вы уж извините, Леночка, но время назначено, опоздать туда нельзя.

Лена надулась, но пришлось ей ехать недозавитой.

Батюшка венчал сразу три пары, водил нас вокруг аналоя, в церкви пели: «Исайя ликуй!»

Потом — свадебный ужин в большом зале особняка. Было шумно, весело, много ели, пили; не всегда удавалось попробовать такие блюда. Двенадцать часов ночи, потом — два часа, четыре, а свадьба все не расходилась. Пили, танцевали, кричали нам: «Горько!» Я страшно устала. Иван Александрович понял это. «Пойдемте?» — осторожно предложил он мне. Мы пошли к себе в комнату, а там дышать нечем — столько цветов понаставлено! Нас проводила Лена, потом ушла.

Вот вы мне говорили об индийской книге «Кама сутра», как там предписывается мужчине в интимные минуты следить за выражением лица женщины и ласкать ее так, чтобы и ей было хорошо, тогда ему будет еще лучше.

Так вот я вам расскажу об Иване Александровиче… хотя он «Кама сутру» и не читал.

Мы остались вдвоем в комнате. Я увидела себя в зеркале — бледна, как смерть. «Прилягте», — сказал Иван Александрович. Постель была разобрана: новые чистые простыни, привезенные мной, старого одеяла не видно — на нем сияющий белизной пододеяльник. Я сказала:

— Прилягу, но с одним условием, что я буду спать здесь, а вы — вот там. — И указала место у двери.

Он засмеялся:

— Хорошо!

— И отвернитесь, пока я разденусь!

Он послушно и весело соглашался на все. Отвернулся, я легла в кровать. Сердце стучало у меня, как молоток.

— Я очень прошу вас, накапайте мне валериановых капель!

Он подал мне, укрытой до подбородка, стакан с валериановыми каплями, я выпила. Я очень устала за день. Приготовления, венчание, пир, но главное — я весь день волновалась, ожидая вечера, ночи. Я была девушка, тайное, что меня ожидало, не выходило у меня из головы.

За столом я все пила вино, чтобы набраться смелости. Иван Александрович говорил мне: «Не пейте!» А я не слушалась, пила и пила. И вот сейчас сердце стучало. Но — выпила капли, повернулась лицом к стене и — поверите ли — сразу заснула, да так крепко, словно в яму провалилась.

Проснулась — светло! Соседи уже ходят. Посмотрела — я одна на кровати. Иван Александрович на стуле у двери. Я подумала сперва — вот хорошо, а потом: как же так, ведь это наша брачная ночь!

Встала и на цыпочках подошла к нему в длинной своей рубашке. Это была купленная на толкучке старинная рубашка, вся в кружевах-воланах, на плечах — розовые банты. Я ее надела под свое подвенечное платье, розовые банты эти нет-нет да и выглядывали из-под моего декольте, и Лена поправляла… даже в церкви.

Подошла, смотрю — спит. Нет, не спит! Глаза тотчас открыл, смеется. Тогда я его быстро поцеловала и — назад в постель. Это было приглашение. Он ему последовал. Сел на край кровати, стал обнимать, целовать, сперва осторожно, затем все пылче, страстней. Потом он вспоминал: «Я тебя обнимаю, а под руками все кружева, кружева, одни кружева, тебя за ними не найдешь!»

Соседи деликатничали, не беспокоили. Но в двенадцать часов дня не выдержали, постучали в дверь:

— Вы живы ли там?

Мы вышли к столу. Я надела черное платье с золотой вышивкой. Шею закрыла золотистой вуалеткой, чтобы не видны были следы поцелуев.

4.

Когда я готовила приданое и уехала к Зарницкому, Абрама Ильича не было в городе. Это было для меня большим облегчением. Он вернулся после моего отъезда. Конечно, ему тотчас донесли, что я вышла замуж.

Он пришел к нам. В кухне был Пуха.

— Здорово, парнишка, — сказал Пухе мрачный Абрам Ильич, но не остановился, а прошел к соседям, вероятно, хотел проверить, верны ли слухи.

Соседи ему и сказали про персидский ковер. Вышел от них.

— А Мария Ивановна дома?

— Дома.

Он постучал, открыл нашу дверь.

— Здравствуйте, Мария Ивановна, нам надо с вами рассчитаться. У нас с вами одно дельце не закончено.

А мама ему в истерике (денег у нее, как всегда, не было):

— Я вам все верну! Все отдам! Только сейчас у меня ничего нет! Я достану денег и верну!

Но вдруг нашла выход, все повернула, успокоилась:

— Отдам, конечно, хотя вы ходили к нам целый год пить чай, и я вас кормила в такое трудное время, все это тоже чего-то стоит! Но я вам отдам…

Абрам Ильич:

— Не надо. — И вышел.

Много спустя, уже после войны, Таня Капланова встретила Абрама Ильича в Москве. Ехала в трамвае, и вдруг какой-то пожилой полный мужчина ее спросил:

— А вы, случайно, не бывали в Майкопе?

— Бывала. Я оттуда.

— То-то я вроде вас узнал. А вы там Аргиропуло не знали?

— Как же, знала.

— Кого же из них?

— Всех, всю семью.

Он назвался. Таня вспомнила. Стал расспрашивать обо мне. Спросил:

— А как ее фамилия сейчас?

— Миронова.

— Миронова? А почему не Зарницкая?

— Они с Зарницким разошлись.

Он возликовал:

— Я так и знал! Я это говорил! Я предчувствовал! А знаете, крепко зацепила меня тогда эта Агнесса Аргиропуло.

Стал рассказывать о себе: женат, дети, заведует рыбным магазином на Сретенке.

— Приходите, когда вам что-нибудь будет нужно, вызовите заведующего — меня.

Таня как-то зашла, вызвала. Он взял ее сумку, ушел, вернулся, а в сумке — чего только нет! И балык, и икра, и крабы-консервы. И говорит:

— Платите в кассу один рубль восемьдесят копеек.

Она была у него еще раз, и опять все повторилось. Потом она сказала мне:

— Пойдем со мной?

Я оторопела:

— Да ты что, с ума сошла, что ли?

5.

Да, балык… Помню, нам с Иваном Александровичем балык этот осточертел. Это была огромная рыба. Кто-то из подчиненных подарил ему копченый балык. Мы подвесили его в кладовке, где хранили уголь. Он оказался выше моего роста. Я отрезала от него каждый день нам с Иваном Александровичем и другим, а балыку все конца не было. С него стекал жир, и пол под ним был жирный.

Балык этот, хоть и надоел, был нам очень кстати. Я ничего не умела делать, была бесхозяйственна, не помню, как мы и питались. Потом приехала к нам жить мама, ну тогда дело пошло.

А вскоре в Ростов перебралась и Лена. Вот как это случилось.

Ее любил Вася Гончаренко. И она его любила. Вася был очень способный человек. Прекрасно рисовал, пел. У него был красивый баритон. Он иногда выступал в концертах. И вот однажды ему привелось петь дуэт с девушкой-сопрано. Лена сидела в зале, ей показалось, что певцы держат себя слишком интимно. Она тотчас вспылила, возненавидела его, решила с ним порвать, просто-напросто яростно приревновала, — она ведь была по характеру собственница. Она бросила все в Майкопе и приехала ко мне в Ростов.

В Ростове в нее влюбился красивый интересный человек, начался роман, но возлюбленный этот тоже чем-то рассердил Лену, что-то сделал не так, и она с ним порвала.

А он хотел помириться. Помню, я встретила его на улице, пригласила к нам, он встрепенулся, посветлел.

— Это Лена поручила вам меня пригласить?

Мне пришлось признаться, что нет.

Тогда, после ссоры, она тотчас вышла замуж за инженера Сухотина, может быть, назло. Сухотина она не любила. Но он был хорошо обеспечен, и Лена могла красиво одеваться, блистать.

Сухотину было тридцать шесть лет, Лене немногим больше двадцати. От него она родила сына — Борю.

Боре было одиннадцать месяцев, когда как-то наедине с Леной я завела откровенный разговор на интимные темы. И вдруг Лена сказала:

— Вот уже больше года, как у меня нет мужа. Я и прежде замечала, что он глотает какие-то пилюли, а теперь, вероятно, и они не помогают.

Она говорила с раздражением и презрением.

А тут как раз в Ростове появился Вася Гончаренко, может быть, он и приехал из-за Лены. Вася начал к ним ходить, они стали жить втроем. Лена забеременела, сделала аборт. Вася возмущался.

Сухотин его ненавидел — тайно, не показывая Лене: не смел. Когда приходили гости, Вася пел, аккомпанировали Лена или я (нас всех в детстве учили музыке). Вася поет, а Сухотин прикроется, бывало, газетой, будто читает, но, если я прохожу мимо, шепнет мне:

— И когда это он выть перестанет? — И опять закроется газетой.

Сухотин был очень рассеян. Прощаясь, целует дамам руки. Зарницкий иной раз протянет руку, он и ему поцелует. Как-то всыпал в чай вместо сахара соль. И пьет, не замечает. Лена с раздражением:

— Что ты пьешь, это же солоно!

Может быть, он весь был в своей работе — дома всегда обложится книгами, иностранными техническими журналами. Он был хороший инженер. Его обвинили во вредительстве, арестовали, осудили, послали в лагерь. Лена, надо отдать ей справедливость, исправно посылала ему посылки.

Она не была меркантильной. Наоборот, она была непрактичной, иногда могла расфукать и расшвырять все сразу. Она была щедра, ничего не жалела для тех, кого любила.

После ареста Сухотина спустя какое-то время Лена вышла замуж за Васю. От него у нее родилась дочь Ника.

6.

Хотя я была бесхозяйственна и ничего не умела делать, но, когда мы поехали к родителям Ивана Александровича знакомиться, я очень старалась помогать им по хозяйству. Это я настояла, чтобы мы к ним поехали. Иван Александрович избегал, не хотел общаться. Он ведь был начальник штаба Северо-Кавказских пограничных войск. И ему никак не хотелось афишировать, что он сын попа. Еще хуже — во время голода в Поволжье писали во всех газетах о больших богатствах церкви, утаенных попами, о том, что попы не хотят их дать голодающим, и там упоминалась фамилия его отца. Все это была ложь, но в газетах писали, и Ивану Александровичу это могло испортить карьеру. И он не поддерживал с родителями никакой связи.

А я настояла. Как же так — родные отец и мать, братья, сестры, а он — старший сын — ничего о них даже не знает! Иван Александрович делал всегда все, что я захочу, ни в чем мне никогда не отказывал. И мы поехали под Ленинград, в Мурино, где жили тогда его родители.

У отца был приход в муринской церкви. Семья большая, много детей, среди сестер и братьев Ивана Александровича были еще совсем маленькие.

Помню, как хорошо нас встретили. Отец был рад, тронут, счастлив, мать от радости расплакалась. Иван Александрович тоже был счастлив, ему очень хотелось, чтобы я понравилась его родителям.

В самый первый день нашего приезда я услышала через открытое окно (я играла в саду с младшими детьми), как он в комнате расхваливал меня:

— Знаешь, мама, она все может, все умеет, у нее такие ловкие руки! Теперь стали модны туфли с бисерной пряжкой, так она сама сделала эту бисерную пряжку и лучше, чем в магазине. Ты только подумай! А вязаная шапочка с кисточкой, она сама связала такую, и даже кисточку эту! Это же очень хитрое дело!

Мне и самой хотелось им нравиться, я все старалась чистить, убирать в доме. Помню, стала подметать одну из комнат, а сестра Ивана Александровича и говорит мне:

— Не надо, тут у нас не метут, это у нас «медовая комната», мы в ней только вытираем мокрым.

Я им понравилась, и не только потому, что старалась. Они уже не чаяли увидеть сына, а я им его вернула.

После убийства Кирова их выслали. Тогда арестовывали, высылали, расстреливали в Ленинграде всех «бывших»: дворян, попов, всех, кто был «подмочен». В эту волну попали и они.

7.

Иван Александрович хотя до меня не встречался с родителями, но не скрывал, что он попович. К нему назначили инспектора — Фриновского. Фриновский Михаил — лицо широкое, как блин, глазки маленькие, жесткие — был не промах насчет вещей. Иван Александрович недоумевал, что это за люди — все берут, все тащат, совсем не то, что прежние товарищи Ивана Александровича, да и сам он, который спал до моего приезда на рваной простыне.

У Ивана Александровича в кабинете стоял прекрасный письменный стол на львиных лапах, из реквизированных конечно. На столе — ценный хрустальный письменный прибор. Иван Александрович, бывало, и внимания на них не обращает — ну поставили ему на рабочее место, и пускай. Фриновский пристал к нему — подари мне этот прибор. Иван Александрович отдал с недоумением. Потом и письменный стол перекочевал к Фриновскому.

— Знаешь, он метит на мое место, — сказал мне Иван Александрович.

Но Фриновский делал вид, что заботится о нас.

— Что вы ютитесь в коммуналке? На третьем этаже освобождается очень хорошая отдельная квартира. Там живет Петрякин, его снимают с работы, он уже знает. С квартиры сселим, — он усмехнулся с видом вершителя судеб, — вот вы и займете вакантную. Приходите посмотреть.

Непонятно как-то было — при еще живущих хозяевах, но Фриновский уж так пристал, так настаивал, утверждая, что все равно кого-то вселят. И мы пошли.

Сперва заглянули к Фриновским на второй этаж. Жена его встретила нас недоброжелательно, мне это не понравилось… Я говорю потом Ивану Александровичу:

— Ты думаешь, мы получим эту квартиру? Ни черта мы не получим!

Так оно и вышло. Зарницкого сняли, Фриновский — на его место, а квартира — ну какое снятый с должности, разжалованный Иван Александрович имел на нее право! Мы и из особняка ОГПУ выехали, сняли две комнаты в другом районе.

Еще когда Зарницкий был начальником штаба, Фриновский пытался ухлестывать за мной. Как-то Иван Александрович уехал в командировку, Фриновский его замещал в штабе. Я пошла просить билеты в театр (нам их давали в штабе). Пришла, Фриновский чуть не расшаркался — сейчас, сейчас принесу!

И вернулся, да не один, а с Коганом, билеты мне вместе принесли, оба заигрывают, маслеными глазками меня так и сверлят.

— Мы к вам чай пить придем!

Я отрезала:

— Нет, я без мужа никого не принимаю!

А затем он — ряшка толстая — сел на место Ивана Александровича. Да он с самого начала все знал, что сядет, знал, что Иван Александрович — попович, что снимут. Донесения, вероятно, делал такие, чтобы опорочить, неблагоприятные, а сам мысленно руки потирал: «Скоро я на его место!» — и поигрывал с нами, как кошка с мышкой.

Или все-таки неудобно ему было, он и лебезил, угодничал, чтобы впечатление было — я, мол, ни при чем, я всей душой!..

О Фриновском я вам еще много порасскажу.

Агнесса с Зарницким, 1923 год

8.

Иван Александрович пошел работать в милицию. Черная форма, красные околышки. Это было совсем не то, что в Красной Армии. Как бы на много ступеней слетел вниз: и форма не та, да и не так почетно. Но хоть работа была не опасная. В то время было много бандитов, но арестовывать их, «брать» Иван Александрович не ходил. Ему поручили всю писанину, ну почти как начальнику протокольного отдела, что ли…

Приехала к нам из Майкопа Верочка, уже взрослая девушка. Мы были дружны семьями. Прежде, когда папа был управляющим магазинами, Верочкин отец служил там старшим приказчиком. Верочка прекрасно играла на рояле, очень хорошо пела. Приехала в Ростов совершенствоваться по фортепьяно и по вокалу, брала уроки у наших знаменитых преподавателей.

Взгляд извне. Верочка:

У меня в Ростове было два учителя, я брала платные уроки, из дому мне дали на это деньги. Я жила у Агнессы и вносила свою долю. Я прожила у них три месяца.

Они жили тогда небогато, помню, когда Агнессе удалось купить где-то черный крепдешин, это был настоящий праздник, она в восторге писала подругам в Майкоп об этом крепдешине и о том, что она из него сошьет.

Иван Александрович работал в милиции писарем, но он вообще хотел уйти со всякой военной работы и поступил на курсы бухгалтеров. Занятия были вечерние. Агнесса тоже туда поступила, но Иван Александрович кончил, а она — нет, терпения не хватило. Она иногда где-то работала, потом уходила. Работать ей казалось скучно.

Иван Александрович был очень пунктуален, очень собран, аккуратен. Помню, как я удивилась, когда однажды увидела его записную книжечку, а там было: «Верочке — 5 коп. на трамвай, Марии Ивановне — 10 коп. на свечку…» и т. д.

Я удивилась, что он досконально учитывает такие мелочи, записывает. Может, он был скуп? Не думаю. Просто, наверное, бюджет у них был так напряжен, что ему с трудом удавалось сводить концы с концами, балансируя на этих копейках.

Он был высокого роста и еще довольно строен, но начал полнеть. Старался поменьше есть, больше двигаться. Это было нелегко: и есть хотелось, и работа сидячая. Помню, бывало, он перед зеркалом затягивает свой милицейский ремень, тянет, тянет и — победа! Наконец-то затянул! Сошлось! Ликует…

— Верочка, я сегодня на следующую дырочку дотянул!

Вечерами, когда не было занятий на курсах, мы ходили гулять по улицам. Иван Александрович в центре, мы с Агнессой по бокам — он вел нас под руки. Он был в милицейской форме, и никто не смел к нам приставать.

Мы шли по вечерним улицам Ростова. Из подворотен нет-нет да и показывались проститутки, высматривали клиентов. Агнесса все время оглядывалась на них — уж очень ей было интересно.

С Иваном Александровичем, мне казалось, живут они душа в душу. Агнесса, бывало, все вокруг него ласково воркует: «Муша, Муша!» — так она его называла с нежностью.

И вдруг она с заговорщическим видом сказала мне:

— У меня есть к тебе секретная просьба. Отнеси, пожалуйста, письмо в гостиницу и там отдай его в пятнадцатый номер Ми-ро-но-ву. Запомнила? Но никому ни слова, хорошо?

Я, конечно, обещала молчать, но мне это было так странно, так неловко, так непонятно, я идти никак не хотела, страшно стеснялась. Но Агнесса меня уговорила. Адресата, к моему счастью, не оказалось (а то бы я сгорела от неловкости), и я отдала письмо швейцару, чтобы тот передал.

Лена уже тогда жила в Ростове, но как бы в пригороде, в деревне, за пустырем — Нахичевань. И вот раз Агнесса сказала, что пойдет ночевать к Лене, и ушла… И вдруг вернулась в два часа ночи. А я уже после этого письма в гостиницу начала все понимать и очень волновалась. Сейчас, думаю, все проснутся и догадаются, что она была не у Лены. Но ничего. Утром она сказала, что задержалась у подруги и побоялась идти к Лене через пустырь, поэтому и возвратилась домой. Все поверили без малейших сомнений, только мне она лукаво подмигнула, и я поняла, что мои тревожные догадки верны.

Как же я волновалась, что вот-вот что-то откроется, и будет скандал, и будет так стыдно, так стыдно! Но ничего не открылось.

9.

Иван Александрович работал в милиции, а затем ему сказали: у вас высшее образование, вы человек знающий, толковый. Лучше вам пойти в промышленность, у нас не хватает грамотных людей.

И послали его на обувную фабрику заместителем директора. Но фактически директором был он, всеми делами вершил, потому что в директорах там был малограмотный выдвиженец, который ничего не понимал, ничего не делал, только шумел и ругался матом.

Вскоре Иван Александрович стал приходить очень мрачным. Наш ге-ни-аль-ней-ший [с презрением и ненавистью — это Агнесса о Сталине] тогда начинал кампанию против вредителей и саботажников. Обнаружили «вредительство» и на обувной фабрике. Нашли какие-то сопревшие кожи и тут же состряпали дело. Якобы кожи опрыскали каким-то раствором, способствующим гниению, и дали им залежаться, а лаборатория делала фальшивые анализы — признавала годным то, что не годилось.

Обвинили во всем Ивана Александровича и с ним еще нескольких человек. Лет через пять они ни минуты не пробыли бы на свободе с таким обвинением, но тогда еще были другие времена, и их до суда не арестовали.

Главным «вредителем» сделали Ивана Александровича. Ну, конечно же, беспартийный, попович, с отцом связь поддерживает — как же не вредитель!

Назначили суд. Иван Александрович на работу не ходил, сказал нам с мамой: «Десять дней меня не трогайте». Десять дней оставалось до суда.

Он сел за стол, обложился бумагами, справками, отчетами и все десять дней готовился защищать себя и других на суде. Ему разрешили защищаться самому. Он был очень аккуратен, собран — Иван Александрович. Все бумажки подобрал, разложил, распределил, рассортировал.

И вот суд. На скамье подсудимых Иван Александрович и его сослуживцы. Иван Александрович подтянутый, чисто побритый, в полувоенном, держится прямо. Один вид его сразу производил впечатление.

Допрос. Судья спрашивает имя, фамилию, кто отец… Иван Александрович прямо, громко:

— Поп!

Заметьте, не «священник», а «поп» — четко, мне показалось, с вызовом, а может, наоборот, на их языке — не прятаться за форму, не смягчать.

Сперва обвинение. Всякого бреда накуролесено. А «свидетели» подтверждают.

Иван Александрович просит слово. Дали.

— Разрешите зачитать справку?

Читает официальную бумагу. Он, Зарницкий Иван Александрович, зачислен на фабрику в мае 1927 (или 1928?) года. А кожи-то прогнили раньше!

Крыть нечем. Сразу весь бред этот, что обвинитель и свидетели несли, бит. От него и перышка не осталось.

Впечатление в зале!

Судья:

— Подшить к делу!

Потом начали про лабораторию, какие там липовые анализы делали, безграмотные; все это, конечно, клонят к саботажу и вредительству. Но Иван Александрович опять:

— Разрешите зачитать?

В зале сразу все стихло — уже ждут с напряжением, как он сейчас «отбреет». И верно. Зачитывает Иван Александрович свой приказ — четко, кратко. Приказ зам. директора, в котором камня на камне не оставляет от работы лаборатории: анализы такие-то и такие-то сделаны неквалифицированно, то есть понимай — халтура, безграмотно, попросту липа. И в результате такие-то и такие-то недочеты. В конце его, Ивана Александровича, заключение: переменить весь стиль работы, анализы делать строго, объективно (то есть не давать то, что в лагере у нас называлось «туфта»).

Судья:

— Подшить к делу!

И пошло. Обвинение — ушат лживой грязи. Иван Александрович — официальный документ, точный, четкий. И вся эта грязь, сразу всем видно, — сплошная ересь. Впечатление — как в театре или на ринге. В зале уже с нетерпением ждут, как будет Иван Александрович парировать, ждут, затаив дыхание, знаете, как выхода сильного актера или борца, ждут эффекта. А Иван Александрович — ну я просто любовалась! — само воплощение разума.

Так бил их Иван Александрович три дня, пока длился суд. Голос спокойный, официальный, не громкий, но, как скажет, — сама истина. В зале тишина.

Остальные подсудимые в первый день пришли небритые, опустившиеся, хвосты повесили, еле чего-то бормотали. Но по мере того, как Иван Александрович разрушал одно обвинение за другим, они головы подняли, приободрились, и уже на следующий день все были побритые, хорошо одетые, головы держат прямо.

И всем уж ясно, что сопрели кожи и прочее по вине директора, его разгильдяйства, халатности, невежества. Но его и не подумали обвинить — выдвиженец! Пролетариат! Разве он может быть вредителем? И подозрение на него не пало. А что невежество, так ведь это понятно, оправданно — пролетарского происхождения, «академиев»-институтов не кончал — где же ему было знаний-то набраться?

Но симпатии уже с первого дня были на стороне подсудимых, и когда суд их оправдал, в зале загремели аплодисменты.

Судья улыбнулся Ивану Александровичу, а затем и мне. Он меня с первого дня заметил, проследил взглядом, как Зарницкий переглянулся со мной после первой же победы.

Я преклонялась перед силой разума Ивана Александровича.

Но когда я с восторгом рассказала Мироше о суде, он вдруг нахмурился, словно его стегнули.

— И я мог бы так! — сказал он самолюбиво.

Но сейчас я вам расскажу о Мироше.

МИРОША

1.

Мирошей Сережу звали в семье, друзья, близкие. Настоящее имя его было Мирон Иосифович Король. Но он взял псевдоним (тогда многие так делали) и стал Сергеем Наумовичем Мироновым.