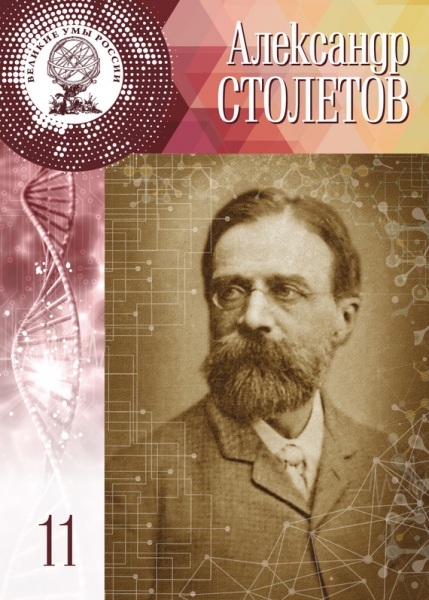

Полина Чех Александр Григорьевич Столетов 29 июля (10 августа) 1839 – 15 (27) мая 1896

Серия «Великие умы России»

Редактор серии Владимир Губарев

© АНО «Ноосфера», 2016 год.

© ИД «Комсомольская правда», 2016 год.

* * *

Детство

1839 год. В желтом двухэтажном каменном купеческом поместье во Владимире на стене висит календарь. В нем отец семейства Григорий Михайлович Столетов записывает различные события, погоду и даже свои сны. В конце июля, прямо под толкованием снов: «первый сон – справедливый, второй – скоро сбудется и при том в радости, третий сон – пустой», появляется короткая заметка: «1839 год, 29 числа сего месяца, в 11 часов ночи родился сын Александр».

Александр Григорьевич Столетов

Род Столетовых жил во Владимире с очень давних времен. По одной из версий, Столетовы прибыли в город в XV в., куда их сослали из Новгорода. «Того же лета князь великий перевел из Великого Новгорода в Володимер лучших гостей Новгородских пятьдесят семей», – пишут в летописи.

По другой, более масштабной версии, в 1489 году семь-восемь тысяч бояр и купцов были сосланы во Владимир-на-Клязьме, Нижний Новгород, Кострому, Муром и другие города по обвинению в заговоре.

В третьей версии говорится, что, когда Иван Грозный вел тяжелую войну с Турцией и крымскими татарами, он получил донесение, что в Новгороде организовалась сильная группировка, выступающая за присоединение к великому княжеству Литовскому. Грозный прибыл туда и учинил расправу над изменниками. Кара его обрушилась на головы духовенства, купечества и приказных людей. Многих сослали в другие города. Среди них оказались купцы Столетовы.

Так или иначе, похоже, бунтарство и неповиновение царизму было у Столетовых в крови. Как и долголетие – ведь, по преданию, они отличались тем, что доживали до весьма преклонного возраста, за что и получили прозвище «столетовых».

Саша, один из шестерых детей Григория Михайловича и Александры Васильевны, растет общительным и жизнерадостным вопреки слабому здоровью. «Он был очаровательным ребенком», – сказал К. А. Тимирязеву один из тех, кто знал его в детстве. Деятельного и веселого, его любит вся семья, особенно мать, у которой он был любимцем. Саша отдает это обожание с лихвой – до самых последних лет он, как может, помогает родственникам, на рождественские, пасхальные и летние каникулы приезжает домой и постоянно поддерживает связь с братьями и сестрами.

Мать Александра Васильевна Столетова

Отец Григорий Михайлович Столетов

Будни семейства проходят в атмосфере уюта и взаимопомощи. Старший сын четы Столетовых Василий в свое время не пошел в университет, чтобы помогать отцу, стал купцом и теперь всей душой стремится к тому, чтобы у младших было достойное образование. Саша по многу часов проводит возле второго брата – Николая, своего лучшего друга и наставника, в ту пору студента Московского университета. Николенька подбирает книги для мальчика, самостоятельно овладевшего чтением уже в пять лет, и учит его языкам. Получив работу по переводу книги, Николай просит его отыскивать в словаре нужные слова, а вечерами заставляет пересказывать свои уроки на французском. Бойкий мальчик схватывает все налету и незаметно для себя овладевает новым языком. Позже он выучивает еще и немецкий и английский.

Наблюдая за тем, как старшая сестра Варя сидит за роялем, Сашенька тоже начинает тайком музицировать. Он даже подумывает над тем, чтобы стать профессиональным музыкантом. И вот Саша уже может играть на слух и самостоятельно настраивать инструмент. Однажды за этим занятием его ловит учитель Вареньки, и с тех пор Саша тоже берет у него уроки. Музыка становится верной спутницей Александра на всю жизнь – после тяжелой лекции или напряженных опытов в лаборатории он частенько будет отдыхать за роялем.

Братья и сестры Столетовы

Сам Саша, в свою очередь, становится учителем для младших сестер и брата. В их глазах он – непререкаемый авторитет. «Если бы Саша сказал, что в какой-нибудь книге я не должна читать какой-нибудь страницы, я на эту страницу и не взглянула бы», – рассказывала его младшая сестра Аня.

Семья Столетовых очень любит русскую литературу, особенно сочинения революционных демократов. Из года в год они выписывают передовые журналы и газеты, зачитываются Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Островским, Салтыковым-Щедриным, Радищевым, Белинским, Герценом, Чернышевским, Некрасовым, Шевченко.

Столетовы

Аня пишет в своем дневнике: «Читаю в „Современнике“ „Растение и его жизнь“. Это очень хорошо, только мне много попадается латинских названий. Я помню, летом Саша мне читал некоторые места из этой книги, он также много рассказывал о разных деревьях и цветах, которые растут в разных далеких от нас местах, как, например, в Африке, в Америке. Митя не любит так обо всем говорить. Я часто вспоминаю далекие прогулки с Сашей, его умный, завлекающий всякого разговор. Как бывало выйдем за заставу, он вынет какую-нибудь книжку и начнет читать вслух, например, Тургенева „Записки охотника“. Он очень хорошо читает стихи, читал он мне „Анчар“ Пушкина, удивительно как хорошо».

Братья Столетовы: Василий, Николай, Александр и Дмитрий

Наделенный хорошей памятью, Саша с легкостью выучивает любые стихотворения, с выражением декламируя строки из «Хаджи Абрека» Лермонтова. Мальчику очень нравятся журналы с картинками – каждый раз, когда учитель семинарии Соколов, живущий у Столетовых в доме, получал иллюстрированный номер «Живописного обозрения», Саша выпрашивал его, а потом подолгу листал у себя в комнате разрисованные страницы. Даже в последние годы Александр в шутку говорил своим родным: «Хоть бы на Сухаревке отыскать эти номера „Живописного обозрения“, которые доставляли мне такое наслаждение!»

Помимо того, что Соколов снабжает детей журналами, он прилагает все усилия, чтобы развить их стремления, поощряет их. Когда Саша увлекается гербарием, Соколов дает ему множество книг по ботанике. А когда Николенька начинает закаляться в проруби и увлекается историями про генералов – Соколов все больше приобщает его к истории.

Соколов, учитель семинарии

Под влиянием классиков Александр сам пробуется в литературе – в девятилетнем возрасте заводит дневник, пишет стихи на все выдающиеся события семейной жизни: к именинам родителей, к появлению нового фортепиано и т. д. С ними связана и единственная ссора в дружном семействе. Старший брат без спроса взял тщательно скрываемые рукописи Саши и стал громко их декламировать, вышучивая автора. О нанесенной обиде Саша пишет в дневнике, но она очень скоро забывается.

«Памятная книжка» – так называет Александр свой дневник. Он ведет его аккуратно, без пропусков, даже во время болезней – в такие дни под диктовку пишет мать. Первые сделанные скорописью записи довольно кратки, за исключением самых ярких и памятных для мальчика событий: приезда зверинца Берга на гастроли во Владимир, больших званых вечеров и т. д., но уже в одиннадцать лет Саше хочется рассказать на бумаге гораздо больше – он описывает природу, город и события его жизни. Изредка доносятся вести из далекого мира, который станет потом роднее Владимира. «Полицмейстер рассказывал, что в Московском университете 50 студентов разжаловали в солдаты», – помечает мальчик.

Дневник Столетова

Интересно, но о своих успехах в школе Саша пишет мало, хотя учится он на отлично. Им он едва уделяет пару строк, периодически помечая коричневыми чернилами: «У нас был экзамен по русскому языку. Я получил 5 баллов», «Был экзамен по французскому языку и математике. Мне по обоим предметам поставили по 5-ти баллов», «Был экзамен по немецкому; я получил 5 баллов», «Был шестой и последний экзамен по географии; я получил 5 баллов и тем окончил экзамены».

Можно ли догадаться о будущих пристрастиях мальчика по его дневнику? Едва ли. Лишь время от времени попадаются намеки на то, чему будет посвящена вся его жизнь. «Сегодня утром забавлялся, взвешивая у маменьки на весах разные вещи», – помечает он. На другой странице Саша рассказывает, как со своим товарищем мастерил часы из свинца.

В гимназию Саша поступает в десять лет.

Столетов-гимназист

В то время гимназии, семинарии и другие учебные заведения царской России стремятся подготовить людей, преданных самодержавию и православию. Широко практикуются телесные наказания: за малейшие провинности учеников ставят на колени, сажают в карцер, оставляют без обеда, бьют розгами. «Эти наказания употреблялись смотря по важности преступления», – записывает Саша.

Но тем не менее многие учащиеся даже под страхом наказания тайком читают революционную литературу и журналы, а то и составляют свои собственные. Так же поступает и Александр. В четвертом классе он вместе со своими приятелями начинает издавать рукописный «Сборник, журнал на 1853 год, издаваемый гг. Ильинским, Грязновым и Столетовым». Под заголовками в русском готическом шрифте мальчики высмеивают произвол чиновников, тупость некоторых учителей и ненавистные порядки гимназии. Появилось всего две тетради, по 11 листов в каждой.

Сборник открывает написанная редактором Столетовым повесть «Жизнь и похождения Агафона Ферапонтовича Чушкина». Как помечает автор «это огромное описание бурного странствования по житейскому морю».

Сборник Столетова в гимназии

Все описание пронизывает глубокая ирония. Она сквозит даже через описание дяди осиротевшего Ферапонта: «Дядя мой был человек якобы приказный; служил в совестном Суде (который, к слову пришлось, вернее нужно было назвать бессовестным), любил брать взятки, или, как говорил, благодарственные приношения неимущему от доброхотных дателей, за что и был один раз под судом».

В повести высмеиваются порядки гимназии: «У нас в школе, как и во всем мире, все имело философию и политику. Сторожа, ученики, учителя – все вообще действовали согласно своим интересам. Начиная с последнего сторожа, который отпускал домой оставленного без обеда лентяя, если тот давал ему пятак серебра или гривну на водку, до смотрителя, этого важного для нас лица, но немилосердно гнущегося и унижающегося в присутствии директора или ревизора – все жило на расчетах».

Мастерски описывает Александр приезд ревизора в гимназию: «Приезд ревизора знаменовался всегда необыкновенными происшествиями. В это время смотритель собирал ясак дичью и телятиной со своих учеников. Всякому вменялось в обязанность принести с собой петуха, курицу, кувшин молока, окорок или что-нибудь подобное. Всеми этими приношениями снабжали на всякий случай ревизора для утешения его гнева. Это делалось также с политикой: смотритель приносил ревизору сперва маленькую толику и потом, если тот еще бушевал, постепенно прибавлял ему, пока наконец блюститель закона, искушенный свежей дичью и сладким молоком, утешал свое правосудное негодование. Если же он был не очень сердит и сразу поддавался, то весь остаток принадлежал смотрителю. Таким образом, смотритель удобрял ревизора, как земледелец – рыхлую почву, и он беспрекословно поддавался на эти хитрости».

Убийственную характеристику дает автор и смотрителю: «Ученикам он давал наставления самым поучительным тоном. Вообще он был с каким-то первобытным характером: любил более всего порядок; резвых мальчиков, не говоря уже про шалунов, терпеть не мог. Он всегда хотел, чтоб ученики, бывшие не старее 15 лет, думали, говорили и поступали по-книжному; ему нравилось, если ученик походил более всего на автомат, нежели на человека, одаренного разумом и волей; он любил, если ученик, приличным образом откашлянувшись, затягивал дьячковским напевом: „История в некотором смысле, при взгляде на сию науку, представляет…“ и пр. Он особенно не жаловал, когда кто рассказывает урок своими словами, и, напротив, очень любил тех, которые, безусловно следуя книге, беспристрастно повторяли: дабы, сей, оный, поелику и т. п. Сердце его радовалось и душа веселилась, когда он слушал такую речь. Сам же он, изъясняя свои мысли, так и сыпал „сими“ и „оными“».

С большим сарказмом высмеивает Столетов и учителей: «Учитель математики… был положительно глуп. Ходил очень скоро, а писал на классной доске и говорил еще скорее, словно боялся опоздать. Что же он, бывало, говорит, решительно невозможно было разобрать. Лицо у него было очень глупое, волосы черные, вечно растрепанные, черные огромные брови почти сошлись. На его физиономии ясно были начертаны знак вопроса и удивления. Он был всегда как спросонок, беспрестанно хлопал глазами и вертел головой. Учитель Закона Божьего был седой старик, священник, недалекого ума (чем отличалась вся школа)… Учитель русской грамматики был пресмешной человек. Он говорил медленно, произносил слова так, как они пишутся, и в заключение всего этого прибавлял к каждому слову „можно сказать и помалости“. „Что за дурак, – говорил он, – можно сказать, ничего не знает; хотя что-либо помалости ответил“… Учитель латинского языка до крайности любил выражаться по-русски латинским слогом. Он сам ничего не понимал из того, что приказывал учить, и любил, если ученик, ничего не понимая, прелихо отзубрит ему какой-нибудь супин и начнет городить такую чушь, что того и гляди замерзнут уши».

В школе заместо дневника из-под пера пятнадцатилетнего юноши выходит серия рассказов под общим названием «Мои воспоминания»: «Поездка в Касимов», «Свищовы и Мего», «Полоцкая тетушка». Как потом справедливо заметил профессор Московского университета А. П. Соколов, в них уже тогда проявляются черты, присущие всем последующим взрослым трудам Столетова: «сжатость и ясность слога, меткость определений и тонкий юмор, поражает также и необычайная в его возрасте начитанность в русских писателях». Перед каждым рассказом стоит удачно подобранный эпиграф из любимых будущим ученым произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других писателей.

Иногда в своих рассказах он бывает необычайно лиричен: «День склонялся к вечеру. Дорога, вьющаяся необозримой лентой, синеющий лес и песня ямщика, всегда унылая и прерываемая его беспрестанными обращениями к лошадям, причем он дарил им более или менее приличные эпитеты, – все это мне нравилось; всю это поэзию дороги я испытывал еще в первый раз».

Но такая лирика не в стиле автора, он тут же иронично одергивает себя: «Ух! Как поэтически я разболтался». Его описания в основном шутливы. Рассказывая о комнате в гостинице, Саша подмечает: «только, кажется, и были в ней: – у одной стены диван, обитый лопотопной кожей, а у другой, противоположной, – печальная, обнаженная и вовсе не призывающая ко сну кровать. Нападение клопов и всякого рода насекомых на этот раз было еще не сильно». А вот описание Бутылицкой станции, созданное почти в гоголевской манере: «В комнате стоял стол, покрытый какой-то сальной хламиной. На нем находился изломанный подсвечник с огарком самой мизерной величины. На окошке чайник с чаем или, лучше сказать, с настоем какой-то неизвестной травы, ссохшейся, видно, с незапамятных времен. Под окошком стоял розовый диван, ничем не обтянутый, должно быть, для большей мягкости».

Но Александр не полностью становится прозаиком, он по-прежнему пишет стихи. Вот одно из них:

«Увы! Вакансия прошла, Пришел экзамен наш годичный, Теперь за целый год дела Представим мы на суд публичный! Увы! Вакансия прошла, И как она, прошед в весельи, Нам показалася мала. А тут опять за то ж засели! Прошли гулянье и игра, Прошло то время золотое, Теперь опять пришла пора Не знать ни игор, ни покоя. Экзаменов обычный срок Пройдет и… Милосердный боже! Опять мы сядем за урок И целый год долбим все то же Теперь по-прежнему страдать Пришла пора, настало время, И мы должны уже опять Нести ученой жизни бремя».А вот один из сочиненных анекдотов, довольно смелый для тех времен:

«Один помещик опрашивал крестьянина новостей о своей земле и, между прочим, спросил: „Столько ли там дураков, как и прежде?“ – „Нет, нет, сударь, – ответил крестьянин, – как вы там жили, так больше было“».

Уже в гимназии Саша отрицательно относится к классовым порядкам в обществе. Детей он делит на две группы – выходцы из верхушки общества и дети из низов. Сам он, относясь ко второй группе, не жаловал «маменькиных сынков». «У нас были, – пишет он, – еще особого рода ученики – это аристократы. Таковыми считались дети судьи, городничего, исправника и т. п. С этими господами каждый школьник положил себе за правило не связываться. Эти ученики составляли какую-то независимую, отдельную нацию. Никто не входил с ними в короткое знакомство; они не мешались в школьные игры и шалости, и, по словам одного ученика, недостойны были называться школьниками».

Конечно, не все во Владимирской гимназии так беспросветно, не везде царствуют реакция и скудоумие. Здесь есть и умные, передовые люди. Так учителем физики у Саши становится Бодров, человек, горящий своим делом, и эту черту он умеет привить своим подопечным. Он дает мальчику множество книг по физике и математике, открывавших абсолютно новый, неизведанный мир, и Саша с увлечением снова и снова повторяет физические опыты дома. Это и определяет весь его дальнейший жизненный путь.

Как и Николенька, Александр оканчивает школу с золотой медалью. Вот-вот сбудется его мечта – поступить в Московский университет на физико-математический факультет, который окончил Николай.

И вот юноше вручают свидетельство – его золотой билет в будущее: «От директора училищ Владимирской губернии дано сие свидетельство окончившему курс во Владимирской гимназии из купцов Александру Столетову, желающему поступить в число Императорского Московского Университета, в том, что он журналом Совета гимназии 16 июня сего года признан окончившим Гимназический курс с предоставлением права на поступление в Университет без вторичного экзамена и с награждением за отличные успехи в науках и благонравие золотой медалью».

Саша переезжает в Москву.

Студент

Осенью 1856 года к дверям библиотечного корпуса Московского императорского университета подходит красивый юноша и поднимает серые глаза, вглядываясь в окна на четвертом этаже.

Ему не дает покоя мысль, что он будет жить в месте, где Белинский еще студентом читал товарищам свою знаменитую пьесу «Дмитрий Калинин», дышащую революционным запалом.

Московский университет, 2-я половина XIX века

Именно общежитие Московского университета на протяжении многих лет было местом сбора студентов-революционеров. Здесь проходили тайные заседания, где молодые люди, совершенно забыв о сне, наперебой читали запрещенную литературу – Радищева, Некрасова, Герцена и Огарева, переписывали «Колокол» и прокламации Чернышевского, обсуждали методы борьбы с самодержавием.

«В 10-м нумере, – вспоминал живший в общежитии Н. И. Пирогов, – я наслышался таких вещей о попах, богослужении, обрядах и таинствах и вообще о религии, что меня, на первых порах, с непривычки, мороз по коже пробирал… Все запрещенные стихи, вроде „Оды на вольность“ и т. п. ходили по рукам, читались с жадностью, переписывались и перечитывались сообща и при каждом удобном случае».

В авангарде этих движений вышагивают так называемые казеннокоштные студенты – разночинцы, выходцы из бедных слоев населения, получавшие государственную стипендию. Одним из них становится и Александр Столетов, сразу же влившийся в коллектив, жадный до всего нового и передового.

Студенческие годы Александра (1856–1860) совпадают с революционным подъемом в стране. Недовольство достигает точки кипения. С ростом количества крестьянских бунтов активизируются и студенты. Появляются многочисленные кружки, землячества, кассы взаимопомощи, библиотеки, всюду печатаются студенческие журналы и газеты.

«Студенческая библиотека, существовавшая при университете, не могла удовлетворить нашей умственной жажды, – вспоминает один студент, учившийся в одно время со Столетовым. – Мы стали искать себе образование вне стен своего университета, на Никольской улице, в лавочках букинистов. Там мы рылись в разном книжном хламе, покупали журналы за старые годы, вырезали из них статьи Белинского, Чаадаева, Искандера, Салтыкова, переплетали все это в отдельные книжечки, которые и истрепывались в студенческих руках. В каждом студенческом кружке была своя маленькая библиотека из таких книжек, которые наиболее удовлетворяли потребностям, накипавшим в юных головах. Статьи в стихах или в прозе, в которых затрагивался крестьянский вопрос, собирались всеми с особенным старанием».

«Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества, – что может быть выше и вожделеннее этого», – эта цитата Чернышевского становится девизом молодежи.

Непримиримое отношение к эксплуататорам, необходимость перемен и желание помогать своему государству, двигать его вперед чувствует и Александр. Демократ и материалист, он против царского самодержавия и его вечных спутников – идеализма и поповщины.

«Не пробудись наше общество к новой кипучей деятельности, – говорил К. А. Тимирязев об этом времени, – может быть, Менделеев и Ценковский скоротали бы свой век учителями в Симферополе и в Ярославле; правовед Ковалевский был бы прокурором; юнкер Бекетов – эскадронным командиром, а сапер Сеченов рыл бы траншеи по всем правилам своего искусства».

Несмотря на то, что с деньгами у студента проблемы, он принципиально избегает того, что может отвлечь его от науки, – репетиторства или переводов. Лишь раз он следует совету профессора С. А. Рачинского, своего будущего друга, и с неохотой берется за перевод книги Дарвина «Путешествие на корабле „Бигль“», периодически прерываясь и «отдыхая» за аналитической теорией теплоты.

Изо дня в день он с неподдельным интересом посещает лекции таких выдающихся ученых, как Д. М. Перевощиков, М. Ф. Спасский, Н. Е. Зернов, Ф. А. Бредихин, А. Ю. Давыдов, Н. Д. Брашман, верных материализму Ломоносова и выступавших против идеализма в науке. Столетов ведет конспекты тщательно, так, что их без единой правки можно было бы публиковать.

Особенно его увлекают опыты, которые на лекциях Спасского показывает лаборант Мазинг. Будущего ученого угнетает то, что они проводятся редко и что он не может сам попробовать провести какие-нибудь опыты. Приборов мало, некоторые из тех, что есть, дышат глубокой древностью – на одном из них даже значится церковно-славянскими буквами «Сей магнитный каминь поднимает два фунта тягости».

Существенное влияние на Александра оказывают лекции Брашмана, который читал прикладную математику, геометрию и механику. Если бы не они, возможно, лучший друг К. А. Тимирязев и не смог бы в будущем рассказать, что когда они вместе с Бредихиным возвращались с одного из научных заседаний, на котором Столетов выступил с докладом, и когда он в самых ярких выражениях восхищался экспериментальным искусством ученого, Бредихин ему ответил: «Заметьте, вы можете судить только о половине его достоинств. Если бы вы могли только оценить, какой это математик».

Умирает Спасский. Кафедру физики возглавляет Н. А. Любимов. Он закупает новые приборы для физического кабинета, увеличивает количество проводимых опытов во время лекций.

Лекции нового профессора похожи на представление. То деревянный шест, торчащий из дыры в полу, поет голосом скрипки, на которой играет лаборант в подвале – демонстрация того, что твердые тела проводят звук; то по вертикальным рельсам под потолком падает железная рама с пружинным безменом, на крючке которого висит гиря – показатель того, что падающее тело становится невесомым. С кафедры звучат анекдоты про яблоко и Ньютона, про Архимеда и «эврику».

10 августа 1860 года декан факультета Г. Е. Шуровский обращается в совет университета с просьбой «об определении кандидата Столетова при физическом кабинете в качестве хранителя кабинета и помощником прозектора при производстве». «Работая в кабинете, – поясняет Шуровский, – он приобретет много пользы для себя и, в свою очередь, будет очень полезен как студентам, занимающимся в кабинете, так и профессору в производстве и приготовлении опытов».

Совет поддерживает ходатайство и пересылает его попечителю.

Решение попечителя затягивается, но Столетов не теряет времени даром. Он пишет ректору университета А. А. Альфонскому: «Имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство разрешить мне пользоваться книгами библиотеки Императорского Московского Университета на основании существующих правил».

Ему позволяют посещать библиотеку, и Столетов радостно обкладывается до потолка книгами в снятой им комнатке в доме Жукова на Арбатской площади. Трудолюбивый характер не может позволить себе время на отдых: нужно готовиться к магистерским экзаменам.

22 февраля приходит ответ от попечителя. Отказ.

«Кандидат Столетов, как казеннокоштный студент педагогического при университете института, обязан, на основании параграфов 151 и 158 общего университетского устава, выслугой 6 лет собственно по учебной части Министерства Народного Просвещения».

Но факультет неотступен. Похоже, его заинтересованность в Столетове очень велика – ведь снова и снова посылая ходатайства, он рискует навлечь на себя гнев начальства. В переписку о студенте вовлечен даже сам министр просвещения. И спустя почти год, 5 сентября 1861 года, хлопоты увенчиваются успехом. Юноша оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию.

Не терявший времени даром Столетов уже 16 октября подает прошение ректору о допуске к магистерскому экзамену.

Читая тонны литературы, Александр начинает понимать, что его образование неполное. Одно дело – знать все в теории, и совершенно другое – применять на практике. Но как, если приборов так мало?

И вот в конце второго года магистранства Столетова его друзья Сергей и Константин Рачинские жертвуют университету стипендию в 1000 рублей для двухгодичной командировки за границу достойного человека.

Кафедра физики выбирает своим стипендиатом Александра Столетова. Юноша не может сдержать восторга – в заграничных лабораториях он наконец-то сможет ставить собственные эксперименты!

Заграница

Гейдельберг. Старинный, но кипучий, живой город науки. Сюда стекается вся русская учащаяся молодежь, особенно после временного закрытия Петербургского университета. В городе постоянно существует русская диаспора, плеяда молодых ученых, то и дело сменяющаяся, но не редеющая. У многих ученых этот город навсегда остался в памяти, как время бурной и продуктивной молодости. Незадолго до приезда Столетова из города уезжают, неся в головах обновленный багаж знаний, И. М. Сеченов, Д. И. Менделеев, А. П. Бородин, С. П. Боткин.

Гейдельберг

На Haupt-strasse стоит узенькое двухэтажное здание с фасадом в каких-нибудь двадцать окон. Его гордо величают Natur Palast – Дворец Природы. И несмотря на то, что в действительности он не похож на нынешние огромные дворцы науки, сосредоточение умов в нем делает здание поистине выдающимся.

Под одной крышей здесь работают Гельмгольц, Кирхгоф, Клаузиус – выдающиеся ученые физики точного эксперимента и глубокого математического анализа.

Медаль в память 500-летия Гейдельбергского университета. Принадлежала Столетову

Молодежь в городе разнородная. Кто-то кутит и прожигает деньги, а кто-то серьезно работает на благо науки и собственного будущего. Видимо, студенты во все времена одни и те же!

«Русские здесь делятся на две группы, – писал Бородин из Гейдельберга, – ничего не делающие, то есть аристократы: Голицын, Олсуфьевы и пр. и пр., и делающие что-нибудь, то есть штудирующие; эти держатся все вместе и сходятся за обедом и по вечерам».

Одними из таких «штудирующих» в 1862 году были пироговцы – группа молодых русских ученых, которых отправили за границу под присмотром великого хирурга Н. И. Пирогова. К ним примыкает и Столетов.

Александр находит в пироговцах надежных товарищей на всю жизнь. Они живут дружно и весело, одной большой семьей. Далеко не все их времяпрепровождение ограничивается занятиями – сколько творят они историй, сколько поют песен во время встреч за бутылкой вина, загородных прогулок! А сколько потом будет шутливых намеков в письмах друг другу об ужине у таинственной «Его Высочества» и вечера с «шеколадом» у какой-то Навигаторши!

Саша часто бродит по улицам города и приходит в восторг от живописных развалин его исторического замка, узких улочек. Удивляет его комфорт и дешевизна жизни, которую он находит везде, сравнивая с московскими ценами.

Но все же в Гейдельберг Александра влекло не безудержное веселье, а наука. Его воодушевила возможность поработать в лаборатории Кирхгофа. Но на момент, когда Саша приезжает в город, она оказывается еще не готова к занятиям. И ему приходится на первых порах ограничиться лекциями по теоретической физике Кирхгофа и Гельмгольца.

«Многие десятки русских натуралистов и врачей, получивших известность своей общественной деятельностью и учеными трудами, обязаны своим специальным образованием Гельмгольцу, – будет потом говорить Столетов. – Значение его в качестве международного учителя, думаю, ни для одной страны (кроме родной ему Германии) не было так велико, как для России».

В статье о Кирхгофе Александр Григорьевич потом напишет:

«Простота обращения и неутомимая внимательность в отношении к учащимся, постоянная деятельность и самообладание мысли, дар сжатой, но отчетливой речи – вот что поражало нас в Кирхгофе. Во всем сказывается сильная воля, чувство долга, высокое – и чуждое высокомерия – самолюбие. Мы мало привыкли соединять в уме понятия о гении и о любви к порядку; фраза, что „гений есть высшее терпение“, также находит мало веры. Поучительно видеть аккуратность, с какой Кирхгоф ведет свои бумаги, красивым и неспешным почерком записывает in extenso (целиком, полностью (фр.)) все продуманное и сделанное. Видишь, что эта глубина и точность мысли далась не вдруг и не даром; она – плод упорной работы над собой».

Будущий русский физик сразу обращает на себя внимание великого учителя. Он выделяется в кружке слушающих лекции, как Сириус в звездном небе.

«Хотя большинство из нас были старше Столетова и многие обладали очень основательным математическим образованием, но с первых же разов, как мы стали собираться для составления лекций, он резко выдвинулся вперед; то, чего мы добивались с трудом, ему давалось шутя, и вскоре он сделался уже не простым сотрудником, а руководителем наших знаний», – будет потом рассказывать В. Ф. Лугинин, занимавшийся вместе с Сашей.

В одном из писем Кирхгоф назовет Столетова самым талантливым из своих слушателей. Его уважение отразится в том, что немец на протяжении всей жизни будет отправлять Александру Григорьевичу рукописи своих трудов до их публикации.

«Могу со своей стороны прибавить, – напишет Тимирязев, – что когда через несколько уже лет я, в свою очередь, провел в Гейдельберге несколько семестров, посещая, между прочим, и практические занятия у Кирхгофа, мне доводилось слышать еще свежее предание об одном молодом русском, с виду почти мальчишке, изумлявшем всех своими блестящими способностями».

Столетов не ограничивается одними посещениями лекциями. Он тщательно конспектирует десятки трудов по физике. Они охватывают самые разные вопросы, но больше всего молодого ученого влекут к себе электричество и магнетизм. Эти темы Столетов изучает особенно тщательно. Уже сейчас начинает проявляться то, что станет его пожизненной склонностью.

Но все же одни лишь лекции и конспекты угнетают Александра. Ему хочется проводить опыты своими руками, а не только запоминать, что сделали другие. И вот однажды к нему в гости приходит Константин Рачинский с предложением организовать небольшую лабораторию на своей квартире.

Денег Рачинского хватает на небольшое количество приборов – но все же друзья не могут скрыть выражение глубокого удовлетворения на своем лице после их закупки. Они подолгу засиживаются, ставя опыты и набивая руку в экспериментировании. Юношеская изворотливость теперь нужна как никогда: приходится постоянно изловчаться, перестраивать приборы. Мастера, наверное, пришли бы в ужас, увидев подобное кощунство. Но молодых людей это не останавливает. Какая разница, чем был прибор раньше, если все это служит во славу науки?

Лето 1853 года, открытие лаборатории Кирхгофа все еще затягивалось. Столетов с Рачинским переезжают в Геттинген к Веберу.

Познакомившись с ним, Александр пишет брату Николаю: «Вебер – преоригинальный старичок, одет довольно цинически, говорит престранно, недоговаривая, растягивая слова и проч. Взглянув на него и даже послушав его, не подумаешь, что столько дельного, нового, теоретически глубокого вышло из этой головы».

В лаборатории Вебера Александр впервые проходит большой физический практикум. Он изучает все, что было накоплено предшественниками. Много внимания Столетов уделяет изучению приборов и обработке экспериментальных данных. Но особенную подготовку ему удается получить в области магнитных и электрических измерений – как раз в том, к чему его влекло, еще когда он занимался только теорией.

Ненадолго задержавшись у Вебера, Столетов отправляется в Берлин к Магнусу. Сам город поражает его своей чистотой и образованностью всех слоев населения. Всюду так и сквозит ветер просвещения.

Лаборатория Магнуса помещается в его частной квартире. «Домашняя лаборатория Магнуса, – пишет Столетов, – первый пример физической лаборатории – становится рассадником физиков-экспериментаторов». Чуть позже она получит субсидию от правительства и станет лабораторией публичной.

«Магнус считался превосходным лектором и крайне искусным экспериментатором, – вспоминал Сеченов. – Позднее, в Гейдельберге, я слышал рассказ Гельмгольца в его лаборатории, как Магнус приготовлял для своих лекций опыты. По словам этого рассказа, он всегда старался придать опыту такую форму, чтобы при посредстве натяжения нитки или удара, или вообще какого-нибудь простого движения рукой приводить в действие показываемый снаряд или вызвать желаемое явление».

В Берлине Столетов знакомится с Францем-Эрнстом Нейманом, для которого важнее всего в науке был точный расчет. «В глазах Неймана, – рассказывает Столетов, – математика – мощное оружие изучения природы, необходимое звено между простым „элементарным законом“ и сложным явлением действительности; она проникает туда, где бессилен опыт, дает суждению отчетливость и общность». Но Нейман в своих суждениях несколько однобок, думает Александр, ведь, занимаясь со своими учениками и «проводя их через длинную и строгую школу механики и математической физики», он «не спешит знакомить их с практикой лаборатории». Нейман слишком недооценивает важность опытов, экспериментов. А Столетов уже тогда начинает понимать истины, пропагандируемые еще в свое время Ломоносовым, что важнее всего синтез теории и практики, что только тогда наука будет развиваться интенсивно и в нужном направлении.

У Магнуса Столетов встречает М. П. Авенариуса – одного из пироговцев, который потом станет известным физиком-экспериментатором, создавшим школу русских исследователей критического состояния веществ и расширения жидкостей. Авенариус почти сверстник Столетова, и именно в Берлине зарождается их многолетняя дружба, продлившаяся до самой смерти Авенариуса в 1895 году.

«Мой новый приятель был стройный брюнет, с очень изящными, симпатичными чертами лица, прекрасно владеющий немецким языком, любитель музыки (он сам недурно пел), страстный и искусный шахматист и охотник до лошадей», – рассказывает Столетов. «Весной 1864 года мы оба переехали в Гейдельберг. Здесь поселились на общей квартире, вблизи от Фридрих-Бау, и так прожили несколько месяцев до отъезда Михаила Павловича. Вместе слушали лекции и работали в институте Кирхгофа. Вместе с ним бродили по лесным окрестностям города, жили душа в душу, ни разу не было размолвки. На другой год, уже по защите магистерской диссертации и по получении места доцента в Киеве, Авенариус еще раз приехал в Гейдельберг на лето и застал меня еще там. Затем наши пути разошлись. Видеться приходилось редко. Только в 1881 году, в эпоху Парижской электрической выставки и Конгресса электриков случилось еще раз несколько месяцев жить вместе в одном небольшом отеле, еще раз совместно работать и ежедневно делиться мыслями и впечатлениями».

Открытая лаборатория Кирхгофа «по тем временам была роскошной, – напишет Столетов в 1895 году, – но, чтобы охарактеризовать тогдашние условия, достаточно сказать, что лаборатория обходилась без единого ассистента; и устройством лекционных опытов, и практикой со студентами занимался все время профессор при содействии одного служителя. Тем не менее и лекции Кирхгофа были обставлены прекрасно, и практические занятия по всем отделам физики организованы, как нигде».

И для Столетова, и для Авенариуса «лекции и указания Кирхгофа были истинным откровением». И если «у Магнуса каждый отдел представляет что-то самостоятельное, замкнутое; у Кирхгофа через все части проходит связующая нить механики, – пишет Авенариус в одном из отчетов о командировке. – У Магнуса целый ряд блестящих опытов для обнаружения одного и того же факта. У Кирхгофа – один опыт, „всегда, конечно, удачный“, отсюда экономия времени и большая полнота курса».

Александр сутки напролет проводит в лаборатории Кирхгофа. Его полностью завлекла в себя наука, но иногда приходят весточки из далекой России – письма из Владимира. Там по нему скучает вся семья. «Мне нынче как-то скучно целый день. Ученья не было, так у меня нынче вот на сердце тяжело, я все думаю о Саше, – пишет в своем дневнике его сестра Аня. – Вчера как-то я не столько тосковала, а нынче даже не могу ни лежать, ни работать, а слез нет, и этого никто не замечает».

Но время заграничной командировки подходит к концу, и в сентябре 1865 года в университетский совет посылают письмо от декана: «Сумму, отпускаемую для преподавателей, факультет находит в высшей степени полезным употребить для приобщения к своему составу магистранта Столетова, посланного за границу Университетом и известного факультету замечательным даром изложения и ревностными занятиями по предмету физики». Факультет просит «о допущении магистранта Столетова по возвращении его из-за границы к преподаванию физики по найму».

Ходатайство одобряют, и за Александром Григорьевичем закрепляют место преподавателя на кафедре физики.

В студенческие годы во время командировки Столетов постоянно терпел лишения и нужду. Это сильно расшатало его и так слабое здоровье. Вспоминая то время, он напишет в письме Михельсону: «После командировки в 1862–1865 гг. я вернулся совсем больной – с расстроенными нервами, головными болями, неисправным пищеварением и пр.».

Преподаватель

Вернувшись из заграницы, Столетов уже не застает профессора Рачинского в университете – Сергей Александрович покинул его из-за конфликта передовой профессуры с администрацией. Место преподавателя курса математической физики и физической географии свободно. И уже в феврале 1866 года Александр Григорьевич объявляет о возобновлении курсов. За неимением магистерской степени ему приходится читать их как стороннему преподавателю.

Восемь месяцев готовился молодой ученый к этому курсу. Столетов не хочет быть одним из тех реакционеров-профессоров, которые только и могут, что по бумажке рассказывать о сделанных другими открытиях прошлых веков. Нет. Готовясь к лекциям, он перечитывает множество научных журналов, изучает сотни передовых трудов, чтобы выжать из них весь максимум, который, по мнению Столетова, будет важен слушателям. Он проводит дни и ночи за книгами, скрупулезно выписывая из них новые факты, подвергая каждый строгой критике. Ученый ничего не принимает на веру.

Александр Григорьевич Столетов

В своей работе Столетов следует заповеди Менделеева: «Не тот профессор должен получать <…> одобрение, который только сообщает юношеству признанные истины, но тот, который сверх того личным примером дает образцы того, для чего назначаются высшие учебные заведения, то есть тот, который наиболее вносит в науку самостоятельного, нового. Профессоров, к этому неспособных, то есть способных лишь повторять зады и их излагать, надо мало для высших учебных заведений, хотя без них дело обойтись не может и хотя в управлении высшим учебным заведением и им надо дать известное место, однако преобладающее значение во всех отношениях должны получить лишь те профессора, которые продолжают идти вперед и заражают своими стремлениями массу потомства!»

Конспект учебной лекции Столетова «Об устройстве паровых машин». Автограф

И вот наконец в феврале 1866 года Столетов всходит на кафедру и окидывает взглядом аудиторию. Несколько десятков глаз изучают сдержанное выражение лица нового преподавателя.

– Я намерен предложить вам, – разносятся первые слова Столетова по залу, – краткий обзор различных отделов нашего предмета, еще недавно стоявших совсем отдельно друг от друга, да и теперь еще связанных не совсем прочной нитью. Я постараюсь указать на те главные, руководящие представления, которые лежат в основе современных электрических дисциплин.

Лектор, надо сказать, из Столетова получился исключительный. Его речь, спокойная и плавная, произносилась твердым, ясным голосом, без театральных жестов или пафоса. Современники не раз отмечали его ораторские данные.

«Такая, в сущности, скучная материя, как теплопроводность, излагалась Столетовым так живо и увлекательно, иллюстрировалась такими интересными примерами и искусно подобранными цифровыми данными из самых разнообразных источников, что теплопроводность слушалась как роман», – рассказывает один из учеников Столетова, Д. А. Гольдгаммер.

«Речь Столетова лилась свободно и стремительно, – вспоминает учившийся у него профессор Житков, – его словесные конструкции отличались почти угнетающей правильностью. Если бы застенографировать его лекцию, она с первого до последнего слова не нуждалась бы в редакционных поправках. Слушателям казалось, что Столетов читает им лекцию по очень хорошему учебнику».

«Публика всякий раз стекалась в изобилии на публичные чтения Столетова и приходила в восторг от его изящных и увлекательных лекций, обставленных всегда интересными опытами, которые выполнялись с безукоризненной отчетливостью», – писал профессор Соколов.

Столетов на лекции

Публика потому так любит Столетова, что он строит свои лекции сообразно их уровню. Например, во время чтения лекции «Эфир и электричество» Александр Григорьевич подчеркивает: «Не могу и не буду вдаваться ни в подробности фактические, ни в точную аргументацию; постараюсь набросать лишь главные штрихи, помочь непривычному уху схватить основные представления, имея в виду по преимуществу не физиков (им моя речь даст мало нового), а представителей других отраслей естествознания». Он любит образность, метафору. Например, одну из лекций он начинает такими словами: «Следуя за этими успехами науки о спектре, мы видим, как малый ручей становится мощной рекой, река – морским течением, и оно несет нас по тому океану неизведанного, о котором мечтал умирающий мыслитель. А у истоков ручья навеки записано все то же незабвенное имя – имя Исаака Ньютона».

«Учащаяся молодежь не могла не сознавать присутствия сильного, строгого ума, широкой культуры и энергичной воли, направляемой к тому, чтобы ценой неустанных трудов поставить науку на возможно высокий уровень, – а учащийся всем своим, может быть, несколько сдержанным, но всегда безукоризненным отношением выражал ей не заискивающее, а действительное уважение, – объяснял Тимирязев популярность Столетова у студентов. – Это уважение выражалось прежде всего в строгом до щепетильности исполнении принятых на себя по отношению к ней (молодежи. – Примеч. авт.) обязанностей, в постоянной заботе о том, чтобы доставить ей все средства для приобретения знаний; выражалось оно и в готовности сказать в ее защиту свое веское слово».

Не только лекции по математическому анализу так виртуозно даются Александру Григорьевичу. Помимо них, Столетов читает курс физической географии. В нем он прежде всего делает упор на метеорологию, подчеркивая ее важность для практиков.

Когда Столетов в 1882 году занимает пост преподавателя экспериментальной физики, он полностью реформирует ее преподавание: по его указанию перестраивается физическая аудитория университета и снабжается необходимыми приборами для опытов, а курс экспериментальной физики делится на два потока – для физиков и для медиков. Он увеличивает число часов для математиков и естественников.

«На нас, молодых студентов, – вспоминает свой первый год студентом-медиком физик Гольдгаммер, – только что вошедших в университет, эти лекции, как и лекции других товарищей Александра Григорьевича по факультету, действовали неотразимо: но мы боялись Столетова; говорили: он строг на экзамене, требует точных, положительных знаний».

Фотография Столетова

Трудясь днями и ночами, готовясь к лекциям и параллельно работая над магистерской диссертацией «Общая задача электростатики и приведение ее к простейшему виду» (которую он защитит в 1869 году), Столетов требует такого же усердия и от своих учеников.

«Не было в нем и следа той распущенности, в которой нередко думают видеть проявление широкой русской натуры, души нараспашку. Его просто коробило от той напускной простоты или искусственной патриархальной фамильярности в обращении, например, с учащимися, выражавшейся, между прочим, в пересыпании речи нелитературными словцами, примеры чего в его молодости да и позже можно было еще встречать в профессорской среде. Эта несколько сдержанная, строгая внешность была не случайною, в ней отражался нравственный склад человека», – писал Тимирязев. Но стоит упомянуть, что, как рассказывают смотрители музея Столетовых, пусть внешность Александра и строга, одежда его сшита по последнему писку моды и все сидит, как с иголочки. Молодой профессор – тот еще щеголь. Ему даже кличку по этому поводу придумали: Француз.

Александр Григорьевич терпеть не может разжевывать. Ему хочется, чтобы ученики сами, своим умом доходили до каких-то выводов. Подсказки на экзамене – это не про него.

«Профессор лишь неуклонно требовал ясного понимания содержания курса, – писал ученик Столетова академик С. А. Чаплыгин, – правда, он выслушивал ответы, не задавая наводящих вопросов, если студент начинал путать, и не помогал выбраться из затруднений, если они происходили от непродуманности и невнимательности изучения предмета».

«На экзамене Александра Григорьевича, – вспоминал Житков, – вызванный и севший около него студент делался после получения экзаменационных вопросов совершенно самостоятельным. Был покрытый сукном стол, профессор, кучка билетов и молчаливый ассистент. <…> Случалось, что перед другими экзаменами лентяй, не знавший предмета, спрашивал товарища, что ему делать, – „молчать“ (то есть сдаваться на милость) или „бормотать“ (то есть быстро говорить ученью слова – на тот счастливый случай, что профессор задремал или унесся мыслями из комнаты). Шалопаи „бормотали“ профессору ботаники, умному и доброму Ивану Николаевичу Горожанкину, прекрасные глаза которого иногда с сочувствием останавливались на студенте, моловшем вздор. Но никогда ни один опытный и доброжелательный студент не посоветовал товарищу применить этот второй способ на экзамене по физике».

Студент, подошедший к преподавателю накануне экзаменов с вопросом о списке литературы, «получал, – по словам Житкова, – холодный и точно сформулированный ответ следующего содержания: если студент в течение года не познакомился с курсом и даже с заглавиями учебников, то для него самое выгодное теперь – вовсе не готовиться».

О подобной подготовке за несколько дней до сессии вспоминал провалившийся на экзамене Столетова Ф. В. Шлиппе:

«Студенческая жизнь с ее свободой и новизной меня увлекала, я стал вращаться в обществе, а зимой частенько ездил в Таширово на охоты. <…> Перед экзаменом бессистемно поработал, даже сдал несколько экзаменов, но на физике у Столетова срезался. Столетов был известен тем, что задавал всякие мудреные вопросы, затем безучастно с каменным лицом глядел на экзаменующегося и безжалостно одного за другим проваливал. Впоследствии был назначен второй экзаменатор, который ставил свою отметку, и среднее пропорциональное двух баллов было действительно».

Еще с самого детства претят Столетову и зубрилы, те, кто заучивает по книжкам, а сами размышлять не умеют. Для таких на экзамене у него были свои умело расставленные ловушки. О них в мемуарах вспоминал Андрей Белый, сын профессора Бугаева, декана факультета:

«– Отчего блоха прыгать не может? Молчание: двойка.

Надо отвечать:

– От абсолютно гладкой поверхности.

Засада – в каламбуре смешения слов „отчего“ и „от чего“; кто поймет „от чего“ в смысле „почему“, – получит двойку.

Еще вопрос:

– Что будет с градусником, если его выкинуть на мостовую с третьего этажа?

Ответ:

– Разобьется. Двойка.

Надо было анализировать состояние ртутного столба градусника, а не стекло футляра, а тут – каламбур (градусник, как стеклянный инструмент, и градусник, как вместилище ртути)».

Тимирязев рассказывал о приеме, когда перед некоторыми экзаменами преподаватели спрашивали: «с боем или без боя?» «„Без боя“ – означало тройку без экзамена, а „с боем“ значило, что экзаменующийся желал подвергать себя всем случайностям экзамена». По мнению Тимирязева, если бы Столетов «„без бою“ выпускал целые поколения медиков, без знания физики, а следовательно, и без возможности знать физиологию, то едва ли бы мог сказать о себе qu'il a merite de la patrie (заслуживает благодарности родины (фр.))». Поэтому-то и возникло впечатление о Столетове, как о строгом экзаменаторе. «Студент-медик первых курсов должен был проглотить без малого все естествознание плюс еще известное количество своих собственных специальных предметов. И учащиеся давно сознавали невозможность этого положения, и вот с давних пор устанавливается какое-то немое соглашение, что это учение не настоящее, а так, для вида, для формы». Естественно, примириться с таким Александр Григорьевич не смог.

Журит за ошибки Столетов не только учеников. Его лучший друг Тимирязев на этот счет вспоминал: «Никогда не забуду, как в этих самых стенах он распекал меня, как школьника, за один неудавшийся в моем сообщении опыт. Тщетно представлял я себе в оправдание, что неудача произошла оттого, что во время перерыва заседания сдвинут был прибор, а я это заметил, когда было уже поздно. Он только строго повторял: „Перед публикой не может быть удач и неудач. Понимаете – не может быть“. И, конечно, он был прав, в его словаре этих слов не существовало».

Но все же Столетов строг, но справедлив. Услышав однажды, что студент, хорошо занимавшийся весь год, вдруг не решается прийти экзаменоваться, из-за страха провалиться, Столетов посылает к нему своего племянника. Тот просит ученика все же явиться на экзамен. И он проходит вполне благополучно.

Очень скоро у Александра Григорьевича просыпается талант замечать и выделять особенных, одаренных студентов.

«Особенной заботливостью пользовались со стороны А. Г. те из его учеников, которые своими способностями и прилежанием успели обратить на себя его внимание и были оставлены при университете для приготовления к профессорскому званию на кафедре физики, – рассказывал Соколов, который учился у Столетова в семидесятых, а затем стал его коллегой в Московском университете. – Он постоянно следил за их дальнейшими занятиями, как теоретическими, так и в лаборатории, живо интересовался их успехами и всеми зависящими от него средствами облегчал их первые шаги на научном поприще».

Алексей Михайлович Соколов. 1854–1928

«Физическая наука в ее идеальном виде является сочетанием творческой мысли с экспериментальным искусством», – говорит Столетов. Этими словами словно пропитана вся его первая научная работа, ставшая докторской диссертацией – «Исследования о функции намагничения мягкого железа». В ней ученый совмещает теорию и практику, вычисления и опыт.

Публикация Столетова о намагничении за рубежом

Публикация Столетова о намагничении в России

В семидесятых в жизнь Александра Григорьевича приходят новые люди, которые останутся близкими на всю жизнь.

6 октября 1872 года одна из аудиторий физико-математического факультета оказывается переполненной – на первую лекцию профессора ботаники Петровской академии Климента Аркадьевича Тимирязева пришли не только студенты, но и весь профессорский состав.

«Высокий, худощавый блондин с прекрасными большими глазами, еще молодой, подвижный и нервный, – он был как-то по-своему изящен во всем… Говорил он сначала неважно, порой тянул и заикался. Но когда воодушевлялся, что случалось на лекциях особенно по физиологии растений, то все недостатки речи исчезали и он совершенно овладевал аудиторией», – вспоминал Тимирязева В. Г. Короленко, учившийся у него в те годы.

Климент Аркадьевич Тимирязев. 1843–1920

Казалось бы, что общего у спокойного, сдержанного Столетова и страстного Тимирязева. Но они сошлись в самом главном – мировоззрении – непримиримости к стагнации и произволу. Они оба упорно боролись за российское образование и просвещение. Как мог не любить Столетов человека, говорившего о великом союзе науки и демократии и твердившего, что главная цель естествознания – это борьба с реакцией?

С каждым днем они становятся друг другу все ближе. О теплоте их отношений можно судить по одному из писем Столетова в октябре 1876 года.

«Дорогой Климент Аркадьевич, – пишет Александр Григорьевич, – сердечно поздравляю Вас с избранием в экстраординарные профессоры Университета. Совет большинством в 31 голос утвердил Вас в этой должности. Радуюсь этому от всей души».

Сдружился Александр Григорьевич с адвокатом В. И. Танеевым и его братом композитором С. И. Танеевым.

Владимир Иванович – выдающийся общественный деятель и юрист, один из самых передовых людей в те годы, он выступал защитником в небезызвестном «Нечаевском» процессе. «Я с давних пор уважаю как преданного друга освобождения народов», – пишет о Танееве в одном из писем Карл Маркс, который подарил Владимиру Ивановичу свою фотографию с дарственной надписью на обороте. В нем Столетов, как и в Тимирязеве, находит своего единомышленника.

Отдых в доме Танеева. За инструментом Танеев, Столетов переворачивает ноты

Сергей Иванович, ученик Чайковского, учитель Рахманинова и Скрябина, с 1885 по 1889 года директор Московской консерватории, сближается со Столетовым на почве музыки. Александр Григорьевич становится его восторженным почитателем и частым гостем его выступлений, а Сергей Иванович часто говорит, что если бы Столетов в свое время не стал физиком, то из него мог бы получиться исключительный музыкант. Часто после обеда они даже играют в четыре руки.

Часто бывает Столетов на ежемесячных «академических» обедах у Танеевых в ресторане «Эрмитаж», где собирается весь цвет интеллигенции. Приглашение на такой обед – огромная честь. На них бывали Тургенев, Чайковский, артист Сумбатов-Южин, юристы Ковалевский и Муромцев. Помимо Столетова, завсегдатаями обедов становятся и другие преподаватели: Тимирязев, Марковников и Лугинин.

Место для академических обедов было выбрано не случайно. Именно здесь ежегодно в ночь на 12 января убранство богатого «Эрмитажа» сворачивается за считанные часы: все ковры уносят в кладовки, на столы вместо шелковых скатертей стелют клеенки, в буфеты вместо сервизов ставят дешевую посуду, а пол посыпают опилками. Метрдотель составляет особое меню для неприхотливых посетителей – с селедкой, студнем и другими блюдами небогатых сословий вместо известного по всему миру салата оливье, который придумали именно здесь.

Все для того, чтобы в день юбилея университета, который мы все знаем как Татьянин день, «Эрмитаж» наводнился студентами и профессорами, шумом и весельем. Приходят в ресторан и выпускники, которые уже многого добились в жизни, и теперь они радостно угощают молодежь, зовут ее за свои столики.

В один из таких дней Танеев знакомится и с Тимирязевым, причем при очень интересных обстоятельствах.

12 января 1877 года историк Иловайский во время празднования громко произносит речь, в которой призывает передовых деятелей протянуть руку царизму, помочь ему, поддержать.

Вдруг раздается звон стекла – это Владимир Танеев в негодовании бросил свой стакан об пол со словами: «Никогда этому не бывать!» Наступает тишина. Со своего места встает человек, подходит к Владимиру и страстно пожимает ему руку. Этим человеком оказывается Тимирязев. С этого самого момента завязалась дружба на всю жизнь.

Близкие отношения заводит Столетов с Сеченовым, Менделеевым, Бредихиным, Ковалевскими, Анучиными, Церасским, Герье, Репманом, Цингером и другими учеными.

В конце 1872 года Столетов знакомится с Владимиром Васильевичем Марковниковым, профессором из Одессы, который получает предложение занять кафедру химии в Московском университете.

Владимир Васильевич Марковников. 1838–1904

Осматривая химическую лабораторию, Марковников впадает в ужас. В прежнем университете у него была прекрасная лаборатория, а здесь же, в этом полутемном помещении, придется все начинать сначала. Долго колебался Владимир Васильевич, прежде чем принять предложение, но потом все же согласился – кто, если не он, этим займется? Негоже, если химия в первом университете страны останется на таком низком уровне.

Марковников много беседует со Столетовым, и они с удивлением понимают, насколько схожи их взгляды на преподавание. «Никогда не следует таскать в рот жареных голубей, следует пускать студента на глубокое место, кто выплывет – значит, будет толк», – утверждает Марковников. Как это похоже на методы Александра Григорьевича!

Так же остро, как и Столетов, Марковников чувствует отсутствие необходимых средств для развития русской науки: «Если бы даже кому-нибудь из нас удалось самое невероятное, например удобное получение искусственного золота и для этого потребовалась затрата значительного капитала, то пришлось бы, наверное, ехать продавать свой способ за границу». Но при этом он замечает, что даже в таких условиях русские никогда не станут продаваться. Марковников остается патриотом Родины: «Какой интеллектуальный стимул заставит русского ученого бросить интересующие его вопросы и обратиться к другим, если из удачного разрешения их извлечет пользу немецкий или французский химик или заводчик?»

Столетов находит в Марковникове такого же борца против низкопоклонства перед заграничной техникой и наукой. Однажды, когда Владимира Васильевича просят перевести его исключительный труд на иностранные языки, он, не моргнув глазом, отвечает отказом: «Если высказанная здесь мысль представляет интерес, то желающие могут пользоваться этим русским сочинением».

«Чем была химия в Московском университете до вас и чем она стала? – будет спрашивать аудиторию Тимирязев через несколько лет на чествовании Марковникова. – Я живо помню ее, эту старую химическую лабораторию, мрачную, темную, холодную, безмолвную, полуразвалившуюся – я бы сказал фаустовскую, если бы она не была лишена и тени фаустовской живописности. С вами свет и жизнь проникли в это мертвое царство. Молодые голоса нарушили чуть не вековое молчание этих угрюмых стен, а вслед за тем преобразились и самые стены, и Московский университет, благодаря Вашему упорному, настойчивому труду, получил настоящую европейскую лабораторию. Те, кто не видал сам этого превращения, не могут вполне его оценить, и им могут говорить только красноречивые цифры. Ведь не случайность, что за одинаковый период времени с Вашим появлением в Москве и с почти одновременным появлением на кафедре опытной физики А. Г. Столетова изменилась и вся судьба естественного отделения математического факультета. Число студентов, постепенно падавшее и дошедшее до 17 на факультете, до 1 на четвертом курсе, внезапно стало повышаться до 100, до 600–700».

О тандеме Столетов – Марковников – Соколов в своей фантасмагорической манере писал Белый в мемуарах:

«Профессор Марковников – стародавняя гроза профессоров физико-химического отделения факультета; и минотавр, бегающий с ревом по коридорам лаборатории: посадить на рога профессора Сабанеева в девяностых годах и профессора Зелинского в девятисотых годах; в эпоху, когда я, студент лаборатории, его видывал (в лаборатории), он был уже – гром без молнии, или вепрь без клыка; вырвав клыка у Марковникова – смерть профессора Столетова; профессор Столетов и был – клык; и не Марковников нападал, выгонял и бил копытом-ботиком, нагнув голову, а Столетов – Марковников; вернее – Столетов, спускавший с цепи Марковникова, ибо Столетов – нападал с толком, с чувством, с расстановкой, а Марковников нападал уже без толка; и – ломал клык, уступая территорию лаборатории Николаю Дмитриевичу Зелинскому; от нападений Столетова на заседаниях расстраивались сердца, случались истерики, профессора пускались в паническое бегство, а декан-Бугаев проявлял чудеса ловкости – спасти положение: защитить обиженного от обидчиков так, чтобы не получить удара в грудь клыком Марковникова и чтобы Марковников сам себе не сломал клыка, то есть чтобы Столетов сам посадил Марковникова на цепь.

При мне уже Марковников без клыка являл грустное зрелище красного апоплексического старика в меховой шапке, выскакивающего из недр коридора; выскочит, постоит, посопит; и спрячется.

Голова скандалов – Столетов; он – охотник; Марковников – спускаемый с цепи (да простит мне знаменитейший химик вульгарные уподобления)… не пес, а – …кречет.

Диада Марковников – Столетов иногда становилась триадою; Столетов – Марковников – Соколов (Соколов – профессор физики); триаде противополагался – весь факультет; но иногда весь факультет обращался в бегство перед триадою: и декан-Бугаев в длинной веренице лет так научился находиться в перманентном скандале и с таким веселым юмором рассказывал за столом о факультетских побоищах, что побоища меня перестали удивлять: и я думал, что факультетское заседание и есть побоище.

<…> Факультетские истории, взметаемые Столетовым, сплетались в сплошную „историю“ (без конца и начала): Столетов виделся мне охотником крупной дичи, спускающим двух гончих, Марковникова и Соколова; и то я видел: спасающегося в бегство Сабанеева, в виде большого верблюда, то видел я Н. Д. Зелинского, мчащегося в виде испуганной антилопы; то сам Н. А. Умов в виде огромного, пушистого овцебыка пересекал поле зрения; за ними – мчащийся лев-Марковников; или – подкрадывающийся Столетов-тигр; и отец возвращался с заседаний оживленный, но… нисколько не возмущенный; защищая от Столетова факультетский фронт, отец и кричал, и сжимал кулаки, и срывал с себя салфетку (за обедом); а приняв меры к защите, с добродушием поперчивал суп и лукаво потирал руки; не без сочувствия к скандалистам он приговаривал:

– Да-с, что поделаешь: бедный Александр Павлович! И мне не до конца верилось, чтобы отец действительно до мозга костей думал, что Александр Павлович – космический „овен“, ужаленный Столетовым-„скорпионом“; и мне думалось: „Не игра ли это в солдатики?“

Отец не ходил в театры, и потребность к зрелищам, может быть, изживалась в нем неожиданными сюжетами, подносимыми Столетовым; поздней я увидел, что Столетов – мифолог-режиссер, сочиняющий мистерии заседаний так, как сочинял каламбуры, или приводил к отцу чудаков; потом я убедился, что к Столетову отец относился и как к драматургу, скрашивающему серые будни „деловых засидов“ (до геморроя); он, как декан, возмущался Столетовым, а как зритель, любовался его молодечеством; об ученых заслугах Столетова он имел очень высокое мнение; о заслугах Марковникова – тоже.

Об Александре Павловиче Сабанееве, тащимом в профессора Усовым и отцом, может быть, он был того же мнения, как Столетов о приводимом к нам „чудаке“; Сабанеев был не столько почтенным ученым, сколько amicus ex machina (друг из машины (лат.)) для ряда деятелей; Усов и папа похохатывали:

– Чудак Александр Павлович.

Может быть, привод Столетовым к отцу чудаков означал символический разговор:

– Ваш чудак-Сабанеев и в подметки не годится этому вот чудачищу!

Отец любил Столетова; любил и Марковникова; и поздней я расслушивал в выкрике с надсадой прямо-таки нежность по адресу буянов:

– А Марковников со Столетовым опять заварили кашу.

Может быть, на его языке это означало: „А Мейерхольд-то: задумал новую постановку… Преинтересно“.

После смерти Столетова не было на факультете „буянств“; и отзывы отца о заседаниях стали небрежны; видно, ему на них стало скучно; то ли дело – „столетовские“ времена!»

Конечно, Белый в своих описаниях был не совсем объективен, так как находился по другую сторону баррикад – его отец, декан Бугаев, был на стороне реакционной профессуры, заодно с недругами Столетова.

Отнюдь не шуточные бои между прогрессивными людьми и консерваторами велись даже в стенах Московского университета.

И в авангарде физического факультета шагает Столетов.

Журналист Катков, «пес самодержавия», считающий необходимым полицейский контроль за всеми сферами жизни и лебезящий перед царской фамилией, выступает за реформу преподавания. Устав 1863 года, который дает автономию университетам, кажется ему устаревшим и нуждающимся в переработке. Катков и его верный поклонник министр просвещения Д. А. Толстой подчеркивают, что этот устав не может предотвратить студенческие беспорядки. Министерство издает целый ряд правил, которые обязывают администрации университетов и полицию сообща бороться с революционным студенчеством. В высших школах учреждают специальную инспекцию министерства народного образования, которая скорее напоминала филиал охранного отделения.

С Катковым тесно сближается профессор Любимов, который в свое время помог Столетову остаться при университете. Но когда-то прогрессивный Любимов все яростнее начинает вести борьбу против ученых, преданных идеям шестидесятых. В их числе и Александр Григорьевич. Любимов активно пишет в «Московские ведомости» Каткова и становится одним из ведущих сотрудников. Он критикует либеральные реформы Александра II, выступает за пересмотр устава университетов. «Устав 1863 года, – пишет Любимов, – в строгом смысле, не отстраняет возможности вмешательства начальствующих лиц в дела университета <…>. Нововведение в том, что всякое вмешательство этого рода должно по преимуществу носить характер отрицательный, являться как нечто ненормальное и вести к столкновениям и разрушениям. <…> Другая характерная черта <…> есть вытекающее из нее расшатывание отношений. В правильно устроенной машине одна часть не должна мешать свободному движению другой не потому, что развинчена и вследствие того не оказывает сопротивления, а потому что укреплена прочно на своем месте».

С этим не могла мириться передовая часть профессуры. В 1876 году публикуется открытое письмо Любимову, пропитанное порицанием его действий. Под ним подписываются 35 профессоров, в том числе и Столетов.

Но Александр Григорьевич на этом не останавливается. 12 января под его именем выходит статья «Г. Любимов как профессор и ученый» в газете «Русские ведомости». Столетов приурочил эту статью к юбилею ученого, и ее начало будто и не предвещает никакой беды: автор просто выписывает цитаты из брошюры Любимова:

«В чем слабые стороны наших деятелей и нашей учености? Ученость и дар производить изыскания, открытия – вот характеристические качества людей науки… В весьма заметной доле наших научных деятелей нового поколения <…> нельзя не усмотреть резкого недостатка как элементов учености, так и элементов образования, в отдельных случаях до грамотности включительно. <…> Профессора нередко уклоняются от близости к занятиям студентов именно потому, что при нашем преподавании, декоративно поднятом на высоту, вынуждены скрывать собственную неопытность».

Цитаты за цитатами, без какой-либо оценки. Казалось бы, обычный разбор трудов коллеги в честь юбилея. Но Столетов не на пьедестал возводить собирается.

«Мы надеемся показать, – вдруг пишет уже от себя Александр Григорьевич, – что наш строгий цензор с буквальной точностью олицетворяет собой начертанную им грустную картину. В его обличении есть одна бесспорная крупица правды: он живо и метко изобразил нам – самого себя.

<…> Человек, который, хвастаясь своим гражданским мужеством, выступает судьей и обличителем университетов, что такое он сам? Какой ученой репутацией заручился он, какими заслугами стяжал себе право „взглянуть на дело сверху“? Может ли он смотреть сверху вниз на своих товарищей или приходится смотреть на них снизу вверх, не видя того, что повыше? Или, наконец, он вовсе не смотрит на внешний мир, а предается самосозерцанию?»

Столетов листает учебник Любимова и приводит его ошибки и курьезы. Резко критикует его как лектора, который слишком увлекается анекдотами про Ньютона и яблоко или Архимеда и мыло и так мало рассказывает о серьезных и важных вещах. Высмеивает идеалистические суждения Любимова. В ответ на утверждение профессора, что электричество не существует, является лишь переходом, не имеющим «значения независимо от явлений, для которых он служит связью», Столетов едко замечает: «Как игриво, как туманно и как неосновательно! Какой пример преподавания, стоящего на ходулях!»

Заканчивает свой материал Столетов самыми хлесткими словами: «Быть может, руководимый с юных дней какою-то вендеттой или врожденной ненавистью к университетам и профессорам, Любимов умышленно прокрался на кафедру, умышленно притворился ученым, чтобы олицетворить в себе тот отрицательный идеал, который он сам бичует ныне, восклицая с любезным обобщением: „виноваты все мы, я так же, как и он, – вы так же, как и я“. И не этот ли блестящий результат своей двадцатипятилетней деятельности он имеет в виду, когда заговаривает о своем юбилее.

Врачу, исцелился сам! Но увы! – исцелиться слишком поздно».

Кому-то может показаться нечестным то, как обрушивается Александр Григорьевич на человека, который в прошлом очень помог ему на первых шагах в мире науки. Но для Столетова прошлое в прошлом. Важнее всего настоящее. Это через несколько лет подчеркивал Тимирязев:

«Сам непреклонный в своих нравственных принципах, он и в других людях прежде всего, выше всего ценил нравственную устойчивость. Ни уважение к уму и заслугам, ни годы дружбы, никакие другие соображения не могли его вынудить отнестись уступчиво к человеку, по его мнению, уклонившемуся от требований нравственного долга. Такой человек, такие люди для него просто переставали существовать, хотя бы ради этого ему приходилось оказываться изолированным, восстановлять против себя сильное большинство».

На следующий день после публикации статьи ректором университета историком С. М. Соловьевым собирается экстренное заседание совета. Совет решительно соглашается со словами Столетова и выражает свое недовольство Любимовым и его кампанией против университетов. За этот жест Соловьев потом дорого заплатит: правительство заставит его уйти в отставку.

Но Столетов все равно не ведет борьбу против Любимова в одиночку. Из Киева ему пишет Авенариус и подтверждает свою готовность и готовность его товарищей подписать заявления против Любимова. Столетов перед этим поделился с Авенариусом своим желанием уйти из университета, если в нем останется Любимов, на что киевский ученый ему отвечает:

«Не думаю, чтоб какой-нибудь из наших университетов был свободен от личностей, подобных Любимову, однако это не подает повода всем порядочным людям оставлять университет».

Но все это лишь самое-самое начало жестокой и кровавой борьбы. С каждым годом она будет становиться только еще тяжелее и серьезнее.

Лаборатория

В Европе физические лаборатории появились в шестидесятых. В России тех времен их не было и в помине. Да, были физические кабинеты, музеи приборов. Но.

«Физический кабинет Университета представлял собой большую комнату, вся середина которой была огорожена четырехугольной решеткой: в этом четырехугольнике помещались разные громоздкие приборы и машины. По трем стенам стояли громадные шкафы с приборами, так что между ними и решеткой оставался лишь достаточный проход. С четвертой стороны решетки идут окна и между ними и решеткой остается узкий коридор, где можно на столе готовиться к опытам», – пишет Гольдгамер.

Конечно, ни о какой действительно опытной науке речи и не идет. Поэтому Столетов, пользуясь освободившимся временем в 1871 году едет в Гейдельберг к своему великому учителю Кирхгофу. В его лаборатории Столетов занимается исследованиями функции намагничения железа.

Множество ученых занимались этим вопросом, использовали разные образцы железа. Но проблема была в том, что каждый образец был магнитом и соответственно имел два конца – северный и южный. И эти концы сбивали всю картину, так как их магнитные свойства отличались от свойств образца в целом.

Необходим был магнит без полюсов, без концов.

И русский ученый нашел ответ. Он долгое время его продумывал, так что смог завершить все сложнейшие эксперименты за одно лето. Что же он сделал?

Он обмотал проволокой железное кольцо. Кольцо! Вот он – образец без концов. Казалось бы, как все просто! Но это гениально простое решение не приходило в голову ни одному ученому до Столетова.

После возвращения из командировки Александр Григорьевич еще острее понимает необходимость физической лаборатории при Московском университете. Его крайне угнетает ее отсутствие. «Физическая наука в ее идеальном виде является сочетанием творческой мысли с экспериментальным искусством», – считает Столетов. Он даже подумывает уехать в Петербург в Медико-хирургическую академию, надеясь там попытать счастья с устройством лаборатории. Он пишет физиологу Сеченову с просьбой охарактеризовать академию. Ответ не приходит довольно долго, но вот наконец в руки Столетова попадает письмо:

«Милостивый Государь Александр Григорьевич! Я намеренно оттянул свой ответ на Ваше письмо (за которое приношу, конечно, искреннюю благодарность), чтобы дать Вам возможно более беспристрастный отзыв о Медико-хирургической академии. Имейте, однако, в виду, что я был принужден бежать оттуда… Хорошего в Медико-хирургической академии только одно: громадность материальных средств, дающая возможность работать, как, может быть, нигде. Если Вы по приезде туда не поцеремонитесь потребовать большой суммы для приведения кабинета в порядок и потребуете расширения помещения (там, сколько я помню, всего две комнаты), то можете устроить себе хорошее гнездо для работы. Истинное начальство Академии составляет одно только лицо, стоящее вне ее, – главный медицинский инспектор Козлов. Если почему-либо в его интересах будет лежать покровительство физике, он сделает больше, чем нужно, в противном случае он будет одинаково равнодушен и к процветанию, и падению ее. <…> Профессора разделены на две яростно борющиеся партии… Беды в том, что партии есть и они борются, еще нет – где этого не существует? но скверно то, что огромное большинство борцов с той и другой стороны люди невежественные, без человеческого образования, люди, которым Академия хоть пропадай, лишь бы выиграно было дело их партии. <…> В прежнее время я посоветовал бы Вам ехать туда под одним лишь условием: устроить себе лабораторию, замкнуться в ней, работать, сблизиться с натуралистами Петербургского университета».

Но Столетов не хочет замыкаться. Он не только практик и теоретик, он еще и популяризатор. Ему хочется, чтобы его слушали, чтобы появлялось все больше людей, которые заражались бы наукой так же, как он сам.

Александр Григорьевич остается в Москве.

В донесении физико-математическому факультету он отмечает, что уставом наряду с физическим кабинетом предусмотрена и лаборатория. «Без этого учебные занятия со студентами не могут иметь правильного систематического характера, с другой стороны, собственные ученые занятия преподавателей встречают непреодолимые затруднения».

Так как размеры физического кабинета не подходят для лаборатории, Столетов просит выделить четыре комнаты, а в качестве помощника в проведении лабораторного практикума он просит назначить жалованье лаборанту.

Но дело продвигается черепашьим шагом.

Его единомышленник Сеченов писал: «В учреждении лабораторий с соответственным против прежнего увеличением преподавательского персонала лежат условия, благополучные для развития. Значит, для будущего условия эти нужно или усилить, как это делается на Западе, или по крайней мере сохранять». Словно вступая в диалог, на одном из своих публичных выступлений Столетов отвечает: «Дилеммы тут нет: „по крайней мере сохранять“ – этого мало; нужно „усиливать, как это делается на Западе“, нужно созидать, где еще ничего нет. Иначе сойдем назад и с того пункта, который уже завоевали».

На Новый, 1872 год Столетов получает поздравление от своих товарищей-пироговцев Лаврентьева и Бостена: «Желаем Вам, чтобы Вы, оглядываясь впоследствии на этот год, здоровый, круглый и румяный, были уже во обладании обширною, поместительною новой физической лабораторией, сверкающей медью, деревом, стеклом и всевозможными шкалами, чтобы Вас титуловали уже доктором, чтобы Вы не гнушались вспомнить иногда наши ужины у Его Высочества и шеколад с Навигаршей! Желаем Вам весело провести день Татьяны и вспомнить, что далеко на юго-западе, за несколько тысяч верст от Москвы, будут в этот день две поднятые и вооруженные бокалами десницы заодно чокаться с Вами и желать всякого преуспевания Вашей alma mater!»

Эти загаданные на Новый год желания осуществляются один за другим, хотя и не без трудностей. Столетов блестяще защищает докторскую диссертацию по функциям намагничения железа, в мае 1872 года становится экстраординарным профессором, а в 1973 году – ординарным.

Но все же организация физической лаборатории заставляет Столетова изрядно похлопотать. В университете все время отвечают: места нет.

Сначала комиссия предлагает ученому отдать под лабораторию квартиру помощника инспектора Доброса, но Столетов приходит к выводу, что она непригодна для проведения в ней физических практикумов. Спустя некоторое время предлагают канцелярию попечителя. Но заниматься в ней тоже было бы неудобно.

Чистая случайность, везение помогают Александру Григорьевичу.

В 1872 году ректору университета предлагают новую квартиру. Столетов пытается отвоевать освободившиеся комнаты под лабораторию. В этом ему помогает заведующий кафедрой Любимов. Он пишет: «Когда впервые поднят был вопрос о лаборатории, означенная квартира представлялась единственною сколько-нибудь удобною. Так как в настоящее время свободен бывший ректорский дом, то вопрос становится иначе. Правая с подъезда половина бельэтажа этого дома была бы несравненно удобнее для измерительных физических работ». Энергичную поддержку оказывает и сам ректор С. М. Савельев.

Старый ректорский дом

Осенью 1872 года хлопоты увенчиваются успехом. Часть бельэтажа отдают под лабораторию. Безусловно, такая новость не может не окрылить, но Столетов знает: потребуется еще много времени и сил, прежде чем сюда зайдут первые студенты. Закипает работа по приспособлению помещения под нужды лаборатории. Повсюду валяется мусор, помещение не потеряло еще атмосферу жилого. Постепенно вместе с волонтерами Александр Григорьевич придает квартире новый вид: расставляет столы, переносит сюда приборы. Одну из комнат Столетов обустраивает под оптические исследования, еще одну отводят под мастерскую. Проводят воду и газ, расставляют каменные фундаменты для тех приборов, которые чувствительны к тряске.

И вот в конце 1872 года лабораторию открывают для практических занятий.

У лаборатории нет штата, а ее оборудование пополняется в основном на средства самого Столетова и на те пожертвования, которые передают некоторые профессора. Факультет смог выделить лишь 1200 рублей. Значительное число своих приборов жертвует друг Столетова Рачинский.

Вещи, которыми Столетов пользовался при лабораторных исследованиях