Флориан Иллиес 1913. Лето целого века

Январь

Это месяц, в котором Гитлер и Сталин встречаются, гуляя по парку дворца Шёнбрунн, Томасу Манну грозит аутинг, а Францу Кафке – сойти с ума от любви. К Зигмунду Фрейду на кушетку забирается кошка. Очень холодно, снег скрипит под ногами. Эльзе Ласкер-Шюлер не на что жить, она влюбляется в Готфрида Бенна, получает от Франца Марка открытку с лошадьми и обвиняет Габриэль Мюнтер в никчемности. Эрнст Людвиг Кирхнер рисует кокоток на Потсдамской площади. Выполнена первая мертвая петля. Но все тщетно. Освальд Шпенглер уже пишет «Закат Европы».

Эрнст Людвиг Кирхнер и Эрна Кирхнер (Шиллинг) в мастерской на Дурлахерштрассе, 14 (Музей Кирхнера, Давос) (фрагмент).

Первая секунда 1913 года. Выстрел оглушает темную полночь. Раздается щелчок, палец пружинит на металле курка – и второй глухой выстрел. Сбежавшиеся полисмены задерживают стрелявшего. Его зовут Луи Армстронг.

Украденным револьвером двенадцатилетний Луи хотел встретить в Новом Орлеане наступающий год. В итоге ночь он проводит в камере, а ранним утром первого января его отправляют в исправительное заведение, Colored Waifs' Home for Boys. Там он демонстрирует поведение настолько буйное, что директору заведения, Питеру Дэвису, не приходит в голову ничего лучшего, как подсунуть ему трубу (вообще-то он хотел надавать ему пощечин). И – о чудо – Луи Армстронг умолкает, чуть ли не с нежностью сжимает ладонями инструмент, и пальцы, еще ночью игравшие со спусковым крючком револьвера, вновь ощущают под собой холодный металл – но вместо выстрела, уже там, в кабинете, начинают извлекать из трубы первые теплые, буйные звуки.

«Только что грянула полуночная пушка, крики с моста и с улицы, бой часов и колоколов отовсюду»[1], – сообщает из Праги доктор Франц Кафка, служащий Агентства по страхованию рабочих от несчастных случаев при Королевстве Богемии. Вся его публика расположилась в далеком Берлине в квартире на Иммануэлькирхштрассе, 29 и состоит из одного-единственного человека, но этот человек для него – весь мир: Фелиция Бауэр, двадцать пять лет, волосы светлые, сама худощавая, довольно высокая, стенографистка в АО «Карл Линдстрём». В августе – дождь лил как из ведра – случилось их короткое знакомство: у Фелиции промокли ноги, у него – душа ушла в пятки. Но с тех пор каждую ночь, когда домашние спят, они пишут друг другу по страстному и странному письму. А днем – еще по одному вдогонку. Когда однажды от Фелиции пару дней не было писем, Кафка, пробудившись от беспокойного сна, в отчаянии сел за «Превращение». Он рассказывал ей про эту историю, а незадолго до Рождества ее закончил (теперь она лежала у него в секретере, согреваемая теплом обеих фотографий, присланных Фелицией). Но как скоро ее далекий, любимый Франц сам способен превратиться в страшную головоломку, она узнала только с этим новогодним письмом. Не побила бы она его зонтиком, вопрошает он из пустоты, если бы он просто остался в постели, случись им вдруг условиться о встрече во Франкфурте-на-Майне, чтобы после выставки сходить в театр, – примерно так ставит Кафка вопрос, трижды сослагая наклонение. И затем он безобидно заклинает их взаимную любовь, мечтая о том, чтобы его и Фелиции запястья были связаны неразрывно. И все для того, чтобы «вот так, нерасторжимой парой, взойти на эшафот». Прелестная мысль для письма невесте. Еще не целовались, а уже фантазии о совместном восхождении на эшафот. Кажется, будто Кафка и сам вдруг испугался того, что из него вырвалось: «Да что же это такое лезет мне в голову», – пишет он. Объяснение просто: «Это все число 13 в дате Нового года». Вот, оказывается, с чего начинается 1913 год в мировой литературе: с жестокого фантазма.

Объявление о розыске. Пропала: «Мона Лиза» Леонардо. В 1911-м ее похитили из Лувра – и до сих пор ни следа. Полиция Парижа допрашивает Пабло Пикассо, но у того алиби, его отпускают домой. В Лувре скорбящие французы возлагают букеты цветов к голой стене.

В первые дни января – точная дата неизвестна – на венский Северный вокзал поездом из Кракова прибывает запущенного вида тридцатичетырехлетний русский. Он хромает. В этом году его волосы еще не знали мыла, а пышные усы, буйным кустом разросшиеся под носом, безуспешно пытаются скрыть оспины. Только прибыв, в поношенных ботинках и с набитым чемоданом, он не медля садится в трамвай до Хитцинга. Греческо-грузинское «Ставрос Пападопулос», стоявшее в паспорте, вкупе с неухоженной наружностью и морозом на улице не вызвало подозрений у пограничников. В Кракове, будучи в другой эмиграции, он вчера вечером успел в очередной раз обыграть Ленина в шахматы, седьмой раз подряд. Это он умел явно лучше, чем ездить на велосипеде. Последнему Ленин отчаянно пытался его обучить. Революционеры должны быть быстрыми, – втолковывал он. Но этот человек, который на самом деле звался Иосифом Виссарионовичем Джугашвили, а теперь выдавал себя за Ставроса Пападопулоса, ездить на велосипеде не научился. Незадолго до Рождества он скверно с него упал на оледенелых мостовых Кракова. Нога была еще в ушибах, колено вывихнуто, и только второй день как он вообще мог ходить. Мой «чудесный грузин», как назвал его с улыбкой Ленин, когда тот, хромая, пришел к нему за поддельным паспортом для поездки в Вену. В добрый путь, товарищ.

Границу он пересек беспрепятственно, лихорадочно корпел в поезде над рукописями и книгами, которые в спешке укладывал в чемодан при пересадке.

Прибыв в Вену, он снял маску грузинского имени. С января 1913 года он говорил: меня зовут Сталин. Иосиф Сталин. Сойдя с трамвая, он заметил слева дворец Шёнбрунн и раскинувшийся за ним парк. Он идет на Шёнбруннер Шлоссштрассе, 30, как указывалось в записке, которую дал ему Ленин. И еще: «Дверной звонок – Трояновский». И вот он сбивает снег с обуви, высмаркивается в платок, нерешительно жмет кнопку звонка. При появлении служанки произносит кодовое слово.

В Вене на Берггассе, 19 кошка прокрадывается в кабинет Зигмунда Фрейда, где началось очередное вечернее собрание по средам. Это уже вторая нежданная гостья за последнее время – поздней осенью к кругу господ присоединилась Лу Андреас-Саломе: поначалу на нее косились с подозрением, теперь – глядели, млея от восторга. На подвязке своих чулок Лу Андреас-Саломе носила целую коллекцию скальпов гениев, добытых ею: с Ницше она была в одной исповедальне в соборе Святого Петра, с Рильке – в одной постели и в гостях у Толстого в России; считается, что в ее честь Франк Ведекинд назвал свою «Лулу», а Рихард Вагнер – свою «Саломею». Теперь ее трофеем стал Фрейд – по крайней мере, трофеем интеллектуальным: этой зимой она даже удостоилась чести гостевать у него на рабочем этаже и обсуждать с ним его новую книгу «Тотем и табу», над которой он как раз сидел, а также выслушивать жалобы на К.Г. Юнга и этих цюрихских предателей. Но главное, к тому моменту уже пятидесятидвухлетнюю Лу Андреас-Саломе, автора нескольких книг о Духе и Эротике, маэстро сам обучал психоанализу – в марте она подумывала открыть собственный кабинет в Гёттингене. Теперь она пришла на семинар «Общества среды»: рядом с ней – ученые коллеги, справа – уже тогда ставшая легендарной кушетка, и везде статуэтки, которые собирал одержимый античностью Фрейд, пытаясь скрасить свое пребывание в современности. В этот круг блестящих умов вместе с Лу через дверь проскользнула и кошка. Фрейд сперва замешкался, но увидев, с каким любопытством кошка разглядывает греческие вазы и римские статуэтки, наказал принести ей молока. Но Лу Андреас-Саломе сообщает: «При этом, несмотря на всю его любовь и восхищение, она не обращала на него ровно никакого внимания: холодные зеленые глаза с косыми зрачками смотрели на него как на предмет, и если Фрейду вдруг становилось мало ее эгоистично-нарциссического урчания, то ему приходилось жертвовать собственным комфортом и, опустив ногу с кушетки, искусным движением кончика туфли добиваться внимания кошки». Впредь у кошки всегда был доступ на эти собрания, а когда она захворала, ей даже было дозволено, завернутой в компресс, лежать на кушетке Фрейда. Как оказалось, и она поддается терапии.

Кстати о хворающих. Куда делся Рильке?

Страх, что 1913 год окажется годом несчастливым, преследует современников. Габриэле Д'Аннунцио дарит другу свое «Мученичество Святого Себастьяна», предусмотрительно датируя посвящение годом «1912+ 1». Арнольд Шёнберг тоже затаил дыхание перед несчастливым числом. Неспроста он изобрел двенадцатитоновую музыку – основу музыки современной, рожденную из ужаса ее создателя перед тем, что его ждет. Рождение рационального из духа суеверия. В произведениях Шёнберга цифру 13 и не встретишь: ни такта такого нет, ни страницы. С ужасом обнаружив, что название его оперы о Моисее и Аароне состояло бы из 13 букв, он вычеркнул вторую «а» из имени Аарон, так что с тех пор она называется «Moses und Aron». А тут – целый год под знаком чертовой дюжины. Шёнберг родился 13 сентября и панически боялся умереть в пятницу 13-го. Но все тщетно. Арнольд Шёнберг умер в пятницу, 13-го (правда, лишь в 1913 + 38, то есть в 1951 году). Но и год 1913-й готовит ему сюрприз. На публике ему дадут оплеуху. Но все по порядку.

Для начала на сцене: Томас Манн. Ранним утром 3 января Манн садится в Мюнхене в поезд. Сперва он читает газеты, письма, смотрит в окно на заснеженные холмы Тюрингского леса, то и дело начинает клевать носом в душном купе, тревожась мыслями о Кате, в очередной раз уехавшей на лечение в горы. Летом он навещал ее в Давосе, и в приемной врача у него неожиданно родилась идея большого рассказа, но сейчас она кажется ему такой бессмысленной, такой далекой от мира, эта история с санаторием. Что ж, через пару недель для начала пусть выйдет «Смерть в Венеции».

Томас Манн сидит в поезде, переживает за свой гардероб: какая досада – всякий раз одежда мнется в поездке; по прибытии в гостиницу незамедлительно отдать пальто на глажку. Решив размять ноги, он встает, отодвигает дверь купе и расхаживает по вагону. Да так важно, что всем кажется, будто это ходит проводник. За окном пролетают Дорбургские замки, Бад-Кёзен, Заальские виноградники, – занесенные снегом, они, словно полоски зебры, тянутся вверх по склонам. Вид и правда красивый, но Томас Манн чувствует: чем ближе Берлин, тем сильнее страх.

С поезда его прямиком доставляют в гостиницу «Унтерден-Линден»; регистрируясь, он оглядывается, не узнал ли его кто из гостей, проталкивающихся к лифтам. Затем поднимается в свой постоянный номер – обстоятельно приодеться и лишний раз пройтись расческой по усам.

В Груневальде, в самой западной части города, в своей вилле на Хёманнштрассе, 6, в тот же самый час Альфред Керр повязывает бабочку и воинственно подкручивает кончики усов.

В восемь вечера начнется их дуэль. В пятнадцать минут восьмого оба рассаживаются по дрожкам. Они едут к Немецкому театру, прибывают одновременно. Игнорируют друг друга. На улице холодно, оба спешат внутрь. Когда-то в Банзине на берегу Балтийского моря – но это только между нами – он, Альфред Керр, крупнейший критик Германии и тщеславнейший пижон, просил руки Кати Принсгейм, богатой еврейки с глазами кошки. Но она отвергла его, бурного и гордого уроженца Вроцлава, и кинулась на грудь Томасу Манну – сухому, как полено, ганзеату. Уму непостижимо. Но, может быть, сегодня вечером – удачный шанс с ним расквитаться.

Томас Манн садится в первом ряду, старательно излучает торжественный покой. Этим вечером – берлинская премьера его «Фьоренци», которую он писал в пору, когда привыкал любить Катю. Но он предчувствует фиаско – пьеса давно была его больным местом. Во избежание драмы не следовало драму и лепить, – думает он. «Кое-что я пытался спасти, но, кажется, меня не слышат», – написал он Максимилиану Гардену перед тем, как выйти в Мюнхене из дома на Мауэркирхенштрассе, 13.

Он ненавидел беспомощно наблюдать неумолимое приближение собственной катастрофы. Такое не пристало никакому Томасу Манну. Как бы то ни было, то, что он в декабре увидел на репетиции, не сулило ничего доброго. Он мучительно следит за пьесой, в которой должен пробудиться к жизни флорентийский ренессанс – но не ладится никак: одних потуг сплошные вереницы на фоне Уффици.

Украдкой Манн бросает взгляд через плечо. Там, в третьем РЯДУ – Альфред Керр: карандаш так и летает по записной книжке. Тьма в зрительном зале непроглядная, и, тем не менее, ему чудится улыбка на лице Керра. Улыбка садиста, нашедшего в этой постановке прекраснейший материал для издевательств. А когда Керр ловит на себе тревожный взгляд Томаса Манна, его охватывает еще более блаженный трепет. Он смакует мысль, что в его руках теперь и Томас Манн, и бездарная «Фьоренца». Он уже знает, что сожмет ладони очень крепко, а разожмет – на землю рухнут бездыханные тела.

Занавес, любезные аплодисменты – любезные настолько, что режиссер в единственной своей удачной постановке приглашает Томаса Манна на сцену аж дважды. Он не скоро устанет упоминать об этом в бесконечных письмах. Дважды! Тот чинно кланяется – дважды! – но выходит как-то неуклюже. В третьем ряду сидит Альфред Керр и совсем не хлопает в ладоши. Этой же ночью, вернувшись на виллу в Груневальде, он просит заварить чаю и принимается писать. Торжественно садится за печатную машинку и набирает римскую «I». Керр нумерует каждый абзац, словно тома в собрании сочинений. Сперва затачивает саблю: «Автор – душа тонкая, и даже чересчур, корень ее произрастает из тихого обиталища усидчивости автора». И начинает кромсать: эта дама, Фьоренца, выступающая, вероятно, символом Флоренции, вышла донельзя вялой, сама пьеса, сочиненная не иначе как в библиотеках, получилась натянутой, сухой, слабой, безвкусной, излишней. Так вот он написал.

Пронумеровав десятый абзац и поставив точку, он удовлетворенно вынимает из машинки последний лист: уничтожение.

Утром следующего дня, когда Томас Манн садится в обратный поезд до Мюнхена, Керр направляет текст в редакцию газеты «Дер Таг». 5 января она выходит из печати. Когда Томас Манн ее читает, с ним случается удар. Пьеса его сочинена «не по-мужски», написал Керр, – это заденет Манна больше всего. Намекает ли здесь Керр на скрытую гомосексуальность Томаса Манна или просто сам Манн понял это как намек, – суть одно. Керр – как кроме него один лишь Краус – знал толк в том, какими словами больнее ранить. В любом случае, Томас Манн ранен глубоко, «до крови», как он пишет. Всю весну 1913 года он так и не оправится от этой критики, ни одно его письмо не оставит без внимания этот инцидент, ни одного дня не пройдет без ненависти к этому злостному субъекту. Гуго фон Гофмансталю Манн пишет: «Примерно я полагал, что там будет, но действительность превзошла все ожидания. Ядовитая пачкотня, из которой любому будет ясна кровожадность ее сочинителя!»

Он написал это лишь потому, что меня не заполучил, милый мой Томми, – утешает мужа вернувшаяся с лечения Катя, по-матерински гладя его по голове.

Закладываются основы двух национальных мифов: в Нью-Йорке выходит первый номер журнала «Вэнити Фэйр», а в Эссене мать Карла и Тео Альбрехтов открывает прототип первого супермаркета сети Aldi.

А у Эрнста Юнгера что? «Четверка с минусом». По крайней мере, такую оценку семнадцатилетний Юнгер получает в реформированной школе Хамельна за сочинение о «Германе и Доротее» Гёте. В нем он написал: «Эпос переносит нас во время Французской революции, чей жаром сияющий свет пробуждает от полусна повседневности даже мирных обитателей тихой Рейнской долины». Но учителю мало. Красными чернилами он отметил на полях: «Мысль на этот раз выражена чересчур серьезно». Что мы узнаём: Эрнст Юнгер уже был серьезным, когда никто еще не принимал его всерьез.

Каждый вечер Эрнст Людвиг Кирхнер садится в поезд свежеотстроенного метро и едет до Потсдамской площади. В Берлин вместе с Кирхнером переехали и другие художники «Моста» из Дрездена, этого забвенного летнего города барокко, где они его и основали: Эрих Хеккель, Отто Мюллер, Карл Шмидт-Ротлуф. Они были сплоченной общностью: делили краски и женщин, так что порой и неясно, где чья картина. Но Берлин, эта вечно пульсирующая недостижимость, называемая столицей, лепит из них индивидуумов и пилит мосты, их связующие. В Дрездене все они были в своей стихии, воспевая чистые цвета, природу, человеческую наготу. В Берлине им грозит гибель.

Эрнст Людвиг Кирхнер обретет свою стихию лишь в Берлине – перевалив за тридцатилетний рубеж. Его искусство городское, суровое, пропорции фигур удлиненные, а стиль рисунка резок и агрессивен, как сам город. Лак покрывает его полотна, будто копоть метрополии оседает на лбу. Уже в вагонах метро его глаза жадно впитывают людей, на коленях он делает первые быстрые наброски: два-три штриха карандашом – мужчина, шляпа, зонт. Потом он выходит, пробирается сквозь толпы людей, сжимая в руке альбомы и краски. Его тянет в «Ашингер», где можно просидеть весь день, заплатив за одну тарелку супа. Там и проводит вечера Кирхнер и все смотрит, рисует и смотрит. Темнеет быстро, шум на площади оглушителен – на ней самое оживленное движение в Европе: здесь пересекаются не только центральные транспортные артерии города, но также линии и традиции модерна. Если подняться из метро в мокрый снег дня, то увидишь конные повозки, перевозящие бочки, а рядом с ними – первые шикарные автомобили и пролетки, пытающиеся не въехать в лошадиные лепешки. Несколько трамваев одновременно пересекают большую площадь, их металлический скрежет на поворотах заполняет пространство во всю ширь. И посреди этого – люди, люди, люди, все бегут, словно у них истекает время, над ними рекламные щиты, анонсирующие цены на сосиски, кёльнскую воду и пиво. А под аркадами – элегантные кокотки, проститутки, единственные, кто на этой площади замер, словно пауки на краю своей сети. Траурные вуали укрывают их лица от внимания полицейских, но в глаза бросаются огромные шляпы – причудливые башни с перьями под уличными фонарями, которые с наступлением зимнего вечера загораются зеленым газовым светом.

Этот бледный зеленый свет, горящий на лицах кокоток на Потсдамской площади, и дробящийся шум большого города Кирхнер хочет превратить в искусство. В полотна. Но пока он не знает, как. И поэтому просто продолжает рисовать. «К своим рисункам я обращаюсь на ты, – говорит он, – а к картинам – на вы». Он убирает в папку своих закадычных друзей – целую пачку эскизов, которые за последние часы набросал за столом – и несется домой, в мастерскую. В Вильмерсдорфе, на Дурлахерштрассе, 14, второй этаж, Кирхнер обустроил свое логово: все занавешено восточными коврами, заставлено фигурками и масками из Африки и Океании, японскими зонтиками. Здесь и его собственные скульптуры, его мебель, его картины. На фотографиях тех лет Кирхнер либо обнажен, либо в черном костюме с галстуком, в белоснежной рубашке, застегнутой на верхнюю пуговицу, с сигаретой, небрежно зажатой в руке, а-ля Оскар Уайльд. Рядом всегда Эрна Шиллинг, его любовница, сменившая собой самозабвенную, в мягких контурах, дрезденскую Додо; современная свободомыслящая женщина с короткой стрижкой, физиогномически – поразительного сходства с Фелицией Кафки. Она украсила квартиру Кирхнера вышивками по собственным и по его эскизам.

Кирхнер познакомился с Эрной Шиллинг и ее сестрой Гердой годом ранее в одном из танцевальных заведений Берлина, где на сцене стояла также и Зиди, подруга Хеккеля. Грустными глазами он в тот же вечер заманивает танцовщиц к себе в мастерскую – он с первого взгляда понял: архитектоника их тел «научит мое чувство прекрасного изображать физически красивую женщину нашей эпохи». Сначала у Кирхнера роман с девятнадцатилетней Гердой, затем – с двадцативосьмилетней Эрной, а в промежутке он с ними обеими. Кокотка, муза, модель, сестра, святая, шлюха, любимая – ничто у Кирхнера нельзя воспринимать буквально. Из сотен рисунков нам известна каждая деталь обеих женщин: чувственно провоцирующая Герда, Эрна с маленькой высокой грудью и широким задом, собранная, меланхоличная и спокойная. Из этого времени сохранилось восхитительное полотно: слева три обнаженных, предлагающих себя женщины, справа художник в своей студии, во рту сигарета, взглядом знатока он оценивает женщин, таким он себе нравится: «Суд Париса», – пишет он черной краской на обратной стороне холста, 1913, Эрнст Людвиг Кирхнер.

Но когда Парис Кирхнер этой ночью возвращается с Потсдамской площади, свет уже не горит – Парис опоздал на свой суд, Эрна и Герда спят, утонув в огромных подушках в гостиной, которую это trio infernale сделает самой знаменитой берлинской комнатой в мире.

Эрнст Август Ганноверский в январе впервые целует прусскую принцессу Викторию Луизу.

Новогодний номер венского «Факела», уже тогда легендарного «журнала одного человека», Карла Крауса, кричит о помощи: «Эльза Ласкер-Шюлер ищет тысячу марок на воспитание сына». Под объявлением подписываются, среди прочих, Сельма Лагерлёф, Карл Краус, Арнольд Шёнберг. После развода с Гервартом Вальденом писательница не смогла больше оплачивать Оденвальдскую школу, куда отдала своего сына Пауля. Полгода Краус боролся с собой и с вопросом, стоит ли печатать это обращение, – между тем Пауль уже давно посещает интернат в Дрездене, – но под Рождество даже над ним, Краусом, этим инквизитором, строго разводящим эмоции и рациональность, возобладало милосердие. И самое последнее свободное место в «Факеле» он отдает под маленькое объявление. Перед ним Краус пишет: «Мне видится Галопин Апокалипсиса, бьющий копытом в преддверии мирового краха – Посланец Тления, раскаляющий чистилище бренности».

Жутко холодно в комнатушке на Гумбольдштрассе, 13 в берлинском Груневальде: Эльза Ласкер-Шюлер только закуталась в плед, как резкий дверной звонок вырывает ее из задумчивости. Ласкер-Шюлер – глаза дикие, черные, локоны темные, любви всегда мало, а жизни много – завязывает пояс на восточном халате и открывает почтальону, протягивающему ей почту: сияющий красным «Факел» из Вены от далекого строгого друга Карла Крауса. А сразу под ним – маленькое синее чудо, открытка от Франца Марка, художника «Синего всадника». Ласкер-Шюлер: в пестрых одеяниях, звенящих кольцах и браслетах, с необузданной сказочной фантазией; в то время она была олицетворением внутреннего Востока общества, так спешащего в модернизм, образом идеала, объектом вожделения таких разных мужчин, как Краус, Василий Кандинский, Оскар Кокошка, Рудольф Штайнер и Альфред Керр. Но на обожествлениях не проживешь. Дела у Эльзы Ласкер-Шюлер идут совсем нехорошо после развода с Гервартом Вальденом, крупным галеристом и издателем газеты «Штурм», который теперь с этой ужасной Нэль, своей новой женой, ходит по кафе, куда Эльза поэтому пойти не может. Но именно в одном таком арт-кафе она в декабре встретила Франца и Марию Марк, ставших ее лейб-гвардией, ангелами-хранителями.

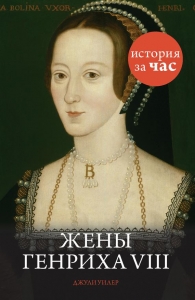

Эльза Ласкер-Шюлер берет в руки «Факел», ничего не подозревая о трогательном объявлении Карла Крауса, и переворачивает открытку от Франца Марка. Она застывает в немом восторге. На крохотном пространстве ее дальний друг нарисовал «Башню синих лошадей», пышущих силой животных, вздымающихся к небу, утративших связь с этим временем и замерших в его центре. Она чувствует, что получила уникальный подарок: первых синих лошадей «Синего всадника». Может, эта особенная женщина, которая чувствует все, чувствует даже больше: что спустя несколько недель в далеком Зиндельсдорфе идея этой почтовой карточки перерастет в еще большую «Башню синих лошадей», в программное полотно, в картину века. Позднее она сгорит, и лишь эта крохотная карточка сохранит отпечатки пальцев Франца Марка и Эльзы Ласкер-Шюлер и будет всю оставшуюся вечность рассказывать о моменте, когда «Синий всадник» пустился вскачь.

Поэтесса тронута тем, что великий художник включил в картинку с лошадьми и ее знаки – полумесяц и золотые звезды: начинается диалог, обмен ассоциациями, словами, открытками. Она провозглашает его воображаемым «князем фон Кана», сама она – «Юсуф, царевич Фиванский». Уже 3 января Эльза пишет в ответ благодарность за синее чудо: «Какая красивая открытка – я всегда хотела, чтобы у моих сивых лошадей был такой цвет, один из самых моих любимых. Как мне вас благодарить!!»

Когда Марк следующей открыткой приглашает ее с ними в Зиндельсдорф, она, изнуренная разводом и Берлином, немедля соглашается и садится с четой Марков в поезд. Она слишком легко одета, Мария Марк кутает ее в дорожный плед. Вполне может быть, что она сидит в том же поезде, которым Томас Манн возвращается с никудышной премьеры своей «Фьоренцы» в родную семейную обитель. Прекрасная фантазия: полюс Северный и полюс Южный немецкой культуры 1913 года в одном поезде.

Когда изможденная поэтесса прибывает в Зиндельсдорф у подножия Альп, она поначалу живет у Франца Марка и его жены Марии, внушительной матроны, под крыло которой всякий раз шмыгал Марк, когда дули суровые ветра. «Художник Марк и его львица», как называла их Эльза.

В комнате для гостей у бездетной пары она выдерживает лишь пару дней и перебирается в местный отель, с щедрым видом на топи и горы. Но и там не обрести покоя: хозяйка настоятельно рекомендует ей лечение водами и дает соответствующие книги. Но все напрасно. Эльза Ласкер-Шюлер срывается очертя голову в Мюнхен и снимает там комнату в пансионе на Терезиенштрассе.

Чета Марков следует за ней и застает ее за завтраком: перед собой она расставила целую армию оловянных солдатиков, которых, судя по всему, купила для сына, и на скатерти в сине-белую клетку «вела ожесточенные сражения – вместо тех, что неустанно преподносила ей собственная жизнь». Она пребывала в боевом настроении, буйном, и была не вполне в себе последнее время. В конце января, в галерее Транхаузер на открытии большой выставки Франца Марка, она знакомится с Кандинским, а затем входит в клинч с художницей Габриэль Мюнтер. Та обронила что-то, что Ласкер-Шюлер восприняла как оскорбление в адрес Марка, на что прокричала на всю галерею: «Я художница, и от такой никчемности подобного не потерплю».

Мария Марк стояла меж двух сыплющих бранью женщин, не зная, что делать, и лишь причитала: «Дети мои, дети». Позднее она пожалуется, что очень уж много у Эльзы Ласкер-Шюлер «от позы литератора мировой скорби», но ведь все же «она действительно что-то пережила, в отличие от скорбящей на весь мир берлинской молодежи». Вот как выглядит мир 1913 года, если смотреть на него из Зиндельсдорфа.

20 января в среднеегипетской деревушке Тель эль-Амарна делят находки последних, финансируемых берлинцем Джеймсом Саймоном, раскопок Германского восточного общества: одна половина отходит Каирскому музею, а немецким музеям – другая половина, среди которой – «разрисованный гипсовый бюст некой принцессы королевского рода». Директор французского ведомства по предметам древности в Каире утверждает предложенное немецким археологом Людвигом Борхардтом распределение. Один лишь Борхардт, как только взволнованный египетский помощник сунул ему в руки этот бюст, смекнул, что держит в руках находку тысячелетия. Уже каких-то пару дней спустя гипсовая скульптура отправится в Берлин. Пока она еще не носит имени Нефертити. Пока она еще не стала знаменитейшим женским бюстом во всем мире.

Как лихо закручен этот год! Неудивительно, что русский летчик Петр Николаевич Нестеров выполнил в 1913-м первую в истории человечества мертвую петлю на своем бомбардировщике. И что австрийский фигурист Алоис Лутц в этом лютом январе на замерзшем озере так ловко крутанулся в воздухе, что этот прыжок и сегодня носит название «лутц». Для его выполнения нужен заход назад-наружу по пологой дуге и отскок с наружного ребра левой ноги. Чтобы добиться вращения, следует рывком прижать руки к туловищу. Для двойного лутца это логичным образом необходимо проделать дважды.

Целых четыре недели пробудет Сталин в Вене. Никогда больше он так надолго не уедет из России за границу, разве что только через тридцать лет – в Тегеран, где его собеседниками в переговорах станут Черчилль и Рузвельт (в 1913-м один был военно-морским министром Англии, другой боролся против вырубки американских лесов, будучи сенатором в Вашингтоне). Сталин редко покидает свое укрытие на Шёнбруннер Шлоссштрассе, 30 у Трояновских, он целиком поглощен написанием «Марксизма и национального вопроса» – поручения Ленина. Лишь иногда, днем, он разминает ноги в замковом парке Шёнбрунна, холодно и аккуратно раскинувшегося среди январского снега. Раз в день случается краткая суета, когда император Франц Иосиф покидает замок и едет на карете в Хофбург поуправлять страной. Невероятные шестьдесят пять лет, с 1848 года, Франц Иосиф стоит у власти. Со смертью своей любимой Сисси он до сих пор не справился, ее портрет во весь рост так и висит над его рабочим столом.

Престарелый монарх, сгорбившись, совершает несколько шагов до темно-зеленой кареты, за ним остается холодное облачко дыхания, ливрейный лакей закрывает дверь, и кони рысью уносятся по снегу. И снова – тишина.

Сталин идет по парку, размышляет; начинает темнеть. Ему навстречу идет другой гуляющий: двадцать три года, несбывшийся художник, проваливший вступительный экзамен в Академию искусств и теперь убивающий время в мужском общежитии на Мельдеманнштрассе. Он, как и Сталин, ждет своего большого шанса. Его зовут Адольф Гитлер. Возможно, они, о которых знакомые того времени рассказывали, что оба любили гулять около Шёнбрунна, однажды вежливо поприветствовали друг друга, приподняв шляпы, когда бродили по бесконечному парку.

Эпоха крайностей, этот страшный короткий двадцатый век, начинается январским днем 1913 года в Вене. Остальное – молчание. Сталин и Гитлер не встретились, даже когда в 1939-м заключили свой роковой «пакт». Никогда они не были в такой близи друг от друга, как в один из этих студеных январских вечеров в замковом парке Шёнбрунна.

Впервые синтезирован наркотик экстази, весь 1913 год будет подаваться заявка на патент. Но потом, на несколько десятилетий, о нем забудут.

А вот и весточка от Райнера Марии Рильке! Бегство от бессонницы и творческого кризиса привело Рильке в Ронду на юге Испании. Ехать в Испанию ему велела одна незнакомка на ночном сеансе, а так как Рильке всю жизнь зависел от указаний зрелых дам, то, видимо, приходилось обращаться к оккультным обитательницам межмирья, когда реальные меценатки и любовницы не знали, что посоветовать. И вот он пребывает в шикарном отеле «Королева Виктория», новомодном британском доме, но сейчас, вне сезона, почти пустом. Отсюда он прилежно шлет письма «дорогой милой маме». И другим далеким женщинам, с которыми он может повздыхать: Мари фон Турн-и-Таксис, Еве Кассирер, Сиди Надерни, Лу Андреас-Саломе. Об этих дамах мы еще услышим в этом году, не волнуйтесь.

В настоящее время Лу – женщина, лишившая его девственности и убедившая подправить имя с «Рене» на «Райнера» – котируется чрезвычайно высоко: «Лишь бы нам вновь увидеться, дорогая Лу („дорогая“ подчеркнуто трижды), вот самая большая моя надежда». На полях он нацарапает вдобавок «моя опора, мое все, как всегда». И – к почтовому поезду, которому до Гибралтара три часа езды. А оттуда – до Берггассе, 19, профессору Зигмунду Фрейду для Лу Андреас-Саломе. И Лу ответит «дорогому, милому мальчику», что поступает с ним теперь жестче, чем тогда. И: «Мне кажется, тебе необходимо страдать, и страдать ты будешь всегда». Это еще садо-мазо или уже любовь?

Так и тянутся дни в страданиях и письмах. Иногда Рильке продолжает работать над «Дуинскими элегиями», по крайней мере, строки с первой по тридацать первую шестой элегии ему удались, но закончить он ее никак не может – лучше выйти в белом костюме и светлой шляпе на прогулку или почитать Коран (чтобы сразу после этого сочинить экстатические стихи во славу ангелов и Вознесения Девы Марии). Здесь можно чувствовать себя вполне комфортно, вдали от мрачной зимы: поначалу Рильке даже наслаждается тем, что солнце здесь и в январе садится за горы лишь в половину шестого, что перед этим оно еще раз теплым светом озаряет так гордо раскинувшийся на скалистом плато город Ронда – «неповторимое зрелище», как пишет он своей госпоже, маме. Миндальные деревья уже в цвету, фиалки распустились, ирисы в саду отеля отливают светло-голубым. Рильке вынимает черную записную книжку, просит кофе на террасу, колени укрывает пледом, жмурится на солнце и записывает: «Ах, кто бы сумел расцвести, тому бы и сердца хватило / Опасность пустую презреть, утешиться полным величьем».[2]

Да, кто бы сумел расцвести. В Мюнхене Освальд Шпенглер, тридцатитрехлетний мизантроп, социопат и бывший учитель математики, работает над первой частью монументального труда «Закат Европы». Сам он подает хороший пример этому закату. «Я, – пишет он в набросках к автобиографии, – последний своего вида». Все движется к концу, в нем самом и на его теле видны страдания Европы. Отрицательная мания величия. Увядающие цветки. Шпенглера гложет страх. Страх войти в лавку. Страх перед родственниками, страх перед говорящими на диалекте. И конечно: «Страх перед раздетыми женщинами». Не страшно ему только размышлять. Когда в 1912-м затонул «Титаник», ему открылся глубинный символизм этого события. В возникающих параллельно записях он страдает, сетует, жалуется на тяжелое детство и еще более тяжкое настоящее. Каждый день он записывает в новой вариации одну-единственную мысль: великое время подходит к концу – неужто никто не видит? «Культура – последний вздох перед угасанием». В «Закате Европы» он сформулирует это так: «У каждой культуры свои новые возможности выражения, которые появляются, созревают, увядают и никогда не повторяются»[3]. Но такая культура идет ко дну медленней океанского судна, не волнуйтесь.

С начала года издательство Карла Симона в Дюссельдорфе налаживает сбыт новой серии оригинальных диапозитивов: семьдесят две цветные стеклянные пластины, семь картонных коробочек в деревянном ящике, приложение в виде брошюры на тридцать пять страниц. Тема – «Гибель Титаника». Страну накрывает волна показа слайдов. Сначала видны капитан, корабль, каюты. Затем – надвигающийся айсберг. Катастрофа, спасательные шлюпки. Тонущий пароход. Все верно: океанское судно идет ко дну быстрее Европы. Леонардо Ди Каприо еще не родился.

У Франца Кафки – одного, кстати, из тех, кто испытывает большой страх перед раздетыми женщинами – пока заботы совсем иного рода. Внезапно его осеняет. В ночь с 22 на 23 января он пишет уже, должно быть, двухсотое письмо Фелиции Бауэр, где спрашивает: «Ты вообще разбираешь мой почерк?»

Ты вообще разбираешь почерк этого мира? Так вопрошают Пабло Пикассо и Жорж Брак и придумывают все новые и новые шифры, которые должен разобрать зритель. Только они показали всему миру, что можно изображать саму смену перспективы, назвав это «кубизмом», как теперь, в 1913 году, уже делают шаг дальше. Позже это назовут синтетическим кубизмом, потому что теперь они клеят на картины древесные волокна и все что только можно – холст становится приключением. Брак совсем недавно въехал в новую мастерскую в Париже, на последнем этаже отеля «Рома» на улице Коленкор, там он схватил ни с того ни с сего гребень и прошелся им по картине «Композиция с трефовым тузом» – и линии оказались похожи на узор древесины. Пикассо усвоил это в тот же день. И как всегда, наловчился это делать гораздо лучше. Так революционеры искусства спешили все дальше и дальше, подгоняемые паническим страхом, что буржуазная публика поймет их полностью. Возможно, Пикассо успокоило бы, знай он, что 6 февраля Шницлер напишет в своем дневнике: «Пикассо: ранние картины необычайны; ярое противление его теперешнему кубизму».

Он едва выжил. Теперь Ловису Коринту придется дорого поплатиться за свое творческое наследие. 19 января в «Сецессионе» на Курфюрстендамм, 208 откроется сенсационная выставка: двести двадцать восемь полотен, название – «Творческое наследие». Сегодня, в первый день года, сквозь похмелье – которым он мучается лежа на канапе на Клопштокштрассе, 48 – предстоящее начинает наводить на него легкий ужас. И четырех нет, а уже темно, за окнами снег с дождем. Для начала багетная мастерская Вебера на Дерфлингерштрассе, 28 хочет причитающиеся ей деньги за обрамление «Творческого наследия», а именно 1632,5 марки. За фуршет, который Коринт дает в честь открытия, поставщик, преемник Адольфа Крафта, Курфюрстендамм, 116, требует 200 марок предоплаты. В поставку включены: «Язык, 1 блюдо; кобуржская ветчина под камберлендским соусом, 1 блюдо; косуля под камберлендским соусом, 1 блюдо; ростбиф под ремуладом, 1 блюдо». Ловису Коринту уже от одних слов дурно. Все творческое наследие под камберлендским соусом. У него еще вчерашний несвежий польский карп не переварился. Когда его Шарлотта уезжает, он лопает все без разбору – так он по ней тоскует, ясное дело. И вот он пишет новогоднее письмо жене Шарлотте, лазающей где-то по заснеженным горам: «Кто знает, каким сложится новый год; уж старый счастливым не был. Да и черт с ним». Воистину. Коринта, этого всегда пышущего здоровьем художника, которого из позднего барокко занесло в Берлин начала двадцатого века, весьма пообтрепал тяжелый инсульт. Жена ухаживала за ним, принося себя в жертву. Когда была задумана выставка «Творческое наследие», все испугались, что придется иметь дело уже с наследством. Но он выкарабкался. И даже добрался до мольберта. Теперь по всему городу висели афиши выставки: ежедневно с девяти до четырех, вход – одна марка. Коринт смотрел с афиш, изумляясь самому себе, в то время как Шарлотта отдыхала от него в Тироле. Она успеет вернуться к фуршету. Хорошо выглядите, мадам, – говорит ей Макс Либерманн 19 января на открытии в «Сецессионе», с куском косули под камберлендским соусом в правой руке. Наследие мое творческое хорошо выглядит, – думает Ловис Коринт, тяжелым шагом оглушая выставочные залы. Но теперь пора идти дальше. Только впредь, пожалуйста, без этого кубизма.

Заглянем ненадолго к Фрейду на Берггассе, 19. Эти январские дни он проводит в кабинете, завершая работу «Тотем и табу». И само собой: бессознательное изо всех сил пробивается в эту книгу об этнологических принципах нарушения табу и фетишизации. Но кажется, будто сам Фрейд этого еще не осознал. В тот самый момент, когда собственные ученики, в первую очередь К.Г. Юнг из Цюриха, 1875 года рождения, осыпают его резкими упреками, Фрейд, 1856 года рождения, развивает теорию «отцеубийства». Еще в декабре 1912 года Юнг написал Фрейду: «Разрешите обратить Ваше внимание на то, что Ваш метод обращаться с собственными учениками как с пациентами является ошибочным». Таким образом он, дескать, производит на свет «наглых баловней» и «раболепных сыновей». И далее по тексту: «Между тем, сами Вы остаетесь на самом верху в качестве отца. В сплошной покорности никто не смеет дернуть пророка за бороду».

Мало что еще так заденет Фрейда, как это отцеубийство. Должно быть, много новых седых волосков появилось в его бороде за эти месяцы; он формулирует первое ответное письмо, которое, однако, не отправит, и которое лишь после смерти автора обнаружат в его письменном столе. Тем не менее, 2 января 1913 года он собирает волю в кулак и пишет К.Г. Юнгу в Кюснахт: «Ваша гипотеза, будто я обращаюсь со своими учениками как с пациентами, с легкостью подвергается опровержению». И затем: «Впрочем, на Ваше письмо нельзя ответить. Оно создает ситуацию, которая и в устной форме была бы обременена сложностями, а в письменной – и вовсе оказывается неразрешимой. Между нами, аналитиками, условлено, что никому нет нужды стыдиться собственного невроза. Ежели кто при ненормальном поведении не перестает кричать, что он здоров, тот дает повод усомниться в его умении распознать болезнь. Итак, я предлагаю нам с Вами вообще прекратить наши частные отношения. Я при этом ничего не теряю, ибо меня с Вами, по счастью, давным-давно связует лишь тонкая нить испытанных разочарований». Какое письмо! Отец, которому бросил вызов сын, в ярости колет в ответ. Никогда еще Фрейд так не выходил из себя, как в эти январские дни, никогда еще она не видела его такими подавленным, как в этом 1913 году, – будет потом рассказывать Анна, его любимая дочь.

К.Г. Юнг отвечает письмом от 6 января: «Я последую Вашему желанию прекратить частные отношения. Впрочем, кому, как не Вам, лучше знать, что означает для Вас этот момент». Это он пишет чернилами. А затем впечатывает на машинке, словно водружает надгробный камень на одну из самых масштабных в двадцатом веке интеллектуальных связей между двух мужчин: «Остальное – молчание». Какая прекрасная ирония в том, что один из самых толкуемых, описываемых и обсуждаемых разрывов 1913 года начинается с обета молчания. С этого момента Юнг эмансипирует свою работу от методов Фрейда, а Фрейд – от методов Юнга. Но прежде он еще раз совершенно точно сформулирует отцеубийство у первобытных народов: они надевают маски убитых отцов – и затем молятся своей жертве. Практически уже диалектика Просвещения.

Но остановимся пока на диалекте Просвещения. Десятилетний Теодор Адорно, прозвище «Тедди», живет на Шёне Аусзихт, 12 во Франкфурте-на-Майне, просвещается и учит гессенский диалект. Самое близкое существо, кроме мамы – шимпанзе Бассо во Франкфуртском зоопарке. Франк Ведекинд, автор «Пробуждения весны» и «Лулу», дружит в это время с Мисси, шимпанзе из Зоологического сада Берлина.

Марсель Пруст у себя в кабинете на бульваре Хаусманн, 102 в Париже обустраивает собственную клеть. Ни солнечный свет, ни пыль, ни шум не должны отвлекать его от работы. Весьма специфический work-life balance. Окна кабинета он занавесил тройными шторами, стены обил прессованной пробкой. В этой звукоизоляции Пруст сидит при электрическом свете за написанием чрезмерно вежливых новогодних писем, как и каждый год, с настоятельной просьбой уберечь его в будущем от подарков. Его не уставали приглашать, но каждый, кто это делал, знал, насколько это утомительное предприятие, ибо он неоднократно присылает сообщения и записки, приедет ли он, наконец, или нет, и почему, вероятно, все же не приедет, и так далее. В науке нерешительности с этим господином посоперничал бы разве что Кафка.

В этой звукоизоляции духа Марсель Пруст корпит над романом о памяти и поиске утраченного времени. Первая часть должна называться «Любовь Свана», и тонкими чернилами он выводит последнее предложение: «Реальность, которую я знал, больше не существовала. Определенное воспоминание есть лишь сожаление об определенном мгновении; и дома, дороги, аллеи столь же мимолетны, увы, как и годы».[4]

Способно ли воспоминание лишь на то, чтобы быть сожалением? Гертруда Стайн, парижская салонная львица и подруга авангардистов, мерзнет в двух улицах от Пруста. Она ужасно ссорится со своим братом Лео; их совместное проживание, длившееся не один десяток лет, грозит распасться. Все мимолетно? Она мечтает о весне. Согревает себя мыслями. Она смотрит на Сезаннов, Матиссов и Пикассо у себя на стене. Но придет ли весна одними только мыслями о ней? Она сочиняет маленькое стихотворение, в котором есть строчка: «Роза есть роза есть роза». Как и Пруст, она хочет удержать что-то, желающее пройти. Вот как далеко уже зашел мир поэзии и воображения в январе 1913 года.

Макс Бекман завершает картину «Гибель Титаника».

Февраль

Дождались. В Нью-Йорке Арсенальная выставка провоцирует большой взрыв современного искусства, Марсель Дюшан показывает «Обнаженную, спускающуюся по лестнице». С нее же начинается и резкий подъем вверх. Да и в остальном: всюду обнаженные натуры, прежде всего в Вене – нагая Альма Малер (у Оскара Кокошки) и все остальные женщины Вены у Густава Климта и Эгона Шиле. Другие обнажают свою душу за сто крон в час у доктора Зигмунда Фрейда. А между тем Адольф Гитлер в комнате отдыха венского мужского общежития рисует трогательные акварели собора Святого Стефана. Генрих Манн пишет в Мюнхене «Верноподданного» и отмечает у брата свое сорокадвухлетие. Снег все так же глубок. На следующий день Томас Манн покупает участок земли для постройки дома. Рильке все так же страдает, Кафка все так же медлит, зато растет маленький магазин шляпок Коко Шанель. А австрийский престолонаследник, эрцгерцог Франц Фердинанд, несется на своем авто с золотыми спицами по Вене, играет в железную дорогу и переживает о терактах в Сербии. Сталин впервые встречает Троцкого – и в том же месяце в Барселоне появляется на свет человек, который однажды по заказу Сталина Троцкого убьет. Так все же 1913 год – несчастливый?

Франц Марк. Башня синих лошадей (akg-images).

Сколько можно ждать? Австрийский престолонаследник Франц Фердинанд с ума сходит от ожидания. Уже немыслимых шестьдесят пять лет сидит на троне восьмидесятитрехлетний император Франц Иосиф и не торопится уступать его родному племяннику, чья очередь подошла после смерти Сисси, любимой жены Франца Иосифа, и Рудольфа, любимого сына. Да, спицы на колесах его авто тоже золотые, как у колесницы императора, но вот титул – титул с 1848-го только у дяди: император Франц Иосиф. Или, если быть точным: «Его Императорское и Королевское Величество, Божьей милостью император австрийский, апостолический король венгерский, король богемский, долматский, хорватский, славонский, лодомерский и иллирический, король иерусалимский и прочая; эрцгерцог австрийский; великий героцог тосканский и краковский; герцог лотарингский, зальцбургский, штирский, каринтийский, карниольский и буковинский; великий князь трансильванский; маркграф моранский; герцог верхней и нижней Силезии, оденский, пармский, пьяченцский и гуастальский, Освенцима и Затора, тешинский, фриульский, рагузский и зарский; владетельный граф габсбургский и тирольский, кибургский, горицский и градишский; князь трентский и бриксенский; маркграф Верхних и Нижних Лужиц и Истрии; граф Гогенемс, Фельдкирх, Брегенц, Зоннеберг и прочая; государь Триеста, Котора и Вендской марки; великий воевода Сербии и прочая, и прочая, и прочая».

Школьники, которым приходится учить это наизусть, больше всего смеются над этим «и прочая, и прочая, и прочая»: будто на деле императору принадлежит весь мир, а перечислили лишь малую часть. Но престолонаследника Франца Фердинанда приводят в волнение как раз слова перед «и прочая, и прочая, и прочая»: «воевода Сербии». Там внизу, на Балканах, бушует война, от которой ему не по себе. В замке Шёнбрунн он просит аудиенции у «великого воеводы Сербии» – императора, бакенбарды которого не уступят в длине его титулу.

Франц Фердинанд не выходит, но выпрыгивает из своего автомобиля Graf & Stift и в генеральской форме летит по ступенькам к кабинету Франца Иосифа. Надо срочно что-то предпринять, утихомирить сербов! Уж больно своенравным сделалось королевство на юго-восточном фланге империи, мятежничает, раскачивает лодку. Но действовать надо предусмотрительно. Ни в коем случае нельзя допустить превентивной войны, как требует того начальник генерального штаба в меморандуме от 20 января, ибо это неминуемо вовлечет в военные действия Россию. Император невозмутимо выслушивает лихорадочную скороговорку племянника: «Я велю об этом подумать». И прохладное прощание. Возбужденный Франц Фердинанд опрометью бросается в свое гигантское авто. Шофер в ливрее заводит мотор и, подстегнутый престолонаследником, на бешеной скорости гонит вниз по Шёнбруннер Шлоссштрассе. Пусть Франц Фердинанд и вынужден всю жизнь ждать, но хотя бы не на дорогах.

Наверху, в квартире Трояновских, в один из редких перерывов у окна стоит Сталин, отодвигает шторку и, озадаченный, с любопытством смотрит на машину престолонаследника, стремительно уносящуюся из-под его взгляда. Ленин, который будучи в Вене, всегда укрывался у Трояновских, тоже так делал. Где-то в городе, в этот февраль 1913-го, юный хорват также бросает оценивающий взгляд знатока на проносящийся мимо агрегат с золотыми спицами. Он хорошо осведомлен о качествах автомобиля престолонаследника, ведь он автомеханик и с недавних пор работает на «Мерседес» гонщиком-испытателем в Винер-Нойштадте. Его зовут Иосип Броз, лихач двадцати одного года и охотник до юбок. В настоящее время Лиза Шпунер, представительница крупной буржуазии, терпит его в качестве любовника и оплачивает ему уроки фехтования – с ее денежных презентов он выплачивает алименты на родившегося у него на родине сына Леопарда, мать которого он недавно бросил. Благодаря Лизе он испытывает автомобили по всей Австрии, чтобы купить ей новых платьев. Когда она беременеет, он бросает и ее. Так будет всегда. Однажды он вернется к себе на родину, которая будет зваться в ту пору Югославией, и подчинит ее себе. Тогда Иосип Броз будет звать себя: Тито.

Так и выходит, что в первые месяцы 1913 года Сталин, Гитлер и Тито, два величайших тирана двадцатого века и один из самых худших диктаторов, в один и тот же момент находились в Вене. Один в комнате для гостей изучал вопрос о национальностях, другой рисовал в мужском общежитии акварели, третий наворачивал бессмысленные круги по Рингштрассе, тестируя поведение автомобилей на поворотах. Казалось бы, три статиста без собственных реплик в большом спектакле «Вена 1913 года».

Февраль выдался ледяным, но солнце светило, что было и остается редкостью в зимней Вене. И тем ярче сияла в снегу роскошь новой Рингштрассе. Вена была полна сил, став городом мирового значения. Это ощущалось по всему миру, но только не в самой Вене – там, в радостном пылу самоуничтожения, никто и не заметил, как город возглавил движение, именуемое модерном. Самовопрошание и саморазрушение сделались главной составляющей нового мышления: разразилась «нервная эпоха», как назвал ее Кафка. И в Вене нервы – практически, метафорически, художественно, психологически – оголились так, как нигде больше.

Берлин, Париж, Мюнхен, Вена. Четыре главных города модерна 1913 года. Чикаго потягивал мышцы, и, конечно же, Нью-Йорк постепенно хорошел, но эстафетную палочку от Парижа принял лишь в 1948-м. Но уже и в 1913-м там достроили Вулворт, первое здание в мире, превзошедшее Эйфелеву башню[5], открыли Центральный вокзал, самый крупный в мире, а благодаря Арсенальной выставке над Америкой зажглась искра авангарда. Но Париж оставался в тот год отдельным классом: ни Вулворт, ни Арсенальная выставка, ни Центральный вокзал не взволновали французских газет – да и с чего бы? В конце концов, есть Роден, Матисс, Пикассо, Стравинский, Пруст, Шагал «и прочая, и прочая» – и все уже работают над своим следующим великим произведением. И город, на вершине своей манерности и декадентства, воплощенный в танцевальных экспериментах в тон «Русскому балету» и Сергею Дягилеву, магически притягивает всякого культурного европейца, – в первую очередь четырех сверхкультурных в белых костюмах: Гуго фон Гофмансталя, Юлиуса Мейер-Грефе, Райнера Марию Рильке и графа Гарри Кесслера. Один лишь Пруст в Париже 1913 года хотел уже предаваться воспоминаниям, все остальные же стремились вперед, но иначе, чем в Берлине: лучше всего с бокалом шампанского в руке.

В немецкоговорящем пространстве население Берлина достигло небывалых цифр, но с позиций культуры пик этого города еще впереди. Однако Берлин неистово рвется вперед – и весть о том, что «в ночной жизни Берлина есть особенный изыск», уже донеслась до Парижа и художников круга Марселя Дюшана. Мюнхен был, напротив, весь исполнен стиля и несколько утихомирился – что яснее всего видно по тому, как он начинает славить сам себя (на что в Берлине ни у кого нет времени): к примеру, склонная к авантюрам Франциска фон Ревентлов, сидя в Асконе, бросала в «Записках и приключениях господина Дамы из удивительного района» ретроспективный взгляд на время, когда богема обитала в Швабинге. И видно, безусловно, по тому, как богема целиком и полностью становится бюргерской: Томас Манн детей ради ищет домик в предместьях, в тиши и с большим садом. Он берет участок на Пошингерштрассе, 1 и застраивает его роскошной виллой. А его брат Генрих выбрал Мюнхен, ибо так легко в нем пишется про Берлин, катапультирующийся в будущее город, в котором он помещает действие «Верноподданного», своего великого романа, который он закончит в ближайшие месяцы. Уже мюнхенский «Сиплициссимус» с лихвой издевается над тем, как после восьми вечера полиция Мюнхена озабочена тем, чтобы не уснуть от скуки. Крупной газете рубежа веков даже не за что зацепиться в собственном городе – кажется, будто она приятно устала и растянулась в шезлонге с сигаретой в левой руке. В Вене «Факел», в Берлине «Штурм», «Деяние» и «Акция» – одних названий хватит догадаться, где бурлит современная жизнь.

И конечно, тихая, мягкая кончина Мюнхена как столицы югендстиля и fin de siecle прочитывается и по тому, что пансион, в котором в этом феврале пребывает Эльза Ласкер-Шюлер, называется «Пансионат Модерн» («La Maison Moderne», легендарная галерея дизайна немецкого пропагандиста искусства и писателя Юлиуса Мейер-Грефе в Париже, закрылась еще в 1904-м). Раз пансионаты гордо носят модерн в своих названиях, это значит, что сам он давно двинулся дальше, а именно – в кафе «Мания величия» в Берлине, в кафе «Централь» на Герренгассе, 14 в Вене. Названия могут быть такими говорящими.

Стало быть – в Вену, в центр модерна anno 1913. Главные роли исполняют: Зигмунд Фрейд, Артур Шницлер, Эгон Шиле, Густав Климт, Адольф Лоос, Карл Краус, Отто Вагнер, Гуго фон Гофмансталь, Людвиг Витгенштейн, Георг Тракль, Арнольд Шёнберг, Оскар Кокошка, если назвать пару-тройку имен. Здесь разгорались бои за бессознательное, за сновидения, за новую музыку, новое видение, новое зодчество, новую логику, новую мораль.

25 февраля рождается Герт Фрёбе.

«Страх перед раздетыми женщинами». В Европе 1913 года существует два места, которым чужд страх Освальда Шпенглера. Одно из них – холм Монте-Верита в Асконе на Лаго-Маджоре, где группка милых безумцев, приветствующих свободу мысли, свободу духа и культуру свободного тела, упражняется в чем-то между эвритмией, йогой и лечебной гимнастикой. Другое место – мастерские Густава Климта и Эгона Шиле в Вене. Их рисунки, линии которых с таким удовольствием пробегают по границе с порнографией и новой вещественностью, были главной температурной кривой «самого эротичного города в мире», какой воспринимала тогда Вену Лу Андреас-Саломе. Если на полотнах Климта женщин окутывал золотой орнамент, то на рисунках их тела обвивала неповторимая линия, легко бегущая по листу, словно вьющийся локон, спадающий на плечи. Эгон Шиле ушел дальше в своих телесных изысканиях: изможденные, измученные в нервном перенапряжении тела, которые он, вывернув, пытается запечатлеть не столько эротично, сколько сексуально. Где у Климта мягкая кожа, там у Шиле нервы и сухожилия, где у Климта тело струится, там у Шиле оно разверзается, скрещивается, переплетается. Где у Климта женщина манит, там у Шиле она шокирует (и, конечно, как художник Шиле превосходит Климта по значимости).

«Меня интересует не собственная личность, – говорит Климт, – но, скорее, другие люди, в первую очередь женщины».

Если изображения, превращающие каждого наблюдателя в вуайериста, обретали известность, то быстро попадали под цензуру, умножая вместе с тем славу их автора. Когда Шиле хотел выставить в Мюнхене свой рисунок «Дружба», он получил любопытный письменный отказ. Директор выставочного дома написал Шиле, что работу в силу ее грубой наглядности ни в коем случае нельзя показывать, ибо она попирает обычаи и нравы. Точка. Красная строка. Тем не менее, сам он-де крайне заинтересован в том, чтобы работу эту приобрести. Вот они, слабые звенья между публичной и частной моралью в 1913 году.

Чересчур уж светло в Берлине. Газовые фонари, световые рекламы, огни города того и гляди затмят сияние звезд на небосклоне. В 1913 году техника съезжается к Галльским воротам сносить Берлинскую обсерваторию. Между Линденштрассе и Фридрихштрассе в 1835 году Карл Фридрих Шинкель воздвиг новую прусскую обсерваторию, которую, как и все из этого прекраснейшего десятилетия немецкой истории, едва ли можно было превзойти как по практической значимости, так и по эстетической. Сногсшибательно простое строение, над которым возвышается купол, словно колокольня, – мирская церковь, но с прямым видом на небо. Здесь открыли несколько комет и пару астероидов. Но главное – планету Нептун. Однако в 1913 году это уже никого не интересовало. Понадобилось всего две недели – и вот снова поле, на котором некогда стояло одно из самых смелых сооружений Шинкеля. Обсерваторию перенесли в Бабельсберг, потому что там темнее и Нептун виден лучше. И так как в Пруссии умели хорошо считать, то участок между Линденштрассе и Фридрихштрассе продали, чтобы с прибыли потратить 1,1 миллиона золотых марок на строительство новой обсерватории и 450 000 золотых марок на приобретение новых инструментов. Сам участок – в дворцовом парке Бабельсберга – выделил королевский дом. Тем самым, ровно с учреждением киностудий годом ранее, в 1913 году все, что касалось в Берлине звезд крупных и мелких, очутилось в Бабельсберге.

6 февраля 1913 года начинается год быка по китайскому календарю. Быку, гласит старая китайская поговорка, свежая трава милее золоченой кормушки.

В Зиндельсдорфе Франц Марк работает над своим главным произведением, а Эльза Ласкер-Шюлер вернулась в Берлин. Наверху, на неотапливаемом чердаке их старого крестьянского дома в Зиндельсдорфе, в котором едва ли что было слышно, если внизу Мария Марк играла на пианино, он устроил себе мастерскую. Холодно так, что даже Ханни, любимая кошка, предпочитает оставаться у камина. Кандинский приезжает в гости из Берлина, он рассказывает: «Снаружи белым-бело, снег укрывает поля, горы, леса, мороз щиплет за нос. Наверху, на низком чердаке (постоянно ударяешься головой о балки), на мольберте располагалась „Башня синих лошадей“, подле стоял Франц Марк в шубе, большой меховой шапке, ноги в самодельных лаптях из соломы. А теперь, положа руку на сердце, скажите, как вам картина?» Какой вопрос.

13 февраля «Моны Лизы» Леонардо в Лувре все так же нет. Выходит новый каталог Лувра, в котором картина уже не представлена. В Берлине 13 февраля Рудольф Штайнер читает один из своих знаменитых докладов: «Духовное величие Леонардо на поворотном пункте нового времени». Штайнер говорит долго, чуть ли не два часа. Слушатели ловят каждое слово. Как и Освальд Шпенглер, он много говорит о закате и гибели. Но он считает его необходимым, чтобы освободилось место чему-то новому: «Потому что в умирающих силах мы предвидим и в конечном итоге наблюдаем силы, готовящиеся родиться, и чем ближе закат, тем больше в нас предчувствия и надежды на рассвет. И душа наша должна сознавать развитие человечества, как и всякое становление: где созданное превратится в руины, там непременно расцветет новая жизнь».

17 февраля в здании бывшего арсенала в Нью-Йорке открывается одна из самых главных выставок века. Какого века? Может, не будет ошибкой сказать, что только с первой Арсенальной выставкой подошло к концу искусство девятнадцатого столетия, и только тогда господство модерна приняло размах не просто европейский, но глобальный.

Три американца, с присущим им большим любопытством и знанием дела – художники Уолтер Пач, Артур Дэвис и Уолт Кун, – отправились в конце 1912 года в Европу познакомиться с наиболее интересными художниками и привезти их главные произведения в Нью-Йорк. Вместе с Клодом Моне, Одилоном Редоном и Альфредом Стиглицем в комиссии сидели крупные художники и фотографы – общественность Америки быстро смекнула, что в противовес дородной американской живописи декаданса собираются выставить кубистов, футуристов и импрессионистов Старой Европы. Это была борьба. И впервые она велась на американской земле, после того как отгремели бои в Европе. Всего можно было увидеть тысячу триста картин, лишь одна их треть приехала из Европы. Но именно на фоне этой трети американские казались допотопными – в первую очередь, на фоне восьми картин кисти Пикассо и двенадцати – Матисса. Бурные дискуссии вызвали скульптуры Бранкузи и полотна Франсиса Пикабиа и Марселя Дюшана. «Камера Уорк», легендарный журнал Стиглица, писал: «Выставка с новым искусством из Европы обрушилась на нас, точно бомба». Мощь детонации такой и оказалась: реакцией последовало возмущение, непонимание, смех – но людские массы текли на выставку, чтобы составить о ней собственное впечатление. Газеты чуть ли не каждодневно печатали карикатуры, а на втором показе в Чикаго дошло и до протестных демонстраций студентов Чикагского института искусств – говорят, они сожгли три копии полотен Матисса. Среди американской публики Матисс считался наибольшим простачком. А это, как повелось, надежнее всего доказывает качество.

Сенсацию произвели три брата: Раймон Дюшан-Вийон, Жак Вийон и Марсель Дюшан. Выставлялось семнадцать их работ – все до одной проданы. А «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» Марселя Дюшана стала маркой Арсенальной выставки, самым дискутируемым произведением искусства и самым шаржируемым. «Взрыв на деревоперерабатывающем заводе», как назвал ее один критик, – звучит издевкой, однако демонстрирует, сколь мощными были ударные волны, исходившие от этой работы. Женщина, ступающая сквозь пространство и время – гениальная комбинация из великих временных феноменов кубизма, футуризма и теории относительности. Зал с этой картиной штурмовался ежедневно, люди выстаивали очереди, ждали по сорок минут, лишь бы успеть бросить взгляд на скандальное полотно. Очевидно, для верных традициям американцев эта картина представлялась воплощением странной, иррациональной Европы. Ее купил какой-то антиквар из Сан-Франциско. Где-то на одном провинциальном вокзале в Нью-Мехико, во время какого-то бесконечного возвращения домой, он сошел с поезда и телеграфировал в Нью-Йорк: «Покупаю Дюшана голая женщина спускается лестницей прошу резервировать».

Дюшаны так и работали в своей мастерской в Нейи, ничего не зная о собственной славе – но тут вдруг вместе с почтой пришли чеки. Марсель Дюшан получил за продажу четырех полотен 972 доллара – для 1913 года сумма небольшая. Так, «Холм Бедных» Сезанна ушел с выставки в музей Метрополитен за 6700 долларов. И тем не менее Дюшан был очень рад.

Однако в тот момент, когда Америка и Париж открыли его как художника, сам Марсель Дюшан порвал с кубизмом и темой движения – или, как хорошо он сказал сам, «с движением, смешанным с масляной краской». В тот момент, когда он должен был стать великим художником эпохи, Дюшан объявил, что рисовать ему скучно. Он искал что-то другое, новое.

В Праге страдает Кафка. Оттого что Фелиция, объект его эпистолярных воздыханий, отмалчивается по поводу сборника рассказов «Созерцание», который он ей послал в декабре. Оттого что сестра Валли выходит замуж, оттого что в квартире всегда так шумно (потому что родители и сестры хлопают дверьми да еще и разговаривают), оттого что днем он занимается чужими страховками, а ночью – собственным творчеством. Ему угрожают командировки, перерывы, простудные заболевания. Но в первую очередь его мучает страх, что иссякла творческая энергия. И каким бы пугающим ни было представление о жизни холостяком, возможно, в этом заключается единственная возможность быть писателем. Ибо один-единственный вопрос приводит его в панический ужас: что станет с ним, случись ему жениться? Как быть ему с тем, что он называл «правом супруги»? И это состояло для него из двух кошмарных сценариев: телесных претензий жены, но прежде всего временных претензий. Он просит Фелицию не писать ему лишний раз о том, что она хочет сидеть с ним рядом, когда он работает над своими книгами – так как если она или кто-то будет сидеть у него за спиной, то разрушится тайна письма. И тогда он пишет Фелиции еще одно предложение: «Подвергнуть себя риску отцовства я бы никогда в жизни не отважился». Можно ли предостерегать от себя самого больше, чем это делает Кафка в письмах? Но Фелиция, разрываясь между работой и домом, написанием писем и семейными заботами, реагирует так, словно это ее призвание свыше – служить адресатом Кафке и мировой литературе. Эту миссию она возлагает на себя с невозмутимой серьезностью.

Всюду в 1913-м искусство стремится сбежать в абстракцию. Кандинский в Мюнхене, Робер Делоне и Франтишек Купка в Париже, Казимир Малевич в России и Пит Мондриан в Голландии – каждый стремится своим путем избавиться от причастности к реальному. А тут еще этот юный, воспитанный, сдержанный молодой человек в Париже – Марсель Дюшан, внезапно расхотевший рисовать.

В Мюнхене благотворительный аукцион в поддержку Эльзы Ласкер-Шюлер идет вкривь и вкось. С целью поддержать дополнительными средствами инициированную Карлом Краусом в «Факеле» акцию помощи, Франц Марк трогательным образом попросил венских друзей-художников предоставить свои полотна. И действительно, 17 февраля на торги поступили выполненные маслом картины от Эрнста Людвига Кирхнера, Эмиля Нольде, Эриха Хеккеля, Карла Шмидт-Ротлуфа, Оскара Кокошки, Пауля Клее, Августа Маке, Алексея фон Явленского, Василия Кандинского и Франца Марка. Только Людвиг Майднер из Берлина отказался (ему-де самому есть нечего). Аукцион организовали в Новом художественном салоне, но никто не проявил интереса. Так что художники торговались друг с другом, чтобы избежать абсолютного позора, вместе набралось 1600 марок. Общая ценность не ушедших 17 февраля 1913 года с молотка произведений искусства составила бы сегодня около 100 миллионов евро, да что там – чуть ли не 200 миллионов.

Зигмунд Фрейд продолжает развивать теорию отцеубийства. В то же время открытые недавно киностудии в Бабельсберге празднуют 28 февраля премьеру фильма «Грехи отцов» с Астой Нильсен. Позже – и тут название весьма кстати – Аста Нильсен чувствовала свою сопричастность «к китчу ранней эпохи кинематографа». На афише она в узкой юбке и открытой блузе. Аста Нильсен была стройной, что по тем временам не вписывалось в общую картину, – на радость карикатуристам, видевшим в ней лишь кожу да кости. Но большинство мужчин это не смущало. В 1913-м Аста Нильсен была самым настоящим секс-символом, большой контракт с ней включал восемь фильмов, снятых и показанных друг за другом в период с 1912 по 1914 год. Новый журнал «Бильд унд Фильм» пишет: «Толпы страждущих, словно голодная орава у дверей булочной, за билет готовы друг другу шею свернуть. При этом многие посмотрели фильм два-три раза подряд и не устают приходить в восторг». Также и Самуэль Фишер, знаменитейший издатель своего времени, со все большим удивлением наблюдает, как Аста Нильсен покоряет толпы людей. Он понимает, что за кинематографом будущее, и хочет уговорить своих самых известных авторов заняться написанием киносценариев.

На дворе 1913 год, но катастрофа Арнольда Шёнберга откладывается. Воскресным вечером, 23 февраля, в половину седьмого, в большом зале филармонии премьера его «Песен Гурре» – публика предвкушает новый скандал. Его последние выступления и композиции успели наделать в Вене шума: некогда романтик постепенно сделался «модернистом». В прошлом году дикий ужас вызвал его «Лунный Пьеро, опус 21». И вдруг такое: вместо современной радикальности сущий поздний романтизм. Пять вокалистов, три мужских хора на четыре голоса, огромный оркестр с разной формы флейтами, ударными и струнными. На одних только струнных на премьере было занято восемьдесят музыкантов – вот он, гигантизм рубежа веков, пробивающий себе дорогу. Нельзя играть ораторию без ста пятидесяти музыкантов в оркестре, объяснял Шёнберг. Словно сама природа разыгрывает помпезную драму: и летний ветер в ней, и буря, и гроза. Необозримые хоры воспевают красоту солнца, грандиозного явления природы – каким оно однажды явилось Шёнбергу, когда после ночной попойки он отправился на Аннингер – одну из прилегающих к Вене гор.

«В сотне глаз уже затаилось злорадство: сегодня ему снова покажут, может ли он позволить себе сочинять так, как хочется ему, а не так, как ему показали другие», – пишет Рихард Шпехт в берлинском журнале «Март». Но вместо скандала – триумф. «Ликование публики, разразившееся уже после первой части, перешло в агонию восторга после третьей… А когда хор завершил свое мощнейшее приветствие рассвета… восторгу не было предела; с влажными от слез лицами публика благодарила композитора, теплее и настойчивее, чем бывает в случае „успеха“: словно ему публично приносили извинения. Пара молодых людей, мне не знакомых, подошла ко мне с румянцем стыда на щеках и призналась: они взяли с собой ключи от дома, чтобы дополнить музыку Шенберга подобающим ей бряцаньем, но теперь он целиком их покорил и кумир навеки».

«Песни Гурре» с их гимническими, пышными мелодическими дугами оказались самым большим успехом, какого Шёнбергу суждено было добиться у публики. Но Шёнберг никогда и не испытывал такой потребности в своей публике, как сейчас – видимо, из-за панического ужаса перед катастрофой, которой грозит ему 1913 год. «Песни Гурре» – утопающее в роскоши, расточительное произведение позднего романтизма, мелодичное, хотя его создатель давно оставил границы тональности позади. Чарующая красота, на волосок от китча. Понадобилось десять лет, прежде чем Шёнберг написал правильную оркестровку, однако сама композиция родилась еще на рубеже веков – и таким образом тринадцать лет спустя идеально вписалась во вкус венской публики. Жизнь наградит того, кто опоздает. Ключи, которыми хотели забренчать Шёнберга, слушатели на этот раз не доставали из карманов. Но долго там они не останутся.

События развиваются одно за другим в Вене 1913 года.

Тем же вечером нарушается запрет на постановку пьесы Артура Шницлера «Профессор Бернхарди»: в виде «читки» в Объединении Народного вечернего университета у парка Кофлер, прямо на остановке восьмого трамвая, «ровно в семь часов вечера». Хотя дирекция венской кайзеровско-королевской полиции постановила: «Если и можно было бы некоторыми поправками и изменениями текста преодолеть сомнения в возможности постановки произведения с точки зрения защиты чувств верующих, то одним даже своим построением эпизодов, освещающих нашу общественную жизнь, пьеса, всячески искажая местное положение вещей, изображает государственные австрийские учреждения столь оскорбительным образом, что постановка сего произведения на отечественной сцене, во благо оберегаемых общественных интересов, недопустима».

После вечера «Песен Гурре», в понедельник без четверти шесть, в салоне Артура Шницлера собирается круг избранных. 21 февраля свое согласие дал Гуго фон Гофмансталь: «Так как большой и чистой радостью будет мне услышать Вашу новую работу в Вашем же исполнении, и так как мне вообще всегда печально от того, что так редко Вас вижу. От всего сердца, Ваш Гуго». Для самого Шницлера чтение обернулось мучением: он кашляет, потеет, у него жар. Он даже не смог пойти на «Песни Гурре» накануне вечером. Но пациент из врача всегда никудышный, так что вечером понедельника он отважно читает из «Фрау Беаты и ее сына», своей новой новеллы с эдиповой подоплекой, которой так порадовался Фрейд. Текст длинный, но Шницлер держится до конца. Женщина спит с другом своего несовершеннолетнего сына. Друг хвастает этим направо и налево, сын стыдится до полусмерти, мать стыдится до полусмерти, мать и сын гребут на озере, занимаются любовью, а потом стыд замучивает их действительно до смерти. Глубокую осведомленность в вопросах чувственности за Шницлером признавали все, даже его критики. А сегодня и подавно – с тех пор, как стали известны его дневники.

Пока жена Ольга, с которой он в 1913 году ведет деструктивную позиционную войну, продолжает есть и пить с гостями, он удаляется к себе в комнату и записывает: «Вечером с жестоким гриппом читал „Беату“ почти с шести до девяти. Рихард, Гуго, Артур Кауфман, Лео, Зальтен, Вассерман, Густав, Ольга». Зальтеном, кстати, был Феликс Зальтен, то самое прелестное венское дарование начала двадцатого века, который издал книгу «Бэмби» и, как предполагают, – под псевдонимом – «Воспоминания Жозефины Мутценбахер», вопиющую даже для продвинутой в делах эротики Вены порнографию на венском диалекте. Порно и Бэмби – именно эта двуликость Януса составляла особенную прелесть и особую подрывную силу Вены тех лет. Адольф Лоос для всех образов из психоанализа Зигмунда Фрейда, рассказов Артура Шницлера и картин Густава Климта нашел неповторимую формулу: «Орнамент и преступление».

Спустя день после чтения в доме Шницлера, во вторник, 25 февраля, Томас Манн покупает в Мюнхене участок на Пошингерштрассе, 1. В тот же день он официально поручает архитектору Людвигу построить достойную его виллу: спокойную, важную, несколько чопорную. Вместе с архитектором прямо возле участка он ждет трамвай номер тридцать до центра города. Трость с изогнутым набалдашником Томас Манн как всегда перекинул через левую руку. Обнаружив пылинку, он рукой смахивает ее с пальто. Затем он слышит, как с холма Богенхаузен спускается трамвай.

У Пикассо три сиамских кошки. У Марселя Дюшана только две. И по сей день счет между двумя великими революционерами такой же – 3:2.

Самым значительным произведением, которое Кафка напишет в 1913 году, будут его письма к Фелиции. Они полны серьезности, полны отчаяния, полны комизма. Вот и 1 февраля он спешит поведать: «Вот уже несколько дней желудок мой, как и весь организм, пошаливает, и я пытаюсь образумить его голоданием». Затем в замечательных словах он сообщает о чтении Франца Верфеля накануне. «Как же вздымается такое вот стихотворение, неся и зарождая свой финал уже в самом своем начале, в непрерывном внутреннем развитии, что низвергается на тебя потоком – а ты, скорчившись на кушетке, только глазами хлопаешь!» Он даже посвятил Фелиции экземпляр своего нового сборника стихотворений, «незнакомке», но – «горе мне»: «Я вышлю тебе книгу в самое ближайшее время – если бы еще не эти хлопоты с особой упаковкой и отсылкой». Так вот сидит Франц Кафка у себя в комнате в Праге, приходя в отчаяние от вопроса, как же запаковать книгу. Как хорошо, что в этот момент приносят «Процесс» на правку.

Но что подумает Фелиция, эта непринужденная, современная, танцующая танго молодая служащая и женщина в лучших годах, читая от своего Франца строки наподобие этих: «Любимая, скажи, чего ради ты любишь такого горемыку, несчастьями которого и заразиться недолго? Я влачу за собой мглистый шлейф несчастья. Только ты не бойся, любимая, и останься со мной! Совсем рядом, совсем близко!»

Потом он снова жалуется на боли в плече, на простуды и проблемы с пищеварением. Затем, 17 февраля, возможно, самые честные и, безусловно, самые прекрасные слова, какие он когда-либо писал возлюбленной чародейке из далекого Берлина: «Иногда я думаю: Фелиция, у тебя такая власть надо мной – так преврати же меня в человека, способного на все само собой разумеющееся». Разумеется, ей это не удастся.

16 февраля 1913 года на венском Северном вокзале Иосиф Сталин садится в поезд и отправляется обратно в Россию.

По трупу в день. В итоге это будут двести девяносто семь тел – извозчики, проститутки, безымянные утопленники, которых доктор медицинских наук Готфрид Бенн вскроет в период между 25 октября 1912 года и 9 ноября 1913 года. День за днем в этот холодный проклятый февраль он в белом халате спускается в подвал клиники Вестенд в районе Берлина Шарлоттенбург и достает скальпель. Вскрывает трупы, обнаруживает причину смерти, но не душу. Сущий ад для этого ранимого, двадцатишестилетнего сына священника из Ной-марка: безостановочно вскрывать, набивать, зашивать, вскрывать. Как рассказывают фотографии, в эти одинокие месяцы средь бела дня и пред лицом смерти у Бенна чуточку смыкаются веки. Он уже никогда не разомкнет их полностью. «Он смотрел из-под опущенных век», – напишет Бенн, едва поднявшись из подвала для вскрытий, пытаясь в образе «Рённе» отскрести от души страдание. Глядя из-под опущенных век, недоверчиво сверкая глазами, Бенн в своем мрачном трупном подвале словно предчувствует модель двадцатого века: Eyes wide shut[6]. Поэтому вечерами, после второй, третьей кружки пива он сочиняет на каком-нибудь клочке бумаги: «Венец творенья, боров, человек»[7]. И он знает, что на следующий день, на рассвете, в подвале его будет ждать очередное тело, которое сейчас еще, возможно, живо и бродит меж домов. Следующей весной он, измученный, попросит об увольнении, и профессор Келлер соврет в выпускном свидетельстве: «В течение своей деятельности господин Бенн проявил себя как блестящий специалист в области медицины». Его первенец «Морг» – изданные в марте 1912 года стихотворения из театра трупов – доказывал обратное: беспощадные, холодные и, тем не менее, проникнутые дерзким поздним романтизмом стихотворения о теле, раке и крови выдают большое экзистенциальное потрясение – их и сегодня на пустой желудок не почитаешь.

Но их ярость и мощь за ночь превратили автора, незаметного, всего лишь метр шестьдесят семь ростом патологоанатома с залысинами и наметившимся животиком, в одну из окутанных тайной фигур берлинского авангарда. Бунтарь в костюме-тройке. «Уже после первого сборника стихов я прослыл надломленным бонвиваном, – вспоминал Бенн, – инфернальным снобом и типичным литератором, просиживающим в кофейнях, в то время как я вместе со всеми отмаршевывал полковые учения на картофельных полях Укермарка, а в Дёберице, при штабе командира дивизии, бежал рысью по сосновым холмам». Мы не знаем, подошел ли этот военный врач Бенн к столику Эльзы Ласкер-Шюлер однажды вечером в «Западном кафе», на углу Курфюрстендамм и Йоахимсталерштрассе, или наоборот. Но лучше места, где могли обрести друг друга эти двое дрожащих от лирического потрясения аутсайдеров не придумать. Это арт-кафе пришло в благородный упадок, в нем подавали посредственную венскую кухню, как и по сей день во всех следящих за собой арт-кафе Берлина, воздух застывал от сигаретного дыма, с улицы пробивался оглушительный грохот, на газетах красовалась печать «Украдено в „Западном кафе“», а внутри сидела богема и пила в долг. За кофе или пиво можно было заплатить 25 пфеннигов – и сидеть до пяти утра.

Бенн и Ласкер-Шюлер бывали здесь постоянно. Сперва бросали друг на друга взгляды. Словно два хищника, осторожно крались друг к другу, каждый подкармливал свой голод стихотворениями другого, неделями проговаривая их поздней ночью по дороге домой. «Каждая из его строк – укус леопарда, прыжок дикого зверя», – пишет она в эти дни о Бенне. Поэтесса Эльза Ласкер-Шюлер – на семнадцать лет старше его, недавно разведенная со вторым мужем, вовлеченная в авантюры со всеми центральными персонажами берлинской богемы, увешанная украшениями, с колокольчиками на ногах, в восточных одеяниях – в одночасье влюбляется в строгого доктора медицины с сонливым взглядом и робкой, почти безучастной интонацией, с какой он в жизни, как и в стихах, рассказывал чудовищные вещи о смерти, трупах и женском теле, словно кофе заказывал. А Готфрид Бенн, еще чуть надменный и неуверенный, влюбляется в чувственную зрелую женщину с глазами, сверкающими, точно черные алмазы.

Оба персонажа, которым этой холодной берлинской зимой суждено встретиться и сблизиться, – неудачники: ей сорок четыре года, ему скоро двадцать шесть. Эльза Ласкер-Шюлер, некогда оберегаемая банкирская дочка из Эльберфельда, теперь оказалась нищенкой: неделями она сидит на одних орехах да фруктах, мучается лихорадкой, бродит по ночному городу с сыном, ночует под мостами и в пансионатах, клянчит каждую чашку кофе. В своих поношенных восточных одеждах она кажется клошаром из «Тысячи и одной ночи». Стихи она пишет на украденных с главпочтамта бланках для телеграмм. Бенн же, заблудший пасторский сын из деревни, отчаянно ищет свою профессию, он потерпел уже две неудачи: сперва как врач в психиатрическом отделении Шарите, затем как военный врач, которого отправили в принудительный отпуск. Отзывы свидетельствуют о его проблемах в общении с людьми. Ему рекомендуют общение с трупами. Вскоре после его вступления в должность умирает любимая мать. И Бенн, успевший набить руку в зашивании, пишет: «Ты на челе моем раскрытой раной, и рана не смыкается никак»[8]. Это биографический момент, в котором различаются Бенн и Ласкер-Шюлер, цепляющиеся друг за друга, словно два утопающих. «О твои руки» называется стихотворение Ласкер-Шюлер из октября 1912 года – и в нем впервые на ее сердце различается почерк доктора Готфрида Бенна. Она даже (какое счастье!) может писать ему на иврите: пасторский сын знает в теории Ветхий Завет. А теперь – практика.

Как думаете, получится?