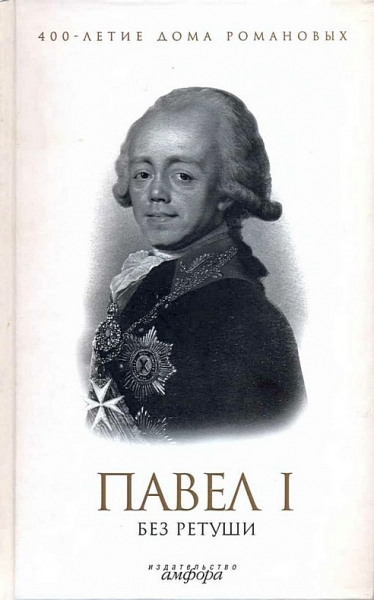

Елена Лелина (составитель) Павел I без ретуши

Великодушный деспот

Вы видите: я не бесчувствен, как камень, и мое сердце не так черство, как то многие думают. Моя жизнь докажет это.

Я предпочитаю быть ненавидимым, делая добро, нежели любимым, делая зло.

Великий князь Павел ПетровичРанним утром 12 марта 1801 года Россия присягнула новому императору Александру I. Правда, новоявленный монарх находился в состоянии глубочайшей прострации. Темные круги вокруг глаз, нарисованные напряженными треволнениями минувшей ночи, свидетельствовали о его крайнем нервном истощении. И немудрено: восшествие Александра на престол сопровождалось жестоким убийством его отца, императора Павла I.

Россия XVIII века пережила несколько дворцовых переворотов. Посылом к этому явился указ Петра I о престолонаследии от 1722 года, согласно которому по воле правящего монарха русский трон мог занять любой достойный (или не достойный?) претендент. При этом сам Петр, скончавшийся в январе 1725 года, своим указом воспользоваться не успел (или не решился, не обнаружив среди своего окружения истинного преемника?).

Петровский указ сыграл на руку череде отчаянных авантюристов, сумевших, опираясь на гвардейские штыки, взойти на русский престол. Этим указом намеревалась в конце жизни воспользоваться и Екатерина II, которая планировала назначить своим непосредственным преемником любимого старшего внука Александра, минуя нелюбезного ее душе и сердцу сына Павла Петровича. Об этом при русском дворе говорили чуть ли не в открытую. Льстивые царедворцы практически смеялись Павлу в лицо. А уж что говорилось за спиной законного наследника!

Впрочем, почему законного? В этом отношении закон был матушке Екатерине не писан. Она сама заполучила русский трон в 1762 году посредством жесткого, стремительного переворота, предложив России себя в качестве всевластной императрицы, а русскому обществу — сказку о «геморроидальных коликах» свергнутого императора-мужа Петра III, якобы повлекших за собой его скоропостижную смерть.

6 ноября 1796 года Екатерина II скончалась в Санкт-Петербурге, не осуществив своих намерений относительно смены престолонаследника. Спокойно, без проволочек и неуместных в такой ситуации манифестаций, великий князь Павел Петрович вступил на российский престол. Первое распоряжение коронованного императора касалось закона о легитимности власти. Отныне власть в России будет передаваться от отца к сыну, а если такового нет — следующему по старшинству брату императора. Согласно этому указу страной, вплоть до краха дома Романовых в 1917 году, управляли «Павловичи», что обеспечивало достаточную стабильность при смене каждого из правлений.

Павел I почитал закон, справедливо считая, что он есть основа правильного государственного устройства. Екатерининские вельможи, доставшиеся ему по наследству от покойной матушки, воспринимали павловские законы как смирительную рубашку, выдавая требования своего императора за проявления вздорного характера слабоумного, неадекватного человека. Ложь и клевета, сопряженные со страхом и ненавистью, сопровождали немногим более чем четырехлетнее правление этого тонкого, искреннего, нервного, жаждущего понимания и любви, окруженного сонмом родни и придворных, но при этом бесконечно одинокого императора-романтика.

Павел I родился 20 сентября 1754 года в Санкт-Петербурге, в одном из помещений Летнего дворца императрицы Елизаветы Петровны. Его царственная бабка Елизавета, Петра Великого «дщерь», на протяжении долгих девяти лет ждала появления наследника.

В 1742 году бездетная русская императрица Елизавета Петровна призвала к российскому двору племянника, сына своей сестры, старшей дочери Петра I Анны, голштинского принца Карла Петера Ульриха. Юноша был миропомазан и уже под именем Петра Федоровича провозглашен наследником престола. 21 августа 1745 года его женили на скромной немецкой принцессе Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербстской, в православии Екатерине Алексеевне. Появление в 1744 году на русском придворном небосклоне будущей Екатерины II историк Н. К. Шильдер охарактеризовал следующим образом: «Между тем оказалось, что в Москву прибыла представительница будущей славы России, державное воплощение забытого после Петра Великого русского государственного эгоизма».

Рождение в 1754 году (почти через десять лет после начала супружества) у великой княгини Екатерины Алексеевны ребенка, названного Павлом, сопровождалось придворными сплетнями и слухами. Говорили, что истинным отцом мальчика был красавец-камергер С. В. Салтыков, настойчиво неравнодушный к женским чарам Екатерины и сумевший добиться успеха в своих ухаживаниях. Поговаривали даже, что при родах ее ребенок умер и был заменен новорожденным чухонским младенцем.

Позднее, составляя «Записки» о своей молодости, Екатерина II настойчиво намекала, что великий князь Петр Федорович к рождению ее сына Павла причастен не был. И это понятно: в начале 1770-х годов наследник Павел Петрович приближался к возрасту совершеннолетия, и императрице вовсе не хотелось не только отдавать власть, но даже делиться ею. Может быть, поэтому прекрасно образованный и воспитанный великий князь Павел при екатерининском дворе всегда отстранялся от дел и выставлялся по меньшей мере недоумком.

Екатерина II женила сына дважды. Первый раз в 1773 году, когда наследнику едва исполнилось 19 лет. Это был блестящий повод вежливо устранить многолетнего наставника и воспитателя Павла, умнейшего царедворца Н. И. Панина, откровенно готовившего своего любящего воспитанника на трон. Ему недвусмысленно дали понять, что мальчик вырос — пора жениться, и с обучением было покончено. «Дом мой очищен!» — радостно воскликнула Екатерина, когда неугодный Панин был удален от двора. Стало быть, для женитьбы, по логике императрицы, мальчик вырос, не достигнув и 20-летнего возраста, а законный престол своего низвергнутого отца он получит ох каким переростком!

В жены Павлу Петровичу была определена принцесса Гессен-Дармштадтская Вильгельмина, в православии Наталья Алексеевна. Первоначальное восхищение императрицы юной невесткой вскоре сменилось тревожным раздражением. Прежде всего, «эта особа» была слишком расточительна; во-вторых, не успев хорошенько оглядеться и освоиться при русском дворе, она обзавелась фаворитом — им стал ближайший друг великого князя, граф А. К. Разумовский; в-третьих, ее влияние на мужа было слишком велико, а честолюбивые планы выходили далеко за рамки дозволенного. Поэтому, когда в апреле 1776 году Наталья Алексеевна скончалась «от неудачных родов», Екатерина, особо не опечалившись, без проволочек потрудилась подыскать сыну новую жену, с более мягким и покладистым характером. Она не прогадала. Вторая невестка, вюртембергская принцесса София Доротея Августа Луиза, ставшая женой Павла под православным именем Марии Федоровны, боготворила мужа, почитала его мать и одного за другим рожала здоровых детей. За двадцать два года супружества Мария Федоровна принесла новому отечеству десять порфирородных «Павловичей»: Александра, Константина, Александру, Елену, Марию, Екатерину, Ольгу, Анну, Николая, Михаила.

Воспитанием детей занималась сама Екатерина. Особой заботой и трепетной нежностью она окружила старшего внука Александра. Точно так же, как некогда Елизавета Петровна, отнявшая у нее сына и лишившая ее радости материнства, она полностью отстранила родителей от великокняжеской детской комнаты. Павел Петрович и Мария Федоровна вели тихую уютную жизнь в пожалованной им в 1777 году пригородной резиденции Павловске, к которой через шесть лет была добавлена «мыза Гатчина». А во всем, что касалось вопросов политики, дипломатии, армии, финансов, двора и даже воспитания их собственных детей, Екатерина и сама знала, что и как надо делать.

Большим событием в жизни молодой супружеской пары стало их совместное заграничное путешествие 1781–1782 годов по странам Европы, которое продолжалось 14 месяцев. Несмотря на то что они путешествовали инкогнито, под именем графа и графини Северных, королевские дворы и герцогства были прекрасно осведомлены о высоком статусе своих гостей. Впервые за всю свою жизнь великий князь почувствовал себя наследником престола великой страны. Ему оказывали высокие почести, с ним говорили о делах, к его высказываниям прислушивались…

Павел и Мария Федоровна произвели на европейское общество самое благоприятное впечатление. Все отмечали их ум, обаяние, широкий кругозор, блестящий художественный вкус. Наследник покорил всех умением держаться с воистину царским достоинством, несмотря на общеизвестную щекотливость его положения при русском дворе: когда в 1781 году, проезжая через Вену, он должен был присутствовать на придворном спектакле и решено было показать пьесу У. Шекспира «Гамлет», актер И. Ф. Брокман отказался исполнять эту роль, сказав, что в театральном зале окажутся два Гамлета.

Если говорить о личных впечатлениях Павла от путешествия, то наиболее яркие из них он получил во время пребывания в Берлине, столице Пруссии, которая считалась в то время одним из самых могущественных государств Европы. Установленные Фридрихом II порядки, четкая дисциплина во всем, и прежде всего в армии, привели наследника престола в восхищение. Вернувшись домой, он начнет моделировать свое представление о государстве и армии на примере «гатчинской империи» и гатчинского гарнизона, ориентируясь на прусский эталон.

После заграничного путешествия конфликт великого князя с матерью обострился. По дворцовым закоулкам носились слухи, что Екатерина активно готовится к его устранению от престолонаследия. Павел молча терпел. В присутствии матери он неизбежно был спокоен, любезен, молчалив. «Если чему обучило меня путешествие, то тому, чтобы в терпении искать отраду», — отметит он в одном из писем этого времени.

Терпение увенчалось успехом. В 1796 году великий князь Павел Петрович стал императором всероссийским Павлом I. К этому времени у него уже была выработана четкая программа развития страны. Одним из свидетельств того служит написанное двадцатилетним Павлом и безрезультатно представленное им на суд матери еще в 1774 году сочинение «Рассуждение о государстве вообще…» и последовавшая за ним «Собственноручная записка о гвардии». Анализ этих текстов показывает, что их составлял умный, думающий человек. Они представляют собой грамотную, жесткую критику екатерининского правления и наглядным образом отражают политическую и военную мудрость учителей Павла Петровича. Еще один программный блок документов был составлен наследником в 1788 году, когда он решительно готовился в поход к театру военных действий (сначала он намеревался отправиться на юг, где шла война с Турцией, но в результате оказался на северо-западном фронте, где разворачивались бои со Швецией). Это семь памятных документов: три — на случай его собственной гибели и четыре — на случай кончины Екатерины во время его отсутствия. Программа Павла опиралась на два главных начала: устранение привилегий во имя равенства перед законом и установление единого порядка во славу закона. Письма-завещания жене и детям свидетельствуют о его глубоком понимании своего назначения: радеть о народе и государстве. Именно здесь он обдумывает основные принципы, в дальнейшем положенные в основу указа о престолонаследии, обнародованного в день его коронации, 5 апреля 1797 года.

Итак, в 1796 году император Павел I был готов к переменам. Но была ли к этому готова Россия, и прежде всего сановный Санкт-Петербург?

Императора Павла I часто называют трагическим персонажем на российском политическом небосклоне. Трагедия заключалась в том, что окружающие не понимали его, а он не понимал их. Это был замкнутый круг непонимания, перераставшего в страх, раздражение, ненависть. Его ближайшее окружение не стало и не могло стать сплоченной командой, в едином порыве устремленной к общей цели. А ему ошибочно казалось, что его монаршей воли будет достаточно, чтобы в одночасье изменить все: страну, армию, людей, характеры, вкусы, моды… Он лихорадочно спешил в своих переменах, отнюдь не задумываясь о том, что лихорадочная спешка приводит к плачевным результатам. Он жаждал уважения и любви — его боялись; он стремился к славе и почитанию — над ним потешались; он искал благородных друзей — его обманули и предали…

«Павел вступил на престол с обширным запасом преобразовательных программ и с еще более обильным запасом раздраженного чувства, — писал историк В. О. Ключевский. — Но ему уже было значительно за сорок лет… он так долго дожидался престола, что, вступив, подумал, что вступил уже поздно…»

Царствование Павла I началось с манифеста, провозгласившего мирную политику Российской империи. В стране стали проводиться тотальные преобразования. Стремительная законотворческая деятельность Павла-императора свидетельствует, что годы его «гатчинского затворничества» сопровождались напряженной работой в этом направлении. Создается ощущение, что некоторые документы были уже давно подготовлены наследником, выверены и переписаны набело. Павел отменил прежний чрезвычайный рекрутский набор (по 10 человек с тысячи), осуществил меры по уменьшению цены на хлеб. С высоты царского престола впервые в России была предпринята попытка облегчить каторжный труд крестьян, ограничивающая барщину тремя днями в неделю работы на помещика. Особое внимание уделялось вопросам реорганизации армии. Основываясь на своих собственных представлениях о воинском порядке и дисциплине, Павел в одночасье переодел и переобул солдат и офицеров на прусский манер, переписал уставы, выпустил новые штаты и точные правила рекрутских наборов. Привыкшие к вольготной жизни екатерининские офицеры были вынуждены «нести прямую службу, а не по-прежнему наживать себе чины без всяких трудов». Все петербуржцы в одночасье должны были сменить покрой сюртуков, платьев и шляп, который ни в коем разе не должен был напоминать о французской моде, свидетельствующей, по мнению нового императора, о французской «революционной заразе» и «духе якобинства».

Жажда исторической справедливости толкает Павла на умопомрачительный шаг: он отдает распоряжение об эксгумации останков Петра III и с почестями хоронит его вместе с усопшей Екатериной II в Петропавловском соборе. При этом он весьма жестоко обходится со всеми оставшимися в живых участниками переворота 1762 года, вознесшего на престол его мать. Это было демонстративное назидание окружающим, которое, впрочем, не предотвратило его собственного рокового конца.

Он хотел быстро-быстро добиться результата во всем. Как в детстве — быстро заснуть, быстро проснуться, быстро позавтракать, быстро приготовить уроки… В характере этого взрослого человека осталось много детского: излишняя искренность, излишняя наивность, излишняя обидчивость, излишняя подозрительность. Последнее погубило его отношения с семьей. «Павла стали преследовать тысячи подозрений, — писал современник А. Чарторыйский, — ему казалось, что его сыновья недостаточно ему преданы, что его жена желает царствовать вместо него. Слишком хорошо удалось внушить ему недоверие к императрице и к старым его слугам. С этого времени началась для всех, кто был близок ко двору, жизнь, полная страха и вечной неуверенности».

Он остается один, еще до конца не понимая этого. Его взрывная, неуправляемая вспыльчивость и гипертрофированная подозрительность отталкивают от него даже «любезную жену» Марию Федоровну, взрослых сыновей и тех немногих из его окружения, кого он мог бы назвать друзьями. Он хочет везде поспеть сам: сам всем указать и сам все показать. Он раздражается людской нерадивостью, непочтительностью, недисциплинированностью… Он запрещает, наказывает, высылает, арестовывает… И ошибается, ошибается, ошибается.

Павловский двор и семья Павла I пребывали в молчаливом, гнетущем повиновении, окрашенном постоянным страхом. Подозрительный император приветствовал шпионаж и доносительство, которое становилось поощряемой нормой. Доносили все и на всех, даже на членов императорской фамилии…

Борясь с лихоимством и казнокрадством власть имущих, Павел I повелел вывесить на фасаде Зимнего дворца специальный ящик, куда каждый мог опустить жалобную бумагу, которая без проволочек попадала прямо к нему в руки. В Москве и Санкт-Петербурге полицейские чины активно шпионили за иностранцами. Во избежание проникновения «французской заразы» в Россию не дозволялось ввозить иностранные книги, газеты, журналы, ноты, «модные картинки». В 1798 году был выпущен указ о запрещении молодым русским дворянам выезжать на обучение в заграничные университеты.

Ненависть к французской революции определила в достаточной степени первоначальное направление внешней политики Павла I. В 1798 году Россия вступила в антифранцузскую коалицию, в состав которой вошли Англия, Австрия, Неаполитанское королевство и даже Османская империя. По договоренности с Австрией была создана объединенная русско-австрийская армия для освободительного похода в Северную Италию, захваченную войсками французской Директории. Союзники обратились к Павлу I с просьбой назначить командующим армии А. В. Суворова.

Великий полководец А. В. Суворов в это время находился в ссылке. Легко представить, как этот убеленный сединами и увенчанный славой воин, известный своим неуживчивым, язвительным характером, воспринял военные преобразования Павла. Особенно те меры, что касались введения нового обмундирования! И здесь с ним трудно было не согласиться. «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец, а природный русак», — острая суворовская прибаутка гуляла в армейских кругах, подчеркивая общее настроение и отношение к реформам и реформатору.

Павел сумел переступить через мелочные обиды. «Граф Александр Васильевич! — пишет он А. В. Суворову в ссылку. — Теперь нам не время рассчитываться. Виновного Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии».

Легендарные победы А. В. Суворова в Итальянском и Швейцарском походах позволяли России получить надежную основу для развития внешней политики в районе Средиземноморья. Однако это не входило в планы Австрии и Англии, которые, преследуя свои интересы, откровенно не желали усиления российского влияния на западноевропейской арене. Поняв это, Павел I стал смело рассматривать возможности заключения русско-французского союза, тем более что с падением Директории он рассчитывал на дальнейшее восстановление французской монархии, а само учреждение консульства и консула в лице Бонапарта воспринимал как первые шаги в этом направлении. Начало русско-французских дипломатических контактов 1800 года и совместный Индийский поход не на шутку встревожили его недавних английских союзников, не намеренных расставаться с лакомым куском в виде своей индийской колонии. Даже на стадии подготовки предстоящий договор между Россией и Францией расставлял четкие приоритеты на Европейском континенте, угрожая Англии экономической блокадой. Не случайно, узнав о насильственной кончине русского императора, Бонапарт пришел в яростное отчаяние; в Париже не сомневались в причастности Англии к трагедии, разыгравшейся в Михайловском замке.

Важнейшим событием в укреплении внешнеполитического курса Павла I стало принятие под покровительство России в начале его царствования Мальтийского ордена. Французская революция пошатнула основу этого старейшего западноевропейского христианского ордена. В 1797 году по просьбе орденского братства Павел I принял титул протектора (покровителя) Мальтийского ордена. Это звание налагало на него известные обязанности, особенно когда в июне следующего года молодой французский генерал Бонапарт захватил Мальту. Русский император не только предоставил членам ордена убежище в своей столице и обеспечил пребывание ордена в России материально, но и распространил деятельность его на русской территории восстановлением польского католического и учреждением русского православного великого приорства. Историк А. В. Скоробогатов, утверждает, что символика ордена «отражает идею воссоединения христианских церквей, центром которых должна стать Российская империя».

29 ноября 1798 года Павел I принял Мальтийский орден в свое «державство» и возложил на себя знак великого магистра. Через месяц был издан манифест об «Установлении в пользу российского дворянства ордена Св. Иоанна Иерусалимского». Новый российский Мальтийский орден состоял из двух отделов: православного и католического, что должно было символизировать грядущее преодоление раскола между христианами России и Европы. Помимо этого Россия получала прекрасный стратегический плацдарм в Средиземном море. Рыцарский дух Павла I, его благородная и порывистая натура не позволили ему оставить мальтийцев в беде. Кроме того, в его планы входило намерение вернуть ордену остров Мальта.

Что касается родной православной церкви — ее пастыри могли рассчитывать на самое внимательное отношение к себе. Павел I не разделял равнодушия своей матери к священнослужителям русской церкви и их насущным нуждам. Вот как писал об этом в своих воспоминаниях рыцарь Мальтийского ордена граф Франц Габриэль де Бре, пребывавший в Санкт-Петербурге в 1799–1800 годах в качестве депутата: «В сношениях с духовенством император выказывает больше ловкости и знания людей: он его осыпает милостями и знаками почтения. Он первый наградил епископов орденами, которые до сих пор давались только мирянам. Везде, при всяком случае он высказывает им самое глубокое уважение, но в этом у него меньше системы, чем чувств». Павел пресекал какие-либо преследования православной церкви и даже предоставил определенную легитимность старообрядцам. В начале 1798 года в Нижегородской губернии, центре старообрядчества, им было разрешено открывать свои церкви. Неслучайно потом, когда императора не станет, старообрядцы будут так сердечно скорбеть о нем.

Мистической тайной окутаны повествования о встрече Павла I с православным монахом, иноком Авелем, обладавшим даром пророчества. Предсказание дня и часа кончины Екатерины II привели его в один из казематов Шлиссельбургской крепости. Освобожденный новым павловским правлением, он, согласно легенде, имел беседу с императором Павлом и предрек ему скорую трагическую кончину, а также судьбу его потомков.

Быть может, отсюда столь пристальная, навязчивая, мистическая подозрительность Павла I ко всем окружающим? Особенно в последние месяцы, недели и дни. Тем более что подозрительность не была беспочвенной. Вокруг него усиленно плелась паутина заговора. И он это чувствовал. Присутствовавший на его вечерней трапезе 11 марта 1801 года М. И. Кутузов впоследствии рассказывал: «После ужина император взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он посмеялся над этим и сказал мне: «Посмотрите, какое смешное зеркало; я вижу себя в нем с шеей на сторону»». Через два часа его не стало…

Самое отвратительное заключалось в том, что в заговоре принимали участие наиболее близкие, доверенные люди императора. Идеологом стал друг детства Павла I, племянник его любимого, к тому времени уже покойного учителя Никиты Ивановича Панина, обласканный и самим Павлом, и павловским двором Никита Петрович Панин. Ревностный англофил, он пытался всячески противиться формированию франко-российского политического сближения. Его несанкционированные встречи с английскими дипломатами вызывали резкое недовольство императора. Павел яростно осадил его. И тогда осенью 1800 года Н. П. Панин начал тайные переговоры с наследником Александром Павловичем о введении в России регентства наподобие английского: в 1788 году в Англии была совершена попытка ограничить власть короля Георга III, настигнутого припадком безумия, посредством определения при нем регента, старшего сына принца Уэльского.

Свидания заговорщиков с наследником были тщательно засекречены. Наиболее осведомленными персонажами на первом этапе готовящейся трагедии являлись представители политической элиты Англии. Впоследствии, анализируя события, приведшие к гибели Павла I, многие исследователи придут к выводу, что дело не обошлось без английского вмешательства и «английского золота».

Следующий шаг в осуществлении своих намерений осторожный Н. П. Панин предпринимает в сторону человека, пользующегося исключительным доверием императора и наделенного огромной властью, — начальника полиции и военного губернатора столицы П. А. Палена. Современники называли его хитрым, ловким, пронырливым вельможей, умеющим при любой передряге выйти сухим из воды. Переговоры принесли ожидаемые плоды. Поэтому, когда в конце 1800 года Н. П. Панин попадает в опалу и уезжает в свое смоленское имение, запущенный им механизм заговора продолжает работать в заданном направлении. Теперь уже П. А. Пален медленно, но верно расширяет круг заговорщиков…

8 ноября 1800 года в жизни Павла I произошло знаменательное событие. Завершилось строительство его императорского дворца, его личной царской резиденции, получившей название Михайловский замок. Эта постройка стала олицетворением комплекса эстетических мировоззрений императора, символически отразила глубину его воистину имперских амбиций. В феврале 1797 года, во время закладки здания на месте снесенного Летнего дворца его бабки Елизаветы Петровны, эмоциональный Павел, рисуя в своем лихорадочном воображении уже целостный образ желанного рыцарского замка, пророчески воскликнул: «Здесь я родился, здесь хочу и умереть!» Он действительно умер здесь в ночь с 11 на 12 марта 1801 года.

С начала 1801 года дворцовый заговор набирал силу. Одной из причин стало появление при русском дворе 13-летнего племянника Марии Федоровны, принца Е. Вюртембергского. Радушный прием, оказанный мальчику императором, и его иносказательные намеки заставили многих опасаться, что Павел, не удовлетворенный своими старшими сыновьями и имеющий двоих сыновей-младенцев, намеревается усыновить принца и даже обеспечить ему в будущем русский трон. Подросток ни о чем не подозревал. Он всюду бывал, все замечал и, повзрослев, оставил яркие воспоминания о последних днях жизни самого Павла и его близких в Михайловском замке.

Пережив кончину Павла I, многие очевидцы и даже непосредственные участники трагедии 11 марта 1801 года взялись за перо. Наиболее объективными считаются записки полковника лейб-гвардии Конного полка Н. А. Саблукова, который в заговоре не состоял, а в роковую ночь цареубийства осуществлял командование охраной Михайловского замка.

В 1908 году в Санкт-Петербурге вышла книга «Цареубийство 11 марта 1801 года». Она включает записки и воспоминания современников императора Павла I, в той или иной мере соприкоснувшихся с трагедией его насильственной гибели. Среди более чем десяти версий этого события — свидетельства руководителя заговора П. А. Палена и непосредственного участника убийства императора Л. Л. Беннигсена. Разночтения, которые присутствуют в текстах различных авторов, естественны: каждый проживает жизнь со своим видением ее оттенков и нюансов; а кому-то просто выгодно пересказать событие так, а не иначе.

По сути своей, П. А. Пален совершил задуманное грязное дело чужими руками. Его часть мятежного отряда намеренно не прибыла вовремя к спальне несчастного императора, и Пален терпеливо ждал исхода дела где-то поблизости, чтобы в случае успеха руководить наследником Александром, а в ином случае — выступить в роли спасителя императора.

Что касается Л. Л. Беннигсена, который стал свидетелем последних минут жизни Павла I, то трудно поверить, что в решающий момент ему вдруг понадобилось отлучиться из царской спальни и все произошло помимо его воли.

Да, на подмостках театра жизни порой разворачиваются воистину шекспировские трагедии… Но если шекспировский Гамлет гибнет в грациозном картинном бою, эффектно пронзенный отравленным острием шпаги, то на русской земле законы ренессансного театра не действуют. Нашего царственного Гамлета убивали зло, исступленно, в пьяном мужицком угаре. Обезображенное тело, прежде чем показать близким, долго приводили в порядок. Сомнительно, что этими господами руководила святая идея спасения отечества от тирании, как они утверждали позже…

Потом о Павле практически забыли. Почти на 100 лет. В конце XIX — начале XX века негласный запрет с этой темы был снят и воспоминания очевидцев и непосредственных участников тех событий наконец увидели свет. Однако новые политические потрясения низвергли российский трон, и имя Павла I вновь было предано забвению.

Конец XX столетия принес очередной всплеск интереса к личности правнука Петра I и прапрадеда Николая II. Многочисленные свидетельства современников, переизданные в последние годы, позволяют понять Павла I как чрезвычайно тонкого, нежного, ранимого, искреннего, честного человека. Попробуйте с этими качествами управлять! Честный политик во все времена — нонсенс. Вас тут же объявят дураком или сумасшедшим. И вы начнете нервничать, добиваясь своего, допускать несправедливости, и невольно впадете в противоречия..

Противоречивость натуры императора Павла I проявлялась буквально во всем. Он был смешон и велик, невероятно силен и катастрофически слаб. Его называли обаятельным и безобразным. Он был страшен в гневе и великодушен в прощении. О нем слагали анекдоты, над ним смеялись, его пародировали, но в то же время его глубоко уважали за честность, справедливость, рыцарское благородство, стойкость. Он умер императором. Только четыре года он был императором и нес Богом данный крест до конца.

Е. И. Лелина

Датировка во всех текстах настоящего издания, где не отмечено особо, дается по старому стилю.

Биографические сведения о мемуаристах помещены в раздел «Указатель имен» (выделены жирным шрифтом).

Часть I Наследник престола великий князь Павел Петрович

Рождение

Из «Записок» Екатерины II:

Во вторник вечером я легла в постель и ночью проснулась от болей. Я разбудила Владиславову; та послала за повивальною бабушкою, которая объявила, что я должна скоро родить… Я очень страдала; наконец на другой день, 20 сентября [1754 г.], около полудня я родила сына. Только что спеленали его, явился по приказанию императрицы [Елизаветы Петровны] духовник ее и нарек ребенку имя Павла, после чего императрица тотчас велела бабушке взять его и нести за собою; а я осталась на родильной постели. […]

В городе и в империи была великая радость по случаю этого события. […]

На шестой день происходили крестины моего сына. Он уже едва было не умер от молочницы; я должна была украдкою наведываться об его здоровье; ибо просто послать спросить значило бы усомниться в попечениях императрицы и могло быть очень дурно принято. Она его поместила у себя в комнате и прибегала к нему на каждый крик его; излишними заботами его буквально душили. Он лежал в чрезвычайно жаркой комнате, в фланелевых пеленках, в кроватке, обитой мехом черных лисиц; его покрывали одеялом из атласного пике на вате, а сверх этого еще одеялом из розового бархата, подбитого мехом черных лисиц. После я сама много раз видала его таким образом укутанного; пот тек у него с лица и по всему телу, вследствие чего, когда он вырос, то простужался и заболевал от малейшего ветра. Кроме того, к нему приставили множество бестолковых старух и мамушек, которые своим излишним и неуместным усердием причинили ему несравненно больше физического и нравственного зла, нежели добра.

Манифест о рождении великого князя Павла Петровича 7 октября 1754 г.:

Объявляем во всенародное известие. Всемогущему Господу Богу благодарение, наша вселюбезнейшая племянница ее императорское высочество великая княгиня Екатерина Алексеевна от имевшего бремени благополучно разрешение получила, и даровал Бог их императорским высочествам первородного сына, а нам внука Павла Петровича, что учинилось минувшего сентября в 20-й день. Того для мы всемилостивейше повелеваем оного вселюбезнейшего нашего внука во всех делах государства нашего, по приличеству до сего касающихся, писать его императорское высочество великий князь Павел Петрович; и о сем всевысочайшем определении публиковать во всем нашем государстве, дабы везде по сему исполняемо было неотменно; о чем сим и публикуется.

Елизавета.

Из «Записок» наставника цесаревича Семена Андреевича Порошина:

1754 года, сентября 20-го дня, пред полуднем в 10-м часу, Всемогущая Божия благодать обрадовала ее императорское величество, нашу всемилостивейшую государыню и всю здешнюю империю младым великим князем, которым Всевышний супружество их императорских высочеств благословил и которому наречено имя Павел.

Сия всеобщая радость объявлена была того же дня двести одним пушечным выстрелом с обеих здешних крепостей…[1]

На другой день поутру отправляемо было всем духовенством торжественное благодарное молебствие.

25-го числа сего месяца действительно совершилось крещение высокоупомянутого новорожденного великого князя. […]

Потом следовало пение: Тебя, Бога, хвалим, и в то же время производилась с здешних одних крепостей пушечная пальба тремястами одним выстрелом и при всех церквах был колокольный звон.

Родители

Петр III

Из переписки государственного канцлера Михаила Илларионовича Воронцова:

Бывший… император от народа ненавидим был.

Из памфлета историка и публициста Михаила Михайловича Щербатова «О повреждении нравов в России»:

Взошедши сей государь на всероссийский престол без основательного разума и без знания во всяких делах, восхотел поднять вольным обхождением воинский чин. Все офицеры его голстинские, которых он малый корпус имел, и офицеры гвардии часто имели честь быть при его столе, куда всегда и дамы приглашались. Какие сии были столы? Тут вздорные разговоры с неумеренным питием были смешаны, тут после стола поставленный пунш и положенные трубки, продолжение пьянства и дым от курения табаку представляли более какой-то трактир, нежели дом государский; коротко одетый и громко кричащий офицер выигрывал над прямо знающим свою должность. Похвала прусскому королю, тогда токмо переставшему быть нашим неприятелем, и унижение храбрости российских войск составляли достоинство приобрести любление государево.

Из «Записок» литератора Андрея Тимофеевича Болотова:

С самого малолетства заразился он многими дурными свойствами и привычками и возрос с нарочито уже испорченным нравом. Между сими дурными его свойствами было, по несчастию его, наиглавнейшим то, что он как-то не любил россиян и приехал уже к ним властно, как со врожденною к ним ненавистью и презрением; и как был он так неосторожен, что не смог того и скрыть от окружающих его, то самое сие и сделало его с самого приезда уже неприятным для всех наших знатнейших вельмож, и он вперил в них к себе не столько любви, сколько страха и боязни.

Из переписки Екатерины II:

Нет ничего хуже, как иметь мужем ребенка, я знаю, чего это стоит, и принадлежу к числу тех женщин, которые думают, что мужья, которые не любимы, всегда виноваты в том сами, потому что поистине я бы очень любила моего мужа, если бы к тому представилась возможность и если бы он был так добр, чтобы пожелать этого.

Из «Записок» Екатерины II:

Петр Третий совершенно потерял рассудок, которого у него и без того было немного; он шел напролом, хотел распустить гвардию, вывести ее за город и заменить голштинцами, хотел ввести иное вероисповедание, жениться на Елизавете Воронцовой, а со мной развестись и засадить меня в тюрьму.

Из «Записок» Екатерины Романовны Дашковой, сподвижницы Екатерины II:

Нельзя сказать, чтоб он был совершенно порочен, но телесная слабость, недостаток воспитания и естественная наклонность ко всему пошлому и грязному, если б он продолжал царствовать, могли иметь для его народа не менее гибельные результаты, чем самый необузданный порок.

Екатерина II

Из «Записок» Екатерины Романовны Дашковой:

Я думаю, что никто в мире не обладал в равной степени с Екатериной быстротой ума, неистощимым разнообразием его источников и, главнее всего, прелестью манеры и умением скрасить самое обыкновенное слово, придать цену самому ничтожному предмету.

Из «Записок» немецкого драматурга Августа Коцебу:

Екатерина II была велика и добра; но монарх ничего не сделал для потомства, если отравил сердце своего преемника. Многие, скорбевшие о Павле, не знали, что, в сущности, они обвиняли превозносимую ими Екатерину.

Из памфлета Михаила Михайловича Щербатова «О повреждении нравов в России»:

…императрица, яко самолюбивая женщина, не только примерами своими, но и самым ободрением пороков является, желает их силу умножить; она славолюбива и пышна, то любит лесть и подобострастие… любострастна и совсем вверяющаяся своим любимцам, исполнена пышности во всех вещах, самолюбива до бесконечности и не могущая себя принудить к таким делам, которые ей могут скуку наводить; принимая все на себя, не имеет попечения о исполнении, а наконец, так переменчива, что редко и один месяц одинакая у ней система в рассуждении правления бывает.

Из дипломатической депеши английского посланника Джеймса Гарриса от 2 февраля 1778 г.:

Самые сильные враги Екатерины — лесть и ее собственные страсти; она никогда не остается глуха к первой, как бы она ни была груба.

Из переписки светлейшего князя Григория Александрович Потемкина:

Она не просит ничего, кроме похвал и комплиментов; доставьте ей их, а она взамен доставит вам все силы своей империи.

Воспитатели

Из оды Александра Петровича Сумарокова «Наследник и его воспитатели»:

Людей столь мудрых и избранных И Павлу в наставленье данных С почтением Россия зрит.Никита Иванович Панин

Из «Записок» Федора Николаевича Голицына, состоявшего камергером при дворе Екатерины II:

Он был с большими достоинствами, и что его более всего отличало — какая-то благородность во всех его поступках и в обращении ко всему внимательность, так что его нельзя было не любить и не почитать: он как будто к себе притягивал. Я в жизни моей мало видал вельмож, столь по наружности приятных. Природа его одарила сановитостью и всем, что составить может прекрасного мужчину. Все его подчиненные его боготворили…

Из «Жития графа Панина» Дениса Ивановича Фонвизина:

…муж истинного разума и честности, превыше нравов сего века! Твои Отечеству заслуги не могут быть забвенны… Титло честного человека дано было ему гласом целой нации. Ум его был чистым, и проницание глубокое. Он знал человека и знал людей. Искусство его привлекать к себе сердца людские было неизреченное… В обществе был прелюбезен. Разговор его был почти всегда весел: шутки приятны, образны и без всякой желчи. Доброта сердца его была беспримерная; к несчастьям сострадателен, гонимым заступник, к требующим совета искренен. Сердце его никогда мщения не знало. Самые неприятели его всегда устыжаемы были кротким и ласковым его взором. Бескорыстие было в нем соразмерно щедрости… С содроганием слушал он о всем том, что могло нарушить порядок государственный…

Из «Записок» офицера Конной гвардии Николая Александровича Саблукова:

Граф Никита Иванович Панин, один из знаменитейших государственных людей своего времени, пользовавшийся уважением как в России, так и за границей за свою честность, высокую нравственность, искреннее благочестие и отличное образование, был воспитателем Павла.

Из дневника Семена Андреевича Порошина:

22 сентября [1764 г.]. День коронования ее императорского величества… Того дня в зале был большой фигурный стол. Его высочество с государынею изволил кушать на троне, где во все время стола стоял у него за стулом и раскладывал ему кушанье его превосходительство Никита Иванович Панин.

Из воспоминаний церемониймейстера павловского двора Федора Гавриловича Головкина:

Его [Павла Петровича] воспитание было поручено графу Панину, впоследствии министру иностранных дел, приобретшему во время своего посольства в Швеции репутацию даровитого дипломата. Этот выбор делал честь как императрице, так и графу Панину, ибо последний принял участие в заговоре, посадившем ее на престол, с условием, что она, до совершеннолетия великого князя, примет на себя только регентство. Было ли поведение гувернера последствием его добродетели или же его честолюбия — во всяком случае надо было твердо верить в его честность, рассчитывая на то, что принесенная им в конце концов присяга заставит его отречься от замысла, который должен был возвести так высоко его счастье и славу.

Из «Записок» Августа Коцебу:

Когда престарелый граф Панин, руководитель его [Павла] юности, лежал на смертном одре, великий князь, имевший к нему сыновнее почтение, не покидал его постели, закрыл его глаза и горько плакал.

Священник о. Платон

Из «Записок» Августа Коцебу:

Он был муж по сердцу Божию, а народ окружал его, как святыню.

Из дневника Семена Андреевича Порошина:

20 сентября [1764 г.]. День рождения его императорского высочества: минуло десять лет. Поутру отец Платон говорил его высочеству в покоях его небольшое поздравление, весьма разумно сложенное. Потом пошли к ее величеству на половину, оттуда за ее величеством к обедне. По окончании божественной службы говорил отец Платон проповедь на тему из чтенного Евангелия: в терпении стяжите души ваша. Оной проповедью ее величество приведена была в слезы, и многие из слушателей плакали, когда проповедник на конце предлагал о терпении ее величества в понесении трудов для пользы и безопасности отечества, о успехах его высочества в преподаваемых ему науках и о следующей оттуда надежде российской.

Из «Записок» Никиты Ивановича Панина:

Какие он здравые мысли, какую здравую голову имеет. Дай Бог только, чтоб этот человек духовный у нас не испортился, обращался между прочими, в числе которых всяких довольно.

Семен Андреевич Порошин

Из дневника Семена Андреевича Порошина:

Я как честный человек нелицемерно уверяю, что при всех моих с его императорским высочеством [наследником Павлом Петровичем] обращениях и разговорах единственно всегда пред глазами своими имел я намерение, чтобы вкоренить в нежное его сердце любовь к российскому народу, почтение к истинным достоинствам, снисхождение к человеческим слабостям и строгое последование добродетели, отнять во многих случаях предубеждения, почитаемые от легкомысленных за непреоборимые истины, и, сколько можно, обогатить разум его разными полезными знаниями и сведениями. К сему все мои силы и все способности посвящены были. Был при его императорском высочестве почти безотлучно, дабы не упустить ни одного случая к оному, как мне казалось, обществу небесполезному намерению, и лишал себя для того бесчисленных забав и увеселений, к коим зовут меня и лета мои, и мои обстоятельства. […]

…неприятно, когда человек с усердием и с неусыпными трудами наилучшее и наисущественнейшее из нужных учений выбирая предложить старается, а учащийся, нимало тому не прилепляясь, совсем в дело не входит и о мельчайших безделках между тем помышляет. Но чего в таких нежных летах переменить или по крайней мере поправить нельзя? Я сам перед собою извиняюсь, что отступил в краткой сей рефлекции, разгорячась несколько.

Образование

Из дневника Семена Андреевича Порошина:

1764 г.

28 сентября. За чаем зашел у нас разговор о мешанин чужестранных слов в язык свой. Тут весьма остроумно сказал государь, что иные русские в разговорах своих мешают столько слов французских, что кажется, будто говорят французы и между французских слов употребляют русские. Также говорили, что иные столь малосильны в своем языке, что все с чужестранного от слова до слова переводят… […]

29 сентября.…В исходе осьмого часа сели ужинать. Тут в разговорах между прочим доносил я его высочеству, какое скаредное и болотистое место там было, где ныне прекрасная улица, что Большой Морскою называется. Потом зашла речь о строениях и о дорогах. Я его высочеству рассказывал о крепости старинных зданий, о Аппианской дороге в Италии, о канале Лангедокском, о нашем Ладожском и как у нас при государе Петре Великом, его прадеде, за крепостью в строении и за обжигом и приготовлением кирпича крепко смотрели. Откушавши, попрыгал несколько его высочество и лег опочивать. […]

30 сентября.…часу в четвертом в половине сел учиться. У меня очень хорошо учился; начал вычитание долей. Сего дни при учении у меня сам его высочество изволил сделать примечание, что, когда неравное число или нечетное вычтешь из числа равного или четного, остаток всегда будет нечет. Его высочеству и прежде неоднократно сему подобные острые примечания делать случалось. Если б его высочество человек был партикулярный и мог совсем предаться одному только математическому учению, то б по остроте своей весьма удобно быть мог нашим российским Паскалем. Государь великий князь был бы в математике ныне гораздо далее, потому что прежде меня еще задолго начал арифметику… Я стараюсь его высочеству показать причину и основание каждого действия, чем рассуждение весьма острится. В сие и сам он весьма охотно вникает и с большой легкостью пройденное на мысль себе приводит.

…В осьмом часу сели ужинать. Его высочество изволил рассказывать мне о купленной для него библиотеке у министра нашего при датском дворе барона Корфа. Сия библиотека состоит из тридцати шести тысяч книг. […]

1 октября. У нас за столом сего дня говорили о представленной в Москве кавалерами трагедии и о балете, также рассуждали и вообще о театре. После стола тотчас изволил его высочество пойтить в парадный свой зал, куда принесен был сделанный по размеру совсем оснащенный корабль, длиною в 15 футов [около 4,5 м]: делан оный под смотрением корабельного мастера Качалова и подмастерья Никитина. Корабль показывал его высочеству его превосходительство г-н адмирал Семен Иванович Мордвинов. Порезвился несколько его высочество и в половине четвертого часа сел учиться. У меня и сего дня весьма хорошо учился. После учения изволил его высочество пойтить сам-друг со мною в зал к оному кораблю. Подле него стояла модель крепости ораниенбаумской. Я сказал его высочеству, что вот две крепости, сухопутная и крепость морская. Его высочество, тотчас перехватив у меня, изволил говорить, что я то с языка у него сорвал, что он хотел сказать то же самое. Потом изволил спросить меня: а кто выдумал строить сухопутные крепости? На сие доносил я его высочеству, что строение крепостей тогда началось, как начались между людьми раздоры: раздоры тогда начались, как в людях завелась ненависть: ненависть завелась тогда, как родились страсти, а страсти родились с человеком. При том напоминал я, чтоб его высочество тогдашних крепостей не изволил представлять себе такими, какову изволит видеть эту ораниенбаумскую; но что тогдашние крепости против этой были клетки: и что как укрепления от времени до времени переменялись, о том буду иметь честь подробно предложить, когда станем трактовать о фортификации. […]

8 октября. …доносил я его высочеству, сколько честных людей прежде сего от Тайной канцелярии пострадало и какие в делах оттого остановки были. Сие выслушав, изволил великий князь спрашивать: Где же теперь эта Тайная канцелярия? И как я ответствовал, что отменена, то паки спросить изволил: Давно ли и кем отменена она? Я доносил, что отменена государем Петром Третьим. На сие изволил сказать мне: Так поэтому покойный государь очень хорошее дело сделал, что отменил ее. Я ответствовал, что, конечно, много то честным людям сделало удовольствия и что многие непорядки отвращены тем. Тут изволил его высочество вспомнить о деле Мировичевом[2] и просил меня, чтоб я рассказал ему о нем подробно: однако я повторил ему только то, что он знал уже, и начал другой разговор, не признав за потребное много о том распространяться.

Одевшись, изволил приказать его высочество принесть вчерашнюю гаубицу и палил из нее. При сем разговорились мы о франкфуртской баталии[3]. Рассказывал я его высочеству, сколько мог припомнить, как оное происходило. Рассуждали наконец, какое от войны бывает кровопролитие и как бесчеловечно и безответно пред Богом поступают те государи, кои заводят оную без всякой необходимости, из одного только своего честолюбия и из корысти. […]

11 октября.…Потом родился разговор о политике. Его превосходительство Никита Иванович [Панин] рассуждал, что легко может статься, что еще до окончания нынешнего века протестантского закона цесарь будет на римском престоле; также что саксонского дома курфирсты лютеранскую веру примут, хотя в таком случае и потеряют надежду к польской короне. Государь великий князь шутя к тому сказать изволил: Так может уж и то статься, что лет чрез сто и сам Папа лютеранского закона будет. […]

12 октября. Государь изволил проснуться, седьмого часа было три четверти… Одевшись, изволил сесть за ученье. Как в истории дошло до осады города Сиракузы и при том рассказывано было, что во время оной осады Архимед машинами своими и другими изобретениями причинял великий вред осаждающим, то изволил сказать его высочество: Так поэтому Архимед великий математик был? На сие молвил я его высочеству, что Архимед удивительную имел способность к математике и что оттого и ныне хороших математиков называют племянниками Архимедовыми.

Его высочество… изволил говорить, как ему понравился сделанный для письма из красного дерева стол, который [видел] у его превосходительства Никиты Ивановича; при том изволил сказывать, что оный стол делан здесь в Адмиралтействе русскими ремесленниками и что Никите Ивановичу лучше еще нравится, нежели тот, который привезли для него из Франции. После сего молвил великий князь: Так-то ныне Русь умудрися! Я говорил на то его высочеству, что ныне у нас много весьма добрых мастеровых людей; что все это заведения его прадедушки блаженной памяти государя Петра Великого; что то, что им основано, можно бы довесть и до совершенства, если б не пожалеть трудов и размышления.

Посем разговорились о городе Киле[4]. Сказывали тут, что весь оный столичный город не больше пространством, как здешний сад летнедворский. Я, пошутя несколько над сею столицею, говорил, что если туда кому ехать, так разве затем, чтоб поесть хорошенько устриц, а другой причины не сыщешь. После сего говорил я о Твери, какой это со временем прекрасный город будет, и вспомнил, что его высочество заранее уже маленьким Петербургом назвать его изволил. Государь сказал тут: Как выстроится Тверь, так мне она милее будет, нежели все немецкие города.

После ученья принесли эстампы под титулом «Galerie agreable de tous les peuples du monde[5]». Оная книга состоит в двадцати пяти томах, и все что ни есть в свете знатные города, крепости, увеселительные дома в планах и в фасадах, також и разных народов одежды там представлены. Взявши тот том, где были изображения городов и одежд российских, польских, шведских и норвежских, рассматривал я долго с его высочеством. В сие время пришел его превосходительство Никита Иванович (изволил тут же сесть и смотреть). Его превосходительство, смотря на изображения здешних мест и обычаев, рассуждал, как много у иностранных писателей в рассуждении сего погрешностей; что по большой части пишут наугад и по неверным сказкам; что сожалетельно, что сами мы о исправлении оных ошибок труда не прилагаем и не делаем верных и обстоятельных всему своему описаний. После сего изволил его высочество смотреть книгу о Португалии и Ишпании. […]

15 октября. После стола велел я принесть эстампы о походах французского короля Людвига XIV, об осадах, о баталиях и смотрел их с его высочеством. […]

17 октября.…Потом изволил его высочество сесть со мною писать нарочно дурным складом, совсем без пунктуации и с пунктуациею вздорною… После сего рассуждения у нас были, как дурно не знать языка своего и силы в штиле. […]

18 октября. Его высочество изволил проснуться, шестого часа было три четверти. За чаем разговаривал я с ним о России, как она пространна и какие сокровища в себе заключает; что его высочеству надобно стараться обо всем, что до нее касается, иметь подлинное подробное и основательное сведение, дабы потому узнать, какие в ней есть заведения, и яснее усмотреть средства и удобности к содержанию того, чего нет еще. […]

20 октября.…Потом зашла речь о идолопоклонниках. Я его высочеству рассказывал, как у нас в Казанской и Нижегородской губернии живут чуваши, мордва, вотяки и черемисы, какие имеют обычаи, как одеваются и проч. Сие мне не только по чтению, но и по тому известно, что я сам в тех местах бывал.

…Наконец пришло мне кстати и то его высочеству весьма сильно выговорить, что ему о имени блаженной памяти государя Петра Великого всегда с почтением воспоминать надобно, потому что сие имя во всем свете, а особливо в российском народе, любезно, славно и почтенно, и что, вспоминая о нем с почтением, может его высочество к себе возбудить тем почтение и любовь; что сверх того государь Петр Великий родной ему прадед. Сими словами, кои я нарочно говорил твердо и важно, весьма государь великий князь был тронут. […]

22 октября. Государь изволил проснуться в шесть часов. Одевшись, изволил учиться по-обыкновенному. С его преподобием отцом Платоном заключил сего дня Евангелие. Прочитывая последнее шестьдесят седьмое зачало в евангелисте Иоанне, спрашивал его высочество у отца Платона: Для чего Спаситель наш вопрошал у апостола Петра, любит ли он его, и как он сказал, что любит, то поручил ему паству свою? Сие изъясняя, благоразумный учитель заключил, что тем и государям повелевается любить народ свой, врученный от Бога, что народ есть паства, государь пастырь и проч.

…Окончивши учение, изволил его высочество пойтить в опочивальню и, идучи, изволил сказать: Хорошо учиться-то: всегда что-нибудь новенькое узнаешь. […]

26 октября.…Потом зашла речь о машинах. Его высочеству поглядеть захотелось домкрат; и я оный после ужина в чертежах показывал и вкратце изъяснял, как он делается и к чему употребляется. […]

27 октября.…Потом читал я его высочеству приношение в грамматике г-на Ломоносова. Оное приношение весьма хорошо сложено и может подать высокое мнение о языке российском и разжечь любовь к российским музам. Его высочество изволил слушать со вниманием…

После обеда зашла у нас речь о крестьянском житье, и я его высочеству рассказывал, как живут наши крестьяне, как они между собою в невинности увеселяются и какие между ними есть разные обряды. Его высочество прилежно просить меня изволил, чтоб я оное рассказал ему подробно… […]

1 ноября. Государь изволил встать в семь часов. Одевшись, сел за положенные учения. Рассматривая генеральную карту Российской империи, сказать изволил: Эдакая землище, что, сидючи на стуле, всего на карте и видеть нельзя, надобно вставать, чтоб оба конца высмотреть. Я весьма сожалел, что о России, кроме имен городов, никакого почти государю изъяснения не преподается. […]

2 ноября. За обуваньем прочел я его высочеству из Вольтеровой истории о государе Петре Великом[6] два места. Первое, где г-н Вольтер говорит, что Карл XII достоин быть в армии Петра Великого первым солдатом; другое место, где Вольтер рассуждает, что надобно, чтобы Россия еще имела Петров Великих, дабы все в ней заведения приведены были к совершенству и она порядочно выстроенными городами и людством жителей так бы изобиловала, как прочие европейские государства… Потом подробно рассуждал я, как его высочеству поступать надобно, чтобы заслужить истинную славу и будущих родов благодарность и почтение. Я весьма доволен был вниманием, с каковым его высочество слушать меня изволил. […]

6 ноября. Севши за стол, разговаривали мы между прочим, как дурна красота без разума и как, напротив того, она усугубляется и от часу более к себе привлекает, ежели при ней есть и разум. […]

16 ноября.…прочел я его высочеству в летописице г-на Ломоносова краткое изображение, каких свойств был государь Петр Великий, его прадед. Приметя, что изволил слушать охотно, прочел я то же еще два раза. […]

20 ноября. За обедом разговаривали долго о химии и о исканьи философического камня, о продолжении жизни человеческой и тому подобном. […]

26 ноября. Припомнил я государю и о ужине в день тезоименитства ее величества, толкуя, что всегда, будучи в публике, надобно ему памятовать, что всех глаза на него смотрят; что все по движениям его, по разговорам, по взглядам, по ухваткам, по поступкам заключают о его нраве и меряют по тому будущую свою надежду. […]

27 ноября. Во время убиранья волос читал я его высочеству Вольтерову историю о государе Петре Великом, приключения 1706, [1]707 и [1]708 годов. Очень я доволен был вниманием его высочества при сем чтении. […]

1 декабря. После ученья с танцовщиком Гранже твердить изволил его высочество роль свою из балета. […]

5 декабря. Возвратясь к себе, изволил государь сесть со мною у учительного стола и просил меня, чтоб я почитал ему вчерашнюю книжку. Читал я его высочеству главы о науках, о пользе учения, о почтении ученым людям и о библиотеках… Разговаривали мы о поединках. При том говорил я государю, что ни в котором государстве они не дозволены; что во всех регламентах положена тому смертная казнь, кто на поединке убьет своего соперника; что особливо в немецкой земле часто они бывают за самые безделицы, по одному только ложному понятию о честолюбии; что со всем тем бывают иногда случаи, где подлинно по принятым нашим мнениям честь обязывает вынуть шпагу; что ныне везде уже поединки не в таком обыкновении; что люди стали уже поумнее, поосновательнее и попросвещеннее. Его высочество, выслушав сие, спросить изволил: Как-то мне быть, как дойдет случай выйтить на поединок? Говорили все мы, сколько нас было, что великому князю, конечно, такой необходимости никогда не будет: с равным себе встретиться и так жестоко поссориться, конечно, ему не случится, с вышним себе никогда не увидеться, а нижнему или подчиненному прощать надобно, когда сделает ему досаду, великодушие того требует. […]

8 декабря. Мне кажется, что я нигде не упоминал еще о знаках своих, которые я в математических его высочества тетрадях ставлю. Когда очень хорошо изволит учиться, то положен у меня знак NB1; когда хорошо, NB; когда посредственно, +; когда дурно, 0. Такие значки нарочно завсегда я ставлю, чтоб тем побудить великого князя к большей прилежности, когда он видит, что и по прошествии некоторого времени знать будет можно, как он учился. Примечаю, что и не излишняя взятая мною сия предосторожность. По окончании учения обыкновенно изволит дожидаться и заглядывать, какой я знак поставлю. […]

12 декабря. Потом читал я его высочеству Вольтерову историю о государе Петре Великом, о трудах его и установлениях в 1718 году, по смерти царевичевой[7]. Дело царевичево совсем пропустил я и не читал великому князю. […]

16 декабря. Его высочество изволил проснуться в семь часов. Одевшись, изволил пойтить в учительную комнату и смотреть там со мною из окошка, как Измайловские[8] мимо на караул маршировали. Между тем черни человек двадцать скопилось перед окном и глядели на его высочество. Государь, приметя сие, изволил сказать мне: Я чаю, теперь они обо мне рассуждают. Хотели бы они, думаю, знать, о чем я стоя с тобою разговариваю. Говорил я государю, что весь народ жаден его видеть и сердечно его любит, что, конечно, желает и знать, о чем он изволит и разговаривать, дабы тем более еще радоваться. Надобно только стараться, продолжал я, чтоб поступки, упражнения и рассуждения ваши были всегда такие, чтоб служили к народной радости. А народ все ведает, что у вас ни происходит.

Можете сие некоторым образом из того заключить, что я многое знаю, что во младенчестве вашем у вас делалось, хотя тогда нога моя у вас в комнатах не бывала; все доходило до меня по слухам, кои тогда по городу носились. Желание народа такое, присовокупил я нарочно мужичьим наречием, «штобы Павел Петрович был в свово прадедушку царя Петра Алексеевича». Великий князь, слушаючи прилежно, сказать на сие изволил: Не дурного и хотят они. […]

1765 г.

16 января. После обеда такоже все время его высочество очень был весел. Изволил поскакивать и кое-чем забавляться. Вечер дню не соответствовал; пошли мы на куртаг[9]. Ее величество [Екатерина II] изволила там присутствовать и играть в пикет с чужестранными министрами и с некоторыми из здешних знатных. Его высочество изволил стоять тут же в кругу. Сперва весел был: разговаривал с министрами и из наших с князем Петром Ивановичем Репниным, с вице-канцлером [Александром Михайловичем Голицыным], с графами Петром и Иваном Григорьевичем Чернышевыми.

Наконец скучилось ему. Зачал подзывать Никиту Ивановича [Панина] домой. Его превосходительству хотелось дождаться того, как государыня изволит ретироваться, и для того отказывал ему. Зачал великий князь с ножки на ножку переступать, помигивать и смотреть на плафон, чтоб скрыть свое нетерпение. Между тем очень оно видно было, и собирающиеся на глазах тучки еще более оное показывали. Никита Иванович принужден был идтить с его высочеством. Как скоро добрались мы до своих пределов и вошли в желтую комнату, остановились все. Никита Иванович приказал с великого князя снять тут шпагу и чтоб он далее никуда не ходил. Дав ему наижесточайший выговор, оборотился к нам и сказал, чтоб мы на сей вечер великого князя все оставили и никто не говорил бы с ним ни слова. […]

17 января. После обеда, в четвертом часу, изволил его высочество сесть за учения. У меня очень хорошо учился. Окончив свое дело, изволил говорить мне о вчерашнем своем поступке, что он весьма сожалеет, что оное сделалось, что показалось ему поздно и скучно; не мог преодолеть себя, изволил просить у меня наигорячнейшим и повереннейшим образом совета, как бы сделать, чтоб таковых, как сам он выговаривать изволил, проказ вперед не было. Отвечал я его высочеству: «Иного способа я, милостивый государь, не знаю, как только что когда в публике придет к вам такое нетерпение и такая скука, то дайте тотчас волю вашему рассуждению: представьте себе, что полчаса или четверть часа разницы никакой почти не делают; что вы от того ни занеможете, ни похудеете; что все на вас смотрят и, приметя такое нетерпение и малодушие, после называть станут ребенком и никакого почтения иметь не будут. Скажут, что-де его высочеству одиннадцатый год уже, а ведет себя как пятилетний мальчик: знать что вперед надежды на него не много. Сверх того, милостивый государь, — продолжал я, — вы уже чрез искусство знаете, что всякий раз, как вы такой поступок сделаете, ужинаете вы позже и опочивать ложитесь гораздо позже, и все на вас сердятся и показывают свое неудовольствие, и так вместо мнимого вами выигрыша изволите видеть явный во всем проигрыш и весьма худые следствия. Я уверен, что когда ваше высочество во время первого к вам приступа нетерпения оными рассуждениями вооружиться изволите, то, конечно, неприятеля далеко отгоните, и никогда мы вас от него побежденным не увидим». Выслушавши сию проповедь со вниманием, бросился ко мне его высочество и, целуя, изволил уверять меня, что он не преминет предложенные от меня наставления при первом случае произвести в действо и употребить в свою пользу. […]

24 февраля. Перед обедом изволил его высочество ходить со мною в парадные свои комнаты смотреть принесенный из Летнего дворца корабль. Оный корабль принесен был на руках его высочества гребцами. Гребцы все ребята видные, и государь весьма любовался ими. Не оставил я присоединить к тому и свои похвалы, дабы его высочеству с хорошей стороны представить народ российский. […]

28 февраля. Читал я его высочеству об ордене мальтийских кавалеров. Изволил он потом забавляться и, привязав к кавалерии своей флаг адмиральский, представлять себя кавалером мальтийским.

…Зашла… речь о трудах, в коих государю обращаться всегда должно. Его высочество между прочим молвил тут: Что ж, ведь государю-та не все-таки трудиться. Он не лошадь, надобно и отдых, также иногда и свои увеселения. На сие говорил я великому князю, что никто того не потребует, чтоб государь никогда не имел отдохновения, и для того, что сие сверх человечества, а государь такой же человек, как и прочие; только что он возвышен от Бога в сие достоинство не для себя, а для народа; что для того беспрестанно пещись и стараться должен всеми силами о народном благосостоянии и просвещении; что увеселения и удовольствия его в том состоять должны, что он ведает и представляет себе живо, коликое множество его подданных от его трудов и попечений наслаждаются благополучиями и несчетными довольствами, и государство цветущим своим состоянием, в которое от его трудов приходит, сохраняет имя его с праведною славою до позднейшего потомства. […]

2 марта. После обеда учился государь, как обыкновенно. У меня весьма хорошо дело свое сделал. Часу в пятом приходил к нам его превосходительство Никита Иванович. Тут между прочим опять возобновилась материя о геометрии. Г-н Остервальд говорил, что Эпинус намерен с его высочеством начать оную науку. У меня уже написана она, и я представлял о том Никите Ивановичу. Приказал его превосходительство, чтоб я к г-ну Эпинусу съездил, сказал ему о том его именем и навсегда бы с ним постановил, каким порядком впредь у нас пойдет его высочества математическое учение. Ездил я к г-ну Эпинусу, был у него часа с два и постановил следующий порядок: по окончании арифметики буду я предлагать государю великому князю геометрию теоретическую и практическую, потом фортификацию и артиллерию и начальные основы механики и гидростатики, наконец, генеральные правила о тактике. Г-н Эпинус ныне проходить будет с великим князем физику, независимо от математики; как же скоро от меня сведает, что его высочество довольно уже тверд в геометрии, то начнет с ним математическую часть физики, пространную механику, правила оптики и астрономии, основываясь на моей геометрии. При том г-н Эпинус покажет его высочеству и алгебру. Сие пересказал я и его превосходительству Никите Ивановичу, и он, весьма похваля, опробовать изволил все оное сие расположение. […]

13 июня. Я зачал сего дня с его высочеством геометрию в том намерении, чтоб он узнал дефиниции геометрические и начерчение фигур, пока окончит арифметику. А потом начну с ним порядочно геометрию с доказательствами, учреждая все по его состоянию и охоте. В то время как слушал государь сегодня моих лекций, был жестокий гром и пресильный дождь. Его высочество робел несколько и спрашивал меня, думаю ли я, чтоб сегодня страшный суд мог случиться? […]

21 июля. После учения долго смотреть изволил, как шелковые черви работы свои производили. Ящичек с оными червями, отыканный шелковичными деревьями, принес вчерась его высочеству Иван Иванович Бецкой. […]

25 июня. Его превосходительство Никита Иванович сказывал между прочим за столом о наследном принце шведском, что он на пятнадцатом году своего возраста окончил уже все назначенные для него учения; что на одиннадцатом году экзаменован был в математике, в истории и в географии; что часа три стоял, как его спрашивали; что как после сел за стол кушать сам-друг со своим гофмейстером и сей его спрашивал, не прикажет ли привесть музыкантов, что его высочество утомился и тем поразвеселиться может, то принц отвечал ему, что он музыки слушать не хочет, а чтобы для увеселения заставил он кого вслух читать Вольтерову «Генриаду». Наш его высочество государь цесаревич во время сей повести сидел смирнешенько и, как называется, ни кукукнул. Мне весьма приятно было, что Никита Иванович сказал сию сказочку, которая великому князю весьма послужить может побуждением в науках. Я не преминул после еще повторить ее государю цесаревичу со своими кое-какими комментариями. […]

27 июля. После стола сего вечера прекрасная была сцена. У его высочества зашел спор о науках с князем Куракиным. Не помню, написал ли я где о Куракине, что он живет у Никиты Ивановича и почти каждый день у его высочества и обедает, и ужинает… Куракин спрашивал его из логики. Его высочество отвечал, что он логики не знает. Спрашивал со своей стороны Куракина из геометрии и из астрономии. Куракин говорил, что он сих наук не знает. Напоследок согласились они об истории и о географии, о которой сказали, что оба знают сего. По многим один другому вопросам положили, чтобы один задал три вопроса и другой три вопроса, и ответами бы на сии вопросы решить о знании их в истории и в географии. Тимофей Иванович Остервальд и я были медиаторами и старалися умерять их жар, до коего в спорах очень часто у них доходило. Что касается до тех трех вопросов, то его высочество на один только вопрос Куракину не мог ответствовать, а Куракин на все три не ответствовал; итак, остался побежденным. Победитель с крайней радостью пошел в опочивальню и, вместо лаврового венца надевши спальную шапочку и колпак, изволил с великим удовольствием лечь в постель… […]

4 августа. Говорили мы о брачном состоянии. Сказывал я его высочеству про одного человека, о коем знал, что весьма хорошо жил с своею женою, любили друг друга и угождали друг другу, как бы самые страстные любовники. Говорили тут, что такая горячность весьма редка ныне между мужем и женою. […]

5 августа. Как учился его высочество сего утра у отца Платона и его преподобие, говоря, что человек создан по образу и по подобию Божию, говорил, что иные заблуждение такое имеют, что ищут оного подобия в теле, а не в душевных качествах, то его высочество отвечал на сие весьма замысловато: Таким, ком так думают, можно бы тотчас доказать, что они неправильно думают. Люди все лицом и видом так разны, так могут ли они походить на Бога, который есть един? […]

8 августа. Великий князь… резвиться изволил с князем Куракиным. Поразмолвились они как-то, и его высочество пришел к Никите Ивановичу жаловаться. Нашлось, что его высочество сам виноват, и обвинен он был. Досадно то было великому князю, так что с досады слезы у него навернулись. Никита Иванович вместо наказания приказал его высочеству, чтоб шел в опочивальню и никто бы с ним не разговаривал. Вошел потом и сам за ним в опочивальню, журил его; и как между прочим сказал, что он всем велит отойти от его высочества и быть при нем одному только самому глупому лакею, то великий князь почти в голос заплакал. Переплакался, однако ж, и наконец все успокоилось.

Учился его высочество у меня изрядно. Как между прочим рассказывал я ему, какие в древности были славные геометры и как сия наука время от времени в приращение приходила, то изволил государь цесаревич спросить: Ныне кто ж самый большой математик? Донес я его высочеству об Эйлере. Великий князь изволил тут сказать: А я так еще знаю кого-то, отгадай! И как я говорил, что не знаю, про кого думать изволит, то изволил сказать мне: Есть некто Семен Андреевич Порошин да ученик его Павел Петрович Романов, разве это не математики? […]

12 сентября. Сегодня после обеда его высочество не учился, для того что положено быть экзамену в комнатах у ее величества. Часу в шестом приехал его преподобие отец Платон, и потом пришел его превосходительство Никита Иванович. Пока не пришел его превосходительство, то государь цесаревич, из угла в угол попрыгиваючи, изволил говорить: Ah! que l'attente те fait souffrir![10]; ой, трушу, трушу! Пошли мы наконец к ее величеству. Начался там экзамен. Из парадной опочивальни отворили двери в ту комнату, где ее величество обыкновенно в ломбер играть изволит. Подошли все, кто тут были, к дверям, а иные вошли и в опочивальню. Его высочество изволил стоять; подле него стоять же изволила государыня-родительница; по другую сторону, уступя несколько назад, стоял его превосходительство Никита Иванович, а перед великим князем стоял его преподобие отец Платон и предлагал вопросы. Его высочество весьма хорошо и смело изволил ответствовать. Ее величество с крайним вниманием изволила слушать. Экзамен продолжался три четверти часа. По окончании оного его преподобие отец Платон сказал маленькую речь ее величеству. Государыня изволила благодарить его за учение, а про великого князя сказать изволила: J’ai crû, qu’il serait décontenancé, mats point du toût; il a très bien répondu![11]

Его превосходительство Никита Иванович поднес тут государыне ответы, писанные рукою его высочества, на богословские вопросы отца Платона. В сих вопросах, между прочим, один есть, чтобы доказать примером, как страсти наши против разума воюют. Его высочество изволил написать тут: Например, разум говорит: не езди гулять, дурна погода; а страсти говорят: нет, ничего, что дурна погода; поезжай, утешь нас! Его высочество не из чужих страстей пример себе выбрать изволил! При экзамене были граф Михаил Ларионович Воронцов, граф Александр Борисович Бутурлин и множество придворных. […]

20 октября.…читал я государю цесаревичу наизусть последние строфы в пятой оде покойного Ломоносова. Очень внимательно изволил его высочество слушать и сказать мне: Ужасть как хорошо! Это наш Вольтер. […]

22 октября. После учения, разговаривая… о государе великом князе, говорили мы, что он имеет так называемый esprit géomètrique и justesse d’esprit[12]. И подлинно, когда его высочество не заленится, то провождаемые с ним в учении часы неописанное приносят услаждение: с такою остротою и основательностью вникать изволит.

Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:

Павел был одним из лучших наездников своего времени и с раннего возраста отличался на каруселях[13]. Он знал в совершенстве языки славянский, русский, французский и немецкий, имел некоторые сведения в латинском, был хорошо знаком с историей, географией и математикой, говорил и писал весьма свободно и правильно на упомянутых языках.

Здоровье

Из дневника Семена Андреевича Порошина:

1764 г.

27 сентября. Его высочество не картавя не может выговорить тех слов, где есть ра, ро, ры и ру. а в словах, где ре, ри, ря, рю, там рцы выговаривает чисто. […]…ходил я к его превосходительству Никите Ивановичу с докладами о больнице, до которой касающиеся дела мне поручены от его превосходительства. При том изволил рассказывать его превосходительство о сделанной медали на основании Павловской сей в Москве больницы. На одной стороне оной портрет его высочества, так как ее основателя; на другой стороне аллегорическое изображение с надписью: Свобождаяся сам от болезни, о больных помышляет. Его высочество предложил его превосходительству Никите Ивановичу, чтоб завесть оную больницу в то время, как начал оправляться от тяжелой своей болезни, коей одержим был в бытность 1763 году в Москве и которая меня и всех любящих сего надежды полного государя многократно в трепет и обомление приводила[14].

1 октября. Пришедши из комедии, жаловался его высочество горлом. Несколько простудился. Вечер был невесел. […]

23 октября. Его высочество изволил проснуться в шестом часу. Изволил жаловаться, что очень голова болит. […]

27 октября. Государь великий князь изволил встать в осьмом часу. Одевшись, сел было учиться; но вдруг занемог; сделалась дрожь и позевота. Его превосходительство Никита Иванович, пришед в сие время с половины ее величества, приказал великого князя раздеть. Изволил его высочество надеть шлафрок и лечь в опочивальне на канапе. […]

11 декабря. Государь изволил проснуться в седьмом часу. Жаловался, что голова болит, и оставлен часов до десяти в постели… Разговорились мы потом о разделениях его высочества, какие он делает в головной своей болезни. По его системе четыре их рода: круглая, плоская и ломовая болезнь. Круглою изволит называть ту головную боль, когда голова болит у него в затылке; плоскою — когда лоб болит; простою — когда голова слегка побаливает; ломовою — когда вся голова очень болит. […]

1765 г.

19 июля. Его высочество встать изволил в восемь часов. Сели мы чай пить. Приметя я, что у его высочества посинели губы и в лице он был бледен, спрашивал у него, не неможет ли? Но изволил говорить, что здоров. С полчашки чаю выкушавши, признался мне, что у него очень голова болит и что ему тошно. Велел я положить его в постель и послал за лейб-медиком. Между тем несколько вырвало великого князя, стало ему полегче, и заопочивал он. Как проснуться изволил, то гораздо стало полегче… Ввечеру лейб-медик давал его высочеству порошок какой-то. После ужина заопочивал государь часу в десятом. […]

20 июля. Его высочество проснулся часу в пятом. Вырвало его. Послали за лейб-медиком, который, приехавши, дал его высочеству слабительное. […]

5 октября. Еще разговаривали мы, как его высочество ночью бредит. Сие почти всякую ночь с ним случается; и так говорит явственно, как бы наяву, иногда по-русски, иногда и по-французски. Если в день был весел и доволен, то изволит говорить спокойно и весело; если ж в день какие противности случились, то и сквозь сна говорит угрюмо и гневается. […]

2 ноября. Его высочество встать изволил в семь часов. Жаловался, что голова болит. Послали за эскулапиями. Лекарства они не давали, присоветовали только сей день попокоиться. […]

18 ноября. Его высочество проснуться изволил в половине седьмого часа. Жаловался, что голова болит. Как встал, то вырвало его. Медики, приехавши, дали ему какие-то микстуры.

Из высказываний учителя цесаревича Франца Эпинуса:

Голова у него [юного Павла Петровича] умная, но в ней есть какая-то машинка, которая держится на ниточке; порвется эта ниточка, машинка завернется, и конец тут уму и рассудку.

Отрывок из «Слова на выздоровление» наследника (1771) Дениса Ивановича Фонвизина:

Настал конец страданию нашему о, россияне! Исчез страх и восхищается дух веселием. Се Павел, отечества надежда, драгоценный и единый залог нашего спокойства, является очам нашим, исшедши из опасности жизни своея, ко оживлению нашему. Боже сердцеведец! Зри слезы, извлеченные благодарностию за твое к нам милосердие; а ты, великий князь, зри слезы радости, из очей наших льющиеся.

Из рассказов князя Павла Петровича Лопухина, записанных А. Б. Лобановым-Ростовским:

Когда Павел был еще великим князем, он однажды внезапно заболел[15]; и по некоторым признакам доктор, который состоял при нем, угадал, что великому князю дали какого-то яду, и, не теряя времени, тотчас принялся лечить его против отравы. Больной выздоровел, но никогда не оправился совершенно; с этого времени на всю жизнь нервная его система осталась крайне расстроенною: его неукротимые порывы гнева были не что иное, как болезненные припадки, которые могли быть возбуждаемы самым ничтожным обстоятельством. Князь Лопухин был несколько раз свидетелем подобных явлений: император бледнел, черты его лица до того изменялись, что трудно было его узнать, ему давило грудь, он выпрямлялся, закидывал голову назад, задыхался и пыхтел. Продолжительность этих припадков была не всегда одинакова. Когда он приходил в себя и вспоминал, что говорил и делал в эти минуты, или когда из его приближенных какое-нибудь благонамеренное лицо напоминало ему об этом, то не было примера, чтобы он не отменял своего приказания и не старался всячески загладить последствия своего гнева.

Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:

Он [Павел Петрович] был чрезвычайно раздражителен и от малейшего противоречия приходил в такой гнев, что казался совершенно исступленным. А между тем он сам вполне сознавал это и впоследствии глубоко этим огорчался, сожалея о своей вспыльчивости; но, несмотря на это, он все-таки не имел достаточной силы воли, чтобы победить себя.

Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:

Следовало посоветовать ему [Павлу Петровичу] продолжать лечение у лейб-медика Фрейганга, который каждый месяц в новолуние давал ему слабительное, что очищало его от желчи и имело благотворное действие на его характер. После восшествия его на престол эта последняя диета имела бы еще большее значение и его мнимым друзьям следовало еще больше настаивать на ее продолжении…

Первая любовь

Из дневника Семена Андреевича Порошина:

1 сентября [1765 г.] После стола, как Никита Иванович изволил уйтить к себе, государь цесаревич, стоя у окна, дыхнул на стекло и выписал имя той фрейлины, которая больше всех ему нравится. […]