Александр Вардн Подконвойный мир

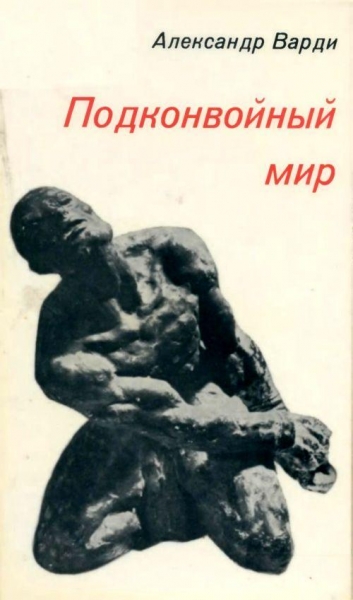

На обложке — скульптура «Раб в наручниках». Символ отчаяния. Символ неволи. Скульптура сделана в лагере на Воркуте в подарок автору этой книги ко дню его освобождения из лагеря известным эстонским скульптором Калью Рейтель. В книге он выведен под фамилией Ярви.

Глава первая. В этапе

1

Во двор Таганской уголовной тюрьмы въехал арестантский автомобиль. Трое сидевших в нем «пассажиров» увидели через дверную решетку, как подвели к машине человек двадцать пять, не обремененных ручным багажом. Из центра этой группы раздался вдруг блатной, бесшабашный фальцет запевалы:

Приехал черный ворон — Тюремное такси, Садитесь педерасты Бандиты и воры. Ай, ай, накачивай, да наворачивай, Вещички фраеров быстрей заначивай.— Кончай базар! — скомандовал начальник конвоя. — За бузу оставлю в кондее. Приелась камерная пайка, на фраерах попастись охота? Чтоб порядок был: стой и не дыши! Установочные данные отвечай залпом!

— Товарищ старшина, — осклабился поджарый рябоватый парень, одетый в застиранные и залатанные лагерные одежки, — подсади к фраерам. Весь бутор — вам, жратва — нам. Порядок обычный, законный.

— Какой я тебе товарищ! — огрызнулся старшина. — Медведь в тайге тебе товарищ. Кончай гармидр!

— Закругляй холодную войну, старшина, — раздался задиристый альт недавнего запевалы. — Мы загрызли старосту, не боялись Бресту — загрызем и старшину, соблюдая тишину. Правильно Черепеня ботает — сажай к фраерам, иначе не поедем.

— Я-те загрызу, сявка, — вскипел старшина. — По Лубянке скучаешь?! Враз загремишь с твоим Черепеней! А ну, разберись по два! Московский конвой шутить не любит: шаг влево или вправо, вперед или назад — стреляю без предупреждения! Руки назад! Трофимов! Два шага вперед!

Шагнул вперед пожилой кряжистый темнолицый человек, с глазами, спрятанными под выпуклыми надбровными дугами.

— Сидор Поликарпыч, 1914 года, 59-3, 25 лет, начало срока 14-го апреля 1952 года.

— Залазь в машину, бандит!

— Гарькавый! Два шага вперед!

— Семен Фомич, — выскочил тщедушный паренек с испитым бледно-синим лицом. Голосок недавнего запевалы привычно частил: — 1934 года, указ 4.6.47–20 лет, начало срока 11 июня 1952 года.

— Смотри у меня, ширмач! — пригрозил старшина, — такому рифмачу в горло сальную свечу, чтоб голова не качалась.

— Есть… под мышкой шерсть! — козырнул Гарькавый и полез в черное нутро машины.

Через миг оттуда его негодующий бабий фальцет:

— Опять чекистская вонь! Мутит! Облююсь! Все нутро выворачивает! У… у…! Фараоны!

— Зато не убежишь, ловчило, — отозвался солдат, стоявший у машины. — Так тебя пропитает насквозь, что пес и через неделю в любой толпе разыщет.

— Федоров!

Никто не отозвался.

— Федоров, выходи! — угрожающе повторил старшина.

— Чего ждешь, темнила! — вмешался один из надзирателей, обращаясь к кому-то из заключенных.

— Товарищ старшина, это — вон тот, рыжий, с веснушками-коноплюшками, курносый, вон глаз желтый косит. У него голая баба на груди татуирована с загнутыми салазками; да и весь он в три цвета расписан. Его в детском доме записали Хрущевым и он только на эту фамилию отзывается. Тут ему другую дали — так кобенится. Говорит: «Нам в детдоме целой группе фамилии дали в честь вождей». Все эти атлеты сейчас по тюрьмам и лагерям.

— И все по настоящей фамилии хлябают, — прервал надзирателя Федоров-Хрущев, — никто не ссучился. Есть тигры с фамилиями Сталин, Калинин, Каганович, Буденный…

— Прекрати Федоров! — Заревел старшина. — Пятьдесят восьмую — хочешь?! Враз вляпаем! Бегом в машину!

— Зови по родной фамилии! — закричал Хрущев, и многоэтажная вязкая терпкая ругань потоком хлынула из разинутого перекошенного рта. — Зови как хрещен, а то — убей — не пойду, пузо вспорю, жилы перережу, руку отрублю! Сосатели! Кровопийцы! Людоеды!

Все тело его дрожало, подергивалось; ошалелые, чуть раскосые желтые кошачьи глаза вылезли из красных орбит.

Надрывный истошный крик вызвал цепную реакцию общей истерики.

— Полундра! Хипеж! Фараоны! Расстрелыцики! — кричали воры.

— Пытатели! Кромсалы! Паразиты! — выкрикивал из машины пронзительным рыдающим бабьим голосом Гарькавый. — Веди назад! Не поедем! Всю кровь выпили! Сиротами оставили!

— Братцы! — кричал, задрав голову вверх в направлении окон тюрьмы рябой лядащий Черепеня. — Братцы! Воров тиранят! «Золотого» перекрестили! Ломай стекла, братцы! Хипеж на всю Таганку!

Где-то вверху зазвенели стекла, через мгновение еще и еще, и вся серая махина тюремного корпуса заполнилась низким звериным воем, звоном, грохотом, стуком.

Старшина поднял обе руки:

— Тихо! Хрущев, тихо! Нет времени с вами валандаться. Хрущев — заходи!

Воры успокоились. Один за одним, не сообщая больше свои «установочные данные», взбирались они в машину и исчезали в ее черном зловонном чреве.

2

— «Запридух»! — икрястые караси на горизонте! — крикнул Гарькавый.

— Есть, «Щипач»! Так держать! — лихо отозвался Черепеня и стал проталкиваться в переднюю часть кузова.

— «Саморуб», моя покупка, — кинул он по дороге Трофимову. — Я — заигранный.

Трофимов молча, с достоинством, кивнул.

— Ты! — ткнул Черепеня человека лет тридцати, в очках, — кем будешь?

— То есть, как это кем? — ответил тот высокомерно.

Черепеня повысил голос:

— Установочные данные, паскуда! Профессия! Лягавый?! Признавайсь сразу! Легче будет.

— Я — учитель. Зовут Фрол Нилыч Бегун.

— Так. Раздевайсь!

— Как это — раздевайсь?

— А, мусор, трёкать?! Вилять?! Финтить?! Раздевайсь! Пасть порву, грызло покалечу! Законному вору перечить?! Да я тебя, мусор… Да ты у меня, падла!..

Он сбил с Бегуна очки и приставил вплотную к глазам трехсантиметровые ржавые когти, а второй рукой сорвал с него меховую шапку-ушанку.

В это время рядом стоявший человек, лет сорока, невысокого роста, худощавый и стройный, схватил руку «Запридуха» и спокойно произнес:

— Брось, земляк! Отдадим все; и руки опусти, когти-то у тебя как у голливудских кинозвезд, только маникюр ржавый.

— Давно бы так, — злобно выдохнул Черепеня. — Мне ваша сучья кровь приелась. Разве положено мне, законному вору, ходить в казенном?!

Политзаключенные стали раздеваться.

Черепеня разъяснял:

— Все равно вольные тряпки вам ни к чему. Как только приедете — чекисты все сдрючат. Оденут в робы второго срока. Пришьете номера на лоб, на колени, на спину и повязку на рукав. Так что жалеть вам нечего; один хрен — каюк.

— Оставьте хоть кальсоны, — попросил молчавший до сих пор юноша.

— Не унижайтесь, Юрий Маркович! — буркнул Бегун. — У Журина заграничное белье — и то не просит.

— Учителю Бегуну — за сопротивление власти и настырность — снять все! — рявкнул Черепеня. — Остальным — белье разрешаю!

— Нет уж, тогда берите все у всех, — промолвил Журин.

— Горд, стерва?! А я сказал — оставь, — так оставишь! Меня люди — воры — слушаются, а не то, что вы — кляксы, крысы канцелярские, придурки. После пахана — «Саморуба» — я старшой. Ясно?

— Портфельником на воле хлябал? — ткнул он ногой Журина.

— Инженер я, а юноша — студент.

— На чем засыпались?

— На чем? — усмехнулся Журин.

Он стоял голый, нежный, белый, всем телом чувствуя жжение по-волчьи мерцающих взглядов и эманацию ненависти, беспощадности, атавистической кровожадности, истекающую из суровых, не прощающих слабость глаз.

— Работал со иной человек, — продолжал Журин. — Учил я его, помогал, специалистом сделал, а он решил так:

Донесу я в думе царской, Что конюший государской: Басурманин, ворожей, Чернокнижник и злодей; Что он с бесом хлеб-соль водит, В Церковь Божию не ходит, Католицкий держит крест И постами мясо ест.— Э…, да он — говорок, — повеселел Хрущев, — небось, романы ботать мастак — лысый? Мы уважаем грамотных, лобастых. Бывает, годами живем на одной доске с академиками, писателями, учеными, а то и с министрами, дипломатами, разведчиками, шишкомотами разными. Доклады слушаем беседы, романы, бывальщину. Так что, пахан, получай сменку, одевай ее, постылую и не тужи. Не ссучишься — так не пропадешь с нами. Ясно?

— Мы ж с чистым сердцем и благородными намерениями, — вмешался Черепеня. — Никого не пришили, все тихо, благородно. Для нас тоже прежде всего человек; на нем кормимся.

— Еще намотай, — продолжал Хрущев. — За жалобу мусорам, начальству — смерть. Таков закон. Провинившийся язык — отрубают с головой. Так у чекистов, так и у нас. Ясно? То-то.

Вонь, духота, жара становились невыносимыми.

Тошнило. Липкий холодный пот покрыл тела. Отработанные газы попадали внутрь машины. Ко всему еще и трясло.

— Кирюха! — стонал Гарькавый. — Стучи шоферюге — не выдержу. Все кишки в глотке.

Переодетые в лагерные одежки политзаключенные осматривали друг друга, как бы знакомясь вновь.

— До чего же обезличивают, расчеловечивают эти тряпки, — произнес Бегун. — Сейчас нужно быть хорошим физиономистом, чтобы разглядеть в нас обычных людей.

— Велеречивая у вас проза, — усмехнулся Журин. — Обратили ли вы внимание на «чистое сердце и благородные намерения» «Запридуха»? Начитанный деятель: прямо по передовице чешет.

— Обычные лица, — продолжал Журин задумчиво. — Это — не наследственно дефективные, уголовные типы. Это — дети народа. Это — сам народ, оподлевшие поколения народа, дети воровской империи.

— Не так уж озверел народ. — возразил Пивоваров. — Эти ребята — не народ. У них ни жалости…

— А вы — нас — чиновники, мусора, жалели, когда наших отцов раскулачивали? — перебил Пивоварова человек лет тридцати, с большим зубастым ртом и белым звездообразным шрамом на левой скуле.

— Крой, Кирюха, открой дыхание придуркам, — подбадривал говорившего Гарькавый.

— Жалели вы, — продолжал Кирюха, — когда в телячьих вагонах угоняли нас, малых и старых на Север?! Жалели вы Мустафу, — он ткнул узловатым неразгибающимся когтистым пальцем в грудь рядом стоящего парня с орлиным носом и черными маслинами глаз, — вы жалели Мустафу, когда всю его национальность ни за что, ни про что в пустыню вывозили? Батьку и всех братьев расстреляли, как и тысячи таких же других.

— Пахан-«Саморуб», Хрущев-«3олотой», Гарькавый-«Щипач», «Запридух»-Черепеня, я — Кирюха Малинин, да и другие так или этак — дети безвинно замученных, брошенных под ноги. Все мы — сироты. Есть и пострадавшие от немцев. Я с Оби утек. «Золотого» мамка сумела из эшелона дальней родне сдать. Сама на лесоповале загнулась. «Клык» чудом от собственной матери спасся в 1933 году. Обезумела от голода, съесть хотела.

— Мою мать на моих глазах убили, — мрачно и злобно произнес Трофимов.

Все смолкли. С интересом смотрели на Трофимова. Очевидно для всех было новостью это сообщение их сдержанного замкнутого немногословного главаря.

— Везли по раскулачке, в телячьем. Трясло. От тряски как-то раскрылась одна из дверей вагона. Были мы олени. О побеге — не помышляли. На одной станции я в окошко увидел, что кипяток — как раз напротив нашего вагона. Сдуру ляпнул: — мам, ужасть как кипятку хоцца — напротив нас наливают. Мать моя — хвать ведро — и не раздумывая, как была в одном платье без платочка, так и спрыгнула. Ловкая она была, высокая, стройная, сильная.

Тут сразу выстрел. В грудь попал — подлюка, сосок аж разрубил. На спине из раны толчками хлобыстала кровь. Увидел я и навсегда запомнил. С тех пор кровь матери во сне и наяву стучит под моим горлом.

Был я до того хохотун неугомонный. С той поры будто подменили. После матери ни к кому душа уж не лежала. Подрос. В тюряге первую наколку сделал: «Не забуду мать родную».

— Сидор Поликарпыч, — перебил Трофимова Гарькавый. — Я семи лет от роду родителей лишился. Отец — на фронте погиб, а мать — с голоду зачахла. Помню, последний кусок, каждую корочку и жмых отдавала мне, а сама ослабла, застыла, в горячке померла.

— Моего отца в тридцать шестом, в ежовщину гады забрали, — не разжимая зубов сказал Черепеня. — Мать уборщицей в школе устроилась. Работала полторы смены и получала на руки 220 рублей. Я и воровать-то пошел, мать жалеючи.

Черепеня цыркнул слюной сквозь сжатые зубы, затем продолжал злобно чеканить:

— Да что там трёкать: сытый голодного не разумеет. У вас, небось, у каждого руки в крови, поэтому при телесах, холёные, гладкие, белые, научно губами шлёпаете, диссертации пишете: какую там вошь пымать сподручнее — сытую, чи голодную. На нашей крови и поте, на замученных наших матерях отожрались, дипломов нахватали, очки надели, вумные пузыри пущаете.

Черепеня скрипнул зубами и, расталкивая товарищей, направился к дверцам машины. Припав к решетчатому окошку, он обратился к старшине:

— Так договорились, начальник, замолвишь словечко старшому вагона, чтоб нас по пяти в клетки «Столыпина» рассадил?

Старшина молчал. Поигрывал желваками челюстей. Потом неожиданно шепнул:

— А где барашка в бумажке?

— Зараз, мигом, — засуетился Черепеня.

— Втихаря! Потаюхой! Хитромудрые промеж нас, — предупредил старшина.

— «Клык», давай зажигалку! — скомандовал Черепеня. — Я даю две пачки сигарет. «Щипач», давай носовые платки — они нам ни к чему.

— Хватит идолу, — рокотнул Трофимов. — И так богатство.

В это время машина стала разворачиваться и люди увидели через дверное окошко два арестантских вагона, так называемые «Столыпины», на пустынном тупике.

К автомобилю подошел старший сержант.

— Давай скорее, старшина, вот-вот маневровый паровоз подкатит.

Стали выгружаться. Многие, и первым Гарькавый, едва глотнув свежего воздуха, стали блевать. Не избег этого и Юра Пивоваров.

3

Арестантские вагоны прицепили к поезду.

Журин лежал на верхней полке и смотрел на вокзальный перрон через маленькое, размером чуть не в ладонь, зарешеченное окошко под потолком.

По перрону бегали, кричали, суетились женщины в колхозных кацавейках, нагруженные мешками с городским хлебом, мужчины с самодельными фанерными чемоданами и «сидорами» — узлами из мешковины. Кто-то надрывно кричал. Мальчик тоненьким голоском заморыша звал и звал исчезнувшую мать, а старушка, протягивая к кому-то высохшие руки, вопила:

— Украли! Господи! Украли, идолы! Все — начисто! Пымай, яви милость! Господи!

После ухода пригородного поезда паника утихла. Мимо Журина замелькали шляпы и воротники из серого каракуля, офицерские погоны и шубки барынь; раскормленные зобастые дамы и их тощие, заезженные мужья. Шел служивый приказный люд гигантской бюрократической машины, зажавшей всех и все.

Люди шли сосредоточенные или рассеянно глядевшие по сторонам, но никто не останавливал взора на арестантских вагонах. Видно было, что это примелькалось, не удивляет и не интересует.

— Эгоисты, — думал Журин, глядя на холёные, надменные равнодушные физиономии. — Им-то наплевать на нашу смертную беду. Чем нам хуже, тем им лучше. Сок наших жизней взбадривает и их. Близкие, и те, небось, погорюют и забудут. «С глаз долой — из сердца вон». Может быть, даже со временем будут радоваться, что посадили. Жилплощадь освободилась, вещички остались, да и кроме того, в чем-нибудь желанном близкий человек всегда мешает.

Наконец поехали.

Больше часа мелькали в окне высокие платформы пригородных станций, пестрые начальничьи дачи, притихшие городки. Потом под лохматым небом раскинулась русская бескрайняя ширь.

— Русь прибитая, заморенная, подтянутая, — думал Журин, вглядываясь в серенькие одинокие избушки без сараев и изгородей, в вышки проносящихся мимо лагпунктов. — Русь, высохшая от ненависти и бдительности, тонкая и прозрачная от бескормицы, занузданная страхом лагерная и колхозная Русь.

Товарищей его по пересылке и черному ворону сунули в другие клетки. Кругом были чужие испитые сумрачные лица, лихорадочно горящие или потухшие ввалившиеся глаза.

Впрочем, были в клетке-купе и знакомые: Черепеня, Гарькавый, Хрущев и еще двое из их компании.

— До чего ожесточились, — думал Журин. — С каждым годом становятся все более потерянными, обезумевшими, бесчеловечными.

Вспомнил разговор об этом на пересылке с Домбровским, старым польским социалистом. Домбровский сидел за подпольную деятельность еще до революции. Был на царской каторге. Сравнивая дореволюционный уголовный мир с нынешним, Домбровский, успевший по дороге из Варшавы в Москву познакомиться с советскими блатными, говорил:

— По сравнению с дореволюционными уголовниками нынешние блатные — даже не бешеные псы; скорее бешеные тигры. Нечто невиданное и неслыханное, о чем ни в сказке рассказать, ни пером описать не можно.

Журин лежал под потолком в дымном чаду, задушной жаре, в застарелой мертвецкой вони. Вспоминая Лубянку, закуренных садистов, полупомешанных маньяков в мундирах, он чувствовал как клокочет кровь, взвинчивая нервы, пробуждая в душе атавистические инстинкты, злобные вожделения, неуемную ненависть ко всему осточертевшему, беспощадному, терзавшему вспоротое нутро души и тела. Мучила жажда.

Он понимал теперь, из какой бездны боли подымается звериный рык блатных. Он думал, что эти люди еще святые, если не бросаются на каждого встречного с разинутой клыкастой пастью и скрюченными когтистыми лапами.

— У них хорошая наследственность, — думал Журин. — Здоровые нервы и добродушие молодой крестьянской нации, впитавшей фитонциды просторов и христианское милосердие.

В проходе зажглись электрические лампочки. Черепеня начал очередную акцию ограбления политических.

Воров в купе было пять, остальных — восемнадцать, но это численное превосходство не давало жертвам никаких преимуществ. Были они разрознены. Каждый думал о себе, не доверял другим, каждый был индивидуумом.

Воры составляли согласованно действующий, подчиненный строжайшей дисциплине, команде главаря коллектив, готовый в любой момент убить и умереть. Ворам принадлежала агрессивная инициатива. Боялись их все: атомизированные интеллигенты и матерые чекисты. С силой нельзя не считаться. Такая сплоченная пятерка легко справлялась с ограблением и подчинением себе ста обычных атомизированных людей, поэтому акция в купе была для них увлекательным пустяком.

Четверо обыскивали и конфисковали. Черепеня зорко наблюдал за ходом операции и развлекал аудиторию.

— Едете не к теще в гости, — нагло, свысока бросал Черепеня. — В ежовые рукавицы попадете. Вещи у вас отнимут. Оденут в лохмотья с номерами.

— Не клевещите! — вскипел в углу пожилой и тучный человек с узловатыми корявыми большими руками. — Это у фашистов — в лагерях уничтожения, а мы — пусть и провинившиеся, но — дети своей родины; пусть блудные, но сыны нашего отца народов.

— Труха! Прахесор, губошлеп лобастый, — уничтожающе-презрительно процедил сквозь зубы Черепеня. — Кроешь эрудицией вопросов рой, а ты сними очки-велосипед, оглянись, всмотрись, внюхайся, кабинетчик, клякса, паразит, циркуляр, темнила. Об отце и родине надо было раньше талдычить, сейчас— поздно. Москва ни словам, ни слезам не верит.

— «Щипач», обшмонай малокровного прахесора с пристрастием!

— Я не профессор, — запротестовал «малокровный». Я — инструментальщик, кладовщик. Вся наша семья — Шестаковы — на заводе «Ильича». В «Правде» пропечатано.

— Партейный?

Шестаков замялся.

— Теперь — нет.

— Теперь — нет, — передразнил Черепеня. — Промыли мозги! По пяткам — били? Иль по почкам? Без разбору как партейного? Молчишь?! Вот так-то лучше. Сопи в платочек и думай, крепко думай. Времени у тебя мало: деревянный бушлат уже сбивают. В твоем возрасте человек в лагере — не жилец. Скоро сыграешь в ящик.

— А ты, пахан, тоже с красной книжицей? — обратился Черепеня к высокому, очень отощавшему, заросшему седому старику.

— Нет, я — реэмигрант.

— Ясно. На родные березки аппетит промеж ног поднялся. «Расея, дожди косые» и щи пустые, мне не забыть вас никогда. Знаем. Видали. За что боролись — на то и напоролись. Покажут тебе, старик, где березки-подружки и вертлявые кукушки. Девять кубов «подружек» на рыло надо свалить, обрубить, разрезать, снести в штабель, сжечь сучья, чтоб пайку хлеба и глоточек тресочки отхватить.

«Тресочки-то не поешь — не поработаешь». «Чайку-то не попьешь — откуда сила-то!» «Хлебушко оржоной с примешанной осотой и лебедой — оченно пользителен», — говаривал корешь мой вологодский.

— Ты! Слышь, елдаш, сухарями не шебурши, — обратился Черепеня к таджику, копавшемуся в своем мешке. — Сиди, не вертухайся, сидор уже не твой — общественный, колхозный, — наш. Сам знаешь: ваше — наше, и наше — наше. Частная собственность — это воровство. Ты лучше с мыслями соберись. Работать будешь километрами, а получать — граммами, кувалду дадут большую — на одного, а котелок маленький — на двоих, и никому не будет дела, что курсак твой — пустой, что сем раз ты болной, что язык костяной, что зовут «Ибрагим — работать не могим».

— Слушай, фраера, — повысил вдруг голос Черепеня, — жди терпеливо. До всех дойдет очередь. С душой работаем. Не все изымаем.

— Что это у вас, землячки, мясца не припасено? — дружелюбно допытывался Черепеня, упиваясь, видимо, своим великодушием. — Все сало и сухари, сухари и селедка.

— Детский вопрос, товаришок, — отозвался кто-то со второго этажа. — Откуда быть мясу, когда бараны пишут диссертации, свиньи разъезжают на «победах», а коровы вышли замуж за офицеров.

— Э…! Да ты, батя, говорок?

— Говорок — не говорок, а на чужой роток не накинешь платок.

— Как жизнь?

— Жизнь как в сказке: налево пойдешь — пуля в затылок, направо — в пытках помрешь, прямо — в шахте доконают.

— За что сидишь?

— Ноги разные: одна — левая, другая — правая, значит — виноват.

— Ясно. Мантулил? Троцкист? Бухаринец? Праволевацкий? Хоть с чертом, но против бати? Кто же ты? Какой масти? Из бывших? Бытовик? Не похоже. Чую нутром, что политик ты чистой воды. Дыхало у тебя этакое парящее, а у меня нюх наметан. Может религиозный? Опять нет.

— Русский социал-демократ я. Меньшевик.

— А… а. Давно таскают?

— С перерывами — третий раз. В 1918 амнистировали. В 1936 через ОСО провернули. Теперь, после нападения на Корею схватили и больше года под следствием мурыжили. Дали — как обычно: 58–10, 11 — двадцать пять за то, что тридцать пять лет назад на путиловском за меньшевиков голосовал.

— Злопамятны. Боятся. Да кого только они не боятся? «Щипач»! — обратился Черепеня к Гарькавому. — Верни все бате.

— У него недозволенных включений не обнаружено, — отрапортовал Гарькавый. — Камсу всем оставляем. Хлеб — верну. Пальтишко на рыбьем меху — старенькое — оставил.

— Что ж ты, старик, отощал, без загашника?

— Как не отощать? Родные в Копейске. Меня на Лубянке держали и, конечно, никаких передач. Уверен, что родные не знают, где я, жив ли.

— Ну, так с нами сейчас пойдешь. Мы в другое купе пересядем. Сыт будешь.

— Не пойду, — решительно отрезал меньшевик.

— Брезгуешь? Почище тебя с нами бывали, — обиделся Черепеня. — Я в лагере три года на одной доске с московскими профессорами жил: с Брагиным, Гольдштейном, Гоникманом. Многому научился. Два года с певцом Вадимом Козиным душа в душу жил. Лидию Русланову сопровождал по лагпункту, чтобы не изнасиловали. С поэтом Ярославом Смеляковым полтора года до войны на Ухте вкалывал. Дружками были. Профессора Ульяновского близко знаю — Ростислава Александровича. С Косиором вместе на Воркуте сидел. Сестре Бухарина покровительствовал.

— Верю, — буркнул меньшевик.

— Может боишься, изнасилуем? Не дрефь! Свободы мне не видать, рот мне разорвать, фраером буду… По ростовски нараспев побожусь!

— Не взыщи, останусь тут.

— Воля твоя, батя. Обижаешь. Я страсть как охоч до бывалых, ученых. Мне лагерь интереснее воли потому, что здесь на каждом шагу настоящие люди, а на воле — кастрированные, оглушенные, запутанные кролики, оболваненные эгоисты, придурки, серяки с отбитыми памерками и над ними мастодонты, мокрушники, сосатели. Как зовут тебя, батя? Будем знакомы. Я — Олег Иванович Черепеня, по кличке — «Запридух».

— Я — Николай Денисович Кругляков.

Черепеня соскочил вниз:

— Кончили шмон, хлопцы?

— Ждем команды «Саморуба».

Через минуту с середины вагона послышались крики:

— Начальничек! Сажай в отдельное купе!

— Нас тут контрики развращают!

— Не хотим сидеть с фашистами! — орал «Клык».

— Пейте мою кровь, сосите с меня соки! — визжал Гарькавый.

— Начальник, нас тут политической невинности лишают! — с напускной серьезностью выкрикивал Черепеня.

В проходе показался ефрейтор.

— Что за крик?! Вы меня не знаете, так вы меня узнаете! — петушился ефрейтор.

— Зови старшого! — кричали хором воры.

— Акулы Уолл-Стрита нас вербуют!

— Барахла надавали, лишь бы мы в банду Рокфеллера подались!

— Проводите промеж меня воспитательную работу, а то я за себя не ручаюсь! — блажил хохочущий Хрущев.

Гвалт поднялся яростный. Воры стучали в решетки, стены, пол. Все двадцать пять глоток выли, свистели, улюлюкали в разных клетках. От шквала похабнейшей ругани, казалось, померкли лампочки.

— Отдельное пролетарское купе! — кричал Черепеня. — Для верных сынов народа! Для блока коммунистов и беспартейных! Для авангарда прогрессивного человечества!

— Нас враги народа удушат! — вторил Хрущев, — заразят нигилизмом, в идеалисты постригут.

Старший сержант, притворно негодуя и матерясь, открыл два купе в конце вагона и перевел туда воров.

Малинин, выходя из центральной клетки, потащил с собой Пивоварова, одетого в лагерные тряпки.

— Что упираешься, сука! — кричал Малинин на Пивоварова. — С тех пор как выскочил из ворот, откуда вышел весь народ, воруешь, а сидеть с фраерами хочешь? Кровь их пить!

— Чего кобенишься, — поддержал Малинина старший сержант, отмахиваясь от лепета Пивоварова. — Топай!

Пренебрежительно он толкнул Пивоварова, и воры, улюлюкая, потащили его с собой.

4

Плотно поужинав, старшие воры забрались на среднюю полку, уселись по-турецки кружком и принялись за карты. Их обнаженные по пояс тела пестрели порнографической татуировкой и рубцами.

А внизу, Сеня Гарькавый, без времени состарившийся мальчик, напевал дребезжащим альтом:

Пилим, рубим и складаем, Всех лягавых проклинаем. Эх, зачем нас мама родила!Лукаво подмигивая выцветшим глазом Пивоварову, он продолжал:

Слушай и наматывай, братва, Почему мы плотим им сполна: На пеньки нас становили, Раздевали и лупили. Эх, зачем нас мама родила!Все громче звенела лихая песня, все азартнее разгорался отчаянный блатной мотивчик и более осмысленными и выразительными становились грустные глаза певца.

Сами понимаете, друзья! Почему клянемся мы всегда: Гадом буду — не забуду Про начальника — зануду и про пузо ждущее ножа! Ножа!— Сеня, голубка, пропой про Воркуту, — прохрипел явно растроганный Трофимов.

— Верно, про полярный круг, про кралю, — поддержали другие, — крой, Сеня, бога нет!

Чуть слышно, заунывно, из мглы безнадежной тоски выплывала песня:

За полярным кругом, в стороне глухой, Черные, как уголь, ночи над землей. Волчий вой метели не дает уснуть. Хоть бы луч просвета в эту тьму и жуть! Часто вспоминаю ветхое крыльцо, Длинные ресницы, смуглое лицо. Знаю, одиноко ночи ты не спишь, Обо мне далеком думаешь, грустишь. За полярным крутом жизни долгой нет. Лютой, зимней вьюгой заметет мой след. Не ищи, не мучай, не терзай себя. Если будет случай, вспомни про меня.Затем без паузы, но изменив мотив:

Я молчу в толпе несметной Только в сердце крик, Вечный холод межпланетный В душу мне проник. В тьме полярной над толпою Образ твой передо мною. Зосенька, Зосенька! Ты одна на свете, Зосенька!Затих вагон. Бросили карты и пригорюнились воры, а слабый, порхающий и дрожащий как огонек свечи голосок метался, жаловался, тосковал:

Пусть я падаю в строю — подымусь. Жди меня и я вернусь. Возвращусь. Подымусь и возвращусь, к сердцу милому прижмусь… Зосенька, Зосенька! Ты одна на свете! Зосенька!И вдруг, сорвавшись с места, жестикулируя не только руками, но и каждым мускулом тела, Гарькавый стал исступленно навзрыд выкрикивать:

Мать от голода помёрла, Батя сгинул на войне, А меня конвои возят По замученной стране. Бей! Режь! Рви! Жги! За мамашу отомсти! За сестренок не прости! Бей! Режь! Рви! Жги! Бей! Режь! Рви! Жги! Дрыном гада оглуши! Палачу, сексоту, сосу, Сквозь печенку нож проткни!Гарькавый отплясывал под рев, пение, выкрики, хлопки окружающих. Он хлопал руками по полу и по подошвам ботинок, нещадно молотил свои худенькие поджарые бока, умудрялся даже засовывать грязные пальцы в рот для хлопка и свиста. Все его тело извивалось и тряслось. Любая цыганка позавидовала бы выразительности, неистовости, экспрессии его танца.

Воевали — не пропали И теперь не пропадем. Мы фашистам в гроб наклали И чекистам накладём. Мы на нары тра-та-та И под нары тра-та-та, Но работать на сосателей Не будем никогда. Бей! Режь! Рви! Жги! Шишкомотов потроши! Кровожадного вождя Режь для общего борща! Бей! Режь! Рви! Жги!Наверняка еще долго бы метались песни, агонизировали отчаянные рыдающие голоса и к небу рвался рев страстной, долго сдерживаемой яростной мести, но из соседнего купе непрерывно стучали и выкрикивали:

— Воры, план есть! Воры! Жучки план продают.

Первым встрепенулся Черепеня:

— Где план?!

— Что за план? — спросил Трофимова Пивоваров.

— Так по-блатному гашиш зовется.

Черепеня мигом выяснил, что в женском купе, расположенном в другом конце вагона, продают гашиш. Об этом оттуда и передали по цепочке.

— Начальник, на оправку! — закричали воры.

— Даешь уборную!

— Всё разнесем!

— Весь вагон обгадим!

Их выпустили. Столпились возле клетки с женщинами. Черепеня мигом получил за кирзовые сапоги кулек гашиша.

Зашли в уборную. Пивоварову бросились в глаза скабрезные надписи и рисунки на стенах.

— Какая гадость! — вырвалось у него.

— Это ж обычно, — пробасил Трофимов. — Всюду так: в центральном парке и в кино, в уличной забегаловке и в столичной школе. Пацаны забавляются. Помню, когда мы были огольцами, так самое страшное, что могло появиться на заборе или в уборной — это детский загиб в пару этажей, а для теперешних детей — это будни — повседневный язык ожесточившихся, измотавшихся взрослых. Теперь такое рисуют и пишут, что даже у меня искры из глаз сыпятся.

Вернувшись в купе, воры закурили гашиш. Трофимов подсел к Пивоварову. Покуривая, говорил:

— Зеленый ты, сынок, — пропадешь. Калякаешь, что жестокие мы. А знаешь ли, что у нас в прошлом? Лишнее ботать — не поймешь. Никто не поймет, кто не пережил эти бесчеловечные годы: крах крестьянства, тысячекилометровые пешие зимние этапы, пытки, лагеря, радиоактивные шахты, заполярную всеобщую загибаловку тридцатых и сороковых годов, крушение миров в войну и послевоенную подлость лагерной империи.

Трофимов затянулся подряд несколько раз. Дышал он тяжело, будто клокочущая лава сотрясала его богатырскую грудь.

— Сто подохло, а сто первый чудом выжил, но все у него внутри как в Хиросиме — все выжжено. Выжил зверь с душой яростной и беспощадной, жаждущей убить и умереть. А ты толкуешь: — жалей людей. Шляпа!

Лицо его побагровело и вздулось, глаза зажглись заревом безумной злобы. Черные жилы шеи набухли, напряглись. Он уже не говорил, а хрипло остервенело лаял.

— Что может быть подлее, омерзительнее, безжалостнее, беспощаднее человека! — Что?! — выкрикивал он. — Мы тоже — контра, но не склизкая, боязливая, трухлявая, забитая — как вы. Мы рвем куски у фараонов, не жалея ни себя, ни их.

Слова вылетали из его черной воспаленной глотки накаленные, шершавые, как бы одолевая по пути сжигающую Трофимова внутреннюю клекотную боль.

— Чекисты боятся нас и подлизываются. Считались мы социально близкими, но хрен им в глотку, чтоб талия не качалась. Чем крепче их бьешь, тем больше они подлизываются. Такова порода — хорьковая, зверячья: только палку на хребте, только нож в глотке понимают.

Трофимов слабел. Заметно набухали его красные веки и под глазами лиловели мешки.

— Сердце мое уконтрапупили гады, — пойду поваляюсь.

Трофимов полез на верхнюю полку, а к Пивоварову подсел «Клык».

Потный, воспаленный, с единственным блекло-голубым глазом, прильнул он к Пивоварову, погладил его подбородок сальной закопченной рукой, и, пытаясь сюсюкать, промолвил:

— Налитой, не тронутый, не целованный касатик, свежатинка. Отощал, милок, на казенных харчах. Так мы уважим, подкормим, чтоб задок булочкой, розовенький. Разоденем, человеком станешь. Ведь только мы, воры, — честные, благородные, настоящие люди. Прочие — скот, а скот положено резать и жрать. Вся нечисть отходит сама от нас — ссучивается, идет служить чекистам, становится суками. Так согласен, милок? Ты — по-хорошему, и мы к тебе всей душой. Или мы звери какие? Я и корешь мой, Кирюха. Нас тоже матери носили. Мы б может тоже девок любили, а получилось — видишь как: всю жизнь в клетке. Замордовали. Затиранили. Так нам и мальчики всласть. Само начальство на этот фарт толкает. Эй, будка! — крикнул он, задрав голову, Мустафе, — ползи с нар. Заведение открываем.

— Ты не стесняйся, милок, — уговаривал «Клык» ошарашенного, не верящего своим ушам Пивоварова. — Лезь наверх. Я — человек деликатный, потихонечку, не то, что пират какой иль сука лагерная. Богу молись, что на меня напоролся. Лезь, лезь, не кобенься.

«Клык» и Малинин ухватили Пивоварова за бедра и стали запихивать его на нары.

Только когда трясущийся Малинин бурно дышащий огромной зубастой пастью стал срывать с Пивоварова брюки, тот понял окончательно все и дико закричал.

«Клык» навалился на него всем телом, сжал горло, Малинин торопливо срывал одежды, пытался запрокинуть ноги. Железная когтистая лапа «Клыка» выжимала из Пивоварова последние проблески сознания. Пивоваров извивался, колотил ногами и кричал, выл, храпел, бился.

Крики Пивоварова услышал Журин. Стуком в решетку он вызвал конвоира и потребовал вывести Пивоварова из клетки воров. К голосу Журина присоединились Бегун, Кругляков и другие. Поднялся шум. Истерически визжала какая-то сочувствующая женщина.

Вбежавшие в вагон старший сержант и ефрейтор вырвали Пивоварова из лап насильников. Бледного, трясущегося вывели его из воровской клетки. Слезы, крупные и горячие как в детстве слезы, непроизвольно текли и текли. Перед глазами плыли и растворялись оранжевые круги. Тошнило. Хотелось пить.

А воры не собирались утихомириться. Закуренным, ошалевшим, им все было нипочем.

— Начальничек! Неси водки! — орал «Клык».

— Водки! — подхватили остальные. — Тащи, начальник!

— Сидишь в навозе — так не чирикай!

— Не принесешь — разнесем все вдребезги!

— Ты у нас на крючке — как заигранный!

— Барахло отхватил, сытая вошь, так гони водку!

Красные шальные лица пытались протиснуться через решетку. Руки, когтистые, алчные — руки убийц — тянулись к старшему сержанту. Десятки черных острых шевелящихся когтей пытались вонзиться в жертву, в мясо, в кровь.

— Вод-ку! Га-ды! — скандировали воры. — Забрали бутор — гони водку! Загрызем! Продадим! Вызовем золотопогонников! Водку! Гадючья кровь! Потрошители! Пираты! Водку!

Конвоиры выбежали из вагона.

Воры бесновались еще минут пятнадцать: разбили маленькие окошки под потолком, разбили лампочки. Большие окна напротив купе оставили. Побоялись студеного ноябрьского сквозняка. Потом затихли.

— Может, отгремели громы? Соснем, — вздохнул Журин.

— Не верю, — отозвался Кругляков. — Что-либо затевают.

Поезд стоял на маленьком темном полустанке. Глухая сырая ночь проглотила мир. Даже сквозь стекло окошка чувствовал Журин холодный пронизывающий ветер, насыщенный едва уловимыми запахами лесной прели.

— Жизнь проходит мимо, — думал Журин. — Занузданные судьбой мытаримся и мятемся, горим и исчезаем жертвоприношением безумию.

Оттуда, из слякотных просторов воли, послышались жалобные призывные бабьи крики:

— Тялуш! Тялуш! Где ты — сухбта, погибель, задрока! Тялуш! Тялуш! Тялуш!

Под вагоном заговорили. Вероятно кто-то из железнодорожников и женщина. Оба окали по-владимирски.

— В колхозе-то хорошо: один роботает — отдыхает сто, — говорила женщина.

— Поэтому-то нету хлебушка, — отозвался мужчина.

— Откуда быть хлебу-то, или скажем, мясу, коли скрозь в деревнях не роботают. Земля пустует, заростает кустом. Что посеют, и то под снегом похерят. Силком-то мил не будешь.

— Ну, а ты — жона секреторьята, хлебушко оржоной припасла?

— Еще чего! — воскликнула женщина. — Курица в гнезде — яйцо в животе, а ты ужо цыплят считаешь. Боюсь, пужаюсь, вот робенок умреть. До врачей далеко, а коновал-ветеринар-то надысь бает, что не его-то рукомесло.

Раздался паровозный свисток. Лязгнули буфера. Поезд тронулся. Минут через двадцать остановились у ярко освещенного вокзала станции Владимир.

Воры встрепенулись. Опять начали кричать, требовать водки, стучать в стены и решетку.

— На перроне возле поезда — вокзальные эмгебешники, — доложил Журин. — Пестрые, важные, красноголовые как петухи.

— Дай, гляну, — засуетился Шестаков, — офицер есть?

— Есть.

— Товарищи! — заорал вдруг Шестаков. — Не слышат! Что тут делать?!

Он выхватил из кармана зубную щетку и стал тыкать ею в стекло. Стекло разбилось. Шестаков приложил лицо к окошку и стал кричать:

— Товарищ майор — спасите! Режут воры! Ограбили! Спасите, товарищ майор, грабят, убивают! Спасите! Спасите! Спасите!

В вагон вошел майор из железнодорожного МГБ.

— Што тут такое!

Шестаков кинулся к решетке.

— Ограбили, гражданин начальник! Все до чиста воры забрали! Конвой их в конец вагона перевел, а вещи наши у воров солдаты взяли и жратву им принесли. Теперь воры водку требуют. Часть вещей еще цело. Отнимите, гражданин начальник.

— Так чего кричал, что убивают, — вздыбился майор. — Чего панику на станции разводишь. Люди ходют — думают всам деле с вас котлеты робят.

— Начальник, ваты! — завизжали вдруг в женском купе. — Ваты! Начальник! Текёть!

К решетке прижалась скуластая курносая бабенка с копной рыжих растрепанных волос и бесстыдной наглецой в глазах.

— Начальник, зайди на минутку! Зуб горит! Мочи нет! — кричала она простуженным или прокуренным мужским голосом. — До печенок никто не пронял! Начальник, конвой только малолеток мацает, а мне такой седой кряжистый бобер как ты нужон!

— Начальник! Ваты! — блажили три малолетки-детдомовки, этапируемые в колонию.

— Девчата черт знает чем тут занимаются, — раздался с верхней полки чей-то высокий негодующий голос. — По четырнадцать лет, а уже лесбиянки, и в открытую, не стесняются.

— Молчи, шалашавка, — визжала пухленькая рыженькая девочка с маленьким, порочным и хищным личиком. — Молчи тварь, погань, падаль, мусор! Зубом, как штыком проткну.

— Она, гадючья кость, дитёв изводила — докторша, кивирялка. — Начальник, давай воды! Селезенка присохла! Воды! Воды! — захлебывалась криком чернявая смазливая малолетка.

— Начальник, давай снасть! Давай мужиков! — кричали другие.

— Жрать! Пить! Мужиков! — вторила скуластая блондинка.

Визг, истеричный кликушеский рев заглушили выкрики мужчин.

Клык, Малинин, Хрущев, Мустафа закурившиеся гашиша, обалдевшие, обезумевшие горланили:

— Начальник, водки! Давай, мусор, водки! Гони, падла, выпивон! Давай гашиша! Опиума! Наркоза понюхать! Баб давай! Давай баб!

Руки, скрюченные когтистые руки, тянулись к майору, как незадолго перед тем тянулись к старшему сержанту.

Майор заметался. Оглохший, растерянный, напуганный — пробкой выскочил он в тамбур.

— С кем связались! — набросился он на старшего сержанта. — Арестую! Сгною! Мало вам казенных харчей и довольствия?!

— Товарищ майор! — взмолился старший сержант.

— Матери наши в колхозе, голые, босые. Хлеба и в этом году не получили. Весной с голоду помрут. Каждую весну на тошнотиках держатся из картошки, что под снегом перезимовала. Травой, корой питаются. Сестренка в эту весну померла от травы. Братишке не в чем в школу ходить. Для них взяли. Мы дружно, все солдаты. Разделили. Это ж у врагов народа, у контриков изъяли, законно.

— Подлецы! Хабарники! — кричал майор. — У врагов взятки брать! Не умеете концы прятать, так не беритесь!

Вагон стал медленно двигаться. Старший сержант выпихнул из тамбура двух своих товарищей, захлопнул дверь и выхватил из нагрудного кармана пачку денег.

— Товарищ майор, здесь шестьсот двадцать. Это все, что получили. Возьмите! Пожалейте! Не губите! Товарищ майор!

Майор обмяк. Раздувшиеся жирные щеки опали. Он взял деньги, сунул в карман и спрыгнул с подножки.

— Смотри, чтобы в последний раз! — погрозил он пальцем.

Поезд все глубже зарывался в скифскую глубь. Хмурые вековые ели бежали с обоих сторон вагона. Постепенно затихали возбужденные голоса. То тут, то там слышались уже хрип и храп, бормотание и тревожные выкрики сонных. Ночь косила утомленных перегоревших людей, ночь, насыщенная тревогой и кошмарами предчувствий.

В проходе, возле женской клетки, появился солдат.

— Солдатик, касатик! — зашептала одна из малолеток. Подойди, голубок, хребтинка чешется. Полозготал бы, помиловал бы, пошуровал бы вдоль хвоста. Полжизни без мальчишек. Прошвырнуться бы.

Солдат не подходил к решетке. Он облокотился на наружную стенку вагона и неуклюже отбрехивался:

— Знаем вашу сестру. Небось навару полпуда и вшей чувал. На лекарства разоришься.

— Что ты, касатик. С кем дело имеешь! Что я — воровайка, лахудра какая! Я, как есть, с детдома, крестьянская дочь. Родителей моих куда-то заслали. И вон у той чернявенькой, что рот разинула, сопит, тоже родители в Туркестане. Гречанка она. Увез ее оттуда из спецпоселка офицер — потаюхой — соблазнил четырнадцатилетнюю. Побаловался и бросил. Ее сейчас же за побег со спецпоселка запечатали. Свеженькая как ягода. Мы — девчата чистые, только вот неспокойная я, успокой ты меня. Выпусти на оправку. Похлопочу: червячка заморю.

— Давай, я гречанку выведу, — предложил солдат.

— Шалишь, первая я.

Солдат вышел из вагона. Минут через пять он вернулся в сопровождении старшего сержанта. Осторожно, на носках, прошли они вдоль клеток, убедились, что все спят и потом только отперли женскую клетку.

Сначала сходила рыженькая вострушка. Через полчаса она разбудила черненькую, а сама свалилась на её место в изнеможении. Когда вернулась третья — она залезла наверх, растормошила высокую стройную брюнетку лет двадцати пяти, ту, что кричала майору о лесбийстве малолеток и сказала:

— Слышь ты, докторша, — конвой сказал, чтоб ты вышла зараз до них. Вон дверь солдат держит открытой. Если не пойдешь, пустят тебя под воров. Ясно?

— Уйди, гадость, — отрезала женщина. — Не доросли твои мышиные жеребчики до меня. Брысь!

— Ну и сохни, стерва. Пусть твоя родилка паутиной зарастет. Мужики, ведь! Мясо живое! Они сейчас на вес золота. Нету мужиков. Хоть за телеграфный столб замуж выходи. В рот тебе пароход!

Она соскочила вниз и заверещала вполголоса:

Мы глотали все на свете, Кроме шила и гвоздя, Шило дома позабыли, А гвоздя глотать нельзя.В порыве экзальтации, выставив руки, она затряслась по-цыгански, выставила в сторону солдата тощий задок, будто выговаривающий что-то бесконечно бессыдное и похотливое.

Я и лошадь, я и бык, Я и баба и мужик, Для товарок я — кобёл, Для шофера — женский пол. Эх! Эх! Эх! Эх! Отпусти мне грех. Не отпустишь, барбос, Откушу тебе нос. Эх! Эх! Эх! Эх!— Заткнись, мурло, — окрысилась скуластая блондинка. — На блевоту тянет.

— Есть, заткнись! — залилась серебристым смехом девчонка, торжествуя, ликуя, что удалось под носом этой матерой похотливой фурии незаметно отведать запретного.

— Будет он долго носить след моих зубов, — шептала она, засыпая. — Острые, жадные, злые у меня зубы. Острые… злые… Злые… Злы…

Глава вторая. На пересылке

1

Привезли на край земли. Кругом чужедальняя темь на тысячи мерзлых верст, космическая стынь и пурга.

— Давно тут, дедушка? — спросил Журин у рабочего вошебойки пересыльного лагпункта.

Тот внимательно посмотрел на Журина и ответил:

— Я и в отцы тебе не гожусь. Не смотри, что седой, бородатый, разбитый. Тебе, вот, под сорок, а мне под пятьдесят. С 1937-го года мантулю без передышки. Пригнали к колышку. Слагал я в ту пору так:

Битый, рваный, пытаный, согбенный, Тысячи верст в этапах прошагав, Возвращаюсь я с конца вселенной, Всю изнанку жизни испытав, Никому на свете я не нужен, Некому поднять в честь встречи тост, Потому, силенки поднатужив, Приползу я на родной погост. Припаду к извивам старой ивы, Прежде, чем в бездонье тьмы уйти. Расскажу как горьким горем жили И как справедливость не нашли.— Вы — поэт? — спросил Пивоваров.

Старик утвердительно кивнул головой.

— Так. Василенко. Харьковчанин. Поэт Украины.

После бани и прожарки одежды повели на медосмотр.

Голые подходили по очереди к молоденькой белокурой докторше. Осмотрев спереди, она поворачивала заключенного и теребила ягодицы для определения упитанности. В этом и состоял медосмотр. Руки-ноги есть, температура — не повышена, значит: годен вкалывать. Молод — первая категория. Стар — вторая.

Только Малинин избег теребления ягодиц. Особо скабрезная татуировка на его животе, не очень, впрочем, отличающаяся от порнографической разрисовки других блатных, вызвала на бледных щеках врача легкий румянец. Ее оскорбила содомная тема рисунка.

— Первая подземная, — буркнула она еще более молодой и тоже вольнонаемной сестре, записывающей категории трудоспособности.

— Пиши, лепила, третью, — негромко рыкнул Малинин. — Куда шары отводишь, щупай: ребра сломаны, шесть шрамов от ран, глаза красные — травил химическим карандашем. Знаешь, ведь, что мы не вылазим из гибели, что все внутри высосали, отбили, выклевали. В шахту гонит, подлюка! Это я-то в шахту полезу?! Скорее на лбу у тебя рог вырастет!..

К Малинину подскочили два надзирателя и поволокли его из комнаты.

— Слышь, лярва! Третья категория — или запорю. Ясно? — крикнул с порога Малинин.

К врачу подошел Трофимов. Буравя ее горячим взглядом из-под нависших бровей, еле слышно произнес:

— Доктор, жалеючи предупреждаем…

2

Журин, Пивоваров и Бегун стояли в это время возле двери, за которой осматривали женщин.

— Я при отце стеснялась кофточку снять, — услышали они взволнованный девичий голос, — а вас тут дюжина чужих, молодых, насмехаетесь.

— Не сопротивляйтесь, — раздался хриплый мужской голос. Садитесь в кресло. Так. Теперь подымите ноги. Вот сюда, сюда ставьте. Лаптев — рефлектор! Митин и Еремин — раздвиньте губы. Соколов — бери мазок. А вы, товарищи фельшеры, наблюдайте, не толпитесь, шмонек хватит, едять их мухи с комарями.

— Товарищ медврач, она — целка, — заметил кто-то.

— Товарищ фершал, выражайтесь научно, — сухо отрезал врач, — говорите — девственница. Соколов, берите мазок не из влагалища, а из заднего прохода.

Бегун не вытерпел. Он наклонился к замочной скважине и смотрел, пока на него не закричала сестра.

— Анатомический театр, — рассказывал Бегун после. — Худенькую девочку распяли на гинекологическом кресле. Кругом толпа бендюжьих харь. Какие они медработники! Слова грамотно не скажут. Язык шоферни. Ясно — что уголовники. Слюни пускают и ковыряются там. Мазки берут. Нет ли, мол, гонорреи у девственницы.

Сестра подошла к двери, постучала и крикнула:

— Павел Иванович, тише там. А вы, заключенные, отойдите от двери. Вот так. Станьте к этой стенке.

Дверь загородил собой пожилой, кривой на один глаз надзиратель.

— Что там, баб оформляют? — подскочил к Бегуну Гарькавый. — Говорят, суки лагпункт этот держат. Горячо будет.

— Что такое — суки? — спросил Пивоваров.

Гарькавый смерил его снисходительно-презрительным взглядом, цыкнул слюну сквозь стиснутые зубы и процедил:

— Железного ломика отведаешь — узнаешь. Это гады, которых завербовали чекисты. Много среди них бывших воров.

Сестра зашикала и Гарькавый понизил голос:

— «Не исправлять, а истреблять» — вот лозунг чекистов и сук. Палкой и ломом вышибают они на работу и подгоняют работающих. Ослабших убивают. Законных воров — режут. Помогают операм сочинять новые дела на зэков. Поэтому и кормят их. Кроме этого, чекистам необходимо наш мир разделить, перессорить, чтоб резались. Иначе им не справиться с нами. Нас миллионы. Несколько смертельно враждующих партий создали чекисты. Кроме сук гуляют тут по буфету «Беспредельники», «Махновцы», «Красная шапочка» и другой масти гады. Но главный, массовый враг — суки. Ясно? Намотай. Держись воров. Дело наше правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Так Трофимов ботает. Грамотный, натасканный он мужик: Ленина, Сталина на зубок знает, газеты читает. Говорит: «В тактике ихней — много смекалистого, в агитации — много ловкого. Учиться у них надо как мозги вправлять и людьми править». В Кремле жиганы-тяжеловесы. Крупный куш хватают. Нас — воров, как и партсбсов, всегда во много раз меньше, чем вас, а командуем — мы. Потому что голову, стратегию имеем, а вы — шляпы, запутанные, заученные лбы. Душка в вас нет. Рыбы. Только работать и — на зарез, как оленей, ишаков, кроликов.

3

Ввели в зону. Вновь прибывших встретили шпалеры любопытных — высматривали знакомых.

К Журину подошел высокий, слегка сутулый старик с аккуратно подстриженной остроконечной бородкой.

— Казимир Янович! — обрадовался Журин. — Вот-то повезло! Всю дорогу вас вспоминал. Товарищи! — обратился он к Пивоварову и Бегуну, — познакомьтесь! — это Домбровский, польский социалист-публицист. Я вам рассказывал.

Домбровский повел всех троих в свой барак.

— Познакомьтесь с моим соседом, — предложил Домбровский.

— Ефим Борисович, — обратился он к человеку, затененному сумраком нар. — Это товарищ по Бутырке — инженер-металлург Журин. Это — студент-электрик Пивоваров, учитель физики Бегун.

С нар поднялся невысокий плотный человек, с большой круглой стриженой головой, резкими чертами крупного лица и небольшими темными глазами.

— Честное лицо, — подумал Журин, — и доброе.

— Шубин — конструктор с московского автомобильного.

— Я слышал, что ваш коллектив собирался укокошить хозяина? — вырвалось у Бегуна.

— Ерунда. Больная фантазия! Слухи, распускаемые чекой, — возразил Шубин. — У нас, ведь, был бы человек — обвинение найдется. Закон — как дышло: куда повернешь — туда и вышло. Маскируют геноцид. В этом суть.

4

Подошли двое. Тот, что постарше, заглядывая в глаза каждого, зазывающе вполголоса вещал:

— Мужики, кто хочет заигранного пацана? Только десять хрустов (рублей по-вашему). Дешевка! Налетай! Заигранный пацан, конфетка, булочка! Задок как пирожок! Пацан — как персик! Десять хрустов! Не зевай! Налетай!

Взявшись за плечо Домбровского, старший вор спросил своего молодого спутника:

— Как тебе, Настя, этот седой, породистый хряк?

— То ж не седой, вин — шпаковатый, — ответил кокетливо улыбающийся парень.

— Ребята, идите, ничего нам не нужно, — решительно заявил Шубин. — Да и хрусты наши давно стали вашими.

Отошли. Блатная краля «Настя» — по документам Анастас — смазливый парень с серьгой в ухе, выступал как пава, виляя утиным задом, окидывая окружающих мужчин вызывающим взглядом панельной девки. Яркое кашне, зеленый пиджачок с чужого плеча, челка, красные губы, безбородые бледные щеки. Походка женская, виляющая, плавная. Маленькие частые шажки носками внутрь. Казалось, он был преисполнен снисходительного презрения к окружающим, как к существам второго сорта.

— Бешеные тигры, Казимир Янович, — подмигнул Журин.

— Увольте, не тигры, — возразил Домбровский. — Мне кажется, что из вспоротой здесь угольной мульды вырвались доисторические чудища.

— Казимир Янович на свой чистоплюйный аршин нас мерит, — вмешался в разговор второй сосед Домбровского. — Хотел бы я посмотреть на него, кабы он так как мы на брюхе прополз сквозь жуть эту замутнённую, заблатнённую. Другой раз очнешься и сам себя не узнаешь…

— Друзья, — воспользовался паузой Домбровский, — познакомьтесь: это Скоробогатов Петр Устинович, рабочий-литейщик. Учился в вечернем техникуме. Очень интересный товарищ.

— Тридцать пять лет как грызем друг дружку, а барыш плывет сосам в кружку, — продолжал Скоробогатов. — Поживите под началом наших драконов побольше, Казимир Янович, и сами бросаться на людей будете, если не превратитесь в соляной столб как жена библейского Лота.

— Вот именно, от женщин паскудства много, — раздался с верхних нар чей-то голос.

— А! Это Коля Солдатов, шофер-ловчила, — осклабился Скоробогатов, — прислушиваешься, на ус наматываешь?

— Не балабонь, пяхота, — огрызнулся Солдатов.

— В день, когда черт попутал долго припухал я у конторы — путевку ждал. Ныло в нутре, что зря машина загорает. Крутишь баранку — навар, калым подшибаешь, а под лежачий камень вода не течет. Наконец, выбрался под вечер — не жравши. Думал — не будет пассажиров и левака не зашибу. Ан, гляжу: бабенка голосует поллитровкой. Много их, чертей, навязывается. Из сил от них выбился. Своя баба в три ручья воет. Однако замедлил ход. Смотрю — смазливая. Посадил.

— Видишь, ношу вашего, шоферского, — она похлопала по чуть припухшему пузу, — из вашей автоколонны зарядка. Сказывал — Петей звать. Да вы все врёте имена. Над нами, сельскими, насмешничаете. Теперь дорабатывай, шоферня, — верещала она сквозь смех, — а то ему дорога в жизнь зарастет.

— Ну вас, к лешему, — огрызаюсь. — У вас вон кобели на цепях. Обгуливают без нас. А потом — сам скоромься. Дудки.

— Опомнись, дурень, — завизжала бабенка. — Я не из таких. Видишь пузо. Хиба ж так зря нагуляешь?! В прошлом году знакомой горожанке кабана четырехпудового отдавала, чтоб мужика на месяц отпустила. Так побоялась, не дала, хоть на кабана дюже зарилась. Голодно, ведь, в городе. Побоялась — съем мужика! А я в ту пору действительно сдуру могла мужика пополам перепилить. Так бы и грызла зубами. Страсть, как трудно было. Хучь падай. Хучь мри.

— Так, — думаю, — горячих кровей молодуха попалась. Настроился помацать. Облапил колено и повыше полез. Дай, думаю, хмельного глотну. Без этого и настроения не будет.

Выколупал тряпку из горлышка, приложился и… остолбенел. Рот обожгла какая-то тухлая соленая водица.

— Что тут, падла! — выкрикнул, сплюнув.

А она невозмутимо округлив бельмы, отвечает:

— Моча это, и не какая зря, — а беременная. Фершалица сказывала, в ней дюже пользительного мамину невпроворот. Глянь — какая густая, склизкая. Лекарство всегда несмашно.

Стукнул я стерву промеж ушей, а дверцы-то у ЗИС’ов — знаете какие. Свалилась она под задние колеса. Припаяли семь лет за мамин за этот.

Подлюки, — я вам скажу, — бабы. Без мужиков такие настырные, отчаянные стали. Ни стыда, ни совести. Бывает спьяну шофера лавют и охальничают над ним… шкуру сдирают…

— Зря про баб лаешь, — прервал словоохотливого Солдатова Скоробогатов. — У самого-то где совесть была, так срам вырос на радость маме.

— Что ж тогда в жизни хорошего, если не женщины наши, — поддержал Скоробогатова Журин.

— Знаем вас, женострадателей, — скептически возразил Солдатов. — Живешь-то с женой душа в душу, но трясешь ее как грушу и вдов да молодух да малолеток обслуживаешь.

— Перестань, пожалуйста, Солдатов, — не то попросил, не то приказал Журин. — Не рядись в циника. Нутро у тебя доброе.

5

С улицы донесся звон. Били в рельсу.

— Внеочередная поверка, — разъяснял Шубин. — Я здесь около месяца — старожил. Порядки знаю. Выходите на середину барака. Становитесь по-двое. Ждите.

Дверь раскрылась. Вместе с двумя надзирателями ворвалась в барак парная стужа и вой ветра. Бледные призраки в обезличивающих лохмотьях стали прислушиваться к перекличке. Надзиратель называл фамилию. Обладатель ее выкрикивал свои установочные данные.

— Домбровский! — кричал надзиратель.

— Казимир Янович — 1888 года — 58-2, 5, 10, 11–25 лет, конец срока — 18.9.76 года.

— Солдатов!

— Николай Пантелеевич — 1925 года — 59-Зв — 7 лет, конец 4.6.59.

— Скоробогатов!

— Петр Устинович — 1918 года — 58–12 — недонос — 5 лет — конец срока 3.4.57.

— Шубин!

Ефим Борисович не успел ответить. Несколько десятков зычных глоток заорало:

— Хлопчатобумажный! Хаим Беркович! Хрен Блатович! и т. д.

— Заткни мурло, провокатор! — напустился на стоявшего вблизи крикуна Скоробогатов. — Чего человека зря мытарите! Обрадовались, что начальство на евреев натыривает, на чужом горбу в рай едет.

Горлодер рванулся с кулаками к Скоробогатову.

Стоявшие рядом Бегун и Журин схватили его за руки. Сквернословя и вырываясь хулиган горланил:

— Бей жидов! Ничего не будет! Дозволено! Следователь ботал! Бей!.. В горло! В душу! В селезенку!..

— Зверюга! — бросал ему в лицо Скоробогатов. — Отца родного посадил! Мать обокрал! Сестру трипером заразил! Сам хвастался, гад!

Крик поднялся неистовый. Люди с воспалёнными перекошенными злобой лицами, раскрытыми в крике зубастыми ртами сбились вокруг Скоробогатова и его противника, рвавшегося в бой.

Сбежавшиеся по свистку надзирателя солдаты разогнали сутолоку. Скоробогатова и хулигана увели в комендатуру.

После поверки удивленные этой вакханалией новички узнали, что Шубин после следствия получил дополнительное имя отчество — «Он же — Хаим Беркович». И это, несмотря на то, что во всех документах всю жизнь Шубин числился Ефимом Борисовичем. Специально посланный копаться в архиве раввина золотопогонный делосочинитель откопал это имя отчество — «Хаим Беркович».

С первых дней пребывания Шубина на пересылке упоминание его двойного имени отчества вызывало хохот, шум, выкрики. До сих пор несколько фамилий и имен имели только профессиональные уголовники, подвизавшиеся на воле по разным поддельным документам. Смешило то, что «лобастый фраер» с глазами, блуждающими поверх голов, был уподоблен блатным.

Надзиратель, пытаясь унять надоевший галдёж, разрешил Шубину выкрикивать только две буквы: X. Б., но и тут находчивые земляки не растерялись.

Расшифровывая это X. Б. они соревновались в наиболее уродливом, картавом, гортанном произношении еврейских имен, с присовокуплением похабных словосочетаний.

Чекисты достигли цели: лозунг «разделяй и властвуй» действовал.

— Начинают надоедать эти концерты, — грустно жаловался Шубин. — Когда-то судьба несправедливо преследуемого человека — вроде Дрейфуса, Бейлиса могла потрясать совесть мыслящего человечества. Гитлер и Сталин приучили мир к тому, что «одна смерть — трагедия, миллионы смертей — статистика».

— Раньше такого не было, — говорил Шестаков.

— Ну, зубоскалили, анекдоты травили, но без злобы. От немцев злоба пошла.

— Не от немцев, — поправил Шубин, — от гитлеровцев.

— Может, скажешь, Гитлер пожег миллионы людей? — повысил голос Шестаков. — Своими руками.

— Гитлер? Все они лютовали: убивали и грабили, сжигали и опять грабили. И все в свою берлогу сносили. Богатств награбили — немыслимо представить.

Шубин не соглашался с Шестаковым. Он не хулил немцев.

— Если бы нас, — говорил Шубин, — десять лет натравливали, скажем, на рыжих, если бы нам не только разрешали преследовать и убивать, но и заставляли убивать — мы были бы не лучше. Не знаю такой массы людей, которую за десять лет нельзя было бы натравить на других. Злобу вызвать легко. Главная вина, конечно, на тех, кто разжигает злобу, кто разрешает подлости, кто приказывает делать подлости.

Домбровский утвердительно качал головой.

— Мне нравится Ваша объективность, — сказал он. — Я согласен с Вами. И не нужно печалиться. Всегда антисемитизм сверху был признаком конца режима.

Надзиратель предупредил, чтобы никто из барака до отбоя поверки не выходил. По появляющимся на улице приказано стрелять.

— Что там приключилось? — спросил Домбровский дневального, прожаривавшего возле печки бельевых вшей.

— Запороли фраера, — ответил дневальный, — да балакают не того, кого следовало бы. Новенькие блатные хотели прирезать одного доносилу, который в вагоне вызвал эмгебешника и жаловался на грабеж, ан зарезали по-ошибке другого — впотьмах обознались.

— Сейчас надзиратели ищут ножи. Ботают, что убийцы прячутся. Пустой номер. Как всегда ничего не найдут.

— Это вас, Шестаков, хотели, — упавшим голосом произнес Журин. — За то, что вы вызвали майора во Владимире. Звери! Чуть что не по нраву — резать, рвать, убивать. Никаких сдерживающих внутренних тормозов.

— Так и у примитивных людей, — заметил Домбровский. — Я путешествовал, наблюдал. Такие же плёвые нервы. Вскипают в миг и по любому пустяку — за нож. Трудные люди.

6

Журин решил повидать Трофимова. Хотел отговорить его от расправы с Шестаковым.

В бараке воров первым бросился в глаза Гарькавый. Сидел он на нижних нарах, пощипывал гитару, и пел:

Перебиты, поломаны крылья, Жуткой болью мне сердце свело, Кокаина серебряной пылью Все дороги мои замело.Это, видно, был конец песни, ибо Гарькавый, сменив мотив, продолжал:

Дорогу построили быстро, Прямая легла как стрела. Эх, сколько костей заключенных Собою подмяла она.Журин рассмотрел сидевшего возле замерзшего оконца Трофимова и подошел к нему. Трофимов оторвался от книги.

— А…а, вагонный фраер. Чего пожаловал? Барахлишко просить? Не пеняй — все загнали, проиграли, спустили, но коли худо тебе — помогу. Ты головастый. Еще пригодишься.

— Нет. Я не с этим. Хочу насчет Шестакова.

— Цыц! Полундра! — прижал Трофимов палец к губам. — Стены уши имеют.

Залезли на вторые пустовавшие нары. Трофимов спросил:

— Знаешь, где ховается?

— Нет.

— Ну, тогда не о чем говорить.

— Зачем вам за каждую мелочь убивать? — с болью произнес Журин. — Ну, ошибся человек, не знал ваших законов. Наложите в загривок. Но убивать? Это ж так только дикари делают. А вы, Сидор Поликарпович — начитанный человек. Не к лицу это вам.

— Так нужно нам. Мы должны показать сукам, что душок в нас жив. Их здесь больше, чем нас, и потом знаешь, о чем спросил Шестаков сразу же, как пришел на лагпункт? — «Где тут оперуполномоченный?» — Ясно? Шестаков — это сука из вашего огорода. Вижу насквозь. Подлее всех. Он вкапался, гадюка, схвачен на живце.

— Сидор Поликарпович, это же предположение. Зачем вам умножать кровавый счёт? И без вас разные терзатели обескровили народ. Ради матери своей, не губите, пока не доказана вина.

Трофимов молчал. То ли думал. То ли прислушивался к очередной жалобной песне. Печальные раздумчивые мотивы были в сегодняшнем репертуаре Гарькавого. Прислушался и Журин.

Там бывают такие морозы, Что трещит, расколовшись, земля. Ты ж мантулишь под сучьи угрозы, Пока хряснет как льдинка душа. Помню как-то в тифозной горячке Не расслышал я сучий приказ. Вмиг накинулись псы, рвали тела куски И посыпались искры из глаз.— Да, мы — подлецы, — прервал молчание Трофимов. — Более того: мир не знал и не знает ничего более беспощадного, но нас такими создали наши правители по образцу и подобию своему. Это они призывают убивать, грабить, мучить всех, кто не с ними. Это они прививают беспощадность, доносничество, враждебность и недоверие ко всем — как черты советского характера. Это их девиз: «Беспощадно уничтожай классового врага!» «В коммунизм войдут только достойные, а остальных — на свалку истории!» «Если враг не сдаётся — его уничтожают!». «Смерть врагам народа!». «Бей космополитов и низкопоклонников перед Западом!». «Кто не с нами — тот против нас!». «Истребим частную собственность!».

Трофимов выкрикивал лозунги срывающимся модулирующим голосом. Перед глазами его плыли оскаленные хари советских горлохватов. Он передразнивал их площадные выкрики и наслаждался тупостью, недальновидностью, звериным примитивизмом их злобного рыка.

— Тише! Тише! Голубчик! — тряс Трофимова за плечо Журин. — Не так громко! Сам, ведь, говорил, что стены уши имеют. Здесь может быть подслушивающий микрофон, как в тюремных камерах.

Трофимов вздрогнул.

— Мне наплевать, но ты — фраер-малосрочник, так сбавим парку.

— Знаете ли вы о притонах для кремлевцев? — ожесточенно, страстным полушопотом вопрошал Трофимов. — О притонах, где эти гниющие старцы растлевают малолетних девочек? Вы этого не знаете, но знаем мы. Нет счёта их преступлениям. Нет ничего чудовищнее, низменнее, подлее кремлёвских шишкомотов. Они выстругали, вылепили нас — ожесточенных, оподлевших, бессовестных, кровожадных людей, научившихся у правителей маскировке, лицемерию, притворству, рисовке. Все мы замутнёны, развращены, или соучастием в преступлениях шишкомотов или под прессом этих массовых преступлений.

Трофимов закашлялся. Хватал большим запекшимся булькающим ртом нашатырную портяночную прель барачного воздуха. Лицо его стал подергивать нервный тик. Угли-глаза еще глубже провалились в подбровные теснины. Он весь дрожал и дергался.

— Что ты хочешь от меня, фраер?! — вырвался наконец клёкотный сдавленный ненавидящий крик. — Иди! Не вмешивайся и не вздумай трёкать. Слышишь?! Ни одной живой душе! Я сказал тебе лишнее. Ты знаешь меня. Иди!

Сжигающий злобный взгляд провожал Журина, а Гарькавый напутствовал очередным стоном изболевшейся души.

Маменька родная, Болит мое сердце, Болит мое сердце в глубине. Мы радости не знали, Мы жизнь свою отдали На стройках пятилеток и войне. Пайку получаем каждый день. С кухни отпускают дребедень. Суп из голых круп пуляют, Ложку каши добавляют Или щи — капусту не ищи. На работу гонят фраеров. Фраер он — как конь втыкать готов. Мы ж работы не шукаем, Мы лежать предпочитаем, Пусть втыкает трактор, он — стальной.За теплой влажной прелью барака Журина охватил, ослепил, понес снежный шквал; злющий колючий пронизывающий ветер протяжно надрывно выл:

— У…у…убью! У…бью… у…у…у..!

7

— Вы были у воров? — спросил в бараке Пивоваров. — Вам удалось помочь Шестакову? Я сразу понял, куда вы ушли. Хотел с вами, но вспомнил этих вагонных драконов и остался.

— Страшные люди, — произнес Журин, залезая на нары, — против всего на свете ожесточены.

— Люди как люди, — отозвался Солдатов, почесываясь. — Обыкновенные люди и злоба обыкновенная. Вот, скажу я вам, сидел я недавно в камере вдвоем с мужчиной. Матёрый хват. Герасимовичем звали. Начальником автоколонны был в Подольске. В партии состоял. Долго сидели. Надоел — хуже тухлой селедки. Под конец стал я побаиваться, что или он меня сонного придушит, или я его. Ненависть такая друг к другу распаляется в этих подлых клетках — и ни за что. Просто — противен человек, каждое его слово, привычки, ужимки — все отвратительно, а тут еще — эта параша, безделие. Смотришь друг на друга день и ночь и некуда деться. Он читает твои мысли — ты его, и чувствуешь, что жить он тебе мешает, что ненавидит, хочет твоей смерти. Следователи это знают и часто таких стравленных петухов заставляют друг на друга брехать. Так и дело стряпают. — Так вот: Герасимович этот в дни, когда мы еще рассказывали разное друг другу от скуки и душевного беспокойства, такое выкладывал:

— Отступали мы, — рассказывал, — поодиночке летом 1941 года. Спасались, кто как мог. Набрёл я на окопчик в степи. Смотрю: сидит интеллигент. Очки, морда холёная, лоб с фантазией и обматывает левую ладонь мокрыми кальсонами. Под кальсонами — дощечка. Все честь честью, чтоб не догадались, что самострел. Только он это винтаря приставил и, зажмурясь, рукой дрожащей собачку нашарил, я — как гаркну. Он и сел, обомлел. Я — к нему. Обшарил. Смотрю: партийный билет, удостоверение: заведующий районным земельным отделом. Очнулся он, в ногах валяется, просит, чтоб не выдавал. Забрал я у него планшетку — понравилась, мотнул слегка сапогом в рыло и поканал. Чувствовал, что зверь во мне пробуждается, кровь клокочет как суп в горшке. После пожалел, что не тюкнул. От таких вся чернуха в жизнь пёрла: кампании, садиловки. Всюду фронты и со всеми борьба. С каждой Марфой борись: «На капустном фронте», «на сорняковом фронте» — всюду человеку юшку пускают и жилы выматывают.

Вспомнил, что дядьку моего по злобе раскулачили. В топь к комарам и мошке на съедение заслали и утопили весь спецпосёлок весной, когда река разлилась. А я дюже любил тётку — добрую, душевную, красавицу. Хотел опять разыскать этого лобастого — тюкнуть, да только «Юнкерс» налетел, по мне — одиночке — строчить начал. Ну и остыл, забылось.

Пивоваров не мог отделаться от впечатления, что Солдатов не чужие слова передаёт, а о себе, о пережитом рассказывает. Уж больно смачно, от души, интимно речь он вел.

Пока Солдатов рассказывал, никто не заметил, как подсел сбоку в сумраке нар дневальный барака — ражий, свирепого вида мужчина, державшийся атаманом. Все работы, входившие в обязанности дневального, выполняли по очереди обитатели барака под строгим присмотром этого дневального. Он неожиданно вступил в беседу, когда Солдатов замолк.

— В годы войны славная житуха пёрла, — говорил он со злорадным упоением. — Бей, кого хошь. Все разбрелись: каждый норовил в укрытие к жинке чужой, иль, на худой конец, к своей, в плен или в советский тыл. Начальство характер мой унюхало и в заградотряд определило. Стреляешь, бывало, до отвращения. Надоест, так бьешь только остервенелых — таких как сам, кто тоже мерз на финском фронте и в Польше, кто пятки и душу стёр в окружении. Я, вот, как в 1937 году призвали в армию, так и воли не видал. Войны, плен, лагеря немецкие, потом советские. В изменниках родины сейчас хлябаю. И так без конца.

— Хорошо было на войне, — продолжал дневальный, — любого, кто наперекор, кто не нравится, слово не так вставил, нутро твое поколыхал, — стукнул в удобный момент и крышка. Всё с рук сходило. Даже на подозрении не был. Бывало, сапоги приглянутся или, скажем, фляжка, или охоч я был до маленьких дамских пистолетов, а то кусок хлеба взять надо — тюкнул дружка и порядок. Вырвал хлеб и пошел.

Голос дневального все больше наливался утробной ненасытной злобой. Говорил он негромко, но каждое слово, как отравленный клинок, вонзалось в сердца слушателей.

— Знаю одно: все враги, каждый сделает самое худшее, на что способен. Одно задерживает человека: страх кары. Убивай каждого, кого можешь убить! Бей, падла, иначе он тебя, мусор, определит. Бей за то, что по земле ходит, за всю жизнь затравленную. Человек — враг, хорош только мертвый.

— Что вы говорите! — раздался отчаянный возглас Пивоварова. — Не верю! Вы клевещете на себя. Так жить нельзя. В жизни еще будет хорошее, светлое, доброе.

— А… клякса, суп, развел канитель, — ощерился дневальный.

В горле его заклокотала выхаркиваемая из чрева, изумлявшая своей немыслимой похабностью, отчаянная новоблатная ругань.

— Все вы будущим соблазняете: кто на небе, кто на земле; а — вчера, а — сегодня?! Я один раз живу и никогда больше молодым, добрым, чистым не буду.

Рывком он поднялся с нар и, хлопнув дверью, вышел.

— Верьте ему, — обратился к Пивоварову Журин, — перегорели многие, перемучились, потеряли облик человеческий.

— Да не многие же, Сергей Михайлович, — отчаивался Пивоваров. — Ведь это одиночки, отбросы.

— Вы тоже — отбросы? — посуровел Журин. — Подумаешь провинился — за Эйнштейна заступился. Меня обвинили, что дважды не то и не так сказал наедине двум людям и при этом измыслили обвинение. Домбровского на склоне лет приволокли из Варшавы за то, что был социалистом-марксистом. Пожилой человек. После советской оккупации Польши жил тихо. Не выходил за пределы своего садика. Отказался от общественной деятельности и, главное, — он ведь не советский подданный. Всех нас без дела в отбросы зачислили и мы только начали жизнь в помойках.

Дневальный пятнадцать лет в неволе, боях, голоде. Небось человечину ел. Пробился сквозь такой ужас, что мы бы не вынесли. Посмотрим, какими мы станем после лет такого пути. Еще учти: здесь часто раскрываются души. Выскакивает затаенное и от того, что нервы сдают, и от того, что терять нечего. Жизнь ощущаешь как бремя, освободиться от которого не хватает воли.

— Кремень — мужик этот Дронов, — не то одобрительно, не то завистливо обронил Солдатов.

8

От зарешеченной и замкнутой, чтоб не украли, электролампочки сквозь дым и пар едва пробивался скудный свет. Низкий хриплый говор перекрывался руганью, выкриками, дурными голосами говорящих во сне.

Пивоварову не спалось. Привычно посасывал голод. До утренней пайки надо было ждать часов десять, а последний глоток горько-соленой трески он сделал часов шесть тому назад, в пятнадцать часов.

— День за днем, — вспоминал он слова Василенко в очереди к кухонному окошку, — единственный источник животного белка — кусочек горько-соленой ржавой трески или камбалы с промерзшим хлебом, который, оттаяв, становится замазкой, прилипающей к нёбу, вязнущей в зубах.

Все дальше качалась и, мигая, уплывала в серую муть зарешеченная плененная лампочка.

— Я весь с тобой, Танюша, — шептал, как молитву, Пивоваров. — Никого и ничего не знаю, не помню, не хочу. Ты одна — моя любимая, моя прекрасная, ушедшая. Я счастлив, что в стужу и всхлипы пург, когда леденит непомерная, потусторонняя, с ног сшибающая тоска, тебя я вижу, тобой грежу, тебя касаюсь благоговейными устами, встаю и бреду к лучезарному миражу мечты…

9

— Подымайтесь, гады! Подъёма не слыхали?! — орал нарядчик черной, гнилозубой глоткой. — Через полчаса к вахте без последнего вылетай! Последнему битки в дверях. Филонам — карцер, интеллигентным симулянтам — придуркам — барак усиленного режима — БУР. Ясно? Дважды не повторяем.

Пивоварова и Журина послали пилить дрова за зону.

Было еще темно. К черному горизонту мчалась луна — замерзшая, поблекшая с подбитыми глазницами. Из пустоты безбрежья струился враждебный смертельно-опасный беспощадный студ. В десяти метрах чернела паутина ограждения лагерной зоны, освещенная прожектором с ближней вышки.

— Мне… тебе… начальнику, — приговаривали в такт движению пилы работавшие рядом хлопцы.

— Мне… тебе… начальнику… сто раз начальнику, затем мне, тебе и опять начальнику.

— Давай, давай, деятели! — покрикивали они на Журина и Пивоварова. — Не темните! Душу отдайте родине! Это вам не циркуляры строчить.

Журин отшучивался. Проходивший в это время рядом бригадир — сытый бездельник, беспощадное двуногое из сук, — зычно крикнул:

— Давай, падло, не талдычь! Языки у вас ловко подвешены! Ты знай, мусор, кубики втыкай! Пока нормы не схватите — в барак не пущу! Порядочек общий, старый!

В сумраке позднего полярного утра увидел Пивоваров за углом барака в зоне жестикулирующую фигуру в телогрейке.

Хлопцы, работавшие рядом с Журиным и Пивоваровым, тоже заметили махавшего руками и, замедлив темп работы, о чем-то заспорили. Через минуту один из них, улучив момент, когда часовой на ближней вышке отвернулся, швырнул в зону какой-то мешочек размером в кисет. Мешочек лег так, что махавшему руками пришлось выскочить из-за угла барака и пробежать шагов двадцать по открытому месту.

Грянула автоматная очередь. Фонтанчики снега взвились возле ног бегущего.

— Ложись!

Из караульного помещения выскочили трое солдат. Один из них ударил рукояткой нагана по шее лежащего и дважды в нижнюю часть спины.

Заключенный закричал детским слабым голосом.

— Что в мешке? — кричал солдат. — Взрывчатка? Гашиш? Встань! Бери мешок!

Солдаты тормошили паренька, пинали его ногами, ругались. Дважды пытался встать лежавший и падал со стоном и плачем. Наконец подполз к мешочку.

Солдаты поволокли к вахте негнувшееся тело.

— Господи! За горсточку сахара убили, — причитал побелевшими губами бросивший мешочек.

— Это кореш наш, — объяснял он Журину. — Канев Василий. Земляки мы, Петруньские — деревня на реке Усе. За пуд картошки по пятнадцать лет впаяли.

К ним бежали двое солдат.

— Кто кинул? Признавайсь? — Кричали они злобными ненавидящими голосами.

Ребят повели в карцер. Видно было, что солдаты рады случаю проявить лютость, бдительность.

Минут через десять солдат повёз в тачке, тоже в карцер, избитого паренька.

— Да, Рассея, дожди косые и щи пустые, — тихо произнес Журин, — мне не забыть вас никогда.

Пивоварова происшествие это ошеломило.

— Боже! Неужели правы окружающие меня? Неужели человек в такой обстановке не может не делать зло? — думал он. — И все ненавидят всех. Солдаты — такие же ребята, как и пилившие рядом, даже чуть моложе, но судьба ставит их в положение, при котором неизбежны опасения, подозрения, боязнь ответственности, ненависть.

«Разреши человеку зло и быстро в нем проснутся инстинкты зверя» — вспоминал Пивоваров мысль Журина.

— Сергей Михайлович, — обратился Пивоваров к Журину, — вы верите Бегуну, что следователи пытают и избивают не по собственному произволу, а на основании указа Верховного Совета СССР?

— Да, это абсолютно, неопровержимо точно, — отозвался Журин. — Когда кончилось так называемое следствие по моему делу, я объявил голодовку, пока не дадут мне свидания с прокурором. Прокурор вызвал меня. Это был не рядовой чиновник, а заместитель главного военного прокурора СССР, подполковник Котов. Я пожаловался ему, что два следователя — майор Дмитриев и лейтенант, фамилию которого не знаю, били меня три раза кулаками и сапогами. Показал я Котову девять синяков на теле, запухший нос, синюю подглазницу. Я кипел возмущением, говорил, что это беззаконие.

Котов невозмутимо выслушал, потом усмехнулся и заявил:

— Вы, ведь, не мальчик, Журин, не глупый мальчик. Неужели вы не понимаете, что следователи нашей, окружённой врагами страны, имеют законное право на такое обращение? Они действовали по закону и с санкции начальства. Ясно? Свидетели утверждают, что вы разносчик радиопропаганды «Голоса Америки». Естественно, следствие хотело, чтоб вы признались.

Позже, мой сосед по камере, бывший офицер генштаба, рассказал мне, что между собой чекисты называют «Зеленым кодексом» документ, подробно регламентирующий процедуру пыток. Начинается «Зеленый кодекс» указом Президиума Верховного Совета.

— Мир этот жесток, мой юный друг, и люди, хотят они этого или нет — ожесточаются. Одни умеют это скрыть, другие не умеют, не в состоянии или не хотят скрывать. Владыками в человеке не только разбужено, но и поощряется зверство. В этом причина всего ужаса фашистских и советских лет.

10

Вечером к Журину пришел Кругляков.

— Не забыли меня?

— Нет, что вы, помню. Сидите за меньшевизм.

— Раз помните, так хочу к вам в барак перебраться. На миру и смерть красна. С людьми своего круга, и симпатичными, в пекле легче.

Через четверть часа он принес охапку стружек, схваченную грязным полотенцем — подушку.

— Вот и все мое имущество. Спасибо Черепене — пальто оставил, так что живу как в сказке: через десять перин горошину чувствую.

Журин, Домбровский, Пивоваров, Шубин, Бегун с Крутляковым перебрались в пустовавший угол барака.

— Тут хоть сыро, холодно, но от ушей подальше, — объяснил свою инициативу перехода в угол Журин.

В сумерки на «новоселье» пришел Василенко. Принес два котелка каши.

— Подкрепляйтесь, ребята. Я старожил — сыт. Старые знакомые меня поддерживают, я — их. Рука руку моет и обе грязные. Посижу с вами, можно?

Каша была проглочена залпом. Сразу повеселели.