Шостакович сдался, когда было пройдено больше половины пути. То, что он, в конце концов, рассказал мне о старых консерваторских временах, было необыкновенно. Все, что я читал и слышал ранее, походило на затертую до неузнаваемости акварель. Истории же Шостаковича, краткие, ясные и точные, можно было сравнить с быстрыми, четкими карандашными эскизами.

В его рассказах лица, знакомые мне по учебникам, лишались сентиментального ореола. Мой энтузиазм нарастал, и с Шостаковичем невольно происходило то же самое. Я не ожидал услышать ничего подобного. В конце концов, в Советском Союзе память — самая редкая и самая ценная вещь. Ее подавляли в течение многих десятилетий; люди знали, что опасно вести дневники и хранить письма. Когда в 1930-х начался «большой террор», испуганные граждане уничтожили личные архивы, а с ними — свою память. Все, что следовало впредь хранить в памяти, определялось ежедневной газетой. История переписывалась с головокружительной скоростью.

Человек без памяти — труп. Как много их прошло передо мной, этих живых трупов, помнивших только официально санкционированные события — и только в официально санкционированной версии!

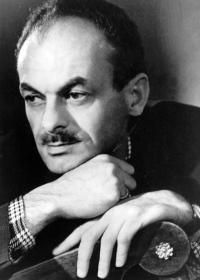

Мне казалось, что Шостакович искренне высказывался только в музыке. Мы все читали статьи в официозной прессе, подписанные его именем [1]. Ни один музыкант не относился всерьез к этим высокопарным, пустым декларациям. Люди из более близкого круга могли даже сказать, какой «литературный консультант» Союза композиторов скроил какую статью. Огромная бумажная гора почти погребла под собой Шостаковича-человека. Официальная маска прочно слилась с его лицом.

Поэтому меня так и ошеломило, когда из-за маски выглянуло лицо. Осторожно. С опаской. У Шостаковича был характерный способ говорить короткими предложениями, очень просто, зачастую скучно. Но это были живые слова, живые сцены. Было ясно, что композитор больше не тешил себя мыслью, что музыка может выразить все, не требуя

Комментарии к книге «Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича», Соломон Моисеевич Волков

Всего 0 комментариев