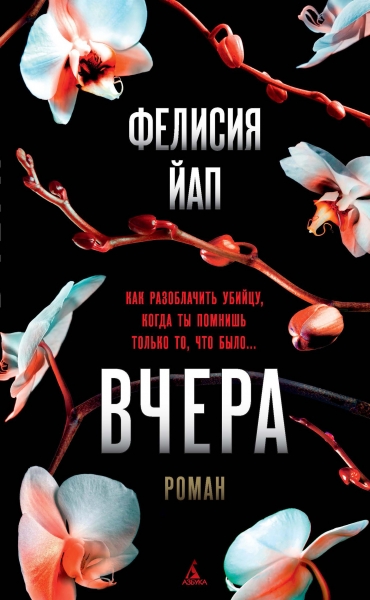

Фелисия Йап Вчера

© 2017 Felicia Yap Ltd This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency All rights reserved

© Ф. Гуревич, перевод, 2019

© Издание на русском языке, оформление

* * *

Алексу и Хан Ши

Поселок неподалеку от Кембриджа, за два года до убийства

Давай я открою тебе страшную тайну. Для начала покажу фотографию.

Это я когда-то. У меня была плоская грудь и уши торчком. Присмотрись – увидишь в глазах надежду, а в душе огонь. Сейчас ни огня, ни надежды. Погасли за годы изоляции.

А вот другая фотография. Ой, смотри ты, вздрогнула. Неудивительно. На фотографии ты, не кто-нибудь. Твое собственное фото, три на четыре, совсем недавнее. Ты здесь неплохо выглядишь. Белокурые волосы каскадом падают на плечи, буфера впечатляют. Знаешь что? Я переделаю себя так, чтобы стать в точности такой же, как ты. Высветлю волосы и наращу того же размера сиськи.

Ты, кажется, морщишь лоб? Никак не въехать, да? Никак не понять, зачем мне понадобилось быть похожей на тебя.

Сейчас объясню. Я помню все. Точно тебе говорю. Я единственный человек на этой планете, который помнит свое прошлое. Все прошлое. Живо и с подробностями. Я не шучу. И этим, черт возьми, я от вас отличаюсь.

Ты что, мне не веришь?

Тоже ничего удивительного. Как все пять миллиардов моно, ты помнишь только то, что происходило вчера. Просыпаешься каждое утро, а в голове – факты. Тщательно отобранная информация о себе и о других. Выползаешь из кровати и тащишься за айдаем, оставленным на блестящей кухонной столешнице. Это твой гаджет, скудный жизненный путь из настоящего в прошлое. Тебе не терпится узнать несколько жалких подробностей, записанных тобою же накануне вечером. Срочно добавить их к воспоминаниям о вчерашних событиях – а также к другим холодным стерильным фактам, которые ты о себе уже знаешь.

В основном мусор, правильно?

Но ты давно к этому привыкла, да? Ты так живешь с восемнадцати лет, когда скукожился твой убогий умишко. Еще бы тебе не завидовать дуо, у которых кратковременная память слегка лучше твоей. При этом вы все равно одинаковые.

Одинаковые ничтожества.

Хочешь, я скажу тебе простую истину, раз уж тебе предстоит узнать меня настоящую?

Помнить все – значит помнить и то, что другие люди с тобой сделали (даже если они сами этого не помнят). Вплоть до мелких и отвратительных подробностей. Что заставляет тебя постоянно думать о мести тем, кто нагадил тебе так сильно. Очень очень очень сильно. Скажем, из-за них ты провела семнадцать лет в психиатрической лечебнице. Страстное желание отплатить, не дающее тебе спать в самые темные ночные часы, когда исчезает ухмылка луны и умолкают совы, – оно оттуда.

Когда помнишь все, привыкаешь доводить все до конца. Например, месть.

Удобно, черт возьми, как ты думаешь?

Именно поэтому я, София Алисса Эйлинг, доведу это дело до конца.

Отличная будет месть. Особенно если посмотреть на все, что ты со мной сделала. На жуткие мелочи, происходившие по твоей вине все эти годы. Я помню их вместе и по отдельности. Итоговая сумма незабытых обид – вот что питает ненависть. О да. Месть будет легкой.

Ведь никто не запомнит, что я с тобой сделаю.

Кроме меня.

Счастье – это процесс. Несчастье – состояние.

Дневник Марка Генри ЭвансаГлава первая Клэр

На кухне стоит мужчина и хнычет. Он перегораживает мне проход к мраморной столешнице, на которой лежит мой айдай, упорно мигая фиолетовым диодом. Скосив глаза, я вижу, что мужчина держится левой рукой за правую и морщится от боли. Из правого указательного пальца течет кровь. Вокруг мужчины – осколки заварочного чайника.

– Что случилось? – спрашиваю я.

– Выскользнул из рук, – отвечает мужчина и трагически кривится.

– Дай посмотрю. – Я огибаю керамические осколки.

Когда я подхожу к мужчине поближе, золотое кольцо на его руке насмешливо вспыхивает. И словно по сигналу, в голове у меня прокручиваются главные факты о муже, выученные за все эти годы. Имя: Марк Генри Эванс. Возраст: 45 лет. Профессия: литератор, однако надеется после следующих выборов стать депутатом парламента от Южного Кембриджшира. Мы поженились в 12:30 30 сентября 1995 года в капелле Тринити-колледжа. На свадьбе присутствовало девять гостей. Родители Марка отказались приехать. Я обещала капеллану Уолтерсу повторять себе каждое утро, что люблю Марка. Свадьба стоила 678 фунтов 29 пенсов. Последний раз у нас с мужем был секс больше двух лет назад, 11 января 2013 года. Марк кончил через шесть с половиной минут.

Я еще не решила, должно это множество накопленных фактов о собственном муже расстроить меня, огорчить или разозлить.

– Хотел поймать, – говорит Марк, – но он отскочил от посудомойки.

Я рассматриваю глубокий порез на его указательном пальце. Длиной почти дюйм. Перевожу взгляд на лицо Марка, отмечая глубокие складки поперек лба. Веер неспокойных морщин вокруг глаз. Перекошенный рот. Вспоминаю, как ночью он метался в кровати, словно во сне за ним кто-то гнался.

– Выглядит жутко, – говорю я, – сейчас принесу пластырь.

Поворачиваюсь к мужу спиной и торопливо взбегаю по лестнице. Факт: аптечка лежит в туалетном шкафу рядом с зеркалом. Прежде чем ее достать, я замираю перед своим отражением. На меня смотрят совсем не те затравленные глаза, что я видела вчера. Зрачки сегодня чище. Но щеки все равно отечные. И кожа вокруг глаз припухла.

Я вчера плакала, перед тем как уснуть. Почти весь день провела в постели.

Я спрашиваю себя: из-за чего? Я изо всех сил всматриваюсь в растянутое зеркалом лицо, надеясь, что на ум мне придут подходящие факты. Но причины вчерашних слез порхают, и их не достать, словно крылья неуловимой бабочки. Я только помню, как рыдала, зарываясь лицом в подушку, и отказывалась есть. Признав поражение, строю соответствующую гримасу – лицо в зеркале хмурится мне в ответ. Вчерашнее несчастье наверняка вызвано чем-то происходившим два дня назад. Но чем?

Я не помню, что происходило позавчера. Просто не могу. Я помню только то, что было вчера.

Меня ждет муж, говорю я себе со вздохом. Достаю из шкафа аптечку и спускаюсь на кухню. Марк сидит за столом, баюкая порезанный палец. Рот по-прежнему искривлен в мучительной гримасе.

– Дай посмотрю. – Я открываю аптечку.

Вытираю кровь ватным тампоном, и Марк дергается. Порез гораздо глубже, чем я думала.

– Нужно сначала продезинфицировать. – Достаю бутылочку с антисептиком и вытаскиваю пробку.

– Да не суетись ты.

– Я не хочу, чтобы у тебя потом загноилось.

– Это просто небольшой порез.

Не обращая внимания на его протесты, я выливаю на рану щедрую дозу антисептика (Марк снова дергается) и заматываю палец пластырем. Марк открывает рот, намереваясь что-то сказать, но потом закрывает и хмурится.

Я целую его замотанный палец, затем встаю и беру со столешницы айдай. Кладу большой палец правой руки на специальную дактилоскопическую кнопку, и фиолетовый диод «ОТКРЫТЬ ВЧЕРАШНЮЮ ЗАПИСЬ» перестает мигать. Скролю до последней записи. Вчера вечером я написала:

11:12. Проснулась с ужасным чувством. Бремя знания давит на плечи. Целый час проплакала в постели. В 12:25 нашла спящего Марка у него в кабинете; разбудила и отдала ему подарок – хотя до дня рождения еще целая неделя. Разрыдалась и снова легла в постель. Забросила все домашние дела – даже сад. Отказалась от обеда и от ужина. Марк несколько раз заходил в спальню с заботливым видом и говорил, что завтра все придет в норму. Он прав. Вчерашний кошмар к утру исчезнет. В 21:15 выбралась на поверхность ради банана, таблеток и двух стаканов виски, потом снова легла в постель.

Точное, хоть и скупое описание всего, что случилось вчера. Но запись не объясняет, почему я плакала. Она лишь предполагает, что вчерашнее несчастье было вызвано чем-то, что случилось два дня назад. Чем-то кошмарным. Я отматываю экран к предпоследней записи.

Гроза до 9:47. После вывела Неттла гулять. Обед из ростбифа с картофелем, в 13:30 съела в оранжерее в одиночестве. Марк попросил принести ему обед в кабинет, чтобы он мог продолжать писать. Поехала в 16:50 на Гранд-роуд, где мы долго болтали с Эмили за чаем с пышками. Вечером никаких событий. Марк вернулся в кабинет, чтобы еще поработать. Сидела, поджав ноги, перед телевизором с остатками еды из микроволновки.

Эта запись меня раздосадовала и даже поразила. Я предполагала, что она хоть как-то прольет свет на причины вчерашних страданий. Вместо этого краткость и какая-то муть. Я еще раз вчитываюсь в каждое слово, но ощущаю ту же пустоту. Марк может знать, что случилось в тот день. В отличие от меня, он дуо – помнит два дня, вчерашний и позавчерашний. Это отличает его от большинства из нас. Из-за этого он считает себя выше.

– Я помню, что проплакала весь вчерашний день, – говорю я, отмечая, что хмурость на лице Марка никуда не делась. – Но не могу понять из-за чего.

Наши глаза встречаются. У Марка в зрачках темный отблеск, смысл которого я не могу постичь. Гнев? Горе? Или страх?

Он отворачивается и, перед тем как ответить, несколько секунд пристально смотрит на цветок орхидеи.

– Позавчера ты забыла вечером принять лекарство, – говорит он. – Вчера из-за этого случился рецидив.

Наверное, он прав. Факт: 7 апреля 2013 года доктор Хельмут Йонг из больницы Адденбрука прописал мне два лекарства, которые я с тех пор и принимаю. Лексапро и престик. Две таблетки первого и одну – второго, каждый день. Я тянусь к коробке на столешнице, прокручивая в уме нужные детали. Факт: 1 июня 2015 года в 14:27 я приехала в ньюнемскую аптеку и обменяла рецепт доктора Йонга на две упаковки лекарств. Шестьдесят и тридцать таблеток соответственно, ровно на месяц.

Я пересчитываю таблетки в серой коробке. Должно быть пятьдесят и двадцать пять. Вместо этого получается пятьдесят две и двадцать шесть.

– Так и есть, – говорю я со вздохом. – Забыла принять лекарства.

Марк хмыкает и встает со стула. Я отмечаю, как чуть-чуть расслабились его напряженные плечи.

– Я уберу, – говорит он.

Пока Марк возится с совком и щеткой, я достаю из холодильника бутылку молока. У меня урчит в животе. Насыпаю в миску кукурузные хлопья. Сажусь за стойку, беру ложку в руку, включаю радио. Кухню заполняет треск помех, через секунду его пробивают позывные веб-сайта со сравнительными обзорами автомобильных страховок. Марк заметает на совок последний осколок. Потом он решает все же выпить чая, достает кружку и кладет в нее пакетик «Эрл Грея».

«Доброе утро, Восточная Англия, – говорит по радио мужской голос. – В эфире восьмичасовые новости. Ее величество утвердила парламентский акт, поощряющий смешанные браки между моно и дуо, которые составляют, как показывает перепись две тысячи одиннадцатого года, семьдесят и тридцать процентов населения соответственно. Слишком долго этим союзам препятствовали укоренившиеся в обществе культурные предрассудки. В две тысячи четырнадцатом году в Британии зарегистрировано всего восемьдесят девять смешанных браков».

Я украдкой бросаю взгляд на Марка. Он размешивает сахар, и рот его выгибается веселее, пусть на крохотную долю. Я знаю, почему ему приятно. Хорошая новость для его предвыборной кампании. Факт: двадцать лет назад, несмотря на резкое неприятие своей семьи, ему хватило духу жениться на моно по имени Клэр Буши. Он тот дуо, которого напрямую касаются нужды, надежды и страхи всех моно Британии. Он женат на одной из них.

«Последние научные исследования доказали, что у моно-дуо-пар с семидесятипроцентной вероятностью рождаются дети-дуо».

Дети. Факт: я хочу ребенка. У меня сжимается сердце от мысли о маленьком существе, рожденном для заботы и любви. Но как мне родить ребенка, если из нашего брака ушел секс?

«Правительство убеждено, что увеличение процента дуо поднимет продуктивность и конкурентоспособность британской экономики, – продолжает диктор. – Ее росту будет способствовать закон о смешанных браках – парламентский акт, предоставляющий налоговые льготы моно-дуо-союзам. Закон должен вступить в силу пятнадцатого февраля две тысячи шестнадцатого года».

Если бы они знали. Есть факты. Я заставила себя выучить их, нравятся мне они или нет.

Факт: моно, состоящие в браке с дуо, сталкиваются с ежедневным напоминанием о границах своей памяти. Это обрекает их на хроническое чувство неполноценности. Возможно, поэтому я столько лет принимаю антидепрессанты. В то же время я не допускаю даже мысли о том, чтобы оставить человека, который на мне женился, проигнорировав самое сильное табу общества, ибо в этом случае мои перспективы будут гораздо хуже. Факт: Марк получил 350 тысяч фунтов аванса за свой самый успешный роман «На пороге смерти». Мы живем в Ньюнеме, в особняке с видом на Кэм. Шесть спален, оранжерея, сад на 1,4 акра. Дважды в год отпуск на Карибах, билет в первом классе. Выйди я замуж за такого же моно, как я, до сих пор бы работала официанткой в «Универ-блюзе».

Теперь диктор бубнит о вчерашних футбольных разборках между Англией и Германией.

Я вздыхаю, зачерпывая еще одну ложку хлопьев. Они хрустят, сиропная сладость обволакивает язык. У меня не жизнь, а идиллия – но только снаружи. Факты говорят достаточно. Если бы в моей жизни был ребенок. Годы идут, и пустота делается все глубже – мне уже тридцать девять лет. И если бы у меня была память, как у Марка. Этот провал разделяет нас, становясь непреодолимой пропастью.

Диктор что-то говорит о Кембридже. Я навостряю уши.

«Тело женщины средних лет найдено сегодня утром в реке Кэм около поселка Ньюнем, в районе заповедника».

Слова тонут в помехах. Я поднимаю взгляд от миски с хлопьями. Марк роняет чашку. На полу кухни дюжина осколков. На столе перед ним дымящаяся лужа «Эрл Грея». К ноге прилип размокший чайный пакетик.

«Пресс-секретарь отделения полиции Кембриджшира заявил, что обстоятельства смерти выглядят подозрительными и что ведется расследование, – говорит диктор. – Переходим к прогнозу погоды: метеорологический центр сообщает, что день будет ветреным».

Я выключаю радио. Наступившая тишина удваивает тревогу.

– В чем дело? – спрашиваю я.

Марк не отвечает. Его глаза смотрят внутрь. Плечи вытянулись напряженной линией.

– Это из-за новостей об умершей женщине?

Муж моргает. Кажется, я не ошиблась. Это из-за нее. Но почему?

– Я… меня просто шокировала эта новость, – говорит он, запинаясь. – Наверное, ее нашли в Райском заповеднике, у дороги. Это ужасно. Вот из-за чего сегодня утром гудела полицейская сирена.

Я всматриваюсь в его лицо. Челюсти сжаты.

– Не понимаю, отчего ты так разволновался.

– Вовсе нет, – возражает Марк, хотя напряженные плечи говорят об обратном. – Просто невнимательность. Сначала чайник, теперь чашка. Извини. Я сейчас все уберу.

Он поворачивается ко мне спиной и выходит из кухни.

Я смотрю на остатки кукурузных хлопьев у себя в тарелке. Есть больше не хочется.

Марк смел с пола остатки чашки и ушел в дальний конец сада, где у него оборудован кабинет. Мне не терпится взять Неттла и прогуляться до Райского заповедника. Часть парка наверняка оцеплена, но может, удастся подсмотреть, что там происходит у полиции.

Цепляю к ошейнику поводок и выхожу с собакой на солнце. Утренний воздух хрустит, чувствуется прохлада. От тротуара доносится слабый аромат жимолости. Мы направляемся к калитке у края Грантчестерского луга. Неттл рвется вперед, почуяв кролика, а то и двух. Я натягиваю поводок. Калитка скрипит, мы вступаем в заповедник. Земля под ногами мягкая, местами даже хлюпает. Множество следов, в основном свежих. Впереди пляшет бабочка-кареглазка, ее силуэт мерцает в солнечных лучах.

Мы пробираемся по заросшей тропе мимо старых ив, оставляя справа мутную заводь реки Кэм, и до меня доносятся приглушенные голоса. Вдалеке видны черные шлемы. Подхожу ближе. У берегового дощатого настила топчутся несколько человек, все смотрят в одну сторону. Трое полицейских не подпускают их ближе. Между двумя деревьями намотана и завязана бантом желтая лента, концы треплет ветер.

Притянув к себе Неттла, я присоединяюсь к людям. Мужчина в джинсах и мягкой куртке возится с камерой. Комментатор в костюме и с отросшей челкой вещает в микрофон. Все остальные таращатся на берег реки. Встав на цыпочки, я заглядываю поверх их голов.

– Никаких смартфонов! – Полицейский грозит пальцем мальчишке.

Представшая моим глазам картина меня разочаровывает. Тела нет, даже в мешке. Только двое мужчин в белых защитных костюмах и голубых резиновых перчатках. Один из них запечатывает что-то в пластиковый пакет. Второй фотографирует нависшее над Кэмом большое дерево. Его огромный ствол тянется футов на двадцать, частично погруженный в воду, потом выпрямляется, расходясь ветками и листьями.

– Что происходит? – Я поворачиваюсь к мужчине в оранжевых флуоресцентных беговых кроссовках.

– Утром здесь нашли мертвое тело.

– А почему я его не вижу?

– Ее недавно увезли, вон по дорожке. – Он указывает на другую тропу, противоположную той, по которой пришли мы с Неттлом.

– Должно быть, жуткое зрелище.

– Когда я здесь пробегал, ее как раз укладывали в мешок. Часа два уже прошло. Блондинка. Длинные волосы. Лица я не рассмотрел.

– Знаете, как ее нашли?

– Да, подслушал, что говорил этот человек. – Он указывает пальцем на комментатора с микрофоном. – Другой бегун заметил что-то в тростнике, она там застряла лицом вниз. Прямо у корней этого большого дерева.

– О господи.

– Надо мне было встать сегодня пораньше. Тогда бы я ее первый заметил.

– Интересно, знают они уже, кто она такая?

– Человек из новостей сказал, что в кармане нашли водительское удостоверение. Но имени не назвал.

Я киваю.

– Ладно, я пошел. Тут уже становится скучно. Милая собачка.

Он поворачивается и убегает, сверкая среди деревьев кроссовками. Я отмечаю, что комментатор складывает микрофон. Камера тоже выключена. Я ослабляю поводок Неттла и тяну его к дому между шуршащих на ветру ив.

Бедняжка. Что с ней могло случиться?

Дома я не нахожу Марка. Наверное, он все еще в кабинете. Снимаю с Неттла ошейник и насыпаю ему в миску щедрую порцию сухого корма. Пока он с хрустом его поглощает, я натягиваю на себя комбинезон и перчатки. Дневник утверждает, что я не занималась грядками как минимум два дня. Сад наверняка вопиет об обрезке и прополке. Всеми своими 1,4 акра.

Распахиваю дверь оранжереи и снова выхожу на солнце. Поднялся ветер. Ступаю на асфальтированную дорожку, ведущую к кабинету мужа. Гроза, разыгравшаяся позавчера утром, оставила следы разрушения по всему саду. Повсюду валяются обломанные ветки и оторванные прутья. Сотни листьев – ветер поднимает их в воздух и закручивает кругами. Буря даже выкорчевала несколько полированных черных и белых камней у края садовой дорожки. На их месте остались темные углубления без травы.

Я не вижу, куда унесло камни. Наверное, их утащил Неттл. Есть у него манера хватать и припрятывать что попало – дневник говорит, что в прошлое Рождество я нашла у него в корзинке два булыжника и погрызенный теннисный мяч. Я умею выучивать мелкие случайные факты, что бы там Марк ни думал.

Достав из-под садового навеса грабли, я принимаюсь за работу. Вскоре около живой изгороди перед домом собирается груда оборванных листьев. От этой кучи успокаивающе веет запахом земли. Работа в саду лечит, – наверное, это правда, поскольку тяжесть у меня в животе постепенно уходит. А может, все дело во внушительной груде листьев – она свидетельствует о том, что я сделала сегодня утром что-то полезное. Домохозяйкам вроде меня приходится измерять ежедневные достижения числом предметов, которые они вычистили или надраили. Только это, пожалуй, и удерживает нас от безумия (или укрощает депрессию). В отличие от Марка, у меня нет книг с миллионными тиражами, которыми можно было бы гордиться.

В отличие от моего мужа, я мало чем могу гордиться в жизни. Так говорит мой дневник.

Не помогает делу и тот факт, что Марк, подобно большинству дуо, втайне считает моно тупыми. Он думает, что раз мы не способны помнить происходившее два дня назад, то и ум у нас тоже ограничен. Что мир вокруг себя мы воспринимаем близоруко. Ему не хватает смелости сказать это мне в лицо. Но я знаю, он думает об этом всякий раз, когда я открываю рот. Мой дневник подтверждает: все эти двадцать лет я сношу покровительственные насмешки от собственного дуо-мужа.

Но я не буду вдаваться в подробности. Я не стану думать о собственной неполноценности, истинной или мнимой. Особенно теперь, когда у меня наконец-то поднимается настроение.

Я достаю из-под садового навеса пару больших мешков для мусора и с новыми силами начинаю сгребать в них листья. Вдалеке что-то тренькает. Похоже на дверной звонок. Наверное, почтальон.

Я отворяю боковую калитку в живой изгороди и выхожу за угол к парадной двери дома. На крыльце стоит мужчина, лицо его повернуто от меня под углом. Это не почтальон. Худое точеное лицо, сильная угловатая линия подбородка. На висках налет седины. Идеально белоснежная сорочка безупречно отглажена. Оксфордские броги начищены до блеска.

– Чем могу помочь? – спрашиваю я.

Мужчина вздрагивает от неожиданности и оборачивается.

– Ох… – произносит он.

Взгляд останавливается на мне, отмечая грязный комбинезон и такие же башмаки. Радужки серо-стального цвета притягивают, словно магнит. Незнакомец лезет в нагрудный карман и достает оттуда бейдж с фотографией, прикрепленный к черному складному кошельку. Знак имеет форму снежинки с короной внутри.

– Ханс Ричардсон, полиция Кембриджшира, отдел уголовного розыска. Хотел бы поговорить с Марком Эвансом.

– Зачем?

– Следствию нужна его помощь.

– Какому следствию?

– Мы расследуем гибель женщины.

Я смотрю на инспектора, разинув рот.

– Случайно, не… э-э… той женщины, про которую передавали в утренних новостях? Ее тело нашли в Кэме.

– Именно так, – кивает он. – Я главный следователь этого дела. И буду признателен, если вы позовете мистера Эванса. Это ваш муж, полагаю?

Я киваю. Что-то в этом мире с самого утра идет не так, но я не могу нащупать, что именно. Мои глаза скачут в сторону от Ричардсона; перед домом припаркована патрульная машина в желто-голубую клетку. За рулем водитель в форме, усатое лицо трудно рассмотреть сквозь затемненное стекло. Из окрестных домов высовывают головы соседи, одна, в нарядном сиреневом платье, даже вышла на крыльцо, чтобы получше нас разглядеть. Мне давно действует на нервы этот ряд однотипных домов напротив нашего.

– Марк работает у себя в кабинете, – говорю я, торопясь увести Ричардсона от глаз соседей, – пойдемте.

Я веду инспектора за угол дома, замечая повторяющийся узор на его шелковом галстуке. Похоже на греческий символ «пи», который мы когда-то проходили в школе. Неттл бросается к нам. Ричардсон пригибается почесать собачью голову и получает за это энергичный визг. Когда мы проходим через открывающуюся в сад боковую дверь, я набираюсь храбрости и спрашиваю:

– Как ее звали?

Инспектор морщит рот, потом отвечает:

– София Эйлинг.

Имя не высвечивает у меня в голове ни единого факта.

– А почему ее гибель… э-э… выглядит подозрительно?

– Не могу вам сказать, – качает он головой. – Извините. Прекрасный сад, кстати говоря. Очень интересно.

– Спасибо. Я позову мужа.

Ричардсон кивает. Я ухожу по садовой дорожке за Марком. Тревога вздымается волной и захлестывает сердце, смывая все остальное. Не может быть никакой связи между Марком и Софией Эйлинг. Я не знаю о ней ни единого факта. Чтобы убедиться в этом, я останавливаюсь посреди дороги, достаю айдай и набиваю ее имя. Результатов – ноль.

Подойдя к дверям Маркова логова, я стучусь. Изнутри доносится громкий стон.

– Я же пишу, Клэр! – Голос Марка приглушен, но в нем ясно слышится раздражение. – Сколько раз уже просил не беспокоить меня, когда я пишу. Обязательно впечатай это сегодня себе в дневник. И потрать побольше времени на изучение фактов.

– Это срочно, Марк. Пожалуйста, выйди.

Я слышу приглушенное чертыханье и наконец звук приближающихся шагов.

Дверь распахивается с громким скрипом, выставляя на обозрение идеальный порядок кабинета. Мой муж стоит передо мной, глядя в пространство. Вид у него диковатый. Если он писал весь последний час, это действо, должно быть, сильно его возбудило.

– С тобой хочет поговорить детектив. Ханс Ричардсон, полиция Кембриджшира, отдел уголовного розыска. Он расследует дело той женщины, про которую утром говорили по радио.

Кровь отливает у Марка от лица. Левая рука дрожит.

«Сайентифик Америкен», 15 сентября 2005 года

Все записано в наших генах: Ученые обнаружили ген (и белок), ответственный за разделение общества по глубине памяти

Ученые Гарварда идентифицировали генный триггер, отвечающий за разницу в глубине кратковременной памяти между дуо и моно. Этот ген регулирует производство особого протеина, так называемого цАМФ[1] – ответного элемента активирующего белка, более известного под латинским наименованием CREB.

Образцы крови, собранные у пяти тысяч добровольцев, подтверждают очень низкий уровень CREB у взрослых – как дуо, так и моно, – в отличие от подростков моложе восемнадцати лет. При этом уровень CREB в крови дуо все же выше, чем у моно, что увеличивает глубину их кратковременной памяти до двух дней вместо одного.

Ученые считают, что производство этого белка ингибируется в возрасте двадцати трех лет у дуо и восемнадцати – у моно, разделяя, таким образом, человечество на две группы с разной глубиной памяти. Они пытаются понять, как и почему это происходит и всегда ли было именно так.

Дуо Патрик Килберн, возглавляющий эти исследования, полагает, что генный триггер можно переключить синхронизированной комбинацией физического и эмоционального стрессогенных факторов. Для того чтобы это произошло, травмы обеих форм должны совпасть по времени, настаивает ученый. Мыши, подвергшиеся одновременно физическому и эмоциональному шоку, обладают повышенным уровнем CREB и более глубокой кратковременной памятью.

Пресс-секретарь Международного фонда памяти (МФП) – организации, финансирующей эти исследования, – сказал: «Открытие генного триггера предоставляет человечеству прекрасную возможность улучшить в недалеком будущем свою память. По меньшей мере в один прекрасный день мы сможем всех моно конвертировать в дуо».

Глава вторая Марк

Когда утром передали эту новость по радио, я думал, хуже уже некуда. Оказалось – есть куда.

Говорят, счастье – в незнании. Я снова смотрю в глаза Клэр – в те самые глаза, что заворожили меня двадцать лет назад в «Универ-блюзе» (так говорит мой дневник). Зрачки сегодня кристально чистые, бремя знания не оставило на них пятен. Всего один день, и такая разница. Вчера из них выплескивалась мучительная агония. Сегодня это лавандовые радужки безмятежной женщины – комфорт защищен беспамятством, пытка знанием отменена.

В верхушках деревьев завывает ветер.

Впервые в жизни я готов отдать все, чтобы стать моно, как Клэр. Именно сегодня. Знаю, что она мне завидует. Сильно. Эта беда то и дело проявляет себя в нашем браке – и в моем дневнике. Я потерял счет фразам, начинающимся с «очередная тирада Клэр о том, что все дуо…».

Как же плохо она понимает, что у нее куда больше оснований быть счастливой именно потому, что она моно.

Я глубоко вздыхаю в надежде успокоить скачущие мысли.

– Очень странно, – говорю я.

– Инспектор Ричардсон ждет, Марк. – Клэр скрещивает на груди руки, не сводя с меня беспокойного взгляда.

Мне остается лишь последовать за ней по садовой дорожке к тому месту, где стоит детектив. Издалека видно, что он высок и хорошо сложен, с сильными плечами. Не до шуток, я здесь по делу, говорят эти плечи.

Скосив глаза, я замечаю, как этот человек прячет что-то в карман. Похоже на футляр от камеры. Проклятье. Что он фотографировал у меня в саду? Оставшиеся несколько ярдов я прохожу быстрее.

– Доброе утро, инспектор, – говорю я.

Вблизи я отмечаю, как хорошо черты его лица сочетаются с орлиным носом.

– Доброе утро, мистер Эванс.

– Как я понимаю, вы хотите со мной поговорить.

– Извините, что беспокою вас. Я знаю, как вы заняты. Но у меня есть печальные новости о мисс Софии Эйлинг. К моему глубокому сожалению, ее тело нашли в Кэме ранним утром.

– Что?

– В подобных случаях стандартная процедура требует взять свидетельские показания у друзей и родственников. Нам нужно восстановить картину действий покойной перед собственной смертью и предоставить экспертам, производящим вскрытие, все необходимые факты. Вы, очевидно, были знакомы с мисс Эйлинг. Не возражаете против того, чтобы поехать со мной в отделение на Парксайд для дачи показаний? Это не займет много времени.

Слышно, как Клэр со свистом втягивает воздух.

– Вы сказали… вы сказали, что Марк и София были знакомы?

– Да, – кивает инспектор.

– Марк… – Клэр поворачивается ко мне, в расширенных зрачках – обвинение. – Это факт?

Проклятье. Я обязан погасить уже дымящееся в глазах жены подозрение.

– Сейчас проверю, – говорю я ей, доставая дневник и изучая его с самым невинным выражением, на которое способен.

– Дневник утверждает, что я познакомился с Софией два года назад, в Йорке, на писательском фестивале, – говорю я. – Начинающая романистка, пишет о… гм… пациентах психиатрической лечебницы. В частности, об их наркотических фантазиях. Попросила меня подписать ей экземпляр романа «На пороге смерти». Сказала, что она большая поклонница моих книг. Как вы узнали, что мы с ней знакомы, инспектор?

– Мисс Эйлинг писала о вас в своем дневнике.

Черт. Как мог Софиин дневник попасть в руки инспектора?

– Мне странно слышать, что вы имеете доступ к ее дневнику, – говорю я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. – Если я правильно изучил факты, закон о правах человека защищает право личности на тайну. Включая тайну переписки и дневников.

– Совершенно верно, сэр, но только в общем смысле. – Детектив на секунду умолкает, скривив рот. – В девяносто восьмом году была принята поправка к закону о защите данных, предоставляющая полиции – в случае необходимости и при наличии специального ордера – доступ к персональным данным. Мы можем конфисковывать или проверять электронные дневники, если затронуты интересы национальной безопасности. Или при расследовании таких преступлений, как убийство или похищение детей. Очень серьезных правонарушений, понимаете? – (Я тяжело сглатываю слюну.) – Так что мы сразу затребовали ордер на инспекцию дневника Софии. Он, как мы полагаем, поможет расследовать обстоятельства ее смерти.

– Что София писала обо мне?

Детектив молча качает головой, выставив вперед челюсть.

– Инспектор, – я смотрю ему прямо в глаза, – вы только что сказали, что тело этой несчастной выловили из Кэма. Вы стоите у меня в саду и просите меня о помощи. Я желаю знать подробности.

– Вы действительно этого хотите?

– Да, и я настаиваю.

– Ну, если настаиваете… – Он бесстрашно выдерживает мой взгляд.

Слышно, как Клэр вновь со свистом втягивает воздух.

– По дневнику Софии можно предположить, что после встречи в Йорке вы с ней стали весьма близки… – У детектива дергается уголок рта.

Клэр отступает назад. С таким видом, словно ее ударили под дых. Однако ужас, читающийся у нее на лице в первую секунду, тут же сменяется чем-то другим. Щеки горят грозовым огнем. Над ними и над прикушенной губой полыхают глаза.

У меня есть четыре возможности:

а) все отрицать;

б) все валить на характер Софии;

в) выяснить, что писала обо мне София в своем дневнике, – желательно, когда рядом не будет Клэр;

г) все вышеперечисленное.

– Это ложь, – говорю я, сжимая пальцы в кулак. – София все выдумала. Она говорила, что без ума от моих книг. Без ума от меня, хотя мы раньше не встречались.

Детектива это не убеждает.

– Она писала то, во что хотела верить. У нее было расстройство психики. Вы понапрасну тратите время, инспектор.

– Я обязан проверить всех, кто был с ней связан, – у детектива твердеет челюсть, – включая мужчин, с которыми мисс Эйлинг была весьма близка.

Я смотрю на Клэр. Пальцы у нее сжаты, как и у меня. В глазах пузырится все та же жидкая лава. Но слава богу, мою жену можно убедить, если это делать со всей настойчивостью, – к тому склоняют меня дневниковые заметки за последние двадцать лет. Факт: в одной из записей за июнь 1995 года говорится, к примеру, что Клэр неравнодушна к малиновым розам и что «долгая, упорная мольба – ключ к ее неподатливому сердцу».

Тем не менее меня передергивает. Стоит таблоидам прослышать, что я один раз изменил Клэр, и можно попрощаться с мечтами о парламенте.

– Инспектор, – говорю я, – надеюсь, вы не намерены меня арестовать?

– Господи боже, нет. Конечно нет, сэр. Нам нужны всего лишь свидетельские показания.

Трудно решить, должно это меня напугать или успокоить.

Ричардсон прокашливается и слегка дергает подбородком.

– Вы хотите знать, что писала о вас София? – говорит он. – Что ж, наш ордер позволяет частично раскрыть содержание ее дневника лицам, которых расследование касается напрямую. Я могу поделиться с вами некоторыми деталями, когда мы приедем в отделение.

Детектив, наверное, думает, что я отдам все, лишь бы узнать, что она обо мне писала.

– Я поеду с вами, инспектор, – говорю я со стоном. – Я буду добровольно помогать следствию, несмотря на полный бред в голове Софии относительно природы наших отношений.

– Благодарю вас.

– Верь мне, Клэр! – говорю я, заглядывая ей в глаза с самой горячей мольбой, на которую только способен.

Но Клэр не отвечает, и я шагаю вслед за детективом по садовой дорожке к машине.

Я думал, меня отведут в комнату для допросов. Вроде тех, что показывают в кино, – голые стены, стол, стул, мощная галогеновая лампа светит прямо в глаза несчастному подозреваемому.

Вместо этого меня проводят в кабинет Ричардсона. Рабочий стол почти пуст: компьютер, чей-то айдай (может, Софии?), цифровой диктофон и гигантский скрепкосшиватель. Почетное место в левом углу стола занимают деревянные шахматы. Пешки уже вступили в ожесточенную схватку. Ни огромных стопок бумаг, ни разбросанных в беспорядке картонных папок, ни чашек с заплесневелыми остатками кофе пятидневной давности. Однако полки позади стола позволяют кое-что узнать о Ричардсоне. Блокноты с цветными наклейками составлены безупречными рядами и следуют друг за другом в точном соответствии с оттенками этих наклеек.

Нужно быть осторожным.

Не показывать, что мне страшно, даже если это так.

В глаза бросается металлическая доска на задней стене с выгравированным на ней текстом:

Озарениям не прикажешь. Они просто случаются. Не прикажешь и вдохновению. Оно является, когда не ждешь. Но сложные задачи решаются за день. Если гнаться за ними с большой дубиной. Неизвестный авторМне просто необходимо быть начеку. Предельно осторожным. Я нюхом чую людей из породы инспектора Жавера[2], которые в погоне за ответами перевернут все камни до единого. У таких работа заполняет легкие с каждым вдохом. Горбоносый детектив не успокоится, пока не выудит правду.

– Спасибо, что согласились приехать, – говорит Ричардсон. Потом указывает на сержанта, что зашел вместе с нами в кабинет, – серьезного молодого человека с толстыми, словно гусеницы, бровями. – Это сержант Дональд Ангус, он будет впечатывать ваши свидетельские показания в формуляр MG11, согласно инструкции. Потом вы подпишете этот формуляр.

Я киваю.

– Значит, вы дуо, мистер Эванс.

– Разумеется.

– Как давно вы женаты?

– Двадцать лет.

– Дети?

– Нет.

– Вы успешный литератор. При этом вы надеетесь пройти в парламент от Южного Кембриджшира и будете участвовать в выборах как независимый кандидат.

– Совершенно верно.

– Что сказала София Эйлинг, когда подошла к вам после выступления в Йорке?

– Сейчас посмотрю.

Я достаю айдай, набираю на клавиатуре запрос и вновь поднимаю взгляд на Ричардсона:

– Сказала, что ей очень нравятся мои романы. Что она читает их уже много лет. И надеется, что ее неопубликованную рукопись ждет такой же успех. Так, по крайней мере, говорит мой дневник.

– Что-нибудь еще?

– Нет.

– Подождите минутку. Разве мисс Эйлинг не сказала, что она от вас без ума?

Какой он сообразительный, этот инспектор Ричардсон.

– Ах да. Сказала.

– Что вы ответили?

– Сказал, что польщен.

– Что произошло после этого?

Я молчу. Я отдал бы все, лишь бы узнать, что написала София в своем дневнике о нашей первой встрече.

– Она пригласила меня на ужин. Я отказался.

– Вы сказали «нет» прекрасной блондинке? – По лицу Ричардсона пробегает недоверие.

– Да. – Я смотрю ему в глаза, понимая, что каждое слово в дневнике Софии сейчас свидетельствует против меня. Но у меня перед Софией преимущество – у мертвой женщины нет больше слов, чтобы себя защитить. В отличие от меня.

– Но почему?

– Я не принимаю приглашения от каждого, с кем знакомлюсь на писательских конференциях. Даже от прекрасных блондинок.

– Почему же?

– Если человек заявляет, что он от меня без ума, в моей голове включается сигнал тревоги.

– Почему это?

В надежде выбраться из засады и в поисках подходящего ответа я впечатываю в айдай «психи + конференция». К моему облегчению, появляется один результат. Я просматриваю текст и поднимаю взгляд на Ричардсона:

– На таких мероприятиях нередки сумасшедшие, инспектор. В прошлом году, говорит дневник, одна дама с кислотно-розовой помадой на губах буквально избила литературного агента своей сумкой.

Детектив скептически поднимает бровь.

– Так что же произошло потом? – спрашивает он. – После того, как вы отвергли приглашение мисс Эйлинг?

– У нее был недовольный вид. Но она ушла.

– Что значит «ушла»?

– Вышла из комнаты. – Я стараюсь говорить терпеливо.

– Чтобы переспать с вами в другой комнате?

– Разумеется, нет.

– Вы уверены?

– Послушайте, инспектор… – Мне приходится прилагать усилия, чтобы не впустить в эти слова раздражение. – Я понимаю ваше стремление докопаться до причин смерти Софии. Но вы на ложном пути, если позволите мне высказать свое мнение.

– Что произошло после конференции?

– Ничего. – Я качаю головой. – Неужели ее дневник говорит, что у нас уже несколько лет бурный роман?

Детектив молчит. Я замечаю, что он снова выставил челюсть вперед. Собираюсь с силами для ответа на следующий вопрос.

– Общались ли вы с ней после этого?

Чтобы ответить, я достаю дневник.

– Я получил от нее несколько прочувствованных писем. Было видно, что она все еще одержима мной. Я отправил их в корзину. Камилла, мой агент, постоянно пересылает мне похожие письма от поклонниц.

– Приятно, наверное, когда вокруг вас вьются женщины.

– Дневник говорит, что это часто действует на нервы.

– Ваше имя несколько раз всплывает в ее айдае, – неожиданно говорит Ричардсон. – Сто восемьдесят четыре раза, если быть точным.

– Она была настолько одержима мной?

– В ее дневнике встречаются… как бы это сказать… живописные подробности, – говорит Ричардсон, не сводя с меня глаз. – Я еще не все изучил. Этот дневник не похож на те, что приходили по ордерам раньше вместе с делами об убийствах.

Я приподнимаюсь на стуле.

– Читается как сбивчивый поток сознания, – продолжает он, – или, скорее, как бурная река полусознания. Поразительная путаница мыслей.

Я знал, что София эксцентрична (так говорит мой дневник), но никогда не думал, что она сдвинулась настолько.

– Что она обо мне писала?

– Этого я сказать не могу.

– Но… но… вы сказали, что будете рады поделиться со мной деталями, если я поеду с вами в отделение.

– Я сказал, что могу ими поделиться.

– Она писала, что безумно меня любит?

– Вопросы здесь задаю я.

– Простите, инспектор, – говорю я, – мне просто любопытно, вот и все. Вы только что сказали, что мое имя всплывает в ее дневнике сто восемьдесят четыре раза.

– Давайте сменим тему. – Рот Ричардсона вытянут в зловещую линию. – Не могли бы вы подробно рассказать о всех ваших действиях за последние три дня? Давайте начнем со вчерашнего.

И снова у меня есть четыре возможности:

а) сказать Ричардсону правду о том, что сделал я;

б) выдать ему правду о том, что сделала Клэр;

в) солгать;

г) ничего из перечисленного.

– Утром моя жена почувствовала себя ужасно из-за того, что накануне вечером забыла принять лекарства, – говорю я. – Поэтому я решил остаться дома. Даже отменил встречу с волонтерами из группы поддержки, чтобы за ней присматривать. Слава богу, она все время оставалась в постели, и в целом день прошел неплохо.

– Что с ней было не так?

Я чуть не вою. Факт: состояние Клэр изводит меня уже много лет.

– Если вам так нужно знать, инспектор, – говорю я со вздохом, – то моя жена страдает депрессией. Временами ее поведение становится плохо предсказуемым. И кстати, буду очень благодарен, если вы сохраните это в тайне. Мне бы не хотелось, чтобы пресса узнала о… гм… проблемах со здоровьем моей жены.

Ричардсон кивает и, нахмурившись, помечает что-то у себя в блокноте.

– Значит, вы и миссис Эванс весь вчерашний день провели дома?

– Да.

– Что еще вы делали, кроме того, что присматривали за ней?

– Я попробовал писать за кухонным столом, пока Клэр отдыхала наверху. Но выяснилось, что это непродуктивно. Тогда я решил заняться канцелярской работой у себя в кабинете и навещать Клэр примерно раз в час.

– Что значит «канцелярской»?

– Таблицы. Письма. Все, что не требует вдохновения.

– Что же вас вдохновляет, мистер Эванс?

– Обычная жизнь. Самые простые вещи.

– Например, матримониальные разборки? Не они ли послужили вдохновением для сцены в книге «На пороге смерти»? Когда протагонист Гуннар ссорится со своей женой Сигрид всего за два дня до смерти их ребенка?

Выходит, детектив читал мой роман.

– Невозможно сказать в точности, как именно жизнь влияет на романы. – Фраза прозвучала резче, чем я предполагал.

– Как вы следите за тем, что вас вдохновляет?

Факт: по какой-то причине только моно задают мне такие вопросы на писательских фестивалях. Не знаю почему, – возможно, это связано с их чувством неполноценности. Но разве детектив может быть моно? Как бы то ни было, придется дать ему дежурный ответ, один из тех, что у меня всегда наготове.

– Записываю в дневник, разумеется. Все. Все, что поражает, раздирает душу, кажется абсурдом.

– Как вы следите за тем, что уже написали, когда работаете над романом?

– Просто листаю назад, если чего-то не помню.

– Почему тогда Гуннар у вас на одной странице родом из Варберга, а на другой – из Вальберга? Один город – в Норвегии, другой – в Швеции.

Я смотрю на детектива, разинув рот. Факт: я наткнулся на эту опечатку через два месяца после публикации – она ускользнула от редакторов. При этом никто из читателей не заметил ошибки – до сегодняшнего дня. Судя по всему, Ричардсон читал роман по-настоящему внимательно. От этого я занервничал в два раза сильнее.

– Вы хорошо знаете географию Скандинавии, инспектор.

– Я на четверть швед и на четверть датчанин.

Я моргаю.

– Вы не ответили на мой вопрос, – говорит он.

– Во всех романах бывают… гм… ошибки. Неужели вы тратите все свое время на то, чтобы искать их в книгах?

– Моя работа – находить трещины в том, что снаружи выглядит целым. – Серые глаза детектива превращаются в стальные буравчики. – Кстати, как бы вы охарактеризовали свой брак?

– Конечно, как счастливый. – Голос срывается на дрожь, несмотря на все мои старания говорить уверенно.

– Что вы понимаете под словом «счастливый»?

Я прочесываю мозг в поисках подходящего фактического ответа и решаюсь наконец позаимствовать пару строк из романа «На пороге смерти».

– Зависит от того, как мы понимаем счастье. Мое личное определение таково: мы осознаём, что были счастливы, только постфактум.

Ричардсон поднимает бровь и черкает что-то у себя в блокноте.

– Что происходило два дня назад? В четверг?

Здесь уже сложнее. Нужно тщательно выбирать слова.

– Я тоже провел весь день дома. Почти все время писал у себя в кабинете. В отличие от вчерашнего дня, четверг был относительно продуктивным. Я написал около восьмисот слов. А во второй половине дня разобрался с почтой.

– Значит, вы не выходили из дому?

– Нет.

– Вы с кем-нибудь разговаривали в течение дня?

– Часов в пять говорил по телефону с Камиллой, моим агентом, и Роуэном, руководителем кампании.

– Что происходило вечером?

– Ничего особенного. Я заснул перед телевизором у себя в кабинете.

– Два дня назад? В среду?

Я достаю айдай и просматриваю запись за среду.

Утром сплошное расстройство и бой с «Прозорливостью бытия», но все же до обеда умудрился написать 800 слов. В полдень переместился на кухню, чтобы сделать себе сэндвич до того, как Клэр вернется из Кембриджской цветоводческой школы. Я с удовольствием проглотил сэндвич, радуясь, что не нужно вести бессмысленный разговор с женой. Как ни жаль, но в последнее время ее общество меня расхолаживает. После обеда позвонил Камилле и заверил ее, что «Прозорливость бытия» продвигается неплохо.

– Ну слава богу! А то романисты редко дружат со сроками. Это факт. Но ты уложишься, правда?

– Хорошо, что в последние пару дней наконец-то утих говношторм вокруг моей статьи в «Санди таймс».

– Нам нужны говноштормы, чтобы продавать твои книги. Это самый раскрученный кусок прозы из всего, что ты написал. Не хочешь через пару месяцев сочинить продолжение?

Камилла добавила, что наш рекламщик Бен намерен забить наперед лучшее телевизионное время для интервью со мной – следующей весной, когда выйдет роман. И что после того бедлама, который вызвала статья, он весьма уверен в успехе.

Позже позвонил Роуэн, чтобы подтвердить время пресс-конференции в кембриджском Гилдхолле – 12 часов в субботу; удачно согласуется с тем, что закон о смешанных браках в пятницу будет направлен на подпись королеве. Я должен выжать все возможное из того факта, что состою в смешанном браке уже двадцать лет.

– Никогда не упускай шанса, Марк, если он сам плывет в руки. Это кардинальное правило политиков. Самое важное – все делать вовремя, если ты этого еще не понял.

Роуэн прав. Остаток дня я провел, набрасывая ответы на возможные вопросы журналистов и складывая их в PRESSCONF.DOC. Затем разобрал письма и другую корреспонденцию по выборам. (Боже, как я ненавижу эту бюрократию, – может, стоит нанять секретаря?)

Ужин с Клэр, которая провела полдня за приготовлением моего любимого кроличьего рагу. Мне всякий раз неловко видеть, как она батрачит на кухне – зачем она всегда так старается мне угодить? Когда она пытается быть хорошей девочкой, я чувствую себя вдвойне виноватым. Кролик получился восхитительным, но разговор был по-прежнему лишен интеллектуальной искры. Почему бы Клэр не увлечься изобразительным искусством или классической литературой? Пьесами Ибсена, операми Вагнера или Вирджинией Вулф? Что за хлам она вычитывает из этих дурацких женских журналов, которые валяются у нее на тумбочке? Почему я должен прикусывать язык всякий раз, когда мне хочется обсудить поворот сюжета в «Прозорливости бытия», и напоминать себе, что моя жена-моно никогда в жизни этого не поймет?

Остаток вечера провел, развалившись перед телевизором, и преуспел в опустошении бутылки «Шато Лафит Ротшильд» (1996) куда больше, чем в «Прозорливости бытия».

– Писал все утро, – говорю я, поднимая взгляд от дневника. – Приготовил себе на обед сэндвич, потом поговорил по телефону с Камиллой и Роуэном. После полудня разобрался с письмами и прочим занудством, а вечер провел перед телевизором.

– Кажется, ваши дни проходят по одной и той же схеме. – Детектив смотрит на меня, приподняв левую бровь. – В среду, по вашим словам, вы делали ровно то же самое, что и в четверг.

Черт. Опять вляпался.

– Я писатель, – говорю я, стараясь контролировать свой голос. – За годы работы я научился распознавать симптомы творческой мании. И стараюсь выжать из этого состояния как можно больше. Поэтому я и провел всю неделю дома – я писал. Так говорит мой дневник. Я выхожу, только если это нужно.

– «Творческая мания». – Ричардсон повторяет мои слова, задумчиво сморщив лоб. – Помнится, я встречал этот оборот в дневнике Софии.

Ничего удивительного, ведь именно у Софии я этот оборот и позаимствовал. Факт: она произнесла его впервые в тот день, когда мы познакомились, и относилось это к моей работе. Словосочетание мне приглянулось – краткое описание самых продуктивных фаз, которые время от времени у меня случаются, – так что я записал его и выучил на следующий день.

– Ну конечно, ведь София сама была начинающим литератором. – Я решил напомнить об этом Ричардсону. – Приступы творческой мании знакомы любому писателю, и он всегда им рад.

– При этом ни одна строчка в ее дневнике не указывает на то, что она считала себя литератором. – Глаза детектива прожигают мои. – Никаких ссылок на неопубликованные рукописи, – добавляет он. – Ни слова, например, о том, что она трудится над каким-то литературным шедевром.

– Это странно, инспектор, – говорю я, отчаянно пытаясь держаться невозмутимо. – Она совершенно точно упоминала рукопись о пациентах психиатрической лечебницы.

– Забавно слышать. – Ричардсон кривит рот. – Мисс Эйлинг всяко должна кое-что знать об этих лечебницах. Эта тема в ее дневнике крутится постоянно.

Мой рот наполняется чем-то прогорклым.

– Что вы имеете в виду?

– То, что она очень долгое время провела в соответствующем учреждении и вышла оттуда всего два года назад.

– Она была в изоляции?

– Да. Семнадцать лет.

– Я этого не знал, инспектор.

Должно быть, детектив заметил, как дрогнул мой голос в конце этой фразы, – судя по тому, как он подается вперед, глядя на меня твердо и безжалостно. Он сейчас похож на леопарда, внутри которого свернулось кольцом напряжение, – голодный зверь таращится на свою жертву.

– Мисс Эйлинг убили, – рычит он, приблизившись ко мне так, что его лицо оказывается всего в нескольких дюймах от моего. – Я чувствую это нутром, сколько бы ни говорил мой помощник о самоубийстве. При любом раскладе протокол вскрытия будет готов до конца дня. Он подтвердит мои подозрения, я уверен. София Эйлинг не надевала на себя плащ, не набивала карманы камнями, не заходила в реку Кэм и не топилась в ней, как Вирджиния Вулф. Да, я тоже знаю биографии литературных деятелей. И я установлю личность убийцы до того, как закончится этот день. Запишите мои слова, мистер Эванс. Я это сделаю.

Официальные рекомендации для моно и дуо, которым исполняется 18 лет / 23 года

Как превратить в факты информацию из вашего дневника

1. В конце каждого дня делайте записи в дневнике, даже если вы дуо и в вашем распоряжении два дня. Заносите туда все для вас значимое со всеми подробностями, которые, по вашему мнению, могут быть важны.

2. Что такое факты. Факты – это информация, которую вы узнали из своих дневников и которая никогда не будет забыта. Факты немедленно распознаются сознанием, поскольку они были успешно перемещены в отдел долгосрочного хранения вашего мозга.

3. Прочитывайте вчерашнюю дневниковую запись каждое утро, как только проснетесь. С этого должен начинаться каждый ваш день. Чем больше усилий вы затратите на изучение своего дневника, тем больше информации вы усвоите. Исследования показали, что те моно, которые тщательно работают с дневниками, способны заучить не меньше фактов о себе, чем дуо. В том, что касается работы с дневниками, моно и дуо равны.

4. Относитесь ко всему спокойно. Вы не сможете преобразовать всю дневниковую информацию в факты, хранящиеся у вас в голове, как бы вы ни старались. Согласно результатам научных исследований, моно и дуо усваивают примерно 70 % записанного в их дневниках (из этого правила, разумеется, есть исключения).

Глава третья София

2 сентября 2013 г.

Жарко. Душно. Кругом начинающие писатели, забили весь зал. Прячут свои амбиции под вежливыми улыбками и затрапезным шмотьем. Он стоял за кафедрой, время его коснулось, это видно. Бока заплыли. Шевелюра уже не такая буйная, спереди даже поредела. Но никто из присутствующих этого не заметил бы. Кроме тех, кто знал его тощим парнишкой двадцати пяти лет от роду с густой копной волос на голове.

О, они ему хлопали. Еще как. Никто не пишет так, как Марк Генри Эванс. Ничьи книги не продаются так, как книги Марка Генри Эванса. Я топталась в дальнем конце зала. Даже аплодировала вместе со всеми. Так было надо. Главное – не выделяться. Прикинуться нормальной, как советовала Мариска.

Он говорил о вдохновении. О фазах продуктивного творчества. О ловушках литературной славы и успеха. Я, пока он говорил, думала только об одном: как поймать в ловушку его самого.

Я подошла после выступления. Весьма довольная тем, как выгляжу. Волосы до плеч гладкими платиновыми волнами. Брови идеальной формы. Ногти цвета крови. Восхитительно малиновые губы. Я даже оделась, как подобает убийце. Соблазнительное черное платьице от Александра Маккуина, декольте намекает на глубину возможностей.

Прекрасное выступление, мистер Эванс, сказала я, послав ему зазывно-мегаваттную улыбку. Он улыбнулся мне в ответ. Метнул взгляд вниз. Прожег мои формы. Ни проблеска узнавания, хвала Господу (и пластическому хирургу, который все-таки отлично справился с задачей).

Мне так близки ваши рассуждения о творчестве, промурлыкала я. Это ведь о радостях творческой мании, не правда ли? Безумие, вообще говоря, часто проявляет себя как мания. Разве творчество и одержимость – не две стороны одной медали? И разве литературный гений, такой как ваш, мистер Эванс, не балансирует на ее ребре?

Его глаза сказали все.

Он у меня на крючке. Пленен моими словами. Мой – только протяни руку.

Песец, до чего примитивны мужчины.

Может, поужинаем вместе? – предложила я, накручивая на палец пероксидный локон. Небрежно. Кокетливо. И при этом убийственно. Обсудим подробнее этот милый вопросик насчет творческой мании.

Можно придумать что-нибудь поинтереснее ужина, фыркнул он в ответ. Не отрывая глаз от моих сисек.

Он был на высоте той ночью.

Сосал.

Слизывал сперму с моих буферов.

О да.

5 сентября 2013 г.

Господи, эта долбаная голова меня добьет.

Шесть дней после йоркской истории. Ни звонка, ни эсэмэски.

Наверное, потерял мой номер.

Почему этот идиот не звонит?

6 сентября 2013 г.

Сегодня ровно девять месяцев с тех пор, как меня выпустили из Сент-Огастина. Тощую. Высохшую. Волосы – как шерсть у стриженой овцы. Спасибо предшественнице, которая умудрилась повеситься на собственной косе, привязав ее к стропилам. За двенадцать лет до того, как я туда попала. С тех пор они стригут всех своих подопечных. Так, по крайней мере, сказала Мариска – у которой на голове был такой же, как у меня, унылый ежик – в одну из своих спокойных минут, когда мы бродили по заднему саду. Там, где позволялось прогуливаться небуйным психам. Ранним летним вечером, под низкими кривыми тополями.

Как жаль, что она мертва. Остановка сердца. Всего тридцать шесть лет. Когда-то была красавицей.

Посмотрели бы санитарки на меня сейчас. Ни за что бы не узнали. Формы округлились. Щеки опять налились. Лицо перестало быть сморщенным и землистым. Фарфоровые виниры. Волосы ниже плеч уложены мягкими волнами. Почти как в тот день, когда меня погрузили на катер и повезли в Сент-Огастин. Я снова похожа на женщину. Нос определенно стал лучше. Смею сказать, изящнее. Уши наконец прижались. Лепные щеки, подбородок а-ля Венера Милосская. В губах немного филлера, да здравствует гиалуроновая кислота. Дерзко торчат роскошные сиськи, век живи силикон.

Тщеславие подходит мне больше безумия.

У меня украли семнадцать лет жизни. Семнадцать долбаных лет. Я не могу получить их обратно.

Зато я могу получить обратно свою внешность.

И я получу свою месть.

7 сентября 2013 г.

Капли дождя скользят по оконным стеклам. Их поглощает темнота.

Ужасный сон. Тот же самый. На меня наваливаются санитарки. Повсюду руки. Прижимают. Не пускают. Душат. Вихри света над их головами. Осколки темноты. Вверху мигающими эллипсами пляшут звезды, как на «Звездной ночи» Ван Гога. Но в этих звездах нет эксцентрики. Нет игры. Они таят в себе злобный умысел. В них прячутся неумолимые руки. Руки гнут меня вниз. Руки вырывают у меня свободу.

Руки меня душат.

У свободы много преимуществ. Я могу пить сколько захочу. Трахаться с кем захочу. Выпивка и секс не были в Сент-Огастине обычным явлением. Выпивка доставалась тем, у кого хватало средств хорошенько подмазать служительниц. Трахаться могли те, кому нравились женщины. Ушибленные женщины.

Вдобавок я могу печатать в своем дневничке все, что мне заблагорассудится. Не нужно громоздить фасад для санитарок. Ломать чертову комедию. Прикидываться, что у меня «нормальные» мозги. Потому что эти сучки постоянно читали мой дневник. Приходилось писать то, что они хотели там найти. Очень мне было надо торчать семнадцать лет в Сент-Огастине. Могла ведь сократить себе срок. Могла вырваться из этих злобных смирительных рук намного раньше.

Меня вразумила бедная покойная Мариска, которую я так и не успела поблагодарить. Но лучше поздно, чем никогда.

Мы были в тот день в заднем саду. Солнечный свет струился сквозь кроны низких тополей. Вдалеке по морю катились белые гребни. Она сидела на земле, вертя в руке травинку. И с интересом ее изучая. Словно впервые видела зелень.

Ты как? – спросила я, решившись заговорить первой. Она одарила меня долгим насмешливым взглядом. Снова стала крутить в пальцах травинку. Сначала медленно. Потом быстрее.

Хорошо, насколько это возможно, ответила она.

А как ты, солнышко?

Как ты думаешь? – сказала я.

Горим мы обе огнем, огрызнулась она, переводя жгучий взгляд на тополя. Те, что росли по всему периметру острова, отгораживая нас от свободы.

Затем она подалась вперед, бросив травинку на землю, и глаз ее заговорщицки блеснул.

Я тут вчера вечером подслушала, что говорят о твоем диагнозе санитарки. Какая у нас София уникум. Как София от всех отличается.

Я всегда знала, что я особенная, сказала я.

Ты ничего не пишешь в айдай, который они тебе дали, продолжила Мариска, прищурившись.

Не люблю возиться с дневниками, согласилась я.

Почему это? Резкий вопрос сопровождался небрежным пожатием плеч. Но в глазах мерцало любопытство.

Мне не нужно, сказала я.

Не хочешь сохранить свое прошлое? Факты, которые пригодятся в будущем? Мариска насмешливо подняла брови и провела пальцами по стриженым волосам. Все люди ведут дневники, солнышко. Что за жизнь без фактов? Всем нужно немного прошлого.

Я дотронулась до своей головы.

Факты здесь, сказала я. Все. Я помню, что со мной происходило, даже после двадцати трех лет.

Она вздернула голову и посмотрела на меня с интересом. Переваривая мои слова. Может, даже относясь к ним серьезно. Большинство обитателей Сент-Огастина старались ко всему относиться серьезно. Кроме всего прочего, каждой из нас приходилось жить с бедами других. С паранойей. Шизофренией. Галлюцинациями. Навязчивыми идеями. Припадками. Нам приходилось страдать вместе. Выручать некому. Раз уж нас собрали на этом гнусном острове.

Хорошо, когда можешь держать все в голове, сказала Мариска. Непроницаемое лицо. Не знаю, был ли в ее словах сарказм. Надеюсь, ты не проговорилась санитаркам об этой своей суперспособности, солнышко?

Я хмыкнула.

С какой такой радости? – сказала я.

Это хорошо, сказала она. А то трое здешних обитательниц как-то похвалились своей полной памятью – лежат теперь на том краю острова в шести футах под землей. Очень неприятный для них факт.

Прищурившись, я посмотрела туда, куда она показывала, мимо качавшихся на ветру корявых тополей.

Что с ними случилось? – спросила я.

Она пожала плечами.

Никто не знает. А может, никто просто не хочет знать. Мой дневник говорит, что начальство замяло дело и позаботилось о том, чтобы никто ничего не спрашивал. Так что пиши-ка ты в свой дневник, солнышко. Каждый вечер. Как все остальные. Как нормальный человек. Как я.

Пустая трата времени, хмыкнула я.

Не пустая, сказала она. Совсем не пустая. Санитарки тоже читают наши дневники.

Это, блин, шутка такая? – спросила я.

Мариска закатила глаза. Потом с сожалением на меня посмотрела. Как будто впервые в жизни видела такую дуру.

У санитарок есть отпечатки наших пальцев, объяснила она. Они читают наши дневники, чтобы распознать симптомы ненормальности. Или обнадеживающие признаки нормальности. Хотя разница между нормой и болезнью, как мы с тобой знаем, очень слабая. Если ты хочешь выйти на свободу, попробуй хотя бы притвориться нормальной. Веди дневник, солнышко. Чем раньше ты начнешь это делать, тем скорее тебя здесь не будет. Изоляция кончится. Тебе ведь хочется свободы, правда? Она усмехнулась, в глубине ее горла что-то хрипло булькнуло. Если слишком долго сидеть под замком в чистилище, то выбраться из него можно лишь двумя способами – в гробу или в лодке. У тебя еще есть шанс на обратный билет. Если ты правильно разыграешь дневниковую карту.

Я распрямила спину.

Твой дневник – это документ, в твоем дневнике должны быть ключевые факты твоей жизни, сказала Мариска с многострадальческим вздохом. Словно объясняла ребенку. Даты, время и важные события. Факты, которые тебе понадобятся в будущем. Так, чтобы это могло убедить санитарок.

Хочешь, покажу тебе свой дневник? – предложила она с ехидной улыбкой. Губы изогнулись в легком веселье. А то вдруг понадобится вдохновение.

Однако от следующих ее слов у меня перехватило дыхание.

Когда-то твоя мачеха сказала твоему отцу, что нашла в корзине твои дневники. Отец подумал, что ты сошла с ума. Поэтому он и решил отвезти тебя в психиатрическое отделение в Кембридже. Поэтому ты в конце концов и попала сюда. Поэтому начальство так мечтает почитать твои дневники. Поэтому они держат тебя здесь так долго – боятся, что ты из тех помешанных, у которых полная память. Поэтому они стараются изо всех сил, чтобы ты не сбежала. Это будет продолжаться до тех пор, пока ты не начнешь писать в дневник, который они тебе дали. Подумай о моих словах, солнышко. Пока вчерашний разговор тех двух санитарок еще держится у меня в черепе. Ты ведь не хочешь присоединиться к трем дурочкам, что закопаны на том краю острова, правда?

Что-то щелкнуло у меня в голове. Тусклый солнечный свет, пробивавший тополя, внезапно приобрел зловещий оттенок. Все наполнилось жутким смыслом. Мне многое стало ясно, и это многое пугало. Я была благодарна Мариске за то, что она раскрыла мне глаза на реалии Сент-Огастина. И на возможности, которые откроются за его периметром.

Например, возможность отомстить. Желанная и одновременно заслуженная.

Я пробормотала слова благодарности. За то, что она подтолкнула меня к действиям. Заставила отчаянно мечтать о том, как я отсюда выберусь.

И вот я сижу под мокрым от дождя карнизом. Измученная кошмарами. Ищу утешения в гигантской бутылке водки.

Но я, по крайней мере, свободна, спасибо Мариске. Проклятый сердечный приступ. Как обидно, что она никогда больше не вернется в Амстердам. Когда ее увозили в морг, я поцеловала ее в холодные губы. Она была права: Внешние Гебриды покидают в гробу.

Я не повторю ошибок, приведших меня в Сент-Огастин. Те, кто не помнит прошлого, обречены совершать одни и те же промахи. У тех, кто помнит, промахов может быть намного меньше. У меня впереди много дел. Мне нужно сосредоточиться. Сейчас пойду спать. Вот только допью водку.

Начну с того, что буду снимать трусы перед человеком, который засунул в задницу всю мою жизнь.

Регулярно.

Проснувшись сегодня утром, я вдруг понял, что не могу вспомнить ничего из происходившего два дня назад. Это катастрофа. Как будто огромный нож вонзился мне в сердце. Весь день я провел в оцепенении. Я всегда считал себя дуо. Все вокруг были уверены, что я дуо, как мой отец (а не моно, как мать), – и не я ли, между прочим, был первым учеником каждый год начиная с семи лет? По закону о классовой регистрации (1898) я должен завтра зарегистрироваться в Моно-департаменте. А также сообщить начальнику Кембриджширского отделения полиции, в котором сейчас служу. От моей будущей карьеры останутся жалкие огрызки – в отставку я уйду все тем же простым констеблем. [Для себя: помолчу некоторое время и посмотрю, что из этого выйдет. Как они узнают, что я моно, если я буду держать язык за зубами? Выход есть, я уверен. Все говорят, что в усвоении дневниковой информации моно и дуо равны. Отныне я буду записывать все еще подробнее и внимательно изучать. Вставать еще раньше каждое утро – если постараться, наверняка можно выучивать больше семидесяти процентов. Я не позволю превратить в пар мои мечты и амбиции.]

Дневник Ханса Ричардсона, 1990Глава четвертая Ханс

13 часов 15 минут до конца дня

Марка Генри Эванса пришлось отпустить, к сожалению. С куда большим удовольствием я захлопнул бы за ним дверь камеры, той, что находится в глубине нашего отделения.

Этот человек мне лгал. От него явственно несло чем-то подозрительным.

Но у меня ничего против него не было. Кроме мутного и бессвязного дневника покойницы, которая путалась с ним, несмотря на какую-то обиду. Тухло-ботоксная, экс-булимическая, просидевшая семнадцать лет в психушке тетка. Которая, по ее словам, открыв в один прекрасный день глаза, обнаружила, что помнит все свое прошлое. Ее дневник никак не тянет на прямую, неопровержимую улику, которой можно пригвоздить Эванса.

Я изучаю расстановку сил на шахматной доске и двигаю вперед белую пешку.

Мужчина лжет. Я ему не верю. Но женщина еще хуже. Нельзя доверять ни единому слову из ее дневника. Факт: белок, ответственный за краткосрочную память, подавляется после двадцати трех лет. Претензии Софии Эйлинг на обладание полной памятью противоречат как науке, так и логике.

Большей нелепости я, кажется, не слыхал никогда в жизни.

Очередь черных, и я двигаю вперед их пешку. Вполне самоубийственный ход.

Вчерашние события отпечатаны у меня в голове с кристальной ясностью. Я помню все, что происходило в этот день. Ярко и красочно. Каждый свой шаг, с того момента, когда я проснулся утром в легком похмелье, и до того, как заснул опять над книгой «Десять заповедей, которые нужно знать, чтобы продвигаться по службе». События, происходившие до моего восемнадцатого дня рождения, помнятся так же ярко. Например, курс криминологии, которую я тогда изучал, – до мельчайших подробностей. Я даже вижу поры на носу седоватого профессора, читавшего нам «Введение в криминологию» (он же написал пятитомный учебник к этому курсу). От него еще несло застоявшимся табаком, нестираным вельветом и горелой колбасой.

Но как, черт побери, можно помнить все после двадцати трех лет? Это немыслимо.

Я двигаю белого слона вперед по диагонали, и пешка-самоубийца выходит из боя.

Если что-то похоже на сырую неочищенную фантазию, то оно, скорее всего, ею и является. Во мне борются два желания. Первое – дочитать сегодня дневник Софии. Второе – оставить его на завтра. Факт: в первые двадцать четыре часа после того, как я взялся расследовать преступление, меня должны интересовать только железобетонные, неопровержимые улики. Особенно когда речь идет об убийстве. Да, я рассчитываю установить личность преступника до конца сегодняшнего дня.

Я встаю со стула, ибо мне срочно требуется новая доза кофе. Но не успеваю я сделать шаг к кофейному автомату, как в дверь кабинета влетает юный Тобайас.

– Я прогнал ее отпечатки через несколько баз, – говорит он. – Ничего не находится.

Я не удивлен. София не похожа на человека с криминальным прошлым.

– Я также перепроверил данные из ее водительских прав, – продолжает он. – Действительно, София Алисса Эйлинг была дуо и родилась двадцатого ноября тысяча девятьсот семидесятого года на Бермудах. Получила права в августе две тысячи тринадцатого. Только в налоговом управлении заявляют, что никакой Софии Алиссы Эйлинг у них в базе нет. Также пусто в службе регистрации гражданских актов, и в Министерстве внутренних дел, и в электоральной базе – очень странно. То же самое с Министерством памяти и Департаментом по делам дуо.

– Покопайся еще, ладно? В какой-нибудь базе ее имя должно всплыть.

– Ага, – кивает он. – Еще я проверил регистрационный номер машины. Она купила ее на стоянке в Кембридже двадцать второго августа две тысячи тринадцатого года. Подержанный черный «фиат», за две тысячи девятьсот фунтов.

Я замираю.

– Но я по-прежнему не могу найти ее медицинскую карту, – продолжает он, размахивая руками. – У здравохрана нет файла для Софии Алиссы Эйлинг. В больнице Адденбрука – тоже. На всякий случай я отлистал назад, почти на десять лет со дня ее рождения. Так ничего и нет.

Дневник Софии может оказаться еще большим бредом, чем я думал. Тобины раскопки жирнее перечеркивают то, что в нем написано. А моим подозрениям требуются железные подтверждения.

– Сделай, пожалуйста, две вещи, – говорю я. – Первая: нужен полный отчет обо всех финансовых операциях Эйлинг.

Тоби кивает.

– Вторая: можешь выяснить, находилась ли она в психиатрической лечебнице под названием Сент-Огастин? У меня мало информации об этом учреждении, знаю только, что оно, возможно, где-то на Внешних Гебридах.

– На Внешних Гебридах? – щурится Тоби.

– Слишком общо, конечно. – Я пожимаю плечами. – Но давай за дело.

Кивнув, он исчезает за дверью. Я достаю диктофон, набираю файл Софии Эйлинг и произношу: «Родилась на Бермудах», «20 ноября 1970 года» и «подержанный черный „фиат“ с затемненными стеклами». Факт: когда пытаешься разгадать загадку, может пригодиться любая деталь, даже незначительная с виду.

Я нажимаю на кнопку, дабы убедиться, что машинка правильно транскрибировала мои слова. Сразу после этого в нескольких ярдах от стола раздается шарканье чьих-то ног. Должно быть, помощник Хэмиш в своих тяжелых ботинках. Проклятье. Трудно было экспертам подержать его в заповеднике на пару часов дольше? Лишняя отсрочка мне бы сейчас не помешала.

– Если вы по-прежнему думаете, что это самоубийство, предлагаю дождаться протокола вскрытия, – говорю я.

– По пути на Парксайд я заглянул в морг. Мардж и компания приступили к внешнему осмотру тела. Я упросил Мардж дать предварительную информацию – сказал, что это необходимо для следствия. Она согласилась.

На лице Хэмиша явное самодовольство.

– И?..

– Они по-прежнему не исключают возможности самоубийства. По крайней мере, на этой стадии. Пока там нет признаков внешних повреждений.

– Хм…

– Не понимаю, почему вы так уверены, что здесь нечисто.

– На случай, если вы не заметили: на ней был плащ слишком большого размера. – В мой голос проползает раздражение. – Он явно ей велик. Это не ее плащ.

– Но…

– Кто-то надел на нее этот плащ. Этот кто-то сильно испугался. Этот кто-то хотел избавиться от тела чем скорее, тем лучше. Камни в карманах – всего лишь неуклюжая попытка замести следы.

– Я вас не понимаю.

– Факты говорят, что на этой неделе течение в Кэме ускорилось. Прошло много дождей.

– И что?

– Часть камней, которые тянули ее вниз, могло унести течением. Тело всплыло и запуталось в тростниках.

– Даже если так, она все равно могла покончить с собой, – упрямится Хэмиш. – Не стоит так уж цепляться к плащу не по размеру. В этом сезоне на них, кажется, мода. Я видел такие, когда ехал в последний раз из Кембриджа в Эли: болтаются на человеке как на вешалке. Даже у моей жены такой есть. Надевала вчера на концерт в «Хлебной бирже».

Я вздыхаю. Факт: от Хэмиша зачастую больше вреда, чем пользы. Частично тому виной его непреклонное самомнение – распространенная болезнь среди детективов-дуо Кембриджширского отделения. Дело осложняется почти полной неспособностью отойти в своих мыслях на шаг в сторону – огромный недостаток для детектива. Хотя, наверное, моего помощника стоит пожалеть: иногда он не замечает очевидного. И раз уж он ненадолго попал во владения доктора Шелдон, нужно расспросить подробнее, что он там увидел.

– Мардж не нашла на теле следов каких-нибудь веществ? – говорю я.

– Я не спросил.

Хочется взвыть. Это первый вопрос, который задал бы патологоанатому любой уважающий себя детектив.

– Приблизительное время смерти?

– Она пока не знает, – говорит Хэмиш. – По предварительным оценкам, между тридцатью двумя и тридцатью четырьмя часами тому назад. Судя по трупному окоченению, она сказала.

Значит, Софию Эйлинг убили в четверг вечером.

Позавчера.

Надеюсь, ее убил не моно. Иначе это весьма осложнит расследование. Но даже если это сделал дуо, я должен поймать виновника до конца дня. Потому что сегодня убийца-дуо еще помнит о том, что он сделал. И мне будет легче получить чистосердечное признание.

– Что еще нашла Мардж?

– Платиновый цвет – ненастоящий. Эйлинг была натуральной шатенкой. Ей также делали косметические операции. Подбородок, нос, уши и щеки. Силиконовый бюст, ботокс и филлеры.

Хоть одно не бред – сумма, которую женщина выложила пластическому хирургу.

– Что-нибудь еще?

– Кажется, все. Мардж по-прежнему рассчитывает прислать отчет до конца дня.

Я отдал бы все, лишь бы узнать точную причину смерти. Но у меня мало других возможностей, кроме как дожидаться отчета доктора Шелдон. Тем временем надо, чтобы Хэмиш перестал морочить мне голову. Надо его чем-то занять.

– Не могли бы вы кое-что для меня сделать? – говорю я, двигая черного слона назад по короткой диагонали и убирая с доски белую пешку. – Если не путаю, у Марка Генри Эванса сегодня днем пресс-конференция в Гилдхолле. Не могли бы вы сходить на нее и доложить, что там происходит?

– Марк Генри Эванс? – (Я отмечаю ноту изумления в голосе Хэмиша.) – Я видел по пути сюда предвыборные афиши. Это он баллотируется как независимый кандидат от Южного Кембриджшира?

– Так и есть. Наш милый, скользкий мистер Эванс.

– И какая связь между Софией Эйлинг и Марком Эвансом?

– Она говорит, что они трахались. Он – что нет.

Перед тем как двигаться дальше, нужно твердо выучить ключевые факты, относящиеся к моему нынешнему печальному положению. Я выуживаю свой айдай, кладу палец на дактилоскопический сенсор и нахожу запись, которую сделал два дня назад.

Сегодня было два прокола. Мы с Хэмишем обсуждали что-то тривиальное, и я сказал, что мне нужно на всякий случай свериться с дневниковой записью двухдневной давности. Хэмиш посмотрел на меня недоуменно и слегка подозрительно. Я тут же исправился, конечно. Сказал, что имел в виду запись трехдневной давности, а не двухдневной, и быстро перевел разговор на что-то другое. Насколько беспечным нужно быть, чтобы совершить столь явную ошибку.

[Вним.: следить за тем, что говорю в присутствии Хэмиша. Еще один прокол, и он заведет против меня дело. Будет ужасно, если все, что я выстраивал столько лет, обрушится мне на голову. Высокое начальство разжалует меня в ту же минуту, как только узнает, что я притворялся дуо. Или выставит без выходного пособия. Мой безупречный послужной список – и внушительное число преступлений, которые я раскрыл за один день, пока мог держать в голове подробности, – не будут значить для них ничего вообще. В полиции до сих пор царят пещерные взгляды во всем, что относится к моно, – ни одного из нас не сочли достойным высокого поста. Я наверняка писал, как комиссар Мэйхью заявил в интервью от 2014 года, что ведомство и без того слишком прогрессивно и что моно должны быть благодарны, когда их берут на службу хотя бы констеблями.

Второй прокол случился вечером. Закончив работу в 18:20 (спокойный день, кстати), я решил пробежаться до Гранчестера и обратно. На окраине Ньюнема, там, где начинается тропинка через луг, стоял побитый «фиат». За рулем – блондинка, лица не разглядеть из-за тонированных стекол. Когда я пробегал мимо, она смотрела прямо на меня; я вежливо кивнул и побежал дальше.

Эй, крикнула женщина. Удивленно обернувшись, я увидел, что она выскочила из машины и несется ко мне. Одета в черное с головы до пят, под цвет своего «фиата».

Вы Ханс Ричардсон? – хмуро спросила она.

Я кивнул, изумляясь, откуда она знает мое имя.

Гребаная ты сука! – завопила эта женщина. В следующую секунду ее правая рука метнулась к моему лицу.

Я вовремя пригнулся. Я так и не понял, почему я гребаная сука. И чем заслужил ее оплеуху. Понял, однако, что эта женщина вознамерилась оскорбить действием сотрудника полиции.]

Я решаю, что прочел достаточно. Захлопываю свой айдай дрожащими руками. Сегодня мне нужно сделать две вещи:

1. Следить за Хэмишем. Он почует неладное, стоит мне промахнуться еще раз, особенно если учесть, что он кристально четко помнит все происходившее два дня назад (в отличие от меня). Держать его на расстоянии вытянутой руки, насколько возможно.

2. Разобраться с делом до конца дня, пока я удерживаю его в голове целиком. Факт: по воскресеньям у нас работает всего несколько патрульных нарядов – у Тоби и почти всех моих толковых помощников завтра выходной. Если я сегодня упущу нити следствия и возьмусь за них вновь только в понедельник, от дела Эйлинг останется лишь несколько скупых фактов в моем диктофоне, блокноте и айдае. В основном то, что я смогу записать сегодня, то есть явно недостаточно. Хуже того, Хэмиш в понедельник будет помнить о сегодняшнем дне все, вплоть до мелких, но важных (или неважных) подробностей. В отличие от меня.

Я бросаю взгляд на стенные часы. Надо торопиться. До полуночи осталось всего тринадцать часов. Одновременно надо избегать Хэмиша.

На первый взгляд миссия невыполнима. Особенно если прикинуть, что у меня есть на данный момент. Кучка предательских черных и белых садовых камней да завравшийся политикан-литератор.

Может, стоит дать еще один шанс айдаю покойницы?

«Санди таймс», 24 мая 2015 года

Десять вещей, которые нужно знать о мире, где люди обладают полной памятью

Марк Генри Эванс

1. Секс с одним и тем же человеком постепенно становится все менее интересным, из-за этого участятся измены. Повторения плодят скуку, особенно если люди помнят, как они двадцать лет занимались этим в одной и той же миссионерской позе.

2. Те, кто много лет вместе (возьмем, к примеру, двадцатилетнее партнерство), будут точно знать, почему они до сих пор не разошлись.

3. Людей будет разделять цвет кожи, а не число дней, которые они помнят.

4. У детей до восемнадцати лет будет чуть меньше наглости и чуть больше уважения к родителям.

5. Никому не составит труда отличить факты от фантазии.

6. Вместо предметов люди будут коллекционировать впечатления, никто не станет забивать домá ненужным хламом.

7. Люди будут постоянно пьяны (или под наркотиками), пытаясь убежать не только от настоящего, но и от прошлого.

8. Люди станут вести дневники от скуки, а не от нужды, и капитализация «Эппла» окажется в два раза ниже той, что сейчас.

9. Общество будет ограждать себя от людей с неполной памятью, помещая их в заведения для умалишенных.

10. Люди будут понимать истинный смысл любви и ненависти.