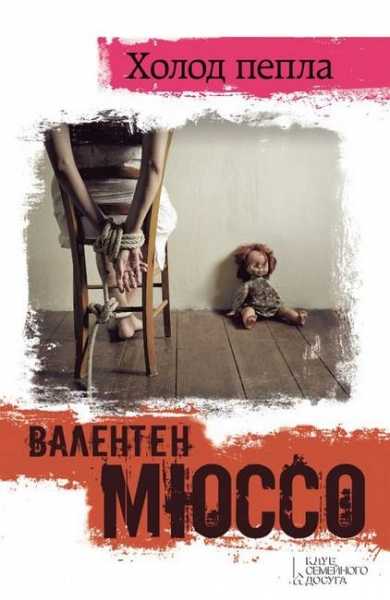

Валентен Мюссо Холод пепла

Есть вещи, которые порой очень мучительно открывать для себя. И только потом, в обстановке полного одиночества, на помощь приходят воспоминания. Когда пепел уже остыл, мы вновь смотрим вокруг и неожиданно понимаем, что оказались в совершенно ином мире.

Донна Тарт. Мастер иллюзийПосвящаю Элен

Предисловие

Вторая мировая война тяжелым наследием остается в памяти человечества. Многие тайны того времени не раскрыты до сих пор. Одной из таких загадок является созданное в нацистской Германии общество «Лебенсборн», деятельность которого тщательно скрывалась и даже в настоящее время остается мало известна общественности.

Организация «Лебенсборн», название которой переводится с немецкого как «источник жизни», была создана задолго до Второй мировой войны, в конце 1935 года, под руководством рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Она изначально задумывалась как система родильных отделений и детских домов с наилучшими для того времени условиями и медицинским персоналом. Официально цель общества была вполне благородна: борьба с абортами, ставшими массовыми для психологически травмированного после Первой мировой войны общества Германии, и помощь нуждающимся одиноким матерям. Однако реальные цели Третьего рейха были иными. Для планируемых завоеваний нужно было больше солдат. Был разработан план возрождения «арийской расы» через систему спецприемников, в которых женщины могли бы рожать и оставлять младенцев на попечение государству. Таким образом, интересам нацистской партии должны были подчиняться все сферы человеческой жизни.

Главным лозунгом проекта, призывающим молодых женщин Германии к участию в программе повышения рождаемости, стала фраза «Подари ребенка фюреру!». Беременность вне брака отныне не считалась позорной, если отцом был чистокровный арийский солдат. Маленьким «нюансом» при приеме ребенка в приют было лишь то, что оба родителя должны были представить специальные справки о подлинной расовой чистоте будущего гражданина «великой нации». Чтобы быть принятыми в одно из заведений «Лебенсборна», будущие матери подвергались самой строгой проверке. Предполагалось составление родословной, которая должна быть прослежена по возможности до 1800 года. Кроме этого требовались: «наследственный лист», в котором отмечались все возможные наследственные болезни, «лист врачебного осмотра», анкета, в которой описывались подробности зачатия ребенка, личность отца, планировался ли брак с ним и т. д. В завершение женщина должна была дать подписку, которая фактически являлась государственной присягой. В ней она утверждала, что отцом ребенка действительно является заявленный мужчина арийского происхождения.

Роженицу направляли в один из специальных родильных домов с высоким уровнем медицинского обслуживания, а после появления ребенка на свет он автоматически становился достоянием нации.

Будущий представитель «нации господ» проходил символический обряд крещения, во время которого мать от имени малыша присягала на верность нацистской идеологии. Воспитанием малыша могла заниматься либо сама мать, при этом государство платило ей пособие, либо новорожденного передавали в приют «Лебенсборна», откуда впоследствии он мог быть определен на воспитание в верную нацистской политике немецкую семью, где ему прививались идеи о будущем господстве арийской расы в Европе.

Вскоре собственных человеческих ресурсов рейху показалось недостаточно, и с 1941 года программа «Лебенсборн» перешла на новый этап, целью которого было онемечивание покоренных народов. Для этого стали открывать отделения «Лебенсборна» в покоренных странах. Рекордное число таких филиалов было открыто в Норвегии — девять, в Польше — три, в Дании — два, а во Франции, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге — по одному. Огромных масштабов человеческое воспроизводство достигло в Норвегии, так как скандинавки считались наиболее близкими по крови к арийской расе. Только согласно официальным данным, начиная с 1940-го и вплоть до 1945 года по проекту «Лебенсборн» в Норвегии родилось двенадцать тысяч младенцев.

В дальнейшем было решено расширить деятельность программы на подбор детей, подходящих под «арийский» идеал, и среди местного населения. В Югославии, Чехии, Польше и СССР офицерам СС было предписано изымать светловолосых и голубоглазых детей. Таких малышей насильно отбирали у настоящих родителей и после подготовки в приемниках-распределителях отдавали на воспитание в семьи нацистов. Детей тщательно отбирали и при проявлении неподходящих генетических признаков или сопротивлении онемечиванию уничтожали. Известны случаи, когда забирали детей в возрасте всего нескольких дней от рождения. Таким образом, подрастая, дети ничего не знали не только о своих настоящих родителях, но и о том, к какой нации они принадлежат на самом деле.

Также известно о похищениях женщин «арийской внешности». К этому нацисты готовились заблаговременно и особенно тщательно. Специальные агенты иногда заранее располагали информацией о том, где проживают молодые женщины, подходящие для воспроизводства «великой нации». Сразу после захвата области особые команды объезжали все указанные в списке адреса и вывозили девушек, предоставив их в распоряжение подразделений СС, работающих на программу «Лебенсборн».

Весной 1945 года отступающие немецкие войска поспешно закрывали родильные дома, свозя детей и секретные досье в главный дом в немецком пригороде Штайнхеринг под Мюнхеном. В апреле 1945 года архив проекта со всеми данными был уничтожен его сотрудниками. Почти все сведения о детях, отданных на воспитание в немецкие семьи, исчезли. Большинство из них так никогда и не узнало и не узнает историю своего появления на свет и своих настоящих родителей. После окончания войны домой возвратилась лишь четвертая часть малышей из Восточной Европы, отнятых у родителей и прошедших инкубаторы СС. Судьбы остальных остались неизвестными.

В современной Германии открыта специальная организация «Лебенсшпурен», целью которой является оказание помощи тем, кто узнал правду о своем появлении на свет или пытается найти настоящих биологических родственников за пределами страны. Многие историки и исследователи также стараются приподнять часть завесы, скрывающей информацию о том, куда же пропали тысячи невинных младенцев и детей, украденных у своих истинных родителей по всей Европе.

Об одной такой семейной тайне и повествует эта книга.

А. Осьмачко.

Пролог

Суланж, Марна, 1999 год

Позднее Эрика Фабр будет рассказывать следователям, что сразу же почувствовала неладное.

Едва въехав на аллею, она заметила, что «барышня» не поджидает ее на террасе дома, сидя, как обычно, в этот час по пятницам в плетеном кресле, потускневшем под лучами солнца и струями дождя. Все не задумываясь называли эту женщину «барышней», хотя в таком обращении было нечто несуразное, ведь даже те, кто знал ее более двадцати лет, всегда считали ее старой. Дети, для которых это слово отнюдь не означало «старая дева» (кем она действительно была), не понимали, как можно называть барышней восьмидесятилетнюю женщину.

На самом деле старую женщину звали Николь Браше. Эрика Фабр жила менее чем в трех километрах от ее фермы. Все говорили «ферма», хотя речь шла об обыкновенном доме, построенном после войны на фундаменте разрушенной фермы. Это был дом в форме буквы L, с тенистым двором, окаймленным несколькими деревьями. К главному зданию примыкал сарай, в котором всегда царил беспорядок… Несмотря на причуды старой дамы — привычку долго переливать из пустого в порожнее и довольно неуживчивый характер, — Эрика питала к ней искренние дружеские чувства, поскольку поняла, что за суровой оболочкой скрываются могучий ум и удивительная человечность.

Защитив диссертацию, муж Эрики решил стать сельским ветеринаром, членом одного из акционерных обществ. Два года назад молодые супруги поселились в окрестностях Суланжа. С тех пор Эрика не искала работу, да муж и не побуждал ее к этому, поскольку хорошо зарабатывал. К тому же они стремились поскорее стать настоящей семьей. Но беременность все не наступала. И пусть молодая женщина не нуждалась в дополнительном заработке, ей хотелось вести активный образ жизни, завести друзей и хороших знакомых среди жителей окрестных деревень. Николь Браше вела затворнический образ жизни, и, несмотря на разницу в возрасте, два одиноких человека наконец-то встретились.

По пятницам, ровно в половине десятого Эрика приезжала к Николь на машине. Женщины отправлялись за покупками в ближайший гипермаркет, расположенный на дороге, ведущей в Шалон, где они и познакомились. Если Эрика задерживалась на несколько минут, Николь осыпала ее упреками. Однако Эрика не обращала на них никакого внимания, словно они срывались с уст бабушки, нравоучения которой внуки всегда слушают вполуха.

Эрика поставила «пежо» около террасы и взглянула на часы. Они показывали девять часов тридцать три минуты. Впервые в это время «барышни», безупречно одетой, со старыми холщовыми сумками в руках, не было на террасе.

Молодая женщина забарабанила пальцами по рулю, не столько от нетерпения, сколько чтобы прогнать свои страхи. Учитывая преклонный возраст Николь, эта задержка вызывала беспокойство.

Эрика стремительно вышла из машины и взбежала на террасу по поросшим мхом ступенькам. Сначала она подошла к окнам кухни. В этой комнате Николь проводила почти всю светлую часть дня. Эрика, решив, что, скорее всего, Николь ждет ее именно здесь, энергично постучала по стеклу. Потом молодая женщина, приставив руку ко лбу, стала вглядываться внутрь.

— Барышня, это Эрика! Вы дома?

Эрика сразу же заметила осколки цветного стекла, устилавшие пол и сверкавшие, как мелкие камешки на дне неглубокой реки. Сердце Эрики сжалось от смутной тревоги. Не раздумывая, она бросилась в дом, продолжая громко звать старую даму.

То, что Эрика увидела в гостиной, повергло ее в шок. Там был настоящий погром: опрокинутая мебель, открытые ящики, разбитые безделушки и лампы, словно кто-то решил разгромить комнату просто из удовольствия. В доме царила тишина, похожая на то длительное безмолвие, которое устанавливается на полях после кровопролитных боев.

Эрика, быстро миновав гостиную, вошла в кухню, даже не подумав, что сама может подвергнуться опасности. Под ее ногами тут же захрустели осколки стекла и разбитой посуды. Все, что должно было стоять на столе, валялось на полу. Николь нигде не было.

Выйдя из кухни, Эрика стала подниматься на второй этаж, но вдруг ее внимание привлекло мяуканье из закутка в глубине дома, служившего чуланом и одновременно кладовкой для продуктов. По темному коридору Эрика добежала до приоткрытой двери закутка. В проеме показалась кошачья мордочка. Выскочив, животное стало тереться о ноги молодой женщины.

— С тобой все в порядке, моя красавица? — спросила Эрика, гладя кошку по густой шерсти, чтобы хоть немного успокоиться.

Кошка жалобно мяукнула, а потом побежала в гостиную. Снедаемая тревогой, Эрика одной рукой оперлась на наличник, а другой толкнула дверь.

Молодой женщине хотелось кричать, но она не могла издать ни звука. Николь Браше неподвижно сидела на стуле со связанными за спиной руками. Ее голова безвольно свисала на грудь. Лица не было видно за копной взлохмаченных волос, слипшихся от крови. Кривые ноги «барышни» были выгнуты неестественным образом. Можно было подумать, что ее тело вдруг стало короче.

Эрика почувствовала, как у нее по спине забегали ледяные мурашки. Ей показалось, что она вот-вот потеряет сознание, но затем женщина справилась с паникой и бросилась к старой даме. Эрика осторожно приподняла голову Николь. Глаза «барышни» были закрыты, ледяное лицо искажено предсмертной гримасой.

— Николь, Николь! — рыдая, повторяла Эрика.

В отчаянии она бросилась к телефону, стоявшему в гостиной, и набрала номер «скорой помощи», хотя в глубине души понимала, что это бесполезно.

Часть 1 Абуэло

Шкаф был из дуба. И он не был открыт. Возможно, оттуда выпали бы мертвецы. Возможно, оттуда выпал бы хлеб. Много мертвецов. Много хлеба.

Эжен Гильвик. Из земли и водыГлава 1

У счастливых людей нет истории.

Долгое время я думал, что с нашей семьей не может случиться ничего плохого. В детстве меня чрезмерно опекали. Назвать мое детство несчастливым было бы не совсем правильно, поскольку то, что позднее я стал отождествлять со счастьем, было неотъемлемой частью моего существования, причем постоянной. В школе мне порой случалось замечать в глазах приятелей, которым жизнь преподносила гораздо меньше подарков, искорку зависти, нечто, несомненно, неуловимое. Впрочем, это можно объяснить паранойей. Однако мой детский взгляд обладал удивительной способностью все подмечать. Я взирал на других с равнодушием, граничившим с презрением, оставаясь глухим к драмам, которые разыгрывались передо мной. Вообще дети — это существа, которых невинность делает жестокими.

Когда я стал юношей, мое благополучие зашаталось. Отцу, которому было тогда сорок шесть лет, поставили диагноз: рак. Через несколько месяцев он погиб в страшной автомобильной катастрофе. Никто из нас не предполагал, что он мог покончить с собой. Любое подозрение в самоубийстве уничтожалось в зародыше, поскольку оно, несомненно, влекло за собой слишком много вопросов, которые никто не хотел себе задавать. Позднее в разговорах, украдкой подслушанных мной, кое-кто с сочувствием говорил о сигналах, которые могли бы предотвратить драму. Однако никто, похоже, не отдавал себе отчета в том, что признать существование этих сигналов — означало узаконить сам факт самоубийства.

Анна, моя младшая сестра, так и не оправилась после смерти отца. У нее случались долгие периоды депрессии. Из-за странного феномена сообщающихся сосудов ее страдания как бы вытеснили мою печаль. У меня создается впечатление, что я никогда не носил траура по своему отцу. В то время я начал верить в переселение душ. Я был уверен, что те, кто был слишком счастлив, должны так или иначе заплатить за это, причем необязательно в другой жизни. У меня складывалось впечатление, будто я внезапно распрощался с простодушным, но сознательно эгоистичным подростком, каким я мог быть. Таким же внезапным было переселение, заставившее меня внедриться во взрослое тело и принять внешний вид мужчины, которого я сам не узнавал. Я уж и забыл, кто сказал, что осознание проходящего времени состоит исключительно в этом мучительном пробуждении, в один прекрасный день заставляющем нас видеть в зеркале совершенно незнакомого нам человека.

Этот перелом в моем существовании был, разумеется, так или иначе связан с моей неспособностью устанавливать любовные отношения и вести совместную жизнь. Я крутил романы, у которых не было будущего, завязывал мимолетные связи… До встречи с Лоранс. Если измерять чувства моей собственной шкалой Рихтера, эта встреча стала для моей жизни разрушительным землетрясением. Но все относительно, и в любви в том числе. Нежность, которую я питал к Лоранс, равно как и мой вклад в нашу совместную жизнь, вероятно, не казались ей достаточными. Это была великая драма людей, не способных на настоящие чувства. Им постоянно кажется, что они принуждают себя, переходят установленные ими же самими границы полнейшего равнодушия, но никто не выражает им благодарность за их усилия.

Наши отношения продолжались четыре года. Четыре года, наполненные хорошим и плохим… Скорее непониманием, чем настоящими ссорами, расставаниями и хрупкими примирениями. В результате на свет появился маленький Виктор — спокойный ребенок, как две капли воды похожий на меня. Эта удивительная, по моему мнению, физическая схожесть послужила для Лоранс дополнительной причиной сохранить ко мне — даже после того как мы расстались — доброжелательную снисходительность и довольно глубокую нежность.

— Знаешь, — сказала мне как-то Лоранс, — поскольку ты не живешь в мире с самим собой и никогда не согласишься время от времени закрывать на все глаза, ты не способен кого-либо полюбить.

В других обстоятельствах подобные слова, словно взятые из учебника по жизни, написанного каким-нибудь философом-дилетантом, рассмешили бы меня. Но поскольку они относились именно ко мне, они не вызвали у меня смеха.

Я никогда не питал пристрастия к романам. У меня нет сомнений, что из-под моего пера выйдет только эта история. Потому что это не просто история. Это моя жизнь.

Глава 2

Париж, 1999 год

Анна оставила мне два сообщения.

Сначала она попыталась связаться со мной, когда я был в лицее, но по досадному недоразумению ей сказали, что в этот день я не работаю. Тогда она позвонила домой, но тоже неудачно.

— Орельен, срочно позвони мне. Это по поводу Абуэло, — говорилось в первом сообщении.

Второе сообщение было более конкретным. Анна сообщала мне, что у нашего деда по отцовской линии произошло кровоизлияние в мозг и он впал в кому. Она также сказала, что собирается в Марну на машине и что, если я хочу присоединиться к ней, я должен позвонить прямо в Арвильер.

Это было в четверг, 8 апреля 1999 года. В прошлом месяце моему деду исполнилось девяносто лет.

Оба сообщения я прослушал после занятий, около шести часов вечера. В то время ни у меня, ни у Анны не было мобильных телефонов. Я сразу же позвонил по ее парижскому номеру и попал на Офелию, приятельницу Анны (они вместе учились в Школе Лувра и снимали квартиру). Но Офелия знала не больше, чем я. Она сказала, что только что вернулась и нашла записку, в спешке написанную моей сестрой. Затем я позвонил в Марну, в дом нашего деда, но там никто не снял трубку. Я решил, что Анна была еще в дороге, а Алиса дежурила в больнице.

В пятницу я был занят в лицее всего три часа. Я предупредил дирекцию, что завтра меня, возможно, не будет, и попросил секретаря сообщить ученикам тему сочинений, которые они должны будут написать в эти свободные часы.

Приехав на вокзал Монпарнас, я купил билет в Шалон-ан-Шампань. Затем, впав в какое-то странное состояние, принялся бродить по улицам Парижа. Несмотря на то что у меня было крайне мало информации, я осознавал, что в нашей жизни что-то разбилось.

Я ждал телефонного звонка от Анны, сидя на кухне в обществе кота, которому я оставлял остатки еды на узком балконе и которого в конце концов приютил. Я называл его «вечерним гостем», поскольку часто видел, как он в сумерках уверенно идет по парапету, ловко огибая заброшенные жардиньерки.

Анна позвонила мне около девяти часов. В ее голосе я уловил не столько грусть, сколько нечто вроде замешательства.

— Орельен, я тут же успокоилась, услышав твой голос.

Анна не сказала, что счастлива или рада меня слышать. Нет, она сказала, что успокоилась. Я не сразу обратил внимание на это небольшое лексическое несоответствие, о котором вспомнил гораздо позже.

— Как поживаешь, сестренка? Ты в Арвильере?

— Я приехала около четырех часов. Мы только что вернулись из больницы.

— Алиса с тобой?

— Да, она в гостиной. Я сейчас в кабинете Абуэло.

Абуэло… Этим испанским уменьшительным именем мы называли нашего деда… Это было наследием, которое оставила нам наша бабушка, уроженка Барселоны, умершая двадцать пять лет назад.

— Расскажи, что произошло.

Я услышал, как Анна вздохнула.

— Это случилось поздним утром. Абуэло пошел на улицу покормить птиц в вольере, как всегда делал это в одно и то же время. Через двадцать минут он не вернулся, и Алиса пошла за ним. Она обнаружила его лежащим в клетке среди птиц. Сначала Алиса подумала о сердечном приступе, поскольку у Абуэло, несомненно, были проблемы с сердцем. Она сразу вызвала «скорую помощь», но тут же решила, что врачи не сумеют его реанимировать.

— Полагаю, они перевезли его в Шалон?

— Да.

— Что говорят врачи?

Анна заколебалась, словно каждое слово диагноза, которое она уже приготовилась неоднократно повторять, могло что-либо изменить.

— Они говорят… об инфаркте мозга… Врачи полагают, что в сердце Абуэло образовался кровяной сгусток, который поднялся до мозга и закупорил артерию. Они называют это «церебральной эмболией сердечного происхождения».

— Он выкарабкается?

— Его состояние стабилизировалось, но в часть мозга из-за сгустка долгое время не поступал кислород… Даже если Абуэло выкарабкается, последствия будут очень серьезными…

На какое-то мгновение воцарилось молчание.

— Я купил билет в Шалон, думал приехать завтра утром.

— Завтра утром, — повторила Анна. — Да, это было бы хорошо…

Я сказал ей, когда прибывает поезд. Мы договорились, что она приедет за мной на вокзал на машине.

— Что произошло, Орельен?

— Ты говоришь об Абуэло?

— Нет, о нас двоих. Какая кошка между нами пробежала? Почему все не так, как раньше?

Я так мало плакал в своей жизни, что мои глаза оставались сухими даже тогда, когда умер мой отец. По той же причине я не умел выражать свои чувства. Однако в этот момент инфаркт мозга, случившийся с дедом, вкупе с обезоруживающими словами сестры чуть не довели меня до слез. Вопросы Анны казались мне некой математической задачей, решить которую было чрезвычайно трудно.

— Не знаю, сестренка… Не знаю…

Я мог бы повторять это до бесконечности, только бы не отвечать.

— Может, поговорим об этом завтра? — в конце концов предложил я.

— Ты прав… Вернемся к этому позже.

С течением времени я приобрел некую способность избегать неприятных разговоров или переносить на завтра споры и объяснения. Именно эту черту моего характера и возненавидела Лоранс. Я мог бы, конечно, излить душу Анне, рассказать ей о вялотекущей катастрофе, в которую превратилась моя жизнь, признаться, что в отношениях с ней тоже был не на высоте, учитывая проблемы, с которыми она сталкивалась в последние годы.

Но в тот вечер мои уста оставались немыми. Анна ускользала от меня, я ее избегал.

Мы были неспособны даже извлечь урок из банальности о том, что несчастье сближает людей.

Глава 3

Сестра ждала меня на перроне.

Я и сейчас вижу ее, в светлом платье и темном пиджаке с короткими рукавами, сидящую на облезшей скамье и рассеянно вертящую в руках сумочку. Устремив на меня чуть уклончивый взгляд, всегда придававший ей трогательный вид, Анна встала и бросилась в мои объятия — в порыве, ставшем таким редким для нас, что я с трудом сдержал желание попятиться. Она разжала руки и с осуждением посмотрела на мою спортивную сумку.

— Больше у тебя ничего нет?

— Я уеду в воскресенье. Я и так пропустил сегодняшние занятия. Как он?

— Я отвезла Алису в больницу около половины восьмого. Она хотела как можно раньше приехать туда, хотя медсестры косо на нее поглядывают. Ничего нового нет. Врачи ждут. Они собираются сделать ему церебральное сканирование или что-то в этом роде, не знаю…

Анна быстро шла по перрону, устремив пристальный взгляд в какую-то невидимую точку в конце вокзала.

— Я думаю, он не выкарабкается, — добавила она нейтральным тоном, откидывая назад непослушную прядь золотисто-каштановых волос. — Врачи настроены более пессимистично, чем я дала тебе понять по телефону.

— Я так и думал, — солгал я, чтобы она не чувствовала себя виноватой.

На стоянке перед большим старомодным фасадом вокзала Шалон-ан-Шампань мы сели в колымагу Анны, «рено-19», купленную на распродаже. Насколько я помнил, эта машина всегда была помятой со всех сторон. Я прозвал ее катафалком не только из-за цвета, но и потому что человек, садившийся в нее, подвергал свою жизнь смертельной опасности.

Ремень безопасности на пассажирском сиденье отказывался растягиваться. Моя сестра перегнулась через меня и энергично, с видом знатока, несколько раз дернула за него.

— Мне очень жаль, но у этого ремня свой характер…

Я улыбнулся. Она повернула ключ зажигания, мотор зачихал. Пришлось еще раз повернуть ключ.

— Ты уверена, что мотор не заглохнет?

— Не бери в голову, у меня свои методы…

В конце концов машина поехала. Мотор продолжал чихать, что внушало некоторое беспокойство.

— Может, сразу поедем в больницу, встретимся с Алисой? Что ты об этом думаешь?

— Прекрасная идея, — ответил я, рассеянно глядя сквозь потускневшее стекло, когда мы проезжали через Марну.

Десять минут спустя мы были в Медицинском центре Шалона. Я шел за Анной по больничным коридорам, едва успевая за ней.

Мой дед находился в палате интенсивной терапии. Мне было тяжело видеть его лежащим на больничной койке под капельницей, с трубками, вставленными в нос и рот. Несмотря на его преклонный возраст и осознание того, что он может вскоре покинуть нас, мы не представляли нашей жизни без него.

Алиса, которую мы встретили в комнате перед палатой, сказала, обращаясь ко мне:

— Не знаю почему, но вчера утром у меня возникло странное предчувствие.

— Абуэло плохо себя чувствовал? — спросил я.

— Нет, вовсе нет. Но когда он пошел кормить птиц, я из окна кухни следила за тем, как он удаляется, словно знала, что вижу его в последний раз.

В моей душе вспыхнула тревога: все предвещало мучительный разговор, для которого я был неспособен найти подходящие слова.

— Не волнуйся, дед здесь, рядом… Не волнуйся…

Алиса не была нашей бабушкой, но мы всегда считали ее таковой. В середине семидесятых годов мой дед, решивший подстричь зеленую изгородь в саду дома в Арвильере (хотя он платил садовнику, который два раза в неделю должен был выполнять тяжелую работу), упал и сломал шейку бедра. После неудачной операции по замене сустава у деда началось воспаление, на несколько месяцев приковавшее его к постели. Алиса была его сиделкой. Это была мягкая, спокойная женщина, альтруистка, которая, казалось, никогда не заботилась о собственном благополучии. О ее прошлом мы знали только то, что она очень рано овдовела и что у нее не было детей. Без всякого преувеличения можно было сказать, что она спасла моего деда, сильно сдавшего после недавней смерти жены, и помешала ему впасть в депрессию и апатию после несчастного случая. С тех пор они не расставались.

Мне было бы трудно охарактеризовать суть их отношений. В том возрасте, в каком мы тогда находились, мы не могли представить себе, что они оба испытывали настоящую любовную страсть. Мы довольствовались тем, что считали их союз смешением нежности, солидарности и желания убежать от одиночества. Впрочем, никогда больше я не встречал двух существ, так искренне привязанных друг к другу.

Алиса согласилась вернуться вместе с нами в Арвильер, но «только на несколько часов», чтобы пообедать в нашем обществе и помочь мне разместиться.

Едва старенькая машина Анны миновала ворота, как мое сердце сжалось. В отсутствие деда поместье, казалось, приобрело иной облик.

По молчаливому согласию мы всегда называли его «домом в Арвильере», однако местные жители именовали поместье «мануарием Коше». Огромное трехэтажное строение начала века состояло из пятнадцати комнат. У него был серый каменный фасад, небольшая выступающая башня с фахверковыми стенами и устремившимися ввысь печными трубами на широких основаниях. Сад, занимавший площадь более гектара, был засажен столетними каштанами. Встречал гостей огромный бронзовый фонтан, словно последнее и немного смешное свидетельство былой славы семьи Коше, а также символ их прежних достижений.

В начале XIX века, в годы, последовавшие за вступлением на престол Карла Десятого, Виктор Коше превратил маленькую семейную литейную мастерскую, специализировавшуюся на футеровке, в предприятие, изготавливавшее роскошные орнаменты и декоративные изделия. Еще в ранней юности он увлекся искусством и мечтал о карьере парижского художника. Однако намного более прозаические расчеты его родителей положили конец амбициям Виктора. Тогда он всей душой возненавидел мещанский дух своей семьи, но не осмелился пойти против ее решения и порвать с ней. Когда Виктор встал во главе предприятия, ему в голову пришла счастливая мысль, позволившая взять реванш, правда запоздалый, над своими родителями. Он сделал рисунки статуй, фонтанов, канделябров и отдал их литейщикам своей плавильной мастерской в Шампани. Первое время литейщикам, обеспокоенным будущим торгового дома, было трудно, несмотря на огромный опыт, приспособиться к технике художественного литья, которую они считали прихотью своего нового патрона. Виктор без колебаний влезал в долги, ставя на карту судьбу своего предприятия. Он нанял лучших парижских рабочих, которые учили литейщиков семейной плавильной мастерской новым приемам. И он одержал победу: через несколько лет Торговый дом Коше смог конкурировать с литейными заводами Калла и Мюэля. Виктор разбогател. Благодаря его юношескому увлечению скромное семейное предприятие процветало.

Виктор умер в 1887 году, в возрасте восьмидесяти пяти лет, богатым, уважаемым человеком, оставившим после себя детей, которым, к счастью, не пришлось видеть полное разорение фамильного наследства. Жан-Шарль Коше, старший из двух сыновей — мой прадед, — не обладал ни художественными талантами своего отца, ни его жесткостью. В его оправдание надо сказать, что в тот момент, когда он унаследовал отцовское предприятие, художественное литье переживало во Франции упадок. Какое-то время Жан-Шарль посещал парижские салоны крупных буржуа, вел легкомысленный образ жизни, кутил, влюбился в танцовщицу Парижской оперы и начал, впрочем безуспешно, заниматься политикой. Он был плохим отцом, вечно отсутствовавшим, равнодушным.

Семейное предприятие было продано за бесценок. Это позволило лишь частично погасить накопившиеся долги. Из всего фамильного состояния прадеду удалось сохранить только поместье в Арвильере и немного акций, которые он сумел утаить от кредиторов.

Мой дед с ранней юности затаил на отца обиду и дал себе слово никогда не становиться похожим на него. Впрочем, насколько я помню, когда мы были детьми и подростками, он ни разу не сказал ни одного дурного слова об этом человеке и даже старался найти ему оправдание, хотя бы немного обелить его.

Абуэло изучал медицину, выбрав своей специальностью гинекологию и акушерство. Получив диплом, он, преисполненный гуманистических идеалов, столь резко контрастировавших с черствым эгоизмом его отца, присоединился к мужчинам и женщинам, пришедшим на помощь семьям, которые, бежав из Испании после победы Франко в 1939 году, оказались в лагерях беженцев в Восточных Пиренеях. Если можно так выразиться, Абуэло стал одним из членов первых эшелонов современной «гуманитарной помощи». Моя бабушка Констанца, которую мы с Анной практически не знали, принадлежала к семье испанских республиканцев, покинувших Барселону сразу после захвата города фалангистами. С дедом они познакомились в лагере Аржелес-сюр-Мер, где десятки тысяч человек жили в условиях ужасной антисанитарии. Люди умирали от недоедания и дизентерии.

Я до сих пор удивляюсь, как их любовь могла зародиться при столь жутких обстоятельствах. Однако подобное удивление, несомненно, свойственно поколению, не знавшему ни войн, ни лишений.

У Анри и Констанцы был только один сын, Теодор, мой отец, родившийся в самый разгар войны. Роды были трудными, моя бабушка едва не потеряла ребенка. И хотя они оба мечтали о большой семье, остальные беременности бабушки заканчивались неудачно.

Что еще сказать о моем деде? Он был человеком, которым мы с сестрой искренне восхищались, который привил нам вкус к усердию, справедливости и труду. Он был необычайно сдержанным и скрытным, поэтому история его семьи, нашей семьи, мне известна лишь отрывками. О ней я узнавал благодаря некоторым фразам, невольно вырывавшимся во время разговоров, занятным подробностям, фотографиям из семейного альбома. Но там было много пустот, недомолвок, мертвых зон…

Я расположился на втором этаже, в комнате, которую всегда считал своей, когда останавливался в Арвильере. Это было просторное помещение, которое прозвали «спальней пирата» из-за причудливых обоев на стенах и украшавших их навигационных приборов. Там висели октант с диоптрами, теодолит и компас, которыми я играл в детстве. Да я и сейчас мог бы любоваться ими часами.

Я нашел Алису в кухне — она чистила и резала картофель. Я знал: ей бесполезно говорить, что она могла бы не беспокоиться об обеде. Какими бы ни были обстоятельства, Алиса всегда будет готовить, как делала это четверть века для моего деда.

— Хорошо, что ты смог так быстро приехать, — сказала она, не отрываясь от работы. — У тебя не будет из-за этого неприятностей в лицее?

— Один день мои ученики прекрасно смогут обойтись и без меня.

— Напомни, что именно ты преподаешь. Да, конечно, ты говоришь мне это всякий раз…

— Я преподаю литературу, а также историю кино и особенности аудиовизуальных средств ученикам подготовительных курсов.

— Ах да, кино… Твой дед так гордился тобой.

Действительно, страсть к кинообразам передалась мне от Абуэло. Почти половину своей жизни он коллекционировал профессиональные фильмы, снятые на тридцатипятимиллиметровой пленке, которые приобретал на черном рынке. В комнате, переоборудованной под кинозал, дед показывал нам классику американского кино 1950-х и 1960-х годов. Он с гордостью рассказывал нам о том, что однажды к нему обратился Анри Ланглуа из Парижской фильмотеки, поскольку Абуэло был единственным обладателем пригодной к показу версии с субтитрами «Дороги» Феллини. Наш дед собрал также немало любительских фильмов, которые показывал летом, когда мы все приезжали на каникулы в Арвильер.

В начале 1980-х годов я, сдав экзамен на бакалавра, решил поступить в IDHEC, а уж потом посвятить себя преподавательской деятельности, получив звание агреже в области литературы. Но моя любовь к кино не остыла. На факультете я читал курс лекций, посвященных литературе и кино, как вдруг в лицее, в котором я преподавал, было создано направление «Аудиовизуальное кино» для учеников, собиравшихся поступать в Высшую Нормальную школу. Конкурс на место преподавателя был огромным, но была одобрена именно моя кандидатура, поскольку я обладал немалым опытом в этой области.

— Куда делась Анна?

Руки у Алисы были заняты, и она локтем показала на большой сад, куда выходили окна кухни.

— Она в саду, курит тайком, как в юности.

Анна всегда обладала способностью становиться незаметной, как камень подо мхом. Помню, в детстве она могла исчезнуть в мгновение ока и забиться в уголок дома, чтобы шпионить за взрослыми.

— Как здоровье твоей сестры, Орельен? — добавила Алиса, на этот раз взглянув на меня.

Но что я о ней действительно знал? Любой ответ о состоянии здоровья Анны мог быть только предварительным, но категоричным. Она не вылезала из простуд и даже как-то раз сломала ногу. Могла ли она излечиться от болезней, которыми страдала?

— Думаю, ей лучше…

— Ты говоришь это, чтобы меня не волновать, или же и в самом деле так думаешь?

— Все очень сложно, Алиса.

Все, что было связано с Анной, действительно было сложно. Как-то раз, когда ей едва исполнилось семнадцать лет, то есть менее чем через два года после смерти нашего отца, я отыскал Анну в больнице, куда она попала после передозировки лекарств. Учитывая количество проглоченных таблеток, врачи пришли к убеждению, что речь идет не о неосторожности или желании помочь своему организму, а о настоящей попытке самоубийства. Тогда моя сестра лишь чудом избежала смерти.

Анна согласилась на несколько бесед с психологом, но только для того, чтобы дать нам понять: «Вот видите, я иду на поправку, теперь мне станет лучше». Она использовала психологическое сопровождение как щит, уловку, позволявшую ей на какое-то время избавиться от нашей опеки. Разумеется, мне хотелось ей помочь, но я очень быстро понял, что был способен видеть свою сестру только в болезненном состоянии, представлять ее маленькой девочкой, страдающей депрессией, мучения которой приводили меня в отчаяние и вызывали чувство вины.

У Анны были взлеты и падения. Это можно сказать о ее физическом и душевном состоянии, а также о наших с ней отношениях. Я помню, что даже после смерти нашего отца мы проводили незабываемые летние каникулы в Арвильере. В то время для нас было немыслимо провести хотя бы одни выходные за пределами Марны. Это было своего рода ритуалом, который никто из нас не нарушал. Потом мы стали видеться не так часто. Я теперь уже и не помню, почему так случилось. Я стал реже приезжать в Арвильер. Моя жизнь с Лоранс, наши ссоры, рождение Виктора, жертвы, на которые мне пришлось пойти, чтобы получить должность преподавателя… Анна, жившая, как и я, в Париже, по-прежнему много времени проводила в Арвильере. Полагаю, Арвильер был единственным местом, где она чувствовала себя как дома. Ubi bene, ibi patria…

— Похоже, ты тайком дымишь?

Моя сестра скорчила гримасу, одну из тех, которые были способны перенести меня на много лет назад и заставить поверить, будто она нисколько не изменилась.

— Не одолжишь сигаретку? — добавил я.

— Я бросила, ты же знаешь.

— Так я тебе и поверил!

— Помнишь это дерево?

Это был каштан, на который мы когда-то повесили самодельные качели. Я приподнял прядь, закрывавшую на лбу небольшой шрам — память о падении, из-за которого меня забрала в больницу карета «скорой помощи», когда мне было тринадцать лет.

— На ветке все еще видны следы от веревки, — заметил я. — Странно, но у нее тоже остался шрам. Так что мы квиты.

Анна выпустила изо рта струйку белого дыма.

— Знаешь, в этом году Абуэло плохо себя чувствовал. Алиса очень беспокоилась о нем. В последние месяцы я часто у них бывала.

— Почему ты ничего мне не сказала?

— Возможно, надо было бы. Ничего серьезного, но он… сдал. Полагаю, это самое подходящее слово.

Анна закурила новую сигарету.

— Как поживает Виктор? Когда я увижу своего любимого племянника?

— Во время следующих каникул он поживет одну недельку у меня. Можно что-нибудь придумать… Ты не против?

— Да, это было бы хорошо.

Вот уже два года как Лоранс жила в Риме. Она поехала туда за своим мужем, резчиком, создававшим ужасные деревянные скульптуры, которые покупали по бешеным ценам простаки, лишенные какого-либо художественного вкуса, зато лопавшиеся от счастья из-за того, что теперь они могут подкрепить свою страстную любовь к искусству комичной идеологией школьной переориентации. Я не возражал против ее отъезда. Лоранс металась между Римом и Парижем, где осталась вся ее семья, так что я, несмотря на разделявшее нас расстояние в полторы тысячи километров, часто виделся с Виктором, когда он жил в Париже в трех станциях метро от меня.

— Как твоя учеба?

— Нормально, хотя мне кажется, что время тянется медленно.

Анна училась на третьем цикле в Школе Лувра. Теоретически через несколько месяцев она должна была закончить учебу.

— Далеко продвинулась в своей дипломной работе?

— Я отстаю, очень даже отстаю, но обязательно наверстаю упущенное. Я уже прошла стажировку в Сен-Жермен-ан-Лэ.

— В замке?

Анна кивнула. На самом деле, хотя я не имел никаких конкретных доказательств, на которые мог бы опереться, у меня было подозрение, что Анна бросила учебу. После семи столь трудных, столь разных лет это было самым глупым ее решением. Но в любом случае я буду последним, кто узнает об этом.

Легкий ветерок колыхал листья каштана, шумевшие над нашими головами. Некоторые деревья уже были усыпаны гроздьями белых и розовых цветов. Я набрался мужества.

— Послушай, относительно того, о чем мы вчера говорили по телефону…

— Забудь, Орельен. Вчера я была такой подавленной. Я ни в чем тебя не упрекаю.

— Нет, я хочу, чтобы ты знала… Мне хотелось бы, чтобы в будущем мы чаще виделись. Как хорошо вновь встретиться здесь, в Арвильере… Например, на каникулах… Через три недели, весной, я приеду с Виктором. Можно снова сделать качели…

Это все, что я смог ей предложить.

— Последние годы я мало занимался тобой, — закончил я срывающимся от волнения голосом.

Анна бросила окурок на влажную землю и раздавила его ногой. Ее губы озарила улыбка.

— Никто не просит, чтобы ты занимался мной, Орельен. Теперь я уже большая девочка. Папа умер более двенадцати лет назад…

Мне с трудом удалось скрыть изумление. Анна мало говорила о нашем отце, а я привык уважать ее молчание. Но, насколько мне было известно, сейчас она впервые провела непосредственную параллель между его кончиной и своей хронической депрессией.

— Ты с кем-нибудь встречаешься?

Подобный вопрос, заданный в разговоре между братом и сестрой, должен подразумевать любовную связь. Но в нашей беседе он подразумевал визиты к врачу.

— Я встречаюсь с психологом, хорошим психологом. В отличие от своих коллег он, похоже, не валяется на диване доктора Фрейда.

Говорила ли Анна мне правду или просто хотела успокоить меня и положить конец разговору на эту тему? Не знаю.

Я давно разучился понимать свою сестру, а она была способна на любую ложь.

В течение двух дней, которые я провел в Марне, состояние моего деда оставалось стабильно-тяжелым, что позволяло предполагать худшее.

В воскресенье вечером, сидя в поезде, увозившем меня обратно в Париж, я почти физически почувствовал, как отрываюсь от своего прошлого, как оставляю его позади, словно старую кожу. Однако последующие недели вновь бросили меня в минувшие годы, причем так грубо, так жестоко, что моя жизнь разлетелась вдребезги.

Глава 4

Мой дед умер через четыре дня после приступа, в понедельник вечером. Когда он отходил в мир иной, Алиса была рядом с ним. Она отказалась покидать больницу, пусть даже на несколько часов, словно боялась, что в роковой момент Абуэло окажется в одиночестве. Он так и не пришел в себя. Полагаю, так даже лучше, поскольку ему наверняка было бы невыносимо чувствовать себя — как морально, так и физически — «сдавшимся», если говорить словами Анны.

Последние две недели перед пасхальными каникулами я жил словно в густом тумане. Я все делал в каком-то замедленном темпе, мое тело казалось мне ватным. В лицее я больше не придерживался той программы, которую сам для себя разработал. Со своими учениками я изучал два любимых фильма моего деда: «Красные башмачки» Майкла Пауэлла и «Босоногая графиня» Манкевича. Благодаря этим шедеврам у меня создавалось впечатление, будто мой дед все еще рядом со мной.

Каждый вечер я звонил Анне. Мне хотелось вновь сблизиться с ней. Я был уверен, что смерть Абуэло поможет нам обрести друг друга. Мы долго разговаривали, как в прежние времена. Необязательно на самые трудные и важные темы. Просто звук ее голоса, такого звонкого и ласкового, как мелодия виолончели, вызывал во мне необыкновенный прилив сил.

В тот период я несколько раз звонил матери по телефону. Мои родители развелись в 1986 году, за год до того, как Теодор, мой отец, узнал, что у него рак. Через четыре года после смерти отца, когда я уже заканчивал учебу, мать уехала в Экс-ан-Прованс, где завершила свою карьеру физиотерапевта. Я никогда не был с ней особенно близок, и мой ежемесячный телефонный звонок можно было по праву рассматривать как дополнительное задание к уроку, в виде наказания. Несколько раз летом я вместе с Виктором ездил к ней на юг Франции, чтобы она не потеряла связи с внуком.

Похороны Абуэло произвели на меня тягостное впечатление. Пришло слишком много народу, поскольку мой дед был одним из тех, кого в провинции до сих пор называют «именитыми гражданами». Траурная церемония показалась мне совершенно безликой. После кладбища Алиса хотела организовать нечто вроде угощения, чтобы отблагодарить пришедших на похороны людей. Я нашел эту идею нелепой и бессмысленной, но ничего ей не возразил. Во время поминального приема я бродил в глубине сада, куря сигарету за сигаретой.

Моя мать тоже приехала на похороны, но в основном потому, что это давало ей возможность увидеться с нами, с Анной и со мной. Сказать, что моя мама никогда не ценила своего свекра, было бы неправильно. Еще одна таинственная зона в истории нашей семьи, но эту тайну я не стремился ни разгадать, ни понять, словно их интимные отношения меня не касались. Мать много говорила о себе, утверждала, что у Анны все хорошо, поскольку «она прекрасно выглядит», и не смогла удержаться, чтобы в сотый раз не упрекнуть меня за то, что я позволил Виктору уехать вместе с его матерью в Италию. У меня не было сил произносить высокопарные речи, чтобы хоть как-то защититься, и я с видом блаженного отвечал на все ее упреки, стараясь сдерживать иронию, чтобы она не подумала, будто я над ней издеваюсь.

Когда я долго не виделся с мамой, меня охватывало чувство вины. Я говорил себе, что объективно она была скорее хорошей матерью и что ни в чем серьезном я не мог ее упрекнуть. Когда я был маленьким, она была центром моей крохотной эгоистической вселенной, которую я создал вокруг себя. Я находил маму нежной и внимательной, но когда углублялся в самоанализ, начинал понимать, что она любила нас, когда мы были маленькими, поскольку могла формировать наши характеры по своему желанию. Но чем старше мы становились, тем откровеннее она считала нас нежелательными элементами, существами, которые нарушали ее жизненное пространство и лишали ее кислорода. Впрочем, я полагаю, что именно по этим причинам она в конце концов рассталась с моим отцом, а вовсе не потому, что между ними возникло непонимание.

Однако чувство вины никогда не мучило меня слишком долго. Мне достаточно было в очередной раз проанализировать эгоцентризм матери и ее вечные упреки, чтобы убедить себя: без нее мне лучше и в наших встречах нет особой необходимости.

Моего отца не было в живых, и мы с Анной становились прямыми наследниками Абуэло. К нашему великому облегчению, Абуэло выделил Алисе долю имущества, которой она могла свободно распоряжаться, что, впрочем, не явилось для нас неожиданностью. Нам даже в голову не приходило продать фамильный дом, но Алиса сказала нам, что не желает больше в нем жить.

— В любом случае этот дом слишком велик для меня.

Алиса хотела снять квартиру в городе, возможно, обосноваться в Шалоне, что было более удобно для женщины ее возраста.

Мы решили, что сдадим дом, после того как вывезем личные вещи деда и Алисы. Отложив в сторону несколько предметов, которыми мы с Анной особо дорожили, мы наняли одного книготорговца и двух антикваров, чтобы те сделали опись, а потом продали тонны книг и ценных предметов, хранившихся в доме. Однако разобрать фильмотеку Абуэло Алиса доверила только мне.

— Никто не сумеет справиться с этой задачей лучше тебя. Анри хотел бы, чтобы этим занимался ты.

Учитывая сложившиеся обстоятельства и работу, которую мне предстояло выполнить, мы с Лоранс решили изменить наши планы и договорились, что Виктор не приедет во время каникул на неделю ко мне, но проведет больше времени во Франции следующим летом.

Как ни странно, мне казалось, что Анна выглядит умиротворенной, словно смерть Абуэло вырвала ее из болезненной депрессии, в которой она так давно пребывала. Но не было ли это поверхностным ощущением, психологическим воздействием, призванным успокоить меня?

В первую неделю каникул, когда все старались навести в доме порядок, я решил рассортировать фильмы, о чем просила меня Алиса. Эту работу я рассматривал не как тяжелую повинность, а скорее как прощальный привет деду, с которым меня объединяла одна и та же страсть.

Полагаю, я не сразу оценил масштабы предстоящей работы. Абуэло отвел для своих фильмов целых две комнаты. Первая была просторным кабинетом с обшитыми деревянными панелями стенами, вдоль которых стояли высокие, до самого потолка, стеллажи. На этих стеллажах лежали бобины. Прилегающую к кабинету комнату, бывшую некогда маленькой гостиной, дед переоборудовал в кинозал с удобными кожаными креслами, прочно закрепленным на стене экраном и двумя кинопроекторами, оставившими в конце концов глубокие следы на столе, на котором они стояли.

Сначала я отделил семейную хронику от классических голливудских фильмов, снятых на тридцатипятимиллиметровой пленке. Я даже подумал, что голливудские фильмы можно будет передать в дар моему лицею и показывать учащимся подготовительных курсов, избравшим своей специальностью кино. Однако после каждого показа эти фильмы требовали реставрации. Кроме того, они считались утраченными и поэтому не могли стать частью фильмотеки учебного заведения. В конце концов я решил отдать их в специализированный магазин, торгующий фильмами, снятыми на серебросодержащих пленках. Я знал, что до сих пор есть любители-коллекционеры, охотящиеся за подобными фильмами.

Оставшаяся часть коллекции состояла в основном из фильмов, снятых на восьмимиллиметровых пленках или пленках Super 8. Очень скоро я с огромным сожалением увидел, что бо́льшая часть этих фильмов находится в плачевном состоянии. Пленки с серебросодержащими носителями имели тенденцию становиться жесткими и покрываться тонким слоем уксусной кислоты. Тогда я отложил в сторону наиболее поврежденные бобины.

Но все равно их осталось слишком много. Мне понадобилось бы несколько недель, чтобы просмотреть все фильмы. На протяжении многих лет мой дед придерживался строгой классификации, отмечая на коробках даты и события. Однако некоторые пометки были слишком лаконичными или непонятными. В отдельных коробках лежали обрывки пленки, не представлявшие никакой ценности. Разумеется, у меня не было причин их хранить.

Даже если на каждой из этих бобин была запечатлена часть нашей семейной истории, я должен был забыть о сентиментальности и оставить лишь технически пригодный фонд. В то время было просто немыслимо перевести столько фильмов на носители DVD. Итак, мне пришлось снова заняться сортировкой.

Я буквально не вылезал из этой комнаты, просматривая, классифицируя, расставляя, надписывая, а порой и реставрируя фильмы своего деда. Иногда в полутемную маленькую гостиную приходила Анна. Мы молча сидели, зачарованные мелькавшими перед глазами картинами нашего детства, успокаивающим шумом пленки, крутящейся на подающих бобинах.

Одним из двух антикваров, описывавших по нашей просьбе имущество, был некий Долабелла, владевший в Шалоне магазином с прекрасной репутацией. Как сообщила мне Алиса, он был старинным приятелем моего деда. Я никогда прежде не видел этого человека и должен сказать, что его внешность с первого взгляда произвела на меня сильное впечатление. Долабелле было около семидесяти лет. Несмотря на легкую сутулость, у него были широкие плечи и импозантная осанка. Седая бородка и густые брови делали его похожим на Мишеля Лонсдаля. Долабелла говорил размеренно, как метроном, но отнюдь не монотонно, длинными фразами, не запинаясь ни на мгновение, четко, уверенно. Создавалось впечатление, что он говорил так, как другие пишут.

На третий или четвертый день наших «раскопок» произошел случай, который я, вероятно, оставил бы без внимания, если бы не сделал на следующий день некое «открытие». После обеда я вышел из дома, чтобы купить сигареты, но вскоре заметил, что забыл бумажник, и повернул назад. Я был уверен, что оставил дверь кабинета, где находились фильмы, широко открытой. Сначала я подумал, что в кабинет зашла Алиса, но, войдя туда, увидел, что Долабелла внимательно рассматривает бобины, лежащие в столе. Он явно искал нечто конкретное. Старик тут же обернулся. Вид у него был смущенный, словно его поймали на месте преступления, и в свое оправдание он пролепетал несколько неразборчивых слов, что резко контрастировало с его обычной уверенностью.

— Вы что-нибудь ищете? — спросил я без всяких задних мыслей, тоном, в котором не было ни тени осуждения.

За эти несколько секунд Долабелла обрел прежнюю уверенность в себе.

— Я не смог удержаться и решил в последний раз взглянуть на эту удивительную коллекцию. Простите, мне надо приниматься за работу… Этот дом похож на настоящий музей…

Итак, на следующий день, ближе к вечеру я нашел этот фильм. Не стану утверждать, что он был спрятан, однако учитывая то место, где он лежал — задвинутый, если можно так выразиться, под самый потолок, на верхней полке, среди старых бобин, — его невозможно было обнаружить случайно.

На серой, мятой, разорванной в некоторых местах картонной коробке не было никаких надписей, кроме названия фирмы-изготовителя пленки. Однако к ней был приклеен, причем явно недавно, стикер. Я сразу же узнал тонкий, изящный почерк деда.

Элоиза Турнье

01 93 74 22 68

Ни этого имени, ни телефона я не знал. Конечно, меня заинтриговал этот стикер, служивший единственным опознавательным знаком, но еще сильнее я удивился, когда внутри картонной коробки увидел небольшую алюминиевую цилиндрическую коробку с маркой киностудии «Пате», в которой лежала девяти с половиной миллиметровая пленка. Это был достаточно редко встречающийся любительский формат. Однако некоторые радетели за «чистоту» кинематографа высоко ценили его, поскольку он позволял в совершенстве использовать всю поверхность пленки. Действительно, перфорационные отверстия были расположены между кадрами, а не по бокам, что не вело к потере пространства.

Я осторожно перемотал фильм вручную, словно это был античный папирус. Похоже, он был в хорошем состоянии. Пленка была гибкой, без пятен и симптомов кислотного разрушения. Речь шла о небольшой бобине с пленкой длиной в пятнадцать метров, на которую был снят двух-или трехминутный фильм. Я не знал, был ли у деда проектор или просмотровое устройство для девяти с половиной миллиметровых пленок. Если не было, то мне вряд ли удастся отыскать где-нибудь подобное оборудование.

В шкафу маленькой гостиной, где Абуэло хранил свои инструменты, я нашел два аппарата. В любом случае они были не приспособлены для этого формата. Однако я знал, что в подвале хранилось кое-какое оборудование.

Среди невероятного нагромождения всякой всячины, достойной лавки старьевщика, в широком металлическом сундуке, между двух склеечных прессов и восьмимиллиметровых чистых бобин я отыскал кинопроектор в довольно хорошем состоянии, правда без лампочки. Я отнес кинопроектор в кабинет и прикрутил к нему лампочку от другого проектора. Мне пришлось потрудиться, чтобы поставить бобину, ведь у меня не было навыка. Зубцы не хотели входить в перфорационные отверстия, и в какой-то момент я испугался, что порву пленку. Это было бы ужасно, поскольку я не сумел бы починить девяти с половиной миллиметровую пленку. Наконец в интимной темноте гостиной замелькали изображения.

Я почти сразу понял, что речь идет не о семейном фильме. Доверившись своему опыту, я датировал его периодом, предшествовавшим 1950-м годам. Возможно, это был самый старый фильм из коллекции моего деда. На какое-то мгновение мне даже показалось, что это отрывок хроники.

Общий план. Огромное здание с фахверковыми стенами из светлого кирпича, с черепичной крышей и двумя стройными башенками, окруженное просторным садом. Поместье, по стилю напоминающее наше поместье в Арвильере. Однако раньше я его никогда не видел.

Второй, передний план. Крыльцо этого же дома. На лестнице с широкими ступенями и коваными перилами стоят женщины в светлых платьях. Они с улыбкой на губах позируют перед камерой и приветливо машут руками в сторону объектива. По виду им от двадцати до тридцати лет. Некоторые, возможно половина, из них беременны. Они гладят свои округлившиеся животы. Лица женщин разглядеть практически невозможно. Меня неприятно поразила одна деталь — деталь, которую я сумел идентифицировать гораздо позже, но которая постоянно будоражила мое сознание.

Я заметил, что, несмотря на то что бобина хорошо сохранилась, изображение было немного искажено, что часто случается с фильмами подобного формата. На экране были видны полосы, отсутствовал резкий контраст, отчего кадры были размытыми. Но все эти технические несовершенства казались мне несущественными. Я не отрывал глаз от экрана. В настоящий момент я не мог объяснить смысл происходящего на экране, но в глубине души чувствовал, что этот фильм не имеет ничего общего с теми, которые я смотрел в последние дни.

Следующий план перенес меня внутрь здания. Неужели я узнал своего деда? Конечно, ведь я видел его на семейных фотографиях, сделанных примерно в то же время. Деду приблизительно столько же лет, сколько сейчас мне. На нем белый халат. Он стоит в центре комнаты для новорожденных. Две медсестры в белых косынках позируют рядом с ним среди кроваток для малышей. Абуэло берет на руки одного из младенцев и начинает махать его пухленькой ручкой, словно это марионетка. Медсестры улыбаются, глядя на них.

Затем мы перенеслись в просторную гостиную, переоборудованную в столовую. Вокруг массивного деревянного стола, на котором стоит столовый сервиз и блюда, собрались те же женщины, что и на крыльце. Камера немного отъехала назад и сняла панорамный план. По всему было видно, что между женщинами, которые вдруг показались мне намного моложе, установились доверительные отношения. Можно было легко представить себе, что это была послевоенная столовая для молодых дам, если, конечно, абстрагироваться от довольно богатой обстановки и особенного физического состояния женщин.

Послевоенный период… Но последующие кадры разрушили мою первоначальную гипотезу. Та же гостиная, что и раньше, только переоборудованная не под столовую, а под приемный зал. Персонал дома и медсестры — мне показалось, что я узнал одну из них, — собрались вокруг того же самого стола, только застеленного кружевной скатертью и уставленного бутылками и фужерами. В углу справа был отчетливо виден сделанный из подручных материалов плакат, на котором было написано:

Добро пожаловать

Willkommen

Я никак не мог понять суть того, что происходило потом. На экране вновь появился мой дед. Он улыбался, а вот человек, находившийся рядом с ним, отнюдь не был веселым. Это был мужчина с изможденным лицом, поджатыми губами и напомаженными волосами, зачесанными назад. Ему, вероятно, перевалило за пятьдесят. Очки с круглыми стеклами не скрывали острого взгляда. На нем была форма, которую я идентифицировал как форму эсэсовцев. На левом рукаве был вышит знаменитый нацистский орел, а кончики воротника были украшены острыми листьями. Камера увеличила угол обзора, и теперь я увидел на плакате свастику.

Машинально, словно ребенок, испугавшийся, что его шалости будут раскрыты, я выключил аппарат. Но в чем я мог себя упрекнуть? Однако мне казалось, что на потухшем экране я все еще вижу своего деда рядом с эсэсовцем.

Это видение долго меня не покидало. Несомненно, оно не покинет меня никогда.

Глава 5

Жандармерия Шалон-ан-Шампань

Лейтенант Франк Лонэ нервно перелистывал страницы досье, в которое в очередной раз погрузился с головой. Он столько раз его перечитывал, что уже выучил наизусть. Лейтенант даже составил нечто вроде сводной таблицы, записав в своем блокноте несколько слов в две торопливо начертанные колонки.

Браше Другие ограбления

Клейкая лента Трубчатые косы

С первого взгляда ничего не украли Наличные деньги, драгоценности, мобильные телефоны…

Четверг

С 14 до 17 часов? Выходные

С 19 до 22 часов?

Вся жандармерия Шалон-ан-Шампань была сразу же мобилизована на раскрытие этого дела. Однако через месяц пришлось констатировать, что расследование не продвинулось ни на шаг. Подобное положение приводило Франка Лонэ в отчаяние.

Николь Браше, восьмидесятилетнюю женщину, нашли убитой в собственном доме в Суланже. Она была привязана к стулу в закутке, служившем кладовкой, в глубине дома. Вскрытие показало, что несчастную сильно ударили по голове, прямо в темя, щипцами, которыми обычно пользуются для ворошения поленьев и горящих углей. Орудие преступления со следами крови нашли рядом с противопожарным экраном камина. Внутричерепное кровоизлияние… По словам судебного медика, Николь Браше умерла не сразу, но из-за раны быстро потеряла сознание. Казалось, обнаруженное орудие преступления являлось главным козырем, однако щипцы принадлежали хозяйке дома и поэтому не могли быть принесены извне. На них так и не нашли ни одного пригодного для идентификации отпечатка пальцев. Однако специалистам все же удалось выделить ДНК, не принадлежащую старой женщине. ДНК немедленно сравнили с образцами, хранящимися в Национальной автоматизированной картотеке генетических отпечатков, но безрезультатно. База данных содержала только образцы, имеющие то или иное отношение к преступлениям, совершенным на сексуальной почве. Впрочем, с этой стороны никто ничего особенного и не ждал.

А вот на первом этаже нашли два десятка отпечатков. Но отпечатков было так много, что не представлялось возможным сразу их идентифицировать. Конечно, старая женщина вела уединенный образ жизни, однако к ней приходило множество людей: почтальон, помощница по хозяйству, патронажная сестра…

Эрика Фабр, соседка, которая обычно ездила вместе с Николь Браше по пятницам за покупками, оказала Франку и его коллегам поистине бесценную помощь. Это она обнаружила тело утром, на следующий день после убийства, и поставила в известность полицию. По словам Эрики, она была «единственным по-настоящему близким человеком» старой женщины. Во всяком случае, она была свидетелем, сообщившим наиболее полезные сведения.

Франк Лонэ помнил, что они, приехав на место и увидев, что криминалисты еще не закончили осмотр, сразу отдали предпочтение версии о домашнем пиратстве, о home-jackings, как говорят по ту сторону Ла-Манша, — виде преступлений, который стал распространяться по Франции с пугающей быстротой. Впрочем, на следующий день газеты именно так и представили это дело в статьях с броскими заголовками. Однако довольно скоро множество подробностей, установленных жандармами, позволило предположить, что все обстоит гораздо серьезнее.

Существовал один фактор, который работал против жандармов с самого начала. Ферма Николь Браше находилась на отшибе, в двух километрах от деревни. Ближайшие соседи, которые, впрочем, не могли видеть весь дом целиком, не заметили ничего необычного. А ведь отсутствие свидетелей всегда тормозит расследование.

Франк Лонэ много раз перечитывал досье. В конце концов, сравнив это дело с другими случаями домашнего пиратства, происшедшими за последние два года в Шампань — Арденнах и прилегающих территориях, он стал рассматривать убийство под иным углом зрения. Все знали, что лейтенант, ведя расследование, всегда сражался до победного конца. Эта страсть Лонэ вызывала как восхищение, так и раздражение у его сослуживцев. Однако на этот раз капитан Лорини целиком и полностью поддерживал лейтенанта, поскольку сам считал, что для раскрытия убийства действительно необходимо провести целый ряд следственных действий.

В окно, расположенное рядом с его письменным столом, Франк Лонэ увидел, как на стоянку на большой скорости въехал красно-белый «мини-купер» Эмили Дюамель. Из машины вышла высокая изящная женщина и направилась к зданию жандармерии. Франк мгновенно отвернулся, боясь встретиться с ней взглядом. Он не хотел, чтобы у Эмили возникло впечатление, будто он за ней подглядывает.

Эмили, которой исполнилось двадцать семь лет, была новичком в розыскном отделе жандармерии Шалон-ан-Шампань. Франк был на десять лет старше ее. Какое-то время они приглядывались друг к другу, играя в кошки-мышки. Правда, они толком не знали, кто был кошкой, а кто — мышкой. Потом оба одновременно вышли из игры. «Несовместимость характеров», — так они решили, ища объяснение этому фиаско. По мнению Эмили, Франк вел себя чересчур покровительственно. А Франк считал, что у Эмили слишком независимый характер; она была неспособна соглашаться на компромиссы и постоянно была настороже, словно чувствовала необходимость проявлять характер даже во внерабочее время.

На самом деле все было гораздо сложнее. Франк никак не мог прийти в себя после развода, случившегося спустя десять лет супружеской жизни, и боялся вновь устанавливать с кем-либо серьезные отношения. Эмили же была слишком честолюбивой, чтобы пускаться в любовную авантюру, которая могла негативно сказаться на ее карьере. Поэтому их связь и оказалась такой короткой. К счастью для обоих, потому что едва поползли слухи об их романе, как капитан Лорини плохо к этому отнесся, хотя ни один закон не запрещал двум жандармам встречаться.

— Франк, вы уверены, что знаете, как вести себя с этой малышкой? — все же спросил капитан, когда они остались наедине.

— Капитан, жизнь не была бы странной, если бы мы были уверены в своих действиях на все сто процентов.

— Франк, не выпендривайтесь. Если ваши шашни скажутся на результатах не только вашей работы, но и работы Дюамель, я буду винить в этом лично вас.

— Хорошо, — ответил лейтенант.

На том дело и закончилось.

Эмили вошла в кабинет инспекторов.

— Ты опять чуть не врезалась в «БМВ» капитана, — насмешливо сказал Франк.

— Очень смешно. А ты что, ночевал здесь? — спросила она, устремив взгляд изумрудных глаз на досье, которое тут же узнала. — Что-то я не вижу бивака… Кстати… Похоже, капитан хочет видеть нас по поводу дела Браше.

Франк кивнул головой.

— Ты просмотрел свои записи? Я уверена, что ты сделаешь блестящий доклад и удостоишься похвалы.

— И часто ты используешь иронию в качестве оружия? — качая головой, спросил Франк.

— Извини, но ты первый начал…

Капитан Лорини всегда держался строго и немного отстраненно, однако под этой маской скрывался настоящий шутник, которого подчиненные высоко ценили и уважали.

Франк с трудом скрывал удовольствие, которое доставляли ему доклады в кабинете капитана. Каждый раз они давали ему возможность изложить свои оригинальные выводы. Однако Франк не любил выставлять себя в выгодном свете. Было даже время, когда ему приходилось бороться с природной робостью. Впрочем, в ходе работы Франк ощущал неудержимую потребность демонстрировать свои лучшие качества. Он был красивым мужчиной, и некоторые коллеги питали к нему довольно устойчивую зависть. К тому же он считался протеже капитана, что совсем не улучшало положение дел. Многие за глаза называли Франка «любимчиком начальства».

— Прежде всего, — начал капитан, — я хочу напомнить лейтенанту Дюамель, что элементарные правила дорожного движения, действующие на дорогах, применяются также и на стоянке жандармерии.

Все присутствующие жандармы сдержали смешки. Эмили сердито посмотрела на Франка, словно тот нес персональную ответственность за колкое замечание капитана.

— А теперь серьезно. Я хочу, чтобы убийство Браше было расследовано под иным ракурсом. Вы сами знаете, что в деле появились новые факты, а со стороны создается впечатление, будто мы барахтаемся в сметане.

Услышав столь необычное сравнение, присутствующие улыбнулись.

— Словом, мы не должны опускать руки. Франк много работал над делом. Возможно, у него есть какие-нибудь идеи. Франк, мы вас слушаем.

Пятеро жандармов, сидящих в кабинете Лорини, повернули головы в сторону лейтенанта.

— Спасибо, капитан. За последние пятнадцать месяцев в районе Шампань — Арденны было зарегистрировано четыре ограбления, сопровождавшихся насилием. Я говорю только о тех случаях, когда жертв удерживали против их воли, угрожая им смертью, чтобы получить, например, код банковской карточки.

— Пять, если учесть дело Браше, — с удовлетворением в голосе вмешалась Дюамель.

Франк с раздражением посмотрел на нее.

— Да, — согласился он, — но я оставляю это дело в стороне, поскольку это единственный случай, когда жертву убили.

— В этом и состоит оригинальность теории Франка, — уточнил капитан.

— Если проанализировать все эти ограбления с применением насилия, можно увидеть, что жертвами всегда становились люди с высокими доходами — в двух случаях представители свободных профессий — или пенсионеры, то есть легкая добыча. К тому же многие думают, что пенсионеры хранят дома значительные суммы денег. Но социальное положение Николь Браше не вписывается в эти рамки.

— Ей было восемьдесят лет, — ехидно заметил Жером Морено, один из лейтенантов, на дух не переносивший Франка. — Она была пенсионеркой, то есть идеальной жертвой.

На этот раз Эмили пришла на помощь своему коллеге:

— Да, но она вела скромный образ жизни. Ее «ферма» давно обветшала, хотя там и царил порядок.

— Совершенно верно, — подтвердил Лонэ. — Я прекрасно знаю, что не всяк монах, на ком клобук. Вы, несомненно, помните о деле бывшего рабочего, который жил в большой нужде, но тем не менее всю жизнь экономил и держал у себя дома более двухсот тысяч франков наличными.

Этим делом занимались все присутствующие сейчас в кабинете капитана жандармы. Соседи, встревоженные странными звуками в доме старика, позвонили в жандармерию. Грабители, воспользовавшись его беспомощностью, искали в доме сбережения.

— Таким образом, дело Браше стоит особняком. В принципе, хотя с полной уверенностью этого утверждать нельзя, у мадам Браше не украли ни одной ценной вещи, хотя на первом этаже все было перевернуто вверх дном. В спальне в комоде мы нашли спрятанный под одеждой кошелек, в котором лежали две тысячи франков в банкнотах. Либо грабители не успели обыскать весь дом, либо они приходили за чем-то другим.

Эмили, как прилежная ученица, подняла руку, словно хотела, чтобы все забыли об ее утренней оплошности на стоянке.

— Да, Дюамель? — произнес капитан, давая ей слово.

— Непонятно, что могло помешать грабителям и почему они не успели обыскать весь дом. Убийство было совершено во второй половине дня. Нам доподлинно известно, что в тот день к мадам Браше никто не приходил. Зачем убивать старуху, если в ее доме особо и поживиться нечем?

Франк кивнул головой:

— На мой взгляд, это самый важный момент. Все прочие ограбления происходили по выходным, вечером, между девятнадцатью и двадцатью двумя часами. Совершенно очевидно, что гораздо легче ограбить дом и его обитателей вечером, когда преступникам не грозит опасность быть застигнутыми врасплох. Но грабители, решившие проникнуть в дом днем, в четверг, подвергали себя огромной опасности, даже если они хорошо изучили привычки этой женщины.

— Возможно, они не хотели ее убивать? Может, сначала они собирались ее только ранить? — предположила Эмили. — Вдруг что-то пошло не так, ситуация вышла из-под контроля…

— Не надо забывать, — вмешался Жером, — что этой женщине было восемьдесят лет и что она была привязана к стулу. Преступники должны были понимать: проломив старухе голову кочергой, они оставляют ей мало шансов остаться в живых…

— Каминными щипцами, а не кочергой, — резким тоном уточнил Франк. — Можно предположить, что Николь Браше сначала ударили, а потом привязали. На полу между гостиной и кухней есть мелкие пятна крови, что позволяет думать: она шла в тот момент, когда ее ударили. К тому же, разумеется, щипцы…. Мы нашли их около камина, а не в кладовке. Но есть один пункт, который, по моему мнению, подтверждает эту гипотезу…

— Клейкая лента, — поспешила сказать Эмили, словно после всех этих ссор она снова играла с Франком знакомую пьесу в четыре руки.

— Старую женщину привязали к стулу с помощью клейкой ленты, которую грабитель или грабители нашли, судя по всему, на месте, в ящике на кухне. Эрика Фабр, соседка, обнаружившая тело, уверенно заявила, что видела эту клейкую ленту и даже сама ею пользовалась. В других случаях жертв обездвиживали с помощью либо трубчатых кос, которые сегодня можно купить в любом магазине, торгующем охранным оборудованием, либо наручников… Либо на них просто наставляли какое-нибудь оружие. Согласитесь, что по крайней мере удивительно, когда преступник идет на ограбление, не захватив с собой ничего, чем бы он мог связать жертву. С другой стороны, если мадам Браше могла двигаться в тот момент, когда ее ударили, я не понимаю, зачем ее, полумертвую, привязывать к стулу в кладовке.

— Действительно, — согласился капитан Лорини, — учитывая ее состояние и возраст, маловероятно, что она смогла бы навострить лыжи.

— Твой рассказ впечатляет, — насмешливо произнес Жером, обращаясь к Франку, — но я не услышал ничего нового. Что конкретно может сдвинуть расследование с мертвой точки?

Капитан Лорини знал о некой напряженности, царившей среди членов его команды, но рассматривал ее скорее как элемент состязательности, чем как раздор.

— Франк полагает, что нам надо пересмотреть некоторые фундаментальные положения расследования.

— В самом деле, если исходить из принципа, что убийство Николь Браше не имеет ничего общего с другими случаями ограбления, становится очевидным, что нам необходимо искать иные мотивы: семейная драма, преступление на почве страсти, домашние неурядицы, ревность, еще что-нибудь… Поэтому мы должны заняться личностью жертвы, ее привычками или изменениями, которые могли произойти в ее жизни в последние месяцы. Опросите еще раз Эрику Фабр, обнаружившую тело. Она лучше всех знала Николь Браше. Опросите также соседей. Убийство было совершено во второй половине дня. Ближайшие соседи не работают, они вполне могли что-нибудь заметить. Не мог же убийца прийти пешком в эту чертову дыру.

На мгновение в кабинете воцарилась тишина. Было ясно: Франку не удалось привлечь на свою сторону всю команду.

— Я хочу сказать, что мы будем отталкиваться от нового предположения. — Капитан попытался поднять боевой дух жандармов. — Допустим, Николь Браше знала своего убийцу. Эта гипотеза может закрыть перед нами многие двери, но когда речь идет об убийствах, в двух третях случаев жертвы знают своего убийцу. Значит, вам придется получить от «Франс-Телеком» детализированную распечатку всех входящих и исходящих звонков жертвы и изучить ее буквально под микроскопом.

— Если я правильно тебя поняла, — попыталась подвести итог Эмили, повернувшись к Франку, — ты думаешь, что жуткий беспорядок, царивший в гостиной, разгром в кладовке, клейкая лента могли быть лишь…

Эмили запнулась, подыскивая подходящее слово.

— Инсценировкой, — продолжил Франк. — Обыкновенной инсценировкой, призванной ввести нас в заблуждение и скрыть истинную причину убийства.

Глава 6

Стоя за плотной шторой, закрывавшей окно в гостиной, Женевьева Дельво со страхом наблюдала за тем, как к дому подъехала машина жандармерии и остановилась около цветочных куртин, являвшихся предметом ее гордости. И тут же перед ее глазами возник образ, который ее муж наверняка счел бы нелепым. Женевьева увидела, как ее, арестованную за пособничество в убийстве, сажают в наручниках в голубую «пежо-306».

— Франсуа, жандармы! — в панике крикнула она мужу.

Муж Женевьевы нажал большим пальцем на кнопку пульта. Он смотрел программу региональных новостей — священный дневной ритуал, во время которого его нельзя было беспокоить. Однако, хотя у него внутри все кипело от негодования, Франсуа все же сумел скрыть раздражение.

— Тебе лучше подняться в спальню, — неприветливым тоном обратился он к жене. — Я сам их встречу.

— Нас заметили, — с улыбкой констатировала Эмили Дюамель, увидев, как заколыхалась штора.

Франк Лонэ тоже не смог сдержать улыбку.

— Теперь ты понимаешь, к чему я веду. Эти люди, несомненно, проводят полдня, ожидая, не произойдет ли чего-нибудь необычного. Просто невозможно, чтобы они ничего не заметили.

Пока же жандармы терпели полное фиаско. Их первый визит не принес никакого результата. Из дома ближайших соседей Николь Браше ее ферма просматривалась лишь частично, поскольку высокие деревья и забор загораживали вид. Владелица дома была на последнем месяце беременности и почти весь день спала. В момент убийства она тоже отдыхала в своей спальне, окна которой, к сожалению, выходили на север, то есть на противоположную сторону. Ее муж в тот день работал и вернулся около восьми часов вечера.

Франк внимательно рассматривал дом, надеясь, что с этими соседями им повезет больше.

— Думаю, с их заднего двора открывается прекрасный вид на ферму.

— Я тоже так полагаю, — согласилась Эмили.

Резкий звонок нарушил тишину. Женевьева Дельво вздрогнула и кинулась к лестнице, словно испуганное животное.

Бросив в последний раз злобный взгляд на жену, словно она была причиной всех его бед, Франсуа Дельво открыл дверь.

— Здравствуйте, мсье. Национальная жандармерия, лейтенанты Дюамель и Лонэ.

Шестидесятилетний мужчина хорошо помнил стройную женщину с зелеными глазами. Месяц назад она приходила в их дом вместе с другим жандармом. В тот раз, к его великой радости, допрос оказался коротким.

— Полагаю, вы снова пришли по поводу убийства Николь, — проворчал он, даже не пытаясь скрыть плохое настроение.

Лейтенанты переглянулись. Они всегда с изумлением убеждались в том, что люди с неохотой уделяют им внимание, даже если речь шла об убийстве, когда любое свидетельское показание могло существенно повлиять на ход расследования.

— Вы правы, — так сухо, как только мог, ответил Франк. — Я знаю, вас уже допрашивали, но мы хотели бы выяснить дополнительные подробности. Сейчас мы разрабатываем новую версию.

Проворчав что-то нечленораздельное, Франсуа Дельво широко распахнул дверь и впустил жандармов.

— Мадам Дельво нет дома? — наигранно наивным тоном спросила Эмили, садясь на диван в гостиной.

Немного поколебавшись, мужчина решил, что будет лучше не лгать по столь незначительному поводу. Ему и так было что скрывать.

— Мадам Дельво отдыхает на втором этаже.

— Очень жаль, но мы должны ее побеспокоить. Нам надо задать ей несколько вопросов. Вы же знаете поговорку: «Один свидетель — не свидетель».

— Мы с женой уже говорили, что в день убийства ничего не видели. Поэтому мы не можем быть свидетелями в прямом смысле слова. А поскольку мы еще не выжили из ума, то я не вижу…

— Я настаиваю, — оборвал его Франк резким тоном, не терпящим возражений.

Не говоря ни слова, Франсуа Дельво встал и медленно вышел из комнаты.

— Женевьева! — крикнул он, оказавшись на лестничной клетке. — К нам пришли господа из жандармерии. Поторопись… Спускайся…

Эмили подумала, что если она когда-нибудь выйдет замуж и ее муж позволит себе разговаривать с ней подобным тоном, пусть даже только один раз, она немедленно выставит его за дверь.

Мадам Дельво была тщедушной женщиной. Судя по взглядам, которые она всякий раз бросала на мужа, словно ища одобрения своим словам, она, казалось, полностью ему подчинялась.

— Хотите чего-нибудь выпить? Прохладительные напитки? — спросила Женевьева с некоторым беспокойством, но приветливым тоном, резко контрастировавшим с тоном ее супруга.

— Нет, спасибо, — отказался Франк.

Ему не терпелось взять быка за рога.

— С удовольствием, — откликнулась Эмили, вставая. — Я помогу вам.

Франк заговорщически подмигнул ей. Эмили нашла прекрасный повод, чтобы узнать, какой вид открывается из кухонного окна.

— Какой характер носили ваши отношения с мадам Браше? — начал Франк.

Мужчина, сидевший напротив, нахмурился. Тон разговора казался ему более резким, чем в прошлый раз, почти обвиняющим.

— Ну, Николь Браше была нашей соседкой на протяжении вот уже… пятнадцати лет.

— Мы знаем. Вы жили в добром согласии?

— «В добром согласии»? Да, каждый из нас жил сам по себе, и это хорошо.

— Мы выяснили, что лет десять назад между вами возник спор. Вы огородили участок земли, а потом, по кадастровой записи, выяснилось, что он является собственностью мадам Браше.

Франсуа Дельво тяжело вздохнул. Малейшее упоминание об этой истории было способно вывести его из себя.

— Этот надел был частью земельного участка, купленного нами, — пустился он в объяснения. — Мы потратили много денег на его обустройство и на возведение изгороди. Вы думаете, что эта мегера стала возражать, когда мы начали работы? Нет, она ждала, когда мы все закончим, и только потом выложила карты на стол.

— Кажется, до суда дело не дошло.