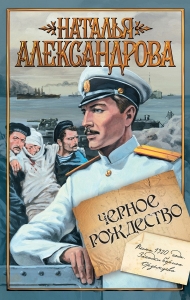

Наталья Александрова Закат на Босфоре

Глава первая

Когда же ночью застучали в двери,

Согнувшись и вися на револьвере,

Он ждал шести, и для себя – седьмой.

Оскаленный, он хмуро тверд был в этом,

И вот стрелял в окно по силуэтам,

Весь в белом, лунной обведен каймой.

А. Несмелов– Господи, неужели завтра весь этот кошмар кончится! – Ольга Павловна прижала тонкие пальцы к вискам и прикрыла глаза.

– «Весь этот кошмар» не кончится уже никогда, – желчно произнес Серж, окидывая взглядом унылый номер захудалой ялтинской гостиницы «Пале-Ройяль», но имея в виду явно нечто большее, гораздо большее.

– Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, – возразила ему жена слабым голосом, – мы найдем наконец брата, и он устроит нас по-человечески… Подай мне ментоловый карандаш, ты же видишь как я страдаю!

– Сердце мое, но ты же знаешь, что мы не разбирали вещей! Мы в этом вшивом «Пале-Ройяле» на одну ночь, завтра надеемся попасть на корабль – не распаковывать же чемоданы!

– Правда Петровна! – простонала Ольга голосом христианской мученицы. – Этот человек убивает меня! Вся моя надежда на вас!

– Душечка, Ольга Павловна, вот ваш карандашик! – немолодая, но крепкая с виду женщина, по виду из благородных, но с крупными руками и ногами, подскочила к Ольге, протягивая требуемое. Одета она была в английскую строгую блузку и длинную юбку, несколько помявшуюся в дороге. Дополняли гардероб высокие шнурованные мужские ботинки.

– Вы ангел, вы просто ангел! – Ольга откинулась на подушки и отвинтила серебряную крышечку.

– Душечка, я схожу к хозяину и узнаю, нельзя ли что-нибудь устроить насчет ужина, – Ираида Петровна улыбнулась, показывая длинные и желтые, как у лошади, зубы, и удалилась.

Когда дверь за ней закрылась, Ольга выразительно взглянула на мужа и произнесла:

– Какая чудесная женщина! Что бы я делала без нее. Она не отмахивается от моих страданий, а просто дает то, в чем я нуждаюсь.

– Мне не нравится ее приторная улыбка. И эти ее лошадиные зубы… – недовольно протянул муж.

– Ну, знаешь! – вскипела Ольга Павловна. – Мы не в том положении, чтобы выбирать для общения приятных людей. Ираида Петровна просто нужный человек. И в эту гостиницу, между прочим, мы попали только благодаря ее знакомствам. Иначе пришлось бы ночевать под открытым небом.

– Мне не нравится ее лакейская угодливость, – Серж помассировал раненую левую руку и поморщился, – мне не нравятся эти ее подозрительные знакомства. Ей что-то от нас нужно. Она знает, кто твой брат…

– Ну и что? – в голосе Ольги прозвучали истерические нотки. – Я не делаю из этого тайны. Мой брат – уважаемый человек, боевой генерал… В конце концов, даже если она лелеет какие-то корыстные планы – это не важно. Важно то, что она помогла нам в дороге, устроила нас в гостиницу, найдет людей, которые помогут нам в этом безумии устроиться на пароход. И кто тебе сказал, что там, в Костантинополе, мы должны будем поддерживать с ней отношения? – Ольга откинулась на подушки и демонстративно прижала руки к вискам, давая понять, что разговор окончен.

– Как хочешь, сердце мое, но я не люблю неискренности, – сдаваясь, пробормотал муж.

Ираида Петровна, выйдя в коридор, огляделась. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она перебежала коридор, стараясь не топать большими ногами в мужских ботинках, и постучала условным стуком в дверь седьмого номера – два громких удара, два тихих, три громких.

Дверь мгновенно распахнулась. Худой сутулый человек втащил Ираиду Петровну в номер.

– Где? – коротко спросил он вместо приветствия.

– Номер четыре, – так же коротко ответила Ираида Петровна.

Испуганно оглядев комнату, она повторила для верности:

– Номер четыре, товарищи, – и зябко повела плечами.

Два человека выскользнули из номера. Стараясь не шуметь, они пересекли коридор. Один из них, коренастый, постучал костяшками пальцев в дверь с наклеенной на ней четверкой и жизнерадостным лакейским голосом провозгласил:

– Не изволите ли отужинать?

Тут же, не дожидаясь ответа, он распахнул незапертую дверь и вкатился колобком в комнату.

Серж, окинув гостей яростным взглядом, потащил было из кобуры пистолет, но высокий худой человек был куда расторопнее. Вороненый наган дважды дернулся в его руке, полыхнув огнем, и Серж рухнул как подкошенный на грязный вытертый ковер.

– Зачем ты шум поднял? – обернулся крепыш на выстрелы. – Тише, тише надо.

– Он бы сам начал сейчас палить, – недовольно ответил сутулый. – Да никому сейчас и дела нет, все только и думают, как на пароход удрапать.

Ольга Павловна вжалась в диванные подушки, глядя на страшных гостей огромными от ужаса лиловыми глазами. Она не могла кричать – горло ее перехватил спазм. Коренастый направился к ней, деловито потирая руки и приговаривая:

– Вот и правильно, барынька, вот и молодец, не нужно нам крику этого, все одно никто не поможет, только народ перебаламутишь. А так – все чин чином, ни стуку ни трюку…

Он подошел к Ольге Павловне, схватил ее за горло сильными короткопалыми руками и резко сдавил. Ольга Павловна захрипела, ее глаза помертвели и заволоклись белесой смертной поволокой… В горле хрустнуло, и крепыш оттолкнул ее как сломанную куклу.

– Вот так, – повернулся он к напарнику, – видишь как надо, все по-тихому. А то – стрельба, шум….

Сутулый смотрел на дверь. В дверях стояла Ираида Петровна. В ее вытаращенных глазах изумление уступало место ужасу. Она раскрыла рот так, что видны были два ряда лошадиных зубов, и дышала, как рыба, вытащенная на берег, – глубоко и часто. Коренастый, который считался в маленькой группе старшим, одним прыжком подскочил к двери и схватил Ираиду Петровну за руку.

– Молчать! Тише!

Ираида громко сглотнула, закрыла рот, облизала губы и проскрежетала:

– Что… что вы с ними сделали? Зачем это?

– Что надо, то и сделали, – грубо ответил сутулый убийца. – А ты молчи, пока…

Он, повинуясь взгляду коренастого, замолчал.

– Что вы, Ираида Петровна! – преувеличенно любезно заговорил коренастый, тесня Ираиду от входной двери, – это дело теперь до вас некасаемо. Вы свое задание выполняете, а мы – свое. Вам приказано было доставить этих двоих в Ялту и поселить в клоповнике этом, который гостиницей называется, – вы доставили. А у нас – другой приказ…

– Но мне говорили, что они похитили важные документы, что их допросят и отберут бумаги, а самим позволят уехать из Ялты… – женщина лепетала бессвязно и вдруг умолкла, сообразив внезапно, как просто ее провели.

– Э, госпожа хорошая! – махнул рукой коренастый. – Ты дуру-то не валяй! Мало ли что тебе говорили! Что хотела слышать, то и говорили. А теперь дело сделано и ты получаешься сообщница…

– Но я не хотела…

Сутулый даже плюнул от злости и направился было к Ираиде, но тут дверь осторожно отворилась, и на пороге появился мужчина. Он аккуратно притворил за собой дверь и обвел глазами комнату. Ираида окаменела. Она глядела на вошедшего и внезапно как будто свет вспыхнул у нее в мозгу. Она поняла, зачем месяц назад пришли к ней в дом трое и представились товарищами ее племянника, от которого она не имела вестей с восемнадцатого года, знала только что он воюет на стороне красных. Они сидели долго и пили чай с принесенным сахарином. Они показали записку племянника, где он просил доверять подателем письма. Они долго уговаривали Ираиду помочь им, и в конце концов она согласилась, потому что не хотела подводить племянника и потому что остатки белых эвакуировались и нужно было налаживать отношения с новой властью. И вот чем все закончилось. Она, сама того не желая, привела двоих доверившихся ей людей в эту гостиницу, как скот приводят на бойню.

– Почему она здесь? – спросил вошедший коренастого убийцу, как будто Ираида Петровна была неодушевленной вещью.

Ираида почувствовала, как холодный ствол нагана уткнулся ей в бок. Тело мгновенно прошиб холодный пот, она пошатнулась и схватилась руками за стенку. Уши заложило, как ватой, и она не расслышала нескольких тихих слов, которыми обменялся вошедший мужчина с крепышом. Но ей и не надо было их слышать, при взгляде на вошедшего мужчину на нее снизошло озарение.

– Сядьте, Ираида Петровна, – он подошел к ней и отвел рукой наган сутулого, – сядьте и ничего не бойтесь. Конечно, я понимаю, вы взволнованы, да и обстановка в комнате не очень приятная, но вы женщина сильная, возьмите себя в руки. На войне как на войне! – он произнес эту фразу по-французски, причем Ираида совершенно машинально отметила хорошее произношение.

Она молчала, боясь выдать дрожащим голосом свои чувства. Но именно то, что он подошел к ней открыто, что он не прячет свое лицо, убедило ее, что из этой комнаты она живой не выйдет, что ее непременно убьют, потому что теперь им не нужен такой опасный свидетель. Она выполнила свою миссию, ей больше нечего делать на этом свете. Непонятно только, отчего они медлят. Коренастый осторожно выскользнул в коридор и вскоре вернулся, неся сверток холстинных мешков.

– Ираида Петровна, будьте умницей, дайте слово, что не станете шуметь, кричать и падать в обморок, – ласковая речь ее собеседника совершенно не соответствовала выражению его колючих глаз. – Сейчас они уберут это, – он махнул рукой на трупы, – а завтра рано утром вы расплатитесь с хозяином гостиницы, скажете ему, что ваши попутчики уехали ночью. А после вы сможете вернуться в свой родной Симферополь, который уже занят красными. Документы у вас будут.

«Стало быть, они убьют меня после того, как я расплачусь по счету, – поняла Ираида, – а до тех пор не тронут, потому что я им нужна. Они хотят сделать вид, что ничего не случилось, им не нужно, чтобы в гостинице обнаружили трупы».

Она села на стул и заставила себя взглянуть в колючие глаза.

– Я не буду делать глупости, так что можете не держать меня под прицелом.

– Чудненько! – обрадовался коренастый убийца. – А то дел невпроворот, некогда с вами возиться…

Они с сутулым ловко начали упаковывать труп женщины в мешок. Ираида Петровна при всем желании не смогла бы назвать то, что лежало на диване, Ольгой Павловной. Если бы она осознала, что эти две куклы еще полчаса назад были людьми, с которыми она провела в путешествии почти две недели, то не выдержала бы, сорвалась на истерику. Куда спокойнее было считать тех двоих просто покойниками, которые не имеют теперь к Ираиде никакого отношения.

Правда Петровна была женщина неверующая, поэтому вопросы о том, куда девается душа после смерти, ее мало интересовали. Хотя жизнь в последнее время и не баловала ее, Ираиде Петровне не хотелось терять ее понапрасну. Поэтому она смирно сидела в углу на стуле, напряженно соображая, как ей спастись. Заодно она исподтишка следила за человеком, который был главным во всей этой истории, ради которого, собственно, все и затевалось. Остальные двое были обычными убийцами, а этот – этот был человек совершенно особенный. Он не спеша ходил по комнате, совершенно не интересуясь, что его подручные делают с трупами, только один раз немного придержал коренастого и довольно долго рассматривал труп мужчины, его раненую левую руку. Он достал из дорожного несессера Ольги Павловны шкатулку с документами и кое-каким золотишком. Перебрал драгоценности, сунул в карман одно ожерелье и снял с пальца убитого золотое кольцо, остальные же вещи пренебрежительно бросил сутулому. Ираиду Петровну передернуло от отвращения.

На часах, что висели над конторкой портье в холле гостиницы, пробило два ночи. С улицы изредка доносились крики, топот бегущих ног, вдалеке звучали редкие выстрелы, но в самой гостинице было тихо, как будто все вымерли. Поймав себя на такой мысли, Ираида Петровна ужаснулась: ей показалось на миг, что убийцы, следуя своей страшной цели, вырезали всех постояльцев. Но нет, вот над головой, в верхней комнате, послышались шаги, звон умывальника, потом скрип кровати. Люди, измученные предстоящей неизвестностью, спали тяжелым сном. Назавтра тех, кому повезет попасть на пароход, ждали эвакуация и жизнь на чужбине.

Двое убийц, старых знакомых Ираиды Петровны, что следовали за ней с самого Симферополя, деловито запаковали трупы в мешки и обвязали веревкой. С отстраненным любопытством Ираида размышляла, что они собираются делать с мешками, – не потащат же через холл к выходу. Но все оказалось гораздо проще. Сутулый раскрыл окно, которое выходило не на улицу, а в глухой переулок, – только теперь Ираида Петровна поняла, отчего ее просили взять именно этот номер, самый дальний по коридору. За окном чуткое ухо Ираиды уловило стук колес и скрип. Стало быть, у бандитов есть еще помощник, который и увезет трупы в укромное место. А скорее всего, их утопят в море.

Ираида Петровна сама удивилась, как быстро она соображает. Как будто пелена спала с ее глаз. Сутулый вылез в окно и принял мешки. Ираида решила было, что настал удобный момент сбежать, но столкнулась с насмешливым взглядом самого главного страшного человека и оставила несвоевременную мысль. Человек держал левую руку в кармане и усмехался.

– Я ведь успею очень быстро вытащить оружие. К тому же дверь заперта.

Ираида Петровна поняла, что он видит ее насквозь, и решила следить за своим лицом.

Когда затих вдалеке скрип телеги, увозившей трупы, вещи и коренастого с помощником, человек еще раз обошел комнату, внимательно окидывая ее взглядом, потом прошептал что-то на ухо сутулому и подошел к Ираиде.

– Прощайте, дорогая, вы нам очень помогли, – сказал он серьезно. – Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«Неужели он думает, что я совершенно ничего не соображаю?» – Ираида Петровна даже обиделась, что ее считают такой дурой.

– Отдыхайте до утра, – продолжал главный. – Утром выполните все, что вам скажут, и можете быть свободны.

– Можно, я пересяду в то кресло? – спросила Ираида. – А то на стуле очень неудобно сидеть всю ночь.

– Ну, разумеется. – Человек отвернулся, а затем ловко и бесшумно выскочил в открытое окно.

Взвалив на татарскую арбу два тяжелых холщовых мешка, коренастый сам вскочил на нее. Возница тронул волов, и они неспешным ровным шагом двинулись по ночной улице к морю, сонно дышавшему вдалеке.

Скрипучая арба неторопливо катилась под уклон.

– Давай, Ахмет, быстрее, что ли, – недовольно проговорил седок. Страшный груз нервировал его, он боялся встречи с военным патрулем, неожиданной проверки.

Возница оглянулся, недовольно ответил:

– Что торопишь, арба старый, волы старый. Колесо отвалится – шайтан знает, что делать будем. Солдаты придут, спросят – Ахмет, зачем мертвый человек в мешок клал?

– Типун тебе на язык! – прошипел коренастый.

Словно услышав его мысли, впереди на улице послышались шаги солдат, лязг оружия.

– Ахмет! – испуганно зашептал седок. – Сверни в проулок! Впереди патруль!

– Шайтан тебя разберет, – пробурчал вполголоса возница, заворачивая арбу, – то торопишь, то сверни…

Однако ворчал он, скорее, по привычке, ему самому очень не хотелось сталкиваться с патрулем.

Арба со скрипом, который казался в ночной тишине оглушительно громким, катилась по узкому проулку. Ночь была холодна – на дворе стоял ноябрь, и хотя днем солнце еще пригревало, сейчас у седока зуб на зуб не попадал.

Проулок становился все уже и уже, арба еле тащилась по ухабам, грозя развалиться, и наконец встала.

– Что такое, Ахмет? – спросил вполголоса седок. – Почему стоим?

– Дальше ехать нельзя, арба старый, волы старый… К морю не проехать, дальше овраг.

– Черт! – Крепыш соскочил на землю, огляделся.

Ночь была – хоть глаз выколи. Жилые домики предместья остались далеко позади, впереди, действительно, за цепкими колючими кустами уходил вниз край оврага.

– А, ладно, кто здесь будет искать! Давай, сбросим их в овраг. Сейчас белые драпают, им ни до чего дела нет.

Ахмет обрадовался, что сможет наконец отделаться от опасного груза и поспешно ухватился за мешок, для порядка ворча:

– Ай, шайтан, нехорошее дело делаем! Мертвый человек, как собака, в овраг кидаем!

Оба мешка поспешно столкнули с края оврага, развернули волов и торопливо погнали их обратно к городу. Волы, наверное, тоже почувствовали облегчение, избавившись от страшного груза, и шли гораздо бодрее.

Когда размеренный скрип арбы удалился и стих, в ночной тишине стал слышен другой звук. Со дна оврага, из грубого холщового мешка, доносился тихий, полный муки стон.

Правда пересела в кресло под бдительным взглядом сутулого и сделала вид, что задремала. В гостинице стояла полная тишина, в номере был полумрак. Ираида напряженно размышляла. Сколько времени понадобится для того, чтобы избавиться от трупов? Не очень много, потому что не станут отвозить их далеко, море – вот оно, рядом. А затем коренастый обязательно вернется, чтобы проследить, как все пройдет утром, и избавиться потом от нее, Ираиды. Значит, что-то предпринять для своего освобождения она может только сейчас. Наблюдая за сутулым, она заметила, что он усиленно борется с дремотой. Еще бы – три часа ночи, самое трудное для бодрствования время! Незаметно Ираида передвинула свое кресло поближе к круглому столику, на котором стояла настольная керосиновая лампа с достаточно тяжелой фаянсовой подставкой. Лампой давно уже не пользовались по назначению, потому что в гостинице было электрическое освещение, но для Ираидиных целей она вполне подходила.

Она выждала еще некоторое время, собираясь с духом, затем пошевелилась в кресле и сделала попытку встать.

– Ты… ты куда это? – встрепенулся сутулый.

– Воды выпить, – ответила Ираида, – нехорошо мне.

Они переговаривались злым шепотом.

– Сиди на месте! – прикрикнул сутулый. – А то…

– А то – что? – Ираида тоже повысила голос. – Стрелять будешь?

Она знала, что у ее сторожа есть наган, но посчитала, что он не решится им воспользоваться, – в такой тишине среди ночи…

– Подайте воды, если не велите с места двигаться, – сказала Ираида совершенно спокойно.

Он тоже успокоился и подошел к столу, на котором стоял графин с несвежей водой. Стакана он не нашел, взял графин и понес его к Ираиде, протягивая левой рукой. В правой руке мерцала сталь нагана. Ираиде Петровне было уже все равно, она даже перестала бояться, только в голове всплыла мысль, что если он сейчас выстрелит, то их операция может сорваться. Конечно, ей, Ираиде, будет уже все равно, потому что она умрет.

Дрожащей левой рукой она взялась за горлышко графина, убедилась, что сутулый его отпустил, и разжала пальцы. Графин шлепнулся сутулому на ногу, не разбился, но облил его водой. Не давая сутулому опомниться, Ираида Петровна в ту же секунду схватила правой рукой лампу со столика и со всей силы обрушила тяжеленную подставку сутулому на голову. Если бы удар пришелся в висок, одним негодяем стало бы на свете меньше. Но удар пришелся плашмя, так что только оглушил мерзавца, не причинив чугунной голове особенного вреда.

Ираида перешагнула через бесчувственное тело и бросилась к окну. Открыв створку, она перекинула было через подоконник одну ногу в высоком мужском ботинке, как вдруг длинная юбка зацепилась за гвоздь. Немолодая женщина протянула руку и стала шарить позади себя, стараясь на ощупь найти мешающий гвоздь, потому что материя на юбке была непонятно какого происхождения, но очень прочная и называлась «чертовой кожей», так что самостоятельно не могла разорваться.

И вдруг из раскрытого окна донеслись шаги, слишком хорошо знакомые Ираиде Петровне: это возвращался коренастый. Страх заставил сердце сначала подняться к горлу, а потом резко опуститься вниз. Чудом отцепив юбку, Ираида соскочила с подоконника обратно в комнату, потому что путь через окно был отрезан. Стараясь не топать, она перебежала комнату, оглянувшись на сутулого, но тот не подавал признаков жизни. Ираида Петровна тихонько открыла дверь и кинулась бежать по коридору.

Коренастый убийца проник в номер через окно. Увидев бесчувственное тело своего напарника и пустое кресло, он выругался вполголоса и выскочил в коридор. Коридор был пуст.

Коренастый остановился на пороге, настороженно осматриваясь. В коридор выходило девять дверей. Здесь, на первом этаже гостиницы «Пале-Ройяль», было восемь номеров. Девятая дверь вела в небольшой, порядком захламленный холл с традиционной пыльной пальмой возле окна и приткнувшейся в углу конторкой портье.

Коренастый, с удивительной для его плотного тела легкостью, огромными прыжками бросился в холл. На месте портье дремал тщедушный старик. Одинокая лампочка над конторкой тускло отражалась в его абсолютно лысом черепе. Коренастый мигом обшарил весь холл, даже подвинул пальму. Ираиды Петровны нигде не было. Дверь гостиницы по смутному ночному времени запиралась на замок, ключ от которого висел на шее у безмятежно спящего портье, и для надежности еще изнутри накидывали огромный железный крюк.

Коренастый подергал крюк и понял, что Ираида Петровна не могла выйти из гостиницы. Подходя к дому, он видел в окне смутный женский силуэт, который потом пропал. Оттого-то и бросился он быстрее в номер, почуяв неладное. Предчувствия его не обманули, но беглянки нигде не было видно. Самое вероятное, что она прячется где-то в доме, выжидая, когда утром в семь часов откроют входную дверь. Но где?

Коренастый вернулся в номер, встряхнул как следует своего незадачливого напарника, убедился, что тот приходит в себя, и отправился на поиски беглянки. Он обшарил чердак, а также кладовку и крошечный кабинетик хозяина гостиницы. Кабинет был заперт, потому что в нем стояла несгораемая касса, но проникнуть туда для коренастого убийцы не составило труда. Кабинет был пуст, как и кладовка, и чердак, из чего следовало, что Ираида Петровна спряталась у кого-то в номере. Каким образом ей это удалось, коренастого не интересовало. Ему нужно было избавиться от опасного свидетеля и уносить из гостиницы ноги. Входную дверь откроют не раньше семи утра – в городе комендантский час, и никто ночью не ходит. Но внезапно коренастому пришло в голову, что Ираида Петровна может выскочить через окно. Для этого ей вовсе необязательно возвращаться в номер, где произошло убийство – во всех восьми номерах первого этажа есть вполне широкие окна. Но тогда она точно должна рассказать о случившемся человеку, который ее приютил. Однако в гостинице стояла мертвая тишина, никто не выскакивал в коридор, не звал хозяина и полицию. И все же, будь он на месте Ираиды Петровны, он не стал бы ждать утра, а постарался выбраться из гостиницы сейчас. С властями ей связываться несподручно – живо угодит в соучастники. Время сейчас военное, народ нервный – мигом пустят в расход, разбираться не станут.

Коренастый растолкал не совсем еще пришедшего в себя своего сутулого напарника и велел ему, чуть приоткрыв дверь, следить за передвижениями в коридоре. Сам же он, в который раз выскочив из окна, отошел немного в сторону и слился со стволом дерева, наблюдая. Через полчаса ему показалось, что скрипнула рама. Поскольку с его стороны все окна были наглухо заперты, он быстро обогнул здание гостиницы и столкнулся с сутулым.

– Там она, точно там! – сутулый показывал в сторону улицы.

Коренастый вгляделся. В предрассветной мгле ему показалось, что вдали мелькнул нескладный силуэт, который удалялся, путаясь в длинной юбке.

Услышав за собой дружный топот двоих мужчин, Ираида Петровна поняла, что ей не уйти. Она и раньше-то не особенно на это рассчитывала, а теперь поняла, что жить ей осталось несколько минут. Страх прошел, теперь она ощущала лишь безумную усталость и смутное злорадство, так как надеялась, что операция, в которой она принимала участие, прошла не так гладко, как нужно, а возможно, и вообще сорвалась.

На бегу она оглянулась – коренастый вырвался вперед и несся теперь за ней огромными бесшумными скачками, что было удивительно при его плотной комплекции и довольно коротких ногах.

– Караул! На помощь! – в панике закричала Ираида. – Спасите! Убивают!

Из последних сил она ускорила темп, но сердце бешено билось где-то у горла, в глазах темнело, и ноги подкашивались. Она свернула на улицу, идущую к морю – там порт, люди, – и вдалеке едва разглядела несколько человек с оружием.

«Солдаты! Патруль!» – силы ее утроились, но коренастый настиг женщину и больно схватил за плечо.

– Помоги… – выдохнула она, пыталась вырваться и повернулась к военным вдали, но широкое лезвие ножа уже вошло ей точно под левую лопатку.

– Помилуй, Гос. – не договорив, женщина грузно осела на землю. Глаза ее завороженно уставились в одну точку.

Подбежал сутулый, тяжело дыша, и с размаху толкнул Ираиду Петровну в грудь. Она упала на спину с глухим стуком, как не может падать живое тело.

Вдалеке послышались выстрелы и крики.

– Уходим быстро! – крикнул коренастый и, наскоро обшарив карманы убитой, ринулся вниз по улице.

Его напарник устремился за ним, как вдруг споткнулся и остановился.

– Не стой, подстрелят! – крикнул коренастый на бегу, но было уже поздно.

Сутулый сделал несколько шагов вперед и упал лицом в пыль. Как видно, сегодня у него был неудачный день. Коренастый крепыш пожал на бегу широкими плечами и свернул в проход между домами. Уйти от погони оказалось нетрудно.

Через полчаса он докладывал главному, что операция прошла не так гладко, как предполагалось вначале.

– Из какого окна она выскочила наружу? – придирчиво спросил главный.

– Неизвестно, только ясно, что на первом этаже, – оправдывался коренастый.

– Стало быть, она пряталась в каком-то номере и могла все рассказать жильцам.

– Почему же они не подняли шум? – слабо возразил коренастый.

– Боялись и не хотели вмешиваться. Ну ладно, так или иначе, операция закончена.

– Да уж, – поддакнул коренастый, – я в эту гостиницу больше ни ногой.

– Зря ты так решил, – жестко проговорил главный, и глаза его блеснули. – Придется идти в гостиницу и узнавать там, кто жил в тех четырех номерах, что выходили окнами на улицу, потому что с той стороны она вышла.

Однако, когда коренастый добрался до гостиницы, оказалось, что пришел пароход, и все жильцы спешно бежали в порт. Красные подступали к Ялте, их никто больше не останавливал, все были озабочены только собственным спасением.

Глава вторая

Россия отошла, как пароход

От берега, от пристани отходит.

Печаль, как расстояние, – растет,

Уж лиц не различить на пароходе.

А. НесмеловБорис стоял на палубе парохода «Новороссия» и смотрел на медленно тающие на горизонте вершины крымских гор.

«Навсегда! Навсегда!» – звучало в его мозгу роковое слово. Он смотрел на уплывающий вдаль последний краешек России, и сердце его сжимала тоска. Пароход вез его на чужбину… Как горек хлеб изгнания…

Борис отвернулся, чтобы не растравливать душу.

Неподалеку сидели кружком чеченцы из печально знаменитого отряда полковника Дзагоева. Они разожгли прямо на палубе костер и жарили шашлыки. Весь пароход представлял собой удивительное зрелище – что-то среднее между Ноевым ковчегом и лагерем зеленых. Плакали дети, пели солдаты, в дальнем конце палубы мычала смертельно перепуганная морским путешествием корова – артиллеристы конно-горной батареи провели ее по сходням на борт, несмотря на протесты экипажа, чтобы обеспечить себе пропитание в пути. По палубе шнырял странный невзрачный человек в сером пальто с потертым бархатным воротником, подходил к разным группам пассажиров, прислушивался, поводил острым лисьим носом, записывал что-то в книжечку. Чеченцы рявкнули на филера, он испуганно отскочил и продолжил свои изыскания в другой стороне.

К Борису подошел худой старик в пенсне, с унылой плешью и слезящимися глазами. Воровато оглядевшись, он прошептал:

– Господин поручик, не хотите ли купить бриллиантов?

– Нет, ничего не хочу. – Борис отодвинулся от старика, у него было сильнейшее подозрение, что пальто «ювелира» кишит вшами.

– Зря, очень зря, молодой человек! В Европе вам очень пригодятся настоящие ценности, а я крайне дешево отдам! – с этими словами старик снова приблизился вплотную к Ордынцеву.

Бориса передернуло от омерзения, он решительно отошел, бросив через плечо:

– Не хочу, да и не на что!

– Очень зря, очень зря, – старик сморгнул слезу и собрался было последовать за Борисом, но споткнулся о филера и, радостно вцепившись в его пуговицу, завел с ним тот же увлекательный разговор. Филер, по всей видимости, бриллиантами не заинтересовался, но, в свою очередь, стал горячо нашептывать что-то старику – должно быть, убеждал того заняться совместным изучением благонадежности пассажиров. Борис выругался про себя и снова отвернулся от снующего по палубе человечества в миниатюре со всеми присущим ему пороками.

Крым уже скрылся за горизонтом.

Борис глядел на бесконечные волны и вспоминал прошлое. Волны катились как годы. Вот революция, всеобщий радостный подъем, красные банты на груди у студентов, лавочников и интеллигенции. Радость на лицах интеллигентов вскоре померкла, потому что началась всеобщая говорильня и безобразный грабеж.

Вот морозная голодная зима восемнадцатого года, когда сожгли всю мебель, и Борис бегал воровать дрова со складов на берегу Невы. Из еды тогда почему-то можно было достать только квашеную капусту, ее ели все, и жутким кислым запахом пропитался, казалось, весь город.

В следующей волне увидел Борис синюшные губы умирающей матери и даже послышался ему стук мерзлой земли о крышку ее гроба. После смерти матери он бросил пустую квартиру, выручил немного денег от продажи кое-каких вещей и решил пробираться на юг, чтобы отыскать сестру Варю, пропавшую в водовороте Гражданской войны.

Еще одна волна накрыла Бориса жарким бредом сыпняка. Вот махновцы выбросили его из поезда, слабого от болезни. Тогда он выжил просто чудом. Вот собрался расстреливать его на каком-то полустанке пьяный комиссар, но не успел дать команду, потому что его поезд тронулся с места.

Вот жаркое крымское лето девятнадцатого года, Борис в поисках сестры оказался в Феодосии, и там его забрали в деникинскую контрразведку из-за убийства, которого он не совершал. Борис вспомнил абсолютно безумные глаза штабс-капитана, что допрашивал и бил его в контрразведке. Его спас тогда полковник Горецкий – бывший знакомый по Петрограду и, как выяснилось впоследствии, спас небескорыстно.

Следующая волна бежала из Батума, где смешались турецкие шпионы, греки-контрабандисты, аджарские разбойники и итальянские купцы. Борис вспомнил, как мягко входил нож в тело первого убитого им человека.

С того самого августа девятнадцатого Борис принял решение: он не может оставаться в стороне, он будет воевать на стороне белых. С тех пор минуло полтора года тяжелейших испытаний, и вот итог – эмиграция. Позади оставалась Родина – чужая, но все равно Родина, впереди была полная неизвестность.

Борис закурил, отвернувшись на минуту от панорамы моря, а потом снова стал глядеть на волны. Смотреть на море было гораздо приятнее, чем любоваться жалким человеческим муравейником на пароходе. Папироса ли, бесконечные волны или мерный шум пароходной машины сыграли свою роль, но Борис совершенно успокоился. Он начал думать, что его положение лучше, чем у многих. Он молод – нет еще и тридцати, – силен и здоров. За полтора года боев он даже не был серьезно ранен. Его не зарубили махновцы в степях Южной Украины, не утопили красные в Новороссийской бухте. Бог или везение помогли ему тогда спастись. Все это время он не испытывал никаких колебаний, он твердо знал, что будет воевать до конца, а после покинет Россию. Что бы ни случилось, с красными ему не по пути. Последнее окончательное решение далось ему легко, ведь у него не осталось близких в далеком Петрограде. Мать умерла, а сестра Варя ждала его в Константинополе. Борис надеялся, что там же он встретится с еще одним близким человеком – другом детства Петром Алымовым. Куда труднее было принять решение тем, кто оставил в далекой России родных и близких или хотя бы надежду на то, что они живы.

Борис вспомнил, как читали офицеры листовки с обращением «красного генерала» Брусилова, тот обещал оставшимся офицерам армии Врангеля полную амнистию. Кое-кто поддался на явную провокацию. Борис не верил, что Брусилов по доброй воле участвовал в этой интриге красных, но Бог ему судья…

Рядом с Борисом остановился седой артиллерийский капитан с багровыми шрамами от сабельных ударов на лице. Видно, капитану хотелось поговорить, и он готов был обратиться к любому попутчику.

– Да, господин поручик, – сказал он Борису задумчиво, – выкинула нас Россия как нежеланных детей… Да и Россия ли это в самом деле? Мог ли, допустим, Антон Павлович Чехов представить, что в той провинциальной и скучной стране, о которой он писал, такая свистопляска развернется? Скучали господа, пили чай с вареньем, крыжовник, видите ли, с блюдца ели, о смысле жизни от скуки рассуждали… Барышни мечтали о несбыточном в нарядных кисейных платьях, сокрушались, отчего они не летают… Пыль, жара, скука, скука непревзойденная, телеграфисты стишками балуются, отставные пристава вишневую наливочку кушают… И вдруг – буря! Вьюга кровавая! Мильонные рати сшибаются посреди степи как во времена Чингисхана или Тамерлана! Да ведь тот же Махно – чем тебе не Тамерлан? Конные орды степь в камень сбивают, крик дикий вздымается до небес! Великое переселение народов! Латышские полки, китайские дивизии, чехословацкие корпуса – и вся эта варварская страшная лавина катится по нищей провинциальной России… Дикие, страшные времена, средневековье!

Капитан побледнел от волнения, рассеченная махновской шашкой щека задергалась в тяжелом тике. Он вытащил из-за пазухи фляжку, отвинтил колпачок, предложил Борису:

– Не хотите, поручик, за бывшую Россию? Коньяку не могу предложить, самогоном татарским разжился… Им, басурманам, Аллах пить не велит, так они для нашего брата такую отраву гонят… Но я привык. За неимением гербовой, знаете ли…

Борис вспомнил тошнотворный вкус самогона, который пили они с капитаном Колзаковым от тоски на Арабатской стрелке, и вежливо отказался.

– А я выпью, – капитан приник к своей фляжке, как к лесному роднику. Оторвался, крякнул, вытер сивые усы тыльной стороной ладони, вытер и слезу, сбежавшую с уголка глаза. – Ветер, видите ли…

На третий день пути «Новороссия» приблизилась к небольшому скалистому острову. По кораблю распространился слух, что русских в Константинополь не пускают и поселят на этом островке как прокаженных.

Вокруг корабля появились десятки маленьких турецких лодок-каиков. Веселые жизнерадостные турки предлагали русским пресный хлеб – лаваш, фрукты, восточные сладости. Все это они хотели менять на что угодно – на оружие, на обувь, на одежду, на золото, часы, обручальные кольца… Хочешь – меняй, не хочешь – не меняй, никто не принуждает.

Сухопарый англичанин, коверкая русские слова, объяснил, что здесь, на острове Принкипе, русским придется пройти карантин. Пассажиры «Новороссии» громко возмущались, господин в сером пальто деловито записывал эти проявления недовольства, англичанин спокойно ждал. Наконец судно пришвартовалось, и русские, еще немного повозмущавшись, начали перебираться на берег.

На пустом скалистом берегу прибывших встречали многочисленные шелудивые собаки, безосновательно рассчитывавшие на подачку, двое-трое оборванцев неизвестной национальности и турецкий полицейский с выражением брезгливой печали на смуглом одутловатом лице.

Русских направили к двум дощатым баракам, где была устроена баня. Одежду у них отобрали и пропарили в вошебойке, после которой вернули, – жесткую, выцветшую, покоробленную. Особенно пострадала обувь.

– Как со скотом… С нами обращаются как со скотом… – бубнил, с трудом натягивая сапоги немолодой штабс-капитан.

Филер, еще в исподнем, но уже с записной книжкой, поспешно записал его слова.

Дружные чеченцы расстелили на пустыре возле барака вытертые коврики, сотворили намаз. Потом они развели костер и снова стали жарить свои бесконечные шашлыки.

Борис огляделся, и его охватила тоска. Пустой каменистый остров, добела выжженный безжалостным южным солнцем, просоленный морским бессонным ветром, показался ему преддверием ада.

К Борису подошел широкоплечий сутулый офицер-корниловец с каким-то странным, словно ищущим взглядом. Борис под влиянием нахлынувшей на него тоски сказал этому незнакомому человеку:

– Неласково встречает нас чужбина.

Офицер, почему-то оживившись, ответил:

– Мы от нее другого и не ждали. Затем сухим и деловым тоном он продолжил:

– В десять часов вон на той горке в лесу. – Он указал рукой на невысокую горушку в глубине острова, поросшую мелкими широкопалыми сосенками.

Борис удивился, но не подал виду. Корниловец сухо кивнул и отошел, направляясь к группе негромко переговаривающихся артиллеристов.

«Что же, – подумал Борис, – я случайно произнес условную фразу, пароль, и корниловец, наверное, участник какого-нибудь тайного общества, посчитал меня за своего. Нужно было сразу сказать ему, что произошла ошибка».

Однако вечером он пошел в указанное место – это сулило хоть какое-то развлечение. Альтернативой было лишь посещение грязного ресторанчика на берегу моря, где, несмотря на близость воды, белой пылью пропиталось все: столы, стулья, стены и сам хозяин – унылый грек. Даже волны, накатывающие на берег, казались пыльными.

Стемнело. Борис подошел к чахлому сосновому лесочку. Тропа пошла в гору. Из темноты выдвинулся вдруг человек, лица которого Борис не разглядел, и вполголоса произнес:

– Неласково встречает нас чужбина.

Борис вспомнил утренний обмен репликами с офицером-корниловцем и наудачу ответил:

– Мы от нее другого и не ждали.

Невидимый человек отступил, давая Борису дорогу.

Тропа понемногу становилась круче. Вскоре Борис поднялся на поляну. Здесь собралось уже довольно много людей. Темнота не позволяла хорошенько их рассмотреть, но видно было, что все они одеты в офицерскую форму.

Все стояли молча, слышно было только шумное дыхание множества мужчин. Вдруг по толпе прошло небольшое колыхание, она слегка расступилась, и открылось пространство в середине. Бориса довольно ощутимо толкнули в бок, он оглянулся сердито, но увидел только одинаковые в темноте лица с провалами глаз. Раздался свист, и одновременно вспыхнули факелы, которые оказались чуть ли не у каждого второго участника собрания. От факелов шел жар и тяжелый смолистый запах, в их неровном мерцающем свете Борису показалось, что он очутился глубоко в прошлом. Этому способствовали дикая природа, море, шумящее внизу, а главное – окружающие его лица.

«Экое театральное действо!» – усмехнулся он про себя и постарался стряхнуть наваждение.

В толпе опять возникло какое-то движение, и на середину открытого пространства вышел человек невысокого роста, худой и какой-то неправильный. Голова у него клонилась вбок, левая рука казалась короче правой, но, поскольку он все время жестикулировал и ни минуту не складывал руки вместе, проверить, так ли это на самом деле, не представлялось возможным. С ногами дело обстояло точно так же: человек, произнося свою речь, беспрестанно притопывал, выставлял вперед то одну ногу, то другую, наклонялся то влево, то вправо и даже бегал бы по кругу, если бы свободное пространство не было так невелико. Борис с любопытством присматривался к этому комичному человечку, а потом решил, что странное впечатление возникает от неверного света факелов, которые высоко держали стоящие слева и справа от оратора два молодых офицера в черной корниловской форме с изображением черепа на рукаве.

– Братья! – начал оратор неожиданно красивым баритоном.

Борис отметил про себя, что только такое обращение и было уместно в данном случае: не господа, не граждане, а именно братья.

– Братья мои! – голос выступавшего звучал негромко, но слышен был всем присутствующим очень отчетливо. – Мы собрались сегодня здесь, в этом пустынном, Богом забытом углу, потому что больше нам быть негде. Нас предали и продали, нас лишили Родины, лишили свободы. Тех, кто проливал кровь на ледяных просторах России, кто только чудом не погиб в борьбе с большевиками, махновцами, и остальной сволочью, – нас, раненых не один раз, голодных и нищих, везли на судах, как скот, и заперли здесь, на этом острове, как каторжников!

Толпа слушала молча, но в молчании этом Борис безошибочно уловил согласие. Слова падали в толпу, и люди впитывали их мгновенно, как сухая земля впитывает капли живительной влаги.

– За какие же преступления нас держат здесь как в тюрьме? – продолжал оратор. – За то, что не полегли в степях Украины, за то, что не перешли на сторону красных и не сделались предателями? За то, что сумели выбраться из Новороссийска, невзирая на подлость генералов, которые бросили армию на произвол судьбы? За то, что доверились Деникину и иже с ним?

Толпа глухо заворчала, и Борис готов был присоединиться к этому ропоту – уж слишком сильны были воспоминания о том, как его чуть не утопили в Новороссийской бухте.

– В чем мы виноваты? – теперь голос плыл над темным островом, и сами горы, казалось, внимательно прислушивались. – В том, что воевали на фронте, а не грабили и не воровали вагонами, как генералы? В том, что допустили, чтобы русскую армию испоганили иноверцами, наводнили всякой шушерой? В том, что не имеем нисколько денег и даже чистой смены белья?

По толпе снова пробежал глухой ропот. Оратор, выждав паузу, набрал воздуха в легкие и сказал негромко, но создалось такое впечатление, что он крикнул:

– Хватит! Больше мы не будем задавать себе горькие вопросы, отныне мы переходим к действиям. Наше общество «Русское дело» недолго будет тайным. Мы заставим прислушаться к себе даже союзников!

– Заставим! – ухнуло в толпе, и факелы дрогнули.

– Мы не будем жаловаться и обивать пороги разных комиссий. Мы не будем валяться в ногах у казначеев, чтобы нам отдали те деньги, что причитаются нам по праву. Мы просто пойдем и возьмем эти деньги силой! Но сначала… – оратор сделал зловещую паузу. – Сначала мы должны очистить наши ряды от скверны. Долой из Русской армии предателей-казаков, всех этих чеченцев, трусов-армян и разную прочую сволочь! Пускай жиды и китайцы воюют у красных! Мы – за чистую армию с единой верой!

– Долой! – ахнула толпа, и снова взметнулись факелы и озарили окружающие лица зловещим светом.

«Да что же это такое? – обеспокоенно подумал Борис. – О чем он говорит?»

– Мы сами разберемся с генералами, повинными в провале белого дела! Долой их продажный, так называемый суд совести и чести!

– Долой! – рявкнула толпа.

– Мы сами вынесем им приговор, и приговор этот будет только смерть!

– Смерть! – снова последовал салют факелов.

Борис перестал уже что-либо понимать. Куда он попал? Что это за сборище? В неверном свете факелов ему казалось, что окружающие лица по-звериному скалятся, черты их расплывались, и проступало нечеловеческое, злобное нутро.

– Мы сметем с лица земли всех, кто посмеет нам помешать! – оратор продолжал кидать в толпу слова, как камни.

Борис внимательнее пригляделся к оратору. Хотя и имел тот вид довольно комичный, Борис заметил, что держится он совершенно спокойно, голос его не дрожал, а сам он не был возбужден, чего нельзя сказать о толпе. Толпу оратор дразнил очень умело и довел уже до крайней степени возбуждения.

«Как бы не началась тут всеобщая истерика», – подумал Борис.

Он немного отвлекся и перестал следить за оратором, пока не поймал на себе злобный взгляд соседа – тот удивлялся, отчего Борис не кричит вместе со всеми.

– И кто нами руководил, кто вел нас на борьбу? – вопрошал оратор. – Размазня Деникин, который был жалкой марионеткой в руках своих приспешников, – Лукомского и Романовского, за что последний и поплатился жизнью уже здесь, в Константинополе, и поделом ему! Или же генерал Врангель – выскочка и карьерист? Либо же генерал Слащов – этот кокаинист и вообще психически ненормальный человек? Еще бы мы могли победить с такими вождями!

Толпа уже почти не слушала оратора, но одобрительными криками выражала согласие со всем, что он говорил. Молодые рослые офицеры синхронно взмахивали факелами, и черепа на черных рукавах взлетали вверх. В лицах окружавших Бориса людей уже не осталось ничего человеческого. Злобные, оскалившиеся монстры смотрели на него из темноты.

«Этого следовало ожидать, – думал он, – война, голод, убийство близких разрушило в мозгу у людей все преграды. Они забыли, что живут в двадцатом веке. Они убивают друг друга, как будто на дворе век тринадцатый. Они жаждут крови своих врагов. И они прольют эту кровь».

– Они говорят, что Россия отринула нас, что Бог от нас отвернулся! – продолжал оратор. – Мы возродим русскую армию и возьмем Россию силой!

Как ни было темно, Борис уже немного пригляделся. Вокруг него стояли в основном молодые люди. Кто в каких чинах, было не разобрать, но он мог поклясться, что в их рядах не было даже полковников. Молодые, здоровые, рано начавшие воевать. Мало кто из них обременен семьей, в основном все свободны. Если их немного подкормить и дать отдохнуть, то это будет огромная сила. А что, если ряды такого тайного общества будут прибывать? Множество молодых, озлобленных мужчин, умеющих не только воевать, но и переносить лишения, и выживать в страшной войне, уж этому-то в далекой России они научились, иначе не оказались бы здесь!

«Этот тип людей образовался в России, многострадальной, так быстро одичавшей России, – размышлял Борис. – Но ведь и Европу потрепало войной. В побежденной Германии сейчас голод и разруха. Неужели же и там, в спокойной бюргерской Германии, может образоваться такой класс людей, и кто-то позовет их за собой, и они пойдут войной на всех, чтобы отомстить за обиду и унижение? Не может быть, – одернул себя Борис, – это мы – варвары, а в тихой спокойной Европе такого никогда не может случиться».

Толпа вокруг орала уже и вовсе что-то несуразное. Тихонько, стараясь не делать лишних движений, Борис начал выбираться. Догоравшие факелы чадили. Борис наконец выбрался из толпы и не спеша побрел к морю. Хотелось подышать свежим сырым воздухом.

У моря было светлее – полная луна, отражаясь мерцала в волнах, наплывающих на берег с равномерным шумом. Борис дышал полной грудью и понемногу успокаивался. Отсюда, издали, все происшедшее наверху казалось дурно поставленным спектаклем. Этот голос в темноте, призывающий к бунту, эти вздрагивающие факелы… Борис отвернулся, чтобы закурить и вздрогнул: к нему приближалась темная фигура. Шаги человека не были слышны за ровным шумом волн.

– Испугались, поручик? – раздался насмешливый голос. – Не бойтесь, я не собираюсь причинять вам вред.

– Откуда вы знаете, что я поручик? – угрюмо осведомился Борис, ему было неприятно, что неизвестный застал его врасплох и заметил его испуг.

– А я видел вас там, наверху, при свете факелов. – Человек достал портсигар, тускло блеснувший в свете луны и наклонился к Борису со словами: – Позвольте прикурить!

Они помолчали, глядя на море.

– Кто вас привел в «Русское дело»? – спросил незнакомец и, поскольку Борис молчал, не зная, что ответить, продолжил: – А впрочем, это не важно. Вы знаете пароль, следовательно, кто-то вам его сообщил. Здесь, на острове, мы только начинаем формироваться, так что вовсе необязательно знать всех членов поименно. Люди приходят к нам по разным причинам, многие – из любопытства, многие – от скуки. Но все остаются, никто еще не ушел.

– А если все-таки кто-то захочет покинуть общество?

– Я еще раз повторяю: сейчас, на стадии становления нашего движения, – пожалуйста! Но потом мы введем жесткую дисциплину!

– Позвольте поинтересоваться, кого вы подразумеваете под словом «мы»?

– Руководителей движения, лидеров, – последовал немедленный ответ.

– И этот, с неравными конечностями, – он тоже лидер? – насмешливо спросил Борис.

– У «этого», как вы сами верно заметили, есть один очень полезный талант – умение говорить. И не просто говорить, а увлечь толпу, направить ее в ту сторону, куда нужно.

– А вы знаете, куда нужно? – против воли Борис заинтересовался разговором.

– Мы-то знаем, мы очень хорошо знаем, чего мы хотим. И мы это получим, не сомневайтесь. Вернее, заберем силой, если нам не отдадут добровольно.

– Что же это – деньги, власть?

– И это тоже. Но главное – люди пойдут за нами добровольно, потому что мы говорим правильные вещи. Русскую армию предали, офицеров бросили умирать в Новороссийске, а тех кто не умер – привезли сюда гнить в этом Богом забытом углу.

– Он, ваш оратор, действительно говорил правильные вещи, но как-то навыворот, он пытался разбудить в людях самые темные инстинкты – злобу, ненависть, жажду убийства. И вы считаете, что это дело – правое?

– Кто вам сказал, что люди всегда должны воевать за правое дело? – холодно удивился собеседник Бориса. – За идею – да, но кто вам сказал, что идея обязательно должна быть святой?

– Однако вы очень откровенны, – удивился Борис.

– Это потому, что мы с вами беседуем, так сказать, анонимно, и никто не услышит нашего разговора. Если вы не примкнете к нашему обществу, а решиться на это вы можете только сейчас, потому что дальше будет поздно, так вот, если вы все же решите уйти, то мы никогда больше с вами не увидимся. Если же решитесь остаться, то ничего не сможете изменить.

– Вот как?

– Только так. Ведь это сейчас тут, на берегу моря, вы охладили голову и стали способны рассуждать. А там, наверху, разве вы не кричали вместе со всеми «Долой!» и «Смерть предателям!» и не чувствовали себя частью могучего братства?

Борис промолчал, ему пришла в голову мысль, что следует раскрыть инкогнито незнакомца, потому что он может быть опасен.

– Вероятно, вы правы, – согласился он. – Уже поздно, благодарю вас за содержательную беседу. Позвольте закурить, у меня свои папиросы кончились.

Незнакомец протянул ему портсигар, который, судя по тяжести и тусклому блеску, был золотым. На крышке портсигара Борис еще раньше заметил выгравированный узор, очевидно, это был вензель. Как бы случайно Борис уронил портсигар и, нагнувшись за ним, сильно прижал крышку с вензелем к тыльной стороне кисти, там, где кожа была нежнее всего. Руку заломило от боли.

Борис взял папиросу, поблагодарил своего ночного собеседника и быстро зашагал вдоль моря в сторону поселка. Его никто не преследовал. Выйдя на скудно освещенную улицу поселка, Борис остановился под тусклым керосиновым фонарем и посмотрел на руку. Выгравированный узор на крышке портсигара не был вензелем. Узор выдавился не полностью, но на руке просматривалась фигурка индийского божества с шестью руками. Правда, с одной стороны рук не было видно, но, надо полагать, божество должно было быть симметричным. Борис разочарованно вздохнул – он надеялся увидеть инициалы своего собеседника. Он вспомнил собрание на горе, факелы и ровный гул толпы, прерывающийся криками. Теперь, после разговора у моря, он уже не так легко относился к происшедшему.

Придя домой, в тесную комнатку над трактиром, он по памяти нарисовал фигурку индийского божества, которую видел на крышке портсигара, и спрятал листок на дно чемодана.

Глава третья

Граничный столб. Турецкий офицер

С веселыми восточными глазами

С ленивою усмешкой на лице

Тебя встречал и пожимал плечами.

А. НесмеловУтром Бориса разбудил трактирщик Ставрадаки, у которого Ордынцев снимал сиротскую комнатку на втором этаже.

– Эй, рус-эфенди! Спускайся скорей, тебя важный человек спрашивает!

Борис наспех ополоснулся над фаянсовым облупленным тазом в кошмарных голубых цветочках, влез в покоробленную турецкой жаровней форму и спустился на первый этаж:.

Важный человек, о котором говорил Ставрадаки, сидел прямо в трактире, опершись локтями на грязный стол, и высокомерно распушив кошачьи усы. Крученые жгутом погоны на его плечах ничего не говорили Ордынцеву: может, такие погоны в Турции носят генералы, а может – простые посыльные.

Поперек стола побежал не в добрый час проснувшийся таракан. Важный турок скосил на него глаз и придавил толстым обкуренным пальцем. Жест его был безразличен и величествен – таким жестом какой-нибудь полководец тычет пальцем в карту, указывая приговоренный город противника.

Борис подошел к турку, стараясь не глядеть на останки любознательного таракана. Чиновник взглянул на него с таким важным равнодушием, что Ордынцев испугался – не придавят ли его сейчас толстым пальцем.

Однако турок на скверном французском языке сообщил Борису, что если он действительно является господином Ордынцевым, то для него получено разрешение на переселение в Константинополь.

Борис несколько растерялся от радости, но проследовал за турком, не задавая вопросов. Конечно, ему хотелось бы узнать, за какие заслуги его выделили из отверженной русской толпы, но усатый проводник вряд ли дал бы ему ответ.

Маленький моторный катерок покачивался у причала. Зеленая вода плескала в почерневшие сваи, пахло водорослями и тухлой рыбой. Широкоплечий матрос в белой рубахе и черных штанах гордо скосил глаза на пассажиров. Турок бросил ему что-то повелительное, и катерок ладно затарахтел и побежал по голубой застиранной глади.

Унылые скалы Принкипе растворились в белесой дымке, катерок кроил и кроил голубое полотно, и наконец на горизонте возникли тонкие, синие, бирюзовые и розовые стрелы минаретов, сияющие купола Айя-Софии и мечети Сулеймана, яркие современные дома богатой Пери.

Константинополь, Царьград, Стамбул! Второй Рим, извечная русская мечта с Олеговых и Святославовых времен, великий город! Богатые толпы на улицах Пери, на мосту через Золотой Рог, звонки трамваев, гудки автомобилей, крики уличных разносчиков – на скольких языках предлагают они прохожим сладости и пороки, дурные новости и несбыточные надежды… Важные офицеры победивших армий неторопливо прогуливаются, гордо козыряют друг другу, кланяются дамам. Толпятся на перекрестках русские офицеры – машут руками, обсуждают судьбы отечества, ищут виноватых – тоскливые глаза, кокаиновая бледность, несвежие мундиры с золотыми погонами…

Борис шагнул на пристань, и первым человеком, кого он увидел в Константинополе, был Аркадий Петрович Горецкий – загадочный полковник таинственной службы. Как всегда, чисто выбритый, одетый в ладно пошитую английскую форму, благоухающий хорошим табаком и дорогим одеколоном – словно и не русский человек, а лощеный европеец, одинаково убедительный и красноречивый на двунадесяти языках.

Борис постарался подавить мгновенно вспыхнувшие раздражение и стыд оттого, что сам он плохо выбрит и утром успел только сполоснуть лицо холодной водой под допотопным умывальником. Форма его, и так сильно поношенная, приобрела и вовсе неприличный вид после обработки в вошебойке на Принкипе.

– Голубчик, Борис Андреевич! Как я рад видеть вас в добром здравии! – Горецкий шагнул навстречу, распахнул объятия.

– А-а, Аркадий Петрович! – Борис навстречу полковнику подался, но улыбка у него вышла не без горечи. – Так это вам я обязан столь быстрым прохождением турецкого карантина! Должно быть, я вам для чего-нибудь срочно понадобился?

– Ну-ну, не нужно сарказма, дорогой мой. Меня просила позаботиться о вас Варвара Андреевна.

– Сестра? – вскинулся Борис. – Где же она? С ней ничего не случилось?

– С ней все в порядке, – успокоил Горецкий, – она работает сестрой милосердия во французском госпитале. Сегодня никак не смогла прийти – дежурство у нее. Но она очень просила меня вас встретить и отвезти к ней в госпиталь. Вы ведь в Константинополе впервые, да и денег небось нету.

– Деньги есть. Правда, мало, – сознался Борис.

– Тогда едем, вещей, я вижу, у вас немного, – Горецкий оглянулся на потрепанный чемодан.

– Не нажил, – криво усмехнулся Борис. – Родина выбросила в чем есть, вот с этим только чемоданом.

– Да уж, голубчик, в новую жизнь мы приходим без ненужного балласта, – усмехнулся в ответ Горецкий.

– О чем вы говорите? – воскликнул Борис, идя следом по пристани. – Какая новая жизнь?

– Обязательно новая, – грустно подтвердил полковник, – особенно для вас. Вы с сестрой люди молодые, вам не поздно начать сначала.

– А вы? Чем занимаетесь здесь вы? – задиристо спросил Борис. – Опять какие-нибудь тайные дела и переговоры?

– Возможно, – уклончиво ответил полковник Горецкий. – Мы поговорим об этом позже. Повидайтесь с сестрой, оглядитесь, Варвара Андреевна знает, как меня найти.

Борис промолчал, но подумал, что зря он встретил Аркадия Петровича так нелюбезно, тот всегда относился к нему неплохо, ведь именно Горецкий спас его в свое время из феодосийской контрразведки. Правда, как выяснилось позднее, сделал он это, преследуя свои цели, но если бы не он, Борису пришлось бы туго. И Варе он помог в декабре девятнадцатого перебраться в Константинополь, и уговорил в Новороссийске капитана французского корабля подождать, чтобы Борис с Алымовым успели спастись. Их с полковником отношения дали трещину именно тогда, на корабле, когда Борис высказал Горецкому все, что он думает о генералах Генштаба, бросивших армию в Новороссийске на произвол судьбы, и о тех полковниках, которые этим генералам помогали.

Теперь Борис думал, что был неправ тогда, когда дал резкую отповедь Горецкому, – разумеется, полковник не мог отвечать за всех генералов. Сам он был, безусловно, человек честный, к тому же умный, обладающий большими познаниями и очень хорошо информированный. Борис вспомнил про связи полковника с англичанами, и как полковник общался в Феодосии с личным эмиссаром Черчилля. Вероятно, здесь, в Константинополе, Горецкий снова сотрудничает с англичанами. Только так можно объяснить его уверенный и спокойный вид.

В госпитале царили суета и всеобщее столпотворение. Раненые русские лежали в коридорах на походных койках, на больничных каталках и прямо на полу. Стоял жуткий запах гнойных ран и немытого мужского тела. Борис совершенно растерялся, слыша со всех сторон стоны и крики, но Горецкий схватил его за руку и быстро повел по коридору в дальнее крыло здания. Там было потише и почище. Сестры бесшумно сновали по коридорам. Аркадий Петрович переговорил по-французски с усталой пожилой монахиней, она оглянулась на Бориса и махнула рукой в самый конец коридора.

– Идемте, она там, – пригласил Аркадий Петрович.

Как бы подтверждая его слова, открылась последняя дверь, и знакомая худенькая фигурка в белой косынке с крестом вышла к ним. Борис сделал шаг вперед и застыл на месте. Горло перехватило, и он смог только прошептать пересохшими губами:

– Варька!

– О Господи! – Она уже висела у него на шее, счастливо смеясь и плача одновременно. – Ты наконец вернулся, ты живой!

– Не волнуйтесь, Варенька, живой и здоровый, – рассмеялся Горецкий. – Экий молодец, отощал только немного. Но это дело поправимое.

Борис оторвал сестру от себя и заглянул в залитое слезами лицо.

– Ну что же ты плачешь? Все уже позади, я здесь…

Она ничего не ответила и спрятала лицо у него на груди. Борис всегда понимал сестру с полуслова, так было с самого детства, вот и сейчас он понял, что ее гложет иная боль, помимо беспокойства за брата.

– Что с тобой, сестренка? – Он снова отстранил ее от себя и внимательно заглянул в глаза. – Ну, рассказывай!

– Там Петр, – она кивнула на дверь палаты, откуда только что вышла.

– Петька Алымов здесь? – вскрикнул Борис. – Вот это да!

Он рванулся было к двери, но посмотрел на опущенную голову сестры и остановился.

– Что? – спросил он глухо. – Он ранен? Тяжело?

– Это из-за ноги, ты знаешь, – тихо ответила она. – Открылось сильное воспаление, десять дней он был в горячке. И тогда ногу ампутировали по колено.

– А сейчас, что сейчас?!

– Сейчас он в депрессии, плохо ест и совершенно не хочет поправляться.

– Но он в сознании? Узнает меня?

– Узнает, но захочет ли говорить…

– Да что у вас здесь происходит?! – вскричал Борис. – Говорить он со мной не захочет…

Он рванул на себя ручку двери и влетел в палату. Комнатка была маленькая, с чисто выбеленными стенами, крохотное окошко затянуто накрахмаленной занавеской. Несмотря на малые размеры, в комнатку были втиснуты три кровати. Борис не узнал Алымова, пока Варя не тронула его за рукав и не повернула в нужном направлении. Петр лежал на спине, до горла закрытый одеялом. Глаза были открыты и невидяще уставились в потолок. Борис поразился неестественной бледности его лица.

– Эй, – тихонько позвал он и наклонился.

Алымов вздрогнул, его глаза изумленно раскрылись.

– Борис! – выдохнул он. – Живой! Голос был прежнего Петра Алымова, с кем прошел Борис немало дорог, когда отступали от Орла до самого Новороссийска. Борис обнял друга за плечи и поразился их худобе.

– Ты что, его не кормишь, что ли? – повернулся он к Варе.

Та не ответила, и Борис с грустью заметил, что глаза у Алымова снова погасли. Варя вышла в коридор, в открытую дверь Борис увидел, как она взяла у Горецкого какой-то маленький бумажный пакетик и спрятала его в карман белого передника сестры милосердия.

– Ты сесть можешь? – спросил Борис. – А то лежишь, в потолок смотришь…

Он помог другу приподняться и подложил подушку. Тот поморщился и в ответ на невысказанный вопрос пробормотал глухо:

– Нога болит. Вот нету ее, а болит, проклятая – сил нет терпеть.

– Вот что, Петр, – угрожающе начал Борис, – ты это дело брось. Не для того мы с тобой в Новороссийске из той смертельной бухты выплыли, чтобы ты теперь вот тут, в этой комнате, помирал. И не перебивай! – прикрикнул он, видя, что Петр шевельнулся. – Вижу, что не от раны тебе плохо. Знаю, что боль переносить ты умеешь. Тоска у тебя, хандра, себя жалко…

– Отстань ты! – Алымов нахмурился и даже сделал попытку двинуть Бориса кулаком в бок.

– Сказал, не перебивай! – Борис увернулся от слабой руки друга. – Вот горе-то у него – полноги оттяпали. А жизнь – спасли! А сколько нас там, в России, осталось?

– Ты не понимаешь, – с тоской протянул Петр и отвернулся, – везунчик.

– Не понимаю я? Петька, положа руку на сердце, неужели тебе легче было, если бы и я без ноги остался?

– Да ты в уме ли? – Петр даже приподнялся на кровати.

– Что вы так кричите? – это вошла испуганная Варя.

– Ничего мы не кричим, просто разговариваем, – сердито ответил Борис.

Варю позвал раненый с другой кровати, она отошла к нему, стала что-то ласково выговаривать ему, потом подала напиться, немного приоткрыла окно… Борис смотрел на друга и видел, что глаза Алымова, помимо его воли, следят за Варей, что бы она ни делала. Он забыл, что Борис рядом, что смотрит на него, и в лице его проступило такое, что Борис сразу все понял.

– Дурак ты, Петька, – тихо сказал он Алымову и вышел в коридор.

Варя сказала, что у нее скоро кончается дежурство, она проводит Бориса к себе домой – тут недалеко, они смогут поговорить.

Варино временное жилище было довольно убогим. Вышла хозяйка – старая турчанка с длинным загнутым носом, как у Бабы Яги. Варя представила ей Бориса, как своего брата, но хозяйка, похоже, не поняла или не захотела понять и смотрела на Варю очень неодобрительно. Они сели рядом на узенький диванчик, Варя прислонилась к его плечу и затихла.

– Ты измучена, похудела и плохо выглядишь, – вздохнув, начал Борис.

– Что с нами будет? – прошептала она. – Как жить дальше?

– Не знаю, – честно ответил Борис, – ничего про себя не знаю. А что говорят врачи про Петю?

– Операция прошла хорошо, – помолчав, ответила сестра, – но состояние у него… ты сам видел.

– Видел, – постепенно накаляясь, начал Борис. – Значит, я правильно догадался, что он просто хандрит? Ты что – не можешь его расшевелить? Варька, ведь он тебя любит!

– Я тоже его люблю, – просто ответила Варя, – но он вбил себе в голову, что я хочу остаться с ним из жалости, что я слишком совестливая, чтобы бросить калеку.

Борис видел, что по щекам сестры бегут слезы.

– Он не хочет со мной разговаривать, он совершенно отстранился. Когда я подхожу, он отворачивается к стене. Он очень страдает, у него сильные боли. Доктор говорит, что это нервное, но он не может спать без морфия.

– Это Горецкий достает тебе морфий? – встрепенулся Борис.

– Это второй раз всего, мне просто не к кому было обратиться, а денег нет, – потупилась Варя.

– И долго так будет продолжаться? Ты думаешь, что очень поможешь Алымову, делая его морфинистом?

– Но что же мне делать? – Варя уже плакала навзрыд.

– А я откуда знаю? – искренне возмутился Борис. – Ну, скажи ему про любовь там…

– Говорю тебе, он не поверит! Ведь мы даже не успели с ним объясниться… Тогда, в девятнадцатом, я уехала из Ценска очень быстро, и с тех пор мы не виделись, а нашла я его случайно месяц назад здесь, в госпитале у французов.

– О Господи! – вздохнул Борис.

Он сообразил внезапно, что Варя даже не спросила его, как он добрался, как жил и воевал в Крыму. Они не виделись почти год, а ее в первую очередь волновало здоровье другого человека. Борис еще раз горестно вздохнул: еще полтора года назад он думал, что потерял сестру навеки. Потом нашел, но вместе они были совсем недолго. Варя уехала в Константинополь, они снова расстались на год, а теперь приходится признать, что он опять потерял сестру. Вернее, ее отняли.

– Ну ладно, – великодушно сказал Борис, – для Петьки мне тебя не жалко.

– Прости меня, Боренька, – она слабо засмеялась, – ты приехал, и все у нас теперь будет хорошо. Петя поправится, и мы заживем все вместе, больше не будем расставаться. А в Берлине делают отличные протезы, я знаю. Только денег нужно много…

– Вот с деньгами туго, – признался Борис. – Ты-то на что живешь?

– Первое время тратила то, что ты дал, а потом приходили какие-то люди и передавали деньги от Аркадия Петровича. Теперь платят немного в госпитале.

– Ты часто видишься с Горецким?

– Окончательно он приехал сюда месяца полтора назад. Изредка навещал меня, даже в ресторан водил, – Варя улыбнулась. – У него какие-то дела с англичанами – в ресторане мы встретили одного такого… мистер Солсбери.

– Кажется, он бывал в Феодосии в девятнадцатом году, – вспомнил Борис. – А где он сейчас служит, Горецкий то есть?

– Он не говорил со мной о делах, мы больше вспоминали тебя. Знаешь, он к тебе очень хорошо относится! Всегда с такой теплотой о тебе говорит… Кстати, кто такая Юлия Львовна? – с чисто женской логикой Варя сменила тему.

– А разве тебе Аркадий Петрович не все рассказал? – поддразнил Борис.

– Он упомянул ее случайно в разговоре, но я сама догадалась, что у тебя с ней что-то было. Она – твоя невеста?

– С чего ты взяла? – удивился Борис. Он вспомнил, что после событий на Арабатской стрелке он видел Юлию всего два раза, и то мельком, она была с ним любезна, но ничем не дала напомнить о тех особых отношениях, что установились у них. Что с ней стало теперь, он не знает.

– Нет у меня никакой невесты, я одинок, потому что сестра тоже думает о человеке, который совершенно ее недостоин и не заслуживает такого счастья.

– Он заслуживает, – серьезно сказала Варя. – И ты тоже заслуживаешь настоящей любви. Мы все слишком много выстрадали за эти годы. Россию не спасли, хотя пытались. И сделали все, что могли. Настало время подумать о себе.

– Ты права, сестренка, – согласился Борис. – Нужно как-то устраиваться в этой новой жизни, на что-то решаться. Выбор только небольшой.

– Выбора у тебя вообще никакого нет. Я ведь долго здесь живу, все знаю. Поэтому оставь ты свои амбиции и соглашайся снова работать с Аркадием Петровичем.

– Да ведь он мне еще ничего не предлагал! – удивился Борис.

– Предложит. Как я уже говорила, он хорошо к тебе относится.

– Просто я зачем-то ему снова понадобился, – поправился Борис.

Они поели в маленьком греческом ресторанчике, который находился в подвале соседнего дома, запивая обед простым молодым вином, после чего Варя потащила брата в дешевые лавки, чтобы купить кое-что из одежды. Купили белье и ботинки, потому что после обработки на Принкипе старые ботинки спеклись и разваливались на глазах.

Хорошенькая горничная в кокетливой белой наколке вошла в спальню и мелодичным голосом произнесла, раздвигая шторы на окне:

– О мадам, проснитесь!

С постели, заваленной кружевными подушками, послышался шорох, а потом едва слышный стон. Горничная разбудила Гюзель необыкновенно рано по ее понятиям – еще не было полудня. Из-под одеяла высунулась очаровательной формы ручка и нашарила часики на столике возле кровати.

– Что случилось? – сердито спросила невыспавшаяся красавица, посмотрев на циферблат. – Пожар?

– Мистер Ньюкомб, – лаконично ответила девушка.

Даже сейчас, слегка растрепанная после сна, ее хозяйка была так хороша, что, несомненно, могла позволить себе молодую миловидную горничную. Гюзель тяжело вздохнула, закатив к потолку синие глаза, чуть подернутые поволокой, накинула на плечи полупрозрачный пеньюар, взглянула на себя в зеркало, прошлась по щекам пуховкой и приказала:

– Зови!

Молодой англичанин ворвался в спальню с таким видом, будто за ним гналась стая чистопородных английских гончих. Сам он тоже было похож на гончую: сухопарый, подвижный, длинноногий, с длинным выразительным лицом… Однако сейчас лица на нем как раз и не было.

– Что с вами, Томас? – спросила Гюзель с выражением невыносимого страдания в глазах и в голосе. – Почему вы явились в такую рань?

– Рань? Разве сейчас рано? – удивленно спросил англичанин, уставившись на часы. – Впрочем, может быть… Я не знаю, сколько сейчас времени… я сегодня еще не ложился… Я конченый человек, Гюзель, конченый человек!

Англичанин с размаху опустился на позолоченный пуфик, который жалобно пискнул под ним, и продолжил, закрыв лицо руками:

– Мы играли… у Казанзакиса… сначала карта шла мне, я увлекся… и не заметил, как проиграл большие деньги… очень большие деньги.

– Это все? – прервала его Гюзель возгласом удивления и разочарования.

– Нет… я проиграл не только свои деньги… у меня была с собой казенная сумма. Я пытался отыграться и тоже проиграл.

– Много? – коротко поинтересовалась турчанка.

– Девять тысяч фунтов… – ответил англичанин упавшим голосом.

– Однако! – Гюзель приподнялась на подушках. – Но все же, Томас, неужели даже такая сумма стоит того, чтобы будить меня среди ночи?

Сказать, что ее разбудили среди ночи, было, конечно, преувеличением, но Гюзель любила сильные выражения.

– Простите меня, дорогая, – Томас отнял руки от лица, и – о, ужас! – на лице его были следы совершенной растерянности и полного упадка.

– Стыдитесь, Томас! Вы не можете так раскисать! Ведь вы – мужчина, и вы – англичанин! – Гюзель взмахнула маленьким твердым кулачком и подумала, что напоминает сейчас какую-то христианскую святую, что для нее, рожденной в мусульманской семье, не очень хорошо.

– Да, конечно, дорогая, – мистер Ньюкомб выпрямился и постарался привести свое лицо в истинно английское состояние, – конечно, дорогая… Но мне не к кому было прийти, кроме вас! – при этих словах все его старания пошли прахом, и английское лицо обратилось в руины.

– Конечно, дорогой! – Гюзель притянула страдальца к себе и утопила в благоухающих кружевах на своей груди. – Конечно! Вы всегда можете прийти к своей Гюзели, в любых неприятностях Гюзель поможет вам. Сколько, вы сказали? Девять тысяч? Конечно, это очень много… Да, вы были неосторожны, но Гюзель постарается вам помочь.

При этих словах маленькие ручки весьма ласково ерошили светлые волосы англичанина, а кружева на груди Гюзели… впрочем, это посторонняя тема.

Через несколько минут, сочтя, что англичанин совершенно деморализован сильнодействующим сочетанием ручек, кружев и огромного карточного долга и что вряд ли он еще когда-нибудь будет столь же податлив, Гюзель легко отстранилась от него и проворковала:

– Знаете что, дорогой? Вы уже сейчас могли бы решить все ваши проблемы, стоит вам только подписать вот это долговое обязательство.

Как фокусник выдергивает за уши из своей шляпы кроликов, голубей и множество других одушевленных и неодушевленных предметов, Гюзель выдернула за уголок из инкрустированной шкатулки на туалетном столике безобидную на вид бумагу. Мистер Ньюкомб, находившийся к этому времени в почти бессознательном состоянии, пробежал бумагу глазами.

«Я, английский подданный Томас Ньюкомб, баронет, обязуюсь возвратить в такой-то срок девять тысяч фунтов стерлингов бельгийскому подданному Парменю Голону». Число и место для подписи.

Гюзель сказала, что это – путь к спасению, и англичанин подписал бумагу, даже не удивившись, что она уже составлена заранее и что даже сумма проставлена – та самая сумма, которую он проиграл этой ночью.

Глава четвертая

У отступающих неверен глаз,

У отступающих нетверды руки.

Ведь колет сердце ржавая игла

Ленивой безнадежности и скуки.

А. НесмеловВ приемной барона Врангеля томились, дожидаясь приема, десятки офицеров. Некоторые приходили сюда ежедневно, как на работу, в надежде попасть на прием к Главнокомандующему и добиться решения какого-нибудь вопроса – выхлопотать пособие, денег на лечение, разрешения уехать на поиски семьи, разобраться с несправедливым увольнением…

«Беспросветные», как называли генералов за их сплошные, без просветов, золотые погоны, тоже попадались в этой приемной. Ждали они, как правило, не так долго, добивались же от барона того же самого – денег или справедливости.

Этим утром в приемной появился редкий гость – второй после Врангеля человек в Русской армии, а по чину даже более высокий чем Врангель – командир Первого армейского корпуса, прежде Первой армии генерал от инфантерии Александр Павлович Кутепов.

При виде его разговоры стали тише, все с интересом присматривались к генералу и его более молодому спутнику – смуглому жилистому подполковнику с левой рукой на перевязи.

Кутепов, увидев в приемной генерал-майора Краснова, начальника личного конвоя Врангеля, подошел к нему, поздоровался и кивком головы указал на своего спутника:

– Семен Николаевич, позвольте представить вам моего зятя – подполковника Реутова. Вы, кажется, были знакомы с моей сестрой? Ольга вышла замуж за Сергея Ивановича летом двадцатого года, я не был на свадьбе – сами понимаете, что творилось на фронте. А потом – такая трагедия… Ольга с Сержем добрались до Ялты перед самой эвакуацией, не успели со мной повидаться, ночью в гостинице на них напали бандиты – то ли «зеленые», то ли просто уголовники. Ольгу убили, Сергея тяжело ранили, он чудом остался жив. Только здесь, в Турции, он нашел меня, передал последний привет от сестры… – Генерал чуть прикрыл глаза, ничем больше не выдавая своего горя, и продолжил через мгновение: – Хочу представить Сергея Петру Николаевичу. Сергей – человек энергичный и даровитый. Хоть я и недавно знаю его, но вполне оценил. Думаю, Петр Николаевич найдет его способностям достойное применение.

В это время из кабинета Главнокомандующего вышел, растерянно оглядываясь, очередной посетитель. Генерал Краснов сделал сложное движение бровями, вполне понятое офицерами охраны, и Кутепов с зятем вошли в кабинет.

– Вот так-то, друг любезный, – вполголоса сказал седой полковник с черной шелковой повязкой на глазу ротмистру, чей тоскливый взыскующий взгляд выдавал тщательно скрываемое мучительное похмелье, – вот так-то. Главное в нашей жизни – связи, как раньше было, так и сейчас осталось. Попал этот подполковник в зятья к Кутепову – и все, карьера ему обеспечена. А мы с вами обречены ожидать в этой приемной второго пришествия. Да вы, друг любезный, меня вовсе и не слушаете?

Ротмистр действительно его не слушал, он смотрел вслед офицерам, удалившимся в кабинет Главнокомандующего. На лице его муки похмелья сменились выражением крайней заинтересованности, озадаченности и некоей смутной надежды. Такое выражение бывает на лице нищего бродяги, который находит в грязи на дороге кошелек и, еще не успев открыть его и ознакомиться с содержимым, по самой упоительной толщине находки делает вывод, что содержимое его небезынтересно. Он еще не может вполне поверить, что Провидение решило одарить его своими милостями, но надежда уже начала согревать его заблудшую душу…

Ротмистр Хренов вышел на улицу. Конечно, к Врангелю ему попасть и сегодня не удалось. Но он от этого не слишком огорчился: нынче питали его другие, более реальные надежды. Ротмистр настроился на долгое ожидание и от нечего делать разглядывал богатые витрины с выставленной в них дорогой турецкой дрянью – клетчатые модные сюртуки, узкие штаны… Хренова такие вещи мало интересовали.

Холодно было на улице. В Константинополе, говорят, всегда жара. Врут! Зимой и здесь холодно. Не так, как у нас, снегу не дождешься, но если стоишь на улице без дела, то холодно. И выпить хочется.

Сухой холодный ветер крутил по тротуару клубки пыли, обрывки старых газет на сорока языках. Проходили иногда хорошенькие барышни, на ротмистра и не глядели – что он им, душа поношенная?

И вдруг в дверях показался тот самый человек.

Хренов встрепенулся. Пошел навстречу, но особенно вида не показывает, цену себе знает. А человек-то этот сам по сторонам оглядывается, воровато так… Значит, ротмистр не обознался и тот сам его ищет, понимает, стало быть… И вышел нарочно один, чтобы не помешал никто.

Ротмистр поравнялся с этим господином, руку к фуражке приложил и говорит так, как бы между прочим, для начала разговора:

– Неплохая сегодня как будто погода…

– Дрянь погода, – тот отвечает, – причем тут погода? Вы меня тут для погоды караулите?

– Нет, собственно, – ротмистр обиделся, но не очень, – я вас тут не поджидал…

Так, прогуливался, как свободный человек, витрины разглядывал, но раз уж мы с вами встретились, можно и поговорить…

– И о чем же мне с вами, свободный человек, разговаривать?

– Да уж вы, наверное, знаете, вы человек образованный, а мы – люди темные… И расходов много в последнее время. Жизнь здесь такая дорогая – это просто ужас какой-то. Понятное дело – турки эти, мусульмане же, им до христиан дела нету…

После посещения турецкой бани Борис уснул на узком диванчике в Вариной комнате как убитый. Сестра рано утром ушла в госпиталь, поручив его заботам хозяйки. Старуха уразумела наконец, что молодой офицер – это родной брат ее постоялицы, а вовсе не полюбовник, а может, Борис ей просто понравился, – многим женщинам, независимо от возраста и национальности нравились прямой взгляд его серых глаз и открытая улыбка, – так или иначе, Баба Яга сегодня утром была с ним достаточно любезна и накормила особенной турецкой простоквашей с горячими лепешками. Борис побрился и причесался перед крошечным Вариным зеркальцем, а затем отправился в госпиталь.

Алымов выглядел сегодня значительно лучше. Он полусидел на кровати, держал стоящую рядом Варю за руку и глядел на нее влюбленными глазами. Они были настолько заняты друг другом, что Борис счел для себя возможным уйти, не преминув все же ехидно заметить, что у всех влюбленных удивительно глупый вид. Они даже не заметили его ухода.

– Как вам нравится Константинополь? – спросил Аркадий Петрович Горецкий.

Они сидели в небольшом, но уютном ресторане на Пери, который держал веселый толстый итальянец по имени Луиджи.

– Очень не нравится, – вздохнул Борис. – Кругом шум, грязь, крики, мальчишки чумазые под ноги бросаются…

– Это вы по Галате обо всем городе судите, – рассмеялся Горецкий. – А в Пери вон – богато и шикарно. Красивый город…

– Мне на красоту смотреть некогда, – ворчливо ответил Борис, – и денег нет, чтобы по Пери гулять.

– Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Вы где устроились?