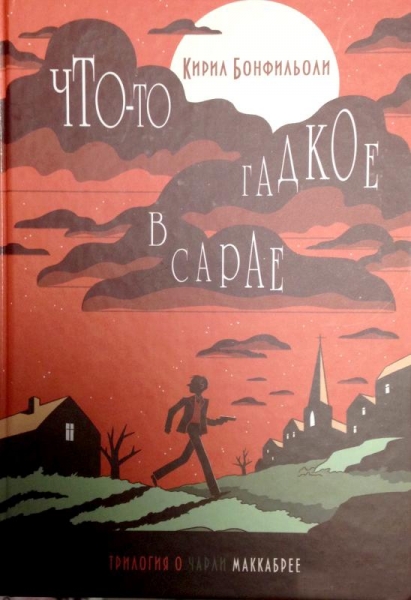

Кирил Бонфильоли Дебют Маккабрея/Что-то гадкое в сарае

Трилогия Маккабрея, том 3

Перевод с английского Максима Немцова. —

Редактор Анастасия Грызунова

Kyril Bonfiglioli

Something Nasty in the Woodshed

Copyright © Kyril Bonfiglioli, 1976

Перевод © М. Немцов, 2007

Почему Charlie Mortdecai стал Чарли Маккабреем

В лучших традициях английского романа Кирил Бонфильоли подарил своему герою говорящую фамилию, и ее перевод заслуживает отдельного комментария. Изучив биографию Чарли и его славных предков, переводчик принял решение без потерь донести до русскоязычного читателя все намеки автора, и поэтому Mortdecai (очевидный кивок автора в сторону ветхозаветного героя Мордехая; фр. mort «смерть-распад») стал Маккабреем; в фамилии затаились прозвище ветхозаветных героев Маккавеев и пляска мертвецов, макабр (фр. macabre), танец о равенстве всех перед ликом смерти.

Издательство Livebook

Трилогия о Чарли Маккабрее

Не тычьте в меня этой штукой

Don't Point That Thing At Me, 1973

После вас с пистолетом

After You With the Pistol, 1979

Что-то гадкое в сарае

Something Nasty In The Woodshed, 1976

Et Amicorum[1]

Поскольку я не надеюсь дотянуть до написания еще одного романа о Джерси, вынужден просить — в алфавитном порядке: Алана, Анджелу, Барри, Бетти, Бобби, Веру, Гордона, Джин, Джоан, Джона, Дика, Мэри, Ника, Олив, Питера, Пола, Розмари, Стэнли, Терри, Топпер, Хизер, Хью и сотню прочих славных джерсийцев — принять это как пустячную благодарность за всю их доброту и терпимость. К тому же надеюсь, они возражать не станут, если я добавлю к списку черного лабрадора по имени Помпей и кенара, именуемого Берт.

Все эпиграфы сочинены Суинберном, за исключением одного — осязаемой подделки.

Ни один человек в этой книге не обладает намеренным сходством ни с какой реальной персоной: реальные люди чересчур невероятны, чтобы ими пользоваться в художественной литературе.

Почетная Полиция Джерси привыкла к тому, что над нею подтрунивают; все ее сотрудники, с кем я имел удовольствие познакомиться, справедливы, достойны уважения, разумны и шутки понимают.

Ни в коем случае не следует мне благодарить поименно всех славных жителей Джерси, отвечавших на мои бессчетные вопросы, — это будет дурное вознаграждение за их терпение.

Вымышленный рассказчик — гадкий, язвительный человек; покорнейше прошу не путать его с автором — тот кроток и добр.

Подделка Суинберна некоторым образом подписана.

1

Пока скалы сурово стоят над водою,

А ливни луга продолжают поить,

Пока не поднимутся волны прибоя,

Чтоб поля затопить и утесы разбить,

Здесь, в саду, где ничей не разносится голос,

Ни под чьею стопою не мнется трава,

Как богиня, что в храме своем закололась,

Смерть мертва.

«Покинутый сад» [2]Острова

Семь тысяч лет назад — ну, пару месяцев туда-сюда — чертова уйма воды покинула Северное море (причина была веская, но я ее так сразу и не упомню) и залила низины Северо-Западной Европы, образовав тем самым Английский канал и действенно отгородив Англию от Франции — ко взаимному удовольствию обеих сторон (ибо не случись этого, изволите ли видеть, мы, англичане, были бы иностранцами, а им, французам, пришлось бы питаться хлебной подливой).

Немного погодя море попилило особо корявые кусочки французского побережья и отделило от материка те части, что были повыше. Получившиеся в итоге острова вы называете «Канальными», поскольку мало что смыслите: их подлинное и древнее имя — «Лезыль Норман»[3]. Их принадлежность Соединенному Королевству оспаривалась: утверждали, что все наоборот, ибо они входили в состав герцогства Нормандского задолго до того, как Вильгельм совершил в Англии все свои завоевания[4], и по сю пору остаются единственным пережитком оного герцогства. Острова рьяно преданы Короне и тамошний тост по прежнему звучит так: «За Королеву — нашего Герцога». Там повсюду правят иные — древние и причудливые — законы, везде свои конституции, а устои довольно странны. Но об этом чуть позже.

Данный остров

…называется Джерси и состоит из гранита, сланца, диорита и порфирита — как известно любому школяру. Вся конструкция несколько скособочена так, что смотрит на юг, и это, вне сомнений, полезно для климата. (Я никогда не говорю о погоде; это занятие для курортовладельцев, крестьянства и тех кротких маньяков, что предпочитают селиться на крыше Адмиралтейства.) Береговая линия запущенна и приятна так, что трудно поверить.

Табак и горячительные напитки дешевы, подоходный налог благотворно низок, но осмелюсь предсказать, что все эти милости, равно как и частные средние школы, испарятся, едва социалисты добьются большинства голосов и их потянет на подвиги.

Население

Оного имеется множество слоев. Во-первых — отпускники, коих описывать не требуется, боженька их благослови. Имя им — легион.

Далее — фермеры; все они старых джерсийских корней и ненавязчиво и чванно правят Островом к собственному тихому удовлетворению. У них древние уродливые имена, древние уродливые физиономии и просто отвратительные древние жены. Батраки у фермеров такие же, только пьянее. Из Нормандии, Бретани и даже Уэльса изредка приносит сезонников — окучивать посадки нарциссов, картошки и помидоров; сезонники эти приземисты и зловещи, как итальянцы из Абруцци; также они пьянее всех прочих, и кто может их за это упрекнуть.

В-третьих — и это самая известная публика — богатые иммигранты, приехавшие, дабы насладиться причудливыми налоговыми льготами Острова. Тот умеренный налог, что они платят, раздувает местную казну так, что джерсиец полагает сие непростительным. Кое-какие иммигранты — совершеннейшие трезвенники (именно эдак, среди прочего, сдается мне, и можно разбогатеть), но большинство тоже беспробудно пьяно: виски здесь продается за ту же цену, что и дешевое вино, но гораздо вкуснее.

Они привозят с собой столько денег, что я иногда опасаюсь, не утонет ли Остров под их массой. Беседы с ними искрометны, пока вы не отходите от темы длины их гостиных — или «салонов», как это называется на местном «арго».

Сюда за ними, подобно стае алчных стервятников-дерьмоедов, привалили орды банкиров и прочих заемщиков всех степеней продажности, и теперь наиболее соблазнительные куски недвижимости в Сент-Хелиере расхватываются этими бесстыдными обжорами, едва освобождаются. Это, по всей вероятности, плохо.

Кроме того, существует ряд категорий помельче, вроде аристократии и мелкопоместного дворянства, португальских официантов, индийских торговцев мишурой, кочевых барменш и пьяных романистов, но все они — хоть по своему преимуществу и милые люди — к нашей истории отношение имеют незначительное.

Фауна

Опора экономики и единственное крупное млекопитающее, за исключением джерсийской дамы, — джерсейская корова. Она грустноглаза и довольно красива, а кроме того, секретирует изумительное густое молоко. Водится на привязи, ибо пастбища ценны, а изгороди дороги; зимой «покрывается» макинтошем из целлофана, летом щеголяет в шляпке от солнца. Да-да, честное слово. Еще здесь есть кое-какие свиньи, но овец, я предполагаю, нет — по каковой причине, быть может, некий шотландский полк так никогда и не был здесь расквартирован. В большом количестве имеются лошади, поэтому в любой час дня вы можете наблюдать, как по дорожкам гарцует пригородная кавалерия.

Дикая живность редка, если не считать морских птиц; доминирующие виды — сорока и воробей. Охотничьих угодий нет, а следовательно, нет и егерей, поэтому всех птенцов пожирают вездесущие сороки; лишь воробей, эта птица Венеры, способен переспарить соро́к, колтыхая свою партнершу круглый год, экий выносливый парнишка. В конце осени иногда случаются мелкие редкие птички на перелете — они присаживаются отдохнуть в полях нерожденных нарциссов.

Флора

Сия по преимуществу представлена травой и огородами, последние — зачастую в мучительно кричащем разнообразии. На клочках земли, ожидающих разрешения к освоению, произрастает кое-какой папоротник-орляк и утесник обыкновенный, а все остальное — роскошные посадки: ранний картофель, нарциссы, анемоны, помидоры и — там и сям — робкая цветная капуста. Определенные виды кочанной капусты на непомерно длинных стеблях выращиваются специально для туристов с фотоаппаратами: местные жители невозмутимо уверяют приезжих, что растят ее на прогулочные трости, но такому ведь никто в здравом уме не поверит, правда?

Постройки

Эти варьируются от унылых до нелепых с заездом в претенциозные. Сент-Хелиер по всем статьям — сплошной припадок архитектурного веселья; даже сэру Джону Бетжемену[5] вряд ли удалось бы сохранить серьезный вид. В сельской местности характерная постройка — крупный и мрачный фермерский дом, сложенный из гранита цвета печенки, с огромными наружными стенами и нехваткой окон. Богатые приезжие рьяно расхватывают подобные здания и отвратительно их модернизируют. Завершенный продукт стоит в десять раз больше сопоставимого дома в Англии. Не знаю, хорошо это или плохо.

Язык

Тут все не очень просто. Подлинный джерсиец из ремесленного сословья говорит на языке, который вполне напоминает английский, пока не вздумаете его понять; и тут вы осознаёте, что это больше похоже на говор австралийца, подражающего ливерпульцу. «Его», к примеру, произносится как «йо», а большинство фраз начинается с оборота «Бож-мо» и заканчивается вокабулой «э?». Это противный язык, и человек с готовностью научается его не любить.

Законы и прочие официальные материи записываются на изящном и старомодном нормандском французском, напоминающем латынь Книги Судного Дня[6]. Члены знатных и древних джерсийских семейств по-прежнему умеют на нем говорить, как мне рассказывали, только ни за что в этом не признаются..

Истинный же «патуа Жерзэ»[7] на все это совершенно не похож и варварск до невероятия. («Гиннезэбуанпортэ»[8].) Если я скажу вам, что слово «Джерси» представляет собой латинскую «Кесарию», думаю, вы меня поймете.

И, наконец, большинству торгового люда удается воспроизводить достаточно школярского французского современного розлива, чтобы сильно озадачивать кочевых сезонников — в особенности поелику эти последние обычно усталы и пьяны.

Полиция

В Сент-Хелиере базируется небольшой контингент, называемый Платной Полицией. Я уверен, это название им по вкусу. Они очень похожи на английскую полицию, только их меньше и они не такие сердитые. У них есть мундиры и оборудование; на вид честны и дружелюбны; людей не бьют. В отличие от некоторых моих знакомых.

Гораздо важнее (за пределами Сент-Хелиера) Почетная Полиция — эта, разумеется, неоплачиваемая. Мундиров они не носят — вы обязаны знать, кто они такие. В каждом из дюжины Приходов имеется свой «коннетабль»; ему подчиняются «сентениры»[9] — каждый, в теории, защищает и дисциплинирует сотню семейств и руководит пятью «вёнтаньерами»[10], которые оберегают каждый по двадцать семей. Все это выборные посты, но сюрпризы на выборах преподносятся редко, если вы меня понимаете, да и в любом случае конкуренции за такую честь мало.

На Джерси по закону никто не считается арестованным, пока сентенир не постукает ему по плечу нелепой крохотной дубинкой — символом полномочий (можете вообразить, как нравится Платной Полиции это правило); а сентенир, куда-либо задевавший свою дубинку, говорят, отрывает ручку от ближайшей цепочки смывного бачка. К счастью, сентенирам нечасто приходит в голову арестовывать своих друзей, соседей и родню — если, конечно, правонарушение не тяжко, — и таким образом правительственные средства понапрасну не расходуются, а уборные по большей части остаются в неприкосновенности. На самом деле, все устроено весьма приятственно. Сентенир отводит оступившегося соседа в уголок на тихую беседу, внушает ему страх Божий, тем самым предотвращая рецидив гораздо действеннее, нежели это бы сделали дорогостоящий судебный процесс, условное осуждение и год встреч с каким-нибудь безмозглым сотрудником службы пробации, получившим диплом по общественным наукам в Нерсдлийском политехническом институте.

Один из домов

…принадлежит Сэму Давенанту и называется «Ля Гулютери» — по имени заливного луга, также входящего в поместье. Имя, в свою очередь, происходит, вероятно, от Симона ле Гулю, служившего коннетаблем прихода Св. Маглуара в 1540 году, хотя рьяные антиквары подозревают, будто на этом глинистом поле некогда лепились «гулю» — круглобокие горшки для варки бобов. Я подозреваю, что Симона или кого-либо из его предков прозвали «ле Гулю»[11] из-за того, что сам он был до этих бобов дюже охоч. Антиквары-любители из тех, кто поневменяемей, разумеется, будут заверять вас, что имя как-то связано с древними обрядами плодородия, но они всегда так говорят, разве нет?

Бо́льшая часть здания восходит к XVI веку, заметны следы и более ранних работ, а также есть намеки на церковное пользование. Сложено сие здание из приятного розового гранита — такой уже не добывают, — который годы тактично убедили принять вид уютный и достойный. Наличествуют турели, ронделины, бенитьеры и так далее — я уверен, все вы знаете, что это такое. Я же, со своей стороны, забыл. Фасад преимущественно располагается сзади — двери, террасы и прочее, — но истинный фасад смотрит на солнечный приятный дворик, по противную сторону коего располагается Другой Дом, принадлежащий лучшему другу Сэма.

Другой Дом

Этим владеет Джордж Брейкспир, лучший друг Сэма, и прозывается постройка «Ле Шерш-фюит»[12]; я не в курсе, что это означает. В XVIII веке его экстенсивно приукрасили, и окна теперь — так им предписано лежащим в основе всего гранитом — слегка съехали с мест, что спасает конструкцию от унылой симметрии большинства зданий того периода. Как и у «Ля Гулютери», бо́льшая часть фасада у этого дома — сзади (сады, бассейн и пр.), и сзади же — любопытная и увлекательная веранда с вогнутым стеклением: на Джерси это ассоциируется с «тресковыми домами» — такие постройки возводились в безмятежную эпоху трескового промысла, когда дерзкие джерсийские шкиперы десятками выходили на Большую Ньюфаундлендскую банку и все вдруг обогащались. По одну сторону дома — уродская викторианская конюшня из желтого кирпича, с часами, которые не идут.

Представьте, стало быть

…два этих милых глазу дома, любезно лучащиеся друг другу поверх старой каменной давильни для сидра в центре двора; еще представьте, какая это редкость и удача — что владельцы сих домов такие близкие друзья. (Тот факт, что их супруги терпеть друг друга не могут до самой требухи, малозначителен, надо полагать, да и ненависть эта редко всплывает на поверхность, даже когда они одни.)

Представьте и

…самих владельцев этих домов, начиная с Джорджа Брейкспира из «Ле Шерш-фюит». Джордж верит в Бога, но — лишь в англиканскую его разновидность, как рекламируется по телевидению споспешествованием Соглашения о Предоставлении Равного Времени, хотя у Джорджа Открытый Ум, поскольку в Индии и прочих подобных местах он видал Очень Странные Вещи. Манеры его чересчур утонченны, посему набожность не сквозит — так и должно быть. Он не дурак. Можно заподозрить, что во время Войны он занимал майорскую должность, однако на деле служил он полным и действительным бригадиром и награжден орденом «За боевые заслуги», «Военным крестом» и прочими побрякушками — но, опять-таки, строгость манер воспрещает ему потрясать в гражданской жизни как чинами, так и отличиями. (Мне кажется, что это все же слишком далеко заходит — как-то невоспитанно, согласитесь, хранить орденские планки в ящике комода для носовых платков вместе с «французскими письмами». Подайте мне лучше тех жизнерадостных европейских гусар, что по вечерам щеголяют в опереточных мундирчиках, — и не надо этих напыщенных английских гордецов-гвардейцев, кои по мановению котелка обращаются в прискорбные подобия платежеспособных биржевых маклеров. Офицерам следует иметь дерзость, долги и девиц, а превыше прочего — достачливых кредиторов, которых можно хлестать стеком перед казармами, дабы у оных кредиторов к завтраку разгорелся аппетит, вы не согласны?)

Джордж — мужчина среднего роста, заурядной внешности и нормального веса. Друзья не всегда узнаю́т его — и в этом-то все и дело, не так ли? То есть в любимом кресле у него в клубе его, разумеется, узна́ют, потому что он в нем, изволите ли видеть, сидит. Ну и бармены из тех, что получше, его узнаю́т — но это их работа.

Одежда Джорджа исполнена неброского хорошего вкуса настолько, что напоминает маскировку — быть может, даже плащ невидимки.

Несмотря на его седоватый окрас волос, глядя на Джорджа, вы знаете наверняка: посмей паче чаяния к нам вторгнуться какие-нибудь гансы или фрицы, Джордж не только умело встанет в тот же миг под ружье, но и — не рассусоливая и без лишних вопросов — примет на себя командование, прибегнув к некоему древнему английскому паролю, символу или шибболету, который все мы призна́ем, хоть и услышим впервые с той поры, когда король Артур скрылся в волнах этого озера, что возле Авалона[13].

А тем временем, однако, здесь и сейчас, на Джерси свести с ним знакомство не зазорно никому, ибо: он внимательно слушает рассказчиков; наливает большие (но не вульгарно большие) стаканы; не улыбается слишком уж вымученно, если кто-то выражается в присутствии его супруги; и если вечеринка слишком затягивается, не издает шумов, свойственных отходу ко сну, а как бы тихонько тает и, надо полагать, вновь материализуется в своей гардеробной.

Он много и застенчиво пьет; охоты на Джерси, видите ли, нет, а потому зимние дни довольно длинны, если в вас не буйствуют гонады.

В Кембридже он нарыл себе некую ученую степень и выиграл боксерскую «синьку»[14] — тут едва можно удержаться от того, чтобы не сказать «само собой», — а кроме того неплохо осведомлен в Наполеоновских войнах. Он принадлежит к числу тех завидных людей, которые — подобно выпускникам Бейллиола[15] — безмятежно уверены: все, что бы ни делали и ни думали они, чем бы ни являлись, все это — правильно. Подобная неспособность видеть в себе какие бы то ни было изъяны, есть, разумеется, некая разновидность помешательства, но гораздо менее опасная для окружающих, нежели неспособность видеть в себе хорошее.

Джордж не вполне постигает, зачем мы отказались от Индии, а Суэц его несколько ставит в тупик. Джордж сам себе чистит ботинки; они у него старые, все в трещинах и дорогие.

Он остается — или же «был» — тем, что раньше называли «джентльменом»; или я уже об этом упоминал?

Супруга Джорджа

…прозывается Соня, хотя подруги ее утверждают, будто на свидетельстве о рождении, вероятно, значится имя «Руби». Трудно сказать, почему они с Джорджем сочетались браком; иногда заметно, как они украдкой друг на друга поглядывают, словно их самих это по-прежнему озадачивает.

Она — потаскуха и стерва, сие на глазок способна определить любая женщина, а также большинство гомосексуалистов. Приличные молодые люди могут убеждать себя, что ее томные взгляды предназначены им одним, хотя им ли не понимать: ее указания садовнику «бросать семя» в равной же степени относятся не только к клумбам. Джордж ей верит, мне кажется, но, как и тетушку Матильды[16], старания эти по временам едва не сводят его в могилу. По природе своей, собственному выбору и своему искусству Соня криклива; глаза ее огромны и густо-сини, кожа — что лепестки магнолии, а волосы темны до того, что видятся иссиня-черными. Ее бюст — ежели он поддернут и половинки его сплюснуты вместе дорогостоящим «брасье»[17] — больше всего на свете напоминает попку чудесного дитятка, но когда Соня обнажена, ее груди вялы и непривлекательны, их мышечный тонус давно рассосался. Мне случилось предпочитать такую грудь, что помещается в одной руке, а вам? — однако я знаю, что американцы, к примеру, ценят количество, если вы простите мне остроту.

Под шеллачным покрытием воспитания и подарочных фотоальбомов манерами и моралью своею она осталась искусною шлюхой, коей удалось рано уйти на покой и коя ныне применяет все свои навыки к доставлению удовольствия одной себе. У нее это получается очень хорошо. Осмелюсь заметить.

Не будучи ни в коем разе ягою в ягнячьей шкуре, она, тем не менее и почти неуловимо одевается как-то не так — как в прямом, так и в ином смысле. Одеянья ее ровно тремя годами моложе, чем ей пристало — не больше и не меньше, — так некоторым мужчинам удается всегда носить двухдневную — не больше и не меньше — щетину, — а посему она всегда одета по дорогой моде прошлого года: не вполне писк, но и не совсем кашель.

Сие, разумеется, неимоверно по душе ее подругам, хотя супруги их уразуметь такого не способны, да и, как ни верти, любование Сониными титьками заботит их гораздо больше.

Само собой, она — законченная лгунья, но они все таковы, не правда ли? (Или вы неженаты?) Джордж достаточно сообразителен, чтобы подмечать в ней вероломство, но и порода, и здравый смысл делать ему сие воспрещают.

У Сони и Джорджа двое сыновей. Один, очень умный, заканчивает отбывать срок в школе под названием Веллингтон; Соня отнюдь не против того, что кто-то из ее потомства пребывает в школе, хотя ей удается создавать впечатление, будто школа эта — начальная, — но существование другого отпрыска ее несколько раздражает: он относится к тем, кого называют «уже взрослыми». Сей до изумления глуп и водит вертолет в Армии, на Флоте или в какой-то еще устарелой галиматье. Свое ценное воздушное судно он постоянно ломает, однако начальство, похоже, совершенно не против, лишь всякий раз покупает ему новое. Они, изволите ли видеть, платят за них не из своего кармана. Из вашего.

А теперь — Сэм Давенант,

…и мы незамедлительно улавливаем некую фальшь, некое жеманство, ибо вот уже сотню лет никого не крестят Сэмом. Настоящее имя его, разумеется, Сэ́шеверелл. В школе он бы скорее умер, нежели разгласил эту информацию, а вот ныне ему скорее нравится, если об этом узнают.

Жеманство он на себя жеманнейшим образом напускает, ибо оно ему по природе не свойственно, если вы понимаете, к чему я клоню, и надеется, что за оное сойдет его главнейший недостаток — врожденная леность, иначе праздность. Его нечастые заносы в маниакальную фазу, из-за коих обыкновенно подымается немалый шум, споспешествуют ему в подержании этой иллюзии.

Он счел бы позорным оказаться застанным вне постели до полудня — ежели, конечно, он не прободрствовал ночь напролет, — а завтрак не поглощал уже двадцать лет.

Он почти до утомительности начитан. На людях обычно погружен в какой ни на есть бульварный роман в аляповатой обложке, однако вполне очевидно, что в уединении собственной спальни он читает Гиббона, Фенелона, Горация и «ту се дефунт коколоров»[18]. С другой стороны, он пылко отрицает, будто когда-либо слыхал о Маркузе и Борхесе, кем бы эти ребята ни являлись. (Я же, напротив, истово убежден в необходимости преподавания Фенелона, Расина, Милтона и Гиббона[19] юношеству с младых ногтей; никогда не рано постичь, что классическая литература по большей части как скучна, так и не имеет никакого значения.)

Сэм до нелепости добр, легок в обращении, терпим; кого ни возьми, едва ли у Сэма отыщется для него суровое слово. Однако я давно распознал в нем безумственно железный сердечник, кой превращает его — при условии доведения до ручки — в противника воистину нежелательного. Раньше он необычайно хорошо играл в триктрак, но это занятие подхватили хлыщи, и он его посему забросил: он у нас таков. Мне иногда удается разгромить его в покер.

Представляется, что он неким смутным манером довольно-таки богат, но как именно или откуда, никому не ведомо. Он лукаво намекает на торговлю оружием в юности, а то и чем похуже — быть может, белыми рабынями, — но я подозреваю сеть химчисток в Северной Ирландии: с чего бы ему иначе так разоряться от известий о бесчинствах бомбистов в Белфасте?

Он высок, бледнокож, курчав, несколько плотноват в талии и чуточку старше меня. Скажем, лет пятидесяти.

Напротив,

…супруга его миниатюрна, мила, глуповата и прозывается Виолеттой, если в такое возможно поверить. Сэм зовет ее Вилочкой. Она и впрямь часто виляет и увиливает почитай от всего: я сам это не раз наблюдал. Сэм относится к ней с добродушной терпимостью, однако втайне ее обожает, ежели позволено мне будет процитировать из женских еженедельников. Она нервически ранима, способна заливаться румянцем и даже лишаться чувств — ровно как это делали в старину.

В редчайших случаях она бывает вдохновенной стряпухой, однако по преимуществу пищу сжигает или портит иным способом; к счастью, Сэм не жаден и готовить умеет сам. Не стану делать вид, будто мне ведомы их брачные отношения, но в целом, я бы решил, что их, вероятно, нет. Он выказывает к ней учтивость настолько изощренную, что простительно будет решить, будто он ее ненавидит, однако тут вы ошибетесь.

С матерью Виолетты связано нечто загадочное — ее неизменно поминают как «бедную матушку». Она, как я предполагаю, либо сбрендила, либо алкоголичка, либо клептоманка, либо с ней приключилась еще какая-то оказия, и по временам я задаюсь подобными же вопросами насчет самой Виолетты: ее вербальные привычки своеобразны, и она склонна к произнесению фраз, вроде «кролики размножаются, как горячие пирожки».

Теперь же — мой последний вольт,

…а именно — сам повествователь, иначе — если вы извините мне подобный синтаксис — я. Меня зовут Чарли Маккабрей (вот меня действительно окрестили Чарли: думается, матушка тем самым как-то неуловимо поквиталась с отцом), и я — «Достоп.», ибо таковым был мой отец и является (Господь загнои его душу) мой брат, и «барон», кой представляет собою несостоявшегося, можно сказать, виконта — можно, то есть, сказать, если вам не безразлична подобная ересь. Как небезразлична она была моему отцу.

В настоящее время я проживаю всего в нескольких фарлонгах через поля от двух вышеописанных домов, в половине приятственного особняка (а особняком, по определению имущественных агентов и прочих акул недвижимости, считается любая конструкция с двумя лестницами внутри), называемого «Громобоем», с моей до нелепицы красивой молодой австро-еврее-американской женой Иоанной и моим столь же невероятным одноглазым клыконосным головорезом Джоком. (В силу профессии торговца искусством я, изволите ли видеть, вынужден держать при себе личного головореза.) Проживаю я здесь не постоянно: у меня не столько денег, чтобы уклонение от налогов того стоило, а у супруги моей их, напротив, столько, что не стоит и беспокоиться. В действительности я проживаю в Лондоне, но — хоть я там и не вполне «персона нон грата» — некое подразделение сил охраны правопорядка неким образом предпочитает, чтобы я некое время проживал за городской чертой. Причина вам вряд ли будет интересна, а мелким шрифтом внизу страницы не говорится ничего о том, что я не могу быть несколько уклончив, правда?

Также вас вряд ли заинтересуют причины моей женитьбы на Иоанне; довольно будет сказать, что ее состояние среди них не значится. Она меня любит неистово, почему — для меня загадка, мне же она со временем начала очень нравиться. Мы не понимаем друг друга ни в малейшей степени, что, вероятно, совсем не плохо, зато оба рьяно убеждены: Моцарт изумителен, а Вагнер вульгарен. Много разговаривать ей неинтересно, а это — первейший ингредиент счастливого брака; согласно бессмертным словам Раньона, «естественно, куколка, согласная слушать, а не желающая, напротив, трындеть сама, успехом пользоваться будет неизбежно, ибо граждане по большей части презирают и не терпят как раз трындливой куколки»[20]. Как бы там ни было, в самом важном смысле мы с нею живем будто на разных полюсах, ибо она привержена бридж-контракту — это такой вист для полоумных, — я же всем сердцем люблю кункен, ненавидимый Иоанной за невыразимое скудоумие, а еще, вероятно, за то, что я в него постоянно выигрываю. Жена моя и впрямь вполне ошеломительно прекрасна[21], однако слишком породиста и благовоспитанна, чтобы строить глазки другим мужчинам. Мы никогда не ссоримся; ближе всего мы подобрались к размолвке один раз, когда я был несносен, — она лишь тихо сказала: «Чарли-дорогуша, кому из нас покинуть эту комнату?»

Все три наших дома располагаются в приходе Св. Маглуара — самом крохотном из джерсийских приходов. Он затиснут между Св. Жаном и Троицей и располагает собственным коротким побережьем бухты Прекрасной Звезды, что сразу к востоку — или это запад? — от бухты Доброй Ночи. Какие хорошенькие у них названия, всегда приходит мне в голову.

2

Резвей козленка, Вакх гуляет под луной,

А буйный Пан при свете дня царит;

Волнует песен их мотив шальной

Восторженных Менад и Баккарид,

Танцует свежий лист, внимающий напеву,

И распаленный бог нагую ловит деву,

Но трав, кустов зеленою стеной

Любовный поединок их сокрыт.

«Аталанта в Калидоне» [22]Все это началось — или, по крайней мере, началось то повествование, кое я имею вам предложить, — на прошлогоднюю Пасху: это такое время года, когда об узаконенном убийстве одного еврейского революционера две тысячи лет назад мы напоминаем друг другу раздачей шоколадных яиц детишкам тех, кто нам не нравится.

Весь день я провел в дурном расположении духа, недвусмысленно костеря Джока на чем свет стоит. Он великолепно отдавал себе отчет, что происходило это единственно от недоставки в тот день газет, а следовательно — и кроссворда «Таймс», но по собственным резонам предпочитал на меня дуться. Когда я осведомился, что у нас на ужин, он предерзко ответствовал, дескать, камердинеры истинных джентльменов в пасхальный понедельник всегда получают выходной, а слугам заботливых хозяев вообще-то полагается отгул на все праздники.

Я любезно разъяснил ему, что он — отнюдь не настоящий камердинер, натасканный на службу истинному джентльмену, а всего-навсего обычный головорез, и я, со своей стороны, в последнее время замечаю, что он начал воображать себе вовсе не по чину.

Ответ его прозвучал в дрательном падеже — и направлен был занозистым языком.

Сотрясаясь от ярости при мысли о пригретой на груди гадюке, я влатался в кое-какую одежонку и отправился раздобывать себе ужин в Сент-Хелиер; шины мои вгрызались в гравий с крайней злобностью, распределяя покрытие по близлежащим газонам. (Садовник все равно уже много недель кряду издавал глухое ворчание, и я бы с наслаждением отказался от его услуг: у Иоанны улиточий темп оного работника уже заслужил ему «ном-де-гер»[23] «Молния».)

В Сент-Хелиере тот ресторан, к коему я подготовил свои желудочные соки, был, разумеется, закрыт. У нас не только Сезон Пасхальных Заек, но еще и Один Из Этих Самых Дней. Сие меня и доконало. С животом, бурчащим от огорчения и расстроенных пептинов, я направился в «Клуб», решив досадить себе холодным пирогом с мясом и почками и ложными плодами молодого картофеля, где-то на Кипре насильно загнанными в бледную зрелость дозами цыплячьей пакости и крестьянской мочи.

На крыльце я встретился с Джорджем.

— Уже откушали? — спросил я.

— Нет. Посмотрел в меню. Такое в любых количествах поглощаемо лишь продавщицами. Ухожу. Поедемте со мной, сыграем в триктрак. В холодильнике осталась половина утки, если горничная не стянула. А вы могли бы приготовить какой-нибудь свой картофельный салат. Открою бутылку «Флёри», которое вам так нравится.

Сделка состоялась, и мы отправились — он в своем «ровере», я в нелепом «мини-ГТ», который приобрел лишь потому, что никогда не способен устоять перед явными противоречиями[24].

Едва мы въехали во двор и Джордж заглушил двигатель, до меня донеслись вопли. До Джорджа они не донеслись, покуда он не открыл дверцу своего лучшезвукоизолированного автомобиля, посему первым у входной двери — запертой — оказался я. Джордж пронзил замочную скважину ключом, миновал холл и взлетел по лестнице, не успел я опомниться от могучего толчка, им мне сообщенного.

Его супруга располагалась в спальне — довольно оголенная, ноги широко раскинуты — и визжала так, словно приближалась к крутому уклону на отрезке железной дороги корпорации «Атчисон, Топика и Санта-Фе»[25].

Я не мог не заметить, что супругина мохнатка, вопреки обычной практике, несколько светлее, нежели волосяной покров ее головы. Окно было распахнуто, и теплый ветерок колыхал портьеры, вся же комната источала аромат соития. Джордж тем временем высунулся в окно и покрепче ухватился за лиану, вившуюся по стене снаружи. Под весом ползучее растение оборвалось, и он приземлился на гравий с тем звуком, кой я вправе определить как «тошнотворный шмяк», а также с проклятьями, более подобающими столовой сержантского состава, нежели Джорджеву положению в обществе.

Соня прекратила визжать, проворно окутала мятыми покровами свои мятые прелести и сосредоточилась на трагических выражениях лица и некрасивом бульканье горлом. Я с любопытством присмотрелся к ней. Передо мной разворачивалось представление, но она, опять-таки, женщина, поэтому представляться ей особой нужды нет, если вы понимаете, к чему я клоню. Никогда прежде не доводилось мне изблизи наблюдать повадки свежей жертвы эдакой трепки (назвать ее «трепэ» я все же не могу, не так ли, — это будет напоминать мне восхитительную «Рапэ Морванделль», которую кладут в «киши») (а кроме того — некий сорт понюшки, нет?[26]), равно как не обладал я и никакими предрассудками относительно манеры реакции таковой жертвы — тем не менее, манера презентации показалась мне в чем-то малоубедительной; приостановка неверия никак не желала случаться. Времени на трату, вместе с тем, не оставалось. У меня — едва ли сие достойно отдельного упоминания — не было ни малейшего намерения следовать за Джорджем и насильником в окно: я и в данный момент несколько упитан, а в тот на мне был к тому же новый и дорогостоящий костюм ангорской шерсти; однако я ощущал: следует что-то предпринять; опрично вышесказанного, в означенной спальне я себя чувствовал отчасти «де тро»[27].

— Ну, ну, — вымолвил я, потрепывая то, что мнилось мне Сониным плечом, а на поверку, к моему вящему смущению, оказалось предметом, порнографами поименованным «трепетным бугорком», и владелица его включила свой паровой свисток по новой. — Ой, извиняюсь, — промямлил я, улепетывая; моя тщательно выстраиваемая репутация «уно ди куэлли»[28] разбилась вдребезги.

Вниз и наружу через черный ход: не виднелось там ничего, кроме двусмысленных силуэтов особо-ценных кустов, не ощущалось ничего, кроме дурманящих запахов ночецветных как-их-там, и не слышалось ничего, кроме урчания моего по-прежнему не удовлетворенного живота.

Джордж мог быть где угодно, насильник — даже более того, ежели подвиги не лишили его последних сил.

Chemise de femme, Armure ad hoc Pour la gaie prise Et la belle choque[29], —звучало у меня в голове. Ночная сорочка Сони — короткой разновидности, рассчитанной на уровень моря, — лежала, изволите ли видеть, на полу, предполагая изнасилование изощренное и неспешное.

Стало быть, в саду делать нечего; подлые драки — один из моих любимых видов спорта на свежем воздухе, верите ли, однако мне по душе некоторые преимущества, а тенистые кустарники, разбухшие от обезумевших насильников, не отвечают моим представлениям о благоприятной территории. Свою долгую жизнь и отменное здоровье я приписываю трусости.

Я опять зашел в дом и снял телефонную трубку. После чего снова ее положил. Возможно, Соне врача не захочется; быть может, биде и таблетка кодеина окажутся как раз тем, что доктор покусал, если мне позволено будет сочинить поговорку. А Джорджу не захочется, чтобы силы охраны правопорядка либо иные третьи лица прознавали о вторжении в тайный садик его супруги.

Посему сделал я следующее: смешал крепкий коктейль из джина и апельсинового сока — как раз такие, по моим данным, любила Соня, — принес его ей в спальню и прописал немедленное потребление под аккомпанемент множественных «ну-ну, дитя мое». После чего спустился и составил подобное же снадобье для себя, только изготовлено оно было из виски и содовой. Затем отведал еще одну порцию — средство на вкус оказалось гораздо лучше, а кроме того, сообщило мне молниеносную решимость пересечь двор и отыскать Сэма.

— Сэм, — сказал я, когда он открыл на мой стук. — Через дорогу — передряги.

— Всего лишь передряги? — уточнил он. — Судя по звуку, то был съезд паровых тягачей. Думал заглянуть, но решил не совать нос. Могли оказаться личные прения.

Я в общих чертах обрисовал ему ситуацию, и он сходил в другое крыло дома за Виолеттой. Та появилась с лицом, испятнанным слезами и покрасневшим, и я воздел недоуменную бровь.

— Все хорошо, — ответствовала она. — Это все рак.

— Рак? — вскричал я, шокированный такой трагической откровенностью. — Но, дорогая моя, как же вам удалось его подхватить?

— Это не я. Это водопроводчик.

— Вы плачете из-за того, что у водопроводчика рак?

В обычных условиях Сэм с интересом наблюдал бы за дальнейшим развитием диалога, наслаждаясь запутанными мыслеформами Виолетты, но время поджимало.

— Водопроводчик, — объяснил он, — рьяный рыболов, они тут все такие. Сегодня принес нам двух прекрасных морских раков, живьем, не жульем[30]. Виолетта их варит, а они стучатся в крышку кастрюли, и стук этот наполняет ее состраданием. Hinc illae lachry-mae[31].

Виолетта улыбнулась — очаровательно, бессмысленно, сквозь слезы.

Через минуту мы уже были в «Ле Шерш-фюит», где все колотилось весело, как свадебные бубенцы. Джордж был весь в грязи, глицинии и гравийных царапинах — он по-бригадирски скрежетал в телефон. Соня принимала ошеломляющие позы хорошенько изнасилованной особы, напоминавшие Эмму Гамильтон в роли Лукреции[32], а также исторгала из глубин грудной клетки громогласные и не подобающие той всхлипы. Виолетта кинулась к Соне и сама завела репертуар «ну, ну» и «что вы, что вы» — но втуне, ибо Соня просто-напросто переключилась в регистр повыше. Виолетта твердой рукой направила ее в ванную умыть лицо или что там женщины делают друг с другом в минуту расстройства.

Джордж опустился в кресло, сверкая взором на стакан скотча, который я ловко вправил ему в пятерню.

— Проклятая свинья, — прорычал он. — Изнасиловал мне жену. Испортил мне глицинию.

— Первым делом с утра пришлю своего человека на нее посмотреть, — сказал Сэм. — На глицинию, в смысле. Они упорные — скоро восстанавливаются. Глицинии, — добавил он; как мне показалось, излишне.

Я на цыпочках направился к выходу: драмы я люблю, но садовод из меня никакой.

— Не уходите, — вымолвил Джордж.

— Да, не уходите, — вымолвил Сэм.

Я не ушел — я и не собирался. Одна мысль не давала мне покоя: неужели Джордж забыл о половине холодной утки и бутылке «Флёри»? Я поухаживал за собой еще чуточкой его скотча.

— Кому вы телефонировали, Джордж? — спросил Сэм.

— Врачу.

— Считаете, разумно? Срам для Сони, нет?

— К делу не относится. Негодяй мог повредить ей внутренности, заразить какой-нибудь мерзостью, даже спиногрызом… Бог знает… — Голос его всхлипом растворился в заполненной ненавистью тишине. — Решить следует одно, — спокойно продолжил он. — Полиция или нет.

Это и впрямь повод к раздумьям. Даже Платная Полиция — ежели в конечном итоге ее удастся выманить из Сент-Хелиера — едва ли окажется способна что-либо разобрать в возможном отпечатке ноги-другой и бессвязном лепете обесчещенной супруги; Почетная же Полиция в лице местного вёнтаньера, каким бы столпом общества он ни был, ограничится напряжением мозгов на предмет известных или возможных насильников из числа членов двадцати подведомственных семейств (исключая те, с коими столп состоит в родственных связях, а это означает подавляющее большинство) с последующим вызовом сентенира. Тот, человек превосходный и проницательный, ограничится напряжением своих мозгов: само назначение его вкупе с особой подготовкой примерно соответствуют оным у главы приходского совета в Англии, и у него нет ни оснащения, ни людей, ни навыков, потребных для проведения массированной полицейской облавы или обысков. Да и что искать? Всех, кто учащенно дышит? Хуже всего, подобная публичная свистопляска навсегда оставит на Соне клеймо «той бедняжки, кого изнасиловали на прошлую Пасху».

— В целом, — мягко ответствовал Сэм, — я бы решил, что нет.

— Да, — подхватил я с обычной своей двусмысленностью.

— Я все это понимаю, — сказал Джордж, — и, очевидно, согласен. Но есть и гражданский долг. Личное смущение тут не в счет. Дело, видите ли, в законе. Гораздо важнее нас. Даже если речь о моей заднице. Иначе где мы окажемся?

— Но если мы знаем, что не поможет? — (Сэм.)

— Ну, да — в этом вся штука, не так ли? — Несколько времени он подумал, презрев стакан в руке. — Да, ясно, — произнес он наконец. — У меня имеются полномочия Королевы, и как ни верти, существует этот закон о гражданском аресте, нет? Завтра лично переговорю с сентениром, изложу свою позицию. Затем мы втроем организуем «посси комитатус»[33]; загоним свинью. Да, стало быть. Спокойной ночи, господа. Явка завтра в полдень. Прихватите бутерброды.

Сэм в ужасе уставился на него: Природа не оборудовала Сэма для членства в милицейских формированиях.

Я тоже уставился на Джорджа в ужасе: на холодную утку мне сегодня рассчитывать явно не стоит.

Вошла Виолетта — она вновь была в обильных слезах.

— Все это и впрямь довольно-таки ужас, — сказала она. — Бедненькая девочка. Он творил с ней крайне причудливые вещи помимо, ну, сами знаете, и она перепугана до смерти. Должно быть, он какой-то маньяк, на нем была маска, и одежда у него странно пахла, и еще, ах да, на пузике у него нарисован меч.

Джордж заворчал и слегка выругался; брови Сэма подпрыгнули вверх, а я пустился в неистовые размышления.

— Проклятый мерзавец, — сказал Джордж.

— Как изумительно необычайно, — сказал Сэм.

— Какого рода маска? — спросил я.

Остальные посмотрели на меня с легким упреком в глазах — так, словно я упомянул при детях патронажную сестру.

— Ей кажется — из тех, что продаются в лавках розыгрышей, резиновая, вроде Дракулы или Зверя с 5000 фатомов[34].

— Вот-вот, — сказал я. — Зверь.

— Ага! — изрек Сэм. — По-моему, я допетрил. Но меч — это что-то новенькое, не так ли?

— Да, но, мне кажется, уместно.

— Это почему?

— Пока не очень уверен, расскажу в следующий раз.

— Не будет ли кто-нибудь из вас любезен сообщить мне, — прорычал Джордж, — какого х… — Он умолк и взял себя в руки. — Прошу прощения, — заговорил он вновь. — По-моему, я не вполне слежу за ходом вашей мысли, господа.

— Джерсийский Зверь, — пояснил Сэм. — Ну, знаете, тот малый, что десяток лет терроризировал Остров. Забирался к детишкам в спальни, утаскивал их через окно и творил с ними всякие странности в полях — очень мерзкие далеко не всегда, — а потом укладывал их обратно в постельки. Полиция считает, что подобных нападений было свыше сотни, но, естественно, о большинстве не сообщали — по причинам, которые вы, я думаю, э-э, оцените по достоинству. Он носил резиновую маску, многие жертвы припоминали странный запах, а одежда у него была весьма причудливая, вся утыкана гвоздями. Незадолго до того, как вы сюда переехали, поймали субъекта по фамилии Пэйснел, и он сейчас отбывает тридцать лет, заслуженно или же нет[35].

— Не хотелось бы мне оказаться на его месте, — вмешался я. — Уголовники до безумия сентиментальны, и с насильниками детей творят истинные зверства. Заставляют их петь альтом, если вы меня понимаете.

— Да. Осмелюсь подтвердить. У самого опыта в этой области нет. Верю вам на слово.

Гораздо дешевле обычного Сэмова «бадинажа»[36]; я сделал себе мысленную зарубку проследить, чтобы он за это пострадал. Вообще-то я малый не мстительный, но не могу же я позволить друзьям отпускать скверные остроты за мой счет, правда? Это вопрос качества жизни.

— Что интересно, — продолжал Сэм, пока я раздраженно жевал свою селезенку, — Пэйснел все время твердил, будто «все это к чему-то относится», но не желал говорить, к чему именно, а когда его арестовали, утверждал, что должен встретиться с «некими людьми», но не признавался, с кем.

— Совершенно очевидно, — сказал Джордж. — Голодранец был ведьмой или колдуном. Теперь я припоминаю. Водопроводчик мне рассказывал, когда заявился пьяный после Рождества. Похоже, это делал вовсе не тот Пэйснел, все местные знают, кто это был, включая почти всю Почетную Полицию… Или он сказал, что Пэйснел был одним из многих?

— Еще раз тот напев, — пробормотал Сэм. — Он словно замер…[37]

— Вполне. А у Пэйснела имелась тайная комнатка, нет? — с глиняной лягушкой или жабой, и это, в свою очередь, тоже «к чему-то относилось». А в машине, в которой его замели, висело папистское распятие с Вербного воскресенья, и, говорят, он орал благим матом, когда его попросили к распятию прикоснуться.

— Околесица? — подсказал я.

— Не обязательно. Слишком много чудного повидал, чтобы эдак легко от, э, чудного отмахиваться.

— В Индии не иначе?

Он с подозрением зыркнул на меня.

— Да. — Лаконично. — Там, и не только. Что ж, не смею вас больше задерживать, ребята. Спасибо за помощь, большое.

Голод грыз меня, пока я ехал домой. В холодильнике ничего приветливого не нашлось — уж конечно, там не было половины холодной утки, но мне случилось знать, где Джок хранит свои «привилегии», и я мстительно поглотил целую банку икры (настоящей «Гросрибрест»; Джок крадет только лучшее, белужью и осетровую презирает) на горячем тосте, после чего оставил кухню в оглушительном беспорядке. Намеренно.

Наверху Иоанна, похоже, спала, и я благодарно проскользнул в постель, аки тать в нощи.

— Попался! — торжествующе возопила она.

— Помилосердуй, иначе я запою альтом.

— Ты где был, мой непослушный жеребчик?

Я изложил ей всю историю, и она выслушала увлеченно.

— Давай поиграем в насильников, — сказала она, когда я закончил.

— Ни в какие, черт бы их побрал, окна я не полезу.

— Эту сцену я позволю тебе пропустить.

— Но у меня нет резиновой маски.

— Сымпровизируй.

— Ну я не знаю.

— Я притворюсь, будто сплю, а ты прокрадешься в комнату и напрыгнешь на меня, затем навяжешь мне свою злобную волю, а я буду вопить как резаная, но очень тихо, чтобы не разбудить нашего славного домохозяина.

— Чур не царапаться.

— Очень нежно.

Значительно позже я украдкой выполз на кухню сделать себе бутерброд с вареньем. Там сидел Джок — мрачно жевал тушеную фасоль. В нем просматривались все признаки слуги, продувшегося в домино. Он со мною не заговорил. Я же, со своей стороны, пребывал в задумчивости.

3

Кто подарил тебе, кто тебе продал

Эту молву обо мне?

Весть донесли тебе в буйстве природы

Или в морском буруне?

Ветры украдкой ее нашептали в горней ночной тишине?

«Герта»У нас с Иоанной нет общей спальни, тем паче — кровати. Спать в одной постели с представителем противоположного пола — обычай варварский, негигиеничный, неэстетичный и в наши благословенные дни электрических одеял довольно-таки никчемный. Кроме того, бодрствование в оной передается партнеру и, что хуже всего, приводит к чувственному непотребству по утрам, а это ужасно вредно для сердца и вынуждает потреблять чересчур обильные завтраки. Когда я найду себе женщину, с коей мне захочется провести всю ночь — включая то есть и сон — в одной постели, я буду знать, что влюблен. Или же сенилен. К тому времени, вероятно, — и то и другое.

Стало быть, я находился у себя в гардеробной, когда Джок во вторник после Пасхи меня пробудил. Его «доброе утро» не звучало неприветливее обычного: в нем, быть может, мне почудилась надежда на то, что он объявил перемирие. Тем не менее, утренний чай я испробовал с опаской, ибо острейшее оружие в Джоковом арсенале — готовить чай на воде, не вполне вскипевшей; страшная месть, но, опять-таки, Джок любит насилие, отчего и состоит у меня в найме.

Чай был хорош. Джок избрал «ассамский ФБОП»[38] из «ателье» Джексона и заварил его в своей искуснейшей манере. Я одарил честного малого лучезарной улыбкой:

— Джок, сегодня мне предстоит быть участником милиции. Покорнейше прошу разложить мне костюм «Ливайс», приготовить десятигаллонную шляпу, сапоги с высоким каблуком, винтовку «винчестер-73» и крепкого выносливого коня.

— У нас ничё этого нету, мистер Чарли.

— Тогда брюки-гольф, прочные ботинки и дубинку побольше.

— Ну. Я иду?

— На данной стадии — нет, но попрошу не отходить от телефона, пока я не позвоню.

— Ну. Вы ж знаете, что вы его не поймаете, да?

Рот мой разверзся.

— Кого не поймаем?

— Дурынду, что отшворил миссис Брейкспир, сам-собой. Глупенький мудозвон, надо было только волшебное слово сказать, а он?..

— Следи за своим языком. Мистер Брейкспир — мой друг.

— Звините, мистер Чарли. Да только все…

— Закрой рот. А как ты вообще прознал об этом… э, инциденте?

— Девчонка, что привозит газеты.

— Но газеты поступают к нам из Грувилля и оказываются здесь еще до восьми. Как весть могла так разлететься за ночь?

— Джерси, — загадочно ответил Джок.

— А. Разумеется. А что за блажь с «не поймаете»?

— Ну так а здравый смысл, мистер Чарли? Одно дело — где вы станете искать?

— Признаюсь, я и себе задавал этот вопрос. А другое?

— Они грят, не поймаете. Джерсы. Они-то знают.

— Гм, да, это и впрямь другое дело.

— Ну.

В полдень, облаченный в плотный ирландский колючкоотталкивающий твид и помахивая ясеневой тростью, я взгромыхал огромными ботинками в гостиную «Ле Шерш-фюит». Джордж щеголял во фланелях и белой сорочке, на Сэме были шорты-бермуды и шелковая рубашка из Палм-Бича. Оба с изумлением воззрились на меня.

— У нас всего лишь совещание, — мягко проинформировал Джордж.

— О. Понимаю.

— Много ли загонщиков с собой привели? — поинтересовался Сэм.

— Нет.

— Тогда, быть может, заряжающего?

Мой рипост был стремителен, как сам свет.

— Примерно в это время суток я обычно выпиваю стакан бутылочного пива, — ответил я и удалился в кухню за оным.

Возвратившись в гостиную, я приметил крупного, плохо сложенного мужчину в синем костюме: человек этот ерзал на краешке жесткого стула. Голова его была на несколько размеров меньше, чем полагается для такого крупного корпуса, но руки компенсировали несоответствие: походили они на лопаты. Оказалось, что передо мной — сентенир, некий Гиацинт ле Миньон, и руку он мне пожал с огромной нежностью, как человек, опасающийся все поломать. Изъяснялся он тем меланхоличным, долгим и уходящим в утробу ревом, коим так любил восторгаться Мэтью Арнолд[39].

Совещание едва началось — до сего момента успели обменяться только любезностями и прочим. Излагать начал сентенир.

— В общем, мистер Брейкспир, — взревел он, — я покуда не отыскал такого, что можно считать положительной наводкой. У нас тут в Приходе всего два известных половых бандита, что заслуживают этого названия, и ни один, судя по всему, нам не подходит. У одного мозги-то и впрямь больные, э? — да только «модус операнди» совсем не тот, что ваша супруга изложила. Йо главным образом интересуют сиденья на девочкиных велосипедах, а это, как мы прикидываем, безвредное хобби для стареющего холостяка, хоть мы за ним и присматриваем, э? Правда, он как-то раз заманил девчоночку на поле нарциссов, да только начал из себя выходить, она возьми и двинь пальцем ему в глаз, побежала и все папаше съему рассказала, а тот по случаю — вёнтаньер, и старика отметелил прегадко. Думаю, больше пробовать не станет, э?

Материал он излагал завораживающий, и я пожалел, что не романист.

— Второй — парниша лет пятнадцати. Йо господь наделил необычайно крупным членом, и он время от времени поддается соблазну йо показывать уважаемым дамам, э? Из дам никто пока не жаловался, но мальчонка всякий раз приходит ко мне, во всем признаётся и пытается помахать им передо мной — говорит, так я лучше пойму.

— И вы смотрите? — поинтересовался я с непроницаемым лицом.

— Бож-мо, нет. Я ему велю сходить показать это Корпорации хирургов и даю поджопника, э? Да и все равно мы получше видали, — прибавил сентенир с красноречивой скромностью. — Есть и еще возможность, — продолжал он, — ой, спасибо, да только не стоит, жена мне задаст жару, если унюхает… Единственная наша другая возможность — некое лицо или же лица, которые весной и в начале лета упорствуют в похищении дамского исподнего, вывешенного на просушку. Но и это не похоже на отчаянного бедолагу, который станет лазить в окна и силой брать крепких юных дамочек, ведь правда? Это больше на руку какому-нибудь отшельнику с его, как мы тут говорим, Грешком. Больше того, умыкает он всегда здоровенные такие ношеные панталоны, э? — из тех, что зовутся у нас «орудийными чехлами», а вовсе не хорошенькие штучки в кружавчик, которые наверняка носит ваша дама.

Он погрузился в задумчивое молчание, полуприкрыв глаза.

— Дальше, уважаемый! — рявкнул Джордж.

— Так вот, мы и прикидываем, что он маловероятно из нашего Прихода — но откуда он тогда? Рядом с нами только Троица, и у них нет никого, на наших похожего. — В голосе его звучала простительная гордость. — Водится у них пара-тройка пинчей, как повсюду, есть парочка прошмандовок — Грязнуля Герти, Уценка Элис да прочие, но они Сент-Хелиера держатся, ведь там у нас все деньги, э? Да, и еще имеется один старый козел, звонит дамам и давай нудить, что бы он над ними такого насовершал, только мы все знаем, кто это, у нас йо все любят, он безвредный, жену свою как огня боится. Вот и всё.

— А в Сент-Джоне? — твердо поинтересовался Джордж.

— Тут уж я не знаю. Там сплошь дикари все, да только о таком я все равно не слыхал. Ну, конечно, Дед Пукелэйе, но это просто мерзость. С телятами этим занимается.

Мы помолчали — оглушенные откровениями о том, как живет Другая Половина. Я чувствовал, что жизнь обделила меня.

— Разговаривали с Платной Полицией? — спросил Джордж.

— Ну еще б, сэр. Они сказали, что всегда рады послушать о том, что у нас в деревне творится, но не понимают, чем нам помочь. Если, конечно, мы с моими вёнтаньерами не дадим им, с чем поработать.

— Вроде?

— Ну, вроде отпечатков, сэр. Пойдут любые четкие — и они, говорят, сразу приедут и сделают отливки.

— Боюсь, ничего не выйдет. Я уже смотрел. Тяжеловато приземлился, преследуя мерзавца, и, должно быть, стер все его следы под окном. А потом он, похоже, держался гравия. Вообще никаких признаков.

— Уверены, сэр?

— Помогал учреждать Разведывательный корпус в 42-м.

— А. Я примерно в то же время помогал учреждать джерсийское Сопротивление.

И они обменялись острыми солдатскими взглядами — такими крепкие мужчины обмениваются в трудах Р. Киплинга.

— Тогда, сказали они, отпечатки пальцев или другие ниточки.

— Тут тоже не повезло. Горничная моей жены тщательно убралась в комнате, когда мы еще не проснулись. Услужливая сучка. Обычно ее пепельницу вычистить не заставишь.

— Неудача какая, э?

— Весьма. Но я не предполагаю, что у вас на Острове исчерпывающая картотека.

— Исчерпывающей ее назвать нельзя, это правда. Есть еще одно — пятна семени. Их, судя по всему, теперь умеют систематизировать, как кровь.

— Нет, — сказал Джордж.

— Если вы мне предоставите простыни дамы либо какую-нибудь одежду…

— Я сказал — нет.

— Быть может, врач взял образцы…

— Определенно, дьявол вас задери, НЕТ! — взревел Джордж, довольно-таки поразив всех нас.

— Да, разумеется, сэр. С этим связана определенная деликатность…

Джордж встал.

Сентенир заткнулся.

— Как, на ланч не останетесь? — произнес Джордж голосом XIX века. — Нет. Что ж, я вынужден поблагодарить вас за вашу помощь. Крайне любезно. Шляпы при вас не было? Нет. Прекрасный сегодня день, не так ли? До свидания.

Он закрыл парадную дверь — вполне мягко. Вернувшись в комнату, оглядел нас с видом, дескать, попробуйте только улыбнуться. Наконец, улыбнулся сам.

— Фраза, которая никак нейдет вам на ум, — осторожно начал я, — это «ебать эту старую крысу».

— Ебать эту старую крысу, — сказал он. — Добрая кавалерийская присказка. Кавалерия, в конце концов, сыграла немалую роль в современной жизни.

Сэм, похоже, очнулся от тяжкого забытья.

— А я бы съел старую крысу, — вымолвил он.

— В холодильнике была половинка холодной утки, — как бы извиняясь, сказал Джордж, — но, боюсь, я доел ее вчера вечером после вашего ухода. Соня не в состоянии готовить, а горничная не способна отличить «Агу»[40] от автоклава. Давайте съездим в бухту Доброй Ночи и поедим омаров.

— А Чарли туда впустят? — любезно осведомился Сэм. — То есть, он же все-таки выглядит чуточку farouche…[41]

Я задумчиво уставился на него. Язык его всегда был остер, но в последнее время Сэм, судя по всему, полоскал рот кислотой.

— Я схожу и переоденусь, — чопорно ответствовал я. — Будьте добры мне заказать. Я буду омариху средних размеров, разделанную и жаренную в сливочном масле, коего побольше, три картофельных крокета и салат из сердцевин двух кочанов латука. Салат я заправлю сам.

— Вино? — уточнил Сэм.

— Благодарю вас, как любезно. Выпью то, что предложите. Вы знамениты своим суждением в подобных делах.

За ланчем мы пришли к заключению, что сделать и впрямь можно немного, пока мы не соберем больше информации. Джордж учредил боевой фонд в размере £ 100: десять взяток по £ 5, соваемых садовникам и другим продажным работникам, которые могут держать ухо востро, и пять вознаграждений по £ 10 тем из них, кто принесет ощутимые данные. Награды крупнее, проницательно рассудил Джордж, скорее распалят воображение, нежели предоставят конкретные сведения.

Расстались мы в три; я, со своей стороны, — в том состоянии предполагаемой эвпепсии[42], в кое ввести способны лишь жареный омар и бутылка «Гевюрцтраминера», дополненные тем фактом, что Сэм, верный своему слову, действительно уплатил за вино.

Я поехал в Сент-Хелиер и библиотеку Музея «Сосьете Жерзэз»[43]. Говорят, заведение это частное, но я пробормотал на ушко имя многоученого Ректора, и во мгновение ока под ногами моими расцвели красные ковры.

Материал, мною искомый, распределен был широко и к отысканию труден, ибо я особенно не хотел прибегать к помощи библиотекаря, а когда я все же нашел материал, оказалось, что написан он большей частью на «патуа Жерзэ», а остальное — на древнем норманно-французском. Один пример на «патуа», я думаю, сообщит вам представление об ужасах этого языка: «S’lou iou que l’vent est quand l’soleit s’couoche la sethee d’la S. Miche, che s’la qu’nous etha l’vent pour l’hive». Означать сие должно, что направление ветра на закате Михайлова дня означает, каким будет господствующий ветер всю следующую зиму. Должен заметить, это весьма правдоподобно.

Я вывалился на вечернее солнышко к чудовищному строю туристов, и голова моя звенела от заумной информации. Ясно, что подобные научные изыскания — не для Маккабрея: тут потребен специалист. Вместе с тем, я теперь знал о Пэйснеле кое-что такое, чего не знала полиция. Например: и он, и его фарфоровая жаба действительно «к чему-то относились» — к тому, что должно было отмереть три сотни лет назад, почти столь же гадкому, как те, кто его выкорчевывал — или полагал, будто корчует.

Когда я прибыл на квартиру, Иоанны дома не было: играла в бридж, а сей ее порок не весьма энергозатратен для меня, благослови ее боженька. При стечении объявится дома очень поздно, и на проказы сил уже не будет.

Я написал в «Хэтчардз»[44] и попросил прислать мне экземпляр «Маллеус Малефикарум»[45], этого великого компендиума средневековых ужасов, — и особо, со множеством подчеркиваний, умолял их перед отправкой удостовериться, что книга эта — на английском.

Мы с Джоком — снова в дружественных отношениях — отужинали в кухне свиными отбивными, жареным горохом и картофельным пюре, заполировав трапезу «крок-мсье»[46] на случай приступа ночного недоедания.

Затем, споспешествуя пищеварению бутылкой лучшего и ярчайшего от «Г-на Учителя», мы насладились Богартом и Бергман в «Касабланке» — этой безупречной жемчужине кино. В доме не осталось ни одного сухого глаза. Если бы не существовало телевидения, кому-нибудь следовало бы его изобрести, я вам так скажу.

Я уже провалился в свинскую дремоту, когда в постель ко мне пробралась Иоанна — она вся лучилась, как женщина, только что выигравшая более восьмидесяти фунтов у близкой подруги. Каждый месяц она тратит по меньшей мере сопоставимую сумму на шампанское к завтраку, но наслаждение ее сейчас было интенсивно, и она попыталась поделиться им со мною своим особым способом.

— Нет, прошу тебя, — возмутился я. — Уже очень поздно, а я страдаю от Застольных Излишеств.

— Ну хотя бы расскажи мне, что сегодня случилось, — надула губки она. — Ты поймал Зверя в Человеческом Облике?

— Мы не искали. Мы решили, что пока лучшее для нас — навострить уши и надеяться на сплетни. Но мы познакомились с очень милым сентениром, который рассказал нам все о местных сексуальных маньяках.

Округлив глаза блюдцами, она слушала, как я излагаю ей все, что мог припомнить о соседских сатирах.

— А в Сент-Джоне, — завершил я, — проживает один респектабельный гражданин, который делает это с телятами. Что ты на это скажешь?

Она перекатилась на четвереньки, кокетливо вздыбив восхитительную попку.

— Му-у? — с надеждой спросила она.

— Ох, ну что ж.

4

На губах его грусть иль улыбка,

Сердце горит от страстей,

Он тешится ложью гибкой,

Ткет ее, обряжается ей,

Пожинает чужие колосья,

Что посеял — не сможет сжать,

Между снами, что до и что после,

Он еще умудряется спать.

«Аталанта в Калидоне» [47]— Джок, — сказал я Джоку, потягивая благословенную вторую чашку подлинной смеси «Эрл Грея» утром Пасхальной среды. (Полагаю, Пасхальная среда-то уж в природе имеется? Единственный подвижной праздник, который всегда со мной и хоть чем-то для меня привлекателен, — это тележка с седлом барашка в «Симпсонзе»[48].) — Джок, — сказал, стало быть, я, — хотя человек ты всего-навсего грубый и некультурный, мне выпадало наблюдать в тебе некие качества, которые я высоко ценю. В кои-то веки я имею в виду не твой посланный небом дар обращения с заварником и сковородой, но иной, более редкий талант.

Джок слегка повел головой, дабы стеклянный глаз мог посмотреть на меня уклончиво.

— В данный случай я имею в виду твою врожденную способность завязывать беседы, вечные дружбы и потасовки с разной публикой в пабах.

— Хнх. Вы ж сами мне последний раз такое устроили после свалки, нет?

— М-да, но это — исключительно потому, что ты прикончил малого, не так ли, а я раз за разом тебе твержу этого не делать, к тому же ты знаешь, как скверно это влияет на мое пищеварение, а мне пришлось говорить враки полиции, дескать, ты весь вечер сидел дома со мной и смотрел Мольера по телевидению, но они все равно ни единому слову не поверили, не правда ли?

Джок оделил меня сочнейшей своей улыбкой — той, что по-прежнему пугает даже меня, — когда у него обнажается один длинный желтый клык, свивший себе гнездышко на нижней, ливерного цвета, губе.

— Как бы там ни было, — продолжал я, — этот твой дар, иначе навык, ныне будет с пользою применен. Вот тебе десять фунтов — прекраснее Бейлиф Джерси[49] и напечатать бы не мог. Тебе надлежит уплатить их за пиво, сидр, ром или что там еще способно удовлетворить среднего мерзопакостного джерсийца. Не угощай никого, кроме чистокровных. Известно только им.

— Чё известно, мистер Чарли?

— Известно, кто где был в Пасхальный понедельник. Известно, какой малый способен карабкаться по опасной глицинии, дабы утолить свою беззаконную похоть; известно, кто до сих пор участвует в крайне старомодных и весьма неприличных кутежах, — а также известно, быть может, у кого на… э-э, каминной полке хранится фарфоровая жаба.

Джок минуту-другую поразмышлял — или, по крайней мере, похмурил лоб и пожевал губу: он видел, что так поступают другие люди, когда они думают.

— Не могу я такое джерсов спрашивать. Они ж захлопнутся сразу, что твои раковины.

— А ты не спрашивай. Ты им рассказывай. Излагай, что по-твоему все это значит. Неси белиберду да знай наполняй им кружки. А потом наблюдай: смотри, кто улыбнется. И слушай: кто назовет тебя идиотом. Но не бей его — лепи простофилю, пусть потешаются над бестолочью. Кто-нибудь в капкан и свалится.

— То есть — Леса Келлетта[50] лепить?

— Именно.

(Лес Келлетт — борец первостатейный, а кроме того — изумительный клоун: выглядит так, будто он спотыкается по рингу в счастливом забытьи, но спотыкание это обычно имеет место, едва противник наскакивает на него, чтобы нанести «ку-де-грас»[51]. Обычно он озадачен и сокрушен, когда противник улетает за канаты и приземляется на кумпол. Иногда он помогает малому вернуться на ринг, отряхивает его, после чего осуществляет жуткий бросок за предплечье на обе лопатки, кой и приносит ему победу. Иногда, к тому же, он по рассеянности хватает рефери и колотит противника им. Он очень храбр, силен и забавен.)

Я еще немного поинструктировал Джока из глубин собственного невежества, после чего с добрыми напутствиями отослал в общем направлении дверей таверны.

Вскоре до меня донесся рокот заводимого огромного мотоцикла, затем — бормотанье оного по дорожке. Я говорю «бормотанье», ибо у Джока эдакая симпатичная довоенная 1000-кубовая машина «ариэль» с четырьмя цилиндрами и бруклендзскими[52] рыбьими хвостами выхлопов. Он — Джокова радость и гордость, я же его нахожу до крайности ужасающим.

В пабах уже наверняка гоношенье — на Джерси они, похоже, никогда не закрываются. (Рейсы из Хитроу часты; бронируйте сейчас, дабы избежать разочарования.) Я снова отправился на боковую, окончательно уверовав, что алкоголизация крестьянства — в руках мастера. Снова отправляться на боковую — несоизмеримо слаще, нежели отправляться на боковую впервой.

Едва, как мне показалось, я сомкнул вежды, меня возбудила Иоанна — и я употребляю сию словоформу с прецизионной точностью. Я открыл глаз.

— Ты принесла чаю? — спросил я.

— Конечно же, нет. Смешной ты, Чарли.

— В таком разе — НЕТ, и позволь тебе напомнить о судьбе тети Мэйбл и дяди Фреда, которые чувств лишились до обеда[53].

— Чарли, уже не утро, уже второй час. И ты сам прекрасно знаешь, что до обеда ты ничего не ешь.

Я бежал в душевую, но — недостаточно споро, Иоанна успела проникнуть в нее тоже. Мы разыграли исторически верную реконструкцию «Последнего рубежа Кастера»[54]. Впоследствии я обнаружил, что времени все равно только половина двенадцатого, — очень скверно, если собственная жена вам лжет, не находите?

Затем Иоанна отвезла нас в Гори на Востоке Острова — на ланч-сюрприз в «Швартовах», где очень хороши моллюски. Она не переставала встревоженно поглядывать на меня, словно бы опасаясь, что я могу лишиться чувств прямо за столом. По пути домой, в силу какой-то непонятной, чисто американской причины, она остановилась и купила мне огромную бутыль мультивитаминов.

Джок еще не вернулся. Мы с Иоанной посидели на лужайке, потягивая на солнышке рейнвейн с зельтерской. Днем Иоанна обычно не пьет, но я объяснил, что сегодня день рождения Оскара Уайлда — и, кто знает, может, так оно и было.

Вечером мы отправились на званый ужин на остров Олдерни — последний весьма уместно описывается как скала, за кою цепляются полторы тысячи алкоголиков. Ужин оказался восхитителен, однако полет восвояси в крохотном «пайпере» Сэма был ужасен: от пилота пахло выпивкой.

Когда мы вернулись, Джок сидел в кухне. По его собственным меркам, он был вовсе не пьян, но некоторая одеревенелость лица и походки выдавала, что его джерсийские кореша пропили десять фунтов не без помощи.

Иоанна, которую «отпустили с игр», как мы выражались в Роудине[55], ушла спать.

— Ну, Джок, есть ли новости?

— Да в общем, нет, мистер Чарли, хоть я и закинул на ночь несколько удочек, можно сказать. Только вот скока-то времени зря потратил на одного кренделя, а тот оказался с Хернси. Ну так а я ж не знал, а?

— Я полагаю, те носят другие свитера.

— А я вам чё, модистка?

— Нет, Джок. Продолжай.

— Ну вот, некоторые джерсы как бы к базару прислушались, и я прикидываю, парочка бы точно раскололась, если б не ихние кореша рядом. В общем, один завтра вечером сюда придет в домино играть: я притворился, что спер у вас бутылку скотча.

— Притворился?

— Ну. А, и еще — я там нанял одного старпера приходить и помогать в саду несколько часов в неделю, вы ж не возражаете? Тот еще тип, матерый такой по виду, я с ним познакомился в пабе «Каррефур-Селу», а губернатор там грит, старый гусь этот знает все Джерси как свои пять и ни разу в жизни в бане не мылся.

— Что за великолепный, должно быть, малый — с нетерпением жду знакомства. А что это ты ешь такое?

— Бутер с солониной.

— И побольше горчицы?

— Еще б.

— И, осмелюсь предположить, толсто нарезанными кольцами лука?

— Ну.

— А хлеб, судя по звуку, свеж и корочка его хрустка?

— Ох, ладно, ладно, вам я тоже сделаю, как дожую.

— Как превосходно ты читаешь мои мысли! — восхитился я.

— Мистер Чарли?

— Да, Джок?

— А чё такое хряпо́к?

— Понятия не имею. А что?

— Ну этот хернс мне сказал, что кореша на Джерси так всегда друг другу грят, и настропалил меня это сказать одному, а джерс в ответ попробовал меня стукнуть.

— Попробовал? Джок, ты подрался?

— Не-а. Я его за кулак поймал и как бы сжал легонько, пока он не сказал, что ошибочка вышла, а хозяин ему грит, что я ничё плохого не хотел, а потом я спросил, чё это значит, и они опять на меня вызверились, поэтому я не стал на рожон лезть и взял всем еще по стакану, и никто не обиделся, только вот хернсу, по-моему, по жопе надавали, когда наружу вывели. Странно, что вы не знаете, чё такое хряпок, — я слыхал, вы так славно по-францусски грите.

— Крапо! — вскричал я.

— Ну, я ж и говорю — хряпок.

— Это французское слово. Значит «жаба».

— Жаба, значит, э?

— Да. И ты утверждаешь, что джерсийцам оно не понравилось?

— Да они чуть не лопнули. По их выходит, это дьявольская дерзость.

— И «дьявольская», быть может, — гораздо лучшее слово, нежели ты думаешь.

— Э?

— Ничего, Джок. Ну и где этот бутерброд?

— Уже едет. А, и вот еще чего, чуть не забыл. Когда я начал трындеть про этого насильника с мечом на животе, кое-кто из них как бы локтем друг друга — тык, а старый хрен, который к нам в садик придет, тоже как бы хмыкнул. Я уточнять не стал, все равно бы не сказали. Своя какая-то шуточка, я так прикидываю. А может, и неприличное чего.

— Возможно, и то, и другое. Сдается мне, я слышу в отдаленье бряцание фаллических цимбал.

— Э?

— Да-да. А, вот и бутерброд. Как вкусно. Я заберу его с собой в постель. Спокойной ночи, Джок.

— Спок-ночи, мистер Чарли.

Я уверен, что намеревался зайти и пожелать спокойной ночи Иоанне, ибо отдаю себе отчет, как много эти маленькие любезности значат для хрупкого пола, но, осмелюсь доложить вам, я забыл. Даже мужчины не идеальны.

5

Для всех силен и дик,

И тайной многолик,

И зверю ведом он, и птицы бьют крылами.

В слепой ночи он — свет,

Он дышит — вянет смерть,

Десницей крепкой правит он морями.

И мы ему, творцу, поем псалмы —

Вот только что ему все мы?

«Виктору Гюго»На следующий день ничего особенного не случилось, вот только утром нам с печенью, похоже никак не удавалось найти общий язык. Я пил «Молочко Магнезии», «Алку-Зельцер» и «Фруктовые Соли Ино» — в таком порядке, — пока желудок мой не превратился в обычный грот ветров и вод; но тщетно.

— Вам нужно выпить, мистер Чарли, — с грубым состраданием сказал Джок.

— Ты и впрямь считаешь, что поможет?

— Еще, еть, как.

Я выпил разок — только чтобы Джоку было приятно, — и знаете, он оказался совершенно прав. Он, изволите ли видеть, понимает.

Да и в газетах в тот день ничего особенного не происходило, вот только некие арабы поубивали неких евреев, некие евреи ответили неким арабам тем же, некие индийцы усовершенствовали атомную бомбу, чтобы сбросить ее на неких пакистанцев, а самые разнообразные ирландцы неприятным манером убивали друг друга. Следует все же, знаете ли, отдать Господу Богу должное: выдержки Ему не занимать. Иегова против Магомета, Брахма против Аллаха, католики против протестантов — с религией никогда не соскучишься, не правда ли. Если бы Бога не существовало, профессиональным военным следовало бы Его придумать, верно?

А на Джерси ничего даже отдаленно столь же воинственного не приключилось, вот только некая старушка застала соседа за покражей картошки, кою тот непредумышленно посадил некогда на земле, с тех пор присужденной означенной старушке, посему она подняла древний «кламёр де харо», что восходит еще к Ролло, первому норманскому властителю острова[56]. Чтобы поднять «кламёр», сделать-то нужно всего ничего: найти свидетеля-другого, пасть на колени и заорать: «Haro! Haro! Haro! À l'aide, mon Prince! On me fait tort!»[57] По произнесении чего нарушитель обязан прекратить нарушать то, что он там нарушает, и вся ситуация как бы замораживается до решения высшей инстанцией. Чтобы поднимать «кламёр», следует довольно-таки верить в себя: на Джерси к такому относятся очень серьезно, и даже будь вы технически правы, может статься, на вас «наложат пеню» — довольно круглую сумму, — в том случае, если окажется, что вы тратите время суда на сведение личных счетов или какую-нибудь пустяковину. Или если ваша заявка не соответствует условиям должного «вопля».

«Шез[58] Маккабрея» тоже ничего не произошло — только появился новый садовник. Имя его, может статься, звучало примерно как «Анри Ле Пьетон Гастино», однако свойственные ему «трели лесные»[59] были замараны полным отсутствием зубов, и даже когда он вынул оные из кармана и потер о седалище своих штанов, прежде чем сунуть в рот, подлинного сродства душ с ним достичь было трудно. Тем не менее, удалось мне установить следующее: за труды ему хотелось «катлуиз ле сетёр»[60], что мой бритвенно-острый ум моментально конвертировал в 57 пенсов в час: честный тариф, если старик будет к трудам способен. Он оказался не просто способен, но положительной динамо-машиной. «Молния», наш ручной слизень, попробовал изображать главного садовника и помыкать новеньким, но ничего не добился; после чего разыграл последнюю карту и подал заявление об уходе — кое, к вящей его досаде, мы приняли.

Ничего не было внове, если не считать того, что настало Первое Мая: в моем детском садике дата эта значилась как День Щипков за Попу, а нынче известна как День Труда, когда хорошо оплачиваемые дородные бюрократы Профессиональных Союзов убеждают плохо оплачиваемых тощих взносоплательщиков маршировать по улицам, провозглашая «ура» по единственной превосходной причине: просто так. Последние носят изумительно сотканные транспаранты — любой такой мог бы обеспечить купонами жену голодающего докера на неделю. Но я отвлекся.

И лично со мной ничего не сталось, за исключением странного происшествия в «Стрелково-ружейном клубе», который я неизменно посещаю в первый четверг месяца.

Я решил немного проветрить свой старый прекрасный «смит-и-вессон».455 — «военно-полицейскую модель» 1902 года. Члены клуба подвергли меня за него обычным насмешкам: большинство обладает до изумления малокалиберным стрелковым оружием с заказными рукоятками и сменными прицелами, но всем хорошо известно, что на стандартном олимпийском стрельбище внезапно появляющуюся цель размером с человека от меня может, как и встарь, сильно затошнить. Хотя, если судить по моим словам, и не должно. «Смит-и-вессон» этот с полным боекомплектом весит 2[3] /4 фунта, а ствол у него — 6 дюймов в длину; при использовании военных боеприпасов большой мощности с никелевым покрытием он способен делать дырки в кирпичных стенах, а также производить оглушительный и крайне приятный грохот. Такой «с. — и-в.» должен быть у всякого, кто страдает комплексом неполноценности органа. (К примеру, скажем, Бах?)

И вот приятный сержант полиции дежурно по его поводу изволил пошутить: дескать, если бы я приобрел пару колес, то запросто мог бы претендовать на офицерский чин в Королевской артиллерии, — а затем и произошло то странное происшествие. Он спросил, специально ли мне для него льют пули.

— Да, один славный малый в Лондоне, — ответил я.

— Свинец? — поинтересовался он. Я удивился:

— Конечно, свинец, что ж еще?

— Да нет, ничего, просто спрашиваю. У нас тут на Острове есть один, так он их льет из чего попало, если надо.

— Что ж, спасибо, — сказал я, по-прежнему в удивлении.

Вот какое странное происшествие.

Больше я ему значения не придавал. Все мои помыслы были устремлены к тому, что обычно занимает их Первого Мая: неотъемлемое надувательство всех английских месяцев, и мая — в особенности. Ну с какой стати мы позволяем поэтам и, вне всякого сомнения, политикам впаривать нам эту хренотень про месяцы? А именно: май вызывает у нас виденье счастливых и загорелых дев, днем гарцующих по деревенской площади, а ввечеру удаляющихся в ближайшую живую изгородь, дабы обратиться в счастливых и загорелых будущих мамаш; истина же в том, что бледная и прыщавая деревенская девица сегодняшнего дня трясет тяжеловесными бедрами своими на дискотеке в ближайшем городке и жует противозачаточную таблетку, пока снаружи льет как из ведра, и шипит «Бэйбишам» в своем стакане[61]. Любой, кто бросает вызов живой изгороди в английском мае месяце — даже обрядившись с ног до головы в водоотталкивающий комплект, — заигрывает как с пневмонией, так и с отравлением инсектицидами. Вероятно, единственный до конца надежный месяц — это январь, когда неизменно холодно в соответствии с обещаниями, к тому же иногда слышен звон коньков по замерзшему каровому озеру, а если повезет — и визг утопающего конькобежца.

Когда я говорю, что в тот день ничего не случилось, я отнюдь не имею в виду, будто ничего не случилось в тот вечер. Напротив, случилось многое.

Иоанна с любовью наблюдала, как я огромной корочкой наихрустящего хлеба промакиваю с тарелки подливку прекраснейшего в моей жизни «кокована»[62] («кока-о-ван»?), когда зазвонил телефон.

— Скажи им, что меня нет, — рявкнул я. — Или что я умер, я обанкротился, мне все равно. Но отвечать этому аппарату я не стану, вели Почтовому Отделению утром его забрать, без него нам будет гораздо лучше.

— Это вас, мистер Чарли, — сообщил Джок мгновением позже.

— Послушай, ты неспособен… — начал я, но тут заметил на Джоковом лице выражение. И направился к телефону, утирая губы. На линии был Сэм. Такого Сэма я никогда не слышал.

— Давайте сюда, Чарли, быстро. Виолетта.

— Вы хотите сказать?..

— Да. Скорее давайте.

Я дал. Точнее, велел дать туда на мотоцикле Джоку, утвердив его плебейского друга (может статься, довольного прогулом урока по домино) на заднем сиденье; сам же я погрузил Иоанну в «мини». Я знал, что ей насильники, вероятно, не угрожают (им редко хватает стойкости нанести два удара в один вечер), но известно мне было и то, что все женщины обожают утешать своих более хрупких сестер в минуту несчастья.

В «Ля Гулютери» Сэм находился во дворе — давал распоряжения Джоку и его доминошному приятелю самым мерзким голосом, какой я только слыхал. Отослав их, он повернулся ко мне:

— Чарли, отправьте Иоанну к Виолетте; врач и полиция уже в пути. Джок патрулирует на мотоцикле дорогу до бухты Прекрасной Звезды и обратно с заездом в «Громобой»; его друг прочесывает поля — не пристрелите его ненароком. Вы отвезете меня в Сион, и я начну оттуда. Затем гоните что есть духу к церкви Сент-Джона и медленно возвращайтесь, не зажигая огней. Вооружены?