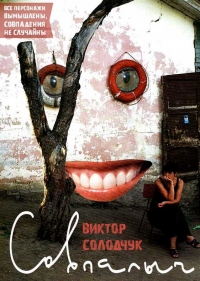

День Святого Соловья Иронический детектив Виктор Иванович Песиголовец

© Виктор Иванович Песиголовец, 2018

ISBN 978-5-4490-6133-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

За пыльными окнами низенького домишки лишь начинала редеть зимняя мгла, а его хозяин — разнорабочий агрофирмы «Куличковская» Федька Самопалов по прозвищу Святой Соловей — уже задумчиво почесывал свою златокудрую, похожую на копну соломы голову. Она гудела после вчерашнего, как новое ведро, и этот гул здорово мешал Федьке привести в порядок изрядно запутавшиеся мысли. Ко всему, у него жутко ныло нутро и нестерпимо саднило ободранные колени. Впрочем, не взирая на все эти неприятности, Соловей пребывал в приподнятом настроении духа. Да и понятно, сегодня ведь его именины, сегодня ему — гармонисту и кутиле, душе компании и любимцу села — исполняется аккурат тридцать годков. А тридцать годков — это тебе не хрен собачий, это что ни на есть полный расцвет сил. И отметить сей полный расцвет Соловушка собирался с размахом.

Свесив ноги с замызганного топчана, покрытого дырявой занавеской, Федька любовно обвел взглядом свои праздничные припасы, выставленные под одним из двух окон кухни-прихожей, в которой имел обыкновение почивать. Все четыре бидона бражки и десять трехлитровых бутылей мечтательно голубеющего самогона были на месте. «Молодец! — мысленно похвалил себя Соловей. — А ведь вчера, когда завелся, мог и того, прикончить какой-нибудь из бутыльков. Удержался!»

Облизнув истосковавшиеся по влаге губы, Федька потянулся, зевнул чернозубым ртом и встал на ноги. Поискал глазами галоши. Они валялись там, где и положено, — у самого порога, возле стопки немытых тарелок и закопченной до ужаса кастрюли с остатками позавчерашней пшенки. Федька постоял, почесал огрубевшей пятерней свой выпирающий, заросший колючей щетиной кадык и решительно сунул ступни в галоши. У него и на этот раз хватило силы воли отложить дегустацию праздничных припасов до того времени, пока не управится по хозяйству.

Борясь с тошнотой и туманом в голове, Соловей накинул поверх майки потрепанную фуфайку и, как был в засаленных, с желтыми пятнами кальсонах, так и вышел из хаты.

Наперед всего споро надергал сена из стожка для телки Лолиты, отнес в сарай и бросил в ясли. Лолита покосилась на хозяина печальным карим оком и, вздохнув, принялась лениво пожевывать прелые стебли. Соловей похлопал ее по красной шелковистой шее и направился в дальний угол сарая к большому оцинкованному чану. Нагреб из него в ведро пшеницы, смешанной с ячменем и кукурузой, вынес во двор и высыпал на подтаявший снег. Через мгновение сбежались продрогшие, изголодавшиеся куры, которых он вчера по пьяни забыл закрыть в курятнике. Пришлепал и единственный Федькин гусь Сильвестр, чинно осмотрелся и принялся выискивать зернышки, грузно переступая с лапки на лапку и виляя задом, как директор агрофирмы Митро Баянчик под конец рабочего дня.

— Ну вот, кажись, управился, — пробормотал Соловей и, помочившись у колодца на кучу хвороста, поплелся в дровятню, чтобы прихватить там десяток поленьев.

В маленькой веранде зацепился о горку мяса и сала, кое-как прикрытую прогнившей клеенкой, и больно ударился лбом о косяк двери. Матерясь и охая, вошел в хату, бросил дрова у плиты. Потом смачно высморкался и, задымив «Примой», присел на топчан поразмыслить, хватит ли спиртного, чтобы как следует попотчевать гостей, которых привалит, конечно, до фига и больше.

Сколько же их может быть? Тридцать? Сорок? Полсотни? Соловей-то, собственно, никого и не приглашал, но селяне на его именины всегда сами сходятся. День его рождения в Куличках знают все от мала до велика. Да и без именин в хлебосольной Федькиной хате часто негде яблоку упасть. Люди давно полюбили здесь гостевать, а когда Зинаида, мать Соловья померла, то еще чаще стали захаживать.

Прикинув в уме вероятное количество народа, именинник понял, что тридцати литров самогона надолго не хватит. Ну, от силы до вечера. А что пить ночью, чем опохмелять гостей завтра и послезавтра? Есть еще, конечно, брага, но она — это так, для больных и непьющих. Одна надежда на то, что не все придут на именины с пустыми руками: кто-то винища домашнего притащит, кто-то самоката, выменянного на картошку и яйца у заезжих торгашей, а кто-то, как, допустим, Тайка Мандрючка, и самогончика.

Докурив, Соловей погасил «бычок» о потрескавшуюся пятку и швырнул под плитку. Потом взял кружку и, по-молодецки играя мышцами, как тяжеловес к штанге, подошел к первому бидону. Зачерпнул.

Брага оказалась отменной — выстоянной, крепкой и пахучей. Во втором, третьем и четвертом бидонах качество напитка было нисколько не хуже.

— Хороша! — удовлетворенно крякнул хлопец, и его рот непроизвольно растянулся до ушей. — Не подкачала Степанида.

Не теряя драгоценного времени, Федор приступил к дегустации короля стола — самогона. Предстояло по чуть-чуть отпить из каждой банки, потому как, бывало, Степанида иногда халтурила: в одной емкости косорыловка могла иметь пятидесятиградусную крепость, а в другой — и до сорокаградусной не дотягивать. И хотя парень был уверен, что на сей раз старая бестия все сделала чин-чинарем, ибо, отвалив ей полтуши годовалого кабанчика и двести сорок гривен, просил выдержать марку, все же необходимо было удостовериться.

Соловей наливал в кружку то из одной, то из другой банки, сперва нюхал небесно-голубую жидкость, а затем уже, смакуя, неспешно пил. Претензий к качеству не было. Но вот на десятом, последнем бутыльке Федька споткнулся: чего-то вроде не то! Он плеснул себе еще. Вылил в рот, подержал. Хрен его знает! Закурил и накапал себе снова. Понюхал, пригубил — ничего. Выпил залпом и прилег, опершись на локоть, помечтать.

Через две минуты он уже блаженно посапывал, растянувшись во весь свой не куцый рост на замызганной рогожке посреди кухни.

Над Куличками занималась алая заря.

Юго-западный ветерок дохнул на полную грудь, и отступил морозец, который покусывал за нос с вечера. В воздухе запахло сыростью, туманом, смешанным с парами свежего коровьего навоза. Под ногами зашуршала жидкая снежная каша. Оттепель! Давно пора, надоела уже стужа.

Дед Лука Кукуйко вышел на крыльцо хаты в одних подштанниках и вельветовой душегрейке. Потянул носом воздух, посмотрел на светлеющее небо.

— Не, не буду я сегодня ватные штаны надевать! — сказал он, воротясь в светелку, жене, тетке Лизавете. — А то запарюсь.

— Не глупи, Лука! — отозвалась старая Кукуйчиха, взгромождая на стол сковородку с румяными ломтиками сала. — Ты чего же, о своем радикулите забыл?

— Дак запрею же, мать!

— Пар костей не ломит! — рассудительно заметила Лизавета.

— Оно так, — согласился Кукуйко, присаживаясь на табурет у стола. — Рюмку подай, Лизонька!

Выпив сто граммов и перекусив, дед отчалил на ферму, где занимал ответственную и калымную должность старшего фуражира.

Пришлепав, забрел в первый от села коровник. Там возле своей группы уже управлялась Валька Замумурка — молодка-разводяга, которая как-то на гулянке, раззадорившись, подмигнула Луке. Баба она была осанистая, дородная и свежая, что тебе кровь с молоком. Старый еще тогда положил на нее глаз, но все выжидал, размышляя, на какой же козе к ней подъехать. Теперь вот, в это утро, решился — пора брать быка за рога!

Кроме Вальки, в коровнике не было еще никого.

Склонившись, она возилась с доильным аппаратом. Лука тихо подкрался сзади и обхватил молодку своими лапищами.

— Ой! — взвизгнула она и от неожиданности подпрыгнула.

— Не боись, красавица! Это я! — хрипло рассмеялся старик, пытаясь просунуть руку под Валькину фуфайку.

— Не балуйтесь, Игнатьич! — задорно хохотнула молодка, отступая на шаг.

— Дай чуток подержаться! — сдавленно промямлил Лука и начал лапать ее сквозь толстые гамаши за задницу. — Что тебе, жалко?

— Куды?! Нельзя! — прикрикнула ошалевшая от такого напора Валька.

Старик вдруг неровно задышал, засопел, порывисто поглаживая ее крутые бедра.

— Валенька… Ох, Валенька… — он ухватил ее за руку и потянул к охапке соломы, под грязную стену коровника. — Я тебе и силоса домой завезу, и зерна пару мешков…

— Игнатьич, да вы спятили! — опять прикрикнула молодка.

Но Кукуйко не унимался.

— Красавица моя! — хрипел он, шаря руками под ее фуфайкой.

— Нельзя же, говорю вам! У меня критические дни! — она уже начинала сердиться.

— Ну, может, все-таки как-нибудь? — заканючил дед.

— Не-а! — решительно замотала головой женщина.

— Ну, хоть поцелую дай! — и приник липким ртом к ее теплым губам, заелозил по ним языком, одновременно просовывая руку под резинку гамаш.

— Игнатьич! Ох, прыткий какой! — завопила оторопевшая бабенка, но он уже проник под гамаши и начал поглаживать низ ее живота.

Она с силой оттолкнула Луку. Взглянула на него не то с опаской, не то с осуждением.

— Игнатьич, ну как вам не совестно? Вам же, кажись, уже под семьдесят, а туда же…

Он хлопнул себя в тощую грудь ладонью:

— Эх, Валечка! Да разве ж такая как ты не распалит? Попробуй вот, что ты со мной сделала, — старик проворно схватил женщину за руку, потянул и приставил ее ладонь к своему паху. — Пощупай! Разбудила ты моего орла.

Хохоча, Валька отошла от Луки. Подхватила с бидона тряпку, присела возле пестрой коровки и принялась вытирать ей вымя.

— Зоренька моя, ну, дай хоть поглажу! — никак не мог успокоиться Кукуйко и лихо, как молодой жеребчик, подскочил к девахе.

— Да нельзя! — отрубила она уже грубо. — Отстаньте! Привезите лучше соломы на подстилку скотине.

Лука что-то недовольно промычал, махнул рукой рассержено и пошел запрягать Карого и Спикера. Но потом вдруг передумал и направился к стойлу кобылы Губернаторши.

Глава 2

Водитель первого класса Степка Барбацуца по привычке проснулся ни свет, ни заря. Хотя можно было безмятежно поспать, ведь на работу идти не нужно — он взял на три дня отгул, дабы как следует подготовиться к предстоящей в субботу свадьбе. Избранница его — Натали — писаная красавица, между прочим, инженерша и единственная дочь зажиточных родителей — пожелала, чтобы нареченный эти три дня неотлучно находился при ней. Зачем? Она пояснила так: «Женихи за несколько дней до регистрации брака, бывает, настолько теряют голову от счастья, что сбегают». В общем, бабья блажь.

Степка валялся на широком ложе в роскошно обставленной спальне их двухкомнатной квартиры в центре Мурдянска, которую, кстати, оставила его невесте бабушка, вовремя отдав Богу душу. А Натали в это время сидела на пуфике перед трюмо. Она одновременно делала три дела: расчесывала свои пышные белокурые локоны, протирала лицо лосьоном и (уже, наверное, в сотый раз) расписывала порядок посадки гостей за столом на свадьбе.

Так продолжалось довольно долго. Степка уже начал скучать и подумывал, не подремать ли еще, как вдруг зазвонил телефон. Натали подняла трубку и недовольно буркнула:

— Алле! — затем повернулась к жениху: — Тебя!

Он сполз с высокой кровати, сладко потянулся и рявкнул в трубку:

— Слушаю!

— Барбацуца? Не спишь? — послышался густой бас заместителя начальника автопредприятия Дерипаски. — Выручай, брат!

— А че случилось-то, Ефимыч? — разыгрывая раздражение, поинтересовался Степка.

— Нужно срочно оттарабанить в Новозаводск цистерну с вином. Она со вчерашнего дня на территории АТП стоит. Кроме тебя, некому.

— А Колька Крупин? — удивился Барбацуца. — Он же должен был ехать…

— Вчера не получилось отправить. А сегодня Николай что-то прихворал, — пояснил Дерипаска. И уже почти приказным тоном произнес: — Давай, не задерживайся! Вино уже к обеду должно находиться у получателя в Новозаводске.

Степка бросил трубку на рычаг аппарата и, пожав плечами, виновато произнес:

— Нужно везти цистерну в Новозаводск…

— Вот суки! И здесь нашли! — по-змеиному прошипела Натали, с подозрением и недовольством поглядывая на жениха. — Послал бы их на фиг!

— Нельзя! — покачал головой Барбацуца. — Мне же там работать. Да и машину новую обещали…

Его невеста только люто стукнула кулаком о кулак и, что-то мыча, пошлепала на кухню готовить кофе и бутерброды.

Степка ухмыльнулся ей вслед. Он, конечно, мог отбрыкаться, сказал бы, например, что уже принял на грудь, но зачем? Глупо ведь потерять возможность улизнуть на целый день из-под чересчур уютного крылышка будущей женушки.

Барбацуца быстро собрался, быстро похлебал кофейку. Затем, потупив взор, чмокнул Натали в сморщенный от досады носик и выскочил за порог квартиры.

— Смотри, чтобы к шести вечера был дома! — бросила ему вдогонку невеста. — Мои родители придут!

В семь тридцать синий МАЗ с грязно-зеленой цистерной уже несся пустынной трассой, оставив позади мутные огни курортного города Мурдянска.

С неба сыпался мелкий снежок, стелилась под колесами поземка. Небо, как лист холодной стали, тяжело висело над заснеженной пахотой полей и чахлыми всходами озимых. «К вечеру и дороги замести может», — равнодушно подумал Барбацуца, вглядываясь в черно-белый пунктир трассы.

Рядом на сидении грузно развалился Дерипаска и безмятежно посапывал. Его большая седеющая голова качалась из стороны в сторону, как маятник. Степан бросил взгляд на заместителя начальника и невольно улыбнулся: этот симпатичный, добродушный толстячок всю жизнь, наверное, только и занимался тем, что спал да гонял чаи. И чего ему вздумалось тащиться сегодня в Новозаводск, что за нужда такая возникла? Сидел бы себе в своем ободранном, но теплом кабинетике и хлебал бы чаек. Но, видать, приспичило. Может, купить чего надо — в Новозаводске ведь базары куда как побогаче мурдянских.

За Кукумаковкой скорость пришлось поубавить — на трассе начали появляться заносы. Снегопад усилился, поземка стала круче.

На повороте Барбацуца вдруг увидел припорошенную снегом невысокую фигурку человека. Он отчаянно махал руками, призывая остановиться. Степан осторожно нажал на тормоз.

Дверь стремительно открылась, в кабину заглянул паренек в солдатской шапке-ушанке. Его веснушчатое лицо, раскрасневшееся и мокрое, выражало какую-то решимость и было удрученным.

— Землячок, подбрось! — осипшим голосом попросил он. — А то я уж окоченел совсем.

— Залазь! — кивнул Степка. И хлопнул Дерипаску по плечу. — Ефимыч! Подвинься, у нас пассажир.

— А? Что? — заместитель встрепенулся, мотнул головой и с недоумением взглянул на парня. Но тут же успокоился, пододвинулся к Барбацуце и опять опустил свою балду на грудь.

Хлопец уселся, бросил под ноги продолговатый сверток и снял шапку.

— Вроде и мороза-то нет, — проговорил он, вытирая влагу с лица рукавом ветхого ватника. — А продрог до костей. Ветер…

Степан мельком взглянул на прикид неожиданного попутчика и, трогая, полюбопытствовал:

— На дембель, что ли, солдатик?

— Не-а! — замотал стриженой головой тот. — Я еще в ноябре дембельнулся… А что одет так, по-армейски, то оно сейчас в самый раз. Да и не успел я, честно говоря, обзавестись гражданской одеждой… Работы в селе нет…

— Я сам после армии еще полгода в форме ходил, — весело заметил Барбацуца, радуясь неожиданному собеседнику. — А сейчас ты куда?

— Да решил вот сеструху проведать, она в Новозаводске живет, — пояснил парень, уставившись на пачку «Святого Георгия», подпрыгивающую на панели приборов. — Закурить можно, землячок?

— Бери, бери! — разрешил Степка, и сам потянулся за сигаретой.

Покуривая, он крепко держал баранку и зорко следил за дорогой. Видимость пока была более-менее сносной, но постепенно ухудшалась.

— А вот и Кулички! — машинально констатировал он, заметив впереди белесые шапки приземистых хат. — Треть пути проделана.

Барбацуца покрутил настройку радиоприемника, кабину заполнило хриплое и гнусавое рычание известного украинского исполнителя.

— Вот припадочный! — тряхнул кудрявой головой Степка, однако частоту менять не стал — эти жалящие уши вопли ему нравились.

Между тем, Кулички остались позади. На бугорке за речушкой показались горбатые корпуса фермы. За ними — плоская крыша тока. Потом посадка, дальше — длинная скирда соломы.

— О! А это что?! — удивленно воскликнул пассажир, подавшись всем корпусом к лобовому стеклу и вовсю тараща глаза.

Барбацуца резко повернул голову. И от изумления открыл рот, на мгновение позабыв даже, что находится за рулем мчащегося «МАЗа». У скирды чернели ребра телеги, впряженная в нее краснобокая лошадка топталась на месте, застенчиво опустив голову. А между ее задом и передним бортом на оглоблях стоял щуплый мужичок со спущенными до колен штанами. Одной рукой он придерживал конский хвост, другой держался за круп животного и подергивался, будто попал под высокое напряжение. Его разрумяненная тощая задница мелькала с быстротой проблескового маячка на милицейской машине.

— Итит твою мать! — ошалело пролепетал Степка.

И в этот миг машину занесло, развернуло на девяносто градусов и бросило в сторону. Вылетев сначала на обочину, «МАЗ» юзом пошел по откосу, а затем, громыхая и скрежеща, покатился вниз с насыпи на замерзшие комья пахоты.

Увлеченный Лука в эту минуту был ослеплен и оглушен надвигающейся кульминацией нехитрого действа и вряд ли сразу заметил бы факт аварии. Но Губернаторша, напуганная страшным лязгом, со всей дури шарахнулась в сторону. Старика бросило на телегу, он шлепнулся голой задницей на мокрую солому, высоко задрав ноги и разбрызгивая семя.

Кукуйко опомнился лишь у первого коровника. И стал впопыхах натягивать штаны.

Глава 3

Барбацуца не помнил, как он выбрался из искореженной кабины «МАЗа», как на четвереньках полз по заснеженной пахоте к трассе.

Пошатываясь, он стоял на краю поля, растерянно потирал ушибленное плечо и тупо наблюдал, как из щелей в расплющенной цистерне тонкими струйками вытекает золотисто-розовое вино. Рядом, поскуливая, на корточках сидел солдатик. Его лицо и руки были окровавлены. Степан хотел закурить и запустил свои дрожащие, все в ссадинах пальцы в карман куртки, но сигарет там не оказалось. В этот момент у него кругом пошла голова, и он отключился.

А с фермы уже бежали доярки, скотник Михайло, ветфельдшер Гриць Горелый и старый Кукуйко. Впереди всех неслась Валька Замумурка.

— Вон, люди на поле! — закричала она, издалека заметив сидящего на корточках парня и лежащего с раскинутыми в стороны руками Степку.

Подбежав, Валька бросилась к распростертому телу и, упав перед ним на колени, приложила ухо к его груди.

— Дышит! Живой! — завопила она и начала хлестать Барбацуцу по щекам.

— В кабине еще один человек! — закричал кто-то, и доярки дружно кинулись вытаскивать окровавленное тело Дерипаски из сплюснутого грузовика.

Вытащив, положили прямо на снег. Ветфельдшер Горелый бегло осмотрел раненного, ощупал его руки, ноги, грудь, приоткрыл веки.

— Контуженный! — констатировал он. — Получил множественные ушибы и, кажись, левая рука сломана.

— В больницу надо, — подал голос Кукуйко.

— До больницы, дед, далеко. Пока найдем транспорт да пока отвезем, много времени пройдет. — Грицько тщательно ощупывал голову раненного. Не отрываясь от этого занятия, бросил сгрудившимся вокруг дояркам: — Девчата, мне нужна ровная палка с полметра длиной.

Валька тут же подобрала валяющийся под ногами обрубок акациевой ветки и протянула ветфельдшеру:

— Это пойдет?

— Пойдет! — кивнул он, взял чурку и приложил к руке неподвижно лежащего человека. Затем скомандовал, обращаясь к Луке: — Игнатич, сымай с меня сапоги, раскрути с ноги портянку!

Пока Грицько при помощи палки и онучи фиксировал перелом на руке Дерипаски, пришел в себя Степка. Он приподнялся, оперся на локоть и, обведя мутным взглядом людей, хриплым полушепотом спросил:

— Живы пассажиры?

— Живы, живы! — дружно загалдели доярки.

И тут раздался писклявый голосок подменной Соньки Бублик:

— А че это течет?

Животноводы вмиг повернули головы туда, куда указывал грязный перст Соньки, — на цистерну, из которой в нескольких местах стекала, хлестала, журчала и капала жидкость, похожая на мочу только что абортировавшей больной коровы.

— Бляха! Да ведь это, кажись, вино! — первым догадался скотник Михайло, поведя крючкастым носом. И тут же бесстрашно ринулся в разведку — подскочил и, свалившись, как куль, на бок, приник потрескавшимися губами к самой большой пробоине в емкости.

— Вино! — восхищенно воскликнула охрипшим от волнения голосом пожилая доярка Дуня Матюк и, шмякнувшись коленями в снег, тоже припала ртом к искореженному металлу цистерны.

Животноводы, загалдев, как гуси на толоке, словно по команде, стремглав понеслись на ферму. Через несколько минут наиболее прыткие бабенки уже подставляли под растекающиеся струи молочные бидоны, ведра, пластиковые бутылки и даже голенища резиновых сапог. Еще через десять минут о слетевшем с трассы виновозе самым непостижимым образом узнало все село. На место аварии стали толпами прибывать люди, и очень скоро здесь собралась добрая половина Куличков.

Вином наполняли, кто что принес, не забывая, прежде всего о собственных желудках. Пили с жаждой, в захлеб и тут же косели.

Мероприятие было в самом разгаре, когда к виновозу подкатил на мотоцикле местный жила Ефрем Цуцик с сыном Кузькой. К их «Днепру» были прицеплены два бочонка, в коих в страдную пору вывозят работникам в поле воду. В переделанной для перевозки крупногабаритных грузов коляске мотоцикла покоились двухсотлитровая жестяная бочка и пяток канистр. Растолкав хмельных мужиков и баб, отец и сын по-деловому осмотрели покоцанную цистерну. Затем с помощью огромного зубила, кувалды и титановой монтировки увеличили дырку в верхней части емкости настолько, чтобы туда можно было беспрепятственно залезть большим, литров на семь-восемь, черпаком. И, матерясь на путающихся под ногами сельчан, стали споро наполнять вином свои бочки и канистры.

Барбацуца сидел на снегу, пытаясь бороться с тошнотой и головокружением, и равнодушно взирал на происходящее. Ноябрьский дембель стоял, опираясь о переднее колесо машины, и наблюдал за людьми более осмысленным и, пожалуй, даже опасливым взглядом. У ног паренька валялся сверток — какие-то тряпки, стянутые куском бельевого шнура. Дерипаска все так же лежал на снегу без сознания. Он тяжело, со свистом дышал, его грудь высоко и часто вздымалась.

О водителе и его пассажирах куликовцы вспомнили лишь тогда, когда цистерна перестала мироточить, а ведра, бидоны, бутылки и сапоги были до краев наполнены жидкостью, распространяющей оптимистичный, жизнеутверждающий аромат. Вспомнили, собственно говоря, далеко не все, потому как многие были заняты делом: одни все еще утоляли жажду — лакали пролитое вино из образовавшихся двух огромных луж, другие, пошатываясь, размахивали руками и галдели, что-то кому-то доказывая, третьи — смеялись, пели и матерились.

А метель, между тем, разыгралась нешуточная.

— Ты водитель? — возле Степки остановился изрядно хмельной мужичок с седыми усами. — Я — бригадир фермы Семен Дыба, местное начальство.

Барбацуца слегка кивнул головой, боясь, как бы утихающая под черепной коробкой боль не нахлынула с новой силой.

— Этого, — бригадир ткнул пальцем в запорошенное снегом тело Дерипаски, — надо бы свести в больницу. Но боюсь, не получится. Вишь, какой снегопад! Через полчаса все дороги будут завалены. А до райцентра двадцать пять километров. В общем, братуха, заберем мы вас пока в село, накормим да обогреем, а там видно будет. Сейчас Лука подаст телегу и отвезет вас.

Через двадцать минут Барбацуца и дембель оказались в хате Соловья, сюда же сгрузили и литров сто пятьдесят вина. Заместителя начальника АТП, уже пришедшего в себя, стонущего и охающего, повезли дальше — к ветфельдшеру Горелому.

Глава 4

В жарко натопленной хате Федьки Самопалова вовсю шло приготовление к предстоящему пиру. Несколько упревших молодок проворно готовили закусь. Сам Соловей, с пепельно-сизым лицом, но веселый, носил воду и дрова, рубил мясо, мыл в большом котле посуду, а затем, напевая что-то разудалое, принялся сооружать из длинных нетесаных досок праздничные столы и лавки для гостей.

Для сугреву Степке и солдатику сразу же поднесли по полчашки самогона и куску отварной свинины. Выпив и перекусив, они приободрились и, сверкая зенками, начали помогать Соловью.

Часов около одиннадцати в хату именинника начали сходиться гости. Но их было явно меньше, чем он ожидал. Видимо, кое-кто из куличковцев, запасшись дармовым вином, принял лишку и теперь почивал.

Пока стекалась в дом в основном молодежь. Но были, конечно, и те, кто под эту возрастную категорию явно не подходил. Например, те же Лука Кукуйко, скотник Михайло, а также механизатор Толик Пипетко и сорокалетний Юрась Вездеходов, которого называли Холявой — из-за того, что он исправно получал в сельсовете свои полставки завклубом, хотя клуб в Куличках уже лет пять, как разобрали прыткие мужики. При всем желании трудно было бы назвать молодыми и Ксеньку Муху, Верку Рябчиху и Ганзю Перчик, которые потеряли невинность, пожалуй, еще во времена Хрущевской «оттепели».

Гости уселись за праздничные столы, выстроенные в одну линию — комод, тумбочку, перевернутый шифоньер и доски. Все это сооружение начиналось в прихожей и заканчивалось пыльным подоконником смежной комнаты, служившей Федьке чем-то вроде кладовки. Здесь он хранил картошку, лук, капусту и запчасти от старого мотоцикла.

В милицию о случившемся на трассе позвонил Семен Дыба. Но снегу уже навалило столько, что стражи порядка даже пробовать не стали пробиваться в Кулички. Об этом и сообщил гостям Соловья хмельной бригадир, втащив свое непослушное тело в переполненную людьми хату.

— Садись, дядя Сеня, да выпей за мое здоровьице! — пригласил его Самопалов, уступая свое место за столом. Он как раз сидел возле учетчицы фермы Зинки Курносой, к которой Дыба питал слабость.

— Благодарю! — нисколько не стал ломаться тот. И, с достоинством шаркая калошами по выскобленному полу, подошел к своей симпатии. С трудом перебросил ногу через табурет и завис над Зинкой.

— Садитесь, садитесь, Петрович! — засуетилась она, вскочив. — Сейчас я вам помогу.

Наконец Дыба уселся. И сразу потянулся к кружке с брагой.

— Пить охота, как перед смертью, — вяло пояснил он. — Видать, упарился.

Гости сначала чинно пили самогон, запивая брагой. Потом начали, щадя организм, больше налегать на вино, обильно закусывать. Но вскоре все равно многие захмелели, пошли шутки-прибаутки, а там и песни с пляской. Гарцевали сперва в третьей, самой просторной комнате Федькиной хаты, совершенно пустой и, видимо, от того самой светлой.

Валька Замумурка ни на минуту не отходила от Степки Барбацуцы. То поглаживала по руке, то в глаза заглядывала, то о здоровье спрашивала. Нравился ей хлопец — симпатичный, улыбчивый и совсем не заносчивый, хоть и городской. Он сначала благодарно улыбался молодке да все больше помалкивал, потом стал робко обнимать за плечи. А позже, кажись, после четвертого или пятого стопаря уже не стеснялся вовсю целовать и тискать, что неприятно задевало Луку Кукуйко, сидевшего напротив.

Солдатик пил небольшими порциями, чокаясь с ветфельдшером и старой Рябчихой. Но вскоре и эта троица изрядно захмелела и начала оживленно трепаться, перебивая и не слушая друг друга. Особенно старалась пьяная Рябчиха, кудахтала громче всех и размахивала толстыми руками так, что в доме гулял ветер.

Медленно, но неуклонно хата Соловья превращалась в гудящий, роящийся улей.

А в это время жена ветфельдшера Грицька Горелого потчевала с ложечки наваристым бульоном бледного Дерипаску. Он лежал на кушетке в светелке и, блаженно улыбаясь, чамкал своей вставной челюстью. Благоверная супружница Грицька — дородная, сорокалетняя Оксана — была приятной собеседницей.

— Болит рука, Ляксей Ефимыч? — спрашивала она, взирая на раненого с сочувствием и лаской.

— Не сильно, — отвечал он, украдкой поглядывая на красивое лицо женщины из-под рыжих лохматых бровей.

— А больше ничего вас не беспокоит? Голова или ребра? — допытывалась она с пристрастием сестры милосердия.

— Да нет! — молодцевато встряхивал головой Дерипаска и с благодарностью улыбался своей сиделке.

Досыта накормив подопечного, Оксана включила телевизор и присела на стульчик, стоящий рядом с кушеткой.

Дерипаска лежал, прислушиваясь к дыханию дивной женщины, и хмелел от тепла и ее присутствия.

В хате Соловья шел пир горой. Мужики и бабы, уже крепко упившиеся, гарцевали, как молодые жеребцы в стойле. Сам Федька, косой и ухмыляющийся, залихватски растягивал меха старенькой гармошки, наяривая что-то из народных мотивов.

Валька, сидевшая до того с задумчивым видом возле Степки, не выдержала и тоже пошла в пляс, потянув за собой кавалера. Тот, сначала поддавшись, вдруг заартачился, сник и сел на свое место. Валька досадливо махнула рукой и, задорно виляя бедрами, пошла выбрасывать легкомысленные коленца. К ней тут же подкатил раздухарившийся от хмеля Кукуйко. Обхватил лапами молодку за стан и закружил.

— Ой, гоп та и все, кума паску несе! — орал он неистово.

— Вот тебе и старик, едрена корень! — закричал в самое ухо Барбацуце завклубом. — Смотри, хлопец, уведет у тебя девку!

Степка неопределенно пожал плечами, не зная, что ответить. Но отвечать и не пришлось — Вездеходов вдруг, как ошалелый, подпрыгнул и, сорвавшись с места, пошел в присядку. За ним, подхватив подол широкой картатой юбки, понеслась Ксенька Муха.

— Куды тебе, бабуся?! — рявкнул ей вдогонку хохочущий Грицько.

— Да яка ж я бабуся, коли я ще кручуся! — ответила ему речетативом Ксенька и хотела сделать какой-то умопомрачительный пируэт, но не устояла на ногах и грохнулась среди пляшущих, зацепив локтем Соловья. Ей помогли подняться и хотели подвести к скамейке. Но старая вырвалась и опять пошла притопывать и подпрыгивать.

— Эге, кума! — загорланил ей Лука. — Зайду как-нибудь к тебе вечерком, проверю, так ли ты горяча и в другом деле.

— Никто не обижался! — хихикнула Ксенька, но уже было видно, что она умаялась.

Проскакав еще один круг, старая плюхнулась на лавку и принялась заправлять под платок свои разметавшиеся седые космы.

Немыслимый тарарам стоял в хате Соловья. Самогон, брага и вино лились рекой. Гости все больше хмелели. Вот уже один, икнув, понес чепуху. Другой, дернувшись, сполз под стол. Третий, чумной и ничего не видящий, завалился под печку. Но это были слабаки, коих пока насчитывались единицы. Основная масса Федькиных гостей еще и не думала сдаваться.

— Ты чего не захотел со мной танцевать? — спросила Валька у Барбацуцы, когда музыка, наконец, стихла. В игривом вроде бы тоне молодки чувствовались нотки обиды.

— Да постеснялся я, — криво ухмыльнулся Степка. — Не умею я так…

— Пообещай, что больше не будешь стесняться, — попросила Валька, поглаживая колено парня.

— Обещаю! — ответил он и с наслаждением провел рукой по ее пышному бедру.

Молодка поймала Степанову руку и прижала к своему боку. В этот миг Барбацуца передумал идти искать телефон, чтобы позвонить в Мурдянск и рассказать Натали об аварии, хотя только что собирался это сделать.

После непродолжительного застолья опять начались пляски. Только Соловей растянул меха своей гармошки, как к Вальке тут же подскочил, будто молодой козлик, старый Кукуйко. Но она, горделиво смерив его взглядом, подхватилась и потянула танцевать Степку.

Лука кисло осклабился и загреб с собой Ксеньку.

Гарцевали, словно взбесившиеся лошади, все. Кроме дембеля. Тот сидел за столом и, с явным удовольствием попивая компот, принесенный кем-то из гостей, наблюдал за танцующими.

— Солдатик, не скучай! — окликнула его хмельная Сонька Бублик и потянулась к нему через стол целоваться.

Снегопад продолжался.

Глава 5

Уже хромовые шоры ночи скрыли небесный свет, когда ветфельдшер Гриць Горелый причалил к родному очагу. Хлюпая носом, что-то напевая и матерясь, он долго возился в сенцах, скидывал свой куцый кожух, джинсовые штаны на вате и разбитые валенки. Затем, путаясь в кальсонах, возник в дверях прихожей и затуманенным взглядом стал выискивать жену. Та выглянула из кухни.

— Явился, красавчик?

— Да-с! Доплыл! — отчеканил он и двинулся в светелку.

Но в его состоянии попасть в проем двери было непросто. Грицька повело то в одну, то в другую стороны, ударило сначала о грубу, потом о платяной шкаф. Подоспевшая Оксана подхватила мужа, уберегши его от неминуемого падения.

— Зачем же ты так нажрался? — корила она Грицька, волоча его в спальню. — Уже вроде бы и не пацан, меру знать должен бы!

Дотащив, бросила обмякшее тело на кровать и начала стаскивать с него подштанники, а потом — и провонявшийся сивухой свитер. Гриць все пытался поймать Оксану за руку. И, наконец, поймав, со смехом потянул к себе.

— Иди сюда, сударушка, приласкаю!

— Куда тебе! — засмеялась и она. — Ты и трезвый-то не больно силен, а уж в таком состоянии и подавно.

— Это я не силен? — обиделся Горелый, силясь приподняться и опереться на локоть.

— Ладно, ладно, я пошутила! — успокоила мужа Оксана и, выдернув свою руку из его руки, присела на краешек кровати. — Тебе нужно отоспаться.

— А как наш раненный? — вдруг вспомнил Гриць.

— Да нормально, — ответила женщина, прикрывая пьяного одеялом. — Я покормила его бульоном, и он уснул.

— Надо бы как-нибудь отправить его в больницу, — пролепетал Горелый, уже засыпая.

— Как? Снега ведь вон столько намело…

На улице послышался натужный рокот трактора. Это бригадир послал на расчистку улицы кого-то из самых трезвых трактористов.

А в хате Соловья бушевало веселье. Несмотря на то, что треть гостей выбыла из строя. Это, впрочем, не ощущалось, потому как время от времени подходили все новые люди.

Табачный дым висел в комнатах коромыслом. Воздух — спертый, пропитанный кислыми парами грязных онуч и спиртного, дурманил, кружил головы похлеще самогона. Кто-то в конце концов додумался открыть входную дверь хаты и дверь веранды. Открыть окна было нельзя — чтобы в дом не поникал зимний холод, Федька еще с осени оббил снаружи рамы полиэтиленовой пленкой.

Почти в полночь, позже многих в хату Соловья пришла куличковская знаменитость — комбайнер Филипп Дрючковский — кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, в прошлом депутат облсовета, член бюро райкома партии, новатор и передовик, ударник и запевала социалистического соревнования. Пришел, снял потрепанную фуфайку и, умостив свою тощую задницу между доярками Тонькой Бездольной и Веркой Гнидозвездовой, начал их шутя пощипывать да тискать. И лишь опосля, отведя душу, отер свой слюнявый, тонкогубый рот и предложил тост за людей труда.

Уважив знаменитость, все выпили.

— Теперь я скажу! — заревел Вездеходов, вспомнив, что он еще не толкал речь. — Выпьем же, товарищи, за Святого Соловья!

Тот сидел и безучастно смотрел поперед себя посоловелыми глазами. Но, услышав слова завклубом, оживился, закивал лохматой головой.

— За тебя! — рявкнул Вездеходов и, вылив в рот полстакана самогона, квакнул, сник и тихо сполз под стол.

Там уже находилось довольно изрядное количество гостей. Некоторые также спали по углам, у порога, у плиты, а скотник Михайло, растянувшись, похрапывал на топчане. Никто из еще державшихся не обращал внимания на то, что их ряды неуклонно редели. Тосты продолжали следовать один за другим.

Дембель, бодрый, хоть и пьяненький, покуривал и молча посматривал на пирующих. Сонька Бублик, которая прежде забавляла его разговорами, давно дрыхла, скрутившись калачиком у плиты. Солдатик откровенно скучал. Но тут сзади к нему подплыла Тонька Бездольная, навалилась могучей грудью и обхватила руками за шею.

— Что пригорюнился, касатик?

— Да так вот, сижу… — промямлил хлопец, стараясь освободить затиснутую промеж Тонькиных грудей голову.

— Давай выпьем, поболтаем, — предложила Бездольная, отпуская шею парня.

Он кивнул. Крупная, улыбчивая молодка ему нравилась.

Немного побеседовав, они включили магнитофон и, не обращая внимания на пьяных гостей Соловья, стали танцевать.

А Валька все обхаживала Степку. Подливала винца, трепала волосы, лизалась, как кошка к кувшину со сметаной, шептала на ухо ласковые слова. Старый Кукуйко махнул на нее рукой, смирившись с поражением, и переключил внимание на Ленку Говоруху — сорокапятилетнюю вдовушку, работающую у местного фермера Юрика Кваши то ли бухгалтером, то ли уборщицей.

Кое-кто из гостей присоединился к дембелю и Тоньке, начал кружиться и топтаться под пронзительные вопли какого-то попсового идиота. Но танцы продолжались недолго. Мужики и бабы вновь расположились за столом. Опять пошли галдеж, взаимные заигрывания, хмельные и от того жгучие, страстные поцелуи.

Пили уже без тостов и каждый сам по себе. Все это не понравилось Дрючковскому, и он, поднявшись на дрожащих ногах, решил восстановить прежний порядок.

— Тост! — выкрикнул Филипп, рубанув рукой воздух, как Котовский саблей голову помещика.

На оратора зыркнули несколько пар посоловевших глаз, но галдеж не прекратился. Тогда решила вмешаться еще соображающая Верка Гнидозвездова — она очень уважала Дрючковского, считая его большим человеком.

— Цыц, цыц, пьянь болотная! — пронзительно завопила молодка, и гости враз притихли.

Филипп тряхнул головой и начал:

— Я — простой труженик, но был хозяином бескрайних полей родины. А теперь я кто? Батрак! Наймит! Да еще и радуюсь этому. Потому, что батрак хоть имеет работу… Товарищи, ленинские идеи живы! Товарищи, я…

Но эту пламенную речь никто не слушал. Поняв это, орденоносец, ударник, бывший депутат и член обвел всех мутным взглядом, медленно опустил тощую задницу на скамейку и смахнул со щеки скупую коммунистическую слезу.

— Эх, товарищи! — сокрушенно вздохнул он и потянулся к стакану с вином. — Почему же вы?..

Было уже полвторого ночи, когда выразить почтение имениннику прибыла веселая компания в составе отставной продавщицы закрытого сельмага Женьки Гусаченко, заместителя директора агрофирмы по хозчасти Витьки Кусайко, директора школы Пал Саныча Байстрюковского, сельского головы Нестора Мотузки и его жены Любушки. Сельсовет находился в соседнем, более крупном селе Грязелюбовка, но голова жил в Куличках, и за это его крепко уважали.

Они минут десять тормошили очумелого Соловья. И хоть их усилия оказались тщетными, долго обнимали и лобызали его, осыпая поздравлениями.

Попойка возобновилась с новой силой. Послышались гиканье и смех, визг и рев. Около двух десятков людей с просветленными, пусть и опухшими ликами, ликовали, источая со своих душ великое братолюбие и умиротворение.

Жестоко пили в хате Соловья. Пили уже не за него, не за хозяина гостеприимной обители, пили — каждый за свое. Старшие запивали проклятое прошлое с его трудоднями да беспаспортным рабством. Молодые — тоскливую, никчемную, поруганную крестьянскую жизнь. А все вместе — позорное вчера и безнадежное завтра. Пили самозабвенно, как перед плахой.

К половине третьего уцелевших в неравном бою с зеленым змием оставалось в хате Самопалова немного — Барбацуца, Валька, дембель, Тонька, Дрючковский, Мотузка с Любушкой да Байстрюковский…

Уцелевшие, пошатываясь и спотыкаясь, начали расходиться по домам. Валька потянула Степку за собой. Дембель, подхватив свой сверток, поплелся, как телок за коровой, за Тонькой. Дрючковского поволокли Мотузка с Любушкой. А Пал Саныч Байстрюковский, засунув за пояс бутылку с самогоном, не разбирая дороги, по сугробам, бодро зашагал на край Куличков — к своему двухкомнатному глинобитному «особняку».

Глава 6

Жены Гальки дома не оказалось. «Вот стерва, — без злобы и досады подумал Байстрюковский, — видать, у кумы засиделась». Он хотел снять свой куртец да прилечь на диван, как вдруг вспомнил о муже своей соседки Фенечки Петре: тот ведь еще в десятом часу вечера был уже невменяемым. Значит, сейчас, судя по всему, дрыхнет где-нибудь под печкой. «А Феня-то хорошая бабенка, ох, хорошая! — мысленно заулыбался Пал Саныч. — И сговорчивая».

Даже не запирая входную дверь, лишь прикрыв ее, директор школы рванул к соседней хате.

В окнах было темно. Прислушиваясь к неровному дыханию ночи, он потоптался с минуту у порога. А потом взялся за ручку двери. Нажал, осторожно толкнул — не заперто! В кромешной тьме Байстрюковский медленно двинулся через сени к светелке.

В маленькой прихожей слабо горела голубая лампочка. В ее мертвенном свете он разглядел чью-то одежду, кучей валяющуюся в углу. Дальше — прямо у входа в светелку Пал Саныч увидел распластанную на полу мужскую фигуру. Она посвистывала и похрапывала — Петро. Остановившись возле спящего, директор заглянул в светелку. В полутьме узрел контуры серванта и шифоньера, потом широкую тахту, а на ней — полуголую Фенечку, которая безмятежно спала, завалившись на бочок. От вида ее шикарного, объемистого таза у Пал Саныча сперва перехватило дыхание, затем запершило в горле, и он едва удержался, чтобы не закашляться.

На всякий случай Байстрюковский пнул носком ботинка дрыхнущего Петра, но тот лишь что-то замычал и захрапел пуще прежнего. Сбросив с плеч куртку, пиджак и футболку, директор переступил через спящего. Потом сдернул ботинки и, роняя штаны вместе с кальсонами и трусами, опустился на тахту позади Фенечки. Какое-то мгновение полежал, вслушиваясь в храп Петра, и осторожно, дабы не испугать, стал поглаживать вмиг вспотевшей ладонью горячие бедра женщины. Она задергалась, перестала сопеть. «Это я, котеночек!» — жарко зашептал ей на ушко Байстрюковский, сдавливая тугие, сулящие неземное блаженство, ягодицы, Ох, как она сладка, эта Фенечка! Он поцеловал ее в плечико, в шею, не переставая нашептывать слова ласки и нежности.

Женщина дернулась, привстала, опираясь на локоть, и резко повернулась к Пал Санычу. Взглянув ей в лицо, он обмер. Это была… его Галька! Тело Байстрюковского вмиг обдало гробовым холодом. Ловя перекошенным ртом сухой воздух, он вскочил, будто ошпаренный, и, как был в одних носках, так и рванул со светелки.

Через пять секунд оттуда вылетела разъяренная и полуголая Галька.

С бешено колотящимся сердцем, в полуобморочном состоянии, Пал Саныч уходил от погони. Сначала он заскочил в сарай и спрятался за яслями. Корова Зорька, лениво жевавшая сено, увидев хозяина, радостно замычала.

Осознав, что сарай — убежище ненадежное, Байстрюковский, как уж, выскользнул во двор и бросился к спасительной двери погреба. Неудачливый гуляка знал, что она не заперта, замок висит только для виду, зато изнутри есть чем ее забаррикадировать. Залетев в погреб, он в темноте быстро спустился по сходням на дно, нащупал возле бурта картошки тяпку и быстрокрылой ласточкой взвился вверх. Подпер дверь. Но тут же усомнился в надежности такого запора и опять порхнул вниз. Подхватил четырехведерную кадку с соленой капустой и, тужась, вытянул ее на гору. Подставил под дверь. И только потом стал горячечно шарить рукой по бетонной стене, ища включатель света. Щелкнул и присел на корточки отдышаться и упорядочить мысли.

Но не успел. Дверь заскрипела, затем застонала, заухала под обрушившимися на нее ударами. Объятый ужасом, Пал Саныч оцепенел.

— Открывай! Открывай, котяра блудливый, сейчас же! — пронзительный визг Гальки, будто острая бритва, резанул бедного директора по сердцу, рассекая его пополам. Он скорчился, застонал и, не устояв на ногах, грохнулся на колени.

На дверь обрушился град мощных ударов. Насмерть перепуганный Байстрюковский уперся трясущимися руками в кадку, не давая ей ссунуться с места и загреметь вниз по бетонным сходням.

— Паскудник! Фенечки ему, гультяю, захотелось! — неистовствовала по ту сторону хлипкого, малонадежного барьера Галька. — Я тебе задам! Я тебе покажу, кобель сухоребрый!

От ужаса, осознания неотвратимости расплаты, Пал Саныча трясло, как осокорь в бурю. Из последних сил, уже ни на что не надеясь, он сдерживал бешеный натиск шестипудовой фурии и громко шептал слова единственной, выученной еще в детстве молитвы:

— Верую во единого Бога Отца Вседержителя…

Но тяжелые удары и злобное сопение вдруг прекратились. Послышался хруст снега, — похоже, Галька уходила. Наверное, продрогла, ведь, выскочив из хаты соседей, вряд ли успела что-нибудь на себя набросить.

Затаив дыхание, Байстрюковский с минуту напряженно вслушивался в зловещую тишину. Затем, не теряя ни минуты, ринулся на дно погреба, подхватил вторую кадку — с огурцами, вынес ее наверх и подставил под дверь. И сам навалился на нее грудью, ожидая новой атаки.

Ее не последовало.

Минут через пятнадцать Пал Саныч понял, что окоченел. Он спустился вниз, сгреб старое одеяло, прикрывавшее бурт картофеля, и стал заворачиваться. Но одеяло было сырым и совсем не согревало. Тогда Байстрюковский поплелся в угол погреба, где стояла, затянутая паутиной, двадцатилитровая бутыль. Присел возле нее, вытянул из горлышка резиновую затычку, наклонил посудину к себе. Все еще трясущимися губами припал к пыльному стеклу и большими глотками стал пить терпко-сладкую жидкость. Это была терновая наливка.

Тиски страха, крепко сжимавшие сердце Байстрюковского, начали слабеть. На душе у него потеплело, а вскоре там даже тихонько запели соловьи.

Глухой ночью Гриць Горелый проснулся от страшной сухости во рту и жгучего желания опорожнить мочевой пузырь. С трудом ссунувшись с кровати, непрохмеленный ветеринар пошлепал в сени. Нащупал выключатель, щелкнул. Ни сапог, ни штанов нигде не было видно. Пришлось сунуть ноги в Оксанины галоши. Выскочив на крыльцо, Гриць прямо тут и справил малую нужду. Но даже этих, каких-нибудь тридцати секунд, ему с лихвой хватило, чтобы продрогнуть до костей — к утру заснеженные Кулички накрыл своей трескучей полой мороз.

Залетев в хату, Горелый хотел было сунуться в другую — маленькую спальню, где спала жена, но передумал и вместо этого побрел на кухню. Там быстро сориентировался и выудил из-за холодильника почти полную бутылку самогона. Несколько раз глотнул и, удовлетворенно крякнув, отправился досыпать.

Только растянулся на своем ложе, как дремота тут же стала сковывать его ослабевшее, измученное пьянкой тело. Грицько сладко зевнул, натягивая на себя одеяло. В этот миг ему показалось, что скрипнула входная дверь, и, прежде чем провалиться в теплую трясину сна, он еще успел мысленно посочувствовать Оксане, вынужденной из-за домашнего хозяйства подниматься ни свет, ни заря.

Глава 7

Тускнели редкие звезды. Медленно спадала с зимнего лика неба тяжелая пелена ночной тоски, нехотя таял липкий кисель сумерек.

Начинался новый день. То тут, то там забрехали, харькая злобой, писклявоголосые псы, загогоготали, как подвыпившие кумушки, гуси, заревела простуженная и хмельная от голода скотина.

В хате Соловья, будто медведи по весне, больные, раздраженные и обессилевшие, пробуждались от спячки гости. Позевывая, матерясь полушепотом, хмуро почесывая раскалывающиеся головы, они сползались к неубранному столу. Зазвенели стаканы, забулькала жидкость. Потянулся к потолку сизый табачный дымок. А вместе с ним стали заполнять хату уют и бодрые, жизнерадостные разговоры. Уже через полчаса в жилище безраздельно царило веселье — веселье от коллективного осознания того, что праздник еще не кончился.

Здоровье, сила тела и духа неуклонно возвращались к людям. В них закипала энергия, жажда жизни и творчества, их умы светлели, их души наливались теплом и нежностью к ближнему и всякой твари.

Компания в доме Самопалова с каждой минутой становилась все больше. Помаленьку подтягивались те из гостей, кто ночевал дома. Больные, помятые, однако не шибко грустные, они вваливались в хату и, бодренько здороваясь, присаживались за стол. Но самогон и вино уже были на исходе. А те несколько жалких ведер браги погоды, как говорится, не делали, потому как не могли оказать действенного благотворного влияния на отравленные алкоголем организмы.

— Ну, что будем делать, Соловушка? — мрачно поинтересовался Вездеходов у почерневшего лицом хозяина шумной обители.

— Ага, что? — подала голос и себе растрепанная и запухшая Верка Гнидозвездова.

— Что, что! — рявкнул злой Соловей, передразнивая Верку. Затем опрокинул в себе очередной стакан браги и, скривившись, добавил: — Тебе на ферму надо!

— Какая на фиг ферма, Федя? — удивилась Гнидозвездова и смахнула с лица прядь слипшихся выкрашенных в рыжий цвет волос. — На ферму — потом. Сейчас нужно о собственном здоровье позаботиться.

— Ой, Господи! Ой, матушка родненькая! — послышался надтреснутый писк из-под печки. Это проснулась Сонька Бублик.

Все повернули головы в ее сторону. На молодку было страшно смотреть: ее мутные глаза лихорадочно бегали, синие, как васильки, губы дрожали, припухшие, черные, будто намазанные смолой, веки подергивались, а весь облик выражал крайнюю степень страдания.

Самопалов, сидевший ближе всех к печке, плеснул из банки остатки самогона в залапанный стакан и протянул девке:

— На, сестра, подлечись!

Закрыв глаза, вздрагивая всем телом, та выпила. И энергично замотала головой.

— Долго спишь, красавица! — упрекнул ее скотник Михайло, беззаботно посасывая помятую цигарку. Ему уже явно было хорошо. — Так и счастье свое проспишь.

Сонька протянула руку со стаканом Соловью и, заискивающе ухмыляясь, заканючила:

— Плесни, Соловеюшко, еще! Плохо мне!

— А нету! — развел он руками. — Ни самогончика, ни винища! Брага только и осталась.

Деваха, подобрав колени, уселась и, опершись спиной о грубу, откинула голову назад.

— Лей хоть ее, родимую!

Федька подхватил банку с мутным, сероватым пойлом и, проливая его на пол, наполнил Сонькин стакан.

Опорожнив его, она тяжело поднялась на нетвердых ногах и сразу блеснула идеей:

— Вино есть у Ефрема Цуцика! Он вчера его добрых полтонны взял. Нужно к нему на поклон идти.

— Так он тебе и даст! — крякнул Вездеходов. — Это такой…

— А я ему дам на дам предложу! — перебила его Сонька. — Он до баб охоч. Уговорим!

Соловей задумчиво почесал ложкой за ухом.

— Если что, — молвил он, как бы размышляя, — я ему свою телку в замен предложу.

— Да ну! — засомневался только что появившийся Кукуйко. — Не дело это — скотину на пойло менять! Не по-хозяйски.

— А что делать, дед? — вздыхая, спросил Самопалов.

Лука промолчал.

На том и порешили. Четверо из компании — Соловей, Вездеходов, Сонька Бублик и Верка Гнидозвездова — отправились на поклон к Ефрему Цуцику.

Снега на улице было много. Со двора выходили долго, брели, проваливаясь чуть ли не по пояс.

Пробудившись, Степка Барбацуца обнаружил, что его голова покоится на роскошной женской груди. Он осторожно оторвал щеку от нежного, источавшего аромат парного молока, тела и взглянул на Валентину — спит или нет? И в тот же миг шею парня крепко обхватили ее руки и он опять упал головой на шелковистую, мягкую грудь.

— Ну, ты и соня! — весело смеясь, прощебетала Валька. — Я уже часа два жду, когда ты наконец проснешься.

— А который час? — пытаясь скрыть охватившую его робость, спросил Барбацуца.

— Да часов восемь уже! — ответила молодка и, приподняв его голову, змеей юркнула под одеяло. Затем стала целовать лицо парня, тыкаясь губами то в его губы, то в нос, то в подбородок.

— Мне бы позвонить! — слабо пролепетал ошарашенный таким напором Степан. — Дома ведь переживают, небось, думают, что со мной что-то серьезное стряслось…

— Потом, потом обязательно позвонишь! — успокоила его Валька. — А сейчас у тебя много дел!

— Угу! — согласился он и, охваченный порывом в миг пробудившейся неистовой страсти, присосался губами к женской шее.

Валентина звонко рассмеялась, поощряя Барбацуцу лаской жарких, пылких и требовательных рук.

Их сердца, исполненные нахлынувшим чувством раньше неведомой безмятежной радости, застучали в унисон. Их души, озаренные неожиданным взрывом дивной, невесть откуда взявшейся трепетной любви, закипели от непередаваемого счастья.

Да, так бывает. И блажен тот, кому на веку довелось хоть раз пережить такие минуты.

…Вальке уже приходилось переживать подобную любовь. Втюрилась как-то в одного мужичка по самые уши, просто сердцем прикипела. И пострадала…

А дело было так. Года три назад по весне в Кулички прибыл молодой мужик Василий Червоненко. Чего его сюда занесло — один Бог ведал. Знал, конечно, и Василий, но об этом помалкивал. Отшучивался, дескать, сельской кашицы хлебнуть захотелось.

Василий был мужиком видным, веселым и работящим. Одинокие женщины сразу же обратили на него свои взоры. Но он поселился на постой к одинокой древней старушке Матроне, сейчас ее уже и в живых нету, царствие ей небесное! Сразу же устроился на работу в местную агрофирму. Взяли Василия кем-то вроде снабженца. Буквально с первых дней он проявил себя как находчивый и предприимчивый работник, что сразу же оценило начальство. В скором времени Васю начали считать незаменимым человеком. Да и посудите: всех селян обеспечил топливом, выгодно обменяв живность на новошахтинский уголек, дорого реализовал цистерну подсолнечного масла и тысячу тонн пшеницы четвертого класса. В хозяйстве с «живыми» деньгами была большая напряженка, их толком не видели уже несколько лет, а тут кругленькая сумма. Червоненко чуть ли не на руках носили.

Полюбила постояльца и баба Матрена, почитала как родного сына. За постой деньги брать перестала. Несмотря на свои хвори, целый день крутилась возле печки — готовила Васе его любимые кушанья. Он тоже развил бурную деятельность. Отремонтировал дом и сарай, завел несколько поросят, пару сотен кур да уток, поставил тепличку. Старушка не могла нарадоваться. И так как наследников у нее не было, то вскоре сделала завещание своего имущества на Васино имя.

Через несколько месяцев агрофирма выделила ему, как лучшему работнику, просторный дом. Его освободил главный агроном, который рассчитался и уехал из села в поисках лучшей доли. Вася хату сразу же приватизировал, однако переезжать от бабки Матрены не стал. Сделал это только тогда, когда женился на молодой кладовщице хозяйства Валентине Замумурке. Правда, перебравшись в дом жены, почти сразу забрал с собой и старушку. Валька удивилась этой прихоти, но была не против.

Как-то раз Вася подал директору идейку: открыть на рынке областного центра свой павильончик и продавать там продукцию, произведенную в хозяйстве. Баянчику идея понравилась, тем более, что Вася брался все организовать сам. Вскоре он доложил: павильончик есть, реализатор — надежный, опытный человек — найден, пора везти продукцию. И дело пошло. В Новозаводск раз в неделю Вася отвозил подсолнечное масло, мясо, овощи, муку, крупы, мед, а оттуда привозил деньги и отчет реализатора. Директор так полюбил Васю, что стал доверять ему как самому себе. Червоненко самолично распоряжался на ферме, давал указания, сколько бычков и свиней забить, сам взвешивал мясо. Сколько хотел, столько и брал продуктов — кладовщица его не контролировала, да и чего контролировать жене собственного мужа? Она только «подмахивала» задним числом накладные, которые он ей подсовывал.

Как-то раз Вася усадил возле себя свой возлюбленный Валяночек (он называл ее только так и не иначе) и попросил совета: я, дескать, хотел бы купить машину, как ты на это смотришь? Жена была в восторге. Нашли покупателя на его дом, продали, сами переехали в Валькину хату. Деньги получили неплохие, но Вася не хотел покупать дешевую «тачку», замахнулся, как минимум, на новенькую машину южнокорейского производства. Где взять нужную сумму? Дело уладила Валька. Намекнула бабке Матроне о семейных проблемах, и та с радостью согласилась помочь, попросила продать ее хату и отдать деньги Васе на автомобиль.

Так и сделали. Расстаться пришлось и с большей частью своего подсобного хозяйства: под нож пошли корова, бычок, два поросенка и несколько десятков гусей. Две тысячи долларов, которых все еще не хватало на «Шкоду» (теперь Васе уже хотелось «Шкоду»), Валентина заняла в бухгалтерии агрофирмы и у своей подруги — местной бизнесменши. Семья готовилась к радостному событию: вот-вот во дворе появится новенькая легковушка.

И вдруг однажды Вася не пришел домой ночевать. В конторе, куда наутро пошла Валька, никто ничего не знал. Не появился он и на другой день, и на третий, и через неделю. Как раз в это время бухгалтерия хозяйства обнаружила много «липы» в Васиных отчетах, было еще и серьезное подозрение, что он сильно занижал вес мяса и других продуктов, которые отвозил на реализацию в областной центр. Кинулись туда — павильон закрыт, реализатора никто из хозяйства, кроме Васи, в глаза не видел и не имел понятия, где его искать.

Валентина поехала в тот город, откуда Вася прибыл в село. Адрес его прежнего места проживания имелся, тем более, что муженек даже не удосужился прихватить с собой паспорт — он остался у Валентины.

На ее звонок дверь открыл симпатичный молодой мужчина.

— Кого вам?

— Где Вася Червоненко? — спросила она, забыв даже поздороваться.

— Я — Вася Червоненко, а что? — ответил мужчина, сладко улыбаясь. Сероглазая, курносенькая женщина ему понравилась.

Валька оторопело смотрела на хозяина квартиры и ничего не могла понять. Потом, кое-как овладев собой, протянула ему паспорт. Мужчина взял, полистал.

— Да, это моя «ксива». Только фотография чужая. Я потерял паспорт несколько лет назад. Уже давно новый получил.

Через пару месяцев Вася дал-таки о себе знать — прислал письмо своей «жене». «Извини за шутку, — писал он. — Я с радостью вспоминаю нашу совместную жизнь, ты была чудесной супругой. Директору вашему Митру Петровичу низко кланяйся от меня. Так же и бабке Матрене, дай ей Бог здоровья. Реализатора не ищите, то была моя настоящая жена, мы сейчас находимся с ней далеко, аж в Средней Азии. Спасибо, Валеночек, за все. Боже, как ты тогда, на нашей свадьбе, хорошо танцевала…»

Вот такая была у Вальки любовь. Дорого она обошлась ей — с работы выгнали, два с половиной года гнула спину за долги. Да еще и бабка Матрена от переживания вскоре отдала Богу душу, пришлось хоронить. А сколько сил и нервов потратила, чтобы восстановить свою девичью фамилию и отвадить настоящего Василия Червоненко, который считал, что коль они расписаны, то и должны жить одной семьей…

Глава 8

Весь остаток ночи Пал Саныч Байстрюковский тщетно пытался согреться, вливая в свое продрогшее нутро липкую наливку и носясь, как угорелый, из угла в угол сырого погреба. Он был близок к панике и не знал, что делать. Единственный путь к спасению — сдаться на милость Гальки — казался ему совершенно не приемлемым. Он считал, что лучше умереть, лучше быть заживо похороненным в этой холодной могиле, чем попасться в руки разъяренной жены.

Пал Саныч внутренне уже смирился с мыслью о скором и мучительном конце, как вдруг в дверь негромко постучали. Инстинктивно Байстрюковский бросился в угол погреба, чтобы спрятаться за банками с морсом. Но тут опять послышался стук, а затем кто-то сдавленным шепотом произнес:

— Пашка, это я! Слышь? Открой!

Директор затаил дыхание: кто же это мог быть? Голос знакомый, очень знакомый…

— Пашка, да открывай же ты! Галька в хате!

— Петро, ты, что ли? — откликнулся Байстрюковский со своего схрона.

— А кто же еще! Быстрее открывай!

Пал Саныч сделал несколько неуверенных шагов к лестнице. И, не решаясь идти дальше, остановился.

— Петро, это точно ты? — переспросил он, прислушиваясь к хриплому дыханию соседа на верху.

— Да я, я! Бегом давай, а то Галька увидит, — раздраженно прошептал Петро.

— Сейчас!

Байстрюковский, превозмогая дрожь в коленях и озноб во всем теле, взбежал по лестнице и стал оттаскивать от двери кадки с солениями. Затем боязливо приоткрыл дверь:

— Заходи! Быстрее!

Сосед протиснулся в щель и тут же принялся помогать Байстрюковскому надежно забаррикадировать свое убежище.

Когда с этим было покончено, мужики сошли вниз.

— Да ты совсем голый! — удивленно воскликнул Петро, оглядывая посиневшее тело соседа. Он мигом снял из себя тулуп и набросил ему на плечи. — Ну и дела! А что собственно произошло? Твоя Галька только что заходила ко мне и сказала, что ты, наверное, уже умер, спрятавшись от нее в погребе.

— Ну, понимаешь… — замялся Пал Саныч, не зная, что говорить соседу. — Вчера я…

— Ох, и ведьма, твоя Галька! — перебил его Петро, доставая из кармана штанов бутылку. — Настоящая кобра! Если бы моя Фенька такое вытворяла, я бы ее в бараний рог скрутил.

Байстрюковский взял предложенную соседом бутылку с самогоном и, вытянув зубами затычку, припал губами к горлышку. Отпив едва ли не половину, перевел дыхание и поинтересовался:

— А твоя знает, что я тут прячусь? Еще разляпает кому-нибудь…

— Не боись! — успокоил Петро, принимая из рук Байстрюковского бутылку. — Ее нет дома. Она позавчера еще поехала в Голодрабовку батьку проведать, захворал он.

— Ясно, — облегченно вздохнул директор. — А у меня тут наливка есть!

— Хорошая?

— Угу!

Мужики подошли к емкости с синевато-бордовой жидкостью и опустились на корточки.

— Погуляем! — мечтательно улыбнулся Петро. — Я вчера, между прочим, здорово набрался.

— Я тоже хорош был, — поддакнул Пал Саныч, прикрывая ноги полой тулупа. И вдруг встрепенулся, потом застыл, о чем-то задумавшись.

Петро смотрел на него в недоумении.

— Слушай, ты помнишь, что вчера делал вечером? — ни с того ни с сего и уже другим тоном спросил его директор.

— Ну, кое-что помню, — протянул Петро, не понимая, к чему клонит сосед.

— Тогда скажи, дружок, — в голосе Байстрюковского зазвенел металл, — что у тебя делала моя Галька?!

— Когда? — встрепенулся тот, в один миг сделавшись красным, как свекольный квас.

— Вчера! Вечером! — печатая слова, угрожающе произнес Пал Саныч. — И почему она была голая?!

— Ну… в общем… — начал было Петро.

Однако Байстрюковский не дал ему договорить. Подхватившись, он широко размахнулся и заехал соседу промеж глаз. Тот пошатнулся, оторопело заморгал глазами и хотел что-то пролепетать. Но крепкий кулак директора закрыл ему рот.

— Так, значит, рога мне наставляете с Галькой! — яростно прошипел Пал Саныч и бросился к Петру, целясь растопыренными пальцами ему в глотку. — Задушу, паразита!

Трудно даже предположить, чем бы все это кончилось, если бы бедному Петру не удалось увернуться от взбесившегося Байстрюковского. Он пулей вылетел наверх, сбросил вниз кадки и метнулся за дверь. Хотел рвануть в сторону огорода, но, сделав несколько шагов, по пояс увяз в снегу. В этот момент в дверях, как неотвратимый рок, показался голый Пал Саныч. Глаза его метали молнии, от нахлынувшей ярости грудь ходила ходуном, из горла вырывался хрип, похожий на стон смертельно раненного вепря. Откуда-то, из-за надстройки погреба выскочила бледная Галька и кинулась к мужу, преграждая ему путь к беспомощному, на смерть перепуганному соседу. Но Байстрюковский одним движением плеча смел ее в сторону, успел наградить увесистым тумаком и, злобно матерясь, пошел на Петра. Галька успела ухватить мужа за руку, подскочила к нему и повисла на шее.

— Вон, сучка поганая! — взревел Пал Саныч, стряхнул ее с себя, как моль, и, проваливаясь в снег по чресла, двинулся вдогонку за еле ковыляющим Петром. — Разорву, падлу!

Разбрызгивая пену, суровый палач настигал свою жертву. Понимая, что ей не уйти от возмездия, она упала на колени и воздела трясущиеся руки к небу.

Во дворе Байстрюковских сходил с ума старый пес Кутька. А над Куличками, сбившись в стаи, сновало воронье и каркало, каркало, как на погибель.

Было уже три часа ночи, когда Тонька Бездольная и солдатик, барахтаясь в скрипучем снегу, добрались, наконец, к приземистой хате на краю села. В окне прихожей горел неяркий свет, — наверное, Тонькина мать, ложась почивать, специально оставила его включенным для удобства загулявшей дочери.

Молодка и дембель, стараясь не шуметь, ввалились в прихожую, поскидывали обувь и верхнюю одежду и тихо пробрались через светелку в крошечную Тонькину комнатушку, где, кроме узкой железной кровати и шифоньера, ничего больше не было. Бездольная быстро постелила постель, приказала дембелю укладываться и, выключив свет, юркнула и себе под теплое стеганое одеяло. Прыткий солдатик тут же набросился на деваху, стал ее горячо целовать и обнимать. Однако, уставший и хмельной, вскоре уснул, так и не доведя свои притязания до логического конца.

Тоньке тоже очень хотелось спать. Но позволить себе отключиться она не могла. Через час-полтора нужно было отправляться на ферму. Поэтому, полежав, молодка поднялась, плотно прикрыла одеялом парня, чтобы не мерз в нетопленой еще хате, и стала собираться.

— Мне показалось, что ты вроде не одна домой воротилась, — сказала ей мать — тетка Груня, когда Бездольная зашла на кухню попить чайку перед уходом на работу. — Кто это с тобой, никак Самопалов?

— Какой Самопалов, мама? — пожала плечами Тонька. — Он нажрался еще с вечера. Это я солдатика привела, он в качестве пассажира ехал в том «МАЗе», который с трассы слетел.

— А-а! — понимающе протянула мать. — Хороший хлопец? Приглянулся тебе?

— Приглянулся, — кивнула головой Тонька.

Почаевничав, она ушла на ферму, а мать принялась растапливать плитку.

Кроме бригадира Семена Дыбы, учетчицы Зинки Курносой да трех доярок на утреннюю дойку коров больше никто не явился.

— Хоть как-нибудь подоите, девочки, буренок! — просил Семен, по привычке приглаживая жесткие усы. — Чтобы не мучилась скотинка.

— Дядя Сеня, а как молоко собираетесь на завод отправлять? — поинтересовалась Тонька.

— Никуда я его не буду отправлять! — вздохнул бригадир. — Разве ж молоковоз поедет по такому снегу? Я звонил директору, он скомандовал весь удой в чан слить и так оставить. Потом, когда дороги расчистят, его на свиноферму в Грязелюбовку отвезут.

— Ну и ну! — покачала головой Курносая. — Баянчик что, совсем рехнулся — молоко свиньям скармливать?

— А что прикажешь с ним делать? — отмахнулся Дыба. — Ладно, кукушечки-потешечки, за работу! На вас родина смотрит.

С дойкой одиннадцати групп коров они впятером управились за три с небольшим часа. Было ясно, что буренки не выдоены, как следует, но этому никто не придавал значения — молоко ведь все равно пойдет свиньям.

В восемь вялая, сонная, как муха на Спаса, Бездольная пришлепала домой. Солдатик еще спал.

— Буди своего хахаля! — буркнула ей мать. — Я тут на завтрак лапшу с курятиной приготовила. И по чарке налью.

Дочка только отрицательно качнула головой и устало присела на табурет у кухонного стола.

— Спать хочется, аж глаза слипаются, — зевая и потягиваясь, молвила она. — Я, наверно, сперва немного покемарю у тебя в комнате. А через часик…

— Иди уж, спи! — незлобиво проворчала тетка Груня. — Шляться по ночам надо меньше! И вообще, пора себе мужа нормального найти, слава Богу, уже двадцать шесть годков за плечами.

— Я подумаю, — пообещала молодка, уходя с кухни.

Она уснула мгновенно. Приснился ей бывший ее муж Андрюшка. Вроде идет он по селу и улыбается всем встречным женщинам. А сам одет с иголочки — в новых серых штанах и пиджаке малиновом, сапоги на нем хромовые гармошкой. Тонька бежит за ним, со всех ног несется, да догнать не может, ускользает муженек.

Эх, Андрюшка… Красавец был, умница, но бабник и подлец. Два года совместной жизни с ним оставили в душе Бездольной неизгладимый след. Брак их закончился крайне плачевно.

…Когда за особые заслуги на аграрном поприще Баянчик поставил двадцатисемилетнего Андрюшку заведующим фермой, Тонька сильно расстроилась и сразу бросила мужу в лицо, что он пошел на эту должность для того, дабы крутить шашни с одинокими доярками. Андрюшка тогда страшно оскорбился и наговорил ей кучу неприятных слов. Его душу, казалось, просто обжигала обида на супругу, пару дней он даже не разговаривал с ней. Но она, конечно, была совершенно права.

До этого Андрюшка работал заведующим автогаражом фирмы и довольствовался только диспетчером Лидочкой. Этого ему, пышущему здоровьем и обладающему недюжинной мужской силой, явно было мало. Но оторваться «на славу» он мог только изредка, когда директор посылал его за запчастями в райагроснаб, где голодных на мужиков баб было хоть пруд пруди.

И вот — это назначение на ферму. Молодой мужик сразу прикинул, сколько здесь незамужних, вдов и гулящих, то есть потенциальных любовниц. Насчитал таких немало. И начал осторожно вести с ними «разъяснительную» работу: мол, годы идут, а вы, девчата, все необласканные и нецелованные ходите. Короче, талдычил, талдычил и уговорил. Пошли на ферме пиры, которые неизменно заканчивались оргиями, а точнее — диким развратом. На все эти гулянки Андрюшка брал своего брата Руслана (тоже, между прочим, женатого человека) и своих друзей, а иногда — и малознакомых типов.

В тот злополучный день заведующий хорошо провернул дельце с продажей двух неучтенных молодых буренок и получил неплохие деньги. Купюры горели в руках, настойчиво призывая Андрюшку немедленно устроить сабантуй. Он «сел» на телефон и начал вызванивать друзей. Было единственное условие: мужчины допускались без жен и не должны были им говорить, куда идут.

На огонек, помимо восьми доярок и самого Андрюшки, пришло больше десяти человек. Гулянку, как всегда, устроили в просторной бытовке, которая соседствовала с кабинетом завфермой.

Первые несколько часов основные события разворачивались вокруг стола, на котором лежали разные закуски и стояли несколько десятков бутылок добротного самогона. По мере их опорожнения менялась обстановка. Сперва приличная часть гулянки перешла в менее приличную, потом плавно превратилась в совсем неприличную, а затем приобрела характер пьяной оргии времен заката Римской империи. Обо всем этом Тоньке потом рассказали сами участники того сабантуйчика.

Андрюшка развлекался в одном из углов бытовки сразу с двумя доярками. Он любил так — сразу с двумя: и разнообразнее, и веселее.

Самая молодая доярка — девятнадцатилетняя Люся — обнаженная танцевала перед пожилым мужчиной кавказской наружности — одним из тех, кто постоянно покупал у Андрюшки неучтенный скот. Его пригласили из уважения. Отправив туши коров на рынок, он возвратился на ферму, где принял участие в увеселительном мероприятии. Пьяно взирая на Люсю, кавказец время от времени делал большие глотки прямо из горлышка бутылки.

На исходе второго часа ночи на ферму явилась Тонька. Первое, что она увидела, была пьяная доярка Аня, сидящая верхом на ее муже. Аня посмотрела мутными глазами на жену завфермой, и ее стошнило. Андрюшка брезгливо сбросил с себя перепившую даму, и ее место тут же заняла другая — толстушка Клавка Мирошник.

Крик возмущения так и застрял в горле обалдевшей от увиденного Тоньки, не вырвавшись наружу. Кто-то вдруг цепко схватил ее за талию, толкнул к столу, а затем одним рывком разорвал юбку и то, что было под ней. Через мгновение бедная женщина оказалась под огромной тушей, дико воняющей сырым мясом и перегаром. Мужчина-кавказец быстро подавил ее сопротивление, затем, управившись, молча застегнул брюки и ушел.

На следующий день, с утра помятая компания, забыв о произошедшем, начала опохмеляться. Но это приятное и необходимое занятие прервал наряд милиции, во главе которого шествовала бледная, как полотно, Тонька. Насильника среди гостей не оказалось. Никто из присутствующих его не сдал: не знаем, дескать, кто и как тут оказался. Разборка с милицией, длившаяся пару часов, закончилась тем, что гостеприимного завфермой повязали и отправили в райотдел.

Вскоре вскрылись Андрюшкины махинации, его предали суду и впаяли немалый срок. А вот кавказца милиция так и не нашла. Известно только, что звали его Мустафой. Вот уже больше четырех лет он числится в розыске.

Тоньке тогда довелось вволю настрадаться — мало того, что над ней потешались все Кулички и соседняя Грязелюбовка, так еще и милиция допросами замучила, расскажи, мол, как у тебя дело было с тем кавказцем да с подробностями, с подробностями!

Глава 9

Собравшиеся в хате Самопалова изнывали в ожидании своих посланцев к Ефрему Цуцику. Многим не верилось, что его удастся раскрутить на столь благородный поступок, коим является удовлетворение страждущих. Но были и оптимисты, которые считали иначе. В их рядах пребывал старый Кукуйко.

— Сонька и Верка уболтают Ефрема, — потягивая бражку из луженой щербатой кружки, выражал он уверенность. — Они из тех, которые свое возьмут. И за ценой не постоят.

— Не базарь, дед! — перечил ему взъерошенный и уже захмелевший скотник Михайло. — Ты разве слышал когда-нибудь, чтобы Цуцик хоть что-то дал кому-нибудь задаром? Или даже взаймы?

— Так не задаром же и не взаймы! — убеждал Лука. — Девчата говорили, что рассчитаются.

— И ты их слова всерьез принял?! — не унимался Михайло. — Болтать они мастерицы, а коли до дела дойдет, то…

— Будет вино, помянешь мое слово! — доказывал Кукуйко, теряя терпение. Ему уже надоело бесцельно пререкаться с пьяным Михайлом, но и отступать не хотелось.

В веранде вдруг что-то затарахтело, зазвенело, затем, издав пронзительный скрип, похожий на стон недорезанного, теряющего силы борова, отворилась дверь прихожей.

— Привет честной компании! — на пороге, опоясанный потертой портупеей, стоял раскрасневшийся участковый Микола Наливайко.

Все посмотрели на него с недоумением.

— Ты как же тут оказался? — спросил Михайло, уставившись на неожиданного гостя посоловелыми зенками. — Что, уже дорогу на Грязелюбовку расчистили?

— Дождетесь! — махнул рукой Микола, озабоченно рассматривая собравшихся в хате. — Я на лыжах пришел.

— О! — только и молвил Михайло. И потянулся к банке с мутной жижей. — Садись, товарищ участковый, хлебни бражки с морозца, подкрепи силы.

— Да нет, — отрицательно покачал головой Микола, подсаживаясь однако к столу. — Тут у вас вчера грузовик с трассы слетел. Мне нужно допросить водителя. Хлопцы с автоинспекции просили протокол составить.

— Придет, придет водитель, — проворчал Кукуйко. И злорадно прибавил: — Он сейчас у Вальки Замумурки. Она его к себе ночевать забрала. Не рекомендую тревожить, они, небось, шибко заняты.

Наливайко недовольно поджал губы, зыркнул на старого и опустил голову.

Михайло до краев наполнил стакан бражкой и поставил перед участковым.

Выпей за здоровье Соловья. Именины у него.

— А сам-то он где? — поднимая стакан, поинтересовался Наливайко.

— К Цуцику пошел на поклон, — пояснил Лука. — Тот грузовик, который вчера с трассы слетел, вино перевозил. Ефрем его три бочки взял да еще не меньше пяти штук канистр заправил. Вот и подался к нему Соловей вместе с девчатами и Вездеходовым-Холявой просить, чтобы выручил, дал винца на опохмел.

— Понятно! — процедил Микола, размышляя о чем-то своем. Потом, будто опомнившись, встрепенулся, опрокинул в себя стакан с бражкой, крякнул. — Доброе пойло! Степанида делала?

— Она, — кивнул Кукуйко, наливая и себе бражки.

— Значит, говоришь, дядя Лука, водилу Валька к себе ночевать забрала? — спросил вдруг участковый, кивая головой в сторону Михайла. Тот понял намек, взял банку с бражкой и наполнил пустую посудину перед Миколой.

— Ага! — ответил Кукуйко как можно более безразличным тоном, прекрасно понимая, каково сейчас на душе у Наливайка — ведь о том, что он неравнодушен к Валентине, знали все.

Тот тяжело вздохнул и, подхватив стакан, одним духом опорожнил его. Потом порылся в кармане тулупа, ища сигареты. Задымил.

— Что ж, подождем водилу…

Эти слова еще не успели вылететь из уст участкового, как резко отворилась дверь, и на пороге возникли бледные, как полотно, перепуганные Сонька Бублик и Верка Гнидозвездова.

— Там такое, там такое! — затарахтели они, перебивая друг дружку.

— Что там еще произошло? — повернул к ним свое хмурое лицо участковый.

— Ой, Микола! В хате Цуцика такое, такое страшное! — опять наперебой загалдели молодки. — Ефрем в прихожей в луже крови лежит, горло от уха до уха перерезано. А Кузька неживой к кровати привязанный, все тело исполосовано и в синяках!

— Что?! — рявкнул Наливайко, выскакивая из-за стола.

— А хлопцы, хлопцы где? Соловей и Вездеходов? — пролепетал еще ничего не понявший и оттого растерянный Михайло, подлетев к девчатам и чуть не сбив их с ног.

— Они еще идут, — бросила, отступая Сонька. — Они четыре канистры вина несут…

— Так, дядя Лука, Михайло! За мной! — выкрикнул участковый и побежал из хаты на улицу.

За ним, сбиваясь в дверях прихожей, ринулись все присутствующие.

Проснувшись, Гриць Горелый первым делом наведался на кухню. Хлебнул немного самогона, дабы укрепить свою решимость провести начавшийся день в трезвости. Затем, покашливая, пошлепал в гостиную навестить увечного Дерипаску. Тот, бледный, сидел с кислым видом на кровати, откинувшись на подушку.

— Как дела? — спросил его ветфельдшер.

— Да все нормально, — ответил Дерипаска, вымученно улыбнувшись. — Только вот рука, зараза, болит!

Грицько лениво почесал за ухом и, подойдя к кровати, положил руку травмированному на лоб. Подержал, затем озабоченно констатировал:

— Температура!

— Наверно, есть, — согласился Дерипаска. — Знобит меня слегка.

— Тебе нужно выпить чуток, — вздыхая, обронил Горелый.

— Нет, нет! — замахал здоровой рукой гость. — Не полезет мне водка.

Хозяин хаты недоуменно пожал плечами.

— Тогда я тебе принесу анальгинчика, — развел он руками и удалился на кухню. Там в одной из тумбочек хранились лекарства.

Через минуту, еще раз укрепив свою силу воли глотком из полупустой бутылки и найдя упаковку анальгина, вернулся в гостиную.

— Вот! — протянул он лекарство Дерипаске. — Глотни, не разжевывая.

Пострадавший бросил в рот сразу две таблетки и потянулся к табурету — на нем стоял стакан с водой.

Потом они немного побеседовали, и Гриць нехотя поплелся в сени — нужно было одеться и помочь Оксане управиться по хозяйству. Штаны, свитер и все остальное кучей валялось в углу, за мешками с углем.

— Надо же, куда забросил! — хмыкнул про себя ветеринар. — Перебрал я вчера основательно.

То же самое сказала мужу и Оксана, которую он нашел в хлеву возле коровы Марты.

А во дворе Байстрюковских стоял немыслимый тарарам. Благим матом, будто пьяный военком на сборах, орал сам Пал Саныч; вопила, как резанная, его жена; натужно мычал и хрипел, словно бугай после кастрации, Петро; отчаянно заливался лаем плешивый Кутька, не понимая, что происходит на подведомственной ему территории.

У калитки нервно переминались с ноги на ногу несколько старушек и механизатор Толик Пипетко, сбежавшиеся на шум. Они во все глаза взирали на происходящее во дворе Байстрюковских, опасаясь вмешиваться. Картина же была презанятнейшая. Голый, как Тарзан, посиневший от холода и злости директор школы одной рукой держал соседа за шиворот пиджачка, другой — за русые растрепанные кудри, и пытался утопить его в снегу. Петро не хотел сдаваться и отчаянно вырывался. Но руки у Пал Саныча — бывшего участника районных соревнований по легкой атлетике — были крепкими, к тому же он прижал соседа всем свои весом, навалившись острыми коленями ему на грудь. Распатешенная, почерневшая ликом Галька стояла на коленях возле Кутькиной конуры и, бьючись в истерике, чуть ли не рвала на себе волосы.